Бесплатный фрагмент - Проблема Гольдбаха

Роман-метаморфоза

ГОЛЬДБАХ Христиан (1690 — 1764) — математик, один из первых академиков Петербургской Академии наук. «Проблема Гольдбаха» — проблема теории чисел, заключающаяся в доказательстве того, что всякое целое число, большее или равное 6, может быть представлено в виде суммы трех простых чисел.

Советский энциклопедический словарь

«Славным изобретателям и великим людям

в искусстве свойственно сохранять некоторые

тайности по жизнь свою для одних только себя».

Н. И. Новиков. «ЖИВОПИСЕЦ»

«Страсть моя основана на почтении и не зависела

от разности полов».

Д. И. ФОНВИЗИН. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В ДЕЛАХ МОИХ И ПОМЫШЛЕНИЯХ»

«Право не знаю, как это со мной случилось».

И. А. БУНИН. «СОСЕД»

«Я даже не сразу понял, что произошло…

я не почувствовал боли».

Л. И. БРЕЖНЕВ. «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»

Часть первая

1

Выныривая иногда из запредельных черных глубин, где не было ровным счетом ничего, он всякий раз ощущал себя другим человеком, вполне деятельным, бодрым и даже с какими-никакими перспективами.

Вновь открывающийся мир был свежевымыт, умело подкрашен и выпукло отчетлив.

В картинных, изломанных позах стояли кривые городские деревья.

Остриженные грубо купы вразнобой трясли резными прожилчатыми листьями.

Парили птицы, подмахивая крыльями.

Из трещин ползла разноцветная толстая трава, кричали, извиваясь, дети, пронзительно тянуло густовыкрашенным и свежеоструганным, женщины всех времен и народов завлекающе бродили по аллеям или умело притворялись на скамейках, раскрыв для отвода глаз толстые скучные книги.

«Книги… — вполне могло сложиться у него, — аллеи… Каждый человек должен в жизни прочитать книгу и пройтись по аллее… Жизнь — это книга… Книга — аллея жизни… Жизнь — аллея книги… Бродить по аллее с книгой — значит жить светло и несуетно… „Светлые аллеи“ — вот название Книги Жизни!..»

Была весна и самый расцвет ее.

Высокое праздничное солнце лучило свет и радость жизни.

Решительно все вокруг обновлялось и полнилось молодой свежей силой.

Умытые росой цветы кивали на клумбах изжелто-красными головами.

Роями спаривались мохнатые беззастенчивые насекомые.

Упругие собаки прыгали и кувыркались в прозрачном чистом воздухе.

Пронзительно трубя и барабаня, шагали юные пионеры.

Шурша широкими брюками-беж, у женщин на виду гарцевали мужчины с увеличившимися во много раз гулко стучащими сердцами…

На этот раз, определенно, он был в парке и чувствовал себя превосходно.

Из-за деревьев выблеснуло, пахнуло свежестью, он вышел к пруду, овальному и чистому.

Упитанные утки приветствовали его, шумно хлопая крыльями.

Из кармана куртки он вынул завернутый в «Правду» корм и щедрой рукой принялся бросать его в воду.

Степенные розоволицые старцы сидели на берегу с удочками.

Лохматые юнцы сражались в шахматы, азартно поедая ладьи и пешки.

Неловкие угловатые девочки, чинясь, перебрасывали резиновый хлюпающий мячик.

«Жизнь… — мог бы домыслить он, — бесконечно прекрасная и прекрасно бесконечная!.. Девочки никогда не утопят мячик. Они станут женщинами и будут ждать на скамейках. Мальчишки возмужают и в брюках-беж уйдут к ним в аллеи. Старики побросают удочки, схватят шахматы и превратятся в азартных юнцов. Пройдет куча счастливых лет. Состарившиеся розоволицые мальчики вернутся к пруду и степенно рассядутся с удочками, а их навидавшиеся видов подруги обернутся прекрасными утками и всегда будут плавать здесь, в воде чистой и овальной…»

Целая толпа гимназисток выбежала навстречу — Саша хохотала, Анюта восторженно рыдала, утираясь кофтой, Зойка свободно села на колени к Левицкому, Машенька посмотрела на них и перекрестилась — Волков снисходительно улыбнулся, Егор задвигал вожжами, Капитон Иваныч свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку, Турбин откинулся к стене и закрыл рот рукою…

Золотистый, чуть заметный туман стоял вдали в знойном воздухе. Вышедший из него человек был в сером габардиновом плаще и зеленой фетровой шляпе.

Неприятный голос, щекотя, влился в ухо.

— Вы почему здесь?.. Вам домой нужно — и лежать!.. Все с ног сбились — вас ищут!..

— Кто таков? — строго спросил он. — Фамилия?!

— Козлов моя фамилия… Пойдемте! — его потянули за рукав.

— Сейчас в воду брошу! — предупредил он и за грудки оторвал назойливого от земли.

И снова угреватая девочка высоко подбросила мяч, юнец, лохматее других, схватил подставленного ферзя, розоволицый старец выдернул из пруда килограммового карпа — захохотала Саша, Анюта свернула папиросу из крепкого табаку, Егор восторженно рыдал, утираясь кофтой, Волков снисходительно сел на колени к Капитону Ивановичу, Зойка с Левицким посмотрели на них и перекрестились…

Что же до Эйно Гансовича, то он действительно направился домой.

Обедать.

Ламаамерстринк Эйно Гансович — именно так следовало его называть.

2

Дом был огромный, многоэтажный, облицованный попеременно гранитом, мрамором, яшмой, с гармонично вписанными во фронтон ионическими колоннами. Декорированный поэтажно дорическими пилястрами, он радовал глаз изобильными по фасаду лепными наличниками, масками, головками амуров и установленными на кровле вазами и статуями.

Воздух в подъезде пропитан был благоуханными ароматами, в кадках цвели тропические растения, аквариумные рыбки таращились за хрустально прозрачными стеклами, компактный мозаичный фонтан извергал прохладу и свежесть.

Эйно Гансович прошел к лифту, ступил на толстый узорчатый ковер и под тихую восточную музыку стал возноситься над землей.

«Дух жизни — это уравнение, состоящее из всех неизвестных», — выцарапано было гвоздем на стенке кабины и ниже — «Нет уравнения, которого нельзя было бы решить!..»

Жилище встретило хозяина особой музейной тишиной, живописные ангелы выразительно смотрели с высокого сводчатого потолка, аллегорические фигуры, прикрывая срам, стояли в глубоких нишах, протертая заботливой рукой искрилась и бликовала на солнце полированная стильная мебель. На письменном столе лежала сложенная стопкой почта. Мизиничным ногтем он подцепил верхние три письма.

«В нашем стаде, — рапортовали передовые колхозники, — успешно завершен раздой первотелок…»

«Что такое «лемниската»? — интересовался пытливый ветеран труда.

«Маленькая, сморщенная, коричневая, есть в каждой женщине?» — натуральную загадку адресовал ему мальчик Миша из Одессы.

Немедленно он принялся отвечать.

— Кормите телочек да не закармливайте, — предупредил он колхозников. — Обильный завтрак, плотный обед — и непременно легкий ужин!

— Лемниската — имя кошки знаменитого швейцарского математика Якоба Бернулли, — разъяснил он ветерану.

— Больше пей фруктовых соков, — написал он мальчику Мише. — Что касается загадки, то…

Дверь комнаты отворилась. На пороге стояла женщина в опрятном белом передничке. Ничего маленького, сморщенного, коричневого в ней не было.

— Кушать подано! — с безупречной МХАТовской интонацией объявила она, произнеся реплику столь убедительно, что в воздухе сразу запахло густо наперченным борщом, истекающим кровью жареным бифштексом и отменно сваренным кофе.

— Верю! Верю! — по-станиславски восторженно прокричал Эйно Гансович, бросился мыть руки, на кухню — и попался.

На клеенке стояли жалкий молочный супчик, вываренная до костей рыба и водянистый грушевый компот.

— Что за дрянь! — возмутился он. — С какой стати?!

Женщина вздохнула, опустила плечи, разомкнула руки на всколыхнувшемся животе.

— Не упрямься… прошу тебя! — зачерпнув беловатой слизи, женщина попыталась переправить ложку ему в рот.

Брезгливо отстранившись, он вернулся к письменному столу.

«Что касается загадки, — перечитал он, — то…»

Дверь отворилась, женщина стояла в желтом кримпленовом костюме.

— Доктор пришел! — объявила она, и сразу завоняло лекарствами, карболкой, еще какой-то больничной гадостью.

Подтянутый седовласый человек уже стремительно входил, широко улыбался, вытаскивал из старинного клетчатого саквояжа приборы с резиновыми трубками, раскрывал погромыхивающие железные коробки, протирал что-то спиртом, холодными твердыми пальцами обстукивал Эйно Гансовича, ловчайше вынув его из нейлоновой белой рубашки и кремовой шелковой майки.

— Вы помните, вы все, конечно, помните, — балагурил он между делом, я — лечащий врач ваш Блюментрост Лаврентий Лаврентьевич… часом, не забыли меня? — испытующе он заглянул пациенту в глаза.

— Как можно! — принял игру Эйно Гансович. — Я помню, как топтались вы по комнате и что-то резкое вставляли в зад ко мне…

— Клистир! — развеселился лекарь. — У вас была недельная задержка стула… число сегодня какое? — без всякого перехода спросил он.

— 3-е мая 1982 года, — ответил Эйно Гансович.

Вечным пером доктор ковырнул в лохматой амбулаторной карте.

— Попрошу назвать номер партбилета!

— 1713187, — подчинился Эйно Гансович.

— Обратная величина числа?

— 0,0000005.

— Квадратный корень из него?

— 1308 и 8876 в периоде.

— Возведем число в квадрат!

Эйно Гансович на секунду задумался.

— 2935009696968… нет, — поправился он, — 2935009696969!

— Dites, qui est cettle dame? — доктор показал на замершую в дверях женщину.

— Je n’en sais rien, monsieur, — Эйно Гансович высоко пожал плечами.

— Потрясающе! — Блюментрост отсоединил многочисленные трубки, пошвырял приборы в саквояж. — Чудеса да и только!.. Давление, как у младенца! Холестерин много ниже нормы! Сосуды чисты и прозрачны! Кислотность на уровне мировых стандартов!.. А умственные способности вообще не поддаются никакой оценке!.. Поздравляю — вы полностью здоровы и даже сверх того!

— Значит, мне можно жирнющего борща?! — обрадовался Эйно Гансович. — Бифштекса с кровью?! Черной икры?! Шпрот?! Сваренного по-турецки кофе?!

— Вам можно абсолютно все!.. Копченое, жирное, острое — килограммами!.. Алкоголь — ведрами!!. Шлюшонок молоденьких — пачками!!!

Счастливо хохоча, мужчины хлопнули друг друга по спинам.

— Непременно начните курить, — Блюментрост снял белый халат и выкинул его в окно, — никотин, знаете, полезен для глазной сетчатки…

Окрыленный хозяин пошел проводить гостя до выхода.

— У вас редкое имя, — Лаврентий Лаврентьевич вбил ноги в высокие калоши и перед зеркалом приладил к голове широкополую, с пером, шляпу. — Интересовались когда-нибудь, что оно означает?.. «Справедливый»?.. «Плюющий с горы»?.. Может быть, «На всех положивший»?..

— Вовсе нет, — Ламаамерстринк выпустил доктора за порог. — В переводе с древнеэстонского «Эйно» — это «человек, живущий в собственном воображении»…

3

Доктор Блюментрост исчез, снова стало тихо.

Был вечер, синеватый и ясный почти всякому живущему на Земле человеку. Эйно Гансович благополучно пребывал в тех же декорациях — погруженный в себя, раскрывал он высокие створчатые двери, входил в просторные гулкие помещения, раскачивался равномерно с носка на пятку и с пятки на носок, произносил что-нибудь никому не адресованное и лишь созвучное представавшему интерьеру или возникавшему под его впечатлением настроению.

Комнаты освещены были ярким электрическим светом, либо — переменчивым пламенем свечей, стоявших в медных высоких шандалах. В одной вывешены были портреты умерших по разным причинам людей. Справа от входа висели преставившиеся от белой горячки, желтухи и черной оспы. Слева — сыгравшие в ящик от газовой гангрены, авитаминоза и запущенных венерических заболеваний.

В разведенных изразцовых каминах пылали мелко разорванные письма, хрустально позванивали бокалы в горках и свисающие подвески люстр, пованивало канифолью, жардиньерки на курьих ножках до краев полнились свежими цветами и фруктами.

Выбрав приглянувшееся квадратное яблоко и обкусав его по углам, Ламаамерстринк пнул невзрачную фанерную дверцу и оказался в нежилой комнате с чадящей керосиновой лампой, отслоившимися черными обоями и окованным железным сундуком, запертым на висячий ржавый замок.

Подвернув фитиль лампы, Эйно Гансович легко выдернул замок из дужек. «Ах, мой милый Августин», — застучала механическими молоточками знаменитая андерсоновская мелодия, с ужасным скрипом крышка сундука начала подниматься, нетерпеливо Эйно Гансович засунул руку в щель и вынул в ветхой тряпице немецкий автомат «Шмайсер» тридцать шестого года сборки. Немедленно разобрав прекрасно сохранившийся экземпляр, Ламаамерстринк тщательно протер каждую деталь, шомполом прочистил дуло, тут же собрал автомат заново, примкнул патронный рожок и от живота дал пробную очередь по обоям. От стены с грохотом отвалился огромный ноздреватый кусок. Удовлетворенный Эйно Гансович отложил убойное оружие.

Продышавшись от едкой известковой пыли, повторно погрузил он руку в сундук и извлек книгу в простом сером переплете. Это было прижизненное издание рассказов Бунина в уникальной, малоизвестной, не обезображенной цензорами, прямой и смелой авторской редакции. Пожелтевший титульный лист наискось прорезала надпись выцветшими синими чернилами: «МОЕМУ ДОРОГОМУ МАЛЬЧИКУ…» Подойдя вплотную к лампе, Эйно Гансович снял нагар и принялся за чтение.

«Иванова была художница, вся худая, и только жопа у нее была, как у лошади. Под сарафаном у нее была только сорочка и три смены панталон. Темно раскрасневшись, она сидела на веранде и, высоко подняв руки, показывала темные кудрявые подмышки. Резко пахло сельдереем, вдали за низким лесом стоял зеленоватый полусвет, шумел, скрипел, дудел порывистый южный ветер. Не в силах больше сдерживаться, Дворецкий выпрыгнул из кустов, пробил телом стекло веранды, сунул под нос Ивановой огромный, как у жеребца, хер, повалил ее навзничь, стащил зубами панталоны, кусал и истово мял необъятную жопу и вдруг, застонав и мысленно проклиная себя, с размаху впиздюрил бабе свое хозяйство по самые яйца…»

Внимательно прочитав рассказ, Эйно Гансович отложил книгу, и тут из сундука донесся кашель.

— О, Россия! Когда научишься ты познавать достоинства людские! — с надрывом произнес дребезжащий старческий голос.

— В рассуждении сей материи я бы с охотой от нее воздержался, — на всякий случай предупредил Ламаамерстринк.

— Человек родится на свет обозрети славу, честь, богатство, вкусить радость и утеху, пройти беды, печали, грусти! — сменил голос тему.

— В этом совершенно с вами согласен, — кивнул Эйно Гансович, — и ежели сродно вам оказывать милости, то я удобен заслужить оные со всяким усердием!

Воспоследовала пауза, по прошествии которой из сундука вылетел завернутый в шпалеру тюк. Внутри оказались короткие бархатные штаны с лентами, атласный белый, шитый жемчугом, кафтан и парик с косицей, посыпанный окаменевшей серебряной пудрой.

Не мешкая, Эйно Гансович переоблачился в старинные одежды, и сразу из сундука зазвучала музыка, уже не «Августин», а иная. Играл гобой, а может быть, и альт.

Изящнейше отставив ногу, Ламаамерстринк ждал.

Дверь комнаты открылась. Дама стояла в кринолинах, со шлейфом, обнаженными плечами и грудями.

Сцепившись, они поплыли в ритме менуэта, а может быть, контрданса, и Эйно Гансович уже нешуточно кусал сосцы партнерши, руками разнимая обручи под юбками.

Наконец оковы спали, темницы рухнули, и полная свобода действий предоставилась танцору, уже совсем плохому по известной уважительной причине. Выделывая очередное па (па-де-дё, а может быть, и па-де-труа), Эйно Гансович подбросил даму на нужную высоту, одновременно разведя ей на стороны колени, и Доблестный Приап сам собой вошел в Зачарованный Грот.

Оргазм крепчал, во мраке молния блистала, и беспрерывно гром гремел, и дама жутко трепетала — но вот, зарычав по-медвежьи и ухнув филином (а может статься, крикнув павлином и залаяв койотом), Ламаамерстринк изверг молочную реку в кисельные берега… музыка оборвалась, даму точно волной смыло — позевывая, Эйно Гансович убрал вещи в сундук, отправился в спальню и лег под одеяло.

Женщина приткнулась рядом, худая сверху, но не снизу — он развернул ее головой к ногам и, пока не уснул, мял и кусал, кусал и мял огромную лошадиную задницу.

А может быть, и жопу.

4

«Филин — птица благоýхающая!» — от этой прозвучавшей в мозгу фразы, собственно, Эйно Гансович и проснулся.

Солнце заливало комнату, плясало и пело под высокими расписными потолками. Простыни были взрыты и покорежены. В трусах что-то покалывало и похрустывало. Он сунул руку под резинку и извлек бумажный огрызок.

«Завтрак на плите, — схватил он торопливо убегавшие буквы, — плита на кухне, кухня в квартире, квартира в доме, дом в городе, город в России, а Россия, сам знаешь, где».

«В братской семье народов Советского Союза, — автоматически представилось ему, — на передовом форпосте борьбы с империализмом и неоколониализмом».

Тут же неприятно зазвонил телефон.

— Козлов беспокоит, — доложила трубка уже слышанным гадким голосом.

— Какой такой Козлов?! — попытался Эйно Гансович уклониться.

— Козлов Фрол Романович, — не отступился настырливый. — Партийный билет №1713188.

— Чего тебе? — со вздохом смирился Ламаамерстринк.

— Так конференция сегодня… ехать нужно!..

Эйно Гансович промолчал, на шестке за камином стрекотнул не видимый глазу сверчок, толстая хлебная жужелица влетела в раскрытую форточку и села на недочитанную ленинскую книжицу. Разматывая за собой шнур, Эйно Гансович заглянул в уборную и принялся мочиться.

— Тема какая… конференции? — пукнул он.

— Как нам реорганизовать Рабкрин, — рассмеялся Козлов.

— Его, что же, до сих пор не реорганизовали? — рассмеялся Ламаамерстринк.

— Выходит, так, — пукнул Козлов.

Через четверть часа, догладывая на ходу баранью ногу, Эйно Гансович торопливо вышел из подъезда и сел в подрулившую черную машину. Еще через четверть часа он сидел в конференц-зале.

— Докладчик кто? — спросил Эйно Гансович.

— Катушев Константин Федорович, — доложил Козлов. — Партбилет №1713189.

Ламаамерстринк записал.

Меж тем на авансцене появился человек, женоподобный, пухлый, в трикотажной вязаной кофте и с длинными, до плеч, волосами.

— Реорганизовать Рабкрин — работенка радикальнейшая, разбежишься, разбушуешься — радикулит разбередишь, разгильдяев разгневаешь, разложенцев разлижешь, рапорт развалишь, — произнес он высоким чистым голосом и обвел зал выразительными голубыми глазами.

Аудитория закашлялась, подхихикнула, выронила на паркет с десяток гардеробных номерков. В спокойной позе матери и вдовы, Катушев переждал шумы.

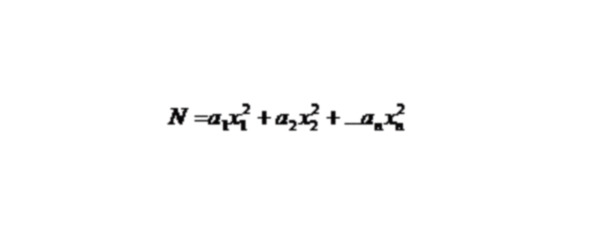

— Рассмотрим данную проблему с точки зрения теории чисел, — продолжил он, подойдя к доске и берясь за мел, —

— вывел он крупно. — Здесь N и ai — разумеется, заданные целые числа, а уж xi, хотите вы этого или нет, принимает исключительно целочисленные значения… Таким образом, — закончил он через час ровно, — математически я доказал вам, что в настоящий момент Рабкрин реорганизован быть не может!.. Вопросы есть?..

— Разумеется! — Ламаамерстринк эффектно поднялся. — Великий Ленин в 1925-ом году громогласно указал, что формы существования Рабкрина отличаются числом переменных — я принимаю доказательства в отношении форм бинарной и кватернарной, но вы никак не упомянули тернарную квадратичную форму… быть может, в ее русле и удастся-таки реорганизовать Рабкрин?

— Благодарю за вопрос, — Катушев присел в реверансе, — именно с тернарной квадратичной формой мы сейчас работаем…

Объявлен был перерыв, Козлов, осклабясь, предложил освежиться в буфете свежим «Жигулевским» — Эйно Гансович отказался, ему хотелось задать докладчику еще один вопрос.

Они прошли за кулисы.

Катушев сидел в артистической уборной и ваткой снимал с лица грим.

— Константин Федорович, — Ламаамерстринк развел руками, — думаю, вы знаете… помогите разгадать, а то совсем замучился: «Маленькая, сморщенная, коричневая, есть в каждой женщине»?

Катушев густо покраснел, бросил ватку, торопливо надел розовый, в цветочках, плащ.

— Я обязательно скажу… вечером… по телефону, а сейчас, извините, я должен бежать — плановое, знаете ли, кормление. — Он повел высокой взволновавшейся грудью и тут же убежал на малюсеньких острых каблучках.

Не оставшись на второе отделение, Эйно Гансович поехал домой и сразу сел у телефона, но аппарат молчал.

Звонок раздался только к ночи и в дверь.

Он открыл и увидел Козлова с чем-то большим, неуклюжим, завернутым в газеты и схваченным бечевкой.

— Константин Федорович умер, — объявил вошедший и снял газеты.

— Отчего? — после паузы спросил Эйно Гансович.

— Внематочная беременность… спохватились слишком поздно…

Они прошли в комнаты, разыскали нужный ряд. Козлов вколотил гвоздь, и портрет Катушева занял предназначенное ему место.

Ламаамерстринк выдернул из жардиньерки камелию и заткнул ее за угол картины.

— Жаль, — склонил он голову. — Это была вторая Софья Ковалевская…

5

Плавать он научился довольно поздно.

В уединенном уголке пляжа отчаянно бросался в воду, дергал шеей, изо всех сил колотил руками и ногами, но неизменно пускал пузыри, с трудом дотягивая до берега — море смеялось.

Потом — перестало. Он сделался отменным пловцом и главное — превосходным ныряльщиком. Погружаясь в такие черные пространства, откуда, казалось, и хода нет, он неизменно выныривал на поверхность…

Сейчас, вне всякого сомнения, он находился на оживленной городской магистрали, отчетливо слышал лязг трамваев, приподнятое праздничное пение из алюминиевого сверкающего репродуктора — повсюду были люди, одетые по-летнему пестро и небрежно, они шли по делам, с портфелями и сетками стояли за вареной колбасой или, закинув руки за голову, бездумно смотрели в чистое голубое небо.

Прислушиваясь к себе (голова работала в четко заданном режиме, с едва уловимым ровным гудением, как мотор, собранный на экспорт), Эйно Гансович ощутил законную гордость за страну и народ, идущий крепкой уверенной поступью.

Неожиданно ему захотелось рыбы, зайдя на запах в подворотню, он встал за треской, прикидывая съесть ее, как это делают польские товарищи — отварную, политую растопленным сливочным маслом с добавлением рубленых яиц, лимонной кислоты, соли и мелко нарезанной зелени петрушки (все перемешать).

Очередь была небольшая — с десяток лоснящихся старых большевиков, пяток ударников коммунистического труда, бригада знатных стекольщиков, угрюмый застрельщик социалистического соревнования с зачехленной двустволкой за плечами и синеватая мать-героиня, по-видимому, только что вколовшая изрядную дозу.

Какой-то человек, тяжелый и припахивающий ворванью, топтался позади, заглядывал в лицо и вдруг с силой опустил руку на плечо. Эйно Гансович развернулся, чтобы ответить в челюсть и попал в широко распахнутые объятия.

— Это надо же!.. Сколько лет!.. — лобызал его толстяк в пропотевшем китайском костюме, желтолицый и узкоглазый. — Вот кого не ожидал встретить!..

Ламаамерстринк не без труда высвободился, разгладил примявшиеся лацканы.

— Не узнаешь, что ли?! — китаец бухнул себя в грудь. — Капитонов я Иван Васильевич!.. Вспомнил юность трудовую?!. Днепрогэс, 26-ой год!.. Магнитка, 27-ой!.. Сургутка, 28-ой!.. Тайшетка, 29-ый!.. Абаканка, 30-ый!.. — отчаянно махал он руками. — Ты еще в пробковом шлеме ходил, с кочергой!.. Собака тебя в пах укусила — Дружок!.. А потом кран придавил да еще паровоз наехал!.. А тебе — все нипочем!.. Трудностей не боялся!.. Молодой был, сильный, комсомольский вожак!.. Девок всех перепортил!..

Продолжительно Эйно Гансович прокашлялся.

— Скажи, Иван, ты коммунист?

— А как же! — Капитонов развернул плечи, пригладил волосы, посерьезнел. — Партбилет №1713190. Он у меня всегда при себе. Из штанов не вынимаю — а то бы показал… Я ведь до сих пор по партийной линии… А ты что сейчас делаешь?

Ламаамерстринк помедлил.

— Я сейчас стою за рыбой…

Очередь подошла неожиданно скоро. Трески не хватило. Эйно Гансович взял двенадцатикилограммового жереха, Капитонову достался метровый вуалехвост.

С трофеями на плечах мужчины вышли на улицу. Одному было направо, другому — налево.

— Скажи откровенно, как коммунист коммунисту, — начал прощаться Эйно Гансович, — «маленькая, сморщенная, коричневая, есть в каждой женщине» — не знаешь, что за штука?

Капитонов задумался.

— Сумочка или папиллома, — предположил он, — не знаю…

Дома Эйно Гансович вымыл жереха, почистил, разрубил на куски, замочил в молоке с солью и перцем, обвалял в сухарях, выложил в кипящее масло, обжарил до золотистой корочки и съел с гречневой кашей.

И тут же прихлынули волны… неширокая Марна вливалась в сероватую Сену, у острова Сен-Луи протяжно гудели буксиры, под мостом Альма клошары пили анжуйское из оплетенных зеленых бутылей, старинная церковь Сент-Этьен-дю Мон негромким перезвоном созывала прихожан к обедне, улица Святых отцов до угла улицы Жакоб кишела проститутками в прюнелевых туфельках и с геранью на шляпках, совсем уже низкопробные шлюхи стояли на Фобур Монмартр, вертлявые сутенеры в двуцветных высоких ботинках, морщась от резей, мочились в уличные писсуары, на Нотр-Дам-де Шан в кафе «Клозери де Лила» подавался поросенок в сметане, Люксембургский музей экспонировал Сезанна, в галерее на рю де Сэз безраздельно царствовал Матисс, под Триумфальной Аркой витали тени Бодлера, Рэмбо, Франсуа Виллона, Ронсара, Гюго, Флобера, Монтеня, Ламартина, Вольтера, Ларошфуко, Стендаля, на площади Верт Галант опять были проститутки… невысокий господин, прямой и сухощавый, шел по бульвару Эдгара Кине, грызя каштан и спрятавшись за свежим номером «Пари суар»…

Звонок в прихожей прервал видения, заставил подняться и отпереть дверь.

Козлов вошел, стряхнул со шляпы крупные капли и принялся срывать промокшие газеты.

— Иван Васильевич скончался, — объявил он. — Капитонов.

— Причина установлена? — после паузы спросил Эйно Гансович.

— Съел что-то… пищевое отравление…

Они прошли в комнаты, сориентировались, Козлов вбил гвоздь, Эйно Гансович приладил к раме большую желтую хризантему, и портрет Капитонова, качнувшись, навеки вписался в экспозицию.

6

— Ты не забыл? — спросила женщина. — Сегодня юбилей у Михаила Сергеевича.

Держась за притолоку, она покачивалась в дверном проеме.

Эйно Гансович поднял голову.

— У Михаила Сергеевича?

— Ну да! — женщина увеличила амплитуду колебаний. — У Соломенцева.

Эйно Гансович подумал.

— Обязательно нужно идти?.. В принципе, я хотел поработать… А Михаил Сергеевич — коммунист?

— Еще какой, — не удержавшись на пороге, женщина влетела в комнату. — Пламенный! Сорок лет в партии. Билет №1713191.

— Это в корне меняет дело. — Эйно Гансович отодвинул бумаги. — Надо бы презент по заслугам.

— Уже купила… с утра сбегала на угол в ювелирный… вот! — женщина выложила на стол нечто раззолоченное и сверкающее.

— Что это? — зажмурился Эйно Гансович. — Кажется, книга?

— «Апрельские тезисы» Ленина, — женщина загремела переплетом. — Пергамент, кожа гиппопотама, платина, золото, жемчуг, изумруды!.. Михаилу Сергеевичу в самый раз будет!

Поднявшись, Эйно Гансович стал одеваться.

— Вчера покупаю, значит, рыбу, — вспомнил он, — и представляешь — продавщица обсчитывает на 53,6271 копейки!

— Ну а ты, что же?

— Естественно, я ей строго указал!.. Не знаешь, где награды? — спросил он, выстригая из ушей ненужные волосы. — Хотелось бы надеть.

— Где ж им быть, — торопливо женщина доштопывала чулок. — В сундуке, вестимо. Сходи в кладовку…

Скрипя туфлями, он вышел в коридор, двинулся в одну сторону, потом направился в другую.

Полы пахли свежей мастикой, дуэтом пела в трубах вода, холодная и горячая (у холодной было сопрано, у горячей — контральто), прислоненный к вешалке стоял, изогнувшись, гоночный велосипед.

Расправив плечи, Эйно Гансович молодо вскинул ногу, запрыгнул в седло и с ветерком понесся по паркету. Пройдя с хорошим временем кругов двенадцать, он осадил железного коня у покосившейся фанерной дверцы.

Сундук забит был многолетней рухлядью — порывшись, Эйно Гансович все же разыскал завернутый в газету сверток. Развернув давнишний номер «Пари суар», Ламаамерстринк выбрал орден Святого Людовика и в тон к нему медаль «За оборону Еревана».

Женщина, уже завитая и напомаженная, лежала на раскладушке в прихожей.

— Как ты долго! — потянувшись, она обдала его «Красной Москвой». — Готов, что ли?.. Тогда пошли!..

— Мы как же… автобусом или на трамвае? — спросил Эйно Гансович по ту сторону двери.

— Самолетом! — набрав воздуху, женщина позвонила в соседнюю квартиру.

Немедленно им открыли, воспоследовали визги, мокрые поцелуи и объятия, все бросились рассаживаться за покрытым кумачом овальным столом, по левую руку от Эйно Гансовича оказался Козлов, прямо был салат из свежей моркови, Эйно Гансович стал есть его суповой ложкой, но до дна дойти не успел — с места поднялся монголоид в толстом ватном халате.

— Тыр быр мыр, — поднял он мех с кумысом, — кыр, шыр, пир!

— Кунаев Динмухамед Ахмедович, — дал справку Козлов. — Из братской семьи народов. Партбилет №1713192. Не говорит по-русски.

С ответным словом выступил юбиляр, весь в коросте, корявый и с поросячьим круглым носом.

— Как и все советские люди, — выхрюкнул он сквозь полипы, — вдохновленный решениями… семимильными шагами… отдам все силы!.. — покрутив бокалом с чем-то дымящимся, он всосал это в себя и закусил лягушачьей лапой.

— Он, что ли, ведьмак? — не понял Эйно Гансович.

— В незначительной степени, — опрокинув в себя стакан водки с пивом, Козлов гонялся за сбежавшим с тарелки раком, — Михаил Сергеевич долго возглавлял партячейку на болоте… вот жена у него — настоящая кикимора!

Эйно Гансович посмотрел. Зеленая женщина — нос сучком, голова стручком — с крупными клюквинами на лице, хихикая, щекотала подвыпившего гостя, пытаясь куда-то увлечь его за собой.

С магнитофона грянул «Интернационал» — опрокидывая стулья, гости завертелись в бешеном танце.

Эйно Гансович доел морковь и отказался от горячего. Не хотелось ни зажаренного целиком огромного коня, ни тушеной, в колесе, белки. Утерев рот, он поднялся и пошел сквозь танцующих. Соломенцев увязался проводить, подал чьи-то пальто и шляпу. Не спеша, Эйно Гансович оделся.

— Отгадай, Михаил, — пожевал он губами, — «маленькая, сморщенная, коричневая…»?

— Спрошу у Кунаева, — затруднился хозяин, в последний раз обнимаясь с соседом…

Вернувшись к себе, Эйно Гансович бросил в кипяток пачку пельменей, достал варенье, заварил чай.

Козлов пришел где-то через час, развязал бечевки, отлепил приставшую к краске газету.

— Михаил Сергеевич, — вздохнул он. — И Динмухамед Ахмедович… Соломенцев — от энуреза, Кунаев — от диареи… Где тут у вас обделавшиеся?..

Разыскивая нужный ряд, они прошли по комнатам.

Козлов вбил по гвоздю, Ламаамерстринк приготовил каллы, и домашний музей пополнился еще двумя бесценными экспонатами.

7

И снова был Париж.

Неширокая Сена вливалась в сероватую Марну, у острова Сен-Луи плавал поросенок в сметане, старинная церковь Сент-Этьен– дю Мон гудками созывала к обедне сутенеров, улица Святых отцов до угла улицы Жакоб кишела буксирами в двуцветных высоких ботинках, на Фобур Монмартр, морщась от резей, протяжно мочился в уличный писсуар Монтень, Люксембургский музей экспонировал проституток в прюнелевых туфельках, в галерее на рю де Сэз царствовали совсем уже шлюхи, на Нотр-Дам-де Шан стояли Сезанн и Матисс с геранью на шляпках, Бодлер, Рэмбо, Франсуа Виллон, Ронсар, Гюго, Ламартин, Вольтер, Ларошфуко, Стендаль под мостом Альма пили анжуйское из оплетенных зеленых бутылей, в кафе «Клозери де Лила» подавали клошаров, на площади Верт Галант опять были Сезанн и Матисс… невысокий господин, прямой и сухощавый, в безукоризненно вычищенных туфлях, шел под Триумфальной Аркой, бросая корки каштанов и скрыв лицо за свежим номером газеты.

Эйно Гансович мотал головой, протирал глаза, ковырял в ушах — наконец, видения оставили его. Снова находился он в столичном русском городе, повсюду в разных позах стояли памятники великому Ленину — обнаженный, с рельефным торсом, нисколько не стесняясь восставших пахов, Ильич вглядывался в светлое будущее, конный, поражал копьем хвостатого чешуйчатого Троцкого или лежал на брачном ложе, обнимая аллегорическую женщину с ляжками Венеры, задом Крупской и лицом Инессы Арманд.

Вспоминая и не находя ответа, зачем, собственно, он вышел, Эйно Гансович заглядывал в магазины, переговорные пункты и пункты приема макулатуры, в пошивочные ателье и ателье проката орденов, просто ходил по нагретому асфальту — и очутился на улице Святых отцов, в том месте, где она пересекается с улицей Жакоб.

Немедленно его окружили сутенеры в дурацких двуцветных ботинках, наперебой стали предлагать девочек в прюнелевых туфельках и низкопробных шлюх с давно увядшей геранью на шляпках. Вначале Эйно Гансович решительно отказывался, потом неожиданно согласился и выбрал двух молоденьких девочек и одну старую шлюху. Сутенеры потребовали деньги вперед, Эйно Гансович протянул рубли и оконфузился.

Сделка сорвалась, но он не жалел — куда лучше было просто любоваться рекой.

Сена величаво струилась, блестя на солнце, — ажурные и легкие, ее стягивали мосты Согласия, Александра Третьего, Королевский и Инвалидов (он был заметно короче остальных), стоял, покачиваясь на ветру, собор Парижской богоматери, за крышей церкви Святой Магдалины высилась громада Оперного театра, виднелись массивы Тюильри и Нового Лувра, отчетливо просматривалась Вандомская колонна, церковь Сен-Венсан-де Поль Элюар, башни Святого Иакова и Святого Сульпиция, бронзовый памятник Кутузову, увенчанные полумесяцем шпили церкви Святой Клотильды, застывший синеватый Пантеон. Еще дальше угадывались бульвар Трокадеро, фиалки Монмартра, увеселительные заведения кладбища Пер-Лашез, Елисейские поля изысканных продуктовых магазинов и длинные улицы Сен-Жерменского квартала…

Невысокий господин, прямой и сухощавый, в начищенных штиблетах и канареечных вигоневых носках, каскетке и клетчатом шуршащем плаще, проследовал мимо, бросив корку каштана. Влекомый сильнейшим, но неосознанным порывом, Эйно Гансович поспешил следом, пытаясь во что бы то ни стало заглянуть ему в лицо, прохожий однако укрывался свежим номером газеты.

След в след прошли они узкую улицу Муфтар, на улице кардинала Лемуана таинственный человек прибавил шагу — Эйно Гансович не отставал. По авеню Ваграм они бежали, на площади Контрэскарп прыгнули на велосипеды, а у Северного вокзала, побросав их, вскочили в припаркованные мощные автомобили.

В упоении погоней Эйно Гансович что было сил давил на акселератор — на площади Клиши он едва не сбил пожилую бретонку в плисовой юбке и фригийском красном колпаке — оскорбленная, она помчалась за обидчиком на мотоцикле с коляской, еще кто-то (возможно, брошенный любовник) преследовал бретонку, вцепившись в руль грузовика со спаржей.

Отчаянная гонка продолжалась до улицы Блондель с ее знаменитыми публичными домами. Взвизгнув тормозами и не показав лица, незнакомец (незнакомец ли?!) стремительно скрылся за дверью одного из них. Бросив машину, Эйно Гансович вбежал туда же. Пожилая бретонка, выдернув из коляски младенца, ворвалась следом. Еще кто-то, с огромной сивой бородой и весь в спарже, сорвавши дверь, вломился в заведение последним.

Внутри оказалось довольно уютно — повсюду расставлены были пальмы и цветные светильники, раздетые люди лежали на плюшевых диванах, сидели у стойки на высоких табуретах или, обнявшись, танцевали под тягучую сладкую музыку.

Не слушая возражений, дюжие служители сняли с Эйно Гансовича одежду и повесили на шею железный номерок.

Поеживаясь и приглядываясь, Эйно Гансович стал обходить помещение.

Невысокий сухощавый господин в канареечных вигоневых носках прямо сидел в конце стойки и, уткнув себе между ног чью-то причмокивающую смазливую мордашку, сосредоточенно читал свежий выпуск «Вечернего Конотопа».

Сзади Эйно Гансович положил руку на поджарое крепкое плечо.

Медленно господин начал поворачивать голову, и тут сам Эйно Гансович почувствовал нешуточный захват заскорузлых крепких пальцев.

Распалившаяся бретонка в одном фригийском колпаке, с раздетым младенцем под мышкой (мальчик), готовилась оторвать ему мошонку.

— Commentalles vous? — кажется, успел произнести он, готовясь к непростому и неприятному диалогу — и тут же сзади на бретонку навалился разъяренный голый бородач.

Обретя свободу, Ламаамерстринк резко развернулся к стойке.

Сухощавого господина не было.

На высоком табурете лежали чуть влажные вигоневые носки.

8

— Выглядишь изумительно! — сказала женщина. — Но чуточку хуже, чем обычно. Кончик носа обвис, на затылке какая-то складка, одно плечо выше другого… Хочешь я позвоню доктору Блюментросту?

В платке и розовом комбинезоне она стояла высоко под потолком.

— Доктор Блюментрост пусть отдохнет! — Эйно Гансович легко выправил плечи. — Последнее время я стал хуже спать, но с медициной это не связано. Меня беспокоит Париж.

— Париж? — женщина выронила тряпку. — Но там же одни проститутки!

— Не только… — мечтательно он закатил глаза. — Еще — сутенеры, сероватая Сена, поросенок в сметане, Люксембургский музей, Сезанн, Матисс, Бодлер, Франсуа Виллон, корки каштанов… много всего…

Заперебирав ногами, женщина соскочила со стремянки, сняла тряпку с головы Эйно Гансовича.

— Странно… Совсем недавно я перечитала твою биографию — там нет ничего о Париже… И сильно он тебя беспокоит?

— Он у меня в крови, — Эйно Гансович приспустил веки. — Бульвар Менильмонтан, статуи Тюильри, круассаны на набережной Конти, аперитив в кафе «Селект», шансоньеры на площади Сен-Сюльпис, небьющиеся писсуары театра «Фоли-Бержер»…

— И давно это? — Женщина записала что-то на манжете.

Эйно Гансович рассмеялся, пугающе тихо и мелодично.

— С самого детства, — объяснил он, — с колыбели.

Женщина подумала.

— А с Лондоном у тебя как?.. Трафальгарская колонна, Вестминстерское аббатство, Тейт галерея? Или с Мадридом… подумай — коррида, фрески Гойи, музей Прадо, церковь Эрмите де Сан-Антонио де ла Флорида?!.

Эйно Гансович рассмеялся — на этот раз громогласно и хрипло.

— С этими — полный порядок!.. И со Стокгольмом тоже. — Снова он сделался задумчивым и грустным. — Беспокоит только Париж, и я хочу знать причину!.. Garçon, un demi!

Женщина вздрогнула, подошла к окну и знаками начала переговариваться с кем-то на улице.

Скрестив руки на груди, Эйно Гансович терпеливо ждал.

— Знаешь… — женщина задернула портьеру, — думаю… тебе следует съездить к сестре…

— К сестре? — переспросил он.

— Да… к твоей сестре Хельге.

— Она — член партии? Номер билета?

— Нет, — женщина расстегивала и застегивала пуговицы комбинезона. — Хельга Гансовна — беспартийная, но старше на десять лет и наверняка сможет помочь тебе с Парижем. По всей вероятности здесь какая-то семейная тайна…

На следующий день с папиросой в руке Эйно Гансович стоял под хрустальным куполом вокзала. По путям ходили оранжевые вороны, в киосках продавали лимонад и газеты.

Женщина принесла ему «Правду», сняла с пиджака нитку, прижалась напудренной щекой.

— Не забудь — передай Хельге привет! — Она вынула из руки Эйно Гансовича папиросу, запалила ее и выкурила в три затяжки. — Вот билет… Выйдешь на 865-ом километре!..

Вагон попался удобный и даже комфортабельный — всего на одно купе. Повсюду были зеркала, бронза, ковры ручной работы, бесперебойно действовали душ с горячей водой и буфет с прохладительными напитками.

В купе на белоснежных простынях лежала женщина — совсем не та, что только что курила на перроне. Молодая, красивая, стильная, в прозрачном пеньюаре, с большой хваткой грудью, она радостно замахала ножкой.

— Входите же, входите… мой избавитель!.. Представьте — умираю со скуки!.. Садитесь и сразу рассказывайте!.. Налейте себе что-нибудь и мне тоже!.. Случайно, вы не шалун?! А то нам и ночью вместе!..

Эйно Гансович скрипнул ботинком, взял со столика бутылку, налил себе и попутчице коньяку, выпил и зажевал лимоном.

— Моя юность, — начал он, — пришлась на нелегкие для страны годы. Повсеместно господствовали голод, неурожаи, разруха и бескормица…

— Боже, как интересно! — проказница перевернулась на животик. — Умоляю — не томите!.. Что было дальше?

— Дальше были электрификация, индустриализация и коллективизация — гладко, как по бумажке продолжил Эйно Гансович. — Совсем еще безусый я участвовал во множественных комсомольских стройках… Днепрогэс!.. Магнитка!.. — помаленьку распалялся он. — Ходил с кочергой, в пробковом стареньком шлеме!.. Собака меня в пах укусила, Дружок!.. Кран придавил портальный!.. Паровоз наехал!.. А мне — все нипочем!.. Трудностей не боялся!.. Вожак был!.. Девок всех перепортил!.. Потом, правда, починил!..

Отхохотав, прелестница перебралась к Эйно Гансовичу на колени. Стремительный и голубой, состав мчался на запад. Позванивали на полу пустые бутылки. За окном смеркалось.

— Пора спать… уложи меня, милый! — Чаровница сбросила пеньюар, и началось безумство…

— Надеюсь, ты — член партии? — поинтересовался Эйно Гансович после первой.

— Пока только кандидат, — сдавленно отвечали из-под простыни.

— Буравчик можешь сделать… по всем правилам?! — раздухарился Эйно Гансович и закричал от наслаждения.

— А, скажем, маятник Резерфорда? — спросил он, отдышавшись, и тут же взвыл от блаженства.

— Ну, а катушку Румкорфа? — заказал он почти нереальное и, кажется, потерял сознание…

Утром голый, в одном прозрачном пеньюаре, Ламаамерстринк с удовольствием потягивал кофе с нарзаном, курил кубинскую толстую сигару и одновременно писал что-то на листе бумаги.

— Можешь считать себя коммунистом, — объявил он женщине и нажимисто расписался. — Думаю, моего слова будет достаточно…

9

Рожь колосилась, бескрайнее небо было, пышущее солнце позлащало все вокруг, пели и стонали перелетные птицы, жесткокрылые насекомые изнывали в сладкой цветочной истоме, дикий кабан пронесся, воняя свалявшейся жесткой шерстью.

Босиком, в подвернутых до колен брюках, загребая пальцами ног густую душистую пыль, с нетяжелым фибровым чемоданом в руке напряженно Эйно Гансович стоял в разнотравьи, а напротив него неподвижно стояла старуха — высокая, с резным почерневшим лицом, в кедах и холщовой домотканой рубахе.

Колорадский жук, большой и сильный, пролетел, махая крыльями. Суслик свистнул. На путях лязгнул маневровый паровозишко — потянуло углем и мазутом.

Молча старая женщина отобрала чемодан и пошла извилистой узкой тропинкой, оборвавшейся у безымянной бурливой речки — молча перешла ее вброд и задами вывела к покосившейся, сложенной из плавника избе-пятистенке. В единственной комнате мерно тикали ходики, на стенах висели покоричневевшие репродукции из «Нивы», пахло ладаном и мышами.

— Приехал, значит… ну, здравствуй, брат…

— И ты здравствуй, сестра…

Снова они стояли друг против друга. С его брюк ручьями стекала вода, ее рубашка была совершенно сухой.

— Садись, Эйно…

— Спасибо, Хельга…

Она принесла простокваши, наплюхала в миску, отрезала ломоть от черного большого каравая.

— Варвара как?

— Варвара? — переспросил он.

— Варвара… твоя жена. Она здорова?

— Да, Хельга… она здорова.

— Я помню, она хотела уйти от тебя, Эйно.

— Она не ушла, Хельга.

Простокваша была холодная, хлеб — свежий.

— А домработница?.. Кажется, ее тоже звали Варвара, и она тоже собиралась уйти?

Эйно Гансович отложил ложку. Из ходиков, дважды мыкнув, вылетела корова.

— Два часа, — сестра пошла к двери. — Время дойки…

— Хотел спросить тебя… — заговорил Эйно Гансович, когда сестра вернулась. — Последнее время мне не дает покоя Париж… все это было и раньше, но сейчас особенно. — В подсохших брюках он обошел вокруг стола. — Отчетливо я вижу Сену, ее мосты, буксиры у острова Сен-Луи, старинную церковь Сен-Этьен Дю Мон…

— … проституток в прюнелевых туфельках и шлюх с увядшей геранью на шляпках… — приподнято продолжила Хельга, — сутенеров в двуцветных ботинках… уличные писсуары… тени великих под Триумфальной Аркой… фиалки Монмартра… Сезанна в Люксембургском музее и поросенка в кафе «Клозери де Лила»!..

Появись здесь Монтень и помочись он (протяжно) в крынку с простоквашей — Эйно Гансович удивился бы куда меньше.

— …Не ты один — я тоже отчетливо вижу все это, — спокойно закончила сестра.

Взволнованный (не то слово) Эйно Гансович взмахнул рукой, попробовал что-то сказать и не смог.

Снова взмахнул он рукой и снова не смог ничего вымолвить.

— Но… как же?.. — получилось у него с четвертого или пятого раза. — Выходит, Варвара была права — у нас какая-то семейная тайна?

— Никакой тайны нет, — Хельга присела на лавку. — Ты помнишь нашу бабушку?

— Бабушку? — задумался Эйно Гансович.

— Да… нашу бабушку… Хилью Уновну Кукк… — резное деревянное лицо сестры окуталось неким флером, — она была в буклях, пахла вежеталем и носила удивительные наколки…

— У бабушки Хильи была татуировка?

— Нет, Эйно. Наколки были кружевные, и она носила их в волосах.

Эйно Гансович затаил дыхание.

— В девятисотые годы бабушка была в связи с одним человеком, и он снял ей квартирку в Париже… потом бабушка вернулась и часто рассказывала нам об этом прекрасном городе, — Хельга скрипнула костями. — Мне было десять лет… ты лежал в колыбели, но слушал внимательно — вот и запомнил…

— Наша бабушка рассказывала о проститутках и сутенерах?

— Да… она была эмансипированная женщина и пренебрегала условностями.

— А тот человек… мужчина… она говорила о нем?

— Да… она очень любила его и часто вспоминала.

— Ответь, Хельга, — Эйно Гансович дотронулся до окаменевшей ладони, — О н был невысокого роста… прямой и сухощавый… постоянно читал на ходу газеты, обожал жареные каштаны и разбрасывал корки по тротуару?!.

— Да… он был русский.

— А носки он носил канареечного цвета… вигоневые?

— Да, Эйно, это так. Наша бабушка сама покупала их ему. Она предпочитала вигонь, а он — канареечный цвет.

— Кто это был? — необъяснимо, Ламаамерстринк весь дрожал.

— Не помню, Эйно — столько лет прошло… Кажется, какой-то художник или музыкант…

10

«Художник или музыкант, — представлял Эйно Гансович, — музыкант или художник… не Скрябин ли?.. Порывистый, гениальный, терпкий… смелый, очень смелый новатор — канареечные носки!.. Часами просиживал за роялем, исполнялся чувственности, впадал в эйфорию, экстаз, бежал сломя голову к любимой, метал и рвал, рвал и металл… сбросившим ошметки цепей могучим Прометеем подминал бабушку, любил истово, ненасытно, до колик в печени… потом покупал свежий выпуск газеты, кулек каштанов, бродил по Парижу, разбрасывал корки… Или Васнецов?.. Трудолюбивый, упорный, лиричный… передвижник. Сутками за мольбертом!.. До последней капли изливал себя в творческом процессе, надевал вигоневые носки, начищенные штиблеты, шел по Парижу с газетой и каштанами, а, надышавшись воздухом любви, сворачивал к бабушке Хилье преклонить голову на грудь, набраться молодой энергии, всмотреться, может быть, в прекрасные черты и позже обессмертить их в «Аленушке»?..

За окошками давно плескалась насыщенная влажная темнота, неизбывная луна подчеркнуто бесстрастно изливала свое поддельное серебро, за тонкой стеной спросонья крякали забывшие себя куры.

— Хельга! — решившись, позвал с печи Эйно Гансович. — Ты спишь, Хельга?

— Нет, Эйно, — ответила сестра с лавки. — Я не сплю. Мне незачем спать.

— Этот человек… — Эйно Гансович сбросил колючую попону, — тот русский, снявший квартиру в Париже… все же, он был художник или музыкант?

— Мне трудно, Эйно… возможно он был балетмейстером или критиком…

Эйно Гансович до подбородка натянул попону.

«Дягилев, — заработало у него, — рафинированный эстет!.. Изломанный, манерный, изощренно-изысканный!.. В канареечных носках!.. Устраивал в Париже «Русские сезоны», носил шелковое белье и тонкие крашеные усики. Пресыщенный, приходил к бабушке с розой в бокале шампанского, заставлял выпить и закусить, утонченно ласкал самыми кончиками холеных пальцев, а потом овладевал в особо извращенной форме… впрочем, нет!.. Этот тип имел связи только с мужчинами!.. Ужасная непотребщина… гадость!.. — Со спины Эйно Гансович перевернулся на бок. — Тогда — Стасов!.. Огромный, жирный, в насквозь пропотевшем сюртуке, невежественный и грубый!.. Писал бездарные зубодробительные статьи, изливал на бумагу желчь и ядовитую злобу, но до конца излить не мог… топая сапожищами, прибегал к несчастной бабушке Хилье, измывался, хватал ее за волосы, срывал кружевные наколки, мучил и бил, потом опрокидывал навзничь, давил вонючим жиром и протыкал насквозь ужасным конским пенисом!.. Нет, это тоже невозможно!..

— Скажи, Хельга! — прикинул Эйно Гансович. — А о н не мог быть политиком?

— Вполне мог, Эйно…

«Троцкий!.. Прохлаждался себе в парижских кафешках, жрал каштаны, отрицал необходимость сплоченной партии нового типа, фальсифицировал марксову теорию перманентной революции, отрицал гегемонию пролетариата и революционную роль крестьянства, а потом приходил к бабушке, тряс поганой бороденкой, картавил, вставал на платформу ликвидаторства, осмеливался заявлять о своей внефракционности и отрицал саму возможность построения социализма в одной, отдельно взятой стране…»

— Хельга!.. Ты можешь еще вспомнить что-нибудь о нем?

— Это важно для тебя, Эйно?

— Да, Хельга, очень… сам не знаю, почему.

Сестра лежала неподвижно на лавке и выглядела жутко в мертвенном лунном свете.

— Помнится, бабушка рассказывала, что он вырос в тиши и глуши российского захолустья, нигде не учился и никакой среды не знал, повсюду, где мог, он рисовал вензеля, монограммы и необыкновенные профили, во множестве поглощал молодые картошки с зеленью, а, лежа на кровати, обыкновенно в шляпе и крылатке, всегда улыбался зло и загадочно…

— Зло и загадочно?

— Да, именно так, Эйно — зло и загадочно. Когда ему бывало тяжко, он рыдал, как собака, а в армию его не взяли по жребию — тогда случалось и такое.

Запалив свечу, Эйно Гансович давно записывал на чем пришлось.

— Когда-то, — лилось бесстрастно у сестры, — он служил в ветеринарном статистическом бюро, там с ним сделалось дурно, он хватился об пол в обмороке, его брызгали водой, после этого он сам не знал, как это вышло, что он женился. Она была глуповата и неразвита, как щенок, это был осиновый кол какой-то, смесь девочки, девушки и глубокой старухи, зато к обеду каждый день у них была превосходная кефаль и восхитительное белое вино. Очень скоро его жена умерла от чесотки, он снова стал свободен, пил коньяк, курил табак, часто разъезжал, но всегда откладывал отъезд и боялся лишнего чемодана… однажды он попал в Константинополь, ходил там к гречанкам необыкновенной толщины, помимо прочего, охотно угощавшим его вареньем со студеной водой… Этот человек был талантлив во всем и даже телом — любил плясать один, плясал легко, импровизируя и помогая себе щедрой мимикой, а тарантеллу он имитировал так удачно, что приводил всех в восторг. Еще он говорил о себе, что когда слышит католические песнопения, то приходит в содрогание, становится фанатиком и собственными руками мог бы заживо жечь еретиков…

— Ты помнишь такие удивительные подробности… такие частности и не можешь сказать, кто это был? — в одних кальсонах Эйно Гансович возбужденно ходил вокруг стола.

— Память выборочна, брат… когда-нибудь я обязательно вспомню. — Хельга чуть шевельнулась. — И все же, прости меня, сейчас ты занят не тем. Есть проблема поважнее.

— Поважнее?.. Проблема?! — изумился Ламаамерстринк.

Из ходиков, мыкнув пять раз, вылетела корова.

— Время дойки! — поднявшись, Хельга вышла наружу.

11

— Что за проблема? — спросил Эйно Гансович, когда сестра вернулась.

— Проблема Гольдбаха, — ответила Хельга, расставляя посуду.

— Гольдбаха?

— Да, Эйно, — сестра разлила по мискам эстонский сладкий молочный суп. — Ты не забыл — мы его потомки.

— Ты и я, — с ложкой в руке переспросил Эйно Гансович, — потомки Гольдбаха?

— Именно так, — Хельга помешала в миске. — Ты и я — потомки Христиана Гольдбаха, академика и знаменитого российского математика.

Неловко Эйно Гансович ковырнул суп.

— А откуда это известно?

— Наш дедушка Конрад Хугович Фабермахер имел бумагу со многими печатями и часто рисовал нам генеалогическое дерево. Христиан Гольдбах был его могучим корнем.

— Тебе было тогда десять лет, а я лежал в колыбели?

— Нет, Эйно. Мне было двенадцать, тебе — два, и мы рядом сидели на диване. Ты слушал внимательно.

— Дедушка Конрад рассказывал о знаменитом предке?

— Да, Эйно… и еще дедушка учил нас математике. Наследственность сказалась — мы очень быстро схватывали… Ну-ка, раздели 82656623, скажем, на 35821?

— 2307 и 4905 в периоде, — автоматически сосчитал Эйно Гансович.

— … и 4906 в периоде — ты ошибся на одну десятитысячную.

— Прости, Хельга, — смутился Ламаамерстринк, — я несколько взволнован… пожалуйста, продолжай…

— В начале восемнадцатого века никто из россиян не мог правильно взять интеграл, большинство понятия не имели о таблице умножения, а некоторые люди не знали, сколько в рубле копеек. Россия была страной темной и невежественной… Я понимаю, в это трудно поверить, особенно сейчас, когда прекрасная наша Родина стала оплотом науки и прогресса…

— Ты — коммунист, Хельга? — вырвалось у Эйно Гансовича.

— Нет, брат… я не коммунист.

— Но почему?

— Я верю в Бога.

— В Иисуса… этого… Христа?

— Нет, Эйно. Мой Бог — сторукий Шива.

— Сторукий Шива? — Эйно Гансович поперхнулся остатками молочного сладкого эстонского супа. — Ты разыгрываешь меня?

— И не думаю. — Сестра поднялась, вышла в сени и тут же на цыпочках, в цветастом ярком сари, с отметиной во лбу, вбежала обратно, запела пронзительным детским голоском, замахала руками, закружилась в тяжеловесном неловком танце.

У Эйно Гансовича заложило уши и зарябило в глазах.

— Сядь, Хельга, — попросил он, вытирая обильно проступивший пот. — Расскажи, как это вышло?

— Наша бабушка… — сестра вынула из ушей огромные позолоченные цацки, — другая наша бабушка… Махатма Нангапарбат была индуской — она и приобщила меня к великому и мудрому Шиве.

— Тебе было двенадцать, а мне — два?.. Я тоже слушал?

— Нет, Эйно. Мне было шесть, а тебя не существовало вовсе.

Ламаамерстринк перевел дух.

— Скажи, Хельга… а другой наш дедушка… тебе известно о нем?

— Конечно, брат. Другой наш дедушка Хулио Санчес жил в Мексике, был боевым генералом и правой рукой самого Панчо Вильи…

Эйно Гансович подошел к окну, покатал лоб о холодное стекло.

— Бабушка Махатма жила в Индии, дедушка Хулио — в Мексике… как они нашли друг друга?

— Очень просто. Они познакомились на юге Африки. Была война, оба приехали добровольцами. Дедушка сражался на стороне голландских поселенцев, бабушка воевала за бушменов. Дедушка был ранен, попал в плен, его приговорили к съедению и несомненно съели бы с потрохами, но под покровом ночи бабушка выкрала прекрасного пленника, и они умчались в сельву на паре гнедых…

— … лошадей? — глупо спросил Эйно Гансович.

— Нет, брат, — буйволов…

— Мне нужно на двор, — попросился Ламаамерстринк, — голова, знаешь ли…

Он вышел, помочился на множественные зеленые ростки, побродил по огороженному плетнем пространству, поклонился высунувшейся из хлева священной корове, съел с куста большую мохнатую ягоду.

— Прости, Хельга, — сказал он, вернувшись, — я сбил тебя с темы… В начале восемнадцатого века Россия была страной темной и невежественной?..

— Да, Эйно. — В позе лотоса сестра сидела на прежнем месте. — Никто за исключением Леонтия Магницкого не знал элементарной арифметики, и это обстоятельство тормозило всю реформаторскую деятельность царя Петра. Дальновидный и умный, еще в 1698-ом году, беседуя за чашей водки с патриархом Адрианом, он ребром поставил вопрос о необходимости распространения в России просвещения. Не прошло и четверти века, как на берегах Невы основана была Академия наук, являвшаяся одновременно собранием ученых и высшим учебным заведением. Заполнить ее гулкие коридоры приглашены были иностранцы — другого пути попросту не было. В Санкт-Петербург приехали звезды первой величины — Бернулли, Эйлер, Бюльфингер, Крафт, Делиль, Лейтман, Дювернуа, Вейтбрехт и Христиан Гольдбах. Достаточно долго правительство не могло подобрать подходящего президента Академии. В конце концов эту должность получил лейб-медик Блюментрост.

— Блюментрост? — переспросил Ламаамерстринк.

— Да, Эйно — Блюментрост. Лаврентий Лаврентьевич. Личный врач Петра…

12

Где-то далеко мычало, блеяло, мекало — сочно пел пастуший рожок, ветер тряс ветки, гулко стукались первые подгнившие антоновки, чем-то замечательно пахло, некто восьминогий и щекотный стремглав промчался по лицу с надежно упакованной пленной мухой.

— Кажется, я задремал? — дернувшись, Эйно Гансович приподнялся.

— Мой руки, брат… время обеда, — Хельга поставила на стол солонку и склянку с уксусом.

Сходив к колодцу, Эйно Гансович заправил за ворот холщовую свежую салфетку.

— Что это? — расписной деревянной вилкой, он дотронулся до липкой белой загогулины.

— Литовские цепеллины… ешь, пока не остыли…

— Превосходно! — чмокнул Эйно Гансович. — Тесто, значит, мешаем с тертой картошкой, лепим, а внутрь — творог?.. Надо будет рассказать Варваре… А это что? — Он придвинул миску с бледно-зеленым крошевом.

— Молодые побеги бамбука… в сахарном сиропе… излюбленное лакомство брахманов.

— Хельга, — он зачерпнул пахучей вязкой зелени, — твоя религия… она сложна для понимания?.. Требует особых, изощренных обрядов?

— Нет, брат. Моя вера проста. Она — как текучая вода… как ночная роса… как движущийся теплый воздух… — оставаясь сидеть, Хельга завращалась вокруг собственной оси. — Всего два постулата и одно предписание.

Опустив веки, Эйно Гансович внимательно слушал.

— Постулат первый… Брахмáн есть Атмáн!

— Отмáн? — не понял Эйно Гансович. — Франсуа?.. Французский юрист и знаменитый публицист шестнадцатого века?.. Неисправимый монархомах и гугенот?..

— Нет, брат. Атман — космическое, объективное, духовное начало. Оно тождественно началу субъективному, индивидуальному и тоже духовному.

— Ясно, — Ламаамерстринк приоткрыл один глаз. Сестра продолжала вращаться. — Второй постулат?

— Обуздай свои глаза, —

визгливо пропела Хельга, —

обуздай уши,

язык обуздай и ноздри.

Обуздай сердце,

легкие и печень.

Херило обуздай и влагалище.

Желудок и прямую кишку обуздай!

Обуздай!

Дай, дай, дай, дай!

Дай, дай, дай, дай!

Ча-ча-ча!..

Эйно Гансович копнул пальцем в ухе.

— Понял… Ну, а предписание?

— Одно единственное. — Судя по свистевшему воздуху, сестра ускорила вращение. — Священные книги Упаншад и Ведант предписывают женщине никогда не смотреть в окно.

Эйно Гансович открыл оба глаза разом. Сестра спокойно сидела напротив.

— И что же ты?

Сложив ладони, Хельга низко поклонилась.

— Смиренно я подчиняюсь.

— Выходит, — Ламаамерстринк постучал по раме, — ты никогда не смотрела сюда?! Здесь у тебя прекрасный вид!

— Да, Эйно… я никогда не смотрела в окно, и я не знаю, что это такое…

Неотрывно он глядел на линию горизонта. День клонился к вечеру, но солнце и не думало садиться.

— Хельга, а судьбу ты предсказывать можешь?

— У всех коммунистов — одна судьба, Эйно, — голос сестры прозвучал, словно погребальный колокол. — Впрочем, если ты хочешь — пойдем…

Огородами она вывела его к стоявшему в поле шалашу.

— Старица тут вещая обитает, — объяснила Хельга, — дашь ей двадцать копеек — и дело с концом…

Старица оказалась в лучших традициях — крючковатая, согбенная, с клюкой, в рубище и диком сивом волосе. Приняв монетку, тут же втянула ее ноздрей — вынесла Эйно Гансовичу чугунок с кашей.

— На-ко, съешь!

— Так от стола только!

— Ешь, говорят! — старая цыкнула зубом.

Неожиданно легко он подчинился. Каша оказалась вполне съедобной, пахла медом и лесными травами.

— Погуляй теперича, — старица развернула его к себе спиной, к лесу передом. — Через два часа приходи…

Прутиком сшибая головки одуванов, Эйно Гансович дошел до лесной опушки. В густой траве под вековым дубом топорщилось что-то коричневатое и плотненькое.

«Гриб!» — подумал он, наклонившись. И ошибся — это был Скриб, в твердом коленкоровом переплете, судя по всему, оброненный кем-то из местных.

Севши на пенек, Эйно Гансович раскрыл «Стакан воды» и всецело погрузился в пенно-шумную стихию водевиля. Два часа пролетели, как три минуты. В назначенное время он вернулся к шалашу. Узловатой клешней старица ухватила его выше локтя, привела на утоптанную ровную площадку.

— А теперь — гадь!

— Как так — «гадь»?! — обомлел Эйно Гансович.

— А вот так!

Ловчайше ведьма спустила с него брюки с кальсонами, пригнула на корточки, ногой стукнула по животу.

— Я, ить, по говну гадаю, милок. Как ляжет — такая и судьба!.. Прими, вот, бумажку!..

Пунцовый, Ламаамерстринк отошел в сторону. Вещунья наклонилась, ковырнула палочкой.

— Две — на север, пять — на восток, — со скрипом она разогнулась. — Слушай теперь, что скажу… Деятель ты выдающийся, а вот человек — никакой. Видимость одна. И нет у тебя никакой судьбы!..

13

Обескураженный, спотыкаясь о капустные кочаны, огородами Эйно Гансович возвратился к сестре.

Уже в сенях он почувствовал необыкновенный сладковатый дух. Хельга сидела на лавке, изо рта у нее свешивалась длинная гибкая трубка, а на столе возвышалось похожее на пылесос клокочущее и булькающее устройство.

— Кальян, — догадался он. — Хельга, ты куришь кальян?

— Иногда, Эйно… когда требуется особая ясность в мыслях. На — попробуй…

Она протянула мундштук. Эйно Гансович с опаской приложился, втянул немного дурманящей теплой субстанции и сразу воспрянул духом.

— Однако! — он приосанился, вскинул голову, расправил плечи. — Действительно прекрасная штука!.. Надо же — как раскрепощает!.. Скажи, Хельга, — что это сегодня солнце никак не сядет?.. Висит себе в небе и висит! Висюлька какая-то получается!.. Не солнце, а висюлька!.. Висюлька, а не солнце!.. Ха-ха-ха!.. — заливисто Эйно Гансович расхохотался. — Курну-ка я еще немного из твоего кальяшки!..

— Сядь, брат… на первый раз достаточно! — железной рукой сестра отобрала трубку. — Ты спросил о солнце, и я отвечу: оно не садится, чтобы лицом к лицу мы могли обсудить Проблему Гольдбаха!

— В начале восемнадцатого века Россия была страной темной и невежественной? — хихикнул Эйно Гансович.

— Да… и поэтому царь Петр повелел основать Академию… Академию наук. В заснеженную дикую страну приехали передовые европейские умы, и среди них был Христиан Гольдбах…

— И доктор Блюментрост? — вспомнил посерьезневший Ламаамерстринк.

— Лейб-медик Блюментрост приехал много раньше и стал доверенным лицом царя… его личным лекарем…

— Продолжай, сестра… я внимательно слушаю…

— Христиан Гольдбах был уже немолод, но оставался очень деятельным и отличался удивительной физической силой. В Санкт-Петербург он приехал на лошадях, в нескольких шубах и купленном на границе у еврея огромном бараньем тулупе. Был 1724 год, Эйно, зима тогда выдалась необыкновенно суровая… В распоряжение Академии был предоставлен каменный дом Шафирова (тоже, между прочим, еврея) на Петербургской стороне, позже Академию перевели на Васильевский остров, там же поселились и академики. Христиану Гольдбаху положено было жалование в 1500 рублей годовых плюс проездные деньги. Обосновавшись на новом месте, знаменитый ученый рьяно принялся за дело и добился больших успехов…

— Чем непосредственно он занимался?

— Всяким… теорией чисел, математическим анализом, алгебраическими кривыми четвертого порядка… позже составлял историю Академии, был ее секретарем, вместе с библиотекарем вел ученую корреспонденцию и отбирал труды, достойные опубликования…

— А как он жил?

— Как и все просвещенные люди той далекой эпохи… Пил имбирное пиво и горячий сбитень, по воскресеньям ездил в Гатчину за ворванью, лихо носил парик, надушенный мускусом и кружевного батиста рубашки… по дому ходил в вязаном, с кисточками, колпаке, курил длинную пенковую трубку, сидел на собольей подушечке, смотрелся по утрам в веницейское зеркало… не гнушался самолично истопить голландскую изразцовую печь, а над балдахином кровати для отгона дурных снов велел приколотить охапки страусовых перьев…

— В Россию он приехал один?

— Нет, — булькнула кальяном Хельга. — Он привез жену Эльзу, девять дочерей на выданье и горбатого ученого поросенка…

— Поросенка? — удивился Эйно Гансович. — Ученого?.. Чтобы съесть?.. Ученый съел ученого?

— Нет, брат. Этот поросенок неплохо делил и перемножал… иногда он заменял Гольдбаху арифмометр.

— Скажи, Хельга, — Эйно Гансович пожевал губами, — как наш предок питался?

— Как и все академики… На завтрак — похлебка из полбы, лавашники, перепечи и тестяные шишки. К обеду ему подавали подовые пироги, постные или скоромные. Постные выпекались с горохом, репой и солеными грибами. В скоромные шла зайчатина… Если организм требовал большего, на стол выставлялись миски рубцов с чесноком, копченые гусиные полотки и зажаренные бекасы. Если и после этого ученый не чувствовал себя сытым, ему приносили куриные пупки на меду с имбирем… К ужину полагались огурцы, вареные в меду, изюм, орехи, парная медвежатина и непременно — цельный осетр с шаньгами и гречневой кашей…

— А как же родная немецкая кухня — гамбургеры, пумперникели, фляйшлауфшнеллеры, шнельфердриссенбротундбуттерклопсы?

— Само собой, Эйно… само собой…

Некоторое время Ламаамерстринк переваривал услышанное.

— Я понял, Хельга, — произнес он, наконец, — Христиан Гольдбах навсегда осел в России, она стала ему второй родиной… Как складывались здесь его отношения с людьми… коллегами по работе?

— Наш предок, Эйно, был человеком крутого нрава, тяжелым на руку и скорым на расправу, но с людьми достойными сходился легко, слыл хлебосольным хозяином и держал двери открытыми. В доме всегда были гости, дом буквально кишел ими, они находились везде и повсюду: в столовой палате, светелках, горницах, погребах, чуланах, клетях, подклетях… и даже в теплицах, птичниках, на конюшне и голубятне…

— А враги… они были у Христиана Гольдбаха?

Сестра помолчала.

— Был человек, отношения с которым… не складывались. Этот человек был русский националист и на дух не переносил немцев.

Ламаамерстринк качнул головой.

— Я знаю, Хельга… Ломоносов…

14

Часы показывали ночь, но солнце упорно держалось зенита.

Хельга смотрела Эйно Гансовичу в лицо, не давая уснуть или расслабиться.

— … вывала вьюга, — продолжала говорить она, — после ужина с друзьями Гольдбах лежал без сна, рядом безмятежно покоилась верная Эльза — на этот раз она была брюхата двойней, и он надеялся на сына… от хорошо протопленной печи к ногам притекало тепло, в голове роились мысли… необязательные и легкие, едва возникнув, они устремлялись к потолку, просачивались в щели и бесследно улетали в стратосферу. И вдруг — в мозгу шевельнулось нечто тяжеленькое, плотное, существенное… стремительно оно принялось разрастаться, пухнуть и очень скоро заполнило собой всю черепную коробку. Гольдбах схватился за голову, вскочил, запалил свечу, очинил гусиное перо — подвернувшийся кусок пергамента потоком захлестнули цифры и формулы… Именно так, Эйно, и родилась Проблема Гольдбаха.

— Так значит, это — математическая проблема? — оживился Эйно Гансович. — В чем ее суть?

— Любое нечетное число, — торжественно провозгласила сестра, — начиная с некоторого достаточно большого, есть сумма трех простых чисел.

— Ты хочешь сказать, — схватил Ламаамерстринк суть, — что среди натуральных чисел существует такое достаточно большое число, за которым всякое нечетное натуральное число является суммой трех простых чисел?!

— Да, Эйно… это так.

— И Гольдбах нашел это достаточно большое число?

— Нет, Эйно, — не нашел. Вот почему это — Проблема Гольдбаха, а не Теорема его имени.

— До сих пор — Проблема? — побежал Эйно Гансович вокруг стола. — Ее так никто и не решил?!!

— Никто, Эйно… ни один человек.

— Быть того не может!.. Декарт не решил?

— Нет.

— Ферма?

— Нет.

— Паскаль?

— Нет.

— Ньютон?

— Нет.

— Лейбниц?

— Нет.

— Гюйгенс?

— Нет.

— Клеро?

— Нет.

— Жан Д’Аламбер?

— Нет.

— Монж?

— Нет.

— Ампер?

— Нет.

— Гаусс?

— Нет.

— Пуассон?

— Нет.

— Араго?

— Нет.

— Абель?

— Нет.

— Больяй?

— Нет.

— Галуа?

— Нет.

— Гамильтон?

— Нет.

— Бертран?

— Нет.

— Лобачевский, черт его подери!

— Нет.

— А Владимир Сорокин?

— Тоже нет, Эйно…

Запыхавшийся, с гулко бьющимся сердцем, Эйно Гансович повалился на табурет.

— Бумаги, чернил!.. Я попробую…

Лихорадочно он принялся писать.

Очень скоро листы вышли. Эйно Гансович продолжил прямо на столешнице, потом — на сидении табурета, досках пола… перебрался в сени… пятясь, на корточках выбрался во двор… выводя цифры по песку, оказался на деревенской улице… и, сконфуженный, вынужден был возвратиться.

— Знаешь, сестра… число действительно очень большое… сходу я не могу… Скажи, — Эйно Гансович страшно зевнул, — ты сама пробовала?

— Я уже слишком стара для этого, брат.

— А почему, собственно, мы должны… вообще?.. — роняя голову, спросил он.

— Некоторым образом мы поддержали бы фамильное реноме, — неожиданно в нос объяснила старуха. — Есть еще одно обстоятельство, Эйно… Тому, кто разберется с Проблемой, американцы выплатят миллион долларов.

— А зачем нам миллион долларов? — всхрапнул Ламаамерстринк.

— Мы отдадим их Шиве, — спиной Хельга подошла к окну. — А великий и всемогущий дарует нам вечное спасение. — Она прищелкнула пальцами.

В этот же миг зенитное солнце с лязгом и грохотом провалилось за линию горизонта…

15

На завтрак была яичница со скорлупой по-латышски.

— Я думаю, Хельга… — хрустко Эйно Гансович прожевал полезную для костей известь, — думаю — мне пора возвращаться.

— Как? — изумилась сестра. — Ты собираешься уехать, не повидав старого друга Арвида?

— Арвида… это какого же?

— Арвида Густопсовича Пельше, — уточнила Хельга. — Помнишь — он когда-то принимал тебя в партию.

Молча Эйно Гансович начистил туфли и повязал галстук.

Огородами они вышли к небольшой конюшне. Высохший до костей старик в кавалерийских красных рейтузах верхом разминал по кругу балующего каурого жеребца.

— Здравствуй, Арвид! — Эйно Гансович снял шляпу.

— Здравствуй, Эйно! — Пельше соскочил на подвернувшуюся кочку.

— Племенной, что-ли, конь? — Эйно Гансович заглянул сзади.

— Еще какой!.. Производитель!.. Всем кобылам по ночам снится…

— Как же назвал?.. Небось, Пленум или Партийный Контроль?

— Не угадал, Эйно… Я назвал его Буцефаллос…

Порывисто друзья обнялись.

— Сегодня так парит, Эйно… не сходить ли нам искупаться?

— Хорошая мысль, Арвид… я и сам хотел предложить тебе это…

Прямиком по косогору, они спустились к речке, разделись и вошли в прохладную чистую воду.

— Мы, ведь, с тобой, — лег на спину Пельше, — никогда не плыли по течению… а теперь вот — плывем…

— Времена другие, Арвид, — отфыркнул Эйно Гансович, — что поделаешь.

— В восемнадцатом, помню… — под Тамбовом гнали мы с Климом банду Бухарина… — Пельше закачался на волнах.

— Зиновьева… тоже ты порубал? — нырял и выныривал Эйно Гансович.

— Зиновьева… мы с Буденным…

— А Рыкова, Томского, Пятакова… этих гадов?

— Этих порешили позже — со Щорсом…

— Ну, а Радека?

— Батьку Радека… с Котовским…

Вдоволь наплескавшись, они легли на горячий песок.

— Арвид, — спросил Эйно Гансович, — а Ленина ты помнишь?.. Каким он был?

— Он был самый человечный… самый совершенный из нас…

— Вообще без недостатков?

— Отчего же, — Пельше заложил руки за голову. — Мелкие недостатки были, но они только подчеркивали его масштаб… Ильич, к примеру, не стриг ногтей, может быть, чересчур громко выпускал газы, не сливал за собой в туалете, не мыл рук…

— А эти длинные локоны и страсть к женской одежде?

— У каждого — свои слабости… На заседания Совнаркома он приходил в шелковых платьях и дорогих чулках — кому это мешало?

— А неумеренная жестикуляция?

— Не забывай, друг — он был глухонемой.

— Ну, а четыре страшных клыка и привычка всех кусать в шею?

— Революции нужна была свежая кровь, Эйно…

Ламаамерстринк отогнал приставшего слепня.

— Враги плели против него козни, Арвид?

— Да, Эйно, — они готовили покушение.

— Но ведь яд и пули Ильича не брали?

— Да. Поэтому враги решили сварить его живьем.

— Каким образом?!!

С усилием Пельше перевернулся на бок.

— Мода тогда была в Смольном — бегать с чайниками… Переодетые красногвардейцами заговорщики должны были подбежать к Ленину и обдать кипятком из ста чайников разом… Это мы предотвратили с Феликсом Эдмундовичем…

Кажется, Эйно Гансович задремал. Когда он открыл глаза, солнце естественным образом клонилось к западу. Занятая своими проблемами неподалеку терлась взрослеющая девочка. У нее вовсю резались груди, и с силой она чесала их о плетень. Пельше лежал неподвижно, его лицо пожелтело, нос заострился, черты лица запали.

— Арвид! — обеспокоился Эйно Гансович. — Арвид?!

— Знаешь, в чем разница между живым и мертвецом? — риторически спросил Пельше. — Живому легко притвориться мертвым, но мертвому никогда не прикинуться живым!

— Вообще-то, ты как чувствуешь себя? — спросил Ламаамерстринк.

— Хорошо, Эйно, — только вот сердце второй день не бьется…

Медленно они оделись и пошли вверх по склону.

— Чем отличается свое от чужого? — неожиданно спросил Пельше.

— Тебе ведь нужен философский ответ, — пожал плечом Эйно Гансович. — Я не знаю.

— Свое не пахнет!.. Ни при каких обстоятельствах!..

— Теперь ты, Арвид, ответь, — вспомнил Ламаамерстринк. — «Маленькая, сморщенная, коричневая — есть в каждой женщине» — что такое?

— «… коричневая», — выхватил Пельше. — Ясно!.. Это — угроза фашизма, Эйно.

— Но почему — «в каждой женщине»?

— Так уж они устроены… Каждая хочет видеть своего избранника этаким Зигфридом, беспардонным самцом, белокурой бестией и завоевателем мира. И пока это желание не разрослось, пока оно маленькое и сморщенное, мы, Эйно, должны раздавить его в корне!..

В начинающихся сумерках они стояли на вершине холма. Пельше сделался почти невесомым, налетевшие порывы ветра вот-вот должны были унести его навсегда.

— Что, Арвид, художник есть в деревне? — вздохнул Ламаамерстринк.

— Есть один… народный, — отвечал Пельше уже издалека.

16

На завтрак были постные щи из крапивы.

— Я думаю, Хельга… — с усилием он проглотил полезную для желудка информацию, — думаю, мне пора возвращаться.

— Да, Эйно… теперь в самый раз, — она зашнуровала кеды. — Пойдем, я посажу тебя на поезд.

Огородами они двинулись к станции.

— Не забудь, Эйно, — Проблема Гольдбаха! — сестра легко перепрыгнула огромный капустный кочан.

— Уже думаю о ее решении, — цепляясь руками за ветки, он с трудом обогнул разросшийся куст сельдерея. — А ты, пожалуйста, вспомни, кто был тот человек.

— Какой человек, Эйно, — сложившись, сестра перекатилась через гигантский кабачок, — тот, кто не давал проходу знаменитому нашему предку?.. Я и сейчас помню — Ломоносов…

— Нет, — Хельга, — запутался он в зарослях укропа, — тот русский в Париже… прямой и сухощавый… который снял квартиру для бабушки… художник или балетмейстер…

Сестра подошла, высвободила его из зеленого плена.

— Я вспомню и сообщу… Кажется, ты забыл свой чемодан, брат…

— Оставь его себе, Хельга, — внутри много полезных вещей…

Они проползли под чудовищным кривым огурцом и оказались на станции.

Издалека донесся лязг и сиплый паровозный гудок.

— Проблема Гольдбаха, Эйно!..

— Тот человек, Хельга!..

— Кажется, я вспомнила — тот человек был писатель, — легко приподняв брата, она поставила его в тамбур. — Бабушка Хилья говорила — он был какой-то двойственный…

— Спасибо, Хельга! — взмахнул платком Эйно Гансович. — Ты очень помогла мне!..

— Прощай, брат…

«…писатель… двойственный, — крутилось в голове услышанное. — Двойственный писатель… — Эйно Гансович напрягся. — Мамин-Сибиряк?.. Сибарит, барин, вечный турист… Писал «Приваловские миллионы», пока не уставал сам от себя… с отвращением вставал под душ, мыл шею, надевал вигоневые носки… шел к бабушке Хилье через туманный мост Альма по улице Флерюс и площади Лувуа?..

Стиснутый поющими колхозниками, с чьим-то ледащим ребенком на руках, Эйно Гансович сидел на жесткой лавке обшарпанного общего вагона. Воздух насквозь был пропитан запахами махры, застарелого пота и едких свежих экскрементов. В дырявых корзинах верещали выкормленные на заклание твари. Какой-то гусь, длинношеий и злобный, высунувшись, больно куснул Эйно Гансовича в ляжку.

«Или Мельников-Печерский, — механически Ламаамерстринк потер ногу. — Трудолюб, мужик, черная кость… Писал „В лесах“, пока не зарябит в глазах… немытый и всклокоченный, в недельной давности рубахе и задубевших канареечных носках шел к бабушке через мост Александра Третьего, сворачивал по бульвару Араго на площадь Сен-Мишель?..»

Из ребенка, журча, потекло что-то желтое, и Эйно Гансович, нагнувшись, переложил его на пол.

«Быть может, Сухово-Кобылин?.. Уголовник, убийца… Пока не сводило скулы, писал свою „Свадьбу Кречинского“, нюхал морфий, протирал виски дорогим одеколоном, вкладывал в кармашек стилет… на авеню Клебер отнимал у ребенка кулек жареных каштанов, смачно ел, разбрасывая корки?..»

Сладострастно чавкая, все вокруг пожирали связки зеленого лука.

«А если Гарин-Михайловский?.. Неврастеник и человеконенавистник… Писал до остервенения „Детство Темы“, потом с ненавистью драил штиблеты… скрипя зубами, пересекал наискось площадь Перье и, задыхаясь от бешенства, выходил на набережную д’Орсе?..»

Протяжно отрыгивая, селяне заливались прокисшим квасом.

«Кажется, я забыл Сергеева-Ценского… Инвалид детства, с испорченным, нерабочим желудком, вечный должник и неудачник… До колик и рвоты уписывался „Преображением России“… без сил вываливался на площадь Клиши, вымаливал Христа ради свежий выпуск газеты, разворачивал, прятал от кредиторов испитое синюшное лицо?..»

За окошком давно стемнело. Угомонившиеся попутчики страшно храпели, вываливали языки и трескали переполненными кишками.