Бесплатный фрагмент - Присоединились к большинству...

Устные рассказы Леонида Хаита, занесённые на бумагу

Книга Леонида Хаита написана о «примкнувших к большинству», потому что большая часть его героев отмечена этим невесёлым определением. Но главное — эта книга о людях, застрявших в живой жизни благодаря своему таланту.

Работа самого Хаита всегда была чудом сказки и праздником одновременно. Его спектакли в обычном кукольном театре и новаторские поиски в созданном им коллективе «Люди и куклы» — форпосты сопротивления тоске и мраку российского застоя тех лет.

О поисках себя в новой стране он пишет без раздражения и усталости, спасаясь по древнему еврейскому обычаю за ширмой юмора.

— Папа, мне сказали в школе, что я еврей. Это правда?

— Конечно, я тоже еврей. И мама тоже.

— Ну а что же мне делать с моим языком? Он же у меня русский… — и я высунул свой язык.

Прочтите книгу Хаита. Это печальная и весёлая книга. Книга об интереснейших событиях и замечательных людях. О нашем прошлом и, очень может быть, о нашем будущем.

Есть в ней сила художественного осмысления и сила документа. Есть магия спора и диспута. Наверное, потому, что Хаит написал очень добрую и искреннюю книгу.

Из статьи Аркадия Красильщикова

«Печаль, полная жизни»

Моим ушедшим друзьям и главным женщинам моей жизни: маме Роне, жене Асе, дочери Елене.

Самая сердечная благодарность

моим дорогим друзьям Леночке и Лёне

Гинчерманам, оказавшим мне бесценное

дружеское участие в создании этой книги.

Умирает старый ребе. Над ним склонились ученики

Ученики: Подождите, учитель! Не уходите! Не оставляйте нас!

Вы ещё не сказали нам, что есть жизнь…

Ребе: Жизнь — это фонтан…

Ученики: Почему фонтан, ребе? Почему фонтан?

Ребе: Так не фонтан…

В самом начале двадцатого века, точнее 9 января 1900 года, журнал «Русское слово» поместил большую фотографию Жюля Верна и его обращение к русскому читателю, в котором прославленный фантаст поздравлял их с началом нового века и предсказал, что наступившее столетие будет эрой электричества.

Многое, очень многое из того, что нас окружает, было предсказано фантастами девятнадцатого века с удивительной точностью.

Освоение космоса, полёт на луну, телевидение, компьютеры, развитие наземного, подземного и воздушного транспорта подробно были описаны писателями далёкого прошлого.

Скажем, Бульвер Литтон описал будущее открытие радия с такой точностью, словно сам при этом присутствовал. Он назвал это таинственное вещество «вриль». С помощью вриля освещаются дороги и дома, излечиваются недуги. Вриль откроет человечеству дорогу в космос.

Этот фантаст описал и разрушительную силу вриля. Крохотное количество этого вещества может разрушить в несколько минут многомиллионный город.

Кстати, другой фантаст, Владимир Никольский, даже указал точную дату взрыва такой бомбы — 1945 год.

В романе А. Робида, переведённом в 1894 году на русский язык, «Двадцатое столетие. Электрическая жизнь», так подробно описано телевидение, многообразие программ — развлекательных, учебных, новостей и т. д., — что создаётся полное впечатление, что автор романа много лет проработал директором телекомпании.

В конце семидесятых годов, по заказу Центральной студии научно-популярных фильмов, я вместе с Зиновием Сагаловым написал сценарий фильма о том, как люди девятнадцатого века представляли себе двадцатый век. Фильм был снят и вышел на экраны. Работа над этим сценарием дала мне возможность перечитать горы научно-фантастической литературы прошлого века.

Конечно, самыми популярными авторами были Жюль Верн и Уэллс. Подсчитано, что из 108 фантастических идей, предсказанных Жюлем Верном, неосуществимыми остались только 10. Из 86 идей Уэллса — 9.

Чудеса, казавшиеся несбыточными жителю девятнадцатого века, реализованы сегодня даже в гораздо большем объёме.

Описывая путешествие на Луну, плавая в своих фантазиях по водам мирового океана, Жюль Верн не высказывал своих предположений о социальном устройстве будущего века. У его читателей сложилось прочное убеждение, что социально-экономическое будущее общества писателя не интересовало.

Но вот недавно французское издательство «Ашетт», владеющее всеми правами на жюль-верновское наследие, раскопало в рукописях писателя неизвестный доселе роман Жюля Верна «Париж сто лет спустя». Кроме традиционных для Жюля Верна научно-технических предвидений, а их немало: от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания до электромузыкальных инструментов и факсов, — в романе представлена мрачная картина будущего. Увлечённость писателя грандиозными возможностями науки и техники на этот раз уступила место скептическому отношению к будущему обществу, оснащённому современной техникой. Он предсказал упадок искусства, литературы, падение нравов и бездуховность, а будущую государственную систему описывает так, как будто сам был очевидцем сталинско-брежневских методов слежки за своими гражданами.

Единственную надежду фантаст связывает с тем, что оружие массового уничтожения (появление которого он тоже предугадал) станет для будущего общества сдерживающим фактором и в результате в мире не будет ни войн, ни армий.

Свой первый политический прогноз я сделал 22 июня 1941 года, стоя на полукруглом балконе третьего этажа краснокирпичного пятиэтажного дома номер 23 по улице Рымарской (Клары Цеткин) города Харькова.

Мои военно-политические предсказания внимательно слушали две девочки — двоюродные сёстры Монины: Люда, двенадцати лет, и Валя — одиннадцати.

Точности моего прогнозирования мешал не только мой тринадцатилетний возраст, но и прочно вдолбленный лозунг о том, что воевать мы будем только на чужой территории. Кроме того, в мозгу засели строчки исполняемой по радио песни: «Нас не трогай — мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим. И в воде мы не утонем, и в огне мы не горим…»

Одним словом, как пелось уже в другой песне: «Киев бомбили, нам объявили, что началася война».

Стараниями мамы я научился читать в пять лет. А в шесть свободно читал любые тексты. Читать же газеты меня научил папа. Он выписывал много центральных газет, а мне — «Пионерскую правду». Я прочитывал её ежедневно от корки до корки. Мало что помню из этого фундаментального издания, но хорошо запомнил фотографию Риббентропа с букетом белых роз, которые ему доставили из Берлина, чтобы он мог подарить их Улановой. Он присутствовал на балете в Большом театре.

Не могу судить, как жили харьковчане в эти предвоенные годы. Моя жизнь была безоблачной. Небольшими облачками я мог считать только частые болезни. Мама же считала все эти гланды, аденоиды, бронхоадениты главным злом моей, да и своей жизни. И я навсегда запомнил еврейские фамилии профессоров медицины, которых мама систематически поддерживала материально: Яхнис, Цеткин, Файнштейн, Дайхес, Прошкин и многие другие. В остальном мою жизнь заполняла школа, драматический кружок Дворца пионеров и библиотека, в которую мама записала меня в памятном для меня 1934 году. С этого времени книги заменили мне игры со сверстниками, прогулки, мяч и всё такое прочее.

Довоенный Харьков гордился по крайней мере четырьмя вещами: Госпромом (Дом Государственной промышленности — памятник конструктивизма тридцатых годов), многофигурным памятником Тарасу Шевченко (скульптору позировали актёры украинского театра), площадью Дзержинского (харьковчане были убеждены, что большей по величине площади нет во всей Европе) и первым в стране Дворцом пионеров.

До 1934 года Харьков был столицей Украины. Это её первому секретарю партии Петру Постышеву пришла в голову идея организации такого Дворца. Для этого было избрано здание бывшего Дворянского собрания на площади Тевелева (сейчас она, конечно, носит другое название). По бокам центрального входа стояли две чугунные пушки, в здании был роскошный зимний сад. В многочисленных комнатах расположились разные кружки, а драматические, театральные и танцевальные коллективы имели большой зал с настоящей оборудованной сценой.

62-я средняя школа, в которой я учился, находилась на главной улице города — Сумской (она же Карла Либкнехта), напротив знаменитого памятника Шевченко. Но все мои воспоминания связаны не с ней, а с Дворцом пионеров, где мне было куда интересней и веселей. Не помню уже, кто мне рассказал, что сейчас на одном из стендов выставлена моя фотография.

Довоенный Харьков был городом, в котором процент интеллигенции был достаточно велик. В городе было 21 высшее учебное заведение, включая университет, начавший работать ещё в 1805 году, большущий политехнический институт, юридический, медицинский, химический, авиационный, ветеринарный, сельскохозяйственный, автодорожный, фармацевтический и многие другие. Работало более 10 театров. Была консерватория, филармония. Издавалось много газет и журналов. Переезд столицы в Киев освободил город от множества чиновников и партийных функционеров. Ну а жизнь — жизнь была, как и везде в стране, советской.

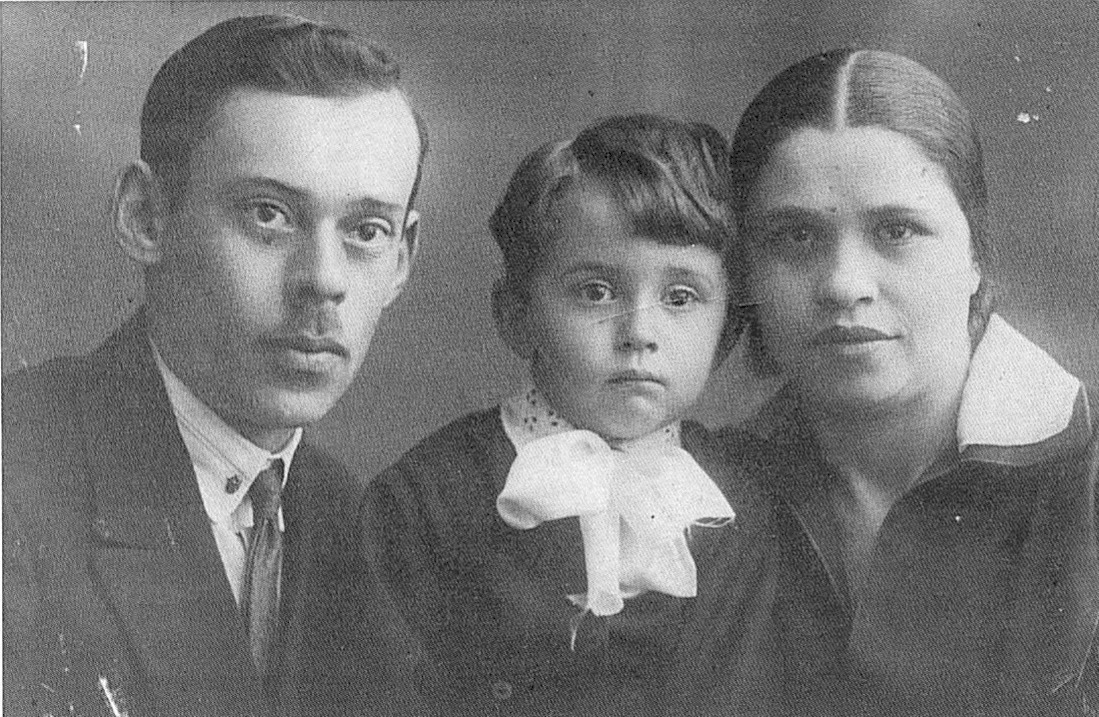

Мои родители поселились в Харькове в 1925 году. Не знаю, каким образом, но они получили ордер на первую в их совместной жизни комнату в коммунальной квартире по упомянутому мною адресу: Рымарская, 23, квартира 8.

Комната, в которую они въехали, была пустой, мебели в ней не было. На полу валялась бумага, обрывки верёвок, гвозди и другие следы поспешного отъезда бывших хозяев.

Единственным оставленным предметом была чёрная чугунная настольная лампа, изображавшая мопса, стоящего на задних лапах. В его голову была вкручена лампочка, прикрытая зелёным стеклянным абажуром.

Родители были бедны, и комната обставлялась мебелью медленно. Один из маминых братьев подарил диван. Затем были куплены буфет и небольшой письменный стол. На стол поставили лампу. Когда её подключили, родители вдруг обратили внимание на то, что голова у собаки откручивается. Внутри лампы родители обнаружили десять золотых десяток. Этот капитал был ими быстро реализован. Это был правильный поступок. Потому что государство рабочих и крестьян продолжило насильственное изъятие золота.

На два этажа выше, также в коммунальной квартире, получила комнату и родная мамина сестра с мужем.

В первых числах августа 1928 года, в один день и час, сестёр отвезли в родильный дом, где при содействии доктора Попандополо 5-го появился на свет я, а 7-го — мой брат Миша. В семейном архиве долго хранилась мамина записка, адресованная папе, которую мама написала на другой день после моего рождения: «Абрашенька, родной! Должна огорчить и подготовить: у нас родился очень уродливый сын…» Как мне кажется, со временем мама резко изменила своё мнение о моей внешности.

13 августа, на восьмой день моего рождения, мои родители тайком отнесли меня на окраину Харькова, где мне благополучно была произведена брит-мила, единственному из моих многочисленных двоюродных братьев. Так я стал полноценным евреем.

Я благодарен родителям за этот поступок. Во-первых, они проявили известную смелость. В те времена они могли иметь множество самых серьёзных неприятностей и бед. И, во-вторых, пошли против уже укрепившегося большевистского мировоззрения.

И сейчас, задумываясь над своей практически прожитой жизнью, я нахожу многочисленные связи с тем поступком, на который пошли мои папа и мама.

А моё еврейское совершеннолетие мы не праздновали — началась война. «…А война была. Четыре года. Долгая была война…» Поэт имел в виду четыре года кровопролития, невиданное доселе число жертв, крови, горя и слез.

Однако в 1945 году война не была окончена. Впереди ещё была Япония. Были Хиросима и Нагасаки — первое применение атомных бомб.

Горячая война перешла в холодную. Уже в 1946 году появился анекдот:

Вопрос: «Будет ли новая война?»

Ответ: «Нет, войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Противостояние Востока и Запада вступило в новое качество. Оно продолжается и сегодня. Но с момента распада Советской империи можно говорить об окончании той, долгой войны и начале совсем другой эпохи.

Ценой невероятных усилий, беспримерных, часто напрасных, жертв Россия обуздала германскую военную машину. Но парадокс заключался в том, что победительницей она не стала. Экономическое, социальное и политическое устройство СССР не могло справиться с Европой. Очень скоро поверженная Германия стала самой мощной, богатой, развитой державой на континенте. А Союз Советских Социалистических Республик был повержен, прекратил своё существование. Голод, разруха, беспредел стали его характеризующими. Государство, победившее разум.

В своём обращении к народу Сталин заявил: «Три года назад Гитлер всенародно провозгласил, что в его задачу входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей…»

Сегодня можно говорить, что задача, которую когда-то поставил перед собой Гитлер, выполнена.

В 1995 году Российская армия покинула Германию.

Когда-то Пётр Великий отправился в Париж — как сказали бы сейчас, на встречу на высшем уровне. Как известно, Пётр отличался непосредственностью и любовью к спиртным напиткам. Нарушая всякий этикет, подвыпивший монарх, к изумлению всех присутствующих, предложил семилетнему Людовику XV покататься, сидя на царской спине.

В 1995 году Б. Ельцин, тоже отличавшийся непосредственностью, во время своего визита в Берлин по поводу ухода войск из Германии, выйдя на площадь после «вкушения», шатаясь, выхватил у дирижёра палочку и самолично продирижировал военным оркестром, поставив музыкальную точку в этой далеко не музыкальной истории.

Первые бомбы упали на Харьков в июле 1941 года. Две попали на городское кладбище, переворотив могилы и разрушив здание крематория, недавно построенное. Третья бомба разорвалась возле трёхэтажного дома на Московском проспекте, рядом с Рыбным мостом.

Ещё не зная страха, я ездил смотреть на это зрелище. От взрыва наружная стена дома рухнула на улицу и обнажённый дом был как бы в разрезе. На внутренней стене висели фотографии, на верёвке — натянутое бельё. Скрытый ранее быт коммунальных квартир был открыт, как в театре.

Начали заклеивать полосками бумаги оконные стёкла крест-накрест. Жильцы домов дежурили на крышах на тот случай, если упадут зажигательные бомбы. Организовали бомбоубежища.

Наша Рымарская улица начиналась у тыльной стороны площади Тевелева, шла параллельно главной улице города — Сумской, делая в конце её поворот, выходивший на неё же. Большинство домов ранее принадлежало страховой компании «Саламандра». Превращённый после 1917 года в коммунальный муравейник, наш дом с одной стороны граничил с Оперным театром, а другой выходил к городскому парку, в котором стоял знаменитый памятник Шевченко.

Дом имел не только центральный вход, но и тяжёлые узорчатые ворота, которые вели во двор. Возле ворот, с внутренней стороны, был флигелёк — сторожка, в которой жил дворник Василий Васильевич. Как и полагалось в то время, в белом фартуке с большой бляхой на груди. Жил он с дочерью — молодой девушкой лет восемнадцати. Была она изумительно красивой. Во всяком случае, так утверждали все наши соседи. Василий Васильевич представлял советскую власть на её, так сказать, нижнем звене, и его все боялись. В его функции входило поддержание не только чистоты, но и порядка. Он обязательно провожал тех жильцов, которых увозил «чёрный ворон», и вселял новых жильцов.

Во дворе дома в самом начале войны был, уж не знаю кем, обнаружен вход в подземелье, в катакомбы, которые, как говорили, петляли под всем городом. Значительную часть их очистили, провели электричество и превратили в бомбоубежище, в котором во время налётов пряталась половина улицы.

Буквально за день до войны папа и мама взяли меня с собой в театр. В помещении Оперного театра, как я уже говорил, соседствующего с нашим домом, шли гастроли Московского государственного еврейского театра, которым руководил знаменитый Михоэлс.

Я думаю, что мама часто водила меня в театр. Однако из увиденного я запомнил только «Евгения Онегина» в опере и, довольно смутно, спектакль в Театре юного глядача (зрителя) — «Сузгирья Гончих Псив» («Созвездие Гончих Псов»).

«Блуждающие звёзды» по Шолом-Алейхему я запомнил на всю жизнь.

Я помню все мизансцены, каждого актёра, помню каждый костюм. Особенно почему-то запомнил клетчатый костюм Альберта Щупака. До сих пор помню впечатление от сцены пожара. Навсегда запомнил песню «Кум, кум цу мир». Потрясающего Зускина в роли Гоцмаха, его кашель, то, как уговаривал он молодого Лейбла Рафаловича уехать с театром. Одним словом, этот спектакль — самое сильное театральное впечатление. Первое театральное потрясение в жизни.

И надо же такому случиться! Теперь я живу в одном доме, четырьмя этажами выше, с той артисткой, которая в этом спектакле играла молодую Рейзл — Этель Ковенской.

Я хорошо запомнил лица актёров этого спектакля ещё и потому, что, когда начиналась бомбежка, они прятались в том же самом бомбоубежище, что и мы. И у меня была возможность рассмотреть каждого.

Было лето. Занятий в школе не было, а свободного времени — хоть отбавляй. Когда удавалось улизнуть от мамы, я бегал в сад смотреть на зенитные установки, расположившиеся над обрывом. А вечерами следил за перечёркивающими небо лучами прожекторов. Иногда в их лучах появлялся самолёт и вокруг него рассыпались белые облака взрывов снарядов зенитных орудий. На площади Дзержинского выставили подбитый немецкий самолёт.

Фронт приближался. Началась эвакуация. Никто не отвечал на вопрос, как могло случиться, что «непобедимая и легендарная» так стремительно отступает, что так много городов уже занято немцами.

Сворачивались и уезжали заводы. А в Харькове их было много. Причём гиганты. Тракторный, турбинный, электромеханический, «Серп и молот».

Уезжали институты — проектные, научные, исследовательские.

Город покидали люди.

В нашей квартире проживали Ратнеры, старики Шур, Дубнов — работник коммунального хозяйства, Мисевры, она учительница украинского языка, он — инженер, их дочь Галя, только что закончившая школу, большая семья Мониных, Давыдовых, ну и наша.

Неожиданно выяснилось, что, кроме семьи Мисевры, все остальные жильцы — евреи.

Для меня это было открытием.

Как ни странно, но эта многолюдная квартира жила мирно. Естественно, что у каждой семьи был свой счётчик электроэнергии, свой звонок на дверях, свое «седалище» в туалете и свой кухонный столик в большой, но почему-то тёмной кухне. Общий балкон был увешан бельём. В ванной комнате стояла невероятно большая, но ржавая ванна. В ней никто не купался. Размеры её позволяли ставить в неё корытца, тазики и в них производить омовение. Очереди в туалет были естественными. Жильцы ходили друг к другу в гости, пили чай, одалживали деньги «до получки».

Мы уезжали последние. Впрочем, не уезжали, а уходили. Чья-то мудрая власть бросила папу, он был инженером-строителем, на восстановление разрушенных объектов.

Восстанавливать их было незачем, так как другие инженерные части взрывали подобные объекты по приказу того же начальства.

Сталин издал приказ, по которому врагу не должно было ничего достаться. Поэтому взорвали даже Дворец пионеров.

Муж учительницы Мисевры, не помню его имени, носил краги. Я всегда с некоторой завистью и любопытством засматривался на это коричневое кожаное изделие с пряжками по бокам, хоть видел их на нём ежедневно — ничего другого он не носил. В первые годы войны все искали шпионов и диверсантов, подающих немецким самолётам сигналы. Ведь в городе было введено затемнение. Мисевра со своими крагами был идеальной находкой для харьковских пионеров. В качестве немецкого шпиона его приводили в милицию по несколько раз в день. Через пару месяцев, отчаявшись, он поменял обувь и стал простым смертным. Причём смертным в прямом смысле этого слова. Перед самой оккупацией Харькова он пошёл в село менять вещи на продукты, был взят немцами в качестве заложника и расстрелян.

Для дочери Мисевры, Гали, 1941 год был годом окончания школы и началом первой любви. Полюбила она своего одноклассника, которого, конечно, в первые годы войны призвали в армию. Перед его уходом на фронт они расписались в ЗАГСе, который находился как раз напротив нашего дома, по другую сторону улицы. Помню, что с мальчишками я совершал экскурсии в это учреждение и запомнил, что стену зала, где, собственно говоря, и совершался акт бракосочетания, занимала огромная картина, изображавшая Семёна Михайловича Будённого, принимавшего парад Первой конной армии.

С моей мамой Мисевра была беспредельно доверительна. Не смущаясь, переполненная эмоциями, она говорила:

— Пускай мэнэ Бог покарае, Роня Давыдовна, но що угодно, тильки нэ еврэй. Богу молю: пусть вин загынэ, пусть тильки нэ вэртаеться. Нэ можу я, нэ можу. Вы тилькы пробачтэ мэнэ, Роня Давыдовна, я вам як завжды — тильки правду.

Возможно, искупая свою откровенность, а может быть, в связи со своими возникшими еврейскими связями Мисевра совершила в наш адрес благородный поступок.

Когда мы покидали город, немцы были уже рядом. Перед самым уходом у папы резко обострилась его двусторонняя паховая грыжа. Тяжестей он поднимать не мог, еле передвигал ноги. И, кроме того, в доме совсем не было денег. Те, кто выплачивал папе зарплату, уже уехали, а никаких сбережений у нас не было.

Как я уже говорил, мы покидали квартиру последние. Мисевра оставалась. Естественно, она без особого труда овладевала имуществом всех уехавших евреев. Никто не препятствовал ей опустошить и нашу комнату. Тем более что с собой мы взяли только по маленькому рюкзачку, да у меня через плечо висел подаренный мне ко дню рождения фотоаппарат «Фотокор».

Но, узнав о полном отсутствии у нас денег, Мисевра стала приобретать наши вещи, когда мы уже практически стояли в дверях. Конечно, за бесценок, чисто символически, она рассчитывалась с мамой за покрывало, постельное бельё и прочие тряпки. Таким образом родители получили хоть малую толику денег.

Я об этом не забыл. И вот вспоминаю со словами благодарности.

Что такое настоящая война, что такое настоящий ужас, страх, человеческое горе, мы узнали очень скоро, добравшись до станции Балаклея.

Издалека пылало зарево. Станцию только что жестоко бомбили. Горели интендантские склады, почти примыкавшие к станционным строениям. Пролетело два штурмовика, поливая из пулемётов скопление людей у вокзала и на платформах. Горел разрушенный состав, только прибывший в Балаклею. Валялось множество трупов. Стоял смрад, дым, вопли. Охрана отстреливалась от мародёров, лезших на склады. Другие грабители копошились на платформах, вытряхивая содержимое чемоданов в свои мешки, обыскивая убитых.

Из шока нас вывел крик о том, что остался один-единственный неразрушенный путь, с которого срочно отправляется состав. Мы бросились туда. Толпа, штурмовавшая несколько вагонов, сорвала у всех троих наши рюкзачки. Фотоаппарат я выбросил сам. Буквально чудом мы оказались в одном товарном вагоне, стиснутые людской массой орущих людей. Поезд тронулся. Куда — этого не знал никто.

Доехали мы до станции Красный Лиман. Там нас заставили освободить вагоны. Начался долгий, мучительный путь в эвакуацию, в Сибирь.

Пока мы двигались на восток, мои будущие товарищи, друзья, учителя и наставники уезжали в другую сторону. На запад.

Боря Милявский, Лёва Лившиц, Арон Каневский, Шура Светов, Саша Хазин попали в сформированную в Харькове фронтовую газету 18-й армии. Политруком её был Леонид Ильич Брежнев. Главным редактором был назначен кадровый журналист Верховский.

Лёва и Боря были выпускниками филологического факультета Харьковского университета. Арон учился в автодорожном. Шура и Саша работали в газете. Мы встретились, познакомились, подружились в 1945-м, после войны.

Что есть прошлое? Что есть будущее? Когда начинается прошлое? Когда начинается будущее? «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Неужели только миг соединяет эти категории в физическом и философском смысле?

Прошлое осмысливают, в будущее — смотрят. Фантасты многих веков, засматривая в будущее, мечтали о машине времени, дабы отправиться в путешествие в минувшие века.

А рядом с ними, независимо от них, человечество создало такие машины.

Это книги. Мириады книг. Вот я могу снять со своей полки стихи Гумилёва и очутиться в Серебряной эпохе начала прошлого века. А возьми я томик Мигеля де Сервантеса Сааведры — и окажусь в далёкой и старой Испании. Хочу ещё дальше? Пожалуйста: Вергилий — I век до нашей эры.

Книги — память человечества. Это про свою жизнь можно забыть, припоминать не самое существенное, а так, пустяки.

Общая память человечества прочно упрятана в толстые и тонкие тома.

С детства я испытывал благоговение перед библиотеками. Четыре из них — сладчайшее воспоминание, истинное наслаждение, великие часы, проведённые в залах: Библиотека им. Короленко (Харьков), Ленинка и Историческая библиотека (Москва) и Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Приведённая в строгий порядок, память человечества стоит на их полках.

С будущим сложнее. Может быть, самое обидное в человеческой смерти, смерти конкретного человека, то, что он не узнает, что же произошло на самом деле. Как справилось человечество с постоянно возникающими перед ним сложнейшими задачами. Ты, ты сам?

За кого вышла замуж твоя внучка? Кем стали её дети? Сможет ли она по-русски прочесть без перевода то, что здесь написано? И, главное, захочет ли?

Сохранится ли Израиль в наступающем веке? Посетит ли благоденствие Россию? Кто победит в противостоянии мусульманской и христианской цивилизаций?

Вопросы, вопросы, загадки. Ответ неизвестен.

Техника и наука в быту будущего века во многом предсказуемы. На Марс полетят уже в нынешнем столетии. Успехи науки будут фантастичны. Электроника проникнет во все сферы жизни. Информатика станет главной характеризующей времени. Это ясно. А человек? Каким будет человек наступившего века? Справится ли он с гениальными техническими открытиями XXI века?

Это очень серьёзный вопрос. Очень.

С развитием человека рос и его мозг. На прибавку одного грамма мозга у наших предков уходило по одному — по два тысячелетия. По сорок — восемьдесят поколений!

Питекантроп обладал мозгом в 950 кубических сантиметров. А у неандертальца стотысячелетней давности мозг был крупнее, чем у нас. Но неандерталец не был умнее нас. В данном случае количество не определяло качество.

Наука давно установила, что в среднем мозг нормального человека сегодняшней цивилизации весит 1375 грамм. Бывает больше, бывает меньше. У многих великих людей вес мозга измеряли. У Анатоля Франса мозг весил 1017 грамм, а у Тургенева тянул на 2017. А, скажем, Менделеев имел 1571 грамм серого вещества. У Ленина всего 1340.

Мозг рос и развивался почти два миллиона лет. И всё это время человечество уже пользовалось «открытиями науки и техники»: сначала камнем и палками, попавшими под руку, потом специально запасёнными, потом специально изготовленными.

Мозг рос — улучшались орудия.

И тут возникает принципиальный вопрос: что же развилось быстрее — мозг или то, что он придумал?

Вначале мозг развивался с той же скоростью, с которой развивалась техника. Иногда даже опережал «технические открытия». Потом техника труда уже еле поспевала за развитием мозга. Ну а потом орудия труда улучшаются уже куда быстрее, чем это происходит с мозгом. На пути от питекантропа к неандертальцу орудия улучшаются впятеро быстрее, чем мозг.

Ну а, скажем, через сорок тысяч лет и вовсе перестал улучшаться. А орудия? Ого-го!

Таким образом, с того времени мы умнее не стали. Но стали другими.

В чём? Почему? Об этом размышления дальше. В этом попытка представить себе человека наступающего века, а может быть, и далее.

Сегодня рядовой читатель уже плохо представляет себе, какой доселе невиданной популярностью, даже у обывателя, далёкого от науки, пользовался Альберт Эйнштейн. Его знаменитая теория относительности превратила его в суперзвезду. Этому не мешало даже то обстоятельство, что большинство людей понятия не имело, что это за теория и с чем её едят.

Ходил даже анекдот.

Один еврей видит в поезде, который едет из, скажем, Москвы в Токио, другого еврея, читающего газету, в которой крупным шрифтом заголовок: «Теория относительности Эйнштейна».

— Скажите, что это за теория?

— Ну как вам объяснить. Представьте, что вы сели голым задом на плиту. Прошла всего секунда, а вам кажется, что целая вечность.

— И что? С этими хохмочками вы едете в Токио?

Но тем не менее импресарио с мировым именем предлагали Эйнштейну лекционные турне по всему свету. Были выпущены сигары, названные его именем. Его портреты, фотографии, на которых Эйнштейн вызывающе показывал язык, продавались тысячами.

И это на протяжении всего одного века.

В английском Альберт-холле собралось более пяти тысяч человек. Выступавший до этого Элтон Джон собрал меньшую кассу. Толпа оцепила зал задолго до появления новой суперзвезды, нового кумира — физика.

Молодая жена выкатила на сцену инвалидную коляску, на которой сидел парализованный пятидесятилетний Стивен Хокинг.

Только что его книга «Краткая история времени» разошлась в количестве 25 миллионов экземпляров.

Немногим более месяца, может быть двух, Хокинг поразил мир заявлением, что теоретически возможны путешествия во времени — вспять. Потрясение вызвала не столько сама новая теория, сколько её противоречие авторитету Эйнштейна.

«Господь Бог не играет в кости», — утверждал Эйнштейн, когда он столкнулся с интерпретацией некоторых положений квантовой механики. Эта фраза Эйнштейна стала лозунгом детерминизма физических законов.

Сегодня Хокинг утверждает, что Бог не только играет в кости, но и «не всегда знает, куда их кидает».

В конце века парализованный Хокинг зачёркивает, и не без доказательств, принципы великого Эйнштейна.

Современная наука основана на постулате о том, что Вселенная управляется чёткими законами. Отсюда вытекает, что раскрытие этих законов позволит предсказывать будущее. Вопрос, поставленный Хокингом, так и звучал: «Можем ли мы предсказывать будущее, если даже ежедневный прогноз погоды, основанный, по-видимому, на законах термодинамики и на знании периодических атмосферных процессов, весьма далёк от точности?»

Ответ Хокинга: предсказание будущего — дело невозможное. Мир подчиняется законам теории вероятности. Это, впрочем, не новость по отношению к объектам квантовой механики.

«Эйнштейн, при всём моём уважении к нему, ошибался, — утверждает Хокинг, — когда не признавал вероятностной основы физических законов».

Многие богословы и учёные резко критиковали Хокинга за ссылки на Бога. Первые — считая, что Хокинг не понимает, что это такое. Вторые — потому, что, по их мнению, это выходит за пределы компетенции науки. Ни тех ни других Хокинг всерьёз не принимал.

Доказательства его взглядов, в сжатом виде, основываются на двух достижениях физики: квантовой теории и явлении чёрных дыр. По словам Хокинга, понимание скрытой природы чёрных дыр, ставшее возможным в самое последнее время, опровергает взгляды Эйнштейна.

Чёрные дыры — до предела сжатое вещество, оставшееся от состарившихся звёзд, — обладают столь сильным гравитационным полем, что притягивают всё, находящееся вблизи. До недавнего времени принято было считать, что чёрные дыры вечны, так же как вечна их «начинка».

«Положение изменилось, когда я выяснил, что они не такие уж чёрные», — рассказывает Хокинг. Он открыл, что чёрные дыры постоянно излучают в пространство вещество и энергию. Это открытие удивило самого учёного, ведь оно означало, что их масса уменьшается и в конце концов они должны исчезнуть. А вместе с ними исчезнет и вся информация, ими накопленная.

«Потеря этой информации только доказывает, — утверждает Хокинг, — что мы в состоянии предвидеть ещё меньше, чем позволяет вероятностный подход квантовой механики. Кроме того, это последнее доказательство ошибки Эйнштейна, который отказывался поверить, что Господь играет в кости. Мы не только с уверенностью можем заявить, что Всевышний играет в кости, но и знаем теперь, что он бросает их туда, где они навсегда исчезнут».

И далее: «Нам остаётся только рассчитывать вероятности. Однако никто не может с уверенностью сказать, что произойдёт завтра. Нельзя сбрасывать со счетов, что у Бога ещё много карт в рукаве».

«Мы верим» — так называется недавно вышедшая книга, в которой 53 крупных американских учёных, среди которых немало лауреатов Нобелевской премии в области физики, химии, биологии, заявляют о своей вере в существование Бога. На основе современных научных открытий они полностью развенчивают теорию Дарвина о происхождении человека.

Ничем не доказано происхождение человека от обезьяны. До сих пор не обнаружено ни одной переходной формы между ними. Найденные останки древнейших людей оказывались впоследствии подделками. Не поддающиеся объяснению упорядоченность и согласованность строения человека и Вселенной приводят многих учёных к вере в Создателя. Труд сделал из обезьяны усталую обезьяну.

Тогда вернёмся к прошлому. К замечательному свойству человеческой памяти, которое называется воспоминанием. Воспоминание как наука называется историей.

История. Мы учим её в школе и изучаем на примере собственной жизни. «История учит…» — говорят нам с трибун и кафедр, с телевизионных экранов и из газетных статей. Ничему она не учит. Мы немедленно забываем её уроки, как самые нерадивые ученики. История учит тому, что она ничему не учит. Это уже банальность.

Шло время. Человеческий мозг научился связывать то, что он видел, с тем, что он слышал. Научился соединять краски и звуки. Он научился понимать, что такое глубина и что такое расстояния. Затем возникла речь. А там уже мозг научился связывать несвязываемое — то есть научился ассоциативному мышлению, и постепенно человек получил возможность стать поэтом и учёным. Настал момент, когда человек стал человеком. И теперь его мозг остановился в своём развитии. Человеку предстояло не столько умнеть, сколько приспосабливаться к себе подобным. И возникло понятие уживчивости, а затем и взаимопомощи — а иначе не выживешь. Возникло удивительное человеческое свойство — сострадание.

Археологи, раскапывая могилы своих далёких предков, обнаружили бесконечное множество искалеченных людей, долгие годы проживших с полученными травмами. Понятно, не душевными, а физическими. Но потом они ещё долго жили на нашей земле, так как нашлись им подобные которые не съели их, не бросили в лесах и пещерах, а заботились о них, ухаживали за ними. Возникло понятие, которое много веков спустя назовут нравственностью.

Одним из его признаков являются могилы. Желание сохранить память об усопшем. Знаменитая формула о том, что «он присоединился к большинству», возникла много веков после погребений, когда ещё живых было больше, чем умерших. И один за другим возникали на нашей планете памятники отошедшим в иной, поначалу непонятный, мир.

А затем человечество стало пересматривать возникшие на его заре нормы нравственности: памятники стали не только создавать, но и уничтожать. Сколько их, снесённых с пьедестала, превращённых в пепел, низвергнутых, сровненных с землёй, давно поросших травой, застроенных другими памятниками новых эпох!

Могильные холмы сметены с лица земли не только ветром, но и забвением.

Из истории вырывают страницы в надежде на то, что пропажу никто не заметит.

И летят в воздух творения художников и памятники эпохи.

Когда-то давно мне довелось побывать в Каунасе. Друзья повезли меня за город смотреть Пажайслисский монастырь. Он оказался закрытым на реставрацию. Пока мои гиды пошли договариваться о возможности проникнуть за запертые ворота, я бродил вокруг монастырской стены среди трав и строительного мусора. И вот случайно наткнулся на две заброшенные, заросшие бурьяном могильные плиты. С трудом прочитал надписи на них:

Действительный тайный советник Алексей Фёдорович Львов. Композитор народного гимна «Боже, царя храни!». Родился 25 мая 1798 года. Скончался 16 декабря 1870 года.

А на другой плите:

Вдова тайного советника Прасковья Агеевна Львова, урождённая Абаза.

Упомянутый «народный гимн» пели после смерти автора ещё довольно долго.

Интересно, у какой монастырской стены будут погребены Михалков и Эль-Регистан?

В 1833 году скрипач и композитор Алексей Фёдорович Львов, после одобрения своего сочинения шефом корпуса жандармов Александром Бенкендорфом, пригласил Николая I прослушать написанный им гимн на слова Василия Андреевича Жуковского «Молитва русского народа» — официальное название гимна «Боже, царя храни!». Государь, прослушав сочинение четыре раза, со словами: «Спасибо, спасибо, прелестно, ты совершенно понял меня», — обнял и расцеловал композитора.

Богиня памяти Мнелюзина тоже похоронена давным-давно.

В 1524 году князь Василий основал в Москве Новодевичий монастырь, чудом уцелевший до нашего времени. Множество событий русской истории связано с этим памятником. С каждым годом события эти тускнеют, уходят из учебников истории и вычёркиваются из утверждённых свыше информаций экскурсоводов.

Воспетый поэтами и историками царь Пётр I вступил на российский престол в десятилетнем возрасте. Правление страной ребёнком вызвало многочисленные внутрисемейные распри. Его мать Наталья Нарышкина находилась с родственниками своего мужа от первого брака боярами Милославскими во взаимоотношениях коммунальной квартиры. Примерно так же, как сегодня, в ход шли любые средства, лишь бы опекунство взяла на себя царевна Софья.

Во внутрисемейной вражде Софья была побеждена. И упрятали её в тот самый Новодевичий монастырь, в который возят сегодня иностранных туристов. Но тогда, три века тому назад, в нём была заточена опальная царевна и под окнами её кельи были повешены, по приказу Петра, трое из 799 опальных стрельцов.

Софья смотрела на их казнь сквозь узкую щель Смоленского собора.

А там, где были казнены мятежные стрельцы, вздумавшие восстать против государя, воздвигнуто государственное кладбище.

Чтобы быть похороненным на нём, необходимо специальное разрешение городского совета.

На кладбище лежат руководители государства, которым не нашлось места в Кремлёвской стене. Над останками генералов и маршалов воздвигнуты каменные фигуры в натуральную величину… На так называемой коммунистической аллее покоятся многочисленные члены РСДРП, бывшие народовольцы, весь клан Аллилуевых, брат Владимира Ильича. Даже Вера Фигнер, умудрившаяся дожить до 1948 года, покоится на этой аллее.

Невдалеке — мхатовцы и их кумир А. П. Чехов. Перенесли сюда и прах Гоголя. Камень, который выкопали из его прежней могилы, теперь служит памятником Михаилу Булгакову.

Целая история государства.

И те, кто стрелял, и те, в кого стреляли, — покоятся рядом.

Вот, например, под этой плитой лежит В. Ульрих — председатель всех знаменитых процессов тридцать седьмого. А это… Впрочем, каждая могила здесь — страница истории и пересказывать её нет смысла.

В студенческие годы у нас была игра, целиком построенная на знании романов Ильфа и Петрова. Мы собирались вместе и устраивали друг другу испытания: надо было точно процитировать авторов, ответить на самые каверзные вопросы: «Какое доказательство привёл Остап Бендер в споре с ксендзами, убедившее Адама Козлевича в том, что Бога нет?» Или, скажем: «Какого цвета носки были на Васисуалии Лоханкине?»

Кроме того, мы писали шуточные диссертации. Помню, что «защищал» их дважды. Одна из них называлась «Вопросы любви и брака в романах Ильфа и Петрова», другая — «Уголовно-правовые воззрения Остапа Бендера». Темы этих диссертаций точно соответствовали содержаниям лекций в Харьковском юридическом институте, где я в то время учился.

Между прочим, институт этот носил имя Лазаря Моисеевича Кагановича. Потом ему присвоили имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Но это так, вскользь, к проблеме памятников. Какое имя он носит сегодня — не знаю.

Итак, мы увлеклись Ильфом и Петровым.

Наверное, поэтому, как только начал работать в театре — предложил инсценировать «Двенадцать стульев».

Впрочем, мои первые воспоминания связаны с другим спектаклем. В пьесе, написанной местным инспектором Управления культуры Зоей Чириковой «Золотой орех», я создавал образ Лошадки. Моя героиня дважды за весь спектакль пробегала из одной кулисы в другую с ржанием, над которым режиссёр спектакля работал достаточно тщательно. Через несколько дней после премьеры я впервые в жизни прочитал свою фамилию в газетной рецензии: «Лошадка (артист Хаит) — не выразительна».

Спектакль «Двенадцать стульев» имел успех. Роль Воробьянинова, которого я играл в спектакле, вызывает и теперь сладкие воспоминания.

Именно в этот период работы над спектаклем пришла счастливая мысль организовать в театре выставку, посвящённую Ильфу и Петрову.

В те годы произведения этих авторов не начинали ещё переиздавать и поколение, чья юность пришлась на военные и послевоенные годы, открывало для себя этих авторов впервые.

Ещё до работы в театре несколько лет ушло на поиски всякого рода материалов о жизни и творчестве этих писателей, и, если бы хватило сил и новые увлечения не увели в сторону, наверное, написал бы о них книжку. В результате этих трудов, навсегда оставшихся в памяти встреч фойе театра превратилось в музей. Десятки стендов, сотни фотографий, тщательно составленная биография, которую я впоследствии подарил Публичной библиотеке имени Короленко, — всё, от первого до последнего издания, рассказывало о писателях.

С нетерпением спешил я в театр, чтобы за час до спектакля проводить зрителя от стенда к стенду, рассказывая взахлёб об их жизни, вообще о сатире тридцатых годов.

Собирая эту выставку, я часто ездил в Москву, чтобы поработать в архиве, встретиться с друзьями писателей, которые тогда ещё почти все были живы. Сейчас мне даже трудно самому поверить, что от Катаева я шёл к Олеше, от него к Эрлиху и Вольпину, встречался с Сельвинским, Кирсановым, много раз бывал у Черемных, первого иллюстратора «Двенадцати стульев» в журнале «30 дней», изводил Кручёных, начавшего собирать альбом об Ильфе и Петрове ещё при их жизни. В этом альбоме, хранящемся сейчас в ЦГАЛИ, куда Кручёных продал своё «хобби» в дни нужды, многие современники оставили свои шутливые записи и рисунки.

До войны, особенно в южных городах, прямо на улице под зонтиками, сидели пожилые люди, зарабатывающие себе на жизнь вырезываниями профиля любого прохожего из чёрной плотной бумаги, в которую заворачивают фотобумагу. Мгновенно, несколько раз взглянув на вас, такой художник на ваших глазах, ножницами вырезал ваш профиль и наклеивал его на белую бумагу. И за какую-то мелочь вы уносили с собой своё черное изображение.

Талантом такого вырезальщика обладал Виктор Ефимович Ардов, друживший с Ильфом и Петровым долгие годы, написавший о них воспоминания — может быть, самые интересные из всех прочитанных или услышанных мною.

В альбоме Кручёных были силуэты Ильфа и Петрова, которые автор сделал при жизни и собственноручно вклеил в этот альбом.

Мы подружились с Виктором Ефимовичем. Я много раз был у него дома, слушал его рассказы о писателях, о многочисленных юмористических журналах того времени. В одном из них Ардов заведовал отделом театральных рецензий. Отдел назывался «Деньги обратно!».

Когда я уезжал, Ардов присылал мне шутливые открытки, в которых серьёзно пытался вовлечь в работу «Крокодила». Из этого, впрочем, ничего не вышло.

В один из последних визитов к Ардову той поры я решил его пофотографировать, сделать портрет для выставки и взять у него старые фотографии, которые он обещал мне подарить.

Помню, что пришёл к нему утром. Он позировал вместе со своей маленькой и очень симпатичной собачкой. Не знаю, чем я, молодой провинциальный парень, мог интересовать Ардова. Но каждое моё посещение его дома затягивалось на много часов.

В тот день, когда я уже собирался уходить, гостеприимный хозяин начал настоятельно уговаривать меня остаться у него обедать. В качестве дополнительной приманки он добавил, что ждёт к обеду одну даму, с которой мне будет интересно познакомиться.

— Если вы ждёте даму, — галантно заявил я, — то мне, наверное, лучше удалиться.

— Нет, молодой человек, с этой дамой не хочется оставаться наедине — ею хочется делиться.

Я воспринял это заявление как очередную шутку хозяина. У меня было полно всяких дел, но Ардов уговаривал, да и, честно говоря, хотелось кушать. Я остался.

Довольно скоро появилась и ожидаемая гостья. Увидев её, я твёрдо решил, что стал жертвой очередного ардовского розыгрыша.

Грузная и в то же время величественная старуха протянула мне руку, невнятно пробормотав своё имя.

Мы сели обедать. За столом разговор шёл на какие-то бытовые темы, совсем меня не интересовавшие. Что-то такое про квартиру, исполком, домоуправление.

В разговоре я, естественно, не участвовал и, насытившись, подумывал о том, как бы поскорее уйти.

Старуха ко мне не обращалась, и только когда Ардов меня представлял, переспросила:

— Вы из Харькова? У меня там есть друзья. Супруги Ролл.

Я ответил, что знаю их, так как, будучи студентом Технологического института, слушал их лекции по химии, естественно ничего из них не запомнив.

Когда, уходя, я стал складывать свои фотопринадлежности, ещё раз предложил сделать общую фотографию. Старуха категорически отказалась. Я не настаивал.

Провожая меня на лестничную клетку, Ардов, распираемый иронией, спросил:

— Молодой человек, а вы знаете, с кем вы сидели за одним столом? Неужели не знаете? Тогда запомните на всю жизнь: вы сидели рядом с Анной Андреевной Ахматовой.

Кому-то из хорошо знавших Ахматову принадлежит фраза: «Глядя на неё, перестаёшь бояться старости».

Однажды Анна Андреевна посетила поликлинику Литфонда. Заполняя карточку, врач спросил у неё:

— Вы кто? Мать писателя или сами пишете?

Известно, что Ахматова не любила август. В августе расстреляли Гумилёва. В августе арестовали сына. В августе навсегда увели последнего мужа — Пунина. В августе вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

В августе 1980 года я побывал на кладбище в Комарово, под Ленинградом. Там похоронен мой товарищ Александр Абрамович Хазин. Волею Жданова его имя было поставлено в упомянутом постановлении рядом с именами Ахматовой и Зощенко. Я не думаю, чтобы Саша Хазин приятельствовал при жизни с Анной Андреевной. Во всяком случае, мне он ничего такого не рассказывал. Но после смерти, теперь уже волею случая, они похоронены рядом.

На могиле Ахматовой большой, суровый кованый чёрный крест с чеканкой Спасителя, серокаменная стена и барельеф поэтессы, выдолбленный в камне по знаменитому портрету Модильяни. Красота женщины приковывает. На могиле ни слова, ни даты. Ни фамилии, ни имени.

Между прочим, место на кладбище в Комарово выбрали Иосиф Бродский и сын Виктора Ефимовича Ардова, Миша, с которым я впоследствии долго жил в Москве в одном подъезде дома по улице Черняховского.

Постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» знаменовало собой новое наступление на интеллигенцию, искалечившее жизнь десяткам тысяч людей, а многих лишило и самой жизни.

Я не видел Хазина в тот день, когда дежуривший по харьковской газете «Красное знамя» мой ближайший друг Шура Светов получил ночью текст знаменитого ждановского выступления. Он рассказывал мне потом, что лицо Хазина, к которому он в ту же ночь примчался, покрылось на глазах красными струпьями.

Решение, которое было принято, казалось единственно правильным. На нём настоял Светов, «профессиональный каторжник», как все мы его называли. Хазин уехал. Уехал из Харькова, бросил всё и тем спасся. И уехал не куда-нибудь, а в Ленинград. В тот самый город, где, согласно постановлению, с его писательской деятельностью была связана «откровенная пошлость и неприкрытая ложь на советское общество». «Спрятал» его Аркадий Райкин, устроив Сашу к себе в театр заведующим литературной частью.

Он успел написать хорошую книгу, много стихов, пьесу. В Ленинграде он проболел свою начинающуюся старость. В Ленинграде он и умер.

По разным городам разбросаны могилы моих друзей. Лёва Лившиц лежит в Харькове, Шура Светов — в Риге, Саша Хазин — под Ленинградом, Арон Каневский — в Нью-Йорке.

У Бориса Слуцкого есть строки:

…Умирают мои старики

И гореть за себя поручают.

Орденов не дождались они —

Сразу памятники получают.

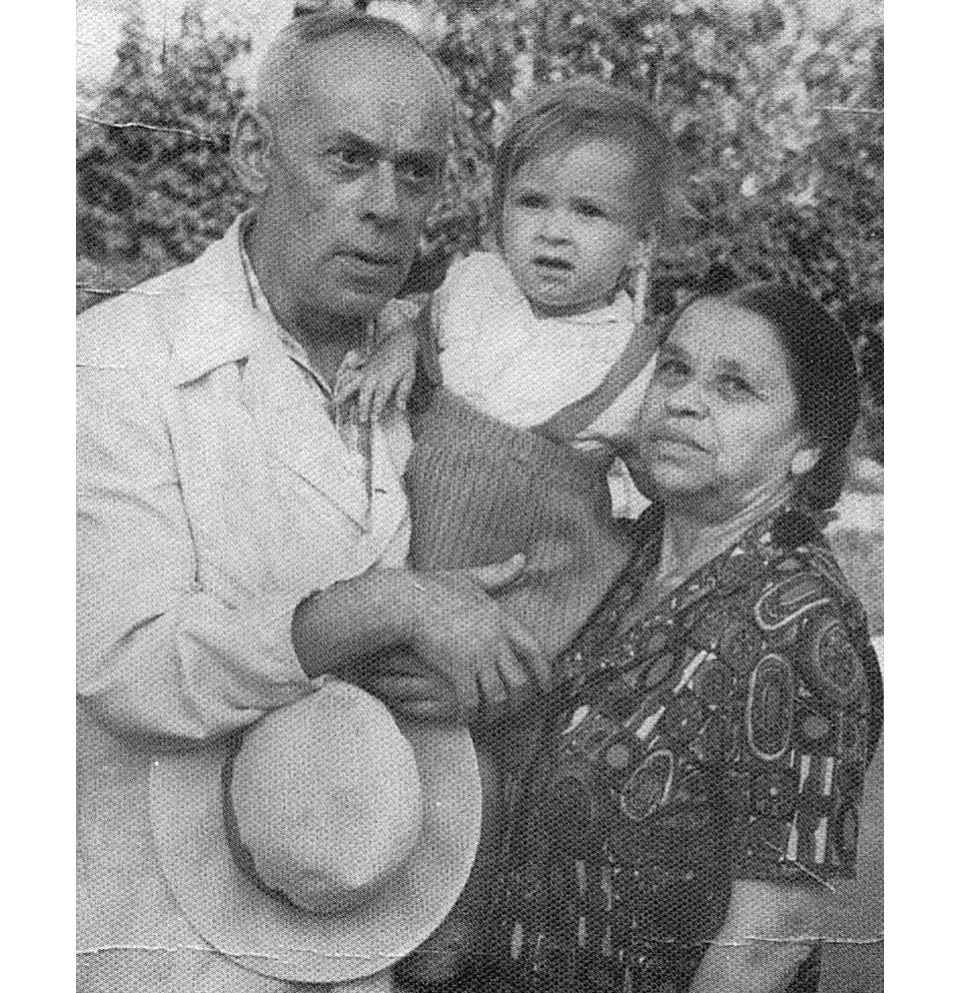

Мои родители умерли, папа в 1975, а мама в 1984 году.

Родился папа в первый месяц наступившего двадцатого — 29 января 1900 года в городе Бахмуте, впоследствии переименованном большевиками в Артёмовск.

В городе существовала фирма братьев Лейферовых, которая торговала готовой одеждой. Несколько портных шили у себя на дому брюки, сюртуки, платья для этой фирмы. Одним из таких портных был папин отец, мой дед — Израиль Хаят. Его фамилия точно соответствовала его профессии: Хаят в переводе с иврита — «портной».

Не знаю, на какие деньги и каким образом, но научился он портновскому делу в Париже, что значительно повысило его реноме в маленьком городе.

От первой жены у него родилась в 1989 году дочь Мария, в 1900-м — папа, а в 1901-м — Лейб — сын, которого ласково называли Лёля.

В 1902 году бабушка умерла.

По еврейской традиции Израиль женился на её младшей сестре Вере, у которой от уже умершего мужа был сын Мирон.

В 1904 и 1908 году у папы появились сводные братья — Мойше (Мишель) и Наум (Нёня).

Сегодня уже никого из них нет в живых. Каждый прожил свою жизнь. Каждый заслуживает подробного рассказа.

Хватит ли у меня на это сил?!

К сожалению, вторая жена деда оказалась классической мачехой, множество раз описанной в литературе всех времён и народов. Дети в семье сразу резко были разделены на своих и чужих. Мне даже не хочется заносить на бумагу все собранные мной подробности того периода. Ограничусь тем, что папе и маме было нелегко.

Когда папе исполнилось 15 лет, он уехал в Горловку, где поступил учиться в Горное училище, проработав перед этим на одной из угольных шахт.

В 1918 году, когда началась Гражданская война и в Донбассе побывали войска Центральной рады, деникинцы, немцы, отряды Красной армии и другие борцы за народное счастье, папа вернулся в Бахмут.

В августе 1919 года в город вошли войска Деникина. В конце года Красная армия начала мощное наступление и деникинцы объявили всеобщую мобилизацию.

Перепуганный дед отвёл папу на мобилизационный пункт.

Новобранцев построили в шеренгу.

— Евреи, шаг вперёд, — прозвучала команда.

То ли еврейские юноши решили в той ситуации не выделяться, то ли по другой причине, никто этого шага не сделал.

Так папа стал солдатом деникинской армии.

Под натиском Красной армии белые отряды откатывались к Кавказу. И в первые месяцы 1920 года поражение деникинцев было безусловным.

Папа, отстав от своего отряда, получил контузию, добрался, уже сам, до Владикавказа. У него не было ни документов, ни денег, ни тёплой одежды.

Во Владикавказе папа пошёл в местную синагогу. И поступил правильно: еврейская община снабдила его документами, в которых ничего не значилось о службе в белой армии, дала ему денег на дорогу и тёплую одежду. Заполняя документы, писарь, или как там его называли, случайно изменил одну букву в фамилии, и с этого момента папа перестал быть Хаятом и стал Хаитом.

В Бахмут папа добрался без особых приключений.

А в это время в Бахмут, к своему старшему брату Моте Залесскому и его жене Гисе, приехала погостить двадцатилетняя Роня, в будущем моя мама.

И вот тогда, в 1920 году, встретились впервые мои родители. Возник роман.

Через много лет мама рассказывала, как мучился папа, приходя к ней на свидания. Кроме вручённой ему во Владикавказе одежды, у него ничего не было. Из туфель вылезали пальцы. Однажды он пришёл к ней в бархатной куртке, которую выпросил у Мишеля, младшего сводного брата. Но через некоторое время Мишель передумал и пришёл к месту свидания, чтобы куртку забрать.

С момента возвращения в Бахмут в папиной душе, во всём его существе поселился страх. Что могло быть страшнее в долгие годы советского государства, чем служба в белой армии?

С этим пожирающим человека чувством и отправился он в Москву учиться в Горной академии. С мамой были связаны все жизненные планы, и она обещала ждать его возвращения.

Лишённый какой-нибудь материальной поддержки, папа днём учился, а по ночам работал сторожем на Московской сельскохозяйственной выставке. В трудовой книжке, которая тогда появилась, об этом сделана соответствующая запись.

Так прошло четыре года.

То ли в конце 1924, то ли в начале 1925 года в отдел кадров академии пришло письмо из Артёмовска (Бахмута). Советские органы уведомляли администрацию академии… нет, не о службе в белой армии, а о том, что его отец, Израиль Хаят, имел до революции наёмных рабочих и тем самым является чуждым для советского государства элементом и, следовательно, его сын не может быть студентом высшего учебного заведения. И папа, с соответствующей формулировкой, был отчислен.

Маму он нашёл в Харькове. 5 июня 1925 года они зарегистрировали свой брак.

4 апреля 1975 года папа умер, не дожив двух месяцев до золотой свадьбы.

Папа умирал несколько раз.

Мы вернулись в Харьков с мамой после эвакуации в Сибирь 4 июня 1944 года. Папа работал в Харькове со дня освобождения. Застали мы его в ужасающем состоянии. Он никогда не был полным, а тут… Худющий, заросший, сгибающийся вдвое от боли в животе. Муки от грыжи в паху. Часть дома была разрушена бомбой. Сантехника не работала. Жильцы ходили оправляться в развалины.

Оставалось загадкой, как папа дожил до нашего приезда. Собственно, не нашего, а маминого. От меня было мало прока, а мама бросилась его спасать.

Работал папа много. Транспорта не было. Приходилось пешком преодолевать огромные расстояния. О диете, естественно, никто даже не заикался.

В результате осенью 1945 года у папы случился первый инфаркт и, не долечив его, он получил прободение желудка в результате язвы двенадцатиперстной кишки. И хоть сердце не позволяло — экстренно лёг на операционный стол. Надежды выжить практически не было.

Мама, не отходившая от папы ни на шаг, попросила меня дать телеграмму в Киев, дяде Мишелю, тому самому, который когда-то пожалел для папы свою куртку.

Мишель в папиной семье был фигурой более чем значительной. Он занимал достаточно высокий пост сначала в ГПУ (Главное политическое управление), потом в прокуратуре республики, потом, естественно, с изменением структуры, в НКВД, КГБ и т. д.

В семье все его смертельно боялись. Виделись с ним чрезвычайно редко. В гости он ни к кому не ходил. Иногда звал к себе по очень большим праздникам. Когда столица Украины переехала в Киев, переехал и он туда же вместе со своей семьёй и связь с ним почти прекратилась.

Натура у него была чрезвычайно властная, обладал громоподобным голосом, не терпел возражений. Одним словом, был классическим служакой печально известных организаций.

Приехал он на следующий день после папиной операции, привёз мешок продуктов.

Отлично помню, как я сидел на скамейке у входа в больницу, как он вышел из дверей заплаканный и сел рядом со мной.

— Чем я могу быть тебе полезным?

Я пожал плечами.

— Учёбой доволен?

— Нет.

И я рассказал, что попал в Химико-технологический институт строительных материалов случайно, так как окончил подготовительные курсы при этом институте, и вот теперь вынужден стать черт знает кем, тогда как мечтаю о юридическом образовании.

— Запомни телефон, — сказал Мишель, — через три дня позвонишь по нему. Ответит капитан Альзицер. Назовёшь свою фамилию.

На этом моя беседа и окончилась. В тот день он уехал.

К всеобщему потрясению, папа стал поправляться. Впереди его ожидали новые инфаркты, новые операции, но тогда, благодаря маминым заботам, любви, полнейшей самоотдаче и ещё чему-то, папа поднялся с постели.

А я позвонил по названному телефону.

— Капитан Альзицер слушает.

— Моя фамилия Хаит, — сказал я.

— Завтра с документами явитесь в отдел кадров Юридического института. Назовёте свою фамилию. Желаю удачи.

Никогда больше я не слышал этой фамилии, никогда не увидел этого капитана в лицо, никогда не узнал о нём ни малейшей подробности.

А студентом Юридического института я стал. В течение двух дней приказом по институту я был переведён на учёбу из одного института в другой, несмотря на то, что первый семестр уже окончился.

Мне предстояло сдать экзамены сразу за второй и первый. Что я и сделал. Опыт у меня был. Весной 1945 года я меньше чем за год сдал экзамены за 8-й, 9-й и 10-й классы.

В апреле 1975 года я поехал на театральную конференцию в город Магнитогорск. 4 апреля, утром, был мой доклад. Когда я стоял на трибуне, ко мне подошла директриса магнитогорского театра и, прервав меня, прошептала:

— Вас срочно вызывает Москва. Трубку просили не класть. Идёмте ко мне в кабинет.

Я сразу понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Извинившись перед аудиторией, я бросился к телефону. Услышал голос моей жены Аси:

— Скорее вылетай. Папе очень плохо. Он в больнице.

Через несколько часов я был уже в Москве. Начал звонить в больницу — тщетно. Нашёл знакомого врача, Серёгу Сегеди, работавшего в этой же больнице. Он связался с отделением. Ему и сообщили: папа умер.

Я так мало с ним переговорил. А вот теперь отсчитываю время: сейчас бы ему было столько-то, тогда столько-то. Этого он не узнал, это не увидел, это не пережил, не разделил со мной удачи, успеха, невзгод.

Теперь я постоянно его вспоминаю, думаю о нём. Память выхватывает то одно, то другое. До войны, по праздникам, он брал меня смотреть на военный парад. Собственно, на сам парад на площади Дзержинского попасть было для нас невозможным. Мы спускались с папой по Мордвиновскому спуску на Клочковскую. По ней возвращались в казармы красноармейцы, грохотали танки, орудия, другая военная техника тех лет.

Не помню его нежностей, поцелуев. А вот руки помню хорошо. На всю жизнь осталось их ощущение.

Па-па. Я никогда не называл его иначе, даже говоря о нём с другими.

Мы с Асей перевезли родителей в Москву 15 декабря 1974 года.

Эти несколько месяцев московской жизни он простоял у окна, глядя на стройку дома во дворе. О чём он думал? Что вспоминал?

Умер он без меня. Махнул рукой, когда его уносили.

Когда приехала скорая помощь, её бригада оказалась абсолютно неподготовленной. Врач не мог сделать внутривенное вливание, облил себя папиной кровью. Это не помешало ему, отмываясь в ванной, украсть только что появившиеся колготки.

Носилок тоже не оказалось. И папу несли к машине на одеяле. Мужских рук тоже не хватило, и Ася бросилась за нашим соседом Лёвой Николаевым, редактором телевизионной передачи «Очевидное — невероятное», а теперь программы «Цивилизация».

Я увидел папу мёртвым, заплатив заранее за бальзамирование. Он лежал красивее, моложе, здоровее, чем я привык его видеть.

Никогда я не сказал ему, как его люблю, как уважаю его неприспособленность, отсутствие практицизма, его неумение разговаривать с начальством…

В жизненных, обыденных ситуациях он был скромен, почти незаметен, немногословен, очень ироничен. При этом я много раз слышал, что он был незаменим в компаниях, в застолье.

Иногда он мурлыкал себе под нос песни на идиш, обрывки молитвенных песнопений. Это к нему я пришёл с вопросом:

— Папа, мне сказали в школе, что я еврей. Это правда?

— Конечно. Я тоже еврей. И мама тоже.

— Ну а что же мне делать с моим языком? Он же у меня русский? — и я высунул свой язык.

Становлюсь похожим на деда

И давно похож на отца…

<…>

Сквозь глобальность и рациональность,

Сквозь одежд современный покрой

Вдруг проступит национальность,

Заиграет отцовская кровь.

Все, что тушевалось, тупилось

В быстротечной сумятице дней —

Незатейливость, тихость, терпимость, —

Выступает ясней и ясней.

И о деде я слышал всё то, что,

Чем мне памятен мой отец.

Вдруг доходит, как старая почта,

Мне доставленная наконец.

Это стихи Бориса Абрамовича Слуцкого, возникшего зримо в самой моей юности. По сей день я произношу его стихи, вижу его перед собой.

Не очень помню, как это произошло. Мне кажется, что я встретил его впервые в доме профессора Яхниса. До войны к этому профессору, тратя немалые деньги, мама водила меня, чтобы избавить от бронхоаденита, бронхиальной астмы. После войны я снова попал в профессорский дом, но уже не в качестве пациента, а как кавалер.

В семье Бориса Львовича, так звали профессора, жила их воспитуемая племянница Нора. Она в те времена училась в 10-м классе 17-й школы. Обучение мальчиков и девочек тогда было раздельным.

В одном с ней классе училась моя приятельница ещё по квартире на Рымарской — Женя Бомар (Давыдова). Она познакомила меня с Норой, моим первым, серьёзным увлечением.

При всех внешних признаках свободы, независимости, даже некоторой развязности, я был юношей очень робким, стыдливым, крайне закомплексованным. Наши отношения определялись, как когда-то говорилось, «он с ней ходит». И мы действительно ходили вместе. Обнять я её не решался. Способ ухаживания я избрал, так скажем, небанальный. У Норы часто собирались её одноклассницы, 5–6 девочек. Я уже был студентом. Девочки усаживались, доставали тетрадки, и я… начинал им читать лекции о французских просветителях XVIII века. Мои бредни они тщательно конспектировали.

Мне кажется, что именно в доме у Норы я и встретил только что демобилизовавшегося из армии после Победы Бориса Слуцкого.

Нора сейчас живёт в Филадельфии. Я много раз виделся с ней и каждый раз забывал спросить её о Борисе.

Но, так или иначе, наша дружба с Норой оборвалась, а со Слуцким возникла, и я смело могу отнести его к первым своим учителям. И в области литературы и в части своей национальной идентификации.

У Абрама, Исака и Якова

Сохранилось немного от

Авраама,

Исаака,

Иакова —

Почитаемых всюду господ.

Уважают везде Авраама —

Прародителя и мудреца,

Обижают повсюду Абрама

Как вредителя и подлеца.

У нас со Слуцким было одно отчество. И нельзя забыть, что эти стихи Борис написал в январе 1953 года: шло «дело врачей».

В то время я знал на память все его стихи.

— По отчеству, — учил Смирнов Василий,

— Их распознать возможно без усилий!

Фамилии — сплошные псевдонимы,

А имена — ни охнуть, ни вздохнуть,

И только в отчествах одних хранимы

Их подоплёка, подлинность и суть.

Действительно: со Слуцкими князьями

Делю фамилию, а Годунов —

Мой тёзка, и, ходите ходуном,

Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.

Но отчество Абрамович, Абрам —

Отец, Абрам Наумович, бедняга.

Но он — отец, и отчество, однако,

Я, как отечество, не выдам, не отдам.

Борис «не выдал, не отдал» отечество. Он прошёл всю войну мужественно и достойно. Боевых орденов и медалей у него было больше, чем у очень многих, во всяком случае из тех, кого я хорошо знал.

В последние дни войны, буквально 7 мая 1945 года, он, находясь в составе 3-го Украинского фронта, был офицером отдела разложения войск противника. Было это в Австрии. Выполняя приказ, Борис подполз к расположению противника и в 400 метрах от него начал в упор выкрикивать приказ о капитуляции. Немцам прекрасно была видна худая фигура Слуцкого. Подползший к нему боец передал приказ повторить текст ещё два раза.

Борис подробно описал всё это в своей единственной прозе — «Записках о войне», кстати до сих пор не изданных.

Послевоенная жизнь Слуцкого была нелёгкой. Он вернулся переполненный войной, главной темой всего его творчества. А печатать перестали. Из трёх вышедших книжечек удалили всё лучшее. А потом и вовсе перестали печатать. После его смерти трудами и заботами друга и душеприказчика на свет появилось множество его стихов. Все были потрясены тем, как много написал Борис в те годы, абсолютно не рассчитывая на публикацию.

О своём отношении к женщинам, семье он отлично написал в своём известном стихотворении «Ключ от комнаты».

Он жил бобылём и вдруг полюбил. Полюбил, как говорят, насмерть. Именно так. Потому что её преждевременная смерть от рака была и причиной его смерти. Что он только ни делал, чтобы спасти её. Всё было тщетно.

Второй причиной его гибели было нелепое, безумное, неоправдываемое выступление на секретариате Союза писателей, в котором он осудил Бориса Пастернака в период глумления над гениальным поэтом. И хоть в речи Слуцкого, одноминутной, коротенькой и невнятной, не было привычных тогда помоев, Борис произнёс слова обвинения в адрес поэта за издание его романа «Доктор Живаго» на Западе.

Он, не боявшийся подойти к вооруженным немцам на расстояние пистолетного выстрела, подчинился приказу секретаря парткома.

Совершив этот поступок, Борис начал потихоньку сходить с ума. Перестал писать. Скрылся от всех. И в 1968 году умер.

К рассказу о нём я ещё вернусь.

Среди неожиданностей, подстерегавших меня в Израиле, было и такое. Первые годы новой жизни прошли на съёмной квартире в районе северного Тель-Авива, на маленькой улочке, упиравшейся в бульвар Нордау.

Прочитав на уличном указателе это имя, я остановился, подошёл поближе, чтобы убедиться в том, что я не ошибаюсь. Нет, так и есть — Макс Нордау.

Позднее я убедился, что в Израиле нет ни одного населённого пункта, в котором не было бы улицы имени Нордау, сменившего на этот псевдоним свою истинную фамилию Зюдфельд.

Надо сказать, что израильтяне, с которыми мне довелось разговаривать, сидя с собачкой на скамейке бульвара Нордау, понятия не имели, в честь кого назван усаженный высокими деревьями бульвар в центральной части города.

— А бог его знает! Сионист, наверное, какой-то.

— Нордау? Это кафе. Вот тут, неподалеку.

Одним словом, посетители бульвара проявляли качества, которые Макса Нордау должны были бы удовлетворить.

Я познакомился с ними где-то в начале 1946 года в Харьковской библиотеке имени Короленко.

Из Малой советской энциклопедии я узнал, что библиотека эта по своей величине третья в Союзе. Я посещал её почти ежедневно. И красивое большое здание в переулке Короленко, которое пощадила война, стало моим домом, любимым местом. В библиотеке меня знали все сотрудники, отогревая замерзающего юношу в холодном, почти не отапливаемом зале своим участием и книгами, кои несли мне с большой охотой.

Библиотеки, в то время как организация идеологическая, занимались не только сбором книг, выдачей их читателям, заполнявшим читальные залы, но и уничтожением. Администрация библиотеки постоянно получала строжайшие инструкции в госхран: такие-то категорически не выдавать.

В библиотеке работал один старый, древний еврей, безумно, почти на грани помешательства любивший книгу как таковую. Описать его глаза, руки, передающуюся окружающим внутреннюю дрожь, нежность, благоговение, когда он брал книгу в руки, просто невозможно.

Книги из библиотеки он крал беспрерывно. И, как говорят, не корысти ради, а исключительно с целью их сохранности. Не задумываясь о грозящей ему тюрьме и взаимоотношениях с беспощадными органами, он нёс домой украденные книги и прятал их в своей маленькой, чрезвычайно бедной квартире. Жил он один. О его политических взглядах судить не берусь — был слишком молод. Старик относился ко мне как к сыну, я пользовался его полным доверием и именно благодаря ему прочитал многое такое, что никогда не сумел бы сделать ни при каких обстоятельствах.

Именно у него я прочитал книгу Нордау «Вырождение». Книга произвела на меня огромное впечатление. Конечно, многое я не мог осознать — был очень молод. Но и сейчас хорошо помню, как лихорадочно я стал конспектировать поразившие меня страницы.

Примерно на шестистах, если не больше, страницах Макс Нордау препарирует поэтов, писателей, мыслителей, уже достаточно известных людей, заставляет, особенно помня мой тогдашний возраст, увидеть их с неожиданной точки зрения. А его рассуждения о женщине, женском начале были для меня особым откровением, так как у меня, юноши, интерес к этому был достаточно велик.

И тогда, прочитав этого забытого сегодня мыслителя, прожившего жизнь и в XIX, и в XX веке (1849–1923), я совсем, ну ни капельки, не связал её с проблемой национальной самоидентификации, с сионизмом, вообще с еврейством.

Это много лет спустя, вникая в идеи сионизма, читая книги, пытаясь понять его сущность и разницу в представлениях о нём, я узнал, что Нордау присутствовал на процессе Дрейфуса и как многие, в том числе и Герцель, был потрясён масштабами антисемитизма. Это там зародилась идея, что физический труд нескольких поколений, земледелие, спорт сотрут с еврея следы вырождения и значительно улучшат расу.

Конфликт между сионизмом и еврейством существовал уже тогда.

Нужно только помнить, что рассуждения Нордау о биологической неполноценности возникли и были опубликованы до событий в Германии, задолго до катастрофы европейского еврейства.

Надо полагать, что только незнание этого обусловило идею исчезновения еврейства и превращение его в израильтянина, гражданина обычного национального государства.

Правда, эта идея не умерла и в последующие годы. Существует она и сейчас.

Кто-то писал, что в современном обществе неграмотный признаётся человеком только из вежливости.

Уже сегодня указывают пальцем: этот человек не умеет пользоваться компьютером, этот не умеет управлять автомобилем!

А я не умею. И уже не научусь. И завершу своё земное существование с авторучкой в руках.

Кстати, когда я учился в школе, авторучек ещё не было. Мы писали ручками, перо которых надо было макать в чернильницу. Перепачканные руки и лица учеников чернилами были одной из примет ушедшего времени.

Не было и многого другого, что сегодня вошло в повседневный быт и стало естественным и необходимым. Например, телевизор. Когда он появился, маленький, с уродливой линзой для увеличения изображения, его могли приобрести не многие. Вечерами соседи, взяв с собой стулья, приходили в гости к владельцу, раскрыв рот сидели час-другой и с благодарностью и потрясением возвращались в свои квартиры.

Компьютеров не только не было, но и сама кибернетика считалась лженаукой, в которую товарищ Сталин категорически не верил и запрещал.

Приёмники были далеко не у всех. Да и те отобрали во время войны. И я вырос на чёрной тарелке громкоговорителя, вещавшего одну программу на всю страну.

Самолёты летали. Но население ими не пользовалось. Ездили поездами, иногда сутками, с холодной курицей в тесноте и грязи плацкартных вагонов. Мягкие были для дипломатов и ответственных чиновников.

Автомашины были только служебными, с обязательным шофером. Личные автомобили имели единицы, отмеченные государственной лаской.

Естественно, в природе не существовало факсов, копировальных машин, цветной фотографии, магнитофонов, переносных или сотовых телефонов и т. д. и т. п.

Да что про это говорить, когда о существовании туалетной бумаги Россия узнала, когда я уже был, мягко говоря, взрослым человеком. Счастливцы, выстояв очередь, обвешивали себя рулонами пипифакса, как матросы в Гражданскую войну пулемётными лентами.

Помню, как мы, школьники 62-й харьковской школы, были счастливыми первыми пассажирами пущенного по Сумской улице троллейбуса.

В быстро меняющемся мире каждое поколение осознаёт себя в авангарде и отмахивается от стариков. Старики многое «не секут».

Сегодня мы свидетели гигантского прорыва к новому, почти бесконечному, всё расширяющемуся потоку знаний, изобретений, открытий и ужасающему росту сложности жизни. Разум теряется перед этим потоком новизны и прячется в свою скорлупу или в традицию вчерашнего дня. Нераздельность настоящего и прошлого стоит вопросом, а значит, и цельность всего, что я сам думаю, говорю и пишу. «С хвостом годов я становлюсь подобие чудовищ ископаемо хвостатых».

«Распалась связь времён», как говорил принц Датский. Распад времён, как и каждый кризис, толкает искать выхода в будущем. Но он не только в будущем, но и в прошлом. Большая литература тоже помогает восстановить связь времён.

Современность наполнена шумами. Старики глохнут от децибел сегодняшней музыки, шума автомобилей, рёва авиационных моторов.

В каждом поколении вырабатывается иммунитет к новым шумам цивилизации. Но шум вырастает быстрее, чем независимость от шума. Настолько быстро, что многие совсем перестали слышать тишину, потеряли вкус к ней. А между тем тишина сильнее шума. Пребывая в ней, листая свидетельства и откровения прошлого, плутая и оступаясь, постепенно находишь сначала неуловимую, а постепенно всё более ощутимую связь веков и предопределение будущего в прошлом.

«Дневник писателя» Ф. Достоевского

…Если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то всё же «цель оправдывает средства», — если бы заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да ещё из самых веселых.

…Мне, разумеется, закричат в глаза, что всё это дребедень, и где это видел я, чтобы не только сдирали с человека кожу, но хотя бы пытались сегодня доказать, что «цель оправдывает средства». И по какой такой причине я выдаю эти старинные тексты за пророчества?

А вся современная история?

О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выжитых правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только, что, несмотря на все эти принципы, религии, цивилизации в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка — правда, такая, за которой и остаётся победа, но лишь, в конце концов, в злобе дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы всё те же навсегда, то есть в огромном большинстве своём не имеют никакого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчас побежали бы все нагишом, да ещё с удовольствием… И удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом?

Книга, которую я цитирую, старая, давно изданная. И кроме мыслей, содержащихся в ней, она запечатлела на своих страницах следы пальцев её читателей и следы высохших слёз. Они, надо думать, были пролиты и в двадцатые, и в тридцатые, и в сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы. Ровно через век со дня написания вышеприведённых строк.

Между прочим, вспомнил свою поездку в город Томск. Уже даже не знаю, в каком году. Был там на гастролях с Театром Образцова. Пошёл и застрял почти на месяц в одном букинистическом магазине. Там же познакомился с его продавцом. Фамилию его не запомнил, хоть по приезде в Москву написал о нём большой очерк в газету. Был он лет 35, горбун, книжник. Мы подружились. Он оказался, кроме всего прочего, обладателем уникальной коллекции. Принимая старые книги, которые приносили жители старинного сибирского университетского города, он выуживал из этих забытых книг вкладыши. Это были письма минувшего века, аптекарские рецепты, документы об уплате, открытки и много прочего. Я был крайне удивлён количеству этих предметов, которые являли собой интересные документы минувших времён. Таким образом, книга несла в себе дополнительный документальный материал эпохи, эпохи давно ушедшей.

Снова Слуцкий:

Черта под чертою. Пропала оседлость:

Шальное богатство, весёлая бедность.

Пропала. Откочевала туда,

Где призрачно счастье, фантомна беда.

Селёдочка — слава и гордость стола,

Селёдочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топок,

Мир скатерти белой в субботу и стопок,

Он — чёрный. Он — жирный.

Он — сладостный дым.

А я ещё помню его молодым.

А я его помню в обновах, шелках,

Шуршавших, хрустящих, шумящих, как буря,

И будни, когда он сидел в дураках,

Стянув пояса или брови нахмуря.

Селёдочка — слава и гордость стола,

Селёдочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,

Не знаю. Её не хвалю и не хаю.

Я знаю не много. Я знаю одно:

Планета сгорела. Сгорела давно.

Сгорели меламеды в драных пальто.

Их нечто оборотилось в ничто.

Сгорели партийцы, сгорели путейцы,

Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца.

Селёдочка — слава и гордость стола,

Селёдочка в Лету давно уплыла.

Образ селёдочки как обязательного атрибута еврейского стола у евреев Украины, Белоруссии, Польши, России возник и в стихах другого поэта — Эдуарда Багрицкого, родившегося на 25 лет раньше Слуцкого, не в Харькове, но в Одессе, и тоже размышлявшего о своём еврействе. Только выводы были диаметрально противоположными.

В моём национальном самоощущении Слуцкий сыграл не последнюю роль. Многие из уже посмертных его стихов я заучивал тогда, когда они были поэтом только написаны. Кстати, предметом моей затаённой гордости является то, что Борису нравилось, как я читал его стихи вслух.

Слуцкий, в отличие от многих, гордился своим происхождением, горевал по ушедшей «селёдочке», по языку идиш, предметам еврейского быта.

Вернувшись с войны, он написал:

Я освобождал Украину,

Шёл через еврейские деревни.

Идиш, их язык, — давно руина,

Вымер он и года три как древний.

Нет, не вымер — вырезан и выжжен.

Слишком были, видно, языкаты.

Все погибли, и никто не выжил.

Только их восходы и закаты.

В их стихах, то сладких, то горючих,

То горячих, горечью горящих,

В прошлом слишком, может

Быть, колючих,

В настоящем — настоящих.

Маркишем описан и Гофштейном,

Бергельсоном тщательно рассказан

Этот мир, который и Эйнштейном

Неспособен к жизни быть привязан.

Но не как зерно, не как полову,

А как пепел чёрный рассевают,

Чтобы там взошло любое слово,

Там, где рты руины разевают.

Года три, как древен, как античен

Тот язык, как человек, убитый.

Года три перстами в книгу тычем,

В алфавит, как клинопись, забытый.

Жаль, что до сего дня Слуцкий полностью не издан, да и сегодняшний читатель, как мне кажется, обходит его стороной.

Борис знал периоды всеобщего забвения и времена, когда его имя было на устах любого, кто читал стихи, любил поэзию.

Это он вынес когда-то приговор времени в строчках, ставших легендарными: «Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне».

Когда в магазинах появился роман Ильи Эренбурга «Буря», мы с удивлением прочитали в нём знаменитые стихи Бориса «Кёльнская яма»:

Нас было семьдесят тысяч пленных

В большом овраге с крутыми краями…

Удивление было вызвано тем, что в романе нигде не упоминалось имя Слуцкого. Было это в 1950 году, и Борис пошёл к Эренбургу. Шапочное знакомство Слуцкого с Ильёй Григорьевичем произошло ещё перед войной, когда Эренбург приезжал в Харьков и Борис вместе с другими молодыми поэтами читал мэтру свои стихи.

Эренбург был потрясён. Оказалось, что стихи Бориса ему принёс какой-то офицер, и Эренбург решил, что это фольклор, и включил их в свой роман. Об этом писатель поведал не только Слуцкому, но и описал всю историю в своей книге «Люди, годы, жизнь».