Бесплатный фрагмент - Пришёл солдат с фронта

Жизнь продолжается

Возвращение домой

1. Еду домой!

Итак, я еду домой. Длительное путешествие по железной дороге располагает к размышлениям. Война, голодный Свердловск, Давлеканово с его летними и зимними развлечениями, ленинградское детство, хутор Косой Брод — всё это в прошлом. Всегда немного грустно, когда погружаешься в воспоминания, но эта элегическая грусть тонет в море радостного ощущения жизни. Ведь окончание войны — это как отмена смертного приговора, который рано или поздно должен быть приведён в исполнение. На фронте не говорят о смерти, но все ощущают дамоклов меч, висящий над головой.

Всё, что происходило со мной до сих пор, совершалось помимо моей воли. Поток событий нёс меня по жизни, и, фигурально выражаясь, я мог только пытаться в критических ситуациях удержаться на ногах. Теперь меня ожидает другая, самостоятельная жизнь. Я могу планировать её без оговорки «если останусь в живых», а это уже само по себе большое счастье.

Мне двадцать лет. Я здоров, полон сил и уверенности в себе. После всего того, что я пережил за военные годы, мне не страшны никакие трудности мирного времени. Я фронтовик и горжусь этим. Мне открыты все дороги, и я могу выбрать любую из них. Впереди вся жизнь, которая в двадцать лет кажется бесконечной. Старость, болезни и прочие возможные «неприятности» существуют лишь теоретически и беспокоят не более, чем утверждение учёных о том, что через столько-то миллионов лет Солнце остынет и жизнь на земле прекратится. Как это прекрасно, когда у человека всё впереди!

Со времени описываемых событий прошло более шестидесяти пяти лет, но я и сейчас помню то состояние радости бытия и волнующего ожидания чего-то удивительно хорошего, что обязательно должно произойти. Война сделала меня оптимистом, научила замечать и ценить даже малые радости жизни и перешагивать через неприятности, стирая их из памяти. Это не дифирамб войне — любая война это мерзость, а просто подтверждение давно известной истины: нельзя понять, что такое добро, не познав зла. Потому и сосуществуют Бог и дьявол.

План на ближайшие годы мне был ясен. Живя в Давлеканове, перемещаясь по дорогам войны, я всегда с гордостью помнил, что я ленинградец, и мечтал о том, что когда-нибудь (если останусь в живых) я буду бродить по набережным Невы, любоваться прекрасными дворцами, ходить в ленинградские музеи и театры. Кстати, в ту пору, ещё с довоенных времён, народ относился к Ленинграду и ленинградцам с особым уважением. Считалось (и, наверное, не зря), что это город «культурных» людей.

Итак, я обязательно вернусь в Ленинград, поступлю в институт и стану инженером-радистом. Работать буду в научно-исследовательском институте. В моём воображении возникает образ лаборатории: за столами сидят люди в белых халатах, и я, тоже в белом халате, один из них; таинственно мерцают разноцветными огоньками «умные» приборы, слышны негромкие разговоры на технические темы. Боже мой! Какое счастье иметь возможность заниматься научной работой, исследовать сложнейшие процессы, происходящие в радиотехнических схемах, создавать новую аппаратуру. Забегая вперёд, могу сказать, что моя мечта об учёбе и работе реализовалась на сто процентов. Даже воображаемая научная лаборатория оказалась весьма близкой к реальной.

Я понимал, что жизнь нормальных мужчин, даже серьёзно увлечённых научной или производственной деятельностью, обычно не ограничивается этими занятиями. Люди женятся, образуется семья, рождаются дети, появляются внуки и так далее. Поэтому, лёжа носом вверх на покачивающейся вагонной полке, я пытался представить себе предстоящую жизнь с этих позиций. Однако ничего из этого не вышло. Никакой мечты не получилось, и я перестал размышлять на эту тему, ограничившись формальным заключением, что раз все женятся, то и я, наверное, когда-нибудь женюсь. Позднее я понял, что у молодого мужчины, в отличие от женщины, мечта о семейной жизни и о детях может появиться, как правило, только тогда, когда есть конкретная любимая девушка, с которой он хочет связать свою жизнь навсегда (никто не женится на время).

В начале главы я машинально написал: «Итак, я еду домой», не пояснив, о каком доме идет речь. Ленинградский дом потерян навсегда. Давлекановского дома тоже не существует. Маме ещё 8 июля 1944 года отменили административную высылку, выдали паспорт, и она имела право изменить место жительства. Однако ехать ей было некуда, и она некоторое время продолжала жить в Давлеканове. Потом она списалась со своей сестрой Натальей, и та предложила маме переехать к ней. Мама с радостью согласилась.

2. У тёти Наташи

Тётя Наташа работала учительницей в деревне Большой Борок Кувшиновского района Калининской (Тверской) области, а жила в деревне Козьмо-Демьяна, примыкавшей к Большому Борку. Эту деревню обычно называли просто Кузьмовкой. Она расположена на расстоянии тридцати одного километра к западу от Торжка у дороги Торжок — Кувшиново — Осташков. Недалеко находилось Прямухино — бывшее имение известного русского мыслителя Бакунина. У Бакуниных гостил когда-то Пушкин. А рядом с Прямухиным была деревня Лопатино, где жила тётя Настя, другая сестра мамы. Она работала учительницей в прямухинской школе.

В распоряжении тёти Наташи был большущий деревянный дом (бывший поповский). К нему под общей крышей было пристроено хозяйственное помещение — «двор». Во дворе жили защищённые от непогоды корова и куры, а также хранились дрова и сено. В доме было шесть комнат и кухня. Дом стоял рядом с церковью на берегу реки Осуги. Церковь при советской власти была преобразована в масло-сырзавод.

У тёти Наташи было трое детей: Галя (старшая), Валерий и Юрий. Их отца, Сергея Громова, также сельского учителя, арестовали в 1936 году как врага народа, и он бесследно исчез в застенках НКВД. Никаких сведений о его судьбе получить не удалось. В то время семья жила не в Кузьмовке, а в деревне со странным названием Молодой Туд. Когда мама переехала в Кузьмовку, с тётей Наташей жила только Галя. Валерий, как и я, был на фронте, а Юра жил где-то самостоятельно. Муж Гали, Пётр Федорко;, служил в армии в автотранспортных частях.

Так вот, я ехал «домой» в эту самую Кузьмовку. Как до неё добраться и найти дом тёти Наташи, мама разъяснила мне в письме, полученном перед отъездом из Проскурова. Надо было попасть в Москву, от Москвы на пригородном поезде доехать до Калинина (Твери), пересесть на поезд, идущий в Осташков, и выйти на станции Бакунино. От станции до Кузьмовки восемь километров лесом. Дом тёти Наташи найти легко. Ориентир — церковь.

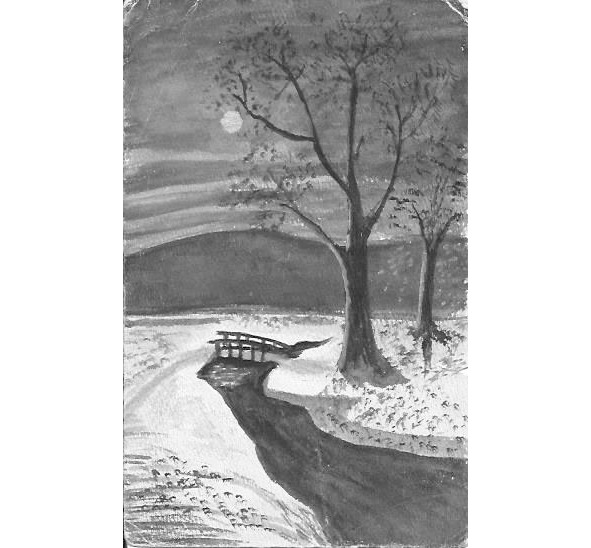

В Москву поезд прибыл в канун Нового 1946 года. Новый год я встретил в зале ожидания для транзитных пассажиров. 2 января 1946 года с первым поездом я приехал в Калинин и пересел в осташковский поезд. На станции Бакунино я оказался часов в десять вечера. Было уже темно. С помощью местных жителей я вышел на лесную дорогу, которая вела в Кузьмовку, и зашагал навстречу новой жизни. Небо было ясное, но луны не было. На фоне звездного неба чётко вырисовывались верхушки елей. Под ногами поскрипывал снег, январский морозец пощипывал щёки. Километров через шесть лес кончился, и передо мной с высоты открылся вид на пойму реки Осуги. Внизу мерцали огоньки в домах Кузьмовки. Над домами возвышался мой ориентир: купол церкви без креста.

В доме тёти Наташи света не было — все уже легли спать. С волнением я постучал в окно. Послышались женские голоса. В одном из окон зажёгся свет. Кто-то, отодвинув занавеску, посмотрел на улицу. Раздался звук отпираемой двери. Я поднялся на крыльцо. Дверь открылась. Передо мной стояли, радостно улыбаясь, мама и тётя Наташа. Радость встречи описать невозможно. Ведь я уехал из дома летом 1942 года. Если исключить короткое свидание 23 и 24 марта 1944 года, о котором рассказано в первой книге, мы с мамой не виделись около трех с половиной лет. Я думаю, что маме, которая жила все эти годы в постоянном тревожном ожидании плохих вестей, было тяжелей, чем мне. На моей стороне было преимущество молодости — легкомысленная уверенность в том, что со мной ничего не случится. Кроме того, пока мы молоды, материнская любовь к нам и беспокойство за нашу судьбу неизмеримо сильнее, как мне кажется, ответных чувств с нашей стороны.

Меня провели в комнату, усадили за стол, и женщины стали хлопотать на кухне, чтобы накормить меня с дороги. Еще входя в комнату, я заметил на гвозде, вбитом в стену, фуражку с квадратным верхом, которую носили офицеры польской армии — «конфедератку». Через какое-то время в комнате появился с заспанной физиономией и хозяин фуражки. Это был сын тёти Наташи Валерий, который, как и я, был на фронте, демобилизовался и вернулся домой несколько дней назад. Валерий служил в чине поручика в Народном Войске Польском, воевавшем с немцами в составе Советской армии. В польской армии не хватало своих офицеров, и потому к ней были прикомандированы наши офицеры.

Стол был накрыт, появилась бутылка водки, мы выпили за встречу, за Победу, и начались разговоры, расспросы, воспоминания. Нам было очень хорошо, но самыми счастливыми были, конечно, мама и тётя Наташа. Дети вернулись с войны живыми и невредимыми. Не всем матерям так повезло.

Сквозь сон чувствую, что вагон не покачивается, не слышно стука колёс. Наверное, стоим на станции. Интересно, что за станция. Просыпаюсь, открываю глаза и не понимаю, где я. Потом соображаю: я же не в поезде, а дома, и лежу не на вагонной полке, а на мягком пружинном матрасе. С удовольствием вдыхаю запах свежего постельного белья. А тишина-то какая! Ни стука колёс, ни шума машин. Она прерывается изредка толь-ко естественными звуками: вот где-то залаяла собака, прокукарекал петух, во дворе как-то особенно уютно и тепло промычала корова. Хорошо! Я могу лежать так в сладкой полудрёме, сколько захочу, и никто не вырвет меня из тёплой постели криком «Подъём!».

Постепенно все встали. Раньше всех женщины, а потом и мы с Валерием. За завтраком продолжался обмен воспоминаниями. Каждому из нас было о чём вспомнить. Беседа была прервана появлением гостей. Сперва пришла молодая учительница по имени Валентина Петровна. У неё кончились спички, а сельпо; (так называли в деревне магазин) было закрыто. Ей дали спички и, конечно, пригласили посидеть. Потом появилась другая учительница — Нина Максимовна. У неё кончилось растительное масло. За ней последовала Мария Ивановна — тоже молодая учительница. Что у неё кончилось, я не помню, но она также охотно откликнулась на приглашение посидеть. Так я познакомился с местной интеллигенцией. Валерий, приехавший раньше меня, был уже знаком с учительницами. Они были незамужние и примерно одного с нами возраста. В деревне после войны совсем не было полноценных молодых людей. Не удивительно, что появление в Кузьмовке двух бравых ребят (я имею в виду Валерия и себя) не могло остаться незамеченным. Посидев некоторое время, вежливые девицы удалились, пригласив меня и Валерия встретиться с ними вечером в клубе.

Сельский клуб представлял собой довольно большую избу со зрительным залом и подсобными помещениями для артистов и для хранения имущества. В зрительном зале имелась небольшая сцена. В клубе можно было проводить собрания, демонстрировать кинофильмы, а также танцевать, используя баяниста или патефон.

Когда мы с Валерием, начистив до невероятного блеска сапоги, явились в клуб, там уже был накрыт роскошный для послевоенного времени стол. Нас встретили уже знакомые учительницы и заведующий клубом — плотный, невысокого роста мужчина средних лет. У него была приятная улыбка и сдержанная, даже, можно сказать, благородная манера поведения. «Ян», — представился он мне. Ни фамилии, ни отчества его я не знаю. Все в деревне называли его просто Яном. Он был нездешний и появился в Кузьмовке во время войны.

Сели за стол, и началось веселье: шутки, смех, флирт. Можно понять царившее радостное возбуждение — ведь за столом оказались одни молодые незамужние женщины и неженатые мужчины. За долгие годы войны все соскучились по такому общению. Ян предложил перейти к танцам. Завели патефон. Валерий танцевал с Валентиной. Я уже понял, что это был её избранник, и другие женщины примирились с этим. Оставались свободными Нина Максимовна и Мария Ивановна — Маша. Нина Максимовна была самая старшая среди учительниц и не совсем подходила мне по возрасту. Оставалась Маша. Она и сама явно проявляла свою симпатию ко мне. Бедные девушки. Каждая из них, конечно, мечтала о том, чтобы выйти замуж за интересного, интеллигентного молодого человека и жить с ним в большом городе. Они, вероятно, втайне надеялись на такую возможность в связи с нашим появлением, но ни я, ни Валерий тогда и не думали о женитьбе, тем более на сельских учительницах. В конце концов им пришлось выйти замуж за местных мужчин и вести жизнь обычную для жителей деревни. Даже внешне они перестали отличаться от других деревенских женщин. Я редко жалею мужчин — они сами могут быть хозяевами своей судьбы, а вот женщины часто вызывают у меня чувство жалости.

А пока мы танцевали под патефон лихие фокстроты и томные танго, в основном немецкие, так как после войны появилось много трофейных пластинок. Я вел Машу в танце, слегка прикасаясь грудью к её груди, ощущал тепло её тела, и всё внутри меня сладко трепетало.

Яну пришла в голову идея: воспользовавшись появлением в деревне двух мужчин, подготовить и поставить в клубе какую-нибудь пьесу для местного населения. До сих пор это мероприятие провести не удавалось из-за отсутствия артистов мужского пола. Все поддержали идею Яна, так как репетиции давали нам повод для регулярных встреч. Ян принёс книгу с пьесами, рекомендованными для постановки в сельских клубах. Мы выбрали одну из них, подходящую по числу действующих лиц. При этом пьесу всё же пришлось немного переделать, так как в ней было четыре мужских роли, а мужчин было только трое. Мы встречались на репетициях почти каждый день. Репетиции сопровождались весёлыми застольями и танцами. После репетиций кавалеры провожали дам домой.

Наконец наступил день спектакля. Перед началом спектакля мы не-много «поддали» для раскованности. Зал был до отказа заполнен публикой, преимущественно преклонного возраста. Содержание пьесы было ерундовое, и я его начисто забыл. Я изображал генерала и старательно выговаривал слова, так как язык у меня слегка заплетался. Спектакль прошёл с большим успехом. Долго не смолкали аплодисменты.

Так беззаботно, в непрерывных развлечениях протекала жизнь в Кузьмовке. Однако я не мог долго жить иждивенцем и в конце января поехал в Кувшиново, чтобы устроиться там на работу.

В заключение хочу поведать о дальнейшей судьбе Яна. Узнал я об этой истории много лет спустя, но расскажу о ней сейчас, пока читатель не забыл, кто такой Ян. Однажды к дому Яна подъехали две машины — легковая чёрная «Волга» и фургон. Из них вышли люди в форме милиции и в штатском. Они вошли в дом, вывели из него Яна и посадили в фургон. Затем пригласили понятых из местных жителей и начали в доме обыск. Когда спустились в подпол, понятые так и ахнули: какого только добра и драгоценностей там не было. Люди только диву давались, как Яну удалось всё это незаметно привезти в Кузьмовку и спрятать. Впрочем, он часто ездил в Москву и Калинин по делам клуба. Оказалось, что Ян возглавлял банду грабителей, которая долгое время орудовала в Москве и других городах. А в Кузьмовке, под крышей скромного дома заведующего клубом, хранилось награбленное.

Позднее семья тёти Наташи переедет Ригу. Туда направят на работу мужа Гали Петра Федорко. В дом у церкви переедет из Лопатина тётя Настя с мужем Михаилом Борисовичем.

Кувшиново. Спец. РУ-2

1. Первая мирная работа

Приехав в Кувшиново, я направился в Райком комсомола, чтобы стать на комсомольский учёт, а заодно поговорить об устройстве на работу. Секретарь райкома выслушал меня и сказал: «Нужен воспитатель в Спец.РУ-22. Парень ты грамотный, к тому же фронтовик. Думаю, эта работа тебе подойдёт». Я поинтересовался, что такое «Спец.РУ». Он разъяснил мне, что это ремесленное училище, которое готовит столяров высшей квалификации — краснодеревщиков. Приставка «спец» означает, что это не просто училище, а детдом, в котором живут и получают общее и профессиональное образование мальчишки, у которых родители погибли во время войны. Мне сразу же вспомнились книги, прочитанные в школьные годы: «Республика ШКИД» Белых и Пантелеева и «Педагогическая поэма» Макаренко, в которых рассказывалось о трудовых колониях для беспризорников и малолетних преступников. Это несколько насторожило меня, но не испугало, а даже раззадорило. Сработало желание доказать самому себе, что я всё могу, если захочу. Я согласился и получил направление на работу.

От Кувшинова до Кузьмовки 18 км, поэтому мне надо было решить вопрос с жильём. В Кувшинове в собственном домике жили родители Нины Максимовны, одной из кузьмовских учительниц. Они сдали мне за приемлемую плату «угол», т.е. кровать в проходной комнате.

Обосновавшись в «углу», я пошёл в Спец. РУ-22 и предъявил директору, симпатичному молодому мужчине, направление на работу. Директор посмотрел на меня испытующим взглядом и, как мне показалось, остался доволен увиденным. Он сообщил мне, что я буду воспитателем сразу в двух группах: четырнадцатой и шестнадцатой. По возрасту это ученики пятых и шестых классов. Каждая группа имеет свою комнату. В этих комнатах ребята проводят время, свободное от занятий, в том числе готовят домашние задания, играют, читают, а ночью спят. Школьные занятия заканчиваются обычно в час дня, и всё остальное время до отбоя в 22.00 ребята находятся под моим присмотром. Ночью за порядком следят дежурные воспитатели и учителя. Поддерживать порядок воспитателям помогают командиры взводов. Так, на военный манер, называются назначенные администрацией старосты групп. Они выбираются из числа существующих в любом детском коллективе лидеров, авторитету которых (а иногда и силе) подчиняются остальные ребята.

На следующий день я, слегка волнуясь, направился на работу. Когда я раздевался, немолодая гардеробщица полюбопытствовала, кем я буду работать. Узнав, что я назначен воспитателем в 14 и 16 группы, она воскликнула: «Это же настоящие бандиты!» и рассказала мне страшные истории о двух воспитателях, моих предшественниках, которые вынуждены были уволиться, не проработав и месяца. Первым воспитателем была женщина. Она чем-то не понравилась ребятам, и те сбросили ей на голову из окна кусок стекла. Другим воспитателем был мужчина. Он также не понравился ребятам, и ему устроили «тёмную», то есть повалили на кровать, предварительно погасив в комнате свет, накрыли одеялами и били снятыми с ног ботинками, чтобы не причинить серьёзного вреда здоровью. Тем не менее, он тоже уволился с работы по собственному желанию.

Выслушав эти ужасные истории, я подумал: «Со мной такие номера не пройдут» и направился к директору, который должен был представить меня воспитанникам.

После краткого представления директор ушёл, и я остался один под взглядом нескольких десятков разнообразных глаз: любопытных, скептически насмешливых, непроницаемо равнодушных. Больше всего было, конечно, нормальных глаз, которые смотрели на меня с интересом. Это ведь были дети войны. У многих из них родители и родственники погибли на фронте или в тылу под бомбёжками. И вот перед ними новый воспитатель. Не какой-то белобилетник, не пригодный к военной службе, а настоящий фронтовик с боевыми наградами. Начал я с того, что сообщил краткие данные о своей военной биографии: в каких войсках и на каких фронтах я воевал, как был ранен и так далее. Потом я предложил ребятам самим задавать вопросы, и они посыпались, как из рога изобилия: «Какой танк лучше — „Тигр“ или Т-34?» — «А сколько вы уничтожили немцев?» — «Где лучше воевать, в танке или в пехоте?» — «Почему танки горят, они же из стали?» — «А бывало вам страшно на фронте?»

Я отвечал на все вопросы с полной серьёзностью и честно. И по тому, как изменялись лица ребят в процессе разговора, я понял: «тёмную» мне устраивать, пожалуй, не будут. Первый шаг к взаимному уважению и доверию был сделан.

Воспитатель я, конечно, был пока никудышный. До сих пор воспитывали только меня — дома, в школе, в армии. Однако, будучи объектом воспитания, я научился отличать плохих воспитателей от хороших.

Поразмыслив, я решил взять на вооружение от своих воспитателей всё хорошее и не повторять их ошибок. Кроме того, методическим пособием мне служили упомянутые уже книги — «Республика ШКИД» и «Педагогическая поэма». В результате я сформулировал для себя основные принципы, которым старался всегда следовать:

— будь справедливым, особенно наказывая ребёнка. Ведь даже самое строгое наказание не воспринимается как обида, если «за дело»;

— не упускай случая сделать для ребёнка что-нибудь хорошее. Дети благодарны и отзывчивы на добро;

— без надобности не задевай самолюбие ребёнка, не оскорбляй его;

— обращайся с ребятами серьёзно, как с равными, но без малейшего намёка на панибратство;

— старайся по возможности использовать авторитет командира взвода для управления коллективом. Ведь командир взвода втайне гордится своим званием и ролью заместителя воспитателя. Это нормальное, здоровое честолюбие, и в использовании его нет ничего дурного;

— если приказал — добивайся выполнения приказа во что бы то ни стало. Надо поставить себя так, чтобы у воспитанника не могло возникнуть даже мысли о том, что твоё указание можно не выполнить. Отсюда вывод: если не уверен, что твой приказ будет выполнен — лучше не отдавай его. Нет ничего хуже ситуации, когда воспитанник поймёт, что воспитатель не имеет реальной власти над ним.

Этот «кодекс воспитателя», конечно, наивен, но тогда он помог мне избежать грубых ошибок.

Кстати, в самом начале моей воспитательской «карьеры» мне пришлось наблюдать ситуацию, подтверждающую правильность последнего пункта «кодекса». Я зашёл за чем-то в кабинет заместителя директора училища по политработе (существовала такая должность). Заместитель, бывший армейский политработник, сидел за столом. Посреди кабинета перед ним стоял, засунув руки в карманы брюк, воспитанник, вызванный, видимо, для «разноса» за какой-то проступок. «Стань, как положено, вынь руки из карманов!» — раздражённо скомандовал замполит. «Не выну», — негромко, спокойным тоном ответил парень. «Вынь, тебе говорят!» — брызжа слюной заорал замполит и ударил кулаком по столу. «Не выну. А что вы мне сделаете? Может, ударите?» — по-прежнему спокойно, с усмешкой сказал парень. Я вышел из кабинета.

2. Мои ребята

В обязанности воспитателя входила организация жизни ребячьего коллектива во всех её аспектах. Я должен был обеспечивать чистоту и порядок в комнатах, где жили ребята. Бороться с курением (открыто, тем более в здании училища, ребята не курили, а за его пределами многие «втихаря» покуривали). Улаживать конфликты между детьми. Организовывать спортивные игры на воздухе. Следить за приготовлением школьных домашних заданий в часы, специально отведённые для этой цели. Поддерживать контакты с учителями, выслушивать их претензии к ученикам и проводить с нерадивыми воспитательную работу, как это делают родители детей в обычных школах. Разница была лишь в том, что у реальных родителей не бывает тридцати детей, да ещё примерно одного возраста. Думаю, перечисленного достаточно, чтобы понять в общих чертах, чем занят воспитатель в течение рабочего дня.

Раз в неделю я должен был водить ребят в баню. Этому предшествовала процедура получения и делёжки хозяйственного мыла. После войны мыло было дефицитным продуктом и являлось своего рода валютой: на мыло можно было выменять, что угодно — от пачки сигарет до предметов одежды и антикварных изделий. Я с командирами взводов получал на складе под расписку положенное число кусков мыла. Мы несли мыло в комнату, и там, на столе, оно делилось на одинаковые по размеру кусочки. Количество таких кусочков, естественно, должно быть равно числу моющихся. Не простая задача! Но среди ребят были большие специалисты по разделу мыла.

В баню ребята ходили с большим удовольствием и относились к этому мероприятию, как к развлечению: весело плескались, бегали по залу, стараясь облить друг друга холодной водой. Я следил за тем, чтобы ребята не только повеселились, но и помылись. Трудность состояла в том, чтобы заставить ребят мыться с мылом. Если бы меня не было в бане, они мылись бы совсем без мыла, а из принесённых домой кусочков воссоздали бы первоначальные стандартные куски мыла (технологией этого процесса они владели). Мыло было бы продано на рынке, а на вырученные деньги куплены папиросы или что-нибудь вкусное для некурящих. Об этой особенности мытья в бане мне рассказали более опытные воспитатели. Я старался сделать всё возможное, чтобы ребята помылись как следует, но гарантировать, что какая-то часть мыла не ушла на рынок, не мог. За тридцатью парами рук не уследишь.

Несколько слов о моей жизни в Кувшинове. Кувшиново это небольшой городок — районный центр Калининской (ныне Тверской) области. Его название происходит от фамилии бывшей владелицы бумажной фабрики, которая существовала в городе ещё с дореволюционных времён и была известна всей России. У либерально настроенной хозяйки фабрики Кувшиновой подолгу гостил сам Максим Горький, чем гордилась местная интеллигенция. Теперь фабрика называлась целлюлюзно-бумажным комбинатом, который, в отличие от фабрики Кувшиновой, так загрязнил реку Осугу, что в ней передохла почти вся рыба.

Как уже было сказано, я снимал «угол» в частном доме. В Кувшинове, как и в других городах страны, существовала карточная система распределения продуктов питания. Все работающие люди и члены семьи, находящиеся на их иждивении, получали продовольственные карточки. По карточкам можно было купить в магазине за относительно невысокую цену строго нормированное количество продуктов питания. Были отдельные карточки на хлеб, на мясные продукты и на крупы. Нормы определялись в соответствии с социальным положением человека. Рабочий получал, например, 600 граммов хлеба в день, а служащий или иждивенец — только 400 граммов. При покупке товара из карточки вырезался соответствующий талончик. Продукты, правда, можно было купить и без карточек — на рынке или в так называемом коммерческом магазине, однако цены там были совершенно недоступные для рядового труженика. Поэтому потеря карточек была настоящей катастрофой для подавляющего большинства людей. Трудоспособные люди, которые не желали работать на государство, считались тунеядцами и карточек не получали. Они могли быть привлечены по решению суда к принудительному труду.

Я проводил практически весь день на работе, и потому мне было удобнее всего питаться в столовой училища. Я сдавал свои карточки в бухгалтерию столовой и получал трёхразовое питание, по количеству продуктов соответствующее карточкам. В выходные дни, то есть по воскресеньям, я ездил в Кузьмовку, если не был дежурным по училищу.

Летели дни за днями, формально похожие друг на друга, и в то же время бесконечно разнообразные, если внимательно вглядываться в конкретные события — большие и маленькие. Кроме того, что значит «маленькое» событие? Для кого-то оно маленькое, а для кого-то большое. Об этом надо помнить, особенно, когда имеешь дело с детьми.

Работа в Спец. РУ-22 мне нравилась. Написав эту фразу, я задумался. Воспитателем я стал по стечению обстоятельств и не собирался в дальнейшем продолжать эту деятельность. Можно сказать, эта профессия в принципе мне не нравилась. Но работал-то я, тем не менее, с удовольствием. Мне было интересно общаться с ребятами, изучать их характеры, подбирать индивидуальный подход к каждому из них.

В течение моей довольно долгой жизни мне пришлось работать инженером-разработчиком в НИИ телевидения (моя основная и любимая работа), начальником лаборатории, сторожем в гараже, а затем на велотреке, электриком в больнице, таксёром, председателем депутатской комиссии по законности и работе правоохранительных органов, главным экологом Выборгского района Санкт-Петербурга. Это может показаться странным, но про каждую из этих работ я могу сказать: работать мне было очень интересно. В чём тут дело? Ответ, по крайней мере для меня, очевиден.

Я утверждаю:

1. Во всякой работе скрыт источник новых знаний (прямой или косвенный). Нет большей радости, чем радость познания.

2. Во всякой работе можно найти приложение своих творческих способностей для улучшения процесса труда и его результатов. Удовлетворенность результатом своего труда — источник хорошего настроения. («Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»).

3. Новая работа — это установление контактов с новыми людьми (а иногда и с животными — например, со сторожевыми собаками в гараже). Мне особенно интересны люди, профессия которых далека от моей. Нет большего удовольствия, чем беседа с интересными людьми.

Пример? — Пожалуйста. Сторож на велотреке. На этой скромной должности я открыл для себя увлекательный мир велоспорта, увидел его жизнь, так сказать, изнутри. Я познакомился со многими выдающимися гонщиками и их тренерами, близко подружился с четырёхкратным чемпионом мира, участником трёх олимпийских игр, бронзовым призёром Олимпиады-60 Станиславом Васильевичем Москвиным. Слушая его рассказы, я начал понимать, что такое «большой спорт». Это был короткий, но яркий, навсегда запомнившийся период моей жизни. Работать на велотреке было очень интересно. Сторожей было трое, т.к. мы работали в режиме суточных дежурств. Мои сменщики велоспортом не интересовались. Поэтому интересным для них был только день получки. Так что, всё дело в людях.

Однако пора вернуться в Спец.РУ-22. У меня с ребятами постепенно установились стабильные, довольно хорошие взаимоотношения. Бывали, конечно, и отдельные конфликты. Однажды вечером, после отбоя, прежде чем идти домой, я решил заглянуть в свои группы. В 14-й группе всё было в порядке: ребята лежали в кроватях, пол в комнате подметён, личные вещи, учебники, тетради аккуратно сложены. В 16-й группе картина была другая. Ребята тоже лежали в кроватях, но пол не был подметён, всюду по комнате были разбросаны вещи.

«Кто дежурный?» — спросил я. «Никифоров», — сказал кто-то. Я подошёл к койке Никифорова. Он лежал, накрывшись с головой одеялом. Я отогнул край одеяла и, убедившись, что дежурный не спит, а только притворяется, внятно и громко сказал: «Никифоров, ты забыл, что дежурный должен привести комнату в порядок, прежде чем ложиться спать? Встань и приведи комнату в порядок. Я приду через пятнадцать минут и проверю». С этими словами я вышел из комнаты и направился в учительскую. Я возвратился через двадцать минут. В комнате ничего не изменилось. Никифоров опять накрылся с головой одеялом. Теперь уже никто из ребят не спал. Все с живым интересом ожидали, что же будет. Времени на раздумье у меня не было. Я сорвал с Никифорова одеяло, выдернул его за руку с кровати и подтолкнул к выходной двери. Все повскакивали. «Лежать в кроватях!» — заорал я. Все шмыгнули под одеяла. Я вытащил Никифорова в коридор и затолкал в тамбур между двумя дверями в конце коридора. Как следует встряхнув его за плечи, я произнёс зловещим голосом: «Ты что, паршивец, издеваться вздумал надо мной? Так знай, если ты не уберёшь комнату, я всю морду тебе отделаю так, что ты в зеркале себя не узнаешь». В глазах дежурного появился страх. «Ты знаешь, что я всегда выполняю свои обещания? Отвечай!» — «Знаю», — заикаясь отвечал дежурный. — «А теперь иди в комнату и приведи её в порядок». Когда минут через пятнадцать я зашёл в комнату, там был идеальный порядок, ребята молча лежали под одеялами и делали вид, что спят.

До сих пор я так и не понял мотива этого «акта гражданского неповиновения». В отношениях с группой ничего не изменилось. Никифоров вёл себя прилично. Этот эпизод никогда не обсуждался.

Однажды, уже ближе к весне, у меня произошла неприятность: я потерял только что полученные продуктовые карточки, а следовательно, целый месяц не мог питаться в столовой или покупать продукты в магазине. Чтобы покупать продукты на рынке, моей зарплаты было недостаточно. Положение было затруднительным. В столовой сердобольные работницы, узнавшие о моём положении, могли налить мне тарелку фасолевого супа, но хлеб и мясо находились под строгим учётом и выдавались порционно в соответствии с карточными талонами. Что тут поделаешь — сам виноват.

Однажды я пришёл в гардероб, а гардеробщица мне говорит: «Приходили ваши ребята и просили передать вам какой-то пакет». С этими словами она вручила мне увесистый сверток, перевязанный верёвочкой. Ничего не понимая, я стал разворачивать его и первое, что я увидел, было письмо, написанное ребячьим почерком. «Владимир Иванович! Мы знаем, что вы потеряли карточки, а живёте один. Примите наш небольшой пода-рок. Не отказывайтесь, а то мы обидимся. Вам будет маленькая помощь, а мы выкурим меньше папирос. От учеников 14 и 16 групп». В пакете были три куска хозяйственного мыла и граммов 500 хлеба в дольках, то есть из столовой. После небольших колебаний я решил принять этот трогательный подарок. Отказаться от подарка было бы, конечно, правильнее с позиций этики взаимоотношений, но это было бы ошибкой с воспитательной точки зрения. Ведь ребятам так хотелось сделать для меня что-нибудь хорошее! Отказ от подарка не только разочаровал бы ребят, но и поставил их в не-ловкое положение: мыло-то куда теперь девать. Я тепло поблагодарил ребят, но попросил больше подарков мне не делать.

Как-то я зашёл в 14-ю группу после возвращения ребят с занятий. Они что-то взволнованно обсуждали. Я поинтересовался, в чём дело, и ребята рассказали мне о том, что учительница истории выгнала с урока ученика Гаврилова за нехорошее поведение. Этот случай, сам по себе тривиальный для нашей школы, вызвал возмущение ребят тем, что учительница заявила: «Я запрещаю тебе вообще ходить на мои уроки!» — «Как это так?» — спросил изумлённый ученик. «А вот так, — ответила учительница, — мне надоело видеть твою физиономию». Я постарался успокоить ребят, сказав, что учительница просто погорячилась, и посоветовал Гаврилову как следует подготовиться к следующему уроку и, несмотря на абсурдный запрет, прийти в класс и тихонько сидеть на своём месте. Я был уверен, что учительница «остыла», и всё обойдётся. Я недооценил её глупость. Гаврилов тихо, как мышка, досидел почти до конца урока. И тут учительница заметила его и выгнала из класса с криком: «Я же запретила тебе ходить на мои уроки!». Возмущению ребят не было предела. Пошла речь даже о бойкоте уроков истории. Я пошёл к директору и рассказал ему о происшедшем. Через несколько дней был вывешен приказ об увольнении учительницы истории.

Наступила весна. По воскресеньям я ездил в Кузьмовку уже на велосипеде. В один из таких приездов навстречу мне неожиданно вышел папа. Я писал в пятой главе первой книги, что после отбытия «срока» его оставили работать вольнонаёмным бригадиром на лесоповале. В связи с окончанием войны его отпустили с работы, и вот он приехал в Кузьмовку. Папа прослезился, увидев меня. Встреча получилась какой-то неловкой. Мне было одиннадцать лет, когда его арестовали. Он был тогда в моих глазах высоким, сильным, всё знающим, всеми уважаемым человеком. Я гордился папой и старался ему подражать. Теперь передо мной стоял совсем не тот папа. Маленький старый человек в серой лагерной куртке. Казалось, он стеснялся меня. А может быть, так и было. Мне было жаль его, но того чувства радости и любви, которое я испытал при встрече с мамой, не было. Стыдно, но это так.

Я послал письмо в Ленинградский электротехнический институт связи им. профессора Бонч-Бруевича (ЛЭИС) с просьбой сообщить мне условия приёма. Вскоре я получил ответ, что меня, как фронтовика, примут без экзаменов на любой факультет. На рынке в Торжке мы купили отрез тёмно-синего флотского сукна. Из него в мастерской был пошит китель военно-морского образца. Почему китель? Потому что его можно носить без рубашки — не видно, что под ним. Преимущество немаловажное для студента трудного послевоенного времени.

В конце июля я уволился из Спец. РУ-22. Прощание с ребятами было грустное. Мы успели полюбить друг друга.

Ленинградский Электротехнический

1. ЛЭИС

В августе 1946 года я приехал в Ленинград поступать в институт. Меня приняли без экзаменов на телевизионное отделение радиотехнического факультета. Я был очень доволен. Сбывалась моя мечта. Телевидение в ту пору было новым направлением радиотехники. Исследовательские работы в этой области велись уже давно, но регулярное телевизионное вещание началось в Москве только с ноября 1948 года, а в Ленинграде — с января 1949 года. Поэтому до сих пор инженеров-телевизионщиков не готовили. Мы были первыми.

Заведующим кафедрой телевидения был профессор Павел Васильевич Шмаков (1885 — 1982). Он основал кафедру в 1937 году и возглавлял её сорок пять лет, до самой смерти. Все относились к Павлу Васильевичу за его заслуги с большим уважением. Это был настоящий генератор новых идей, опережающих время. Так, например, ему принадлежит идея глобального спутникового телевидения и использования Луны для увеличения дальности передачи телевизионного сигнала, выдвинутая задолго до начала космических полётов. Примером практических достижений может служить изобретение в 1933 году совместно с П.В.Тимофеевым супериконоскопа — электровакуумного прибора, на порядок повысившего чувствительность передающих телевизионных камер. Это дало возможность вести передачи с открытых площадок, из театров и концертных залов. И многое, многое другое.

«Папа Шмаков» был седовласым, невысокого роста крепким стариком. На заседаниях учёного совета он обычно спал, но всё слышал. Если докладчик начинал нести ахинею, он сразу же просыпался и ехидным вопросом ставил докладчика в тупик. Рассказывали, что на праздновании девяностолетнего юбилея Шмакова один из гостей, который был на двадцать лет моложе юбиляра, выразил желание быть приглашённым на столетний юбилей. «Обязательно приглашу, если доживёшь», — ответил Шмаков. Павел Васильевич не дожил трёх лет до ста. Он умер от травмы, поскользнувшись на льду. Когда ему было уже около девяноста лет, на дверях лаборатории телевидения прикрепили табличку с надписью: «Лаборатория имени П.В.Шмакова». Я в первый и последний раз столкнулся со столь высоким прижизненным почтением к человеку науки.

Ни я, ни другие поступающие в институт ребята не имели никакого представления о телевизионной технике и никогда даже телевизора не видели. Мы знали только, что телевидение — это передача изображения движущихся предметов на большие расстояния с помощью радиоволн. Не знаю, что чувствовали другие, но я был полон волнующего ожидания встречи с этим фантастическим достижением человеческого разума. Даже не верилось, что меня научат разбираться в сложных физических процессах, на которых основана работа телевизионных систем, читать схемы, и я даже сам смогу проектировать новую аппаратуру. Я был счастлив.

Счастьем было и возвращение в город своего детства. То, о чём я мечтал на войне, превратилось в реальность. Я наслаждался видом набережных Невы, любовался решётками Летнего сада и Казанского собора, часами бродил по Эрмитажу и Русскому музею. В залах музеев в то время было очень мало посетителей, и я мог долгое время в одиночестве, устроившись на диванчике, общаться с любимыми картинами. В Эрмитаже мне очень нравились женские головки Франсуа Буше, кающаяся Мария Магдалина Тициана, а также все Данаи и Венеры. Это был, можно сказать, эмоциональный выбор. Я не мог ограничиться таким легкомысленным подходом и принялся читать книги по истории искусства, стараясь понять, почему одни произведения искусства считаются шедеврами и живут столетиями, а другие, даже если они пользовались какое-то время успехом, быстро забываются.

Я решил познакомиться со всеми драматическими и музыкальными театрами Ленинграда. Я посещал их раз или два в неделю, но театралом не стал, а вот приверженность к изобразительному искусству, архитектуре и музыке сохранил на всю жизнь. Я понял, что способность создавать произведения искусства и воспринимать их — это, пожалуй, единственное, что отличает человека от животного. Всё остальное, в той или иной мере, свойственно и тем и другим.

В первые же дни занятий в институте выяснилось, что мои знания английского языка превосходят тот уровень, который требовался от студентов технических вузов. Преподаватель английского языка Анастасия Григорьевна Ливер, узнав, что я изучал английский самостоятельно, уди-вилась моему хорошему произношению. Немного кокетничая, я объяснил, что произношению я учился у посла Великобритании сэра Стаффорда Крипса. Самое смешное, что это было правдой. Я изучал английский в Давлеканове. Фонетику осваивал по книгам, руководствуясь пояснениями и рисунками, показывающими положение органов речи при произнесении различных звуков. Понятно, что при таком способе изучения фонетики я не мог быть уверен в правильности своего произношения. Но мне повезло. Началась война. По радио выступил с пространным заявлением посол Великобритании. Я впитывал, как губка, впервые услышанную правильную английскую речь. Фонетическая память у меня была, видимо, хорошая. Анастасия была в восторге от моего рассказа. Она освободила меня от обязательного посещения её занятий. Я должен был являться только раз в семестр на зачёты. Я был освобождён также от обязательного посещения занятий по начертательной геометрии, так как у меня обнаружилось отличное пространственное воображение, позволявшее мне с лёгкостью решать любые задачи. Я должен был только выполнять домашние задания, выдаваемые каждому студенту персонально. Образовавшееся свободное время я использовал для посещения музеев и прогулок по городу в дневные часы.

2. Общежитие

Мне предоставили место в студенческом общежитии на углу Среднего проспекта Васильевского острова и 14-й линии (дом №57). В комнате вместе со мной жили ещё пять человек. У каждой кровати стояла тумбочка, посреди комнаты — стол, а у двери — платяной шкаф и небольшой столик, на который можно было поставить электроплитку.

Коридоры были устроены таким образом, что участок, на котором комнаты были с двух сторон, сменялся участком, где комнаты были только с одной стороны. На другой стороне вместо отсутствующих комнат образовывалось свободное пространство, площадка с окнами. На таких площадках устраивались по вечерам танцы. Музыка звучала из колонок, которые выносились из комнаты, а проигрыватели пластинок и усилитель оставались в комнате. Надо сказать, что самодельные проигрыватели, усилители, акустические колонки и радиоприёмники были практически в каждой комнате. Ведь в общежитии жили студенты-радисты, и они сами собирали радиоаппаратуру. Скоро и мы, первокурсники, пристрастились к этому занятию. Радиодетали, в большинстве случаев трофейные, немецкие, покупали на рынке. Музыка в общежитии звучала из всех комнат. А в летнее время, когда окна были открыты, колонки ставились на подоконники, и мы «озвучивали» весь Средний проспект. Весёлое было общежитие.

Больше всего мы любили танцевать фокстрот, дававший выход избыточной энергии. На втором месте было танго. Далее следовал вальс. Фокстрот мы лихо отплясывали под немецкую «Рио-Риту», под песенку военных корреспондентов Марка Бернеса: «…умирать нам рановато — есть у нас ещё дома дела!», или под утёсовскую: «У самовара я и моя Маша, а на дворе давно уже темно. Маша чай мне наливает, а взор так много обещает…» и другую подобную музыку. Любимым танго были «Брызги шампанского». Мы танцевали танго также под Шульженко: «Я возвращаю вам портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрёка нет, я вас по-прежнему люблю» и под Вадима Козина: «Утомлённое солнце тихо с морем прощалось…» Танго — это танец любви, танец близости. Моя левая рука нежно сжимает её руку, правая рука лежит на её талии. Лёгкий запах духов дурманит голову…

Молодому читателю может показаться странным и даже смешным столь восторженное отношение к обыкновенным танцам. Но не надо забывать, что это происходило после четырёх лет войны, после фронта, с его, грязью, кровью, постоянной угрозой смерти. Танцы с девушкой были меч-той, которая могла и не сбыться. Теперь мы наслаждались превращением мечты в реальность. После танцев на площадках гасили свет, и тогда проходящий по коридору мог видеть всюду в слабом свете, падающем из окон, целующиеся парочки.

Нет, кто не жил в общежитии, кто не танцевал на площадке, кто не «зажимался» с девушкой в коридорах, тот не может считать себя полноценным студентом. «Городские» студенты чувствовали это, и потому многие из них проводили вечера в общежитии. Только там бурлила подлинная студенческая жизнь во всём её многообразии.

Постепенно, по мере знакомства, среди первокурсников, живших в общежитии, образовались компании близких по характерам и интересам студентов. Они старались поселиться в одной комнате. Старшекурсники держались несколько обособленно. В войну институт был эвакуирован в Тбилиси, и потому среди них было много жителей Кавказа. Моими друзьями по общежитию были Женя Суворов, Саня Фомин, Юра Прейс, Жора Величко, Юра Миронюк и другие ребята.

Женя Суворов во время войны был направлен на учёбу в школу НКВД, где готовили организаторов партизанского движения и диверсантов для работы в тылу противника. В эту часть отбирали людей с хорошей спортивной подготовкой. Там служили, в частности, известные бегуны братья Знаменские и абсолютный чемпион СССР боксёр-тяжеловес Королёв. После окончания учёбы Женю с группой товарищей десантировали на парашютах в тыл врага в Словакию, для организации регулярных партизанских отрядов из местных словаков и военнопленных, бежавших из немецких лагерей. Была создана целая партизанская бригада Женя воевал с немцами в Словакии в составе этой бригады до прихода наших войск. После окончания войны был, как и я, демобилизован.

Всё у Жени шло хорошо до тех пор, пока у нас не началась практика. Практику мы проходили в Научно-исследовательском институте теле-видения. Этот институт занимался разработкой не только гражданской, но и военной телевизионной аппаратуры, и поэтому считался секретным предприятием. Поскольку не полагалось раскрывать профиль секретных НИИ, КБ или заводов, обычно при разговоре или в переписке пользовались номерами их почтовых ящиков. Например: предприятие п/я 431. Про человека, работающего на секретном предприятии, могли для краткости сказать, что он работает в «ящике».

Так вот, Жене Суворову было сказано, что он не допущен к прохождению практики в НИИ телевидения и будет проходить практику в мастерских нашего института. Ему не разрешили проходить практику даже на телецентре, который не был секретным предприятием. Женя был поражён таким недоверием к нему. Это было несправедливо и унизительно. Ведь он служил в частях НКВД и воевал в тылу у врага. В такие части не брали, кого попало. Сотрудники отдела кадров отказались дать какие-либо объяснения по этому поводу.

Суворов направился в «большой дом» на Литейном проспекте, где находилось печально известное всем ленинградцам Управление НКВД, и добился приёма у весьма высокого начальника. Начальник выслушал Женю и сказал: «Мы не имеем к вам лично никаких претензий и ни в чём вас не обвиняем, но вы находились длительное время за границей вне регулярных частей Советской армии и общались с иностранцами. В таких условиях возможна вербовка советских граждан спецслужбами врага. Поэтому мы вынуждены соблюдать осторожность».

Все сочувствовали Жене.

Александр Фомин воевал в авиации. Он был штурманом командира эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Это был среднего роста блондин с вьющимися, но уже начавшими редеть волосами. Лёгкий, подвижный и какой-то очень ладный. Всё, за что он ни брался, у него получалось без особых усилий и хорошо. Записался в стрелковый кружок — и через несколько месяцев получил первый разряд по стрельбе из боевого пистолета. Записался на гимнастику — и опять первый разряд. В описываемые времена в домах культуры, в учебных заведениях и на предприятиях существовало множество самых разнообразных кружков и курсов, где можно было бесплатно научиться любому делу.

У Саши Фомина был фотоаппарат и множество очень интересных военных фотографий. Саша был штурманом командира эскадрильи и поэтому имел возможность делать съёмки во время боевых действий. Он не перестал заниматься фотографией и в студенческом общежитии и даже получил премию на городской фотовыставке. Позднее, на пятом курсе, Фомин устроился лаборантом на кафедру телевидения и через некоторое время получил свидетельство на изобретение мишени для видикона. Мишень — это деталь передающей телевизионной трубки, необходимая для преобразования оптического изображения в электрический сигнал.

Я восхищался способностями Саши и хотел быть похожим на него. Я купил фотоаппарат «ФЭД». Мы сами составляли проявители и проявляли фотопленку. По ночам, а иногда и днём, окно завешивалось одеялами, и наша комната превращалась в фотолабораторию, где печатались фото-снимки при свете красного фонаря.

Я посвятил Александру Сергеевичу Фомину единственное стихотворение, сочинённое мною за время учёбы в институте. Написано оно после защиты диплома, когда Фомин был принят в аспирантуру. Я понимаю, что стихотворение это слабое. Однако оно очень понравились Саше, и он даже попросил меня подарить ему на память экземпляр.

Спит в углу, разинув рот,

Кривоногий идиот.

Лысый, грязный и противный

Аспирантик дефективный.

Он храпит, как жеребец.

Кто он — этот молодец?

Юрий Прейс — крепкий парень, чуть постарше меня. Он учился в Ленинграде в Институте связи, когда началась война. Группа студентов, среди которых был и Юрий Прейс, пришла в военкомат с просьбой зачислить их добровольцами в армию. Ребят направили в «большой дом» на Литейном. Там им предложили войти в состав разведывательно-диверсионного отряда для «работы» в тылу у врага. Ребята согласились. Они прошли со-ответствующую подготовку и были выброшены на парашютах в леса Карельского перешейка. Командование ещё не имело опыта проведения операций такого рода. Неумело высаженный десант был сразу же обнаружен противником. На десантников началась охота с собаками. Вражеским солдатам помогали с воздуха самолёты. Ребята по приказу их командира раз-бились на мелкие группы и пытались скрыться в лесу.

Группе из трёх человек, в которую входил Юра Прейс, удалось к ночи оторваться от преследователей. Ребята были совершенно измотаны. Ведь им кроме автоматов надо было ещё тащить тяжеленную рацию и запасные батареи питания. Они набрели в лесу на охотничий домик, укрылись в нём и, после пережитого нервного и физического напряжения, заснули крепчайшим сном.

Своё пробуждение Юра описывал так: «Сквозь сон я услышал негромкий разговор и почувствовал исходящее откуда-то приятное тепло. Вначале, как это часто бывает со сна, я не понял, где я нахожусь. Потом предшествующие события всплыли в памяти, и я осторожно приоткрыл глаза. В избушке, весело потрескивая дровами, топилась печка. У печки сидели переговариваясь немецкие солдаты. Наши автоматы лежали у их ног. Там же стояла и наша рация. Заметив, что я проснулся, немцы громко расхохотались. Наверное, мой вид и вид моих товарищей показался им забавным».

Утром ребят доставили в штаб части, а оттуда отвезли в лагерь для военнопленных в Латвии. Надо сказать, что в первые месяцы войны немцы были настроены достаточно благодушно. Они были воодушевлены успешным продвижением своих войск, уверены в скорой победе и не испытывали особой ненависти к русским солдатам.

Из лагеря Юру передали в батраки латышскому фермеру. В начале войны была такая форма использования военнопленных. Вероятно, фермер этот поставлял продукцию германской армии. Этот период плена был самый легкий. Кормили его хорошо. Кроме того, к нему была неравно-душна дочка хозяина, которая дополнительно подкармливала молодого, здорового парня.

Ситуация изменилась после разгрома немцев под Сталинградом. Всех военнопленных немцы снова поместили в лагерь. Жизнь в бараках, скудное питание, жёсткая дисциплина, тяжелая работа на строительстве укреплений. Но вот наступил радостный день: нашими наступающими войсками люди были освобождены из немецкого плена. Освобождённых погрузили в товарные вагоны и под конвоем солдат внутренних войск НКВД отправили на родину, опять в лагерь, но теперь уже в наш, родной. Снова бараки, снова конвоиры…

Всё это оправдывалось необходимостью проверки каждого побывавшего в плену. Надо было установить, как человек попал в плен — сдался добровольно или, скажем, будучи раненым. Добровольная сдача в плен считалась изменой родине, то есть преступлением. Кто-то, находясь в плену, мог сотрудничать с немцами или даже быть завербованным разведкой и так далее. Такая проверка часто затягивалась на годы, потому что пленных было гораздо больше, чем следователей.

Юрию Тимофеевичу Прейсу повезло. Его дело следователь начал рассматривать первым. Причина была в том, что следователю, молодому парню, показалось странным сочетание чисто русского имени и отчества с фамилией Прейс, и он из любопытства начал работу именно с этого дела. Юра, ничего не утаивая, рассказал следователю о том, как он попал в плен и чем занимался. Следователь по своим каналам сделал запрос, который подтвердил правдивость показаний Юры. С него были сняты подозрения и его направили дослуживать в армию.

По иронии судьбы, или здесь был какой-то неведомый нам тайный смысл, Юру зачислили во внутренние войска НКВД. Он стал конвоиром. Под Москвой строился секретный центр ядерных исследований. На земляных работах там трудились заключённые — мелкие уголовники с небольшими сроками «отсидки». Прейс должен был утром отвести заключённых на работу, а вечером доставить их в том же количестве «домой». Конвойные функции были, можно сказать, формальными. Осуждённым на короткий срок, бежать не было никакого смысла. Но, тем не менее, один из заключённых сбежал. Юру посадили в тюрьму и начали следствие. Следствие установило, что конвоир точно соблюдал инструкцию по конвоированию заключенных, но при существующем порядке организации работ не имел физической возможности предотвратить побег. Глупого беглеца вскоре поймали и добавили «срок» за побег. Юру продержали в тюрьме около месяца, а затем отпустили и демобилизовали.

У меня была гитара, и мы с Юрой иногда развлекались пением. Репертуар нашего дуэта состоял, в основном, из «жалобных» тюремных песен, которые знал Прейс, и песен, сочинённых на войне танкистами — так сказать, своеобразный танкистский фольклор. К сожалению, я забыл текст этих песен. Я всегда с трудом запоминал стихи. В памяти сохранились лишь обрывки фраз, например: «Только пыль дорожная вьётся из-под гусениц…» При этих словах у меня и сейчас возникает волнующее, щемящее чувство. Я не помню стихов, но я помню, о чём они. Тихий летний вечер. Туда, где небо окрашено в оранжевый цвет заходящим солнцем, по пыльной степной дороге движется колонна танков. Ночью танки выйдут на исходные позиции, а на рассвете пойдут в атаку. И вот уже грохот боя, горят танки. «А молодого командира несут с пробитой головой…», — поётся в песне. Из песен, написанных композиторами, мне больше всего нравилась и нравится до сих пор «Тёмная ночь», которую исполнял Марк Бернес.

Интересно отметить, что на войне люди любили в минуты отдыха петь хором. Пели чаще всего украинские народные песни: «Ой ты Галя, Галя молодая», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Ехал казак» и т. п. Любовь к украинским песням объяснялась двумя причинами: во-первых, украинские песни хорошо запоминаются и легки в исполнении, а во-вторых, «заводилами» в хоровом пении были обычно украинцы. У них в крови этот вид общения. Да, да, именно общения. Когда люди поют хором, особенно на войне, между ними возникает какое-то особенное чувство единения, симпатии друг к другу.

По моим наблюдениям все ребята-фронтовики отличались в лучшую сторону от тех, кто не был на фронте. У них сохранился дух фронтового братства. Они терпимо, с добродушным юмором относились к недостаткам друг друга и умели радоваться жизни, несмотря на массу послевоенных трудностей. За пять лет совместного существования у нас не было ни одного конфликта.

Жил в общежитии студент Боря Шумилин. Внешность его — рост, телосложение, розовые щёчки (усы и борода у него не росли) — была как у пятиклассника. Ну, словом, — настоящий лилипут. По словам Бори, родители у него были нормальными людьми. Они умерли во время голода в Поволжье, а только что родившегося Бориса поместили в детдом. Боря очень сердился, когда контролёр в кино останавливал его: «Мальчик, а ты куда? Дети до шестнадцати лет на этот фильм не допускаются». Стараясь говорить басом, Борис возражал: «Я не мальчик» и показывал студенческий билет. Мы жалели Борю, иногда подшучивали над ним, но старались щадить его самолюбие. После окончания института Боря был «распределён» на одно из предприятий Калининграда.

Самыми трудными в материальном отношении были для студентов общежития два года жизни при карточной системе. Тем, кому родственники не присылали посылки с продуктами, приходилось жить впроголодь. Особенно страдали молодые ребята, не привыкшие к трудностям. Они не имели выдержки и съедали месячный запас «карточного» продовольствия за неделю. В оставшиеся дни им можно было рассчитывать только на помощь товарищей. Умудрённый опытом голодания ещё в Свердловске, я выкупал продукты на неделю, делил их на семь частей и съедал равномерно. Родители регулярно присылали мне посылки с сушёной картошкой. Я варил из неё суп в полулитровой кружке.

Несмотря на все трудности, нас не покидало чувство радости бытия. Впереди вся жизнь. Всё остальное — ерунда.

В декабре 1947 года отменили карточную систему, и жить стало совсем хорошо. В доме напротив нашего общежития открылся роскошный гастроном. Чего только там не было! Икра красная и чёрная всех сортов, колбасы варёные, полукопчёные и копчёные, ветчина, консервы всех видов — ну, словом, земной рай. И цены при этом вполне доступные даже для студентов. Питание перестало быть проблемой. Родители вместо продуктовых посылок стали присылать денежные переводы. Ради исторической правды следует сказать, что этот «рай» существовал только в нескольких больших городах СССР. В магазинах других городов, не говоря уже о «сельмагах», прилавки были практически пустые.

Наши студенты в полной мере ощутили прелесть изобилия. По праздникам мы стали устраивать коллективные застолья. На столе стояла водка и красовались разнообразные закуски: лещ в томате, полтавская колбаса, печень трески и прочие аппетитные вещи. Печень трески стояла в магазине штабелями и стоила копейки. Это были самые дешёвые консервы. Если добавить в тресковую печень мелко рубленые яйца и репчатый лук, то получается отличная закуска для водки. Все мы любили выпить и повеселиться, но пьяных почему-то не было.

По утрам общежитие пустело. Студенты уезжали на занятия в институт. Ехали в битком набитом трамвае. Иногда даже приходилось висеть снаружи вагона. В то время трамваи ходили по Невскому, и мы доезжали до кинотеатра «Баррикада». Вход в институт был, как и сейчас, с набережной Мойки. После окончания занятий, если не было других дел, студенты возвращались в общежитие, где каждый занимался своим делом. Один чертил эпюры по начертательной геометрии, другой занимался переводом английского текста, третий делал чертёж для зачёта по теории машин и механизмов. Было, конечно, тесновато, но все умели как-то приспосабливаться, чтобы не мешать друг другу. Кроме того, в общежитии была производственная комната для занятий. Там стояли столы и чертёжные доски. Однако я, как и многие из моих товарищей, предпочитал работать в своей комнате и, если возможно, то лёжа на кровати. Впрочем, никто особенно не изнурял себя учёбой. Студенты активизировались обычно лишь перед экзаменационной сессией.

Жили мы весело, придумывая всевозможные развлечения спортивного характера. Саша Фомин предложил соревнования по сидению на двух задних ножках стула. Надо было сесть на стул, отклонившись назад оторвать передние ножки стула от пола и стараться просидеть как можно дольше на задних ножках, не касаясь пола ногами. Это занятие настолько увлекло всех, что вошедший в комнату посторонний человек останавливался в дверях, изумлённый странной картиной: все обитатели комнаты молча сидели на задних ножках стульев посреди помещения и сосредоточенно дрыгали в воздухе ногами, стараясь сохранить равновесие. Рекордсменом был Александр Фомин. Он просидел на задних ножках стула 6 минут 23 секунды. Если читатель хочет понять, много это или мало, пусть сам попробует посидеть на двух ножках. Что касается меня, то мне не удавалось продержаться и тридцати секунд. Позорный результат.

Зато в другом виде домашнего спорта — толкании, у меня обнаружились выдающиеся способности. Позволю себе подробнее описать суть это-го благородного занятия. Льщу себя надеждой, что «сильная» половина человечества когда-нибудь прозреет и вместо виртуальных «стрелялок», займётся реальными мужскими играми.

Итак, бойцы становятся лицом друг к другу на расстоянии, пример-но, вытянутой руки. Стопы ног каждого бойца параллельны и сомкнуты внутренними сторонами. Отрыв стопы или обеих стоп от пола или смещение с исходной позиции считается поражением. По команде судьи игроки поднимают согнутые в локтях руки ладонями вперёд, и начинается бой. Задача состоит в том, чтобы ударом ладоней в ладони противника (в другие части тела удар запрещён) или иным способом заставить противника сдвинуть стопы с места или совершить другое нарушение правил. Вот и всё. Но за словами «иным способом» скрывается богатая палитра приёмов, составляющих всю прелесть и, без всякого преувеличения, интеллектуальность игры. Поясню сказанное на примерах. Поскольку в общежитии мне не было равных (я с лёгкостью побеждал всех с «сухим» счётом), ко мне привели со стороны здоровенного парня — перворазрядника по тяжёлой атлетике, весом около ста килограммов и выше меня ростом. Мой вес тогда был 76 кг. Комната не вмещала желающих посмотреть на поединок. Совершенно очевидно, что идти на встречный удар при таком соотношении масс было бы глупостью. Я отлетел бы от этой «скалы», как мячик. Некоторое время противник, как бы прощупывая меня, наносил мне удары не в полную силу. Я принимал их на свои ладони, оказывая при этом достаточно сильное пружинистое сопротивление. Это надоело ему, и он решил сокрушить меня одним ударом. Я понял это по искорке решимости, блеснувшей в его глазах. Надо всегда смотреть в глаза противника. Он резко выбросил руки вперёд, одновременно наклонив корпус, чтобы вложить в силу удара массу тела. Я откинул свои ладони назад, ладони противника не встретили привычного сопротивления, и он, потеряв равновесие, рухнул на меня всей массой своего тела. Один ноль в мою пользу. Во втором раунде я также одержал победу, но уже другим приёмом. Самое неустойчивое положение человека — вертикальное. Когда противник, собираясь напасть на тебя, только начал движение рук вперёд и еще не успел наклонить корпус, то легко заставить его потерять равновесие, нанеся быстрый упреждающий удар. Всё искусство состоит в том, чтобы поймать этот момент. Мне удалось провести приём, и мой соперник, помахав некоторое время руками в тщетной попытке удержать равновесие, отступил назад. Два ноль в мою пользу. От третьего раунда противник отказался.

Я очень мало рассказал о той стороне жизни, которая не могла не волновать нас в то время. Проницательный читатель, как принято было выражаться в старинных книгах, я думаю, уже догадался, что речь идёт о взаимоотношениях с девушками. Они были. Разного уровня. По тогдашним понятиям, существовавшим среди ребят, их не принято было обсуждать. Мы прекрасно знали «кто у кого», но не задавали никаких вопросов и сами ничего не рассказывали. Большинство ребят благоразумно откладывали решение семейных проблем до окончания учёбы, однако некоторые студенты почему-то женились раньше и даже начали вести совместное хозяйство. «Женатики» бегали с кастрюльками и тарелками из женской комнаты в мужскую и обратно. Мы же, нормальные мужики, смотрели на эту кутерьму с насмешкой, но ничего не говорили.

У меня тоже была подруга — Паша Лазарева из комнаты 323. Это была скромная, легко красневшая девушка, родом из Рогачёва, маленького белорусского городка. Она рано потеряла отца. В начале войны, во время эвакуации из Белоруссии, в поезде заболела мать Паши. На одной из станций её поместили в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. Пятнадцатилетняя девочка осталась сиротой. Всю войну проработала Паша в казахском колхозе в тракторной бригаде. Она на лошади подвозила в поле бочки с горючим. Среднюю школу окончила экстерном. Её мужеством и жизнестойкостью я восхищаюсь до сих пор.

После окончания института мы поженились, и она стала матерью наших детей — Андрея и Татьяны.

3. Отец

В главе «Кувшиново» я рассказал о встрече с отцом, приехавшим в Кузьмовку из Воркуты, где он работал на лесоповале, сперва как заключённый, а затем, после окончания срока заключения, в качестве вольнонаёмного бригадира.

Родители решили поселиться на родине отца в деревне Костешино, в двадцати километрах к северо-западу от Торжка. Я посетил их в первые же каникулы зимой 1947 года. Доехал на поезде до Торжка, а остальной путь прошёл пешком по просёлочной дороге, занесённой снегом. Местами путь преграждали высокие сугробы. Хорошо, что я обулся в военные сапоги с портянками. До Костешина добрался, когда уже совсем стемнело.

Папа с мамой снимали половину дома у одного из жителей деревни. Они были очень рады моему приезду и не знали, чем только мне угодить. Однако гостил я у них недолго. Деревенская жизнь даже летом не отличается разнообразием, а уж зимой-то и совсем замирает. В то время в Костешине не было ни радио, ни электричества. И я заскучал по шумному Среднему проспекту, по общежитию. К огорчению родителей, я уехал в Ленинград, не дождавшись конца каникул. Знал, что огорчаю их, но уехал. Было немного неловко, но в молодости такие переживания легко забываются, и только теперь они снова всплывают в памяти. Чувство вины за своё невнимание к родителям появляется с возрастом. Чаще всего, увы, после их ухода.

Весной 1947 года я досрочно сдал экзамены за первый курс и снова поехал в Костешино, в этот раз на все летние каникулы. К этому времени родители купили небольшой домик на краю деревни, рядом с домом дяди Миши. Дядя Миша– брат моего отца, тот самый, вместе с которым мы жили на хуторе Косой Брод. Он жил теперь в Костешине с тётей Женей, своей второй женой, и сыном Юрой. Тётя Саша, мать Юры и других детей дяди Миши, умерла во время войны.

Я привёз с собой в подарок родителям батарейный радиоприёмник, чтобы им было не так скучно, особенно зимой. Этот приёмник я сделал сам, под руководством Лёни Ротенберга, моего товарища по общежитию. Лёня до поступления в институт работал в Саратове на радиостанции. Он был влюблён в радиотехнику и прекрасно в ней разбирался. Разговаривать о ней он мог сколько угодно, с кем угодно, в любое время суток. Однажды я наблюдал такую забавную сцену: в общественном туалете, перед закрытой дверцей кабинки стоит Лёня Ротенберг и, размахивая руками, ведет темпераментный спор на радиотехническую тему с тем, кто находится за закрытой дверцей.

Мы с папой установили на шестах антенну, которая обеспечила отличный приём радиостанций (она видна на фотографии дома). Приёмником заинтересовался дядя Миша. Я и для него к следующим каникулам сделал радиоприёмник. Другим жителям Костешина тоже захотелось иметь такие приёмники. Я наладил их «серийное» производство. Денег я не брал и не ставил никаких предварительных условий, но те, кто получили приёмники, в течение длительного времени, месяцами, носили нам молоко, яйца, творог, фрукты, овощи и другие плоды своего труда. Люди были очень довольны и на наши протесты отвечали: «У нас этого добра хватает, а вам надо за всё деньги платить».

Любознательный читатель может поинтересоваться: а что, разве промышленность не производила батарейные радиоприёмники? Производила. Под названием «Родина». Это был очень дорогой приёмник. А главное, он «жрал» так много электроэнергии, что батареи приходилось менять чуть ли не два раза в месяц, а они были дорогие, громоздкие, да ещё их не так-то просто было достать. «Родина» не могла конкурировать с моим компактным, экономичным приёмником, работающим от дешёвых общедоступных батарей.

Папа плёл для колхоза из ивовых прутьев большие корзины для переноски сена и соломы. Они назывались «гумёнными» — от слова «гумно». Гумно — это огороженная площадка, куда свозят сжатый хлеб для молотьбы. За это папе начисляли «трудодни». Была тогда в деревне такая форма учёта труда. Осенью, после расчёта с поставками государству, колхозники получали свою долю прибыли продуктами и деньгами в соответствии с количеством трудодней. Кроме того, для себя и на заказ отец плёл корзины для овощей, фруктов и грибов, а также хлебницы, сахарницы (для кускового сахара), шкатулки и другие вещи. Это были настоящие произведения искусства из разноцветных прутьев, украшенные фигурным плетением. Я и не знал о таких его способностях и до сих пор жалею, что не научился у него этому искусству.

К отцу иногда приходили люди с просьбой помочь им получить пенсию. Хорошо разбираясь в пенсионном законодательстве, отец давал им дельные советы, помогал подобрать нужные документы, составить заявление. Люди относились к Ивану Никаноровичу с благодарностью и большим уважением.

Я помогал родителям по хозяйству, ездил на велосипеде загорать и купаться на берег Осуги.

Папе было тогда шестьдесят два года. Здоровье у него было плохое. Особенно это было заметно, когда мы с ним пилили дрова. Он то и дело останавливался для отдыха, тяжело дышал, бледнел. «Сердце прихватило», — говорил он, сдерживая гримасу боли. Теперь-то я знаю, что это были приступы стенокардии. У него не было никаких лекарств.

Отец никогда и никому не рассказывал об аресте, допросах, суде и жизни в лагере. Даже мне и маме. При освобождении с него взяли подписку о неразглашении этих сведений. Внешне, для постороннего взгляда, он выглядел вполне довольным новой жизнью: рассказывал смешные истории, шутил — это было свойственно его натуре. Однако было видно, что его гнетёт пережитое и, прежде всего, то унижение, которому его подвергли. Вероятно, у него было также чувство вины передо мною. Ведь из-за него, хотя и не по его вине, я стал сыном «врага народа». Мне это, правда, особенно не повредило, но могло и повредить. А может быть, ему казалось, что я не верю в то, что он ни в чём не виноват, и поэтому осуждаю его. В общем, в душе у него не было покоя. Мне даже кажется, что на фотографии, где он сидит в лагерной робе рядом с мамой, всё это можно увидеть. Я думаю, что тихая, небогатая событиями деревенская жизнь со временем сняла бы тяжесть с его души, и он спокойно прожил бы отпущенные ему дни.

Отдохнувший и радостный после проведенного в кругу семьи лета, я возвратился в Ленинград. Зимой пришло письмо от мамы. Из письма я узнал, что папу арестовали и увезли в Торжок. В управлении МГБ маме ничего не удалось узнать о его судьбе. «Если будет надо, мы сами сообщим вам о решении по делу вашего мужа», — ответили ей. По стране прокатилась «знаменитая» волна политических арестов 1948 года. Арестовывали и тех, кто уже отсидел свой срок, и новых «врагов народа».

Зимой 1949 года мама получила письмо от неизвестного человека. Этот человек писал, что его, вместе с Иваном Никаноровичем Соколовым и другими заключёнными, везли куда-то в эшелоне. Иван Никанорович скончался прямо в вагоне от сердечного приступа. Автор письма из бумаг покойного узнал адрес его жены и нашёл возможность отправить это письмо.

Официальное свидетельство о смерти папы (он умер 16 февраля 1949 года) мама получила лишь в 1958 году. Место захоронения неизвестно. После смерти Сталина и разоблачения «культа личности» отец был реабилитирован посмертно «за отсутствием состава преступления», что удостоверялось выданной маме справкой с печатью.

4. В гостях у родственников

Во время учёбы в институте я часто навещал своих родственников, живших в Ленинграде. Должен признаться, что посещение родственников, кроме бескорыстной радости общения, давало возможность немного «подкормиться», особенно в первые годы учёбы, когда ещё существовала карточная система.

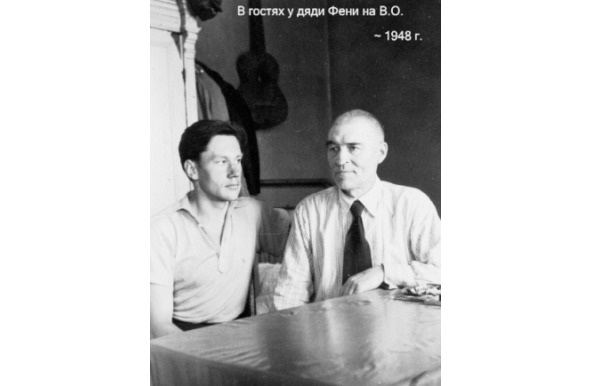

На Большом проспекте Васильевского острова, недалеко от моего общежития, жил брат мамы дядя Феня (Феодосий Андреевич Станчиц). Тот самый дядя Феня, учитель русского языка и литературы, который гостил у нас на хуторе «Косой Брод», а впоследствии жил с нами в Давлеканове, вырвавшись из блокадного Ленинграда.

Как и в детстве, беседовать с ним было для меня интересно и поучительно. Я в значительной мере обязан ему такими своими качествами, как любовь к правильному русскому языку, к точным формулировкам и определениям. Но самое главное качество, которое он воспитал во мне, — это стремление делать любое дело, независимо от степени его важности, как можно лучше, на пределе своих возможностей. Я до сих пор не уважаю людей, которые выполняют работу кое-как, и называю их «коекакерами».

Дядя Феня жил один. Он разошелся после войны со своей второй женой тётей Груней (Агриппиной Никаноровной Соколовой), сестрой моего отца. Это был «перекрёстный» брак: мой папа женился на сестре дяди Фени, а дядя Феня женился на сестре папы. Тётя Груня жила в Кронштадте. Она была главным врачом инфекционной больницы.

Дядя Феня сам готовил себе еду. Он точно знал, сколько граммов капусты, картошки, свёклы, соли и других продуктов надо положить в литр воды, чтобы получился борщ, устраивающий его по вкусу и густоте. Отвешивая продукты на весах, он приговаривал: «Не понимаю я женщин: всё-то у них то пересолено, то недосолено, то слишком густо, то жидко. А у меня всегда получается то, что мне надо».

Сын дяди Фени, Лёша, жил со своей семьёй отдельно, на Московском проспекте. Он был кораблестроителем, одним из любимых учеников академика Алексея Николаевича Крылова. Мама Лёши, первая жена дяди Фени, умерла, когда Лёше было несколько лет от роду.

Раза два-три в месяц я ездил в Кронштадт к тёте Груне. Она жила на улице Ленина. Кронштадт был военно-морской базой и попасть туда можно было только имея специальный пропуск. Пропуск мне «устраивала» тётя Груня с помощью начальника НКВД Кронштадта. Получал я его в специальном бюро пропусков на Петроградской стороне. Летом в Кронштадт ходили теплоходы, а зимой — автобусы по льду Финского залива из Ораниенбаума. Однажды я приехал в Ораниенбаум, а автобусы не ходят. Говорят, ледокол повредил ледяную дорогу. Что же делать? Решил идти пешком. Дошёл. Но с трудом. Едва не отморозил на холодном ветру отдельные очень важные части тела, которые обычно не подвержены обморожению.

Тётя Груня, которая, вроде бы, никогда не отличалась избытком приветливости, встречала меня с удивительной радостью и теплотой. Я думаю, её отношение ко мне можно объяснить несколькими причинами. Она была одинока и в таком возрасте, когда одиночество ощущается особенно остро. Она была бездетна, и у неё, возможно, пробудились материнские чувства. Кроме того, когда она в трудные годы училась в Ленинградском медицинском институте, папа помогал ей материально. Она даже жила у нас некоторое время. Теперь она могла отблагодарить его, помогая мне. Независимо от мотивов её отношение ко мне, я до сих пор вспоминаю тётю Груню с любовью и благодарностью. Чем только не угощала она меня! Кроме того, я увозил от неё сумку с продуктами, а также хлебные и мясные талоны, вырезанные из её карточек. Она здорово поддержала меня, особенно в первые, наиболее трудные годы жизни в общежитии.

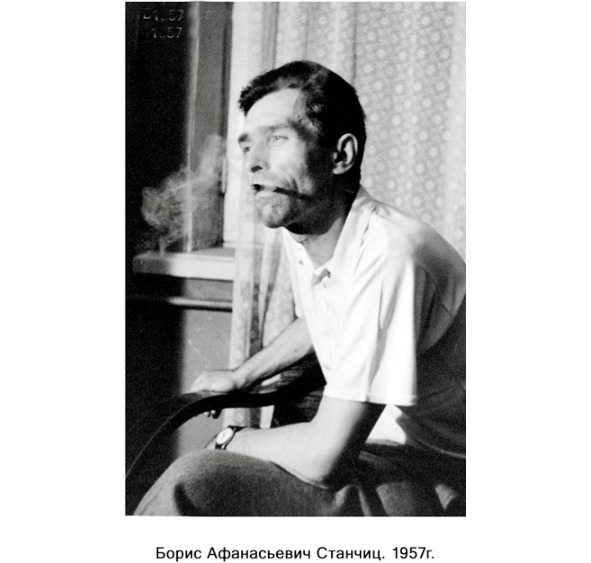

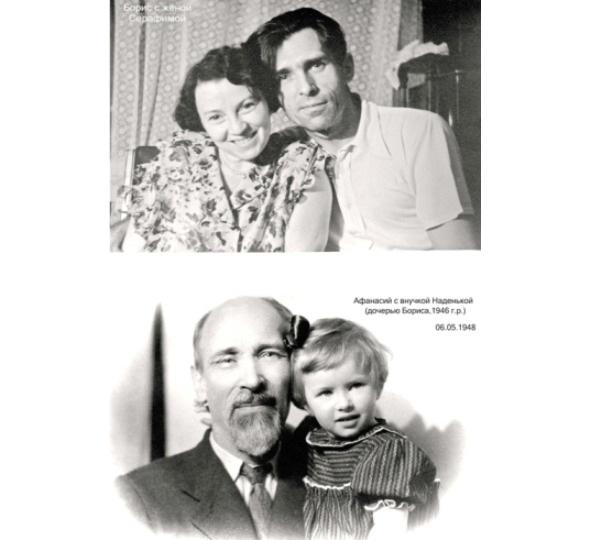

На Кировском проспекте, в роскошном доме №1, построенном в 1904 году знаменитым архитектором Лидвалем, жил с семьёй мой двоюродный брат Борис Станчиц, сын дяди Афанасия, брата мамы. Он был «большим» человеком — директором Ленинградской студии телевидения. Он руководил всем телевизионным вещанием города.

В то время система телевизионного вещания состояла из двух частей: телецентра, с его техническим оборудованием, и студии телевидения. Телецентр принадлежал Министерству связи. Специалисты телецентра (в просторечье «технари») должны были поддерживать аппаратуру в работоспособном состоянии и предоставлять её в распоряжение студии телевидения для создания телевизионных передач. Студия телевидения располагала штатом творческих работников («творцов»). Это были редакторы политических, музыкальных, литературных, спортивных и других передач, режиссёры, тележурналисты, операторы телекамер, кинооператоры, звукооператоры, мастера по свету и многие другие специалисты. Замечу, что слова «технари» и «творцы» употреблялись с оттенком презрения, когда речь шла о другой стороне. К созданию передач привлекались лучшие артисты города.

Работу студии телевидения курировал идеологический отдел обкома КПСС. Что это означало в сталинские времена, понятно всякому, кто хоть немного знаком с историей СССР. Работа у Бориса была не простая: надо было создавать высокохудожественные интересные передачи, не вступая в конфликт с идеологическими требованиями партийного руководства.

На эту должность Борис попал потому, что он был членом партии, инвалидом войны (у него было ранение в предплечье, которое мучило его всю жизнь), имел университетское образование и хорошо ладил с людьми. А как трудно ладить с «творцами», я убедился позднее на собственном опыте. У них часто бывает завышенная самооценка, которая на фоне неразвитой логики мышления (её можно приобрести, изучая точные науки) ведет к вздорности характера.

Бывая в гостях у Бори, я имел возможность наблюдать за известными актёрами, режиссёрами и другими деятелями культуры, с которыми он общался в домашней обстановке. Я не принимал участия в разговорах и, сидя тихонько в уголке, с интересом изучал людей из этого незнакомого мне мира. Борис жил с женой Серафимой, а в 1946году у них родилась дочка Надя. Некоторое время у Бориса гостил его отец Афанасий со своей второй женой Клавдией Михайловной. Первая жена, мама Бориса, умерла, когда Борису не было и трёх лет, а младшему брату Фёдору — всего лишь три месяца.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.