- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Приоритет отечественной науки по влиянию солнечных вспышек в полетах на Луну и Марс

На обложке

Верхний рисунок автора, Александра Матанцева. Воздействие ионизирующих излучений в виде солнечных лучей СКЛ и галактических лучей ГКЛ на астронавтов: воздействие протонов, заряженных частиц и нейтронов, а также электронов. Показаны астронавты внутри корпуса космического аппарата, и астронавт снаружи в скафандре.

Нижний рисунок автора, Александра Матанцева. Траектория полета от Земли до Марса, и зоны с разными дозами облучения:

Н1 — доза облучения на орбите вокруг Земли на высоте до 400 км, где расположены международные станция типа МКС;

Н2 — доза облучения на внутреннем поясе Ван Аллена;

Н3 — доза облучения в среднем слое;

Н4 — доза облучения во внешнем слое Ван Аллена;

Н5 — доза облучения внутри магнитосферы Земли, но снаружи поясов Ван Аллена;

Н6 — доза облучения в области от поверхности Марса до окончания магнитосферы Земли, т.е. в свободной зоне вокруг Марса, где защитное магнитное поле отсутствует, или же на поверхности магнитное поле в 43 раза меньше, чем на Земле. Здесь максимально воздействие солнечных вспышек, смертельное для астронавтов при отсутствии надлежащей защиты.

Введение 1. Неоспоримые аргументы: американцы на Луну не высаживались!

С момента заявленной высадки американских астронавтов на Луну (в 1969 году) прошло 54 года. Все эти 54 года происходит непрерывная борьба двух сторон: тех, кто верит в это событие и тех, кто считает, что этого не могло быт в принципе. Официально 57% россиян не верят в то, что американцы высаживались на Луне.

По тексту будут использованы следующие сокращения.

КА — космический аппарат.

РПЗ — радиационный пояс Земли, включающий три составляющие — внешний и внутренний пояса Ван Аллена и еще третий промежуточный пояс.

СКЛ — солнечные космические лучи.

ГКЛ — галактические космические лучи. Это космическое излучение, которое есть всегда, это естественный радиационный фон в космосе. Порождаются они взрывами сверхновых звёзд и состоят на 90% из протонов или ядер гелия с очень высокими энергиями. Если вокруг не начнут резко взрываться сверхновые звёзды, то можно считать, интенсивность такого излучения постоянна и не меняется.

КМ — космический модуль.

ПКА — пилотируемый космический аппарат.

АМС — автоматическая межпланетная станция;

МКС — Международная космическая станция, или пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

ПДД — предельно допустимая доза.

Однако за эти годы появилось много новой информации, связанной, прежде всего, с рассекречиванием в России сведений о космонавтике. По многим направлениям эти сведения в Советском Союзе были секретными и закрытыми. И вот, в последние годы появились рассекреченные приказы, траектории движения, подробные сведения о спутниках и космических аппаратах (КА). Особый интерес представляют новые сведения об изучении поясов радиации Ван Аллена, об изучении влияния солнечных вспышек СКЛ и космических излучений ГКЛ.

Пока шли споры десятилетиями, вдруг появилась рассекреченная сенсационная информация о том, что официальные советские структуры, отвечающие за космос, предупреждали американскую сторону о том, что наличие смертельной радиации не позволит высаживаться астронавтам на Луне. Приведем две цитаты.

Первая цитата из источника [36]: «В 1963 году советские ученые заявили известному британскому астроному Бернарду Ловеллу, что они не знают способа защитить космонавтов от смертельного воздействия космической радиации. Между тем Ловелл после беседы с русскими коллегами, которые отлично знали о космической радиации, отправил имевшуюся у него информацию администратору НАСА Хью Драйдену, но тот проигнорировал ее».

Вторая цитата из источника [5]: «В мае 1963 года президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш поручил Бернарду Ловеллу из обсерватории „Jodrell Bank“ проинформировать заместителя администратора НАСА Хью Драйдена о том, что русские вынуждены откладывать полеты человека на Луну на неопределенное время. Это произошло потому, что они не могли найти способа, защитить своих космонавтов от непреодолимой опасности, создаваемой солнечными вспышками излучения».

Оставим на совести авторов участие Мстислава Келдыша в этом выказывании, а посмотрим, по существу, которое повторяется в разных источниках информации. Сущность этого заявления состоит в том, что уже в 1963 году советские ученые передали американскому НАСА информацию о том, что невозможны полеты на Луну из-за огромной радиации при солнечных вспышках.

Получается, что уже в 1963 году, за шесть лет до заявляемого полета «Аполлона-11» с тремя астронавтами, было ясно, что полет такой невозможен из-за смертельной радиации. Всё! Этот факт перечеркивает все доводы официальных американских структур. Не было никакого полета и высадки американских астронавтов на Луне.

Вопрос можно закрыть и споры прекратить! Однако ни тут-то было! Как говорится, американская официальна сторона «уже закусила удила» и целенаправленно двигалась в сторону создания фейков или обмана мирового уровня. Так, двумя годами ранее, 25 мая 1961 года президент США Д. Кеннеди направил конгрессу историческое послание, где поставил перед американской нацией высокую цель высадки на Луну. В США, уступивших Советскому Союзу первенство в начале космической эры, жаждали убедительного реванша, и этот реванш в воображении американцев был связан с покорением Луны. Над проектом «Аполлон» работали сотни фирм, частных и государственных корпораций, выделялись десятки миллиардов долларов, и весь ход работ координировал единый центр НАСА [37].

Напомним, что писала в то время авторитетная американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн»: «О стране, которая лидирует в космосе, будут судить как о наиболее развитой в техническом отношении, с лучшей постановкой образования и лучшей отдачей политической и экономической системы в целом».

Как широко освещали в СМИ, 21 июля 1969 г. корабль «Аполлон-11» достиг Луны, и впервые в истории человек вступил на поверхность Луны. Выполнив поставленную задачу, экипаж благополучно вернулся домой. Далеко не все поверили этому эпохальному событию. Но первыми, кто высказал недоверие, были сами американцы. Именно они создали теорию «лунного заговора» и содействовали ее распространению. В Советском Союзе, в верхах, вообще публично не выразили никаких сомнений по поводу исторического полёта. Американцы прекрасно осознавали опасность, которую несли их системе советские успехи в космосе.

Вот слова президента США Д. Кеннеди: «Если мы хотим выиграть битву, развернувшуюся во всём мире между двумя системами, если мы хотим выиграть битву за умы людей, то… мы не можем разрешить Советскому Союзу занимать лидирующее положение в космосе».

Автор, Александр Матанцев, в своей книге [2] рассмотрел фейки относительно Китая и России. Причем придумывают их специально сформированные организации, которым выделяют средства. В этой книге [2] показано, что фейки о нападении Китая на Россию размножаются под влиянием агрессивных сил. Этих сил больше всего в США. Их цель — поссорить Китай и Россию. Автор провел анализ и выявил с десяток основных причин. Американцы — мастера фейков. Причем, они являются частью целенаправленной политики на ограничение развития России. Аналогичные фейки, или ложную информацию они придумывают и в области полетов на Луну.

«Любыми средствами достичь результатов», — писала «Нью-Йорк Таймс». И в тон ей министр обороны США Р. Макнамара говорил: «Мы будем внушать каждому участнику программы, что останавливаться в средствах при её выполнении — преступление перед нацией. Действовать без оглядки на такую мелочь, как совесть». Что можно ответить на это: «Бессовестные людишки!»

Что крылось за этими призывами «Любыми средствами!», «Без оглядки на совесть!», как не готовность пойти на прямой обман. Что крылось за словами Р. Кеннеди, что «русских он берёт на себя»? Но уже через несколько лет выяснилось, что по техническим причинам полеты невозможны. Поэтому примерно с 1967 г. параллельно с настоящей программой начали проводиться попытки заключения с СССР договора о поддержании им версии пилотируемых полетов НАСА к Луне в обмен на уступки экономического, космического, политического, военного характера в разгар холодной войны.

Автор, Александр Матанцев, в своей книге «Разоблачение фейков о полетах американцев на Луну» [1] указал, что молчание со стороны правительства и Роскосмоса СССР было куплено целым рядом «подарков»:

— сворачивание собственной лунной программы;

— снятие эмбарго на поставки советской нефти в Западную Европу;

— поставки американского зерна по ценам ниже рыночных;

— строительство западными компаниями химических предприятий в обмен на их готовую продукцию;

— строительстве автогиганта КАМАЗ;

— решение Международного олимпийского комитета 23 октября 1974 года в Вене о выборе Москвы столицей Олимпийских игр 1980 года;

— непогашенный долг по ЛЭНД-ЛИЗУ за поставки матпомощи стране в период Второй мировой войны практически исчез;

— важнейшее событие: была остановлена гонка ядерных вооружений;

— США разрешили продажу машин IBM-360/370 и программного обеспечения;

— ФРГ признала послевоенные границы.

— сделка века «газ-трубы», контракт века «газ-трубы» — долгосрочное соглашение (международный контракт) между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования;

— договор о запрещении бактериологического оружия;

— начато в СССР строительство заводов по производству Пепси-колы;

— освоение производства интегральных схем по западным технологиям, которые ранее были для нас недоступны.

Американцы купили молчание генерального секретаря СССР, Леонида Ильича Брежнева. «Гениальный», любитель всего блестящего, получил в подарок из США три дорогих шикарных автомобиля ручной сборки: два «Кадиллака» различных марок (1971 г, 1972 г.) и «Линкольн» (1973 г.), а также несколько образцов коллекционного оружия [92].

Что же мы видим из исторической хронологии: приоритет по исследованию Луны принадлежит уверенно советским космическим аппаратам (КА), которые впервые осуществили полет к Луне 2 января 1959 года; первый в истории аппарат, достигший второй космической скорости, был советским; впервые советский космический аппарат достиг поверхности Луны 14 сентября 1959 года, впервые сфотографировали обратную сторону Луны 7 октября 1959 года, впервые осуществили мягкую посадку на Луне 3 февраля 1966 года; первый в мире искусственный спутник Луны создан советской автоматической станцией 31 марта 1966 года.

Введение 2. Неоспоримый приоритет советской науки в области исследования солнечных вспышек и ионизирующих излучений в космосе

Однако это не все. Автор этой книги, Александр Матанцев, убежден, что был еще один приоритет советской и российской науки: исследования по влиянию солнечных вспышек и космической радиации. Именно поэтому возникла в 1963 году указанная информация от советских ученых американскому центру НАСА о невозможности полетов на Луну из-за радиации.

Теперь послушайте, что было на самом деле, какую информацию дают наши официальные структуры в последние годы, после рассекречивания информации о космонавтике» [5]: «В связи с большим количеством вспышек на Солнце в СССР облёт Луны с людьми в корабле 7К-Л1 с 08.12.1968 и последующие отменены». Запускать корабль 7К-Л1 на ракете Протон к Луне продолжили в беспилотном режиме с биообъектами на борту. Эта информация опубликована в работе [5] 1 марта 2019 года. Советские КА «Зонд 7» и «Зонд 8» успешно облетели вокруг Луны с биологическими объектами, полётов с людьми не было, так как они могли просто погибнуть из-за вспышек на Солнце. Нужен был корабль с усиленной защитой от радиации, который не смог бы отправить «Протон». Для выявления воздействия солнечных вспышек, в советском автоматическом КА был размещен фантом человека. Наш фантом облетел Луну на аппарате «Зонд-7», в результате были получены данные о распределении доз в теле космонавта и их физические характеристики при полете на трассе Земля — Луна — Земля. Специалисты пришли к выводу: «При отсутствии солнечных вспышек радиация на трассе не страшна».

Однако в последние годы, после рассекречивания материалов по космонавтике, появились очень интересная информация. Например, сейчас появилась такая информация [5]: «Если бы радиация была не опасна, то Россия или СССР уже давно бы облетели Луну. Ведь для пилотируемого облёта Луны есть всё необходимое: ракета-носитель «Протон», разгонный блок «Бриз» и «лунный» корабль «Союз».

Один из якобы посетивших Луну астронавтов Коллинз в своей книге упоминал о космической радиации дважды: «По крайней мере, Луна была далеко за пределами земных поясов Ван Аллена, что предвещало хорошую дозу радиации для тех, кто побывал там, и смертельную — для тех, кто задержался». «Таким образом, радиационные пояса Ван Аллена, окружающие Землю, и возможность солнечных вспышек требуют понимания и подготовки, чтобы не подвергать экипаж повышенным дозам радиации».

В нашей стране начаты работы по организации полета на Марс, ближайшую к нам планету. При встрече историка Андрея Фурсова с читателями, было сказано, что полета американцев на Луну не было, так как нет возможностей преодолеть пояса очень высокой радиации, так называемые пояса Ван Аллена. 50 лет назад наше правительство якобы признало проигрыш в Лунной гонке, признало полет американских астронавтов на Луну в обмен на некоторые преференции [36]. С мнением Фурсова согласен бывший президент США Дональд Трамп.

Мнение нашего президента, Владимира Владимировича Путина, менялось со временем. В 2011 году он на форуме «Селигер» заявил, что американцы были на Луне, а в 2017 году на медиафоруме ОНФ (Объединенного Народного Фронта) сказал противоположное, что живая клетка не может выжить при полете на Луну и Марс в современных условиях защиты.

Так была или нет успешная экспедиция землян на Луну? Автор является кандидатом технических наук с научным званием, и изобретателем, у него около 100 изобретений (авторских свидетельств и патентов), более 200 научных работ, при этом он является специалистом в области генераторов нейтронов и приборов для анализа состава вещества, материалов и изделий, и профессионально занимался вопросами защиты от ионизирующих излучений. Поэтому он взялся за эту скандальную тематику. В обществе сформировались совершенно противоположные по смыслу определения термину «Лунный заговор». Приводим официальное определение.

Лунный заговор — это ряд теорий заговора, центральной идеей которых является утверждение о фальсификации американской космической программы «Аполлон» (1969 1972) и, в частности, шести высадок американских астронавтов на поверхность Луны. Сторонники «лунного заговора» считают, что этих экспедиций не было, вместо этого в течение 1970-х годов правительство США, НАСА или другие организации злонамеренно вводили мировую общественность в заблуждение. В соответствии с этой теорией, любые опубликованные подтверждения полётов и высадок: фотографии, киносъёмки, записи телеметрии, передаваемые радиосигналы и привезённые образцы лунных пород, являются подделками.

Термин «Лунная афера» означает обман и мистификации мировой общественности по вопросам высадки на Луне.

Итак, автор еще и еще раз заявляет о том, что приоритетом развития ученых в Советском Союзе стало еще и развитие в направлении изучения солнечных вспышек (СКЛ), зон Ван Аллена и галактического излучения (ГКЛ). В последние годы рассекретили советские материалы по космонавтике. Сенсационной стала информация о том, что в Советском Союзе очень тщательно занимались вопросами воздействия солнечных вспышек.

В соответствии с программой, объявленной ТАСС 16 марта 1962 года» [29], Советский Союз объявил о своей программе исследования космоса. В тот день стартовал первый искусственный спутник серии «Космос». Он и все последующие за ним (на сегодня порядковый номер этих аппаратов возрос до 468) предназначаются для изучения и исследования околоземного космического пространства, верхних слоев атмосферы, магнитных полей планеты, корпускулярного излучения Солнца. Крупномасштабный эксперимент «Солнце — атмосфера» проходил в три этапа. Первая серия стартов метеорологических ракет и приуроченная к ним часть наземных исследований была проведена тотчас за регистрацией вспышки на Солнце, когда земная атмосфера еще находилась в спокойном состоянии. Вторая серия запусков осуществлялась в момент возмущения магнитного поля Земли. И, наконец, третья — в период магнитной бури, связанной с вторжением в атмосферу корпускулярного потока, рожденного солнечной вспышкой.

Чтобы не быть голословным, автор приводит историческую информацию 60-х и 70-х годов, которая опубликована после рассекречивания ни так давно.

Так каким же образом советским ученым уже в 1963 году удалось выяснить о невозможности полетов на Луну и в дальнем космосе из-за огромной радиации? Рассекреченные материалы последних лет однозначно отвечают на этот вопрос: все дело в систематическом изучении космоса советскими искусственными спутниками серии «Космос», серии «Венера», серии «Протон» и «Прогресс», АМС серии «Марс», а также станцией с «Лунохода-1».

Приведем примеры конкретных искусственных спутников и АМС, которые в период от 1961 до 1963 годы исследовали космос [34, 35]:

— Космос — 1, имел перигей в 217 км, апогей — 980 км, таким образом он охватывал исследование области полетов МКС;

— Космос-12 — максимум 405 км;

— Космос-11 — до 921 км и охватывал начальную область пояса Ван Аллена;

— Космос — 2 и Космос-5 — в апогее до 1600 км, следовательно он охватывал не только область стратосферы вокруг Земли, но и частично пояс Ван Аллена;

— АМС «Марс-1»; это первый успешный пуск в сторону Марса, станция «Марс-1» 19.07.1963 совершила первый в истории пролет Марса.

16 марта 1962 г. начал орбитальный полет первый искусственный спутник Земли серии «Космос». С того времени «Космосы» завоевали прочное место в арсенале средств исследования космического пространства [35]. Советские ученые, используя искусственные спутники Земли серии «Космос», решают многие важные задачи, связанные с исследованиями космического пространства. С их помощью изучается атмосфера, магнитное поле и радиационный пояс Земли; исследуются рентгеновское и ультрафиолетовое излучение Солнца, корпускулярные потоки. Систематические запуски спутников серии «Космос», предназначенных для всестороннего исследования верхних слоев атмосферы и космического пространства, начались 16 марта 1962 года, когда наземные станции приступили к приему из ионосферы сигналов радиостанций спутника «Космос-1».

С помощью спутников серии «Космос» проводится изучение геомагнитного поля, заряженных частиц в ионосфере, корпускулярных потоков, солнечной радиации и космических лучей [28].

Космос-1 (00266 / 1962 Тэта1, Спутник-11) — первый советский спутник военно-прикладного назначения серии «Космос», типа «ДС-2» серийный №1. Был запущен 16 марта 1962 года с космодрома Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2» ракетой-носителем «Космос 63С1». 25 мая 1962 года прекратил существование, сгорев в плотных слоях атмосферы [33].

06.04.1962. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 11К63», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-2» (00269 / 1962 Йота1). КА типа «1МС», сер. №1 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 49 градусов; период обращения — 102,25 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 211,6 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 1545,6 км [34].

24.04.1962. Время — 4:00. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-3» (00281 / 1962 Ню). КА для исследования полярных сияний типа «2МС», сер. №1 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 48,98 градуса; период обращения — 93,8 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 229 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 720 километров.

26.04.1962. Время — 10:02. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Восток 8К72К», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-4» (00287 / 1962 Хи1). КА фоторазведки типа «Зенит-2», сер. №2 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 90,6 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 298 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 330 километров. Итог — успешный запуск космического корабля-разведчика «Зенит-2». Спускаемый аппарат такого класса впервые возвращен на Землю.

28.05.1962. Время — 3:00. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-5» (00297 / 1962 Эпсилон1). КА типа «2МС», сер. №2 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 49,07 градуса; период обращения — 102,75 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 203 километра; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 1600 километров.

30.06.1962. Время — 16:00. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-6» (00338 / 1962 Альфа Дельта1). КА типа «ДС-П1», сер. №1 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 49 градусов; период обращения — 90,6 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 274 километра; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 360 километров.

28.07.1962. Время — 9:19. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Восток 8А92», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-7» (00346 / 1962 Альфа Йота1). КА фоторазведки типа «Зенит-2», сер. №4 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 90,1 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 210 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 369 километров.

18.08.1962. Время — 15:00. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-8» (00367 / 1962 Альфа Хи1). КА типа «ДС-К-8», сер. №1 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 49 градусов; период обращения — 92,93 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 256 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 604 километра.

27.09.1962. Время — 9:40. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Восток 8А92», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-9» (00422 / 1962 Альфа Омега1). КА фоторазведки типа «Зенит-2», сер. №7 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 90,9 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 301 километр; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 353 километра. 01.10.1962. На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского спутника фоторазведки «Космос-9» («Зенит-2», сер. №7).

17.10.1962. Время — 9:00. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Восток 8А92», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-10» (00437 / 1962 Бета Зета1). КА фоторазведки типа «Зенит-2», сер. №5 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 90,2 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 210 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 380 километров. 21.10.1962. На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского спутника фоторазведки «Космос-10» («Зенит-2», сер. №5).

20.10.1962. Время — 4:00. Космодром Капустин Яр, стартовый комплекс «Маяк-2». Пуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-11» (00441 / 1962 Бета Тэта1). КА типа «ДС-А1», сер. №1 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 49 градусов; период обращения — 96,1 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 245 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 921 километр.

01.11.1962. Время — 16:14. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Молния 8К78», которая вывела на траекторию полета к Марсу советскую АМС «Марс-1» [«2МВ-4», сер. №2] (00450 / 1962 Бета Ню3).

Первый успешный пуск в сторону Марса. Третья ступень ракеты-носителя, получившая наименование «Тяжелый спутник» [«Спутник-23»] (00448 / 1962 Бета Ню1) выведена на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 88,4 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 157 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 238 километров. Станция «Марс-1» 19.07.1963 совершила первый в истории пролет Марса. 02.11.1962. Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, «Тяжелый спутник» [34].

22.12.1962. Время — 9:33. Космодром Байконур, стартовый комплекс №1. Пуск ракеты-носителя «Восток 8А92», которая вывела на околоземную орбиту советский спутник «Космос-12» (00517 / 1962 Бета Омега1). КА фоторазведки типа «Зенит-2», сер. №6 выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты — 65 градусов; период обращения — 90,45 минуты; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) — 211 километров; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) — 405 километров.

Аппаратура, устанавливаемая на борту спутников, определяет концентрацию заряженных частиц в ионосфере, и дозы облучения от всех видов ионизирующих излучений. С каждым годом масштабы исследований, проводимых с помощью спутников серии «Космос», расширялись. Если в 1962—1963 гг. было запущено 24 «Космоса», то в следующие два года — 79. В одном 1970 г. осуществлено 72 запуска, в 1971 г.-81, в 1973 г.-85, в 1974 г. — 100 запусков. Все более разнообразными становятся трассы полета спутников. Максимальная высота над поверхностью Земли первых «Космосов» не превышала 1600 км.

Сейчас их орбиты достигают высот в несколько десятков тысяч километров, охватывая оба радиационных пояса Ван Аллена. В некоторых запусках сразу несколько спутников «Космос» -до восьми — выводились на орбиту одновременно, одной ракетой-носителем. На спутниках серии «Космос» применили активную систему терморегулирования. Принцип действия ее заключается в изменении соотношения площадей поверхности космического аппарата, имеющих различные значения коэффициентов поглощения солнечной радиации и собственного излучения. Этой цели служат специальные радиаторы и прикрывающие их жалюзи. Движение искусственного спутника относительно Земли происходит со скоростью, равной или несколько большей первой космической. При спуске эта скорость должна быть уменьшена и в момент посадки равняться нулю.

Пояса Ван Аллена — области в магнитосфере Земли, в которых накапливаются и хранятся заряженные частицы (зачастую, частицы солнечного ветра), которые создают зоны повышенной радиации. Области в форме бубликов или овалов, состоят из внутреннего пояса (область с максимально высокой радиацией всего пояса, находится на расстоянии 600 км, заканчивается на 6000 км) и внешнего (в нем интенсивность много ниже, но он более обширный; начинается на высоте 10 000 км, заканчивается 60 000 км). Внутренний пояс очень стабилен по сравнению со внешним — тот изменяет свою концентрацию и размер в зависимости от геомагнитных бурь, вызываемых волной солнечных частиц. Главная опасность пояса в том, что его уменьшение/увеличение концентрации/размеров еще не контролируемо нами. Исследования, начавшиеся в 50-х годах и идущих по сей, день подтвердили наличие поясов, но не двух, а уже трех.

Кроме искусственных спутников серии «Космос» для исследования ионизирующих излучений в космосе использовались советские космические станции серии «Протон», их было четыре. Само название «Протон» говорит об основных измеряемых излучениях. Опыты по измерению глобального потока гамма-лучей с энергией, большей 50 МэВ, на искусственных спутниках Земли были проведены с помощью космических станций «Протон-1» и «Протон-2» [38]. Протон» — серия из четырёх советских тяжёлых научных искусственных спутников Земли, запущенных с 1965 по 1968 годы. Спутники разработаны «НПО Машиностроения». Масса спутников составляла от 12 до 17 тонн. Цель серии — исследование частиц высоких и сверхвысоких энергий. В частности, запущенный в 1968 году космический аппарат «Протон-4» исследовал первичные космические лучи высоких энергий и энергетический спектр электронов высокой энергии. На спутниках «Протон-1» и «Протон-2» (запуск 16 июля 1965 г и 2 ноября 1965 г.) были установлены гамма-телескопы, предназначенные для измерения космического излучения в диапазоне энергий> 50 МэВ. Полученная информация позволила установить верхний предел потока гамма-квантов.

Аналогичные исследования были продолжены затем с помощью более совершенной аппаратуры на спутниках серии «Космос», в частности на «Космосе-208». В результате оценку верхнего предела глобального потока гамма-квантов удалось понизить примерно в 4 раза [35].

Советский Зонд 5 (15—21 сентября 1968), Зонд 6 (10—17 ноября 1968) и Зонд 7 (08—14 августа 1969) провели исследование радиационной обстановки на трассе полёта Земля — Луна — Земля с использованием биологических объектов; у черепах на «Зонде-5» проявилось патологическое воздействие полета; личинки мух не произвели ожидаемого количества взрослых особей, а их потомство было отмечено огромным ростом мутаций.

14 апреля1972 произведен запуск спутника «Прогноз-1» для изучения солнечной радиации.

29 июня 1972 сделан запуск спутника «Прогноз-2» для изучения солнечной радиации.

15 февраля 1973 — запуск спутника «Прогноз-3» для изучения солнечной радиации.

Размещен на борту советской автоматической станции «Зонд-7» фантом человека, который облетел Луну; определены дозы облучений при облете Луны в разных участках человека.

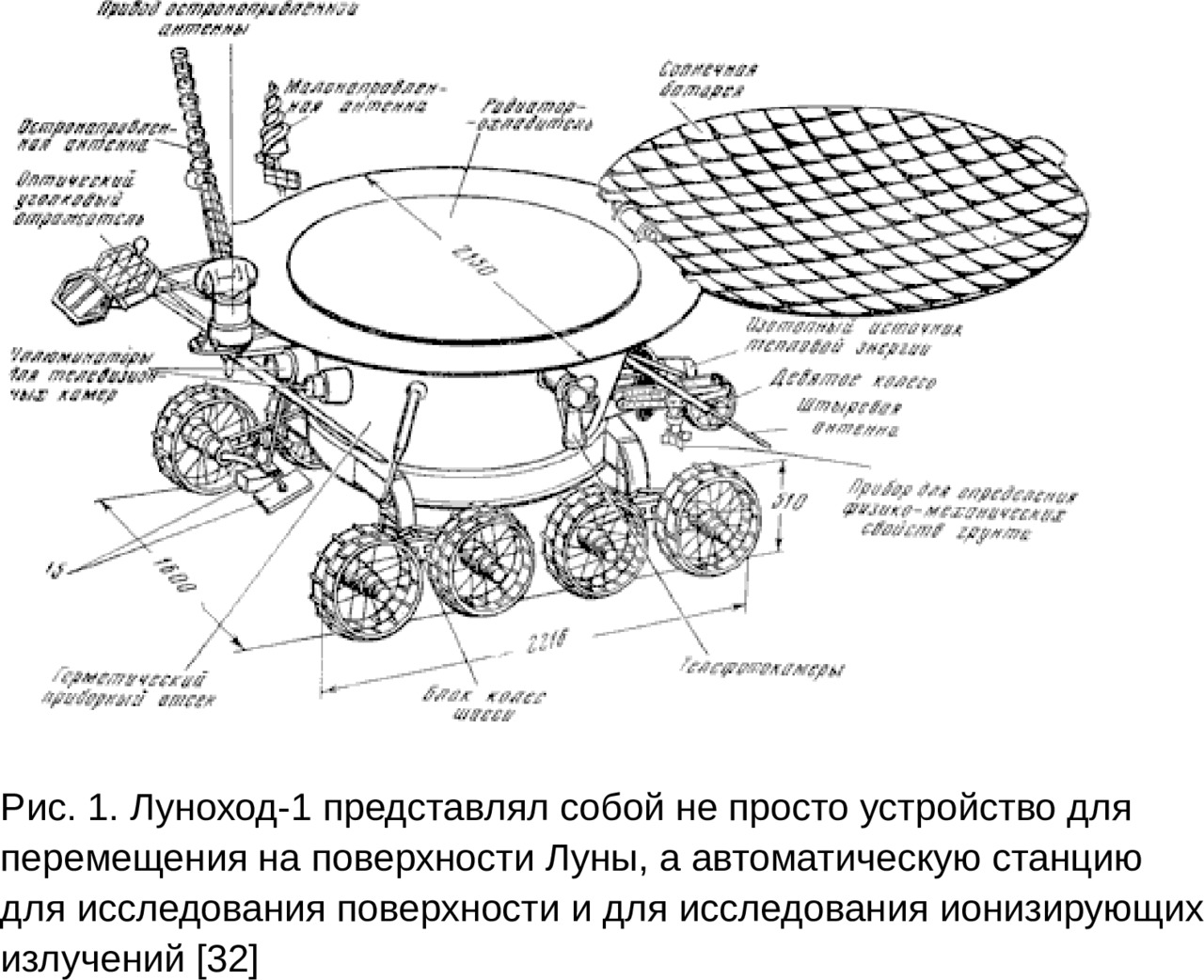

Следующим важнейшим этапом исследования ионизирующих излучений в космосе производилось при помощи советского лунохода. В ночь на 17 января 1971 года был проведен 42-й сеанс связи с советским «Луноходом-1». В сеансе пройдено 553 метра. Бортовые системы и научная аппаратура работали нормально. Общее расстояние, пройденное аппаратом с момента начала его работы на лунной поверхности, составляло 2930 метров. В течение третьего лунного дня самоходный аппарат преодолел 1936 метров. Общее расстояние, пройденное луноходом за время его активного функционирования в районе моря Дождей, составило 3655 метров. По трассе движения проводились измерения физико-механических свойств лунного грунта с помощью пенетрометра и определение химического состава рентгеновским спектрометром. Кроме того, специальный счетчик спектрометра проводил измерения интенсивности солнечного и галактического космического излучения. Детекторы радиометра лунохода продолжали регистрировать потоки корпускулярного космического излучения. В отличие от второго лунного дня третий день характеризовался спокойной радиационной обстановкой, за исключением 19 и 20 января, когда было зафиксировано возрастание интенсивности потока протонов малых энергий в несколько десятков раз. В ходе третьего лунного дня с помощью рентгеновского телескопа продолжались измерения рентгеновского космического излучения. При этом были исследованы тридцать участков небесной сферы, лежащих как в плоскости Галактики, так и под большими углами к ней. В трех участках было отмечено увеличение потоков излучения в несколько раз [31]. «Луноход-1», доставленный 17 ноября автоматической станцией «Луна-17» на поверхность естественного спутника Земли (рис. 1), является первой в космонавтике передвижной автоматической лабораторией, предназначенной для комплексного изучения особенностей строения лунной поверхности, окололунной среды и далеких космических объектов.

Доставка рентгеновского телескопа на Луну по праву может расцениваться как новый этап в развитии внеатмосферной астрономии. Один из счетчиков регистрирует космическое рентгеновское излучение вместе с фоном космических частиц, а второй счетчик — только фон частиц и является контрольным. На «Луноходе-1» была установлена также радиометрическая аппаратура, предназначенная для измерения различных характеристик потоков солнечных и галактических космических лучей (состава заряженных частиц, их энергетического спектра, углового распределения и др.) и для контроля радиационной обстановки во время перелета станции «Луна-17» к Луне и во время работы самоходного аппарата. С самого начала полета станции «Луна-17» и в течение прошедшего периода активного функционирования лунохода радиометр неоднократно регистрировал значительное возрастание потоков протонов, электронов и альфа-частиц по сравнению с величинами фоновых потоков этих частиц в межпланетном пространстве. Эти данные хорошо согласуются с результатами одновременных измерений, выполнявшихся аналогичной аппаратурой автоматической межпланетной станции «Венера-7» и наземных наблюдений солнечной активности. В частности, начиная с 12 декабря 1970 года было зарегистрировано значительное (превышающее фон примерно в 100 тысяч раз) и продолжительное возрастание интенсивности солнечных корпускулярных потоков, а также понижение интенсивности галактических космических лучей, начавшееся 14 декабря. На Земле в тот же период наблюдалась большая магнитная буря. Эти явления были вызваны серией мощных солнечных вспышек, происшедших 10 и 11 декабря. Интересным фактом является то, что после посадки станции «Луна-17» на поверхность Луны интенсивность галактических космических лучей уменьшилась примерно в два раза по сравнению с уровнем, регистрировавшимся во время полета.

Автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» состоит из двух основных частей: приборного отсека и колесного шасси (рис. 1). Вес лунохода составляет 756 килограммов.

С запуском автоматических межпланетных станций эксперименты распространились на дальние окрестности Земли, Луну, межпланетное пространство, планеты Солнечной системы. Кроме того, исследования на первых спутниках проводились в период максимума активности Солнца. Для изучения зависимости параметров верхней атмосферы и межпланетной среды от солнечной активности необходимо было накопить достаточно большой экспериментальный материал в период ее спада и минимума. Возникала также необходимость в специализированных и комплексных экспериментах, направленных на решение усложняющихся с каждым годом проблем проникновения человека в космос. Эти задачи и были возложены на многочисленные спутники серии «Космос».

Исследовался энергетический состав радиационных поясов Земли с оценкой радиационной опасности при длительных космических полетах; магнитного поля Земли; коротковолнового излучения Солнца и других космических тел; метеорного вещества в окрестностях Земли и его воздействия на элементы конструкции космических объектов.

Для получения экспериментальных данных об отраженной солнечной радиации на спутнике были установлены узкоугольные трехканальные телефотометры. Измерялся баланс потоков прямой и отраженной солнечной радиации в широких спектральных интервалах (0,3—3 нм и 0,9- 3 нм) и потоков собственного излучения Земли в интервале 3—40 нм. Такие измерения позволяют сделать заключение о величине лучистой энергии, оставшейся на Земле и определяющей все основные земные процессы.

В эпоху «Аполлонов» американские астронавты якобы провели в космосе в общей сложности почти 90 дней. Поскольку радиация от непредсказуемых солнечных вспышек долетает до Земли или Луны менее чем за 15 минут, защититься от нее можно было бы только с помощью свинцовых контейнеров. Но если мощности ракеты хватило, чтобы поднять такой лишний вес, то почему надо было выходить в космос в тонюсеньких капсулах (буквально в 0,1 мм алюминия) при давлении в 0,34 атмосфер? Это притом, что даже тонкий слой защитного покрытия, именуемого «майларом», по утверждениям экипажа «Аполлон-11», оказался столь тяжел, что его пришлось срочно стирать с лунного модуля!

Американский исследователь проблемы Ральф Рене не поленился рассчитать, как часто каждая из якобы состоявшихся лунных экспедиций должна была попасть под солнечную активность.

«Общепринятый теоретический максимум 20-го солнечного цикла длился с декабря 1968 по декабрь 1969 гг. В этот период миссии „Аполлон-8“, „Аполлон-10“, „Аполлон-11“ и „Аполлон-12“ предположительно вышли за пределы зоны защиты поясов Ван Аллена и вошли в окололунное пространство» [5].

В связи с большим количеством вспышек на Солнце в СССР облёт Луны с людьми в корабле 7К-Л1 с 08.12.1968 и последующие отменены. Запускать корабль 7К-Л1 на ракете Протон к Луне продолжили в беспилотном режиме с биообъектами на борту

Оказалось также, что существенное влияние на вариации плотности атмосферы оказывают магнитные бури. Очевидно, это связано с воздействием на магнитосферу Земли потоков солнечной плазмы. Даже относительно слабые геомагнитные возмущения оказывают глобальное воздействие на температуру и плотность верхней атмосферы. Причем относительный эффект этих возмущений особенно велик в минимуме цикла солнечной активности. Во время сильных магнитных бурь температура в зонах полярных сияний может возрастать до 1500° К и даже иногда превышать 3000° К. По результатам анализа торможения спутников в областях полярных сияний на высотах около 300 км отмечено возрастание плотности в несколько раз большее, чем в низких широтах.

Наиболее значительными являются вариации температуры и плотности в течение одиннадцатилетнего солнечного цикла. Температура на экваторе в минимуме и максимуме солнечной активности изменяется в среднем от 600—700 до 1200—1400° К ночью и от 1200- 1400 до 2200—2500° К днем. Таким образом, максимальный перепад температур на верхней границе термосферы от ночных условий в минимуме до дневных в максимуме солнечной активности может достигать почти 2000°К. При этом изменения средней плотности на высотах 500—600 км могут составлять нескольких сотен раз. На ряде спутников серии «Космос» («Космос-108, -196» и др.) были установлены блоки ионизационных манометров для получения данных о плотности атмосферы методом прямых измерений.

На высотах 400—1200 км было получено большое количество масс-спектров ионов водорода, гелия, азота и кислорода и обнаружены весьма значительные вариации ионного состава с местным временем, а также некоторые другие вариации. Оказалось, что ионы гелия в умеренных широтах Северного полушария в период низкой солнечной активности в любое время суток и года и на всех высотах являются лишь малой ионной компонентой. Этот результат изменил сложившиеся к 1964 г. взгляды на строение внешней ионосферы Земли, согласно которым ионы гелия должны были на высотах 1000—2000 км образовывать гипотетическую гелиосферу.

Таким образом, теперь можно уже достаточно определенно говорить о нейтральном составе верхней атмосферы. Начиная с 250—300 км основным компонентом атмосферы становится атомарный кислород. Еще выше, начиная с высот 500—600 км в годы минимума солнечной активности, а с высот 1000—1500 км в годы максимума, атмосфера становится гелиево-водородной. Слой с гелием в виде основной составляющей наблюдается, видимо, лишь в годы максимума солнечной деятельности.

Уже на начальных этапах прямых экспериментальных исследований в околоземном космосе было сделано крупное открытие — обнаружены интенсивные потоки частиц, захваченные геомагнитным полем. Они получили название радиационных поясов Земли. Наблюдения за уровнем ионизирующей радиации велись уже на самых первых спутниках серии «Космос», в частности на «Космосе-2, -7, -9, -10» и др. На борту спутников устанавливались радиометры, в состав которых входили гейгеровские и сцинтилляционные счетчики. Начиная с «Космоса-12 и -15» для анализа энергетического спектра частиц стали применять электростатические анализаторы. Благодаря длительным измерениям с помощью спутников «Космос» определены возможные дозы радиации на высотах около 300 км в зависимости от условий геомагнитной и солнечной активности. На основании этих данных была доказана безопасность в радиационном отношении полетов космических кораблей «Восток» и «Восход». Результаты измерений позволили получить детальную картину планетарного распределения радиации и создать первые дозиметрические карты для малых высот внутренней и внешней зон радиационного пояса.

Эксперименты, начатые на третьем советском спутнике по изучению электронов с энергиями около 10 кэВ, позволили впервые обнаружить на высотах 1—1,8 тыс. км в ночное время мощные потоки мягких электронов и подтвердить важную роль корпускулярной радиации для основных процессов в верхней атмосфере.

В просторах Мирового океана с борта научного судна ведутся исследования верхних слоев атмосферы, изучаться условия прохождения радиоволн, поддерживаться связь с космическими аппаратами, находящимися на околоземных орбитах. Плавучий научный комплекс следит за «Космосами», «Молниями», «Метеорами», привязывать собранную информацию к единому времени, обрабатывать ее и передавать в наземный Центр управления. Плавучий НИИ оборудован столь совершенной радионавигационной и радиотехнической аппаратурой, что может самостоятельно решать сложнейшие проблемы управления искусственными спутниками Земли, пилотируемыми космическими кораблями или автоматическими межпланетными станциями, летящими, скажем, к Луне, Венере, Марсу. Ветеран советского научного флота «Витязь», начавший свой первый рейс в 1948 году, имеет водоизмещение 5550 тонн, автономность плавания 17 500 миль. Водоизмещение же «Космонавта Юрия Гагарина» более 45 000 тонн, а автономность его практически неограниченна. На плавучем научно-исследовательском институте 1250 помещений, несколько сот специально оборудованных лабораторий, свой вычислительный центр. 16 марта 1962 года Советский Союз объявил о своей программе исследования звездного океана. В тот день стартовал первый искусственный спутник серии «Космос». Он и все последующие за ним (на сегодня порядковый номер этих аппаратов возрос до 468) предназначаются для изучения и исследования околоземного космического пространства, верхних слоев атмосферы, магнитных полей планеты, корпускулярного излучения Солнца [49].

Для наблюдения за полетом автоматических и пилотируемых исследователей, измерения характеристик их орбит, сбора накапливаемой информации созданы стационарные наземные станции. Наша страна обладает огромными возможностями для разнесения командно-измерительных пунктов на сотни и тысячи километров. Однако совокупность движения космического летательного аппарата, округлости и вращения Земли создает ситуации, когда «радиовидимость», с территории страны невозможна. Как быть? Ждать, когда тот или иной исследователь космоса вновь появится «над нами»? Ученых такой вариант не устраивает. Многие космические объекты требуют постоянного наблюдения за ними, иначе теряется уникальная информация. Вот тогда-то наблюдения и берут на себя научно-исследовательские суда — эти космические острова в океане. Они «просматривают» и «прослушивают» районы, которые находятся за пределами радиовидимости с территории Советского Союза.

Вот почему моряки и научные сотрудники, уходящие в рейсы на «Космонавте Юрии Гагарине», «Академике Сергее Королеве», «Космонавте Владимире Комарове» и других экспедиционных судах, являются вместе с космонавтами и учеными полноправными участниками штурма Вселенной.

Когда в 1957 году над планетой появился первый рукотворный спутник, за его полетом следили ветераны космического флота «Ильичевск» и «Краснодар», в составе научной экспедиции которых насчитывалось всего лишь 11 человек. Теперь же в плавучих НИИ трудятся сотни ученых. Да и объем телеметрической информации, принимаемой из космоса, возрос за эти годы в миллион раз.

Суда уже не новички в космических исследованиях. «Космонавт Владимир Комаров» был построен на Балтийском заводе в 1967 году. Он принимал участие в управлении полетом «Зонда-5», кораблей «Союз-4» и «Союз-5», проводил сеансы связи с экипажами «Союза-6», «Союза-7» и «Союза-8» [49].

Введение 3. Крупномасштабный эксперимент по исследованию солнечной вспышки

В Советском Союзе в октябре 1971 года успешно проведен крупномасштабный научный эксперимент по исследованию влияния мощной солнечной вспышки, вызвавшей магнитную бурю, на атмосферу Земли [50]. В этом эксперименте использованы советские спутники «Молния» и «Метеор».

В ходе работ со станции ракетного зондирования атмосферы «Волгоград» Гидрометеорологической службы СССР осуществлено 35 запусков метеорологических ракет двух типов. Одновременно в обсерватории «Дружная» на о. Хейса (Земля Франца-Иосифа) также осуществлен ряд стартов метеоракет.

В эксперименте были заняты и другие обсерватории Гидрометслужбы СССР на территории Советского Союза и в Антарктиде.

Крупномасштабный эксперимент «Солнце — атмосфера» проходил в три этапа. Первая серия стартов метеорологических ракет и приуроченная к ним часть наземных исследований была проведена тотчас за регистрацией вспышки на Солнце, когда земная атмосфера еще находилась в спокойном состоянии. Вторая серия запусков осуществлялась в момент возмущения магнитного поля Земли. И, наконец, третья — в период магнитной бури, связанной с вторжением в атмосферу корпускулярного потока, рожденного солнечной вспышкой.

Эксперимент проходил в течение пяти суток, причем ракеты стартовали с заданными интервалами с таким расчетом, чтобы получить одновременно данные о состоянии воздушной оболочки планеты от приземного слоя до высоты 180 километров. Радиолокационные наблюдения охватывали зону ионосферы на высотах порядка 80 — 120 километров, метеорологические шары-зонды давали информацию до высоты порядка 30 километров.

Получен обширный научный материал, содержащий уникальные сведения об ионизации атмосферы под воздействием мощной солнечной вспышки. Регистрировались потоки солнечных частиц-корпускул, электронная концентрация и ионный состав атмосферы, ее плотность, вариации давления, ветровой режим, скорость фотохимических реакций во всей вертикальной толще.

В новом крупномасштабном эксперименте «Солнце — атмосфера» принимали участие организации и исследовательские центры Главного управления Гидрометслужбы СССР и коллективы ряда институтов Академии наук СССР.

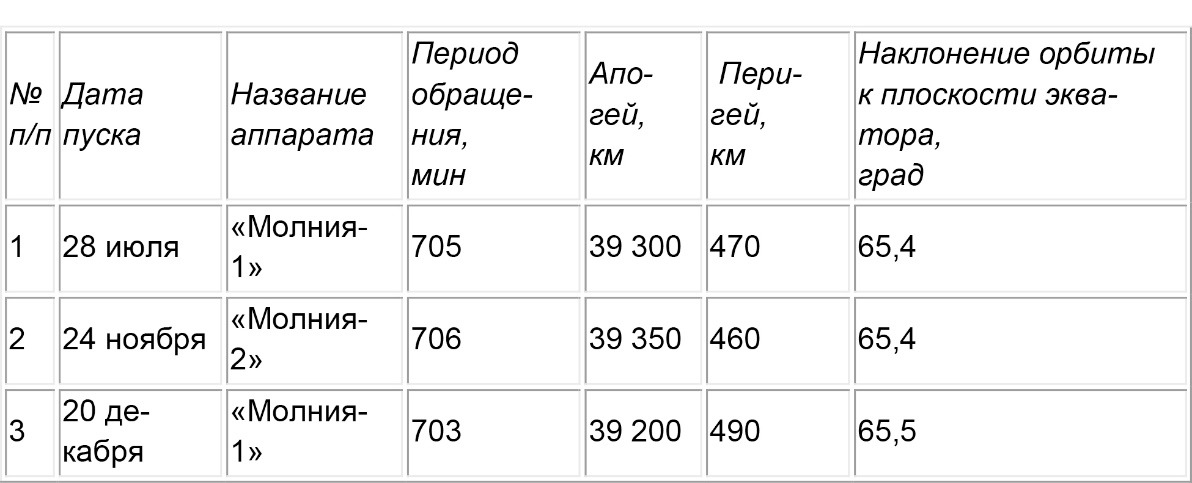

Таблица 1. Запуски спутников серии «Молния»

в 1971 г.

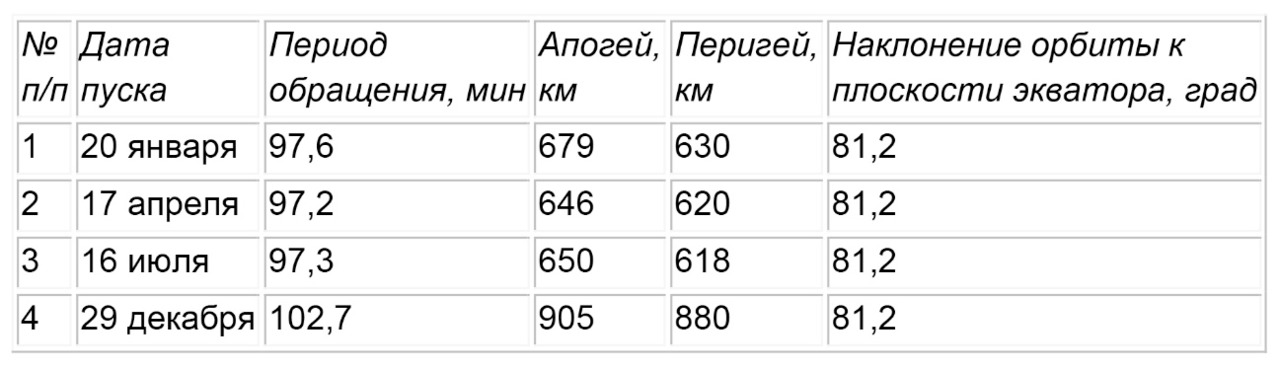

Таблица 2. Запуски спутников серии «Метеор»

в 1971 г.

Введение 4. Результаты исследований излучений советскими спутниками и КА

В результате исследований советскими искусственными спутниками серии «Космос», автоматическими станциями серии «Зонд», космическими станциями серии «Протон», искусственными спутников земли серии «Прогресс», «Метеор», «Молния», АМС серии «Марс» и «Венера», а также советским «Луноходом-1» на поверхности Луны — в период с 1961 по 1972 годы, получены следующие впечатляющие результаты:

— зарегистрировано значительное (превышающее фон примерно в 100 тысяч раз) и продолжительное возрастание интенсивности солнечных корпускулярных потоков в областях полетов к Луне, Марсу и Венере, где отсутствует или минимально магнитное поле, и отсутствует атмосфера; в пересчете на эквивалентную дозу — это облучение порядка 10 — 100 Зв, что абсолютно смертельно; именно поэтому советские ученые выступили с заявлением о невозможности полетов к Луне в тех условиях 60-х и 70-х годов; когда еще не была создана необходимая защита;

— благодаря длительным измерениям с помощью спутников «Космос» определены возможные дозы радиации на высотах около 300 км в зависимости от условий геомагнитной и солнечной активности; на основании этих данных была доказана безопасность в радиационном отношении полетов для МКС и для космических кораблей «Восток» и «Восход»;

— результаты измерений позволили получить детальную картину планетарного распределения радиации и создать первые дозиметрические карты для малых высот внутренней и внешней зон радиационного пояса;

— первым советским спутником, целиком посвященным исследованию этой проблемы, стал «Космос-3», а затем аналогичный ему «Космос-5», датчики спутников могли эффективно регистрировать потоки с энергией от 100 эВ до 10 кэВ и электроны с энергиями от 40 эВ до 50 кэВ;

— кроме корпускулярных датчиков на спутниках были установлены счетчики Гейгера, экранированные свинцом; счетчики регистрировали протоны с энергией, превышающей 50 МэВ, рентгеновское и гамма-излучение с энергией, превышающей 100 кэВ;

— к первой группе относятся протоны внутренней зоны радиации с энергией около 50 МэВ, регистрируемые потоки которых составляли примерно 104 частиц · см-2 · с-1;

— вторая группа — электроны с энергией около 100 кэВ, составляющие основную компоненту внутренней и внешней зоны радиационного пояса; их суммарные потоки достигали значений 20 · 107 частиц на см-2 · с-1;

— третья группа — электроны средних энергий (около 15 кэВ), заметные интенсивности которых наблюдались лишь выше 500 км и на высоких широтах;

— хотя поток коротковолнового излучения Солнца составляет малую часть общего потока солнечного излучения (весь поток короче 0,3 нм составляет около 1,5% полного потока, а поток излучения, скажем, короче 10 нм — еще в 104—105 раз меньше), оно оказывает существенное влияние на земную атмосферу, вызывает распадение молекул на атомы, фотохимические реакции, ведущие к образованию новых молекул, ионизирует молекулы и атомы; коротковолновое излучение Солнца по существу контролирует состав и плотность верхней атмосферы Земли, ее температурный режим и протяженность, что в свою очередь влияет на приток тепла к нижним слоям атмосферы и уход тепла от Земли, т. е. на климат Земли;

— в области спектра короче 0,3 нм расположены характерные спектральные линии ряда элементов, входящих в состав фотосферы Солнца; более коротковолновое ультрафиолетовое и рентгеновское излучения исходят из хромосферы и короны Солнца.

— выявлены медленные вариации, связанные с 11-летним циклом солнечной активности, более быстрые вариации в масштабе солнечных суток, земных суток и часов и совсем быстрые в масштабе минут и секунд;

— есть многочисленные данные, указывающие на связь многих процессов на Земле с периодическими изменениями солнечной активности, коротковолновое излучение Солнца стало одним из основных объектов экспериментов, выполняемых на спутниках «Космос»;

— одно из самых замечательных проявлений солнечной активности — катастрофические процессы на Солнце, получившие название солнечных вспышек; обнаружено, что иногда в активных областях Солнца, связанных с магнитными пятнами, внезапно, обычно в течение нескольких секунд, сильно возрастает яркость участка поверхности Солнца, достигающего в сильных вспышках размера до 3 · 109 км2; с развитием радиоастрономии было установлено, что эти оптические вспышки, как правило, сопровождаются мощными всплесками радиоизлучения в диапазоне от сантиметровых до дека-метровых волн;

— выяснилось, что оптические и радиовспышки сопровождаются огромным (до нескольких тысяч раз) усилением рентгеновского излучения Солнца, а также появлением очень жесткого излучения вплоть до нескольких сотен килоэлектронвольт; во время вспышек возникают потоки ускоренных частиц — электронов и тяжелых ядер с энергиями от десятков килоэлектронвольт до релятивистских — и выбросы сгустков плазмы;

— оказалось, что вспышки очень сложное, комплексное явление; они оказывают весьма сильное воздействие на Землю; когда до Земли доходит рентгеновское излучение, нарушается состояние ионосферы, возникают провалы радиосвязи и ряд геофизических эффектов;

— за время от одного часа до нескольких десятков часов частицы и плазменные сгустки от солнечных вспышек достигают Земли; частицы несут с собой радиационную опасность для космонавтов; плазменные сгустки нарушают магнитное поле планеты, вызывая магнитные бури;

— продолжительность солнечной вспышки колеблется от нескольких минут до десятков минут, а иногда и часов;

— за время сильной вспышки выделяется энергия до 1031—1032 эрг, что эквивалентно энергии 109—1010 атомных бомб; половина этой энергии выделяется в виде электромагнитной энергии — от жесткого рентгена до декаметрового радиодиапазона, половина — в виде энергии ускоренных частиц;

— объем солнечной радиации, захватываемый сильной вспышкой, составляет до 1029 см3, отсюда следует, что плотность энергии в области вспышки достигает 103 эрг/см3; однако плотность энергии в хромосфере около 3 эрг/см3, следовательно, вспышки возникают за счет дополнительного источника энергии; этим источником служит энергия магнитного поля в солнечной атмосфере [35];

— как показали исследования академика А. Б. Северного, во время вспышки происходит перестройка локального магнитного поля, которая сопровождается высвобождением некоторого количества магнитной энергии;

— исследования показали, что при спокойном Солнце интенсивность излучения в самом коротковолновом диапазоне 0,15—0,4 нм практически равна нулю и резко возрастает в момент микровсплеска рентгеновского излучения; излучение в диапазоне 0,44—0,65 нм меняется в меньших пределах, излучение же в мягком диапазоне (0,8—1,4 нм) в этих условиях меняется несущественно; возрастание интенсивности происходило почти одновременно в областях 0,15—0,4 и 0,44—0,65 нм;

— измерения по рентгеновскому заходу за лимб высота рентгеновской активной области оказалась равной 20—80 тыс. км и высота рентгеновской вспышки 20—25 тыс. км; область рентгеновской вспышки обычно имела волокнистую структуру с угловым диаметром волокон около 10 угловых секунд, сходную со структурой областей оптических вспышек;

— оптические вспышки располагались как раз над так называемыми активными областями нашего светила с характерными группами пятен, наблюдаемыми с помощью наземных оптических средств; интересно, что в ряде случаев выявлено наличие у одной вспышки двух центров, примерно одинаковых по яркости; расстояние между ними составляло около 6 угловых минут.

— наличие в начальной стадии направленных потоков ускоренных электронов в области вспышки нашло непосредственное экспериментальное подтверждение; при этом поступление ускоренных электронов длится в больших вспышках в течение нескольких минут;

— полученные данные находятся в согласии с развитой С. И. Сыроватским теоретической моделью солнечных вспышек; при перестройке магнитного поля во времени в короне появляется электрическое поле, вызывающее дрейф плазмы, — возникает цилиндрическая ударная волна, сходящаяся к нейтральной линии магнитного поля; начинает течь сильный электрический ток, нагревающий плазму до температуры, близкой к 10 млн. градусов, и возникает интенсивное мягкое рентгеновское излучение; дрейф плазмы влечет за собой появление турбулентности, что сопровождается уменьшением проводимости плазмы — происходит разрыв токового слоя и возникает сильный градиент электрического поля; в результате появляются ускоренные потоки частиц — электронов и протонов;

— в результате полета «Космоса-321» были получены очень интересные и важные сведения о механизмах магнитных бурь в полярных областях; во время особенно интенсивной бури 8—10 марта 1970 г. были измерены эффекты полярных электроструй; эти данные были затем использованы для изучения проводимости земного шара;

— новые перспективы в изучении космических лучей из удаленных областей Вселенной открывает зародившаяся сравнительно недавно гамма-астрономия; если говорить о гамма-лучах с энергиями, большими 50 МэВ, то они могут генерироваться только космическими лучами (ГКЛ);

— интенсивность источников гамма-излучения меняется со временем;

исследованная область неба интересна тем, что расположена в районе полюса Галактики, где источниками гамма-квантов могут быть скорее всего внегалактические объекты;

— наблюдения за интенсивностью аннигиляционного гамма-излучения с энергией 0,511 МэВ проводились на спутнике «Космос-135» в периоды ежегодных метеорных потоков Геминиды, Урсиды и Квадрантиды в зиму 1966/67 г; измерялись интенсивность линии 0,511 МэВ, интенсивность электронов с энергией, большей 1,5 МэВ, и протонов с энергией, большей 27 МэВ;

— сравнение результатов измерений с данными по солнечной и геомагнитной активности и космическим лучам в период наблюдений показало, что периоды с 10 по 20 декабря 1966 г. и с 1 по 15 января 1967 г., которые резко отличаются друг от друга по наблюдаемой интенсивности гамма-квантов с энергией 0,511 МэВ, по солнечной и геомагнитной активности очень сходны;

— проводились исследования, направленные на решение задач обеспечения радиационной безопасности экипажей и оборудования при длительных полетах; главным здесь было экспериментальное изучение нового перспективного вида радиационной защиты от воздействия заряженных частиц — электростатического; он основан на создании и поддержании около защищаемых отсеков электростатического поля, которое отклоняет потоки заряженных частиц и снижает уровень радиации внутри защищаемого объема до допустимых пределов;

подтверждена возможность автономного функционирования электростатической защиты в радиационных поясах Земли [35].

Подведем итоги. Самый впечатляющий, главный результат — это совершенно очевидный приоритет в мире советской науки по изучению ионизирующих излучений, солнечных вспышек, поясов Ван Аллена и космических лучей в период 60-х и 70-х годов.

Второй главный мировой результат, полученный советскими исследованиями — это выявление смертельной радиационной дозы облучения от солнечных вспышек.

Третий главный мировой результат, полученный советскими исследованиями — это получение радиационной дозы облучения менее предельно-допустимой (ПДД) в зонах на высоте от Земли до 300 — 400 км, где летают МКС, «Восток», «Восход».

Четвертый главный мировой результат, полученный советскими исследованиями — это получение радиационной дозы облучения в зонах Ван Аллена — от допустимых до смертельных в зависимости от времени пролета зон и защиты.

Американские исследователи тщательно скрывали результаты своих исследований космоса. Известны лишь в последнее десятилетие отдельные результаты. Например, один из авторитетных сотрудников НАСА Билл Модлин в своей работе «Перспективы межзвездных путешествий» откровенно сообщал: «Солнечные вспышки могут выбрасывать ГэВ протоны в том же энергетическом диапазоне, что и большинство космических частиц, но гораздо более интенсивные. Увеличение их энергии при усиленной радиации представляет особую опасность, поскольку ГэВ протоны проникают сквозь несколько метров защиты [36]. Солнечные (или звездные) вспышки с выбросом протонов — это периодически возникающая очень серьезная опасность в межпланетном пространстве, которая обеспечивает дозу радиации в сотни тысяч рентген за несколько часов на расстоянии от Солнца до Земли. Такая доза является смертельной и в миллионы раз превышает допустимую. Смерть может наступить уже после 500 рентген за короткий промежуток времени». «Космические частицы опасны, они исходят со всех сторон и требуют, как минимум двух метров плотного экрана вокруг любых живых организмов». А ведь космические капсулы, которые по сей день демонстрирует НАСА, имели чуть более 4 м в диаметре. Но, очевидно, ни руководство НАСА, ни посланные им на Луну астронавты книжек своего коллеги не читали и, находясь в блаженном неведении, чудом (вернее, только в сказочных описаниях) преодолели все смертельные дозы по дороге к звездам.

Исследователь Александр Щербаков [36] делает следующий вывод: в человеке очень много воды (H2O) и если большая доза излучения проникнет в организм, то она может разрушить молекулы воды (например, атом водорода превратился в ион водорода — молекула расформировалась, став HO и ионом H — цепная реакция не заставит себя долго ждать). Разрушение молекулы воды приведет к разрушению всего организма человека.

Итак, мы приходим к такому результату: приоритетные исследования советских ученых по ионизирующим излучениям от солнечных вспышек, космических лучей и радиационных зон Ван Аллена позволили уже в начале 60-х годов, задолго до планируемых запусков Аполлонов, заявить о том, что при существующем тогда уровне защиты КА и астронавтов, полеты к Луне и Марсу невозможны.

Официально было заявлено следующее: «В связи с большим количеством вспышек на Солнце в СССР облёт Луны с людьми в корабле 7К-Л1 с 08.12.1968 и последующие отменены. Запускать корабль 7К-Л1 на ракете Протон к Луне продолжили в беспилотном режиме с биообъектами на борту [5]. Хотя Зонд 7 и Зонд 8 успешно облетели вокруг Луны с биологическими объектами, полётов с людьми не было, так как они могли просто погибнуть из-за вспышек на Солнце». Эта информация опубликована в работе [5] 1 марта 2019 года. Для выявления воздействия солнечных вспышек, в советском автоматическом КА был размещен фантом человека. Наш фантом облетел Луну на аппарате «Зонд-7», в результате были получены данные о распределении доз в теле космонавта и их физические характеристики при полете на трассе Земля — Луна — Земля. Специалисты пришли к выводу: «При отсутствии солнечных вспышек радиация на трассе не страшна».

Введение 5. Результаты полетов животных и насекомых на борту КА

Следует особо сказать о полетах животных на КА. В 1957 г. в Советском Союзе был запущен искусственный спутник Земли, на борту которого находился специальный контейнер с подопытным животным — собакой Лайкой.

С 1960 г. проводилась серия экспериментов с животными на кораблях-спутниках, оборудованных всем необходимым для полетов человека.

Решение этой проблемы связано с проникновением в наиболее тонкие механизмы работы различных физиологических систем и потребовало применения сложных методов исследований, которые могут быть выполнены только на высокоорганизованных животных. Наибольший интерес при этом представляет работа сердца и всего аппарата кровообращения в космическом полете.

Изучению некоторых из этих вопросов был посвящен, в частности, медико-биологический эксперимент, проведенный на спутнике «Космос-110». На борту спутника находились собаки Ветерок и Уголек и различные биологические объекты: личинки дрозофил, размещенные в специальной популяционной камере, растение традесканция с бутонами в контейнере, лизогенные бактерии, сухие семена ряда культур, хлорелла на различных питательных средах, образцы сывороток крови животных и др. В отличие от ранее проводимых исследований спутник с животными на протяжении 22 суток находился в зонах с повышенной радиацией. При этом большая часть поглощенной дозы была обусловлена излучением радиационного пояса Земли. Двадцать два дня продолжался полет «Космоса-110». Ветерок и Уголек вернулись на Землю.

Вот здесь необходимо сделать нужный акцент. Возвратившиеся собачки, черепахи, мухи и другие живые объекты, в большинстве своем были живыми, но не здоровыми! Вот про это специально забывают сказать.

Исследованиям подвергся Уголек, а Ветерок был контрольным объектом. На каждой собаке укреплялся набор индивидуальных дозиметров. Наблюдение за их состоянием проводилось путем передачи информации по радиотелеметрической и телевизионной системам. Собаки получали пастообразную пищу, размещенную в специальных контейнерах. В состав» пищи входили мясо, мука, картофель, витамины и другие компоненты, а также вода. Команды на подачу пищи поступали из командного устройства по программе, установленной на Земле и при необходимости, корректируемой в полете [35].

Регистрация динамики уровня двигательной активности животных в полете показала, что их поведение в условиях длительной невесомости было достаточно активным. Выяснилось, однако, что длительная невесомость заметно влияет на ход обменных процессов. Так, при послеполетном обследовании животных обнаружились: уменьшение потребления кислорода на 10—20%; снижение температуры тела, угнетение процессов окислительного фосфорилирования в скелетных мышцах; изменение активности некоторых ферментов в тканях сердца, скелетных мышцах, печени, почках и железах внутренней секреции; некоторые признаки нарушения жирового обмена.

В результате химического анализа установлено, что общее содержание в теле животных солей существенно не изменилось. Вместе с тем в условиях невесомости, по-видимому, произошло перераспределение солей. На это, в частности, указывает снижение механической прочности костей в среднем на 25%.

Введение 6. Почему возник вопрос о солнечных вспышках классов М и С

Специалисты американского НАСА — очень хитры в своих выводах. Они показывают графики с солнечными вспышками, между которыми размещают по времени периоды полетов своих «Аполлонов». При этом они делают такое обобщение: «Видите, все „Аполлоны“ летали в периоды между вспышками на Солнце, поэтому их полеты безопасны!» Ну, что тут скажешь: американцы мастера настоящих фейков! На самом деле, на графиках показаны самые мощные солнечные вспышки класса Х, периодичность которых составляет 11 лет. Но в любом справочнике и в энциклопедиях можно найти градацию по классам солнечных вспышек, кроме мощных вспышек класса Х, еще постоянно имеются солнечные вспышки меньших классов: М, С, В. Они меньше по амплитуде, каждый последующий класс имеет амплитуду в 10 раз меньшую, но их частота существенно возрастает и в сутки их может быть десятки! А сколько длится полет на Луну? Как минимум, 6 — 8 дней. Следовательно, за это время солнечных вспышек других классов, кроме Х, будет много. Их будет десятки и сотни!

Автор, Александр Матанцев, в своей книге [1]: «Разоблачение фейков о полетах американцев на Луну» впервые показал, что солнечные вспышки классов М и С смертельны при полетах на Луну и Марс. Однако существуют другие мнения американских исследователей и политиков, которые считают, что все солнечные вспышки не опасны. В этом вопросе следует разобраться. Изучение и анализ источников информации показывают разные возможности:

— космические станции типа МКС летают вокруг Земли на высоте около 300 — 400 км; здесь, во-первых, минимальное влияние поясов Ван Аллена (которые открыты советским ученым Булатовым еще в 30-х годах);

— космические станции типа МКС находятся на орбите, вовлеченной в магнитосферу Земли, следовательно, они защищены от солнечных вспышек и там космонавты работают до полугода и более;

— совершенно другое воздействие оказывается на космические аппараты (КА) в области, удаленной от магнитосферы Земли по пути к Луне, там нет мощного защитного магнитного поля и защитной атмосферы, поэтому вся мощь солнечных вспышек воздействует на астронавтов;

— на Марсе имеется магнитное поле, которое в 43 раза меньше земного, поэтому защита имеется, но минимальная;

— время полета на Луну составляет около 3-х дней в одну сторону, а на Марс — около 6 месяцев, поэтому самое главное препятствие при полете на Марс — это облучение, получаемое астронавтами за время полета от Земли к Марсу и обратно;

— защитные корпус КА оказывает решающее влияние на человека и животных; однако исследования отечественных ученых показали, что в состав солнечных вспышек СКЛ и космических вспышек КГЛ входят высокоэнергетические ионизирующие излучения типа протонов, нейтронов, гамма, от которых необходима слоистая защита толщиной в метры, что сейчас недостижимо;

— в теории защиты от ионизирующих излучений, появились изобретения по введению магнитного кокона вокруг КА, при этом может быть осуществлена полная защита, но эта современная технология находится только на стадии начального развития;

— в теории защиты от ионизирующих излучений, появились изобретения по введению отклоняющего электростатического поля для заряженных частиц, при этом может быть осуществлена полная защита, но при очень высоких электрических полях в киловольты; кроме того, эта защита не влияет на нейтральные ионизирующие излучения, эта современная технология находится только на стадии начального развития.

Вот уже 54 года после заявленной американцами высадки астронавтов в 1969 году на Луну, происходят непрерывные споры о том, было ли это на самом деле. Около 57% российских граждан считают, что все это огромный фейк, и американцы не были на поверхности Луны. Пока десятилетиями велся этот спор, в российских СМИ появились рассекреченные материалы по космонавтике. И вот тогда-то появилось совершенно другое мнения. Например, сейчас появилась такая информация [5]: «Если бы радиация была не опасна, то Россия или СССР уже давно бы облетели Луну. Ведь для пилотируемого облёта Луны есть всё необходимое: ракета-носитель «Протон», разгонный блок «Бриз» и «лунный» корабль «Союз». Кроме того, появились материалы, показывающие, что в Советском Союзе запустили несколько космических аппаратов типа «Зонд» для изучения солнечных вспышек. Вывод был сделан однозначным: полеты на Луну смертельны для астронавтов из-за огромных эквивалентных доз от солнечных вспышек. Дальше в трудах советских и российских ученых рассматриваются пути преодоления этого смертельного воздействия путем усиления защиты и введения собственного магнитного поля.

Главное — у американцев в 60-е и 70-е годы не было такого мощного космического корабля, который смог бы вывести космонавтов к Луне! Это свидетельствует, прежде всего, из высказываний наиболее компетентного специалиста в этой области, академика Сергея Павловича Королева. Не так давно об отсутствии мощного космического аппарата у американцев для этих целей говорил и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Олегович Рогозин. Испытания «Сатурна-5» было безуспешными. В результате провала в техническом плане Лунной программы, руководство США пошло на подлый подлог и фальсификацию, засняв все в кинопавильонах и объявив всему миру о высадке космонавтов на Луне, которого не было!

Автор, Александр Матанцев, в своей книге [1] указал четко на наличие шести зон при полете от Земли до Луны. При этом зона с наличием магнитосферы, защищающей человека от ионизирующих излучений, тянется от Земли на 100 — 200 тыс. км, а все расстояние от Земли до Луны составляет около 400 тыс. км. Следовательно, остается шестая зона, длиной около 200 — 300 тыс. км вблизи Луны, где защитное магнитное поле отсутствует совсем, и защиты для человека от ионизирующих излучений нет. Следовательно, в этой зоне со всей силой воздействуют на КА и человека в скафандре все высокоэнергетические излучения (протонов, гамма, нейтронов) от вспышек на Солнце и в этой зоне они смертельны! Причем, автор впервые в этой своей книге [1] дал расчет влияния солнечных вспышек класса М и С, показал, что их суммарное действие на полеты на Луну смертельны в условиях слабой защиты 60-х и 70-х годов, да и до сегодняшнего времени также!

Введение 7. Развитие автором, Александром Матанцевым вопросов влияния солнечных вспышек разных классов

Проведенные автором, Александром Матанцевым расчеты, по существу, продолжили линию советских исследований по влиянию солнечных вспышек. Автор выявил, что американские графики, показывающие на возможность безопасных полетов КА типа «Аполлон», являются откровенными фейками, так как они показывают безопасный полет в периоды между вспышками класса Х от Солнца, без учета вспышек более низких классов М и С, которых значительно больше. Вспышки классов М и С имеют амплитуду, соответственно, в 10 и 100 раз меньше, чем вспышки класса Х, но их на один — два прядка больше. Расчет показал, что суммарное действие этих вспышек класса М вызывает эквивалентную дозу около 50,4 Зв, что является откровенно смертельной дозой.

Таким образом, автор еще раз подтвердил и развил результаты исследований советских ученых, проводимых на «Зондах», о том, что полеты на Луну невозможны из-за наличия солнечных вспышек.

Вот вам и причина, по которой президент Владимир Владимирович Путин в 2017 году высказался за то, что при полете к другим планетам живая клетка не выдержит космических излучений!

Советское правительство быстро поняло, что можно очень много потребовать у Америки взамен на свое молчание.

Есть такое мнение, что сдача СССР позиций по Луне принесла несоизмеримо больше выгоды, чем потеря приоритета. Самое главное, планета отошла от пропасти ядерной войны — был подписан Хельсинкский акт 1975 года, который утвердил нерушимость границ, установившихся в Европе после Второй мировой войны. Наконец, Запад и Восток примирились, хоть и ненадолго. Правильно ли это, или неправильно, следует еще рассмотреть аналитикам и сделать выводы.

Факт признания покорения американскими астронавтами Луны в обмен на уступки в различных областях экономики, политики и т.д., тщательно скрывается, но многие в России считают, что это соглашение состоялось, иначе, как объяснить факт резкого закрытия собственной лунной программы в самом ее разгаре?

Возможен и другой исход: мир узнает от России об величайшей мистификации США 20-го века. Автор этой книги, Александр Матанцев, приходит к выводу, что существующий сейчас серьезный военный конфликт может стать стимулом к раскрытию всей Лунной аферы!! Причина понятна: принято более 3000 санкций против России, поэтому введение одной или нескольких дополнительных санкций за раскрытие Лунной аферы, станет незначительным. Россия успешно движется в направлении развития в новых мировых условиях, без серьезного влияния и невзирая на санкции Америки и стран НАТО.

Итак, в своей книге «Разоблачение фейков о полетах американцев на Луну» [1] автор, Александр Матанцев, сформулировал следующие итоги.

По всем показателям: отсутствию проработанного мощного двигателя, по высказыванию именитых ученых и космонавтов, по признакам съемок в павильонах, по отсутствию звезд и наличию только серого фона на Луне, по кувырканию в невесомости, которой не было постоянно; по неправильным прыжкам и походке на поверхности Луны, где вес уменьшается в 6 раз, по отсутствию надлежащего скафандра, по отсутствию надлежащей защиты корпуса КА от излучений; по отсутствию учета влияния солнечных вспышек в зоне, где нет магнитного поля и нет защиты от ионизирующего излучения, по фэйкам лунного грунта, по отсутствию расчетов воздействия смертельных излучений от солнечных вспышек в зоне отсутствия защитного магнитного поля, по смертельной опасности для организма при отсутствии своего магнитного поля; по отсутствию в американских лунных образцах неокисляемого железа, по исследованиям советскими «Зондами» солнечных вспышек, по исследованиям и расчетам, сделанными автором, Александром Матанцевым, с учетом влияния смертельных доз от солнечных вспышек классов М и С, которых много

— по всему этому однозначно следует, что американцы никогда не высаживались и не ходили на поверхности Луны!! Единственно, что можно допустить, это облет Земли по постоянной орбите.

Теперь вернемся к вопросу о воздействии солнечных вспышек. Автор в своей предыдущей книге [1] уже обосновал вывод о том, что солнечные вспышки классов М также смертельны. В этой книге автор развивает это направление, дает его подробную расшифровку:

— способы выявления вспышек классов Х, М, С, В;

— количество солнечных вспышек классов М и С; способы нахождения этого количества;

— число вспышек не солнечных (СКЛ), а галактических (ГКЛ) и когда они опасны;

— эквивалентная доза от солнечных вспышек классов Х, М и С;

— можно ли защититься корпусом КА или же корпусом скафандра от солнечных вспышек и вспышек галактического происхождения;

— можно ли найти временные интервалы для безопасного полета на Луну и на Марс.

В этой книге автор раскрывает полностью тему влияния солнечных вспышек, рассматривает её всесторонне, выявляет классы вспышек Х, М, С разными способами и делает подсчеты эквивалентных доз облучения. Автор идет дальше и показывает современные способы защиты от ионизирующих излучений: электростатическим полем, созданием магнитного пузыря на КА, а также возможности выделения на КА зон или же кабинок (радиационного убежища РУ) с повышенной слоистой защитой от радиации. Без всего этого бессмысленно говорить о полетах на Луну и Марс.

Способы определения класса солнечных вспышек

Имеется немало графиков, так называемых, безопасных полетов американских «Аполлонов». При этом периоды времени полетов к Луне четко расположены между мощными солнечными вспышкам класса Х. Из этого делается вывод о безопасности астронавтов.

Ученые разных стран выявили, что средняя периодичность появления самых сильных солнечных вспышек класса Х составляет, примерно, 11,2 года.

На самом деле, кроме редких мощных солнечных вспышек класса Х, имеется большое количество меньших вспышек классов М, С, В.

Количество этих вспышек доходит до сотен в день, поэтому каждый из КА и астронавтов испытывает на себе их воздействие.

Автор рассматривает три способа по выявлению класса солнечных вспышек:

— по величине мощности на единицу площади;

— по сравнению амплитуды зарегистрированных солнечных вспышек;

— по количеству вспышек за сутки.

Определения солнечных вспышек

Именно солнечные вспышки стали тем барьером, которые разделили области возможных и невозможных полетов астронавтов. Периодичность самых сильных солнечных вспышек класса Х в мире хорошо изучена и составляет 11 — 11.2 года. Основываясь на этом, в американских источниках информации можно встретить такие доводы: раз периодичность солнечных вспышек известна и прогнозируема, то можно установить совершенно безопасные полеты астронавтов на космических аппаратах (КА) типа «Аполлон» в паузах между вспышками. Отечественные исследования, начиная с 60-х годов показали, что солнечные вспышки делятся на классы и существуют классы М и С, которых в десятки и сотни раз больше по частоте и они охватывают все временные промежутки по месяцам, неделям и даже дням! Это означает, что они присутствуют каждую неделю и даже каждый день, а если учесть, что полеты астронавтов на Луну должны продолжаться, в среднем 6 -8 дней туда и обратно, а на Марс 6 месяцев в одну сторону, то становится совершенно очевидно, что солнечные вспышки этих классов просто необходимо учитывать!

Солнечные вспышки — это внезапные и интенсивные всплески энергии, которые высвобождаются с поверхности Солнца. Эти вспышки вызваны магнитной активностью Солнца и могут оказывать значительное влияние на жизнь на людей в Космосе и на Земле. Когда происходит солнечная вспышка, она выбрасывает в космос большое количество радиации. Часть этого излучения может достичь космонавтов, астронавтов, и оказать разнообразное воздействие на нашу планету. Например, солнечные вспышки могут нарушить работу систем связи, таких как радио- и спутниковые сигналы, что может вызвать значительные проблемы для отраслей, зависящих от этих технологий, таких как телекоммуникации, транспорт и энергетика.

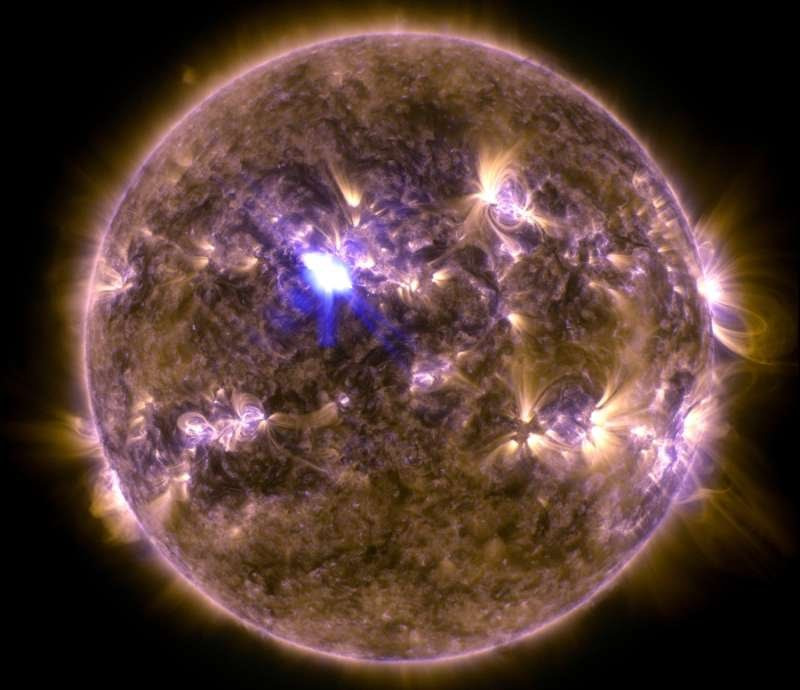

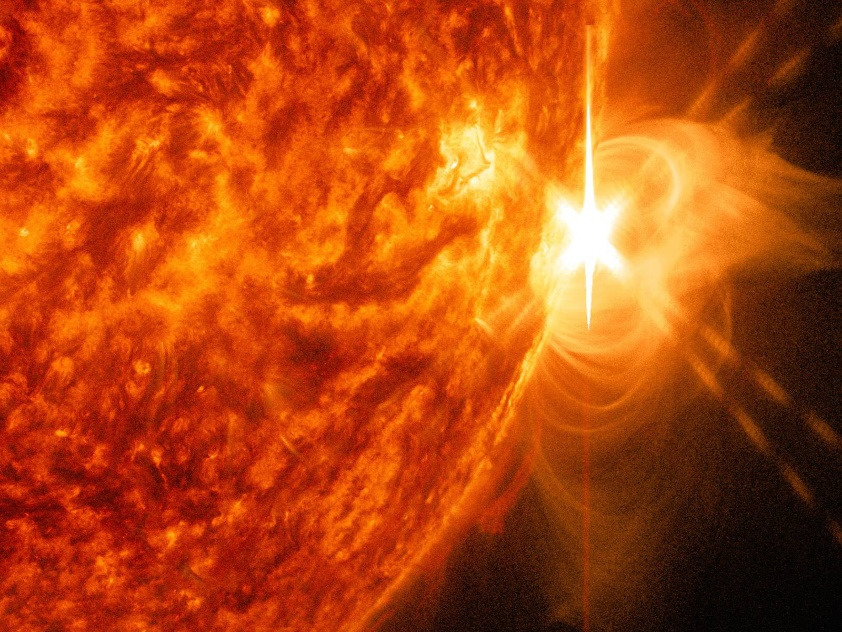

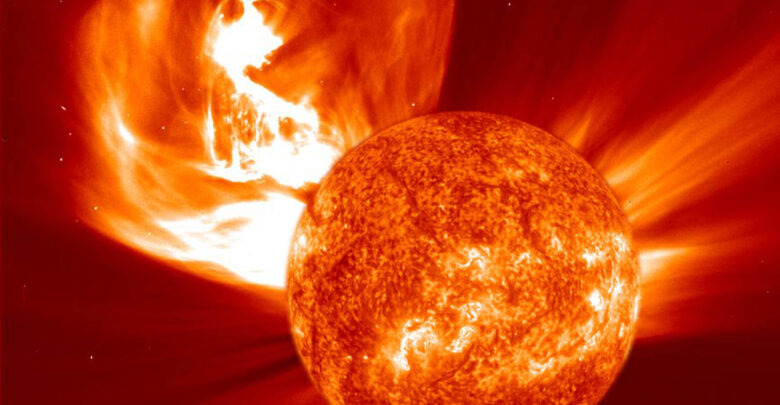

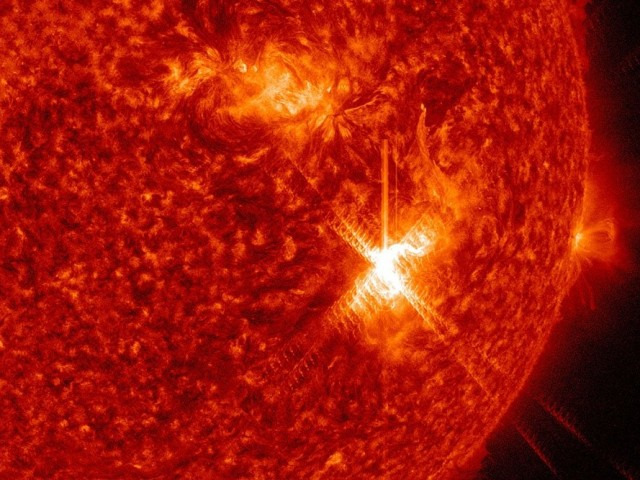

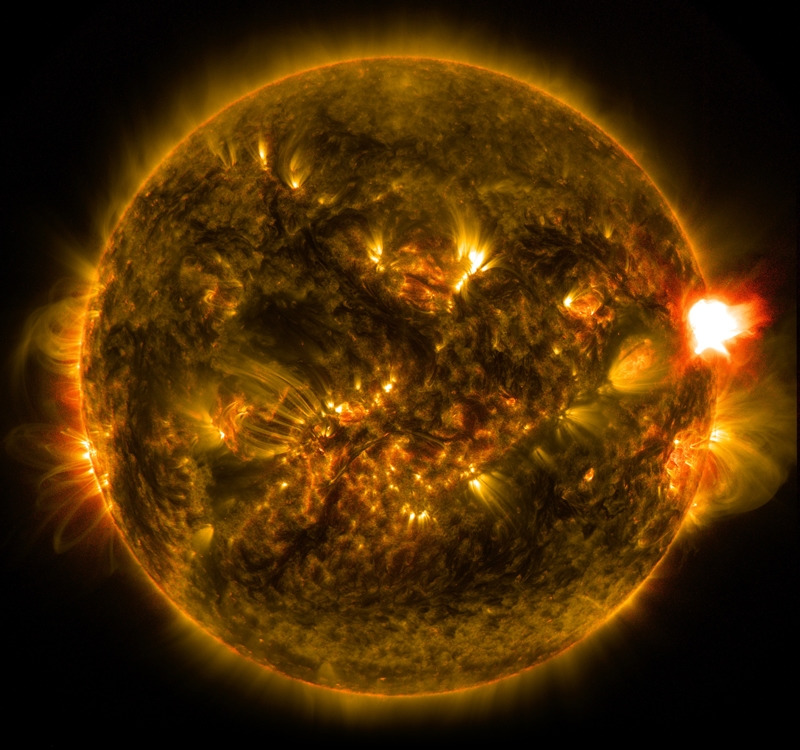

Рис. 2. Солнечные вспышки [3]

Рис. 3. Солнечные вспышки [3]

Солнечные вспышки также могут вызвать перебои в подаче электроэнергии, перегружая электросети. Это происходит потому, что электромагнитная энергия вспышки может вызывать электрические токи в линиях электропередач, трансформаторах и другом электрическом оборудовании, что приводит к их повреждению или выходу из строя [3].