Дорогие читатели!

Вы держите в руках восьмой выпуск альманаха «Понедельник». Всего лишь четыре года назад у этого литературного проекта ещё не было ни имени, ни точной даты рождения, а лишь мечты объединить авторов, излучающих в свет, в единый круг света.

И вот в феврале 2017 года в «Издательском доме Helen Limonova» вышел первый номер нового альманаха «Понедельник», который объединил под одной обложкой двадцать авторов из разных городов Израиля, участников виртуальной группы «Понедельник начинается в субботу». Тогда мы не были уверены, что наш альманах выживет в мире, где так много теней и сомнений. Однако свет, который излучают наши авторы, распространяется по своим законам, и его не тормозят ни временные, ни географические преграды, ни границы государств.

«Понедельник, конечно, день тяжёлый, но мы его делаем приятным», — утверждает наш автор Марина Старчевская, а у другого автора, Златы Зарецкой, слово «Понедельник» ассоциируется с символом русской алии в Израиле. А я процитирую слова из стихотворения «Понедельник» Александра Вознесенского (Бродского):

Я воскресенья не люблю.

Но, жаждой творческой томимый,

Я, день тяжёлый и не чтимый, —

Тебя в веках благословлю!

В этом выпуске вы откроете для себя не только новые имена, но также познакомитесь с новыми произведениями уже полюбившихся авторов.

В восьмом выпуске вас ждут произведения самых разных направлений художественной литературы и публицистики, но все они связаны тонкими невидимыми нитями в единый сюжет. И вдумчивый читатель обратит на это внимание…

Удачи вам и приятного чтения.

Гл. редактор альманаха

Наталья Терликова.

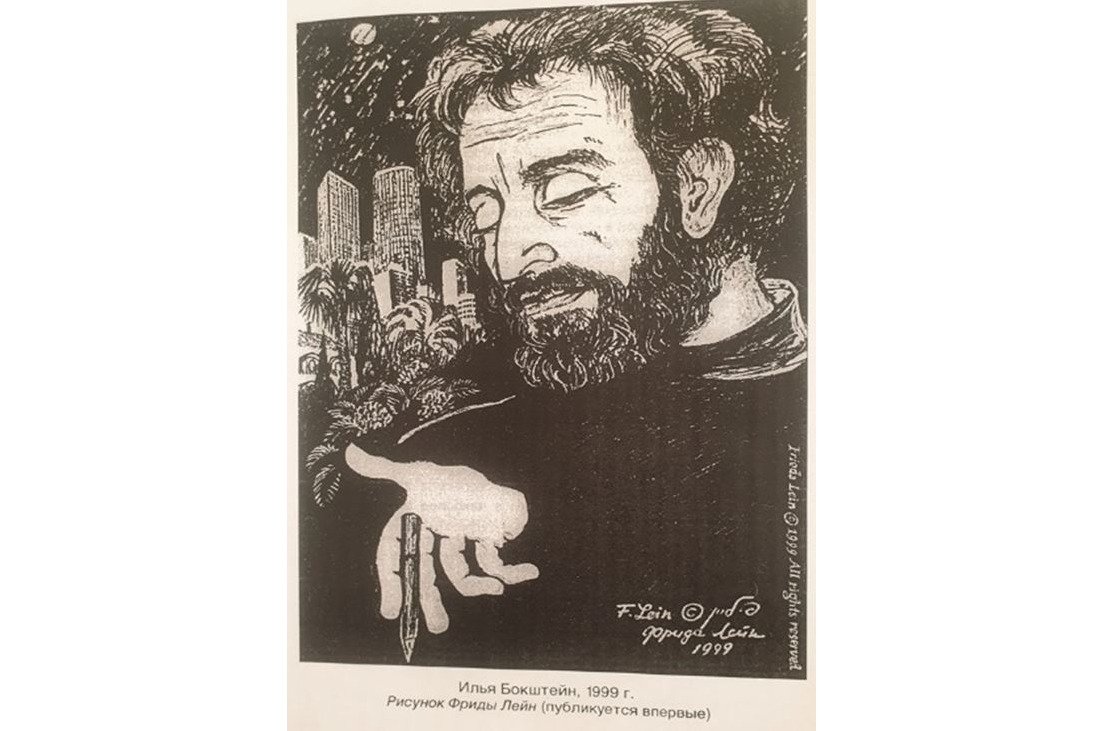

Илья Бокштейн (1937—1999)

В октябре 2019 года исполнилось двадцать лет со дня смерти Ильи Бокштейна. Поэт ушёл из земной жизни, но по-прежнему с нами в более тонком литературном пространстве, а его уникальные произведения изящно вплетаются в общее волшебное кружево современной израильской поэзии на русском языке. Издатели и читатели альманаха «Понедельник» выражают искреннюю благодарность родственникам Поэта: внучатому племяннику Илье Бокштейну и его маме Юлии Бокштейн за предоставленные материалы.

Сухие сведения биографии

Илья родился 11 марта 1937 году в Москве и был единственным сыном у своих родителей.

Перед началом Великой Отечественной войны четырёхлетний Илья заболел костным туберкулезом и вместе с диспансером был эвакуирован. Выздоровевших детей вернули в Москву в 1948 г.

После семи классов школы Илья учился в техникуме, потом закончил Библиотечный институт. Был увлечён литературой, философией, историей. Поэтому вошел в круг московских авангардистов.

В 1961 году Илья выступил на площади Маяковского, где собиралась молодежь послушать поэтов, с речью о необходимости преобразовать жизнь в государстве. В том же году он был арестован и на 5 лет заключен в лагерь в Потьме, в Мордовии.

Освободили его в 1966 году. Ему, имевшему судимость по 72 статье УК, отказали в прописке. Чтобы Илья мог проживать в его родном городе, его матери пришлось оформить на него опекунство.

Поэту приходится много писать «в стол»; опасаясь новых арестов, он не общался с друзьями.

В 1972 году он уехал в Израиль.

Вскоре он был принят в Союз русскоязычных писателей Израиля.

Творческие вечера, выступления с чтением стихов в разных городах создали Илье популярность в стране.

При жизни поэта вышла в свет одна книга его произведений «Блики волны».

Его стихи включены в различные антологии русской поэзии ХХ века в США, Англии, Франции, Израиле.

В своих воспоминаниях об Илье К. Кузьминский пишет: «Я не видел его никогда… Но Илья живет со мной с 1976 года и по сей день, как мудрец и гений».

Поэт работал над новыми книгами стихов и книгой о теории стихосложения, но не успел их завершить. Он умер неожиданно 18 октября 1999 года от абсцесса мозга.

Лара Домнина.

***

Я надел легковетренник белый

На котором струится волна,

И душа моя смотрит на тело,

Будто в теле совсем не она,

Будто кто-то иной её бросил

В мой задумчиво тонкий тростник,

И тростник холод тоненько просит:

«Отпусти, ты ошибся, старик».

***

Неуловимое дыханье

Роднит тебя и тихий лес

Со свежей теплотой молчанья,

С неясным трепетом небес.

Но темнота недвижной ночи

Наедине с самим собой

По капле чуть заметно точит

Тот камень, что зовут — покой.

***

Тона меняет моя страсть

От огнекрасного в небесный.

От черного досталась часть

Печали тихой, бестелесной.

***

Я еврей.

Не мадонной рожден,

Не к кресту пригвожден,

И тоски мне не выразить всей.

Цепи рода на мне,

Скорбь народа во мне,

Я застыл у безмолвных дверей.

Художник

Знает ли птица, что птица она,

Знает ли ветер, что ветром летает?

Ветер не знает, и птица не знает,

Вечно свободный свободы не чает —

Птицам темниц вспышка дали видна.

Быть я любимым хотел,

Но стихи

Вместо меня от любви клокотали,

Жизни не зная, слово терзали, —

Между решетками строк трепетали

Нервы полосками нежной зари.

Страшно и чудно звенели слова,

Словно земля, будто колокол билась,

Ввысь уносилась, лбом становилась,

Над океаном Вселенной склонилась,

Как над казнёнными храм Покрова.

Всё из меня в бесконечность ушло,

Ночь в темной луже мерцает совою,

Бездна в ней воет дырою пустою,

Скорчилось тело, плывет, — за собою

Тащит утопленник воли весло.

***

1988.

Оботру твои ноги,

А в лицо не взгляну.

Свет небесный с дороги

Присмотрелся к окну.

Предусмотрена юность

Пересмотренных книг,

Под склоненной главою

Тих сияющий лик.

***

Все чувства у них — номерки —

чудовищных вымыслов числа

нелепой игривости грез.

А вместо безмерности мысли

одних ожиданий вопрос.

Хочу разорвать всю душу,

вмиг ожить, вмиг умереть

иль выдумать казнь мне похуже,

чтоб жизни не смог я стерпеть.

Но это — мираж, наважденье,

а смерти ладонь глубока. —

Язык проглотив, исступленье

повисло на строчке стиха.

***

Пусто и холодно

Ночи рассеянье,

Словом мечту озарив,

Случай назвал тебя

Чудным мгновением,

Чудо ему подарив.

Долго ищу наважденье,

Не встречу

В свой сокровеннейший миг

Что же тогда было:

Счастье иль ветер,

Пламя иль плачущий стих?

***

Там за порогом

Смутные желания

Растут,

Чуть тянутся…

Прошли…

Лишь пустота,

Открыв ладонь отчаяния,

Взошла цветком

Из-под земли.

***

Искусство — это тайна исчезать,

И становиться всем,

Чем пожелаешь,

Чтоб самый зрячий

И слепой

Тебя могли

За зеркало принять.

***

Страшно ждать мне вдохновенья,

Зная, что за ним — провал,

Может, не создав творенья,

Знать: другой его создал.

Будто где-то оборвалась

Струйка знанья: где же дно?

Будто всё, что знать я должен,

Дух мой знал уже давно.

***

Я стекаю по стёклам

Собственных мыслей,

Строю мысли по сводам

Нехоженых высей.

Озаряются мысли

Лицами вдали,

Я стекаю по лицам

Вечерней слезою,

Я в слезе отражаюсь

Последней мечтою,

Где проходят все мысли,

Где все мысли прошли.

Леонид Финкель

Материал, из которого сделаны гении

«Прижизненная слава в эмиграции подозрительна».

Илья Бокштейн

1.

Первое впечатление — Велимир Хлебников. Та же бездомность, бесприютность, бормотание, выискивание в хаосе звуков. Но бормотание «без правил», или «почти без правил» — как сказал в предисловии к книге Бокштейна Эдуард Лимонов.

Хлебников, если иметь в виду его абсолютное неучастие в людской суете, его «спокойную незаинтересованность» «в мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб…» (Н. Асеев).

Правда, Хлебников мог растопить костер своими рукописями. Илья Бокштейн ничего подобного не позволит. Он всегда ровен во взаимоотношениях, уравновешен, интеллигентен, но к собственным рукописям — ревнив. Злым и раздраженным я видел его только однажды — когда исчез русский издатель, который переснял у него бездну стихов…

Хлебников был «Председателем земного шара». Нечто подобное пробовали навязать и Бокштейну. Авторы Российской Еврейской энциклопедии написали удивительно нелепое: «Бокштейн Илья Вениаминович (р. 1937, Москва), общественный деятель…»

Право, все врут календари!

Даже того, что в 1986 году в Израиле у Бокштейна вышла книга, там, в России, не знали и в 1994-м!

Странность судьбы Ильи Бокштейна уже сегодня сделала его легендой. Константин Кузьминский, создатель многотомной антологии поэзии авангарда, подарил Бокштейну книгу своих стихов с надписью «Первому поэту Израиля от пятого поэта Ленинграда». Надо знать Кузьминского, любителя полутонов и оттенков, чтобы оценить столь категоричное заявление.

Михаил Генделев написал так: «…все генеральные компоненты подлинного поэтического гения в Илье Бокштейне наличествуют: герметичность сознания, безумие, талант, темперамент. Всё дело только в пропорциях…»

Илья Бокштейн посвятил Генделеву стихи. Генделев (по словам Бокштейна) как-то признался: «Без тебя мне было бы легче». Оставляю читателя с этой фразой наедине.

Илья вспоминает: Кузьминский увидел стихи с посвящением Генделеву и на долгое время с ним, с Ильей, порвал. Почему? — неизвестно. Указующие персты отпечатков не оставляют.

Послесловие Кузьминского к стихам Бокштейна скорее походит на некролог: «Слава Богу, его (т. е. Бокштейна) хоть помалу, но регулярно печатает журнал „Время и мы“, а то и не знали бы о существовании безумного и гениального, нищего поэта, пробавляясь ахматовскими прилипалами…»

Илья Бокштейн, возникнув пару лет назад, так же и пропал, и где он, и что он — не знаю. Остались три его рукописные тетради, тексты из которых приводятся факсимильно и — выборочно — в перепечатке.

Как сказал один остроумец: «И бесправным положением можно злоупотреблять».

Творчество Ильи Бокштейна, как правило, адресуют специалистам. Сам Бокштейн разделяет такую позицию. Считает, что многие стихи предназначены исключительно для самого автора. Единственная факсимильно изданная его книга «Блики волны» удивительно, редкостно красива. Рисунки оригинальны, почерк создает некую ауру, а все вместе — тайну, за которой просто нельзя не ощутить эксперимента, своеобразной художественной концепции. Его рукописи ждут настоящего издателя, гурмана, знатока, библиофила (издатели первой книги, пожалуй, проявили такие качества вполне. Книга стала библиографической редкостью еще и потому, что «Блики волны» — это не только книга, а переживание книги, мироощущение, противостояние эмпирическому «я» художественно неповторимого).

Думаю, пройдет не так много времени, и легенда о судьбе Ильи Бокштейна и мифы о его творчестве сольются.

За более чем десять лет после выхода «Бликов волны» Бокштейн написал тысячи стихотворных строк, философско-лингвистические, логотворческие работы. Осталось только прочесть. Издать…

Почти каждый понедельник он приходит на Каплан, 6, в Дом писателя.

В последний раз мы проговорили часа два. Рассказывает, что ночью смотрел альбомы по архитектуре и вдруг понял, что тель-авивский Дизенгоф-центр — беседа Матери и Девушки, центр имени Голды Меир — диалог Старика и Младенца, а автовокзал — крупнейший в мире — это разговор Монстра и Моцарта.

— Монстр — гигантский бронтозавр с вьющимся хвостом, а Моцарт — тонкое, майское, красное солнце, если смотреть со стороны бульвара Хар-Цион.

Илья — человек неопределенного возраста. Еще в 70-е годы о нем писали: «немолод», «возраст от сорока до семидесяти».

Думаю, возраста у него нет вообще. Возраст измеряется стихами, а стихи были вчера, есть сегодня и будут всегда. Он знает только одну работу — писать и читать стихи. «Он пишет стихи, когда другие делают карьеру, интригуют, ссорятся, сводят счеты, он пишет стихи, когда другие набивают карманы и защёчные мешки, путешествуют и ловят редкие мгновения наслажденья. Стихи — его карьера, его борьба, его богатство и наслаждение. Он не в проигрыше. Он имеет всё, что мы имеем. Но мы не имеем того, что имеет он: его свободы от всего, что порабощает нас, его предельной расположенности к миру, его открытости собеседнику» (Наталья Рубинштейн).

Илья Бокштейн пишет стихи. И читает чужие (изумительно!), «плохих стихов у своих собратьев не помнит, хорошие строки запоминает, бережет и любит, как свои, — и отзывается на них».

По понедельникам пешком проделывает неблизкий путь из Яффо. Почти всегда отказывается от предложенного стакана воды. В жару на нём — две рубашки: то ли забыл снять со вчерашнего вечера, то ли читал Данте — и пошел озноб по коже.

Впрочем, может, и просто лень рыться в одежде. Всё равно не добраться до неё. Кругом — книги. На всех языках. Ничего, кроме книг, — поэзия, архитектура, эзотерические и философские трактаты, каталоги музеев всех стран мира…

А ведь никогда не путешествовал! Жил в Москве и, кажется, даже в Ленинграде не был, разве что отбыл на вынужденную отсидку в Мордовские лагеря. Здесь в Израиле за 26 лет был раз или два в Иерусалиме.

Своей жизнью Бокштейн подтверждает мысль, что существует лишь одно великое путешествие — и это путешествие в самого себя, и не имеет значения ни время, ни пространство, ни даже поступки…

В детстве он семь лет провел в туберкулезном санатории, прикованный к постели. Читал Пушкина, Тургенева, Гончарова. То были его вожди и его народ.

Вылечили, стал ходить, правда, в корсете. Но мир Пушкина не оставлял. Помните лицейский анекдот? Однажды император Александр I, инспектируя классы, спросил: «Кто здесь первый?» — «Здесь нет, ваше императорское величество, первых, все вторые», — отвечал Пушкин.

Илья видел себя даже не вторым, а где-то в конце списка, может, поэтому стал обращаться к учителям, директору «Ваше Величество», «Ваше Превосходительство», «Ваше Сиятельство»…

— Меня посчитали умственно отсталым, — рассказывает Илья. — Сделали что-то вроде экзамена: попросили прочесть и пересказать статью. Пересказал… Оставили в покое…

Реальный мир испугал его. Точно изнанка войны. Боялся ходить по улицам.

Мрачное впечатление произвела на него школа. «Просто кошмар какой-то…»

— Я был благодарен советской власти, что она меня вылечила, верил, что социализм — хорошо, капитализм — плохо. Сталин умер — хотел отправиться на похороны любимого вождя. Не нашёл валенки… На следующий день пошёл, но вытолкали из очереди…

Жил своим внутренним миром, имел хорошие отметки по гуманитарным предметам и исключительно посредственные по естественным и техническим. Вообще, техника раздражала его. А определили в техникум связи!

Провидение привело в библиотеки. Сначала в «Ленинку», потом в «Историчку». Взял с полки энциклопедию Брокгауза и Ефрона. И пошло!

К искусству, к поэзии пристрастился году в 58-м:

— Увидел импрессионистов в Музее Пушкина. Так бывает, смотришь в ночное небо, поначалу пустое, вдруг видишь, что оно усеяно звездами…

Дела шли превосходно: перевели на экономический факультет, где он был единственным парнем, читал на лекциях Монтеня — никто не обращал внимания, девочки писали за него курсовые работы… В общем, синекура…

Сошелся с «замоскворецкими сократами», которых возглавлял книгочей Лев Петрович Барашков. Беседы с ним, по словам Ильи, заменили ему университет. Познакомился с Юрием Мамлеевым.

Советской России Бокштейн, собственно, не знал. Его занимали философы, эзотерики — Штейнер, Гурджиев, Блаватская…

В техникуме «проучился» четыре года и, перед самым дипломом, ушел. Решил поступить на заочное отделение библиографического факультета Института культуры. Мама нашла учителя. Того самого «тихого еврея» Павла Ильича Лавута, о котором писал Маяковский. Лавут объяснил, как писать сочинение. Английский Илья выучил сам. Во всяком случае, вошёл в аудиторию, заговорил с преподавателем по-английски, чего, конечно, отродясь не было среди заочников.

В институте стал посещать все факультеты подряд, включая музыкальный. Много бродил по Москве. Потом увидел в библиотеке репродукции старой Москвы и опешил — оказывается, за советский период в городе было уничтожено четыреста пятьдесят храмов! Теперь уже смотрел на улицы по-другому…

Однажды забрёл на площадь Маяковского. У памятника читали антисоветские стихи. Стал задумываться, что всё-таки есть советская Россия?

Наконец друзья дали дельный совет: чтобы узнать советскую власть, надо посидеть в тюрьме: «Болезненно, но полезно».

24 июля 1961 года Бокштейн вышел на площадь Маяковского, взошёл на постамент и произнес двухчасовую речь — «Сорок четыре года кровавого пути к коммунизму».

Зеваки стояли, слушали, как реагировать — не знали. Зато ГБ знала.

Сначала была Лубянка. Затем — институт Сербского, суд. Какие высокие инстанции им занимались!

Прокурор просил семь лет. Дали пять. Когда Илью выводили из зала суда — к ногам бросили цветы. После суда появилась знаменитая песня Булата Окуджавы «Бумажный солдатик». Говорили, что песня эта посвящена Илюше Бокштейну…

На всё свои причины.

Главнейшая заключалась в том, что Илья Бокштейн являл собой слишком неординарную личность, чтобы его жизни и сочинениям благоприятствовала судьба.

— Потом — Мордовия. Дубровлаг №17. Маленький лагпункт, человек на четыреста. До пробуждения во мне поэзии это было самое потрясающее время моей жизни. Русь до февраля 1917 года! Абсолютно та же политическая раскладка. Кадеты, монархисты, союз Михаила Архангела, союз Спасения России, демократическая партия, социал-демократическая партия, марксисты-ортодоксы, марксисты-либералы, марксисты-ленинцы и даже марксисты-футуристы («марфуты») — профессора исторического факультета Московского университета, арестованные в 57-м году за ревизионизм. Многие из них были вполне порядочными людьми. Конечно, они зациклились на марксизме, но ведь ничего другого и не знали, ничего другого не приходило в их головы, они были людьми тоталитарного (точнее, унитарного) склада, им непременно нужна была какая-то фундаментальная концепция мира, которая бы все объясняла, но вели себя, в общем-то, по-человечески.

Неписанные лагерные законы запрещали общение с ними. Но я нарушал этот запрет. Беседовал с ними и на общечеловеческие, и на общеполитические темы. Пытался объяснить им всё зло марксизма — и не всегда без успеха (некоторые потом даже стали верующими). Разговаривал я и с членами антисемитской организации — что, конечно, тоже было запрещено… Встречался с ними в сумерках, под липами. И тоже не вовсе понапрасну…

А в общем, большую часть времени заключенный Илья Бокштейн торчал в курилке, болтал о литературе, читал стихи. Его пытались отправить копать траншеи — отлынивал, как мог. Сажали в карцер, угрожали отправить в одну из самых страшных тюрем — во Владимир. Заключенные заступались, ходили к начальнику лагеря, просили, чтобы освободили от работы. Он бы и «загремел» — спас староста барака Кархмазян, в бериевские времена министр юстиции в Армении, большой любитель поэзии — занёс Илью в список «новичков» и представил медицинской комиссии. Комиссия определила вторую группу инвалидности. Это и не дало погибнуть. Правда, выглядел ужасно. Никто не верил, что дотянет до срока: живой скелет. Но, как ни странно, чувствовал себя счастливым: сидел на нарах, читал, писал. Почетный лагерник страны!

Годы-миражи…

Вокруг были интереснейшие люди, так что уже стал страшиться освобождения, новой, неизвестной жизни, в которой он никто и ничто.

И случилось событие исключительной важности: в ночь с 16 на 17 апреля 1965 года, на 29-м году жизни, заключенный Илья Бокштейн написал первые стихи — двадцать три коротеньких стихотворения, буквально по две, четыре, самое большее — восемь строк. Потом все забраковал. Оставил две строчки:

Скрипнула дверь. На пороге

обнял меня ночной ветер.

Потом дополнил:

Черная даль чуть светится

веером недотроги

озером у дорр-ооги.

Или, например, вот такое:

Где ты уснула?

Я могилу раскапывать стал.

Муравьи мне навстречу полезли.

О Боже! Дай мужества! Бездна открывала ему свои глубины…

Из лагеря вышел с характеристикой: «За время пребывания в заключении Бокштейн на путь исправления не стал, не осуждает своего поступка, считает, что осужден несправедливо…»

А. Радыгин пишет:

«Есть в лагерях некий ритуал: когда арестант выходит на свободу, надо попытаться, если арестант рассеян, запуган или безволен, заставить его пожать „на прощание“ руку кому-нибудь из тюремщиков, да так, чтоб все видели! Илюша Бокштейн был безобидным, незлобивым и безмерно рассеянным человеком, и, когда он выходил из зоны, начальство поручило именно Иоффе (все-таки „земляк“! ) вырвать у него рукопожатие. Толпа провожающих и кучка начальства замерли, когда Иоффе, улыбаясь, с протянутой рукой двинулся к Илюше. Бокштейн поднял недоумевающий рассеянный блеск своих могучих диоптрий: „Руку? Вам? Вы… предатель еврейского народа!“ И пошел сквозь ворота под торжествующий вой как евреев, так и антисемитов…»

После новых приключений, добровольной отсидки в психушке (чтобы собраться с силами — минимум слов, максимум идей) в душный летний день он снова оказался в любимой Москве.

Вот она — дома, церкви, башенки, каждую готов был обнять… Истина — в красоте, а поэзия — родной язык всей человеческой расы! — так думал вольноотпущенник Илья Бокштейн…

Какое-то время он ходил в литобъединение «Магистраль», потом в «Спектр», нечто вроде салона на частной квартире. Туда его приняли заочно. Руководитель, Ефим Друц, прочёл:

Я — еврей.

Не мадонной рожден,

Не к кресту пригвожден,

И тоски мне не выразить всей.

Цепи рода во мне,

Скорбь народа во мне,

Я застыл у безмолвных дверей.

Постановили: «Автора семистрочной поэмы принять заочно».

А он буквально пропадал в Библиотеке иностранной литературы. Открывал наугад словари и «каждый день смотрел по три слова: из французского, итальянского, испанского, немецкого», потом листал энциклопедии, особенно пристрастился к французской и итальянской.

В поэзии его интересовал русский авангард, поиски созвучий. Никакая объективная ситуация не привлекала, направлял только собственный вкус. В конце концов каждый имеет право не только на свои несчастья…

Наконец, пришло время менять Библиотеку иностранной литературы на Израиль. Какое-то время склонялся в пользу библиотеки.

Всё же пошел в ОВИР, не имея даже вызова. Отказали.

Но что-то подталкивало, какое-то внутреннее чувство, да и болезнь обострялась: «Стой, ни с места, рядом — бездна. Покорись — иначе баста. Пропадешь, и я, как бастард, Въехал в нищую, несчастную страну»…

Александр Карабчиевский

Целесообразно и своевременно

Речь, произнесенная на презентации альманаха «Понедельник» в Российском культурном центре в Тель-Авиве

Дорогие соотечественники!

Говорят, что у ленивого человека семь пятниц на неделе, а у работящего — семь понедельников. Ну вот, у нас есть теперь семь «Понедельников». Целая трудовая литературная неделя.

Я, собственно говоря, зачем вылез сюда? Я выступаю, чтобы сообщить вам два важных для меня и для мировой литературы тезиса. Я их сразу сообщу, а затем постараюсь и доказать их. Вкратце, разумеется. Первый тезис: то, что вы пишете вообще, и этот альманах в частности — это явления, необходимые литературе на русском языке, даже если на поверхностный взгляд такая необходимость слабо заметна. И второй: то, что вы пишете вообще, и этот альманах в частности — это вещи, необходимые всему Израилю, народу и государству, даже если некоторые наши чиновники этого пока не понимают.

Чтобы обосновать первый свой тезис, я расскажу вам небольшую, совсем маленькую историю. Она произошла тридцать четыре года назад в городе Киеве, где я тогда жил. Советская власть была уже на исходе, но ещё существовала; может, некоторые из нас помнят те времена. В то время у нас в Киеве было литературное объединение, оно собиралось раз в неделю в здании Дома учёных — это старинный особняк дореволюционного Английского клуба. Литературное объединение было мощным: несколько десятков подающих большие надежды авторов. Я тоже участвовал. И вот мы собрали толковый альманах: стихи, проза — ну, похожий на «Понедельник». И отнесли его в киевское издательство. Государственное, разумеется, — частных тогда не было. Директор издательства посоветовался с КГБ, которое сказало — ни в коем случае. И тогда, как ему показалось, он нашёл выход: отдал рукопись на рецензию в Институт украинского языка и литературы. Эту рецензию и зачитывали в литературном объединении, когда я туда пришёл. Она была написана на русском языке, хотя институт — украинского. Длинная рецензия. На восьми страницах. Очень занудно. Представьте себе: гораздо зануднее, чем я это рассказываю. Но впечатлила меня только одна фраза, последняя фраза: «Публикация этого сборника нецелесообразна».

Как правило, я задумываюсь над тем, что слышу или читаю. И тогда задумался: вот, какой-то научный сотрудник института языка, фамилию которого я сразу забыл, определяет целесообразность появления конкретного явления литературы. То есть определяет, сообразно ли появление конкретной книги целям литературы. И решает, что нет, не сообразно. Конечно, он сделал это не по своей воле. Он выполнял указания своего начальства, просьбу директора издательства или советчика из КГБ, которые полагают то же самое: что появление новой книги для литературы не нужно и не важно. Но это — а) неправда; b) глупая неправда, и наконец, c) гнусная неправда. Найдутся ли когда-нибудь писатели и издатели, которые докажут мне, что появление новой книги, в которой заинтересованы её авторы — целесообразно?

С тех пор прошло тридцать четыре года. Тот наш сборник так и не был издан. У каждого из его участников потом сложилась своя собственная литературная и личная судьба. Я больше не участвую в коллективных сборниках. Но вы все, все авторы «Понедельника», его составитель Наташа Терликова, его издатель Хелен Лимонова доказали: появление альманаха — целесообразно. Наглядно доказали. Очень целесообразно. Мы берём альманах — он отлично издан, — и читаем в нём имена авторов, а под ними — то, что эти авторы написали; то, что они хотели поведать «урби эт орби», городу и миру. Автор хотел сказать читателю нечто важное — вот как я вам сейчас — и он это сказал. По меньшей мере — имя своё читателям сообщил. По-моему, вышло очень целесообразно.

Но альманах нужен не только его авторам и читателям. Это я уже ко второму тезису перехожу. Альманах способен принести пользу и всему Израилю. Каким образом? Сейчас увидите.

Давайте-ка найдём для альманаха категорию наиболее заинтересованных читателей. Тех, кто испытает к этой книге направленный интерес. Это не только сами авторы и члены их семей; хотя, насколько я знаю, бывает трудно побудить внуков прочитать то, что написали их дедушки или бабушки. Практически все авторы приехали в Израиль в том возрасте, когда они уже прекрасно владели русским языком — именно поэтому альманах выходит на русском. А некоторые авторы «Понедельника» до сих пор остаются в России. И у каждого писателя были и есть друзья и знакомые, одноклассники и одногруппники, бывшие соседи или даже бывшие супруги, которые пока остались там, в стране исхода. И вот им-то было бы очень интересно прочитать то, что написал человек, которого они знают лично, с которым играли, пили чай или водку, а может, даже и целовались. Я в своей жизни торговал книгами, я знаю, насколько трудно всучить покупателю книжку молодого незнакомого автора. Но книжку своего знакомого земляка покупатель раскроет хотя бы из любопытства.

И вот ваши знакомые, бывшие земляки или даже совсем посторонние читатели открывают «Понедельник» — и что же они для себя устанавливают? Что в Израиле люди живут неплохо! Не скажу: живут богато, или с жиру бесятся, или попали в райские условия — но они стали жить лучше, по крайней мере, в сравнении с заинтересованными читателями. И первым доказательством этого служит то, что нам с вами здесь доступна не только личная, но и литературная жизнь. Причём я не говорю о темах произведений или о качестве конкретных текстов. В «Понедельнике» есть рассказы и стихи более мажорные и более печальные, есть рассказы грустные и есть весёлые — это личное дело авторов. Каждый автор предлагает читателю честный товар — изложенное словами своё понимание мира и общества. И ни один из нас не находится в таком состоянии, когда приходится только заткнуться и терпеть. Другими словами, никто пока не поместил на страницах «Понедельника» ходатайство об амнистии, жалобу в полицию или хотя бы просьбу о материальной помощи. Мне могут возразить: «Но ведь этот альманах издан авторами за свой счёт; в таком случае требования к качеству материалов бывают снижены, а снисходительность редакторов повышена бесконечно». Предвидя это возражение, отвечу: «Требовательность к качеству материалов — дело авторов; если они хотят, чтобы их читали — пусть постараются. А если произведение издано за свой счёт, то это свидетельствует хотя бы о том, что такой счёт имеется». В странах исхода, особенно в провинции, дела с этим обстояли и обстоят гораздо сложнее — как тридцать четыре года назад, так и сегодня.

Поэтому израильский «Понедельник» нужен не только здесь, но и в России, и в других странах нашего исхода. Как зеркало нашей литературной жизни; как привет тем, с кем авторы опубликованных опусов вместе росли. В Израиле работает немало чиновников, назначенных представлять нашу страну за её пределами. Одна месячная зарплата любого из них больше, чем нынешняя стоимость всего тиража «Понедельника». Но мы можем увеличить тираж! Мы можем помочь доставить «Понедельник» в руки к тем, кому он особенно интересен. Да и не только «Понедельник», но и множество других книжек израильских авторов. Пока Еврейское агентство ещё не догадывается об этом. Что ж, Сохнут нужно немножко пошевелить. И если у читателя в России возникнет мысль: «А неплохо они в Израиле устроились! Завидую», — значит, промежуточная цель достигнута. А может, у читателя в России возникнет другая, чисто писательская мысль: «Чёрт побери, какого успеха добился этот бездарный Сашка (или Игорь, или Витька) — роман написал, в „Понедельнике“ печатается. А ведь я всегда считался талантливее его, и писал лучше. Повезло ему в Израиле!» Давайте мы с вами не станем опровергать такую мысль. Пускай все люди думают, что Израиль — страна людей везучих, это полезно для страны.

Авторы ЛитО «Понедельник», Израиль

Изабелла Милицина, Хайфа

Вернулась Домой в 1990 году. Пишу стихи, рассказы и повести. Считаю своё творчество особым состоянием души, которое лучше всего расскажет обо мне, чем все биографии вместе взятые.

Журавли в долине Хула

С небес струилась песня журавлей,

Лучами разгоняло солнце тучи,

В объятия заждавшихся полей,

За клином клин стрелой вонзался с кручи.

Восторгов птичьих оглушил накал,

Накрыло сердце жаркою волною,

Магический свершался ритуал,

Небес с обетованною землёю.

Хоть чувств моих январь не разделял,

А рябь смущала озеро небрежно,

Седой осот мне все же прошептал

О той любви, невиданной, нездешней.

Душа во мне очнулась наконец,

Немыслимое возрождая зренье.

Тень под сосною склевывал скворец,

Пух ворожил, отринув тяготенье.

Игры непостижимой не тая,

Сметая все условности на свете,

Дух проявлял мне смысл бытия,

С усталых крыльев стряхивая ветер.

Бессонница

Разбился сон

и в зеркалах осколков

испугом отразилась тишина.

В стекло скреблась сосновая иголка,

ночь вышивая на канве окна.

Самозабвенно ветер спорил с Богом,

прореживая небеса до дыр,

и душу возвращал к родным истокам,

пролитый щедро звёздный эликсир.

Суть ночи обнажалась перед взором:

песок черпала жадная волна,

прикидываясь ярким семафором

тянула в омут магии луна…

И в том ином и неподдельном мире

смеялась звонко армия цикад

над тем, как гром

в таинственном эфире

их скрипкам вторил гулко, невпопад.

И апогеем в этом перезвоне,

где ноте не сфальшивить,

не свернуть,

на рельсовом дрожащем ксилофоне

последний поезд завершил свой путь.

Левантийский триптих

Из новых стихов

1

Прячет в дымку луна

Запредельные тайны,

Растревожила штиль

На бескрайней равнине,

И мелодию слух уловил

Не случайно,

Где-то ветер попал

В пару нот Паганини.

А под утро

Солёный туман наполняет

Все излучины мира

Одну за другой.

Помолиться…

Дыхания мне не хватает,

Словно жизнь на мгновенье

Взяла выходной.

2

А январь затаился

И не плачет дождями,

Их за пазухой держит

В мохнатом пальто,

Пальма воздух стрижёт,

Больно раня листами,

А собака судьбу обругает

Раз сто…

И на грани тоски

Опьяняет сближенье

Неба серого

С нитью свинцовой воды.

На холодном песке —

Дел земных завершеньем —

Тонкой подписью тянутся

Птичьи следы.

3

Остужая простор

До возможных пределов,

До призывно манящих

Уютом полей,

Выпускает зима

Оперённые стрелы

Обгоняющих время

Седых журавлей.

И январь отряхнулся

Проливными дождями,

Гулким громом

О сути своей возвестив,

Чтоб несущими жизнь

Ледяными ручьями

Благосклонность небес

Для меня донести.

Наталья Терликова, Холон

О себе писать трудно. В моей жизни было много незабываемых встреч, много успеха, ярких событий, а приключения находили меня сами. И боли много было, разочарований, сомнений… И наверно, что было, то и будет.

Потому что я неизлечимый оптимист. Очень люблю свою семью, особенно радуют внуки. Люблю свою маму, которая ушла из земной жизни в более тонкое счастливое пространство. Искренне верю, что нас всех связывают невидимые и живые нити, которые могут растягиваться до бесконечности и не порвутся никогда, даже в момент смерти тела.

Люблю авторов «Понедельника» и счастлива, когда в нашем творческом пространстве зажигаются новые звёздочки. Конечно, больно, когда слышу или читаю несправедливые и гадкие высказывания в свой адрес. Но всё равно радуюсь. Пусть лучше выбрасывают камни, которые прячут за пазухой, — а вдруг среди них попадутся драгоценные. И мы заложим их в прочный фундамент нашего Храма Литературы.

Книжная лавка

1.

Рой остановился у массивных резных ворот, неуверенно взялся за ручку калитки и потянул на себя тяжёлую дверь. Вход в «Лавку» приоткрылся, оттуда повеяло прохладой и знакомым запахом старых книг. Но дверь вдруг резко захлопнулась, а Рой потерял равновесие и упал на траву, которая росла прямо у ворот.

— Ну, что ты ломишься в парадный вход? — закричал Боб. — У этого особняка наверняка есть сигнализация.

— Ты прав, только полиции нам сейчас не хватает, — медленно произнёс Рой и зевнул. — Но я должен как-то проникнуть туда.

— Тогда давай искать какую-нибудь лазейку вроде окна, — предложил Боб и тоже зевнул.

Рой почувствовал странный аромат не то хвои, не то полыни. Ему расхотелось подниматься, а тем более искать какую-то лазейку, чтобы попасть в этот дом.

— Давай потом, — прошептал Рой и продолжал лежать у входа, наслаждаясь приятным ароматом травы и сладкой истомой, которая распространялась по всему уставшему телу.

— Да я не против потом, — обрадовался Боб и развалился в тени под огромным эвкалиптом. — У меня тоже ноги гудят от усталости.

«Если у тебя есть мечта и желание, — вдруг Рой чётко услышал голос отца, — то ты пройдёшь сквозь закрытую дверь и даже прорастёшь сквозь асфальт».

Рой приподнял голову. Боб лежал под деревом и крепко спал, а рядом больше никого не было. Только маленький ёжик выполз из травы, громко протопал мимо и остановился у входа в «Лавку». Через пару минут по двери потекла вода, и деревянная поверхность превратилась в зеркало, а ёжик исчез, как будто растворился в своём отражении.

«Что за чертовщина?» — удивился Рой, с трудом поднялся и подошёл к зеркалу поближе. Как только он увидел своё отражение, вокруг закрутился вихрь, поднял его в воздух и пронёс сквозь зеркальную дверь «Книжной Лавки».

2.

Рой очнулся в нереально светлой комнате. Он плыл в прозрачном кресле среди вещей, которые казались сделанными из воздуха и тумана.

— Как ты попал в мой сон? — вдруг раздался голос из облака, которое плыло ему навстречу.

— А ты кто? — испугался Рой.

— Ромка, — ответило облако. — Сегодня мне исполнилось десять лет.

Сердце кольнуло, и он увидел грустного-грустного мальчика, который сидел внутри облака и прижимал к себе коробочку с ёжиком. Тем самым ёжиком, который исчез у входа в «Книжную Лавку».

— А почему ты плачешь? — спросил Рой и невольно вспомнил своё десятилетие, когда папа подарил ему ёжика Кешку, и в тот же день ушёл из дома навсегда.

— Сегодня меня бросил отец, — прервал воспоминания Ромка.

— Да не тебя бросил отец, — возразил Рой. — Родители сами по себе решили развестись.

— Откуда ты знаешь? — удивился Ромка и перестал плакать.

— А потому что ты — это я много-много лет назад, — улыбнулся Рой. — Тогда меня звали Ромой, и у меня тоже был ёжик Кешка. А Роем я стал потом, когда начал писать книги.

— Круто, — обрадовался мальчик. — Значит я стану известным писателем.

— Увы, — вздохнул Рой. — Прости, у меня не получилось стать известным.

Ёжик высунул мордочку из коробки и громко фыркнул. А Ромка снова заплакал:

— Ты испугался и отказался от мечты.

— А что ты сделал для того, чтоб стать известным? — разозлился Рой. — Сопли распустил, пожаловался Кешке на свою судьбу и выписал в отдельную тетрадку цитаты из очередной прочитанной книги. И всё думаешь, что завтра проснёшься знаменитым?

— А что я ещё могу сделать, — продолжал плакать Ромка, — когда меня бросил отец?

— Ты уже большой мальчик, — успокоил Рой. — Попробуй выслушать отца, понять и простить. Пока не поздно.

— Как это поздно? — спросил Рома.

— А так. Сегодня ещё вовремя, а завтра уже поздно, — ответил Рой. — Завтра ты можешь проснуться в мире, где нет папы.

— Я как-то об этом не подумал, — засомневался Ромка.

— А ты думай, будущий писатель, — строго сказал Рой. — Писать книги — это тяжёлый и неблагодарный труд. И если вдруг твои произведения начинают нравиться читателям, тут же откуда-то появляются завистники, которые обливают тебя грязью и делают всякие пакости.

Рой замолчал. Ему не хотелось впускать в эту светлую комнату свои неприятные воспоминания и боль, которую они тянули за собой.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.