Бесплатный фрагмент - Парители

Глава 1. Сиротский институт

Слава жил в Петербурге. Раннее детство он помнил очень смутно, отрывками, отдельными эпизодами. Когда ему было три года, умерла мать.

Он стоял, прислонившись спиною к теплой печке, больная мать лежала в постели, по комнате ходили какие-то люди, тихо разговаривали. Стекла окна были розовыми от солнца. И мальчик не заметил, как свет заката превратился в пепельно-серый… Пепельно-серый цвет того дня сохранился в памяти.

Жили Грибовские на набережной Крюкова канала, рядом с Никольским рынком. Позади их дома находился дровяной двор, где в компании с другими мальчишками Слава играл. Часто ребята бегали на Садовую улицу, где ходила конка. Вскакивали на ходу в вагон с задней площадки, дергали за шнур сигнального звонка и, приведя в ярость кондуктора, на ходу же соскакивали.

За подобные проказы отец наказывал — ставил в угол. Скучая там в одиночестве, Слава разрисовывал обои на стене птичками и разными человечками.

Любил он с товарищами бегать на Крюков канал и на отрезке от Садовой до Фонтанки пускать кораблики.

Потом большой компанией ходили на площадь встречать войска, возвратившиеся с русско-японской войны.

Хорошо помнил Слава 1905 год, когда отец, мелкий почтовый служащий, с товарищами тщательно завешивали в доме окна, запирали двери и в этой таинственной обстановке вполголоса пели «Марсельезу».

Однажды среди ночи Слава проснулся от какого-то шума. В доме бегали, суетились люди. В большой тревоге Слава соскочил с постели и побежал к отцу. Тот лежал на кровати мертвенно-бледный и хрипел.

Отца не стало под утро, а мальчик все ходил и ходил по комнате, не помня себя, и закрывал рот рукой, так как ему сказали, что человек умирает, как только у него улетит душа, а улетает она только через рот. Других путей для души нет.

Славу взял к себе брат отца, военный врач, служивший недалеко от Новгорода в Селищенских казармах, расположенных на берегу Волхова. Но вскоре у дяди умерла жена, и Славу отправили к сестре отца, жившей под Петербургом в Колом ягах. Там мальчик стал учиться в начальной школе, а потом его определили на подготовительное отделение Гатчинского сиротского института. Он попал в третий пансион, где старшей воспитательницей работала запомнившаяся на всю жизнь Анна Александровна Пухлова, женщина умная и добрая.

Сирот, подобных десятилетнему Славе Грибовскому, в институте собралось шестьсот человек.

Уже взрослым Грибовский с глубокой благодарностью и душевной теплотой вспоминал о времени, проведенном в сиротском институте, где дети жили в своем тесном мирке, со своими радостями и горестями, учились, порой шалили, увлекались рисованием, музыкой, гимнастикой, футболом, техникой.

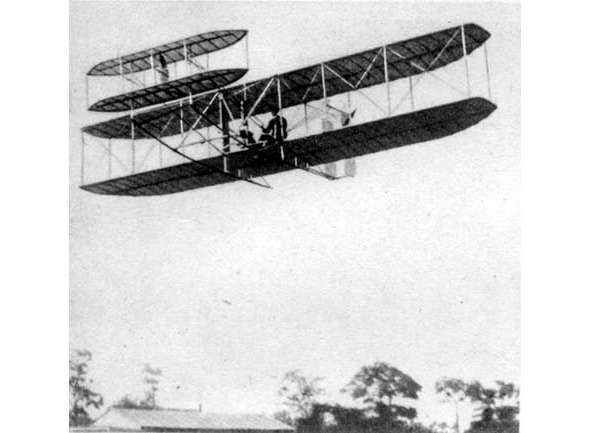

В октябре 1909 года воспитанникам устроили экскурсию на Военное поле, где должен был продемонстрировать полеты на аэроплане французский авиатор Леганье. И они увидели полеты «знаменитого Жоржа». Десятки лет не сгладили картину, врезавшуюся в память мальчика в тот день. Он часто вспоминал, как «аэроплан вывели из палатки, поставили против ветра, пилот Леганье сел в кабину, дал команду механику и тот руками дернул за пропеллер.

Аэроплан побежал, набирая скорость, и — о чудо! — оторвался от земли и полетел по воздуху. Все замерли, глядя, как человек летает. Летает как птица! Правда, эта птица через минуту полета, довольно неуклюже, плюхнулась на землю. Но что до этого! Ведь человек летал, летал на машине, которая была тяжелее воздуха! В воздух взметнулись фуражки, шапки, люди кричали от восторга, приветствуя авиатора, который, слегка прихрамывая, плелся за аэропланом. «Ваузен» поставили снова против ветра. Леганье вновь поднялся, но мотор закапризничал, и французский авиатор опять прекратил полет. В третий раз аэроплан пролетел дальше, но при посадке потерпел аварию. Леганье уехал на родину, успешно летал там несколько лет, но в 1913 году трагически погиб, выпав из перевернувшегося в воздухе аэроплана «Гупи».

Наш городок сразу стал известен всей России. Шутка ли, гатчинцы видели, чего еще никто не видел в России, — человек летал по воздуху!»

С этого дня Слава Грибовский из коробок, щепок и бумаги стал строить воображаемые самолеты. Странные сооружения мало походили на аэропланы, так как мальчик не понимал, почему и как летает крылатый аппарат, а, следовательно, построить качественную модель не мог.

Но обстоятельства ему явно благоприятствовали. На Военном поле был организован настоящий аэродром. Здесь, правда, в первый раз в щель забора, Слава увидел настоящие полеты русских лётчиков.

А потом группа воспитанников сиротского института, «заболевших» авиацией, подружилась с авиаторами. С нетерпением они ожидали воскресенья, дня возможных прогулок в город, чтобы сходить на Военное поле и посмотреть на аэропланы. Авиационных механиков они засыпали вопросами. Ребят интересовало все: и детали устройства аэропланов, и моторы, но больше всего — авиаторы, которые, на их взгляд, были избранниками среди людей. Человечество ходило и ездило по земле, а пилоты-авиаторы летали по воздуху.

Ребята считали за счастье, если удавалось побывать в ангаре, пощупать своими руками плоскости аэроплана, потрогать мотор. Часами глядели они, как лётчики и механики возились у аппаратов. Мальчишки уже знали, что подготовка к полету — дело нелегкое, искусство полета людям дается трудно, они почти ощупью продвигаются по тернистому пути, полному разнообразных и опасных тайн. Именно в это время Слава с товарищами стали вырезать из всех попадавшихся журналов фотографии и статьи про авиацию, научились строить грамотные модели планеров и самолетов с резиновыми моторчиками. Одни из них летали, а других, правда, никакими силами нельзя было заставить подняться в воздух.

В классе можно было часто слышать:

— Эй, Райт, подойди-ка на минуту сюда! — И Слава Грибовский охотно откликался на этот зов.

В другой раз звучало:

— Слушай, Фарман, а как ты думаешь, до Луны аэроплан может долететь? — И друг Славы, Артемий Тихонравов, принимая «на себя» имя знаменитого тогда конструктора, пояснял, почему аэроплан на Луну попасть не в силах.

Было дело, что и на классных уроках Слава с Артемом занимались моделями. Однажды потихоньку доклеивали копию аппарата Блерио, нуждающуюся в ремонте после полета с двигателем из раскручивающейся резины. Это была одна из удачных и потому любимых ребятами моделей. Преподаватель русского языка, ведущий урок, считался человеком не злым, но когда увидел, что ученики довольно нахально пренебрегают его лекцией, решил наказать их. Он незаметно для увлекшихся ребят подошел к ним, выхватил модель и хладнокровно сломал ее о колено. Остатки выбросил в мусорную корзину.

— Вот так будет со всеми вашими поделками, — сказал учитель, — если вы будете отвлекаться на них в неположенное время, и особенно на моих уроках.

Юные конструкторы остолбенели, увидев, как их любимая модель за несколько секунд превратилась в щепки и обрывки. Их гнев выразился в том, что после звонка, когда все вышли из класса, они изнутри забаррикадировали дверь класса сдвинутыми партами, решив никого не пускать в помещение и тем самым сорвать второй урок обидевшего их учителя.

Тридцать учеников, оставшиеся в коридоре после звонка на урок, страшно довольные происшествием, веселились во всю, пытаясь вместе со служителями открыть дверь. Но это не удавалось: нарушители «учебного процесса» воздвигли тяжелую баррикаду. Не внимали они угрозам преподавателя, увещеваниям старшего воспитателя, приказам инспектора классов. Самолюбие не позволяло им сдаться. И лишь когда за дверью послышался тихий, но не предвещающий ничего хорошего голос директора института генерала Гейштора, мальчишки сдались на милость победителя.

Последовало и наказание: Слава и Артем несколько дней не получали на обед третьего, самого вкусного блюда — пирожного.

Летом, когда воспитанников сиротского института вывозили за город в специальный лагерь отдыха, они целые дни проводили в лесу или на реке, купались, катались на лодках, ловили рыбу удочками или небольшими бреднями. И занимались трудом. Особенно нравилось им мастерить воздушные змеи разных типов, больше всего коробчатые, поднимать на них фотоаппараты, автоматически сбрасывать с них грузы на парашютиках.

А вернувшись из лагеря, они опять в свободное время спешили на аэродром. Их влекла авиация, несмотря на то, что авиаторов считали людьми обреченными. Так оно и было — авиаторы в то время часто погибали. Газеты пестрели заметками, которые обычно начинались так: «…Во время полета авиатора (такого-то) аэроплан, по неизвестной причине, упал на землю и похоронил под своими обломками смелого покорителя воздуха».

Шли подобные сообщения из всех крупных городов мира, где авиаторы демонстрировали свое искусство, очень часто неудачно.

У Славы Грибовского были свои любимые герои — первые русские лётчики. Это — слесарь харьковских железнодорожных мастерских Михаил Ефимов, коренастый плотный человек, едва ли не первый по времени авиатор России; выдержанный, хладнокровный авиатор Васильев, победитель первого русского большого перелета 1911 года Петербург-Москва; студент Слюсаренко, тяжело пострадавший во время этого перелета. Видел Слава в Гатчине авиаторов, обучавшихся в частной авиационной школе: Евсюкова, Колчина, слесаря Костина, с трудом копившего деньги на плату за обучение, Константина Арцеулова. Любовался мальчик полетами поэта Каменского, близкого друга Маяковского. Часто видел первых русских летчиц — Звереву и Галанчикову.

В одном из ангаров стояли аэропланы, созданные конструктором Яковом Гаккелем. На глазах у Славы собирали первый русский гидроплан, тоже сконструированный Гаккелем.

Предметом тайных мечтаний Славы и его друзей были два ящика с деталями аэроплана системы братьев Райт. Они принадлежали авиатору Попову, тяжело пострадавшему при аварии. От механиков ребята узнали, что «райты» продаются сравнительно недорого — 200 рублей штука. Бурная детская фантазия разожгла желание скопить 200 рублей и купить аэроплан. А моторы? Их в ящиках не было.

— «Райты» приспособлены под моторы «Барбикен», они вращают два винта, — авторитетно пояснил Слава. — Что же, моторы мы как-нибудь достанем.

Мечта сирот не осуществилась.

Зато они вдоволь могли любоваться полетами аэропланов, а Слава Грибовский посмотрел первые состязания авиаторов на I-й авиационной неделе и на Всероссийском празднике воздухоплавания, состоявшихся в Петербурге в 1910 году.

Об этом времени у него осталась память: фотография — мальчик запечатлен сидящим на месте пилота на самолете «Тамань» около ангара.

Время шло. С зимы 1917 года, в связи с саботажем воспитателей и педагогов Гатчинского сиротского института, распорядок дня для воспитанников стал посвободней, появилась возможность уделять больше времени творческому труду. Слава с друзьями построили буер, но не на коньках, а на лыжах, и гоняли его по снегу.

Сиротский институт переименовали в интернат.

Летом 1918 года воспитанников интерната эвакуировали в связи с голодом в Петербурге. В поселке Нижняя Кулья под городом Пермь интернатским ребятам отвели три дачи, стоящие на высоком обрывистом берегу Камы в прекрасном сосновом бору.

Вскоре деятельные ребята нашли две подходящие лодки, привели их в порядок, оснастили парусами по образцу настоящих яхт, вместо килей прикрепили обрезки рельсов. Одну из лодок назвали «Ундиной», вторую — «Мозино», в память о живописных местах около Гатчины.

Однажды состоялись парусные гонки. Несмотря на сильную волну и порядочный ветер, более легкая «Ундина», на которой капитанил Слава Грибовский, обогнала «Мозино», и капитан решил пересечь курс соперницы. Команда «Ундины» резко повернула руль, перебросила парус. Лодка, круто развернувшись, зачерпнула бортом много воды и стала тонуть. Экипаж оказался в реке. До берега не близко — ширина Камы в этом месте была около километра. Ребята пытались плыть к берегу, но сильное течение, крутая волна и намокшая одежда сильно мешали этому. Товарищ Славы, который плавал лучше его, поплыл поперек течения, а Слава по течению, приближаясь к стоящим на реке плотам. Но мимо плотов его пронесло и, выбившись из сил, он стал тонуть. Уходя под воду с широко раскрытыми глазами, он видел в сумеречной зелени пускаемые им пузыри. Барахтаясь, выплывал на поверхность и, выплевывая воду, снова погружался. В голове мелькали мысли, что ему еще рано помирать. Ведь он мужчина… ведь он еще в третьем классе тренировал себя, как преодолевать страх. Да, было такое. Тогда, думая о том, хватит ли у него храбрости, чтобы стать лётчиком, он решил узнать, боится ли высоты: вылез в окно третьего этажа, уселся на наружный каменный подоконник, свесил вниз ноги и попросил одного из товарищей закрыть за собой створки рам. И хотя сидеть на узеньком камушке было довольно страшно, он выдержал такое положение больше минуты… «И сейчас, — думал он, — если я продержусь еще немного, то течение поднесет меня близко к другим плотам, стоящим ниже. И я должен помочь течению».

Слава взял себя в руки, напрягая силы, поплыл спокойнее. Поравнявшись с плотами, он крикнул, и его заметили рыбаки. На лодке они быстро подплыли к мальчику и вытащили его, изнемогавшего, из воды.

«Этот случай показал мне, — вспомнит через много лет Владислав Грибовский, — как много значит самообладание. Человек, владеющий собой, может сделать то, что для других кажется невозможным».

И жизнь продолжалась. Слава начал строить большие модели планеров с размахом крыльев до трех метров. Запускал их, как змеи, или пускал планировать с крыши высокого дома, с холмов. Помимо конструирования увлекался рисованием и фотографией…

Рассказывает Владислав Грибовский

…Так в мечтах об авиации прошли годы учебы. Осенью 1919 года я оставил Гатчину и поступил в артиллерийское училище в Петрограде.

Еще в мае город испытывал на себе натиск белогвардейских войск, и, живя в Гатчине, мы знали, как весной и летом город геройски отбивался от врагов. Битва шла не на живот, а на смерть.

В мае белогвардейцы особенно наседали. Немедленно были приняты меры: введено осадное положение и объявлена еще одна мобилизация.

«ВСЕ НА ЗАЩИТУ ПЕТРОГРАДА!» — призывали со стен плакаты и лозунги.

Город великих революционных традиций, колыбель пролетарской революции, превратился в крепость, осаждаемую войсками царского генерала Юденича. Но как ни рвались к нему враги, они всюду встречали отпор бойцов 7-й армии Западного фронта, защищавшей подступы к городу, и матросов Балтийского флота, твердо стоящих на страже Красного Питера.

В эти дни, когда решалась его судьба, Петросовет обратился с воззванием к жителям: «На наш красный Петроград идут белогвардейцы, чтобы разграбить город и перерезать рабочих и работниц, красноармейцев и матросов…

На это может быть дан только один ответ: все рабочие мобилизуются… все рабочие вооружаются. Дезертиров арестовать. Трусов презирать. Красноармейцы, защищающие Петроград, не сметь отступать! Вся советская власть идет к вам на помощь».

Как и все молодые люди, сошедшие со школьной скамьи, я в тот год должен был выбрать для себя путь и решить этот вопрос немедленно. Не раздумывая, я отправился в военное учебное заведение, чтобы посвятить себя военной службе, точнее — я явился на Вторые артиллерийские командные курсы РККА.

Впрочем, я немного слукавил, когда сказал, что «не раздумывая» решил идти в артиллерийское училище. С девятилетнего возраста я твердо решил стать авиатором. С годами детская мечта стала взрослее, окрепла, и в последние годы школьной учебы у меня не было другого желания, как пойти учиться в авиационную школу. Но шла гражданская война, и ученики-лётчики Егорьевской школы не столько обучались полетам, сколько воевали с белогвардейцами. Приходилось ждать окончания войны и тогда уже думать об авиационной учебе. «А пока нужно куда-то идти, — подумал я, — конечно, в артиллеристы». После авиации артиллерия была больше всего мне по сердцу.

Поступать на артиллерийские курсы решил не я один. Желающих среди вчерашних школьников нашлось довольно много, и пришлось держать вступительные экзамены — своеобразный конкурс. После сдачи экзаменов до решения курсовой комиссии у нас было три дня.

Эти дни прошли незаметно. Я много ходил по улицам, всматривался в жизнь города, которая стала суровой, требовательной. Судьба города касалась каждого жителя, и каждый должен был вложить в оборону все свои силы.

Общественные здания, вокзалы и другие места стали опорными пунктами круговой обороны. Улицы перегородили баррикады, на площадях стояли орудия, прикрытые мешками с песком. По мостовым то и дело проходили пехота, матросские отряды, ехали артиллеристы.

В «Петроградской правде» было опубликовано обращение

«К РАБОЧИМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПЕТРОГРАДА»

«…Помощь вам, товарищи, близка, мы двинули ее, — говорилось в обращении. — Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека!»

Белые, собрав большие силы, нанесли новый удар, считая его главным. Города и села, освобожденные летом от белогвардейского нашествия, вновь запылали.

Самоотверженное сопротивление защитников Петрограда затруднило продвижение вражеских войск, но на стороне белых был численный перевес, превосходство в вооружении, в технических средствах, полученных в изобилии от своих покровителей — стран Антанты.

К середине октября белые овладели Красным Селом, Гатчиной и другими пунктами Петроградской губернии, беспощадно истребляя жителей и предавая огню города и села.

На отдельных участках фронта противник находился от Петрограда на расстоянии орудийного выстрела.

17 октября мы, поступавшие на курсы, узнали, что стали курсантами-артиллеристами и, правду говоря, не очень удивились, что нам «с места в карьер» пришлось выступить на позиции. Было бы странно, если бы нас, молодых, здоровых парней, в возрасте 19—20 лет, оставили в тылу, хотя бы и для учебы, когда на фронт ушли не только молодые рабочие, но и старики. Многие партийные коллективы отправились воевать в полном своем составе. Были мобилизованы все коммунисты районов города и все комсомольцы старше шестнадцати лет. Комсомольцы помоложе встали на работы по сооружению оборонительных укреплений.

Нам выдали обмундирование, винтовки с боекомплектом патронов, разбили на взводы и роты и влили в сводную бригаду петроградских курсантов.

Молодость очень легко относится к всякого рода опасностям, поэтому нас больше занимала необычность обстановки, чем мысли о тяготах фронта. Из уже обученных курсантов сформировали батареи, а мы, новенькие курсанты, выступали как рядовые пехотинцы.

День близился к концу, когда нас построили во дворе училища. Командир бригады сказал речь, и мы маршем отправились на вокзал.

Несколько часов езды в поезде, потом выгрузка около маленькой деревеньки. Ее избы виднелись неподалеку от железной дороги.

Где-то близко находились передовые позиции, значит, и враг недалеко, но когда нас разместили у крестьян, невзирая ни на что, большинство курсантов мгновенно заснули.

Холодный октябрьский рассвет… Туман… Где-то поблизости лежат цепи белых, знаем направление, но противника не видим.

В атаку!

Вели наступление перебежками. Когда огонь белогвардейцев усиливался, мы залегали, выискивая какое-нибудь укрытие — кочку, кустик, ямку.

Раз я, не найдя ничего подходящего, укрылся за стебельками ромашки, прижавшись к земле.

Когда же огонь противника затихал, мы вскакивали и бежали вперед, настойчиво, упрямо.

Белые отходили. С обеих сторон начала бить артиллерия.

Бой подкатился к деревне Кискисары. Мы залегли в придорожную канаву и вели оживленную перестрелку. В это время незамеченная нами группа вражеских солдат зашла с фланга и открыла огонь.

В дальнейшем меня брали несколько раз в «ознакомительные полеты» — по программе, которую мы проходили в теоретической школе. Эти полеты окончательно подтвердили, что я выбрал себе профессию правильно.

Наше теоретическое обучение в Егорьевске закончилось в январе 1922 года, и мы, получив рваные шинельки и сапоги, выехали в Севастопольскую авиационную школу, где предстояло пройти курс практического обучения полетам на самолете.

Школа частично находилась на военном положении. В горах и степях Крыма бродили шайки белогвардейцев, поэтому около ангаров и зданий школы дежурили часовые и стояли пулеметы.

Человека, впервые приехавшего на Качу, поражало величие окружающей местности. Куда ни кинешь взгляд — всюду степь, и лишь с самолета можно видеть редкие хутора, затерявшиеся на огромном пространстве в долинах рек Качи и Альмы.

Здания школы стояли на берегу Черного моря, достаточно было пройти каких-нибудь 200 метров, как с крутого обрыва открывалась прекрасная картина: иссиня-черные волны, украшенные белыми пенистыми гребнями, штурмовали берег и снова отступали в море; неумолчный шум прибоя почти все время царил здесь. Море, довольно тихое, в непогоду ярилось, клокотало, свирепствовало порой целыми неделями. Черноморские красоты, конечно, нравились нам, но больше всего мы хотели услышать командирский голос:

«ТОВАРИЩИ УЧЛЁТЫ, СЕГОДНЯ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ЛЕТАТЬ!»

Каждый день мы с нетерпением ждали этого сообщения, но вместо него услышали иное:

— Товарищи учлёты, с сегодняшнего дня вы будете участвовать в ремонте дороги на Севастополь и постройке моста через реку Бельбек.

— Вот тебе раз! Думали с ходу «покорять воздух», а тут — извольте строить дорогу.

Разумеется, мы понимали, что восстановление разрушенного белогвардейцами моста для школы являлось насущным делом, так как только через него можно было проехать в Севастополь кратчайшим путем и доставлять по этой дороге продовольствие, горючее, все необходимое для авиашколы. Но можно и нас понять, понять наше недовольство — полеты откладывались на неопределенное время.

Работать начали старательно. В ветреные дождливые дни крымской зимы, промокшие и озябшие, занимались подноской камней или приготовлением цементных растворов. Но день ото дня мы становились все более ворчливыми:

— Безобразие! Используют не по назначению. Нам летать надо!

О нашем недовольстве узнал начальник школы А. М. Лабренц.

Немного расскажу о нем.

В царской армии он служил младшим унтер-офицером, лётчиком стал уже после Октябрьской революции. Участвуя в боях против уральских белоказаков, командовал разведывательным авиационным отрядом. Как говорилось в приказе Реввоенсовета республики, Лабренц награжден орденом Красного Знамени за то, что «в боях под Уральском, участвуя в общей атаке против белых, своими беспримерными по мужеству и отваге полетами, в коих он снижался до шести метров, способствовал успехам наших войск. Все время, работая под сильным пулеметным огнем противника, он воодушевлял гарнизон своими полетами и оказал большую помощь нашим войскам».

Таков был товарищ Лабренц. В твердости его характера мы лишний раз убедились при довольно крутом разговоре в его кабинете.

Мне стало известно, что вы выражаете неудовольствие по поводу того, что не летаете, а строите мост. А кто же, как не мы, должны позаботиться о своей дороге, о своем мосте? Так вот: хотите летать — делайте то, что вам приказано, не хотите — подавайте рапорт об отчислении. Все, можете идти.

Бытовые условия жизни учлётов на Каче были тяжелыми. Зимой мы спали, не раздеваясь, в промасленных грязных комбинезонах, так как помещения не отапливались. О том, что такое баня, знали только по далеким воспоминаниям. Летом жизнь становилась легче. Море заменяло баню, самодельные деревянные сандалии — рваные сапоги. Питание оставалось скудным, и часто из-за выброшенного морем дельфина разыгрывались целые баталии между местным населением и учлётами. Большей частью эти конфликты разрешались полюбовной дележкой случайного трофея и последующим пиршеством на берегу моря: жарить дельфина в помещении было нельзя из-за сильного, долго не выветривающегося запаха.

Конечно, ни одному из нас и в голову не пришло отказаться от авиашколы, и мы, успокоившись, закончили работу. Построенный через реку Бельбек мост назвали «Моран-мост». Почему так? С начала первой империалистической войны на Бельбеке, расположенном в пяти-шести километрах от Севастополя, по дороге на Качу, существовало отделение, где учлёты тренировались на монопланах «Моран-Ж» и боевых машинах «Моран-пароль». После окончания гражданской войны отделение на Бельбеке закрыли.

…Наконец, мы дождались дня, когда услышали:

— Товарищи учлёты, сегодня вы приступаете к полетам.

«Вывозили» нас на двухместном биплане «Фарман-20», имевшем двойное управление — для инструктора и ученика. На первых порах ученик повторял движения руки инструктора и, таким образом, осваивал науку полетов.

Но вскоре над нашей группой решили поэкспериментировать. Нас стали обучать по системе Блерио, то есть на одноместном самолете мы сначала должны были научиться рулить по земле, а затем уже переходить к полетам. Так как наш учебный самолет вмещал одного человека, то учлёт сам себя обучал искусству рулежки, а инструктор лишь наблюдал за ним издали, затем разбирал его ошибки.

Труднее всего выдерживалась прямая линия. Бежит машина, и учлёту кажется, что все хорошо, но вот ветер слегка поддул крыло и, глядишь, самолет, задрав одну плоскость к небу, другой чертит по земле, поднимая столбы пыли. Иной раз самолет идет по ветру и вдруг становится на мотор: ветер сзади поддул.

Настойчивость преодолевает все, и учлёт обогащается опытом. Смотришь, он не только научился бегать с опущенным хвостом и вести прямую «по линеечке» с поднятым хвостом, но уже умеет подлётывать, напоминая порой неоперившегося птенца.

А затем у учлёта «крепнут крылья», и начинаются полеты на высоте одного-двух метров.

Подходит, наконец, время, когда учлёт пересаживается на машину более мощную и начинает летать по кругу, порождая в душе инструктора эмоции не всегда радостные.

Беда этой системы обучения состояла в том, что на монопланах аварии происходили значительно чаще, чем при полетах на бипланах, когда мы обучались по вывозной системе. Монопланисты больше ремонтировали свои машины, чем летали на них.

Наша группа экспериментировала на единственном в школе самолете, оставшемся от белых, под названием «Дебражас», окрещенном учлётами в насмешку «Мандражас», возможно, по ассоциации с дрожанием в ногах, которое порой испытывали ученики. И нашу группу называли «мандражистами».

Небольшие поломки происходили чуть ли не каждый день: то сломается винт, то, глядишь, кто-то «скопотирует», и мы тащим самолет ремонтировать в ангар. В ангаре всегда имелись стойки для шасси, запасные винты, предназначенные, правда, для более мощных моторов. В своем естественном виде винты не подходили к слабенькому мотору Анзани, но не беда, мы наловчились укорачивать их и так балансировать, что пропеллеры вполне тянули и наш «Мандражас».

Был он достаточно крепок и вынослив, но и ему однажды пришел конец. Кто-то из учлётов так на большой скорости ковырнул носом землю, что от бедного «Мандражаса» ничего не осталось, кроме лохмотьев от полотняных крыльев, проволочек и груды деревянных нервюр.

Пришлось нашей группе бездельничать. Мы целые дни проводили на берегу моря и жарились на солнце.

О страстном желании летать и боязни быть отчисленным свидетельствует такой факт: как-то ко мне по секрету обратился за советом товарищ из соседней группы, рассказав, что у них на самолете «Фарман-20» треснул лонжерон стабилизатора, а они не хотят говорить об этом инструктору, так как самолет поставят на ремонт и обучение группы задержится, а если самолет вообще спишут как негодный, то группу могут просто расформировать, учлётов из школы отчислить.

Я посоветовал все-таки сказать правду. Скрытие дефекта было очень опасным — в этот момент группа осваивала глубокие виражи, а при их выполнении на хвостовое оперение ложились большие нагрузки.

Наверное, солнце превратило бы нас в головешки, но одного курсанта осенило: он вспомнил, что на старом, заброшенном аэродроме школы — Бельбеке — в ангаре валяются списанные, негодные аэропланы системы итальянца Моска. Мы попросили, и нам разрешили восстановить их.

В ангаре закипела работа. Фюзеляж «Моска» был еще достаточно прочным, а вот крылья и оперение пришлось заново обтягивать полотном и покрывать эмалитом. Самим же пришлось конструировать, изготовлять новую подмоторную раму.

Наступил важный, и даже торжественный момент — стыкуем крылья с фюзеляжем и таким образом «окрыляем» машину. Но получился конфуз: лонжерон одного крыла вошел в свой паз как следует, а другой не подходил, оказался сантиметров на двадцать дальше от отверстия в фюзеляже.

Мы молча опустили крылья на землю и, не говоря ни слова друг другу, понурившись, побрели в общежитие.

Потрясенные неудачей, несколько дней не могли объяснить себе: каким образом летал «Моска», когда крылья были расположены так странно, невпопад. Чертовщина какая-то!

Никакой чертовщины, оказывается, не было. На бельбекском «кладбище», как выяснилось, валялись два самолета конструкции итальянца — просто «Моска» и «Моска-бис», несколько отличающиеся друг от друга. Не разобравшись как следует, мы взяли фюзеляж одного аппарата с полагающимся к нему крылом, а второе крыло — от другой модели. Ошибку исправили, и вскоре подлеченный «Моска» резво бегал по аэродрому. Обучение нашей группы шло успешно. После дряхлого «Моска» нам дали «Моран-парасоль» — машину строгую, требующую к себе большого внимания. Она довольно легко срывалась в штопор.

Примерно после тридцати вывозных полетов с инструктором Рыбальчуком мне подошло время идти в самостоятельный полет.

Инструктор Степан Тимофеевич Рыбальчук пользовался уважением учлётов и к нам относился хорошо. Была у него, однако, странность: верил он во всякие приметы — дурные и хорошие. Мы не обращали на это внимания, но суеверие его иногда сказывалось на нас.

Я со своим товарищем Пашей Череваткиным особенно тщательно подготовил самолет, опробовал мотор и с нетерпением стал поджидать Степана Тимофеевича.

Вот и он. Не спеша Рыбальчук сел в самолет и, сделав пробный полет, вылез из машины.

Я бы вас выпустил, но… я желаю вам добра. Сегодня какой день? Понедельник! То-то и оно. Тяжелый день понедельник. Несчастливый. Понятно?

Нет, нам было непонятно суеверие Рыбальчука, но пришлось согласно кивнуть головой.

Через два дня, когда и погода была хорошей, и на календарном листочке было указано — четверг, Степан Тимофеевич решил выпустить нас.

— Я в самолете, а Паша у винта.

— Контакт!

— Есть контакт.

Мотор взревел, и я, вырулив, дал полный газ.

Высота метров сто, пора делать разворот. Сразу почувствовал, как сильно задуло с левой стороны. «Если дует с наружной развороту стороны — значит «передал ногу», — подумал я, и пришлось повторить манипуляции несколько раз, пока научился делать развороты. За это время круг моего полета, естественно, расширился, и, когда я стал заходить на посадку, вместо привычных трехсот метров высоты на альтиметре стрелка стояла у цифры «700». Что делать? Сбавить газ я боялся, как бы «Моран-парасоль» не потерял скорость и не вошел в штопор. Пришлось включить мотор и идти на второй круг. К тому времени, когда я заканчивал этот круг, мне пришлось идти к аэродрому чуть ли не от Севастополя. Несмотря на такую отдаленность от посадочных знаков, опускаясь, я так «промазал», что приземлился чуть ли не за километр впереди старта.

Рыбальчук высказал вслух все, что думал по поводу моих ошибок, и Паша Череваткин, прибежав ко мне, подробно изложил «нагоняй» инструктора.

Когда Паша полетел в свой первый полет, мы поменялись ролями: он повторил мои ошибки в воздухе и тогда уже я бегал за километр к опустившемуся самолету и учил Пашу уму-разуму, разумеется, со слов инструктора.

Так, обмениваясь опытом, мы с Череваткиным осваивали технику самостоятельного полета. То есть, учили практически сами себя, по системе Блерио, а инструктор переживал за нас на земле, иногда психовал, а потом, взяв себя в руки, старался спокойно объяснить наши ошибки.

Так же учились и фигурам высшего пилотажа на английских самолетах «Авро».

У самого Рыбальчука левый вираж получался хорошо, а на правом он «зарывался» — самолет опускал нос. Посылая нас делать глубокие виражи, он говорил:

— Правый вираж делайте не так, как я.

И мы старались.

Помню, у меня первое время не получался штопор. Инструктор спросил, знаю ли я, как делается штопор? Я без запинки ответил, как нужно делать эту фигуру.

— Тогда лети и попробуй еще раз.

Придя в зону пилотажа, взял ручку управления на себя, нажал одной ногой педаль руля поворота до отказа. Машина задрала нос, свалилась и, быстро вращаясь, стала падать. Отсчитав нужное количество витков, я поставил ручку управления в нейтральное положение, и машина легко вышла в горизонтальный полет. Затем я повторил упражнение, но в другую сторону, и с чувством исполненного долга пошел на посадку.

Как же я огорчился, когда инструктор сказал, что у меня вновь получился какой-то гибрид из двух фигур — спирали и штопора. Инструктор просил показать, как я действую управлением самолета. Залез он на крыло, заглядывая в кабину, посмотрел на мои манипуляции и разъяснил популярно:

— Ростом ты маленький, ноги до педалей достают, а вот полностью «дожать» педаль длины твоей ноги не хватает. Приспосабливайся как-то.

Впоследствии, готовясь сделать штопор, я ослаблял привязные ремни и садился боком, тогда и ручка управления, и педали подчинялись мне.

Другие фигуры выполнял без всяких осложнений.

Так я закончил программу обучения в Качинской авиашколе…

(Рассказывая, Владислав Константинович умолчал о том, что за успешное овладение полетами командование школы наградило его и Александра Анисимова, впоследствии одного из лучших пилотов страны, серебряными портсигарами).

…Я стал лётчиком, но чтобы получить звание «красный военный лётчик», нужно было пройти курс обучения полетам на боевых машинах. Нас откомандировали в Первую высшую Московскую школу красновоенлётов, где мы уже считались не курсантами, а слушателями.

Слушатели школы в процессе обучения полетам на боевых машинах одновременно получали специализацию на определенных типах самолетов: истребителях или «разведчиках».

Группа, в которой был я, попала на «разведчики». Но меня это не устраивало. Мне нравились скоростные, маневренные истребители.

Однако обучение все же началось с трофейных разведчиков «Де Хавиленд», ДН-4, потом ДН-9. Полеты проходили в основном нормально, если не считать, что временами на одну машину приходилось по двадцать слушателей.

Я возбудил ходатайство о переводе в истребительную группу — уже вторично. После небольшого экзамена на выполнение трех отличных посадок подряд мою просьбу удовлетворили. В тот же день я вылетел на истребителе «Ньюпор-XXI», позже — на «Ньюпоре-XXIV», «Фоккере», С-3 и «Мартинсайде».

Быстро пролетели дни учебы, и в декабре 1923 года состоялся выпуск слушателей нашего курса с присвоением официального звания «КРАСНЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК».

После этого предстояло пройти еще и последнюю — четвертую ступень обучения — школу воздушной стрельбы и бомбометания, или, как ее называли для краткости, «Стрельбой», в городе Серпухове.

Для учебного бомбометания использовали английский двухмоторный самолет «Виккерс-Вернон». В полу кабины прорезали люк, застеклили его, установили прицелы. Помимо 10—15 человек самолет поднимал достаточное количество небольших бомб. Учлёт ложился перед люком, пользуясь прицелом, «ловил цель», поймав, нажимал на рычаг. Из люка было прекрасно видно, как бомба отрывалась от держателя и, медленно покачиваясь, отставала от самолета. Хорошо был виден и взрыв.

Стрельбу по воздушным целям мы проводили на «Ньюпорах» с помощью фотопулемета.

В «Стрельбоме» пережил довольно неприятное воздушное происшествие. Мне предстояло провести стрельбу из пулемета боевыми патронами по наземным мишеням на старом английском самолете Е-5, или, как мы его называли, «Исифайф». Денек зимний, серый. Трофейная машина послушно взлетела, и я направился в зону стрельб. Подойдя к полигону и убедившись, что около мишени людей нет, я перевел самолет в пикирование. Поймал мишень в перекрестке прицела, дал несколько коротких очередей. Сделав еще несколько заходов на цель, я ушел с полигона, израсходовав все патроны.

Из-за пасмурной погоды на посадку пришлось заходить издали, на малом газу. Нагрузки самолет в этот момент испытывал самые минимальные.

Вдруг я почувствовал два сильных удара по коробке правых плоскостей. Что такое? Взглянул, и мне стало не по себе: две стальные ленты, скрепляющие верхнюю и нижнюю плоскости, лопнули и свободно болтались.

Мгновенно я закрыл газ и выключил зажигание, чтобы при ударе самолета о землю не возник пожар. Правая коробка крыльев сложилась назад, самолет накренился и резко опустил нос. Затем я почувствовал сильный удар. Удерживающие меня в кабине поясной и плечевые ремни лопнули, и я «рыбкой» вылетел из самолета.

Когда меня вышибло из самолета, мелькнула мысль: накроет меня обломками или нет? Накрыло. Только било не очень сильно.

Вылезаю из-под обломков, ощупываю себя — цел. На голове здоровенная шишка. Повезло! Спасли малая высота и глубокий снег.

Авария произошла по очень простой причине. «Исифайф» ранее служил английским лётчикам, затем белогвардейцам, у них отобрали его красные лётчики и воевали на нем, наконец, он был передан в школу для учебных полетов. Мудрено ли, что «старик» не выдержал и развалился в воздухе. Хорошо еще, что не на полигоне при пикировании, не на большой высоте.

Из школы «Стрельбом» я был выпущен в 3-ю отдельную истребительную эскадрилью, базирующуюся в Киеве.

Глава 2. Первые конструкции лётчика

В Киеве лётчик-истребитель Владислав Грибовский служил хорошо и вскоре стал командиром звена. Однако мечта — построить летательный аппарат своими силами, не оставляла его.

При Киевском политехническом институте работала одна из первых сильных групп Общества Друзей Воздушного Флота — энтузиастов планеризма. Среди них были и сослуживцы Грибовского, военные лётчики. От них он узнал, что осенью в Крыму состоятся 2-е Всесоюзные планерные испытания. Очень хотелось Грибовскому попасть на эти состязания молодых конструкторов и спортсменов-планеристов, и он спросил разрешение у командования воинской части: поехать в Коктебель за свой счет, используя положенные ему отпускные дни.

Коктебель можно назвать гнездом планеристов-поэтов. Поэзия планеризма — в кальках чертежей, в расчетах, в неустанных поисках совершенных форм деревянных птиц, в овладении техникой полета на них в горячем крымском воздухе.

Пять киевских лётчиков приехали в Крым: Рудзит, Шабашов, Кравцов, Павлов и Грибовский, а планер у киевлян был один — КПИР, построенный студентами политехнического института. Но из других мест на Коктебельскую гору прибыло немало разных планеров, название которым давали или по месту постройки, или экзотические, порой с юмором — «Москвич», «Ларионыч», «Марс», «Икар», «Красный лётчик», «Одна ночь», АВФ-10, «Цапля», «Дедал», «Стрекоза-печатница», «Летающее крыло», «Буревестник».

Кому из лётчиков на каком планере летать, пришлось устанавливать жребием. Каждый рассчитывал на лучший аппарат. Владиславу Грибовскому не повезло: ему достался планер, построенный учащимися конотопского техникума. После нескольких пробных полетов этот аппарат техком слета забраковал из-за некоторых дефектов, и, главным образом, неудачной центровки. Так Грибовский превратился в «бродячего» пилота, который выискивал свободную машину, чтобы «подлетнуть» на ней. Он подходил к «хозяевам» планера и просил:

— Дайте… ну хоть на два-три полета.

Чаще отвечали отказом, но, бывало, везло, например, он получил один из лучших аппаратов слета КПИР и, пропарив на нем 13 минут над северным склоном Узун-Сырта, сдал экзамен на пилота-парителя в числе первых десяти советских планеристов, среди которых были такие известные лётчики, как Арцеулов, Юнгмейстер, Рудзит, Зернов.

Вернувшись из Крыма в Киев, Грибовский буквально день и ночь не расставался с мыслью построить планер своей конструкции. Множество вопросов стояло перед ним: какой тип планера выбрать, какие материалы лучше всего использовать при его постройке, как сделать планер легким и прочным в одно и то же время?

В памяти возникали виденные им аппараты, вспоминал он и оценки планеристами машин, более или менее хорошо летавших. И остановился на схеме планера Невдачина «Буревестник».

Планер Г-1 пришлось делать «из ничего» и во внеслужебное время. Помогали товарищи. Больше всех трудился сам Грибовский, а жена его, Катя, обшивала материей крылья.

По признанию самого конструктора, «планер Г-1» в какой-то степени отражал чужие мысли», но для Грибовского самое главное — аппарат летал!

«Учил» его держаться в воздухе сам конструктор. Удалось совершить два полета. Когда планер с помощью лошади тащили в гору для третьего старта, налетевший порыв ветра подхватил его под крылья, перевернул и ударил о землю.

Это произошло осенью 1925 года на третьих планерных заседаниях. Но и обломки пошли в дело: крыло и оставшиеся части аппарата были подвергнуты статическим испытаниям под руководством профессора Ветчинкина.

С третьих планерных состязаний Владислав Грибовский вернулся с призом и грамотой, которая выглядела так:

«Авиахим — опора мирного труда,

противогаз и воздушный часовой

СССР.

Союз обществ друзей

авиационной и химической обороны

и промышленности СССР

тов. Грибовскому

Союз Авиахим СССР, стремясь путем воздушного спорта привлечь широкие массы трудящихся к делу строительства Красного Воздушного Флота, организовал осенью 1925 года 3-и всесоюзные планерные состязания. Ваше участие в этих состязаниях содействовало их успеху и высокому подъему уровня технических и общественных достижений советского планеризма.

Награждая Вас призом и настоящей грамотой за оригинальность конструкции планера Г-1, Президиум Союза Авиахим СССР приносит Вам искреннюю благодарность за Вашу плодотворную работу и просит продолжать ее в будущем».

В октябре 1925 года два лётчика 3-й отдельной истребительной эскадрильи В. К. Грибовский и А. Б. Юмашев получают назначение инструкторами в Серпуховскую школу «Стрельбом». Оба перебираются на новое место службы уже с семьями и сыновьями-первенцами. Главы семей подружились раньше, они вместе строили свои первые планеры Г-1 и Ю-1, вместе обкатывали их в небе Крыма. Эта дружба сохранилась и на все последующие годы.

И в Серпухове, несмотря на интенсивные учебные полеты в школе, друзья не бросают конструкторскую деятельность: Грибовский работает над проектом рекордного планера Г-2, и вместе с Юмашевым они думают над применением планеров для транспортных целей, прикидывают схему четырехместного безмоторного аппарата, а также начинают строить легкую авиетку.

Г-2 планеристы увидели на четвертых планерных состязаниях в 1927 году. Сначала он вызвал сомнения у технического комитета, но многочисленные полеты планера под управлением самого конструктора, а потом и других лётчиков, рассеяли эти опасения. Планер совершил много интересных парящих полетов, в том числе тот, когда, оторвавшись от горы, приземлился в самом Коктебеле.

После окончания слета конструктор учел замечания техкома, свой летный опыт и пожелания лётчиков, внес усовершенствования в конструкцию, и новый аппарат Г-2-бис, оказавшийся очень удачным по своим летным качествам, строился во многих планерных кружках Советского Союза вплоть до 1935 года. На нем лётчик К. Баруздин совершил высотный полет и установил всесоюзный рекорд дальности — 43,5 км.

— Все небо над долиной и горой Клементьева было покрыто облаками, — вспоминает Баруздин. — Вылетел я на Г-2 в обычный полет — парить у склона горы. Набрал высоту в 200 метров и тут заметил, что два «Упара», против всяких ожиданий, набирают высоту не над склоном горы, где восходящие течения, а над долиной. Заметив «окно» в облаках, плывших над коктебельской долиной, соображаю, что его пробили восходящие термические потоки. Я решил воспользоваться этим. Подойдя к «окну», мой планер начал быстро набирать высоту. 500—700, а вот уже и 900 метров! Земля исчезла из глаз, ее закрыли облака. Все выше и выше поднимается планер, и наконец, он пробил толщу облаков, и надо мной засияло яркое солнце и заголубело небо. Под планером — море белоснежных облаков, по которым несется его тень… Подхожу к тому месту, где облака как бы образуют склон, и у этой облачной возвышенности набираю высоту 1175 метров по альтиметру. Досадно, что со мной не было барографа для регистрации высоты — ведь Г-2 никогда еще не взлетал так высоко… Впереди сплошная облачность. Мелькает мысль о возможной потере ориентировки в облаках и о невольном и весьма возможном в таких условиях штопоре. Но я спокоен за Г-2: если он и войдет в штопор, то легко и выйдет из него.

Планер Г-2 порадовал конструктора, а вот четырехместный Г-3, оригинальной двухбалочной конструкции, так и остался у Владислава Грибовского в проекте. И не он в том виноват. Идея многоместного буксировочного планера не была техническим комитетом понята в то время, и ее отвергли как «нерациональную». Видно, не смогли предвидеть возможности применения планеров для транспортных и десантных операций в будущем.

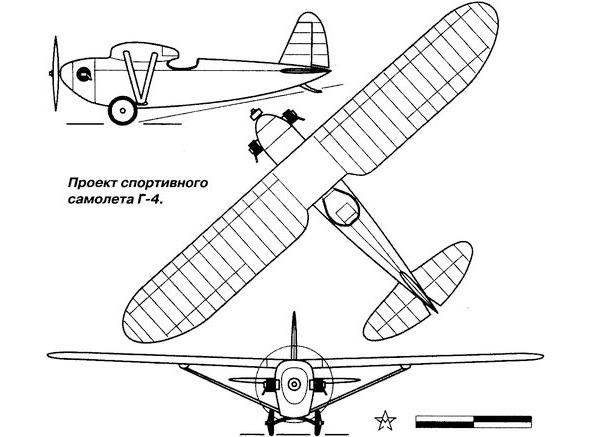

В Серпухове вместе с А.Б.Юмашевым Владислав Грибовский начинает строить и свой первый самолет Г-4, задуманный как легкий одноместный самолет связи с 30-сильным мотором «Бристоль-Черуб». Были изготовлены основные детали самолета, собран фюзеляж, но закончить его постройку не удалось: в сентябре 1927 года школу «Стрельбой» из Серпухова переводят в Оренбург, и распадается творческая пара — Грибовский уезжает со школой, а Юмашев получает назначение в Москву.

Но уже в этот ранний период конструкторской деятельности Грибовского намечены пути и созрели методы его работы, которые он обнародует позже:

«Следя за развитием авиации с детских лет, я внимательно изучал не только каждую виденную мною машину, но и эволюцию, как отдельных конструкций, так и общее направление в развитии этой части техники. Получив первоначальный опыт в конструкторской работе на постройках большого количества летающих моделей самых разных видов и размеров, построив свой первый планер, я пришел к выводу: прежде чем приступить к разработке какой-нибудь машины, надо совершенно отчетливо знать цели и задачи, разрешаемые в данной конструкции. Эта целеустремленность должна проходить красной чертой через все, даже самые мельчайшие детали, не говоря уже об общей схеме, формах и конструкции… Поставив себе какую-либо задачу, я, прежде всего, старался представить, какую внешность и форму может иметь данная машина, потом я начинал рисовать в разных вариантах, подбирая общие размеры, размещая приблизительно грузы, и, если бывала необходимость, производил некоторые расчетные прикидки, определяя наиболее выгодную схему и конструкцию. Предварительные веса брались из статистики соответствующего класса машин. Когда схема была окончательно выбрана, делались эскизные чертежи с точным размещением грузов, с общей разработкой конструкции основных деталей и более точными расчетами, и уже после освоения всей схемы и размеров начиналась полная разработка деталей. Постепенно от общей наметки переходил к мельчайшим деталям, учитывая как всю картину сложного взаимодействия отдельных частей, так и самые сложные процессы производства и условия эксплуатации.

Конструкторская работа всегда должна иметь определенную направленность, поэтому я никогда не проектировал планер или самолет «вообще»…

Глава 3. Оренбург-Москва

Как лётчик-истребитель, Владислав Константинович Грибовский продолжал обучать военных пилотов выполнению фигур высшего пилотажа, стрельбе по воздушным и наземным целям, бомбометанию и штурмовке. Но творческая страсть конструктора не оставляла его. И в Оренбурге он собрал вокруг себя энтузиастов, создал планерный кружок, наладив контакт с городской организацией Осоавиахима.

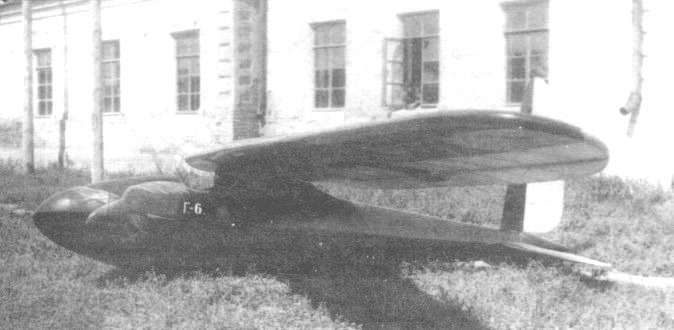

Новая задумка — рекордный планер-паритель Г-6, опытный, потому что схема его была выбрана с высоко расположенным крылом, а не применяемая обычно Грибовским схема среднеплана.

Мастерскую оборудовали в церкви, служившей уже несколько лет складским помещением. Планер получился красивым, по своим аэродинамическим данным обещал быть неплохим парителем. Что и подтвердилось на пятых соревнованиях в Коктебеле.

На всесоюзные планерные испытания вместо ожидаемых десятков прибыло всего семь планеров, конструкции самых упорных и плодотворных энтузиастов. Из них пять — рекордных, один тренировочный и один учебный. Из рекордных два — Грибовского (Г-2 и Г-6), два сконструированных и построенных Тихонравовым, Дубровиным и Вахмистровым и один планер Чесалова.

На своих планерах Грибовский летал сам и, по утверждению прессы, «продемонстрировал два блестящих парящих полета… настолько красивых, что все присутствующие криками приветствовали лётчика во все время полета его планера…»

Но, чувствуется, чем-то не удовлетворил его планер Г-6, и, вернувшись в Оренбург, Владислав Грибовский, опять взяв за основу схему среднеплана, строит новый аппарат Г-7, тоже рекордный паритель. Родился Г-7, как и его предшественник, в той же бывшей церкви, но только на ее втором этаже — колокольне, откуда его частями пришлось снимать на веревках. Именно этот планер порадовал конструктора на шестом планерном слете в Крыму: на нем был установлен ряд всесоюзных рекордов, из них один — на дальность полета — числится за самим Владиславом Грибовским.

Однако самый впечатляющий рекорд установил Василий Степанченок. 16 октября 1929 года рано утром он взлетел на Г-7 и, «поймав» южный ветер, начал ходить вдоль склона горы.

Проходит час, другой, Степанченок все летает и летает. Будто желая поддержать пилота, крепчает и ветер. Пора уже обедать, но Степанченок висит в воздухе, висит неподвижно и показывает наблюдающим с земли, разводя руки в сторону: что, дескать, я могу поделать, если скорости ветра и планера одинаковые!

Пошел седьмой час полета. Степанченок съел половину плитки шоколада, запил чайком из термоса и продолжал парить. Только с сумерками Г-7 приземлился, и уставшего пилота, вытащив из кабины, принялись качать с восторженными криками. Хронометристы объявили:

— Есть всесоюзный рекорд! Планер утюжил воздух 10 часов 22 минуты!

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.