Бесплатный фрагмент - Пестрая лента

Сборник рассказов

Два Егора

На пороге вокзального отделения милиции стоял высокий плечистый парень в выцветшем камуфляже. Руки он глубоко засунул в карманы, по небритым щекам двигались желваки, губы были плотно сжаты. Разговор с лейтенантом милиции ничем хорошим не закончился.

— Ты ж сам во всем виноват, как там тебя? Егор Летягин. Не надо было с незнакомым попутчиком за жизнь беседы вести и водку жрать. Вот и остался без денег и паспорта. Комиссовали тебя живого и почти здорового из той Чечни, так и беги без оглядки до дому в свой Челябинск. А ты… Где я твоего обидчика искать буду? Ну сам посуди, он уж небось в другом поезде такого же лоха пасет.

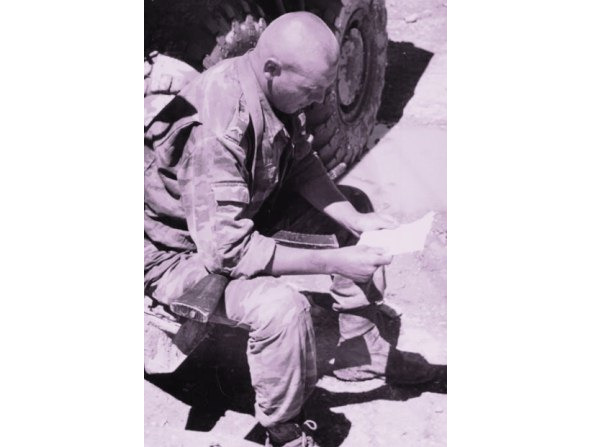

Егор присел на побеленный газонный бордюр, по армейской привычке произвел ревизию своего имущества: три сигареты, триста рублей денег, паспорта нет. Хорошо хоть военник остался, сунул его в дальний внутренний карман. «Попутчик» (мать его!) не добрался, когда опоил и сонного обчистил. Голова болела, в глазах мутилось, хотелось есть. Егор поднялся и пошел к привокзальным ларькам, выбрал самый дешевый пирожок, жадно сжевал его на ходу. Темноволосый смуглый хозяин за что-то разносил продавщицу, четко выговаривая по-русски только матерщину. Егор остановился рядом.

— Тибе чиво нада? Иди атсуда.

— Хозяин, у тебя работа найдется? Все могу делать… меня обокрали… и документы, и деньги, — сбивчиво стал объяснять Егор.

— Иди-иди. Уже есть иван, болше на нада…

Из-за ларька выглянул бомжеватого вида мужик с метлой в грязной, засаленной тельняшке. Мрачно взглянул на неожиданного конкурента и снова исчез за углом. Вечерело. Начал накрапывать мелкий, нудный дождь. Надо было искать какой-нибудь ночлег, но он понимал, что в зал ожидания его не пустят. А надо же было попытаться как-то еще и заработать. Около ларька, скрипнув тормозами, остановился навороченный джип размером с небольшой автобус. Водитель крутой тачки был живой иллюстрацией анекдотов о новых русских: «златая цепь на дубе том», чудовищно огромный крест на бычьей шее, бритая голова, накачанный торс…

— Чё, Ахмед, каки дела? — обратился он к хозяину ларька.

Только что важный и спесивый Ахмед покорно завилял хвостом, приветствуя крышу, согнулся в угодливом полупоклоне, провожая дорогого гостя в закуток при ларьке. Через несколько минут бритый вышел и, направляясь к машине, наткнулся на Летягина, коротко матюкнулся, при этом его взгляд упал на ордена Егора.

— Эй, парень, скока за эти цацки хочешь?

Егор растерялся.

— Да я …это…

— Держи «косарь». Хватит?

Егор мялся, не зная, что сказать. Бритый потянулся к наградам.

— Слышь, хозяин. Ты железки-то наши не тронь. Не надо. Они кровью умыты.

Между Егором и «крышей» вклинился тот самый полубомж в тельняшке, как-то уж очень опасно перехватив метлу наперевес.

— Лады, Афган, лады. Ты тока не психуй, как тогда…

И бритый, пытаясь сохранить величие хозяина жизни, неожиданно резво юркнул в джип.

— Меня тут Афганом кличут. Пошли, браток, — хмуро буркнул бомж, аккуратно пристраивая метлу в закутке между ларьками. Оттуда, радостно виляя хвостом, выползла маленькая остромордая дворняжка и по-собачьи заулыбалась хозяину. Они долго тащились под усиливающимся дождем мимо платформ, станционных строений, складов, пока не дошли до облупившейся будки с дощатой дверью.

— Вот и дворец мой. Заходи, Браток, да и ты гость залетный… Как зовут-то тебя?

— Егор.

— Ну заходи, раз Егор.

Дворняжка Браток резво шмыгнула в будку. Летягин немного потоптался на пороге, а потом решительно шагнул за владельцем «дворца». Помещение крохотное, без окон, но здесь было сухо, и над головой крыша. Афган привычно и сноровисто застелил хромоногую табуретку газетой, водрузил бутылку, поставил кастрюлю с холодной картошкой в мундире, соль. Протер грязным пальцем два граненых стакана, забулькал мутной влагой…

— Ну, давай, воин. За то, чтоб…

Егор помедлил еще секунду, вспомнив своего вагонного попутчика-собутыльника, и мысленно махнул рукой: «Да пошло оно все! Что с меня теперь взять?». Пыльная лампочка тускло освещала накрытый газетой «стол» с угощением, свернувшегося в клубок Братка и двух выброшенных из жизни людей, которым было о чем поговорить…

— Было это году в 84. Наша часть охраняла от талибов дорогу на Кабул. Я к тому времени с женой уже развелся. Ей надоело меня ждать из бесконечных военных командировок, нашла себе солидного мужчинку. В половину меня ростом, зато с автомастерской. Считай, стабильный доход, не то, что я. Детей у нас не было: она не хотела. Так что развод прошел мирно.

А у меня в санчасти тоже уже другая женщина была, Аннушка. Такая вся теплая, домовитая, в белом халатике и косынке, а чувствую себя с ней, как на кухне за вечерним чаем. Что-то у нее тоже не срослось в семье, так и грели друг друга два одиночества. Особенно близко сошлись, когда меня ранило и контузило. В санчасти-то я отлежался, а документы на комиссование все не приходили, поэтому и ходил, как все, в патрулирование, зачистки. В ушах позванивает, иногда туман серой пеленой в голове наплывает, но жить можно…

Это я тебе так издалека веду историю, чтоб понятно было. Уже глубокой осенью зачищали мы один аул, в котором по сведениям разведки засели талибы. Сопротивлялись духи как всегда отчаянно, но их было мало, поэтому и возились мы с ними недолго. Шли от дома к дому, проверялись: все чисто. И вдруг… Не то ветер в трубе завыл, не то собака заскулила, не то человек голос подал. Я так осторожненько за угол завернул, а там вход в подвал. Очень мне не хотелось лезть в ту черную дыру, но стали с напарником спускаться. Зажгли фонарики, чтоб на растяжку не нарваться, светим ими в сторону от себя и увидели, как мелькнуло в полосе света лицо. Еще раз осветили с двух фонарей, а там… Пацаненок лет десяти, грязное лицо ручонками закрыл и сквозь растопыренные пальцы на нас смотрит. А волосики у него светлые и глаза голубые. Вот уж поистине — чудо! В афганском-то ауле — европейский ребенок. А он смотрел-смотрел да как закричит: «Дяденьки, не бейте, не надо!». Тут я чуть автомат не выронил. Русский! Шепчу ему: «Тихо, сынок, тихо», а сам подхватил его под мышку и бегом наверх. Напарника тоже лицом перекосило, но прикрывать не забывает. Побежали с ним к нашему БТР, малец даже не мявкнул, когда я его внутрь забросил. У ребят тоже челюсти поотвалились, как его увидели. А мальчишка от страха весь обмяк, мне в плечо уткнулся и затих. Только слышу, как под рукой сердце его часто-часто колотится, как у воробышка.

Когда вернулись в часть, доложили по команде все, как было. Врач из санчасти пришла, осмотрела мальчишку, расспросила осторожно, кто и как попал к духам. Но помнил он о себе мало: звать Алешкой, лет, наверное, 10, ехали куда-то домой с мамой, потом их поймали «бородатые», увезли в горы, больше он мать не видел, в ауле том живет давно, даже на их языке немного понимает-говорит. Плачет негромко, а потом спрашивает: «А вы меня не убьете?». Забрали его в санчасть, а там изголодавшиеся по детям медички да санитарки его отмыли, накормили, отогрели.

Пришел я в очередной раз за своими таблетками (как будто можно таблетками контузию от разорвавшейся мины залечить!), а в палатке за занавесочкой сидит мой спасеныш в новых, сшитых медичками штанишках и рубашечке белой. Тоже, видно, из халата перешитой. Меня увидел — как кинулся на шею и кричит: «Папа! Папа!». Все кругом в слезы, начмед — суровый мужик, до пяток проспиртованный, — губы дрожащие кусает, медсестры не стесняясь в голос ревут. А я, как дурак, стою с ребенком, на шее повисшем, и молчу, только крепче его к себе прижимаю.

Он к Анне обернулся и кричит «Мама, я же тебе говорил, что папка скоро придет!». Военврач слезы вытерла и говорит: «Воробышек все эти дни так и твердил, что за ним папка придет, а Анну почему-то сразу мамой «назначил», хотя мы все с ним от души возились…». И тут я понял, что в одну минуту стал и отцом, и мужем. Ну, значит, так тому и быть. Назавтра вызвали меня к комполка. Положил ему рапорт о происшедшем в ауле на стол, а он вздохнул и говорит: «Знаю, что у тебя на уме. Понял, что хочешь Воробышка усыновить. Нелегкое это дело и долгое. Мы его сейчас отправим в Кабул с санитарной колонной, а оттуда уже в Союз, в детдом, там будут его родню искать. Может, кого из наших советских спецов семья так пропала. Ты еще один рапорт на комиссование пиши… Начмед тоже уже все документы на тебя приготовил. А дальше — как сам знаешь». Не рассказать, как я с Алешкой-Воробышком прощался. Одно меня утешало, что ехал он вместе с Анной — она санитарную колонну сопровождала.

Под утро нас подняли по тревоге, мы запрыгнули на БТРы и поехали в сторону Кабула. Майор злой, глаза прячет, парни какие-то не в себе. Часа через два встречным ветром потянуло каким-то смрадом. Чем дальше, тем хуже — дышать нечем. А за поворотом дороги в скальном ущелье нам такое открылось! Что там сказки про ад…

Духи применили свою обычную тактику засады: из гранатомета подбили первую и последнюю машину колонны. Санитарной колонны, которая везла тяжелораненных, и на каждой был большой красный крест. А потом они методично уничтожили оставшиеся машины из гранатометов. Тел вокруг машин было немного — взвод охраны с перерезанными горлами и выколотыми глазами, видимо, оставшиеся в живых отчаянно защищались. А вот санитарные машины… Он бродил от одной к другой, задыхался от смрада сгоревших тел и гари, пытаясь отыскать Анну и Воробышка. В третьей машине с хвоста колонны он увидел обуглившийся труп женщины, из-под которого торчали маленькие черные кости ног. Медсестра безуспешно пыталась защитить ребенка, закрыть его своим телом от огня. страшный багровый пузырь невыносимой боли взорвался у него в голове, заставив завыть от горя и отчаяния. Он повалился на бурую каменистую дорогу и забился в припадке.

Белый потолок госпиталя… Капельницы, уколы, таблетки, осмотры. Сочувственный взгляд врача, подписывавшего документы. Равнодушный зевок писаря:

— Тут подпишись. И тут. За орден тоже распишись. Книжку свою инвалидскую не забудь.

Возвращаться было некуда. Их общую квартиру бывшая жена каким-то образом ухитрилась продать — были нужны деньги на развитие малого бизнеса нового мужа.

Пришел я в военкомат, показываю все документы инспекторше, а она на меня глазки подкрашенные вскинула и холодно так говорит:

— Ну, и что вы от нас-то хотите? Ничем помочь не могу, у нас не богадельня какая-нибудь.

Тут я начал высказываться на природном русском языке. Мол, когда на смерть посылать, это вы помочь можете, а теперь… А дамочка мне на дверь указала:

— Ступай себе, солдатик, по-хорошему, пока милицию не вызвала. Это не наша война, и я тебя никуда не посылала…

Вот уже который год здесь на вокзале и ошиваюсь. У Ахмеда-ларечника пиво-воду-сигареты разгружаю, бутылки собираю, мусор подметаю. Живу, значит… Ладно, спать давай.

Афган разбудил Егора чуть свет.

— Иди к Ахмеду. Скажи, что Афган прислал. Сегодня за меня поработаешь, а я тут по делам смотаюсь.

Натянул на медвежьи плечи чистую тельняшку, пятерней причесал лохматую голову, погрозил пальцем Братку.

— Смотри, головой отвечаешь!

Пес радостно застучал пушистым хвостом по грязному полу: «Все будет ОК, хозяин!». Как ни странно, Ахмед не возражал против замены одного «ивана» на другого. Похоже, он побаивался своего строптивого работничка. До полудня Егор убирал мусор, таскал ящики, складывал бутылки под чутким руководством Братка, с которым по-братски поделился холодным пирожком. Пирожок дала добрая продавщица Галка, которой Летягин помогал выгружать тяжеленные ящики с пивом и водой.

— Эй, парень!

Егор оглянулся. У ларька стоял человек средних лет в кожаной куртке и линялых джинсах.

— Вы мне?

— Тебе. Я от Афгана. Документы покажешь? — Острый взгляд незнакомца оценивал Летягина.

— Да у меня только военник..

— Покажи.

Мужчина внимательно просмотрел документ и начал стремительно сыпать вопросами: Кто командир полка? Фамилия, звание? Начальник штаба? Ротный? Где дислоцировались?

Егор от такого неожиданного и напористого допроса вначале даже растерялся. Откуда-то из-за ларька подошел Афган.

— Ну что, Петрович. Все показания снял? Поможешь парню? Ведь пропадет…

Петрович молча сунул военный билет Егора себе в карман и неровной прыгающей походкой пошел к вокзалу.

— Здесь жди. А я сейчас, — буркнул Афган, одновременно отмахиваясь от возмущенно брызгающего слюной Ахмеда.

— Ты не шурши, хозяин. Все сделаю.

Егор Летягин стоял на перроне, крепко зажав в руке билет и деньги. Он ждал Афгана. Наконец тот показался в дверях вокзала, добежал до Егора, сунул ему в руки небольшую спортивную сумку.

— Там Галка-продавщица тебе пирожков положила и бутербродов на дорогу. А это от Ахмеда — сигареты, три пачки. А это от меня и от Петровича, — и подал Егору настоящие «командирские» часы.

— Спасибо, Афган, спасибо. А кто этот Петрович? Дед Мороз, что ли?

— Вроде того. Председатель союза воинов-афганцев, безногий он. Там, в Баграме в госпитале ноги и оставил. А теперь нашим бывшим помогает…

Проводница заторопила пассажиров, загоняя их в вагон. Неловко пожали друг другу руки, и Летягин поднялся в вагон, пошел по проходу, не выпуская из виду лохматую шевелюру Афгана. Потом, вспомнив что-то важное, бросился назад в тамбур. Поезд уже начал набирать ход, Проводница собралась закрывать дверь, но Егор рванул ее и, свесившись на поручнях, заорал:

— Афган, а как тебя зовут-то? Как зовут?

— ЕГОООР! Егором меня зовут!

Валино счастье

Ведь в семье должно быть двое детей. Ведь верно, ведь правильно? Старшему уже 3 годика, можно и о втором подумать. Тем более, что они с мужем уже не молоденькие. Все ждали, пока на ноги прочно встанут. А теперь муж на ЛОМО старшим мастером работает — зарплата хорошая, квартиру вот дали трехкомнатную. Далековато, правда, аж на Гражданке. Но метро под боком, туда-сюда за пятачок. Ну, попивает Павел, бывает, но ведь не пьяница же запойный какой…

Валя тянула руки навстречу крохотному свертку, улыбалась, счастливая, что уже все позади, что встретится сейчас со своим Коленькой. Так свекр велел назвать внука. А с Семеном Пантелеичем лучше не спорить — суров, немногословен. Она его до сих пор побивается, хотя в их последний приезд он ее даже по голове погладил: «Путевая, не чета Надьке!». В то лето оба сына с женами из Ленинграда к родителям в Абхазию приехали. Старший сын с женой по гостям, в кафе и загорать. А Валентина встанет пораньше и за веник. Все дорожки прометет, раковины до блеска начистит, столы протрет — отдыхающие встанут, а кругом чистота и порядок.

Ну, здравствуй, Колюшка! Валентина умиленно вглядывалась в маленькое, с кулачок, слегка приплюснутое личико с коротким носиком и необычным, «монгольским» разрезом глазок. Ребенок вздохнул и открыл мутно-голубые пуговки, сморщился, собираясь заплакать. Валя, не дожидаясь плача, примостила ребенка к груди. С обходом пришла врач — седая, грубоватая, уставшая. Обошла всех своих рожениц, около Валентины почему-то задержалась дольше всех. Молча смотрела на мать с ребенком. Валя даже засмущалась немного.

— Покормишь, зайди ко мне, голубушка, — сказала непривычно мягко и, резко развернувшись, вышла из палаты.

***

Валя уже два часа лежала неподвижно, уткнувшись головой в подушку, насквозь промокшую от слез. В голове сумбурно носились обрывки разговора с врачом: «синдром Дауна», «все признаки налицо», «47 хромосом», «задержка умственного развития», «ну нет таких лекарств», «намучаешься — оставь его»…

Павел, забирая ее из роддома, был пьян до темной головы. Дома орал, бил посуду, повыкидывал в окно ее любимые цветы, грозился выгнать. Бушевал три дня. Она молчала. Потом проспался, пришел к ней. Встал у косяка, хмурый, помятый, красноглазый, воняющий перегаром. Шагнул к ней — Валя только покрепче прижала к себе ребенка, закрывая собой, а он повалился в ноги. Плакал, просил прощения, винился и каялся.

Дети во дворе не хотели играть с Колюшкой, дразнили его и обижали, даже били. Старший, Ленька, тоже не любил брата, жаловался, что из-за этого урода с ним играть не хотят. Валентина молча забирала сына домой, смазывала ссадины, обнимала и целовала. Коля гладил ее по лицу своими коротенькими пальчиками, вытирал катившиеся по лицу слезы и лепетал что-то утешительное.

А потом она случайно узнала, что есть такой детский садик, куда берут даунят. Правда, далеко ехать, с двумя пересадками, но — о счастье! — там оказалась нужна нянечка. Валя без колебаний бросила работу на заводе и стала работать няней. Осенью поступила на заочное отделение пединститут, чтобы освоить «олигофренопедагогику». Благо, Павел зарабатывал неплохо, хватался за «шабашки». Пил, конечно, но уже не так рьяно.

Нашлась и спецшкола, где Коля смог осилить целых 5 классов, а Валентина работала учителем. Каждый вечер она доставал цветные карандаши, книжки-раскраски, прописи, детские рассказы. Коля научился сносно читать и даже связно пересказывать прочитанное. Правда, речь у него оказалась не очень внятная из-за дефекта нёба. Но характер у парнишки — золото. И посуду помоет, и чай отцу нальет, и бутерброд Леньке — любимому бгатику — сделает. Иногда вспоминались слова педиатра: «оставь, зачем тебе этот кусок мяса?» и чувствовала она себя подлинным Творцом, вдохнувшим в плоть не только жизнь, но и дух.

В 16 лет Коля с мамой — снова вместе — пошли работать в производственные мастерские для инвалидов. Он клеил коробки — старался, она стала мастером производственного обучения в тех же мастерских. По вечерам он все так же читал и пересказывал ей то рассказы Бианки, то содержание вчерашней комедии, все так же писал упражнения, складывал мозаику.

Похоронили Павла. Печень не выдержала, сдалась перед алкогольным напором. На смену ему пришел сын. Ленька стал пить так, словно старался перепить отца. Валентина разрывалась между работой, Колей и Ленькой. Уговаривала, плакала, стояла на коленях, грозилась, кодировала. Кончался срок кодировки, и сын опять глотал то аптечное пойло, то что-то уж совсем непотребное. Пьяный становился злым, агрессивным, поднимал руку на Колюшку, который по мере своих слабых силенок пытался защитить мать. В больнице, в последние свои дни Ленька был непривычно тихий, даже кроткий, лежал, отвернувшись к стене, закрыв глаза. А вечером перед уходом Валентины повернулся, схватил ее за руку, поцеловал и заплакал.

— Ты прости…

Больше ничего не смог выговорить. Она тоже плакала и целовала уже седеющую голову своего непутевого дитяти. К утру его не стало.

Ей уже 82, Колюшке 48. Оба слабые, больные, одинокие… Держатся друг за друга, по ее словам, как ниточка за иголочку. Наступит вечер. Она выключит телевизор, накормит старую и вредную кошку Лизу, достанет тетради и книжки. Занятия для Коли не отменяются. Держась за руки, они тихонечко пойдут завтра в магазин за продуктами, радостно улыбнутся соседке.

— Как у нас дела? Спасибо. Все у нас хорошо. Вот завтра нам билеты на концерт принесут из общества инвалидов. Пойдем романсы слушать в исполнении Олега Погудина. Такой милый мальчик, а голос какой очаровательный… У нас все хорошо.

Собачья жизнь

— Мадам! Вы не пожалеете! Это замечательная собака! Это, я вам доложу, экологически чистая собака! И всего за 10 рублей… — дыша самогонным перегаром, уверял в надежде заработать на опохмел души собиратель металла и мелкий воришка Прапор, известный всему району Собакино. Около него крутилось пять или шесть разномастных дворняг, а пестрая сука в сторонке грустно смотрела, как забирают одного из ее малышей.

Мальчишка лет десяти бережно прижимал к груди очаровательного собачьего колобка черно-рыже-белого окраса. На темно-рыжей спинке явственно рисовалась белая запятая, толстые лапы были «обуты» в белые ботиночки, толстая попа венчалась коротким толстым хвостиком. В общем, все толстое…

На лице мальчишки блуждала счастливая и недоверчивая улыбка. Собака! Своя собака! Несколько месяцев назад ему подарили шестимесячного далматинца, но тот быстро сориентировался в обстановке, вожаком признал отца, кормилицей — маму, а с пацаном решил разобраться по законам стаи: загнал в угол и свирепо оскалил зубы. За что был мамой немедленно бит подвернувшимися штанами и безжалостно передарен в семью без маленьких детей. Но мечта о собственной собаке не исчезла. Каждый проходящий мимо мальчишки пес бывал остановлен и потискан. Мать понимала, что собака — это неизбежность. И вот, проходя мимо двора Прапора, они увидели разноцветный шарик, резво семенящий на коротких лапах им навстречу. Это была судьба…

Так он и шел домой, прижимая к груди притихшего, напуганного неизвестностью щенка. По дороге они долго препирались, выбирая ему имя, пока при слове «Бакс» щенок не подал голос — «тяфф!», что в переводе, скорее всего, означало — «согласен». Был куплен собачий шампунь, а уже дома выяснилась степень экологичности Бакса. После купания на серо-мыльной поверхности в тазике остался солидный слой блох. «Штук двести-триста, не больше», — констатировала мама.

В доме в ту пору царствовал огромный кот сибирско-полосатого окраса и повышенной лохматости. В ответ на развязные и настойчивые предложения помытого и накормленного Бакса поиграть Ярик влепил ему увесистую оплеуху. Щенок не удержал равновесия и колобком покатился по полу. А возмущенный кот наподдал ему еще пару раз и царственно-величественно удалился на подоконник. Как и положено малому дитяти, хоть и собачьего происхождения, Бакс зарыдал от обиды и бросился жаловаться маме-кормилице. Был ласково утешен и засунут за пазуху. Почувствовав себя в безопасности, малыш задремал, лишь время от времени вздыхал во сне почти по-человечески «Охо-хо»…

С годами он превратился в милейшего пса, похожего на корги. Ну, если бы корги вздумалось обзавестись роскошным пушистым хвостом-пропеллером и лидерским характером.

Был при этом разумен и рассудителен: попусту не лаял, на приходящих зря не бросался, вглядываясь в реакцию хозяев — «Кусать или не надо? Как скажешь, хозяин?». Терпеть не мог пьяных и соседей-цыган. Кроме того испытывал жуткую неприязнь к стаду коз, которых гонял мимо вверенного ему дома зловредный старикан с еще более зловредным кобелем. Козы тупо пожирали хозяйский цветник, пастух спокойно поджидал окончания черного дела, а пес-подхалим смел метить его, Бакса, территорию… Терпеть подобный беспредел не стал бы ни один уважающий себя пес, а Бакс себя очень уважал. Поэтому враг бывал, как правило, бит, покусан и изодран в кровь. Пользуясь своим малым ростом и повышенной лохматостью, Бакс из всех боев выходил победителем.

В один из дней старый кот, с которым у Бакса сохранялся вооруженный нейтралитет, пропал со двора… Новый обитатель дома кошачьего рода-племени получил грозное имя Казбек за абсолютную кавказскую черноту и абсолютную же кавказскую наглость. В юном возрасте, будучи размером чуть поболее ладони, он игриво скакал вокруг Бакса, победно распушив хвост, а став старше, беспардонно пользовался им как естественным обогревателем в суровые морозные дни. Бакс сворачивался калачиком прямо на снегу (благо, роскошная шуба позволяла, а будку он презирал), Казик забирался внутрь этого «калачика», сверху его заботливо прикрывал пушистый собачий хвост. Так и жили кот и пес в любви и согласии.

Два друга очень любили делать хозяевам подарки. Кот, ловил мышей в огороде и аккуратно, можно сказать, художественно выкладывал их на крыльце. Старательный и домовитый Бакс притащил в подарок здоровенный козлиный череп. В хозяйстве все сгодится… А однажды, вернувшись с работы, хозяйка застала дивную картину: приятели вальяжно раскинулись посреди двора, а между ними лежал здоровенный, как индюк, угольно-черный ворон. На вопрос «Кто же из вас ворона завалил?» Бакс радостно заколотил хвостом и заулыбался, а Казик промяукал что-то увлекательно-авантюрное.

Горячая любовь к хозяйке сгубила преданное собачье сердечко… Участвуя в традиционных собачьих разборках, Бакс получил глубокую рану на шее и ошейник пришлось снять. Но отказаться от привычной встречи хозяйки на остановке автобуса Бакс не мог. Увидев вышедшую из маршрутки любимую хозяйку, Бакс как всегда заулыбался во всю пасть и бросился к ней через дорогу. Шоссе было пустым, и только машина доблестных гаишников, не тормозя перед пешеходным переходом, на полном ходу ударила бегущую собаку. Пес завизжал и кубарем покатился по асфальту.

Страж дорог приоткрыл дверцу, смачно матернулся, и они поехали дальше соблюдать закон и порядок. Над покалеченной собакой плакали женщина и ее сын. Это он пытался схватить пса за ошейник, которого — увы! — не было. Бакс доплелся домой сам, прикоснуться к себе и нести себя он не позволял, скулил и вежливо огрызался. Обычно в дом его не впускали, но в этот раз постелили в прихожей, где он лег, вздыхая и поскуливая. Потом встал, подошел к хозяйке, лизнул ее руку, будто прощаясь. Через несколько минут его не стало. Казбек несколько дней тревожно и жалобно мяукал, бесцельно бродя по двору, как будто звал и искал своего друга.

***

Усталая женщина вошла в опустевший двор, но никто не бросился со всех лап навстречу, чтобы сообщить, что ждал, что скучал, что любит всей своей щедрой собачьей душой. Женщина села на низенькую скамеечку около крыльца и тихо заплакала об убежавшем по радуге человечке, заключенном по недоразумению в тесную собачью шкуру. Никто не видит, можно и поплакать…

Тем временем под ворота протиснулся, слегка застряв толстым задом, большеголовый щенок волчьего окраса в белых «носочках». Он неуверенно, но деловито направился к женщине и уселся напротив, светя розово-серым голым животиком. Они смотрели друг на друга… Женщина — удивленно и растерянно, а щенок — внимательно и вдумчиво, наклоняя голову то вправо, то влево. Наверное, чтобы лучше ее рассмотреть. Она протянула руку и коснулась мягких плюшевых ушек.

— Ты кто?

— Тяфф, — ответил щенок.

— Ладно. Плюшка так Плюшка… Ну, здравствуй, Плюшка.

Давно это было…

Давно это было… Очень давно… В далекие 80-ые, когда и в страшном сне не могла присниться абхазская война, трупы на улицах, горящие дома, взрывы и автоматные очереди, крики женщин, оплакивающих своих мужчин, страшные в своей обреченности толпы беженцев, тянущиеся через русскую и грузинскую границы…

***

Крохотный, но бойкий Очамчира лениво подставлял бока все еще жаркому сентябрьскому солнцу, морской прибой игриво охлаждал нагретую до температуры плавления стали прибрежную гальку. Равномерно переворачиваясь, как куры-гриль, поджаривались отдыхающие, время от времени окупаясь в теплый черноморский бульон.

Среди коричнево-золотистых, красно-коричневых, шоколадных тушек и мощей яркими белыми пятнами выделялись на этом пятачке городского пляжа три девицы, радующие глаз любителя разнообразных типажей. Одна — белокожая голубоглазая армянка — Анка, другая — Лялька — типичная славянка с усыпанным веснушками лицом и длиннющей гривой рыжих волос, третья — Нана — пышнотелая южная красотка, в которой смешалась грузинская и абхазская кровь.

С ней-то и к ее родителям приехали девчонки-студентки на несколько дней в сентябре погостить и поваляться на пляже перед наступлением осенне-зимья. В первый же вечер во время прогулки по набережной под неярким светом фонарей в густом шашлычно-кофейном аромате к белокожим «новеньким» поспешили горячие южные парни. Самый бойкий, даже не всматриваясь в лица (а зачем?), торопливо начал привычную песню:

— Дэвушки, куда спешим? Пайдем туда-сюда погуляем, шашлык покушаем, вина выпьем…

Договорить свою приветственную речь он не успел. Нана, как представитель принимающей стороны и коренная жительница этого южного мегаполиса, резко затормозила и обдала наглеца испепеляющим взглядом поистине бездонных очей.

— Ты что это, бобик, нюх потерял? На своих бросаешься?

Резвый джигит смешался от неожиданности — так ответить посмела бы не каждая! — а его уже тянули за рукав приятели:

— С ума сошел! Это Гугулика сестра! Наверное, с подругами приехала. Гугули узнает — убьет!

Приезжие девицы облегченно выдохнули, осознав, что находятся под надежной защитой пока еще незнакомого, но могущественного Гугулика. Вдоволь нагулявшись по прибрежью уже без всяких осложнений (нынешний скоростной Интернет — ничто по сравнению со скоростью распространения слухов в те времена), троица явилась на семейный ужин к родителям Наны.

Ну и каково же было их коллективное удивление, когда они увидали сидящих на лавочке во дворе своих «оскорбителей». Джигиты были до зубов вооружены букетами, корзиной с краснобокими яблоками, янтарными грушами и треснувшими от спелости инжиринами, а также бесчисленными извинениями за попытку знакомства в традиционном стиле «на югах».

За ужином братание продолжалось. Стол возглавлял тот самый грозный Гугули (по-грузински «кукушка»), вел он вечер в лучших традициях кавказского застолья и гостеприимства. Тетя Маро неустанным челноком сновала от кухни к огромному столу в саду и обратно, добавляя все новые и новые вкусности и при этом очень горевала, что маджари еще совсем молодое, играет.

Ага, играет! Кто не пил этот изумительный «компот» с оттенком драгоценного граната, тот не знает коварства этого вина. По слухам, сам «отец народов» был его горячим поклонником. Пьется легко, замечательно утоляет жажду и тут же ее вновь вызывает, чтобы запить новой порцией. Веселый вечер закончился и вовсе уж безумным весельем: прыгали с волнолома в море, заплывали за буйки, пытались доплыть до Турции по лунной дорожке, втроем долго искали в сумках ключи от теткиной квартиры, куда их гостеприимно поселили, терпеливо совмещали ключ с замочной скважиной…

Наутро первый раз в жизни (все ведь когда-нибудь бывает в первый раз в жизни!) наши героини почувствовали на себе тяжелую длань похмелья. Голова разламывалась на куски при попытке поднять ее с подушки, белый свет немилосердно бил в глаза, ну, дальше вы знаете… Телефонный звонок прозвучал артиллерийским залпом: тетя Маро звала обедать. Так, значит, логически рассуждая, время завтрака уже давно прошло.

Путь их к дому родителей Наны лежал через набережную. Там, внизу на пляже уже вовсю жарились шашлыки и отдыхающие. Лялька резко остановилась и расширившимися от ужаса глазами уставилась на что-то. Подружки проследили глазами за ее взглядом. Волнорез… Старый, высокий, потемневший от времени, поросший скользкими водорослями, он выглядел очень грозно и внушительно.

— Это мы вчера ночью? Оттуда? И в море? — плохо выговаривая несколько букв от запоздалого страха, спросила бледная Лялька. Подруги молча подхватили ее под руки и поволокли навстречу обеду.

Обед был в лучших традициях (см. описание ужина). Вновь тетя Маро ткацким челноком сновала между кухней и столом. Вот она, улыбаясь, несет огромный стеклянный графин, до краев наполненный гранатовым соком, и ставит его перед гостями. Изумительный цвет напоминает…

Нана, увидев мучительно поднятые к небу глаза Анки и совсем уже побледневшие веснушки Ляльки, возопила:

— Мама! Ну что ты делаешь? Персиковый неси, персиковый. Он хоть другого цвета!

***

Потерялся след Наны, далеко за океаном живет Анка, давно нет в живых Гугулика — погиб, застрелен на той войне. Кем? Абхазом — за то, что наполовину грузин? Грузином — за то, что был наполовину абхаз? Бог ведает! С горя умерла тетя Маро — какое материнское сердце перенесет боль такой утраты…

На месте их дома — обугленные развалины, злым бурьяном зарос любовно ухоженный когда-то сад. И лишь уцелевший виноград сплошной стеной упрямо обвивает покосившуюся ржавую калитку и полуразрушенный забор. Как будто ждет своего винодела, ждет своего часа. Дождется ли?

Лялька

Как же несправедлива бывает судьба! У одной сестры и образование, и квартира в далеком столичном городе, и муж — мастеровой и непьющий, и достаток в доме, а детей нет и уже никогда не будет. А у другой — всего богатства: бревенчатая изба в глухой сибирской деревеньке, наработанные в колхозе трудодни да муж, что по-некрасовски «до смерти работает, до полусмерти пьет». А детей пятеро — четыре дочки и сын.

Елена, она же Евлампия (так назвали родители-старообрядцы), приехала в гости к матери и сестре Марии после долгой разлуки и с тайной завистью посматривала на своих племянниц с мыслью: «Ну почему? За что?». Четверо пошли в отцовскую породу: долговязые, темноволосые, темноглазые. А последыш — тезка — была похожа на одуванчик в белом облаке кудряшек, с голубыми глазенками и щедрой россыпью веснушек на вздернутом носу. В семье ее называли Лялькой.

Лялька ни на шаг не отходила от приезжей тетки. Ее детское воображение было поражено невиданной шляпкой, дивными подарками, полным чемоданом краснобоких яблок и рассказами о далекой чудесной стране Грузии, где живет эта волшебная тетка со своим мужем.

— Отдайте! И вам легче будет и ей у меня хорошо будет! Я и воспитаю, и образование дам. Она вон какая смышленая. Уже столько стихов со мной выучила. Ну что ей здесь, в деревне, делать? Богом прошу — отдайте…

Она вся в слезах стояла на коленях перед сестрой и матерью, умоляя отдать ей на воспитание прикипевшую к сердцу Ляльку. Старая бабка Татьяна — суровая старообрядка — строго сдвинула брови.

— Грех это! Нет моего на то благословения. Что удумали! Дитя родное отдать! Не позволю. И Бог нас за это накажет…

Мария решила схитрить.

— А давай Ляльку и спросим.

В душе она надеялась, что та побоится расстаться с мамкой-папкой, сестрами-братом… Но Лялька, уже прирученная и обласканная теткой, оказалась отчаюгой.

— Хочу в Грузию, хочу. Яблок хочу много-много, — заявила она.

Заплакал недавно протрезвившийся после пьянки отец, светлым горохом покатились слезы по морщинистым щекам бабки Татьяны. Дружно, в один голос заревели средние девчонки — Соня и Любочка, больная церебральным параличом и оттого умевшая лишь ползать. А Мария обиженно поджала губы.

— Ну и забирай ее, раз за яблоки купила! — с непонятной решимостью сказала, как отрезала. Ни вой старухи-матери, ни окрик мужа (пьяного она боялась, а трезвым помыкала) больше уже не действовали.

— Забирай!

В опустевший чемодан вместо яблок положили крохотные черные пимы (валенки), что отец скатал, маленькую рыже-серую беличью шубенку, что сшила бабка из настрелянных отцом белок и такую же ушанку. К покорению Грузии Лялька была готова. Уговорились, что будет называть тетку «мама Лена». Дорога была дальняя, через всю страну, и раз открывшийся от удивления Лялькин рот уже не закрывался до конца пути. «Почему», «зачем», «а что это», «куда» и снова «почему» сыпались из нее, как из дырявого мешка. Отвечая на них, мама Лена не переставала думать о том, что же она натворила.

Когда выходила замуж за пожилого бездетного Петровича, сказала, что детей нет и не будет. А он ответил, что у него из родни осталась только племянница, которую в голодные годы вывез с Украины. Здесь же, в Тбилиси, сытом и благополучном, выдал ее замуж за хорошего человека. Деток ее любит и холит, а своих вот нет. Значит, так тому и быть. И вот появляется она на пороге с чужим выпрошенным дитятей… Но отступать было поздно.

На шумной коммунальной кухне наступила непривычная тишина, когда появилась новоявленная мать, держа за руку новоявленную же дочь. Лялька обвела присутствующих любопытным взглядом и сразу взяла быка за рога, плохо выговаривая пока букву «р».

— Я сибирячка, я приехала в Грузию грузинов бить!

Тишина стала еще тише.

Скажем слово в защиту нашей маленькой героини: не сама она дошла до мысли такой. Ею с ней поделился бородатый проспиртованный геолог, что веселил Ляльку во время полета в стареньком самолетике местной линии, пока зеленая от воздушных ям мама Лена плотно общалась со спецпакетом. Грузины — народ с изумительным чувством юмора, поэтому отмерев от первого шока, по достоинству оценили Лялькин бенефис. Кухня захохотала. И сразу все задвигалось-зашумело-заговорило.

— Вай, ра ламази гогоа!

— Ра симпатиуриа да ра патараа!

— Таки чудный младенец! — подвела итог кухонной дискуссии старая еврейка баба Фаня.

В те годы на заводах в 5 часов вечера еще звучали гудки, возвещая конец рабочей смены. Через полчаса… Через пятнадцать минут.. Вот сейчас… Лялька беспечно ковырялась в тарелке с манной кашей и не догадывалась, как бешено стучит сердце у мамы Лены. Петрович вошел и остановился на пороге, как вкопанный. Лялька приветственно замахала ложкой и радостно затараторила.

— Это кто? Это папа Витя пришел? Папа Витя, а ты кашу будешь? А то я уже не могу, я объелась. А мама Лена сказала, что ты мне игрушку сделаешь, потому что у тебя руки золотые. А покажи руки! Они у тебя, правда, золотые?

Тем же вечером папа Витя изображал неутомимую лошадку, катая на себе хохочущую Ляльку и хохоча громче нее. Потом усталая Лялька уснула и счастливо улыбалась во сне. Ей снилось много-много игрушек, которые папа Витя обещал ей сделать: медведь и мужик будут тянуть к себе репу, по железной дороге будут кататься маленькие вагончики и деревянные кубики с буковками научат ее читать…

***

В том же году Лялькиного настоящего отца раздавит огромной сосной на лесоповале. Он бросится спасать казенное имущество — застрявшую в распиле бензопилу — и угодит прямо под рухнувшее дерево. Умрет маленькая Соня. У нее окажется врожденный порок сердца. Тихо угаснет старая бабка Татьяна, через силу выговорив напоследок:

— Прогневили мы Господа…

Старшие дети — брат Павел и сестра Ульяна — уедут за лучшей долей в далекий Иркутск. А Мария останется одна с умненькой и хорошенькой, но больной и неходячей Любочкой.

Лялька быстро выучится читать и бесконтрольно учить наизусть не подходящие ей по возрасту стихи классиков. Будет веселить пассажиров тбилисского трамвая декламацией отрывков из пушкинской «Гавриилиады».

Досталась я в один и тот же день

Лукавому, архангелу и Богу…

Очень скоро папа Витя превратится просто в папу, мама Лена — в просто маму, а та далекая, родная, станет зваться мамой Марусей. Сестры никогда не простят друг другу этой замены, не признаваясь, однако, в этом ни себе, ни другим.

И все-таки… Почему же судьба бывает так несправедлива?

Тени прошлого

Коммунальная кухня жила своей обычной жизнью. Запах борща смешивался с ароматами чахохбили, лука, селедки и жирного плова. Кухня как кухня, от тысяч других коммунальных кухонь отличалась она странным порядком: окна и двери радовали глаз веселенькой голубенькой краской, пол сиял охрой, потолок сверкал побелкой. На двери висел расчерченный как в школе «График уборки помещений общего пользования» с именами пользователей.

— А я ее и спрашиваю: «Как поживаете, Циля Абрамовна? Додика женили? Мальчику уже сорок один годик…» А она в слезы: «Женила, Фанечка. Взяли девочку из хорошей еврейской семьи, умница с высшим образованием, работает экономистом, стирает-убирает-готовит, Додика любит. В общем, беда! Даже придраться не к чему!» А я ее слушаю и думаю: «Тебе бы мою Риммочку в невестки. Шоб ты тогда запела?»

Старая Фаина Моисеевна увлеченно пересказывала слушателям очередной эпизод из жизни, одновременно прокручивая слабосоленую селедку на форшмак. Баба Фаня часто радовала соседей своим певучим одесским говорком, бесконечными колоритными словесными баталиями с невесткой и шедеврами еврейской национальной кухни.

— Так вот недавно эта…

— Простите, вы не скажете, где я могу видеть Вишневскую Евлампию Ксенофонтовну?

На пороге стоял молодой мужчина очень приятной наружности, модно и строго одетый. Что-то в нем было неуловимо чужое, нездешнее. Баба Фаня кокетливо поправила белоснежную кружевную косынку.

— Вишневскую… Хорошая польская фамилия! А вот Евлампия Ксенофонтовна… Странное сочетание. Вы не находите, молодой человек?

— Быть может. Но меня просили ее найти и дали этот адрес…

Когда он говорил, в его речи тоже проскальзывала какая-то «чужинка», что-то слишком правильное. Баба Фаня прищурилась, вглядываясь в незнакомца.

— Чжи пан походжи з полски давно тему?

— Ни естем з полски. Естем з Канада, — слегка обалдел посетитель, тоже переходя на язык предков.

— Але пан полак?

— Так, естем полак. Але уродживам же и мешкам в Канадже.

Соседки по кухне побросали свои дела и внимательно следили за ходом международных переговоров во главе с бабой Фаней-Громыко: Цира, Гульнара и безрукий Дядя Вася, смоливший беломорину у окна, разинув рты от удивления, а тетя Лена (она же Черновская Елена Константиновна) — с напряженным интересом.

— Кто из вас знает Евлампию Ксенофонтовну Вишневскую? — обернулась к зрителям Фаня. Цира, Гульнара и дядя Вася отчаянно замотали головами, а тетя Лена равнодушно пожала плечами.

— Жаль, молодой человек, что мы не смогли вам ничем помочь. Добрей подрожи, пан!

Мужчина вежливо приподнял шляпу, прощаясь, и вышел. Взволнованные соседи бросились к героине дня — бабе Фане — с расспросами и восторгами, а тетя Лена, прихватив тряпкой кастрюлю с борщом, вышла.

***

— Стойте, гражданин! — резкий голос прозвучал властно и требовательно. Посетитель изумленно оглянулся. Трудно было бы предположить, что голос принадлежал маленькой, сухонькой женщине в цветастом байковом халате, стоящей на верхней площадке лестницы.

— Стойте! Через два квартала отсюда направо — сквер. Ждите меня там.

Незнакомец покорно и растерянно кивнул и пошел вниз по ветхой деревянной лестнице. Через пятнадцать минут к скверу подошла женщина в строгом деловом костюме, оглядела скамейки, оглянулась и подошла к иностранцу. Села рядом и закурила любимую «Герцеговину Флор».

— Зачем вам нужна Вишневская? Кто вы?

— Я должен просто передать ей это письмо. Я просто турист… Письмо от брата… Из Канады… А я ехал… Он попросил…

— Как он узнал адрес?

— Я не знаю. Он попросил… А я ехал…

— Давайте письмо.

Незнакомец покорно протянул конверт. Женщина быстрым неуловимым движением спрятала его в сумочку.

— А теперь уходите. И никогда больше не появляйтесь.

— Прощайте, пани Евлампия.

Женщина молчала.

***

«Здравствуй, дорогая моя сестра Лёнушка. Пишет тебе твой родный брат Илларион», — протяжным, давно забытым сибирским говорком заговорило письмо. Елена закрыла лицо руками…

***

Она проснулась рано-рано. На столе уже стоит глиняная сурья с парным молоком. Неловкими детскими ручонками она тянет ее к себе, сурья падает и разбивается. Лёнушка ящеркой взлетает на полати, а вдруг кошка разбила, негодница. Вон как мурлычет, молоко подлизывая.

— Это какой же негодник сурью разбил, молоко разлил. Ну-тка, говорите, не то всех накажу! — грозится мать, вернувшаяся с подворья.

Негодников — девять душ, поди-найди, угадай. Лёнушка молчит, а Ларион вздыхает, молча идет к мешку с горохом, насыпает его в углу и становится коленками отбывать наказание за ее проступок. Лёнушка садится рядом с ним, обхватив коленки ручонками, и виновато сопит. Мать ставит чугунок с картошкой в печь и, пряча улыбку, строго говорит:

— Ступайте отсюда, варнаки-разбойники.

Простила, значит…

***

— Лёнушка, ты по ягоды со мной пойдешь-то?

— Пойду! Пойду! Я за лукошком…

— Тихо ты! Маруське не говори, а то с нами запросится. Ныкать будет всю дорогу, жалобиться. Огородами уйдем. Уж я лукошки припас…

Лёнушке десять лет, Лариону — одиннадцать. По деревенским меркам — взрослые. Она — разбойница, «варнак в юбке», как мать говорит. В свои десять лет лихо ездит верхами без седла, любит рыбалку, просится с отцом на охоту, терпеливо сносит укусы гнуса, жару, холод. Она и брат очень похожи характерами, оба упрямы, настойчивы, выносливы. Оба — любимцы отца, строгого, истового старовера.

Лукошки уже полны душистой крупной малиной, стоят под деревом, а она носится наперегонки со смешным щенком Двориком, что увязался с ними, по берегу Чузика. Внезапно из травы взметается змеиная голова. Бросок! Еще! Еще! Здоровенная потревоженная гадюка разозлена до крайности. Ларион, услышав визг Дворика, бросается к змее и яростным ударом дубинки перебивает ей хребет. Лёнушка застыла на месте от пережитого страха, жалобно скулит укушенный Дворик. Брат подбирает лукошки, берет за руку сестру и они идут домой через малинник. Дворик уныло плетется сзади…

***

Лёнушка окончила школу с похвальным листом и уезжает в Колпашево учиться в только что открытом институте. Вся большая семья провожает ее, мать плачет, отец хмурится, младшие виснут на шее, обнимаясь на прощанье. Ларион несет самодельный сундучок, что тайком мастерил для нее. Сундучок изукрашен резьбой, легкий, с витыми кожаными застежками… Через год начнется война… Иллариона призовут на фронт в июле 41-ого. Больше они не увидятся. Сначала письма приходили часто, потом все реже, а потом — тишина… Пропал без вести…

Евлампия по комсомольскому набору пришла на работу в НКВД, оттуда ее перевели в прокуратуру. Считали ценным работником.

***

4 марта 1953 года ее вызвали в отдел кадров. Ничего необычного, обычная процедура перепроверки данных. Написала заново автобиографию, заполнила анкету. Родилась… Училась… Семья… Селиверст… Данила… Павлина… Мария… Остальные…

Вошел незнакомый капитан, решительно отодвинул кадровика, сел на его место, закурил, пробегая глазами написанные ею листки. Выдохнул клуб едкого дыма прямо ей в лицо.

— Знаешь, что бывает с врагом, пробравшимся в наши ряды? Уж ты-то знаешь!

— Потрудитесь объяснить, товарищ капитан…

— Я тебе потружусь! Я тебе объясню! Почему скрыла, что Илларион Вишневский — твой брат — пропал без вести? Мы можем быть уверены, что он не был в плену? Не перешел на сторону врага? Не имеет связи с вражеской разведкой, а ты — с ним?

Возразить было нечего… Капитан собрал листки, аккуратно сложил их в папочку.

— Ты сегодня лекцию читаешь о международном положении. Прочитаешь, и ко мне придешь. Продолжим разговор…

Лекция-политинформация была привычным, давно обкатанным сценарием. Трибуна, графин с водой, лица в зале, на которых явственно читались скука и обреченность. Страх ареста, чувство безысходности, пачка выкуреннных папирос давали о себе знать. Сжималось сердце, кровь стучала в висках, в глазах время от времени плыли какие-то стеклянистые червячки, в ушах стоял звон… На середине доклада она потеряла сознание. Очнулась только в госпитале. Постепенно память возвращала последние события: капитан, допрос, листы анкеты, где не был указан пропавший без вести Илларион, Лекция, дальше — провал…

В дверях палаты появился ее сослуживец Ефим Черновский, которому она давно нравилась. Женское чутье ведь не обманешь. В кулечке принес яблоко и конфеты. Она через силу улыбнулась этому некрасивому, прихрамывающему после фронтового ранения пожилому майору. Он уселся на стул, близко наклонился к ней, зашептал:

— Слушай и улыбайся мне, чтоб все видели, как ты рада меня видеть. Вчера умер Сталин, пока всем будет не до тебя и твоего брата. Завтра же зарегистрируемся, возьмешь мою фамилию. Документы сделаем быстро и уедем. Улыбайся! Ты рада меня видеть…

***

Тетка Александра — сестра матери — и дядя Семен давно перебрались из Пудино, обосновались в Абхазии, на самом берегу самого синего в мире Черного моря. Пообвыкли, приноровились жить с чужими по духу людьми, сохранили хоть небольшую часть старообрядческого уклада: не пили-не ели из одной посуды с мирскими, молились двуперстно, истово иконам старого письма. Чужого духа не перенимали, своего другим не навязывали. К ним и приехала в 54-ом овдовевшая Черновская Елена Константиновна, здесь встретила своего Петровича, отсюда уехала с ним в Тбилиси, навсегда распрощавшись с прошлым.

***

«А пишу тебе, Лёнушка, как с тово свету. Не знаю, с чего начать, что сказать. Вся жизнь уж позади осталась. И захотелось мне родню отыскать. Нашел через своего солиситора Александру Мироновну и Семена Панкратьевича, а уж через них и тебя. Жизнь, что прошла, рассказать невозможно. Вот в 43-ем ранило меня, едва в плен не попал, Чудом выжил. К партизанам подался, в Белоруссии это было. Во время одного из рейдов опять ранен был. От своих отстал. Попросту говоря, бросили меня. Спасибо, что не пристрелили. Спасла меня местная жительница, Ядвига, полячка. Так у нее и прожил, на поправку пошел. Но прятался ото всех: от немцев, от полицаев, от наших.

Поопасился я возвращаться-то, наслышался всякого. Ядвига и уговорила меня двинуться в Канаду. Мы тут спервоначалу помыкали горя, но потом ничего. Язык выучили, все устроилось, бизнес начали. Одна беда — детей-то у нас не было. А три года назад умерла моя Ядя. Совсем я осиротел. Ты уж на меня сердца не держи. Жизнь вон как повернулась. А адрес мой такой…».

Она отложила письмо в сторону, медленно зажгла сигарету, морщилась, курила. На дворе 65-ый. Но где-то же лежит ее личное дело с незаконченным протоколом допроса и грифом «Хранить вечно». Она — Черновская, можно еще раз сменить фамилию на мужнину — стать Вертей. А куда деть вопросы анкеты, и за каждым — опасность. Нет! Не высовываться! Она теперь не одна — муж, который ни о чем не подозревает, маленькая Лялька.

Елена решительно изорвала письмо, бросила его в мусорное ведро и понесла его на помойку. «Ну что за безобразие! Мусор опять два дня не вывозили!» — отметила она для себя. Машинально протирая пыль на буфете, загружая белье в рычащую «Волгу-8», развешивая его на балконе, она никак не могла отделаться от мысли, что сделала что-то не так. Что же она натворила! Сколько можно бояться теней из прошлого? Ну не расстреляют же ее, не арестуют за давний подлог документов, за обман… Ведь есть же срок давности, в конце концов! Она решительно отшвырнула отжатую простыню в таз и побежала к мусорным бакам. Мусор был вывезен, все было чисто убрано. Председатель ЖКО предпочитал не связываться с суровой женщиной, которая без записи заходит на прием к самому секретарю горкома.

Около одного из баков белел обрывок бумаги. Она подняла его.

Mr. Vis….

54 Rue…

Mont…

***

Коммунальная кухня жила привычной жизнью. Баба Фаня пересказывала содержание вчерашней ссоры с Риммой, дядя Вася смолил папиросу, Гульнара резала зелень, Цира мыла посуду, время от времени сочувственно поддакивая бабе Фане.

— Ой-вэй! Что значит старость! Была в магазине и забыла купить соль. Вы мне одолжите, тетя Лена?

Баба Фаня подошла к ней вплотную и, понизив голос до шепота, спросила:

— А вы вчера успели догнать этого незнакомца, Евлампия Ксенофонтовна?

В ее речи не было и тени того опереточно-нарочитого еврейского акцента, над которым так любила потешаться коммуналка. Профессионализм — великая вещь. На лице Елены-Евлампии не дрогнул ни однн мускул. Голос был по-прежнему ровный, спокойный, чуть хрипловатый.

— Конечно, одолжу. Вот соль, Фаина Моисеевна. Нет, не догнала.

Фаня оглянулась. Цира и Гульнара уже увлеченно обсуждали новые похождения развеселой разведенки Люськи из 43-ей квартиры.

— Мне жаль. Это был бы прекрасный шанс для вашей Лялечки. Очень жаль!

Елена горько усмехнулась, пробормотав про себя:

— Много ты понимаешь в шансах, старая хала!

Встретилась взглядом с глазами старой бабы Фани и поняла, что та понимает… Многое понимает… Все понимает…

Може заспіваємо, хлопці і дівчата

Вместо предисловия

Странно, но я запомнила их почти всех. Может быть из-за смешных, в моем детском понимании, фамилий: Цюх, Дихнич, Просянко, Т0лстых, Лушник, С0ва…

Вертей Виктор Петрович — это мой отчим, который стал лучшим в мире отцом (для меня). Родился в 1912 году в селе Семеновка Харьковской области, в голодные довоенные годы бежал с Украины в сытый и благополучный Тбилиси с маленькой племянницей Марусей после смерти от голода всех остальных родных. По дороге потерял сестру Галину, она нашлась (как — не знаю, не помню, при мне об этом не говорили) через много лет в Подмосковье. Вот встречу их в году 70-м я уже помню: оба седые, старые, обнялись и плачут-плачут, руки разнимут и опять хватаются друг за друга… Так и ходили по дому, держась за руки, как маленькие. Тогда казалось это смешным и даже немного стыдным. Племянницу он удачно выдал замуж за хорошего человека, любил ее девчонок как своих родных.

Все эти Цюхи, Дихничи, Просянко, Т0лстые, Лушники были земляками отца, в одно и то же время, а может, раньше или позже, тоже бежали из Семеновки, ближних к ней Богодаровки и Новостепановки от голода, от ненавистных комбедчиков, от раскулачивания и коллективизации. После переселения в Грузию они продолжали тянуться друг к другу, пытаясь сохранить дух землячества, украинства в чуждой для себя социальной и языковой среде. Их уже выросшие к тому времени дети бойко говорили по-грузински, забыв рiдну мову за ненадобностью и редкой употребляемостью, готовили чахохбили и сациви, называли баклажаны бадриджанами, выходили замуж за грузин, женились на девушках других национальностей. А старшие даже не пытались ассимилироваться, приспособиться к изменившимся условиям, выучить чужой язык, перенять местные традиции и обычаи. Нет, они селились в наиболее доступном для них рабочем, полукриминальном районе города — Нахаловке, становились рабочими на заводах (их было в этом районе очень много), обзаводились семьями, детьми, но часто встречались в застольях, спивали свои песни, вспоминали минувшее-пережитое. Если говорить словами есенинского лирического героя, «проклинают свои неудачи, вспоминают…». Постараюсь вспомнить и я и передать свои воспоминания пятилетнего ребенка, чуть-чуть подкорректировав их под себя, нынешнюю.

***

Наша комната в коммуналке просто огромная — 36 квадратных метров и большой балкон. Отец — буду называть его так или, как уважительно называли остальные, Петрович — поставил резные ширмы, получилась двухкомнатная квартира. Мебель вся сделана его руками, не просто стол, кровать, шкаф для одежды — а сплошь отделанные искусной резьбой, хитрыми завитушками. Дерево он чуял душой, и оно раскрывалось ему навстречу, проявляло затейливый узор, оставалось только покрыть поверхность светлым лаком. Он часто брал меня, маленькую, к себе на работу в деревообделочный цех на авторемонтном заводе, где у него был отгорожен свой угол, в котором так славно пахло стружкой, опилками, стояли станки, которые он переделал сам — из трех сделал один, выбросив «лишние детали», там он проработал 57 лет до самой смерти.

Более разных людей, чем мои приемные родители, я уже никогда не встречала. Она — партийка с километровым партийным стажем, работала в «тех самых» карательных органах, которые ею же потом и заинтересовались по поводу пропавшего без вести брата (рассказ «Тени прошлого»). Он — жертва коллективизации и голода на Украине, так сказать, ее «подопечный», кулацкое отродье, куркуль, классовый враг. Любили друг друга, заботились, но уж если ругались… Забывали, с чего спор начался, и классовая ненависть била через край. Из-за таких, как он, врагов народа произошли все беды в стране, начиная с неудач коллективизации и индустриализации и заканчивая отступлением до Москвы. Из-за таких, как она, погибло столько народу, она лично (!) арестовывала, пытала и расстреливала тысячи людей, гноила их в бараках. Наругавшись всласть, они дулись друг на друга после ссоры, не разговаривали, потом мама шла жарить его любимые котлеты (каждая величиной чуть ли не с тарелку), а он шел покупать ее любимые финики. Так и жили, прям по Льву Николаичу: «Война и мир».

Сижу на полу, на вытканном мамой ковре (он и сейчас еще, потертый, истончившийся, выцветший, лежит у нас в доме под паласом «для тепла») и бубню себе под нос Чуковского. Давно знаю все наизусть, но делаю вид, что читаю. Собираются гости, это интереснее. За стол меня не посадят — мала, но если сесть вон там у шкафа, то через занавеску в ширме все очень хорошо видно. Слышно — это само собой! Детей они с собой не приводят, они уже все выросли, только я у папы Вити и мамы Лены такая маленькая (если кому-то станет интересна история моего появления в чужой семье в Грузии, то рассказ «Лялька» все объяснит).

Первыми пришли Степан и Даша Цюх. Степан длинный, худой, жилистый, сутулый и очень злой, а Даша маленькая, круглая, всегда с поджатыми губами, иногда приходит с замазанными синяками. Когда гости расходятся, мама дает некоторым нелестные характеристики. Эти — злыдни, «кулачье недобитое, недораскулаченное». Даша жаловалась маме, что Степан ее бьет, если цветы на базаре не все продаст. У них свой дом в Авчалах, отец сделал им оранжерею, теперь они выращивают цветы и продают на базаре. Денег у них куры не клюют. Странно, — думаю я, — куры ведь клюют зерно. Надо будет у тети Даши спросить, что это за куры такие у них странные.

Потихоньку собираются и остальные. Еще необычная пара — Т0лстых Петр и Тоня. Эти наоборот. Тоня громадная, как наш шкаф, а Петро маленький, черномазый, с широченными бровями и спрятавшимися под ними мышиными глазками. Весь вечер она будет отбирать у него незапланированные стопки с водкой, а он будет стараться выпить раньше, чем она ухватит ее своей громадной лапой. Вот такая борьба нанайских мальчиков!

На богатом столе дымящиеся пельмени, свежевыпеченные пироги, котлеты, всякие соленья и несколько бутылок водки. Каждый гость пришел со своей, поэтому мама недовольно поджала губы и нахмурилась. Выпивший отец всегда тихий, незлой, спешит лечь спать, но мама все равно не любит этакие посиделки с выпивкой. А ради отца, ради его друзей-земляков терпит…

Последними приходят Марина и Николай С0ва. Мамины губы превращаются в нитку, а взглядом она готова убить эту пухлую, веселую, визгливую хохлушку-хохотушку. Вот за что она ее так не любит? Были и мы у нее в гостях. Детей у них с Миколой нет, вся квартира увешана и уставлена пустячками и безделушками, фарфоровыми куколками, веерами расписными, китайскими зонтиками, фонариками. Мне там очень понравилось, Марина мне даже подарила кукольную сумочку всю в кружевах. Правда, мама хотела ее почему-то выбросить в мусор, но я разревелась. В общем, отдала мама мне ту сумочку… Уже через много лет я поняла, что это была банальная ревность. Марина та действительно липла к отцу, а он был нешуточный красавец.

Мама приносит мне всего понемногу на большой тарелке, а папа ставит передо мной бутылку лимонада (не забыл про меня папка!) и заговорщицки шепчет: «Не забудь!». Это наш с ним секрет. Я (как будто случайно) иду в коридор мимо гостей, а папа останавливает и просит меня почитать для них стихи. Он поставит меня на стул, и я забацаю им, захмелевшим и размякшим, свой концерт минут на двадцать. А папка будет счастливо улыбаться мне, и хлопать, и гордиться мной.

Застолье начинается традиционно. Сначала гости вяло переговариваются, чинно выпивают и закусывают, хвалят хозяйку за вкусное угощенье, потом разговор становится громче, лица краснее, жесты размашистее. Вот Цюх уже сжимает свои костлявые маленькие кулаки и яростно грозит кому-то за окном: «Всех бы вас …. Я бы вам… Голоштанники!». Тоня Т0лстых отвлеклась на разговор с мамой, как она такое мягкое тесто на пельмени-то делает, а Петро шустро опрокидывает в себя третью стопку. Лушники, всегда приходившие всем семейством — мать, отец и три великовозрастных сына, усиленно налегают на котлеты. Мама радостно бежит за следующей сковородкой. Для нее жуткое оскорбление, когда в ее доме гости не едят или (не дай Бог!) не просят добавки. Цюх и Дихнич (вот его имя не помню) спорят, у кого было хозяйство крепче, кто от голзадых пострадал больше, называют им одним известные имена, размахивают руками, перебивая друг друга, входят в раж.

Я боюсь громких криков и втягиваю голову в плечи, все жду, когда же, когда… И вот наконец-то!

— Може заспіваємо хлопці і дівчата, — перекрывая общий шум, говорит папа. Откуда-то у него появляется этот украинский говор, этот громкий и властный голос, который заставляет замолчать и неугомонного Степана, и пьяненького Петьку, и пронзительную Марину. И почти без паузы сразу заводит:

Реве та стогне

Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.

Голос у него, как я теперь понимаю, совсем необработанный, но сильный, какой-то широкий, проникновенный. И мне становится так холодно, так неуютно, как будто я, такая маленькая и беззащитная, стою на высоком берегу этого самого Дніпра широкого, а злой ветер рвет на мне платьишко и толкает в спину. Гости подхватывают песню, может быть, они тоже умели петь, может быть, у них тоже были хорошие голоса, но мне-то кажется, что они только все испортили, помешали папке спеть по-настоящему. Так он пел, когда мы прошлым летом ездили на Кубань к маминой родне. Там, на рыбалке, на утренней зорьке, он сидел, свесив ноги с высокого обрыва, и пел стремительной реке про ревущий Днепр. Казалось, что Кубань замедлила свое течение, чтобы послушать…

Была еще одна загадочная песня, но уже с маминой стороны. Я очень долго собиралась с духом, чтобы спросить у нее, кто такой баргузин, почему бочка мулевая, что такое акатуй и чем так страшны шилка и нерчинск.

Потом они поют очень жестокую, на мой детский взгляд, песню про Галю молодую. Вначале я не вслушивалась и не понимала, о чем она, но потом… Леденящий ужас пробрался в душу, когда они хором выводили жуткие слова:

Везли, везли Галю темними лісами,

прив’язали Галю до сосни косами.

Ой, ти Галю, Галю молодая,

прив’язали Галю до сосни косами.

Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,

підпалили сосну, від гори до низу.

Ой, ти Галю, Галю молодая,

підпалили сосну, від гори до низу.

Горить сосна, горить, горить та й палає,

Галя криком, кричить розмовляє.

Помню, как я разревелась в голос, сообразив, что эти казаки (маньяки по-нынешнему) убили бедную молодую Галю. Мама в ужасе прибежала узнать, в чем дело, а узнав, раз и навсегда запретила им петь эту песню. Вместо нее пели:

Ніч яка місячна, зоряна, ясная,

Видно, хоч голки збирай.

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиночку в гай!

А когда замирали последние звуки песни, не было больше слепой ярости к далеким врагам, ненависти к прошлому. Слезы катились по морщинистому костлявому лицу Степана Цюха, всхлипывал и утирал покрасневший нос Петро Т0лстых, закрыв лицо ладонями, рыдала Шура Лушник. Каждый плакал о своем, о чем не сказать, а только спеть.

Шли годы. Все реже собирались отцовы земляки, теперь они иногда приходили поодиночке, узнать, как дела, где тот, а этот… Болеет, не встает, умер… Провожали одного за другим в последний путь. Плакали теперь уже за поминальными столами, без слепой злобы к прошлому, без веры в будущее. И некому было сказать:

— Може заспіваємо хлопці і дівчата…

Метаморфозы. Рассказ случайного попутчика

Возвращение в реальный мир было тяжким и болезненным. К привычным похмельным ощущениям прибавились какие-то посторонние звуки: пофыркивания, постукивания, посапывания… Кто-то мягко дернул его за ухо. Сергей с трудом разлепил веки, вгляделся в неласковый мир и со стоном зажмурился.

— Всё! Приехали. Допился, блин! У всех нормальных алконавтов белочки как белочки, а у меня лошади. Да еще какие-то дурацкие! — мелькнула в голове безумная мысль.

Чтобы перепроверить свои похмельные миражи, пришлось снова открыть глаза. Ясный весенний день, он лежит на огромной охапке сена, к нему тянутся странные лошадиные морды, обнюхивают и, похоже, брезгливо фыркают. Чуть поодаль угрожающе бьет копытом низкорослый жеребчик. А за крепкой загородкой стоит статуя Изумления в виде мужчины в костюме и галстуке, с широко разинутым ртом и выпученными глазами.

— Мужчина!!! Да-да! Вы! — статуя обрела голос. — Немедленно вылезайте оттуда, пока они вам ноги не перебили и почки не отбили. Как вы вообще туда попали?

Серега откашлялся, но голос все равно предательски каркнул.

— Я где? Вы кто? И… ваще… это что?

— Отвечаю по пунктам. Вы — в загоне для лошадей Пржевальского, я — директор зоопарка, а «ваще» — эти животные не поддаются ни дрессировки, н приручению. На прошлой неделе своему смотрителю этот жеребец Шалый голень перебил. Теперь бюллетенит. Не Шалый, конечно, а Генка-смотритель. Как вы туда забрались и почему до сих пор живы?

Сергей уважительно посмотрел на Шалого, сгруппировался (бывший десантник, как-никак) и в два прыжка достиг загородки, ясным соколом перелетел через нее и остановился отдышаться. Не мальчик уже, чтоб такие трюки безнаказанно откалывать, да и алкогольные заплывы дают о себе знать. Лошадки гурьбой столпились по ту сторону загородки, и — странно! — Сергею показалось, что не было в их глазах агрессии и желания перебить ему голень. Даже у Шалого морда была в меру сердитая. Так, для порядка. Чтоб знали, кто здесь главный…

— Чтоб ноги здесь твоей больше не было. Они перегар на дух не переносят. Покалечат, а потом за каждого алкаша отвечай…

Обижаться на алкаша смысла не было. Что на правду-то обижаться? Опускался Сергей на дно жизни уже давно. Когда-то, вернувшись из горячих точек, отслужив и нахлебавшись всего и помногу, он пытался устроиться в жизни. Но оказалось, что все не то, не то все вокруг. То справедливость искал зачем-то, то место под солнцем. А там уже все места заняты. Депрессию от неудач лечил известно чем, теряя семью, жилье, надежды… Только старая мамка терпела его пьяные выходки и загулы, лишь смотрела укоряюще глазами, полными непролитых старческих слез.

Похмелиться почему-то не тянуло. Стресс что ли лошадиный так пагубно на организм подействовал? Около подъезда на лавочке дежурила бригада местных бабулек.

— Явился…

— С похмела опять, небось!

— Та ясное дело!

Сергей позвонил в соседскую квартиру. Дверь открыл долговязый, с козлиной бородкой компьютерный гений.

— Это… слышь, брат…

— Денег больше не дам, — и собрался захлопнуть дверь

— Не. Я не за деньгами. Ты можешь мне там в Интернете про лошадей Пржевальского найти чё-нить?

Сосед вздернул брови, окинул взглядом опухшее лицо Сергея, мятую одежду, солому в волосах и хмыкнул.

— Удивил, зачет! Ну, заходи, Пржевальский!

***

Через два дня Сергей появился в приемной директора зоопарка. Двухметровая гора мышц (порядком одряхлевших), лицо питекантропа, пытающегося без эволюции проскочить до homo sapiens-а. Непривычно трезв, выбрит, пострижен. Увидев его, директор забрызгал слюной от возмущения.

— Опять ты! — уже не церемонясь, возопил он. — Я же тебя по-хорошему предупредил! Ты еще зачем…

— Владимир Павлович! Палыч! Христом-богом прошу — возьми на работу. К тем лошадям смотрителем.

Удивленный Палыч пытался ослабить узел галстука.

— Ты же это… — И понятным жестом показал на горло.

— Я так решил, что свою цистерну я уже выпил, Ну выгонишь, если чо… Возьмите с испытанием…

Палыч взял долгую театральную паузу, потом безнадежно махнул рукой.

— Иди. Оформляйся. Людей у меня все равно не хватает. Но смотри — у тебя не только лошади будут. Там и козлы, и зебры, и — самое главное — верблюд двугорбый. Корабль пустыни, блин. Ну, да сам увидишь…

***

Козлы — они и есть козлы, хоть козероги, хоть винторогие. Зебры тоже ничем не примечательные монохромы. А вот бактриан Султан действительно впечатлил. Когда он несся к забору и топал огромными ногами, казалось, что земля дрожит. Важно и надменно склонил он мохнатую шею к незнакомцу. Это еще кто тут? Сергей достал припасенную заранее, густо посоленную хлебную горбушку. Бактриан размеренно, не теряя достоинства, слизнул угощение и задвигал челюстями. Прожевал, подумал и медленно положил крупную голову на Серегино плечо, милостиво позволяя почесать у себя за ушами.

Жеребец Шалый так и остался Шалым, а вот кобылок Сергей стал звать в соответствии с их нравами и привычками. Одна стала почему-то Пеночкой, другая — Муркой, третья — Красавой. Самым непредсказуемым был мышастый молоденький жеребец в отдельном загоне по кличке Мышонок. Сергей с трудом находил с ним общий язык. Хорошо, что за ним со дня на день должны были приехать из пекинского зоопарка по программе обмена животными.

Китайцы привезли маленькую грустную кобылку Ли, но забрать Мышонка не получалось. Он раздал своим будущим хозяевам немало полновесных тумаков, злых укусов, но в транспортную клетку отказался входить категорически, легко разгадывая их китайские хитрости. Директор хватался за голову — специалистам платили валютой… Второй день Сергей жил в транспортной клетке, заманивая туда вкусняшками строптивого жеребца. К вечеру второго дня голодный Мышонок все же вошел к Сергею, потянулся за кормом, подозрительно косясь на смотрителя. Сергей выждал время и стремительно выскочил из клетки, успев захлопнуть дверцу. Клетка заходила ходуном от яростных ударов копыт. Бессильное злобное ржание жеребца, аплодисменты и одобрительные восклицания китайских партнеров были Сергею наградой. Палыч привычным жестом рванул себя за галстук.

— Ну, Сергей Батькович, удружил. Благодарность тебе за хорошую работу…

***

Было раннее утро, когда около лошадиного загона появился директор. Хватаясь за галстук, призывно замахал рукой.

— Сергей, выручай! У нас ЧП. В обезьяннике бабуин порвал руку смотрителю и зоолога искусал. Там «скорая», все дела… А обезьян кормить надо — выручай!

Сергей мрачно сгребал навоз.

— Не, Палыч, ты не обижайся. Кого другого проси. К мартышкам не пойду.

— Я к тебе как к человеку, а ты…

— Сказал: не пойду!

— Объясни!

— Ты не поймешь… Ну да ладно! Они, сука, слишком на людей похожи. А мне звери душу лечат. Не пойду к банадерлогам. Прости, Палыч. И это… Оставь ты уже галстук в покое. Он вообще на кой тебе нужен?

Палыч растерялся.

— Несолидно как-то в костюме и без галстука.

— А ты и костюм побоку. Несолидно, зато как удобно…

***

Первого августа вечером раздался звонок. Мать долго отговаривалась, потом все же позвала сына к телефону.

— А-а. Толян Шкуратов… Помню, как же. Но я сразу предупреждаю…

— Да я уже в курсе, что ты из города-бухарина выехал и обратно не собираешься. У меня к тебе такое дело, что только ты и поймешь. Короче, завтра утречком подъеду — все увидишь.

Ранним утром к подъезду подкатила старая газелька, из нее выскочил улыбающийся Толик при полном параде и орденах.

— А ты чо без формы-то? Не пропил, надеюсь? Иди, одевайся.

— А зачем? Узнать можно?

— Иди там посмотри.

Газель была под завязку забита коробками с игрушками, тортами, пакетами со сладостями и конфетами.

— В детдома поедем. Сейчас еще двоих наших подхватим и поедем. Работы на целый день. Дети сейчас кто в лагерях спортивных, летних, кто — где… Ты как, не против?

— Я щаз, мигом.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.