Бесплатный фрагмент - Партия в шестиугольные шахматы

Вместо предисловия

Все истории начинаются одинаково: «Жили-были…»

Другое дело, что житье-бытье состоит из разнообразнейших дел, размышлений, разговоров, и так далее, и тому подобное, и современные рассказчики сразу переходят к этим делам, размышлениям и разговорам. Не исключение и Ваш покорный слуга, а посему, как бы ни хотелось начать каким-нибудь необычным образом, придется обратиться к доброй традиции.

Жили-были сны Ивана Владимировича. И вот однажды…

Это был странный сон. Молодость Ивану Владимировичу снилась и раньше, но не так ярко и рельефно. А это был как будто вовсе не сон. Это было переживание пережитого, переживание новое, явное, именно явь, как будто вернулся на тридцать лет назад на какой-то странной машине времени, и она, эта машина, выполнив свою нелегкую работу, устало откатилась куда-то за спину, мигнула на прощание своими индикаторами и затихла. Затихла и осталась в комнате.

А Иван Владимирович шел по свежему снегу, который наяву еще не выпал, под серо-голубым небом мимо привычных домов и деревьев. Привычных? Ну да, вот этот дом с колоннами был во сне… или в молодости? Конечно, он старый, он не изменился с тех пор, когда бежали мимо него в университет на лекции, перебегали дорогу прямо по мостовой, поток машин тогда был слабеньким, и тополь рос на углу, сейчас его уже нет. А во сне был. А нового палаццо коммерции не было. Как и в молодости.

Где же ты спряталась, машина времени? Откликнись зуммером или лязгом металлических сочленений, скажи, ты действительно существуешь? А может, и нет у тебя никаких сочленений, индикаторов, сенсорных экранов, блестящих металлических граней. Может, сон и есть машина времени. Он ведь такой четкий, как свежие следы на снегу. Может, его задача не в том, чтобы тебе силы вернуть, а в том, чтоб показать тебе то, о чем ты и думать забыл, устроить встречу с теми, кто из памяти давно выветрился.

Но уж дудки! В этом сне надо было кого-то спасти. Это уже никакая не машина времени, в молодости все ясно, весело и безопасно. Спасать надо было разве что нерадивых друзей на экзаменах. А здесь… Странно, во сне обычно сам спасаешься, Бог знает от кого, в крайнем случае, наблюдаешь за мельтешением персонажей, и вдруг острое чувство беспокойства, опасности, не для тебя опасности, для кого-то. Для кого?

Иван Владимирович уже давно заметил, что сны странным образом влияют на его жизнь. Вот и сейчас. Казалось бы, выспался и хорошо! Но почему так странно и тревожно? Кого спасать? И надо ли? Из Ивана Владимировича спасатель как из слона муха. В конце концов, сон есть сон, прошелестел и нет его. Пусть сознание или подсознание, кто разберет, само всех спасает, а мы, можно сказать, кино смотрим, очень хорошо сделанное кино, во сне все мы великие режиссеры, операторы, да и артисты тоже. Интересно, доказывают ли сны, что все мы творцы, в разных жанрах, да вот только способности свои наяву используем мало, процентов на пятнадцать, как говорят умные люди. Умные люди много чего говорят! Особо умен тот, кто научился в жизни творить как во сне, нет, разумеется, хуже, чем во сне, но не настолько хуже, как простые смертные. И открытия великие часто во сне делаются, и стихи такие во сне пишутся! Да только не помним мы потом ничего. А ощущения иногда помним. Но толку ли в них, в ощущениях, если их лишь во сне и выразить. Потому и рассказывать сны все равно, что на расстроенном пианино играть, а уж пытаться их домыслить… бесполезная трата времени.

А вот бы научиться сны в явь превращать. Впрочем, нет, не надо. Сны и так каким-то странным образом влияют на жизнь Ивана Владимировича.

Вот и этот сон, не успел закончиться, а уже влияет. А что в нем особенного? Просто молодость, и этот дом, и тополь, и дорога, пустая, теперь уже непривычно пустая. И чувство опасности. Не для себя опасности, для кого-то другого. Как в детской считалке: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе галить». Кому галить? Кого в тумане зарежут серебристым ножиком? И месяц молодой или старый? Можно будет договориться с ним, или все уже предопределено? И ведь не вернешь сон, не узнаешь больше ничего, а самому не додуматься, сон книга написанная, сброшюрованная и на полку поставленная.

Лучше бы он был машиной времени. Или хотя бы ее водителем. Припарковал ее у изголовья, да и пошел к жене и детям, работа на сегодня закончилась. Ночная смена. Утро настало, можно домой.

Ну, а тебе, дорогой мой Иван Владимирович, позабыть все изыскания, сознательные или подсознательные, и прийти в себя. Ноги в тапки, и в ванную. Воскресенье за окном, а значит, день ты посвящаешь своим друзьям и подопечным, ну, и себе, разумеется. Вот, Виталик сегодня придет, стряслось у него что-то вчера необычное, он посоветоваться хочет, а ты распереживался, кто в опасности, да кого спасать. Человеку, может, конкретный совет нужен, а то и помощь. Тут и без снов проблем хватает.

***

Виталиком Иван Владимирович называет молодого человека двадцати семи лет от роду, неплохого программиста, однако не брезгующего побочным для программиста делом оснащения компьютеров и ноутбуков, так вот, этот молодой человек действительно, накануне, в субботу, попал в странную историю. Вернее, начало истории было положено в пятницу. Виталий как раз возвращался домой от давнишнего, еще со школьных времен, приятеля после оснащения его ноута.

Первая странность возникла сразу, как только Виталий очутился на улице. Когда он вышел из подъезда и начал спускаться к тротуару, двор наискосок пересекал человек, одетый в такой же темно-синий плащ, как у Виталия, на голове этого человека красовалась такая же черная теплая кепка, из-под плаща виднелись такие же черные вельветовые брюки, а ноги, несмотря на осеннюю грязь, были обуты в такие же, не без щегольства, черные остроносые туфли. Сложение этого человека было астеническим, роста он был чуть выше среднего, широкий плащ не мог скрыть изрядной худобы. Виталий тоже худ и достаточно высок.

Сам Виталий, разумеется, ни самого незнакомца, ни его одеяния не заметил, он, скорее всего, спокойно прошел мимо, даже если бы увидел кентавра или Медузу Горгону. Виталий, как всегда, был погружен в свои мысли и не смотрел по сторонам. Но девушка, шествующая по двору, уже миновавшая незнакомца-двойника и идущая к тому же подъезду, из которого вышел Виталий, вдруг резко затормозила, оглянулась назад, и потом посмотрела с тревогой на Виталия. Она нерешительно остановилась и сверлила Виталия настороженным взглядом. Один раз она оглянулась на уходящего незнакомца, и… продолжала стоять на месте. Вот это ее странное поведение Виталий уже заметил, все-таки девушка пристально смотрела именно на него. Он подошел к ней и игривым голосом спросил, что ее так взволновало. Игривость в голосе слегка отдавала мужским началом; девушка выглядела очаровательной, особенно в своем недоумении. Ну, а мужское начало… иногда достаточно побороть сутулость и принять заинтересованный вид.

Девушка между тем не ответила Виталию на его вопрос, а только указала кивком головы на удаляющегося незнакомца.

— Что случилось? — с улыбкой Фавна снова вопросил Виталий.

И тут девушка рассердилась.

— Сами думайте, что случилось, если два олуха решили шутки шутить.

— Два олуха? — кокетливо осведомился Виталий. — Помилуйте, я по жизни один.

Девушка сжала губы в тонкую ниточку и, неприязненно сверкнув глазами, решительно двинулась мимо Виталия… Она, конечно, быстро скрылась бы в подъезде, и именно это ей и хотелось сделать, но пришлось повозиться в сумочке, чтобы найти магнитный ключ-таблетку. Виталий проследил за ее манипуляциями нарочито удивленным взглядом, демонстративно пожал плечами и направился к выходу из двора.

«Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два»!

И тут нарисовалась вторая странность. Виталий вышел из двора на улицу и почти нос к носу столкнулся с незнакомцем в темно-синем плаще и черной кепке. Пришлось резко затормозить. Незнакомец оделил Виталия внимательным взглядом, кивнул ему, но, ничего не сказав, развернулся и пошел прочь. Создалось ощущение, что он этим кивком пригласил Виталия следовать за собой. В этот момент Виталий наконец-то осознал то, о чем говорила девушка, и встревожился. Можно сказать, немного струсил. Как-то все получалось нелепо и неприятно. Виталий остановился, проводил взглядом уходящего незнакомца, но за ним не пошел. Уходя, незнакомец ни разу не оглянулся, и, честно сказать, Виталий был этому только рад.

«Что за дела?» — подумал Виталий. — «Кто это, и что случилось?»

Виталий постоял, постоял, незнакомец возвращаться и не думал. Наваждение отступило, Виталий успокоился и нехотя пошел дальше по своим делам. Однако напрочь выбросить из головы всю эту бредятину он не мог, постоянно вспоминал и девушку, и незнакомца, ладошки его неприятно увлажнились, и он ничего не мог с этим поделать.

Странности однако продолжились. Примерно через час дела завели Виталия на площадь Пятого года. И на этой площади ему вдруг пришло в голову, что сердитая красивая девушка зашла именно в тот подъезд, из которого он вышел и, возможно, она шла к его знакомому, а знакомому Виталий оснащал ноут, а этот знакомый очень рекомендовал ему прочесть недавно купленную книгу, и даже показал картинки в ней, а на картинках был изображен главный герой с лицом, очень похожим на лицо того незнакомца, что встретился на выходе из двора. И еще Виталий вспомнил, что главный герой книги — сутенер, и по совместительству аптекарь и верлибрист.

«А точно ли похож, или мне уже со страху черт-те что мерещится. И зачем он меня с собой позвал. Я не хочу общаться с сутенером, — размышлял Виталий. — Во-первых, мне противно, а во-вторых, я не знаю ни одного сутенера, и не знаю, как себя с такими людьми вести. Наверняка их мир насыщен разнообразными событиями и приключениями, но мне это не интересно. Поэтому и книгу читать не стану. Верлибриста я, пожалуй, переварил бы, но это особая секта в поэзии, а я, хоть и могу пережить отсутствие рифмы, все равно сторонник четкой ритмики, верлибр не мое, а верлибрист говорить о другой поэзии сам не станет, так что общения все равно не получится. Аптекарь…, это уж совсем не по мне… Тем более что это же не дама бальзаковских лет в белом халате, это тот еще аптекарь… алхимик и чародей. Чародей! Постой-ка! — заволновался Виталий. — А может это все придумал Горыныч?»

Виталий оглянулся, но увидел вокруг себя только сплошные ряды автомобилей, площадь давно превратилась в стоянку. А над автомобилями возвышался каменный Ленин, занесший правую руку как будто для оплеухи. Он не был похож на верлибриста, сутенера и аптекаря. И ни коим образом не напоминал Горыныча.

«Нет, ну это никуда не годится. Я вообще люблю горячее молоко с медом пить, а не ребусы разгадывать. Два олуха решили шутки шутить, надо же… Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два», — ворчал про себя Виталий, быстро уходя, почти убегая с площади.

Но от судьбы, как известно, не убежишь.

Особенно трудно убежать от судьбы, когда ты против воли оказался вовлечен в театральную постановку, да еще в театре, где актеры рекрутированы непонятно кем, а режиссер вообще неизвестен, и ты не можешь никому объяснить, что на сцене ты случайно, а на самом деле твое место в зрительном зале, а то и вообще на улице, и что на улице ты равнодушно прошел бы мимо афиши этого чуднóго спектакля. Впрочем, судя по всему, остальные участники действа находятся в таком же положении. Находятся-то находятся, но не все. И вот незнакомец снова откуда-то вырос перед Виталием, и сделал это мастерски, так что Виталий и ойкнуть не успел, не то, что обойти его и убежать. Правда, при этом у незнакомца на физиономии было такое выражение, как будто ему тоже все противно и незачем, и уж во всяком случае, не он это придумал.

— А кто? — настороженно спросил Виталий.

— Горыныч, — ответил незнакомец.

— Ага! Ага! — возликовал Виталий, лицо его перестало нервно дергаться, обрело гладкость и спокойствие. — Так он приехал? Вернулся?

— Он в пути. И вернется, как только выпадет снег.

К сегодняшним странностям Виталий уже привык, и на эти слова незнакомца отреагировал вполне дружелюбно.

— Ну, конечно. С ним всегда так.

Незнакомец, однако, не разделял Виталиного умиротворения. И дружелюбия не демонстрировал.

— Он поручил мне поговорить с вами.

— О чем? — Виталий успокоился окончательно.

— На некоторые темы.

— Ну так, давайте поговорим. Какие проблемы!

— Проблема в том, что эти темы не так просты, как вам, быть может, кажется. И напрасно вы так веселитесь. Горыныч, вероятно, вам симпатизирует, и даже воспринимает вас, как сына, которому многое позволено, но я не Горыныч. И жалеть вас не намерен. Тем не менее, разговор должен состояться, Горыныч этого очень хочет.

— Да что вы все, вокруг да около. О каких темах речь? Что в них сложного? И почему вы не намерены меня жалеть? Я что, кому-то сделал плохо?

— Люди, конечно, иногда делают что-то плохое другим, но чаще самим себе. Это банальность. Вы разве не знаете об этом?

— Так. Давайте с чего-нибудь начнем. Задайте хоть какую-нибудь тему, из которой явствует, что я сделал что-нибудь плохое кому-нибудь, например, самому себе.

— Давайте не будем гнать лошадей.

— У вас есть лошади?

— Если вы думаете, что у вас получается шутить, вынужден вас разочаровать.

Но Виталий уже не боялся незнакомца. Не может ничего плохого исходить от Горыныча. Да и сам незнакомец, когда причины его наряда обрели объяснение, или, хотя бы, версию этого объяснения, уже не внушал никакого страха, и Виталий чувствовал себя раскрепощено. Ему даже казалось, что поддевать незнакомца можно и должно, это такая тонкая и вкусная игра.

— Скажите, зачем вы вырядились подобно мне? Неужели вы хотели этим привлечь мое внимание?

— Хотел. Но я не думал, что вы такой олух, и ничего не заметите.

— Олух! Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два. Скажите, вы знакомы с той девушкой? Ну, которая заметила все?

— Девушки более наблюдательны, чем молодые люди, тут вы правы.

— Это да. И все-таки, вы знакомы с той девушкой?

Здесь незнакомец на какое-то время замолчал. Возможно, он прикидывал, как отвадить Виталия от неуместной темы.

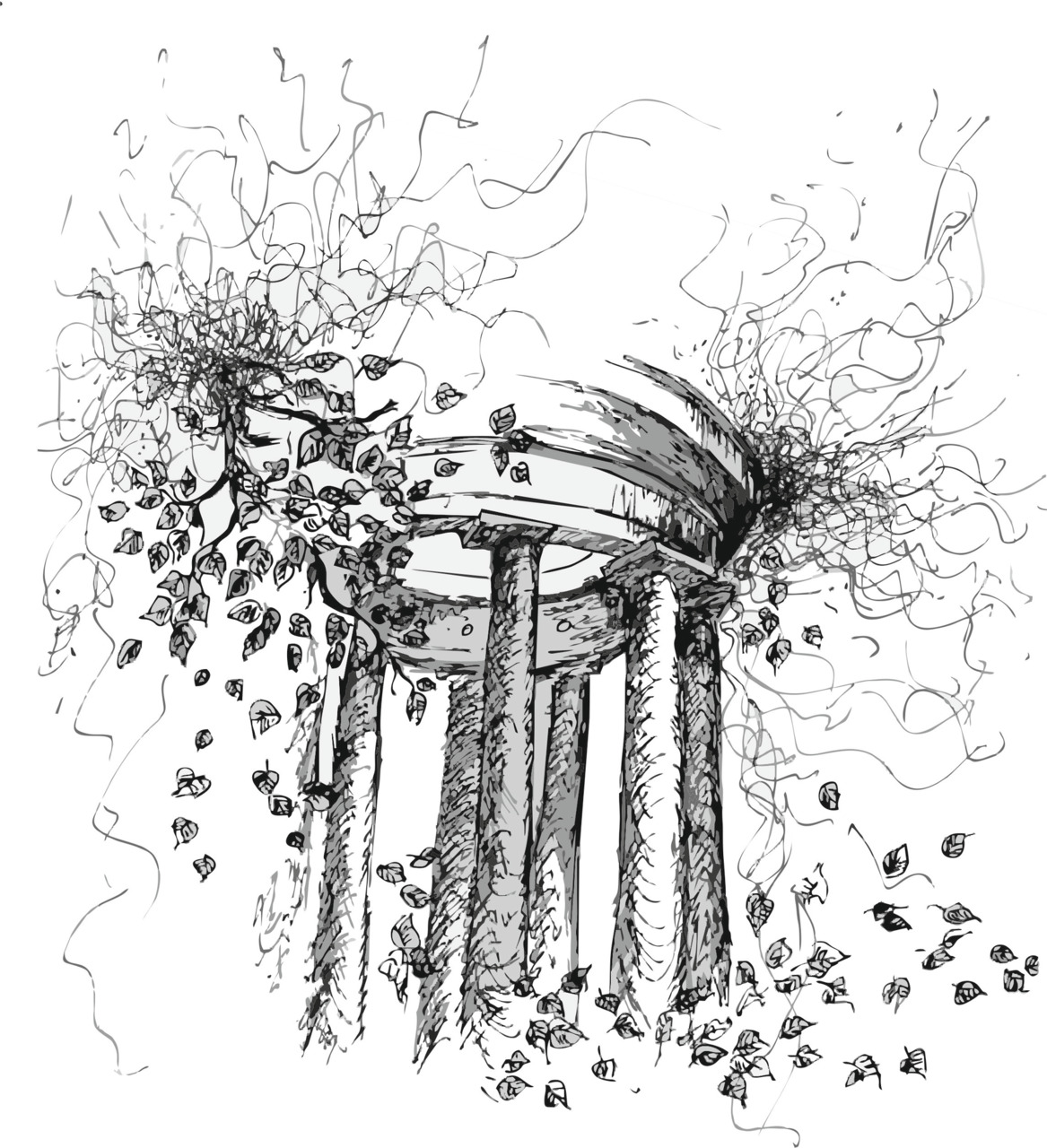

— Забудьте про девушку, — сказал он решительно, — девушек в вашей жизни будет еще много, а вот я такой один. Завтра где-нибудь в час я жду вас в ротонде Харитоновского парка.

Незнакомец повернулся и решительно зашагал прочь от Виталия, отметая тем самым любые возражения.

«Помощник Горыныча. Во всей красе, — подумал Виталий. — Я вот не смог бы стать помощником Горыныча, никогда бы не смог. Потому что я не раздуваю щек. И не веду себя так, будто мне известно нечто сакральное. Я сам по себе, и всегда буду сам по себе. Два олуха, два уха, тирьям, и тоже два».

Виталий уже расслабленно повернул на улицу Восьмого марта, как вдруг заметил, что незнакомец стремительно возвращается.

«Вот это да, — с улыбкой подумал Виталий. — Забыл что-то сказать». Вот теперь-то незнакомец окончательно стал не страшен. Тот, кто страшен, говорит все в один прием.

Виталик со снисходительной улыбкой поджидал незнакомца. Обратный марш того, надо отметить, проходил с впечатляющей скоростью, пожалуй, даже превышающей скорость бега среднего гражданина. Но и это не пугало Виталия.

Незнакомец вернулся, чтобы сказать одну фразу. Правда, в трех вариантах. Что ж, Горыныч и не на такие проделки горазд. Это, безусловно, необычно. Но Горыныч вообще необычен. И его помощники тоже. Поэтому Виталий спокойно воспринял все слова незнакомца.

— Запомните, Виталий, в том театре, где актеры рекрутированы непонятно кем, режиссер есть, спектакль будет сыгран, и у вас есть роль. Я сегодня лишь первый звонок перед началом. Поэтому соберитесь. Самое время. Завтра жду вас в Харитоновском парке.

— Запомните, Виталий, как бы вы ни хотели остаться в зрительном зале, ваша роль сочинена, и вам придется ее сыграть. Нужно собраться. Первый звонок я уже дал. Так что, самое время. Напоминаю, завтра я жду вас в Харитоновском парке.

— Запомните, Виталий, в этом долбаном спектакле, мимо афиши которого вы бы прошли, не задумываясь, вам отведена своя роль. Поэтому соберитесь, пожалуйста. Самое время. Завтра я даю первый звонок. И надеюсь, что завтра я дождусь вас в Харитоновском парке.

Глава 1

1.1. Первый разговор в Харитоновском парке

Осень в Харитоновском парке меняется на глазах. Иногда она похожа на стройную девушку, очень высокую, да еще на каблучках. Девушка одета в темно-бардовое пальто, черные узкие брюки и в черную шляпу с большими полями. Шея обмотана красно-черным шарфом в крупную клетку. Из-под шляпы видны желтые локоны, они убраны аккуратно, но все равно настойчиво выбиваются, вьются, мол, не такая уж наша хозяйка и чопорная. А хозяйка идет крупным уверенным шагом по аллее, придерживая рукой маленькую сумочку, чтобы та не колотилась о бок при ходьбе. Хозяйка спешит… А иногда осень похожа на пожилую мать уже выросшего семейства в аккуратном серо-синем пуховике, белом берете, идущую неторопливо, вразвалочку по дорожке вокруг маленького прудка, без спешки оглядывающую и деревья, и уток, и голубей. Ей некуда спешить, и сегодня весь парк в ее распоряжении.

А может, это и не осень вовсе, а обычные горожане. Кому нужно пройти через парк на соседнюю улицу, а кому и просто погулять.

В начале второго Виталий вошел в ротонду Харитоновского парка и увидел там вчерашнего незнакомца. Как ни странно, Виталий не испытал при этом неудовольствия. Состоялся ритуал взаимных приветствий.

— Знаете, — весело проговорил Виталий, — мне почему-то кажется, что вы сутенер, аптекарь и велибрист.

— Благодарю, — ответил незнакомец с каменной невозмутимостью. — Вы сторонник бульварной литературы?

«Надо же. Та книжка, видать, действительно популярна, вот и он ее знает. Но до чего сообразителен. Впрочем, у Горыныча других помощников и быть не может».

— Нет, я сторонник интересной литературы. А считает ли кто-то ее бульварной или нет, мне безразлично.

Незнакомец слегка наклонил голову. Принимается.

— Но согласитесь, — с торопливой улыбкой продолжил Виталий. — Этот набор… м-м… профессий по крайней мере не банален, и следовательно, бульварностью никак не отдает.

В присутствии незнакомца Виталию хотелось дурачиться, он не понимал почему. Может быть, факт скорого приезда Горыныча его так радовал, а может, незнакомец своей нездешней чопорностью располагал если не к высмеиванию, то, по крайней мере, к вышучиванию, кто знает. А скорее всего, это просто реакция на вчерашнее напряжение. И что удивительно, Виталия совершенно не интересовал вопрос об участии в неком спектакле. С Горынычем ничего не страшно. А его помощник забавен, это да.

Сам незнакомец был олимпийски спокоен.

— Не надо бояться банальности, Виталий. Банальность — это, в сущности, закономерность, устоявшееся правило, которое трудно, порой невозможно, а главное, совершенно незачем игнорировать. Все небанальное выдумано, иногда от скуки, иногда по злобе, иногда от желания встать выше остальных. Банальность же, если хотите, дана нам свыше, а это самый надежный источник, не правда ли? Исходя из этого, небанальность, конечно же, бульварна.

«Вот это завернул», — с ироничным восхищением подумал Виталий, но вслух продолжал спорить:

— А вам не кажется, что защищать банальность как раз таки не банально. И вы сами роете яму своим убеждениям.

— «Роете яму убеждениям». Фу, Виталий. Вы ведь, насколько я осведомлен, бросили писать стихи, могли бы разговаривать уже по-человечески. — Незнакомец решительным жестом ладони остановил готовую сорваться с языка Виталия колкость. — Да, Виталий, вы бросили писать стихи, и по образованию вы технарь. Давайте в связи с этим сменим тему. Я дам вам посыл, а вы над ним подумаете. Как вам такое? Все в мире движется, это общеизвестная банальность. Менее знакома другая банальность: все в мире движется, чтобы не упасть. Как в связи с этим…

— Ну и переходы у вас, — перебил незнакомца Виталий. — Это и есть ваша непростая тема?

— Это… — попытался вставить слово незнакомец, но Виталия уже понесло:

— Хорошо, хорошо, давайте поговорим о вашем посыле. Но сначала надо определить, что значит «движется», и особенно, что значит «не упасть». Не находите?

— Разумеется, прежде, чем говорить о чем-то, хорошо бы определить предмет разговора. А прежде, чем спорить, определить предмет спора. Но соблюдать риторические формальности скучно, и в большинстве разговоров и споров они не соблюдаются…

— О, это да, — саркастически ухмыльнулся Виталий.

— …я, конечно, дам нужные определения в соответствующем контексте, но пока давайте признаем: на самом деле вы хорошо представляете, что такое «двигаться», и что такое «упасть». Или «не упасть», если, иронизируя, вам удобнее точно повторять слова собеседника. Представьте, например, велосипед. Пока он движется, он не падает. Все очень наглядно.

— «Представьте велосипед»! «Вздумай колесо»!

— Это похвально, что вы читаете еще и хорошую литературу. Но я не отец Вандердроссель. И у меня к вам вопрос. Скажите, а почему не падает велосипед?

— Оп-па, велосипед! Вы думаете, если я перестал писать стихи, то занялся физикой. Я занимаюсь программированием.

— Программирование, безусловно, тоже движение, но виртуальное, а мне хотелось бы обсудить движение реальное. Наш разговор в конечном итоге касается вас и вашего будущего, а вы человек реальный.

— Вы так говорите, как будто вы сами виртуальны, — Виталий, улыбаясь, посмотрел на незнакомца и едва ли ему не подмигнул.

Незнакомец помолчал, плотно сжав губы. Потом раздельно произнес:

— Да. Отчасти я виртуален. Но речь не обо мне.

Виталий присвистнул. «Забавный господин. Но Горыныч-то каков! Впрочем, от Горыныча можно ждать чего угодно. Мне вот он однажды книжицу подарил. Так что я тоже отчасти виртуален, ха-ха. Ладно, раз Горыныч просит, поддержим разговор, мне не жалко».

— Велосипед, говорите. Насколько я помню лекции по общей физике, при его движении колеса крутятся в вертикальной плоскости, и их горизонтальная ось устойчива, она не может серьезно отклониться ни вверх, ни вниз, вот велосипед и не падает. Эффект юлы, только поставленной набок.

— Браво, Виталий, — незнакомец просиял настолько, насколько может просиять человек, застегнутый на все пуговицы. — Вы неплохо учились. Есть, конечно, детали, о которых спорят до сих пор, но в целом эффект гироскопа вращающихся колес, та самая «юла», — основное объяснение устойчивости велосипеда. Мы пришли к ситуации, когда от падения нас удерживает вращение, если говорить упрощенно.

Виталий порозовел, разговор ему и нравился, и не нравился. Не понятно, к чему незнакомец клонит. Но подколоть его все равно надо.

— Простите реплику бывшего поэта. А вам известны метафоры, связанные с велосипедом?

Незнакомец, пожалуй, впервые посмотрел на Виталия с интересом. От Виталия это не укрылось, и он воодушевился. Ироническая улыбка, снова ироническая улыбка, пусть кушает, так ему и надо.

— Самая распространенная: отношения мужчины и женщины не должны стоять на месте, велосипед либо катится дальше, либо падает.

Незнакомец остался сосредоточенным.

— А что, Виталий, ваши отношения с вашей женщиной движутся или падают?

Улыбка слетела с Виталиных губ. «Вот еще не хватало об этом с ним говорить».

— А почему бы, собственно, об этом не поговорить, — незнакомец как будто прочитал мысли Виталия, — научно-популярный разговор у нас не очень клеится, можно поговорить о вашем эмоциональном и гормональном мире.

Ничего себе! О гормональном мире с друзьями разговаривайте!

— Нет уж! — Виталик взъярился. — Я понимаю, что как сутенер и аптекарь вы в этих вопросах дока, но я не нуждаюсь…

— Виталий, чем быстрее вы перестанете связывать меня с книжонкой, увиденной у друга, тем нам будет проще, уверяю вас. Хорошо, давайте оставим эту тему.

Если честно, Харитоновский парк не годился для такого разговора решительно. Осень продолжала блуждать за спинами мамаш с детьми, парочек всех возрастов, бежала с гражданином, явно следящим за своей физической формой, пыталась подсадить малышку на пони, пони-то откуда здесь, даже собак выгуливать запрещено…, но сегодня самое время для заработка. Не хватало только свадебных компаний, отчаянно фотографирующих, как невеста с женихом кормят уток, ну да это прерогатива весны. Зато других желающих побросать куски булок и просто хлеба уткам и голубям было предостаточно. Особенно выделялся суровый подтянутый мужчина с двумя батонами под мышкой… Ан нет, он не один, вот и его дочурка, аккуратненькая, в шапочке с заячьими ушками.

Виталий рассердился, хотя и не слишком. Но ему еще сильнее захотелось подцепить незнакомца.

— Скажите, а движение губ и языка — это тоже способ не упасть? — Улыбка Виталия стала ехидной.

Теперь улыбнулся Незнакомец. Он поднял перчатку.

— Видите ли, Виталий, движения языка и губ частенько нужны человеку для того, чтобы рассказывать всем окружающим, как ужасно обстоят дела. Как никто ничего не хочет, да и не может, и все давно решено, а нам остается только унылая фронда или столь же унылая поддержка. Жалоба есть великое вращение вокруг собственной нерешительности. Сарказм и ирония, кстати, тоже. И даже шутка, более того, даже смешная шутка. Чувство юмора в целом очень хорошее чувство, но, когда, кроме него, нет ничего больше, язык и губы становятся главными движущимися частями тела. И, двигая ими, человек обеспечивает свою устойчивость, если не может обрести ее посредством движения рук и работой мозга.

— Это вы красиво расписали. — Виталий продолжал наскакивать на незнакомца. — А разве шутка, сарказм и жалоба не являются продукцией работы мозга?

— Являются. Но, когда человек смиряется с их первенством, а тем паче начинает полагаться на них и только на них, они застывают, как бюсты и барельефы среди ковровых дорожек учреждения, куда человек однажды вошел, но откуда никогда не выйдет, поскольку искать выход ему лень, да и не хочется.

— Ну-у-у, знаете, так можно утрировать любую особенность человеческой личности…

— Можно. И, к сожалению, а может, к счастью, утрирование своих особенностей и достижений и есть то, чем занимается вторую половину жизни значительная часть человечества.

— Вторую? Значит, мне это пока не грозит.

— Увы, Виталий.

— Что «увы»?

— Если бы не грозило, Горыныч не попросил бы меня встретиться с вами.

— Так! Прекрасно. Теперь давайте по пунктам. Где и что я утрировал. И какие барельефы сваял.

— Вы разгорячены. Так вы вряд ли согласитесь с моими доводами. А чтобы вы поостыли, я вам подкину следующий посыл…

— Знаете что! — Виталия вдруг осенило. Скользкий тип. — Еще немного, и я вообще перестану с вами соглашаться, даже если вы будете правы…

— Не горячитесь. Давайте двигаться последовательно. Вы давеча хотели определения, что значит «двигаться» и «не упасть». Определения давать я не мастак, а вот пример приведу. Земля движется вокруг Солнца и именно поэтому на него не падает. Точнее, падает, сила между ними — это сила притяжения, но, падая на Солнце, Земля все время по нему «промахивается», поскольку имеет перпендикулярную силе притяжения составляющую скорости. В результате получается устойчивое круговое движение. Или, по-другому, круговое движение ведет к устойчивости системы.

— Вы это к чему?

— Минуточку терпения. Аналогичная ситуация имеет место у электрона в атоме водорода. Но, в отличие от Земли, электрон может перескочить с одной орбиты на другую, более высокую.

Незнакомец посмотрел на Виталия победительно. Тот, как сказали бы его друзья лет пятнадцать назад, совсем офонарел.

— И…? И… что?

— Как что, Виталий. Вы хотите быть Землей или электроном?

— Тпр-р-ру-у-у… — Виталий губами изобразил цунами. — Подождите-подождите, не так быстро.

— Давайте помедленнее. Я не хочу упрекать вас в том, что в своей жизни вы начали двигаться по кругу. Такое движение, как мы видим, гарантия от падения. Гарантия от катастрофы. Вопрос в другом: это окончательная ваша орбита или нет.

Тут у Виталия голова окончательно пошла кругом. Но никакой устойчивости от этого движения он не ощутил. Наоборот, наметился взрыв мозга. А тут еще и незнакомец посмотрел на Виталия сочувственно. Сочувственно, Карл! Виталий опять взъярился:

— Скажите-ка, а какое движение, по-вашему, важнее: от понедельника к пятнице, или от пятницы к понедельнику? Или, будучи поклонником движения по кругу, вы все понедельники замыкаете друг на друга?

Незнакомец наконец-то оторопел.

— Виталий, разве ваша профессия программиста делит недели на понедельники, пятницы и воскресенья? Я-то думал, вы работаете, когда есть заказ. Я ошибся?

— Вы ошиблись. У нас есть не заказ, а проект. И, когда он есть, мы работаем над ним долго и понятия рабочей недели и выходных у нас существует. Другое дело, что иногда мы работаем и по выходным. Но я спросил о другом. Когда ваш электрон крутится вокруг ядра, ни одна точка траектории ничем принципиально не отличается от других ее точек. А у человека, крутящегося в колесе недель, каждый день отличается от другого, по крайней мере, выходные отличаются от будней. Не кажется вам, что ваша модель все сильно упрощает?

— О, безусловно, Виталий, тут вы правы. Но упрощение необходимо, чтобы отделить существенное от второстепенного. Впрочем, сдается, что обсуждать тему будней и выходных не интересно ни вам, ни мне.

— Ладно-ладно, — Виталий остыл. — Я все понимаю. Я сказал это от раздражения…

Молодой человек отвернулся от незнакомца и замолчал.

Они стояли внутри ротонды, расположенной на острове посреди высыхающего прудка. Впрочем, этой осенью убранная в трубу речушка бурлила резвее обычного, и прудок, наполняемый ею, не выглядел умирающим. На его глади ближе к берегам кишели утки, вырывая друг у друга куски хлеба, брошенные посетителями парка. Особенно старалась крупная боевитая утка, умудрившаяся ущипнуть даже селезня. Но, как это часто бывает, постоянная драчливая активность мешала ей воспользоваться плодами своих побед: стоило ей вступить в бой сразу с несколькими соперницами, как кусок, за который шла битва, подхватила та товарка, что в бою не участвовала, а просто выжидала удобный момент.

— Вот уж кто не страдает от собственной нерешительности, но хлеб все равно достается другим, — угрюмо процедил Виталий.

— Да, Виталий, вы подметили очень важное обстоятельство. Быть героем дня, не значит быть сытым.

— Вы решили попотчевать меня житейскими мудростями? Я могу вас отблагодарить: не каждый солдат мечтает стать генералом, но каждый солдат норовит быть поближе к кухне.

Незнакомец расхохотался. Если конечно, издаваемый им клекот, можно было признать за хохот. Но незнакомец, несомненно, порозовел.

— Итак, Виталий, я вижу, вы немного отошли от приступа неприятия меня и моих слов. Давайте вернемся к нашей теме. Круговое движение обеспечивает устойчивость, но у него могут быть разные орбиты…

— С чего вы взяли, что я «отошел»? И что я с вами согласен. Вот, пуля. Она же не бумеранг, обратно не возвращается, если, конечно, отбросить метафоры на этот счет.

Незнакомец отмахнулся от слов Виталия, как от назойливой мухи:

— Точность полета пули обеспечивается ее вращением. А вращение она получает при прохождении нарезки в канале ствола. Я все же хочу вернуться к вашему вопросу. Вы желаете перейти на новую, более высокую орбиту?

Теперь расхохотался Виталий.

— У вас, что, есть конкретное предложение от Горыныча?

— Нет, конкретные предложения от Горыныча будут высказаны самим Горынычем. Я лишь ввожу вас в курс дела, если так можно высказаться.

— Интересный у вас «курс дела». Сначала вы утверждаете, что я в своей жизни зациклился, а потом спрашиваете, не желаю ли я перейти на новый уровень. Вы случайно игры не пишите?

— Случайно и не случайно, нет. А вот популярность уровневых игр, по-видимому, действительно основана на некоторой, э-э… схожести с жизнью. Схожести не ситуациями, ситуации в них сказочные, а схожести внутренней логикой. Это вообще очень интересный вопрос, что есть игра в жизни человека? Не компьютерная даже, а игра вообще.

— Да? У вас и на этот счет есть, что сказать?

— Есть. Хотя эти мои суждения неимоверно спорны. Я думаю, компьютерные игры на сегодня венец эволюции игр вообще, а в долгосрочной перспективе начало их вырождения, как информационные технологии вершина технологий сегодня и смерть реальных технологий завтра. Вы можете не согласиться, я и сам не вполне с собой согласен.

— Да ну?

— Да. Вы заметили, Виталий… ну, если вы в детстве читали фантастику двадцатого века, так вот, если вы ее читали, вы, наверное, заметили, что тогдашние фантасты предсказывали бурное развитие технологий, вплоть до полетов в другие звездные системы, создания обитаемого мира в каменной, ледяной или испепеляющей пустыне, продление жизни, et cetera, но никто из них не предсказал рождение виртуального мира, прямо здесь, на земле, почти в каждом доме. Компьютеры у них были средством вычислений, записи информации…, но никак не источником другой реальности. Максимум, чего опасались, это попасть во власть роботов, но и роботы не были виртуальными мемами.

Незнакомец перевел дух, похоже, он сам не ожидал от себя столь вдохновенной речи. Виталий взглянул на незнакомца без иронии.

— И в чем же вы с собой не согласны?

Незнакомец слегка вытянул шею и поправил воротник, как будто он ему давил.

— Я уже говорил, я сам отчасти виртуален. И рубить сук, на котором сидишь…

Виталий оживился.

— Точно-точно, говорили. А в чем ваша виртуальность?

Незнакомец огляделся, как будто, собирался сделать что-то такое, что не должно стать достоянием случайных прохожих. Но на собеседников, похоже, никто не смотрел. Незнакомец повернулся обратно к Виталию и аккуратно, не торопясь, растворился в воздухе.

Виталий развел руки в стороны и глуповато улыбнулся.

— Сдаюсь! Горыныч есть Горыныч. А его помощник есть его помощник. Сдаюсь. Где вы?

— Я здесь, — произнес незнакомец за спиной Виталия. Виталий повернулся «кругом» и козырнул незнакомцу.

— Сдаюсь. Ваша взяла. Но, все-таки, вы скажете, что затеял Горыныч?

— Не могу сказать ничего определенного. Просто сам точно не знаю. Но, если вы сдаетесь, то давайте доведем мою миссию до конца.

— Давайте. Вы говорили о новой, более высокой орбите. Но ведь, чтоб ее занять, нужен импульс извне, как фотон для атома.

— Браво, Виталий. Тут вы правы. Более того, есть еще одно «но». Атом поглощает фотон и переходит в состояние, более высокое по энергии. Но это состояние неосновное, возбужденное, а потому метастабильное. Вот как Советский Союз на месте Российской империи.

Уж на что Виталий успел привыкнуть к перепадам мысли незнакомца, но тут и он крякнул. «Вот это повороты! Такое ощущение, что он говорит в последний раз и торопится высказать все, что у него есть за душой».

— Советский Союз — возбужденное состояние? — спросил Виталий только, чтобы что-нибудь спросить.

— Именно! — воодушевился незнакомец.

— Именно, — повторил он уже спокойнее. — Советский Союз метастабильное и более высокоэнергетическое состояние. Высокоэнергетичностью объясняются прорывы в науке, технике, строительстве… Метастабильностью — контраст между запуском космических аппаратов и старушками, закутанными в ватники, бредущими с бидонами по непроезжей деревенской улице. В этом все: и успехи, и преступления. И с этим же связаны сейчас ностальгия и ненависть. Несмотря на развенчание идей, есть тоска, тоска по недосягаемому. Виталий, вы не удивляетесь красным демотиваторам? Вы же в соцсетях, наверняка, часто бываете.

— Не часто, — задумчиво ответил Виталий. — Но красные демотиваторы встречал…

— Да-да, — подхватил незнакомец, — лубочная картинка с уютным парком, дом культуры с колоннами на заднем плане, пионерки и мама с коляской на переднем. И подпись: «Это и есть коммунистический ад».

— Но вы же сами говорите, что картинка лубочная. Так может, это иллюзия, аберрация взгляда назад, и демотиватор сочинил тот, кто не знает или не помнит, как оно было.

— Виталий, лубок — это упрощенный до доходчивости образ. Лубок ни в коем случае не иллюзия. Простота, Виталий, бывает хуже воровства, когда она прикрытие стяжательству. Но иная простота идет от глубины понимания и глубины переживания. Понимаете, Виталий, именно сейчас, на середине горы, куда Россия откатилась за последние двадцать пять лет, хорошо видны и вершина, и подножие. И видно, где больше зелени, а где солнца, пусть даже испепеляющего солнца.

Незнакомец помягчел, на лице у него проступили морщинки, уголки губ поднялись, видно, ему самому понравились эти слова.

— Да, я все понимаю, — поморщившись, заговорил Виталий, — много раз слышал: выигранная война, индустриализация, научные институты, лаборатории, ВУЗы. Ученые даже набирались опыта за границей, а Капица вообще был любимым учеником Резерфорда… Но, не хотел бы я жить при Сталине.

— Разумеется. И никто бы на самом деле не хотел бы, даже тот, кто его сегодня боготворит. Но Сталин — это не просто история, это исторический мем, или олицетворение исторического мема, как вам угодно. И ладно бы только исторический. Он мем самоидентификации. Основа стратегической игры. Не в компьютере, но в сознании. Вы же, играя в стратегии, вряд ли желаете оказаться на месте игровых персонажей. Но играете, наверняка считая, что игра не просто развлечение, она вас еще и развивает?

— Вы опять заговорили загадками.

— Что поделать. Задание у меня такое. Вы все время спрашиваете, что вам предложит Горыныч. А предложит он вам перейти на новую орбиту в вашей жизни. Как — не знаю. Но в жизни, понимаете. Не в игре. Хотя, возможно, через игру. Вы хотите? Подумайте, ответ будет нужен не мне.

— Послушайте, все как-то… вперемешку, я ничего не понимаю, я просто тону в ваших словах. Мне нужно все переварить. И, конечно, мне нужно встретиться с Горынычем…

— Вы, Виталий, обязательно с ним встретитесь, да и наше общение, подозреваю, не последнее. А что касается слов, слова, как показывает опыт, пропадают куда реже, чем дела. По крайней мере, дело можно переделать, а вот слова переговорить не удается. Если их кто-то подхватил, то они уже не в нашей власти.

Виталий хотел было возразить, уж больно последняя мысль незнакомца показалась ему спорной, но тут случилось непредвиденное.

***

— Извините, товарищи, что вмешиваюсь. Я тут услышал, что вы СССР и Сталина обсуждаете…

На островке, у самой воды, прямо под балюстрадой ротонды стоял человек в драповом видавшем виды пальто поверх старой водолазки. Голова была покрыта перекошенной клетчатой кепкой. Человек этот оброс бородой, и не просто бородой, а бородищей, нижняя часть лица начисто была закрыта, только треснутая нижняя губа выставлялась из спутанных пегих с сединой волос. Крупный мясистый нос имел закругленный кончик, весь в тонких прожилках как в трещинках. Маленькие глазки из-под козырька кепки смотрели на Виталия и незнакомца пронзительно.

— Извините еще раз великодушно, но ваша метафора о возбужденном и метастабильном состоянии мне очень понравилась…

— А вы кто? — растерянно глядя на бородача, спросил Виталий.

— Я? — бородач хмыкнул, но хмыкнул по-доброму. — Я Арсений Игнатьич Путевой, старший научный сотрудник Института медийной философии. Бывший, разумеется, сотрудник, сейчас на пенсии.

Арсений Игнатьич подождал, не ответят ли что-нибудь занимательные собеседники, но, поскольку те молчали, продолжил:

— Я думаю, возникает вопрос, а что за энергия взвинтила наш с вами родной атом.

Арсений Игнатьич начал одышливо карабкаться вверх по склону островка к ротонде. «Уф-ф», — достиг он цели, снял кепку, под которой обнаружилась изрядная лысина, отер эту лысину ладонью и водрузил кепку обратно. «Прошу прощения, товарищи,» — Арсений Игнатьич извлек из внутреннего кармана пальто сигарету, а из бокового — зажигалку. Щелчок, вспыхнул огонек, перешел на белый сигаретный кончик, и Арсений Игнатьич с удовольствием затянулся.

— Прошу прощения, товарищи, — повторил он. — Так что же за энергия превратила серебряный век в свинцовый, а?

— Без Госдепа не обошлось? — ухмыльнулся Виталий. Незнакомец молчал.

— Ну, уж скорее, без германского генштаба. Но думаю, энергия эта не под силу никакому госдепу и никакому генштабу. Она мощнее и выше. И потому свинцовый век, конечно, не столь изящен, как серебряный, но он полнее и глубже. Глубже по всем деталям и, конечно же, глубже своей немыслимой трагедией. В серебряном веке трагедия была фарсом, намалеванной картинкой, насморком. Понимаете? Прошу прощения, товарищи.

Арсений Игнатьич сделал перерыв в своей речи, чтобы жадно затянуться сигаретой. Несколько глубоких затяжек подряд прервали монолог. Наконец, дымящийся огонек дошел до самого фильтра и крепким щелчком был отправлен восвояси.

— Понимаете? — повторил Арсений Игнатьич свой вопрос, но ответа опять не дождался. Незнакомец хмурился и принюхивался, но винных паров учуять никак не мог. Виталий скептически улыбался и внимательно разглядывал товарища Путевого, но это было внимание удивленное, внимание к новому учителю, неожиданно вошедшему в класс после летних каникул.

Арсений Игнатьич, вдохновленный отсутствием возражений (а впрочем, возражения его вдохновили бы еще больше), продолжил:

— В свинцовом веке энергия, ворвавшаяся в страну и бросившая ее вверх, — прекрасная метафора, ей-богу, прекрасная, да, эта энергия пронзила и перемешала все слои общества. Слои не только в социальном, но и в духовном, и в мировоззренческом смысле. Понимаете, товарищи? Все смешалось, от гнилого ила до белых кувшинок на поверхности. Вот так-то. Прошу прощения, товарищи.

Арсений Игнатьевич смущенно крякнул, он, по-видимому, и сам не ожидал от себя такой патетики. Незнакомец прервал свое молчание:

— Ил, смешиваясь с кувшинками, конечно, их попросту проглотил.

Арсений Игнатьич улыбнулся. Дрогнули над губой волосяные заросли, да и сама губа растянулась на полвершка.

— Прошу прощения, товарищи, — Арсений Игнатьич закурил следующую сигарету. — Отец мой, инженер Уралвагонзавода, Игнатий Иваныч Путевой в сентябре тридцать седьмого года в ночь с понедельника на вторник, это он точно запомнил, вылез из окна своей квартиры, когда в дверь уже ломились горячие сердца и чистые руки. Из окна он перебрался на пожарную лестницу, спустился вниз и бегом отправился на вокзал. Он давно взял за привычку до четырех утра спать одетым, все свои наличные деньги и документы класть на прикроватную тумбу. Пока вошли, пока искали, пока объявили в розыск, он уже был в поезде, по пути в Алма-Ату. — Арсений Игнатьич эту сигарету курил, не торопясь, как будто смакуя. И вдруг перескочил на предыдущую тему. — В этом перемешивании была глубочайшая трагедия, трагедия не только обрушения привычного мира, но и трагедия выстраивания возникшего хаоса в новую последовательность. Трагедия в создании мира настолько нового, необычного, что никому он не мог стать родным, могли только возникнуть новые привычки, тщетно принимаемые за новую любовь. А свинцовая энергия продолжала строить вопреки тому, что строительный материал крошился, не рассчитанный на такие нагрузки, истекая потом, а главное, кровью. Эта энергия была такой гигантской, какой может быть только энергия извне, из неведомого…

Арсений Игнатьич многозначительно замолчал, спокойно докурил сигарету и затушил ее о балюстраду ротонды.

— А что было дальше с вашим отцом? — спросил Виталий.

— Прошу прощения, товарищи… Отец мой был тише воды, ниже травы, устроился работать в библиотеку в маленьком городишке в Казахстане, потом даже в Алма-Ату перебрался. Проехала машина мимо него, пронесло, хотя долго он еще, не раздеваясь, спать ложился. Начал писать маслом, открылся у него неожиданный талант к живописи, особенно любил писать колхозный рынок, базар на востоке, знаете ли, это особая тема. В сорок первом ушел на фронт добровольцем. В сорок шестом вернулся, женился, в сорок седьмом родился я, так что все потихоньку.

Помолчали. Незнакомец продолжал внимательно изучать Арсения Игнатьича, а Виталий пытался ухватить какую-то мысль, которая возникла благодаря рассуждениям бородача, но все время ускользала. К тому же Виталий привык к другой интерпретации истории, тоже пафосной, тоже изрядно метафорической, но не такой… безумной, что ли. Да и само появление Арсения Игнатьича было явно не рядовым, хотя после разговоров с незнакомцем, вчерашнего и сегодняшнего, удивляться ничему не приходилось. А может, бородач тоже от Горыныча? С него станется. С Горыныча, разумеется.

— Арсений Игнатьич, — Виталий, наконец, сформулировал свой вопрос, — допустим, как вы говорите, огромная свинцовая энергия пришла извне. Но умер Сталин, и все пошло спокойнее и спокойнее и, в конце концов, превратилось в болото. Как это соотнести? Может, дело было в заградотрядах? В широком смысле…

Арсений Игнатьич с улыбкой (волосы на лице приподнялись, нижняя губа слегка растянулась) посмотрел на Виталия.

— Как вас звать, молодой человек?

— Виталий.

— А вас? — Арсений Игнатьич посмотрел на незнакомца.

— Аль… Алексей, — неохотно ответил тот.

— Гм, Алексей… А-а?.. Прошу прощения, товарищи. Так вот, уважаемый Виталий, вы с вашим… другом Алексеем сформулировали потрясающую, очень подходящую метафору о возбужденном состоянии атома. Скажите, вы помните энергию ионизации, то есть полного разрушения атома водорода?

Виталий вытаращил глаза:

— А вы, что же, помните?

— Конечно. Медийная философия, знаете ли, очень подробно изучает законы физики и других технических дисциплин, это у нас обязательно, — не без самодовольства произнес Арсений Игнатьич. — Так вот, энергия ионизации атома водорода тринадцать и шесть электронвольт. А какова энергия перехода на первый возбужденный уровень?

— Что-то около десяти.

— Десять и два. Видите, Виталий и… Алексей, тринадцать и шесть, и десять и два. То есть, чтобы перевести атом в первое возбужденное состояния, нужна энергия чуть меньшая, чем для полного разрушения. Возбуждение, почти граничащее с разрушением. Понятно, что при таком взлете выжившие всю оставшуюся жизнь благодарили Бога и удивлялись, что их столько уцелело. Но главное, люди были готовы к такому жуткому взлету, готовы во всех смыслах, иначе не помогли бы никакие заградотряды. Ну, а следующие уровни уже все ближе и ближе друг к другу, переходы между ними спокойнее и спокойнее, и жизнь тоже постепенно успокаивалась. Отец мой с матерью и со мной пятнадцатилетним навестили Нижний Тагил, хотя от одного этого названия у нас в семье в моем раннем детстве смолкали все разговоры. Отец даже нашел своих сослуживцев, ну… кого смог найти. Хотя… лучше бы он этого не делал… Как бы там ни было, свинцовая энергия иссякла, новый мир был выстроен. Виталий, вы в детстве верили в Деда Мороза?

Ну, точно он тоже от Горыныча. Не мысли, а белки, что у Аль… Алексея, что у этого бородача…

— А вы, Алексей? — Арсений Игнатьич, не дождавшись ответа от Виталия, перевел взгляд на незнакомца.

Незнакомец, насупившись, молчал. Конечно, Арсений Игнатьич, вмешавшись в разговор, подхватил мысль незнакомца, развил ее и в каком-то смысле украл его идею. Но ведь не присвоил же тайком, просто начал поворачивать ее так и эдак. Виталий не разделял настороженности незнакомца к бородачу, хотя и ему Арсений Игнатьич чем-то неуловимо не нравился, но не игнорировать же его, в самом деле.

— Я в Деда Мороза верил так, средне, и очень рано перестал в него верить совсем. — Виталий ответил за двоих. — А почему вы о нем заговорили?

— Прошу прощения, товарищи. Я только хотел сказать, что большевики даже свою религию сумели создать. И священное писание, и бога, и ритуалы. И, что уж совсем удивительно, даже чудесам место нашлось. Правда, исключительно под Новый год. И это на фоне повального атеизма. Я вот верил в Деда Мороза и не жалею об этом. А в бессмертие вы верили?

— Да какое там бессмертие!

— Напрасно. Очень даже такое. Дважды Героям Советского Союза ставили бюст на родине. Если вы герой, вы бессмертны. «И потомки будут завидовать нам!» Все, все сделали и в умы внедрили. Это все, конечно, не может объясняться просто чьей-то злобой или паранойей.

Виталий пожал плечами.

— А по мне, так серебряный век со своим насморком никому не мешал.

Арсений Игнатьич улыбнулся.

— Не мешал, но… и права на существование не заслужил. В такие времена побеждает сила. Прошу прощения, товарищи. Я, наверное, не к месту в ваш разговор встрял. Да еще заговорил вас, а у вас, возможно, свои дела. Так что разрешите откланяться, не держите зла. Я тут в парке часто бываю, так что, если не с кем будет поговорить, я всегда к вашим услугам…

Арсений Игнатьич как-то резко засобирался, приподнял кепку, погладил под ней лысину и натянул кепку потуже. Встряхнул за лацканы свое пальто, поправил ворот водолазки, крепко потер руку об руку. Со вкусом раскурил сигарету… Виталий поспешил с последним вопросом:

— Арсений Игнатьич, а почему лучше бы ваш отец не находил своих сослуживцев по Тагилу?

Бородач всплеснул руками.

— Один из них рассказал ему, что тогда, в тридцать седьмом, когда он сбежал, вместо него взяли другого. Вал шел, существовал план по арестам. А этот другой… его сосед по лестничной площадке. Отец после этого к водке сильно пристрастился. Он и так-то был любитель выпить, а тут уж совсем… Прошу прощения, товарищи, я побежал, надеюсь, еще увидимся и поговорим.

Арсений Игнатьич как утка вперевалочку обогнул ротонду и по мостику, по мостику, дымя сигаретой, по аллее не бегом, но, поспешая, направился к выходу из парка. Исчез так же неожиданно, как и появился.

— Как вы думаете, Ал… Алексей, — Виталий повернулся к незнакомцу. — Этот Арсений Игнатьич тоже от Горыныча?

— Не знаю, — хмуро ответил незнакомец, — но думаю, от него теперь трудно будет избавиться.

Незнакомец обвел взглядом аллею, идущую вокруг прудка. Мамочка с двумя несмышленышами сидела на скамейке и скармливала им с ложки содержимое термоса. Детки послушно по очереди широко открывали ротики и с удовольствием заглатывали угощение. На стволе-насесте старой липы, изогнутом так, что ствол в полутора метрах от земли шел почти горизонтально, восседали две студентки, болтая ногами и весело что-то друг другу рассказывая.

— Да, — задумчиво проговорил незнакомец-Алексей. — От него теперь трудно будет избавиться.

— Вы думаете, он появится еще раз? Но как? Если он, конечно, не от Горыныча.

— Что вы, Виталий, заладили: от Горыныча, от Горыныча… Есть куча желающих порулить жизнью других, в том числе вашей.

— О, вы опять заговорили загадками.

— Я говорю только о том, что есть в реальности. Беда в том, что реальность часто самая большая загадка.

— Вы любите играть в танки?

— В танки? При чем здесь танки?

— Игра с какой-то загадочно высокой популярностью. Может, потому, что сильно похожа на реальность?

— Сильно похожа на ту реальность, которую мы привыкли себе представлять, когда речь заходит о войне. Так будет точнее. Но игры — это не мое. Они приучают спешить. А я привык к неторопливости. Прочитал, подумал, опять вернулся к прочитанному. А через месяц снова натолкнулся на ту же мысль, в несколько ином виде, в другой книге, на другом фоне, но на ту же. И в этом нет ничего зазорного. Мыслей не так уж много, и периодически повторять их полезно. Вы, конечно, хотите сказать, что я сбиваюсь на нотации, — Виталий было запротестовал, но незнакомец остановил его повелительным жестом ладони, — но что есть нотация? Запись когда-то высказанной мысли. Все-таки надо пользоваться достижениями человечества последних тысячелетий и не полагаться только на изустный пересказ.

Мамочка неторопливо закрутила крышку термоса, убрала его в сумку, утерла салфеткой рты малышам, подняла их со скамейки и отправилась, держа каждого за руку, по направлению к южной окраине парка, к выходу к Вознесенскому храму. Студентки продолжали весело болтать и жестикулировать. Незнакомец поежился, становилось прохладно. Солнце скрылось за небольшой, но плотной тучкой.

— У вас испортилось настроение? — спросил Виталий. — Из-за Арсения Игнатьича? Он вам сильно не понравился?

Незнакомец, не отвечая на вопрос Виталия, решительно откашлялся.

— Я надеюсь, вы, Виталий, поняли, над чем вам надо подумать.

— Понял. Но, знаете, у меня к вам еще один вопрос… деликатный.

Незнакомец с неудовольствием посмотрел не Виталия, но прерывать его не стал.

— Я уже два года хожу по кругу, — продолжил Виталий, — как раз… хм-м, в женском вопросе. Вы этот вопрос затронули, а я вас оборвал. Наверное, зря. Может, вы мне поможете советом. В общем, два года назад одна моя знакомая обвинила меня в употреблении наркотиков. Я тогда прохлаждался неделю в одной лечебнице, не будучи больным, а так, для профилактики. Мне каждый день ставили капельницы. Ничего особенного, озонотерапия, но то ли сестра неумелая попалась, то ли вены у меня плохие, в общем, остались следы на обеих руках. Ну, знакомая и пошутила. Но пошутила не просто так, а с целью. Она под этим предлогом отказалась выйти за меня замуж. Ну, не хотела тогда, или была еще не готова, это понятно. Но она и сегодня, спустя два года, мне об этом иногда говорит. Казалось бы, шутка смешна только раз, но она ее повторяет. А если учесть, что у нее в голове существуют параллельные миры, то не исключено, что в одном из них бродит наркоман. Я все хочу положить этому конец, но не знаю как. Ведь это же была шутка, а выглядит иногда серьезно. Я запутался в этом смешении стеба и реальности. Недавно она мне без дураков заявила, что я танцую как наркоман, мы с ней на днюхе одного общего друга были. На Дне рождения. А я даже не знаю, танцуют ли наркоманы как-то по-особому. Короче, что мне делать?

Незнакомец строго посмотрел на Виталия. И вдруг резко произнес:

— Странный вы человек. Ненастоящий наркоман, ненастоящий больной, ненастоящий танцор, и даже ухажер ненастоящий. Каких еще «параллельных миров» вы после этого хотите. Два года! Это ж надо! Что вам делать? Жениться, и побыстрей. Счастливо!

Незнакомец натянул правую перчатку, которую он незадолго до этого снял, чтобы платком вытереть лицо, медленно пересек круг ротонды и двинулся по мостику, соединяющему ротондовый островок с берегом прудка. Виталий с облегчением посмотрел ему вслед, отвернулся и принялся глядеть на уток… Спустя полминуты встрепенулся, вполголоса продекламировал «не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей, вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей». Хмыкнул и направился к выходу из парка.

1.2. Иван Владимирович

Предположим, господа, что вы встретили человека, которого никогда не знали или знали очень давно, шапочно, и об этом знакомстве уже позабыли, так позабыли, что и самого встреченного не узнали. Так вот, встретив такого человека, можете ли вы точно или хотя бы приблизительно определить его характер и род занятий? Я понимаю, господа, что вторгаюсь таким вопросом внутрь вашего личного пространства, и, чтобы защитить его, вы, возможно, промолчите, возможно, проявите бурю эмоций, а возможно, прикроетесь примерами из жизни, причем скорее, не из вашей. Полноте, отнеситесь к этому вопросу как к веселой и ни к чему не обязывающей игре, вроде конструирования имен существительных из букв, содержащихся в наперед заданном слове. Тем более, что независимо от того, проницательны ли вы до такой степени, что Шерлок Холмс не годится вам в подметки, умеренны ли вы в своих оценочных суждениях о других людях, или вашей наблюдательности хватает только на то, чтобы мужчину, носящего золотое кольцо на безымянном пальце, счесть мужем, так вот, независимо от всего этого, внешний вид и манеры Ивана Владимировича многих из вас, несомненно, озадачат.

Скромная улыбка, вроде бы выдающая покладистость, и стремление заговорить и переговорить, стремление утопить в размеренных обволакивающих ласковых интонациях любые ответы собеседника. Приветливый взгляд, охотное и крепкое рукопожатие, но рукопожатие очень короткое, — пожал, и тут же, будто в спешке, вырывает руку обратно. В суждениях хвала настоящему (крайне редко встречающийся дар) и уважение к прошлому, без жалости, без ностальгии, без снисходительности, мы его пережили не без хлопот, но в уюте, воздадим же ему должное. А главное кредо Ивана Владимировича: суетность, суетность вредна, суетность — источник всех несчастий, болезней, да и самой ранней смерти. Первый же вывод, следующий из знакомства с Иваном Владимировичем, заключается в том, что Иван Владимирович проживет сто двадцать лет, не иначе, несмотря на свой очевидный лишний вес, ибо он не суетен вовсе.

Внешне Иван Владимирович похож на колобка, только одетого в стильную одежду, причем его стиль подразумевает яркость красок. Впрочем, удивить этим кого-либо сегодня сложно. А вот что действительно отличает Ивана Владимировича, так это темная шляпа с широченными полями, которую он иной раз не снимает даже в помещении. На носу щегольские бифокальные очки, желтоватые блики на линзах вызывают ассоциации с глазами кота. Впрочем, Иван Владимирович не любит подобных ассоциаций. Обвислая кожа на щеках и подбородке у Ивана Владимировича гладко выбрита. Он внимательно следит за своим лицом, и, хотя никто не назвал бы его лицо холеным, оно производит приятное впечатление. И еще одно немаловажное обстоятельство характеризует нашего героя, но об этом знают только близкие Ивана Владимировича: он патриот, однако уже продолжительное время собирается перебраться на постоянное жительство в Европу или Америку.

Суждения о женщинах Иван Владимирович высказывает крайне редко, ссылаясь на вполне почтенный возраст, когда женщины уже не вызывают никакого трепета, а молоденькие девчушки вообще сливаются в сплошную среду. К тому же он свято уверен, что до конца женщину знать не дано ни одному мужчине, ибо в женщине содержится множество тайных смыслов. В этом, пожалуй, нам следует с ним согласиться. Тем не менее, кое-какую информацию о женщинах Иван Владимирович черпает из разнообразных печатных и электронных журналов, а равно из книг, и знает, например, что любовь и благодарность проходят у женщин по разным департаментам.

Именно эту мысль и пытался внушить Иван Владимирович Виталию, уцепившись за последнюю деталь его разговора с незнакомцем в Харитоновском парке, ибо за остальные детали цепляться решительно невозможно, настолько они выглядят сумбурным нагромождением совершенно не связанных друг с другом частностей. Частностей, надо сказать, тем более странных, что незнакомец, судя по рассказу Виталика, не какой-нибудь чертик из табакерки, а посланец Горыныча, Алексея Горановича, Лешеньки нашего беспокойного, вздумавшего вернуться в родные нагромождения урбанистических откровений, да еще затеявшего при этом очередную свою игру. С Горынычем, однако, вопрос проясним, как только он приедет, а прояснить надо будет обязательно, способности Горыныча после того купания и последующей аварии действительно развились фантастические, абсолютно неестественные для лихого комсомольца и отличника восьмидесятых. Вот и помощничек его, незнакомец, Алексей (почему, кстати, Алексей, тезку Горыныч решил приобрести?), хоть ничего толком и не сказал, а виртуальность свою продемонстрировал. Собственно, сам-то Горыныч и не на такое способен, так что пусть от удивления дар речи теряют нежные барышни, а нам не привыкать к его чудачествам. Но выяснить… выяснить, что он задумал, надо будет обязательно.

А вот второй герой-собеседник, как там его, Арсений Игнатьич Путевой, он-то откуда взялся? Про человека, знаете ли, должно быть известно, каков его социальный статус, чем он занимается, какие взгляды выражает, плюс неплохо бы представлять круг его общения, хотя бы часть его, должны же найтись пара-тройка общих знакомых, а если есть тот, кто порекомендует, так совсем хорошо; наконец, ответьте, господа, кто его жена, нынешняя или бывшая, кто родители.

Странная все же сложилась ситуация; все так таинственно, будто и не о человеке конкретном речь, а о каком-нибудь «друге» в социальной сети, друге, выпрыгнувшем из ниоткуда, помахавшим парочкой своих фотографий на фоне леса, пляжа, недостроенной дачи, а то и вовсе в камуфляже с охотничьим ружьем. Да-с, парочка фотографий, да буддийская истина в качестве статуса.

Друг, правда, в реликтовом возрасте, к социальным сетям, поди, не приспособленный, но, в то же время как-то очень вовремя вынырнувший из прудка и лихо вступивший в разговор, развивавшийся на отнюдь не общепринятых метафорах. И название института странное, и знания, для стандартного философа необязательные, и осведомленность о разговоре, как будто от начала подслушивал, а может, и подслушивал, кто знает. Не от Горыныча человек, зачем Горынычу двоих снаряжать, он всегда прижимист был во всех смыслах. А откуда тогда? Неужели действительно случайно мимо проходил? Или кто-то, помимо Горыныча, в эту историю нос сунуть решил. Кто-то такой же умелый, как Горыныч. Маловероятно, конечно, такие способности, как у Горыныча, редкость, это ж вам не тарелками жонглировать. То есть, пожонглировать-то можно, но, сколько подкинешь тарелок, столько и поймаешь, как бы все эффектно ни выглядело… А здесь дело, по-видимому, серьезное. Поелику странен Арсений Игнатьич, неплохо бы с ним пообщаться, понять его, насколько это возможно. Не верится, что встреча сия просто случайность.

А вот с Руппией у Виталика прямо беда настоящая. Причем из пальца высосанная. Мало ли, что ей, Руппии, показалось, да и не показалось вовсе, так, позлить его задумала. А скорее, Виталик наворотил себе сорок бочек арестантов. А ей и радостно, превосходство свое почувствовала, та еще язва, вся в мамочку. Жалко парня, жалко. Влюбился-то он, судя по всему, давно и крепко. И ведь сколько всего для нее сделал. Но любовь и благодарность у них воистину по разным департаментам проходят. Да и есть ли она, благодарность?

Эх, Руппия! Девочка она, конечно, славная, Иван Владимирович ее с пеленок знает, но упрямая и взбалмошная. Одно имя чего стоит! Здесь, правда, не она виновата, но ведь человек становится похож на свое имя. Виталик поначалу и не знал, что в имени два «п», даже «индианкой» ее называл, а она, знай, плечами пожимала, не снисходила до уточнений. Но тогда ладно, детьми были, а сейчас-то чего из себя строить, худющая, неустроенная, уже за четверть века перевалило, в былые дни, которых не вернуть, такие неликвидами считались, а она все высокомерие свое лелеет.

Иван Владимирович призадумался, даже говорить перестал. Он и не заметил, как все это наговорил, то ли себе, то ли Виталию. Призадумался Иван Владимирович, и Виталий с надеждой на него посмотрел, можно ли уже потихоньку отчаливать.

— Вот что, Виталик, — решительно вывел себя из задумчивости Иван Владимирович, — с Руппией я поговорю, человек со стороны в таких делах часто лишний, но иногда бывает полезен. Тем более, что не такой уж я и сторонний. А этому Арсению Игнатьичу сколько лет-то? С сорок седьмого года. Хм, а рассуждает как-то неподобающе своему возрасту. Чудеса в Новый год, видите ли случались. В Деда Мороза верил. Он, случаем, не сектант какой-нибудь? Хотя вряд ли, больно здраво про атом водорода говорит. Правда, свихнуться на старости лет не штука, бывает, что при этом то, что в молодости учил, остается ясно и по полочкам разложено. И с этим соседствует… Ладно, Бог даст, разберемся. Денег он не просил? Значит, в следующий раз попросит.

Иван Владимирович помолчал, но темы этой не оставил, сильно она его, видать, задела.

— У Руппии мамочка такая же в юности была. В чудеса верила, стихи любила, и при том была практична и расчетлива до скаредности. «Милый сверстник, милый сверстник, в Вас душа — жива! Я ж люблю слова и перстни».

Иван Владимирович всегда был человеком образованным и начитанным. Но, чтоб отыскать, откуда эти строки, потратил в свое время немало усилий, гугла тогда еще не было. А, найдя их, очень удивился. Очень. Досталась же Виталию такая квазиутонченная натура с псевдотонкой организацией. Мужа ее, отца Руппии, тоже зовут Виталием. С ним Иван Владимирович в свое время не один пуд соли на пищу просыпал. Что-то вместе съели, а что-то выбросили. «Три танкиста, три веселых друга». Горыныч, Иван Владимирович да Виталий. А сейчас не поймешь, то ли друзья, то ли просто знакомые. Но все равно, Виталия всегда приятно вспомнить. Человек он добрый и флегматичный. Миролюбив. Статен. Любит играть в шахматы. Учитель как никак. Комедии с незнакомцами всякими не стал бы устраивать, даже обладай он способностями Горыныча. А вот женушка его — вполне могла бы. С другой стороны, сама обидчива, как все женщины. Обидчива и непредсказуема. Взяла вот однажды да исчезла. Уехала. Что тут еще скажешь!

Забавно как! На какую тему ни начни рассуждать, память тут же услужливо картинки из жизни подбрасывает: пейзажики, трудовые будни, галерею портретов. Что значит жизнь долгая за плечами. Иные из этих картинок скомкать да в сандалии на зиму затолкать, а иные разглаживаешь старательно, всматриваешься.

— Слышь, Виталик, а этот незнакомец Горынычев почему тебя в парк-то позвал? Нет, чтоб в кафушку какую-нибудь. Самое место для деловых разговоров, и тепло, и сытно. В парке-то зачем ветер ловить.

И разговор какой-то странный. Так я и не понял, чего он от тебя хотел. Все эти рассуждения о переходе на новый уровень какими-то играми отдают. Послушай, а этот незнакомец, он не из интернета скачан случайно? Все может быть. Мы и не представляем себе, сколько виртуальных деятелей вокруг нас разгуливает. Просто представить не можем. Как не можем представить, сколько компьютеров скрывается в любом неказистом пятиэтажном домике, не говоря уж о современных постройках. Опутывает нас проводами как сетью, оплетает.

Послушай, Виталик, а Арсений Игнатьич как выглядел? Лицо его случайно не похоже было на клубок ниток? Нет? Ничего-ничего такого особенного, это я так… Ну, тогда, может, действительно просто приставучий прохожий. Хотя как посмотреть, Виталик. Представь себе, что в разговоры людей на улице будут постоянно вмешиваться третьи лица. Да еще так активно, с развернутыми соображениями и готовыми аллегориями по обсуждаемым вопросам. Скажем, беседуют два человека о делах на своей кафедре, в офисе или ординаторской, коллегам косточки перемывают, и вдруг подходит такой бородач и начинает сравнивать образование, медицину или, скажем, бухгалтерское дело с законом Бернулли, и привязывать тему к вопросу «почему летает самолет,» а потом еще и историю нашу к разговору пристегнет. Оглянутся собеседники с тоской по сторонам, глядь, а рядом со студентками, сидящими на стволе липы, бородач, около мамаши с детьми тоже, влюбленная парочка в ужасе пытается от бородача отделаться…

Ты можешь себе такое представить? И я нет. Телевизор, говоришь, такую роль выполняет? Так к телевизору по доброй воле садятся. В общем, если бородач еще раз появится, ты найди способ мне позвонить, я, может, что-нибудь и придумаю.

А может… Ну, ладно, ладно, прости въедливого старика. Зануден, зануден, признаю. Но если честно, без занудства жизнь была бы куда скучнее. Да, да, ведь занудство — антипод верхоглядства. Не будь занудства, никто бы ни в чем не докапывался до самой сути. Даже велосипед бы не изобрели, хе-хе. Да что велосипед! Чтобы изобрести колесо, нужно было сначала изобрести дороги. По буреломам колесо не пройдет. Верхогляд прокатил бы бревно до ближайшего бугорка, и на этом зуд изобретательства у него закончился бы. Без занудства человечество задыхалось бы от огромного количества генераторов идей и не имело бы ни одного инженера, ни одного ремесленника или торговца. Ни одного царя, ни одного чиновника. Были бы только вожаки маленьких стай. Маленьких стай с маленькими головами, зато с большими, сам знаешь чем. Вот скажи, как научиться мало-мальски кропотливому делу без занудства? А научить? Научить без занудства вообще ничему нельзя.

Виталий осторожно посмотрел на часы. От Ивана Владимировича это не укрылось, он широко улыбнулся, «ну, заговорил, заговорил я тебя».

— Так что договорились, Виталик. Как только этот Арсений Игнатьич всплывет, ты меня в известность поставь, очень хочу на него поглядеть. А насчет незнакомца я у Горыныча все выведаю, когда он приедет. Да-с, и с Руппией я поговорю, ты не беспокойся.

Впрочем, беспокоиться было уже некому. Виталий, приняв улыбку Ивана Владимировича за окончание разговора, поспешил удалиться. Что ж, по правде сказать, Иван Владимирович иногда может прекрасно обходиться и без собеседника.

Еще об одной особенности Ивана Владимировича стоит упомянуть. У него редкостное хобби: он изобретатель-конструктор. И в этом деле почти волшебник. Именно в этом деле волшебник. Сны его, способные влиять на окружающий мир, например, на наше повествование, а то и снабжать это повествование новыми персонажами, от него самого зависят мало, чаще вообще не зависят, а вот инженерные выдумки — это безусловно его достижения, а главное, они без сомнения добры и полезны. Иван Владимирович конструирует станочки для выпиливания узоров из фанеры. Разумеется, такого рода станки сейчас можно легко купить, заказать в том же интернет-магазине, и будут они красивые, многофункциональные, заграничные. Но ведь Иван Владимирович не собирается с кем-то конкурировать, в выставках участвовать, фирму по производству открывать. Он просто умелец. Здесь следует поставить толстощекий смайлик, но Иван Владимирович и сам улыбается не хуже. Об этом его хобби знают немногие, но из тех, кто знает, есть мастера, что его станочками пользуются. Стены мастерской Ивана Владимировича, а у него есть мастерская, как у художника, завешаны работами этих мастеров. Сам Иван Владимирович станочки изобретает и конструирует, но пускать их в дело не желает, не дал Бог художественных талантов. Учился когда-то в молодости Ваня и живописи, и рисунку, но однажды понял, что зря силы тратит, прибил свое последнее произведение на внутреннюю сторону двери туалета, чтобы напоминало ежедневно: «каждый должен делать свое».

Мастерская — это и рабочий кабинет, и дом, и гостиница, и санаторий. И еще место для важных встреч. Виталий, спешно покидая пещеру трубадура механика, зацепился за ящик с инструментами. Произведенный грохот и «ойканье» Виталия не прервали течение мысли Ивана Владимировича, по крайней мере, не прервали сразу, а когда Иван Владимирович осознал, что что-то прогремело, в мастерской уже никого не было. Что ж, самое время сюда Руппию пригласить. Да она ведь со своим полосатым псом притащится. Ухоженным хозяйским собакам и кошкам Иван Владимирович мог вполне себе умиляться, но в рабочем кабинете их не терпел. Да и опасно им тут, мало ли что на себя опрокинут или выльют. К тому же аллергия на шерсть у него была с детства.

Однако ходят же по земле Арсении Игнатьичи! Иван Владимирович медленно опустился на деревянный стул и задумался. Облокотился на стол с разложенным чертежом кривошипно-шатунного механизма привода, хорошего привода с ноу-хау для компенсации вибрации при работе на больших скоростях. К столу чертеж прижимала пластиковая коробочка со сверлами. Открыл ее и начал перебирать сверла.

— И чего вмешиваются в чужие разговоры! — раздраженно проговорил вслух Иван Владимирович. — Тут и так непонятно с кем говоришь, так еще и Арсений, здравствуйте, давно вам хотел сказать… А Виталик почему-то спокоен, что ж, молодой еще, ничего не боится. Впрочем, Виталик к поучениям располагает, располагает прямо с детства, вот его и поучают все, кому не лень. «Вот кот. Раз шесть моет лапкой на морде шерсть… Это — собачка. Запачканы лапки, и хвост запачкан…» Недаром Виталик со школы так трепетен к Маяковскому. Дальше больше: «Эта дама — чужая мама… Она бездельница. У этой дамы не язык, а мельница». Вот то-то и оно: не язык, а мельница.

В общем, господа, вы сами видите, что Арсений Игнатьич наступил Ивану Владимировичу на обожаемую мозоль. Не очень понятно, каким образом, но это и не важно. Иван Владимирович объявил войну невидимому (пока) и даже, по большому счету, неизвестному противнику, основное оружие которого — медийная философия и бесцеремонность. Острота первого оружия сомнительна, одно название чего стоит, зато острота второго очевидна.

А если учесть, что у Ивана Владимировича недавно объявился им же порожденный недруг, то наличие двух фронтов требует аккуратности и расчета в собственном предприятии, тут нахрапом действовать нельзя. Что за недруг, спросите вы. Да, вот тот самый, новый персонаж. Статный, подтянутый, наголо бритый, богато жестикулирующий, и весь плетеный как мяч для бенди или клубок ниток. Так и зовут его — Плетеный. Выпрыгнул он из сна Ивана Владимировича.

***

Сны свои Иван Владимирович не любит. И в то же время считает их своим особым достоянием. Настолько они порой бывают живыми. Иногда ему кажется, что он в жизни встречает тех, с кем виделся во сне. Конечно, чаще бывает наоборот: те, кто нам в жизни очень важны, ненавистны или любимы, вдруг появляются в наших снах, а иногда появляются их сочетания, скажем, лицо одного человека, а душа другого. У Ивана Владимировича такое тоже бывает, но порой, не самой удачной порой, некто, появившийся во сне, вдруг всплывает в реальной жизни, в которой до сна его не было. И этот некто далеко не всегда человек, или не вполне человек. И самое удивительное заключается в том, что, увидев такого, такую или такое во сне, Иван Владимирович, проснувшись, точно знает, что это, этот или эта в действительности уже есть, даже, если оно, она или он ему пока не встретились, а может, и никогда не встретятся.

Так получилось и с Плетеным.

— Да что за черт! Нашел о чем думать, — взъярился на самого себя Иван Владимирович.

А как не думать — Плетеный помнился таким реальным, что просто позабыть его не было никакой возможности. И отмахнуться, дескать, чего во сне не увидишь, тоже. Вот же он, вот, прямо осязаем. Кожа — сплошные перекрестья тонких ниточек, и не сказать, что это некрасиво. Костюм из ткани, узор которой настолько рельефен, что прикоснись к нему с усилием, и на пальцах останутся вмятины — переплетенные узкие червячки. А на плече у Плетеного длинноухий черный котенок. Правильно, где клубок ниток, там и котенок. Котенок этот, правда, неподвижен, потому что ненастоящий. А какой, прости Господи, котенок еще может быть во сне.

Иван Владимирович уже кое-что про Плетеного знает.

Иван Владимирович знает, что Плетеный очень скоро станет интернет-мемом в человеческом обличии. И популярным блогером. Еще немного, и его витая, нитяная физиономия заполнит рабочие столы и аккаунты. А сколько появится с ним аватарок, не сосчитать. И блог его, и его страницы в социальных сетях соберут не одну сотню тысяч подписчиков. А в том, что он родился во сне, удивительного ничего нет, чем виртуальный мир отличается от сна? Только антуражем. А Иван Владимирович будет называть его балаболом, и он будет возбуждать у Ивана Владимировича крайнее неудовольствие. Почему? Потому что напичкан бессистемной информацией? Вторгается без спросу, как реклама на новостных сайтах? Пожирает драгоценное время, превращая его в липкий кисель блужданий по чужим мыслям, шуткам и фейкам? Или он то, что определяется модным клише «фрик»? Наверное, всего этого в достатке. Но еще он порождение Ивана Владимировича, и Иван Владимирович не хочет иметь такое порождение. И он, Иван Владимирович, попытается Плетеного дезавуировать. Их встреча в реале не сулит обоим ничего хорошего. И будет ли встреча в реале, неизвестно. Ну что ж, на то и чудодейственны сны Ивана Владимировича, чтобы исправлять допущенные ошибки.

Ну, а мы, господа, разумеется, благодарны Ивану Владимировичу, а также его сновидению, за подаренного персонажа. И хотя Плетеный — это немного фамильярно, а главное, не совсем точно в определении его характера. Внешности, пожалуй, но не характера. Надо отметить, что говорливость Ивана Владимировича велика и объясняется отчасти его эмоциональностью, тем не менее прозвищами он не злоупотребляет, и если уж решился прозвищем кого наградить, то делает это ни в коем случае не со зла, к тому же Плетеный фактически его детище, а потому и имя ему подбирать Ивану Владимировичу. Это разумно и логично, и мы с этим именем согласимся. Спорить мы не будем ни с кем и ни о ком. Нам в дальнейшем понадобятся хорошие отношения со всеми.

***

Иван Владимирович вышел на улицу, и его тут же облапил первый этой осенью снегопад. Хлопья были такие крупные, прямо белые стрекозы, а не мухи, что Иван Владимирович с изумлением застыл на месте. Надо же, уже и отвыкли от столь раннего снега, в этом веке в середине октября обычно бабье лето бывает. Жаль, пальто не надел, плащ-то от такого снега промокнет, но кто же знал. Впрочем, горевать не будем, не хватало еще снега бояться. Тем более что главная беда в такую погоду не сверху падает, а внизу прячется: ступай осторожно, каша под ногами коварна. Вот о чем в эту сырь и холод действительно начинаешь жалеть, так это о том, что существуют в мире светофоры. Понятно, что без них городу никуда, но это ж надо, стоишь около проезжающих с сытым чавканьем машин и просто глупеешь. Ибо нет ничего более глупого, чем отсутствие движения во время бурного первого снега. Хорошо хоть теперь светофоры снабжены таймерами, но, Боже мой, как это долго — семьдесят пять секунд. Знайте, люди, как вы транжирите время: за секунду человек делает два шага, то есть перемещается примерно на полтора метра. За семьдесят секунд, таким образом, можно пройти сто пять метров, а это треть квартала. А в Европе так и вовсе квартал. И все это съедает редко бывающий зеленым мсье светофор.

Ага, вон Руппия у скамейки маячит, конечно же, со своим очередным Бонифацием. Где она только их берет с таким полосатым окрасом, как у тигра. Настоящий Бонифаций был все-таки львом, впрочем, львом в тельняшке. И что за манера везде его с собой таскать, он же весь уляпается по такой погоде.

Иван Владимирович скроил сладенькую подобострастную улыбочку, предназначавшуюся у него для начала разговора с любой женщиной, коль скоро с ней приходится разговаривать.

— Гутен таг, дорогуша. Ты прямо красавица. Как песик поживает?

Руппия, несмотря на свой неликвидный возраст, а может, и благодаря ему, в игры умиления предпочитала не играть.

— Здравствуйте, дядь Вань. Вас Виталий попросил со мной встретиться?

Вот так! Как будто без Виталика и разговаривать бы не стал. Колючая девочка. Наверное, зря назвал ее красавицей. Нарочито получилось. Она ведь догадывается, что он ее считает страшненькой. Тут еще Бонифаций потянулся обнюхивать брюки и плащ, запачкает их, чего доброго.

— Ну, ну, ну, — запротестовал Иван Владимирович, и Руппия натянула поводок. Бонифаций спокойно уселся на мокрый асфальт.

— Знаешь, девочка, я всегда стараюсь не вмешиваться в чужие дела. Но иной раз выскажешь пару мыслей, и всем полегчает…

Руппия слушала Ивана Владимировича рассеянно.

Поежилась. Прижала воротник плотно к шее.

Дернула за поводок Бонифация, когда он решил исследовать содержимое урны у скамейки.

Стрельнула глазами в сторону Ивана Владимировича, улыбнулась. Отвела взгляд.

Нахмурилась.

Повела левой рукой, нарисовав что-то в воздухе, качнула головой.

Подняла брови, сморщила лоб.

Широко раскрыла глаза, слегка втянула голову в плечи.

Незаметно прикусила губу.

Улыбнулась, взглянув на Ивана Владимировича, высунула кончик языка. Спохватилась, посерьезнела.

Покачала головой.

Зевнула, прикрыв рот ладонью.

Слегка, почти незаметно, отмахнулась.

Дернула уголком рта.

Надула губы. Устало выдохнула.