Бесплатный фрагмент - От той войны незнаменитой до величайшей из всех войн

1940—1941 годы глазами восьмилетнего мальчика

К восьмидесятилетию Советско-финской войны

Памяти всех павших безвременно в войнах.

Из записной потёртой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело

По-детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Далёко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,

А все ещё бегом бежал

Да лёд за полу придержал…

Среди большой войны жестокой,

С чего — ума не приложу,

Мне жалко той судьбы далёкой,

Как будто мёртвый, одинокий,

Как будто это я лежу,

Примёрзший, маленький, убитый

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

А. Твардовский

Накануне (конец 1939 года)

…Приближался сентябрь, и, поскольку я бегло читал, считал и писал печатными буквами, решено было меня в школу отдать, в первый класс. Я вполне мог и со второго начать. Но меня в школу не приняли: мне едва пошёл восьмой год, а учиться тогда начинали с восьми. Несмотря на все хлопоты мамы и доказательства знаний моих, бездушные директор и заведующий районо ей отказали, теперь уже под другим предлогом, надуманным: ввиду слабого здоровья. А болел малярией я в прошлом году и теперь был совершенно здоров. Не захотели, мерзавцы, возиться с не вполне взрослым ребёнком.

Это была первая кочка, о которую споткнулась моя жизнь. Но меня это нисколько не огорчило. Тем более что разворачивающиеся события полностью захватили меня. Халхин-Гол проскочил как-то мимо меня, видно, занят я был чем-то более важным. Но прилёт Риббентропа в Москву уже был в центре внимания. О нём много и настойчиво говорили. Ведь Германия сколько помню была нашим врагом. А тут мы с ней «Пакт о ненападении» (и дружбе чуть позже, помнится) заключили.

Через несколько дней Гитлер напал на Польшу, на враждебное нам государство, так что это хотя в память мне и запало, но до времени я оставался бесстрастным. Оживление и интерес наступили, когда немцы, очень быстро польскую армию разгромив, стали двигаться к нашим границам. Тут наше правительство заявило, что не хочет, чтобы братские украинский и белорусский народы, жившие в Польше с Советско-польской войны двадцатого года, были захвачены Германией, и двинуло Красную Армию в «Освободительный поход» на земли Западной Украины и Западной Белоруссии.

Всего за несколько дней без всяких боёв они красноармейцами были заняты. В кино показывали, с какой радостью, забрасывая цветами, встречало их население. До меня дошли разговоры, что кое-где нашим войскам пришлось столкнуться с немецкими, которые лезли к нашей границе, и что Красная Армия им так задала, что Гитлер быстренько согласился с новой границей <теперь уже> между нашими странами. Думаю сейчас, что слухи эти нарочно распространяли.

«Освобождение» Западной Украины и Западной Белоруссии и присоединение их к СССР наполнило меня радостью, гордостью, и любовь моя к РККА возросла ещё больше. Кажется (или только кажется), с этим событием совпало и назначение наркомом обороны неизвестного мне Тимошенко. О любимых мной «легендарных» маршалах Ворошилове и Будённом как-то говорить и писать перестали.

…Поздней осенью, когда в Архангельске лежал уже снег, каждый день газеты стали писать, что белофинны безобразничают на наших границах и даже по нашим заставам стреляют из пушек. В ответ наша артиллерия открыла огонь, и Советский Союз объявил войну на нас напавшей Финляндии.

…по нашим улицам одна за другой проходили колонны красноармейцев в белых полушубках и выкрашенных белой краской стальных касках, надетых поверх шапок-ушанок.

…начался штурм «линии Маннергейма», укреплений названных так по имени генерала — главного белофинна, и в газетах замелькали слова непривычные: «шюцкоровцы», «доты», «надолбы», «автоматы», «кукушки». «Кукушками» называли финских солдат, взбиравшихся в белых маскировочных халатах на высокие заснеженные ели в лесах, откуда они, пропустив наших бойцов, стреляли им в спину. Были они снайперами — тоже новое слово, — стреляли метко, без промаха, и много наших бойцов от них полегло. А автоматами, то есть ручными маленькими пулемётиками, была вооружена вся финская армия, и финны прямо косили из них наших красноармейцев.

В Красной Армии не было автоматов, были лишь длинные тяжёлые винтовки образца девяносто седьмого дробь тридцатого, сконструированные в тысяча восемьсот девяносто седьмом году и улучшенные в тысяча девятьсот тридцатом. Они стреляли одиночными выстрелами и требовали перезарядки либо после каждого выстрела, либо после пяти (если обойма была).

…заговорили о страшных морозах, мешавших нашей армии продвигаться. Дела шли, действительно, медленно, хотя радио и газеты взахлёб сообщали о героических действиях войск. Войска, может, и действовали героически, но шли недели, а конца штурма линии Маннергейма не виделось ну никак. Так что тут было что-то не так. Это и я понимал своим детским умишком. Глядя на карту Финляндии, напоминавшую человеческую фигуру с обрубками ног и рук, и сравнивая эту зелёную кроху с огромной розовой глыбой СССР, я не мог подавить в себе изумления, как же она с двумя миллионами населения осмелилась напасть на стосорокамиллионный Советский Союз.

О ста сорока миллионах я знал из ответа Валерия Чкалова на вопрос при прилёте в Америку: «Богатый ли вы человек?» «Очень!

Нас сто сорок миллионов».

Но самое непонятное и неприятное было в том, что непобедимая армия огромной страны топталась у самой границы Финляндии на обрубке её правой «ноги» (Карельским перешейком называемой) и ничего не могла с нею поделать. Потом газеты кое-что объяснили; финские железобетонные доты были настолько прочны, что их не брали снаряды из пушек, даже и самых больших, и их было так много, так густо они расположены, что прямым и перекрёстным огнём из пулемётов они сметали красноармейцев, не давая им ни добежать к ним, ни доползти. К тому же мешали бесчисленные проволочные заграждения, а из-за надолбов и танки не могли прорваться вперёд. Да и что танк с дотом мог сделать?

Словом, «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить»… Что же?.. Заранее не знали об этом, когда объявляли войну? — это я сейчас так говорю.

…Бойцам по ночам приходилось, в маскхалатах зарывшись в снегу, ползком подбираться к надолбам и дотам, таща за собой ящики с толом, и, если им удавалось дот со всех сторон незаметно ящиками обложить, то его таким образом подрывали. Но ведь не всегда удавалось. Финны тоже были не ротозеи.

…я и не подозревал, что судьба мне готовит сюрприз, и через полгода я своими глазами увижу эту самую линию Маннергейма.

…Вскоре после начала войны стали появляться и раненые, и новенькая высокая четырёхэтажная кирпичная школа, так и не приняв первых учеников, была переделана в госпиталь.

…На снежной целине за моим детским садом красноармейцы в белых халатах с белыми капюшонами на голове учились на лыжах ходить. Смешно было смотреть на неловких южан, они и шага сделать вперёд не могли, белые лыжи их разъезжались.

Там же проходили испытания «снегохода» — грузовика, выкрашенного в белый цвет и поставленного на широкие короткие лыжи передними своими колёсами, а на сдвоенных задних колёсах были натянуты гусеницы. Машина ехала по рыхлому снегу, но, наверно, не так, как хотелось, потому что вскоре она исчезла совсем, и больше я таких машин нигде не встречал, даже в кино.

Ребята, ездившие через Кузнечиху в центр города в цирк, рассказали, что видели, как через реку прямо по льду шли белые танки. Один из них провалился в припорошенную снегом полынью, сразу же в ней утонул, и никто оттуда не вынырнул. Взрослые подтвердили, что тоже об этом случае слышали (не от тех ли самых мальчишек?). Мне было очень жалко танкистов, я представлял, как они в этом танке захлёбываются, не в силах открыть люки, придавленные водой, или, выбравшись, бьются головами своими о толстый непробиваемый лёд. Как же им было страшно!

…на этом финская война для меня как-то размылась, видно, на фронте наступило затишье, и газеты о ней перестали писать. Внимание на другое переключилось.

Этой зимой в моду у женщин вошли боты фетровые белые, я их с маскировкой, разумеется, не связал. Просто все белый цвет полюбили, коль белые танки, грузовики, маскхалаты, лыжи и каски. Белые боты появились и у мамы, и у тёти Наташи. Тётя Наташа даже купила мешок отрубей, высыпала их в оцинкованное корыто в холодной кладовке и чистила ими боты, когда они загрязнялись.

…навсегда остались в памяти походы в баню, а если быть точным, из бани морозной зимой в год финской войны.

В баню я приходил сам пешком по субботам к вечеру, когда к концу дня темнело. Да ведь и темнело-то пополудни часа в три. Возвращался домой я вместе с мамой. Маленький, чистенький, распаренный после бани шёл я, держась за мамину руку, в зимнем пальто с поднятым воротником, в тёплых рукавицах на шнурке, продёрнутом в рукава вокруг шеи (чтоб не терял), в валенках, в на лоб низко надвинутой шапке-ушанке, туго завязанной под подбородком, обмотанный поверх мехового воротника широким шерстяным шарфом так, что для глаз оставалась лишь узкая щёлка. Выдыхаемый мной тёплый воздух согревал мои щёки, увлажнял шарф перед ртом, и тот обмерзал снегом снаружи.

…Мы идём, и морозный снег хрустит под ногами, вспыхивает колючими блёстками по всему огромному пустырю, который пересекаем мы по пути к дому. Небо чернó, с южной стороны висит высоко в нём полная луна, заливая окрестности своим неживым голубовато-зелёным светом. Это от него холодно и загадочно искрится вся снежная равнина перед нами. На небесном своде, тёмном, недвижном, видны крупные яркие звёзды, свет мелких — тонет в море яркого света луны. Вокруг тишина. Тихо, тихо. Только снег — скрип, скрип под ногами… И мама начинает наизусть декламировать Пушкина:

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо, звёзды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух. Чуть трепещут

Сребристых тополей листы,

Луна спокойно с высоты

Над Белой Церковью сияет…

…эти ночи и похожи одна на другую, и отличаются друг от друга.

…Вдруг слева на горизонте поднимается одинокий нечёткий столб, сияющий серебром, и тут же второй, третий… И — вся северная сторона неба в рассеянных переливающихся лучах, столбы дрожат, струятся потоками…

— Что это, мама? — в немом восторге дёргаю я мамин рукав.

— Северное сияние.

Я, раскрыв глаза, впитываю в себя чистые серебристо-голубовато-зеленоватые тона, наполняющие ночь неслышной, неведомой, но видимой музыкой этого внеземного ликующего торжества.

Сияние, невероятно далёкое, недоступное, живёт своей жизнью, волнуется, светлые токи текут в нём снизу вверх и обратно, разливаются вширь, разгораются сильнее и угасают. Призрачные столбы опадают, и вот уже снова в небе полная чернота с мерцающими на её чёрном бархате ледяными блёстками звёзд.

А под ногами освещённая то луной, то сиянием, то белизной лежащего снега утоптанная тропинка, хрустит снег, и мама чеканит строчки «Полтавы»:

Кто при звёздах и при луне

Так быстро скачет на коне?

Чей это конь неутомимый

Бежит, потряхивая гривой?

Мелодия чарующих звуков сливается с очарованием сполохов северного сияния, света луны, искр снежинок и похрустывания их под ногами, и мне хорошо, тихо, покойно и радостно. Умиротворение охватывает душу мою, и произнесённые мамой слова залегают в памяти на всю жизнь. Кто сказал, что человек не бывает счастлив?!

1940 год

Вторая половина зимы и весна проходят в полном беспамятстве. Финская война незаметно закончилась. Моя лысая голова покрылась густыми чёрными волосами, и в конце мая, очнувшись, я вдруг обнаружил, что мы собираемся ехать в ту самую часть Финляндии, где шли всю зиму бои. Карельский перешеек мы отняли всё же у финнов.

Ни сборов, ни прощания с бабушкой, тётей и дядей нет у меня в голове. Лишь настойчивое желание мамы меня накормить перед выездом. Но я есть не могу, ничто не лезет мне в горло — в детстве у меня почему-то всегда перед поездкой напрочь пропадал аппетит. Я вроде и не волнуюсь нисколько — чего мне волноваться? А есть ничего не могу…

…Мы на пристани у Двины ждём парохода, который нас переправит на левый берег реки. Моста через Северную Двину в Архангельске всё ещё нет. Как нет и через Кузнечиху, протоку её. На Кузнечихе всё же летом наводили наплавной (на лодках-понтонах) бревенчатый мост, по которому ездили даже грузовики, брёвна при этом вдавливались в воду, вода чмокала в узких зазорах меж ними и взлетала брызгами вверх из щелей дощатого — поверх брёвен — настила.

Через Двину летом с правого берега на левый, где была железнодорожная станция, перевозили всё пароходами, зимой же, как и через Кузнечиху, ездили прямо по льду.

…пароход подвалил к пристани сбоку, — и мы уже на середине реки, которая кажется мне бескрайне широкой. От носа несутся назад, расходясь, тяжёлые струи воды, я бездумно смотрю в них, про себя отмечая, что корабль наш режет воду наискосок. Это и я понимаю, чтобы корабль течением не снесло. Снова пристань, поезд на рельсах, и… провал до самого Ленинграда.

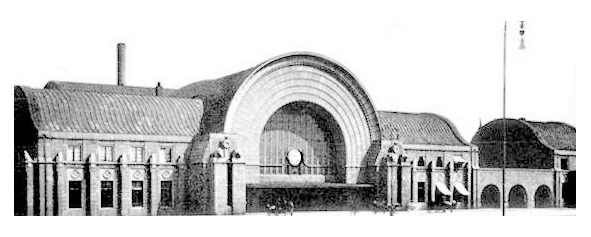

…Горбатый мостик с вздыбленными конями возникает внезапно и тотчас исчезает. И возникает Финляндский вокзал. Светлый, высокий, громадный, вытянутый под сводом зал ожидания. Поезд на Выборг уходит лишь завтра, и на ночь мама отводит меня в «детскую комнату». Там меня кормят и укладывают спать в широком большом помещении, сплошь уставленном детскими небольшими кроватками. Взрослых не оставляют с детьми, и мама уходит, обещая забрать меня утром.

В этой комнате, больше похожей на зал, чисто и тихо, и пусто, как в детсадовской спальне, когда там нет никого, и, похоже, что и здесь я в ней один. Я впервые один без родных в чужом городе, и мне кажется, мама бросила меня здесь навсегда и утром за мной не придёт. От тоски безысходной и горя я начинаю рыдать и рыдаю всю ночь, не заснув, по-моему, до утра. Застав меня утром в слезах, мама сама разрыдалась: «Лучше б оставила тебя спать на коленях!» Я же сразу утих, все страхи исчезли, но горечь ночи той я не забыл.

…мы у выхода на перрон из вокзала. Двери выхода закрыты пока. От дверей вдоль стены уже выстроилась толпой длинная очередь, и я с мамой в середине её. Почему-то папы нет с нами. А маме (а, скорей всего, именно мне) вдруг потребовалось немедленно отлучиться. Попросив женщину, за нами стоявшую, присмотреть за нашими чемоданами, мы с мамой ушли… Когда мы возвращались, то с лестницы сверху увидели, что вокзальные двери открыты, и у стены нет никого… То есть, объявили посадку, и все люди из очереди на поезд ушли. Мама страшно перепугалась за вещи, и побежала по ступенькам бегом… К счастью, чемоданы наши на месте, там, где мы их оставили, и стоят. Одиноко стоят, сиротливо. Как это их никто не украл?! Тут у мамы вздох облегчения, и у меня, я ведь тоже испугался, что наши вещи пропали.

…Поезд катит на Выборг. Мы все трое сидим на нижней скамье и смотрим в окно. Вагон на стыках стучит двойным перестуком: тук-тук, тук-тук, тук-тук… А за окном пробегают леса, речушки, холмы и поляны, озёра, светлые, с белыми облаками, отражёнными в них, и тёмно-красные гранитные валуны. Как же всё это красиво. И вдруг слова: «Линия Маннергейма», — и я прилипаю к стеклу.

От железной дороги вдаль до самого горизонта и за сам горизонт тянется многорядный частокол рельсов, вбитых в землю наклонно. Наклон в нашу сторону, в сторону Ленинграда, чтобы наши танки пройти не могли. А за ними ряды кольев — очень много рядов — с колючей проволокой на них и вдоль, и поперёк, и наискось между ними. Через две-три сотни шагов уже торчат ряды надолбов — уходящих вдаль за горизонт то ли каменных столбов, то ли сделанных из железобетона, и врытых в землю друг от друга вблизи, и с тем же наклоном… И снова колючей проволоки ряды, и один за другим доты, доты, взорванные — глыбами железобетона с искорёженными — из них — стальными прутками и провалами между глыбами.

То же самое через небольшой промежуток повторяется снова:

рельсы, проволока, надолбы, проволока и доты… Это вторая полоса обороны.

Затем третья. И, кто скажет сейчас, сколько их было.

…я поглядываю в окно и в другой стенке вагона: там та же картина. А мы едем, едем, и конца этим мощным укреплениям не видно. Даже я понимаю: «Вот это да!» «И какой же дурак мог послать армию в лоб штурмовать эту крепость?!» — я добавляю сейчас.

…В Выборге меня поражает вокзал и огромный свод из стекла, накрывающий здание. С перрона мы входим на первый этаж. До отхода нашего поезда далеко, я с папой, оставив маму сторожить чемоданы, отправляемся осматривать город. По лестнице мы поднимаемся на второй этаж, вроде как бы балконом нависший над залом, и через боковую дверь в нём выходим… на улицу. Это меня поражает: я сразу и сообразить не могу. Как же так? Со второго — на улицу! Привык жить среди плоской равнины.

…мы идём по асфальту, по улицам. Мостовые расчищены. А по обочинам — груды битого кирпича вперемежку со штукатуркой, щепками и обломками дерева и меж ними дома, останки домов — только стены, руины высоченные во множество этажей. В Архангельске таких высоких домов я не видел.

…все дома разрушены авиабомбами. Мы сворачиваем в поперечную улицу — там та же картина. И на третьей, четвёртой… Ни одного целого дома. Лишь недавно узнал: Выборг, нами не взятый, по мирному договору отходил к СССР. И за день до предусмотренного вступления Красной Армии в город Сталин вдруг приказал его разбомбить. Разбомбить город наш уже, спешно покинутый финнами! Для чего? Что он этим хотел показать? Мощь советского Воздушного Флота? Над городом, не прикрытым ни зенитками, ни авиацией. Н-не п-понимаю! Абсурд!

…между тем, повернув из какого-то переулка, мы выходим с асфальта на широкий проспект, замощённый брусчаткой. Он полого спускается и — в створе его — серая свинцовая гладь.

— Что это?

— Финский залив, — отвечает мне папа. Но к заливу мы не идём, останавливаемся. Папу явно занимает что-то другое.

— Посмотри-ка, снаряд! — говорит он удивлённо и показывает рукой на лежащий посреди мостовой круглый стальной продолговатый предмет, с одной стороны заострённый.

До снаряда несколько десятков шагов, и папа, подняв камень с дороги, издалека швыряет камень в него. Мимо! Он бросает камни снова и снова, но никак не может попасть. Наконец, это надоедает ему, к тому ж нам пора на вокзал, и мы поворачиваем обратно. Идём мы снова мимо руин и маленького уцелевшего домика из красного кирпича, который мы и раньше приметили — как это он один здесь уцелел?! Крашеная коричневая дверь в домик распахнута, мы из любопытства входим в него. Посреди сумрачной комнатки — горка вдвое выше меня. Горка крестиков, нательных крестов, выштампованных из меди. «Должно быть, здесь была церковная мастерская», — поясняет мне папа. Я беру из кучи горсточку крестиков. Для чего? Для забавы, наверное.

…на обратном пути я вдруг замечаю то, на что до этого внимания не обратил. По обочинам улиц не просто остовы стен с пустыми глазницами окон. То с торцов, реже с фасадов части стен вовсе нет, и видны перекрытия, комнаты, двери в них. Вон виден чёрный рояль, зависший одной ножкой над пропастью на шестом этаже, а там — кровать у стены. Где-то ещё стоят стулья и стол, и диван. Нет, они совсем не пусты дома эти. Каждый дом ещё населён. Вещами. Вещами бежавших людей. Живших совсем тут недавно. Я вроде бы это осознаю, но осознание это какое-то странное, без сочувствия к людям, без пониманья, какой бедой всё для них обернулось. Больше всего меня занимает рояль. Как он не рухнет: ведь он так высунулся из квартиры!

…до чего же черства бывает порою душа. Я, сострадавший в песне молодому бойцу, горевавший о маме-кукушке, не испытал ни капельки боли, словно впал в непонятную спячку. Весь город разрушен, а жители где? Ведь я же не знал, что их вывезли до бомбёжки! Но об этом я себя не спросил, видя мёртвые стены и уцелевший чудом домик один, маленький домик с горкой крестиков медных с вытисненным на них распятым Христом. Я глух ко всему в распятом городе этом.

…из-за угла, из развалин вышли два красноармейца. Один из них нёс большой ярко-красный деревянный грузовичок. Заметив нас, он подошёл ко мне и сунул грузовичок прямо мне в руки: «Возьми, мальчик, играй!» Я схватил грузовичок этот с радостью, забыв даже «Спасибо!» сказать. И не помыслил, что это чужая игрушка, что ею играл чужой финский мальчик, и ему, наверное, жаль её, горько, как жалко и больно бывало и мне, если мальчишки у меня отбирали игрушки. Для меня мальчика этого тогда не было вовсе. Я был рад, и мне сейчас стыдно за это. Но так было… Мы прежним путём вошли в дверь вокзала с улицы как будто на первый этаж, а очутились вновь на втором под переплётами огромного свода. И тут меня словно током ударило: «Как же так? В городе толстые кирпичные стены разрушены, а здесь стекло даже не треснуло», — а уж как легко бьются стёкла — это я знал. И недоумению моему не было никакого предела.

Теперь-то легко догадаться, что вокзал и станцию не бомбили, они для перевозок были нужны, а бомбили жилые дома, центр города, школы, больницы, где ведь невоенные люди должны были быть. Господи, прости моих соплеменников, сотворивших не только это злодейство, и накажи по заслугам тех, кто подвиг их на это. Мир был бы чище, если б ты был, Меч карающий! Но, увы! Тебя нет.

До Энсо, таково было название городка, куда мы ехать должны, пассажирские поезда не ходили. Все, кто ехал туда, погрузились в теплушки, в товарные вагоны с широкими раздвижными дверьми посредине. Выгрузились мы вечером у небольшого вокзального здания. Солнце уже заходило. Кое-кто решился, на ночь глядя, искать ночлег в городе, большинство же осталось ночевать возле станции на травянистом склоне слева от железнодорожных путей, если смотреть в ту сторону, откуда поезд пришёл, то есть в сторону Выборга.

Мужчины прикатили откуда-то непомерных размеров чугунный котёл, вбили в землю два кола с развилками — и вот уже этот котёл проволокой подвешен на перекладине между ними, а под ним разводят костёр. Воду набрали в прозрачной быстрой речушке у леса, что была совсем рядом, и вскоре в котле забурлило, забулькало, и потянуло от него вкусным запахом кулеша.

Проголодавшийся за день народ, и даже я в том числе, торопливо хлебал из кастрюлек и мисок это пшённое варево за обе щеки.

Ночь была не холодная, и, поужинав, все улеглись на траве тут же на склоне, подстелив пальто под себя и укрывшись ворохами одежды.

…Утром какой-то начальник во всеуслышанье объявил, чтобы все приезжие шли в город и искали свободные дома и квартиры. Кто где что найдёт, пусть там и селится.

…ярким солнечным утром папа ушёл в город на поиски, а, вернувшись, тут же увёл нас через рельсовый путь и широкое гладкое асфальтированное шоссе из Выборга в Хельсинки.

Спускаясь вниз в этой части города, мы проходили за улицей улицу, не задерживаясь нигде; улицы здесь протянулись ровно, как по линейке, по сторонам их стояли одноэтажные домики, из которых ни один не был похож на другой, но все аккуратненькие, ухоженные, раскрашенные яркими чистыми красками, так непохожими на наши, советские, те, что я видал до сих пор: с их вечным грязным оттенком. Каждый дом стоял в дворике, огороженном низким заборчиком из реек с просветами. Мама сказала, что это штакетник. Во дворах росли невысокие яблоньки и ягодные кусты.

…После Выборга город оказался на удивление цел. Ни одного повреждённого дома. Правда, через несколько дней я всё же набрёл на одно пепелище: груда золы в огороженном дворике, в ней почерневшая печь, наподобие русской, с торчащим в ясное синее небо квадратным пальцем закопчённой трубы. Говорили, что в него бомба попала, но я больше склонен думать сейчас, что он сгорел либо по какой-то случайной неосторожности, либо сожжён был хозяином, не пожелавшим отдавать дом врагу.

…проведя нас множеством улочек и переулков, папа вывел нас к маленькому лесочку, где росли и берёзы, и ели. На улице против лесочка и стоял облюбованный папой домик с мансардой, обшитый ярко-красной вагонкой. Нам с мамой домик очень понравился, и мы вошли через калитку во двор. Мне сразу в глаза бросилось, что на стене домика была прибита табличка: «ул. Печатников, № (такой-то)». Уже успели повесить!

Дом, ставший нашим, стоял от калитки по правую руку, за ним был огород, несколько яблонек и вкруг двора у штакетника сплошь кусты смородины и малины с зелёненькими бубочками завязавшихся ягод. Яблоньки в эту суровую зиму с тридцать девятого на сороковой немного подмёрзли и, хотя зеленели вовсю, среди листьев я завязи не заметил.

Перед входом — крылечко, всего три ступеньки к нему. Папа поднялся, открыл дверь ключом (откуда он взялся?), вслед за ним я вошёл в дом. В крохотную прихожую, сени ли, тамбур (не знаю, как и назвать). И сразу же взгляд мой упёрся в лестницу, крутыми ступенями уходившую вверх — путь в мансарду. Но туда мы не полезли, а вошли в дверь направо. Там была комната, а за ней и вторая, побольше, на другую сторону дома. В этих комнатах мы и остались.

…в первой же комнате меня поразил сразу стол. Стол, застланный чистой белою скатертью. На столе возвышался начищенный самовар с фаянсовым чайником на трубе, вкруг него на блюдечках стояли стаканы, в них — блестящие чайные ложечки. Не хватало в них только чая, да сахара не было на столе. Казалось, что семья прежних жильцов собиралась чаёвничать, а их словно ветром вдруг сдуло. Сахарницу, пожалуй, спёрли красноармейцы, всё остальное было на месте.

Самым удивительным всё же оказалось не это, а то, что жилец соседнего дома, ключ потерявший, попросил у папы наш ключ и свободно открыл им замок собственной двери. Папа потом много раз проверял: ключи от замков были разные, но каждый из них любую дверь открывал. Это было неслыханно. Значит, в городе финнов не знали воров! Замки были просто вместо задвижек. Это многим ещё подтверждалось. Вдоль хельсинского шоссе через километр или сколько-то стояли столбики с ящичками; человек, нашедший вещь или кошелёк на дороге, клал их в ящик, чтобы хозяин-раззява, вернувшись, потерю забрал. После сам видел за городом у дороги, от шоссе отходившей на хутор, штук десять молочных бидонов. Мне объяснили, что хозяева хуторов, после дойки коров, молоко вывозили к шоссе и там оставляли совсем без присмотра. Потом грузовик проезжал по шоссе и собирал все наполненные бидоны со всех хуторов, и оставлял там вымытые пустые. И никто никого не обманывал. Это было похоже на сказку и вызвало у меня уважение к финнам, которых я никогда не видал.

Вслед за нами в мансарде поселилась одинокая женщина с мальчиком, Витькой, на год моложе меня. Мы сразу же подружились. Ещё бы: жили нос к носу! С ним мы бродили и в лесочке напротив, и бегали к речке. Той, что текла через город к широкой Вуоксе. Из неё брали воду в котёл, когда ночевали у станции. Текла она под уклон очень быстро, низвергаясь порой водопадами с гранитных валунов преимущественно красных оттенков, петляя меж лесистых холмов среди города и немного успокаиваясь на равнине внизу.

…Спустя несколько дней после знакомства Витька показал мне свою замечательную отметину. Через всю загорелую стопу его левой ноги, сверху от сустава до пальцев, тянулся белесый шрам с поперечными белесыми же рубцами от швов. Витька очень гордился и хвастал этим шрамом, рассказывая, как глубоко распорол в воде ногу разбитой бутылкой, купаясь в реке ещё там, в России, на родине.

Первым делом мы обследовали лесок возле дома и обнаружили, что он перечерчен зигзагами длинной траншеи, временами переходящей в углублённые блиндажи, куда вели сколоченные из досок ступеньки. Изнутри и траншея, и блиндажи тёсом обшиты, из досок же был настлан и пол, только блиндажи накрывались ещё и сверху всплошную брёвнами в три-четыре перекрёстных наката, засыпанных сверху землёй, поверх которой росла густая трава, дёрн, как узнал я позднее. Блиндажи были гораздо шире траншеи, по бокам их — возле стенок — деревянные лавки, на которых можно было сидеть и лежать. С замиранием сердца влезали мы в их полутьму, в тусклый свет, проникающий в них с двух сторон из траншеи через настежь раскрытые двери. Мы ощупывали стены и лавки, шарили руками под ними: мы искали оружие и патроны, но не нашли ничего. Траншея и блиндажи стали местом, где мы постоянно играли в войну, геройски отражая вражеские атаки и вздрагивая от жути при шорохах осыпавшейся за обшивкой земли.

…В один из ликующих летних солнечных дней нас позвал к себе в гости сосед — старшина, живший в доме напротив — за нашей оградой. Створки трёх окон в комнате, куда мы вошли, были распахнуты, топилась плита. На конфорках стояли кастрюли, накрытые крышками, в них что-то кипело и булькало.

…старшина раз за разом открывал дверцу плиты, где жарко горели поленья, и бросал туда каждый раз винтовочный настоящий патрон. Дверцу после этого он закрывал на крючок. Патрон вскоре громко взрывался к нашей радости: б-бах! Дверца дёргалась, искры ярким дождём сыпались сквозь колосники в открытое поддувало. Всё это приводило нас в дикий восторг.

Но старшина не ограничился этим. Захватив рукой целую горсть этих патронов, он швырнул их все сразу в огонь. Громыхнуло не сразу, но сильно. Кастрюли прыгнули над плитой, расплёскивая своё содержимое, дверца печки, дёрнувшись, распахнулась, из неё вышвырнулись на железный лист на полу и дальше на доски раскалённые угли и полыхающие поленья, а мы с Витькой, сиганув в разные окна и перелетев через изгородь, выкатились на улицу. Вслед нам слышались вопли прибежавшей жены старшины, и мы поняли, что сотоварищу нашему сейчас вовсе не сладко.

…с Витькой мы набредаем на муравьиную кучу и пристально наблюдаем, как живёт она, как копошится, как суетливо и, на наш взгляд, бестолково бегают муравьи. Мы проходим вперёд и натыкаемся на толстый низенький пень. На нём — свалка дерущихся муравьёв. Мы вглядываемся в них, замечаем, что муравьи эти разные. С одной стороны заползают на пень муравьи большие коричневые с рыжинкой, с другой — муравьишки мелкие, чёрненькие. Они то и дерутся между собой, рыжие с чёрными. Нет, это не драка, это война, они кусают друг друга до смерти. Рыжие муравьи тащат белые муравьиные яйца. Ага! Вот оно что! Неподалёку на земле муравейник с чёрными муравьями, а рыжие эти белые яйца вытаскивают из него, отбиваясь от маленьких чёрных хозяев. Рыжие просто грабители, и мы с Витькой вступаемся за обобранных, слабых. Мы возвращаемся к пню, на ровном срезе которого — главная битва, достаём из карманов коробки со спичками и прижигаем огнём рыжих бандитов. Мы очищаем пень полностью от разбойников и уходим в уверенности, что они больше не сунутся.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.