Бесплатный фрагмент - От Белгорода до Кенигсберга

Воспоминания механика-водителя СУ-76 1941—1945 гг.

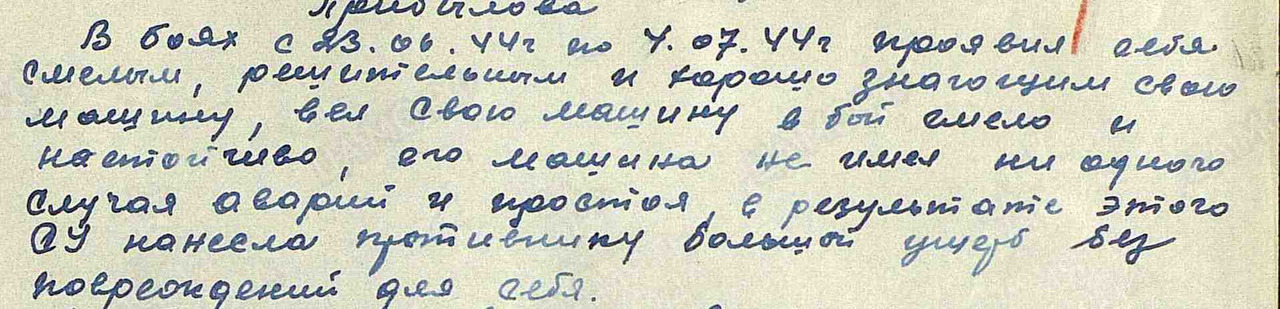

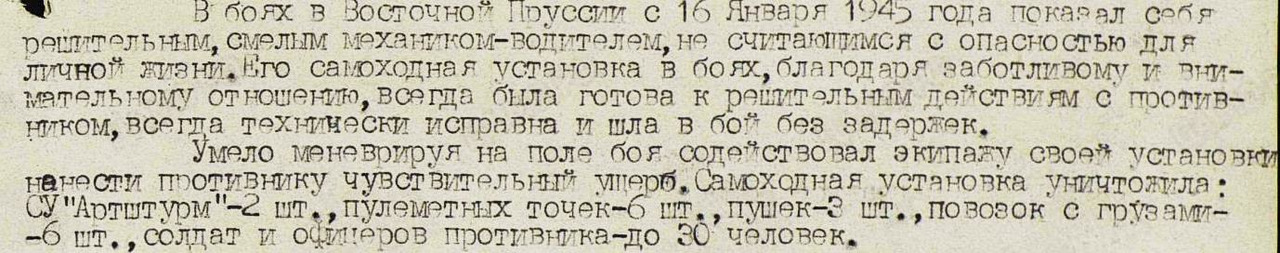

Звание: сержант, в РККА с 1943 года. Место призыва: Корочанский РВК, Курская обл., Корочанский р-н, Место службы: 1500 сап 2 гв. тк

2-я самоходная батарея 1500 самоходного артиллерийского полка, входившего в состав 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Награды:

Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Отец: Прибылов Павел Федорович, 1890 г. рождения, в г. Короча. Курской губернии, из семьи рабочего. В 1902 г. окончил городскую школу и работал по найму. С 1907 по 1915 работал рабочим на мыловаренном заводе. В 1916 году сдал экстерном экзамен за четыре класса реального училища. В 1916 г. был призван на военную службу и был отправлен в школу прапорщиков, после которой был отправлен в пехотный полк. В 1918 г. вступил в Красную Армию, воевал на Южном Фронте в должности командира батальона: Каховка, взятие Крыма. В 1922 г. демобилизован. Перед войной работал нотариусом в г. Белгород. В апреле 1941 г. призван в Красную Армию и отправлен военным комендантом эшелона в г. Вильнюс. 22 июня встретил войну в г. Вильнюс, где националисты стреляли с крыш домов по командирам, рядовым. служащим. Несколько раз был в окружении, но вышел к своим. По-возрасту и здоровью был назначен командиром батальона в учебный стрелковый полк в Казахстане. В 1945г. был демобилизован. В 1950 ушёл из жизни.

Мать: Родилась Прибылова (Булгакова) Екатерина Васильевна в 1892 г. В г. Суджа Курской губернии, в семье священника, Василия Семеновича Булгакова. Среднее образование (8 классов гимназии) получила в г. Короча, куда был переведен отец. В1910 г. Начала свой трудовой стаж учительницей начальной школы. В 1912 г. Поступила на Высшие женские курсы (университет) г. Харькова. В 1917 г. Получила диплом 1- ой степени по историко-филологическому факультету. В этом же году стала преподавать русский язык и историю в Корочанской мужской гимназии. После Гражданской войны у неё на руках остались сестра и два младших брата. В 1923 вышла замуж. В 1924 переехали в г. Белгород, где и работала в средних школах, преподавала русский язык и литературу в старших классах. В октябре 1941 от немцев бежали в Корочу. После первого освобождения Белгорода в феврале 1943 вернулась с сыном в Белгород. Наступление немцев из-под Харькова было стремительным и 17 марта город был занят Она ни дня не работала на немцев, кормилась подаянием (её многие знали) и работала по найму на огородах. В последних числах июля фашисты объявили, что все жители к 6 часам утра 1-ого августа должны быть готовы к эвакуации. Иначе расстрел. Все дни до 5-ого Августа пряталась по подвалам с бутылкой воды и 5 печёными картофелинами. Белгород город первого салюта! Освобождён 5 августа 1943г. С 6-ого августа стала работать в ГорОНО инспектором разбитых школ. Война отняла у нее здоровье. В 1949 г. ушла на пенсию. Ушла из жизни 23 февраля 1963г.

Двух старших братьев на фото нет. Мать в белом платье. Две сестры — погодки: одна умерла от тифа, другая — повешена фашистами вместе с детьми. Два младших брата воевали офицерами, прошли Сталинград, Курскую дугу, форсировали Днепр и по ранениям демобилизованы.

От автора

После окончания Великой Отечественной войны прошло больше двадцати лет. За это время выросло новое, молодое поколение, которое о войне знает только по книгам, кинофильмам, да по скупым рассказам участников этой Великой битвы. Для молодого поколения Великая Отечественная война такая же далёкая история, как для нашего поколения — гражданская война. Время — хорошее лекарство. Кажется, все раны пронесшейся бури залечены и война, с её тяжелыми последствиями, ушла в далёкое прошлое. Но так ли? Все ли раны залечены? Душевную рану матери о погибшем сыне даже время не в силах исцелить. Но это не всё! Сколько бывших фронтовиков сейчас болеет сердечными и нервными болезнями! А сколько преждевременно умерло! Кто лежал в больнице, тому, наверное, приходилось слышать, как врач, осмотрев больного, бывшего фронтовика или перенесшего войну, после своего диагноза обычно добавлял: «Ничто не проходит даром. Последствия войны! или Фронт о себе и сейчас даёт знать». Разве для этих людей война ушла бесследно в далёкое прошлое?

Хорошо, очень хорошо, что наша молодёжь не испытала на себе войну, но знать о тех тяготах, которые перенесли их отцы и матери, она должна знать. Должна знать, чтобы в полной мере ценить настоящее, чтобы упорнее бороться за мир.

Каким-то чудом сохранились мои письма-треугольнички военных лет, написанные родителям, и мамин дневник. Им тоже больше двадцати лет. Перечитывая их, я как бы заново пережил всё это, что выпало на мою юную долю. Такая доля, с небольшими изменениями, выпала многим моим сверстникам, и поэтому мне пришла в голову мысль описать по дневнику и письмам, хотя бы частично, все те лишения и трудности, которые пережила и преодолела шестнадцати-восемнадцатилетняя молодёжь военных лет. В своих отдельных небольших рассказах мне хотелось в основном показать не героические дела, а просто обыкновенные дни войны: в тылу и на фронте. Чтобы выполнить эту задачу, я стал всё чаще открывать заветную шкатулку и прочитывать свои письма военных лет, которые сохранила моя покойная мать. Брал и открывал всегда наугад, но всегда так живо вспоминал давно минувшие события, бои или просто отдельные эпизоды из собственной жизни, а иногда вспоминал даже, как писал то или иное письмо, что на какое-то время забывал окружающую жизнь и мне казалось. Будто моя военная молодость снова пришла из этой старой шкатулки. Почти все письма были очень короткими, занимавшими одну тетрадную страничку и свернутые в треугольнички. О многом написано буднично, лаконично, даже сурово, отражая в письмах суровость тех лет. Да и что мог написать солдат на клочке бумаги. О многом тогда и писать было нельзя, но эти короткие письма помогли вспомнить о многом. Всё же первым толчком, заставившем меня взяться за перо, были не письма, а мамин дневник. Вот как это было.

В один из октябрьских вечеров, когда ненастная погода замыкает человека в четырех стенах его комнаты, мне захотелось прочитать сохранившийся мамин дневник военных лет. Пожелтевшие листки ученической тетрадки, исписанные ровным почерком двадцать пять лет назад, будили воспоминания о тяжелых днях того времени, все невзгоды которых стали забываться. Прочитав, я в задумчивости смотрел в окно. Резкие порывы осеннего ветра хлестали дождём по стеклам, срывали последние листья с деревьев, и этот дробный, набегающий стук по окнам и унылый вид умирающей природы, усиливали воспоминания давно минувших дней.

Осень 1941 года была тоже дождливой. Так же не переставая шёл дождь, и в море грязи еле-еле продвигалась телега, запряжённая тощей лошаденкой. Рядом с телегой, с трудом переставляя ноги в липкой чернозёмной грязи, шли голодные и усталые мы с мамой.

Из г. Белгорода в городок Короча, который 50 км от Белгорода. Короча находится в ложбине, да и по дороге к ней много больших спусков, подъёмов, плюс «крутой» чернозём, танки и наши и немецкие тонули в нём. Взрывали придорожные церкви, на щебень, но мало помогало.

«Эвакуация» — это слово ворвалось и мою жизнь после слова «война». И дальше — жизнь в маленьком, грязном, прифронтовом городке Корча полная тревог и волнения.

Лето 1942 года. Военная буря снова всколыхнула и погнала дальше на Восток огромную массу людей. Пришлось уходить и мне.

Об этих незабываемых днях мне захотелось рассказать хотя немного так, как записано в дневнике, не изменяя ни единого слова, чтобы поведать не только о событиях, записанных без всяких вымыслов, но и передать сам дух того времени.

1-я тетрадь с записями современника Великой Отечественной войны, моей мамы — учительницы Е. В. Прибыловой

Эвакуация

Сентябрь 1941 г.

«…Занятия, хотя и ненормальным образом, продолжаются. Наша школа №3 приспособлена под госпиталь, директор Сидоров уехал с госпиталем, в армию ушли молодые учителя, но мы работаем. Посещаемость стала плохой, но как только становиться тише, бомб сбрасывают меньше, учащиеся охотно идут в школу, как-то упорней, старательней занимаются, и все вертятся около тебя, как будто чувствуют, что скоро придётся расставаться, хотя об этом никто не говорит. Передают военные новости, предположения. Всё чаще и чаще стали тревоги по радио о воздушных налётах, прерывая уроки, занятия, ребята разбегаются кто куда. У одного мальчика, ученика 6-го класса, большое горе: пришло известие, что отец убит, мать осталась с тремя детьми без средств, без родных, сама малограмотная. Ваня Яшин (так звать мальчика) ходит в школу чёрный, угрюмый, просто тяжело на него смотреть. Ребята необыкновенно чутко к нему относятся, бережно, но эта бережливость, нежность иногда потрясает мальчика, и он, упав на скамью, глухо рыдает, просто скрипит. Все ученики бросаются ко мне, вызывают из учительской и тревожно, недоуменно заявляют: „Ваня плачет, но мы ничем, ничем его не огорчили, наоборот, старались развлечь и т. д.“ Мы пошли навестить мать, конечно, ничего я не могла сделать для её успокоения, только уговорила её поддерживать себя для её же детей. Горком помог ей, и она намечена к эвакуации с детсадом в первую очередь. Муж её был третьим секретарем горкома и в первый же день войны пошёл в военкомат с просьбой послать его на фронт. Ушёл он с Черниговским полком и в первом же бою погиб. Тяжелое это было посещение…»

Сентябрь 1941 г.

«…Очень многие из жителей или уезжают, или собираются уезжать. Слово «эвакуация» гуляет по всему городу, причем оно получило самые уродливые извращения: «ликуация», «рикуация» и т. п.

11 октября 1941 г.

«…И так, мы с Юрой двинулись в путь. Небольшая лошадёнка, телега тяжёлая, упряжь веревочная, на телеге выварка с „запасами“ нашими (всего понемножку), узлы, узелочки, я в шубе и фетровых ботах и Юра — „мужичок с ноготок“…»

12 октября 1941 г.

«…И я и Юра идем пешком, Юра настойчиво «борется» с лошадью: подгоняет её кричит, бьёт; я ему помогаю, а лошадь упорно идти не хочет и на все наши мероприятия (палка, крики, снопик сена, который я сую её под нос и др., отвечает одним ленивым шагом и стоп… стоп… стала.

…Машины, машины, машины; едем не по дороге, а сбоку, все думаем пропустить машины, но им нет, нет конца. Грязь растаяла, и ехать опять очень тяжело. Особенно тяжела и опасна «переправа». Через так называемый Бахаревский мост. Узкий, длинный, очень неустойчивый мост, по бокам ров, грязь непролазная, надо спускаться и взбираться на гору. Пропускам машины, стоим около часу, а может быть и больше, а машины с бойцами столпились грудою, прямо целое поле их. Опасно, один неприятельский самолет — и сколько может быть жертв, а самолеты кружатся над нами, и все спешат переправиться через мост, а через это ещё больше задержки… Мысли о немецком самолёте не оставляют меня, да и другие все кругом посматривают на небо. Когда мы подъехали к Игуменке, я пошла в сельсовет; здесь на крыльце, кругом стояло очень много бойцов, они толпились и в сенях. Я вступила на первую ветхую ступеньку крыльца, вижу все бойцы осматриваются по сторонам, затем побежали и кричат:

— Самолёт, самолёт!

— Да это наш! — говорю я и смотрю: очень низко, чуть не задевая крыши хат, пролетает немецкий самолёт, видны люди очень ясно, лётчики стали строчить из пулемёта. Я оглянулась и ярко врезалась в память: образ нашей подводы и моего «подводчика» Юры: маленькая понурая лошадка, украинская узкая тележка, нагруженная узлами и узелками, около них Юра, усталый, грязный, с большими, очень печальными и утомлёнными глазами. Жертв человеческих не было, но все удивлялись, что так нагло и низко был самолёт, можно было бы его сбить, если бы была зенитка. Вот и на мосту при таком огромнейшем скоплении машин получилась большая пробка, вражеский самолёт мог бы наделать много бедствий, много жертв могло быть. Но всё обошлось благополучно. Поехали дальше…»

14. июня 1942 г. Город Корча

Тучи снова сгущаются, вести с фронта беспокоят нас, неприятель на Харьковском фронте прорвал его, и, по слухам, занял Волчанск и Шебекино. Днем почти непрерывно слышна близко канонада, и группами, в 10—13 самолётов, летают немецкие самолёты, их обыватели называют «фрицами». По радио слышали, а потом в специальном номере газеты были опубликованы договора СССР с ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И США; эти договоры заключены на предмет открытия 2-го фронта, помощи военной этих государств нашему Союзу. Сегодня по постановлению Правительства, в честь заключения договоров подняты государственные флаги везде. И всё-таки, как-то нет твёрдой веры, чтобы эти оказали существенную пользу нам, нашей Родине. Жители Корчы между собой говорят, что им (Великобритании и США) хочется и Гитлера и нас разбить, чтобы им властвовать. Сколько несчастий принесла нам уже война: всюду развал, разрушения, сожжённые села, деревни, города, а сколько человеческих жертв! Недавно из села Мясоедово через Корчу повезли 17 детей в Валуйки. Это — сироты, отцы их на войне, а матерей немцы расстреляли за то, что они вернулись в сожженную и оставленную немцами свою деревню (Мясоедово) для того чтобы выкопать закопанный ими ранее картофель и бурак. На женщин наскочил немецкий отряд, и вот «цивилизованные вояки» расстреляли всех женщин. Будь вы прокляты, изверги рода человеческого! Как спокойно они могут потом писать своим детям, женам, матерям!. А жизнь изо дня в день становится все трудней и трудней, продуктов почти нет на рынке, окрестные крестьяне меняют макуху, фасоль, соль на «барахло», особенно трудно доставать соль, нет и мыла…

22 июня 1942 г.

Сегодня год Отечественной войны!

Год! Даже страшно произнести это слово — год войны! Год ужасных нечеловеческих страданий, сколько жертв и море людских слез! Зачем, что сделали мы немцам, что они так дико ворвались в нашу жизнь, нарушили её мирное течение? Сейчас просматривала я журнал «Смена», и так тяжело видеть иллюстрации фашистских зверств над мирным населением, расправу немецких извергов над детьми совершенно непонимающими события, но так ужасно и много страдающих от них. Предыдущие войны только косвенно захватывали детей, а в эту войну палачи-немцы ранят, калечат, убивают детей, убивают на глазах их матерей и даже бабушек. Бедные дети! Когда же будет конец этой кошмарной действительности, когда же правда и справедливость возьмут верх, восторжествуют? Заключен договор между СССР, Англией и США, с их стороны обещано в 1942 году открыть 2-ой фронт, что, безусловно, улучшило бы наше положение, оттянуло хоть некоторые части немецких войск от нас, перебросили бы на 2-й фронт. 14 июня объявлен днем народного праздника о заключении договора, на зданиях были вывешены флаги. Все ждали радости, смягчения для русских военной обстановки. Но оказывается не так-то просто открыть 2-й фронт, союзники наши, по-видимому, с этим не очень-то спешат, поэтому его все нет и нет, и мы одни на себе переносим войну, удары немцев. Из Шебекино, Таволжанки пришли в Корочу толпы беженцев. Не могу понять: в чьих же руках Шебекино, Волчанск? Слухи очень противоречивы: одни утверждают, что оба эти города в руках «немца», другие, что Шебекино отбили «Катюшей», но от него ничего не осталось, а Волчанск в руках немцев.

«Катюша» — это орудийная машина позднейшего изобретения, из неё стреляют только 3 раза, но после неё ничего не остаётся, она все сжигает: дома, металл, не говоря о людях, животных, загорается даже земля от её выстрелов, — так мне рассказали о «Катюше». По слухам, да, кажется, и в газетах было сообщение, что немцы требовали убрать «Катюшу», угрожая, что в противном случае они станут применять газы. Я эту машину «Катюшу» не видела и не имею никакого представления о её размерах и форме, но впечатление от разговоров сложилось о ней, как о чём-то чудовищном, страшном. Неужели и из Корочи придется куда-то, в неизвестность уходить? С чем, как, куда? Вот вопросы, ответы на которые никто не дает, и сам на них не можешь ответить…»

24 июня.1942 г.

Часто стала я сюда писать, вероятно, от тоски. Вчера присутствовала на похоронах молодого командира дивизиона, 1920г. рождения. Он 23.6 выехал на передовую и убит, вернее наступил на вражескую мину — и смерть. А лицо молодое, красивое, хотя всё повреждено осколками. Комсомолец, украинец. Бесконечно жалко, сердце останавливается от жалости, а как вспомню о его матери, тут уж просто ужас охватил меня, я задыхалась от горя. О сколько их таких погибает, молодых, красивых, полных сил и надежд на будущее! Тяжело, а помочь нечем, не в наших силах остановить войну, прекратить эту бойню, так разоряющую весь народ, уничтожающую лучшую часть народа.

28 июня 1942 г.

Какие тревожные, мрачные дни переживает Короча, прямо какой-то кошмар над мирным городком! Все чувствуют, что война дошла и до них. Как-то быстро, неожиданно немец взял Шебекино, Будённовский сахарный завод, оттуда хлынули в Корочу «переселенцы»… Разговоры, толки, и куда-то их надо поселить, накормить.

30 июня 1942 г.

День начался спокойно сравнительно. Вчера по городу распространились хорошие вести, что прорыв ликвидирован, что наши войска взяли Игуменку и подступают к Белгороду. Я немного успокоилась и после завтрака села во дворе вышивать кофточку (которую вышивала уже год, с приезда), а Юра пошёл занять очередь на хлеб. Оттуда вскоре возвратился встревоженный и сказал, что все жители Корочи бегут, что немцы близко и надо уходить. Конечно, всё это очень взволновало меня.

30 июня 1942 г.

3 часа дня. Юра ушёл, вернее, бежал, так как уже было страшно поздно, немцы десантом высадились и заняли Корочу. Обращаюсь к Ул-ву, корочанин, в Б. работал в милиции), прошу взять его с собой Юру, тот соглашается, но чтобы Юра пришел к милиции. Но поздно, к милиции не пройдешь, и Юра уходит с учителем Алексеевым, за ним спешит и Николай Петрович (учитель, наш хозяин). В доме остаемся мы вдвоём: я и Маруся. Спешим в подвал школы, где сидим до 4-х часов утра, когда идти надо домой: немцы шарят по домам, тянут, что хотят, заядлые воры, грабители. Маруся боится за грабёж, а я как побитая, подавленная, ослабленная и морально прибитая разлукой с Юрой (я никогда до этого с ним не разлучалась), все мысли, что с ним? А ещё сильнее подавлена тем, что мы теперь не мы, а под властью немцев, плетусь за Марусей. Она тоже сердитая, видно, и ей тяжело. Стыдно как-то смотреть в глаза друг другу, молчим. А немцы тут, как тут их гортанный крик слышен из сада:

— Мамка, яик, яик! — Маруся отдает яйца, но это оказывается не выкуп, за одним немцем вбегают другие с тем же возгласом:

— Мамка, яик, яик, — Маруся не выдерживает и, хотя они не понимают по-русски, с досадой тоже кричит:

— Да что же куры целый день у меня несутся?

И смех, и горе. В доме учителя Алексеева вывезли всё постельное бельё, одеяла, простыни, скатерти и другие носильные вещи до последней тряпки. Узнали уже, что он ушел. Начался грабёж и по другим домам.

Следующие дни, в начале июля месяца

Тяжело, нет силы, потерять родных и жить одной на отрезанной от остальной земли Русской оккупированной немцами земле. Есть нечего, съешь, кто, что даст, весь «запас» (а что запас? Кусочек сальца и кусок хлеба) отдала Юре. Слабею, еле хожу, и физически и морально ослабла. Иногда Маруся сварит картошку, поедим немного; с Марусей почти не говорим, о чем говорить? Тяжело ей. Она посылает меня смотреть, нет ли среди пленных и вообще загнанных немцами Николая Петровича и Юры. Я покорно хожу, мало как-то воспринимаю, мало чувствую, как какая-то деревяшка, и смотрю с горечью и болью с тяжестью в груди на бесконечный поток грязных, измученных, изнеможенных людей, которых немцы гонят через город и сгоняют на выгон. Усталых, изнемождённых, падающих бьют прикладами, по-своему ругают, толкают в спину, шею. А пленные, голодные, изнурённые, тянут руки к подающим пищу, к кружкам воды, которую жители выносят в вёдрах к морозовскому дому. А жара изнуряющая, пыль кругом!

Дальнейший рассказ продолжит бежавший от немцев Юрий, с кусочком хлеба и сала.

С отступающей армией

Да, жарким были июльские дни в то лето. Отбившись в ночной суматохе в одной из деревень от учителя Алексеева, шёл я по пыльной дороге на Воронеж. Жара! На небе ни облачка. Налитые колосья ржи стоят, не шелохнутся, листья на деревьях опущены и не колышутся, чернозёмная пыль от тысяч ног и сотен колес почти не относится в сторону, а движется вместе с отступающей Армией. И всё до самого горизонта залито знойными лучами июльского солнца. Дышать тяжело, пот течёт ручьями по лицу, по спине, собирается в складках кожи и, нагреваясь ещё больше раздражает её. Хочется всё сбросить с себя, и, кажется, вылез бы из собственной кожи, чтобы хотя немного стало прохладней и легче идти. Во рту пересохло тошнота и слабость от недоедания еще больше усилилась, глаза слезятся, в голове стоит какой-то шум, а ноги плетутся, как бы тащатся за тобой, поднимая сухую дорожную пыль. Отдохнуть нельзя — отстанешь от людского потока, движущегося по степным дорогам на Воронеж и преследуемого механизированными частями противника. Многолюдная, многострадальная человеческая река безостановочно течет на Восток, и я, маленькая песчинка, подхваченная потоком и, влекомая им, также безостановочно иду со всеми, и только иногда нет-нет, да и мелькают мысли: «Не выдержу… упаду и не пойду дальше, сил уже нет». Мимо, обгоняя меня, идут небольшими группами солдаты и командиры с запыленными лицами, с ввалившимися от усталости глазами. Некоторые идут с перевязанной рукой или головой, и у всех гимнастёрки на спинах промокли от пота. Едут на подводах, груженные домашним скарбом, измученные дорогой, эвакуируемые; тарахтят трактора; поднимая пыль, мыча, проходит, подгоняемое погонщиками, колхозное стадо проносятся машины, доверху груженные каким-то военным имуществом и вдобавок ещё облеплённые бойцами. Кажется, что вся Россия тронулась с места и двинулась на Восток.

«Все спешат, но куда? Где или когда можно остановиться и хотя немного отдохнуть?» — эти мысли занимали меня больше всего. Слышу рядом со мной скрип подводы и голос:

— Что, парнишка, лениво ногами шевелишь? Так далеко не уйдёшь! Оборачиваюсь. Вижу на военной подводе троих бойцов, и один из них, видно тот, что говорил, улыбается мне.

— Садись, подвезём…

Уговаривать меня не пришлось. Начались расспросы: кто я, откуда и куда иду. Все заулыбались, когда я сказал, что хочу найти отца.

— Ну-ну, пошукай иголку в стоге сена! — заметил добродушный солдат. Этот солдат был старше всех и потому, как он говорил, как на нем мешковато сидело военное обмундирование, даже по большим корявым ладоням рук — чувствовалось, что он совсем недавно оторван от мирной работы колхозника.

— Есть, видать, хочешь, да, окромя вот сухаря, нечем угостить, — он достал из кармана штанов сухарь, сдул с него пыль и подал мне.

Эту доброту человеческую, доброту простого русского солдата, подаренную с куском последнего сухаря, мне не забыть никогда. Он смотрел на меня, как я с жадностью грыз сухарь, и, несмотря на жару, рассуждал:

— Бегит Россия! А почему бегит? Ну, ответь мне парень, по-своему вразумению — почему?

— Брось, Иван, болтать лишнего. И охота тебе по жаре языком чесать?, сказал кто-то из солдат, но он не обратил на замечание товарища никакого внимания и, когда я стал говорить о преимуществе немцев в технике, оборвал меня:

— Ех, парень, парень, гляжу на тебя — вроде и ученый ты, а того не доглядел, что он (немец) больше не танками и самолётами берёт, а хитростью. Вот и нас впустил под Харьков, а опосля, как вдарит с боков, ну в аккурат мы, как котята, в мешке оказались. Насилушку вырвались, а что побито-то, не спрашивай, а в плен сколько подалось! А ты говоришь — танки!

Немного помолчал — добавил:

— Оно, конечно, и танки — дело большое в войне, без них не навоюешь, да хитрость — еще больше.

Я и остальные солдаты молчали. Не хотелось ни думать, ни говорить.

Перед глазами всё та же картина: бесконечная знойная степь, отступающая Армия, подводы с беженцами, утомленный, лениво бредущий скот.

Оглянулся назад — всё тоже, и только почти на самом горизонте заметил много чёрных точек, которые быстро увеличивались, скоро можно было хорошо различить летящие самолёты.

— Немецкие самолёты! — закричал я, но «мои» солдаты на это не обратили внимание.

— Фриц, на Воронеж, а може и к Дону подался, а наши глядь, как встрепенулись и наутёк, кто-куды. А зачем ему нас здесь бомбить. Ему сподручней, когда мы всем гуртом будем у Дона. Вот там он поиздевается, а тут, на дороге надо «мессеров» бояться. Большие мастера погоняться и из пулемётов построчить. И даже за отдельным человеком. Вот так –то.

Армада самолётов пролетела над нами, не сбросив на нас ни одной бомбы. У них, вероятно, как и предполагал солдат, было более серьёзное задание. Приближаемся к какой-то деревне. Унылый и жалкий вид имели прифронтовые деревни, через которые отступала наша Армия. Жители этих деревень растеряны и замкнуты. Зашёл с солдатами в первую попавшуюся хату напиться воды. Вижу у печки возится старуха, а молодая женщина на лавке крутит жернова. За столом сидит старик. Все молчат, не разговаривают, словно в хате покойник. Попросили напиться воды. Довольно долго хозяева молчали, а потом старик как-то лениво сказал:

— Вон там, в сенях ведро стоит, а колодезь по правую руку у большого плетня. Много вас тут проходит, всем я вам не наношу воды. Сами уже берите, да смотрите в спешке ведро не забудьте принести. Из Дона и котелками почерпнёте.

Последние слова задели за живое солдат, а один и скажи:

— Ты, что старик, немца ждёшь? — что тут стало!

Старик просто разъярился. Помню, он кричал:

— Я всю германскую и гражданскую прошел. Крым от Врангеля освобождал, а ты меня оскорблять! Двоих сыновей на войну отправил, а ты мне: «Немца ждешь?» Повоюй так, как мы воевали, тогда и разговаривай! — и понёс, понёс…

В той хате мы так и не напились, уйдя подобру-поздорову.

Вскоре мне пришлось впервые в жизни сесть верхом на коня. А случилось так. Под вечер в поле к нашей телеге подскакал на коне капитан, как я тогда понял командир солдат, с которыми я ехал. Поинтересовался, кто я, куда еду. Я ему повторил, что говорил солдатам, но после рассказа один солдат и скажи:

— Парень видать ничего, боевой. Это видно повлияло на решение, и капитан предложил мне:

— Хочешь быть моим ординарцем? Плохо, что тебе только шестнадцать, но ничего, что-нибудь придумаем.

Ничего не поняв, — кому, что и зачем что-то придумывать — я с радостью согласился.

— На коне умеешь ездить? — спросил капитан.

— Нет, не приходилось, но научусь!

— Ну что ж, попробуй! Только не падай, держись крепче!

Никогда раньше не предполагал, что влезть на коня и ехать на нём не так-то просто. Под шутки солдат: «Нашей конницы прибавилось!» — после нескольких попыток, мне, наконец, удалось взгромоздиться на послушном коне. Еще труднее было ехать за капитаном. Так и съезжал то на один, то на другой бок коня, а когда конь чуть прибавлял шаг, то мне казалось, что я безнадёжно валюсь на бок и в отчаянии хватался даже за гриву. В дальнейшем пошло несколько лучше, но к своему ужасу заметил, что после такой верховой езды мне по земле трудно и больно ходить, но об этом молчал и никому не говорил. Ехали почти не останавливаясь, так как немец начал наступать нам «на пятки», и первая встреча с ним произошла под вечер у деревни Шаталовка.

Усталые, с головы до ног запыленные степной пылью, обжаренные безжалостными лучами жгучего солнца, с нестерпимой жаждой и страстным желанием чего-нибудь поесть — мы подъезжали этому селу.

На околице стояла группа женщин с крынками молока:

— Солдатики, попейте холодненького, прямо с погреба!

— И на кого вы нас, родимые, покидаете?

— Ой, хлопчик, куда же ты, молоденький, едешь? Где же твоя мамочка? Попей молочка!

Под такое причитание женщин пью молоко с таким большим удовольствием, с такой жадностью, что не успеваю глотать, и молоко струйками течёт по подбородку и рубашке. И вдруг над нашими головами: вьюю… вьюю… вьюю… и звук пулемётной трели та-тата-та. Женщины бросили крынки и бежать, а мы на коней и, нахлестывая, поскакали по опустевшей деревенской улице. Скакали долго и уже ночью въехали в соседнее село. Усталость брала своё, и все мы были, как пьяные. Солдаты распрягли лошадей из повозки прямо посередине сельской улицы и тут же повалились спать. Капитан лёг спать в телегу и уже через несколько минут его могучий храп был слышан далеко по притихшему селу. Мне хочется спать, но взбудораженные нервы, жажда пересиливают дремоту. Всё село словно вымерло. Негде ни огонька, ни звука. Иду по улице в надежде встретить жителя села и попросить напиться, понимая, что достучаться в такое тревожное время перед приходом врага очень трудно. С нерадостными мыслями не заметил, как дошёл до околицы и вдруг слышу за плетнём хаты женское причитание:

— Ой, пропала, ой, пропала бедная головушка, ой чего робыть, ой куды ховать!?

Открыл калитку и с трудом разглядел в темноте женщину, видно, хозяйку дома. Она металась по двору, зачем-то открывала двери сарая, хлева, тут же с хлопаньем закрывала их и всё время причитала, как безумная. На мою просьбу напиться ничего не ответила, а опять начала своё:

— Ой пропала, ой пропала бедная головушка, ой почему не послухала Степана и не подалась за Дон…

Мне стало не по себе. С трудом добился в чем дело.

— Ой, хлопчик, сгинем мы зараз. На тарахтелке немцы поприезжали и ко мне: «Рус солдат никс? Яйки, матка, курку, матка!»

— Ой, пропала я, ой, чего робыть?»

Узнал, что немцы только что уехали, я бросился бежать к спавшему капитану. Разбудить капитана оказалось делом не легким: кричал, тряс его, но он что-то мычал, бормотал и старался повернуться на другой бок. Все же проснулся, вначале слушал спокойно, но когда смысл, мною сказанного дошёл до его сознания стал очень деятельным и энергичным:

— Буди бойцов. Быстро запрягать и ехать.

Так, не отдохнув, мы опять тронулись в путь. Утром оказалось, что едем почти одни. Куда пропали отступающие войска, беженцы? На душе становилось тревожно. Дорога идет на Воронеж, но она почти пустынна. Нет сомнения, что все свернули на другую дорогу. Неизвестность настораживает и несколько людей, копавшихся вдали у дороги, вызвали у нас подозрение. Свои или немцы, и что они там делают?

Мы остановились, и капитан стал поспешно доставать бинокль из футляра. Лучи, недавно взошедшего из-за горизонта солнца, ласкали кожу своим нежным теплом, а утренний воздух еще не нагретый ими, был чист и свеж. Вся степь была, как человек после сна, миролюбиво тихая, ласковая, еще не разбуженная грохотом войны, а зарождавшаяся трескотня кузнечиков и ленивое поскрипывание телеги так усиливали впечатление миролюбивой картины, что невольно рождались мысли: «Зачем люди воюют, когда не будет проклятых войн? Когда люди перестанут бояться людей!»

Капитан долго смотрел в бинокль, но потом спокойно сказал:

— Наши…

Еще только подъезжали к бойцам, как на нас посыпалась солдатская ругань:

— Долго мы вас будем ждать… Мы должны уже поставить мины, а из-за вас… задерживаемся. Куда вас чёрт несёт? Немцы перед Воронежем десант высадили. Проезжайте и сворачивайте вправо на Коротояк.

Переправа Коротояк

Кто был в то тяжелое время отступления на этой переправе через Дон, тот никогда не забудет это слово. Как маленькие ручейки постепенно стекаются в широкую могучую реку, так и сильно потрепанные части, а то просто и маленькие группки, вроде нашей, влились недалеко от переправы в армейскую массу из тысяч людей.

Вот тут-то и начались такие бомбёжки, что множество взрывов образовывали острова из поднятой в воздух земли и клокотавшего в них огня! После особенно жестокой бомбёжки, мне не удалось найти своих товарищей. В районе переправы, где был наведен понтонный мост, правый высокий известковый берег, изрезанный оврагами и балками, был забит отступающими войсками. На лугу, недалеко от реки, горели автомашины, весь берег у самой переправы был усеян воронками от бомб, растерзанными трупами лошадей, а по реке, переправляясь на противоположную сторону, (не ожидая, когда после налёта понтонный мост будет отремонтирован), плыли бойцы, кто на чем: на скатах, снятых с машин, на плащ-палатках, набитых сеном, на досках, на где-то найденной плоскодонке и даже вплавь. Понтонный мост немецкие пикирующие бомбардировщики всё время бомбили, часто повреждали, но мост быстро восстанавливали и снова по нему лился поток отступающих. Громадный черный шлейф дыма шёл в сторону переправы от горевшего маслозавода. В воздухе ни на минуту не прекращался гул десятков самолетов. Вой пикирующих бомбардировщиков сливался со всё нарастающим свистом падающих бомб и резко переходил в страшные взрывы и глухие, тяжкие вздохи разрываемой земли. Вдруг взрывы замолкали и слышно было, как падали поднятые в воздух комья земли и протяжные стоны, вроде: «Ой- ой- ой, мама родная, где ты? Что сделали со мной?»

Со стороны реки сквозь гул моторов, стон, ругань, тявканье зениток и крики команд, доносилось протяжное: «Тону-уу-ууу, спасите-ее-ее!»

Было страшно смотреть и на то, что делалось и на понтонном мосту. Десятки больших водяных грибов от бомб часто закрывали мост, а иногда видно было, как от прямого попадания летели вверх какие-то доски. Люди старались как можно быстрее перебежать мост, но здесь для них вступал закон: «орёл или решка?» Для одних людей, для военных сапёров, бегавших с топорами и досками по этому аду, всегда была решка — почти верная смерть и реже ранение. Всё это я видел, лёжа в небольшом овражке известкового берега. Рядом со мной на шинели лежал боец с медалью за «За отвагу» на красной ленточке.

— Слушай, допризывник, не вздумай сейчас бежать по мосту. Тебе можно и до утра обождать, когда самолётов нет, видишь, что твориться! Нет, ты не поймешь, раз ещё в армии не служил и не воевал. Мне приходилось идти с гранатами на танки, страшно было, но то был бой, а тут смотри — сапёры не воюют, а работают, понимаешь ты это, ра-бо-та-ют! Работают и знают, что тут им и конец. Работают до тех пор, пока не ранят или не убьют. Вот где настоящий героизм. Только беда в том, что на этот героизм у нас пока смотрят вот так, — и он посмотрел на меня сквозь растопыренные пальцы рук.

— Если кто в живых останется, то в лучшем случае медаль дадут, потому что считают: «Им положено по уставу восстанавливать мосты», а от их работы — считай, зависит судьба всей Армии. Сумеют они быстро починить мост — мы перейдем на ту сторону, укрепимся, остановим фрица, а не успеем перейти — немцы нас всех в Дону потопят, — так кричал усталый, заросший щетиной солдат.

Боец замолчал. Долго смотрел, что творилось на понтонном мосту спокойно, как-то в раздумье, проговорил:

— Была б моя воля — поставил бы после войны сапёрам памятник — вот тут на высоком берегу, чтобы далеко было всем видно и памятник из чистого золота. Для таких не жалко. И стоял бы золотой сапёр с топором на высоком берегу, и все бы знали, что он погиб, а Армию спас.

«Какой-то странный чудак, — подумал я о солдате, тут такое творится, что сам чёрт голову сломит, а он памятниках думает. Как бы вечным памятником не была для нас здесь матушка — земля».

Действительно, вскоре для бойца земля у «Тихого» Дона стала последним и вечным пристанищем, а крутой берег - вечным памятником. С середины дня, помимо переправы, немецкие самолёты бомбили и высокий берег реки. Перед самой бомбёжкой солдат кинул мне свою шинель и крикнул:

— Накройся ею. Не так страшно будет!

Страшно было и под шинелью. Незадолго до конца бомбёжки сильная воздушная волна её с меня снесла. Улетели самолёты, и говорю солдату:

— Кажется, кончилось. Вставай. Надо подальше отойти от берега, а за шинель спасибо тебе, — а боец лежит и не отвечает, не двигается, только тонкая струйка крови течет по виску. Убило солдата!

К вечеру я заболел. Иногда неожиданные обстоятельства или случай в жизни человека, делает невозможным осуществление его мечты. Для меня таким непредвиденным обстоятельством была болезнь и в самое неподходящее время и месте — здесь на переправе. Ещё с утра непривычная слабость овладела всем моим телом, голова от боли просто раскалывалась, было больно глотать слюну и к довершению всего чувствовалась большая температура. К вечеру язык так распух, что не помещался во рту. Пришлось приоткрыть рот, но глотать слюну стало совсем больно, и она непрерывно текла по нижней губе и подбородку. В голове шумело, резь в глазах стала такой, что больно было смотреть. Всё стало абсолютно безразличным. Гул самолётов, взрывы бомб, зенитная стрельба, крики команд, ругань — всё это временами превращалось для меня в страшное чудовище, которое, не переставая рычит и хочет проглотить меня.

Впадал в забытьё, через некоторое время открывал глаза, потом снова в каком-то забытье и снова чудовище нападает на меня, снова оно хочет меня растерзать. Наверное, во время болезни память человека сильно ослабевает и слабо запоминает последовательность событий в тот период. Так ли это или нет, но сейчас я не могу припомнить, как я оказался в птицесовхозе на окраине Нового Оскола в семье научного работника Тутонова Андрея Васильевича.

Вспоминаю только отдельные эпизоды, какие-то отрывки: кто-то везёт меня, шатаясь, иду по пыльному разграбленному городу, по улице идут в трусах немцы и орут свой марш; женщина с хорошим добрым лицом, большой сад, домик, очень скромная комната, мягкая постель. Кто скажет, что может в жизни сравниться с сердечностью и как, чем её измерить?

В жаркое и суровое лето 1942 года, когда сотни тысяч жизней завертелись в водовороте грандиозных событий, когда многие обыватели думали только о себе, как бы уцелеть при немцах, как бы прожить, когда маленький кусочек хлеба стоил неимоверно дорого, когда по пыльным дорогам шли сотни таких же как и я — добрая русская женщина Бредихина Елизавета Александровна с большим и чутким сердцем заметила среди остальных меня и поняла, что я сильно болен, что только её помощь спасёт меня и, не задумываясь, повела меня к себе. А как она и её муж ухаживали за мной! Заставляли пить порошки и сырые яйца (где только брали), измеряли температуру, следили, что бы лежал и ещё многое, многое, что можно назвать двумя словами — сердечная забота! Через неделю вылечили меня: что тут больше подействовало — порошки или такое внимание ко мне, как к родному и любимому сыну? Трудно сказать: наверное, и то, и другое, но всё же мне, кажется, что последнее сыграло большую роль. В период моей болезни я не знал, что немцы забирали всех ребят моего возраста и куда-то отсылали. Когда мне стало немного лучше, ко мне подошла Елизавета Александровна и сказала:

— Если к нам придут немцы, — ты наш сын. Ехал к нам из Воронежа, в дороге тебя захватило немецкое наступление, заболел, с трудом к нам добрался. Всё понял? Если поймут или догадаются немцы, что ты не наш сын — заберут тебя.

Через год (3. 8. 43г.), уже из полковой танковой школы я писал отцу и писал в Н. Оскол в птицесовхоз проф. Тутонову, которому я обязан спасением моей жизни.

«В семье этого профессора, которая состоит из его и его жены, я летом 1942 г. скрывался от немцев, когда в дороге заболел злокачественной ангиной. Он меня вылечил, и я у него отдохнул с неделю. Когда сейчас, т.е. весной я проходил Н. Оскол, был принят им как сын», а маме писал (12. 11.43г.): «Писал в Н. Оскол проф. Тутонову, но они, наверное, уехали в Москву сыновьям». Вот так летом 1942 года окончился мой первый «побег» от наступающих немецких воск. Возвратился в Корочу в подавленном состоянии».

Второй побег от наступающих немцев

Прошло несколько недель, как наши войска освободили

г. Белгород от немецких оккупантов. Был чудесный весенний мартовский день. Воздух насыщен парами оттаивающей земли и так чист, что все лучи солнца и отражения от талой воды, как бы растворились в нем, а поэтому кругом очень ярко и всё, на что ни посмотришь, окрашено в радостные весенние краски — всё блестит, всё сочно. Весна в третьем военном году наступила рано. На меня, семнадцати летнего паренька, весенний воздух действует опъяняюще, и радостное, приподнятое настроение не гармонирует с тяжёлой, угнетающей действительностью. В этот весёлый, игривый весенний день 16 марта, я почти уверен, что всё будет хорошо, а вчерашний тяжёлый разговор с мамой, а главное её опасения — не оправдаются, но всё же из головы не выходил и даже сейчас, много лет спустя, я хорошо его помню:

— Юра, что мы будем делать? Я очень боюсь за тебя! Немцы опять наступают, а я…

Лицо её как-то жалко сморщилось, губы сжались книзу полумесяцем, она посмотрела на меня, не выдержала и горько заплакала, уткнувшись головой ко мне в плечо. Сквозь плач — прерывистые слова:

— Остаюсь одна… боюсь за тебя, — слова матери сжимали безутешной тоской моё сердце.

Бедная старенькая моя мама! Сколько ей пришлось перенести невзгод и лишений! Она должна была остаться одна, без продуктов, без денег и при всём этом ещё и больна. В этот день, после такого прощального разговора, у меня было тягостное настроение, какое-то предчувствие не давало мне покоя, мысли, как это бывает в таком состоянии, путались, как бы прыгали, не имея между собой никакой связи, а поэтому, чтобы как-то успокоиться, взял книгу Л. Н. Толстого «Севастопольские рассказы», и незаметно увлекся ею. Книги всегда поддерживали нас в трудные годины войны, книги Толстого показывали картины героического прошлого русского народа, очень часто мама вспоминала из «Войны и Мира», что немцы все войны начинают хорошо, но ни одной не выиграли. Становилось менее тягостно, мы на время забывали о них, даже иногда переставали думать о еде, о своём вечном голоде, забыть который не могли даже во сне, так-как сны чаще снились о картошке, о хлебе, что всего этого много и ты ешь, ешь…

Этот день, 17 марта 1943 г., мне не забыть никогда, да и как забыть тот день, перешагнув который, я начал самостоятельную жизнь? Как забыть этот день, когда мне пришлось самому хоронить близкого для меня человека — друга юности — Володю Гончарова? Вначале дня, настроение под влиянием замечательного весеннего дня, было хорошим. А разве усидишь на месте, когда на душе хорошо? Правда утром над городом полетало три немецких самолёта и в районе железнодорожного вокзала слышны были взрывы бомб. Но стоит ли на это обращать внимание? Немецкие отдельные самолёты летали почти ежедневно, и мы к ним привыкли и почти не обращали внимания. Обычно они бомбили район вокзала, железнодорожный мост и склад с горючими материалами.

Посидел и решил: «Пойду к своему другу. Володя умный парень. Он решит, что будем делать? Стоит ли собираться уходить или надо обождать?» Серьёзно в тот момент об уходе не думал. Просто мне скучно было без своего закадычного друга, с которым делил всё: и картошку, которую удавалось достать, и мысли, которые никому бы не сказал. Были мы, как братья. Помню за год до войны тяжёлая болезнь приковала почти на год моего друга к постели. Лежал он на половину в гипсе. Ходил к нему почти ежедневно, а в первые дни, когда ходил к нему в больничную палату, то не я его приободрял, а он меня успокаивал. Волевой был парень. Сумел в больнице так приготовиться к экзаменам, что по всем предметам получил «отлично». Перед самой войной стал ходить на костылях, а к весне 43 года — без костылей, только с палочкой. Так что в случае чего- решили уходить вместе. Только я сказал маме, что пойду к Володе, как слышу, открывается дверь, поднимается полог из одеяла и в комнату входит Володина тётка. Сразу не узнал её. Растерянная, с какими-то безумными глазами, и прямо ко мне:

— Юра, дорогой мой! Убило Володю и его мать! — я ошалел. Смотрю на неё, как на безумную и не могу понять, что же случилось? Мама первая опомнилась и начала спрашивать:

— Когда? Где?

Оказывается, утром наши зенитки не подпустили один немецкий самолёт к станции, так он взял и сбросил свой смертоносный груз на жилые дома, одна из бомб попала прямо в дом, где жил мой друг со своей матерью и тётей. Его тётя перед бомбёжкой побежала в погреб, Володя отказался: «Надоело мне прятаться по погребам. Полетает и улетит». Мать тоже осталась с ним, а когда оглушённая взрывом тетка вылезла из погреба — перед ней не было и следа от дома. Одна груда кирпичей, брёвен и всякого житейского хлама. Тетка Володю и его мать не нашла. Пришла просить меня помочь найти их и похоронить. Как в каком-то чаду собрался, взял санки и пошёл. Когда с Володиной тётей подошли к груде камней, над которой от времени летал пух, то сдернул шапку, как над могилой. Вот и списала война близкого для меня человека! «Эх, Володька, Володька! Будь вы прокляты немцы!»

К горлу подступил комок, на глазах навернулись слезы, а душе поднялась волна жгучей ненависти к захватчикам. Мстить только мстить! Ничего даром для них не должно пройти. Со слезами на глазах, начал рыться в кирпичах, выдергивая из них куски от мебели всякую домашнюю утварь. Вот попалась ножка от стола, а вот и несколько игральных карт. Червовый валет даже не помят. Почему-то долго вертел его в руках и говорю Володиной тёте:

— Вот валета нашёл, а Володю- нет…

— Ищи, ищи, Юра, там он!

Перед бомбёжкой Володя достал карты и говорит маме:

— Мама, погадай, что мне предстоит. Дальняя дорога или побуду ещё с тобой?

— Раньше он не любил гаданье, а перед смертью видно что-то тревожило его, — продолжала тетка.

Воспоминания совсем растревожили пожилую женщину, она села на кирпичи, закрыла лицо руками и заплакала. С какой-то невероятной злобой швырял я кирпичи, будто они были повинны в смерти друга, сдирая кожу с пальцев рук, но долго не находил того, что искал. Наконец, смотрю торчит из кучи щебня и кирпичей сапог. Вначале подумал, что просто сапог, а когда хотел взять его, то почувствовал в сапоге ногу. Откопал руками тело друга. На всю жизнь врезался мне в память кусок хлеба в зажатой руке друга. Его мать мы искали долго.

— На кухне она была, у печки, — говорит тётка.

— А где тут в этой груде камней и всякой рухляди кухня и печка? Попробуй, найди!

Много вдвоём перебросали кирпичей прежде, чем нашли и труп матери. С похоронами надо было спешить. В воздухе кружил, как коршун, немецкий самолёт-разведчик, его называли — рама. После него — добра не жди! Хоронить решили в готовом убежище, которое было вырыто Володей на огороде. С трудом довезли санки с трупами к этой щели. Тащить пришлось по оттаивающим кочкам, на которых полозья санок утопали в жирном чернозёме.

— Ну, вот и всё! Вчера говорил с Володей, а сегодня его нет! — с такими мыслями возвращался к себе домой.

Весенний солнечный день для меня померк. Я просто больше не замечал его. Домой пришел в тяжёлом, подавленном состоянии и сразу лег на кровать. Мама ничего не расспрашивала, и я был за это ей благодарен.

Мысли о погибшем друге отключили меня от окружающей обстановки и не хотелось ни самому говорить, ни отвечать на вопросы. Так я ушёл в себя, что до моего сознания не сразу дошёл грозный прерывистый гул немецких самолётов. Слышу крик: «Бежим быстрей, сейчас будут бомбить!» Этот мамин крик и грозный гул, многих самолётов вернул меня в реальный мир действительности, но ум не сразу мог понять и осознать опасность. Мгновения я был в оцепенении, а когда бросился вслед за мамой к двери, было уже поздно. Всё нарастающий вой падающих бомб сменился оглушительными частыми приближающимися взрывами. Ударная волна близко разорвавшейся бомбы совала оконную раму, сбила меня с ног и засыпала штукатуркой. При падении я ударился головой и, на какое-то время, потерял сознание, а когда открыл глаза, то известковая пыль ещё не осела. В нос лез едкий запах тротила. Почти рядом лежала и мама. Засыпанная известкой и мелкой штукатуркой, она не двигалась. С ужасом бросился к ней, на счастье, она была только оглушена и от страха боялась даже шевелиться. Судьба ли, счастливый случай — назовите как, как хотите, но мы остались живы… Сумели добежать до погреба. В погребе, кроме нас, было ещё пять человек: двое детей, две женщины и старик. Дети были так испуганны массированной бомбёжкой, что их плач переходил в крики ужаса. Матери старались хоть немного успокоить детей, прижимая их к себе и шепча молитву: «Господи, помилуй, Господи, пронеси мимо…», а кругом бушевал настоящий ад. Свист бомб и взрывы слились воедино, земля в погребе тряслась, а отдельные толчки были так сильны, что земля не осыпалась, а падала большими комьями и в эти моменты темноту погреба прорезал сверху, через трещины яркий свет близко разорвавшейся бомбы. Было страшно. Казалось этому аду не будет конца. Немцы бомбили методично и без перерыва. Они, наверное, решили сравнять город с землёй. Одна волна бомбардировщиков сменяла другую и так до самого позднего вечера. Весь день мы были без еды и, что гораздо хуже, без воды. В погребе было душно и сыро. Очень хотелось пить. Мы — взрослые терпели, а для детей — это было пыткой, и они ныли:

— Мама пить, мама пить!… Пить? Нет воды! Молчи! Не терзай мою душу, а то дам тебе сейчас такой воды, что будешь помнить! Ну, потерпи, мой родной, хороший. Скоро немцы улетят, и напьёшься, не мучь меня.

Наконец стало тихо. В первый момент затишья даже не верилось, что уже не бомбят. Решили выйти. Первое что увидели — это чистое ночное небо, усеянное звездами и полную луну, освещавшую всё вокруг. Присмотрелись, и были поражены, увиденным. Несколько минут все стояли, не двигаясь, и молча смотрели.

— Разве это война? Всю Германскую провоевал, а такого не видал, чтобы города и мирных людей изничтожали. Нет, даром, немцу это не пройдёт! Народ он тронул… — немного помолчав, старик закончил свою речь с глубокой убеждённостью — наш народ это не простит!

Действительно то, что мы видели, рождало зверскую злобу к захватчикам. Города почти не было, а что осталось — горело! Кругом груды камней или коробки домов без крыш, с проёмами вместо окон, в которых плясали языки огня, а там, где были улицы — лежали поваленные столбы с перепутанными проводами, сорванные с крыш листы железа, с корнем вывороченные деревья. Всё это было ярко освещено луной заревом пожарищ. Везде что-то горело или тлело, а поэтому отовсюду шел дым. Казалось, что тлела сама истерзанная земля. А город покрывала тихая, весенняя, лунная ночь! Мы понимали, что ночь — это только перерыв в этой грохочущей, пляски смерти. Надо было куда-то уходить. Но куда? Долго думали с мамой над этим вопросом и, наконец, вспомнили об одних знакомых, которые жили на самой окраине города, не далеко от меловой горы. Перед тем, как идти к ним, зашли в разбитую нашу комнату, чтобы найти какие-нибудь продукты. Голод — не тётка! Нашли несколько картофелин, а в духовке печи небольшой мешочек с мукой. Как мы были рады! Через горд шли в тяжелом, подавленном состоянии. Мама, вероятно, думала обо мне, а я думал о ней, как она останется в этом аду, без продуктов и жилья, что с ней станется, а она… она понимала, что рано утром я должен уйти, уйти в неизвестность.

Дорога была трудной. Часто приходилось обходить завалы, сгоревшие машины, воронки от бомб; старались не попасться в спутанные телеграфные провода. Кое-где лежали убитые солдаты и убитые лошади. Наверное, бомбёжка захватила обоз, уходивший из города, уходивший из города. В пригороде стали попадаться целые дома, но и здесь город казался вымершим. Никого. Многие ушли, а остальные попрятались. Наконец дошли до дома, где жили наши знакомые. Не помню, как мы провели остаток ночи, но вот утро следующего дня мне никогда не забыть.

С первыми лучами солнца мы были уже на улице. Наступил момент расставания.

— Ну, сын, иди. Обо мне не думай. Я как-нибудь… лишь бы ты… хотя бы нам снова встретиться…, — тут она обняла меня и безутешно заплакала.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.