Бесплатный фрагмент - Осколок истории

книга первая

проза

2007

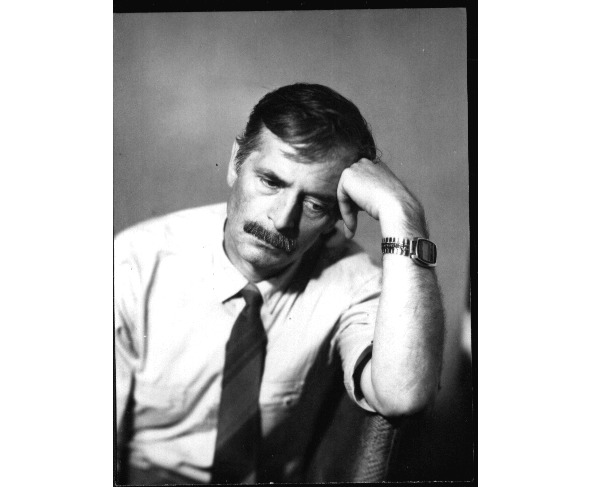

Об авторе

Я хотел бы обратить Ваше внимание на пять маленьких книжечек, написанные с молодым задором, хотя автору перевалило далеко за 60 лет. Это его первая проба пера и, очень надеюсь, не последняя. Не каждому дано в этом возрасте впервые перешагивать через длинные интервалы времени и заставить себя, отбросив в сторону нашу человеческую лень, хоть на пару часов в день, присесть за письменный стол. И, несмотря на их, несколько наивный стиль, оригинальная трактовка привлекает своей чистотой слога и правдивостью изложения. Прочитав, очень хочется верить пережитому и написанному. Хотя…

Отдаю должное скорости создания этих произведений. Ему, почти слепому, на ощупь, понадобилось всего месяц работы за компьютером, чтобы донести до нас эти осколочные сведения истории его памяти. С чувством мягкого юмора изображены вехи его исторической мозаики жизни, описанные в первой книге, а юмор и грусть в следующих книгах, возвращает нас к ее обыденности. Да, он еще не писатель, но политические события не прошли мимо него и я, откровенно сообщаю, что на его стороне.

Мне не хочется проводить глубокий анализ его труда. Еще очень и очень рано. Но надеюсь, прочитав эти книги, вы сами получите удовольствие от заочного знакомства с этим автором. Что касается других его произведений — рассказов и поэзии — трудно выделить или оценить, что-либо отдельно. Мне кажется, что стихи написаны чуть ли не для каждого возраста, хотя иногда заметна натужность в их создании. Но любой читатель может выбрать что-то для себя, на свой вкус. Однако думаю, что это не Есенин или Пушкин, а тем более не Маяковский, но что это самобытный Рекушев, отметил точно. Я не критик, что бы разложить по полочкам его труд и это его право донести до нас свои мысли.

Интерес представляют собой его рассказы, как фантасмагория мыслей, по-видимому, действительно навеянными безумными снами. Заметно, что фантазии автору не занимать. Лично я очень хотел бы дождаться продолжения творчества этого подающего надежды, почти «молодого», автора. Удивлен, что он в сборник не включил свои лучшие, на мой взгляд, рассказики, и с которыми он меня ознакомил. Они представляли особый интерес и скорее всего это новеллы, а не рассказы.

А, может быть, он готовит новую книгу? И даже, если продолжение его творчества не будет напечатано, я с радостью и шуткой скажу всем своим коллегам и знакомым: — я первый, кто прикоснулся к этому, только родившемуся роднику мысли и чувств.

С уважением,

Доктор филологических наук, академик

Анатолий Яковлевич Опрышко.

Осень прошла, и зимы вновь начало,

холодом снежным морозит мне рот.

Времени мне, как всегда, не хватало,

чтоб раскрутить все наоборот.

А дни улетают из жизни как птицы,

и нет молодой, и задорной любви,

но стыдно не стало, за эти страницы,

в написанной мной, этой книге судьбы.

Усталость от жизни, как нечто иное,

чем жабы прыщавой, сидящей в груди.

Я выплеснул вам все свое дорогое-

все то, что осталось давно позади.

Что-то поверхностно, что-то наивно,

личные тайны рассказаны мной.

Но я улыбаюсь с ухмылкой невинной:

прожита жизнь? Ну и бог с ней, с судьбой.

С любовью к Вам! Е. Т. Рекушев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

.ПРЕДИСЛОВИЕ

О ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ

Наконец я зашел в редакцию компьютера, и могу высказать все, что хочу. Бессловесное и единственное устройство, которое молча принимает от меня информацию и так же молча отвечает мне печатными знаками, не критикуя меня и не вмешиваясь в ход моих рассуждений. Самое большое горе для меня, даже не горе, а так, обида, за то, что оказался в хвосте событий. Во-первых, вся моя жизнь была направлена на осуществление только общественных проблем и желаний. Однако впоследствии судьба распределила эти проблемы несколько по иному. Во-вторых, рождение детей поставило меня в положение должника. Я должен всем. Должен матери за рождение, должен жене за детей, должен детям за их присутствие в моей жизни, должен государству налогами даже за то, что вообще существую. И нет того, кому я не должен. Почему я всем должен? И где тот, который должен мне. Эй, где ты! А его нет! Не отвечает. Меня прорвало. Всю жизнь я старался жить честно и праведно, а получилось как у всех. Меня всегда тянуло создавать что-то новое, собирая мозаику из разных деталей существования. Я хотел создать то, чего у других нет. Семья и государство, забрав мои желания, изъяли у меня это право. Я перестал смотреть в будущее. Стал обычным сморкающимся обывателем и обозревателем, без желаний и стремлений. Нет деталей мозаики а, следовательно, нет и возможностей создавать что-либо. Любимая жена постоянно искала во мне этакий постамент, который ей, наверное, и был нужен, и на который она могла бы опереться. Ни у кого, ни разу не было попыток найти во мне человека, который был бы и ей, и детям, и обществу родственной душой. И эта обида на жизненные парадоксы постоянно сопровождала меня, вот почему меня прорвало, и спасибо бездумной машине, которая молча воспринимала меня и давала возможность изливать свою душу в мелкую мозаику букв, слов, предложений, не мешая мне, и не поправляя меня. По сути дела, я стал обычным осколком прошедших событий, а, следовательно, и осколком истории. Понимая, что это последние вздохи моего разума, я и решил выплеснуться в этом опусе и приоткрыть занавеску той жизни, которую прожил, и с которой меня связывала пуповина воспоминаний. Конечно, я сказал далеко не все, и отнюдь не претендую на определении моего труда как некий шедевр мирового или местного масштаба и то, чем я с вами поделился, несколько личные всхлипы сердечной деятельности под слоганом — поплачем и посмеемся вместе.

У литературного критика, не помню фамилии, прочитал следующее: каждый пытается сочинять и писать. Умную книгу пишет не всякий. Это классики. А остальные домашние писаки пишут одну книгу. Всю жизнь. И то, лишь о себе и своей жизни. Издав ее, радуется, а на вопросы, ну как, ответа не получает. Наверное, это касается и меня.

Тем не менее, я попытался мелкий свой труд разделить на две книги. В первой книге и в первой ее части определен кусочек моего жизненного пути и личные заметки о событиях, как листки, опавшие с древа истории. Во второй части отражены политические и экономические наблюдения, а так же рассказы. Во второй книге — поэзия души. В ее первой части — армейские первые шаги, во второй части — стихотворения моих лет, после 60-ти, а в третьей части книге — смешинки. В четвертой части книги — тоже стихи. В пятой — баллады.

Очень хочется, чтобы попытки мои найти с вами душевный контакт, не приняли вид или насмешки, или осуждения. Не понравится — закройте сей фолиант и в костер. И вам хорошо и мне спокойно.

Ну, а если вам все-таки хватило терпения, времени и мужества, и удалось прочитать мой «бестселлер» до конца, начните снова читать мои стихи с начала и вам станет намного легче от сегодняшней жизни

Привет!

P.S. (Откровенно признаюсь, удивительно, но во снах я писал столько сильных и прекрасных стихов, а утром они бесследно исчезали, не оставив даже строчки в моей памяти.)

ДЕТСТВО

Пожалуй, начну свое повествование шуточной формой, поскольку до начала своего рождения о себе мы ничего не знаем и не можем ничего знать. Тем не менее…

Ах, как приятно, и в то же время тоскливо, вспоминать свое детство. Первые часы деятельности полушарий мозга. Темно, тесно и ужасно сыро. Болезненные толчки вне меня, и еще эта веревка из пуза, которая держит меня. Фу! Наконец-то свет. Эта старая тетка с марлевой повязкой на лице больно шлепает меня по попочке, отрезая держащую меня пуповину, и я вынужден отстаивать свои конституционные права на свободу криком возмущения. Слава богу, мне затыкают рот чем-то сладким и липким, и я засыпаю. Это как ностальгия о прошлом. Смеешься над тем, что ушло и грустишь о том, что уже не свершится. Рождение, когда плод вынашивается 9 месяцев, и неизвестно, что выйдет из этого малька, брошенного в океан этой суровой жизни. И детские годы, когда еще не созрел мозг из нескольких извилин, ожидающий новой информации, чтобы расти в объеме. И отрочество, когда уверен, что все знаешь. И период времени, когда без оглядки, работаешь как вол, создавая ячейку общества — свою семью с последующими потомками. Надеешься на свою, благодарную тебе за твой труд «любимую Родину», в последние годы своей жизни, перед переходом в мир иной. И она «заботится» о тебе, еле передвигающим ноги, пенсионной подачкой, и обижающимся на притеснения от когорты людей, наделенных властью. Людей, которых сам же и выбираешь для защиты и поддержки твоей старости. И эта старость, когда думаешь уже не о себе, своих детях и внуках, а о бесконечности бытия, и вспоминаешь о прожитых тобой днях, месяцах, годах, веках и, анализируя свой пройденный путь, вдруг осознаешь, как мало ты знаешь. И радуешься от души, что из твоей пенсии, которой едва хватает на хлеб и воду, отнимают больше половины на фиктивные коммунальные услуги и смеешься от души, вспоминая старую притчу о короле, который спрашивает у своих сатрапов, что делает народ после повышения налогов? — плачут, отвечает визир. Добавляйте налоги, говорит король, у них еще есть деньги, а через время спрашивает, — ну, что делают люди, и снова ответ: — плачут, повелитель. Добавляйте налоги, требует правитель. Что делает народ, спрашивает король? смеется, о мой повелитель, отвечает визир. Хватит повышать налоги. У них больше ничего не осталось. И мы все хором уже смеемся над Богословскими и Азаровыми, Тигипко и Шуфричами, Ефремовыми и Чечетовыми и пр. составом великой Рады, над этими королями, визирями и сатрапами нашей Украины. С горечью про себя добавляем: — чтоб у вас лопнул мочевой пузырь, и моча ваша принесла пользу земле Украины, изгаженной вами и уже трудно восстанавливаемой. От вашей каловой консистенции и гнилой конституции, созданной для вашего же депутатского больного «большинства», защищающего депутатские карманы и мешки награбленного от нашего «меньшинства», образующего, якобы, народ Украины, как государство. Не дай бог еще раз пережить нашествие голубых ПР-дунов на нашей земле.

300 лет нахождения под татаро — монгольским игом не принесло такого уничтожения стариков и молодежи в нашей стране. Из 52 миллионов жителей Украины в 19 столетии, сегодня, в 20-м столетии осталось 42 миллиона. Я уже не говорю за бандитский налет власти на стариков повышением тарифов на коммунальные услуги. Более циничного отношения к народу мне не приходилось видеть. Даже варвары не брали больше десятины дани с многострадального народа. А сейчас один только подоходный налог с граждан уже составляет 15%. А всего их больше ста…

Дорогой премьер. Мне смешно. И я даю тебе шанс избавиться от правды, убрав меня на Пушкинский, или другой, забытый уже цвинтарь, или на погост №5, расположенный по пр. Гагарина, где похоронены мои предки, которые спят спокойным сном и не знают, к счастью, что происходит на нашей родной земле, и которая для них является пухом. Твои друзья уже неоднократно производили и производят эти действия с инакомыслящими. Я уже ничего не боюсь, потому, что одной своей ногой нахожусь там, где все прекрасно и спокойно, другой болтаю в воздухе, а день раньше или день позже, для меня уже безразлично. К сожалению это не Вече, которое кануло в анналы истории и вернулось к нам референдумом и уже, к сожалению, не дадут его воссоздать и провести опрос о любви к вам, по причине, уже высказанной мною выше. Это любимые нами Прокуратура, Суды, СБУ, МВД, живущие на наши средства, за наш счет, но решающие проблемы власть имущих. Где ты, Мамай, спаси нашу Родину от нашествия красных, оранжевых и голубых бандитских варваров! Ты со своей десятиной был лоялен по отношению к нам, народу.

*****

Возвращаясь к мысли, высказанной ранее, думаю, что каждый из нас, особенный человек, не похожий на остальных. Со своими мыслями, чаяниями, деяниями, желаниями. Надеюсь, вы простите меня за философские отступления по ходу повествования. Ведь это моя жизнь, выхваченная осколочком из сонма жизней остальных людей, проживающих большим табором на планете под названием Земля.

Однако все эти мысли уже в прошлом. Как, впрочем, судьба каждого из нас. А свои взгляды на жизнь человека и человечества в целом я выразил в разделе философия. Итак.

Парадокс первый.

60 лет. Вот только-только начало жизни, и на тебе. Появление новых слов в твоем лексиконе: артрит, одышка, астма, цирроз, артроз и многие другие, очень красивые на слух, но очень болезненные в быту слова. Очень не хочется знакомиться с тетей, которая изредка навещает тебя. Тетка с железной косой, которая никогда не здоровается, не спрашивает ни твоего имени, не желает знать о твоих желаниях, а только кратко произносит стандартную для нас, людей, фразу: — Ну, ты готов? Пора идти со мной. Когда она приходит к тебе, невольно пугаясь, задумываешься, прячась под одеялом, почему так рано, а я еще не готов, а нельзя ли повременить. Интересно, а почему она всегда в изголовье и нет возможности посмотреть в ее глаза. Многие утверждают, что у смерти нет глаз. А как же она тогда косит головы, не видя их? Красива ли она? А до того…

Воспитание наших детских чувств и жизненных устоев всегда происходило через поколение, т.е. через головы родителей, которым было недосуг, т. к. они работали, и у них не было времени заниматься нами. Моим воспитанием занималась бабушка, сухонькая старушка с морщинистым личиком, вечно улыбающаяся и с большим чувством юмора. Провожая меня в армию, так спешила на проводы, на встречу со мной, что сломала руку, но прибежала на вокзал, к составу с новобранцами, перевязанная и упакованная гипсом, и плача от боли и расставания, крикнула в отходящий состав, свесившимся из входа в вагон и выглядывающим из окон ребятам: — хлопчики, вы ж вернитесь до дому «енералами», а то у нас розумных енералов вже й нэма! Грохнул вагон хохотом, и полетело по вокзалу эхо, а бабулька усмехнулась, перекрестила уходящий состав и, сгорбившись, держа гипсовую руку на перевязи, медленно заковыляла стоптанными резиновыми ботикам домой, через весь город, на холодную часть города, который я, будущий солдат, покидал для прохождения службы на благо отечества. Мне запомнилась беседа ее с соседкой, Карпенчихой, когда я уже пришел из армии и стал невольным свидетелем их разговора. « Оцэ у мэнэ онук такый вже гааарный, такый вже вууумный, як выйде на крылэчко, да як скаже, бабооо, пи-пи хочу. Соседка — а скики ж ему рокив? Бабуля, громко, — да вже двадцять пьятый пишов. И обе громко смеются. Ну, нарочно не придумаешь. Наверное, так и рождаются анекдоты.

*****

О прапрадеде, Карпе Владимировиче Чайка, узнать у родителей не успел, все думал, попозже. Так и кануло в небытие семейное древо. Стыдно. Матушка все обещала, что напишет для меня историю семьи. Так и не судилось. Ушла, не оставив своих воспоминаний, наверное не мене весомых для меня, чем мои, для детей. Старший мой двоюродный брат, Татарченко Леонид Павлович, напомнил мне, что ушел из жизни прадед, убиенный грабителями, и не осталось от него ничего, кроме портрета, висящего в моей комнате, с усами, да крестами через всю грудь. И только улыбка его с портрета напоминает мне, что был такой у меня бравый прапрадед. А более ничего не осталось, ни в домашних архивах, ни в памяти, кроме портрета его лица, очень похожего на меня, или наоборот, я удался в него. А Прадед, Чайка Андрей Карпович, отслужив в царской армии 25 лет, пришел домой георгиевским кавалером, открыл на Сумщине, в селе Мирополье цегельный заводишко и изготавливал качественный кирпич, который с жару, с пылу раскупали у него жители Сумщины для строительства своих домов. Женился, и вместе с прабабушкой воспроизвели на свет семерых девчушек-кудряшек, среди которых самая образованная была младшенькая, моя любимая бабулька, Анна Андреевна Карпенко, в девичестве Чайка. Построил дом, который потом, после революции, отобрал сельсовет, при раскулачивании, как самый большой и престижный, и разместилась в нем советская власть. А прадеда с женой и семерых девчушек под зад ногой, на свежий воздух, и гуляй по миру на здоровье, проклятое кулачье. А потом и убили наемные бандюги, не оставив и искорки памятного костра. Интересны людские судьбы. Влюбилась бабушка и вышла замуж за деда, Луку Емельяновича Карпенко, простого медянщика паровозного завода. Ныне завода им. Малышева. Вот ведь как. Этой свадьбы не хотели, мол, не пара он ей. Но случилось то, что случилось. Его называли «золотыми руками». Много всякой всячины, вплоть до самоваров, изготовленные им, после его смерти нашли свой покой в сарайчике, а потом тихо-тихо растворились в небытии. То — ли родственники, то — ли соседи разобрали на память эти чудеса мастера медных дел. Мне довелось пить чай, пахнущий костром и цветами, из его самовара, с сапогом сверху. Было весело, когда вся семья садилась за круглый стол, и мячиком скакал юмор по белоснежной скатерти. В углу зала стоял в кадке фикус, как дерево, взятое в Африке, напрокат. А напротив — трюмо. И отраженные в зеркалах листья создавали впечатление в детском мозгу о громадном и бесконечном парке, в котором среди деревьев с фикусными листьями, как бы под пальмами, расположилась за круглым столом наша семейственность, начиная от прадеда и заканчивая молодой и красивой матушкой с ее тремя сестрами, и мной, мало говорящего пока еще только, малышом. Сейчас я смотрю на этот, тогда еще громадный зал, и улыбаюсь. Маленькая, низенькая комнатка, 15 кв. метров в деревянной хате, но сейчас уже по современному обложенная кирпичом, напомнила мне это детство. Вглядываюсь на потекший потолок и неровные стены, побеленные тысячу лет тому назад и вдыхаю в себя запах детства. Я вижу лица моих молодых и цветущих теток, и бабульку с дедом, кусающую маленькими щипчиками куски сахара, откалывая маленькие осколочки от большого куска сахарной глыбы и счастливо чему-то улыбающуюся. Мне было четыре годика, когда дед зачах и более не вставал с постели. Я до сих пор не понимаю, как я в этом возрасте мог запомнить последние дни деда. Сидя на полу в маленькой комнатушке еще недостроенного им дома, я пытался молотком бить по стопке кирпичей. Бабушка, прикрикнув на меня, пытается вывести из комнаты. Лежащий на кровати дед тихонько, сквозь боль, выдыхает: — Аню, нэ чипай дытыну, нэхай трошкы посыдэ биля мэнэ. Я ж його бильш нэ побачу. Бабушкины слезы и затуманенный, предсмертный взгляд деда. Удивительно, но по мужской линии нашего рода я имею намного больше информации, чем о женских ветвях одного и того же родственного дерева, семейного древа нашего «Чайко-Карпенковского» клана. После этого события, слайд качающегося призрака деда затуманился, погасли его лицо и голос, и глубокий провал в памяти до пятилетнего возраста, когда услужливая память, отрывками, пытается наверстать пропущенные прошедшими событиями годы. От Сычевки, на работу матери, филиала конфетной фабрики «Красный Кондитер», расположенном на Тарасовском переулке, и на которой она работала бухгалтером, каких-то 20 минут ходьбы. Путь в детский садик проходил мимо 20-й средней школы, разбомбленной во время войны, а затем в 50-тые годы восстановленной, необходимо было пересечь крутой яр, ручей грязной воды, широко текущей из-под стен Паровозного завода, ныне завода им. Малышева. Клоака. Мать, держа меня на руках, четырехлетнего оболтуса, каждый день тащит меня в садик через это скользкое месиво. Необходимо опустится на 5-ть метров вниз, к этому ручью, пересечь его по тонкому льду, или по камням, брошенным в ручей для перехода, а затем подняться еще на пять метров вверх. По дороге диалог между взрослым и умным четырехлетним сыном и маленькой непонятливой старушкой, сорокалетней мамой.

— Давай быстрее, я устал сидеть на твоих руках.

— Ты тяжелый.

— А зачем ты меня родила, роди обратно.

По вечерам, укладывая меня спать, мама читала стихи, а не сказки, которые она знала наизусть великое множество. Будучи молодой, она преподавала литературу и даже была директором школы на Сумщине, пока не переехала в Харьков, где стала работать простым бухгалтером. Она наизусть читала Евгения Онегина так, что, слушая ее, я невольно запоминал тексты и даже сейчас могу прочитать несколько глав, не учив их. Особенно с первого раза я запомнил стихотворение, по-моему, Гете — Кто скачет, кто мчится прохладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь, издрогнув, малютка приник, в руках его держит и греет старик. Дитя, что ты робко ко мне так прильнул? Отец, лесной царь в глаза мне взглянул. Он в темной короне, с седой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Ну и т.д., оно длинное и приводить его полностью не имеет смысла, а окончание стихотворения: — ездок весь извелся, ездок доскакал, в руках его мертвый малютка лежал. Я прячусь от страха под одеяло и начинаю горько, до истерики, плакать. Мне не только очень страшно, но и очень жаль мальчика, который умер. Больше мама это стихотворение не читала, но в моей детской памяти оно осталось навсегда.

Но с бабушкой было проще. Это сказки, небылицы, мифы, вся эта безобидная каша, в шуточном исполнении бабульки, вызывала улыбку на моем лице, и я спокойно засыпал. А днем, за непослушание, естественные розги, заранее срезанные с куста сирени, который рос в нашем саду. Я находил эти заготовленные загодя пучки наказательного и исправительного инструмента и закапывал их в огороде, и наблюдал, как лукавая бабушка делает вид, что разыскивает их и беспокоится, чем же вразумлять беспокойного та нэслухняного онука. Мне кажется, что она, не показывая это, любила меня больше, чем мама, однако это субъективный взгляд на далекое детское прошлое.

5-ть лет. Сижу на коленях у матери в кинотеатре «Металлист» на улице Плехановская, на которой потом, собственно, и прошла моя юность. Последнее прости — прощай отца и матери. Я не ожидал этой встречи. Мать мне сказала, что мы идем смотреть кинофильм «Тарзан», на который она взяла билеты. Пятидесятые года. Новинка! Американские фильмы были в диковинку. 20-ть минут ходьбы до кинотеатра. Вопросы и ответы во время движения.

— Мама, а где «Тарзан».

— Вот сейчас, за углом.

За ним следующий, и так 5-ть раз. Вопросы и скупые ответы. Вопросы совсем не об отце. Привычка быть одному, или не одному, а с матерью, заставляют идти молча. Медленно гаснет в зале свет и начинается фильм. Рядом сидит отец. Мать с отцом о чем-то говорят, а я не прислушиваюсь, мне отец почти незнаком. Для моего возраста фильм не интересен и я тихонько начинаю дремать. Обратный путь домой был полит материнскими слезами и всхлипами, причину которых я не понимал.

*****

По Сычевскому переулку, перпендикулярно проспекту Гагарина (бывшему Змиевскому шоссе), которое восстанавливали пленные немцы после отечественной войны, вколачивая в песочный грунт тяжеленные булыжники и разговаривая на своем, непонятном нам, мальцам 5—7 летнего возраста, языке, проживали люди, пострадавшие от набега этих варваров. Понимая и осознавая боль родных, близких, матерей, не дождавшихся мужей, братьев, отцов, мы из укрытий и заборов, с криками «Гитлер — Капут», забрасывали пленных камнями и палками, якобы вымещая злобу пострадавших жителей, и получая от этого эфемерное удовольствие, не сознавая на самом деле, что действительно творится в наших душах. Но когда в обеденную пору они садились у обочины дороги обедать, и охранники насыпали им в металлические миски еду большими черпаками, у нас, мелюзги, текли слюни, вызыая рези в животе, в большей степени от недоеденных огрызков, сорванных нами в чужом саду зеленых еще яблок, и нами же оставленных про запас на завтра. Тихо садились недалеко от их «стола» и наблюдали, надеясь, как и вчера, магическим чужим словам: киндер, мамка, яйко, ком цу Гер, ням-ням.… Это было непонятно и до боли обидно. Стыдно было нам, пацанам, не понимающим, что происходит, бросавших в них камни и палки, слушать их ласковый незнакомый мужской голос. Мы отвыкли от доброго слова и мягкой интонации мужчин, которые могли взлохматить наши непослушные вихры и прижать к своей широкой и могучей мужской груди. Мы тихонько подползали поближе и жадными глазами смотрели, как они, отщипывая свои куски хлеба и насыпая жидкий суп в миски, от которого пахло до коликов в животе, протягивали нам сквозь проволоку ограждения, отделяющую нас от них, свои миски. Какие там злые овчарки. Какие там охранники. ЕДА. Только сейчас, с возрастом, я понимаю, что такое безнаказанность, особенно для детей того периода. Охранники отворачивались и слегка, незаметно от нас, вытирали глаза, прищуривались будто бы оттого, что в глаз попала пылинка. Они тоже были живыми людьми и у них тоже были дети. Мы, как кролики к удавам, подползали к пленным, с урчанием в желудке, ожидая ударов от охранников палкой по заднице, к которым, исходя из нашего возраста и опыта, мы уже привыкли, внюхиваясь в эти запахи еды, и икая, молчали. Мне сейчас стыдно, что как собачки жадно лакали эту еду, но оправдываю сейчас это голодным инстинктом.

50 года. Восстановление и строительство самой длинной трассы Москва-Симферополь. Булыжная мостовая. Мощная по тем временам трасса. Взамен уничтоженных дорог в России — центральная дорога Москва — Симферополь. Нет наших отцов, которые отдали жизнь свою, чтобы мы, щенки, наблюдали за созданием этой новой трассы, новой эпохи, нового развития спирали жизни. Абсурд. Сначала разрушение — потом восстановление. До сих пор голоса: мамка, млеко, яйка, звучат в моих ушах. Но это потом, когда пленным дали более спокойное существование и доброе взаимоотношение с жителями нашего поселка, которые сами не доедая, жалея, подкармливали их.

*****

Бывший поселок холодный. Змиевское шоссе. Сейчас эта трасса из булыжников заасфальтирована и носит название проспект Гагарина. Место моего детского и юношеского проживания — район мясокомбината, где уже развитое движение транспорта: троллейбус, автобус, такси. В прошлом это глушь. Приезжие на поезде в Харьков, не могли добраться до холодного края, обочины Харькова. Ямщики отказывались везти их в этот, богом забытый, уголок.

Извозчики в основном были сосредоточены в центре города. Они были пароконные, одноконные, их по местному называли «ваньки», выезжавшие в город и в взимавшие за свои труды 20 коп. за поездку из конца в конец. Расценки были: для пароконных — 15 коп. и 10 коп. для «ваньков». Сообщение конечно же было дорогим и не по плечу людям из холодных краев. В старом Харькове, с его невылазной грязью, у людей малосостоятельных не было своих экипажей. Зато дворянство, высшее чиновничество, купечество — все имели собственные экипажи. К услугам остальных были извозчики, не желавшие посещать эту дыру. Грязь по колено, отсутствие света, бандитизм, деревянные чурбаки вместо переходов — словом, натуральный северный край. И в памяти всплывают слова, оставшиеся из обихода прошлых поселений. Некоторые даже чисто Харьковские, по которым нас узнают в других городах. Шо, Раклы, Марка, Северский, Жевержеев и т. д. По разным сведениям, источником которых для меня были воспоминания стариков, я передаю вам эту информацию. Однако не отрицаю, а тем более и поддерживаю исторические сведения о Харькове историка Богалея. Кто был более правдив среди представителей писательских ремесленников, не мне решать. Чья легенда или версия интереснее, то и есть правда. Для понимания исторических событий, я для вас отпечатал несколько страничек из оригинала исторической справки Богалея, которую приложил в конце своего опуса, в разделе «политика».

Однако, возвратимся к событиям дней уже из нашего времени.

По Бурсацкому спуску, из бурсы святого Ираклия, это недалеко от зала органной музыки, сейчас там выход метрополитена «исторический музей», толпой несутся отпущенные с занятий голодные студенты. Они ненасытной толпой, как саранча, по деревянному мосту через реку «Харьков», стремительным потоком летят на благовещенский, ныне Центральный Рынок, хватая по дороге с торговых прилавков, кто яблоко, кто пирожок, кто помидор или огурец. А торгующие бабки, обхватывая и прикрывая свою продукцию, истошными голосами, с ударением на последний слог кричат — ираклы, т.е. мол, студенты из бурсы святого Ираклия. Так и появилось это укороченное слово, раклы, объясняющее ненасытное, безудержно хамское, будущее поповское сословие, носившее в душах стариков оттенок презрения к этим молодым людям. Хотя есть и другие версии о рождении этого Харьковского сленга. Якобы бабки, прикрывающие свой товар, кричали Гераклы, с ударением на последний слог, укорочено те же раклы. Кстати, имя Ираклий, является производным от имени Геракл. И, наверное, эти студенты были не самые глупые неучи в нашем сообществе. Но это в миру.

В отношении «марки», даже сейчас, иногда старики, ожидая трамвай и вытирая, слезящиеся от старости глаза спрашивают, а это какая марка трамвая? Дело в том, что в Харькове, в пору их молодости ходили конки, хозяевами которых были различные компании. По Клочковской и Московскому проспекту ездили конки Бельгийской компании, по Свердловой — компании Франции, На каждом вагончике, запряженном парой лошадей, был прикреплен фирменный знак компании, так называемая фирменная марка. Следовали они от Южного вокзала по разным направлениям, и жители, по этим маркам определяли, куда им необходимо направиться, по какой улице будет следовать определенная марка трамвая, т.е. конки, ведомой лошадьми. Отсюда и вопросы стариков, какая это марка трамвая. Наиболее полно осветил историю Харьковской конки, которой исполнилось 125 лет, в своей книжке « История Харьковского конного трамвая», А.Ф.Ивченко, мой родственник, которому перевалило за 80, и дай Бог, проживет еще столько же. На тот момент лошади были единственным источником тягловой силы. На Конной площади по линии Тарасовского переулка, не выступая проезда переулка Власовского был устроен парк Харьковской конно-железной дороги на 153 лошади,, превревратившийся через 50 лет в трамвайный трест. Но лучше всего о трамвайной эпопее можно прочитать исторический очерк А.Ф.Ивченко — История Харьковского конного трамвая с 1882 г. По 1919 г.

На Полевой улице находился санитарный трест города и на его территории были конюшни и располагались цепочкой в ряд телеги. Конюхи проживали напротив сантреста, на Сычевском переулке и Золотых въездах. Первом, втором и третьем. Их называли «золотарями», так как они выгребали длинными черпаками из сточных ям и сортиров «золото», которое очень мерзко пахло, при наполнении баков, и жители мгновенно разбегались при появлении их обозов. Там же были и телеги для сбора и вывоза мусора, а так же перевоза грузов жителям. Каждое утро пустые и вычищенные телеги, запряженные лошадьми, выезжали из сантреста, для зачистки города от мусора, который накапливался, благодаря жизнедеятельности горожан. Мы, мальцы, бежали вдогонку за телегами, и просили ездовых мужиков подвести нас до школы. Не дай Бог без разрешения вскочить на телегу. Не глядя назад, они щелкали кнутом и, черт возьми, как-то попадали нам по спине. Их путь пролегал по улице Державинской, как раз мимо школы, и мы радовались, что ехали, свесив ноги с края телеги и болтая ими в воздухе, укорачивали свой путь не пешком, а едучи. Перед въездом на Державинскую стоял ларек, в котором продавалась всякая мелкая всячина, в том числе и водка, и лошади останавливались возле него, ожидая, когда их хозяин закатит в себя столбовые двести грамм и не даст ей кусок посоленного хлеба, предварительно занюхав им принятую водку. Караван телег продолжал свой путь, а мы наблюдали, как жирным рукавом тулупа конюхи вытирали с губ остатки алкоголя и крошек хлеба, оставшиеся на губах, причмокивая ими от удовольствия.

Конный базар. Рынок. До сих пор не потерявший своего названия. На нем действительно торговали живностью. Я застал то время, когда производилась на этом рынке торговля лошадьми и коровами, и козами, и овцами. От Балашовской железнодорожной станции, мимо гастронома предпринимателя Жевержеева, снабжавшего продуктами и необходимыми товарами обихода жителей холодного края, (сейчас это Коминтерновский район) через территорию мыловаренного завода, рядом с велозаводом, пролегала узкоколейка, по которой на конный базар завозили уголь, керосин, лошадей и прочие атрибуты, необходимые для проживания жителей района. Когда рынок реорганизовывали, приводя его в санитарный порядок, и сносили разные ремонтные мастерские и покосившиеся от времени деревянные киоски, громадные жирные крысы бегали по рынку, потеряв свои кровные гнезда, и не могли найти какую — нибудь щель или нору, чтобы запрятаться от гула и треска ломаемых строений. А мы, пацанва, бегали за ними с палками и нещадно колотили их. Они, повизгивая от боли и страха, метались между нами и, мотая длинными хвостами вдруг ощетинившись, становились в позу агрессии, оскалив мелкие зубы, да так, что теперь мы, со страхом отбегали в сторону. Санитарная служба города травила их, и долго еще витал в воздухе гнилостный запах разлагающихся трупов крыс, забившихся в щели еще не снесенных сарайчиков, в последней агонии. С этого рынка на телегах, ямщики развозили жителям домой приобретенные громоздкие товары, уголь и прочее, что невозможно было нести в руках. В моей памяти еще звучит визгливый сигнал дудки реализаторов керосина, проезжающих по улицам. Почти как сегодняшняя продажа воды из цистерн на шасси автомобилей. Долгие и частые сигналы клаксона, и люди, приученные к этим сигналам, как собаки Павлова, бегут с пластмассовыми бачками занимать очередь для приобретения пайки чистой воды.

На телегах, проезжающих по улицам холодного края, железные помятые бочки с надписью белой краской — керосин. Пищит дудка водилы конной тяги, которую он достает из-за кушака засаленного тулупа, мятую и седую от постоянного пользования и времени. Телега останавливается, и жители поселка с бидончиками спешат пополнить домашний дефицит горючего топлива. Керосинка, керогаз, примус, буржуйка с мокрыми дровами, с удовольствием кушали этот продукт перегонки нефти, отдавая нам тепло и свет. Керосиновые лампы, чадя, высвечивали светлые пятна на темных стенах, и мерцающий фитиль лампы делал живыми эти пятна, бегающие по потолку и стенам помещений. И игра этих пятен завораживала и вызывала какое-то внутреннее беспокойство и растерянность. Мне почему-то кажется, что новое поколение не сможет объяснить, чем отличаются друг от друга керосинки, керогазы, примуса. Как и патефон от граммофона и радиолы. Просто потому, что не сталкивались с этими раритетами. Не держали в руках, не заправляли и не пользовались ими, оставляющими на руках и одежде, на длительное время, вонючий запах керосина. Шум работающего примуса, как гул мотора самолетика, тревожит тишину маленькой кухоньки и языки пламени, раскаленные до синевы, нагревают будущий обед или ужин. А патефон, сквозь шум и треск заезженной и заигранной пластинки, и тупой иглы, царапая виниловый и хрупкий диск, доносил до нас далекий и мягкий бас Шаляпина. И эти вечера ностальгической памятью воскресают в дремоте сегодняшних дней.

А потом появились электротрамваи, с открытыми тамбурами и металлическими перилами по бокам дверей, за которые цеплялись и повисали на них люди, не попавшие в глубь вагона из-за тесноты. Догоняли на ходу трамвай и вскакивали в тамбур молодые, накачанные ребята, да и мы, дети, старались от них не отставать и с шиком повисали на колбасе. Так называли прицепной вагон, имевший сзади выступы по краю, и на которые мы становились ногами, цепляясь руками за свисающую лестницу, ведущую на крышу вагона. А во время проведения футбольных матчей было весело наблюдать за обсыпанные трамваи людьми, как пчелы при роении вокруг матки.

Но то ли дело сейчас, в век полного сервиса. Троллейбусы, трамваи, метро, такси. И номера на каждом виде транспорта. Однако я был обескуражен, когда, прослужив три года в армии, вернувшись домой, не узнал родного Харькова. Дома, пятиэтажные, девятиэтажные, двенадцатиэтажные. Из-под крыла самолета — Харьков как на ладони. Боже мой. Как все изменилось. Но детство свое изменить и забыть невозможно. Это одна из временных вех, которая как заноза сидит в тебе и постоянно о себе напоминает, то ли в жизни наяву, то ли в виртуальных снах.

*****

Уже 6 лет. Почти все понимаешь. В этот год ушел из семьи отец, оставив четверых детей на плечах матери. Затем ушли из жизни брат и сестра. Осталась сестра да я, самый младший и самый понятливый ребенок в семье. Наверное, поэтому и самый желанный и любимый. К тому же мне, воспитанному как атеисту, иногда было непонятно, почему изредка все же смотришь куда-то далеко в высь с мыслью, что все-таки несуществующий бог, как отец, которого никогда не видел, наверняка знает о тебе. Как это приятно сознавать, что иногда, какие то силы поддерживают тебя и не дают упасть.

На месте выстроенного сейчас оперного театра, в парке Шевченко, по улице Сумская, стояли просторные полуоткрытые деревянные беседки, с обвивающими их по деревянным рейкам жасминовыми лианами и растущими кустами мимозы, источающими тонкий аромат, и в которых отдыхали вечерами горожане, играя в шахматы, домино и шашки, выдаваемые стареньким дежурным, в залог под какой-нибудь документ. За беседками располагался ряд лотков с мороженым и газированной водой. Из сифонов раздавалось шипение и в стеклянные граненные стаканы, стоимостью семь копеек, отраженных на днищах ценой, с пузырьками и брызгами, шипя и пенясь, впрыскивалась сладкая газированная водичка. Возле этих лотков стайками кружилась детвора, тянущая своих родителей, чтобы они вновь дали возможность вкусить эту шипящую жидкость и влить ее в, уже и так, переполненные животы. Напротив беседок располагался макет города Харькова. Маленькие домики вокруг стеклянной речушки, разрезающей город пополам, зажигаясь по вечерам малюсенькими игрушечными окошками, и узенькие улочки между домами освещались крошечными фонарями. И, в подсвеченной, в наступающей вечерней темноте казалось, что этот сказочный город живет, и что сейчас, вот-вот, по этим улочкам пройдет игрушечный народ. Я, шестилетний малыш, держась за мамину руку, пытаюсь найти свой дом, среди огромного количества этих крошечных домиков, и пускаю слезы, пока мама не подводит меня к месту, из которого видна наша улица и наш дом.

Я ненавидел праздники первого и девятого мая. Перед этими праздниками, за пару месяцев до этих великих событий, раз в год, мама покупала мне новые дешевые туфли. Я был бесконечно рад покупке обуви и тайком целовал и гладил их блестящие бока. Они имели своеобразный запах, вид, цвет. Цвет новизны и нетронутости. Но была одна особенность в жизни этой обновки. Туфли не росли. А мое тело с изумительной скоростью росло, и вместе с ростом тела рос и размер стопы. И когда радостные и счастливые люди толпами шли на площадь, для прохождения рядами в демонстрации своей любви к хозяевам города, стоящим на трибунном возвышении и махающим пухленькими ручками муравьиному потоку там, внизу, с флажками, бантиками и шариками в руках, я, как наездник, проскакавший сотни верст и только что слезший с лошади, раскорякой от боли обнимающих и давящих ногу новых туфлей, полз за улыбающейся от гула и гомона, счастливой толпой демонстрантов. И дойдя с людским потоком до здания госпрома, быстро снимал с ног колодки, изобретенные инквизиторами, под названием «испанский сапожок». Я ложился на уже зазеленевшую травку, на склоне задворков городского зоопарка, и слюнями стирал кровь, выступающую из лопнувших волдырей, натертых кандалами новых туфель. Вот где прячется настоящее счастье. Не было более приятного ощущения, чем босиком идти по колдобинам и острым камешкам домой, неся под мышкой распаренную обувку, держась за теплую ладонь улыбающейся в сочувствии матушки. Я невольно вспомнил модное в то время «армянское радио», с их вопросами и ответами:

— что такое удовольствие?

— удовольствие, это когда бьешь молотом по пенису.

— так, где же удовольствие?

— удовольствие, когда промахиваешься.

И дорога домой уже не кажется длинной и волдыри на ногах почти не досаждают, и ты понимаешь воочию это удовольствие, примеряя на себя юмор от «армянского радио». А самозащита, привитая жизнью и мамой, или мое внутреннее понятие законов жизни, не давали долго задумываться над этими мелкими неприятностями. Но если бог и существует, в чем я, как атеист, сомневаюсь, он простит мне мое видение судьбы, как простил его я, осознав и приняв как догму свою непростую, наполненную сложностями жизнь. Но не прощу ему свою боль и безысходность в том, что происходит и, наверное, будет происходить со мной, и с моей семьей в наше время, в эти двухтысячные, с хвостиками, года. Та же бедность и боль бытия. Чушь собачья. История повторяется вновь.

Я сам начал становиться на ноги. Забитый до одури науками в школе, урка, с постоянными драками за авторитет, сам на сам, и даже с группой себе подобных, что позволило мне выжить. Неизвестно, кем бы я был, если бы не действия всевышних сил.

Меня выгнали из школы, 7-го класса, за отвратительное поведение. Кто и как мог оценивать поведение послевоенных пацанов, потерявших своих отцов. Безотцовщина. Гнетущее это слово до сих пор коробит меня. Большое спасибо матери, ей, как первой комсомолке города Харькова и друга наркома Постышева, после того, как меня выгнали из школы, удалось пристроить чадо в ремесленное училище. Одежда, обувь, постель, еда. Если вы этого не ощутили или не знаете, чем это пахнет, то грош вам цена в базарный день, как человеку. Это присказка. Это фраза из лексикона живущих в то, послевоенное время взрослых и ребят. Нужен был отрыв. Отрыв от бандитской этики, чтобы ощутить удовольствие окунутся в мир книг и знаний, быть нормальным человеком и иметь нормальные отношения с обществом. А еда? Тот, кто никогда не голодал, не поймет состояние души хлопчика, у которого тонкая животная ткань прилипала к хрящикам спины. Ремеслуха нас кормила. Во-первых, это отсутствие голодной икоты, а во-вторых — громадное желание двигаться вперед и что-то сделать, не сознавая пока еще, что именно. В прошлом, при Сталине, наверное, люди, определяющие политику государства, были из нашей среды. Которые, тоже выжив, дали нам, мальцам, путевку в жизнь. Многим своим соратникам Сталин не вложил мозги в их черепные коробки. Однако многие люди, родившиеся и выросшие на периферии, бежали из глубинки в город, в котором все-таки была возможность избежать голода, медленно наступающего на село, и находили свое счастье, становясь горожанами. Но, прежде чем достигнуть этого счастья, они испытывали немало жестоких разочарований. Они внутренне понимали, что тот, кто всегда был обделен — легче довольствуется малым. Смерть Сталина и горькие стенания и плач людей, сидящих у круглых бумажных тарелок — репродукторов, ждущих сообщений о состоянии больного лидера Великой страны СССР, теряющих символ счастья и надежды. Но все это было. Каждый год, к новогодним и весенним праздникам, происходило снижение цен на продукты и товары широкого потребления. Уверенность в завтрашнем дне, бесплатное образование и лечение, крыша над головой, отсутствие коррупции и взяток, работа и отдых, пионерские лагеря и многое другое, что давало нам уверенность в завтрашнем дне, и надежду войти в прекрасное будущее. Каждый год средняя семья имела возможность провести отпуск на море. На каждом заводе висели объявления — требуются рабочие. Безработицы не существовало. Везде нужны были рабочие руки и инженерный персонал. Была возможность пожаловаться на несправедливость и притеснения, и эти вопросы мгновенно решались, и негодяи наказывались. Это было! Это было!

Я не имею права давать оценку событиям прошлого и винить строй, которого я, ребенок, еще не знал. Была ли социальная справедливость, или ее не было, не мне судить. Я не судья. Кому-то она была не по нраву, а кто-то искренне поддерживал существующий порядок — это на совести историков, которые зачастую лгут, зарабатывая на желтизне фактов зеленые купюры. Еще раз повторяю, я не судья. Все имели крышу над головой и стремились к созданию справедливого общества. Сейчас к власти пришли денежные дегенераты, не знающие цену куску хлеба. Зарвавшиеся снобы, беспардонные, наглые, бесцеремонные, бескультурные мажоры и полуграмотные люди. Князья и бояре. Они заботятся только о своем благе и им глубоко наплевать на развитие нашего общества, и существование себе подобных человечков. Они свое хамство и наглость передают, и своим детям, и своим внукам. И меня это очень сильно огорчает. Что вырастет на поле, которое не вспахано и не засеяно? Овсюг и осот. Ненужный никому, паразитирующий бурьян. Недоразвитые морально ребята, начиная от губернаторов и кончая низами местного самоуправления, делают «под себя». И сладу с ними нет. МАФИЯ. Нет развития. Экономика разваливается. Многие предприятия прекращают рабочий цикл. Все покупается и перепродается, даже то, что возведено и построено руками сотен тысяч людей, и имеющих право на свой кирпичик в здании общественного имущества. До смешного дошло обращение ваучеров в акции предприятий, и которые до 90% находятся в руках одного-двух человек — дирекции и представителя коррупционеров. Пример — Харьковское ООО завод «Электромашина», на котором из 15 миллионов акций, всего 15 тысяч находится у пенсионеров, в том числе 240 акций и у меня. Остальные у Лазаренко. Это родственник известного вам бывшего парламентария, проживающего вне родной Украины. Как простое быдло может защищать свои права? Я уверен, в других ООО и пр. аналогичная картина по всей Украине.

У каждой истории свои имена героев и связанные с этим политические события. Они могут быть или заляпаны черной краской, или подняты до уровня постамента с визерунками золотых желудевых или миртовых листьев. Сталин не подпускал это наглое сословие негодяев к руководству страной. Но я не об этом. О выше сказанном потом. Если дадут.

*****

В школу пошел в 6-ть лет, уже умея читать, писать и считать. Шестилетний возраст оставил в воспоминаниях еще одно неизгладимое пятнышко в моей жизни. В школе были разные преподаватели. И те, которые не нюхали пороха, и те, кто прошел войну от А до Я. Они очень сильно отличались друг от друга отношением к нам, детям. Уроки украинского языка, в том числе рисования и графики, называемую, наверное, сейчас ИЗО, вел учитель, вернувшийся с войны. Его обезображенное лицо, как маска ужасов, пугало нас. Окончил театральный институт и ушел в армию, где и получил подарок в свое тело, как подарок на память о войне, осколок снаряда. Рисовал он отменно. Украинский язык знал безукоризненно. Благодаря ему я научился сносно рисовать и достаточно чисто говорить и писать на украинском языке. Но более всего его фраза, которую я пронес через свою жизнь, поразила и запомнилась не только мне, но и моим школьным сотоварищам. «Дети, мать дала вам жизнь, а это не шутка. В Индии был установлен в прошлом закон, по которому неверные сыны, оскорбившие мать, или принесшие ей страдания, обязаны были изжарить яичницу на своих ладонях. И даже тогда они оплачивались лишь одной третьей тех страданий, которые вынесла мать, давая им жизнь». Потом, по прошествии лет, я узнал, что эта притча принадлежит индийскому философу, жившему тысячу лет тому назад. Конечно, нас забавлял послевоенный недостаток нашего учителя. Его перекошенное лицо — одна часть лица неподвижна, а вторая часть лица, полная мимики — пугала нас. Но когда его мужская рука гладила наши жесткие отростки волос, мы всем сердцем понимали его слова и чувствовали доброту, исходящую от него. Из травмированного осколком глаза постоянно вытекала слеза, но когда он говорил о чем-то своем, внутреннем и очень серьезном, слезы наворачивались и в наших глазах. Это был настоящий учитель и друг. Наш БОГ. Я, как ни странно, помню его и сейчас. Иван Данилович Радченко. Наверное, от слов — Рад чему-то. И мы, уже не хлюпики, а семилетние взрослые особи, слушали его, открыв рот, о человеческих судьбах, об исторических событиях, невольно вдыхая аромат этой самой жизни и будущих обязанностях перед ней. Перед нами всплывали яркие картины военных баталий и отрывки, чьих-то судеб. Наверное, тогда зарождалось начало первых азов той жизни, которая у каждого из нас своя. Ничто не приходит или проходит просто так. Где-то есть свое начало, а где-то обязательно конец. Пока это только начало. Это как экскурс в прошлое, мое милое и одновременно тоскливое, ностальгическое детство.

Первый класс. Классная учительница смотрит на меня задумчиво — загадочным взглядом и ласково произносит: Женечка (не просто Женя), к тебе пришли. Это отец. Громадное оконное стекло в коридоре школы. Громадная и тяжелая рука на плече, а голос мягкий и ласковый.

— Ты поедешь со мной?

— Зачем.

— Я куплю тебе велосипед.

— Нет.

— Почему?

— Мама не хочет.

— А как же я? Ведь ты и мой сын.

— Не хочу.

— Поехали со мной.

— А я люблю маму.

— Наверное, это она тебе сказала, чтобы…

— Нет, я сам, и я ее не брошу, как это сделал ты.

— Значит, она все-таки настроила тебя против меня.

— Нет, я сам.

— Возьми.

В мои руки опускается громадный кулек серого цвета. Я иду в класс. Сажусь за парту и пытаюсь втиснуть кулек, врученный отцом, в эту маленькую щель в парте. Мне это не удается и кулек рвется. Содержимое кулька — виноград, халва, печенье, конфеты, пряники и многое другое, вываливается на пол. Я плачу. Стою и плачу и не могу остановиться. Не из-за порванного кулька и рассыпанных сладостей, а от чего-то более серьезного и пока не понятного мне. Наверное, тогда и началось мое возмужание и понимание сложной жизненной действительности. Даже сейчас невозможно оценить и проанализировать чувства, хлынувшие со всех сторон, и не дающие мгновенно решить эту задачу со многими неизвестными. Учительница, Анна Алексеевна, морщинистого лица которой я уже и не помню, обнимая меня и, гладя по стриженой налысо голове, уводит из класса, вытирая льющиеся из меня слезы носовым платком. Я прижимаюсь к ее плечу и медленно успокаиваюсь. А стихотворение, которое написано для нее, уже не сможет найти своего адресата. Я благодарен моему армейскому сослуживцу, который тоже писал стихи, Гриншпуну, он помог отредактировать это стихотворение, и в его редакции оно заиграло как долголетнее вино, процеженное сквозь марлю времени. Жаль, что матери уже нет. Как и многих других, которые меня жалели, любили и поддерживали в этой злой и гадкой, по тем временам, жизни. Жизни на выживание.

Учительница литературы искренне помогала мне осваивать языковые барьеры и находить удовольствие от знакомства с классикой. Это она пыталась убедить меня на наличие поэтического дара, заставляя писать стихи, корявые и неуклюжие, и якобы в способностях, которые я, к сожалению, так и не стал в дальнейшем развивать.

Ночами, открыв поддувало печки, я «поедал» романы. И при мерцающем свете догорающих в топке углей, всю ночь, или грустил, или смеялся вместе с героями удивительных романов. Я жил их жизнью и был одним из них. Отцами по жизни стали Дюма, Твен, Лондон, Грин, Ремарк, Гоголь и многие, многие другие, которые появлялись в моей библиотеке впоследствии, и которыми я восхищался, становясь хоть на час одним из героев этих произведений. Но, возвращаясь к оценке своих учителей, не могу не отметить, что иногда мне не хватает мозговых извилин памяти, чтобы вспомнить кто, зачем, за что и почему. На одних есть обида и на них за пазухой еще прячется камень горечи и обиды, а кому–то я обязан своим образованием и воспитанием. Действительно, всех не упомнишь.

Учительница русской литературы в 6-м классе дала задание написать в стенгазету стихотворение. Первый в моей жизни заказ. И я благодарен матери, за то, что она сохранила этот мятый, пожелтевший и сморщенный от времени листок. Смешно и наивно. Я не изменил ни единой буквочки, ни строчки, ни пунктуации в этом опусе, посвященном критику Белинскому, которому исполнилось в то время не помню сколько лет.

Что так давно Белинский завещал.

Великий критик правильно писал

И видел он на много лет вперед

Что самой образованной страною

Россию сделает великий наш народ.

Завидовал он правнукам своим

Что в это время жить им суждено

Что строить и творить свободно

Большое право им дано.

Другой теперь Россия стала

Не нищая, отсталая страна

Державой мира, мужества и щястя

Россия называется моя.

На службе у народа атом

Ракеты в космос запустили

И сделал это русский человек

Великий человек его России

И все сбылось в эпоху коммунизма,

Что так давно Белинский завещал.

Как бы хотелось правнукам его,

чтоб он теперь Россию увидал

Учительница не стала поправлять и корректировать это стихотворение, и оно в таком виде попало в стенгазету. Мои сотоварищи по школе подтрунивали надо мной, а мне было стыдно и неловко, поскольку писалось не от души, да еще к тому же с партийным пафосом, внедряемым преподавателем и от которого меня тошнило. Больше я не писал, вплоть до службы в армии, где меня потом чуть-чуть и прорвало. А о плохих людях в памятных извилинных листах, мозговых записных книжек, о жизненных ситуациях, связанных с их сообществом, и сохранить не захотелось. Достаточно. Я не хочу перешагивать через пороги времени. Всему свое время.

*****

Музыкальные желания рвались из меня и из моего друга Гурьева до такой степени, что мы решились в пятом классе на беспрецедентный, для нашего возраста, шаг — записались в школьный духовой оркестр. Николаю дали, как сейчас помню, трубу корнет-пистон, такую из себя, блин, всю блестящую и золотистую, а меня хотели усадить за барабан, от чего я категорически отказался, представив себя идущим по городу с красным пионерским ошейником и Тимуровским барабаном на перевязи, тыкающего палочками в шкуру убиенного, когда-то, какого-то животного. Руководитель оркестра, усатый и высокий мужичек, постоянно, наверное, по привычке размахивающий руками, покачав головой, молча указал пальцем на одиноко стоящий в углу комнаты, увешанной и установленной инструментами, громадный музыкальный инструмент под поэтическим названием контрабас. Вслушайтесь в звучание слогов. Контра. И сразу перед глазами революция, Аврора, и бегущие солдаты, и моряки, гордо рвущие тельняшки на груди. И слово Бас. Шаляпин, блохи, судаки с кумой, Гнатюк и т. д. Мягкое и приятное звуковое, низкочастотное объятие. Поэтому мы сразу поверили друг — другу и обнялись для знакомства. Он был моего роста и вполне упитанный. Четыре зуба колков, торчащие из грифа, не портили его довольно забавный, четырежды зубастый вид, представленный тонкой осиной талией грифа и раздавшимися в ширину пухлыми бедрами деревянной деки. Он принял меня в свою компанию сразу, и отозвался на мою протянутую руку глухим и обволакивающим, словно мягкое одеяло, голосом струн. А я гладил его по лакированным бокам и, представлял себе крутую сцену, на которой я веду музыкальный диалог со своим новым другом и мы радуемся наступающей новой жизни и ждущим нас чудесам бытия. Была единственная неурядица в общении с инструментом, это его отсутствие у меня дома. Руководитель, понимая мое состояние души, разрешил взять инструмент домой с условием приноса его на репетиции. Конечно, я был счастлив представившейся мне возможностью, и понес его домой, гордо перебросив моего нового друга через плечо. Улица Державинская, по которой каждый день я ходил в школу, была не очень длинна. Это только по утрам, для меня, с неохотой идущим на занятия, она была бесконечной, а по вечерам, после занятий, короче пути не было. Сначала мой друг был легким, но после ста метров, вес его почему-то увеличился в несколько раз, а еще через сто метров, его объятия стали невыносимы. Благо была зима, и скользкая дорога подсказала мне мысль о волочении моего, уже уставшего друга за собой, как санки. Что и было с успехом произведено. Продолжалось это действие по времени недолго, где-то около месяца. Руководитель заметил неблагополучность в теле контрабаса, и его усы приподнялись выше ушей. Он осматривал контрабас, шипя и сплевываясь, и крутил свое, и так уже красное, от натуги, ухо. Наверняка его не переполняло чувство радости видеть контрабас и меня, цветущих и здоровых, лакированных братанов. Там, на деке, образовалась дырочка, появившаяся в боку контрабаса, от соприкосновения его тела с дорогой, по которой его, как труп, таскали по усыпанному и обрамленному снегом и льдом асфальту. Ему не удалось долго сопротивляться перед издевательствами трущей его дороги и, конечно, у него образовалась каверна в боку. Я смотрел на синеву носа брызгающего слюной возмущения маэстро и молчал. Я понял, что мы не подходим друг другу. Больше я оркестр не посещал, потому, что и мой, стонущий от боли друг контрабас, и руководитель оркестра не пожелали продолжать дружбу со мной. Однако это не помешало потом, в более зрелые годы, продолжить дружбу с братом контрабаса, электронной бас-гитарой, и с которой мы нашли общий язык, и которая выручала меня на свадьбах, концертах, танцах. Я вспомнил эту историю, когда после армии, уже руководителем музыкального ансамбля в клубе «Металлист», был приглашен на должность штатного гитариста в джаз-банд, под управлением Слатина, во дворец «Строителей» в начале проспекта Гагарина. Дековая классическая гитара, без усиления, была как шутка на паперти, с просьбой о подаянии. А когда заболел контрабасист, я принес бас гитару с усилителем на репетицию и забабахал импровизацию в поппури на темы советских песен, репетируемую Слатиным. Не по нотам, написанным в партитуре, а свое видение в аранжировке опуса. Благо я теоретически был подготовлен, а практики мне хватало для того, чтобы разбираться в гармонии и отличать септаккорды от нонаккордов и держаться тоники любого произведения. А тем более это нравилось музыкантам, играющим со мной в одном коллективе. Больше Слатин листков с нотами мне не давал, а я играл так, чтобы тоника произведения определялась устоями бас гитары и ритмом ударных, и украшалась синкопами остальных дудок. Прошу простить меня за сленг лабухов, живших музыкой и сердцем, и за то, что снова нарушаю ход событий, отпущенных мне судьбой, интервалом времени мелких событий, осколков истории, и за то, что я снова отвлекся.

второй парадокс.

46 мужская средняя школа. Школа взросления и возмужания и понимания кто есть кто. Учитель химии, Кардончиков, был препорядочной сволочью и благодаря этой черте характера, впоследствии стал директором этой школы. Это он выгнал меня из школы, как не пытался помешать этому Иван Данилович Радченко. Это он, меня, вместе с Колей Гурьевым, моим единственным и настоящим другом, впоследствии погибшим на подводной лодке, убрал из школы, заставив забрать документы и катиться к чертовой матери, после окончания 7-го класса.

Как интересна судьба людей. Я эту 70-ти летнюю Кардонческую гниду, страдающую апломбом и маразмом, потом опекал, поддерживал и содержал от имени государства, будучи впоследствии начальником отдела социальной защиты населения. И даже в 70 лет апломб у него не исчез. Он не помнил меня. Но моя обида ушла на второй план. Может быть, утешал я себя потом, он оказал мне неоценимую услугу, бросив меня в этот жизненный омут, в котором я не захлебнулся. Может быть, благодаря его скотству, я получил 3 высших образования и стал уважаемым человеком, грамотным специалистом, кандидатом технических наук, депутатом различных уровней.

Молодыми мы пытались уверять себя, что именно с нас, юных, начинается мир, как в свое время считали наши отцы, и наши деды. Потом мы попадаем в такой же жизненный круговорот, демонстрируя такие же привычки, и продолжаем делать такие же ошибки, как наши предки. И самое интересное случается тогда, когда кто-то из нас пытается вернуть себе молодость — что запрещено природой. Это говорит о наступающем старческом и умственном маразме. Все мы относимся к разряду людей с запоздалым созреванием и, достигнув полной зрелости, и найдя равновесие в жизни, не стремимся из него выйти. И даже самый современный тест на тупость не даст гарантии, что человек дозрел или достиг этого равновесия, и что, перестав быть глупым школяром, он стал шедевром матушки — природы. У каждого из нас обязательно должна появиться возможность, как бы, отойти немного в сторону и взглянуть на прошедшие фазы жизни. С такого расстояния, с которого отдельные деревья сливаются в сплошной лес — наше гражданское сообщество, живущее по законам, обязательным для всех без исключения, но нарушаемые им по разным, как объективным, так и нет, причинам. И только тогда начинаешь понимать, что человек — это не только физико-химический биологический аппарат, но и комплекс тончайших и хрупких датчиков определения чувственно-психологических процессов, происходящих в душах каждого индивидуума в отдельности.

77 женская средняя школа. Девчачий пансион, как мы ее называли. Нам один раз в год разрешали посещать эту женскую цитадель. Нас водили на, так называемый, праздничный бал. Новогодние праздники. Страшно грустное воспоминание. Рваные ботинки. Штопаные и перештопанные штаны. А о рубашках и говорить не приходилось. К чему это я? В нашем классе училось и не такое нищее отребье, как мы, мальцы, оставшиеся без отцов, или брошенные ими в разгар послевоенной жизни, когда заработной платы матерей хватало только на хлеб, картошку и селедку, продаваемой в больших бочках и стоившей в тот период копейки, как и заработная плата простых людей. В школах учились «бандюги, урки, подлюги», как их называла школьная элита, и чему мы, конечно, перечисленные выше, обязаны были незабвенному и любимому Кардончикову, директору мужской средней школы №46 по Плехановской улице. А теперь можно представить себе отличников и «хорошистов», сыновей высокопоставленных родителей с крутым достатком, в галстуках и накрахмаленных рубашках, Гузманы, Стельмахи, Авербахи, Шендеровичи и другие, впоследствии сменившие свои фамилии на Ивановых, Петровых и Сидоровых, поскольку в то время это было модным политическим решением. Но это никоим образом не относится к нации евреев, как таковой. Среди них достаточно умных и достойных людей, которые так же как русские и украинцы сражались на фронтах, делили пополам последнюю краюху хлеба и невзгоды бурной жизни. И среди русских и украинцев попадались негодяи.

Через два года эти школы, разнящиеся по половым признакам, объединили, и руководство школ заставляло родителей приобретать единую для всех форму одежды. А до того нас, «отребье», в количестве 12 человек из класса эти снобы презирали, но одновременно боялись и нашей сплоченности и непримиримости к «врагам отечества». Имея представительных родителей и зарубежных родственников, эти детки блистали кремами, одеколонами, одеждой и конечно знаниями, что особенно нравилось «педикам», как называли мы педагогический персонал. В то время в школах существовали тройки, впоследствии — родительские комитеты и эти тройки, родители из обеспеченных семей организовывали, как подачку, раздачу рубашек, ботинок, трусов и прочих шмоток, бывших в употреблении и ранее носившихся их детьми. В то время мы тайком плакали и преднамеренно пропускали эти вечера «счастья», ссылаясь на недомогания и болезни. Сейчас я понимаю их жаркий порыв к облагодействованию, но тогда…

Мы носили парусиновые туфли, которые натирали зубной пудрой белого цвета зубной щеткой. Эта обувь была как повседневной, когда становилась черной от пыли и грязи, и выходной, когда натиралась этой белой зубной пудрой. Парусиновая обувь имела один единственный, но существенный недостаток. Стельки в этих туфлях наклеивались казеиновым клеем, за неимением в то время других клеев. Этот клей варился из костей и жил животных до вязкой густоты, и перед употреблением разогревался, как столярный клей. Наши ноги, естественно, потели от беготни, и этот пот вступал в реакцию с этим животным клеем и выделял омерзительный запах, от которого избавиться практически возможности не было. Мы поджимали ноги под себя, набивали туфли бумагой, но этот запах нас преследовал повсюду, поэтому очень часто мы ходили, по сезонной возможности, босиком, пряча туфли в торбы, вместе с учебниками. Портфели и ранцы были только у детей из обеспеченных семей. Поэтому нас называли босяками. Я бы и не вспоминал вчерашний день, если бы из наших, «драных и рваных» босяцких рядов нашего класса, не вышли в строй нашего общества достойные, по моему, люди. Коля Гурьев — орденоносец, погибший на подлодке имени «Ленинского Комсомола», Жека Глагольев, ставший кумиром джазовых представлений в Америке, Юра Николаев — главный инженер крупного предприятия, ваш покорный слуга Жека Рекушев, представитель исполнительных и депутатских органов в городе Харькове и многие, многие другие, или не дожившие до наших дней, или рано ушедшие в небытие. Вырываясь из стен школы у нас был только один путь — или ремеслуха, или зона. Школа нас отторгнула благодаря Великому в своей глупости и несменяемому асу злокозней — директору Кардончикову. Но, одновременно, благодаря этому негодяюи его действиям, мы получили возможность взлета и исполнения наших мыслей, желаний и возможностей.

*****

Мастера ремесленных училищ были из нашей среды. Грамотные специалисты и человеки. Наши названные братья и отцы. Лотин Владимир Сергеевич, мастер нашей группы, впоследствии ставший директором ремесленного училища №5, несмотря на молодость, где-то под тридцать, остался нашим кумиром и названным отцом на всю последующую жизнь. Мы стали мыслить другими категориями и задумывались не только о своем благе и имидже, но и о будущем нашей страны. Не хотелось, чтобы это было воспринято как пафос. Мы были ими так воспитаны. Сейчас, с точки зрения своих прожитых лет, и удивительно полноценной интеллектуальной жизни, понимаю следующее: если я качественно и искренне живу для себя, семьи, детей — благо не только для меня, но и для Родины, страны, в которой я живу, на которую тружусь и которой горжусь. И, к сожалению, надеялся, что это взаимно. Однако геноцид в нашей стране принял необратимые формы. Погибает Украина. Уничтожение стариков и несоздание природной возможности молодым воссоздавать потомство.… Более глумливого воздействия со стороны всех ветвей власти не создавала еще ни одна империя. Кто виноват? Поищи ответ в разговорах народа на кухнях. Но все молчат в тряпочку, ожидая, что вот придет барин, он все рассудит. Я пережил и красные флаги, бог дал мне увидеть и бело-синих и сине-красных, и оранжевых, и даже увидеть голубые, представители которых, Господи, меня уже пытаются поиметь. Эти неграмотные рвачи и хапуги. Хотя Украину они уже «поимели». Экономический развал, нищета, падение нравов молодежи и возвратившиеся бандитизм и воровство. Государство — это мы с вами, весь наш народ. И если мы это терпим, то мы с вами достойны этого правительства, которое мы же и выбирали. А теперь ешьте и не подавитесь. Вспоминаю с горечью слова таможенника из фильма «Белое солнце пустыни». За Державу обидно!

Утро. Выпускник ремесленного училища №5 пересекает весь город, торопясь на работу. Два года учебы за спиной и он уже «мастер». В карманах ни шиша. Утром чай, вечером тоже чай. Днем — тормозок, данный матерью. Он определяет прожиточный минимум. Кусок хлеба и жареное, или вареное, яичко от куриц, пока еще бегающих по подворью родной Сычевки в послевоенных частных хибарах на далекой, пока глухой еще, холодной окраине Харькова. Тяжело обществу. Молча зализывает раны, оставшиеся после войны и, кряхтя, строит и поднимает экономику страны. Восстанавливает разбомбленные строения и разглаживает скомканные от горя души населения. Но нет и в помине упаднического настроения, и люди все-таки иногда и улыбаются, надеясь на завтрашнее счастливое будущее, и которое с надеждой ожидали наши предки, и которое теперь ожидаем и мы, и даже, может быть, будут ожидать наши потомки. Ну не мы, так наши дети или внуки, а может быть и правнуки, когда-нибудь увидят этот остров «Утопия» писателя Томаса Мора.

После окончания Отечественной войны страна залечивала не только раны нанесенные войной, но и смягчала горечь памяти людей. Подрастающая молодежь нашей эпохи слишком рано вступала в жизнь. Но она уже была готова к этому и быстро созревала. Юность не страшилась ответственности за произведенное по своей воле, своим разумом, опираясь на патриотизм, без подсказки старшего поколения, без понукания начальственных слоев. Вот именно в это время вырос и я. Морально и физически. Окончив ремесленное училище, я получил диплом слесаря, т.е. стал мастером.

Проезд в троллейбусе, через весь город, от мясокомбината до завода ХАЗ, авиационного завода, на который меня направили работать, составляет 28 остановок. Каждая остановка равна четырем копейкам. Мой бушлат ремесленника каждый раз вызывает жалость у кондукторов, которые клянут всех и вся, теребя каждого входящего, требуя оплаты за проезд, и одновременно мягко подталкивают меня бесплатно пройти дальше, в середину салона, в упругость нагретого от теплых тел воздуха, чтобы я смог, уцепившись за поручень, досмотреть свои сонные химеры о красивом и счастливом будущем, и проснуться от сонной дремоты возгласом — авиазавод, и выскакиваю наружу, не забывая сказать этим мягким и усталым от жизни, повидавшим много горя людям, спасибо. Иной раз во сне, лица этих добрых людей, как слайды моего прошедшего детства, всплывают в моем альбоме мозговой памяти.

ОТРОЧЕСТВО

Иногда приятно взглянуть на себя со стороны, минуя зеркало. Зеркало может только подсказать о твоей небритости, или смущенно указать на отсутствие бицепсов и наличие приличного животика, или отметить синенькие мешочки под глазами и кучерявость отсутствующих волос, или потухший от старости взгляд слезящихся глаз, или темный загар почерневшего и сгорбившегося, от неумолимо быстро скользящего времени, твоего силуэта. Но оно не может отобразить внутреннего загара, который и делает нас такими разными людьми. Загара, приобретенного знаниями, опытом, трудом и загара самобытности, вложенной в тебя генами родителей и матушкой природой, которая наделяет определенное количество потомков Адама и Евы удивительными качествами таланта. Кому–то она дает возможность изумительно танцевать, кому–то прекрасные вокальные данные, кому-то вложила в руки музыкальные инструменты и т. д. Во мне этого всего было понемножку, как сдобы в тесте, но я не воспользовался возможностью развить, что-либо одно, поэтому юность моя прошла под девизом: «Интересно все и сразу». Опекали меня тетки — музы и феи. Каждая из муз, поцеловав меня в детский лобик, отдавала мне крохотки своей любви. Каисса, дунув на меня, дала возможность стать кандидатом в мастера по шахматам. Мельпомена ввела меня мир искусства. Эрато провела меня коридорами любви, хотя после рассматривания Камасутры, на старости лет я понял, как мало я знаю. Клио и Талия тоже не забыли меня. И только остальные музы смотрели на меня сквозь пальцы, не вмешиваясь в мое развитие, однако и не мешая мне находить красоту в моей наступающей и развивающейся жизни.

Я никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, ни членом какой-либо партии, поскольку вожди этих организаций боялись моей непредсказуемости и моего иронично-злого языка и, соответственно, старались держать меня на расстоянии от участия в их «великих свершениях». Сорокалетние дяди и тети, «молодые» комсомольские вожаки пытались учить нас уму разуму, проводя свой отдых в баньках и ресторанах, с девочками и водочкой, и их оргии длились до самого утра. С большой радостью, только чтобы от меня избавиться, комсомольская организация дала характеристику в духовную семинарию, в которой, по юношеской глупости, мне захотелось учиться. В то время без этой бумажки, рекомендации комсомола, в Бурсу не принимали, так как преподавателями в Бурсе были сплошные члены компартии.

третий парадокс

Для меня тогда это было историческое событие, потому, что я нечаянно ознакомился с содержанием этой четко написанной характеристики. Оказывается я положительный, степенный, начитанный, характерный, обязательный, уважительный, умный, и т.д., а в самом низу этого документа, как рекомендация к действию: желательно ограничить лидерские и организаторские способности, а также понизить ораторский пыл. Во как! Указание поповскому персоналу к действию. Действительно, с моим характером я продержался там всего четыре месяца, и был отчислен «Попашей» за внедрение атеизма в епархии. Но я благодарен комсомолу хотя бы и за это. Однако, имея сейчас за плечами достаточные лингвинистские познания и кое — какое скудное образование, до сих пор не могу понять, что все-таки означало слово в характеристике — характерный. Какое качественное понятие оно имеет? Ну, бог с ними, очень умными комсомольскими ребятами того времени. Хотя сегодня я принимаю это больнее, чем вчера, потому, что все они, работники комсомола и партийные работники, все без исключения, стали рвачами и негодяями, отбирая последнюю копейку у народа, стали (теперь я могу применить это слово) характерными хабарниками и захребетниками нашей сегодняшней жизни. Меняя свою политическую окраску, они отбирали народную собственность, возглавляя коммерческие структуры и госаппарат и, сливаясь в дружеских и родственных объятиях с криминалом, делали и делают свое общее грязное дело, под себя. Рыба гниет с головы. Но и об этом потом, поскольку я своими извилинами нахожусь еще в юности, а не под голубыми знаменами маразморегионов. Наверное, хватит и о парадоксах, потому, что вся наша жизнь состоит из одних парадоксов. Это отнюдь не потому, что бью себя кулаком в грудь как обезьяна, пытаясь доказать, что непревзойденный, и громила, и умница, и Кинг-Конг, и вообще…

*****

Нас было семь человек, одного примерно возраста, проживающих на родном Сычевском переулке. Саша Гурьев, Виталик Черножуков, Шурик Кулаков, Виталик Сторожев, Коля Поляков, я и брат Николая, Валентин Поляков.

Я у них был лидером не потому, что был наиболее начитанным, и на голову выше по развитию. Просто я пользовался уважением и, наверное, чувством уверенности, что не подведу их в трудную минуту, как герои Джека Лондона, о которых я им рассказывал.

Я рассказывал им о том, что сам прочитал, и что было для меня совсем понятным, но для них это были сказки, о которых они хотели слушать часами. Это истории, обрамленные в сутану прошедших событий и выставленные на обозрение вам, уже потомкам. У каждого из моих друзей своя биография, свой жизненный путь и не мне судить, что было в их жизни правильно или не правильно.

И молодыми щенками, лежа на зеленой траве и наблюдая за движениями облаков, подложив под головы руки, мы упивались свободой мысли в обработке фигур, создаваемых облаками, а я в это время рассказывал им римские и греческие мифы и был уверен на тысячу процентов, что они мысленно создавали и превращали эти фантазии, трансформируя все это каждый по-своему, эти легенды и мифы, в свой сказочный, и только им знакомый и близкий мир, до которого можно было подать рукой. И, между прочим, я этому был искренне рад.

Шурик Кулаков «подзалетел» и вынужден был жениться на девушке Вале, старше его на три года, с которой он встречался. Свадьба была скромной и быстрой, оставив на память ряд фотографий, фиксирующих это событие, а нам, шестнадцатилетним хлопчикам было не интересно на этой бесшабашной и алкогольной свадьбе. Взрослые отгородились от нас алкоголем, распевая веселые песни, а мы гурьбой, вывалившись из хаты, пошли по Державинской на стадиончик чулочной фабрики, где и расположились на зеленой травке, в предвечерней туманной дымке и под гитару пели свои песни, присущие нашему возрасту. Два молодых милиционера подошли к нам, когда я пел «сиреневый туман», очень модную по тем временам песню, и приказали прекратить песнопения. Мы пытались возражать им и объяснили, по какому поводу собрались здесь. Но милицейский апломб и чувство вседозволенности и власти, преобладало над правилами этики и порядочности. Была вызвана черная машина и нас сапогами под зад затолкали в этот «воронок» и привезли в участок на Плехановской. После долгих препирательств все были отпущены, а я, отстаивавший свои законные права на свободу по Конституции, и самый «ишь ты, какой грамотный, ах ты гаденыш», был оставлен в камере. Утром состоялся суд, на котором судья, страшная карга, с бородавкой на носу, и сильно курящая мадам, крикнула из кабинета: — старшина, заводи следующего. Не выслушав меня и не разговаривая со мной, она произнесла речь, из которой следовало, что я, находясь в стадии опьянения, жестоко избил милиционера, оказывая сопротивление мастеру спорта по самбо, распевал злобные, похабные, не комсомольские песни. И игрой на гитаре «мешал на поле стадиона чулочной фабрики спокойно спать, в девятом часу вечера, жителям города Харькова». Во как! Я мешал жителям спать на стадионе. Ни больше, ни меньше. Я попытался возразить: — но я… Она ответила: — мотня. Пятнадцать суток. Старшина, заводи следующего! И была моя голова обрита под ноль, и познакомился я с нарами, и пришлось мне увидеть живых клопов и ощутить их ночные поцелуи, и расчесывать ногтями свое зудящее тело, и увидеть настоящих урок, и попробовать баланду, и научится правильно мести улицы в 5 часов утра. А радовался я только одному, что какому-нибудь дворнику я дал лишних пару часов поспать в мягкой постели и помог нашей милиции моим арестом выполнить план по поимке преступников, злодеев, бандитов и расхитителей социалистического имущества. И ни наши родители, ни профсоюзы с работы наших родителей, не смогли сломить правильный, апломбный, вонючий дух нашей доблестной милиции и судебных органов, оберегающих наше радостное и счастливое детство, и вершащих высшую «справедливость». И я так же понимаю, что сегодняшние дни мало чем отличаются от вчерашних дней по оценке работы как судебных, так и правоохранительных органов.

1-го Мая я был осчастливлен 15-тью сутками, а 15-го Мая, в 6-ть часов утра гордо, светя своей лысой головой, топал в грязной одежде и порванных башмаках домой, и нес в карманах, щелях и складках своей одежды клопов, как награду за честный свой труд на благо милиции и самого справедливого советского суда в мире.

На душе было тепло и спокойно от мысли, что я впервые на практике сам понял: любая власть — это насилие!

*****

Футбольные баталии, происходившие между улицами или поселками, собирали множество поклонников и фанатов любого возраста. Заброшенное футбольное поле чулочной фабрики на улице Державинской, перпендикулярной улице Плехановской, собирало по воскресеньям множество народу. Все, и стар и млад, жаждали крови. Нет, это не то о чем вы подумали, хотя в этом тоже был некий смысл, потому, что и проигравшие и победители в послематчевых разборках, доказывали на кулаках — кто и как, во время этих игр, был неправ. И более всего именно за эти периоды нас и любили наши поклонники и фанаты. Стенка на стенку, в которую втягивались знакомые, друзья и родственники. До разбитых носов, ушей и треснувших бровей Все мы искали истину взаимоотношений. Самое интересное, что не было ни проигравших и побежденных, и победителей, а была общая эйфория, снимания со своих плеч какого-то вожделения быть первым. Нет, этого не было. Поколение моего возраста, наверняка помнит свои юношеские и, уже достаточно взрослые года. Это все прошлое.

Как лидер нашей Сычевки, я ходил на встречи с лидерами других улиц и поселков, договариваясь о днях и времени встреч и проведениях состязаний. Меня знали в нашем хулиганском Коминтерновском районе, уважали и не обижали, хотя я никогда и ничего не боялся, отстаивая свои права и права своих соплеменников, и что в последствии сослужило хорошую службу, когда я стал играть на танцплощадках, войдя в мир взрослых.