Необходимое предисловие

Как только читатель поймёт, что перед ним чьи-то мемуары, да ещё и написанные вертикально, интерес его должен пропасть — а зря. Автор постарался на славу — книжка получилась интересной, не хуже любого авантюрного романа.

Все тексты объединены одним героем и расположены в более-менее хронологическом порядке. Автор рассказывает о жизни некоего гражданина Степанова, в котором легко угадывается он сам, описывая то самое время, которое без большого риска ошибиться можно смело назвать «эпохой полного абзаца». Этот сборник историй можно читать с любой страницы, рассматривая при этом фотографии из архива автора.

Многое из описанного здесь — чистая правда. Жизнь автора удалась. Его герой не только вдоволь попутешествовал по стране в восьмидесятые и покуролесил в лихие девяностые, но и успел стать топ-менеджером крупного предприятия в нулевые, отхватив за это в десятые по полной программе. Не оставить потомкам собственную версию такой разудалой и запутанной биографии было бысо стороны автора полным свинством.

Вертикальное расположение текста объяснимо. Автор долго писал обычные стихи, версифицировал, подражая всем понемногу, участвовал в конкурсах, но никак не мог реализовать задуманное — не было формы изложения. В 2020 году познакомился со знаменитой Людмилой Геннадьевной Вязмитиновой. Она и открыла перед автором мир верлибра, придав ему уверенности в своих силах. Мир её праху — она сумела разомкнуть уста автора, и тексты хлынули водопадом.

С великим облегчением избавившись от регулярного стиха, от рифм и размеров, сковывавших язык, от необходимости плести словесные кружева, автор уверенно шагнул в эпический верлибр — так классифицировала этот стиль Л. Г. Вязмитинова.

Книга родилась всего за год — огромное спасибо за помощь поэтам Ирине Чудновой и Михаилу Тищенко, а также моим родным — жене Ольге и сыну Матвею Струковым.

Книга не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Автор категорически осуждает производство, распространение, употребление и рекламу запрещенных веществ. Изобразительные описания противоправных действий, являясь художественным, образным и творческим замыслом автора, вовсе не являются призывом к совершению запрещенных действий.

1. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ (1966—1986)

Крещенский Сочельник

Задолго до рассвета

беременной Катюхе приспичило на двор.

Она укуталась поплотнее,

надела огромные мамкины чуни

и побежала вразвалочку

по скрипучему январскому снегу

к темнеющему вдали отхожему месту,

где через пару минут с ужасом поняла, что рожает.

Катюхе не было ещё и восемнадцати,

молодой муж был старше её всего на полгода,

поэтому всё взяла в свои руки Катькина мать,

растолкавшая и озадачившая всех в доме.

Через полчаса зять уже споро тянул по улице

дровяные санки с подвывающей роженицей,

а Мария Евгеньевна впритрусочку

мчалась следом, приговаривая «ойёйёйёё».

Было полшестого утра, посёлок ещё спал,

на заметённых снегом улицах не было ни души,

крепко давил крещенский морозец,

в тайге жалобно выли окоченевшие волки,

звёзды шептались, с интересом рассматривая

спешащий куда-то маленький отряд.

Из-за угла навстречу вывернулся

ещё не протрезвевший солдатик, бегавший в самоволку,

страшно перепугавшийся такой встречи

и оттого сиганувший за ближайший забор.

«Смотри-ка! Пацан будет!» —

обрадовалась знамению Мария Евгеньевна.

Катюха что-то прогундосила в ответ,

терпеть ей оставалось уже немного,

потому что впереди показался

тусклый фонарь у дверей больницы,

большого чёрного барака,

пропахшего чем-то неприятным.

Молодожён прибавил ходу,

Катька жалобно завыла,

Мария Евгеньевна уже в полный голос

заверещала своё «ойёйёйёё»…

Через четверть часа на свет появился я.

Дедово ружьё

1.

Дедово ружьё лежит в чулане.

Пыльное, холодное, тяжёлое.

В коробке с десяток патронов.

«Вот оно то, что надо!» —

со странным облегчением думаю я.

В детстве я был редкостным говнюком.

Вряд ли нормальный ребёнок

решит застрелить собственного деда.

А я мечтал об этом лет с семи.

И пытался это сделать дважды.

Но — обо всём по порядку.

Едва произведя на свет,

юные родители сплавили меня в деревню,

а сами уехали в город искать лучшей доли.

Это был самый конец шестидесятых.

Детей в деревне было мало,

я рос, как Маугли — среди собак, лошадей и коров.

Я даже понимал их язык.

Да-да, вы зря смеётесь —

животные разговаривают между собой.

А ещё я часто бродил по лесу,

забирался в самую глухомань

и при этом почему-то ни разу не заблудился.

Дед мой был фельдшером,

лечил людей, как умел,

пил, конечно, безбожно —

впрочем, как все тогда.

В пьяном виде бывал дед ужасен,

мы прятались кто куда,

одна бабушка безропотно

принимала его пьяную злобу.

Бабушка работала акушеркой,

хозяйство было на ней немалое:

конь, корова, куры, свинья,

русская печка, большой огород и я.

Пьяный дед бил её подло —

в грудь, в живот, чтоб синяков не было видно.

А кулаки у фронтовиков были ой какие тяжёлые!

Я ненавидел деда в подпитии.

Тот валился на диван в грязных сапогах

начинал орать, требуя к себе внимания,

потом лез драться.

Я храбро бросался защищать бабушку,

но дед бережно меня отпихивал,

вообще-то он очень любил меня.

Но однажды я страшно разозлился,

выволок из чулана вот это самое ружьё,

грохнул его на стул перед диваном,

крикнул полусонному деду — «сдохни, гад!»

взвёл курки и выжал спуски.

Ошарашенный дед долго не мог успокоиться.

На моё и дедово счастье

патронов в стволах тогда не было,

а сейчас вот они, лежат на столе,

тускло отсвечивают капсюлями —

бери нас, заряжай, пали!

2.

Прошло немало лет.

И вот наш дед лежит на том же самом диване,

он мычит и стонет —

у него полностью разрушилась речь,

узнаёт только меня да бабушку,

зовёт меня сынком и долго держит за руку,

регулярно и с наслаждением ходит под себя.

Месяц назад мы забрали его из психинтерната,

плачущего, потерянного, всего в синяках.

Мне никогда не забыть тот жуткий день,

то сырое, давящее свинцом небо,

в котором от края до края был разлит ужас.

Дед теперь как ребёнок.

Только крепкий, огромный,

неподъёмный, как колода.

Соседки приходят пожалеть бабушку,

но помогать ей никто не спешит.

Мне невыносимо видеть всё это.

Зачем так жить?

Я в деревне по просьбе родителей,

студент второго курса института,

самоуверенный циничный юноша.

По вечерам я сбегаю из дома

пить мерзкую местную водку с кем попало.

Однажды, в промозглый осенний день,

когда бабушка уходит в магазин и на почту,

я осторожно выношу дедову «тулку» из чулана,

сажусь возле дивана на табурет,

кладу ружьё на колени

и пристально смотрю деду в глаза.

Я хочу, чтобы он понял меня,

и похоже, он что-то понимает.

Он почему-то радуется, как ребёнок,

он волнуется, он силится мне что-то сказать,

тычет на ружьё, тянет пальцы к стволам.

— Да, — слышится мне. — да, сынок! Ну!

Тяжёлый морок сгущается в моей голове.

Я знаю — дед в моей абсолютной власти,

никто и никогда не станет разбираться,

как сумасшедший старик добрался до ружья.

Любая российская деревня

хранит и не такие тайны…

Кто-то другой просыпается во мне —

и это точно не человек.

Страшным усилием воли

я не пускаю этого зверя за флажки.

Спасибо физической закалке,

полученной в летнем стройотряде —

я еле-еле успеваю отодрать

чугунные дедовы пальцы,

цепляющиеся за цевьё

в опасной близости

от спусковых крючков.

С трудом перевожу дух,

понимая, какой же я дурак.

Зачем я приволок это чёртово ружьё?

Оказывается, я очень люблю,

и даже жалею своего деда.

А когда любишь человека,

то можно немного его и потерпеть.

Вся моя ненависть куда-то исчезает за полсекунды.

Я улыбаюсь деду: «Живи, старый!»

А он почему-то вдруг горько и безутешно плачет…

Назло всем чеховским заветам

от греха подальше

вечером того же дня я меняю

чёртово ружьё вместе с патронами на самогон.

3.

Дед умрёт через три долгих месяца,

на неделю пережив Андропова,

бабушка проживёт одна

ещё целых тридцать пять лет,

я вырасту, постарею,

похороню бабушку

и только тогда наконец-то

расскажу всю эту историю.

Пушкин. Яблочный Спас

Русское лето, лесная симфония —

мерин, телега, дорога, жара.

С дедом на вызов мы едем в Афонино,

редкие гости у них «фершала».

Рады сельчане,

встречают улыбками,

яблоки дарят — налив золотой.

Жёлтые капли под кожицей липкою

брызгают соком.

У деда запой.

В каждой избе наливают.

Обрадован,

дед пропадает надолго в сельпо,

Пушкина «Сказки» несёт мне наградою.

Бабушки нас провожают толпой.

Ель с укоризной качает макушкою,

мерин плетётся домой — кое-как —

и, вне сомнений, заслушавшись Пушкина,

с кладбища машет вослед вурдалак.

В бархате неба,

подсвеченный звёздами,

тает таинственный иконостас.

…Всех нас спасёт

Тот, которому воздано.

Тот, что для вечности

Пушкина Спас.

Конь

Детство Степанова прошло на тряской телеге,

которую тянул по лесным дорогам гнедой конь,

выданный государством деду Степанову,

работавшему фельдшером на селе,

для поездок к больным по окрестным деревням.

Машин в те годы на селе было мало, одни грузовые,

народ добирался в райцентр и обратно на попутках,

а иногда и пешком, отмахивая по грунтовке

километров двадцать-тридцать кряду.

Конь в селе был невиданной роскошью,

спаситель и кормилец, он никогда не филонил,

безропотно тянул то плуг, то гружёную телегу —

хотя деду полагалось использовать коня

только для медицинской надобности,

но конь об этом явно не догадывался,

а вот дедов заклятый друг, сельсоветчик Сыродеев,

прекрасно знал и часто сигнализировал куда надо.

Конь у Степановых был самый что ни на есть обычный,

гнедой масти, рабоче-крестьянской породы,

спал в хлеву с коровой и курино-петушиной командой,

в еде был неприхотлив и довольствовался малым.

Степанов хорошо помнил его бархатистую кожу,

масляно блестевшую на закатном солнце —

дед сажал голозадого внука на конский круп,

малыш заливисто верещал что-то своё, радостное,

а конь терпеливо ходил по кругу и шумно фыркал.

Лошади вообще-то существа пугливые,

с тонкой душевной организацией,

хотя испуг их вполне предсказуем —

одинаково нервируют их шумные собаки

и молчаливые лесные волки,

от которых однажды зимой на санях по снегу

пришлось удирать деду и внуку Степановым,

приехавшим в сосновый бор то ли за ёлкой,

то ли по какой-то другой надобности.

Дед отчаянно матерился и пел свою любимую:

— Когда б име-е-ел златые горы…

Конь храпел и нёсся по рыхлой колее,

ошалело выкатив огромные от страха глаза,

неразговорчивые волки висели на хвосте у саней,

а подслеповатый внучок знай себе веселился,

приняв стаю хищников за игривых собачек.

С чужими собаками у юного Степанова

всегда были сложные отношения — а потом тем более,

поскольку своей псины во дворе

дед с бабкой отродясь не держали, дед не любил.

Деревенские псы дружелюбием как-то не отличались.

а вот цыганские волкодавы чужих рвали на куски.

Сам Степанов цыган не боялся,

он привык к ним с детства —

в соседней деревне стоял из года в год

самый настоящий цыганский табор,

который бабка-акушерка часто патронировала.

Заносчивые мужчины работали пастухами в колхозе,

горластые женщины вели домашнее хозяйство,

цыганята промышляли мелким воровством,

но к маленькому докторёнку не задирались,

защищая от злобных цыганских собак.

Любой конь вызывал у цыганят искреннее уважение,

они липли к фельдшерскому, как мухи на мёд,

гладили, что-то ласково бормоча на конском языке —

было заметно, что коню это очень приятно,

он влажно и стыдливо косил большим глазом,

его возбуждение было ощутимо физически,

он долго потом не мог успокоиться.

Конская склонность входить в раж с пол-оборота

сыграла однажды злую службу его хозяевам.

Как-то на самом исходе дождливого лета

дед с бабушкой поехали на вызов в дальнее село,

оставив внука и внучку бабушкиной матери.

Аксинья Дмитриевна зятя своего не любила,

ожидая от него неприятностей для дочери,

в тот грозовой августовский вечер

она вдруг разложила пасьянс один раз, другой,

а потом заголосила, как по мёртвому:

— Убил он, убил доченьку мою!

Внуки уставились на старуху, раскрыв рты,

и тут на улице раскатисто ударил гром,

за окнами вспыхнула бледным светом молния,

все услышали знакомое ржание,

гурьбой кинулись во двор —

конь стоял у дверей хлева нерассупоненый,

с обрывками упряжи на спине и на боках,

судорожно храпел и бил землю копытом.

— Господи! Убил наконец-то, дьявол поганый! —

голосила сухонькая Аксинья Дмитриевна,

стоя на крыльце и потрясая своей клюкой. —

Будь ты проклят, убивец ты чёртов, тьфу, тьфу!

И тут широкими шагами из дождя вышел дед.

Он был страшен.

Степанов навсегда запомнил его мучнисто-белое лицо,

отчаянный взгляд, сорванный чужой голос,

которым дед негромко распоряжался.

В доме появились соседские мужики,

кто-то подъехал на грузовой машине

и снова умчался куда-то в дождливую темень.

Всё как-то сразу выяснилось.

Степановы возвращались короткой дорогой,

бабушка дремала, дед правил,

и тут на косогоре конь поскользнулся,

на мокрой глине телегу юзом повело вбок,

оглобли встали наперекос, пугая коня,

дед решил рвануть вперёд,

конь прыгнул что было сил,

порвал постромки и ускакал домой,

а дед с бабушкой остались барахтаться

под перевёрнутой телегой.

Дед командовал спасательной операцией сам,

только в городе выяснилось,

что всё это время он оставался на ногах

с открытым переломом руки.

Бабушке досталось куда больше —

рёбра, голова, что-то ещё внутри,

чего Степанов по малолетству не упомнил.

Но ничего, со временем всё заросло,

конь так вообще сильно не переживал —

а не хрен ездить в дождь по мокрым косогорам.

Лошади в деревне живут недолго.

Лет через пять конь постарел, осунулся, засопел,

ветеринар посоветовал деду

сдать его поскорее на мясо.

Ранним осенним утром дед надел уздечку,

погладил шелковистые когда-то бока,

и они пошли вдвоём по улице за деревню —

печальный дед и его покорный товарищ.

Вернулся дед к обеду один, пьяненький,

он долго плакал, сидя на крыльце,

такой несчастный и пришибленный

в своём немодном пиджаке

и старых разбитых сапогах.

Коня убивали прямо при нём —

завели в специальное стойло,

ударили молотком между глаз,

перерезали жилистое горло —

и понеслась коняшкина душа на небесный выпас.

Телега дедова со временем рассохлась и сгнила,

упряжь долго висела на сеновале, пока не истлела.

Нового коня деду больше не дали,

главврач выделил ему от щедрот

новенький блескучий велосипед,

пообещал со временем мотоцикл с коляской.

Но все эти чудеса цивилизации

деду толком так и не пригодились,

в восемьдесят четвёртом прибрался и он,

отмучившись полгода в психинтернате.

И осталась в памяти Степанова

живая картинка со звуком —

утро, дед идёт по двору, ведя коня в поводу,

и топот конских копыт,

вплетаясь в ритм и шарканье дедовых шагов,

звучит так мягко, так приятно и знакомо,

что хочется выглянуть в окно, чтобы увидеть,

как уходят оба они в туманную даль —

трудяга-конь и его старый хозяин.

— Когда б имел златые горы

и реки, полные вина,

всё отдал бы за ласку, взоры,

чтоб ты владела мной одна…

Подпасок

Много ли для счастья надо?

Удивлю я вас, наверно.

В детстве пас коровье стадо —

прут да томик Жюля Верна.

Зачитаешься романом

и шукай потом корову…

День в раздолье первозданном —

ночью спится сном здоровым.

Хлещет ливень ли, жара ли —

а куда деваться в поле?

Комары, бывало, жрали

так — закуришь поневоле.

Убежать нельзя — стыдоба.

Ты теперь — стратег и тактик,

на коровах голос пробуй,

вырабатывай характер.

Совесть свежая, без пятен,

память как ведро пустое.

Ты один, и мир понятен,

ясен, чист, и прост, и строен.

Опыт мал — полно фантазий,

лес живою сказкой дышит.

Небо радуга раскрасит,

очень хочешь — трогай с крыши.

В гонке вечной с веком прытким

так и тянет разреветься —

есть теперь всего в избытке,

да сбежало счастье в детство…

Непогода

Всё правильно — бывает погода,

то бишь годное для жизни состояние природы,

а бывает погода с приставкой НЕ —

это когда на улицу лучше вообще не выходить.

Степанов, бледный юноша двенадцати лет,

приехавший в деревню погостить на лето,

плёлся в утреннем тумане по сельской улице —

сегодня был черёд его родственников

гнать общественное стадо на выпас,

но дед-фельдшер с бабушкой вели приём,

ставили печальным старушкам прописанные уколы,

поэтому Степанов вышел в поле за главного.

Туман медленно поднимался,

но хорошего в этом было мало,

поскольку наконец-то стало понятно,

что день ожидается нудный, серый и дождливый.

Заспанные хозяйки выпускали кормилиц со двора,

без особого доверия посматривая на юного пастуха,

преувеличенно бодро свиставшего военный марш.

Неосознанно стараясь подражать взрослым,

Степанов уверенно вышагивал по сырому песку

в дедовых «кирзачах» и заношенном дождевике,

зычно покрикивая на особо шкодных подопечных,

вечно старавшихся залезть в чьи-нибудь посевы,

словом, старательно играл ответственную роль

настоящего пастушьего командарма.

Девятнадцать разномастных коров да пятеро овец,

которых Степанов недолюбливал за тупость,

поскольку те вечно шарахались по каким-нибудь кустам,

отставали от колонны и противно орали своё «бэ-э-э» —

вот был весь вверенный ему на сегодня контингент.

За околицей деревни животные проснулись,

сбились в дружный коллектив и двинулись на луг,

своё излюбленное место поглощения разнотравья.

Обозрев вверенную ему маленькую армию

взыскательным генеральским взором,

Степанов тоже расположился на лугу,

на пригорке у подножия одинокой сосны,

расщепленной неизвестно кем на три макушки.

Между тем начал накрапывать дождик, опять стемнело.

Его солдаты, явно чем-то озабоченные,

дружно потянулись к хилому сосновому лесочку,

видневшемуся на самом краю луговой равнины.

Природа нынче явно не ждала никого в гости.

Степанов со вздохом поднялся, осознавая,

что сегодня ему предстоит вымокнуть до нитки —

то ли в чистом поле, то ли в жиденьком лесочке.

Прощаясь, он постучал ладонью по телу сосны,

но дерево безжизненно промолчало в ответ,

и ему вдруг стало как-то очень не по себе.

Дождь усиливался, небо чернело и пухло,

Степанов поднял голову и явственно услышал,

как нарастает в тишине гул падающих капель,

со стуком и шелестом бьющих по траве.

Он поёжился, словно почувствовав себя в прицеле

какой-то неведомой силы, жестокой и страшной,

шагнул с пригорка и успел сделать несколько шагов,

как небо за его спиной выпустило наружу свет,

разом ослепивший и напугавший Степанова,

и тут же разорвалось громовым зарядом такой силы,

что земля под ногами юного пастуха подпрыгнула.

Степанов упал, вскочил, потом снова упал —

он помчался по сырой траве то на четвереньках,

то согнувшись, словно под огнём противника.

Молнии лупили со всех сторон, земля дрожала,

что-то падало, запахло чем-то неприятным —

Степанов мчался к деревьям, боясь оглянуться.

Его коровы спокойно улеглись в лесочке и дремали,

вполне комфортно пережидая природный катаклизм.

Чёртовы животные оказались умнее своего пастуха!

Он уселся на трухлявый ствол поваленного дерева,

руки и ноги его дрожали, сердце стучало в горле,

но теперь громы и молнии были не так страшны.

Степанов потрогал на боку сумку и успокоился —

бутылка молока, выданная бабушкой, была цела.

Он пересчитал огромные тёмные туши коров,

радуясь тому, что все его подопечные на месте.

Перепуганная стайка овец прижалась к его ногам,

Степанов погладил тёплые шерстяные спины «бяшек»,

трусишки дрожали, как осины, от страха —

он ощутил трогательное единение с животными,

безропотно пережидавшими небесное сражение —

все они здесь были созданиями одного мастера,

вот только мастер тот сегодня был явно не в духе.

Некто непонятный, яростный и беспощадный,

продолжал бесноваться где-то в небесах,

Степанов представил себе этакого злобного дядьку,

вспомнил греческие мифы про похождения богов,

повеселел, осмелел и окончательно уверился в том,

что теперь-то он находится в полной безопасности.

Между тем лесок странным образом преобразился,

в нём словно зажгли праздничное освещение —

услышав за спиной странное шипение и треск,

Степанов ощутил присутствие чего-то необычного.

Он медленно повернул голову налево и обмер —

буквально в десятке метров от него

метался в воздухе искрящийся белый шар,

непонятно, как и откуда здесь взявшийся.

Лесок делила надвое старая заросшая дорога,

над которой судорожно рыскало туда-сюда

нечто обжигающе светлое и очень страшное

размерами примерно с футбольный мяч.

Степанов никогда не видел шаровой молнии,

но много слыхал о ней от местных пацанов.

Он испугался и затаился, боясь пошевелиться —

в поведении рыскающего по лесочку «мяча»

было что-то нервозное, звериное, угрожающее —

ему захотелось выскочить из дедовых сапог

и бежать отсюда куда глаза глядят —

босым ему бежалось бы куда быстрее.

Овцы замерли у его ног, словно каменные,

Степанов увидел их неистово выпученные глаза,

прочёл в них безнадёжную покорность судьбе —

он сам теперь еле сдерживал себя в руках,

стараясь не смотреть на зловещий шар,

который то метался как заполошный,

то замирал, словно к чему-то прислушиваясь.

А потом жуткий сгусток света вдруг исчез.

Пропал, словно его никогда и не было.

Сколько это продлилось — минуты, секунды?

Степанов не помнил. Страх стёр его память.

Ноги не слушались, руки дрожали, голос тоже,

он пытался прокашляться — не получалось.

Между тем дождь стих, небо разом просветлело,

коровы медленно зашевелились,

тяжело вставая с колен враскачку,

потянулись одна за одной на луг,

где в лучах вывалившегося из туч яркого солнца

сверкала рясная зелёная трава.

Степанов откинул капюшон и зажмурился,

подставив мокрое лицо свежему летнему ветерку.

Овцы послушно шли за ним по пятам,

стараясь не отставать от боевого командира,

и так радостно орали своё любимое «бэ-э-э»,

что Степанов захохотал — вы ж мои хорошие…

Через полчаса он почти забыл об увиденном,

начиная уже сильно сомневаться,

не причудилось ли ему всё случившееся —

пока не оторопел, увидев ту самую одинокую сосну,

расщепленную сверху донизу

безжалостным и страшным ударом,

нанесённым откуда-то с небесных высот.

Сельсоветчик Сыродеев

Председателя местного сельсовета

Николая Ивановича Сыродеева

в деревне издавна недолюбливали —

ещё в войну прославился он доносами

на возвращавшихся с фронта мужиков,

опасался конкуренции, так сказать,

оттого и возводил напраслину

на кого только ни придётся.

Смертным боем лупили бы его за это мужики,

но сельсоветчик на длинных ногах-ходулях

всегда легко уходил от расправы,

прячась за высоким глухим забором

своего большого серого дома,

стоявшего посреди деревни.

У самого Сыродеева повоевать

слишком долго не получилось,

поговаривали в деревне бабы,

что дал он военврачу на лапу,

чтоб комиссовали поскорее

по причине незначительного ранения,

за что фронтовики его и презирали,

а он, понимая правоту их подозрений,

только скрипел зубами от ненависти,

строча доносы на всех своих врагов.

Так вот, подличая и интригуя,

пережил он и фронтовиков, и Сталина, и Брежнева,

гордо вышагивая каждый день

посреди деревенской улицы

со своей знаменитой слащавой ухмылочкой —

мол, знаю, знаю я всё про вас,

дорогие мои односельчане…

Дед Степанова вёл с сельсоветчиком войну

не на жизнь, а на смерть —

много лет писал Сыродеев доносы на деда,

а дед строчил кляузы на друга Кольку—

вся эта многолетняя тяжба

совсем не мешала им раскланиваться,

совместно выпивать, обниматься —

друзей у Сыродеева и так было мало,

дружба с сельским фельдшером

ещё никогда никому не мешала,

дед же выказывал власти почёт и уважение,

не забывая материть при этом шёпотом почём зря.

Сыродеевы чувствовали себя в деревне

самыми настоящими хозяевами,

их нахрапистая невестка пошла по партийной линии,

туповатый сын метил в директора местной школы,

сама же супруга Мария Ивановна,

высокая статная женщина с ясным чистым лицом,

заведовала испокон веку сельским магазином —

вся деревня кланялась ей в пояс,

чтобы не обделила Маруська не дай Бог

хлебом, постным маслом и «пясочком»,

как любовно называли тогда сахар-песок.

Колоть оплывший сахар-рафинад

колхозникам нравилось не особенно,

но в магазине у Маруси всегда стояла про запас

огромная жёлтая сахарная «голова».

Рассказывали, что в далёкой молодости

Маруся росла в очень бедной семье,

вышла замуж за Сыродеева вовсе не по любви,

случилась тогда какая-то тёмная история,

сельсоветчик всю жизнь попрекал жену,

прилюдно унижал и ни во что ни ставил,

на гулянки и празднества приходил один.

Степанов хорошо помнил тётю Марусю,

смотревшую на него с жалостью и лаской —

пока бабка его обсуждала свежие новости,

внук шастал по дальним полкам магазина,

дивясь странному сельповскому ассортименту —

корыта, вёдра, веники из сорго, валенки,

лампы-керосинки, утюги с откидной крышкой,

под которую насыпали для жару уголья…

В последний раз Степанов видел тётю Марусю

в самом конце восьмидесятых,

в её магазине было пусто и холодно,

да и работал он всего два дня в неделю,

когда из афонинской пекарни привозили хлеб —

ах, как они любили в детстве встречать повозку,

на которой привозили горячий чёрный хлеб

гнедой мерин и бельмастый дед Евдоким!

Теперь магазин можно было скупить целиком

за невеликие степановские командировочные,

сама тётя Маруся давно чем-то побаливала,

рассматривала Степанова, словно прощаясь —

он долго не мог отделаться от неловкости

после такого странного впитывающего взгляда,

а через пару лет пришёл на кладбище — и всё понял.

Дед Сыродеев остался теперь в доме один,

его высокая фигура маячила иногда на улице,

но Степанов встреч с обидчиком деда не искал,

зато нашёл в сарае целый ящик дедовых жалоб,

адресованных в райкомы и райисполкомы —

за советской пасторалью скрывался Босх.

Дед жаловался на притеснения местной власти,

на неправильный размер земельного участка,

доказывал, что сад у него не так и велик,

просил выделить медицинскому коню сена —

фельдшеру полагался гужевой транспорт,

на котором малолетний Степанов в детстве

объехал все местные хутора и деревни.

Конечно, жалеть после такого Сыродеева

было бы как-то совсем уже странно,

вскоре узнал Степанов, что старик спятил,

начал прятаться от сына с невесткой,

залезая под кровать или забиваясь в чулан,

взахлёб разговаривал с призраками,

о чём-то просил и умолял невидимых чертей,

потом начал убегать из дому —

находили его то в лесу, то у реки,

старик плакал, в чём-то каялся,

но идти домой не хотел ни в какую.

Случилось как-то и Степанову встретить его

на лугу неподалёку от старой школы,

где когда-то учился в пятом классе Степанов —

бывший сельсоветчик выглядел неважно,

но внука друга Лёньки узнал и обрадовался,

полез обниматься, дыша гнилым ртом,

потом поутих и начал вдруг рассказывать такое,

от чего Степанов словно прирос к земле.

Он не знал, что безумие заразительно —

сумасшедшие видят мир совсем иначе,

им открывается невидимая сторона Бытия,

они пытаются рассказать нам об этом,

воображение слушателя вспыхивает…

Со слов Сыродеева выходило так,

что деревня переполнена призраками,

давно умершие люди живут бок о бок с живыми,

захотят — помогают, а обидятся — пакостят.

Встречал сельсоветчик призраков и в городе,

куда сын отвозил его на обследование,

там оказалось их куда больше, и все незнакомые.

Сыродеев сидел у врачей, боясь слово сказать —

опасался, что признают психически больным,

в момент определят в какой-нибудь интернат.

А приехал назад — по дому бродит умершая Маруся,

двойник его появился — моложавый такой,

в сапогах, в галифе, с политическим зачёсом.

Это что ж выходит — умер он, получается?

Степанов осторожно выспрашивал про деда своего,

умершего дурной смертью лет семь тому назад,

но трясущийся от страха Сыродеев его не услышал,

с ужасом провожая взглядом кого-то невидимого,

пересекавшего луг по направлению к реке:

— Видал? Видал? Петька с Васькой прошли.

А они ещё в сороковом году мальцами утонули!

Но это ещё ничего. Самое страшное, сынок,

это когда мёртвые к тебе допытываться приходят.

Станут рядом и всё спрашивают, спрашивают.

И так спрашивают, что слушать их мочи нет!

Помнишь, как братья с Борков один за одним

над свежей могилой матери своей повесились?

Была им причина вешаться, была, стало быть…

Ты зла на меня за деда не держи, сынок.

Поганое время было, теперь вот ходят мёртвые,

всё мне припоминают, забыть не могут…

Степанов осторожно отвёл обмякшего старика

к самому дому, у калитки тот хитро улыбнулся,

схватил Степанова за рукав и шепнул на ухо:

— Ты помни, помни меня — увидимся ешшо!

Вскоре невестка нашла Сыродеева мёртвым.

Рассказывали, что на лице покойного

был написан такой неподдельный ужас,

будто увидел он перед смертью самого Сатану.

Но история на том вовсе не закончилась.

Однажды Степанова застали в деревне

обложные осенние дожди,

на пятый день безделья стали ему мерещиться

всякие глупые странности —

то приглушённые голоса на улице,

то дыхание и шум шагов в сенях,

кто-то явственно пялился снаружи в окно,

в лесу бродили какие-то смутные тени.

Поздним вечером в дверь постучали,

Степанов открыл и отшатнулся —

на крыльце стоял в дождевике дед Сыродеев,

плотоядно ухмылявшийся во весь рот:

— Ну, сынок? Ти пустишь дядьку у дом ай не?

Демон пустых деревень

В тихий край сосновой меди и холодных чёрных рек

снова ты напрасно едешь, неуёмный человек,

по земле российской древней долго рулишь через дождь.

Зря. Не та давно деревня. Потерялась — не найдёшь.

По полям да мимо плёсов — трасса Балтия пуста,

без помех несут колёса в подзабытые места,

где, столпившись у обочин, подозрительно бойки́,

машут лапами, пророчат вслед беду борщевики.

Всё сильнее бьётся сердце. За мостом в лесу просвет.

Ты мечтал вернуться в детство, а вернулся — детства нет.

Отдохни, постой немного, сигаретой задыми…

Место, брошенное Богом и забытое людьми.

Грязь, нахохленные крыши, опустевшие сады,

по подпольям рыщут мыши в тщетных поисках еды.

Дождь постылый заливает гниль нескошенных полей.

Долго лить ему? Кто знает! Успокойся. Сядь, налей.

Ни к чему тебе всё это, и былого не вернуть.

Заночуй, а там с рассветом выбирайся как-нибудь.

Оплывают воском свечи, пусто на сто вёрст вокруг,

то ли утро, то ли вечер, капель гулкий перестук.

Подступает полночь злая, и во тьме приходит страх,

кто-то прячется в сарае и шевелится в кустах.

Ждать, тоску превозмогая, нету сил. Задремлешь ты…

…Некто глянет, не мигая, на тебя из темноты.

Не упрямься, стань покорным.

Не спасёшься взаперти.

Он войдёт — огромный, чёрный —

в нежить злую превратит.

Им натаскан и послушен,

алчным демонам под стать,

будешь человечьи души в непогоды отбирать.

Станешь, мрачной силой послан,

не отбрасывая тень,

выть тоскливо на погостах мёртвых русских деревень,

страшен, никому не нужен…

…Утро. Петушиный крик.

И таращится из лужи на тебя седой старик.

Витька-киномеханик

Заполошного киномеханика Витьку Быстрова

все в деревне за глаза звали Быстрёнышем.

Жену его, флегматичную статную русскую женщину,

на щеках которой играл странный бурый румянец,

работавшую библиотекаршей, а потом завмагом,

соответственно именовали Лидкой-Быстрихой.

Ей это деревенское прозвище совсем не шло,

поскольку не ходила она, а будто павой выплывала,

но вот жуликоватому и мелкотравчатому мужу её,

которого в деревне недолюбливали за хитрость,

кличка Быстрёныш шла необычайно,

поскольку был Витька маленького роста,

шебутной, заводной и пронырливый,

вечно носился, как угорелый, на велосипеде туда и сюда

якобы по своим важным киномеханическим делам.

Деревенские прозвища — самая благодатная тема

для монографий досужих исследователей.

Прабабку Степанова Аксинью Дмитриевну Зорину

величали как положено — бабой Зоринихой,

он писал ей в детстве трогательные жалистные письма:

«Дорогая моя любимая бабушка Зоринишка…»

А вот родственников её, тоже Зориных,

сверстницу Степанова Надьку, дядю Мишу и тётю Нюру,

почему-то в деревне прозвали Христюхиными,

жила-де когда-то давно такая баба Христюха,

а почему так её саму прозвали и каким-таким боком

Зорины той Христюхе приходились, поди теперь разбери…

Прозвища закреплялись с детства, по случаю,

бедовых соседей и родственников Крыловых

вся деревня испокон веку дразнила Пистонами,

они на прозвище совсем не обижались,

носили его с гордостью, как будто медаль,

Бабушка их, тетя Нюра Крылова, в девках Мельникова,

была подругой степановской бабули, жульничала в карты,

всегда угощала Степанова конфетами и звала в гости,

но знал он её почему-то не иначе как бабу Волечиху.

Почему? Оказывается, первого мужа её звали Олегом.

Другую соседку, тётю Катю Орлову,

кряжистую сморщенную старушку,

обличьем и клыками во рту напоминавшую ведьму,

в деревне звали за глаза Катька Золотыриха.

Все боялись её — злобная Золотыриха обладала

громогласным и неимоверно зловещим голосом,

вела постоянное наблюдение за своими посевами.

Каждый раз, в тот самый момент,

когда бабкина корова Малышка, уставшая за день,

начинала по дороге домой забирать с тропинки влево,

роняя свои тёплые пахучие лепёшки

рядом с золотырихинской картошкой,

из соседского дома раздавался звериный рык:

«Ах же ты, памжа! Ах же ты, шешка такая!»

Ошалевшая рыжая корова вздрагивала всем телом,

в ужасе прижимала уши и прыжками неслась в хлев,

где ещё долго вздрагивала, кося пугливым глазом.

Дед Золотыриху с некоторых пор недолюбливал,

она платила ему взаимностью, к удовольствию зевак

частенько отпуская вслед пассажи типа:

«Опять Игнатьич напився, чорт! Ууу, змей чарвивый!»

Дед, пытавшийся добраться домой на автопилоте,

вжимал голову в плечи и ускорял было шаг,

но выпитое им зелье делало своё дело,

ноги были сами по себе, голова — сама по себе,

к тихому удовольствию зевак он спотыкался,

падал в траву, потом долго пытался подняться

под укоризненные вопли и проклятия Золотырихи,

но тут выбегала бабушка, призывала на помощь,

Степановы общими усилиями затаскивали

горько завывавшего деда на его излюбленный диван.

Это была обычная русская деревня семидесятых,

с её пыльными улицами, степенными людьми,

бесконечными будничными заботами,

закатами и рассветами над рыжим сосновым бором,

под журчание вечно холодной речки Велесы —

край, где затерялось неприметное детство Степанова.

Но речь вот о чём — именно Витьку Быстрёныша,

маленького, кривоногого сельского киномеханика

с ясными есенинскими глазёнками,

он считал тогда полубогом, искренне завидуя ему,

мечтал поскорее вырасти и стать киномехаником.

Раз в неделю с попуткой Быстрёныш уезжал в район,

чтобы явиться к вечеру посланцем городского мира.

Шофёр тормозил, Витька скидывал на песок

пару железных банок, где лежали бобины с плёнками,

лихо спрыгивал сам через борт попутки,

красуясь и прохаживаясь этаким фертом

в коротких лакированных резиновых сапожках.

Слегка подвыпивший, раздухарённый, злой,

ещё не городской, но уже как бы почти нездешний,

киномеханик Витька, злобно и витиевато матерясь,

вешал на стене магазина простенькую блеклую афишку

с названием добытого и привезённого им фильма,

что-нибудь наподобие «Дело было в Пенькове»,

и зрители с замиранием сердца ожидали сеанса.

Развлечений в те годы на селе особенно не имелось,

поэтому показ кинофильма был всегда событием.

Кто с кем пойдёт в кино? Вот он, вопрос вопросов!

Целый день шла переписка с местными девчонками

через тайники в кирпичах на задней стене магазина,

но селянки были жеманны, насмешливы и глуповаты,

зато на лето приезжали бледные снулые москвичи

и зажигательные москвички в открытых сарафанчиках.

В избах, где жили городские, играла незнакомая музыка,

голоса страстно вздыхали о чём-то на импортных языках.

Мальчишки фланировали мимо окон, мечтая пригласить

этих непонятных жителей другой планеты и не решаясь.

Жизнь для детей летом в деревне кипела страстями,

через дядьку подростки покупали тайком вино «агдам»,

покуривали всякую дрянь вроде вьетнамской «птички».

Прошли годы, клуб давно закрыт, деревня вымерла,

и только постаревший, но шустрый Быстрёныш

оживляет унылый сельский пейзаж.

Вечно раздражённый чем-то, крикливый,

Витька яростно вымогает по утрам «бутылочку»

у молчаливой и неприступной жены-продавщицы,

сбивая с панталыку незадачливого соседа Мишку.

Дядюшка Степанова, сельский философ и алкоголик,

живёт отшельником в бабушкиной бане (их две у них),

куда Витька упорно шастает почти ежедневно

с целью «замануть» дядьку в какую-нибудь авантюру,

в деревне калыма навалом, колоть-пилить дрова,

а ещё москвичи приезжие рыбки любят откушать,

при том что рыболовы из них, как правило, никакущие,

а дядька мой наипервейший рыбак в деревне,

наловит, продаст — городские расплачиваются щедро.

Грибочки, ягодки тоже всегда пристроить можно.

Обработает, втянет вот так хитрован-Витька

моего простодырного дядьку в очередную «халтурку»,

сам через час смоется под благовидным предлогом,

а к расчёту вот он, нарисовался хрен сотрёшь,

дышит тяжко с устатку — натрудился человек! -—

тянет потную ладошку за денежкой, за стаканом,

доверчиво смотрит «иисусиковыми глазёнками»,

умильно улыбается котиком — и вечно в наваре, гад.

А ежели кому водку купить в неурочный час надо,

то тащит Витька клиента скорее к себе домой,

подпрыгивая от нетерпения, то и дело забегая вперёд,

раскрывает перед гостем двери, суетится мелким бесом,

кричит: «Лидка! Да где ты там подевалась, зараза?!»

Всё это только ради того, чтоб, масляно улыбаясь,

выпросить у покупателя стакашочек «беленькой».

Царственная Быстриха, будучи продавцом магазина,

торгует водкой и самогоном на дому в любое время,

она невинно улыбается и в то же время густо краснеет,

подобно парочке Сашхен-Альхен Ильфа-Петрова,

но к покупателям «казёнки» относится уважительно,

поскольку заводскую водку пьют в этих краях ВИПы,

клиенты состоятельные, здоровье берегущие.

А вот мужа Лида ни во что не ставит, косится,

кривится, морщится, только что «брысь» не говорит.

Витька Быстрёныш — деталь местного пейзажа,

человек нахальный, неуёмный и любопытный,

он в день раз по пять обходит полупустую деревню,

всё вынюхивая, выглядывая, подслушивая…

…Он повесится прямо в собственном доме на матице,

как будто назло жене, споившей всю деревню —

Лида так и не даст мужу опохмелиться в то утро.

У Степанова к тому времени появятся к висельнику

свои счёты — Витька оказался явно причастен

к странной смерти того самого степановского дядьки,

по крайней мере, пили с вечера они вместе,

а утром дядьку нашли мёртвым в его любимой баньке.

Выходило так, что дядька, человек крепкого здоровья,

умер в страшных мучениях, было ему шестьдесят три,

по деревенским меркам жить бы ему ещё да жить,

а что там вышло на самом деле, отчего да почему,

следователи разбираться особенно не стали.

Странно было вот что — собутыльники дядькины,

сам Витька да московский пенсионер Закудыкин,

человек нелюдимый, неприятный и очень злой,

ни на похороны, ни на поминки так и не пришли.

В деревне шушукались, мол, дело явно нечисто.

Степанов, как человек грозный во хмелю,

выхватил Быстрёныша в малолюдном месте,

прижал за горло и пригрозил тому расправой,

на что Витька повёл себя очень странно —

заплакал и убежал, не проронив при этом ни слова.

Через пару месяцев после Витькиных похорон

повесился у себя в доме и москвич Закудыкин,

бывший, по слухам, из служилых государевых людей.

Ему-то чего не жилось, с такой-то пенсией — пей, не хочу!

А добротный дом Быстровых давно уже пуст,

хозяйка уехала в город к дочери,

дом решила продать и сбавляла цену уже не раз,

только найти покупателя всё равно никак не может,

хоть и стоит дом посреди деревни,

и колодец хороший рядом, и место сухое —

картошка там растёт прямо на зависть,

но как прослышат покупатели про историю с Витькой,

так больше в дом быстровский ни ногой — страшно им.

Добавить к сказанному остаётся совсем немного.

Начались у Степанова ни с того, ни с сего

с некоторых пор странные серые сны,

слепленные из обрывков старых советских фильмов,

летят они кусками, без конца и без начала,

стрекочет киноплёнка, белеет замызганный экран,

и злорадно хихикает кто-то, нашёптывая Степанову

до боли знакомым сладеньким ядовитым голоском:

«Ти не нальёшь, сынок, дядьке граммульку беленькой, а?»

Кому это быть, как не Быстрёнышу,

который, наверное, хорошо пристроился на том свете,

видать, доверили ему крутить ночами кино

где-нибудь там, на небесной периферии,

так сказать, для соответствующей категории граждан.

Наверняка точно так же бегает он с утра по облакам,

выклянчивая у Боженьки «на бутылочку»,

на что Великий Терпеливец наш

с тоскою возводит скорбные очи к небесам,

а может статься, даже навешивает иногда

нечестивцу в малолюдном месте хорошего «пенделя».

Хорошо всё-таки иметь диплом киномеханика!

Вот закончит Степанов свои земные дела,

заменит наконец-то этого очумевшего паразита

станет показывать в ночь с четверга на пятницу

людям нормальные пророческие сны,

ясные, конкретные и понятные,

без двойных толкований и сцен тяжёлого арт-хауса,

чтобы люди на земле, просыпаясь, точно знали:

потоп — к пожару, пожар — к потопу,

а Лёня Голубков — сами понимаете к чему…

Баллада о пулемётном заслоне

Седой ветеран, за столом выпив водочки лишку,

спросил:

— Обелиск? Та история, в общем, проста…

Тогда, в сорок первом, прислали в деревню мальчишек —

колонна врага появилась в районе моста.

Войну далеко унесло за четыре недели,

троих новобранцев всего и нашёл военком.

Река глубока, да мосты подорвать не успели.

С одним пулемётом врага задержать нелегко.

Но немцы им в рупор картаво грозят из тумана:

«Сдавайтесь к утру! А иначе деревню сожжём…»

Вокруг тишина. Речка вьётся в откосах песчаных,

кукует кукушка, и мокнут стога под дождём.

Получен приказ, и солдат над собою не волен.

Втроём веселей, хоть не видно ни зги в темноте.

…А ночью их местные вилами перекололи.

И немцы не тронули баб, стариков и детей.

Убили мальчишек, и все получили, что надо.

Крестились старухи, свечами паля образа.

Лежал пулемётчик, прижавшись щекою к прикладу,

и таял рассвет в удивленно раскрытых глазах.

Бойцов схоронили, представив в геройском обличье,

мол, пали в неравном бою при защите моста.

Я помню под фото фамилии — Сахаров, Спичкин…

Деревня родная, свята ли твоя простота?!

То время мне трудно понять. Мир по-новому скроен.

Но здесь я рождён, потому так и тягостно мне.

…Стоят у дорог обелиски забытых героев.

То горькая память народа о страшной войне.

Дядя Вася

Памяти брата бабушки Василия Ивановича Моторина.

Холодает по ночам. Уходит лето.

Самогонка в банке мерзостно сиза.

Спьяну пальцы обжигая сигаретой,

я смотрю в его слезливые глаза.

Столько слышал я о нём, впервые встретил.

Дед нескладен весь, испит лицом, уныл.

В партизанах он в далёком сорок третьем

дядю Васю, брата бабушки, убил.

Как хромого, дядьку в армию не брали.

Немцы рады — им бухгалтеры нужны.

Дядя Вася по ночам своим «сигналил»,

днём в конторе начисляя трудодни.

Скромный, тихий: «Благодарностев не надо…»

Немца выбили. Ушёл на запад фронт.

Как подпольщика, позвали за наградой.

Не добрался, пулей в спину «награждён».

Дядя Вася ехал в город на подводе,

да попал под партизанский самосуд.

Говорили, по лесам их много бродит,

хуже немцев — озверел мужик в лесу.

Попривыкли парни сладко спать да квасить,

сговорились — утром шасть, пока туман.

Опасались, что в райкоме дядя Вася

порасскажет о «геройствах» партизан.

Кто, за что — война! Недолго разбирались.

Сгинул, рóдный, ни за рублик, ни за грош.

А убийца — вон, скулит, внушая жалость.

Только дядьку с того света не вернёшь.

Горю нашему не будет укорота,

полюбился нам жестокий ритуал.

Напиваясь, деду мы стучим в ворота:

— Расскажи, как дядю Васю убивал…

Нежить

Детство моё, по великому счастью,

прошло в тех самых местах,

где творил поэт Анненский,

рисовали Перов и Левитан,

бродил с ружьём любитель охоты Ульянов-Ленин,

героически тонули в болотах конники Доватора,

спасался бегством из России сам Бонапарт,

словом, в тех самых заветных краях,

где так и хочется завалиться

в ласковые тёплые травы-ковыли,

разглядывая пухлогрудые белые облака,

плывущие в звенящей полуденной тишине

над головами высоченных мачтовых сосен.

Но детства прошедшего уже не вернёшь,

а сырая земля весною особенно коварна,

поэтому приходится искать

сухой ствол упавшего дерева,

которых много понавалено

вдоль и поперек крутых берегов

чёрной холодной ведьмы-Велесы.

Сидишь вот так себе, греешься на солнышке,

пытаешься найти умные мысли в беспутной голове,

беспричинно улыбаешься приветливому зелёному миру,

и вдруг ощущаешь на себе чей-то внимательный взгляд.

Мурашки бегут по телу, волосы становятся дыбом —

кто-то явно смотрит тебе в спину.

Резко повернёшься или оглянёшься тайком —

вроде бы никого не видно.

Но ведь кто-то же явственно разглядывает тебя…

Может быть, зверь какой пялится?

Так нет никакой нужды лесному зверю

так долго и пристально тебя рассматривать,

у зверя, в отличие от тебя, своих дел по горло.

Думаете, это человек смотрит из леса?

Так в этой глуши нет никого на все сто вёрст окрест,

кроме доживающих свой век старух,

которым едва хватает сил пару раз в неделю

доползти за хлебом до местного магазина.

Редкие местные жители открыты и приветливы,

охочи до неспешных и распевных разговоров,

всегда готовы показать дорогу заблукавшему «москвичу»,

как принято испокон веку называть здесь всех чужих.

Может, это турист или ягодник?

Но какие весною грибы-ягоды?

Туристы, те сплавляются гуртом, прекрасно понимая,

что такое трудное предприятие в одиночку не осилить,

ходят по лесу коллективно,

галдят и перекрикиваются.

Но кто же тогда смотрит тебе в спину?

Может, принесла нелёгкая незнакомого лихого человека?

В деревне всегда заметно присутствие чужих людей —

то трава не там и не так примята,

то ветка знакомая надломлена,

то след чужого сапога чётко отпечатался в грязи,

птицы на припёке молчат,

собаки перелай злой затеяли —

и примет таких можно найти превеликое множество.

Но и тут не сходится,

потому как любой человек в лесу

всегда рано или поздно сам себя обязательно выдаст,

хрустнет сухой веточкой,

нет, нет, да и шевельнётся,

сдвинется с места, задышит, нарушит лесной покой.

Остаётся грешить только на лесную нежить.

«Точно! Нежить!», — вспыхиваю я от догадки,

и в ту же минуту замечаю,

что приветливое синее небо

над бедовой головой моей

хмурится прямо на глазах,

в лесу быстро темнеет,

вода в реке журчит громче,

ледяным холодом обдаёт порыв лёгкого ветерка,

вся природа вокруг поляны съёживается, смурнеет,

супится в ожидании чего-то малоприятного.

От нежити нет спасения,

против неё не помогают

ни жаркая торопливая молитва,

ни крестное знамение,

ни серебряная пуля крупного калибра,

нежить ничего и никого не боится,

она питается людским страхом,

ей нравится так напугать человека,

чтоб мчался он, не разбирая дороги,

в ужасе прятался где попало

и боялся даже нос оттуда высунуть.

Какая она, нежить, с виду,

точно не знает никто,

потому что нет у неё ни лица, ни тела, ни рук, ни ног —

нежить есть злой мёртвый дух,

сгусток негативной энергии,

поселившийся в том месте,

которое ему приглянулось,

и нужное обличье ей, нежити,

придаёт богатая человеческая фантазия,

которая и напридумывала всех этих чертей, русалок,

водяных, упырей и прочую нечисть.

Жалко, что нет больше посредников

между людьми и нечистой силой,

городские экстрасенсы сплошь хитрые жулики,

а клыкасто-клюкастые старушки все давно повымерли,

никто больше не умеет договариваться с духами,

поэтому возникают конфликты с параллельным миром,

а потом мы сетуем — то не так, это не этак, не идут дела.

Где ж им пойти, нашим делам,

если не чтим мы ни домовых, ни леших, ни водяных,

или кем там ещё для нас нежить прикидывается…

Но я-то как раз сам из местных,

в пастушеском детстве попривык

ко всяким лесным странностям,

и хотя становится страшно мне до жути,

холодный пот ручейками бежит по моей спине,

сердце готово выпрыгнуть из пересохшего горла,

но я успокаиваю себя,

монотонно раскачиваюсь,

напевая под нос что-то унылое,

отгоняя от себя плохие мысли.

Прабабка моя, та знала точно,

какую мантру-заговор надо петь в таких случаях,

но где ж тут теперь упомнишь,

приходится полагаться на свои инстинкты,

они редко обманывают.

Я мычу под нос нараспев привычную колыбельную,

которую пел своим детям,

нежить стоит за моей спиной,

чутко прислушиваясь, маракуя своей соображалкой,

что же со мной в этаком самозабвении делать дальше.

Нежить — она хитрая,

то обернётся доброй старушкой,

одарит ребёнка конфеткой, возьмёт его за ручку,

чтобы навсегда увести в страшное неведомое место.

То заманит летом глупую детвору искупаться в реке,

заморочит голову, покажет красивую лилию,

заманит ею в омут-вир самого весёлого малыша,

защекочет его там до смерти

и утянет глубоко-глубоко на чёрное дно.

А ещё нежить приводит из леса мёртвых людей,

пропавших давным-давно.

Батя мой своими глазами видал,

как вышел однажды из леса

самый настоящий давно убитый немецкий солдат,

постоял-покачался и побрёл себе куда-то

по своим фашистским делам.

Нежить любит старые кладбища,

водит туда горемычных людей стреляться или вешаться.

Рассказывали мне,

как повадилась было нежить

водить с кладбища покойников на колхозную свиноферму,

где несчастные свиньи,

издали чуявшие мертвяка,

подымали жуткий неистовый визг.

Ещё помню, как блукали мы с дедом,

собирая в Картавских лесах чернику,

нежить отвела деду глаза,

он от испуга потерял дорогу,

панически заметался со страшными криками,

бегал по мхам между медных стволов,

а я, семилетний малец, спокойно сидел и смотрел,

как стекает живица с подрубленной кем-то сосны,

совсем не понимая дедовой суеты,

потому что прекрасно видел то самое место меж деревьев,

откуда мы вошли в черничник.

Дед мой вообще был очень чукав,

мнительный, он легко приходил в неистовство,

от чего совсем терял голову,

однажды «в грибах» нежить завела его так далеко,

что вернулся он домой только через четыре дня,

пройдя через леса и болота сотню километров

аж до самого Нелидова,

чудом миновав Пелецкий мох,

в котором сгинуло народу видимо-невидимо.

Я замолкаю и открываю глаза.

Солнце несмело вышло из-за туч,

вода в реке с лёгким плеском

несётся в далёкую Балтию,

лес тих и задумчив,

словно мой дядюшка с похмелья,

спина хоть и затекла,

но уже давно высохла от пота,

желудок просит еды,

поэтому приходится вставать,

опираясь на длинный дрын,

без которого в этих местах нынче ходить опасно,

мало кто там лежит под кустом,

гадюк стало так много,

что страшно спать в доме,

они живут под фундаментом,

вдруг какая-нибудь решит зайти погреться у печи?

Нежить успокоилась, пропала.

Выжатый, как лимон,

то и дело спотыкаясь,

я осторожно шагаю через заливной луг

напрямик к деревне,

заслышав голоса, гул трактора,

облегчённо улыбаюсь.

Вроде бы выбрался.

Умываюсь в избе,

долго смотрюсь в зеркало,

разглядываю своё лицо,

глубоко запавшие глаза,

удивляюсь тому, что утром брился,

а вот поди ж ты,

как отросла щетина на щеках всего-то за полдня.

Не забыть бы вечером оставить домовому

на загнетке тёплой печи

немного молока и печеньку —

домовые, они страшно как падки на сладенькое.

А завтра, пожалуй, вот что —

схожу-ка я на тот заброшенный хутор,

где жили в стародавние времена при царе

старик-колдун с красавицей-дочерью,

к которой посватался было молодой учитель

из местной церковно-приходской школы,

наш родственник по бабке.

Но жениха вскоре забрали на германскую войну,

а старый ведьмак совсем спятил —

решив то ли себя утешить, то ли дочку,

принял обличье своего зятя,

якобы приехавшего на побывку.

Так и жили «молодые» год или два,

пока тайна не раскрылась,

не пришёл с войны друг убитого жениха.

Невеста вскорости повесилась,

прокляв перед смертью отца,

и теперь постылая душа его

бродит по окрестностям в ожидании Страшного Суда.

А в детстве мы на том хуторе

самую сладкую малину собирали,

что тоже примета нехорошая…

Засыпаю-проваливаюсь с мыслью:

«Если с нежитью я договорился,

то неужели с каким-то старым хреном

завтра не смогу управиться?!…»

(на этом месте записи пропавшего гр-на С.

в найденной участковым тетради обрываются)

«Космос» как наказание

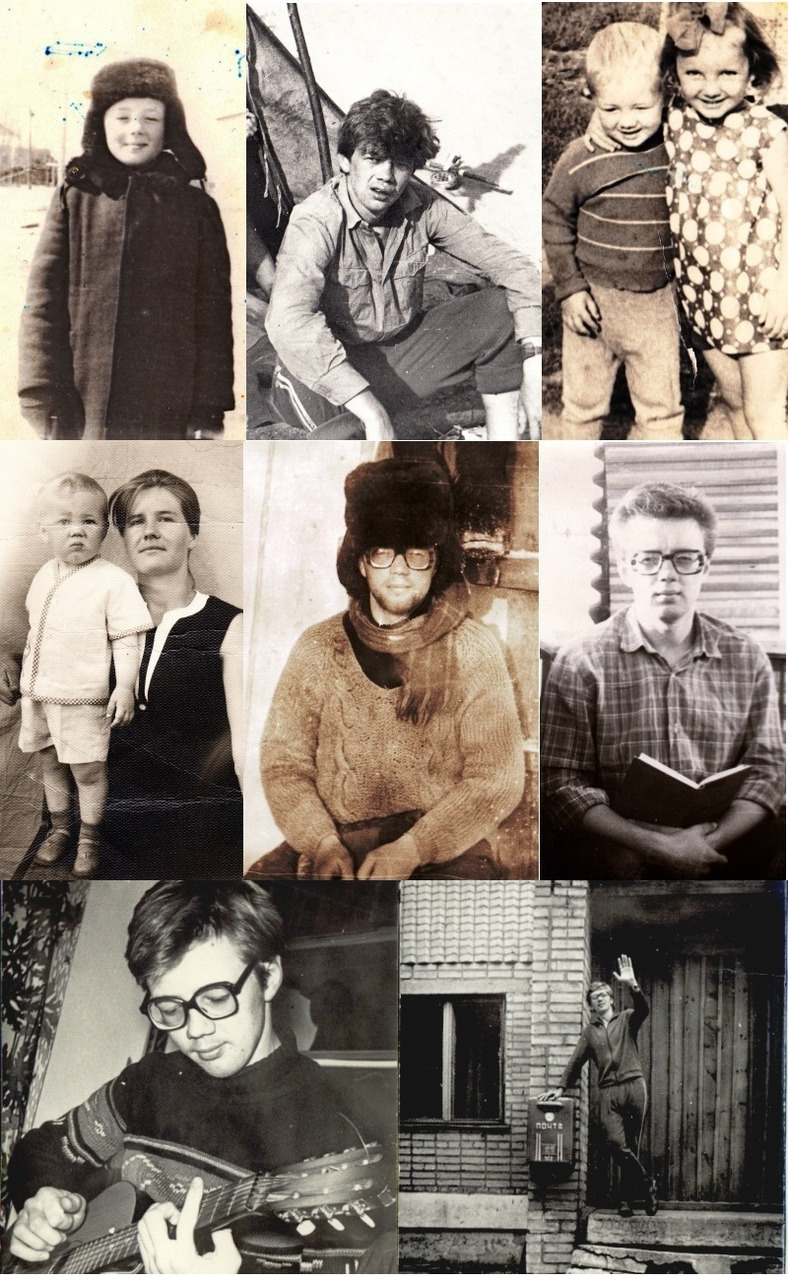

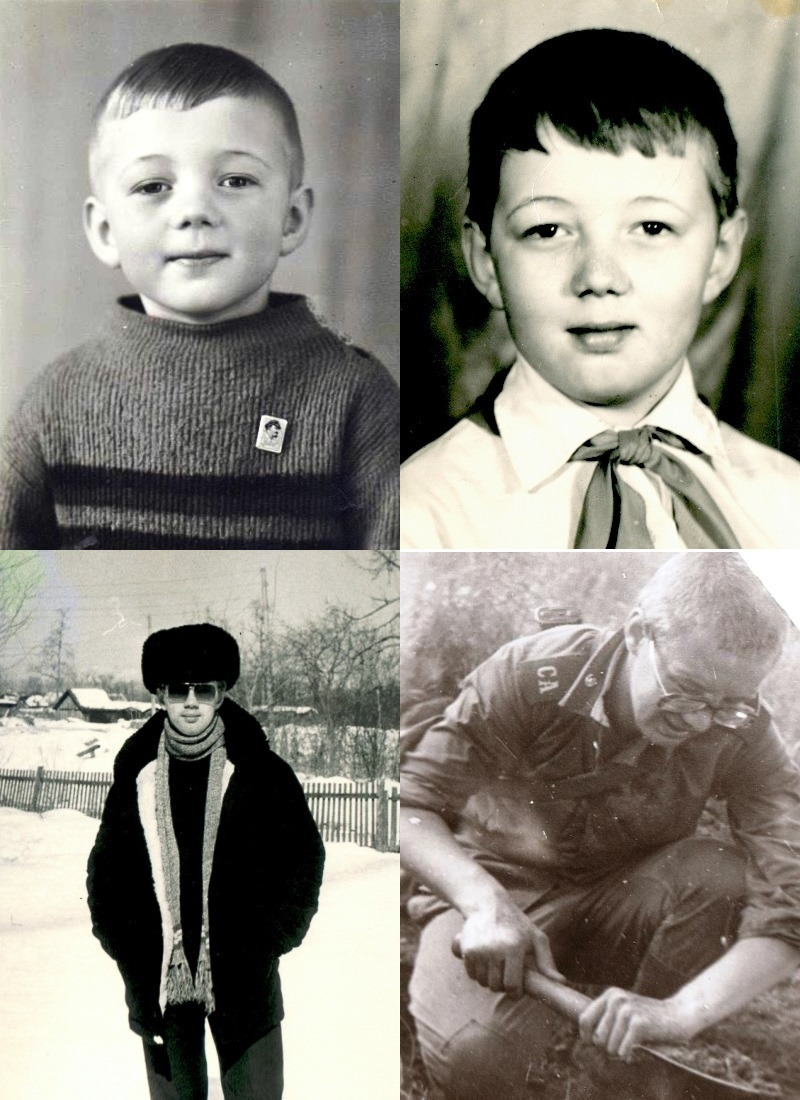

После шести лет деревенского воспитания

родители отловили Степанова в тверских местах,

тех, где творили Левитан, Ахматова и Анненский,

насильно привезли на другой конец страны,

где воспитывали его отныне все понемножку —

а у семи нянек вечно бывает дитя без глазу.

Вот и Степанов рос теперь себе дальше как умел

на пыльных улицах таёжного рабочего посёлка,

получая во дворе первые душевные травмы,

а больше тумаки — на переменах между уроками

в тёмных коридорах старой начальной школы,

куда был отдан родителями с шести лет.

Хотя учился он с первого класса на «отлично»,

никогда не был трусом, зазнайкой или стукачом,

но одноклассники были постарше и покрепче его,

а мать смотрела на его успехи с большим сомнением,

называла часто в сердцах «недолугим», слабаком,

понимая, что учёба — одно, а жизнь — другое.

Ничто не предвещало беды, когда семи лет от роду,

после окончания первого класса, на каникулах

родители сплавили Степанова в пионерский лагерь,

добираться в который надо было теплоходом

по Амуру ещё километров сорок на север

от большого города Комсомольск-на-Амуре.

Лагерь, новый, красивый, называвшийся «Космос»,

стоял аккуратными шпалерами на склоне сопки

вдоль галечного берега амурской протоки Шарголь.

Выбраться отсюда назад по суше через дикую тайгу,

полную мошки и приключений, было нереально.

Тот страшный день в своей жизни юный Степанов

запомнил навсегда — воспитанный без детсадов,

наивный, он доверчиво шлёпал за своей матерью,

которой было тогда неполных двадцать пять лет.

У входа в парк Гагарина, где галдели сотни пионеров,

мамаша поскорее сдала вожатым ошарашенного сына —

ей надо было успеть пробежаться по городским магазинам.

В лагере юному октябрёнку пришлось несладко —

мало того, что сам он никого тут не знал,

был не местный и даже совсем не городской,

так ещё и оказался малосамостоятельным юношей,

вечно везде опаздывал и косячил, огребал тумаки,

и, хотя всегда скромно держался в сторонке,

доверчиво вёлся на всякие разводы —

он ведь не имел никакого опыта городской жизни.

По счастью, отряду «малышни» не досталось вожатых,

поэтому их отряд придумали раскидать по остальным,

Степанову повезло попасть в первый, самый крутой,

отныне лагерная жизнь его немного устаканилась,

ведомая добрыми руками уже вполне взрослых ребят,

ненавязчиво научивших его чистить зубы по утрам,

стирать собственные носки и заправлять постель.

День Нептуна потряс его — раздеться догола,

Новая смена высаживается на берег. 1976 г. Фото из архива

разрисоваться чем попало, изображая чёрта,

залезть вместе со всеми вне графика в купальню,

чтобы там обливаться и дурковать на полную —

да, на тихого семилетнего малыша из деревни

это произвело тогда огромное впечатление.

А ещё ошарашили ночные рассказы в спальне

про всякие «чёрные руки» и простыне…

Степанову, воспитанному на сельских легендах,

балладах Жуковского и разнообразных сказках,

открылся воочию пласт городской субкультуры,

а уж с фантазией у него проблем никогда не было.

Как всякий очкарик, Степанов шумных игр чурался,

зато ходил в библиотеку, залезая на самый верх сопки.

Читал он быстро, тем самым доставая библиотекаршу,

не успевавшую записывать в его формуляр книжки —

как-то она устроила ему проверку и была ошарашена

памятью и быстротой чтения «юного октябрёныша».

Книжки скрасили жизнь молодого «каторжника» —

Степанов воспринимал путёвку как наказание,

остро чувствовал своё одиночество, часто плакал,

безуспешно просил заехавшего дядьку забрать его,

с первого дня сушил солёные сухари на случай побега,

жадно слушая рассказы бывалых «побегушников» —

до тех пор, пока не случилось то, что случилось.

Долго стояла лютая жара, все изнывали от пекла,

потом вдруг ударили проливные холодные дожди,

протока забурлила, вода стала прибывать —

как так случилось, вспомнить теперь уже трудно,

была какая-то суматоха, все бегали, что-то кричали,

а потом в одно прекрасное утро вдруг выяснилось,

что лагерь пуст — вечером пионеров эвакуировали.

На Амуре бушевал шторм, забрать всех не успели —

ах, как Степанов с друзьями радовались свободе.

Когда пришло наводнение, стало как-то не по себе.

Брошенные дети сбились в стаю маленьких волчат,

ели, что попадалось — печеньки да рыбные консервы,

благо нашли коробку каких-то «бычков в томате» —

варить сами толком они не умели, а повара все уехали.

Они прожили так всего-то дней пять или шесть —

но ему показалось, как будто прошёл месяц.

Отныне всё встало для мальчика на свои места,

не следовало ждать и на что-то надеяться,

именно так был устроен весь окружающий мир —

он и вправду оказался в нём никому не нужен,

это открытие следовало просто принять и понять.

Степанов перестал терзать себя глупой тоской —

он почувствовал себя аборигеном, индейцем из кино,

понял весь ужас одиночества и разгадал его силу,

научился стоически переживать неизбежное.

Когда уезжавшие вернулись, то Степанов и его «стая»

встретили своих бывших товарищей с презрением —

если те струсили, сбежали, предали, то какая тогда

после всего этого между ними могла быть дружба?

Отныне жили врозь — и вели себя как волчата.

…Амур с размаху швырял судёнышко на дебаркадер.

Угадав сына в нечёсаном оборванном существе,

мать почему-то заголосила, будто по покойнику.

Потеряв очки — давным-давно и неизвестно где —

он на ощупь шёл по трапу с вещмешком за плечами,

почти босой, похожий на семилетнего старичка,

пионеры уважительно расступались перед ветераном,

одним из тех, о ком потом будут рассказывать легенды

у стреляющих искрами огромных пионерских костров.

Мать кое-как привела Степанова в божеский вид,

лишив имиджа беспризорника времён гражданской,

но это было только внешне — внутри он стал иным,

теперь он знал истинную цену всем добрым словам,

он понимал, что люди хотят прогнуть его, сломать,

подстроить под себя, чтобы решать всё за него —

и ничего на свете не было важнее личной свободы.

Таких летних «отсидок» было у Степанова ещё много —

каждый год родители отправляли его куда-нибудь,

обычно в заводской лагерь неподалёку от Тейсина,

желательно смены на две, чтоб промаялся до осени —

он не понимал, зачем им всё это было надо, почему?

Занятий ему хватало и дома — книги, кино, гитара.

Но именно там, в этих летних лесных лагеря,

он научился пить и курить, целоваться,

выучил наизусть непотребные песни,

стал материться не хуже сапожника,

безусловно, всё это было очень весело.

Да, он стал таким же, как все его сверстники,

но разве он сам желал тогда этого?

Взрослые хотели сделать, как лучше —

в нынешние времена это назвали бы

принудительной социализацией.

Но Добро, полученное против воли,

почему-то сразу переставало быть Добром.

Почему, Господи?

Осенью 1975-го Алик перешёл учиться

в новую школу, среднюю.

Школа была красивая, большая —

вот только добираться до неё по утрам

приходилось долго и не очень весело.

Возвращалось куда интересней,

спешить домой было незачем —

мать с отцом работали,

брат играл в детсаде.

Тогда-то и сдружился Алик с Димкой,

весёлым черноглазым мальчишкой,

жившем в «частном секторе» —

вместе клали гвозди и монетки

под проходящие товарняки,

искали на свои задницы приключений

в разных загадочных местах.

Фантазёр Димка подсадил приятеля

на Фенимора Купера и Жюля Верна,

дал почитать роман «Спартак»,

правда, без сорока первых страниц.

Бродили по карьерам и рёлочкам,

распугивая собак и кошек индейскими воплями —

готовились стать отважными следопытами.

Через пару лет пути их разошлись.

Отцу Алика дали на заводе квартиру

совсем недалеко от школы,

а Димка нашёл себе нового друга,

интересного, загадочного,

рассказывавшего наизусть целые романы.

Алик видел того друга пару раз —

очкастый дядька в чёрном пальто,

лицо испитое, неприятное — типичный бич,

«бывший интеллигентный человек».

Озорной Димка, тот всё хихикал:

«Смешной! Сядет рядом — и весь дрожит.»

Потом Димка перестал ходить в школу,

учителя шептались о каком-то маньяке,

о беглом зэке, о бедном мальчике —

они, школьники, тогда мало что понимали.

Димка вскоре появился в классе,

но стал почему-то какой-то другой —

тихий, бледный, безучастный,

в комсомол вступать не захотел,

а после восьмого класса исчез совсем,

вроде как пошёл учиться в техникум.

Как-то осенью Алик шёл из совхоза,

куда их водили на сортировку овощей,

мимо Димкиного дома,

увидел на крыльце Димкину мать,

вежливо поздоровался и опешил,

когда она, всегда приветливая и добрая,

вдруг крикнула ему в ответ

что-то резкое и малопонятное.

А вскоре ребята сказали,

что Димка умер от какого-то белокровия.

Алик тоже пришёл на похороны,

но мать Димки, увидев его,

затряслась и превратилась в сущую ведьму —

костлявые руки, страшные глаза.

Она громко завопила:

— Почему он, а не ты? Почему, Господи?

Любовь, комсомол и малая родина

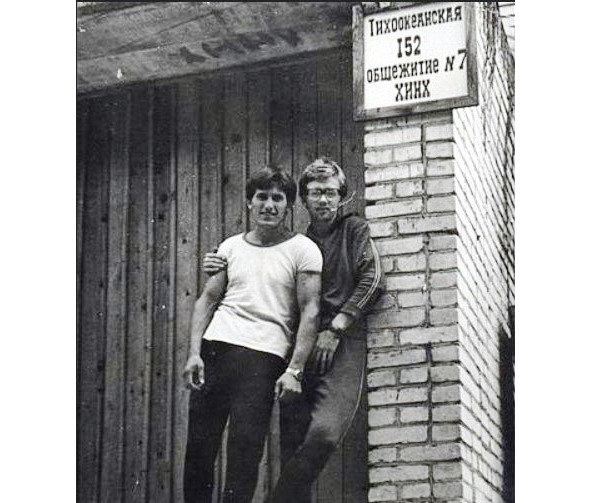

Малая родина Степанова была невелика —

тихий невзрачный рабочий посёлок,

полустанок на железной дороге

между Комсомольском и Хабаровском,

интересного там и раньше-то было мало,

а теперь так и вообще не осталось —

построенный в войну снарядный завод,

«Снежинка», колония для «пыжиков» —

так зовут пожизненно заключённых —

разорившийся ныне полностью совхоз,

остальное было знакомо до боли —

пыль, грязь да сонная провинциальная одурь.

Его привезли сюда в семьдесят втором,

родители всё-таки решились сменить

тверскую глушь на «северную надбавку»,

мальчик из тихой русской деревни

попал в совсем другую среду обитания —

здесь все куда-то всегда спешили,

говорили жёстко, отрывисто и быстро,

собаки были злобными и захлёбывались лаем,

местные мальчишки дразнили юного Степанова,

и только книги были единственной отдушиной

в этом жестоком новом мире, окружавшем его.

В восьмидесятом, перед Олимпиадой,

той самой, с улетающим в небо Мишкой,

Степанов приписал себе лишний год,

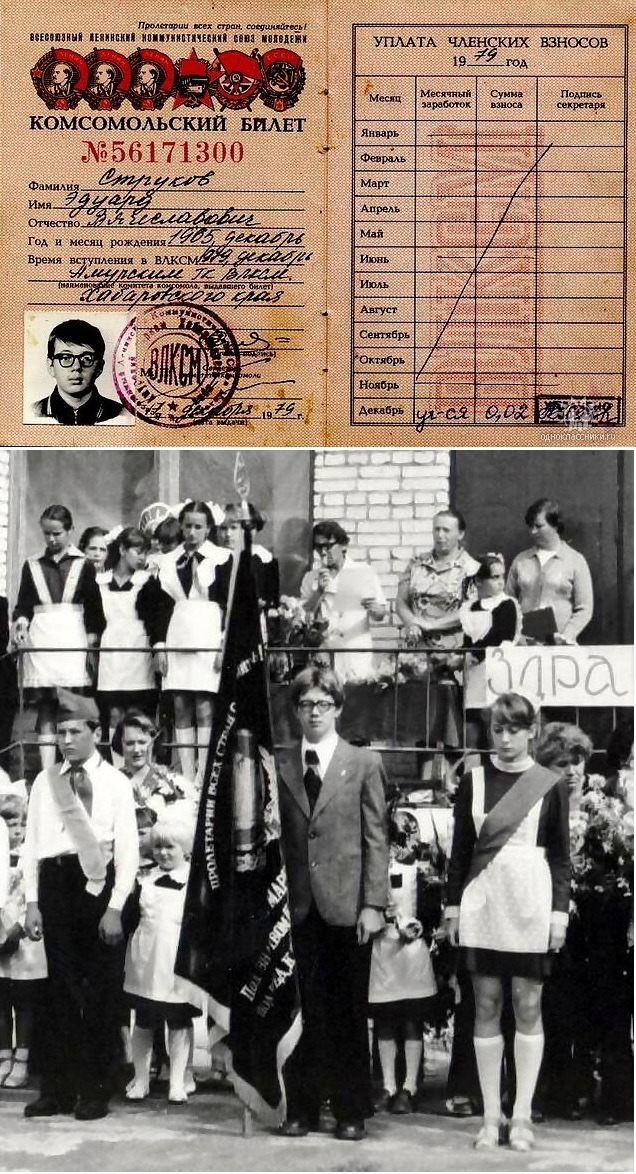

чтобы поскорее вступить в комсомол.

Родители отдали его в учёбу с шести лет,

поэтому в самый нужный момент

ему оказалось всего тринадцать годков,

а принимали в комсомол с четырнадцати.

Не то чтобы он сильно рвался в активисты,

получилось куда сложнее — шерше ля фам.

В школьном спектакле дали играть Степанову

искромётного, умного и назидательного

молодогвардейца Олега Кошевого,

а она изображала строгую Ульяну Громову,

волоокую загадочную красавицу с косой,

они сообща боролись с фашистами в Краснодоне,

пролетали репетиция за репетицией,

и, конечно, Степанов влюбился в неё,

влюбился впервые и — как водится —

безответно, окончательно и бесповоротно.

Первая любовь — штука злая и болючая,

что-то странное рождается в тебе,

мучительно выгрызает тебя изнутри,

а вот что с этим делать, неизвестно,

нет у тебя ни опыта, ни понимания —

поэтому вспоминается это первое чувство

со стыдом, смущением и жаром на щеках.

Она училась в классе на год старше,

входила в комитет комсомола школы —

Степанов просто обязан был приписать

себе в анкете этот несчастный год,

чтобы стать к ней хоть немного ближе!

В райкоме его приняли было «в ряды»,

но тут же поймали, ткнули носом,

ситуация вышла очень неловкая —

он единственный из новичков

знал назубок устав ВЛКСМ и все ордена,

был с детства твёрдым отличником,

а его пришлось выставлять за дверь.

Но в школе все сочли этот случай

досадным лёгким недоразумением,

поскольку в той самой помятой анкете,

подписанной первым секретарём райкома,

красовалось над росчерком слово «принять» —

так Степанов стал членом комитета комсомола,

хотя на самом деле комсомольцем пока ещё не был.

Он тут же выбросил пионерский галстук,

начал выполнять всякие поручения,

а главное — получил наконец наслаждение

лицезреть свой объект желаний,

слушать её тихий грудной голос,

трепеща нутром, умом и сердцем

от неясных самому себе помыслов.

Любовь развернула Степанова,

раскатала, словно прокатный стан,

сделала совсем другим человеком.

Закомплексованному очкарику,

выросшему среди собак, коров и гусей

в малолюдной лесной глухомани,

пришлось преодолевать себя,

ежедневно сражаясь за внимание

своей прекрасной дамы.

Степанов научился не бояться людей,

стал шустрым юным руководителем —

этаким «пламенным вождём»,

и не было ни одной баррикады,

на которую он не залез бы,

чтобы покрасоваться перед очами

своей недосягаемой возлюбленной.

Замечала ли она Степанова тогда?

Конечно, такое трудно не заметить,

чувства бродили во нём опарой,

он часами бродил вокруг её дома,

краснел от одного её взгляда…

Едва получив вожделенный билет,

Степанов неожиданно стал комсоргом школы —

предыдущая секретарь комитета,

весёлая толстушка-десятиклассница,

забеременев от своего соседа по парте,

со скандалом покинула школьные стены.

Степанов на радостях развернулся

во всю свою мощь и ширь —

собрания, заседания, тематические вечера —

«культмассовая работа» день за днём

делала из него другого человека,

немного циничного, слегка развязного,

этакую «затычку в каждой бочке».

В тюремном лексиконе он отыскал хорошее слово

для такого человека — «популярный».

Лучшее определение подыскать трудновато.

Прошёл год, его «Ульяна Громова»

уехала поступать в большой город,

Степанов отстрадал положенное время,

он учился, жил и веселился, как умел,

потом что-то где-то напортачил,

его скинули из секретарей в замы,

зато выбрали в комсорги Снегурочку,

с которой они вдвоём как-то под Новый Год

вели нон-стоп весёлые школьные вечера —

и, конечно, он был на них Дедом Морозом.

Снегурочка была «зажигалка» ещё та,

пела в школьном ВИА всякую попсу,

Степанов таскал в том же ВИА аппаратуру,

переводил на русский импортные песни —

в общем, возымел новую симпатию.

Однако как-то всё у них не срасталось —

вроде бы и девчонка знакомая,

простая, понятная, в доску своя,

не гнётся, но и не ломается,

он провожал её домой вечерами,

но как-то всё стеснялся близости

и оттого страшно сам на себя злился.

Десятый класс пролетел вихрем —

уроки, танцы, гулянки, дискотеки,

а на экзаменах Степанова «завалили»

самым натуральным образом —

его приятель, грассирующий эстет и ломака,

на очередном экзамене — по физике —

попросил Степанова передать «шпору»

своей подруге — у них были отношения,

вроде бы даже собирались они пожениться,

но мать приятеля была завучем школы,

подружку сына люто ненавидела —

она-то и схватила Степанова за руку

точно в момент передачи шпаргалки.

Могла бы просто пожурить, отругать,

она была вполне милая женщина,

ещё вчера угощавшая гостя чаем,

они дружили с её сыном с детства —

так нет же, как-то очень радостно,

демонстративно и торжественно

Степанова удалили с экзамена.

Он пересдавал последним, достался ему билет

самый что ни на есть кошмарный,

вытянул он вроде кое-как на «четыре» —

физику всё-таки любил и предмет знал,

но — снизили балл, вкатили «тройбан»,

учительница физики прятала глаза,

приятель навсегда пропал из видимости,

его мама-завуч, с гордым видом

проходила теперь мимо Степанова,

делая вид, что они незнакомы.

Степанову бы разозлиться, напрячься —

но он рухнул в жуткую депрессию,

учебники и тетради валились из его рук,

было ему совсем не до учёбы,

он потерял себя, пропустил удар,

в итоге любимый предмет — историю —

кое-как смог сдать только на «трояк»,

запутался в Брестском мире,

почуяв кровь, учителя валили его безбожно,

спасибо соседке-директрисе,

что вытянула Степанова на «четвёрку» —

когда-то в детстве она сама его

к этой самой истории и приобщила,

все книжки он у неё из дома перетаскал.

Беды сыпались на Степанова тем летом,

словно снаряды при артобстреле.

Учителя раскопали давнюю историю

с билетами на школьную дискотеку,

которые продавались по рублю,

на эту сумму самопровозглашённые «ди-джеи»

покупали ящиками народу лимонад,

свежие новинки в студиях звукозаписи,

оставляя себе только на сигареты,

но нашёлся кто-то ушлый, докопался,

ребят начали таскать на допросы

к новоявленным школьным «инквизиторам»,

а принявший у Степанова дела по дискотеке

офицерский сын, красавчик Димочка Тактуев

вдруг вообще начал петь странные песни

про то, что никакого лимонада не было…

По молодости лет Степанов не понимал,

откуда на него валятся эти проблемы,

пока однажды случайно не услышал

тихий разговор своих родственников,

из которого уяснил самое главное —

вся причина состояла в отце Степанова,

вернее, в том, что его папу переводили

на другое место работы, в райцентр,

«мэром» должны были избрать другого,

а всё прилетающее Степанову было местью

со стороны группы обиженных учителей,

которым его шибко справедливый папа

не потрафил в квартирном вопросе —

жилья тогда в посёлке строили мало,

а получить его хотелось всем и прямо сейчас.

Когда Степанов сложил наконец-то пазл

в единую понятную картинку,

то в нём проснулся другой человек,

беспощадный, злой и циничный.

Всё разом стало понятно ему —

и переменившееся отношение учителей,

и подстава на экзамене через старого приятеля,

и жёсткий «завал» на Брестском мире,

и вопросы насчёт дискотечного «общака» —

эти люди не могли отмстить его отцу,

а вот он оказался куда более уязвим.

Ладно бы, если Степанов «мажорничал»

или оценки натягивали ему «по блату»,

так нет же — он учился вполне достойно,

семья его одевалась неброско, жила, как все,

питалась тем же самым, что и все вокруг,

отец до исполкома работал инженером,

мать вообще начинала простой кассиршей,

её родители были основателями посёлка,

дед — первым комендантом завода в войну,

бабушка охраняла склады с винтовкой.

Но народ в посёлке злобно судачил вовсю,

постоянно приписывая отцу невесть что —

хорошо запомнился донос на имя Брежнева (!),

в котором автор горько жаловался генсеку на то,

что Степанов-старший ежевечерне таскает домой

тяжёлую чёрную сумку — явно с колбасой,

украденной им у простого трудового народа.

А папа у Степанова был штангист-любитель

и просто носил из спортзала «сменку»…

В общем, Степанов вознегодовал на всех —

на учителей, на одноклассников —

не может быть, чтобы кто-то не знал,

не слышал про готовящиеся пакости.

На очередной экзамен он пошёл с яростью,

подобной той, с которой ходили в войну

с последней связкой гранат на немецкие «тигры» —

так и появляются на свете кризис-менеджеры.

Повезло, что на химии ему попался удачный билет,

Степанов приободрился — удача снова была со ним.

Потом он с шиком-блеском сдал английский язык,

англичанка явственно сочувствовала ему,

хвалила за «природный йоркширский диалект»,

так что кое-кому в комиссии пришлось утереться.

Любовь? Увы, ему было совсем не до любви,

девочка-Снегурочка куда-то вдруг пропала,

все в посёлке разъехались на каникулы,

и только одна-единственная цель

стояла теперь перед Степановым —

получить скорее аттестат, купить билет,

сесть в тот самый пассажирский поезд,