Бесплатный фрагмент - Олимпиады по обществознанию: не вся теория, но тебе хватит

Эта книга посвящается

Саше Бородиной, Еве Мордухаевой, Тимуру Андрееву, Ксюше Кузнецовой, Дарине Каракаш, Ане Чередниченко, Рите Романовой, Маше Тчанниковой, Насте Логиновой, Маше Калининой, Таиру Хамидову, Илье Шадрину, Оле Минеевой, Алене Колобовой, Маше Новицкой, Арине Халецкой, Ульяне Астровой, Кате Юдниковой, Еве Коптелиной, Марианне Бурмакиной, Данилу Хавину, Илье Ржаникову, Илье Самойлову, Наташе Серкиной, Никите Караману, Максиму Кузнецову, Илье Андрееву, Насте Поповой, Юле Рыжковой, Алене Милюковой, Камилле Галимуллиной, Мелании Скуповой, Марусе Бирюковой, Вике Борян, Женечке Пермяковой, Ане Образцовой, Маше Дымшаковой, Соне Дмитриевой, Вале Малявиной, Соне Шестаковой, Арине Хорошавиной, Велине Сусловой, Маше Костаревой, Вике Лушниковой, Гале Мироненко, Насте Страшевской, Юле Квадратик, Соне Рязановой, Никите Мансурову, Алине Шахбановой, Лене Бучельниковой, Маше Луговской, Полине Пай, Липину Мише, Ане Федоровой, Диане Мухаметьяновой, Соне Дрябловой, Вике Степановой, Глебу Чемякину, Лизе Савельевой, Сергею Байкову, Андрею Ткачуку, Лёше Землянскому, которым мне было так в лом начитывать олимпиадные лекции, что я написала этот учебник.

Что нам предстоит

Олимпиадное обществознание можно условно разделить на несколько разделов. Почему условно? Потому что один и тот же автор может одновременно быть философом, социологом, политологом и экономистом. Да вот хотя бы Маркс. В таких случаях я помещала автора в наиболее подходящий, на мой взгляд, раздел.

Тем не менее в конце книги приведены подборки рекомендуемых мной авторов по темам, наиболее популярным на олимпиадах.

Так что советую прочесть всю книгу до выхода на первый отборочный тур с начала и до конца, а далее пройтись по подборкам и освежить знания.

А потом прочесть еще раз 5.

Поехали!

Религиоведение

Мифология

Мифология (греч. μῦθος — «сказание» и λόγος — «учение») — основной метод общинно-родового мышления, заключающийся в объяснении действительности с помощью историй о вымышленных персонажах.

Виды мифов:

— космогонические (о происхождении мира),

— эсхатологические (о конце света),

— астральные (о звездах и планетах),

— календарные (про смену времен года),

— теогонические (о происхождении богов),

— антропогонические (о происхождении человека),

— тотемические (о предке племени, обычно растении или животном),

— героические (о жизни выдающихся персонажей).

Таким образом, суть мифа — объяснить происхождение мира, природные явления, несчастья человека, ну т. е. дать более-менее логичные и понятные неграмотному человеку из традиционного общества ответы на все волнующие его вопросы. Давайте рассмотрим, как это делают наиболее известные мифологические системы.

Древнегреческая мифология

Основными источниками являются: «Теогония» Гесиода, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, т. е. произведения реально существовывших людей, вдохновленных народными преданиями и решившими их систематизировать и облечь в художественную форму.

Космо- и теогония

Из Хаоса появились Ночь — Нюкта и День — Гемера (и стали сменять друг друга), Земля — Гея и Небо — Уран (они поженились и наделали детей). У Геи и Урана родилось по 6 сыновей и дочерей — титанов (Океан, Кронос — время, Фемида — правосудие и др.), 6 великанов (либо циклопов, либо пятидесятиголовых). Все эти дети пугали Урана, и поэтому он их заточил в глубину Геи (и так появились землетрясения и вулканы), а она убедила младшего — Кроноса на восстание.

Богиня Ночь в наказание Кроносу родила чудовищ: смерть — Таната, раздор — Эриду, обман — Апату, месть — Немесиду и др., ну и в целом родилось еще очень много каких богов. У Крона тоже родились дети, но он их ел, чтобы они против него не восстали, но младший (Зевс) все-таки восстал и наступило царство Олимпийских (живущих на горе Олимп) богов.

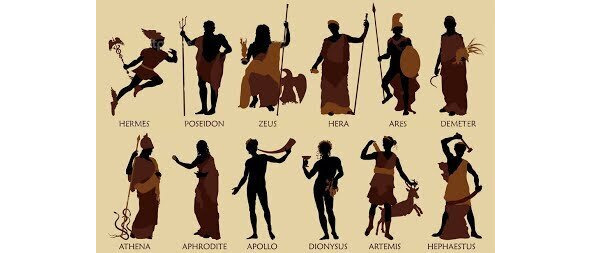

Каждый из богов имел определенную сферу влияния:

Зевс — бог грома;

его браться: Посейдон — бог моря и Аид — бог мертвых;

его сестры: Гера (и жена она его) — богиня семьи и Деметра- богиня земледелия;

его сыновья: Гефест — бог огня и Арес — бог войны;

его дочери: Афродита — богиня красоты и Афина — богиня мудрости;

и еще родственники: Гермес — бог торговли и вестник богов, Артемида — богиня охоты, Аполлон — бог света и музыки, Дионис — бог вина и веселья и др. (древнегреческий пантеон (список божеств) очень велик).

Таким образом, миф предлагает человеку, напуганному громом, принести жертву Зевсу, безответно влюбленному — обвинить в этом Афродиту, вдове утонувшего моряка — утешиться тем, что он недостаточно почитал Посейдона и т. д.

Также истории о богах и их взаимодействии с героями и простыми смертными прививают людям моральные ценности, выступая каналами социализации (совершающие злодейства получают по заслугам, а добродетельные персонажи — награды).

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Подвиги Геракла

Зевс обратился мужем смертной Алкмены и провел с ней ночь — родился Геракл (лайфхак для неверных жен — обвиняйте во всем богов, да и вообще для всех: не выучили домашку — вам просто пришел Дионис и заставил идти тусить). Когда мальчик был младенцем, Гера послала змей его уничтожить, но он их задушил (потому что коварством не победить доброту и силу).

Геракл повзрослел и женился, тогда Гера наслала на него безумие и он убил жену и детей. Ну да ничего, оправился и пошел к оракулу, та ему предложила совершить 9 подвигов, после чего он искупит вину и отправится к богам на Олимп (потому что каждый может встать на путь истины и вообще все к лучшему).

Вот подвиги (их получилось больше, потому что не все засчитывал дававший задание царь):

1. Убить огромного бронированного льва. Геракл долбанул его дубиной, а потом задушил (потому что нужен и ум, и сила).

2. Убить гидру, у которой на месте отрубленной головы появляется 2 новых. Геракл взял он с собой друга, который додумался прижигать шеи, чтобы головы не отрастали, так они победили (потому что одна голова хорошо, а две лучше).

3. Выгнать из города огромных наполовину медных птиц. Афина дала ему трещотку, птицы испугались и улетели (потому что за технологиями будущее).

4. Привести живую лань с золотыми рогами. Геракл ее аккуратно подстрелил, чтоб не убегала, и потащил, и даже Артемида была не против (потому что со всеми можно договориться).

5. Привести огромного кабана. Геракл притащил кабана, и отдавший приказ царь спрятался в ужасе (потому что бойся своих желаний).

6. Очистить не чищенные 30 лет авгиевы конюшни от навоза. Геракл направил туда 2 реки и получилось (потому что нет ничего невозможного).

7 и 8. Поймать и привести бешеного быка и еще коней-людоедов. Геракл убил их хозяина и привел (потому что нельзя просто так кормить приезжими коней и не быть убитым за это).

9. Забрать у царицы амазонок пояс, подаренный Аресом. Она увидела войско Геракла и хотела отдать пояс без боя, но Гера приняла вид амазонки, проникла в толпу и убедила воевать. Ну да ничего, он победил (потому что не надо воевать).

10. Привести стадо быков трехголового великана, который, падая, набирался сил от Геи и становился еще могучее. Геракл поднял его в воздух и задушил так (потому что нет безвыходных ситуаций).

11. Принести 3 яблока, которые охраняет держащий на плечах небо Атлант, его дочери и еще дракон. Атлант предложил подержать небо Гераклу, пока он сам сгоняет за яблоками, сгонял и обрадовался прогулке, предложил самому и отнести. Но Геракл всё понял и решил переиграть и уничтожить этот план Атланта свалить от так себе работы: предложил чуть-чуть еще подержать, а сам схватил яблоки и довольный ушел (потому что всем надо делать свое дело).

12. Привести трехглавого пса Кербера из Аида, откуда нельзя вернуться живым. Не без помощи богов, Геракл привел пса, потом отпустил его обратно, а царь наконец засчитал ему 9 подвигов.

Далее он женился и жил себе, пока не собрался взять вторую жену и первая не подсунула ему отравленный плащ (потому что думать головой своей геройской надо). Умер и, как и планировалось, попал на Олимп, там ему дали жену получше — богиню и вот живет он там с ней до сих пор (потому что после смерти жизнь только начинается).

Прометей

Прометей — титан, который вылепил людей из земли, а потом, чтобы помочь им справиться с животными, подарил им огонь, похитив у Гефеста. За это Зевс приковал Прометея к скале на веки вечные, где каждый день орел клевал ему печень, а потом она регенерировала.

Геракл, совершая поход к яблокам, убил этого орла и освободил Прометея, а Зевса уговорил простить титана.

Троянская война

Особенностью мифов является то, что боги постоянно существуют рядом с людьми, становятся участниками исторических событий.

Не получив приглашение на праздник, богиня раздора Эрида подбросила золотое яблоко с надписью: «Прекраснейшей», из-за которого поссорились Гера, Афина и Афродита. Предложили рассудить самому красивому смертному — царевичу Трои Парису, он выбрал Афродиту, потому что та пообещала ему любовь прекраснейшей сметной женщины — Елены, жены царя Спарты Менелая.

Парис похитил Елену, Менелай собирается на Трою войной, за него сражается Ахиллес (которого в волшебной реке умыли, держа за пятку, и все кроме этой пятки у него непробиваемое). Но 10 лет они не могут взять Трою, потому что ей тоже помогают боги. Тогда по совету Афины они строят гигантского деревянного коня, внутри прячут воинов, дарят коня Трое, а ночью они входят и одерживают победу.

Скандинавская мифология

Основные источники: тексты поэтической «Старшей Эдды» и прозаической «Младшей Эдды» С. Стурлусона.

Космо- и теогония

В начале была чёрная бездна Гиннунгагап, по краям которой лежали царства: холода — Нифльхейм и огня — Муспельхейм. В Нифльхейме был родник, но вода сразу превращалась в лёд и эти глыбы поехали в Муспельхейм, где растаяли и произвели великана Имира и корову Аудумлу, которая его поила молоком.

Потом родились (от смеси камней и воды и вот этого всего) многие другие существа: инеистые великаны и боги, в том числе Один. А он сотворил Мидгард (землю), мужчину (из ясеня) и женщину (из ольхи). А себе боги построили страну Асгард (высоко над Мидгардом).

Есть еще много других миров, например загробный Берег мёртвых, где живет змей Нидхёгг, который пожирает души грешников, а также Вальхалла — рай для павших воинов.

Рассмотрим несколько мифов с наиболее популярными героями Скандинавских преданий.

Дикая охота

Бог Один со свитой в огненной колеснице периодически носится по земле, собирая души людей. Видение Дикой охоты предвещает какую-то катастрофу, например, войну или чуму, а в лучшем случае смерть увидевшего этих ребят. Кстати, они еще могут присниться, именно так объясняется смерть во сне.

Тор, Локи и Рагнарёк

Тор — бог грома и старший сын Одина, у него есть трикстер (элемент бинарной оппозиции, антипод главного героя-протагониста, наделенный всеми негативными и потешными свойствами) Локи — бог коварства. Великан Трим похитил у Тора его молот Мьёльнир, Тор с Локи отправился за ним, убил великана и забрал свое оружие.

Другой великан Гейррёд поймал Локи и потребовал прихода Тора без оружия. Локи привёл Тора без молота, но тот убивает его бруском железа (потому что герой, он и без молота герой).

С приближением конца мира разные чудовища вырываются на волю, приплывает корабль мертвецов Нагльфар, по мосту радуги Биврёст идут воины и разрушают его вместе с Мидгардом и Асгардом. Тор сражается с мировым змеем Ёрмунгандом (его послал Локи, который то дружит, то обманывает), побеждает, но умирает в потоке яда. Боги и чудовища начтут последнюю битву Рагнарёк и уничтожат друг друга.

Затем огненный великан Сурт уничтожает всё, но остается супружеская пара Лив и Ливтрасир, которые возродят человеческий род в обновленном мире.

Славянская мифология

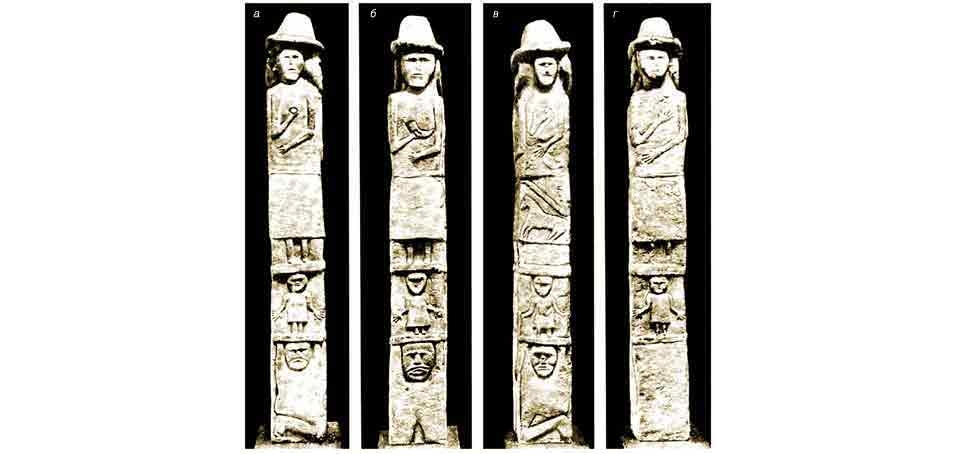

В качестве источника можно рассмотреть рельефные изображения на Збручском идоле (украинской каменной статуе). Три яруса рассматривают как изображение трёхчастного деления мира (обитель богов, земля, мир мертвых), четыре грани статуи связывают со сторонами света или временами года.

Также некоторые элементы можно встретить в «Поучении» Владимира Мономаха, «Повести временных лет» и «Слове о полку Игореве».

Космо- и теогония

Мир был разделён на три части: обитель богов Правь, населённая живыми Явь и царство мёртвых Навь, их объединяет море Хаоса, а творцом является бог Род с его сыновьями Белобогом (бог света и справедливости) и Чернобогом (трикстером).

Так же сыном Рода является Сварог, который совершенствовал мир, принес огонь и обучил людей кузнечному делу (как Прометей).

Велес — тоже сын Рода, заведует циклическим движением, привнося в мир то плохое, то хорошее, а также земледелием и ведением хозяйства.

Перун — покровитель грома и воинов.

Лада — богиня любви и красоты, она отвечает за «ладную» жизнь.

И еще много-много, как и в любых политеистических мифологиях, богов.

Также есть различные божества уровнем ниже, например, Баба-яга, Кощей, Чудо-юдо, лешие, домовые и прочие.

Давайте рассмотрим некоторые проявления славянских верований.

Печь

Печь — магический канал между мирами, поэтому когда человеку предстоял дальний путь, заслонку держали закрытой, чтобы он вернулся, а еще его можно прямо через нее звать домой.

Кикимора

Это такая уродливая старушка, которая постоянно вредит людям: мешает спать, рвет пряжу, травит скот. Если она обитает в лесу, то пугает путников.

Лихо одноглазое

Одноглазый великан, символ зла, о котором поговорка: «Не буди Лихо, пока оно тихо». Лихо может сесть человеку на шею и мешать ему жить. Его можно обмануть, чтобы прогнать, или передать другому человеку вместе с подарком.

Для нас эти персонажи очень знакомые, даже родные, они встречаются во многих народных сказках. Такова суть национальной мифологии — она сращивается с культурой, проникает в сознание людей и заставляет думать, что для победы в олимпиаде настолько же важно поорать «халява приди» в форточку, избежать столкновения с черной кошкой и положить монету под пятку, насколько и прочитать этот учебник.

Интересно, что мифологические (и сказочные) персонажи действуют по схожему сюжету, обязательно включающему обряд инициации — перехода индивида на новую ступень развития в рамках какой-либо группы. В этом обряде герою нужно уйти из своего места обитания (Василису Прекрасную отсылают к Бабе-Яге), пройти испытание через мистику (работа на Бабу-Ягу, общение с горящими черепами), вернуться полноправным членом общества в новом статусе (она возвращается и царь выбирает ее невестой). Подобные обряды по сей день существуют и в традиционных, и в современных обществах (скоро у вас будет посвящение в первокурсники).

Религия

Религия (лат. religare — «соединять») — система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм, культовых действий и правил объединения людей в организации.

В качестве отличий религиозного сознания от мифологического можно выделить следующие:

— Отношение к богам

Религия требует беспрекословного поклонения высшим силам, неуважение не допускается. В мифах отношения с духами и богами более равноправные: богам приносят жертвы для получения от них выгоды, а также их можно перехитрить или даже над ними посмеяться.

— Образы богов

В мифах боги привязаны к конкретным явлениями природы или социальной жизни. В религиях же они более трансцендентны (находятся за пределами существующего мира), не имеют материальной формы и конкретной сферы влияния.

— Связь с богами

В мифологическом сознании практически нет препятствий для общения с богами, они сами периодически приходят и вообще их очень много вокруг, только присмотрись. В религиозных культурах для общения с богом нужна особая социализация, нужно пройти обучение, состоять в сословии духовенства.

— Разрешение противоречий

Миф предстает переданным от предков знанием, его не надо доказывать или заботиться о логической стройности, но при сомнениях можно толковать и объяснять, а если что и просто создать новую версию мифа. Для религиозного сознания сомнения недопустимы, требование объяснений греховно и подлежит осуждению.

Перейдем к изучению наиболее популярных религий.

Авраамические религии

— монотеистические религии, происходящие от Авраама, с которым заключил завет Бог. Рассмотрим основные из них:

— Иудаизм: Авраам упоминается в Торе как предок израильтян, отец Исаака.

— Христианство: подтверждают происхождение евреев от Авраама, а именно в их рядах появилось христианство.

— Ислам: пророк Мухаммед — потомок Измаила, потомка Авраама.

Иудаизм

— национальная авраамическая религия израильтян (евреев), появившаяся во 2 тысячелетии до н. э. Разберем ее основные понятия и особенности.

Евреи — богоизбранный народ (ведь именно с него начались авраамические религии и именно он многократно подвергался гонениям за веру и образ жизни) и, расселенный по всему миру, он поддерживает древние традиции и сплоченное сообщество. Стать иудеем можно двумя способами: родиться у матери-еврейки или совершить гиюр (переход в иудаизм) в Синагоге (еврейском доме собраний, который является не только храмом).

Танах — еврейская библия (только Ветхий Завет, без Нового, который про Иисуса, которого иудеи не признают мессией, строго придерживаясь монотеизма).

Тора — первая часть Танаха, так называемое «Пятикнижие Моисеево».

Шаббат (суббота) — день, когда работа запрещена. Иудей отказывается от созидательной деятельности, от власти над этим миром, «передаёт узды правления Творцу» и провозглашает верховную власть Бога в этом мире.

Кашрут — дозволенность с точки зрения иудаизма (например, еда может быть кошерной, как кока-кола, и некошерной, как свинина).

Кипа — еврейский головной убор.

Звезда Давида — гексаграмма (шестиконечная звезда), символ иудаизма, изображение содержится на флаге Израиля.

Бар-мицва и бат-мицва — посвящение мальчиков и девочек во взрослых, оно совершается в 13 и 12 лет соответственно.

Христианство

— мировая авраамическая религия, возникшая около 33 года н. э. в Палестине (год казни Иисуса Христа). Является самой распространенной (2,4 млрд приверженцев). 75% россиян причисляют себя к православным христианам. Разберем особенности и ключевые понятия.

Иисус — это современное древнееврейское имя «Иешуа». «Ие» — первый слог имени бога Иеговы, «шуа» — «спасение».

Христианином становятся после обряда крещения, которое может быть произведено в церкви в любом возрасте.

Библия — священная книга, состоящая из Ветхого (до Христа) и Нового заветов.

Евангелие — часть Библии (греч. εὐαγγέλιον «благая весть») повествования о рождении, жизни, чудесах, смерти на кресте и воскресении Иисуса Христа.

Троица — учение о триединстве Бога (отец, сын и святой дух).

Эдем — райский сад, где обитали первые люди: Адам и Ева, которые были бессмертны и счастливы и имели доступ ко всем благам, кроме плодов от Древа познания добра и зла. Однако они вкусили плод, чем совершили грехопадение, были изгнаны из рая и обрекли всех людей на первородный грех.

Причастие — освящение хлеба (символизирует тело Христа) и вина (кровь Христа) с последующим их употреблением.

Распятие — крест, символизирующий жертву Иисуса, которая искупила грехи человечества перед его отцом (Богом).

Смирение — основная добродетель христианства.

Страшный суд — Божий суд с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним.

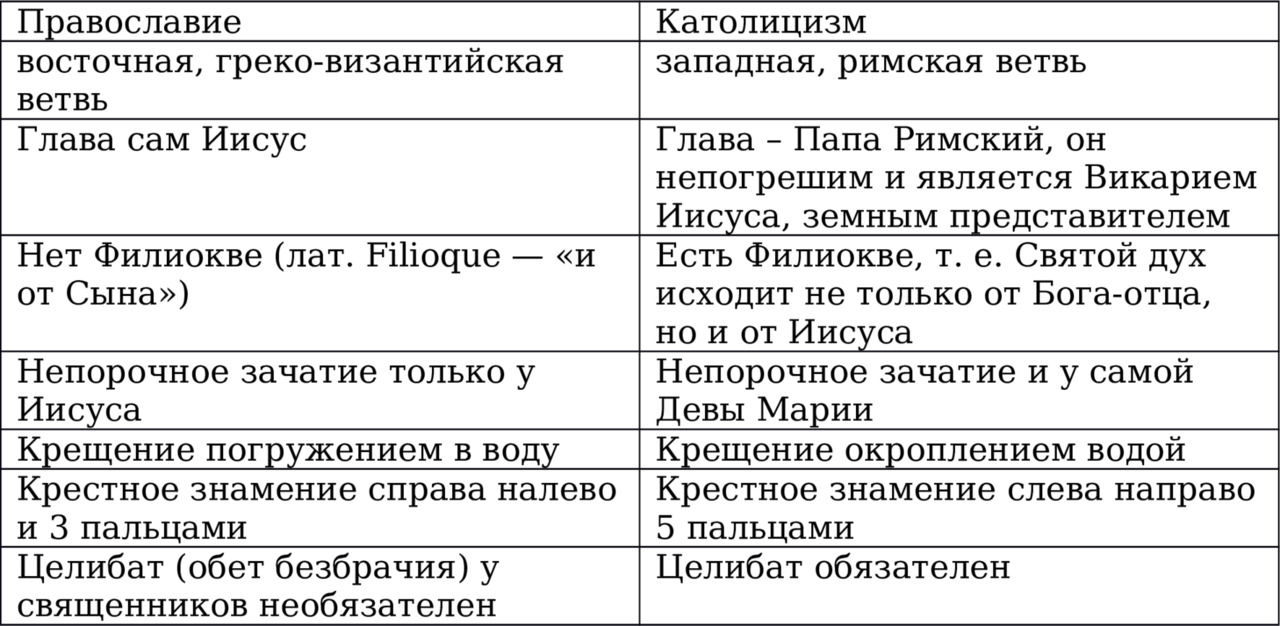

Христианство разделено на конфессии:

— Православие,

— Католицизм,

— Протестантизм.

Христианство раскололось (Великий раскол 1054 г.) на Православие и Католицизм из-за спора о землях в Южной Италии, в ходе которого византийский патриарх потребовал признать его Вселенским, но римский патриарх (далее уже Папа Римский) не согласился и они объявили друг другу анафему (отлучение от церкви).

Протестантизм (от лат. protestatio — «протест») — конфессия, появившаяся в Реформацию — антикатолическое движение XVI века в Европе. Монах Мартин Лютер в 1517 году обнародовал 95 тезисов с критикой учения католической церкви о торговле индульгенциями, бесконтрольной папской власти, проведением обрядов на неизвестном населению латинском языке, несправедливом обогащении духовенства за счет верующих.

Основные тезисы классической протестантизма:

— Библия — единственное слово Господа, оно должно быть понятным и самоинтерпретируемым, не требующим толкования духовенством;

— Прощение можно получить только верой, а не покупными индульгенциями (документами об отпущении грехов);

— Иисус — единственный посредник между Богом и человеком, духовенство посредником не является.

Протестантских независимых церквей очень много, наиболее известными примерами являются Баптисты, Англикане, Лютеране и др.

Ислам

— (араб. — «покорность») — самая молодая и вторая по численности приверженцев мировая авраамическая религия. Число приверженцев (мусульман) — более 1,8 млрд человек. В РФ ислам исповедуют в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане и Татарстане. Рассмотрим основные понятия и особенности.

Коран — священная книга.

Аллах (араб. — «Бог»), тот самый Бог Авраама из Христианства, но слово здесь уже арабское.

Шариат — комплекс предписаний, определяющих правильный мусульманский образ жизни (во всех сферах общества), содержится в Коране и Сунне.

Сунна — совокупность преданий о жизни Мухаммеда и его 13 жен.

Мухаммед (570–632 гг.) — основатель религии и пророк. Помимо Мухаммеда есть 124000 пророков, но он единственный послан не к отдельному городу, как все остальные (в том числе и Иса — Иисус), а ко всем людям на земле.

Шахада — свидетельство о вере в Аллаха и Мухаммеда: «Свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха и ещё свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха».

Намаз (салят) — молитва, совершаемая 5 раз в день лицом в сторону Каабы (мечеть в Мекке).

Рамадан — месяц обязательного поста (с рассвета до заката отказываются от еды, питья, курения и интимной близости).

Закят — ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев (подтверждает, что обогащение приветствуется, ведь чем богаче человек, тем больше он помогает).

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки и её окрестностей.

Никаб — женский головной убор, закрывающий лицо.

Хиджаб — накидка, скрывающая тело, которую мусульманки надевают при выходе на улицу.

Харам — строго запрещённые виды действия (например, лжесвидетельство, татуировки, употребление свинины).

Шайтан — Сатана, злой враждебный людям дух, вгоняющий в харам. После Судного дня шайтаны вместе со своим господином — Иблисом попадут в ад.

Киямат — день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела: праведники попадут в рай, а грешники в ад.

Джаннат — райский сад, в котором после Судного дня будут вечно пребывать праведники, там будут еда, не пьянящее вино, прохлада, покой, роскошь, вечно молодые супруги (и праведникам тоже будет по 33 года).

Джаханнам — ад, в котором, «одеяние их из смолы, лица их покрывает огонь».

Ислам разделен на течения, основными из которых являются Сунниты и Шииты.

Сунниты (около 90% мусульман), им свойственно отсутствие крайностей, традиционализм, узаконивание утвердившихся обрядов и институтов.

Шииты, которые кроме Корана имеют собственные священные писания, у них больше мест поклонения, признают законным временный брак и могут объединять молитвы (молиться дольше, но не 5 раз в день).

Восточные религии

Индуизм

— национальная индийская религия, состоящая их многих течений, возникших в 5500 — 2600 года до н. э. Индуизм исповедуют более 1 млрд человек — это третья по числу последователей религия в мире после христианства и ислама, но при этом не мировая, а национальная. Рассмотрим основные понятия и особенности.

Индуизм политеистичен, там очень много божеств, которые отлично описаны в эпосах «Рамаяна» «Махабхарата».

Атман — вечная душа человека, часть Брахмана (безличностного верховного духа). Брахман может проявляться в качестве бога-личности. Основными богами являются Брахма (творит вселенную), Вишну (заботится о вселенной), Шива (уничтожит вселенную, когда будет надо).

Так как Вишну заботится о мире, то периодически в нем проявляется в виде своих аватаров, например, Кришны (у которого потом появилась собственное течение — кришнаитство). Будда, по одной из версий, тоже аватар Вишну.

Веды — сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите.

Дхарма — понятие, обозначаемое праведность. Это может быть путь человека, нравственный поступок, должное поведение, законность. Например, дхарма судьи — быть беспристрастным и неподкупным. Антоним — адхарма.

Карма — вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу в этой жизни или после перерождения.

Йога — совокупность различных духовных и физических практик с целью достижения человеком возвышенного психического состояния.

Мантра — набор звуков или слов на санскрите, которые имеют резонансное воздействие.

Мокша — освобождение из круговорота перерождений (сансары), от всех страданий и материального тела, разумеется.

Сати — обряд самосожжения вдов.

Ахимса — принцип ненанесения вреда ничему живому.

Варна (каста) — термин, обозначающий 4 основных сословия индийского общества (касту в течение жизни менять нельзя, закрепление и регулирование жесткое): брахманы (жрецы), кшатрии (войны, цари), вайшьи (работающие на себя: земледельцы, торговцы и т. п.), шудры (слуги, наемные рабочие). Также есть далиты (каста неприкасаемых), которые занимаются тем, что приличным людям — адхарма (убирают трупы, улицы).

Буддизм

Буддизм (санскр. просветленный) — самая древняя из 3 мировых религий, возникшая в середине I тысячелетия до н. э. в Древней Индии как оппозиция кастовом индуизму. В РФ буддизм распространен в Бурятии, Тыве, Калмыкии, Республика Алтай и Забайкальском крае. Рассмотрим основные понятия и особенности.

Типитака (Трипитака, три корзины) — свод раннебуддийских священных текстов.

Будда — просветленный. Главным Буддой (это не бог, кстати, это состояние, к котором может прийти человек, и вообще их 28 уже таких) был принц Сиддхартха Гаутама. Отец скрывал от него все зло мира: он жил в роскоши, женился, у него был сын, всё было славно, а страдания и болезни от него просто прятали, он об их существовании не знал. В 30 лет он вышел за пределы дворца наконец и с ним произошли 4 встречи: нищий старик, прокаженный, труп и отшельник. Так принц узнал старость, болезнь и смерть ждет всех людей, это грустно, но отшельник был довольно умиротворён и вроде бы не переживал. Тогда он решил самому стать отшельником, странствовал и медитировал, пока в 35 лет не обрел просветление (стал Буддой).

Далее он стал проповедовать учение о четырёх благородных истинах:

— Существует дуккха — страдание. Сансара — круговорот перерождений человека, обреченного на дукху.

— У дуккхи есть причина: жажда чувственных удовольствий, жажда существования в целом или жажда несуществования (желание «перестать быть тем, кто ты есть, и стать другим»).

— Существует возможность освободиться от причины дуккхи и перестать страдать.

— Этот путь ведет к нирване (избавлению от желаний и соответственно страданий от их неудовлетворенности) и является восьмеричным. Итак, что нужно:

1. Правильное воззрение (познать 4 истины);

2. Правильное намерение (твердо решить встать на путь к ниврване);

3. Правильная речь (отказ от лжи, грубых слов, непристойности, сплетен, пустословия);

4. Правильное поведение (отказаться от убийства, воровства, распутства, роскоши и опьянения);

5. Правильное усилие (концентрация, спокойствие);

6. Правильный образ жизни (не причинять страданий никаким живым существам);

7. Правильное памятование (непрерывная осознанность);

8. Правильное сосредоточение (глубокая медитация).

У Буддизма есть 2 основных течения: Хинаяна («Малая колесница») и Махаяна («Великая колесница»).

Хинаяна — течение, последователи которого стремятся к личному освобождению (поэтому колесница именно малая).

Последователь хинаяны должен постепенно совершенствовать внимательность, сосредоточенность и медитировать все больше. В этом процессе хинаянист поочерёдно становится одной из «четырёх благородных личностей»: «вступившим в поток», «тем, кто вернётся ещё один раз», «невозвращающимся» и «совершенным» (достиг нирваны). Чтобы дойти до 4 стадии, надо быть буддийским монахом и до этого пережить много перерождений.

От Хинаяны отделилась Ваджраяна (алмазная колесница) — тантра, ее последователи считают, что достигнуть просветления можно и за одну жизнь, если совершать правильные практики (в основном, медитировать).

Махаяна идейно противоположна хинаяне, ее последователи хотят помочь всем «на благо всех живых существ» и активно популяризируют учение (благодаря им буддизм стал мировой религией). Таким образом, именно махаяне свойственен прозелитизм — стремление обратить других в свою веру.

Конфуцианство

— национальное китайское этико-философское и религиозное учение, разработанное Конфуцием (553—480 до н. э.). Итак, что там интересного:

Конфуций — потомок знатного, но растерявшего всё богатство рода Кун (кун фу цзы). Он работал распорядителем амбаров (чиновником) во время заката империи Чжоу, когда власть императора стала номинальной, разрушались древние устои, а народ страдал. Тогда Конфуций подал в отставку и отправился с учениками путешествовать по Китаю и донося идеи правителям различных областей. Его ученики по материалам бесед составили книгу «Лунь Юй» («Беседы и суждения»).

Конфуций сформулировал золотое правило морали: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе».

Идеал конфуцианства — гармоничное традиционное предсказуемое общество по древнему образцу, в котором каждый выполняет свою роль (отец должен быть отцом (заботливым и строгим), сын — сыном (подчиняться отцу и почитать его), император — императором (править, быть компетентным)). С этим идеалом связано исправление имен: всё должно соответствовать своему названию.

Интересно, что Конфуций видит общее между императором и отцом (строгим, справедливым, мудрым), тем самым предлагая патриархальную теорию государства.

Благородный муж — носитель совокупности конфуцианских добродетелей, который противопоставляется «ничтожному человеку», «маленькому человеку». «Благородный муж постигает справедливость, а низкий человек постигает выгоду».

У благородного мужа должно быть 5 постоянств (качеств):

— Жень (гуманность),

— И (справедливость),

— Ли (ритуал, обычай),

— Чжи (мудрость),

— Синь (искренность).

Даосизм

— китайское традиционное учение, включающее элементы религии и философии, разработанное Лао-Цзы (VI–V веков до н. э). Что нам в нем важно:

Лао-Цзы (Старый Младенец) служил хранителем императорского архива и библиотекарем в государственной библиотеке во времена династии Чжоу (да, во времена Конфуция, которому он сказал: «Оставь, о друг, своё высокомерие, разные стремления и мифические планы: всё это не имеет никакой цены для твоего собственного я. Больше мне нечего тебе сказать»).

Дело в том, что даосизм противоположен конфуцианству, в нем не следует стремиться образованности, традиционности, должному поведению, да и вообще ни к чему — напротив, следует вернуться к состоянию «необработанного дерева», «младенца».

В преклонном возрасте он решил покинуть Китай и странствовать, но начальник пограничной службы попросил его рассказать о своём учении, тогда Лао-Цзы написал книгу «Дао Дэ Цзин» («Книга пути и достоинства»).

Дао — путь и закон Вселенной. «Есть Бесконечное Существо, которое было прежде Неба и Земли. Как оно невозмутимо, как спокойно! Оно живёт в одиночестве и не меняется. Оно движет всем, но не волнуется. Мы можем считать его вселенской Матерью. Я не знаю его имени. Я называю его Дао».

Дэ — искусство правильно распорядиться ци (жизненной энергией), правильное поведение.

У-вэй — недеяние (отличное проявление дэ). Оно проявляется в воздержании от суждений («Знающий не говорит, говорящий не знает»), от действий, от агрессии, вообще в таком умиротворении.

Инь и ян — символ диалектики, вечной борьбы и неразделимости противоположностей: жизнь и смерть, тьма и свет и т. п. С ним связан даосский принцип разрешения проблем — это отказ от агрессии, уступка: сесть у реки и ждать, пока по ней проплывет труп врага.

Пожалуйста, не становитесь даосистами, пока не выиграете олимпиаду!

Философия

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Самая фундаментальная наука из всех, самая первая. Именно от нее потом отделились логика и математика, физика и химия, этика и теология, социология и политология, ну и все остальные.

Рассмотрим некоторые из философских наук:

Аксиология — о ценностях (Что является истинно ценным для человека, есть ли универсальные ценности для всех эпох/стран/людей?)

Праксиология — о практике (Эффективна ли человеческая деятельность, каковы критерии эффективности и как ее повысить?)

Физика — о природе, естественном (Как появились животные, как за ними ухаживать, почему идет дождь, а яблоко упало?)

Метафизика — о сверхъестественном (Влияют ли на нас бабайки, правда ли, что камни одушевлены и можно в следующей жизни стать камнем?)

Экономика — о хозяйстве (Как распределить ограниченные ресурсы в условиях безграничных потребностей?)

Социология — об обществе (Как устроено общество, как предсказывать его поведение?)

Политология — о власти (Как управлять обществом, у кого есть это право?)

Антропология — о человеке (Как австралопитек стал разумным человеком, как объяснить происхождение и развитие человека?)

Теология — о боге (Есть ли сверхсущность, создавшая мир, каковы ее атрибуты и функции?)

Логика — о мышлении (Как приходить к верным умозаключениям, избегать ошибок в рассуждениях?)

Онтология — о бытии (Существует ли Бог/мир/пустота/мир идей и др., являются они бытием или небытием и почему? Что первично: бытие или сознание?). Сразу рассмотрим 2 важные точки зрения на вопросы онтологии:

1) Идеализм. Первично сознание (бога или человека). В объективном идеализме существует бог (абсолют, разумная вселенная, мир идей), который создает материю, иллюзорную, тленную и незначительную. В субъективном идеализме существует человек, который создает вокруг себя собственный мир, который существует только для этого человека и благодаря ему.

2) Материализм. Первично бытие: существует только материя. Души, боги, всё нематериальное объективно не существует и придумывается человеком на основе окружающей его материи (материального мира).

Гносеология — о познании (Можно ли достичь истины, если можно, то как: чувствами или мышлением?) Тоже рассмотрим 2 важные точки зрения:

1) Эмпиризм (знания можно получить только с помощью органов чувств),

2) Рационализм (чувства нас обманывают, они субъективны, истину можно постичь только разумом, логикой)

Все эти науки и вопросы рассматриваются по-разному в зависимости от периода философии.

Есть несколько периодов в западной философии:

Античность,

Средневековье,

Возрождение,

Новое время,

Просвещение,

Классический немецкий,

Современный.

Погнали.

Античность (VII в. до н.э. — V в. н.э.)

В этот период Древняя Греция переживает расцвет экономики и культуры. Полисное строение и демократия требуют разумного мышления, умения обсуждать проблемы, доказывать свою точку зрения, накапливать знания. Рабовладельческий уклад позволяет свободным иметь время на поиск мудрости.

Основная тема Античной философии — космос (с др. греч. «порядок»).

Философы (с др. греч. любители мудрости) стремились найти общие начала и первопричины (архэ) мира, сделать его понятным, предсказуемым, рациональным. Дело в том, что в Др. Греции было очень много богов, весьма придурковатых (ну вы помните, Зевс принял образ мужа Алкмены, чтобы зачать ей Геракла, Гера его пыталась убить и вот это вот всё), их пути были очень неисповедимы.

Первые досократики (так называют всех философов, которые работали до Сократа) искали первоначало — то, из чего мир произошел и состоит. Некоторые из них были стихийными материалистами: первоначалом выбирали одну из стихий.

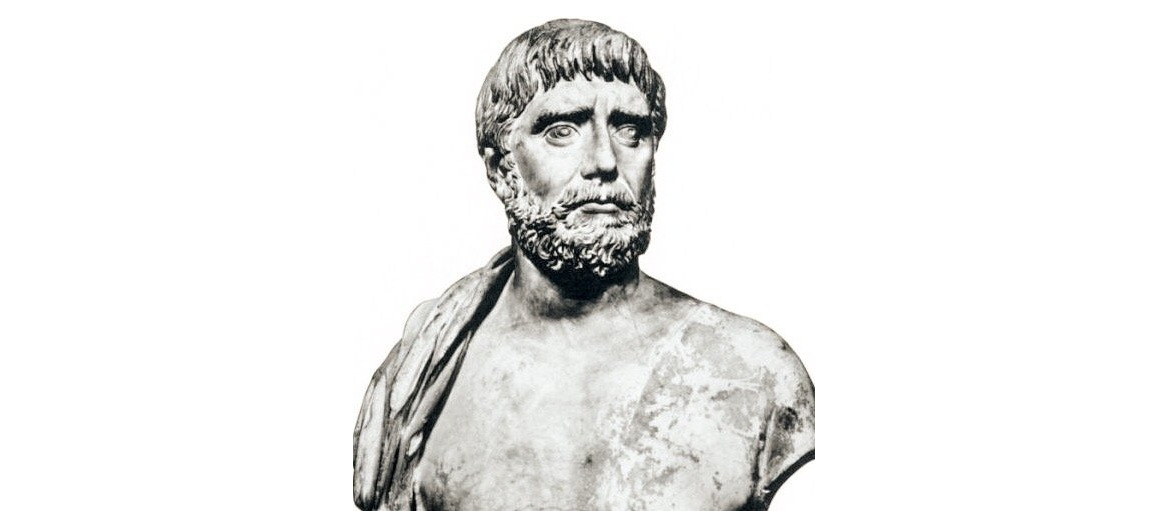

Фалес (ок. 625–547 до н. э.)

Первый древнегреческий философ, стихийный материалист.

Автор «О началах», «О солнцестоянии», «Морской астрологии» и др. несохранившихся.

Был купцом (рассчитал, что будет высокий урожай оливок, и арендовал все маслобойни, став монополистом и получив огромную прибыль), астрономом (ввел календарь 365 дней), мудрецом (входил в список 7 мудрецов и произносил емкие фразы, например, «Познай самого себя»).

В труде «О началах» предложил первоначало — воду (не простую, а разумную, одушевленную). Земля — плоский диск, плавает на воде. Все полно богов (это древняя Греция: совсем без богов нельзя).

Кажется странной такая философия, но Фалес сделал важнейший шаг от религиозного познания к научному: нашел какое-никакое, но объективное первоначало.

Анаксимандр (610–540 до н. э.)

Древнегреческий философ, стихийный материалист, ученик Фалеса.

По труду «Глобус» понятно, что он был географом (карту географическую создал), астрономом (изобрел солнечные часы), математиком — ну как все первые философы, все науки тогда были философией — любовью к мудрости.

В трактате «О природе» описал первоначало — апейрон (вечное неопределенное вещество, из которого все возникло, состоит и в которое обратится). Окей, у Фалеса с водой было и то лучше, но первоначало найти очень хотелось и вот он нашел, это был шаг к рационализму — познанию, не имеющему в основе чувственного опыта.

А еще он понял, что, умирая, организмы распадаются на элементы, из которых потом образуются новые организмы. Как у Цоя «Красная-красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива» (здесь прослеживается закон сохранения материи). А также Анаксимандр предположил, что человек произошел от других существ в процессе эволюции (а не Бог создал), в чем сильно опередил Дарвина.

Анаксимен (585–526 до н. э.)

Древнегреческий физик, астроном, метеоролог, философ, стихийный материалист, ученик Анаксимандра.

Автор труда «О природе», в котором предложил новое первоначало — воздух, т. е. он вернулся к стихийному материализму, не поверив в странный апейрон. Вся материя — это воздух в различной концентрации, вы вот твердый такой воздух. Боги возникли из воздуха, в воздухе парит Земля (еще плоская) и другие небесные тела.

Гераклит (ок. 544–480 до н. э.)

Древнегреческий философ, создатель диалектики.

Принадлежал к царскому роду, но отказался от власти и богатства. Его называли Темный и Плачущий философ (потому что идеи метафоричные, непонятные и печальные).

В труде «О природе» изложил теорию, что первоначало — огонь (не простой, а огонь-логос: разумный божественный вечный огонь). Логос — это мировой закон единства и борьбы противоположностей (диалектики), все постоянно переходит из одного состояния в другое и обратно (потом это очень понравится Гегелю и Марксу). Молодое стареет, живое умирает, день сменяется ночью, а ночь — днем и т. д., все противоположности переходят друг в друга и тем самым едины. Можно сказать, что движущей силой мира признается война.

Все состоит из огня, даже душа человека. Огонь Гераклит выбрал из-за постоянных изменений: он никогда не бывает самим собой, отсюда идет знамениты наблюдения: «Все течет, все меняется», «Нельзя войти в одну реку дважды».

Говорил об относительности («морская вода грязная для человека, но чистая для рыб»), цикличности истории и круговороте веществ в природе (как Анаксимандр).

Пифагор (ок. 580—500 до н. э.)

Астроном, математик, легенда (ходили слухи, что в предыдущей жизни он был сыном бога Гермеса). И да, он верил в метемпсихоз (переселение душ).

Первоначало — число. Здесь начался идеализм, основой выбрана нематериальная категория. Все объяснял математикой: музыкальная гармония связана с числом, земля состоит из частиц-кубов, огонь из тетраэдров и т. д. Числам приписывал мистические свойства, в которых вы можете убедиться (нет), посмотрев в интернете число своего имени, например.

Именно Пифагор придумал слово «философия» (любовь к мудрости), отграничив ее от «софии» (мудрости), тем самым подчеркнув недогматичность философии, относительность истин, готовность к критике и постоянному поиску знания. А еще он придумал слово «космос», то самое, которое обозначает главное в античной философии — стремление к порядку.

Ксенофан (ок. 565–473 до н. э.)

Древнегреческий философ, стихийный материалист, поэт (автор сборника стихов «Силлы»).

Жил очень бедно, но находил счастье в поиске знаний.

Первоначало — земля (которая появилась из воды, ведь в горах находят раковины и отпечатки рыб). Душа тоже состоит из земли и воды.

Не боги творят людей, а люди богов, причем по своему образу и подобию (у эфиопов боги чернокожие, у фракийцев — рыжие). Истинный бог не должен быть антропоморфен (подобен человеку), он и космос едины (начало пантеизма — все состоит из бога, он повсюду). Мир (бог) вечен и неизменен.

Рационалист: чувства нас обманывают, к истине можно приблизиться только разумом, однако абсолютное знание человеку недоступно (начало скептицизма — сомнения в возможности познания). Скоро доберемся до Декарта, увидите связь.

Парменид (ок. 540 -470 до н. э.)

Древнегреческий философ, главный представитель Элейской школы, ученик Ксенофана.

Был знатен, богат, уважаем, занимался политикой, писал законы.

Был против диалектики (единства и борьбы противоположностей, как у Гераклита, вообще был против любых противоположностей и всего нелогичного). Совсем рационалист: существует все, что умопостигаемо / что умопостигаемо, то существует, бытие = мышление (феи тоже существуют, раз их можно помыслить).

В труде «О природе» пишет о том, что бытие есть, небытия нет. Так как небытия (это ведь то, чего нет) не существует, бытие неделимо (ведь поделить его можно было бы только небытием) и неподвижно (ведь движение — это когда бытие появляется там, где было небытие, а его нигде не было, оно же небытие).

Итак, начали логично, а пришли к тому, что движения нет (нам только оно кажется), пустоты нет, есть только шар бытия, в нем мы все едины (и с феями).

Зенон Элейский (ок. 490–430 до н. э.)

Древнегреческий философ, ученик Парменида. Погиб в результате заговора против тирана Неарха.

Автор трудов «Споры», «Против философов» и «О природе».

Очень старался поддержать Парменида и его чересчур логичных идеях об отсутствии движения, для чего сочинил несколько апорий (противоречий). Эти апории предлагают человеку задуматься о том, насколько сама идя движения абсурдна.

Например, «Ахиллес и Черепаха». Ахиллес хочет обогнать черепаху, но никогда не сможет этого сделать. Дело в том, что он должен сначала попасть в ту точку, где черепаха находится, но только он туда добегает, черепаха уже оказывается в другом месте, сделав свой маленький шажочек. Еще вариант: чтобы догнать черепаху, Ахиллесу надо сначала пробежать половину пути до нее, а для этого половину пути до половины пути и так до бесконечности, бесконечно будет бежать Ахиллес. Вот к чему приводят идеи о возможности движения и делимости мира.

Эмпедокл (ок. 490–430 до н. э.)

Считался живым богом, поэтому, чтобы никого не разочаровывать, в старости бросился в вулкан, будто боги взяли его к себе. Однако вулкан выбросил одну из его сандалий, и все всё поняли.

В труде «О природе» (да, они почти все такой писали) в качестве первоначал выделял сразу 4 стихии: землю, воздух, огонь и воду. Стихии сами по себе пассивны, поэтому есть 2 движущие силы: любовь и вражда, они попеременно все соединяют и разъединяют (можно заметить влияние Гераклита).

Развил идею эволюции (начал Анаксимандр): с помощью сил различные части животных соединяются, образуются организмы, из которых полезные выживают, а нежизнеспособные чудовища вымирают (можно увидеть естественный отбор), потом появляется и человек.

Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.)

В трактате «О природе» предложил интересное первоначало — гомеомерии (семена всех вещей) — вечные невидимые частицы, каждая из которых несет определенные качества. Любая вещь состоит из гомеомерий всех видов («все есть во всем»), просто каких-то больше.

Гомеомерии пассивны, ими управляет Нус (мировой Ум), который движет миром и познает его (потом эту идею увидим у Гегеля с его мировой идеей).

Рационалист, ведь гомеомерии можно познать только умом, причем все в мире познается противоположным себе (например, холодное сравнивается с теплым).

Называл солнце не «божественным Гелиосом» (богом), а раскаленным булыжником, за что был обвинен в безбожии и вынужден был покинуть Афины. Считал Солнце, Луну и звезды оторвавшимися от Земли кусками. Земля, кстати, находится в центре космоса и выглядит, как расплющенная лепешка.

Демокрит (ок. 470–370 до н. э.)

Его называли Смеющимся философом, потому что он был гораздо позитивнее Гераклита (Плачущего), много путешествовал.

В трудах «Большой домострой» и «Малый домострой» выделял первоначалами атомы и пустоту. Помните, у Парменида пустоты (небытия) не было? Вот а у Демокрита пустота появилась, в ней движутся вечные неделимые атомы. Они бывают различной величины и формы. Возникновение и исчезновение вещей — результат соединения и разъединения атомов. Как у Анаксимандра, существует бесконечный круговорот появления и разрушения организмов. Продолжается идея естественного отбора наиболее жизнеспособных форм (как у Эмпедокла).

Душа тоже состоит из атомов, со смертью тела она так же распадается и погибает.

Демокрит детерминист (считал, что все предопределено движением атомов), вы читаете сейчас эту книгу, потому что это было необходимо, предначертано.

Что касается познания, то оно сначала работает на чувственном уровне (от вещей постоянно отделяются их образы из разряженных атомов, мы их воспринимаем органами), но для постижения более сложных вещей необходим второй уровень — рациональное познание (именно разум может прийти к истине).

Демокрит в рамках современной науки наиболее адекватен среди всех древнегреческих философов.

Кончились досократики! Теперь движемся к маэстро, но сначала рассмотрим одного из его ключевых оппонентов — софистов.

Протагор (485–410 до н. э.)

Протагор, как и все софисты (с греч. мудрец, учитель мудрости), был платным учителем риторики. Стремился показать субъективность, относительность знаний (релятивизм). Например, «болезнь есть зло для больных, но благо для врачей».

Софисты обучали уловкам (софизмам), вводящим слушателей в заблуждение:

«То, что ты не потерял, ты имеешь;

Ты не потерял рога;

Следовательно, ты рогат».

Эти софизмы так всех бесили, что Аристотель придумал логику — науку о мышлении и выведении истинных умозаключений.

Протагор известен высказыванием: «Человек есть мера всех вещей», показывающим суть релятивизма. А также «Как мы чувствуем, так оно и есть на самом деле», «Всё есть таким, каким оно кажется нам».

А также он был настоящим агностиком в вопросах религии (что очень инновационно для Древней Греции): «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что и вопрос темен, и людская жизнь коротка».

Написал «О богах», а остальное писали о нем, очень знаменитый был мужик (есть диалог Платона «Протагор», где приводится его беседа с Сократом).

Сократ (469–399 до н. э.)

Мать Сократа была акушеркой, поэтому он говорил, что унаследовал ее профессию: помогает рождаться истине (это метод назвал майевтика — нахождение истины в ходе беседы). Еще интересна жена Сократа Ксантиппа, с ней связан его совет: «Женись непременно. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая — станешь философом».

Ничего не писал из принципа, так как с книгой нельзя беседовать, задавать ей вопросы, спорить.

Сократ считал, что философия должна заниматься актуальными вопросами жизни общества, его не особенно интересовала природа или первоначало.

Был сторонником переселения душ (метемпсихоз), идеалистом и рационалистом. Причиной любого зла считал нехватку знаний.

Дельфийский оракул назвал Сократа мудрейшим из людей. Он действительно был очень силен в рассуждениях, чему обучал бесплатно многочисленных учеников.

Итак, как проходила майевтика можно почитать в «Диалогах» Платона, ученика Сократа. Каждый диалог — разговор Сократа с кем-либо, часто с софистом. В ходе диалога Сократ исходя из своего принципа «Я знаю только то, что ничего не знаю» просил мудреца дать определение (например, добродетели), что-то объяснить, а сам находил у партнера противоречия, ошибки и доказывал вторую часть принципа «но остальные не знают и этого». Он сравнивал себя с оводом, так как бесил людей, не давал им расслабиться и перестать искать истину.

Когда двое из оскорбленных Сократом людей подали на него в суд за богохульство (обвинение было ложным), он выстроил свою защитную речь — апологию довольно дерзко (попросил в качестве наказания бесплатный обед) и был приговорен к смертной казни путем отравления ядом цикуты. Казни Сократ ожидал довольно долго, к нему приходили ученики, вели беседы и предлагали побег, идею которого Сократ отверг по нескольким причинам:

— Он был уже стар и не особенно хотел выгадывать еще несколько лет жизни

— Он верил, что смерть — это возвращение в мир идей, именно после смерти он сможет получить то знание, к которому всегда стремился

— Он обучал необходимости подчиняться государству и, если сам не подчинится, ему нечего будет больше преподавать.

Таким образом, Сократ принял яд и отправился в мир идей.

После Сократа философы стали больше заниматься обществом, чем природой и первоначалами, посмотрим, какие знания они нам предлагают.

Платон (427–347 до н. э.)

Древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.

Аристократ царского рода (как Гераклит), но предпочел заниматься философией. Платон — прозвище, переводится как широкоплечий, настоящее имя Аристокл. После смерти Сократа долго странствовал, потом пытался создать свое идеальное государство (не вышло), был продан в рабство и выкуплен почитателем.

Основал в Афинах собственную школу — Академию (в роще, посвящённой мифическому герою Академу). На входе в нее была надпись «Не геометр да не войдет». Платон очень любил математику, абстракции (ну скоро увидите) и считал, что человек, не способный к такому умозрительному рассуждению, просто не поймет его учение.

Автор одного монолога «Апология Сократа» (это его речь на суде), многих диалогов, например, «Горгий», «Федон», «Критон», «Государство» и др., где основное действующее лицо Сократ.

Объективный идеалист. Это значит, что он считал, что существует мир идей (эйдосов), которые являются реальными и вечными. Все, что мы видим глазами, это мир вещей (материя), он является изменчивым, временным и не заслуживающим внимания. Существует идея стола, она вечная и классная (в обществознании эту форму рационального познания мы называем понятием), а существуют материальные столы, они могут хорошо ее воплощать или плохо, но они временные и не интересны идеалисту.

В диалоге «Тимей» описано объединение идей и материи в единичные вещи Умом-Демиургом, творцом космоса. Интересно, что он не создает мир из ничего, а только работает уже с имеющимися идеями и материей. Он пытается максимально проявить идеи, но материя сопротивляется и мешает ему, поэтому нам сложно их распознать.

Интересен Платоновский миф о пещере из диалога «Государство»: люди сидят в пещере и видят тени настоящего мира, они думают, что вокруг реальность, но это только иллюзия, чувственное познание обманывает их. Выйти из пещеры и узнать истину (мир идей, постижимый лишь разумом) способен только философ.

Идеи находятся в иерархии, на самом верху находится идея Блага (или Единого), далее идут идеи красоты, справедливости, любви, образования, лошади и так далее, любые понятия — это идеи.

Еще известен миф Платона о крылатой колеснице (так он описывает душу в диалоге «Федр»). Душу-колесницу везут два коня: один (хороший) тянет вверх в мир идей, правды и богов, другой (дурной природы) вниз. Некоторые души достигают долины истины, а некоторые не могу справиться с дурацким конем и падают на землю.

В мире идей пребывает человеческая душа еще до своего рождения в смертном теле, именно в мире идей она владеет абсолютным знанием. Все истинное познание, которое человек совершает в мире, это только припоминание этих самых идей, которые душа видела до рождения. И да, существует переселение душ (метемпсихоз).

Итак, душа из мира идей приходит в тело и затем возвращается обратно (помните, почему Сократ не боялся смерти?) В душе может преобладать разумное, страстное или вожделеющее начало, на этом основании Платон делил людей на сословия в своем идеальном государстве.

Идеальным государством (называется Каллиполис) должно быть аристократической республикой или монархией на 5040 граждан. Управлять государством должны философы (их начало разумное), защищать его — войны (страстное начало), а обеспечивать материальными благами — предприниматели, торговцы, ремесленники (вожделеющее начало). Каждый по своей душе таким образом находит дело и им занимается всю жизнь. Женщины, как и мужчины, занимаются тем, к чему предрасположена их душа (попадают в одно из сословий).

Все бы хорошо, только частная собственность разрешена лишь вожделеющим, дети все общие и рождать их должны только лучшие мужчины и женщины. Такое тоталитарное государство хорошо только в идее, но, с другой стороны, Платону реальность как раз не интересна.

Разберем еще один миф из «Государства» Платона «кольцо Гига». Предок Гига был пастухом, но нашел перстень, который делал его невидимым, тогда он убил царя и захватил власть. Суть мифа в том, что если человек обретает слишком большую силу, он не справляется с искушением (как во «Властелине колец»), поэтому власти у одного быть не должно.

Давайте рассмотрим, какие есть государства по Платону, они напрямую зависят от того, у кого власть и в чьих интересах она осуществляется:

— Монархия/аристократия: власть благородных и достойных в интересах большинства,

— Тимократия: власть воинов, сумевших ее захватить, в своих интересах,

— Олигархия: власть богатых в своих интересах,

— Демократия: власть всех, в том числе необразованных бедняков в интересах большинства,

— Тирания: власть одного самого нечестного и самого несчастного «раба своих рабов» в своих интересах.

Интересно, что эти типы власти постоянно сменяют друг друга («колесо власти»). Таким образом, идеальное государство Платона это скорее аристократия.

Аристотель (384—322)

Древнегреческий философ, ученик Платона.

Автор очень многих работ: «Метафизика», «Органон», «История животных», «Политика», «Никомахова этика», «Риторика», «Поэтика» и др.

Как можно заметить по неполному списку его книг, был основоположником чуть ли не всех наук. Он называл их (а так и было) философией и классифицировал следующим образом: введение в философию (логика), теоретическая философия (метафизика и физика), практическая философия (этика, политика, экономика), творческая философия (риторика, эстетика).

Имеет прозвище Стагирит, так как родом из города Стагиры. 20 лет он обучался в Академии (у Платона), что не мешало ему говорить знаменитое: «Платон мне друг, но истина дороже», — так как идеалистом он не был. После смерти Платона странствовал, воспитывал Александра Македонского, а потом основал свою школу Ликей (потому что располагалась в роще имени Аполлона Ликейского), где учеников называли перипатетиками (прогуливающимися).

Аристотель насчитывает четыре первоначала бытия: форма («Что это есть?»), материя («Из чего?»), цель («Ради чего?») и перводвигатель («Откуда начало движения?»)

Итак, в отличие от Платона он дуалист. Мира «идей» (эйдосов, чистых сущностей) не существует — есть лишь конкретные единичные вещи. Материя является вечной (впервые намекнул на закон сохранения материи, как мы помним, Анаксимандр), пассивной, материалом, которому можно придать форму (форма — вот чем Аристотель заменил «идею» Платона). Берем дерево (материю), придаем ей форму стола и вот вам стол.

Почему Аристотель дуалист, а не материалист? Потому что сверхъестественные штуки у него всё же присутствуют. Изначально существовала бесформенная Первоматерия, которой помогла проявиться Первоформа (перводвигатель, Мировой Ум, как у Анаксагора).

Что касается души, то она — энтелехия (сила, причина и цель одновременно) тела. Именно из-за души тело движется, растет, чувствует, размышляет. Кстати, душа растений позволяет расти, душа животных — расти и чувствовать, а душа человека — расти, чувствовать и размышлять.

Человеку для счастливой жизни (такое счастье он называет эвдемонией) необходимо руководствоваться своей арете (добродетелью), что означает: заниматься своим делом. Помните, как у Платона войны воевали, предприниматели зарабатывали, а философы думали и управляли? Примерно так и Аристотеля, но он не призывает делить граждан на сословия, а предлагает каждому познать себя, свой смысл жизни, свою пользу для общества.

Аристотель называет человека политическим (общественным) животным, т. е. от животного нас отличает склонность жить в обществе. И этим обществом нужно грамотно управлять. Идеальное государство Платона Аристотелю не нравилось (никому не нравилось), поэтому он предложил альтернативу — политию (умеренную демократию, к которой властью обладают не все люди, но подготовленные). Саму демократию он считал неподходящей, так как власть большинства не всегда значит власть на благо большинства (народ с низкой политической культурой не может эффективно управлять).

Также Аристотель является основателем патриархальной теории происхождения государства: правитель является отцом для своих подданных.

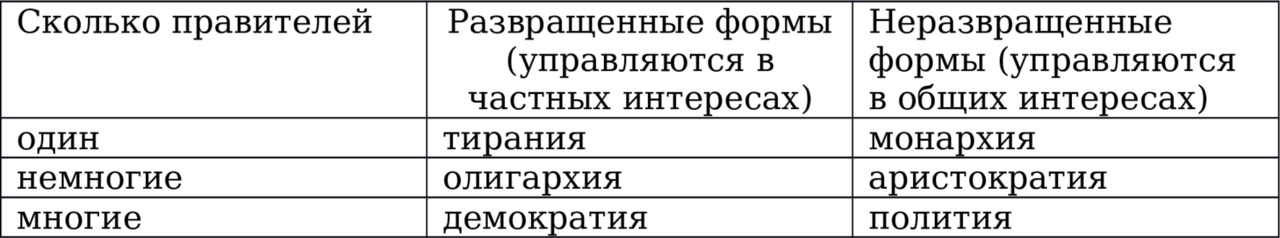

Разберем формы власти у Аристотеля, они напрямую связаны с его учением о соотношении частного и публичного. Аристотель выделяет понятия: Идиотос (стремление к частному благу) и Политикос (стремление к общему благу).

Чтобы размышлять правильно, людям необходимо овладеть наукой о мышлении — логикой. Аристотель заложил ее основы и прописал 3 закона:

1) тождества (понятие в ходе рассуждения не может менять своего значения),

2) исключенного третьего,

3) непротиворечия (из А и не А что-то обязательно будет истинным, а что-то ложным).

Этика Аристотеля изложена в произведении «Никомахова этика» и связана с понятием середины. Любое качество может быть проявлено недостаточно (скупость), чрезмерно (расточительство) или средне (умеренность). Золотая середина — ориентир справедливого и добродетельного поведения.

Там же он описывает виды дружбы: с пользой (кончается, когда перестает быть выгодной), с удовольствием (кончается, когда перестает быть весело тусить вместе), с добродетелью (не кончается, ведь вы цените человеческие качества друг друга).

У Сократа, кроме Платона, были другие ученики и они тоже основали свои школы, поговорим о них.

Киники

Киники выступали против общественного образа жизни (никакого «политического животного» по Аристотелю). И ничего не писали, такие вот буки.

Антисфен (444–368 до н. э.)

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.