Бесплатный фрагмент - Обжигающие вёрсты. Том 1

Роман-биография в двух томах

Пролог

В долгом путешествии по крутым и извилистым, подчас весьма и весьма тернистым жизненным путям-дорогам бессчетное количество раз приходилось писать автобиографию: требовали в школе, в военкомате, на новом месте работы, в пионерии, комсомоле и, наконец, в партии, в той самой, единственной и неповторимой — КПСС. С меня требовали, я писал. Всегда — с большущей неохотой. Почему? Правду — нельзя было, а лгать не хотелось. Поэтому ограничивался короткими, но обязательными, сведениями: где родился и кто родители; где учился или работал. А когда «забывал» упомянуть о братьях и сестрах, а их у меня в живых было четверо, то мне строго напоминали.

Вот примерно как выглядела моя анкета:

Фамилия, имя, отчество — Мурзин Геннадий Иванович;

Число, месяц, год рождения — 9 февраля 1941 года;

Место рождения — деревня Чусовая, Ирбитский район, Свердловская область;

Социальное происхождение — из служащих (с этим пунктом всегда возникали проблемы и часто затруднялся, как правильно написать: с одной стороны, отец из батраков, мать из середняцкой части крестьянства, следовательно, по корням, ближе к земледельцам, с другой стороны, к моменту моего появления на грешной земле отец уже был служащим, то есть агрономом, а мать — домохозяйкой… Так кто я?);

Национальность — русский;

Образование — неполная семилетка;

Место работы — Верхнетуринский машиностроительный завод;

Профессия — ученик каменщика, каменщик, разнорабочий, формовщик, грузчик, токарь;

Пребывание в пионерии — да;

Пребывание в комсомоле — да;

Пребывание в КПСС — кандидатом в члены КПСС стал в марте 1962 года…

Ну и прочее.

И вот только теперь рискую (потому что не знаю, что из затеи станется) вернуться к тем, когда-то писанным на треть тетрадного листочка, автобиографиям. И вот только теперь попытаюсь тогдашнюю скупость расшифровать. Расшифрую, естественно, в меру сил и способностей.

Сказано — сделано. Что-то дельное получилось? Судить не мне. Мне же изначально хотелось, чтобы читатель не судил строго мою искренность (буду очень стараться быть предельно правдивым); чтобы читатель не искал в моем опусе некого политического заказа, оплаченного некими политическими силами. За мной никто и никогда не стоял, не стоит и, смею, надеяться, уже стоять не будет.

Моя жизнь, как бы она не выглядела со стороны, — это моя и только моя жизнь; та самая, которая у человека одна и которую человек проживает так, как ему на роду написано. И как бы он ни тужился, но в корне изменить предначертанное судьбой не сможет. В его лишь воле — легкая корректировка. Ну и я пытался скорректировать постоянное давление судьбы, что-то изменить, как-то повлиять на ход истории одной-единственной жизни. И как? Повлиял? Самую малость, честно говоря. Если что-то удавалось, то судьба тотчас же била — крепко, больно, наотмашь.

Моя жизнь — это жизнь миллионов; она не хуже, но и не лучше, чем у других; она такая, какая была у поколения, которое народилось на свет либо перед самой Великой Отечественной, либо на первой ее стадии. Это поколение заморышей, у которых имелся единственный заменитель грудного молока матери: в лучшем случае — хлебный мякиш, смоченный слегка сладкой водицей, а в худшем — собственный указательный палец.

Мой опус расходится с устойчиво внедряемым в сознание нынешнего молодого поколения мнением насчет прежней, советской жизни. Эта, жизнь советская, была очень даже полосатенькая. Во всяком случае, не настолько розовенькая. Да, трубили пионерские горны и маршировали колонны счастливых красногалстучных. Да, были детские дома пионеров и пионерские лагеря (кстати, мне так и не довелось почему-то ни разу переступить порога дома пионеров или пионерского лагеря), где дети жили по однажды заведенному правилу (ну, об этом сужу по рассказам других, счастливее счастливых), в котором все было прописано — от часа пробуждения и до того, с кем дружить пионеру и кого любить. Да, человек имел право на бесплатное образование, на труд и на отдых (лично мне из трех этих компонентов достался один — право на бесплатный труд). Да, советские люди имели право на достойную старость. Да, значительная часть советского общества всем этим довольствовалась и более ни на что не претендовала. Потому что знала: нет в мире другой такой страны, где «так вольно дышит человек». И дышали полной грудью. До той поры, когда не появлялся некто и не перекрывал дыхательные пути. Но, задыхаясь, корчась в судорогах, все равно были счастливы. Садомазохизм какой-то.

Но была у тогдашнего советского человека и иная жизнь, значительно отличающаяся от кадров кинохроники. В той, иной жизни было место для жестокости и насилия, для предательства и трусости, для нищеты и голода-холода, для разгула преступности и вандализма, для тунеядства и бродяжничества, то есть именно для всего того, за что корят вчерашние нынешнюю власть.

Таким образом, мои воспоминания — это то, что не нашло места в кадрах советской кинохроники; это то, о чем не любили писать советские журналисты (кстати, те же журналисты, которые и нынче рулят средствами массовой информации).

Не славы ищу, берясь за роман-биографию. И нет намерения потешить собственное самолюбие или покрасоваться перед кем-либо. Все это сейчас мне уже не нужно. У меня цель одна: собственным опытом (совсем не книжным) напомнить всем и каждому, что и тогдашняя жизнь была ну, очень разная: одни вкушали парную телятинку, бутерброд с икоркой и сливочным маслом; другие довольствовались, собираясь на тяжелую физическую работу, поллитровкой, наполненной слегка подслащенным чаем, и куском черного хлеба, тоненько намазанным маргарином.

Говорят: кто старое помянет, тому глаз вон; но кто забудет, тому — оба. Надо вспоминать прошлое. Нельзя предавать забвению то, как советские люди жили семьдесят лет. Мои воспоминания — личный вклад в написание истории недавнего прошлого, точнее — написание той, оборотной стороны медали, которая не столь хорошо была представлена, как лицевая, парадная.

Делаю то, что могу. Рассчитываю, что у моих воспоминаний будут как союзники, так и противники. Как тех, так и других призываю последовать моему примеру и оставить будущим поколениям то, что мы пережили тогда. Не беда, что потратите несколько лет оставшейся жизни. Да, ваши воспоминания будут иными, отличными от моих, но это же хорошо. Пусть потомки судят, кто есть кто и что есть что. Короче говоря, приступаю! Признаюсь сразу: бередить начавшие затягиваться раны болезненно и неприятно. Но…

Глава 1. На заре-зореньке

Уж таким уродился

Если по большому счету, то я был социально близок советской власти. Ведь ее опорой считался рабочий класс, а его союзником — трудовое крестьянство. Никогда и нигде об этом не писал и не говорил, то есть не кичился своим социальным происхождением.

Мой отец Иван Андреевич Мурзин в юности батрачил на кулака. Он родился и провел детство в селе Зайково Ирбитского района (это на северо-востоке Свердловской области). Его отец Андрей Михайлович последние годы жил жизнью бедной, хотя и не был ни калекой, ни умственно отсталым. Говорят, что раньше и он имел свой небольшой надел земли и кое-какое хозяйство, но пропил. И под конец своей жизни мой дед стал слепнуть. Односельчане, вспоминая его, моего деда, язвительно говорили, как тот зимой, лежа на печи, замерзал, однако никак не мог решиться спуститься с печи, выйти во двор, принести охапку дров и затопить печь. Спасали его лишь сердобольные соседки.

Один штрих, но, считаю, очень яркий, характеризующий тогдашнюю крестьянскую бедноту.

Моя мама Наталья Петровна (в девичестве Родионова) была, как потом станут говорить, из середняков, то есть мой дед по этой линии Петр Иванович имел крепкий дом, надворные постройки, надел земли, лошадь, две коровы, две пары овец, два десятка кур. Свою семью кормил, одевал и обувал.

Он был хозяином небогатым. Потому что ему, по правде сказать, не везло на сыновей. Один лишь и появился на свет божий — Афанасий Петрович, а и тот вскоре же укатил в Челябу (в Челябинск, иначе говоря), где и проработал до пенсии на тракторном заводе. Так сказать, изначально — отрезанный ломоть.

Одна надежда на двух дочерей. Вот те и с малолетства — с ним в поле. Работали, вставая ни свет, ни заря. Все гнули спину, но, к счастью, на себя.

Проблема рабочих рук заботила деда. Поэтому, как потом рассказывала мама, и был взят в дом мой отец в качестве мужа Натальи Петровны. Пришел в дом, по рассказам очевидцев, чуть ли не в одних подштанниках — гол, как сокол. Не знаете, что такое подштанники? Это элемент крестьянского нижнего белья, заменявший трусы. Так что маме пришлось еще и обшивать обретенного супруга.

Конечно, середняк — не батрак, но тоже являл собой союзника советской власти. Судя по отзывам, Петра Ивановича Родионова в селе Худяково (того же Ирбитского района) очень уважали. За что? За то, что выкручивался и справно вел свое личное хозяйство.

Зачем все это вспомнил? Затем, чтобы сразу объяснить свою классовую близость к тогда существовавшей власти. А это, по определению, должно было сказаться на моем будущем. Поспособствовало ли это? Создало ли предпосылки для карьеры? Пусть сам читатель ответит на эти вопросы.

…Итак, мое явление на свет Божий, напоминаю, состоялось 9 февраля 1941 года. А когда мне было четыре с небольшим месяца, грянула Отечественная война. Отец, как истинно русский патриот, одним из первых и добровольно отправился на защиту Отечества. А так как по тем меркам он считался ужасно грамотным (семь классов сельской школы и впоследствии приплюсовал еще десятимесячную агрономическую школу), то его направили учиться во 2-е Горьковское танковое училище, так как Красной Армии нужны были командиры. Закончив в 1943-м, присвоили звание младшего лейтенанта, направили в Нижний Тагил для получения новехонького танка Т-34. Оттуда — под Москву, где активно формировался 6-й механизированный корпус для 4-й танковой армии, которая готовилась к участию в предстоящем грандиозном и знаменитом теперь на весь мир Орловско-Курском сражении.

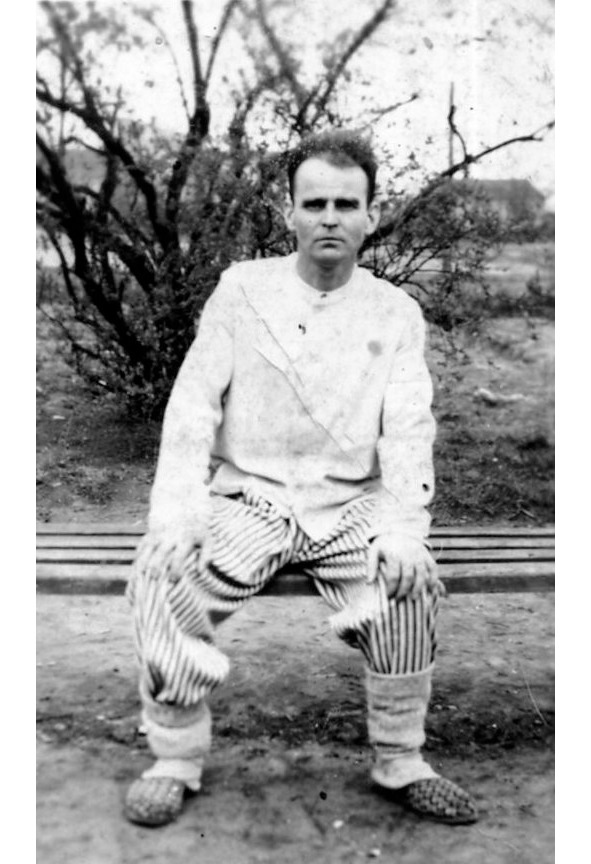

Его боевой путь пролегал от Москвы до Орла, Львова и Берлина, а потом еще и до Праги. Первое ранение (легкое) заработал под Смоленском. Потом еще было несколько ранений и контузий. Но самое серьезное — при освобождении восставшей Праги, на помощь которой он прибыл в составе всё той же 4-й танковой армии легендарного генерала Лелюшенко. Случилось это 9 мая 1945 года. Война закончилась, но не для моего отца, так как он еще до июня 1946 года будет таскаться по госпиталям и санаториям, где его будут выхаживать, то есть ставить на ноги.

Тут надобно сделать одно существенное пояснение.

Отец ушел на войну, оставив жену и пятерых детей: старшей (это сестра Клавдия) было чуть больше четырнадцати, а младшему, то есть мне, около пяти месяцев. Вряд ли стоит описывать, каково было матери.

Из письма (почти не писал) от отца мама узнала, что он офицер Красной Армии. А офицеру, как мама узнала от знакомых, на семью полагался продовольственный аттестат. Надо думать, каким подспорьем для всех нас оказался бы такой аттестат. Но, увы… Отец за всю войну не выслал ни одного продовольственного аттестата. И вернулся домой в 46-м с пустым рюкзаком за плечами. Хотя все его товарищи-офицеры, сослуживцы (я сужу по его же собственным словам) привезли с фронта немало заграничного шмотья.

По этому поводу в семье разыгрывались настоящие драмы. При первом же удобном случае мама кричала ему: «Как ты мог, оставив большую семью, ни разу не вспомнить о ней?!» На этот прямой вопрос она получала столь же откровенный ответ. Он звучал примерно так: «Я чем занимался на войне? Я родину защищал! Я — не крохобор! Я — русский офицер. Я честно воевал. И до продовольственного ли аттестата было мне?!»

В этом случае всегда был на стороне отца. Потому что он бил, душил, давил фашистскую гадину (ГЕРОЙ!), а она, мама, не понимая этого, попрекает его за какой-то продовольственный аттестат, за какую-то, фи, бумажку.

Одни из ярких детских впечатлений — рассказы отца о своем боевом пути. Как их слушал, как слушал! Это надо было видеть. Как только отец приходил домой пьяным (к трезвому боялся подходить) приставал к нему с расспросами. Тот охотно откликался. Пользуясь благодушием, вызванным изрядной дозой выпитого отцом, мама по-своему комментировала рассказ, то есть добавляла скепсиса.

Что касается той войны, то как раньше, в детские годы, так и сейчас с искренним уважением отношусь к его боевому пути. Потому что всё свидетельствует, что отец действительно воевал на славу; что он прошел огонь, воду и медные трубы. И ордена — не главное. Звания — тоже. Главное — безупречная честность и порядочность русского офицера, в чем сомневаться не приходится. И этого вполне достаточно.

Нежеланное дитя

Вот говорят: советская власть гарантировала каждому счастливое детство. Не знаю, не знаю… Как-то на себе и не почувствовал ту самую «гарантию», никак не почувствовал. Мне могут сказать: исключение из правила — не правило. Если бы!

Увы, но обида, большая, не затухающая с годами обида в моей душе на родителей. Не уверен, что прав, но поделать ничего не могу. Очень хорошо видел, что в семье я самый нежеланный ребенок. Почему? С чем это связано?

Отец вызывает во мне жуткий страх, особенно, когда трезв или когда приходит домой лишь выпивши, то есть, недобрав спиртного. Тут уж лучше не попадаться на глаза. Тяжел на руку отец, ох, как тяжел!

Мать как-то рассказывала деревенским соседкам следующее…

В июне сорок шестого отец возвращается из госпиталя. Он входит в избу. Я, четырехлетний заморыш, никогда прежде отца не видел, возможно, поэтому моя реакция на его появление несколько отличалась от других детей.

Он вошел. Меня с лавки, на которой сидел, как ветром сдуло. Бросился ему на шею (откуда только силенки взялись?) и со слезами на глазах закричал:

— Папа, ты вернулся!..

А потом… Отец злобно отодрал меня от себя и, будто паршивого котенка, отбросил в сторону. Улетел под кровать и лежал там несколько часов, боясь высунуться.

Это, так сказать, со слов матери. А вот собственное воспоминание.

Январь 1948-го. Сижу на лавке у полузамерзшего окна и завистливо гляжу на улицу, где деревенские, мои сверстники весело возятся в сугробах: одни играют в снежки, другие лихо катаются на санках. Светит солнышко. Легкий морозец. Мне жутко хочется на улицу, но… Знаю, что мне нечего надеть.

Соблазн же настолько велик, что забываю о строгом родительском запрете появляться на улице. Лезу на печку. Нахожу там какое-то драное, наверное, материнское, пальто. Натягиваю на себя. Великовато: подол волочится по полу. Нахожу веревку, подпоясываюсь. Теперь — сойдет. Ищу, что бы можно было натянуть на голову. Нахожу малахай, нечто похожее на воронье гнездо. Водружаю на голову. Сойдет. Однако все еще босоног. Что бы надеть? Валенки? Их нет. Думаю. И вспоминаю, что где-то за печкой должны быть «отопки». Не знаете, что это такое? Это когда-то были валенки, но голенища отрезаны, так как их использовали для подшивания других валенок. Нахожу, верчу в руках, возникает еще одна проблема: отопки настолько изношены, что повсюду сплошные дыры. Нахожу какие-то тряпки, наворачиваю на ноги, втискиваю ноги. Ничего. Снег не будет набиваться.

Выхожу, беру во дворе деревянные санки и вот в таком-то виде появляюсь на улице. Несмотря на довольно экзотичный внешний вид, ребятишки с восторженным визгом встречают меня.

Увлекаюсь. Бесконечно счастлив и совсем забываюсь… В очередной раз с воплем восторга скатываюсь на санках с вершины большущего сугроба. Санки выехали на проезжую часть улицы. Санки остановились. Гляжу и вижу перед собой лошадиные ноги. Медленно поднимаю глаза и… О, ужас! В кошевке — председатель колхоза, держащий в руках вожжи, а рядом — мой отец.

Вскакиваю. Хватаю санки за головку и, путаясь в полах одежины, которая на мне, пытаюсь бежать домой. За спиной слышу вопрос председателя:

— Не твой ли, сынок?

Потом слышу за спиной тяжелые шаги. Не оглядываюсь. Съёживаюсь. Знаю, чьи это шаги, поэтому все еще пытаюсь торопиться. Бросаю во дворе санки. Взбираюсь на крылечко. Вот уже сенки. Еще секунда и — дома. Но… Сзади меня хватают тиски, поднимают вверх, переворачивают вниз головой и, держа за ноги, сильно бьют головой об пол. Раз! Еще раз! Еще! Еще! И все! Наступает темнота. Как выражается современная молодежь, отрубился.

Дальнейшее — по рассказу матери.

Отец пришел, разделся, злобно сверкая глазами, сел за стол и стал молча обедать. В доме была соседка. Она, завидев, что хозяин из-под насупленных бровей мечет молнии, засобиралась домой. Она вышла в сенки и тотчас же вернулась. На ней не было лица.

— Петровна, — сказала она матери, — там… там Генашка лежит… Кровь кругом… Кажется, мертвый… не шевелится.

Мать кинулась туда. Подхватила меня и занесла домой. Обмыла от запекшейся крови, привела в чувство, завернула во что-то и уложила на печку.

— За что? — спросила она.

— Опозорил перед председателем. — Хладнокровно ответил отец, потом улегся на кровать и тотчас же беззаботно захрапел.

Опозорил? Но каким образом? Не отрепьем же, в котором был на улице? Эти и другие вопросы могут возникнуть у нынешнего читателя, на которые следует ответить.

Дело все в том, что отец работал агрономом. А агроном тогда в колхозе — это второе лицо, если не первое. Причем агроном, в отличие от председателя, получал за работу в колхозе не трудодни, не натурой (например, зерном или мукой), а деньгами, которых колхозники не видели. И деньги хорошие, на которые можно было прилично содержать семью. И зарплата шла не от колхоза, а от МТС. В этой ситуации сын агронома, в отличие от детей колхозников, должен был хорошо одеваться. В моем же случае… Почему же наша семья, имея гарантированный денежный заработок, бедствовала? Ответ на поверхности: отец почти все пропивал.

Кстати, в школу-то пошел не семи лет, а лишь в восемь с половиной. Опять-таки по той же самой причине: нечего было надеть. Впервые сел за парту только в 1949-м. Да и то, как сейчас догадываюсь, лишь после того, как все чаще деревенские стали задавать вопросы насчет моего непосещения школы. Отец был вынужден к осени сшить мне хлопчатобумажный костюмчик, перелицевать старенькое сестринское пальтецо, купить шапку и валенки.

Потом мать не раз будет возвращаться к эпизоду избиения меня в сенках. Особенно часто будет звучать одна и та же ее фраза: «Парень — с характером. Его избивают, а он — не пискнул. Мы же были в доме и ничего, ни звука не слышали. Упрямец».

Это правда. Пощады не просил никогда. И ни от кого! И слезы родители из меня вышибить не могли, хотя и старались очень. Возможно, это мое молчание и вело к остервенению, с которым чинили надо мной расправу.

Нет-нет, не думай, читатель, что по ошибке слово «родители» использовал во множественном числе. От матери (хотя и пореже) также доставалось на орехи. Приведу один случай, но больше к этой теме не буду возвращаться.

Уже учился в четвертом классе. На одном из уроков у меня сломалось у ручки перо. Запасных у меня никогда не было. Чтобы сымитировать, что на уроке не лентяйничаю, сделал вид, что пишу. Конечно, не писал, а царапал обломком пера. Учительница увидела, возмутилась подобным «безобразием» и выгнала меня из класса. Ушел домой. А следом — пожаловала к нам и учительница. Она возмущенно рассказала, что я вытворяю на уроках. Учительница ушла. А мать, которая в это время стирала белье в корыте, вынула деревянную с железными ребрами по середине стиральную доску и ею стала охаживать меня. Пытался увернуться (больно же!), но не всегда получалось. Отделала мать меня тогда хорошо. Учительница, когда на следующий день пришел в школу, даже не поинтересовалась, отчего это у меня на лице такие большие синяки? Ребята спрашивали, но и им ничего не сказал. В тот раз также не пролил ни слезинки, не проронил ни звука.

Так вот и протекало на заре-зореньке мое детство. Все себя спрашиваю: где была та самая советская власть; почему не вмешалась и не остановила произвол, недопустимый в принципе в цивилизованном государстве? Ответ один: ей, советской власти, по большому счету было наплевать на судьбу отдельно взятого ребенка.

Чтобы и вовсе закрыть эту весьма неприятную для меня тему, вспомню еще один эпизод.

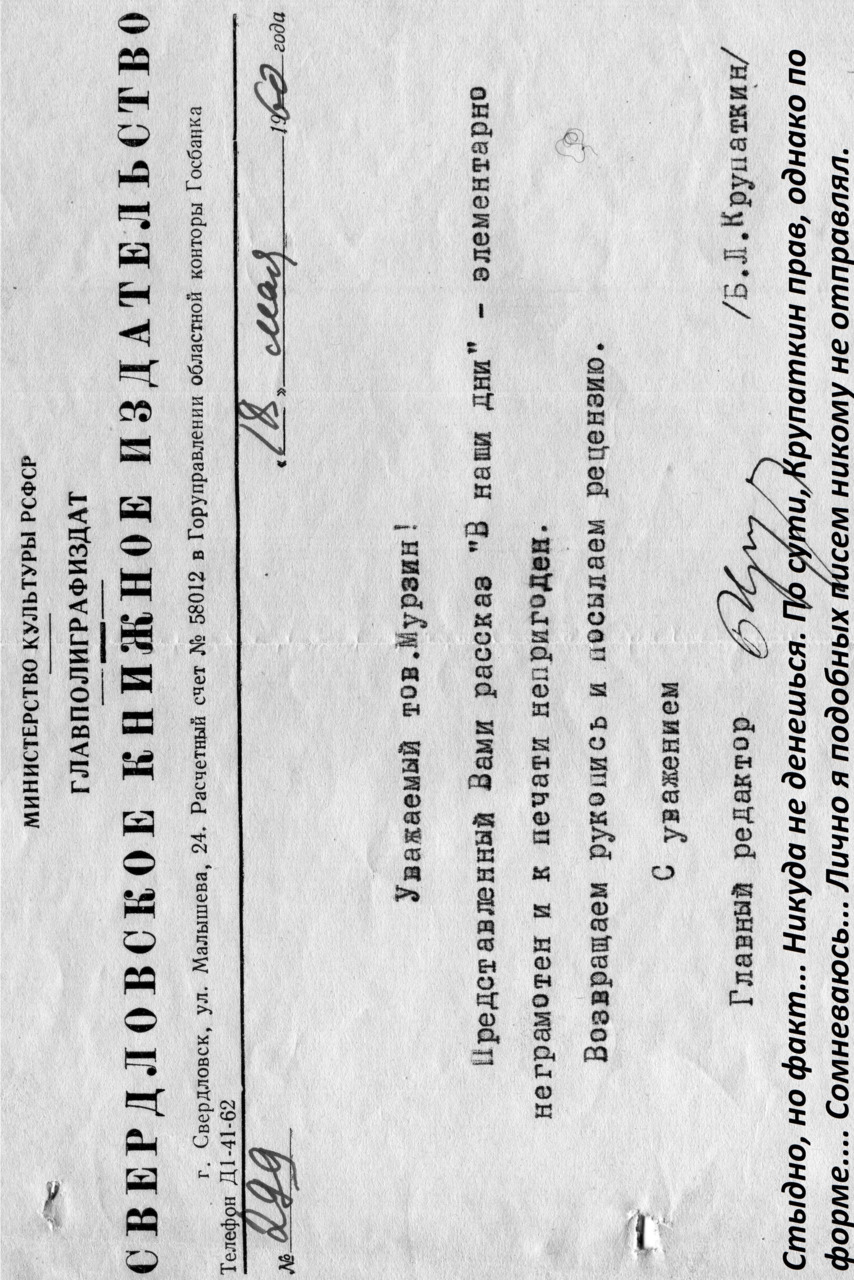

Мне уже было двадцать пять лет. «Комсомольская правда» (да-да, та самая, нынешняя!) проводила дискуссию среди своих читателей на предмет того, должны ли дети во всех случаях почитать родителей? Подумал, что это моя тема, а посему решил поучаствовать в дискуссии и направил в редакцию свой отклик, описав и здесь приведенный эпизод. И, конечно же, мой отклик не был опубликован в массе других писем. Почему? Редакция, спустя пару месяцев, устами (или точнее — рукой журналиста) ответила мне. Смысл письма, полученного из редакции, сводился, собственно, к одному: в советской семье ничего подобного происходить не может. Журналист признавался, что был потрясен прочитанным, что именно по этой причине мой отклик не может быть растиражирован по всему Советскому Союзу. Вот так: на мое участие в дискуссии был наложен запрет. Им там, в Москве, показалось мною рассказанное слишком страшным. Как же они были далеки от народа! Потому что я в советском обществе был не одинок, очень даже не одинок. Подобное отношение к детям со стороны родителей встречал. И многократно!

…За детство счастливое наше — спасибо, родная страна!

Глава 2. Ученье — свет?..

Выскочка — первая кличка первоклашки

Ну, и вот первого сентября 1949 года отправился в сказочную «страну знаний», то есть первый раз в первый класс деревенской школы. По правде сказать, это мало походило на школу, если судить по нынешним меркам. Это был дом-пятистенник, разделенный надвое. В одной половине — одновременно занимались первый и четвертый классы с общим учителем, в другой — второй и третий также с одним и общим учителем.

Урок проходил так: сначала учительница занимается с ребятами из четвертого, а мы, первоклашки, листаем и разглядываем букварь или раскладываем по парам счетные палочки, сделанные нами из прутиков домашнего голика-веника. Дав задание для самостоятельной работы старшеклассникам, учительница возвращается к тем рядам парт, где сидим мы, малыши. Начинается работа с нами.

Собственно, сразу же у меня возникли противоречия с учительницей, которой почему-то страшно не понравился. Например, она дает текст для прочтения. Читаю: «Маша варит кашу. Мама моет Пашу».

Учительница останавливает и начинает сердиться.

— Я что говорила тебе на прошлом уроке? — Выговаривает она. Стою, обидчиво опустив головенку, так как не понимаю, за что сердится Анна Ивановна на меня. — Я тебе говорила, — назидательно продолжает учительница, — чтобы ты читал по слогам. Вот так: Ма-ша ва-рит ка-шу. Ма-ма мо-ет Па-шу. Почему вредничаешь? — спрашивает учительница и громко стучит линейкой по столу, а потом добавляет. — Садись, за домашнее задание — двойка.

Сажусь. Обида раздирает. Страшно хочется заплакать, но сдерживаюсь. Не могу понять, почему тот же Сережка до сих пор еще половины азбуки не выучил, читать не может, но его учительница не ругает и двойку не ставит? Не могу и другое понять: почему должен читать по слогам, если могу читать не по слогам? Спросить? Кого? Мать? Но она неграмотная. Отец? Но к нему страшно подходить.

На следующий день все повторяется, хотя из кожи вон лезу, чтобы учительнице угодить и читать по слогам. Не получается. Учительница злобно шипит:

— Долго это будет продолжаться?

Не знаю, что на это сказать. Потому что уже в первый месяц учебы не только весь алфавит знаю назубок, но и все тексты в букваре знаю чуть ли не наизусть. И мне неинтересно на уроках чтения. Единственную отдушину нахожу в четвертом классе, то есть я-то все еще в первом, но то, что происходит в четвертом и чего я свидетель, не оставляет равнодушным, и активно реагирую.

Анна Ивановна нам, первоклашкам, дает задание писать в тетрадке букву «я». Добросовестно, хотя и коряво, пишу, а краем уха слушаю, что происходит там, в четвертом, куда учительница только что перешла. А там происходит следующее.

Учительница говорит:

— Вам было задание на дом выучить стихотворение. Все выучили? — Класс молчит. — Смоленцев, расскажи стихотворение.

Тот самый Смоленцев встает лениво, долго что-то мычит и переминается с ноги на ногу.

Учительница:

— Садись, единица.

Тот садится и, шмыгая носом, глазами водит по грязно-синему потолку.

— Ребята, — снова обращается учительница, — может, кто-то добровольно?

Четвертый класс глухо молчит. Но зато последний вопрос Анны Ивановны отношу и к себе, а потому изо всех сил тяну вверх руку. Никак! Однако с завидным упрямством продолжаю попытки обратить на себя внимание.

Наконец, учительница замечает мою руку. Поворачивается ко мне.

— Что?!

С необычайной радостью, что Анна Ивановна все-таки заметила, вскакиваю и без всякой подготовки начинаю:

— Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.

Читаю то самое стихотворение. Пытаюсь читать с чувством, толком и расстановкой, чтобы заслужить похвалу, но, увы, учительница снова сердится.

— Садись! — бросает она и презрительно добавляет. — Выскочка!

Учительница не понимает, что выскакиваю с одной-единственной целью: хочу, чтобы похвалили. Всего-то! И потом, когда стану взрослым, буду продолжать «выскакивать» с той же самой надеждой, с надеждой на похвалу.

Сажусь. Не знаю, что это слово «выскочка» означает, но чувствую: что-то не очень хорошее. Три дня хожу сам не свой. На четвертый набираюсь храбрости, во время перемены подхожу к учительнице и спрашиваю:

— Анна Ивановна, а кто такой выскочка?

Она, не отрываясь от тетрадки, говорит, но уже помягче, чем тогда, на уроке:

— Выскочка — это человек, который все время сует свой нос туда, куда его не просят.

— Но, Анна Ивановна, вы же сами, ну… это… попросили… добровольно…

— Я обратилась к кому? К четвертому классу! А ты в каком?

— Я-то? В первом. Но что тут плохого, если знаю наизусть стихотворение?

Учительница морщится как от зубной боли и машет рукой.

— Отстань. Иди, играй и не мешай мне.

Ребятишки хихикают. Но ни они, ни я все равно ведь из объяснения ничего не поняли. Но это неважно, так как в школе за мной прочно укоренилось прозвище — «выскочка»

Прошло, наверное, с полгода. Мало-помалу учительница ко мне стала привыкать и не стала уже так болезненно реагировать на всякое мое «сование носа туда, куда не просят».

Однажды тому же четвертому классу она задала на дом выучить отрывок из поэмы Лермонтова «Бородино». На следующий день стала спрашивать, но никто до конца отрывок не смог прочитать. А что же я? Как обычно, отчаянно, до боли в суставе тянул руку.

Потеряв, видимо, надежду добиться от класса чего-либо, Анна Ивановна милостиво обернулась ко мне, заранее зная, что будет поднята моя рука.

— Ну?..

Вскочил и затараторил. Торопился, пока не остановили. Мне очень хотелось не просто рассказать отрывок, а всю поэму.

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?.. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!

— Не спеши, — непривычно мягко остановила меня учительница. — Тараторить не надо. Спокойно.

Окрыленный подобной неслыханной милостью, продолжил:

— Бывали схватки боевые, да, говорят, еще какие! — С пафосом и, выпятив грудь, читал. — Не даром помнит вся Россия про день Бородина.

На одном дыхании прочитал всю поэму и замолчал. Горделиво посмотрел на ребят, которые, разинув рты, сидели и слушали.

— Все? — спросила учительница. Кивнул. — Тогда садись.

Конечно, сел. Обидчиво насупился. Никак опять же не мог взять в толк, почему Анна Ивановна не ставит мне оценку? Все же рассказал — все-все! Что ей еще надо? Да, верно, она не похвалила меня, но позволила же, позволила до конца рассказать поэму! Не отрывок, как было в домашнем задании для четвертого класса, а — всю-всю!

Так и начался мой странный поход в весьма экзотическую «страну знаний». Странный в том смысле, что советская система народного образования, именовавшаяся самой демократической, самой гуманной и самой эффективной, постепенно отбила у меня изначально заложенную сильную тягу к знаниям, а к четвертому классу уже окончательно потерял всякий интерес, и в школу стал ходить по обязанности, к урокам стал готовиться по необходимости, то есть от отличных оценок скатился к троечкам. Советская система дала понять, что нельзя высовываться, что надо быть на уровне среднем, но не более того, что выскочек у нас не жалуют и даже обзывают, надсмехаются, что надо ходить строем и выравниваться по ранжиру, что надо любить то, что предписано и ненавидеть то, на что указывают старшие, что общее мнение — все, а твое личное — ничто.

Полоумный изгой

Таким образом, с первого класса во мне стали формировать убеждение, что быть умником не в чести и достойно если не осуждения, то ехидных замечаний среднего большинства. И советская школа такую тенденцию открыто поддерживала.

К пятому классу оказался своего рода изгоем. Надо мной потешались, как могли, учителя; на меня науськивали сверстников пионервожатые. И, в конце концов, замкнулся, отдалился от товарищей, то есть внешне стал, как все — не стал высовываться. В обществе еще одним троечником стало больше. И это, похоже, всех устраивало.

Именно в советской школе впервые сделал для себя открытие: в советском обществе, провозглашающем, что у советского человека с рождения равные права и равные возможности, все на самом деле не совсем так. Иначе говоря, стал сталкиваться с неравенством. В чем это выражалось?

…Состоялся очередной переезд родителей, следовательно, очередная смена школы и класса. Это был 1955 год. Это был город Верхняя Тура, в шести километрах от Кушвы. Мне уже было почти четырнадцать лет, хотя все еще был лишь в пятом классе.

И вот оказался в школе №7, в пятом «а». А класс, как потом оказалось, был не совсем обычный. В нем, преимущественно, учились дети из обеспеченных семей, к которым, как уже упоминал, никогда не относился. По большей части, это были либо дети руководителей единственного в городке завода-почтового ящика, либо дети военнослужащих рангом не ниже подполковника, причисленных к заводу в качестве военпредов.

Новые мои одноклассники приходили в школу такие ухоженные, такие нарядные: мальчики — в шерстяных и отутюженных костюмчиках, белоснежных рубашках, кожаных туфлях или ботинках; девочки — также в шерстяной школьной форме и всегда белоснежных шелковых передничках, а на головах пышные и столь же нарядные банты.

На этом фоне выглядел совсем убого. Не знаю, каким образом очутился именно в этом классе. Потому что был параллельный 5 «б», где дети учились из менее обеспеченных семей, и где бы смотрелся не так ужасно. Вполне возможно, оказался не там, а здесь по чистой случайности.

Как бы то ни было, но случилось то, что случилось. И здесь понял свое полное ничтожество. Точнее будет сказать, не я понял, а мне дали понять. В первую очередь, учителя советской школы. Ну, и, конечно, одноклассники, с которыми у меня произошло размежевание по имущественному признаку. С одной стороны, дети из обеспеченных семей, а, с другой, дети из семей, где достаток был весьма скромен. Нам, беднякам (нас всего было двое), приходилось туговато. Доставалось от тех «чистюль», как мы их презрительно называли. Но мы брали не числом, а своей агрессивностью.

Ожесточившись душой, видя вокруг лишь недругов, стал учиться еще хуже. Это, видимо, было моим, своего рода, протестом на царящую несправедливость, чем доставлял классу немало проблем в смысле «снижения показателя уровня успеваемости».

Учителя всегда старались подчеркнуть мое ничтожество. Ну, а я все же хотел, чтобы и ко мне относились так же, как и к другим. Наивный ребенок!

Типичная картинка.

Идет урок геометрии. Преподаватель Карманович Анатолий Петрович (представляешь, читатель, многих забыл, а его нет!) из-под очков смотрит в мою сторону и, даже не называя моей фамилии, говорит:

— К доске!.. Теорема… Доказательство равенства равнобедренных треугольников.

Беру мел, линейку, черчу два треугольника, пишу, что дано и что требуется доказать. Но делаю все крайне медленно. Страшенный тугодум, знаете ли.

Карманович оборачивается, видит, что все еще, так сказать, не готов к ответу, провозглашает ко всеобщему удовольствию класса:

— Садись, единица!

Он уверен: тугодумов в природе не существует, особенно на его уроках; есть лентяи, вроде меня, которые не хотят делать домашние задания, а посему никакой иной оценки не заслуживают. При этом лицо его сияет, как полная Луна. При этом я не понимаю, чему учитель так рад?

Типичная и эта картинка.

Конец полугодия. Урок физкультуры, но проходит он на этот раз не в спортивном зале, а в классной комнате. Учитель идет по списку в классном журнале и публично выводит итоговую оценку. Доходит до моей фамилии. Делает многозначительную паузу и спрашивает:

— Ну-с, друзья, что с ним будем делать? Какую ему выставим оценку?

Он обращается к классу и, издевательски ухмыляясь, смотрит мне прямо в глаза. Вспыхиваю, как порох, покрываюсь краской стыда, вскакиваю со своего места и громко кричу:

— Ставьте… хоть единицу!

Учитель все с той же ухмылочкой берет ручку, выводит против моей фамилии жирную единицу и комментирует:

— Твое желание, Мурзин, для меня — закон.

Типичная также и вот эта картинка.

…В класс входит Черноголова. И первое, что она делает, — заискивающе обращается к одной из моих соучениц, единственной и любимой дочери главного инженера завода.

— Танюша, как твой папа? Как чувствует себя мама? У них все в порядке?

Получив от Танюши утвердительные ответы, она приступает к урокам.

А эта самая Танюша, к слову сказать, была всеобщей любимицей. Все мальчишки класса в нее были влюблены. Я — не исключение. Однако если другие могли каким-то способом это продемонстрировать (например, напроситься в провожатые из школы или пригласить в кино, заранее купив билеты на папенькины деньги), то я всего лишь был самым тайным воздыхателем.

Красивая, но заносчивая была девочка. Конечно, отличница.

Меня же Черноголова буквально третировала. Больше всего, наверное, за то, что портил внешний вид класса. Такой пример.

Однажды прихожу в школу, иду в класс, занимаю свое место за партой на галерке. Кстати, близорук с детства. Классный руководитель знает, но запрещает сидеть на первой парте. Почему? Неприятен, видимо, был настолько, что — с глаз подальше. Сидя на «галерке», с большим трудом разбирал, что написано на доске. Спросить соседа? Стыдно. Первый урок — немецкий язык. Входит классный руководитель. Все, как всегда. Но потом, проходя между рядами парт, Таисия Григорьевна останавливается возле меня, берется за мой пионерский галстук и громко, так, чтобы весь класс слышал, спрашивает:

— Это что за тряпка?

Мои уши горят от унижения. Но молчу, стою, опустив глаза вниз, потому что сказать мне нечего: мой галстук и в самом деле не как у всех — очень древний, от многочисленных стирок вылинял и по краям обреможился.

— Что молчишь? — Грубо спрашивает она. И, не дождавшись ответа, категорично заявляет. — Чтобы завтра же был новый галстук!

Согласно киваю, хотя ведь знаю, что завтра нового галстука у меня не будет.

На следующее утро, хотя первый урок не ее, Таисия Григорьевна перед занятиями приходит в классную комнату. И, увидев, что я в том же самом пионерском галстуке, топает ногами и кричит:

— Вон из класса! Вон!

Послушно беру сумку с учебниками и выхожу. А вдогонку разгневанный голос учительницы.

— Не сметь переступать порог школы до тех пор, пока не будет достойного галстука!

Сначала подумал, что угроза не будет исполнена, поэтому на другой день вновь был в школе. Но меня снова выгнали. И не допускали до занятий ровно две недели. Я, конечно, безнадежно отстал и с большим трудом закончил пятый класс и перешел в шестой. Это, видимо, и есть советское школьное воспитание. Это, видимо, и есть гуманизм советского педагога.

Как сложилась, кстати говоря, дальнейшая судьба той самой Танюши, любимицы родителей, всех учителей и всех мальчишек школы?

Отличница, спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица в составе делегации Свердловской области участвовала в Московском международном фестивале молодежи и студентов 1958 года.

А ее тайный воздыхатель, то есть я, уже почти два года к тому времени вкалывал на стройке, горбом зарабатывая на хлеб насущный.

Танюша вернулась из Москвы, но не одна. То есть, внешне-то одна. Через девять месяцев родила ребенка. И не беленького, обычного, а черненького, негритенка, что в маленьком городке стало настоящей сенсацией. Продолжать учебу в общеобразовательной школе уже не могла, а в вечерней не хотела, поскольку в вечернюю ходили люди не ее круга. Короче говоря, девчонка пошла по рукам, став доступной каждому желающему. Замуж не вышла.

С Черноголовой старался впоследствии не встречаться. Но пройдет десять лет и судьба все-таки меня сведет. А случится это так.

В 1965 году я уже буду работать заведующим организационным отделом Кушвинского горкома ВЛКСМ. На бюро горкома будет слушаться вопрос, касающийся нравственного воспитания подростков в той самой школе №7, а готовить вопрос будет специально созданная комиссия, руководство которой будет поручено мне. Пытался отвертеться, но не получилось. И вот возглавляемая мною комиссия в школе, порога которой не переступал десять лет.

Черноголова к тому времени была завучем. Я, естественно, ни единым словом не обмолвился, что некогда здесь учился. Но Таисия Григорьевна признала во мне своего ученика. И при прощании она стала говорить, что она помнит меня, знает, каким способным был у нее учеником; она гордится, что не ошиблась во мне; что она и тогда подозревала во мне некие организаторские способности. И так далее, и тому подобное.

Эти дифирамбы мне было вдвойне неприятно слушать, поскольку от начала и до конца являли собой одну большую ложь.

Слушал молча лицемерные слова завуча, а передо мной в это время стоял ее любимчик из 5 «а». Некий Вадим Спирин, единственный сынок капитана первого ранга, главного военпреда ВМФ на оборонном заводе. Дышать Черноголова на Вадика боялась. А он? Впоследствии станет злодеем-убийцей и будет приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу. Ничего другого от ухоженного мальчика, но отчаянного драчуна, державшего весь класс в страхе, ожидать не приходилось.

Советская общеобразовательная система сделала все, чтобы вызвать во мне отвращение к учебе.

Но, тем не менее, у меня будет аттестат зрелости, где ни одной тройки и почти все пятерки. Но произойдет это гораздо позднее, в вечерней школе. Будет и диплом о высшем образовании, также полученный без отрыва от производства, разумеется, также без троек.

Советская школа не оставила в моей памяти ни единого светлого пятна. Поэтому и не испытываю никакой ностальгии по ней. Исключительно поэтому не понимаю тех, кто пускает слюну, вспоминая школьные годы. Тем более, что многие просто-напросто бессовестно лгут — себе и другим.

Глава 3. Прощай, кров родительский

Хитрые подкаты

Год 1956-й. Весной с грехом пополам закончил шестой класс сельской школы. К тому времени моя семья, неудержимо гонимая ветрами странствий (отец все никак не мог закрепиться в каком-либо определенном и одном колхозе, так как подавал рядовым колхозникам дурной пример своим непомерным прикладыванием к спиртному) оказалась в небольшой деревушке Сернурского района Марийской республики.

Очаг семейный не слишком грел, поэтому стал задумываться о своем будущем житье-бытье. Для себя решил: через год заканчиваю семилетку, и буду поступать в техникум, чтобы стать специалистом сельского хозяйства: агрономом, как отец.

Мне никак не обойтись и на этот раз без пояснения.

Не хотел бы, чтобы читатель подумал, что решил пойти по стопам отца из-за любви к нему и обожания того, чем он занимался. Нет, не любил отца: его жутко боялся. За что-то ненавидел, но, наряду с этим, за что-то уважал — это правда. Уже упоминал, что гордился отцом и бесконечно уважал за то, что он, спасая Россию, добровольно ушел на фронт, проехав на танке по всей пылающей в огне Европе.

Были у отца и еще положительные качества. Своим детским умом, например, уже в раннем возрасте понял, что отец исключительно добросовестно относится к работе. И того же требовал от колхозников. Не могу забыть, как однажды стал невольным свидетелем такой сцены. Отец приехал на поле, которое пахали трактористы из МТС. Его одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть «огрехи» на пашне. Он остановил тракторы. И буквально, топая ногами, в бешенстве от такой недоброкачественной работы, орал на трактористом. Он требовал, во-первых, чтобы те пахали ровно, без проплешин; во-вторых, чтобы соблюдали и другое агротехническое правило — пахали на заданную глубину, то есть, не глубже и не мельче.

Трактористы не возражали. Они, понурив головы, пошли регулировать плуги. Мало того, заставил заново перепахать поле.

По некоторым репликам колхозников знал, что отца не слишком любили, но боялись… Тем более, что от его надзора не было спасения. Он мог появиться в местах проведения агротехнических работ в любую минуту. Люди знали: этот никогда неулыбающийся человек, смотрящий на них исподлобья, не знающий шуток и непонимающий юмора, беспощаден, когда речь заходит о халтурном отношении к земле, к труду, к своим прямым обязанностям.

Повторяю: это почему-то мне страшно нравилось. Неосознанно, но нравилось. Пройдут годы и пойму, почему. Окажется, что неприятие халтуры (в любом ее проявлении) внутри меня, с которым буду идти по жизни и которое будет мне, как и моему отцу, доставлять много хлопот. Окажется, что халтура — это одно из обязательных качеств советского человека. Окажется, что без этой самой халтуры не прожить, точнее — очень трудно прожить. И всякое мое возмущение, переходящее в тихое бешенство, халтурой станет порождать вокруг меня тайных недругов. Хотя ведь все те внешние атрибуты советского общества, насаждаемые пропагандой, говорили об обратном. Наоборот, в общественном сознании неприятие халтуры должно было сопровождаться, по крайней мере, сочувствием, пониманием, одобрением.

В этом смысле и я, и мой отец оказались в чужой стае «белыми воронами». А ведь отец ничего дурного тому обществу не желал. Он лишь хотел, чтобы, с одной стороны, советские люди к общественному труду относились добросовестно; с другой же стороны, он хотел, чтобы земля обрабатывалась с любовью, чтобы пашня давала обильный урожай. Им двигала корысть, личная материальная заинтересованность? Ничуть! Тогдашний агроном даже членом колхоза не являлся (он был в штате государственного сельскохозяйственного предприятия — районной машинно-тракторной станции), и его денежный оклад никак не зависел от урожайности колхозного поля.

На подсознательном уровне с уважением относился и еще к одной отцовской черте характера — к его абсолютной честности. Опять же покажу на одном, на мой взгляд, мелком, но примечательном примере.

Осенью, когда урожай зерновых собран, колхоз начинает подработку семенного фонда, то есть подготовку семян к будущему весеннему севу. К середине зимы — семена в амбарах. И, кажется, для агронома наступила передышка. Однако не для отца. Он отбирает из семенного фонда гречиху, рожь, овес, ячмень, пшеницу, клевер и другие культуры. Все — по отдельным мешочкам. В каждый мешочек — по килограмму. Все отобранное он отвозит в район, где размещается специальная лаборатория, в которой делается научное заключение на пригодность посевного материала к внесению в почву. Семена культур определяются на всхожесть, на засоренность, то есть на наличие мусора, особенно на наличие семян сорняков, на устойчивость к колебаниям температур и так далее. Короче говоря, на основе представленных образцов семян делают заключение, готов колхозный семенной фонд к весеннему севу или нет.

Отец лично отвез пятнадцать мешочков. Оставил там. Проходит несколько недель, анализ готов. Мешочки с зерном он привозит назад. Это, примерно, пятнадцать килограммов. А поскольку приезжает из района поздно вечером, когда кладовщики уже дома и склады заперты, то он до утра оставляет привезенное в избе.

Утром следующего дня, слышу, между отцом и матерью происходит такой диалог.

Мать:

— Что ты там копаешься? — Отец действительно шуршит в углу, собирая в сумки мешочки с привезенными назад семенами. Не дождавшись ответа, мать продолжает. — Мог бы и оставить. Вон, вторую неделю кур кормлю только картошкой.

Отец рычит из своего угла:

— Ты спятила, да?! Как только язык поворачивается… Чтобы я и… — он даже это слово «взял» не хочет произносить. — Какими глазами буду людям смотреть?!

Мать:

— А что такого? Вон, Дуся, кладовщица…

Отец передразнивает мать:

— Дуся, Дуся… Думаешь, сам не вижу, что таскает? Тоже мне… Нашла, кого мне в пример ставить.

Мать возражает:

— Не хуже тебя-то…

Отец окончательно выходит из себя, зверея, кричит на всю избу:

— Ты, что… — тут он вставляет пышный букет крепких слов, которые я и повторить не решаюсь, — не брал! И не возьму! Ни зернышка колхозного не возьму!

Он со злостью взваливает на себя сумки, выходит из избы, хлопая дверью. Подбегаю к окну. Гляжу: идет демонстративно через всю деревню, чтобы все видели, что он возвращает взятые когда-то семена. Всем своим видом он говорит: знай, мол, наших; мы не из таковских!

Мама все же вдогонку отцу бросает:

— Дурак… зайковский. Ты — принесешь, а они — вдесятеро больше унесут.

Конечно, я не уверен, но все же мне кажется, что мой отец не мог надолго прижиться ни в одном колхозе не только из-за пьянства или из-за своего необычайно ревностного отношения к земле. Рискну предположить: отец сильно беспокоил колхозников, в особенности председателя, своим нетрадиционным отношением к воровству — крупному и мелкому. Иметь на месте агронома человека, который сам ничего не берет и другим не позволяет, — это все равно, что бельмо на глазу. Крайне раздражающее ощущение. А избавиться можно, лишь найдя благовидный предлог. Он, то есть предлог, был всегда. Очередной запой — и в район летит докладная. Отца — в МТС: предлагают уволиться или перейти в другой колхоз. Он выбирает второе. Семья вновь собирает «манатки» и меняет место жительства, а я — место учебы.

С отцом на эту тему заговаривать не решался. Однако в детской головенке были вопросы, на которые ответа не было. Но ответы искал. Мать, полуграмотная женщина, закончившая полтора класса церковно-приходской школы и с большим трудом царапавшая письма, становилась единственным человеком, которого смело мог спросить об этом.

Помнится, в очередной раз, приготовив вещички к переезду и ожидая транспорт, спросил:

— Мам, за что отца выгнали из колхоза?

— Все за то же, — грустно ответила мать и тяжело вздохнула. — За пьянку.

— Мам, — продолжаю гнуть свое, — но дядя Тихон, председатель, тоже… Позавчерась, сам видел, как Соловей, — это имя любимого председательского жеребца, — привез дядю Тихона домой и как дядя Тихон долго выбирался из тарантаса, а потом на коленках взбирался на крыльцо.

— То, да не то, — назидательно говорит мать.

— Почему, мам? — настойчиво продолжаю выяснять.

— Председатель умеет жить… И еще… Он — партейный.

Перебиваю.

— А отец?

— Не умеет жить.

— А что значит «уметь жить»?

— Отстань! Мал еще. Подрастешь — сам узнаешь.

Мать была права. Не пройдет и двух лет, как (уже на собственном опыте) стану постигать премудрости советского образа жизни. Нет, не те, о которых взахлеб писала самая популярная среди молодежи тех лет газета «Комсомольская правда», а совсем иные, можно сказать, полярно противоположные: вместо правды — ложь, вместо искренности — лесть и угодничество, вместо принципиальности — умение подлаживаться под тех, от кого сегодня зависим, и способность безжалостно топтать своих вчерашних кумиров, поскользнувшихся или оступившихся.

О, я быстро узнал, что на самом деле честь и честность не в чести; что в реальной жизни проще всего и лучше всего быть, как все, и уж, во всяком случае, открыто не демонстрировать свое превосходство.

О, вскоре же услышу эту фразу: «Глядите, а он грамотный». Потом, когда захотят меня унизить, часто будут произносить эти слова. Не странно ли, что слово «грамотный» в той жизни будет звучать из уст советских людей не как восхищение, а как оскорбление?

О, с самых же первых шагов в самостоятельной жизни услышу не навязчивое пожелание: «Надо уметь ладить с людьми». Что значит ладить? И сегодня не смогу объяснить. Но, по всей видимости, ладить не умел, из-за чего вся жизнь сопровождалась конфликтами. Смех и грех! Впрочем, об этом — потом…

Щепетильность отца имела крайние формы, но мне от этого почему-то было приятно. Родственные, видать, души.

…И все же, почему в сельскохозяйственный техникум решил податься, а не в какой-либо другой? А другого попросту не знал. Дело в том, что за полгода до принятого мною решения отец был на двухнедельных курсах повышения квалификации в том самом единственном на всю республику техникуме.

Итак, учусь в школе еще год, а потом еду поступать в Семеновский техникум — решение окончательное и бесповоротное. Однако надо же и с отцом посоветоваться. Выбираю удобный момент, когда, как мне кажется, родитель в наилучшем расположении духа.

— Пап, — набравшись храбрости, обращаюсь к нему, но близко не приближаюсь, чтобы горячая его рука не достала, если что, — на будущий год решил в техникум поступать, в сельскохозяйственный, — пытаюсь улестить, сделать ему приятное, — на агронома… Как думаешь, это правильно?

Отец сидит на лавке, за столом и читает газету «Известия», оставляя мои слова без какой-либо реакции. Смелею, поэтому продолжаю развивать свою мысль.

— Стипендия-то сто двадцать рублей. На нее, говорят, без поддержки не прожить. Может, поможешь, а? Чуть-чуть…

«Удочка» закинута. Стою все также поодаль, жду, когда «наживку» заглотит. Проходит минута, другая. В избе — тишина. Мать сидит в сторонке и вяжет чулок. Она не вмешивается.

И, наконец, первая реакция. Отец бросает на столешницу газету. Его тяжелый из-под густых черных бровей взгляд сверлит меня.

— Ты, что, а?! — он приподнимается с лавки, а я отхожу чуть ближе к двери, готовя себе «плацдарм» для будущего отступления. — Я тебя вечно, живоглот, стану кормить!? — «живоглот» — это то самое, что всегда заменяет ему мое имя, и к этому уже давно привык. — Ишь, губёшки-то раскатал, — он презрительно сплевывает на пол. — Не надейся! Работать пойдешь! В колхоз! Дармоед!

Дармоед — это еще одно мое имя, любимое отцом и ненавистное мною. Молча делаю разворот на сто восемьдесят градусов и выхожу на улицу.

Хватит слыть дармоедом

Допоздна хожу вокруг избы и думаю, что мне делать дальше. Отец прав: мне уже пятнадцать, а всего лишь закончил шесть классов. Неважно, что отпустили в школу в восемь с половиной лет, когда не отпускать уже было невозможно. Что ж, пора кусок хлеба самому зарабатывать: уж так надоело, так надоело быть дармоедом! Пора и имя собственное обретать.

На утро, когда отец ушел в поле, сказал маме:

— Поеду к Клаве.

— Что там забыл? У сестры и без тебя…

Знал, что сестра живет без мужа и что у нее четырехгодовалый сын, и что без меня, нахлебника, ей трудно.

— Поеду, — упрямо повторил. — Мам, дай на билет, а?

— Откуда у меня? Спрашивай у отца.

— Не буду, — насупившись, ответил и махнул рукой. — Сам на билет заработаю.

В тот же день, взяв в дорогу пустой портяной мешок с лямкой, отправился в путь-дорогу. До райцентра шел пешком, один, лесом. Это километров пятнадцать. Пришел, стал спрашивать, где бы можно было немного заработать. Люди смотрели на мой маленький росточек, щупловатую фигурку, качали головами, сочувствовали, но ничем помочь не могли. Одна лишь бабуля, жившая в покосившейся хатенке, вынесла мне краюху ржаного хлеба. Очень кстати. Потому что с утра — во рту ни маковой росинки. Нашел колодец, опустил вниз бадью, достал воды и, припивая, навернул всю краюху. Поступок неосмотрительный, поскольку в другой раз поесть удастся лишь на третьи сутки.

Но ничего! Зато чувствовал все же себя самостоятельным и абсолютно независимым человеком. Какое все-таки это счастье. И ничего, что в животе бурчит, как говорится, кишка кишке бьет по башке.

На другой день в какой-то конторе мне сказали: если хочу заработать, то могу пойти в карьер (в пяти километрах от райцентра), там каменоломня, идет заготовка камня для строительных работ, заработок выдают по окончании дня и в соответствии с количеством добытого камня; что там могут нанять и несовершеннолетнего, правда, без оформления.

Выбора не было. Пошел. Там встретили недружелюбно. Мастер, осмотрев мою неказистую внешность, сказал:

— Хоть знаешь, что это за работа?

— Нет, — честно ответил.

— Впрочем, ладно, черт с тобой: сколько сделаешь — все твое.

Видимо, жаль стало мастеру. Он выдал каёлку, лопату, небольшой, но увесистый для меня ломик, подвел к откосу и сказал:

— Ну, давай, действуй. Добытый камень складывай в штабель.

Он хмыкнул недоверчиво и ушел.

Семь часов утра. Кругом много солнца, птицы над головой щебечут, воздух — чист и свеж, а в животе урчит. Наверное, мне повезло с местом. Потому что пошел большой плитняк. Знай, выковыривай и складывай в штабель. Невдалеке работали взрослые. Но я на них не обращал внимания, они на меня — тоже.

Заметно стало темнеть. От заходящего июньского солнца по карьеру расползлись гигантские тени огромных елей. Работая, не заметил, что все рабочие уже ушли. Не было и мастера. Значит, остался без денег. Хотя штабель (по моим, конечно, меркам) был не мал.

Устал. Руки, особенно ладони, страшно болели, так как во многих местах кровоточили из-за многочисленных порезов об острые края плитняка. Откуда у меня могли взяться рукавицы?

Тут же прилег, подложив под голову охапку травы. Моментально заснул. Забыл о лесных Леших и прочей всякой нечисти. Проснулся от людских голосов. Протер кулаком глаза. Снова — солнце, снова птицы, снова люди.

С прежним остервенением принялся за работу. Подошел мастер. Оглядел штабель, хмыкнул.

— А ты, пацан, хоть и хлипкий на вид, но на работу горазд. Вот не думал. Вечерком заходи в будку. За работу получишь деньги.

Он ушел. Я продолжил работу. И к вечеру было уже два штабеля.

В животе перестало урчать. Но хотел пить. Стал искать ручей. Что-то похожее на него нашел. Утолил жажду. Пошел к мастеру. Тот подал мне две сотенных купюры и полусотенную: видимо, успел уже замерить.

Вернулся к откосу, надел свои, бережно сложенные, ситцевые шаровары, коленкоровую рубашку (работал-то почти голышом), тапочки на босу ногу, собрал инструмент, принес мастеру.

— Уходишь? Так быстро?

Кивнул. Не стал объяснять, что заработанного мне с лихвой хватит, чтобы купить билет и уехать к старшей сестре. Билет-то стоит сотню. В общем вагоне, конечно.

Есть добрые люди

Вышел из леса. Вдали — по шоссе неслись в обе стороны автомобили. Вышел на обочину. Стал тянуть руку. Долго никто не останавливался. Но вот затормозил старенький ГАЗ-51. Шофер (настоящая русская душа, добродушно улыбался мне) распахнул дверцу кабины.

— Залетай, пацан! — Второго приглашения не потребовалось. Не отрывая глаз от полотна шоссе, спросил. — Куда путь держим?

— В город. Мне на вокзал. Довезете?

— Родители хоть знают?

— Мать — да, отец — нет.

— Что так?

Рассказал. Он недовольно покрутил головой.

— Надо же! Будь поосторожнее там, на вокзале и в поезде. Мал еще.

— Мне уже пятнадцать.

— Надо же! — Шофер усмехнулся. — Так много?

— Да. Не смотрите, что маленький. Это — такой уродился. Мамка рассказывала, что до четырех лет сам сидеть не мог… Все валился на бок… Голова больно тяжелая оказалась.

И тут шофер увидел мои кровоточащие руки.

— Что с тобой? Кто это?

— Никто… Сам… На каменоломне два дня работал, чтобы на билет заработать.

— Надо же! Заработал? Не обманули?

— Нет! — Достал из холщового мешка деньги и показал. — Вот!

— Какой ты молодец!

От избытка гордости и счастья, что меня похвалили, зарделся.

— Голоден, поди?

— Н-н-не очень… позавчера ел.

— Не очень, — передразнил меня шофер. — Там, в «бардачке» возьми хлеб, яйца, соль.

— Это — нехорошее слово, дяденька. Мой отец так ругается.

Шофер заливисто расхохотался.

— Ну, ты, даешь, малый! Извини, но у нас, шоферов, так называется шкафчик, который перед тобой.

Уставился, но ничего, никакого шкафчика не видел. Подумал, что шофер шутит со мной. Он дотянулся правой рукой до какой-то выпуклости на передней стенке, нажал, и отпала небольшая жестяная дверца.

— Ты бери. Ешь.

Увидев, что там лежит огромная булка белого хлеба, мои глаза загорелись голодным огнем. Дрожащей рукой потянулся к хлебу.

— Я, дяденька, только чуть-чуть, ладно? А там, в городе, куплю… куплю… — Отщипнув немного, стал класть булку назад.

— Ты, пацан, отламывай по-настоящему, по-мужицки. И яйцо бери. Вареное.

— Спасибо, не надо, дяденька.

— Кому сказано? Бери! — Строго сказал шофер и насупился.

— Извините, но вам…

— Ну! — еще строже сказал шофер.

— Хорошо, хорошо, дяденька. Вы только не сердитесь, ладно?

Достал яйцо, сваренное вкрутую, и стал чистить, продолжая, меж тем, жевать вкуснющий хлеб. Шофер смотрел на дорогу и молчал.

— Вы такой… такой…

— Какой?

— Очень, ну, очень добрый.

Он засмеялся.

— Чудак! Ну, какой же я добрый?

— Да-да-да!

— Я не добрый, я обыкновенный. — Он снял правую руку с рулевого колеса, притянул меня к себе. — Ничего, малыш, ты еще встретишь немало хороших людей…

Показались первые домишки города. Сначала — маленькие, как в моей деревне, потом пошли и в два, а то и в три этажа. Шоссе стало ровным и гладким.

— Я, малыш, еду на элеватор. — Он на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой. — А, ладно, довезу тебя до вокзала.

— Спасибо, но я сам дойду.

Шофер опять засмеялся.

— Чудак! По этому городу пешком не ходят.

Недоверчиво смотрел на шофера.

— Почему? Нельзя?

— Город слишком большой. Тут на автобусах все ездят. А до вокзала без малого с десяток километров. Так что сиди смирно.

Притих. Минут через двадцать машина подъехала к большому трехэтажному зданию с красивыми колоннами, вроде как к дворцу. Шофер развернулся и остановил машину.

— Молодой человек, прибыли.

— Это… вокзал? — Шофер кивнул.

Мы вышли из кабины.

— Пошли.

— Но вам же на элеватор…

— Пошли. Тебе билет могут не продать. Мал еще, чтобы одному в поездах ездить.

Послушно пошел. Он нашел кассу, купил билет, сдачу вернул мне. И наставительно сказал:

— Если хочешь действительно добраться до сестры, то, во-первых, постарайся не попадаться на глаза милиции: ее на вокзале много; во-вторых, в дорогу здесь же прикупи чего-нибудь из еды, ну, чтобы в поезде также сильно не мельтешить, поскольку там также ходят милиционеры: могут, завидев тебя одного, снять с поезда; в-третьих, для пущей твоей безопасности прибейся к кому-либо из пассажиров, создай видимость, что это твои родственники. Понятно? — Я согласно кивнул. — Тогда — счастливо! — Он притянул меня к себе и крепко прижал.

От этой мужской ласки, неведомой ранее мне, испытал удивительное чувство — что-то совершенно новое и непонятное. Пройдя несколько шагов в сторону стоявшего автомобиля, он вернулся.

— На, — он протянул мне тридцатку, — извини, малыш, что больше не могу. — Завидев, что отстранился, добавил. — Бери. Тебе пригодится. Не ближняя дорога.

Все-таки взял. Шофер уехал. А через несколько часов уже был в вагоне поезда, который уносил в новую и неизведанную жизнь.

Глава 4. Под перестук колес

Первый победный приз

Лежа на третьей полке, на багажной, под самым потолком, зорко следил за происходящим внизу. И как только на горизонте появлялись люди в фуражках с малиновым околышем, впивался в стенку вагона, съеживался и становился невидимым. Они уходили. Я вновь продолжал познавать новый для меня мир. Там, внизу все было так интересно! Спуститься бы, но — ни-ни! наставления дяденьки все еще держались в ушах.

Впереди — то и дело гудит паровоз. Под вагонами — мерно стучат колеса. Лежу наверху и все думаю, думаю… Обо всем.

Например, о первом в своем детстве новогоднем празднике.

…Канун Нового, 1950-го. В деревенской школе — кутерьма. Она мне, первоклашке, страшно нравится. Особенно нравится тем, что учительница Анна Ивановна то и дело кричит через всю комнату: Мурзин, сделай то; Мурзин, сделай другое. Пулей лечу, куда сказано; охотно делаю, что велено. А все мы занимаемся тем, что украшаем новогоднюю елку: мальчишки — развешивают украшения, а девчонки, как самые умелые по этой части, — делают разные игрушки, фонарики, например, или хлопушки, или гирлянды. Делают из старых газет. Раскрашивают чернилами или цветными мелками. Склеивают вареной картошкой. Звезду на макушку вырезают из картона, а для раскрашивания Анна Ивановна разрешает воспользоваться малиновыми чернилами. Ну, теми самыми, которыми она нам ставит в тетрадках двойки и записывает замечания.

Верх моего блаженства — сам новогодний вечер. В классной комнате, откуда парты вытащены на улицу, полно народа. Это — многочисленные родственники детей-учащихся. Моих — нет. Никого. Как всегда. Моих и на родительское-то собрание не удалось ни разу вытащить.

Кажется, мне обидно. Но не слишком. Упиваюсь всеобщим весельем. Не могу отвести восторженных глаз от наряженной нами новогодней елки. Сказка!

Наконец, Дед Мороз (Анна Ивановна, учительница наша, в овчинном полушубке и с огромной серой бородищей) объявляет, стукнув грозно о пол посохом:

— Ну-с, дети мои, кто хочет получить мой специальный подарок?

— Я! Я! Я! — несутся многочисленные голоса моих учеников.

Желающих много. Но меня среди них нет. Стою, опустив вниз головенку. Нет, не то, чтобы не хотел получить подарок. Хотел бы, очень! Но мне кажется, что подарки просто так не раздаются: их надо заслужить.

— Тогда, — продолжает басить Дед Мороз, — расскажите-ка мне стихотворение.

На этот раз желающих изрядно поубавилось. Но зато — среди них и я.

И хотя мой голос звучит громче всех, но первой выступить, открыть конкурс Дед Мороз дозволяет Наташке (соседская девчонка, противная ужасно, потому что подлиза, потому что подлизывается к Анне Ивановне, а еще ябедничает).

Наташка выходит вперед. И, шмыгая носом, постоянно запинаясь, кричит:

— Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

Тише, Танечка, не плачь —

Не утонет в речке мяч.

Аплодисменты артистке. Особенно усердствуют и бьют в ладоши (это я вижу) Наташкины родители.

После Наташки мямлит что-то свое Пашка. Он хоть и друг, но мне за него приходится краснеть.

Я тоже готов. Меня явно не замечают. Но упрямо заявляю о себе. И вот, когда выступило пять или шесть школьников, ко мне подходит Дед Мороз.

— А ты, мальчик, что можешь рассказать? Вижу, давно рвешься. Ну, слушаю.

Вырываюсь вперед. Бесконечно счастлив, что вот, теперь и на меня смотрят люди; что теперь и меня будет слушать вся деревня. Волнуюсь. Мну обшлага старенькой ситцевой рубашонки. Собираюсь с духом и начинаю:

— И живет в колхозе дед

В девяносто восемь лет.

Бодрый он имеет вид

И в работе деловит…

Краем уха слышу, как кто-то из гостей новогоднего праздника комментирует:

— Ишь, ты! Стар, а все робит…

Я же с прежним усердием продолжаю:

— Годы деду не преграда,

У него своя бригада.

И выходят с дедом в ряд

Тридцать пять его внучат.

Все тот же зрительский голос:

— Ух, ты! Надо же! Дед — молодец! Мальчуган — тоже! Вона, как лихо шпарит!

Зрительская ремарка лишь прибавляет мне энтузиазма. Но ладони вспотели. От волнения. Потому что наступает, можно сказать, самое главное: должен перечислить все имена. А это вам не «наша Таня громко плачет»… Посложнее будет. Попробуй-ка, упомни тридцать пять имен. И не абы как, а чтобы складно. Собираюсь с духом и начинаю с мужских имен, а потом…

— Клава, Люба, Настя, Даша,

Катя, Оля, Зина, Маша,

Света, Нина, Лида, Валя,

Аня, Таня, Вера, Галя,

Клим, Игнат, Ефим, Андрей,

Виктор, Игорь и Евсей.

Делаю паузу. С шумом выдыхаю воздух. И готовлюсь к следующему этапу: как-никак, а предстоит повторить все тридцать пять имен и в том же порядке еще трижды. Так в стихотворении. Поэтому не имею права на ошибку.

Все заканчивается благополучно. Радуюсь: без запиночки! Сначала тишина, но вскоре же в классной комнате — буря аплодисментов. Мужики от восхищения громко топают ногами. Кто-то из них восклицает:

— Совсем малявка, а такое учудил!.. Это ж, надо, а! Тридцать пять имен упомнил… И так все складно!

Дед Мороз кладет на мои непокорные вихры мягкую и теплую ладонь.

— Ты чей, мальчик, будешь?

— Агронома сын. — Охотно и с достоинством отвечаю ему.

— А фамилия твоя?

— Мурзин.

— А имя есть?

Вот какой приставучий, думаю про себя, этот Дед Мороз. Однако вслух отвечаю:

— Геннадий, дедушка.

— Геннадий? — Переспрашивает Дед Мороз.

— Да. — Все также с достоинством отвечаю. — А пацаны в деревне меня, дедушка, Генашкой еще называют.

— Спасибо тебе, мальчик, за такое трудное, но прекрасное стихотворение.

Дед Мороз наклоняется и целует в щеку. Это, знаете ли, до того мне приятно! Никто-никто меня не целовал! Дед Мороз выпрямляется и, обращаясь ко всем присутствующим, развязывая свой мешок, говорит:

— Да, все мои маленькие артисты заслуживают подарка. Но я думаю, дети, что главный приз все же заслужил ученик первого класса…

Дед Мороз достает из своего волшебного мешка огромный-преогромный калач, и вручает мне под бурные аплодисменты присутствующих. Беру калач, прижимаю крепко-крепко к груди, мне хочется расплакаться, но изо всех сил держусь. Пытаюсь сказать что-то, но у меня ничего не получается. С трудом и очень тихо выдавливаю:

— Спасибочко, дедушка… родной мой… миленький…

Срываюсь с места и убегаю в коридор. В эту минуту хочу быть один. Потому что слезы — ручьём. Потому что не хочу, чтобы плаксу, которого впервые в его жизни ласково чмокнули, погладили по головке и прилюдно похвалили, таким-то слабаком кто-то видел. С чего слезы на лице пацанёнка? Полагаю, всем понятно.

Два слова о призе. Этот калач пекла сама учительница из ржаной муки, напополам с отрубями, выделенной по такому случаю колхозом. Это был необыкновенный калач! И имел запоминающийся вкус. Хотя бы тем, что испечен был из совершенно несоленого теста. Это потом узнаю, что такое соль в 1949-м. Ее, соли, не оказалось ни в колхозе, ни у самой Анны Ивановны. Соль была еще большим дефицитом, чем ржаная мука.

Съели призовой калач мы всем классом…

…Поезд, лязгнув буферами несколько раз, затормозил и остановился. В окно вижу, что от паровоза дым, смешанный с паром, клубами вьется по перрону какой-то большой станции. Слышу разговор, из которого узнаю, что поезд будет стоять больше часа. Велик соблазн спуститься вниз, выйти на перрон, прогуляться вместе с другими. Можно было бы и картошечки горяченькой немного купить, малость побаловаться. Все-таки больше суток еду, а еще совсем не потратился. Но — нет-нет, нельзя! Уж очень опасно попадаться на глаза тем, у которых фуражки с малиновым околышем.

Лежу и, прикрыв глаза, думаю, думаю, думаю.

И вовсе не «заяц»

…Лежу по-прежнему на своей багажной полке. Внизу — не продохнуть. Люди сидят плечом к плечу. Одна из молодых женщин, ехавшая с маленьким ребенком, собирается кушать. Она раскладывает на столике немудреную еду: огурцы (ах, какой запах!), несколько вареных яиц, краюшку ржаного хлеба, лук-перо, соль. Она обстоятельно начинает жевать, а у меня слюнки текут. Сглатываю, но, видимо, слишком шумно.

Женщина приподнимается со своего места и пытается заглянуть на мою полку.

— Мальчик, а, мальчик, — это она ко мне обращается, — поесть, наверное, хочется? Спускайся.

Высовываю свою взлохмаченную голову из-за сумок.

— Спасибо, тетенька… Я… сытый…

— Сытый? — переспрашивает недоверчиво она. — С чего? Сколько едем, а ты ни разу не спустился. Не стесняйся, мальчик, давай сюда.

— Нет, тетенька. — Подавляя огромное желание, отвечаю ей. — Я, тетенька, сытый… правда-правда.

Женщина догадывается:

— А, понятно, боишься. Ты, что ли, «заяц»?

— Тетенька, почему «заяц»? Что такое «заяц»?

Она охотно поясняет:

— Так на железной дороге безбилетников называют.

Искренне обижен подобным обвинением.

— Безбилетник?! Я?! Что вы говорите, тетенька!

— Нет разве?

— Нет! — Гордо заявляю сверху, потом достаю из карманов штанов слегка помятый билет, показываю ей. — Вот!

Женщина качает головой, улыбается.

— А что тогда прячешься? Кого боишься?

— Прячусь? Я? Боюсь? Ну, что вы такое говорите! И ничего я не боюсь. Просто: мне здесь нравится; никто не толкается и вообще.

— Может, все же спустишься, поешь? А?

Отрицательно мотаю головой.

— Ну, как знаешь.

Женщина садится и продолжает есть.

И тут слышу в вагоне какое-то волнение. Потом улавливаю обрывки фраз, из которых узнаю: ревизор проверяет наличие у пассажиров билетов. Прячу голову и затаиваюсь.

Вот тот самый страшный человек-ревизор уже проверяет билеты у сидящих внизу, щелкая какой-то железякой. Стараюсь не дышать. Минута — и он проходит дальше. Уф-ф-ф, кажется, снова пронесло.

Успокаиваюсь, расслабляюсь. И снова одолевают воспоминания…

…Гляжу в окно, там — идет дождь. Наш поезд проскочил длинный тоннель. Появилась проводница. Она объявила, что поезд через два часа прибудет на станцию Свердловск.

Все стали увязывать узлы и чемоданы. Пассажиры засуетились. Спустился вниз. Увидев меня, проводница удивилась:

— А ты откуда? Безбилетник? «Заяц»? Как проник?

Молчал, понурив голову.

За меня заступились пассажиры и заставили меня показать билет. Проводница немного успокоилась, но все же продолжала кричать:

— Малолетка? Один в поезде?! Надо сдать в милицию.

Кое-как ее успокоили пассажиры. Она отстала от меня. Да и некогда ей было со мной возиться: поезд прибывал в Свердловск, и надо было ей еще многое сделать.

До конца не верил, что проводница обо мне забыла. Поэтому по прибытии соскочил первым и затерялся на перроне в толпе. До отправления поезда Свердловск — Надеждинский завод оставалось восемь часов. Чтобы не мозолить глаза милиции, отправился в город. И появился на станции лишь перед самым отходом поезда.

Мое первое в жизни самостоятельное путешествие подходило к концу. Радовался, что все обошлось. А дальше? Как встретит сестра? Согласится ли принять? Или отправит назад? К родителям? Ни за что! Ни в жизнь!

Глава 5. Воспитание трудом

Как снег на голову

Мое явление стало большой неожиданностью для сестры. И вряд ли ее слишком обрадовало. Клава жила в бараке, занимая одну комнату квадратов на пятнадцать. В бараке жило семей сорок, коридор общий.

Выслушав сбивчивое объяснение причин, по которым вынужден был приехать, сестра занялась устройством спального места. Все-таки уже пятнадцать, парень взрослый. Она, потеснившись, освободила один из углов, принесла с улицы кем-то выброшенную металлическую и проржавевшую кровать, поставила, достала старенький матрац, застелила старенькими, но чистенькими простынями. Нашла и подушку, байковое одеяло. Повесила занавески, чтобы мою «спальню» отделить.

Получилось просто здорово. Первая ночь на новом месте показалась царской. Впервые у меня был свой угол. Впервые у меня была своя постель. Впервые спал на белых простынях.

Сестра смотрела на меня, тяжело вздыхала и качала головой. Вечером ей сказал:

— Клава, ты не беспокойся… Буду работать и буду зарабатывать.

Сестра грустно улыбнулась.

— Ну, какой еще из тебя работник? От горшка два вершка.

Сильно обиделся.

— Почему ты так-то? Я могу! Я смогу! Обязательно! Вот увидишь.

— Тебе бы в седьмой класс. — Продолжила сестра. — Куда нынче без семилетки? Но, — она развела руками, — сам видишь, вон, Витюшка подрастает. А у меня зарплата… В общем, втроем не прожить. Прямо и не знаю, что будем делать. — Она поднялась с табуретки, на которой сидела, и стала куда-то собираться. — Схожу к знакомой, посоветуюсь.

С тревогой ждал возвращения сестры. А что, если возьмет и отправит назад?

Часа через полтора сестра вернулась. Увидев мой тревожный вопрошающий взгляд, сказала:

— Подруга обещает помочь.

Встрепенулся. Во мне проснулась надежда.

— Чем?!

— У нее муж работает прорабом в ОКСе. Возможно, возьмет к себе, на стройку, подсобным рабочим. Большой зарплаты не будет, но все же…

— А… на завод? — С надеждой спросил я.

— Нельзя тебе. Завод военный, а у тебя паспорта нет. Беспаспортного не возьмут. В ОКС-то возьмут без оформления, на честном слове.

— Клава, а что такое ОКС?

— Отдел капитального строительства завода. Дома строят и ремонтируют, конечно. Работа не по тебе, тяжелая, но что делать? Потом, когда паспорт получишь, могут определить учеником каменщика. Профессию получишь.

Не знал, кто такой «каменщик», но мне все равно. Лишь бы работать, а где и кем — не важно.

Так начал зарабатывать свои, трудовые. Деньги не ахти, а все-таки поддержка сестре.

Через месяц (на пороге — осень!) Клава купила мне лыжный костюм, клетчатую льняную рубашку, старенькие полуботинки, а чуть позднее — фуфайку и шапку. Так что прибарахлился. Понимал, что на мою зарплату всего этого купить было невозможно. Значит? Посягнул-таки на скудный сестринский бюджет.

Не костюм, а чудо

Осень и зиму перекантовался. А весной появилась подружка. Сестра стала замечать, что стыжусь с ней гулять в том самом лыжном костюме. В одно из воскресений она разбудила меня рано-рано.

— Вставай, — сказала она, — поедем в Нижний Тагил, на барахолку.

Встал, быстренько собрался. Не знал, не мог даже предположить, зачем мы туда едем. Клава молчала, я не расспрашивал.

На барахолке обратил внимание, что сестра постоянно останавливается возле продавцов, предлагающих мужские костюмы. Постоит, посмотрит, помнет в ладони ткань, спросит о цене и идет дальше. Первую же появившуюся догадку отогнал прочь. Не мог, не хотел верить.

Но вот у старушки, держащей в руках костюм, задержались. Сестра изучила все — швы, подкладку, рукава, штанины.

— Перелицованный пиджак-то? — Спросила старушку сестра.

Та кивнула. Что такое «перелицованный», не знал. Сестра приложила ко мне пиджак.

— А вы примерьте. — Посоветовала старушка.

Побледнел.

— Мне? Такой костюм?!

Сестра грустно усмехнулась.

— Кому же еще. Витюшке — великоват пока.

— Но… я… не… Как?!

— Молча. Бери и примеряй.

— Клава! Подойдет!.. — Отчаянно замахал руками. — Конечно, подойдет. Не надо примерять… Он такой хороший. Он… Он…

— Примерь, примерь. — Стала настаивать сестра. — Хотя бы пиджак. Брюки, если что, сама укорочу.

Пиджак оказался впору. Сестра долго торговалась со старушкой. И, кажется, немного удалось сбить цену. Потом сестра купила также поношенную белую шелковую рубашку, галстук, туфли.

С такими вот сокровищами вернулись домой. Потратилась, сильно потратилась сестра. Но зато в следующий выходной шел, нет, не шел, а летел на свидание с подружкой. Это невероятно. Перед тем, как выйти на улицу, долго смотрелся в осколок зеркала и не узнавал себя. Там был совсем другой человек. Если честно, он мне понравился. Да и сестра, глядя на меня, довольно улыбалась.

Весной мне предложили стать учеником каменщика. Согласился. И, пожалуй, зря. Потому что работа осталась та же, что и раньше (на носилках подтаскивать к рабочему месту каменщика шлакоблоки, раствор, кирпич), а вот деньги еще меньше — ученические. И, тем не менее, через три месяца мне присвоили третий разряд и даже выдали удостоверение. Квалификация? Извините…

Тут-то сильно задумался о своем будущем. И это было вызвано не только той квалификацией, которую обрел в результате странного бригадного ученичества, а еще и тем, что продолжал жить в комнатушке, где и без меня было тесно, где и без меня перебиваются с рубля на рубль. Надо было мне что-то делать. Как говорится, погостил и будет, пора и честь знать.

Кто-то из бригады обмолвился о том, что в Кушве есть строительная школа ФЗО, ремеслуха. Съездил, узнал насчет условий приема. Набор шел в разные группы, но мне подходила лишь одна — группа каменщиков, так как, например, в группу помощников машинистов станков канатно-ударного бурения принимали лишь с аттестатом. А у меня? Шесть классов. С таким багажом на многое не замахнешься.

Долго раздумывать не стал. От добра добра не ищут. Настоящую профессию приобрету — раз, трехразовая кормежка — два, форменное обмундирование, начиная с кальсон, обувка, спецодежда — три, общежитие — четыре, гарантия устройства на работу — пять.

Вернувшись, стал советоваться с сестрой. Она одобрила мое решение, сказав, что, действительно, учеба в бригаде — это не учеба, что только в ремесленном получу настоящую квалификацию.

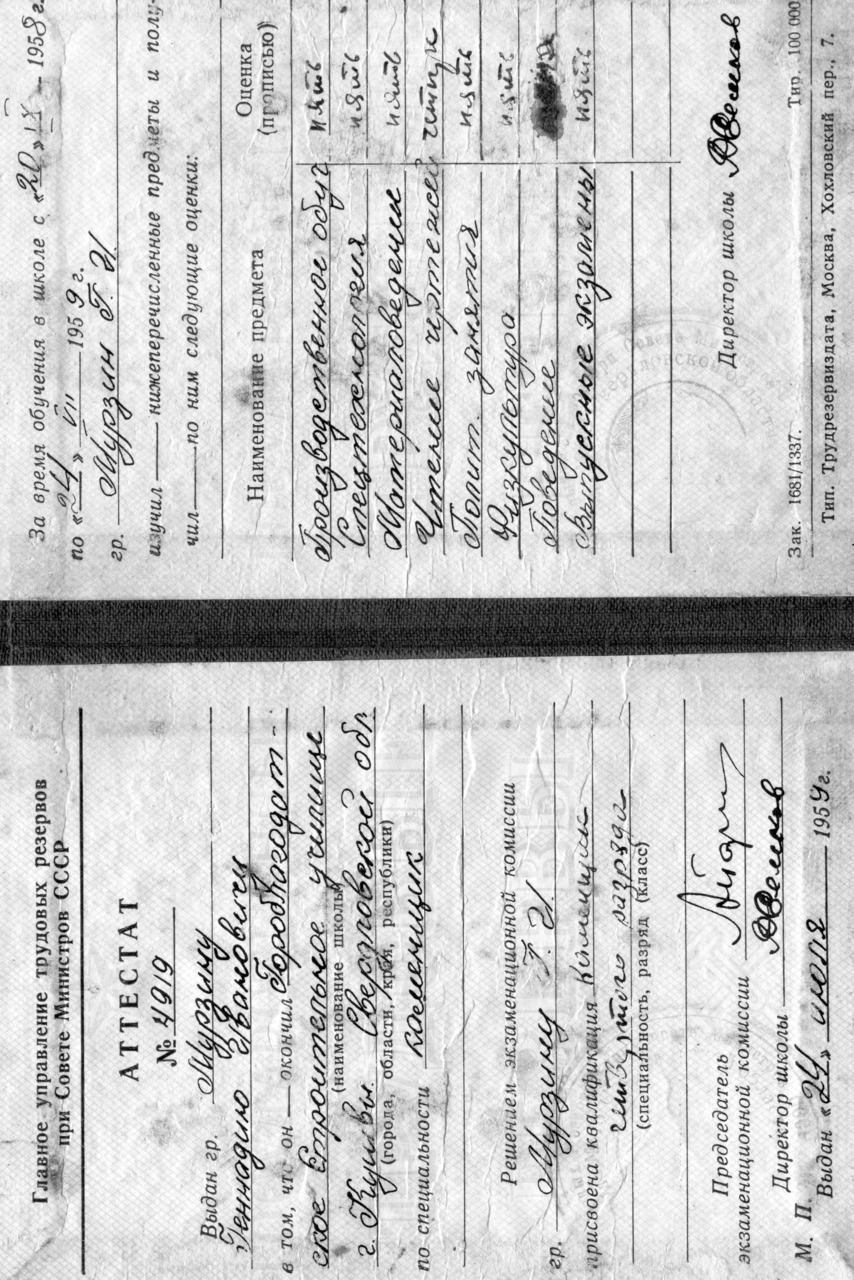

Загадка — без отгадки

Десять месяцев учебы пролетели, как один день. На торжественном собрании по случаю выпуска нового отряда молодого рабочего класса получил аттестат. В нем оценки по девяти предметам и только по одному, черчению — четверка, по остальным — «отлично». Кроме того, директор мне, одному из немногих, еще и вручил почетную грамоту. Кстати, за время учебы в ремесленном это была уже вторая почетная грамота.

Вообще, впервые задумался над этой странностью: в общеобразовательной школе, находясь под опекой родителей, с большим трудом выходил на троечки, мне постоянно указывали на недисциплинированность, а здесь, в ремесленном все наоборот. Почему? В чем тут дело? Что случилось со мной? Откуда появилась жажда знаний? Загадка, которую не разгадать.

Да, за десять месяцев учебы небо надо мной не всегда было безоблачным. Но эти десять месяцев, фактически, стали поворотными в моей жизни. Вспомню лишь некоторые, наиболее типичные эпизоды моего взросления и возмужания.

В группе №5 (одна из двух групп каменщиков) четырнадцать пацанов — домашние, иначе говоря, местные, кушвинцы, поэтому жили дома, в семьях. Они утром приходили на построение, некоторые, правда, и на завтрак, то есть чуть-чуть пораньше. После окончания занятий или практики многие, не дожидаясь ужина, уходили домой.