Бесплатный фрагмент - О времени и о себе

Истоки

Есть на Урале живописное место с красивым названием — Писанец. Это село. Расположилось оно на взгорке. На самом видном месте — церковь. С одной стороны села — зеленые бескрайние поля, тянущиеся до самого горизонта, с другой — речка Ирбитка, спокойная, неширокая, на речке камень Писанец с наскальными рисунками, оставленными древними людьми, жившими здесь в незапамятные времена. За речкой лес. Когда-то в речке водилась рыба, а в лесу всякая живность. На лесных полянах собирали клубнику. Малины и смородины было видимо-невидимо.

Это родина моих предков, здесь мои корни…

В этом селе жили мои бабушки и дедушки.

Там появились на свет мои родители: мама Василиса Филипповна и отец Михаил Романович.

Мои бабушка и дедушка по отцовой линии: Наталья Павловна (~ 1880 г.р.) и Роман Анисимович (~ 1876 г.р.) Зыряновы. Прозвище — Анисковы. И улица, на которой они жили, называлась Зырянской.

Были у них дети: Мария (1900 г.р.) — бабушкина дочь; Екатерина (1900 г.р.) — дедушкина дочь; общие дети: Михаил (1908 г.р.), Анна (1910 г.р.), Авдотья (1914 г.р.), Федора (1916 г.р.), Никита (1918 г.р.).

Михаил — мой папа.

Мои бабушка и дедушка по линии моей мамы — Акулина Сергеевна и Филипп Сергеевич Дудины, по прозвищу Бакаловы. В деревнях официальные фамилии (которые появились только в 18—19 вв.) в обиходе не использовались. А чаще представителя какой-то семьи называли по имени главы семьи (например, Борис — Борисята, Роман — Ромушкины, Савва — Савушкины, Степан — Степановых, Яким — Якимовых). Были прозвища, которые передавались из поколения в поколение.

Когда родились Акулина Сергеевна и Филипп Сергеевич — не знаю. Умерли в начале 30-х годов. Единственное, что знаю: Филипп Сергеевич был сиротой.

Единственная существовавшая фотография Акулины Сергеевны не сохранилась. А вот фотография Анны Сергеевны (сестры ее) с мужем — пример того, как выглядели люди в начале XX века.

У Акулины Сергеевны и Филиппа Сергеевича были дети: девочки — Анна (1904 г.р.), Василиса (1908 г.р.), Агафья (1914 г.р.); мальчишки — Иван (1912 г.р.), Николай (1918 г.р.).

Василиса — моя мама.

Уклад жизни на селе в начале XX в. был таким же, как и по всей России — чтобы прокормиться, надо было работать от зари до зари. Так и работали — пахали, боронили, сеяли, жали, косили, молотили, заготавливали дрова. Земли было маловато. Землю давали по наделам, по «душам». Но «душой» считались только мужчины — если появлялся в семье мальчик, то семье выделялся надел, если же девочка, то такого надела не давали. Мужских рук не хватало. В семье Зыряновых (Натальи Павловны и Романа Анисимовича) был только Михаил (младший сын Никита появился в 1918 г.), а у Дудиных (Филиппа Сергеевича и Акулины Сергеевны) — сын Иван (младший сын Николай родился тоже в 1918 г.). Поэтому девочки рано начинали работать в поле. Как только могли сидеть на лошади, так начинали боронить, а потом и хлеб жать, связывать снопы, работали и на молотьбе, ухаживали за скотом.

Девочки очень рано начинали прясть. Каждой надо было к замужеству приготовить приданое, поэтому пряли всю зиму. Летом работали в поле до поздней осени, а зимой при свете лучинок (электричества в деревнях не было) сидели и пряли. Чаще всего им некогда было ходить в школу. Так моя мама и осталась неграмотной. Ее все время заставляли прясть. Но это была необходимость.

Только благодаря тому, что много трудились, жили хоть и не богато, но не были «босяками». Вся одежда была из домотканого полотна. Ткали скатерти, рушники (полотенца). Их еще и вышивали очень красиво. Пришивали к этим рушникам кружево, связанное своими руками. О чем жалею — было у меня несколько рушников, вытканных руками моей мамы еще в девичестве, очень красивых и ценных. Я их не сберегла, пришли они в негодность…

Моя бабушка, Наталья Павловна, кроме домашних дел, шила полушубки на заказ, а дедушка зимой занимался извозом. Ездил на ярмарку в Ирбит (знаменитую на Урале в то время не менее, чем Нижегородская в России), с ярмарки привозил соль, чай, сахар, иногда отрез ситца.

В хозяйстве было много домашнего скота (коровы, лошадь и т.д.), без этого прожить в деревне было невозможно. Трудились все время: надо было скот напоить, накормить, сена дать, коров подоить, телят обласкать. И не один раз в день. Да за ними всеми надо было еще и убрать, вычистить конюшни и стайки. Работы хватало. Не ленились. Долго не спали. Еще надо было и печи топить, и еду какую-то варить. Но только труд позволял жить «справно»…

Так и жили обе семьи в трудах и заботах.

И вот у Анисковых (Зыряновых) подрос юноша Михаил, а у Филиппа Сергеевича и Акулины Сергеевны — дочь Васёнка.

Михаилу приглянулась ладненькая Васёнка, и никого, кроме нее, он не соглашался сватать. Поженились они в 1927 году.

Гуляли целую неделю, стол был полон всякой еды. По этому случаю были заколоты теленок и поросенок. Молодые — красивые и нарядные. На невесте «парочка» (юбка и кофта) из шура (ткань типа атласа), переливающегося от зеленого к фиолетовому. На женихе рубаха из того же материала.

Я помню эту мамину «парочку». Она хранила ее всю свою жизнь, сохранила до последних дней, и в гроб мы маму положили в подвенечном наряде. А папину рубаху перешили мне на кофточку, когда я училась в институте. До сих пор переживаю — что была за необходимость перешивать такую бесценную вещь?

Жизнь в новой семье для Васёнки складывалась, по-видимому, счастливо. Она об этом часто вспоминала и всегда с теплотой. Да и с золовками (сестрами мужа) сохранились хорошие отношения до конца жизни. И Богу угодно было сделать так, что в самые трудные часы, когда мама покидала этот свет, к нам пришла ее золовка, моя тетя Анна Романовна, которая и обмыла маму, и обрядила ее в последний путь. Я тогда была потрясена и благодарила тетку: «Это Господь тебя прислал именно сейчас».

А в то время (в 1928 году) золовкам было по 18, 14, 12 лет. У них никогда не было никаких «разборок» — кому что делать. Бабушка Наталья так вела домашнее хозяйство, что молодую сноху даже баловали. У мамы это время было, наверное, самое счастливое в жизни, но — увы! — очень короткое.

Мама рассказывала, что ее воспринимали как подростка и часто сравнивали с Никитой, папиным братишкой, которому в ту пору шел 11-ый год.

«Идем, — рассказывала мама, — рожь жать. Михаил с девками впереди. Мы с Никитой сзади бежим. А соседи говорят:

— Вон Ромушкины в поле пошли, и робетёшки за ними бегут».

Тётя Дуня рассказывала, что мой папа, раз он был старший и мужчина, каждой из них давал задание, кому что надо делать. Например, жали. Жнут, жнут. Устали.

— Перекур.

Он спрашивает:

— Ну, Анна, сколько ты нажала? А ты, Авдотья? А Федора?

— А ты, товарищ? — говорил он, обращаясь к Василисе.

А она, подбоченясь, ему в ответ:

— Я тебе не товарищ, а Василиса да Филипповна.

В 1929 г. у моих родителей родилась дочь Зоя, но она прожила совсем немного, умерла. А в январе 1930 г. родился мой брат Анатолий, в котором дед Роман Анисимович «души не ведал». Да и тетки от него были без ума. Баловали и все время таскали на руках.

Осенью 1930 г. Михаила Романовича призвали на действительную службу. Василиса свою постель-перину убрала на чердак и, пока не вернулся Михаил, так и спала без постели.

Василису в это время мобилизовали на лесозаготовки, несмотря на то, что у нее был маленький ребенок. Это тогда никого не интересовало.

Молодые женщины и хрупкие девчата зимой в мороз валили лес, пилили дрова по пояс в снегу. Без теплой одежды — ее в то время просто не было. Современные теплые колготки, шерстяные рейтузы и термобелье никому даже присниться не могли. Они носили множество холщовых юбок, длинных и широких. Эти юбки от снега намокали, от мороза застывали колоколом. А на ногах… не сапоги или валенки! Нет — обутки с онучами (портянками, тоже холщовыми). Носков теплых не было. Мама всегда изумлялась, как ей тогда удалось выжить.

До образования колхоза жизнь в деревне была спокойной и размеренной, так как советская власть установилась там без особых потрясений. В 1930 году стали создаваться колхозы, и началось разорение крестьянских хозяйств. Дошел этот вал и до Писанца. Тетя Дуня рассказывала, что Роман Анисимович отвез на колхозный двор 300 пудов пшеницы (возил на двух лошадях), в колхоз отдали 2 коровы, лошадь, муку, заготовленную на еду. Из остатков муки, что осталась дома, Наталья Павловна испекла несколько калачей и раздала по одному Василисе, Авдотье, Анне и Федоре, один оставила себе.

Так пришел конец их хозяйству. Они остались ни с чем. В колхозе зерно поделили на всех, даже тех, кто никогда не работал и в колхоз ничего не принес. На трудодни ничего не давали — просто нечего было давать. Следующий год был неурожайным. Начался голод.

Михаил Романович пришел из армии в 1932 году, работал какое-то время на Кировке пожарником, а потом вернулся в Писанец, его назначили бригадиром. Но дела в колхозе шли из рук вон плохо. Народ не хотел работать даром. Бригадира на собраниях все время ругали. А что он мог сделать?! Началось раскулачивание. Теперь-то официально признано, что на Урале кулаков не было. Были хорошие хозяйства у трудолюбивых хозяев.

Семью сестры Натальи Павловны вместе с маленькими детьми посадили в телегу и увезли в неизвестном направлении. Имущество забрали. А имущество-то все было — домотканые половики. И семья сгинула навсегда…

Народ из деревни побежал.

Но уйти из деревни было очень сложно. Паспортов в деревнях не было, а справку, удостоверяющую личность, просто не давали — так держали народ на привязи. Дуне (сестре Михаила) и Агафье (сестре Василисы) удалось достать справки. В сельсовете работал их знакомый парень, а они были молодыми бойкими девицами, они его и уговорили. На Кировке в то время открывалась шахта. Новой шахте присвоили имя Кирова, вот и весь поселок стал так называться. И они отправились на шахту в надежде заработать кусок хлеба. Первое время они ночевали под сосной… в буквальном смысле слова. А когда их приняли на работу, дали койку в общежитии и талоны на питание, то (по словам тети Дуни) от счастья они были на седьмом небе. Стали работать, стали получать паек. Один они съедали на двоих, второй — берегли. За неделю скапливали какой-то запас и несли в Писанец кусочки хлеба: Дуня — в свою семью, Агафья — в свою.

В 1934 году в бригаду, в которой работала Дуня, понадобился каталь, и Дуня уговорила своего брата Михаила пойти на шахту. А ему в колхозе нечего было терять. Так вся семья: бабушка с дедушкой, мама с папой и мой брат Анатолий — все оказались на Кировке. Михаил и Василиса устроились на шахту. Жили на частной квартире, потом им дали комнату, в которой так и жили все: Наталья Павловна, Роман Анисимович, Михаил, Василиса, Анатолий, Агафья (сестра Василисы), Иван (брат Василисы). Но была работа, давали пайки. Получили земельный участок, на котором стали выращивать картошку. В 1935 году родилась я, в 1937 — брат Витя. Мама моя не стала работать.

В 1939 году задумали строиться. Дедушка Роман Анисимович получал землю и выбирал место, чтоб было недалеко от школы. «В случае какого лихолетья, — говорил он (со слов моей мамы), — чтоб робетешки могли добежать до школы и в плохонькой одежонке». Как в воду глядел — лихолетье уже было не за горами…

Это он перевез из Писанца сруб, заготовленный для летнего дома. А большой дом, пятистенок, добротный и красивый, остался в Писанце.

Сруб дедушка перевозил на лошади и часто в поездки брал с собой Анатолия. По словам тёти Дуни, он вообще везде его таскал за собой. Привязанность у них, видимо, была взаимной. (Когда Анатолий пошёл в школу, то на вопрос, какое у него отчество, ответил: «Романович»). Анатолий помнил эти их поездки. Сам рассказывал. Дни зимой короткие. Холод. Дед укутает ребёнка в тулуп, усадит в сани. И они едут по зимнему лесу. Анатолий помнил вой волков в ночи.

А я деда помню очень смутно, уже больного, тогда он в основном лежал на печке. Почему-то он всегда лежал с палкой, уперев палку одним концом в потолок, а вторым надавливал на живот.

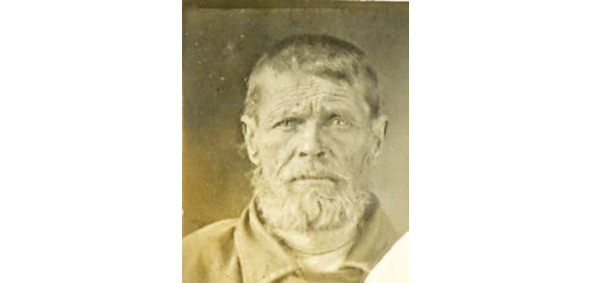

Когда смотрю на фотографию деда, удивляюсь тому, что, оказывается, мой брат Виктор — почти копия деда, только дед на фото с бородой и старше. И ростом дед был примерно как Виктор. Интересно, что Виктор никогда не ел кисель и свеклу. Оказывается, у деда были те же вкусы. Даже в тяжёлые времена, голодные, он не притрагивался к этим продуктам.

Нрав у деда (по словам его дочерей, маминых золовок) был суровый. Они его боялись. А моя мама всегда говорила, что Роман Анисимович был справедливый. Дело, видимо, в том, что мои тетки (мамины золовки) были медлительными до крайности, — это его раздражало. Сам-то он, видимо, был очень шустрый, работящий, раз в исправности содержал большое хозяйство.

Память, которую оставил после себя Роман Анисимович, — дом, мой родной дом, где прошло мое детство, а по сути, связь с домом и не прерывалась никогда.

И в доме ведь ничего почти и не изменилось за всю жизнь, только сменили крышу, когда-то покрытую тесом. Это было, когда брат Анатолий уже стал работать. А кровати, сколоченные дедом, заменили на современные, когда я стала работать. Пол покрасили, и то не весь, уже когда я была взрослой.

Мой неказистый старенький, такой родной дом, мое родное гнездо…

Всю жизнь меня тянуло домой. И когда я училась в Ирбите, в институте, ездила часто домой, иногда и зайцем на товарном поезде — лишь бы домой. И потом, работая в Мостовой, ходила почти каждую неделю домой. Топала по полям в полном одиночестве — лишь бы домой. Позже, уже из Иркутска, ездили часто на Урал, а с 1975 г. по 1999 г. я там проводила каждую осень. В начале 90-х так на Урале жила чаще, чем здесь, в Иркутске. Уже имела свою семью, свой дом, все равно поездки на Урал назывались «поехать домой».

Из этого дома проводила в последний путь свою дорогую маму. (Умерла она 8 ноября 1991 г., не пережив смерти сына, моего старшего брата Анатолия, он умер 28 ноября 1990 г.). Из этого дома похоронила и своего младшего брата Виктора, который не прожил и года после смерти мамы. (Он умер 5 октября 1992 г.). Виктор помыкался по жизни и вернулся в родной дом в 1990 г. перед смертью Анатолия. Из всего родного гнезда я осталась одна, и мне выпала горькая участь — прощаться с домом, что было так же тяжело, как проводы близких людей…

Крайние справа – Наталья Павловна и Михаил Романович.

В первом ряду: Витя (второй слева), Юля (третья слева), Толя (крайний справа); во втором ряду (слева направо): Федора Романовна, Василиса Филипповна, Евдокия Романовна, Екатерина Романовна, Анна Романовна.

…Весной 1940 г. умер Роман Анисимович, а осенью 1940 г. осудили и отправили на полгода на принудительные работы Михаила Романовича. Да! Опять все рухнуло. Сломалась жизнь семьи, которая только-только стала налаживаться. К этому времени Михаил Романович работал уже в шахте и какое-то время заменял бригадира. Задача бригадира была, кроме всего прочего, — следить за дисциплиной. Порядки в то время были строгие, а законы и того строже. За прогулы, например, отправляли в колонию на исправительные работы. Михаил не прогулял, не опоздал. Он, будучи бригадиром, позволил человеку, бывшему накануне на дне рождения, приступить к работе. По правилам, существовавшим на шахте в то время, бригадир не должен был это делать. Но тому человеку грозили исправительные работы, и Михаил пожалел его, допустил до работы. А тот пообещал, что отработает смену как надо. Но фискалы — это не выдумка, не литературный прием. Они были везде. Был такой и в том месте в то время. Донесли. Проверка. Суд. Принудительные работы получил Михаил Романович. Его отправили на станцию Исток (где-то под Свердловском). Мама ездила к нему раза два на свидания, но мы отца уже никогда не видели. Срок наказания заканчивался в июне 1941 г. Мы считали дни, когда папа освободится, но началась война, и его отправили на фронт.

В 1941 г., в ноябре, когда немцы были уже под Москвой и Гитлер планировал провести парад на Красной площади, на защиту столицы были брошены дивизии сибиряков и уральцев. Так Михаил Романович, сражаясь под Москвой (возможно, в штрафбате), был ранен в левую ногу выше колена и ниже, о чем он сообщил домой в письме из госпиталя. Мы, дети, почему-то верили, что из госпиталя папа вернется домой. Помню, что выбегали в огород, там вдалеке, на горизонте, иногда проходили какие-то поезда. Мы кричали, махали руками, чтоб папа нас увидел, когда будет проезжать.

Его подлечили. Начался 1943 г. Битва за Сталинград. В этой битве мой папа пропал без вести. Бабушка его и Никиту, о котором вообще ничего не известно, ждала до конца своих дней. Были случаи, что через несколько лет после войны солдаты возвращались: кто из плена, кто из лагеря — плена, но уже советского. Эти обстоятельства вселяли надежду, и мама, да и мы, надеялись. Мама день памяти по папе стала отмечать 9 мая уже где-то в 90-е годы, а так все ждала…

…Моя мама, Василиса Филипповна. Васёнка, Васёнушка, Васёна, Васса…

И осталась в 1940 г. моя маленькая худенькая 32-летняя неграмотная мама без средств к существованию, без работы, с тремя маленькими детьми: Толе — 10 лет, мне — 5 лет, Вите — 3 года. На фотографии с похорон деда мы все там есть. Такими и были после ухода отца. А в поселке, кроме шахты, всех «учреждений» — школа и магазин. Но маму почему-то не брали на работу. (Сейчас-то понятно, почему).

Только благодаря тому, что за маму замолвила словечко А. А. Сухова, ее взяли в школу уборщицей. Анна Александровна Сухова. О ней я вспоминаю с великой благодарностью. Она не раз оказывала нам (в частности, мне) неоценимые услуги. Вечная ей память!

Народ в посёлке, где мы стали жить, был разношёрстный: тут и вербованные на шахту, тут и репатриированные (в по-следние годы войны), солдаты наши, освобождённые из плена (их не отпускали домой, на шахте они отбывали наказание), тут и беженцы (хоть слова такого тогда не было). Аборигенов в посёлке не было. Народ, собравшийся с разных углов, и вообще народ «с Волги, с Вятки». Поэтому наши интересовались земляками. Писанские разбрелись по шахтам. И слово «писанский» было как пароль, то есть «наш» человек. (Конечно, писанские тоже были разные люди, и наши это понимали). Но «писанский» значит «писанский». Свой.

А бабушка Наталья Павловна родом была из села Шогрыш, в Писанец когда-то вышла замуж. Её село было очень далеко, связи с земляками не было. И вот обнаружилось, что учительница русского языка у моего брата Анатолия — внучка человека из села Шогрыш. И бабушка его знает. Этого было достаточно, чтоб принимать у нас Анну Александровну Сухову (это она была учительницей Анатолия) как родственницу. Она бывала у нас, ходила к нам в баню, они с бабушкой дружили, много разговаривали. Её содействие и помогло маме устроиться в школу уборщицей.

«Уборщица в школе». Сейчас любой, услышав это, скажет: «Ну и что? Работа как работа». Но не те были времена и не те условия.

Начальная школа №3 — это деревянное двухэтажное здание с печным (!) отоплением, без горячего водоснабжения. (Туалет, правда, был при здании, значит, была холодная вода). Уборщицы (а их было всего две) обязаны были, кроме мытья, протопить все печи. Не помню, сколько их было, но печи были в каждом классе двухэтажного здания. Никаких подсобных рабочих и в помине не было. Дрова пилили, кололи, таскали на второй этаж сами. Привозили эти дрова из леса большими хлыстами, и бедные женщины их пилили, кололи. Но это было полбеды. Дрова всегда были сырые. И они, конечно, не горели. Мы как-то старались маме помочь, но мы с Витей были еще совсем маленькие. А чувство бессилия перед печкой, которая дымит и никак не разгорается, помню.

Я рано стала помогать маме мыть полы в школе, в которой всегда было холодно: печки топились плохо, на 2-ом этаже не стали учиться, его закрыли, печки там не топили, в школе от этого стало еще холоднее. Воду грели в огромных чанах на кухне, но пока с этой теплой водой дойдешь до класса, она остынет, намочишь тряпку вроде бы теплой водой — пол покрывается ледяной коркой, идешь снова за горячей водой.

Мама всегда была на работе, эти чертовы печи ее выматывали совсем. А ведь дома были дети, корова, огород…

Но с нами была бабушка Наталья Павловна, это нас и спасало.

Несколько лет мама поработала в школе, а потом перешла в магазин. И опять же: «Уборщица в магазине. Ну и что?». Но ведь не было и там никаких подсобных рабочих, ей приходилось таскать мешки с продуктами, ящики и топить печи с теми же проблемами. Единственное, что было здесь получше: поменьше площадь, меньше печек. Но зато грязи было хоть отбавляй. Асфальта в поселке не было, грязь за ногами с улицы прямиком попадала в магазин. Мыли пол два раза в день. Это уже говорю со знанием дела. Не помню, были ли у мамы выходные, а то, что не было отпусков, — это точно.

Единственное, что позволяла заведующая Наталья Борисовна в знак особого к маме расположения — работать мне вместо мамы во время покоса. Это было уже когда я училась в институте. Мама с теткой Анной Филипповной (своей сестрой) и дядей Александром (мужем сестры) уходили на покос, а я работала в магазине за маму. Но это были уже 50-е годы.

А тогда, в войну и первые годы после войны, хлеб и какие-то продукты выдавали по карточкам. (Это не талоны 90-х годов). Чтоб получить паек, продавец от карточки отрезала талончик размером примерно 1 см ×1 см. Таких талончиков на карточке было 30 или 31 в зависимости от количества дней в месяце. Карточки были разного цвета: для кого норма 300 г –например, розовые; у кого норма 500 г — зеленые; норма шахтера была 1 кг 200 г — у них другой цвет. А продавец отчитывался за каждый талончик. Для этого их наклеивали на листы бумаги по цветам. Работа была утомительной и трудоемкой. Продавщицы обычно не успевали справиться, задерживались до ночи на работе. Часто просили маму помочь им. Как-то даже я помогала. Маме доверяли. Я не помню случая, чтобы мама что-нибудь приносила из магазина. Только то, что получала на карточки. А карточки в войну — это все. Лишиться карточек — лишиться жизни.

Но самая тяжелая работа в магазине (в моем представлении) — стирка халатов. Это тоже была обязанность уборщицы. И продавцов в магазине было, по-моему, всего два, и продуктов не так уж много, но халатов было много, и они всегда были очень грязные. Отбеливающих средств не было никаких, о стиральных машинах тогда и не слыхивали. Стирали руками. Вначале мама приносила домой эти халаты и стирала дома, но для этого тратилось много дров, надо было таскать и вытаскивать много воды, поэтому мы с мамой стали ходить в общественную прачечную. В поселке была общественная баня, а при ней прачечная. А что такое прачечная в шахтерском поселке военных, да и послевоенных лет? Это не машины-автоматы — это корыто, стиральная доска и огромная лохань для полоскания белья.

Обычно стирающих женщин было несколько, каждая у своего корыта. Пар стоял такой, что лампочку на потолке не было видно, от нее исходил тусклый свет, в котором женщины казались какими-то призраками. Мама стирала, а я полоскала, потом мама складывала эти ненавистные халаты в ведра и несла на коромысле через весь поселок. Я тоже что-то несла. Зимой возили на санках. После того, как они высохнут, я гладила. Ох, как я их ненавидела!

Промтоварный магазин появился в поселке уже в 50-е годы. А в войну какие промтовары? Хотя шахтерам выдавали «мануфактуру» (так это тогда называли), но этим ведал шахтком (профсоюзный комитет на шахте). У моей двоюродной сестры Валентины (дочери Агафьи) отец работал в шахте, так они за годы войны обогатились. Тогда говорили: «Кому война, кому мать родна».

С появлением промтоварного магазина в поселке мама стала работать там. И доработала до самой пенсии. Это было в 1963 г. А до этого несколько лет я ее уговаривала оставить работу, доказывала, что мы с братьями сможем ее содержать. Я уже работала, да и братья тоже. Она никак не соглашалась. Мне казалось, что так я забочусь о ней. Но она была мудрой и понимала, что жизнь переменчива, и заработанная, пусть и небольшая, пенсия — основа жизни. Так и получилось. У меня обстоятельства изменились, Анатолий заболел, Виктор «заколобродил». Сам временами был между небом и землей. А она заработала свою пенсию, на нее и жила, еще и нам помогала. Мама не раз говаривала, что сватья, Марина Константиновна, завидовала ей (не черной завистью, конечно, а по-доброму): «Вот, сватья, у тебя есть свой, пусть и небольшой, кусок хлеба. А я как буду жить?». (У Марины Константиновны не было пенсии, потому что она не работала на производстве. Тогда мало кто из женщин, имеющих мужей, работали).

У мамы к пенсии было какое-то особое отношение. Мы над этим смеялись. Уже в наше время, получив пенсию, она кланялась и произносила: «Спасибо партии и правительству. Не жнем, не сеем, а денежки имеем». А позже говорила так: «Спасибо Горбачеву. Не жнем, не сеем, а денежки имеем». Было смешно. Говорила она с юмором, и в то же время и отношение ее сказывалось.

Всю жизнь она содержала огород и очень долго держала корову. Когда не стало коровы, брала поросят, их выкармливала. Весь огород и в 1991 г., последний год ее жизни, был засажен ее руками. Всю жизнь в трудах, в хлопотах и заботах…

Заботилась она и о нас (сейчас я уже имею в виду «сибирскую» семью — обо мне, Марине и Алеше). Когда мы остались одни, две зимы она жила в Иркутске, хоть для нее это было ой как не просто!

А ее посылки нам! Сколько мяса она нам посылала, сколько варенья, лука… Как-то присылала даже картошку в посылке. На все мои возражения она отвечала очередной посылкой. Я ей доказывала, что мы не бедствуем, мы не голодаем. Она изумлялась: «Да как же можно жить, когда кажная луковка с купли?!».

А какая хлопотунья была!

И ведь удивительное у нее свойство было: относиться к себе с иронией, с усмешкой. (Эта ее черта передалась и Анатолию). Она, например, говорила: «Страсть люблю баско носить и сладко исть». Это была горькая ирония. «Баско носить», а сама всю войну и позже носила чуни. Это такая обувь, похожая на огромные калоши, толстые, как автомобильные шины. Они были огромных размеров. Предназначены были для шахтеров, но на поселке были распространены. Как она их таскала на своих ногах? А относительно «сладко исть», так я сомневаюсь, ела ли она сладко когда-нибудь. Она же все время кому-нибудь что-нибудь припасала. А в последние годы ее жизни были талоны.

Удивительно, как она смогла сохранить себя, свой светлый ум, сохранить мудрость и юмор.

Юмор… Например, такая ситуация: вчера мы с ней были в бане, я спрашиваю: «А где бельишко твое? Дай выстираю». Ответ: «Я его в химчистку сдала». Надо было видеть это белье! А химчисток в поселке сроду не бывало. Где-то слово это слышала и вставила.

Приходит из магазина (когда очереди были и все по талонам), говорит там про какую-то тетку: «Вот пристала ко мне, спрашивает, чем я занимаюсь, чем занимаюсь. Сама всю жизнь на лавочке просидела, а у меня спрашивает, чем занимаюсь. Я ей ответила: „Петушков вышиваю“. Она и замолкла».

Маме говорю: «Ты не ходи в дранье, у тебя же есть что надеть». Она отвечает: «А я и так одна на поселке в кринплине хожу».

Собирается в магазин. Покрывает голову новым платком, до этого надевала точно такой же, но ношеный. Я говорю: «Что это ты новый платок вытащила? Тот хорош». А она в ответ: «А что? Тебе жалко? Пусть я еще покрасуюсь».

Кто-то, побывав у мамы в доме, изрек: «Старушонка маломальска, а в избе у нее хорошо». Эта фраза маме очень понравилась, и она часто ее повторяла. А уж когда я к ней приезжала и затевала генеральную уборку у нее в доме, то она непременно это повторяла.

…Тридцатые годы были трудными, собственно, как и вся жизнь моей мамы, но она их вспоминала часто со смехом. Например, рассказывала, что она любила спать и спала очень крепко. Она была кормящей матерью, Анатолий был еще младенцем. И вот ребенок в зыбке. Мамаша кормящая крепко спит. Ребенок плачет — она спит, ребенок плачет сильнее — она спит. Свекор Роман Анисимович не выдерживает, берет ребенка и несет, подкладывает мамаше и ворчит: «Ну, жаба тебя возьми! Как только можно так спать?». Сейчас бы это звучало примерно так: «Ну, блин, ты даешь!».

Второй случай. Жили уже на Бурсунке, в своем доме. Мы, дети, еще маленькие. Мама уже не работает. Папа работает на шахте. Он возвращается ночью со второй смены, стучит в дверь — ему не открывают. Мама спит. Он стучит в окно — мама спит. Он продолжает стучать — результат тот же. Наконец он выставляет раму (окольницу, как говорила мама), залезает в дом, идет открывает дверь, выходит на улицу, вставляет окольницу, ее прибивает. Заходит в дом, ложится спать. Мама спит.

А сколько бессонных ночей ей потом пришлось скоротать!

И часто свои рассказы мама заканчивала с удивлением произнесенной фразой: «И какая же я крепкая, Бог со мной. Так долго живу». Это уже когда она в годах была…

Детство. Юность

Имя мне дал мой брат Анатолий, к тому времени, когда я появилась на свет, ему было 5 лет. У тетки Мани, папиной сестры, была девочка маленькая — Юля. Он посмотрел на нее (то ли девочка ему понравилась, то ли ее имя) и сказал, что им надо такую же.

Интересное совпадение: в нашей родне две Юлии, два Виктора, два Анатолия (двоюродные), две тётки Анны.

Первые впечатления, что помню, связаны с дедушкой, даже не с ним, а с палкой, которой он упирался в живот. Но это была не палка, а валёк. Были такие приспособления для катания белья. Утюгов не было, в обиходе в то время было еще много холщовой одежды, так ее после стирки катали, чтоб размять немного. Вот из этого приспособления палка и использовалась.

Очень смутно помню папу. Иногда мне кажется, что помню, но это может быть образ, составленный по рассказам мамы и теток. А ощущение чего-то светлого осталось. Помню (это же было до войны) белый хлеб, знаю, что он принесен папой.

Вспоминаю. Мы еще маленькие. Витя сидит на нижней ступеньке крылечка. Видимо, весна, очень солнечный теплый день. И вдруг откуда ни возьмись на Витю налетает наш петух, клюет его в верхнюю губу. Крик, шум! Кто-то отгоняет петуха. Шрам на губе у брата остался на всю жизнь.

Светлые воспоминания всплывают о бабушке Наталье Павловне. Она нас вырастила, жила с нами все трудное для нашей семьи время, оберегала и заботилась о нас с братьями. Как могла, помогала моей маме. Моя мама бабушку Наталью называла «мамонтя» («мамонька»), хотя та приходилась ей свекровью. Так трогательно! Мне это очень нравилось.

Мы, и я, и братья, любили бабушку, и не было случая, чтобы мы ослушались ее. Никогда у нас не было криков, бабушка говорила спокойным ласковым голосом.

Она обладала способностью лечить людей. Но она не была знахаркой. Она лечила с помощью молитв. Ребятишек к ней носили со всей округи. Иной раз принесут к ней ребенка, худого, сморщенного, как старичок крошечный. Страшный. Она и болезнь называла «собачья старость». Она понаговаривает молитву, пошепчет, в печку ножками ребенка толкает; сидя на пороге, какие-то манипуляции руками над ним производит, и — через некоторое время снова приносят того же младенца — морщинки расправились, на ребенка стал похож. Порозовел и улыбается.

Лечила она и другие болезни, лечила и скот, заговаривала вымя у коров. Все это я отлично помню. Всех, кто к ней приходил, вылечивала. Эти способности она очень хотела передать мне, все говорила: «Учись, мила дочь. Пригодится». Но я отказывалась: «Баба, я же пионерка. Я не могу». Такие мы были атеисты. Сейчас сожалею, ведь могла научиться у бабушки многому полезному.

Хотя, вспоминаю, зубы заговаривать в прямом смысле, то есть снимать зубную боль, я могла. Когда училась в пятом классе, несколько раз пришлось убедиться в этом. Помогала одноклассникам. Но «коммунистические» идеалы победили во мне склонность к «знахарству».

Бабушка всю жизнь маялась ногами. По отрывкам каких-то разговоров между своими тетками, ее дочками, я поняла, что она когда-то сильно застудила ноги. И виноват якобы в этом дедушка Роман Анисимович. Он заставил ее что-то делать, и она долго была в холодной воде. То ли косила в болоте, то ли еще что-то другое делала. И сколько помню бабушку, ноги у нее болели всегда, она ходила с трудом, всегда с бадожком, и то только по дому и по ограде, и очень редко выходила за ограду, если некому было выгнать корову в стадо. Ноги всегда были опухшими. Она каждое утро их бинтовала, вечером бинты снимала.

И вот как-то приехали ставить бабушке пиявки. Пиявки в большой стеклянной банке. Бабушка освобождает от одежды ногу. Нога опухшая. Из банки достают пиявку, другую, их много. Эти твари ползают по ноге. Противные. Смотреть страшно, но любопытно. Вот они замирают. Присосались. Ужас — они начинают раздуваться! От страха сердце сжимается, но стоишь, смотришь. Наконец, они, раздутые, отваливаются. Сердце колотится. Их собирают.

После такой процедуры бабушке становится легче.

И как же она с такими ногами управлялась по хозяйству? Всю работу по дому делала бабушка, да еще и шила до глубокой старости. У нее была швейная ножная машинка «Зингер». Мне она шила платьица вначале из ситца, а потом уже другие ткани стали появляться. В памяти платьице из сатина (оно, наверное, было не первым, но первым запомнилось): черный сатин, а по нему мелкие не то цветочки, не то ягодки. Платьице «в татьянку», рукав фонарик, застежка на спине: много-много мелких пуговичек. Пока я училась в школе, бабушка меня обшивала. Даже из шинели перешила мне пальто. Ходили к ней и соседки с заказами, какие-то немудреные вещицы она шила для заработка. Денег не было ни у кого. Платили кто чем может: кто кусочек сахара, кто какую-нибудь тряпочку, кусочек ткани и так далее.

У бабушки было «Евангелие» в старинном блестящем красивом переплете. Она его читала вслух вечерами. Знала много молитв. Молилась каждое утро и вечер. Молилась о нас, внуках, и — главное — о своих сыновьях.

Уехала от нас бабушка уже после войны, году в 49—50-м, переехала она к своей дочери Анне, у которой в это время были маленькие дети, Мишка и Вовка. Переезд бабушки мы переживали очень тяжело, хоть переезжала она недалеко, на соседний поселок, на Кировку. Мы плакали. Бабушка тоже была расстроена.

И в той семье, мне кажется, у нее не было покоя, хоть жила она у дочери. Тетка Анна была медлительная. Зять — хозяин никакой. Дети непослушные, беззаклишные (как говорила бабушка), они вечно орали, прыгали, везде лезли, ссорились, дрались. У них всегда было холодно, неуютно. В доме шум, гвалт… Мне было очень жалко бабушку.

Умерла Наталья Павловна в 1956 году на 76-ом году. Похоронена на кладбище возле Артёмовской школы №2.

В школу я пошла в 1943 году. Учиться мне нравилось, училась хорошо. Очень нравилась учительница. Она с нами ставила пьесы «Двенадцать месяцев», «Как повяжешь галстук — береги его». Какие-то танцы разучивали. Детство есть детство. И не совсем уж оно было унылое, хоть военное время, конечно, сказывалось. Помню, на какой-то праздник, возможно, на Новый год, нам давали «пироженое». О таких «пироженках» недавно в какой-то передаче вспоминал Олег Табаков, он же мой ровесник. «Пироженка» — это кусочек серого хлеба величиной чуть больше спичечного коробка, а на нем горка сахарного песка, желтенького, шевелящегося.

Зимой сорок третьего произошло нечто необъяснимое, что встревожило маму и бабушку. Поздний вечер. В доме тишина. Мама сидит у стола в прихожке, занимается починкой. Все спят. И вот она видит, что откуда-то из-под печки появилась черная кошка, она медленно подошла к блюдцу с молоком, из которого обычно лакала наша кошка, полакала и исчезла. Наша серая кошка в это время мирно спала на печке. Маму взяла оторопь. Утром эту историю она рассказала бабушке, они долго потом обсуждали эту тему. Были очень взволнованы: решили, что это знак беды (что вскоре и подтвердилось: получили известие о том, что отец пропал без вести). Они все говорили, что это домовой таким образом хотел предупредить о грядущих несчастьях.

А я и сейчас не могу объяснить все это. С улицы кошка не могла попасть, потому что зимой все кошкины ходы были закрыты, завалинки вообще были под снегом. Мама же всегда говорила: «Мне это не поблазнилось. Я слышала, как эта кошка лакала молоко».

Этот год был очень тяжелым для нашей семьи. Лето было дождливое, в огороде стояли лужи, накопали очень мало картошки, ее экономили, тянули до весны. Раз мало картошки, то и того хлеба, что получали по карточкам, не стало хватать. А зарплата у мамы, несмотря на непосильный труд, была совсем небольшая.

Мой брат Анатолий вынужден был оставить учебу (он учился тогда в шестом классе, ему было всего тринадцать лет) и пошел работать на шахту. Бабушка всегда со слезами провожала его на работу. Работал на вентиляторе, потом в механических мастерских. Роба его всегда была промаслена мазутом. Придя с работы, эту робу он оставлял в сенцах. Штаны так и стояли, как он их поставит. Утром опять их надо было надевать. Бабушка вставала ночью и заносила в дом это сооружение, чтобы к утру согрелось. Под эту робу бабушка, конечно, что-то теплое мастерила. Толя был маленький, щупленький, это позволяло ему залезать в какие-то щели в больших механизмах. Мужики в бригаде этим пользовались. И там, где не мог пролезть взрослый мужик, это ловко делал мой брат. Залезет куда-то и, лежа на холодных железяках, что-то там делает. Отвинчивает или, наоборот, завинчивает. Он там и застудил свои почки.

Картошки мало. Помню эпизод. Мы, кажется, с Витей, были у тетки Анны Филипповны (они жили через дом от нас), она нас покормила чем-то и дала три картофелины. Надо было пройти до дома совсем немного. Снег лежал очень глубокий, в снегу узенькая тропинка. Кто-то из нас оступился на этой тропинке и упал в снег. Картофелины вылетели. И мы давай их искать в этом белом глубоком пушистом снегу. Конечно, не нашли. Как мы расстроились!

Чувства сильного голода не помню, бабушке, видимо, удавалось нас чем-то накормить. Но чувство несытости было всегда. (Это слово — несытость — недавно Олег Табаков где-то произнес. Это очень точное слово. Олег Табаков часто, как никто другой, вспоминает в публичных выступлениях это время).

Зимой корова не доилась, а вообще она была нашей кормилицей… А как мы ждали, когда отелится корова! Отелится корова — появится молоко. Несколько дней и ночей бабушка с беспокойством ходит в стайку к корове. Бабушка озабочена. Мы поглядываем. И вот в одно прекрасное утро бабушка, улыбаясь, говорит, что появился на свет теленочек. Теленка мы еще не видели. А на столе стоит кушанье, что-то вроде запеканки. Бабушка подоила корову, но это еще не молоко, это молозиво. Она его запекла, и вот — оно! Мы в восторге! На следующее утро в общую чашку нам наливают немного молока (уже настоящего), и мы каждый своим кусочком хлеба макаем в это молоко Вкуснота! Через несколько дней из этой общей чашки мы уже ложками черпаем молоко. Ура! И вот, наконец, нам дают по кружке молока каждому. Ну что может быть лучше на свете: кружка молока с хлебом! Но хлеба не хватает. Он по карточкам. И карточки отменят, кажется, только в 1947 году.

Я до сих пор люблю молоко с куском хлеба. Конечно, молоко сейчас не то, да и хлеб тоже не тот. А тогда долгие годы кружка молока с куском вкусного хлеба были любимой едой. Молоко у нашей коровы было очень вкусное. А когда хлеб стали свободно продавать, без карточек, то и он был очень вкусным. Сейчас при всем многообразии сортов хлеба такого нет. Тогда он был натуральным…

Корова… Корова, конечно, нас спасала. Но ведь корова — это не механизм для выработки молока. Чтоб она давала молоко, ее надо накормить, напоить. И кормить круглый год. Летом она пасется, а зимой ей надо сено. А сено доставалось моей бедной маме, ох, как трудно!

Во время сенокоса, когда я уже подросла, меня оставляли домовничать. Я оставалась хозяйничать на два дома. Время сенокоса — это июльский зной, от которого страдали и коровы, поэтому коров на пастбище выгоняли очень рано, чтоб до жары они могли спокойно пастись, часов в 11 их пригоняли, а вечером, как жара спадет, их выгоняли снова. Моя главная обязанность — подоить коров и выпустить в стадо. Вставать надо было в 4 часа утра. Меня будила соседка, но чаще я просыпалась сама. Мне нравилось вставать рано. Подоишь коров (свою и корову тетки Анны), выгонишь их, напоишь телят, уберешь все молоко, приберешь все в доме, вымоешь пол, вымоешь крылечко и сядешь на это самое только что вымытое крылечко с книжкой. Все в доме сделано, ничто не отвлекает. Еще не жарко, солнышко ласковое. Сидишь и читаешь. Блаженствуешь.

А для взрослых покос — трудная пора. Покосные угодья далеко. За Буланашом. Этот поселок появился только после войны, там открылись новые шахты. До поселка километров 10—12, автобусов в то время не было, шли пешком, а от Буланаша еще километров пять. Уходили на несколько дней, иногда на неделю. Значит, за спиной котомка с поклажей, на плече литовка, грабли. Мама все это тащит на своих худеньких плечах. Но самое трудное — на покосе.

Покос в июле. Если нет дождя, значит, жара. От жары у мамы всегда болела голова, да и еда была очень скудная. Но она косит, выхода-то нет. Косит, пока из носа не пойдет кровь. Потом полежит немного, чуть отойдет — и опять за работу. Этот изнурительный труд позволял содержать корову, значит, и нам выживать.

Маме помогали ее сестра Анна Филипповна (тетка Анна) и муж сестры Александр Гаврилович (дядя Александр). Без их помощи, хоть выбейся из сил, мама не справилась бы. Сено надо было и сметать, и вывезти из леса. Вывозили большую часть сена зимой. Помогал дядя Александр, добрейшей души человек.

(тетка Анна и дядя Александр)

Отвлекусь. Уж больно любопытна история женитьбы этих таких разных людей. Анна Филипповна — властная, жесткая, была в семье старшей, поэтому считала, что имеет право вмешиваться в жизнь сестер, брата, племянников. Своих детей у них не было, они умерли в младенчестве. У нее всегда были любимчики и нелюбимчики. Любимчиков осыпала почестями. Но все могло измениться в любой момент. Если ей что-то не понравится, вчерашний любимчик мигом слетит со своего пьедестала и получит по полной программе, а нелюбимчик тут же окажется в придворных. Она почти всегда находилась в ссоре с кем-нибудь из родственников. Часто ссорилась со своей сестрой Агафьей, та ей не давала спуску, была независима, обеспечена. А с мамой она не ссорилась, потому что мама ей не перечила, у мамы просто не было выхода.

Александр Гаврилович — молчаливый, спокойный, ни на что не реагирующий. (Так казалось, что он ни на что не реагирует, а умер он от инфаркта прямо на автобусной остановке).

В детстве дядя Александр очень любил пенки с топленого молока и частенько их съедал крадучись. Его ругали и как-то припугнули, что если он еще раз съест пенки, то его женят на Анке Филипповой. Она жила где-то недалеко. И однажды он увидел ее, сидящую у раскрытого окна, черную, страшную, с растрепанными волосами. Он так ее испугался, что никогда в жизни больше не ел пенок.

Но женился (или женили) на ней.

Вообще тетка Анна очень помогала нам, но и гоняла нас нещадно, ругала и попрекала тоже очень. Мы ее боялись. Она у нас была как надзиратель. Бывала у нас каждый день и следила за нами. Я, когда уже стала бегать на танцы, каждый раз собиралась под ее неусыпным взглядом. Обязательно вдогонку скажет с издевкой: «Ну что? Выснарядилась, масленка?»

Мама же не ругала нас, не наказывала. Я работу по дому старалась делать без напоминаний, потому что рано поняла, если я сделаю что-то по дому, значит, маме это не надо будет делать. Как-то мама ругала Витю за что-то, Анатолий подошел к маме: «Не ругай его. Он у нас ведь даже папу не помнит». Мама эту фразу помнила всегда и каждый раз плакала, повторяя ее. И к Вите у нее было особое отношение.

Мама меня не наказала даже тогда, когда я совершила проступок, оставивший след в памяти на всю жизнь.

Я сожгла деньги. Не помню, сколько лет мне было — еще небольшая, но уже разумная. Мама получила денежку (это была сторублевая большая коричневая бумажка), положила на полочку в кухне под газетку. Я стала наводить порядок на полке, решила сменить газетку, скомкав ее, бросила в печку, печка топилась. А когда пришла мама и сказала, что под газеткой лежала денежка, я остолбенела. Мама разрыдалась. Я готова была понести любое наказание, хоть все получилось случайно. Я уже понимала значение денег. А что значит лишиться денег в наших условиях?!

На шахте были списки детей, отцы которых воевали на фронте. А наш папа ушел на фронт не с шахты, поэтому нас и не было в списках детей фронтовиков. Им давали какие-то подарки от шахты, выдавали валенки, еще что-то, а мы ничего не получали. Только уже в конце войны кто-то за нас похлопотал, и мы получили американские подарки.

Сейчас понимаю, что в ту бедность эти подарки никак не вписывались, выглядели нелепыми. А мне нравились: там был сарафан черный или темно-синий (сейчас бы я сказала, из крепа), с молнией на спине. К нему небольшой жакетик, на котором были украшения как пуговички (сейчас бы назвали их клепками) красного цвета. Мне так нравился этот наряд, я им любовалась, примеряла, вертелась перед зеркалом. Но он был на взрослую девушку. Его потом мама отдала жене своего брата Николая, тете Тасе. Мне было так обидно, что мой любимый наряд отдали. А платье пестренькое (вроде как из штапеля) с широкой юбкой я носила, уже когда работала, ездила в нем на велосипеде.

(тетя Дуня, тетя Анна, тетя Федора)

Из военного (и первые годы после войны) помню, как приходили к нам бабушкины дочери (тетя Дуня, тетя Анна, тетя Федора), когда две, когда все три, приходили мыть дом. Дом мылся от потолка до пола. Никакой отделки не было, все было деревянное. В доме поселялся запах свежевымытых деревянных стен, пол мылся с песком. Позже появились какие-то половички, и их стелили на этот выскобленный пол.

Это было перед Пасхой, в пост. Бабушка потом всех угощала кулагой. Что это? Это что-то похожее на пюре, сладковатое и вкусное, коричневого цвета. Что-то вроде сусла, как сейчас вспоминаю. А на Пасху бабушка обязательно красила яйца и что-нибудь пекла.

А мне она к этому дню всегда шила новое платьице. Так что мы знали этот праздник.

Мороженое мы тогда не знали. Бабушка давала нам замороженные творожные шарики. Очень вкусно. Это было уже тогда, когда появилась еда. И, видимо, было то, что мы не хотели есть, отказывались, тогда бабушка говорила: «Может, вам дать чибрики в меду?» Что такое чибрики, мы не знали. Но, видимо, что-то несбыточное. Сейчас знаю: чибрики — разновидность пышек.

А вы ели когда-нибудь парёнки? Конечно, современный человек понятия об этом не имеет. А в нашем детстве парёнки — это и конфетка, и жвачка, и ириска, все в одной маленькой морковке. Потому что парёнка — это пареная морковка. Есть поговорка: «Нет ничего проще пареной репы». Но это поговорка. А нет ничего вкусней, слаще пареной моркови.

Осенью, когда в огороде убирают морковку, ее сортируют: та, что покрупней, спускается в яму на зиму, а мелкую, величиной с указательный палец, откладывают. Затем эту мелкую морковку моют и кладут в корчагу — очень большой глиняный горшок. Его наполняют доверху морковкой (без воды) и ставят в русскую печь, когда она уже протопилась, погасли угли, и уже загребли загнетку. Корчагу, закрытую плотной крышкой, переворачивают вверх дном и отправляют в печку на сутки.

На следующее утро достают из печки эту корчагу, переворачивают, открывают — и лакомство готово. Морковка тепленькая, мяконькая. Берешь ее в рот с тоненького кончика, губами отодвигая легонькую пленочку, эта пленочка остается в руке, а морковка, сладкая, ароматная, уже во рту. Есть ее можно сколько угодно.

После морковку, которую не съели, раскладывают на лист и ставят в печку, только чуть остывшую. И эти парёнки подсушиваются.

Подсушенные парёнки — это уже не только лакомство, это и жвачка, потому что они жуются очень долго. От этого удовольствие получаешь еще больше.

А часть парёнок специально пересушивают, дают им даже чуть подгореть. Тогда это уже заварка для чая. Так и называли: морковный чай.

Между прочим, народная медицина и сейчас настоятельно рекомендует употреблять в пищу морковный чай — очень вкусный, полезный, стимулирующий, повышающий иммунную систему напиток. Экологически чистый.

В пятый класс я пошла уже в школу №2. Ведь ходили пешком в такую даль! И ребятишки с Кировки — тоже туда ходили пешком. Эта школа-семилетка была одна на всю округу. Туда ходили и мы, бурсунские, и кировские, и со всего Егоршино.

Мне нравился и русский язык, и математика. Очень нравилась учительница по математике, Валентина Петровна. Она так вела уроки, что просто невозможно было не знать математику.

И в то время я даже не знала, какой предмет мне больше нравится — русский или математика.

Мы были смешные: с одной стороны, умели шалить и шалили в школе, с другой, были очень серьезны. Я была пионервожатой у шестиклассников, хотя сама училась только в седьмом.

То ли за активную общественную работу, то ли за хорошую учебу я была награждена поездкой в Свердловск на зимние каникулы во Дворец пионеров.

Впечатление потрясающее: заходишь во Дворец и сразу попадаешь в подземное царство Хозяйки Медной горы. И сама Хозяйка тут, и Данила-мастер, здесь же Серебряное копытце и другие герои сказок Бажова.

О том, что я буду учительницей, я знала всегда, сколько себя помню, столько и знала. Правда, говорили, что совсем маленькая я хотела быть продавцом. Я этого не помню. А о том, что учительницей, — ясно и всегда. После седьмого класса со своей подружкой поехали в Свердловск поступать в педучилище. Сдали с ней хорошо экзамены, пошли на зачисление.

Нас зачислили, но обнаружилось, что нет общежития, только частные квартиры, которые мы сами должны оплачивать. Ни у меня, ни у нее таких возможностей не было. Я не могла позволить себе тянуть с мамы деньги на оплату квартиры.

Что делать? Подумали-подумали и забрали документы. Вышли. Сели на крылечко возле училища, сидим-плачем. Обхватили головы руками, уткнулись в колени и, такие несчастные, рыдаем. Подходит какой-то человек, спрашивает, что случилось. Мы со слезами кое-как объяснили. Он нам и говорит:

— Напрасно сидите, слезы льете. Вот тут недалеко строительный техникум. Там недобор. У вас оценки хорошие?

— Хорошие, — отвечаем мы.

— Ну и топайте туда. Там и стипендия больше и общежитие есть. С вашими оценками вас сразу зачислят.

Побрели мы туда. Сдали документы. Зачислили нас. Наступил сентябрь, начали заниматься. Хожу на занятия, как на каторгу: все мне не нравится, хоть и предметы общеобразовательные пока (история, история архитектуры и пр.). Страдаю. Плачу. Прошло недели две, я не выдержала и написала домой слезное письмо. Не была уверена, что меня поймут. И вдруг за мной приезжает тетя Тася (жена маминого брата, дяди Коли). Я так обрадовалась! На этом закончилось мое обучение в строительном техникуме Свердловска. И вот ирония судьбы — в этом самом техникуме в то время обучался и Шипицин Толя. Но наши линии тогда не пересеклись.

И вот я снова дома. Счастливая и довольная. Но учебный год давно начался, все мои одноклассники в 8 класс перешли в школу №1. Я хотела их догонять, но меня не принимают: то ли времени прошло много, то ли лимит какой. Они ходят в школу, а я — нет. И мама пошла к А. А. Суховой (в то время она была уже зав. районо), она посодействовала.

Помогло и сейчас — меня приняли. Пришла в свой родной класс, хотя и измененный. Добавились ребята из других школ. Но костяк класса остался наш — из 2-ой школы. Начала учиться. Училась хорошо, но такого удовольствия от учебы уже не было. Я много пропустила, где-то догнала, где-то остались пробелы. И математика была уже не такой родной и близкой, физику терпела, а с химией отношения не сложились. Где-то что-то не усвоила, и ее я не любила. Училась без троек, но такого, чтоб у меня были пятерки по всем предметам, уже не было. Училась хорошо, но без вдохновения. Сказался большой пропуск.

Да и условий особых для занятий у меня не было. В школу ходили пешком, это мы топали мимо школы №2, в которой учились раньше, мимо кладбища, переходили по мосту речку и еще шли по городку (школа №1 была городской). Дорога занимала минут 45 в одну сторону, столько же обратно. Иногда, когда были какие-то мероприятия, в школу приходилось ходить и дважды. От домашних дел меня никто не освобождал. А вечером, когда семья собиралась дома, вообще негде было заниматься. Да еще каждый вечер приходила тетка Анна и сидела у нас допоздна. Я приспособилась к обстоятельствам. С вечера ложилась спать, а ночью, когда все спали, вставала и занималась. Чаще всего просыпалась в 4 утра, делала уроки и потом шла в школу.

Обучение в старших классах было платным.

К тому времени наша семья увеличилась. Анатолий женился, появилась в семье Шура, а после, в 1952 году, и Надюшка. Но когда Анатолия забрали в армию, Шура с Надюшкой уехали в Турино, к матери Шуры, и жили там, пока Анатолий не вернулся…

После девятого класса опять же при содействии А. А. Суховой меня приняли на работу в детсад, который выезжал на дачу. Тогда, наверное, эта практика только внедрялась. Детский сад был ведомственный, принадлежал радиозаводу.

Меня (мне было 16 лет) взяли помощницей воспитателя в младшую группу. Выехали в какую-то деревню. Все было очень хорошо оборудовано.

Помню, что все время была в напряжении: дети не хотели спать днем и долго не засыпали вечером, все возились, кричали, пока не придет воспитательница.

А я все лето искала башмаки малышу, который звал меня Махаловна. Он все время терял свои башмаки, а я ходила и искала. За лето я там отъелась. Такой вкусной еды прежде не ела. На завтрак бутерброд из кабачковой икры на кусочке свежеиспеченного из белой муки калача. Запиваешь какао с молоком. Объеденье!

За лето я заработала уйму денег. Мне купили фабричный костюм (настоящий пиджак с подкладом, юбка), отрез креп-жоржета на платье. И, самое главное, — мне купили туфли, даже две пары. И одни из них — мечта поэта. Всю жизнь потом искала подобные им, не нашла. Это не были туфли для Золушки. Они были удобны, практичны и красивы. Скорее всего, это туфли для весны-осени. Коричневая добротная кожа, кожаная подошва, рант, закрытые, но не очень, плотно облегающие ногу, потому что на взъеме резиночка, а резиночку закрывают два клапаночка, которые завязываются коричневыми шнурочками, на концах которых не то бантики из кожи, не то кисточки. Я их носила очень долго, да и сейчас бы поносила.

Школу я закончила в 1953 году и поступила в институт.

Учительский институт очень меня устраивал: учиться два года, нет английского. Учительский институт набирал студентов, чтобы их быстро отправить в школы. Не хватало учителей средних классов. Поэтому программу пединститута приспособили к данным условиям: у нас не было иностранного, сокращены программы марксизма-ленинизма, политэкономии, несколько сокращен старославянский язык. Но от этого мы нисколько не страдали, а совсем наоборот. Но было усилено изучение современного русского языка, школьной грамматики и особенно методики преподавания русского языка в средней школе.

Учиться было интересно, легко. Я этого хотела. Да и все у нас пришли в институт вполне сознательно. Среди студентов было много учителей начальных классов, воспитателей детских садов. Нас, школьников, было не так и много.

Время было веселое, хорошее, хоть несытость и присутствовала. Но это мелочи — мы на это не обращали внимания. Все были привыкшие. Ели бутерброды с маргарином и вермишель, сдобренную маргарином.

Хлеб был уже свободно, без карточек, в столовой он лежал нарезанный на тарелках. Можно было зайти, заказать чай и поесть хлеба. Мы иногда так и делали.

Но раз в месяц, получив стипендию, мы шли обедать в ресторан, неизменно заказывали шницель, нам этого хватало поесть до отвала. Шницель был такой вкусный, натуральный, поджаренный, величиной с ладонь. К нему подавалась еще и картошечка, и немного зеленого горошка. Для полуголодных студенток это, конечно, была царская еда.

Мне очень понравилась практика в школе. Я хорошо провела уроки (и русский, и литературу) и ходила очень гордая собой. А в связи с практикой вспоминаются забавные случаи.

Для практики студент учительского института должен был составить дословный план урока, включая слова: «Здравствуйте, садитесь!». Так вот, один практикант начал свой план со слов: «Захожу, здороваюсь» и так далее. И так все это зазубрил, что, зайдя в класс, так и произнес: «Захожу. Здороваюсь». Нам это рассказали перед практикой, и нам так эта байка понравилась, что все время, пока мы учились, так и приветствовали друг друга. Всегда нам было ужасно смешно, хоть посторонние не понимали, над чем так хохочут девицы.

Вторая байка, столь же популярная в нашем кругу в то время. Учитель-практикант втолковывает что-то ученику, тот смотрит тупым взглядом. Этот снова повторяет несколько раз. Наконец, горе-учитель говорит: «Ну что же ты не можешь понять? Я сам уже понял».

Заканчивалась учеба, предстояло распределение. Я, хоть и хорошо училась, но все равно беспокоилась: не хотелось попасть в Гаринский или Таборинский районы Свердловской области (таежную глухомань, где связь с миром только по зимнику).

Мама пошла к А. А. Суховой. Та по-прежнему была зав. районо. И на меня пришел персональный запрос, мне было обеспечено место в Мостовской средней школе.

В городском саду

И вот Мостовая. Это почти дома, от города всего 7 км, которые я и преодолевала пешком почти каждую неделю.

Мои братья

Выросли мы с братьями в одном гнезде, в одних условиях, но каждому из нас была уготована своя дорога, своя линия жизни.

Анатолий

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.