Бесплатный фрагмент - Нелегальное лицо

Россия — не проходной двор!

В своём сатирическом произведении «Нелегальное лицо. Россия — не проходной двор» Анатолий Семёнов рассказывает о последнем десятилетиии существования СССР, отце-фронтовике, своей матери — воспитавшей десять детей, Матери-героине, старшем брате — строителе БАМа, о репатриации братьев и сестёр на Историческую Родину, и о том, как спустя десять лет работы в России он оказался на нелегальном положении. Эта книга о столкновении обычного человека с государственной системой и важными чиновниками. Тонкий юмор придаёт его рассказам особый колорит и увлекает с первых страниц. Дядя — капитан дальнего плавания, отсидел срок за незаконное хранение валюты. Муж сестры — цеховик и подпольный советский миллионер, нелегально перевёз в Израиль фамильные драгоценности и бриллианты. Подполковник ФМС, не выпускающий из страны нарушителя визового режима, полон решимости отдать его под суд. Также книга раскрывает взгляд автора на любовь и предательство, потерю и обретение веры, на пропагандистскую кухню западной и российской телевизионной журналистики.

© Анатолий Семёнов, текст, дизайн обложки. 2020

***

Лене Семёновой, моей бывшей жене и спутнице в сложные годы испытаний в эмиграции

Жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю.

Исаак Бабель. «Мой первый гонорар»

Предисловие

Предупреждаю сразу: моя книга — это автобиографический вымысел. Так что убедительно прошу особо впечатлительных читателей не принимать данное сочинение близко к сердцу, даже несмотря на схожесть героев с реальными людьми. В жизни каждого нередко происходят непредсказуемые события и перемены. Судьба нагло вторгается туда, куда её не просят, нарушая наши планы. Не являясь исключением, я взял на себя смелость — осознавая всю ответственность, — изложить некоторые подобные события моего героического прошлого.

Воспоминания порой не поддаются точной хронологии, а мои — особенно. Осмысляя собственные действия и поступки в прошлом, я погружался в рефлексию.

Книгу я хотел назвать «Повесть о настоящем человеке», но в какой-то момент усомнился. А вдруг это роман? Тогда возникло другое название: «Герой нашего времени». Но меня осудили. Сказали: такое произведение уже есть, причём гениальное. Да и какой ты герой? «Какое время, такие и герои», — напомнил я моим судьям народную мудрость. Короче, и от «Героя» пришлось отказаться. Настоящее заглавие мне подсказал подполковник Федеральной миграционной службы. Сделал он это непреднамеренно — не думаю, что офицер ФМС хотел подсказать название для сатирического произведения. Но он это сделал, и я ему благодарен. Благодарен за его верную службу Родине и за всё, что меня с ним связывало.

Должен чистосердечно признаться: я не хотел писать эту книгу. Говорю без лукавства. Я не был способен на такой подвиг. Написать книгу — это тяжкий труд. А написать хорошую книгу — значит провести за письменным столом долгие бессонные ночи, месяцы и даже годы своей жизни. Потому что если браться, то нужно творить, как Лермонтов или хотя бы как Семёнов (я про Юлиана Семёновича говорю, не подумайте обо мне чего). Только в большом писателе загорается божественный огонь вдохновения, который после его смерти продолжает гореть в гениальном произведении. Меня этот огонь миновал. А за письменный стол принудил сесть неведомый мистический голос. Я долго боролся с искушением — до той поры, когда зыбкое честолюбие доросло до пошлого тщеславия. Это был переломный момент. Вот тогда я и решился. Помогал мне тот самый мистический голос, который щедро одаривал меня идеями, предложениями и даже, когда он был в ударе, наговаривал целые абзацы будущей книги. Я делал какие-то наброски в блокноте, записывал навязчивые фразы на разрозненных листочках и всём, что попадалось под руку, но продолжал противостоять соблазну сесть за письменный стол и послужить древнегреческой музе. Немаловажным фактором в принятии мной решения стало письмо президенту Российской Федерации, которое, каюсь, я написал под диктовку того же могущественного таинственного голоса. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это письмо послужит основанием для сатирического произведения. Но реальность современной России оказалась настолько неприглядной, что я был вынужден пойти на это, и, видно, с того момента тяжкой участи писателя мне было не избежать. В каждом из нас где-то таится этот неведомый внутренний голос. И я даже догадываюсь, в каком именно месте.

Эту книгу я писал в разных странах, даже в разных полушариях (почти как Хемингуэй). Я не расставался с мыслью о ней, куда бы ни заносила меня нелёгкая судьба. Работу начал в 2007 году в Москве при президенте Путине. Вторую часть писал в Финляндии, когда президентом России избрали Медведева, — я в это время не по доброй воле отсиживался в гостинице «Sokos» в Хельсинки. Проработкой характеров и деталей занимался снова в Москве при вновь избранном президентом Путине. Завершал книгу на берегах Онтарио в городе Торонто при премьер-министре Канады Стивене Харпере. Окончательная редактура была сделана при молодом и перспективном Джастине Трюдо, сменившем в должности Стивена Харпера. Я писал в кровати, в самолёте, в поезде, в библиотеке, за рулем автомобиля, в телефонной будке и даже под душем. Я довёл себя до морального истощения, не досыпал, не доедал, похудел — но книгу я написал! Для кого? И почему я вообще взялся за перо? Вразумительный ответ на этот вопрос у меня один: чтобы переложить ответственность за свои ошибки и поступки на ваши плечи. (Ведь обвиняя других в своих неудачах, — легче жить.) Мне понадобилось для этого десять лет жизни, и насчёт шедевра этого произведения судить тоже вам, дорогие читатели.

Мой друг Павел, видеооператор иностранных корпунктов, прочитав рукопись первой части, позвонил мне из Москвы в Торонто и задал обескураживающий вопрос: «Ты ещё собираешься возвращаться в Россию?» — «Разумеется, собираюсь!» — оскорбился я. И добавил: «Я же не Салман Рушди, приговоренный на родине к смертной казни за роман». — «Тогда измени фамилии героев своей книги! — настоятельно посоветовал друг. — Иначе тебя ждет судьба Салмана Рушди». Но я, несмотря на это предупреждение, отказался. Отказался по нескольким причинам. Во-первых, страна должна знать своих героев, скрывать это — недостойно автора. Во-вторых, не хочу нарушать художественность формы. В-третьих, это уже не люди, не физические личности, а литературные персонажи. И в конце концов, каждый настоящий автор стремится обессмертить своих героев. Надеюсь, прототипы героев моего произведения будут необычайно благодарны за мой бескорыстный титанический труд. А если нет, то я напомню им слова Антона Павловича Чехова, который сказал: «Вся наша жизнь — сюжет для небольшого рассказа». А за то, что вместо короткого рассказа я навязываю вам, читатели, автобиографический роман, прошу меня простить великодушно и не судить. Для вас только лишние хлопоты, для меня — скандальная популярность. Вам это надо? Поверьте на слово, я не стремился нанести вреда вашему душевному здоровью и психике. Живите с миром и берегите себя. Жизнь коротка, так что не занимайтесь пустым неблагодарным делом. Лучший судья своим поступкам — я сам.

И последнее. В тексте встречаются нецензурные выражения. Я в этом не виноват, даже пытался бороться с ненормативной лексикой, сокращал и заменял эвфемизмами. Но бороться с великим, могучим, правдивым и свободным русским языком — безрассудство. Имейте это в виду.

***

— Что, по-вашему, самое большое счастье?

— Жить в нашей стране.

— А самое больше несчастье?

— Самое большое несчастье — это иметь такое счастье.

Старый еврейский анекдот

Пролог

В Администрацию Президента Российской Федерации, Президенту РФ Путину В. В.

от Семёнова Анатолия Юрьевича, гражданина Канады, паспорт № ВА 700124, выдан 16.11.2006 посольством Канады в г. Москве.

Уважаемый господин Президент, Путин В. В.,

я, Анатолий Семёнов, бывший гражданин СССР, а ныне гражданин Канады, нахожусь в России с 2000 года по приглашению МИД, работая видеооператором в иностранных корпунктах в г. Москве. По причине болезни я просрочил свою визу М-VI №0389543, которая истекла в апреле 2005 года. Имея просроченную визу, я не могу выехать за пределы РФ для того, чтобы получить новую российскую визу.

Я неоднократно обращался в соответствующие органы (УВИР, МИД, ФМС) с просьбой о выдаче выездной визы, но вопрос до настоящего времени остается не решённым. Начальник УВИР г. Москвы (ул. Покровка, д. 42) утверждает, что мой вопрос может быть решён только в судебном порядке, путем выдворения (депортации) меня из России.

За время моего нахождения в г. Москве с 2000 года по настоящее время у меня появилась семья. В январе 2003 года у меня родилась дочь, что подтверждает Свидетельство о рождении. Но официальный брак с гражданкой России я не могу зарегистрировать в ЗАГСе, поскольку для этого мне требуется действительная российская виза.

Уважаемый господин Президент, я полностью осознаю, что, просрочив свою визу, совершил административное правонарушение. Убедительно прошу Вас, принимая во внимание наличие у меня семьи в Москве, не депортировать меня из России и дать разрешение на выдачу выездной визы.

С уважением, Анатолий Семёнов.

15 января 2007 года

Железный занавес

Эту историю невозможно представить без подполковника Шпаковского Владимира Владимировича, заместителя начальника Отдела регистрации и учёта иностранных граждан Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве, подтянутого, симпатичного мужчины средних лет. Уже при нашей первой встрече я догадался, что имею дело с незаурядной личностью. Небрежно вертя в руках мою просроченную визу, господин Шпаковский с напором в голосе поинтересовался:

— А где вы были всё это время и чем вообще занимались?

Этот странный вопрос был задан на лестничной площадке, у двери кабинета заместителя начальника ФМС. Похоже, чувство такта у него отсутствовало. Господин Шпаковский даже не догадывался, что спрашивает об интимном, нарушая мое privacy — право на неприкосновенность частной жизни. Что оставалось делать в такой ситуации? Как было реагировать? Пришлось сознаться: был в России. Но так как наш разговор происходил при посторонних, я не решился добавить, что занимался повышением рождаемости в стране. Во всяком случае, мне удалось внести свою лепту: у меня родилась умная и красивая дочь. Сам Президент России это отметил, официально сообщив по телевидению: «Заметен рост рождаемости в России», — и пообещал согражданам за второго ребёнка двести пятьдесят тысяч рублей. Слов нет, сумма ощутимая, и мы с женой поначалу даже соблазнились, но, хорошо подумав, решили не торопить события. Я — лицо нелегальное, а в России рожать от нелегала — безрассудство, потому как власти не признают законным браком гражданские отношения. И начнутся долгие хождения по мукам, в процессе чего всплывут нежелательные факты и подробности. Хотите доказательств? Я их вам предъявлю. Оформляя российское гражданство нашей дочери, в паспортном столе ответственное лицо в служебной форме заявило: «Отцу необходимо представить справку из посольства, что ребёнок не имеет канадского гражданства». Это, конечно, абсурд: нет такой необходимости, как нет и постановления на этот счёт. Но если дело касается российского гражданства — тут на всё можно решиться. За российское гражданство не то что последние деньги, жизнь отдают. Я был тому свидетелем — и даже сам был готов принести себя в жертву! Но жена посоветовала не совершать провокаций в канадском посольстве — неизвестно, чем всё закончится. Вкладыш, удостоверяющий российское гражданство дочки, мы всё-таки получили. Это оказалось поразительно просто. Я потом долго недоумевал, как это произошло. Простая удача или игра случая? Случайное торжество справедливости или триумфальная победа российского федерального конституционного закона? Но всё оказалось прозаичнее: ответственное лицо продвинули по карьерной лестнице, и наши документы попали на рассмотрение к молодому, ещё не обремененному опытом сотруднику, и тот, ещё не ведая про служебные тонкости и удобство своего положения, выдал нам документ, удостоверяющий личность и гражданство нашей дочери, без извлечения личной выгоды.

Итак, после посещения жёлтого здания на Покровке и увлекательного общения с подполковником Шпаковским я сидел дома и, опасаясь погрузиться в затяжную депрессию, обдумывал план дальнейших действий. Что мы имеем? Первое: все мои действия бесполезны. Всюду отказ. Тупик. Второе: угнетение сознания и духа. Короче, полный набор неудачника. Я когда-то занимался в шахматной секции при городском Доме офицеров. Так вот, в шахматах есть положение, когда любой ход только ухудшает ситуацию. Называется цугцванг. Примерно в таком положении я и находился.

В это время и позвонил неожиданно Павел — как с неба свалился. Тот самый, который советовал изменить фамилии героев этой книги и выяснял, собираюсь ли я возвращаться в Россию. Павел раньше работал оператором в московском корпункте государственного норвежского телеканала NRK. Мы с ним познакомились в Чечне ещё в 2000 году, когда вместе работали в общей группе аккредитованных иностранных журналистов, которые освещали действия российских военных в Грозном. Аккредитацию на эту поездку выдавал лично Ястржембский, тогдашний руководитель Информационного управления Администрации президента, контролировавшей поступление информации из Чечни. Пластиковая карточка хранится у меня до сих пор. Павел успешно работал под руководством Ханса-Вильгельма Стейнфельда, шефа-корреспондента норвежского корпункта, «очерняя российскую действительность», как и другие иностранные СМИ в России, пока неожиданно для всех Ханс его не уволил. Что касается Ханса, он заслуживает особого внимания.

Известный как в России, так и в Европе неординарный норвежский телекорреспондент, автор многих популярных книг, статей и радиопрограмм о России, Ханс-Вильгельм Стейнфельд был близко знаком с Михаилом Горбачёвым. Именно он первый из иностранных журналистов взял знаменитое телеинтервью у президента СССР сразу после того, как Горбачёв в 1991 году сложил с себя полномочия; это интервью транслировали все мировые телекомпании.

В общем, после возвращения Павла из Чечни Ханс его уволил. Мой друг оказался в подвешенном состоянии. Павел всё чаще стал задумываться о возвращении к родным пенатам в Мурманск. Но в родном городе ловить ему было нечего. Я предполагаю, что Ханс-Вильгельм остался недоволен работой своего оператора, который без должного рвения очернял российскую действительность в Чечне, не настолько усердно, как сам Стейнфельд, настоящий талант в этом деле. Но угнаться за истинным профессионалом невозможно: российские реалии Ханс представлял в неблаговидном свете с особенным воодушевлением и мастерством — в этом ему не было равных.

Когда в декабре 2000 года мне предложили должность в корпункте голландского телеканала NOS, — я у них уже прошёл собеседование и отрабатывал последний месяц у финнов — я вспомнил про безработного Павла и порекомендовал своему финскому шефу-корреспонденту Мартти Хосиа рассмотреть его кандидатуру мне на замену. Мартти уже был знаком с Павлом по работе иностранных тележурналистов в Чечне. Так что его приняли в финский корпункт, причём с повышенной зарплатой. (Мне почему-то Мартти повышать зарплату отказался.)

И вот Павел позвонил и спросил:

— Чем занимаешься?

— Цветы поливаю, — ответил я. — Что ещё остаётся делать?

— Ты серьёзно? — усомнился Павел.

— Конечно. Они же засохнут.

— Записывай телефон…

— Какой телефон? — переспросил я. И поинтересовался: — Ты куда пропал? — В последнее время я радовался всему, что отвлекало от мрачных мыслей.

— В норвежском корпункте освобождается место, — сообщил Павел хорошую новость.

— А Ханс? — Со Стейнфельдом, непредсказуемым, импульсивным журналистом, я не горел желанием связываться.

— Ханс в Норвегии. Контракт закончился. Приехал новый шеф бюро — Арне.

— Такой же мудило? — усмехнулся я.

— Не думаю… — проговорил Павел. — Ханс один на всю Норвегию.

— Ханс скоро вернётся, — заметил я с уверенностью.

— С чего ты взял?

— Он там долго не выдержит. Его только негатив привлекает. Особенно российский.

— Ну да, — согласился Павел. — Подобных ему типов сюда тянет, как мух — на навозную кучу, — философски прибавил он и сказал: — Чего им у себя не хватает?

— Духовности, о которой ты мне постоянно рассказывал. Крис даже женился на балерине из Пскова и купил квартиру на Академика Королёва…

— Потом расскажешь! — перебил меня Павел и настойчиво произнёс: — Звони норвежцам, пока они другого не взяли. Ты же не один в Москве оператор с английским.

Здесь я с ним был согласен: хороших операторов в Москве со знанием английского найти можно. Может, не с таким хорошим английским как у меня, но для оператора это не принципиально. Я записал номер и в тот же день созвонился с новым шефом бюро. Разговор получился коротким и деловым, и это меня сразу порадовало. Арне предложил встретиться. Нравится мне работать с иностранными корреспондентами. Не в пример российским они не задают лишних вопросов, чётко знают чего хотят, без долгих предисловий назначают встречу и талантливо очерняют российскую действительность. Хотя были редкие случаи, когда и приукрашивали. Изюминка состояла в том, что работа в иностранном корпункте была для меня единственным шансом легализоваться в России без долгого, мучительного и унизительного процесса депортации. Я всё ещё надеялся уладить проблему со своей просроченной визой наименее болезненным для себя способом. Иностранный корпункт обладает правом обратиться в Министерство иностранных дел с просьбой о выдаче визы и аккредитации для своего сотрудника. Это был для меня реальный выход из цугцвангового положения, надежда, подаренная мне Павлом. Я мог бы снова официально работать, свободно передвигаться по столице и за её пределами, вести обычную, привычную жизнь — и даже мог зарегистрировать в ЗАГСе отношения с гражданской женой, хотя с этим как раз не спешил.

На следующий день, окрылённый и счастливый, я отправился на собеседование. В метро, как уже неоднократно случалось, меня остановил сержант милиции и потребовал предъявить документы. Я к этому почти привык:

«интерфейс» у меня не славянский. Но проблема заключалась не во мне, а в моей просроченной визе. Предстояло откупиться. Так поступают все приезжие, у кого с документами непорядок. И на такой случай я всегда держал в кармане пятьсот рублей.

Я протянул милиционеру паспорт с оттиснутым золотом канадским гербом на синей обложке.

— Вы из Канады? — заинтересованно произнёс страж общественного порядка, увидев обложку моего паспорта.

— Из Канады, — подтвердил я.

— Как там жизнь? — полюбопытствовал он с оживлением.

— Как в сказке.

— А здесь вы чего?..

— Работаю.

— В Канаде тоскливо? — улыбнулся сержант.

— Ага. Зато в России весело.

— Так всегда. Загадочная русская душа. Иностранцам здесь нравится… А берёзы в Канаде есть?

Вопрос застал меня врасплох — настолько он не вязался с ситуацией. Сержант милиции в метро спрашивает нарушителя визового режима, есть ли берёзы в Канаде. Помнил я одно четверостишие в тему:

Над Канадой небо синее,

Меж берёз дожди косые.

Хоть похоже на Россию,

Только всё же не Россия.

Но я его воспроизвёл мысленно, а сержант тем временем продолжил меня удивлять:

— Мой друг уволился из милиции и в Канаду эмигрировал.

— Как ему удалось? — искренне удивился я.

— Женился на еврейке, и… мама не печалься, папа не горюй… Здесь ловить нечего, — с грустью заключил он.

— Может, и вам тоже того… в Канаду? — предложил я симпатичному милиционеру.

— Какая Канада? Я на русской женат. И Родину свою люблю, — без улыбки ответил он, возвращая мне паспорт.

Я взял документ и спрятал в карман. Пятьсот рублей не доставал. Негоже было оскорблять патриотические чувства сержанта своими непотребными деньгами, он такого не заслужил.

У перрона встал поезд, раскрылись двери. Из вагонов высыпали пассажиры. Мы с сержантом тепло попрощались. В наше время нечасто встретишь стража порядка, бескорыстно служащего высоким идеалам. Душевного — тем более. Мне в тот день впервые попался душевный милиционер. Выпал редкий случай. А в советское время положительные люди были нашими маяками, про них писали в газетах и сочиняли песни. Милиционер дядя Стёпа вызывал уважение всех — от мала до велика. Наши герои были честными, с добрыми идеалами, о таких сегодня лишь изредка публикуют скупые заметки, да и те вызывают скорее недоумение. Другое время, другие ценности…

Ехал около часа; норвежский корпункт находился в самом конце Ленинского проспекта, в новом высотном здании, которым заведовало УпДК — Управление

по обслуживанию дипломатического корпуса. Вагоны, по обыкновению, были заполнены нервными пассажирами. Под землёй, куда не проникают солнечные лучи, острее проявляется авитаминоз. Я обратил внимание на молодую беременную женщину, стоявшую рядом. Её округлый живот говорил о большом сроке. Вряд ли я придал бы этому значение, если бы напротив беременной женщины не сидели три молодца, красавцы как на подбор. Контраст оказался вызывающим. Один, в поисках умных мыслей, читал газету. Двое других глядели в пространство.

Первое в жизни серьёзное потрясение я испытал в пятом классе. Михаил Павлович Мадатов, требовательный преподаватель музыки, поставил весь класс перед неприятным фактом, сообщив: «Человек — социальное животное. Это ещё Аристотель сказал. В нас много животных инстинктов. Так что помните об этом, когда на мой урок приходите». Мы, конечно, уже были знакомы с теорией эволюции Дарвина, но лишь в общих чертах — не до такой степени! И почему учитель пения на уроке музыки сообщил нам о животной природе человека? Может, ему не нравилось, как мы поём?.. Это откровение оказалось настолько огорчительным для советских пионеров, что многие поделились новостью с родителями, и те наконец узнали, чему нас обучали на уроках музыки. Скандала не было, но преподаватель ботаники и биологии, полная с усиками женщина, имела с Михаилом Палычем продолжительную беседу.

И вот в метро я воочию видел социальное зверьё, не скрывающее свои животные инстинкты.

Мой бывший шеф с телеканала «Russia Today», Алексей Дементьев, у которого на дверях кабинета висела красноречивая табличка «Вазелин надо ещё заслужить», укоризненно однажды заметил: «Толя, у тебя обострённое чувство справедливости». На подобные заявления люди реагируют по-разному. Лично я, услышав такое от своего шефа, смутился и растерялся. О некоторых собственных недостатках мне известно — об этом при каждом удобном случае мне напоминает жена. (У кого нет недостатков, пусть первый бросит в меня камень!) Но чтобы непосредственный начальник завёл об этом разговор, — с таким я столкнулся впервые. Спасибо, уважаемый Алексей Викторович, что избавили от искаженного восприятия окружающей действительности и помогли прозреть. Моя тонкая впечатлительная натура стремится помочь всем униженным и оскорблённым. Меня возмущает вселенская несправедливость и несовершенство мироустройства.

Как-то на очередном общем собрании нашего отдела я имел наглость высказаться о неподобающем поведении корреспондентки, с которой работал в командировке, — рассказал о злодействах и интригах мадмуазели с южной внешностью. В результате моя популярность среди коллег по цеху резко выросла. Но моя выходка пришлась не по нраву Дементьеву, отвечавшему за распределение вазелина для подчинённых сотрудников. Надеюсь, читатель понимает, для чего я об этом упоминаю: чтобы не возникло сомнений по поводу моей гипертрофированной восприимчивости. Я чистосердечно признаюсь: моё обострённое чувство справедливости — как высоковольтные провода, такого же высокого напряжения. Не влезай! Убьёт!

И вот я со своим оголённым, как провода, восприятием в переполненном вагоне напротив молодых красавцев. Всё тогда закончилось хорошо и для меня, и для беременной женщины. Добры молодцы уступили ей место. Причём встали все трое. Обострённое чувство было удовлетворено и высоким напряжением никого не убило. Дементьев, несомненно, прав, но меня удивляет другое: почему я сам об этом никогда раньше не задумывался? Задачка, как говорится, с двумя неизвестными. Хотя почему с двумя? С одним хорошо известным дивергенциальным членом, который, как известно, не отбрасывается. У меня же на лице написано: дивергенциальный член. И всем это видно. Ладно. Это сложная теория…

Новый шеф-корреспондент московского корпункта норвежского телеканала встретил меня приветливо. Арне оказался мужчина подтянутый, среднего роста и возраста, с открытым добрым лицом и высоким лбом. Одним словом, приятной наружности интеллигентный человек. Как и многие иностранные корреспонденты, работающие в России, он говорил по-русски с незначительным акцентом. Зато речь его была чистой и грамотной, без примеси инородных слов, — видимо, Арне был в университете отличником.

Собеседование длилось не более десяти минут. Тот же финский корпункт, например, неделю вынудил меня томиться в ожидании ответа.

— А как насчёт командировок? — заканчивая интервью, поинтересовался Арне.

Это был ожидаемый вопрос, но к тому времени я уже терялся, не знал, честно на него отвечать или лгать. Я не люблю командировки! Там приходится много работать, преодолевая стресс и напряжение. А я от этого устал. В командировках, как и в горах, проявляются настоящие личностные качества и подлинный характер напарника. И мне приходилось уже не раз попадать в неприятные ситуации. Нередко в командировках происходят любопытные случаи. Вот где источник забавных историй и компромиссов. Всё зависит от степени алкогольного опьянения съёмочной группы. Лично я не пью и потому интересного рассказать о себе могу немного. Зато о коллегах поведаю с большим удовольствием. И пусть они на меня зла не держат. Как гласит русская пословица, мало ли что было, да быльем поросло.

С одним молодым оператором с RT, где я некоторое время добросовестно пятнал свою и без того запятнанную репутацию, приключилось загадочное происшествие. Нет, его не похитили пришельцы, хотя и такое не исключено. Всё было гораздо прозаичнее. Бывший мой сослуживец спустил в воду двадцать тысяч долларов. Вы спросите как? Да легко. Но сделал он это неумышленно. За это можно ручаться. Из рук оператора непроизвольно выскользнула дорогостоящая телевизионная камера в чистое с прозрачной водой озеро. Съёмочная группа к тому времени уже неделю трудилась над сложным сюжетом о природе богатого цветными металлами Красноярского края. Сказывались усталость, недосыпание, недоедание — все прелести тяжёлой бесполезной телевизионной работы. Оператор, сидя в лодке, сосредоточился на лазурной глади и на потерю камеры отреагировал с запозданием. Хотя корреспондент, продюсер и даже ассистент в один голос впоследствии утверждали, что коллега был трезв. И так и могло быть в действительности. Но телевизионная видеокамера, извините, не мешок картошки. Стоит такая вещица — как новый автомобиль, и если каждый оператор с «Russia Today» (а их там не двадцать и даже не сорок энергичных молодцов, а намного больше) хоть раз позволит себе упустить в воду кремлёвское имущество, вы представляете что будет? Нет, канал от этого не обеднеет, и его не закроют. RT финансируется из федерального бюджета, и президент не допустит прекращения его работы. Разве что руководству единственного в России канала, вещающего на Европу, Азию, Северную и Латинскую Америки на английском, арабском и испанском языках, придётся отказаться от служебных «Мерседесов» и «Ауди» и пересесть на более скромные автомобили. Но на «Киа Рио» и «Хонда Сивик» их к Кремлю и близко не подпустят. Дешёвого юмора там не поймут. Возникнет вопрос: «Где деньги?» Ведь тут дело касается международного престижа страны и канала, который команда западных специалистов поднимала не один год.

В далеком счастливом детстве меня учили, что горькая правда лучше сладкой лжи. Уверяли, что честным надо быть до конца. Такому могут учить только в детстве. Повзрослев, мы не можем позволить себе эту роскошь. Правда идёт во вред. Люди не всегда хотят её слышать и не всегда к ней готовы. Но сейчас, ненадолго вернувшись в детство, я постараюсь быть честным. Это будет не смешно, уж не обессудьте. Я не в восторге от своей работы. Телевидение XXI века — это сливной бачок, извергающий на телезрителей поток зловонной лжи. Нескончаемый поток грязи, как вредный микроб, безжалостно проникающий в незащищённое от вируса сознание, калечит психику доверчивых людей. Телевидение — это поработитель и зло современного общества, наносящее непоправимый вред душевному здоровью и спокойствию людей. От плазменных телеэкранов сегодня невозможно скрыться. Они находятся в каждой квартире, в офисах, машинах, самолётах. Эти ловушки поджидают нас повсюду. Мы сами для себя их расставили. Пошлость, ложь, гламур, лицемерие, агрессия, насилие двадцать четыре часа в сутки извергаются на нас. Понятия о добре и зле искажены. Цель владельцев телеканалов, магнатов, олигархов и политиков — унижение человеческого достоинства. И справляются они со своей задачей великолепно, воплощая в жизнь хорошо известный принцип: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Чтобы освободиться от этого рабства, телевидение надо запретить. А кто не в состоянии без него прожить, того направить на принудительное лечение, как курильщиков и наркоманов. Я, например, не смотрю телевизор уже несколько лет и семье своей не разрешаю. Эту сермяжную правду рассказать Арне? Вряд ли она придётся ему по вкусу. И вряд ли после этого откровения он возьмёт меня на работу. Я даже знаю, что он мне ответит. Что западное телевидение отличается от российского. Что в европейских странах государство не вмешивается в работу журналистов. Что западные программы качественнее. Возможно, так. Не спорю. Мне неоднократно приходилось это слышать. Но Арне не скажет, что телевидение — инструмент управления сознанием, орудие распространения заказной и лживой информации. Допускаю, может, он об этом не догадывается. Я сам не сразу прозрел и открыл для себя эту правду. Потребовались годы работы в этой сфере, чтобы понять, а потом ещё работа над собой. Встречаются, конечно, честные журналисты, но, к большому сожалению, срок их жизни недолгий. В России честных устраняют, и неважно, где они трудятся: на телевидении, в газете или на радио. Дмитрий Холодов, Анна Политковская, Михаил Бекетов… Скорбный список можно продолжить. Это у них, там, в заманчивых европейских странах честных журналистов просто увольняют, а в России о них остаётся светлая память, иногда непродолжительная. Вот чем отличается российское телевидение от западного. «Пора не пора — открываю глаза. Кто не спрятался — я не виноват», — так охарактеризовал Ханс-Вильгельм Стейнфельд работу честных журналистов.

Кстати, видеокамеру из озера вытащили, руководству RT не пришлось пересаживаться на дешёвые автомобили. Вернёмся в корпункт норвежского телеканала на Ленинском проспекте.

— Так как насчёт командировок? — деликатно повторил Арне.

— Полный порядок, — нагло соврал я. — Я в командировках лучше работаю.

Арне подозрительно взглянул мне в глаза. Кажется, я перегнул. Не всегда, конечно, но я действительно в командировках лучше работаю. При больших нагрузках и нехватке времени мой организм мобилизуется и начинает функционировать в усиленном режиме. Правда, недолгое время. Как-то снимали с Лией Фергюссон в Праге сюжет в публичном доме… Стоп! Сейчас не возбуждаться!

— Командировки у нас нечасто. Примерно раз в месяц, — охладил меня Арне.

Я удовлетворенно кивнул. Значит, не придётся топить в озере камеру или танцевать стриптиз перед корреспонденткой.

Выдержав короткую паузу, Арне наконец заключил:

— О’кей, ты принят. Поговорим о зарплате.

«Железная птичка снесла яичко! — обрадовался я. — И чего было кота за хвост тянуть».

— Обычно мы платим две тысячи долларов, но, учитывая твой большой experience, мы будем платить тебе две с половиной. Через год — повышение. Идёт? — Арне выжидающе посмотрел на меня.

Две вещи способны возбуждать мою примитивную мужскую фантазию, а именно: внушительный гордый женский бюст и большая зарплата. Моя, конечно, зарплата, не чужая.

— Идёт, — воодушевляясь, ответил я. Арне на секунду задумался.

— О’кей, я поговорю с руководством.

— То есть это ещё неточно? — забеспокоился я.

— Думаю, они согласятся… — успокоительно проговорил он.

А вдруг мой experience останется недооценённым его руководством? Знали бы они, как я с финнами в Афганистане неделю под стрессом находился… Бегали в горах по пыльным окопам, искали Усаму бен Ладена, надеясь взять у него эксклюзивное интервью. Уже один этот факт заслуживает восхищения. Разве нет? Наш водитель, молодой афганец, пел нам афганские народные песни и всё порывался подарить мне антикварный одеколон «Красная Москва», очевидно, приняв меня за своего. Разве за эти моральные страдания я не достоин уважения и лучшей жизни?..

— К работе приступаешь с завтрашнего дня, — прибавил Арне, отвлекая меня от воспоминаний. — Принеси с собой ксерокопию паспорта, визу и четыре фотографии на матовой бумаге. Мы отправим ходатайство в МИД, через две недели получишь аккредитацию и визу.

— Всё ясно. Будет сделано, — кивнул я, ликуя в душе.

— Да, кстати, как твой английский? — встрепенулся вдруг Арне.

— Хорошо! — с готовностью ответил я. — Не сомневайся.

Но Арне всё-таки усомнился. И неожиданно переключился на английский:

— For how long have you lived in Canada and do you have plans to go back? Please keep in mind that we need a person, who will stay with us for at least two-three years. — Говорил норвежец легко и непринуждённо. Слова струились, как прозрачная родниковая вода.

— I understand, — коротко ответил я. Краткость — сестра таланта. Чехов так сказал. И неважно, к чему это относилось. Краткость — во всём сестра таланта.

— Хорошо, — удовлетворенно кивнул Арне. — Вопросы?

— NRK — это государственный или частный канал?

Мне было хорошо известно, что NRK — государственный телеканал, об этом сказал Павел. Но требовалось спросить что-то для приличия. В зарубежных компаниях так принято. Если не проявляешь интереса к компании — значит, ты человек случайный и кроме зарплаты тебя ничего не волнует. Хотя в действительности так и было. Меня, кроме зарплаты, уже ничего не интересовало, даже скажу точнее: виза заботила меня намного больше, чем зарплата.

— Государственный, — односложно ответил Арне. Замечательно! Итак, я буду работать на государственный норвежский телеканал. На финский и шведский работал. И на голландский NOS. И даже отметился на немецком ARD и французском TF1. «BBC News» вообще отличились — заплатили мне двести пятьдесят долларов за десятиминутную съёмку ЮКОСа. Сотрудничал я и с другими иностранными корпунктами, но не стоит обо всём вспоминать. Память — непредсказуемая вещь. Всякое было в жизни, и незачем глубоко влезать в тёмные дебри прошлого. Главное, что я смогу решить свои личные проблемы. Аллилуйя! Или нет, в моём случае так: «Мазль тов!» Сбылось. Как всё-таки приятно иметь дело с иностранцами. Всё кратко, чётко и предельно ясно. Важно, что теперь я получу визу, и меня не депортируют из России. День Страшного суда отменяется! Выдворения не будет! Благодаря Павлу я избежал суровой кары российского закона.

На следующее утро, основательнее ощущая под ногами землю, я в приподнятом настроении вошёл в офис норвежского корпункта. Деловито прошёлся по всем комнатам, осмотрел видеокамеру, монтажный компьютер, на котором мне предстоит монтировать негативные видеосюжеты о России. К этому мне не привыкать. Я таких сюжетов не одну сотню смонтировал для западных телеканалов.

Арне тоже был в благостном расположении духа. Он в моем лице, не потеряв кучу драгоценного времени на поиски, заполучил профессионала, который к тому же хорошо владеет английским. По крайней мере, так он считал. Арне любезно предложил мне чаю. Я отказался — от счастья всё внутри вибрировало настолько, что чашку я бы вряд ли удержал. Но наша общая радость продлилась недолго. Просмотрев копию моей визы, Арне медленно приподнял голову. На его худом и умном лице одновременно отражались недоумение и замешательство.

— Ты что?.. — Он осекся, потом продолжил: — Ты два года живёшь в Москве без визы?! — На меня смотрели ошалелые глаза Арне.

— Как же без визы? Вот виза, — ответил я, не представляя масштаба неотвратимой трагедии.

— Эта виза истекла два с половиной года назад… — ещё более поражаясь, выговорил Арне.

— Я собираюсь новую получать…

— Вера, зайди сюда! — крикнул Арне в открытую дверь, проигнорировав мой ответ.

Тревожное чувство охватило меня до последнего органа. Я ощутил дискомфорт, покалывания в нижней части тела.

В комнату вошла немолодая женщина в строгом чёрном костюме — секретарь или, может, офис-менеджер. Вера вопросительно и деловито взглянула на меня. Она была уверенная и спокойная.

— У тебя были проблемы с милицией? — Норвежский акцент Арне стал более заметным.

— Нет, не было, — сказал я, пытаясь сохранить спокойствие.

Арне с Верой удивленно переглянулись, и он печально вздохнул.

— Значит, у тебя большое будущее, — грустно предрёк он мне.

Вера посмотрела мне в глаза, утвердительно кивнула и добавила:

— И не очень светлое…

Я хотел было возразить, но Арне меня опередил:

— Ты до сих пор не понял, что это за страна?

— Смотря что ты имеешь в виду. — Я не мог сообразить, к чему он ведет. Видимо, от волнения и беспокойства мозги уподоблялись силикону, что слабый пол имплантирует себе в грудь.

— Россия — это не матрёшки, водка и чёрная икра.

«Ничего себе, сказанул! — поразился я. — Вроде банальность, штамп, а как хлёстко звучит!» Меня всегда интересовало суждение иностранцев о России. Я их мнения коллекционирую, записываю в блокнот. Был не самый подходящий момент, но я не удержался.

— Объясни.

— Это феодальное государство с кремлёвскими опричниками и рублёвскими князьками. Здесь всё находятся в вассальной зависимости от чиновников и силовиков.

От такой меткой оценки текущей исторической ситуации у меня отпала челюсть. За долгое время работы с иностранцами я разное слышал, но подобное высказывание — впервые. Помню, шеф-корреспондент голландского корпункта сказал мне: «Услужливость и страх перед чиновником у русских в крови». Согласен. Тяжёлое наследие крепостного права царского режима. Шеф-корреспондент финского канала сказал: «Западная Сибирь, где живут финно-угорские народы, должна принадлежать Финляндии». И это допускаю. Границ скоро не будет. Мир станет единым — глобализация! Корреспондент германского канала сказал: «Байкал — всемирное достояние, которое должно принадлежать всем. Не только России». И это я допускаю — об этом уже давно ведутся разговоры, но всё это по сравнению со словами Арне было тускло и бледно. Феодальный строй, князья, опричники… Как же он не боится? Мне понятно, что он человек с западным менталитетом. Непонятно другое. А если я платный осведомитель? Подосланный. Или пусть даже бесплатный, неважно. Похоже, я не представляю для него опасности. Арне просёк это по моему потухшему взгляду. Повисла гнетущая пауза. Что касается феодального строя, то я об этом знал из истории средних веков. У меня в школе была хорошая учительница истории — Нина Михеевна. Ветеран Великой Отечественной войны. На фронте была санинструктором. Получила боевое ранение. Её любила и уважала вся школа. Нина Михеевна подробно рассказывала о феодальном строе, о крепостном праве. Она излагала материал интересно, увлекательно. Я помню её рассказ о хеттах, индоевропейском народе, обитавшем в центральной части Малой Азии, о царях хеттского царства Шуппилулиума III и Хаттусили. Оказывается, народы Кавказа являются потомками хеттов. Ладно. Это сейчас неважно. Но Арне! Откуда в голове норвежского корреспондента взялись вассалы?

— К чему ты всё это? — Я надеялся избежать страшного удара, цеплялся за соломинку.

— Любой чиновник в России — князь. У них свои земельные владения, личная охрана, дороги, поселки, суды. Они выше закона. Здесь феодальный строй! Ты этого ещё не понял?

— Я думал, здесь демократия.

— Не думал не гадал, да в суп попал, — усмехнулся Арне.

Встречаются уникальные журналисты. Арне один из них. Как ему так быстро удалось разобраться в государственном устройстве России? И проникнуть в анналы? Безусловно, он был лучший студент в университете. Анализирует не хуже опального журналиста и депутата Государственной Думы Юрия Щекочихина, у которого незадолго до его скоропостижной смерти я брал интервью для голландского телеканала и которого, по утверждениям западной прессы, отравили опричники. Ведь приехал Арне в Россию всего месяц назад, и уже такой прогресс. Впрочем, другого бы сюда не отправили. Расходы на содержание московского корпункта немалые, потому требуют от него интересных сюжетов. Надо бы предостеречь Арне: за подобное откровение, чего доброго, лишат аккредитации или, ещё хуже, отправят вслед за Щекочихиным или Литвиненко. Кто знает, что у опричников на уме. Способы у них разнообразные. В 2006 году для канадского телевидения CTV я брал интервью у полковника КГБ в отставке Станислава Лекарева. Этот персональный пенсионер союзного значения с первого раза с расстояния двух метров легко забросил кусочек сахара в чашку, продемонстрировав свой профессиональный навык; у западных журналистов есть предположение, что с помощью такого приёма убийца мог полонием отравить в Лондоне Александра Литвиненко. Дома потом я пытался освоить это мастерство, раз за разом метая сахар в чашку, но полезным навыком так и не овладел. Лекареву на момент интервью было семьдесят два года, а мне — только сорок лет. В КГБ если научат — на всю жизнь останется. Вот потому и говорят: бывших кагэбэшников не бывает.

— Визу я получу, — неубедительно сказал я.

— Сколько лет ты в России? — спросил Арне.

— Скоро уже шесть…

— Более двух из них — нелегально! — заметила немногословная Вера.

Неужели это конец? Крушение всех надежд? Неужели снова на Покровку, к господину Шпаковскому на поклон, демонстрировать ему свою вассальную зависимость? До этого я знал только о наркотической и алкогольной зависимости. В подростковые годы мне приходилось видеть, как в нашем бандитском дворе старшеклассники курили анашу, а взрослые кололись в подъездах; я видел, как в металлических столовых ложках доводили до кипения белую жидкость и потом вкалывали её себе в вену. Слова «шприц», «морфий», «план» и «анаша» я узнал намного раньше, чем слова «вассалы» и «феодалы». И вот теперь узнал о вассальной зависимости от чиновника.

— Тебя депортируют, — прервал мои воспоминания о счастливом детстве Арне.

Вера снова утвердительно кивнула. Я отметил: говорила она мало, но её короткие редкие фразы больно вонзались в сердце.

— Не депортируют, — возразил я. — У меня есть план. Я еду в Финляндию…

— Так… — иронично произнёс Арне.

— Сижу в гостинице, жду там приглашения — об этом я уже договорился. Потом иду в российское посольство, получаю новую визу и въезжаю в Россию… На всё не больше двух недель, — подытожил я с выразительным жестом.

— Ты читал «Зима тревоги нашей» Джона Стейнбека? Странный вопрос Арне поставил меня в тупик. При чём тут тревоги Джона Стейнбека? Начитанный гусь попался. Хотя иностранные журналисты все такие.

— Не читал, — сознался я. — Но я читал «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.

— Рекомендую, — посоветовал Арне.

Что за наставления по зарубежной литературе? Мне русская ближе. Да и зачем мне чужие тревоги, когда у меня своих достаточно? Нет. Джон Стейнбек не поможет. И Сэлинджер не поможет. Шпаковский! Вот кто повелитель моей судьбы! Обладатель таинственной власти надо мной. Хозяин моей биографии. Вот в чьих руках находится моя дальнейшая жизнь и судьба. Вот у чьих ног находится мое достоинство и гордость.

— Это ваши фантазии, — сказала Вера.

— Как это — фантазии? — опешил я.

— Так. Вас даже отсюда не выпустят.

— Почему не выпустят? Такого не может быть.

— В России ещё и не такое может быть.

Ну да, секретарю иностранного корпункта известны правила регистрации иностранных граждан. Она ежедневно с чиновниками имеет дело, не первый день в этой мутной жиже. Спорить бессмысленно: опытная, деловая информированная вумен (это я свой уровень английского демонстрирую). Её строгий чёрный костюм, проникновенный взгляд подтверждают мои догадки: этой даме хорошо известны правила постановки на учёт иностранных граждан.

Арне с Верой снова переглянулись. Испытывая ко мне отеческую жалость, Арне рассказал:

— В прошлом году здесь работал корреспондент из Осло. Заработался. Обо всём забыл. Просрочил свою визу всего на два дня. На два! Я его предупреждал: «Олав, давай паспорт, могут быть проблемы». Когда он опомнился — МИД отказал! Выездную визу не выдал. Олава отсюда не выпускали. Тут такой цирк был…

— Только без клоунов, — добавила Вера. — Мы руководству в Осло звонили…

«Чирлики-мирлики! Шаранды-баранды! Что от вас ушло, то к нам пришло!» Прямо «Сказка о потерянном времени». В тот период я её часто вспоминал. Время было безнадёжно упущено. Мозг, перегруженный информацией, перегрелся. Требовалось ненадолго отвлечься. Мысли стали куда-то уноситься против моей воли. Психика умеет защитить себя от подобных коллизий. Значит, не видать мне этой должности в норвежском корпункте. Не видать зелёной бумажки с фотографией, благодаря которой я надеялся уладить все свои проблемы. А я уже размечтался с Мортеном Харкетом познакомиться, вокалистом любимой группы «a-ha». Норвегия — страна маленькая, Арне наверняка лично знаком с ним. У Мортена есть песня «Ready to Go Home». Всякий раз, когда её слушаю, она доводит меня до горьких слёз. В тот момент я был готов пролить горькие слёзы. Из-за обиды, сожаления, неудачи. За что мне эти танталовы муки? Чем же я прогневил древнегреческих богов? Точнее, древнееврейских.

На планете имеются аномальные зоны, например Курская магнитная аномалия. Для меня в тот момент норвежский корпункт на Ленинском проспекте стал магнитной аномалией, где силы притяжения также работали в обратном порядке. Я перестал чувствовать притяжение, меня оторвало от земли и понесло. Вспомнилось школьное стихотворение, которое учил сорок лет назад:

Если скажут слово «Родина»,

Сразу в памяти встает

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот…

Это стихотворение я торжественно читал у доски в школе. Нина Михайловна, моя учительница в начальных классах, поставила мне в дневник большую красную пятёрку, которой я долго гордился. Почему я вспомнил эти строчки? Произошёл отрыв сознания от тела. Расслоение. Мозг пребывал в невесомости, а на тело воздействовало земное притяжение. Утверждают, что у человека задействовано около трёх процентов мозга. Другие говорят о четырёх. Какое-то время даже велись споры на эту тему. Мне кажется, мой мозг вообще не работает. Иногда думаю, его в черепной коробке просто нет. Не удивляйтесь, живут же люди без мозгов. Об одном любопытном случае писали. Прохожему упал на голову кирпич. Когда он пришёл в себя, родного языка вспомнить не мог, на хинди заговорил. Вот если бы и мне на голову упал кирпич, размечтался я, все проблемы враз бы решились. А лучше даже два кирпича. Я мог бы вспомнить, как мечтал стать диаконом. Тогда бы меня отправили в «жёлтый дом», бесплатно лечиться.

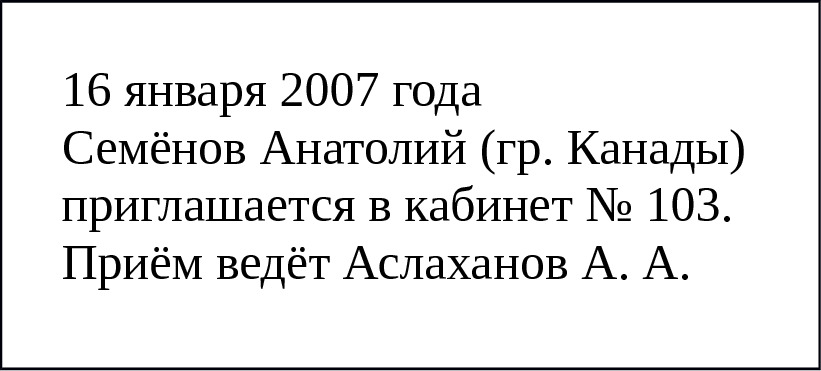

Россия — не проходной двор!

Как раз я и нахожусь в жёлтом доме, трёхэтажном здании на Покровке, в кабинете замначальника ФМС. И это, к сожалению, не сумасшедший дом. Хотя моя крыша давно готова поехать.

— Господин Семёнов! — укоризненно обращается подполковник Шпаковский. — Россия вам не проходной двор! — В голосе отчетливо звенят угрожающе железные нотки.

С этих пугающих слов начинается наш с ним очередной волнующий разговор, словесный поединок. Я заискивающе вздыхаю, виновато поддакиваю и оправдываюсь, но мои душевные терзания Шпаковского совершенно не беспокоят. Он увлечен перевоспитанием и наказанием провинившегося типа. Догадываетесь кого? Конечно же, меня.

В кабинете подполковника Федеральной миграционной службы тесновато: он заставлен служебной мебелью, офисной техникой, повсюду толстые папки, на столе документы. Кабинет подполковника находится в трёхэтажном жёлтом здании, хорошо известном иностранным гражданам в Москве. В будние дни, кроме среды (среда — неприёмный день), это здание кишит разношёрстным народом. Кого здесь только не увидишь: финны, немцы, французы, поляки, голландцы, кубинцы, арабы… Были даже замечены корреспонденты японского, корейского и китайского телеканалов. Здесь как на международном вокзале: покупаешь в окошке зелёный билет (за визу с наклеенной фотографией надо заплатить пошлину), расписываешься и выходишь. Если иностранцу необходимо получить визу, разрешение на временное проживание или вид на жительство — ему сюда, всё это производится в стенах жёлтого здания могущественными чиновниками ФМС. Здесь так же, как в моем случае, могут оказать и содействие в депортации. Но, похоже, я тут один такой неудачник. Других страдальцев здесь нет.

Шпаковский сидит за столом в сером штатском костюме, однако мне хорошо известно, что Владимир Владимирович состоит в чине подполковника Министерства внутренних дел. Я пытаюсь разгадать значение слов, произнесённых подполковником, стою перед Шпаковским по струнке — не издавая вибраций, как туго зачехлённый инструмент. В моей голове беспорядок, мысли блуждают и не стыкуются. Зачем я тут нахожусь? Может, мне в соседнее здание? В соседнем здании драмтеатр. Туда я потом какнибудь зайду. А сейчас именно здесь разыгрывается настоящая драма, и подполковник Шпаковский справляется со своей ролью блестяще. Главное — не мешать. Моя задача — поддержать мизансцену, и я виновато бормочу:

— Я знаю, Россия — не проходной двор. Я Россию люблю всем сердцем…

(И я говорил тогда правду! Только моя правда никому не была нужна.)

— Обращайтесь в суд. Там вам помогут, — цинично рекомендует Шпаковский.

— А может, как-нибудь по-другому решим? — намекаю я.

Но мой намёк растворяется в воздухе. Шпаковский не реагирует.

Я прожил в Москве около десяти лет, но взятки давать так и не научился. Отстал от жизни в мегаполисе. Наверное, достойных кандидатов не находилось. Не попадались достойные моей взятки. А ещё мой животный страх: ворвутся в кабинет блюстители закона, защелкнут на запястьях наручники и бросят в тёмные сырые помещения. И пропадёшь там. Я такие сюжеты по ящику видел. А я в него не то что смотрю, я этому ящику преданно служу — пособник дьявола.

И всё-таки на последние деньги я купил бутылку дорогого французского шампанского в изящной золотистой коробке. И вот выбираю, как мне кажется, удобный момент и, потупив взгляд, точно нерешительный школьник, ставлю бутылку на край заваленного бумагами стола.

— Что это? — встревоженно говорит Шпаковский.

— Французское шампанское. Очень хорошее, — спешу заверить подполковника.

— Уберите. — Шпаковский недоволен подношением. — Это для тех, у кого печень здоровая.

— А у вас, что, больная? Подполковник молча морщится.

Значит, больная. А ведь не скажешь. Я колеблюсь, потом решаюсь и ставлю импортную бутылку на пол, к шкафу. Не уносить же с собой — неприлично! Хотя в моём положении не до приличий. Я бы унёс, но Новый год на носу.

— Отметите праздник с сотрудниками, — нерешительно рекомендую я, но тут же вспоминаю: шампанское для печени вредно.

— У вас всё? — реагирует Шпаковский.

Зря я всё-таки на бутылку последние деньги потратил. Надо было в конверте ему всучить. Похоже, шампанским здесь не обойтись.

— Меня депортируют?

Почему я об этом спросил? Ему всё ясно. Всё давно решено. Но ничего лучшего мне в голову не пришло.

— Представьте — да! — хмурится подполковник.

Шпаковский немногословен. Говорит строго по делу. Это издержки кадровой службы. Спрашивай что угодно, а выход из этого кабинета один — в суд!

— Но это же на пять лет, — всем своим видом и соответствующей интонацией пытаюсь я разжалобить строгого чиновника.

— А вы бы на месяц хотели? Внесите предложение, — острит Шпаковский.

Я оцениваю шутку, даже несмотря на то, что мне не до смеха. Юмор Шпаковского искромётен, как бенгальские огни в холодную новогоднюю ночь.

Все заранее подготовленные вопросы куда-то мигом проваливаются. Память отшибает начисто. Все слова забыты, молчу как рыба. Мама часто повторяла: молчание — золото. Она, несомненно, права. Надо молчать. Помолчу. Особенно сейчас. Пауза. Тайм-аут.

— Вы — гражданин Канады, — вдруг прерывает мои грустные мысли подполковник, — более двух лет находитесь в России незаконно, без визы! Это, вообще, как объяснить?

Нет, надо немедленно что-то ответить, иначе это может далеко зайти.

Наконец на меня снисходит озарение, и я спрашиваю:

— А где ваше милосердие? У меня здесь ребёнок родился… и жена… скоро в первый класс пойдет…

— Тем хуже для неё, — замечает Шпаковский.

— Будьте снисходительны.

Что же я несу?! Прости меня, Господи. Откуда во мне эта христианская покорность, это смирение? Шпаковский такого слова, может, никогда даже и не слышал. Оказалось, ещё как слышал.

— В суд обращайтесь! Наши судьи милосердны и снисходительны, — продолжает глумиться он.

— Я в России жить хочу. Я не хочу в Канаду…

— О Канаде забудьте! — вдруг сердится Шпаковский. — Кленового сиропа здесь нет!

Что это было с кленовым сиропом? Откуда он это взял? К чему упомянул? Не думай об этом! Лучше не думать, иначе можно совсем запутаться и потеряться. С кленовым сиропом едят блины и оладьи. А берёзовый сок вкуснее и полезнее. Я когда-то давно пил настоящий берёзовый сок. Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…

— Я пытаюсь забыть, вы сами напоминаете.

— Бросьте! В девяносто первом вы бежали, только пятки сверкали. Возвращаться и не думали, — с осуждением упрекает меня Шпаковский. — Главное было — туда! За джинсами и райской жизнью…

— В девяносто первом все уезжали. Никто не думал возвращаться, — оправдываюсь я, но мои аргументы не убедительны.

— Вы настолько наивны, полагаете, нам ничего неизвестно? — постепенно расширяет тему подполковник.

Я вздрагиваю. Меня пробирает до шнурков, которых нет. Туфли со шнурками я не ношу — неудобно, но взгляд опускаю вниз, проверяю. Всё как обычно: туфли чистые и без шнурков.

— Не понимаю, о чём вы?

— Всё вы понимаете… — лукавит Шпаковский.

— Меня без визы на работу не берут, в ЗАГСе не регистрируют… Даже таджики в лучшем положении. Их в ЗАГСе расписывают…

— Семёнов, оставьте таджиков в покое. Нам известно больше, чем вы думаете, — многозначительно ухмыляется Шпаковский.

— Всё это лирика… — Я начинаю нервничать.

— И как вы канадское гражданство получили — это тоже лирика? Или детективная проза?

Меня передергивает, как затвор автомата Калашникова (впервые услышанный в армии звук, раздающийся при передергивании затвора, мне запомнился на всю жизнь). Я чувствую болезненный спазм внизу живота. Тенезмы. Снова опускаю взгляд на туфли. Снова убеждаюсь: нет шнурков. Меня не раз спрашивали друзья и знакомые о моей эмиграции, но подполковник Федеральной миграционной службы — впервые, и от его вопросов я ощущаю большой дискомфорт. У Шпаковского на мой счёт совсем другой интерес, а именно суд и депортация. Цели у нас, надо признать, диаметрально противоположные.

— Обыкновенно получил, как все, — отвечаю.

— В том-то и дело, что не как все. В январе тысяча девятьсот девяносто первого года вы вылетели в Канаду по гостевому приглашению и попросили политическое убежище. — Шпаковский замолкает. — На каком основании? — чуть повышая тон, прибавляет он. — Вы что, академик Сахаров?

Ничего себе момент истины. Ну я в долгу тоже не остаюсь.

— Академик Сахаров политического убежища не получал. Он находился в ссылке в Горьком.

Шпаковский брезгливо кривится. Понятно, как всегда, я сболтнул лишнего. Молчи, дурак! У тебя длинный язык.

— А в апреле тысяча девятьсот девяносто седьмого года вы принесли клятву английской королеве и получили канадское гражданство, — продолжает он излагать тёмную сторону моей биографии.

— Какой ещё королеве? — неосторожно усмехаюсь я.

— Английской! Елизавете Второй, — спокойно отвечает Шпаковский.

— Причём тут английская королева? — тушуюсь я.

Что происходит? Почему я слышу об английской королеве от подполковника МВД в здании ФМС?!

— В Канаде, господин Семёнов, конституционная монархия с парламентарной системой, — назидательно ликвидирует мою неосведомлённость Шпаковский.

Ну для чего мне эта информация? Что мне с ней делать? Мне сейчас виза нужна. Выездная. Визу мне дай! Но я смиренно молчу. Слушаю дальше. А что ещё мне остается?

— Канада входит в Ассоциацию независимых государств, признающую британского монарха в качестве символа свободного единения, — заканчивает Шпаковский лекцию.

Шпаковскому всё-таки удалось ввести меня в ступор. Видимо, подполковник обладал особым для этого даром. Похожее состояние я пережил в горах Афганистана в 2001 году. Американские агрессоры вторглись в эту страну под предлогом уничтожения «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Вся эта затея с самого начала напоминала провальное бродвейское шоу, которое с размахом освещали все ведущие мировые средства массовой информации, в числе которых оказался и скромный финский государственный телеканал, где я в ту пору трудился. В горах быстро выяснилось, что в Афганистане Усамы бен Ладена уже давно нет — а видели его в Америке — и никаких военных действий не ведется. Хотя бородатый афганский офицер армии Северного альянса, давший нам в окопе убедительное интервью, утверждал, что бен Ладен скрывается за холмом напротив. И даже указал пальцем место и дал приказ танкистам выпустить туда снаряд. Но при всём его желании, журналистов, готовых проглотить уловку и поверить в ложь, не нашлось. Театр военных действий сиротливо пустовал — военных операций не велось, зато театральность действа была очевидна. Многих теле-, радиокорреспондентов и пишущих журналистов в горах ждало разочарование. Как же им следовало поступить? Командировочные деньги потрачены, а бен Ладена в горах так и не нашли. Никто его не видел. Как сделать сюжет об американской освободительной войне? Как вернуться из горячей точки героем? Радиожурналистам и пишущим корреспондентам легче: рассказать и написать можно всё что угодно, а вот как быть телевизионщикам? Ведь от них требуется показать подходящую «картинку». Корреспондент «BBC News» сообразил быстро, найдя оригинальный выход из сложного положения. Он предложил афганским танкистам двести долларов за выстрел. Танкисты дважды пальнули из советского танка Т-62 и положили четыреста долларов в карман чёрного советского комбинезона. Деньги я, конечно, не видел, но лица танкистов светились от улыбок. Я заметил, что и шлемофоны на них были советские. Так был оживлён сюжет корреспондента «BBC News» из Афганистана. Вот какой дорогой ценой (в прямом смысле слова) достаётся информация. Вот под каким стрессом приходится работать журналистам и операторам. Так как финский канал — не «BBC News» и свободными средствами не располагал, я ухитрился отснять эти залпы конспиративно, хотя и не без риска для здоровья: мои барабанные перепонки едва не лопнули. Бездумно близко я находился к Т-62, потерял слух на короткое время. Шеф давал указания, а я его не слышал. Точно контуженный солдат из советского военного фильма. Вот такой же и я стою перед подполковником Шпаковским — жалкий и беспомощный. Видно, историю канадской монархии и процедуру получения канадского гражданства он хорошо знал. Получается, что клятву английской королеве я действительно приносил. Катастрофа! Я со своей визой никак не разберусь, а мне связь с самой английской королевой приписывают. Это они умеют. Но у меня есть смягчающее обстоятельство: клятву английской королеве я давал не один. Клятва была произнесена под диктовку главного заседателя в зале суда вместе с другими счастливчиками. Была также одна незначительная погрешность в датах: гражданство я получил не в апреле, как заметил Шпаковский, а в сентябре 1997 года. Но здесь мне удалось промолчать — зачем свидетельствовать против себя, уточняя лишние подробности? Всё это можно использовать против меня в суде. Постепенно я выхожу из ступора, ко мне возвращается слух.

— Семёнов, вы плохо учились в школе? — Ирония Шпаковского острая и обидная. Не зря говорят, что в России лучшая сатира.

Неужели они мой аттестат зрелости изучали? Люди в погонах ничем не побрезгуют. Для компромата любые методы хороши. А компромата на меня хоть отбавляй. Достаточно вспомнить моё письмо. «Может, всё-таки о письме им неизвестно?» — с надеждой подумал я.

— Я учился. Остальное к делу не относится, — вызывающе отвечаю я.

С возвращением слуха я на некоторое время ощутил себя смелее. Почему мне приходится обсуждать историю своего невозвращения с подполковником Федеральной миграционной службы в его кабинете? Здесь же не передача «Жди меня»! Мне совсем не до шуток. Насмешки и остроты тут отпускаются исключительно в одностороннем порядке, и это для меня может плохо закончиться. Возьмут и отправят, как академика Сахарова, в ссылку. Хорошо если в Горький — в отличие от Сахарова, я об этом мог только мечтать. Меня депортируют в Канаду, и тогда я не смогу вернуться к своей семье. Покажут по ящику, как доблестные сотрудники ФМС выдворяют в наручниках злостного нарушителя миграционного законодательства: борьба с нелегальной иммиграцией. И сиди себе там пять лет с кленовым сиропом. Мне ли не знать, как делаются новости.

Хорошо, я добровольно сам всё расскажу. Чистосердечное признание смягчает вину. Итак, в январе 1991 года, прибыв в Канаду, я действительно подал документы на статус беженца — это был единственный путь к получению гражданства, истинной цели моей поездки. Возвращаться назад я не думал. Как заметил осведомлённый Шпаковский, поехал за райской жизнью и джинсами. С нехитрой схемой подачи документов и получения статуса беженца я вкратце был знаком. Кстати, об этой тайне знали многие пассажиры авиарейса Москва — Монреаль.

Первое потрясение в Канаде я испытал, когда узнал, что моим делом будет заниматься бесплатный адвокат. Не такой, от которого добровольно отказываются («Бесплатный адвокат нам не нужен!»), а настоящий канадский адвокат, серьёзный господин — мистер Файн. Симпатичный, высокий, в сером костюме, аккуратно выбритый, с голосом диктора радио — я таких видел только в кино. Даже фамилия адвоката — Файн в переводе на русский означает «прекрасный», «отличный», «превосходный» — говорила о его профессионализме и личных качествах. Работу мистера Файна оплачивало государство. Он сидел напротив, ставя меня в тупик своими затруднительными вопросами. Мы общались через переводчика. Его помощница, молодая канадка, изучала русский язык в институте и объяснялась приемлемо. Во всяком случае, её я понимал лучше, чем мистера Файна.

— Для получения статуса беженца вам надо приложить письменное объяснение. Вы должны убедить канадский суд в притеснении, — сказала она.

— В чём? — растерялся я.

— Что вас притесняли. Разве евреев в Советском Союзе не притесняют?

Что я мог на это ответить? Что мог убедительного написать? Диссидентом я не был, политикой не занимался, за гражданские права не боролся. Более того, предпочитал русскую народную песню «Во поле берёза стояла» еврейской песне «Хава нагила».

— В армии притесняли.

— Это не актуально. Я напряг память.

— В комсомол вступил по принуждению.

— Вы состояли в молодежной военной организации? — перевела вопрос адвоката его помощница.

Меня от испуга перекосило. Никогда не думал, что комсомол — это молодежная военная организация. Получается, что я не только в ней состоял, но ещё и финансировал. Кто мог знать, на что шли мои членские взносы? А я ещё, идиот, взял с собой в Канаду комсомольский билет. Надо немедленно его сжечь!

— Может, про начальника ЖЭКа написать? Он отказывался меня прописывать на жилплощади родителей.

— Что такое прописка?

— Ущемление гражданских прав! — наконец озарила мою голову светлая мысль.

— В СССР существует расовая дискриминация. Ваша жизнь подвергалась опасности? — пытал меня обескураживающими вопросами мистер Файн.

Я задумался. Вспомнил папу, который после работы слушал «Радио „Свобода“».

— Сахаров, Щаранский, Солженицын, — вместо ответа перечислил я фамилии, которые неоднократно слышал по радио.

— Хорошо. Вот в таком духе, — рекомендовал адвокат. — Думайте.

Где бы я в СССР ни жил или учился, или останавливался на короткое время, никаких притеснений или расовой дискриминации на себе не ощущал. После распада страны, уже в новой России — было. Особенно на канале «Russia Today». А в советское время не припомню никакой дискриминации. Но если я в этом сознаюсь — гуд бай, Канада!

— Соседи меня притесняли, — сказал я после паузы.

— Very good, — обрадовался мистер Файн. — Go ahead.

И я написал: «Соседи через балкон обзывались неприличными словами и притесняли. В общественном транспорте оскорбили по национальному признаку».

Мистер Файн выслушал перевод написанного и задумался. Потом резонно поинтересовался:

— А почему ты на такси не ездил?

— Тогда бы меня оскорблял таксист за мои же деньги. Это очень дорого.

И мистер Файн наконец отстал со своими озадачивающими вопросами.

Свой пасквиль я сочинил для канадского суда под корректировку иммиграционного адвоката. Мои обвинения были безосновательными. Если Шпаковскому известно об этом письме, — копия его у меня до сих пор хранится, — то в суд я пойду уже совсем по другой статье…

Шпаковский, как и подобает большому актеру, держит внушительную паузу, перелистывая бумаги на рабочем столе. Окидывает меня холодными, пронзительными глазами офицера. Я молчу, о письме ни слова. Страх заполняет и сковывает меня. Шпаковский смотрит в окно. О чём-то сосредоточенно думает. Берёт карандаш, вставляет его в механическую точилку и крутит ручку, потом поднимает на меня тяжёлый задумчивый взгляд. Сейчас, похоже, о письме заговорит.

— Господин Семёнов. Россия — не проходной двор! — повторяет он. Видно, словарный запас иссяк.

— Я это запомню, — говорю.

— Можете идти, — распоряжается он.

— Я не могу. Мне виза нужна, — упрямлюсь я как баран.

— Идите в суд!

Хорошо, что не в другое место послал. А ведь мог бы. Ему такие полномочия даны. Мне бы надо спросить, в какой именно суд обращаться, но после ответа придётся сразу покинуть кабинет Шпаковского, уйти, раствориться, исчезнуть. А попасть в этот кабинет непросто — нужно отстоять многочасовую вялотекущую очередь. Просителей много. Простому смертному оказаться на приёме у государственного чиновника сегодня сложнее — времена наступили другие, тяжёлые. Матери декабристов до самого государя Николая I доходили. В ноги ему кидались. Помню по советским фильмам. И ведь добивались! Сыновей миловали. Выпускали. А я стою перед подполковником Шпаковским в полный рост и двух фраз грамотно связать не могу. Не говоря уже о том, чтобы опуститься перед ним на колени. Да я бы и опустился — не до гордости теперь, но ведь не так поймет. Времена сегодня другие. Поэтому я пытаюсь задержаться в кабинете. Вспоминаю, что в кармане лежит справка из Института имени Бурденко. Неделю назад я получил её от профессора-нейрохирурга Владимира Львовича Найдина, талантливого специалиста, у которого лечил поясницу. На эту форменную со штампом бумагу я надежд не возлагал, хотя знал, что серьёзная болезнь может послужить иностранцу основанием для выдачи ему визы.

— Я болел. Нельзя мне заболеть? — Вынимаю из кармана справку. Протягиваю. — Проблемы с позвоночником были.

Шпаковский не притрагивается, только пренебрежительно оглядывает листок.

— У вас проблемы с российским законом! Шпаковский напирает, как Т-62, из какого афганские танкисты пальнули за четыреста долларов. Ничем не отклонить его от цели. А цель его ясная и бескорыстная — служить во благо Российского государства. Подполковник Шпаковский желает устроить надо мной показательный суд. В стране назрела острая необходимость продемонстрировать всем несознательным иностранным элементам: Россия — не проходной двор! В Москве масса таджиков, в метро стало невозможно ездить. Документы не в порядке. С законом проблемы у каждого третьего. Мой пример послужит распоясавшимся гастарбайтерам хорошим уроком. Я, конечно, сомневаюсь, что Шпаковский ездит на метро, но не в этом дело.

— Я же не гастарбайтер, — беспомощно оправдываюсь я.

— Вы нарушитель визового режима. Точка. Не лучше таджиков, — резюмирует господин Шпаковский.

— Как раз я в худшем положении, чем они. Их на работу принимают и в ЗАГСе регистрируют. А мне даже денежный перевод не выдают в банке. Так что, кто из нас таджик, ещё большой вопрос.

— Не разводите демагогию. Имидж России падает… — с досадой в голосе произносит Шпаковский.

— Неужели из-за меня? — пугаюсь я.

— Из-за таких как вы Россия теряет международное влияние! — назидательно объясняет Шпаковский.

— Давайте по-другому решим, тогда Россия не потеряет международного влияния, — пытаюсь убедить я подполковника.

— Гражданин Семёнов! — Шпаковский грозно привстаёт.

Я вздрагиваю: так обращался ко мне военком двадцать лет назад.

— Без визы вам даже в сортир нельзя! — ставит точку подполковник, ставя все точки на «и».

Понятно. В сортир без визы тоже нельзя. Это армейский юмор такой. А всё равно смешно. С армейским юмором я на «ты». Сам служил и даже месяц сидел в армейской тюрьме, а ещё с прапорщиком дружил. Так что армейский юмор мне хорошо понятен. А если это не шутка? Я испытываю неприятные ощущения.

— Вы предлагаете мне добровольно сдаться? — предполагаю я.

— Разве мы говорим с вами на разных языках?

Шпаковский безмятежен, он устал. Его олимпийскому спокойствию можно крепко позавидовать. Я и завидую.

— Я же тогда не увижу семью пять лет! — восклицаю я со слезами на глазах.

— Я сейчас сам расплачусь, — иронизирует он. — Вы о чем раньше думали?

Ни о чём я не думал. Жизнь свою молодую прожигал. Спросил в подзорный окуляр, как говорили в армии. О чём я тогда думал? Лучше не рассказывать. Если бы я тогда думал — не стоял бы сейчас перед Шпаковским и не клянчил у него господской милости. Я готов перед ним вывернуть наизнанку всю свою жизнь, но это вряд ли что-то изменит. Ему не интересно. Шпаковский высоко сидит, далеко глядит. Мне до него не достучаться. Цели, как я уже сказал, у нас диаметрально противоположные. Шпаковский — исследователь человеческих пороков. Он взвалил на себя тяжёлый крест и теперь с честью исполняет свою святую миссию.

— Давайте штраф заплачу, не надо в суд… — выпрашиваю я.

— Пока будет длиться суд, вы будете в России, — успокаивает меня Шпаковский. — И у вас нет другого выхода.

Лаконичная непререкаемость подполковника загоняет меня в глухой угол. Похоже, игра проиграна. Насчёт другого выхода, конечно, можно было с ним поспорить, но мои аргументы испарились, и я после некоторого колебания с плебейской покорностью спрашиваю:

— В какой суд обращаться?

— По месту проживания, — не поднимая головы, отвечает Шпаковский.

— У меня же прописки нет.

— Неважно. Где вы нелегально проживаете, туда и обращайтесь.

— Ясно, — говорю я, хотя ясно ничего не было.

Разговор окончен. Пора удаляться. Я открываю металлическую дверь.

— Семёнов, — окликает меня на пороге Шпаковский.

«Наконец-то совесть у человека проснулась», — думаю я и с надеждой разворачиваюсь.

— Объясните, зачем вы вернулись? В Канаде вам мало было проблем?

— Счастья приехал искать, — говорю.

— Сколько ни ищи, ничего, кроме себя, не найдёшь, — изрекает блестящий афоризм Шпаковский.

Я застываю в дверях, вытаращив глаза. Даже шевельнуться не в силах. Беспомощно смотрю на Шпаковского — жду, когда он ещё чего-нибудь скажет.

— Это Сартр, — добавляет подполковник.

А мне «сортир» послышалось. Действительно, в туалет пора. Спазмы внизу живота дают о себе знать. Вот же урод! Моя судьба решается, а он мне своего блядского Сартра цитирует. Эрудированные чиновники сегодня пошли, с высоким уровнем культуры. Надо бы измерить интеллект Шпаковского. Я выхожу из кабинета и закрываю за собой тяжёлую, из листового металла дверь, обтянутую чёрным дерматином. Слышен щелчок металлического замка за спиной. Железная дверь и узкий коридор возвращают меня к воспоминаниям об армейской тюремной камере, где я отсидел месяц за нарушение воинской дисциплины незадолго до увольнения в запас. Наша армейская гауптвахта по всем параметрам походила на настоящую тюрьму. Те тридцать дней я часто вспоминаю, когда мне тяжело. А тяжело мне в последнее время почти всегда. Эти воспоминания помогают держаться, сохранять силу духа. Я не жалею, что отсидел на гауптвахте. Я там многое понял и многому научился. Всего месяц — но какой бесценный жизненный опыт я там приобрёл! Спасибо моим армейским учителям. Трудности закаляют характер.

Я быстро пересекаю коридор и спускаюсь вниз. Итак, в третий раз ухожу от Шпаковского без визы. А виза — это не зелёненькая бумажка с фотографией, как может показаться. Виза — это продолжение моей жизни — второй части «Марлезонского балета». Настолько суматошно и непредсказуемо она развивается! А подполковник ФМС Шпаковский — без преувеличения — балетмейстер, постановщик, режиссер, драматург, композитор, дирижёр. Он — всё в одном лице. Он хозяин моей жизни. И эта его миссия. Это его театр и его сцена. А я — эпизодический исполнитель, участник массовых сцен, а может, даже пассивный зритель. Свет погашен. Пора покидать зрительный зал. Только выйдя из жёлтого здания и глотнув тяжёлого, пыльного московского воздуха, я смог по достоинству оценить краткое и мудрое изречение Сартра — похоже хорошего писателя, раз Шпаковский его цитирует. Но, стремясь к сегодняшней реальности, я бы перефразировал Сартра: сколько ни ищи, сортира в Москве не найдёшь! Это гораздо ближе к истине. Шпаковский — талант, и его талант не должен остаться незамеченным. «Браво! — неистово аплодирую и кричу я с последнего ряда. — О вашем превосходном исполнении, Владимир Владимирович, должна узнать вся театральная Россия, поклонники водевилей, оперетт, фарсов и сатирических комедий. Такой талант не должен пропадать в тусклом государственном кабинете».

Должен сказать, что мои документы регулярно проверяли городские блюстители порядка. Казалось, только ленивый милиционер не требовал предъявить паспорт, остановив меня на улице или в метро. Интерфейс нерусский подводил. Я на таджика похож. За кого меня только ни принимали: за индуса, афганца, кубинца и даже вьетнамца. За русского — ни разу. Вдобавок ко всему, у меня постоянно испуганный взгляд, напряжённое выражение лица. Изредка попадались мне и ленивые стражи закона, проходившие мимо. К ленивым можно было отнести также неопрятных тёток, собирающих плату возле общественных туалетов. Им я благодарен, что в моменты острой физиологической необходимости они не требовали предъявить паспорт и визу. Требовали только деньги. Но если бы и на границе была такая же система, как в общественных туалетах: заплатил — проходи, то вы никогда не узнали бы о доблестном подполковнике Федеральной миграционной службы; и тогда я даже не взялся бы представить себе масштабы потерь для русской современной литературы. Но, видно, ему от судьбы не уйти. Слава найдёт своего героя, а Шпаковский действительно герой; здесь даже французское шампанское не выставляй. К сожалению, государственная граница — не сортир, и двадцатью рублями там не откупишься.

Владимир Владимирович Шпаковский — безумно одаренная личность. Все одаренные, талантливые люди немного безумны. Но, признаюсь, я счастлив, что судьба свела меня с ним. Поскольку встреча с такими людьми идёт на пользу. После общения со Шпаковским я всегда ощущал сильный духовный подъем. Обладатель тонкого чувства юмора, ясно и чётко мыслящий, талантливый подполковник ФМС, которого впереди ожидал карьерный рост, — Владимир Владимирович Шпаковский появился в моей жизни так же, как появляется в изнурительный от жары летний день грозовая туча, готовая пролиться на землю благодатной влагой. Одно решение этого столичного чиновника с петушиной дутой гордостью было способно кардинально изменить мою тусклую, презренную жизнь.

Дорогой читатель, напоминаю, что историю, которую я рассказываю, невозможно представить без этого, надёленного блестящим умом и высокими устремлениями мэтра, которому я многим — без иронии — обязан. «Безумству храбрых поем мы песню», — сказал Максим Горький. О безумстве Шпаковского судить не берусь, но посвятить оду, ораторию, хвалебную песнь или даже величальный акафист чиновнику Федеральной миграционной службы — мой авторский долг. И я со всей добросовестностью и ответственностью попытаюсь внести свою скромную лепту в отечественную словесность. Да простят меня классики русской литературы за утопический максимализм и безрассудство.

Подполковника Шпаковского одно время мне приходилось видеть часто, но, несмотря на это, возраст его точно определить не удалось. Говорят, красивый мужчина всегда молод. Это относится к моему герою. Постараюсь описать хотя бы его внешность. Выше среднего роста, правильные черты лица, всегда подтянутый, в отглаженном строгом костюме и тщательно выбритый. Такому нужно в кино сниматься, играть роли героев-любовников, спасителей мира, а не прятаться от людей за серыми стенами казённого кабинета. Здесь его, кроме неудачников вроде меня, больше никто не видит. А молодость — не самолёт, пролетит, не успеешь помахать ручкой. Неужели Шпаковскому это не ясно? В кино, господин подполковник! Пока не поздно. На съёмочную площадку бегом марш! У меня хороший приятель кастинг-директором на «Мосфильме» работает. Могу посодействовать. Вы, без сомнения, с первого дубля сделаете как надо. «Вор должен сидеть в тюрьме!» — скажете в камеру. Или: «Россия — не проходной двор!» Но съёмочная площадка — тоже не проходной двор. В кино необходимо идти по зову сердца. Однако достаточно, все шутки в сторону. Итак, подполковник Шпаковский, несостоявшийся актёр, звезда Федеральной миграционной службы и гроза нарушителей паспортно-визового режима, пообещал мне серьёзные неприятности ещё при моём первом посещении, и, надо отдать ему должное, слово он своё сдержал.