Бесплатный фрагмент - Небо начинается со взлёта

Сборник стихов и рассказов

Поэт в России — больше, чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться лишь тем,

в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.

Евгений Евтушенко

Творчество Игоря Михайловича Захарова

Стихи и рассказы о той и этой жизни. Рассказы о курсантской, офицерской жизни, пенсионерской юности, авиабайки.

Посвящается Кавардакову Вячеславу. Он погиб в полёте. Первые два куплета жена нашла у него в кармане. 31 октября 2010 года ПЕСНЯ УЛЕТЕВШЕГО (ПАМЯТИ КАВАРДАКОВА) - стихи - В.Кавардаков, И.Захаров, Н.Душечкин, музыка и исполнение В.Поляков.

выпускник Барнаульского ВВАУЛ 1975 года погиб в авиакатастрофе на вертолете Ка-26 в Нефтекамске 20 января 1990 года.

Листья в небе

Словно голодный — хлеба,

Я неба хочу — много!

Где бы я только не был —

В небо ведет дорога:

Это — необъяснимо,

Только я точно знаю-

Жизнь пролетает мимо,

Если я не летаю!!!

(Ковардаков В. Л.)

Это — начертано свыше

Это — как неизбежность

Или на землю «спишут»

Или — уйду в Вечность.

В небе свои порядки

Наша судьба такая

Больше не будет посадки

Я навсегда взлетаю

Золото в небо осень

Горстью листвы бросит

Я улетал в просинь

А оказалось — в проседь

Неба теперь — много

Исчезли ограниченья

Куда привела дорога

Уже не имеет значенья

Дома семья осталась

Жена и два милых созданья

Сегодня мне показалось

Что не было расставанья

Золото листьев осень

В небо уже не бросит

Я улетал в просинь

А оказалось — в проседь

Жизнь пролетела мимо

Только я точно знаю

Это необъяснимо —

Я ДО СИХ ПОР ЛЕТАЮ!

Третьим он точно не будет

(сказка, рассказанная на ночь)

Ночь афганская лихая

Снова душу бередит

Я её не прогоняю

Пусть на кухне посидит

С ней закурим, выпьем водки

Молча поглядим в окно

Месяц, утлый, словно лодка

Третьим просится давно

Ночь, не надо третьим — месяц.

Помнишь, как он предавал?

Гиндукуш из поднебесья

Мёртвым светом заливал

Ты — чернильным покрывалом

Закрывала нас в пути

И до цели помогала

Наши бомбы довезти

А «прожектор» поднебесный

Освещал страну Афган

Боевой порядок тесный —

Строй моих однополчан

Гиндукушевских макушек

Каменный зловещий лес.

Ни прикрытья, ни вертушек

(вертолётов ПСС)

Видел месяц, как ракета

Поднимается к тебе,

Как неоновый прожектор

Ворожит твоей судьбе

Как несётся мраком ночи

«Сушка» через облака,

Как оранжевые точки

Рассыпает ДШК

Этот месяц, безучастно,

Раз за разом наблюдал,

Как живую плоть на части

Рвёт безжалостный металл

Даже смертнику на плахе

Он заглядывал в глаза

В общем, так — пошёл он на хер!

Только это и сказал.

Старый шлемофон

Как будто в комнату ворвался

Набатным колоколом стон

Сегодня в руки мне попался

Потёртый старый шлемофон

И сердце разом вспоминает

Крылом прочерченную синь

Маршруты жаркого Алтая

Горькоцветущую полынь

И славгородские просторы

И волн обских неспешный плеск

И белошапочные горы

И эполет курсантских блеск

И первые любви зарницы

И первая потерь слеза

И чьи-то длинные ресницы

И позабытые глаза

А небо чисто и высоко

Эола струнами поёт

Ведь это юность издалёка

Мне свой привет передаёт

И другом верным, беззаветным

От чудных лет остался он

Теплом души моей согретый

Потёртый старый шлемофон…

Мои слова

Мне чужд поэтов слог витиеватый

Сухим армейским до сих пор грешу

И непослушные слова-солдаты

С трудом на плац бумаги вывожу

Они, едва цепляясь друг за друга

Со временем изображают строй

Но рифму, свою верную подругу

Позабывают раз за разом взять с собой

После обеда, как всегда — поспать бы.

А то и в самоволку всей гурьбой!

Но иногда прелестнейшие свадьбы

Мои слова играют меж собой

А иногда над ними плачут вдовы…

Порой словам подняться надо в бой

Тогда за сорок пять секунд готовы

Слова Отчизну заслонить собой

Я — простой армейский кирзовый сапог.

Старая карта

Долгими бессонными ночами

Слушая пугающую мглу

Я опять на карте помечаю

И Пули — Хумри, и ГЭС Наглу

Брошу точный прочерк карандашный

По ущельям, где не видишь дно

Это в первый раз над ними страшно

А потом привыкнешь, всё одно

Звёзды над кабиной запылают

Яркой горстью золотых монет

По ночам они напоминают

Форсажи давно ушедших лет

Ставлю курсы, время, расстоянья

Километры от РСБН

Обвожу районы мирозданья

Где могу попасть в душманский плен

На бегу «слюнявчик» поправляя

Прыгну в самолёт, и — на Герат!

И технарь, в полёт благословляя

Мне подаст в кабину автомат

Звёзды над кабиной запылают

Яркой горстью золотых монет

А когда рассвет в окно вползает

Карта возвращается в планшет.

Нож

В белой, бешеной позёмке,

рвущей кожу целины

Мы бредём, как злые волки

по окраине войны

Раскалился рот от хрипа

как усталый автомат

Мы дойдём, прорвёмся.

Либо

похоронками назад.

Рты — в оскале, руки — к ножнам

Мы давно презрели смерть

Ведь солдату невозможно

без приказа умереть.

Словно призраки — бесплотно,

только вьюге вперерез.

Мы прорвёмся.

Точно, плотно

нож в ладошку ручкой влез.

Любая ведёт дорога

ЛЮБАЯ ведёт дорога

К светлым просторам неба,

Только до их порога

Земного испробуй хлеба

Шагом нетвёрдым первым,

Вылетом первым тоже

И перегрузок нервом

Земле ты обязан все же.

Земного не принимая,

В небо неукротимо

Икаром безумным взлетая, —

Жизнь пропускаешь мимо.

БрЕдя в тоске о лазури,

Почувствуй же равновесье:

Жизни волшебные струи

Совсем не на поднебесье.

В небо тебя отпуская,

Стараясь тебя коснуться,

Шепчет земля, заклиная, —

Сумей обратно вернуться.

Это отзыв на мой стих «Письмо оттуда», (второе название — «Листья в небе»)

А это — мой ответ на отзыв:

Соки высокому кедру

В корни Земля вложит

Это её недра

В вылете первом тоже

Хлебом земным питаясь —

(Быль это, а не небыль)

Корни в земле остались

А листья — срываются Небом

И они из земли вышли

Но нет у меня сомненья:

Каждому в этой жизни

Своё предназначенье.

В белой, бешеной позёмке

В белой, бешеной позёмке,

рвущей кожу целины

Мы бредём, как злые волки

Через поле той войны

Раскалился рот от хрипа

как усталый автомат

Мы дойдём, прорвёмся.

Либо —

похоронками назад.

Рты — в оскале, руки — к ножнам

Мы давно презрели смерть

Ведь солдату невозможно

без приказа умереть.

В белой, бешеной позёмке

На мгновенье — бирюза

Проглянулся лучик ломкий

И внизу — глаза в глаза!

Зубы — в горло, пули — в сердце,

Кровь — флажками на снегу!

От судьбы уже не деться

Ни тебе, и ни врагу!

Словно призраки — бесплотно,

Под саванами снегов,

Мы пройдём.

Бесповоротно

нож — из ножен!

Я готов.

Разговор в степи с Генсеком

В белой, бешеной позёмке,

трущей кожу Целины

Рыщем, злобные, как волки

По окраине страны.

Поскорей, до ночи тёмной

Магазин какой найти

Но Генсек своей персоной

Вдруг явился нам в пути

Гой еси, куда, откуда —

Стал сурово вопрошать.

Никакого боле чуда

В Казахстане не видать?

Я тайком перекрестился

(под фуфайкой не видать)

И немедленно пустился

Памороки забивать:

«Здесь когда-то проходили

Караван за караваном

И коней водой поили

Багатуры Чингисхана

Где гюрза барханы гладит

И бежит в песках сайгак

Огородники посадят

Лук, морковку и бурак.

Заревут весной моторы

Зацветёт в степи тюльпан

Мы распашем даже горы,

А не только Казахстан!

Станут нА море причалы

Разбегутся вширь пути.

Будет всё!!!!

Ты дай сначала

Магазин в пурге найти!

Гвардейская застольная

Здесь птицы …не поют

Поляны… не цветут

Лишь мы со штурманом вдвоём в прицелы влипли тут

Не долетит до нас ракета

И не достанет ДШК

И лишь прожектор своим мёртвым светом

Ухватит за крыло сквозь облака

Ухватит за крыло сквозь облака

Загрузим все подвески

Мы в этом знаем толк

Колодки прочь — уходит в ночь гвардейский

Гвардейский сто сорок девятый полк!

Гвардейский сто сорок девятый полк!

Все ночи напролёт

Садимся в самолёт

Наверно, знает только Бог, кому не повезёт

Когда — нибудь мы вспомним это

И не поверится самим

Как увернулись мы от той ракеты

Оставив за соплом форсажный дым

Оставив за соплом форсажный дым

Загрузим все подвески

Мы в этом знаем толк

Колодки прочь — уходит в ночь гвардейский

Гвардейский сто сорок девятый полк!

Гвардейский сто сорок девятый полк!

5ЦК ПУАК, аэр. Луговая, «ангара»,

В вышеуказанной организации, на её аэродромах, служили и летали многие мои однокашники, и однополчане по инструкторским полкам БВВАУЛ.

Эти фото — с моей поездки по Киргизии 2009.

На этом фото я на День авиации в Северном порту Новосибирска. Когда мы развернули этот баннер, к нам начали сразу стекаться незнакомые люди — техники, лётчики, штурманы с разных мест службы по России. И ведь нашлось сразу много общих знакомых!!!

А Искитим — город в 70 тыс. чел. Стоит на реке Бердь, впадающей в 17-ти км. ниже в р. Обь перед самым Новосибирском. У нас 14 школ. столько же автобусных маршрутов. Через город проходит ж-д. Турксиб, в Среднюю Азию, и автотрасса на Алтай — Среднюю Азию. На берегу Берди — прекрасный сосновый бор, зимой там здорово на лыжах. В эту зиму, с января по первую декаду марта, стояли морозы 40 град.

А сейчас я занимаюсь этим и этим:

Три года подряд на нашей полосе летали курсанты с Луговой — у них ремонтировали полосу.

Летали афганцы — угрюмые, насупленные, нелюдимые. Невольно думалось про них — вот сейчас научим их, а за кого они потом летать станут?

Летали кубинцы — загорелые, симпатичные, веселые и приветливые парни. Они рассказывали, что на Кубе нет такого понятия — УМП. Фидель им сказал: всепогодная авиация должна летать в любую погоду! И они свято выполняли его заветы и шуровали в любой туман. Бились, правда, но то ж за идею!

Летали вьетнамцы — до того мелкие, что на сиденье кресла подкладывали кучу подушек (не спальных)

Выхожу из класса предполётной подготовки в курилку — там сидят четверо вьетнамцев в повседневной форме одежды, хотя у них в это время идут полеты.

— Чего не летаете? — спрашиваю.

Отвечают — А-а, спися-я-я-ли…

— Как, списали, за что?

— А-а, стлясьно!

— Как, где «стлясьно», в зоне, что ли?

— Не-е-е, в зоне не стлясьно, а вот на посадке — стлясьно!

Это называется — боязнь земли, в инструкции это было прописано как одна из причин взмывания. (вторая — несоразмерное приближению к земле взятие ручки на себя).

У нас, среди инструктёрской братии, коротко говорилось так: — кто ссыт, тот взмывает.

Хочу сделать необходимое предисловие к последующим далее текстам.

Они являют собой простое описание событий, происходивших когда-то со мной и моими однополчанами в стране «ВВС».

Написаны они для моих однокашников, и большинство имён, встречающихся в тексте, знакомо только выпускникам БВВАУЛ, и моим однополчанам.

Собственно, мотивом написания этих строк было стремление избежать очередного приступа беспамятства. Авиационная терминология и жаргон — стандартные для ВВС СССР периода 70 — 90 годов.

В целом, уровень повествования — курсанта второго курса, наивный и простецкий. Но я сознательно не стал писать «по-возрослому», в результате некоторым (очень немногим) нравится.

Итак :

1990 г. В одной газете прочитал, что летчики много получают, и надо бы урезать им зарплату. Родились возмущённые вирши.

«Диалоги о полетах»

или

«Разговор в кабине самолета с тем, кто в кабине самолета ни разу не был»

Я часто слышу: «Мол, подумаешь — пилот!

Что трудного у вас — сидячая работа!»

А я б такого умника с собою взял в полет

И прокатил на полных оборотах

«Вы соки пьете и едите колбасу

И бешеные денежки гребете!»

А ты попробовал МиГ отличить от Су

Что можешь знать ты о моей работе

А ну держись, приятель, я движкам даю форсаж

Летит навстречу небо голубое

Ты, верно, слышал кое-что про высший пилотаж

Сейчас увидишь ты и « — что» и «кое-»

Вот ручка на себя — и тяжелеет голова

Теперь ее держи двумя руками

А вот мы, наконец, ногами вверх. Едва-едва

Не спали ботики твои вместе с носками

Висеть вниз головой на лямках — не кино смотреть

Хотя вокруг просторы необъятны

Мы в небе выпишем такую круговерть

Что завтрак твой попросится обратно

Вот по спирали вверх идем винтом

Как в гимне том — все выше, выше, выше

Об этой неземной красе я расскажу тебе потом

Мы в ней живем и этим небом дышим

Сюда приводим друга — неразлучный самолет

Уставши — с ним спускаемся на землю

Прощай, друг — говорим ему, попавши в переплет

Мужская дружба фальши не приемлет

«Но нет — им не послать его на дно!» — сказал поэт

Я в оптимизме этом с ним согласен

«Да, океану все равно» — сказал поэт

Добавлю — хоть воздушный, он опасен

Немного отвлеклись. Так что ты там про колбасу?

Вопросик этот для тебя действительно столь важен?

Спроси меня — когда последний раз гулял в лесу?

Купался в речке, загорал на пляже?

Полеты, вновь полеты — не хлебаем лаптем щей

И незаметно вырастают дети

Я мало вижу их, я тоже не Кащей

Не триста лет живу на этом свете

Поменьше текста, нас уже зовет земля

Когда теперь еще ты полетаешь

Не вспоминай о наших деньгах даже шутки для

И не суди о том, чего не знаешь

Мы камнем мчимся вниз. Но ведь и это не предел

И от падения закладывает уши

Мне, может, показалось, что ты тоже захотел

Сочку попить, да и колбаски скушать?

Все, хватит падать, нам опять пора наверх

Свинцовой перегрузкой давит плечи

Так ты сказал, что летчик получает больше всех?

Терпи, терпи, дружок — еще не вечер!

Мы сделаем шесть бочек, три — туда и три — сюда

Мне бочки делать доставляет радость!

Солен, как видишь, каравай пилотского труда…

(Судя по запаху, он за обедом скушал гадость)

Ну что же, коли так, быстрей идем домой

Дышите глубже, воротник откройте

А тут с земли — «Пойдешь на запасной.

У нас метель метет!». Вот это фортель!

Да ну! Идти на запасной — не для меня!

Меня же дома ждет жена Валюша

Мне дома хочется сегодня провести остаток дня

Есть пирожки и лепет дочки слушать!

А тут снежина валит, и в кабине — как в мешке

Снег липнет на стекло — ни зги не видно

Под шлемом жилка бьется учащенно на виске

Не сесть пилоту с ходу будет стыдно!

Ни горизонта, ни земли. Снег красит все в одно

Слились в единое глаза, приборы, руки

А кто-то на земле, на этот снег смотря в окно

Зевает во весь рот сейчас от скуки

Мы сели, мчим по полосе, визжат истошно тормоза

Теперь на все земное смотришь по — иному

Ты видел бы, дружок, жены моей глаза

Когда меня с полетов долго нету дома

Открыты фонари. Я встал ногами на снежок

Рукой со лба смахнувши каплю пота,

Ему сказал устало — ты был прав, дружок

У нас действительно — «сидячая» работа.

Вначале было «Слово»!

Это было в те далёкие времена, когда документы печатали на примитивных «Ундервудах» со сбитыми буковками. И вот какой был случай.

На сборном пункте, куда съехались все желающие поступать в различные военные училища, большая масса юношей проходит очередную, последнюю перед посадкой в вагоны, комиссию. Большой зал, несколько столов, прием хирурга. За столами сидят не только врачи, но и врачихи, причем далеко не преклонных лет. Подходит твоя очередь, снимаешь трусы, поворачивают тебя то задом, то передом, засовывают пальцы в пах — ищут паховую грыжу и т. д. Не всякий юноша в семнадцать лет выдержит подобный эротический массаж перед лицом незнакомой женщины, тем более, что это лицо так близко от.…

Ну вот один юноша не справился с управлением и поднял свое орудие высоко в небо. Хирург его и по голове молоточком уже приударил, а он все стоит и гордо смотрит в небо. Тогда хирург дает парню пузырек с какой-то мазью и сочувствующе говорит — иди, головку намажь!

Через минуту в двери появляется …..напомаженная голова и сконфуженно произносит: — ну вот, намазал!

Хохот наших глоток стоял неимоверный!

Наконец отстрелялись с комиссией, вышли на плац на перекличку. С крыльца горластый прапорщик выкрикивает фамилии по алфавиту из длинного манускрипта. Подходят фамилии на букву «З», жду своей. И внезапно прапор громко и чётко выкрикивает на весь плац — Залупаев! Насторожились все, но не откликнулся, что характерно, никто!

Повисла мёртвая тишина! Прапор, не ожидая такого подвоха от своего списка, зачем-то встряхивает бумагу, внимательно вчитывается в строчки и, неуверенно уже, но так же громко, кричит на весь плац — Залупнаев!

Опять никто не отзывается, мы продолжаем про себя офигевать, кто-то прыскает, еле сдерживая смех, и тут из задних рядов доносится жалобный, с обидой, голос — Да ЗалуНаев я!

Хохот наших глоток стоял неимоверный!

В какое училище уехала эта чудная фамилия — не помню.

Как проходили барокамеру

Стоял очень жаркий, душный-предушный июльский день. Нас, группой из четырех человек, загнали на исследование в барокамеру. Надели и подключили шлемофоны, сидим, следим за ползущей стрелкой высотомера, да считаем пульс по команде «поднимающего». Рожи наши, по мере подъёма на высоту. краснеют, нападает болтливость, смешливость, травим друг другу анекдоты. Дошли уже до высоты в 5 км.

И тут раздается громкое шипение воздуха, стрелка высотомера закрутилась назад, а «поднимающий» заглянул через иллюминатор в барокамеру и кричит — снимайте ботинки! И носки тоже! Мы, было, подумали, что это тест такой, наверное, но дверь камеры распахнулась и мы увидели, что в комнате, где была барокамера, (а вы помните, что она была в крайней к стадиону четырех этажке и стояла немного ниже плаца) из-под каждого окна, между полом и стеной, били вверх фонтаны грязной воды. Пол по колено был ею уже залит.

Держа в руках обувь и ничего не понимая, добрели мы до входной двери и попытались ее открыть, но ее как будто кто-то держал снаружи. Тогда мы навалились все вместе, дверь подалась, но тотчас же в помещение снаружи хлынул мощный поток уже знакомой грязной воды. Мы быстро захлопнули дверь и забрались на ступеньки лестницы, где некоторое время сидели, пока напор воды не спал.

Выйдя потом из здания, мы увидели такую картину: весь огромный училищный плац покрыт водой, а по воде кто-то из абитуры плавает на круглой боковине от кабельной катушки, как на плоту. Потом в низу забора, выходящего на Партизанскую, пробили дыры, вода ушла, а дыры эти еще долгое время так и оставались.

Оказалось, пока мы сидели в барокамере, над Барнаулом разразился короткий, но очень мощный ливень. Воды было столько, что по Ленинскому проспекту её поток нёс вниз в сторону Старого базара легковые автомобили.

На ж\д вокзале один пассажир, когда вода стала прибывать, забрался на автоматическую камеру хранения в надежде, что там пересидит, но вода поднялась до потолка и он не смог выплыть, утонул (камеры хранения в то время были в подвальной части).

А это просто дата в календаре

12-03-1944, недалеко от старинного украинского городка Проскурова, который позже был переименован в Хмельницкий, погиб командир 176 гвардейского истребительного Проскуровского Краснознаменного орденов Александра Невского и Кутузова полка имени Ленинского комсомола Лев Львович Шестаков. Они с ведомым капитаном Титоренко вылетели вдвоем с утра на «свободную охоту». Полковник лично хотел разведать воздушную обстановку в районе главного удара наших войск в самый разгар Проскурово-Жмеринской наступательной операции. За линией фронта они встретили большую группу немецких пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87». На максимальной скорости Шестаков атаковал ведущего группы и сбил его. Не теряя ни секунды времени, он почти вплотную пристроился к хвосту следующего, оказавшегося ближайшим, бомбардировщика, и открыл огонь. юнкерс взорвался в воздухе, мощной взрывной волной закрутило самолет полковника, и боевая машина, потеряв управление, начала падать. Потом Титоренко увидел у самой земли белый всплеск парашюта. Запоздавшие вражеские истребители прикрытия навалились на Титоренко. Яростно отбиваясь, он сбил одного из них и на подбитом самолете с трудом дотянул до своего аэродрома. Лев Львович Шестаков был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Одессы» и «За оборону Сталинграда». Похоронен в центре города Проскурова.

А что потом?

Помню, как в середине приема, или даже ближе к его концу, привезли в училище целый вагон алтайцев, человек двести. Наверное, как на местную коренную национальность, на них была разнарядка на прием. Но, к чести училищного начальства, (а оно уже знало алгоритм работы с ними) их всех, не проводя через медкомиссию, психотбор, барокамеру, а, тем паче, через все экзамены, пропустили сразу через диктант по письменному русскому. На следующее утро их уже не было никого.

Не хочу обидеть алтайцев, поступивших и закончивших БВВАУЛ. Но така ест правда, как говорят поляки. Пишу, как было.

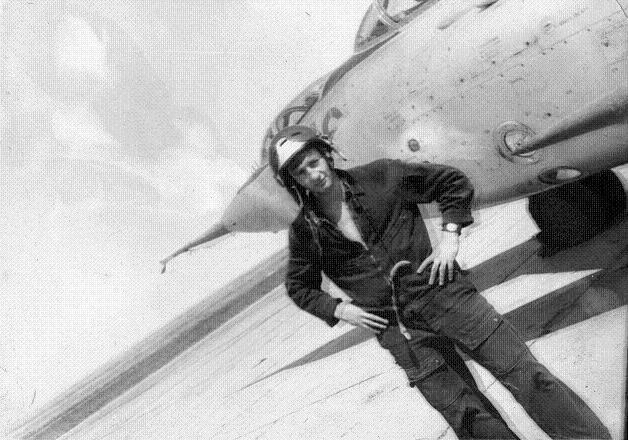

Возле УЛО, ближе к ангару, стоял на дорожке Ил-28. Это был первый настоящий военный, боевой самолет, который я видел вблизи. Все ходили вокруг него, заглядывали в штурманскую кабину через стекла и пытались как можно больше что-то в полумраке рассмотреть. Потом майор Салин (а он был у нас начальником «абитуры») организовал, громадное ему спасибо, фотографирование у Ила. Теперь стою на фото, худой, молоденький, и Ил так рядом и остался на всю жизнь.

Подошла пора мандатной комиссии. Волновался, хотя имел в активе две пятерки, две четверки за экзамены и первую группу психотбора. На мандатке запомнил сурового полковника с гладко зачесанными назад волосами и шрамом на шее. (Впоследствии это оказался начальник УЛО Рожков. Между собой мы кликали его Рог. И побаивались, кстати). Когда все эти процедуры по приему завершились, еще даже до зачтения приказа о приеме, народу заметно поубавилось. Появились устойчивые знакомые, хотя пока и не друзья.

После мандатки мы с Саней Коробовым, земляком — новосибирцем, решили на последние оставшиеся деньги угостить товарищей, отметить, так сказать, это дело. Махнули в самоволку на Старый базар, накупили всяких фруктов, кураги и черносливу в большие газетные кульки.

Возвращаемся через «аппендицит», где многие поколения курсантов до нас стену церкви уже протерли своими кирзачами до дыр. Хлоп через забор, а там стоит капитан Голиков, будущий замполит нашего курса, и нас за шиворот, невзирая на наши оправдания, что, мол, для всех старались. Уже на следующее утро, на построении перед казармой, (а мы уже переехали в казарму, выходящую на Ленинский, между булдырем и церковью), нас майор Салин, начальник абитуры, вывел из строя и сказал слова, после которых жизнь моя рухнула, в глазах потемнело и внутри все оборвалось. Он сказал — я сделаю ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, чтобы ЭТИ ЛЮДИ в училище не попали!!!

Всё, п….ц. Ведь майор сказал — майор сделал!

Про Голикова

Был он ростом мал, похож на надувшего грудь и спрятавшего в перья клюв, воробья, отличался тем, что зимой носил форменную шапку глубоко натянутой на уши (или уши глубоко засовывал в шапку) так, что сзади она плотно лежала на воротнике его шинели. Когда хотел тебе что-то сказать, то облекал это в такую сложную словесную форму, что требовался толмач. Его перу принадлежат такие высказывания, произнесенные, в основном, на вечерней поверке, как:

— курсант должен быть подтянутым, как струйка!

— два курсанта живут в одной тумбочке, и не могут навести в ней порядок!

И незабвенный перл всех времен и народов, произнесенный именно на вечерней поверке

— подравняться всем по одной половой щели!

Дело в том, что в нашей казарме полы были сделаны из широких плах, по краям которых мы и равняли носки своих сапог в строю, и на построении иногда один взвод выравнивал носки сапог по одной «половой» щели, а соседний — по другой.

Хорошенькое начало!

Наши абитуриентские товарищи занимались неизвестно для нас чем, а мы с Саней занимались рас консервированием карабинов для наших же более удачливых товарищей и паковали свой нехитрый скарб для отъезда домой.

Возле стадиона, за барокамерой, возле мусорки, для нас поставили большую ванну, наполненную машинным маслом, под ней мы по утрам разводили костер из досок и упаковок от тех же карабинов.

Мы подцепляли железными крючьями каждый карабин, опускали их в кипящее масло, затем вынимали на стол, и тряпками стирали размякшую консервацию. Грустные мысли приходили тогда в голову, и какое-то отчаяние уже владело нами.

Мысленно я уже попрощался с училищем.

Жара стоит на улице, жары еще добавляет кипящее в ванне масло. Мы, потные, чумазые, как черти в аду, уже не первый день е… ся с карабинами.

И тут по дорожке, идущей вокруг стадиона, в широких и коротких брюках, нахмурив кустики черных бровей, короткими шажками к нам приближается….. «Спаситель» собственной персоной, только что Талмуд в руках не держит. Правильно вы подумали, это был майор Сурис. К тому времени он уже, как начальник курса, принял от майора Салина наш курс.

Грозно глянув на этих чумазых «грешников в геенне огненной», он прошел мимо нас, ничего не сказав, только нахмурив и без того торчащие кустистые чёрные брови. На следующий день мы с Саней уже стояли в строю товарищей. Да и карабины как-то внезапно тоже закончились. Так что, мужики, вы и не знали, чьи руки ваше оружие готовили.

Про АКС-47

Потом с этими карабинами мы по отделённо занимались за ангаром УЛО подготовкой к стрельбам. Лежа в сухой, пыльной траве, наводили ствол на условного противника, а командир роты, капитан Скударнов прохаживался рядом, пуская нам в глаза зайчики голенищами своих надраенных «хромачей», и своим пронзительным скрипучим фальцетом командовал: целик — мушка!, целик — мушка!

14-го августа мы приняли присягу. Начался курс молодого бойца. Целыми днями мы маршировали по расквадраченному белой краской плацу, отрабатывая строевой шаг, повороты, отдание чести на месте и движении, выход из строя и возвращение в строй и т. д. Надо сказать, август в тот год стоял жаркий. И вот как-то раз, отработав строевые приемы с оружием, отделение наше по команде Скударнова присело отдохнуть и обсохнуть на побеленный бордюр в тень развесистых старых кленов, а карабины свои мы ровненько уложили перед собой на асфальт плаца.

И тут со стороны штаба училища летит грузовик, как сейчас помню — ЗиЛ-130-й. Выскакивает он с дорожки на плац и, то ли не видя лежащие в тени наши карабины, то ли не успев среагировать, шурует прямо по стволам колесами! Раздается ровный стукоток и стволы наших, уже полюбившихся нам, карабинов загибаются в положение «стрельба из-за угла».

Про начало пути

Стригли нас налысо впервые в бытовке первого этажа. Стриг приглашенный цырульник. Посмотрев на себя в зеркало, мы впервые узнавали, что такое настоящие красивые мужские уши, приставленные к чьей-то уродливой башке. Потом в училищную баню и — прощай, «гражданка». Кто особо ценил свою одежду, мог отправить ее домой, кто-то просто выбросил, кто-то приберег в своем чемодане для будущих самоволок. Прямо там, в бане, выдали комплект новенькой, остро пахнущей незнакомым мануфактурным запахом, формы, и такие же душистые сапоги с портянками (пока еще не душистыми).

Подшивали форму — аж болели подушечки пальцев. Толстые края погон никак не хотели протыкаться иглой без применения наперстка. Белый подворотничок пришивался долго, с многочисленными поправками, но все равно криво, «курица» на рукаве норовила улететь на совсем другой уровень от края рукава.

Часть курса молодого бойца мне пришлось пропустить из-за гайморита. То ли простыл во время памятного ливня в воде, то ли сказалось нервное напряжение при поступлении. Короче, полежал в нашей санчасти недельку. Промыли пазухи носа и всё, больше по жизни он меня не беспокоил.

Каждое утро санитарка скликала нас из коридора — робяты–ы-ы — на завтри-и-и-к!

Потом приходила маленькая, крепенькая врач и заглядывала в нос, непроизвольно прижимаясь ко мне своей высокой, полной грудью, туго обтянутой белоснежным халатом. Мне тоже приходилось после этого туго (кхе — кхе). Ну как можно было не влюбиться в нее на все оставшееся в училище время?

А за окном с плаца доносилось буханье училищного духового оркестра — наши учились ходить строевым шагом в составе роты и курса.

Замком взводом у меня был Вова Кузнецов. Он поступил в училище из армии, как и Чемодан, Саша Жарков, Вовка Корешков, Саня Белан, Наумов, Тихон и другие. Естественно, выучка военная у них у всех уже была на высоте, поэтому и по назначали их на командные должности сразу, образовав костяк и опору для начальника курса.

Я вроде не был расп… яем, но за что получил от Вовки за три месяца первого курса аж ДЕВЯТНАДЦАТЬ нарядов на кухню вне очереди, до сих пор не могу сказать. Конечно, отходить их все я не смог, но именно столько Вовка мне «впаял»!

Это сильно сказалось на учебе. Во-первых, было много незнакомых специальных предметов. Математика началась — «Вышка», сопромат, «тряпки» (материаловедение). На школьной подготовке особо-то не выедешь. А тут после лекций идешь в наряд — сампо пропускаешь, а на следующий день пропускаешь вообще все лекции! Итого вылетает два дня теории. В итоге, несмотря на свою «тяму» и старание, я за математику получил просто трояк за семестр.

Это, кстати, мне потом икнулось на выпуске. После сдачи госов на красный диплом мне и еще паре человек предложили пересдать имеющиеся текущие трояки, и получилась бы золотая медаль. Но я решил закончить с красным. Сейчас не знаю, что с ним, с красным — то, делать, а так бы куда еще и кучу золота девать было?

Но сразу после 19-ти нарядов меня, к моему сильному удивлению, назначили командиром 73-го классного отделения с присвоением звания «младшой..»! Да и с Вовкой мы всю жизнь были в прекрасных отношениях, как в училище, так и после.

Про телевизор

Первая училищная зима была для всех нас очень тяжелой. Для меня же первый курс вообще остался черным пятном, просто провалом в памяти. После эйфории поступления — постоянный жесткий распорядок и различные скотогонки — лекции, наряды, зачеты, работы.

Еще и погода выдалась в ту зиму холодная и снежная. По утрам три круга вокруг училища бегом, потом упражнения на плацу. Никаких скидок! Плевались и кашляли, сопли желто — зелеными предгайморитными пятнами виднелись везде на снегу. После умывания холодной водой часто, вместо зарядки, бросали снег, чистили территорию огромно-го училища. А снегу в ту зиму, первую зиму нашу в училище, выпало бога-а-а-то. Напротив нашей казармы кусты, растущие в сторону бани, были забросаны снегом выше веток. Кинешь лопату вверх на кучу снега, а ветер ее — ф-у-у! — всю назад. И работа насмарку. Приходили с уборки территории, снимали сапоги, а они снимались вместе с портянкой — примерзала портянка к сапогу. Поставишь такую на батарею, она стоит, как носок, потом от тепла размягчается, расправляется и потихоньку ложится, сушится себе дальше. На плацу курс постоит на построении, потом ушел в УЛО — на месте курса про таявшие до асфальта тёмные следы наших ног. Как умудрились не списаться по здоровью уже на первом курсе — загадка.

Телевизор я впервые увидел именно в тот год. Да — да, не надо удивляться! Этот тяжеленный ящик, обтянутый снизу шинельным сукном, а сверху наполненный мастикой для натирания полов, называемый острословной курсантской братией телевизором, за полное размерное сходство с популярным в то время цветным «Рубином», пришлось тоже погонять по полу. Зато полы в расположении курса блестели, как зеркало.

Кровати заправлять — тоже целая наука! Туго натянутое одеяло, спинки кроватей, табуретки ровняли по натянутой ниточке, края одеяла и верх выглаживали перевернутой табуреткой.

А как научились чистить сапоги! После ваксы драили их мокрой щеткой. А, еще лучше, макали ее в снег, и снегом, снегом. До блеска. Некоторые, например, Саня Белан, гладили голенища утюгом и те стояли, как пароходные трубы, идеально ровно. Другие, наоборот, наглаживали утюгом сложную систему складок и сминали по ним голенище в гармошку.

А что такое — записные книжки первокурсника!

Всякие сопливые сентенции заполняли их странички наряду с адресами еще из той, пред училищной, жизни. Например — не гонись за девушкой, как за уходящим трамваем. Помни, что сзади идет другой!

Или — даже если в твоей кабине запахнет цветами с твоей собственной могилы — продолжай тянуть ручку на себя!

А после полётов на втором курсе у оперившихся курсачей появлялась наполненная мудростью и жизненным опытом запись:

Кто видел небо наяву,

А не на бумажном фантике,

Кто знает, как нас здесь е. ут,

Тому не до романтики!

И такие перлы:

Я на предельном вираже

Его поймал в прицел уже!

Но, видит бог, я вспомнил Вас…….!

И РУД УБРАЛ на малый газ!!!

Кстати, в этом стихе заложен правильный постулат из динамики полета — на предельном вираже даже на малый газ убирать РУД не надо — чуть прибрал, и уже — кувырк!

Про Тититати

Утром намашешься лопатой, побегаешь со скребком по плацу, потом с мороза — в столовую, а потом в класс УЛО. А там тепло, тихо! Сразу тянет в сон, и сопротивляться ему совершенно невозможно! Из динамика на стене раздается — «Внимание, внимание! Начинаем прием на слух! Скорость передачи — 16 знаков в минуту» Тренировали морзянку на слух принимать. Она была нужна, чтобы прослушивать в полете позывные аэродромных ДПРС, БПРС. У каждого — тонкая тетрадка, куда писали буквы, принятые на слух, а потом у нас их проверяли преподаватели. Мы называли этот предмет по звучанию в эфире буквы «Ф»: — Ти-Ти-Та-Ти. (Тетя Катя)

Но с утра, распаренный на морозе работой, разморенный, поевший, пишешь, пишешь, потом засыпаешь, даже и не замечая этого, и рука сначала загибает строчку все ниже, ниже, потом и вовсе срывается в штопор, оставляя на листе росчерк до самого низа. И ведь даже в увольнение не отпускали, пока не пересдашь ее, тититатю эту.

(а Ти-Ти-Та-Ти-Ти — это «Э», кто забыл)

А спали мы везде. На задних рядах аудиторий просто ложились на сиденье, поручив товарищу толкнуть в бок, если препод пойдет наверх. Но, бывало, и товарищ сам засыпал рядом. Спали в сушилках, схемных, каптерках, на плитах кухонных, будучи в наряде по кухне.

А в крутой 411-й аудитории наверху был люк в полу, мы залезали в него, под пол рядов, да и не по одному человеку. Это было опасно, там иногда засыпали надолго, и, если тебя забывали там товарищи, то проснуться и вылезти можно было на лекциях уже другого курса.

Саня Попов однажды спал на лекциях Водилова. Мы поздно заметили, что Саня уснул, а Водилов, на беду, вызвал его по журналу, не видя, что Саня спит. Он не дал нам разбудить Саню, а взял большую алюминиевую указку и стал подкрадываться к спящему Сане поближе. Кто помнит — большой любитель был Водилов пошутить. Подкрался на цыпочках, да как влупит со всего размаха указкой по столу прямо перед носом спящего Попика! Тот взвился, перепуганный, спросонья. А Водилов — ну что, мой юный др-р-р-руг!? Вам — жирная двойка! Пересдавать приходите ко мне в субботу по адресу — Красноармейский проспект, дом восемнадцать, квартира пятьдесят семь. Посидим, выпьем сто грамм, закусим гречневой кашей, сверху — огурчик положим солененький!

А в конце занятия — Так, мои юные др-р-р-узья! Отделение хорошо сегодня поработало! Получили десять двоек и три единицы!

Особые случаи в полете он принимал так: без перерыва говорит — «Пожар на двигателе! Раз, два, три! Вы сгорели! Вам жирная двойка».

Чёрт! Рот не успеешь открыть!

Зато, когда я на взлете в Кустанае загорелся на Су-24, то потом вспомнил Водилова добрым словом!

Про кефир

А в столовой жор весь первый курс тоже был — дай бог! В бачок заглянешь — там куски сала в синей картошке плавают! Поэтому сильно популярным был у нас булдырь. После столовой все туда ломились быстрее очередь занять, да кефирчиком с пряниками остограмиться.

Саня Кирсанов попал однажды на язык начштаба училища Андриенке. Тот вызвал его на очередном построении из строя и произнес загадочную фразу. «Захожу — говорит, — в кафе, а там сидит курсант Кирсанов, а перед ним стакан кефира!» Тут он сделал многозначительную паузу, (а мы недоумеваем — ну и что, стакан кефира!) и продолжил грозно — сегодня он кефир стаканами пьет, а завтра водку будет стаканами пить!!!

Может, он как в воду-то и глядел.

Сане вообще не везло, особенности его внешности были таковы, что он выглядел, как с глубокого похмелья. Если он попадался на построении на глаза нашему любимому начальнику училища Парфенову, тот сразу восклицал удивленно — Кирсанов, ты опять пьяный? Шутил тот, понятное дело.

Как мы ошибались!

Про полковника Андриенко скажу особо. Его, да и многих других офицеров училища, мы знали, конечно, очень поверхностно. Он, как начальник штаба училища, был для нас строгим солдафоном. Но, как-то раз, бреду по училищу, горем убитый, ведь остался шкрабом в Калманке. Гляжу, свет в кабинете Андриенки горит. Дай, думаю, зайду, по жалюсь на судьбу — злодейку. Зашел, и так мы с ним здорово, душевно посидели, поговорили на совершенно разные темы. и он открылся мне совсем другим, отличным от моих стереотипных представлений, человеком. В 2007 году, на встрече в училище, он гулял в ресторане с нашим курсом, тоже все было классно. А потом умер. Так жалко, слов нет.

Кто наш лучший друг?

Начфизом училища был майор Павлюк. Про него мы говорили — «Наш лучший друг — майор Павлюк!».

Бывший боксер, был он высок ростом, голос имел густой, басовитый и, почему-то, мог рассказывать про самого себя смешные, в принципе, вещи, не задумываясь об этом.

Например, построив нас перед физо в шеренгу, начинал вспоминать: «Когда я был молодым, я п… дил весь Приморский край! Раньше я бегал тренироваться днем, но, когда на меня мамаши стали показывать пальцем и говорить своим детям — смотри, вон бежит Павлюк! — я стал бегать ночью. И вот как-то раз бегу, а мне в лицо кто-то фонариком светит. Я и говорю — светите, светите, ща как засвечу! А они — бежим, это же — Павлюк!!!!!!! А я вдогонку — бегите, бегите, догоню — убью!!»

Однажды собирались пойти на лыжах, ну и кто-то матюгнулся на те «дрова», что лыжами в училище назывались. Павлюк тут же всех в шеренгу выстроил, и строго, грозно, свирепо даже так, спрашивает — «Товарищи курсанты, КТО сказал — НА Х..!?

Глаза у него были навыкат, лицо и лысая голова всегда красные, как помидор. Втихаря мы называли его — «голова — зал. па».

Однажды мы с Казиком решили срезать путь в УЛО и побежали через стадион, что категорически запрещалось. И надо же такому быть — навстречу со стороны УЛО шествует Павлюк, а мы как раз посреди стадиона бежим, и, ни скрыться, ни отпереться уже нельзя. Подходит он, такой здоровый, как линкор, и грозно орет на нас оттуда, сверху, не разбираясь — товарищи курсанты!! Я вас арестовываю!!

Ну, всё, думаю, сейчас отсюда — и прямиком на «губу»! Или, что намного опаснее — даст своим кулачищем по кумполу! Но он продолжил — идите и доложите об этом своему начальнику курса!

Ага! Щас! Конечно, доложили! Аж три раза!

Подняли рано морозным зимним утром все курсы по тревоге. Бежать надо аж в 25-й городок. Наш курс стоит возле КПП, пар от дыхания висит над строем. Со стороны общежития быстрым шагом разрезает нашу толпу, как крейсер волны на полном ходу, Павлюк, с тревожным чемоданчиком в руках. И тут Оскирыч, подражая его голосу, говорит басом — «товарищи курсанты, КТО сказал — НА Х..!?» На что «крейсер» бросает на ходу, даже не обернувшись и не посмотрев, кто же это сказал — дать бы тебе по голове, дур-р-рак! И исчез в дверях штаба!

Будучи инструктором в Камне, пришел я на городской пляж, а там загорает Павлюк. И что-то мы опять, как с Андриенко, разговорились по душам, и опять открылся совсем другой человек для меня, со своими горестями и проблемами.

О тех, кто ушел первым

Были на курсе два брата Меджидовы. И ведь поступили парни, а потом отказались учиться, пояснив, что плохо понимают по-русски и науки всякие не осиливают. Были они, зато, хорошими барабанщиками и постоянно стучали в барабаны на построениях курса, когда мы шлепали по плацу мимо них.

Был в нашей роте молдаванин Мишка Лазарюк. Буна сэра, буне деменяцу! Хороший был парень, совершенно бесконфликтный, безобидный. Летать у него не получалось. Мы уехали на полеты на третьем курсе, а он остался в училище. Не знаю, каким образом, но ему было обещано командованием, что его оставят на второй год на лётную практику на Элке. Пошел в караул, сел у стенки и застрелился.

Петька Павленко, маленький, косолапый, шустрый и настырный, черт. Как-то на лекциях, шутя, ткнул меня маленьким перочинным ножичком в руку и попал как раз в сгиб локтя, где тонкая кожа. Тогда в санчасти я впервые увидел, как работают синеватые сухожилия в суставе. Списали Петьку в Алейске.

Вовка Годлевский, наилепший друг Казика в то время. Как пойдет врача перед полетами проходить, так давление 200 — 220, как в гидросистеме. Мы так и звали его –«гидронасос». Списали Вовку в Алейске.

Казик, Казик! Попал в транспортную авиацию на восток, сначала в Завитую, потом еще куда-то. Когда я дембельнулся, то нашел его в Барнауле, бывал дома пару раз. У него были проблемы психологического плана, что-то с женой в неладах, что-то в быту, что-то по работе, переживания по поводу ухода из авиации, в общем, жизнь не сложилась. Когда мы собирались на 30-летие училища, Лешка Ходебко ходил к нему в гости.

Но не удержался парень на предельном вираже гражданской жизни, перетянул ручку. Штопор.

Теперь только на фото можно с ним пообщаться.

Валерка Дворников, тоже, как и я, «младшой..». Тоже что-то стало не получаться с полетами, выпил малость, пошел ночью шариться по лагерю, часовой на вышке шмальнул по нему из автомата. В Валерку не попал, но весь лагерь, понятно, на уши поставил. Списали Валерку в Топчихе.

Первые наши прыжки с парашютом

Первые наши прыжки с парашютом на досаафовском аэродроме Барнаула.

Март. Еще лежит снег и холодно. Прыгнули, собрали купола в охапку, идем к машине. А один курсант стоит посреди поля и орет — помогите!, помогите! Ладно бы — лежал, тогда понятно — сломал что-нибудь. А так… Подбегаем и видим, что между телом и запаской у него перед носом торчит вертикально конец вмерзшего в землю лома! Рыли канаву по осени и забыли лом! И свернуть лом в сторону у него не получается и сняться вверх — никак! Какие-то сантиметры — и средневековая казнь на колу была бы обеспечена!

А курсант тот был — Анциферов. Позже он, лежа в санчасти, пошел в самоволку, стал слазить по водосточной трубе из окна ночью, труба ушла вниз и он чуть не оставил свои яйца на держалках трубы. Списа-а-али, однако.

МММ

Вовка Михеев — играл в ансамбле вместе с Раковым, Сосновичем и др. До полетов не дошел, списали раньше. Был он новосибирским, вместе приехали поступать. Году в 2000 с чем-то, еду в Н-ск, на посту ГАИ на «Вшивой горке» стоит майор Вовка, в милицейской форме, с автоматом через плечо. Поговорили немного. Он вроде неохотно так говорил, в общем, не обрадовался, да и желания дальше общаться не проявил.

Всем курсом скидывались мы из своей трехрублевой стипешки на аппаратуру под названием «БИГ — 100» для ансамбля. Все наши однокурсники до сих пор помнят эту аферу, которая произошла задолго до МММ. В итоге — ни БИГА, ни ФИГА.

Про чё-нибудь

Повезли нас на первые стрельбы из карабинов куда-то на берег Оби. Еще снег лежал. Едем на автобусе «ЛАЗе», обгоняем на трассе грузовик, везущий в кузове ящики с вином. Просто так, открыто!. А на этом автобусе сзади кондукторское кресло высоко стоит, вот кто-то из наших изловчился. Высунулся, сколько мог, в форточку, дотянулся до ящиков и давай бутылки выдергивать! Пока обгоняли, помню, что не одну бутылку изъяли. Только лафа не удалась. Водила, наверное, видел этот номер в зеркало, позже обогнал нас, и пришлось сдавать награбленное добро.

Еще по весне ездили убирать мусор в питомник им. Лисавенко, за город, на берег Оби. В радость было хоть куда-то вырваться на волю из надоевшей за зиму казарменной рутины. А тут весна, теплынь, запахи земли, цветов дурманящие. А после работы, в ожидание машины, спустились вездесущие и любопытные курсачи под крутой, обрывистый берег к реке. А там диких пионов цветущих — целые заросли!

Напластали их охапками, а потом, по Барнаулу едучи назад в казармы, швыряли громадные, влажные, благоухающие букеты под ноги случайным девчонкам на тротуары. Те сначала испуганно ахали от неожиданности, а потом счастливо смеялись и приветливо махали нам руками.

Про Любов

Любили нас в Барнауле. Любили девчонки, и приходили с удовольствием к нам на танцы в училище.

Любили все жители, особенно, когда всё училище выходило единой колонной в город на какой — нибудь праздник. Впереди развевалось знамя тяжелого бархата, за ним гремел и сиял начищенной медью труб духовой оркестр, а сзади колыхались четыре колонны серых шинелей, и звучала строевая песня, у каждого курса своя, фирменная. Жители стояли толпами вдоль улицы и таращились в окна, любуясь на нас.

«Стал в строй — и не шевелис — с-сь!!!»

(Суры от Суриса, избранное)

Про строевую песню надо сказать отдельно

Про строевую песню надо сказать отдельно. Как говорил наш выпускник, и мой комполка в Николаевке, полковник Бокач — «скажу об этом несколько ниже и более отдельно!»

Песен у каждого курса было не по одной. Причем петь песню другого курса считалось неэтично, да она так красиво и не получалась, как у них. Почему-то!

Песни выбирались иногда, совершенно, казалось бы, нестроевые. Например, пели «Бородино», да еще на два голоса. Запевала —

Скажи-ка дядя, ве-е-дь недаром,

Москва спале.. — а все подхватывают мощно и быстро–

Москва спаленная пожаром!

Он — Фра-а-нцу.. — а все — Французу отдана!

Он — Фра-анцу.. — а все — Французу отдана!

И всё это под ритмическое сопровождение сапогами об асфальт с частотой 100—110 шагов в минуту! И ведь получалось, и звучало красиво!

Песни пелись и применительно к случаю. То есть, на вечерней прогулке мы могли их все перепеть, а в УЛО шли — пели одну песню, простенькую какую-нибудь, типа « Наш ротный старшина не знает ни хрена, а у меня все это впереди!», при прохождении по плацу — другую, типа — «Непобедимы мы, и легендарны мы».

Слова иногда сознательно перевирали. Была у нас такая песня — «Тяжелая птица простор пробивала, и песню мотор напевал!». В ней были слова — «а пальцы сжимали кольцо!», а мы пели — «а пальцы сжимали яйцо!», после чего наш комвзвода Куценко, по прозвищу «Лимон», на ходу оборачивался и грозил строю кулаком.

Училище помогало городу бесплатной рабсилой

Училище помогало городу бесплатной рабсилой. Зимой мы ездили на крупный ж\д узел в Алтайку и чистили пути, стрелки от снега. Ездили и на мясокомбинат — грузили огромные кучи гниющих костей в кузова грузовиков, и достраивали удлинение полосы в аэропорту Барнаула, трамбовали там грунт вручную. Довелось нам и родное училище украсить. На первом курсе как раз достраивали спортзал, и мы что-то там таскали, переносили землю, сажали вдоль спортзала деревья. Со стороны ул. Чкалова и мои березки сидят.

Про второй курс

Вернусь уже на второй курс. Учиться уже стало намного интереснее. Пошли предметы, непосредственно относящиеся к полетам: конструкция самолета и двигателя, ТРД, СВЖ, АО, РЭО. И даже аэродинамика превратилась в Динамику полёта.

Постоянно занимались в ангаре, на самолётах, да и в некоторых аудиториях стояли фрагменты самолета, двигателя и его оборудование. Уже все ощупывали подробно, сидели в кабинах, где незнакомо воняло герметиком. Впереди маняще виднелась цель — ПОЛЕТЫ!

Теперь стали бояться уже, что до полетов могут не допустить, и старались освоить все предметы на «хорошо» и «отлично». Уже появились новые первокурсники, на которых, как и на нас в свое время, сгрузили большинство работ по уборке территории, наряды на кухню, караулы и т. д.

Осенью приехали с полетов четверокурсники, мы смотрели на них, как на богов, ведь они летали на тех стремительных «Яках — 28», что мы только на фото видели да в ангаре изредка украдкой запрыгивали в кабину. Оказалось, что среди них есть и мои земляки — Вадька Тихонов и Витя Суворов. Они сами нашли меня и стали негласно шефствовать: то на ужин к себе в столовую позовут, то схему полетов на полигон подарят. Они же рубали по летной норме и на столах у них было побогаче, а мы — еще по курсантской. В выходные у них много народу уходило в увольнение, поэтому на столах жора много оставалось — и сыр, и колбаса, и плюшки — ватрушки. Кстати, когда мы уехали на полеты, то с нетерпением ждали дня первого полета, потому, что с этого дня нас тоже начинали кормить по летной пайке.

А как же красиво старшекурсники ходили строевым шагом по плацу! Мы завидовали им и, конечно, хотели быть такими же. Во-первых, хэбуха у них была вся вылинявшая добела на Славгородском, да Каменском солнце, сапоги смяты в страшную гармошку, фураги — с висящими полями, как у белогвардейцев из фильма «Чапаев». Нам подобное просто не позволялось командирами (пока еще). И шаг они печатали медленно, с «оттяжечкой», и дистанцию между шеренгами держали поболе, чем мы. С каким-то особенным шиком и гордостью ходили. Или нам так казалось тогда?

На курсе, что перед нами выпустился, впереди строя всегда ходил худощавый старшина курса Спиридонов. Он-то и был олицетворением всего вышесказанного.

Потом Спиридон булькнул в Каршах в барханы на Яке. И не нашли.

Про начало профессии, которое надо помнить

Зимой второго курса привезли нас на Барнаульский аэродром, в находящиеся там тогда СВАРМ. Здесь уже стояли Л-29, приготовленные для газовки в рамках наземной подготовки. Прямо здесь нас построили, и из винегрета, называемого «рота», стали вызывать из строя и строить напротив «роты» маленькие коллективы под названием «экипажи». Со мной рядом встали Витя Паршкин, Вова Миль и Олег Зимин. Предстояло осознавать себя и окружающих в новых категориях: экипаж — звено — эскадрилья. Дальше — движок гоняли по вызубренному графику запуска и опробования двигателя. И с непривычки, и от рева движка, глаза с трудом находили и нужные АЗСы и нужные цифры на приборах. Инструктор что-то кричит по СПУ из задней кабины, а ты сидишь, как баран, и с трудом ворочаешь мозгами.

Палясютные плизёцьки

(капитан Скутов, избранное)

Прапорщик был такой в службе ПДС училища — Бартули. Он занимался с нами парашютной подготовкой. А был он спортсмен-парашютист и имел за своими плечами не одну тысячу прыжков. Прыгал свой 3-хтысячный, юбилейный прыжок, и, не открывая парашюта, почему-то встретился с земным шаром. Вот.

Я прыгать с тряпочкой не любил, за всё — про всё имею тринадцать прыжков. От-давал свои прыжки желающим, например, Сереге Лосеву, он-то их любил.

Прыгали на 4-м курсе в Камне. После прыжков переодеваемся в казарме в «повсе-дневку», а у Макса от ключицы до паха идет багровая полоса шириной с ладонь. Борька Максименко решил выйти из дверей вертолета как спортсмен — раскинув в стороны руки и ноги.

А каски на прыжки нам не давали. Прыгали и летом в зимних шапках. Чтобы не завязывать тесемки под подбородком, Борька закусил их зубами и вышел в небо. Его, естественно, начинает вращать голова — ноги, голова — ноги. Стропы выходят, когда он на-ходится ногами вверх и не сзади, со спины, а спереди, по животу, затем между ног. Купол наполняется, происходит резкий хлёст Борькиными ногами сверху вниз и его ботинки улетают в город Камень-на Оби Алтайского края. Туда же уходит и его шапка. В итоге он приземляется босой, офигевший и с тесемками от шапки в крепко сжатых зубах! Всё, что нажито непосильным трудом!

Про число «Тринадцать»

Летом 87-го года у нас в Бжеге ремонтировали полосу и мы летали на польском аэ-родроме Камень-Слёнски. В воскресенье — парашютные прыжки. У меня из-за веса (более 90 кг.) — освобождение от УТП. Надоело скучать одному в казарме, пошел на летное поле, одел парашют и вскоре вышел в обнимку с запаской в чистое июльское небо. Внизу, на летном поле, польские фермеры скосили траву и она пышными, душистыми валками лежала между рулежками и ВПП, ублажала взгляд и обещала восхитительное приземление. Приземляюсь, как учили, ножки ровненько. Под охапкой сена оказывается невидимая ямка, правая нога попадает в нее, раздается громкий хруст, резкая, короткая боль и я па-даю носом в сено. Лежу и думаю — всё, отлетался! Пошевелил осторожно стопой. Боли нет. Встал, собрал купол, доковылял до старта.

Потом неделю лежал в постели, нога опухла, как полено, до самого колена и потеряла чувствительность совершенно. Приходилось парить ее, лежа в постели, крапивными вениками и чувствительность вернулась. А прыжок тот был именно тринадцатым. Хотя на втором курсе я летал с позывным «Тринадцатый», и ничего.

Про Платона

1-я и 2-я АЭ прибыли в Алейск, а 3-я и 4-я — в Топчиху. Был сырой и дождливый апрель, лагерь и полоса утопали в грязи. Но мы исправно месили эту грязь от казармы, где жили, и до деревянных одноэтажных бараков УЛО, долгие три недели, пока начальству не надоело на это смотреть. В мае Вовка Платонов со своим инструктором совершил один-единственный полет в смену с еще не до конца просохшей полосы, маневрируя на разбеге между лужами. После этого нас стали, наконец — то, кормить по летной пайке и жизнь вновь стала прекрасна!.

Полоса, в конце концов, высохла и мы, один за одним, стали подниматься в воздух. Помню только фрагмент первого ознакомительного полета. На первом развороте так и тянуло наклониться в бок. от крена, казалось — упадешь с кресла!

Про шефа

Инструктором в моем экипаже был Владимир Трушин, между летчиками-инструкторами по прозвищу «Труха», а КэЗом — капитан Ксенофонтов, опять же среди пилотов по прозвищу «Ксюша».

Инструктор мой был спокойный, терпеливый, никогда не ругался на нас, а, тем более, матом. Залетали мы быстро, я вылетел сам уже после 17-ти полетов с инструктором. В нашем экипаже только Джоржик (Олег Зимин) не смог освоить полет. Закончил по нелетной, как и Валерка Сараев, и Докуменов, по прозвищу «Паспорт»

Джоржик был по характеру такого язвительного плана, всегда готовый на какие-то приколы, розыгрыши и шкоды. Мы с ним на пару взялись докапывать Вовку Миля. Тот был «вещь в себе». Вечно какие-то думки-задумки, граничащие с закидонами.

Ходил он, гордо задрав голову вверх, так, что нос его составлял прямую линию с горизонтом. За это мы его дразнили «АГД», а между собой кликали — «дятел».

Однажды, воспользовавшись тем, что он куда-то вышел из класса подготовки к по-летам, я иголкой наколол ему в тетрадке подготовки слово «дятел». Он вернулся, увидел это и перелистнул страницу. Там тоже — «дятел». Он следующую, следующую.… Все странички до конца прокололись.

Шеф впаял мне короткой фразой — «Два на два, и на два!» Это была популярная мера наказания — рыть яму указанных в метрах размеров лопатой за общественным нашим туалетом в бурьяне. Судя по количеству этих ям, многие поколения курсантов до меня ос-тавили там свои автографы. И я оставил свой — объемом аж в восемь кубов.

Но после того, как Вовка убрал шасси прямо на ЦЗ, перед запуском двигателя, он, надо отдать ему должное, пришел в класс и сказал — «теперь МОЖЕТЕ называть меня дятлом» Но, странное дело, всё произошло наоборот. Сострадание взяло верх и дразнить мы его перестали.

Про Витяпочку

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя

в одной эскадрилье служили друзья.

На полетах мы близко сдружились с Витькой Паршкиным, наши кровати стояли рядом и жили мы в «одной тумбочке». Мой позывной был — «тринадцатый», а его — «четырнадцатый». Кликали все его «ВитяП», прибавляя к имени первую букву фамилии.

Своим крупным, с горбинкой, носом, он здорово смахивал на нашего инструктора, Трушина, и мы стали тоже его звать — «Труха».

Однажды были мы с Витяпом в наряде по столовой. Закончили все кухонные работы за полночь. Уставшие, взмокшие от кухонной жары, вышли на улицу, легли на скамей-ку и уставились в звездное небо. Впереди маячила уже профессия и мы взялись с ним обсуждать, кто на чем хотел бы летать после училища. Помню, что он хотел на Су-пятнадцатом, а я — на Су-7Б. (А оба попали в шкрабы).

Витяп жил в Рубцовке, до которой из Алейска было рукой подать. На выходные дни все летчики из лагеря уезжали домой, оставался один дежурный по лагерю. И мы с друганом, отпросившись у шефа, махнули на денек к родителям Витяпа в Рубцовку. Я познакомился со всей его семьей — отцом, мамой и сестрой. Вся семья с восторгом воспринимала то, что Витя учится в летном училище. Они с интересом говорили об авиации со мной, были в курсе всех дел в училище. Я потом еще не раз бывал у них, так как родители моей жены жили под Рубцовкой, и заехать к Паршкиным было для меня просто.

Витяп умудрился на первом курсе попасться на прослушивании запрещенной радиостанции «Свобода», у него был маленький транзистор. Кто-то заложил его, что было популярным на первом курсе.

Устранить возможного конкурента, а, может, и без умысла, по простоте душевной? Поэтому Витяп стал «невыездным» и, несмотря на хорошую успеваемость и летную практику, загремел по выпуску в инструкторы в Камень, а я — в Калманию, богом озаренную «Страну непуганых идиотов».

В марте 78-го он приехал ко мне в Калманку на мой день рождения, 18 марта. А 23 апреля иду по училищу, а капитан Шорохов, поднимаясь на крыльцо санчасти, увидел меня, остановился, и говорит — Знаете, что ваш Паршкин разбился?

КАК, РАЗБИЛСЯ? Ну как все разбиваются? — сказал буднично Шорохов и зашел в санчасть.

Сказать, что был шок? трагедия? Слов нет, чтобы говорить. Друг погиб, всё, о чем мечтали, рухнуло. Трагедия пришла, вообще, на весь наш курс. Первая смерть на курсе, не стало Витьки, которого все любили… Нас из Калманки комполка Морозов НИКОГО на похороны не отпустил, хотя Лешка Ходебко аж с Коломыи прилетел.

Начали разбираться. Хулиганил в третьей зоне, крутанул бочку у земли. Я сам крутил бочки на Элке на ПМВ, но у земли видно, как черпаешь высоту, не то, что на других высотах, где можно и полтинник метров за бочку потерять и не заметить. А когда всего полтинник высоты, да еще и на Яке! Увидел он приближение земли, стал вырывать само-лет из снижения, уходить от земли, конечно, страшно стало, и выдернул его свечкой в небо. Потерял скорость и свалился. Нам Череп все это показывал на расшифровке САРПП и подробно рассказывал. Много позже рассказывали мне наши, что, еще, будучи курсантами 4-го курса, баловались он, да Саня Ренев, бочками на средней высоте в зоне. А тут уже лейтеха! Уже — инструктор!

Страшно было приехать к родителям. Отец, дядя Ваня, плачет без остановки — любимый сын, надёжа и опора! Дядя Ваня умер через год после сына, сгорел от горя. С тетей Машей я встречался еще в Москве, у Леши Ходебко. Каждый раз она подводила меня к шкафу и показывала висящий темно-синий китель с золотыми лейтенантскими погонами на плечах, и каждый раз плакала. (Мне было неудобно, что, каждый раз, увидев меня, она вспоминала нашу с Витькой дружбу и всё всплывало снова) Витенька так его и не относил ни дня. Мать берегла его форму до самой своей смерти.

Так и остался я с раной в душе по сих пор, а он — вечным молодым лейтенантом.

Детей даже не успел оставить.

В засаде

В августе сбежал с нашего лагеря солдатик ОБАТО из караула с автоматом в руках. Начали его искать, ловить и наткнулись на его лёжку в одном из строящихся домов на окраине Первоалейска. Пока другие группы, сформированные и из курсантов, в том числе, прочесывали местность, меня с Рудиком послали на ночь в засаду в этот дом, с надеждой, что вдруг он опять придет туда ночевать. Страшновато, мы ведь без оружия. Одна надежда на здоровенного Рудика. Разработали план действий.

Полов в доме еще не настлали, от порога до порога лежали трапики. Мы легли под них, думаем, если пойдет он по трапикам, мы их перевернем и тут-то он готов! Лежим, тишину слушаем. Уже часа два ночи. И вдруг действительно вдоль стены послышались осторожные шаги! Ну, всё, идет! Мы в легкой панике — вот оно, свершилось! Щас ордена будем получать!

Потом шаги стихли и поодаль стали раздаваться какие-то звякающие звуки Тут мы, осмелев, осторожно выглянули из проема дверей. В мощном лунном свете всё было вид-но, как на ладони. Возле зарослей высоченной крапивы была сложена куча кирпича, а воз-ле нее стоит с двумя ведрами деревенская бабка и в вёдра тырит кирпичи из кучи! Ну, старая, раз напугала — получай! Я поднял из-под ног обломок кирпича и несильно запустил его в сторону бабки. Попасть не попал, но зато мы насладились картиной улепеты-вающей во всю прыть бабки с полными ведрами кирпичей! Не ожидала и сама, видно, она от себя такой скорости. А ведра так и не отпустила, не бросила! Потом мы плюнули на беглеца и пошли спать. И правильно сделали. Он к этому времени уже ехал на поезде в Купино, где и был взят.

Про перья в хвосте

Потихоньку становились мы всё увереннее в полетах, стали летать в зону, познали штопор и другие фигуры высшего пилотажа. Оперились чуть-чуть. Еще бывало, полетит летчик «на себя» в зону, напросишься к нему в заднюю кабину.

Однажды я напросился к Сане Захлебному. Он и Кубик (Кубарев, будущий ком-полка) были в нашей АЭ молодыми лейтенантами. Пришли в зону, начали, как положено, штопор влево — боевой вправо, потом штопор вправо…. А он не выходит! Вращается по крену, нос почти не задирает на витках и завывает при этом как-то нехорошо. Гляжу, в передней кабине Санина голова в шлемофоне только дергается туда-сюда. Ну а мне что остается делать — сиди себе, сопи в две дырочки! Потом, когда пониже штопорнули, вывел Саня его, наконец. Меня Марчела с училища и до сих пор, кличет так же, как и Саню — Зах.

Ближе к осени стали летать по маршруту. Большой маршрут шел на юг, потом от Шипуново — на Белоглазово, где уже хорошо были видны отроги Алтая и серебряная лен-та реки, потом на север, на Усть-Чарышскую пристань. Тут был любимый мной, да, на-верное, и другими курсантами, отрезок маршрута, где с 4-х тысяч надо было быстро снизиться до 1200, потому, что дальше была 2-я зона, и надо было пройти под ней. Поэтому приходилось ставить Элку боком в крутое скольжение. Даешь крен, ногой держишь от раз-ворота.. Крен все больше — нога все дальше. Потом руль поворота затеняется килем, нога проваливается до упора, самолет клюет носом, убирает крен и дальше уже попёр пикировать!

Впервые одели ППК. Хотя наши инструктора вместо ППК просто перетягивали живот ремнем от портупеи и вперед. Даже на спорт так летали. А пузА классные были почти у всех у них. Между собой даже в шутку спорили они, кто стакан водки на живот поставит и тот не упадет. Камбаров был пузатый, шеф мой, Тучка, да и комэска Горид тоже.

Про Горида отдельно

Наш комэска на втором курсе. С животом, бычьи глаза навыкат исподлобья. Любил громкогласное, показное командование, матерился без стеснения, невзирая на чины и звания. Однажды перед строем курсантов АЭ сказал на нашего уважаемого всеми зам комвзвода Вовку Кузнецова громко и членораздельно — ну ты, Зал..па! Этим самым подписал себе приговор в наших глазах.

Будучи уже лейтехой, ходил я дежурным по полку в Калманке. Пришел докладывать ему о сдаче дежурства, а он не принимает рапорт. Был уже он зам комполка. Докопался до меня, почему в коридоре электрощит висит на 10 см. ниже положенного!

А я черт его знает, он сто лет так висел и до меня! Только через замполита удалось блажь эту перебороть! Вместо пяти часов сменился в девять. Хорошо, что потом лейтехой к нему не попал в АЭ.

То ли от отчаяния, что служат в Калманке, этом богом забытом месте, летчики бы-ли там какие-то…. Потом еще вернусь к этому, сам потом таким стал.

Про Камбарова отдельно

Среди летчиков его звали Гарри Кемпбэл. (Майора Оськина за сходство с Винни-Пухом звали — Тучка).

Казалось, что он лицом похож на киношного американского пилота, ну и кликуху такую ему подобрали. Дочек у него было две.

Когда я уже инструкторил, произошло следующее. Все в эскадрилье Кемпбела подкапывают, что он слабак, сына не может сделать. И вот он, разозлившись, решается еще на одного ребенка, уговаривает жену, кладет сапоги под кровать, а портупею-под подушку и — вперед. Потом весь полк девять месяцев напряженно ждет каждый день новостей о ходе беременности. Напряжение достигает пика, когда Кемпбэл везет жену в Барнаул рожать. Всю ночь полк не спит, ждут утром счастливого Гарри, а тот приезжает, мрачнее тучи. Мы к нему. Что — девочка? Хуже, отвечает, — ДВЕ! Ну, теперь ты на колготках точно разоришься!

Погиб там же, в Калмании. Было такое упражнение — посадка с ИОД. Из зоны при-ходишь без движка, строишь заход, расчет, посадку. Излишек высоты гасишь скольжением на глиссаде. С земли страшно смотреть, как самолет раком, крылом вперед свистит вниз. Даже РП иногда не выдерживал и орал в трубу — Хватит скользить!!!

Матрос, партизан Железняк

В моем первом экипаже был курсант Железняк Володя. У него в зоне упало давление масла в двигателе, он его выключил и пришел домой без движка. Причем РП скомандовал ему зайти с обратным стартом, так было бы ближе от зоны, а он хладнокровно обо-шел по кругу полосу, зашел и сел. Все на аэродроме пялятся в сторону обратного старта, а он в полной тишине садится в это время с нормальным посадочным курсом.

Самый трудный курс

Третий курс на Илах наша АЭ летала в Камне — на Оби. Любимый город моей юности летной! Меня, почему-то, перевели из родного классного отделения к Наумову в третью АЭ. Я не любил его, он платил мне тем же. Тугой был сержантик.

Вместо друга Женьки Дронова в строю рядом стал ходить Саня Белан. Витяп тоже остался в другом КО. Пришлось сходиться с новыми коллегами. Переехали в четырех-этажку, что стояла прямо напротив трибуны. Приезжаю из отпуска после полетов на вто-ром курсе, а на лестничной площадке стоит стол, за ним сидит лейтенантик сраный, голос визгливый, сам еще зеленый, как три рубля, и потрошит наши отпускные чемоданы на предмет обнаружения там недозволенных спиртосодержащих! Это нас–то потрошить, сталинских соколов!?

Это был знаменитый Лимон. Его не только я не принял, но и другие в большинстве своем. Так и мучились мы с ним все оставшиеся годы.

Ил — двадцать восемь — самый лучший самолет!

Эта фраза поется протяжно, на мелодию похоронного марша.

На самом деле, Илуха был самолет уникальный и обойти его ни с какой стороны я не могу. Во-первых, он был трехместным. Раньше ты сидел в кабине один, всё смекал и делал сам, а теперь ты — командир экипажа! Впереди, в носу самолета — штурман, сзади — воздушный стрелок-радист, ВСР, «глаз на жопе командира».

Сделан самолет был крепко, всё было большое и толстое. Колеса громадные, как на грузовике. Ручка открытия фонаря кабины пилота изнутри была полной копией ручки от мясорубки. Ручка аварийного выпуска шасси — это маленький ломик красного цвета, лежащий на полу кабины слева от пилотского кресла. В кабине летчика, как в автобусе, стоял маленький вентилятор. Из-под приборной доски высовывалась гофрированная трубка от противогаза, на конце которой укреплен раструб, как у пиратского пистолета — обдув наружным воздухом. Так вот, берешь этот раструб, и в штаны, за пояс суешь. До 2,5 км, пока клапан не закроет подачу воздуха снаружи, яйца обдувает. Потом только вентилятор обдувает лицо горячим воздухом кабины.

Ил был высок ростом, в кабину лазили по узенькой стремянке. Та плохо стояла, особенно на заснеженном, ледяном бетоне. Частенько техник, забравшись наверх открыть кабину, съезжал вместе со стремянкой на бетон. Причем, если он успевал схватиться за обрез кабины рукой, то падающий тяжеленный иловский фонарь так ударял по пальцам, что техник Бокарев ходил с уже отрубленным мизинцем. Правило было такое — один лезет вверх — второй внизу держит стремянку двумя руками, и ногой наступает на нижнюю ступеньку.

Люки бомбоотсеков нельзя было сразу открыть. Они управлялись давлением воз-духа в 50 атм. И, во избежание удара перед закрытием — открытием люков, на земле надо было подать из кабины команду — «от люков!» И получив снизу ответ — «есть от люков!» сначала дать противодавление, а потом открыть или закрыть люки Кромки люков были острые, в толщину листа дюраля, и могли полено перекусить. И мы, желая напугать какого-нибудь вредного техника, улучали момент и после его команды «От люков!» выскакивали из-за соседнего самолета и быстро совали в закрывающиеся люки пару коричневых технических пимов. Их там зажимало в разном положении. Техник потом спускался вниз, ничего не подозревая, и вдруг видел чьи-то ноги, зажатые створками! Сначала шок, а по-том лихорадочное метание по стоянке в поисках шутников.

В Бердянске особо лихие пилоты снижались над плавнями с открытым люком, по-том закрывали его и привозили на стоянку камыши. Сам не видел, только слышал такую байку.

Был в нашей АЭ штурман Алмазов. Низенький, кряжистый, сильный физически. Пришел перед полетом на самолет, стоит в люке, осматривает бомбовое вооружение пе-ред полетом. Тут раздается шипение воздуха (техник в кабине без команды подал противодавление перед закрытием люков). Алмазов мгновенно прыгает вверх, пытается ухватиться за что-нибудь в люке, у него это не получается, срывается вниз, падает на бетонку, а люки схлопываются над самой головой. Пронесло его или нет?

Был у нас один особо любимый борт — бывший разведчик, или ПэПэшка, уже не помню. У него вместо бомболюков был довольно вместительный отсек, в котором уже не было никакой аппаратуры. И мы набивались на парковом дне в этот отсек, менее везучие товарищи закрывали люк снаружи, и мы спали там, пока нас не спохватывались и не начинали искать для очередных каких-нибудь работ — мытья стоек керосином, зачехления — расчехления.

Иногда, чтобы не вызывать АПА для буксировки, которое вечно было занято, мы Илуху просто толкали по бетону вручную, несмотря на его внушительный вес. Рекорд — два человека забирались в ниши шасси, раскачивали, а потом и страгивали самолет весом в 16 тонн!

Летом в кабине Ила температура, пока он стоял на открытой стоянке, поднималась до 70-ти градусов! Лично видел такую на «Термометре температуры воздуха внутри кабины», который стоял на правой панели, почти под локтем летчика. А в Славгороде вообще можно было яйцо зажарить на обшивке!

Зимой колотун стоял в кабине такой, что от дыхания на фонаре изнутри намерзал иней, и ничего не было видно за бортом. Первым делом, перед началом полетов мы извели все свои пластмассовые навигационные треугольники, из которых, по указанию инструкторов, сделали скребки и в воздухе соскребали ими иней со стекол.

Руки мерзли даже в зимних перчатках, и приходилось просить инструктора подержать управление, пока ты отогревал по очереди руки, сняв перчатки и засунув руки в унты.

При полете на одном двигателе усилия на педали были такие, что, минут через пять держания педали в упоре, нога начинала трястись и ослабевать. Шеф орет по СПУ — «Держи, сука!» «Не могу больше!»

РУДы были тяжелые, а на спарках, за счет двойной проводки через все узлы герметизации передней и задней кабин, вообще тяжеленные. Достаточно сказать, что на ладонях перчатки до дыр протирались, а на посадке на некоторых спарках РУДы надо было убирать на МГ поочередно, двумя руками, бросив штурвал на короткое время!

Закрылки выпускались не в фиксированные положения, а, сколько держишь тумблер их выпуска, столько они и выходят.

Надо было внимательно следить за стрелкой выпуска, особенно, при выпуске на 20 градусов, потому, что частенько промахивали больше. Шеф орет, убираешь опять, промахиваешь, опять назад! При этом надо было не упускать из виду вариометр и держать ГП, одновременно откручивать штурвальчик руля высоты на себя, а там тоже не было фиксированного положения, и также перекручивали, либо недокручивали его. Самолет же при этом совершал сложное двойное движение: от выпуска закрылков он опускал нос вниз и тебе надо было не перевести его на снижение при этом, а от возрастающей от выпуска закрылков подъемной силы он вспухал вверх, и тебе надо было не дать перейти ему в набор высоты! При этом ты слушал всё, что думает про тебя инструктор в передней кабине, докладывал РП, отвечал и на его команды. А кнопки СПУ отдельной не было. За штурвалом, в нижней части приборной доски стоял блочок СПУ-5, где надо было «пакетным галетником» постоянно переключать из положения «СПУ» в «Радио», в «АРК» и назад.

Над дальним приводом доложишь РП о готовности к посадке по «Радио», шеф тебе что-то орет, переключаешь на «СПУ», в это время РП правит тебя на глиссаде, ты ему отвечаешь, а переключатель стоит в «СПУ», РП не дозовется, переходишь опять на «Радио», потом опять на шефа. А самолет летит, колеса катятся!

(На Иле была самый тошнотворно пахнущий герметик!)

Летом движок запускаешь, стоп-кран откроешь и начинаешь ловить им обороты, чтобы движок и не запомпажировал, и, одновременно, не прервал запуск. Движок фурчит — приберешь стоп-кран, потом опять вперед, подкинешь керосину в топку, разгонишь ро-тор чуть-чуть, опять приберешь. И так вытаскиваешь его на МГ потихоньку.

Кран шасси после уборки или выпуска колес задвигался мощной, толстой пластиной металла, похожей на амбарную задвижку. Были случаи, в том числе и у нас на курсе, что, забыв убрать эту задвижку, просто отламывали кран, стремясь убрать-выпустить шасси.

Между кабиной летчика и штурмана было сообщение в виде маленького, аккуратного круглого пенальчика. Это была пневмопочта. Пневматикой там и не пахло, вытаскиваешь на себя пенальчик, кладешь туда конфетку, задвигаешь в сторону штурманской кабины и так «почту» и посылаешь. Придумали его на случай, если СПУ откажет или самолет обеспечится, для связи со штурманом методом написания записочек!

Вместо привычного уже для нас АГД стоял АГБ, который при крене вертелся со-всем в другую, чем АГД, сторону. Компас ДГМК и АРК были разнесены по двум разным указателям и их стрелки тоже вертелись не так, как на ГИКе.

Баки Ила были разделены на две группы, вырабатывались с разной скоростью и мы специально заучивали наизусть и сдавали зачет по порядку перекачки топлива из бака в бак. Например, — «В передней группе 1800 литров топлива. В задней в это время должно быть столько. Перекачиваю из передней группы в заднюю столько.» И так по всем остаткам топлива. Качала все это дело бензопомпа перекачки БПК, она включалась тумблером под левой рукой лётчика, рядом лампочка желтая, мигающая во время перекачки. Докладываешь штурману — перекачку включил, а он тебе в ответ — секундомер включен! Контроль еще и по времени шел. И все равно, часто забывали вовремя ее выключить. Летишь, чувствуешь, что самолет начинает в воздухе на хвост валиться, всё — перекачку не выключил, это точно.

А Валерка Щеглов однажды так и сел с включенной перекачкой. Мы увидели это, бросились к рулежке наперехват. А топливо хлещет из-под крышки заднего бака! Пока домаячились ему, всю рулежку улил керосином!. Читаю сейчас все эти мороки с Илом — КАК мы летали на них?

При всем при этом, нам, молоденьким пацанам, надо было в первую очередь не летать научиться на этой скракле, а РУЛИТЬ! Так и получалось, что, уже летая самостоятельно, рулили мы на Иле по рулежке — как бык поссал. Тормоза были камерные воздушные, а управлялись гидравликой, причем она подводилась прямо к педалькам тормозов в кабину летчика с давлением аж 15 атмосфер! Координация при торможении требовалась фантастическая! Даёшь ногу на разворот, а вместе с педалью вперёд уходит и педалька тормоза, стоящая на педали поворота. И надо было согласовать и величину дачи ноги, и силу нажатия на тормозную педальку, чтобы вписаться в нужную траекторию, или выдержать прямолинейность руления.

Причём, срабатывали тормоза с замедлением, что тоже не способствовало прямизне руления.

Ил научил нас думать и ногами в том числе.

Ил — 28 — самолёт немаленький. Поэтому продолжаю.

Педали руля направления, на которых стояли педальки тормозов, были узенькие, а по зиме нам на унты выдавали надевать еще и огромные резиновые калоши.

Калоши и так спадывали частенько, например, когда в «Урал» забираешься при отъезде на полёты. А тут — дал педаль вперед, потом назад потянул ногу — калоша снялась с унта и застряла в педали!

Шеф орет по СПУ, а педали не дает калоша повернуть! Остановишься и, согнувшись в три погибели, выцарапываешь ее из-под педалей, и смех и грех!

Шеф мой, Крайников Владимир Дмитриевич, стал сразу возить Мамочку и Саню Кирсанова. А я стал «вечным дежурным по старту», как слетал первого апреля в ознакомительный полет, так на полмесяца как от ворожила бабка от полетов!

Вот как-то раз тащусь по рулежке на СКП. В одной руке — чайник с остывшим чаем. В другой — ящик с едой для стартовой смены. Настроение — швах. Тут навстречу мне по рулежке летит, звенит Илуха. Куда деваться, надо уступать дорогу. Сошел в апрель-скую снеговую лужу на грунт, шлепаю сапожищами по слякоти, спотыкаюсь. Илуха пролетает мимо, гляжу — а это наш борт, в кабине — Саня Кирсанов, а шеф, как меня увидел, скривился, отвернулся. Наверное, жалкая была картинка с моим участием.

Запланировал на следующую смену.

На других типах самолетов тормоза управляются гашеткой на ручке управления, а на Иле — ногами. Из-за этого у старых летчиков — иловцев выработался устойчивый навык разбивать только что купленные автомобили. Например, надо влево повернуть, а, вместо поворота руля, нога нажимает левую педаль. Это еще хорошо, там сцепление. А тот же замкомэска Бахарев загонял в гараж только что купленную машину, надо было вправо повернуть, он и нажал правую педаль. А там оказался газ! В результате встречи с косяком двери фара приказала долго жить.

Ила я освоил хорошо. С полетов приехал с характеристикой, в которой было написано — летную практику освоил на отлично. Рекомендован к полетам на сверхзвуковом самолете.