Вступление

Начиная с 1917 года западная политическая мысль пыталась отыскать корни феномена СССР, о затем России в глубине истории.

Сторонники одного подхода считают, что русские идут особым путем в силу многовековой исторической традиции, которую еще никому не удавалось сломать, посему временной промежуток в 500 с лишним лет, начиная управления Ивана III и до наших дней, объявляется чем-то однородным и неизбежным.

Ныне акцент в изображении сущностных черт Российского государства перенесен с тирании на избыточный этатизм, технологическую отсталость и социальную неразвитость. Мрачная тень Средневековья неотвратимо наползает на современников. Примером подобных исследований может служить книга американского историка Маршалла По (Рое М. The Russian foment in World History. Princeton. 2003).

Выбор пути

Почему посткоммунистическая Россия так и не стала преуспевающим демократическим государством? Корни современного российского кризиса лежат намного глубже, чем считают сами русские или западные эксперты. Они уходят в Средневековье. Именно тогда сформировалась система управления Россией, которая все последующие столетия тормозила любые попытки преобразовать страну на прогрессивных началах, мешала пойти по европейскому пути развития. Тяжесть «груза Средневековья» сохраняется в России до наших дней.

От Киевской Руси к Московии

В 9 столетии группа викингов, приглашенная местным славянским населением, взяла под свою защиту земли вдоль торгового пути от Балтийского моря к Черному. Пришельцев с Севера назвали «Русь» (викингов на Руси вообще не было, а варяги согласно летописям пришли из русской же Прибалтики всего один раз). Создание викингами Киевской Руси по своему механизму казалось сходным с другими ранними европейскими государствами, особенно с Нормандией и Англией (норманны — «северные люди» завоевывали Нормандию и Англию). Но более глубокий анализ показывает существенные различия в этих процессах. На Западе норманнские завоеватели выступили скорее преемниками чужого государственного и культурного наследия, чем отцами-основателями. Королевства викингов приняли культурное наследство более ранних империй — Римской и Каролингской (сами они об этом не знали). Напротив, варяги, пришедшие на северо-восток Европы, оказались абсолютными пионерами. Они не нашли здесь и намека на классическую цивилизацию (к 852 г. европейцы именовали правителя Руси императором, но классической западно-римской цивилизации в русской империи не было).

В северо-восточном регионе Европы сельское хозяйство велось примитивными способами, почва была бедна (в целом на Руси — черноземы), хозяйственный сезон короток (урожаи зерна были минимум втрое выше, а цены на сельхозпродукты в 20 раз ниже, чем в Европе). Из-за низкой производительности труда в аграрном секторе было невозможно аккумулировать средства для развития городов и торговли, что порождало низкий уровень урбанизации (поэтому европейцы отмечали на Руси более 1000 городов, а ее столица была одним из крупнейших городов Европы, таким же, как Константинополь и Кордова). Восточные викинги (которых не существовало) воевали с соседями гораздо чаще, чем их западные собратья. Редкий год обходился без войны (германцы, датчане, например, видимо не воевали вообще). Когда в эпоху Возрождения западные викингские королевства процветали (в 15 веке?) Русь боролась с кочевниками Степи за место под солнцем (к моменту особой борьбы со Степью все викингские королевства на Западе исчезли).

В начале 13 века кочевая империя монголов подчинила себе Русь. Монголы передали русским механизмы функционирования имперской администрации, но не более того (видимо русские, персы, арабы, китайцы, турки не знали, как функционирует имперская администрация, и вдруг получили ее из степи, но европейцы остались в микрогосударствах). Единственное, что объединяло монголов и Русь, — то, что они были частями одной имперской системы. Их культура, религия и образ жизни отличались радикально (чем радикально различались культура, религия и образ жизни в рамках одной империи не ясно). Московские князья оказались лучшими учениками монголов. До ига Москва была провинциальным городом; после него стала политическим центром Руси (деревнями были Мадрид, Варшава, Копенгаген, Берлин, Вена, Лиссабон, Вильнюс, Рига и также после 15 века они стали политическими центрами). Тому способствовал распад Орды на несколько ханств и княжеств в 15 веке, приведший к образованию в Восточной Европе своеобразного «вакуума власти». Он был заполнен благодаря усилиям русских великих князей — Ивана III, Василия III и Ивана IV (распад Германской империи ничем заполнен не был?). Они расширили границы своего царства на востоке за Волгу, на юге — до Каспийского моря, на западе — до Днепра и на севере — до Белого моря. Так возникла Московия (они были государями «Вся Руси» и эти границы никогда границами Московии не были).

От Московии к России

С 15 столетия московская элита оказалась вовлеченной в европейские дела. До того русские князья не обращали почти никакого внимания на Запад. Русские не посещали Европу, а европейцы Русь (большая часть Европы была связано с Русью торговлей и браками, но это для американского профессора мелочи). С 15 века благодаря дипломатическим контактам, участию в военных союзах и торговым делам Московия вошла в систему европейских государств и, казалось, встала на путь развития, аналогичный западному (польскому, испанскому, германскому?).

Первым шагом на этом пути было преобразование русской монархии. В результате долговременной принадлежности к Монгольской империи русские усвоили политический стиль Степи. Иван III, например, любил называть себя «ханом». Это звучало величественно на Востоке, но не в Европе (действительно в Европе Ивана III ханом не называли, а переводили этот титул как император). Новая империя нуждалась в новом, европейски ориентированном облике. Так как Московия практически не была знакома с западным опытом, (разве только участвовала в Всеевропейских церковных Соборах, ввозила специалистов, торговала), она нуждалась в помощи. И получила ее от Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора, принцессы эпохи Возрождения, ставшей женой Ивана III. (Турецкая империя, получившая всю Византию, в которой остались и византийская элита, и брат последнего византийского императора еще больше получила западной помощи?). Она и ее итало-греческое окружение выступили имперскими консультантами для исправления «невежливого и варварского» московского политического стиля (это участие в государственном перевороте 1505—9 г., и бегство в Литву).

Такие перемены встретили полную поддержку Русской православной церкви. Пока монголы были сильны, она вела себя тихо. Как только Орда ослабела, иерархи выступили с решительными заявлениями, что хозяева Руси были не более чем безбожными язычниками (до 17 века таких заявлений не было). Новая официальная линия была подтверждена падением Константинополя в 1453 году. После гибели Византии некоторые российские клерикалы начали фантазировать о превращении Москвы в Третий Рим (и Запад до сих пор не может спокойно отнестись к этому). А «Новый Рим» требовал, чтобы его правитель был христианским королем, но не языческим ханом (не королем, а императором, титул хана применялся у мусульман).

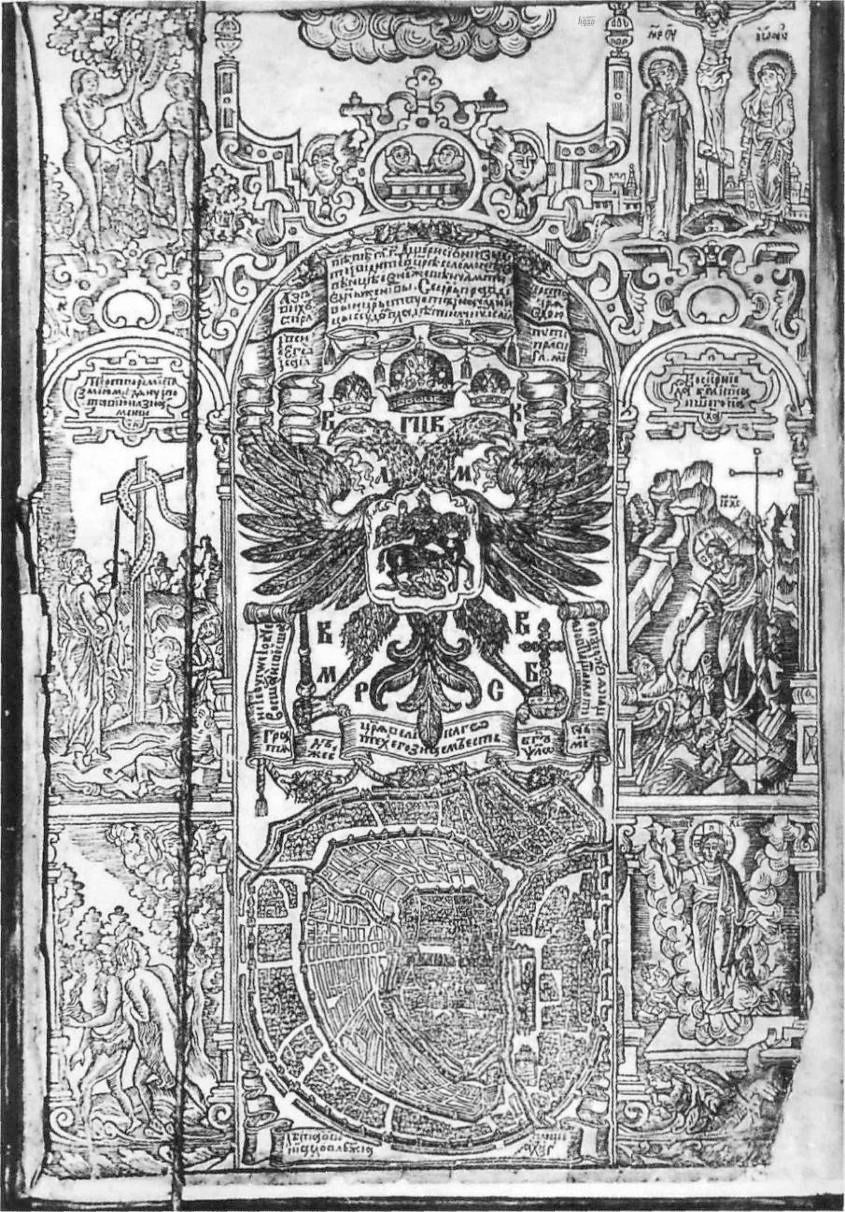

Церковь проделала большую работу по превращению Ивана III в «Нового Константина», а Москвы в «Новый Константинополь» (не Константинополь, а Иерусалим). Российская титулатура «великий князь» дополнилась «царем» (по аналогии с латинским цесарем) и «самодержцем» (от греческого «автократор»). Происхождение династии теперь велось от римского цесаря Августа, дворец Ивана III был возведен в итальянском стиле, символом государства стал двуглавый орел, «подарок» Габсбургов (двуглавый в России употреблялся и ранее, как и у Орды, чьим гербом он был в 14 веке). Московия получила новое название на греческий манер — Россия (не Московия, а Русь, и наименование Россия принято с 18 века).

Шаг к вестернизации

Как ни парадоксально, именно в эту триумфальную для Московии эпоху были заложены основы кризиса современной России. Поворот Ивана III к Западу поместил страну в контекст развития, к которому она не была готова ни в культурном, ни в экономическом, ни в военном отношении (Иван III скорее подчинял Запад, а вращался к нему). Культура Московии при Иване III базировалась на культуре Киевской Руси с небольшой примесью итало-греческих элементов (считается на основе культуры Северной Руси с обилием мусульманских элементов). Ее главной чертой была религиозность, практически полное отсутствие светской культуры (в Европе это также имело место). Литература, искусство и архитектура были основаны на византийских моделях (что за модели?). После падения Константинополя русские оказались почти полностью отрезаны от классической цивилизации (а куда она делась в Польше, Германии и Италии из которых ехали на Русь?). В Европе же в это время блистал Ренессанс с его бурным развитием науки, политики, религии, философии, искусства, переосмыслением античного наследия. Русские пропустили эту «революцию в сознании». Причиной этого явилось отсутствие в России традиции изучения классических языков, греческого, латыни, и развитой школы перевода философских и теологических текстов, написанных на этих языках. Власть и церковь подозрительно относились к любой «европейской учености» (на чем основано это утверждение никто не знает). Поэтому новая Московская империя оказалась замороженной в средневековом культурном контексте (и не жгла сотни тысяч костров с людьми).

Экономика Московии была более развитии лучше организованной, чем в Киевской Руси. Развивались локальные рынки, система мер и весов, денежная система. Появились и первые законы, регулирующие отношения в экономике (они были и в Киеве). Натурального хозяйства хватало для потребления и государства и населения (экономическая наука хозяйство Руси 15 века считает не натуральным, а производящим позднефеодальным).

Континент охватила «большая революция», которой благоприятствовали Великие географические открытия. Она проявлялась в складывании мировой торговли (и массовом обнищании европейского населения). Московия осталась вне этих экономических преобразований, можно сказать, что с 1400 по 1650 год ее экономика была по природе средневековой, иностранных специалистов было недостаточно (в Индии или Англии в 14—17 веках средневекового времени не было?). Русская армия была слаба, успехи на фронтах незначительны (успехи европейцев проигравших все войны туркам, германской армии сдавшей страну в 17 веке только что разбитым в России шведам, или английской армии 200 лет воевавшей в Ирландии были серьезные).

Московское самодержавие: благо или зло?

Государство, построенное русскими, изначально было устаревшим по сравнению с европейскими (и самым сильным). Московиты, однако, обладали одним инструментом, который защищал их от завоевания развитыми державами. Он самодержавие. В более простом виде самодержавие — это система власти, при ней царю подчиняется аристократия — закрытая группа, обладающая монополией на принуждение населения (но в России этого до 17 века никогда не было). Отличие самодержавия от европейского политического строя заключается в том, что в государствах типа Англии и Пруссии власть разделена между несколькими социальными группами: духовенством, горожанами, дворянством. Часто это оформлялось в системе представительских учреждений парламентского типа (Пруссия вообще до 1700 года не существовала как государство, а была уделом в Польше. Парламент не мешал Генриху VIII творить все, что он хотел. Учреждения парламентского типа ни помещали, ни 30 летней войне в Германии, ни Фронде во Франции). В Московии же вся политическая власть концентрировалась в руках высшего класса, причем он не имел серьезных конкурентов: церковь являлась своего рода «госдепартаметом» (реально у церкви было больше власти, чем у царей), а экономические силы купечества были слишком слабы, чтобы играть какую-то роль (тем не менее, оно и решало). Права сословий не были узаконены (они были узаконены, пока в 18 веке не были отменены оккупантами). Земский собор не стал учреждением, через который элита могла советоваться с обществом (он управлял страной в 15—17 веках).

Становление самодержавного стоя было единственным способом выживания Московии в Европе, он компенсировал отсталость экономики, проводя на государственном уровне необходимые реформы (видимо не это явилось причиной становления абсолютных монархий в Испании, Франции, Германии, Англии). Правящий класс предпринимал некоторые экономические усилия, чтобы повысить свой статус, но их нельзя назвать успешными. Постоянные войны заставили московитов наращивать вооруженные силы, а получаемых от крестьянства средств для этого не хватало (если все время воевать, денег ни у кого не хватит). Единственный актив, который мог финансово обеспечивать несение военной службы, — земля. В 16 веке государство национализировало землю (не всю, а часть) и распределило ее через раздачу поместий среди дворянского ополчения. Эта реформа обеспечила армейские нужды, но заморозила рынок земли (что никто не заметил. В Европе рынок земли возник после 18 века). Поскольку это противоречило свободному состоянию работников — крестьян, без ограничений перемещавшихся по всей стране, то следующим логическим шагом стало введение крепостного права, прикрепление работника к земле владельца. Это дало дворянам рабочую силу и тем самым гарантировало экономическое благосостояние воинов, но в то же время заморозило рынок труда, а в перспективе — развитие капиталистических отношений (в России эта мера официально была взята из передового опыта Германии и Англии, а там никто о капитализме 20 века не думал).

На Западе в эпоху Возрождения началась «военная революция». Порох изменил тип войск: плохо дисциплинированные толпы орденских рыцарей заменили наемные армии, включавшие: пехоту с огнестрельным оружием, конницу, полевую артиллерию и инженерные части. Московиты не спешили реагировать на этот исторический вызов и неоднократно терпели, поражена от европейских армий (все эти части появились в России на 100 лет раньше, чем в Европе. Какие поражения терпела Москва от европейских армий? Шведы не смогли удержаться в Обонежье, а через несколько лет оккупировали Германию). Главной слабостью русских было незнание тактики артиллерийского боя, технических основ артиллерии и военной инженерии (самая развитая артиллерия в 14—17 веках была в России и у шведов, шло строительство крепостей и тысячекилометровых засечных линий).

Преодолеет ли Россия груз Средневековья?

Сумела ли Московия дать адекватный ответ Западу? Отметим примечательный факт: из нескольких сотен суверенных и полусуверенных европейских государств, существовавших в 15 веке, только некоторые дожили до 1700 года. И Россия была одной из немногих «выживших» держав. Она уцелела не благодаря своей мощи и талантам правителей, но из-за жестокости и деспотичности ее правящего класса. Однако самодержавие спасло страну в краткой перспективе (краткая перспектива в 300 лет? Тем более что до 1700 г. его как раз и не было). В длительной же оно оказалось проклятием России. В 16—17 столетиях правящий класс заложил четыре цикла русской истории, попытки либерализации и вестернизации несколько раз сменялись откатом назад. К вехам либерализации следует отнести «Наказ» Екатерины II, кодификацию законов при Александре I (прошла при Николае I), Великие реформы Александра II, Государственную думу Николая II и демократические реформы Временного правительства (заговорщики из Временного правительства как раз разрушили европейский государственный аппарат). Ни одна из этих попыток, как известно, не была успешной. И причины этого кроются в том, что, начиная со средневековья, русская правящая элита была вынуждена использовать мощь самодержавия, чтобы создать инфраструктуру, способную обеспечить жизнедеятельность государства. Но эта инфраструктура была статичной, тяготела к стагнации. Государство было первичным агентом любой реформы, в то время как общество постигла болезнь беспомощности. Незнакомое с любым другим политическим режимом общество полагало, что самодержавие — естественный и единственно возможный способ управлять Россией (в 16—17 веках существовал режим республиканского типа, а в целом 14—18 веках страна представляла парламентский союз). Этому способствовала закрытость страны (открытая Речь Посполитая была разделена Россией, Пруссией и Австрией) и недоверчивое отношение ко всему иностранному, что не позволяло впустить в Россию европейский дух модернизации (скорее развитию мешали иностранцы, набившиеся во все органы власти).

Исторический опыт свидетельствует, что переход России к демократии, открытости, капитализму и национальному государству будет гораздо более длинным и трудным, чем сегодня планируется даже в самых смелых прогнозах (если открытость иностранцам и национальное государство можно объединить, то конечно долго). Свою роль здесь играет наследие «средневекового сознания»: часть российской элиты полагает, что для успеха реформ необходимо сильное государство, которое, как в старые времена, железной рукой сумеет провести преобразования в жизнь (для иностранцев лучше отсутствие государства как такого, хотя все тоталитарные правления в России основаны именно на европейских идеологиях). Хотя история свидетельствует, что подобные иллюзии очень опасны (Особенно если основаны на неверных предпосылках и незнании истории)».

Маршалл По, профессор Гарвардского университета (США)

Представителям этого подхода не нравится переход от демократии к монархии. Между тем переход от неустойчивой и демагогической полумонархии, ограниченной городским самоуправлением и аристократическими парламентами к абсолютизму это общий закон Европы. Так было во Франции, в Германии, в Италии, Испании, Швеции, Дании и т. д. Это процесс консолидации власти, наблюдаемый в период перехода от системы автономных полисов к единым централизованным государствам. Потому что рост капитала и концентрация власти сопровождается увеличением масштаба управляемого объекта и переходом от обычного местного права к унифицированной системе юриспруденции.

Есть и другой подход, который отрицает вообще пользу от изменений. Сторонники данного подхода также считают, что русские идут особым путем в силу многовековой исторической традиции, которую еще никому не удавалось сломать.

«Очень интересно отозвался о русском несколько десятилетий назад Виктор фон Хен: «Россия — страна вечных перемен и совершенно не консервативна, и страна ультраконсервативных обычаев, где живут исторические времена, и не расстается с обрядами и представлениями как бы к этому ни относились. Современная культура здесь — внешний лоск, она развивается волнообразно, порождает отвратительные явления; то, что сохранила Древняя традиция в отношении товаров, обычаев, инструментов и т.д., придумано солидно, разумно, с умом и с умением используется…

И в другом месте: «Они не молодой народ, а старый — как китайцы. Все их ошибки — это не юношеские недоработки, а вытекают из астенического истощения. Они очень стары, древни, консервативно сохранили все самое старое и не отказываются от него. По их языку, их суеверию, их нраву наследования и т. д. можно изучать самые древние времена. Они безсовестны, безчестны, подлы, легкомысленны, непоследовательны, не имеют чувства самостоятельности, но только в навязанных формах культуры, которые требуют развитой, самостоятельной субъективности; но неизменно нравственны, тверды, надежны, когда речь идет об их собственном древнеазиатском примитивном образе жизни. Они постоянный народ. Такой народ, но глубокому наблюдению Гете, владеет техникой религии. И в древнерусских отраслях техники они действуют солидно во всем, где не требуется крепкой, основанной на самой себе индивидуальности, а требуется совместное производство, согласно унаследованным и предписанным каждому правилам; тогда они работают как обры, муравьи, пчелы. Вся европейская промышленность в России до смешного убога; все рассчитано только напоказ, на один момент, непрочно, приукрашено, все по новейшим высочайшим образцам на детский манер и в высшей степени несовершенно, грубо, с безвкусным подражанием». (Иман. «Виктор Хен, биография». 1894).

Еще в 1934 году выдающийся биолог Г. Ф. Гаузе доказал тот факт, что каждый вид стремится занять всю имеющуюся экологическую нишу со скоростью геометрической прогрессии до исчерпания ресурсов, после чего рост популяции прекращается, а вид стабилизирует и затем начинает снижать свою численность, до появления новой ниши, или исчезновения.

Прогрессивные виды, повышающие устойчивость, возникают крайне редко, однако, именно они занимают высшие этажи в пищевых пирамидах. Главным противником таких сложных и устойчивых видов становятся еще более прогрессивные и устойчивые виды. Борьба высших видов это всегда борьба за ресурс. Любой человек, имеющий понятие о выполнении проекта, имеет понятие о том, что самый важный элемент решения любой практической задачи это ресурсы. Всякая проблема имеет решение. Вопрос только в достаточности ресурсов и наличии желания эту проблему решить. К ресурсам относятся время, пространство, окружающая среда, люди, власть, деньги.

Размножение требует строительного материала, требует пространства, требует согласования действий. С точки зрения физики, размножение очень затратный процесс. Однако виды, прекратившие размножение и сделавшие ставку на самосохранение особей, приходят к наиболее вероятному термодинамическому состоянию, называемому смертью.

Р. Стивенсон показал, что наиболее негативным фактором для размножения являются быстрые перемены привычного уклада, не важно положительные или отрицательные. Вызванные быстрыми переменами нарушения привычного комфорта приводят к депопуляции. Если же перемены образа жизни произошли на длительном промежутке, то они не сказываются на демографических показателях.

Старая цивилизация никогда не будет ввергать себя в кровавую баню, воюя за идеи, которых у нее нет, она предпочтет договориться полюбовно. Но она и не завоюет никаких новых высот. Старая цивилизация — это цивилизация застоя. И потому через некоторое время этой счастливой осени старая цивилизация уйдет с исторической арены, уступив место более агрессивной и молодой.

Поскольку историки и политологи не знают историю России и делают выводы на основании ошибочных данных, то не следует удивляться, что в итоге их деяний получается не то, что они хотели. Навязывать тиранию и ставить некоторые нации выше, на основании того, что у них были парламенты и федерации, а в России их не было, при отсутствии каких либо знаний о России, не верно. Как нельзя объединять в одно Московское царство и Россию. Поэтому рассмотрим, как изменялась политическая система и территория Московского государства в 15—18 веках.

Проблемы изучения источников

Состояние архивных актов

Проблемой является отсутствие источников. Как указывает Л. В. Черепнин: «До нас не дошли подлинные акты, многих, вернее большинства земских соборов. Приходится восстанавливать их деятельность по другим источникам». (Л. В. Черепнин. Земские Соборы)

Вообще-то не дошли все или большинство документы Соборов, а не только акты. Актом Соборным называлось описание одного дня Соборной деятельности. В каждом акте точно обозначалось; где происходило заседание, когда, кто присутствовал на нем; затем вписывались документы, которые прочитывались, беседы, речи или суд, которые имели здесь место; все это закреплялось подписью всех заседавших на Соборе. Записи делали официальные писцы. Подлинные акты хранились в церковном архиве и царском архиве. Естественно, что они тоже не сохранились. К тому, же многие акты Соборов, как показывают исследования, фальсифицированы (например, акты Соборов 1598 г.,1613 г.). (С. Б. Веселовский. Русская мысль.)

Не сохранились акты Собора об избрании Алексея Михайловича 1645 г. (Л. В. Черепнин. Земские Соборы), как и протоколы Собора об избрании Михаила Федоровича Романова в 1613 г. (Г. В. Вернадский. Т 2.), а также документы о деятельности Соборов 1683—84 г. и 1698 г.

Официально признано отсутствие документов с 15 по 18 века.

Это отсутствие документов, тем более странно, что они должны были иметься у присутствовавших на Соборах депутатов (300—800 человек), в Приказах, уездах и епархиях, в архивах Кремля и Патриархии и создавались они не в глубокой древности, а в эпоху книгопечатания, когда издать их массовым тиражом не представляло особого труда.

Так «Уложение» 1649 г. было издано тремя изданиями по 1200 экземпляров (1-е издание разослано по учреждениям, из 2-го 1173 экземпляра продано по 1 рублю (оклад стрельца тогда составлял 3 рубля и 12 четвертей ржи в год), остальные 27 разосланы, 3-е также затем распродано), т.е. реально спрос ведомств составлял 1227 экземпляров. (А. Г. Маньков. Уложение 1649 года.)

Уничтожение документов велось целенаправленно, обдуманно. Многие сохранившиеся акты дошли до нас случайно, оказавшись в частных архивах участников Соборов, в хозяйственных делах монастырей, как черновики, вложенные в дела других ведомств, или в иностранных архивах.

Ранее все документы Новгорода, в т.ч. вечевые грамоты, вывезены Иваном III (был утрачен договор Новгорода с Литвой 1471 г. об объединении), а летописи новгородские подтасованы. Считают, что дьяк Ивана III Грозного — Степан Новгородец, подделывал летописи, умел «древнии летописцы воротити». Подделана 1-я Новгородская летопись, а все остальные новгородские летописи написаны только после взятия Новгорода. (Прф. М. И. Помятовский.)

Затем в 1550 г. Иван IV Грозный «порушал в Новгороде ряды и рядовые все грамоты собрал в казну», где они и пропали. (Прф. М. И. Помятовский.)

Полностью погибли опричные архивы, практически нет подлинных документов Ивана Грозного, вообще «сохранность русских архивов и книгохранилищ 16 в. — наихудшая во всей Европе». (Р. Г. Скрыников. Иван Грозный.)

Хотя современники отмечали книжность и то, что Иван Грозный много писал, «ни одного автографа Ивана IV — не найдено». Вообще имеется всего одна копия текста Ивана Грозного. Мало того, «в нашей историографии, нет, кажется, вопроса, который вызвал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана Васильевича, его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И замечательно, то, что по мере прогресса исторической науки разногласия, казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается обратное». (С. Б. Веселовский. Исследования.)

Неизвестны: Указ о введении опричнины 7074 г. (1565 г.), духовное завещание 7090 г. (1553 г.) о передаче власти Дмитрию и Избранной Раде (правила 1553—65 г.). Зато сохранилось духовное завещание 1572 г. написанное при Анне Колтовской, в котором упоминается опричнина, но опричнина упразднена в 1571 г. и списки земельных угодий не соответствуют фактическому землевладению 1570—1600 г. известным по писцовым книгам. Текст его взят с неполной и неисправной копии 18 века.

Письма Курбского и Ивана Грозного известны только с 17 века. (С. Ф. Платонов. Иван Грозный.)

Хотя 07.01.1550 г. указан Собор во Владимире перед походом на Казань, но известен он лишь по хрущевскому списку Степенной Книги (написанном в 1691 г.) с единственным упоминанием о земском соборе 1550 г. вместе с генеалогиями дворян, подтасованными в 1686—87 г. (росписи родов 1681—89 годов — фальшивые). В первоначальном тексте Степенной Книги их не было. (С. Б. Веселовский. Исследования.)

Считается, что Иван Васильевич правил 51 год (1533—84 г.), но современник, Джером Горсей пишет: «царь Иван Васильевич правил более шестидесяти лет». (Смута в Московском государстве. 1989.)

«Время брака Бориса и Марии Скуратовой — неизвестно, то ли 1576 г., то ли 1578 г.».

«Время брака Федора Ивановича и Ирины Годуновой точно не установлено (вероятно, 1578, 1579 или 1580) (браки обычно были ранние)».

О Федоре Годунове (отце Бориса Федоровича) у историков нет сведений. (С. Б. Веселовский. Исследования.)

С. Б. Веселовский в 1963 г. указывал, что история России 16 века почти не исследована. (С. Б. Веселовский. Исследования.) Нет нормального, сверенного по именам и датам списка государственных назначений в России. Список думных чинов, изданный в 18 веке Новиковым не точен, но другого вообще нет. Те документы, которые все, же сохранились, в том числе хозяйственные т.к. они имели экономическое значение на местах, не изучены. Например, изучение документов по раздаче поместий из описи Поместного приказа (15—17 век) (сохранившихся, в отличие от местнических списков) в 20 веке почти не шло, а ранее, к 1900 г. они также практически не были исследованы. Светские архивы 16 века в России не сохранились. (Родина 2. 2004) А это архивы царей и уделов.

Известно, что в 1606 г. В. Шуйский приказал уничтожить все архивные документы, связанные с Дмитрием Ивановичем.

Правда часть документов могла быть уничтожена и после 1613 г. — ведь отсутствие актов Собора 1636—37 г. могло произойти лишь после самого Собора.

Царь Алексей Михайлович (1645—76 г.) оставил огромное литературное наследство — обширные письма и послания, начал писать записки о польской войне, составил наставление о соколиной охоте. Он известен тем, что первым из царей стал лично подписывать важнейшие государственные акты. Хотя без личной подписи царя многие документы, пожалования или назначения не имели законной силы. То есть ни один подлинный акт, подписанный прежними царями до 1645 г. не сохранился.

Несмотря на то, что от эпохи Алексея Михайловича, как считается, дошло много документов В. Н. Татищев в 1748 г. (т.е. через 70 лет) писал: «А оного государя дела и по нем многие нужнейшие, а особливо военные, остались в забвении, и не знаю, где сыскать можно ли, хотя не без таких людей было, что его дела описывали, но погибли. Оной причина — учрежденная им Тайная канцелярия, которой опасаясь, писать не смели или написанное истребили, и в архиве Разряда и других приказах едва с великим трудом найти, что можно». (В. Н. Татищев. Т 1.) Считается, что поскольку при Алексее Михайловиче была не Тайная канцелярия, а приказ Тайных дел — личная канцелярия царя, то описанное уничтожение документов относится к деятельности Тайной канцелярии в 1742—48 г.

В 1555—56 г. составлен «Государев родословец» — родословные книги, генеалогические записи о происхождении, родственных связях и службе предков княжеских и боярских фамилий. Велись с 40-х г. 16 века, но в 1682 г. уничтожены. В 1687 г. в Палате родословных дел создана Бархатная книга. С 16 века боярские списки, именные перечни по чинам членов Государева двора с пометами об их служебных назначениях, пожалованиях, местонахождении и пригодности к службе, составлялись в Разрядном приказе, сводились в боярские книги. Боярские книги, своды именных перечней по чинам членов Государева двора с указанием их поместных и денежных окладов составлялись в Разрядном приказе. Боярские книги упоминаются с начала 17 века, (записи до 17 века уничтожены).

Полагают, что в 1682 г. были сожжены Разрядные книги — «Государевы разряды», своды записей (разрядов), назначений на военные, гражданские должности и придворную службу в 16 — начале 18 веков. Они велись Разрядным приказом, который ведал служилыми людьми, военным управлением, а также «украинными» районами государства, жалованьем дворян. Через него осуществлялось руководство военными действиями, распределение служилых людей по полкам, назначение полковых и городовых воевод и т. д.

Разрядный приказ был упразднен в 1711 г. Видимо тогда, а не в 1682 г. и сожжены все его архивы.

Уничтожены все дела Приказа Большого Дворца — это дела государева двора, дворцовых волостей, а с 1619 г. и Патриархии, непосредственно касавшиеся управления страной до 1676 г. (С. Веселовский. Т 1.)

Полностью был уничтожен и архив Костромской чети, а ведь ее документы касались престолонаследия, избрания Михаила Романова на престол и дел ополчения 1611—13 г. (но и те документы, что сохранились в архивах других ведомств являются одними из важнейших для изучения Смуты). (Г. В. Вернадский. Россия в средние века.)

Из дел Казачьего приказа (с 1613 г. ведал делами с казаками) и Челобитного приказа (с 1615 г. ведал земельными пожалованиями) — «сохранилось лишь несколько столбцов», остальные уничтожены. (А. Л. Станиславский)

Утрачены посольские книги об отношениях с другими государствами, столбцы соответствующих книг тоже не сохранились.

Утрачены книги о взаимоотношениях с Астраханским ханством. В Описи архива зафиксированы книги 1508—17 г., 1521—34 г. В посольской книге по связям с Ногайской Ордой 1548—49 г. имеется запись о приезде от астраханского царя посла Халкомана «лета 7058», отмечено, что приезд «писан в астароханских книгах». Следовательно, они исчезли позднее.

Утрачены «книги тюменские» по сношениям с Тюменским ханством, которое находилось на реке Терек. Известно, что летом 1551 г. прибыл тюменский князь Бибарс Растов, в декабре 1556 г. приезжали тюменские послы и вслед послы 1559 г. и 1560 г.

Не сохранился комплекс посольских книг по связям с Казанским царством. В ногайской посольской книге под 1501 г. есть упоминание о «казанских тетратех». Существовали «5 тетратей» о связях с казанским царем Шиг-Алеем (1552—64 г.) и дипломатических отношениях царей Федора Ивановича и Михаила Федоровича с касимовским царем Арсланом Али (1585—1614 г.). За десять лет 1558—67 г., русские послы шесть раз отправлялись к кабардинскому князю Темрюку Айдаровичу, однако о посольских книгах сохранилось только упоминание.

Утрачены «сибирские книги» 1555—63 г.

Отдельный комплекс представляли «книги цысаревых послов и францовского магистра вулфьянковых послов отписки», существовали книги «шамохейские» с материалами посольств из Шемахи.

Лишь семь книг 1669—1742 г. характеризует связи с Бухарским ханством. Утрачены документы 1549—1644 г.

Сохранилось шестнадцать «иверских» посольских книг 1586—1700 г. Имеется свидетельство о более ранних документах 1491—1577 г.

В настоящее время исследователи располагают 82 посольскими книгами об отношениях с Крымом 1474—1695 г. Не сохранились книги 1540—44 г. и 1549—62 г. Исчезли «тетради гирейские» о взаимоотношениях с Крымом времен правления дома Гиреев.

По связям с Калмыцким ханством сохранилось семь посольских книг 1672—84 г. Не сохранились 1618—72 г., 1677—1683 г., 1685—1719 г.

По связям с Ногайской Ордой имеется 12 книг 1489—1659 г. Не сохранились 1523—34 г., 1571—76 г., 1583—85 г., 1619—57 г.

По Империи сохранилось 49 книг за период с 1488—1698 г. Существовала еще более ранняя посольская книга «лета 6993-году по лето 7035-й год» (1485—1527 г.). Наиболее значительные лакуны приходятся на периоды с 1519—75 г. и 1600—53 г.

По связям с Англией имеется 20 посольских книг1581—1688 г. Хронологические лакуны приходятся на периоды с 1593—1613 г. и 1621—62 г.

По связям Посольского приказа с греческим православным духовенством дошло 12 книг 1509—1694 г. Наибольшая лакуна приходится на 1594—1627 г.

По Дании в наличии 24 посольские книги 1559—1698 г., есть лакуны в 38 и 15 лет. Но есть данные о существовании более ранних книг с «лета 7001-го по 7009-й» (1493—1501 г.).

В настоящее время существует пять посольских книг по связям с Молдавией и Валахией 1643—91 г. В архиве Посольского приказа хранились более ранние «книги волоские с лета 6990-го по 7080-го» (1482—1572 г.).

За период 1516—1689 г. сохранилось шесть посольских книг по связям России с Тевтонским орденом и Пруссией. Наибольшая хронологическая лакуна 1520—1650 г. В дополнение к трем существующим посольским книгам по связям с римской курией за 1576—1606 г., опись указывает на книги 1523—34 г.

По Швеции 129 посольских книг 1555—1699 г. Утрачены «Книги свейские с лета 6996-го по 7045-й год» (1488—1536 г.).

В настоящее время наличествуют 256 посольских книг, отражающих русско-польско-литовские отношения с 1487—1701 г. Посольские книги за 1505—14, 1538—49, 1572, 1605—10 г. годы утрачены. За период 1512—1699 г. сохранилось 28 турецких посольских книг.

Часть Актов Тихвинского монастыря, хранится в Архиве СПбИИ РАН, часть в Государственном архиве Швеции в Стокгольме, куда они поступили в дар от шведа. В 1919 г. Тихвинский монастырь был превращен в коммуну, и началось разграбление монастырских хранилищ. Краевед И. Мордвинов писал о состоянии монастырской библиотеки: «В монастырской библиотеке я положительно опустил руки. Здесь больше сотни коробок со столбцами, и в каждой коробке — тоже целые сотни. Навалены кучами. Несколько шкафов с архивными документами, в связках — сотни тетрадей. Библиотека в хаотическом беспорядке, все разбросано кое-как. В монастырской библиотеке было сделано много хищений. Сырость ужасная. В одном углу провалился потолок, течет на рукописи, они гниют. Столбцы целыми мешками высылались в Устюжну кому-то на прочтение: были ли возвращены оттуда — неизвестно».

Новгородский Оккупационный архив, хранимый в Государственном архивe в Стокгольме, уникален своим объемом и своей древностью. Весь объем составляет около 30 000 листов. Он относится к 1611—17 годам, когда шведские войска находились в Новгороде. Оккупационный архив считается самым целостным комплексом русских государственных документов такого раннего периода, сохранившимся до наших дней. Полагают, что в 1617 г. воевода Якоб Делагарди велел отправить архив в Ингерманландию. В городе на Неве он хранился до конца 17 века, когда его переправили в Стокгольм, в Государственный архив.

Смоленский архив, относится к 1609—10 г., и отражает делопроизводство воеводской избы. Он содержит около 1000 листов, в виде столбцов. Поляки увезли архив в Польшу. В середине 17 века архив был захвачен шведскими войсками в Варшаве. В Швеции он попал в библиотеку полководца Карла Густава Врангеля. В 1893 г. все рукописи библиотеки были переданы в Государственный архив. В России такие архивы уничтожены.

В 1627 г. произведено изъятие и уничтожение книг литовской печати из церквей в России.

С 1653 г. осуществлялось сожжение русских церковных и страообрядческих книг.

7196 (1687). Октября 12. Указ Именный. О присылке из Новагорода, в Москву в Новогородской приказ старых писцовых книг.

Великие Государи указали: из Великаго Новагорода старыя писцовыя и приправочныя и дозорныя книги, которыя с 7000 до 90 года, взять к Москве в Новогородской приказ; и о взятие тех всех книг Москве в Великой Новгород к Бояринy и Воеводе к Петру Васильевичу Шереметьеву с товарищи послать Свою Великих Государей грамоту из Новогородскаго приказу, и с сего Своего Великих Государей указу, в Новгородской приказ из Поместного приказу послать Свой Великих Государей указ. (ПСЗРИ. Т 2. 1262)

1721. Мая 17. Указ Синодский. Об отбирании харатейных старопечатных книг и о выдаче вместо них, новоисправленных печатных. (ПСЗРИ. Т 6. 3784) Предписывалось изымать харатейные и старопечатные книги, и за плату (с учетом официальной оценки изъятых книг) выдать новопечатные. Списки книг у граждан требовалось немедленно передавать в Синод.

1722. Февраля 12. Указ Именной, объявленным, князем Меншиковым Сенату. Об отдаче Соборных церковных уставов и ризницы из Патриаршего дома в Синод, и об отсылке серебряных вещей на денежные дворы весом. (ПСЗРИ. Т 6. 3907)

1722. Февраля 16. Указ Именный, объявленный, из Сената. О присылке из всех Eпapxий и монастырей древних рукописных летописей и подобных книг в Москву в Синод.

Его Императорское Величество, будучи в Преображенском на генеральном дворе Генваря 10 дня, указал: из всех Епархий и монастырей, где о чем по описям куриозные, то есть древних лет рукописание на хартиях и на бумаге. (ПСЗРИ. Т 6. 3908)

1723. Августа 11. Указ Именный, объявленный из Синода. О употреблении в новопечатных книгах новых названий городов с показанием прежних именований против строк на поле.

Его Императорское Величество указал: от ныне в новопечатаемых книгах, где упоминаются имена городов не таким именованием прежде нарицавшихся, употреблять против тех строк на брезех аннотации, с показанием прежнего тех городов именования, дабы чтущим и прежнее и нынешнее каждого города именование было известно. (ПСЗРИ. Т 6. 4285)

1754. Августа 20. Указ Сенатский. О предъявлении церковных книг, имеющих титлы уничтоженные, для заменения оных безденежно другими вновь печатными книгами. (ПСЗРИ. Т 14. 10277)

После 1720—40 г. уничтожены Казанский и Астраханский архивы (Казанского и Астраханского царств).

Архив Сибирского царства уничтожен после 1733—43 г.

Историки, изучающие 18 век, указывают, что все письма Екатерины I написаны рукой ее дочери Елизаветы, но не поясняют, зачем это нужно было делать ребенку, когда при дворе имелись секретари и писари с каллиграфическим почерком.

«А Елизавета? Она не оставила мемуаров. Ее переписка? Она состоит из нескольких ничтожных записок, где неправильность правописания соперничает с бедностью мысли. Воспоминания ее приближенных? Разумовский не вел дневников и по веской причине: он был неграмотен». (К. Валишевский. Дочь Петра Великого)

Надо учесть, что после свержения в 1741 г. Елизаветой Петровной Ивана III, все государственные документы и монеты предыдущего царствования и многие более старые были систематически уничтожены или переделаны в 1742—62 г.

Именным Указом №11472 от 12.03.1762 г. об истреблении дел бывших в два правления, уничтожены оригиналы дел 1730—61 г.

По Сенатскому указу №12999 от 31 октября 1767 г. все реки, озера, пустоши и прочие урочища признанные неблагозвучными при проведении межевания переименовывали, так что могла смениться и география событий.

В 1812 году уничтожены московские архивы. В 1812—15 г. уничтожены архивы Енисейска и Охотска. Все известия, находившиеся в казанском дворянском депутатском собрании, уничтожены во время страшных пожаров, испепеливших в 1840 году город Казань.

Впрочем, терялись и указы.

Царских указов сохранилось за 1550—1600 г. — 80 шт., за 1601—10г. — 17 шт., за 1611—20г. — 97 шт. (10 шт. в год), за 1621—30г. — 90 шт. (9 шт. в год), за 1631—40г. — 98 шт. (10 шт. в год), за 1641—48г. — 63 шт. (9 шт. в год).

Т.е. в 1550—1600 г. должно быть только указов центрального правительства — 500 (утеряно 420), а в 1601—10 г. — 100 (утеряно 80). (А. Г. Маньков. Уложение 1649 года)

В период 1649—1825 г. было издано еще больше актов и указов (но многие акты и указы это акты о награждении, о подтверждении прав на собственность, хозяйственные распоряжения, назначения на должность, в ранние документы они не включались):

при Алексее Михайловиче в 1649—76 г. (27 лет) актов и указов 618 (по 23 в год) — указов 509 (по 19 в год),

при Федоре III в 1676—82 г. (6 лет) актов и указов 295 (по 49 в год) — указов 258 (по 43 в год),

при Иоане II и Петре I в 1682—96 г. (14 лет) актов и указов 622 (по 44 в год) — указов 562 (по 40 в год),

при Петре I в 1696—1725 г. (29 лет) актов и указов 3107 (по 107 в год) — указов 2859 (по 99 в год),

при Екатерине I в 1725—27 г. (2 года) актов и указов 427 (по 214 в год) — указов 414 (по 207 в год),

при Петре II в 1727—30 г. (3 года) актов и указов 427 (по 142 в год) — указов 413 (по 138 в год),

при Анне Иоановне в 1730—40 г. (10 лет) актов и указов 2765 (по 277 в год) — указов 2681 (по 268 в год),

при Иване III Антоновиче в 1740—41 г. (1 год) актов и указов 211 — указов 194,

при Елизавете Петровне в 1741—61 г. (20 лет) актов и указов 2917 (по 146 в год) — указов 2830 (по 141 в год),

при Петре III в 1761—62 г. (0,5 года) актов и указов 192 — указов 189,

при Екатерине II в 1762—96 г. (34 года) актов и указов 5948 (по 175 в год) — указов 5764 (по 170 в год),

при Павле I в 1796—1801 г. (5 лет) актов и указов 2249 (по 450 в год) — указов 2169 (по 433 в год),

при Александре I в 1801—25 г. (24 год) актов и указов 10822 (по 451 в год) — указов 10330 (по 430 в год). (ПСЗРИ. Т 1.)

Как указывалось в Полном Собрании Законов Российской империи, до 1714 г. указы рассылались не печатными, а рукописными (около 2000 указов за 1649—1714 г.), но и после 1714 г., посылали печатные и рукописные указы и с них делали списки. В 1730—64 г. указы не печатали, а высылали рукописными (при Анне Иоановне и Елизавете Петровне). (ПСЗРИ. Т 1.)

И это притом, даже самое мелкое местное учреждение в течение года получало несколько сотен указов и распоряжений лишь от центральных властей. Так, на места посылались копии всех именных и сенатских указов, зачастую по своему содержанию не имевших никакого отношения к местному учреждению, которое, в свою очередь, должно было донести о получении указа.

В результате для создания Полного Собрания Законов Российской империи их собирали по архивам ведомств, по изданиям собраний указов, дворцовым книгам указов. (К 1830 г. были напечатаны собрания части указов изданных до 1770 г.).

Многие официальные издания 18—19 веков не полны, в некоторых из них даты указов неверны — указ от 23.12.1649 г. фактически от 20.02.1650 г., указ от 21.06.1667 г. фактически от 21.06.1670 г.

Или текст указов неверен по сравнению с оригиналом. Например, в изданиях опубликован Указ №151 о прикреплении пришлых крестьян за фабрикантами от 26.06.1733 г., но его не было вообще, был похожий указ в 1736 г. (ПСЗРИ. Т 1.)

Для Полного Собрания Законов Российской империи указы были проверены и, тем не менее, многие из них оказались с пробелами, а у некоторых достаточно широко известных оригиналов не нашлось.

В Собрание не вошли Акты, изданные до 1649 г., так как законы и указы, принятые до Уложения 1649 г. считались не действительными. Новиков в 1773—75 г. и 1788—91 г. издал их как Собрание Актов России «Древняя Российская Вивлиотека».

О некоторых вопросах московской хронологии

1

Источниками о русской истории в основном являются летописи и произведения 16—18 веков, такие как «Синопсис». Но как указывает С. Соловьев, из того, что в «Летописце русских царей», который в печати назван «Летописцем Переяславля Суздальского», находятся известия, относимые к Переяславской летописи 13 века, еще никак не следует, что весь этот сборник в том виде, в каком дошел до нас, был составлен переяславским летописцем жившим в 13 веке.

«Сказание о князьях Владимирских» (первоначальный текст сложился в Твери до 16 века), литературно-публицистический памятник 1540 г. Говорит о происхождении рода русских великих князей от римского императора Августа, о происхождении Гедеминовичей из рода Смоленских князей (Борис Тверской в 1427 г. именовал Витовта Литовского — дедом), о получении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха.

По тверским летописям царем и великим князем назван Борис Александрович (великий князь тверской с 1425—61 г.) Считается, что он в союзе с Дмитрием Шемякой боролся против Василия II Темного. Позднее примирился с ним и выдал за будущего великого князя московского Ивана 3 свою дочь Марию. Фактически именно тверская армия разгромила войска Дмитрия Шемяки и захватила Москву, а затем после войны 1456 г. разгромила подчинявшийся Шемяке Новгород. По приказу князя была составлена летопись, излагавшая всемирную историю до 1453 г., когда был османами был взят Константинополь. В «Слове похвальном» инока Фомы 1453 г. великий князь Тверской Борис Александрович назван «великий царь, самодержец, царь над царями», «великий князь». Борис Александрович отправлял свое царское послание своему вассалу Ромейскому императору Иоану (Иоан VIII 1425—48 г. был вассалом правителя Оттоманской Порты Мехмед-Хана), правил Израилем и Новгородом, Москвой и Владимиром.

«И со всех земель приходили к нему, и великие дары приносили ему. То из столичных городов, а то и из Рима. И не только от правоверных царей великую честь и великие дары принимали, но и от неверных царей». Ничего этого в официальной истории Руси нет. (Инока Фомы «Слово похвальное»)

Среди грамот и актов есть заведомо фальшивые. Так духовная Василия II о передаче власти Ивану III склеена из 2 частей, ни имеет ни тамги, ни печати.

Что касается других источников, то они поздние — 17 -18 века, либо не соответствуют официальной традиции.

«Степенная книга», памятник русской исторической литературы. Составлена в 1560—63 г. духовником царя Ивана IV — митрополитом Афанасием (Андреем). Содержит систематическое изложение русской истории от Владимира I Святославича до Ивана IV включительно по материалам летописей, хронографов, родословных книг и др. Разделена на 17 граней (родословных степеней). Считается, что в 1512 г. составлена 1 редакция «Хронографа», 2 редакция Хронографа относится к 1617 г.

«Степенная книга» в значительной мере фальсифицирована в 1689—91 г.

В 1630 г. составлен «Новый Летописец». Он представлял официальную концепцию русской истории с конца царствования Ивана IV до 1619 г. Составлялся на основе многих летописей и официальных документов. Позже были созданы редакции, в которых продолжено описание событий до 1655, 1659, 1686 и т. д.

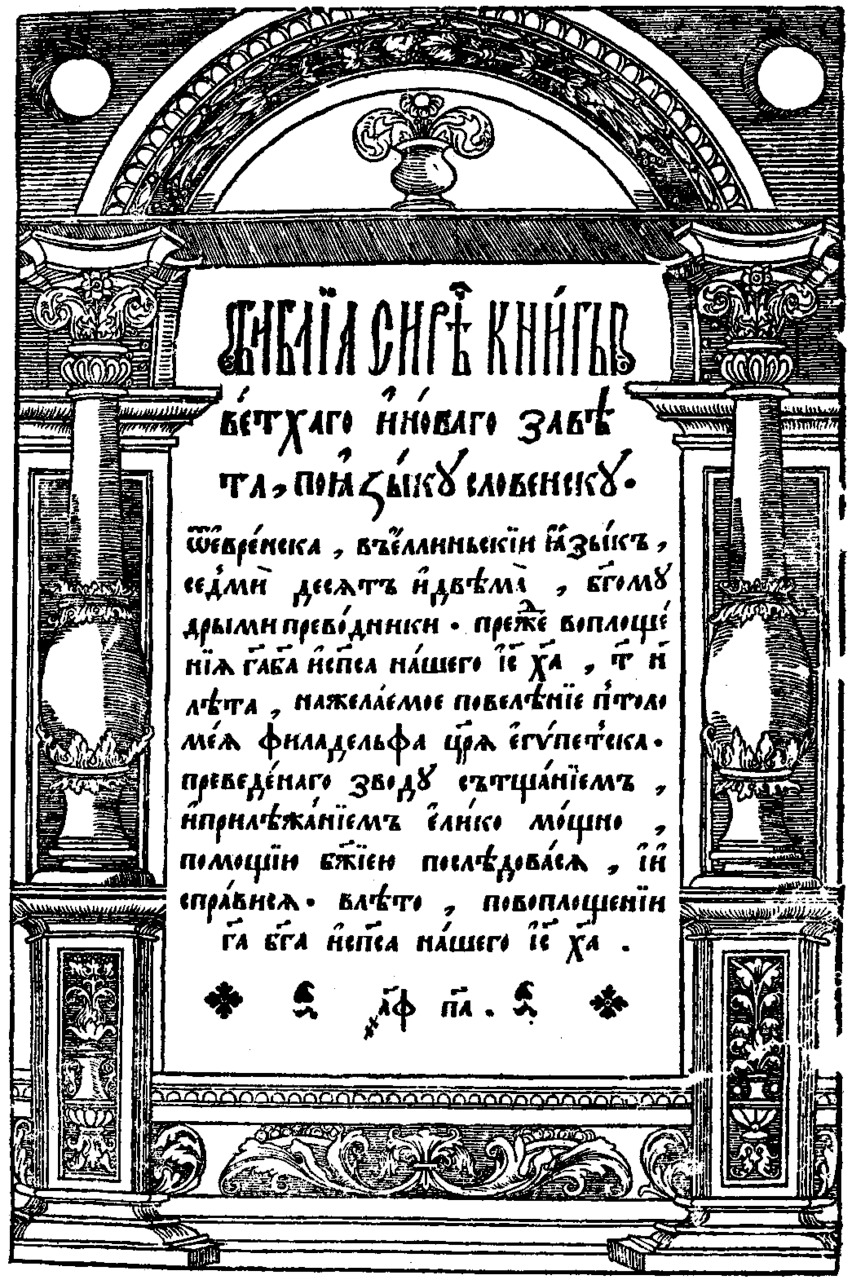

«Сибирская летопись» составлена в Москве в 1636 г. В 1669 г. издана «История» Федора Грибоедова (о великих князьях и царях от Владимира Святославича), в 1672 г. «Хроника з летописцев стародавних» Феодосия Сафоновича. В 1676—92 г. (или 1619—69 г.) составлен «Лицевой Свод». В 1692 г. «История Скифская» Андрея Лызлова (в ней нет Ивана Калиты).

«Синопсис» (synopsis — обозрение), первое учебно-историческое сочинение. Издан в Киеве в 1674 г. в условиях необходимости подтвердить правомочность Киевских митрополитов, и правильность церковнослужителей участвовавших в церковных Соборах 1654—67 г. Использовался до середины 19 века, выдержал 30 изданий. Автор — архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. Содержит сведения о происхождении и быте славян, истории Древнерусского государства, Украины, России.

Сведения указанные в Синопсисе стали основой для большинства летописей написанных в 17—18 веках.

Ранее существовал специальный Записной Приказ, который ведал составлением истории династии (1657—59 г.). Основным источником по истории династии был «Титулярник или Корень великих государей Российских» составленный А. С. Матвеевым в 1672 г. «Титулярник» — справочник, содержащий перечни титулов русских и иностранных царствующих лиц, составлялся до начала 19 века в качестве пособия и дипломатической переписке.

В 1672 г. составлена «Большая государева книга, или Корень российских государей», который включал краткие сведения по русской истории, портреты князей и царей, а также изображения гербов и печатей).

В 1673 г. по просьбе Алексея Михайловича император Римской империи Леопольд прислал герольдмейстера Лаврентия Хурелича, который написал «Родословие Пресвятейших и Вельможнейших великих московских князей и прочая». В 1674 г. из Вены прислали родословие от Владимира Святославича до Алексея Михайловича, в котором были указаны родственные отношения с королями 9 государств и имелись портреты великих князей и царей. (Г. В. Вилинбахов.)

То есть ранее 1672—74 г. в Москве не имелось родословной правящей династии.

Указанное Н. Фоменко полное совпадение дат правлений и части деяний великих князей и императоров Габсбургов в 13—15 в. указывает на то, что — это либо действительно одна династия, выступавшая в разных странах под разными именами, или либо их историю сочинили вместе, либо история одной из династий списана с истории другой, либо они списаны с третьей. Например, правления великих князей Литвы совпадает по продолжительности, но не по датам с таким, же рядом официально правивших великих князей Московских.

По этим источникам Даниил Московский вообще великим князем не считается. Князь Даниил Московский в 1652 г. упомянут как Даниил Иванович (о князе Данииле в 1276—1303 г. ничего не известно). (И. Е. Забелин История города Москвы) В 1600е упомянут как Даниил Михайлович. (О начале войн и смут в Московии) Как Даниил Александрович считается с 1689 г.

На фресках Благовещенского собора Кремля 1547—51 г. открытых в 20 веке изображены последовательно великие князья Владимирские — Даниил Александрович, Дмитрий Иванович, Василий Дмитриевич.

В русских исторических песнях нет сведений о князьях от Ивана Калиты и Дмитрия Донского до Ивана Грозного.

Источником о Смуте и раннем периоде правления Романовых является «Книга об избрании на пресвятейший престол великого Российского царствия Михаила Федоровича всея Руси самодержца» составленная главой правительства А. С. Матвеевым в 1676 г. Матвеев Артамон Сергеевич (1625—82 г.) руководил составлением трудов по истории России. Тем же занимался сын А. С. Матвеева, граф Римской империи Матвеев Андрей Артамонович (1666—1728 г.), автор «Записок» о событиях в России конца 17 века.

Достаточно сложно соотносятся даты европейской и китайской истории. Так по китайским летописям около 1514 г. португальцы появляются в Кантоне, в 1557 г. основывают торговую факторию в Макао, но плавали в Китай еще раньше, в 1411 г. Сами португальцы считают, что обогнули Африку не раньше 1497 г.

Согласно китайской военной истории в 1525 г. русская военная экспедиция за Амур была отбита манчжурами Ши-Цзуна. Но в русской военной истории в 1652 г. Е. П. Хабаров-Святицкий и 150 казаков сражались на Амуре с маньчжурами. То есть правление Ши-Цзуна шло не в 1522—26 г., а на 125 лет позднее, в 1649—53 г. В кабинетах министров России при Елизавете и Екатерине II правителями Китая считали Орден иезуитов.

2

Условный характер современной исторической хронологии связан с множеством эр.

И. Н. Данилевский в работе «Нерешенные вопросы хронологии русского летописания» пишет: «Основой датировки исторических фактов служит прямая датирующая информация источников. Ее анализом занимается историческая хронология. Эта дисциплина выясняет историю летосчислительных систем, употреблявшихся авторами исторических источников, соотносит их с ныне принятой системой счисления времени. На основе изучения такого соотношения хронология вырабатывает правила перевода дат, которые мы находим в источниках, на наши эру и календарь… В первую очередь следует выделить комплекс проблем, связанных с восстановлением календаря, употреблявшегося восточными славянами до принятия христианства. Правда, в русских летописях он практически не использовался. Даже договоры Руси с греками, относящиеся к первой половине X века, дотированы уже месяцами юлианского календаря (сентябрем, апрелем, июлем). Тем не менее, многие вопросы хронологии древнейших русских летописных сводов не могут решаться без реконструкции древнерусского дохристианского календаря и выяснения вопроса о стиле или, быть может, стилях, употреблявшихся восточными славянами до введения юлианского календаря.

Большая работа в этом направлении была проделана в конце прошлого века Д. И. Прозоровским. Он попытался выяснить, сколько месяцев было в древнеславянском году, как они назывались, каким месяцам юлианского календаря соответствовали, какова была продолжительность каждого из них и года в целом. По мнению Прозоровского, древнерусский дохристианский календарь был лунным и состоял из 13 драконических месяцев (в среднем по 27,216 суток). Продолжительность года составляла 355 дней. Вместе с тем Прозоровский высказал догадку, что начала древнерусских месяцев, могли не совпадать с первыми числами месяцев юлианских.

Взгляды Д. И. Прозоровского были развиты в работах Н. В. Степанова и Д. О. Святского. В частности, Степанов обратил внимание на встречающиеся в древнерусских источниках упоминания дат, выраженных в «небесных» месяцах. Названия этих месяцев совпадают с названиями «книжных» месяцев юлианского календаря. Но числа «небесных» и «книжных» месяцев, на которые пришлось то или иное событие, различны. Например, затмение Луны 1476 г. датировано в Никоновской летописи 10-м числом «книжного» марта и 15-м числом «небесного» февраля. По мнению Степанова, «небесные» месяцы — отражение древнейшего русского счисления времени. В языческой Руси, как считал Степанов, существовал 12-месячный лунный календарь, который периодически, раз в три года, дополнялся 13-м, эмболисмическим месяцем «груднем». «Грудень» вставлялся якобы между ноябрем и декабрем…

Как видим, единого взгляда на древнерусскую языческую календарную систему ученые еще не выработали. Пока в распоряжении историков и хронологов имеется ряд гипотез, нуждающихся в подтверждении или опровержении. Ясно лишь, что юлианскому календарю на Руси предшествовало лунное или скорее лунно-солнечное счисление времени. Приблизительно установлены названия месяцев. Большая же часть вопросов пока не решена: неизвестно, с какого времени на Руси бытовал параллельный счет «книжными» и «небесными» месяцами; когда был осуществлен перенос юлианских названий на русские лунные месяцы; существовал ли параллельный счет лунными и солнечными месяцами на Руси повсеместно или же только в каких-то областях и землях; существовал ли вообще такой параллельный счет; до какого времени в быту продолжал употребляться лунно-солнечный календарь; что он собой представлял и т. д.

Еще сложнее обстоит дело с определением стиля, которым пользовались восточные славяне накануне образования Древнерусского государства. В различных исследованиях по славянской и древнерусской хронологии начало года относят к 1 марта, к полнолунию, предшествующему или совпадающему с весенним равноденствием, к воскресенью между первой и второй неделями великого поста, к вербному воскресенью, к пасхе, к летнему солнцестоянию, к зимнему солнцестоянию и другим датам. Перед нами лишь более или менее хорошо обоснованные гипотезы. Их доказательство покажет, какие стили реально употреблялись в русских землях, когда и в каких районах ими пользовались. Эти вопросы ждут своего решения.

Что касается хронографии, т. е. счисления лет у восточных славян накануне и в первые десятилетия существования Киевской Руси, то этот вопрос по существу даже не ставился. Хронологические пометы в начальных статьях Повести временных лет (расчет лет под 6360 г., датировка похода Аскольда и Дира «на греки» 14-м годом правления Михаила III, определение путешествия княгини Ольги в Царьград временем правления Константина VII Багрянородного, расчет княжения Олега и Святослава и т. п.), а также в древнейших источниках не летописного содержания (например, датировка вокняжения Владимира Святославича в Киеве 8-м годом по смерти Святослава в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» Иакова мниха) позволяют принять гипотезу о счислении лет на Руси до введения эры от «сотворения мира» по годам правления князей. Впервые такое предположение было высказано В. Н. Татищевым.

Как видим, в области изучения систем летосчисления восточных славян большинство вопросов до сих пор остается без научно обоснованных ответов. А это в свою очередь порождает трудности в решении ряда проблем собственно летописной хронологии.

Вопросу о стилях, использовавшихся в русских летописях, повезло, пожалуй, больше всего. На протяжении полутора столетий он находился в центре внимания хронологов. Повышенный интерес к вопросу о начале года в Древней Руси объясняется потребностями практики — необходимостью пересчета летописных годовых указаний на современное летосчисление.

Было установлено, что летописцы считали годы в одних случаях с 1 марта, а в других — с 1 сентября. Непонятно, однако, какое из этих новогодий «опережало» другое… Проблему решила компромиссная гипотеза Н. В. Степанова. Он пришел к выводу, что обе спорящие стороны правы. Просто мартовские годы могли отставать от сентябрьских на полгода, а могли и опережать их (такие годы Степанов предложил называть «ультрамартовскими»). Гипотеза Н. В. Степанова была блестяще подтверждена уже в советское время Н. Г. Бережковым… Тщательный анализ хронологических указаний летописей, сопоставление таких указаний внутри каждой статьи, каждого летописного свода и, наконец, сравнение прямых временных данных различных списков летописей позволили Н. Г. Бережкову научно доказать употребление летописцами XII — XIV веков как мартовского, так и ультрамартовского стилей. Был дан хронологический анализ основных летописных сводов (Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской I и других летописей). Бережков установил, что сентябрьский стиль до XIV века использовался в летописях крайне редко. Кроме того, ему удалось в общих чертах воссоздать историю употребления мартовского и ультрамартовского стилей в основных летописных центрах XII — XIV веков.

Наконец, одной из важнейших проблем, стоящих перед современной исторической хронологией, является определение использовавшихся в русских летописных сочинениях космических эр и восстановление истории их применения в основных летописных центрах.

Общепризнано, что с введением христианства на Руси была принята константинопольская эра «от сотворения мира», насчитывающая 5508 лет до «рождества Христова». Вместе с тем давно известно, что в русских средневековых источниках, в том числе в летописях, встречаются сведения, заимствованные из иностранных источников и датированные не константинопольскими эрами от «сотворения мира». В качестве примера можно привести компиляцию Кирика Новгородца, не заметившего, что в «Летописце вскоре» патриарха Никифора, которым он пользовался при составлении хронологической таблицы, даты даются по эре, насчитывающей 5500 лет от «сотворения мира» до «рождества Христова». В результате часть таблицы Кирика до «рождества Христова», основанная на «Летописце вскоре», оказалась датированной по «александрийской» (точнее, антиохийской) эре, в то время как последующие события имеют константинопольские даты. Другим примером может служить запись под 25 декабря в Псалтири с воспоследованием, в которой прямо говорится: «родися господь… в лето от сотворения мира 5500». П. В. Хавский отмечал, что «александрийские» годы есть и в тексте Повести временных лет. Найти годы, указанные по эре в 5500 лет, удалось также Э. Г. Зыкову, рассматривавшему известия о Болгарии второй половины IX — начала X века, включенные в состав Повести временных лет. Использование «александрийских» дат в Повести отмечали также М. Н. Тихомиров, Б. А. Рыбаков, А. Г. Кузьмин.

Два последних исследователя не остановились на констатации факта использования иностранных источников с датами, данными по не константинопольским эрам. Б. А. Рыбаков выдвинул гипотезу о сознательном использовании русскими летописцами эры, начинавшейся за 5500 лет до «рождества Христова». Исследуя Никоновскую летопись, он пришел к выводу, что этой эрой, пришедшей, по его мнению, из Болгарии, пользовались авторы древнейших датированных летописных записей IX века. Позже, в X веке, ее вытеснила константинопольская эра. Эти наблюдения развил А. Г. Кузьмин. Анализ Повести временных лет и близких к ней текстов позволил ему выдвинуть предположение, что на Руси употреблялось даже не две, а большее число эр. Кроме антиохийской, исследователь называет александрийскую (в 5492 или 5493 года от «сотворения мира» до «рождества Христова»), болгарскую (в 5504 или 5505 лет) и ранневизантийскую (в 5509 лет) эры».

И. Н. Данилевский указывает: «Как известно еще из трактата Кирика Новгородца «Учение, им же ведати человеку числа всех лет» (1136 г.), в древней Руси пользовались не только привычным нам солнечным календарем, но и календарями других типов. В частности, Кирик упоминает календарь, в котором через два года на третий; («на четвертый», по включительному счету, которым пользовался автор «Учения») к 12 месяцам продолжительностью в среднем по 29,5 дней присоединялся дополнительный тринадцатый. Такой календарь явно относился к лунно-солнечным системам счета лет. К сожалению, Кирик не уточнил, как назывались месяцы этого календаря какова была их реальная продолжительность, как они соотносились с месяцами юлианскими, с какой даты начинался такой год, между какими месяцами, должен был вставляться дополнительный месяц и т. д. Все это не могло не вызвать интереса у исследователей летописей. Однако для того, чтобы разобраться в не всегда ясных и бесспорных указаниях первого отечественного труда по хронологии, данных явно не доставало.

Только в начале 20 века трудами Н. В. Степанова были определены более или менее перспективные направления поисков. Параллельный анализ «Учения» Кирика и летописного хронологического материала привел Н. В. Степанова к заключению, что лунно-солнечный календарь, упомянутый доместиком Антониева монастыря в Новгороде, использовался на Руси весь летописный период, вплоть до 18 века. Степанову удалось установить, что названия месяцев этого календаря («небесные» месяцы, как их называют летописцы) совпадали с названиями месяцев юлианского календаря («книжными»). Границы же их — начало и конец месяцев — не совпадали. Омонимичность «небесных» и «книжных» месяцев серьезно осложняла поиск и выявление лунно-солнечных дат в летописных, (и каких бы то ни было других) текстах. Это, однако, не остановило исследователя. Путем скрупулезного анализа датирующей информации ему буквально по крупицам удалось собрать такие данные и проанализировать их.

Степанов пришел к выводу, что лунно-солнечный год был исконно русским; он начинался полнолунием, предшествующим или совпадающим с весенним равноденствием, что могло соответствовать либо второй неделе Великого поста, либо (если предыдущий лунно-солнечный год завершался вставным дополнительным месяцем) вербному воскресенью. Такой год Степанов предложил называть цирка-мартовским (т.е. околомартовским), поскольку его начало могло приходиться на конец февраля — начало апреля, или древнелетолисным русским годом. Им считали время, по мнению Степанова, «наши древние грамотеи». Появился он «как равнодействующая между византийским и национально-русским времясчислением». У восточных славян ему предшествовал какой-то лунный календарь: его-то Степанов и называл «национально-русским»…

Отсутствие исследований такого рода, скорее всего, объясняется просто. Окончательное решение «цирка-мартовской» проблемы вряд ли возможно без дополнительных источников информации, либо без принципиально новой методики обработки летописных дат. Надежда же на появление в поле зрения историков новых источников для изучения хронологических систем русского средневековья, казалось бы, исчезающее мала.

Между тем, такие источники сохранились. К их числу относятся некоторые книги для «простецов», популярные пособия по богословским проблемам, а также ряд так называемых «отреченных» книг, не признававшихся и даже преследуемых ортодоксальной православной церковью, но, тем не менее, имевших достаточно широкое хождение среди мирян (а возможно, и духовенства) на протяжении интересующего нас периода. Они хорошо известны литературоведам и текстологам, но крайне редко привлекали внимание историков.

Особое место в изучении древнерусской хронологии должна занять Толковая Палея — комментированное популярное изложение Ветхого Завета… Отметим лишь, что ни у кого из исследователей не вызывало сомнений, что появление Палеи (или ее основного источника) на Руси (независимо от того, где именно она была создана — на Руси, в Болгарии или в Византии) относится ко времени не позднее 11 века, а также то, что значительное место в ней занимают фрагменты собственно русского происхождения. К числу таких текстов относится раздел «О Солнце и о Луне», частично перекликающийся с 9-м словом Топографии Козьмы Индикоплова. Краткий рассказ о сотворении Солнца и Луны завершается в нем изложением математических оснований лунно-солнечного календаря. Независимо от того, когда именно этот текст был включен в Толковую Палею (что, конечно, не снимает необходимости решения данного вопроса), перед нами, вне всякого сомнения, тот самый (или один из тех самых) лунно-солнечный календарь, который упоминался Кириком Новгородцем, и следы которого обнаружил в русских летописях Н. В. Степанов.

Этот год состоит из 12 месяцев, каждый из которых содержит в среднем по 29.5 суток. Всего в году насчитывается 354 дня. Разница между этим (лунным) и юлианским (солнечным) годами составляет в среднем 11 дней. Из них складываются дополнительные месяцы, которыми периодически дополняется календарь. Порядок вставки дополнительных тринадцатых месяцев определяется 19-летним лунным циклом. Год по этому календарю начинается с 1 января, что совпадает с данными Кирика Новгородца о лунном круге, а также со сведениями отреченных книг… К сожалению, в Палее не оговаривается реальная продолжительность каждого месяца, в том числе и эмболисмического (вставного). Не совсем ясен из описания порядок его вставки. Ничего не говорится о происхождении и сфере применения этого календаря, принципах определения начала месяцев. Частично отсутствующие данные можно компенсировать данными других источников (Астрологии, Лунников, Златой Матицы, книги Рафли и др.), частично — восстановить путем анализа календаря, который следует далее в тексте Палеи.

Он представляет собой указание начальной и конечной дат юлианского календаря для каждого из 235 (включая 7 вставных) месяцев лунно-солнечного календаря в рамках 19-летнего лунного круга. Списки его имеют значительное число существенных разночтений. Это связано, возможно, не только с ошибками переписчиков, но и с работой редакторов, которые уточняли соотношение «небесных» и «книжных» месяцев. Подобные поправки были, судя по всему, неизбежны. Ведь лунные фазы постоянно «сдвигаются» относительно дат юлианского календаря (отстают на 1 сутки за 310 лет). Так, если в 345 г.н.э. мартовское новолуние пришлось на 20 число, то спустя 59 кругов Луны, в 1466 г. оно наступило уже в ночь с 16 на 17 марта. В основе же датирования событий по лунно-солнечному календарю, скорее всего, лежали непосредственные наблюдения, а не отвлеченные математические расчеты, Кроме того, в 235 календарных месяцах лунного календаря (по 29,5 средний солнечных суток в каждом) содержится 6932,5 дня, что почти на 7,2 суток меньше истинной продолжительности 235 синодических месяцев (235*29,530588=6939,6881 сут.). Следовательно, найденный календарь может использоваться для практических хронологических вычислений только после предварительной критики…

Из анализа календаря Толковой Палеи следует, что началом месяца, а значит, и года, было не полнолуние, как считал Н. В. Степанов, а новолуние: большинство дат совпадает, кстати, с первыми числами лунного мусульманского календаря, что свидетельствует, вероятно, об определенных конструктивных аналогиях в построении этих календарей. Например, по древне-летописному русскому календарю (пользуясь терминологией Н. В. Степанова) 1 марта «небесного» 6518 г. по константинопольской эре (соответствует 1 кругу Луны) должно было приходиться на 18 февраля 1010 г.н. э. Февральское новолуние в этом году выпадало на 17 февраля, а молодой месяц (неомению) можно было впервые наблюдать на следующий день, 18 числа, на заходе Солнца. (1 раджаба 400 г. хиджры приходилось на 18 Февраля 1010 г.н.э.).

Продолжительность месяцев точно установить не удается. В большинстве случаев можно проследить тенденцию к тому, чтобы нечетные месяцы (январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь) были «полными» и содержали по 30 дней, а четные (февраль, апрель, июнь, август, октябрь и декабрь) — «пустыми» и состояли из 29 дней. Однако эта тенденция довольно часто нарушается. Не исключено, что продолжительность месяца зависела от реальных сроков новолуний, а не подчинялась общему правилу. В то же время ряд источников указывает точное число дней в каждом из месяцев, но данные эти не всегда совпадают.

Так, в разделе «настатие Луны» в Толковой Палее 1477 г. указывается, что в «январской Луне» содержится 30 дней, в февральской — 29, мартовской — 30, майской — 29, июньской — 29, июльской — 30, августовской — 30, сентябрьской — 30, октябрьской — 29, ноябрьской — 30, декабрьской — 29. Пропуск апреля ставит, впрочем, под сомнение все приведенные здесь данные, начиная с мая. Есть аналогичные указания и в Астрологии, опубликованной Н. С. Тихонравовым по списку 16 в.: в январе «Луна содержит» 30 дней, в феврале — 28, в марте — 30, в апреле — 29, в мае — 30, в июне — 29, в июле — 30, в августе — 30, в сентябре — 29, в октябре — 30, в ноябре — 29, в декабре — 30.

Как видим, данные Толковой Палеи и Астрологии по Февралю, маю, сентябрю, октябрю, ноябрю и декабрю расходятся. Очевидно, эта проблема нуждается в дополнительном специальном изучении. Не исключено также, что указания продолжительности месяцев в этих источниках могут относиться к разным лунно-солнечным календарям. Именно с такими «небесными» месяцами связаны восточнославянские названия месяцев во второй (краткой) редакции гадательного Лунника 15-начала 16 века: просинець (январь), сеченъ (февраль), сухий (март), березозолъ (апрель), травенъ (май), изокъ (июнь), червенъ (июль), заревень (август), рюинъ (сентябрь), листопадъ (октябрь), груденъ (ноябрь), студенъ (декабрь). Тождественные или очень близкие названия этих же месяцев приводятся в Галицком Четвероевангелии 1144 года, в Полоцком пергаменном евангелии и ряде других источников.

Дополнительные, вставные месяцы, судя по календарю Толковой Палеи, не имели собственных названий и именовались просто «Луной». Такие «Луны» вставлялись между августом и сентябрем 2 лунного круга, между июлем и августом 5 круга Луны, январем и февралем 8, октябрем и ноябрем 10, августом и сентябрем 13, маем и июнем 16 и, наконец, декабрем 18 и январем 19 лунного кругов. Величина эмболисмичесих месяцев составляла 29—30 дней, то есть равнялась продолжительности обычных месяцев. Влияла ли их величина на протяженность последующих месяцев, и если да, то как, установить, пока не удалось.

Величина года изменялась от 354 дней в простом году до 365 дней в 13-месячном високосном году. Самым коротким был год, приходившийся на 19-й круг луны. Он содержал всего 345 (в високосном — 346) дней. Само по себе это странно, поскольку сокращает величину 19-летнего цикла на 9 дней, что как раз равно разнице между данным календарем и истинной продолжительностью 235 синодических месяцев. Начало года колебалось между 4 декабря и 1 января юлианского календаря. Это, кстати, полностью согласуется с данными этнографии о начале года у восточных славян» (И. Н. Данилевский)

Н. В. Степанов указывает на возможность одновременного счета в России: 1) из счета времени юлианскими годами, 2) из счета времени днями недели и 3) из неявного счета лунно-пасхальными годами.

Церковь считает года по так константинопольской эре и признает два стиля этой эры: сентябрьский и мартовский. В сентябрьском стиле начало года 1 сентября. Начало 25 декабря 5509 года. Думают, что эта система времясчисления принята в России в 1492 г., хотя ею пользовались и ранее, с начала 14 века. В мартовском стиле начало года 1 марта. Начало 25 декабря 5508 года. Думают, что эта система времясчисления принята в России в первые годы принятия христианства на Руси. Предполагают, что был еще ультра-мартовский стиль. Начало года 1 марта. Начало 25 декабря 5509 года. (Н. В. Степанов)

Л. В. Черепнин «Русской хронологии» пишет: «Задача перевода дат с византийского летосчисления на современное сильно осложняется тем, что в древне-русских документах мы часто находим неверные цифровые обозначения годов. Мы оставим пока в стороне вопрос о применении заведомо неправильных принципов датировки древними летописцами… А пока остановимся на хронологии актового материала и отметим возможные и часто встречающиеся на практике искажения действительных дат, в результате случайных причин, при механической или не достаточно точной переписке. Цифры пропускались, заменялись одна другой, принимались одна за другую и т. д. От времени документы портились, поэтому в некоторых датах стирались отдельные цифры. Позднейшие копиисты не обращали на это внимания и воспроизводили цифровое указание источника в неполном виде, искажая тем самым его смысл. Можно указать несколько типичных случаев таких искажений.

Часто отдельные цифры в дате оказываются переставленными. Например: «в лето ‡ SМЦИ-ое», вместо «‡ SЦМИ-ое» (6948-е). Иногда из даты выпадают десятки или сотни лет. Так вместо «лета шесть тысяч девятьсот семьдесят четвертого» встречаем: «лета шесть тысяч девятьсот четвертого». Или в источнике стоит «РS» (106-й, т.е. 7106-й) год, в то время, как по смыслу следует ожидать «РКS» (126-й, т. е. 7126-й). Дату «‡ SНЗ» (6057) следует пополнить числом «Ц» (900) = «‡ SЦНЗ» (6957) и т. д.

Наблюдаются случаи ошибок на целое столетие. В грамоте 15 века можно натолкнуться на дату 7099, в то время, как должно быть: 7999. Часто употребляются, одна вместо другой, похожие по своему обозначению цифры, например: 80 (П), 50 (Н) и 8 (И). Наконец, иногда буква «Е» в конце порядковых числительных принимается за цифру и читается как 5. Скажем: «‡ SЦМ-е (6940-е) лето» можно прочесть как 6945 (»‡ SЦМЕ»). И наоборот, буквенный значок для числа 5 (Е), утеряв титло, выступает в своём первоначальном значении буквы. Дата «‡ SЦМЕ» (6945) понимается в таком случае за «‡ SЦМ-е» (6940-е). Иногда неверная дата является следствием и намеренной фальсификации».

Э. Г. Зыков говорит, что в начальной части Повести временных лет содержится семь записей, относящихся к болгарской истории второй половины 9-начала 10 в. Считается бесспорным, что все они, кроме статьи 6377 г., извлечены непосредственно из Хроники Георгия Амартола с продолжением. Известно, что сопровождающие их даты не соответствуют подлинным. Так, сообщение о походе Михаила III на болгар и их крещении помещено под 6366 г., который при переводе на современное летосчисление по обычной византийской системе дает 857 г. В действительности же официальное принятие Болгарией христианства приходится на 865 г., т. е. разница в 8 лет. Начало первой войны Симеона с Византией отнесено к 6410 г., с ошибкой в 16 лет. О походе Симеона на хорватов летописец рассказывает под 6450 г., ошибаясь на 24 года. Но летописец должен был бы более доверять не туманным хронологическим показаниям Хроники Амартола, а четким датировкам в годах от «сотворения мира». Б. А. Рыбаков предполагает, что «в числе тех источников, которыми мог пользоваться составитель свода 996—997 гг., были краткие записи о событиях болгарской истории, сделанные первоначально в александрийском летосчислении и неоднократно переводившиеся (с ошибками) потом на русский счет». Именно позднейшим редакторам ПВЛ обязана накоплением хронологических ошибок, кратных 8-ми.

ПВЛ во всех случаях, исключая записи о болгарских событиях и, по-видимому, дату 6360 г., пользуется все-таки византийский летосчислительной системой, что видно как из датировок, поддающихся проверке, так и из хронологических выкладок в статье 6360 г. Считается, что летописцы не испытывали каких-либо особых симпатий и к Болгарии, что подтверждает тот уже факт, что в ПВЛ нет ни слова о связях с ней Киевской Руси, которые были достаточно прочны и многообразны и о которых не могли не знать если не Нестор, то его предшественники. Быть может, первоначально русская летопись содержала большее число сведений по истории соседней славянской державы, но они были частично выброшены последующими редакторами и переписчиками, поскольку присутствует отрывочность болгарских записей, их явно слабая связь со всем изложением ПВЛ. (Э. Г. Зыков)

Разница в 16 лет — это разница между египетской эрой Пандора и византийской, а разница 8 лет — это разница между эрой Ипполита и византийской. При этом, хотя церковные хронологи полагают, что 5500 лет представляют традиционную дату, историки почему-то упорно считают даты по византийской эре в 5508 лет.

Изменение цифры 5500 в 5508 произошло не вследствие каких-либо глубоких изысканий, а в интересах летосчисления: благодаря этой прибавке 8-ми лет год от сотворения мира «κατά ρωμαίους», разделенный на 15, дает в остатке индикт, столь важный в византийском летосчислении.