Бесплатный фрагмент - Модели времени в психоанализе

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Исследование категории времени в психоанализе

Глава 1. Исторический обзор: эволюция представлений о времени в психоанализе З. Фрейда

Глава 2. Характеристика психического времени: альтернативные точки зрения и современные воззрения

Глава 3. Научный контекст дискуссий о психическом времени: от биологии и психологии до философии

Глава 4. Интерпретация категории времени в рамках психоаналитической техники

Раздел 2. Другие темпоральные модели: категория времени в художественной литературе и литературоведении

Глава 1. Обзор основных концепций времени в литературоведении

Глава 2. Время во взаимосвязи с другими художественными категориями, такими как жанр, пространство, событие, нарратор…

Глава 3. Литературоведение и литературная критика: эволюция взглядов на художественное время

Глава 4. Сравнительный анализ категории времени в психоанализе и литературе

Выводы

Список литературы

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Тема времени в психоанализе редко оказывается главным фокусом исследования; среди работ, целиком посвященных этой теме, можно назвать всего 4—5, большинство из них иностранные и не все переведены на русский язык. При этом данная тема является одной из ключевых, вокруг нее строится психоаналитическая работа, конкретный подход к лечению пациентов. Цель данной книги — сделать исторический обзор того, как развивался подход ко времени в психоанализе, и шире — в психологии. Рассмотреть современные взгляды на этот вопрос, и отдельно сделать акцент на практическом применении этих взглядов.

Время — ключевой фактор, вокруг которого сконструировано человеческое сознание, восприятие и коммуникация. Особенности психического времени постоянно проявляются в психоаналитическом взаимодействии, но можно заметить их влияние и на другие сферы человеческой деятельности. Психологи не один раз пытались создавать ясные и эффективные модели представлений о времени, и мы рассмотрим эти попытки.

Раздел 1. Исследование категории времени в психоанализе

Исторический обзор: эволюция представлений о времени в психоанализе З. Фрейда

Основные представления и о психическом времени, и о времени как части психоаналитического сеттинга берут свое начало в работах З. Фрейда. Фактически все более поздние работы на эту тему являются диалогом с Фрейдом: либо глубоким погружением в затронутые им темы, либо критической позицией и отходом от фрейдистской модели.

С другой стороны, как замечает Андре Грин в книге, целиком посвященной проблеме времени в психоанализе, «Le Temps éclaté», психоаналитическая мысль всегда концентрировалась на теме пространства, изучая ее досконально и с разных аспектов; время же незаслуженно оставалось в стороне, оказываясь как бы побочным предметом обсуждения. Именно это оказалось причиной того, что в последующем психоаналитики зачастую отходили от глубины и сложности фрейдовских представлений о психическом времени, предлагая гораздо более ясные, но упрощенные модели.

Итак, впервые тема времени с психоаналитических позиций (или, точнее, допсихоаналитических, предваряющих психоанализ) звучит в «Исследованиях истерии» (Йозеф Брейер, Зигмунд Фрейд, 1895 г.). Рассуждая о механизме психической травмы, аффектах и истерических припадках Фрейд рисует перед нами образ застывшего момента времени. Этот временной феномен имеет следующие особенности:

— для психики он как «чужеродное тело», обособленное от других воспоминаний и ассоциативных связей

— в обычном состоянии сознания такой эпизод или не поддается припоминанию вообще, или крайне затруднителен для целостного воспоминания

— он проявляется и косвенно, и напрямую, патологически воздействуя на состояние субъекта

— больные «не располагают властью» над подобными воспоминаниями: эти воспоминания как будто живут своей собственной жизнью, хранятся в отдельной «капсуле», сохраняя необычайную живость и яркость; они не тускнеют со временем и каждый раз пробуждают необычайно интенсивные, заряженные аффекты

— этот временной отрезок не принадлежит полностью ни прошлому, ни настоящему: он повторяется снова и снова в припадках больного, как «галлюцинаторное изображение» определенного события

Таким образом, уже в этой ранней работе отмечены все основные характеристики «травматического времени»: его обособленность и неподконтрольность, болезненная яркость и живость воспоминаний, не теряющая актуальности со временем; бесконечный цикл повторения в разных формах. Этот цикл прекращается путем разблокирования «застывшего» аффекта и его отреагирования (пусть даже путем простого проговаривания, рассказа) и прокладыванием «путей к обычному сознанию» (что Фрейд в этот период предлагал делать путем легкого гипноза).

В работе «Исследования истерии» также впервые звучит идея сверхдетерминации, то есть множественной причинности/обусловленности какого-либо симптома. Это важная идея, касающаяся психического времени, которая будет развита в дальнейших работах.

В том же году Фрейд впервые употребляет созданный им термин «последействие» (немецкое Nachträglichkeit; французское après-coup). Этот неологизм возникает в так называемом «Черновике G», который представляет собой письмо Вильгельму Флиссу и посвящен меланхолии. Фрейд строит такую модель травмы, которую называют двухфазовой; в этой модели нет прямой связи между актуальным симптомом и вытесненным (забытым, подавленным) событием. По-настоящему травмирует не первичное событие само по себе, а события последующие, которые активируют память о первичной травме. Или, как это формулирует Айтен Юран, «Акценты в прошлом расставит будущее; только будущее определит степень значимости прошлого. Патогенное ядро, представляющее собой первичное ядро вытесненного, становится таковым лишь в последействии» [52].

Более того: можно сказать так, что в травме «виновно» воспоминание, которое вызывает к жизни первичный аффект, хранившийся глубоко в бессознательном. (Здесь мы опускаем все остальные факторы, влияющие на способность психики справиться с травматическим событием, концентрируясь только на проблеме психического времени; очевидно, что далеко не всегда первичное событие + последействие приводят к патологическим проявлениям, симптомам истерии или другим реакциям).

Позже Фрейд глобально переработал теорию травмы, обосновав в ней ключевую роль фантазий: чаще всего травмирует не исходная ситуация, а фантазии вокруг нее. И более того, многие пациенты осуществляют тот процесс, который позже был назван ретроспективным фантазированием: приписывают своему детству ложные события, которых никогда не происходило.

Следующий важный этап — 1899—1900, «Толкование сновидений». Здесь уже поднимается вопрос «сновидческого времени», «времени во сне» и его взаимосвязи с временем бодрствующего субъекта. Идея «в бессознательном нет времени» еще не озвучена во всей полноте и конкретике, но витает в воздухе. Фундаментальные положения Фрейда относительно сновидений таковы:

— сновидение содержит в себе явную и скрытую, латентную части

— на сновидение влияют как дневные впечатления повседневной жизни, так и бессознательные желания

— ослабевание цензуры позволяет вытесненному проявиться в сновидении; однако работа цензуры воздействует косвенным образом, искажая и зашифровывая послания бессознательного

— сновидение работает на 2 цели: охранять сон, поддерживая спящее состояние; показать человеку исполнение его бессознательного желания в образной, галлюцинаторной форме

— из-за этой комплексной цели содержание сновидения отличается сложной обусловленностью разных факторов

— в сновидении присутствует регрессия: «Раздражение протекает обратным путем. Вместо моторного конца аппарата оно устремляется к чувствующему и достигает наконец системы восприятия» [47, с.53], или иными словами «представление превращается обратно в чувственный образ, из которого оно когда-то составилось» [там же].

Исходя из вышесказанного, какие выводы можно сделать о времени внутри сновидения? Сон развивается как некая история, имеющая начало, развитие и завершение; цензура сновидения работает на то, чтобы в этом сне было хотя бы подобие сюжета — сюжета внешнего, более-менее логичного и прикрывающего собой латентное содержание.

Сон, с другой стороны, представляет собой «путешествие в прошлое» — к более архаичным (младенческим) способам восприятия действительности. Это не «временная», а «топическая» регрессия, то есть возвращение к потерявшим актуальность формам выражения, обратное путешествие из взрослого вербального мира в мир изображений.

С третьей, сновидение совершенно игнорирует линейную, хронологическую модель времени, свободно смешивает между собой какие угодно временные пласты, а точнее события, воспоминания из разных моментов времени. Во сне важна не реальная хронология, а ассоциации; поэтому два события из разных времен могут оказаться рядом и образовать логическую связь: «При психоанализе научаешься связь по времени заменять связью по существу» [47, с. 26] и «Логическую связь оно [сновидение] передает в форме одновременности» [47, с. 38]. Иначе отображается во сне и причинность: причина «изображается в виде предварительного сновидения» [47, с. 38], а следствие — в виде главной части; иногда они могут меняться местами, но суть остается прежней: главная часть сна описывает последствия чего-либо.

Фрейд называет один из процессов сновидения «переворачиванием» времени: сначала изображается конец события или некий вывод, а потом уже причина события или предпосылка для этого вывода. По мнению Фрейда, невозможно толковать сновидения, не учитывая этого механизма, служащего, по всей видимости, для затуманивания реального смысла.

В некотором смысле можно сказать, что в сновидении вообще нет будущего времени, как нет и прошедшего: есть только настоящее: будущее изображается «в форме настоящей ситуации с опущением «быть может», «вероятно». Впрочем, сновидение располагает своими способами обозначить, что оно отсылает спящего в период его детства, и делается это пространственным способом: «Лица и ландшафты представляются видимыми издалека, точно в конце длинной дороги или словно рассматриваемые в перевернутый бинокль» [47, с. 42]. Отдаленность по времени никак не может быть выражена во сне напрямую, но выражается символически, пространственной отдаленностью.

В этой же работе еще раз подчеркивается сверхдетерминация истерического симптома: он «детерминируется по крайней мере двояко, двумя желаниями, по одному из состоявших в конфликте систем» [47, с. 54] (то есть желанием бессознательным и желанием предсознательным).

В том же 1899 году выходит работа «О покрывающих воспоминаниях»; таким образом вводится новый термин, обозначающий совершенно незначительные (на первый взгляд) воспоминания, которые однако хранятся в памяти очень отчетливо и дают прекрасный результат при их проработке на анализе. Такое воспоминание «покрывает» нечто более важное и вытесненное, являясь как бы его представителем на более сознательном уровне; кроме такой отсылки к более важному содержанию, покрывающее воспоминание также обычно характеризуется механизмом сгущения.

В работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905 год) Фрейд впервые подробно обращается к линейному времени, отражающему биологическое (психосексуальное) развитие субъекта. Это наиболее простая и интуитивно понятная модель времени, отображающая жизненный путь как упорядоченный и предсказуемый процесс, разделенный на фазы. Эта тема будет еще яснее отображена в работе «Введение в психоанализ» (1917 год). Помимо самой по себе временной линии развития субъекта, в «Трех очерках» встречаются следующие ключевые темы, связанные с проблемой времени:

— забвение, «инфантильная амнезия», которая покрывает наиболее ранние сексуальные впечатления ребенка. По мнению Фрейда, в инфантильной амнезии кроется ключ к разгадке амнезии истерической: потому что там и там действуют одни и те же силы, стоящие за вытеснением

— перверсии как следствие сначала «фиксации инфантильных наклонностей», а потом регрессии к этим наклонностям из-за недоступности других путей сексуального влечения

— закономерности и роль случая в развитии индивида

Если самые ранние сексуальные впечатления в жизни ребенка оказываются покрыты забвением, это наилучшим образом объясняет концепцию последействия. Эти первые события не могут иметь значения сами по себе: нет той почвы, на которую они могли бы упасть и быть осмыслены и интегрированы. В таком раннем возрасте у младенца нет еще ни сексуальности как таковой, ни способности к вербализации, а значит, к запоминанию. Его психика представляет собой, по выражению Андре Грина, первичную матрицу. Однако события более позднего возраста — когда ребенок уже более осмысленно воспринимает мир и готов к сексуальным впечатлениям — попадают не в пустоту, а на эту подготовленную почву, оживляя следы, отзвуки тех самых первичных событий. С точки зрения времени это выглядит так, словно первичное событие не существует, пока не будет актуализировано более поздними; имеет значение не оно само по себе, но та форма, которую ему придадут более поздние впечатления. Таким образом, это событие парадоксальным образом осуществляется не в хронологический момент своего возникновения, а в некий будущий, непредсказуемый момент времени. Только там оно обретает смысл и значение.

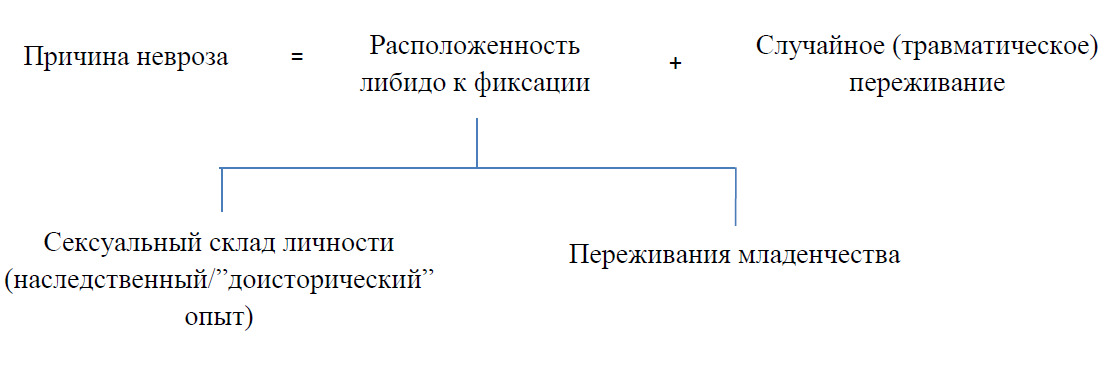

Фрейд рассуждает также о «влиянии конституциональных и случайных факторов и их взаимоотношении» [48]; это очень интересная тема, имеющая непосредственное отношение к наиболее глубоким и философским вопросам психоанализа: обусловлена ли судьба индивида скорее врожденными, наследственными качествами, или больше «роком», злыми или счастливыми случайностями. Внимание ученых к факторам первого типа понятен из-за естественного стремления иметь твердую научную почву под ногами и находить закономерности развития. Фрейд, тем не менее, советует не переоценивать их значение; по его мнению, терапевтическая практика доказывает значимость именно случайных факторов. Особенно же важно отношение между первыми и вторыми: «между обоими имеется отношение кооперации, а не исключение. Конституциональный момент должен ждать переживания, которое способствует его проявлению. Случайный момент нуждается в поддержке конституции, чтобы оказать действие» [48].

Этот постулат имеет непосредственное значение для аналитической техники, так как в психоанализе всегда актуален вопрос: что именно мы ищем, к какому материалу двигаемся. Невозможно придавать всему материалу сеанса равное значение; следовательно, аналитик будет невольно выбирать из всей массы сведений некоторые, руководствуясь своей теоретической концепцией. Фрейд, таким образом, предлагает наиболее сложный путь: не упуская из вида врожденный фактор, искать те случайные, ключевые моменты биографии, которые сыграли роль «спускового крючка».

Анализ случая маленького Ганса (опубликован в 1909 году) вводит тему инфантильных сексуальных теорий, которые субъективны и являются сочетанием биологически детерминированных телесных данных с родительскими дискурсами. Вместе с другими наиболее ранними переживаниями эти инфантильные теории тоже покрываются амнезией, уходя в бессознательное. Это «семейная история секса», состоящая из 2 частей: первая повествует о сексуальности самого ребенка, а вторая о воображаемой сексуальной истории его родителей. Первая является фантасмагорическим повествованием об импульсах своего тела, вторая — плодом проекции (своих сексуальных ощущений на сексуальную жизнь родителей). Конечно, совсем отдельный вопрос — развитие этого «мифа»; как такой «семейный фольклор» влияет в дальнейшем на взросление индивида и образование симптома.

Логичным переходом следует далее переход к коллективным мифам — в книге «Тотем и табу», 1913 год. Как маленький мальчик фантазирует, строя гипотезы о своем происхождении, — так же фантазировали примитивные народы, на самом деле, проецируя состояние своей психики на окружающий объективный мир. С этой книги начинается та линия, которая уже не перестанет проявляться в работах Фрейда: коллективное и универсальное в противопоставлении индивидуальному и случайному, «скорее социально-историческое чем психобиологическое, скорее унаследованное чем приобретенное» [1, с. 33] (примечание: здесь и далее перевод цитат из А. Грина мой, А. С. Зайцева).

В 1911 году выходит ёмкая, но очень глубокая статья «Положения о двух принципах психического события»; здесь ставится вопрос о различиях между принципом удовольствия и принципом реальности, и одно из таких различий оказывается чисто временным. Если принцип удовольствия требует удовлетворения влечения прямо сейчас, немедленно, любыми средствами — в том числе галлюцинаторными, отказом от реальности и фантазированием, — принцип реальности также ставит своей целью удовлетворение субъекта, но более надежное и отсроченное. Здесь же есть интересное замечание об обращенности психического аппарата и в прошлое, и в будущее одновременно: задача внимания — исследовать внешний мир с тем, чтобы заранее знать возможные пути удовлетворения потребности к тому времени, как она появится. «Эта деятельность идет навстречу чувственным впечатлениям, вместо того чтобы ожидать их появления» [45, с. 17], то есть, можно сказать, это функция предугадывания, забегания вперед во времени. И напротив, психический аппарат ведет систему «зарубок», отметок, которая бы хранила информацию о такой деятельности, и это одна из функций памяти. В этой схеме, на наш взгляд, имплицитно подразумевается связь не только с будущим и прошедшим, но и с настоящим: внимание не может быть обращено ни к чему другому, как к непосредственному восприятию действительности, к «здесь и сейчас».

Фрейд оставляет открытым вопрос о развитии и пересечении во времени двух тенденций или двух психических сил — Я, стремящегося к удовольствию, и Я, стремящегося к реальности. Ответ на этот вопрос прояснил бы, почему невроз приобретает окончательную форму в определенный момент времени (учитывая, конечно, что предпосылки для его развития появляются гораздо раньше).

В 1914 году, в работе «Воспоминание, повторение, проработка» Фрейд подробно освещает важнейшую для психической реальности тему повторения. Это краткая работа, но предваряющая фундаментальный труд «По ту сторону принципа удовольствия» и содержащая в себе ключевые идеи:

— цель анализа — устранение изъянов в воспоминаниях

— забывание имеет разные формы; это как тотальная амнезия (прежде всего, детская), так и «разобщение связей, непонимание последствий и изолирование воспоминаний» [43]; то есть воспоминания теряют свой смысл, будучи вырванными из контекста

— навязчивое воспроизведение препятствует лечению, так как заменяет собой вспоминание забытого; с другой стороны, оно и есть особый «способ вспоминать»

— навязчивое воспроизведение проявляется и в отношении к аналитику (является частью трансфера)

— стремление пациента «действовать, вместо того чтобы вспоминать» может быть опасным в процессе лечения, приводя к опасности для здоровья или для жизни

— допущение трансфера, анализ сопротивления и его проработка помогают избавиться от навязчивого повторения, «отреагировав» тот аффект, который лежал в основе вытесненного материала.

В статье «Бессознательное» 1915 года наиболее ярко и отчетливо звучит мысль о том, что в бессознательном (или, иными словами, в системе Ubw) нет времени: процессы, происходящие там, никак не меняются с течением времени и вообще не имеют никакой связи с временной последовательностью. Система же Vbw (предсознательное) занята, помимо других задач, тем, что располагает представления во временном порядке.

«Печаль и меланхолия», 1916 год: Фрейд рассуждает об утраченном объекте, об объекте, который умер в реальном мире, или же «умер» для психики конкретного индивида, то есть утрачен в качестве объекта любви. Здесь можно говорить о том, что для бессознательного метафорическая смерть мало чем отличается от смерти реальной; в обоих случаях объект утерян, и психика будет предпринимать различные уловки, чтобы пережить эту потерю. С другой стороны, если в бессознательном нет представления о времени, там не может быть и представления о смерти, потере; значит, речь идет о какой-то еще инстанции, связанной с сознанием. А с другой стороны, «умерший» в реальности объект может прекрасно остаться существовать в бессознательном, и время может никак не влиять на его существование в таком качестве.

Самое удивительное в случае меланхолии в том, что непонятно, что именно утрачено; этого не помнит сам пациент, и это не может точно установить аналитик. Соответственно здесь всегда играет некую роль амнезия: либо на сам потерянный объект, либо на причину его особой ценности.

В связи с этой работой Фрейда важно подчеркнуть и другое: впервые на первый план выходит не бессознательное, не влечения, не какие-либо еще субъективные феномены, а объект, или шире — Другой. Андре Грин постулирует в этой связи вопрос: в какой степени связаны объект и время? В случае с меланхолией это достаточно понятно: потеря объекта побуждает меланхолика вернуться к «орально-канибалистической» (по выражению Абрахама) фиксации: поглощению, инкорпорированию воображаемого объекта внутри психики; это глубокая регрессия. В целом же вопрос соотношения объекта и времени субъекта, времени субъекта и времени Другого — отдельная тема, которая будет еще многократно поднята разными психоаналитиками и с разных ракурсов.

1920, «По ту сторону принципа удовольствия»: в этой работе Фрейд отходит от более ранней модели влечений, предполагавшей, что в человеке идет борьба между сексуальными влечениями и влечением к самосохранению. Навязчивое повторение, детскую игру с бесконечно повторяющимися сюжетами, явления переноса сложно объяснить исходя из той первой модели. Что заставляет психику постоянно обращаться к таким переживаниям, которые не имеют очевидного отношения ни к удовольствию, ни к самосохранению? Для объяснения этого механизма нужно предположить некую психическую силу, противоположную и удовольствию, и самосохранению: это влечение к смерти. Конечно, влечение к смерти не нужно понимать узко, как стремление к небытию или разрушению; скорее, это стремление к покою, комфорту, неизменности — в противоположность беспокойству и развитию: это «выражение инертности, свойственной органической жизни» [46, с. 261]. Травматическое переживание, не будучи переработанным, усвоенным, не превратившись в воспоминание, постоянно будоражит психику, порождая поток несвязанной психической энергии; такой поток, в свою очередь, выливается в действия — повторяющиеся и с виду бессмысленные, так как они приносят субъекту страдания.

Итак, в том, что касается концепции времени, в этой работе Фрейда есть 2 фундаментальные темы: дальнейшее исследование травмы и навязчивого повторения, которое в целом находится в русле более ранних работ; и принципиально новая тема, более глобальная и отчасти даже философская: человеческий путь как дуализм жизни и смерти, причем они являются неразрывными и зачастую участвуют вместе в одних и тех же процессах.

Наконец, еще одна значимая работа, в которой есть рассуждения о психическом времени, — это «Я и Оно» (1923 год). Здесь вновь идет речь об объектных отношениях, о том, что Я «содержит историю… объектных выборов» [49, с. 318]; причем наиболее значимы те идентификации с объектами, которые происходили в самые ранние годы, а самая значимая из них — идентификация с «отцом в личное доисторическое время» [49, с. 320]. Именно из этой первой идентификации формируются Идеал Я и позже Сверх-Я; в которых, по мнению Фрейда, оказывается отражено не только родительское влияние, но и универсальные черты, свойственные человеку как виду.

Концепция психического времени по Фрейду представляется наиболее полной и достоверной из всех моделей; тем более что многие психоаналитики не уделяли этому вопросу подробного внимания и оставляли в наследие лишь некоторые ремарки или дополнения, а не целостные временные модели. Поэтому в данной работе не будет подробного анализа альтернативных точек зрения; будет дан краткий обзор основных персоналий, оппозиционных Фрейду или добавивших важные нюансы в психоаналитический взгляд на психическое время.

Характеристика психического времени: альтернативные точки зрения и современные воззрения

Современник Фрейда Отто Ранк предложил концепцию «травмы рождения»: есть одно-единственное по-настоящему травматическое событие в истории страдающего индивида, из него следуют последующие неврозы и внутренние конфликты; и это событие — рождение на свет. Комфорт пребывания в материнской утробе остается привлекательным для человека, так что в течение жизни он разрывается между желанием вернуться в то блаженное состояние и страхом заново пережить травму. Эта концепция сразу встретила активную критику со стороны З. Фрейда.

Британская психоаналитик Мелани Кляйн, основоположница целого психоаналитического направления, разработала принципиально новую концепцию младенческого психического развития и его этапов: она предположила, что эти этапы не сменяют друг друга хронологически, а являются базовыми, присутствующими с момента рождения. Это параноидно-шизоидная и депрессивная позиции (впрочем, они могут быть названы «этапами» с большой натяжкой, так как не привязаны к хронологической линии времени и могут активизироваться в любом возрасте, сменяя друг друга). Эта схема предполагает также очень раннее формирование Супер-Эго (причем у младенца оно обычно бывает излишне ригидным и садистическим) и весьма ранние проявления Эдипова комплекса. Ее упрекали и продолжают упрекать за спекулятивность этих теорий, невозможность их с точностью подтвердить или опровергнуть; действительно, когда речь идет о ребенке довербального возраста, трактовка его игр и поведения по умолчанию носит характер гипотезы; также не все психоаналитики разделяют генерализацию, обобщение младенческого опыта, уверенность в том, что всем младенцам свойственны примерно одинаковые страхи и фантазии.

Венгерская психоаналитик Маргарет Малер также совершила вклад в периодизацию человеческого пути, выделив следующие этапы развития ребенка: нормальная аутичная фаза (фаза первых нескольких недель жизни), фаза нормального симбиоза (длится до 5 месяцев), фаза сепарация-индивидуация (делится на субфазы). Нарушения в протекании процессов той или иной фазы отражают, соответственно, затруднения человека во взрослой жизни. Другим важным открытием было «либидное постоянство объекта», и оно имеет непосредственное отношение к понятию времени: чтобы «объект» (то есть мать) ощущался как надежный и постоянный, с ним должна образоваться прочная связь (а это требует, чтобы мать не исчезала надолго); только затем следует формирование когнитивного представления о матери (интеграция объекта в память субъекта), что требует также способности выносить амбивалентность — переносить одновременно любовные и враждебные импульсы, направленные на мать. Кернберг указывал, что открытия М. Малер впервые позволили точно локализовать места фиксации пограничной структуры личности; поэтому они и сейчас широко применяется в психоанализе и в клинической психопатологии.

Впрочем, что касается теории постоянства объекта, с теми или иными нюансами она разрабатывалась и Анной Фрейд, и австро-американским психоаналитиком Рене Шпицем. Шпиц обозначил допустимый для младенца промежуток разлуки с матерью: если мать исчезает более чем на 3—5 месяцев после того, как ребенку исполнилось полгода, у ребенка развивается анаклитическая депрессия. Если в последующем не образуются значимые объектные отношения с другими людьми (помимо исчезнувшей матери), такой ребенок страдает от «госпитализма», угасания многих психических функций, остановки в развитии.

Значительный вклад Анны Фрейд в возрастную периодизацию заключается в том, что она указывает на примерную хронологию развития защитных механизмов, а также выделяет этапы развития Сверх-Я (которое включает в себя Я-Идеал и совесть). Этапы развития А. Фрейд рассматривает как разрешение определенного конфликта между влечениями и требованиями реальности (окружающей среды). Нормальное развитие, при этом, не линейно: оно идет скачками, подразумевая в том числе периоды регрессии. Таким образом, А. Фрейд верна теории Фрейда о колебаниях индивида между принципом удовольствия и принципом реальности, углубляя и уточняя ее.

Британский детский психоаналитик Дональд Винникотт рассматривал развитие младенца как переход от абсолютной зависимости, слияния с матерью к состоянию «персонализации»; при этом могут происходить откаты в неперсонализированное состояние. На этом пути ребенку помогает баланс между удовлетворением потребностей и фрустрациями («достаточно хорошая мать»). От простого использования объекта, который ощущается младенцем как часть его самого, младенец переходит к осознанию независимого существования объекта и отношениям с ним. По мнению Винникотта, это наиболее сложный и основополагающий период развития: он определяет будущее функционирование ребенка и наличие или отсутствие психических расстройств. Подобно Отто Ранку, Винникотт начинает отсчет не с первых месяцев ребенка, а с момента рождения, и даже более того — с внутриутробного развития: от эмоционального благополучия плода будет зависеть эффективность переживания травматического рождения.

Значительный вклад этого психоаналитика в концепцию психического времени заключается в том, что он вывел формулу допустимого промежутка времени, в которое объект (мать) может покидать младенца без ущерба для его психического развития. Предположим, что через х минут отсутствия матери ее образ стирается из сознания ребенка, что приводит к дистрессу. Если мать появляется через х+у минут, этот дистресс снимается без последствий. Однако если мать появляется только через x+y+z минут, последствия дистресса необратимы, травма произошла, психика перешла из прежнего состояния в некое иное, пережив «разрыв жизненного континуума, жизненной целостности», «немыслимую тревогу» и «острое состояние спутанности, обусловленное дезинтеграцией нарождающейся структуры эго» (цит. по 12, с. 73). Это новаторское добавление к теории травмы: до Винникотта психоаналитики пытались выделить те или иные критические возрастные периоды, в которые ребенок может с наибольшей вероятностью травмироваться; но никто не выделял настолько четко допустимый временной период переживания острого дистресса, после которого изменения в функционировании необратимы.

Эрик Эриксон (германо-американский психоаналитик) предложил принципиально иной подход к личностному развитию: с учетом исторического времени, конкретной культурной среды, в которой развивается индивид; его метод можно назвать психоисторическим, хотя в целом он остается в рамках психоанализа. По теории Эриксона, у ребенка формируются эго-идентичность и групповая идентичность; первый вид идентичности отвечает за целостность личности, и процесс его формирования продолжается всю человеческую жизнь. Групповая же идентичность не менее важна, так как буквально с рождения ребенок воспитывается определенным образом, с тем чтобы оказаться адекватным членом своей социальной группы. «Различные исторические периоды, — писал он, — дают нам возможность видеть во временных заострениях разные аспекты по сути своей неразделимых частей человеческой личности» [цит. по 29].

Общество предлагает личности задачи для каждой стадии развития; так что можно сказать, что согласно Э. Эриксону, развитие личности определяется текущим историческим временем, менталитетом, потребностями и представлениями социальной среды.

Представители теории объектных отношений (Фейрбейрн, Гантрип) дополнили и пересмотрели принцип навязчивого повторения, рассматривая его не только как работу влечений, но и как попытку вернуть себе «плохой объект» из ранних детских отношений, восстановить ту эмоциональную атмосферу. Современный психоаналитик К. Райш, рассматривая вопросы парной терапии, замечает, что воспроизведение одних и тех же деструктивных паттернов имеет своей причиной как детскую травму, так и неудовлетворенные ранние потребности, и бессознательную надежду «переиграть» в свою пользу привычную схему отношений. «Такое партнерство возбуждает глубинные стремления наконец-то исправить положение дел и содержит потенциал нового возмещающего (reparative) опыта» [32].

Среди психоаналитиков, совершивших важный вклад в вопрос психического времени, нельзя не упомянуть Андре Грина. Его работы незаслуженно мало переводились на русский язык, так что в России он известен как автор концепции «мертвая мать» и как критик Лакана (а скорее, критик практических форм реализации лакановского «короткого кадра»). Между тем, ему принадлежит фундаментальная книга о времени в психоанализе. Нельзя сказать, что Грин вносит какое-то новое направление в психоанализ, оперирует новыми понятиями или теориями; главное что он делает — тщательно, досконально разбирает работы Фрейда, отмечая эволюцию его взглядов на время, указывая на ключевые проблемные точки, вокруг которых строится дискуссия о психическом времени. По замечанию А. Грина, мысль Фрейда постоянно колеблется между двумя способами смотреть на психику: диахроническим и структурным; первый связан с понятием времени, второй — с психическими структурами. Разумеется, историческая и структурная оси психики взаимосвязаны. Он приводит следующую схему, обнаруживая в ней «диахроническую неоднородность (гетерохронность)» психики [1, с. 39]:

А. Грин постоянно подчеркивает парадоксальность психического времени. Его крайняя усложненность вызвана даже не тем, что в психике сочетаются разные временные пласты; проблема в том, что они зачастую оппозиционны друг другу, стремятся выполнять разные задачи. «Бессознательное игнорирует время, но сознание игнорирует, что бессознательное игнорирует время; оно не осознает даже, что видимое ему время это какие-то жалкие крохи времени» [1, с. 56]. К тому же, существует напряжение между временем субъекта и временем Другого: между глубинными пластами психики и временем социума, культуры, отношений между людьми. Человек, таким образом, являет собой не одну «историю», а переплетение разных историй на разных уровнях психического, которые смешиваются, переплетаются, живут в разных ритмах. Грин сравнивает эти временные «панели» с пэчворком (лоскутным шитьем) или с плащом Арлекина, сотканным из разноцветных кусочков; однако связи между ними не образуются случайным образом, и потому могут быть даже важнее, чем сами по себе «мнесические кусочки» (следы). Противоречие между сознательным восприятием времени и его трансформацией в бессознательном настолько велико, что даже крупные психоаналитики пытались избежать погружения в эту тему: как описать бессознательное средствами сознания, как составить целостную картину психического времени, если различные его проявления настолько противоположны друг другу, что образуют постоянные парадоксы? Грин, однако, предпринимает хотя бы попытку взяться за эту задачу.

Прежде чем ребенок начнет чувствовать время и ориентироваться во времени, он живет, по-видимому, в мире ритмических делений, в том числе ритмических появлений и исчезновений объекта. Биологические и физиологические ритмы младенца приобретают метафорическое значение благодаря присутствию Другого. Если же ритмы объекта и ребенка не гармонизуются в единое целое, если разрывы между ними и пропажи объекта слишком драматичны, тогда время остается лишено какого-либо смысла: такой ребенок не родится по-настоящему «по отношению ни ко времени, ни к языку» [1, с. 59].

Что касается временных характеристик психических инстанций, Грин говорит о биологическом наследии в ИД и о культурном — в Супер-Эго (культурные, религиозные и прочие табу, переходящие через поколения). Кроме того, Супер-Эго отвечает за настоящее и будущее (решения в настоящем, планы на будущее), а прошлое оценивает с точки зрения того, как в нем влечения были принесены в жертву этике. Супер-Эго поэтому служит «организатором времени»: в нем сходятся все три времени и их моральная оценка.

Травматическое время он описывает следующим образом: травма в психике выглядит как «концентрические слои памяти, заархивированные и расходящиеся в разные стороны пересекающимися лучами» [1, с. 23]; что вызывает гипотезу об их «трансхроническом» функционировании, то есть, по-видимому, пронизывающем одновременно разные временные пласты.

А. Грин подробно разбирает тему циклического времени, предлагая целый ряд терминов и образных выражений: «демон циклического времени», «амнестическая память», «психическое заикание». Воспоминание заменяется бесконечным повторением, а репрезентация — воспроизведением; пациент не помнит, что именно он повторяет и зачем. «Единственная память — это влечение, которое бесконечно ритмически пульсирует. … влечение как минимальный организатор смысла и истории» [1, с. 60]. То есть без этой пульсации внутренний смысл субъекта, его историчность окончательно разрушатся; примерно о том же будет говорить Лакан, выделяя значимость навязчивого повторения. В таком повторении исчезает понятие времени как такового, и самого повторения тоже: так как пациент даже не осознает повторов, для него каждый новый виток ощущается как самый первый. Время обнуляется, снова и снова идет с начала.

Когда желание избежать фрустрации превалирует над стремлением копить и сохранять старый опыт, трансформировать его, «играть с ним» — там этот опыт избегает темпорализации и становится вневременным; и тогда компульсия повторения совершает «убийство времени». Грин предлагает также рассматривать компульсивные поступки как «десимволизацию действия» [1, с. 105]. Многозначный смысл такого акта здесь уступает перед срочностью и эффективностью: сделать что-то «прямо сейчас» оказывается многократно важнее, чем осознать, зачем это делается, какие смыслы несет. Грин образно описывает эти компульсивные действия как результат короткого замыкания в психике; а «замыкает» ее потому, что некоторые ее элементы тесно связаны, образуют единство: «Без предыдущего связывания невозможно повторение, возможны лишь дезорганизация [психики] с фрагментацией и внутренним расколом» [1, с. 111].

Объективацию (objetalización, в значении «установление связи с объектом») Грин считает двигателем психического развития; ей противостоит дезобъективация — разрыв связей, обесценивание объекта, отказ видеть в объектах нечто индивидуальное и ценное. Именно завязанное на временной параметр появление объекта трансформирует простое действие влечения в сложную конструкцию, устремленную к этому конкретному объекту. Исходя из этой модели, компульсивное повторение являет собой сбой в процессе объективации. Когда процесс объективации по тем или иным причинам блокируется, и возникает необходимость постоянного возвращения, «заедающая пластинка».

Связь между объективным физическим временем и субъективным Грин ищет в понятии удовольствия/неудовольствия: для конкретного субъекта время может еле-еле ползти; или нестись со скоростью света; и как правило, это связано не с длительностью, а с субъективной оценкой наполненности этого времени приятным или неприятным.

Пожалуй, единственная глобальная поправка, которую Грин предлагает к фрейдовской концепции времени субъекта, — это выделение межпоколенческого влияния. Фрейд говорит о личной истории субъекта; он говорит об универсальной истории субъекта — об универсальных доисторических табу. Но есть еще один промежуточный уровень истории — история предыдущих поколений, ближайших предков. Это передача культурных установок, передача специфических (не универсальных) запретов, и, наконец, то что Грин называет «передачей негатива» (испанский текст подразумевает другие варианты перевода, но автор подчеркивает почти фотографическое значение выражения). Это косвенная и бессознательная передача некой «пустоты», чего-то, лишенного символического значения; по-видимому, это схема передачи через поколения провала в символизации, запрета на определенные мысли, вопрошания — что-то, что не может быть сказано, не может быть никак выражено.

Наконец, относительно времени сновидений Грин отмечает, что во снах присутствует двойной вектор, двунаправленность психических процессов: прогредиентный и регредиентный процесс. Возвращение назад, в прошлое, и устремленность в будущее, к исполнению желания; так как желание всегда направлено не на то, что уже свершилось, а на то, что могло бы случиться. Сон, таким образом, представляет собой «антиципацию» (предвосхищение, предугадывание), изображая желаемое как происходящее и свершающееся; сновидение можно было бы представить как машину времени, переносящую субъекта в желаемое будущее.

Современный французский психоаналитик Жерар Помье («Времена и скорости сновидения») выделяет несколько стадий сновидения и соответствующих им видов темпоральности:

1. На первой стадии засыпания время еще является горизонтальным; однако объекты восприятия исчезают, сознание освобождается от «тревоги Реального», а мысли предсознательны

2. Освобожденные таким образом мысли начинают блуждать свободно и погружаются все глубже в прошлое: потому что «каждое из слов в предложении порождает свои собственные ассоциации вертикально, а воспоминания цепляются одно за другое, основываясь на материальности каждого слова, освобожденного от его грамматических оков» [30, с. 84]. Поскольку всплывающие ассоциации обычно связаны с чем-то травматическим, здесь образуются цепочки мнезических следов из разных временных пластов, детских и взрослых. Это время автор называет вертикальным: потому что это «время углубления на месте», «аннулирование обычной темпоральности между до и после» [30, с. 85].

3. Наступает третий, «регредиентный» этап, отмеченный повторением: вступают в силу влечения, «галлюцинация желания», игнорирующая причинно-следственные связи; происходит временная и фактологическая инверсия. Субъект видит во сне прошлое травматическое событие, вернее связанные с ним вещественные представления, нагруженные влечениями; и галлюцинирует о том, что это событие произошло совсем не так, как в реальности, то есть что его в действительности не было. Это сновидческое время стремительно, оно может укладываться в секунды (сверхскоростное сновидение). Помье называет это время «нулевым периодом», «черной дырой» внутри нас, потому что настоящий субъект с его реальной историей словно аннигилируется, остается галлюцинаторное осуществление желания. Это самое мощное и наиболее бессознательное время, подпитывающее остальные два времени сна.

Четкой границы между этими тремя фазами сна нет, они пересекаются, накладываются друг на друга.

По логике Ж. Помье, приближаясь к исполнению галлюцинаторного желания, субъект на самом деле двигается к смерти (будь то метафорическая смерть от возвращения в младенческое состояние, противоречащее принципу реальности). Именно поэтому наиболее глубокие сны склонны сопровождаться апноэ (остановкой дыхания); а другие из них быстро ведут к пробуждению.

Ж. Лакан расходится с другими психоаналитиками в их пессимистической оценке травматического времени: для него важен тот аспект, что это время «говорящее», время, посредством которого мы слышим голос реального: «через повторение реальное продолжает возвращаться, выскакивая, вторгаясь, воспроизводить себя» [9]. В такой трактовке пропадает оттенок чего-то навязчивого, демонического, пронизывающего психику и крайне резистентного к любому типу воздействия. Наоборот, возникает мотив неуловимого, но крайне существенного и ценного; как замечает М. Долар, «реальное оказывается невралгической точкой, которая не обнаруживает себя ни в природном, ни в культурном, ни где-либо еще. Так что повторение, в таком свете, взывает к постоянству и повторению чего-то, что бросает вызов причинной обусловленности» [9].

Если Фрейд пришел к выводу об обусловленности навязчивого повторения «влечением к смерти», Лакан находит в повторении, напротив, удовольствие, жизненную силу; в пример можно привести детей, которые желают слушать одну и ту же сказку без изменений; или юмор, который зачастую построен не на эффекте неожиданности — напротив, само по себе повторение оказывается забавным, и с каждым новым повторением комической ситуации зритель смеется все сильнее: «повторение имеет кумулятивный эффект, как если бы отсутствие значений собирает новое значение» [9]. Лакана интересует как преемственность понятия повторения от «психического автоматизма» Клерамбо, так и связь повторения с двумя другими ключевыми понятиями психоанализа — влечением и переносом. Влечения сами по себе не принадлежат ни бессознательному, ни «человеческому времени»; они существуют скорее в мифическом циклическом мире, откуда проявляются через настойчивое повторение.

Для разрешения противоречия между упомянутым выше удовольствием и тяжестью травматических повторов, их ярко выраженным отказом от «принципа удовольствия», Лакан разграничивает два принципа: automaton («свойство означающего повторять себя») и tyche (название взято от имени богини случая и судьбы в греческой мифологии); так что первое соответствует принципу удовольствия, а второе находится по ту сторону от этого принципа; первое является символическим, а второе представляет встречу с реальностью. Как можно заметить по самой логике названий, случай — то, что радикальнее всего противостоит детерминизму, автоматизму; а значит, здесь вновь звучит тема соотношения предопределенного и случайного в человеческой психике.

Повторение возникает «на месте отсутствующей памяти»: если бы травматическое событие могло принадлежать прошлому времени (где его законное место), оно бы перестало повторяться; но травма как будто выпадает из естественной временной линии, и только возвращение ее в область символического (символизация) позволяет ей встать на свое место. Но для Лакана важно не «латание временной дыры» само по себе; обращаясь к философии, он противопоставляет платоновское «припоминание» как способ познания мира и «повторение» Кьеркегора, служащее той же цели, и отдает предпочтение второму. «В повторении есть столкновение с тем, что не может быть скреплено символами и значениями, не может быть охвачено означающим» [9]; но в этом Лакан и видит смысл: оставить его несимволизированным, в качестве того зазора, через который способно проникать нечто истинное.

Итальянский психоаналитик А. Ферро, следуя традициям Биона, подчеркивает динамический характер бессознательного: это «динамическая концепция бессознательного, где бессознательное — это место-пространство-модальность в постоянном становлении и бесконечной трансформации: подвижная граница безостановочно „открывает“ территории сознания, дифференцируя их и отделяя от территорий бессознательного» [38, с. 100]. Время сновидения он рассматривает как более плотное, сконцентрированное на самом себе (не отвлекающееся на стимулы реального мира), за счет чего работа сновидения обладает большей трансформирующей силой, нежели бодрствующее сознание, и добирается до «непереработанных, а значит, и не трансформированных в а-элементы частей». [38, с. 104]

Современный американский психоаналитик и психиатр Карл Голдберг замечает, что наиболее глубокие человеческие переживания случаются скорее по отношению ко времени, чем к пространству: мы или хотим, чтобы счастливые моменты длились вечно, или думаем, что не выдержим больше ни секунды того, что с нами происходит. Он предлагает выделить три времени «онтологического беспокойства», иными словами — человеческого страдания: вина, относящаяся в прошлому, стыд, относящийся к настоящему, и «предварительное беспокойство», направленное в будущее. Вина относится к решению, принятому и осуществленному в прошлом; неясным остается только вопрос, в какой точке времени она активизируется. Стыд ощущается как потеря безопасности, растерянность (куда спрятаться, чтобы переработать невыносимые чувства); время застывает, кажется бесконечным. Предварительное беспокойство имеет «телеологическую» природу: страдающий им человек оказывается обсессивно переживающим насчет тех моментов будущего, которые представляются ему решающими.

Особым путем пошел юнгианский анализ, в том числе в трактовке времени. В работе «Синхроничность» Юнг дает свое объяснение случайно совпадающим по времени явлениям, кардинально отличающееся от позиции Фрейда относительно различных случайностей (ошибок, совпадений, оговорок и так далее): он видит в них не искажающую работу бессознательного, а универсально действующий творческий принцип вселенной. Вводя концепцию коллективного бессознательного, Юнг представляет время человеческого бытия как наполненное универсальными сюжетами — архетипами — бесконечно повторяющимися, переходящими от поколения к поколению. Юнга, как и Фрейда, интересовала проблема ретроспективных фантазий: он интерпретирует их как попытку перекраивать свое прошлое, фантазируя о нем, чтобы в символической форме представить свои текущие проблемы. Однако это не путь к решению, а бегство: поиск укрытия в воображаемом прошлом.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.