Бесплатный фрагмент - Микроинтервенции: 5-минутная КПТ

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения правообладателя, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Правовой статус и отказ от медицинских советов

Книга предназначена для специалистов в области психологической помощи и супервизоров. Описанные протоколы являются практическими рекомендациями для микро-вмешательств (3–10 минут) в рамках улучшения качества помощи (QI). Материалы книги не заменяют медицинской диагностики и лечения, не являются индивидуальными медицинскими рекомендациями и не предназначены для экстренных ситуаций. Решения о терапии психических расстройств принимаются совместно с лечащими врачами и в соответствии с локальными нормами и стандартами. При угрозе жизни и здоровью обращайтесь в экстренные службы [103/112 в РФ] или по местным номерам экстренной помощи.

Компетенции и границы.

Микроформат не применяется как единственный метод при высоком суицидальном риске, психозе, тяжёлой нестабильной коморбидности, употреблении ПАВ с риском отмены и в иных состояниях, требующих другого уровня наблюдения. Клиент вправе отказаться от любой интервенции и от сбора обезличённых данных, специалист обязан уважать этот выбор.

Шкалы и обозначения.

GAD-7, PHQ-9, ISI, BAI, WSAS — шкалы/опросники их соответствующих правообладателей. В книге используются только ссылки на баллы и агрегаты, тексты шкал приводятся на официальных ресурсах правообладателей.

Авторские права на карточки и таблицы.

Карточки протоколов и шаблоны таблиц — авторские материалы. Разрешается их некоммерческоеиспользование в клинической практике при указании авторства. Для публикаций, коммерческого использования и переработок требуется согласование с правообладателем.

(вариант с открытой лицензией, если выбираешь): Материалы распространяются по лицензии CC BY-NC 4.0. Подробности — по QR внутри книги.

Предисловие

Эта книга родилась в коридорах и лифтах не меньше, чем в кабинетах. В последние годы я все чаще слышала от коллег одну и ту же усталую фразу: «я знаю, что поможет, но у меня нет часа, чтобы это сделать». Пациенты, в свою очередь, приносили в сессию жизнь, разрезанную на мелкие кусочки: уведомления, короткие совещания, быструю смену задач. В такой среде крупные, правильные вмешательства напоминали тяжелые корабли, которым негде пришвартоваться. Мне захотелось придумать легкую шлюпку, такую, которая разворачивается за минуты, но все равно доставляет груз смысла.

Микроинтервенции не отменяют классическую КПТ. Они возвращают инициативу времени. Пять минут — это не компромисс с качеством, а дисциплина формы: одна цель, один механизм, один короткий тест и честная метрика. Когда мы отказываемся «сделать все», у нас появляется шанс сделать ровно то, что нужно сейчас: снизить дрожь перед входом в переговорную, уступить борьбе со сном, выдержать паузу «не знаю», без поиска подтверждений. Повторенные достаточно раз, такие моменты собираются в новый терапевтический ритм.

В этой книге я сознательно соединила язык кабинетной практики с языком измерений. Мне важно, чтобы у каждого короткого шага был не только человеческий смысл, но и след в данных. Иногда это одна цифра до и после, иногда — время до начала, иногда — доля завершенных попыток в неделю. Эти скромные маркеры не подменяют клинического мышления, но они помогают видеть изменение, когда глаз устает от нюансов. А еще они делают нашу работу воспроизводимой: другой специалист сможет повторить последовательность и получить сопоставимый эффект, не потому что мы верим в магию, а потому что у нас одинаково устроена процедура.

Мне часто задают вопрос о границах. Микроформат не предназначен для ситуаций, где требуется иной уровень наблюдения и безопасности. Он не решит за одного человека системную бедность и не заменит команду там, где нужна координация многих специалистов. Он не про героизм, а про ремесло. Его сила в уважении к ресурсу клиента и специалиста, в готовности работать маленькими шагами там, где большие невозможны прямо сейчас. Эта сила особенно заметна в телемедицине, где расстояние между намерением и действием сокращается до одного клика.

Отдельной строкой — про этику и закон. В книге вы найдете тексты согласий и напоминания о том, как бережно обращаться с данными. Клиент вправе отказаться от эксперимента и от сбора обезличенных агрегатов, специалист обязан уважать этот выбор. Там, где границы между улучшением качества и исследованием размыты, стоит советоваться с юристом и этическим комитетом. Лучше медленнее и прозрачнее, чем быстро и сомнительно.

Мне хотелось, чтобы эта работа была полезна не только в чужих руках, но и в чужих голосах. Поэтому структура проста, а материалы открыты. Протоколы описаны так, чтобы их можно было попробовать завтра, карточки — распечатать, дневники — вести в любой защищенной заметке. Если вы — супервизор, вы узнаете в третьей части тон, в котором удобно разговаривать о «дрейфе» и о дозировке. Если вы руководитель, вы найдете аргументы в пользу пилота на несколько недель: мало времени, мало рисков, много обратной связи.

Я благодарна своим учителям за строгую простоту и за терпение к моим многочисленным «а можно короче?». Благодарна коллегам за честные рассказы о провалах — без них эта книга была бы гладкой и бесполезной. Благодарна клиентам за смелость пробовать новое и право отказываться. И благодарна всем, кто делится поправками: эта книга живет в практике, и лучшее, что с ней может случиться — быть дописанной вашими результатами и вашими словами.

Если вы держите ее в руках, значит вам близка идея маленьких побед. Начните с одной. Выберите главу, которая отзывается сегодняшним днем, попробуйте протокол, отметьте одну цифру и одну фразу. Пусть это будет первая из многих петлей, соединяющих намерение и действие. В мире, где времени всегда не хватает, такие петли становятся формой заботы — о клиенте, о команде и о себе.

Благодарю моих клиентов за смелость пробовать и право отказываться. Моих наставников и супервизоров — за строгую простоту и поддержку в моменты сомнений. Коллег, делившихся замечаниями к черновикам, за точность языка. И отдельно благодарю своего мужа за возможность создания книги.

Введение

Перед вами не сборник приемов, а рабочая система, которая должна уживаться с реальным графиком, с его задержками, непредсказуемостью, цифровыми паузами и человеческой усталостью. Чтобы книга не распадалась на фрагменты, я построила ее как маршрут с несколькими удобными входами. Если вы открываете ее за три минуты до встречи, вам нужны короткие страницы-опоры с ясными формулировками и готовыми репликами. Если вы планируете целый месяц практики, пригодится более медленное чтение про механизмы, дозировку и ошибки. Если вы ведете команду, важнее всего окажутся разделы про супервизию, качество и правовые берега. Все это собрано в одном корпусе, чтобы не искать смыслы по разным источникам.

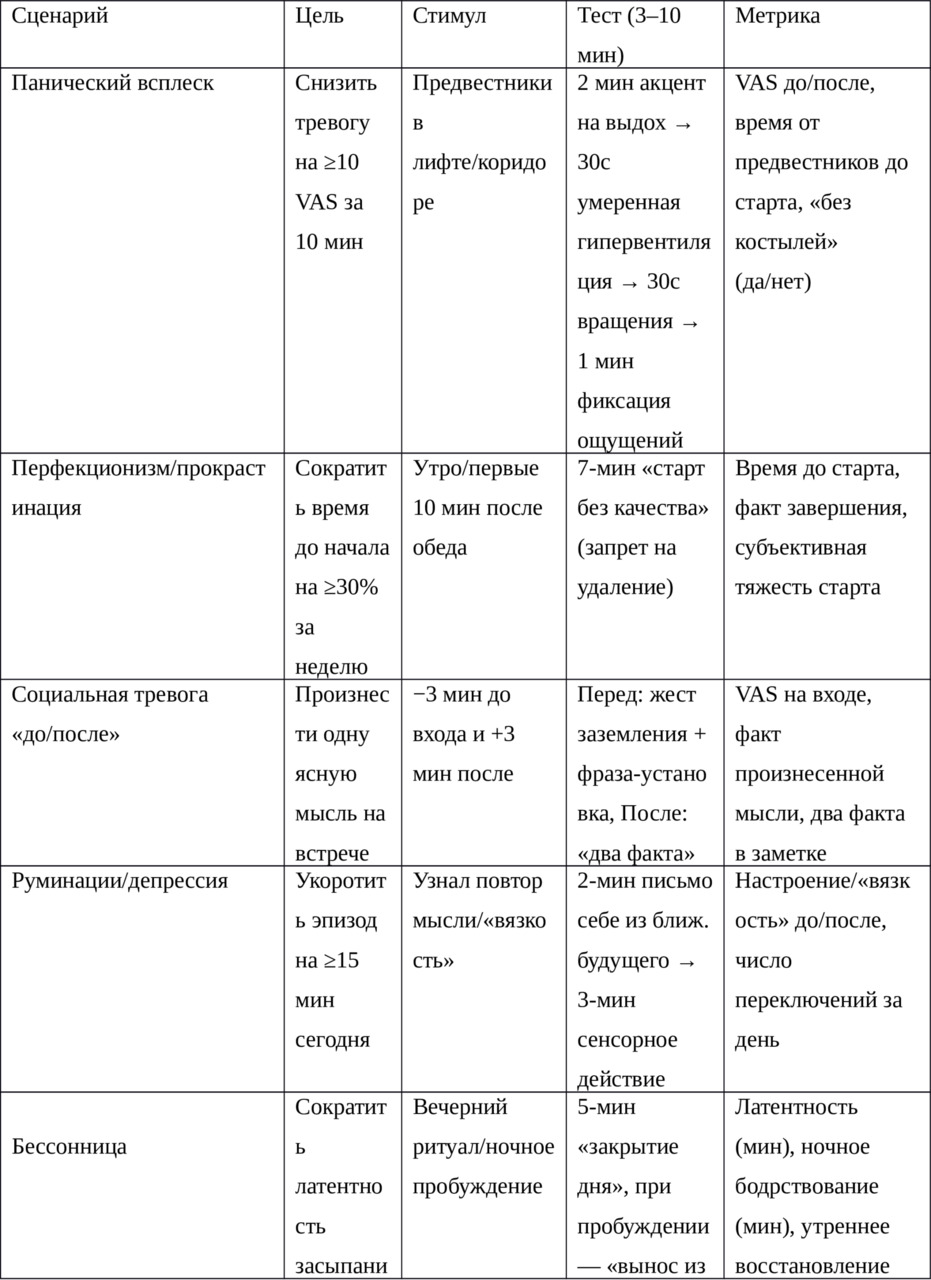

В сессии книга работает на уровне разговоров и маленьких действий. Начинать удобно с каркаса «цель — стимул — тест — метрика»: в начале сессии мы проговариваем одну узкую цель сегодняшнего дня, определяем контекст, где точно появится триггер, проводим короткий эксперимент и в конце возвращаемся к измерению. Внутри каждой главы есть фразы, которые можно произнести почти дословно, они написаны простым языком и не требуют «технического» слуха от клиента. Там же клинические кейсы, где виден тон: как звучит право остановки, как мягко убирается скрытая сложность, как выглядит доброжелательный интерес к ощущениям.

Онлайн-среда — это не побочный формат, а второй дом микроинтервенций. В телемедицинах мы выигрываем время на запуске: камера у клиента уже включена, рядом с ним та самая комната, где и будет происходить действие. Книга предлагает маленькие «сценарии связи»: как заранее оговорить окна обратной связи, как записывать короткие голосовые отметки «до/после», как устроить совместное письмо или трехминутную паузу, не теряя уважения к границам. Там, где выбор слов особенно тонок, я даю варианты с разной степенью прямоты, от лаконичных формулировок для деловой среды, до мягких, вежливых речевых конструкций для семейных сцен.

Когда времени совсем мало, работает принцип «найди нужный протокол за одно дыхание». Для предсессионной тревоги и переговоров открывайте главу о социальных микросценах: там собраны репетиции «одной мысли» и короткое восстановление после. Для панических всплесков пригодится глава с интероцептивной последовательностью. Для перфекционистского ступора — «старт без качества» с семиминутным таймером. Для руминаций и вечерней тягучести — переключение с коротким письмом себе из ближайшего будущего и обязательным сенсорным шагом. Приложения дублируют эти протоколы карточками на одну страницу, их удобно держать в печатном виде на столе или в защищенной заметке.

Метрики в этой книге не требуют приборов, но требуют дисциплины. Лучше одна честная цифра, чем десять предположений. Мы привычно используем визуальную шкалу от нуля до ста, до и после, отмечаем время до начала, считаем долю завершенных попыток за неделю и пару специфических счетчиков, если они уместны — количество экспозиций, число «инъекций не знаю», наличие сказанной «одной мысли». Эти значения имеют смысл лишь в динамике, поэтому я предлагаю простой ритуал: зафиксировать исходную цифру, повторить цикл три-пять раз, посмотреть на траекторию и только потом решать, менять ли дозировку. В приложении вы найдете готовые таблицы, их можно вести на бумаге, в любом редакторе таблиц или в защищенной заметке. Там же — формы согласий и напоминания о границах, чтобы измеримость не становилась насилием над доверием.

Супервизию я представляю как искусство удерживать простоту. На коротких отрезках времени у молодого специалиста велик соблазн либо усложнить шаги, либо, наоборот, обезличить их до механического «сделайте это и измерьте». В главах третьей части я предложила способ разговаривать о дозировке и дрейфе без стыда и без пафоса. На практике это выглядит как совместный разбор двух моментов: той секунды, когда цель превращается в обещание, и того мгновения, когда метрика делает опыт видимым. Если эти две точки звучат ясно, остальное обычно выстраивается само. Командам помогает и общий ритм: короткие разборы реальных карточек, наблюдение за собственными микро-попытками, уважительная фиксация провалов как материала для обучения.

Книга устроена так, чтобы роли нашли в ней свое. Клиницист видит перед собой живые протоколы и сразу переносит их в комнату, физическую или виртуальную. Супервизор берет из текста язык обратной связи, способы замечать дрейф и простые контуры качества. Руководитель службы получает аргументы и форму пилота: несколько недель, минимум рисков, конкретные точки измерения и понятный способ показывать результат команде и внешним партнерам. Всем троим адресованы этические и юридические берега: где прямая помощь заканчивается, а начинается необходимость другой ступени поддержки, где обезличенные данные уместны как улучшение качества, а где требуется консультация с юристом и этическим комитетом, как устроить отказ и отзыв согласия так, чтобы это было реальным правом, а не формальностью.

Мне хочется, чтобы у книги был еще один слой — человеческий. Вы можете читать ее строго по порядку, а можете двигаться по зову дня: сегодня паника в лифте, завтра — утренний спринт, послезавтра — разговор о границах. В любом месте вы встретите один и тот же тон: уважение к ресурсу, точность языка, маленькие, но честные измерения. Если когда-нибудь вы поймаете себя на мысли «я сделал это между встречами и впервые увидел цифру», значит, замысел сработал.

Впереди у каждой главы свои инструменты и свои истории. Не торопитесь. Выберите поручень, на который удобно опереться сегодня. Завтра появится другой. В этом и есть ритм микроинтервенций — не отменять большую работу, а поддерживать ее множеством небольших, но внимательных шагов.

Карта концепций

Микроинтервенции за минуту: как «читать» любую главу.

Цепочка всегда одна и та же: цель → стимул → тест → метрика. Ниже — краткая расшифровка и живые примеры.

Цепочка

Цель — узкий клинический исход на ближайшие часы/дни. Формулируется одним предложением и звучит как обещание, а не как лозунг.

Стимул — конкретный контекст/триггер, где вмешательство запустится «по сигналу», без переговоров.

Тест — короткое действие на 3–10 минут, нацеленное ровно на один механизм (экспозиция, переоценка, активация и т.д.).

Метрика — немедленная обратная связь (VAS «до/после», время до старта, % завершенных попыток) + специфический счетчик для данного механизма.

Быстрые примеры (для печати/скриншота)

Как пользоваться «картой»

Договоритесь о цели одним предложением и сразу привяжите ее к стимулу («если-то»). Проведите тест в том же контексте, где он пригодится завтра. Зафиксируйте одну цифру и один факт: этого достаточно, чтобы увидеть движение. Если «время до старта» не сокращается, уменьшайте сложность шага, если «костыли» возвращаются, мягко убирайте их из сценария. В онлайне держите под рукой заметку с вашей фразой-установкой и полем «до/после» — камера помогает слышать собственные слова, а не только мысли.

Часть I. ОСНОВАНИЯ

Глава 1. Что такое микроинтервенции и почему они работают

Когда мы говорим «микроинтервенция», мы имеем в виду короткую (от трех до десяти минут) клиническую последовательность, сфокусированную на одном механизме изменения и сопровождаемую немедленной обратной связью. Это не «мини-сеанс», не конспект большой техники и не удобная выжимка из протоколов. Это самостоятельная единица действия со своей логикой: сначала формулируется узкая цель одним предложением, затем выбирается контекст, в котором вмешательство запускается, далее следует поведенческий тест, и, наконец, фиксируется результат. Важно, что микроформат не противостоит классической КПТ, а скорее дополняет ее, заполняя пространство между крупными шагами точными и выполнимыми движениями.

Зачем уменьшать размер шага? Малый и четко очерченный шаг снижает «стоимость входа» для клиента, повышает вероятность старта и открывает возможность для частых повторений. Частота, в свою очередь, создает больше шансов на подкрепление и обучение: вместо одного большого усилия раз в неделю появляются пять–семь небольших, в каждом из которых есть место для корректировки. Немедленная метрика (визуальная аналоговая шкала до и после, время до начала действия, простая фиксация выполненности) превращает опыт в данные и помогает клиенту увидеть собственное влияние на процесс.

Конечно, у микроформата есть границы. Он уместен при острых всплесках тревоги, при поддержании импульса в середине долгих протоколов, при работе с перегруженными специалистами и студентами, а также в первичном звене и телемедицине. Он недостаточен в одиночку при высоком суицидальном риске, психотической симптоматике, тяжелых и неустойчивых коморбидных состояниях и в целом там, где требуется более плотное наблюдение и иные уровни помощи. В этой книге микроинтервенции описываются как инструмент ускорения и стабилизации терапевтического движения, но не как универсальная замена многочасовой работы.

Если присмотреться к тому, на какие механизмы нацелены микроинтервенции, станет заметно, что речь идет не о случайных «лайфхаках». Мы стремимся прервать руминационные циклы и катастрофизацию не за счет убедительных лекций, а за счет краткой переоценки, закрепленной конкретным переключением внимания. Мы тренируем толерантность к телесным ощущениям не длинными рассуждениями, а короткими интероцептивными экспериментами, дозирующими контакт с дискомфортом. Мы уменьшаем зависимость от поведенческих стратегий безопасности через крошечные экспозиции «без костылей», которые можно выполнить в самой реальной среде клиента. И мы осознанно уделяем внимание моменту запуска: если вмешательство начинается в течение суток, вероятность его завершения растет многократно.

К примеру, клиент с социальной тревогой за десять минут до выступления проводит мини-экспозицию «контакт взглядом» в коридоре: тревога по шкале от нуля до ста снижается с шестидесяти восьми до сорока девяти, а сам человек уносит с собой не только облегчение, но и план повторений на неделю. Другой клиент, застрявший в перфекционизме, соглашается не на «идеальное письмо редактору», а на семиминутный черновик, где единственным критерием успеха становится факт начала и завершения черновика. В обоих случаях микроинтервенция работает как катализатор большего процесса.

Глава 2. Нейрокогнитивная логика «коротких толчков»

Сокращение длительности вмешательства не делает его поверхностным, скорее наоборот, оно вынуждает быть точным. На уровне обучения действует простая экономика: первый успешный шаг снижает субъективный порог следующего, а последовательность маленьких побед укрепляет ощущение эффективности. Когнитивная нагрузка уменьшается, когда мы работаем не со всем полем автоматических мыслей, а с одним ядром, связанным с текущей задачей. Поведенческая составляющая выстраивается вокруг дозированной десенситизации и четких правил среды: если задан конкретный триггер, то действие запускается без переговоров и отлагательств.

Короткие, но частые циклы создают иную динамику обратной связи. Клиент видит изменение не через неделю, а через десять минут, и это меняет мотивационный профиль: появляется опыт влияния, который трудно получить в редких и крупных попытках. Там же проявляется и поведенческая экономика времени: когда старт занимает две–пять минут, сопротивление резко падает, когда «если–то» план задает однозначный запуск, неопределенность перестает задерживать действие. Ошибки дозирования, напротив, предсказуемы: попытка объять сразу несколько механизмов в одном шаге, скрытая сложность под видом «пяти минут», отсутствие немедленной метрики. С этими ошибками книга работает системно, через дизайн протоколов и супервизионные процедуры.

Глава 3. Дизайн микро-протоколов: цель → стимул → поведенческий тест → метрика

В основе каждого протокола лежит одна и та же последовательность. Сначала формулируется цель — максимально конкретная, связанная с клиническим исходом и обозримым горизонтом. Далее определяется стимул — та ситуация, мысль или телесное ощущение, которые будут служить пусковой кнопкой. Затем следует поведенческий тест — короткое действие, рассчитанное на три–десять минут и направленное на один механизм. И завершается цикл фиксацией метрик: мы измеряем субъективное состояние до и после, отмечаем время до старта, считаем завершенность попыток и те показатели, которые релевантны конкретному механизму (количество экспозиций, частоту руминаций, использование или отказ от безопасностных «костылей»).

Чтобы последовательность работала в реальной практике, ей нужна культура качества. В начале каждой сессии терапевт и клиент согласуют узкий фокус, а в конце возвращаются к метрике и проговаривают выполнимость шага. Внутри команды полезно проводить небольшой ежемесячный аудит карточек: случайным образом выбирать несколько записей и смотреть, не расползаются ли задачи, не прячется ли получасовая домашняя работа под видом пяти минут, не исчезают ли метрики из завершения. Клиенту при этом всегда оставляют право отказаться или остановить упражнение, микроформат ценит добровольность не меньше, чем эффективность.

Этические и юридические основания проходят красной нитью через весь подход. Клиент заранее получает доступное объяснение, что такое микроинтервенции, какие у них возможные выгоды и риски, и в любой момент может сказать «стоп». Если клиницист собирает агрегированные обезличенные данные, это прямо проговаривается: используются кодовые идентификаторы, исключаются прямые персональные сведения, доступ к информации ограничен. Книга остается руководством общего характера и не заменяет локальные правовые и профессиональные требования: практикующий специалист следует стандартам своей страны, правилам телемедицины и конфиденциальности. В ряде юрисдикций сбор обезличенных данных в целях улучшения качества помощи рассматривается как деятельность по контролю качества (QI), однако границы QI и исследования различаются, в случае сомнений требуется консультация с этическим комитетом или юристом.

Я предложу два комплементарных дизайна — серии N=1 с контролем по фазам и мини-когорту «до–после» в реальной практике, заранее укажу основные гипотезы и конечные точки и предоставлю открытые материалы: карточки протоколов, шаблоны согласий, пустые таблицы данных и код анализа. Ключевые измерения будут включать валидированные шкалы симптомов и функционирования, а также «микро-маркеры» самой интервенции (изменение по субъективной шкале за десять минут, изменение времени до старта и долю завершенных попыток).

Микроинтервенции — это не сокращение смысла, а повышение точности. Они живут в реальном времени клиента, используют его контексты и уважают его ресурсы. В их сердцевине простая и строгая последовательность: цель, стимул, короткий поведенческий тест и честная метрика. Такой формат органично интегрируется в современную клиническую среду, поддерживает телемедицину и позволяет строить практику, которая одновременно гуманна, эффективна и проверяема.

Часть II. ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАПРОСОВ

Глава 4. Острый тревожный всплеск (паника/высокая тревога «здесь и сейчас»)

Первое, что делает микроинтервенция при панике, возвращает ощущение управляемой последовательности. Всплеск тревоги редко предупреждает заранее, он возникает в коридоре перед кабинетом, в машине у парковки, на лестничной площадке перед лифтом, за минуту до подключения к видеозвонку. Клиент называет это «как будто меня уносит течением». Наша задача — не спорить с течением, а поставить в русло короткий, проверяемый опыт. Мы предлагаем не бороться с ощущениями, а провести маленький эксперимент, в котором именно тело становится площадкой для обучения.

В кабинете или по видеосвязи мы договариваемся о ближайшем контексте. Если это начало сессии и пульс уже высокий, мы не откладываем. Мы вводим простую рамку: сейчас мы сознательно вызовем телесные ощущения, похожие на те, которые уже пришли, и посмотрим, как меняется отношение к ним. Клиент соглашается, потому что альтернатива — еще десять минут бесплодной борьбы. Мы объясняем ход: две минуты контролируемого дыхания с акцентом на выдох, затем тридцать секунд умеренной гипервентиляции, затем тридцать секунд вращений головой и корпусом, затем короткая остановка с фиксацией внимания на пяти предметах в комнате, и финал — минутная запись в дневнике ощущений. Все вместе занимает пять–семь минут и строится на бережном любопытстве к телу, а не на подавлении.

Диалог при первом проведении бывает прост.

— «Что вы чувствуете прямо сейчас?»

— «Горло сжимает, сердце бьется, как будто воздуха мало».

Мы просим оценить тревогу от нуля до ста и фиксируем число. Затем проговариваем контракт безопасности: клиент может сказать «стоп», если дискомфорт зашкаливает. После чего запускаем последовательность. Ключевой момент — отказаться от «страховых» привычек, не хвататься за бутылку воды, не смотреть в телефон каждые пять секунд, не искать взглядом выход. Это и есть минимальная экспозиция без костылей. На фазе гипервентиляции клиент иногда улыбается: «Я сам это делаю». Улыбка — это хороший знак, возвращается контроль.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.