Бесплатный фрагмент - Метафизика возникновения новизны

Творческое искусство… есть всякая способность, которая является причиной возникновения того, чего раньше не было

Платон. Софист

Таким образом, прекрасное следует определить как чувственное явление, чувственную видимость идеи

Гегель. Эстетика

…лишь бесконечное, необозримое разнообразие есть принцип жизни; одинаковость уничтожает необходимость существования

Фейербах. Лекции о сущности религии

Часть 1. Красота как отзвук удовольствия от понимания смысла внове явленной идеи

Предисловие к Части 1

Если мы окинем хотя бы беглым взглядом весь опыт нашего общения с теми или иными произведениями искусства, то не найдем ничего более таинственного и непонятного в нашем психологическом восприятии, чем испытываемое нами чувство удовольствия от созерцания этих произведений.

Отсюда та невообразимая разноголосица по поводу того, обладает ли то или иное произведение искусства красотой и в силу каких причин оно ею обладает, если она ему все же присуща. Данное расхождение проистекает оттого, что оцениваем мы его в категориях, которые не способны охарактеризовать не только степень его совершенства, но и порою даже саму принадлежность к искусству. Спрашивается, что такое прекрасное, что такое эстетическое наслаждение или эстетический вкус, что такое возвышенное? Знаем ли мы это? Отнюдь нет.

Безотносительно к человеку произведение искусства само по себе, будь оно самым распрекрасным, не содержит в себе ни красоты, ни наслаждения, ни возвышенности. Но почему-то все это вдруг ни с того, ни с сего возникает само собой при созерцании и оценке произведения человеком, его воспринимающим. Получается так, что только восприятие человека дает ему основание как наделять произведение искусства эпитетами «прекрасное» и «возвышенное», так и испытывать наслаждение, являющееся результатом данного восприятия.

В связи с этим зададимся вполне естественно возникающими двумя вопросами:

— что, присутствующее в произведении искусства и являющееся его неотъемлемым свойством, способно побудить наше восприятие наслаждаться им и восхищаться;

— каким качеством должно обладать восприятие созерцателя, чтобы суметь обнаружить указанное выше свойство произведения искусства.

Вот этими вопросами мы и займемся на страницах Части 1 данной работы.

Но сначала для того чтобы более конкретно определиться в задаче нашего исследования, приведем три высказывания: Р. Дж. Коллингвуда, Г. Риккерта и Г. Грэма, имеющие самое непосредственное отношение к теме нашей работы и в то же время характеризующие, как нам представляется, современное состояние основного вопроса искусствознания, вопроса психологического восприятия и интеллектуального понимания произведения искусства.

Р. Дж. Коллингвуд в своих «Принципах искусства» писал:

«Психологическая наука фактически ничего не сделала в плане объяснения природы искусства, как бы ни были велики ее заслуги в объяснении некоторых элементов человеческого опыта, которые временами можно связать или спутать с собственно искусством. Вклад психологии в псевдоэстетику огромен, в подлинную эстетику — ничтожен»1.

И в то же время более века назад Г. Риккерт, беспокоясь о том положении, которое сложилось в эстетике к концу XIX в., писал:

«Непостижимо, каким образом можно приступить к эстетическому исследованию без нормативного понятия о прекрасном, содержащего в себе то, что отличает специфически эстетическое наслаждение от прочих видов одобрения, так как без такого понятия совершенно невозможно было каким-либо образом отграничить область эстетического исследования… Нам нужно понятие о том, что вообще должно нравиться как прекрасное…«2.

И совсем уже недавно — конец XX е. — Г. Грэм в «Философии искусства» довольно-таки ясно констатировал современное состояние вопроса самой сущности эстетического удовольствия и той ценности, которая может быть с ним связана:

«…то, что мы ищем в искусстве, не является высшей степенью обычного удовольствия, а представляет собой отдельный тип эстетического удовольствия. Польский философ Роман Ингарден, к примеру, считает, что эстетическое удовольствие «обладает своим собственным, специфическим характером и весьма отличается от тех удовольствий, которые мы получаем от вкусной пищи, свежего воздуха или хорошей ванны»… Существует ли такая вещь, как самостоятельное эстетическое удовольствие, — вопрос сам по себе, несомненно, важный. Но для нас еще более важен другой вопрос. Объясняет ли это понятие, в чем состоит ценность искусства? Обращение к некоему эстетическому удовольствию даст нам очень мало, если мы будем под ним подразумевать всего лишь «особый род удовольствия, доставляемый искусством». Чтобы избежать тавталогии, нужен другой термин, обозначающий эстетическое удовольствие. Затем нам потребуется установить соотношение между этим новым термином и некоторой ценностью, отличной от обычного удовольствия или развлечения»3.

Вот это нормативное «понятие о том, что вообще должно нравиться как прекрасное» мы и попытаемся не столько определить — это было бы слишком самонадеянным с нашей стороны, — сколько хотя бы прозондировать на феноменальном уровне. Это, во-первых. А во-вторых, мы попытаемся предложить и обосновать «другой термин, обозначающий эстетическое удовольствие», термин, характеризующий «отдельный тип эстетического удовольствия» или «самостоятельное эстетическое удовольствие».

А сейчас наметим кратчайший план нашего изложения.

1. Сначала, для того чтобы мы смогли приступить к изложению всего того, что имеет самое непосредственное отношение к искусству, нам необходимо будет (Глава 1) — после небольшого экскурса в философию Платона и в вопрос, о том, как же все-таки осуществляется процесс творческой деятельности — разобраться в следующих немаловажных для понимания искусства вопросах:

— что такое идея (об этом на доскональном уровне смотри Части 11 и 111) и чем она отличается от мысли, поскольку при эстетическом анализе произведения искусства понятие идеи (наряду с чувством) является ключевым понятием, без которого, как мы выясним по ходу текста, существование произведения как такового не имеет смысла;

— что такое в нашем представлении инсайт и интуиция;

— в каких взаимоотношениях находится интуиция и логика;

И, поскольку в процессе созидания произведения искусства художником и восприятия этого произведения созерцателем основное участие принимает наша душа (бессознательное), необходимо будет определиться с тем, какие психические процессы мы относим к душевным процессам, а что является содержанием духовности (духа) и в каких взаимоотношениях они находятся между собой.

2. Затем (см. Главу 2), на примере анекдота и инсайта, мы сделаем попытку понять, откуда возникает чувство наслаждения и почему мы его испытываем при восприятии смысла анекдота и при явлении в наше сознание инсайтной идеи. При этом нам станет более ясной роль бессознательного в самом процессе (акте) понимания смысла последних. Но для того чтобы нам легче было определить, почему мы испытываем удовольствие при созерцании произведения искусства, необходимо будет установить, что собой представляет объективная интеллектуальная новизна. Тем самым мы отграничим ее как от чувственно воспринимаемой нами новизны, так и от новизны (идеи) тоже интеллектуальной, но субъективной. И только после того как мы произведем это разграничение, мы попытаемся уяснить себе причину возникновения чувства удовольствия от созерцания произведения искусства. Но это произойдет только после того как мы разберемся с испытываемыми нами чувствами, а главное, усвоим ту истину, что чувство удовольствия может возникнуть из трех вполне самостоятельных источников: физиологического, душевного и эстетического. Только после этого нам станет вполне прозрачной взаимосвязь так называемого эстетического удовольствия с пониманием идеи произведения. Аргументы в пользу нашей способности понимания идеи произведения искусства будут изложены нами в последней части Главы 2.

3. После того как мы более или менее разберемся во всем этом, нам ничего другого не останется как попытаться понять (Глава 3), что же собой представляет так называемая эстетическая истина и чем она отличается по своей сути от истины научной. Вот здесь-то нам станет более ясной функциональная роль как эстетических истин, так и самого искусства в целом.

4. И в заключение Части 1 было бы любопытным рассмотреть (Глава 4), во-первых, вопрос назначения искусства как природного явления, во-вторых, вопрос сокрытости красоты и двойственности этого понятия, и в-третьих, вопрос, что бы смогла — на более убедительном понятийном уровне — объяснить эстетика, в основу которой положено не понятие прекрасного (красоты), а понятие новизны в своей интеллектуальной форме. Кроме того, не безынтересным было бы, хотя бы в самых общих чертах, подытожить вопрос назначения искусства в развитии человеческого сообщества.

На этом можно было бы закончить Предисловие к Части 1, но тогда возникает вопрос, как возникла идея написания двух других Частей книги?

Все дело в том, что наши размышления над идеальной сущностью произведения искусства и над сущностью самого продуктивного мышления совершенно «случайным» образом натолкнули нас на структурно-функциональный состав идеи. Ведь сама идея исполняет какую-то вполне определенную и важную функцию. А вот как она ее исполняет, то есть, каков механизм исполнения и что должно стать результатом этого исполнения — вот для всего этого и необходимо было увидеть в идее структуру входящих в нее объектов (сущих) и ту функцию, которую каждый из них исполняет. Именно отсюда возникло разделение объектов, входящих в идею, на две категории: одна из них есть готовые для комплектования состава идеи сущие, названные нами исходными сущими, другая же есть то искомое сущее, которое мы должны создать внове. И этим искомым нами сущим (тем сущим, которое мы ищем), может быть все что угодно: предмет, формула, схема, таблица (Менделеева), принцип (физический, моральный) и т. д.

Более того, если возникновение идеи непременным образом связано с возникновением новизны, то тогда спрашивается, в каком виде эта новизна может быть представлена, как она формируется из самого смысла идеи и к каким последствиям ведет ее возникновение. Ведь вся та невнятица и разноголосица относительно сущности (вещи, объекта, явления и т. д.) исходит только из того, что неизвестен конкретный механизм нашего манипулирования объектами как на сознательном, так и, тем более, на бессознательном уровне. Говоря проще, неизвестен механизм возникновения «вещи» из идеи. (И это несмотря на то, что этот механизм осуществляется в процессе нашего, можно сказать, «повседневного» мышления; правда, мышления не совсем обычного, а того, которое добывает новое знание, то есть мышления продуктивного).

А вот разобравшись в том, как появляется новый объект (искомое сущее) и каким образом у него возникает сущность, у нас открылась прямая дорога к рассмотрению вопросов: что есть сущее и что такое Бытие, как они между собой взаимосвязаны и как разделены? Но эта дорога, кроме всего прочего, привела нас к всеобщности рассмотрения идей применительно к разным сферам нашей деятельности: технической, научной, нравственной, общественной, философской и т. д. И это в свою очередь послужило толчком к созданию (вернее: к обнаружению) единой методологии возникновения новизны, рассмотренной нами в рамках Бытия человека как создателя этой новизны. Все выше перечисленное стало предметом рассмотрения в основном в Части 11.

Но замечательным результатом этой Части явилось понимание того, что Бытие человека, создающего (обнаруживающего) новизну, является всего лишь промежуточным звеном в единой цепи Бытия, включающей и социум и человека. Вот здесь человек рассмотрен уже не как главное действующее лицо, а как Подручное Средство социума, то есть лицо, исполняющее волю последнего. Причем, исполняющего ее тем, что он создает механизм (идею), разрешающий проблемную ситуацию, в то время как «заказ» на новизну определенного вида человеку выдает сам социум.

Поэтому нашу методологию возникновения новизны мы расширили, то есть распространили и на социум, который является и заказчиком новизны и ее потребителем. Вот почему нам пришлось рассматривать не только Бытие такого сущего как человек, который создает новое сущее, но и Бытие само по себе, Бытие, не определяемое через сущее (Хайдеггер), то есть Бытие социума, в котором происходят невидимые нами — до поры до времени — процессы зарождения и созревания потребностей в том, что в первую очередь необходимо самому социуму для полноценного его функционирования. А вот каким образом осуществляется взаимодействие человека с социумом, каковы этапы (События) единой цепи Бытия, что происходит на каждом из них и что является результатом — все это нами рассмотрено в Части 111. Более того, в этой же Части нами предложено рассмотрение процесса Бытия как термодинамического процесса и одновременно как процесса неравновесной динамики, в котором (последнем) происходит самоорганизация «ментальной» (нейронной) материи с образованием комплексных «диссипативных структур» (И. Пригожин) в виде идей.

Итак, перед нами стоит нелегкая задача, а потому наберемся терпения и попытаемся все же разобраться не только в сути вопроса, который мы ставим, но и в сущности того ответа, который собираемся предложить. А наградой нам станет понимание новизны взгляда, во-первых, на причину получаемого нами удовольствия от созерцания произведения искусства и на ту роль искусства, к которой оно призвано самим существованием разумного и духовного творения Природы, именуемого человеком (Часть 1); во-вторых, на нерасторжимую взаимосвязь идеи — как структурированного комплекса — с Бытием (Часть 11); и в-третьих, на методологию возникновения новизны и ту роль, которую выполняет продуктивно мыслящий человек в структуре самого социума, осуществляющего «заказ» на новизну того или иного вида (Часть 111).

Глава 1. Продуктивное мышление

Предваряя изложение данного вопроса, нам бы хотелось отметить те мотивы, в соответствии с которыми мы собираемся уделить достаточно много внимания, казалось бы, мало относящемуся к нашей теме вопросу разграничения понятий: идея и мысль, интуиция и логика, иррациональное и рациональное, душевное и духовное.

Во-первых, понятие идеи имеет самое непосредственное отношение не только к гносеологии (а через нее и к онтологии), но и к эстетике, поскольку любое произведение искусства является, в первую очередь, плодом деятельности нашей души, этого основного источника и генератора идей. Только идеи, несущие в себе Новизну, преобразуют наш Мир в направлении его развития и пополнения новыми мыслями, понятиями, представлениями и т. д., являющимися фундаментом нашей материальной, морально-общественной, научной, психической, эстетической и духовной деятельности.

Во-вторых, четкое разделение вышеназванных понятий необходимо нам для того, чтобы избежать — хотя бы на страницах данной работы — той путаницы в терминах, которая сопровождает нашу культуру по сути дела с момента их возникновения. Так, например, найдется не так много слов, с которыми бы так вольно обращались, как со словами дух и духовность. Это относится как к художественной литературе, так и к литературе специальной, в том числе и философской. Что только не подразумевается под этими словами: это и проявления душевной жизни, и результаты деятельности разума, и сознание, и общий фон интеллектуальной деятельности (мировой дух), и нечто нас вдохновляющее, и сущность Бога и мн. мн. др.

И, в-третьих, хотелось бы акцентировать внимание на следующем не всегда нами осознаваемом факте: не разум и не сверхчувственное, прежде всего, являются источником и орудием познания — будь оно научным, эстетическим или философским — таким источником и орудием является принадлежащая нам, самая что ни на и есть близкая нам, наша земная душа, а не какая-либо занебесная или потусторонняя. Только душа с ее природной (то есть бессознательной) способностью испытывать чувства и генерировать идеи, может претендовать на пальму первенства в познании окружающего нас Мира и расширении наших представлений о нем. Низведение роли души до ничтожной доли случилось только потому, что творческая ее роль должным образом не оценивалась ввиду той легкости и неприметности продуктивной деятельности души, — которая только ей и свойственна, — по сравнению с более замечаемой, а потому и более запоминаемой «тяжеловесностью» и трудоемкостью работы сознательного (логического) мышления. Привлекая аналогию, можно сказать: мышление это спектакль с весьма забывчивыми актерами и суфлером, выручающим их в нужную минуту. И мы как зрители театрального представления видим и слышим слаженную игру актеров на сцене, но не видим суфлера и не слышим его подсказок, без которых невозможна была бы слаженность и цельность спектакля. Так и без незаметных, а порою и весьма заметных, подсказок нашего бессознательного не возможна сама слаженность и цельность процесса мышления. Разум всего лишь необходимое подспорье в продуктивной деятельности интеллекта, которую выполняет душа (бессознательное).

Наша культура нуждается в реабилитации статуса и понятия души. И не только в реабилитации, но и в наполнении этого понятая новым содержанием. (На дворе ведь XXI век, а не 1У в. до н. э., и тем более не XI в. н. э.). Необходимо признание продуктивности ее деятельности в сфере познания Мира и сотворения Новизны в нем. Нужно помнить одно: только душе свойственна креативная способность человеческой деятельности. Так неужели данная способность не заслуживает того, чтобы уделить ей (душе) должное внимание? А ведь ей свойственны и многие другие не менее замечательные качества.

1.1. Платон как открыватель «технологии» интуитивного мышления

Как это ни звучит парадоксально, но только простительное, ввиду крайней сложности и завуалированности, незнание того факта, что наша психика разделена на бессознательную и сознательную части и только вытекающее отсюда отсутствие четкого понимания того, какие функции выполняет каждая из частей, послужило отправной точкой для многочисленных плодотворных, а порою и бредовых спекуляций в области зарождающейся науки, религиозной веры, философии, эстетики и теории познания как окружающего нас мира, так и самого человека. Только в последние два столетия мы стали едва-едва прощупывать пульс «сознательного — бессознательного», благодаря работам А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, 3. Фрейда, К. Г. Юнга и др., опирающимся, в свою очередь, на великолепные интуиции и прозрения Гераклита, Платона, Аристотеля, Сенеки, Марка Аврелия, Августина, Паскаля, Декарта и многих других мыслителей.

Античные мыслители, и особенно Платон с его мифологией души и связанной с ней идеей знания как «припоминания» того, что созерцала душа, будучи приобщенной к «подлинному бытию» («Пир», 247д,е) 4, (Платон. Сочинения в трех томах. — М.: «Мысль». 1970. Все цитаты из Платона даны по этому изданию) пытались доступным им способом объяснить, откуда рождаются идеи, мысли, обобщения, категории, произведения искусства и т. д., то есть, все то новое, чего раньше не было в доступном им знании.

А поскольку рождение всего нового немыслимо без вдохновения и одержимости, то Платон (в лице Сократа), сомневаясь в качестве знания добытого рассудочным путем, предпочитает ему знание, полученное путем «неистовства, посланного Музами» («Федр», 245а). При этом он заключает: «творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых» (245а), исходя из чего можно заключить, что, несмотря на то, что «кормчим души» (247с) все же является разум, решающий фактор в приобретении нового знания принадлежит не ему, а душе, частью которой он является. Его роль, как видно из последующего текста, заключается в сведении воедино истинного образа постигнутого душой «в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий» (249в). То есть новое знание приобретается все же не посредством «чистого» припоминания «того, что некогда видела наша душа, когда сопутствовала Богу» (249с), а посредством припоминания того, «что там, на основании того, что есть здесь» (250а). Таким образом, можно сказать, что чувственное восприятие как бы «намекает» на целостный образ, виденный душой; остается только одно — припомнить его в момент вдохновения, озарения.

Так что Платон поразительно верно уловил «технологию» интуитивного (иррационального) мышления, когда на основе нашего опыта чувственного восприятия поставленная разумом («кормчим души») задача решается нашим бессознательным, роль которого у Платона выполняет предварительное созерцание душой чистых идей истинного бытия, и результат выдается в момент озарения, который, в свою очередь, фигурирует у Платона как момент припоминания якобы уже ранее виденных идей.

И что могло быть прозрачнее намека Платона на существование бессознательного, чем идея получения нового знания посредством работы нашей души за пределами сознания. Тем более, что Платоном даже были отмечены две существенные подробности интуитивного мышления. Во-первых, внезапность постижения нового знания, полученного нами из сферы «подлинного бытия»: мантинеянка Диотима, рассуждая о восхождении от прекрасного в чувственных объектах к прекрасному самому по себе, употребляет слово «вдруг» («Пир», 210е), к тому моменту, когда перед нами открывается истина, в стремлении к которой мы способны «обильно рождать великолепные речи и мысли» (210д). Во-вторых, способность земного бытия содействовать забвению «истинного мнения» («Менон», 97е, 98а), что весьма характерно для инсайтных мыслей, когда пришедшая нам в голову идея, будучи невербализованной, быстро забывается под натиском внешних обстоятельств, отвлекающих нас от фиксации этой мысли, положим, на бумаге.

Причем, припоминание введено Платоном, скорее всего, по аналогии с воспоминанием, то есть извлечением из нашей памяти фактов, уже побывавших в нашем сознании. Аналогия сработала, во-первых, потому, что греками не осознавался механизм рождения новых идей посредством участия нашего бессознательного, а во-вторых, потому, что механизм воспоминания ранее уже известного нашему сознанию факта и механизм рождения в нашем сознании новой для нас идеи в чем-то сходны: они характеризуются предварительным размышлением или попыткой вспомнить забытое и последующей внезапностью появления новой мысли или забытого нами факта в тот момент, когда мы уже, казалось бы, перестали об этом думать. Вспомним хотя бы Чеховский рассказ «Лошадиная фамилия» или частые случаи воспоминания нами забытых имен, и других фактов нашей жизни и тогда нам станет ясно, что окажись мы на месте древнего грека, не имеющего представления о роли нашего бессознательного в творческом процессе, но прекрасно знакомого с опытом собственного воспоминания и «припоминания», да к тому же свято верящего в потусторонний мир, мы бы тоже приняли процесс рождения нового для нас знания за «припоминание» якобы когда-то уже известного нашему сознанию факта.

А все потому, что связь накопляемого нами жизненного опыта и знания с нашим разумом и с бессознательной работой нашей души в процессе рождения какой-либо идеи, эта связь не явная: она не только не всегда прослеживается, но и порою вовсе не улавливается нашим сознанием. Здесь — святая-святых природы мышления.

И не исключено, что быть может развитие понятия души в направлении выявления ее творческих способностей было предпринято Платоном потому, что должна же иметься в человеческой психике какая-то инстанция, откуда «присылаются» в наше сознание новые знания не только в данный момент в нем не пребывающие, но и доселе ему вовсе неизвестные, и должен же существовать механизм, благодаря которому это новое знание «транспортируется» из этой инстанции в наше сознание. И этой инстанцией у Платона стала приобщенная к истинному знанию душа, а механизм извлечения нового знания (идей) из души и отсылки его в сознание, по аналогии с воспоминанием, был назван Платоном «припоминанием».

Следует иметь ввиду, что в гомеровской психологии душа как дыхание жизни еще лишена сознания и не способна к познанию; в орфизме, согласно которому душа, обладающая неким божественным происхождением, отбывает наказание в теле из-за своего падения, так же нет еще связи души с разумом и познанием; и только начиная с Фалеса намечается (через одушевленность, божественность и разумность природы, Вселенной) связь души с разумом, связь, которая через Платона прослеживается уже у всех мыслителей вплоть до Декарта и Лейбница. Идея принадлежности разума душе, сформулированная Платоном в виде трехчастного состава, где разуму принадлежит главенство («кормчий души») в дальнейшем была подхвачена Сенекой, для которого ум

«слит с душой воедино, ею создается, ей повинуется, от нее получает закон»5.

а затем была воспринята Декартом, но уже также с оттенком главенства души, которое выражено им во фразе из «Страстей души»:

«У нас есть основания полагать, что все имеющиеся у нас мысли принадлежат душе»6.

То есть, если для Платона ум был «кормчим души», то уже для Сенеки он занимает подчиненное положение, а для Декарта купелью мысли является сама душа. Так постепенно, хотя и не столь отчетливо, вышелушивалась идея непосредственного рождения новых мыслей из нашего бессознательного (души). Но эта идея, будучи подавленной рационализмом Нового времени, так и не стала главенствующей в теории познания. И только начиная с работ А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, X. Ортеги-и-Гассета и других мыслителей иррациональному (интуитивному) познанию уделяется должное внимание.

Для меня, по крайней мере, нет никакого сомнения в том, что побудительным мотивом создания Платоном теории «припоминания» «истинного знания» и теории эйдосов, являющихся порождающими моделями объектов чувственного мира, послужил довольно-таки тривиальный факт, сопровождающий обыденную умственную жизнь почти каждого из нас. И таким фактом является периодическое и спонтанное рождение нашим бессознательным инсайтных мыслей, послуживших Платону образом «истинного знания» как бы припоминаемого нашей душой из другой жизни, где она прежде созерцала «подлинное бытие». Эти мысли, как правило, всплывают в нашем сознании из бездны бессознательного в те моменты, когда мы, казалось бы, уже перестали думать над каким-либо занимавшим нас вопросом, Внезапность явления этих мыслей в наше сознание, четкость их очертаний в самый первый момент и способность быстро забываться при малейшем отвлечении нашего внимания от них — вот «внешние» признаки инсайта. Требуется своевременная фиксация их на бумаге в тот момент, когда кто-то как будто бы свыше нашептывает их нам на ухо. Разве мы не можем припомнить хотя бы из собственной практики, когда вдруг явившаяся из бессознательного инсайтная идея, не будучи зафиксированной нами на бумаге, при малейшем отвлечении нашего сознания от нее, так же внезапно, а порою и бесследно исчезает из нашей памяти и никакие усилия нашего разума не способны вернуть ее обратно. Остается только память о чем-то весьма важном для нас, но никак не суть только что посетившей нас идеи.

Познание истины с помощью вдохновения, одержимости или посредством явления инсайтных мыслей обладает несомненным преимуществом по сравнению с познанием мира органами достаточно невразумительных чувств или в общем-то сбивчивым логическим мышлением. Познание чувствами и логикой не только длительно по времени, не только трудоемко и не только смутно и неустойчиво, но и способно вовсе ввести нас в заблуждение, в то время как постижение истины посредством инсайта, интуиции, вдохновения и т. д. представляется нам и мгновенным, и легким, и четким, и верным. Да к тому же оно сопровождается спонтанным возникновением интеллектуального чувства удовольствия. И как тут было не соблазниться и не очароваться идеей «припоминания» «истинного знания».

В античные времена, как мы уже указывали, вряд ли четко осознавалась связь между интенсивной сознательной мыслительной работой нашего разума и возможностью внезапного явления результата подобной работы из бессознательного в сознание в виде инсайта, озарения, интуиции. Нашему сознанию и невдомек, что инсайтная мысль может явиться в наше сознание только тогда, когда мы предварительно, долго и мучительно изучали данный вопрос и много о нем думали. Тяжелое, длительное, обыденное не поражает наше сознание и не запоминается; поражает и запоминается внезапное и яркое. Таково свойство нашей памяти.

И все же у Платона в «Меноне» есть одно место, где прямо и недвусмысленно указывается на существование инсайтных мыслей. Сократ, рассуждая с Меноном о двух видах знания — об устойчивом знании и истинном мнении — подразумевает под последним именно инсайтные мысли, которые уподобляются им дедаловым статуям, имеющим свойство убегать, когда они не связаны. Позвлю себе привести данный отрывок:

«…владеть этими творениями, если они свободны, мало проку; как и владеть человеком, склонным к побегам: все равно они на месте не останутся. А вот иметь их, если они связаны, весьма ценно: уж очень хороши эти изваяния. Для чего я это говорю? Я имею в виду истинные мнения: истинные мнения тоже, пока они остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра; но только они не хотят долго оставаться при нас, они улетучиваются из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах. А оно и есть, друг мой Менон, припоминание, как мы с тобой недавно установили. Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями и, во-вторых, устойчивыми. Потому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано». (97е — 98а).

Под связыванием «суждением о причинах», скорее всего, имеется в виду последующее логическое обоснование явившейся неизвестно откуда мысли, что наряду с внезапностью ее явления и способностью забываться характеризует как раз основные моменты появления и обработки инсайтных идей.

И не исключено, что орфико-пифагорейские идеи души как движущей силы жизни и переселения душ, возможно, были бы со временем преданы забвению, не окажись Платона с его важнейшим дополнением знания как «припоминания» душой того, что она видела, когда сопутствовала Богу. На самом же деле, восходящая к орфизму и пифагореизму идея бессмертия души и ее метемпсихоза, а вместе с ней идея припоминания эйдосов, послужили всего лишь «логическим» оправданием и обрамлением того, что Платон проницал своей мощной интуицией и того, что так и не смогли понять и развить христианские мыслители, наглухо и на многие века замуровавшие проблему иррационального познания тяжеленной плитой с тайнственной надписью «Божественное Откровение». Цивилизации понадобилось два с лишним тысячелетия, чтобы подхватить и развить интуиции и прозрения Платона.

1.2. «Бессловесность» потребности, чувства, идеи, мысли и языки их выражения

Для того чтобы нам стала более понятной общая картина творческой деятельности человека, рассмотрим последовательно каждое из ее звеньев. Но начнем мы не с самого начала, не с потребности, а с чувства, фиксирующего сам факт возникновения потребности. Дело в том что «чистое» чувство по своей природе «бессловесно», поскольку оно есть внутреннее движение нашей психики, еще не нашедшее своего выражения в любом внешнем проявлении, каковым может быть непроизвольный жест, мимика, краска стыда, эмоциональная речь и т. д. «Чистое» чувство еще не имеет «выхода» за границы нашего тела, оно никаким образом не может быть обнаружено посторонним наблюдателем, поскольку не имеет семиотического оформления. Это чувство, которое «проявляется» пока что на уровне физиологического функционирования органов и систем нашего тела. Но оно может быть оформлено либо указанными выше спонтанными внешними проявлениями, либо сознательной работой нашего мышления, планирующего вполне конкретные действия в ответ на наше «чистое» чувство, за спиной которого всегда стоит какая-либо потребность нашего организма: физиологическая, психическая, духовная. Чувство просто не может возникнуть без причины и такой причиной является потребность в чем-либо.

Таким образом, перед нами вырисовывается в общих чертах система человеческой деятельности. Если чувству предшествует потребность, а воспоследует мысль и деятельность по удовлетворению возникшей потребности, и если учесть тот факт, что в основе и начале любой мысли, либо имеющей знаковое оформление, либо его не имеющей, — то есть выступающей как внутренняя речь, — лежит идея, то вся цепочка деятельности будет выглядеть достаточно незамысловатым образом: потребность — чувство — идея — мысль — деятельность. Изобразим ее в виде замкнутой схемы.

Таким образом, всякое человеческое влечение (потребность), поскольку оно, как правило, не может быть немедленно удовлетворено, сопряжено со страданием и переживанием, результатом которых является чувство неудовлетворенности (дискомфорта) и стремление избавиться от него посредством деятельности, направленной, в конечном счете, на удовлетворение влечения. И эта деятельность может быть осуществлена как через спонтанный инстинктивно-рефлекторный механизм функционирования тела, — столь свойственный животному миру, — в котором отсутствует процесс разумного мышления, так и через создание мысли и последующие наши действия в соответствии с нею.

Причем следует отметить одно немаловажное обстоятельство. Чувство неудовлетворенности может исходить из двух источников. Во-первых, это, если можно так выразиться, «внешний» источник, когда наша неудовлетворенность исходит от окружающей нас действительности, которая ставит нас в положения, никак нас не устраивающие. Сюда в основном относятся зависящие от внешней среды наши физиологические потребности и потребности, связанные с функционированием нашей психики, нашей души, наших чувств, положим, таких как зависть, ненависть, страх, ностальгия, обида и т. д. И, во-вторых, чувство неудовлетворенности может исходить из «внутреннего» источника, связанного с исконной, духовной сущностью нашей души, наделенной, положим, от природы какими-либо талантами и способностями. Невозможность их реализации в той или иной степени вызывает неудовлетворенность, побуждающую искать пути к реализации наших творческих способностей в области искусства, науки, общественной деятельности, техники и т. д.

Кроме отмеченного выше различения наших чувств по источникам их возникновения — физиологические потребности, психические взаимоотношения и духовные склонности — приведем еще одно различение, различение по степени, так сказать, ясности и определенности чувств. Дело в том что самый беглый взгляд на человеческие чувства дает основание предположить, что чем древнее, чем «физиологичнее» чувство, тем оно определеннее указывает, во-первых, на ту потребность, которая его породила, а, во-вторых, на то, что нужно предпринять, чтобы его удовлетворить; и наоборот, чем оно дальше от физиологии, чем «цивильнее», тем оно более неопределенно и более «размыто» в возможности своей идентификации по части породившей его потребности и по части способа его удовлетворения. Так витальные чувства, связанные с инстинктом самосохранения и продолжения рода, достаточно определенны с точки зрения причины своего возникновения и способа удовлетворения. Нам не нужно гадать, какая потребность их вызвала и что нам нужно делать. Примерно то же самое можно сказать о таких достаточно древних чувствах как чувство страха, гнева, ненависти, мести и т. д. Здесь нам так же ясна и причина, и предмет нашего чувства, и цель наших действий.

Другое дело, когда нами овладевают чувства, которые мы не можем соотнести с какой-либо нашей потребностью. Не в этом ли заключается одна из причин, почему нам бывает так трудно разобраться в наших цивилизованных отношениях (и чувствах) с окружающими нас людьми. И не потому ли нас ставят в затруднение чувства, вызываемые в нас тем или иным произведением искусства. В данном случае задача чувства не столько в том, чтобы обратить наше внимание на что-то для нас достаточно важное и не столько в том, чтобы «выпалить» ту энергию, что накопила наша психика, сколько в том, чтобы подвигнуть наш интеллект к рефлексии с целью разгадать «потребность» чувства, а вместе с нею и нашу потребность. И разве не в этом причина зарождения разума?

Эмоция, чувство — в данной работе мы не будем их различать — это сигнал нашей потребности. У потребности нет какой-либо другой инстанции — кроме чувства, — через которую она могла бы побудить нас к мышлению и деятельности. Но потребность сама по себе (так же как и эмоция) «бессловесна» (безмолвна). Так что «языком» выражения потребности является чувство, как «языком» выражения чувства является мысль. Безэмоционального мышления, то есть мышления, которому бы не предшествовало и не сопутствовало чувство, в принципе быть не может, поскольку нет импульса (интенции) к мышлению, который бы побудил последнее сначала к концентрации внимания, а затем к функционированию мышления в определенном направлении.

Чувство — это вектор, который задает как силовой импульс, так и направление мышления. Скорее всего, интенционально не сознание, а бессознательное, которое является сосредоточением всех наших чувств. Мышление, вместе с сознанием и разумом, получая импульс из бессознательного, всего лишь выполняет волю (А. Шопенгауэр) последнего. Но и мысль сама по себе — как доведенная до логического конца внутренняя речь — также «бессловесна» и может быть освобождена из одиночной камеры безмолвия и забвения только в том случае, если мы либо оформим ее в словах или знаках, либо сопроводим наглядным действием, иллюстрирующим нашу мысль.

И если учесть, что между чувством и мыслью может быть явившаяся в наше сознание идея (как начало и основа мысли), которая сама по себе также безмолвна вплоть до момента оформления ее в мысль (оречевления или изложения в письменном виде), то можно сказать, что язык, на котором мы общаемся — это язык, посредством которого мы «озвучиваем» наши мысли по поводу того, чего «хотят» наши чувства, побуждаемые к своему проявлению какой-либо потребностью. Понять «мысль» чувства, а вместе с нею и потребность, главная задача мышления.

Так что, если в начальный период становления человека всякая эмоция, судя по поведению приматов, сопровождалась непосредственно следующим за нею действием, то с последующим развитием сознания (мышления, разума) человекоподобного существа в промежуток между эмоцией и действием постепенно стало «вклиниваться» мышление в виде, скорее всего, «мелькавших» идей. А поскольку мысль как результат мышления безмолвна, потребовалось развитие языка и речи для «озвучивания» мысли. (Более подробно обо всем этом смотри Раздел 5.6. «„Одновременность“ возникновения интуиции, логики и языка»).

Таким образом, процесс человеческой деятельности начинается с потребности и заканчивается деятельностью по удовлетворению потребности. А осуществляется он только в указанной нами выше последовательности (см. схему) и то только потому, что «языком» потребности является безмолвное чувство, «языком» чувства — безмолвная идея, «языком» идеи — безмолвная мысль и лишь только мысль может быть выражена в словах, схеме, символе, знаке и т. д., понимаемых всеми членами данного сообщества.

Выпадение какого-либо звена из данной последовательности невозможно в принципе, поскольку оно разрывает цепь действий и делает невыполнимым сам процесс мышления. Пример тому — приматы: эмоция, и сразу же следующее за нею действие, исключает саму почву для возникновения идеи и мысли. Животное не в состоянии отрешиться от спонтанно текущего и несущего его потока воспринимаемых ощущений и чувств, оно его пленник. У него нет времени освободиться от этого потока и выбраться на твердую и устойчивую почву сосредоточенного внимания на чем-либо, помимо охватившего его процесса. (Более подробно об этом мы будем говорить в Части 11, когда речь у нас будет идти о Событиях-1, -11, -111, об Онтологическом круге и Методологии возникновения Новизны).

1.3. Идея и мысль

Для того чтобы нам легче было понять разницу между идеей и мыслью задумаемся о том, какой смысл заложен в словосочетании «продуктивное мышление» (М. Вертгеймер) 7.

Скорее всего, оно подразумевает мышление, результатом которого является мысль, во-первых, обладающая определенной новизной для нашего сознания, во-вторых, разрешающая какую-либо возникшую перед нами проблему и, в-третьих, имеющая в своей сердцевине идею, предоставляющую возможность осуществиться первым двум вышеназванным качествам мысли. В прилагательном «продуктивное» в основе лежит существительное «продукт», то есть вещь, которой свойственна определенная ценность присущая только ей одной. Так слиток драгоценного сплава, кусок мыла или масла — это продукты, соответственно, обладающие конкретными физико-химическими, моющими, вкусовыми и питательными свойствами. Чтобы пользоваться этими свойствами нам не обязательно знать точный химический состав этих продуктов — достаточно того, что мы знаем их ценность. Так и иррациональная (интуитивная или инсайтная) идея — это тот же продукт, состав которого мы не знаем, поскольку не знаем, из каких элементов нашего знания и опыта и в каких «пропорциях» он изготовлен в результате работы нашего интеллекта (сознания и бессознательного). Но мы знаем ее ценность, поскольку эта идея способна разрешить какую-либо задачу. (В Части 11 книги мы раскроем структурно-функциональный состав идеи, — а именно, в Разделах 5.1, 6.1 и других — покажем роль каждого из ее элементов в формировании самой ценности и укажем конкретно, в чем именно заключается эта ценность).

А теперь, чтобы подойти к рациональному оформлению идеи в мысль, продолжим наши рассуждения по поводу дальнейшей судьбы перечисленных нами продуктов. Для того чтобы довести их до покупателя, необходимо весогабаритное, эстетическое, гигиеническое, рекламное и т. п. оформление данных продуктов, завернутых в бумагу, уложенных в упаковку, снабженных соответствующими характеристиками, надписями и рисунками. Так и идея, согласно нашей аналогии, должна быть оформлена до такого состояния, чтобы ее можно было применить для разрешения какой-либо ситуации. Несомненным является то, что и эстетическое, и гигиеническое, и рекламное, и весогабаритное оформление и все то, что способствует доставке продукта потребителю, все это увеличивает ценность (продажную стоимость) продукта, но несомненным является и то, что не будь самого продукта у нас не было бы и надобности хлопотать о каком-либо оформлении. Точно так же при наличии идеи возникает потребность в оформлении ее в мысль; при отсутствии оной нет самой базы, над чем бы работала наша логика.

К сожалению, — и в этом сразу же надо сознаться — мы на доскональном уровне не знаем, как, откуда и почему к нам приходят новые идеи. Мы можем только предполагать, что они исходят из нашего бессознательного, но мы знаем условия, при которых возможно их возникновение. И этими условиями являются, во-первых, обладание определенным набором знаний в интересующей нас области, во-вторых, способность размышлять над данными вопросами, и, в-третьих, способность ставить правильные вопросы. Только при осуществлении указанных условий и только при благоприятном стечении обстоятельств, сопровождающих эти условия, наиболее вероятно явление идеи в наше сознание. Идея — это проблеск мысли и прежде чем расшифровать мы должны осветить ее светом разума и зафиксировать эту новую звезду на небосклоне нашего сознания. Последующая же наша задача будет заключаться только в том, чтобы не упустить эту идею в начальной фазе ее появления и посредством, положим, вербальной обработки довести ее до состояния всеми понимаемой мысли.

Но здесь нам сразу же следует отметить одну характерную для нашего сознания и нашей памяти особенность, которая создает основную трудность в восприятии идеи: ни сознание, ни память по своей природе не способны закрепить в себе — по крайней мере, на какое-то достаточно длительное время — этот проблеск мысли (идеи) в «чистом» виде. Но он может быть зафиксирован в них опосредствованно, то есть, с помощью вторичных средств: языка, символа, метафоры или образа уже знакомого нашему сознанию. Если ни память, ни сознание не могут длительно его хранить, то можно сказать, что идеям (проблескам мысли) нет места в нашей памяти: сфера их явления — это наличное сознание и то только на ничтожно короткое время. И если мы не успели связать их с чем-то уже знакомым, то считайте, что мы их упустили, да к тому же, чем слабее мы их «заневолили», тем легче и быстрее они исчезают из сознания. Идея — как «падающая» звезда — является только однажды, на мгновение и в неизвестной нам точке пространства-времени.

«Чистый» образ идеи — это создание практически мало способное к самостоятельной жизни, а потому, мы постоянно должны держать его в поле «зрения» нашего сознания, направив на него луч разума, который, подбирая необходимые слова и выражения, способен одеть это амебоподобное существо в хитиновый покров слов и предложений. Чтобы не быть голословным, вспомним хотя бы из собственной практики, как часто случается так, что явившуюся в наше сознание идею мы вспоминаем по тому слову, с которым успели ее связать. Но не менее редко случается и противное: когда мы, утеряв в памяти слова, связанные с новой идеей, теряем и саму идею. Как метко выразился 0. Мандельштам в одном из вариантов стихотворения «Ласточка»:

«Я слово позабыл, что я хотел сказать, ….

И мысль бесплотная в чертог теней вернется»8.

Причем, при явлении идеи в наше сознание последнее оказывается, выражаясь образным языком, в незавидном положении «косоглазости»: одним «глазом» оно должно постоянно удерживать в поле своего внимания образ еще обнаженной незнакомки — не дай Бог, он ускользнет! — а другим лихорадочно шарить в кладовых нашей памяти, подыскивая подходящее одеяние и украшения из слов и предложений. (Вот и попробуй осуществить эту задачу в том случае, если следом друг за другом являются несколько слабо между собою связанных идей, как это может произойти при «потоке сознания»). Не в этом ли причина доходящей до анекдотичности житейской рассеянности людей творчески мыслящих, сознание которых сосредоточено на решении извечной задачи: чтобы «и волки были сыты и овцы целы».

На самом же деле «косоглазость» сознания мнимая. Нормальное сознание в подобной ситуации вынуждено попеременно видеть то найденные слова и фразы, то сам призрачный образ. Так что наша способность продуцировать мысли в немалой степени зависит от способности зафиксировать явившийся в сознание образ хотя бы минимальными вторичными средствами. А вот вторичные средства мы уже в состоянии, во-первых, поместить в память, а, во-вторых, вспомнить по ним саму идею, но уже не в столь «чистом» виде, в каком она явилась нам в первый раз.

Причем, с течением определенного и достаточно короткого времени мы уже не только не в состоянии вспомнить саму идею, не «зацепившись» за слова, которыми мы попытались ее прояснить, но и не можем ее «увидеть» даже за этими словами. Мимолетность явления идеи гарантирует ей легкость забвения. Только фиксация идеи в словах, знаках, образах, символах и т. д. продлевает и тем самым сохраняет жизнь идеи, превращая ее в мысль. Так что идея и мысль — это сообщающиеся сосуды: сколько в одном убыло смысла, столько в другом прибыло.

Можно сказать, что по мере «перетекания» идеи в мысль, идею в ее «чистом» виде (то есть в виде «сгустка» смысла) уже невозможно увидеть ни в том, ни в другом сосуде: в первом ее уже нет «физически», а во втором — она завуалирована теми образами, посредством которых мы пытались ее зафиксировать, поскольку за каждым вторичным средством — словом языка, метафорой, образом, символом, аллегорией, — в свою очередь, скрываются свои образы и эти образы, заслоняя первичный образ, уже мешают нам вспомнить идею в «чистом» виде: за лесом мы уже не видим того дерева, описание которого было нашей целью — оно просто исчезло за частоколом других деревьев.

Но здесь надо признаться в том, что наше только что изложенное образное представление не корректно в следующем самом загадочном и темном пункте. Когда мы отождествляем явившуюся нам идею с образом, который мы расшифровываем посредством других знакомых нам образов, то это не совсем верно, поскольку мы не можем с уверенностью сказать, что идея явилась в виде какого-либо образа — это всегда «НЕЧТО», что мы не можем определить нашим сознанием. Если бы это действительно был образ из числа многих других, то нашему сознанию и нашей памяти не составляло бы труда удержать его и запомнить. И в то же время мы не можем сказать, что идея — это мысль, поскольку то, что является из нашего бессознательного в сознание это скорее проблеск мысли, а не сама мысль. (В Частях 11 и 111 этот проблеск мысли мы будем именовать как «сгусток» смысла. Там же будет показано, каким образом этот «сгусток» смысла раскрывается в мысль — Истину и что именно является целью данной операции развертывания смысла).

Именно проблеск мысли может быть мгновенно запечатлен нашим сознанием. Если бы идея являлась в какой-либо знаковой, положим, вербальной оболочке, то ни о какой мгновенности не могло быть и речи, так как восприятие идеи было бы растянуто во времени, поскольку этот вербальный комплекс в принципе не может «вместиться» в столь короткий промежуток времени явления идеи — буквально какие-то доли секунды. Единственно что мы можем сказать с уверенностью так это то, что спонтанная (иррациональная) идея, явившаяся в наше сознание, это достаточно целостное, достаточно четкое и одномоментное представление, выразить и сохранить которое мы можем посредством образов уже наличествующих в нашем сознании.

Учитывая сказанное выше, можно понять, откуда та многоголосица в вопросе о том, как мы мыслим и в каком виде к нам приходят эти мысли. Достаточно только напомнить, что А. Шопенгауэр считал, что

«Всякое исконное мышление происходит в образах»9.

Этого же мнения придерживались Л. Фейербах и К. Г. Юнг; Ален полагал, что мышление осуществляется

«…благодаря родственной близости слов»10.

Р. Барт склонялся к тому, что

«Мифический голос музы нашептывает писателю не образы, не идеи и не стихотворные строки, а великую логику символов, необъятные полые формы, позволяющие ему говорить и действовать»11.

По сведениям того же Р. Барта, П. Валери говорил:

«Думают не словами, думают только фразами». (Там же, стр. 504).

И это становится вполне понятным, когда мы читаем «Тетради» последнего, состоящие из емких законченных фраз, каждая из которых несет в себе идею-мысль, побуждающую нас догадываться о более развернутом смысле, заложенном в этой фразе.

Таким образом, вся путаница в вопросе, мыслим ли мы словами, образами, фразами или чем бы то ни было другим проистекает, во-первых, от того, что мы и в самом деле не знаем в каком же все-таки виде является в наше сознание только что родившаяся мысль (идея). Единственное что мы можем сделать, так это охарактеризовать его с точки зрения внезапности явления, назвав момент рождения идеи инсайтом, озарением, интуицией и т. д. Это «нечто» до сих пор даже не имеет названия. А во-вторых, причина путаницы возникает вследствие того, что первое, за что мы хватаемся при явлении идеи, — чтобы не забыть ее — так это за слова и за образы: слова, которыми мы пытаемся выразить и тем самым зафиксировать идею, и образы, которые либо стоят за этими словами, либо самостоятельны, но требуют, в свою очередь, словесного оформления. В нашем сознании эти первые слова и образы мы отождествляем с самим проблеском мысли, с самой идеей, в то время как на самом деле проблеск мысли не только предшествует по времени этим словам и образам, но и в корне отличается формой своего представления в нашем сознании. (Об этом более подробно во второй части книги).

Проблеск новой идеи первичен, в то время как слова, фразы, образы, вторичны — они выполняют «технологическую» функцию выявления смысла этого проблеска с целью фиксации и логического оформления. И еще раз подчеркнем: явление идеи в наше сознание носит дискретный, «квантовый» характер, оформление же ее в какую-либо знаковую (вербальную, музыкальную, поэтическую, живописную) оболочку растянуто во времени.

Идея является на пороге сознания как скачок из области нерефлексивного мышления в область рефлексивную. Можно сказать, что проблеск идеи — это квант накопившегося возбуждения в нашем бессознательном и этот квант интеллектуальной энергии, переходя с «орбиты» бессознательного на «орбиту» сознания, приносит с собой как саму идею в вид проблеска, так и эмоцию удовольствия, на волне которой эта идея способна преодолеть барьер между бессознательным и сознанием и закрепиться в сознании хотя бы на короткое время.

Эмоция удовольствия фиксирует наше внимание и наше сознание на только что явившейся идее, она подвигает нас к тому, чтобы мы ее не забыли и постарались зафиксировать в какой-либо знаковой системе. Не испытывая удовольствия от новизны явленной нам идеи, человек вряд ли бы согласился запомнить ее. Вот почему идея сама по себе, кроме понятийной своей ценности, обладает физиологической ценностью, и эта ценность заключается в том чувстве удовольствия, которое сопровождает ее явление из бессознательного в наше сознание и в том удовольствии, которое мы испытываем в последующем, неоднократно «воспроизводя» ее в нашем сознании с целью зафиксировать и запомнить ее.

Не будь чувства удовольствия, эти идеи, внезапно являясь в наше сознание, так же внезапно бы из него исчезали. Новую идею мы забыть можем — и достаточно легко, как о том свидетельствует наш опыт, — а вот чувство удовольствия, которое сопровождает ее явление, «забыть» гораздо труднее. Удовольствие это тот «поплавок», к которому, хотя бы на некоторое время, «прикреплена» наша идея, пока еще не имеющая какого-либо знакового оформления.

Так что благодаря чувству удовольствия мы легче запоминаем идею, нам проще удержать ее в поле видения нашего разума. И если в течение какого-то времени мы не смогли зафиксировать ее, то она «тонет» в пучине нашего бессознательного, поскольку у сознания нет «памяти» для хранения «чистой» идеи (или эта память слишком короткая).

В дописьменную, а тем более в доречевую эпоху, чувство удовольствия, возможно, играло решающую роль в запоминании, фиксировании и претворении в жизнь каких-либо новых идей. И я сильно сомневаюсь в том, что наш далекий предок, живший в основном сиюминутными и будничными заботами, был настолько умен и прозорлив, что способен был соблазниться теми проблематичными выгодами, которые сулило бы ему исполнение (внедрение) идеи, не сопровождаемой чувством удовольствия. Ведь для этого ему нужно было, во-первых, испробовать идею на практике и, во-вторых, прочувствовать выгоды ее применения для себя лично и для своего сообщества. А, как известно, путь от идеи до ее внедрения даже в наши дни весьма долог, не говоря уже о временах доисторических.

Так что даже если мы сделаем скидку на «примитивность» идей-мыслей, которые бродили в голове нашего предка, то весьма сомнительно, что он мог бы запоминать идеи без этой приманки, то есть без чувства удовольствия, которое сопровождало явление их в наше сознание. Можно сказать, что чувство удовольствия — это «первородное» средство, с помощью которого на какое-то непродолжительное время продлевается жизнь самой идеи, чтобы успеть быть зафиксированной в каких-либо знаках. И только спустя некоторое время, в дополнение к нему приходят вторичные средства. Удовольствие недолговечно, а вот образом или словом можно зафиксировать мысль и поместить ее в память.

И если учесть тот факт, что приблизительно 50 — 40 тыс. лет назад наблюдался скачок в развитии материальной культуры (и особенно в технологии изготовления орудий охоты и труда), то совсем не исключено, что формирование речи и письменности — по крайней мере, в ее примитивных формах (использование определенных знаков в целях коммуникации) — побуждалось именно тем, что на этом этапе эволюции человечества возникла настоятельная потребность в фиксации и оформлении идей, вдруг ставших являться в наше сознание по непонятной пока что нам причине.

И не с этим ли связано относящееся примерно к этому же времени зарождение искусства? Ведь если животное существо (в том числе и человекоподобное) все же не обладает способностью к интуитивному «схватыванию» и пониманию в естественных условиях какой-либо важной для него ситуации, то эта способность должна иметь исходную «точку» в развитии человека разумного, поскольку к началу исторических времен эта способность уже функционировала в человеческом сообществе, о чем свидетельствует не только творчество таких мыслителей как Гераклит и Платон, но и все древнегреческое и архаическое искусство.

О чувстве удовольствия у нас еще речь впереди, а сейчас, возвращаясь к вопросу продуктивности мышления, скажем следующее. Вербальная оболочка, как и любая другая знаковая оболочка — это уже не продукт творческого мышления, а продукт фиксирования, оформления, «раскрашивания» смыслового представления. Но нашему сознанию процесс мышления представляется вербальным или образным постольку, поскольку вербализация смыслового образа занимает достаточно много времени, в то время как сам смысловой образ, то есть то новое, что мелькнуло в нашем сознании, появляется всего лишь на мгновение ока и память о нем достаточно быстро тает по мере перетекания его в словесную оболочку мысли. Таким образом, логическое оформление идеи, по сути дела, это уже технологический процесс, а не оригинальный, каким представляется явление образа (или сгустка смысла) новой идеи в наше сознание.

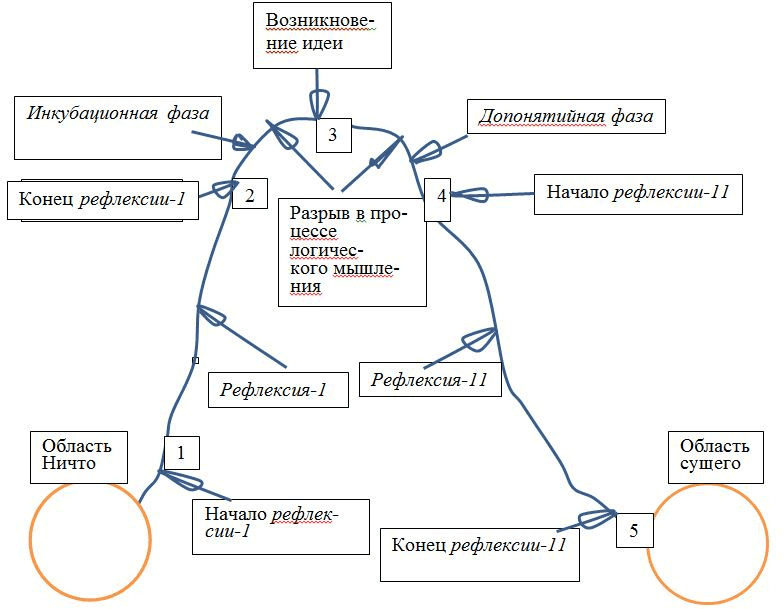

И одна из основных обязанностей логики — для этого она и зародилась — это развитие идеи и оформление последней в мысль. Логика не создает новизны (идеи), она подготавливает ее приход и делает ее доступной для понимания и усвоения. (Об этом в Части 11, когда речь будет о рефлексии-1 и рефлексии-11 в Разделе 5.4. ««Двойная рефлексия» Г. Марселя…»). Не будь логики, новую идею никто, кроме разве что автора, не мог бы воспринять, поскольку она в фазе своего зарождения еще непредставима в каких-либо известных нам знаках, а потому и не может быть передана кому-либо. Задача творца состоит не только в том, чтобы родить саму идею, но и в том, чтобы поставить ее на устойчивые рельсы мысли, где бы она смогла начать самостоятельное существование.

В конечном счете, все новое и ранее неизвестное — это результат спонтанной душевной деятельности. Логика — всего лишь инструментарий для обработки нашим разумом когда-то добытого душой знания и опыта. С этой точки зрения творческая роль рационального мышления заключается в правильной постановке вопроса перед нашей душой в том случае, если мы не в состоянии решить ее рационально, то есть в том случае, когда мы зашли в тупик. Вот здесь-то, как за забором сверхсекретного и особо важного предприятия, и начинается работа нашего бессознательного (души) по «добыче» нового знания и опыта. И осуществляется она уже без участия логики. Последняя потребуется нам снова на стадии развертывания, фиксации и оформления идеи до состояния мысли.

В подтверждении того, что логическое мышление в принципе не способно непосредственно зародить иррациональную идею, свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что инсайты и интуиции никогда не приходят в самом процессе логического мышления. Они могут возникнуть когда угодно, но только не в процессе последнего. Получается так что либо логическое мышление как бы «отпугивает» приход иррациональных идей, либо оно принципиально несовместимо с ними по времени, либо оно вовсе не способно к их рождению. (Я, по крайней мере, ни разу не встречал в литературе описания прихода инсайтной идеи в процессе дискурсивного решения какой-либо задачи, да и сам не могу упомнить ни одного случая, когда бы подобные идеи являлись в процессе такой работы).

Отсюда вывод: принципиальная разница между логикой и интуицией (инсайтом) в том, что логика не способна самостоятельно «зачать» идею, интуиция же не способна ее «выносить». У них совершенно разные функции в решении одной и той же задачи, задачи созидания новой мысли, которая бы послужила разрешению какой-либо проблемы. Но, несмотря на различие своих функций, они подчинены основному принципу, благодаря которому только и возможно создание новой мысли — принципу дополнительности.

Поэтому, как бы мы себя ни любили, как бы ни уважали, но, если быть честным до конца перед самими собой, нужно признать следующий печальный для нашего самолюбия факт: новые идеи приходят в наше сознание сами собой, помимо нашей воли и почти что помимо наших умственных усилий. Оно и не может быть по другому, потому что новую идею «придумать» на логическом уровне невозможно, поскольку наше сознание (логика) oпeрирует только тем, что ему известно, оно ходит только торными тропами, так как не знает других дорог. И проницательный Ницше словами

«…мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу…«12.

верно уловил и спонтанность рождения мыслей, и независимость их возникновения от нашей воли. Для сравнения приведем аналогичное высказывание А. Шопенгауэра:

«Причем мысли приходят не тогда, когда мы пожелаем, а когда они сами того захотят»13.

Можно предположить, что Ницше настолько был очарован соответствием данной фразы характеру собственного мышления, что не мог отказать себе в удовольствии повторить эту мысль в своем произведении, даже не упомянув ее автора. Впрочем, нельзя отрицать и того, что данная мысль могла зародиться в голове Ницше и без подсказки Шопенгауэра — настолько близки они были стилем своего мышления.

То есть, мысли приходят к нам не тогда, когда мы их «думаем», но тогда, когда нашей душе заблагорассудится подарить их нашему сознанию. Разум задает всего лишь стратегию мышления, но конкретную тактику решения задачи претворяет в жизнь душа. Причем, часто случается так, что тактические решения души (бессознательного) совсем не совпадают со стратегическим направлением, определяемым нашим разумом. Если бы душа всегда строго следовала указаниям разума, тогда не было бы «побочных» открытий и изобретений, когда, думая об одном, мы получаем вовсе другие и неожиданные даже для нас самих результаты. Так что душа довольно-таки своевольная дама, нрав у нее не только спонтанный, но и норовистый: она не выносит принуждения и свою благосклонность дарит только тому, кто с искренней заинтересованностью и любовью занимается своим делом.

Рациональное же мышление, с точки зрения ожидаемого конечного результата, можно уподобить взаимодействию известных нам веществ, вступающих в химическую реакцию по определенным правилам и законам: результат подобного взаимодействия нам известен и не нов. Так и при логическом мышлении, оперируя известным нам знанием в соответствии с определенными правилами логики, вряд ли можно получить что-либо новое и доселе нам неизвестное. Вот почему так бесплодны наши потуги создать нечто новое на рациональном уровне, оперируя только фактами известными нашему сознанию на данный момент.

В противовес логике, для случая иррационального (инсайт, интуиция) мышления характерными являются следующие моменты:

— новизна представления (проблеска мысли), проникшего в наше сознание,

— отсутствие логики его явления,

— внезапность его появления,

— сопутствие вновь явленному представлению эйфорического состояния нашей психики, сопровождаемого удовольствием-удивлением.

Одновременное наличие этих четырех факторов и оказывает такое ошеломляющее воздействие на наше сознание: явившееся нам и ново, и не логично, и внезапно, да к тому же все это сопровождается спонтанно возникающим чувством удовольствия–удивления. Наличие или отсутствие вышеперечисленного в полном комплекте могло бы послужить критерием подразделения процессов мышления на чисто иррациональные и чисто рациональные, на продуктивные и обычные, на душевные и духовные. (Но об этом мы еще будем говорить в Разделе 1.6. «Душевное и духовное»).

Кстати сказать, одним из первых, кто предпринял успешную попытку разделить понятия идеи и мысли, был Ж. Жубер. Приведем цитату из его дневников:

«Идея и мысль. Идея — сама ясность, мысль — сама устойчивость. Мысль устрояет, идея созидает, творит. Одна — сочетание уже известных элементов; другая — озарение, открытие, выявление неведомых доселе свойств и качеств. Плод мысли — произведение, плод идеи — творение»14.

И если мы проследим по известной нам многочисленной литературе (А. Пуанкаре, Ж. Адамар, И. Лапшин и т. д.) историю возникновения многих теорий, научных открытий и изобретений, то нам станет ясно, что обязаны они своим непосредственным явлением на свет Божий не сознанию, а бессознательному, поскольку возникли они не в самом процессе рационального мышления, а помимо него и, как правило, внезапно, когда даже нет мыслей по данному вопросу15.

Это, конечно, не говорит о том, что наше сознание, наше рациональное мышление не участвует в процессе созидания новых мыслей. Наоборот, процесс мышления без него был бы совсем невозможен. И здесь нам необходимо для представления общей картины хотя бы зафиксировать неоднократно описанные в научной литературе этапы процесса продуктивного мышления:

— дорациональный этап: склонность к какому-либо роду деятельности, увлеченность данным вопросом, самозабвенность интереса к нему;

— рациональный этап: постановка задачи исследования, изучение вопроса, попытки рационального решения методом проб и ошибок;

— продуктивный иррациональный этап: отвлечение от проблемы, инкубационный период, инсайт, рождение идеи;

— рациональный этап: оформление идеи в мысль, ее развитие и дополнение.

Так что и наука, и искусство, и вообще вся духовная культура — это результат совместной деятельности души и разума: роль души (чувства, бессознательное, инстинкты и т. д.), как видим, творческая, поскольку она непосредственно связана с рождением нового знания и опыта, а роль разума не менее созидательна, потому что она заключается не только в собирании и подготовке необходимого материала для решения задачи, не только в развитии и оформлении того, что выдала душа, но и, самое главное, в постановке самой задачи, без чего и вовсе было бы невозможно подступиться к решению какой-либо задачи. (Более подробно об этом в следующем Разделе 1.5. «Диалог логики и интуиции»).

Продолжая наш разговор о первостепенной важности явления идеи в наше сознание, отметим следующее. Проблеск мысли — это момент, который на обыденном языке характеризуется, казалось бы, незаметным и мало чего стоящим словосочетанием «мелькнула мысль». На самом же деле, это скачок из области нашей души в сферу духа. Это самое ценное на что расщедрилась, хотя и не столь скупая, но и не такая уж расточительная Природа.

Мы почему-то даже не задумываемся над тем, что все что ни создано ценного в этом Мире во всех сферах человеческой деятельности — будь то наука, техника, технология, искусство, нравственность, культура и т. д. — все это создано в результате бесконечного количества инсайтов, интуиций, прозрений, озарений. И у нас нет четкого осознания столь удивительного феномена только потому, что мы мало ценим то, что досталось нам как бы задаром и без особого напряжения наших интеллектуальных усилий. Иллюзия легкости и даже незаметности явления интуитивных идей сыграла злую шутку с иррациональным мышлением: вот откуда тот столь запоздалый интерес (научный) к нему по сравнению с интересом к логике.

Так что трудно себе даже представить, во что бы вылилось развитие человечества, не будь у него этих проблесков мысли. Скорее всего, оно бы так и осталось в животном состоянии. На этих бесчисленных как звезды в ночи мерцаниях мысли покоились и продолжают покоиться Цивилизации, и без этого мерцания идей невозможна была бы ни культура, ни наука, ни, тем более, искусство.

Кстати сказать, выражение «мелькнула мысль» — хотя мы четко себе представляем, что оно обозначает — неверно в своей формулировке: мелькнуть может только идея, так как мысль требует времени для своего оформления, осмысления, «охвата» ее нашим сознанием, понимания ее. Мысль в готовом и сформулированном виде принципиально не может явиться в наше сознание одномоментно, как является, положим, инсайтная или интуитивная идея. И не может она этого сделать по очень простой причине: наше сознание единовременно (сразу и целиком) не может вместить в себя всю мысль, так как последняя есть весьма сложный агрегат из слов, образов, понятий, сравнений, рассуждений, умозаключений и т. д. И все это не может быть представлено на «экране» нашего сознания в один момент, как это происходит с явлением инсайтной или интуитивной идеи.

И в заключение, если мы все же согласимся с тем, что продуктивное мышление представляет собой процесс получения «абсолютно» нового для нас знания, то вряд ли можно назвать продуктивным дискурсивный процесс перевода явившегося нам «нечто» на язык знакомых нам слов, выражений, образов и т. д. Наоборот, момент рождения этого «нечто», этого нового для нас целостного представления, не имеющего пока что ни словесного, ни образного оформления, как раз и является продуктивным мышлением. (Более подробно об этом в Главе 2 и в Части 11).

Учитывая изложенное, я бы позволил себе назвать этот проблеск новой для нас идеи сокращенно словом «пробновид» В этом слове в полускрытом виде были бы запечатлены и инсайтный характер явления идеи (проб-леск), и необычность ее для нашего сознания (нов-изна), и знакомая нам по культуре, начиная с платоновских времен, форма представления (ид-ея).

1.4. Инсайт (интуиция), логика и язык

А теперь, поскольку порождение идеи самым непосредственным образом связано с такими иррациональными актами как инсайт и интуиция, нам все же придется, во-первых, разъяснить, что именно мы имеем в виду, когда употребляем эти термины, а во-вторых, показать, чем же все-таки понятия инсайта и интуиции, по нашему мнению отличаются друг от друга и как они взаимосвязаны с процессом логического мышления.

И для того чтобы сначала в более наглядном виде понять место и функциональную роль инсайта, интуиции и логики в процессе продуктивного мышления представим себе мысль в виде площади окружности, в центре которой находится точка, представляющая саму идею. Причем сама площадь как мозаичная картина заполнена многочисленными образами, представлениями, понятиями и т. д., являющимися составными частями той мысли, которая разрешила бы нашу задачу. Так вот, в случае инсайта, благодаря предварительной работе бессознательного, мы сразу же попадаем — как отличный стрелок на стрельбище — в центр мысли, то есть, «схватываем» саму суть мысли, ее идею. И эту идею мы способны раскрыть и оформить в мысль, поскольку с «высоты» обозрения идеи нам понятна не только сама ее суть, но и достаточно отчетливо видны пути ее оформления в мысль. Вот почему при инсайте (озарении) мы даже не сомневаемся не только в истинности идеи, но и в тех средствах, с помощью которых мы можем достаточно быстро и уверенно облечь ее в мысль, будь то идея научного открытия или технического изобретения. Если можно так выразиться, то инсайтная идея «приносит» с собой и те средства (образы, слова, выражения, фразы и т. д.), благодаря которым она облекается нами в мысль. Отсюда же эйфорическое состояние нашей психики: мы не только узрели саму Новизну явленной нам идеи, но и поняли весь ее смысл. Вдохновение в творческом процессе — это как раз и есть взаимосочетание приподнятости нашего психического состояния и способности — как бы неизвестно откуда вдруг взявшейся, — находить достаточно верные средства выражения («переложения») идеи в мысль.

Инсайт предъявляет нам общую, но мимолетную картину интересующего нас явления, прежде погруженную во тьму, но однажды на мгновение ока озаренную внезапным ударом молнии прозрения. И как при ударе молнии в ночной мгле мы различаем наиболее примечательные и наиболее освещенные объекты увиденной нами местности — изгиб полоски реки, замок, возвышение местности и т. д., — так и при инсайте в поле нашего «зрения» попадает, в первую очередь, наиболее значительный и наиболее примечательный объект мысли, каковым является идея. Последующая задача логики будет заключаться только в том, чтобы, взяв за основу этот объект, по мере наших сил, «восстановить» по нему всю остальную картину нами «увиденного», но не запечатленного нашим сознанием.

Так что явление инсайтной идеи в наше сознание — это, по сути дела, акт мгновенного понимания нашим бессознательным ответа на тот вопрос, которым мы так долго были озабочены на сознательном уровне.

Что же касается интуиции то это тоже одномоментный акт усмотрения некой истины или какой-либо прежде нам неизвестной взаимосвязи интересующих нас явлений или объектов. Но принципиальное отличие интуиции от инсайта состоит в том, что в результате данного акта мы попадаем не в центр мысли, сразу же разрешающей важную для нас проблему, а в одну из ее мозаичных областей, в результате чего нами понимается не сама суть мысли, а какой-нибудь из ее фрагментов, к ней относящихся или с ней связанных непосредственно. С накоплением интуиций мы постепенно, даже порою не сознавая того, познаем содержание составных частей главной мысли, но никак не смысл всего комплекса целиком.

Отсюда менее заметная реакция нашей психики на данную интуицию: хотя мы и испытываем в некоторой степени чувство удовольствия от явления интуитивной мысли, но нет того эйфорического состояния, которое характерно для явления инсайтной идеи. (Скорее всего, наше бессознательное знает, как отметить ценность «схваченного» им смысла истины: чем она точнее, чем больше «площадь» знания, охваченного нашей интуицией и чем ближе мы подступили к центру самой идеи, тем сильнее дает о себе знать чувство удовольствия от данного иррационального акта. И максимум удовольствия мы получаем при мгновенном, инсайтном постижении всей сути мысли, то есть, ее идеи).

Отсюда же вытекают те затруднения в выражении и оформлении той интуиции, что явилась в наше сознание. Так называемая интуитивная мысль, ввиду своей фрагментарности и отсутствия (видимых нами) связей с другими частями мысли, более расплывчата и неопределенна, а потому и не может быть выражена на достаточно четком языке (или для ее выражения мы должны затратить гораздо больше усилий, чем при выражении инсайтной идеи). Так, если бы мы попытались дать описание какого-либо сохранившегося фрагмента культового сооружения исчезнувшей цивилизации, то это, несомненно, вызвало бы в нас определенные затруднения, поскольку нам неизвестен ни вид всего сооружения, ни связи данного фрагмента с частями к нему примыкающими.

Другое дело, когда фрагменты, относящиеся к данной главной мысли постепенно накапливаются. Вот тогда мы уже можем путем инсайтного «схватывания» составить из знакомых нам фрагментов, — может быть и не представленных в полном объеме (составе), — всю мозаичную картину мысли, домыслив на логическом уровне недостающие фрагменты и связи их с компонентами уже нам известными. О том, что это действительно происходит именно так, говорит хотя бы тот факт, что в том случае, когда мы приходим наконец-то к основной (инсайтной) идее, мы видим, что многие ранее нами уже обдуманные интуитивные мысли вдруг каким-то «счастливым» образом укладываются в эту идею как фрагменты, будто бы принадлежащие этой главной картине.

Развитая интуиция, скорее всего, является не только природным даром, но и результатом нашего жизненного опыта и уже наработанных навыков продуктивного мышления, в то время как инсайт это завершающая стадия интенсивного и более кратковременного процесса решения какой-либо насущной для нас проблемы. Не потому ли наши интуиции довольно часто бывают связаны не только с теми вопросами, которыми мы заняты на данное время, но и теми, которые занимали нас прежде, но о которых мы, казалось бы, уже перестали думать.

Причем следует заметить, что интуиция часто бывает сопряжена с ассоциативными механизмами перескакивания с одной темы размышления на другую. Например, при чтении какой-либо книги или при наблюдении некого явления мы вдруг безо всякой на то причины возвращаемся к мысли, связанной с той темой, которая ранее нас занимала. Создается такое впечатление, что чтение (наблюдение) каким-то непонятным образом натолкнуло нас на отдаленный — или еще не созревший в нашей душе — образ, который уже присутствовал на бессознательном уровне. В связи с этим можно предположить, что, чем большим опытом, наработанным в различных сферах знания, мы обладаем, тем больше возможности нашей ассоциативной памяти и тем чаще и плодотворнее наши интуиции. Ассоциации в данном случае служат своеобразными прообразами наших интуитивных представлений.

А сейчас, принимая во внимание образ мысли в виде площади окружности с центром-идеей посредине, попытаемся понять место и роль логики в процессе продуктивного мышления. Представим себе, положим, одну из многих предпринятых нами попыток последовательного логического решения какой-либо творческой задачи. Во-первых, следует иметь ввиду, что мысль (или комплекс мыслей), которая способна разрешить данную задачу, нами пока не «видима», то есть, не видима нашим сознанием, а потому — и это, во-вторых, — в процессе логического мышления мы «подходим» к ней всегда как бы со стороны, то есть, со стороны некоторого удаления. О чем это говорит? Да о том, что в процессе попытки решить задачу логическим путем мы, по сути дела, даже не знаем, в правильном ли направлении мы движемся. Получается так, что мы продвигаемся либо в направлении ее центра-идеи, либо в направлении какого-либо фрагмента площади окружности-мысли, либо «промахиваемся» мимо мысли, то есть, мимо того содержания, из которого она состоит, либо вовсе идем не в том направлении. Отбрасывая два последних варианта, как заведомо нам непригодные, посмотрим, чему могут содействовать наши попытки сходу решить задачу логическим путем. Во-первых, те познания, которые нами привлечены, могут быть использованы нашим бессознательным для «составления» интуитивной мысли или инсайтной идеи. Во-вторых, чем больше накопили мы подобных интуитивных мыслей, тем больше вероятность явления инсайтной идеи, окончательно разрешающей поставленную нами задачу.

Кстати сказать, учитывая тот очевидный факт, что наше бессознательное способно самостоятельно не только формировать интуитивные мысли, но и «отмечать» их явление чувством интеллектуального удовольствия, из всего нами вышеизложенного можно извлечь один из методологических (эвристических) приемов продуктивного мышления: пытаясь решить какую-либо задачу, необходимо сначала накопить, обдумать и оформить как можно больше интуитивных мыслей, а затем посредством манипулирования — как в детской игре в кубики — этими мыслями постараться «схватить» саму инсайтную идею, заложенную в этом, казалось бы, хаотическом комплексе. (Другим методологическим приемом является общеизвестный способ эффективного решения задачи посредством подхода к ней с разных направлений, в том числе и междисциплинарных).

И было бы неправильным думать, что только возникновение языка (речи) и способности логически мыслить само по себе содействовало ускоренному развитию человеческого сообщества, начавшемуся на рубеже 50 — 40 тыс. лет назад. Скорее всего, наоборот, появлению человека разумного с его способностью использовать речь и продуктивно мыслить (изобретать) предшествовало и содействовало возникновение неизвестно откуда взявшейся способности спонтанно рождать идеи на иррациональном (бессознательном, душевном) уровне. (А другого уровня и не было, так как человеческое существо не было еще способно достаточно эффективно рассуждать на сознательном уровне).