Бесплатный фрагмент - Менеджмент для рынка вакансий. Книга 5

Мотивация. Третье издание «Русского менеджмента»

Менеджмент для рынка вакансий

Книга 5

Аннотация

А. Во-первых, кому предназначено третье издание «Русского менеджмента».

Первая книга по стратегическому управлению персоналом писалась для службы персонала.

Ее второе издание было рассчитано на топ-менеджеров и, изданное в трех книгах, пополнилось новым материалом —

Третье издание имеет целый ряд особенностей. Главная из которых — рассмотрение стратегического управления персоналом как новой системы координат для представления всей теории менеджмента. Но это еще не все. В третьем издании целый ряд материалов предназначен в полной мере не только для продавцов вакансий, но и для покупателей.

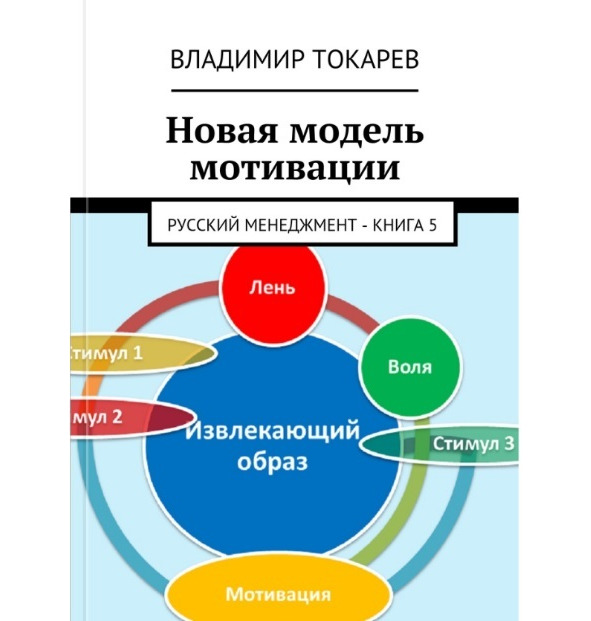

Пример. В этой пятой книге третьего издания идет речь о новой модели мотивации. Руководители (представляющие продавца вакансии) смогут ее использовать при управлении компанией. И, в первую очередь, для обучения покупателей вакансии этой новой модели. А сами покупатели вакансии при оплате за нее своей добросовестной работой должны продемонстрировать активное применение этой новой модели мотивации.

Б. Второй важный момент. Во второй книге третьего издания «Русского менеджмента» я рассказываю как применил теорию современного менеджмента для обогащения персонального менеджмента. А затем в поисках обратного обогащения предложил новую концепцию управления персоналом. Однако это не прямое использование (как в случае обогащения ПМ) знаний одной науки для другой, а скорее косвенное.

В этом третьем издании мне удалось полностью «расплатиться» с теорией менеджмента за оказанную услугу персональному менеджменту. Как это произошло, я представляю в этой книге по мотивации, а затем еще в следующих двух книгах — по коммуникации и принятию решений.

Пятое издание персонального менеджмента началось с подготовки серии книг по борьбе с ленью.

Причем первая книга этой серии (про самомотивацию) — это продолжение обогащения нового тайм-менеджмента (персонального менеджмента) современными знаниями менеджмента организаций.

Вторая книга (как победить лень) — это использование теории сопротивления изменениями в организации для выведения теории лени.

И, наконец, третья книга — о воспитании силы воли без насилия — не содержит использования знаний из менеджмента.

Однако вся трилогия про лень и проложила путь к новой модели мотивации в организации.

Таким образом, персональный менеджмент сделал первый прямой вклад в обогащение теории менеджмента.

Содержание

I. Мотивация для рынка вакансий

II. Нормоконтроль или контроль норм

III. Обойдемся без учителя

Продолжение киносценария

В первой книге 3 части —

Часть 1. Мотивация.

Часть 2. Борьба с ленью.

Часть 3. Новая модель мотивации,

Книга «Новая модель мотивации входит в серию «Русский менеджмент», состоящую из 9 практикумов с заданиями для тренировок в сфере современного менеджмента, это пятая книга серии, в которой, как и ранее, представлены классический и новый менеджмент, правда, в новой систем координат — для рынка вакансий.

I. Мотивация для рынка вакансий

Вот, в частности, что я имею в виду под концепцией нового менеджмента:

1. Подход на уровне «микро». То есть рассмотрение управленческой теории и практики на «микроуровне».

3. Использование в менеджменте знаний из прилегающих к нему наук. Кажется, это уже было. Однако при более близком знакомстве понимаешь — что это другой более глубокий уровень заимствования. Пример — использование персонального менеджмента в практике управления персоналом.

Содержание

Часть 1. Мотивация

Глава 1. Мотивация — процесс управления собой

Глава 2. Модель извлекающего образа

Глава 3. Развитие теории мотивации

Глава 4. Первый шаг на пути построения новой модели мотивации

Глава 5. Сказка для топ-менеджеров

Упражнения

Часть 2. Борьба с ленью

Глава 1. Полезное повторение

Глава 2. Теория лени

Глава 3. Метод марьИванны

Глава 4. Второй шаг на пути построения новой модели мотивации

Упражнения

Часть 3. Воспитание силы воли

Глава 1. Подходы к воспитанию силы воли

Глава 2. Система управления собой и компанией

Глава 3. Воспитание силы воли

Глава 4. Новая модель мотивации

Глава 5. Делегирование и мотивация

Упражнения

Предисловие к серии книг «Сила воли: как победить свою лень»

В связи с тем, что данная книга получилась как своеобразное продолжение издания двух книг по силе воли: книги по мотивации и книги про борьбу с ленью, я решил, что будет уместным разместить здесь предисловия к названной серии книг —

Сначала мне показалось, что как и книгу «Тренировка памяти», можно было бы эту книгу написать очень быстро — объемом в пару строк — отослать читателя к книге Ю. Орлова «Восхождение к индивидуальности» и этим, собственно, ограничиться.

Почему же автор решил все таки написать самостоятельную книгу?

Тому достаточно много разных причин:

1. Первая — я относительно регулярно провожу тренинги, семинары, мастер-классы на тему «Преодоление своей лени». При этом использую модель Юрия Орлова и его замечательную книгу «Восхождение к индивидуальности», изданную огромным тиражом 247 000 экземпляров в 1991 году. Однако при каждом повторном чтении я обнаруживаю — что многое, что думал, что в модели Ю. Орлова написано так-то, у меня уже звучит чуть иначе, в первую очередь потому, что я специалист по менеджменту и мне интересно управленческие модели увидеть в этой «психологической модели»

2. Вторая причина. Книги и статьи по воспитанию воли продолжают публиковаться с завидной регулярностью (тема актуальна). Однако каждый раз меня удивляет, насколько предлагаемые методы отстают от того, что предлагал Юрий Орлов. Особенно часто встречаются рекомендации воспитывать силу воли, тренируясь себя заставлять что-то делать, эти рекомендации полностью противоположны рекомендациям гуру в моих глазах.

3. Есть третья причина — я, конечно же, если встречаю что-то новенькое по теме, то не прохожу мимо, и что-то от других авторов попадает в мой тренинг, чего нет у Ю. Орлова по понятным причинам. Например, к такого рода произведениям можно отнести когнитивный подход к преодолению депрессии. Но особое значение для меня имеет нахождение взаимосвязи между концепциями Ю. Орлова и современными представлениями в менеджменте. В частности с вопросами преодоления сопротивления изменениям, где особый вклад внес Игорь Ансофф.

4. Четвертая причина — это мое понимание концепций и технологий Ю. Орлова по саногенному мышлению и собственный иной подход к управлению другими. Допускаю, что это понимание, с точки зрения самого автора саногенного мышления, могло восприниматься им как не очень точное или даже в чем-то ошибочное.

Он был психологом и философом, но представляется, что в большей мере — «технологом душ». А менеджмент — сфера моих интересов — это и теория и практика, словом, тоже технология. И мне представляется, что концепции и методики Ю. Орлова, опирающиеся на достижения психологии, на самом деле если не противоположны центральным психологическим подходам, то как минимум другие.

Также другим является мой подход к управлению персоналом. И если Ю. Орлов, чьи достижения широко признаны, предлагал ненасильственную парадигму управления собой и другими, то предложенная мной парадигма управления другими еще более революционная — она рекомендует рассматривать персонал как неуправляемую и независимую переменную, которую рекомендуется изучать и приспосабливаться к ней.

5. Пятая причина — я рассматриваю управление ленью (воспитание воли) — как один из специализированных разделов персонального менеджмента. А в персональном менеджменте (ПМ) у меня есть некоторые достижения — как практические (я занимаюсь ПМ более 30 лет), так и теоретические — считаю себя автором оригинальной концепции Тайм-менеджмента (ее-то я и называю Персональный менеджмент или «Новый тайм-менеджмент»).

6. Шестая причина как раз связана с персональным менеджментом — новое издание моей книги с названием «Три менеджмента в одном флаконе» не позволяет многие специальные разделы ПМ, такие как память, управление эмоциями, развитие творческих способностей, воспитание силы воли и др. описать достаточно подробно в одной книге. Потому вполне логично развитие ряда важных разделов ПМ в самостоятельные произведения — приложения к книге. При этом допускаю, что концепция Ю. Орлова, широко известная среди узких специалистов, не получила особенно широкого распространения, которое она по праву заслуживает. И потому в какой-то мере, отдавая дань российскому ученому, я в меру своих скромных сил надеюсь этой книгой поспособствовать распространению идей ненасильственного управления собой, предложенных Юрием Михайловичем Орловым.

Многие книги Ю. Орлова написаны специально для рядового неподготовленного читателя — для школьников, студентов, то есть написаны понятно. Но есть определенная трудность в восприятии его идей, что я связываю с малым использованием автором модели саногенного мышления рисунков и схем, которые значительно облегчают восприятие не такого уже простого материала. Надеюсь, что мои «художества» помогут читателю лучше понять то, что предлагал Юрий Орлов.

7. Ну и последняя причина — связана с обозначенным главным моим интересом в последние более 25 лет. Я занимаюсь профессионально вопросами менеджмента (общего, стратегического и персонального). И мне бы хотелось не просто предложить тренинг по модели Ю. Орлова а попробовать обогатить процесс воспитания воли знаниями из менеджмента. Почему бы и нет, такого рода опыт обогащения одной сферы знаний знаниям из другой сферы у меня уже есть и вполне успешный. С другой стороны, я, как все нормальные люди, болею за нашу страну. И потому хотелось бы попробовать найти общее в воспитании воли и менеджменте и предложить этот коктейль нашим управленцам, чтобы он им помог обогнать американских коллег (у которых мы все учимся, но ученик должен обогнать своего учителя, это нормально). Насколько это у меня получается — судить читателю. В качестве которого я вижу не только любых специалистов и только еще получающих знания в школе или в вузе, но и, может быть в первую очередь, руководителей компаний. Тренируя свою волю с помощью предложенного практикума, что представлен в книге, я попробую донести и некоторые важные моменты о теории и практике управления.

Как и предисловие к книге «Тренировка памяти» это пояснение я написал, скорее всего, для самого себя. Кажется, я себя убедил: писать стоит, тем более, что читатель уже ждет обещанного воспитания железной воли не только самым эффективным, но и самым приятным из существующих на сегодня в мире методом.

Однако наше путешествие будет достаточно длинным (потому в длинной дороге попутчик в лице любознательного генерального директора мне не помешает). Но не длиннее же жизни, которую, после освоения рекомендаций книги, вы сможете при вашем желании кардинально изменить в лучшую строну. Владеешь силой волей — владеешь миром!

Любозн. гендир. — Согласен. А стоило ли тебе в этот раз огород городить и привязывать силу воли к менеджменту?

Автор — Эта книга является в некоторой мере научным исследованием, а не только практикумом с упражнениями по преодолению лени для читателей.

Мы с тобой более подробно обратимся к этой теме позже, но кратко могу сказать следующее —

в процессе написания этой книги, как мне представляется, удалось обогатить процесс управления. В частности, предложить новую модель мотивации. Кто знает, быть может, это и является главным результатом моего исследования в области анализа существующих теорий мотивации, борьбы с ленью и воспитания силы воли.

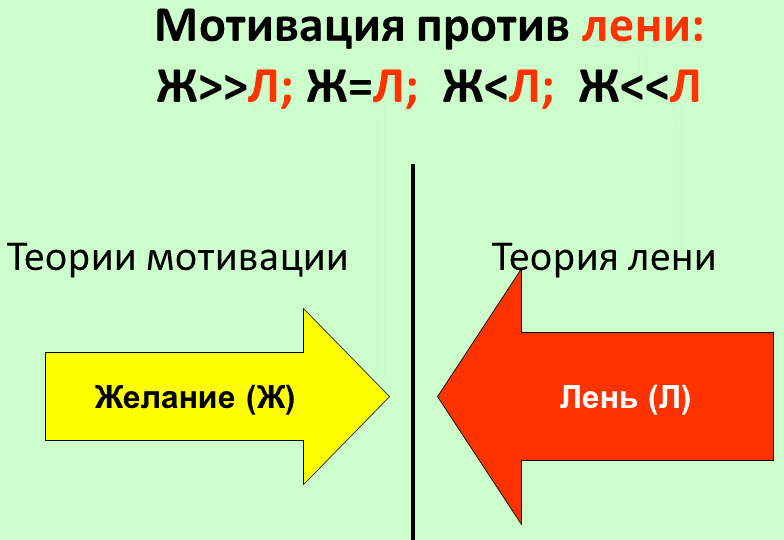

Желания и лень

Исходный посыл новой теории мотивации

На рисунке представлена известная модель «Поле сил», где с одной стороны — наши желания, с другой — лень выполнять то, что вроде бы неплохо сделать.

Когда желание (мотивация) выполнить нужные действия больше лени — проблем нет, мы работаем, отдыхаем или учимся с удовольствием. Именно по этой причине первая часть книги посвящена такой важной теме, как мотивация.

Когда лень больше желания, возникают проблемы. Чтобы побороть лень — нужно понять, как она устроена. Теории лени посвящена вторая часть книги.

Ну и, наконец, в третьей части будут рассмотрены инструменты, которые позволяют управлять указанным взаимодействием мотивации и лени: в третьей книге мы займемся вопросами воспитания силы воли самым эффективным из известных на сегодня методов.

Ну а вместе эти части мне позволили вывести новую модель мотивации, которая, надеюсь, станет хорошим помощником любому руководителю — от топ-менеджера до руководителя первой линии, а также любому человеку, поскольку новая модель мотивации достаточно универсальна и имеет широкое применение.

Повторение — мать учения

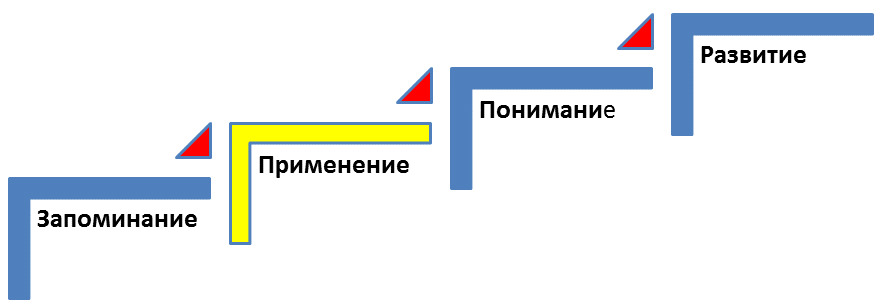

Продолжаем использовать методологию освоения нового:

Запоминание

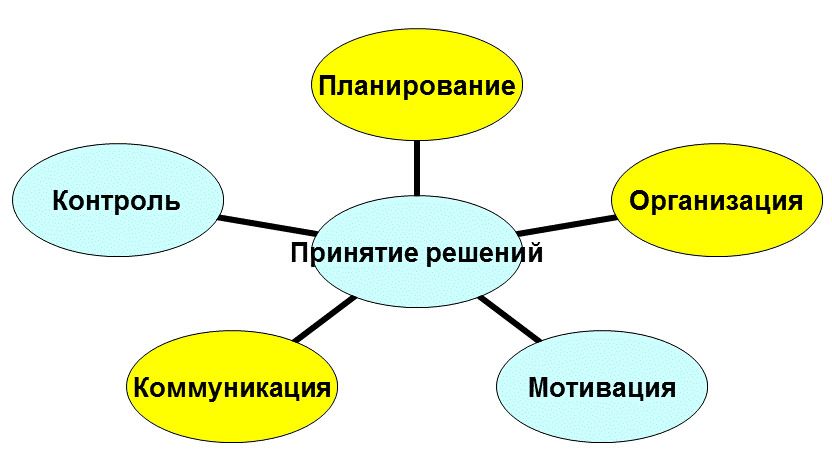

Читатель, надеюсь, уже хорошо запомнил название всех функций управления в версии их описания, которую мы используем:

У каждой из рассматриваемых нами функций управления мы выявляем подпроцессы, из которых эта функция состоит.

У функции планирования такими подпроцессами являются поиск ответов на вопросы:

где мы находимся,

куда собираемся двигаться,

как именно собираемся достичь намеченных целей.

Применение

В первой части этой книги мы рассмотрим из каких подпроцессов состоит функция мотивации. А пока только отметим. что именно практическое использование той или иной функции управления позволяет глубже понять подпроцессы ее составляющие.

Понимание

Однако при мотивации (себя или других) становится ясно, что подпроцессы планирования присутствуют и в процессе мотивации:

мы можем определить «где мы находимся?» применительно к мотивации. Например, насколько подчиненный (или вы сами) уже мотивирован на выполнение той или иной деятельности. Например, насколько подчиненный вам руководитель (либо вы сами) хотел бы поучиться современному менеджменту;

нет проблем также уточнить «куда собираемся двигаться?» — какая именно мотивация (себя или подчиненного) нас устраивает при выполнении этой деятельности: в моем примере полезно уточнить, устраивает ли нас существующая мотивация освоения менеджмента или хотелось, чтобы она была выше.

И, наконец, мы определяем, если есть желание повысить существующую мотивацию (осваивать современный менеджмент), каким образом мы сможем ее повысить.

Из этого рассмотрения следует, что одна конкретная функция управления (в моем примере функция планирования) может пронизывать другую. Пример взаимосвязи функций планирования и контроля рассматривается в другой книге серии «Русский менеджмент».

Развитие

В одном из последних параграфов этой книги мы рассмотрим как функция мотивация и функция организации (процесс делегирования) могут быть не только тесно взаимосвязаны, но и давать в результате такого взаимодействия новую, по сути, интегральную функцию управления, реализующуюся в деятельности каждого отдельного человека (название этой новой функции пока еще не придумано, и потому может быть использовано рабочее название — «функция самоуправления»).

Повторю, что понимание «из чего складывается управление» также важно для повышения его эффективности, как, например, сведения «из чего состоит человек» для профессии врача.

А теперь обратимся к самому рассмотрению функции мотивации.

Часть 1. Мотивация

Глава 1. Мотивация

1.Мотивация — кнут или пряник?

Как бороться с ленью? Как сделать так, чтобы то, что не хочется, выполнять с удовольствием? Психологи советуют воспитывать силу воли. В любом случае, следует обратиться к современным знаниям о психическом.

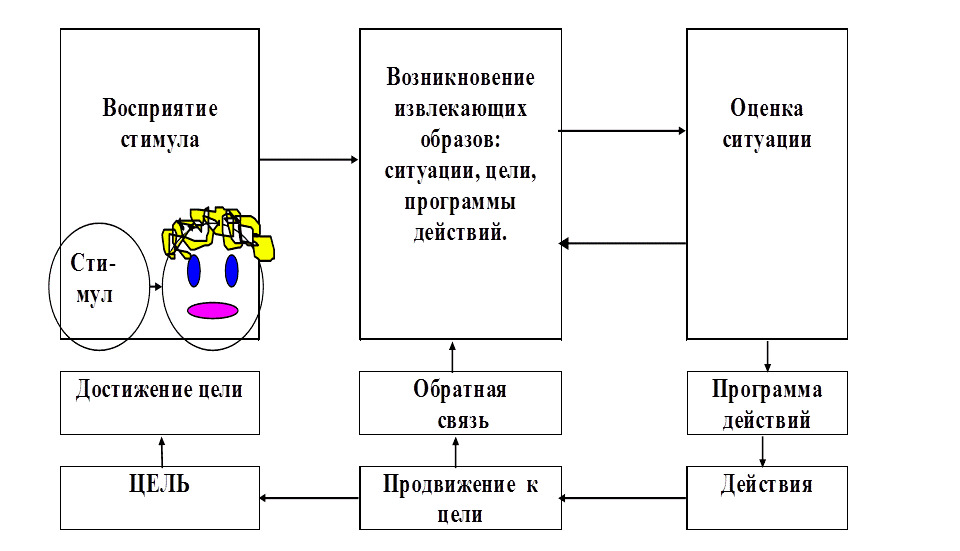

Мотивация — это процесс побуждения себя и/или других для выполнения действий, направленных на достижение цели. На рисунке 4 представлена хорошо зарекомендовавшая себя в теории управления модель, объясняющая поведение человека.

Согласно этой модели главными мотивами наших действий являются потребности в еде, сне, общении и т. д. Напряжение, возникающее у человека при осознании потребности, заставляет его искать способы снятия этого напряжения.

Рассмотрим пример. Мне хочется есть, и я начинаю думать, а чем бы мне перекусить? Я могу принять решение, что следует съесть пирожок с капустой (такое осознанное желание могло возникнуть, когда я увидел пирожки, принесенные из столовой иняза). Когда цель, достижение которой, вероятно, поможет удовлетворить голод, ясна, возникает побуждение — целенаправленная потребность.

Затем я совершаю действия — покупаю и съедаю пирожок. В результате достижения цели я могу почувствовать, что потребность полностью удовлетворена. Если удовлетворение частичное, я могу съесть еще один пирожок. При полном удовлетворении потребности мое поведение как бы программируется на будущее, помогая принять решение в случае, когда я попадаю в схожую ситуацию. Уровень удовлетворения потребности определяет вероятное поведение в схожей ситуации в будущем.

Однако, может оказаться, что после съедания пирожка возникшее напряжение не снимается: я мог ошибиться, думая, что хотел есть. Возможно, что я просто волновался перед началом чтения нового курса. В таком случае, в схожей ситуации я, возможно, буду искать другие способы снятия психологического напряжения, связанного с неудовлетворенной потребностью.

2. Иерархия потребностей

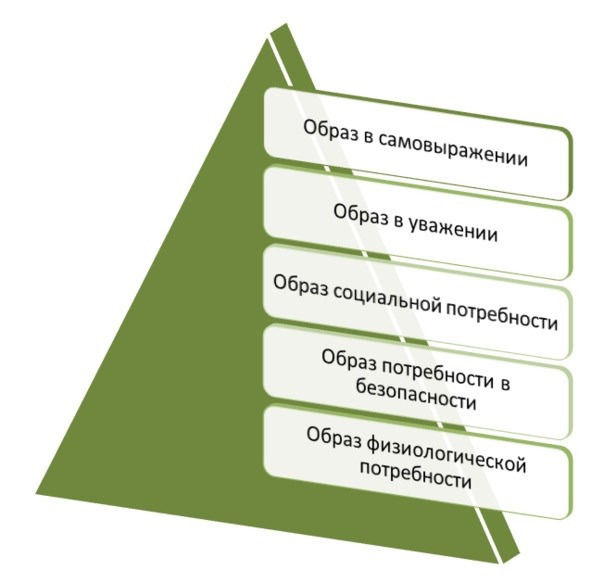

Среди множества моделей, описывающих потребности человека, наибольшую известность в менеджменте получила модель А. Маслоу, чаще называемая «иерархия потребностей», изображенная на рисунке.

Согласно этой модели более высокие потребности начинают проявляться при достаточно полном удовлетворении потребностей, лежащих в соответствии с этой иерархией ниже. Физиологические потребности (в еде, сне, сексуальные потребности и т.д.) и потребность в безопасности относят к первичным потребностям (их дала нам природа), а остальные потребности (их считают высшими) возникают у человека в процессе воспитания.

Для лучшего запоминания модели Маслоу рассмотрим шуточный пример с тремя пьяницами. Когда им хочется выпить, они действительно мало думают о безопасности — на первом месте стоит физиологическая потребность.

Выпив и закусив, наши герои жаждут «поговорить» — это социальная потребность в общении. В ходе приятного разговора начинаются выяснения: «Ты меня уважаешь?» (по Маслоу — это потребность в уважении). Часто эта незатейливая пирушка заканчивается тем, что собутыльники начинают само… выражаться. Как видим, модель работает :))).

Попробуем применить модель Маслоу для решения проблемы, как заставить себя делать каждый день зарядку.

Физиологические потребности. Если я долго занимаюсь, склонившись над столом (например, пишу эту книгу), то мои мышцы затекают и у меня возникает физиологическая потребность в движении. В этом случае мне не нужно заставлять себя делать физические упражнения, я с удовольствием могу потянуться и даже пару раз присесть.

Потребность в безопасности. Я могу сам себя напугать мыслью, что если я не буду регулярно делать зарядку, то заработаю остеохондроз. Действительно, после недельного недомогания мы можем под влиянием испуга целую неделю продержаться и выполнять несложные упражнения для разминки своей спины.

Социальная потребность. Одна из причин, заставляющая членов Клуба любителей бега регулярно посещать тренировки, это желание побыть в компании других любителей бега. Здесь важно, чтобы члены Клуба были вам по-настоящему приятны. В этом случае вы можете выдержать регулярные упражнения в течение целого года.

Потребность в уважении. Пропуск тренировки может иметь результатом презрение окружающих. Если же вы преодолеете свою лень, то это, напротив, вызовет восхищение вашей жены и чувство глубокого самоуважения.

Потребность в самовыражении. Трудно представить, что при выполнении простой зарядки вы сможете удовлетворить потребность в самовыражении. Однако, если вы придумаете для себя какое-то особое упражнение, которое до вас никто еще не делал, то у вас появится шанс попасть на передачу «Минута славы». Слабо?

Любозн. гендир. — Здесь я не спорю — мотивация для преодоления лени вещь полезная.

Автор — Без сомнения. Давай, чтобы лучше запомнить, повторим процесс мотивации.

Запоминание

Итак, процесс мотивации описывается подпроцессами: Потребность — Побуждение — Движение к цели (для удовлетворения потребности) — Достижение цели — Удовлетворенность — Оценка уровня удовлетворенности — Вероятное поведение в будущем.

Чувствую, что пора перекусить — Более четко определяюсь — как это сделать, тут недалеко известный ресторанчик (место для продакт-плейсмента вашего ресторана :)) — Двинул туда — Заказал и съел — Чувствую, что не наелся: в очереди еще раз стоять не хочу (да и времени нет) — следующий раз закажу 2 порции.

Применение

Подумайте, как можно практически применить знание процесса мотивации в своей жизни.

Понимание

Существует по крайней мере два подхода в теории мотивации. Одни теории называют — содержательные теории мотивации (основной упор делают на структуре потребностей. Например, как известная иерархия потребностей А. Маслоу). Другая группа — процессуальные теории мотивации (теория ожиданий Врума и прочие). Чуть подробнее мы их рассмотрим в последующих параграфах.

Понятно, что реальная картина много сложней.

Скажем, я ставлю себе цель постигнуть до какого-то уровня фонетику английского. И, возможно, минуя структуру моих потребностей, уже возникает понимание — куда нужно двигаться — в шкаф с книгами и дисками с упражнениями. Но скорее всего, я сначала набросаю план работы, подумаю и серьезно взвешу — зачем это мне все нужно.

И, быть может, уже потом, по достижении цели, — я действительно начну себя уважать (потребность в самоуважении) — но думал ли я о потребности уважения, когда ставил себе такую цель?

Получается, что цель — сама становится хорошим мотиватором моих (или ваших) действий.

Развитие

В психологии есть такое понятие — извлекающий образ. Это когда в нашей голове возникает некая картинка под воздействием разных стимулов. Захотелось покушать — образ того самого обеда, глянули с высоты вниз — сами знаете что может показаться — потому бывает страшно — не от самой опасности, а от образа, который мы же сами и создаем, а еще образы возникают под действием слов — когда, например, мы общаемся.

Модель извлекающих образов психолог Юрий Орлов применил для своей эффективной модели воспитания воли.

Саму модель извлекающего образа мы рассмотрим в следующей главе.

Глава 2. Модель извлекающего образа

1. Как устроено поведение

Чтобы лучше разобраться с мотивацией, полезно было бы получить представление о том, как осуществляется процесс самого действия или группы действий, которые мы постоянно совершаем для достижения своих целей.

У действий есть цель — что мы хотим сделать. В моем примере с буфетом иняза целью явилось желание съесть пирожок с капустой. Но прежде всего, я представляю этот пирожок внешне и каков он будет на вкус по прошлому опыту (кстати, я сильно разочаруюсь, если он окажется не таким красивым и вкусным, как прошлый раз.)

Итак, сначала мы представляем себе результат наших намеренных действий, это представление принято называть извлекающим образом.

В разделе, посвященном мотивации, мы определили «побуждение» как потребность, которая принимает конкретные очертания в виде цели наших устремлений. В психологии принято оперировать с понятием «извлекающего образа» — мысленного представления объекта в нашем воображении. Если мы говорим о действии, направленном на достижение цели, то в качестве образа может выступать мысленное представление цели, а также «образ» той деятельности, которая связана с достижением цели. Например в описанном случае с пирожком в качестве образа может выступать представление того, «как я этот пирожок сейчас буду есть», и образ моих действий, направленных на то, чтобы «овладеть» этим пирожком. Отметим, что образ пирожка или того, как я его ем, возник под влиянием «стимула», в качестве которого в данном случае была потребность утолить голод (смотри рисунок).

Почему Ю. Орлов ввел понятие стимула, может быть можно ограничиться понятием потребности, запускающей механизм действия? Дело в том, что в качестве стимула может выступать не только потребность, но также ситуация и слово. Например, друзья зовут меня покурить — под влиянием слова в голове возникает образ сигареты и того, как я сейчас буду курить, и этот образ становится направляющим в моих последующих действиях.

Итак, мы сначала воспринимаем некий стимул. Этот стимул формирует в нашей голове извлекающий образ. Далее мы оцениваем ситуацию, собираемся действовать по достижению намеченной цели, а по мере продвижения (используя обратную связь), корректируем свое поведение. Например, когда пирожок оказался на деле не таким привлекательным, возможно мы выберем себе другой способ утолить свой голод.

2. Пирамида Маслоу с учетом модели извлекающего образа

Давайте рассмотрим образы, которые могут возникать под влиянием различных стимулов, но именно такой перечень образов, который соответствует пирамиде Маслоу.

Вернемся к нашему пирожку. Пусть нам просто захотелось поесть — под влиянием этого стимула возникает, например, образ пирожка с капустой.

Мы идем вдоль своего дома по дороге и слышим шум быстро движущейся машины — возникает образ опасности (который Маслоу интерпретировал как потребность в безопасности), который заставляет нас зайти на безопасный тротуар. Здесь стимулом оказался шум автомобиля.

Позвонила подружка — приглашает вас на вечеринку: под влиянием слов у нас возникает образ приятной компании для общения. У Маслоу это социальная потребность.

Вы подумали о том, как приятно будет рассказать жене, которая возвращается из новогоднего путешествия к своей маме в Москву, как вы смогли удержаться от обжорства в праздники — вы формируете «образ уважения».

Я устал (лучше сказать пресытился) читать нужную литературу по менеджменту и решил написать этот параграф — до начала работы у меня в голове возник образ приятной во всех отношениях предстоящей творческой работы.

Глава 3. Развитие теории мотивации

Давайте очередной раз применим алгоритм освоения нового к процессу мотивации.

Запоминание

Отметим, что не всегда, когда человек способен воспроизвести информацию, он ее хорошо понял. Например, в ходе чтения этой книги вы запомнили алгоритм процесса мотивации — потребность — побуждение и т. д.

При этом можно хорошо запомнить эту информацию, но не очень глубоко уловить суть каждого подпроцесса и его значимость для всего процесса мотивации.

Рассмотрим еще одну известную модель мотивации (запомним ее) — мотивация целью.

Суть ее заключается в том, что когда вы определили для себя некую цель, к которой собираетесь двигаться, то уже сама цель становится мотиватором ваших действий.

Например, я ставлю себе цель — написать эту главу.

Применение

Например, вы решили повысить свою мотивацию с помощью постановки значимой цели (помните, в самом начале книги мы рассматривали вопрос — как именно мы планируем изменить свою мотивацию (или мотивацию подчиненного).

Глубокое понимание новой информации.

Хорошо, когда понимание начинается еще на этапе запоминания — за счет установления смысловых связей такая информация и лучше запоминается. Но уровень понимания может быть разным. И особенно глубоко мы начинаем понимать суть того или иного метода, после его практического применения в качестве инструмента достижения целей.

Одно дело запомнить, что существует мотивация целью. совсем другое — когда вы попробовали добиться повышения самотивации при выполнения какого-то дела, поставив самому себе понятные значимые и измеримые цели.

Например, скорее всего, когда до достижения цели останется не так много, вы увидите, что ваша мотивация достигнуть цели повышается. Мой пример — когда эта глава будет почти написана, я увижу, что мне захочется поскорее ее завершить (я преодолею свою лень), чтобы перейти, в конечном итоге, к вычитке книги и последующей ее отправки в редакцию.

Развитие полученных ранее знаний.

Например, когда мы знакомимся с новой для нас моделью, но после ее применения и углубленного понимания как она работает, мы вносим в эту модель коррективы — развиваем модель.

А специфика менеджмента, в отличие от ряда других профессий, заключается в том, что полученные знания (например из этой книги) приходится применять в новых условиях, для которых готового алгоритма действий еще не опубликовано. И потому каждый менеджер (а все мы менеджеры, когда управляем самим собой) должен учиться самостоятельно развивать знания в сфере своей деятельности.

Например, Ю. Орлов обогатил теорию мотивации моделью извлекающего образа.

Но мы с вами также можем продолжить такое обогащения, продолжив рассматривать мотивацию целью.

Образ — это все таки некая «картинка в голове» (пирожок — который вы собрались съесть, будучи голодным и т.д.)

А когда мы мотивируем себя целью, часто никакой картинки нет, есть вербально или письменно озвученная цель. Мой пример — написать эту главу.

Для удобства введем понятие «смысловой образ» — это некое рациональное описание того, что мы хотим сделать. Вот вам и обогащение модели извлекающего образа, а значит и обогащение теории мотивации, которые выполнили уже мы. Пусть пока весьма такое скромное — как введение нового понятия — смысловой образ.

1. Содержательные теории мотивации

Как я уже отметил, принято разделять теории мотивации на два больших класса — содержательные теории мотивации и процессуальные теории мотивации. Пару процессуальных теорий мотивации мы рассмотрим в следующем параграфе.

Что касается содержательных теорий мотиваций, то главным в них считается определение перечня потребностей человека, которые определяют его поведение. Одну теорию мы уже кратко рассмотрели — иерархию потребностей А. Маслоу.

Для примера напомню еще одну — теорию Д. МакКлелланда, описывающую потребности высшего порядка.

МакКлелланд вводит три высшие потребности человека, которые определяют его поведение — потребность в успехе, потребность в причастности и потребность во власти.

Потребность в успехе перекликается с потребностями в уважении и самовыражении А. Маслоу.

Потребность в причастности — с социальной потребностью по Маслоу. А вот потребность во власти — дополняет список Маслоу.

Быть может, кто-то скажет, что потребность во власти есть не у всех. Это не так.

2. Процессуальные теории мотивации

Рассмотри наиболее широко известные из них — теорию ожидания В. Врума и теорию справедливости.

Теория ожидания

Запоминание

Согласно этой теории мотивации, человек ожидает от своей деятельности определенного результата — ОР. Это является мотиватором его поведения. Но чтобы получить результат, нужно приложить усилия — затраты труда — ЗТ-ОР.

Например, я ожидаю, что книга по силе воли будет не просто написана, но она будет содержать много новизны, в частности, новую модель мотивации. Но она потребует от меня много личного времени в выходные.

Человек затем ожидает определенного вознаграждения от получения результата своей деятельности — ОВ. Ну, например, я ожидаю, что моя первая книга по силе воли будет хорошо продаваться. Такое ожидание неплохой мотиватор для писателя.

Ну и, наконец, человек оценивает ценность — Ц того вознаграждения которое он планирует получить. Чем выше ценность, тем больше мотивация. Завершу мой пример: если бы я был уверен, что моя книга станет не просто популярной, но войдет в список бестселлеров, такая ценность для меня была бы достаточной, чтобы не откладывать написание всех трех книг по теме силы воли из-за других текущих дел. Но, быть может, эта книга станет причиной большого числа заказов на проведение серии тренингов по персональному менеджменту. Бестселлер — это, конечно же, хорошо, но ценность получения заказов для меня выше. И потому если, ожидая заказы от клиентов после продажи первой книги по силе воли, я получу просто вознаграждение от хорошо продаваемой книги, я буду несколько разочарован и это повлияет на мое поведение при подготовке второй и третьей книг по силе воли (не буду с ними торопиться).

Теория ожидания выражается математической формулой:

Мотивация = ЗТ-ОР х ОВ х Ц

Более подробно о поведении человека в том случае, если его перечисленные ожидания низки, рекомендую прочитать в любом учебнике по менеджменту (например М. Мескон и др. «Основы менеджмент», 1992.

Влияние ситуации или «внешнее ожидание»

Рискну немного развить теорию ожидания.

В теории мотивации есть такие понятия, как внутреннее и внешнее вознаграждение.

Например, когда вас похвалили или дали премию — это вознаграждение внешнее. А когда вы довольны своим результатом от работы — это называют внутренним вознаграждением.

По аналогии, я предлагаю дополнить теорию ожиданий понятиями — внутреннее ожидание (что ожидает человек, который трудится) и внешнее ожидание — ожидание окружающих вас людей — родителей, начальника, коллег по работе.

Ожидание окружающих (например, они могу верить, что у вас все получится, или, напротив, полагать, что в чем-то вы бездарь) влияет на поведение человека, иногда очень сильно. Я хочу по этому поводу рассказать одну любопытную историю.

Давно-давно я проходил годовую стажировку по психологии в НГЛУ, в ходе которой необходимо было прослушать один из психологических курсов. Я выбрал курс «Формирование нравственности на основе христианской морали», который предлагали специалисты из США. Там я услышал такую историю.

Молодой преподаватель поступил работать в один из Христианских университетов США. Декан факультета уже в первый день определил этому преподавателю вести занятия с тремя группами — первой, третьей и шестой.

На следующий день к молодому преподавателю прибежал возбужденный коллега: «Я добивался Первой группы пять лет, почему ее дали вам, хотя у вас практически нет никакого опыта». «А в чем собственно дело?» — спросил молодой преподаватель. «Группа Номер Один — это элитная группа, студентов в эту группу отбирают со всего университета», — возмущался коллега. «А вести занятия в этой группе удостаиваются только самые лучшие преподаватели,» — прозвучало уже за захлопнувшейся в сердцах дверью.

Через две недели начались занятия. Молодой преподаватель любил свою работу, среди близких людей он шутил: «Мне нравится проводить время со своими студентами, удивительно, что за эту работу еще платят деньги». Студенты третьей и шестой групп занимались достаточно старательно, но молодежь не следует судить очень строго: у нее всегда чуть-чуть не хватает времени именно на учебу — хочется все успеть, а день такой короткий.

Но вот наступил торжественный момент, когда на урок впервые пришла группа НОМЕР ОДИН. «Когда они стали входить в класс, — рассказывает преподаватель, — мне показалось, что воздух в аудитории как будто наэлектризовался. Эти студенты были действительно необычные люди. Они не просто занимались — заучивали и воспроизводили пройденный материал, они, в первую очередь, нестандартно мыслили, каждый из студентов элитной группы имел свою совершенно необычную точку зрения на изучаемый предмет. Каждое занятие с ребятами из Первой Группы для меня было как светлый праздник».

В конце первого семестра преподаватель зашел отчитаться к декану. «Огромное вам спасибо за то, что вы доверили мне, начинающему преподавателю, Первую группу,» — выпалил он еще с порога. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» — с удивлением спросил руководитель. «Как не понимаете? Я говорю об элитной группе НОМЕР ОДИН!» Когда декан уяснил о чем идет речь, он улыбнулся, достал журналы успеваемости по другим предметам и показал результаты студентов из Первой группы. Они ничем не отличались от оценок студентов из других групп, даже где-то были похуже. «Действительно, до этого года мы практиковали отбор студентов в элитную группу, однако это отрицательно сказывалось на средней успеваемости университета в целом, и в этом году мы отказались от этой затеи», — сообщил изумленному преподавателю декан. «Вот оказывается в чем дело, — подумал преподаватель, — теперь понятно, почему ко мне больше не приходил с разбирательствами коллега.» После разговора с деканом он, не помня себя, пришел к себе в кабинет и стал лихорадочно восклицать про себя: «Этого все-таки не может быть! Здесь какая-то ошибка!» Он достал рефераты по последней теме, которые написали студенты всех трех его групп. С правой стороны от себя он положил пачку рефератов студентов Первой группы, а с левой сложил в одну стопку вместе рефераты третьей и шестой групп. И даже когда он пытался ладонью прижать рефераты студентов из Первой группы, все равно стопка этих рефератов была в два раза толще, чем стопка рефератов студентов двух других, как он считал обыкновенных групп.

И тогда наш преподаватель понял, что он сделал открытие — человек показывает чаще всего не те результаты, на которые он действительно способен, а результаты, которые от него ожидают окружающие.

Он понял, что собственно произошло. Дело в том, что от студентов из группы Номер Один он заранее ожидал великолепных результатов, и они эти результаты показали. он относился к студентам из этой группы как к необычным людям, и они доказали, что действительно отличаются от всех других.

К студентам же из третьей и шестой групп он относился как к обычным, если не сказать заурядным студентам, и они вели себя как самые обыкновенные студенты.

Как следует из истории, рассказанной преподавателем Христианского университета, при добавлении к собственным ожиданиям личности ожиданий ее наставника, результаты могут быть удвоены.

Как часто родители, не замечая этого сами, внушают дочери или сыну: «Ты середнячок». Это внушение часто сопровождает человека всю жизнь.

Помните, что вы, как минимум, талантливы. Конечно не во всем. Но в чем-то определенно.

3. Теория справедливости

Теорию мотивации, которая носит название теория справедливости, все хорошо знают с самого раннего детства. Одному ребенку дали подарок за прилежание, а другого только похвалили, справедливо? Нет, не справедливо. Одного наказали за проступок постановкой в угол, а другому просто сказали, чтобы больше так не делал. Опять не справедливо.

Теория справедливости предполагает, что человек постоянно сравнивает свои усилия с полученным вознаграждением. А затем сравнивает вознаграждение своих коллег и усилия, которые те прилагали, чтобы получить такое вознаграждение.

Приведу пример из своей практики управленческого консультирования. Главный бухгалтер одной компании на тренингах по командообразованию обратилась ко мне с такой проблемой: «У нас многие бухгалтеры имеют очень хорошее образование, много трудятся. А многие продавцы из отдела продаж закончили коммерческий вуз, по сути только заплатив за учебу, а получают вознаграждение в разы больше нашего, при том, что на работе они не засиживаются».

Понятно, что если работник посчитает, что отношение его вознаграждения к усилиям меньше, чем у его коллеги, ему это кажется не очень справедливым и его поведение может от этого изменится (он может начать халтурить, либо добиваться повышения своего вознаграждения и т.д.). При этом несправедливость всегда связана с возникновением эмоций (обиды, гнева, возмущения и т.д.).

Другой пример.

Автор книги, считая, что его книга, которую он писал несколько лет, очень оригинальна, — тоже может сильно начать переживать, если книга коллеги, являющаяся по его оценке лишь перепевами известного из других книг и написанная всего за 1 месяц, становится бестселлером. Примеров можно привести много.

После начала перестройки, когда я работал еще в НИИ министерства микроэлектроники, «в ногу с рыночным временем» нам стали выдавать зарплату так, чтобы никто не знал сколько получил коллега. Такая практика (встречающаяся и сегодня) весьма ошибочная. Человек должен иметь возможность оценить справедливость своего вознаграждения и своих усилий, знаний, опыта и результата с вознаграждением его коллег.

Давайте рассмотрим последний пример — он очень похож на развитие ревности. Человек, не зная реально насколько сложна работа коллеги, создает в своей голове извлекающий образ такой работы («Наверняка валяет дурака!»). А если он не знает вознаграждения коллеги, он может создать в своем воображении огромную премию. Начнет переживать, мотивация падает до нуля.

Откуда следует, что нужны серьезные разъяснения и максимальная открытость в коллективе, чтобы никаких нереальных образов в голове ни у кого не возникало. Помогут и логические рассуждения.

Рассмотрим мой пример с расстроившимся автором.

Если твою замечательную книгу не покупают — значит ты пишешь не о злободневном. Или скучно и занудно. А когда обидевшийся на жизнь автор попробует копировать работу успешного коллеги, он может начать понимать, что сбор информации — это, оказывается, очень трудоемкая, а часто неблагодарная кропотливая работа.

Кстати, со мной была такая реальная история. Когда начал писать книги по менеджменту и увидел, как это трудоемко, я позавидовал белой завистью авторам детективов и других художественных произведений — он, значит, сел и быстренько «наваял» толстый роман страниц в 400. Но когда я попробовал создать свое первое «более-менее художественное произведение», мне пришлось его переделывать много-много раз, прежде, чем оно меня устроило. И теперь я оценил «легкий» труд беллетристов. Которые наверняка иногда завидуют тем, кто занимается нехудожественной литературой.

Как видим, модель извлекающего образа помогает и здесь лучше понять как работает теория мотивации, названная теорией справедливости.

Умерьте пыл своего воображения по поводу малых усилий и непомерно большого вознаграждения своих коллег, и у вас обязательно все получится! Потому как вы перестанете тратить свою ограниченную энергию на переживания по поводу якобы большой несправедливости.

Глава 4. Первый шаг на пути построения новой модели мотивации

Первый шаг в построении новой модели мотивации

Любозн. гендир. — А правильно ли я понял, что процесс мотивации связан и с другими функциями управления?

Автор — Ты меня продолжаешь удивлять.

В этой книге я предложил учитывать другие функции управления в реализации функции мотивации (в частности функцию контроля).

А вот мотивация целью, которую мы кратко тоже рассмотрели, — это привлечение к пониманию мотивации еще одной функции — планирования. Поскольку постановка целей — первый шаг любого планирования.

Во второй части мы используем еще одну функцию управления — функцию организации, познание которой поможет нам победить свою лень.

Любозн. гендир. — А что еще полезного ты хотел бы подчеркнуть в конце первой части?

Автор — Еще несколько важных моментов:

Мы увидели, на примере внешнего ожидания, что ситуация, в которой реализуется мотивация человека, имеет очень важное значение. Иногда решающее на его желание усердно трудиться над поставленными целями.

Во второй части книги мы продолжим изучать влияние внешней среды уже непосредственно на то, как нам максимально быстро побороть свою лень

Кстати, мы не зря углубляемся в тонкости менеджмента. В первой части основное внимание мы уделили рассмотрению процесса мотивации (это применение процессного подхода). Во второй части мы будем рассматривать тонкости системного подхода, а в третьей книге рассмотрим систему управления человеком, которая позволит нам найти пути к воспитанию железной силы воли, не шучу.

А пока я предлагаю выполнить первый шаг в построении новой модели мотивации, он изображен на рисунке:

Он простой, но очень важный, именно поэтому я этот шаг выделил в отдельную главу.

Итак, под воздействием стимула, например, потребности, в голове у человека появляется извлекающий образ. Именно этот образ и является триггером дальнейшего поведения человека (причиной мотивации).

Но поскольку мы существа разумные, мы ввели понятие смыслового образа — когда никакой картинки в голове не возникает, а возникает только смысл того, что мотивирует наше поведение, например, поставленные (не важно кем) цели, которые мы понимаем, что их нужно достигнуть.

Мотивация (функция) — процесс внутреннего или внешнего психологического управления поведением, сочетающий интеллектуальные, физиологические и психологические подпроцессы, заключающийся в стимулировании самого себя или других на деятельность, направленную на достижение индивидуальных целей или общих целей организации

Упражнения к первой части

1. Понаблюдайте — как именно происходит ваш процесс мотивации к действиям. Запишите результаты ваших наблюдений в журнал по воспитанию силы воли.

2. Проанализируйте — какие именно потребности являются вашими мотиваторами в том или ином случае. Результаты наблюдений запишите в свой журнал наблюдений.

3. Понаблюдайте — какие извлекающие образы у вас возникают, когда вы удовлетворяете ту или иную потребность.

4. Проанализируйте — какие именно стимулы являлись причиной возникновения тех или иных извлекающих образов и ваших действий под воздействием этих образов.

Результаты наблюдений запишите в свой журнал наблюдений.

5. Последнее задание творческое, но, полагаю, что вы с ним справитесь. Ответ вы увидите в следующей части.

Попробуйте развить теорию ожиданий Виктора Врума самостоятельно, добавив в нее модель извлекающего образа наподобие того, что я это сделал для теории справедливости.

При этом используйте свою обогащенную модель для наблюдения за своим поведением — каким образом ожидания (образы усилий и результата, образы вознаграждения и его ценности) влияют на ваше поведение. Результаты наблюдений и анализа запишите в тетрадь по развитию силы воли.

Автор — Пора подвести итоги. А где мой помощник?

Любозн. гендир. — Я на месте, извини, заслушался и потому пока не задавал тебе вопросов. Но они появились.

Скажи, а что тебе дало введение извлекающего образа в разные теории мотивации.

Автор — Судя по вопросу, ты не дремал и действительно внимательно меня слушал.

Модель извлекающего образа помогает свести к одному знаменателю содержательные и процессуальные теории мотивации. Но более подробно мы рассмотрим эту тему в третьей части

Глава 5. Сказка для топ-менеджеров

Красная шапочка

Шарль Перро

Жила-была маленькая девочка. Была она скромная и добрая, послушная и работящая. Мать не могла нарадоваться, что у неё растёт такая помощница: дочка помогала ей по хозяйству, а когда вся работа была сделана, читала матери что-нибудь вслух.

Всем нравилась эта милая девочка, но больше всех её любила бабушка.

Напомню биографию Шарля Перро: некоторое время он работал адвокатом. Уже позже судебные дела, в которых адвокат сомневался, Перро превратил в сказки. Ясно, что перед нами чуть измененный протокол судебного процесса, где будущий сказочник сам выступил в качестве защитника охотника, обвинявшегося в превышении допустимой меры самообороны (охотник убил Волка).

Сшила она как-то из красного бархата шапочку и подарила её внучке на именины.

Новая шапочка была девочке очень к лицу, и за то, что с того дня никакую другую она носить не хотела, люди прозвали её Красной Шапочкой.

Однажды мать решила испечь пирог.

Замесила она тесто, а Красная Шапочка нарвала яблок в саду. Пирог вышел на славу! Посмотрела на него мать да и говорит:

— Красная Шапочка, ступай-ка навести бабушку. Положу я тебе в корзинку кусок пирога и бутылку молока, отнесёшь это ей. Не заболела ли она?

Отметим первое нарушение логики: девочки любят менять свою одежду (а речь идет о французской девочке!), а Красная Шапочка всегда ходила в одном и том же головном уборе.

Мама девочки, судя по всему, уже знала, что бабушка больна — можем допустить, что ее слега отравили, чтобы она слегла — с больной бабушкой легче справиться. Но какой может быть мотив у матери Красной Шапочки? — имущество и так ей достанется по наследству после кончины бабушки. Нет, мать мы отметаем из числа подозреваемых.

Обрадовалась Красная Шапочка, тут же собралась и отправилась к бабушке, которая жила на другом краю леса.

Мать вышла на крыльцо проводить девочку и стала её напутствовать:

— С чужими, дочка, не разговаривай, с дороги не сворачивай.

— Не беспокойся, — ответила Красная Шапочка, попрощалась с матерью и отправилась через лес к дому, где жила бабушка.

Шла Красная Шапочка по дороге, шла, да вдруг остановилась и подумала: «Какие красивые цветы здесь растут, а я и не смотрю вокруг, как звонко птицы поют, а я словно и не слышу! Как же хорошо здесь, в лесу!»

Действительно, сквозь деревья пробивались солнечные лучи, на полянках благоухали прекрасные цветы, над которыми порхали бабочки.

И Красная Шапочка решила:

«Принесу-ка я бабушке вместе с пирогом ещё и букет цветов. Ей, наверно, будет приятно. Ещё ведь рано, я к ней всегда успею».

И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвёт цветок и подумает:

«А дальше вон растёт ещё покрасивей», — и к тому побежит; и так уходила она всё глубже и глубже в лес.

Идёт девочка по лесу, собирает цветы, поёт песенку, вдруг навстречу ей злющий волк.

И собрался он было съесть Красную шапочку, да побоялся — недалеко были охотники.

Так, у нас появляется еще один подозреваемый — один из охотников. Скорее всего, отец Красной Шапочки. Но хотя известно, что зятья не очень любят своих тещ, но не до такой же степени, чтобы сделать заказ киллеру. Охотника из подозреваемых убираем.

А Красная Шапочка вовсе его и не испугалась.

— Здравствуй, Красная Шапочка! — сказал волк. — Куда это ты собралась так рано?

— К бабушке.

— А что у тебя в корзинке?

— Бутылка молока и пирог, мы с мамой его испекли, чтобы порадовать бабушку. Она больная да слабая, пусть поправляется.

— Красная Шапочка, а где живёт твоя бабушка?

— Чуть подальше в лесу, под тремя большими дубами стоит её домик.

Тут что-то не то. Подробные инструкции киллеру о том, где проживает бабушка (да еще подсказка — что со слабой и больной бабушкой легко справится), вплоть до номера дома, — это явно превышает допустимую болтовню неумной девочки. Но, спрашивается, какой может быть у Красной Шапочки мотив убивать свою бабушку? Двинемся дальше.

— Счастливого пути тебе, Красная Шапочка, пробормотал волк, а про себя подумал: «Славная девочка, лакомый был бы для меня кусочек; повкусней, пожалуй, чем старуха; но, чтоб схватить обеих, надо дело повести похитрей».

И он что есть духу помчался самой короткой дорогой к бабушкиному дому.

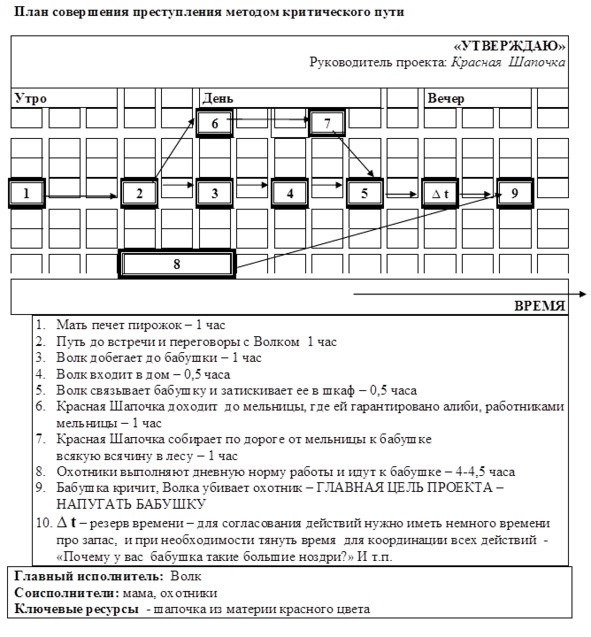

Идёт Красная Шапочка по лесу, никуда не торопится, и решила пойти к бабушке по самой длинной дороге, а по дороге еще решила забежать на мельницу.

Теперь сомнений нет — Красная Шапочка в сговоре с Волком: девочка не первый раз идет в гости к бабушке — должна разбираться в длине разных дорог, а Красная Шапочка, выбрала не только самую длинную дорогу, но еще и шла по ней не спеша, собирая по дороге разную всячину. Особенно странным является то, что девочка пошла с полной корзиной по самой длинной дороге — это же очень тяжело и надо иметь серьезную причину так надрываться.

а серый волк уже стучится к бабушке в дверь.

— Кто там?

— Это я, Красная Шапочка, принесла тебе пирог и бутылку молока, открой мне, — ответил волк тонким голоском.

— Нажми на щеколду, — крикнула бабушка, — я очень слаба, подняться не в силах.

Нажал волк на щеколду, дверь отворилась, и, ни слова не говоря, он подошёл прямо к бабушкиной постели и проглотил старушку.

Здесь протокол фиксирует, что Волк бабушку проглотил одним махом. Что же он не проглотил одним махом маленькую Красную Шапочку в лесу (да которая еще пошла длинной дорогой — где уже никаких охотников нет). Известно, что даже крокодил не может без повреждений съесть свою жертву. Судя по последующим событиям, легко догадаться, что преступник на самом деле просто связал бабушку, засунул в рот кляп (скотча тогда еще не было) и спрятал ее в шкаф.

Затем волк надел её платье, чепец, улёгся в постель и задёрнул полог.

А Красная Шапочка всё цветы собирала, и, когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней.

Подошла Красная Шапочка к домику бабушки, а дверь открыта. Удивилась она, зашла внутрь и крикнула:

— Доброе утро! — Волк грубым голосом ответил — Добрый день, Красная шапочка, — подойди ко мне поближе.

Преступлений не бывает без улик — все предусмотреть невозможно. Вот и Волк прокололся — умея говорить тоненьким голосом, когда изображал девочку, он вдруг зарычал своим волчьим рыком. Отметим, что человеческая память легко запоминает голоса. И поскольку Красная Шапочка уже разговаривала с Волком в лесу, где он не менял своего голоса, то конечно она его узнала по голосу, но вида почему-то не подала. Сомнений больше нет — Красная Шапочка в сговоре с Волком.

Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит — лежит бабушка, надвинут чепец у неё на самое лицо, и выглядит она странно.

Ты наверное устала, ляг со мной рядом, отдохни, сказал Волк в бабушкином чепце

Волк, судя по всему, преступник неопытный, допускает второй прокол — он сообщает (и это попадает в протокол по показаниям бабушки), что знал, что Красная Шапочка устала (как не устать — с полной корзиной провизии, да еще по самой длинной дороге).

— Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? — спросила Красная Шапочка, после того, как легла рядом с Волком.

Можете сами провести эксперимент — положите на кровать вместо бабушки Волка — неужели можно ошибиться? Нет, Красная Шапочка прекрасно видела, что перед ней преступник. И наверняка знала, что рядом в шкафу вся дрожит от страха за свою внучку бабушка, но зачем-то валяет дурака дальше. При этом, как и в случае первой встречи с Волком, — нисколько его не боится. Очевидно, что Красная Шапочка тянет резину и чего-то ждет.

— Чтоб лучше тебя слышать!

— Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза!

— Это чтоб лучше тебя видеть!

— Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки?

— Чтоб легче тебя обнять.

— Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот!

Здесь очевидно, что если бы Волк ответил, что у него большой рот для того, чтобы лучше лущить для Красной Шапочки орехи, Красная шапочка не успокоилась бы и стала расспрашивать дальше «Зачем бабушка ты отрастила себе хвост и т.д.»

— Это чтоб легче было тебя проглотить!

Сказал это волк, вскочил с постели — и проглотил бедную Красную Шапочку прямо с ботинками.

Наелся волк и улёгся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть.

Шёл мимо охотник с ружьем.

Услышал он доносившиеся из домика какие-то странные звуки и насторожился: не может быть, чтобы старушка так громко храпела!

Все становится ясно — Красная Шапочка тянула время, потому что знала, что отец с коллегами — другими охотниками — зайдут к бабушке — их она и поджидала, потому специально не отпускала Волка, уже выполнившего заказ (он хорошо напугал зачем-то бабушку)

Подкрался он к окошку, заглянул внутрь — а там в кровати волк лежит.

— Вот ты где, серый разбойник! — сказал он. — Я уже давно тебя разыскиваю.

Хотел охотник сначала застрелить волка, да передумал. Вдруг тот съел бабушку, а её можно ещё спасти.

Взял охотник тогда ножницы и вспорол брюхо спящему волку. Выбрались оттуда Красная Шапочка и бабушка — обе живые и невредимые.

Очевидно, что в этом месте Шарль Перро умышленно исказил протокол судебного заседания (особенно нелепым выглядит то место в протоколе, где охотник спящему волку вспарывает ножницами живот — не советую экспериментировать с кем-то из своих знакомых — они могут от этого проснуться). А на самом деле, судя по всему, бабушка уже перестала бояться за себя и, как и положено настоящей бабушке, — опасаясь за жизнь своей любимейшей внученьки разорвала нечеловеческими усилиями веревку, разбила дверку шкафа, в который была заперта исполнителем преступления, и набросилась на Волка (какой иначе мог быть иной шум, если бы Волк мгновенно проглотил Красную Шапочку не только с ботинками — поэтому даже они не могли произвести при падении шума, но даже с ее красной шапочкой!).

И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнёс её домой. Бабушка скушала пирог, выпила молока, что принесла ей Красная Шапочка, и начала поправляться да сил набираться.

Красная Шапочка же поняла, что всегда нужно слушаться старших и в лесу никогда не сворачивать с дороги.

Эврика! Теперь становится ясен мотив преступления — это же все из-за той самой красной шапочки, которую бабушка невольно заставляла носить девочку в любое время года. Попробуем, как и положено в детективе, разобраться с мотивом преступления. Для этого обратимся к известной модели мотивации — иерархии потребностей Абрахама Маслоу.

Физиологические потребности — ясно, что Красная Шапочка их не могла удовлетворить — даже в жаркую погоду она все время ходила не снимая свою шапочку, чтобы не обидеть свою бабушку.

Потребности в безопасности — тут также очевидно, что, напротив, Красная Шапочка все время была в опасности, когда ходила по лесу — так как красную шапочку было видно с любого места — приманка для любого преступника.

Социальные потребности — тоже не удовлетворяются. Все девочки наверняка считали, что Красная Шапочка задается своей нарядной шапочкой, потому не хотели с ней водиться — про подруг и речи в протоколе нет.

Потребность в уважении — ее удовлетворяла только сама бабушка, а девочка выступала ходячей рекламой шапочному мастерству своей бабушки, как если бы на девочку надели двухсторонний щит, на котором было бы написано: «Бабушкины шапочки — лучшие!».

Самовыражение — о нем и речи здесь нет.

Как видим, ни одну из потребностей Красная шапочка не могла удовлетворить, и это конечно же был целый «комок мотивов», чтобы заказать «Напугание» до полусмерти бабушки противному Волку. (При этом на всякий случай, как и положено для профессионального преступления, она избавилась от неудачного «киллера» — Волка, судя по протоколу, на самом деле убили.)

При этом, блестяще организовав преступление, несомненно, Красная Шапочка «самовыразилась» на полную катушку. Итак. Мотив преступления вполне понятен для французской девочки-модницы, доведенной до отчаяния тем, что нельзя снять надоевшую красную шапочку. Цель достигнута — как видим, никакого продолжения сказки про Красную Шапочку нет (сравните, например, многосерийную сказку «Элли» у Волкова). Бабушка, напуганная Волком, разрешила девочке ходить не только в модных шапочках других цветов, но иногда совсем без шапочки. При планировании преступления Красная Шапочка впервые применила метод «Критического пути» применительно к проекту своего преступления: — пока она шла по длинной дороге, Волк должен был пройти короткий путь, войти к бабушке, успеть ее связать, спрятать в шкаф. А пока она тянула время, должны были подтянуться и охотники. (Отсюда, кстати, следует вывод, что зря американцы приписывают открытие метода критического пути себе — его изобрели французы, а именно — менеджер проекта Красная Шапочка.)

Организация преступления также выполнена крайне тщательно: мать печет пирожки (и первый раз девочка подсыпает туда немного каких-то цветочков для неопасного легкого расстройства здоровья — чтобы бабушка слегла в постель). Волк — пугает бабушку. Отец — убивает в аффекте «киллера». И даже мотив преступления — красная шапочка играет свою важную коммуникативную роль — то, что девочка пошла длинной дорогой — все прекрасно запомнили по ее красной шапочке, а для гарантии девочка еще зашла на мельницу, таким образом заработав себе абсолютно железное алиби.

Уважаемые Топы! Не забывайте, что подчиненные — как дети и у них тоже много потребностей, а не только получать вовремя зарплату. Если, например, директор отругал начальника отдела в присутствие его подчиненных — лучше извиниться и больше так не делать, чтобы удовлетворить потребность человека в уважении. Не повторяйте ошибки бабушки Красной Шапочки, иначе вам придется иметь дело с серым Волком.

Часть 2. Борьба с ленью

Закат современного тайм-менеджмента (ТМ)

Странное название в эпоху, когда количество книг по тайм-менеджменту только нарастает, не правда ли?

Однако вот какие наблюдения (и не только у меня) имеются — человек проходит тренинг по тайм-менеджменту, пару недель (иногда меньше) он активно применяет новые инструменты управления своим временем, а затем возвращается к своим старым привычкам.

Это легко объясняется тем, что преимущество мы наблюдает механистический подход к человеку, в то время как человек — не машина, он требует тонких инструментов для своей настройки.

Новый тайм-менеджмент — это как раз и есть новая концепция управления собой, которую более точно следует назвать персональный менеджмент.

Его особенности заключаются в том, что сначала человек должен освоить методы борьбы со своей ленью (воспитать свою волю), и только затем (в крайнем случае одновременно) использовать рекомендуемые методы тайм-менеджмента.

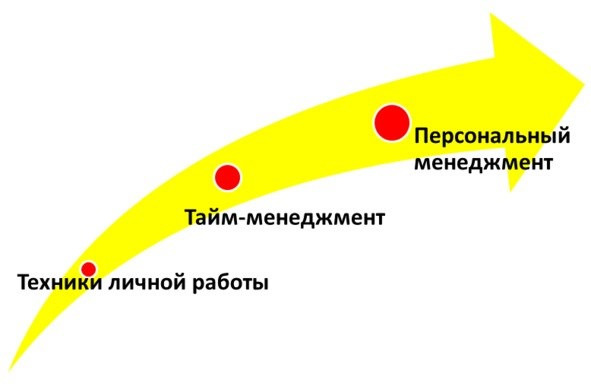

Если говорить о жизненном цикле тайм-менеджмента, то он сегодня находится на своем пике, вытеснив разрозненные техники личной работы. Однако персональный менеджмент уже вышел на рынок, и начинает потихоньку теснить «механистический тайм-менеджмент».

Глава 1. Полезное повторение

В этой и последующей главах мы будем попеременно обращаться к примерам для коммерческих предприятий и отдельному человеку.

Решение творческого задания первой части книги

Итак, мы рассмотрели функцию мотивации — при высокой мотивации проблемы лени отходят на второй план.

Я напомню кое-что из первой части:

я просил попробовать развить теорию ожиданий Виктора Врума самостоятельно, добавив в нее модель извлекающего образа наподобие того, что я это сделал для теории справедливости. При этом предлагал использовать свою обогащенную модель для наблюдения за своим поведением — каким образом ожидания (образы усилий и результата, образы вознаграждения и его ценности) влияют на ваше поведение. Напомню теорию ожиданий:

Теория ожидания

Согласно этой теории мотивации, человек ожидает от своей деятельности определенного результата — ОР. Это является мотиватором его поведения. Но чтобы получить результат, нужно приложить усилия — затраты труда — ЗТ-ОР.

Человек затем ожидает определенного вознаграждения от получения результата своей деятельности — ОВ.

Ну и, наконец, человек оценивает ценность — Ц того вознаграждения которое он планирует получить. Чем выше ценность, тем больше мотивация.

Теория ожидания выражается математической формулой — произведением трех перечисленных составляющих:

Мотивация = ЗТ-ОР х ОВ х Ц

Предлагаю свой вариант развития теории ожиданий, добавляя в нее извлекающий образ:

ЗТ-ОР Пример — я писал вторую книгу по борьбе с ленью. Прекрасно понимал, что трудоемкость этой книги будет выше, чем первой, так как многое придется написать заново — это своего рода «смысловой извлекающий образ». Он меня тормозил. Но также представлял, что результатом моих титанических усилий будет готовая книга номер два:

ОВ Несомненно, я ожидал вознаграждение за свои труды — например в форме того, что вся серия книг по силе воли станет бестселлером. Это, несомненно, любого простимулирует. Это смысловой образ вознаграждения.

Ц Однако. Бестселлер — это, конечно, приятно. Однако эта ценность вознаграждения для меня будет не очень велика. Для меня было бы большим по ценности вознаграждением, если бы благодаря известности книги про борьбу с ленью появился больший спрос на мои другие книги. И вот ценность такого результата для меня реально велика. Так как, например, книги по разработке стратегии — это не совсем книги, это управленческое консультирование коммерческих фирм, включая «стартаперов», через книги. А серии книг «Русский менеджмент» и «Новый менеджмент», с моей точки зрения, помогут коммерческим компаниям настолько повысить свою конкурентоспособность, что мы сможем слезть с нефтяной иглы. Вот это ценность так ценность — тогда и за судьбу своих внуков я буду чуть меньше беспокоиться. Почему бы об этом мне не помечтать — это значительно усилит мою мотивацию, согласно теории ожиданий Виктора Врума. Эти мечты — также смысловые образы, в данном случае, ценности лучшего вознаграждения.

1. Повторим разделение труда

Продолжаем применять классическую педагогическую методологию: запоминание — применение — понимание — развитие.

Запоминание — под законом разделения мы рассматриваем ситуацию, когда при использовании разделения труда повышается эффективность производства продуктов (товаров или услуг).

Кстати, в результате у нас получается выполнение специализированной работы лучше, и появляется масса причин для высокой мотивации выполнять эту работу (не только заработок, но и уважение коллег, и самоуважение, и самовыражение и пр.).

Применение

А вот когда мы начинаем что-то новое, оно сразу не получается. И может, в результате этой проблемы, стать серьезным барьером к тому, что уклоняться он такой деятельности. Например, изучение иностранного языка, нежелание делать холодные звонки начинающему продавцу и пр.

Понимание. Причины эффекта от разделения труда

По мнению Адама Смита причин 3 :

— появляется автоматизм совершения действий,

— экономится время перехода от одного вида работы к другому,

— легче придумать инструменты и приспособления, занимаясь какой-то одной работой.

Развитие

Кароль Адамецки обнаружил и описал, что разделение труда — это всеобщий закон. А раз это так, обратимся к отдельному человеку.

2. Моделирование человека — посмотрим, что у нас внутри

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В САМОМЕНЕДЖМЕНТЕ

Недостатки чисто «рационального» подхода к человеку, который чаще всего встречается в литературе по тайм-менеджменту, или чисто «психологического» подхода, который встречается в соответствующей литературе без упоминания термина «самоменеджмент», в их односторонности. Чтобы научиться управлять собой в целом, необходимо понимание работы всех наших составляющих.

Светлана решила начать новую жизнь с составления плана дня. Пункт первый — закончить статью. Но почему-то статьей заниматься не хотелось. Через минуту ей стало стыдно, она немного подумала, включила быструю музыку и стала… танцевать. Настроение поднялось настолько, что неожиданно для себя она все-таки села писать статью. Минут через пять дело пошло, строчки бежали быстрей и быстрей. Светлана подмигнула себе в зеркало — новая жизнь началась строго по плану.

Чтобы понять человека, нужно знать, как он устроен. На рисунке представлена модель человека, включающая пять составляющих: ЧР — человек рациональный, ЧН — человек нравственный, ЧТ — человек творческий, ЧФ — человек физический, ЧП — человек психологический.

Например, под Человеком психологическим будем понимать ту сторону личности, которая в большей мере ответственна за процессы, принятые относить к психологическим характеристикам личности.

Попробуем использовать системную модель человека для понимания нашего примера.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.