Эжен Сю

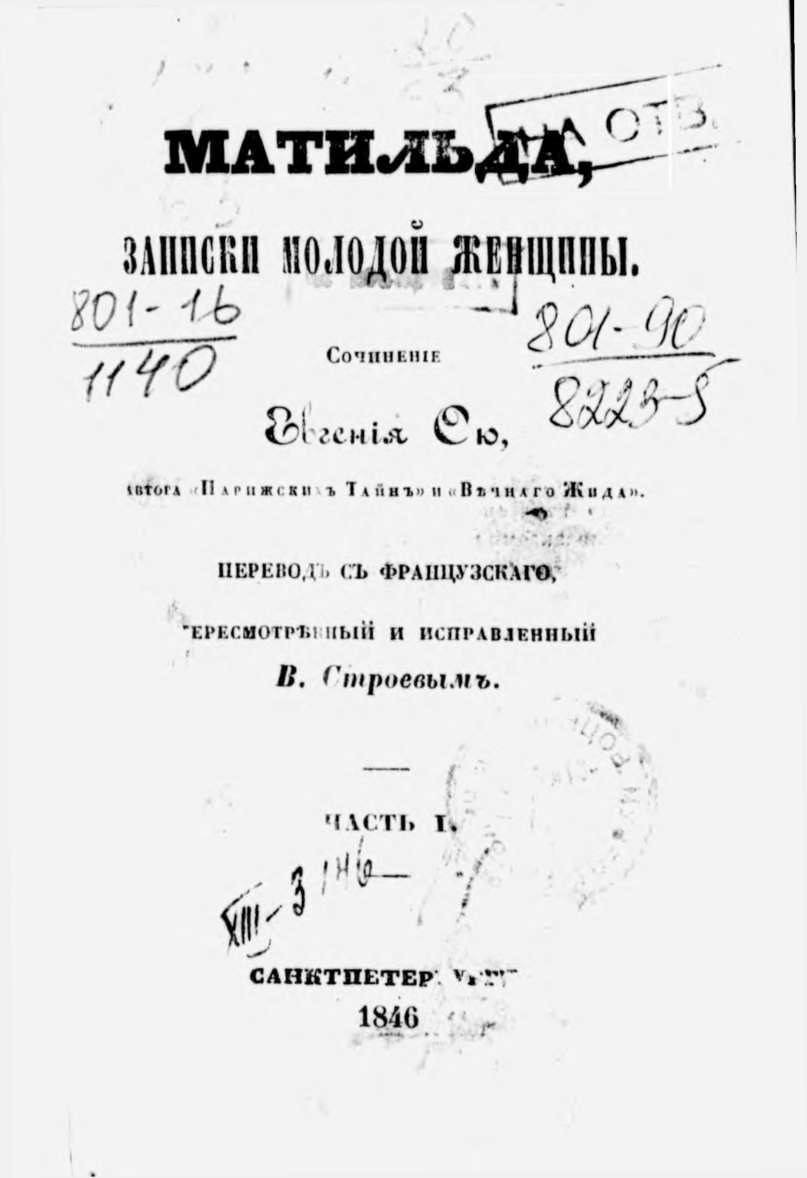

МАТИЛЬДА

Записки молодой женщины

Увлекательный криминальный роман популярного французского автора, признанного мастера остросюжетного жанра публикуется впервые за последние 170 лет. Над головой молодой красавицы Матильды словно нависло какое-то проклятие, напущенное её зловредной тёткой, которая хоть и оставила девушке приличное состояние, но и сверх меры наделила её массой напастей, и каждая одна хуже другой.

Часть первая

I. Кафе «Лебёф»

На улице Сен-Луп, напротив старого отеля д’Орбессон, обширного и печального жилища нескольких поколений старинной Фамилии, в конце декабря 1838 года существовал, а может быть, существует ещё и теперь, скромный трактир, известный под именем Кафе «Лебёф».

Президент д’Орбессон, последний владелец отеля, умер несколько месяцев спустя после восстановления Бурбонов.

В октябре 1838 года, явился постоялец и занял всё это мрачное, двухэтажное здание, построенное между двором и садом.

Хотя отель д’Орбессон стал обитаем, но продолжал казаться пустым.

Густая трава покрывала порог большой двери, не растворявшейся ни разу со дня приезда нового постояльца, полковника Ульрика.

В многолюдных и лучших кварталах Парижа можно избегнуть злоречия и любопытства соседей. Там слишком заняты делом или удовольствиями, и потому не думают о сплетнях и беспрестанном шпионстве, двух любимых занятиях провинциалов.

Нельзя сказать того же о некоторых отдаленных кварталах Парижа, населенных по большой части небогатыми владельцами и отставными чиновниками, людьми преимущественно праздными и чувствующими необходимость знать то, что происходит на улице или у соседей.

Надо сказать к чести этих почтенных граждан, столь ревностно ищущих пищи своему воображению, что они нисколько не взыскательны к важности происшествий, поэтизируемых ими по своему. Маленького случая достаточно им, для составления чудовищных рассказов, которыми они, так сказать, живут несколько месяцев.

Если же лицо, сделавшееся предметом их любопытства, не даёт ни повода к басням и окружает себя непроницаемою тайною, то стеснённое любопытство их доходит до бешенства! Чтобы удовлетворить любимой страсти своей, они решаются на все крайности.

Три месяца прожил полковник Ульрик в отеле д’Орбессон и уже успел возбудить это бешеное любопытство соседей своих; почти все они постоянно посещали кафе «Лебёф».

Жизнь полковника казалась в самом деле чрезвычайно странною: окна его были всегда затворены и никто не видал, как выходил он из дому, а если он и выходил, то вероятно с большою таинственностью, и притом в садовую калитку. Слуга его был огромного роста и носил бороду.

Каждое утро один из ближайших рестораторов, подряженный доставлять съестные припасы, подавал их через калитку слуге, и она снова затворялась.

Принужденные ограничиться только одним этим обстоятельством, любопытные привлекли на свою сторону ресторатора, чтобы, по съестным припасам, разузнать о нраве и характере полковника. Но посетители кафе «Лебёф», не смотря на свою изобретательность, не могли основать никакой дельной догадки на приобретённых ими сведениях.

Полковник, как казалось, довольствовался простою и умеренною пищею. Однако ж некоторые из любопытных, обладавшие живым воображением, заметили, что он, может быть, ест сырую, приносимую ему дичину. Это замечание, по всем вероятностям, весьма глубокое, не имело однако же никаких последствий.

Наконец к окончательному возбуждению любопытства служило и то, что до сих пор ни одно письмо не приходило в отель д’Орбессон, и никто, одним словом, не переступал за порог его таинственной двери. Много было, без сомнения, попыток, чтобы выведать что-нибудь от слуги или как-нибудь заглянуть во внутренность отеля, но все попытки остались бесплодными. Принужденные к постоянному и, так сказать, к вооружённому наблюдению, соседи ocнoвали центр действий своих в кафе «Лебёф».

Во главе любопытных стояли братья Годе, служившие некогда в конторе публичной лотереи. Жизнь их, до сих пор бесцветная, нашла себе цель со времени приезда полковника. Область их интересов составляли поиски таинственного и непонятного, они ежедневно составляли реестры непонятного и употребляли новые отчаянные усилия, чтобы разгадать эту живую, сводившую их с ума загадку.

Вдова Лебёф, хозяйка кафе, стала главною помощницей обоих братьев. Сидя за конторкой, она не спускала глаз с дверей отеля.

Если кому-нибудь кажется удивительным это постоянное и бесплодное любопытство, то пусть припомнят, что оно было подстрекаемо самолюбием наблюдателей. Они надеялись сделать какое-нибудь важное открытие.

Мы сказали уже, что всё это происходило в конце декабря.

На часах кафе пробило полдень. Вдова Лебёф, прильнув лицом к окну, внимательно рассматривала снег, падавший большими хлопьями, и дверь отеля д’Орбессон.

Она удивлялась, что братья Годе, постоянные её посетители, имевшие обыкновение ежедневно у неё завтракать, до сих пор ещё не появлялись.

Наконец они прошли мимо окон, вошли в комнату и скинули свои плащи, покрытые снегом.

— Боже мой! — сказала вдова старшему Годе, видя, что голова его перевязана: — что с вами случилось?

Старший Годе был толстый, плешивый человек с цветущим лицом, выдавшимся брюхом, с физиономией важной и догматической. Он пpиподнял с левого глаза черную шелковую повязку и отвечал голосом, сделавшим бы честь любому соборному певчему:

— Это дело рук проклятого Фрейшюца! (Посетители кафе «Лебёф» окрестили этим именем обитателя отеля д’Орбессон.). — Это дело рук проклятого Фрейшюца! — повторил Годе-младший, постоянное эхо старшего брата.

— Боже великий! расскажите же скорее, как это случилось? — вскричала вдова Лебёф, дрожа от нетерпения.

— Очень просто, — отвечал старший Годе. — Надо же было покончить с этим разбойником, бродягой, засевшим, подобно дикому зверю, в своей трущобе (если я называю его диким зверем, то не для того, чтобы затронуть его честь или нравственность, но вследствие очень простого вопроса: если он никому не делает или не делал зла, зачем же скрывается он, подобно дикому зверю?)

После этой торжественной оговорки, старший Годе снова приподнял повязку с левого глаза.

— В самом деле, зачем бы ему скрываться? — повторили внимательные посетители.

— Вот каковы наши министры, — продолжал иронически старший Годе. — Когда дело идет о заговорщиках, они разыщут и поймают их; когда же дело коснется до спокойствия мирных граждан, то на попятный двор!

— На попятный двор! — повторил младший Годе.

— Принуждённому довольствоваться одними собственными силами, — продолжал старший Годе, — что оставалось делать мне в столь затруднительных обстоятельствах? Вот что! Я сказал себе: Годе, ты честный человек, на тебе лежит обязанность, великая обязанность!… Поступай, как велит тебе долг, и пусть будет, что будет… По соседству с тобой живёт искатель приключений, бродяга, который пред лицом всех соседей и целого квартала, осмеливается столь долгое время сидеть взаперти, а правительство и не думает о прекращении такого ужасного беспорядка!..

— Конечно, это беспорядок, — сказала вдова Лебёф; — возможно ли не бранить соседей, которые никуда не показываются?

— Это ужасный беспорядок, — продолжал старший Годе; — я это докажу: не ясно ли, что бродяга скрывается лишь для того, чтобы избегнуть справедливой оценки своих сограждан? Следовательно, он подозрительного поведения. Человек предполагает, но Бог располагает…

Вдова Лебёф, не понявшая всего глубокомыслия последних слов и желая скорее добраться до сути дела, вскричала:

— Справедливо, совершенно справедливо, но от чего у вас эта повязка?

— Вот, изволите ли видеть, — продолжал старший Годе: — я позвал вчера брата, моего достойного брата, и сказал ему: Богдан! надо уничтожить это нестерпимое злоупотребление; надо, не смотря ни на какие опасности, жертвуя даже жизнью, узнать, кто этот бродяга! Нe скрою от тебя, Богдан, сказал я, что тут речь идёт о моём здоровье. С тех пор, как этот бродяга здесь поселился, с тех пор, как я тщетно стараюсь узнать, кто он и что он делает, я не живу, я потерял покой; меня преследуют ужасные, мучительные сны. Мысли мои до такой степени заняты таинственным незнакомцем, что все телесные отправления мои расстроились. И потому я сказал себе: Годе, неужели будешь ты собственным палачом и зароешь себя живого в могилу для удовольствия этого бродяги? Действуй, Годе, открой эту тайну, и ты возвратишь покой свой, похищенный этим злодеем. Сказано, сделано. Вчера вечером, я беру лестницу соседа, мы с Богданом отправляемся в тот переулок, куда выходит садовая калитка Фрейшюца, и приставляем к стене лестницу; было ещё довольно светло, так что можно было видеть всё и в саду, и в доме…

— И что же? — вскричала вдова Лебёф.

— Представьте себе, сударыня, что в ту самую минуту, когда я подымаю голову, раздаётся ружейный выстрел…

— Ружейный выстрел?…

— Да, настоящий ружейный выстрел; шляпа моя упала, и я почувствовал, как будто меня укололи тысячью булавками в лоб и в глаз; в то же время раздался голос, который я узнаю среди тысячи других, и который принадлежал, вероятно, янычару того бродяги: «В другой раз ружьё будет заряжено не бекасинником, а крупною дробью, и я буду целиться не в шляпу, а прямо в голову…» Вот, любезная мадам Лебёф, до чего довело нас правительство.

— Да это убийство! — вскричали слушатели.

— О чудовище! — сказала мадам Лебёф. — Надо идти к комиссару, надо достать свидетелей!

— Я думал то же самое, любезная мадам Лебёф, в то время, когда быстро спускался с лестницы; да, я говорил себе: «Годе… ступай к начальству и подай жалобу.» Но вы сейчас узнаете, каково у нас начальство. Четверть часа спустя, т. е. в то самое время, когда у комиссара зажигают фонарь, эту смешную эмблему его прозорливости, я явился к нему. Я принёс с собой улики: простреленную шляпу и синий лоб…

— Ну что ж далее?

— Представьте себе, что комиссар осмелился мне сказать, что мне досталось поделом, и если б я более двадцати лет нe пользовался уважением всего квартала, так он преследовал бы меня, как ночного нарушителя общественного спокойствия!

— О ужас! — вскричала мадам Лебёф.

— Итак, — продолжал старший Годе с горькой иронией и Цицероновским красноречием, итак нет справедливости; всякий бродяга имеет право возбуждать всеобщее любопытство, и если честному гражданину вздумается избавить себя от мучительного, беспокойного состояния, то он будет расстрелян, расстрелян безнаказанно! Слушайте, — сказал старший Годе пророческим голосом, вытянувшись во весь рост: — один великий человек, — не помню кто именно, но всё равно, — один великий человек сказал: «Дом всякого гражданина должен быть прозрачным». Я с этим совершенно согласен; пусть берут пример с меня: дом мой настоящий стакан; пусть всякий погружает в него свои взоры, он всегда увидит меня заботящимся о спокойствии моих соседей… он… — г-н Годе не мог окончить своей филиппики, ибо необычайное происшествие остановило поток его красноречия. Прекрасная карета, с большими гербами, запряжённая парою красивых коней, остановилась у порога отеля д’Орбессон.

Карета подъехала шагом; открытые окна показывали, что она пуста. Лакей в богатой ливрее, сидевший на козлах, рядом с кучером в амарантовой шубе, слез с козел и стукнул в ворота. И вот, в первый раз в продолжении трех месяцев, отворились ворота отеля и тотчас же снова захлопнулись. Посетители каФе «Лебёф» переглянулись, разинув рот. Они предались бы, вероятно, чудовищным догадкам, но ворота снова растворились, так что посетители не успели даже образумиться.

Карета быстро выехала; и в ней сидел молодой человек с очень смуглым лицом. На нем был мундир венгерских гусар, покрытый золотым шитьём. На шее и на груди блистали кресты и иностранная звезда.

— Э-ге! да Фрейшюц-то, по-моему, знатный иностранец, — сказал старший Годе.

— У пего довольно приятное, но дерзкое лицо, — сказала вдова Лебёф.

— Заметили ли вы его ордена? — спросил младший Годе.

— Вот тебе и раз, — прибавил старший Годе: а я-то думал, что он обанкротившийся купец.

— Знаете ли что? — вскричала мадам Лебёф. — Может быть, это актер. В Олимпийском цирке я видала много таких мундиров.

— Но карета не может же принадлежать театру, — заметил старший Годе: — да и к тому же днём не бывает представлений.

— Но так как Фреийшюц уехал, — перебила мадам Лебёф, — то слуга его, может быть, впустит вас теперь?

— Вы правы, любезная мадам Лебёф, вы правы; но под каким предлогом отправлюсь я туда?

— Извинитесь в вашем вчерашнем поступке, — сказал робко младший Годе.

— Как, извиниться в том, что лакей чуть не сделал меня кривым? Ты с ума сошёл, Богдан! И буду, напротив, упрекать его во вчерашней неучтивости, и таким образом завяжу разговор. Вот увидите.

С этими словами Годе вышел и постучал в ворота.

Мрачная фигура бородатого слуги показалась в окне.

— Что вам надо? — просил он.

— Я вчера получил…

— Вы ещё и не то получите, если вернётесь, — отвечал слуга и захлопнул окно.

Растерявшийся Годе возвратился к своим союзникам; самые странные догадки и предположения на счёт особы полковника Ульрика возобновились, но скоро были прерваны новым появлением кареты, остановившейся перед отелем.

Полковник возвратился; карета, привезшая его, удалилась шагом. Годе последовал за ней; он пробовал заговаривать с кучером и лакеем, но не мог добиться от них ни слова. Годе и его сообщники заключили, что лакей и кучер немы, и это ещё более увеличило ужас, наводимый на них полковником.

Принадлежит ли ему эта карета? Никто не мог решить этого важного вопроса.

На другой, на третий и в последующие за тем дни, посетители тщетно ожидали кареты; она не появлялась более.

Уединённая жизнь Фрейшюца, казалось, нисколько не изменилась. Любопытство братьев Годе возросло до невероятной степени, с тех пор, как они узнали, что полковник молод, хорош собой и, но всем вероятностям, высоко стоит в свете.

Перестали расточать ему различные эпитеты, и сохранили один эпитет Фрейшюца, который, казалось, более других согласовался с его таинственною жизнью. Новая мысль стала мучить братьев Годе; они знали, что полковник не выходит в ворота на улицу; им захотелось узнать, не выходит ли он через калитку в переулок. По концам улицы, проходившей мимо садовой калитки, поставили двух мальчишек, заставив их играть, а между тем наблюдать за выходящими из калитки. Прошло таким образом три дня; мальчики никого не видали.

Братья Годе, увлекаемые любопытством, решились тоже высидеть два дня в засаде, чтобы поверить донесение мальчиков; их предприятие осталось также тщетным. Сильный мороз произвёл гололедицу, и потому невозможно было заметить ничьих следов.

Посетители кафе «Лебёф» торжественно заключили, что если Фрейшюц не выходит днём, то, вероятно, выходит ночью. Чтоб удостовериться в этом предположении, старший Годе изобрёл весьма остроумную стратагему.

В одну тёмную ночь, братья Годе засыпали переулок густым слоем сажи и возвратились домой, довольные своим изобретением. Нельзя представить себе, с каким беспокойством и страхом пришли они на другой день в переулок… Нет сомнения… Фрейшюц выходит по ночам! Отпечаток следов его на саже изменил ему. Достигши цели, братья Годе повторили нисколько дней сряду свою стратагему, чтоб узнать, как часто выходил полковник. Таким образом они узнали, что полковник выходил каждую ночь, несмотря ни на какую погоду. Куда же ходил он? Самый нелюбопытный человек постарался бы разузнать это.

Посетители кафе «Лебёф» собрали чрезвычайный совет, на котором было положено, что храбрые братья Годе, в первую тёмную ночь, засядут по концам переулка. Таким образом один из них мог наверное подстеречь и преследовать Фрейшюца, соблюдая, конечно, величайшие меры предосторожности, потому что полковник, как всем казалось, не любил посвящать посторонних людей в таинства своей жизни.

II. Письмо

На следующее утро после экспедиции братьев Годе, мадам Лебёф встала ранее обыкновенного, и в чрезвычайном волнении и беспокойстве ходила между своей каморкой и дверью.

У далось ли братьям Годе предприятие? Не подвергались ли они опасностям?

Общее любопытство увеличивалось по мере того, как собирались обычные посетители кафе.

Один из любопытных, продумавший целую ночь о полковнике, решил наконец, что он не кто иной, как политический шпион.

Эта блестящая мысль была совершенно опровергнута одним из слушателей, заметившим, что полковнику неудобно заниматься этим ремеслом, ибо он выходит только по ночам.

Но сделавший это предположение настойчиво защищал его, уверяя, что полковник выходит по ночам для избежания подозрений, и что потому шпионство его ещё oпacнее.

Не смотря на занимательность спора, никто не забыл о братьях Годе, и все удивлялись их долгому отсутствию; било полдень, а ни тот, ни другой не появлялся.

Мадам Лебёф со страхом вспомнила о ружейном выстреле, и думая, что экспедиция кончилась каким-нибудь трагическим происшествием, собралась уже послать слугу к братьям Годе; в это время они явились сами.

Bсe встретили их общим криком любопытства.

— Ну что же?.. Что же?..

— Вот так новости! — отвечал с мрачным видом старший Годе.

Тут только заметили, что оба брата были похожи на мертвецов. Чему было приписать их бледность — усталости, или опасностям, претерпенным ими в прошедшую ночь? Рассказ Годе объяснит нам это.

Все собрались в кружок, и он начал:

— Господа! не видя необходимости упоминать о том, как бесстрашно подвергал я жизнь свою опасностям, ради общей пользы, я…

— Так не упоминайте, — заметил один из слушателей.

— Перестаньте, перестаньте, — закричали прочие: — вы всё говорите глупости, г-н Дюмон; продолжайте, г-н Годе, мы слушаем.

— Итак, — продолжал Годе, — вчера вечером засели мы с Богданом по концам улицы, твердо решившись разоблачить вышеупомянутую страшную тайну. Пять часов сидели мы, Фрейшюц не показывался. Это не удивляло меня, — важно прибавил Годе. — Я сказал себе: Годе! если что-нибудь случится, то случится в полночь: полночь есть часть преступлений, часть предприятий… которые… но зачем я забегаю вперёд? Будем соблюдать постепенность. Итак, било полночь, вместе с последним ударом часов скрипнула калитка.

— А! наконец!

— Как, я думаю, билось у вас сердце! — заметила мадам Лебёф: — я упала бы обморок.

— Так как природа одарила меня храбростью, врожденною каждому французу, то я затянул сюртук и приготовился следовать за Фрейшюцом; я почувствовал, однако же, что холодный пот выступил у меня на лбу, но это, вероятно, от холода. Фрейшюц, — или нет, он недостоин даже этого имени, — ему прилично другое, более ужасное название… Я слышал, что он идёт в мою сторону; шаг его был неровен, исполнен, так сказать, угрызений совести. Я удерживаю дыхание и плотно прижимаюсь к стене; ночь была так темна, что он меня не заметил. Он проходит, и я следую за ним, как собака, боящаяся потерять горячий след. Богдан соединяется в это время со мной, и мы ни на шаг не отстаём от… Но будем соблюдать постепенность. Вот мы идём, идём, идём… заворачиваем за угол и приходим… куда бы вы думали? Бьюсь сто против одного, что не угадаете!..

— Конечно не угадаем, — отвечали слушатели.

— Сжальтесь над нами, г-н Годе, — сказала мадам Лебёф.

Насладившись несколько времени общим нетерпением, Годе продолжал гробовым голосом: — Мы приходим… о! господа!..

— Да говорите же.

— Мы приходим на кладбище отца Лашеза.

— На кладбище отца Лашеза! — повторило с ужасом и отвращением всё собрание.

Мадам Лебёф была так поражена, что была вынуждена выпить рюмку рома, чтобы придти в себя.

— Зачем же это он ходит на кладбище? — спросила вдова, проглотив ром.

— Вы это узнаете, господа; к несчастно, вы это узнаете. Итак мы подходим к кладбищу, ворота в юдоль спокойствия и смерти были заперты. Вооруженный, вероятно, подложным ключом, он отпирает ворота, входит, и снова запирает их за собою.

— Что же вы тогда сделали? — спросила мадам Лебёф.

— Мы имели терпение ждать до четырех часов утра, этого ужасного святотатца. Нет сомнения, что в продолжение всего этого времени он подражал знаменитой мелодраме Вампиру.

— Вампиру! — воскликнула мадам Лебёф. — Разве есть вампиры? Как, сосед наш — вампир?… О ужас!..

— Благодарение Богу, я не суеверен и не веpю в вампиров из мелодрам; но мне кажется, что человек, посещающий тайком и при том ночью кладбища, не может делать этого с человеческою целью; и вследствие этого, я предлагаю переименовать Фрейшюца в Вампиры! Считаю необходимым заметить, что человек, не уважающий чужих могил, рано или поздно умрёт сам. Ибо, — прибавил г-н Годе, — Провидение всегда постигает преступника.

— Это ясно, — заметил неумолимый критик г-на Годе: — рано или поздно все мы умрём.

Годе бросил на него грозный взгляд и заключил следующими словами:

— Когда человек, которого я без страха осмеливаюсь называть вампиром, покинул кладбище, мы последовали за ним, во-первых, потому, что это было по дороге, а вo-втopыx, потому, что, в случае неприятной встречи, лучше быть втроем, нежели вдвоём. Наконец вампир достиг своего логовища, из которого выйдет, вероятно, опять сегодня ночью.

Рассказ г-на Годе не вполне удовлетворил слушателей.

Ночное посещение кладбища и прогулка в блестящем экипаже послужили новым поводом к догадкам, и возбудили ещё более всеобщее любопытство.

Кроме вдовы, никто положительно не верил в вампиров; но тем не менее странное поведение полковника возбуждало разные странные объяснения.

Среди самого разгара споров, вошел фактор и вручил письмо мадам Лебёф, которая, приняв во внимание большой холод, соблаговолила поднести ему рюмку водки. Это доброе дело было немедленно вознаграждено.

Фактор, вытащив из сумки довольно большой конверт, запечатанный чёрной печатью, сказал вдове:

— Ваш сосед, полковник Ульрик, не слишком, кажется, занимается перепискою, потому что вот первое письмо, которое приходится мне принести ему.

— Господа! господа! письмо к вампиру! — вскричала вдова, махая с торжествующим видом конвертом.

Посетители сбежались и окружили конторку.

— Осторожней, ради Бога, осторожней, — сказал фактор, протягивая руку.

— Не беспокойтесь, письмо будет цело, мы только взглянем на адрес.

Мы только взглянем, — прибавил старший Годе, выхватывая письмо и дрожащими от волнения руками, он бережно положил его на конторку.

— Выкушай-ка ещё рюмочку водки, — сказала фактору вдова: — что за беда, если ты отдашь письмо несколькими минутами позже.

Фактор, не покидая письма глазами, выпил вторую рюмку.

— Посмотрим, что тут надписано? — продолжала вдова. Она прочла: — Полковник Ульрик, №38, по улице Сен-Луи в Париже.

— А штемпель? — спросил один из любопытных.

— По городской почте послано в 12 часов, за доставку следует истребовать франк, — отвечал фактор. Ну, теперь пожалуйте письмо, надеюсь, что вы ycпели наглядеться.

— Сейчас, мой друг, мы возвратим его, а вот выпей-ка ещё рюмочку, твой нос покраснел от холода. Сегодня ужасно холодно.

— Благодарю вас, — отвечал фактор, — но пожалуйте мне письмо моё.

Годе и сообщники его разглядывали конверт, почти с злобным любопытством; их занимала и тонкая атласно-синеватая бумага и почерк надписи, красивый и разборчивый.

Наконец вдова приложила к конверту курносый нос свой и вскричала:

— Оно пахнет мускусом!.. Фи! какой дурной запах!

Все носы, один за другим, приложились к конверту.

— Это мускус! мускус! — раздалось со всех сторон.

— Это женское письмо, — вскричал вдохновенным голосом старший Годе, — и притом от такой женщины, которая употребляет духи.

— Пфуй! — сказала с глубоко-презрительным видом вдова Лебёф.

Общее любопытство шло crеscendo; вдова Лебёф, не владея более собою, схватила конверт и, растягивая его в разные стороны, старалась разглядеть, что в нём заключается.

Фактор бросился спасать письмо, говоря, что ему грозит тюрьма и лишение места за такое нарушение почтовых правил.

Вдова Лебёф, подстрекаемая демоном любопытства, которое достигло высочайшей степени, не отдавала письма, и оно скоро бы, вероятно, было растерзано, если бы новое происшествие не отвлекло общего внимания.

— Господа! господа! — вскричал один из посетителей: — К Вампиру пришла женщина!

Эти слова подействовали магически.

Вдова отступилась от измятого уже письма и прильнула толстым лицом своим к окну. Фактор поспешно вышел, радуясь, что счастливо избавился от столь яростного нападения.

— Господа! не показывайтесь, — сказал старший Годо: — не надо пугать этой женщины; последуем примеру мадам Лебёф, и чтобы никто не произносил ни слова.

Любопытные были вполне вознаграждены за трёхмесячное терпение; любопытство начинало удовлетворяться.

Фактор постучал и отдал письмо отворившему слуге, который внимательно осмотрел его и казался раздражённым. Едва удалился фактор, как женщина, упомянутая уже, подошла к воротам отеля и, не найдя молотка, отправилась к дверям левого павильона. Позвонив, она стала ходить взад и вперёд, вероятно для того, чтобы её не заметили. Вышел слуга; пожилая женщина сказала ему несколько слов, отдала ему небольшой, украшенный золотом, черепаховый ящичек, и скрылась, сделав знак кому-то, не видному для посетителей кафе. Слуга поглядел с удивлением на ящик и снова затворил дверь.

Годе, вдова Лебёф и прочие союзники едва переводили дыхание; они с нетерпением ожидали появления незримой для них особы. Наконец она показалась.

То была молодая женщина, лет двадцати пяти, одетая очень просто: на ней была небольшая черная бархатная шляпка, капот из темного гроденапля и большая чёрная кашемировая шаль, ниспадавшая почти до нижней оборки её платья; руки её были скрыты в меховой муфте, из которой виднелся кружевной кончик носового платка. Наконец прекрасные маленькие ножки её, казалось, дрожали от холода в черных атласных ботинках.

Но что более всего поражало в этой прекрасной женщине, это контраст её белокуро-пепельного цвета кудрей с её чёрными глазами, ресницами и бровями.

Длинные, густые локоны её волос полузакрывали её щеки; несмотря на холод, она была бледна, и черты лица её носили отпечаток страха.

Дна раза поднимала она к небу свои влажные от слез глаза, и когда соединилась она с ожидавшей её женщиной, то полная скорби улыбка её открыла ряд эмалевых зубов.

Проходя мимо кафе «Лебёф», они удвоили шаги. Старший Годе не выдержал и выглянул в дверь; он увидел, как обе женщины садились в голубую наёмную карету с красными шторами, которая ждала их на конце улицы Сен-Луи.

— Вот так новость! — сказал, скрестив руки и покачивал головой, старший Годе.

Завязался спор о происшествиях сего дня.

— Письмо пахнет мускусом, — говорил один.

— Пожилая женщина, принесшая с озабоченным видом какой-то ящичек, — воскликнул другой.

— А молодая-то, — прибавила мадам Лебёф, — о чём она плакала, когда проходила мимо дверей Вампира?

— Хорошенькая, чёрт возьми, женщина, — заметил старший Годе.

— Чем же хорошенькая? Такая худенькая! — прибавила, пожимая плечами, мадам Лебёф.

— Бьюсь об заклад, — сказал через несколько времени старший Годе, — что это та самая, которая пишет письма, пропитанные духами.

Мадам Лебёф старалась опровергнуть мнение Годе, уверяя, что та должна быть англичанка, а эта нисколько не похожа на англичанок, виденных ею на сцене. Спор продолжался бы, вероятно, очень долго, если бы его не прервал приход двух молодых людей.

Все осмотрели новопришедших с удвоенным любопытством, ибо они, казалось, были здесь столько же не на своём месте, сколько и та молодая и прекрасная женщина, о которой мы сейчас говорили.

III. Розыски

Незнакомцы были молоды, — одеты с изяществом. Хотя было холодно, но ни тот, ни другой не были обезображены огромными мешками, одеждою английских матросов, которую французские пopтные окрестили именем пальто.

Младший из них был в теплом беловатого сукна сюртуке, белокур, строен и ловок. Узел его черного атласного галстука был зашпилен небольшой бирюзовой булавкой; светло-голубые панталоны ловко обхватывали его ноги и блестящие, лакированные сапоги.

Другой из новоприбывших был брюнет, имел тоже наружность светского человека; на нем был бронзового цвета сюртук, подбитый того же цвета бархатом, светло-серые панталоны и чёрный казимировые ботинки; галстук кирпичного цвета с широкими белыми полосами прекрасно оттенял смуглое его лицо.

Мы упоминаем об этих мелочах, чтобы дать понятие о жадном, так сказать, любопытстве, с которым осматривали пришельцев обычные посетители кафе «Лебёф».

Младший из незнакомцев был, как казалось, в большом беспокойстве.

Войдя, он снял шляпу, сел за стол и закрыл лицо руками, прекрасно облачёнными в шведские перчатки.

— Полно же, Гастон, — сказал старший, которого мы назовем Альфредом: — перестань беспокоиться: ты, может быть, ошибся… то была не она.

— Как не она? — возразил Гастон, поднимая голову и горько улыбаясь. — Мог ли я ошибиться, когда я узнаю её среди тысячи масок на маскараде, по одной походке? Я видел, как она вышла из своей кареты и cелa в этот проклятый голубой фиакр с красными шторами; с ней была её Блондо, державшая в руках черепаховый ящичек.

При этих словах, произнесённых довольно громко, посетители кафе не могли удержаться от радостного движения.

— Слышите ли? — сказал сообщникам своим тихим голосом старший Годе: — Они говорят о черепаховом ящике? Право! Это становится всё более и более интересным. Послушаем; дайте мне журнал, я подсяду к этим молодчикам, которые, по всей вероятности, принадлежат к высшему обществу.

С этими словами он приблизился к столику, за которым сидели молодые люди.

Заметив, что за ними наблюдают, они заговорили по-английски, к величайшему неудовольствию всех любопытных.

— Но что же это за ящичек? — спросил Альфред. — Ящичек, который она мне подарила, и который мой глупый камердинер отдал мадам Блондо, думая, что она прислана мною. Возвратившись сегодня утром домой, я узнаю всю эту проделку; удивлённый, я спешу к ней, но не застаю её дома!… Я встречаю вас в Пале-Ройяле; в это же мгновение я вижу её, так же хорошо, как вижу теперь вас, садящуюся, вместе с Блондо, в голубой фиакр с красными шторами. Мы нанимаем кабриолет и, — продолжал Альфред, — пускаемся в погоню, но при конце Тампльского бульвара мы теряем голубой фиакр из виду, и, после долгих и тщетных поисков, заходим наконец в это грязное кафе.

— Но, помилуйте, мой друг, что делать ей в этой части города? Вы сами сказали, что у них нет здесь знакомых…

— Нет, я уверен, что я не ошибся…

— Пожалуй, — продолжал Альфред, — положим, что это и она; но объясните же мне в таком случае ваше негодование. Не вчера ли ещё говорили вы мне, что вы хотите разорвать эту связь, ибо свадьба ваша…

— Ну, да, конечно, я хотел разорвать эту связь, и вот уже два месяца, как втайне хлопочу об этом; но у меня была тысяча причин щадить ее, и мне чрезвычайно неприятно, что я предупреждён.

— Но каким же образом камердинер ваш отдал этот ящичек?

— Проклятая Блондо спросила его от моего имени, говоря, что я сижу у её госпожи, а он, не подозревая ничего, и отдал ей ящичек.

— Следовательно, она знала, что письма в ящичке?

— Как ей не знать этого, когда она именно для этого мне его подарила

— Но зачем же отвезла она этот ящичек, Бог знает куда, а не оставила его у себя? Надеюсь, что она это сделала не потому, что боится ревности своего мужа, — прибавил Альфред, невольно улыбнувшись.

— Я не могу вам объяснить этого, — отвечал, краснея, Гастон; — но она имеет причины думать, что в других руках этот ящичек будет безопаснее.

Альфред с удивлением взглянул на Гастона.

— Это другое дело, — прибавил он, — я вам верю; но что же дурного в этом? Мне кажется…

— Но любезный друг! Там, кроме писем были ещё заметки мои и ещё одной женщины об этой связи. Да, если она только захочет, — а это очень вероятно — ибо я причинил ей много неудовольствий, то она может отплатить мне. Не смотря на всю мою хитрость, я поступил как школьник, как глупец, и теперь нахожусь совершенно в её власти.

— Полно, любезный Гастон, успокойтесь. Конечно, вы виноваты, но главное-то дело в том, может ли вина ваша навредить вам? Говорят, что она горда и великодушна; вы сами некогда превозносили качества её сердца и уверяли, что она неспособна ни на один чёрный или бесчестный поступок.

— Но вы сами должны знать, — перебил Гастон, — что самые благородные и терпеливые люди, выведенные из себя, жестоко мстят… Я не раз уже возбуждал её ревность, и до сих пор не имею ещё права жаловаться; но это один из тех характеров, которые молча глотают слезы и всегда встречают вас с ясным челом. Это, конечно, оскорбительно для самолюбия, но зато кроме этого, я ни в чем не могу упрекнуть ее. Если б вы не предложили мне жениться, и если б свадьба эта не была для меня так выгодною, то я никогда не разорвал бы этой связи; что ждёт меня впереди, неизвестно ещё, а настоящее моё доставило мне уже много наслаждений.

— Это суждение прекрасно, любезный Гастон, но оно основано на чистейшем эгоизме. Что же касается до заметок, как вы их называете, то если она и простит, вам всё-таки нечего опасаться, ибо женщина в её положении, знающая себе цену, видя, что ею пожертвовали другой, не решится погубить себя бесполезным мщением.

— Э! — воскликнул он через некоторое время, как бы пораженный блистательною мыслью: — может быть, она ездила для того, чтобы бросить в реку этот беспокоящий вас ящик?

— Вы с ума сошли, Альфред! Не короче ли было ей сжечь его у себя дома?… Нет, она сохранила бумаги и, вероятно, со злым намерением.

— Со злым намерением? — спросил Альфред; — но что же может сделать она? Кроме того, что вы ею пожертвовали, эти письма ничего не доказывают; а кто же решится взять сторону принесённой в жертву женщины? Осыпьте женщину самыми ужасными обидами, оскорбите её всенародно, никто не пожалеет о ней; всякий скажет, что она этого заслуживает, а мужчины будут даже завидовать вам.

— Но я говорю вам, что вы её не знаете, — прервал его Гастон.

Видя бледность и волнение своего друга, Альфред сказал ему, в этот раз, по-французски:

— Успокойтесь, Гастон; мы вошли в это самое кафе, чтобы отдохнуть и выпить стакан воды…

— Вы правы, — отвечал Гастон, оглядываясь: — но здесь всё так нечисто, что навряд ли мы достанем тут стакан сносной воды.

Эти неприличные слова увеличили негодование мадам Лебёф и её посетителей, взбешённых тем, что не могли участвовать в разговоре молодых людей.

— Стакан воды с сахаром! — сказал Гастон вдове.

Не отвечая ни слова, она величественно позвонила колокольчиком и закричала резким голосом:

— Боатар! Боатар! Стакан воды с сахаром!

— Как здесь воняет чадом! — сказал Гастон, проводя рукою по лбу; — у меня вся голова в огне. Что же начёт воды? — прибавил он с нетерпением.

— Но ведь вы видели, что я звонила, — отвечала сухо мадам Лебёф, снова взявшись за колокольчик.

— Да, она звонила, — хладнокровно прибавил Альфред; — потерпите немного, но закурите из предосторожности сигару.

Альфред вынул из кармана небольшой соломенный сигарреро, зажёг спичку и закурил сигару.

В это время появился Боатар, толстый малый, с голыми руками.

Он нёс на жестяном плохом подносе, графин, стакан в два пальца толщины и пять кусков сахара, лежавших на разбитом блюдечке.

Гастон продолжал предаваться размышлениям; Альфред же, заложив руки в карманы, с недоверчивостью и отвращением поглядывал на стакан, и вдруг вскричал:

— Но, любезный Боатар! В графине паук! Мы торопимся, и желали бы выпить стакан воды без примеси пауков.

Боатар запустил в волосы свою красную лапу, почесал голову, внимательно посмотрел на графин и уверился в действительном существовании паука.

Он нисколько не растерялся, но пожав плечами, сделал полуоборот в сторону вдовы и её посетителей, как бы желая сказать: посмотрите, какой неженка.

Вдова и посетители тоже отвечали пантомимой, которую можно было бы объяснить так: Что и говорить! это просто, жалость.

Боатар снова пожал плечами, взял в одну руку графин и, погрузив в него два пальца, начал невиданную доселе ловлю.

Ловля увенчалась совершенным успехом. После нескольких неудачных попыток, Боатар вытащил двумя пальцами наука, раздавил его ногою и, поставив графин на стол, с упрёком сказал Альфреду:

— Ну вот вам вода! Надеюсь, вы не скажете теперь, что в ней паук!

Альфред с удивлением посмотрел на Боатара; последние слова его показались ему невыразимо-красноречивыми. Он дал ему пять франков и сказал:

— Всякое новое изобретение имеет свою цену, а ты, любезный Боатар, в специальности своей, великолепно нечистоплотен.

Боатар поглядывал на Альфреда, вдову, посетителей и деньги с глупым удивлением.

Все ещё погруженный в думу, Гастон сказал сам себе:

— Что делать?.. что делать?.. где отыскать мне теперь ящичек?.. — И он машинально взялся за стакан.

— Не трогайте, не трогайте! — вскричал Альфред и рассказал другу своему о ловле паука.

Гастон оттолкнул поднос и с досадою сказал:

— Голова моя горит и в горле пересохло, а здесь даже стакана чистой воды не добьешься…

Пойдем, Альфред… поищем более сносное кафе.

Эти слова вывели вдову из терпения.

— Милостивый государь! — сказала она раздражённым голосом Альфреду: Вы неучтивы. Во-первых, здесь не курят, ибо здесь не кабак, во-вторых, если вам не нравится вода, то не поселяйте по крайней мере отвращения к ней в других.

— Поверьте мне, — отвечал Альфред с неподражаемым хладнокровием, — что если друг мой не пьет воды, так это не вследствие моих увещеваний; нет, он и по своей воле никогда не питается науками.

— Пойдем, она с ума сошла, — сказал Гастон, бросив на конторку луидор.

— У меня платят только за то, что кушают, — сказала вдова, гордо оттолкнув монету.

— Я уже заплатил за паука, — прибавил Альфред.

Гастон взял свой луидор, и они вышли.

Едва они yспели скрыться за дверью, как Годе, позабыв даже свою шляпу, бросился за ними.

— Возьмите свою шляпу! — сказала вдова, угадав намерения своего посетителя и сообщника.

— Не нужно: — отвечал Годе: — я в одну минуту ворочу этих гордецов.

Двумя прыжками догнал он молодых людей и тихо дотронулся до руки Альфреда, который вселял в него более доверия.

— Что вам угодно? — спросил Альфред, удивлённый комическою фигурою Годе.

— Я хочу оказать вам величайшую услугу; я предлагаю вам соединиться против общего врага. А общий враг наш — Фрейшюц, т. е. Вампир.

Альфред и Гастон, не понимая ни слова, с удивлением взглянули на Годе.

— Пойдём, — сказал наконец Гастон Альфреду: — они все с ума сошли.

Годе, боясь упустить свою жертву, не обратил внимания на слова Гастона, и с таинственным видом сказал:

— Я знаю всё: вы ищете молодую даму, разъезжающую в голубом фиакре с красными шторами, в сопровождении пожилой женщины. Чёрная шляпка, тёмного цвета салоп, седые волосы, вот признаки пожилой женщины; белокурые волосы, чёрные глаза и ресницы, вот признаки молодой.

— Это они! — вскричал Гастон, но снова приняв хладнокровный вид, он сказал торжествующему Годе: — Мне в самом деле было бы очень интересно знать, в какую сторону oни поехали.

— А также и то, куда они девали маленький, чёрный черепаховый ящичек, — не правда ли?

— Как вы и это знаете? — спросил удивленный Гастон.

— Я знаю только то, — отвечал Годе, — что за полчаса перед этим, пожилая женщина отдала этот ящичек слуге Вампира.

Эта новость была так странна и неожиданна, что молодые люди не знали, что подумать.

Тысяча противоположных чувств теснились в душе Гастона.

— Кто же этот Вампир? — вскричал он, побледнев.

Годе, не желавший так скоро отпустить свои жертвы, сказал, показывая на свой голый череп:

— Я замечу вам, милостивые государи, что я уже не молод, и что мне не совсем пpиятно стоять без шапки на морозе. Если вам угодно возвратиться в «Кафе Лебёф», то мы поговорим обстоятельнее.

— Пожалуй, — отвечал Гастон, с досадой снова повернувши к кафе.

Ни один из римских триумфаторов не мог бы сравняться гордостью с Годе, торжественно входившим в «Кафе Лебёф» в сопровождении двух молодых людей.

Годе не тотчас объявил имя полковника; несчастные слушатели его принуждены были выслушать сперва всю длинную и нелепую историю, изобретенную посетителями кафе.

Без очевидных фактов Гастон не поверил бы отвратительному болтуну; он был однако ж принужден выслушать рассказ о выстреле, великолепной карете, богатом мундире и наконец о святотатствах на кладбище отца Лашеза.

— Но я прошу вас, — сказал Гастон, — скажите же мне, где живет полковник? Все эти подробности весьма любопытны, но ещё раз умоляю вас, скажите мне адрес полковника.

— Следуйте за мной, — сказал Годё, величественно вставая. Он отворил дверь и, показывая на дверь отеля д'Орбессон, сказал: Вот, милостивый государь, жилище Вампира: эта дверь ведёт в его логовище.

Гастон, не отвечая, бросился к двери.

Посетители кафе приняли прежнее наблюдательное положение.

Фигура старого слуги показалась в окне. Молодые люди расточали ему, казалось, убедительнейшие просьбы, грозили даже, но все было бесполезно, и Гастон принуждён был подать свою карточку, на которой что-то поспешно написал карандашом.

Видя это, Годе отворил дверь и явственно услышал голос Гастона, говоривший: «Завтра в девять часов. Надеюсь, что полковник будет непременно дома».

Молодые люди поспешно удалились.

IV. Свидание

На другой день, в девять часов утра, карета Гастона остановилась у подъезда отеля д’Орбессон.

Лакей позвонил, дверь отворилась и вышел старый слуга полковника.

Гастон и Альфред вышли из экипажа.

— Полковник Ульрик? — сказал Гастон.

Слуга поклонился, не отвечая ни слова, и пошёл вперёд. Ничто не может быть печальнее и безотраднее внутренности этого пространного жилища. Двор был размощён и несколько плит, обросших травою, лежали здесь и там. Двор этот несколько напоминал покинутое кладбище.

Окна были заперты; стеклянная дверь передней заскрипела на ржавых петлях и пробудила печальное эхо под звучным сводом лестницы.

Полковник жил внизу. Слуга ввёл молодых людей в огромную, едва меблированную комнату; её высокие, из мелких стёкол, ни чем не украшенные окна отворялись в сад, окружённый высокою стеною и весьма похожий на сад монастырский.

— Полковник сейчас выйдет, — сказал слуга, и удалился.

День был тёмный; ветер гудел в полузатворённые двери. Всё в этом доме обличало глубокую беспечность и нерадение о материальном благосостоянии.

Альфред и Гастон молча смотрели друг на друга.

— Мне кажется, — сказал Альфред, дрожа от холода, — что на меня навалилась льдина, с тех пор, как мы вошли сюда. Этот полковник настоящий спартанец.

— Но кто он такой?

— Она одна могла бы объяснить вам, но она, кажется, уехала.

— Сегодня ночью, — отвечал Гастон.

— Ульрик? — сказал Альфред. — Ульрик? Это русское или немецкое имя. Вчера в клубе, надеясь разузнать от кого-нибудь из членов дипломатического корпуса, я говорил с тремя или четырьмя секретарями посольства, но никто из них не знает полковника Ульрика.

— Впрочем, что мне за дело, кто он, — сказал Гастон. — Он владеет моею тайной; она мною ему пожертвовала, и один из нас должен умереть.

— Не торопитесь, друг мой! Может быть, вчерашний болтун наврал нам. Конечно, весьма вероятно, что она сама привозила сюда ящичек, но заметьте, что нe она, а мадам Блондо передала его слуге. Впрочем, вы слишком хорошо знаете приличия света и слишком благоразумны… вы, верно, не поступите опрометчиво в настоящем случае.

— Но меня приводит в отчаяние двуличность этой женщины! Я считал её неспособною не только солгать, но даже притвориться. Никогда не произносила она при мне имени этого человека, а между тем вверяется ему. Во всём этом есть страшная тайна, которую я непременно разоблачу.

— Всё, что вчерашний болтун рассказал нам о жизни полковника, кажется мне довольно странным, — сказал Альфред: — беспорядок, окружающий нас, тоже не предвещает ничего хорошего. Если б не ваши заботы, то я бы очень рад был встретиться с этим Фрейшюцом или Вампиром, как его называют… Бррр, как холодно! Если хозяин наш чёрт, то он, хоть из приличия, должен бы уделить нам частицу своего родного элемента.

В это время растворилась дверь и вошёл полковник.

Он был высокого роста, одет весьма просто. Ему казалось не более тридцати шести лет, хотя черные волосы его начинали уже седеть.

Цвет его лица был очень смугл; глубокая морщина между бровей придавала лицу его выражение высокомерной строгости, хотя черты лица его могли бы выражать более кроткое чувство. Он держал в руке карточку Гастона и, взглянув на нее, произнёс твёрдым голосом без всякой примеси иностранного выговора:

— Граф Гастон де-Сенвнль?

— Это я, — произнёс Гастон, — а вот мой друг, маркиз де-Бодрикур, — прибавил он, указывая на Альфреда.

Полковник слегка поклонился. Он скрестил за спиною руки и прямо смотрел на Гастона, ожидая, чтобы он объяснил ему причину своего визита. Не смотря на всю свою привычку к свету, Гастон растерялся.

Бронзовые черты полковника не изменились; он, казалось, сам превратился в статую. Взгляд серых глаз его был светел, быстр, проницателен, даже невыносим.

Иногда очень трудно бывает прервать молчание. Альфред думал, вероятно, что Гастон заговорит; Гастон же ждал слов от полковника, и потому несколько минут все трое молчали.

Тогда только почувствовал Гастон, как трудно будет ему объяснить причину посещения, не обесславив в некотором отношении женщины, на которую он приехал жаловаться. Множество новых мыслей родилось в уме его.

Затруднительное положение, досада и гнев заставили покраснеть его. Желая кончить наконец эту неприятную сцену, Альфред обратился к полковнику:

— Вам, конечно, известна, милостивый государь, — сказал он, — причина, приведшая нас к вам.

— Нет, — сказал Ульрик.

— Речь идёт о ящичке, — сказал наконец Гастон, — который принадлежит мне и который был вчера вручен вам женщиною, вероятно, вам известною… которая, как вам, вероятно, тоже не безызвестно, была послана другою женщиною…

— Не знаю, что вы хотите сказать, — отвечал полковник.

— Милостивый государь! — сказал с живостью Гастон.

— Что вам угодно? — спокойно отвечал полковник.

Последовало новое молчание; Гастон от досады кусал губы.

Альфред продолжал с прежним хладнокровием:

— Графу де-Сенвиллю очень важно знать, был ли вручен вам вчера чёрный черепаховый ящичек, заключающий дорогие для него бумаги? Если вы дадите честное слово, что у вас нет этого ящичка, то граф Сенвилль почтет себя удовлетворённым.

— Я буду удовлетворен только тогда…

— Друг мой, — прервал Альфред, — позвольте мне одному объясниться с полковником.

— Объяснение будет очень коротко, — сказал полковник, сделав несколько шагов к двери, как бы желая показать, что новые вопросы будут бесполезны.

— Итак, — вскричал Гастон, — вы отказываетесь дать честное слово, что…

— Я отказываюсь отвечать на неприличные вопросы, — возразил полковник, и снова сделал нисколько шагов к двери.

Гастои и Альфред остались у окна.

— Милостивый государь, — вскричал Альфред, едва владея собою: — ваше движение к двери показывает, что разговор наш кажется вам слишком долгим?

Слишком долгим… может быть, но уж наверно достаточным, — прибавил полковник, отворяя дверь. — Я не желаю ни слушать, ни говорить.

— А я объявляю вам, — вскричал Гастон, — что я не выйду отсюда, не получив ответа — здесь или нет ящик, о котором я говорил вам?

— Еще одно слово, милостивый государь, — сказал Альфред, который хотел, казалось, истощить все возможные средства к примирению: — ещё одно слово. Вы человек светский, и мы обратились к вам, как к светскому человеку; мы решились на это после верных разысканий, мы уверены, что ящик у вас или у одного из ваших слуг. Если вам неизвестно это обстоятельство, то не угодно ли вам расспросить слуг ваших?

— Это бесполезно.

— В таком случае, — сказал Гастон, топнув ногой…

— Еще одно, — слово, прервал его Альфред. — Мы в последний раз обращаемся к вашей чести, продолжал он: в противном случае, г-н де-Сенвилль принужден будет выйти из границ умеренности. Угодно ли вам отвечать или нет?

— Я уже два раза имел честь говорить вам, — холодно и спокойно сказал полковник, — что я не намерен отвечать вам.

Альфред и Гастон переглянулись с негодованием.

— Ясно, — сказал Альфред, — что мы не можем заставить вас отвечать, но…

— Бесполезно продолжать этот разговор, — с твердостью сказал Гастон. — Отказываясь отвечать, вы сознаётесь в том, что ящик у вас; этот ящик дорог мне по многим причинам, и потому прошу вас, дать мне удовлетворение.

— Пожалуй, — отвечал полковник, отворяя дверь.

— Мои друг, — прибавил Гастон, указывал на Альфреда, — объяснится с вашими свидетелями.

— Это бесполезно, — отвечал полковник: — мы теперь можем назначить время, место и оружие.

— Завтра в десять часов, — сказал Гастон.

— В десять часов, — повторил полковник.

— В Венсенском лесy.

— В Венсенском лесу.

— Что касается до оружия, то выбирайте сами.

— Мне всё равно.

— Итак, а выбираю шпаги.

— Пожалуй, на шпагах, — сказал полковник, затворяя дверь, не изменив ни выражения лица, ни звука голоса.

Старый слуга проводил молодых людей, и отель д'Орбессон погрузился в прежнее спокойствие.

Когда Гастоп и Альфред вышли. Годе выбежал к ним навстречу опять без шапки и, обращаясь с таинственным видом к Гастону, дружелюбно сказал ему:

— Ну, как дела, молодой человек? Вам удалось проникнуть в крепость вампира: расскажите же нам, что там делается? Отдал он вам ящичек? Надеюсь, что вы его порядочно припугнули?

Гастон и Альфред сели в карету, не отвечая на вопросы Годе.

Лакей запер дворцы, крикнул кучеру: «Домой!» — и наш любопытный, пристыженный, пошёл назад.

Возвратясь в кафе, он был осыпан вопросами. Приняв важный вид, он отвечал:

— Эти господа едва успели мне сказать несколько слов и поблагодарить меня за обязательность. Завтра утром всё объяснится.

Эта оговорка, пришедшая так кстати, вполне удовлетворила любопытных и они с нетерпением стали ждать следующего утра.

Это утро должно было быть и в самом деле важным для посетителей «Кафе Лебёф».

В восемь часов слуга Полковника вышел со двора и скоро возвратился назад, в наёмной карете, с двумя солдатами.

— Вот тебе раз! — воскликнул Годе, бывший уже при своём посту: — Он привёз стражу! Это, вероятно, для защиты против вчерашних господчиков.

— Если бы то была стража, — возразил кто-то, то солдаты были бы вооружены.

— Правда; но зачем же в таком случае нужны они Вампиру?

В это время показался полковник, закутанный в широкий плащ, и сел с солдатами в карету.

Карета тронулась. Старый слуга не захлопнул по обыкновению дверь, но остался несколько времени на пороге и с беспокойством следил глазами за удалявшейся каретой…

Ничто не укрылось от соглядатаев «Кафе Лебёф»; они не могли попять поведения полковника и терялись в догадках.

Вдова объявила, что она заметила под плащом Полковника конец шпаги, но не осмелилась однако же подтвердить слов своих.

— А что же? — сказал Годе, радостно потирая руки: — Вы, может быть, правы, любезная мадам Лебёф; он, должно быть, поехал драться.

— Если будет дуэль, — вскричала злопамятная вдова, — то я, так и быть, не пожалела бы кармана, лишь бы хорошенько досталось вчерашнему верзиле, осмелившемуся осмеять мой дом, по поводу совершенно невинного паука.

— Но если будет дуэль, то нужны секунданты, — заметил Годе-младший.

— А солдаты-то?..

— Что вы, любезная мадам Лебёф: Вампир-то ведь полковник; решится ли он взять секундантами рядовых солдат? Это противно дисциплине!

— Но что же сделалось с янычаром? — сказал Годе-старший, глядя в окно. — Он сегодня что-то часто выходит на улицу. Это не в порядке вещей… Не попытаться ли мне расспросить его?..

— Нe советую вам, — сказала вдова: — вы опять подвергнетесь дерзостям этого старого плута.

— Тише… тише… — вскричал Годе, прислоняя лицо своё к окну; — кажется, карета-то возврашается.

И в самом деле, карета возвратилась. Из неё ловко выпрыгнул полковник и, пожав руки солдатам, скрылся в дверях своего отеля. Мадам Лебёф впоследствии утверждала, что она заметила слёзы на глазах старого слуги в то время, когда он затворил за своим господином дверь.

К несчастью посетителей «Кафе Лебёф», за этими полными происшествий днями, последовали дни тихие и однообразные.

Ничего нового не явилось для удовлетворения их любопытства и только зола, постоянно рассыпаемая старшим Годе в переулке, доказывала, что полковник продолжает свои ночные прогулки.

Хотя г-н Годе и не чувствовал более охоты сопровождать полковника, он был тем не менее уверен, что цель этих прогулок — кладбище отца Лашеза. Единственный факт, мгновенно возбудивший любопытство всего кафе, было вторичное появление пожилой женщины, приносившей ящичек. Два месяца спустя после дуэли полковника, она явилась в отель д'Орбессон и вручила старому слуге довольно толстый пакет. Более она не появлялась. Мы расскажем про это последнее посещение мадам Блондо.

V. Полковник Ульрик

Старый слуга ввёл мадам Блондо в ту самую комнату, где за два месяца перед тем полковник принимал Гастона и Альфреда.

— Здравствуйте, Шток, — сказала она. — Здоров ли полковник?

— По-прежнему, тело здорово, но голова слаба; иногда он плачет по целым дням. Если бы мне кто-нибудь предсказал это год тому назад, я никак не поверил бы! И при том каждую ночь…

Шток вздохнул.

— Продолжает ходить на кладбище?..

— Продолжает…

— Ну, а остальное время?..

— Мечтает, тоскует и ходит взад и вперёд по своей маленькой комнатке. Она сырее и холоднее прочих, потому что служила прежде купальней, но, не смотря на это, он предпочитает её другим, как будто потому, что она худшая в доме. Представьте себе, что с тех пор, как мы сюда переехали, т. е. в продолжении шести месяцев, он до такой степени исходил эту комнатку, что на каменном помосте её виден отпечаток его следов. Ах! это в самом деле ужасно! Боже мой! что за жизнь! Порой мне кажется, любезная мадам Блондо, что ум его так сосредоточился на одной мысли, что он стал равнодушным ко всему, даже к холоду и к голоду. Если б не я, он, наверное, и не вспомнил бы об обеде. Даже в самые трескучие морозы нынешней зимой он запретил мне топить, по какой-то своей странной прихоти. Но я скажу вам вещь, которая должна удивить вас: вот уже тридцать лет сряду, уходя вечером спать, целую я, по нашему венгерскому обычаю, его руку. Это означает у нас привязанность и почтение. Представьте же себе, что, не смотря на самые сильные холода, рука его всегда тепла и суха… Он нисколько не изменился физически, и это вполне естественно, ибо у него железное здоровье. Двенадцать лет тому назад, во время наших войн с турками, он по целым суткам не слезал с лошади, не ел и только снегом утолял жажду. Если он бывал ранен, и я подходил к нему, чтобы перевязать рану, то он так кротко и приятно улыбался, что я успокаивался, несмотря на весь страх мой. Но теперь вот уже год, как он ни разу так не улыбался, ни с кем не видится и никого не велел принимать. Один только раз ездил он в русское посольство, и то по необходимости, да ещё выезжал он разик по поводу поединка. Что касается до поединка, то я не очень беспокоился, ибо знаю силу и ловкость моего господина; однако же беспрестанно выбегал на улицу, и был невыразимо рад, когда он возвратился с обоими солдатами, которые были у него секундантами. Противник его заплатил за дерзость свою раною, которая целый месяц продержала его в постели. В тот же вечер господин мой очень удивил меня: говоря сам с собою, он прошептал: «Я не ненавижу этого человека; только на войне хладнокровно смотрел я на текущую кровь, а между тем я почувствовал жестокую радость, когда удалось мне пролить кровь его… Я был готов принести его в жертву моей злобе, но тайный голос удержал меня».

— Какой голос?

— Не знаю; но часто по время прогулок своих он вдруг останавливается и, приложив руки ко лбу, как будто к чему-то прислушивается…

— Бедный полковник!..

— Но что же это я говорю только о своём господине, а не спрошу вас, о вашей виконтессе.

— Она всё ещё в Турени и не совсем здорова.

— Боже мой! Сколько перемен в продолжении шести лет, с тех пор, как мы с вами познакомились, госпожа Блондо!

— Дай Бог, чтобы несчастья моей госпожи наконец закончились; я не смею желать того же полковнику, хотя и говорят, что нет на земле ничего вечного.

— Но печали, подобные тем, которые терзают моего бедного господина, не проходят никогда, сказал Шток, печально качал головой.

— Нельзя ли мне повидаться с полковником? Мне бы поскорее хотелось вернуться в Тур.

— Он ещё не звонил. Вам ничего не значит подождать несколько минут, — прибавил Шток, почти умоляющим голосом; — Вы не знаете, как полезен моему господину сон. А он ведь почти совсем не спит.

В это время раздался звук колокольчика.

— Господин звонит… Подождите меня здесь, я доложу ему о вас.

Четверть часа спустя мадам Блондо была в комнате полковника. Он принял её стоя, в широкой, тёмного цвета, турецкой шубе. Низенькое окно, в которое виднелся длинный ряд деревьев, тускло освещало комнатку.

Болезненное выражение лица, придававшее Полковнику строгий вид, исчезло при появлении мадам Блондо.

— Как поживает Матильда? — спросил он голосом, исполненным кротости и доброты.

— Увы! она не перестаёт страдать!

Голос бедной женщины дрожал, глаза её наполнились слезами.

— Простите меня, — сказала она, я не могу без сердечного трепета слышать это имя.

— Я называю её девическим её именем при вас, потому, что вы и воспитали и были для неё второю матерью.

— О нет, я не заслуживаю этого имени; я простая служанка.

— Нет, вы напрасно себя принижаете; это значит не отдавать ни ей, ни себе справедливости. Я знаю вас давно; знаю и то, что Матильда любит и ценит вас… но что же вам угодно?

— Госпожа моя поручила мне отдать вам вот эти бумаги, боясь доверить их почте. Она приказала просить вас, чтобы вы не трудились отвечать ей…

— Хорошо, хорошо, — ТИХО произнёс полковник, как бы желая отогнать тяжкое воспоминание. Он положил письмо на стол. — А ящичек? — спросил он мадам Блондо.

— Виконтесса просит, чтобы вы оставили его у себя.

Несмотря на благосклонный приём, оказанный им мадам Блондо, легко было заметить, что он очень рассеян и с трудом поддерживает разговор. Произнеся последние слова, он снова впал в задумчивость.

Скрестив на груди руки, он стал тихими шагами ходить по комнате, совершенно забыв о присутствии мадам Блондо. Боясь прервать нить его размышлений, она тихо вышла из комнаты.

В конверте, привезённом мадам Блондо, была довольно толстая рукопись и следующее письмо от Матильды.

Замок Марана, 13 апреля 1838 года.

«Нe знаю, скоро ли прочтете вы письмо это; я знаю, что вам некогда думать о других!

Я знала, я любила, о! очень любила ту, которую вы так горько оплакиваете; я знаю ваше сердце, ваш характер; я чувствую, чем были для неё вы, чем была она для вас: как же мне не чувствовать, что ваше горе неизлечимо?

Ульрик, друг мой, брат мой! Нет у вас на земле сердца, которое бы любило вас более меня… Вы знаете, что вы — единственный друг мой; если бы я всегда слушалась строгого, непреклонного голоса вашей святой дружбы, скольких бед, скольких горьких разочарований избегла бы я? — Но зачем говорить обо мне? — об вас, человек благородный, об вас, идеал человеческой доброты, хочу говорить я!

Вы страждете! вы страждете безнадёжно! Чем далее проникаете вы в бездну грусти своей, тем глубже она становится, тем более окружает вас мрак.

Год тому назад, когда я узнала про страшную катастрофу, я неутешно плакала, я молилась за неё, но в особенности молилась я за вас — ибо вы пережили её!

Тогда я не подумала написать вам, увидеться с вами… Есть несчастья и горести, которых утешения только растравляют.

Вы покинули всё и поселились близ праха Эммы, чтобы вести жизнь холодную и молчаливую, как могила.

«Странно и приятно видеть, что характеры, одарённые великим мужеством и большою чувствительностью, ясно предвидят свои чувства.

Три года тому назад, Эмма говорила вам, смеясь: «Ульрик, что будет с вами, если вы меня лишитесь?» Мне кажется, я и теперь слышу ответ ваш, который произнесли вы с улыбкою, вам одному свойственною, и со слезами, которых вы не старались скрыть: «Я бы последовал за вами, жил бы в уединении и никогда бы не утешился… Может быть, отказался бы даже от удовольствия видеть нашего друга, вашу сестру Матильду…».

Если бы слова эти были произнесены другим, они показались бы только грустными и преувеличенными; произнесённые вами, они получили характер горькой истины. Мы с Эммой залились слезами; нам показалось, что десница Божия открываете нам будущее.

И вы не изменили этому страшному обету, так как не изменили и другим обещаниям…

Я посылаю вам бумаги эти с полною уверенностью без страха обеспокоить вас; вы прочтёте письмо мое, ибо оно напомнит вам её; вы вспомните обо мне, ибо я всегда была с нею вместе.

Но, может быть, вы долго не прочтете письма моего, может быть вы никогда не прочтете его… Тогда… друг мой… я уверена, вы поручите мои бумаги Штоку, равно как и ящичек… Я желаю, чтобы всё было уничтожено.

Если вы прочтёте мою рукопись, то узнаете, зачем я прислала вам ящичек…

Я вечно буду раскаиваться, Ульрик. Я подвергала вас опасности. Но клянусь Богом, я была уверена, что никто не знает о том, что я вам поручила…

Каким образом открылась эта тайна? Какими судьбами ваша жизнь и жизнь человека, которого я не могу обвинить, подверглись опасности?.. Вот тайны, которых я, кажется, никогда не разгадаю.

Теперь несколько слов о самой себе.

Давно, давно уже я страдаю. Сравнивать мои страдания с вашими было бы богохульством; но жизнь моя тоже тяжела и безотрадна. Когда, два месяца тому назад, поселилась я в моём уединении, где я, вероятно, кончу мою грустную жизнь, воспоминания о прошедшем жестоко терзали меня.

Я так нуждалась в покое, или, лучше сказать, в забвении всего и всех, что гул прошедшего был нестерпим. Тогда явилась мне следующая странная мысль: утолить, попрать, так сказать, печаль свою можно лишь тогда, когда разделишь её с другими. Я решилась описать жизнь мою, надеясь, что эта немая исповедь возвратит мне покой. Я думала, что найду отраду, вспоминая в последний раз о былом, извлекая из этого былого несколько запылённых, но всё ещё драгоценных для меня воспоминаний и покидая остальное навеки и удовлетворяя самолюбие своё тем, что хотя бы раз в жизни выскажу негодование, столь долго сосредоточенное в моём сердце.

И не обманулась в моей надежде; эта искренняя исповедь моей жизни, моих благородных и низких поступков, облегчила меня; привидения, путавшие воображение моё, исчезли навсегда.

Бросая беспристрастный взгляд на прошлое, считая слёзы мои, хладнокровно рассматривая причины их, я заменила горесть презрением, а жестокие волнения — тихим и печальным разочарованием. Я признавалась в добре без гордости, в зле без ложного уничижения; я не обижала врагов своих и не хвалила друзей. Bеpнo глядела я на жизнь свою, и была строга к ней, как беспристрастный судья. Часто вспоминала я о вас, о нашем незабвенном друге; мне казалось, я слышала, как бывало вы оба говорили мне: расскажите — же нам несколько страниц из истории вашего сердца, и легко писалось мне.

Когда вы прочтете эти страницы, друг мой, вы не полюбите меня более прежнего, но, может быть, более прежнего будете уважать меня.

«Теперь цель моя достигнута: сердце пусто, но я спокойна. Прошлое ручается мне за будущее. Вам обязана я моим покоем… Никогда не решилась бы я сделать эту исповедь другому… а эта исповедь утоляла мои горести.

Прощайте, друг мой, прощайте, брат мой! Читая эти строки, вспоминайте о нашей Эмме, вспоминайте иногда и обо мне, вашей Матильде.»

VI. Мадемуазель де-Маран

«Оставшись сиротою, я провела свое детство у тётки моей, сестры моего отца, мадемуазель де-Маран. Я была воспитана доброю мадам Блондо, прекрасною женщиною, долго служившею моей матери. Тетка моя не хотела выходить замуж, была чрезвычайно умна и до крайности насмешлива. Не смотря на некрасивость лица, уродливость и малость роста, она имела физиономию, внушавшую страх и почтение. Она не внушала, конечно, той почтительности, которую чувствуешь при виде благородных черте лица и привлекательного обхождения, но всякий чувствовал в её присутствии какой-то страх и недоверчивость к самому себе.

Мадемуазель де-Маран никогда не покидала отца моего: во время революции она удалилась с ним вместе в Англию и разделила с ним печаль и опасности.

Несмотря на зло, сделанное мне мадемуазель де-Маран, я не могу не отдать ей справедливости за любовь её к бpaту; но любовь злых имеет свой особенный странный отпечаток; кажется, они для того только любят кого-нибудь одного, чтобы иметь право ненавидеть всех прочих; они любят вас, но ненавидят всех тех, которые имеют право на вашу привязанность или любят вас.

Такова была любовь моей тётки к отцу моему.

Она управляла им, потому что имела более характера, чем он. Она всегда подавала ему советы, полные предусмотрительности, тонкости и искусства, и он ничего по предпринимал без её совета. Ненавидя Наполеона столько же, сколько ин революцию, будучи знакома со многими министрами Англии, предвидя падение Империи, она уговорила, и конце 1812 года, отца моего поселиться в Гортволе и стараться угождать Людовику XVIII.

Она сама посещала иногда Короля и успела приобрести его расположение остротою своего ума и свободою своей речи; зная в совершенстве латинский язык, она льстила королю цитатами из латинских писателей, которые тем более нравились, что она умела скрывать лесть, заключавшуюся в них, под маскою самого грубого цинизма.

Будучи ловкой, проницательной, страшной своей саркастической злостью, не боясь никого и задирая всех, она умела воспользоваться далее недостатками своими и обратила их в оборонительное оружие против всех и каждого. Она сама приносила себя в жертву своим странностям для того, чтобы иметь право безжалостно жертвовать другими. Она с удивительным искусством умела пользоваться тайнами, которые исторгала у ветреников и неосторожных, и владычествовала посредством их над попадавшимися в её сети; зная чувствительную струну каждого, она тиранила всех, умоляя, чтоб не щадили и её.

Она говорила довольно просто и старалась сблизить свой образ выражения с простонародными

Людовик XVIII, любивший в эпиграмме жёсткость, и грубость в шутке, охотно слушал мою тётку и говорил, что с ней чувствует себя свободнее, нежели с мужчиной, и не так стеснённым, как с женщиной.

В 1812 году, отцу моему, маркизу де-Маран, было около сорока лет. Несколько раз хотел он жениться, но сестра его, боявшаяся потерять над ним власть свою, так искусно расстраивала все его намерения, что многие отцы запретили говорить о нём, как о женихе.

Наконец маркиз де-Маран встретил мать мою. Она была так прекрасна, так обворожительна, что маркиз без памяти полюбил её и объявил сестре, что любит её и непременно на ней женится. Она была дочь эмигранта барона д’Арбоа, не имела никакого состояния, но была прекрасна. Скупая и уродливая мадемуазель де-Маран ненавидела бедность и красоту. Просьбы, угрозы, слёзы, насмешки, хитрости, всё было употреблено ею, чтобы отклонить отца моего от брака, но он остался непреклонным, и женился на моей матери.

Вы можете себе представить, как возненавидела мать мою мадемуазель де-Маран. В первый раз ещё осмелился отец мой стряхнуть с себя сестрино иго. Как хитрая женщина, она скрыла своё неудовольствие. Сперва она была холодна, учтива, потом сделалась, по-видимому, более снисходительною, сделала даже несколько уступок: но так как она не покидала отца моего, то скоро забрала опять всю прежнюю власть свою.

Лета и саркастически-горделивый ум мадемуазель де-Маран внушали моей матери уважение; она была добра, как Ангел, и кротость её могла сравниться с её робостью.

Отец мой баловал её, как ребенка, и все важные дела препоручал мадемуазель де-Маран, которая более не стесняла себя и вполне отомстила моей матери за то, что она осмелилась выйти за моего отца.

Отец мой, лучший из людей, несмотря на своё благородство и великодушие, имел характер слабый и нерешительный; он, конечно, любил жену свою, но любовь его к сестре была соединена с уважением, и, считая её вернейшим путеводителем, он ей вполне доверился.

Год спустя после женитьбы отца моего, потрясённая власть мадемуазель де-Маран укрепилась более прежнего. Мать моя стала замечать, что она никогда не обладала доверием отца моего. Ничто не делалось без участия или согласия моей тётушки. Два или три раза пробовала мать моя быть у себя хозяйкою, жаловалась мужу, но не получила удовлетворения и должна была вытерпеть жестокие упрёки.

Отец мой напрямик объявил моей матери, что он никак не намерен жертвовать братской любовью ради своей любви, конечно, довольно сильной, но ещё новой, между тем, как первая началась с его жизнью и должна была кончиться вместе со смертью.

С этого дня оскорбленная мать моя, не жаловавшаяся из гордости и не имевшая силы бороться с соперницею, стала вполне жертвою мадемуазель де-Маран.

Неудачи 1813 года дали отцу моему возможность удовлетворить своё честолюбие, и он ещё более подпал под влияние мадемуазель де-Маран. Благодаря близким отношениям своим к Людовику XVIII, отец мой был неоднократно посылаем к Венскому и Берлинскому дворам.

И здесь руководила им сестра. Советы её были в самом деле полезны, и он счастливо и удачно выполнил возложенные на него поручения. В 1814 году, он был вполне вознаграждён за службу свою местом в Королевском Совете, последовал за Людовиком XVIII в Гент и вместе с ним возвратился во Францию.

Я родилась в 1813 году, во время поездки отца моего в Германию. Это событие, которое могло восстановить доверие отца моего к моей матери, если бы она была в то время при нём, очень мало изменило обычные их отношения.

Чем более возрастало богатство, и положение отца моего, тем более усиливалось влияние мадемуазель де-Маран, и тем более судьба матери моей становилась печальною.

Гостиная отца моего сделалась политическим сборищем, а мадемуазель де-Маран — царицею его.

Мать моя, молодая восемнадцатилетняя женщина, ненавидела дела политические, и не находила в них занимательности. Музыку и поэзию предпочитала она сухости дипломатических споров, в которых она не могла и не хотела участвовать.

Напротив, мадемуазель де-Маран, казалась совершенно на своём месте. Встречая впоследствии многих политических женщин, я убедилась, что они все друг на друга похожи. Они обладают честолюбием и эгоизмом мужчин, но лишены почти всех качеств женщины; одним словом, политические женщины — это что-то среднее между школьным учителем и мачехою, и все, даже замужние, похожи на старых дев.

Мало-помалу, отговариваясь слабостью здоровья своего, мать моя отказалась от света, в котором господствовала мадемуазель де-Маран. Всю нежность свою сосредоточила она на мне; она полюбила меня, как единственную отраду свою, как единственную свою надежду.

Она была так добра, так великодушна, что не позволила себе ни одной жалобы на губительницу своего счастья. Отец мой сделан был пэром. Последний, смертельный удар готовился моей матери; она заметила, что любовь ко мне отца моего день от дня становилась слабее; редко ласкал он меня и всегда жалел, что я не мальчик и не могу наследовать его заслуг и имени.

Скоро холодность ко мне отца моего заменилась совершенным равнодушием.

Мать моя не вынесла этого удара, и после кратковременных страданий, переселилась в вечность.

Часто и горько плакала я, слушая рассказы моей доброй Блондо о последних минутах моей матери и о предсмертном страхе её за мою будущность, страхе, к несчастью, оправдавшемся на деле.

Мать моя знала бесхарактерность отца моего, и взяла с гувернантки моей клятву никогда не покидать меня. Она заставила также отца моего дать обещание, что он навсегда при мне её оставит.

«Увы! я предчувствую, — сказала мать моя гувернантке: — никого не будет у Матильды, кроме вас, — нe покидайте же её!..»

Последние слова её отцу моему были строги, трогательны, торжественны: «Я умираю рано, много выстрадав, и не произнеся ни одной жалобы; я вас прощаю, но вы отдадите отчет Богу в судьбе моего ребёнка.

Год спустя после смерти матери моей, отец мой, охотясь с дофином, упал с лошади и умер вследствие ушиба. Четырех лет я была круглою сиротою, на руках ближайшей родственницы моей, мадемуазель де-Маран. Надо отдать справедливость тётке моей: она, сколько могла, любила отца моего, и поступки её с моей матерью были следствием ревности, превратившейся наконец в ненависть.

Глубоко жалела она об отце моём; слёзы её были истинны, отчаяние сосредоточено, но сильно. Характер её сделался ещё несноснее, ум — ядовитее и злость — неумолимее.

Я как две капли воды походила на мать мою. Она забывала, что я дочь её любимого брата; она помнила только ненависть свою к моей матери, и я сделалась наследницею этой ненависти.

Во время моего детства, мадемуазель де-Маран постоянно была для меня предметом страха; её длинное, худое, характерное лицо было окружено повязкою фальшивых волос, скрывавших лоб, и казалось мне страшнее всего на свете. У неё были густые, седые брови и темные, проницательные, маленькие глаза.

Она постоянно носила шёлковое серое платье и такую же шляпу, которую надевала ещё в постели, ибо имела обыкновение завтракать, писать и читать, не вставая, завернувшись в пеньюар, подобный тем, которые носили до Революции, сшитый из одинаковой материи с платьем и шляпкою.

Когда утром мне надо было входить к тётушке, я вся тряслась и с трудом удерживала слёзы. Мадам Блондо употребляла обыкновенно все возможные усилия, чтобы уговорить меня идти поздороваться с тётушкою. Она говорила мне, что оставит меня, если я буду продолжать бояться. При этой угрозе я преодолевала страх, глотала слезы и, крепко сжав ручонками руку Блондо, отправлялась на страшное свидание.

Нужно было пройти большую комнату, где обыкновенно сидел тётушкин дворецкий, по имени Сервиен.

Этого человека, вместе с Феликсом (собакой тётки моей) я ненавидела, как и госпожу их. Сервиеново лице было обезображено большим родимым пятном; рот его был огромен и руки покрыты шерстью.

Наконец дверь в тётушкину спальню отворялась, я хваталась за платье Блондо и со страхом приближалась к тётушке.

Страх мой был не без основания. Феликс выскакивал обыкновенно и ворчал на меня, оскаливая зубы.

Он не раз кусал меня до крови. Вместо наказания, тётушка обыкновенно говорила ему полуласковым голосом: «Полно же, полно, дурачок; разве ты не видишь, что она не хочет играть с тобою?»

Тётка моя была женщина ученая, и следила за политическими происшествиями. Я заставала её обыкновенно читающую журнал или какой-нибудь in-folio, поддерживаемый пюпитром. Она всегда встречала меня сарказмом или выговором.

Эти сцены так часто повторялись и производили на меня такое сильное впечатление, что до сих пор сохранились в памяти моей до малейших подробностей. И упоминаю об этом потому, что беспрерывный страх, под гнётом которого провела я всё детство моё, имел влияние на всю мою жизнь.

Я как теперь вижу комнату мадемуазель де-Маран. В глубине её алькова, драпированного темно-красной материей, висело на чёрном бархате распятие из слоновой кости. Но всё это было только для приличия, мне кажется; я не помню, чтобы тётушка ходила к обедне. Стёкла окон были расписаны священными изображениями, а на письменном столе стояли, под стеклянными колпаками, чучела отца и дочери Феликса, прекрасно набитые.

Злой вид этих чучел, с их блестящими эмалевыми глазами, пугал меня, кажется, ещё более, нежели их живой потомок.

Вид этих животных, не двигавшихся, не евших, и между тем постоянно грозивших зубами, был для меня странно-необыкновенен.

Несколько старинных портретов висело по стенам; один из них представлял бабушку, бывшую некогда настоятельницею монастыря в Блоа. Другие портреты не поражали меня подобно этому. То были родные наши, в придворных и военных костюмах прошлого столетия. Наконец, на камине, стояли два урода из зелёного китайского фарфора. Они беспрестанно двигались и мигали глазами, посредством пружинок, скрытых в их внутренности. Представьте себе моё положение среди всех этих чудес, и вы поймете мой ужас. Но всё это было только прелюдией более сильных мучений. Несмотря на лай и угрозы Феликса, я должна была взлезать на тётушкину постель и целовать ее.

Мадемуазель де-Маран нюхала очень много табаку, а этот запах был для меня нестерпим. Впрочем, не смотря на страх и отвращение моё к тётушке, я вполне чувствовала ласки её. Я делала сверхъестественные усилия, чтобы преодолеть себя, но часто мне это не удавалось.

Впоследствии я узнала, что ласкала она меня не из нежности, но потому, что знала, что я боялась её ласк и утренних поцелуев.

Между прочих одна сцена неизгладимо осталась в моей памяти. Она объяснит вам характер моей тётушки. Однажды привели меня к ней; но по предчувствию ли, или потому, что она казалась мне злее обыкновенного, я боялась подойти к ней. Я склонила голову, и длинные кудри мои закрыли мне всё лицо. Наконец Блондо посадила меня на кровать.

Мадемуазель де-Маран, дёрнув меня за руку, вскричала: «Боже мой, какой глупый вид придают этой девчонке её большие глаза и длинные волосы! Надо остричь ее, остричь как мальчика!»

Мадам Блондо, рассказавшая мне все эти подробности, вскричала: «Помилуйте, сударыня, это будет убийственно; посмотрите, какие у неё прекрасные волосы! Они достают почти до полу».

— Именно потому-то и надо остричь её, чтобы волосы не мешали ей ходить.

— О, ради Бога! Не делайте этого, ведь это будет святотатство.

— Что? что?… — вскричала тётушка сердитым голосом, приводившим в трепет всех окружающих.

— Да, сударыня, покойная маркиза завещала мне никогда не стричь Матильды… Маркиза никогда не остригала своих волос, — прибавила моя добрая гувернантка. — И у неё были такие же волосы, и потому-то она велела мне, перед смертью, беречь барышнины волосы. — Сказав это, Блондо залилась слезами.

— Ты — дерзкая лгунья! Покойная сестра моя никогда не занималась такими глупыми приказаниями. Скорей ножницы!…

Тётушка произносила слово сестра с такой иронией, что у меня сжималось сердце всякий раз, когда она произносила это слово.

Мадемуазель де-Маран была до того расстроена, что я испугалась так, как не испугалась бы, если бы дело шло о жизни моей.

Одной рукой она тащила меня к себе, сжимал мне руку своими худощавыми, жесткими, как железо, пальцами, другою же распускала мне косу, которая рассыпалась по плечам моим.

Страх сомкнул уста мои, я не могла выговорить ни слова.

— Сударыня! сударыня! — вскричала Блондо, падая на колена: — Ради Бога, не делайте этого; это принесёт Матильде несчастье, ибо будет ослушанием предсмертной воли её матери!