Бесплатный фрагмент - Магический квадрат

Введение

«Калейдоскоп» — сборник повестей и рассказов, написанных в стиле магического реализма, где действительность тесно переплетается с магией и фантазией, образуя новый, магический стиль — будоражащий, завораживающий и незабываемый.

Каждый сборник состоит из 12 рассказов из жизни наших с вами современников, раскиданных по матушке-Земле и желающих только одного — обычного человеческого счастья. Но в чём оно, счастье? Об этом-то и пойдёт речь. В стихах, прозе, песнях и сказках. О простом человеческом счастье человека 21 столетия, исчисляемого со для рождения самого Христа.

Каждый год выходит новый сборник. Перед вами — сборник N.2 с названием «Магический Квадрат». Читайте, думайте и БУДЬТЕ ПРОСТО СЧАСТЛИВЫ!

Калейдоскоп N.2 «Магический Квадрат»

Дважды два — четыре. Просто. Надёжно. Проверено. Четыре времени года, а вот у китайцев — пять. Один — безвременье. Как у Алисы в Стране Чудес. В безвременье может случиться всё. Там, у кролика в норе — бесконечность, и вечное чаепитие чай в пять часов вечера с сумасшедшим портным.

Пять лучей у звёздочки. Только какой? Морской звезды или той, с Лениным в середине — октябрятской? Одна голова, две руки, две ноги — пять. Их рисовал Леонардо в круге снова и снова.

Шестикрылая звезда Давида, два треугольника. Инь и Янь. Две пирамиды — одна — к земле, другая — к небу. Одна — к людям, другая — к богу. Одна — к власти, другая — к безвластию. Одна — коллективная, вторая — индивидуальная. Одна — денежная, вторая — духовная.

Семь дней недели. Семь нот — не считая пяти чёрных. Белых нот — семь. Семь плюс пять — двенадцать. Двенадцать месяцев в году. Двенадцать планет солнечной системы.

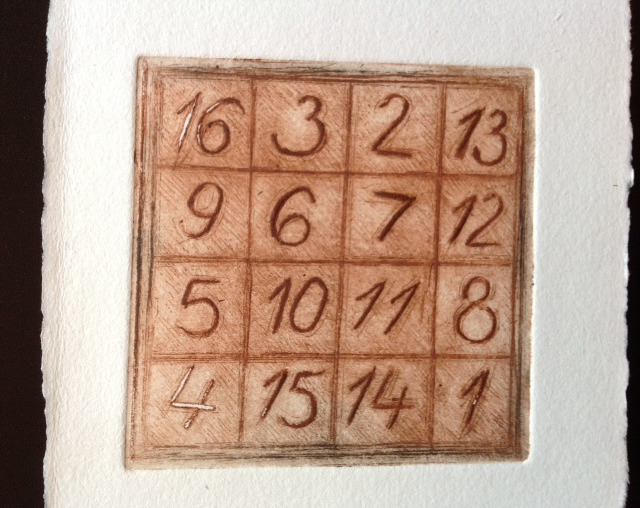

Магия чисел. Магия нулей. Магия богатства. Магический квадрат Дюрера. Дюрер создал и напечатал эту гравюру, которая изображена на обложке этой книги. В магическом квадрате его любимое число — 16. У каждого есть своё магическое число.

Самое магическое число — бесконечное: это число «пи». В нем нет конца. Длинна окружности, разделенная на диаметр — это число «пи», и в число бесконечное нет. Притяжению тел — нет конца, число Фибоначчи, число золотого сечения — опять нет конца. Этому числу подчиняются улитки, когда строят свои домики, когда подсолнух спиралью растит семечки вокруг середины. Бесконечность — это как Бог, как наша жизнь. Нет конца судьбам человеческим, страстям человеческим, историям человеческим. Как нет конца нашему миру. Нет и не будет.

Магический квадрат

Магический квадрат волшебной жизни.

Там цифры равные — куда ни посмотри!

Создание лукавой, мудрой мысли

Где скрыта тайна главная земли…

Гравюра «Магический Квадрат» сделана в музее А. Дюрера в Нюрнберге, Германия, графиком Софией Франкль и публикуется в книге «Калейдоскоп 2» с её разрешения.

Откровение

Коленька происходил из заслуженной семьи советских врачей, работающих в Кремлёвке и лечащих желудки, поджелудочные и печени верхнего эшелона коммунистов, управляющих огромной Россией и расстраивающих своё коммунистическое здоровье слишком большим употреблением пряностей, солёностей, сладостей и спиртных напитков.

Любимым лозунгом Коленькиной мамы, доктора желудочных и печеночных наук, была крылатая фраза: «Микроб от грязи дохнет!», которую она провозглашала всегда после неэтичного вопроса кремлёвского больного: «А вы руки мыли перед обходом?», когда та щупала вздутые от обильной и разнообразной пищи животы не совсем здоровых представителей самой избранной верхушки советской власти.

Она верила в антибиотики, хорошую русскую еду, рвотное и клизмы, как панацеи от всех желудочных болезней, и всегда улыбалась. Муж её был профессором по желудкам и преподавал в Пироговке, куда по конкурсу попасть без блата было невозможно ни в Хрущёвское, ни в Брежневское время. Но Коленьке путь к тайнам медицины был открыт (правда, с задней двери, как сынку). Он был единственным сыном в этой медицинской семье, и к тому же поздним ребёнком.

Дома у Коленьки царил дух христианства, висели иконы, родители соблюдали посты, пекли куличи и готовили вкусную пасху с изюмом и жареной индейкой к каждой русской православной Пасхе. Кремлёвка, конечно, знала о чудачествах этой семьи, издревле связанной с русской церковью и даже игравшей важную роль в поддержании православного духа в России через своих родственников-монахов, но это не мешало Коленькиным родителям быть в числе Кремлёвских врачей, ибо в Кремле всегда были те, кто думали, что если Бог и есть, то уж пусть помогает тем, кто стоит у власти. И они были совершенно правы, ибо с эпохой Горбачёва и развалом коммунистической братской общины Кремля, не знавшей ни денег, ни дефицита, люди вдруг вспомнили о Боге, как это всегда было в трудные для страны времена.

Поэтому и при Горбачёве Коленькина семья, пережив некоторые начальные трудности перестройки, продолжала служить в той же Кремлёвской, расположенной под Москвой в сосновом бору, больнице, и в знаменитой Пироговке, так как при любом режиме проблемы оставались всё те же: обжорство, пьянство, а именно — обычное чревоугодие избранных, свойственное любому режиму.

К тому времени Коленька завершил свой десятилетний путь к тайнам медицины, получил диплом врача, подписался под клятвой Гиппократа и стал на службу горл и носов жителей Москвы (он был специалистом по уху, носу и горлу или просто — ЛОР). Его профессия называлась длинным латинским словом отоларинголог, и он сам спотыкался когда это слово произносил, но такова была специфика его профессии, в которой врачи издавна — так же как и священники — отгородили себя от обычного населения множеством латинских (в случае православной церкви — старославянских) терминов и непонятных простому смертному слов и понятий, как, в прочем, и любая закрытая клика, имеющая преимущества перед другими, непосвященными.

Коленька ходил на службу, собирал материал для диссертации, по-своему любил людей, но больше всего — свою семью с быстро стареющими домашними. Он продолжал жить с мамой и папой, не стремясь к самостоятельности и почкованию. Сексом он почти не увлекался, сублимируясь сверхурочными в клинике и свежим воздухом на подмосковной даче, находящейся во владениии Коленькиной семьи ещё с довоенных времён, где он рубил дрова, таскал воду из колодца и сажал овощи на грядках. Иногда, когда энергия собиралась в нижнем отделе его тела, он спускал её рукоприкладством, что, хотя и противоречило канонам старорусской религии, запрещавшей бесполезную трату мужского семени, но с врачебной точки зрения это было естественным, если не приводило в дальнейшем к зависимости.

Близкой подруги у него не было, хотя были друзья обоего пола, но без полового акцента — они интересовали Коленьку лишь в интеллектуальном плане — как возможность проверить свои мысли на других, но без большой критики. Так он понимал дружбу — как интеллектуальную лояльность и не больше.

Наступил двухтысячный год с его несостоявшимся компьютерным апокалипсисом, оракульными чревовещаниями новых пророков, живущих в особняках и делающих за большие деньги публичные предсказания о конце света (только вот где от будет — не сообщалось), неожиданным уходом с поста трёхпалого, весёлого Ельцина, отплясывающего в аэропортах гопака и дирижирующего оркестрами на вражеских территориях, и наступила Путинская пора новых чудес — чудес своеобразного, ни на что не похожего русского капитализма.

Коленькин институт преобразовали, но на работе его, уже доктора наук новой, неизвестно-какой академии — оставили. Зарплаты с грехом пополам хватало, и он начал давать частные консультации новым русским бизнесменам, болевшими всё теми же болезнями, но теперь только за большие деньги.

Его папа с мамой к тому времени уже умерли, оставив Коленьке огромную квартиру в старом районе Москвы и чудесную старинную дачу в сосновом бору, на берегу Москвы-реки. Он продолжал свою жизнь отшельника-одиночки, подражая пути своих канонизированных православных монахов-родственников, только не в Загорске, отгороженном от мирян кельями, постами, колоколами, иконами и правилами, а среди самих этих мирян.

Он был монахом в миру — без искушавших его плоть и свободу женщин, без дискотек и игральных домов, без шумных попоек и гусарских лихачеств. Один день его жизни мало отличался от другого, сменялись только времена года, и, согласно погоде, его одежда — всегда немного немодная, но отличающая истинного интеллигента от толпы, следующей чему-то и кому-то. Оставались верными ему и его вечно простуженные больные.

И тут, как всегда внезапно, эта налаженная и отработанная цепочка надёжной в новых Путинских условиях, Коленькиной жизни, была прервана самым неожиданным образом. А произошло вот что.

В пятницу вечером Коленьке неожиданно позвонила его старая знакомая из студенческой группы, Ольга, с которой он поддерживал формально-дружественные отношения, прекрасно зная, что Ольге нравятся его большая московская квартира, и подмосковная дача, а не он сам.

Ольга работала врачом-анастезиологом в большой районной московской больнице и увлекалась, как всякая женщина, всеми новыми веяниями времени, такими как йога, танцы и многочисленными современными религиозными направлениями с их непонятно откуда взявшимися «гуру», провозглашающими освобождение, счастье и просветление за определённую сумму денег, часто в иностранной валюте.

Он на это смотрел, как на очередной модный феномен, будучи сам приверженником ортодоксального христианского учения, но не отрицая положительного эффекта упражнений йоги на здоровье человеческого организма и психики. Сам он делал зарядку каждый день и купался, когда был на даче, в мутных водах Москва-реки, а зимой стоял на горных лыжах.

Ольга трещала по телефону что-то о своей простуде и оплаченных курсах на ближайшую субботу. Коленька перебил её профессионально и без эмоций спросил: «Нужна помощь?», на что Ольга, закашлявшись, ответила:

— Нет! Помощь не нужна, но я оплатила курсы по йоге, а все мои подруги разъехались на лето.

— Так в чём же дело? — спросил Коленька.

— Помнишь, я тебе обещала подарок к юбилею и забыла? — сказала Ольга осипшим голосом.

— Так вот — это — мой подарок! Я дарю тебе однодневные курсы по сибирской йоге. Ты пойдёшь вместо меня, а мне потом расскажешь, что там было.

В Москве вторую неделю лил дождь, лето обещало быть гнилым, и Коленька хотел в выходные просто почитать книжки дома и побездельничать.

— Я уже послала тебе всю информацию по е-мейлу, — трещала в трубке Ольга.

— Соглашайся!

— Ну, не знаю, посмотрю, — вежливо отшил её Коленька.

— Выздоравливай! Попробуй тетрациклин! — добавил он профессионально.

Ольга наконец повесила трубку. Коленька пошёл на кухню — он только вернулся после полного простудами и вспухшими гландами рабочего дня, и ему хотелось только одного: попить чаю и завалиться перед телевизором с каким-нибудь старым беспроблемным фильмом без убийств и крахов. Он сделал себе чай с сушёным малиновым листом, как любила делать его мама, отрезал кусок копчёной макрели и достал чёрного хлеба с тмином. Всё это сложив на поднос, он понёс в свой кабинет, бывший папин, и сел перед компьютером.

В его почте лежало письмо от Ольги. Он читал и ел макрель с чёрным хлебом, запивая душистым чаем. Там стоял адрес курса, который начинался на следующий день в десять утра. Место было ему знакомо — рядом с его институтом, в фитнес центре. Описание было расплывчатым и составленным таким образом, чтобы давить на психику и кошелёк. Курсы вёл какой-то молодой гуру из Сибири, обещающий чудеса и золотые горы. Коленька поел и лёг спать рано, так и не решив — пойдёт ли он на курсы.

Коленька проснулся в семь утра. Был опять дождь, и температура за окном приближалась к октябрьской, хотя на дворе стоял июнь. На дачу ехать не хотелось. Он сходил в туалет, побрился и ещё раз посмотрел на листок с Ольгиным письмом, которое он зачем-то вчера распечатал. В листке стоял контактный телефон. Он набрал номер и услышал ласковый женский голос на другой стороне:

— Здравствуйте! Пожалуйста, говорите!

Голос был звонкий, положительный и искренний.

— Скажите, а сегодня курсы будут? — вежливо спросил Коленька.

— Конечно! — радостно пропел голос в трубке. Приходите обязательно!

В голосе была слышна улыбка. Коленька улыбнулся сам себе. Давно он не слышал такого мелодичного женского голоса.

— Наверное, миндалины удалены, — подумал он. Совсем гнусавости нет!

Он оделся почти машинально, выпил чашку оставшегося вчерашнего чая и, захватив зонтик, пошёл к станции метро. Через двадцать минут он уже входил в дверь фитнес — клуба, расположенного на противоположной стороне от здания его института. В фойе стояло около десяти особ женского пола различных возрастов. С ними рядом была девушка, довольно сильно, но профессионально-приятно накрашенная, с высокой причёской, и в ярком, но ловко сидящем на ней спортивном костюме. Она что-то объясняла другим, и Коленька услышал знакомые вибрации её мелодичного голоса, которые он уже слышал по телефону утром.

Девушка в спортивном костюме отделилась от группы и подошла к Коленьке:

— Хорошо, что вы пришли, — вежливо сказала она с улыбкой.

— Вы — вместо Ольги? Она написала нам вчера, что вы придёте. Вас зовут Николай? Верно?

Она засыпала Коленьку вопросами, и не дожидаясь его реакции сказала, повернувшись ко всей группе:

— Давайте пройдём в зал! Пора начинать занятия!

Все прошли в спортивный зал, где были постелены йоговские коврики на полу.

Коленька подумал, что хорошо, что он с утра надел спортивный костюм для бега — времени для переодевания у него не было. Все уселись на коврики и стали ждать. Коленька последовал групповому прессу и тоже сел на свой коврик.

Заиграла восточная музыка, и девушка с приятным голосом стала показывать комплекс физических упражнений для спины и гибкости, похожий на обычные йоговские программы, которые Коленька немного знал. Некоторые позы давались Коленьке с трудом, но он старался, как мог, и ведущая с нежным голосом помогала каждому, подходя и мягко, но со знанием анатомии, как подумал Коленька, исправляла позы. Йога закончилась пропеванием мантр, или, как решил Коленька, звуков, прочищающих горло и сознание. Его мужской голос был единственным в этом женском хоре, и он немного стеснялся звуков своего дисканта.

После йоги девушка без перерыва перешла сразу к следующему заданию, которым стал танец. Музыка сменилась на более энергичную, зазвучали сибирский хомуз и горловое пение. Все встали в круг, и она начала показывать простые движения для танцующего хоровода. Все принялись подпрыгивать, бить в ладоши и петь, или скорее, кричать звук «Ха» — как в карате и восточной борьбе.

Коленьке после тихой йоги даже понравились эти коллективные дикие танцы. Он видел, как щёчки девушек в движущемся круге заалели и послышался смех. Кто-то наступил кому-то на пятку — танцевали все босыми. Все окунулись в атмосферу далёкого детства, игру в паровозики, толкаясь и радуясь возможности подурачиться и забыть свою повседневную жизнь.

Коленька заметил, что девушки и женщины норовят его коснуться во время танцев, и ему было это даже приятно. Женская энергия, окружившая его на этих необычных курсах, давала Коленьке совсем новые ощущения в его теле эрмита-отшельника. Энергия была разной и даже слегка опасной, но он помнил, что это лишь курсы, игра, искусственная реальность, созданная на время и за деньги, поэтому не воспринимал этих женщин-девушек, как самок и претендентов на его личность и свободу.

Тут музыка прекратилась и в зал вошёл молодой паренёк лет двадцати в косоворотке и тренировочных брюках. Он был босоногим, и в глазах его светилась весёлость и детская наивность. Он и оказался этим таинственным гуру из Сибири. Он был, очевидно, русским и казалось, стеснялся немного происходящего. Гуру подошёл к девушке, ведущей танцы, и прошептал ей что-то. Она закивала и мягко сказала:

— А теперь давайте сядем в кружок на пол.

Все перетащили свои коврики и образовали круг. Девушка села справа от молодого гуру. Когда шум утих, молодой человек улыбнулся и сказал неожиданно высоким голосом:

— Вам понравилось? И, не дожидаясь ответа, спросил:

— Хотите ещё танцевать?

Женская часть курсов запищала:

— ДААА! — со звуком, напоминавший вой диких кошек на помойке.

— Ну, хорошо, сказал гуру, тогда мы сядем в центр с.

— Как вас зовут? — обратился гуру к Коленьке.

— С Николаем, — быстро помогла ведущая.

— Да! С Николаем, а вы все будете танцевать, но не для нас, а для самого любимого человека в вашей жизни.

— Не забудьте смотреть в глаза! — добавил он с улыбкой.

Коленька такого не ожидал. Но делать нечего, он был на курсах, и решил идти до конца. Помогало то, что он был теперь не один среди этих безумных. Какой-никакой — гуру был тоже мужчиной.

Зазвучала испанская, чувствительная музыка, и ведущая поставила девушек в круг, в центре которого сидели теперь Коленька и гуру. Девушки и женщины безо всякого стеснения приняли это странное приглашение ведущего и тут же стали двигаться с неповторимой женской элегантностью под эту южную, знойную, эротичную музыку Иберийского полуострова, где издревле жили настоящие махи — женщины-обольстительницы.

Каждая танцевала свой неповторимый танец — танец страсти, неги и желания, и хоровод двигался, как картинки в калейдоскопе, показывая Коленьке всё новые женские типы. Тут были полные и худые, молодые и пожилые — очень разные, с разными движениями, взмахами рук, ресниц, неповторимым узором улыбки, но все они были желанными и источающими одно, казалось бы, общее чувство присутствия эротического начала — настоящей женщины — той прародительницы всех женщин, которая совратила Адама, открыв для него секрет своих прелестей.

Коленька забыл на миг, что он врач, полуотшельник, интеллектуал и одиночка. Как врач, он видел много раз тела разных, очень разных женщин — красивых, некрасивых, молодых, старых, но тут, на этих странных курсах, в нём было разбужено совсем другое чувство — тонкое эротическое переживание, соединявшее его, Коленьку, мужчину, с этим неповторимым по красоте женским началом, присутствующим во всех этих девушках и женщинах, хотя и одетых в обычные спортивные костюмы.

Когда он очнулся от своей медитации-мечты, музыка уже кончилась, но внутри него этот многорукий, многоногий, многоликой женский калейдоскоп всё ещё продолжал крутиться.

Неожиданно зазвучал неизвестно откуда взявшийся в руках гуру колокольчик, и танцы прекратились. Была дана команда лечь на коврики на спину, закрыть глаза и отдаться потоку своих мыслей и приходящих образов.

Музыка опять сменилась — видимо, она играла важную роль в этом процессе, цель которого Коленька так и не разгадал. Заиграла мелодия «нью эйдж» — с шумом прибоя, криками птиц и шлёпаньем дождевых капель. Возбуждённая энергия в теле успокаивалась под звуки природы, и Коленька стал погружаться в состояние блаженства. Он не понял, что это было за блаженство, но состояние чувствовалось не только в теле, но и в его голове и в каждой клеточке тела. Было так приятно, что хотелось, чтобы это состояние длилось вечно.

Но вот музыка сменилась последний раз — послышались переливы колокольчика, а затем запел большой колокол на колокольне, и Коленька вернулся неожиданно в свою церковь, маленькую церковь на Ленинских — Воробьёвых горах, куда его водила в детстве мама, уча истокам русской веры. Запахло ладаном — и Коленька ощутил, что чья-то рука легко коснулась его лба, но он решил не открывать глаза, стараясь не нарушить состояния волшебного блаженства.

Послышался мягкий ласковый голос ведущей курсов:

— А теперь, мои дорогие, пора возвращаться в наш обычный день. Путешествие закончено. Глубоко вздохните и медленно, не торопясь, откройте ваши глаза.

— На сегодня мы закончили, но курсы будут продолжены завтра.

И она стала говорить о деталях, цене и теме. Коленьку это уже не интересовало.

Он открыл глаза и увидел, что кто-то во время последней медитации заботливо накрыл его и других пледами и выключил электрический свет, оставив лишь естественный свет, льющийся из окошка.

Часы на стене показывали пять вечера, но июньские длинные вечера, полные мягкого, чуть сумеречного света, ещё позволяли видеть всё вокруг. Коленька поднялся и, не прощаясь ни с кем, тихо вышел из зала. Он был у себя уже через полчаса, и войдя домой, он вдруг ощутил себя другим. Он не мог ещё для себя сформулировать — что же было в нём другое, но это другое чувствовалось в каждой клеточке его тела.

Он вскипятил чайник и заварил чай с малиновыми листьями — как это он делал вчера. Но всё вдруг стало новым — и чайник с ленинградского фарфорового завода, помнивший блокаду, и старинная чашка, пережившая далёкую октябрьскую революцию, и даже запах и вкус этого чая. Он ощущал всё, как в первый раз.

Внутри его жили тишина и блаженство. Теперь, уже дома, отрезая кружок лимона для чая, он вдруг понял смысл семейных преданий о его монахах-родственниках, о захороненном в Загорске двоюродного дедушки, которому после смерти на могиле написали перед именем титул «святой». Вдруг стало понятно, зачем в детстве они с мамой ходили в церковь: все эти действия имели только одну цель — достичь состояния внутреннего блаженства, а именно это состояние он и испытывал сейчас, после этих странных, ни на что не похожих курсов.

В эту ночь он уснул с улыбкой, а во сне к нему пришла ведущая с курсов, и он услышал её мелодичный голос — он так и не узнал её имени — и этот волшебный голос прошептал ему на ушко:

— Все будет хорошо!

И он почувствовал чьё-то лёгкое прикосновение на своём лбу.

Северная рапсодия

Когда она только родилась, ей дали не то имя, которое желала ее мама, так как мама лежала в больнице и умирала от заражения крови. Ей дали то имя, которое хотели родственники отца, хотя какое значение в имени? Сочетание букв и звуков, которое преследует человека всю жизнь, а она меняла свое имя несколько раз, чтобы уйти от судьбы и семьи, но не ушла.

Даже кровь ее была не кровью мамы и папы — в ней текла кровь ее двоюродной бабушки, про которую она почти ничего не знала и никогда не интересовался ее судьбой. Она родилась с плохой кровью, отравленной стафилококками и стрептококками, поэтому ей сделали полное переливание крови в возрасте шести дней. Отец ее опоздал на переливание в больницу — он всегда везде опаздывал, а мама лежала в другой больнице и умирала, поэтому ей досталась кровь двоюродной бабушки — у родной группа не подошла. Так она и пришла в эту жизнь.

Имя ее было простое и нежеланное мамой, поэтому мама всегда делала ошибки с именем и казалось, что она разговаривала не со своим ребенком, а с кем-то другим. И ей всегда казалось, что ее не любили. Казалось. Ибо как проверить любовь — подарками? Поцелуями? Мороженным?

Любовь или ты чувствуешь или нет, а ей казалось, несмотря на частных учителей, лето в лесу на даче, отпуск у моря, выполнение всех желаний, ей казалось, что ее не любили, и особенно ее мама, а ведь она-то ее любила, или ей тоже только казалось?????

Так она выросла, ничего не поняв о любви. Ведь любовь надо чувствовать, а не собирать, как коллекцию марок или модных туфель.

В школе ей казалось, что ее опять никто не любит, а она не любила ни учителей, ни учеников. Учиться она тоже не любила. Так где же лежала ее любовь? Она поняла это гораздо позднее в жизни, когда выросла и откололась от своей семьи, как откалывается камень от скалы — полетев куда-то вниз, куда-то в бездну.

Она поменяла три раза свое имя, каждый раз придумываю новую историю о себе, где не было место ни ее маме, ни папе, ни той двоюродной бабушке со странными именем Нинель (Ленин наоборот), отдавшей ей свою кровь, а были другие люди и другие страны. С каждой новой историей настоящие мама и папа становились все более расплывчатыми и ненужными в истории ее жизни. Как и далекие и непонятные бабушки и дедушки. Зачем они были ей? Она их не любила никогда, или они — ее? Она точно не знала, но так ей было лучше.

Теперь ее занимали горы и камни. Она покоряла вершины и забиралась на скалы. Там было холодно, просторно и спокойно. Ей казалось, что она любит горы и даже что горы любят ее. Или может ей только это казалось?

Здесь не надо было что-то делать, чтобы тебя любили, просто надо было следить за каждым шагом и не думать ни о чем. Это ей нравилось. Здесь вопрос стоял о жизни и смерти. Каждый неверный шаг мог закончить ее жизнь и искание любви.

Она уже побывала на высоких горах Тибета, на старых плоских Альпах и на вершинах нескольких потухших вулканах. Теперь она поднималась на глетчер Аляски, покрытый вечным голубым льдом, которому была не одна тысяча лет. Глетчер стал подтаивать, сказываясь вниз к подножью холодного моря, омывающего Аляску и делящую ее на бесконечные фьёрды, похожие с самолета на блестящие стеклышки — так неподвижна и чиста была там вода.

Лед был голубоватым и на вкус ни с чем не сравнимым — недаром его продавали в Японию и Арабские Эмираты как ледяные кубики для охлаждения напитков и за большую цену.

Она остановилась на глетчере и отколола маленький кусочек голубоватого, прозрачного, холодного, похожего на новогоднюю игрушку, льда. Рот ее заполнился таяющей водой, которая текла еще во времена динозавров и летающих птеродактелей. Подо льдом еще лежали их кости и огромные клыки косматых мамонтов, которые в наши дни бойко покупали на Аляске проезжающие на высоких корабельных лайнерах-отелях американские туристы.

Пауза кончилась, и она зашагала дальше, или скорее выше на верхушку глетчера. Почему ее тянуло на все верхушки мира — да она и сама бы не могла объяснить, но жизнь внизу ее не удовлетворяла, хотя она достигла определенного престижа в международном движении за спасение планеты. Она была, конечно, на стороне «хороших» и против «плохих».

Она доказывала, призывала, боролась, но результатов было немного. Мир, как всегда, управляемый жадностью, суевериями и страхом, был неуправляем и «плохие» там часто выходили победителями. Да и бороться за «нового» разумного гомо сапиенса ей уже откровенно поднадоело. Ей было тридцать с небольшим, и в ее возрасте Христа уже распяли а Билл Гейтс уже построил Микрософт.

Она не была распята за свою борьбу, но и денег она не заработала. Семьи у нее не было, так как любви она так и не нашла. Оставались горы и камни. Там и только там она чувствовала себя свободной от своей борьбы, от вопросов о семье, любви и смысле происходящего. Горы требовали сосредоточения только на одном — правильном шаге вперед. А за это они дарили состояние эйфории тому, кто стоит на их плечах и касается головой звездного неба. Эта эйфория была высшей наградой за долгие часы на холоде, с ледорубом в руках и всем этим снаряжением скалолазов-любителей, стоившей ей всех денег.

Августовское солнце начало садиться за верхушку глетчера, и она решила остановиться на ночлег в своей маленькой палатки и пуховом спальном мешке, не пропускающем пятидесятиградусный мороз к ее закаленному, мускулистому и бесплодному телу. Спать в мешке на свежем воздухе она любила, а температура в августе была не такая низкая — только 1—2 градуса ниже нуля.

Она сняла свой рюкзак с плеч и вынула палатку. Умелыми движениями она раскрыла ее и стала вбивать колышки палатки в вечный лед. Вынула пуховый мешок и положила его в палатку. И тут налетел порыв ветра. Так здесь бывало всегда — чем ближе к верхушке гор, тем неожиданнее и сильнее были порывы ледяного ветра. Схватить лежавший у палатки ледоруб она не успела, и ее ботинки вдруг поехали по льду вниз. Шипы от «кошек», которые должны были ее затормозить, не сработали, так как на них налип подтаявший августовский снег, превратив шипы в скользкие сосульки.

Она неслась вниз с глетчера так быстро, что не успевала заметить, в какую сторону ее сносит. А ее несло прямо в разлом, который она аккуратно обошла еще утром. Она преодолела расстояние, которое прошла с утра, за несколько минут и, не удержавшись на краю расщелины, она полетела головой вниз, в темноту.

В сознании были последние отрывки мыслей о веревках, боли и вдруг её рот с припухшими от ботекса губами открылся, и она завопила «Мамочка!»

— Чка! Чка! Чка! Повторило эхо и замолкло. И вновь глетчер окружила тишина. Остались только палатка с мешком и следы на снегу. Маленький радиопередатчик был разбит вместе с ней, одинокой женщиной-скалолазкой и не мог передать сигналы на станцию туристов. Еще одна жизнь ушла под вечный лед глетчера вместе с неразрешенными вопросами. Земля продолжала крутиться, луна — отражать свет солнца, а вселенные — разлетаться. Только теперь — без нее.

А ветер с вершины глетчера стал надувать в темноте одинокую палатку, исподняя на этом одиноком инструменте заунывную песню снежных гор — северную рапсодию.

Колодец Желаний

Оля спала и видела сон. Рядом с ней мирно спали две кучерявые болонки, толкая ее во сне маленькими мохнатыми ножками, которые куда-то бежали в их, собачьих снах. Иногда болонки нежно попискивали — видно, им снился собачий рай, с косточками, играми и собачьим весельем. Эти звуки не мешали Олечке спать. Она привыкла к собачьему запаху, и он ей казался лучше, чем тяжёлый запах, шедший по ночам от ее стареющего, сильно располневшего мужа.

Она сама спала, свернувшись колечком, и ей снилось, что она сама была болонкой — веселенькой, кудрявой, беленькой и беззаботной. А такой она и была. Хотя ей было уже к шестидесяти, в своём внутреннем зеркале она видела себя маленькой, кругленькой, беззаботной — скорее болонкой, чем бабушкой двух внуков, живших далеко от неё, и свою бабушку практически не знавших.

Она пробудилась вскоре после десяти утра. Мужа в доме давно не было. Он вставал с петухами, как он ей говорил, хотя никаких петухов в их жизни не было, выпивал чашку крепкого кофе и отправлялся на своём мерседесе на работу, которую он очень любил. Ее курчавые собаки только того и ждали, и тут же прыгали к ней в постель.

Так продолжалось уже более пяти лет. Оля видела мужа только по выходным и поздними вечерами. Он приходил из офиса после десяти и тут же садился за компьютер, окружная себя чипсами и пивом. Так они проводили все домашние вечера. В выходные он уезжал в офис или сидел за компьютером. Разница была только в том, что в выходные они ужинали вместе, и два раза в месяц «любили друг друга», а проще говоря — занимались сексом, когда он наваливался на Олечку круглым, отяжелевшим от пива и чипсов животом, под которым торчала его небольшая, вставшая от желания пипетка, выпрыскивая в уже недетопродуктивную Олечку свою странную жидкость, которая дала когда-то жизнь двум мальчикам при подобных обстоятельствах, правда с другой женщиной.

Мальчики — его сыновья — были уже давно взрослыми и сами теперь впрыскивали из своих пипеток по субботам мутную жидкость внутрь своих женщин, а он, поменяв себе жену на Олечку, делал так же как всегда — воскресный секс до завтрака или после раннего ужина — быстрый, меткий и без последствий. Презервативы он не использовал, так как держал своих женщин в домашней изоляции.

Вот в такой изоляции и прожила Оля последние пять лет — в сытости, беззаботности и счастливом ничего-не-делании. Она просыпалась в десять, кормила себя и собак и шла гулять через поле в ближайший лес. Потом приходила домой, играла на фортепьяно — не хорошо, а так, пила чай и смотрела программы по русскому телевидению. В магазины они ходили вместе с мужем по субботам, после утреннего секса, поэтому после чая и трыньканья на фортепиано она играла с собачками и ждала мужа. Так прошли лето, осень, опять лето, опять осень. Олечка была одинаково весела и ждала своего хозяина с работы, как ждали ее собаки ежедневных прогулок и еды. Событий в жизни происходило очень мало: раз в году был «отпуск» — неделя на Канарах или Тенерифе, потом осенняя выставка в Берлине и рождество в семье мужа. Язык учился туго, тело росло, мозг заплывал жиром.

Но Оля ничего и не хотела. Компьютер ее пугал, язык не нравился, а вникать в культуру новой страны ей было лень. Да и зачем? Ее кормили, поили, возили на отдых с единственным условием, что она будет такой же как и всегда — податливой в постели, с детским голоском, наивная, хорошая, домашняя, спокойная. Больше от неё ничего и не требовали.

Когда после двухлетней жизни в этой тюремной обстановке она чуть не заболела, ей купили цветов и яблонь, чтобы она занималась садоводством летом, а зимой — пяльца и разноцветное мулине, и она стала вышивать в длинные зимние, тёмные вечера. Вышивки она дарила знакомым мужа и никогда не интересовалась, нужны ли им ее работы, куда она вкладывала множество часов одиночества, но сама она ревниво смотрела за тем, чтобы ее шедевры-подарки вешались на стенку с трепетностью животворных икон. Когда же она приходила в гости снова, то в первую очередь проведывала свои работы, не зная, что перед ее приходом их вынимали из шкафного забытья, снимали с них пыль и паутину и вешали на запасной гвоздь, стараясь ублажить — нет, не ее, Олю, а скорее ее важного мужа, занимающего высокую должность.

На неё все смотрели, как на прихоть этого русскоговорящего директора — странную, неуклюжую, незападную и никому не нужную немолодую, и быстро теряющую форму женщину.

Она была чужда и своей бывшей русской семье, увидевшей в Ольгином иностранном браке непонятную попытку убежать от их жизни — быть может, трудной и не такой устроенной, как на заорганизованном западе, но зато с сильными чувствами и вечными неожиданными поворотами. Сыновья ее решили с ней не общаться, а внукам о ней помалкивали.

Была ли она счастлива? Такой вопрос она себе не задавала, а когда задавала, то быстренько отвечала положительно, ведь она не работала, не отвечала за экономику семьи, не была окружена проблемами выживания, как ее лучшая подруга в далёкой Сибири, не была обременена растущей семьей и туманным будущим. Она и не знала, какое оно это будущее, да и знать не желала. В России боролись за пенсии, за дачи, за возможность купить машину и квартиру, а она, Олечка, была занята болонками, вышивками, своим садом и мужем по вечерам. И все. Не было ли это ее счастьем?

А все началось много лет назад в холодной, снежной и ни с чем не сравнимой по красоте Сибири. Тогда у неё были семья, муж, двое подрастающих сыновей, работа, подруги, кружки и спортивные секции. Тогда жизнь ее была заполнена до самых краев, и время для сна и отдыха сводилось к минимуму. На работе она продвигалась по служебной лестнице, ведущей к ответственности и бессонным ночам. Дома ее муж требовал ласки и уюта, а оставшееся время съедали ее дети, поэтому тело ее было тогда девичьим, лёгким и неустающим. Но время шло, и она стала желать, именно желать — одного — возможности спать каждый день до десяти, перестать ходить на работу, которая все больше казалась ей рабством, и перестать работать на детей и на мужа, требующего ее молодого гибкого тела несколько ночей в неделю. Она устала. Устала от этой суеты, работы, заботы, вечного недосыпания, кружков и профсоюзной активности. Устала.

И вот тогда-то в их город приехала группа довольно молодых и очень предприимчивых людей, которые стали преподавать курсы о том, как добиться счастья. Что за методы они преподавали? Они сводились к бесхитростным колдовским ритуалам, которые они придумывали сами, но выдавали за древние и проверенные. Именно в то время усталость скопилась не только в ней, Олечке, но и во всем советско- русском обществе. Гонка за коммунистическим призраком вышла на финиш, за которым никакого коммунизма видно не было. Все заговорили про обман и разочарование, поэтому эти курсы домашнего волшебства шли в эпоху Кашпировских и Джун на ура.

Оля пошла на курсы, которые назывались очень броско «Колодец желаний», где за три коротких дня учили, как же исполнить неисполнимое. Только за три коротких встречи. Группа была большая, и в основном состояла из женщин, тянущихся к счастью, как подсолнух тянется за солнцем, поворачивая к нему свою ярко-тугую, семенную головку. Первый день прошёл в раскачке группы и взаимных разговорах о счастье и желаниях. На следующий день был исполнен первый ритуал притяжения желаний в свою жизнь. Олечка очень старалась. Желания нужно было проговорить вслух, перед лицом всей группы. Женщины в группе в основном желали хорошего мужа, безбедного существования и простого бабского счастья — с побрякушками, платьями, машинами и праздниками.

Очередь дошла до Олечки. Она встала в центр круга желаний, начерченного на полу мелками всех цветов, подняла руки вверх и серьёзно сказала:

— О, великая божественная сила! Я хочу чтобы ты мне помогла осуществить три желания, только три: я хочу спать каждый день до десяти утра и чтобы меня никто не будил, я хочу чтобы у меня в саду росли розы и чтобы у меня были две белые пушистые болонки. Спасибо тебе! Услышь мои просьбы и сделай так, чтобы они стали реальностью!

Олечка вышла из круга желаний под недоуменные взгляды жадных курсисток, которые посылали божественной силе запросы о шубах, мерседеса, дачах, атлетического вида любимых, бриллиантах и путешествиях. Как! И это все? Только розы, болонки и беззаботный сон до десяти утра? И никаких других желаний? И где то там, наверху, в тот незабываемый день было решено и поставлен штамп: «разрешить и удовлетворить», и вот после 15 лет со времени тех курсовых дней Олечка получила все, что когда-то заказывала у божественной силы: теперь она жила уже пятый год в чужой стране и с русскоговорящим мужем нового покроя, она спала каждый день до десяти утра, у неё был маленький сад с розами и две любимые смешные болонки, которые теперь лежали возле ее ног и видели собачьи сны.

А Олечке тоже снился сон. Ей снилось, что она тоже стала болонкой, и теперь ее жизнь полностью зависела от хозяина и его подачек, ведь она, Олечка-болонка, не умела жить сама в этом странном западном обществе, не знала его суровых правил, не понимала даже, зачем она туда попала. У неё и кредитной карточки не было, не говоря о пенсии, страховке и других непонятных болонке вещей. Зато она жила в тепле, а у хозяина был полный холодильник еды, она могла гулять в лесу, нюхать розы и хозяин ее гладил, так как сам же ее и купил.

В окно засветило солнце, и Олечка проснулась. Было уже пол-одиннадцатого. Она потянулась всем своим заплывшим телом, зевнула и в то же мгновение ожили ото сна ее болонки. Она сбросила их с кровати ногой в носке — она была мерзлячкой, накинула халат и пошла в ванную. Собачки потянулись за ней, покусывая друг друга и ожидая завтрака. На столе лежала записка, написанная по-русски:

— Уехал в командировку в Лейпциг. Приеду через 3 дня.

«Вот и хорошо», — подумала Олечка. Я смогу закончить новую вышивку к его приезду. Она плотно позавтракала, накормила собак и стала листать свою старую тетрадь с рисунками вышивок крестиками.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.