Благодарности

Большое сердечное спасибо за работу над книгой

Евгении Барбаковой,

Николаю Копалову,

Илье Науменко,

Алеховой Юлии,

Катюше Фищук,

Катюше Квочкиной,

Леше Волошину,

Андрею Горбунову,

компании Ridero,

всем тем, кто послужил прообразами для персонажей с их обычными и необычными мотивациями и конечно же, вам, уважаемые и дорогие читатели!

Cis-moll

— Телеграфируйте, — простонал с кушетки Николай Борисович, — Татьяне Николаевне, что муж её, Николай Борисович, скоропостижно скончался.

— Я сама себе телеграфировать ещё должна? — насмешливо восхитилась Татьяна Николаевна, повязывая у зеркала томный душистый платок.

— Что муж её перед смертью клялся в любви к своей супруге. Уверял, что не может жить без неё. Но раз она решила, что готова сломать, растереть и позабыть все эти годы… Слышите! Все эти наши с вами совместно прожитые годы!

— Господи, дуремар какой, — Татьяна Николаевна с силой надавила на виски.

— Раз в её желании не быть с мужем, то и муж её, Николай Борисович, тоже откланивается, желает счастья с другим и покидает сию юдоль скорби, по недоразумению или упущению называемую жизнью.

— Ну почему вы такой? Почему вы не можете просто меня отпустить? Всему однажды приходит конец. Я люблю другого, как вы не можете понять! Людям светским свойственно ошибаться. Так и я ошибалась, считая союз с вами разумным и достойным.

Николай Борисович схватился за сердце и заурчал, как сломанный холодильник: «Падшая женщина! Ах-ха-ха! Прихвостень дьявола! Я убью себя, можете не сомневаться».

— Николай Борисович, помилуйте.

— Я отравлю себя шницелем!

— Шницелем… — вслед за ним повторила Татьяна Николаевна. — Почему же шницелем? Почему вам в голову, друг мой, пришла такая несусветная глупость? Почему шницелем?

— Или… — взгляд Николая Борисовича переместился в сторону гостиной, — я откручу ему голову.

— Не трогайте Поскрёбыша, — заволновалась супруга, готовая уже было шагнуть за порог. — Умоляю, не трогайте моего птенчика. Ну что же вы за человек такой. Птичка-то вам что сделала? Пообещайте мне…

Супруг залился в ответ страшным протяжным хохотом:

— О, я вам обещаю! Я вам обещаю, дражайшая моя, что всенепременно съем иглу.

Николай Борисович выудил откуда-то из письменного стола большую позеленевшую сапожную иголку и потряс ею в воздухе, безумно поглядывая на свою супругу.

— Но я не умру. Не так-то всё просто, дорогая моя. Да, я останусь жить! Вы знаете, что произойдёт? Игла дойдёт до желудка, обволакиваемая слизью, и застрянет там. И никто, ни даже я сам, никто не будет знать, когда именно она нанесёт свой смертоносный укол. Она будет лежать внутри меня, подобно тоскливой ноше, которой вы награждаете меня, день, месяц, год. Но вот однажды я буду кушать шницель…

— Господи, да дался вам этот треклятый шницель! — заплакала Татьяна Николаевна. — Ну что у вас, право, за мания такая на эти шницели?

— Буду кушать, да-да, — повторил Николая Борисович, похныкивая. — Наверное, мы с Лазарем Ибрагимовичем, дорогим, будем сидеть в том жутком душном ресторане на Бронной. И Лазарь Ибрагимович спросит: «А как поживает Татьяна Николаевна? Давёхонько не видывал я вас вместе и не слыхивал о поездках ваших просветительских». И только я соберусь улыбнуться и поведать, что мы боле не вместе. И тут…

Татьяна Николаевна побледнела и присела на стул, вытирая слёзы.

— И тут нутро моё заворчит, заволнуется. Лазарь, милейший, Ибрагимович тоже заволнуется, примется хватать меня за руки. А я отстраню его попутки чётким отмеренным движением и скажу очень серьёзно…

Но что такого он скажет Лазарю Ибрагимовичу, Николай Борисович не успел договорить. Так как супруга его внезапно вздрогнула и, развеселившись, принялась разоблачаться. Скинула туфли, надела домашний халат и встала в позу:

— Милый Николай Борисович, позвольте принести глубочайшие извинения за свою минутную слабость. Не убивайте себя, я того не достойна, право. Позвольте мне позвонить тут же Вальтарену на этаж ниже и приказать подать вам самый большой и съедобный шницель?

Николай Борисович заходил по комнате. Ему будто бы стало душно. На всякий случай он ещё похныкал, но супруга оставалась на месте и попыток покинуть их общую жилплощадь не предпринимала. Тогда Николай Борисович прилёг на софу и свирепо застонал:

— Как могу я вам теперь доверять, о, ползучая? Скажите мне? Вы ночами стонете некультурно и имена мужские произносите. Довели меня до цугундера, можно сказать. Ваши, опять же, письма… Собрались меня покинуть, вещи собирать изволили. Или вам мало моей кровушки, что вы отхлебнули уже от души? Решили окончательно меня прикончить? Дать, так сказать, рваные надежды на простое мужицкое счастье, притомить, а потом растаять на горизонте, подобно аромату свежего заутреннего шницеля? Нет уж, я вам скажу, дорогая Татьяна Николаевна, так никак не пойдёт. Не выйдет у вас. Думали, что я совсем глупец, тварь безголосая?

Татьяна Николаевна тут же бросилась утешать и ласкать дражайшего супруга, но он мягко но настойчиво отстранил её:

— Ах, оставьте ваши непонятные мотивы. Мерзкая вы тварь, как я понял, Татьяна Николаевна! Но я вам скажу. От души вам скажу, не запретите!

Супруга опечалено вздохнула и опустилась на колени.

— Не перевёлся мужик на Руси-матушке! — громко и пронзительно заверещал Николай Борисович, и в клетке, покрытой пледом, откликнулся перепуганный Поскрёбыш. Николай Борисович подскочил с софы, схватил чемодан с вещами своей супруги и кинул ей на колени:

— Не надо тут скулить, как последняя шавка. Так я вам скажу, милейшая. Коль вам угораздило телесами своими к другому расположение испытать, то вы мне враг. А с врагами мы, патриоты отчизны своей, не сожительствуем. Будете мимо пробегать, пробегайте, а в гости вас даже не позовём никогда. И иглу съем, шницелем закушу. Всенепременно Лазарь Ибрагимович, дорогой, узнает! Всё ему расскажу, не обессудьте. Узнает, какая вы змеюка, падшая женщина. Да что же с вас взять, когда папенька из жидовщины! И Мариночке расскажу, всенепременно. Вот стоит ей, недотроге, глазоньки с утречка распахнуть свои…

Тут Николай Борисович посерел и резко умолк, осознав, что в забытьи оговорился. Татьяна Николаевна медленно поднималась с пола. Взгляд её, таинственный и манящий, был обращён куда-то сквозь Николая Борисовича. В клетке заметался Поскрёбыш, забил крыльями и вдруг произнёс непонятное нецензурное выражение на латыни, столь непопулярное и пошлое, что мы его тут и не упомянем.

— Мариночке… — процедила Татьяна Николаевна, смакуя каждый звук своего голоса. — Глазки…

Татьяна Николаевна ухватила обронённую супругом иглу, и грозно задышала. Николай же Борисович тоже задышал, но не очень грозно, и пошёл очень быстро по квартире, судорожно припоминая, действительно ли игла покрывается во внутренностях слизью или он умудрился ошибиться.

— Остановитесь, негодяй! Позвольте ваш шницель сюда! — покрикивала Татьяна Николаевна, резко шагая за своим супругом по квартире. — Я вам его всенепременно отрежу и скормлю Поскрёбышу! Вы всё это время дурили меня, обвиняя непонятно в чём, а у вас самого зазноба, значит, на стороне водится. А за папеньку я вам сейчас нос откушаю ваш горбатый. Будто бы побратим ваш, Лазарь Ибрагимович, ярким советским подданным является. Изволите иглу сейчас глотать или, может, вам её пока на сохранение в язык ваш поганый воткнуть?

Поскрёбыш долго вслушивался в негодующие возгласы хозяев, покудова не сменились они звуками поцелуев и объятий. После чего вздохнул, упрятал голову под крыло и крепко заснул.

A-dur

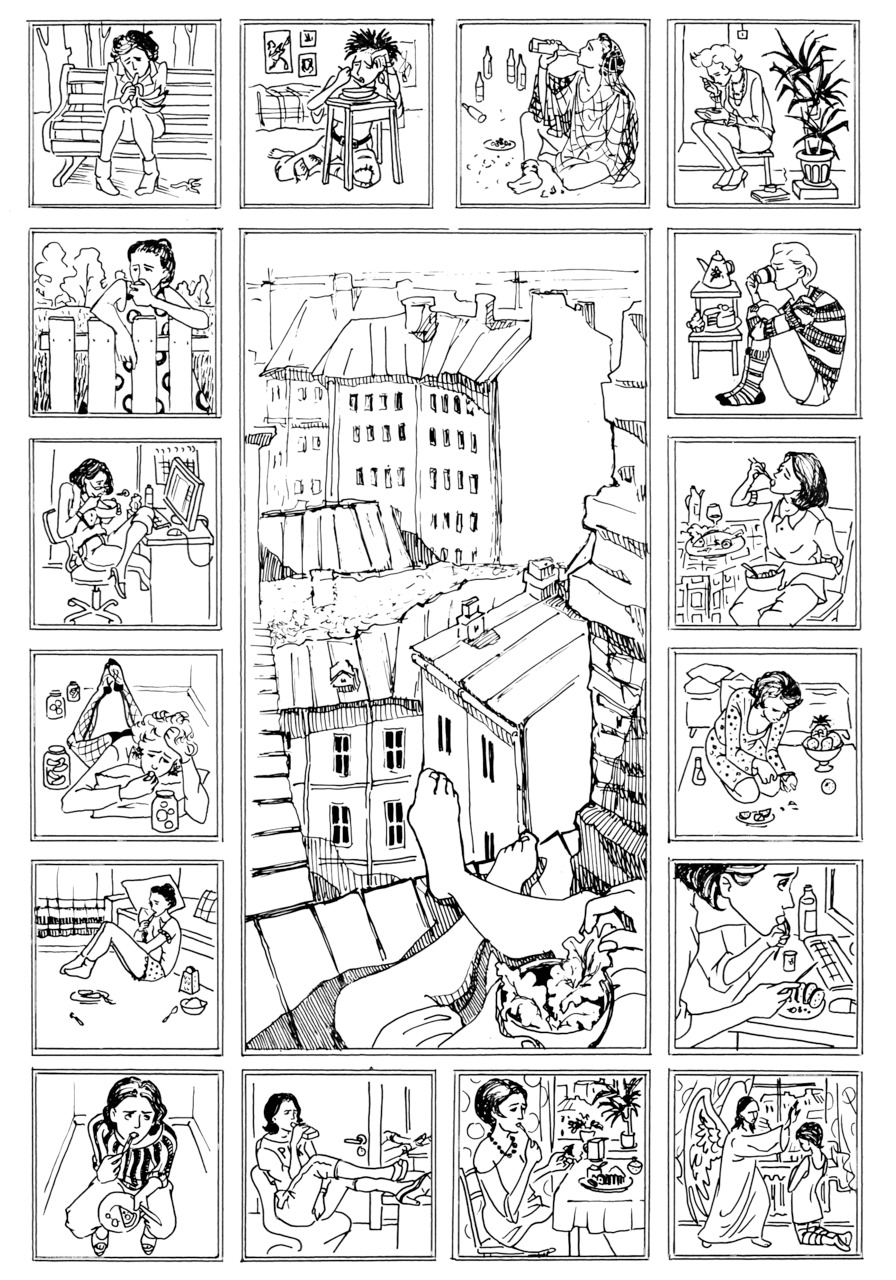

Когда Оксану предавали мужчины, она ела. Ела много и разное.

Взаимосвязь мужчин и пищи проявилась ещё в школе. Тогда у Оксаны был бурный роман со старшеклассником-спортсменом. После него она ела бананы. Он и сам был как банан — худощавый, напряжённый. Ноги обтянуты в жёлтые скользкие лосины с проглядывающим бугорком. Довольно жалким на вид. Будто хозяин нарочно подчёркивает его наличие, хвастая: «Смотрите — я мужик!»

Когда старшеклассник прошёл по улице мимо Оксаны, увлекая за собой длинноногую фифу, Оксана тут же зарулила в овощной и купила связку бананов. Где-то на кило триста или даже кило триста пятьдесят. Подгнивающие на концах, шершавые и мучнистые. Оксана сидела на скамейке и поедала их, заглатывая огромными кусками.

Потом Оксана сожительствовала с одним рыбаком. Почти два года. Рыбак развешивал по Оксаниной квартире сети, разбрасывал снасти и бесконечно обмывал многочисленные уловы. Оксана рыбу не любила. Когда рыбак уехал с вещами к своей мамочке в Саратов, Оксана села на расцарапанный линолеум, замоталась в пропахшие тиной сети и пила водку. Пила долго, сочно, прямо из горла. И грызла назло всей рыбе орехи.

Последний мужчина у Оксаны развивал своё предприятие. Дел у него было много, и дома Оксана его почти не видела. Приезжал внезапный, уставший и бухался спать. Когда с предприятия полились рекой доходы, Оксана оказалась не нужна. Не вписывалась в картину бытия. И деятель, грамотно отсудив ей какую-то часть барышей и автомобиль «Нива», ушёл искать себе партнёршу на социально подходящих берегах.

Оксана сосала латук и плакала, сидя на крыше. Душой ближе к Богу.

За всё время существования Оксаны мужиков у неё было ровно двадцать. И двадцать тризн справила Оксана, поглощая овощи, фрукты, мясо, молоко, дорогие вина, шоколадки, леденцы, колбасы, пироги, помидоры, варенье, груши, креветки и даже — однажды — вяленую лягушку.

Долгое время Оксана жила одна. Душа истомилась, но самое главное — чертовски захотелось есть. На одной воде и хлебе долго не вытянешь.

И Оксана столкнулась с проблемой: не ощущая себя разбитой и брошенной, есть она не могла. Конфета во рту стыла маслянистой корочкой. А вино тут же исторгалось наружу бурлящими потоками.

Сон не шёл. Оксана размышляла…

Если бы взяться за того старого слесаря… Да груши с уткой что-то не манят. Хотя слесарь бы в квартире порядок навёл. Но утку Оксана уже ела, а груши давно стали символом сорока дней без мужских ласк.

Может быть, списаться с одноклассником Мишей? Он ей давненько оставляет провокационные замечания под каждой фотографией в интернете. Но одноклассник вызывал скабрезные ассоциации с сухариками и кроличьей лапкой. Оксана поймала себя на мысли, что лапки самого одноклассника кажутся ей более привлекательными в гастрономическом аспекте, нежели кроличьи. А сухарики жёсткие.

Оксана стала думать от обратного. Чего бы ей хотелось? Может быть, шампиньонов по-фламандски? Выдержанного коньяка или… О! Конина с луком, запечённая в духовом шкафу! Нет. Конины не хочется, да и жить ради этого полгода с учителем физкультуры тоже. Так что вариант отпадает.

А чего хочется? Есть хочется. А чего есть? Вроде бы, всё просто — бери и ешь. Ан нет, без мужика в качестве аперитива — никак. Не естся.

Оксана ходила по улицам и сглатывала слюнки, завидуя проходящим мимо парам. Мороженое с молочными сосисками, паста с куропатками, лазанья с цыплёнком табака, жареные бараньи яйца с камбалой — проплывали перед ней всевозможные вариации обедов и ужинов, завтраков и полдников. Но, увы, кто-то другой будет заедать свои печали и страдания такими вот вкуснотищами.

Спустя месяц голодания и отсутствия компромиссов Оксана увидела, как к ней в окно ввалился ангел.

— Ну что, Оксана! — улыбнулся он. — Полетели. Духом святым будешь сыта ты каждый день твоей новой жизни. И поверь, этот мужик никогда не бросит.

Оксана вспорхнула на подоконник и полетела кушать.

B-moll

Дверь раздражённо хлопнула. В пропахшее клеем и мыслью пространство ворвалась Аня, старший руководитель отдела. Все присутствующие исполнились ароматами и заблагоговели. Аня фурией пронеслась по залу, поднимая в воздух вихри газетных вырезок.

— Аня… — прошептал побледневший столяр Серёжа и попытался упасть в обморок.

— Это что? Это что? — тоненько закричала Аня, схватив одной рукой Сергея за шиворот, а второй размахивая перед лицом несчастного огромным листом с растёкшейся надписью «План». Витиеватая закорючка, заканчивающая надпись, вызвала в столярской душе какие-то болезненные воспоминания, и бедняга страдал.

— Аня… — ещё раз прошептал Серёжа и уставился взглядом куда-то в область декольте старшего руководителя. Во входную дверь громко постучали, но даже этот звук не вывел столяра из состояния созерцательной прострации.

Аня подскочила к Юре, ответственному суициднику отдела. Убедилась, что Юра пока жив, вопреки его клятвенным заверениям, что это в последний раз.

— Юра! У нас сегодня приезжают дети! Дети, Юра! Вагон с детьми приезжает, Юрочка! Вагон с детьми! В полдень! А у вас конь валялся, Юра? Конь, спрашиваю, валялся? Где куклы? Где инвентарь, антураж, декорации? Юра, ты слышишь меня, Юра?

— Анна Сергеевна, — проникновенно промолвил Юра, печально созерцая сквозь Аню стену, обклеенную ежемесячными выпусками газеты «Радуга Юмора», — моя жизнь и так похожа на бесконечную вагину. Умоляю, не привносите в неё ещё больше деструктивных элементов!

— А он вчера повеситься пытался, — на ухо Ане наябедничала бойкая сотрудница Алёнка. Девочка суетливо подпрыгивала на месте, перебирала пальчиками и деловито хмурилась. Аня, проигнорировав её слова, медленно переместила своё внимание на широкую спину художника Семёна. С высокохудожественной спины на старшего руководителя печально взирал потёртый и пропитанный творческим потом Бастер Китон.

— Семё-он! — тоскливо взвыла Аня.

Семён что-то буркнул и уставился на старшего руководителя, как сыч на дирижабль. В дверь продолжали стучать.

— Ах, я открою! Ах, я открою! Я открою, я открою, я открою, яоткрою, яоткроюяоткроюяоткрою… — засуетилась Алёнка, заламывая руки.

— Дети, Семён, — сурово произнесла Аня. — Дети! Скажите, у вас есть дети, Семён?

— Нету детей… — вздохнул Семён и стыдливо потупился.

— Будут! — отрезала Аня. — Семён… почему от вас пахнет водкой?

Вопрос был ожидаем. Бутылка «столичной» притаилась в тубусе, замаскированная свёрнутыми листами презентаций и грудой использованных промокашек.

— Потому что я пил водку, — тихо признался Семён.

Столяр Серёжа ещё больше побледнел и снова предпринял попытку упасть в обморок. Аня сразу догадалась, что Серёжа тоже пил водку.

— Серёженька, вам же нельзя, — с укоризной простонала она.

— Нельзя… — вздохнул Серёжа.

— И давно вы тут? — Аня стянула с шеи цветастый шарф, и Серёжа заметно взбодрился, вновь уткнувшись взглядом в открывшееся декольте.

Все стыдливо промолчали. В зал вошёл курьер с внушительным ящиком, из которого торчала солома и что-то призывно позвякивало.

— Это что? — спросила Аня, потихоньку превращаясь в змею. Семён полез под стол, прятать свои обильные телеса, предчувствуя недоброе.

— Кто водку заказывал? — бодро крикнул курьер.

— Да, ребята, кто водку-то заказывал? — прошипела Аня, сузив ярко-голубые зрачки. Капюшончик за её спиной раздулся и угрожающе навис над всеми присутствующими. Кроме Юры, который весьма вовремя куда-то исчез.

Присутствующие взирали на старшего руководителя взглядом обречённых сурикатов.

— Ну, я пойду, — будто под гипнозом прошептал Сергей. — Аня, я пойду, да? У меня там работа стоит. А я не заказывал. Нет, Аня, я не заказывал. Мне не надо, Аня. У меня там стоит, понимаешь?

— Понимаю… — вкрадчивый голос старшего руководителя заставил сердце Сергея болезненно сжаться. — Стоит у вас… Там стоит… Серёженька. Идите, раз стоит… Что же вы сами-то встали? Идите, идите…

Курьер посмотрел на Семёна. Семён посмотрел на курьера в ответ взглядом человека, который не заказывал водку.

— Это Семён заказал! — резво зашептала Алёнка в ушную дырочку змее Ане, хмуря лобик. — Но забыл, что заказывал. Потому что напился.

— Тебе цены нет, золотая моя! Всё-то ты про всех знаешь! — Алёна стала не рада тому, что обратила внимание повелительницы на себя, смертную. Старший руководитель погладила её по кучерявой головке, и из глаз Алёнки закапали маленькие слёзки. — А может быть наш хранитель знаний в курсе, валялся ли у нас конь?

— Ва-аля-ался-а! — разрыдалась Алёнка. — У на-ас всё гото-ово! Я всем куклам уже платьишки сши-ыла! Красивые, зелёненькие, между прочим! А Юра сценарий написал и диалоги соста-ави-ил, — закончила Алёнка, всхлипывая.

— Юра… — тихонько позвала Аня. Из кладовой донёсся звук падения, звон разбитого стекла и ужасный душераздирающий визг. Из полуоткрытой двери прыснули в разные стороны маленькие морские свинки, а следом за ними вышел хмурый Юра. На шее у него болтался оборванный кусок кабеля.

— Юра, скажи-ка мне, у тебя на этот раз в сценарии всё хорошо?

— Жопа, — мрачно отрезал Юра.

— А у нас, Юрочка, не вагон проктологов ожидается. У нас, милый мой… Дети! Ожидаются! — Аня сплюнула пол-литра яда в поднесённый дрожащими ручками Алёнки графинчик. — Так что же у вас там?

— Сердечки, зайчики, — принялся перечислять ответственный суицидник, — пляшут, поют, грызут немытые морковки, разводят антисанитарию на весь лес. В небе солнце. Волк исполняет на скрипке. Лисята готовят праздничный пирог с курятиной. Феи пикируют на соцветия. Говорю же, жопа полная!

— Хорошо! — голос Ани смягчился. — Идите, Юра, ставьте звук. Семён!

Семён икнул и протянул руководителю какие-то мятые изрисованные листы.

— Это что? — заинтересовалась Аня.

— Ну как… аллюстрации! — пробубнил художник.

— А почему, Семён, я по вашим ал-люстрациям вижу, кто тут из зверят мальчик, а кто девочка?! — зашипела Аня. — И с какой это стати у матушки-гусыни грудь больше, чем у меня? Вот тут вот, это что такое торчит у лисёнка? Вы, Семён, надеюсь, не с натуры рисовали? Нет? Жаль. Весьма впечатляющие размеры. Исправить! Быстррро!

— Будь сделано… — вымученно вздохнул Семён.

— Так чего это, кто водку-то заказывал? — повторил вопрос курьер.

— Да какую водку? Какую водку? У нас дети едут! Де-ти же! — обернувшись, хором проскандировали все присутствующие.

Курьер ухмыльнулся:

— А я вас ра-зы-грал! — весело выкрикнул он. — Это на самом деле не водка, а дети!

Он кинул ящик на пол, ящик раскололся, и из него высыпала орава ребятишек.

Целый вагон детей.

Аня лучезарно улыбнулась, взмахнула рукой и превратилась в фею.

C-dur

Пётр решил, что пришла пора делать ребёнка. Как раз жена есть.

Зашёл в комнату, поправил трико и озвучил жене своё решение. Жена Петра с гордостью посмотрела на мужа — мол, какой ответственный мужик. Легла на тахту готовая.

Пётр повозился, не выходит. У него с этим проблемы. Позвонил соседу.

Пришёл сосед Павел. Посмотрел на жену Петра. А она лежит распахнутая и ждёт. Павел высморкался, плечами повёл:

— Надо бы того, — говорит Петру, — ну это самое-то.

Пётр метнулся к холодильнику, достал початую, разлил. Сели, закусили.

— Чо, как на заводе-то? — спрашивает Павел задумчиво. На вторую намекает.

Разлили, закусили. За завод.

— Да так, как всегда, ну…

Не заводится Павел. Что уж про Петра говорить. Жена лежит готовая, ждёт.

— Глянь, чо там? Лежит? — Павел закуривает. Пётр встаёт, идёт, смотрит, возвращается.

— Да не говори… Лежит, ждёт.

— Плохо дело…

Покурили, в окно посмотрели. За окном двор, бельё. Кошка носится. На бельё синица села, опросталась.

Пётр встал, зашёл в комнату, присел на тахту.

— Ну как, норм?

— Очень, — отвечает жена, — очень норм.

Пётр видит, что норм. Гладит её по бигудям.

— Молодец, — говорит, — ты у меня. Ну, лежи. Ща усё будет.

Жена лежит. Ответственная. Размышляет, как дитё назвать.

Пётр возвращается на кухню, а там Павел. Павел разлил уже. Закусили, вздохнули. Павел встал, обувается.

— Ты чо это удумал? — возмущается Пётр. — Никак уходишь?

— Дак, я это! — Павел на бутылку кивает. — Я не того. Ты не подумай!

Пётр кивает согласно: «Ага! Ну, давай».

Павел уходит до магазина. Жена лежит. Пётр сидит. Кошка носится. Синица бельё пачкает.

Пётр пишет стихи на пачке беломора. Жена эротически стонет с тахты, старательно копируя успешных в этом деле актрис. Но получается трагично и патетично. Пётр плачет.

Звонит телефон. Потому что за него уплочено.

— Алло! — говорит Пётр. Потом берёт трубку и повторяет в неё.

Это звонит тётя Зина. У неё язык зачесался. Пётр спрашивает у неё подробности зачатия. Тётя Зина рассказывает, и Пётр снова плачет. Жена эротически постанывает с тахты.

Тут приходит Павел. Достаёт две. Закусили.

— А ты чо тут? — Павел расстроен, что Пётр плачет. Пётр протягивает ему пачку беломора, и Павел читает стих. Павел плачет.

— Может, Павликом назовём? — кричит жена с тахты.

— Или Петром! — восклицает Павел. Опрокидывают по две. За Павлика и за Петра. Потом затягивают про ворона, да про берёзки. Жена эротически подвывает, теребя бигуди.

— Пора! — вздыхает Пётр. Павел встаёт, стягивает штаны. В дверь звонят.

Пётр открывает дверь. Там Глеб с портвейном. Глеб тонко и пронзительно кричит.

— Вы тут чо? — спрашивает Глеб. Пётр показывает ему на Павла. У Павла стянуты до колена штаны. Между ног у Павла темно и что-то происходит.

Потом Пётр заводит Глеба в комнату и показывает жену на тахте. Жена Петра лежит вся раскидавшаяся и эротически стонет.

— Понятно, — говорит Глеб. А потом добавляет, — ну надо того? Раз такое дело…

Все идут на кухню, опрокидывают, закусывают.

За окном наступает вечер. Синица крайне плохо себя ведёт на развешанном белье. Кошка носится. Все понимают, что она сумасшедшая.

— Давай, пока не это самое, — просит Пётр Павла. Глеб массирует Павлу плечи и сбрызгивает снизу одеколоном. Павел стонет. Жена Петра эротически вторит ему с тахты.

— Чо-т накурено, — говорит Глеб и открывает форточку. На кухню тут же залетают запахи весны, хлеба и соснового бора. Что-то шумит. Глеб смотрит, как носится по двору сумасшедшая кошка. Влево, вправо, влево, вправо.

— Не, не. Ты вот этим сюда. Ну. А если так? Давай. Чо говоришь? А с другой стороны? — доносятся голоса из комнаты. Тахта поскрипывает. Жена эротически постанывает. Пётр плачет. Павел плачет.

Глеб задумчиво протягивает руку и берёт пачку беломора. Читает стихи Петра. В голове у него всё становится ясно. Глеб плачет.

Мужики возвращаются. Все взмыленные. Налили, опрокинули, закусили. Пётр открывает холодильник и кричит в него: «Ау?»

В дверь звонят долго и настойчиво.

Пётр открывает. Там жена Павла.

— Павел! — зовёт она.

— Да ты зайди, чо уж, — бормочет Пётр. Павел плачет. Все понимают, что это неспроста. Жена Павла мнётся и отнекивается. Но слышит эротические стоны жены Петра и заходит, влекомая любопытством. Жена Петра лежит на тахте.

— Ого! — восхищается жена Павла. — Так вы тут это самое?

— Ну, типа того, ага, — смущается Пётр. Жене Павла наливают. Чокаются, опрокидывают, закусывают.

— Я тоже хочу! — умоляет жена Павла всех присутствующих. — Ребёночка бы…

Она идёт в комнату и ложится на пол, потому что на тахте занято.

Пётр вздыхает и разливает по полста. Глеб ещё раз, теперь вслух, читает стих с пачки беломора. Все плачут. Жёны эротически постанывают. Синица умерщвляет себя. Кошка бесноватая.

Налетевший свежий ветерок кудрявит лохмы Петра, и начинает пахнуть свежепоструганной морквой. Глеб идёт и делает всем детей.

В трубке телефона, брошенной возле аппарата, бубнит что-то голос тёти Зины.

C-moll

Солнечные лучики мельтешили по столу, оставляя тёплые канавки на пыльной поверхности. Я сдул коричневую корочку с горячего чая и улыбнулся. Скоро должна была прийти Милая, и я нежил себя на кухне заслуженным отдыхом, листая жёлтую прессу и слегка покачиваясь туда-сюда на скрипучей табуретке.

Было раннее утро. То время, когда звонкое комарьё уже притомилось, но голоса автомобилей ещё не успели ворваться в прелые опочивальни сквозь робкие занавеси. Немолодой попугай в клетке нервно и методично вертел головой в разные стороны, беспрестанно пшикая, скрипя и волнуясь.

Сегодня Милая припозднилась. Минутная стрелка дёрнулась уже в самые верха, но вдруг испугалась чего-то и застыла, неровно подрагивая между отколотой временем пластинкой, отмечающей без четверти десять, и уверенной утренней десяткой. Это с ней бывает. Завод, знаете ли, барахлит.

Милая казалась какой-то взволнованной. Она звонко защебетала, и из её песни я понял, к своему неудовольствию, что мне буквально катастрофически необходимо срочно пройтись с ней в какой-то недавно открывшийся для посещения парк.

Я покашлял и пропел было в ответ, что не совсем уверен… Но увидел в её глазах такую неподдельную решимость, что без отлагательств натянул шляпу, перчатки, схватил трость и спустя три минуты (точнее не скажу, потому что в часах кончился завод) стоял у двери во всей готовности. Вот уж чего нельзя было сказать о Милой, что она может дозволить кому бы то ни было пренебречь её пожеланиями.

Влекомый своей дражащей половинкой, я прошёл несколько кварталов, успев раскланяться с десятком прохожих. Получил по носу зонтиком от одной сударыни в возрасте, которая взяла себе в голову, что я изволю с ней флиртовать. Нос даже слегка опух. К моему удовольствию Милая тут же покрыла его колкими поцелуйчиками, и инцидент был исчерпан.

Когда мы вошли в парк (спросите меня сейчас, и я отвечу, что уже тогда он вызвал во мне какие-то странные чувства), я пришёл в сильное замешательство. Сомневаюсь даже, как его можно было обозвать. Зоопарк точно не то название, которое следовало бы употребить в данном случае. Потому что зверей в клетках не было, а слова «хомопарк» в языке ещё не придумали. А я, как всякий уважающий себя философ своего времени, никогда не признавал неологизмов. Да-да, в клетках сидели люди. Хомопарк (дозволю себе пока что нарекать это место таким образом) лоснился от зрителей. Посетители взволнованно вскрикивали, кружились и даже иногда клокотали. Никаких объяснений о смысле и причинах возникновения такой странной выставки не было. Не было видно ни сторожей, ни какой-либо администрации. И всё же это место существовало. Существовало по своим законам и принципам. Это не мы вошли в него, это оно входило в нас с каждым глотком местного дурманящего воздуха.

Я с любопытством принялся изучать узников этого хомопарка. Удивительно, насколько они были людьми, настолько же они ими не являлись. Они не пели, а квакали, будто какие-то лягушки. Кожа у них была жирная, а глаза скользкие. Во рту будто вросли камушки разных цветов — от перламутра до серого известняка. Милую передёргивало, и она щебетала порой не самые культурные вещи, что ей, конечно же, простительно.

Когда солнце воцарилось в зените, мы присели на каменную жердь. Прямо перед нами находились клетки с совсем странными узниками. В одной постоянно что-то (приношу глубочайшие извинения за столь приземистое словцо) жрали. Вокруг деревянной бадьи с помоями, запах которых, к сожалению, долетал до нас, заставляя морщиться, копошились толстые дети. Что-то ворчало, скребло, чавкало. Дети запускали толстые уродливые конечности в бадью, вытаскивали гниющие куски и, размазывая друг другу по лицам, давились ими. Но куски тут же выпадали из складок на их животе. А из бадьи выскакивали длинные проворные ручки и утягивали выпавшие куски обратно. Я машинально посмотрел на лапки Милой. Какие всё-таки они изящные и бархатные. Моё сердце подёрнулось пеленой счастья, и я восхищённо курлыкнул.

В другой клетке были менее омерзительные люди. Молодые девушки и юноши возлежали на просторных кроватях. Вокруг них, расставленные в полном беспорядке, музыкальные инструменты играли чудовищную ритмичную музыку. И вот странно, что стоило мне отвести взгляд от клетки, как музыка переставала звучать. Но стоило мне снова посмотреть в сторону этой странной композиции, я снова слышал ужасающие мотивы.

Парочки в этой клетке постоянно трогали себя и друг друга, визжали и скрипели, как пенопласт по стеклу, забирались друг на друга сверху, прижимались к стенам и потолку, дёргались и шипели. Иногда какая-нибудь особь вцеплялась другой в лицо и рвала до крови и одури. Не знаю сам почему, но я ощутил, что моё сердце стало биться сильнее и громче, несмотря на то что сама картина вызывала лишь омерзение.

Мимо нас, звеня колокольчиками, прошёл продавец мороженого. Мы с Милой взяли по маленькому вафельному рожку, наполненному пушистой хладной массой. Я восхищённо полюбовался, как Милая изящно склёвывает белоснежную верхушку.

Вернувшись к созерцанию нелепых узников, в следующей клетке я увидел просто какую-то бесформенную массу тел. Вернее, мне сначала показалось, что она бесформенна. Но стоило присмотреться, и стало ясно, что это громадная пирамида из людей. Причём, полузадыхающиеся особи из нижних слоёв постоянно карабкались вверх, сталкивая тех, кто уже сидел выше. И стоило им оказаться наверху, как они тут же истово начинали гадить на своих нижних собратьев.

А в клетке совсем рядом с нами сидел, раскачиваясь и бормоча, одинокий старец. Кроме него, в клетке никого больше не было. Он глядел куда-то внутрь себя (у меня сдавливает горло при попытке хоть как-то более точно описать этот безумный взор). И хоть вокруг него была расставлена дорогая посуда с разнообразными кушаньями и напитками, старец даже не смотрел в сторону угощения. Дверь в его клетку была открыта, а за ней виднелась ухоженная комнатка с удобной постелью и даже телевизором. Но старец предпочёл сидеть на холодном грязном полу.

Милая тоже посмотрела на старца и пронзительно защебетала, что у него очень добрые глаза. Однако я присмотрелся и увидел за добротой алчность и блёклость. В этот момент полы лохмотьев у старца вдруг раздвинулись и оттуда высунулась человеческая головка, только очень маленькая. Старец сорвал с себя часть одежд, и оказалось, что всё его тело покрыто головами на тонких шеях. Все головы бормотали и тряслись. Если вдруг какая-то из голов поворачивалась в сторону комнатки и переставала бормотать, старец тут же давил её, и она лопалась подобно мыльному пузырю.

Я захотел петь и повернулся к Милой, чтобы выговориться. И почувствовал, как по моему сердцу побежал лёгкий неприятный холодок. Милой не было рядом на жёрдочке. Её призывное пение доносилось откуда-то сверху, но я почему-то не мог разобрать ни единого слова.

На меня налетел холодный ветер и взъерошил волосы. А там вверху летали, кружились в искусном танце посетители парка. Я тоже хотел быть с ними, кружиться рядом со своей Милой, но у меня не было крыльев. Лишь жалкий отголосок воспоминания, что когда-то раньше я мог так же парить в небесных вершинах. Я отыскал взглядом Милую и крикнул ей, что что-то происходит, что я не могу подняться в воздух. Но изо рта у меня вылетели только какие-то горькие хрипы. И Милая, с ужасом поглядев на меня, закружилась, запела и скрылась за верхушками деревьев. Я помчался по аллее, выкрикивая мольбы и ругательства, а люди в клетках показывали на меня пальцами и хохотали.

И тогда я остановился и заплакал.

Ais-moll

1 января 1903

Здесь я, будучи пьян, хочу нарисовать зубы. Эти зубы, дорогой дневник, твои. Этими зубами ты разгрызаешь мою жизнь всякий раз, когда я беру тебя в руки.

Порой мне кажется, что я тебя ненавижу…

Порой мне кажется, что ты единственный в этом мире, кто способен меня спасти.

2 января 1903

Запишем. Улица приняла меня сегодня. Не возникло желания надрать задницу кучеру или выругаться в сторону этих мелких вездесущих проныр, готовых вытянуть из тебя душу за монету. Я впервые вышел на улицу с улыбкой. И внутри меня не произошло взрыва и протеста. Значит, моя теория верна.

Вот почему меня так увлекают сцены насилия и жестокости. Вот почему я впиваюсь глазами в каждую фразу и образ, где внутренности людей выворачиваются наизнанку, вопит набат и сонм дьявольских отродий нисходит на землю.

3 января 1903

Перед глазами проносятся странные просветы воспоминаний. Я сижу за роялем стэйнвэй энд санс. Меня мутит от жары и облика моей кураторши, предназначенной, видимо, для того чтобы окончательно убить во мне тягу к музыке.

— Крещендо, мистер Беатрикс! — прикрикивает старая кошатница.

Не знаю, почему она меня так называет, но мне всё равно.

Я пробегаю кончиками пальцев по растрескавшимся клавишам, ощущая, как маленькие заплесневелые молоточки, с усилием преодолевая некую невидимую границу, вонзаются в тугие нервы рояля, наполняя пространство вокруг нас гулом.

В моей голове рой мелодий, но я не могу их запомнить. Считаю минуты до конца урока. Хотя уроком это можно назвать только с очень большой натяжкой. Скорее, вивисекция над моим больным сознанием.

Старая кошатница щурится и пьёт кофе мелкими глотками. Её ноги раздвинуты, и я нахожу это зрелище чрезвычайно отталкивающим. К горлу подступает. Так дурно мне не было с пятого класса музыкальной школы, когда я впервые увидел в раздевалке Её руки (тут имеется в виду не кураторша; ты понимаешь, о ком я). Да, я вспоминаю Её и постепенно отдаляюсь. Голос старой кошатницы подёргивается дымкой.

14 февраля 1903

Я сижу, покачиваясь, возле камина. Из треклятого окна ужасно сквозит (а как иначе, Она же не может уснуть в такую жару, а тот факт, что я склонен к простуде, Ей не важен). Колючий мистер шарф терзает горло, а меня разрывает на части мучительный кашель. В груди хрипы.

Спешно записываю музыку, что всплыла у меня в голове. Вздрагиваю всякий раз, когда скрипит половица, переживая, что это Она проснулась и жаждет заполучить мою душу в свои липкие гадостные объятия.

Разжёвываю кусок меда, чтобы слегка унять страдание. Будет плохо, если мой кашель потревожит Её сон. У меня много работы, и нельзя отвлекаться.

22 февраля 1903

Она сошла с ума. Бросила в меня сковороду, раскроив висок. Кричала так, что осыпалась штукатурка и жалобно звенела дешёвая посуда на столе.

Видишь ли, я оказался виноват в том, что ходил за водой, пока она спит. Чёртова половица скрипнула. Она проснулась и заявила, будто бы у неё чрезвычайно много дел, а я не даю ей поспать. Мол, она не высыпается из-за моих ночных бодрствований.

Снова открыла окно, впуская в комнаты потоки уличной вони и сажи.

Я не выдержал и повысил голос. Тогда Она разрыдалась и обвинила меня чёрт знает в чём. Сказала, что я неуравновешенный психопат. Боже! Это она мне ещё говорит?

Какие у неё дела? Она сидит целыми днями и жрёт пыль. Серьёзно! Она сидит и жрёт пыль, я по-другому это назвать не могу. Это стоит того, чтобы будить меня, когда ей не спится? Визжать мерзким голосом, когда скрипит половица или орёт животное? Отвлекать меня бредовыми вопросами, когда я творю?

24 февраля 1903

Ужасно. Животное выпихнуло своего отпрыска из коробки.

Чёрт, чёрт, чёрт…. Она же может проснуться в любой момент! Примется снова стонать и выть из другой комнаты, чтобы я пришёл и сделал что-нибудь. Сношение? Не смеши меня, возмутительная глупая тетрадь! Она не подпускает к себе и на пушечный выстрел. Единственное, что её интересует, это моя душа, деньги и жрать пыль.

Я действую быстро и решительно. У меня не больше минуты. Исследую диван кончиками пальцев. Вот оно, это место, где нет скрежещущих пружин! Упираюсь локтями и выпихиваю себя на пол.

Скрипучая половица отмечена глубоким порезом. Её касаться нельзя ни при каких обстоятельствах. Встаю на четвереньки, не отрывая взгляд от плачущего отпрыска. Быстро, но осторожно, передвигаюсь к нему и заглатываю его голову. Плач становится тише, лапки отрываются от пола. Но животное переживает, что я ем его детей, и голосит.

Кладу отпрыска в коробку, разжимая влажные губы (на языке остаётся несколько шерстинок). Он приземляется с лёгким шлепком и смотрит на меня своими маленькими подслеповатыми бусинками. Родительница зализывает его взлохмаченную шёрстку.

Прислушиваюсь. В Её комнате тихо. Пронесло. Резко, перебежками, на четвереньках возвращаюсь на диван. Сплю.

26 февраля 1903

Сегодня уехала куда-то. Вернулась спустя два часа, весёлая и довольная. Смеётся. От неё пахнет мужчинами и кабаками. Нескромно делает замечания о моём взгляде и одежде.

Мы ругаемся. Вернее, ругаюсь я. Одна её самодовольная ухмылка способна свести в могилу. Да ей же нравится всё это! Я вижу, как хищно подрагивают её ноздри, блестят глаза и дрожит язык. Помнишь тот день, когда я поднял на неё руку. Она долго летела через весь зал, снесла торшер и полку для книг. Я навсегда запомнил то выражение удовольствия на её лице. Она улыбалась всё это время! Улыбалась!

Оранжевое покидает моё нутро и уползает.

Концентрируюсь на ощущениях и пишу.

27 февраля 1903

Там, где Она, постоянно грязь. Вещи разбросаны, горы хлама и грязной посуды с коричневыми проплешинами. Вчера видел таракана. Он сидел у неё на груди и ухмылялся. Его усы были точь-в-точь как у моей кураторши.

— Крещендо, мистер Беатрикс!

Пишу.

5 марта 1905

Кое-что надо прояснить. Когда оранжевое сидит глубоко внутри тебя, сложно оценивать мир с точки зрения всех этих блёклых обитателей пруда. Я буду краток.

Только присутствие дьявола извне способно пробудить Бога внутри тебя.

Именно так.

…Она проснулась и зовёт своего раба.

Gis-moll

В дверь позвонили.

Лето выдалось душное, и в моду вошло фиолетовое. За окном то и дело пролетали гигантские лиловые шары с надписью «Марина — сука». Задерживались сгустки почерневшего фиолетового на уровне взгляда, будто покрасоваться перед жильцами домов, и устремлялись в пучину грязных небес. А вечером на восторженные лица людей проливалась тяжёлая нуга. Иногда кто-то плакал.

Но плакать — табу. Это жёлтое. Жёлтое не в почёте. Не модно, даже моветон. Если у кого на простынке с утра жёлтое, то ему надо стыдиться. И уж тем более никому не рассказывать. Кто засмеёт, а кто и в морду может сунуть. Самым багровым сунуть. А багровое, да в морду, такого никому не пожелаешь.

По телефонным проводам днём побежало алое. Фиолетовое подвинулось, потому что алое — оно завсегда первичней. Вот кто-то может говорить, что первичней материя, а кто-то, что душа. Но первичней алое. Кто алое упустит, тому не продолжиться. Не продолжиться, так-то. Будет глотать фиолетовое до следующего лета. И прозрачным мозг заполнит. Сам мозг людям не нужен, его просто пффф… выкинут. Прозрачное будет. Такое гадостное, липкое. Сквозь него видно стенки черепной коробки. Смотришь в глаза человеку, всматриваешься, хочешь что-то найти, что-то понять, а там только черепная коробка. И человек тебе слова вроде говорит, а наружу только прозрачные пузыри надуваются.

В комнате на столе ещё немного прозрачного осталось. Словно впопыхах забыто. Надо бы его в раковину слить, да руки не дошли. Когда алое сквозь ладони стекает, тут уже ни до чего. Ни до прозрачного, ни до жёлтого. В книжках листы серые, чайные. А алое стекает с каждого листа. Больно от этого. И чертовски больно, что фиолетовое в моде. И что жёлтое не очень. Казалось бы, только вчера сосед за жёлтым приходил, а теперь сидит в кресле, как истукан, а жена ему из глаз в душу фиолетовое сливает. Хотя все знают, насколько её рот до жёлтенького-то охоч был.

Вчера звонил этот Багровый, чтобы преставиться. Не багровый, а фамилия — Багровый. Просто багровый не позвонил бы. Ему недосуг. Все багровые с розливами жёлтого борются. Борцы, блять. Ну-ка, глотнут дерьма собачьего, так и запоют. И про Лючию, и про Санту, и про Клауса. Хочется выть на этих багровых, как волку на диски лунные. В стакан плеснуть жижи матовой. Фиолетовым сдобрить, и в рот. И ещё в рот. А там глядишь — и жена соседа зажелтеет. Плюнет в эту соседскую фиолетовую харю, прискочет прозрачным наполниться и фиолетовое в алое перекрашивать. Краски, слава Великому Художнику, ещё есть.

А потом фиолетовое рухнуло. Всем небом. И погребло, значит, любителей и не любителей, жёлтых и багровых, прозрачных и матовых. Люди крестились пальцами фиолетовыми да в небо тыкали. И все смотрели, а фиолетового не осталось. Темно было. И даже багровые, представьте себе, не вылезали.

На листках алое. Блокнот весь исписан. Любоваться таким блокнотом одно удовольствие. Водишь глазными точками по шуршащему. Когда алое, то взгляд теплеет, и прозрачное стекает из ушей. Вернее, из дырочек. Из ушей — так не говорят. Иначе прозвучит, будто у тебя под языком горчичное. А горчичное — это почти жёлтое, каждая шавка понимает. А это мерзко. Нельзя! Надо говорить «дырочек», это пока что модно. Хотя, пророчат жёлтые, что скоро должно что-то новое вырасти на полях. Но народ, который сам из бесцветного еле вылез, на поля не ходок. Слишком много наросло багрового.

Вчера в блокнот было добавлено алого от души. Потому-то и от души, потому что от другого не получится. Нельзя алое из другого. В квартире хозяйничал съедающий краски смог. Душили мысли об алом крыльями ангельскими. Мимо окна пролетал фиолетовый шар. Улыбался и заглядывал в квартиру надписью «ука Мар». Стало зловеще. И сразу зажужжало жужжащее, завопило вопящее, заскрежетало скрежещущее. И алое кончилось совсем.

В дверь позвонили.

Стул упал. Верёвка натянулась.

Ges-dur

С детства Мариночка мечтала пахнуть как мама. Восхитительные букеты ароматов одурманивали, очаровывали, порабощали. И тысячи юношей приходили понюхать маму Мариночки. Девочка пряталась в тяжёлом дубовом шкафу и, еле сдерживая дыхание, чтоб не расплакаться от восхищения, наблюдала. Тонкие, острые носы двигались, замирали, нападали. Толстые с широкими ноздрями, подрагивали от возбуждения, шумели, раздувались. В сумраке пышной гостиной таинственно раздавалось: «Нюф, нюф, нюф».

Каждый вечер перед сном Мариночка вставала у кроватки и молилась, обращаясь к Господу с одной и той же просьбой. И чудо произошло. Когда Мариночка подросла и первая капля крови оросила землю под её ногами, тело начало источать самые волшебные ароматы. И мама Мариночки гордилась дочкой, украдкой стряхивая слезу лёгкой зависти.

Сверху у Мариночки было сладко. А в области шеи — томительно и душисто. Что уж говорить, крохотные грудки волновали умы даже самых избирательных столичных гурманов. А ниже у Мариночки шёл слегка перечный животик, а ниже — солоновато, немного цитрусового и совсем капля мускуса. И совсем уже ниже — кислая горечь, вызывающая оскомину и забвение.

К Мариночке приходят люди и нюхают её. С утра прибегают молодые мальчишки. Стоят волнуясь. Робко тычутся кончиками носов в белоснежные локоны, будто несмышленые котятки, и убегают на учёбу.

Перед завтраком заходит, отдуваясь, полноватый мистер Робеспьер. Ну, этот даже не заходит в комнаты. Приподнимает цилиндр, расшаркивается, шумно сморкается в широченный розовый платок с именным гербом и слегка принюхивается. Лицо его расплывается довольной, как у нарисованного кота, улыбкой. Он бурчит: «Grand merci!» Ещё раз расшаркивается и уходил покорять вершины трудовых будней.

Потом у Мариночки лёгкий завтрак. Мариночка спускается в сад из окна и пишет стихи. Вокруг неё собираются птицы, мухи и бабочки. Всё жужжит, порхает и дрожит. Когда Мариночка возвращается в спальню, птицы рассаживаются на ветки и долго сидят, размышляя о сокровенном. Даже самая соблазнительная букашка отныне не интересна им. А мухи бьются о землю, набивая жадные рты дёрном.

Пополудни приходят мэтры парфюма. Достают толстые блокноты и долго пишут, размышляют. Мариночка ложится на широкий стол, оголяет пузико и прижимает хрупкими ладошками головы мэтров в область пупочка. Мэтры ездят носами по её бокам, дегустируют подмышечные впадины, щекочут усами мочки ушей.

Мариночка смеётся над мэтрами, их смешными физиономиями и длинными закрученными усами. Дразнит, заливаясь счастливым смехом.

После мэтров приходят мужчины всех форм и расцветок. Праздничное настроение царит в особняке. Звенит звонкая монета — вереницей, едва поспевая, носятся уличные шпанюки за выпивкой и сластями.

Вечереет. И Мариночка расправляет простынки, взбивает подушечки и, омыв себя, ложится в альков. Наступает очередь видавших виды мужей. Уставшие путники, работяги и просто гости ночных дорог… Они скидывают тужурки, кепки и припадают к дразнящим ароматам. Стягивают с Мариночки бельё, ажурные носочки, трусики. Вечерний полумрак исполняется пыхтением и вознёй. Мариночка негромко стонет, когда чей-нибудь особо острый нос невзначай делает ей больно.

— Ах! — восклицает немолодой субъект. — Как душисто! Как у моей бабушки.

Мариночка слегка хлопает ладошкой наглеца по сальным губам.

— Какой ещё бабушки, сударь? Вы, право, возмутительны! Попробуйте-ка, лучше, вот это! — и, обхватив губками толстый нос безумца, прерывисто дышит, наполняя всё нутро его забвением и сладостной негой. Глазки у субъекта стекленеют, подёргиваются молочной дымкой в слепом восхищении.

Так проходят годы, их сменяют столетия. Слава о Мариночке и её ароматах гудит по всем губерниям, и даже сам государь приезжает усладиться Мариночкой, отдохнуть от мирской суеты. Его ожидают самые восхитительные ароматы, недоступные простым смертным. Ах, ну и стоит ли углубляться в подробности. Пусть это так и останется их маленькой тайной.

Двенадцатого марта две тысячи сорок четвёртого, когда волосы Мариночки покрываются инеем, она простужается, и ароматы один за другим покидают её тело. Доктора суетятся вокруг, обкалывают лекарствами, набивают ей рот лечебными травами. Но всё бестолку. Мужчины больше не приходят. Наследницы чувственного дара у Мариночки нет, и особняк постепенно приходит в забвение и упадок.

Мариночка встречает старость в летнем саду. Окружённая потомками помнящих былое мух, она тоскует и пишет лирические откровения.

Бывает, что на резную скамеечку подсаживаются редкие подруги, Мариночка с упоением рассказывает им, как она дарила людям ароматы. Зависть стекает по морщинистым лицам, и Мариночка скромно улыбается.

Так, значит, и жизнь была.

И прожита не зря.

Fis-dur

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.