Предисловие ко второй книге

Если помните все у нас в первом томе начиналось с фотографии молодого повесы в цилиндре, и 1965 г. Потом через 37 лет он седой с флагом и уже в Америке. Это уже 2002 год. А сейчас на титульном листе этой книги стоит уже цифра 2018. Еще 16 лет. И что мы видим? К чему все вышеописанное и нижепредставленное привело? А вот к чему — на картинку посмотри и увидишь! Сколько генофонда с тех пор понаделалось. А как дошел я до жизни такой, как раз, уже в этой, второй книге и представлено.

Квартирный вопрос

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

Очень возможно, что Айсидора Дункан так и делает. Может быть она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айсидора Дункан!! — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной!

Профессор Преображенский.

Начало этой второй моей жизни совпало с решения извечного, стоящего тогда перед каждым, великого и ужасного квартирного вопроса. Вопрос этот во все времена был у нас на Руси животрепещущим, особенно в Москве. А заострился он и я бы даже сказал — вызывающе встал, превратившись из знака вопросительного, коим он имел место быть в эпоху уже загнивающей буржуазной монархии, в знак восклицательный, — сразу же вслед за исторической победой пролетариата, над этой самой зажравшейся буржуазией. Как вы знаете, эта победа началась с самозахвата Зимнего дворца, а закончилась уплотнением жилплощади всех остальных побежденных, несвежими, но радостными толпами бомжей-победителей, которым поначалу нравилось жить кучно — веселыми и склочными коммунами. Вот так у нас на Руси, причем как всегда — впервые в мире, и появились эти коммунальные квартиры.

Позднее этот процесс и вовсе был отшлифован и оптимизирован. Хлопотное уплотнение просто заменили на отправку бывших жильцов в места не столь отдаленные, а сами отправляющие тут же и въезжали на место отправленных. Потом этих сменяла следующая волна отправляющих и так далее. За счет такого естественного и непрерывного круговорота жильцов в основном и решалась проблема народорасселения.

Но чтобы быть объективным спешу добавить, что, как нас убеждали еще в школе, эта проблема, существовала в Москве и до революции, еще при царизме, а к освобожденным трудящимся перешла лишь как его тлетворное наследие. С тонкими намеками на эти ужасы коммунальной жизни при царском режиме вы наверняка встречались с детства на уроках истории и литературы.

Помните все эти школьные ссылки на то, что «несчастный такой-то (можете смело вставить фамилию любого школьного писателя, ученого, и даже революционэра) прозябал и ютился там (при царизме) в пяти малюсеньких темных комнатушках небольшого особнячка». Эти скупые и грустные библиографические факты из жизни великих людей как-то всегда меня настораживали. Сомневался я. Что же это за комнатушки такие, в которых этот несчастный (писатель, ученый и даже революционэр) прозябал и ютился? Что, такими же малюсенькими, как и сейчас? Не больше пяти с половиной квадратных метров? А, если больше, то как же он умудрился тогда оформить их все на себя одного — целых пять штук, если, конечно, не был кандидатом наук или заслуженным изобретателем? Ведь для всех остальных групп населения норма известная — 5,5 кв. м. на одну душу. Ответов на эти простые вопросы в учебниках не было, а задавать такие вопросы старшим товарищам я как-то не решался. Могли и врезать…

Но это ладно — не будем придираться. Бог с ними — с метрами. Может быть там, при царизме и нормы то совсем другие были, в каких ни будь там ихних квадратных аршинах или вершках. Бог весть…

Другое подозрительно. Ведь тогда таких клетушек вроде и не существовало вовсе, не строили даже и для прислуги. И подтверждение тому лепнина на потолке любой комнаты в коммуналке, любого московского дома дореволюционной постройки. Посмотришь на потолок и сразу видно, что «просторная, светлая комната в малонаселенной квартире», — так тогда писали в объявлениях на обмен, — есть на самом деле лишь малая часть когда-то огромной (по нашим меркам), а на самом деле небольшой (по ихним — дореволюционным понятиям) комнаты, впоследствии перегороженной картонными стенами и превращенной в сложный лабиринт шумного и склочного коммунального улья, состоящего из бесчисленных сот-клетушек.

С учетом всего этого тут же возникает другая, еще более крамольная мысль: а ютился ли он (революционэр этот) вообще! Может наоборот — жил себе в этом «небольшом особнячке» вольготно и в свое удовольствие и пользовался его помещениями в соответствии с их уже забытыми названиями. В спальне, скажем, спал, в столовой столовался, в гостиной принимал гостей, в рабочем кабинете работал, а в секретном подвале, в свободное от работы время, еще и листовки печатал?

Да, уж… Фантастика какая-то получается. Такой жилищный простор в наше время и представить то себе сложно. Поэтому давайте все-таки будем считать, что он там ютился. Так для нас просто приятнее.

Единственное, что можно было тогда сказать, причем даже смело и открыто, даже и на собрании, так это то, что характер квартирного вопроса в дореволюционной России (если он там был) в корне отличается от такового в наши дни. В восьмидесятые же годы этих самых наших дней он превратился из вопроса приватного в проблему всехобъемлющую. Причем именно «всех», потому что все без исключения граждане делились тогда на две категории.

Первые — были очередниками какой-то мифической очереди, которая даже по самым скромным подсчетам могла дойти до вновь вставших в ее хвост через столько лет, сколько прожить в таком ждущем коммунальном режиме просто невозможно. Невозможно даже по соображениям чисто биологическим. В смысле — ну, не живут столько! В этой очереди стояла (самое смешное — стоит еще и по сей день) самая инертная и несчастная, можно сказать, обреченная половина населения.

Именно поэтому вторая, — более активная и шустрая, в эту очередь не стремилась, а, не обременяя партию и правительство решением своего квартирного вопроса, занималась им самолично. Кто как может.

В большинстве своем эта вторая половина весь свой досуг отдавала увлекательнейшему из занятий, которым человечество тешит себя вот уже многие тысячелетия — натуральному обмену.

Представляете? Ты мне — я тебе! А? Из рук в руки! И кто из нас — кого? А интересно то как! Или ты — или тебя! Захватывает не хуже секса. Многие только ради интереса этим и занимались. А поскольку у большинства за душой не было ничего кроме жилплощади, то она и являлась тогда основным предметом мены. Одна часть населения меняла то, что у нее есть, на почти точно такое же, что есть у другой его же части. Хотя такого уж особенного ни у той, ни у другой — не было ничего. А у большинства и вообще имелось лишь нечто. Какая ни будь заклопленная десятиметровка в ужасной перенаселенной коммуналке. Но, как говориться, надежда умирает последней. И несчастный обладатель этого нечто тоже яростно бросался в бой, в эту кучу меняющихся. Ведь чем черт не шутит, а вдруг как-то подфартит и можно будет выгадать дополнительный метр — другой?

Государство на всю эту мышиную возню смотрело свысока, потому что вся жилплощадь и так принадлежала только ему, ибо была всенародной, а уж как там этот самый народ ее перетасует — ему, государству, было до фени. У него самого с этим вопросом во все времена все было всегда в порядке. Поэтому указание сверху было простое — не препятствовать. Как говориться, чем бы дитя ни тешилось — лишь бы не бузило. Пущай их меняются, накопившийся пар спущают…

Так что вся эта чудовищная квартирная арифметика, воспетая в двадцатые годы еще Булгаковым, когда от перемены мест слагаемых жилплощадей откуда-то набегала большая, чем изначально сумма квадратных метров, привлекала в свои ряды все новых и новых энтузиастов и приобрела к восьмидесятым поистине маниакальный размах.

Разворотистые граждане шли к этому различными путями. Путем фиктивной женитьбы и съезда, с последующим разъездом и разводом, но в бо`льшие, и, наоборот, путем развода и последующего разъезда, с клятвенным обещанием снова сочетаться браком и опять съехаться вместе, но уже на большую площадь. Меняли: несколько комнат в коммуналках на одну, но отдельную квартиру. Отдельные — на комнаты. Или — но этим занимались только асы, матерые обменные жучилы — путем составления «цепочек» из множества меняющихся, в результате чего каким-то непостижимым образом улучшали свои жилищные условия все участники этого процесса, да еще и получался дополнительный денежный навар и для самого организатора сей хитроумной перетасовки.

1к+1к на 2кв, 3кв на 1кв+2кв, 2кв на 1к +1кв… Такое кваканье тогда слышалось и по телефону, и у обменных бюро, из разговоров в метро, и с метелочек-объявлений на фонарных столбах — отовсюду. Как будто какой-то невидимый, но глумливо улыбающийся от предвкушения, массовик-затейник вдруг звонко выкрикнул в экстазе: «Меняются все!!!». И эти «все» с гиканьем дикарей бросились в общую кучу, вонзая друг в друга локти и оттаптывая, друг другу ноги, чтобы не опоздать к этому всеобщему переделу и не упустить свой шанс. Вперед, ребята! — Меняются все! Ужас что тогда творилось! Вот и меня жизнь прижала, и мне тоже пришлось включиться и активно участвовать в этой популярной в то время народной забаве.

Дело в том, что первый путь — пожизненная очередь, был для меня заказан не только в смысле его бессмысленности (не доживу), но и потому, что я не мог даже надеяться на то, что меня в эту очередь, когда ни будь поставят. По тогдашним нормам в нашей 32-х метровой квартире на Таганке должно было проживать шесть человек — это как минимум, а нас там было всего трое. Поэтому у меня, как собственно почти у всех, оставался только второй путь — обмен.

И я вступил в него….

Клиент почти не виден

— …и остановился Русский витязь на перепутье — думу думает: «Направо пойдешь, — смерть найдешь, налево пойдешь — коня потеряешь…».

— Бабуль, а что он прямо то не идет?

— Ну, что ты деточка! Наш Русский витязь прямо не ходит…

вечерняя сказка

Банный проезд, расположенный рядом с проспектом Мира и названный так потому, что там испокон веков москвичи парились в банях, знала тогда вся Москва. И не по тому, что эти москвичи все такие уж чистюли. Нет — они тоже бывают разные. Знали это место потому, что там находилась центральная контора городского бюро обмена.

И я начал этот мой тернистый обменный путь, как и все начинающие — с него, с Банного…

Изготовив необходимый для посещения этой квартирной толкучки обязательный антураж — две картонки, соединенные между собой веревочками, которые одевались через голову таким образом, чтобы и спереди и сзади можно было прочитать соответствующее заклинание: Сверху большими буквами — «РАЗЪЕЗД», а ниже помельче — « 2-кв, 20+12, разд., 5 эт. 8 эт. кирп., с/у разд., м. Таганская рядом. На: 1кв.+1кв. равноц. Возможны варианты», я полный радужных надежд отправился на Банный.

Меня поразило количество людей кишащих в этом клубящемся муравейнике, похожем одновременно и на концлагерь, и на невольничий рынок — на первый, потому что все его участники имели на груди и на спине таблички с текстом, а на второй, потому что со стороны казалось, что участники этого массового мероприятия внимательно рассматривают не столько таинственные знаки на табличках, сколько их носителя, как будто он сам выставлен здесь на продажу. Путаясь от смущения в изготовленной мною сбруе, я, наконец, взнуздал сам себя, натянул свои таблички себе на шею и, радостно цокая копытцами, вступил вместе со всеми в этот загадочный обменный процесс…

Вы, конечно, уже догадались, что предпринятые мною действия были просто жалкой потугой, на настоящий профессиональный подход к этой непростой проблеме. Спустя многие месяцы я сам с саркастической улыбкой профессионала вспоминал эти мои первые наивные шаги к заветной цели.

Со временем я понял, что счастливые варианты надо искать совсем не здесь. Да и вообще — не надо искать их самому. Нужно, чтобы искали тебя. Дойдя до этого этапа, я оказался уже в другой толкучке, вернее тоже очереди. Очереди на подачу объявления в «Бюллетень по обмену жилплощади». Попасть в него была тоже непросто. Очередь для этого нужно было занимать рано утром, даже ночью, а еще лучше, чтобы уж наверняка — с вечера. Это находилось где-то в районе метро ул. 1905 года.

Приезжаешь поздно вечером, на одной из последних электричек метро и оказываешься одним из первых, самых упорных, — из тех, которые составляют списки жаждущих попасть в «Бюллетень», организуют ночные и утренние переклички несчастных записавшихся, и кукуют там и стерегут свою очередь всю ночь и все утро вплоть до открытия заветного окошка, где, наконец, и исчезает любовно составленная и выверенная до последней запятой бумажка с твоим объявлением. Потом ты ждешь недели три, а то и месяц, когда оно появится в очередном «Бюллетене» и начнутся долгожданные звонки.

И этот этап был мною мужественно пройден, но желаемого результата тоже не дал. Не помогали даже намеки на «возможные варианты», что на птичьем обменном языке означало обмен с доплатой. Это тоже не удивительно, потому что «варианты», которыми я тогда обладал, были слабоваты, а если честно, то и просто смехотворно малы. Ведь я хотел получить за свою таганскую квартиру две отдельных, а это без серьезной доплаты не проходило — не тянула моя квартира на две однокомнатные. Легко можно было ее разменять на однокомнатную квартиру и комнату, но об этом даже не хотелось и думать. Это было все — конец, глухой безнадежный тупик. Выбраться потом из этой коммуналки практически не представлялось возможным.

Понимая, что отступать некуда, я продолжал бороться. Но время шло, а толку не было. Я матерился и одновременно матерел. Из наивного дилетанта постепенно превращался в матерого безжалостного профессионала. Я уже не мчался с бьющимся сердцем на очередной звонок телефона, не тратил время на бесплодные разговоры о жизни с какими-то такими же бедолагами, как и я. Нет. Если было ясно, что звонок пустой, то я просто его обрывал и бросал трубку. Если же было что-то приемлемое — заносил в специальную разграфленную амбарную книгу. Регулярно обзванивал всех владельцев, подходящего мне жилья, — но все напрасно. Хозяева вожделенных однокомнатных каждый раз находили лучшие квартиры для съезда, чем моя.

И уже не знал я куда податься, прямо, как тот самый Русский витязь на перепутье, чешущий свою репу в раздумье на сказочных картинках. Как быть? Куда двигаться? Нет пути. Куда ни кинь — всюду клин!

Это позже, с годами я понял, что любая упорная деятельность рано или поздно все равно даст хоть какой ни будь, да результат. Главное бить в одну точку. И я бил. И рассвет забрежжил. Забрежжил, когда в процессе погружения во все таинства этого квартирного вопроса, я вдруг узнал, что между комнатой в коммунальной квартире и полноценной однокомнатной квартирой находится еще одна очень хитрая жилищная позиция — так называемая квартира гостиничного типа. Или комната гостиничного типа. Как хотите, так и называйте. Причем предлагающая сторона естественно гордо именует эту комнатку однокомнатной квартирой, сторона же, ее приобретающая с некоей долей тщательно наигранного пренебрежения называет ту же самую квартиру — комнатой в доме гостиничного типа. Чувствуете разницу? В рубрике «Предлагаю» — это всегда квартира, в рубрике же «Ищу» — комната…

Вы скажите — да, как же так? Ведь это вам не чебурашка какая ни будь. Я, конечно, имею в виду не симпатичного зверька из детского мультфильма, а нечто другое — взрослое. В то время как раз кто-то придумал разбавить классическую водочную тару — пол-литра и чекушку, еще одной совершенно уж идиотской промежуточной позицией — 0,33 литра, которую тут же, как не пойми что такое, очень удачно обозвали чебурашкой.

Но тут то дело серьезное. Не пьянка же! Это же святое! ЖИЛПЛОЩАДЬ!!! Должно же быть, черт возьми, для этой жилищной позиции какое-то официальное — в конце концов, формальное юридически выверенное название. Ведь что-то же записывается в этот вожделенный для всех документ — обменный ордер. Там то уж наверняка однозначно указано, что это такое — отдельная ли квартира или же все-таки комната? Или что? Или там тоже названия этому нет? Прочерк в этой графе, например…

Тихо, тихо! Ну, будет вам спорить, господа. Не надо так возбуждаться! Конечно, есть такое название! Более того, раз уж вам так интересно, забегая вперед, скажу, что когда этот волшебный документ — обменный ордер, все-таки оказался в моих трясущихся от счастья руках, то первым делом, я естественно, стал выяснять, где же я теперь прописан и где я жить то теперь буду — в квартире или в чем? Вы будете смеяться, но для меня тогда это было важно. Я буквально впился глазами в каллиграфически выведенные черной тушью строчки в графе: «в результате обмена предоставляется»…

И что вы думаете, я там прочитал? …предоставляется отдельное жилое помещение гостиничного типа, жилой площадью 11,1 кв. м.». Вот вам и узнал, — оказывается я буду жить в жилом помещении, заметьте в отдельном жилом помещении, но гостиничного типа…

Ну ладно. О том, что же это за жилое помещение такое, я расскажу вам позже. Главное здесь в том, что я изменил саму концепцию, изменил сам предмет поиска. Теперь я уже разменивался не на две квартиры, а на квартиру и комнату, причем комнату, как вы поняли не простую, а в доме гостиничного типа.

Так вот, как только концепция моя изменилась, то и результат не заставил себя ждать. Я очень хорошо помню этот момент, этот судьбоносный для меня телефонный звонок, да и весь тот первый разговор. Было сказано всего несколько первых фраз, но я уже понял, что судьба подбрасывает мне шанс, возможно один единственный и упускать его никак нельзя.

Дочери Сильвестра

Нас три сестры: одна — за графом,

Другая — герцога жена,

А я — всех краше и милее

Простой беднячкой быть должна…

О.С. Б. М. Бендер-бей

Сестер, как и в сказке, действительно было три, но старшая недавно умерла, а двум другим, имевшим — однокомнатную квартиру в пятиэтажке на Ботанической улице, с окнами прямо на останкинский телецентр и — в доме гостиничного типа рядом со станцией м. Бабушкинская, нужно было срочно съезжаться вместе.

Фамилий их я сейчас уже не помню, но имена у них были какие-то необычные — одна звалась Ираидой, а другая — Фелицией. А отчество у них было и вообще улётное, причем у обоих — Селевёстровны. Фелиция Селивёстровна была совсем уже плохонькой старушкой, поэтому заправляла всеми делами младшенькая — Ираида Селевёстровна, которая совсем недавно вышла на пенсию и была достаточно шустра и, что называется, еще на ходу.

Это, конечно, был подарок судьбы. Обе бабульки ничего не понимали в сложном и коварном обменном механизме, находились только в начале этого тернистого пути и нужно было попытаться взять их «тепленькими», что я к чести своей мастерски и проделал. И не подумайте — это не простое бахвальство. Нет. Это, наверное, единственное серьезное мероприятие в моей жизни, когда даже задним числом, даже сейчас — много лет спустя, я могу гордо и смело утверждать, что тогда я поступил единственно правильным и разумным образом. Редкий, скажу я вам, пример. Во всяком случае, в моей жизни.

Первое, что я сделал — это тут же, прямо после первого разговора договорился с ними о встрече. Это было грубейшим нарушением всех классических норм и правил меняльной этики. Ведь, если ты сразу проявляешь такую заинтересованность, то и ежу понятно, что у тебя что-то не так, или твой вариант обмена далеко не самый лучший или есть в нем какой-то скрытый подвох. Противную сторону это сразу же настораживает, она начинает выпендриваться, выдвигать всякие дурацкие условия или требовать доплату, и в результате, как правило, ничего не получается. Но в данном случае я как-то сразу понял, что противоположная сторона поступает совершенно бесхитростно и как-то по-детски наивно, и что тут как раз и нужен какой-то нестандартный, оригинальный подход. И я выбрал соответствующую стратегию — бешеный натиск.

Уже через пол часа, примчавшись на такси с цветами и тортом, я сидел с ними за столом на пятом этаже их однокомнатной квартиры на Ботанической улице, и, поглощая свой же торт, и, надуваясь их чаем, вел с ними светскую беседу, пытаясь произвести на пожилых дам, максимально положительное впечатление. И это мне удалось, хотя делать это я, надо сказать, совершенно не умею. Но тут приходилось выкладываться в полную силу. И я выкладывался, как мог. И еще через пол часа я уже знал ситуацию во всех ее тонкостях. И она, надо сказать, была не такой уж радужной, как казалось поначалу.

Выяснилось, что Ираида уже ездила и смотрела на мое таганское жилье и даже посетила наш подъезд, правда зайти в квартиру, почему-то так и не решилась. Как ни странно, окружающая местность ей понравилась и территориально устраивала. Понравилась и сама наша квартира, правда в моем не совсем добросовестном описании. То есть поначалу все как будто шло в нужном для меня направлении. Но выяснилось и другое — несмотря на свою наивность, бабульки, тем не менее, тоже подали объявление и со дня на день ждали его появления в «Бюллетене»:

— Вы нам очень нравитесь, — перебивая друг друга, говорили они, подкладывая на блюдечко еще один кусок торта — и квартира ваша нам подходит. И, если после выхода нашего объявления нам ничего лучшего не предложат, то мы можно считать — согласны…

— Согласны они, — недобро думал я, давясь тортом и прекрасно зная, что скоро на них обрушится шквал звонков с различными шикарными предложениями, и практически все они будут лучше моего. Бабулек наверняка уговорят, охмурят, предложат доплату, и я опять как всегда останусь с носом. Нужно было срочно что-то предпринимать. И я придумал! Единственно верный путь в этой ситуации — лишить их канала информации. Там, на Ботанической, где я сейчас находился, телефона у них пока не было. В объявлении ими был указан номер телефона другой их квартиры, той самой — гостиничного типа. Именно на этом я и решил сыграть.

Тут же, что называется, не отходя от кассы, я посадил Ираиду на такси, и мы поехали с ней смотреть эту ее маленькую квартирку, где собственно я и планировал продолжить свое дальнейшее существование. И уже, будучи там, я принял еще одно, поистине гениальное решение. Сестры жили вместе, там, на Ботанической, а эта квартирка просто пока пустовала. Когда же я обрисовал ей тут же на месте мною и придуманную, совершенно жуткую историю того, как это несладко — жить вместе с уже разведенной грымзой женой… Рассказал какие страшные скандалы она закатывает, сживая меня со свету… Какие оргии устраивает, только для того, чтобы мне досадить… Какие физические и моральные муки я при этом испытываю и держусь буквально из последних сил, чтобы избежать суицида… Ну, то есть совершенно невмоготу… Ну, лучше уж, действительно, — прямо в петлю…

А тут у вас пустует такая прекрасная квартирка. Вот, если бы я осмелился попросить…

— Нет! Я даже не прошу — я Вас слезно умоляю, дорогая вы моя Ираида Селевёрстовна… Вот если бы пока, хотя бы на то время пока идет этот подбор Вами вариантов для обмена, Вы могли бы сдать мне эту уютную квартирку… Ну, хотя бы на месяц, а если нет, то хоть бы и на неделю, мне все равно больше деваться некуда… У меня просто нет больше сил… Как женщина вы меня наверняка понимаете… Я готов за любые деньги…

Да — это был коварный ход! И он удался! Женское сердце Ираиды не выдержало. Я тут же заплатил ей вперед за месяц, поклялся, что — никаких пьянок:

— Вы что?! Как можно? Какие могут быть пьянки! Я же кандидат наук! Ни грамма!

— Чтобы никаких баб!

— Бабы??? Какие могут быть бабы? Вы с ума сошли! Бабы!!! Да вы что — бабы… Какие бабы! Они у меня вот где — эти бабы! Я же ученый, кандидат наук!

— И чтобы вообще ничего такого!

— Да вы что? Какое — еще такое? И в мыслях нет! Только занятия наукой, построение графиков и диограмм, вечерние прогулки перед сном, а в десять вечера в постель и спать, спать, спать…

Все! Ура-а!!! Дело, как говориться — в шляпе. «А шляпа на папе, а папа на маме, а мама на диване…» — напевал я, радостно приплясывая после ее ухода. И было чему радоваться, ведь, кроме того, мы с ней еще и договорились, что все звонки по поводу ее обмена, которые будут сюда поступать, я буду тщательно фиксировать и записывать в отдельную тетрадку, более того сразу же после выхода объявления я не буду препятствовать ей приезжать сюда хоть на целый день, чтобы самолично принимать эти самые звонки. Я, естественно, согласился со всеми ее условиями, и мы расстались с ней почти как близкие родственники…

Этот знаменательный день окончился тем, что я стал владельцем ключа от моего собственного, единоличного, правда, пока временного жилья, и уже вечером того же дня отмечал этот мой маленький успех здесь же, на новом месте, хамски поправ все вышесказанное. Я тут же пригласил в гости одного из своих приятелей (о нем будет ниже рассказано подробнее), который пришел с целой сумкой бутылок, магнитофоном и своей знакомой дамой, у которой естественно тут же обнаружилась еще такая же подруга.

Построение диаграмм и прогулки перед сном в этот вечер у меня не случилось, равно как и самого освежающего сна, потому что мне, как гостеприимному хозяину, пришлось ночевать с подругой подруги моего друга на крохотной кухоньке, прямо на полу, уступив единственную продавленную койку дорогим гостям.

А дальше все уже пошло, как по накатанному. Первый, самый мощный, блатной шквал звонков показал всю правильность выбранного мною пути. Во всяком случае, было несколько предложений, которые наверняка бы заинтересовали моих бабулек, потому что по всем параметрам превосходили мое. К счастью они не знали, что наиболее интересные звонки начинают поступать задолго до момента обнародования самого этого очередного «Бюллетеня». Дело в том, что наиболее ушлые менялы умудрялись входить в преступный сговор с девицами, принимавшими эти объявления и вступать с ними в прямой финансовый (а, если повезет и в интимный!) контакт, первыми выпытывая у них информацию о самых интересных вариантах, причем задолго до их появления в очередном номере. Я же к тому времени прекрасно знал об этом, потому и спешил взять канал связи в свои руки как можно раньше. И хорошо, что я успел вовремя. И потому этот этап был успешно мною пройден.

Оставалось только пережить вторую, не менее мощную волну звонков, которая обычно продолжалась в течение трех дней после выхода очередного номера — до появления следующего. Эти звонки будет принимать сама Ираида и я ломал себе голову над тем, как этому воспрепятствовать. Сначала даже хотел совершить диверсию — специально нарушить проводку телефонного кабеля, но зная уже, что Ираида дама активная, понял, что она тогда тут же вызовет телефониста, моя уловка будет легко обнаружена, а авторитет, с таким трудом завоеванный — утрачен навсегда.

Поэтому я поступил значительно тоньше. Ведь можно вовсе лишить человека информации, а можно и наоборот, забить этот канал информацией ложной, вернее полезной для меня дезинформацией. Работу пришлось проделать колоссальную, но она окупилась сторицей.

Я обзвонил всех и вся и попросил, чтобы, начиная со среды — это был день выхода «Бюллетень я» в свет, все по составленному мною почасовому графику, звонили бы по моему новому номеру, стараясь поддержать разговор с Ираидой как можно дольше, что, впрочем, было несложно, так как она была дамой очень общительной и разговорчивой. Предлагать ей при этом все должны были совершенно убогие варианты обмена, убеждая ее, что квартирки у нее совсем дрянные, никуда не годные, районы ужасные, ванна сидячая, мусоропровода нет и т.д., и т. п., и что ничего она за них приличного ни в жизнь не получит. Максимум, что ей светит — это смежная двойка-малогабаритка на окраине и вдали от метро. «Больше ничего тебе бабуля не светит, гуд бай!»

И процесс пошел. Да так споро, что уже к концу первого же дня приема этих подставных, недобросовестных предложений, совсем павшая духом Ираида, угрюмо сообщила мне, что де, хотя и приличных вариантов предлагали ей по телефону массу, но мой ей вроде бы подходит более всего. Причем по ее лицу было хорошо видно, что она ужасно напугана тем, что и я, как и все остальные звонившие, тоже от нее откажусь. Поэтому, — сообщила она, — больше ничего подыскивать она не будет и готова тут же меняться со мной, и чем скорее, тем лучше.

Ура!!! Победа была полной! Враг был сломлен и потрясен! Наступил другой, не менее драматичный этап этого тернистого обменного пути — оформление документов.

Даже сейчас, по прошествии стольких лет, не хочется об этом вспоминать. И в наше время процесс обмена, покупки или переоформления жилья требует железной выдержки, упорства и выбивает нервную систему напрочь, а в то время это был вообще неописуемый кошмар — ЖЭКи, ДЭЗы, РЭО, бюро обмена, техники смотрители, паспортные столы и прочая, и прочая, требовали бесконечные справки и выписки, свидетельства и характеристики, анкеты и заверенные нотариусом копии и опять справки, справки, справки….

Противно даже говорить об этом. Скажу лишь, что где-то через месяц этой непрестанной беготни мы все — я, и обе сестрицы, с которыми я уже почти породнился, сдав все мыслимые и немыслимые документы, красные от возбуждения, с нервами, натянутыми как струны, сидели перед инспекторшей, которая, томно пролистав пухлую папку с добытыми нами бумагами, наконец, промолвила:

— Ну что ж, вроде бы все. Сейчас я подпишу направление на получение ордеров, вы все в нем распишитесь и пойдете с ним в третье окно, там вам скажут, когда можно приходить за ордерами.

Её холеная длань с красивой заграничной ручкой уже зависла над вожделенным документом, мы все затаили дыхание, и напряглись, но акта подписания так и не произошло:

Стоп! — Вдруг сказала она, — минуточку, товарищи! Что вы мне голову то морочите? Я же чувствую, что чего-то не хватает! А где же, скажите вы мне, документ, удостоверяющий ваше родство? — обратилась она к сестрам.

— Какое родство? — встрепенулась Ираида, — мы же и так родные сестры! Там же есть копии свидетельств о браке, из которых видно, что у нас одинаковые девичьи фамилии!

— Это неважно, — инспекторша скривила недовольную мину, — может вы однофамильцы, или еще кто, откуда я знаю. У меня должен быть документ, заверенный гербовой печатью и удостоверяющий, что у вас обоих имеется хотя бы один общий родитель.

— Но это же и так ясно, — воскликнула Ираида, — общий родитель у нас имеется, ведь мы же обе Селевёстровны по отцу и фамилии у нас одинаковые. Вы только посмотрите, как мы с ней похожи, — Ираида придвинулась к сестре

— Не буду я на вас смотреть — инспекторша с каким-то раздраженным облегчением захлопнула папку с нашим делом, — Я что вам, физиономист что ли? Как дети малые, ей Богу! Раз документов, подтверждающих родство у вас нет, то только через Народный суд. Он пусть вас и рассматривает. Если суд решит, что вы сестры — другое дело. Придется, правда, заново получить все справочки — срок действия у них всего один месяц, и с решением суда снова ко мне. Позовите там следующего по очереди, — завершила она, окончательно потеряв к нам всяческий интерес.

Да, скажу я вам от ударов судьбы, конечно, не застрахован никто, но когда вот так, вдруг, в последний момент, среди ясного неба — это круто. Я вывел рыдающих сестер из кабинета, сам до конца еще не сознавая всю безысходность случившегося.

Напился в тот вечер страшно. Причем, в тоскливом одиночестве, что со мной раньше практически никогда не случалось. Да, и было с чего. Все мои планы рушились. Я уже привык к этой маленькой квартирке. Более того, она мне очень нравилась. Почти квадратная комнатка с нишей для кровати, рядом с нишей дверь, напротив большое окно. Маленькая кухонька метра два квадратных, но тоже с окном. Совмещенный санузел с сидячей ванной, и даже маленькая прихожая с вешалкой. Красота! Я даже уже перевез туда кое-что из мебели — диван, два кресла, книжные полки.

А на работе в подвале у меня уже завершалось строительство сложнейшего агрегата, который придумал Сережа Чермашанцев и сам же обозвал его «сексодромом». Это веселое название всем понравилось, прижилось тут же и уже навсегда.

Это было гениальное изобретение. Правда, идея была не моя — Сережина. Эдакий трансформер, который в «обеденном» положении представлял собой два диванчика со спинками, установленными напротив друг друга, как в купейном вагоне, а между ними раскладной узкий столик, за который можно было посадить аж семь человек — по трое с двух сторон на этих диванчиках и один на стуле в торце стола.

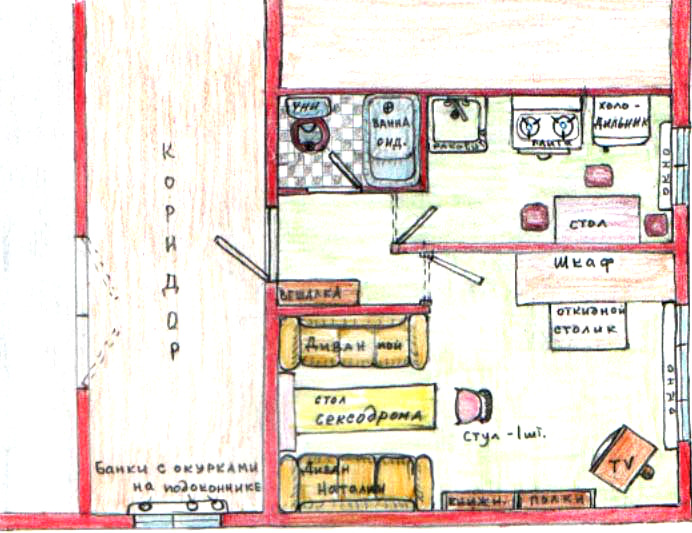

Но главный секрет этого сооружения был в том, что буквально за считанные секунды этот стол можно было убрать в днище некоего подобия матраца, который в «обеденном» положении стоял стоймя прикрепленный к стене в виде большого плоского настенного шкафа. Спрятав стол в этот шкаф, и опустив все это вместе вниз, можно было получить огромную уютную койку, занимавшую все пространство моей «спальной» ниши. Все остальные 8 кв. метров этой 11-ти метровой комнаты оставались бы свободными, и там между возлияниями гости могли бы свободно вальсировать. Такая была задумка. Сохранилась даже план-схема будущего обустройства этой квартирки:

И вот — на тебе! Все рухнуло. «Только через суд». Да это же может растянуться на многие месяцы, да еще с неизвестным результатом. И надо же было именно мне так вляпаться с этими Селевёрстровнами, тьфу ты черт! И не выговоришь даже!

Вот с такими грустными мыслями я и забылся тяжелым сном в тот злосчастный вечер. Всю ночь меня мучили кошмары. То подо мной обрушивался и как поломавшийся в воздухе дельтаплан, летел в бездну этот мой еще не законченный сексодром, то я заполнял и все никак не мог заполнить какие-то бесконечные анкеты, а потом делал из них выписки, и эти выписки нужно было согласовывать в бесчисленных кабинетах и заверять множеством подписей и печатей…

Проснулся я поздно с больной головой и неприятным привкусом во рту, но, как ни странно, с каким-то смутным предвкушением чего-то приятного и радостного, что вот-вот должно было произойти. Это уж было полное внутреннее издевательство, потому что я тут же во всех подробностях вспомнил так удачно начавшийся, и так безнадежно закончившийся вчерашний день.

Но ведь, что интересно — видимо моя подкорка уже знала, что все не так уж и безнадежно, как кажется на первый взгляд, и что даже из этого тупикового моего положения есть достаточно простой выход. И когда эта мысль пролезла из подсознания и уже осознанно зашевелилась в моем мозгу, я даже подпрыгнул от возникшей вдруг надежды. Подскочил, как ужаленный, и сел на кровати. Мысль эта была очень простой и в силу этой простоты казалась какой-то нереальной. Но чем больше я ее обсасывал, тем больше она мне нравилась.

Я быстро оделся и помчался на Ботаническую улицу к моим бабулькам. Теперь все мое будущее было в их руках, вернее в руках Ираиды и зависело только от нее одной. И Ираида меня не подвела. Более того, она сразу ухватила всю соль моей идеи и начала ее реализацию тут же. Да, с ней мне все-таки повезло! Шустрой она оказалась и пробивной, несмотря на возраст.

Уже к вечеру того же дня она имела на руках самую правильную, самую крепкую, по тем временам, бумажку, железно удостоверяющую что она — Ираида Селевёрстовна (в девичестве такая-то) и Филиция Селевертовна, имеющие и одного отца (такого-то) и даже одну мать (в девичестве такую-то) — есть абсолютно и бесспорно родные, единоутробные сестры. Что и требовалось доказать!!!

О как! Учитесь! Вот так надо уметь обделывать дела! А вы говорите — «только судом». Хрена вам, а не суд! Вот она бумажка то, вот она выписка, над которой я во сне все колдовал да подписывал. Со всеми необходимыми подписями и четкими несмазанными гербовыми печатями. Вот она рыбонька моя! Чмок, чмок, чмок — сладкая моя выписочка…

Наверное, никогда в жизни я так не радовался обыкновенной казенной бумажке размером в пол листа на гадкой серой бумаге. Но не буду вас больше интриговать. Дело то простое. Ираида совсем недавно, ну до пенсии, работала кем-то в МПС, каким-то экономистом или плановиком — не знаю точно. А МПС — то есть Министерство путей сообщения, было тогда организацией закрытой, режимной, типа почтового ящика. И каждый там работающий при приеме на работу, естественно заполнял подробнейшую анкету, которая подвергалась перепроверке в КГБ, и только после этого человека могли оформить на службу. Ну, теперь вы, наверное, и сами уже поняли.

Активная Ираида помчалась куда-то на Лермонтовскую, которая до этого называлась «Красные ворота», а в хрущевскую оттепель ее опять назвали «Красные ворота». И уже после этого, вопреки всякой логике, там установили памятник знаменитому поэту. Это, кстати, и есть тот самый «Мужик в пиджаке», которого нельзя посадить, потому что он памятник. Из известного всем фильма. Там был отдел кадров этого МПС, где к тому же у нее работала какая-то знакомая. Бабка в тот же день оформилась на работу уборщицей, и получив временный пропуск (тут ей эта ее знакомая помогла), тут же на совершенно законном основании потребовала в первом отделе выписку из своей старой анкеты, о том что они с сестрой и есть родные сестры, а получив ее, успела забежать обратно в отдел кадров и написать заявление об увольнении, чтобы не ездить туда вторично. Вот ведь какая шустрая бабка!

Когда на следующий день мы снова сидели напротив той же инспекторши, которая уже с профессиональным восхищением рассматривала фиолетовые печати на этой её бумажке, то та лишь цокнула языком и произнесла с неподдельным восхищением:

— Ну, вы, блин, даете! — и не сказав больше ни слова подмахнула нам уже свою бумажку и пришлепнула ее уже своей печатью…

А на следующей неделе мы уже шумно праздновали новоселье в моем новом, уже законном жилище. Перепились все страшно. Но зато было особенно весело, потому что сказано: «Сделал дело — гуляй смело». Вот и гуляли.

Там же бурно обсуждался вопрос о ремонте и о возможно скором моем новом переезде, который может произойти сразу после окончательной моей прописки на новом месте. До этого предпринимать какие-либо серьезные действия было пока рановато. Полное и окончательное овладение любимой женщиной и жилплощадью в то время определялось только штампом в паспорте.

Так уж случилось, что главным действующим лицом на этом этапе обустройства и освоения моего нового жилища оказался Сережа Чермашанцев. Личность неординарная, можно сказать — редчайшая, а потому требующая обстоятельных пояснений, иначе дальнейшее изложение будет неполным, а кое-что и вовсе непонятным. Итак, Сережа…

Я сегодня там, где дают «Агдам»

Сколько лет,

Сколько зим,

Сколько Свет!

Сколько Зин!

Стих

С Сережей я познакомился много раньше описываемых здесь событий. Это был один из бесчисленных приятелей Гарика. Сама эта первая встреча с ним и все последовавшее за ней было настолько необычным, что об этом уместно рассказать именно сейчас.

Стояло позднее лето. Как-то в один из Гариковских загулов, которые случались у него довольно регулярно, хотя начинались всегда как-то внезапно, мы уже изрядно нагрузившиеся, покинув какое-то кафе и снова загрузившись «горючим», но уже в Смоленском гастрономе, мотались с ним по вечернему Арбату. Угощал Гарик. Я, честно сказать, уже намеревался потихоньку слинять домой, к себе на Таганку, но Гарик, подозревая это, никак не хотел меня отпускать. В одиночестве он не пил никогда, поэтому я был ему в тот момент просто жизненно необходим. Более того, его загул только-только начинал набирать обороты и одной моей компании ему уже было явно недостаточно.

Гарику уже хотелось настоящего и непрерывно нарастающего праздника. На каждом углу он втискивался в очередную телефонную будку и непрерывно куда-то звонил, не забывая при этом зорко приглядывать и за мной, тем более, что сумка с напитками находилась у меня. Спорить с ним в таком его состоянии было бесполезно, а иногда даже и небезопасно, и я решил отдаться на произвол судьбы.

— Черт с ним, — подумал я, — будь что будет. Тут Гарик, как будто прочитав мои мысли, в очередной раз раздраженно бросил трубку на рычаг и деловито заявил:

— Все, Васек — крепись! Едем к Чермашанцеву. Звонить ему мы не будем, а нагрянем внезапно, по-английски — заключил он, придерживая меня одной рукой и останавливая такси другой (тогда Арбат был обычной улицей, по которой ездили не только машины, но даже и троллейбусы, а, если повезет, то и такси). Гарик явно входил в очередной свой вираж, поэтому я даже не стал его расспрашивать куда мы едем и к кому — я устал от выпитого и мне уже было все безразлично.

Как-то очень быстро мы примчались куда-то в район Динамо, поездили немного по сумеречным и оттого неуютным и грязным улочкам, остановились у какого-то подъезда, входная деревянная дверь которого почему-то была вырвана с мясом, и вся искореженная валялась рядом, как если бы дом этот находился в осаде и его совсем недавно взяли штурмом, причем с использованием мощных стенобитных машин. Поднявшись на последний этаж этой пятиэтажки Гарик развернул свое единственно слышащее ухо (другое у него не работало с детства) к одной из дверей и на секунду прислушался. За дверью было тихо, лишь звучала какая-то нежная мелодия, видимо из радиоточки. Гарик нажал на пупочку звонка. Музыка за дверью тут же оборвалась и звонкий девичий голосок пропищал:

— Кто там?

— Сто грамм! — тут же нашелся Гарик и, в подтверждении сказанного, подергал мою руку с сумкой, которая услужливо отозвалась мелодичным бутылочным звоном.

Дверь немедленно открылась, и мы вошли. Нас встретила черноволосая и черноглазая, очень смазливая девушка в строгом темно-красном, отливавшем даже в малиновое, пиджачке и такой же короткой юбочке. Белоснежная кофточка с кружевным отложным воротничком, открывавшем нежную шейку, такие же белоснежные отложные манжеты на рукавах. На стройных, обтянутых в черное ножках, были одеты черные же туфельки на высоком каблучке. Она была невысокой, но и не низкой, не толстой, но совсем даже и не тощей. Все у ней как-то ласкало взгляд, потому что находилось в нужных местах и в надлежащем количестве. Очень даже приятная девушка. Я бы даже сказал, неожиданно приятная для такого унылого места.

В одной руке она держала скрипку, в другой — смычек. На фоне несвежей прихожей с выцветшим прошлогодним календарем и с мутным расколотым зеркалом на засаленной стене она смотрелась просто шикарно — как солистка какого ни будь заграничного симфонического оркестра, улыбающаяся вам с лохматой и обшарпанной афишной тумбы из только что наклеенного рекламного плаката.

— А Сережи дома нет, — сказала она чистейшим небесным голоском.

— А мы и не к нему, — быстро сориентировался Гарик, — мы собственно к Вам. Нас пригласили на прослушивание. Так что у нас сегодня в репертуаре — Шопен, Брамс?

— А у вас что сегодня в репертуаре? — улыбнулась малиновая скрипачка, стрельнув глазками и показав влажные белоснежные зубки.

— У нас сегодня в программе — «Агдам», — деловито сказал Гарик, — ля минор в трех частях. Скажите, а вы умеете жарить колбасу? — неожиданно сменил он тему, — видите ли, дело в том, что жареная колбаса с зеленым горошком — наше любимая с Василием закуска в это время дня. Кстати, рекомендую — Василий. Тоже, между прочим, артист — музицирует на органе.

— Неужели? — очень живо удивилась скрипачка, почему-то глядя на мои замызганные ботинки.

— Василий только что прибыл с гастролей, — пояснил Гарик, перехватив ее взгляд. Эдакое турне — по обмену ритуальным опытом. Мы с ним здесь проездом, и прямо с вокзала. Голодны страшно.

Гарика явно несло. Праздник, которого ему так недоставало, разворачивался полным ходом прямо на глазах. Даже я несколько оживился, распрямил плечи, и в соответствии с правилам этикета энергично кивнул незнакомке головой, звякнув «Агдамом».

— Василий, выдайте, пожалуйста, артистке колбасу, и заберите у нее инструмент — приказал Гарик, — мы идем с ней на кухню. Я буду ей ассистировать, а вы Василий, пока изучайте обстановку и разберитесь там с напитками. Позже мы присоединимся к Вам, и будем музицировать, пить и смеяться, как дети.

Вот так я впервые оказался в знаменитой Сережиной квартире. Квартира была маленькая — однокомнатная. Окно с дверью на балкон занимало почти всю наружную стену комнаты. Вдоль боковой стены стоял продавленный и засаленный, когда-то зеленый диван, два таких же несвежих кресла и небольшой шаткий журнальный столик на трех рахитичных ножках. С другой стороны, напротив окна, была встроена мебельная стенка — от стены до стены, со множеством полок и отделений, отгораживающая совсем уж крохотное пространство, но тоже с окном. Узкий проход в эту часть комнаты был завешен толстой зеленой портьерой.

Квартира была угловая, и изначально ее единственная комната имела два окна. Одно из них находилось в самом углу, что как раз и позволяло разделить и так небольшое это пространство на две неравные части. Одну из них — гостиную, я уже описал, а вторая представляла собой даже и не комнату, а одну большую софу, ограниченную стенами. В ее изголовье у окна стоял комод, видимо для постельного белья, а все остальное пространство занимала эта самая софа. Залезать на нее нужно было с торца. Вдоль длинной стены, видимо для создания иллюзии большего пространства, висело огромное зеркало, в котором отражалась вторая такая же софа. Вот и вся обстановка. Правда, если заползти и лечь на эту софу головой к окну, то на противоположной торцевой стене над встроенным гардеробом можно было увидеть довольно больших размеров картину неизвестного художника, но в раме. На картине была изображена страшная и абсолютно мертвая сцена — городской пейзаж. На переднем плане стадион, вернее, только его часть — футбольное поле. За ним на фоне тяжелого свинцового неба скелеты многоэтажных домов, покореженных видимо вследствие ядерного взрыва. У переломленных ударной волной футбольных ворот с прожженной сеткой лежал спущенный футбольный мяч. Все же остальное на этой картине было какое-то изгаженное, разрушенное и полуобгоревшее. Людей на полотне не было. Все они видимо погибли в недавнем катаклизме.

Необычная картина, да и весь остальной интерьер тоже.

Изучив обстановку, я выгрузил на столик в гостиной огнетушители с портвейном, открыл банку с горошком, нашел на одной из полок несколько стаканов и даже одну тарелку, которая почему-то торчала прямо из книжной полки, вставленная между книгами. После чего я включил магнитофон, — он тоже нашелся в одном из отделений этой многофункциональной стенки, сел на диван и стал подыгрывать в такт музыке на скрипке, водя смычком по струнам и извлекая из них кошачьи звуки. Эта обстановка какого-то бесшабашного умиротворения и мои неспешные скрипичные импровизации подействовали на меня успокаивающе. Из кухни слышалось шипение масла, бубнящий бас Гарика, перемежавшийся звонким смехом прекрасной скрипачки. Ни с чем не сравнимый по прелести и насыщенности запах свежезажаренной одесской колбасы медленно наполнял пространство…

Потом мы все втроем пили иссине-красный и едкий, как марганцовка «Агдам», заедая его скворчащей колбасой прямо со сковородки, а Гарик произносил здравицы в честь города-героя Одессы, родины этого восхитительного продукта, потом пили за азербайджанцев и их прекрасный город Агдам, где делают такой недорогой, такой крепкий (19 град!) и такой замечательный напиток, потом еще за что-то и не один раз, потом Гарик водрузил девушку в красном на стул, а мы уселись перед ней прямо на полу, отчего стал виден краешек ее кружевного белья, выглядевшего в сочетании с черными колготками очень соблазнительно, и она стала играть там наверху, причем что-то такое непередаваемо возвышенное, щемящее и тревожное, что у Гарика на глазах даже выступили настоящие слезы, и видимо в порыве этих, охвативших его чувств, он вдруг вскочил и обхватив игрунью обеими руками, прямо так, стоймя, и вместе с инструментом, увлек ее за зеленую штору…

Музыка из магнитофона гремела вовсю, за шторой слышались звуки какой-то веселой возни, все плыло и медленно двигалось у меня перед глазами радужно-кружащимися завихрениями. Я хотел было встать и выйти на балкон, чтобы вдохнуть хоть глоток свежего воздуха и перекурить, но как только я пытался приподняться, диван подо мной сразу начинал раскачиваться, как будто был утлой лодчонкой среди огромных волн, и на меня тут же накатывала изнутри морская болезнь. Это «Агдам», наложенный на все предыдущее, дал такую необычную реакцию. Что делать, — пришлось отдаться ему полностью. Прекратив неравную борьбу за существование, я ничком упал на диван и погрузился в тревожное забытье.

Очнулся я только от каких-то громовых ударов, от которых как будто сотрясался весь дом — кто-то яростно долбил ногами во входную дверь…

В магнитофоне продолжал греметь какой-то бравурный марш. За шторой была тишина. Плохо понимая где вход, и хватаясь за стены, я добрался до передней и с трудом справился с защелкнутым изнутри замком. Когда дверь распахнулась, то прямо перед глазами я увидел, пышный и благоухающий букет из огромных и влажных бордовых роз. Из-за букета выглядывал невысокого роста, щупленький и довольно неказистый мужичок. Это и был сам хозяин этого странного жилища, возбужденно-радостный и тоже вдрызг пьяный Серж Чермашанцев.

Нисколько не удивившись тому, что дверь в его собственную квартиру открывает совершенно незнакомый ему и явно нетрезвый человек, он радушно приветствовал меня, и мы с ним познакомились, чопорно раскланявшись и, пожав друг другу руки. Без всякого перехода он довольно бесцеремонно сунул мне мешавшую ему авоську с каким-то свертком, отстранил меня в сторону освободившейся рукой, пригладил волосы, поправил перед разбитым зеркалом узел галстука, сделал глубокий вдох и под рев магнитофона строевым шагом, оттягивая мысок и, выставив вперед, как знамя, свой огромный букет, двинулся прямо в комнаты…

Потом началось что-то невообразимое. Хозяин дома буквально на секунду скрылся за зеленой портьерой, и тут же оттуда со страшным визгом выпорхнула скрипачка в своей белой кофточке, но почему-то без штанов. Потом они оба безостановочно, как бывает только в мультфильмах, стали бегать друг за другом вокруг стола, и Сережа хлестал ее этим своим букетом стараясь попасть по ее голой, розовой и кстати весьма соблазнительной попке. Несколько раз ему это все-таки удалось, причем весьма смачно, в результате чего его шикарный букет пришел в полную негодность. Бордовые лепестки, красиво кружились в воздухе и медленно покрывали всю комнату, оседая на пол под звуки музыки.

Потом Сережа устал бегать и снова ушел за занавеску, и они о чем-то ругались там с Гариком, но вскоре вышли оттуда вместе, причем, уже обнявшись, как братья, и тут же стали пить на брудершафт и целоваться, заедая «Агдам» этими же бордовыми лепестками, потому что другой закуски уже не осталось. После братания Сережа решил безжалостно выдворить коварную изменницу, которая пока что спряталась от него в ванной. «Изгнать эту мерзавку на улицу! Причем прямо так — со скрипкой в руках, но босиком и без штанов!» — гневно огласил он свой садистский вердикт.

Даже собрал остатки ее одежды и хотел уже было выбросить их прямо с балкона вниз, но в последний момент вдруг резко изменил свое решение, вспомнив, что вот-вот должны прийти еще какие-то гости. Одежда скрипачке была временно возвращена, но ее все-таки наказали — заставили подметать с пола остатки букета и всего прочего, что послетало на пол и разбилось во время экзекуции.

Потом, закончив с уборкой, эта хитрюга попросила Сережу найти зеленки и помочь ей смазать ее кровоточащие раны, (ведь розы славятся не только своими удобными для закуси лепестками, но еще и острыми шипами), и они вдвоем заперлись в ванной и занялись там гигиеническими процедурами. Почему они делали это там так долго, я так и не узнал, потому что с помощью Гарика мне, наконец, удалось добраться до балкона, где меня, пардон за пикантную подробность, благодатно и обильно стошнило прямо вниз оставшимся внутри меня «Агдамом», ну тем, который организм видимо был уже не в состоянии впустить внутрь. Мне сразу стало легко и весело, и лишь немного было жаль так бездарно загубленной одесской колбасы.

Потом пришли еще какие-то люди обоего пола и опять все сели за стол и пили уже что-то другое, ими же и принесенное, причем, закусывая почему-то все это одними апельсинами, которых было почему-то великое множество. Теперь после бодрящего действия свежего воздуха и фруктов я почувствовал себя готовым к продолжению праздника и снова пил вместе со всеми.

Потом кто-то вспомнил службу в армии и все мы стали петь хором солдатские песни и маршировать по квартире строем, в результате чего пришел уже немолодой, но еще коренастый сосед снизу и, схватившись за телефон, сказал: «Всё! Доигрались, блин, тунеядцы грёбаные! Всё! Я вот прямо сейчас, вот прямо сию минуту, прямо вот отсюда, блин, вызываю милицию, потому что — мне надоело, блин! Каждый вечер одно и тоже, блин! Всё! На сто первый километр — всех! К чертовой матери!»

Потом как-то так получилось, что и он, выпив штрафной стакан, тоже оказался за столом и пел уже вместе со всеми. После этого время помчалось совсем как сумасшедшее, потому что:

Потом снова были танцы…

Потом, стоя на стуле, я пил водку с локтя за прекрасных дам…

Потом был какой-то общий бардак…

Потом все совсем смешалось…

Потом я уже ничего не помню…

Потом все — мрак. Праздник кончился…

Вырваться оттуда мне удалось только к концу следующего дня совершенно больным и разбитым, но с тех пор Сережа довольно плотно вошел в круг моего общения. Мы с ним стали приятелями, а позже, когда я уже находился в свободном полете и жил порой, где придется, а частенько и у него самого, мы даже подружились.

Волшебная палочка Сергея Чермашанцева

Эмир инструктирует своего евнуха перед предстоящей ночью:

— Первой, Хасан, подашь ко мне в опочивальню Лейлу.

Проходит некоторое время:

— Хасан, заводи Гульсару!

— Хасан! Теперь 18-й номер и сразу же за ней 7-ой!

— Эй, Хасан! Ну где ты там? — сестер Зухру и Гюльчатай — вместе… И так всю ночь….

К утру, весь взмокший, еле стоящий на ногах и не выспавшийся Хасан с удивлением заявляет своему хозяину:

О, Великий и Славный! Я весь переполнен восхищения и удивления. Я, твой раб, уже еле держусь на ногах, занимаясь только тем, что лишь сопровождаю твоих жен, а ты все также бодр и неутомим. О Мудрейший из Мудрых! Скажи. В чем же секрет этой твоей божественной силы?

— Разница в том, Хасан, — скромно отвечал Эмир, — что ты выполняешь нудную и подневольную работу, а я занимаюсь своим любимым делом…

Человек Сережа был уникальный. Других таких я в своей жизни больше не встречал. Вы, наверное, уже догадались, что Сережа был бабником. Но бабником не в банальном, примитивном понимании этого слова. Нет! Он был супербабником, Бабником с большой буквы, бабником-профессионалом, плейбоем, жиголо, альфонсом, Дон Жуаном, человеком сексуально неудовлетворенным, эротоманом — наверное, этому есть еще какие-то эпитеты, тогда и их можно, без всякого сомнения, приплюсовать к уже имеющимся.

Вся его жизнь была феминизирована насквозь. Собственно, весь мир людей, вернее, его женская половина и был одновременно и содержанием, и смыслом всей его жизни, предметом непрестанного, причем в основном экспериментального изучения и глубокого психологического анализа. Это было его страстью, его хобби, его радостями и заботами, его повседневным занятием, которому он отдавал всего себя без остатка, работая в этом направлении иногда и днем, и ночью, и в несколько смен без перерыва. Если жизнь Кощея Бессмертного заключалась на кончике иглы в его яйце, то вся жизнь Сережи Чермашанцев располагалась чуть выше — прямо на кончике самой его Волшебной палочки.

Безусловно, у него был к этому талант, я бы даже сказал природный дар. Если бы за великие достижения в развитии именно этой, наиважнейшей области человеческих взаимоотношений присуждали бы Нобелевскую премию, то Сережа без всяких сомнений был бы одним из первых ее лауреатов. Так уж ему по жизни повезло, что именно такая приятная деятельность оказалось для него любимым делом. Как и у того Эмира из эпиграфа. Что делать. Такая уж вышла мужику счастливая планида…

Как вы уже поняли, наши пути пересеклись с ним, именно в тот момент, когда он находился в самом расцвете этого непростого и можно сказать почти бескорыстного служения. Именно служения. Ведь для жизни ему ничего более и не требовалось. В быту он был неприхотлив, а простые насущные проблемы решались у него как-то сами собой, в соответствии с родом его основной деятельности. Кстати прекрасный пример того, как любимое занятие не только радует, но само же и обеспечивает человека всем необходимым для полной, насыщенной и беззаботной жизни. Причем не примитивной эгоистической жизни только ради самого себя, но жизни для людей — для всего человечества, вернее всей окружающей его женской половины!

Может быть, это и есть настоящее счастье? Кто знает…

Это многолетнее Сережино хобби, вернее увлечение, вернее страсть, привели к тому, что большая часть женского населения его района, простиравшегося от Дмитровки и до Сокола, побывало в этой, описанной выше комнате-софе. И сам этот факт автоматически разрешал все его насущные проблемы. Его здоровьем занимались женщины-венерологи, зубами — женщины-зубные техники, питанием — женщины-повара, одеждой — женщины-портные, материальным снабжением — женщины-продавщицы и всевозможные женщины-снабженцы и женщины-завскладами.

Если ему нужно было постирать или привести в порядок белье, то совершенно не обязательно это было делать самому или тащиться в прачечную. Один звонок, и в его квартире тут же появлялась соответствующая дама, которая с удовольствием, заметьте — именно с удовольствием, и совершенно бескорыстно, сама решала за него эту досадную бытовую проблему. Причем занималась этим с полной отдачей, можно даже сказать — с любовью, без всякого напряга, совмещая при этом приятное с полезным. Нужно было весной, например, помыть окна — тут же, действительно, как по мановению его Волшебной палочки, из фирмы «Заря» прибывала специалистка и по этому бытовому вопросу. Причем не какая ни будь — первая попавшаяся, а специальная, любовно им самим отобранная из многих, с ногами, растущими прямо от подбородка и всем прочим соответствующим. Быт его в этом смысле был беспроблемным. Тем более что сам быт заботил его только в крайних случаях. Ну, когда все уже было в дерьме по самые уши. Так что общественными нагрузками он свой гарем особенно не утомлял. Сам жил легко и других не напрягал.

Идеальная, надо сказать, жизненная позиция:

Но, кроме тела, ведь и душа есть. И у Сережи она тоже была, причем, как это не покажется странным — утонченная и очень ранимая творческая душа настоящего художника.

Поэтому его эстетическую, духовную сферу прикрывали женщины-художницы, музыкантши, жрицы всех оригинальных жанров, от кукловодов до балерин, от поэтесс до экстрасенсов. Как-то сам собою рос и его общеобразовательный уровень. В силу непрерывного общения с этой массой народа, Сережа всегда был в курсе всех основных новостей культуры, спорта, науки и искусства.

Вся же оставшаяся масса девушек, женщин и прочих дам не задействованных им в быту, предназначалась им исключительно для удовольствия. Эту группу составляла в основном учащаяся молодежь.

— Биофак, физфак, или журфак — обычно говорил Сережа, любовно перелистывая засаленные страницы своей «Книги жизни», о которой я расскажу чуть ниже, — это нам без разницы. Здесь главное, чтобы на конце стояло слово «фак». Фак, фак и еще раз фак: одних только этих курсисток мне на всю мою оставшуюся жизнь хватит…

Но, как вы понимаете, ничего в этой жизни не дается нам просто так. За все нужно платить. Причем платить честно, по-настоящему, так сказать, по Гамбургскому счету. Сережа это прекрасно понимал и безропотно расплачивался и своим временем, а часто и здоровьем.

Во-первых, нужно было непрестанно поддерживать этот огромный и разношерстный гарем в работоспособном состоянии, что Сережа регулярно и проделывал, совершая по очереди десятки, а может быть и сотни телефонных звонков в неделю, практически ежедневно перетряхивая, а, если нужно, то и перетрахивая эту свою огромную базу данных.

Компьютеров тогда еще не существовало, и вся эта бесценная информация хранилась в его, известной всем его друзьям и знакомым, знаменитой коричневой записной книжке, получившей название — «Книга жизни». Это была толстая, разбухшая, засаленная и полностью развалившаяся тетрадка в четверть листа, стянутая резинкой, которую Сережа берег как зеницу ока и никому никогда не показывал, хотя сам пользовался ею постоянно.

— «Женщины существа романтические — поучал он меня, — им нужно особое внимание и забота — они хиреют без этого, поэтому и держать их нужно в постоянном напряжении, причем круглосуточно. Вахтовая боевая готовность и непрерывное ожидание встречи с любимым человеком — вот перманентное состояние настоящей женщины!»

Если к нему приезжали знакомые мужского пола, которых естественно тянуло в эту его блядскую квартиру, как козлов в огород, то на определенном этапе дружеского застолья всегда наступал критический момент, когда публика начинала требовать срочного разбавления грубого мужского общества присутствием нежных и прекрасных дам.

Вот тогда Сережа и извлекал откуда-то эту свою легендарную книжку, начинал с удовольствием ее просматривать и в этот момент по его лицу последовательно пробегала такая гамма разнообразных переживаний и чувств, вызванных с одному ему известными воспоминаниями, что все остальное мужское братство лишь пускало слюни, страшно завидуя этому, внешне вроде бы невзрачному мужичку. Везет же людям, как будто было написано на их лицах! Иметь (причем постоянно и в прямом смысле этого слова!) такой огромный, такой разнообразный и такой вожделенный для любого мужика внутренний мир…

Наконец, он, блудливо улыбаясь, останавливался на какой-то одному ему известной кандидатуре, с которой и начинал свой обзвон. При этих телефонных переговорах остальной части этого временного мужского коллектива, затихшего в благоговейном ожидании, была доступна лишь половина диалога, — лишь Сережин монолог:

— Людочку можно попросить?…

— Что значит какую? Ну, такую черненькую, с длинными ногами и ямочками на щеках…

— Как это нет! А где ж она? Не захворала ли?

— Ах, с мужем теперь живет! Вот умничка! А я уж испугался, что захворала. А с мужем — это ладно. Это не страшно. А новый ее телефончик, где она с мужем живет, у вас есть, это ее кузен вас беспокоит?

— Не велела никому давать? Даже кузенам! Это почему же так?…

— Ну и что, что муж ревнивый. Если муж ревнивый, то уж сразу никому больше и не давать. Что за садизм такой…

— Да я совсем не в том смысле. Просто вы так о ней говорите, как о покойнице. А вас, кстати, как зовут?…

— Очень приятно, а меня — Сергей. Ну, а вы то хоть, пока даете?

— Что значит — «смотря кому»? Экая вы кокетка. Я пока не в том смысле, я имею в виду — телефончик свой не дадите?

— Ага, записываю. У вас такой приятный голосок, Зинуля, что я вот прямо при свидетелях, а их тут у меня целых пять штук, «Люду» вычеркиваю, а записываю «Зиночка».

— Что лучше? — ах, лучше домашний записать? Давайте и домашний запишем. А мы что же по служебному сейчас с Вами болтаем?

— Надо же, как забавно. И над чем же Вы, Зиночка, там работаете?

— Пошивочный цех? Большой цех-то?

— Скоко, скоко? — Сережа радостно округлял глаза и, прикрыв трубку рукой, шептал затихшей в напряжении мужской публике: Ёксель-моксель, мужики, — во попал, — прямо в точку! Представляете? Шестьдесят баб! Пошивочный цех там у них, — и продолжал дальше своим медовым, блядским голоском, — И все у вас там, Зиночка, небось, такие же молодые, красивые и ядреные, как и вы? Какие, кстати, у нас планы на вечер?

— Что значит у кого? У нашего пошивочного цеха.

— Как это не потяну? Еще как потянем! Я же не один. Тут вот напротив меня пять таких бугаев сидят — кровь с молоком. Кого хошь натянут! Прямо копытами бьют, и пар из ушей…

Ну и так далее…

Такими переговорами Сережа занимался регулярно и это требовало колоссального труда, выдержки и огромных психических и временных затрат, но одновременно, как вы понимаете, пополняло его легендарную картотеку. Его «Книга жизни» разбухала день ото дня.

Однажды, совершенно случайно, мне удалось на минуту буквально одним глазком заглянуть в эту его книжечку. Попалась буква «В». Фамилий не было, были только телефоны и имена, некоторые почему-то с номерами — Вера №1, Варвара №2 и т. д. Против некоторых имен стояли пояснения, например: «Вероника — ноги!!!» или «Валюха — 6-й!», чего шестой? Непонятно. То ли номер бюста, то ли трамвая. Были записи и более понятные — «Варя, Ступино, купание голышом» или «Верок — в библиотеке №8 прямо за стеллажом».

Большая же часть записей была совершенно непонятна и носила следы многолетней скрупулезной работы — телефонные номера были многократно перечеркнуты, какие-то непонятные добавления и исправления, сделанные в разное время и разными цветами покрывали всю страницу. Короче, никто кроме него воспользоваться этими письменами все равно бы не смог. Почему он так скрывал это ото всех, даже самых близких ему людей, было совершенно непонятно. Видимо, именно это, — эти его записи, и были самым потаенным и интимным в его жизни, потому что во всем остальном он застенчивостью, скрытностью и, тем более, скромностью ну, совсем не отличался.

Но это была, можно сказать, самая приятная часть этой его обязательной и повседневной деятельности. Часто происходили и другие вещи — похуже. Жизнь Дон Жуана, которую он вел, рискованна по определению. Как у сапера — никогда не знаешь, где и что вдруг замкнет и взорвется. Да еще в любой момент может появиться и сам Командор со своей железной дланью. Ведь почти каждая женщина окружена целым ореолом этих Командоров, всех этих неровно дышащих и деспотичных собственников — это и ухажеры, и женихи, и мужья, и братья, и отцы, и даже деды, и у каждого из них своя правда, поэтому Сережу довольно часто били. Изредка в честном бою — один на один, чаще группой, а иногда даже очень круто — до больницы.

После таких ударов судьбы, особенно по лицу, он обычно надолго впадал в меланхолию, уходил в подполье и не отвечал на телефонные звонки. Часто именно в эти периоды «зализывания ран», как он это называл, а также в процессе лечения всяких пикантных болезней, которые при всем его опыте, тем не менее, были неизбежны, у него возникали попытки бесповоротно порвать с позорным прошлым и начать новую добропорядочную жизнь, как у всех — жена, дети, работа. Ужин в кругу семьи под абажуром под телевизор.

В такие моменты внезапно выяснялось, что он был не лишен и определенных талантов в других сферах человеческой деятельности. Как я узнал позже, автором, например, того грустного полотна, о котором я вам рассказывал, был сам Сережа. Тогда же мне стал понятен и потаенный, трагический смысл этого произведения. Типа: конец всей жизни, полный мол, писец! Кстати, футбольное поле оказалось на полотне тоже не случайно. Через много лет довольно близкого знакомства с ним неожиданно выяснилось, что он, оказывается, был сравнительно недавно высококлассным футболистом и играл в какой-то достаточно известной футбольной команде. И если бы случайно я не стал свидетелем его футбольного таланта, то никогда бы об этом и не узнал.

Однажды утром после очередного праздничного вечера, мы с ним решили немного прогуляться и слегка опохмелиться на свежем воздухе. Погода этому способствовала, и мы поехали на «Динамо». Сережа смело направился к главному входу стадиона, и, шепнув что-то женщине стоявшей на вахте, беспрепятственно провел меня прямо на пустующие трибуны. Отлучившись куда-то буквально на минуту, он вернулся с трехлитровой запотевшей банкой свежего пива. Мы развалились с ним на солнышке прямо на деревянных скамейках для зрителей, и попивая пивко, меланхолично наблюдали за тренирующимися внизу на поле футболистами-юниорами. Вдруг, ни с того ни с сего, Сережа сказал что-то вроде:

— Спорнём, сейчас сделаю пять из пяти!

Он быстро запрыгал по скамейкам вниз и, легко преодолев ограждающий поле барьер, выбежал на поле. Потом каким-то хитрым финтом отобрал у играющих мяч, обвел пару человек и засадил красивейший гол — прямо в девятку. Молодой вратарь не успел даже дернуться. Даже тренер, бросившийся на защиту своих подопечных, остолбенело остановился и, как завороженный, стал наблюдать за тем, как Сережа с одиннадцатиметровой отметки так же филигранно уложил прямо под планку еще четыре мяча. Потом этот же тренер вместе с ним поднялся ко мне на трибуну, и мы уже пили пиво втроем. Оказалось, что этот мужик, тоже бывший футболист, прекрасно знает Сережу.

А в один из следующих меланхолических периодов Сережа написал вдруг пьесу или даже сценарий фильма. Самого текста я не видел, но сюжет он мне подробно пересказал. Это было что-то такое слегка сюрреалистическое в духе Бертольда Брехта или Жака Ануя. Все действие происходит на каком-то маленьком, захолустном вокзале, а все действующие лица — это несколько пассажиров, томящихся там, в ожидании поезда. В процессе этого ожидания и происходят все драматические перипетии очень тогда понравившегося мне сюжета. Сейчас я всего, конечно, не помню, но концовка сценария была совершенно потрясающая. В самый драматический момент, когда главная героиня должна была срочно уезжать куда-то со своим любовником, и вот-вот должен был наступить хеппи-энд, камера начинает подниматься куда-то в пространство и зрители видят, что здание вокзала стоит в глухой и бескрайней степи и что это вовсе и не вокзал, а так — какая-то бутафория, и уехать отсюда никак нельзя, потому что даже железнодорожных путей к этому вокзалу нет. И становится ясно, что никакой долгожданный поезд никогда уже не придет, и счастливого конца не будет… Очень, скажу я вам, неплохой был сценарий.

Это я все к тому, что — во-первых, не хотелось, чтобы Сережа выглядел в ваших глазах, как совсем уж эдакий безголовый придаток к своей Волшебной палочке. А во-вторых — как раз в тот прекрасный период, когда я бился за это свое маленькое, но собственное жилье не на жизнь, а на смерть, он в очередной раз находился именно в таком тяжелом промежуточном состоянии.

Как раз случилась с ним какая-то гнусная история с какой-то девицей, которая толи чуть не насмерть травилась из-за него, толи ее жених травился, толи еще что-то, но Сережу после этого изловили и, наверное, забили бы насмерть, если бы ему не удалось чудом вырваться и убежать. Причем он знал, что этим дело не кончится, потому что толи муж, толи отец этой девицы, оказался крутым и сумасшедшим кавказцем, и поэтому Сережа был вынужден скрываться у разных своих друзей и знакомых, в частности, и у меня. Тем самым он еще и деятельно участвовал во всех этих моих квартирных делах. Вот к ним давайте опять и вернемся.

А по сексодрому…

Они были совершенно разными людьми:

Он был мужчиной, а она была — женщиной.

Жизненный факт

Как я уже рассказывал, в тот период, когда так удачно осуществился мой гениальный ход со съемом квартиры у младшей Селевестровны, для того чтобы остаться единственным на нее претендентом (на квартиру, конечно, а не на бедную старушку), первым посетившим это изумительное место был как раз Сережа с подругой и с подругой подруги. Ему же, если вы помните, и принадлежит идея создания главной достопримечательности моего будущего жилья — сексодрома. Даже само это название было тогда придумано именно им. В технические тонкости этого чуда конструкторской мысли он не вдавался, но сама идея трансформера, превращающего обеденный стол в просторную койку, принадлежала ему и, как это часто бывает, тогда же безумно ему же самому и понравилась. Его, как профессионала, безусловно, можно было понять, поскольку, как вы сейчас уже знаете, спальное место было одним из основных инструментов его профессиональной деятельности, как скажем для шахматиста шахматный столик, а для хирурга — операционный.

Очень хорошо помню, как он в очередной раз убеждал меня, что такое устройство установленное в доме холостяка, пребывающего в расцвете сил, является не только необходимым, но и основным — решающим почти все его жизненные проблемы, коих, по мнению Сережи у мужика бывает всего две. Первая и главная — это бабы, без коих, как известно, «жить нельзя на свете — нет!» и вторая, тоже немаловажная — это деньги, без которых тоже — «жизнь плохая, и не годится никуда…». Обе эти категории оказывается тесно взаимосвязаны. Профессионалы вроде Сережи, как вы убедились из предыдущей главы, вторую проблему решают посредством первой, а лохи вроде меня, наоборот, — первую и главную для настоящего мужчины, пытаются решить только через посредство второй, да и то, если она имеется в достаточном наличии, вернее наличности. Потому что, они лохи просто не понимают женской психологии. А она — эта психология, на самом деле до смешного проста и незамысловата, как собственно, и сами такие приятные на ощупь и такие желанные телесные оболочки, ее, эту психологию прикрывающие.

— Тут же главное что, — убеждал он меня, — тут главное, чтобы была интрига, тайна какая ни будь, заморочка! Чтобы у дамы сердца первичный интерес к тебе открылся. Тем более что ты, уж извини меня, такой у нас зашуганный и закомплексованный в смысле взаимодействия полов, что тебе такой ее интерес просто необходим, как воздух. Ведь женщина, причем заметь любая женщина — в первую очередь зверек, ну ты же биолог — сам знаешь, причем зверек очень хищный, коварный, но к счастью для нас ужасно любопытный. На эту слабость в первую очередь и надо ее брать.

Вот ты приходишь куда-то в гости — что тебя в первую очередь интересует? Ну, конечно — ты смотришь перво-наперво на стол и думаешь, — вот черт! Водки опять мало! Потом на закуску — закуска, к примеру, фуфло стандартное — сырок плавленый, колбаса вареная за два двадцать зверски нарезанная, консервные банки рты зубастые пораскрывали — кильки там, в томате или вообще — «Завтрак туриста», ну и все такое…

Ну, ладно, — думаешь, — это еще хрен с ним — сойдет. Не баре небось. И выпьем, и закусим тем, что есть. Потом ты, естественно, обращаешь внимание и на дамский контингент, ради которого, собственно, и пришел. На трезвый взгляд они тоже, как правило, — не очень. Что говориться — «ни сисёнки, ни жопенки — мухоморы, да опенки». Ну, думаешь, ладно — выпью, может разойдусь…

Вот и все твои убогие, пошлые, приземленные мужицкие мысли. Что там вокруг, какая обстановка — белоснежная ли скатерть на столе или газетка расстелена, мягкая мебель там стоит или продавленная раскладушка, шторы на окнах и тюль или так — голые стекла полгода немытые — тебе это все до фени, потому что ты мужик! Душевная конструкция у тебя другая. И цель у тебя другая — водярой глаза залить, ухватить неважно кого за задницу, причем неважно где и неважно на чем, а после этого побыстрее смыться, причем по-английски, чтобы никаких концов о себе не оставить…

Так начал тогда Сережа свою лекцию, на эту, извечно животрепещущую тему — взаимоотношение полов. Как сейчас помню — он расхаживает по моей этой, еще совсем пустой, маленькой комнатенке из угла в угол. А я сижу в единственном кресле, слушаю, открыв рот, как зеленый юниор слушает своего тренера — бывшего чемпиона и олимпийца.

Слушаю, потому что, интересно же, да и правильно, в общем. Грубовато, но изложено, близко к суровой правде жизни. А тот дальше объясняет — переходит к самому интересному:

— А теперь женщина… Женщина, брат, это, хе-хе, совсем другая, брат, психология, — он даже языком прищелкнул, обозначив всю тонкость и щекотливость этого второго предмета взаимодействия:

— Для нее — сколько там водки на столе — неважно. Для нее детали важны. Она сразу под любым предлогом все осмотрит, везде свой любопытный нос засунет, в каждую дырочку заглянет и все это так, как бы между прочим — «а где можно ручки помыть? А куда сумочку поставить? А нельзя ли водички попить…», и обязательно и в ванную прошмыгнет, и прихожую обнюхает, и на кухне побывает — ты даже никакого подвоха и не заметишь. А она замечает все, все мельчайшие детали — Шерлок Холмс против нее — сопливый стажер-сыскарь.

Ты еще и не разглядел то ее толком, а она про тебя уже все знает — холостой ты, женатый, или недавно разведенный. Есть у тебя дети или нет. Алкаш ты или так, любитель — только по праздникам и по выходным. Кто и какого пола в твоем доме бывает, как часто — брюнетки это или блондинки…

Все уже про тебя поняла. Хозяйственный ты или полный раздолбай. Грязнуля или все-таки привержен хоть к какому-то порядку. Жадный или наоборот, душа нараспашку — типа: все, моё — твое! О! Это для них, поверь мне, первейший, самый главный тест, основной, можно сказать — тест на жадность! В смысле, насколько ты годишься для раскрутки и подходишь ли в качестве будущего ухажера. Вот что ее интересует!

А то, что ты до ее прихода целый день убирался и ведрами мусор выносил, и грязные носки под ванну затолкал, и посуду стиральным порошком отдирал — для нее это тьфу! Элементарно! Комбинация из трех пальцев! Глянула, нюхнула, пальчиком провела, и ты раскрыт полностью, как будто лежишь перед ней на операционном столе — голый, посиневший и беззащитный, как цыпленок общипанный, в пупырышках от холода и рентгеном насквозь просвеченный!

Ты думаешь, зачем она к тебе пришла? Потому что ты ей соврал, что у тебя сегодня день рождения, а ты, как назло, именно сейчас так несчастен, и так одинок, что никого кроме нее видеть не хочешь? Так она тебе и поверила! Нашел дуру! На разведку она к тебе пришла — вот зачем! И как настоящая разведчица наперед все просчитала и досконально знает все, что дальше будет. Причем, на много ходов вперед. Весь твой нехитрый расклад для нее как на ладони. А ты, как баран, уверен, что это ты своими жалкими ухищрениями, да пошлыми шутками ее к себе заманил и теперь в койку уложишь, потому что тебе этого очень хочется? Наивняк. Она лучше тебя знает, что ты ее только для этого сюда и пригласил. Но она то пришла не за этим. Вернее, не только за этим. Ей же нужно совсем другое узнать. Для нее главное — перспектива. Для выяснения этой перспективы она на разведку к тебе и пришла.

И только по результатам этой ее первичной разведывательной деятельности, ею же самой и будет прямо тут же, на месте принято решение — окажешься ты с ней в этой твоей койке или ты там один вечером останешься с больной головой, набитым желудком и натянутым носом. Так что — не ты ее, дорогой мой, а она — тебя. Причем только, если это ей самой покажется перспективным. Вот так то вот — учись! Такова уж суровая правда жизни, она же, как говаривал классик — голая, посконная и домотканая.

А теперь третье — теперь слушай, как можно легко этот ее первоначальный план сходу разломать и дезавуировать.

Вот представь, — Сережа даже засмеялся своим мыслям, — зашла она, эта Мата Хари хренова, все обнюхала и никак не поймет — что-то здесь все-таки не так. Вроде бы все понятно, все как обычно, но чего-то не хватает. Ну, стол накрыт — цветы в вазочке, причем розы, а не какие-то зажеванные гвоздички за рубль. Не пожидился на цветы — это хорошо. Сальдо в твою пользу и плюсик. В ванной пованивает, но отмыта недавно — значит старался. Еще тебе плюсик. Но, чувствует она, что как-то неправильно в квартире, нехорошо как-то…

При этом Сережа прямо залился противным злорадным смехом, — и тут вдруг, до нее доходит, представляешь!

— Ё-моё, — думает она — мама моя родная — КОЙКИ ТО В КВАРТИРЕ НЕТ! Никакой нет!! Даже раскладушки, даже матраса голого на полу. Ну, нет!!!