Бесплатный фрагмент - Когда реки потекут вспять

Из рассказов геолога

КОГДА РЕКИ ПОТЕКУТ ВСПЯТЬ

(повесть)

1

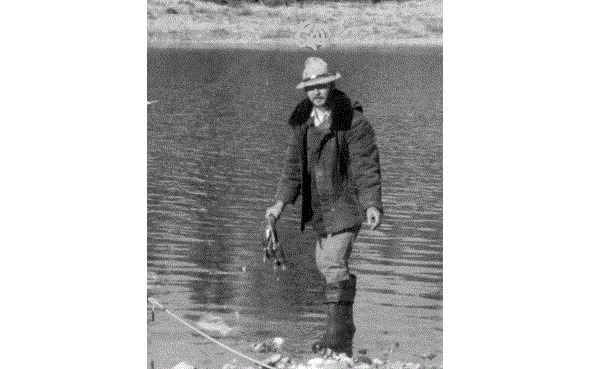

Катер ткнулся в мягкий грунт левого берега. Матросы спустили узкий деревянный трап и три человека спустились на берег. Одеты они были в короткие, старого образца телогрейки, подпоясанные широкими офицерскими ремнями. За спиной горбатились рюкзаки. Но на этом их сходство кончалось. Первый был обут в кирзовые сапоги, второй — в резиновые. На ногах третьего были американские тупорылые ботинки. Голову первого покрывала шляпа из твердого фетра, второй носил кепку, старую, мятую, с обтрепанным козырьком, третий красовался в берете. В руках у первого был геологический молоток на длинной ручке и с острым клювом, за плечом висело двухствольное ружье. Второй держал лопату, а за поясом у него был заткнут короткий плотницкий топор. Через плечо третьего висел фотоаппарат.

Сойдя на берег, они, все трое, повернулись к реке и смотрели, как матрос подтянул на борт трап, а катер взбурлил за кормой воду и, пятясь, отвалил от берега. Матрос прощально поднял руку. Из гудка также вырвался прощальный хрип. Первый и третий приветственно подняли руки, прощаясь с катером. Он увозил последнюю память о внешнем мире. Сейчас они войдут в тайгу и никто не будет знать: где они… что они… И они тоже не будут знать, что же там, за чертой леса?

Второй вздохнул. Видимо память отходящего катера вызывала у него невеселые воспоминания. Третий спохватился, что надо запечатлеть торжественно-исторический момент, открыл фотоаппарат, отбежал в сторону, чтобы на переднем плане кадра оказались две фигуры, а на заднем — уходящий катер, и защелкал…

Но, ни попрощаться, ни сфотографироваться как следует не дала мошка. Едва путники сошли на берег, как тучи гнуса набросились на них, словно изголодавшаяся орава, давно поджидавшая их появление. Первый достал накомарник. Второй и третий последовали его примеру. Накомарники были типа высокого конусообразного капюшона, только впереди, перед глазами, носом и ртом, было вырезано квадратное оконце, затянутое плотной сеткой из черного конского волоса. И все трое сразу стали неотличимы друг от друга, неотличимыми как лесные братья.

Они зашли в тайгу и та сомкнулась за ними, как вода за ныряльщиками. Сначала лес был негустой, почва ровная и они продвигались довольно быстро. Но скоро тайга пошла плотнее — впереди, сзади и над головой, повсюду тайга, кольцом. Мокрая тайга. И никаких ориентиров. В общем-то, они знали, что надо идти на запад, все на запад и, если не сбиться, то они выйдут к заимке Пимушиных. Но не сбиться было трудно.

Довольно скоро дорогу им преградил завал. Бурелом, видимо, был свежий, результат недавней грозы, и тянулся непрерывной полосой. Они попробовали его обойти, но не смогли. В пределах ветроповала деревья лежали как попало: одно на другом, поперек, наискось. Падающее дерево сбивало второе, второе третье и так могло продолжаться километры. Торчали вздернутые кверху разлапистые корневища. Густая крона закрывала, маскировала пустоты между деревьями и, преодолевая эти таежные «баррикады», надо было все время пристально смотреть, чтобы не провалиться между стволов и не поломать ноги. А стволы мокрые. Одежда мокрая. Сверху дождь. Внизу болото. И с деревьев, между которыми приходиться продираться, каскады воды. Пришлось преодолевать завал, но лезть на двух-трех метровой высоте, по неровным деревьям, по мокрой скользкой коре, нагруженные рюкзаками со снаряжением и продовольствием, ружьями, лопатами, лотками было делом и не легким и рискованным. Дерево лежало на дереве, листва и хвоя закрывали провалы, пихта, ель, кедр, береза — все перемешалось…

Когда они, наконец, ступили на твердую землю, оказалось, что под ногами болото, что уже темнеет и надо становиться на ночлег. Каждые десять-пятнадцать шагов Анин останавливался и сверялся с компасом. Тайга, завалы, мочажины, гарь ели и молодого пихтача заставляли отклоняться и в маршрут постоянно приходилось вносить коррективы. Тайга темная, глухая. «Черневая»! Уж если здесь потеряешься, ни с какого самолета не разыщут. А день кончается. А надо идти. Стиснув зубы и подтянув пояс. Идти. Вроде и немного прошли, а брюки уже висят клочьями, одежда мокрая, сухая только прикрытая рюкзаком спина. Но Анин продолжает идти до тех пор, пока деревья становятся почти неразличимыми. Только тогда, видя, что до ручья им сегодня все-таки не дойти, он начинает подыскивать место для ночлега.

Это место должно быть сухим и неподалеку должна быть вода. И то и другое на заболоченной местности — проблема. На болоте, по которому они идут, нельзя лечь и напиться из него тоже нельзя. Наконец, уже совсем в темноте, они набредают на относительно сухой пригорок и останавливаются, натягивают тент и раскладывают костер. Лес сразу становится иным. Там, где на него падает свет, он тянется в вышину стволами, озаренными неровными отсветами огня, а между стволами темнота.

Они сушатся. Худолеев разыскивает рядом под корневищем поваленной лиственницы лужицу вытаявшего льда, начерпывает кружкой в ведерко воды и подвешивает его над огнем варить скудный ужин. Анин достает из кожаного планшета карту и наносит на нее точку — место предполагаемой остановки. В ожидании ужина, темной сырой ночью, они сидят у огня в накинутых на голое тело плащах и ждут, когда высохнет одежда.

С охапкой дров, хоть с этим нет проблем, подходит Худолеев и, сбросив их у костра, подвигается к огню так близко, что от мокрых штанин валит пар. Невысокого роста, в резиновых сапогах, заплатанных штанах, телогрейке, из под которой выглядывает жилетка, он кажется порождением самой тайги. Он носит усы, ходит в «раскоряку», дышит натужно, с хрипотцой. Сказываются, очевидно, восемнадцать лет проведенных в шахте.

У Худолеева темное прошлое, которое он осторожно пытается умолчать, но в разговорах оно все-таки проскакивает. Вот и сейчас, подвигая к огню намокшие ноги, он пускается в воспоминания:

— Эх, однажды я выкупался… в крещенье. Подрядился отец меня на праздник архиерея привезти. Кони у нас были добрые, по селу ни у кого таких не было. Взялся я за сорок рублёв, а тогда, это в двадцать четвертом было, пуд крупчатки восемьдесят копеек стоил. Мне тогда семнадцать стукнуло. Запряг я тройку, туда домчал я мигом, а обратно — архиерей, два прислужника, груз — лед и не выдержал. Это шестого декабря-то…

— Сколько же у вас лошадей было? — спросил Анин.

Худолеев вздрагивает как от удара, съеживается и, безнадежно махнув рукой, отвечает:

— Чего там… Было… А теперь вот никак не прикину, куда мне на зиму податься. Пойти, однако, в тайгу, золотишко еще помыть, пока здоровьишко еще не прошло…

— Ты, Михеич, откуда родом?

— Тамбовские мы.

— А-а… Тамбовские! С Антоновым гулял!

— Не… Мы люди мирные. Хозяйство у нас было крепкое…

— А как сюда попал?

— То в двадцать девятом переехали.

— Сами?

Худолеев криво усмехнулся и сплюнул в костер.

— Кого там «сами»! А за что?

— Ну, как? С Антоновым не гулял, но ведь сочувствовал? Обрезом не баловал, допустим. А хлебушком помогал?

— Кто сейчас упомнит? — уклончиво ответил Худолеев.

— А все-таки, за что? Хозяйство, говоришь, крепкое! А что значит — крепкое?

— Крепкое значит крепкое! В долг не просили.

— Понятно. А работал кто?

— Отец работал. Трое братьев нас…

— А батраки?

— Так то в страду, когда самим не управиться.

— Вот видишь? И батраки! Время-то новое пришло, строй другой, а вы по-старому норовили жить.

— Так в Сибирь-то за что?

— Не я судил, не знаю. Только сам скажи: реквизировали у вас хозяйство, согласились вы?

Худолеев молчал.

— Не согласились! А тут, и двенадцати лет не прошло, война! Немец нагрянул. Вы на чьей стороне были бы?

— Так что же мы, своему народу супостаты?

— Вот это ты правильно говоришь… Здесь!.. Сейчас!.. А тогда иные и по-другому рассудили.

— Я за других не ответчик.

— Точно! Поэтому мы с тобой и сидим сейчас рядом, и курим. А «иные» в другом месте.

Вода в ведерке вскипела и побежала через край.

— Студент!

— А! — встрепенулся Иван. Слушая внешне миролюбивый разговор Михеича с Яковом Родионовичем, он отвлекся, вспомнил отца.

Взяли отца в 49-м, а вернулся он в 55-м, год назад, по реабилитации. Вернулся назад, но каким-то другим, постаревшим, тихим, молчаливым. Иван сразу поинтересовался:

— Как там?

— Дома лучше.

Только и сказал, а посмотрел грустно. Больше к этому разговору не возвращались. Но Иван вспомнил, как вернулся отец. Не по бесплатному «литеру», на скудные рубли купил билет в купейный вагон. Ехал «как все». А костюмчик затасканный, воротник на рубашке истертый… Встречали его на вокзале всей семьей. Плакали, целовались, смеялись. Отец держался достойно. Только губы дрогнули, когда увидел всех со ступенек вагона.

— Я же говорил: по ошибке! — сказал он. — Забудем.

Но нет, не забыли эти годы ни мать, ни Иван. И сам отец не забыл. Не говорил только о том времени.

А сейчас Худолеев как бы воскрешал прошлое. И в этом прошлом личные судьбы отца и Михеича стояли рядом.

«Рядом? — Иван был удивлен своим открытием. — Не может быть!»

Он настолько углубился в воспоминания, что не сразу мог сообразить, что хочет от него Худолеев.

— Ты солил? — спрашивает его Михеич.

— Солил.

— Жаль.

— А что?

— Самое вкусное выбегает.

— Ну, Михеич! Я подумал, ты медведя увидел. С тобой не соскучишься!

Он снял ведро с огня и разложил картошку по мискам.

— Не рано? — спросил Анин.

— Горячо — сыро не бывает! — ответил Худолеев.

Поев, Анин первым обтирает свою миску и поднимается. Спать!

Но отвлечься от своих мыслей Иван не смог. Он спросил тихо, еще не убежденный, что надо вступать в разговор с уверенным в своей правоте малознакомым человеком.

— Значит, все что делалось — правильно?

— Правильно! — убежденно ответил Анин. — Потому что в том была объективная необходимость.

— А жестокость?

— Жестокость лишь высшая мера необходимости. Петр Первый положил при строительстве Петербурга около миллиона жизней. А знаешь, сколько в то время составляло население России?

— Сколько?

— Около пяти миллионов податных душ. Это значит около 20—30 миллионов человек.

— Значит, Вы считаете, что жестокость Петра Первого исторически оправдана?

— Жестокость никогда не оправдана, — ответил Анин. — Оправданной может быть только необходимость.

— Необходимость в жестокости?

— Необходимость действия. Но, может быть, и жестокости. Политическая борьба это борьба за власть крупных социально различных групп населения. И послабления здесь чреваты. Пример — Парижская коммуна.

— Пострадавший этого не поймет.

— Пострадавший — возможно, но политически грамотный непременно! — Анин начинает устраиваться на ночлег. — Спать! Разговор интересный, мы его продолжим в другом месте.

— В ГПУ? — спрашивает Михеич.

Яков Родионович смеется долго, никак не может остановиться. Аж слезы выступили на глазах. Наконец он успокоился:

— Ну, Матвей Михеич!.. Поговорили!..

И снова утро, серое, но без дождя. Одежда почти сухая. Анин посмотрел на воду, которую они вчера в темноте пили сырой. Мутная желто-молочная жидкость.

— И эту воду вчера мы пили с наслаждением!

Худолеев, не отвечая, ставит воду на огонь. Вскипятив, отламывает от плитки небольшой кусочек чая и заваривает. Они пьют горячий чай с маленьким кусочком хлеба, потом Анин шарит по карманам, выскребая последние крошки махорки. Но, все что можно было, он выскреб еще вчера. Он отряхивает табачную пыль и поднимается.

— Пошли.

И снова болота, чаща, густые заросли пихтача, повальник, гари. Они идут медленно, очень медленно, часто делая остановки. Иногда попадаются кедровые шишки. Они вышелушивают орехи и на ходу грызут их. Это приглушает голод, но отвлекает и один раз Анин проваливается в болото по пояс, а второй раз падает и промокает «до нитки». Они выбираются на пригорок и, пока он сушится, Худолеев копает шурф. Копает он удивительно быстро и аккуратно. Анин еще не успевает обсохнуть, а метровый шурф уже готов. Глубже копать нельзя, проступает вода.

Анин перетирал пальцами влажный белый песочек со дна шурфа, когда Михеич прервал его размышления.

— Однако, странно Господь Землю сотворил. На правом берегу горы, грунт каменистый, золотишко водится. А здесь низменно. Куда ни ткнешь, песок да глина. К чему бы так?

— Я скажу, — ответил Анин, — только не по богу, а по науке… В давние времена земля раскололась, там, где теперь Енисей. Правый берег стал подниматься, левый опускаться.

— Бывает разве такое? — недоверчиво переспросил Михеич.

— Бывает. Как объяснить тебе не знаю. Ты сам должен знать больше, чтобы понять. Но, поверь. Наука говорит, что бывает. Так вот, когда правый берег поднимался, а левый опускался, с гор в низину устремились ручьи, реки, талые воды. А реки и ручьи что несут? Сам знаешь — песок, гальку. А в низине вода застаивалась, значит, накапливались глина, торфа. Это все еще до раскола. А когда раскололась земля, Енисей лег и отделил горы от низины.

На щеку ему падает первая капля дождя. Он вздрагивает. Надо идти, пока опять не промокли.

И снова спуски, подъемы, болота, завалы. Мы идем со скоростью примерно 1—2 км в час. Над головой тучей вьется мошка. Идем в сетках. Это затрудняет наше продвижение, но имеет то преимущество, что ветки не так больно хлещут и царапают лицо.

А день опять кончается. Второй день. По предварительной наметке сегодня должны были выйти к зимовью, значит, завтра рискуем не дойти до заимки Пимушиных. А мы и так уже второй день под дождем.

Анин снова останавливается и сверяется с картой и компасом.

— Надо бы пройти сегодня еще немного, — говорит он.

Но деревья впереди уже становятся неразличимыми.

Привал подобен вчерашнему. Темнота. Костер. Лежаки из бревнышек. В чайнике булькает вода…

Все устали. И то, что не вышли к зимовью, удручает. Не заблудились ли. Тайга справа, тайга слева, тайга над головой. Вокруг тайга, мокрая, густая, неразличимая. Ты как под водой. Вынырнуть бы, да оглядеться. А как?

Вдруг Михеич нарушил молчание.

— Нет, однако. Если бы на месте Енисея была трещина, то вся вода под землю бы ушла. Нет?

— Ну, Михеич! Ты даешь!

— А все-таки?

— Так разлом земли еще не трещина. Породы плотно прилегают, палец не просунешь. Это так называемые «ослабленные зоны». И вода по ним поднимается, а не опускается. Справа она с гор стекает, то есть выше лежит, слева ее мерзлота подпруживает. А под Енисеем, в ослабленной зоне, водоупорные глины. И путь грунтовым водам только наверх. Потому Енисей такой многоводный.

— Воля твоя, Господи! Чудеса творишь!

— Михеич! А ты веришь в бога? — спросил Иван.

— Раньше верил.

— А сейчас?

— Сейчас и сам не знаю. Думаю, бог есть. Только как он допускает такое?

— Что «такое»?

— Ну, чтобы не верили в него.

— Религия всему находит объяснение. Говорят: испытание он послал людям, — сказал Анин. — За то, что не признали его, не поверили.

Михеич промолчал.

— А, кстати! Не слишком ли много испытаний? Война, например. Двадцать миллионов жизней только с нашей стороны. Разруха. Горе. А?

— Не хули бога! — угрюмо сказал Михеич.

— Веришь, значишь. Правильно! Верить надо. Я тоже верю. Только ты в свое, а я в свое.

— В своего бога? — удивился Иван.

— В бога я не верю. Но мало говорить: «Бога нет!». Надо объяснить, что же есть. Но если сказать «материя», или «объективная реальность, данная нам в ощущениях» это мало что объяснит. Михеич скажет: «Бог?! Материя?! Какая разница». А разница есть. Если мир создан богом, то он неизменен. Неизменны и отношения угнетения и эксплуатации, неизменна и созданная Всевышним природа. А если мир объективен, т.е. существует реально сам по себе, то он и развивается по законам диалектического материализма. Познав эти законы можно преобразовывать мир на пользу человеку.

Вот мы, например, здесь затем, чтобы распознать закономерности Обь-Енисейского водораздела и повернуть воды Енисея в Обь. А если воды текут по воле Бога, мыслимо ли их повернуть?

Религия консервирует мышление, мешает реальному поз-нанию, а, следовательно, и преобразованию общества и при-роды.

— Это как же? — не понял Михеич. — Против течения?

— Проект есть: повернуть воды сибирских рек в Каспий. Плотину поставят на Енисее, ниже Осиповских порогов, уровень воды поднимут и потечет она в Обь через Касовские галеи, там, где раньше волок лежал…

— Господи, — перекрестился Михеич. — Так это ж конец света! В священном писании сказано: «…и потекут реки вспять!»

— Нет, Михеич! Это не конец света. Это начало новой жизни. Ванюша наверняка доживет, он молодой…

— Может быть, — сказал Михеич и стал устраиваться на ночлег.

Он положил под голову топор, на него шапку и лег на бревнышки, как на нары, привычно и спокойно. Поверх себя он накинул телогрейку и из под нее смешно торчали его голые, мозолистые, изуродованные ревматизмом ноги.

Он лежал с закрытыми глазами, ощущая, как с одной стороны его обогревает огнем костра, с другой обдувает холодным ветерком с моросящим дождичком. Но не это мешало ему заснуть. Растревожил его начальник разговорами. Повернуть реки вспять! Сказка, конечно, но заманчива! Уж, кому-кому, а ему, крестьянскому сыну доподлинно известно, что может дать вода землям, пронизанным солнцем. Особенно черноземам. Но все его существо восставало против нового. Это новое лишило его родного крова, привело его сюда на «тропу будущего», к человеку из другого мира. Этот человек не кричал на него, не командовал. Он ел с ним из одного котелка, спал на таких же бревнышках. И ему не нравилось, когда его называли «начальник». Значит, ему м о ж н о было сказать слово поперек. А если можно, то ох как хочется — поперек! Чтобы видел: и он, Михеич, человек!

Иван тоже заснул не сразу. Бревнышки не казались ему жесткими. Он даже удивился, до чего же удобно вот так, на этих бревнышках. С сумкой под головой и телогрейкой поверх. Его ботинки сушились на двух колышках, но на ноги он натянул сухие и потому теплые шерстяные носки, домашние. Он лежал и сквозь невысокое пламя костра видел неподвижную фигуру Михеича. Смешно торчали из-под телогрейки его босые ноги. Блики огня ложились и на лезвие топора под головой. И Иван вдруг подумал: «А что если он ночью топором, по доброй памяти двадцать девятого года»? И тут же другая мысль, успокаивающая: «Однако, не решится. В тайге он не заблудится. Факт! Но куда ему потом? На Енисей? — спросят: „С кем он был? Где они?“ К кержакам? Дороги не знает. Когда выйдем к заимке Пимушиных, тогда другое дело. Хоть и староверы там, а все-таки к нему ближе. В бога верят. Советской власти сторонятся. А здесь — нет! И Яков Родионович спит спокойно…»

Но Анин не спал. Нет, его не беспокоили мысли о Михеиче. Он знал, видел: Михеич смирился со своей участью. На решительное не способен. Нет для него ни дождя, ни тяжелых завалов, ни мокрых болот. Много месяцев прошло с того дня, как он прочитал в «Литературной газете» статью В. Юрезанского «Цвести садам в пустыне». В этой статье говорилось: «Сибирь, где протекают величайшие реки мира — Обь, Енисей, Лена — исключительно многоводна. Но воды Сибири идут через тайгу, через тундры, в край стужи, к Северному Ледовитому океану. Они почти не служат нам. Надо эту географическую нецелесообразность исправить!.. — и далее, развивая план инженера Давыдова, план поворота сибирских вод в пустыни Средней Азии, автор писал: — Поднятая плотиной вода Оби пойдет обратно на юг и, выйдя на южный склон Тургайских ворот, поступит в Аральское море, которое поднимется на один метр и из горько-соленого станет пресным… Из Аральского моря могучий поток сибирских вод вступит в Сары-Камышскую котловину, а из нее старым руслом Узбоя в Каспийское море. Водохранилище, созданное подпором Оби, может быть усилено водами Енисея. Для этого у Осиновских порогов, в устье Подкаменной Тунгусски, надо построить плотину, поднимающую уровень реки на 70—80 метров и направить сток воды через водораздел междуречья в приток Оби — Кеть…».

И вот теперь он идет по этому пути. Ему поручено провести первые изыскания, протянуть первую ниточку, по которой потом в эту землю будут вгрызаться экскаваторы. А ведь война, можно сказать, кончилась только-только. Еще не восстановлено разрушенное. Люди еще не привыкли к гражданским профессиям. А страна уже смотрит в будущее! В далекое будущее! И красота его, Якова Родионовича, профессии в том, что позволяет идти ему впереди века. Он сейчас на дороге в будущее. Он уже видит, как высокая плотина поднимает уровень воды в Енисее и они через Большой Кас, через Маковский волок устремляются в Кеть, а оттуда в верхнюю Обь. Ради такого стоит потрудиться. Но с кем он должен выполнить эту работу? Михеич смотрит если не в прошлое, то из прошлого. А Ивану хотя и жить в будущем, но что он знает о нем?

Но усталость берет свое. Засыпает и Яков Родионович.

Утро, как утро, но без дождя. Уже хорошо!. Костер горит не в полную силу, но все же не загас. Ночью, поочередно, они вставали и поддерживали живительное пламя. Очередность, конечно, относительная. Кто первый почувствует, что мерзнет, просыпался и подкладывал дрова. Но потом спит уже пока не встанет другой.

Над огнем сушат промокшую за ночь одежду, одеваются, обуваются. Михеич кряхтит, натягивая резиновые сапоги — портянки великоваты, а оторвать жаль.

Анин на удивление молчалив. Он не говорит спутникам, что к зимовью на ручье Пимушином они должны были выйти еще вчера днем, а к вечеру быть на заимке. Но сегодня уже начинается третий день пути, а они не вышли даже к Пимушиному ручью.

Они идут, как и вчера и позавчера, молча, преодолевая заросли и завалы. Останавливаются, чтобы раскопать шурф и опять — вперед сквозь чащу… И вдруг просвет!

— Пимушиха!

Да, это она самая, долгожданная, желанная Пимушиха. Отсюда должна пролегать тропа к заимке.

Необычайная тяжесть сваливается с плеч Анина. Он шел правильно. А то, что проходимость тайги оказалась ниже предполагаемой, так этого никто не мог предвидеть.

Они переправляются по поваленным деревьям на противоположный берег, находят свежие следы человека, порубку и тропу. Потом находят и зимовье. Его подмыло и оно провалилось в землю, одна крыша торчит, да и та заросла.

— Надо же! — удивляется Иван. — Вслепую, и так точно!

— Во-первых, не вслепую, — поправляет его Яков Родионович. — Шли по компасу, я шаги считал. Во-вторых, главное: я знал, куда иду, так сказать — видел цель! Завалы, болота… Приходилось, конечно, отклоняться, но сбить с пути они не могли.

— Шаги считать? Это же обалдеть!

— Три шага — два метра, к этому быстро привыкаешь. Я даже дома на улице порой ловлю себя на том, что иду и шаги считаю…

Они уже не хотят ни есть ни отдыхать. Идти, только идти. Но Михеич достает из рюкзака лоток.

— Я помою маленько, — говорит он.

— Помой, — соглашается Анин. Он знает, Худолеев ищет золото. Что ж, пусть ищет. — А мы пока чаек соорудим.

Берега Пимушихи не для прогулок. Они густо заросли тальником, завалены буреломом. Идти можно только у берега по воде.

Михеич ищет место, откуда удобнее взять пробу на промывку, и Яков Родионович с Иваном слышат, как он чертыхается:

— Не река, змея! Лешак ее забери!

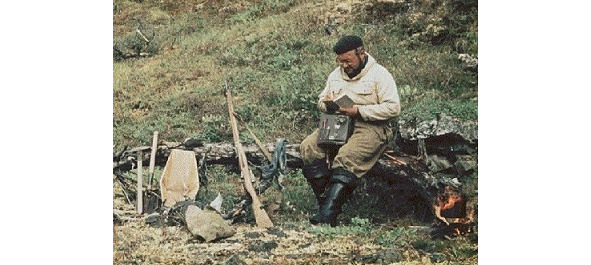

Анин пользуется остановкой, чтобы сделать необходимые записи в дневнике, а Иван раскладывает костер и подвешивает на огонь чайник.

Некоторое время они сидят молча. Потом Анин прячет в полевую сумку дневник, а Иван говорит:

— Занятный мужик Михеич. Смотришь на него, то страшно становится, а то жаль, хоть плачь.

— С чего слезы-то? — спрашивает, усмехаясь в бороду Анин.

— Неустроенный он какой-то.

— Оттого и неустроенный, — спокойно говорит Анин, — что смотрит если не в прошлое, то из прошлого. А мы сейчас на тропе в будущее.

Проклиная господа бога и всех святых возвращается мокрый до пояса Михеич. Он сразу стаскивает сапоги, выливает из каждого по кастрюле воды, и кладет их подошвами к костру. Затем начинает стаскивать штаны.

— Провалился? — спросил Анин.

— Берег осклизлый. Не удержался.

Михеич развешивает на просушку штаны и остается в грязно-серых подштанниках. Они тоже мокрые, но Михеич машет рукой:

— Высохнут. На мне.

Он смывает на железный совочек мокрый шлих с лотка и сушит его над огнем. В одной руке он держит совок, в другой кружку с горячим чаем. И сам — в подштанниках!

— Цирк! — говорит Иван. — Тебя, Михеич, сейчас только за деньги показывать.

Анин не дает развить эту увлекательную тему:

— Шлих черный?

— Черный, — ответил Михеич. — Не блеснет даже.

— Да! — соглашается Яков Родионович. — Здесь вряд ли будет золото.

— Для чего ж мы копаем тоды? — Как бы сам с собой разговаривает Михеич.

— Канал здесь будет, — говорит Иван.

— Канал… Канал… — бурчит Михеич и начинает напевать:

— То дождь, то снег,

То мошкара над нами,

Сидим в тайге с утра и до утра…

— Михеич! — обрывает его Анин. — Спел бы что-нибудь другое.

Худолеев смотрит на него волком.

— А что, по ухам бьет?

— Будь человеком! Не ставь в неудобное положение.

— А что? Заложишь?

«Наглеет Михеич! — подумал Иван. — А что будет, когда выйдем к заимке? Хоть и староверы там, а все к нему ближе. В бога верят. Советской власти сторонятся».

— Ладно. Шуткую я. А вот как насчет послабления? Слышал я, понапрасну людей ссылали?

Иван заметил, что Яков Родионович не ответил на прямо поставленный вопрос.

— Ну как, обсох? — спросил он. — Идти надо… А то, вот, возьми у меня штаны запасные.

— Все равно мокнуть, — бурчит Михеич, натягивая наполовину сырые штаны.

И действительно, с серого неба снова накрапывает мелкий холодный дождичек.

Анин выверяет тропу и берет курс на заимку. До нее остается километров 10—11. Дождь продолжается. Анин идет по привычке считая шаги. Шаги считает «тройками» (каждая «тройка» — два метра) — левой раз, правой два, левой три, правой четыре… Умножишь на два, получишь метры. Вот и сейчас, он ведет счет и засекает время. В первый час проходят 1625 «троек» — три с четвертью километра. Останавливаются, так как мокры насквозь. Снова костер, снова выливают воду из сапог, выжимают носки и портянки. Штаны снимают и держат над огнем как трубки — теплый воздух проходит сквозь них как сквозь трубы для «буржуек» — так сушить быстрее…

За второй час проходят около четырех километров. Еще немного и еще чуть-чуть и вот она, Пимушиха. Уже видны крыши.

Заимка всего на два домика. На лай собак выходят двое мужчин. Они вопросительно смотрят на пришедших, которые стоят за калиткой и мокнут.

Несмотря на темноту и моросящий дождь можно различить, что один из них высок ростом и плотного телосложения, второй — ниже на пол головы, но тоже плотный, коренастый. У молодого в руках ружье.

Так они стоят некоторое время, две группы незнакомых людей, разглядывая друг друга в темноте. Потом Анин, поздоровавшись, спрашивает:

— Мы из экспедиции. Можно к вам?

— Заходите.

Изба просторная и чистая. В сенях мельничная установка с конным приводом, в комнате большая русская печь, лавки вдоль стен. В красном углу большая икона Христа-спасителя в серебряном окладе. Под иконой полочка, покрытая рушником. На ней две толстые книги: большая черная с золотым обрезом и поменьше в твердом красноватом переплете. Сразу видно старого издания.

Хозяин высокий, широколицый, подстриженный в кружок. Борода черная, окладистая, с проседью. Взгляд внимательный, выжидающий.

— Мы из экспедиции, — представляется ему Анин. — Я начальник отряда Яков Родионович Анин.

— Из Енисейска? — Как бы между прочим спрашивает хозяин.

— Экспедиция в Енисейске. А мы к вам прямиком, с Енисея.

Хозяин критически оглядывает их грязную порванную одежду.

Кивает головой: — Похоже!

И снова смотрит вопрошающе: мол, здесь-то вам что нужно?

— Если можно, мы поживем у вас дня два-три? — говорит Анин. — А дальше на Касовские галеи пойдем.

— Лады, — говорит хозяин. — Завтра потолкуем. Устали, поди.

— Устали, — подтверждает Анин. — И промокли.

— Мать, — говорит хозяин, не поворачивая головы. — Собери на стол гостей попотчевать.

Из-за печи появляются женские фигуры, видимо хозяйка, невестка и девочка, вероятно внучка хозяина. Одеты они в длинные темные платья. Головы повязаны темными платками по-монашески, видны только лица от бровей до подбородка.

Хозяйка сноровисто достает ухватом из печи казан с еще теплой картошкой, невестка приносит огурцы, творог, сметану. Хозяйка быстро выставляет снедь на стол, деревянный, чистый, просторный. Внучка подает на чистом полотенце круглый каравай, свежий, вероятно сегодняшней выпечки.

— Вы уж разрешите ваши мисочки, — просит хозяйка. — С посудой у нас плохо.

Мужчины — хозяин с сыновьями и гости, садятся за стол.

Сыновья, что выходили встречать, как и отец крепкие, широколицые, ширококостные. Хозяин заимки, Тимофей Савельевич, и его старший сын Федор, сразу видно, одна плоть и кровь. Темные, бородатые, «сурьезные». Младший сын, Влас, словно на отшибе. Он такой же стати, плотный, коренастый, но ростом ниже и, главное, бритый и стрижен по-городскому. И ходит немного в развалку. Пригляделся — ну, конечно! Из-за ворота выглядывает полосатая тельняшка. Чудеса! Кержак в тельняшке!

Иван видит, как Влас прячет улыбку, нагибая голову. Чувствует, наверное, что тельняшка здесь не к месту.

Единственно, что хочется сейчас гостям, так это обсушиться и лечь спать.

— А для согрева не найдется? — спрашивает Анин.

Старший сын выжидательно смотрит на отца. Тот чуть нагнул голову.

— Подождите, — говорит старший сын. Он уходит и вскоре возвращается с четвертью медовухи.

Михеич, мокрый и незаметный до этого, подается вперед словно гончая, почуявшая добычу. Хозяин наливает каждому. Мутная желтоватая жидкость. Михеич припадает к стакану и, не глядя по сторонам, выпивает одним духом, ставит стакан на стол и выжидательно смотрит на хозяина.

— Поешь, — говорит Михеичу Анин и тот, словно проснувшись, тянется к миске с горячей картошкой.

Яков Родионович тоже выпивает свой стакан залпом, но спокойно, словно не медовуху пьет, а кефир. Пьет и Иван. Сладковатый напиток, после которого становится и теплее и веселее.

Выпивает стакан медовухи и хозяин, за компанию. Сыновья к медовухе не прикладываются.

Горячая картошка со сметаной! Кажется, что давно уже не ели так вкусно и так сытно. Хозяин наливает еще по стакану. И снова Михеич проглатывает его, словно боится не успеть. Хозяин не смотрит в сторону Михеича, но Анин чувствует, что у того нарастает неприязнь к Михеичу. Эта неприязнь появилась еще раньше, когда Михеич, войдя в избу, попытался неловко перекреститься на икону. Ничего особенного, Михеич, как и хозяева, верующий. Но вера-то у них разная: у хозяев — старая, они староверы, и крестятся двумя перстами, а Михеич веры канонизированной при Петре I и крестится он тремя перстами. Вроде разница небольшая, а преграда непреодолимая. И теперь к тому же медовуха, точнее торопливость, граничащая с неприличием.

Хозяин наливает и по третьему стакану и по четвертому. Но все молча. Гости насыщаются, хозяева наблюдают. Мужчины. Женщины, подав на стол, скрываются за занавеской, что отделяет простенок за печкой, словно и не было их.

«Надо будет образумить Михеича, — думает Анин, — и Ивану объяснить, где находимся».

Они согреваются и пьянеют. Им стелют на полу шкуру сохатого, тут же за лавкой, на которой они сидят. Покрыться дают три тулупа. Они валятся спать в прямом смысле этого слова. Едва хватает силы снять верхнюю мокрую одежду. Спать!… Спать!.. Спать!..

2

Первым проснулся Анин. Он сразу ощутил и мягкую теплую шкуру, и уют жилья, потянулся и подумал, как хорошо, что они не в лесу. Но тут же открыл глаза и разглядел свою сухую одежду, заботливо сложенную хозяевами на лавке.

За окном еще густели сумерки, но обитатели заимки уже не спали. Хозяйка, одетая во все темное и повязанная платком, как и вчера, по-монашески, хлопотала у печи, доставая оттуда ухватом одни чугунки и устанавливая другие. Ей помогала девочка лет двенадцати, худенькая, одетая во все белое.

«Как мотылек, — подумал Яков Родионович, — а живет в темноте».

Вошел Тимофей Савельевич. Он был обсыпан мучной пылью.

Вслед за ним вошел Влас. Тимофей Савельевич взглянул на него.

— Готово! — сказал Влас.

— Баньку вам протопили, — сказал Тимофей Савельевич. — Поснедаете, можете помыться.

Яков Родионович приподнялся на шкуре, протянул руку за одеждой. Сидя натянул рубашку, затем поднялся, надевая штаны. Как только он стал одеваться, поднялся и Михеич. Тыльной стороной ладони расправил усы — вот, мол, и мы в порядке. А что вчера, так было ли это?

Иван тоже проснулся. Но он только приоткрыл один глаз, а вставать не торопился. На шкуре так тепло и так мягко. Это тебе не бревнышки у костра.

Но Анин взглянул на него и Иван выпрямился как пружина. Молодой, подвижный, он быстро натянул сухую одежду и первым подошел к рукомойнику, оригинальному умывальнику-бочонку. Но тот был пуст.

— Где у вас вода, — спросил он и сразу почувствовал, что на него как-то странно смотрят. Смотрит неожиданно притихший Яков Родионович, взглядом суровым и осуждающим — хозяин, как будто с испугом — хозяйка, а Влас, наоборот, с веселыми искорками в глазах.

— Давайте вашу кружечку, — ласковым голоском сказала девочка.

Она ополоснула руки, зачерпнула ковшиком из кадки и сверху, осторожно, чтобы не коснуться, наполнила его кружку. И, когда она отошла, хозяин заулыбался, а хозяйка, быстро вытерев руки о передник, стала собирать на стол.

— Вы уж разрешите ваши мисочки, — как и вчера, попросила она.

Вчера Иван не обратил на это внимания, но сегодня он уже понял, что дело не в посуде.

Сели за стол. Пока хозяйка перекладывала горячую картошку из чугунка по мискам, Яков Родионович наклонился к нему и тихо сказал:

— Ничего сам не трогай. Кержаки здесь живут, староверы. Ни посуды их не касайся, ни с женщинами не заговаривай… Они сами все дадут…

— Ешьте на здоровье, — сказала хозяйка и отошла в сторону.

— Это что же, как в граде Китеже? — изумился Иван.

— Как в граде… — кивнул Яков Родионович. — Россия велика… Смотри внимательно, еще не то увидишь.

Тимофей Савельевич отряхнул с колен мучную пыль, сел рядом.

— Давайте с нами? — предложил ему Анин.

— Благодарствую, мы уже…

Он сидел с гостями, хотя работа ждала его. Но и не только из вежливости. Анин понимал: вчера было не до разговоров, сегодня надо было объяснить — кто они, зачем здесь. Да и нужда была к хозяину, надо было, чтобы он помог.

— Трудная тайга здесь, — сказал он, кладя ложку.

— Трудная, — подтвердил хозяин. Но, ни о чем не спросил.

— Мы поживем у вас день-другой? — спросил Анин. — Окрестности посмотрим, потом дальше пойдем.

— Ищите чего?

— Местность обследуем. К верховьям Каса нам надо.

— Болота там. Непроходимые.

— Знаю. Я на Малый Кас выходил. Со стороны Оби. По карте Маковский волок через Касовские галеи лежал. Землепроходцы раньше по нему с Оби в Енисей переваливали.

— То когда было! Нет там теперь волока.

— Волока нет. А люди? Раньше, я знаю, жили там.

— Все равно, не пройдете. С Большого Каса к Малому летом пути нет.

— А на Большом Касе есть люди?

Тимофей Савельевич не ответил и Анин правильно понял: люди там есть, но говорить о них Пимушин не хочет.

— Нам бы туда и обратно, — продолжал Анин. — Мы никого тревожить не будем. Посмотрим и уйдем. Вот только тайга тяжелая. Если бы можно было у вас лошадь арендовать. Мы заплатим…

Тихон Савельевич качнул головой.

— Нет. Лошади сейчас самому нужны. Уборка не ждет. Да и не пройти туда с лошадьми. Об эту пору туда и пешему не просто.

— И вы не ходите?

— Зимой по всей тайге охотничаем. А сейчас, да с лошадью… Нет, не пройти…

— Пройдем! — сказал Яков Родионович и было в его голосе такое убеждение, что не только Иван и Михеич поверили, что они пройдут, но и Тимофей Савельевич перестал сомневаться.

— Что ж, с богом! — Сказал он и поднялся. Вечор может отец выйдет, с ним поговорите. Он тайгу как никто знает.

— Спасибо. Обязательно… А теперь что? Кости попарим?

Он говорил весело, скрывая за шутливым тоном огорчение. Тайга действительно тяжелая. А без лошади опять все на себе. Да и много ли унесешь? Хорошо, если на Касовских галеях хозяева такие же гостеприимные… Впрочем, гостеприимство — закон тайги. Сомневаться не приходится. Примут даже недруга.

Влас проводил их к бане. Иван взял ведро и направился к колодцу.

— Куда? — остановил его Яков Родионович. — Я же сказал, никакой самостоятельности.

— Так воды же, из колодца!

— Нельзя не колодезным ведром.

— Я принесу, — сказал Влас. Он опять улыбался.

— Я думал, сказки все это, про град Китеж, — сказал Иван.

И Михеич оглядывался по сторонам, удивлялся:

— Надо же, не дошла сюда Советская власть!

Его сутулая фигура даже выпрямилась.

— Остался бы? — спросил Яков Родионович.

Михеич от неожиданности помотал головой, как лошадь.

— Не-ет…

— Что так? Ни Советской власти! Ни колхозов!

— Нет! — Уже твердо ответил Михеич. — Это же все равно, что в лагере. Только без конвоя.

— Живут же люди.

— Нет. Так нынче уже не живут.

Подошел Влас, принес два ведра студеной воды.

— Баня истоплена, — напомнил он.

Как и другие строения на заимке Пимушиных, баня была сложена из кедра.

Солнечное дерево — кедр. Рослое, сухое, горит хорошо, и плодоносит, и не гниет. Стены из кедровых бревен как бы хранят солнечное тепло и сухость.

В парную вел небольшой сухой предбанник, наполненный теплом кедра и жарко истопленной печи. Белье сложили на лавке. Хозяйственный Михеич сразу ухватил таз.

— Вы погрейтесь маленько, а я, однако, постираюсь.

Он быстро наполнил таз водой и начал шваркать куском хозяйственного мыла по нательному грязно-серому белью, которое, казалось, не отстирать никаким мылом.

В парной еще было сухо. Тусклый свет из маленького оконца освещал бревенчатые потемневшие от жара, почти коричневые стены, широкие толстые доски, выстилавшие пол, и большой «семейный» полок, сделанный из таких же толстых досок. На нем могло уместиться сразу человек пять. В углу громоздилась большая печь без дымохода из камней, привезенных, видимо, с Енисея, и обмазанных и скрепленных глиной. Со временем глина затвердела, подверглась обжигу и теперь сама выглядела как камень. А по центру печи помещался котел, покрытый деревянной крышкой. Из под крышки выбивался слабый пар и тянулся в противоположный угол, наискосок, где под потолком виднелась маленькая отдушина. Зимой ее затыкали тряпкой.

— Начнем? — спросил Яков Родионович.

Он приподнял крышку, зачерпнул ковшиком кипятку и плеснул на камни. Жаркий и влажный тропический вихрь возник над каменкой и пронесся над головой к отдушине. Иван даже присел. А парная сразу наполнилась жаром, на теле выступил пот.

— Еще?

Иван пожал плечами — мол, как знаете.

Яков Родионович плеснул еще раз, жар в парной прибавился, но эффект был уже слабее. Видимо по сухому пар шел активнее.

— Полезли наверх, — предложил Яков Родионович и первый забрался на полок.

Поднялся наверх и Иван. Сухие доски обжигали. Иван слез, зачерпнул из ведра у двери холодной воды и обдал доски.

— Чтобы не изжариться, — пояснил он.

Они сидели, свесив ноги и опустив головы. Тело обволакивал влажный жар. То ли влага, то ли пот струились по груди, по спине, заливали глаза. Вот также сидели когда-то и их далекие предки из града Китежа. Из сказки.

Но Иван все-таки разглядел: Яков Родионович выглядел очень любопытно — грудь волосатая, шея бычья. Не иначе в молодости баловался штангой. Волосы намокли, спутались. Борода тоже вроде стала меньше, слиплась. Он сидел, закрыв глаза, полностью отдаваясь наслаждению теплом, влагой, чистотой и отдохновением.

Но у Анина отдыхало только тело. Мысли были устремлены туда, за баню, где начинался путь к Касовским галеям. Лошадей хозяин не дал. Пожалуй, он сказал правду: не пройти с лошадьми. Значит, нужен проводник. На этот вопрос хозяин не ответил. А проводник нужен. Касовские галеи не шуточные. Можно и не выбраться.

Дверь приоткрылась и в парную бочком прошмыгнул Михеич. Вид его был смешон: голый, а на голове зимняя шапка-ушанка с опущенными ушами, как в мороз, и на руках брезентовые рукавицы.

— Чтой-то холодно у вас, — сказал он и взялся за ковшик.

После третьего «поддатия» он полез на полок, а Иван, наоборот, скатился вниз. Сидя на корточках, он наблюдал, как Михеич начал отчаянно нахлестывать себя веником, отчего кожа его мгновенно из белой превратилась в красную.

— Хорошо! — стонал он. — Ой, хорошо!

Там, на полке, видимо, было до того «хорошо», что даже Яков Родионович не выдержал и спустился вниз. А Михеич просил:

— Ванюш! Поддай ишшо! Что-то холодает!

Иван плеснул еще и Михеич наверху завыл от восторга. В это время приоткрылась дверь и вошел Влас. Он не собирался мыться, только сказал:

— Кваску вам принес. — И вышел.

— Погодь-ка…

Михеич соскочил с полка, схватил ковшик и выскочил в предбанник. Менее чем через минуту он вернулся с полным ковшом, но пить не стал.

— А ну, держись!

И поддал квасом на каменку

Духовитый обжигающий вихрь, еще более яростный, чем первый, пронесся по парной, захватил и тех, что сидели на полу. Уши обожгло так, что Иван схватился за них руками. И Яков Родионович пригнулся.

А Михеич уже кричал с полка:

— Кто храбрый? Полезай сюды!

Яков Родионович выждал немного и поднялся наверх. Чтобы не отставать, залез на полок и Иван. Жара стояла одуряющая. Михеич уже лежал ничком, окуная голову в таз с холодной водой. Яков Родионович взялся за пихтовый веник.

— Погодь, начальник. Давай я тебя попарю! — поднялся Михеич.

— Ну, попарь!

— Студент! Помогай!

Веселый азарт захватил Ивана. Вдвоем они хлестали начальника, а Михеич поучал:

— Да не так, ты! Не так! Бьешь, будто зло держишь. А ты смотри, как я! Кончиком, кончиком… И легонько, чтобы ласково…

Наконец Яков Родионович поднялся.

— Спасибо! Хватит! Так и кожу снимете.

— Ложись, студент! Твоя очередь! — командовал Михеич.

— Я сам…

— Не бойся! Не оторвем… Эка ты паря какой… Красивый… Девки небось по тебе сохнут.

— Я женат.

— Ну и шо? Разве женатому запрещается?

— Не запрещается, а не рекомендуется.

— Что так?

— Хочу, чтобы семья у меня была крепкая.

— Это ты хорошо сказал, — Михеич опустился на пол и присел на корточки. — Крепкая семья это хорошо! У меня тоже могла быть семья. В двадцать девятом как раз и жениться надумал. И девку приглядел. Статная была девка. Да и я не такой как сейчас… Не получилось. Ни тогда, ни после.

Нет, не мог он забыть того, что было и что было и что «не получилось». Не мог он забыть и того, что получилось.

А Иван не понимал Михеича. Ну, было!.. Ну, не получилось!.. Так ведь все в прошлом. А жизнь она вот она, сегодня, и жизнь хорошая, веселая, полная задора и перспектив. Смотри вперед, что без толку оглядываться?

А Яков Родионович понимал. Не может смотреть вперед тот, у кого глаза на затылке. И не объяснить ему. И не помочь. Надо только постараться, чтобы не сбился он окончательно: не спился, не ушел в разбой, чтобы работа приносила ему пусть маленькую, но радость!

Потом они сидели в предбаннике, глотали прохладный воздух, запивали его квасом.

— Бельишко под баню кинем, — сказал Ивану Яков Родионович. — Хозяева помоются, тогда замочим, а завтра постираем.

— Ладно, — сказал Иван и взглянул при этом на сподники Михеича. Они висели над ними на веревке и вроде были много светлее.

Тем временем Михеич по быстрому оделся и вышел. Неодолимая сила влекла его. Вчера пришли поздно, затемно, устали, промокли. Потом выпили. Сладковатая на вкус медовуха казалась слабенькой, а вот, поди ж ты, свалила. А с утра баня. И только сейчас он смог оторваться от своих спутников, от зоркого взгляда хозяина, и посмотреть на заимку. Она напоминала ему то далекое детство, тот хутор, на котором он вырос. Такой же добротный, обширный, огороженный почти таким же забором. Лес был, правда, совсем не таким, только с одной стороны хутора, а с другой простиралось обширное поле. Летом на нем, желтея, переливалась рожь, а зимой оно простиралось безмолвным белым покрывалом, за краем которого скрывалась невидимая глазу деревня. Только дымки морозным безветренным утром поднимались за белым полем. А здесь вокруг лес, мало сказать лес — тайга, глухая, полная своих шорохов и загадок. Но люди живут, как и у того поля. Как и там пашут для себя, держат скотину для себя, промышляют белку и соболя, хоть и на продажу, а, по сути, тоже для себя. И вот это «для себя» делало заимку Пимушиных близкой его сердцу и родной.

Впрочем, так ли? Хозяин косится на него. Здесь господствовали законы, которых не было на его хуторе. Старая вера. Он перекрестился тремя перстами и сразу поймал на себе косой взгляд хозяина. У староверов крест двуперстный. И курить у них нельзя. И есть из их посуды нельзя. И воду не колодезным ведром не бери. И не заматерись… А как высказаться не выматерившись?.. Яков Родионович и Иван были вовсе из другого мира. Но их принимали. Верно. А он, Михеич, — другое дело. В их глазах он был вероотступником.

Михеич неожиданно остро почувствовал, что на заимке он не пришелся. И все-таки она была ему близка.

Вот спят они втроем бок о бок на одной земле. Только смотрят Яков Родионович и Иван куда-то вперед. Начальник рассказывает, поверить трудно. Хотят повернуть реки вспять! Воды Енисея переправить в Обь, а оттуда вверх по течению, через засушливые пустыни Приаралья в Каспийское море. Сказка, конечно, но заманчиво!

А Иван-студент слушает начальника раскрыв рот. Верит каждому слову. Может быть и правда все это. Может быть, так оно и будет. Ведь учат людей в институтах. Не зря, наверное.

Вот вышли они к заимке Пимушиных. Пахнуло на Матвея знакомым, давно забытым. Хутор в тайге, по сибирски — заимка! Крепкое хозяйство, хотя и не сравнить с ухваткинским. Оно и понятно! Природа не та! Сеют на маленьких полянках на водоразделе, где посуше. Да и то, только для себя. И чтобы скотину прокормить: три лошади, коров штук восемь. Зимой промышляют охотой. Заимка поставлена добротно. Дома теплые. Амбары и сараи вековые. Только как же они живут здесь, в отрыве от людей?

Живут в старой вере.

И этим тоже напомнили они отцовский дом. Там веру держали прочно. За годы скитаний, годы проведенные на руднике образа святых угодников потускнели в памяти. Не помогли они тогда, в двадцать девятом, ни отцу, ни братьям, ни ему, Матвею. И трудно было теперь сказать, верил он в бога или нет? Но сейчас прежнее поднялось откуда-то из глубины, из тех пластов души, что отложились еще в глубоком детстве. Их не затронул плуг преобразований. Но у Пимушиных Бог был хотя и тот же, но вера иная. И Михеич на заимке «не пришелся». Во-первых, он сходу нехорошо показался пристрастием к медовухе; во-вторых, много курил, и, хотя уходил курить за амбар и даже за ограду, не мог укрыться от косых взглядов хозяев; в-третьих, он был иного направления в вере. Яков Родионович и Ванюха — безбожники, люди другого мира. Можно не принимать этот мир, но он — реальность. Глупо не считаться с реальностью. А он, Михеич, другое дело. Он отступник в глазах Пимушиных. А давно известно: безбожников карает бог, а отступников — люди! И карают жестче и беспощадней, чем извечного врага!

И Михеичу стало страшно. Безбожники оказались ближе ему, чем Пимушины. Он будет держаться поближе к начальнику, к Ивану и вздохнет с облегчением, только когда они покинут заимку.

Нет, к прошлому возврата нет! Нельзя жить на мертвом острове в океане жизни. Верить в бога можно, но нельзя доводить эту веру до абсурда. Новый мир, новые люди. Жить с ними можно. И все же: «Пойти еще в тайгу золотишко помыть? А там, глядишь, может и колхозы распустят».

Он зашел за амбар. Здесь, в тишине и безветрии, укрытый бревенчатой стеной от хозяйских глаз, он чувствовал себя свободнее.

Достал кисет, свернул цигарку. Затянулся с наслаждением.

И вдруг, за спиной:

— Покурим?

Вздрогнув от неожиданности, он оглянулся. Влас. Стоит, ноги широко. Как на палубе. Улыбается.

— А ты куришь?

— Курю.

— А отец увидит?

— Да он знает.

— И что?

— А ничего. Я здесь уже отрезанный ломоть.

— Ну, закури.

Оторвал клочок от газеты, насыпал махорки.

— Где научился?

— На флоте. Семь лет служил. В Японию плавал.

— Позвали или сам пошел?

— Сам.

— Наш Родионыч больше похож на кержака, чем ты.

— Похож, не значит, что кержак.

— И то верно, он другой веры.

И тут за амбар завернули Яков Родионович с Иваном.

— А я ищу тебя, — сказал Анин Михеичу. — Думал, куда запропастился?

— Мы тут от ветру укрылись.

— Знаем мы, от какого «ветру»… И ты, Влас! Не боишься, отец заметит?

— Я потихоньку.

— Он в армии еще пристрастился. Теперь и отец не отучит, — сказал Михеич.

— На флоте… — поправил его Влас.

— Вон ты какой!? — протянул Анин. — А я все к тебе присматриваюсь. Вижу, не похож на других, а в чем — не определю.

Влас засмеялся.

— Здесь еще дедушкин дух силен. А я… я и вовсе на корабле комсоргом был.

— Послушай, комсорг! — вдруг живо сказал Яков Родионович. — Пойдем с нами проводником. Очень нужно.

— Отца нужно спросить, — серьезно сказал Влас. — А я что…

— С отцом поговорим, — пообещал Яков Родионович. — Поговорим!

А Иван подумал с удивлением: «Надо же! Анин просит…».

Но долго думать ему не пришлось.

— Вот что, — сказал ему Яков Родионович. — Пройди-ка с Матвеичем вокруг заимки. Задайте пару шурфов. А я тем временем, попробую насчет Власа…

Заимка располагалась на высоком обнаженном угоре. Когда-то все здесь выгорело, а теперь земля разделана, стоит сжатый хлеб в копнах, пустой, очевидно летний дощатый балаган, в стороне видна пасека.

Иван выбрал место для шурфа на самом краю поля. Худолеев не спеша снял дернину, под которой обнажилась мокрая глинистая земля. Но и ее оказалось немного, сантиметров двадцать, и обнажился песок, как и в тех шурфах, что они копали, когда шли к заимке. Но тогда Матвеич копал быстро, споро, Иван тогда смотрел на него и удивлялся мастерству и сноровке. А сейчас Худолеев едва ковырял лопатой. Прошло уже с полчаса, а он углубился не более чем на полметра.

— Разве так копают? — сказал ему Иван. — Так и к утру не управишься.

— Так я же к вам промывальщиком шел, а не проход-чиком — миролюбиво ответил Худолеев.

— Скажи, что не хочешь.

— Здоровьишко не позволяет.

— Что же ты Якову Родионовичу не скажешь?

Михеич промолчал. Он не раз встречал таких людей как Анин. Они не прибегали к принуждению, но обладали такой силой внутренней правоты, что ослушаться их, борони бог, немыслимо. Анин был из «тех». Он требовал работы и его требования были безоговорочны. Да если по совести, то и не договаривался Михеич ни на должность проходчика, ни на должность промывальщика. Он числился экспедиционным рабочим и должен был делать все, что прикажут. Но приказывать мог начальник. А не студент, который в тайге сам без году неделя… Но что зря… Иван славный парень. С виду серчает, а зла на сердце не держит.

Иван стоял сдвинув брови, как если бы на его месте был Анин.

— Дай лопату!

К его удивлению Худолеев охотно подчинился. Он вылез из шурфа, отряхнул налипший на мокрые штаны песок и стал свертывать самокрутку. А Иван взял у него лопату и стал яростно выбрасывать песок.

«Что делать с Михеичем? — думал он. — Раньше было просто: приказал — выполняй! А не то!.. Как бы на его месте поступил Анин? Ему Михеич не стал бы противоречить. А с ним, с Иваном, Худолеев совсем другой… Ну, ладно! Пусть сидит. Потом они посчитаются…».

А Худолеев дымил у него над головой и молчал. Но и ему молчание, видимо, стало в тягость и он сказал:

— Удивительный человек, Яков Родионович. Ну, понятное дело, золото. А пустой песок, что зря…

Иван распрямился. Злится ли на него? Объяснять ли все заново?

— Темный ты человек, Матвеич. Неужели не поймешь? Век старательства отходит, как отошли твои кони. Новая жизнь строится. И тебе в ней тоже место есть. Не все же по лесу волком бродить.

Что-то дрогнуло в лице Матвеича.

— Оно, конечно, спасибо тебе на добром слове. Однако, молодой ты ишшо. Не знаешь многого.

— Чего же еще я не знаю?

— Лиха не изведал, — вздохнул Михеич. — Все при тебе, и дом, и семья. В институте, вот, обучаешься.

— А что же ты не вернулся? После войны можно было.

— Можно, — согласился Михеич. — Я попробовал. Вышел на «железку». А жизнь, как та «железка», грохочет, несется куда-то. Эшелон туда, эшелон сюда. А я, как на обочине. Все чужое, все мимо. Вроде, пока на Алдане золото копал, изменилась жизнь. И подумал: «Ухватка, поди, разорена. Ни родных, ни дружков не осталось. Куда ехать?».

— На завод пошел бы, на стройку…

Михеич не ответил. Окурок уже жег ему пальцы, а он прищурено смотрел куда-то поверх. Да разве же он не мечтал вернуться? Кого не тянет в родные края? Но родные места и манят и страшат. Нет там родных, кто его примет? А старожилы, если живы, припомнят старое. Хоть и молод он был тогда, хоть и не ответчик за отца и братьев, а все одна кровь. Старший-то брат, Степан, служил у Деникина, с Антоновым гулял. Расстреляли его. Здесь никто ничего не знает. А там? Разговоры кругом: деревня разорена… земля неухожена… скот побит… пахать нечем и не на чем… восстанавливаются колхозы… Нет. Нет, деревня, Матвею «не светила». И завод. Не привык Матвей к самостоятельности. На руднике все по другому, по приказу: подъем, завтрак, штольня, барак, ужин, отбой. А теперь — иди, куда хочешь, делай, что знаешь… А куда идти? Словно на чужбине…

Окурок все-таки ожег ему пальцы. Бросил его в шурф, схватился пальцами за ухо. Увидел, что Иван смотрит не него, ждет ответа.

— Нет, — помотал он головой. — Нет. Золотишко дело сподручнее. Да и думал, вернусь в Ухватку с капиталом, тогда и почет будет другой. Фарт свой искал. В Забайкалье, потом на Ангаре. Вышел к Енисею. Вроде и к дому ближе. Только не фартило мне. И года подступили. И задумался я о спокойной жизни… Вот она и есть теперь эта самая спокойная жизнь… Да ты что не копаешь?

Он поднялся.

— Сиди, сиди… — нарочито нахмурил брови Иван. — У тебя здоровье не позволяет.

Но Михеич забрал лопату из рук Ивана, который, кстати, и не очень сопротивлялся, и тоном старшего сказал:

— Молод ты ишшо норов показывать…

Сказал беззлобно, примирительно и Иван подумал: «Что с ним? Неужели дошло?».

Анин не пошел в маршрут в надежде, что после бани хозяева будут отдыхать и он поговорит с ними спокойно и под хорошее настроение. Но такое не произошло. И после бани они разошлись каждый со своим делом, только на работу почище. А Яков Родионович остался один. Даже хозяйка что-то перебирала в сенях, лишь изредка заглядывая в избу.

«Что ж, — подумал Анин. — Нет худа без добра. Покамералю, по крайней мере».

Он достал дневники, карту. В маршруте — на ходу, под дождем, вечером при свете костра — писать было неудобно. Он ограничивался короткими записями, а то и просто пометками на карте. Теперь по отметкам он восстанавливал маршрут, записывая, что помнил. А помнил он почти все и поэтому на пройденный отрезок у него уже складывалась готовая геологическая карта. Это только для Михеича пески были «одинаковыми», потому что не содержали золота. Даже Иван различал грубые гравийные выносы горных рек, тонкие илистые прослои озер, глинистые пески оплывин. Да мало ли!

Он и не заметил, как стемнело. Вошла хозяйка и зажгла лампу.

— Скоро снедать будем, — сказала она.

Анин собрал все свои бумаги, сел за пустой стол. В углу теплилась лампадка под иконой, лежали уже давно примеченные книги.

— Можно посмотреть? — спросил он.

— Отчего же не посмотреть, — ответила хозяйка. — Только они не по теперешней грамоте писаны.

Анин снял с полки ту, что побольше, темную, с золотым обрезом. На потускневшем от времени переплете прочитал писанное поморским полууставом: «Четьи минеи», что следовало переводить, как «чтения ежемесячные», — сборник житий святых, составленный по месяцам в соответствии с днями чествования церковью каждого святого. «Четьи минеи» служили обычно для назидательного «душепользования». Но перед Аниным лежал редкий экземпляр, составленный в старообрядческой среде Андреем Денисовым. Анин был уверен, что даже его дед, славянист по образованию, не держал в руках подобное издание.

Думал ли Яков Родионович, что когда-нибудь пригодится ему дедовская наука.

Начал читать. Медленно. По складам. Во-первых, подзабыл, конечно. Во-вторых, старославянский язык не похож на современный. Точнее, значение слов сходное, а произношение и написание совсем иное. Слово «господь», например, пишется «гпдь» и еще черта сверху. Но постепенно втянулся. Поднял голову — хозяйка сидит напротив, подперев голову руками, слушает. И невестка рядом, и внучка. Когда подошли и не заметил. Стал читать дальше.

Притча, на которой он открыл книгу, в простой назидательной форме повествовала о том, как Христос явился к язычникам, в обычаях которых было идолопоклонничество и жертвоприношение, и сказал им, что принес за них жертву богу — плоть свою и кровь свою. И поскольку, после снятия с креста его обмыли водой, то он заменяет обряд жертвоприношения обрядом омовения.

События, связанные с признанием в конце 10 века Древнерусским государством /Киевской Русью/ христианской религии в качестве официальной и господствующей было обусловлено развитием Древней Руси. Ее интересы требовали установления такой государственной идеологии, которая защищала бы ее право на собственность и помогала бы держать в повиновении крестьян. Старая, языческая религия, возникшая в первобытном обществе, этим требованиям не удовлетворяла. А христианство было той религией, которая соответствовала ее интересам. Принятие христианства диктовалось также необходимостью укрепления внутреннего единства Древнерусского государства путем создания единой государственной идеологии. Вместе с тем, принятие христианства сблизило Русь со всеми христианскими государствами, особенно с Византией, содействовало развитию древнерусской культуры. Знаменуя собой установление новой идеологии, более прогрессивной, чем в первобытно-общинном строе, принятие христианства Русью было важным этапом в развитии древнерусского государства.

Но когда Яков Родионович поднял голову и взглянул на слушателей, за столом собралась уже вся семья Пимушиных, то увидел, что они воспринимают притчу абсолютно: да, пришел Христос и примером своим, жертвой своей обратил людей в свою веру! И говорить им что-то обратное, значило остаться непонятым, более того — нажить в них врагов.

Тихон Порфирьевич поднялся и взял с полки из под иконы вторую книгу, поменьше, в красном переплете.

— А эту не прочитаете? — спросил он уважительно. — Ее и дедушка прочитать не может.

«Дедушкой» в семье Пимушиных все звали отца Тихона Порфирьевича.

В это время в сенях раздался шум. Иван с Михеичем вернулись из маршрута и снимали грязные сапоги. Анин подождал, пока они вошли, и принял книгу из рук Тихона Порфирьевича. А тот только сурово взглянул на вошедших, требовательно призывая их к тишине, и те, еще не зная в чем дело, затихли и осторожно, чуть ли не на цыпочках, подошли к столу.

Яков Родионович разглядывал книгу в красном переплете. То было «Евангелие», или «благовестие», одна из четырех книг т. н. Нового завета, повествующих о «земной жизни» Иисуса Христа. И неудивительно, что даже дедушка не мог его прочитать. «Евангелие» тоже было древнего издания, более того — на церковно-славянском языке. Этот язык широко применялся в прошлом на Руси в богослужебной, церковно-религиозной, а также научной письменности и оказывал сильное влияние на русский литературный язык вплоть до XVIII века. По своему происхождению он относился к старославянскому языку, но то был язык восточных и южных славян /болгар, сербов, хорватов/ и если в книге «Четьи минеи» слово было трудно прочитать, но прочитанное, оно было понятно, то написанное на церковно-славянском было трудно и прочитать и понять.

И все же, к своему собственному удивлению, Анин чувствовал, как в его памяти, из самой глубины ее, всплывают лежавшие там доселе чужие, мало знакомые слова, оживают и срываются с языка готовыми фразами. Он не все понимал, что читал, запинался, останавливался. Он читал, как в студенческие годы немецкий язык: слова произносил, но значения их не понимал. И здесь ему на помощь приходили Пимушины. Они поправляли его, если он произносил слово неверно, разъясняли фразу, если Яков останавливался, теряя ее смысл.

Постепенно, строка за строкой, он овладел и второй притчей о деяниях Иисуса Христа. То была притча о вере. В ней рассказывалось, как к Христу подошла больная женщина и попросила вылечить ее. «Ты сын божий, — сказала она. — Ты все можешь». «Иди, — ответил Христос. — Ты будешь здорова». «Нет, — возразила женщина. — Если ты сын божий, то вылечи меня сейчас». «Я же сказал тебе: иди, ты выздоровеешь». Женщина упорствовала: «Если ты не можешь вылечить меня сразу, значит ты не сын божий». «Как же я могу тебя вылечить, — сказал Христос, — если ты сама не веришь в свое исцеление?».

Анина поразила последняя фраза. Нет, конечно, она не имела отношения к святым «чудесам». Это была квинтэссенция житейской мудрости, вложенной в уста Христа составителями «Евангелия». Ни одно дело, ни большое, ни маленькое не может быть сделано без уверенности в том, что его можно сделать.

Но как и с первой притчей, слушатели приняли прочитанное абсолютно: Христос не мог исцелить женщину потому что она не поверила в его божественное происхождение. Бог покарал женщину за неверие.

Некоторое время за столом сохранялось молчание. Первым нарушил его Тимофей Савельевич.

— Собирай снедать, — сказал он хозяйке и обе женщины, хозяйка и невестка, и даже маленькая Аленка, разом поднялись из-за стола и направились к печи.

На заимке был порядок. Ничего никому никогда не приходилось повторять дважды. Такой «порядок» глушил инициативу, а женщины, так те, вообще, были на рабском положении. Но нарушь сложившиеся обычаи и заимка распадется, пропадет, не выживет.

Как и вчера, одно за другим следовали соленые огурцы, вареный картофель, суп или вернее густой мясной навар, каша тыквенная, каша гороховая. Подавалось каждое блюдо поочередно, в одной миске для гостей, в другой для хозяев. Тимофей Савельевич перед каждым блюдом поспешно, словно стеснялся, клал широкий двуперстный крест. Женщины обедали за кухонным столиком.

Когда подали мед, Тимофей Савельевич нарушил молчание.

— Ты, поди, из наших будешь? Признайся! — сказал он, обращаясь к Анину.

— Почему?

— Порядки наши знаешь, соблюдаешь их. Не куришь. Не выражаешься. Обратно же, борода… Книги наши читаешь…

Яков Родионович улыбнулся. Он, конечно, не стал объяснять, что бороду сбреет, когда вернется домой, что не курит, потому что уважает законы заимки, и не выражается, не потому что кержак, а просто потому, что так воспитан, интеллигентно.

— Нет, — сказал он. — У меня корни другие.

— Есть ведь кержаки, что в миру живут.

— Нет, Тихон Савельевич, я не кержак.

Пимушин посмотрел с недоверием.

— Не таись… На Касовских галеях что надобно?.. Там скиты стоят. Не боитесь?

— Чего?

— Тайга, однако.

— Тайги не боимся.

— Так ведь она — тайга! Войти просто, а выйти не каждый сможет.

— Не варнаки же здесь. Люди. Мы ничего плохого не делаем.

— Вижу. Однако, бывает и хорошие люди не возвращаются.

И тут в разговор вступил Влас.

— Бать! Я схожу с ними? Белку за одно посмотрю.

Тимофей Савельевич бросил на него быстрый взгляд, чуть дрогнула борода в ухмылке.

— Сходи, коли есть охота.

Умный человек Тимофей Савельевич. Все видит, все понимает. Лишних слов не говорит. И насчет тайги, не пугал — предупреждал. В скитах дикие кержаки занорились, могут обойтись совсем не так, как Пимушины.

— Вот спасибо! — сказал Анин. — Я, признаться, сам хотел попросить.

— Не за что благодарствовать, Влас все равно той дорогой не ходил.

— Кто же ходил?

— Дедушку надо спросить. Он здесь на сто верст окрест все знает. — И повернулся к Власу. — Сходи, позови.

Савелий Порфирьевич, маленький, седой старичок, многократно крестится на иконы, садится на лавку и равнодушно спрашивает:

— Пошто старика тревожите?

Но равнодушие это внешнее. Маленькие глазки старика живые и внимательные, как бы говорят: «Мы хоть и в глуши живем и старой веры придерживаемся, но и нас так просто не объедешь».

— Дедушка, — отвечает Влас. — Расскажи, как к Касовским скитам пройти.

Савелий Порфирьевич некоторое время сидит молча, прикрыв глаза белыми ресницами. Потом говорит:

— Уходил я от мира. Думал, далеко ушел, ни царь, ни новая вера достать не могли. Ан, однако, Советская власть достала.

— И что же? — осторожно спрашивает Анин.

— А ничего, — спокойно отвечает он. — При Советской власти живи, где хочешь, веруй, во что веруешь.

— А как же с тропой, дедушка? — напоминает ему Влас.

— Тропа что ж, лет осьнадцать назад была тропа. Ноне лесоповалы, дожди… Поди и затесов не сыщешь.

Он рассказывает, как шла тропа, и путь, которым предстоит идти, становится Анину яснее. Вернее, ему становится ясно, что никакой дороги сейчас к истокам Большого Каса нет. Он благодарит. Старик поднимается и снова многократно крестится.

— Пойду, однако.

Во дворе залаяли собаки. Тимофей Савельевич и Влас вышли во двор. За ними вышел и Анин.

Он увидел, что за изгородью стоят два паренька и, так же как и он вчера вечером, с опаской смотрят на собак и на незнакомых им людей. По тяжелым котомкам, домотканым курткам и стрижке, почти такой же, как у Тимофея Савельевича, можно было догадаться, что они из тайги и что путь их далек.

Тимофей Савельевич отогнал собак и повел их в избу. Здесь и без того было тесно, а теперь стало и вовсе не продохнуть.

Савелий Порфирьевич быстро взглянул на вошедших, сказал тихо:

— Однако, тесно здесь, пусть у меня ночуют.

— Мы, пожалуй, в бане переночуем? — вопросительно глядя на Тимофея Савельевича, сказал Яков Родионович.

— Можно и в бане, — согласился хозяин. — Там, поди, просохло.

— Пусть ко мне идут, — распорядился Савелий Порфирьевич и вышел.

Тимофей Савельевич кивнул Власу.

— Проводи.

Влас и пареньки с котомками вышли. Анин повернулся к Ивану и Михеичу.

— Пора и нам.

Баня просохла, но темные бревенчатые стены еще приятно держали тепло, да в воздухе стоял аромат березового веника.

Влас принес охапкой полушубки и звериные шкуры.

— Чтобы мягче было, — сказал он.

Михеич тотчас принялся застилать ими широкий полок.

— Ну вот, а ты боялся! — весело сказал Власу Яков Родионович.

— Это отец Вам уважение оказал, — ответил Влас. — У нас такие книги даже дедушка прочитать не может. Особенно красную.

— А что, дедушка один живет?

— Не один. Братан с ним живет, жена его, дочка. Только дедушка к смерти готовится и ничего от мира не принимает. Горел он однажды. Изба, одежда, ружье, пудов сорок меда — все сгорело. Он тогда сел на пенек и заплакал. А потом сам восстановил, своими руками.

— А книги, что под иконой, его?

— Его. Он их первыми спасал.

— Хорошие книги, — сказал Анин, словно вздохнул. — Редкие. Таких в обиходе теперь, можно сказать, не сыщешь.

— А ты откель такой премудрости научен? — вдруг спросил с полка Михеич.

— Отец в Томской гимназии славянские языки преподавал.

— Из дворян, значит? Или духовный?

— Нет, Михеич, не угадал! Отец мой — ссыльный. Политический.

— Надо же! Тоже каторжник!

— Тоже! Если не вспоминать: когда и за что?

— Большой чин у отца?

— Нет отца. Погиб он.

— Не в тридцать седьмом?

— В восемнадцатом. Его белогвардейцы расстреляли. Как видишь, не одному тебе досталось.

— Ну-ну… Сам-то партейный?

— Партейный! — Анин не заметил, что ответил по худолеевски. — В 41-м вступил.

— Сам не воевал?

— Нет. Здесь работал. По золоту. Американцы ведь в долг давали, не даром.

— А не скажи! Их тушенка помогла!

— Не тушенкой же мы войну выиграли. Ты на «Западе» давно был?

Михеич только ухмыльнулся.

— Вот! А я не так давно ездил на Полтавщину. Знаешь, что от Полтавы осталось? Трубы печные, и то не везде. Город — одни хаты-мазанки. Только три здания новых, среди них — церковь! Кадетский корпус старых времен, стены кирпичные в метр толщиной — один остов. В парке колонна мраморная с орлом наверху — памятник Петру в честь победы над шведами, — и его хотели свалить, гады! Говорят, двумя танками тянули, да надорвались. И почти вся Русь к западу от Волги вот так, в развалинах. Пустыннее, чем в тайге. И поднимать нечем, вот, как у нас, лопата — и все! А друзья заокеанские свою технику — автомашины у них были хорошие: «студебекеры», «виллисы», «джипы», суда «либерти» времянки, корпус почти что жесть, но механизмы послужили бы, — словом, все забрали, за океан и там под пресс. Ни себе, ни людям!

Даже Михеичу стало жаль такой неразумности.

— Чего же они?

— А с того, что дружба дружбой, а табачок врозь! Гони копейку! Но только мы поднимем! И то, что в развалинах, и здесь — тайгу.

По лицу Худолеева невозможно было определить, что он думает. Наконец, он осторожно спросил:

— Теперь, что же, тронемся или как?

— Поработаем пока отсюда. И Власу надо собраться.

— Загостились… — ворчит Михеич с полка. — Пора бы уж…

Влас, сидевший до этого на корточках у порога и слушавший их разговор, поднялся.

— Нищему собраться — только подпоясаться. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отозвались все трое хором.

А когда Влас вышел, Иван спросил:

— Ты что, Михеич, по дождю соскучился?

— Из дома идти погоды не выберешь… А здесь все чужое…

И до Ивана вдруг дошло: Михеич боится! Ну, конечно! Если он, Иван, и Яков Родионович в глазах Пимушиных антихристы, то на то воля божья. Он их и покарает! А Михеич — вероотступник! Отщепенец! Таким нет прощения на земле. И покарать его вправе не только бог, но и люди. Вот и жмется Михеич поближе к «своим», вот и торопит: «Загостились! Пора бы уж…».

Но Михеич уже посапывал там, на полке. И Иван тоже забрался наверх и зарылся в теплые мягкие шкуры.

3

Ночные гости ушли на следующий день. Ушли они рано, но, разбуженный провожающим лаем собак, Иван в окне увидел, что уходят они уже подстриженные по-городскому. Он усмехнулся этому нехитрому превращению.

Пришел Влас. Он теперь держался с ними как свой.

— Кто такие? — спросил Иван, кивнув на забор.

— С соседней заимки, — ответил Влас. — Братьев Титовых сыновья. Слышно в этом месяце призыв ихнему возрасту, вот они и идут.

— Ведь ваша вера не разрешает в армии служить, людей убивать?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.