Бесплатный фрагмент - Ключи от счастья

ПРОЛОГ

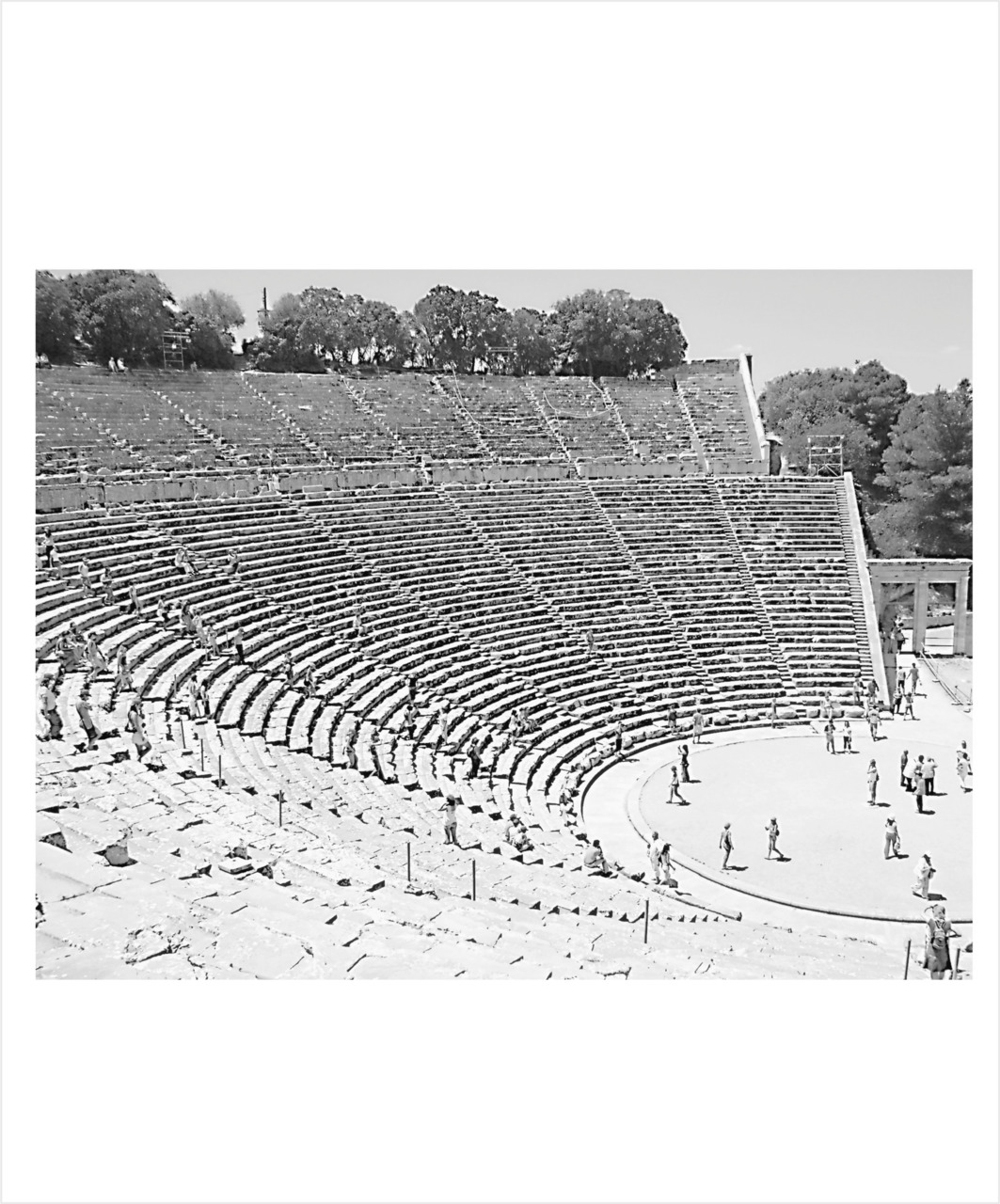

Главная мечта, к которой стремились люди всех народов во все века — это счастье. Не каждому удавалось добраться до него, и причины были самыми разными. Если мешало внешнее окружение, тут уж ничего не поделаешь, но часто люди и сами допускали ошибки, не использовали тех шансов, которые давала им судьба.

Любому человеку полезно знать, как подобраться к птице счастья и схватить ее за хвост в нужный момент. Почему бы не изучать такой предмет в школе или хотя бы на специальных курсах? Однако ничего подобного не происходит. Говорят, счастье у каждого свое, общие правила тут не помогут, универсального рецепта нет. Каждый сам себе кузнец и должен ковать свое счастье в одиночку.

Такое мнение сложилось в давние времена и прочно укрепилось в традиции. Конечно, на заре развития человечества мечты о счастье были просты, как пряник. Проблема была в том, чтобы добыть ресурсы, прежде всего материальные, чтобы эти мечты воплотить. Много еды, много одежды, кров над головой — о чем еще мечтать первобытному человеку?

И вот борьба за счастье началась. На протяжении веков люди научились производить множество продуктов, в том числе и тех, без которых они могли бы легко обойтись. Задача ставилась именно так — производство ресурсов, а дальше каждый мог сам легко обеспечить свое личное счастье. Но так было в старые времена, а теперь ситуация изменилась.

Современный человек вошел во вкус и серьезно расширил список своих потребностей, и в этом нет ничего необычного. Общество радостно приняло этот заказ и начало производить самые замысловатые предметы, имея в виду, что они скорее всего пригодятся и помогут счастливчикам.

Теперь «конструкция» мечты усложнилась, стала развитой и сложной. Для ее сборки требуются комплектующие — это так, но нужно еще суметь построить свое счастье, собрать эту сложную конструкцию, а она у каждого своя. С этим и возникли проблемы.

Уже в детстве мы пытаемся понять, как можно заполучить счастье. Нам объясняют, что для этого нужно долго учиться, потом работать, выполнять целый ворох всяких «надо», и тогда в награду за хорошее поведение прилетит синяя птица или приплывет золотая рыбка.

Мы верим, учимся и трудимся, стараемся следовать правилам, но где же обещанная награда? Оказывается, награду мы должны организовать себе сами, потому что общество «создает условия», не более.

Прогресс набирает силу, вокруг появляются все новые предметы, услуги, технологии, которые создаются с единственной целью — приблизить человечество к счастливой жизни. Мы сидим на этой куче возможностей и думаем — а как бы из всего этого слепить, собрать, скомпоновать свое личное счастье?

Одни решают, что счастье — это случайность, везение, перекладывая ответственность на слепую судьбу. Другие продолжают махать молотом и строят персональные кузни. Эти оптимисты приступают к делу без подготовки, без опыта, а потом тяжело вздыхают, глядя на неказистые результаты своих трудов.

Хуже всего то, что такое положение вещей считается нормальным, его не пытаются изменить. Пора бы разобраться с этим и понять, что происходит.

Нам нужна модель, отражающая представление человека о мире, в который он попал. Скажем сразу, эта модель формируется постепенно, от простых и примитивных форм до самых сложных. Расширяя свои знания, приобретая опыт, человек совершенствует модель, однако ее суть остается постоянной.

В основе модели — наш мир, который существует сегодня. В нем человек видит только небольшую часть, которая его окружает, а остальное — это опыт других людей, почерпнутый из рассказов, книг и так далее. В ближнем окружении есть приятные моменты, а кроме них и другие, которые лучше бы поменять на более привлекательные.

Человек умеет мечтать, представляя себе не только тот мир, который уже существует, но и другой, который вполне мог бы существовать, не говоря уже о нереальных фантастических сюжетах.

Возникает целый рой образов, начиная от нового велосипеда, заканчивая волшебными палочками. Жизненное пространство обрастает дополнениями, которые мы называем сказками или мечтами в зависимости от того, насколько серьезно к ним относимся.

Имея такую картину, человек понимает, что она неполна, что в любой момент могут обнаружиться новые очень приятные фрагменты, события неожиданно могут повернуться в хорошую сторону или наоборот, появится причина, которая испортит даже то, что есть сегодня.

Однако кроме этих случайностей есть еще и возможность двигаться к мечте за счет собственных усилий. Можно поработать над какой-то проблемой и улучшить ситуацию, и это вполне реально. Еще лучше, если за дело возьмется не один человек, а большой коллектив, тогда шансы на успех многократно увеличатся.

Подводя итог, отметим, что каждый человек, сформировавший свою модель мира (а она постоянно развивается), имеет представление о том, куда бы он хотел двигаться, чтобы попасть в более благожелательный и приятный мир. Он понимает, что возможности ограничены, что нередко шансов на успех почти нет, но желание все равно присутствует. Это личная позиция человека.

Далее все просто. Если такое движение каким-то образом происходит, случайно или осознанно, человек начинает ощущать счастье в том или ином его виде. Даже если результат пока не достигнут, но есть явное продвижение, это хорошая основа для счастья. Если же движения нет, если возникает застой, синяя птица перестает порхать где-то рядом и улетает в неизвестном направлении.

Это общая картина, а конкретный человек живет в ограниченном пространстве и на коротком историческом отрезке. Полноценная модель ему не нужна, гораздо лучше иметь упрощенную версию. Она должна содержать основные понятия, полезные для принятия решений на работе, в быту, в общественной жизни. Все остальное тащить в модель нет смысла, чтобы не усложнять ее. Модель должна быть простой, удобной и адекватной.

Обучение должно быть быстрым и эффективным. Быстрым — чтобы человек успел не только получить диплом, но и отработать полученные знания. Эффективным — чтобы научить будущего работника основам мастерства и не морочить голову всеми остальными понятиями, которые ему не пригодятся.

Основных концептуальных моделей не так много, отличаются они только уровнем сложности. Ребенок начинает с наиболее простых, но далеко не все к старости добираются до самых сложных. Значительная часть населения не имеет мотивации для развития мировоззрения и продолжает жить на достигнутом уровне.

До тех пор, пока модель полностью устраивает личность, пока положение в ней стабильное, пока видно, что перспектива открывается радостная — возникает почва для ощущения счастья. Но жизнь — штука сложная, и по мере приобретения опыта мы все время получаем новые факты, новые идеи, которые не укладываются в простую модель.

Наступает момент, когда рядом с ней появляется более сложный вариант, иначе объясняющий устройство этого мира. Тогда приходится переходить на новый уровень мышления, на новую модель.

Допустим, человек определил вектор, который указывает, как следует изменять этот мир к лучшему. Теперь нужно браться за дело, но тут оказывается, что вокруг уже идет много процессов, поддерживающих жизнь общества и развивающих ее в лучшую сторону.

Усилия одного человека выглядят весьма скромно по сравнению с возможностями коллективного труда, поэтому он начинает искать дело, которое соответствует его личным устремлениям. Если такое дело найдется, в команде человек сможет добиться гораздо больших результатов, чем в одиночку.

Сложные задачи лучше всего решаются, если за них берется не один человек, а большой коллектив. При этом необходимо согласовать представления отдельных людей и привести их к единой платформе. Все участники процесса должны двигаться к единой цели, использовать единые правила и так далее.

К примеру, завод успешно работает, хотя его первоначальный состав давно ушел на пенсию, а на работу пришли молодые рабочие. Им сразу говорят, что существуют цели, правила, требования, которым они должны следовать, иначе их на завод не возьмут.

Получается, что элементом эволюции становятся уже не отдельные граждане, а коллективные технологии. Работники подчиняются правилам, установленным до их прихода. Субъектом эволюции становится завод, а рабочие привлекаются по мере необходимости.

Производство помогает людям, предоставляет им необходимые для жизни ресурсы, но у производства свои принципы выживания. Кроме вредных условий и экологических проблем производство нередко снижает качество товаров, начинает активно навязывать продукцию, которая человеку в принципе не нужна.

Различным процессам требуются токари, менеджеры, врачи, полицейские, дирижеры, политики. Рядом теневые технологии подбирают себе грабителей, мошенников и наркоторговцев. Развитие технологий само по себе не представляет для человека угрозы, если при этом он блокирует развитие «плохих» технологий и поддерживает «хорошие». Но этим надо заниматься.

Борьбу за выживание ведет завод, причем в своих собственных интересах, а счастье работников выносится за скобки. Они получают зарплату и могут ковать свое счастье за пределами завода так, как сумеют.

Возможно, мы сгущаем краски, но складывается ситуация, при которой люди начинают работать на благо заводов, университетов, поликлиник, когда они следуют правилам семьи, этноса, государства, профессиональной сферы и так далее, причем каждая такая группировка не берет на себя ответственность за счастье отдельных людей. В лучшем случае она помогает, способствует, но не более.

Эти социальные фрагменты озабочены собственным выживанием. Они организуют подготовку молодых специалистов, они нарушают экологические нормативы, выпускают вредную продукцию, навязывают рекламу и лоббируют свои интересы везде, где только можно.

Возникает опасение, что человека скоро загонят в стойло и заставят работать на интересы производства, будут превращать его в робота, и при этом внушать, что таким образом он движется к собственному счастью.

Не будем пугаться раньше времени, но интересы производства в широком смысле необходимо учитывать. Здесь и заводы, и филармонии, и общественные движения, и властные структуры, и криминал — словом, любые устойчивые структуры, созданные и поддерживаемые коллективами людей.

Большинство из них работает на благо цивилизации, другие представляют опасность (военно-промышленный комплекс), третьи просто пытаются найти свою нишу и по сути дела бесполезны, хотя и выглядят вполне прилично.

Посмотрим подробнее, как протекает подготовка молодежи к решению актуальных задач.

Устойчивые и долгосрочные коллективы людей представляют собой самостоятельные «особи», которые стараются выжить и даже дать потомство. Разница в том, что они полностью зависят от людей.

Технологии проникают в систему образования и воспитания молодого поколения. Ребенку дают знания, необходимые прежде всего для выполнения им рабочей функции. Естественное стремление человека к труду, к преобразованию окружающей среды наше образование превращает в необходимость трудиться на благо технологического прогресса.

Объяснять молодому человеку, что он должен забыть о своих интересах и подчиняться интересам производства, было бы грубо и ошибочно. Молодой человек может заартачиться и не станет работать на таких условиях. Поэтому ему рассказывают сказку о счастье. Дескать, овладев знаниями, необходимыми производству, занимаясь выпуском продукции, которая пользуется спросом на рынке, молодой человек движется к собственному счастью, получая все необходимые материальные и духовные ресурсы.

Естественное стремление человека к счастью сначала превращается в простой список потребностей, а затем по каждой из них предлагаются образцы, далекие от идеала. Счастье сводится к потреблению, а потребление сводится к эрзац-продуктам и целому ряду бесполезных, а порой и вредных предметов.

Молодой специалист, достигнув активного возраста, готов служить технологиям, готов потреблять продукт, производимый производством, но плохо представляет себе собственные интересы и пути, по которым он, как член общества, может контролировать развитие технического прогресса.

Противостоять развитию технологий во «вредную» сторону может сплоченное общество, для чего должны существовать соответствующие институты. В сознании людей должна быть четкая картина происходящего, осознанное видение пользы и вреда производства.

Существует множество механизмов, в результате которых функция контроля и отбора постепенно делегировалась в руки элитных и властных структур, а простому гражданину продолжают внушать, что такое положение вещей является нормальным и эффективным.

Здесь самое время выбросить революционный флаг и призвать к разрушению существующего порядка. Однако мы этого делать не будем, поскольку революции всегда решают одну проблему и создают много новых. По крайней мере революции, связанные с бунтом.

На самом деле все не так грустно. Стихийное развитие общества показывает, что в основе этого развития диалектическое единство двух противоположностей — интересов личности и интересов общества.

Как ни странно, конкуренция между общественными структурами, между структурами производства играет на руку отдельной личности. Состав молодого поколения ограничен, каждая отрасль стремится переманить к себе наиболее развитую молодежь, поэтому вынуждена предлагать ей особые условия, считаться в какой-то мере с ее личными интересами.

Молодой человек может поверить рекламе, выбрать модную профессию, но далее все зависит от степени его активности. Он может отдавать все силы работе, а может выполнять ее по минимуму, влияя таким образом на выживание определенной технологии.

Помимо школьного образования, «заказанного» производством, существуют традиции семьи и улицы, другие формы воспитания, ориентирующие молодое поколение. Поэтому оно нередко «голосует ногами», саботируя то направление, которое ему навязывают.

У личности есть возможность строить свою жизнь как под правила общества, так и вопреки им. Однако судьба Маугли никого не вдохновляет. По этой причине человек решает пойти на компромисс с обществом и выполнять некоторые его требования, чтобы взамен получить желаемые ресурсы и возможности.

В результате такого компромисса личность получает поддержку общества и действительно может двигаться к своим целям, пусть и не так быстро. С другой стороны, обществу удается получить работников, выполняющих обязательные или критически важные функции, даже если они не вызывают интереса.

Отношения между личностью и обществом строятся по принципу «курица и яйцо». Личность формируется под влиянием общества, которое вкладывает в нее известные знания, мировоззрение, нормы поведения и так далее. Однако личность стремится изменить окружающий мир, в том числе и общество, сделать его более приемлемым для себя и своих последователей.

Если взглянуть шире, в развивающемся мире не может быть абсолютных критериев и правил, общество адаптируется к новым вызовам. Одни традиционные приемы сохраняются и укрепляются, другие отбрасываются и заменяются альтернативными методами. Благодаря этому общество способно выживать в меняющихся условиях.

В данный момент и в данном месте конкретный человек может вмешиваться в историческое развитие лишь в ограниченных пределах, только там, где для этого существуют необходимые условия. Остальные мечты приходится отодвинуть в сторону, поскольку время для их реализации еще не пришло.

Но и этого ограниченного объема вполне хватает на то, чтобы наполнить жизнь человека заботами и творческим трудом, если он к этому стремится. Во всяком случае, он всегда может найти достойную цель, вполне достижимую в данных условиях, а значит, у него есть возможность двигаться к этой цели и в результате ощущать счастье.

Отношения между общественными институтами и личностью не сводятся только к материальной выгоде. Даже если основная работа выбирается с ориентацией на высокую зарплату (что бывает далеко не всегда), в свободное время человек занимается не менее важными для общества вопросами.

Это могут быть семейные заботы, воспитание детей, общение с друзьями и активность в районе проживания, участие в спортивных, туристических, культурных мероприятиях и так далее — вариантов не счесть. Здесь человек не только не получает зарплату, но иногда даже вкладывает собственные средства в некоторые мероприятия (например, мастерит кормушки для птиц).

В этой ситуации производству, заинтересованному в привлечении необходимых работников, не остается другого пути, кроме того, чтобы включать в свои предложения и интересы личности. При заводах начинают строить стадионы, открывают клубы, организуют дома отдыха и так далее. В идеальном случае завод становится культурным центром в своем регионе.

Здесь человек, помимо выполнения производственного задания, развивается еще и как личность, выполняя различные социальные задачи. Это дает ему дополнительные шансы на достижение счастья, что и требуется.

Оценив ситуацию, человек выбирает стратегию, которая поведет его к счастью. Он видит текущую позицию, рядом появляются идеи о том, как ее можно изменить в лучшую сторону. Отдельно стоит надежда на случайное везение и мечты о другом мире, существующем где-то за горизонтом, где жить намного приятнее.

Кто-то на этом и останавливается. Он решает, что в реальной жизни сказки быть не может, что нужно верить в чудо, в случайную удачу, либо мечтать о тех местах, где жизнь протекает по другим законам. Одни просто ждут счастья, другие бросают все и едут на новые земли с желанием найти его там.

Это тоже метод, но мы сейчас не будем говорить о таких стратегиях, поскольку в них слишком много неопределенности, гарантии они не дают, а потому было бы странно вкладывать усилия в такого рода планы.

Посмотрим на то, что осталось здесь и сейчас. Общество дает возможность вложить свои усилия в тот или иной проект. Одни из них традиционны и связаны с выполнением известных функций. Нужно растить хлеб, плавить сталь, водить автобусы и строить дома. Развиваясь в этом направлении, человек повышает свою квалификацию и может рассчитывать на получение заранее известных поощрений.

Другой подход связан с поиском новых решений и уводит нас в науку, творчество, в поддержку общественных инициатив, в политику. Здесь многое зависит не только от усилий одного человека, но и от стратегии группы, вместе с которой он берется за такую задачу. Результат может быть достигнут коллективным образом, если группа действительно нацелена на те ориентиры, которые держит в голове наш герой.

В противном случае результат будет достигнут, но совсем не тот результат, о котором мечтал человек. Движение будет, но не в том направлении, которое его интересовало. Вкладывая усилия, он не получит нужного эффекта, а значит, счастье его пройдет где-то рядом. В лучшем случае оно будет выглядеть весьма скромно.

Осталось понять, как оценить шансы на успех, как определить, является ли тот коллектив, в котором ты работаешь, подходящим для реализации твоих целей? Или со временем обнаружатся какие-то проблемы?

Для ответа на этот вопрос нужно предложить подход, который был бы понятен каждому и имел под собой какую-то объективную основу. Попробуем в качестве основы использовать тот факт, что отдельный человек в своем развитии повторяет путь, пройденный человечеством.

Когда-то давно появились первые люди, создавшие первобытное общество. Тогда же появилось и первобытное счастье, а потом все развивались — и люди, и общество, и счастье, а сегодня мы имеем уже современные их образцы.

Этот путь повторяется снова и снова, когда рождается новый человек. Эмбрион проходит в утробе матери стадии биологического развития, от лягушки до обезьяны, а затем так же благополучно переходит к общественным формам, начиная с периода дикости.

Мы пойдем тем же путем и будем изучать последовательно все формы счастья, от самого примитивного до самого широкого в современном понимании этого слова. Пройдут века, оно уступит место еще более сложным вариантам, но это будет потом.

Вокруг человека протекает множество процессов. Часть из них совершается «автоматически» и регулярно — вода испаряется из водоема и собирается в тучи, чтобы потом пролиться дождем. Другими процессами руководят звери и люди, компьютеры и боги, у которых есть соответствующие алгоритмы.

Ребенок сначала усваивает список происходящих событий и не задумывается над тем, кто и когда их «включает». Важно разобраться, хороши ли они, можно ли получить от них удовольствие и проч. Затем возникает вопрос, к кому следует обращаться, чтобы снова попасть в интересный процесс (пойти гулять, получить в подарок новую игрушку). Иногда это родители, иногда кто-то еще, но нередко такого «ответственного» не находится вовсе.

Постепенно в картине мира появляется иерархия «лиц, принимающих решение». При этом наличие языческих богов, сидящих на Олимпе, функционально мало отличается от парламента, сидящего в столице. Те и другие недоступны, влиять на них затруднительно.

Более доступными являются мэр города или директор завода. Можно попробовать повлиять на них и даже устроить какую-нибудь забастовку. Насколько это полезно — другой разговор, но это попытка работать активно на более высоком уровне, не оставаясь пассивным наблюдателем.

Оглядываясь на историю, которую прошло человечество, мы видим целый ряд формаций, социальных конструкций, которые оно использовало и продолжает использовать до сих пор, хотя сегодня они адаптированы к современным реалиям. Здесь и тираны, и демократия, и идеи братства и всеобщей любви, и внимание к интересам личности. Словом, полный набор.

Нам интересно еще раз пройти этим путем, обращая внимание на то, как при этом понималось счастье, как оно развивалось и достигалось. Почти очевидно, что качественные переходы и смена формаций существовали не только в обществе, но и в отношении людей к счастью.

Если сегодня мы имеем некоторые традиционные островки в виде старых предрассудков или языческих верований, если сегодня еще встречаются люди, ведущие себя подобно дикарям и каннибалам, то и в арсенале счастья мы готовы увидеть подобные явления.

Тот факт, что общество доросло до современного состояния, совсем не означает, что все его граждане используют современную, одобренную академией наук методику достижения счастья. Здесь есть передовики, но есть и другие люди, использующие архаическую технику. И от этого не застрахован никто.

Было бы полезно провести детальный анализ исторических концепций счастья и определить их характерные признаки, чтобы уметь различать их в нашей современной и сложной жизни.

Давайте посмотрим, что же происходит с человеком. Почти сразу после рождения он начинает искать свое место в мире, свою мечту, в которой можно чувствовать себя комфортно. Точного представления о ней нет, потому что мир постоянно изменяется, и синяя птица тоже перелетает с ветки на ветку.

Но общий смысл этого комфортного места — баланс, причем баланс динамический. В идеале должно быть равновесие между личной и общественной жизнью, между ближними и дальними целями, между начальниками и подчиненными, между работой и отдыхом. Но так не бывает, поэтому хорошо бы взяться хотя бы за некоторые проблемы и начать над ними работать.

Кругозор человека постепенно расширяется, опыт накапливается, и некоторые понятия приходится переосмысливать. В детстве и юности они представляются так, а в зрелом возрасте уже иначе. Несмотря на внешнее сходство, они получают новый смысл. Обучение проводится в интересах производства, хотя и человеку оно тоже полезно. Без этого обучения люди продолжали бы бегать по лесу на четвереньках.

Мы развиваем свои знания шаг за шагом, как в компьютерной игре — от первого простого уровня к более сложным. Желательно не смешивать их, не пытаться прыгать вперед или возвращаться назад. Освоил один уровень — двигайся дальше. При этом будь готов к тому, что критерии на нем будут другими. Заметим, что продвижение вперед связано не столько с возрастом, сколько с прочным освоением предыдущих уровней.

Казалось бы, дорогу к счастью мы обозначили. Вот они, проблемы, вот направление, осталось только приложить ум и руки. Но не у всех получается так гладко. Существует множество внешних причин, да и собственных ошибок, которые не позволяют красиво пройти по жизни.

Развитие ребенка идет «под руководством» двух векторов. Один показывает ему, как можно произвести тот или иной ресурс. Другой предлагает собрать комфортную конструкцию из различных ресурсов. На первых порах эти два процесса просты и доступны. Ребенок сидит на полу и собирает башню из кубиков.

По мере развития он знакомится с все более тонкими и сложными технологиями, а также расширяет свое представление о мире, в которое попадают гораздо более интересные «башенки». Его мечты и его квалификация растут параллельно, и желательно, чтобы между ними соблюдался баланс.

Должно быть гармоничное соответствие между технологическими упражнениями и сбором из полученных результатов целостной системы, востребованной здесь и сейчас. В зависимости от сложности системы следует выбрать подходящий уровень интеграции, то есть подходящее мировоззрение, и следить за тем, чтобы и мечта, и способы ее достижения находились бы в одном пространстве, в одной схеме мироздания.

Первый ключ, первый шаг к счастью — это выбор мировоззрения, которое соответствует уровню развития человека и его профессиональной сферы, его характеру и приоритетам. Нужно подготовить место действия для того сюжета, который человек собирается разыграть.

Последующие шаги тоже важны, но основная проблема в том, что до них часто дело не доходит. Человек, который не понимает, где он находится и куда ему следует двигаться, который бродит по жизни с завязанными глазами, имеет очень мало шансов стать счастливым.

В следующих частях мы пройдем по всем стадиям развития личности и уточним, какая модель мира, какое мировоззрение там используется. В последней части попробуем сделать выводы, которые могут оказаться полезными для искателей счастья.

Если у человека есть точное представление о том, что нужно делать для достижения счастья, то нам лучше его не трогать, не мешать ему. Однако гораздо чаще такого представления нет, а есть сомнения — то ли я делаю, туда ли вкладываю силы, не следует ли переосмыслить цели и методы?

Дело в том, что любой человек занимается сразу несколькими делами, относящимися к разным уровням сложности, к разным предметам. На работе он конструирует новый аппарат, дома воспитывает детей, с друзьями обсуждает политические новости, в театре приобщается к искусству.

Каждое такое занятие имеет свои цели, требует использования соответствующих методов. В каждом из них есть партнеры, общие точки зрения, стратегии и тактические приемы. Если мы рассмотрим отдельные занятия не целиком, а по отдельности, мы гораздо быстрее поймем, какие шансы есть в каждом из них.

Когда такая оценка будет проведена, достаточно будет расставить приоритеты, то есть решить, куда прежде всего нужно направлять свою энергию, где быстрее всего появится успех. В любом случае появится ясность.

Задача понятна, но как мы будем решать ее, имея в виду, что нас окружает огромное количество соискателей счастья, и у каждого своя история, своя позиция, свои представления о жизни? Как найти универсальный рецепт для всех?

Оказывается, не все так сложно, если учесть, что основных способов решения задач не так много. Лучше всего распределить их по уровням сложности. Есть относительно простые задачи, которые человек решает в одиночку. Например, он готовит себе кофе и наслаждается его изысканным вкусом.

Есть другие задачи, в которых участвует 5—7 человек, не более. Это семейные и дружеские круги, где уже возникает коллективная деятельность, при этом ее можно контролировать непосредственно, оценивая конкретных партнеров.

В более сложных случаях имеем уже коллективы порядка сотен и тысяч человек (завод, учреждение), где действуют известные правила, где руководство ведет определенную политику, не всегда открытую и понятную для коллективов.

Наконец, когда мы переходим к судьбам стран и народов, когда мы говорим о развитии человечества, возникают совершенно другие понятия, которыми следует оперировать, чтобы понимать, что происходит, и строить верные прогнозы.

В итоге, для решения задач различных уровней сложности люди используют различные технологии оценки, планирования, контроля результатов. Отметим, что все эти технологические приемы сформированы исторически. Когда-то давно существовали самые простые формы, потом появились другие представления.

Учитывая сказанное, в следующих частях мы подробно рассмотрим такие мировоззренческие платформы, которые существовали в нашей истории, а сегодня активно используются молодежью. Ребенок начинает с представлений дикаря, а затем постепенно переходит на все более сложные формы мышления.

В результате такого анализа наши сегодняшние занятия получат определенную оценку, после чего мы будем рассматривать их в терминах соответствующих мировоззренческих представлений. Выделив таким образом их суть, мы сможем более точно определить, каковы шансы на успех в том или ином проекте, которыми мы занимаемся.

Одним словом, попробуем оптимизировать свои усилия, направить их на наиболее удачные проекты, и таким образом наши шансы добраться до счастья должны увеличиться.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

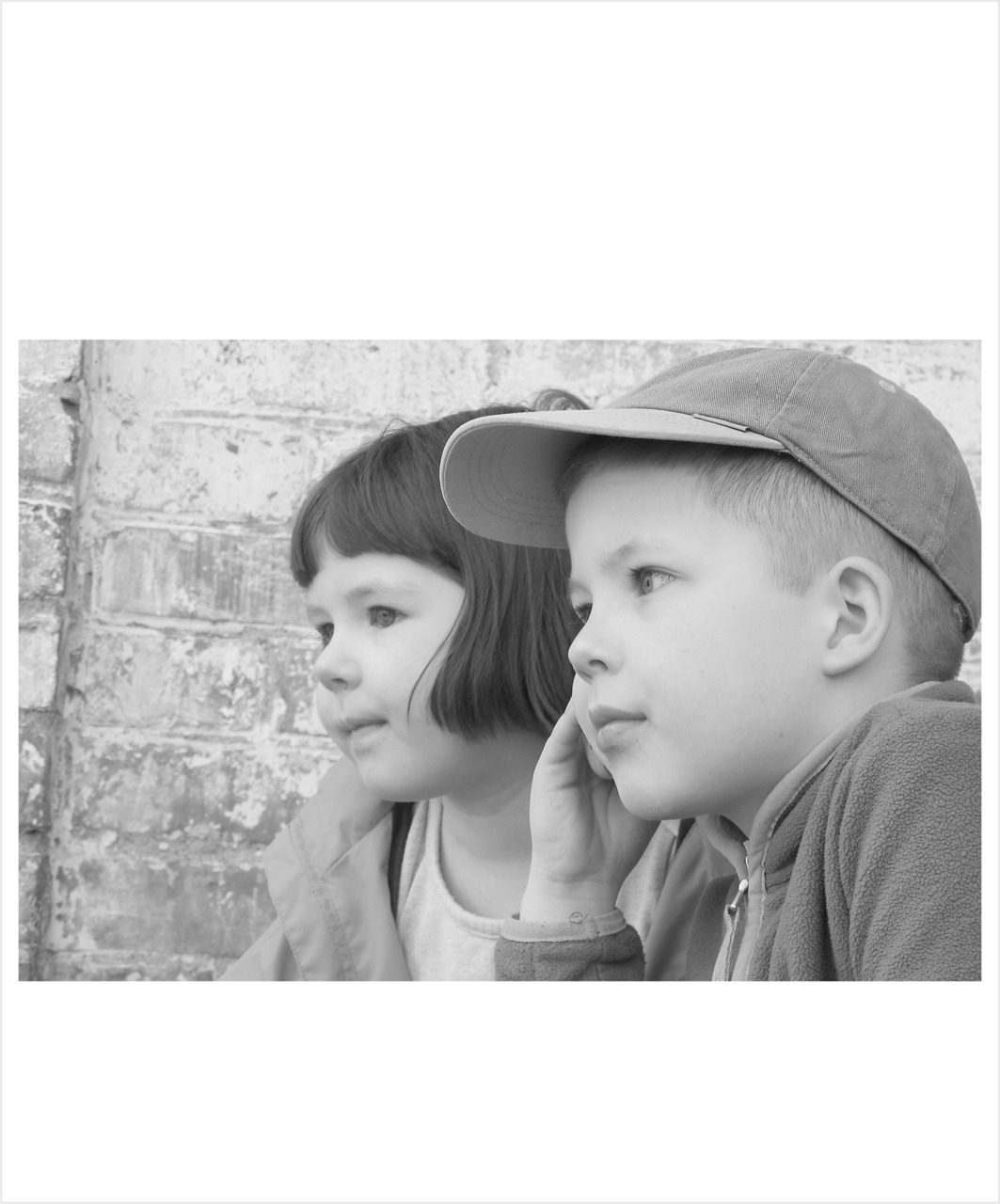

В первые недели после рождения ребенок развивается так же, как и другие высшие животные. Его чистый мозг начинают заполнять образы предметов, которые он видит вокруг. Нужно время на то, чтобы сформировалась первоначальная база данных, без которой говорить о модели мироустройства нет никакого смысла.

Мир выглядит как множество предметов, часть которых привлекает, другая часть оказывается неинтересной, а кроме них существует еще много других вещей, которые надо оценить и попробовать на зуб.

Пока еще ребенок не воспринимает жизнь как киноленту. У него есть альбом с фотографиями, причем связь между ними существует весьма условно, а часто ее нет совсем. Причинно-следственные цепочки только начинают возникать, поэтому мысли об осознанном движении тоже отсутствуют. Можно перепрыгивать из одной картинки в другую, не более.

В самом первом варианте мироздания реальность и мечта почти не отличаются друг от друга. Среди всех состояний или сюжетов выделяются приятные и неприятные. Желание находиться в приятных ситуациях и избегать неприятных уже появилось, но совершенно непонятно, как это желание реализовать.

Решения принимаются по факту. Если в поле зрения появляется привлекательный предмет, ребенок стремится к нему. Малышу трудно объяснить, что следует подождать до завтра, ему хочется сейчас. Примерно так же ведет себя собака, которую хозяин оставил у входа в магазин.

Счастливое детство, о котором мы так много говорим, возникает позже, а для его появления нужны специальные усилия. Должен появиться воспитатель, который начнет объяснять ребенку, как устроен этот мир, и в конце концов научит его быть счастливым.

Особое строение мозга, способность формировать абстрактные образы, само по себе еще не приводит к счастью. Этому нужно учиться. Полноценная модель, содержащая и оценку текущей ситуации, и мечту, и план ее достижения, возникает не сама собой, а в результате обучения и воспитания. Маугли может быть счастлив только в сказках.

Любящие родители готовы увидеть в поведении своего малыша проявление ума, смекалки, даже счастья, но пока это только первые намеки на развитие ребенка, на его движение в сторону полноценной личности, о чем мечтают его воспитатели. Похоже, эта мысль возникает как первое подтверждение их личного счастья.

Общество начинает «программировать» ребенка силами родителей и семьи, ведь оно в свое время тоже начинало с этой стадии. Воспитатель подбирает и показывает ребенку все новые интересные предметы, а также объясняет, как ими можно пользоваться.

Включается схема, хорошо отработанная еще в животном мире — следование за лидером. У высших животных жесткие рефлексы заменены гибкой программой, что позволяет легко адаптироваться к окружению. Однако эту программу надо загрузить в мозг, что и помогает сделать воспитатель.

Родители не просто развлекают ребенка, не просто знакомят к окружающими предметами, но с первых шагов стараются передать технологические навыки, то есть умение этими предметами пользоваться, сценарии их применения.

Ребенку нравится конфета в обертке, но ему объясняют, что ее нужно развернуть и укусить, что гораздо приятнее. Примерно таким же образом родители заставляют работать и другие предметы. В результате у ребенка начинает появляться осознанное видение динамики окружающего мира.

Наблюдая за действиями воспитателя, ребенок быстро понимает, что с лидером он освоит этот мир гораздо быстрее и глубже. По этой причине он просто копирует действия родителей и к его базе данных присоединяются многочисленные функции, которые можно выполнять с известными предметами.

Эти функции носят самостоятельный характер, их можно пробовать не только там, где показали, но и с другими предметами тоже. Возникает расширение пространства. Предметы теперь существуют не в виде картинки, а в виде динамического объекта, способного изменяться под воздействием со стороны.

В этот момент возникает эмбрион счастья. Есть коробочка, в которой лежит что-то интересное. Коробочка закрыта — это исходное состояние. Открыть коробочку, достать содержимое — это мечта. Дальше нужен план или технология исполнения — как это сделать.

Схема примитивна, но из нее впоследствии рождаются сложные схемы, присущие великим умам. А научил этой схеме родитель, который сначала показал, как она работает, потом научил открывать крышку, да еще и положил в коробку интересный предмет. Ребенок повторил действия и запомнил этот прием.

Что же произошло? Общество начало обучение своего нового гражданина движению к счастью. Конечно, у ребенка должен быть мозг, способный воспринимать такие педагогические упражнения. Применяя их к хомячку, мы не научим его быть счастливым.

Но главное — пошел процесс обучения. Он прост на первых порах, потому что нужна база для восприятия более сложных вещей, однако все дальнейшее — это только развитие и расширение результата, который сформировался на первом шаге.

С самого раннего возраста ребенку дают в руки игрушки, имитирующие реальные предметы окружающего мира. Мало того, ему показывают, что с ними можно делать. Не просто брать по одной и пробовать на зуб, но и создавать композиции, разговаривать, управлять их поведением.

Это макет, полигон, лаборатория, где изучаются свойства разных предметов и моделируются ситуации с их участием. Возьмем, к примеру, простые кубики. В реальной жизни существуют камни, тапочки или книги, из которых можно складывать башенки, но с кубиками это делать гораздо проще. Ничего лишнего.

Потом появляются фигурки людей и животных, которые живут своей жизнью и проявляют свой характер. Игрушечный медведь похож на реального только внешне, в игре ему отводится особая роль, которую он выполняет так, как задумано маленьким режиссером. Каждая новая история похожа на предыдущую, но не повторяет ее. В игру вносятся изменения, появляются новые обстоятельства.

Хорошо, когда обучением ребенка занимаются серьезно. Воспитатели сразу вводят его в курс дела, задают стартовые сюжеты, а в дальнейшем вносят предложения, усложняющие игру и раскрывающую новые свойства предмета. Они показывают, как следует себя вести, за что хвататься, куда бежать и что делать. Эта подсказка на первых порах совершенно необходима.

На первых порах общение с ребенком не требует особой фантазии. Его мозг еще не готов к восприятию сложных конструкций, поэтому рядом всегда найдется пара предметов, которые можно использовать в педагогических целях. По мере усложнения задачи требуются все более сложные комплекты для составления модели.

Тогда появляются сказки, где моделируются жизненные ситуации, с которыми ребенок, возможно, столкнется позже. Они приходят в его дом в виде упрощенных версий и разыгрываются на его глазах. Сначала он смотрит и слушает, потом сам начинает участвовать в процессе.

Но даже такие маленькие копии реальности оказываются слишком сложными, поэтому в модели делаются фантастические допущения. Звери начинают разговаривать, под каждым кустом стоит волшебный кувшинчик. Однако мы и во взрослой жизни редко интересуемся, каким образом работает электростанция или как выглядит программа для телефона.

Сказку слушают снова и снова, до тех пор, пока урок не усвоен. Теперь обозначены варианты поведения, а кроме того понятно, к каким последствиям они приводят. Как правило, рядом с положительным героем присутствуют и отрицательные, выбирающие неверные решения, а последствия наглядно показывают, где была совершена ошибка.

Человек, в отличие от животных, учит своего отпрыска не только на личном примере, но развивает в нем умение изучать жизнь других персонажей, их видение мира, их цели и методы. Вместо одного лидера (делай как я) появилась целая компания героев, каждый из которых выбирает свою линию поведения. Приходится думать, за кем следовать, кому подражать. Эта способность выбирать очень важна для последующей жизни.

Уже к трем-пяти годам видно, что предпочтения ребенка отличаются от направления, которое ему пытаются навязать. Он живо интересуется одними вопросами и активно противится другим. К этому времени личность уже начинает формироваться, творчески воспринимать окружение, где кроме воспитателя и его программы живет реальный мир. Ребенок начинает постигать его самостоятельно.

На этом этапе появляется мечта. Каждый раз, отработав очередной сюжет, сложив очередную башенку, ребенок представляет себе более сложную задачу и мечтает о том, что решит ее в следующий раз. По мере накопления опыта планы становятся все более грандиозными, все более реальными и требующими нестандартных решений.

Для того, чтобы еще лучше разобраться в тонкостях детский игр и сказок, обратимся к истории, поскольку в раннем детстве мы бегло проходим те этапы, которые человечество осваивало в далекие времена. Осталась самая суть, курс обучения существенно изменен, но основа все та же.

С давних времен люди начали обращать внимание на другие виды, стараясь по возможности перенять у них «передовой опыт». Наблюдая жизнь медведей, лосей и многих других животных и птиц, человек пробовал подражать их поведению. Он хотел стать таким же сильным, ловким, зорким и выносливым.

В результате возник тотемизм. Люди еще не успели уйти далеко от животных и вправе были считать себя таким же видом, как и все остальные. Даже если они первые среди равных, другие все равно превосходят их по некоторым качествам, за что этих других надо уважать и учиться у них.

Человек стал наблюдать за тем, как ведут себя окружающие его животные, но не только для того, чтобы поймать их или спрятаться от них, а с более тонкой целью — подсмотреть их методы охоты и защиты, перенять у них технологические приемы выживания.

При этом для простоты считалось, что медведи и лоси живут так же, как и человек. Они тоже охотятся, растят детей, находят себе убежища от врагов и так далее. Вникать в тонкости мышления медведей и лосей не было ни желания, ни смысла. Являясь еще по сути дела обезьяной, человек «очеловечивал» животных, и при этом не совершал грубых ошибок. Разница была пока невелика.

Со временем человек начал все больше отличаться от животных, его понятия стремительно развивались. Например, появилась речь. А медведи и лоси продолжали упорно молчать. Но к этому времени они уже прочно вошли в образовательную систему человека. Детей учили на их примере, и это давало неплохие результаты.

Тогда медведи заговорили. Правда, не в лесу, а в программе обучения. Те немудреные истории, мифы, сказки, которые там использовались, стали от этого еще более полезными в деле воспитания молодого поколения. И в принципе с тех пор мало что изменилось. Детям рассказывают истории о животных, где ребенок знакомится с типичными проблемами и возможными решениями.

Таков традиционный метод обучения, в котором, между прочим, содержится одна мудрость — все мы вышли из природы, мы остаемся ее детьми, пусть и самыми развитыми, а звери — это наши младшие братья.

Тут самое время задуматься над тем, какие сказки слушали наши отцы и деды и какие сказки мы предлагаем сегодняшнему поколению. Жизнь не стоит на месте, в сказках появилось много роботов, инопланетян и других персонажей, которые становятся привычными и комфортными для наших детей. Теперь они формируют детскую мечту, а это значит, что в обществе грядут серьезные перемены.

Итак, движение за лидером как наиболее простая форма организации счастья существовала в далекие времена, а сегодня кратко повторяется у детей. Казалось бы, эту тему можно сдать в архив. Однако она и сегодня жива и прекрасно себя чувствует.

Современный человек, попадая в новую ситуацию, сразу начинает искать лидера, который мог бы его обучить, быстро ввести в курс дела. Приведем только несколько примеров, чтобы показать, насколько активно сегодня работает этот метод.

Отправляясь в путешествие, многие рассчитывают на помощь гидов, которые проведут их по интересным местам, покажут не только замки и монастыри, но и места, где можно вкусно пообедать или послушать музыку, развлечь детей и так далее.

Принимаясь за разработку новой конструкции, инженеры изучают прототипы, стараясь повторить все хорошее и не совершать ошибок, допущенных коллегами. Ученые пишут научную статью, начиная с обзора работ предшественников.

Мы ориентируемся не только на собственную фантазию, но на объекты, которые видели или о которых читали. Следование за лидером, повторение его опыта — наилучший путь освоения новой области. Спустя время мы получаем собственный опыт и начинаем отклоняться от традиции, предлагаем свои варианты. Но начинаем как правило с хрестоматийных примеров.

Метод работает и сегодня, причем даже у людей довольно развитых, занимающих высокие посты и имеющих широкое образование. Они применяют его каждый раз, когда сталкиваются с новой областью, где пока еще не имеют собственного опыта.

С точки зрения искателей счастья такие образцы тоже существуют. Многие молодые люди ориентируются на известных артистов, бизнесменов, ученых или политиков, считая, что их жизнь может играть роль прототипа, ориентира, к которому следует двигаться.

У лидера нужно учиться, повторять его действия, желательно при этом обладать его способностями. Однако вопрос — а сохранились ли внешние условия, в которых работал лидер, не поменялись ли они настолько, что прежние подходы сегодня устарели?

Повторение пути, которым шел лидер, в одних случаях возможно и целесообразно, а в других не дает ничего, поскольку ситуация уже не та, новые технологии пришли на смену старым, копирование в данном случае только отнимет время.

Не будем торопиться. Ответ на вопрос, как быть с лидерами, мы дадим позже, а пока отметим, что этот метод входит в список активных подходов искателей счастья. При его корректном использовании он дает хорошие результаты, а потому мы включаем его в свой арсенал.

На заре развития цивилизации он был единственным, а потому независимым и абсолютным. Сегодня он стал элементом более сложных методов, одним из шагов в осуществлении более тонких стратегий. Люди начинают строить свои планы на более высоком уровне понимания задачи, а потом в отдельных вопросах применяют копирование, следование за лидером.

У детей пока еще нет такой сложной системы планирования, на первых порах они перенимают поведение родственников, друзей, случайных знакомых, героев сказок и мультиков, а также животных. Это позволяет быстро развиваться, набирать собственный опыт.

Разобравшись с игрушками, ребенок подрастает и попадает в детский сад или на улицу, где знакомится с другими детьми. Начинается отработка поведения в коллективе, где нужно устанавливать отношения с партнерами, искать компромиссы, защищаться от нападок соседей и так далее.

Одновременно усложняются игры, в которых необходимо участие многих детей, где нельзя усадить кукол и заставлять их действовать так, как хочет их хозяйка. Живые партнеры тут же обозначают свои интересы, навязывают свои правила и стараются занять «руководящие посты». Требуется найти свою позицию в коллективе и отстоять ее.

Родители готовы создать своему чаду тепличные условия, а во дворе преимущество получают наиболее продвинутые дети, независимо от их возраста. Каждая игра требует распределения ролей, и из-за лучших ролей всегда возникает конкурентная борьба. Социальная эволюция применяет все те же приемы, которые она отработала в животном мире.

Одна из первых игр — догонялки. Здесь водящий имитирует внешнюю опасность, а игроки должны научиться избегать ее, но при этом не слишком отдаляться. Если убежать в соседний двор и спрятаться, водящий скорее всего не найдет, но так неинтересно. Если рисковать слишком сильно — быстро проиграешь.

Каждый отрабатывает этот навык, но со временем возникает желание перейти к другой игре. Так и происходит, однако не всегда. Если один ребенок уже «закончил курс», а другие еще нет, у него просто не будет партнеров. Поэтому он начинает менять свою роль в той игре, которую уже освоил. Появляются новые приемы, иногда даже новые правила, причем нередко с хулиганским оттенком.

В этом же дворе появляются дети, для которых игра слишком сложна. Сначала они придумывают специальные правила («домики»), упрощающие игру, а потом нередко вообще отходят в сторону, предпочитая развлекаться в одиночку.

Продвинутые дети активно выходят за пределы двора и находят себе новых «партнеров», у которых можно поучиться более сложным играм. Это могут быть старшие братья, пионервожатые или криминальные элементы. Там тоже идут свои игры, более близкие к реальности. Старшие ребята учатся у взрослых, возникает цепочка подготовки кадров.

События, происходящие в большом взрослом мире, постепенно по этой цепочке передаются в самый низ и корректируют поведение маленьких детей. Появляются новые игры, которые основаны на подражании старшим. Можно увидеть, как каждый новый период в развитии мира приводит к изменению детских игр.

В результате такой социальной практики дети «выясняют отношения», занимают определенную позицию в этом маленьком обществе и осваивают соответствующие роли. Если раньше каждый ребенок формировал свою мечту сам, как умел, то теперь появились лидеры, которые делают это быстрее и лучше, а также остальные дети, которые берут у лидеров готовый результат и используют его.

Лидерам нравится быть заводилами, вести за собой народ, придумывать новые игры и правила. Почти всегда они ориентированы на более старшее поколение и стараются подражать ему. Идея следования за лидером никуда не делась, она прекрасно работает и в коллективе.

За лидерами идут средние игроки, для которых игра кажется интересной, которые проверяют и улучшают свое умение и не слишком переживают по поводу того, что есть какие-то лидеры или аутсайдеры. Наконец, есть отстающие (возможно, еще маленькие), для которых игра сложна, которые стремятся уйти в тень.

Из этих групп формируется общество, в котором без труда видны активные лидеры, средняя масса и тихие аутсайдеры. Где-то рядом находятся и одиночки, покинувшие игру по каким-то причинам. Они продолжают играть в свои игры, но им все труднее договариваться с партнерами, коллективные навыки они не освоили. Из этих одиночек иногда вырастают талантливые творцы, но чаще люди, не приспособленные к жизни в обществе.

В итоге дети получают опыт позиционирования в обществе. Вопросы планирования и определения стратегий постепенно смещаются к лидерам, а аутсайдерам остается принимать готовые решения и следовать им. Ребенок привыкает идти за вожаком, позволяя ему искать мечту, а значит — немного теряет свою самостоятельность. Он делегирует лидеру заботу о собственном счастье. В том случае, если лидер попадется удачный — он позаботится о счастье для всей команды. А если нет?

Посмотрим внимательнее, как развиваются события во время игры. История начинается с проблемы. Сначала все жили-были, все было хорошо, и вот случилось нечто, которое нарушило привычную жизнь. Дальше идет занимательный сюжет, где герои пытаются восстановить комфортное состояние, и как только им это удается, сказка заканчивается.

Переведем это на производственный язык. Ребенок вовлекается в сюжет, похожий на действия МЧС по ликвидации последствий некоторого происшествия. Иногда «происшествием» является мысль героя о том, что неплохо было бы отправиться путешествовать в дальние страны или попасть на бал к принцу. В любом случае задача понятна, осталось найти решение, то есть выбрать технологию.

У начинающих игроков навыков решения подобных задач нет, поэтому они начинают искать его на ходу, обращаются ко всем встречным, пробуют разные подходы. В тот момент, когда все варианты, казалось бы, исчерпаны, появляется фея и легким движением волшебной палочки приводит все в нужное состояние.

Это учебная задача, поэтому ее необходимо завершить. Сначала ученик должен сам подумать и поискать возможные подходы, а если у него не получается, приходит учитель и показывает, как необходимо поступить. Волшебная палочка — это та технология, которую ребенок еще не освоил, которая слишком сложна для его понимания.

Главное — он знает, что она существует, и кое-кто этой технологией владеет. Со временем можно будет ее освоить и применять в свое удовольствие. Но это будет потом, когда он вырастет и пройдет хорошую подготовку. Всю жизнь махать волшебной палочкой не так уж интересно. Гораздо интереснее самому подумать, попробовать, найти хороший выход.

Мы недооцениваем роль волшебной палочки во всей последующей жизни. Повзрослев, человек продолжает решать сложные проблемы, и нередко не видит решения. Тогда он начинает верить в добрую фею, которая появится и изменит сюжет. Даже самые заядлые реалисты верят в то, что задача, которая сегодня не решена, в будущем получит свою технологию. А пока остается только верить.

Посмотрите, как люди относились к космосу в период первых полетов. Первые спутники только вышли на орбиту, но в мечтах человечества мы уже заселяли близкие и далекие миры, сажали яблони на Марсе, оставляли следы на пыльных тропинках планет, легко вступали в контакты с инопланетянами и так далее. Тут явно поработала волшебная палочка. Она и сегодня продолжает работать, только мечты стали немного другими.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.