Бесплатный фрагмент - Клёкот из глубин

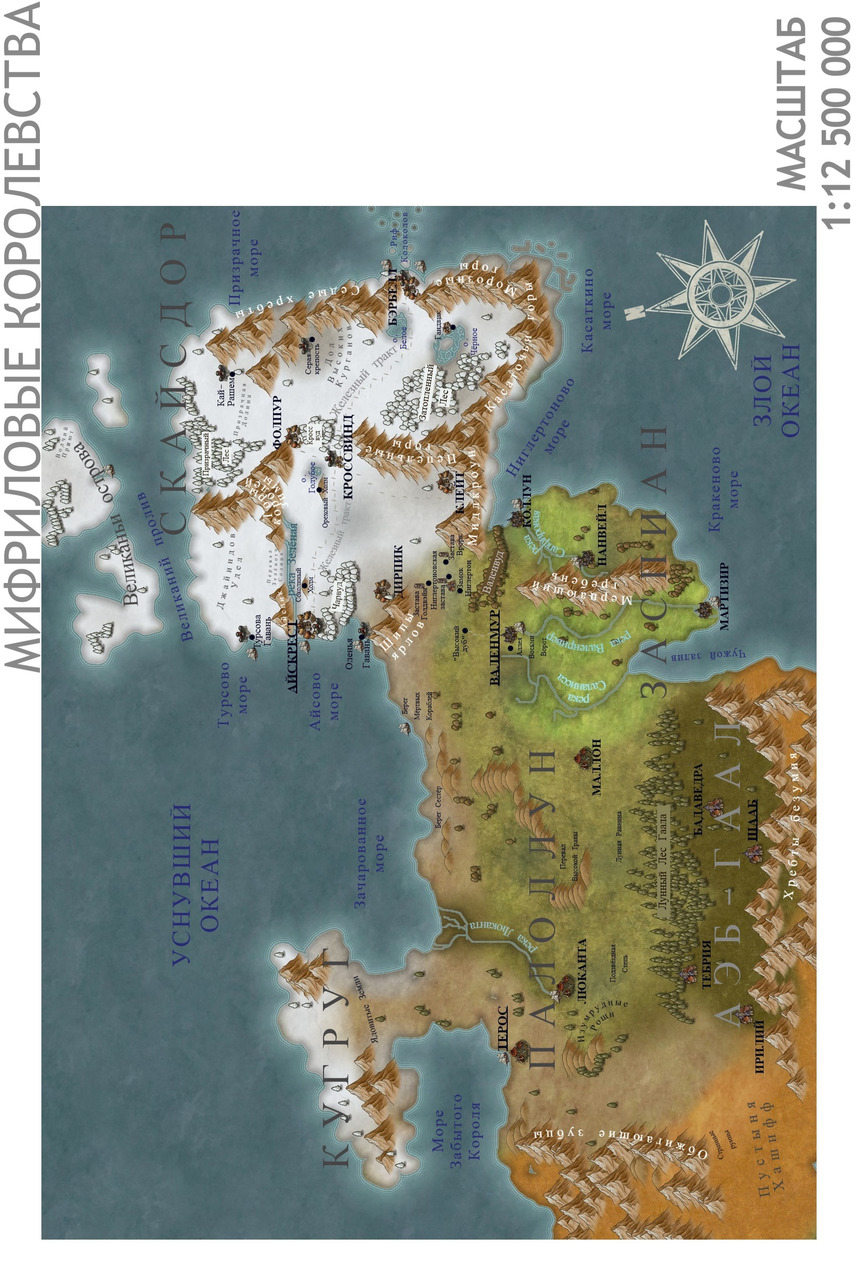

Ссылка на цветную карту в хорошем качестве находится в конце книги.

В книге присутствует немало песен в формате текстов. Их можно прослушать в аудио исполнении. В конце текстов после значка ♪ присутствуют ссылки на youtube, где представлены композиции.

В конце книги представлена ссылка на полный плейлист.

Прелюдия

Безлунная ночь укрыла холодный берег колючей мглой. Туман наступал с озера, пуская призрачные щупальца меж домов рыбацкого посёлка. Вся округа застыла в безмолвии. Густая водяная дымка медленно растекалась по переулкам, заглядывая в окна убогих домишек.

Из любопытства? — Нет. Это для людей. Когда первородное зло смотрит из облака ледяных капель, им движет не любопытство, иное, для этого в человеческих языках и слова нет. Нет и обозначения тому, что оно делает, попутно сковывая истинным ужасом тех, с кем встречается своим взглядом.

Камни на берегу лежали неподвижно. То ли ил помогал им, то ли они были безразличны к леденящему злу. Неживые. Камыш робко махал своими стеблями и ничто, кроме абсолютного штиля, не способно было его парализовать. Растение — живое, но всё равно беспристрастное. Оно не вызывало никакого отклика, совсем не притягивало к себе зло. Нечто, что двигалось вместе с туманом, подхватившим его незримые крупинки, проплыло мимо.

Захмелевший рыбак дрожал и переминался с ноги на ногу, раскачиваясь как камыш, но не от холодного бриза.

«Боги или демоны насылают эти туманы? — невольно роилось в голове ночного удильщика. — В зловещей дымке может скрываться что угодно, даже мары и драугры».

Рыбак боялся, разгоняя воспоминаниями о слышанных байках ужас по венам.

Камням и деревьям и не додуматься до того, чтобы думать. Да ещё так!

Проплывая над доком, нечто из тумана посмотрело на удильщика, и он посмотрел на нечто. Сердце человека ускорило ритм, волосы приподнялись над покрывшейся мурашками кожей. Из уст вырвался тихий невольный стон, поначалу сдерживаемый, но с каждым мигом всё менее контролируемый.

Рыбак зажмурился, стал бубнить что-то едва внятное:

«…Мы — лишь песчинки пред ветром твоим —

Вотана силой в бою устоим,

С нежитью злобной, исчадьями зла.

Славят тебя и слова, и дела…»

Удильщик дёрнулся, прервал причитание, выругался, — его удочка упала в воду от порыва ветра. Мужчина припал на колени, потянулся к воде: «Не достать!» Рыбак лёг, погрузил в воду кисть. Мелководье, но древко уже погрузилось в холодную воду достаточно глубоко. Удильщик свесился с дока в тщетной попытке достать удочку. Глупый захмелевший мужчина плюхнулся в воду, не рассчитав сил.

И что он мог выуживать ночью на этом берегу?

Нечто запомнило мужчину, но оно помнило слишком много, слишком долго. Те, кто встречался ему на берегу озера, вели себя схоже — несметное количество глупцов. Вот в жилищах всё представлялось иначе. Многообразие снов, проскальзывающих в явь через дыхание, стоны и тянущиеся вожжами слюни из раскрытых ртов, впечатляло калейдоскопом образов, эмоций и глубинных страхов.

Боязнь смерти, темноты, змей и пауков, боязнь полного одиночества и замкнутого пространства выплёскивались во всех возможных сочетаниях и проявлениях. Вот это нечто запоминать нравилось гораздо больше, от этого оно не способно было устать.

За каждым окном в подобную ночь обнаруживались самые главные человеческие страхи, а иногда и редкие, исключительно странные. Боязнь туманов и холодной мглы занимала своё почётное место среди всех.

Порой за некоторыми окнами оказывались бодрствующие люди. У всех них были свои страхи, и нечто было достаточно взглянуть на них, чтобы оживить.

Совсем юный взгляд нырнул в туман. Ребёнок, мальчик, сидел на кровати, рядом сопели братья. Лучше бы и ему было спать, а не тонуть мыслями в зловещем мареве безлунной ночи. Уже месяц в посёлке все шептались о том, как рыбаки сходили с ума, как выходили из вод русалки, как исчезали дети. Весь лунный цикл старухи поминали предания о том, какое зло пробудилось на дне Чёрного озера. Мальчика окутал незримый туман безумия, проскользнувшего через оконные щели. Лучше бы ему было спать, а не искать глазами неведомое, угождая в ловушку разума. Ведь уже месяц люди в округе мёрли в муках. Весь лунный цикл в безмолвии и оцепенении души селян покидали их тела.

Лучше бы мальчику было спать, как спали рядом его братья. Даже нечто знало, что это было бы лучше.

Беспощадная ночь и холодный туман скрывали фигуры в чёрных плащах. Они бесстрашно следовали за нечто. В остроклювых масках чумных докторов немногочисленная фракция рыскала в надежде отыскать первопричину ужаса, а может, преследовала свои корыстные цели.

Утром и нечто, и фигуры в плащах испарятся с улиц рыбацкого посёлка, но когда солнце вновь скроется за горизонтом, а мглистые щупальца вонзятся в плоть чёрного берега, они вернутся.

Песнь первая

«Проснётся в каждом глубоко

Уснувший страх в гряде туманов,

Что порождают двойников

И кости ворошат в курганах…»

1

Ветер вновь задул с востока. В дуэте с солнцем, превращающим снег в сияющую раскалённую сталь, его порывы заставляли щуриться не переставая. Скегги уже слишком устал. Казалось, даже такая ерунда могла стать каплей, что переполнит чашу внутреннего равновесия. Но это только казалось. Хрут был великодушен вчера и дал своему слуге чудо-мазь. Срезав мозоли и замотав ноги сухой чистой тканью, сегодня Скегги шагал бодрее и морщил морду в основном из-за солнца и ветра, ну и из-за того, что уже слишком устал.

Мастер Хрут получил свой заказ в Фолпуре. О подробностях не распространялся. Всё что знал Скегги, так это то, что следует сопроводить в Бэрбелл человека. Так сказал мастер Хрут. На деле же оказалось, что через половину Железного тракта предстоит конвоировать закованную по рукам и ногам девку, чтобы кому-то передать. При этом стараться не привлекать лишнего внимания, сторониться постоялых дворов и ферм, а встречным купцам кланяться и улыбаться.

Скегги служил Хруту четыре года, с того времени, как мастер взял его под крыло после войны, осиротевшего и потерявшего кров. С тех пор они занимались весьма странными поручениями, отыскиваемыми Хрутом среди просителей и сплетников таверн и захудалых корче́м. От слуги требовалось помогать и задавать как можно меньше вопросов. Раздражать мастера — себе в убыток.

Все прошлые контракты, будь то охота на морозных волков или доставка смердящих посылок, теперь не казались Скегги такими уж странными и неприглядными.

— Кто она такая? Преступница? — невольно хотелось спросить.

— Разумеется, а кто же ещё? — отвечал Скегги сам себе.

— Так, а что ж её не вздёрнуть ещё в Фолпуре?

— Тогда мастеру не заплатят. Как бы там ни было, нужно «сопроводить» девицу по адресу.

Закончив внутренний диалог, слуга взглянул на конвоируемую. В их тройке только она ехала верхом, сидела задом наперёд на ведомой Хрутом кобыле, пока Скегги вёл вторую — нагруженную поклажей. Кандалы на руках и ногах, стянутые цепью к шее, — в такой позе кто угодно скрючится. Мешок на голове комфорта ей наверняка не добавлял. Хрут отодвигал его ото рта и вытаскивал кляп, давая конвоируемой питьё и еду. Лица девки полностью Скегги не видел, но любопытство позволило разглядеть бледную гладкую кожу. Молодка, однозначно. И чего натворила?

Слуга споткнулся, засмотревшись, в такт этому закаркало вороньё, пронёсшееся над путниками. Мастер схватился за секиру, затормозив лошадь:

— Не вздумай, — прорычал он на девицу.

Скегги вспомнил. Хрут однажды назвал её Голубкой и что-то говорил о птицах.

«Что же? — Скегги почесал затылок. — Будь начеку с ней, когда рядом пернатые».

Слуга тоже положил руку на древко топора. Они простояли пару минут, пока самый тихий клёкот не перестал доноситься. Конвоируемая даже не шелохнулась. Хрут плюнул в сторону:

— Умница. Чем лучше себя ведёшь, тем больше зубов у тебя остаётся.

Троица двинулась с места. Новый порыв ветра заколол глаза ледяными кристалликами снега, Скегги прикрылся рукой, когда убрал её, поймал солнечный отблеск. Не сдержавшись, слуга злобно прохрипел и выругался. Хрут хмыкнул:

— Твоё настроение могло стать лучше. Я добр к тебе. И с мозолями бороться помог.

— Просто, бесит эта погода, — Скегги помешкал, прежде чем сказать главное, — и я уже слишком устал.

— Плохо. День только начался.

Пока мастер недовольно прицыкивал, слуга лишь смиренно негодовал о том, что его часто недопонимают. И предпочёл промолчать.

Холмы по левую руку уже прилично засыпало, в то время как равнина справа только покрывалась редкой порошей, растворяющейся и буреющей. На южном горизонте, за одинокими фермами, виднелась полоса, где осень всё ещё прощалась с северным королевством. Неширокой терракотовой грядой под серым небом проглядывались северные окраины Затопленного Леса. Гиблая земля. Только невнятные былины, полузабытые, неохотно рассказываемые старыми скальдами, остались от юго-восточного фолька Скайсдора.

Зима пришла, теперь уже точно, а значит, через пару недель не будет никакой разницы, где мёрзнуть, что в Клейте, что в Фолпуре, что в Бэрбелле.

Скегги слышал, что в Айскресте — столице Скайсдора, зима теплее. Через Айсово море проходит тёплое течение, и бриз радует берег конунгов своей благодатью.

— Вотан и Радогост — всевышний бог и бог щедрости, урожая и гостеприимства, хранят столицу, — говорил мастер Хрут.

Но сирота Скегги не верил в милость богов: «Если они и хранят что-то, то лишь души после смерти: героев в чертогах вечных пиров, охотников в диких скачках по заоблачным лесам Хирсина, а проходимцев в зеркальных лабиринтах Лофта».

Война забрала у Скегги всё, вынудила скитаться. И только встреча с Хрутом спасла от нескончаемого падения и голода. С тех пор он регулярно ел. Любил это делать больше всего на свете, и каждый раз ждал привал с предвкушением.

Солнце двигалось медленно, но всё же успело переместиться к Затопленному Лесу, прежде чем скрылось за стремительными облаками, всё гуще накрывающими Железный тракт. Ветер сменился.

Хрут велел остановиться на обед у неширокой лесополосы, проходящей вдоль заснеженного поля. Пока мастер снимал с лошади Голубку и пристёгивал к лысому дубу, слуга отправился на поиски розжига. Наудачу быстро обнаружился муравейник. Сорвав верхнюю корку, Скегги добыл трут и сухих мелких веток. С упавшего дерева получилось нарубать палок среднего размера. На всякий случай Скегги оторвал кусок бересты. Вернувшись к месту привала, он застал Хрута, закончившего возводить сиделку меж двух вязов с косым навесом и подготавливающего ветровую стеночку. В точных взмахах секиры и полёте щепок поэт мог бы найти музу, так ловко у мастера это выходило.

Снега выпало достаточно, поиском ручья никто не обеспокоился. Из припасов путники сварганили быструю похлёбку с салом, репой и луком. С сухарями — отличный обед. Скегги вскипятил липовый чай с сушёной свеклой, чтобы всласть наесться кедровыми орехами, что он успел собрать, пока ходил за растопкой и хворостом. Хрут кормил Голубку, слуге было на руку, что он не доверяет это ему.

Девица сегодня была на удивление спокойна. Когда путники останавливались на тракте, пропуская воронью стаю, мастер не просто так сказал конвоируемой про зубы и поведение. Пару дней назад, когда тройка проезжала Кроссвуд, случился один инцидент.

Путники неспешно топали по припорошенному тракту, завидев кабанов, пересекающих дорогу ошалевшей колонной.

— Придётся пропускать, — Хрут глаголил истину. Хрюкающие дикие звери предстали непреодолимым потоком.

Монотонный рокот, поднимаемый десятками копытцев, рассеивал внимание. Возможно, Голубка поняла, что на всех это действует одинаково. Девица, обременённая кандалами, лишённая обзора мешком, надетым на голову, встрепенулась. Она соскочила с кобылы, едва удержалась на ногах, но тут же стремительно засеменила затёкшими конечностями.

«На что рассчитывала?» — Скегги не понял ни тогда, ни до сего момента не догадался.

Мастер настиг горе-беглянку в считанные секунды, повалил ударом под колено, развернул спиной к земле, насел сверху и здорово надавал Голубке по роже, не снимая мешка. Она кашляла, ткань на голове побагровела. Хрут повозился с кляпом, после чего выбросил несколько зубов на обочину.

— Ещё пару раз так выхватишь и в невесты сгодишься, — мастер усмехнулся. — Беззубая женская улыбка — самое прекрасное, что я когда-либо видел.

Хрут смеялся, но Скегги не понял юмора. Его ассоциации с шамкающими ртами касались исключительно древних старух. С женой куда проще, если она сама способна пережёвывать пишу. Скегги только предполагал, ведь женщину не трахал ещё. Он юн, только двенадцать годков стукнуло, мастер в три раза старше будет.

Хрут хмыкал, заталкивая еду Голубке.

«Вот-вот, как я и думал», — парень покончил с орехами и чаем и увидел, как изо рта пленницы падают размокшие куски хлеба.

Скегги отвернулся. Остаток времени привала он потратил на проверку мозолей, подтянул повязку, прежде чем почистил снегом котелок и кружки. Слуга собирал лагерь, а мастер вновь готовил Голубку к транспортировке. Как и неоднократно до этого.

Погода ухудшалась на глазах: снежные хлопья росли, как и скорость их падения. Хрут планировал добраться до Белого озера к вечерней заре, но форсированная зима выражала несогласие. К тому времени, как небо окрасилось фиалковым закатом, началась настоящая метель.

Через бегущую рябью завесу вьюги Скегги усмотрел путников. Хрут тоже их заметил.

Две крытых повозки, четыре лошади, прямо на обочине меж двух деревьев выстроен четырёхстенный наклонный заслон от ветра, а внутри, наверняка, костёр.

— Купцы? — слуга шмыгнул носом.

— Негораздки, — мастер стал смещаться к правой стороне дороги.

— Мы просто проедем?

— Я же объяснял. Кланяемся и приветственно улыбаемся. Ни лишние вопросы чужаков, ни уж тем более их участие в своих делах я не приветствую.

— Если будет мести всю ночь… — Скегги замолчал, услышав, как Хрут протяжно завыл.

— Помалкивай тогда. Попробуем напроситься на огонёк.

Среди квадратного заслона горел костёр, сирота не ошибся. У огня без дела грелись двое: толстые, румяные, тепло одетые мужики. Несомненно, торговцы. Ещё двое возились с котелком и мясом на вертеле. Слуги. Оставшаяся пара встреченных путников отвлеклась от заточки алебард и выдвинулась вперёд, преграждая путь Скегги, Хруту и Голубке к пламени. А вот и охрана.

— Мы не хотим зла, — начал мастер. — Только погреться.

Один из купцов отошёл от костра, встав между алебардистами, он окинул тройку подозрительным взглядом:

— Кто такие будете?

— Наёмные силы ярла Фолпура — Густава Северного Ветра.

— И этот? — купец кивнул на Голубку.

— Этот, — Хрут несдержанно усмехнулся. — Этот преступник. Его мы везём ярлу Нормуду Чёрно-белой Горе.

— Я Агмунд, — торговец протянул руку Скегги.

— Он не может говорить, — мастер Хрут хмуро взглянул на едва не открывшего рот парня. Далее сам представился и имя слуги назвал.

— Забавно, — Агмунд улыбнулся и показал на другого купца. — Это Болли, мой компаньон. И кроме нас двоих в нашей компании все остальные тоже немые.

Скегги посмотрел на немытые рожи алебардистов, потом на уставших слуг. Правду говорил ли Агмунд? А может, так заведено на Железном тракте? — Велеть всем помалкивать.

— Проходи к огню, Хрут. Мы не откажем в тепле и еде наёмным силам ярла Густава, уж в такое неспокойное время.

Пока Скегги стреножил лошадей, его мастер спустил с кобылы Голубку. Внутри возведённого заслона нашлось три широких сиделки-лежанки. Конвоируемую девицу Хрут усадил прямо к дереву:

— Её нужно привязать, — мастер, должно быть, увидел, как купцы и слуги внимательно наблюдают за каждым его движением.

— Девка?!

— А чего так удивляться, Болли, — Агмунд с деловитым видом сложил на груди руки. — Бабы тоже могут быть опасны. Об Альвейг Молнии Запада песни слыхал?

Даже Скегги случалось встречать трубадуров, поющих о ней. Альвейг Молния Запада — почившая мать конунга Ивара Чистого Ручья, легенда Скайсдора. Не без её участия усмирялся пыл восточных ярлов на пути объединения севера. Мудрая, сильная и бесстрашная Альвейг не только не уступала мужчинам на поле брани, но и помогла своему мужу Уве Хедлунду стать верховным правителем всего Скайсдора.

Хрут и Скегги сели с Голубкой, плотно примотанной к древу, скованной кандалами, с мешком на голове и кляпом во рту. Парень посмотрел на грудь их пленницы. Она едва заметно вздымалась. «Жива, — сирота ненароком жалел её в редкие моменты. — И что же ты натворила?»

— Вот, держи, ешь нормально, не позорь меня, — Хрут передал Скегги кружку с кашей, два сухаря и кусок крольчатины, когда купцы расселись напротив, а их слуги и стражи на лежанке сбоку. — Вечно жрёшь так, будто я тебя голодом морю.

«Голодное брюхо к учению глухо», — Скегги, можно сказать, пропустил это мимо ушей. Кого волнует мнение о манерах? Агмунд и Болли тоже не хвастали приличием в еде, загребали кашу пальцами, роняли не меньше трети на дублеты, подбирали и клали в рот. А мясо, куда там, и с земли мясо! Мастер Хрут набил кружку снегом и подвесил над пламенем, прежде чем приступить к отложенной купеческими слугами в их со Скегги походный котелок каше.

Огонь мягко грел, как и пища. Пока все, кроме Голубки, ели и пили, стояло молчание. Только купцы, передавая мех, буркали и неразборчиво бормотали. Они протягивали его и мастеру, но тот отказывался:

— Нет. Не могу, — Хрут посмотрел на связанную девицу, — на службе.

На самом деле мастер позволял себе выпить весьма часто, ведь на худой конец у него был Скегги, чтобы прикрыть, но сейчас, очевидно, строил из себя порядочного наёмника.

— Неспокойное время, — Агмунд хорошо приложился к меху. — Без выпивки спать не могу.

Покончив с ужином, Хрут приступил к кормлению Голубки. Скегги смотрел на слуг и охранников купцов: одна пара укладывалась, вторая приступала к ночному бдению. Страж занял место на краю лежака купцов, а слуга тонул взглядом в пламени костра. Агмунд и Болли наблюдали, как мастер кормит Голубку, качали головами, вновь повторяя:

— Неспокойное время.

— Разве бывает другое? — спросил Хрут, затолкав кляп пленнице в рот и поправив мешок на её голове.

— А ты не слышал, что сейчас творится? — Агмунд не дожидался ответа. — Мы покинули Гандвик, так и не распродав снасти и удочки. Тех, кому они нужны, становится всё меньше. Рыбаки на берегу Чёрного озера сходят с ума. Несколько жителей утонули. Дети пропадают, а старые карги шёпотом вспоминают забытые предания. Зло просыпается в округе, недобрые ветры дуют с острова с железной башней. Некоторые кметы уверяют, что видели ходячих утопленников и русалок, выходящих на берег.

Скегги почувствовал холодок, пробежавший по спине, когда Хрут ударил сапогом о его обувку:

— Мозоли обработай, чем уши развешивать. Дурость это всё. Подумаешь, русалки. А рыбаки с ума сходят? Да они все и так долбанутые, как ещё сидеть на берегу и удить?

— То, что можно увидеть, и в самом деле не так страшно, — в голосе Агмунда послышались искренне-тревожные нотки. — Только вот не кончаются страсти, разворачивающиеся на чёрном берегу, на этом. Люди слышат голоса, скрежещущий металлом о лёд зов. Кто-то разбирает в туманах облики давно почивших родственников. Я сам как-то ночью ощутил леденящую руку на своем горле, она отринула, и я взглянул во мглу. Что-то смотрело на меня обратно, что-то неведомое и враждебное. Не одними байками старух и страхами крестьян нарушено спокойствие. Что-то поистине недоброе зашевелилось под гладью Чёрного озера. Мы с Болли нескоро вернёмся в Гандвик.

Хрут плюнул в костёр:

— Сочувствую, — мастер развернулся к слуге, заканчивающему заматывать помазанные чудо-средством стопы. — Ложись спать, Младший Сын. Завтра предстоит наверстать упущенное, рывком.

Скегги лёг ногами к Голубке, Хрут устроился между ним и костром. Слуга прижался к мастеру, чтобы сохранить как можно больше тепла, взглянул ещё раз на чумазого крепкого охранника купцов, на конвоируемую преступницу, закрыл, наконец, глаза. Ему с охотой верилось, что ни реальные, ни вымышленные угрозы к нему ночью не подкрадутся, а кошмары обойдут стороной сытый сон.

Мастер назвал Скегги Младшим Сыном, давно он так не говорил. Прозвище, данное Хрутом, всколыхнуло воспоминания, и сироте снился день их встречи. Ярко, как взаправду.

Послевоенные скитания завели Скегги в Кроссвинд отнюдь не сразу, сирота успел провести два месяца в гористом Клейте, половину времени попрошайкой, половину — работником псарни. Плохое отношение хозяев, постоянное недоедание и телесные наказания за проступки вынудили искать очаг в другом месте.

Путешествия, сопровождаемые мелкими кражами и ночёвками в опустевших фермерских угодьях, пролегали на север вдоль гряды Пепельных гор. Холодная и голодная дорога привела в посёлок на перекрёстке.

Скегги быстро узнал о череде происшествий и историй, наводнявших Кроссвинд ещё недавно. До назначения новым конунгом ярлом этого фолька своей сестры Фреи, эта земля оживала преданиями и суевериями, унёсшими десятки жизней селян. Высокие курганы, деревья с прибитыми табличками, перечисляющими повешенных на них в своё время жителей, памятно приветствовали вместо каменных знаков.

Слухи, разносимые говорливыми скальдами и торговцами быстрее ветра, гласили, что земле на перекрёстке уготовано возрождение и не одним Радогостом. В Кроссвинд вновь стекались купцы и ремесленники. Скегги не видел другого выхода, как искать доброту среди селян. Не только мужей хоронили в военные годы, но и детей. Удача в том, чтобы стать кому-то новым сыном, не казалась столь призрачной.

У бревенчатого забора, где на весенней траве пасёт гусей ребятня, остаться незамеченным трудно. Мужчина и женщина, уже немолодые, пригласили Скегги стать частью дружной семьи. Широкие улыбки и такое лёгкое гостеприимство не испугали, осторожность уснула.

— Сегодня мы везём гусей на ярмарку, к Голубому озеру, — сказал новообретённый отец. — Поможешь?

Мужчина и женщина придушили шестерых птиц, усадили Скегги на лошадь. Отец сел с ним, мать запрыгнула на свою скакунью.

— Только мы поедем на ярмарку, втроём?

— Да, Младший Сын. Только мы.

Пара оказалась мерзавцами, Хрутом и Раннвейг. Они посмеялись над мальчишкой, но предложили путешествовать с ними. Правда, в качестве «подмастерья». Так они выражались. Хрут порой называл Младшим Сыном, но Скегги чувствовал себя слугой. И хотя еда и место для ночлега теперь обеспечивались Хрутом и Раннвейг, никакой любви он не чувствовал, как и не находил ничего безвозмездного. Точно по бартеру обменивались они между собой заботой, эмоциями и теплом. Никаких даров, лишь расчёт.

Куда делась Раннвейг? Скегги не знал, да и не хотел знать. Исчезла в один день и всё, может, Хрут прикончил, что-то не поделив? Сирота ещё помнил свою настоящую мать. И никакая проходимка её бы не заменила. Хрут на роль отца тоже не годился, но Скегги на его счёт и не грезил.

На рассвете мастер растолкал слугу:

— Подъём, лежебока.

Прощание с купцами прошло скомкано, даже как-то неблагодарно. Хрут был сердит, пуще прежнего пинал Голубку, старался как можно скорее двинуться в путь:

— Разгрузочный день. В Бэрбелле поедим. Твои ноженьки это ускорит, Скегги.

Конечно же, мастер знал, что его слуга любит поесть. А кто не любит? Младший Сын не был уверен, что нравится Хруту, но без сомнения ответил бы на вопрос: что его больше всего бесит — сбиваться с графика.

Мастер пытался спешить, ругаясь на кобылу и поминая в суе богов. Скегги поспевал следом. Мазь от мозолей действовала, солнце не выглядывало до полудня, а как показалось, было уже на юге. Стихии природы остыли за ночь, израсходовав буйство, ветер угомонился, и ничто не кололо глаз. Но всем старым бедам на смену пришла новая: дорогу изрядно засыпало. Дневная усталость настигла, едва началась вторая его половина. Не мудрено. От высокого подъёма ног ныли голени.

Только с закатом путники увидели на горизонте бэрбеллские огни. Даже пылкий энтузиазм Хрута угас:

— Проклятие.

Слуга не меньше минуты смотрел на гримасу, застывшую на лице мастера. В нависшей тишине меланхолического раздумья звон цепей на кандалах Голубки сделался особенно противным. Хрут взглянул на конвоируемую девицу, затем на Скегги:

— Нет уж! В поле спать не будем! Давай, Младший Сын, поднажмём, и я обещаю тебе тёплую мягкую постель и обалденный сытный ужин!

Хорошие слова, подкупающие. Боги это слышали. Мастер и слуга вновь зашагали, затопали с ними и лошади. Голубка крючилась, раскачиваясь верхом.

«Нет, не вздумай! — Скегги побоялся, что может позавидовать хоть на миг её положению. — Да, она в седле, но кто знает насколько устала?»

Младший Сын не из набожного или моралистического сострадания ловил себя на подобных мыслях. Не сочувствие это было, а зависть. Комфорт стал за годы сиротства самой большой ценностью в жизни. Хрут сулил очередную порцию удобств в виде еды и уюта.

«Лучше бы этому обещанию быть исполненным!» — Скегги даже в своей юношеской лёгкости и выносливости еле шевелил растёртыми ногами. Он уже слишком устал, но городские ворота Бэрбелла, наконец, были перед глазами.

Трое дозорных бдели у мощных деревянных створок, ещё столько же в поле видимости патрулировали четырёхметровую стену. Завидев путников, они наградили их не слишком щедрым вниманием:

— В «Колёсах» вы ещё можете успеть на ужин, если хоть чуток ускоритесь, а вот «Старый амбар» гасит огни, — приветствовал один из городских стражей.

— Благодарствую, но мы остановимся в другом трактире, — процедил Хрут.

— Если деньги есть, чего ж не разгуляться, — дозорный посмотрел на Голубку лишь вскользь. — На тинг везёте?

Скегги был уверен, что Хрут ответит «нет», ведь встречным купцам он сказал, что везёт девицу ярлу Нормуду, но мастер кивнул, добавив:

— На мудрость богов.

Младший Сын мог бы задуматься, что ярл не устроит тинг, и мудрость богов заменит одно его слово, если только конвоируемую Голубку везут не ему, а ла́гману. Но Скегги быстро отвлёкся, войдя в ночной Бэрбелл. Двигаясь по главной мостовой, мощённой сосновыми пластинами, затёртыми мокрым песком, и наблюдая за танцующими факелами вдоль улицы, он улавливал городские запахи дерева, смолы и лошадей. Мастер вёл их в трактир. В животе дико урчало.

Дозорный перечислил питейные заведения, от которых Хрут отнекивался, даря надежду на что-то лучшее. Мастер не слукавил. «Колёса» и «Старый амбар» остались далеко за спинами путников, когда они остановились у «Медовых сот».

Троицу с двумя лошадьми встретил местный стряпчий. Хрут пожаловал ему пару медяков, за что тот помог снять с кобылы Голубку. Никто из местных особо не реагировал на закованную в кандалы девицу с мешком на голове.

«Едет так, значит — заслужила», — читалось во взглядах. Конечно, это касалось купцов, кметов и стражи. Хускарлы и дружинники ярла запросто могли устроить подробный опрос.

Хрут потянул Голубку за цепь, она шагала, прихрамывая, скорее всего, из-за затёкших ног.

Внутри «Медовых сот» пахло соответственно названию: пряно и сладко. В трапезном зале, куда затолкал Скегги и Голубку Хрут, уже никого не было.

— Усади себя и её и жди меня.

Мастер, несомненно, пошёл договариваться на счёт комнаты и ужина.

Скегги усадил Голубку на скамью, стараясь делать это так, чтобы она не почувствовала особой разницы между ним и мастером, но она почувствовала, и сам Скегги это понял.

Хрут вернулся с официанткой, она несла в руках поднос с чугунками, а он — кувшин и три кружки. Младший Сын набросился на жаркое, как голодный невоспитанный пёс. Мастер недовольно хмыкнул. Ну и пусть, — сирота заслужил обещанное и в очередной раз не собирался кому-либо угождать манерами. Хрут наполнил все три кружки элем, Скегги смутился, до этого мастер не потчевал Голубку пивом. Промочив горло и закинув в рот всего пару ложек жаркого, Хрут принялся поить и кормить их закованную «подругу».

Официантка принесла буханку хлеба:

«Как нельзя кстати», — сирота выловил все куски мяса и теперь жадно уплетал хрустящую корочку, макая в наваристый бульон.

— Надеюсь, что за своим чавканьем и треском за ушами, ты меня внятно слышишь, Скегги.

Слуга на секунду оторвался от чугунка, закивал, но быстро вернулся к поглощению ужина.

— О деле. Нашу Голубку я зарёкся доставить в Бэрбелл вместе с официальными бумагами с просьбой о тинге. Свои преступления она совершила в Доле Высоких Курганов, но схватили её в Фолпуре, — обо всём этом Скегги знал, или, как минимум, догадывался из услышанного краем уха. Но Хрут не закончил. — Однако же заказчик не ярлу Нормуду передать Голубку велел, и не за это аванс выдал.

— А кому же? — Скегги вытер рот рукавом.

Хрут развернул пергамент, не обращая внимания на вопрос:

— Хотел бы я прочитать послание, что передано лагману Готтфриду Беку вместе с Голубкой, прежде чем исполнить контракт и отдать бумаги ему, но не обучен грамоте.

— Как и я, — слуга лишь пожал плечам с юношеским легкомыслием.

— Ты не умеешь читать, знаю. Я передам эти бумаги лагману Готтфриду Беку рано утром, до того, как приведу девицу. Хочу, чтобы ты сделал дубль рун на них. Руки твои не так грубы, как мои.

— Но зачем?! — Скегги едва не прикусил язык, забывшись. Не стоило спрашивать. Это всё хмель и сытость, они могут выводить Младшего Сына из состояния бдительности.

— Это может вылиться в прибыль. Ещё не додумал как, но мысли кое-какие имеются. Сделай это перед сном.

Такое задание не могло обрадовать уставшего, наевшегося от пуза Скегги. В комнате с тремя одиночными кроватями, куда лучшей, чем те, в которых обычно останавливались мастер и слуга, были стол, стул, чернила и масляная коптушка. Хрут раскошелился, а значит, дело действительно сулило большую выгоду.

Пока мастер управлялся с Голубкой, помогая справить нужду и привязывая к кровати, слуга приступил к выведению закорючек, палок, кругов и витиеватых форм.

«Знать бы, что я рисую, было бы легче», — Скегги старался. А как иначе? С денег Хрута и ему достанется благ.

Регулярно оценивая уже скопированные символы, Младший Сын возился с бумагами чертовски долго. Он управился до рассвета, но ложась спать, подозревал, что новая заря уже на подходе.

Пробуждение было мягким, но стремительным. Хрут уверенно приводил Скегги в состояние бодрствования потряхиванием и лёгкими шлепками по щекам:

— Я хочу, чтобы ты не только поднялся, но и проснулся!

Младший Сын глянул в окно, солнце едва встало. Он проспал час или два. Тело ныло, горели необработанные с вечера мозоли. Голова гудела, но была трезва:

— Я проснулся, проснулся! — Скегги пришёл в себя, хотя так и не отдохнул.

— Смотри за Голубкой. Я постараюсь вернуться скорее.

Должно быть, Хрут не планировал платить за ещё одну ночь в «Медовых сотах». Сирота понимал это с сожалением.

Скегги пересел на стул, развернув его к привязанной к кровати Голубке. Только когда мастер вышел из комнаты, отправившись, очевидно, к Готтфриду Беку, Младший Сын услышал птичьи крики. Далёкие. Это ржание и гавканье чаек доносилось с востока. Что за странные пернатые создания. Куда более раздражающие, чем вороны. Вот только Голубку они точно не бесили, наоборот. Скегги заметил, как она дёрнулась, начала тихонько ворочаться.

«Что делать?» — Младший Сын взял топор и встал на ноги.

— Не смей! — он сказал это, но сам не понимал, чего именно девица не должна сметь.

Голова с надетым мешком резко повернулась к Скегги. Голубка замычала.

— Угомонись!

Она только увеличила свою активность. К мычанию добавилось хрипение, даже приглушённый рык. Скегги ударил девицу в бедро ногой. Сразу за этим дал и по рёбрам.

Голубка утихомирилась, но ненадолго. Вновь замычала, теперь жалобно.

Скегги осторожно положил свой топор на стол, приблизился к девице. Его рука сама потянулась к ней. Пальцы коснулись края грубой мешковины, натянутой на голову. Указательный перст ненароком приподнял ткань.

«Какая же она бледная, — Скегги смотрел на крохотный участок кожи на подбородке, палец коснулся Голубки. — Ледяная!»

Младший Сын одёрнул руку. Ком встал в горле. Разве может быть так холоден человек?! С морозным касанием нечто, пробирающее до жути, прокатилось мурашками от кончика пальца по всему телу. Внезапный громкий хлопок едва не вынудил Скегги подпрыгнуть на месте. Он схватил топор. Внутри всё сжалось. Только сирота положил руку на свою грудь, пытаясь инстинктивно утихомирить разбушевавшееся сердце, как новый глухой удар раздался совсем рядом. Теперь Скегги понял, что это птицы со всей силы ударились об окно, оставив два кровавых следа.

— Прекрати, чем бы это ни было! Я з-знаю, что э-это ты! — Младший Сын заикался. Он приблизил топор к шее Голубки, так, чтобы она смогла почувствовать сталь между подбородком и верхним краем железного кольца, обхватившего горло.

Девица притихла. Не стонала, не мычала и не ворочалась, пока Скегги держал сталь рядом с её горлом. Он застыл в таком положении надолго. Разгулявшийся страх перед чем-то неизведанным, колдовским и враждебным заставил потерять счёт времени, но и придал сил.

Младший Сын вышел из состояния оцепенения, только когда Хрут вернулся. Он аккуратно поднял руку своего слуги, отодвинув лезвие топора от шеи их пленницы:

— Не хотелось бы её прикончить, проделав столь долгий путь.

Скегги выдохнул с облегчением, но, как оказалось, преждевременно. Хрут стал отвязывать Голубку:

— Нам предстоит провести ещё пару дней в компании этой брыкливой суки.

— А как же?.. — Скегги почувствовал призрачный предательский кинжал прямо в заднице.

— Лагман Готтфрид Бек уехал из города. Направился в Гандвик. И нам придётся проследовать за ним туда.

Эфемерное лезвие вонзилось глубже, так, что Скегги чуть не вскрикнул.

«Рыбаки на берегу Чёрного озера сходят с ума. Несколько жителей утонули. Дети пропадают, а старые карги шёпотом вспоминают забытые предания. Зло просыпается в округе, недобрые ветры дуют с острова с железной башней. Некоторые кметы уверяют, что видели ходячих утопленников и русалок, выходящих на берег, — вспомнились слова встреченных купцов. — Не кончаются страсти, разворачивающиеся на чёрном берегу, на этом. Люди слышат голоса, скрежещущий металлом о лёд зов. Кто-то разбирает в туманах облики давно почивших родственников. Не одними байками старух и страхами крестьян нарушено спокойствие. Что-то поистине недоброе зашевелилось под гладью Чёрного озера».

К проблеме жгущих незаживающих мозолей Скегги прибавились не только леденящие душу слухи о Гандвике, но и реальный страх, вызванный Голубкой, холодной как труп, таящей в себе нечто необъяснимое.

— Собирайся, мы не задержимся здесь, — скомандовал Хрут.

Слова застряли в горле у Скегги, он только покорно кивнул. Младший Сын уже слишком устал.

2

— Что это? — лагман Готтфрид Бек старался сохранять спокойствие в голосе.

Его помощник буквально вывалил на застеленный белой материей стол охапку свёрнутых почтовых посланий:

— Все от старосты Гандвика — Фроуда Горьководного.

— Почему так много? — Готтфрид брезгливо смотрел на жёлтые, испачканные птичьим помётом письма. — Он всех своих почтовых голубей строем прислал?

Помощник лишь развёл руками.

— Открой окно, меня тошнит от запаха дерьма этих пернатых.

Холодный воздух проник в кабинет, разбавив противный лагману дух птичьих экскрементов. Мороз с улицы закрался следом. В белёных стенах рабочего места Готтфрида Бека, освещённых бледным солнцем и большой керосинкой, атмосфера зимы ощущалась исключительно свежей и чистой.

Неказистые бумажки, присылаемые сельским старостой с необычайным упорством, навевали мысли о неуважительной настырности. В своей пиндитности лагман Бэрбелла порой путал сам себя в отношении жестов других людей. С годами он научился хоть иногда одёргивать себя, не вслух повторяя: «Ты придираешься. Снисхождение, Готти, даруй невеждам снисхождение».

Лагман Бек слегка поёрзал в своём обитом коровьими шкурами кресле, двумя пальцами коснулся ближайшего письма, обуздал себя и уже использовал руки без ограничений, разворачивая послание старосты Гандвика. Готтфрид пробежался глазами по тексту, тихо бормоча под нос отдельные фразы:

— Угу-угу, … утонул, … жена обвиняет его напарника Фета Хилака, прошу содействовать в организации тинга, по просьбе… — лагман усмехнулся. — Тоже мне, высокородные господа-рыбаки!

Готтфрид небрежно швырнул письмо в раскрытую деревянную корзину в углу, взял другое:

— Трое детей Бранки Урссон бесследно пропали. Горюющая мать выдвигает обвинения своей соседке, старушке Брундге, … так-так, … ведовство… Чушь!

Ещё один свиток угодил в корзину, Готтфрид вновь продемонстрировал меткость и пренебрежение:

— Ну, а тут?! — лагман Бек уже не шептал. Это интересное сообщение он намерено озвучил помощнику. — Послушай:

«Почтенный лагман Готтфрид Бек, обращаюсь с новым прошением. Не откажите содействовать и разобраться в сложнейшей ситуации. К прочим напастям Гандвика прибавилось семейное преступление. Адда Бьёрд убила собственного мужа, хладнокровно зарубив топором. Факта сего деяния женщина не отрицает, но изъясняется в пользу своей невиновности. Клянётся именем богов, что своим поступком избавила супруга от власти злых сил. Накануне происшествия Адда, как сама утверждает, застала мужа на берегу Чёрного озера, предающегося утехам с русалкой. Но можно ли в подобное верить? Весь Гандвик в помешательстве, и нет никакой возможности судить многочисленных обвиняемых за пеленой массового помутнения. Все надежды на Вас и Вашу мудрость.

С почтением к ярлу Нормуду и Вам, староста Фроуд Горьководный».

— Уровень грамотности и нравы жителей Гандвика отличаются от таковых в Бэрбелле. В невежестве они лишь просят о помощи.

«Вот-вот, в невежестве. Стоит быть снисходительным, — слова помощника заставили на минуту задуматься. Готтфрид запустил пальцы в каштановую бороду, тронутую едва заметной сединой, дёрнулся, понюхал кисть. — Дерьмо голубиное». Вслух лагман сказал иное:

— Моя мудрость служит ярлу и столице фолька. Об отъезде не может быть и речи. Составь письмо с отказом, деликатным, но строгим.

— Слушаюсь, — помощник поклонился и развернулся к выходу.

— Погоди, — в ответ на оклик юный клерк неуклюже изобразил вернувшееся внимание. — Забери эти грязные свитки.

Помощник лагмана сгрёб почтовые послания со стола, нагнулся к корзине. Доставая прочитанную корреспонденцию, он несколько раз ронял и поднимал несчастные свёрнутые листки.

В ожидании избавления от посланий надоедливого старосты Фроуда Готтфрид старательно обтёр руки о подол своего бордового кунтуша, поправил пучок волос на затылке. Молодой клерк всё возился:

— Шустрее, пожалуйста.

Когда парень наконец пленил все письма своими объятиями и по-настоящему был готов оставить лагмана в кабинете, тот поинтересовался:

— Ярлу докладывали об этой… — Готтфрид подбирал слово, — суете?

— Официально нет, но длинный дом впускает слухи с завидным гостеприимством.

Бек кивнул, сощурился и помотал рукой. Помощник с неловким поклоном покинул кабинет.

Слухи и сплетни давно стали и спутниками жизни Готтфрида. Домашняя стража длинного дома ярла, работники канцелярии лагмана, просители и, наверное, даже птицы щебетали, нагоняя смуту. Постоянно. Мало людям реальных происшествий, нужно придумать ещё. Четыре послевоенных года даровали не только спокойствие, но и скуку. Если нормальный человек, по меркам лагмана Бека, должен наслаждаться тишиной, то всякие невежды убивают её. Делают свои словесные вбросы, чтобы куры раскудахтались.

Готтфрид даже несколько заскучал по минувшим годам, когда трудился в канцелярии штаба. Никому не было дела до глупых деревенщин, проблем доярок с их коровами и мордобоев в корчмах. Война обращала народ на себя.

«Скотина ли я, размышляя о скуке по войне? Негораздок? — лагман уставился в потолок. — Кто меня судить будет? Как всегда эти недалёкие олухи?»

В канцелярии лагмана Готтфрида Бека боялись. Здесь он воплощал не только мудрость и закон Скайсдора. Он был конунгом каменной башни, высившейся над неправильными улицами Бэрбелла. Своим присутствием и видом глас правосудия вынуждал роптать и людей на мостовых столицы восточного фолька. И всё же нашлись те, над кем не имел власти Бек.

Длинный дом ярла Нормуда вместил в себя героев передовой. Хускарлами Чёрно-белой Горы стали ветераны, дружинники, бок о бок стоявшие со своим ярлом против сил Заспиана на минувшей войне. Когда Готтфрид встречался взглядами с этими свирепыми воинами, ему думалось, что за обжигающим взором может полететь плевок, его остужающий.

«Канцелярская крыса», — читал во взглядах высоких воинов Готтфрид.

Читал или снова путался, строя самоуничижительные диалоги? Случаев реального столкновения с подобным преступным неуважением не было.

«Берсеркеры. Рыкари, — лагман всё смотрел в потолок. — Война давно окончена и толку от вас, как от чаячьего гавканья. Судить могу только я. Ибо я — слово закона».

Готтфрид поднялся из-за стола, громко топая, направился к двери. Коридор с белёными стенами был не столь светел, как кабинет лагмана. В весьма узком проходе, где двое разминутся лишь, если один прижмётся к стенке, пропуская другого, Бек чувствовал всю полноту своей власти. Здесь он не уступал никому. Клерки, стража и слуги обтирали побелку, чествуя самолюбие гласа закона.

Лагман покинул рабочее место не только за порцией льстивого угождения. В полдень он каждый день приносил молитвы у алтаря Зиу — бога чести и справедливости.

«Не словом единым, водою пролитым,

На чашу кладутся дела.

Тысячей правд будет истина свита,

Мудрости Зиу хвала!

Не одними глазами, а звёздами ясными

Освещаются наши пути.

Помоги же просящим слепцам несогласным

Добродетель скорее найти», —

прочитал Готтфрид, когда помощник нашёл его у статуи Зиу, запечатлённого в камне с длинной бородой и двумя шипованными щитами в руках.

— Почтенный лагман, хускарл ярла Нормуда передал, что Чёрно-белая Гора хочет видеть Вас.

«Слухи и сплетни, кудахтанье и гавканье, — Бек не удивился. — О чём, как не о Гандвике ярл может желать говорить в эти дни?»

Медлить, когда суровый повелитель Бэрбелла вызывает к себе, не мог позволить даже Готтфрид. Долг с полным отсутствием интереса вёл ноги лагмага Бека в длинный дом. Чёрное и белое — два цвета озёр, что дают начала акведукам столицы восточного фолька, два цвета Нормуда, они правили и в его резиденции.

Громкий топот сапог Готтфрида вновь обращал внимание домашний стражи, магнитом тянул и надменные взгляды хускарлов. Бек смотрел в ответ и видел за уничижительными взорами только скуку. Воители не могут сидеть в няньках у ярла так долго. Мир с Заспианом может вконец способствовать их увяданию. Ощущалось, будто и мышцы у крепких бойцов сдулись. Даже почтенный ярл в этот день виделся уставшим и не столь грозным.

Нормуд ждал лагмана на троне, полулёжа, у подножия стоял приносной стол с бочонком мёда и парой рогов. Ярл не поднял взгляда на вошедшего Готтфрида. Мускулы на лице правителя хаотично подрагивали, кожа складывалась в гармошку на узком лбу, глаза хмурились. Только громкий стук сапог Бека о сосновый дощатый пол смог прервать глубокое раздумье Нормуда:

— Приветствую, Готти, — ярл свистнул и один из хускарлов принёс стул с высокой спинкой, поставив напротив трона за стол. Владыка велел ему: — Подбрось дров в очаг, кости подрагивают от сквозняков.

— Я пришёл немедля, — учтиво кивнул лагман.

Нормуд указал на стул:

— Угощайся мёдом, располагайся. Я не люблю закусывать, как ты, конечно же, знаешь, но если захочешь, попрошу принести солонины.

— Напиток богов приятен сам по себе.

Готтфрид сел и наполнил рога. Он уже понял, что разговор не обещает быть кратким. А значит, можно не отказывать в мёде, сегодня других дел не будет.

— За фольк, Бэрбелл и все провинции! — ярл без лишней скромности осушил свой рог, пролив две тонкие струи по усам и бороде.

— Скёль! — поддержал Готтфрид. С обжигающим горько-сладким мёдом, пробирающим насквозь, Бек ощутил свою правоту. Он знал, он знал, что сейчас речь пойдёт о нём!

— Гандвик, — ярл поместил рог в подставку. — Ветер донёс до меня: о чём там судачат рыбаки, вместо того, чтобы удить рыбу. Ветер, да, ты не ослышался, Готти. А как ещё назвать воздух, рвущийся из ртов глупцов с пустым звуком? Русалки выходят на берег и предаются утехам с мужами. Пусть хоть одна явится сюда, я только за!

Нормуд рассмеялся, лагману Беку нравился тон, с которым ярл трактует сплетни, добравшиеся до его ушей. Но это ведь только начало:

— Веселье на этом кончается. Кровавые разборки с жёнами — не то, чем вспоминаются добрые попойки. А ещё и другие вести: дети пропадают, — Чёрно-белая Гора наполнил рога. В этот раз он не говорил тостов, просто пил, медленно и горько. Готтфрид следовал примеру. — Это неизбежно: терять детей. Кто не был хулиганом? Зима началась. Забавы на берегу озера порой приводят к беде, когда беспечная ребятня заигрывается. Да и обследование пещер и крутых скалистых выступов может стать предпосылкой для лиха. Но не так, Готти, не так. Да и не винят просто так своих соседей безутешные родители. Не так, Готти, не так.

Ярл замолчал, залпом допивая мёд, выдохнул и тихонько зацокал. Лагман Бек расценил это как передачу эстафеты разговора:

— Байки, рождённые невеждами. Староста Гандвика — Фроуд Горьководный, завалил меня письмами с просьбами и жалобами. Якобы ему не хватает мудрости и знаний закона, чтобы разобраться в преступлениях помешавшихся селян. Я уже отдал приказ своему помощнику: написать письмо с отказом. Рыбаки беснуются из-за зимы. Вот и всё.

— Больше обычного, и гораздо. Я бы закрыл глаза, сославшись на такие же умозаключения, как и ты, Готти. Но сейчас не могу.

«Сейчас. Определённо ярл делал акцент на этом. Время. Настоящее время. Оно имеет чрезвычайное значение», — понимал лагман Бек.

— Мне нужно спокойствие. Рядом с Бэрбеллом хотя бы. Тебе ли не знать, как простые слухи и сплетни заражают людей меланхолией и тревогой. С таких мелочей начинается хаос, закручиваясь в порочный круговорот, — ярл вновь наполнил рога мёдом.

— За порядок! — предложил Готтфрид.

— Скёль!

Лагман Бек не мог не уважить Нормуда, не допив до дна, несмотря на то, что крепкий напиток уже туманил разум.

— Пойдём, подышим воздушком, — Чёрно-белая Гора поднялся с трона. Такое приглашение пришлось Готтфриду в масть.

Ярл повёл лагмана через узкий коридор. Освещённый редкими керосиновыми светильниками, то поднимающийся лестницами, то опускающийся лёгкими скатами, путь вился в неизвестность. Бек ожидал, что Чёрно-белая Гора выведет его на веранду длинного дома, но он завёл в место, о котором Готтфрид и помыслить не мог.

Спустя четверть часа ходьбы впереди забрезжил свет. Вдохнув морозный воздух, покинув полумрак, лагман обернулся. За плечами высился крутой скалистый выступ. Плоская каменная площадка выдавалась над обрывом среди отвесных граней Морозных гор. Дальше, на восток, тянулась широкая кладка, прочная, едва двигающаяся вопреки упорному ветру.

— Дорога ведёт вперёд, ступай, не боясь, — обернувшись, сказал ярл Нормуд и сам последовал собственному наставлению.

«Где мы? А главное: куда мы?» — лагман Бек ступал за Чёрно-белой Горой и интригой, которую тот нёс.

Кладка переправила через пропасть на новый каменный выступ, закрутившийся, переносящий на другую часть невероятной дороги. Она продолжалась массивными деревянными тропами, повисшими на краю скалистого ската. Внизу шумели широкие ручьи, и гавканье чаек слышалось с новой силой.

Невероятная дорога привела на скромную пристань, к заливу, где у единственного дока встала на якорь галлея.

Готтфрид взбодрился и восхитился:

— Невероятно. Я и не знал об этой гавани, как и о тихом заливе. На картах этого места нет.

— На тех, что ты видел, может и нет, — ярл полюбовался видом какое-то время, прежде чем продолжил. — Непреодолимые рифы разделяют эту гавань с бэрбеллской. Оттуда отрезан путь на север и северо-восток мелководьем и зубастыми выступами пород, но отсюда путь открыт в необозримые дали. Это место отстроилось в рекордные сроки. С рабской силой пленённых заспианцев, что были скормлены морским богам, мы управились за три года.

— Рабам? Я не слышал…

— Война дала нам хотя бы что-то. Одд Ледяная Ладонь знал, что взять с южан за вероломство.

Двухлетняя война Скайсдора с Заспианом окончилась четыре года назад. А когда началась, севером правил конунг Уве Хедлунд. В молодости, вместе со своей супругой Альвейг Молнией Запада, он смог объединить восточные и западные фольки, установив единоличное правление Скайсдором. Но к времени нашествия юга Уве здорово изменился. То ли смерть жены, то ли душевный недуг превратили его в замкнутого, слабого и малахольного человека. Нужно было собирать волю в кулак, вновь созывать вождей под единое знамя, а конунг затворился в своём оплоте в Айскресте.

Тогда на подмогу пришёл его брат — Одд Хедлунд по прозвищу Ледяная Ладонь. Он объединил силы Скайсдора и разбил неприятеля. В уплату мира вероломный юг передал северянам Ниглертоновскую заставу, земли окружающие её, пастбища и фермы к югу от Шипов ярлов и Мидлкроуна. Как теперь узнал Готтфрид, вожди, следовавшие с Ледяной Ладонью в поход, обзавелись и рабами.

Первые послевоенные месяцы, когда ветераны возвращались домой, а Одд в оплот конунгов, вместо подчиняющегося ему Джайиндова Удела, покрыты завесой смуты. На востоке события тех дней трактуют несколько иначе, чем на западе. Есть мнение, что едва не состоялась гражданская война, когда Одд попытался захватить трон, кто-то отрицает подобное. Точно известно одно: в Айскресте собиралось вече, на котором присутствовали все ярлы. И случилось это после смерти и Одда, и Уве. По итогу собрания вождей конунгом единогласно избрали единственного сына Альвейг и Уве — Ивара Хедлунда, получившего прозвище Чистый Ручей.

Лагману Беку было известно чуть больше, чем остальным. Например то, что ярл Нормуд, несмотря на свой голос на вече четырёхлетней давности, не отличался полной лояльностью конунгу Ивару и неустанно критиковал политику мирного сосуществования с Заспианом. Ещё лагман знал: что бы ни произошло тогда на вече, это беспокоило Чёрно-белую Гору и прорывалось наружу едва сдерживаемым рычанием.

— Эта гавань моя и только моя. Я строю планы. И не беспочвенные.

Нормуд посмотрел на Готтфрида. Ожидал ли он реакции, вопросов? Возможно. Но Лагман Бек молчал.

«Ты придираешься. Снисхождение, Готти, даруй невеждам снисхождение, — вспомнил лагман свою частую внутреннюю молитву. — Я не хочу проявить собственное недалёкое хамство, особенно перед ярлом».

— Мифриловые Королевства вовсе не предел мира, Готти, — Чёрно-белая Гора смотрел на восток. — По эту сторону Морозных гор на картах нет ничего, кроме безымянных морей Злого океана. И кроме несвязных баек редких мореплавателей на нашем берегу ничего не известно о далёких землях.

— Интерес к далёким землям — прекрасная вещь.

— Да, а мои люди скучают по походам и боям.

— Планируется плавание?

Ярл усмехнулся.

«И всё же я — невежда», — Готтфрид сконфузился.

— Я строю планы, и дальние берега имеют к ним отношение, но это ещё долго останется планами. Как я могу грезить о чём-то неблизком, когда у меня под боком готовится закрутиться вихрем самый настоящий хаос. Неразбериха, домыслы, сплетни, старушечьи сказки, что бы ни происходило в Гандвике, это нужно остановить!

Готтфрид не мог даже «а» сказать. Нормуд будто вырос перед обозримым простором, затмевая бледное небо и серые волны.

— Староста Фроуд просит, и ты откликнешься, Готти! Поезжай в Гандвик и наведи порядок там! Желают тинг? Устрой. Рассуди всех, кого нужно, успокой недалёких сельских рыбаков и их жён-доярок, сделай так, чтобы дети были под надзором старших! Верни всё на круги своя!

Лагман Бек уже начал болезненно воображать предстоящую работу, дорогу, все наваливающиеся хлопоты, как ярл дал понять, что это только начало:

— Таков мой первый приказ, лагман. Ты потрудишься на благо порядка фолька и в своей миссии обретёшь прикрытие.

«Прикрытие? Для чего?» — Бек не знал, заметил ли Чёрно-белая Гора его бегающие в растерянности глаза.

— Треклятый зимний ветер приносит до меня все глупости, что порождаются в округе, как вороны Хугин и Мунин оповещают Вотана о людских делах, но купцы, которым доверия куда больше, докладывают о важном. Торгаши не просто так имеют то, что имеют. Презираемые недалёкими воинами, пропускавшими по башке молотом, дельцы разбираются в информации, в её ценности.

Готтфрид совсем запутался.

— Понимаю, — ярл успокоился, сменив тон на ровный, дружелюбный. — И главное, что понимаю я. Тебе, Готти, необязательно. Не в обиду.

— Что же мне следует на самом деле сделать в Гандвике?

— Подтвердить или опровергнуть информацию о том, что прославившийся в Скайсдоре менестрель объявился там, в захолустье. Надеюсь, Горьководный не всех голубей переправил в Бэрбелл с глупыми просьбами, я буду ждать отчёты на всех этапах и корректировать свои приказы при необходимости.

— Как зовут скальда?

— Филип. Слышал, что он взял себе прозвище — Молчаливый.

— Молчаливый певун? — Готтфриду это показалось глупым.

— Если этот певун, как ты выразился, и в самом деле в Гандвике, его нельзя отпускать, пока не выведаешь у него информацию о тёмных клинках.

«Тёмные клинки? Это же просто сказки!»

Готтфрид постоянно сталкивался с невежеством, из-за которого просил себя быть снисходительным, поэтому и песни местных и заезжих бардов не проходили полностью мимо. Тёмные клинки упоминались вскользь, когда речь заходила о смутных послевоенных месяцах. Что именно? Совсем мало. Волшебные, неземные, проклятые, зловещие — такие эпитеты подбирались к оружию с чёрными лезвиями. «Они поют, они обманывают, они подчиняют волю», — значилось в одной из нескладных баек. Чёрно-белая Гора говорил серьёзно?

— Могу догадаться, что, как лагман, ты обладаешь достаточным скепсисом, и это вовсе неплохо, — продолжал ярл. — Странствующий скальд Филип весьма близко знаком с конунгом Иваром, неоднократно навещал его в столичном оплоте, и даже является там почётным гостем. Этот менестрель путешествовал вместе с моей дружиной в столицу четыре года назад, когда все северные вожди собирались на вече. Он не простой человек. Его дурацкий иноземный юмор, показушное ребячество и кажущаяся слабость не должны смутить тебя, лагман. Филип кое-что знает о тёмных клинках, видел их, как и я. И я уверен, что в своих второсортных балладках, столь популярных у кметов и грудастых девиц, он не раскрыл и доли тех тайн, что знает.

— Если я найду скальда, мне доставить его в Бэрбелл?

— Начни с наведения порядка. Я не просто так говорил о порочном круге. Не дадим ему сомкнуться, это куда проще, чем разорвать. А Филип… определённо хитёр и изворотлив. Постарайся навести с ним мосты, если встретишь, и напиши мне. Я подскажу, как быть дальше.

Лагман Готтфрид Бек принял приказ. Неприятное задание, сопряжённое со всеми силами отстраняемым прочь Гандвиком, стало целью единственного пути. А с ним и личное общение со старостой Фроудом и столкновение с его нечистоплотностью, неуважительной нечистоплотностью.

«Ты придираешься. Снисхождение, Готти, даруй невеждам снисхождение, — вновь успокаивал себя Бек. — Ярл поручает и другое задание, куда более интересное… Найти певуна, который якобы что-то знает…»

Лагман не сдержался и хлопнул себя ладонью по лбу: «Дерьмо голубиное!»

Нормуд подошёл и потрепал по плечу:

— Готти, я вверяю это тебе, потому что это на самом деле важно и тебе под силу. Не послал бы я родного брата в эпицентр начинающейся бури без надобности.

3

Вечерние огни зажглись в таверне, где музыка лютней тихо лилась, а сладкоголосые барды пели о приветах. Бестолковая мелодия ненавязчиво просачивалась в уши патронов и с той же лёгкостью покидала головы, не успев запомниться.

На колонне напротив четырёхместного столика висел плакат с надписью: «Вы пришли без привета? Тогда что вы здесь делаете?»

Руби Роуз, прочитав это, усмехнулась:

— Я всех всегда приветствую. Не людей на улицах, разумеется, зрителей, когда начинаю выступление, — девушка сделала глоток своего пряного чая с ложечкой бренди.

— Это всё так неинтересно и заезжено, Златовласка, не удивляюсь, что ты не имеешь громкого успеха у публики, — флейтист Рэм явно испытывал её терпение.

— А ещё она благодарит всех в конце. Только вот за что? — присоединился Сэм, игрок на лютне.

— Наверное, за то, что никто не ушёл, а дослушал нас до конца. Если ты бренчишь на своей балалайке в шумной таверне, то тебя никто не воспринимает — ты фон. Сброд просто пьёт, а ты делаешь своё дело параллельно. Это всё только для того, чтобы никто не слышал, как падают на пол зубы, выбитые в драке, — барабанщик Тэм вступился за солистку.

— Да, благодарю, — Руби осушила чашку. — Но не публику, если кто-то так думает, то пускай, я не против. На самом деле, я благодарю богов за то, что мы снова можем выступать в славном месте и зарабатывать на хлеб и мёд, иметь ночлег. Жизнь на севере коротка. За каждый её момент стоит цепляться и ценить его. А что касается заезженности, то скажу так: если хотите увидеть что-то новенькое и нестандартное, то нам стоит отправиться в «Варежку». Там сегодня будет выступать Филип.

— Тот самый? Молчаливый?

— Да, парни. Знаменитый музыкант зачем-то прибыл в захолустный Гандвик.

Труппа Руби «Златовласки» Роуз под названием «Роза и три шипа» отдыхала в «Пшеничной таверне», выпивка и еда здесь были сносными, а конкуренты-барды в меру тихими. В шатре «Варвара и ведьмы», в котором Златовласка уже раздала свои приветы публике, ужинать Руби не решилась. Слишком грязно. А в «Варежке» задрали цены в честь приезда Филипа Молчаливого.

— Неужели его не пугают слухи, разлетевшиеся по округе? — Тэм барабанил пальцами по столу.

— Я думаю, что именно они и привлекли музыканта. Несколько лет назад он побывал в Кроссвинде, когда мистические события разворачивались на улицах увядающего торгового аванпоста. Наверняка он ищет вдохновения здесь, — сделал вывод Рэм.

— Может, и найдёт, — согласилась Руби.

Если Филипа интересовали сюжеты о безумцах, дорога в Гандвик и в самом деле представлялась проложенной специально для барда. Заезжие купцы покидали поселение, столь удобное для рыбаков, с испугом на лицах. «Роза и три шипа» нашли же здесь выгоду. Таверны наполнялись до отказу каждый вечер местными, мечтающими забыть заботы и отринуть мысли о злом роке.

Руби, прогуливаясь по берегу Чёрного озера, встречала уже сумасшедших пророков. Адда, обвиняемая ныне в убийстве собственного мужа, активно вела проповедь о водяном великане, что отправляет своих шлюх-дочерей на берег. По словам безумной женщины, со дна слышался его рык, песни русалок, металлический шёпот и клёкот невиданных тварей. Ни сама Руби, ни Рэм, Сэм или Тэм не ощущали ничего подобного.

«До каждого дойдёт очередь! Услышите своё имя замогильным голосом, отзовётесь и умрёте, а промолчите — лишитесь души, став пустым человеком», — вещала одна из старух, чей сын-рыбак утонул в горьких водах.

Кладези с преданиями и байками откапывались в глубинах подсознания перепуганных жителей Гандвика и могли стать основой для новых былин и сказов, леденящих кровь.

— Удачи Молчаливому в поиске наития, — Руби уверилась, что она ему тут может понадобиться. — А пока, я хочу послушать о его прошлых приключениях.

«Роза и три шипа» направились в «Варежку», плотно отужинав, и всё же сэкономить удалось не много.

— По пятнадцать медных монет с носа, — прохрипел вышибала на входе.

Не мало. Ужин в «Пшеничной таверне» обошёлся на всю компанию в половину этой суммы. Но, разумеется, услышать Филипа было дороже. Златовласая Руби раскошелилась.

«Варежка» переполнилась посетителями.

В лёгкой дымке накуренного благовониями зала Руби, Рэм, Сэм и Тэм сумели потеснить селян на длинной скамье, к тому моменту, как на невысокой сцене зазвучал первый аккорд.

Филип стоял к собравшимся спиной, ударил по струнам и томно промычал, мелодично и завораживающе, взял ещё аккорд, дважды притопнул и в пол-оборота взглянул прямо на Руби:

«Вы ждёте историю битвы?!

Сложите же руки в молитве!»

Рыжеволосый бард тряхнул кудрями, крутанулся на одной ноге, вновь взял гармоничный аккорд:

«Я спою о героях, что север спасли,

В той манере, что духи её донесли…»

Филип ритмично захлопал, создавая переход из своей прелюдии в певучую балладу:

«Как блестят под луной

Купола древних гор,

Так зовёт за собой

Окунуться в фольклор

Эта песня о тех,

Кто зажёг в нас костёр,

И увёл за мечтой

Каждый меч и топор.

Ивар Чистый Ручей удалой,

Размывающий скверну и грязь.

Ивар Чистый Ручей наш герой,

Он богами нам посланный князь.

Он тот сын, о котором мечтает отец

В каждом доме великой страны.

Он тот муж, тот храбрец, тот боец и мудрец,

В кого женщины все влюблены.

Даже тёмный клинок,

Испивающий души,

Подчинил ему рок,

За ненастьем идущий.

Не забыт тот боец,

Что бок о бок сражался,

Тот лихой удалец,

Что вне песен остался.

Волэн Звёздная Сталь — богатырь,

Эту землю от зла излечи!

Волэн Звёздная Сталь — ориентир,

Нам светящий в безлунной ночи.

Он тот брат, о котором мечтает любой,

Он надёжный и преданный друг.

Заслонит своих близких широкой спиной

И сразит богомерзких тварюг!»

♪ ♪

Руби Роуз приходилось слышать пересказы о подвигах и героях, воспетых Филипом Молчаливым. Ивар Хедлунд, получивший прозвище Чистый Ручей и ныне правил Скайсдором. А вот второй упомянутый — Волэн, хоть и стал живой легендой, но никто не знал, как сложилась его судьба после эпических событий четырёхлетней давности. Златовласка слышала, что фамилия Волэна — Надсон-Нарбут, а о прозвище Звёздная Сталь узнала только сейчас. Возможно, сам Филип его придумал, и случилась это позже событий песенного сборника «Молчаливый голос», продаваемого странствующим менестрелем после концертов.

С финальным аккордом Филип сорвал аплодисменты публики. А вот Рэм весьма громко хмыкнул:

— Эту мелодию я слышал не раз. Ну же, ребята, — флейтист посмотрел на коллег по труппе, — баллада об Альвейг Молнии Запада, даже слова некоторые сохранены!

— И что? Песня о её сыне и его боевом товарище. По мне, так эта отсылка вполне уместна, — Руби впечатлилась не столько лирикой и мотивом, сколько обаянием зеленоглазого менестреля, его голосом: заливистым, с налётом тайны, неумело прикрывающим безудержную страсть натуры.

— А сейчас, я хочу исполнить песню о крае, что подарил мне новые смыслы.

Пальцы Филипа ловко защипали струны, перебирая арпеджио в гармоничном миноре:

«Над простором, укрытом снегами,

Воссияет бесцветное солнце,

Над Зелёной рекою кругами

Стая птиц белокрылых завьётся.

На вершинах Морозных хребтов

Зазвенят ледяные сосульки,

Улыбнётся грядою зубов

Мидлкроуна божественный скульптор.

А я лютню возьму и перо,

Обмакнув в золотые чернила,

Опишу красоту и добро,

Что благая страна подарила.

В жилах кровь закипит у берсерка,

Когда он скакуна оседлает.

В лучах славы героя померкнет

Даже солнце, что ярко сияет.

А я лютню возьму и перо,

Не жалея заморских чернил,

Опишу героизм и тепло,

Коим север людей наделил».

♪ ♪

В этот раз хлопал и Рэм, а остальные радостно посвистывали:

— Всё верно!

Поднимали кружки с элем:

— За север! За Скайсдор!

— За Гандвик!

— Скёль!

Одобрительный шум, тосты и почести в адрес иноземного трубадура, возможно, могли длиться нескончаемо долго, если бы их не прервал резкий скрип. Входная дверь распахнулась, поток морозного воздуха разрушил атмосферу душевного вечера. Собравшиеся в «Варежке» селяне обернулись к выходу, где вместе с разозлённым вышибалой стояла посиневшая от холода девушка. Она судорожно дышала, и с паром из её рта вырывалось проклятие:

«На дне во тьме поёт он песню,

Imo in tenebris ipse cantat canticum,

Дрожит со страхом в резонанс,

Tremore, cum timor in resonare,

Как белокрылая воскреснет,

Cum whitefly resurget,

На жизнь он нам дарует шанс,

Ipse dat occasionem, ut vivere».

Проговорив каждое слово протяжным пророческим тоном на скайсдорском языке и древнем наречии первых королей зимы, девушка упала в обморок, вышибала едва успел подхватить её под руки.

Подавляющее большинство присутствующих застыли в остолбенении, но слышалось и робкое неразборчивое перешёптывание, и только Руби хватило смелости, чтобы подбежав к несчастной предвестнице, оказать ей помощь.

— Положи её на пол, — Златовласка Роуз говорила с вышибалой командно и уверенно. — Кто-нибудь, дайте кружку.

Руби подложила ёмкость под шею девушке, как валик, одновременно проверяя дыхание и язык: «Не запал, горло свободно, — приставленный к носу упавшей в обморок палец почувствовал лёгкое дуновение. — Дышит».

— Мне нужен крепкий алкоголь, всего немного.

Златовласка потёрла смоченными самогоном пальцами за ушами девушки, нанесла полосу алкоголя над губой. Бледная и холодная предвестница дурного очнулась с хриплым вздохом, закашляла. Её глаза растеряно забегали, она вновь пыталась что-то сказать, но сильно заикалась от шока:

— Там на… Килан… утоп…

— Успокойся, — Руби гладила девушку по холодному лбу.

— Нет. Килан, мой брат, он утонул, — прибежавшая в «Варежку» вестница заплакала, заголосила. Но её истерика не продлилась и минуты, хаотично размахивая руками и ногами, девушка вскочила на ноги. — Я покажу, пойдёмте за мной!

Руби хотела угомонить явно замёрзшую сестру Килана, но за спиной Роуз, над тихими недоумевающими переговорами, возвысился поставленный голос Филипа:

— Ты прервала моё душевное представление своим отнюдь недобрым стихотворением. Признаюсь, оно вполне годится в шокирующие пророческие откровения. Я заинтригован и напуган, так как сталкивался с древними проклятиями королей зимы. Веди нас!

Златовласка потерялась на мгновение: в ней боролись жалость и любопытство. А вот патроны «Варежки», даже Рэм, Сэм и Тэм с выпученными глазами незамедлительно двинулись за сестрой Килана, принявшей слова Филипа за безоговорочный побуждающий призыв.

Вместе с толпой Руби совсем скоро оказалась на берегу Чёрного озера. Молодая луна светила на удивление ярко, подсвечивая клубящийся туман своим серебром. Народ встал полукругом, в несколько рядов. Кто-то закусывал пальцы, кто-то платки, вновь роптали, шушукались, охали. Златовласка пробралась мимо своих музыкантов.

Мужчина, очевидно Килан, лежал на сухой траве, припорошенной снегом, запрокинув голову, с открытым ртом и глазами. Посмертная гримаса говорила об ужасе, испытанном в агонии. В том, что Килан мёртв сомнений не было: бледный, промокший, начавший покрываться изморозью. Его сестра присела на корточки рядом и еле слышно причитала. Из толпы вышел и Филип Молчаливый, он подошёл ближе всех к телу утопленника:

— Утонул, значит… Ты вытащила его на берег?

Сестра покойника кивнула.

— За что это нам?! — Руби услышала женский голос из толпы. — Почему боги позволяют злу разгуливать по улицам Гандвика, выныривая из глубин?

Этот выкрик показался Руби Роуз неуместным. Человек утонул. Неизвестно как это случилось, но зачем же сразу искать в этом дьявольские происки?

Предрассудки оказалось популярными, многие поддержали:

— Мы кличем на себя безумие, поддаваясь зовам и голосам.

— Я слышал шёпот прошлой ночью.

— Я что-то видела в окне под утро, что-то в тумане.

Филип осматривал собравшихся с неподдельным интересом, Руби следила за его прищуренным взглядом:

— Вы считаете, что в несчастии Килана виновны нечистые силы? — бард, будто, кость кинул. А собравшиеся с радостью подхватили.

— А Вы точно не знаете, господин певец, — пожилой мужчина в высоких рыбацких сапогах вышел вперёд. — Череда невзгод катится по нашим домам. Безумие, случаи утопления, убийства в помутнении, взять хоть Адду… У Бранки Урссон пропали трое детей, а до этого у Синфрейд близнецы не вернулись домой. А три утра назад Эрза Гафольд нашла своего младшего сына мёртвым. Его тело окоченело, сам малец поседел, а глаза его заволокло бельмами!

— Мой брат — рыбак, господин Молчаливый, — к рассказчику присоединилась пухлая девушка, весьма юная. — И он всегда любил удить на заре, но теперь боится. Говорит, что видел странную девушку на берегу, руки её покрывала чешуя, она пела и звала его в воду. Только молитва Вотану спасла от соблазна, и теперь он зарёкся от рыбалки в сумерках.

— А Фет Хилак? — присоединился парень с длинными распущенными волосами. — Его посадили под замок по обвинению жены его друга Люция, якобы Фет сбросил напарника в ледяную воду, после того, как придушил. Только сам Фет клянётся, что видел драугров, прежде чем выросшая на глазах мглистая завеса поглотила Люция.

Селяне жаловались, собирали в кучу все сплетни, страшилки и домыслы. Руби наблюдала, как Филип довольно кивает, запоминает.

«Фольклорист йотунхеймский», — Златовласка посмотрела на своих музыкантов. Даже они увлеклись россказнями.

— Что здесь за собрание?!

В командном голосе старосты, как и прежде, Руби слышала интонацию умиротворения и рассудительности. Фроуд Горьководный заставил народ расступиться, вышел к Килану, его сестре, Руби и Филипу, потеснив говорящую до этого троицу. Староста Гандвика, седой, худощавый и морщинистый, одетый в серую шерстяную рясу, с длинным посохом, походил на священнослужителя или даже волшебника из старушечьих сказок.

— Что с ним?

— Утоп, — ответил Филип. — А сестра его выдала прелюбопытнейшее проклятие. Как же там…

— Хватит с нас проклятий, — староста Фроуд не дал трубадуру вспомнить стихи, с которыми сестра Килана ворвалась в «Варежку». Горьководный присел рядом с покойником и его сестрой, всё ещё тихо плачущей и держащей брата за руку. — Ты совсем замёрзла, дитя. Тебе следует согреться, мы позаботимся о несчастном.

— Артист говорит правду, — дрожащими губами сестра Килана шептала, но в тишине успокоившихся селян, слова слышались отчётливо. — «На дне во тьме поёт он песню, imo in tenebris ipse cantat canticum, дрожит со страхом в резонанс, tremore, cum timor in resonare, как белокрылая воскреснет, cum whitefly resurget, на жизнь он нам дарует шанс, ipse dat occasionem, ut vivere», — так сказал Килан, когда вылез из воды.

— Подожди-ка, дорогуша, — Филип возмутился. — Он же утонул, а ты вытаскивала его из озера!

Староста Фроуд наклонился над покойником, внимательно его рассматривая:

— Его ударили по голове…

— Я должна была! — сестра Килана задрожала сильнее. — Не брат мой вещал жужжащим голосом, не его душой горели глаза, наполненные красным светом. Нечто ужасающее тянулось ко мне его ледяными руками, — девушка коснулась своей шеи. — Оно хотело задушить меня.

Староста лишь смиренно выдохнул. Руби даже показалось, что Горьководный настолько устал, что некое равнодушие начало брать над ним верх:

— Мы разберёмся в этом. Как и во всём остальном, — Фроуд встал.

— Слишком много всего накопилось! — выкрикнул мужик в рыбацких высоких сапогах.

— Не только для тингов! — подхватила пухлая девушка. — Сколько ещё горя мы испытаем, прежде чем кто-то успокоит зло, проснувшееся в Чёрном озере?

— И на острове с башней! — длинноволосый парень показал в мглистую тьму. Башня, о которой он говорил, как и сам остров, посреди Чёрного озера находилась сейчас вне взора, как и большую часть времени.

— Мы разберёмся, — повторил староста Фроуд. — Перед ужином сегодня к нам прибыл из Бэрбелла сам лагман Готтфрид Бек — брат ярла Нормуда Чёрно-белой Горы, наимудрейший и образованнейший человек во всём фольке!

Жители Гандвика притихли, весть, очевидно, показалась им благой. А вот Филип… Руби заметила некое ехидство в еле сдерживаемой улыбке трубадура:

— И где же до сих пор прохлаждается столь крутой дяденька? — Златовласка отчётливо слышала налёт иноземной издёвки в вопросе барда. — Зовите вашего лагмана. Пора ему поработать и со всеми поздороваться.

Руби вспомнила плакат из «Пшеничной таверны» с надписью: «Вы пришли без привета? Тогда что вы здесь делаете?»

Глаза Филипа сверкали, отражая факелы и лунный свет. Очевидно, его представление в Гандвике только началось.

4

— Да, господин! Да! — куртизанка наиграно стонала, сбивая Готтфрида с ритма.

— Заткнись, — лагман закрыл ей рот рукой.

Проститутка стояла раком на серых простынях, её маленькие сисечки дёргались в такт жёстких фрикций Готтфрида Бека, имевшего её по-собачьи.

В этом акте близости лагман искал облегчения. Наконец кончил после долгих рывков, упал на спину рядом с девкой, зажмурив глаза и переводя сбившееся дыхание.

«Только молчи, молю богов!» — Готтфрид и в самом деле испытал больше облегчение, чем удовольствие. Спустил своё напряжение, чтобы подготовить ум к холодной работе. Её в Гандвике предстояло немало. Но сейчас, лагману по вкусу больше пришлось бы разбирательство на тинге, чем нежности деревенской шлюхи:

— Если ты уйдёшь до того, как я открою глаза, заслужишь денежное поощрение.

Она покинула его бесшумно. Умница. Готтфрид убедился в том, что остался один, прежде чем налил себе эля из кувшина на прикроватной тумбочке и закурил трубку. Горький дым, горькая вода — Горьководный Фроуд вставал следом в этот ассоциативный ряд. Лагман Бек вынужденно общался со старостой Гандвика не первый год, но если его обращения за советом когда-то были редкостью, то за последние месяцы переросли в навязчивую закономерность.

Уверенный в своей долгожданности Готтфрид прибыл в рыбацкий посёлок ещё до ужина. Староста покорно изобразил неторопливость, без всякого форсирования событий расположив лагмана в пустующем особняке Фета Хилака — разбогатевшего рыбака. Своё состояние упомянутый удильщик, ныне обвиняемый женой его компаньона Люция, сколотил не на рыбном промысле. Хотя, счастливчик и остался у дел, в работе он давно не нуждался. О том, как несколько вёсен назад Фет Хилак выловил из Чёрного озера корону, самоцветы и золото, слухи давно разошлись по фольку.

В особняке обвиняемого, просторном и укомплектованном тремя слугами, Готтфрид расположился со всей полагающейся лагману в командировке дружиной. Кроме клерка-помощника Арчи, личного ассистента Бизга — попросту слуги, с Беком в Бэрбелл прибыла его домашняя стража в количестве четырёх человек.

Хотя староста Фроуд и постарался уважить Готтфрида, особо это отношения лагмана к нему не изменило. Горьководный настойчиво просил о визите, но по прибытии Бека растерялся. После не самого плодотворного, но главное что короткого, разговора, староста пришёл в себя и распорядился об ужине и размещении для бэрбеллских гостей.

К делам судебным Готтфрид подумал приступить завтра, а вечером заглянуть на огонёк в «Варежку», где обещано выступать должен был Филип Молчаливый. И, несмотря на все договорённости о необходимости лагмана отдохнуть с дороги, староста Гандвика явился на порог особняка. Самолично.

Арчи известил о его приходе, ровно тогда, когда Готтфрид отдал распоряжении о «премии» для послушной куртизанки, готовый отправиться в «Варежку».

Фроуд сообщил о новом несчастном случае, с подозрением на братоубийство:

— Какой ужас.

— Скорбная весть, вновь взволновавшая жителей.

Показалось, что Горьководный принял слова Бека за некий сочувственный жест. На самом же деле, лагман ужаснулся тому бардаку, который развёл староста. Готтфрид ещё раз взглянул на местного управленца. Тот в своём шерстяном балахоне с дурацким посохом больше напоминал бродягу, пришедшего в селение за милостью кметов. На его лице было написано: «могу лишь просить, я ничтожен, за что не возьмусь, никогда ничего доброго не получится».

— Сестру этого Килана под замок, поутру допросим.

— Уже сделано.

— Ведите к убитому, по свежему следу проще разобраться с причиной смерти. Разогнали народ?

Отрицательный ответ о том, что Фроуд оставил всех на берегу озера, разозлил Готтфрида. Только слова о менестреле Филипе внесли небольшое успокоение.

Лагман Бек шёл впереди, клерк Арчи не отставал с заготовленным листком бумаги и чернилами. Ассистент и один из стражей остались в доме, троих Готтфрид взял с собой. Фроуд плёлся позади. Не было в этом старике острой необходимости прямо сейчас. Дорогу среди улиц, не превосходящих количество пальцев, лагман способен найти.

В горстке оставшихся на морозе селян с парой зажжённых факелов и шайке разодетых менестрелей Бек сразу разглядел свидетелей тут же явившихся на место происшествия. Распознал он и Филипа. Несомненно, странствующий бард выделялся шелками, ухоженной шевелюрой и хорошей лютней среди деревенских скальдов. Квартет из трёх ни рыба ни мясо мужичков и светловолосой девчонки, хоть и был одет лучше местных рыбаков, но качество их камзолов оставляло желать лучшего.

В общении с людьми лагман не собирался выделять кого-то, но и забывать о ценности Филипа как информатора не намеревался.

— Мне сообщили о преступлении, совершённом здесь, — Бек обвёл взглядом всех присутствующих, посмотрел на тело Килана, на иноземного барда. — Я лагман Готтфрид из Бэрбелла и приступаю к следствию по накопившимся спорным делам, в том числе и по этому. Посторонним здесь не место.

— Свидетелям, не посторонним, — странствующий менестрель сделал шаг вперёд, положив руку на плечо белокурой девицы. — Филип Молчаливый, музыкант, поэт, друг конунга Ивара Хедлунда и почётный гость его оплота, мои коллеги.

— Руби Роуз, — представилась певица. — Это Рэм, Сэм и Тэм. Мы «Роза и три шипа».

— Остальным и в самом деле можно расходиться, — Филип небрежно махнул рукой селянам.

Бард продемонстрировал разговорчивость, представившись, это лагману Беку пришлось по вкусу в противовес любопытству и наглости.

— Можете остаться, друг конунга. Одного свидетеля будет вполне достаточно, — на выдохе процедил Готтфрид.

— Это понизит объективность, наверняка понизит. Уважаемый лагман Готтфрид, пусть хоть красавица Руби останется.

Бек терпеть не мог наглости, как и ситуаций, когда всё идёт не по плану. Но Филип ещё мог пригодиться. Маленький уступок не умалил бы авторитета, так что Готтфрид уговорил самого себя на него пойти. Он кивнул барду. Староста Фроуд подошёл к группе селян, пробасив: «Чего ждёте, сказано же, разойтись!» Арчи держался как можно ближе, пока лагман Бек приступил к осмотру тела Килана:

— Утонул пару часов назад, — Готтфрид повернул голову мертвеца в одну сторону, в другую, приподнял, рассматривая затылок. — Странно, но кажется, что по голове его ударили уже после смерти. Кровоподтёк слишком слабый, точно сердце уже не билось…

— Его сестра сказала, что сделала это после смерти брата, — подтвердила Руби.

Лагман не отвлекаясь от осмотра глаз, рта и шеи, где не обнаружил ничего необычного, спросил у певицы:

— Зачем?

— Сочтёте это бредом, — опередил Руби в ответе Фроуд Горьководный.