Бесплатный фрагмент - Кино без правил

Черновики как предисловие

В 1960 году, то есть в год моего рождения, в фильме Годара «Le Petit Soldat» прозвучали слова, ставшие известными на весь мир: «Фотография — это правда, а кино — это правда двадцать четыре раза в секунду». Красиво сказано, но мне кажется, что кино — это правда, превращающаяся в ложь двадцать четыре раза в секунду, ведь кино создано, чтобы обманывать, и в этом его демоническая сила. Оно умеет обманывать так хорошо, что истории, рассказанные в фильмах, зрители принимают за правду. Что касается меня, то я верю безоговорочно тому, что происходит на экране, если фильм мне нравится. Верю, несмотря на то, что твёрдо знаю, что ничего этого нет, есть только игра света и теней. Кино — это величайшая ложь на свете и величайшее волшебство…

Эта книга — очередная моя попытка удержаться в мире, где я был счастлив. Речь пойдёт только о кино. Не о литературе, хоть я потрудился там основательнее, чем в кино, не о рисовании, помогавшем мне, как чудодейственное лекарство, возвращать себе утерянное равновесие, а о кино — самом важном для меня пространстве, которое я кроил по своему желанию, с помощью киноленты распахивал для себя двери в великую безбрежность, влюблялся через моё кино в людей, которых привлекал к работе. И главное — при помощи моей кинокамеры преображал известную нам всем действительность. При помощи кинокамеры обманывал сам себя и наслаждался этим, превращая обыденность в радость. Иногда мой обман поддерживал меня в тяжёлых ситуациях, иногда он воодушевлял других на жизнь и творчество.

Возможно, эту книгу следовало бы назвать «Опыты», ведь я непрестанно экспериментировал, стремился, чтобы ни один мой фильм не был похож на предыдущий, ни одна последующая книга не имела сходства с предшествующей. Каждый день был новым во всём, что я делал.

***

С раннего детства я любил кино. Не понимая, как оно создаётся, я чувствовал его гораздо острее, чем чувствовал саму жизнь. Как кино может быть важнее жизни? Как полтора часа в тёмном зале, где по экрану скользят только тени, могут значить больше, чем действительная жизнь? Не знаю, но так было.

В детстве я не знал имён актёров, режиссёров, операторов. Я понимал, что актёр играл роли в разных фильмах, но я называл его по имени его персонажей. Собственно говоря, никто из актёров не был для меня актёром. Я видел настоящих людей, настоящие события, проживал всё вместе с теми, кто появлялся на экране и царил там неосязаемым призраком. Тот факт, что я мог смотреть один и тот же фильм снова и снова, означал, что люди на киноэкране жили по-настоящему. Более того, я твёрдо знал, что там всё не просто настоящее, а какое-то «особенное» настоящее, потому что об этом говорили все, кто смотрел кино, все горячо обсуждали увиденное, а о том, что происходило вокруг нас, говорили совсем по-другому. Кино возвышало меня. Таких концентрированных чувств, как на киноэкране, я не видел рядом с собой. Школьники смеялись над глупостями и не умели сказать ничего значимого, взрослые занимались чем-то мелким, ссорились по пустякам, рассказывали друг другу ерунду, частенько хвалились и восторгались тем, что не имело, на мой детский взгляд, ни малейшей ценности. В кино такой ерунды не было. В кино мы видели героизм, любовь, дружбу, честность, справедливость. Особенно важна была справедливость, которая в обыденной жизни не встречалась.

Кино — вовсе не жизнь, даже если и рассказывает о жизни, о её самых глубоких проблемах. Кино всегда возвышается над жизнью, как возвышается всякое искусство.

Съёмочная площадка — ещё не кино, но уже и не совсем та жизнь, к которой большинство из нас привыкло. На съёмочной площадке человек переступает черту и попадает в зазеркалье: люди настоящие, аппаратура настоящая, разговоры, команды и склоки тоже настоящие, но всё подчинено сотворению небытия на основе бытия. Живые люди трудятся, чтобы создать иллюзию, которая будет жива до тех пор, пока существует носитель этой иллюзии — киноплёнка.

Съёмочная площадка приближает меня шаг за шагом к конечному результату, но рождает во мне совсем не те ощущения, которые я испытываю при просмотре готового материала. Кажется, изображение — то же, когда я смотрю в видоискатель и на экран, но чувства — разные. В процессе съёмки я как бы раздваиваюсь: ещё здесь, но уже и не здесь, уже в мире видений.

Помню, как однажды, не отрываясь от камеры, я почти занялся любовью с девушкой… Надвигалась весна, воздух прогревался, грязные сугробы таяли, по тротуарам бежали ручьи, солнце играло на оттаявших ветвях деревьев, на стенах домов, на мокром асфальте. Мы брали у кого-то интервью на улице. Я всегда, если позволяла ситуация, снимал впрок разные детали, крупные планы, панорамы, словом, всё, что казалось интересным, даже если это не имело отношения к сюжету, над которым мы работали в данный момент, и рано или поздно находил применение этим кадрам. Документалистика — непредсказуемое искусство, никогда не знаешь, что может понадобиться в будущем.

В паузе я направил объектив телекамеры на девушку, пришедшую к нам то ли на собеседование, то ли ещё по какому-то делу. Она вовсе не была хороша собой, скорее неприметная. Я прильнул к видоискателю, навёл камеру на девушку и стал следить за её лицом, медленно наезжая трансфокатором на её глаза. Через несколько секунд крупность стала такой, что глаза заполнили весь кадр. Она с кем-то разговаривала и чуть-чуть двигала головой, как делают все. В живом общении это неуловимое движение осталось бы незаметным, но на максимальной крупности, взятой объективом, ощутимо было всё. В какой-то момент она повернулась так, что солнце преломилось в её глазах, вспыхнув, как в хрустальном шаре. Я затаил дыхание и продолжал снимать, впитывая всем моим существом волшебство солнечной игры. В считанные секунды качество моего зрения изменилось: я увидел, как сверкали не только глаза, пронизанные лучами, но как всё лицо сияло. Девушка стояла в ореоле небесного золота, она будто изнутри была наполнена мягким золотистым светом.

Я не мог оторваться от окуляра и всё смотрел, смотрел, смотрел, пользуясь магическими возможностями объектива. Меня переполнял неизъяснимый восторг, и в какой-то момент я почувствовал, что у меня эрекция — от восхищения, граничившего с головокружением, от потрясающего света, превратившего обыкновенный человеческий глаз в космическое пространство, от красоты, которую «не съесть, не выпить, не поцеловать». Почти секс, но без намёка на секс.

Разве можно в жизни так разглядывать чьё-то лицо? Нет, только в кино можно. Объектив кинокамеры позволяет нам, оставаясь на большом расстоянии, приближать предметы так, словно мы стоим вплотную к ним, позволяет ласкать их взглядом, отсекая всё остальное и превращая объект созерцания в центр вселенной. Кино превращает одну реальность в другую. Управляя кинокамерой, я имею возможность видеть мир так, как не видит его никто. И у меня есть возможность передать этот взгляд другим людям. Разделят ли зрители мой восторг, это уже другой вопрос, но я могу предложить им то, что они не увидят без меня. Предложить им правду созерцателя, превращённую с помощью кинокамеры в ложь, которая становится неоспоримой правдой для зрителя.

Отличие кино от литературы состоит в том, что литературу каждый воспринимает по-своему. Я имею в виду изобразительный ряд. Каждый из нас по-своему представляет персонажей книг, как бы точно, сколь бы подробно ни описывал их автор. Поэтому любая экранизация возбуждает споры, а часто и активное неприятие кинематографических персонажей любимой книги. Кино всегда предельно точно: на экране есть только то, что есть. Экран даёт зрителю окончательную картинку, её невозможно додумывать, как можно додумывать страницу книги. Грязная улица в книге каждому читателю видится по-своему. Но грязная улица на киноэкране — такая, какой её сделали авторы фильма. Именно такую увидит зритель, а не другую. Он волен согласиться или не согласиться с реальностью показанного мира, но реальность каждого фильма такова, какой её сделали авторы. От этой реальности не отмахнуться, её невозможно пролистать «по диагонали». Если режиссёр не продумал чего-то, сделал реальность чуть бледнее натуральной, не загрузил её мелкими деталями, без которых действительность перестаёт быть действительностью, то зритель сразу чует фальшь, даже если не понимает в чём фальшивость изображения. В книге такого нет. Книга может просто перечислять события, не предлагая читателю никаких описаний, и это будет в порядке вещей. Читатель проглотит её и поверит ей, если его захватит сюжет. Книга всегда привязывает к себе читателя с помощью его воображения. Воображение читателя и воображение писателя совместно создают мир, в который погружается читатель. Это уникальный творческий процесс, которого нет в кино.

***

Не помню, чтобы у меня колотилось сердце, когда передо мной раздевалась женщина, будь то на пляже или в спальне. А вот голое женское тело на экране заставляло моё сердце биться так сильно, что даже в жар бросало. Такова магия кино. Таково моё отношение к кино. Такова для меня всепобеждающая реальность происходящего на киноэкране.

***

Сложнейший вопрос, на который я так и не нашёл ответа: как влияет искусство на человека, меняет ли оно его? Одно время мне казалось, что не влияет совсем, потому что искусство имеет сходство со священными текстами, а священные тексты пишутся для просветлённых умов. Толпа повторяет их, заучивает, но не понимает их, не следует им. Так же обстоит дело с искусством. Но позже я всё-таки стал склоняться к тому, что искусство влияет, только не на человека, а на общество, на толпу, и не высокодуховное искусство, а продукты для массового потребления. Искусство для масс потакает низменным потребностям и спекулирует примитивными идеями.

В этой связи я не могу ответить, зачем я вообще пишу. У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. У меня давно нет никаких иллюзий. И всё же мне хочется рассказать о том, что было. Мне хочется рассказать о себе не как о человеке, который хотел добиться чего-то, а как о существе, пришедшем из Неведомого, где зарождаются наши души, и сохранившем в себе ощущение связи с этим Неведомым. Не будь во мне таких ощущений, я бы тогда побаловался кинокамерой и бросил её, поцарапал бы пером по бумаге, но не гнался бы за ускользающими образами, чтобы с их помощью воссоздать мир, присутствие которого ощущаю в себе ежеминутно. Мне хотелось растормошить окружавших меня людей, чтобы они очнулись и тоже вспомнили про своё Неведомое, про свою неразрывность с Настоящим, про своё Величие и свою Безграничность. Мне хотелось, чтобы люди осознали, что здесь их окружает только мимолётное. Жизнь ведь мимолётна. Оглянуться не успеешь… Поэтому я жил в искусстве. Мне хотелось быть вечным здесь и сейчас, и единственный известный мне способ осуществить это — отринуть обыденное и уйти с головой в творческий процесс, который по природе своей наполнен Божественностью, ибо всякое созидание — от Бога.

***

Однажды я увидел мою смерть. Одну из смертей.

Я всегда знал, что умирал не единожды, рождался много раз, меня наполняло много судеб, характеров, людей. Я ощущал физическую связь разных миров, эпох, событий, личностей, и меня одолевало почти нестерпимое желание показать эту связь на киноэкране. Но у меня не было возможности осуществить это, поэтому значительные силы ушли на написание книг, где я был свободен от материальных ограничений.

Но тот случай, о котором я начал рассказывать, связан именно с кино. Я увидел себя в военной форме, мокрого, стоящего по щиколотку в грязи посреди необъятного поля, от горизонта до горизонта покрытого бурой жижей. Это было мгновение, вырванное из какой-то истории, самое последнее мгновение. Прозвучал выстрел, и пуля ударила мне в грудь. Я раскинул руки крестом и упал на спину. Помню, как из меня сильным ударом будто выбили непомерную тяжесть, тело вывалилось из моей какой-то другой оболочки, освободив меня. Тело грузно упало позади меня в жижу, а я остался на прежнем месте, но теперь я был лёгкий и ничем не скованный. Нечто похожее можно испытать, сбрасывая с себя мокрую одежду. Высвобождение.

Мне очень хотелось изобразить это. Но как? Какими средствами? Я ведь не просто ощущал это, я ещё и видел всё со стороны, как если бы я был не один, а двое: один играл роль, а другой был зрителем. Я видел ту сцену, как на экране. Я видел кино, и это кино находилось внутри меня. Оно было не только изобразительным рядом, но и физиологическим изображением (жаль, не умею объяснить внятнее).

***

Кинофильм умирает, едва гаснет экран. Люди, сотворённые из игры света и теней, перестают жить, как только заканчивается фильм. Их нет, но мы думаем о них. Им невозможно позвонить, как настоящим людям, но к ним можно прийти в кинотеатр и прожить с ними заново всё, что уже было и что будет повторяться каждый раз, как только включится кинопроектор…

Мне трудно выхватывать из пространства то, о чём я хотел поговорить. Раньше трудностей с этим не возникало, а сейчас мне мешает вопрос: зачем я это делаю. И как только я слышу его в себе, меня покидают силы.

Не для того же я взялся за эту книгу, чтобы рассказать о проделанном пути к моей так и не осуществившейся мечте и не о том, что я нашёл в конце этого пути. Это всё — внешнее, оно у многих похоже, у многих одинаково, пусть и выглядит по-разному. Внешнее — лишь различные маски. Подлинное различие скрыто в людских душах. Кто ищет ответы во внешних проявлениях жизни, тот ничего не найдёт. Я искал свободу и боролся за право быть свободным в моих делах. Не так давно кто-то из молодых студентов спросил меня, почему из всех друзей, участвовавших в моих фильмах, никто не выбрал кино, почему только я пошёл по этому пути, почему они все выбрали бизнес. Я не смог ответить, потому что никто из нас не может отвечать за чужой выбор. С уверенностью могу сказать только одно: мои бывшие друзья гнались за внешними проявлениями жизни, ценностью для них было то, что я считал лишь декорацией.

После института я работал в министерстве внешней торговли и скоро осознал, что превращаюсь в раба. Затем попробовал ещё несколько мест, но всюду царило рабство, лизоблюдство, чинопочитание. После крушения Советского Союза рабство стало более жестоким и неприкрытым. Я старался жить в стороне от этого рабства, занимаясь тем, что давало мне возможность дышать свободно. Никаких перспектив, зато абсолютная свобода творчества.

Об этом ли я хочу говорить?

Не знаю.

Совсем недавно всё казалось понятным, потому что путь пройден, его можно охватить взглядом, оценить достижения и провалы. Понятным было и то, о чём непременно надо рассказать. Но сейчас не понимаю, о чём… И надо ли вообще… Хотелось говорить о чувствах и ощущениях, освобождающих от оков общества и дающих силы для творчества. К сожалению, у меня не получается словами пробиться к этим ощущениям. Можно ли вообще донести их до других? Нужно ли пытаться?

Остаётся рассказывать о событиях и надеяться, что, возможно, где-то в рассказе пробьются и нежные, но легко вытаптываемые стебельки тех чувств, поддерживавшие меня всю жизнь.

Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее для человека, чем состоявшиеся, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, даже если обрастёт сплетнями, небылицами, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.

Вестерны

Кому-то покажется странным, но я захотел делать кино не после просмотра выдающихся кинокартин, которые повлияли на многих будущих кинорежиссёров, и не после тех фильмов, в которые я влюбился в детстве («Три толстяка», «Неуловимые мстители», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Белое солнце пустыни», «Верная Рука — друг индейцев»). Я захотел делать собственное кино после фильма «Soldier Blue». Эта кровавая драма оглушила меня, я почти задохнулся на киносеансе. Вспоротые животы, отрубленные головы, пышное оперение на голове индейского вождя, непонятные отношения мужчины и женщины, которые увязли в пучине жутких событий — всё это раздавило меня, тринадцатилетнего мальчишку. Сейчас таких фильмов много, даже более жестоких, более беспросветных, но в моё время кино было милосерднее, лиричнее и нравственнее, даже если показывало глубоко аморальные стороны жизни. Поэтому я был сражён, увидев тот фильм, увидев жестокость войны, которую не представлял до того момента так страшно, так натуралистично.

В то время мы жили в Индии, в Дели, в городке при советском посольстве. Время от времени отец брал меня на фильмы, куда дети не допускались. Так я попал на фильм «Soldier Blue», обозначенный буквой «А», то есть «Adults» (для взрослых). На всю жизнь я запомнил гигантскую афишу возле кинотеатра «Chanakya» — на белом фоне сидит на коленях спиной к нам голая женщина, руки связаны за спиной, длинные чёрные косы спускаются вдоль тела, а через всё полотно горизонтальной линией, как причудливая арабская вязь, тянется непрерывная цепочка синих всадников. Позже мне попадались разные вариации этой афиши, и на всех была индейская девушка со связанными за спиной руками.

Палящее индийское солнце, огромное полотно с фигурой девушки на коленях, моя взмокшая от пота рубаха и гудящая после киносеанса голова. Настоящий шок…

Вернувшись домой и всё ещё окутанный дурманом впечатлений, я твёрдо сказал, что хочу снять такой фильм. Отец улыбнулся, понимая, что такой фильм — вестерн с множеством лошадей, оружия, красочных костюмов — снять в домашних условиях невозможно. Но я заверил его, что буду снимать при помощи пластиковых солдатиков, то есть буду делать мультфильм. Отец подумал и согласился. Мне была выделена кинокамера и одна кассета с восьмимиллиметровой киноплёнкой. При воспроизведении этой киноплёнки общая продолжительность материала составляла примерно две с половиной минуты.

Я старался из всех сил. Покадровая съёмка — дело утомительное, особенно если учесть моё неумение и мою нетерпеливость. Мультстудию я устроил на балконе. Половину балкона занимала клетка, где жил коршун. Рядом с его клеткой я разместил на столе декорацию и небольшую армию пластиковых индейцев и ковбоев. Некоторые фигуры пришлось вылепить из пластилина, потому что они должны были шевелиться. Это были главные действующие лица, остальные (пластиковые) служили мне массовкой.

Результат моего кропотливого труда, показанный на домашнем экране, не имел ничего общего с моим замыслом. Приходилось несколько раз прерывать сеанс, отматывать плёнку назад и объяснять зрителям, что же они только что видели (правильнее сказать — должны были увидеть, потому что фигурки в кадре перемещались со скоростью космических кораблей, мелькали, и глаз не успевал зафиксироваться хоть на чём-нибудь). По большому счёту, это был провал, каких не знал мировой кинематограф. Но меня это не сломило и даже не смутило. Я решил снять ещё один фильм, на этот раз с настоящими людьми. Я выклянчил у отца ещё одну киноплёнку и привлёк к моему грандиозному замыслу двух моих закадычных друзей — Сашу Болдина и Сашу Градова, один из них на два года моложе меня, другой — на три. Они изображали ковбоев, объятых лютой ненавистью друг к другу, поэтому весь трёхминутный фильм дрались и стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов. Фильм назывался «Драма из жизни Дикого Запада». Наверное, мы сейчас от хохота попадали бы со стульев, если бы была возможность посмотреть на тех малолетних ковбоев. Жаль, что этот опус не сохранился.

Ещё мы сняли коротенький мультфильм про автомобильные гонки, где одним из персонажей была пластилиновая обезьяна. Картонные коробки из-под кускового сахара я превратил в дома, нарисовав окна, двери и даже налепив в некоторых местах балконы. Дома можно было менять местами, легко организовывая пространство новых улиц. По этим улицам ездили наши игрушечные автомобили. Сюжета не было, но помню одну сцену, где автомобили ездили по крышам домов, перескакивая с одной крыши на другую. Мне очень хотелось, чтобы машины летали, но как это сделать? Подвесить на нитках их не удавалось, и внезапно мне пришло простое решение. Я положил дома на ровную поверхность, создав своего рода «барельеф», а кинокамеру установил над этим «барельефом», снимал фронтально. Машины тоже лежали на боку. В кадре всё выглядело совершенно нормально, никто при просмотре не догадался, как мне удалось добиться, чтобы автомобили взбирались по вертикальным стенам и перелетали с крыши на крышу. О, как я гордился той придумкой, секрет которой никто не разгадал, даже взрослые.

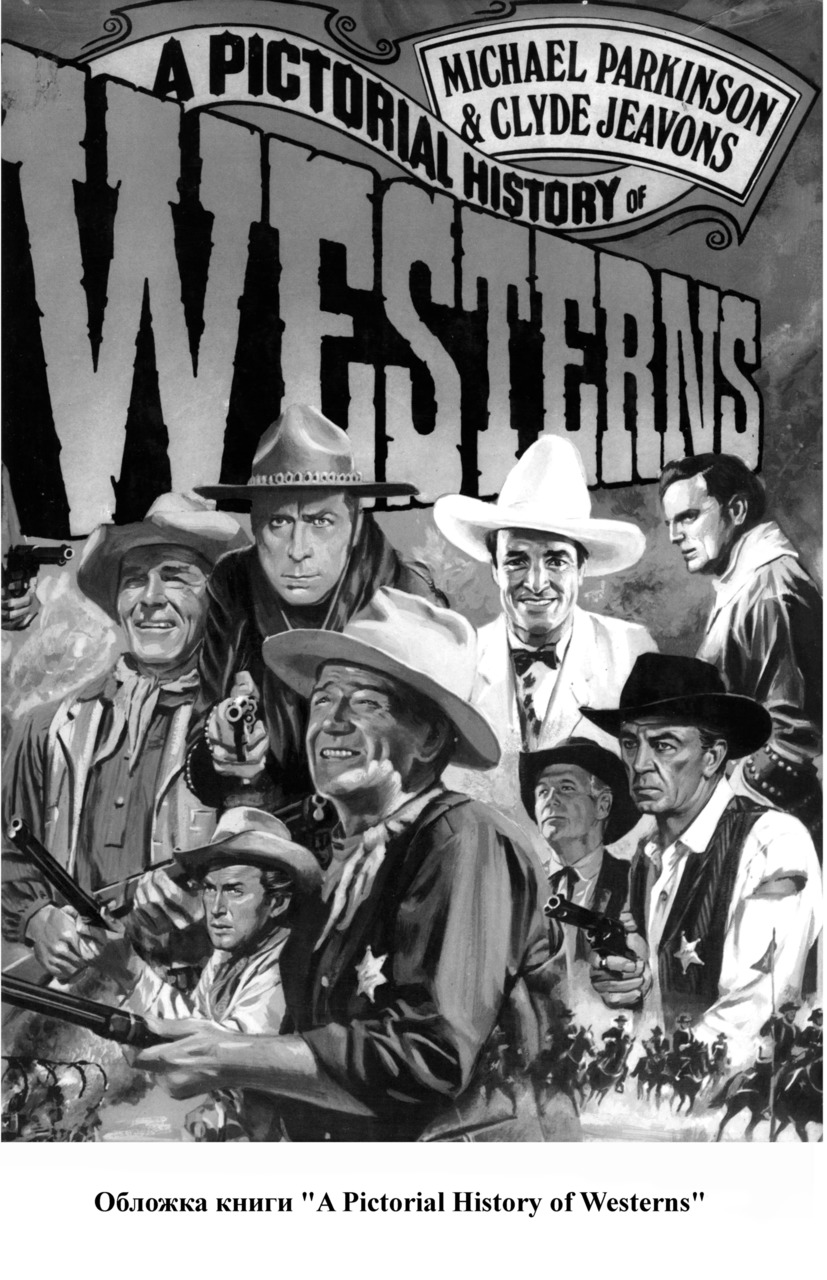

Примерно в это время отец подарил мне большую книгу «A Pictorial History of Westerns». Вот тогда я и понял, что вестерн — это особый жанр и что он мне нравится. Книгу наполняли фотографии из фильмов, на каждой странице помещалось от трёх до шести снимков. Каждую фотографию я пристально изучал, вглядывался (иногда пользовался увеличительным стеклом), пытаясь разгадать лежавшую за ней историю. Фотография — это лишь мгновение, один только кадр из целого фильма. Я как бы заглядывал в окошко, за которым разворачивалось действие, но я не видел этого действия и даже не догадывался, о чём могла идти речь. Поскольку сюжеты фильмов не раскрывались в книге, они созревали во мне сами собой, помимо моей воли, я не управлял воображением. Правильнее сказать, что это были вовсе не сюжеты, а ощущения, из которых складывалась картина без конкретных очертаний и событий. Ощущения крепли с каждым разом, как я брал книгу в руки и погружался в кадры из кинофильмов. Из каждой фотографии я выжимал максимум: выражения лиц, позы людей, фактуру стен, земли, камней, одежды. Могу поклясться, что с этих фотографий до меня доносились даже звуки. Кроме того, путешествуя по страницам той книги, я обязательно включал кантри-музыку и музыку из вестернов (имелась в моей коллекции такая виниловая пластинка). Эта музыка намертво слилась с той книгой и теми историями, рождённые моим воображением и в действительности не имевшими никакого отношения к фильмам. «Иллюстрированная история вестернов» заставила меня грезить о том, чего не было.

Позже, когда рухнул Советский Союз и к нам начали проникать американские фильмы, появилась возможность посмотреть некоторые из вестернов, кадры из которых были представлены в моей волшебной книге. Но всё же вестерны попадали в нашу страну редко. В первую очередь к нам хлынули триллеры и эротика. О большинстве интересовавших меня вестернов оставалось только мечтать. Наверное, лет через тридцать мне удалось посмотреть всё, что я хотел увидеть, и увиденное в основном разочаровало меня. Всему своё время.

***

Вспоминает Александр Болдин: «Был у меня в Индии старший друг — Андрей Н. Он был на целых два года старше, это ужасно много, когда тебе десять лет, и ты в четвёртом классе, а он уже в шестом. Нас было трое друзей, старший Андрей Н., младший Сашка Г. и я, средний. Эта троица была неразлучной год или даже полтора, точно не помню, пока не закончилась командировка у отца Сашки, а Андрей был вынужден уехать в Москву учиться в старших классах (в то время при посольстве была «легальная» школа только до 4 класса и «нелегальная», организованная родителями, до 7-го класса, Потом сделали официально семилетку — мне повезло, и я спокойно доучился до конца командировки отца). Андрей, безусловно, был лидером, вдохновителем и организатором всех наших забав, игр и занятий. Да, именно занятий, уроков рисования. Он учил нас рисовать, точнее, срисовывать, масляными мелками или простым карандашом. Он рисовал на зависть блестяще, легко и быстро схватывал форму, перспективу и движение, будь то индеец, ковбой, лошадь или даже обнажённая женщина. Мне больше нравилось рисовать карандашом, а ещё больше смотреть, как рисует Андрей. Несколько линий, и уже появляется человек, ещё несколько штрихов, и он оживает. У нас, конечно, мало что получалось. Но сам процесс ужасно увлекал. Хотя потом, уже студентом, я вернулся к рисованию, причём рисовал исключительно женщин, их портреты и обнажённые тела. Точнее, я срисовывал карандашом понравившиеся мне картины, например, нарисовал и подарил другу известный портрет Макарова Натальи Гончаровой (Ланской) или скопировал мою любимую тогда картину «Венера перед зеркалом» Веласкеса. Видно, чему-то я всё-таки научился у Андрея. Нет, он не учил рисовать женщин, он лишь своими рисунками показал, что это не только возможно, но необыкновенно волнующе и увлекательно. Он лишь приоткрыл дверь в мир художественного творчества. Главное, я обнаружил, что творческий процесс приносит гораздо больше удовольствия, чем детские игры, а с позиции уже взрослого человека, могу сказать, может быть, даже больше, чем секс. А если при этом что-то получается — это настоящий «оргазм», который просто не с чем сравнить. Наблюдая за тем, как рисует Андрей, я, наверное, впервые почувствовал магию линий, и линий женского тела в особенности. То, что это случилось гораздо раньше, чем во мне проснулся инстинкт продолжения рода, сексуальное влечение, навсегда разделило в моем сознании эстетическое и сексуальное восприятия женского тела. Это отчасти и позволило мне позже (в 6—7 классе) заметить и оценить красоту моей учительницы математики. К красивому телу она добавила остроту ума, легко видимого в искромётных глазах, и образ моей настоящей женщины окончательно сформировался во мне уже к 13—14 годам. Я думаю, что у каждого человека в сознании формируется свой уникальный образ женщины или вообще любых значимых слов и моментов… Я продолжаю рисовать и сейчас, но уже не женщин, а логотипы компаний…

Но рисованием наши занятия не ограничились. У Андрея появилась 8-мм кинокамера (японская!) и плёнка Кодак в кассетах (вставил и снимай, не надо заправлять пленку в темноте). Вдохновлённые фильмом «Большие гонки», мы начали снимать кино, точнее, мультфильм. Насколько я помню, Андрей сначала рисовал придуманные им сцены, потом мы их снимали, используя вылепленных им же из пластилина человечков и различные игрушечные машинки, на фоне рисованных декораций или иногда просто на улице. Последнее было ошибкой, мы не учли тени, которые при покадровой съёмке привели к мерцаниям при просмотре. Наша роль с Сашкой Г. сводилась только к тому, чтобы двигать машинки и выполнять все указания режиссёра и оператора Андрея. Но мы были увлечены процессом не меньше, чем он! Потом мы пытались снять игровой фильм, вестерн. Андрей был помешан на вестернах, мне же в них больше всего нравились лошади. Я плохо помню, какой был сценарий, но мы все втроём были артистами, стреляли, падали, умирали. В памяти остался только кадр истекающего кровью Сашки, после того, как я (или Андрей) разрядил в него весь барабан серебристого револьвера. Безусловно, никаким гримом и костюмами невозможно было сделать из нас, почти младенцев, суровых ковбоев и гордых индейцев. Тем не менее, насколько я помню, и вестерн, и мультфильм были даже показаны широкой аудитории в клубе. Так что можно сказать наш старший друг уже в 12 лет состоялся как режиссёр, художник, сценарист и оператор одновременно. А нам с Сашкой он дал возможность впервые увидеть мир в глазок камеры, где всё по-другому: там нет ничего лишнего, или, по крайней мере, как стало ясно из опыта съёмок, не должно быть. Кстати, удивительно, но мой сын в 13 лет в качестве школьного учебного проекта снял короткометражный фильм по заданному классическому сценарию (муж-жена-любовница), был режиссером и оператором. Его «учителем» был тогда Тарантино, он следовал правилу — главное правильно собрать кадр, ничего лишнего. История повторилась в другом поколении.

Троица распалась, я остался в Индии ещё на два года, мои друзья разъехались, я больше никогда не снимал кино, остались одни воспоминания и какой-то опыт творчества, ещё неосознанный и невостребованный. Тем не менее, даже просто принимать участие в творческом процессе другого человека было увлекательно и интересно.

P.S. Я не могу отделаться от ощущения, что когда вспоминаю Индию и наши творческие занятия с Андреем, я больше думаю о тех самых линиях на листе бумаги, линиях женского тела, чем об индейцах и ковбоях. Эти линии (а только их и может запечатлеть двумерное проекционное пространство сетчатки нашего глаза) так интригующе меняют свою форму и кривизну, что мне слышится музыка, волшебная музыка. Хорошо сложенный мужчина — это барабанная дробь или в лучшем случае марш, женщина — это симфония! Способность слышать «музыку» рисунков — это то зёрнышко, которое посеял во мне Андрей, других учителей рисования у меня в жизни не было».

***

Мало-помалу кинокамера превратилась в моего постоянного спутника. На киноплёнку ложилось всё, что притягивало мой взгляд. Слово «киноглаз», придуманное Дзигой Вертовым, имело ко мне самое непосредственное отношение. Я не знал, что такое правильно выстроенный кадр, и тем более не знал, что такое монтаж; я не догадывался о том, что в киноделе существуют свои законы — как в художественной области, так и в технической.

Главная трудность для меня в те годы состояла в том, что киноплёнки катастрофически не хватало, а мне ведь хотелось запечатлеть и то, как вырубали наш лес, прокладывая через него гигантскую канализационную трубу, и то, как дети во дворе катались по заледеневшей горке, и то, как потягивается в кровати моя девушка, и то, что я смотрел в кинотеатрах (я ведь и в кино ходил с кинокамерой и пытался переснять с экрана некоторые моменты, мешая треском киноаппарата сидевшим рядом зрителям). Хотелось мне также наполнить мой мир тем, чего вокруг не было, поэтому я постоянно актёрствовал в кадре сам и привлекал к актёрству моих друзей. Сценки были короткими, но я и не нуждался в больших сюжетах, ведь моё воображение превращало даже фотографию в самостоятельное живое пространство с множеством персонажей и чувств. Мои первые «фильмы» были по сути своей ожившими фотографиями — никакого сюжета.

***

Тогда ещё не было видеомагнитофонов. Кино можно было смотреть только в кинотеатрах. И ещё вечером по ТВ показывали иногда фильм после информационной программы «Время». Кино всегда было желанным для меня, и мне хотелось оставить полюбившиеся фильмы при себе каким-нибудь образом, сохранить их для личного пользования.

Однажды я решил записать на магнитофон музыку прямо с телевизора. В те годы у нас был бобинный магнитофон (ещё их называли катушечными), позже появился кассетный «Akai», который я обожал и которым пользовался много лет, «заездив» его до ужасного состояния, но он оказался надёжным и служил мне верой и правдой. Впрочем, я отвлёкся. Итак, я записал музыку с телевизора. Ну — музыка и музыка, сколько её вокруг! Но дело было в том, что музыка была из фильма, её предваряли какие-то шумы из предыдущей сцены, а потом тоже шли шумы, голоса, слова. Я прослушал запись несколько раз и понял, что перед моими глазами восстаёт сцена, звук которой я записал. Сколько раз я включал запись, столько раз в моём воображении рождался знакомый мне эпизод.

Тогда я принялся записывать звуки из понравившихся мне кинофильмов. Когда телевидение расщедрилось однажды и выпустило на свой голубой экран «Остров сокровищ» Евгения Фридмана, я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Вся звуковая дорожка попала в мой магнитофон и положила начало моей коллекции аудио-фильмов. Потом были «Неуловимые мстители», «Руслан и Людмила», «Служили два товарища», «Прерия» и многое другое. Я включал магнитофон перед сном и слушал кино. Слушал, слушал, слушал. Наверное, поэтому многие фильмы я выучил наизусть, и мне знакомы в них каждый шорох. Воображение воспроизводило кино точно и ярко. Я смотрел фильмы ушами.

Как-то раз я включил запись «Острова сокровищ» друзьям, приехавшим ко мне в гости. Шум моря, голос Бориса Андреева, музыка Рыбникова, рукопашная схватка с пиратами… Мне хотелось перенести одноклассников в тот мир, но они меня не поняли. Оказывается, то, что приводило в восторг меня, не обязательно приводило в восторг других. Наверное, это был первый случай, когда я обратил внимание на разительное наше отличие друг от друга.

Если бы не те звуковые дорожки, послужившие питательной смесью для сохранения любви к кинематографу, то уж не знаю, как сложилась бы моя жизнь. Ведь эти записи не давали мне возможность смотреть кино по-настоящему, зато они превратились в некую закодированную информацию чувств, как это бывает у многих с той или иной песней — включаешь музыку и мгновенно проваливаешься в прошлое, ощущаешь обстановку, настроение конкретного дня или года. У меня же была не музыка, а целый звуковой ряд, сохранивший в себе не только фильмы, но и всё, что связано с этими фильмами по жизни (влюблённость, дружба, игры, ссоры, школа, семья).

А потом появись видеомагнитофоны. Они стоили безумно дорого — как автомобили. Отец привёз из Женевы тяжеленный видео-агрегат. Сверху у магнитофона открывалась металлическая крышка, под которую укладывалась видеокассета, а впереди торчали мощные металлические кнопки, похожие на квадратные зубы. При включении и выключении магнитофон издавал громкие щелчки, похожие на лязг затвора в трёхлинейной винтовке, а внутри что-то гудело и шипело, загружая видеоплёнку и наматывая её на какие-то колёсики.

Так началась эпоха видео. Закончилось время волшебных звуковых дорожек, пришли фильмы «целиком». Правда, в первые годы были слишком плохие записи, низкого качества, переписанные друг у друга по два-три раза, с отвратительным шипящим звуком и переводом, который порой и разобрать-то было невозможно.

С появлением видео в СССР поднялась волна активного идеологического противостояния хлынувшим в нашу страну зарубежным фильмам. В газете «Правда» появилось сразу несколько публикаций о том, как вредны и опасны американские вестерны и гангстерские фильмы, потому что потенциальные бандиты рассматривают их сюжеты как учебное пособие. Позже выяснилось, что это именно так, многие возникшие во времена перестройки банды действительно учились на голливудских фильмах. Кино — страшная сила. Но меня интересовало волшебство фильмов, возможность с их помощью уйти в другие миры и пространства.

***

Иногда, сгорая от нетерпения, я ехал в проявочную мастерскую вместо института, получал долгожданную киноплёнку и потом уж мчался в институт. Там я запирался в какой-нибудь аудитории и медленно, сантиметр за сантиметром разматывал рулон киноплёнки и всматривался в каждый кадр. Это ещё не кино, но уже почти кино. Мои руки проматывали несколько кадров вперёд, затем обратно, я изучал изображение, сопоставляя его с тем, что видел на съёмочной площадке. В какой-то степени это была игра в фотографии, на основе которых воображение рисовало неведомый мне сюжет, с другой стороны, это были застывшие мгновения того, что я хорошо знал и помнил. Но уложенные одно за другим на тонюсенькой киноплёнке (та самая «правда двадцать четыре раза в секунду»), они оставались всего лишь застывшими картинками до тех пор, пока плёнку не начинал протягивать кинопроектор. Вот тут я окончательно убеждался, что сотворённая мною выдумка — вовсе не выдумка, а реальность. Вот она — передо мной, на экране, и эта выдумка не стареет, не умирает, не заканчивается, её можно смотреть снова и снова сколь угодно много раз. Мои фантазии не просто жили, их мог видеть любой человек, как только включался кинопроектор.

***

Весной 1981 года я познакомился с моей будущей женой.

Юлечка была необыкновенно красива и желанна, но наши отношения некоторое время не шли дальше дружеских. Сближению способствовал её младший брат Глеб, он увлекался индейцами, обожал фильмы про Винниту, и я использовал это в качестве предлога, чтобы чаще появляться в их доме.

По причине, которая забылась, но послужила началом новой волны моих киносъёмок, я решил сделать Глеба главным персонажем моего нового фильма. Сюжет, скажем прямо, был не сложнее, чем в ранних вестернах Дэвида Гриффита и Томаса Инса: злые золотоискатели убивают индейца, но его маленький сын спасается; после этой трагедии мальчика усыновляет «старина Хэнк»; они приезжают в город, идут в салун, и там мальчик видит одного из убийц своего индейского отца; он стреляет в него из револьвера и сам погибает от выпущенной в ответ пули. Всё предельно просто и понятно. Развлечение в чистом виде. Развлечение для всех нас. Это был наш Великий Немой.

Фактически фильм состоял из трёх сцен: убийство индейца, встреча мальчика со «стариной Хэнком», перестрелка и драка в салуне. Первые две были сняты за один раз, наверное, часа за два, а то и быстрее. Сейчас мне кажется, что всё произошло спонтанно, но на самом деле мы готовились. Ребята приехали из разных концов Москвы, и это означает, что была предварительная договорённость. Мы отправились в Битцевкий лесопарк, но не очень углублялись, не искали уединённых уголков. Хорошо помню, что неподалёку от нас бегали лыжники.

Никакой раскадровки я не делал, в тот день всё придумывалось на месте («Беги туда, размахивай руками, там в тебя попадает пуля, и ты должен упасть»). Звуки выстрелов обозначались криком: «Бах-бах!». Все передвигались в кадре, исходя из собственных представлений. Сплошная импровизация.

Правда, к заключительной сцене мы готовились тщательнее. Некоторые эпизоды я выверял долго, потому что там требовались и точные переходы трансфокатором с общего плана на крупный и многое другое. Увы, технический брак киноплёнки (возможно, при проявке) привёл к многочисленным белым разводам чуть ли на половине материала, поэтому получилось не всё, что мы делали.

Мы занимались самодеятельностью, а за окном правили строгие законы Советского Союза, поэтому одной из самых сложных сторон нашего фильма было огнестрельное оружие. Раздобыть стреляющие револьверы было негде, и мы пользовались игрушечными пластмассовыми пистолетами. Но ведь мы хотели, чтобы выстрел сопровождался дымом и пламенем, иначе какой же это вестерн! И тогда я придумал простейший ход: крупным планом камера брала вполне правдоподобный игрушечный «кольт», а выстрел снимался с другой точки, и в этом кадре использовался стартовый пистолет. В «Бриллиантовой руке» сказано: «Это не боевое оружие, а, скорее, психологическое, заряжено холостыми»; сегодня такие «игрушки» имеют многие, но в советское время за хранение даже хорошей имитации пистолета можно было угодить в тюрьму. что и случилось с одним из мастеров «Мосфильма», изготовлявшим точные копии револьверов.

Поскольку стартовый пистолет сильно отличается от «кольта», я старался показывать его таким образом, чтобы невозможно было определить длину ствола, то есть он присутствовал в кадре лишь в момент выстрела, не дольше полутора секунд, когда ствол изрыгал пламя.

Позже я нашёл и другие способы изображать дым выстрела. Так, в фильме «Большой сон, большая жизнь» я снимал на длинном фокусе револьвер, направленный в объектив кинокамеры и дышал в момент «выстрела» на стекло объектива. Стекло мгновенно запотевало. Этой секунды, подкреплённой при монтаже звуком, украденным из фильма «Пригоршня долларов», было достаточно для создания иллюзии порохового дыма. Голь на выдумки хитра.

Мы не каскадёры, и это часто приводило к серьёзным травмам. Дублей не делали из-за дефицита киноплёнки, поэтому пробных падений не было, всё исполнялось с одного раза. Более того, поскольку мы снимали на 8-ми миллиметровую киноплёнку, которая клеилась плохо и сильно дёргалась на каждой склейке при просмотре, я стремился снимать без склеек. Сначала я командовал: «Начали». Актёры начинали движение, и через секунду я включал камеру. Я должен был «подхватить» действие. Остановиться тоже надо было в нужную секунду, чтобы затем «подхватить» следующее движение с другого ракурса. Профессиональным киношникам такой процесс покажется невозможным, но мы работали именно так.

Помню, снимая сцену драки, кто-то прикладом охотничьего ружья повредил плечо Алексею Кунченко, изображавшему тапёра. Я не заметил этого в общей суете и удивился, как это Алексею удалось так лихо опрокинуться со стулом навзничь. Оказалось, что его ударили по-настоящему. В другом эпизоде Саша Стрельбицкий должен был стукнуть кулаком Костю Панюшкина. Костя упал спиной на стол, как мы и рассчитывали, но мы не ожидали, что стол развалится. Костя со всего маху рухнул на пол, а там никаких матрасов, подушек, никакой страховки. Одним словом, героические были времена.

Итак, наш Великий Немой состоялся. Он назывался «Once We Were Younger», наверное, предполагалось, что однажды фильм войдёт в историю и название укажет на то, что мы когда-то были молодыми и позволяли себе вот такое весёлое безумство.

Примерно через тридцать лет после съёмок грандиозной сцены в салуне я встретился в Пашей Крупником, приехавшим из США по делам в Москву. Он сказал, что всю жизнь ведёт дневник. И вот теперь я вспомнил про этот дневник, обратился к Паше с просьбой посмотреть, нет ли там чего-нибудь о той съёмке. Он ответил так: «Не думаю, что записано у меня много про твоё кино, потому что был я на съёмках всего один раз. Помню Сашку Стрельбицкого в каком-то салуне. Вы все там серьёзно бегали, а я не мог понять, какого чёрта вы там время теряете, когда можно пойти на дискотеку выпить и потанцевать! Признаюсь, что был тогда недальновиден в вопросах искусства!»

Я не терял надежды: «Паша, ты написал как раз то, что мне хотелось бы услышать от всех свидетелей той съёмки. Мы в то время, конечно, не творили никакого искусства, мы просто развлекались. Лично меня удивляет, как много людей решило принять в этом участие (в нашу компанию затесался даже Андрей Брежнев) и как много оказалось зрителей на съёмочной площадке (понятия не имею, откуда все прознали). Но на твой дневник я всё равно надеюсь. Хотя бы ещё на несколько строк. Ведь если ты и сейчас помнишь, что был, мягко говоря, удивлён, то в дневнике, я думаю, написал об этом выразительнее. Мне очень интересно. Я бы вообще-то хотел услышать чьё-нибудь мнение в том ракурсе, что, мол, кретины какие-то обрядились ковбоями а-ля Гойко Митич и устроили погром в комсомольском клубе для танцев».

Алексей Кунченко прислал мне коротенькое письмо: «Андрей!.. На квартире твоих родителей я успел в те „совковые“ годы познакомиться с такими вещами как: Жан-Мишель Жарр, Нена, Фил Коллинз и многое чего ещё, за что тебе огромное спасибо, так как Жан-Мишель остаётся с тех пор одним из любимых моих композиторов, слушая которого я „развился“ до этнической музыки народов Востока. Но это фигня… Сниматься было легко. В начале было заносчиво: как же, артист, йопта. Но, наблюдая за повторами проб, пришло понимание о своей малообразованности в этой области. А ещё вспоминается поездка на съёмки в багажнике машины!!! Как говорится, почувствуй себя заложником… или трупом… шутка… Утомления не было. Адреналин и эмоции захлестывали. И было стремление сделать как можно лучше. Ничто не заставляло, так как было новым, неизведанным. Было желание повыпендриваться: мол, хочу и могу. Особенно запомнились съёмки у Румына на квартире. Именно там были многочисленные дубли, о которых говорил выше. Если память не отшибло, то тапёра снимали с участием Андрея Брежнева в Зачатьевском переулке. Много было народу. Почему там, хрен вспомню. Потом эту сцену у нас „упёрли“ в фильме „Человек с бульвара капуцинов“… С улыбкой… Часть эпизодов снималась в Дубне. И опять же тебе спасибо, что взяли тогда с собой. После этого провёл там на природе много времени, получив немеряно положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Особенно спасибо, что там мне довелось провести несколько дней с Олей Ципилёвой (целомудренно, но так возвышенно). Видел и наслаждался красотой этой девушки. Увы, для меня: не сложилось. Очень хочу, чтобы у неё всё было всё в порядке… Извини, сумбурно…»

Алексей Киреев, изображавший бармена, написал: «Помню только, что снимали где-то в руинах в районе Метростроевской. Как я там оказался, не знаю. Но помню, что ты всё время снимал кино про ковбоев. Позвал меня. Роль для меня определила высота барной стойки — нужен был кто-то кого было бы из-за неё видно. Из ковбойской одежды я нашёл у себя только клетчатую рубашку. Ещё помню, что там была Маша Брежнева, которую кто-то всё время таскал на руках».

Никакой Маши Брежневой в природе не существовало, это лишь забавный фокус человеческой памяти. Был Андрей Брежнев, внук полновластного хозяина страны, генерального секретаря КПСС. Никто из девушек не участвовал в съёмках и никого из них на руках никто не носил, а носили «застреленного» мальчика по имени Глеб Смирнов. Андрей Брежнев не входил в нашу компанию, мы здоровались при встрече, иногда вместе пили кофе в перерывах между семинарами. Он присоединился к нашим съёмкам случайно и на один раз.

Память у всех разная, воспоминания — тоже. Одни и те же события становятся для нас либо знаковыми, либо незначительными, а кто-то и вовсе выбрасывает их в мусорную корзину памяти, как вырванный из записной книжки листок с ненужными каракулями. Зачем же нужны мне эти тщательно оберегаемые каракули?

***

Той весной, готовясь к экзаменам, мы с Витей Митрофановым умчались мечтами в кинематографические дали и принялись искать подходящее название для нашей киностудии. Я вспомнил, что когда-то читал в журнале «Советский экран» юмористический рассказ о том, как София Лорен работала на киностудии «Парамон-Фильм» (название пародировало «Paramount»), и я предложил придумать что-нибудь такое же. Мы усердно раздумывали, перебирали всевозможные шуточные варианты, и кто-то ляпнул слово «глазеть». В каком именно контексте оно прозвучало, не помню, но с того самого момента наша студия стала носить замечательное название «Поглазей-Фильм». Для начальных титров очередного фильма я написал вычурным красно-жёлтым шрифтом «Poglazey-Film», позже «развил» помпезность и наложил эту надпись на могучий рыцарский щит, утыканный множеством шпаг. Получилось броско и вызывающе. В одном из вариантов я даже сделал мультипликационный моргающий глаз. Но довольно быстро я отказался от всего этого и стал давать название простым белым шрифтом на чёрном фоне.

Думаю, что «Поглазей-Фильм» — единственная в своём роде киностудия в мире: не один десяток лет она создавала фильмы, при этом её не было ни на карте мира, ни в каком-либо реестре, она не зарабатывала денег, в её штате никогда не было сотрудников. Наша студия существовала, не существуя.

***

В 1981 году, на военных сборах МГИМО, мне пришла в голову мысль снять новый фильм. Замысел принципиально отличался от всего, что мы делали раньше. Во-первых, я придумал историю (наипростейшую, но всё-таки историю), во-вторых, фильм предполагался звуковой. Дело в том, что мой отец купил звуковую 8-мм кинокамеру. Пусть это никого не удивляет, но такие любительские кинокамеры появились в те годы. Магнитная дорожка тянулась вдоль перфорации, звук записывался на простенький выносной микрофон.

Задумка фильма, получившего название «Just People» родилась из моих воспоминаний о детской поездке в Бахчисарай, где меня поразили каньоны. Я был там лишь однажды, чуть ли не за десять лет до того, как мне пришла мысль снять там центральную сцену фильма. Предполагаю, что серые армейские будни повлияли на моё воображение и мою память, и две эти великие силы извлекли какие-то картинки из прошлого и создали на их основе приключенческий сюжет, в результате чего летом 1981 года мы отправились в экспедицию в Бахчисарай. Мы — это я, Витя Митрофанов по прозвищу Румын и Володя Дунаев по прозвищу Борода. Каждый нёс на себе рюкзак весом чуть более двадцати кг. Наши сердца ждали встречи с каньоном, о котором я прожужжал все уши моим друзьям, но толком не знал, где он находится. Думаю, что наше волнение можно сравнить с чувствами персонажей фильма «Золото Маккены», искавшими золотой каньон, про который кто-то что-то слышал, но никто его не видел. Разница лишь в том, что мы не имели права не найти мой каньон, потому что без него не состоялся бы фильм.

И вот мы добрались туда! Невозможно выразить словами охватившие нас чувства…

Ближе к вечеру мы взобрались на просторное плато и увидели в синеватом воздухе тот самый каньон. Как по команде мы сбросили с себя рюкзаки, побежали вперёд, к тому месту, где плато обрывалось. Там открывалось величественное пространство пустоты. А ещё дальше вырисовывалось другое плато, которому и предстояло превратиться в главную декорацию нашего фильма.

Мы нашли пещеру, обустроили в ней спальные места. Возле пещеры мы откопали черепки древней глиняной посуды и чьи-то кости, а в пещере случайно обнаружили древнюю медную монету, спрятали её под целлофановую обёртку сигаретной пачки, Румын взял её на сохранение, но потерял.

***

Киносъёмки в Бахчисарае закончились сценой гибели Майлса (Володи Дунаева). Он упал на колени, качнулся и рухнул вперёд. Подбегая к нему, я успел подхватить его. Всё это на фоне вечернего каньона. Удачный получился кадр.

Майлс был убит пулей в голову, поэтому мы изобразили кровь. Она вытекала из-под его тёмных густых волос и струилась по лицу. Мы очень хотели, чтобы всё было «по-настоящему», то есть не просто нарисованная кровь, а живая, бегущая. Для этого мы протянули медицинский катетер под одеждой на спине и закрепили его на голове. Нижний конец катетера прикреплён к шприцу, заполненном красной краской. В нужный момент я скомандовал, и Володя надавил на шприц, но кровь не полилась. Мы забыли, что она должна сперва подняться по всей длине катетера и только потом потечь по голове. Володя надавил сильнее, напор усилился. Я продолжал снимать, кинокамера тарахтела, напоминая, что плёнка не бесконечна. Володя надавил на шприц до упора, больше выдавить нечего. При этом он не прекращал играть лицом, закатив глаза и приоткрыв рот. И в тот момент, когда я хотел выключить кинокамеру, кровь брызнула. Но усилия Володи привели к тому, что краска полилась слишком быстро, почти как из крана, хоть и тоненькой струйкой. Получилось не очень удачно, но переснимать мы не могли, так как для второго дубля надо было сначала смыть «кровь», а мы тратили на поход за водой чуть ли не час, поэтому имели под рукой минимальный запас для питья и приготовления каши. Кроме того, нас сильно поджимало время, ведь мы рассчитывали снять всю сцену в предзакатное время. Пришлось довольствоваться тем, что получилось. Но хуже всего то, что на проявленной плёнке эпизод с текущей кровью оказался пересвечен (мой операторский брак), и кровь получилась слишком бледной, с трудом различимой, несмотря на её обилие. Такие вот «любительские» трудности.

В тот вечер у костра мы праздновали окончание бахчисарайских съёмок — в наших ковбойских костюмах, с окровавленными руками и лицами. Неподалёку от нашего лагеря, в стороне от туристических троп, находилась психиатрическая больница. Отправляясь за водой вниз по склону, мы слышали иногда далёкие жуткие вопли, но не задумывались над тем, кто кричит и почему… И вот к нам пришёл странный человек. Как я уже сказал, мы сидели возле костра, чумазые, «окровавленные», с ножами и револьверами. Незнакомец опустился на корточки, принялся рассказывать о чём-то, перескакивая с одной темы на другую. Он был в мятой одежде: просторные штаны и безразмерная рубашка. Поговорив, он ушёл так же внезапно, как и появился. Володя Дунаев, будучи студентом медицинского института и напичканный полезными и бесполезными знаниями, вдруг сказал: «Это псих. У него глаза, манера говорить… Он из психушки. Точно псих. Мы с вами перепачканы краской, а он думает, что это настоящая кровь. И он может среагировать агрессивно, наброситься…» И всё в таком духе. Быть может, Володя хотел пошутить сначала, но сам быстро уверовал в то, что нам грозит серьёзная опасность от сбежавшего из больницы психа, и начал нервничать. В нашей пещере было тесно, выход маленький, свод настолько низкий, что передвигаться можно только на четвереньках. Одним словом, настоящая западня, если кто-то задумал бы напасть на нас.

Мы принялись судорожно распихивать вещи по рюкзакам. Сгустилась ночь, когда мы двинулись по узенькой тропке вниз. Шли молча, подгоняемые неприятными ощущениями. За нами никто не гнался, но мы успели «накрутить» себя так, что ясно слышали, как нам в затылок дышал невидимый маньяк из «Пятницы 13».

Снизу, из долины, нам дружески подмигнул огонёк, и мы поспешили к нему. Это оказалась семья туристов — одна палатка. Мы вежливо напросились к ним в соседи и расположились под открытым небом в спальных мешках возле их затухающего костерка. Ночью нас разбудил вой собак. Проснувшись, мы увидели целую стаю, окружившую наш лагерь. Одни собаки лаяли, другие скулили, третьи выли. В почти кромешной тьме их очертания размывались, они казались гораздо больше, чем были в действительности. Мне вспомнились рассказы Джека Лондона о том, как волчья стая сжимала кольцо вокруг умирающих от голода золотоискателей. Признаюсь, аналогия не наполнила меня духом романтики… Так мы и провели остаток ночи — играя в «гляделки» с невесть откуда взявшейся собачьей стаей. Под утро звери бесшумно скрылись, и мы рухнули без сил в наши спальные мешки. Ночные кошмары закончились, нам больше не угрожали ни вампиры, ни оборотни, ни беглые психи.

***

В фильме «Just People» нам пришлось не только подыскивать готовые элементы костюмов, но и шить некоторые вещи. Например, «ковбойские» ремни с кобурами мы пошили из школьных портфелей и каких-то ещё кожаных сумок. Синюю школьную форму мы переделали в американский мундир: пришили два ряда пуговиц, налепили блестящие погоны, подняли воротник; точного сходства не добивались, лишь стилизовали под Blue Coats. «Кавалерийскую» шляпу мне одолжил приятель, учившийся на другом факультете. Шляпа была сувенирная, сильно отличавшаяся от настоящего головного убора американских кавалеристов. Сделанная из прессованной бумаги, на ощупь она напоминала «промокашку» (была такая специальная бумага в мои школьные годы, предназначенная для того, чтобы промакивать чернила). После первого дождя шляпа раскисла, растянулась по форме головы и стала похожа на панаму, но послужить нашему делу успела. Увы, к хозяину эта «шляпа» уже не вернулась, так как возвращать было, по сути, нечего… Когда мне срочно понадобился пышный головой убор, который делается из крупных орлиных перьев (белых перьев с чёрными концами), а добыть такую роскошь было негде, я решил проблему с помощью листа ватмана: вырезал из него нужную мне форму, подкрасил, а чтобы придать «перьям» фактурности, обклеил бумагу ватой по контуру. Моё творение выглядело почти безукоризненно… Индейскую рубаху мы сшили из какой-то восхитительной серо-голубой ткани, которую Румын «позаимствовал» у своей матери, и разрисовали краской на груди.

Сколько всего мы вот так «заимствовали» в наших домах на нужды искусства! Я испортил два или три дорогущих материнских парика, чтобы создать образ лохматых бродяг; пустил под нож восхитительную куклу Барби, осквернив её прекрасное тело жидким тестом и безжалостно отрубив ей голову; приколачивал не раз гвоздями к стене тончайшие куски замши, создавая жилище охотника, а замша предназначалась, вероятно, для пошива изящной одежды… И т. д. и т. п. Наше разудалое творчество не церемонилось с материальными ценностями наших родителей.

Наша киностудия постоянно нуждалась в реквизите, и мы собирали всё, что могли достать: очки, шляпки, перчатки, старинное нижнее бельё, парики, пистолеты, ножи, платья, керосиновые лампы… Позже, работая на «Мосфильме» ассистентом режиссёра, я ходил по огромным складским помещениям и облизывался, разглядывая хранившиеся там «сокровища». От пола до потолка полки были заполнены всевозможными музыкальными инструментами, черепами, граммофонами и патефонами, глобусами, картинами, посудой, магнитофонами и радиолами. А мебельный цех! А костюмерная! Настоящие музеи… Возле одного из складов на улице лежали два огромных (диаметром не меньше метра) барабана, снимавшихся в фильме Бондарчука «Борис Годунов», а теперь выброшенные за ненадобностью. Правда, сначала с них срезали толстую кожу (на них была натянута и закреплена металлическими обручами настоящая кожа, для одного лишь кадра — настоящая кожа). Тот, кто украл эту кожу, не возился с плотно пригнанными обручами, а просто вырезал кожу по кругу. Но на боках барабанов кожа всё ещё свисала треугольниками из-под обручей, каждый кусок — размером с пионерский галстук. Я долго ходил вокруг, трогал её, глазам не верил, что такое могло быть предназначено для мусора. У меня в те дни бродила мысль снять девушку-дикарку, своего рода Тарзана в женском облике, и я нуждался в хорошей сыромятной коже. Мог ли я упустить свалившуюся на меня удачу? Не мог. На следующий день я пришёл с перочинным ножом в кармане и бессовестно откромсал пару треугольных кусков, которые связал между собой и вскоре примерил на девушку с восхитительной фигурой и морским именем Марина. Её длинные светлые волосы и ожерелье из ракушек закрывали грудь, а нижнюю часть тела прикрывал набедренник из мятой желтоватой кожи (своеобразное бикини, при малейшем движении открывавшее все девичьи прелести). Марина разглядывала себя в зеркало и смеялась: «Всё же видно! Как они ходили?!» Я тоже недоумевал, зачем нужны набедренные повязки, если они ничего по-настоящему не закрывают, а только интригуют, возбуждают. Я не догадывался, что набедренные повязки устроены иначе. Я просто приложил два треугольных куска кожи к телу и закрепил их узелками на бёдрах! Впрочем, для весёлой эротики очень даже пригодно…

Но вот что важно: моя уверенность в том, что всё должно быть именно так, а не иначе, передавалась моим друзьям и подругам. Каким бы сомнительным ни казался тот или иной наряд, актёры слушались меня. Никто не перечил. Надо лечь в грязь — ложились в грязь, даже отъявленные чистюли плюхались в лужу. Надо раздеться — раздевались перед кинокамерой даже девушки, которые никогда прежде помыслить о таком не смели.

Как бы мне хотелось стать на несколько часов кем-нибудь из них, веривших мне и отдававшихся мне бесповоротно. Как бы мне хотелось почувствовать то, что чувствовали они. Как бы мне хотелось увидеть себя их глазами. Мои дорогие и любимые…

***

Только убеждённость в своей исключительности позволяет человеку быть режиссёром. А как иначе? Ведь режиссёру подчиняются все — от оператора до актёров. Все они заняты общим делом, но все подчиняются режиссёру, ибо только режиссёр знает, что и как должно получиться в результате. В каком-то смысле это большая наглость, но с другой стороны, это потребность (не руководить другими, а создавать «движущиеся картины»). Я никогда не ощущал себя исключительным, особенным. Просто я был самим собой, не мог быть другим. Мои чувства просились наружу, и я давал им возможность выплеснуться в форме моих фильмов.

Я рисовал с малых лет, как и все дети, но одни прекращают рисовать, а другие не прекращают, потому что получают необъяснимое удовольствие от этого. Постепенно каракули преображаются в стройные линии. Кто-то идёт в художественную школу, постигает там профессиональные секреты и становится профессиональным художником. Я тоже калякал-малякал в альбомах для рисования, но не прекратил делать этого, поэтому мало-помалу рисунок мой развился. Однако я не стал учиться этому делу и художником себя не называю. То, что профессионал делает шутя, мне даётся большим трудом. Иногда я рисую много, и результаты впечатляют, но иногда не могу изобразить ровным счётом ничего — карандаш не слушается, краски не складываются, всё только раздражает.

Точно так же я, взяв однажды кинокамеру, уже не разлучался с ней. Кино было для меня тем же, что и рисование — удовольствием. В детстве я понятия не имел, что есть такая профессия — режиссёр. Я просто рисовал при помощи кинокамеры. С самом начале это была забавная игра, весёлое развлечение с моими друзьями. Позже кино-наброски стали превращаться в приличный рисунок, это удовольствие приобрело неповторимый вкус. Мои фильмы сделались осмысленнее, но я не называл себя режиссёром. Так меня стали называть другие, я же просто сочинял, рассказывал и соприкасался с окружающим миром при помощи кинокамеры. Это был мой способ смотреть на жизнь и преображать увиденное.

***

Мой домашний звуковой кинопроектор не был приспособлен к выполнению задач, которые я перед ним ставил. Он умел записывать звук через микрофон и через подключённый к нему кабель, соединённый с магнитофоном, но его слабенькие шестерёнки, валики и колёсики не смогли справиться с нагрузкой, которую взвалил на него «Poglazey-Film». До определённого дня проектор мужественно выполнял все приказы, он делал даже то, чего не умел делать (например, я нашёл способ перекрывать стирающую головку и записывать один слой звука на другой), но однажды он сказал решительное «нет» — воспроизводить звук соглашался, а записывать отказывался. Впрочем, к этому времени запасы звуковой киноплёнки иссякли, новых планов не предвиделось. Я пытался наклеивать вдоль перфорации обычную магнитную ленту, но безуспешно. Моим изобретательским идеям не хватало таланта и знаний, поэтому поиски в этом направлении быстро свернулись. Вдобавок наступала эпоха видео.

***

Во время съёмок на звуковую киноплёнку нам всегда мешал микрофон. Он был размером с ладонь, тонкий, чёрный. Иногда получалось прикрыть его какими-нибудь предметами, иногда актёр держал его в руке (если я снимал крупный план лица), иногда мы прятали его в нагрудный карман. Всё это сильно усложняло съёмочный процесс, и в один прекрасный день я решил, что проще озвучивать уже смонтированный материал.

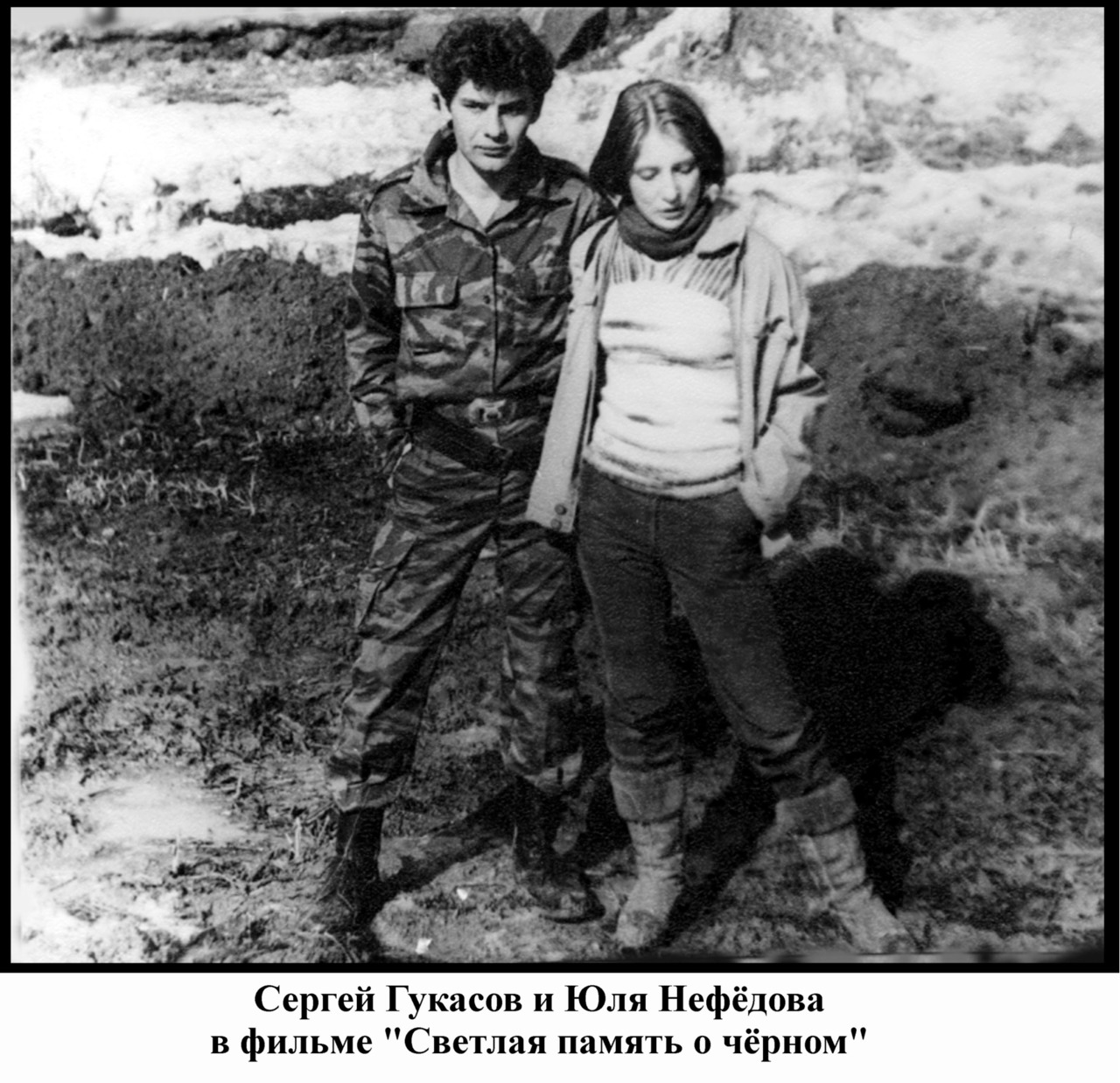

Первый опыт мы получили, трудясь над фильмом «Just People». Текст сочиняли сообща, он получился забавный и сочный. «Эй, Майлс, твоя кобыла ещё не откопытилась?» — «Билли, это ты? А я думал, что ты давно скормил свои кости койотам». — «Тьфу, да ну тебя к чёрту. Я вот решил опять прогуляться с твоей солдатской голытьбой».

Мы наслаждались нашим делом, оно доставляло огромное удовольствие. Случались и курьёзы, имеющие прямое отношение к нашему сценарному творчеству. Порой написанный текст не поддавался воспроизведению. Помню, как на озвучании Сергей Гукасов не мог справиться с фразой: «Дерьмо будет смердеть до тех пор, пока не счистишь его». У него каждый раз выходило «сТисЧишь», и чем дальше, тем слово упорнее своевольничало, принимало совершенно нелепые формы, норовило втиснуть в себя какие-то новые буквы. Сергей не сдавался, мы все смеялись — сначала весело, затем истерично, а в конце уже падали со стульев, просто глядя на Сергея. Через час я предложил заменить «счистишь» на «смоешь», но Сергей взорвался: «Нет, теперь дело принципа. Он думает, что я с ним не справлюсь. Я что же, не скажу, как он сказал, что ли?» При этом Сергей указывал на экран, на себя в роли мексиканского дуэлянта Армандо де ла Вега и говорил «он», словно о ком-то постороннем. Насколько я помню, мы даже сделали большой перерыв и выпили, обессиленные непрерывным смехом. Позже Сергей собрался, медленно повторил несколько раз заковыристое слово и, как только пошла запись, выпалил его без ошибки.

Сколько раз мы потом смотрели «Just People», столько раз начинали хохотать на этом месте и дальше уже смотреть не могли. Вся наша компания знала этот фильм наизусть. Мне запомнилось, как мы собрались на моё тридцатилетие и смотрели «Just People»: все диалоги мы произносили хором, иногда стараясь опередить наших персонажей, как бы подсказывая им текст. И мы отчаянно ржали, глядя на самих себя на экране — на тех, какими мы были десять лет назад… Должен сказать, киноплёнка сохранила хорошую память о нашей юности, о наших ярких и весёлых приключениях.

***

«Куда вернуться нельзя» задумывался как большая любовная драма. Первоначально фильм назывался «Вернись ко мне, Джейн» Действие разворачивалось на Диком Западе (а где ж ещё я мог его развернуть?). Мне не удалось завершить это эпическое полотно, многие сцены так и не были сняты. Но трудились мы много, отношение у всех было серьёзным. Из Москвы мы выезжали на натурные съёмки в Крым, Дубну и на Волгу, под Тверь (в те годы — Калинин).

В Дубну нас привели лошади. Мы долго искали их, выстроилась целая цепочка знакомых, через которых мы попали на прекрасную конюшню. Жену Володи Дунаева звали Лена (для друзей она была Лёшкой), у неё была одноклассница Ира Ходак. Вот эта Ира познакомила нас с Алексеем Коруковым. Алексей учился в Москве, но жил в Дубне. Однажды мы договорились встретиться на вокзале, и он повёз нас к себе в гости. Приехали вечером, поужинали, легли спать, утром пошли на конюшню, в Клуб верховой езды. Моё сердце бешено заколотилось, когда среди сосен возник небольшой деревянный форт: кривобокие бревенчатые и дощатые сооружения, обнесённые высокими дощатыми стенами. Пахло хвоей, сеном и навозом. Это был настоящий уголок Дикого Запада. Деревянные постройки лепились одна к другой, образовывая неповторимый вид. Главным человеком на конюшне был видный океанолог Тито Понтекорво, сын знаменитого итальянского учёного-ядерщика Бруно Понтекорво. Тито (меж собой мы звали его Титуха) с детства обожал лошадей. Он и организовал тот Клуб. Когда мы познакомились, у него была чёрная борода, большая залысина и хитрое лицо — живописный образ.

Очарованные неповторимостью того места, мы сделались частыми гостями на конюшне. Тито разрешал нам заниматься киносъёмками, но взамен требовал, чтобы мы чистили денники и следили за лошадьми. В летнее время мы ночевали на сеновале…

Помню, как однажды зимой мы ушли в сторону от Клуба, чтобы заснять проезд двух индейских всадников. Я попросил ребят выехать неторопливо из-за деревьев, надо было создать атмосферу значительности и спокойствия, но они внезапно вылетели из-за поворота крупной рысью. Следом за ними ехал бронетранспортёр. Мы все, созерцавшие эту картину, так растерялись, что просто смотрели, я не нажал на кнопку кинокамеры, никто даже не сфотографировал. Сюжет из области фантастики — два конных дикаря в пышных головных уборах улепётывают по глубокому снегу от бронированной военной машины.

Много забавных ситуаций случалось, но память — слишком ненадёжное хранилище, моль изрядно погрызла её, оставив только ничтожные клочки прошлого. Не раз я обращался за помощью к участникам тех съёмок, чтобы воссоздать события тех дней, но почти все повторяют одно: «Не помню, что-то маячит, но ничего внятного не помню»…

***

Юлечка, моя будущая жена, играла главную женскую роль — девушку из благородной семьи, попавшую в мою избушку после столкновения с бандой мерзавцев в грязном кабаке. Её героиню звали Джейн. Я играл человека, выручившего её из беды. Мой персонаж жил в дремучем лесу, где-то на краю цивилизации. В нашем фильме было всё, что должно быть в вестерне — любовь, кровь, многочисленные перестрелки, пустынные земли, горы. Не было только одного — хороших актёров. Мы играли отвратительно. Актёрская игра интересовала меня в те годы гораздо меньше, чем игра с кинокамерой и всяческими деталями, на которых я пытался создать атмосферу Дальнего Запада.

Удалось ли мне решить поставленную задачу? Нет, не удалось. Но мы старались, мои актёры послушно исполняли всё, что я требовал от них. А требовал я очень много.

***

Юля уехала на два месяца в Тольятти на производственную практику, поэтому в те солнечные дни мы занимались сценами, в которых она не была занята. Глеб Смирнов, её тринадцатилетний брат (ныне известный искусствовед, проживающий в Венеции), писал ей письма и делился впечатлениями о своём участии в съёмках: Наверное, это самые подробные отчёты тех лет о наших кинематографических делах.

Глеб — Юле, из Москвы в Тольятти, июнь 1982. «Привет, Юлька! …Мы с Андрюшкой снимали продолжение «Джейн», как Хромой хотел выпустить Андрею потроха, но из этого ничего не вышло… В субботу с раннего утра мы поехали с Румыном в Дубну. На вокзале встретили Лёшку Кунченко, и наш путь протекал вместе.

В Дубне мы поделали всяких дел, и я вскоре сел на коня. Вся наука показалась мне жутко лёгкой, но когда мне показали, как держать, куда смотреть, каким образом править и куда давить, у меня возникло мнение, что сам бы я не придумал всего этого.

Мы сняли солдат на лошадях, получилось хорошо.

Хотели завтра снять ещё, как индейцы нападают на обоз, но там, в Дубне, в это время было много ненужного нам народу, которые хотели поглазеть на съёмки, и мало нужных в нашем деле людей. Вот. Поехали мы дружно домой, а Румын там остался…

Ещё расскажу о том, как мы спали в ночь с пятницы на субботу, перед поездкой в Дубну. Я, Румын и Андрюшка легли в 12, пораньше, чтобы встать хорошо. Будильник — на без пятнадцати шесть. Спали мы — очень мягко говоря — отвратительно. Все жутко ворочались и сопели. Может, кто и спал. Я тоже, но мало. Я тысячу раз менял положение, смотрел на часы и жутко боялся, что они остановились и мы проспали. (Я спал в одной комнате с Андрюшкой, моё место было забито вещами.) Первым не выдержал Румын. Он с руготнёй встал, надел штаны и вскоре встали мы. Это было в пятнадцать минут шестого. Ха-ха!…»

Глеб — Юле, из Москвы в Тольятти, июнь 1982. «Привет, Юлька! … Благодаря тому, что в письме нужно о чём-то писать, я расскажу сначала о том, как мы снимали меня с потрохами наружу. Я и Андрюшка вдвоём пришли на землю между стройкой в Северном Чертанове и лесом, где творится строительный бардак. Но нам на него было плевать, пейзажи мы не собирались снимать.

Положили меня на кучу земли с кусочками травки, сначала я надел свои коричневые индейские штаны, которые мне были так малы, что пришлось сделать из эластичных бинтов портянки, и кучу всяких тряпок. Потом уж выпустили кишки. Делалось это очень долго, но в итоге получилось очень внушительно. В нескольких словах это можно было бы сообщить так: окровавили меня всего жутко и сняли с двух ракурсов. Потом я встал, выбросил уже никому не нужные кишки, обтёрся и, переодевшись, пошли мы домой.

Что вышло — увидим. Мы думаем, будет отлично.

После этого я два или три дня гулял, делал всё, что хотел, смотрел телевизор, ходил раза два к Андрюшке. Он получил ту сцену, где ему Хромой хотел внутренности выпустить. Получилось ОК. Ещё Андрюшка сделал отличную шляпу, такую грязную, рваную, кривую и драную, что она действительно стала похожа на настоящую ковбойскую. Во вторник вечером я пришёл к Андрюшке, мы посмотрели «Иваново детство» Тарковского. Фильм отличный. Вскоре легли спать.

Рано утром, в среду, вчера, мы поехали во второй раз в Дубну. Нам не повезло. Утром, когда мы приехали, была отличная погода, но мы вычищали конюшни. Работа нелёгкая. Ну, а когда кончили и пообедали, то тут стал накрапывать дождик. В солнечном перерыве сняли какую-то бузню, не требующую каких-либо умственных или физических затрат. Но то, что хотели, не сняли из-за погоды. Я ездил опять на Заволжске. Он, наверное, хотел домой, и, чувствуя, что я в вождении не силен, он меня не слушался. Покатался я так с полчаса, но тут пошёл такой дождь, какой тебе и не снился. Я промок за пять минут до трусов. Но зато не каждому дано поездить на коне под таким дождищем. Кстати, ливень этот Андрюшка успел снять па камеру.

Ха-ха, а потом мне и одному моему знакомому мальчишке пришлось растирать сеном и распаковывать Заволжска. Растёрли мы эту громаду, так что она горячей стала, и когда ливень кончился, при свете ясного солнышка мы поехали домой в тот же вечер…»

Глеб — Юле, из Москвы в Тольятти, 01.07.1982. «…Мы сняли ещё две сценки. На одной из них меня снова покалечили — на этот раз отрезали руку. Это произошло так: я принёс Андрюшке пластилину, и он слепил отличную кисть руки. Мы её покрасили гримом и, взяв индийского барахла, уже к 11-12-ти были в лесу. Там меня одели по всем статьям, и мне в той холщовой индейской рубахе было нетрудно согнуть руку в кистевом суставе так, чтобы её не было видно. Потом окровавили конец рукава рубахи, отрезанную кисть, рукоятку томагавка, который был у меня в отрезанной руке. Потом положили всяких тряпок, палок и т.п., и Андрюшка снял всё с двух ракурсов, причём мы подожгли там деревяшки, и они здорово горели с дымом. Как вышло, увидим. Потом, когда всё это досняли, я пошёл встречать Ольгу — она хотела посмотреть. Мне Андрюшка объяснил, как дойти… Я же знал, что её дома находятся недалеко от стадиона, и решил, что она будет ждать где-то там. И я пошёл туда. Там я начал звать её, но никто, разумеется, не откликнулся, потом я прошёл весь жилой массив. Понимаешь, там такая часть города, что везде очень много всяких лесков, и вскоре, одним словом, я заблудился среди этих лесков, домов и грязи. Прошатался там час (пробегал, точнее). Удивительно, как я ещё на улицу Горького не забрёл… Когда я вернулся на наше место без Ольги, Андрюшки уже не было. Он ждал меня час с лишним. Я посидел немного у моей отрезанной руки (кстати, неплохо смотрелось), подумал и вдруг с бешеной скоростью бросился к остановке. Я начал кричать Андрюшке, и он отозвался… За то время, что меня не было, он построил маленький вигвамчик и спалил его вместе с тряпками. Потом пошёл на стадион. Там, естественно, никого не было»…

Эти письма вернули меня к размышлениям о том, кто что помнит. Недавно я обратился к Глебу с просьбой написать хоть что-нибудь о его участии в тех давних наших развлечениях, хоть какие-нибудь впечатления. Сначала Глеб ответил, что не помнит ничего, я настаивал, и он написал: «Чисто внешне, по фактам, я ничего не помню — всё слилось воедино. Съёмки в Битцевском парке, потом в Дубне, что-то про зубастую лошадь, и как понесла в галоп, чуть не свалился (но никто не проинструктировал). Волнительно было это всё».

Видно, те времена для меня имеют большую ценность, чем для остальных участников. Я вовсе не трепещу, вспоминая те дни, мне просто приятно, я отдаю должное тому, что мы делали, мне нравится думать о наших совместных усилиях. Мы были разные, но нас объединяло дело — интересное, весёлое, увлекательное. Как получилось, что большинство людей вычеркнуло всё из памяти? Снова и снова повторяю себе: чем больше помню, тем богаче, насыщеннее моя жизнь.

***

Вспоминает Алексей Кунченко:

«Случилось всё неожиданно. Уже не помню кто сказал: «Поехали, будем снимать кино». Да, участвовал в съёмках каких-то фильмушек, автором которых был Андрей, а помогали Румын, Шлёма и другие. Так сказать, тешил своё самолюбие и знакомился с однокурсниками.

Зачем, куда… В общем, на поезде с Савёловского вокзала двинулись. Немало было народу. Под впечатлением будущего время и тянулось, и летело…

Что-то поснимали, что-то повторяли. Не помню. А вот потом… Тито — мужичок, худенький, бородатенький, оказавшийся главным на конюшне, спрятанной от глаз в лесочке рядом с городом, вроде в городе, а уже и нет, предложил сесть и попробовать себя на коне верхом. До этого я никогда не был в седле, но отступать было нельзя. Нельзя, и точка. И для себя нельзя, а перед другими тем более. Вывели тогда здоровенного конягу по кличке Редут. Хрен залезешь, хрен спрыгнешь. Спина широченная. Ноги без тренировки не раздвигались. Спасибо Титу, который потом дрючил по правилам езды верхом. Да и просто не было элементарных понятий о помидорах… Ну, запрыгнул. Коняга на вожже пошёл по кругу. Но они так хорошо чувствуют качество наездника, что в последствие не один раз подтверждалось, пока не набил руку, жопу и коленки. Редут просто лёг и тут же резко встал, пытаясь скинуть то, что сидело на нём. Не вышло. Сжавшись в комок и напряг мышцы, удержался. Коняга проделал ещё один трюк, встав на дыбы. Опять это в седле сумело усидеть. И тогда потрусил Редут, подчинившись, по кругу… Седок же приходил в себя от пережитого, медленно понимая суть свершившегося: он сумел, у него получилось…

Потом было ещё что-то… Но помню скомкано… Опять снимали, опять повторяли дубли. Что-то ковбойское, романтическое.

С нами была девушка Оленька, которая шмякнулась с Редута на всю попу, но вида не показала, а снова залезла на него и докружила свою часть. Девушка с характером…

Через несколько дней вылазка повторилась, но уже меньшим составом: Румын, Оленька и я. Тит поставил нас отбивать денники. Потом, через много недель, он признался, что специально заставил «выскочек из МГИМО» чистить навоз. Проверял… Однако эта троица взяла лопаты, вилы, тачку и пошла работать. Поначалу запах… ой, какой крепкий да ядрёный почти сбивал с ног. Был у меня тогда насморк. Прочный такой, что нос не дышал. К концу работы и нос задышал, и куда-то улетучился насморк вместе с парами, исходивших от опилок, густо сдобренных мочой и навозом.

Троица сумела вычистить все денники дочиста, как положено. Вот так и остался на конюшне на целых три года… Почти на все выходные и праздники…»

***

Оля Ципилёва, о которой вспоминают Глеб Смирнов и Алексей Кунченко и в которую были влюблены многие мои знакомые, училась на одном со мной факультете, но была на два года младше.

Я познакомился с ней с «Артеке», куда мы с Румыном и Дунаевым заехали отдохнуть после съёмок в Бахчисарае. Ольга работала в пионерском лагере переводчиком французской делегации. Мы с ней разговорились, и она (к моему огромному удивлению) принялась рассказывать, что её знакомый по прозвищу Френч снял со своими друзьями фильм, и подробно пересказала мне «Once We Were Younger». Френч участвовал в сцене общей драки в салуне и в число моих соратников не входил (я даже не знаю его имени), но он брал у меня фильм и показывал его кому-то… Я объяснил Ольге, что фильм снял я. Мы подружились, и она органично влилась в мою компанию. К нашим киносъёмкам Ольга относилась, как мне кажется, с некоторой иронией. Впрочем, пару-тройку раз она всё-таки снялась в каких-то эпизодах

***

Был случай, после которого я навсегда запомнил, что лошадей нельзя пугать. Мы готовили Алексея Корукова к съёмке. Ему чаще остальных поручалось сниматься верхом, так как он увереннее всех держался в седле. В тот раз ему предстояло изображать индейца. Мы одели его, оставалось нацепить на голову размашистый убор из перьев. Алексей стоял перед лошадью, готовый вспрыгнуть на неё. Он нагнулся, надевая головной убор, и резко распрямился. Лошадь в ужасе шарахнулась, взбрыкнула, поднялась на дыбы: мгновение назад перед ней стоял знакомый человек, а теперь возникло неведомое чудище. Мы не предполагали, что животное может так отреагировать. Лошадь шарахнулась и ударила задними ногами. Наверное, не очень сильно ударила, копытом чуть задела треногу с кинокамерой, но тренога разлетелась, кинокамера взвилась в поднебесье, и при падении её спасли только глубокие сугробы.

Когда я отчистил аппаратуру, мы продолжили съёмку. Работали усердно и долго. Всё складывалось наилучшим образом. Таких скачек мы больше никогда не снимали. Меня смущало только одно — плёнка давно должна была закончится, но она не кончалась. Через час или два я взглянул на счётчик и понял, что кассету заклинило, плёнка не протягивалась механизмом. Камера издавала правильный звук, моторчик жужжал, но плёнка не двигалась. Мы не сняли ни единого кадра! Удар копытом и полёт кинокамеры сделали своё дело.

***

Для фильма «Куда вернуться нельзя» я искал длинноволосую девушку, которая согласилась бы сняться обнажённой — выйти из реки. Такая девушка нашлась быстро, её звали Ольга. Накрапывал дождик, когда она впервые приехала к нам, и я сказал: «Раздевайтесь». Оля улыбнулась: «Прям здесь? Сразу?»… Она знала, что ей предстояло раздеться перед кинокамерой, относилась к этому легко, шутила, вела себя по-свойски. Одна из её сокурсниц, через которую мы познакомились с Ольгой, вспоминает: «Насчёт того, как она согласилась, помню, что совершенно обычно, как кот чихнул. Оля была высокой, с большой грудью, с длинными каштановыми волосами, по-моему, где-то танцевала, и девушкой она была нетяжёлого поведения. Даже немолодые преподаватели тушевались, когда она клала богатую грудь на парту, а в вырез вешала солнечные очки, подаваясь корпусом вперёд типа «что же вам ещё такого сообщить про экономические взгляды Кейнса?». Для такого психотипа даже самые пуританские времена не имеют ни малейшего значения».