Бесплатный фрагмент - Хрустальный самовар

Электронная книга - Бесплатно

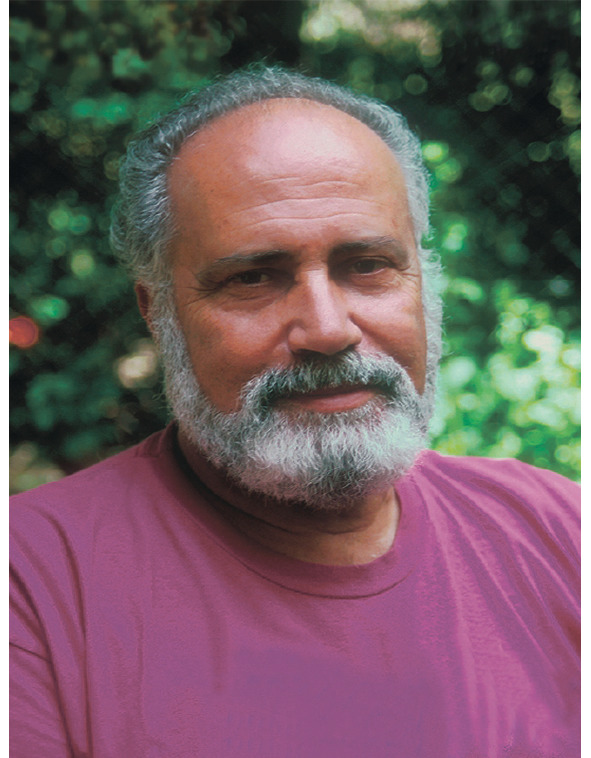

ОБ АВТОРЕ

Ефим Пищанский родился в 1933 году на Украине, в Киеве. Детские годы провёл в Кременчугском детском доме, который в 1941 году был эвакуирован на Урал. Отец и мать воевали на фронте. Отец погиб при освобождении Киева.

После окончания войны Ефим Пищанский жил в городе Львове. С тринадцати лет работал токарем на заводе и учился в вечерней школе. В 1963 году окончил Львовский Политехнический институт, получив диплом инженера-механика. Работал на оборонном заводе старшим инженером-технологом, начальником отдела автоматизации и механизации, затем — главным механиком Львовской стекольной фирмы «Радуга».

В Израиль вместе с семьей приехал в 1974 году. Работал на моторостроительном авиационном заводе в качестве токаря, контрольного мастера, инженера-механика (технолога).

Создаёт картины из коры деревьев, никаким инструментом эту кору не обрабатывая. Дважды выставлялся в Иерусалиме, экспонировал свои картины в одной из галерей Лос-Анжелеса. Пишет также картины красками, сочиняет музыку, играет на органе, поёт, занимается садовым дизайном.

В 2003 году вышла первая книга Пищанского — автобиографическая проза «Осколки разбитых жизней». В 2006 вышла книга рассказов «Шкет». «Хрустальный самовар» — третья книга Ефима Пищанского.

ХРУСТАЛЬНЫЙ САМОВАР

Роман

Иерусалим

2008

© Все права принадлежат автору

Фотографии (г. Львов): Анна Туфельд

Автор выражает благодарность Зинаиде Палвановой

за помощь в работе над книгой.

Все совпадения с реальными лицами и ситуациями

являются случайными.

«Скопус»

Printed in Israel

2008

Часть первая

СТРИЙСКИЙ ПАРК

Снова и снова, иногда с перерывами в несколько лет, генеральный директор стекольной фирмы «Заря коммунизма» Михаил Мякушев видел этот сон.

…Деревенский кузнец Сидор, стоя на пороге кузницы и щурясь от дыма папиросы, зажатой в уголке рта, ласково манил его рукой, хитро улыбаясь при этом. Михаил знал, что входить в кузницу нельзя, и всё же против своей воли шёл сквозь Сидора и оказывался возле наковальни. Сидор, по-прежнему улыбаясь, обхватывал его голову чёрными клещами с длинными рукоятками и начинал их сжимать. Мотая головой из стороны в сторону, Михаил вырывался из этих страшных клещей…

Он проснулся от невыносимой головной боли. Болел левый глаз, которого Михаил лишился ещё в сорок первом… Всякий раз, когда возникала эта фантомная боль, воображение рисовало Мякушеву кузнеца Сидора с его чёрными клещами — и во сне, и наяву…

По привычке он хотел подтянуть марлевую повязку, но вспомнил, что снял её перед сном, хотя в первые годы после женитьбы на Элеоноре, стесняясь, не снимал повязку на ночь.

Элеонора спала рядом, тяжело дыша во сне, похрапывая и вскрикивая. От нее несло водочным перегаром и чесноком. «Опять напилась, свинья!» — подумал Мякушев и окончательно проснулся. За окном было еще темно. «Опять до утра не засну. А вставать рано!..» Вот уже семь с лишним лет, как их семейная жизнь с Элеонорой разладилась окончательно.

«Что делать? А может, развестись?» Развестись! Как же ему раньше не приходила в голову эта мысль? Ведь это решение всех домашних проблем и неурядиц! «Минутку! А как же Машенька?» Боже! Как он мог забыть о ней? И все-таки единственный выход — развод. Решено: он разводится!

Преодолевая головную боль, Мякушев встал с постели, закурил и с удовольствием затянулся горьковатым дымом. Полегчало. Головная боль медленно отступала, её сменило лёгкое головокружение, которое ему даже нравилось, — казалось, что он раскачивается на качелях. Он знал, что это ощущение пройдёт после того, как он подставит своё тело под сильно бьющую струю холодного душа. Михаил уже направился в ванную комнату, как вдруг вспомнил, что о принятом им решении необходимо доложить парторгу Курскому — так того требовала партийная дисциплина…

А потом и подумать страшно — общее партийное собрание, а собраний Мякушев боялся, как огня, хотя всегда вёл их блестяще. Он всегда страшился этого многоглазого чудовища, дышащего недоверием, злобой, ехидным лицемерием и унизительной покорностью. Чудовища, которое в любую секунду могло выйти из-под контроля…

…Это было в 1970 году. Однажды, на общем собрании, когда он, распекая нерадивых ремонтников за то, что они не убрали строительный мусор из-под барельефа Маркса и Ленина, оговорился и сказал:

— Не понимаю, как наши доблестные строители во главе с беспартийным большевиком товарищем Бурятько до сегодняшнего дня не удосужились убрать мусор рядом с барельефом товарищей Маркса и Сталина!

В зале повисла гробовая тишина. Сколько времени она длилась, Мякушев не знает до сих пор, но затем она сменилась противным шипением — это проходил воздух через зажатые ладонями рты. А потом чудовище захохотало, застонало, завизжало…

Сидевший рядом с трибуной Курский написал на листе бумаги крупными буквами: «ЛЕНИН» — и повернул листок в сторону директора, но тот из-за отсутствия левого глаза не увидел записки. У растерявшегося Мякушева напрочь вылетело из головы имя вождя, изображённого рядом с бородатым Марксом. Он переминался с ноги на ногу, развязывал и снова завязывал марлевую, свежую по случаю партсобрания, повязку и чувствовал, как крупные капли пота нависли у него на лбу и стали сползать на нос, щёки. А потом защемило в единственном глазу. Достав из кармана брюк носовой платок, оратор вытер им лицо и снова заговорил:

— Не убрали мусор возле барельефа товарищей Маркса и… этого, этого… — почти теряя сознание, мямлил Мякушев, но второе имя, до боли знакомое, повторяемое им по всякому поводу, никак не шло на ум.

Курский, низко опустив голову, что-то написал на листке. Наступила тишина, становившаяся взрывоопасной. Парторг приподнялся над столом и сунул в руку Мякушеву листок, на котором крупно было написано: «ЛЕНИН». А на другой стороне листка мелким почерком: «Идиот».

— Маркса и Ленина! — с облегчением выдохнул Мякушев, перевернул листок и чуть было не произнес второго слова, написанного в записке…

Чудовище покидало зал, умиротворённое, сытое состоявшимся зрелищем.

Оставшись наедине с Курским, Мякушев опустошённо опустился в кресло и вдруг почувствовал острую головную боль.

— Что же ты, Михаил Ильич? — не то с угрозой, не то сочувственно спросил Курский.

Держась двумя руками за голову, Мякушев виновато ответил:

— А хрен его знает! Вылетело из головы, понимаешь!

— Это Элеонора сводит тебя с ума!

— Элеонору не трожь! Кстати, ты что ж, меня идиотом обозвал? — вдруг не на шутку обозлился Мякушев и так страшно зыркнул на Курского своим единственным глазом, что тот внутренне съёжился и заговорил уже дружелюбнее.

— Собой не владеешь, Михаил Ильич! Ох, наберусь я с тобой горя! Ей-богу, наберусь!

— Не наберёшься, если меня не заложишь! — продолжал кипеть Мякушев.

— Пока не заложу, а если понадобится, может быть, и заложу! Ведь ты у меня в кармане, да и свидетелей сегодня достаточно было! — самодовольно заявил Курский.

— Нет, брат, это ты у меня в кармане! Смотри! — с этими словами Мякушев вчетверо сложил полученную от Курского записку и аккуратно вложил её в бумажник.

Курский побледнел и заговорил тихим голосом:

— Да я же пошутил, Михаил Ильич! Дай-ка мне записку!

— Подержу-ка её у себя, чтобы ты и вправду не вздумал пошутить! Посмотрим, кто из нас идиот! — ответил Мякушев и улыбнулся исковерканным ртом.

Курский до смерти боялся этой похожей на жуткую гримасу улыбки.

— Что же будем делать, Михаил Ильич? — уже по-дружески спросил парторг.

— Не знаю… — обречёно произнёс расстроенный случившимся Мякушев.

— А я знаю! Мединститут! — уверенно произнёс Курский и снова попросил: — Да порви ты эту записку, Ильич!

— Мединститут, говоришь?.. — задумчиво протянул Мякушев. — Это можно, а записочка на всякий случай пусть полежит в этом ящичке! Так-то будет надёжнее! — решительно заключил он, открывая ключом дверцу тяжёлого директорского сейфа.

Мединститутская больница часто выручала Мякушева. Он всякий раз ложился туда, когда фирме грозила финансовая ревизия. За него отдувались заместитель по экономической части Мясников и парторг фирмы Курский. Чтобы попасть в эту привилегированную больницу, ему, инвалиду первой группы, не нужна была ничья протекция — его принимали туда по первому обращению…

На следующий день, незадолго до обеденного перерыва, из кабинета директора фирмы вылетела Александра Ивановна, главный инженер фирмы, и с душераздирающим криком помчалась по коридору заводоуправления.

— Михаил Ильич умирает! Вызывайте неотложку! У него инфаркт!

Из дверей кабинетов высовывались удивлённые лица служащих. Вскоре Александра Ивановна бежала назад к директорскому кабинету, а за ней торопливо шагал парторг фирмы Курский.

Михаил Ильич лежал на длинном столе, приставленном перпендикулярно к директорскому. Это был стол, за которым во время заседаний располагалось цеховое начальство и директора филиалов. Руки Мякушева были прижаты к бокам, под голову подложена фуражка. Лицо было бледно-торжественным. На левом глазу белела повязка, правый глаз был закрыт.

Секретарша Татьяна Наумовна, перешедшая вместе с Мякушевым на фирму из облместпрома, чем она необычайно гордилась, пыталась зубами развязать шнурок директорского ботинка, второй ботинок валялся на полу. Главный инженер Александра Ивановна на цыпочках приблизилась к столу и вдруг заголосила:

— Михаил Ильич, не умирайте! Как же мы без вас? Не умирайте!

Мякушев приоткрыл серый студенистый глаз. Зрачок завращался по орбите, потом остановился и жутко уставился на Александру Ивановну. Мякушев отрывисто произнёс:

— Из дома не хоронить! Партбилет в сейфе!

Александра Ивановна рыдала навзрыд. Курский попытался напоить её водой из стакана и, когда ему это не удалось, вдруг злобно прошипел:

— Вы бы лучше пошли узнать, почему задерживается скорая помощь! — и указал взглядом на дверь.

Александра Ивановна, продолжая всхлипывать, вышла из кабинета. За ней беззвучно удалилась Татьяна Наумовна, оставив Курского с Мякушевым наедине.

— Ну, ты и артист! Кадочников против тебя — чистый ноль! — сказал довольный представлением Курский, потом добавил:

— Ты смотри там, в самом деле, не помри! Ишь, как в роль-то вошёл!

— Не волнуйся, не помру! Не доставлю тебе такого удовольствия! Ты тут смотри у меня, держи эту шпану в ежовых рукавицах, чуть что — сразу в партком, на ковёр! Никому спуску не давай! Дескать, Мякушев вернётся, он с вами разберётся, как бог с черепахой! И сам чтобы к восьми был на фирме. Никаких райкомов, знаю тебя! Ну, что они не едут, всю задницу отлежал на столе!

Знакомый Мякушеву рыжий санитар, протащив носилки через дверной проём, весело поздоровался:

— Приветик, Михаил Ильич! Снова, значит, к нам? Давненько у нас не были! Добро пожаловать, как говорится!

— Ладно, балагур! — отозвался на приветствие Мякушев. — Ты меня с этой лестницы проклятой не урони, довези живым до больницы, а то фирма без директора останется… Где твой помощник?

В дверях кабинета показался огромнейшего роста санитар. Ни с кем не здороваясь, он взялся за ручки носилок.

— Доставим по всем правилам! Как в лучших домах Лондόна и Парижа! Подхватывай! — обратился к своему напарнику рыжий санитар.

— Да смотри, полегче на поворотах!.. Поехали! — скомандовал Мякушев.

Санитары вынесли носилки с Мякушевым в коридор, за ними следовала процессия из служащих с Курским, Александрой Ивановной и Татьяной Наумовной впереди. Ловко маневрируя, санитары спустились по крутой винтовой лестнице и, пройдя большой двор, поместили носилки в машину. Шофёр включил сирену и нажал на педаль газа…

Как номенклатурный работник Мякушев имел право на однокоечную палату, однако он всегда просил поместить его в общую, потому что там была возможность «пообщаться с народом», как говорил он. А что касается криков и стонов, то за долгие годы лежания в госпиталях и в больницах Мякушев привык к ним и не обращал на них никакого внимания.

Несмотря на то, что он был доставлен в больницу с диагнозом «сердечный приступ», в приёмном покое он пожаловался на острый приступ болезни, название которой не принято произносить вслух, и был помещён в проктологическое отделение. Мякушев немало удивил заведующего этим отделением, попросившись в персональную палату.

* * *

Прошёл месяц. Вызванная выступлением Мякушева буря улеглась, и отдохнувший, посвежевший директор как ни в чём не бывало появился на фирме.

Он полагал, что на этот раз пронесло, не подозревая, что в сейфе первого отдела появилось составленное во всех подробностях донесение за подписью начальника Ольги Евсеевны:

«Довожу до сведения наших славных органов, что на прошедшем партсобрании генеральный директор стекольной фирмы «Заря коммунизма» товарищ Мякушев Михаил Ильич, ругая строителей, которые намусорили под барельефом вождей пролетариата товарищей Маркса и Ленина, забыл имя нашего великого вождя. Чем поставил в трудное положение парторга фирмы тов. Курского Н. И. и сам стал посмешищем в глазах коммунистов фирмы.

Особенно громко смеялись следующие коммунисты: Степанова А. И. — главный инженер фирмы; Прудков В. И. — начальник цеха упаковки; Золото А. Г. — начальник химической полировки хрусталя; Гаврютин П. Г. — главный технолог фирмы.

Положение спас парторг фирмы коммунист тов. Курский Н. И., который передал товарищу Мякушеву М. И. записку неизвестного содержания. Тов. Мякушев М. И. спрятал её в карман. После чего назвал имя нашего великого вождя товарища Ленина В. И. А до этого тов. Мякушев М. И. назвал имя тов. Сталина И. В., а ведь тот разоблачён по культу личности тов. Хрущёвым Н. С.

Непонятно, как коммунист тов. Мякушев М. И. мог не узнать на барельефе изображение товарища Ленина В. И., нашего великого вождя. Прошу в этом разобраться наших бдительных чекистов. Начальник Первого Отдела Крюкова О. Е.»

Мякушев брился в ванной комнате, тщательно обдумывая сложившуюся ситуацию. Многолетний опыт советского руководителя всегда подсказывал ему, как обуздать это чудовище — собрание, как направить в нужное русло его злую волю, как заставить принять нужную ему, Мякушеву, резолюцию.

Он был мастером проведения партийных собраний, и Курский всегда был уверен в том, что Мякушев не подведёт. Хорошо было расправляться с другими, но если это касается тебя самого…

Мякушев даже вздрогнул, когда представил себе бесформенное курносое лицо, покрытое сетью запудренных морщин, и очки с двойными стеклами. Сквозь стёкла виднелись червячки злобных всевидящих глаз начальника первого отдела Ольги Евсеевны. Он знал, что она возьмёт слово и долго будет бубнить о коммунистической морали, а в конце своей речи предложит генеральному директору фирмы товарищу Мякушеву Михаилу Ильичу не позорить славный коллектив стекольной фирмы, а также высокое звание коммуниста и помириться со своей женой Элеонорой Львовной, не доводя дело до суда…

«Хорошо ей, старой стерве, рассуждать, — думал Мякушев, — она ведь не знает, что такое семейная жизнь, сроду не была замужем, да кто на такой кикиморе женится!..»

Мякушев хорошо знал, что, если он не откажется от своего намерения развестись, то коммунисты единогласно объявят ему выговор с занесением в личное дело. Решения партсобрания утверждаются в обкоме партии, а там всесильный второй секретарь Лев Ашотович Арутюнянц приложит все силы, чтобы взашей выгнать своего бывшего зятя, а ведь благодаря Льву Ашотовичу он стал генеральным директором фирмы… И тогда прощай, Звезда Героя Соцтруда, к которой он шёл всю жизнь и был уже так близок…

От этой мысли Мякушев даже вспотел. Он знал, что всё это действительно произойдёт, если он подаст на развод. А если нет? Жить так, как он живёт все последние годы? Элеонора совсем сбилась с пути… Нужно открыто поговорить со Львом Ашотовичем, нельзя ничего скрывать. Эх, Элеонора, Элеонора! О том, как его женили на ней, роман можно написать!

* * *

Он работал тогда начальником областного исполкома местной промышленности, и перед ним в три погибели сгибались местные дельцы-толстосумы. Он хорошо помнит тот день, когда к нему в кабинет вошла стройная темноглазая женщина лет двадцати пяти с улыбкой на полных чувственных губах. В руках она держала лист бумаги. На ней была не в меру короткая юбка, обнажавшая круглые колени, а высоченные каблуки делали ее длинные ноги похожими на ходули. Мякушев улыбнулся своему сравнению. Она восприняла его улыбку по-своему и, осмелев, уже почти подошла к столу, плавно покачивая бедрами, но была остановлена начальственным окриком:

— Это что ещё такое? Немедленно снять эту юбку! — Директор осматривал ее с головы до ног. — И туфли тоже!

— Как, прямо здесь? — опустив глаза, спросила она.

Мякушев вскочил из-за стола и заорал изо всех сил:

— Вон отсюда! Я вам говорю!

Женщина, изумлённо тараща на него огромные глаза, медленно отступила от стола, а затем бросилась к двери. В приёмной она столкнулась с обеспокоенной секретаршей.

— Татьяна Наумовна! Зайдите срочно ко мне! — нажав на кнопку селектора, гневно распорядился Мякушев.

Татьяна Наумовна, многоопытная секретарша, пережившая за свою долгую службу не одного начальника, ответила по селектору:

— Михаил Ильич! Вы же сами просили Льва Ашотовича подыскать вам референта. Вот он и прислал свою дочь! А вы её выгнали! — и, не дожидаясь ответа от потерявшего способность говорить Мякушева, добавила: — На проводе Лев Ашотович, говорите!

Мякушева, как пружиной, выбросило из кресла, он вскочил на ноги и, чувствуя озноб во всём теле — так было всегда, когда он разговаривал с вышестоящим начальством, — схватил телефонную трубку.

— Алло! Алло! Лев Ашотович? Мякушев беспокоит!

В ответ зазвучал вальяжный бархатный голос:

— Алеееэ! Второй секретарь обкома Арутюнянц слушает вас! Кто говорит? Мякушев? Слушаю тебя, дорогой!

— Лев Ашотович! — взволнованно заговорил Мякушев. — Здесь такое, понимаешь, такое случилось!

— Что случилось? Докладывайте! — перейдя на официальный тон, произнёс Лев Ашотович.

— Лев Ашотович, — покаянно заговорил Мякушев, — я, понимаешь, дочь твою из кабинета выгнал!

— То есть, как это выгнал? За что? — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил Лев Ашотович.

У Мякушева пересохло во рту, он вдруг почувствовал, что ноги стали ватными. Отыскав носком ботинка ножку кресла, он подвинул кресло под себя и грузно опустился в него…

Незаметно вошедшая в кабинет Татьяна Наумовна подала ему стакан с водой. Сделав глоток, он благодарно кивнул в её сторону.

— Товарищ Мякушев! Почему вы не отвечаете на мой вопрос? — донёсся до него голос из трубки.

— Да вот, незадача вышла! — наконец, произнёс Мякушев. — Она, понимаешь, в такой юбке явилась ко мне… Ну, вот и выгнал!

В трубке раздались шорохи и щелчки. Мякушеву показалось, что нарушилась связь, он уже решил нажать на рычаг аппарата, как вдруг услышал какие-то всхлипывания, придыхания, а вслед за ними — вырвавшийся на волю оглушительный хохот. Лев Ашотович смеялся так сочно, так заразительно, как может смеяться только высшее начальство, достигшее жизненных вершин, или те, кому нечего в жизни терять…

Мякушев сначала стал потихоньку попискивать в трубку, потом перешёл на мелкий угодливый смешок, а затем, поняв, что ему не угрожает никакая опасность, залился таким громким счастливым детским смехом, что сидевшая в приёмной Татьяна Наумовна, никогда не позволявшая себе веселиться вместе с начальством, едва сдерживала душившие её приступы смеха, зажимая ладонью рот.

— Да я говорю ей, дуре, — надень нормальную юбку, — переводя дыхание, сказал Лев Ашотович, — а она мне в ответ: «Сейчас, говорит, не восемнадцатый век, сейчас мини в моде. Ты, папка, отстал от жизни и ничего в этом не понимаешь!» Так ты говоришь, что выгнал? Правильно сделал, дорогой! Чтобы являлась на работу в положенном виде! А ты — неплохой воспитатель, Михаил Ильич! Кстати, о работе, — посерьёзнел Лев Ашотович, — думаю, что референт из неё получится отменный: умна, красива, привлекательна. Смотри, не влюбись, дорогой! Что значит, не влюбишься? Обижаешь старика, Михаил Ильич! Ты всё в холостяках ходишь? Нехорошо это! Мужчина ты видный, хозяйственный, пора и о семье подумать! — голос Льва Ашотовича стал тёплым, дружеским. — Лицо, говоришь, изуродовано? Так это же на фронте, а не в пьяной драке! Такими шрамами гордиться надо, а не стыдиться их! Не забудь, в субботу у нас рыбалка. Помнишь? Ну и хорошо, там и поговорим! Элеонору завтра к тебе пришлю, правда, трудно будет её уговорить — она девица гордая, характер покруче моего, а меня-то ты знаешь! Ну, будь здоров, дорогой! — с этими словами Лев Ашотович повесил трубку.

Да, Мякушев хорошо знал своего бывшего непосредственного начальника. Они познакомились в тыловом госпитале, где Мякушев лежал в очередной раз, а секретарь Куйбышевского обкома партии Лев Ашотович Арутюнянц выздоравливал после операции по удалению аппендикса…

Так и связала жизнь их судьбы, переплела пути-дороги. Льву Ашотовичу понравился этот полуграмотный деревенский парнишка, которому удалось уйти от жестокой расправы продотряда во время всеобщей коллективизации. Добравшись до Москвы, Михаил затерялся в ней. Поступил в профтехучилище, поработал пару лет слесарем на заводе, а затем, скрыв своё прошлое, вступил в коммунистическую партию. Перед самой войной окончил курсы политруков при Высшей партийной школе и прямиком угодил на фронт в качестве политработника.

Будучи хорошим психологом, Лев Ашотович понял, что к нему в руки попала ещё никем не обработанная глина, из которой можно лепить всё, что угодно. Как показала в дальнейшем жизнь, Лев Ашотович не ошибся в своём выборе.

А молодой Мякушев души не чаял в красивом, уверенном в себе армянине. Он знал, что Лев Ашотович пережил трудные для всех партработников предвоенные годы и сумел приобрести в Куйбышеве авторитет неподкупного и принципиального секретаря обкома. О его влиянии на подчинённых рассказывали легенды…

Мякушев старался подражать ему во всём. И только ему одному как на духу рассказывал Михаил о своей жизни…

Он знал ещё и то, что мягкий и покладистый с виду Лев Ашотович может быть неумолимо жестоким к тому, кто станет противиться его воле, что он может стереть в лагерную пыль всякого, кто не подчинится партийной дисциплине. Примеров было хоть отбавляй…

После выписки из госпиталя они обменялись телефонными номерами, а ещё через полгода вместе катили в одном купе в Москву за партийным распределением. Оба были посланы, как казалось Мякушеву, случайно, в город Львов, где он, Мякушев, получил работу парторга в Управлении железными дорогами, а Лев Ашотович был назначен вторым секретарём Львовского обкома партии. И снова их пути пересеклись…

* * *

Прощаясь с Татьяной Наумовной, Мякушев вдруг протянул ей руку и, когда она в полной растерянности, подала ему свою перепачканную копировальной бумагой руку, Мякушев прижался к ней своими исковерканными губами и нежно поцеловал, а затем быстро покинул приёмную. Татьяна Наумовна ещё некоторое время стояла посреди комнаты, совершенно поражённая произошедшим, и вдруг разрыдалась…

Мякушев вышел из здания ратуши в приподнятом праздничном настроении. Проходя мимо огромного каменного льва, опиравшегося двумя лапами на щит, он по-дружески похлопал великана по волнистой гриве. Потом хитро подмигнул полуобнажённой каменной Диане, у которой уже давно отняли лук и колчан со стрелами, подошёл к автомобильной стоянке, поздоровался с персональным шофёром Григорием Ивановичем. Тот вежливо открыл переднюю дверь и жестом пригласил Мякушева в машину, но неожиданно услышал:

— Спасибо, Григорий Иванович! Я, пожалуй, пройдусь по свежему воздуху. Какая чудесная сегодня погода! Вы свободны. Завтра в восемь. Хорошего вам вечера!

Григорий Иванович удивлённо пожал плечами. Моросил тёплый летний дождь…

Вот уже несколько месяцев, как Мякушев был переброшен из управления железными дорогами в областное Управление местной промышленностью в качестве его начальника, — по словам Льва Ашотовича, для наведения порядка. Партийные приказы Мякушев не привык обсуждать. Он привык их выполнять. Получив соответствующий инструктаж у Льва Ашотовича, Михаил Ильич в течение нескольких недель почти не бывал в кабинете. На персональной машине с личным шофёром Григорием Ивановичем новый начальник объездил все подчинённые ему фабрики, артели, кооперативы и промышленные комбинаты.

Никто из директоров не помнил, чтобы такого ранга начальство жаловало их своим присутствием. Мякушев потребовал предоставить ему списки цеховых начальников и мастеров в недельный срок, чем посеял немалую панику на предприятиях.

* * *

Родившемуся и выросшему в деревне Михаилу Мякушеву город был чужд и непонятен. Неуютно он чувствовал себя в шумящей, вечно спешащей, безразличной к судьбам людей огромной Москве, также неуютно было ему и в Куйбышеве, запылённом и дымном. Но маленький провинциальный, зелёный и чистый Львов пришёлся ему по душе. После серого безликого Куйбышева Львов предстал перед прибывшим туда в 1945 году Мякушевым нарядным и весёлым, но нового человека он встретил враждебно и недоверчиво…

Из немецкой оккупации город вышел почти без потерь. Однако еврейские синагоги, которых во Львове насчитывалось более двухсот, были разграблены и разрушены до основания. Целой осталась лишь одна Хоральная синагога, превращённая немцами в конюшню. После войны она была отремонтирована и служила евреям до начала шестидесятых годов. В связи с делом валютчиков евреев обвинили в спекуляциях валютой, и синагога, служившая якобы местом тайных встреч преступников, была переоборудована в спортзал.

Пришедшая на смену немецкой советская власть и её карательные органы с первого же дня своего возвращения во Львов занялись выявлением всех тех, кто во время войны в той или иной мере сотрудничал с немецкими оккупантами. Их называли «бандеровцами», по имени человека, возглавившего в 1941 году украинское национально-освободительное движение. Его звали Стефан — Степан Бандера. Прятавшиеся после изгнания немцев из Западной Украины в лесах и скрываемые родственниками в сёлах бандеровцы жестоко расправлялись с партийными работниками, рядовыми коммунистами и всеми теми, кто оказывал содействие восстановлению советской власти на Украине. Это был настоящий террор.

Михаил был свидетелем убийства богослова Гавриила Костельника, организовавшего в 1946 году Собор униатских священников, на котором был провозглашен их переход в православие. Те из них, которые не согласились с решением Собора, в скором времени были арестованы и расстреляны. В сентябре 1948 года Михаил проходил по одной из самых красивых улиц Львова — Краковской, ведущей от улицы Городецкой к площади Рынок. С правой стороны улицы красовался Преображенский собор. Михаил шёл по левой стороне. В это время из собора вышел мужчина в рясе священника, в сопровождении группы прихожан, и стал спускаться по лестнице, опоясывающей полукругом подход к собору. С нижней ступени лестницы навстречу священнику поднимался мужчина в гуцульской шляпе с пёрышком. Когда между ними оставалось около метра, мужчина выхватил из кармана пиджака большой пистолет и направил его в сторону священника. Тот успел закрыть лицо руками и закричал:

— Не стреляй! Не…

Раздался оглушительный выстрел, за ним ещё два. Какое-то время священник ещё продолжал стоять, а потом рухнул навзничь и распластался на ступенях собора. Медленным ручьём потекла кровь. Глаза отца Гавриила были открыты, в них застыл смертельный ужас. Окружавшие его люди, остолбенев, ещё какое-то время продолжали стоять над истекающим кровью святым отцом, а потом, очнувшись от шока, бросились вдогонку за убийцей, который помчался по улице в направлении площади Рынок.

Михаил видел, как с головы убийцы слетела шляпа и покатилась по мостовой, он видел, как тот забежал в подъезд жилого дома. Мякушев присоединился к людям, бежавшим вслед за убийцей. Когда они подбежали к подъезду, раздался выстрел.

Прихожане — и Михаил вместе с ними — вломились в подъезд. Их глазам предстала картина: на красивом плиточном полу распластался мужчина. Лёжа в луже крови, он не подавал признаков жизни. В правой руке он продолжал удерживать пистолет. Подоспевшая к подъезду милиция не дала прихожанам разорвать труп на части.

При самоубийце не было никаких документов. Поэтому имя убийцы священника Костельника долгие годы оставалось неизвестным. В газете «Львовская правда» написали, что Костельник был убит по приказу Ватикана.

Второе, не менее громкое убийство произошло во Львове в 1949 году, когда своём доме топором был зарублен выдающийся публицист Ярослав Голан, изобличавший связь бандеровцев с немцами во время войны. Убийцей был Михаил Стахур, это убийство являлось условием его приёма в ряды бандеровских боевиков.

Во Львове часто случались террористические акты, которые всячески скрывались от населения. Так, в начале 70-х годов, во время посещения Брежневым города Львова, произошёл взрыв на улице Городецкой, по которой должен был проехать кортеж первого секретаря. Сто с лишним метров мостовой взметнулось ввысь от мощного взрыва. Случилось это за полчаса до проезда Брежнева.

Государственная комиссия, расследовавшая этот теракт, пришла к выводу, что это был взрыв бытового газа. Несчастный случай. Погибших похоронили. Раненых уложили в больницы. Никто не виноват, что поделаешь — бывает!

Михаил хорошо запомнил, что произошло на одной из ноябрьских демонстраций, когда вместе с работниками фирмы он проходил мимо праздничных трибун. Трибуны были установлены в самом центре города, на Первомайском проспекте, вплотную к фасаду жилого трёхэтажного здания. Жителей этого дома отселяли в гостиницу, а их квартиры на время праздника занимали бдительные чекисты. С крыши дома свешивались огромные красные полотнища, а между ними помещали панно с изображением улыбающегося усатого украинца в вышитой рубахе, обнимающегося с советским воином-освободителем. Красноармеец был в каске, через плечо была переброшена шинель, из-за спины торчало дуло винтовки. Он тоже крепко обнимал счастливого украинца и, конечно, тоже был счастлив. Ещё бы, ведь он освободил украинский народ от польского ига!

К этому панно все жители города давно привыкли, никто не обращал на него никакого внимания. Демонстрация трудящихся началась, как всегда, в восемь часов утра. Колонны с хорошо подвыпившими людьми, проходя мимо трибуны, на которой стояло партийно-хозяйственное начальство города, с удовольствием откликались на несущиеся из громкоговорителей праздничные призывы и лозунги.

Только в десятом часу кто-то из демонстрантов взглянул на привычное панно и обомлел: счастливый украинец, обнимая воина-освободителя, втыкал ему в спину большущий нож. Через несколько минут демонстранты, проходившие в это время мимо трибун, показывали пальцами на панно. Стройное движение праздничных колонн нарушилось. Начальство на трибунах некоторое время не понимало, что случилось, так как им, стоящим под огромным панно, не было видно драматического изменения, которое с ним произошло…

Наконец, один из столпов города спустился с трибуны, отошёл на некоторое расстояние и с ужасом понял, что участвует в необыкновенном политическом скандале. Он бросился бегом к трибуне, пробрался в сторону первого секретаря Львовского обкома и шёпотом рассказал ему о случившемся.

Через несколько минут движение демонстрантов было остановлено возле оперного театра, а тех людей, которые очутились недалеко от трибун, милиция заставляла поворачивать назад. С фасада дома милиционеры поспешно стаскивали антисоветское панно. Демонстрация возобновилась только через два часа.

Прокуратурой было открыто уголовное дело, началось следствие, но самодеятельный художник, вложивший счастливому украинцу нож в руку, так и не был найден. Также осталось загадкой, как он смог спуститься с крыши или пройти через одну из квартир, если там находились чекисты.

С работы был снят третий секретарь обкома, отвечающий за наглядную агитацию.

Подпольная борьба украинских националистов с советской властью продолжалась многие годы.

Так, например, молочные продукты в город Львов доставлялись крестьянками из пригородных сёл. Горожане называли их «парашютистками», так как за плечами они носили похожие на парашюты большие белые мешки, два конца которых завязывались узлом на груди.

У этих молочниц были самые вкусные в городе молоко, сметана и сыр. Весь Львов был условно поделён ими на участки, которые они обслуживали. Львовяне привыкли к этим опрятно одетым, услужливым и вежливым женщинам и охотно покупали у них молочные продукты, хотя стоили они дороже, чем в государственных магазинах.

В конце 1946 года молочницы-«парашютистки», уходя в город, перестали возвращаться в родные сёла. Вначале это не вызывало тревоги, так в то время многие крестьяне уходили из сёл и устраивались на работу в городе. Но потом в милицию стали поступать тревожные сигналы от родственников не вернувшихся домой женщин.

У подножья большой горы, носившей название Цитадель, на вершине которой располагались казармы министерства внутренних дел, группа школьников, игравших в прятки возле заброшенных пещер, нашла в кустах молочный бидон и женскую туфлю, выпачканную кровью. О своей находке они рассказали директору школы. Директор заподозрил неладное и вызвал милицию. На следующий день пещеры огородили высоким забором, и на четыре дня улица Коперника была закрыта для пешеходов и любого вида транспорта, кроме машин скорой помощи, а также специальных и милицейских автомашин.

В общей сложности в пещерах было найдено семьдесят три трупа зверски убитых крестьянок. Слухи о массовом захоронении вскоре распространились по всей Западной Украине. Среди местного сельского населения поговаривали, что молочниц убили «Советы», чтобы вину за убийство свалить на бандеровцев.

Радио и местная пресса во всех подробностях сообщали о зверствах украинских националистов, называя их фашистами. Был устроен показательный судебный процесс. Из одиннадцати подсудимых четверо были приговорены к расстрелу, остальные получили от пятнадцати до двадцати лет лагерей строгого режима.

Историкам ещё предстоит разобраться в том, что произошло в городе Львове в 1946 году.

* * *

Михаил Мякушев хорошо знал, что идёт мобилизация членов партии и бывших фронтовиков в отряды по обнаружению и уничтожению лесных бандитов. Но всё же он решился на осуществление рискованного плана. С замиранием сердца направился он однажды к зданию обкома партии, прижимая руку к карману пиджака, в котором лежал сложенный вчетверо лист бумаги с заявлением направить его на борьбу с врагами советской власти.

Он понимал, что рискует и в самом деле быть призванным в отряд, но в глубине души надеялся на то, что Лев Ашотович выручит. И он не ошибся в своих расчётах. Лев Ашотович принял его строго официально, предложил сесть, развернул лист, скользнул взглядом по заявлению, чуть заметно улыбнулся и предложил Мякушеву присутствовать на заседании специальной комиссии по борьбе с бандеровцами.

Голоса её участников доносились из «предбанника», так называли секретари райкомов и их заместители большую приёмную комнату, в которой работал технический персонал и референты обкома. Когда все расселись по местам, с удивлением рассматривая незнакомого человека, приглашённого сюда, как им казалось, «на ковёр», Лев Ашотович открыл совещание такими словами:

— Товарищи! Перед вами сидит дезертир! Его счастье, что сейчас мирное время, иначе он был бы осуждён по законам военного времени и расстрелян!

Мякушев не верил своим ушам! Неужели Лев Ашотович говорит о нём? А тот продолжал:

— Советская власть, за которую он доблестно сражался на фронте и стал инвалидом, доверила ему высокий пост начальника облместпрома и нужно заметить по справедливости, что с этой должностью коммунист Мякушев Михаил Ильич справляется вполне удовлетворительно. И вдруг этот человек, забыв о высоком доверии к нему, решил дезертировать с трудового фронта и написал вот это заявление! — Лев Ашотович поднял лист бумаги, потряс им над головой, а затем продолжил с чувством: — Это его заявление, в котором он просит направить его сражаться против бандитов! Он считает, что в обкоме сидят дураки и не знают, как нужно расставить кадры! Ну, товарищ Мякушев, не ожидал от вас такой несознательности! Что вы скажите, товарищи? Я лично думаю, что на первый раз закатим ему выговор! А как вы думаете?

Участники совещания улыбались, переглядываясь между собой.

— Скажите им спасибо, — Лев Ашотович указал рукой на сидящих за столом людей, — а то бы не избежать вам выговора! А сейчас возвращайтесь на рабочее место и подготовьте годовой отчёт о работе облместпрома. Заслушаем вас на бюро обкома. Вы свободны! Можете идти.

Как в тумане покинул Мякушев здание обкома. Радости его не было предела! Он победил! Ура! Расчёт был сделан правильно! А Лев Ашотович! Вот это да! Силище! Светлый ум! Гений! Понял его с полунамёка и поддержал! Теперь в обкоме он, Мякушев, свой человек навсегда!

Михаил Ильич зашёл в пивную «Три семёрки», заказал кружку пива и с жадностью выпил её содержимое до дна. Вопреки установленному им правилу не давать чаевых, дал официантке пятьдесят копеек и, сам удивляясь своей щедрости, вышел на улицу из насквозь прокуренного пивного зала.

В тот памятный день он понял, что и всесильная советская власть, подобно женщине, не может устоять перед лестью и видимостью самопожертвования! И этот сделанный им вывод не раз помогал ему в дальнейшей жизни.

Проходя мимо величественной мраморной колоны, на витом цоколе которой великий польский поэт Адам Мицкевич, отвернув фалды просторного плаща, принимал поэтическую лиру из рук зависшего над ним ангела, готового взлететь в небо, Мякушев торжественно поднял вверх правую руку с оттопыренным большим пальцем: вот так-то, Адам! Мы победили! Знай наших!

Оставшись один, Лев Ашотович налил в стакан воду из графина, сделал пару глотков и подошёл к окну. «Да, этот парень взлетит высоко! Ишь, на какой риск пошёл! Смел от природы! Пора приступать к осуществлению задуманного плана. Как уговорить Элеонору? После двух её неудачных браков сделать это будет нелегко… Но это единственный способ устроить её жизнь. Хорошо, что у неё нет детей! Ну, Михаил, порадовал ты сегодня старика!» — улыбался Лев Ашотович своим мыслям.

…Мякушев прошёл мимо уютного Галицкого рынка, пересёк улицу, на которой в громоздком сером здании размещалась областная прокуратура, и, ощущая прилив сил во всём теле, с удовольствием зашагал по улице Пекарской, что вела в сторону Погулянки — прекрасного, не отравленного машинными выхлопами лесного района. Вспоминая речь Льва Ашотовича на заседании обкома, Мякушев улыбался своим исковерканным ртом, не замечая удивлённых взглядов прохожих.

* * *

Пани Рыся, женщина лет тридцати пяти с тонкой девичьей талией, открыла калитку и, посторонившись, пригласила Мякушева пройти в сад.

— Прошу пана начальника, заходьте, будьте ласкови!

— Вы опять за своё! — смутился Мякушев. — Прошу вас, не называйте меня начальником! Я ведь не на работе, а дома!

— А как вы меня всё время называли: «Пани Инженерова»! Помните?

Хозяйка большого дома, в котором Мякушев по разнарядке обкома снимал комнату, улыбнулась удивительно белозубой улыбкой и погрозила ему пальцем. Действительно, какое-то время Мякушев думал, что «Инженерова» — это фамилия хозяйки, и лишь потом понял, что это почётное дополнение к фамилии женщины, если её муж — инженер. А жену доктора, к примеру, называли «пани докторова», таким образом подчёркивая статус семьи и выражая уважение к женщине.

Муж пани Рыси, известный всей Европе инженер-железно-дорожник Збигнев Сокольский, был завербован советскими органами госбезопасности ещё в 1939 году. Вопрос был поставлен просто: либо полное сотрудничество, либо немедленная высылка в Сибирь. Пан Сокольский принял первое предложение.

Семья Сокольских детей не имела. Пани Рыся была известной драматической актрисой, но война прервала её столь успешно начавшуюся театральную карьеру. За год до начала войны в доме Сокольских появился садовник, молодой, красивый и неразговорчивый мужчина, сумевший превратить запущенный приусадебный участок в цветущий сад. Садовника звали Зеноном. Он поселился в небольшом флигеле, до его появления служившим семье Сокольских складом для хранения старых вещей и мебели. На вопрос пани Рыси, почему Зенон поселился у них в доме, пан Збигнев ответил коротко: «Так надо!» Иногда Зенон беседовал о чём-то с паном Сокольским в саду, но пани Рыся не была посвящена в содержание этих бесед.

На секретных советских и немецких картах Львовский железнодорожный узел был обозначен как важнейший стратегический объект, и вскоре начавшаяся война это доказала. После оккупации Львова немецкими войсками участь семьи Сокольских решалась в штабе гауляйтера города в присутствии коменданта вокзала и самого пана инженера. Было решено привлечь уважаемого пана Сокольского к работе по составлению суточных графиков, обеспечивающих беспрепятственное прохождение через Львовский железнодорожный узел беспрерывно движущихся на Восток немецких военных составов и грузовых поездов. Особое внимание обращалось на охрану особо важного объекта и беспрерывную подачу электроэнергии.

Пан Сокольский, окончивший Берлинскую высшую техническую школу, в совершенстве владел немецким языком и не нуждался в переводчике. Составленные им графики поражали немецких специалистов чёткостью, изяществом и глубоким пониманием поставленных задач. Пан Сокольский работал сверхурочно, как и требовала того обстановка военного времени. Он пользовался особым доверием коменданта города гауляйтера господина Коха, в прошлом тоже выпускника Берлинской высшей технической школы, и несколько раз вместе с женой появлялся на званных вечерах, устроенных в его честь.

В конце 1942 года за выдающиеся заслуги перед великой Германией пан Сокольский был награждён орденом Железного Креста третьей степени. На протяжении двух с половиной лет уважаемый немецкими властями начальник вагонной службы передавал через садовника Зенона, надевшего к тому времени мундир войск «СС-Галличина», секретные сведения о работе железнодорожного узла, а тот по своим каналам передавал информацию советской секретной службе.

Незадолго до освобождения Львова от немецкой оккупации Зенон пропал и больше не появлялся. А пана инженера Сокольского в 1943 году немцы, оставляя Львов, прихватили с собой, по справедливости считая, что Германии ещё пригодятся его знания.

Органы НКВД решили не выселять из дома жену верой и правдой служившего им человека, благодаря которому не раз взлетали на воздух немецкие военные составы.

А когда у неё в доме поселился начальник облместпрома, то о ней и вовсе забыли. Больше года пани Рыся избегала каких-либо разговоров с квартирантом и, если Мякушев был дома, отсиживалась в спальне, изредка заходя на кухню, или возилась в большом фруктовом саду.

Однажды, вскапывая грядки в огороде, она почувствовала, что квартирант наблюдает за ней. Она воткнула в землю лопату, вытерла тыльной стороной ладони потный лоб и решила вернуться в дом, но была остановлена Мякушевым, предложившим ей свою помощь. Пани Рыся недоверчиво передала ему лопату и сказала:

— Где уж вам, городским, огороды-то копать? Вы ведь думаете, что картошка на деревьях растёт!

Но когда Мякушев, закатав рукава и поплевав на ладони, принялся втыкать лопату в грунт, с умелой лёгкостью нажимая на неё ногой, а затем с проворством переворачивая маслянистые комья земли и на лету разбивая их остриём на мелкие кусочки, пани Рыся, залюбовавшись его работой, спросила:

— А вы, пан начальник, не в селе, часом, родились? — И с явным одобрением добавила: — Дуже ладно копаете!

— Нет, не в селе. Городской я! — ответил Мякушев, смутившись. — Мужчина должен уметь делать всё!

В самом же деле Мякушев очень скучал по селу. Он скучал по запаху свежескошенного сена, по утреннему крику петухов, по вкусу парного молока, по щемящему сердце девичьему пению на завалинке дома в тёплые летние вечера…

Всё это ему часто снилось во сне, но всякий раз кончалось кузницей, Сидором с клещами и головной болью…

Постепенно все заботы по саду и огороду Мякушев взял на себя, с удовольствием посвящая им всё своё свободное время. Общие заботы сдружили этих совершенно разных людей и придали их отношениям семейную окраску. Но Мякушев, считавший себя уродом, никогда и в мыслях не позволял себе перейти границы дозволенного, хотя часто исподтишка любовался женской красотой пани Рыси, как люди любуются видом восхода или заката, понимая, что еще немного и угаснут великолепные краски…

Всё произошло неожиданно для обоих — и для хозяйки, и для квартиросъёмщика. Жизнь, как всегда, сама всё упорядочила и расставила по местам. Однажды в конце рабочего дня Мякушев почувствовал озноб во всём теле. Возвратившись домой, он прилёг на диван и почти мгновенно уснул.

Михаил проснулся от совершенно незнакомого ему ощущения: чья-то прохладная ладонь легла ему на лоб, потом заскользила по щеке, коснулась искажённого шрамами подбородка и вновь легла на лоб. Мякушев открыл глаз и увидел перед собой лицо склонившейся над ним хозяйки дома. Заметив, что он проснулся, та в испуге отдёрнула руку и виновато сказала:

— Пан начальник, то есть, извините, Михаил Ильич, вы заболели. У вас высокая температура. Нужно позвать пана доктора. Полежите, не вставайте. Я сейчас вернусь.

С этими словами она накинула на плечи платок и вышла из комнаты. Мякушев вновь задремал. Он проснулся от шума голосов. Говорили по-польски. Очень толстый бородатый мужчина придвинул к дивану стул и грузно сел на него. Поздоровавшись с Мякушевым по-русски, он взял его за запястье своей огромной волосатой рукой, а второй достал из кармана жилета старинный хронометр на золотой цепочке и нажал большим пальцем на торчащую кнопку. Затем пан доктор попросил Мякушева раздеться и, приложив ухо к небольшой кругляшке деревянной трубки, упёр другой её конец в форме раструба в грудь больного и долго вслушивался в гулкое биение сердца. Потом выслушал лёгкие со стороны спины, положил левую ладонь на грудь пациента, постучал по ней костяшками пальцев правой руки. С помощью плоской палочки заглянул Мякушеву в горло и, сказав что-то по-польски вошедшей в комнату пани Рысе, обратился к больному:

— Прошу пана не вставать с постели десять дней, потому что пан имеет воспаление лёгких. Я буду вас визитировать. Вот рецепт на лекарство. Если лекарства не будет в поликлинике, то его можно купить в частной аптеке пана Юзека, что по улице Листопада. Желаю быстрого выздоровления.

Потом он повернулся к пани Рысе и со словами: «Целуеу роучки!» — протянул ей рецепт, положил трубку в кожаный саквояж и поднялся со стула.

— Пан доктор! Сколько я вам должен за визит? — морщась от головной боли, спросил Мякушев.

— Заплатите, когда поправитесь! До видзенья! До свиданья! — откланялся доктор и вышел из комнаты.

На третий день болезни, по настоянию Льва Ашотовича, Мякушев был помещён в обкомовскую больницу, в которую пани Рысю, конечно, не пустили. Но передачи от неё Мякушев получал почти ежедневно.

Вернувшегося из больницы постояльца встретила нарядно одетая и модно причёсанная, улыбающаяся пани Рыся. На празднично убранном столе красовалась большая зелёная бутылка с довоенным французским шампанским, в мраморных подсвечниках покоились высокие кручёные свечи. Мякушев был растроган до слёз.

— Спасибо вам за всё, пани Рыся! — взволнованно произнёс Мякушев и, взяв тонкую красивую руку пани Рыси, поднёс ее к губам и поцеловал.

— Михаил! — поражаясь своей смелости, произнесла пани Рыся. — Михаил! Позвольте мне так вас называть? Я хочу выпить за ваше выздоровление! Разлейте шампанское, а я зажгу свечи. Я хочу, чтобы у нас был сегодня праздник! Ваше здоровье!

— За здравие! — попытался по-польски ответить Мякушев и улыбнулся радостно, но, вспомнив, как улыбка уродует его лицо, прикрыл рот ладонью.

— Нет, Михаил, нет! — воскликнула пани Рыся. — У вас такая добжа усмишка, у вас такие красивые глаза, то есть око… — пани Рыся замолчала и вдруг расплакалась. — Я не хотела вас обидеть, прошу пана! — рыдала она.

Растерявшийся Мякушев не знал, как её успокоить.

— Не плачьте, пани Рыся! Вы меня не обидели! Спасибо вам за всё! Вы такая… такая… Вы такая чудесная женщина!

Сердце Мякушева переполнилось ещё никогда неизведанным им глубоким чувством нежности и жалости к этой обездоленной женщине, давящий комок подступил к горлу. Ему захотелось сказать ей что-то доброе, необычное, чего ещё никогда в жизни он не говорил ни одной женщине…

— Пани Рыся! Не плачьте, прошу вас! Я вас очень люблю! — неожиданно для себя самого произнёс Мякушев.

Пани Рыся подняла на Мякушева глаза, в которых ещё дрожали слёзы, улыбнулась, встала со стула и подошла к поднявшемуся навстречу Мякушеву.

— И я люблю вас, Михаил! Люблю с того дня, как вы поселились в этом доме. Вы большой герой войны и вас так ранило!

С этими словами пани Рыся обняла Мякушева за шею обеими руками, и через мгновение его обезображенные осколком губы соприкоснулись с губами красивейшей женщины, подаренной ему судьбой. Их уста слились в жадном всепоглощающем поцелуе.

Встретились два обездоленных человеческих существа, судьбы которых были так же изувечены войной, как лицо Мякушева. Поэтому чувства их были искренни. А страсть друг к другу безмерной. По сути дела, Мякушев почти не знал женщин, если не считать того, что на сельских посиделках щупал в тёмных углах верещащих полногрудых девиц, и тех двух или трёх коротких встреч с санитарками и медсёстрами в пропахших хлороформом госпитальных коридорах… В послевоенной жизни все попытки завязать отношения с женщинами натыкались на отказ. В конце концов Мякушев смирился с тем, что ему суждено быть одному и всячески избегал знакомств.

В эту ночь он познал женское тело и женскую ласку, ощутил бархатистость кожи, упругость сосков, запах подмышек, жадность рта, прерывистость дыхания, её стоны, порой доходящие до крика, перламутровый блеск зубов, прикрытые веками глаза, взлёт едва угадываемых в темноте ресниц.

Он узнал, как сладок поцелуй любящей женщины, как змееподобны охватывающие тело руки, как приятны на ощупь распущенные длинные волосы, похожие на лён, как возбуждающи её вскрики и как успокоительно-прекрасен её шёпот…

Мякушев был счастлив. В эту ночь он познал самого себя, понял, какая нерастраченная сила таилась в его искалеченном осколками теле, и был бесконечно благодарен пани Рысе за это открытие…

И они любили друг друга всю ночь до рассвета, а утром пани Рыся сказала ему:

— Я очень тебя люблю и горжусь тобой, Михаил! Ты такой сильный и ласковый! — и, опустив голову, добавила: — А пан Збигнев не был таким… но он был хорошим инженером…

— А ты, Рысь, самая лучшая и самая красивая женщина на свете! Моя любовь! — ответил Михаил и обнял Рысю, которая прижалась к нему всем телом.

Мякушев вдруг понял, что он не одинок, что рядом с ним находится человек, которому можно довериться во всём. И он, коммунист, подумал о том, что Бог вознаграждает его за все перенесенные им страдания…

С этой ночи его жизнь чётко разделилась надвое — пани Рыся и работа. Прежде он никогда не позволял себе уйти с работы раньше своего партийного шефа — Льву Ашотовичу могла понадобиться какая-либо справка — и засиживался в своём кабинете допоздна. После того, как жизнь повернулась к нему лицом прекрасной пани Рыси, он под предлогом недомогания стал уходить с работы пораньше. Купив букет цветов на Галицком рынке, спешил домой, заранее предвкушая, как зардеется лёгким румянцем его женщина, как окунётся лицом в цветочные лепестки и как посмотрит сквозь них своими серыми огромными глазами, излучающими какой-то загадочный, иногда голубой, иногда зелёный свет…

Несколько раз, ссылаясь на недомогание, он отказывался от рыбалки. Понимал, что этим может навлечь на себя гнев Льва Ашотовича, но был не в силах оставить пани Рысю одну на целый выходной день. Однажды Лев Ашотович, встретив Мякушева на совещании, спросил:

— Уж не завёл ли ты себе кралю, Михаил Ильич? На рыбалку не ездишь! А может быть, хозяйку дома жаришь? — расхохотался он, пристально всматриваясь в смутившегося подчинённого. — Так смотри, она ведь была в оккупации! Партбилета лишишься! Смотри!

— Да куда уж мне с такой мордой! — отшутился Мякушев.

Через полгода Мякушев сделал пани Рысе предложение, но та его отвергла, объясняя отказ тем, что официально она не разведена, а о судьбе мужа ей ничего неизвестно. А если он жив и вернётся?

Нет, она любит своего Михаила, но женой его стать не может. Мякушев вначале настаивал на своём, потом смирился.

К рыбной ловле Мякушева приучил Лев Ашотович. Сначала Мякушев относился к рыбалке как к вынужденной обязанности, чтобы, упаси боже, не обидеть высшее начальство, а потом, с годами, втянулся в это занятие и даже полюбил его. Он тщательно готовился к рыбалке. Ему помогала пани Рыся, считавшая, что мужчине нужен отдых на природе. На рыбалку Лев Ашотович с Мякушевым всегда ездили вдвоём. За рулём джипа был Лев Ашотович. Он любил езду и был дисциплинированным и вежливым водителем.

Субботнее утро выдалось туманным. Когда, преодолевая крутые «тёщины языки» и мягко тормозя на страшных спусках, джип, наконец, остановился в речной долине Карпатских гор, сквозь ветви елей прорезались первые солнечные лучи.

В полном молчании рыбаки приступили к ловле рыбы. Среди опытных рыбаков разговоры запрещены, так как считается, что они отпугивают рыб. Лев Ашотович и Михаил объяснялись между собой жестами и мимикой.

Первую краснопёрку ловко подсёк и выбросил на берег Мякушев. Лев Ашотович поднял руку с вытянутым вперёд большим пальцем. А затем рыбацкое счастье перешло ко Льву Ашотовичу, и с интервалом в несколько минут он поймал с десяток пескарей.

К семи утра клёв прекратился. Рыбаки приступили к приготовлению завтрака. Была постелена газета, на неё выложили припасы еды. Лев Ашотович откупорил поллитровку водки. Выпили, закусили и прилегли на траву, довольные, умиротворённые.

— Ну, — вдруг сказал Лев Ашотович, — как там Элеонора, хорошо ли справляется с обязанностями референта? Да ты, Михаил Ильич, не стесняйся! Ты мне всё как на духу выкладывай! Если что не так, я её как отец взгрею! Так что докладывай! Ведь год уже, как работаете вместе! Как время-то бежит, Ильич!

— Я думаю, Элеонора Львовна — грамотный референт и старательный человек, — ответил Мякушев, понимая, что льстит Льву Ашотовичу.

— Помнишь, я тебе говорил, что работник она отменный. Вчера, правда, сказала мне, что ты почему-то очень нервничал, верно?

— Да, было… — нехотя согласился Мякушев.

— Э нет, брат! Мы же договорились — как на духу! Так что будь любезен, всё мне доложи, от меня нет секретов! Докладывай!

— Вчера мне взятку совали! — на одном дыхании произнёс Мякушев.

— И ты взял!? Кто совал?

— Да ты что, Лев Ашотович, за кого меня принимаешь? — возмутился Мякушев. — А совал этот, Филин из «Металлоизделий».

— Молодец, что не взял! Никогда денег в руки не бери, слышишь, никогда!

— Так я ведь и не взял!

— Не торопись, послушай меня внимательно и не горячись, — сказал Лев Ашотович, оглядываясь. — Делать это надо так: приоткрываешь ящик стола, пусть он туда эти деньги и кладёт. Понял? Нет? Тогда всё сначала: открываешь ящик, он туда кладёт деньги, а ты к деньгам не прикасаешься ни под каким предлогом, ясно? Это очень важно запомнить!

— Да ты что, Лев Ашотович, перепил что ли? — в недоумении спросил Мякушев. — Ты что, учишь меня взятки брать?

— Вот именно, учу тебя, несмышлёныша, как жить!

— Сроду не брал и брать не буду! — разнервничался Мякушев.

— Будешь, как миленький будешь, а не то, — угрожающе понизил голос Лев Ашотович, — мы тебя на бюро Обкома спросим, где ты родился и как в Москве оказался…

— Да я за советскую власть воевал, израненный весь! — взорвался Мякушев, вскакивая на ноги.

— Знаем, что воевал, знаем, что инвалидом стал. Мы знаем всё, но этого ещё недостаточно, чтобы советской власти служить, для этого нужно быть честным до конца!

— Честным? А сам меня учишь взятки брать!

— Да ты в бутылку-то не лезь, Михаил Ильич! Присядь-ка рядом со мной, нет, двигайся поближе, я ведь не кусаюсь! А теперь слушай меня и не перебивай, вопросы потом будешь задавать.

Лев Ашотович вылил в стакан оставшуюся в бутылке водку, выпил, вытер губы ладонью и повернулся к сидящему на траве Мякушеву.

— У Советской власти много явных врагов, и мы умеем с ними расправляться! Но есть и тайные враги, и наша задача — их найти и обезвредить! Ясно? И эти враги — артельщики, дельцы, перекупщики дефицитных товаров или, как их сегодня называют, «спекулянты». После войны, когда не хватало элементарного, мы закрывали глаза на то, что они обогащались за счёт народа — они этот народ одевали, производили на фабриках и в артелях нужные для быта предметы. Но эти враги с каждым днём становились наглее, а потом решили, что советская власть для них не существует! Так уже однажды было в двадцатые годы при НЭПе, но мы их быстро тогда скрутили в бараний рог!

— Сейчас вроде не двадцатые годы, — вставил Михаил.

— Что верно, то верно! Но наш партийный долг — вывести их всех на чистую воду. А как, спросишь ты? Если вор, то его под суд! А тут попробуй доказать, что он — вор! План-то он выполняет, и заметь, всегда досрочно! Никакая ревизия ничего не докажет! А почему? Да потому, что они, чтобы процветать, подкупают всех подряд, всем взятки суют. Добрались не только до Киева, но и до самой Москвы! Они хотят установить у нас капиталистический строй! То-то! Да ты глаза-то не выпучивай! Говорю тебе правду как на духу! Родина в опасности! Подкоп под советскую власть! О нашем разговоре — никому ни слова! Никому ничего не болтать! Ясно? Это — государственная тайна! Ну, а если сболтнёшь лишнего, так кто тебе поверит? Кто ты такой? Подумаешь, начальник облместпрома! А я кто? Я — второй секретарь Львовского обкома партии! Кому быстрее поверят? Ну-ка, сообрази!

Мякушев был настолько поражён услышанным, что не стал задавать никаких вопросов.

Лев Ашотович тем временем продолжал:

— Так вот, твоя задача, или точнее, партийный долг — брать у этих дельцов и артельщиков деньги, передавать их мне вместе с фамилиями дающих взятки, а уж я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы поставить в известность тех, кому это положено знать!

— Да ведь ты сказал, чтобы я не брал этих самых денег в руки?

— Не зря сказал, потому что с их стороны можно ожидать всяческих провокаций, поэтому не должно оставаться свежих отпечатков твоих пальцев, ясно?! Ты к деньгам не прикасаешься! Из ящика их возьмёт и передаст мне Элеонора.

— А как же отпечатки пальцев Элеоноры?

— За это ты не волнуйся. Нора обучена. Уборщиц в кабинет не пускай! Элеонора приберётся сама. Ясно?

— Так точно, ясно! — чётко, по-военному, с облегчением ответил Мякушев.

— Ну, вот и хорошо! Я всегда верил в тебя, Михаил Ильич! Сегодня ты с честью сдал первый экзамен! Поздравляю тебя, дорогой! Я уверен, что тебе можно доверить любое партийное задание, и ты справишься с ним с честью! Дай я тебя расцелую, дорогой! — с этими словами Лев Ашотович сгрёб потерявшего дар речи Мякушева в охапку и крепко расцеловал в обе щёки. — Да, вот ещё что! Иногда эти гады вместо денег могут подбросить в ящик побрякушки разные, ну там цепи, кольца, браслеты, бриллианты или золотые монеты, одним словом, драгоценности. Так не обращай на это внимания, это тоже неплохо, чем больше ценностей мы отнимем у этих паразитов, тем быстрее ослабим их и сильнее укрепим нашу экономическую мощь! Потом всех отдадим под суд и расстреляем к едрённой матери! Понял? Ещё раз напоминаю, что об этом разговоре, кроме нас двоих да этих рыб, никто не должен знать! Ладно, заболтались мы с тобой! Пора сматывать удочки!

Эта рыбалка запомнилась Мякушеву навсегда и сыграла решающую роль в дальнейшей его жизни. Она раскрыла ему глаза на многое во взаимоотношениях между государственными и партийными структурами, заставила по-иному оценивать подчинённых ему хозяйственных руководителей. Теперь в каждом из них он видел потенциального дельца и вора и от каждого ждал подвоха.

Изменения в его поведении не остались незамеченными теми, кто сталкивался с ним по работе. От оживлённого и общительного характера Мякушева не осталось и следа. Он стал угрюмым и подозрительным. То и дело распекал попавших к нему на «ковёр» подчинённых. Взаимоотношения с референтом Элеонорой Львовной вначале были дружественно-требовательными, после известного разговора на рыбалке с её отцом, стали строго официальными, а когда им, Мякушевым, была получена первая взятка, превратились в союз двух заговорщиков, связанных общим делом, но не доверяющих друг другу.

* * *

Семён Плитник, рыжий коренастый мужчина лет сорока, покинул тайное совещание деловых людей, или, как они сами себя называли, «предпринимателей», с чувством гордости за порученное ему дело. Он должен был «расколоть» не берущего взятки начальника облместпрома, то есть вручить ему огромную пачку сотенных в перевязанном бечевкой бумажном пакете.

Его предупредили, чтобы он не вздумал брать деньги из этого пакета, и он, понимая, что может лишиться всех благ, настроил себя на то, чтобы не думать о деньгах, хотя, сказать по правде, такие мысли ему приходили в голову. «От многого взять немножко — это не воровство, а делёжка!» — как-то прочёл он в одном из рассказов Максима Горького. Эта высказывание очень понравилось ему.

Пакет с деньгами был уложен в кожаный чемодан и приятной тяжестью оттягивал руку. Семён работал мастером трикотажного цеха. Чтобы устроиться на эту должность, нужно было уплатить несколько тысяч рублей, которые окупались после трёх месяцев работы. Ему повезло: его дядя был директором трикотажной фабрики, поэтому в цехе перед племянником заискивали, искали дружбы с ним. Новоиспечённый мастер понял основной закон трикотажного производства: «Живи сам и дай жить другому человеку!» По сравнению с обычными фабриками ткачи подпольного производства получали удесятерённые зарплаты, но, по неписаному закону, три четверти заработка обязаны были отдавать мастеру, а тот, в свою очередь, собранные деньги отдавал начальнику цеха, получая при этом положенную ему долю. Начальник цеха по цепочке передавал деньги начальнику производства, тот — главному инженеру и директору, а они передавали огромные суммы денег тем, от кого зависела поставка сырья и оборудования, финансирование новых производственных мощностей.

Закон круговой поруки сбоя не давал. Создавался первоначальный и оборотный капитал, а на рынок поступали высококачественные трикотажные и шерстяные товары.

Имея за плечами пятилетний опыт работы в подпольном бизнесе, Семён, справившись с заданием, должен был подняться по служебной лестнице и стать начальником производства фабрики.

Попасть на приём к начальнику облместпрома было нелегко, для этого записывались предварительно, с указанием цели посещения. Семён был уверен в том, что перед его дядей все двери открыты. И не ошибся в этом.

— Товарищ Плитник, пройдите! Михаил Ильич ждёт вас! — пригласила очередного посетителя Татьяна Наумовна и настежь открыла тяжёлую, обтянутую дерматином дверь.

Толкая впереди себя чемодан, Семён вошёл в огромный, залитый солнечным светом кабинет. Дверь за ним закрылась. Ступив на многоцветный, из дорогих пород дерева паркет, Семён Плитник в первое мгновение не заметил сидящего в тени портьеры начальника и робко остановился в дверях, не зная, что предпринять дальше.

— Пройдите к столу, товарищ! — услышал он голос Мякушева и лишь после этого увидел одетого в серый костюм плотного мужчину с белой повязкой на левом глазу. — Проходите. Вы, кажется, с трикотажной фабрики? — заглянув в список, спросил Мякушев. — Как ваша фамилия, должность? Я с вами не знаком. А где товарищ Турко? Болен, говорите, очень жаль! Так, что у вас? Докладывайте!

— У нас пряжа кончилась, простаиваем вторые сутки, — ответил Семён дрожащим голосом, чувствуя, что у него вдруг вспотели руки. От прежней самоуверенности не осталось и следа.

— Что значит, простаиваете вторые сутки? Вы в своём уме?! — грозно спросил Мякушев.

Семён почувствовал сухость во рту, а когда увидел серый студенистый глаз, вращающийся по орбите, перекошенный шрамами рот и скользящий по изуродованным губам мокрый язык, то чуть было не лишился чувств и робко присел на кончик стула. Ноги вдруг стали ватными. Дрожащими руками он прижимал чемодан к груди.

— Выпейте воды и не волнуйтесь так, — сменив тон, мягко, по-отцовски произнёс Мякушев, — а чемоданчик поставьте на пол, никто его не украдёт! Что у вас там, бриллианты, что ли?

— Нет! У меня не бриллианты, а… — Семён чуть было не произнёс «деньги», но во время опомнился и сказал: — Учебники!

— Хорошо, что учитесь! — похвалил Мякушев. — Что ж, займёмся пряжей…

Лицо Мякушева всегда производило на людей сильное впечатление, особенно, когда он бывал не в настроении. Зная это, Мякушев всегда этим пользовался, когда имел дело с незнакомыми людьми. И нужно заметить, что действовал этот приём безотказно, во многом помогая ему в подобных ситуациях.

— Успокоились? Ну, вот и хорошо! Теперь докладывайте по сути дела! — с этими словами Мякушев склонился над селектором: — Элеонора Львовна! Зайдите ко мне, пожалуйста! И захватите папку трикотажки.

— Хорошо, Михаил Ильич, уже иду!

— Что же вы не докладываете, товарищ Плитник? Почему вашей фабрике не отгружена пряжа? Кто поставщик? Ленинград? — Мякушев нажал на кнопку селектора.

— Татьяна Наумовна! Свяжите меня с Ленинградской хлопкопрядильной фабрикой! Так, я вас слушаю, товарищ Плитник!

— Вагон с пряжей не прибыл на товарную станцию, мы дважды запрашивали Клепарово — вагона нет…

— Вы хотите сказать, что похищен вагон с пряжей? — закричал Мякушев, вскакивая со стула и двумя руками переламывая карандаш. — А вы заявили в милицию об исчезновении вагона? Заявили! Хорошо! И что милиция? Разбирается? Ладно! А где ваш директор — товарищ Рудых? Болен? И он тоже болен? Не фабрика, а настоящая больница! Но вы-то хоть здоровы? Ну и слава богу!

Раздался телефонный звонок.

— Начальник облместпрома Мякушев слушает! А, Иван Сильвестрович, здравствуй! У меня к тебе просьба! Зашли ко мне срочно вагон с пряжей! Да знаю, что ты отгрузил, знаю! Не прибыл вагон. Что значит, свистнули? Да ты что? Нет, просто задержался в пути. Ты мне отгрузи в счёт четвёртого квартала. Что? Сопровождающего? Да он возле меня сидит, — Мякушев посмотрел на Семёна, — сегодня же вылетит! Спасибо, Иван Сильвестрович, выручил! Что? Не получил четыре фрезерных станка? Да ты что? Сейчас проверю, я с Рыжовым этот вопрос закрыл! Всё будет сделано! Ещё раз спасибо! До свидания!

В кабинет вошла красивая высокая девушка и, подойдя к столу, положила папку.

— Спасибо, Элеонора Львовна! Прошу вас срочно оформить командировку в Ленинград товарищу Плитнику. Будет сопровождать пряжу! Чёрт знает что! Дожили! Скоро будем посылать людей, чтобы сопровождать вагоны с углем! И свяжитесь с заводом фрезерных станков, узнайте, почему они не отгрузили ленинградской хлопкопрядильной фабрике станки и когда отгрузят. Возьмите под свой контроль и ставьте меня в известность!

— Хорошо, Михаил Ильич! На какой срок оформить командировку? — спросила Элеонора Львовна и выразительно посмотрела на Мякушева.

На какое-то мгновение Мякушев растерялся, так как вспомнил, что ему предстоит открыть ящик стола, но потом взял себя в руки.

— Оформите на четыре дня! — строго скомандовал он, вставая с кресла.

Элеонора Львовна вышла из кабинета.

— Передайте вашему директору, что я оторву головы всем, кто связан с этим делом! Вы лично доставите пряжу из Ленинграда на фабрику и мне доложите об исполнении! Телефон возьмёте у секретаря. И чтобы месячный план был выполнен до тридцатого числа! Ясно? Сейчас подпишу вам пропуск — и вы свободны! Куда я положил очки? — Мякушев приоткрыл ящик в столе, ища их там, — куда они запропастились? Я должен вас оставить на несколько минут, скоро вернусь. Посмотрите пока газету, это — сегодняшняя! — с этими словами Мякушев покинул кабинет.

«Сейчас! Нужно действовать! Потом будет поздно!» — сам себе приказал Семён. Он положил чемодан на колени и судорожно открыл защёлку, но вторая защёлка заела и ни за что не хотела открываться. Обливаясь потом, Семён попытался оторвать её, но она не поддавалась! Положение становилось опасным: каждую минуту мог вернуться начальник, и тогда всё пропало! Семён что было силы стукнул кулаком по крышке чемодана, и она вдруг с готовностью открылась. Он вытащил пачку с деньгами, испытывая огромное облегчение. Следующее движение было точным и размеренным: через мгновение пачка с деньгами покоилась на дне ящика. Успокаиваясь, Семён опустился на стул, развернул газету и уже принялся её просматривать, как вдруг с ужасом вспомнил, что закрыл ящик стола.

Времени на то, чтобы его приоткрыть, не оставалось: каждую секунду мог вернуться Мякушев, и Семён решил не рисковать. Он продолжал читать газету. И действительно, в следующее мгновение Мякушев неслышно вошёл в кабинет. Он прошёл мимо стола, подошёл к окну и отдёрнул тяжёлую штору, потом повернулся лицом к Семёну.

— Да, заставили вы меня понервничать, товарищ Плитник! Возвращайтесь на фабрику, доложите начальству о моём решении и сегодня же вылетайте в Ленинград. Билет на самолёт ждёт вас в аэропорту. Возвратитесь, позвоните. До свидания!

— До свидания! — счастливо улыбаясь, попрощался Семён.

После ухода Плитника Мякушев налил в стакан воды из графина, выпил жадными глотками и подошёл к столу. Ящик был закрыт! Неужели деньги внутри?.. Он чуть было не открыл ящик, но вдруг отчётливо вспомнил: ни к деньгам, ни к ящику не прикасаться, никаких отпечатков пальцев! Возможна любая провокация!

Никогда ещё Татьяна Наумовна не видела своего начальника таким взволнованным. Ему так вредно волноваться, а эти трикотажники вон до чего довели человека! Даже руки у него дрожат и губы посинели! Ну, разве можно так переживать из-за какого-то вагона с пряжей? Так и до инфаркта недалеко.

Возвратившегося домой Мякушева пани Рыся встретила ласковыми беспокойными словами:

— Что с тобой, мой дрогий, мой добжий? Не заболел ли ты?

— Нет! — ответил Мякушев.– Просто перенервничал на работе. Я немного полежу.

Пани Рыся укрыла его пледом, нежно поцеловала и вышла на кухню, сварила кофе. Когда она вернулась, Михаил спал, нервно вздрагивая во сне.

На следующее утро, зайдя в кабинет, Мякушев первым делом открыл ящик стола. Он был пуст. В кабинет вошла весёлая и, как всегда, красивая Элеонора Львовна.

— Лев Ашотович просил передать, что он ждёт вас в шесть часов вечера у центрального входа в Стрийский парк. Просил не опаздывать.

Подойдя к тройной арке, что украшала собой вход в Стрийский парк, Мякушев увидел Льва Ашотовича, расхаживающего крупными шагами. Тот был явно возбуждён.

— Михаил Ильич, дорогой мой, здравствуй! Точен, как всегда, хвалю! — произнёс Лев Ашотович, улыбаясь и пожимая руку Мякушеву. — Давай пройдём в ресторан и отпразднуем день рождения нового бойца за нашу справедливость! Есть повод выпить, дорогой! Поздравляю тебя! А пока мы медленно идём по дорожке, я тебе хочу сказать, что и второй экзамен ты сдал на пятёрку! Молодец! Мы им покажем кузькину мать! Можешь представить, какие суммы они гребут, если отстегнули сотенную!

— Что, сто рублей? — не понял Мякушев.

— Сто тысяч, чудак! — захохотал Лев Ашотович.

— Не может быть! — не поверил своим ушам Мякушев.

— Твоя доля — десять тысяч, получишь через месяц!

— Какая доля? Деньги ведь государственные — сам говорил!

— Верно. Вот государство и расплачивается с тобой по справедливости — тебе десять процентов и мне десять, понял? Будешь жить как король! Оденешься как человек. Посмотри на себя, в каком пиджаке ты ходишь! Дачу построишь в Брюховичах! Каждый год на курорт ездить станешь, а там, смотришь, и в заграничную командировку покатишь! Знай наших! Одним словом — номенклатура! А потом и женишься, наконец, не жить же тебе всю жизнь бобылем! Да ведь и женщина есть, что сохнет по тебе, точно знаю!

— Что за женщина такая? Интересно! — удивился Мякушев. — Мне такие женщины что-то не знакомы!

— Нет, дорогой, имени назвать не могу, придёт время, узнаешь! — хитро сощурился Лев Ашотович. — Но за всё есть плата: в случае чего — тебе отвечать, я в стороне, понял? За болтовню — будешь сурово наказан, такова партийная дисциплина! Будь твёрдым, как Камо!

— Кто это — Камо?

— Большой революционер! Его в царской охранке пытали — никого не выдал! Всё понял, дорогой? Вижу, что понял! Деньги в доме не держи — могут выкрасть. Лучше храни в сберкассе, на предъявителя.

— А если спросят, откуда у меня такая огромная сумма?

— Пока мы у власти, никто ничего у тебя не спросит, а если кто-то поинтересуется, так скажи ему, чтобы обратился ко мне! — Лев Ашотович залился счастливым смехом. — А сейчас закажем торжественный ужин! В ресторане о деле — молчок, ни слова, ясно? Говорят, и у стен есть уши! А что рыжего срочно послал в Ленинград, так это — правильное решение, хвалю!

* * *

— Папка! Мне срочно нужны деньги! — сказала Элеонора, входя в гостиную и вытирая только что вымытые пушистые волосы полотенцем.

— И много ли? — поинтересовался Лев Ашотович, перелистывая газетный лист.

— Как в прошлый раз.

— Да ты что? Опять попалась? — спросил Лев Ашотович, снимая очки.

— Не везёт! — призналась Элеонора.

— Денег не дам! Кто он, этот будущий счастливый отец, можно узнать?

— Не имеет значения! Да ты что, папка! Что ли рожать мне прикажешь? — плаксиво спросила Элеонора.

— Значит, будешь рожать! — твёрдо произнёс Лев Ашотович. — А то ведь так и умру, не дождавшись внука!

— Нет, папка, серьёзно! Кончай шутить, мне деньги нужны на завтра!

— А я и не шучу! В этот раз будешь рожать!

— Как, без мужа?!

— Почему без мужа? Муж будет!

— Опять ты о Ковальчуке? За него не пойду! Дурак он круглый! И за Сурена не пойду, он по сравнению со мной — просто мальчишка!

— Тебе не угодишь! То дурак, то пьяница, то мальчишка! А жизнь-то проходит, пойми! Ну, когда тебе гулять-то надоест, а? Что значит — никогда? Как с отцом разговариваешь? Если со мной что случится, ты никому не будешь нужна. Это сейчас ухажёры вокруг тебя вьются, потому что — я второй секретарь обкома, а как меня снимут или помру, все отвернутся от тебя.

— Да кто тебя посмеет снять! — возмутилась Элеонора.

— В наше время всё может быть…

— Так что же мне делать? — растерянно спросила дочь, понимая, что отец не шутит.

— Вот так-то лучше! А сейчас садись и слушай меня внимательно. Если прислушаешься к моему совету, всё у тебя будет — и дом, и машина, и поездки заграницу! Если поступишь по-своему, то не дождёшься от меня ни помощи, ни поддержки! Поступай, как знаешь, ты уже достаточно взрослая, чтобы принимать решения самостоятельно.

— Могу я узнать, за кого ты меня сватаешь? Кто он, мой суженный? Интересно!

— Не кривляйся, это тебе ни к лицу! Выйдешь замуж за Мякушева Михаила Ильича.

В ответ послышался звонкий оглушительный смех, так смеялась покойная мать Элеоноры, его жена Тамара. У Льва Ашотовича защемило сердце. «Хорошо, что Тамара не дожила до этой минуты», — подумалось ему.

— Ну, папка, ты — шутник! Вот это да! Я и рядом со мной этот Квазимодо!

— Хватит ржать! — грубо прервал её отец. — Говорю — Мякушев, значит — Мякушев!

— Ты что, серьёзно? — не поверила своим ушам Элеонора.

— Вполне. А чем тебе плохой муж? Что лицо искорёжено? Так ведь не в пьяной драке его изуродовали, а на фронте! Герой он, им гордиться нужно, а не насмехаться, ясно? А ты приглядись к нему, приглядись! Я ведь тебя не тороплю, ты сама в твоём положении должна торопиться! А ведь мужик-то он положительный, непьющий, не то, что твой первый муж, Димка, который вечно пьяным был. И в карты не играет, не бабник, за юбками не гоняется, не то, что твой второй — разгильдяй Анатолий! Ты мне рожи-то не корчь, не корчь! Знаю, что говорю! А сейчас Мякушев ещё и добытчик — первый сорт, ты же знаешь. А это — самое главное, это нужно ценить! Мне он предан, как собака, да и честолюбив без меры. Знаешь, куда он метит? Не угадала, бери повыше — в Герои Соцтруда! Поделился со мной своей мечтой! Поддержим! Выдвинем! Будешь женой Героя! Заживёте, да так, что другие завидовать станут! Работай, говорю ему, и достигнешь, а я помогу, иначе — зачем нужны друзья? Такие мужики в наше время на дороге не валяются! Положиться на него можно во всём! А как станет твоим мужем, будешь за ним как за каменной стеной! Думаю, не запрёт он тебя дома! Гуляй себе, сколько душе угодно, он всегда на службе… Насчёт ребёночка язык-то попридержи, не болтай лишнего. Михаил Ильич ничего не должен знать! Думаю, что и отцом он будет отличным! С ответом не тороплю. Надумаешь — скажешь!

С этими словами, Лев Ашотович поднялся и вышел из гостиной.

На следующий день, за завтраком, Элеонора, смущённо потупившись, сказала отцу:

— Папка, ты — гений! Я всё обдумала, ты прав. А где мы будем жить, вместе с тобой, что ли?

— Я знал, что ты умная девочка! — растроганно произнёс Лев Ашотович, ласково обнимая дочь за плечи и нежно целуя её в висок. — Ты приняла единственно правильное решение. Я тобой горжусь! А насчёт жилья не беспокойся, предоставь это решать мне. Вы будете жить в большом доме с садом, об этом позабочусь я, а сейчас слушай внимательно всё, что я тебе скажу…

* * *

Вот уже более восьми лет генерал Дмитрий Петрович Ткачук руководил комитетом государственной безопасности Львовской области. Работа требовала отдачи всех сил, как моральных, так и физических.

В начале 1945 года статный подполковник, заведующий важным отделом комитета внутренних дел, требовательный к себе и к своим подчинённым, был среди ночи вызван к наркому НКВД Лаврентию Павловичу Берии. В приёмной наркома, на Лубянке, находилось ещё семь военных. Вскоре всех пригласили в кабинет.

До этой встречи Ткачук встречался с Лаврентием Павловичем только один раз, в 1941 году, когда ему, молодому старшему лейтенанту, было поручено сопровождать важнейшие партийные архивные документы из Москвы в город Куйбышев, бывшую Самару.

— Головой отвечаете за сохранность груза! — сказал Лаврентий Павлович. — Если понадобится не спать трое суток подряд — значит, не спать! Ясно?

— Так точно! Ясно! Есть не спать трое суток подряд! — отчеканил молодой офицер.

— Ну, не нужно понимать так буквально! — улыбнулся Лаврентий Павлович, поправляя холёной рукой дужку пенсне. — Документы сдадите в куйбышевский обком. Разыщите товарища Арутюнянца, он поможет вам оформить расписку. Храните её при себе. Когда вернётесь в Москву, передадите её лично мне. Исполняйте!

— Есть исполнять! — Ткачук отдал честь, резко повернулся через левое плечо и, ступая, как на учениях, вышел из кабинета.

Вот тогда в Куйбышеве познакомился он с молодым щеголеватым вторым секретарём обкома Львом Ашотовичем Арутюнянцем, обладателем аккуратно постриженных усов, обрамляющих красиво очерченные губы, и сросшихся на переносице чёрных бровей. Именно Арутюнянц помог ему быстро без проволочек оприходовать секретный груз и разместить его в бронированных обкомовских подвалах.