- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Касьяниха

Касьяниха

Предисловие

Високосный год бывает один раз в четыре года. Святой високосного года был Касьян. Вот в такой-то год и угораздило меня родиться, и прозвали меня Касьянихой. Тамара говаривала, что он страшный, бородатый. Бывало, сидим мы на ступеньках сеновала, а Тамара, моя старшая сестра, говорит:

— Галька, гляди, твой Касьян на небе на тебя смотрит. Видишь, какая борода у твоего Касьяна.

Я таращусь на облака и вижу деда с огромной бородой. Но мне не страшно. Ведь я его дочка, как говорила Томка. И меня он оберегал. Как-то перелезала я через частокол, прыгнула, но зацепилась платьем за кол и повисла над ямкой с горячими углями. То ли платье спасло, то ли Касьян? Летом, когда мне было 6—7 годиков, тонула я на Черкесском (речная заводь реки Ворожи), но меня спасли… В Ленинграде, когда я жила там после 10-го класса, на меня наехала машина, но затормозила в одном сантиметре от меня, едва коснувшись плеча. Когда я работала в деревне заведующей избой-читальней, поехала верхом на лошади в соседнюю деревню. То ли подпруги развязались или оборвались, только я вместе с седлом поехала под брюхо лошади. Лошадь могла меня затоптать, но резко остановилась, замерла. Опять меня что-то спасло. Я даже не упала, а тихонечко спустилась на землю.

Оберегал меня Касьян. Ведь я Касьянова дочка! Касьяниха…

Война

Враг подошел к Тихвину. А вскоре и к Устюжне, моему городу. Люди бегут из города.

— Манюшка, а что же ты не едешь?

— А куда я с оравой-то?

Семеро своих, да Ида Николаевна, дочь Клавдии, сестры отца… Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Так мы и остались в городе. Вскоре были слышны, словно гром, раскаты. Над городом залетали самолеты. Но не бомбили, а разбрасывали какие-то белые листки. Выли сирены. Сердце сжималось от ужаса. Хотелось забиться в какую-то щель.

— Не бойся, доченька, ляг между грядок, тебя и не заметят, — говорила, успокаивая меня, мама.

А вскоре во всех домах на нашей Театральной улице разместились солдаты на постой.

Мама варила двухведерный чугун картошки, а солдаты ели да приговаривали:

— Как манная каша! Как манная каша!

А потом кто-то из кармана доставал замусоленный кусочек сахара, весь в махре. Кто-то усаживал меня на ножку и качал, что-то напевая. Потом брали меня на руки и начинали рассказывать сказки. Странно, солдаты всегда были разные, но все они всегда совали мне кусочек сахара, качали на ножке и рассказывали сказку. А сказка была всегда одна и та же, про Красную Шапочку.

К лету на футбольном поле расположили машины. С солдатами мы играли в прятки. Искала всегда я. В кабинке слышалось: «Ку-ку». Я туда карабкалась. Пока залезу, там уже никого, уже слышно было «ку-ку» из другой кабинки.

А потом я «пекла пирожки» из песка для солдат. Они «ели» и хвалили. А я радовалась.

Скоро фронт откатился. И началась голодная зима. Картошка-то вся съедена.

Зима выдалась холодная и очень снежная. Сугробы были выше заборов. Волки приходили к городу. Помню, прибежала мама поздно вечером домой, она ездила менять свою одежду на картошку в деревню. Прибежала и говорит:

— Смотрите, волки! Да не бойтесь, они здесь нас не достанут.

Оказывается, они шли за ней следом, но не нападали. Она везла санки, а позади веревочка тянулась. Волки не нападают, если сзади что-то тянется.

Ближе к весне и вовсе тяжело и голодно стало. Мама возила с винзавода барду, отходы хлебные. Мне старались не давать. Все-таки пьяная… А однажды, когда мама ушла, сестренка старшая, Тамара, накормила меня этой бардой. Приходит мама, а я валяюсь.

— Что вы сделали? Что давали ребенку?

Узнав, в чем дело, возмутилась:

— Вы что? С ума сошли?

Как-то ранней весной, когда мама уехала за бардой, я играла у дома, где пригревало солнышко и оттаяла полоска земли. Я, как обычно, «пекла пирожки». Руки зябли, но я ждала маму. Вдруг вижу, где-то вверху по дороге мама тянет сани с огромной бочкой с бардой. От барды шел пар. Домой приходилось спускаться в объезд. Дорога поднималась где-то на уровне карниза крыши.

— Мама, я пирожков напекла! — радостно закричала я.

— Ой, как хорошо! Я очень голодная!

Мама переложила лямку на другое плечо и, согнувшись, едва потянула дроги.

К весне в ближних деревнях уже картошки не было, и ходить приходилось в дальние. Иногда мамы не было по нескольку дней.

Помню, лежим мы все, силы бережем. А на кухне пекут блины постояльцы, жены командиров с детьми из Ленинграда, эвакуированные. Им положен был паек. Я выходила на кухню и начинала петь частушки.

Пойду, выйду на крылечко,

Посмотрю на Вологду:

Не идет ли мама с хлебом,

Умираю с голоду.

А потом спрыгивала с приступка у печи и начинала плясать. Мне давали блин «за работу», я бежала в комнату, где сестры лежали. Блин исчезал вмиг. Но мне не доставалось. Я вылетала снова на кухню и затевала свой концерт.

Вдруг приехала мама с целым мешком картошки. Все вскочили, схватили по картошине и начали грызть.

— Помойте хоть!

Где там! Лишь бы поесть. Картошка была сладкой. Конечно, три дня идти, да морозы по ночам…

Когда снег сошел, мы ходили на колхозные поля, что тянулись за городом сразу, собирали мороженую картошку. Мама пекла из них «подкаменники». Они пахли гнилью, но мы ели. А потом полезла травка. Тут уже ели все подряд. От всякой бурды пузо пухло.

Сестры

Нас было восемь сестер. Старшие нас не касались. Трое были не родные маме, и она из кожи вон лезла, чтобы прежде накормить их, чтобы не сказали что «мачеха».

Люся, старшая родная дочь, рано пошла работать, чтобы помочь прокормить семью. А Тамара, Клава и я были ближе по возрасту. Тамара была на три года старше и поэтому считала меня малявкой. Не любила со мной играть. Часто меня дразнила и звала Касьянихой, так как я родилась в високосный год 29 февраля. Клава, старше на два года, часто защищала меня.

Помню, сидели мы поздно вечером у лежанки, смотрели на огонь, а в другую комнату проем, и там темнота. Жутко так. А Тамарка дразнит:

— Галька, слизун сейчас тебя схватит. Вон он ползет…

Я жмусь к Клаве и боязливо озираюсь.

Приходила мама, укладывала всех спать. А потом ложилась сама со мной:

— Маленькая, где ты?

— Я тут, — шептала я.

Помню, как-то рано утром проснулась от громкого стука в окно. Что говорили, не слышала. Одно слово только: «Победа!» И вдруг завыли все по-волчьи.

А с утра уже гремела музыка. Напротив дома на футбольном поле сколотили трибуну. А потом весь город собрался. Все обнимались, радовались.

Мы распахнули окна и уселись с Клавой на подоконник.

Меня поразила одна пара. Он был военный: высокий, красивый, грудь в орденах. А она… Красавица, голова запрокинута назад, то ли от тяжести толстых черных кос до земли, то ли от гордости за своего спутника. Она сияла!

Город ликовал до самой ночи. А день был изумительный! Сияло солнышко, было по-летнему тепло. Природа и люди праздновали Победу.

Кончилась война. Мы целый месяц ходили на площадь встречать отца. Каждый день ехали домой в грузовиках солдаты. На площади машины останавливались. Солдаты выпрыгивали из грузовиков. Люди обнимались, целовались, плакали. Дарили букеты сирени защитникам. А сирень в ту весну цвета буйно. Город утопал в цветущей сирени. Но отца все не было… Потом мы узнали, что часть войск направлена на Восток на японскую войну. Только в августе 1945 года пришел отец.

Детсад

Я росла в голодные военные годы, а потому была рахитом. Меня постоянно определяли в санаторные детские садики. Ясли я не помню. Но по рассказам мамы, я как-то выпала из окна второго этажа в кусты сирени. К вечеру меня обнаружила случайно проходившая женщина. Вечером маме вернули «мертвого» ребенка.

— Подумаешь, один умрет. Ей же легче будет!

Но мама меня выходила. Как это ей удалось, не знаю.

Потом был 3-й детский садик на улице Володарского. Это было двухэтажное угловое здание. Здесь мне очень нравилось. Нянечка меня часто кормила с ложечки. Группа уходила гулять, а меня оставляли за столом, пока не съем кашу. Каша была манная, комками, и нередко попадались белые черви. Тетя Муся подходила ко мне и тихо приговаривала:

— Не любишь комки, а я выберу без них. Давай съедим ложечку.

Потом она помогала мне одеться и отправляла гулять.

Но больше всего мне нравились музыкальные занятия. Вел их Петр Петрович Величко, седой импозантный мужчина. Мы водили хороводы и пели хором:

— Вот какие маки, вот какие маки

Красные, большие в поле расцвели.

Но скоро меня перевели в санаторный садик за рекой. Как же я его не любила! Жили мы там целую неделю, и только в воскресенье нас забирали домой.

Каждый день нам давали овсяную кашу с рыбьим жиром от рахита. Меня тошнило, я не могла проглотить и ложки этой каши.

Один раз нам дали по половинке яичка, но трогать не разрешали. Я сидела и давилась слезами, ведь так хотелось яичка! Тут вдруг Ленька Шалаев подскочил, схватил мое яйцо и проглотил, не жуя. Слезы градом хлынули из глаз. А нянечка еще меня и отругала.

С этим садиком у меня связано много неприятных воспоминаний.

Как-то пошли мы гулять. Солнышко. Тепло. Мы шли тропинкой по ржи. Во ржи кругом синели васильки. Я кинулась собирать. Когда очнулась, никого рядом не было. Я покричала, покричала, но меня никто не слышал. Я легла, свернулась калачиком и скоро уснула. Мимо проходила женщина. Ей стало любопытно, что за парочка там в примятой ржи лежит. Но вместо парочки она обнаружила спящего ребенка. Она взяла на руки дите и понесла в садик, не там ли ребенок пропал?

— Не пропал ли у вас ребенок?

— Нет! У нас все на месте.

— А эта девочка?

— Эта наша. Да у них семья большая. Подумаешь, один пропадет…

Мама, узнав об этом, очень возмутилась:

— Что значит подумаешь? Это же мое дите!

А однажды садик закрыли на карантин. Нянечка взяла несколько человек, чтобы развести по домам. Когда мы перешли мост, нянечка спросила:

— Знаете, где живете?

Я уверенно сказала, что знаю. А Люська Баранова заплакала:

— Я боюсь.

Меня оставили одну. Я смело перешла дорогу. Но впереди меня опять мост! Мне не надо больше переходить мост! И я кинулась обратно. Но позади был большой мост, который мы только что перешли. Я свернула влево, но и там наткнулась на широкий ломаный мост. Я металась от моста к мосту и не знала, что делать. Пошел дождь. Началась гроза. Темнело.

На углу была аптека с высоким крыльцом. Я забралась на это крыльцо. Крыша меня спасла от дождя. Свернулась клубочком и тихо поскуливала, как щенок. Гроза разошлась вовсю. Молнии сверкали, грохотало так, что казалось, дом развалится. Под утро вышла сторож, думая, что щенок скулит. Но увидела ребенка. Узнав меня, чья я, она взялась отвести домой.

Когда мы подошли к Козьему мостику, я испуганно закричала:

— Мне не надо туда!

— Хорошо, если это не твои родители и не твой дом — мы вернемся, — спокойно возразила женщина.

Чем ближе мы подходили к нашей улице, тем больше я узнавала дорогу и рванулась бежать.

— Я знаю, я знаю!

— Нет! Теперь уже я в руки передам.

Мама уже топила печь.

— Ваша девочка?

— Моя! А где вы взяли?

— Да она всю ночь проскулила на крыльце аптеки. Я думала, собака.

После этого случая меня из этого садика забрали и перевели в «Зеленый садик».

Но с заречным садиком был связан еще не один неприятный случай.

Осенью мы гуляли в лесу. Я на корточках сидела у пруда и смотрела на рыбок и желтые листья-лодочки. Вдруг сзади подскочил Ленька Шалаев и тихонько толкнул меня. Я грохнулась в пруд и отчаянно замахала руками. Ватное пальто быстро намокло и тянуло вниз. Ботинки набухли, и ноги мои едва шевелились.

— Галя тонет! Галя тонет! — орали ребята.

Когда подошла воспитательница, я уже карабкалась сама на берег, зацепившись за какой-то куст. Нас завели в пустую конюшню, был очень сильный холодный ветер. С меня сняли пальто. Сняли пальто с Леньки и накинули на меня, отжав мои тряпки и вылив воду из ботинок. Потом быстро пошли в сад.

Дальнейших событий я уже не помнила. Потому что я тогда заболела воспалением легких и меня положили в больницу. Там я пролежала целый месяц. В палате нас было много. Моя кровать была у самой двери. В углу лежал мальчик из деревни. Он был без сознания. Из деревни ему привезли молока, творогу, сметаны. Мне так хотелось хоть немного попробовать сметанки. Мальчик же все равно не ел. Ночью я тихонько перегнулась через спинку кровати, дотянулась до сметаны и пальчиком лизнула немного, но тут же испугалась. Мне показалось, что все видели, как я «украла» чужую сметану. Утром я с головой укрылась одеялом и боялась вылезти. Мне казалось, что все тыкали на меня пальцем и кричали:

— Воровка, воровка!

Когда пришла врач, была очень удивлена и не могла понять, почему у меня температура под 40.

Позднее мы с мальчиком вместе играли. Его звали Толя. Ездили к нему редко. Ко мне приходили часто, но приносили пустые черные щи. Я их не ела, и мама перестала приносить и их. Да и что можно было принести в голодные годы?! Хорошо, если щи-то с грибами вместо мяса были.

Заречный садик, конечно, засел у меня в памяти. Мы с Клавой туда вместе ходили. Делали нам как-то какие-то уколы. Сделали укол мне. Потом надо было делать укол Клаве, но она твердо сказала:

— А мне делали.

И мне всадили вторую порцию уколов. И опять я заболела.

Иногда мы гуляли во дворе садика. Там росли липы. Летом опадали «орешки», мы собирали их и ели. Мальчишки ели все подряд: и жучков, и червячков. А я же всего этого боялась и брезговала.

Иногда мы ходили смотреть на пленных немцев, что строили мост через Мологу. Было очень страшно, но мы подбегали к забору и в дырочки наблюдали за фрицами.

Потом был зеленый садик. Он весной утопал в белой сирени. А сзади крутая терраса спускалась к деревьям, что росли вдоль реки Ворожи. Место красивейшее. Здесь и располагался еще один санаторный садик. После злоключений в заречном санаторном садике меня перевели в этот «зеленый садик», куда я ходила с огромным удовольствием.

Раз мама привела меня раненько. Воспитательница вывела меня на веранду, сама села на ступеньку террасы, разрешила мне поиграть (детей еще не было). Я на четвереньках стала спускаться по ступенькам, поглядывая вверх. Тут я увидела что-то черное и мохнатое под платьем воспитательницы. Я стала ползать вверх-вниз, стараясь разглядеть, что же там находится.

— Что ты тут ползаешь туда-сюда, иди, побегай, поиграй на песочке.

Я спустилась и стала прыгать на одной ножке. Вдруг я потеряла сознание и упала. Очнулась я уже ночью в спальне, в своей кроватке. В садике уже никого не было. В окно светила луна. Я тихонько заплакала. Подошла нянечка:

— Что ты, моя маленькая? Испугалась? Не бойся, я с тобой.

Я успокоилась и скоро уснула.

Потом в детстве я частенько падала в обмороки. Врачи говорили: «Сердечко слабенькое». В баню я ходила, пока она была чуть тепленькая, и мылась холодной водой. И все равно меня оттуда выносили. Угорала я быстро и часто. Заберусь, бывало, на печку, только мама закроет заслонку, я уже угорела, поехала…

Мне при угаре совали в уши клюкву. С той поры я эту ягоду никогда не ела, только если мама сварит кисель или морс.

Помню, уже в школе, в классе пятом или шестом, на 9-е мая, после парада, мы играли на открытой эстраде в парке у площади. Я прыгнула со сцены и вдруг почувствовала, что я куда-то поплыла и теряю сознание. Когда я очнулась, оказалось, что еще и на ногу не могу встать. Кое-как при помощи девчонок я допрыгала до дому. А это было достаточно далеко: от центра до окраины города. Моя улица Театральная была последней. Мама сделала мне теплую тугую повязку из пакли с хозяйственным мылом и уложила в постель. Наутро я уже ступала на ногу свободно.

Родная улица

Мы жили на улице Театральной на окраине города. Жили дружно. Дружили всей улицей. По вечерам все вместе играли в лапту, козла-погоняла, казаки-разбойники. А за театром ближе к реке были высокие гряды, где сажали капусту, наша семья ее тоже там сажала.

Как-то играли мы вечером в прятки. Уже стемнело, я легла в межугрядок, и меня было не видно. Мимо пробегали ребята, но так и не нашли меня. Потом все стихло. Я лежала-лежала… Потом встала, начала звать ребят. Но никто не откликался. Я тихонько пошла домой, а сестренки были уже дома. Все решили, что я ушла домой.

У многих по улице появились коровы в послевоенное время. Мы по вечерам ходили пасти их. С нами были и те, у кого коров не было. Мы жгли костры, рассказывали страшные истории и сказки. Было жутковато, мы с опаской поглядывали по сторонам. Ведь в буграх, где мы пасли коров, были захоронения во время войны с поляками. Тогда поляки дошли до Устюжны, но по дороге были разбросаны железные шипы, и лошадям было не пройти. А по лесам, не зная края, попадали в болота, топи, и пропадали. В наши леса можно было уйти и не вернуться. Болота были такие… Из-за войны с поляками и прозвали наш город Устюжна Железнопольская. Да и во время Великой Отечественной войны враг остановился в 50-и километрах от города, но в город так и не вошел. Видно, болота спасли нас.

В буграх мы находили человеческие кости. А у Черкесского (бугор, где было закопано оружие черкесов) изгиб реки образовал заводь, в которой мы часто купались. Купаться ходили всей улицей. Заводь была очень глубокой, но с одной стороны берег был пологий.

Я научилась плавать, и первый раз переплыла на другой берег. Довольная таким результатом, я повернула и поплыла обратно. Вдруг я почувствовала, что устала. Решила чуть отдохнуть. Когда я хотела встать, там оказалось очень глубоко. Я подпрыгнула, но усталость была еще сильнее. Хорошо, я посижу, отдохну, и поплыву дальше.

Тянуло в сон… Слышалась красивая музыка. Кругом стало красиво, как в подводном царстве. И тут я почувствовала, что кто-то схватил меня за волосы и поволок. Я потеряла сознание. Очнулась на берегу. Было плохо, тошнило. Это Люся Барыкина, увидев, что я тону, бросилась спасать меня.

— Зачем вы меня вытащили! Там так было красиво!

Мы с мамой и сестренками ходили в лес за клюквой, морошкой, брусникой. Это все болотные ягоды. Мама брала большую палку и прощупывала болото, требуя, чтобы мы шли шаг в шаг. Конечно, это было не везде так, но…

Я увлеклась морошкой, и тут передо мной появилась ровная изумрудная поляна. Я только успела ступить, как поляна поднялась бугром.

— Стой! — дико закричала мама.

Я отпрыгнула, поляна встала на место.

— Бойся такой красоты. Гиблое это место. Провалишься, и ковер тут же сомкнется над тобой. Много народу пропало на таких топях.

Иногда мы ходили за грибами. Мама в платочек на пояс завязывала кусочек хлеба: «Мало ли?» — говорила она. Когда часто попадались грибы, особенно белые боровики, тут уж охватывал азарт. Смотрю, стоит огромный такой боровик. Я протянула руку, а оттуда гадюка как зашипит! Я бросилась бежать. Сколько бежала, не помню. Очнулась вечером. Меня лизала какая-то собака. Надо мной стоял охотник:

— Как ты здесь оказалась?

— Я испугалась змеи.

— Так здесь у реки змей еще больше.

Он помог мне встать и вывел к деревне, где поджидала меня мама. Ее он встретил раньше и велел ждать здесь. Оказалось, я со страху отмахала 15 километров.

Мама учила меня, как ориентироваться в лесу. Как выбраться на дорогу. Рассказывала про грибы и травы. А когда мы приходили из леса, она доставала кусочек хлебы и говорила:

— Вот, лисичка тебе послала.

Этот хлеб был самым вкусным!

Как-то в один чудесный денек, мне тогда лет 6—7 было, выбежала я на улицу, а там ни души. Остановилась посреди дороги, задрав голову кверху. Ни ветерочка, ни одна веточка не колышется. Небо чистое, солнышко, с утра жарко. Вдруг слышу какой-то гул моторов. Повернула голову, а прямо на меня летит целая армада каких-то черных летательных аппаратов. Нет, это были не самолеты! Какие-то странные космические аппараты разной конфигурации. Сначала это были точки, которые стремительно росли и мгновенно становились огромными. Они неслись на меня. Березы сгибались от движения воздуха, словно был сильный ураган. Но ветра не было.

— Это за мной, — почему-то подумала я.

Испугавшись, я повернулась и хотела бежать. Но ноги словно приросли к земле. А на горизонте пылало пожарище на половину неба. Из огня навстречу мне мчались четыре красных всадника на красных конях. Еще больше испугавшись, я повернулась назад, но там ничего не было. Я снова крутанула голову, но и там ничего не было. Я стояла в недоумении и не могла пошевельнуться.

А надо вам сказать, что про космос и космические аппараты ничего не было известно. Да и картинок подобных я не видела. Я еще и в школе-то не училась! И про «Неуловимых мстителей» и в помине никто не знал. А тут словно заставка из фильма! Но я-то этого тоже не могла видеть! Что это было? До сих пор не могу понять. А космические аппараты на картинках я видела уже взрослой после полета Юрия Гагарина, Титова. Да и зарево с всадниками увидела уже взрослой в фильме «Неуловимые мстители».

Нечто подобное странное явление я увидела уже здесь в Тольятти. Младший сын Олежка ходил в садик на Ленинградской у Дома быта. Вечером после работы я бежала забрать его. Когда я выбежала на Ленинградскую, я была неожиданно поражена. Люди и машины застыли, словно в стоп-кадре какого-то фильма. И полная тишина, словно вымерло все! Все смотрели куда-то вверх. От неожиданности я застыла и тоже задрала голову вверх. На нас стремительно несся огромный светящийся шар. Опустившись очень низко, он вдруг завис. Потом резко дернулся и стремительно удалился, превратившись в светящуюся точку. Когда и точки не стало, люди вдруг словно очнулись и побежали по своим делам. Улица наполнилась шумом машин. И что удивительно, никакой информации не появилось в прессе, словно и не было этого чуда. А светящийся шар висел более трех метров в диаметре!

Радио

— Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!

Сердце сжалось в испуге: опять война!

Я замоталась в штору и зарыдала. Величественный торжественный голос Левитана звучал из черной тарелки. На душе становилось тревожно. Левитан сообщал о новых снижениях цен на продукты, но успокоиться все же долго не могла. А в висках все еще звучало: «Война! Война!»

Долго еще мы пугались, услышав по радио какое-то важное сообщение, которые обычно передавал Левитан.

Радио, черная тарелка, висело на стенке в зале и никогда не выключалось. Я любила учить уроки и слушать песни или радиоспектакли.

Утро красит нежным светом

Стены древнего Кремля,

Просыпается с рассветом

Вся советская земля.

Кипучая, могучая,

Никем непобедимая, —

Страна моя, Москва моя —

Ты самая любимая!

Бравурная песня лилась из «тарелки», и гордостью за свою страну наполнялось все мое сердце.

Как же любили мы свою Родину! И это не пустые слова. Это приходило в нашу душу из радио с голосом Левитана, с песнями о Родине, спектаклями по пьесам Островского…

Радио несло положительный заряд для души, воспитывало чувство патриотизма.

Устюжна — моя малая Родина

Мы жили на окраине города, на улице Театральной, а позднее Батюшкова. Напротив ворот нашего дома было футбольное поле, а позднее — стадион. Чуть поодаль наискосок был театр. Одно время это был народный дом, потом театр, затем клуб. Но мы его звали только театром. Каждое лето из Ленинграда приезжали артисты. Мы бежали туда днем, чтобы увидеть артистов и договориться, чтоб нас пропустили. Но если и не договаривались, то все равно мы туда проникали. Окна, пол, балкон были нашими. Мы смотрели, разинув рты, боясь пропустить хоть словечко. «Ревизора» смотрели много раз, и каждый раз с восхищением, хотя уже знали каждую реплику. С «Ревизором» была связана история нашего города Устюжна. Говорят, Гоголь был проездом в нашем городе, и все события, описанные в этом произведении, происходили именно у нас. Нам показывали дом городничего, позднее ставший школой, где я училась с 5-го по 7-й классы. Мы знали дома Добчинского и Бобчинского… Короче, это был уездный городок, прославленный Гоголем. Часто в театре ставили спектакли студенты педагогического училища.

Устюжна — маленький провинциальный городок Вологодской области, расположенный в устье реки Ижины, вдоль реки Мологи. В реку Мологу впадает речушка Ворожа, которая делит город поперек надвое.

Это очень старинный город, в котором раньше было 13 церквей. После революции уцелела только одна церковь Казанской Божьей Матери. Наверное, потому, что за ней сразу шло кладбище. Красивейшая церковь, сложенная из красного кирпича, с золотыми куполами. Во время войны золото куполов сняли, отдали на строительство танков и самолетов для фронта. Осталась на куполах позолота. Позднее заменили киноварью с позолоченными звездами. Но от этого церковь хуже не стала. Особо привлекало внутреннее убранство храма. Золотые резные ворота, иконы в позолоченном окладе с пола до потолка — иконостас. Внутренняя красота церкви завораживает. Рядом расположена колокольня, а позади — могилы купцов I гильдии. Это не просто могилки, это целые художественные произведения — склепы. Ходить на кладбище было страшно, но красота манила.

Улицу Театральную позднее переименовали в улицу Батюшкова, усадьба которого находилась буквально в полутора километрах от нас. Там располагался дом престарелых. Когда мы уже жили в Тольятти, это 1990-е — 2000-е годы, дом престарелых сгорел вместе с его обитателями. Напротив был большой малинник, куда мы ходили за ягодами. Когда мы проходили мимо дома престарелых, там всегда кто-то сидел и грустно смотрел на дорогу. Нам было немного жутковато. Почему? Трудно объяснить. Я старалась быстро проскользнуть мимо этой усадьбы, чтобы не смотреть на стариков, что сидели вдоль дороги. Почему они меня пугали?

За малиной мы ходили целой толпой, всей улицей. У всех на поясе привязаны трехлитровые бидончики с привязанными крышками. Крышки бренчали, и было слышно, что кто-то всегда рядом, и страхи уходили. Тем более что мы постоянно переаукивались. Ребята постарше пугали нас, что здесь живут медведи, которые любят малину. Но они боятся шума. Вот мы и старались бренчать, кричать. Всегда набирали целые бидончики, и довольные шли домой. По дороге обратно старшие ребята рассказывали нам разные истории про наш город, про войну с поляками, когда чужеземное войско погибло под Устюжной, но город так и не взяли.

Сразу за городом огибала город река Ворожа, и далее делила его пополам и впадала в реку Мологу. Так вот за рекой Ворожей в те времена шли бои с поляками, и после этих боев остались захоронения — бугры. Так мы и звали это место — Бугры. Мы очень любили там играть, жгли костры.

Ворожа извивалась, местами разливалась широко, местами журчала по камешкам. Где-то можно было перепрыгнуть речушку, где-то перейти вброд, а где-то были и тихие глубокие заводи, где мы купались. Это Черкесское — изгиб Ворожи у большого холма, по сказаниям в котором зарыто оружие. Мы пытались там копать, но кроме костей ничего не находили.

Черкесское — круглая глубокая заводь, перед ней когда-то была мельница. Со временем мельница разрушилась, а заводь осталась. Когда я приехала посмотреть на родные места из Лукьяновки, была удивлена: Черкесское обмельчало, оно было такое же круглое, но воды в нем было всего по щиколотку. Зато появилась новая глубокая заводь, где раньше была мельница. Но купаться там было нельзя, со дна все еще торчали какие-то сваи.

Было у нас еще одно место, как мы звали — Девичья ямка. Оно было меньше Черкесского и не столь глубокое. Там купалась чаще малышня, особенно девчонки, почему и прозвали Девичьей ямкой.

Но в Вороже водились пиявки, волосатики. Как-то я стояла на мели, смотрела, как журчит вода по камушкам, мальки резвятся. И тут вдруг увидела, что к ноге моей присосалась пиявка. Я с перепугу как закричу. Выскочила из воды, ногой дрыгаю, ору. Пиявка напилась моей больной крови (у меня ноги болели) и отвалилась. Зато потом ноги мои перестали болеть. У меня были чирьи от кости.

А по весне, когда Ворожа разливалась, из Мологи попадала рыба. И однажды, стоим мы на берегу, смотрю, в тине щука застыла. Я как прыгну в тину, хотя всегда именно тины боялась, где больше было пиявок. Ухватила рыбину за жабры, аж сама испугалась. Ору, а рыбу из рук не выпускаю. Пришли домой:

— Мама, я щуку поймала.

— Да не ври ты мне.

— Вот, смотри!

Мама сварила уху, которую мы с удовольствием слопали.

Но крупная рыба в Вороже — редкость. Вот на реке Мологе всегда рыбаков полно. А во время войны наш эвакуированный жилец припер как-то раз щуку, которую нес через плечо. Как перекинет с плеча на стол, а на кухне у нас стоял большой семейный стол, более одного метра, так голова щуки свесилась с одной стороны, а хвост с другой.

— Корми, хозяйка, детей, — сказал он.

Вот две щуки, которые врезались в мою память.

Мы жили, как я сказала, на окраине города, и Ворожа в этом месте огибала город. Дом наш был бревенчатый, достаточно большой, с балконом. На улицу выходило три окна: два из зала и одно из боковой комнаты. Большие ворота, калитка на щеколде. У дома лежали два камня-валуна. Один черный, и красный гранитный. Валунов было у нас много. Их приволокло немало во время сползания ледников со Скандинавского полуострова при обледенении части Европы.

По весне камни нагревались от солнышка, и я любила на них греться, как на печке. Позже мы сделали палисадник перед домом, куда посадили сирень. Рядом с нами жили Зорины. У них всегда был палисадник, и огромная сирень по весне буйно цвела. Мне всегда хотелось, чтобы и у нас так было. Во дворе у колодца был небольшой садик перед баней. Там была малина, смородина, а посередине сколотили стол, на котором стоял огромный самовар, и летом мы там распивали чаи. Самовар мы чистили бузиной и желтым песком, чтобы он блестел и «горел» на солнце. Но этот садик был не всегда. Раньше тут было пусто. Около дома рос высокий тополь, потом его спилили, он вредил воде в колодце. Напротив бани висели качели, на которых катались старшие сестры. Нам было страшно, слишком высоко качели взлетали. Со временем качели сломались. А чтобы прикрыть окошко бани, посадили разные кусты, разбили садик. Двор зарастал спорышем, где бегали куры. Гусей мы выгоняли на Ворожу, и они паслись там целый день. Пару дней мы их провожали, а потом они сами ходили пастись на речку.

В дом вели два хода: один парадный, который чаще был закрыт, а со стороны двора — второй ход, с деревянным крылечком. На ночь эту дверь закрывали на палку. Рядом с этим ходом был туалет. Это были холодные сени. Дальше шли темные сени, без окон, так как сбоку, где окно, была холодная кладовочка. Из нее была лестница на чердак. Эти сени закрывала тяжелая толстая дверь, которую запирали на железный засов. И потом уже из темных сеней шли три двери: в избу, теплую кладовку, которую переделали в комнату, поставили там печурку, и в холодную кладовку.

Чердак был особым предметом, который манил и пугал. Лезть на чердак по лестнице было жутковато. Но любопытство брало верх. Мы обследовали там каждый уголок. Какое-то время там даже спали. Здесь мы обнаружили короб, в котором хранились старинные иконы с позолоченной оправой. Там же мы обнаружили старинные книги в кожаной оправе, с запором и позолотой. Сундук запирался, и нам не разрешалось туда лазить. Но Тамара могла все, и мы открывали этот сундук и разглядывали ценности.

Когда-то иконы висели на кухне в углу над столом. Горела лампадка. Но когда мы стали подрастать, стали пионерами, комсомольцами, мама убрала все на чердак. Сначала оставила одну иконку, а потом и ее сняла, чтоб не навредить своим детям. Мама говорила, что вера должна быть в душе человека. И вовсе не обязательно ходить в церковь и бить лоб. А попов и монашенок она не любила. Поп, что хаживал к нам, вечно пил с батей и лапал мать. Мама ругалась, просила прекратить принимать попа у нас. А монашенок не любила, потому что они «путались» с отцом. Так что к религии и церкви у мамы было свое отношение.

Только когда мы уехали из Устюжны, много позже я поняла, какие ценности мы тогда бросили. Но тогда нам было не до них. Да и были мы ярыми атеистами. Нам было все равно, сколько они стоили, и не думали, что это вообще какая-то ценность. Это сейчас мне стало понятно.

На чердаке было еще одно место, которое тянуло — это балкончик. Хотелось всегда выйти на него, открыв стеклянные двери. Но мама строго запрещала это делать, так как балкон был старый и мог рухнуть.

— Вы же разобьетесь! — беспокоилась она.

И все же несколько раз нам удавалось это сделать, хоть и было жутковато и боязно. Зато как далеко все было видно!

Мне всегда хотелось увидеть: а где же Ворожа начинается? Мы даже пытались уходить далеко-далеко. Но так ни разу и не дошли до ее истоков. Местами у нее были крутые глинистые берега, местами пологие. А ее изгибам не было числа. Это очень извилистая речушка. Зимой мы катались с горы у Ворожи. Санки летели до самой реки. А на той стороне реки — обрыв. Так до обрыва и мчались, аж дух захватывало.

Когда я приехала в Устюжну из Лукьяновки, прошлась по знакомым местам — эта гора, с которой мы катались, была всего лишь небольшим бугорком! Дом наш резко изменился. Теперь он был обшит тесом, балкон снесен, отчего дом выглядел кургузым. Вместо холодных сеней сделали застекленную веранду, открыли главный вход. Темные сени сделали светлыми, просто снесли перегородку в холодную кладовку. Сени стали огромными.

Кухня была и раньше большая. Посреди нее стояла русская печь. По обе стороны печки были двери в боковую комнату и в зал с застекленной дверью, сбоку была маленькая комнатка. Когда-то в ней работал батя. Когда я подросла, это была моя комната, в которой у одной стены были полки с книгами до потолка. У окна маленький столик, и по бокам по венскому стулу. У стены — лежанка боком выходила, грела комнату, там была моя кровать. А когда эта комната была бати, там стоял сундук во всю стену. Он был всегда заперт. Отец хранил там свои «драгоценности», какие-то вещи, привезенные из Германии. На стене висел небольшой расписной шкафчик, тоже на замке. После смерти отца, когда мы открыли все, то в шкафчике обнаружили старинные царские деньги и керенки, а в сундуке — тарелки, платок шерстяной и что-то еще.

Так вот, когда я приехала в Устюжну навестить дом, который был уже продан, он был изменен до неузнаваемости. Перегородку в маленькую комнату снесли, печь сломали. Оказалось огромное помещение в полдома. Перегородку между залом и боковой комнатой тоже снесли. Получилось, дом разделен пополам. Зато вновь прорубили дверь из кухни в теплую комнату-кладовку. Дом стал чужой. Больше я по нему не тосковала. Осталась только лежанка в зале, которая спинкой-щитом делила зал и маленькую комнату.

Школа

В первый класс мы пошли вместе с Клавой. Но меня в школу не взяли.

— Больно мала, — сказали. — Пусть подрастет.

Учиться я пошла только на следующий год. Моей первой учительницей была тихая женщина, но она вскоре ушла в декрет. Я даже не запомнила, как ее зовут. Вместо нее пришла громкоголосая и крикливая учительница, мы ее не любили, уж больно часто она орала. У меня пропало желание учиться.

Как-то пришла мама и говорит:

— Болтает, болтает, болтает…

— Кто болтает?

— Да твоя учительница. Меня встретила и издали кричала: «Болтает… Болтает…»

А когда подошла к маме, произнесла:

— Дочь ваша болтает на уроке. Учительницей будет.

Мама меня не ругала и с юмором отнеслась к жалобе Грабовой, моей учительницы.

Как-то заболела наша классная дама и на замену пришла Вера Николаевна. Она говорила спокойно, ласково, я ее отлично понимала. Домой идти не хотелось. Вот тогда я решила, что буду учительницей, как Вера Николаевна. Она учила нас всего месяц, но мы ее полюбили с первого дня. Вот это была настоящая учительница!

С той поры я дома играла только «в школу». И позже, где бы я ни работала, я всегда на мероприятия приглашала детей с приветственным словом или концертом.

Когда нас приняли в пионеры, гордость распирала душу. Хотелось, чтобы все видели, что у меня на шее красный галстук. Мы шли по улице, расстегнув пальто, задрав нос кверху и широко улыбаясь. А прочитав Гайдара «Тимур и его команда», мы «заболели» его идеей и стали активными тимуровцами. Тайком собирались на квартире Иры Шишовой, и обсуждали, кому надо помочь, и чтоб никто об этом не знал. Так и росли мы гайдаровцами.

«Светить всегда, светить везде! // Вот лозунг мой — и солнца!» — эти слова стали девизом всей моей жизни.

Конечно, мы подражали героям гайдаровских книг.

Уже в старших классах меня приняли в комсомол. Мы отчаянно зубрили Устав комсомола. Ведь нас, целую группу, должны были принять в члены ВЛКСМ в райкоме комсомола. А это огромная честь. Конечно, мы очень волновались. Когда очередь дошла до меня, руки и ноги тряслись от страха. Не дай бог что-нибудь не отвечу по Уставу или по современной политике. Но меня вдруг спросили:

— Чем вы увлекаетесь? Что больше всего любите?

— Я очень люблю школу и свою Родину.

Комиссия разулыбалась.

— У кого еще есть вопросы?

— Нет. Вопросов не будет.

— Поздравляем! Вы приняты в ряды комсомола.

Я недоуменно посмотрела и хотела что-то спросить, но члены бюро рассмеялись и еще раз поздравили меня.

— Позовите следующего.

Так я стала комсомолкой. А с комсомолки и спрос особый. И теперь добавился девиз: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Школу я любила. А в средних и старших классах у меня было много любимых учителей.

Была у нас по географии удивительная учительница Кобец Анна Борисовна. А красавица! Волнистые каштановые волосы, собранные на затылке пучком. Правильные черты лица античной богини. На уроках у нее не дышали. Говорила она негромко, никогда не повышая голоса. Я знала географию отлично. И даже на экзамене в 7-м классе (а тогда сдавали ежегодно с 4-го класса) я спорила с экзаменатором, настолько была уверена в своей правоте. И мне поставили «отлично». Речь шла о леднике, который дважды спускался на европейскую часть со скандинавских гор.

Летом в старших классах мы с огромным удовольствием отрабатывали в школьном саду, если там была Анна Борисовна. Мы за ней был готовы идти на край света.

Было немало и других учителей, которых мы уважали.

В старших классах было много замечательных учителей.

Учительница истории Соколова Евгения Николаевна. Она говорила тоже спокойно, иногда пошутит, все смеются.

— Ну, все! Продолжим.

А Кудрявая Александра Ивановна меня обожала. Она говаривала:

— Ну, мы с Галиной пятерки, как блины печем.

Математику я любила благодаря замечательному учителю.

Боготворили мы учителя литературы Береснева Валентина Петровича. Когда он читал, все замирали, боясь пропустить слово. Мы знали, что он воевал в партизанском отряде. И это еще больше вызывало восхищение. Как-то он вызвал меня отвечать по астрономии (тоже вел этот предмет). Я не знала, что ответить, и отказалась. Пять раз он меня спрашивал одно и то же. И каждый раз я получала единицу. На шестой раз я подошла к Валентину Петровичу:

— Я не понимаю, о чем мне рассказывать?

Он мне пояснил.

— А, так я это знаю!

И тут же все рассказала. Мне поставили пять. За четверть мне поставили отлично, словно и не было пяти единиц.

Была у нас учительница «Куколка», так все называли ее. Она преподавала немецкий язык. Мы сначала возмущались:

— Не будем учить язык фашистов!

— Но ведь Гёте, Гейне тоже немцы. Среди этой нации есть немало великих людей. Но они не были фашистами. Да и язык врага тоже надо знать.

И мы старались познать чужой язык. Я даже научилась переводить без словаря. Это мне помогло и в институте. Благодаря школьным знаниям, я сдала экзамен в институте, хотя там его преподавали слабо, если не сказать плохо.

«Куколка» была прехорошенькой.

Конечно, были и такие учителя, которых мы не уважали, даже издевались над ними, либо просто терпели.

Биологию преподавала Полина Ивановна. Мы называли ее «Половиной» и нередко смеялись над ней. Она часто пила и ее находили в непристойном виде.

— Если в холоную воду… — говорила она.

— В какую, какую, Полина Ивановна?

— В холоную.

Мы переспрашивали по пять раз. А когда она поворачивалась к доске, тихо перекидывались бумажными шариками, спокойно пересаживались на другое место.

— Девочки, что вы делаете?

— Полина Ивана, там неудобно.

— Ну ладно, — соглашалась она.

По ботанике была у нас «Щука». Мы относились к ней хорошо, но восторгов она у нас не вызывала. Почему «Щука»? Мы этого не знали, просто переходило из поколения в поколение.

В пятом-седьмом кассе у нас вела математику Лидия Степановна. Ее боялись, но не любили. Она кричала, и брызги летели изо рта.

Когда была математика, все мальчишки шли ко мне, чтобы я объяснила задачу или теорему. Списывать просто так было бесполезно. Лидия Степановна всегда требовала объяснить, как решал и почему. Меня она любила и часто говорила: «Умная головушка». Она же была у нас и классным руководителем. Как-то нам предложили написать сочинение «Кем я буду?» Мы с Клавой поспорили (а Клава с пятого класса училась со мной, в четвертом классе она год проболела), что я напишу: «Буду ассенизатором». Когда на уроке мы сели писать, я написала всего одну фразу: «Буду ассенизатором», — и показала эту запись Клаве, которая сидела позади меня на второй парте. Засмеялась и положила листок на стол учителю. Пробежав глазами по записи, учительница завизжала: «Во-он! Без матери не возвращайся!» Я с улыбкой победы вышла из класса. Когда мама пришла в школу, узнав, в чем дело, сказала:

— А дочь все верно написала. Она же будет учительницей. А тут и сопли, и горшки носить, если в садике будет. Так кто же она, как не говновоз?

Та и рот открыла.

Инцидент был исчерпан. Ведь она меня любила. Я же была палочкой-выручалочкой.

И все же хорошего было больше. Я пропадала в школе с утра и до вечера. Очень любила бывать в библиотеке, стремилась чем-нибудь помочь. Со старшей вожатой мы подружились. Мне ее было жаль. Красивая, с темными длинными косами. Но по жизни была очень несчастна. Муж ее, сосед Гришка, издевался, бил, а по ночам душил. Он страшно ревновал ее.

— Да что ты живешь с таким уродом? Уходи ты от него!

— Он меня убьет, я боюсь его.

Но однажды она все же сбежала. Гриша нашел ее, но у нее был другой, и защитил Розу.

Гришка снова женился. И снова Роза, и очень похожа была на его первую жену. Но и эту он избивал и душил по ночам. Довел до того, что она падала на улице, а потом и вовсе попала в психушку. Эта Роза была прорабом на стройке. Я же после школы какое-то время работала на стройке сначала помощником, потом штукатуром-маляром. Но это другая история.

Шалопаи

В начальной школе был у нас такой паренек, Толька Сизов, со мной жил на одной улице через дом. Он вечно обижал девчонок. Но как-то договорились мы с девчонками ему отомстить. Пришли к нему домой, я вызвала его на улицу. Он подошел к нам, ничего не подозревая. А мы взяли его за руки — за ноги, раскачали и как бросили на землю!

— Ой, что вы делаете?! — запричитала его мать, выйдя вслед за сыном. — Потроха-то все вытрясете!

Мы засмеялись и ответили ей:

— Пусть будет беспотрошным. А если хоть еще раз кого-нибудь обидит, мы его еще не так тряхнем.

С той поры он больше не обижал ни одну девчонку, а вот кличка «беспотрошный» за ним зацепилась крепко.

Уже я училась в институте и приехала домой на каникулы. Приехал и Анатолий. Такой весь франт из себя. Увидев его, я закричала:

— Привет, беспотрошный!

Он сконфузился и проворчал:

— Ну, ты чего? Я же взрослый уже. Может, как в детстве…

Я не дала ему договорить:

— Что, на один горшок приглашаешь присесть?

Когда мы были совсем маленькими, он часто бывал у нас и говорил, что я его невеста. Я сяду на горшок, а он смотрит. Потом помогает попу мне вытереть.

— Ну что ты! Я же хотел дружить с тобой…

— Дружить? Не смеши.

Тут он начал хвастаться, как он живет. И что-то между делом обмолвился:

— А я даже американский язык знаю.

— Американский? Американский… Да американцы на английском языке разговаривают.

— Ну, подумаешь. Ошибся немного. Что, шибко грамотная?

— Ну, шибко, не шибко, но уж это-то знаю.

Пришлось бедному Толе от меня ретироваться. Больше мы с ним не виделись.

А в 5—6 классах, когда мы учились, вся школа боялась Леньки Шалаева. Стоило ему появиться в коридоре, все бежали, сломя голову, врассыпную.

Когда мы еще ходили в санаторный детский садик за рекой, он с мальчишками нашел сладкие корешки, похожие на белую морковку. Мальчишкам он дал только попробовать, а все остальное съел сам. У них начался приступ сумасшествия. Дружков откачали, а его — нет. Это же была белена! Он долго лечился в сумасшедшем доме. Но потом его выписали. Вроде все ничего. Но временами на него находило.

Мама, узнав про Леньку, сказала мне:

— Когда он побежит за всеми, ты не беги. Он тебя не тронет. Ведь зверь бежит только за движущейся мишенью.

И вот, когда очередной раз безумный Ленька выскочил в коридор, я зажмурила глаза, сжалась в комочек и ждала удара, замирая от ужаса. Ленька добежал до меня, остановился как вкопанный:

— Ты чего не бежишь? Не боишься?

— Нет, — едва слышно пролепетала я.

С той поры он никогда меня не трогал, а я и не убегала.

Позднее у него на лбу начали появляться наросты. Ему удалят нарост, растет другой, с другой стороны. Взрослым его определили в психушку и больше его не выпускали. Он стал буйным и опасным для общества. Так он и умер в больнице.

Наш десятый

В десятом классе был сначала выпускной кулинаров (мы занимались кулинарией в Доме пионеров). Были приглашены представители власти города. Мы решили, что раз будет много взрослых гостей, купили вина. Напекли тортов, наготовили вкусностей. Но в последний момент классный руководитель категорически запретила спиртное. Мальчишки решили вино обратно не сдавать. Во время вечера пацаны удалились в класс. Затем по одному возвращались, шептали что-то девчонкам. А надо сказать, что мы были очень дружным классом.

Учительница заметила, что «дети» возвращаются веселенькими. Она подсела ко мне и стала допытываться. Я отнекивалась, не хотела сдавать ребят. Но когда пошла я, та решила за мной проследить. Только мальчишки налили мне вина, как вошла учительница. Она была возмущена нашим поведением.

— Вы же сначала разрешили! Нам что, теперь вон выливать?

Учительница, к нашему изумлению, молча удалилась.

В десятом классе приехала к нам учительница физики Нина Морогина. Мы все по уши втрескались в нее. А в конце года она уезжала на Дальний Восток, так как выходила замуж. Мы решили на последнем ее уроке сходить сфотографироваться. Мы полагали, что на урок успеем, но прозвенел звонок, и на свой урок химии в наш класс пришла учительница Колесникова Мария Алексеевна. Это была уважаемая учительница, много лет отдавшая школе. Увидев пустой класс, она упала без сознания и на «скорой» попала в больницу с сердечным приступом. Да, класс вскоре пришел, но химии уже не было. Я проболтала весь урок со своим любимым учителем.

А на другой день на педсовете решали вопрос о нашем классе. Мальчишки, узнав, о чем пойдет речь на педсовете, заявились всем составом и потребовали их тоже наказать.

Наказали-то только двоих: секретаря комсомольской группы класса Ленку Соколову, дочку директора школы, и меня, старосту класса. Нам поставили поведение 4 за четверть!

— Вы должны были удержать класс!

— Мы взрослые. У нас своя голова на плечах! — возмущались мальчишки. Но их не слушали.

Только позже нам кто-то из учителей сказал:

— Да не расстраивайтесь вы так! Это никак не повлияет на аттестат.

И все же мы очень переживали.

Экзамен по физике принимал у нас уже другой учитель. Я его не сдала. Завалила. По закону подлости попался вопрос, который я не знала. И я отказалась отвечать. Сдавала уже осенью. Странно, но сдала легко. Почему я тогда отказалась отвечать? Трудно сказать. Принцип? Но это был урок.

Новый год в 10-м классе мы отмечали в стиле «а-ля Гурченко». Только что вышел в свет фильм «Карнавальная ночь». Все были без ума от Гурченко. Мы шили платья даже на выпускной, как у Гурченко. Ну, и новогодний вечер провели с песнями и танцами из фильма «Карнавальная ночь».

Я и еще несколько одноклассниц исполняли песню «Ой Таня, Таня, Танечка, С ней случай был такой…» У нас были красные юбочки на резиночке и белые кофты с рукавом «фонарик» и воротом «стоечка», как в фильме. Мы пели, танцевали, подражая актерам фильма. Вечер был замечательный. Мы были довольны собой, чувствовали себя артистками.

На выпускной вечер мама пошила мне из белого штапеля платье: юбка — солнце-клеш, рукав — «фонарик», воротничок — «стоечка».

После первой же стирки штапель становился серой тряпкой. Мама покрасила эту тряпку в васильковый цвет, и я еще носила свое выпускное платье пару лет.

Сам выпускной почему-то не запомнила.

Дружба

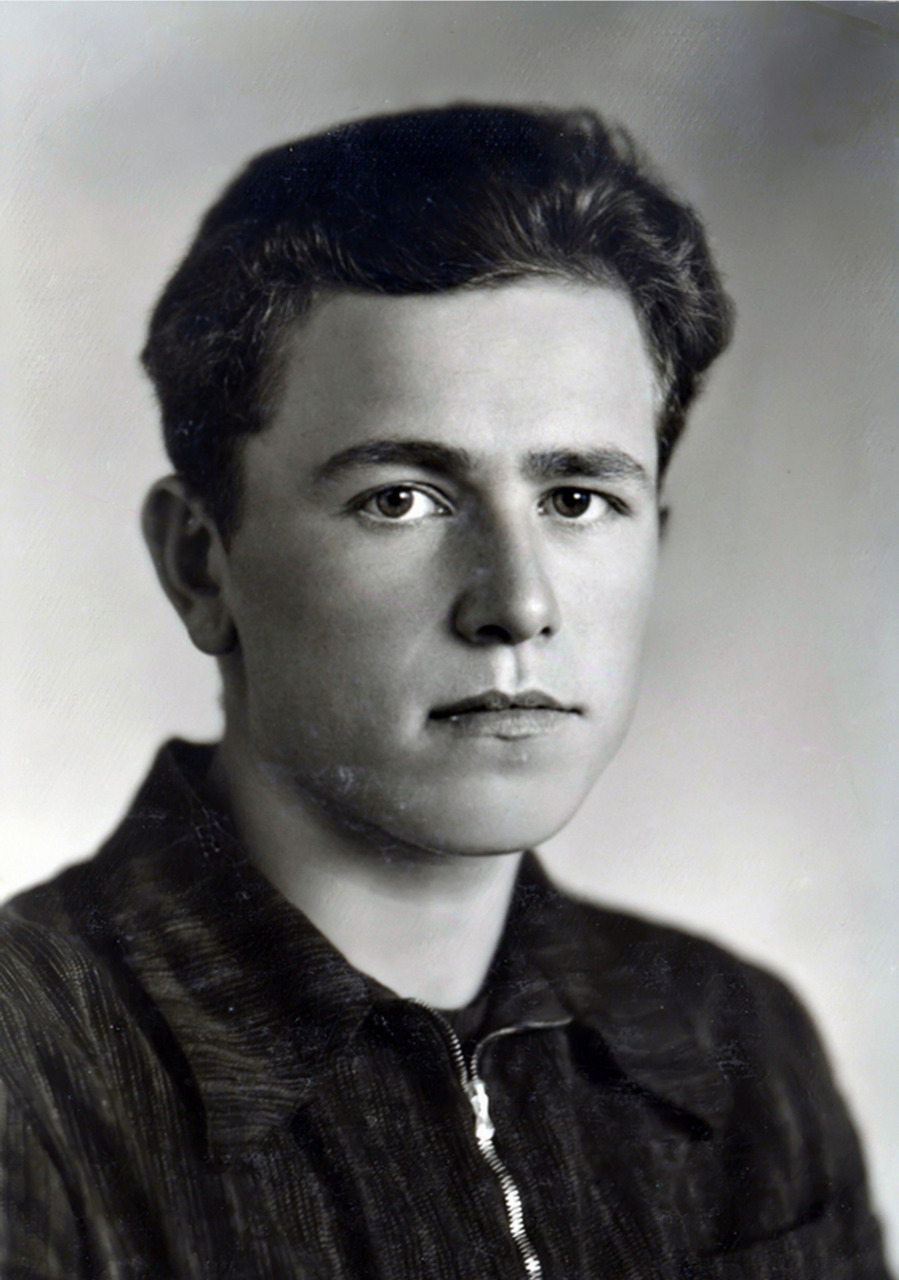

В 10-м классе к нам пришел новый мальчик. Розовощекий, кудрявый, черноглазый красавец Веселов Вовка. Почти все девчата влюбились в него. В первый же день мы пошли с ним вместе. Оказалось, что нам с ним по пути. Жил он на соседней улице, почти за нашим домом. Всю дорогу я ему рассказывала, что в него влюбилась Маринка, наша первая красавица. И вскоре он стал встречаться с Маринкой. Теперь он провожал домой Маринку, хотя ему было вовсе не по пути.

Сидел он позади меня и постоянно что-то тыкал в спину, о чем-то спрашивал. Как-то я пришла в Люсином платье, вернее уже Тамарином. Платье из светло-зеленой шерсти, пошитое в талию, с длинным отложенным воротничком. Я не дышала. Так мне нравилось платье!

А тут Вовка что-то опять стал тыкать меня в спину и хотел, видимо, рассмешить.

— Смотри…

Он накрыл промокашкой чернильницу и ткнул туда пальцем. Чернильница оказалась полной, и вверх полетели брызги чернил! Огромная клякса попала прямо мне на грудь. Платье было безнадежно испорчено.

— Дурак! — сердито сказала я.

Конечно, я очень расстроилась. Ведь впервые надела такое красивое платье!

Вечером я сложила платье в пакет и пошла к Вовке.

— Это тебе подарок.

Он обрадовался! Когда он вернулся в дом, мать спросила, что он принес.

— Подарок, — ответил он.

Мать открыла пакет и несказанно удивилась. Вовке пришлось объяснить, что это он виноват.

На другой день к нам пришла Вовкина мать и, протянув платье, сухо произнесла:

— Это разве девочка? Что, не могла сама постирать?

— А почему я должна выводить пятно? Кто виноват, пусть и выводит, или покупает новое платье.

Мать ничего не сказала и молча ушла. После этого мы реже стали общаться с этим парнем. С Маринкой он как-то быстро расстался. А вскоре познакомился с Гелькой Воробьевой, что училась в 8-м классе.

В няньках

После 10-го класса меня отправили в няньки в Пушкино по рекомендации учительницы химии Марии Алексеевны. «Семья многодетная, бедная. Дети послушные, трудолюбивые», — такая характеристика была дана мне. Так я оказалась в Пушкино в одной интеллигентной семье. Мне доверили нянчить мальчика девяти месяцев отроду. Бабушка приняла меня приветливо.

— Тебе ничего не надо делать по дому. Варить я сама могу. И запомни: ты член нашей семьи. Наша родственница. Тебя здесь никто не обидит.

И действительно, все в этом доме относились ко мне уважительно и по-доброму. Всем руководила бабушка. Удивительной доброты человек. А как она готовила!

Вскоре от безделья и вкусных обедов я стала полнеть. Раз в неделю мне давали выходной, и я могла бродить по Пушкино, по красивейшему Александровскому парку с его озерами и выгнутыми мостиками. Могла наслаждаться красотой Пушкинского лицея. Временами я ездила к сестрам в Ленинград, и часто бывали мы со старшей сестрой Лилей в Эрмитаже.

С ребенком проблем не было, это было очень спокойное дитя. На руки брать мне его не велели.

— Тяжелый, надорвешься. Пусть играет в кроватке.

Короче, я попала в рай.

У бабули было два сына-близняшки. Но совершенно разные внешне и внутренне. Юра — синеглазый, среднего роста, серьезный мужчина. Это с его сыном я возилась. Брат его, Алик — высокий шатен с волнистыми волосами, балагур. Он вечно подсаживался ко мне и старался меня рассмешить. Иногда по вечерам мы с ним гуляли по городу. Мать отправляла его со мной, чтобы я отдохнула, но чтобы меня никто не обидел. И все же через год я стала проситься домой. Меня попросили побыть еще немного, пока найдут другую няню. Когда же приехала другая няня, мне вдруг стало жаль расставаться с этой замечательной семьей.

Пионерские лагеря

В пионерском лагере мне удалось побывать только после 10-го класса, когда Тамара взяла меня пионервожатой. Сама она была старшей пионервожатой в пионерлагере «Оснополье». К этому времени Томка окончила устюженское педучилище и работала учителем. В Оснополье, где располагался лагерь, было красиво. Кругом леса. Кстати, именно в этом месте и в этих зданиях лагеря в свое время снимался фильм «Свинарка и пастух», чем очень гордились местные жители.

Начальником пионерского лагеря в эти годы был Иван Афанасьевич, физрук средней школы №1 города Устюжны. Замечательный человек. По вечерам мы собирались на планерку, намечали планы на следующий день. Часто мы ходили в походы. Тамара всегда брала и Саньку с Машенькой, хоть они и были еще маленькие.

Как-то пошли мы в поход на несколько дней на реку Кать. Речка не широкая, но очень глубокая. В одном месте был сделан переход — плита переброшена с берега на берег. Эта плита была скрыта водой, и не каждый мог здесь перейти. Мы взяли ребят старшего возраста. Конечно, взяли и Машеньку с Сашкой. А еще была в лагере шестилетняя Танюшка из детдома. Все ее жалели. И на этот раз уступили ее просьбам и захватили с собой. Почти целый день мы шли без отдыха до Кати. Танюшку по очереди несли на руках, временами она бежала с ребятами. Почти у всех, особенно у вожатых, были большие рюкзаки с провизией и палатки для ночлега. Иван Афанасьевич шел первым по переходу, приказав строго следовать за ним по одному. Танюшку взяла на руки одна вожатая. И тут случилось непредвиденное: девушка оступилась и вместе с ребенком рухнула в воду.

— Катька, часы-то намочила!

Та с перепугу бросила девочку и подняла руку с часами вверх.

— Таня тонет! — закричал кто-то.

С обеих берегов мигом, как по команде, бросились в воду все мальчишки и, конечно же, Иван Афанасьевич. Пришлось сделать непредвиденный привал. Разожгли костры, поставили палатки. Развесили все свое мокрое белье. Здесь и заночевали, подкрепившись из запасов в рюкзаках.

И все же мы любили путешествовать по родному краю.

Фантазия у нас била ключом. Чего только мы не выдумывали! Иногда мы ребятам тихо сообщали: утром мы убежим в лес за грибами. Но чтобы никто об этом не знал. Лечь спать пораньше, в одежде, но чтобы воспитатели ничего не заподозрили (хотя об этом договорено все на планерке). Утром на цыпочках выводим отряд из лагеря. А после подъема обнаруживалось, что «пропал отряд». Завтрак отменяется. Все идем на поиски отряда. Конечно, «сбежавший» отряд найти было легко, коль есть договоренность. А потом все вместе собирали грибы на обратном пути. К обеду был грибной суп и жареные грибы! А завтрак был в лесу, ведь мы брали с собой сухой паек.

А как любили ребята «День самоуправления»! Мы прятались на чердаке и подглядывали за детьми, а весь день и мероприятия проводили сами дети, которых мы готовили заранее. Из взрослых в лагере на этот день оставалась только повариха тетя Аня и наш врач «живодер», как мы его называли, так как он работал ветврачом.

Был у нас мальчик Сережа Рябов, маленький, худенький. Тетя Аня его все откармливала. Первые дни тетя Аня варила особенно много, чтобы добавки было много и чтоб ребята наедались. Кормила она всегда нас отменно. Жила она одиноко и всю душу отдавала детям. Так этот Сережа раз съел три первых, два вторых и несколько кружек компота. А кружки пол-литровые! Парню стало плохо. Мы решили подшутить над этим горе-врачом. Привели Сережку, молчим, что его рвет от обжорства. Врач усмотрел заразную болезнь, наложил карантин, а Сережку определил в бокс. Мы втихаря смеялись над «живодером».

А на следующий год Томка поступила в Череповецкий педагогический институт. Но каждый год ездила в этот лагерь старшей вожатой. А через год, то есть в 1960 году, мы с Клавой поступили в институт, и уже каждый год ездили вожатыми в это Оснополье.

А после 3-го курса я уже сама была старшей пионерлагеря в одной из городских школ города Череповца.

В тот год на Кубе произошел переворот. Мы с ребятами провели серию костюмированных праздников: «Куба — любовь моя», театральное шествие под тем же лозунгом. Наш лагерь занял 1-е место.

В школу приехала правительственная делегация. Мы должны были ее встречать. Смотрим, подъехал кортеж автомобилей «Волга». Я должна была вручить цветы какому-то министру. К нам подошли несколько человек. Смотрю, один такой седовласый, импозантный мужчина. Наверное, он и есть министр, — решила я и протянула ему букет. А он так вежливо отодвинул мои руки и глазами показал на молодого. Я и вовсе растерялась и сунула букет между ними:

— Это вам, — робко произнесла я и покраснела до корней волос.

После 4-го курса, когда я уже работала учителем, я согласилась быть старшей вожатой в городском пионерлагере в Устюжне. Мне надо было заработать на свадьбу. Я тогда получила 90 рублей, часть которых и пошли на свадьбу. Но этот год как-то не засел в душе. Видимо, в городском лагере было меньше возможностей для разных фантазий. Не было возможности ходить в походы, на природу: лес, река.

А вот уже в Тольятти, когда я работала в 9-й школе, я ежегодно была начальником летней оздоровительной площадки. Школа была недалеко от леса. И многие мероприятия мы проводили в лесу.

Ребятишки очень любили игры «Найди клад», «Минное поле». Каждый день обязательно было какое-то мероприятие. Когда начинался сезон, учителя спрашивали:

— А Смирнова будет начальником?

— Будет.

— Ну, тогда и мы согласны.

Конечно, почти все мероприятия готовила и проводила я сама. У нас к концу сезона всегда была экономия. На эту экономию мы делали ребятам сладкие подарки.

Должности вожатой, начальника лагеря так и остались моими вторыми должностями на каждое лето.

Комсомольская стройка

В 1958 году окончила школу. Все рвались на всесоюзную комсомольскую стройку БАМ. Мы с Тамарой пошли в райком комсомола и изъявили желание отправиться на БАМ. Но нам предложили потрудиться на благо своей области. У райкома стоял грузовик, и всех желающих отправиться на комсомольскую стройку погрузили туда и отправили на строительство льнозавода, местного комсомольского «БАМа». Неподалеку от льнозавода в деревушке (уже и не помню название) жила то ли хорошая знакомая, то ли какая-то родня. Там мы и устроились жить.

Первый день мы расстилали на просушку снопы льна. Только подвезут воз — мы вдвоем с Томкой раскидаем все и сидим. Остальные сидели весь день. На другой день мы пошли к начальнику и потребовали определить нас на стройку, либо обеспечить как следует льном. В это время зашел каменщик, отрабатывающий 15 суток. Он требовал сменить подсобных рабочих, так как те очень плохо работают. Он из-за них простаивает. А надо сказать, что у мужика было шесть подручных. Начальник посмотрел на нас и, чтобы отвязаться от каменщика, отправил работать нас. Мастер рассердился и решил нам устроить «веселую жизнь». Он требовал подавать на второй этаж по паре кирпичей и немного раствора. То и дело он покрикивал:

— Кирпичику! Растворчика!

А мы смеялись, бегали с носилками кирпича или раствора по трапу и распевали песни. На другой день мастер сказал:

— Да они какие-то ненормальные! Бегают по лесам да песни поют.

Тут уж все начальство и вся стройка выстроились посмотреть на «героинь». А мы же поехали в чем были. Платьице — солнцеклеш… Чуть ветерок — и подол оказывался на голове. А красивого нижнего белья у нас и не бывало. Так, рвань какая-то.

Начальник грозно:

— Почему работают без формы? Выдать немедленно!

А когда узнали, что Тамара уже учительница, тут и вовсе диву дались.

Вечером в клубе были танцы. Мы в тех же нарядах, штапельные платьишки, явились туда. Тамара весь вечер танцевала, шутила и смеялась с одним пареньком. Когда она ушла, все подумали, что это она отбила парня у первой красавицы в деревне. Но вышло все не так. В конце вечера подошел ко мне молодой человек и сказал, что меня ожидают. Это оказался как раз тот паренек, что танцевал с Томкой. Заикаясь, он спросил:

— Можно, я вас провожу?

Я почему-то согласилась. Мы молча шли, держась за руки. По дороге попались качели. Мы долго качались. А потом сбились с дороги и заблудились. Паренек оказался очень застенчивый, да и я в те времена была робкой. Домой добрались под утро. Когда я полезла на свое место через Тамару, она спросила:

— Что, уже утро? Ты встаешь?

Мне пришлось встать, и мы отправились на работу.

Зав. избой-читальней

Вскоре мы покинули стройку. У Тамары — школа, учебный год начинался. Меня по комсомольской путевке отправили в деревню зав. избой-читальней. В те времена после 10-го класса надо было отработать два года, чтобы годы учебы шли потом в стаж. Так я снова оказалась в деревне. Зав. избой-читальней — это было громко сказано. Деревянная изба — местный клуб, и там была маленькая каморка и небольшой книжный шкафчик с десятком книг. Вот и все мое хозяйство.

Меня разместили в небольшой домишко, в котором умерла недавно бабуля. Дали керосиновую лампу для освещения. В домике была всего одна комната, она же и кухня, она же и спальня. Дверь закрывалась на гвоздик, который мог легко вылететь, стоило лишь дернуть двери.

— А ты чего не закрываешь ворота со двора? Ты чего, не боишься?

— А кого мне бояться?

— Да мало ли кто пошутить вздумает.

Но однажды я здорово перепугалась. Сижу поздно вечером, читаю книгу. Вдруг слышу, по чердаку кто-то тяжело так ходит. Спускается по лестнице… Тыкнулся в дверь. У меня волосы поднялись дыбом и внутри все похолодело. И чего я так испугалась? Что? Всю ночь трястись? «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — вспомнилась мамина пословица. Я взяла лампу, тихо открыла крючок и резко толкнула дверь. За дверью завизжала собака. Это она днем спряталась у меня от жары, а ночью пошла во двор и искала выход.

Вскоре мы подружились с местной молодежью. Да и пожилые люди относились ко мне с уважением. Правда, первое время ребята меня проверяли. Надо было мне по библиотечным делам ехать в соседнее село. Я отважилась ехать верхом на лошади. Лошадь мальчишки запрягли смирную, но подпругу не закрепили. Только я отъехала пару километров, вдруг чувствую, я съезжаю с лошади и прямо под брюхо. Когда я упала, та остановилась и замерла.

Вернувшись «домой», я не стала никому жаловаться, ну, а ребята больше не проверяли меня.

Напротив меня жил хулиганистый паренек. Он часто выручал меня. Когда летом мне вновь потребовалось ехать в соседнюю деревню по делам, сосед дал мне свой велосипед. Довольная, я помчалась вперед. Дорога шла через речку. Берега были достаточно крутые. Колея вела прямо к броду. На спуске в узкой колее от телеги ехать было неудобно. Вздумала выпрыгнуть из колеи, приподняв передок. Но ведь я мчалась с горы! Короче, очнулась я уже у реки. Платье на голове, велосипед сверху! Видел бы кто эту картинку. Когда я встала, велосипед был восьмеркой и весь дребезжал. Когда я вечером вернулась, со страхом подошла к соседу:

— Ваня, я велосипед твой сломала.

— Да не волнуйся ты так! Он и так был сломан. Починю.

Как-то весной девчата пригласили вместе отметить 8-е марта. Было очень весело. Мы выпили немного, а вечером я должна быть в клубе, проводила мероприятие. Когда мы шли с гулянки, я была такая пьяная и все время падала лицом в снег. Все смеялись надо мной. Конечно, они привыкли, а я первый раз. Вроде и выпила немного, но с первой же рюмки и опьянела. Дорога шла полем два километра — от сырзавода, где мы гуляли, и до деревни с клубом. Эти два километра я «проползла». Зато когда я пришла в клуб, была совершенно трезвой, нормальной.

Скоро из домика, где я жила, пришлось переехать в другой жилой дом. Дров не было, и топить было нечем. Раз, уже после 8-го марта, я постирала и пошла полоскать белье в пруд неподалеку от сырзавода. В этом пруду рубили лед для «холодильника», где выстаивался сыр. Ночью лед прихватило. И когда я хотела подойти к проруби, лед вокруг подо мной раскололся, и я пошла под воду, но успела тазиком уцепиться за льдину.

Помощи ждать было неоткуда. Кругом ни души. Я изо всех сил налегла на льдину, выставляя тазик вперед, пыталась вырваться из плена. Долго мне этого сделать не удавалось. Лед крошился подо мной, пока я не добралась до льда, который был цельным. Кое-как выкарабкавшись из воды, я бросилась бегом домой. Мороз и ветер брали свое. Странно, но я тогда не заболела. То ли то, что бежала и сразу дома все скинула… Или просто молодость помогла…

Отработав год, я уже собиралась уезжать (я готовилась поступать в институт). В последние дни приехали в деревню молодые шоферы. За мной стал ухаживать паренек. Я впервые влюбилась. Помню огромное ромашковое поле. Красота, глаз не оторвать. Вовка Безнин нарвал целую охапку и подарил мне. Я замирала от счастья.

А в последний день приехала моя подружка детства (жили наискосок на одной улице) Люська Царкина. Вовка очень заметно увлекся красивой девочкой. И домой, когда поехали все, он усадил ее в свою кабинку. Мне пришлось ехать сверху в грузовике с другими ребятами. Друг его, тоже Вовка, но Белковский, как мог, успокаивал меня и развлекал всю дорогу. Это было мое первое разочарование. Я готова была разреветься. Слезы душили меня. Но не могла же я плакать при людях!

В городе я несколько раз встречала «своего» Володю. Но он был пьян, менял девчонок. А потом его призвали в армию. Странно, но из армии мне пришло несколько писем и даже фото. Но почему-то в кумире я разочаровалась. И вскоре перестала ему отвечать на письма.

Валера

С Валерой мы познакомились еще на льнозаводе. Потом начался учебный год, и мы уехали. Отношения с Валерой как-то сами исчезли. Когда я уже училась в институте, мне пришло письмо от него из армии. Жалко парня. Стали мы переписываться, бумага терпит. Валерка писал очень хорошие письма. При этом он писал: «Я понимаю, мне служить четыре года, что меня ждать? Ты встречайся с кем-то, только не влюбляйся сильно…» Иногда он писал: «Я бы пешком к тебе пошел, так соскучился». Я не придавала значения этим письмам и жила своей жизнью. Я ж никому ничего не обещала. Да и Валерку забыла. Да и не любила его никогда. Просто мы тогда на льнозаводе вместе с танцев ушли. Да, мы с ним общались. Он хороший парень. Но не для меня.

А когда я была на полугодовой практике в деревне, однажды собралась поужинать, и тут двери открылись, и вошел военный. Я растерялась.

— Что, своих не узнаешь?

— Каких своих? — возмутилась я.

Меня задели эти слова — «своих». Каких «своих»? А меня спросил? Я сердито сказала:

— Вообще-то у меня сегодня свидание, — хотя никакого свидания у меня не было.

Но в этот вечер с танцев я ушла с парнем, который вовсе мне не нравился, просто наперекор Валерке.

Утром мы поехали домой. Всю дорогу я ему объясняла, что я его не люблю.

Валерка остался у нас пожить.

— Может, Галя одумается? — говорил он. — Я не поеду домой, пока ты там.

Родителям Валерка очень понравился. Он был веселый, общительный, стремился помочь в чем-то. Но меня задело слово «своих». Каких «своих»?

Я решила приехать с парнем, который мне вовсе не нравится. А он таял, что я «соглашалась» быть его невестой. Это для Валерки. Мама устроила нам вечер. Накрыла стол. Генка очень нервничал, увидев Валерку, особенно когда я танцевала с ним. Валерка весь вечер объяснялся в любви. Но я твердо ответила, что никогда не буду его.

Утром я уехала в институт, так как закончилась моя практика. Валерка уехал к себе домой, сказав Машеньке, моей младшей сестре:

— Машенька, я напишу тебе, ты ответь, пожалуйста. Галя, может, одумается.

И вдруг в институт явился Генка, тот парень, что был громоотводом для Валерки. Он, оказывается, тоже влюбился в меня. Я не знала, куда от него деваться. Когда он приходил в общежитие, я отправляла девчонок сказать, что меня нет. Долго он ходил, но я все время избегала его.

Однажды я вдруг сказала девчонкам, что Валерка примчится ко мне, стоит мне его пальчиком поманить.

— Ну, уж так и прилетит…

— Спорим!

Я отправила открытку с короткой записью: «Приезжай!» Он действительно прилетел. Я немного растерялась. Но потом сказала, что я встречаюсь с парнем и сегодня мы идем с ним в кино. Конечно, этого ничего не было. Но надо же было как-то выкрутиться!

Я позвонила другу нашей компании Вовке:

— Вовка, выручай! Мне сегодня надо как-то отвязаться от поклонника. Помоги. Пойдем в кино!

Вовка согласился, но потом сказал:

— Ну, чего ты делаешь? Что ты издеваешься над парнем?

Валерка тоже пошел в кино и издали наблюдал за нами. А утром сказал:

— Ты мне назло?

Он, конечно, уехал, но пари выиграла я.

Как-то Машенька мне сказала:

— Галя, что ты издеваешься над парнем? Он же тебя так любит! Он мне написал, что чуть не сжег свою квартиру, так задумался о тебе. Поставил варить на плиту, и обо всем забыл. Очнулся, когда все было в дыму.

Но, видно, он был не моя судьба. Мне хватало одного какого-то слова, движения, чтобы расстаться с любым парнем, даже если он и нравился мне.

Познакомилась я как-то с одним журналистом. Он читал мне стихи. С ним было интересно. И однажды он сказал:

— Будь моим светильником.

Я рассмеялась и ответила:

— А что, в квартире света нет?

Я больше с ним не встречалась.

Почему-то я долго боялась слова «замуж». Видимо, страх был перед замужеством из-за отца, который пил, нас всех бил, буянил. Поэтому, как только начинали говорить о замужестве, я рвала всяческие отношения и больше не встречалась.

В те времена мы были воспитаны строго. Мы были инфантильными. Я даже боялась целоваться. Думала, что поцелуешься — дети будут. И боже упаси обниматься на улице! Еще увидят! Стыд какой! С парнями встречались, но дальше разговоров не шло.

Помню, пошли мы с моей подружкой детства Люськой Царкиной на каток вечером. Там после 21.00, по-моему, вход был бесплатным. Сидим мы с ней, переобуваемся, и тут подкатили к нам человек десять пацанов 14—15 лет. Мальчишки стали цепляться. Люська занервничала, стала грубить. Парни стали более наглыми. Я спокойно сняла коньки, и заметив, кто тут главный, отдала ему свои ботинки, сказав:

— Мальчики, может, проводите нас. Я боюсь по ночам.

Парни согласились. И шли нормально. И уже перед общежитием кто-то вдруг решил приобнять меня. Я размахнулась коньками:

— Я думала, вы нормальные, а вы… — не договорив, я резко повернула на крыльцо общежития.

Мои университеты

После 10-го класса мы с одноклассницей Люсей Тимофеевой поехали в Сестрорецк поступать в дошкольное училище. Первым экзаменом было сочинение. Этого я не боялась и была уверена, что сдам. Писала я грамотно, литературу знала хорошо. И как же я была удивлена, что экзамен этот я провалила. И в то же время мы с подружкой обрадовались этому известию. Хотя я, как мне сказали, допустила три синтаксические ошибки. А вообще, приезжих всех отчислили, не было общежития.

Мы на радостях отправились на взморье, в дюны. Кварцевый песок побережья проваливался, как снег. Ветер перегонял с места на место песчаные гребни. У берега бултыхались люди. Мы тоже забежали. Но море было нам по колено. Разве тут покупаешься? Мы побежали, чтоб было поглубже. Однако когда мы добрели, чтоб воды было по грудки, легли на воду, то почувствовали страшную тягу в море. Видимо, был отлив. Мы в испуге оглянулись и увидели, что берег отдалился до горизонта. Тут уж мы перепугались не на шутку. Изо всех сил рванули к берегу, пока не почувствовали ногами дно. Мы вскочили на ноги и рванули к берегу. Теперь нам стало понятно, почему люди плескались на мели. Больше мы сюда не приходили. Балтийское море теперь нас пугало. Да и вскоре мы уехали домой.

С осени мы с подружкой устроились помощниками маляра, а позднее стали малярами 6-го разряда и работали на стройке. С красками нам разрешалось работать не более 4-х часов. Но мы же были патриоты. И если взялись за дело, то стремились закончить как можно быстрее. Мы трудились по 10 часов. И однажды ночью я почувствовала дикие боли в животе. Меня всю выгибало, я покрылась вся «лепешками», словно меня хлестали крапивой. Утром меня забрала «скорая». Было сильнейшее отравление, отек Квинке, как результат, и крапивница высыпала.

После этого я очень долго не переносила никаких красок и даже растительного масла. Многие годы я не могла ничего есть на растительном масле, особенно жареное.

На стройке мы познакомились со многими замечательными людьми. Был там такой печник дядя Ваня. Без мата, казалось, он не мог и слова сказать. Но когда мы появлялись с Люсей, он говорил:

— Мужики, кончай материться, девочки идут.

И все смолкали.

Но над одним электриком мы издевались по полной. Узнав, что он был в плену, мы стали строить козни против него.

— А почему ты в плен попал? Почему не застрелился?

— Так я без сознания был, ранен, — терпеливо пояснял он нам.

Но мы не унимались:

— Почему же потом не бежал?

Мы в открытую его презирали: «Предатель!», — и издевались над ним, прятали его инструменты.

Как-то мы так его достали, что он не выдержал и закрыл нас в подсобке. Мы представляли себя партизанками, захваченными фашистами. Упорно искали лазейки, чтобы вырваться из плена.

— Глупенькие вы, девчонки. Ничего вы не понимаете, — сказал он, открывая нас.

Только позднее мы поняли, какие же мы были дуры!

Однажды на политзанятия пришел молоденький лектор. Симпатичный такой. Я засыпала его разными вопросами. Надо же было показать, какая я умная. А утром мы вдруг узнали, что парень тот умер. После лекции у него случился приступ эпилепсии, и он скончался. Я корила себя, что виновата в его смерти. И чего прицепилась к парню? Но ведь я не знала, что он болен!

Мы с Люсей пошли за реку (он там жил) на похороны этого парня. В гробу он лежал как живой. Румянец играл во всю щеку. Все перешептывались: «Живой! Живой парень-то! Чего спешат его похоронить?»

Жуткое было зрелище. Впечатление, что хоронили действительно живого, словно спал. Даже, казалось, дышал.

В августе 1960-го года мы с Клавой поступили в институт.

В институт я поехала в Тамариной коричневой юбке-шестиклинке из штапеля и белой кофточке с рукавом «фонарик». На экзамены я надевала Томкино красное шерстяное платье, прямое, ниже пояса карманчики-прорези, ворот — отложная стоечка. Выглядела я «королевой». У меня никогда еще не было такого красивого платья. Я же до 10-го класса носила только обноски.

Как-то в 10-м классе Маринка Ершова, мать ее врач-рентгенолог, а отец какая-то шишка, жили они зажиточно, так вот эта Маринка посмеялась надо мной, что у меня на локтях заплатки. Весь класс тогда встал на мою защиту. После этого Маринка уже не смела мне говорить, что я нищенка. А ведь мы с Маринкой дружили с детского садика, и я даже бывала у нее в гостях.

Первый экзамен — сочинение. Я его без подготовки сдала на «отлично», а дальше уже были дни для подготовки, и все пошло, как по маслу. На первый-то экзамен мы вечером приехали, а утром уже писали сочинение.

В комнате нас было 13 человек. Особо готовиться было некогда. Но через год после школы вдруг все всплыло, что знала раньше, словно я только вчера все учила.

Вскоре мы были уже студентами. Осенью нас отправили на картошку. Нас разместили в заброшенный домик. Мы газетами заткнули все дыры, чтобы не дуло. На пол в комнате расстелили солому и одеяла, и укрыли простынями, которые нам дали. Спали на полу все вповалку. Сами по очереди топили печку и варили на всех. Первый раз весь дым пошел в избу, но нам прочистили трубу и все пошло легче.

Каждое утро нам привозили ведро молока. Мы наливали его в ведерный чугун и ставили в печь. К обеду молоко становилось красноватым с густой жирной пенкой. Кто-то пенку не ел, а я ее обожала.

По вечерам мы ходи в клуб на танцы в том, в чем и работали. Только гармошка заиграла, я первая вылетала на круг.

Как-то вылетела на круг, как всегда, смотрю, у девчонок страшные глаза, и они ими показывают вниз. А я еще руками взмахнула, развернулась и дала круг. И только тут я взглянула, куда показывали девчата. С ужасом заметила, что одна пуговичка слева у меня отстегнулась, и угол от брюк отогнулся. Я подхватилась и пулей бросилась вон.

— Доченька, да мы ничего не видели. Танцуй, милая! Ты так хорошо пляшешь.

Эти слова меня подстегнули еще. Я без оглядки бросилась домой.

Добежав до дому, присела сходить «по-маленькому». Вдруг слышу рядом топот копыт. Я в испуге вскочила, торопливо натягивая штаны. И тут нос в нос уткнулась в морду лошади. С лошади спрыгнул парень — «дурачок», и парень, который ухлестывал за мной.

— Галька, а ты чего тут делаешь? — спросил дурачок.

— Да так, ничего.

— А-а-а, я знаю, знаю…

Хорошо, было темно, хоть глаз выколи. Но на другой день, когда мы на картошку уселись передохнуть, он сказал:

— А вы знаете, что Галька вчера делала? Чисала.

Все рассмеялись.

Парня того, что ухлестывал за мной, я прогнала и больше с ним не встречалась.

А однажды мы только поужинали, я вышла на крылечко, вдруг вижу, на меня прямо вышел волк (а волки действительно заходили в деревню). Я сначала тихонько:

— Девчонки, волк…

А потом как заору:

— Волк! Волк!

Волк убежал. Все высыпали на крыльцо и расхохотались.

За поленницей после ужина присели в туалет несколько девчонок. Среди них была медлительная такая Люська Быстрова. Так эта Люська первой влетела на поленницу дров. Остальные, не успев надеть штаны, тоже карабкались на рассыпающуюся поленницу дров. Картина маслом: «Не ждали».

Тут уж и я рассмеялась. Люська Царкина, подруга детства, сердито сказала:

— Чего обманываешь? Где волк?

И уже примирительно сказала:

— А я соль прихватила. Хотела на хвост присыпать.

На следующий год нас снова отправили на уборку урожая в Белозерский край. Едем мы в грузовике вповалушку. Тут Люська вдруг говорит:

— Ой, девчонки, в туалет так хочу!

— Давай за борт, мы тебя подержим. Кругом лес, никто не увидит.

Мы ухватили Люську за руки, заставив свесить вниз за борт свою жопу. Все просто укатывались. А еще грузовик постоянно на ухабах подпрыгивал. А девчонки подтрунивали:

— Люська, волк!

В деревне нас сначала поселили к какой-то слепой бабуле. В избе стояла только печь и железная кровать. Под кроватью жили козы и куры. Пол был земляной. Мы побрезговали и попросились в другую избу.