- Все

- Детская и образовательная литература

- Детская художественная литература

- Современная детская литература

Бесплатный фрагмент - История Деда Мороза

Здравствуйте дорогие читатели!

Эта книга, была задумана и создана для людей, которые сталкиваются с таким вопросом — Кто такой Дед Мороз? и хотят узнать его историю. К сожалению, на наши головы выпал огромный поток информации и узнать что-то, а особенно найти, вроде бы, кажется и легко, а на самом деле и не так уж легко! Вот и я, столкнувшись с такой проблемой, решил положить этому конец и создать такую книгу, где соберу всю информацию про Деда Мороза — отсею не «нужные», чуждые и не схожие факты и сопоставлю «нужные».

Многие годы я собирал материал и проводил, некую «исследовательскую работу», и наконец, получил то, что так долго искал. Практически из уст в уста пересказанную историю такого известного и как оказалось, неизвестного нам персонажа как Дед Мороз.

Дорогие родители, этот подарок и для вас, ведь тут есть ответы на те вопросы, которые нигде невозможно отыскать, а уж тем более придумать. Эта книга для тех — кто ищет. Для тех — кто верит. Для тех — кто любит сказки и не прекратил верить в них. Для тех, кто верит в чудо и волшебство. Это конечно не учебник и не исторический документ, хотя ту много исторических фактов, о которых даже вы могли не знать, но есть и то, чему уже сложно или невозможно отыскать доказательства. Надеюсь, что эта книга будет вам полезна, во всех смыслах этого слова!

С уважением Ханин Богдан.

Предисловие

Кто такой Дед Мороз?

Кем ему приходится Снегурочка?

Если есть внучка, то где жена Деда Мороза?

Такими вопросами задается каждый, и ребенок и взрослый. Наверное, и вы задавали такие вопросы своим родителям, а теперь их задают вам, иначе, зачем бы вы брали эту книгу.

Конечно же, мы знаем кто такой Дед Мороз! Кого не спроси про Дедушку, все будут говорить одинаковые описания: «Тот, кто дарит подарки в Новый год», «Это зимний волшебник, который живет в сказке», «Добрый дедушка, который дарит подарки и делает людей счастливыми» …все это, конечно же, правда, но это не все. А знаете ли вы как зовут дедушку Мороза? Уверен, что нет. И на самом деле, никто не знает в точности ответы на эти вопросы! Дед Мороз — на столько давний персонаж в нашей жизни, что никто и не знает его подлинную историю. Имя этого зимнего волшебника, за всю его большую жизнь, поросло не малым количеством легенд, историй, сказок и версий, и каждая из них говорит об этом персонаже довольно разнящиеся показания и что самое интересное, имея пересечения все равно противоречит друг другу. Кто-то говорит, что Дед Мороз из снега и льда, и он растает летом в жаркую погоду или, придя к вам в дом, ему обязательно нужно дать стакан ледяной воды или мороженое, что бы он не растаял (как в известном, советском мультфильме «Дед Мороз и лето» 1969г.). Наверное, каждый помнит, как на утренниках, в детских садах, часто разыгрывали историю, что Дед Мороз начал таять и поэтому мы должны подуть на него, чтобы ему стало легче, а потом ему снова становилось плохо от жары, и он уходил, прощаясь с ребятами. Кто говорил, что Дед Мороз это «русифицированный» святой Николай, который был полностью придуман советской властью и, конечно же, приходит из сказки. В общем и целом, из Деда Мороза делали сказочного персонажа, со сказочными способностями и особенностями, но умельцев и сказочников, желающих высказать свою версию о Дедушке, по их мнению, более волшебную и красочную чем другие, было настолько много, что человек задумавши узнать что-то о Дедушке Морозе, наверняка запутается и упадет в информационную пропасть, в итоге оставшись ни с чем. И после такой информационной бомбы, человек, конечно же, терял желание искать дальше, а вместе с этим и веру в Деда Мороза, конечно же, перестанешь верить, когда нет никакой информации. Я решили положить этому конец, развеять слухи, доказать, что Дед Мороз реально существующий человек, который жил еще до Советского союза и живет до сих пор и выяснить настоящую — подлинную историю деда Мороза. Каким же образом и как? — вы спросите. А так, никто лучше не расскажет о Дедушке Морозе, как сам Дедушка Мороз. На такое подробное и серьезное интервью, Дедушка решался долго и наконец, решился. Мы расспросили обо всем и получили согласие на то, чтобы рассказать это! Готовьтесь друзья, сейчас вы узнаете ответы на все свои давние вопросы! Это не выдуманная история, а настоящая быль, правда, ей уже нет доказательств, хотя одно и, пожалуй, самое главное доказательство все — таки есть — эта вера! Вера, которая не иссякла с годами и дошла до наших дней. Если ты веришь, то тебе не нужно ничего доказывать! Вот я верю, в эту историю и знаю, что она есть быль. Вся эта быль есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить ее и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал.

Введение

Многие из вас слышали историю про святителя Николая Мирликийского, прозванным у нас Чудотворцем, который жил на территории современной Турции, рядом с Анталией и дарил по ночам подарки. В житии святителя Николая описывается история о том, как святой Николай помог трём девушкам, отец которых, не имея возможности собрать приданое, планировал извлечь доход из их красоты. Узнав об этом, Николай решил им помочь. Будучи скромным (или желая избавить их от унижения принятия помощи от постороннего), он бросил мешок с золотом в их дом, а сам возвратился домой. Обрадованный отец девиц выдал одну свою дочь замуж и использовал эти деньги для её приданого. Через некоторое время святой Николай подбросил мешок с золотом также для второй дочери, что позволило второй девице выйти замуж, обеспеченной приданым. После этого отец дочерей решил узнать, кто его благодетель, и поэтому дежурил все ночи, чтобы его дождаться. Его ожидание оправдалось. Святой Николай ещё раз бросил мешок с золотом в окно и поспешил удалиться. Услышав звон золота, отец девиц побежал вслед благодетеля и, узнав святого Николая, бросился ему в ноги, говоря, что он спас их от погибели. Святой Николай, не желая, чтобы его благодеяние стало известно, взял с него клятву, что он никому об этом не расскажет.

Конечно же, от этой истории пошло много традиций, которые для себя придумали люди, сохранившиеся до наших дней. Например, согласно католическому преданию, мешок, брошенный в окно святителем Николаем, приземлился в чулке, оставленном для просушки перед огнём. Отсюда произошёл обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса, конечно, этот обычай берет свои корни от святителя Николая, но этот обычай произошел от желания бедных людей, чтобы в их окна тоже заглянул св. Николай и бросил им в носок, мешочек с золотом. Что и происходило, если верить сказке про святого Николая. Но что может связывать Деда Мороза и святого Николая. Неужели Дед Мороз — святой, или это все же не существующий персонаж — переработка от св. Николая в Санта Клауса и от Санта Клауса в русский аналог Деда Мороза?

Сразу хочу сказать! Дед Мороз никакой не «переработанный» или «русифицированный» образ святителя Николая, никакой ни аналог Санта Клауса. Это отдельно существующий персонаж, который имеет свою историю и свое начало. Со святым Николаем их связывает только желание делать добрые дела, в том числе и одаривание подарками.

— Почему Дед и почему Мороз?

Все очень просто! Дедом его прозвали, конечно же, из-за возраста и внешнего вида, но так было не всегда. Дедом его стали называть уже после III века. До этого нашего Дедушку называли просто Мороз или ласково Морозко, оттуда и сказка «Морозко». Морозко было уменьшительно-ласкательным именем, так его называли, чтобы задобрить Мороза, всякому же нравится, когда его зовут ласково. Вы скажите, конечно, что не существует такого имени «Мороз»! На что я вам отвечу, что вы ошибаетесь!

Мороз — древнерусское мужское имя. Существует несколько версий, объясняющих причину такого имя наречения:

— Погодные условия. У многих народов был распространен обычай давать имена, указывающие на события, происходившие во время рождения. Так, Морозом могли назвать мальчика, который родился в морозный день.

— Оберег от нечистой силы. В старину в русских деревнях бытовало поверье, что мороз появляется из-за злых духов, которые бегают зимой по полям и дуют в кулак. Считалось, что если назвать младенца Морозом, то лютый холод и нечистая сила не станут вредить тезке.

На сегодняшний день это имя считается вышедшим из употребления, однако раньше оно было весьма популярным. Имя Мороз встречается в исторических документах вплоть до конца XVII века у крестьян, мещан, священнослужителей, казаков и т. д. Так, в оброчной книге Новгорода (3 том, 1500 г.) упомянут крестьянин Офонаска Мороз Гридин сын, в актах археографической экспедиции (1 том, 1576 г.) — московский подьячий Морозец Елисеев, а в юридических актах (1583 г.) — владелец солеварни Семен Мороз Федоров. От имени Мороз произошли фамилии Мороз, Морозов, Морозовский. К этому имени даже прикреплен знак зодиака: Стрелец, Весы. Так что, обладатели этих знаков зодиака, могут найти сходства между собой и Дедушкой.

Вот мы и узнали, что Мороз — это вовсе не прозвище, а настоящее — существующее, древнерусское имя Д. Но кем был Дедушка, до того, как стал дедушкой и почему многие называли его злым духом?

Дед Мороз не всегда был зимним волшебником, живущим в сказке, приносящим подарки в новогоднюю ночь. Как оказалось, наш Дедушка, не всегда был таким добрым. Дедушка рассказал нам свою тайную историю своего происхождения и становления таким, каким мы его знаем.

Происхождение Дедушки окутано тайными и легендами, которые скрывают истину его рождения и существования. Путаница и неправда идет аж с давних времен, еще со славянских сказов, легенд и преданий. Все мы знаем, что славяне были очень суеверны и набожны, и, конечно же, многие случаи в жизни обрастали легендами и сказками, которые рождались от чувства страха за свою жизнь и жизнь своего потомства. Многих людей, тогда запросто могли назвать колдуном или злым духом из-за простого непонимания. Например, затворницу Бабу — Ягу, которую также лишили имени, прозвали ведьмой из-за ее пристрастия к целительству, заговорам и прочим действиям которым простые люди не могли найти объяснения, и ссылали все на дар, либо от Бога, либо от Нечистой силы. А так как, Баба — Яга была затворницей и ушла жить в лес, и своим домом выбрала старый погребальный домик, стоявший на болоте, на четырех высоких столбах, поросших корнями и травой (которые на самом деле напоминали куриные, костлявые ноги) и лечила целые поколения, одно за другим, то само собой за ее долгую и как всем казалось бесконечную жизнь и способности лечить, за огромные познания, ее не могли не назвать ведьмой, а то и самой нечистой силой. Так и нашего Дедушку обрекли на отрицательное прозвище, хотя и не без оснований!

Образ зимнего бога у разных славянских народов был похожий: старик с длинной бородой, который покрывает инеем деревья, с помощью посоха сковывает льдом реки. Но характер божества и имена в разных краях различались. Помимо бога Мороза, существовали Зимник, Карачун, Студенец, дед Трескун, на белорусских землях его чаще называли Зюзя.

Древние славяне считали, что зимой языческому богу Перуну помогают ТРЕСКУНЕЦ (именно он заставляет деревья трещать на морозе, а снег — скрипеть под ногами), КАРАЧУН (подземный бог, хозяин морозов, предстающий в образе медведя-шатуна), ЗИМНИК (старик с длинной бородой и булавой в руках, не жалует «нытиков», которые клянут стужу, а веселых и бодрых одаряет здоровьем) и МОРОЗКО, Снежный дед (он богат, может наградить за хорошую службу и защитить русских людей от врагов с помощью лютого холода, который ломает даже железо). Дед Мороз взял понемногу от каждого из этих богов.

Конечно же, никаким злым духом Дедушка Мороз не был, и уж тем более никаким Богом и даже не его представителем. Простое совпадение и слишком яркое, суеверное отношение ко всему непонятному, у простых людей. С укреплением позиций христианства образы зимних богов потускнели, характеры забылись, но не исчезли. И шаг за шагом складывался образ Деда Мороза, который мы знаем.

Глава I

Сказ о Дедушке Морозе

Было это так давно, что никто и не помнит, когда это было, и не осталось ни одного человека, который был бы свидетелем тому. А было это на другой стороне реки Сухоны, недалеко от града Устюга Великого, в деревне Морозовица, это сейчас она так зовется, а в то время и деревни то особо никакой не было, да и града Великого Устюга еще не виделось и даже не думалось, было лишь маленькое поселение, в котором и произошла эта волшебная история.

Жил — был кузнец, имени которого сейчас уже и не вспомнить. Кузнец жил один и своих детей у него не было, жену свою он схоронил прошлым летом, и с того времени жениться более не решался. Шел как-то кузнец, по осени в лес, снег тогда уже выпал и хорошенько покрыл землю, и по дороге в лесную чащу, увидал кузнец у старого дерева кулечек красненький. Подошел кузнец поближе, посмотреть по лучше и увидал, что это не кулек вовсе, а ребеночек лежит, в красную тряпку замотанный. Ребеночек лежал тихо. Настолько тихо, что не живым казался, но яркий румянец на его щечках, горел так сильно, что сомнения в раз улетучивались.

— Глядико, диво, какое — сказал кузнец — а как горят щеки, и сам то, даже не замерши.

Жалко ему стало ребеночка, и решил он забрать его. Принес домой, затопил печь и обогрел малыша, да вокруг трав лечебных положил, чтобы не случилось чего. Ребеночка видимо принесли в жертву зимним духам, оставив в лесу. Было раньше, на Руси такое поверие, на вид как обычай, приносили в жертву молодых девиц или младенцев (хворых либо в одиночестве оставшихся). Как оказалось, что родители ребеночка утонули и его решили принести в жертву злым богам, дабы огородить свое селение от лютых морозов. Недолго думая, решил кузнец оставить мальчонку себе и дал ему имя — Мороз, так как был найден на снегу, в лесу, и даже не замерз. Так и рос Мороз в доме кузнеца, крепчал и мужал, а румянец его чудесный не сходил с его щек. Живя у кузнеца, Мороз учился кузнечному делу, земледелию и любовь к изобретениям, и умение мастерить различные вещички, тоже перенял от кузнеца. Часто уходя в лес за ягодами или за дровами, Мороз знакомился с природой и так сильно влюбился в нее, что с каждым новым походом в лес, всегда брал с собой, сделанные им кормушки, которые он мастерил и развешивал на деревьях, насыпая туда сухарики, которые он специально сохранял после трапезы, чтобы подкармливать лесных птичек и белочек. И тогда, маленький Мороз, придумал себе заповедь — помогать и защищать живущих в лесу зверей! И звери отвечали ему тем, что не боялись его и даже не смели огрызнуться, потом- то чувствовали защиту и добрые намерения, и знали, что Мороз обязательно даст им что-нибудь вкусное. Так шли годы, Мороз взрослел и повстречал молодую красавицу. Сам Мороз был белявый — как солнышко, его даже называли золотым, а вот красавица была чернявой, с большими черными очами и темными волосами, да какая стройная была, как деревце. А звали ее Весея. Имя Весея по-другому звучит как Весна (Весна — считается полным именем, а Весея, или Весняня (еще один вариант) сокращение от полного имени). Влюбился наш Мороз в эту красавицу.

Ничего вам не напоминает? Мороз и Весея, а если точнее сказать: Мороз и Весна? Ну ка знатоки сказок, вспоминайте пьесу А. Н. Островского «Снегурочка», проводите параллель. У А. Н. Островского говорится, что Снегурочка — это плод любви Деда Мороза и Весны — Красны. Догадываетесь откуда А.Н.Островский взял эту историю? Все это пересказанная и досочиненная, реальная история, произошедшая с Дедом Морозом и его женой Весеей, рассказанная в сказке А. Н. Афанасьева. Только у Островского, помимо того, что история более сказочная и наделена еще более волшебным и серьезным смыслом. Снегурочка — растаяла, принеся себя в жертву солнцу, а не затерялась в лесу, как было на самом деле. Хотя Островский указал это в своем произведении, но тоже завуалировал, и показал это в сцене, когда Мизгирь ищет Снегурочку, а вернее ее дух в лесу. Но на этом совпадения не заканчиваются!

Конечно, и Весея влюбилась в Мороза. Полюбили они друг друга с первого взгляда, видно предначертано было так. Долго не ждали, сыграли свадьбу. Вскоре родилась у Мороза и Весеи дочь. Родилась она в зимнюю стужу, когда снегом замело все тропинки и дороги, и была она такой маленькой, как воробей и поэтому решили назвать ее Снегурочкой (тоже реально существовавшее имя на Руси, но довольно редкое. Оно имеет свои корни в древнерусском языке и происходит от слова «снегур», что означает «снежный горобец», а «горобец» — это воробей). Так получается Снегурочка не внучка, а дочка деда Мороза? Да, но вернемся к нашей истории, и вы поймете, почему Снегурочка стала внучкой.

В эту же страшную зиму кузнец пошел за дровами и вернувшись, сильно захворал. Не смог он побороть эту жуткую хворь, от которой вскоре и скончался. Та зима унесла с собой много жизней, суровые и страшные тогда зимы были, вот люди и пытались, как-то огородить себя от таких страшных бед, совершая обряды жертвоприношений для зимних духов, живущих в лесах, а если дух не забирал жертву, то насылал сильный мороз. Это означало только одно «Что прогневали они чем-то Богов» и Боги наказывали их тем, что забирали жизни близких людей. Мало или много прошло времени с той поры, но случилась в семье Мороза еще одно горе. В праздник Ярилы — Солнца, Снегурочка, играя с подружками в прятки-догонялки, убежала в лес. Подружки вернулись, а Снегурочка нет. Долго блуждала она по лесу и повстречала раненого медведя, который ревел от боли. Боль причиняла ему, торчащая из-за его спины стрела, которую всадили в него местные охотники. От злости и боли, поднялся медведь на задние ноги и тяжелой, косматой лапой размахнулся и ударил Снегурочку. Упала Снегурочка на мягкую траву и ее белое личико стало еще белее, глазки ее потускнели, а трава под ней стала алой, как заря. Вот тогда — то Мороз сильно загоревал и Весея вместе с ним ударилась в плач, долго страдали они, долго плакали, неделя прошла, за тем другая, а горе родительское все не утихало, уж так сильно они любили дочь свою Снегурочку.

И разозлился Мороз жутко, затаил обиду на всех, но больше всего на себя самого, что не смог воспитать, должным образом, свою единственную дочь, что от безграничной и сильной любви, позволял ей многое, что отпустил ее одну играть с подружками, что сам не уберег доченьку свою. От злости своей решил Мороз пойти в лес, захотел он найти того медведя и задумал страшное сотворить с ним. Но лесной дух, сам послал медведя к дому Мороза. Увидел Мороз медведя у своего дома и взглянул в его глаза, и как будто бы голос с неба, сказал Морозу, указав, что это тот медведь, который убил его дочь. Овладела Морозом ярость невиданная, бросился он на медведя, схватил его, но медведь не хотел бороться. Тогда решил Мороз взять топор и изрубить медведя. Но взявши в руки топор, обернувшись, он, увидел, как медведь склонился перед ним. Увидал Мороз осколок стрелы, торчащий в спине медведя и слезы, выступающие из его глаз. Жалко ему стало медведя, отбросил он топор, вынул стрелу из спины медведя и вспомнил как, когда-то дал себе обещание защищать животных и не давать их в обиду. Обозлившись на охотников, причиняющих боль животным и любому зверю лесному, решил Мороз вместе с женой уйти в лес. Построили избушку в лесной чаще, обустроили полянку рядом для животных лесных и стали так жить, в единстве с природой, лесом и зверьем. Животные для него стали как дети, уж как он о них заботился, настолько хорошо, что и медведи, и белки и зайцы все любили приходить к его избушке. А в зимнюю пору, избушка его наполнялась звериными малышами, где их согревали, поили и растили. Да и потчевать в избушке у Дедушки было чем. Очень любил Дедушка квас, да узвар, вот его и варили, да пироги разные с ягодами да с грибами, которыми очень любили лакомиться мишки. Так вот и жил Мороз со своей женой в лесу.

Глава 2

Внучка

Однажды прогуливаясь по зимнему лесу, Дед Мороз увидел, что под елью сидит человек, подойдя по ближе, различил он в человеке молодую красавицу, лет шести на вид, которая замерзала от холода. Ее принесли в жертву злому зимнему духу.

И вспомнил Дедушка, что он сам был также оставлен в лесу и если бы кузнец его не забрал к себе, то он бы погиб. Спросил он у красавицы:

— Тепло ли тебе красна девица? — А красавица ему тоненьким, еле — живым голосом отвечала:

— Тепло дедушка, ох тепло!

Не поверил он ее словам и только хотел спросить ее снова, как увидел, что девочка упала на дорожку и лежит на снегу — не шевелиться. Не раздумывая, взял он девочку на руки и понес ее в свою избушку. Девочку отогрели, напоили горячим отваром и укутали теплой шубой. Смотрел на нее Дедушка, и увидал в ней свою дочку, ну очень она была похожа на нее: такая же маленькая, хрупкая точно воробушек, такая же белая, как снег. И покатилась слеза по щеке Дедушкиной, и подошел он к жене, и спросил:

— Посмотри на нее, не напоминает ли она тебе Снегурочку? Весея посмотрела на девочку и заплакала.

— До чего же она на нее похожа! — сказал Мороз — Скажи, как мне родимая, как ты в лесу оказалась? — спросил он у девочки.

— Забрали со двора и отвезли в лес, привязали да уехали. Выбраться то я выбралась, от веревок освободилась, а вот обратную дорогу не нашла.

— Это как же тебя забрали, а отец и мать твои, как этого допустили?

— А нету у меня ни отца, ни матери, умерли они, я еще маленькая была. Так и жила одна в доме.

— Ну, тогда будешь жить у меня! А как звать то тебя?

— Не знаю дедушка — ответила девочка.

— Да как же это? — удивился Мороз. — А вот так. Родители умерли рано, я еще совсем маленькой была, выходила меня бабушка, она тоже вскоре умерла, а по имени меня, она никогда не называла, она меня воробушком называла.

И решил тогда Дед Мороз оставить ее в своей избушке, и дал ей имя Снегурочка, в честь своей любимой дочери. А так как она его ласково звала дедушкой, то согласился он звать ее внученькой, а Весея — стала для нее бабушкой.

И тогда пришло в дом Мороза счастье и радость. Давно не звучали в его доме девичий, звонкий голос и топот маленьких ног. И рассказала ему Снегурочка, что в селении есть домик, где живут трое ребятишек, которые остались без родителей.

Стало жалко Морозу этих ребятишек, и захотел он что-нибудь доброе и хорошее для них сделать, решил смастерить для них игрушки. Но не знал, как эти игрушки им подарить. Прийти в селение опасно, люди боятся его и считают злым духом, а значит могут что-нибудь не доброе сделать. И решил в одну из зимних ночей, пробраться в селение. Так и сделали.

Привела Снегурочка Дедушку к домику, где жили ребятишки, и пока они спали, Дедушка положил несколько игрушек на порог и вернулись в лес. Утром ребятишки открыли дверь и, увидав игрушки, не поверили своим глазам. У них никогда таких игрушек не было, у них из игрушек были только палочки, да камушки. На другую ночь Мороз со Снегурочкой снова отправились к этому дому (принести игрушки) и на пороге увидали мешочек, а в том мешочке сухарик. Понял дедушка, что это благодарность за игрушки и сердце его забилось сильно, сильно и какая — то неведомая доселе теплота — наполнила его тело, и решил он чаще приносить этим детям подарки. А однажды довелось Дедушке увидеть, как ребятишки радостно играют с его игрушками, как они широко улыбаются и звонко смеются. Понял тогда дедушка, что его подарки приносят много радости и для них это настоящее чудо. Однажды ночью, один из ребятишек, выглянув в окошко, увидел, как Мороз выходит из леса с мешком в руках. Поначалу он сильно перепугался и спрятался. Вдруг увидел он, как огромная тень вступает на порог его дома. Тогда он подумал, что это злой дух пришел забрать его в лес, а в том мешке сидят дети, которых он украл из других домов. Но в скором времени тень от дома отдалилась, и вскоре вовсе пропала совсем. Увидев через окно, что Дед ушел обратно в лес, мальчонка открыл дверь и увидел на пороге корзинку с медовыми пряниками. На следующий день, чуть только прокричали петухи, он разбудил своих друзей и рассказал то, что видел ночью. В следующую ночь Дедушка на пороге дома, снова нашел мешочек, развернув его, он увидел бересту, на которой были нацарапаны рисунки. Это было первое письмо Дедушке Морозу.

Что было нацарапано на той бересте даже Дедушка уже запамятовал, но с того дня, слух про Дедушку прошелся по всему селению. Придя к дому в очередной раз, Дедушка обнаружил уже не одно послание, а несколько и все они были с разными рисунками. И с каждым разом, таких рисунков становилось все больше и больше, и вскоре их стало так много, что дедушка стал не успевать мастерить игрушки, да и материалов столько не найти, и от усталости прекратил Дедушка свои походы в селение. Всю весну, лето и осень он мастерил игрушки. И с приходом зимы Дедушка возобновил свои чудесные деяния.

Только он уже не стал носить игрушки каждую ночь, а решил выбрать одну ночь, на праздник. Этим праздником был отнюдь не Новый Год, так как такого праздника еще не было тогда на Руси, но был свой праздник.

Самым близким по времени празднования и по культурным традициям к современному Новому Году — была Коляда. Этот день посвящался богу Коляде, доброму олицетворению зимы и покровителю детей. И по сей день во многих селах приближение новогодних и рождественских дней встречают колядованием. Дети наряжаются в костюмы разных зверят и многих других, берут в руки звезду на палке и ходят по домам. В обмен за свой визит колядники получают разные сладости и угощения.

После чего, под вечер, молодежь сравнивает количество «добычи» каждой компании, а потом все это весело вместе съедается. Коляда приходился на день зимнего солнцестояния — самый короткий солнечный день в году. Зимний праздник избавлял людей от всех хлопот — бытовых обязанностей было слишком мало, поэтому люди могли посвятить свое свободное время гуляниям. Именно поэтому Дедушка и выбрал этот день для своих чудес (тайному дарению подарков). Он надевал разноцветные шубы, подражая красочным колядникам, и мог спокойно ходить по селению в праздничную ночь, не боясь, что его заметят и узнают в нем тайного дарителя. Так и повелось в том селении, дети «рисовали» на березовой коре рисунки изображающее то, чего они бы хотели получить, а Дедушка ночью их собирал, и весь год мастерил игрушки, и Снегурочка с Весеей ему в этом помогали. И каждый год с наступлением Коляды, детишки у своих дверей находили маленькие мешочки, в которых были подарки: из дерева, из ткани, и медовые пряники, которые пекла Весея.

Так продолжалось долго, до того момента пока Дедушка не захворал и перестал носить подарки, Снегурочка одна ни за что бы ни справилась с таким количеством игрушек, а жена и сама была не в силах куда-то идти. И тогда с Дедушкой случилось настоящее чудо.

Глава 3

История Нового года

Конечно говоря о Дедушке Морозе, нельзя не сказать о таком празднике как новый год, так как Дедушка является неотъемлемой частью нового года. Я затронул уже тему этого праздника, рассказывая историю происхождения Деда Мороза и решил, немного уделить этому празднику больше внимания, и поговорить про него, а потом мы продолжим знакомиться с историческим путем Дедушки Мороза.

Как я уже рассказывал, изначально Дедушка Мороз дарил подарки отнюдь не в Новый год, а в другой праздник под названием Коляда, так как такого праздника как Новый год (в современном понимании) тогда не было. Что за праздник «Коляда» расскажу чуть по — подробнее, хотя я уже и рассказывал это чуть выше, но ничего страшного не случиться, если мы немножко отойдем назад от нашей истории и повторим, тем более может быть, случилось такое, что вы потеряли суть мысли или глазами прошли мимо этой истории, случайно проскочили.

Коляда — (коляда в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Одной из характерных черт святок (как и масленицы) является ряжение, надевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных масок и шумные карнавальные пляски в домах и на улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, гуся, журавля. [1]) — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января. Славяне отмечали Коляду, когда день «на воробьиный скок» прибыл, и начинало разгораться зимнее солнце (то есть в период зимнего солнцестояния). Перед празднеством кудесник выл волком (вещий вой), прогоняя злых духов. По окончании зачина, всем подносилась братина с хмельным напитком, и обавник (читающий славления и приговоры на обрядах во время праздников) восклицал:

«Овсень, куда едешь? Мосты мостить!

Кому ездить? Коляде государю!

На чем ему ездить?

На солнечной свинке!

Чем погонять?

Поросенком!»

Колядовать дети собирались под окнами богатых крестьян, величали хозяина в песнях, твердили имя Коляды и просили денег. Святочные игрища и гадания — остатки этого праздника древних славян. Обряды сохранились в народе и в последнее время становятся все более популярными. «Колядники» рядятся в одежды, изображают зверей, чертей, с музыкой, с торбами, в которые собирают угощения, ходят по улицам, поют колядки. Коляда — веселое, желанное божество.

Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики), поминают Тура. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно нужно попробовать узвар и кутью. Праздник заканчивали игрищами. Обязательно нужно было вкатить горящее колесо в гору со словами: «В гору катись, с весной воротись». Позже с приходом христианства на Русь Коляда немного трансформировалась из нее ушли, а точнее были прогнаны языческие начала и основы и были заменены христианскими.

Вот как это происходило, например, в Вологодской губернии Российской империи: «…в биток набитую избу ввалились ряженые. Здесь есть и седой как лунь старик с клоком кудели вместо бороды, с батогом в руках; цыган с неизменной принадлежностью своего промысла — кнутом; цыганка с ребёнком-чучелом в руках; нищие, девушки-парни, парни-девушки. Вся эта толпа кричит, смеётся, пляшет. Вот седой старик начинает свои повествования. Цыган заводит речь о лошадях. Цыганка начинает гадать судьбу девушек. Нищие просят милостыню» [2]. Пляски ряженых отличались от тех парных или коллективных плясок, которые исполнялись на праздниках. Вслед за ряжеными парни и девушки изображали «странные движения», «прыжки и гарцевание», «удивительные и преотчетливые движения ногами», «всевозможные вихляния, верчения и кувыркания». Всё сопровождалось звоном, шумом, грохотом, треском, лязгом печных заслонок, железных вёдер, ложек, палок, сковородок и т. п.

Во многих областях Украины, а также в районах Белгородской и Воронежской областей России после колядования обычно усаживали детей (колядовщиков) на порог дома на охапку сена, заставляли их «квохтать» — «чтобы куры лучше неслись» [3]. Чествования Коляды было введено празднование Рождества Христова как символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий год станет удачлив.

В колядках много посвящений, предназначенных отдельно для хозяина, для хозяйки, для детей:

Пришли святки-колядки

На липовых саночках.

Саночки поломалися,

Рубашечки помаралися,

А колядки потерялися…

Бегла свинка от Максимка,

Да сгубила коляду,

А ты, хлопчик,

Не гуляй, не гуляй,

А колядки собирай, собирай…

Отражены коляды и в поговорках. «На коляды ночью трещит, а днём плющит». «Пришли колядки — блины да оладки». «Колядки — хозяйские порядки».

Не дуй, не вей, метелица.

Коляда!

Не завевай дороженек,

Коляда!

Я к мамке иду, веночки вью.

Коляда.

От мамки пойду, венок разовью.

Коляда!

Цветок упадёт, слеза проплывёт.

Коляда!

А где венок — там ручеёк. Коляда!

У белорусов и украинцев, в меньшей степени у русских, иногда колядники показывали кукольные представления театра-вертепа (белорусс. батлейка) с Рождества и в течение Святок [4]. Языческие празднования слились с днем рождения Иисуса Христа, и Святки уже отмечали с 6 по 19 декабря, то есть от Рождества до Крещения. Эти рождественские традиции сохранились и по сей день. Сегодня Коляду празднуют c 7 до 19 января.

Колядам предшествовал строгий шестинедельный пост, во время которого необходимо было придерживаться многочисленных ограничений в еде и поведении. Поэтому праздник ждали с большим нетерпением. Во время Коляд обязательно проводили три обрядовых ужина-кутьи с разницей примерно в неделю. Сначала праздновали бедную (постную) кутью, затем богатую (щедрую), третья кутья снова была постной (водяной). На столе также были блины, квас с грибами, рыба, овсяный кисель и каша. Особое место в праздничные дни Коляды занимали гадания. Проводили их, как правило, с вечера накануне Рождества Христова и до 14 января (Старого Нового года). Считалось, что именно в эти дни девушки могут узнать свою судьбу, увидеть жениха и даже предугадать дату свадьбы.

Вот такой был праздник, но самое интересное, что новый год, как отдельный праздник был, но он не имел ничего общего с современным новым годом.

Новый год — это постепенное формирования представлений о Новом годе как о календарном празднике, который обозначает переход к новому жизненному циклу. История новогоднего праздника фактически охватывает тысячелетний период существования российского государства. Как и многие народы мира, наши предки в разные эпохи началом Нового года считали разные даты: 1 марта, 22 марта, 1 сентября, 1 января. Также в течение долгого времени праздник находился в «тени» Рождества. Главным и любимым он становится только в советскую эпоху.

Человечество отмечает Новый год с древнейших времен. Первые упоминания о Новом годе содержатся в письменных источниках Месопотамии, и случилось это в III тысячелетии до нашей эры. Здесь, в междуречье Тигра и Евфрата, зародились древние цивилизации Шумер, Вавилон, Ассирия. Сведения о празднике ученые почерпнули, изучая клинопись на глиняных табличках.

__________________________________________________________________

[1] Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. — М.: Наука, 1987. — 782 с

[2] Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде // Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера. — Архангельск: Общество изучения Русского Севера, 1913. — №1. — С. 23–26.

[3] Христова Г. П., Ревнева С. Н. Календарные праздники и обряды Воронежской области // Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. — Вып. III / Сост. Т. Ф. Пухова, Г. П. Христова. — М.: Издательство ВГУ, 2005. — С. 7—21

[4] Вертеп / Софронова Л. А. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Межд. отношения, 1995. — Т. 1: А (Август) — Г (Гусь). — С. 343–345. — ISBN 5-7133-0704-2.

Празднование Нового года было сопряжено со временем начала полевых работ в марте месяце. Торжества продолжались целых двенадцать дней, и сопровождалось грандиозными мистериями, карнавалами и шествиями в честь светлого бога Мардука, победителя темных сил и смерти. Традиция празднования Нового года с наступлением весны и пробуждением природы была наиболее распространенной в древнем мире, в дохристианскую эпоху. Начало празднования нового года следует искать в глубокой древности. Так у древних народов новый год обыкновенно совпадал с началом возрождения природы и в основном был приурочен к марту месяцу.

На Руси существовало долгое время пролетье, т.е. первые три месяца, и с марта начинался про-летний месяц. В честь его праздновали авсень, овсень или тусень, который впоследствии перешел на новый год. Самое же лето в древности заключалось в нынешних трех весенних и трех летних месяцах, — последние шесть месяцев заключали зимнее время. Переход от осени к зиме тушевался подобно переходу от лета к осени. Предположительно, первоначально на Руси Новый год отмечался в день весеннего равноденствия 22 марта. Масленицу и Новый год отмечали в один день. Зиму прогнали — значит, наступил новый год. В «новый год» на Масленицу, как и сейчас, веселились, пекли блины, которые символизировали солнце, устраивали игрища, сжигали чучело. Всем миром радовались наступлению теплых весенних дней и началу земледельческого сезона, дарившему надежду на хорошую сытную жизнь.

Вместе с христианством на Руси (988 г. — Крещение Руси) появилось новое летоисчисление — от сотворения мира, так и новый европейский календарь — Юлианский, с закрепленным названием месяцев. Началом нового года стало считаться 1 марта. Необходимо было исполнять, так называемый, Богослужебный круг — на каждый день в православном календаре приходится праздник в честь Иисуса Христа, Богоматери или святых. Летоисчисление стали вести от Сотворения Мира. Единого государства долгое время не было. В период феодальной раздробленности в независимых княжествах новый год отмечали в разные даты, но почти обязательно весной: 1 марта или 22 марта (День весеннего равноденствия), на Пасху.

К концу XV века в России формируется единое централизованное государство. 1492 год был для наших предков «юбилейным». Это 7000 год от Сотворения Мира. В едином государстве должна быть одна дата наступления Нового года, как тогда говорили и писали, «новолетия». Также 1 сентября совпадало с началом Нового церковного года. По одной версии в конце 15 века, а по другой в 1348 году православная церковь перенесла начало года на 1 сентября, что соответствовало определениям Никейского собора. Перенос должен быть поставлен в связь с возрастающим значением христианской церкви в государственной жизни древней Руси. Укрепление православия в средневековой Руси, установление христианства как религиозной идеологии, естественно, вызывает использование «священного писания» как источника реформы, вносимой в существующий календарь. Реформа системы календаря проводилась на Руси без учета трудовой жизни народа, без установления связи с сельскохозяйственными работами. Сентябрьский новый год утверждался церковью, следовавшей слову священного писания; установив и обосновав его библейской легендой, русская православная церковь сохранила эту новогоднюю дату вплоть до современности как церковную параллель гражданскому новому году. В ветхозаветной церкви месяц сентябрь праздновался ежегодно, в ознаменование покоя от всех житейских забот.

Причем гуляли Новый год не только по календарю, но и по временам года. До 1700 года Новый год — отмечали в России 1 сентября. И в церковном календаре годовой цикл начинается с сентября, так называемое новолетие. Это в 1492 году великий князь Московский и всея Руси Иван III Васильевич утвердил постановление церковного Собора о переносе новолетия на первый сентябрьский день. Первое число сентября народ знал, как день святого Симеона Столпника. Считалось, что к первому дню осени завершались основные работы, связанные с уборкой урожая. Торжественная встреча «новолетия» становится своего рода «государственным праздником». Разрабатывается специальный пышный церемониал, в котором принимаю участие тысячи людей разных сословий и знатности. В общих чертах церемониал сохраняется на протяжении столетий. Основное действие разворачивается на площади перед Успенским собором Московского Кремля. В ночь на 1 сентября после выстрела кремлевской пушки звонили колокола Ивана Великого, и люди желали друг другу счастья, троекратно целовались, гуляли. В процессе торжественной встречи Нового года в Первопрестольной принимали участие тысячи горожан. Патриарх в сопровождении духовенства с иконами встречает Великого князя с семьей. Он благословляет Его Царское Величество и произносит большую речь с пожеланием царю и всему народу счастья, здоровья и многия лета. Подтверждая слова Патриарха, собравшийся народ восторженно кричит: «Аминь». Заканчивается церемония праздничным богослужением в главном храме Московского государства — Успенском соборе.

Таким образом, новый год стали вести с первого сентября. Этот день стал праздником Симеона первого столпника, празднуемый и сейчас нашей церковью и известного в простонародье под именем Семена летопроводца, потому что этим днем оканчивалось лето и начинался новый год. Он был у нас торжественным днем празднования, и предметом разборов срочных условий, собирания оброков, податей и личных судов.

За пределами Первопрестольной — осеннюю «смену лет» отмечали весело: водили хороводы, устраивали уличные игры и пирушки-складчины. Но народ не забывал и про старый Новый год — мартовский. традиция двух Новых годов — по новому стилю и по-старому — на самом деле родилась не после 1918-го, с переходом с юлианского на григорианский календарь, а намного раньше, с 1492 года. Только даты были другие, не как в наше время. Сейчас 1 января по новому стилю и 14 января по-старому. А тогда были 1 марта и 1 сентября. А с 1700-го народ отмечал Новый год тоже дважды: 1 сентября и 1 января.

Последний раз Новый год в день 1 сентября на Руси был отпразднован с царской пышностью в 1699 году. Устроителем торжеств был первый русский генералиссимус Алексей Семенович Шеин. Он собрал бояр, гражданских и военных чиновников, большое число матросов. К ним подходил сам царь Петр I и наделял каждого главным символом нового года — яблоком. Почему именно яблоко спросите вы? Вряд ли найдется какой-нибудь другой плод, который бы сыграл в истории человечества более значимую роль, чем яблоко. Вспомним Адама и Еву, Троянскую войну — Париса и Елену Прекрасную, молодильные яблоки. Яблоко с приходом христианства имело большую символическую силу. И новогодние елки в старину украшались яблоками!

Но именно с яблоками, точнее их неурожаем, связана еще одна традиция. Которая жива до сего дня. Это украшение елки шарами. Случилось так, что 1850 год в Европе был засушливым, настоящие яблоки не уродились, вот и пришлось их заменить искусственными. Так появились стеклянные елочные шары.

(со слов А. Л. Мясникова).

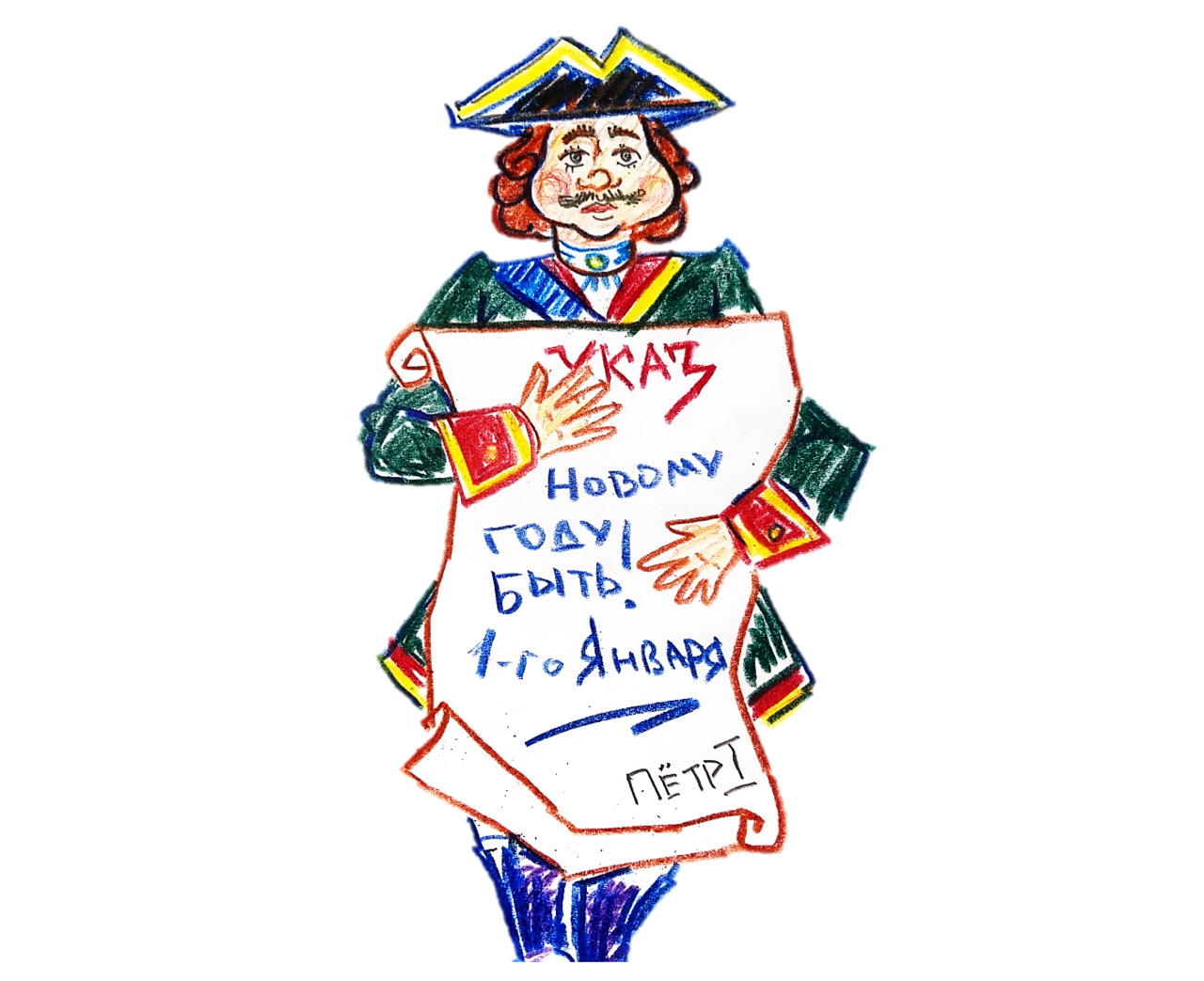

Каждый заздравный кубок царя Петра сопровождался выстрелом из 25 орудий. А уже 20 декабря 1699 года царь Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Это было сделано по примеру всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. Целиком перевести Русь на новый григорианский календарь Петр I не мог, так как церковь жила по юлианскому. Однако царь в России изменил летоисчисление. Если раньше годы считались от сотворения мира, то теперь летоисчисление пошло от Рождества Христова. В именном указе он объявил: «Ныне от Рождества Христова доходит тысяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с 1-го числа настанет новый 1700 год купно и новый столетний век». Следует отметить, что новое летоисчисление еще долго существовало вместе со старым, — в указе от 1699 года разрешалось писать в документах две даты — от Сотворения мира и от Рождества Христова. Петр I издал два именных указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года.

Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 7208 г. «от сотворения мира» таким образом, стал 1699 г.) и праздновать Новый год по примеру европейских христианских государств 1 января. При этом григорианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. Петр Первый не просто изменил дату наступления года — он указал соотечественникам отныне весело и громко праздновать это событие: украшать дома хвоей, запускать ракеты, зажигать огни. В Петровском указе писалось: «…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых… а людям скудным каждому, хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь…". В указе речь шла не конкретно о ёлке, а о деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами, фруктами и даже овощами, а наряжать елку стали намного позднее, с середины прошлого века. Указом от 30 декабря 1699 г. Петр I повелел украшать главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы — поставить «по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей». За образец предлагалось использовать ели, установленные в Гостином дворе.

Все это было для них чудом и волшебством. Дедушка с детства очень любил сказки, в которых было множество волшебных чудес и поступков, и в своем деле, он находил что- то волшебное, ведь он совершал доброе дело, а любое доброе дело — является настоящим чудом. Дедушка и, правда считал себя волшебником, потому что он, мог сделать каждого человека счастливым и ему это ужасно нравилось. И Дедушка одаривал своими подарками уже не одно селение. Этот обычай царь перенял у живших в Немецкой слободе (ныне — район Лефортово) европейцев. Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, по указу царя был организован фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Праздник Нового года продолжался семь дней. Тогда же возникла традиция устраивать маскарады и народные гуляния. При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских. Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-Петербурге в здании Екатерининского (ныне — Московского) вокзала. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве их проводили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (ныне — Дом Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей. Ели наряжали и устанавливали на Рождество 25 декабря, и они стояли до Нового года или Крещения 19 января. Новогодние торжества воспринимались лишь как дополнение к рождественским. Первые елочные игрушки были связаны с христианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве украшений использовали также свечи, сладости, фрукты, орехи и др. Макушку елки венчала, как правило, звезда (символ Вифлеемской звезды). Позднее из Германии стали привозить стеклянные елочные игрушки. В конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус — на заводе, основанном близ Клина князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I. Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а празднование Нового года стало носить светский (не церковный) характер. В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Еще одна интересная и смешная история произошла с Петром 1 в Новый год, и касается она именно Деда Мороза. Образ Деда Мороза в русском фольклоре складывался на протяжении многих веков. Мне нравится правдивая легенда, связанная с эпохой Петра I. Тогда по его указу в России, появилась не только рождественская елка, но и Дед Мороз Красный Нос, а точнее эта присказка «Дед Мороз — красный нос». С цветом носа и связано предание. Петр I, указав украшать дома елками на европейский «манир» и веселиться, отправился в ночь проверять, все ли выполняют царский указ. Когда он зашел к боярину Федору Ромодановскому, то обнаружил последнего лежащим на полу без чувств. Федор веселился не на европейский «манир», а на русский. Спал, опьянев. А боярский нос был просто алым. В наказание Петр приказал боярину обрядиться в шубу и ходить всю ночь по домам москвичей, вручая подарки. Что тот и выполнял из последних сил. С тех пор в народе стали связывать образ доброго дедушки, появляющегося в новогоднюю ночь, с красным носом.

Инициатива царя, по примеру Европы, торжественно отмечать Новый год 1 января постепенно сошла на нет

После Октябрьской революции 1917 года правительством страны был поставлен вопрос о реформе календаря, так как большинство европейских стран давно перешло на григорианский календарь, принятый Папой Григорием XIII еще в 1582 году, а Россия все еще жила по юлианскому. 24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря». Подписанный В. И. Лениным документ был опубликован на следующий день и вступил в силу с 1 февраля 1918 г. В нем, в частности, говорилось: «…Первый день после 31 января сего года считать не 1-м февралем, а 14 февраля, второй день — считать 15-м и т. д.» Таким образом, русское Рождество сместилось с 25 декабря на 7 января, сместился и новогодний праздник. Пройдет совсем немного лет, и новогодний праздник «заберет» многие рождественские традиции и атрибуты (ёлка, Дед Мороз, подарки). Новый год станет главным и любимым в народе праздником. В этом смысле свое значение он сохраняет до настоящего времени. Так же официально старая крестьянская традиция отмечать новый год дважды, станет еще более официальной и повсеместной.

Отмечать новый год будут по-новому (1 января) и старому (14 января) стилям. Сразу возникли противоречия с православными праздниками, ведь, изменив даты гражданских, правительство не тронуло церковные праздники, и христиане продолжали жить по юлианскому календарю. Теперь Рождество праздновалось не до, а после Нового года. Но это совершенно не смущало новую власть. Даже напротив было выгодно разрушение основ христианской культуры. Новая власть вводила свои, новые, социалистические праздники. В 1929 году произошла отмена Рождества. С ней отменялась и елка, которая называлась «поповским» обычаем. Был отменен Новый год. 31 декабря 1935 года елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала праздником «радостного и счастливого детства в нашей стране», — прекрасным новогодним праздником, который продолжает радовать нас и сегодня. В 1949 году 1 января стал нерабочим днем. Вот так и появился наш любимый праздник — Новый год!

Так называемый Старый стиль — это календарь, введенный в действие еще римским императором Юлием Цезарем (юлианский календарь). Новый стиль — это реформа юлианского календаря, предпринятая по инициативе Папы Римского Григория XIII (григорианский, или новый стиль). Юлианский календарь с точки зрения астрономии был не точным и допускал ошибку, которая с годами накапливалась, что в результате выливалось в серьезные отклонения календаря от истинного движения Солнца. Поэтому григорианская реформа в какой-то степени была необходима. Разница между старым и новым стилем в XX веке составляла уже плюс 13 дней! Соответственно, день, бывший по старому стилю 1 января, в новом календаре стал 14 января. И современная ночь с 13 на 14 января в дореволюционные времена была новогодней ночью. Таким образом, отмечая Старый Новый год, мы как бы приобщаемся к истории и совершаем дань времени. Как ни удивительно, но Православная церковь живет по юлианскому календарю. В 1923 году по инициативе Константинопольского Патриарха состоялось совещание Православных Церквей, на котором было принято решение об исправлении Юлианского календаря. Русская Православная Церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем участия.

Узнав о совещании в Константинополе, Патриарх Тихон все же издал постановление о переходе на «Новоюлианский» календарь. Но это вызвало протесты и нестроения в церковном народе. Поэтому постановление было отменено менее чем через месяц. В Русской Православной Церкви заявляют, что перед ней в настоящее время вопрос о перемене календарного стиля на григорианский не стоит. «Подавляющее большинство верующих привержено сохранению существующего календаря. Юлианский календарь дорог нашему церковному народу и является одной из культурных особенностей нашей жизни», — сказал секретарь по межам православным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Православный Новый год отмечается 14 сентября по сегодняшнему календарю или 1 сентября по Юлианскому. В честь православного нового года в храмах служатся молебны на новолетие.

Глава 4

Новые времена

С появлением письменности — появились и славные традиции писать Дедушке Морозу письма, с появлением промышленности изменились и потребности у детей, а с потребностями изменились и дедушкины гостинцы, а что самое главное изменился и способ их получения.

Нет, конечно же, Дедушка, как и прежде, доставлял подарки сам, но с увеличением его славы, увеличивалось и количество подарков. Тогда Дедушка пересел на тройку быстрых коней, смастерил для себя быстрые сани и стал обзаводиться помощниками. Когда о дедушке узнали по все стране, Дедушка задумался о том, что он может осчастливить не только детей, но и помогать их родителям в их воспитании. Он не забыл про потерю своей любимой доченьки и продолжал винить себя в непутевом воспитании. Чтобы исправить это и помочь родителям не допускать его ошибок, Дедушка придумал правила получения подарков — Что должен делать ребенок, чтобы получить подарок? С того момента подарки от Дедушки стали получать не все, а только лишь хорошие и послушные дети, которые правильно и прилежно вели себя весь год. Дедушка даже вел список хороших и плохих детей. Каждый день дедушка посылал своих помощников, приглядывать за детьми и так он узнавал все, все, про каждого ребенка. Помощниками могли быть все, и звери и птицы и даже сами родители, которым по нраву пришелся свод правил от Дедушки Мороза «Что подарок — есть поощрение ребенка, за его прилежное поведение и добрые дела. Отсутствие подарка — есть указание на то, что в его поведении были прорехи и нужно подумать над ними и исправиться!».

Менялись времена, менялись люди, и Дедушка менялся вместе с ними, так же, как и менялось его имя в устах народа. Неизменны были только его заповеди и правила, которые он свято чтил и внушал каждому. С приходом христианства на Русь старославянское имя Мороз признали языческим отголоском и стали очернять его образ, как и все старое, языческое прошлое.

Праздник Коляды был отменен, а на его место пришел новый праздник — Рождество. Но Дедушка все равно продолжал творить чудеса, ни смотря, ни на что. Люди, конечно же, не забывали про Дедушку и очень любили его, и уважали и даже из уважения дали ему отчество «Иванович», чтобы обращаться к нему с почтением. Люди настолько любили Дедушку, что каждый хотел исполнять его правила, дабы получить от него гостинец и в праздничную ночь увидеть его, как он приносит подарки. Каждый хотел прикоснуться к нему, поговорить, настолько было велико желание встречи с Дедушкой, что люди стали рассказывать различные истории о встречи с ним и даже сочиняли сказки, для своих детей, где и рассказывали те правила, и заповеди о которых говорил Дедушка. Ещё в XIX веке он был персонажем русского фольклора и детских книжек (например, сказки Одоевского «Мороз Иванович»), и уже не опасался людей и даже время от времени заглядывал на публичные детские ёлки — но редко. Исследователи справедливо утверждают, что на страницах книги перед нами впервые предстает узнаваемый добрый и справедливый волшебник.

«Мороз Иванович» в ХIХ веке многократно издавался, был хорошо известен и входил в почти обязательный список для чтения детей. Но влияние религии было очень сильным, она долгое время не желала признавать Дедушку. Многие родители уже в Российской империи, вместо старых сказок, специально рассказывали детям, что подарки им приносит младенец Иисус, либо честно признавались, что дарят их сами. До определенной пары ХХ века, языческого Мороза не одобряла православная церковь, да и современные дети снова боялись бородатого старика — в их сознании Мороз был суровым зимним властелином из сказок. Которые тоже специально переписывали. Хотя Дедушка Мороз и был очень строгим и не всем детям дарил подарки, но все же злым его назвать никак было нельзя.

«Ведь нельзя всем дарить подарки, особенно тем, кто их не заслуживает, а иначе он сам не поймет хорошо то, что он делает или это плохо. Все мы учимся путем собственных проб и ошибок. Не оступившись не взлетишь, но не всегда падения и отступления видны, иногда нужно на них указать!»

(Дедушка Мороз)

Вскоре к Дедушке стали относиться мягче со стороны религии, а еще позже даже признали его и стали изображать на открытках. На это оказало влияние западная культура, которая также поступила с Дедушкиным коллегой и братом Санта Клаусом, изменив его имя и вымарав его историю из памяти людей, заменив на святителя Николая. Открытки с изображением святого в церковном облачении, а иногда и в зимней шубе стали разлетаться по миру, и дошли до России, где стали печатать свои открытки. Но на наших открытках четко вырисовывались персонажи не только западных сказок, но и наших, а самое главное, на них изредка стал появляться дедушка, который не был похож на святого, а больше напоминал нашего Дедушку Мороза.

Глава 5

Дед Мороз после революции 1917 года

Вместе с тем в реальной жизни Дед Мороз в качестве волшебника-дарителя редко приходил к детям с подарками в то время. Вскоре началась первая мировая война, и стране стало не до праздничных ритуалов. Революция 1917 года едва не поставила крест на зимнем празднике: Рождество, как и прочие даты церковного календаря, большевики решили списать в утиль. Чем помешал добрый Дедушка Мороз большевикам, непонятно. Возможно, в чьем-то воспаленном воображении он являлся одним их значимых символов Рождества.

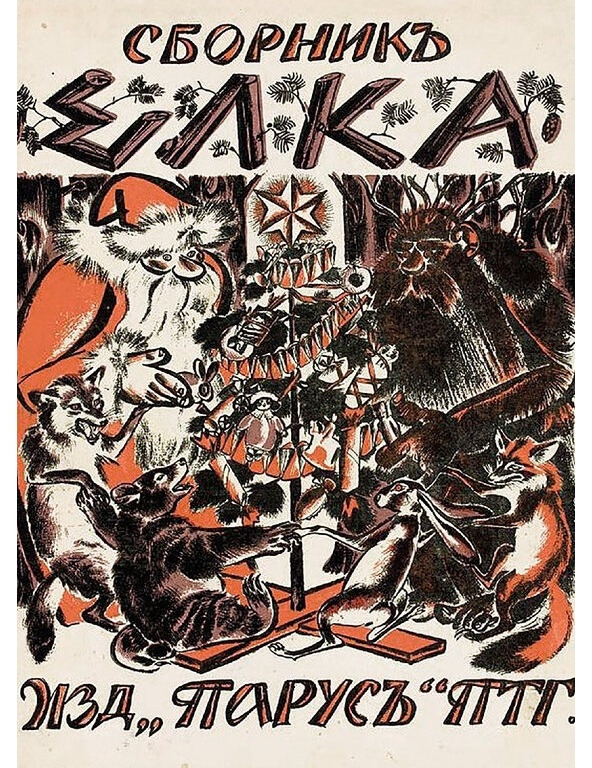

В 1918 году в петроградском издательстве выходит подарочная книга для детей со стихами «Ёлка». В сборник включены произведения Максима Горького, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, Валерия Брюсова. На обложке два божества: Мороз-Карачун и Святобор, Бог леса кружат со зверями хоровод вокруг оккультного древа. Обратите внимание, на верхушке новогодней елки светится не пятиконечная, а шестиконечная Вифлеемская звезда (в этом году только примут официальную символику с «марсовой звездой»).

С 1927 по 1935 год Дед Мороз и новогодняя елка находятся под запретом. Ёлки и прочие ритуальные зимние увеселения были вычеркнуты из быта нового советского государства — в 1929 году Рождество официально стало обычным рабочим днём.

Против Деда Мороза и новогодней елки разворачивается идеологическая война. На пропагандистских плакатах 20-х годов появляется карикатурный образ волшебника. Он заклятый враг Советской власти, неслучайно за ним прячутся такие отщепенцы, как поп и кулак.

На другом плакате волшебник и вовсе изолирован от общества, его поместили за колючую проволоку, а охраняет его красноармеец с винтовкой.

Впрочем, существует множество воспоминаний, свидетельствующих о том, что многие люди эти запреты обходили. Елки для детей устраивались, только в тайне от чужих глаз. А с ролью Дедушки Мороза отлично справлялся отец семейства или очень близкий человек. Да, Дедушка вновь перестал появляться перед людьми, и приходить уже было некуда. Но в каждую новогоднюю ночь, Дедушка Мороз продолжал тайно оставлять подарки, для самых прилежных детей. Но и эту черную полосу в своей жизни, Дедушка перенес, да и длилась она уже не так долго. В 1930-е годы от таких «перегибов» начали отказываться. В ноябре 1935 года И.В.Сталин произнёс знаменитую фразу: «Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее».

Пользуясь, случаем, кандидат в члены ЦК ВКП (б) Павел Постышев, мечтавший вернуть детям праздник, 28 декабря 1935 года выступил в газете «Правда» с предложением организовать для советских детей праздничные ёлки, очистив их от религиозных атрибутов. В декабре 1935 года елка, а с нею и Дедушка Мороз как главный герой новогоднего праздника были неожиданно реабилитированы.

Скорее всего, инициатива, на самом деле исходила от первого лица страны, лучшего друга всех детей товарища Сталина. Просто наверху решили сначала посмотреть, что выйдет из этой затеи.

Поэтому доверили высказать предложение провести елку далеко не самому важному лицу в партии.

В стране заработали елочные базары. 1 января 1936-го «Правда» вышла с новогодним поздравлением советскому народу. Там были хорошие слова и добрые пожелания. Самого Постышева художник Борис Ефимов изобразил улыбающимся, в костюме Деда Мороза с елкой в руках и мешком подарков. Строчка в такой газете, как «Правда», это в советское время руководство к действию. Буквально через день, 30 декабря 1935 года, в Харькове впервые в СССР была организована большая елка, на которой присутствовали 1200 школьников. Кстати, первый Дедушка Мороз из ваты, появился в 1935 году. В начале января 1936 года во многих городах Советского Союза прошли организованные комсомольцами новогодние елки. На некоторых из них появился главный герой праздника Дед Мороз.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.