Бесплатный фрагмент - Иди как можно дальше

Роман

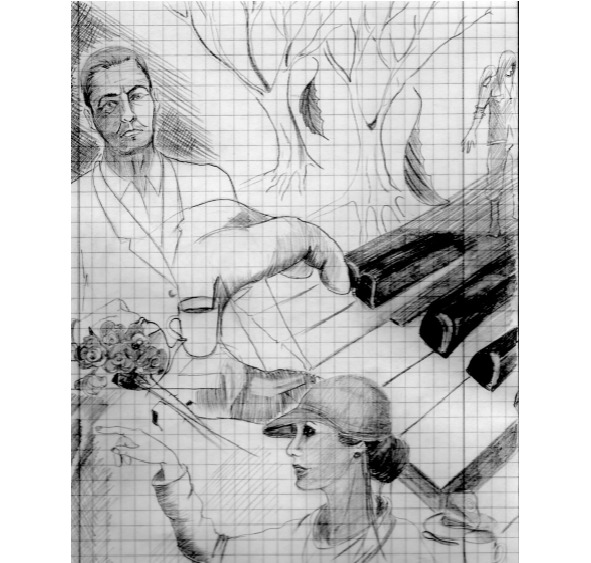

Благодарю за поддержку родителей,

подругу дней моих тяжелых Галу,

любимую Аришу Галич и

художника рисунков Светлану Солодко.

ПРОЛОГ

Иди как можно дальше, а за тобой шаги из фальши!

Не стой, не жди! она сорвёт с тебя последние надежды.

Ты так повержен, что рисуешь пеплом знаки,

И думаешь, ещё вернёшься в прошлый миф?

Не стой, иди…! Твоё разочарованное солнце ещё горит,

Но хочет лишь сжигать в отместку за боль и пыль.

Остынь! там дверь открылась в конце или в начале.

I

Нет ничего чудеснее на свете, чем мужская скупая слеза. Катится она по небритым щекам, как расплавленный воск, обжигает душу и покрывает все мрачным пеплом. И никто не видит бег ее, кроме ангелов небесных. Смотрят они сверху на диво такое и руки на груди белоснежной крестом складывают, молятся о страждущем.

Однажды революционер спросил у маленькой дочери, что такое любовь.

— Любовь, — услышал в ответ он ангельский голосочек, — это когда не хочется расставаться…

Устами младенца глаголет истина. Он обнял дочь, нежно поцеловал, а она вдруг заплакала, не хотела отпускать его.

— Папа, не уходи. Папа, не уходи.

До сих пор он помнил этот миг, когда его закаленное в борьбе сердце сжалось от боли, а на глазах выступили слезы. Он спешил, потому что не хотел, чтобы его дочь видела в таком состоянии. Ушел, потому что обещал уйти до первой на небе звездочки.

На улице его встретила пурга. Она обожгла его жутким морозом и колким снегом, превратив слезы в лед. Сердце тревожно забилось в предчувствии чего-то нехорошего. Было уже темно. Революционер посмотрел наверх, где еще горел свет в окне детской. Там оставалось все родное, все, что было дорого. Он вдруг понял, что ему некуда идти. Бывшая жена живет с другим мужчиной, и скоро у них будет общий ребенок. В этот момент к революционеру подошла бездомная псина. Она лизнула его руку и посмотрела на него печальным взглядом. Он почувствовал, что несчастное создание понимает его лучше многих людей.

— Что, дружок? — спросил он ее и потрепал за ухом. — Холодно?

В ответ псина зевнула. Потом он шагнул в ночь. Снег скрипел под ногами. Тенью вора бродил он между домами, с тоской в сердце, вглядываясь в горящие окна. Он видел людей, что-то обсуждавших на кухне за семейным столом, женщину с грудным ребенком, одиноко стоявшую у окна, стариков, накинутых пледом, смотрящих телевизор, влюбленных подростков, обнимающих друг друга в преддверии ночи. Когда он брел, за ним шла эта псина, поскуливая от мороза. Жестокий ветер трепал ее шерсть, обнажая рваные раны. Революционер жмурился… Потому что прощал всех женщин, которые любили его и выгоняли прочь. От некоторых уходил и он сам. Сейчас смутные очертания этих женщин колыхались в пелене ночи, тянули к нему свои нежные руки, и революционеру было ни одиноко, ни холодно. Но из множества близких ему лиц он видел сейчас лишь одно лицо. Ему помешала гордость простить ее, упасть пред ней на колени и просить прощение не зная даже за что. Он лишь молчал, не смея произнести ни звука. Что-то раздавило его, унизило. И в смутном забытьи сознания он дал пощечину. И ее слезы до сих пор жгли его ладонь, словно угли, мучительно и глубоко.

У революционера мелькнула надежда, что ничего еще не потеряно. Озябшими пальцами он набрал ее номер, но абонент был недоступен. Ужасная тоска навалилась в эту минуту. Он оказался один на заснеженном поле под раскачивающимся желтой петлей фонарем. Псина, которая сопровождала его всю дорогу, затерялась вдали. Прислушиваясь, он слышал, как жалобно скулит она, ища его в горьком тумане ночи и снега…

— Господи, за что?! — вырвался из груди простуженный хрип.

И сейчас он твердо решил сесть в первый же поезд и уехать, куда он не знал, но ему нужно было время, чтобы все обдумать и залечить душевные раны, а дела в столице, он даже надеялся на это, в скором времени сами улягутся и разрешатся в его пользу.

На ступенях вокзала у самого входа лежали бездомные. Стоял крепкий мороз. Все они лежали, безмолвно и безмятежно, плотно прижавшись друг к другу, словно, мертвецы в братской могиле. Революционер смотрел на них с сочувствием, и ему, показалось, что он тоже лежит где-то здесь. Над грудами этих грязных и нечеловеческих тел стелился легкий дымок, указывая на то, что несчастные еще живы и дышат во сне. Он похлопал себя по карманам, и несколько монет со звоном упали в консервную банку у ног бездомных, но даже это не пробудило их утомленные души.

Оставалось около часа до отправления. За одним из столиков интернет-кафе сидела эффектная блондинка с оголенными плечами и накинутым поверх манто из искусственного розового меха. У нее были короткие взъерошенные, словно иголки дикобраза волосы. Он не мог разглядеть ее лица, так как она носила слишком большие затененные очки. Разве что он заметил силиконовые, чересчур эротичные губы. Все это вызвало у него одновременно некое отвращение и нездоровый интерес к ней. Опиум буржуазности витал в воздухе.

Изящные пальчики, блестящие от золота, стучали по клавиатуре, будто они играли увертюру Шопена. На них был наложен очень дорогой маникюр с узором. Блондинка ничего не замечала вокруг, лишь вначале, когда он сел рядом с ней, неловко вздрогнула, будто увидела перед собой привидение. Она поправила прядь своих золотистых волос за ушком и прикусила губу. Заостренный язычок игриво поднялся кверху и коснулся кончика припудренного курносого носика.

Блондинка сидела в социальных сетях, оценивая фотографии респектабельных мужчин на фоне машин, вилл, яхт и различных замков. Все эти счастливчики улыбались с экрана, как заядлые сектанты.

«Женщин, которых любил, не забываешь. Это как дети, которые ушли из дома и не вернулись», — было написано в посте одного из них.

«Но это не должно громить душу мужчине», — настукивали ответ изящные пальчики.

Революционер тайком разглядывал блондинку, пытаясь понять, чем она ему так интересна. Ее как будто кто-то обидел, обманул, и это было так давно, что она сама забыла об этом. Она вдруг оторвалась от клавиатуры и взглянула на циферблат своих прелестных часиков.

— О, майн Гот! — вскрикнула она по-немецки на публику и тут же вскочила, на ходу поправляя юбку.

Она покатила свой огромный чемодан к выходу, даже не взглянула на революционера. Будто его и вовсе не было.

На вокзале глаза разбегались от количества журналов и книг.

— Эй, сынок! — кто-то шепнул за спиной.

Революционер оглянулся и увидел деда с бамбуковыми удочками. Седая борода, шапка-ушанка, тулуп и валенки. За спиной рюкзак.

— Может по стаканчику? — и рыбак кивнул в сторону кафе и икнул, дыша перегаром.

В этот момент подошли двое полицейских с автоматами наперевес. Щупленькие, конопатые, совсем мальчишки с оттопыренными ушами. В новой форме они походили на немецких солдат времен Второй мировой войны.

— Ваши документы, хлопцы, — нахмурился сержант с таким видом, будто перед ним стояли диверсанты. Его руки по привычке были на оружии, и возражать было бесполезно.

Революционер показал паспорт и билет на поезд. С ними все было в порядке, а вот у дедушки возникли проблемы, и его повели в отделение для разборки. Он громко шумел и даже замахивался на полицейских удочками.

— Эй, сынок, ну скажи ты им!

Поезд уже стоял на платформе. Задержавшись с минуту в скованном инеем вестибюле, революционер выскочил на мороз. Не смотря на то, что на нем было длинное пальто и шерстяной шарф, оберегающий ему горло от ветра, он чувствовал, что замерзает.

По перрону шли люди, всматриваясь в заснеженные цифры вагонов. Диспетчер объявлял посадку. Идущая толпа, облепленная снегом, гипнотизировала его. Погода портилась. Снежные хлопья кружились в тусклом освещении вокзала, и, казалось, что все спит и видит черно-белое кино. Леденящий ветер дул пассажирам и провожающим их в лицо, и все шли, наклоняясь вперед, будто бурлаки, тянули за собой баржу своей прошлой жизни. Ветер хлестал их беспрестанно, как будто они провинились перед ним. Все смешалось в кучу. Суетилось. Кричало. Под ногами стаптывались следы, виляли линии от колес чемоданов и тележек. Дымились бычки, спешно брошенные пассажирами перед посадкой в вагон. Тут же скребли лопатами уборщики снега, азиаты в оранжевых куртках.

Подойдя к своему вагону, революционер заметил отпечаток босой ступни, вдавленный в снег. Его это очень сильно удивило.

— Точно сюда? — спросил он у проводника, протягивая свой билет.

В ответ ему лишь кивнули. Проводник от холода и налетающих снежных вихрей втягивал голову и топтался на месте. Казалось, ему было все равно, кто заходит в его вагон.

— Обидно и больно мне, — сипловатым голосом жаловался он кому-то в трубку. — Пригласил в купе двух девиц, хорошие, добротные, водку пьют, на Мальдивах бывали, интеллектуалки… Я даже жениться обещал на одной, потом на другой. Ну, в общем, проснулся, а курицы гриль на столе нет.

Революционер так замерз, что был рад очутиться в прокуренном вагоне. В купе уже был попутчик с приятным лицом, худощавый мужчина лет тридцати, сильно заросший. Его длинные, вьющиеся волосы доходили до плеч. На нем была поношенная солдатская форма. Казалось, что он из нее давно вырос. Местами она была очень коротка ему. Революционер кивнул в знак приветствия, но солдат никак не отреагировал. Взгляд у него был отрешенный. Некоторое время они молчали, сидели напротив друг друга и ждали отправления поезда. От внезапного тепла их разморило. Снег таял на их одеждах и лицах, превращаясь в бисер. Революционеру стало грустно, воспоминания о расставании с родными ему людьми не давали покоя. Только сейчас он заметил, что попутчик был бос.

— Надо уметь через боль рождать свет… — нарушил молчание солдат и запел себе под нос что-то завывающее, степное, отчего стало еще тоскливее.

В коридоре раздались крики. Возмущалась женщина. Она требовала начальника поезда, каких-то свидетелей. Проводник успокаивал ее. Революционер невольно выглянул из купе на шум и признал в дебоширке ту самую блондинку в белых элегантных сапожках, которую он видел в интернет-кафе. Она заметила его, обрадовалась, как давнему знакомому, и потянула свой чемодан за собой.

— Я с ним! — указала она на революционера своим утонченным пальчиком. — И хватит меня лапать!

— Черт знает что, а не купе! — возмутился проводник. — У этого, — и он кивнул в сторону босоногого, — военный билет потерялся, а эта, прости Господи, иностранка с просроченной визой!

Он выглянул из-за плеч скандальной женщины и посмотрел на революционера так, будто тот был единственно порядочный человек в поезде. Маленький рост, короткая шея, яйцевидная голова, толстые, как у африканца губы — все в проводнике казалось безобразным. Его глаза расширились от возмущения, птичий нос крючком вытянулся, готовый всех поклевать к чертовой матери, а щеки надулись, словно набрали полный рот орехов.

Между тем, блондинка, не обращая внимания на его возражения, с боем пробралась в купе и поставила чемодан на сиденье рядом с революционером.

— Этот гадкий пингвин, мальчики, меня не пускает… — пожаловалась она сидящим мужчинам.

— Чего Вы к гражданочке пристаете? — спросил босоногий таким безразличным голосом, глядя в заснеженное снегом окно, отчего работник железной дороги спасовал.

— Извините, я не могу позволить ей…

— У меня билет же есть! — и женщина не на шутку разозлилась. — Я же его приобрела, проблем не было.

— У Вас просрочена виза. Меня накажут! — возразил проводник и опять посмотрел на революционера, как на самого адекватного среди них, ожидая поддержки.

Он вздохнул и поднялся. Ему захотелось помочь всем, сделать так, чтобы все остались довольны. Это была непростая задача, денег у него оставалось после покупки билета лишь на бутылку недорого коньяка.

Поезд неохотно тронулся. Все затряслось, заскрипело. На лицах пассажиров невольно отразилась тревога. Все уставились в окна, словно пытались запомнить очертания заснеженного вокзала. Каждый думал о чем-то своем сокровенном. Вокзал уже скрылся в снежных вихрях, и казалось, что поезд никогда и не трогался, а всегда продолжал свой путь.

Из купе проводника он вышел с бутылкой. Выбор был не ахти. С большим трудом ему удалось уладить конфликт. Он связывал это странное для него желание помочь ей с дорогой. Поезд словно вырвал его, как растение с корнем, и уносил далеко прочь. Одиночество душило. Он чувствовал, как набирает мощь эта стальная машина, как трещат по швам и рвутся нити, связывающие его с болезненным прошлым. И сердце наливалось радостью, той тихой радостью чего-то неминуемого и фатального, но непременно хорошего и обнадеживающего, когда свыкаешься с неизбежностью и чувствуешь, что бог любит тебя.

В купе его вовсе не ждали. Солдатик и блондинка сидели слишком близко друг к другу и ворковали, словно голубки. Когда он поставил бутылку на стол, парочка переглянулась и сделала такую мину, что он почувствовал себя третьим лишним. Но отступать ему было нельзя, поезд был последним пристанищем.

— Я уберу Ваш чемодан наверх? — спросил он, пытаясь сохранить спокойствие.

— Осторожно! — сорвалась с места блондинка, будто в чемодане лежала бомба.

— Но он же мешает!

— Известно, что плохому танцору мешает, — съязвил босоногий солдатик и подставил театрально блондинке свою небритую щеку.

— Ах, милый… — чмокнула она его, оставив на его щеке след своей помады.

Революционер почувствовал укол ревности. Блондинка лукаво улыбнулась ему, и ему ничего не оставалось сделать, как сдвинуть чемодан в сторону и занять свое место напротив этой странной парочки.

— Кажется, едем уже, — сказал босоногий, стуча от холода зубами.

— Бедняжка, тебе надо согреться… — воскликнула блондинка.

Она взяла со стола бутылку и стала изучать этикетку. Мужчины, воспользовавшись моментом, смотрели друг друга, словно соперники на ринге в начале боя.

— Как это романтично ехать в купе с такими мальчиками! — улыбнулась блондинка, и босоногий солдатик протянул свою озябшую руку революционеру.

— А что мы, в самом деле! Господин N…

— Адам, — представился Революционер и обратился к блондинке, — Признаться честно, я видел Вас в интернет-кафе.

— Никогда не думала, что мужчинам интересно шпионить за женщинами.

Женщина привстала, и Адам подумал сначала, что она хочет пожать ему руку, но блондинка, повернувшись, задрав край юбки, обнажила свои упругие ягодицы в кружевных белых трусиках.

— Видите пигментное пятнышко? Его еще называют отметиной Чингисхана или шлепком Аллаха.

— Да, я бы тоже не отказался шлепнуть, — шепнул про себя господин N очарованно.

— Ты поклонник насилия? — с любопытством спросила его женщина и опять села возле солдатика. Затем она сладко потянулась, словно кошечка, прикрывая зевоту ладошкой.

— Меня зовут Луиза, — представилась она. — Дальняя родственница Чингисхана. Адам, откройте, пожалуйста, бутылку. Очень хочется выпить за знакомство.

И как только бутылка была открыта и поставлена на стол, босоногий солдатик тут же схватил ее и поднес к губам. Он пил с такой жадностью, будто это была вода. Адам едва поборол в себе приступ злобы. Он хотел проявить галантность и протянуть коньяк вначале женщине.

Луиза, заметив его негодование, и чтобы уладить возможный конфликт, бережно, но настойчиво взяла из рук солдатика бутылку, и сделала осторожный глоток.

— Сто лет не пила такую муть, — слегка поперхнулась она и засмеялась, передавая коньяк по эстафете Адаму.

Революционер тоже сделал глоток и сразу почувствовал вкус губной помады после Луизы. Он давно не ел, и алкоголь приятно обжигал стенки желудка, быстро всасываясь в кровь. Настроение чуточку у всех поднялось. Ему даже захотелось расспросить солдатика, откуда он взялся и где его обувь, но в дверь постучали.

На пороге стоял проводник с двумя стаканами чая. Луиза от радости хлопнула в ладоши.

— А рюмочки еще принесите, пожалуйста, — попросила она.

— Не держим-с. — сквозь зубы проговорил он, даже не глядя на нее. — Между прочим, распивать спиртные напитки в поезде строго запрещено.

— Но ведь Вы сами мне продали!

— Продавать можно, а пить нельзя!

— Вот лысая шельма! — выругалась Луиза и хотела еще что-то сказать, но проводник поспешил выйти.

Революционер облегченно вздохнул. Ему меньше всего хотелось разборок с полицией, и он не желал, чтобы Луизу высаживали на ближайшей станции. За то короткое время проведенное вместе он изрядно привык к ней. Сейчас, когда они были втроем в купе и пили коньяк под стук колес, не смотря на все их противоречия, он чувствовал легкое счастье.

В купе опять постучали.

— Все-таки нашел рюмашки! — обрадовалась Луиза.

Она была, словно капризный ребенок, уверенная в своей правоте и в том, что ей всюду должны и обязаны. Действительно, на мужчин она производила магическое впечатление. Отказать ей в ее капризах и жалости мог далеко не каждый.

— Верхняя полка. Белье. Чай сейчас принесу. Соседи приличные. — Говорил он кому-то в коридоре.

— Спасибо, сынок. — Услышал Адам знакомый голос, и на пороге показался уже знакомый дед с бамбуковыми удочками.

В купе запахнуло перегаром, костром, каким-то неприятным запахом то ли рыбьего жира, то ли конфорки. В любом случае, появление деда вызвало неприятное ощущение у всех присутствующих.

— Здравствуйте, товарищи, не помешал!? — отрапортовал вошедший по-армейски, заметив солдатика.

Адама он, казалось, не узнал. Увидев на столе початую бутылку коньяка, он отложил удочки в сторону и живо стал рыться в своем рюкзаке.

— А ну-ка плесни, сынок! — подставил он на стол алюминиевую примятую кружку.

Адам брезгливо поморщился. Не для того он покупал коньяк на последние деньги, чтоб тратить его на таких неприятных личностей. Но возражать он не стал. Ему хотелось выглядеть в глазах Луизы благородным и великодушным.

— Лей — не жалей! — приговаривал дед, пока ему в кружку не вылили все остатки коньяка.

Дед так оживился и потирал от радости руки, что всем присутствующим стало ясно, что всю дорогу им придется выслушивать его нелепые рыбацкие байки. От предвкушения этой позволительной ему беседы рыбаку словно не хватало места. От радости он зашвырнул наверх рюкзак и удочки, а следом и чемодан блондинки. Луиза даже не успела возразить, а молодые люди с нескрываемым удивлением заметили довольно неплохую физическую форму старика. Луиза, заметив диссонанс, который вносил вновь вошедший в их уже сформировавшуюся компанию, загадочно подмигнула Адаму, пока дед возился с багажом, и ловко достала из своей сумочки какую-то таблетку. Молодые люди подумали, что ей вдруг стало плохо, но блондинка улыбнулась и бросила лекарство в кружку рыбаку. Таблетка быстро зашипела и растворилась.

— Тсс! — поднесла она к своим губам пальчик.

В это время дед повернулся к компании и чихнул в руку, попытался сдержать новый чих, но у него это не получилось.

— Очевидно, аллергия на меня, — шепнула Луиза солдатику, и они про себя засмеялись.

— Верно, дочка! — услышал дедушка их смех, внюхиваясь в ароматы коньяка, — У меня аллергия, только не на женщин, а на собак. Песец? — указал он на манто блондинки.

— Что Вы! — возразила она, поправляя его бережно на шее. — Я защитница животных. Это искусственный мех, разве не видно?

— Странно! — едва сдерживая насморк, нахмурился дед.

Он взял со стола налитую кружку и залпом опустошил ее. Затем, внимательно оглядывая присутствующих, улыбнулся довольной наглой улыбкой и вальяжно откинулся назад, собираясь с мыслями. По его густой седой бороде все еще текли драгоценные капли. Но ему стал мешать внезапно появившийся насморк. Красный, с выпученными глазами, как вареный рак, он судорожно шмыгал носом.

— Мальчики, мне надо отлучиться на минутку. — Вдруг сказала Луиза, и на ее щечках вспыхнул румянец.

Она взяла под ручку босоногого солдатика и привстала.

— Проводишь меня, милый, — обратилась она к нему, и тот, весело подмигивая Адаму, вышел с ней в коридор.

— Хорошая цыпа, а? — заметил дед после их ухода, цокая языком. — Эх, годков бы пятьдесят скинуть! Ох, бы я задал жару-то, ох задал!

Адам уткнулся в холодное окно, проклиная все на свете и думая, почему она выбрала не его. Ведь он внешне был намного презентабельней, да и вообще больше всех из присутствующих внушал доверие. Мысль о том, что блондинка просто играет с его чувствами, утешала его.

— Я вот еду рыбок ловить…, — продолжил дед, смачно высмаркиваясь в рукав тулупа. — Ты, наверно, спросишь, почему я с бамбуковыми удочками? А? Спросишь?

Адам кивнул, стараясь не обращать внимания на фамильярность деда. Его мучила загадка, что подкинула Луиза в кружку старику. На хладнокровную убийцу она была не похожа, но в этот момент он оправдывал любое насилие.

— Так завра к утру обещали потепление… — продолжал пьянеть дед.

Его язык стал заметно заплетаться. — Все потает, лед треснет и опустится.

В купе было жарко, и дед стал расстегивать пуговицы на одежде. Шапку-ушанку на голове он оставил, возможно, для солидности или по привычке.

Адам молчал, ему не хотелось вступать в эти глупые беседы. Он прилег на полку, делая вид, что ему неинтересно общение. Луизы не было. Возможно, она была с другим. И эти какие-то нездоровые фантазии, подогревающиеся ревностью, и неопределенности, озлобляли его. Еще немного, и он сам бы вышел в тамбур, чтобы перевести дух. Дед раздражал его во всем, буквально выводил из себя. Адам смотрел с лютой ненавистью на то, как долго и навязчиво тот крутил пуговицы на своем тулупе, как чесал свою мокрую от коньяка бороду, и невольно поражался людской наглости и бестактности. Все это казалось Адаму таким мерзким, словно его головой окунали в немытый сортир придорожного вокзала. И ради счастья этих людей он всю жизнь боролся, выступал на несанкционированных митингах, участвовал в каких-то нелепых акциях протеста, ради чего? Впервые за многие годы у него возникло досадное чувство, что он заблуждался, что счастливыми всех он сделать не может, и нужно иметь смелость выбора, жесткость хирурга, разделяя еще больных и годных для счастливой жизни пациентов и уже разложившихся трупов, напрасно прожигающих свою никчемную и ненужную никому жизнь.

— Ну, ты прямо, как Даная, разлегся …… — не унимался дед, закинув свою ногу на ногу с важностью знатока Рембрандта.

Адам смотрел на его стоптанные и в заплатах старые валенки и едва сдерживался, чтобы не придушить старика.

И, словно предотвращая от беды, бог услышал его молитвы. В этот момент погас свет. Поезд резко стал тормозить, и вагоны заскрежетали по рельсам. Все погрузилось в темноту. В этот момент что-то тяжелое с грохотом рухнуло сверху.

— Вот и приголубили, — охнул дед и затих.

Когда поезд выровнял движение, включили свет. Адам огляделся по сторонам и понял, что с верхней полки свалился чемодан Луизы. Причем, свалился он довольно удачно, судя по всему, упав дедушке на голову. Тот сидел, облокотившись спиной о стену с закрытыми глазами, и все еще по инерции улыбался. Шапка-ушанка, смягчившая удар, сползла набекрень.

Адам привстал и решил проверить пульс у пострадавшего. У деда была небольшая аритмия, но в целом все было нормально. Разве что кругом валялись разбросанные вещи Луизы, так как при падении чемодан раскрылся.

Мужчине стало неловко разглядывать женские журналы, расчески, косметичку, белье. Он решил прибраться в купе, восстановив порядок. Он быстро сгреб разбросанные вещи в чемодан и вдруг вскрикнул от неожиданности. Под розовой блузкой блеснул злобный оскал чьих-то острых зубов. На него глядели чьи-то мертвые глаза. Это был труп собаки, коричневого добермана с купированными ушами и довольно мощной грудной клеткой. Что делало мертвое животное в чемодане блондинки, Революционер даже не мог предположить. От трупа уже шел запах, и Адам поспешил захлопнуть чемодан и закинуть его наверх.

Купе открылось, и зашла Луиза с босоногим солдатиком. С тамбура потянуло сигаретным дымом.

— Дурацкая привычка, — извинилась она перед Адамом, видя его озадаченный вид. — Все никак не могу бросить курить.

— Девочка моя, я же говорил! — Проявил вдруг голос длинноволосый, выглядывая из-за ее узких плеч. — Этот парнишка все же укокошил дедушку за то, что тот много пил.

— Нет, нет! — засмеялась блондинка, глядя на отключившегося рыбака. — Это я его усыпила. Я всегда так делаю, если мне кто-то не нравится в дороге. Ничего, ничего. Поспит и протрезвеет. У меня еще есть, если что, пару таблеток снотворного.

Она с хитрицой посмотрела на Адама, и, пропустив солдатика вперед к окну, скромно присела на край полки между босоногим кавалером и отключившимся дедом.

— Ребята, вы такие классные! — хлопнула она в ладоши. — И ты Эн…. Давайте узнаем друг друга получше. Будьте откровенны.

— На счет откровенности… Жизнь научила меня никому не доверять, — ответил Адам, нахмурившись.

Мертвый доберман не выходил у него из головы.

— Верно! — согласилась женщина. — Но Вы, наверно, слышали об эффекте попутчика? Когда между случайными попутчиками возникает взаимная симпатия, и они делятся друг с другом самыми сокровенными мыслями…. Ведь завтра больше они не увидят друг друга, а может даже не вспомнят. Я вот признаюсь, мальчики, сама хочу выговориться… Кто я по сути дела? Женщина…

— Красивая женщина, — сделал уточняющий комплимент солдатик и положил свой длинный подбородок ей на плечо, глядя на всех доверчивым взглядом.

Блондинка, шутя и играя, потрепала голову босоногому. Она проявляла к нему столько нежности и заботы, что Адам остро чувствовал это, и видел себя в отражении ее розовых очков третьим лишним.

Он понимал, что чертовски устал, что пьян, ему сейчас хотелось любви с этой сумасшедшей, но безумно привлекательной женщиной, хотелось забыться в дороге от проблем, от которых он убегал в неизвестно какие дали, туда, где его не ждали. И чувство тоски овладело им настолько, что он с трудом стиснул зубы. Все то, что он скрывал в себе, рвалось наружу. Ему ужасно хотелось выставить за дверь этого наглого солдатика, ужасно хотелось остаться с Луизой наедине. Его бесило, что она, словно не замечает, что он мужчина. Он вдруг вскочил, потеряв самообладание, и рванул на себе пальто. Несколько пуговиц разлетелись в разные стороны. Сидящая напротив парочка вздрогнула от неожиданности.

— Душа, душа у меня болит за Россию! — взмолился революционер. — Всех нас сожрет равнодушие! Я не знаю, кто вы, что вы, я Вам признаюсь, что хочу разрушить эту поганую систему, ненавистный капитализм, я хочу, чтобы мы жили в мире, где каждый не смотрит друг на друга волком, а где каждый друг другу брат и товарищ….

Все поплыло в хмельном угаре. Он слышал голоса попутчиков, но они были далеко. Они обнимались перед ним и целовались, словно страстные любовники. Для них его не было, не было для них его страстных, выстраданных речей о несправедливости этого мира, о том, как он жаждет все изменить в лучшую сторону. Он говорил в пустоту о грядущей революции, о прозрении сознания масс, разрывая на себе последнюю рубашку, а они целовались. В какой-то момент солдатик вырвался из объятий блондинки, ему стало душно, он попытался открыть окно, и оно с трудом опустилось, вдохнув в купе ночную прохладу. За стеклом мелькали огни одиноких станций. Снежные вихри ворвались вовнутрь и закружились по купе.

— Энчик, закрой окно! Простудишься! — умоляюще сказала Луиза, но босоногий солдат не слушал ее и глубоко вдыхал воздух. Он словно видел что-то в глубине проносящегося мимо леса.

— Да сколько можно? — зашептал он. — Они все липнут и липнут, хлопают на меня своими прекрасными глазенками и томно вздыхают, будто здесь нечем больше заняться. Вчера одна заявила: «Хочу, чтобы завтра ты меня довел до оргазма, я этого два года жду. Сколько можно издеваться?». Устал…

Революционер смотрел на Луизу. Она была очень соблазнительной в этот момент.

— В России либо революцию делать, либо баб е..ть. Две вечные забавы. — заключил про себя он, глядя на очаровательные ножки блондинки, и рухнул на свое место.

В купе стало тихо, лишь слышно было, как похрапывал дед, ворча что-то себе под нос.

— Вы знаете…, — нарушила молчание Луиза и кивнула в сторону босоногого, — мы были в тамбуре, курили. Он вел себя, как мальчишка, признавался в любви. Вы верите, Адам, в любовь с первого взгляда?

Впервые в жизни она назвала его по имени, он даже не помнил, когда представился ей, и эта приятная внезапная дрожь пробежала по всему его телу.

— А он верит. — Продолжила блондинка. — В какую-то долю секунды я поддалась его уговорам…

У Адама кольнуло в груди.

— Уговорам? — переспросил он, нахмурив брови.

— Да… уговорам. Он умолял меня покинуть поезд. Говорил какой-то бред, что Вы опасный человек. Затем дернул стоп-кран. Но я передумала… Хотя, признаюсь честно, еще немного и мы кубарем свалились бы, держась за руки, в заснеженные сугробы.

— И почему передумали?

— Из-за Вас, — улыбнулась Луиза, — И он бесится!

— Так чем Вы занимаетесь? — спросил он у солдатика.

— Любовью, — вздохнул тот печально. — Все мы занимаемся любовью.

Луиза попыталась обнять босоногого, но он дал понять, что не хочет этого, почти высунув голову наружу. Холодный морозный ветер трепал ему длинные волосы. Порывы ветра были так сильны, а человек, высунувшийся в окно так худ и легок, что казалось, сейчас его сдует и он вот-вот улетит в мрак заснеженной ночи.

— Да куда ты, куда! — почти вцепилась блондинка в его гимнастерку и с трудом оттащила от окна.

В этот момент мимо промчался встречный поезд, и попутчики с ужасом слушали оглушающий шум проносящихся вагонов.

— Русские люди — это совесть мира. — заключил про себя революционер. — Их можно игнорировать, не замечать, отрицать само их существование. Но как только цинизм и ложь окружающего мира достигают своей критической точки, совесть пробуждается и карает нещадно.

— Какие патриотичные слова, — восхищенно вздохнула блондинка.

— Да что ты знаешь о патриотизме? — ударил вдруг по столу кулаком господин N. — Спроси его, Луиза, где он был в декабре 94-го?

От этого жуткого удара все, что еще лежало на столе, подпрыгнуло. Солдат был бледен. Его трясло и передергивало.

— Успокойся, Энчик! — вздрогнула блондинка. — Ты меня пугаешь!

Но солдат не мог успокоиться. Казалось, воспоминания об ужасах войны настигли его, и он перенесся на места сражений, будто он сидел в окопе с зажатой в руке гранатой, понимая, что враг наступает и силы оставляют его. Жилы на шее вздулись, словно натянутые тросы, лицо посерело, а глаза вспыхнули лютой ненавистью к тому невидимому, что окружало попутчиков. Ненависть была так огромна и заразительна, что все невольно начинали чувствовать себя в этом незримом бою.

Блондинка вскочила с места, не в силах переносить этот чудовищный взгляд, и потянулась за чемоданом.

— У меня там еще осталось успокоительное, — шептала она. — Ты потерпи немножко, мой милый…

— Они мне не помогут, не помогут! — почти рыдал Эн, хватаясь за голову — Я давно мертв, давно…

И он вдруг потянулся к окну и внезапным прыжком перевалился наружу. Адам вздрогнул, быстро трезвея, и подскочил, чтобы удержать босоного, но увы! Он увидел лишь длинное, точно змея, тело поезда, изворачивающегося на повороте да заснеженные сугробы вдоль рельс.

Луиза пыталась стащить самостоятельно свой чемодан, но каким-то внутренним чутьем она вдруг поняла, что Эна больше нет. Она замерла от испуга и боялась повернуться.

Адам подошел к ней сзади и обнял ее за вздрагивающие от всхлипывания плечи, вдыхая ее сладкий парфюм.

— Выходи за меня замуж, — тихо сказал он.

Поезд унесся вдаль, забыв пассажира. Когда последний вагон скрылся в ночи, Эн вздохнул и посмотрел на серое небо. Грустно выла метель, заметая следы его босых ног. Деревья отбрасывали тени, рвали одежду. Где-то далеко за ним по следу бежала такая же босоногая девушка, у которой под сердцем билось еще одно сердце. Она бежала, растрепанная и замерзшая, проваливаясь в сугробы. В огненных волосах блестели снежинки. Мотыльками облепляли они этот яркий костер, но не таяли.

— Тишина, — закричал он со всей силой своего простуженного горла, но его крик никто не услышал, кроме снежного вихря.

II

Для одних жизнь удовольствие, для других — мучительная агония. Но как бы мы не колесили по ее ухабам, как бы мы не бунтовали с ее ветряными мельницами, находим мы свой последний приют в сточной канаве забвения. И те, кто были с нами, когда мы мчались к мечтам, будут смеяться над нашей наивностью, но потом все забудется, и они сами последуют за нами. Только они не жили, как жили мы. Чувство страха превратило их в рабов. Они завидовали тому, что шли мы как можно дальше, вперед или назад, но это уже не имело значения. Мы, пионеры Вселенной, революционеры сознания, держали гордо над собой знамя, знамя победы. Мы шли, а в глазах наших, как факел, освещая тьму невежества, сияла любовь. Мы первые поняли, что любовь не ведает страха. Даже чувство потери самого дорогого меркнет в глазах просветленного, ибо теряя, человек находит, ибо находя, он теряет. И скажет он однажды пред ликом Господа: «Ничто не потеряно, ибо никогда не принадлежало мне».

Поблескивая в лучах раннего солнца, новенький «Майбух», украшенный воздушными шарами, свернул на проселочную дорогу. Сквозь тонировку ничего не было видно. На крыше позвякивали бубенцами два золотых кольца, вплетенные друг в друга. Чистое небо нависло над полем, и было в этой глазури что-то веселое и раздольное. От шума мотора взметнулась вверх стая ворон. Ветер гулял по колосьям пшеницы, сдувая слезы росы. Шумел, раскачиваясь под птичьи песни, старый хвойный лес. На берегах речушки, огибающей его косматые и потрепанные одежды, резвились отдыхающие, дымились костры, и пахло жареным шашлыком. К этой речушке на машине подъехать было невозможно, так как путь преграждали рытвины от трактора. Когда шли дожди, на проселочной дороге появлялись глубокие лужи, где умудрялись вырасти кувшинки. В знойные дни болотце высыхало, превращаясь в грязевой кратер с бурлящими на дне остатками живности. Поэтому машины бросали в поле и шли к речке пешком.

«Майбух» поравнялся с ржавой «копейкой». Водительская дверца открылась, и натертые до блеска ботинки утонули в глине. Наружу выбрался крупный мужчина. Даже издалека он внушал уважение. Высокий рост, широкие плечи, короткая прическа, складки на шее, солидный живот. Из-под костюма проглядывала кобура. Реагирующий на каждый шорох взгляд выдавал в этом мужчине телохранителя. Он приятно потянулся, жмурясь от солнца, и открыл дверцу пассажиру.

— Адам Григорьевич, как изволили… — вежливо сказал он.

— Спасибо, Герман.

Жених был в смокинге, с черной бабочкой на шее.

— А голубей заказали? — спросил он в легком волнении, тоже жмурясь от солнца, и телохранитель ответил, что все организовано по первому классу и пусть Адам Григорьевич не беспокоится. Сам Герман не понимал, что побудило его босса за пару часов до бракосочетания заехать в это захолустье, и объяснял такой поворот событий загадочностью русской души. По его мнению, русская душа не ищет покоя, и даже за минуту до счастья бунтует и катится кубарем вниз, когда остается лишь шаг до вершины. Погода была чудесная. Телохранитель не прочь был прилечь в колосья и, закусив соломинку, любоваться просторами неба и слушать трели кузнечиков, но времени было мало. Из-за непредсказуемости московских дорог они могли не успеть в ЗАГС.

— И голубка и голубь?

— И голубка и голубь, — подтвердил телохранитель. — С атласными ленточками на лапках, по сто баксов каждая.

Жених, остановившись у лужи, в которой беззаботно болтыхались жуки-плавунцы, следя за их игрой, вспоминал момент расставания с Тишиной, и растущее чувство вины перед ней мучительно терзало его.

— Как жаль, что у меня нет клона и выбор всегда один… — вздохнул грустно жених.

Жук-плавунец запутался в тине и пытался выбраться из плена. Так и жених колебался в своих смутных сомнениях. Что-то подсказывало его пламенному сердцу, что он не прав и надо остановиться, но какая-то неукротимая сила давила его своей мощью, стучала по нему, как молот по наковальне, и толкала вперед, словно героя на амбразуру.

Почему он решил жениться на малознакомой ему женщине? Ведь он любил Тишину, тот мистический образ молодой девушки, который всегда появлялся в критические минуты его жизни и спасал его. Но образ исчез, ему хотелось настоящей реальной жизни. Он не хотел сходить с ума. Вот почему брак с Луизой являлся для него избавлением от его душевных мук.

Слепни облепили брошенные в поле машины. Они ползали по раскаленной жести, жужжали и долбились в стекла. Жених отмахивался от них букетом невесты, как вдруг подул сильный ветер, и солнце закрыли облака.

— Скажи мне, Герман, кому принадлежит это поле, что топчут наши ноги? И небо над нашими головами? Кому оно принадлежит?

— На счет неба не знаю, Адам Григорьевич, но поля и леса, что перед нами, — угодья уважаемого Айрата Тахировича. Пусть Земля ему будет пухом. — телохранитель в конце слов своих нахмурился. — А теперь все Ваше, Адам Григорьевич. По завещанию Вы наследник.

— Надо же… Я думал, что все принадлежит народу-победителю. Скажи мне, друг, неужели миллионы советских граждан отдали свои жизни за то, чтобы это поле принадлежало одному лишь мне?

— Выходит, что так, Адам Григорьевич. Кому как не Вам знать, что такое справедливость.

С реки звучал шансон, раздавался смех, лаяла собака. Кто-то с ором бросился в холодную реку.

— Так что же тогда эти люди топчут мою землю, словно она ничья?

Адам Григорьевич пнул ногой стоявшую у рытвины «копейку», которая замигала и тихо застрекотала.

— Айрат Тахирович мало уделял внимание своим активам в России, — оправдывался телохранитель, поглядывая на часы.

Времени до росписи оставалось совсем мало. Адам вспомнил, как юристы показывали ему бумаги. Среди них были акции бывшего подмосковного колхоза «Победа коммунизма».

— Неужели это все мое? — все еще не верил он.

— Можете не сомневаться! Узнать сколько здесь гектаров земли?

В этот момент по полю со стороны речушки бежала, смеясь, девушка, за которой гнался молодой парень. Телохранитель по привычке схватился за кобуру, но разобравшись в чем дело, лишь улыбнулся. Пареньку, наконец, удалось схватить девушку за руку и, они кубарем скрылись в золотистых колосьях.

— Всех уволю! — негодовал жених.

Гнев раздирал его противоречивую душу.

— Огородите все забором, — закричал он. — Проведите ток по периметру, чтобы никакая сволочь не топтала мою пшеницу!

— Адам Григорьевич, Вы куда!? — испугался телохранитель, глядя, как его новый босс идет по луже.

Адам засмеялся, и в его карих глазах блеснуло что-то ребяческое. Затем он распростер руки и упал лицом в лужу, будто на мягкие перины брачной кровати. Букет невесты поплыл в сторону, привлекая внимание лягушек.

— Адам Григорьевич, костюм за две тысячи баксов! — расстроился Герман и попытался поднять жениха, но тот потянул его за галстук, и оба мужчины вместе оказались в луже.

— Ничего, — успокаивал то ли себя, то ли босса телохранитель. — Я поэтому и никогда и не женился. Глупости все это — жениться.

Герман решил, что такое поведение жениха связано с волнениями перед свадьбой, но причина была другая. Адам знал, в каждом человеке сидит собственник. И этот собственник проявлял сейчас себя и в нем! Словно вор вырвал из ослабевших рук революционера знамя и побежал на рынок в лавку старьевщика. Но не таков был Адам, чтобы смиряться. Мысленно революционер уже раздавал эти земли крестьянам и обещал каждой бабе по нормальному мужику. Надо было как можно скорее кончать с понятием «моя хата с краю».

— Да где это видано, чтобы блохи собакой управляли? Раздать все мужикам! — стал кататься по луже жених, словно боролся с невидимым врагом.

Он бил неистово, а удары уходили в пустоту, в лужу, в грязь…

— Да зачем же все раздавать, Адам Григорьевич? — волновался телохранитель. — Придут дяди и скупят все за бутылку.

Мужчины выбрались из лужи, отряхиваясь от тины и грязи.

— Герман, сколько тебе надо денег для полного счастья?

— Адам Григорьевич…

— И все же?

Телохранитель почесал лапищей свой затылок.

— Ну, миллион…

— Долларов?

— Лучше Евро! — улыбнулся Герман, радуясь своей смекалке.

Они остановились у своей машины.

— Я дам тебе миллион Евро, если ты сломаешь мне эту хрень! — и жених показал на свой нос.

Уж кто-кто, а Адам Григорьевич умел искушать человеческие души. Герман не понимал, шутит ли его босс или нет, но чувствовал, что не шутит, и от этого ему стало не по себе.

— Адам Григорьевич, зря Вы так. Мой долг беречь Вас.

— Вот почему ты, Герман, и бедный такой… — махнул на него рукой Адам. — Какое разгильдяйство!

— Это не разгильдяйство, — возразил телохранитель, обдувая ключи от машины.

— А что же тогда? Для тебя это было несложно. Один точный удар! И миллион… Думал, обману?

— Не такой я, Адам Григорьевич, чтобы честных людей за деньги бить. Вот если бы за дело, то бы двинул, не раздумывая.

Мотор заработал, и «Майбух», крадучись, покатил по проселочной дороге к трассе.

— И все-таки свадьба Ваша состоится! — улыбнулся довольный телохранитель, выруливая на асфальт. — Помогу, чем смогу.

— Эх, дорогой мой товарищ! Я на том свете тебе руку подам, если ты в аду будешь, а я в раю. И наоборот тоже. Добрая ты душа!

Когда влюбляешься в женщину, не замечаешь ее недостатков. Ее красота как полет раненной птицы. Ружье еще дымится, а стрелок счастлив и восхищается удачным выстрелом. Тут уже не важно, что это за дичь. Важно лишь, как она падает Вам под ноги, недоступная прежде и ныне поверженная.

Предыдущая женщина, в которую Адам Григорьевич был влюблен, еще будучи идейных революционных взглядов, внезапно оставила его, не объяснив причины. Он пытался вернуть ее, но все было тщетно, и, понимая, что любовь умирает, почти в состоянии аффекта при расставании дал ей пощечину, чего раньше никогда в жизни не делал, и тем самым окончательно отрезав путь к возможному примирению. Он никак не мог смириться с этой потерей, и чтобы утолить невыносимую душевную боль, ему нужна была новая женщина, новое чувство. Та, которая его поймет и будет всегда рядом с ним даже в трудную минуту. Луиза, словно специально, появилась на его пути, когда он не знал, что делать, когда покупал билет на поезд неизвестно куда, лишь бы уехать подальше от всего этого ужаса. Но вот брызнул рассвет, очень удачный для Адама Григорьевича. Никто и предположить не мог, что бывший революционер станет одним из самых богатых людей в России. По иронии судьбы те, с кем он боролся так отчаянно и неукротимо, впустили его в свой круг роскоши и уже больше никогда не выпускали. Теперь Адама Григорьевича уже никто не преследовал, следствие оправдало его по всем статьям, дела закрыли, а все заинтересованные лица были удовлетворены. Свадьба стала событием для столицы. На церемонии бракосочетания присутствовали пятьсот избранных гостей. Публика была в восторге. Сам Адам Григорьевич объяснял свое невероятное везение тем, что ему в жизни просто выпал джекпот и умолял, беззаботно смеясь и разбивая выпитые бокалы с шампанским, не завидовать.

Под вспышки фотокамер молодожены возложили цветы к вечному огню, и жених сказал речь, отметив важность сего момента и кому во многом благодарны собравшиеся. У мавзолея Луиза избавилась от букета невесты, зашвырнув его так далеко, что пришлось искать его у кремлевской стены. Букет невесты достался какой-то невзрачной девушке, проходившей случайно мимо, и та от счастья даже упала в обморок. Затем влюбленные с шиком поехали на Новодевичье кладбище, отдав дань памяти одному известному и уважаемому политику, некому господину Мидиеву, с которым Адам Григорьевич имел прежде тесные и деловые связи. Здесь в тени высоких деревьев и холодных даже в жаркое лето мраморных надгробий под щебетание птичек Луиза вдруг неожиданно расчувствовалась и разрыдалась, и полдня было потеряно, чтобы ее привести в чувство.

Вечером, уже изрядно уставших и утомленных шумными праздничными мероприятиями, влюбленных в сопровождении вереницы дорогих иномарок с веселым криком и стрельбой в воздух отвезли в загородное имение на берегу Оки. Имение это, по самым скромным оценкам, стоило целое состояние. Общественность уже знала, что оно было подарено внезапно разбогатевшим революционером Луизе еще накануне вечером. До сего дня, пожалуй, никто из последних невест даже не могли мечтать о нечто подобном. О чем одни с восторгом, другие с негодованием не могли не умолчать газеты.

От машины по мраморным ступенькам дворца прямо до спальни жених нес невесту на руках. Там при звуках арабской музыки возвышался балдахин, сотканный из цветущего тимьяна. Они выпили вина, обсудили, как весело прошло мероприятие. Их лица сияли улыбкой. Затем невеста ловко опутала Адама Григорьевича шелковой лентой, раздела, а он, утомленный и немного пьяный, не сопротивлялся, ловя губами ее набухшие соски.

Невеста скинула фату и перчатки и покружилась так, что свадебное платье ее поднялось, обнажая стройные ноги и элегантное нижнее белье. Ей нравилось дразнить жениха, а он тем временем пожирал ее влюбленными глазами, пока она танцевала стриптиз под арабские мотивы.

— Из тебя выйдет классная наездница! — восхищался он, когда она уселась на него сверху.

Невеста лукаво улыбнулась, и, не останавливаясь, минуты три-четыре грубо истязала жениха, пока, наконец, обессиленная в сладострастной дрожи не упала ему на грудь.

В это мгновение он вдруг узнал ее. Нет, не свою невесту Луизу. Он узнал в ней бывшую спутницу сенатора, коварную убийцу многих высокопоставленных чиновников, охотницей за деньгами олигархов, узнал ее по характерному сладострастному стону, который никак нельзя было спутать. И видя испуганный и даже ошарашенный взгляд Адама Григорьевича, невеста прикрыла ему ладонью лицо то ли из жалости к нему, то ли от собственного смущения, но он видел ее сквозь пальцы.

— Ты?! — прошептал он, пытаясь подняться. — Но голос, грудь, черты лица? Это какой-то сон…

Шелковая лента прочно держала его. Он увидел, как блеснули слезы в ее безумных глазах, но это были слезы не радости и даже не боли, это были слезы актрисы.

— Ты сейчас убьешь меня, — догадался он.

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Несколько лет назад….

Я вскормлен верою в любовь

Перстом Отца отмечен свыше.

Стучит, бурлит святая кровь,

Как барабанит дождь по крыше.

Покорны мне моря, леса

И взоры девственниц печальных,

И звон колоколов пасхальны,

И ветер буйный в небесах.

Я верой-правдою служу

Всем изгнанным и утомленным.

Поверженным и оскорбленным,

Униженным я свет несу.

Меня распяли на горе.

И муки страшные я прИнял.

Отец меня родной покинул,

Когда молил я о себе.

Но я воскрес, разверзлись очи.

И в каждом сердце мой очаг.

И каждый час, и дни, и ночи

Я среди вас. Пусть знает враг!

I. Случай в баре

По деревянным перекрытиям ходили блики яркого света. Запоздалые посетители, жмурясь от них, вели пустые разговоры. Скучающий бармен натирал бокалы, а две проститутки за стойкой смахивали пепел в одну пепельницу. Одна из девушек была чернокожая, с заплетенными разноцветными косичками и серьгой в носу. Спокойная музыка «Je t’aime» в исполнении Лары Фабиан навевала грусть. На столике у окна стояла кружка пива. Над ней сонно кружилась муха, но обладателю этой кружки было все равно. Поникшая голова его была накрыта руками. Ощущение ужасной несправедливости не отпускала Адама и, чтобы заглушить боль, он решил напиться. За соседним столиком двое поддатых мужчин спорили друг с другом, что первично: яйцо или курица.

— Одно из двух! — говорил один заплетающимся языком.

— А я говорю яйцо, — настаивал другой, роняя тяжелую голову на стол.

— Two balls.… — хихикнула чернокожая проститутка, невольно слушая их глупые речи.

— Уважаемые! — посмотрел на настенные часы бармен. — Бар закрывается.

Адам, пошатываясь, вышел на улицу в обнимку с проституткой. Час назад она, скучающая в гордом одиночестве, попросила угостить ее водкой и накормить, и они здорово набрались. Сейчас она пьяная, в липком платье и рваных в нескольких местах чулках, готова была отблагодарить его и все время хихикала, когда он пытался объяснить ей, что ему ничего не надо и предлагал проводить до дома.

За удаляющейся парочкой выбежал бармен.

— Это кажется Ваше… — окликнул он и вернул ему шляпу.

Проститутка начала смеяться таким глупым смехом, что Адаму было неудобно. Он боялся привлечь внимания посторонних, злился уже, что связался с ней, и, наконец, обхватив ее грубо за талию, увел в закоулок.

— Куда ты меня тащишь, ковбой? — спотыкалась о брусчатку проститутка, все еще продолжая смеяться на всю улицу. — Каблуки сломать можно.

Она вдруг сорвала с головы революционера шляпу и примерила на себя. Ей хотелось посмотреться в зеркальце, но оно выскользнуло из рук и разбилось. И тогда она присела у лужи и посмотрела на свое отражение.

— Тебе идет, Наджи. Ты красивая и настоящая, — вдруг заметил революционер.

Она начинала нравиться ему. Такая необычная, с черной кожей пантеры. У него никогда прежде не было чернокожих женщин. Она посмотрела на него, прочитав в его взгляде знакомое ей желание и снова захихикала.

В проеме между домами они уединились, но он все еще не решался пристать к ней. Он не хотел пользоваться ее положением, ее доступностью. С другой стороны желание близости с ней было так велико, что он злился на себя, что преступает через свои принципы порядочности. По проезжей части вдруг пронесся грузовик, в кузове которого сидели солдаты в масках и с автоматами. Брызги от луж разлетелись в разные стороны вместе с окурками и дорожным мусором. От неожиданности Наджи невольно прижалась к нему.

— Ты точно необычный, ковбой, — вздохнула она.

Ей было хорошо с ним. Она закрыла глаза, и страх и другие тревоги, словно по волшебству, куда-то рассеялись. Он вдруг поцеловал ее губы, и она, прежде никогда не допускавшая ни одного мужчины до своего рта, внезапно почувствовала порыв нежности к этому белому незнакомцу. Слеза скатилась по ее щеке и размыла тушь, а он прижал ее к кирпичной стене, подхватив под бедра. Наджи извивалась в его сильных объятиях, отдаваясь ему, словно влюбленная женщина, искренно, полностью, без остатка. Затем, почувствовав его горячее семя в себе, проститутка вздрогнула, оттолкнула мужчину в сторону, поправила юбку и растрепанные волосы на голове, и снова сверкнула улыбкой. В это мгновение лицо девушки показалось Адаму удивительно красивым.

«Может быть, все женщины красивы, когда плачут после хорошего секса?» — подумал он.

II. Митинг на Триумфальной площади

Грянула патриотическая музыка, и на глазах Адама хлынули слезы. Он утирал их украдкой рукой, но они шли и шли. Адам был не один. Вокруг него собирались тысячи единомышленников, размахивая красными флагами. На грузовике, закрытым транспарантами «Нет капитализму!», «Долой Правительство олигархов», стояли организаторы митинга. Он не замечал их сытые, довольные лица, дорогие костюмы и пальто, резко выделяющиеся на фоне массы народа. Он упивался сознанием, что сейчас важный момент в его жизни, слушая их с восхищением и ловя каждое верное слово. И с каждым таким словом гнев закипал в нем все больше и больше.

— Ура, товарищи! — крикнул оратор, и собравшиеся загудели дружно «Ура!».

И сквозь этот рев протестующих кто-то крикнул «Идем на Кремль!», но это был крик провокатора. Адам оглянулся, пытаясь вычислить предателя, но это было невозможно. Вокруг него было множество людей, причем людей преклонного возраста, униженных и забытых властью. Их лица были в морщинах, одежды поношены, но в глазах он видел правду, которую не видели его сверстники. Глядя на эту старую гвардию, уходящую в небытие вместе со своими жалкими пенсиями, у Адама заскулило в душе. Среди этих людей были и советские офицеры.

«Как они позволили отдать на поругание Отечество?» — задался вопросом он.

Ветер играл с красными стягами, как будто кровавое море разливалось по Триумфальной Площади, упираясь о берега серых полицейских мундиров. Кровавое море волновалось, раскачивалось гордо в такт патриотической песне, радовало его зоркий глаз, вдохновляло веру в неминуемую победу. Красный бархат знамени касался небритой щеки Адама, но он не отводил голову в сторону. Как нежная рука любимой девушки, трогал он его щеку, и было в этом что-то волнительное и сакральное, отчего губы мужчины сами шевелились, напевая:

Вихри враждебные веют над нами!

Темные силы нас злобно гнетут!

Светило яркое солнце, ослепляя присутствующих. Под ногами была каша грязного снега. Она въедалась в обувь, разъедала и мучила ноющей болью.

«Как так может быть?! Один владеет самой большой яхтой в мире, а у меня нет даже нормальной обуви?».

Адам пел и все в нем трепетало. В этот момент он увидел нищего старика, который нагнулся, чтобы поднять обороненную монетку под его ногами.

— Товарищи! — раздался вдруг голос оратора, прерывая песню.

Все стихло. Слышно было, как какие-то бабушки сожалеют между собой, что на митинге нет представителей военных, которые служили в Германии и Венгрии.

Народ с восхищением слушал оратора, модного человека в темных очках. Все внимание было сосредоточено на нем. Казалось, что это был вождь, вдохновитель, чье сердце билось сейчас в один такт со всеми сердцами.

— Дмитрий Донской возглавил Куликовскую битву, но не забывайте, кто вдохновил русских воинов на Победу? — кричал оратор в рупор. — Сергий Радонежский, который переступил главный закон Православия: нельзя священнику брать в руки оружие. Но когда Отечество в опасности, когда враг бьет не по правилам, бог сам дает нам в руки меч. И принять его из рук Господа — долг гражданина, которому небезразлична судьба его страны.

Адам вдруг заметил, что мимо него проскользнула молоденькая корреспондентка. Это была симпатичная девушка с большим черным Nikon. Она пробивалась к первой линии митингующих, чтобы сфотографировать выступающих на грузовике. Ее лицо показалось Адаму родным и милым. Он обратил внимание на очаровательные ямочки на щеках девушки и остановил ее ласковым взглядом. Она невольно улыбнулась и направила камеру в его сторону.

— После митинга в кафе напротив, — крикнул он, силясь перекричать оратора.

— Я от буржуазной прессы, — засмеялась корреспондентка, пробиваясь сквозь уже редеющую толпу.

Митинг подходил к концу. Грузчики стали сворачивать аппаратуру. Бурлящее море людей медленно рассеивалось по Тверской, незаметно утекало в метро, разливалось по переходам и улочкам. Адам был немногим, кто все еще стоял и слушал запозднившегося оратора. Ему казалось, что он самый стойкий, что на нем лежит большая ответственность изменить этот несправедливый мир в лучшую сторону. И, утешаемый скорой победой, он все еще думал о журналистке. Он всегда хорошо чувствовал женщин, а они отвечали ему взаимностью. Высокий, в черном пальто, молодой, красивый, с решительным взглядом, сжимая кулаки и стиснув зубы, с невысохшими слезами на глазах, на фоне красного стяга и портретов вождей — такие люди не уходят в небытие. Они яркими цветами взрастают на ранах страны и лечат ее незажившие язвы нектаром своей неутолимой и выстраданной воли…

III. На Ямайке тоже снег

Белыми хлопьями кружил снег и над Москвой. Словно бледнолицые женщины танцевали раггу на лице подростка и таяли в экстазе на его черной коже. В ушах Молнии звучали звуки калипсо и регги, и он невольно вспомнил пики Голубых гор, их высокие водопады и Смешную долину, где на бывших плантациях сахарного тростника зеленеют волшебные всходы. Еще он вспомнил белые песчаные пляжи Кингстона и свою сестру Наджи. Она сидела в тени кокосовой пальмы, и мускулистый мулат по имени Пума завивал ей косички. В свои тридцать лет он умел делать только это, а еще вечером на закате созерцать Карибское море.

— Брат, — улыбалась она, выпуская сладкое облако ганджи. — И сотворил бог Рай, и дал ему имя Ямайка…

Молния смотрел на сестру. Ему нравилось, что она носит откровенные бикини, и что этот мулат пялится на грудь его сестры. Еще ему нравилось солнце, красное и вкусное, как плоды земляничного дерева. В семье Молния родился девятым ребенком, и Наджи была для него авторитетом. Она любила Боба Марли.

— Эх, Наджи, — грустно вздохнул подросток, укутываясь в капюшон от настойчивого танца бледнолицых женщин.

Уже восемь часов кряду он стоял у кафе и раздавал прохожим флайеры на бесплатную вторую кружку. Работа была ужасная, все время приходилось быть на холодном ветру, но ему нравилось улыбаться людям. Здесь они были другие, угрюмые, злые, вечно куда-то спешащие и думающие о чем-то тяжелом и серьезном. Словно малые дети, не знающие о том, что где-то на другой части Земного шара есть лачуга с соломенной крышей. Там дуют теплые пассаты, разгоняя лазурную волну в золотом сиянии солнца. И мулат Пума на доске ловит волну и с криком «Хо-хо» срывает аплодисменты красивых девчонок. Правда, там среди них уже нет Наджи. Наджи давно среди белых, ловит другую волну, раздвигая ноги. Бедная Наджи. Где теперь твои цветные тюльбаны!? Где беспечная жизнь в тени кокосовой пальмы? Та пальма до сих пор ждет бедную Наджи, шумя тяжелыми ветками. Беспечная жизнь ушла, как уходит все. Зато остался старик Марли. Ну, давай Боби! Давай, сукин сын!

Ooh, yeah! All right!

We’re jammin’:

I wanna jam it wid you

Батарейки садятся. Плейер тянет с трудом. Пугающе звучит голос Боби, будто тот встает из гроба, чтобы попросить ганджи.

«Только не сейчас… Прошу тебя, Боби! Иначе я пойду прыгать по крышам!», — молит чернокожий подросток.

Он слегка пританцовывает, потому что его ноги давно замерзли, и ловко раздает прохожим свои бумажки. Кто-то проходит мимо, отворачивая голову в сторону, кто-то берет листовки с радостью.

«Да, здесь далеко не танцпол на Монтего Бей! Здесь Белорусский вокзал, сынок. С него идут поезда до аэропорта. Там ждет самолет с серебристым крылом. Четыре часа до Европы, смена рейса, и девять часов до дома. Мама, я скоро вернусь к тебе! Я накоплю деньги и привезу к тебе Наджи! Еще я привезу матрешек! Это такие забавные деревянные женщины. Это чудо, мама!»

Холодно. Молния мерзнет. Одно его утешает, что он дарит людям одну бесплатную чашку кофе. Это хорошая работа — раздавать флайеры. Это лучше чем заниматься проституцией, как Наджи.

— Money can`t buy life, — слышит он вдруг прекрасную английскую речь.

Перед ним стоит прохожий в длинном черном пальто. Это мужчина лет тридцати, чем-то напоминающий мулата Пуму, только бледнолицый и с портфелем из черной кожи. Словно Пума содрал эту кожу с себя, став белым и сделав из нее отличный портфель.

Мужчина улыбается, разглядывая флайер.

— Откуда Вы знаете Боба Марли? — удивляется Молния, все еще косясь на портфель прохожего. — Это его последние слова…

Прохожий начинает размахивать портфелем из стороны в сторону. Мелькают глаза Пумы, грубый нос, кудряшки…

— Let’s go! I’m going to tell the truth.

Прохожий проходит мимо чернокожего подростка, все также загадочно помахивая портфелем. Затем он поворачивается.

— Ну? — спрашивает он. — Ты идешь?

Молния смотрит на витрину кафе. Там за стеклом сидят глупые люди. Они сидят и едят несъедобные кексы, пьют соломенный чай, они не знают о Ямайке, а этот прохожий не такой. Он другой. Молния идет за ним следом, отворачиваясь от жуткого ветра и снега.

— На Ямайке тоже снег? — улыбается прохожий.

IV. Искусство прыгать по крышам

— Современный мир слишком скован, отрегулирован светофорами и расчерчен тротуарами, — сказал Молния, потирая ушибленное колено.

Он только что сделал неудачный Blind Jump, когда точка приземления была не видна, и оказался в сугробе.

— Так и шею можно сломать! — забеспокоился Адам, протягивая ему руку.

Молния ничего не ответил. Когда он выбрался, то снова полез в гору, чтобы повторить прыжок. В красной вязаной шапочке и гигантских кроссовках, зашнурованных не по законам шнурования.

— Если я вижу стену, ее надо перелезь, канаву — перепрыгнуть! — упорно говорил он себе под нос.

Затем он быстро разбежался и сделал сальто в воздухе. На этот аз все получилось прекрасно. Чернокожий мальчишка ловко приземлился в сугроб прямо на ноги. Несколько старушек, идущих по тропинке в сторону церкви, ахнули и перекрестились.

— Ниндзя… — улыбнулся Адам, глядя, как его друг отряхивается от снега. — Но зачем так глупо рисковать жизнью, когда есть дела поважнее?

На другой стороне был Серебреный бор. Вереница лыжников бежала вдоль реки, радуясь, что в марте еще стоит морозец. У пристани сидели рыбаки. Возле них по льду пронеслось на воздушных подушках что-то вроде катера. Парочка, которая в нем сидела, весело кричала.

— Хороший улов! — заметил Молния, показывая на пивные банки вокруг лунки. — Сегодня восьмое марта, а они сидят!

Им встретились лыжники-пенсионеры, бойко махая палками.

— Давай отойдем в сторону, а то заколют! — засмеялся Молния.

Товарищи пошли по тропинке вдоль церковного забора.

— Ограда выше колокольни! Что за дикие звери обитают за этой решеткой? И какому дикому молятся богу? — негодовал Адам.

Наконец, товарищи остановились у спуска к реке. Под лучами мартовского солнца лед уже таял, и на поверхности выступала желтая вода.

— Доставь удовольствие всем своим женщинам, утопись восьмого марта! — засмеялся Молния, заметив робкую попытку Адама встать на лед.

Друзья гуляли уже более часа, в их планах было навестить Наджи и поздравить с женским праздником. Именно сестра Молнии рассказала Революционеру о своем неугомонном брате, и, чувствуя в этом бесшабашном чернокожем мальчишке неугасаемую энергию жизни, Адам решил непременно привлечь его. Сейчас ряды сторонников борьбы за справедливый мир редели, многих посадили за несанкционированные митинги, кто-то уехал за границу, и организация остро нуждалась в помощниках. Молнии поручили раскидывать агитационные листовки в почтовые ящики и раздавать газеты с левыми взглядами на улицах в массовых скоплениях людей, и главное, что от него еще требовалось, очень быстро бегать.

На их счастье в подземном переходе цветы были дешевые. Товарищи подошли к одной старушке. Торговля тюльпанами шла бойко, но старушка выглядела измотанной.

— Касатики, касатики! — все приговаривала она, призывая прохожих купить у нее последний букетик за полцены.

— Почему она грустная? — спросил шепотом Молния.

— Женщине, которая продает цветы, никто их не дарит, — ответил его белый друг.

Наджи снимала угол на одном из технических этажей престижного дома. Адам знал о ее бедственном положении и иногда помогал ей деньгами. Он чувствовал, что был не прав с ней, когда однажды подцепил ее пьяную в баре.

Дверь им открыл тощий парнишка в очках, в каком-то затертом вязаном свитере, непричесанный, лохматый и жутко неопрятный, напоминающий программиста после бессонной ночи.

— А, приперлись все же… — недовольно вздохнул он, впуская гостей внутрь.

Это был хозяин комнат Паша, устанавливающий здесь свои порядки, хотя прав на собственность этих помещений у него никогда не было. Какой-то его родственник был из ЖЭКа и передал ключи от чердака, чтобы он тут организовал нечто подобное на нелегальную гостиницу. Идя по узким и низким коридорам, товарищи зашли в комнатушку без окон. Все едва втиснулись, потому что кровать Наджи занимала почти все пространство. Сама девушка спала непробудным сном. В руке у нее была зажата пустая бутылка рома. Платье было неприлично задернуто кверху, оголяя ее толстые черные бедра.

— Что с Наджи? — спросил тревожно Молния, взглянув на спящую сестру.

— Догадайся, — хмуро ответил Паша, присев на единственный табурет.

Гости стояли в нерешительности.

— Наджи… — тронул сестру за плечо Молния, но девушка что-то проворчала во сне и отвернулась к стене.

— Она задолжала уже за два месяца, — ухмыльнулся Паша.

Адам бережно положил цветы на кровать. Его всегда раздражал этот жадный до чертиков парень.

— О чем мечтаешь, Паша? — спросил он новоиспеченного собственника, когда тот встал проводить их к выходу.

— Иметь как можно больше комнат и сдавать их народу, — ответил тот, чувствуя, как на него с брезгливостью смотрит Революционер. — Валите отсюда, пока не поздно. Тут Вас уже спрашивали.

Друзья вышли на лестничную площадку. Настроение было испорчено. Адам пытался успокоить друга, говорил, что надо немного потерпеть и собрать деньги на самолет, чтобы отправить Наджи домой. Правда, где взять столько денег он не знал, и Молния, чувствуя, что друг его просто успокаивает, еще больше расстраивался. Впереди были еще мрачные перспективы. Наджи спивалась, не в силах вынести унижения своей уничижительной жизни.

— Если бы не сестра… — стиснул кулаки от злости Молния. — Просто ей жить негде, а тут как-никак крыша над головой, да и центр самый.

Внизу вдруг послышались торопливые шаги армейских ботинок по лестнице. Эти шаги приближались к друзьям. И ничего хорошего от них явно никто не ждал.

— В комнате сестры есть люк на крышу! — вспомнил Молния.

Адам решительно ударил ногой в дверь и вышиб ее вместе с подсматривающим в глазок Пашей.

— Как сквозь землю провалились, Дмитрий Борисович, — сказал один боец сквозь забрало шлема.

— Если бы снег лежал по всей крыше, — подошел другой, держа в руках автомат.

Среди бойцов спецназа выделялся пожилой мужчина в штатском. В руке он держал желтые тюльпаны, подарок Наджи и все время нюхал цветы.

— Обыскать все углы! — приказал он. — Они не могли далеко уйти.

Тем временем на крыше соседнего дома стояли двое беглецов. Расстояние до следующего дома было около семи метров. С высоты была видна Тверская улица, а на горизонте башни Кремля. Единственным путем к спасению, чтобы уйти от преследования, был прыжок через эту жуткую пропасть. Там на другом краю пропасти была крыша соседнего дома, на которой можно было легко затеряться на чердаках и незаметно спуститься вниз.

Не теряя ни минуты, товарищи разбежались и прыгнули, но в это мгновенье раздалась очередь из автомата.

— Отставить! — крикнул кто-то. — Не стрелять.

Чернокожий парень зацепился за карниз противоположной крыши. Пуля задела ему легкое, отчего из горла шла кровь. Силы быстро покидали его. Адам попытался вытащить раненого товарища, но рука соскользнула, и тело паркуриста, сделав последнее сальто, упало вниз. Словно в замедленном кино, глядел Адам на падающего друга. Молния не кричал, безмолвно ударилось его тело о землю и вмиг затихло. Оно лежало на спине с широко раскинутыми руками, в какой-то чересчур беззаботной позе, разутым. При ударе о землю большие кроссовки Молнии отскочили в стороны и сверху казалось, что парень просто прилег на заснеженный асфальт отдохнуть. Адам долго не мог прийти в себя. Он никак не ожидал, что враги будут стрелять. До сих пор ему казалось все эти кошки-мышки с властью лишь детской забавой, но первая кровь друга отрезвила его. Он понял, что игра идет серьезная и от этой мысли сжал кулаки. Спецназовцы держали его уже на мушке и ожидали приказ.

— Фенита ля комедия! — ухмыльнулся Дмитрий Борисович, чувствуя на себе грозный, почти звериный и наполненный местью взгляд Революционера.

Было в этом взгляде нечто такое, что заставило даже бывалых бойцов заволноваться. Расстояние в десяток метров разделяло охотников и дичь, но эта было расстояние, куда гораздо большее, чем самая глубокая пропасть. В этом взгляде путались ориентиры, и уже не понятно, кто был в этот момент дичью, а кто охотником. Революционер, потерявший только что своего товарища, сделал несколько шагов по краю крыши, внимательно всматриваясь в глаза спецназа, словно пытался запомнить каждого из них. От него веяло холодом смертника. Никто не сомневался, что будь при нем граната или оружие, он бы применил его против них. Они стояли и смотрели на него, не выпуская оружия из рук и ожидая здравый приказ командира устранить немедленно опасность. Но командир по каким-то причинам медлил. И даже когда Адам повернулся к ним спиной и стал не спеша удаляться, бойцы еще долго стояли на крыше, как оцепеневшие.

— Ушел, Дмитрий Борисович… — сказал один из спецназовцев, констатируя факт.

— Ушел… — согласился мужчина в штатском, присаживаясь на корточки, чтобы посмотреть за край крыши на распростертое тело Молнии.

Внизу уже собирались зеваки. Несчастный лежал на спине. Порыв ветра сорвал несколько желтых лепестков и унес вниз. И еще долго кружились они и падали к ногам погибшего.

V. Молитва девственницы

Снег шел как-то странно, не вниз, а вверх, словно кто-то специально перепутал небо с землей. Гром выбежал из подъезда и помчался к ларьку за сигаретами для своей жены, но, почувствовав под ногами гололедицу, сбавил скорость и пошел осторожной поступью. По дороге ему встретилась баба Ася с тяжелыми сумками, и они друг друга поздравили с прошедшим праздниками.

Гром не любил бабу Асю. Эта пожилая женщина жила этажом выше, подрабатывала уборщицей и все время ворчала по поводу брошенных окурков на лестничной клетке. Она часто жаловалась на жильцов дома в милицию по разным пустякам, поэтому ее старались обходить стороной. Весь подъезд радовался, когда она на лето уезжала в поселок. В квартире своей она жила одна с котом и ни с кем особо не разговаривала, не дружила. В народе ходили слухи, что осталась баба Ася старой девой, несмотря на то, что всю героическую жизнь выхаживала мужа-инвалида, ныне усопшего.

— Сынок, ты куда несешься на ночь?

Гром подумал, что упоминание о сигаретах может расстроить уборщицу.

— Да я за молоком для сынишки, — соврал на ходу он. — Жена укладывать собралась, а в холодильнике пусто.

— Мы в свое время ко-л-ову держали, — проворчала баба Ася.

Гром вспомнил, как торопила его жена, и поспешил дальше. Ларек был недалеко. Гром купил сигареты и хотел уже бежать обратно, как на витрине увидел дешевые презервативы «Молитва девственницы» и, не сдерживая улыбки, решил купить их, чтобы насмешить жену. У подъезда он опять столкнулся с бабой Асей. Она стряхивала снег с валенок и очень обрадовалась, опять увидев Грома.

— Легок на помине! А я все думала, как же ты без шапки выбежал, того и гляди менингит подхватишь, оставишь деточек си-л-отинушками… Купил молочка?

Грому было неудобно, что он обманул старушку. Его красные от мороза щеки слегка зарделись.

— Ах ты, Господи! Л-азобрали и-л-оды! — возмутилась соседка, поняв по лицу молодого человека, что у него нет молока. — Пойдем ко мне, заодно и сумки мне поможешь дотащить.

Уже скоро Гром поднимался по лестнице под причитание пожилой женщины. Горькое чувство овладело им, когда он прошел мимо своей двери, где ждала его жена. Ему даже показалось, что он слышит плач сына, хотя они благополучно «сплавили» его на праздники к родителям, а сами решили отдохнуть и немного расслабиться. Баба Ася жила над ними. Она долго возилась с ключами.

— Заходи, хлопец! Не л-обей….

Гром поставил сумки в коридоре и стал ждать, когда старушка разденется и пойдет на кухню за пакетом молока. В квартире пахло затхлым воздухом, как обычно бывает, если в ней живут пожилые люди. Молодому человеку хотелось поскорее уйти, и он про себя даже ругал бабу Асю за то, что она медлит.

— Давай быстрей, старая кляча, шевели копытами, — бубнил он себе под нос, слушая, как соседка шуршит тапочками по паркету.

Наконец ему вручили пакет молока, опять вспомнили о корове, заохали и с неохотой выпроводили за дверь. Жена встретила мужа упреками, почему он так долго бегал за сигаретами, и удивилась, что он принес еще молока, но жадно вцепившись в пачку сигарет, успокоилась. Гром даже позволил себе выкурить с женой сигаретку на лестничной клетке, что бывало с ним довольно редко, в минуты какого-волнения. И что было очень странным и неожиданным для него самого, так это то, что он не упомянул жене о встрече с соседкой.

Этой ночью Гром плохо спал. Голова болела от выкуренной с непривычки сигареты. Жена во сне забрала все одеяло, и мужчина медленно замерзал под тихое ее сопенье. Во сне она пару раз повторила мужское имя, но не его. Гром пытался понять, что с ним произошло в этот вечер, когда он побежал за сигаретами. Что-то не давало ему спокойно уснуть, волновало сердце и вносило сумятицу в чувства. Но все было тщетно, причина беспокойства ускользала в тот момент, когда, казалось, он вдруг ее понимал. Во время раздумий он поглядывал в щель между шторами. В свете фонарей шел снег и шел он также вверх, а не вниз. Гром долго пытался понять физику этого явления, но знаний не хватало. От досады он уставился в потолок и думал, что где-то там наверху лежит на своем старом диване эта одинокая пожилая женщина, которая возможно не спит и так же как он мучается бессонницей. Было уже пять утра, дворники скребли лопатами по асфальту, очищая двор от снега. Гром тихо оделся и с глухим скрипом закрыл за собой дверь. На лестничной клетке лежали разбросанные окурки. Жена бросала их на пол, мимо подъездной пепельницы, чтобы насолить уборщице. Сердце Грома вздрогнуло, заколотилось.

Какая-то странная, но приятная дрожь пробежала по его телу, когда он услышал знакомое шуршание тапочек. Баба Ася мыла лестницу. Она не замечала его. Сгорбленная и жалкая старушка волочила мокрой тряпкой по ступенькам, пятясь задом и сгребая мусор вниз. Его руки машинально нащупали в кармане пачку презервативов «Молитва девственницы». Он представил себе страшную картину, как он подкрадывается сзади, затыкает ей рот ее же тряпкой, валит старушку на ступеньки, как она причитает. Он сползает с нее, бесшумно уходит к себе, ложится рядом с супругой и снова смотрит в окно, как идет этот чертов снег.

VI. Покушение

Всю ночь лил дождь, а под утро, ослабев, робкой рябью защекотал он городские лужи, превратившись в морось. Прохожие спешили на работу, вываливались безликой массой из метро и расползались по тихим арбатским переулкам. В опавшей листве бродили голуби. Ветер играл стрижеными кустами, качал деревья, растущие из бульварной плитки, пытался вырвать из рук зонты, сорвать с головы уборы, и дерзко и нагло трепал прически спешащих. Осень прокралась в Москву незаметно. Раньше всех ее промозглое дыхание приметили бездомные. Они кучками лежали на газонах, под открытым небом.

Из машины вышла парочка: седоватый мужчина и молодая девушка с сильно накрашенным лицом.

— Фу ты, какая слякоть! — раскрыла зонт девушка, капризно исказив свое запудренное личико.

У нее был какой-то прибалтийский холодный акцент, который она тщательно пыталась скрыть, но это ей не совсем удавалось.

Ее спутник подставил свою аккуратно стриженую голову под зонт спутницы.

— Айрат Тахирович, Вы же говорили, что не боитесь дождя! — улыбнулась спутница и взяла мужчину под ручку.

Они невольно прошли мимо газона, на котором разместилась парочка бездомных с двумя маленькими детьми на руках. Дети плакали и просили у прохожих на хлеб.

— Фу, ты! какая мерзость! — опять воскликнула девушка, показывая на них. — Когда Вы, Айрат Тахирович, разберетесь в своем Совете Федерации с этими… Пройти негде, а ведь они источник опасных заболеваний. Пора бы их на стерилизацию, чтоб не размножались.

— Анечка, девочка моя… — ответил на ходу ее спутник. — В России Вы стали немного добрее. Еще на днях, проходя здесь, Вы грозились подкинуть им отравленный чизбургер.

Они остановились у входа в административное здание, рядом с рестораном. Мужчина посмотрел на часы, золотые стрелки которых показывали без десяти девять утра.

— А не зайти ли нам отобедать? — предложил он ненавязчиво.

— Заведение закрыто, — заметила девушка.

— Для меня всегда двери открыты, — улыбнулся он и постучал в стеклянные двери ресторана.

По неторопливым движениям, важной вальяжной походке можно было предположить, что этот мужчина был чиновником, причем чиновником высокого полета. Революционер сразу узнал сенатора. Он уловил вульгарный парфюм его спутницы, и все в нем застрекотало от отвращения. Он знал, что на деловые встречи люди такого ранга, как Мидиев, берут с собой таких цыпочек, которые природными чарами оказывают невольное влияние на ход переговоров, помогают добиться уступок у оппонентов. Вот уже неделю Адам подстерегал этого человека, и сейчас, чувствуя, как долгожданная дрожь проходит по телу, рука сжала рукоять пистолета. Его трясло от ненависти к этому человеку, виноватого, по его мнению, во всех страданиях простого народа. Своим дерзким поступком Адам выражал протест, показывал обществу, что ни один богач с этого времени не будет чувствовать себя спокойно, пока есть в стране хоть один нищий и голодный.

— Именем народа! — вскрикнул Адам и направил дуло пистолета в стоящего у дверей ресторана мужчину.

Тот вздрогнул от внезапности, его спутница закричала, прикрываясь зонтом. Раздался легкий хлопок, звук пули, разрывающей одежду и входящей в плоть.

Адам пошатнулся, выронив пистолет из своих ослабевших рук. Он так и не успел выстрелить: чужая пуля, выпущенная откуда-то сверху, попала нападавшему в спину, и он быстро терял сознание. Последняя мысль его была, что он умирает.

— Снайпер! — кто-то оглушительно крикнул и накрыл сенатора своим телом.

Это был крупный широкоплечий мужчина, телохранитель сенатора Герман. У него с самого утра было предчувствие, что с сенатором может произойти что-то нехорошее, и он внимательно следил за любыми перемещениями вокруг них. Ему мерещились вооруженные люди в припаркованных машинах, блеск рекламных вывесок он воспринимал, как блеск от оптического прицела. Нервы были накалены до предела. И как это бывает часто, он, к сожалению, отстал, потому что шнурок на его ботинке не вовремя развязался, и в это мгновенье, как назло, он заметил киллера, переодевшегося в бездомного. Но Герман уже ничего не мог сделать, кроме как в прыжке закрыть телом сенатора. Он понимал, что опаздывает на доли секунды, он слышал свист пули, и еще долго не мог понять, ранен ли его босс или нет.

На крыше хозяйничал ветер. Он рвал рубероид, гремел чердачной жестью и валил антенны, на которых как на аттракционе раскачивались вороны. Детский мячик, не понятно как оказавшийся здесь, кружился в луже, как будто попал в водоворот. Пожелтевшие и рваные листы газет носились по крыше, словно самоубийцы, в отчаянии готовые броситься вниз, пока у самого края они не зацепились за водосток.

Стреляная гильза еще дымилась, а пальцы только что разжались, выпустив снайперскую винтовку. Гром лежал на спине. Он смотрел отрешенно на небо, как оно нависло над ним и натягивалось серой ватой. Начинал идти снег. Пушистые хлопья уже заметали крышу, падали на небритое лицо киллера, и таяли. Казалось, что он плачет.

— Прости, Адам… — шептали губы.

Надо было покидать крышу, и чем быстрее, тем лучше, но Гром не спешил. Его огрубевшая душа трепетала, подобно рваной газете, и он силился заплакать. Но слезы не текли из этих жестоких и злобных глаз. Киллер терзался от этого, постанывал и представлял изумленное лицо товарища, в которого он всадил свою пулю.

— Ну, хоть одна слеза, хоть одна! — страстно молил он своих богов, но инстинкт самосохранения мешал ему сосредоточиться, заставляя невольно прислушиваться к чердачным шорохам и шуму с улицы.