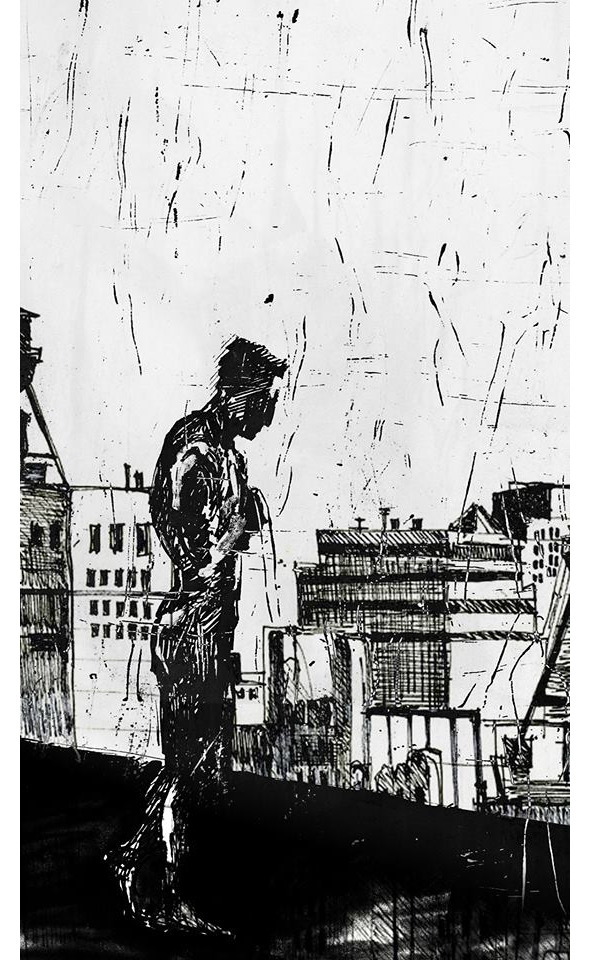

Бесплатный фрагмент - Город мертвой мечты

Посвящается автору идеи

Кириллу Румянцеву, его супруге Алёне и их замечательным детям.

А также всем, благодаря кому эта книга стала возможной.

Пролог

Все участники ниже изложенных событий мертвы. На всякий случай, чтобы Вы поняли меня правильно и не подумали, что Вам попалось очередное художественное произведение о кровососущих умертвиях, зомби и прочей нечисти, оговорюсь: мертвы исключительно на тот момент, когда я пишу этот пролог перед тем, как отправить рукопись редактору, и будут еще мертвее, да простит мне читатель подобное сомнительное выражение, на тот момент, когда книга попадет Вам в руки. В остальном же повествование пойдет о некогда вполне живых существах.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что ни в коей мере не ставлю своей целью ни нравоучение, ни даже развлечение, ни, Боже упаси, запугивание читателя следующим рассказом о мрачном мире, который, коль скоро вы читаете эти строки, уже не существует, ибо в нем издание и даже написание подобного произведения было бы актом, безусловно, истерически смелым, однако бессмысленным и невозможным. В сущности, я даже не хотел бы рассказывать об этом ныне сгинувшем в небытие мире, однако действующие лица этой запутанной и сложной, но одновременно такой простой и прямолинейной истории столь неотделимы от своего окружения, столь плотно вплетены в обстоятельства, что без рассказа о данных обстоятельствах не обойтись. Так вот эти герои и злодеи, если Вы, конечно, сумеете отличить одних от других (я, например, не сумел) и совершенные ими подвиги или злодейства (опять же, вопрос способности к различению) и то, как менялись их взгляды на мир, и были целью проведенного мною длительного исследования, результат которого Вы сейчас держите перед глазами.

Не спрашивайте (даже самих себя), откуда мне удалось узнать о столь многих и иногда невероятно мелких подробностях данных событий, ибо что вы будете делать, если ответ однажды постучится к Вам в дверь? Я не хочу и не стану вдаваться здесь в какие бы то ни было объяснения.

И еще одно. Верите Вы мне или нет (убеждать Вас не в моих планах), но этот, в сущности, крошечный эпизод из жизни нескольких отдельно взятых существ, которых больше нет, я собирал по крупицам в течение трех с половиной лет. Сведения приходили обрывками, из различных источников, иногда крайне неожиданных, и в разных объемах, однако далеко не всегда под рукой находилось что-то пригодное для немедленной качественной записи информации (диктофон, ноутбук, салфетка и карандаш, на худой конец). Посему записывать новые подробности и фрагменты происходившего там и тогда приходилось на клочках бумаги, в блокнотах, позаимствованные у трудяг-официантов питейных заведений, на листах А4, уже замаранных тонером с одной стороны. Детали же и тонкости некоторых особо щепетильных моментов приходилось додумывать, исходя из случайных фраз, оговорок, намёков и неоднозначного молчания очевидцев событий, тщательно проверять и фиксировать уже значительно позднее. Несмотря на мое старание восстановить хронологию в повествовании, некоторые сцены всё же выбиваются из общей последовательности, так как в один момент времени различные лица, согласитесь, обычно не только находятся в различных точках пространства и занимаются различными делами, но даже одни и те же события воспринимают по-разному. Могу лишь посоветовать следить за обозначенным временем и смириться с возможным неудобством по этому поводу.

Не смея более утомлять Вас своими комментариями, раскланиваюсь и желаю получить от чтения то, ради чего Вы и открыли эту книгу. Но сильно не рассчитывайте.

Э. А.

Часть первая

Обязательства

Изгибом клинка полыхая в ночи,

Затравленный месяц кричит.

Во тьме — ни звезды, и в домах — ни свечи,

И в скважины вбиты ключи.

В домах — ни свечи, и в душе — ни луча,

И сердце забыло науку прощать,

И врезана в руку ножом палача

Браслетов последних печать.

Г. Л. Олди,

«Живущий в последний раз»

Глава 0

Школьный учитель

I

Место: каменная урна

Время: серо-черное утро седьмого дня

Звук: урчание пустого желудка

— Да будет легким исход для несчастных, да не омрачат мучения, боль и страх их голоса, не исказят их ноты, да сольются они в Песне Жизни с тем, что Изначально и Вечно…

Маленький, большеглазый, Эрик Эшлиншир скомканной салфеткой жался в угол шлакобетонного «мусорного ведра». Сюда бросила его, предварительно помяв и истрепав сверх всякой меры, чья-то злая рука. Взгляни кто со стороны, сказал бы, что больше всего Эрик сейчас был похож на использованный клочок туалетной бумаги, к такому не то что прикасаться, в его сторону противно даже смотреть. К сожалению, хозяин «злой руки» не был чистюлей и не брезговал даже бывшими в употреблении средствами гигиены. Подтверждение тому — другие шесть «комочков». Уже шесть дней на каждом рассвете одного из них изымали один за другим из того же «ведра». Слабые, визжащие, они жались к стенам, сползались, как опарыши, в одну кучу, надеясь спрятаться за спинами друг друга, хоть на сутки продлить жизнь одноразовой салфетки, вытолкать кого-то вместо себя навстречу… Чему? Смерти? То, что стояло на пороге, смотрело с упоением, захлёбывалось едкой слюной в предвкушении пира и было значительно хуже. Смерть не была столь отвратительна, не была столь чудовищна, бесчеловечна и страшна, как это…

Эрик остался один. Седьмой рассвет крался к Эрику по ту сторону двери, неспешно, сонно, неумолимо…

— Господи, Господи, Ты — Истинна, Ты — Суть Всего, из Тебя Всё происходит и в Тебя Всё возвращается…

Последние двадцать восемь лет — а именно столько прошло после окончания Мичиганского Университета с отличием в звании Магистра Теологии и Английской Словесности — мистер Эшлиншир в любое время года вставал с рассветом безо всяких будильников. Двадцать восемь лет прошло после приезда по распределению в крошечный Шельвиль — «спутник» города Гринвуд. Целая жизнь! Не пропустил он ни одного дня с тех пор — лишь только светало, с легкой радостью Эрик просыпался и молился до самого восхода. Молитва-песнь лилась искренне, с тихим упоением обращался он за помощью в делах серого дня к Тому, что было в его жизни защитой и светом, уверенностью и силой, сердечным теплом и красотой, знанием и учителем. На восходе он умывался и завтракал, и, после получасовой прогулки до здания школы на другом конце городка, готовил помещение класса и всё необходимое к предстоящим пяти-шести урокам истории или английской литературы. Приехав в Шельвиль, начав эту новую жизнь, Эрик не только стал замечательным педагогом — это была… жизнь внешняя.

— … защити меня от отвергнувших Вечное, от глаз их злопыхающих, от чрева их алчущего…

Он изменился внутри. За двадцать восемь лет он научился видеть свет истины во всём: в школьниках-отличниках и школьниках-хулиганах, в их скандальных и тихих родителях, в деревьях парка и электрочайнике новой модели, в новом здании школы (подаренном городку мэром Гринвуда в рамках программы «Пригороды — это наши тылы!»), в томике Писания и придорожном булыжнике, в себе и в смятом окурке… За этот срок он спас не одного человека, жертвуя, как тогда казалось, последним — не один раз Эрик был и тем, кому «возвращалось сторицей»; он прочел тысячи книг об учителе, которого так долго искал и нашел (точнее услышал!) двадцать восемь лет назад. Он встречал сотни самых разных фанатиков: католиков и индусов, иудеев и буддистов, кришнаитов и православных, индейцев-язычников и мусульман, болельщиков «Янки» и «Монреальских Медведей», ребят и девчонок, отдавших свои сердца киноактерам, политикам и попзвездам. Он возвращал им отданные по молодости сердца, возвращал умы, утраченные в истерическом запале поклонения догмам и идолам, возвращал потерянную веру — в Бога, в себя, в людей, в добро… да мало ли во что. Люди на его пути были подобны малым детям, всё время что-то теряющим, всё время «сующим пальцы в розетку» и «забывающим дышать».

Всех «спасенных» он отпускал с миром в сердце, донося до них, что Мир — един, что «Небеса» — не место за облаками, а то единство мира, которое от нас ускользает, та изначальная Нота, что пронзает пространство и время, и что, придя к миру внутри себя, каждый может эту Ноту расслышать во всем, а значит — подключиться к общему Хору Земли и Неба.

— …дай сил, о Извечный, разорвать тенета обмана и смрада, дай стойкости от страха и наваждения, веди мудростью своею неисчерпаемой меня сквозь мрак…

А вот бояться и предавать, мучить и убивать, прятать сердце при виде чьих-то страданий в саркофаг изо льда и считать себя непоколебимо правым — так и не научился он за последние двадцать восемь лет.

Быть может, поэтому хозяева злых рук решили оставить его напоследок. Они наслаждались каждой новой его попыткой уберечь такую же ветошь, как и он, подставить под беспощадные пальцы себя, закрыть тщедушным телом чью-то жалкую жизнь, дать кому-то еще один день, еще одну надежду… Быть может, поэтому раздавался дьявольский смех, когда костлявый старик катился кубарем в дальний угол камеры, проливал невольные слезы, не имея возможности остановить приходящих на каждом рассвете, когда он истово молился за души тех, чьи мученические предсмертные крики холодили кровь и очерняли сердца, и за жизни живых… пока еще живых… оставленных на следующий рассвет.

А еще… Эрик не умел оставаться равнодушным, когда видел людей… нет, не людей… существ… монстров… искажающих Ноты Единой Истины. Темная, холодная, едкая, фосфорицирующая пустота ползла наружу из их сердцевин.

II

Интермедия — Спрут

Место: Шельвиль — городок-спутник города Гринвуда

Время: Семью днями ранее

Звук: тихий трепет торжества

Прохладным августовским вечером в парке прямо под россыпью ярких звезд собралось несколько сотен горожан. Торжество по случаю открытия нового здания школы было в меру напыщенным и в меру занятным. Последние деньки лета баловали ясным небом, а прибывшие из Гринвуда «шишки» — не самыми скучными речами.

— … и вот именно мы, те, кто добился многого, теперь можем… и ДОЛЖНЫ позаботиться о достойном обеспечении нашей молодежи ВОЗМОЖНОСТЯМИ! Неудивительно, что с промышленным и экономическим ростом нашего общества растут и потребности! В первую очередь — потребности в молодых, квалифицированных, активных, живых, инициативных юношах и девушках, в молодых специалистах самых разных областей! Гринвудская молодежь инертна и имеет предостаточно, они не стремятся к звездам, как ни прискорбно об этом говорить. Будучи оторванными от преуспевающего центра, города-спутники исполнены соблазнов — алкоголь, дурные компании, преступность, мысли о легкой сиюминутной наживе — всё это стоит на пути перспективных ребят и девушек таких городов, как Шельвиль! На пути в жизнь! Кто же защитит их, если не мы — полные сил колоссы, устоявшие в нахлынувших волнах растления нашего времени!? Именно поэтому, наш многоуважаемый мэр и его коллеги инициировали создание программы «Пригороды — наши тылы»! И вот — наконец-то первый вещественный результат действия данной программы — бастион знаний, щит нравственности, кузница нашего будущего! Я рад представить вам первую в своем роде… Школу-интернат имени «Эрнеста Хемингуэя»! Те, кто, не покладая рук, трудились этот год, вкладывая душу в новое здание и его наполнение, заслуживают аплодисментов! Прошу!

Бертран Дон, глава Отдела по Развитию Пригородов администрации мэра города Гринвуд, закончил речь, показавшуюся собравшимся немного затянутой, но бесспорно яркой. На сцену начали подниматься известные люди Шельвиля: от мэра, до преподавательского состава старой школы. Мистер Дон пожимал им руки, улыбался, кто-то даже был удостоен хлопка по плечу. Его пышные усы топорщились от удовольствия, когда он получал благодарность за благодарностью, а уж при виде прослезившегося от чувств мэр Шельвиля…

Благодушие на лице Бертрана в одну секунду сменилось нервозной настороженностью. В глазах очередного поздравляющего, кажется, одного из преподавателей, замершего в двух шагах с протянутой для поздравления рукой… в глазах немолодого, серого, жалкого человечка… он ясно увидел… жалость?… Нет. Отвращение? Сострадание? Страх? Неуверенность?… Смятение?…

— О! Это мистер Эшлиншир! Лучший преподаватель старой школы — вот уже двадцать лет лучший преподаватель! — подоспевший мэр ухватил «лучшего преподавателя» за руку и подтащил к Бертрану. — Мистер Дон, уверяю вас, у нас ТАКОЙ преподавательский состав — не подведут! Будут ковать молодежь… будущее! Будут ковать будущее на совесть!

— Эрик… Эшлиншир — едва произнес будущий «кузнец молодежи». Глаза его, казалось, вмещали сразу полмира, — Очень… п-приятно. Извините…

Школьный учитель с трудом отнял словно обмороженную от рукопожатия с чиновником руку, коротко поклонился, вымученно улыбнулся и поспешил с помоста. В голове его не укладывалось существование чего-то… такого… такого…

Линии Дыхания Мира огибали Бертрана Дона, бежали от него прочь, сама Жизнь — в воздухе, в земле, в свете звезд — кричала, едва коснувшись его… черно-кровавые раны тянулись за усачом через пространство, а его руки… как сердце черной дыры… багрянец, богатый на сгустки, подобно венозной крови тек с его уст — и струился по парку темно-алой паутиной, ища лазейки, трещины, потайные ходы в умы, в души, в сердца подходивших к нему людей.

Эрик едва доволок ноги до дома. Приняв душ, он долго не мог найти равновесие внутри себя, долго ходил из угла в угол. Глаза от увиденного жгло будто кислотой, они непрестанно слезились. Что-то расстроилось в организме пожилого мужчины, его стошнило. Голова раскалывалась. Лишь за полночь ему стало лучше. Эрик вяло улыбнулся. Он не стал раздумывать над тем, как увиденное могло существовать. Он поудобнее устроился на кровати, издал долгий, низкий звук — свою Ноту, вливаясь в Небесный Хор, пропел Звуки Слышания и Единения, собрал всю силу устремления — и Мир зазвучал с ним в унисон.

Никто из шельвильцев, поздравленных вечером Бертраном Доном, не заметит, проснувшись утром: от былого восторженно-благоговейного расположения к чиновнику осталась блёклая тень благодарности, обычная для людей, погруженных в домашние и рабочие заботы, не привыкших помнить что-то хорошее.

А Эрик Эшлиншир проснется счастливым, несмотря на причину пробуждения — удар об пол из шершавого, неровного шлакобетона, ошкурившего его руки и лицо, удар такой, что воздух вылетел с сипом из груди. С легкостью комка газеты он преодолеет каменный мешок от входа до дальней стены, чтобы влететь в кучку из шести обезумевших от ужаса, непрестанно воющих на все лады, бешено визжащих людей.

III

Место: сердце страха

Время: рассвет

Звук: тишина

Он остался один. На сладкое. Вот и рассвет. Пора.

Эрик слышал шаги, злые руки принялись отпирать дверь.

— … и да не убоюсь я зла. Я и Отец мой — Одно?

И безупречные струны Духа Единого Мира беззвучно отозвались:

— Ты и Отец твой — Одно

— Да будет так: пусть путь врагов Жизни будет скользок, и да будут спасены те, что едины с Небесным Хором, и да восстановится гармония Единства в тех, кто отвернулся от Света или был обращен…

Кто-то вскрикнул за дверью, крик перешел в скрежещущий вой, а в каменном мешке вдруг стало светло, будто утреннее солнце заглянуло прямо сквозь стены.

— Но не моя воля, но Твоя, Единый, да будет, — произнес Эрик самую трудную часть, вверяя свою Ноту и свой голос высшему Хору Земли и Неба.

Визг стих, перейдя в злобное шипение, и в «мусорном ведре» воцарился кромешный мрак.

Глава 1

Забегая вперед

I

Место: Парк Стрит, город Гринвуд, что в штате Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: около полуночи, начало сентября, на заре 21 века.

Звук: шелест подошв, шелест дождя, шелест облетающей листвы.

Помню, в тот серый вечер я подумал: «Будь я героем книги, автор мог бы черкнуть, дескать, я поправляю шляпу щелчком пальца, мои асфальтовые глаза грустно шарят по горизонту — там, где вот-вот должна появиться луна, а внутренний взор шарит на дне душонки — там, где поселилось неясное, липкое, грязно-бурое беспокойство…»

Если бы просто беспокойство… Это был страх. Страх неясных, но неминуемых, перемен. Перемен, одно предчувствие которых заставляло шерсть встать дыбом. От кончика носа до хвоста.

Впрочем, к черту тот вечер. Этот даст ему фору. Ведь перемены, почуянные мною тогда, наступают прямо сейчас. И я, возможно, единственный безмолвный им свидетель. Там, где совсем недавно был городской парк, скрывавший единственные в городе врата в Мир Духов, сейчас рокочут бульдозеры, выворачивая пни и перемалывая гусеницами осеннюю листву и подлесок. Не это страшно. Совсем недавно я был в Мире Духов на этом самом месте. О да, я был там! Я видел! Миром Духов был миром кошмаров, да таких, что Лавкрафт (упокой Земля его душу!) нервно курит в родном Провиденсе…

Так что пусть. Пусть рвут стальные махины тонкие нити природы. Пусть запечатывают врата. По ту сторону больше нет места даже таким, как я.

Один на один с ночным авеню, я устало шагаю вдоль новенького забора, одно «Работы ведет Муниципальное Строительное Предприятие ООО «Тиффон-И» проплывает за другим. В уродливом свете фонарей мерещится: белые буквы на красном фоне вот-вот будут смыты тонкими алыми струйками. Криво улыбаюсь. Совсем недавно земля парка была не в муниципальной, а в частной собственности, но кто-то — кто бы это мог быть? — уладил нелепое недоразумение, по крайней мере, часть его. Все крутятся, как могут. Я тоже кручусь.

За шумом бульдозеров не сразу замечаю догоняющее меня такси. Мерзкий гудок режет ухо, голос не многим приятнее:

— Дело, браток! Ну ведь никогда, блин, не знаешь, когда и где тебя встретишь, ага. Садись, чо под дождем шлёпать — садись! А то лысина чирьями пойдет, братюня!

Адреано… Странное имя для чернокожего… Кажется, я так и подумал, когда познакомился с ним — с первым человеком в этом проклятом городе. Они были с Коксом… приятели, шкодили в детстве вместе. Кокс… Вспоминаю всё реже, как познакомился с ним…

II

Интермедия — Чума

Место: пустырь за заводом переработки мусора компании Trash Recycle Sys

Чикаго, штат Иллинойс, и не только, но всё в США.

Время: ранний вечер, ноябрь месяц около двух лет назад

Звук: дробный стук капель по картону, приглушенно хрипящий бум-бокс, сип отчаяния и боли.

Чикаго. Меня уже тошнило от голода… и от этого города, когда-то давно, не в этой, не в моей жизни и не мне бывшего родным. Глупо было возвращаться в родной Иллинойс — глупо для дезертира и убийцы. Будь я поумнее, это было бы последнее место, куда я бы сунул свой нос по возвращении в Штаты. Но я был туп. Не настолько, чтобы попасться, но настолько, чтобы приехать. Я слонялся в окрестностях, большей частью в гетто, куда даже гнилейшие из копов предпочитают не заезжать. Вы знали, что и в Чикаго есть район Гарлем? Там я пытался выжить…

Я славно дрался, но у черных, вы не поверите, так развито чувство стаи, что у твоих бродячих собак! Первые месяцы были адом. Но и я нашел свою стаю. Бритые ребята, белые рубашки, черные брюки, подтяжки, красные повязки и черные изломанные кресты. Биты, обрезки труб, ножи, стволы. Нет жалости, нет мозгов, океан ненависти, горный хребет убежденности в собственной правоте. О, я был дома! Я был рыбой в воде!

Как-то раз с одним придурком из этой своры мы грабанули заправку. Вдребезги разбили голову кассиру, взяли бабло, прихватили жратвы в магазине, вышли, и в этот момент… Из сортира вышел охранник, посмотрел нам в след, взял дробовик, и… Голова моего напарника-придурка оказалась вопреки ожиданиям не пустым орехом! Мозги у него всё-таки были! Вот они-то и поднялись в небо четвертоиюльским салютом. А пуля на излете сбила вентиль баллона с пропаном… Вспышка. Интересное чувство — ты бежишь, потом летишь, а мышцы, сокращаясь, натягивают обгорающую кожу, и ты слышишь, как она хрустит, а потом лопается: шпок-пок-пок…

Пару дней я отлеживался на пустыре — там, куда выбрасывают отбросы люди, живущие чуть ниже отбросов. Картонные домики бомжей на свалке за заводом, за ними пустырь — место бесконечно ужаснее свалки. Но я жопой чуял, что чужие там меня не найдут, а местные — не тронут. Обгоревшая кожа на половине спины и задницы загноилась, начала вонять, я едва мог ходить, а потом сил не стало, даже чтоб встать. К запаху отбросов и гноя примешался еще один запах — мучительной смерти. И вот одной дождливой ночью, шатаясь, опершись на обломок хоккейной клюшки, я поднялся-таки и побрел на запах дыма и звуки хип-хопа, не обещавшие ничего хорошего лысому молодчику вроде меня. Но это «ничего хорошего» казалось мне лучше, чем гнить живьем.

Бочки с горящим мусором, пара навесов из грязного полиэтилена и рубероида, под одним из них — археологической древности Кадиллак, двери открыты, мотора не слышно за вырывающимися из хриплых колонок битами и скрэтчами. Черные стояли в несколько кругов, в центр самого большого вышел тощий, очень высокий негр, пожилой, один из немногих, не похожих на бомжей.

Я проталкивался к нему. Не помню, о чем я думал и чего хотел. Наверное, задушить его, снять золотую цепь с шеи и уйти живым. Кажется, я даже не ставил под сомнение шансы этого мероприятия на успех. Видимо, мозг мой сгнил чуть раньше спины. Дождь, пахнувший соляркой, импровизированный капюшон из тряпки на моем лысом черепе, грязь и тусклый свет костров спасли меня от быстрой и незаметной смерти на подходе к кругу. Длинный начал вяло что-то рифмовать под ритм, люди в кругу хлопали, старик явно только разогревал рифмопроизводственные мощности, когда — молния — и… я до сих пор помню его взгляд, поймавший в то мгновение единственные серые глаза в толпе, мои глаза… и из него пошел нещадный, секущий ливень слов, каждая капля которого била меня в грудь. В сердце? В душу? Хоть убейте, не помню, что он пел. Едва-едва припоминаю, примерно о чем.

«Тебе объяснили кто твой друг, а кто — враг, и ты купился, ты поверил, дурак! Но те, кто отправляли тебя в последний бой, не станут умирать рядом с тобой. Они не пойдут с тобой в тот мрак, в котором ты, в котором твой враг. Они все узнают из программы новостей, в которой покажут плачущих детей. И вот ты уже побрит наголо, даже взгляд поменялся, стал таким наглым, Но стоит ли это слез твоей мамы? Твоя жизнь равна девяти граммам. И они уже летят, летят тебе навстречу, может даже не убьют, может просто покалечат. Ты, гребанный м***к, когда-нибудь поймешь, вспомнишь тех детей, которых не вернешь! Не спеши точить ножи. Скажи, зачем тебе война? Твоя жизнь — не только злость. Вся твоя злость — всего лишь сатана. И как я могу судить тебя? Я перед Небом, как и ты, такая же тля, я так же, как и ты, не понимаю этот мир, но есть одно НО — я никого не убил! А ты можешь продолжать верить уродам год за годом, год за годом, ты можешь продолжать верить в сталь, все зашибись! Мне тоже очень жаль. Все джихады, вендетты, крестовые походы придумали суки, придумали уроды, думай головой, головой, а не жопой: Неужели ты так хочешь кого-нибудь ухлопать? Вкус победы — это вкус чьей-то боли. Хотел бы ты сам себе такой доли? Ведь те, кто отправят тебя в последний бой, не станут умирать рядом с тобой!!!»

Будто на поводке он втянул меня в круг, я плелся, едва ли что-то соображая, одним движением он — легко и просто — сбил меня в грязь, вывернул руку, наступил на затылок, вжал лицом в глиняную жижу. И укусил. Укусил в запястье. Так укусил, что я снова услышал этот хруст лопающейся кожи и сухожилий под зубами. Я отрубился. Мойи крики всплыли беззвучными пузырями в грязи.

Сейчас я еду в такси Адреано и едва кривлю губы в улыбке. А было время — я не мог не сгибаться в приступе злого смеха над собой, вспоминая ту ночь. Очнулся уже в «норе», или «где_кинуть_кости», как там называли это место. В памяти остался лишь след агонии длинной в несколько дней и в целую жизнь — по крови вулканической лавой бежал огонь Чумы, огонь нового «я».

Вечером моего перерождения мы сели в Кадиллак времен палеолита или мезозоя и дернули прочь из Чикаго. В дороге Кокс — длинный, тощий, безумно цепкий, резкий и гибкий, черный, немолодой — рассказывал мне, что и как. Учил. Времени было много, Кокс дорожил каждым часом. Всё, что я знаю, я знаю от него; так, как я думаю, — я научился думать у него; то, что я чувствую, научил меня чувствовать он; я живу благодаря ему и той жизнью, которую он предложил, а я принял и полюбил. Десятки городков, сотни закусочных, придорожных мотелей-барделей, первый контракт, работа, первая награда, работа, первый предатель, работа, дорога, леса, работа, дорога, леса, работа, дорога, леса… Кокс советовал повнимательнее к ним, к этим лесам, приглядываться. Там, куда мы держали путь (по его словам, «на самый краешек пасти Дьявола»), такая радость как лес не грозила мне очень и очень долго. И мы приехали. Краешек? Или всё же где-то за?

— Его зовут Адреано.

Тогда у меня и мелькнуло (и с тех пор всегда мелькает): «Странное имя для чернокожего».

— Мамаша — итальянка, папаша — браток. Ты, Дело, считай, что он — твой самый главный босс. Шибздик вонючий, придурок тот еще, но ты его боссом будешь считать, пока не случится одно из трёх: пока я не велю считать иначе, пока он не отдаст концы или пока не отдам их я. Иначе я тебе твою же печень скормлю, — Кокс всего на тройку слов переходит не то на рёв, не то на визг, — Понял меня, пасюк!?

Эти три слова Кокс иначе не произнес ни единого раза. Киваю.

— Прикрывается работой таксистом, не светится. Все «вшивые» заказы будешь получать через него.

Вшивые — значит от смертных и по поводу их суетных дел.

— А заработаешь репутацию, дам тебе ниточки к нормальным заказчикам… Правда, если к тому времени у тебя еще не будет своих ниточек — грош тебе цена, Дело, и мне лучше прихлопнуть тебя прямо сейчас, а еще лучше — было сделать это полгода назад. Так что озаботься этим вопросом. Ты меня понял, пасюк!?

Киваю.

III

Место: улочки города Гринвуд — что в штате Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: около полуночи, начало сентября, на заре 21 века.

Звук: шуршание покрышек по асфальту и капель по стеклам и крыше такси, скрип «дворников», молчаливое радио.

— Дело? Ну чо башкой трясешь? Паркинсон одолел?

Адреано выруливает на набережную.

— Я говорю, Дело, ты как всегда профи, хоть и белый да лысый, а бро — получше многих. Бабло под сиденьем. Обрез, который ты просил — под бардачком приклеен, забирай! Я реально задолбался с ним по городу колесить! Кастет в … Ага, ты его уже нашел, только на кой он тебе сдал…

Разбитый всмятку нос — как раз то, на что в Полицейском Департаменте внимания не обратят. Жаль, что из трёх Коксовых «пока не» случилось всё-таки последнее — дух Кокса отправился мирно раскуриваться с Матерью Крысой. После крайнего дела, Адреано (со смерти Кокса для меня уже не «самый главный босс», а только — «шибздик вонючий и придурок тот еще») мне более не был нужен. Вчера мистер Комиссар Нэшвелл как раз объявил по Пятому Каналу о новой программе по борьбе с организованной преступностью. Так чего зря время терять? Я же говорил — всё меняется. И вы даже не представляете, как сильно.

В тот вечер, как и договаривались, я приволок Адреано комиссарской «своре». Как и договаривались — живым и «пригодным к даче показаний». Помню, они прямо слюной исходили, не терпелось приступить к «дознанию», начать «…разматывать змеиный клубок бандитизма, грабежей, насилия, краж и убийств калеными щипцами!» (с) комиссар Деррик Нэшвелл в интервью Пятому Каналу.

Кто же мог подумать, что мафиози с разбитым носом скончается от кровоизлияния в мозг, не приходя в сознание, через час после того, как попадет в руки бравого отдела по борьбе с организованной преступностью? Это условиям Уговора не противоречит. Тем более что Деррику плевать. А я себе купил еще несколько дней спокойной жизни, шанс провести двадцать-тридцать часов за стойкой своего бара, потягивая добрый виски, любуясь официанткой и слушая блюз.

Казалось бы, ради чего еще жить?

Да только я больше не могу так жить. Хочу, но не могу. Чума в крови не дает. Пока рядом был Кокс, всё было иначе. Не было перемен. Жаль, он так и не успел мне рассказать, зачем сам приехал в эту дыру и меня за собой притащил. Весь год, что я здесь один, я ищу. Ищу работу, что была у него здесь, ищу его дело. Ищу, в надежде… На что?

Дело есть Дело. Уговор есть Уговор. Даже если он касается святоши-ничтожества, из-за которого погиб Кокс…

Глава 2

Чужими руками

I

Место: город Гринвуд, штат Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: прекрасный дождливый воскресный день. Начало 21 века. Сейчас.

Звук: из динамиков по всему парку льется Strangers In The Night — Frank Sinatra.

От мелкого дождя, просеянного через оловянное решето облаков, нас с Сиддом защищает бело-зеленый козырек вагончика-кафе D’Netty. Мы стоим за столиком-прилавком, трещим о том, о сём, шутим, смеемся. Свет вывески-названия особенно мягок, а бодрящий аромат кофе особенно цепляющ в этот тихий полдень. Последние выходные лета. Парк аттракционов впадает в спячку. Мой собеседник увлечен венским. Я верен американо. Не в ущерб беседе.

— Всё-таки D’Netty — лучшие в штате! Тебе какой?

Сидд… Ты был отличным полисменом. Ты уволился из-за «психологической несовместимости с коллегами», читай — по причине несогласия с методами работы полицейского департамента. Ты стал частным детективом, много и с удовольствием (а главное — эффективно) работал: находил следы пропавших людей (пусть они тебя никуда и не приводили), выходил на продажных копов (пусть и без приемлемых для суда доказательств), следил за подробностями сразу нескольких цепочек убийств, распутывал их потихоньку. Пусть твоё дело и казалось самоубийственным в особо извращенной форме даже тебе самому.

Как сказал дед с палкой и бородой в каком-то красочном фильме, ты «копал слишком жадно и глубоко», Сидд.

— Уважаемый! Один шоколадный и один ореховый!

— Пжалста…

О, как же тщательно я подбираю слова! Пришло время кое-что тебе рассказать…

— Пришло время кое-что тебе рассказать…

Приятель…

— Приятель, — я улыбаюсь широко и почти по-дружески, пусть и немного серьезно. — Ты это заслужил.

Восхитительное лакомство уже кочует с бумажной тарелки мне в рот, ведомое рукой-челноком и обильно дополняемое вкуснейшим кофе.

— Пончики…

Я немного молчу, жую, глотаю.

— …с шоколадно-ореховой, ванильной, вишневой, фруктовой, ягодной начинками, аппетитнее бюста Памеллы, посыпанные пудрой сахарнее улыбки Бритни, политые сверкающей до изнеможения глазурью, что на вид слаще губ Анжелики (той, что танцует в «Тиртоньо», помнишь?). Съел, скажем, ты, Сидд, одну такую штучку — и остановиться не так-то просто. Умял второй, прихлебнул кофе — и будешь ходить к лотку за новой порцией как по расписанию. Полакомился так с месяц — жить без них не можешь. Не фигурально. Фактически.

Я внимательно слежу за твоей реакцией, Сидди, я сохраняю лицо всё таким же шутливо-дружелюбным. Ты откладываешь начатую сладкую булочку, ты косишься на меня, на кофе, не понимая, что за новую шутку я затеял. Ты подозреваешь, что на этот раз я говорю о деле. И ты прав, малыш.

— Да, только фургончик-кафе переезжает, а в том, что встает на его место, сладости уже… не те. Не те-е-е… Нет, ими не утолить голода, не насытить тягу вкусить источник ТОГО манящего запаха ванильного теста. Впрочем, как не унять этой страсти и никакими иными «благами цивилизации». Но ты пока этого не знаешь. Пока — ты ищешь. Нет, не к шелковой коже молоденьких тайских девочек тебя тянет. И не в любимый паб за кружечкой редкого привозного бельгийского пива. И даже не к любимой кассете с порнухой… или, там, сборнику стихов. Тебя тянет перебирать ларек за ларьком, магазин за магазином, кафе за кафе. Ты уже начинаешь замечать на себе изумленные, а потом и недоумевающие, обеспокоенные, ужаснувшиеся взгляды стоящих за прилавками людей в бело-зеленых фартучках. Один пончик за другим. Но всё не то, представляешь? И пудра не та! И крем слишком жидкий! А в глазури — комочки! Потыкавшись так с месяцок, ты приходишь к выводу, что «этим козлам, мать их, похоже, сложно стало нор-маль-ные пончики делать! Ну что тут сложного, в том, чтобы шоколадная крошка была ТЕХ размеров, а? Я что, так много прошу что ли? Всего лишь как следует приготовленный пончик!» Ты идешь по следу, ведомый сошедшими с ума вкусовыми сосочками и взбесившейся памятью, ты ищешь ТЕХ ощущений.

Сидд, не хмурь брови. Ты недоверчив и одновременно обеспокоен.

— Эй, приятель! Это я как пример. Не в тебе дело. Дело в том, что такой «наркоман» даже если и встретит вдруг и цапнет один из ТЕХ пончиков в одном из ТЕХ кафе, не успокоится. Рецепторы вкуса и обоняния к тому времени рехнутся настолько, а мозг и чувства будут пересыпаны неудовлетворенностью до такой степени, что всё его человеческое некогда существо будет способно работать лишь на достижение одной единственной цели — попытку удовлетворения их ежесекундно меняющихся.

Сосредоточение. Всё еще юное в твои 35 лицо заострилось, глаза готовы разить, а мозг уже вовсю работает над тем, как найти того, кого имеет смысл разить. Ты молодец.

— Вот здесь-то и наступает момент, когда что-то делать не только можно, но и нужно. Ребята из «New Self MediCare» обычно находят несчастного, когда тот на грани последней стадии одержимости, и «забирают на лечение». — Грустная ухмылка, вызванная тоном, с которым я это произношу, а отнюдь не догадкой, трогает твои тонкие губы. — Обычно проблем нет. Но если не успевают — его срывает с катушек, и этот психопат, в принципе уже неспособный удовлетворить свои прихоти, дробит кому-то голову подручным тяжелым чем-то, потому что его сетованиям на жизнь никто не внемлет. Он берет охотничий винт и выходит на улицу с намерением доказать, что в этом мире уже нет ничего, ради чего стоит жить. Окружающим не стоит. Свою-то жизнь он защищает с небывалыми упорством и прытью. Его миссия — Святая Месть за то, что «НИКТО УЖЕ ДАЖЕ ПОНЧИКИ НЕ УМЕЕТ ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ, ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ОБ ОСТАЛЬНОМ!».

Тогда этим зверьем (это уже не человек, но и для зверья подобное сравнение — оскорбительно) занимается полицейский департамент. На поимку-нейтрализацию подобного доходяги требуется около 5—7 патрульных машин. Плюс шумиха. Плюс пара изрешеченных случайных прохожих, десятки выбитых окон в домах и автомобилях и добрая сотня пуль. Ну и кому это надо?

— Никому, конечно. Репортеры, зеваки, дальнейшее расследование. Списание на синдром «постал» уже прокатывает редко.

— Вот! Вот! Ты меня понимаешь! Получается, что в делах с прошляпленными NewSelf-ом ребятишками и удобнее, и тише, и проще, и дешевле пользоваться услугами Кокса и его ребят, вроде меня. Контракт сразу на год — со скидкой! Но ведь вкусные, заразы! Я вот обожаю!

Подкидываю и ловлю зубами последний кусочек.

— На нас не действует.

Широко улыбаюсь Сидду, он — мрачнее тучи. Платим по счету, покидаем уют столика и козырька. Я бреду под моросящим дождем, среди других кафешек, лотков под тентами, комнат ужасов и смеха, тиров, аттракционов близких к сумасшествию и находящихся далеко за его пределами. Последние выходные лета.

С понедельника парк будет закрыт, малышне и взрослым надо будет самим придумывать себе развлечения. А пока — редкие семейные пары ведут мимо нас с Сиддом своих чад, покупают жвачки, леденцы, «вату» и попкорн, стреляют в тирах шариками, разгоняемыми сжатым воздухом в фигурки волков, медведей, тигров, птиц, динозавров, людей. Морось и зябь почти осенние, но многие решились урвать огрызок лета, ухватить за хвост веселье, вмазаться еще парой улыбок перед серыми сезонами дождей и снегов.

Сидди… Ты идешь рядом, веко правого глаза дергается, в такт ему ветер треплет полы твоего плаща. Я не поднимаю воротник, я даже снимаю шляпу, я наслаждаюсь игрой еще по-летнему теплых брызг дождя на гладко бритой коже головушки, украшенной черными крестом и орлом. Мурчащий женский голос льется, течет по водяной взвеси воздуха, струится со всех сторон, он доносит до моих ломаных ушей песню о лете и славной погоде, прыгающих рыбках в пруду и чьих-то богато-симпатичных родителях…

В воздухе витает тихое ощущение уезжающего цирка, окончания театрального сезона, последнего урока в колледже, последних страниц книги, ставшей хорошим приятелем или просто компанией на вечер. Эти мысли навевают ухмылку (ловлю пристальный, до сих пор тяжело-взъерошенный после услышанного за кофе взгляд Сидда) — ведь я не заканчивал и даже не начинал колледжа, пойдя добровольно служить Дяде Сэму, я ни разу не был в театре, в цирке — всего раз (в крошечном шапито у шоссе во время разъездов по Штатам с Коксом), но обо всем об этом много читал… В Гринвуде только и делать — работать, драться да читать. Тусоваться? Нннет. Деньги копятся на крошечный паб вдалеке от main street — тихое, уютное место для интересных людей. Вроде глав управлений и людей из администрации мэра. Ни с кем из них я пока не знаком. Но чую — это золотая жила! С кем-то из этой тусовки, я подозреваю, держит деловую связь Кокс, но он предпочитает хорошее (если не сказать безупречное) выполнение работы «БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ, ПАСЮК!». И в этом я его понимаю.

Ты прячешься от дождя, втягиваешь голову в плечи. Зонт ты при этом несешь в руке. Ты молодец. Шаришь взглядом по сторонам, обдумываешь услышанное, понимая, что оно значит вообще… и что оно значит для тебя, для Сида… и для не_Сидда.

У помощника комиссара глазки горели неадекватностью, когда я по секрету подкинул информацию о готовящемся сегодня около полудня нападении на сеть кафе D’Netty. Думается мне, они расщедрятся и поделятся этим с NewSelf — вместе подчищать хвосты сподручнее. Снова усмешка — эта идиома, примененная к нам с Коксом показалась чрезвычайно смешной!

В городе, скажем, три дюжины точек продажи D’Netty. Из них, предположим, три — с особенно, в известном смысле, вкусными товарами. Я не вникал в подробности, но Кокс за полгода вычислил всего один — тот, в котором мы только что пили кофе. Месяц наблюдения не дал нам ничего — значит, распределение сладостей происходит на заводе, а туда не сунуться. Поэтому, даже под угрозой (назовем это терактом) теракта никто не будет раскрывать о них информацию и уделять одним точкам больше внимания, чем другим. Проще выбить у департамента усиление и поставить по наряду полиции рядом с каждым пунктом продаж, плюс по мобильной бригаде тяжело вооруженного спецназа в нескольких точках города — чтобы могли за несколько минут добраться до нескольких потенциально атакованных кафе. Тогда шанс на то, чтобы скрыться от сокрушительного ответного удара, у атакующей стороны будет равен почти нулю. Это я так себе представил ситуацию. Сейчас посмотрим, чем всё обернется.

Сидд становится всё менее и менее адекватным. Шаг его неверен, лицо дергается. Ну же, Сидди, давай, взбодрись! Это тебе по силам! Или, если честно, так: я не хочу делать того, что сделаю, если это тебе будет не по силам! Эй, приятель!..

— Эй, приятель!

Summertime and the living is easy…

— Чего тебе? — огрызаешься ты.

Fish are jumping and the cotton is high

— Чего нос повесил?

Your momy’s rich, and your daddy’s good looking

— А тебе-то какая на хрен разница?!

So hash, little baby, don’t you cry!

Ты вдруг немного смягчаешься, у меня появляется надежда.

— Что-то подсел на измену…

One of these mornin’s…

…из кожи вон лезу.

You’re gonna rise up singin

— С чего вдруг?!

You’re gonna spread your wings

— Да сам не пойму!!! Что-то меня изнутри тянет, ноет, гонит куда-то…

And fly to the sky!

…Прочь гонит, но это не я! Это как… Я не хочу!

But `til that moment

— Эй, Сидд! Ты это брось!..

Nothin` can harm you

…Ты же сам себе хозяин! Постой, объясни, что с тобой происходит?

With your daddy and mummy…

— Нет, Джефф, нет. Прости, я лучше поеду. Есть пара важных дел.

— Но ведь это не ты.

— Нет, это… я. Я так решил.

…standin` by!

Э нет, Сидди, это ты меня … прости. Обожаю эту песню. Почти в любом исполнении. Предохранитель на пульте снимается мягко, бесшумно, а щелчок самой кнопки остается никем не замеченным, теряясь в оглушительном реве-хлопке сдетанировавшей взрывчатки. Испаряются недавно еще такие вкусные пончики и кофе. Крошево вывески D’Netty оплавленным фейерверком устремляется в небо, чтобы через секунду всыпать прибитому звуковой волной Сидду зеленым дождем.

— Бежим!!! — ору ему прямо в ухо и начинаю тащить за собой.

— Зачем? Куда?! Что происходит? — бедный… Вопрос в твоих глазах напополам с ужасом растягивает зрачки до размеров Солнечной системы. Это глаза Сидда, но сумасшедшего — к сожалению; мертвого — к счастью. — Туда!! Держи крепче!

Протянутый пульт схвачен — подчиняясь рефлексу, ты вцепляешься в него, как в путеводную нить, как в спасательный круг…

Броневик с копами на подъезде, я слышу рев двигателя и жалостливый скрежет разрываемого могучим корпусом хилого забора парка, я вижу его силуэт, направляющийся по дальней аллее к тиру. Бегу и тащу.

А ты начинаешь приходить в себя, бежишь почти вровень со мной, вместе мы резко тормозим возле прилавка-рубежа тира… и ты умираешь. Твоими глазами глядит на меня тварь, жаждущая впиться мне в глотку черными жвалами. Сидд не воспротивился, он отдался, и теперь тварь, сидевшая в нем до сих пор тихо и смирно, слышит лязг оружия, топот подошв и короткие команды главы группы. Она чует опасность, бросает все ресурсы на сохранение «жизни» тела-футляра, с этой минуты подчиненного ей напрямую.

II

Интермедия — Приговор

Твои расследования не привели тебя к смерти, как они сделали это с многими любопытными легавыми. Они привели людей из NewSelf к тебе. Инъекция очень (очень!!!) специфической субстанции в область между полушариями головного мозга (если верить коксовым друзьям, кажется, испытавшим это на себе). Этого хватает, чтобы крошечная тварь уцепилась за тело смертного, но всё же не слилась с ним. Никакие обостренные чувства и нюх на скверну не заметят в несчастном червоточины, а он при этом будет периодически обуреваем странными желаниями… А если вдруг решит им не следовать или даже упорно сопротивляться, будет мучим страшными болями и почти физиологической потребностью в конкретном действии. Если и это не аргумент — бац — и голова превращается в конфетти. А если аргумент, то, постепенно сдавая позиции, человек наладит устойчивую связь с непрошеным гостем, чем и предоставит возможность в любой удобный для твари момент овладеть собою.

Бывший коп, потомок польских эмигрантов и вообще классный парень, Сидд Полувец стал несчастным носителем бомбы замедленного действия примерно полгода назад. Поделать с этим уже ничего было нельзя. Ты был одним из информаторов Кокса, точнее вы даже менялись сообщениями: то ты ему шепнешь, то он тебе. Но нечто для тебя самого необъяснимое — на грани тебя и чего-то подсознательно-рефлексивного — заставляло тебя собирать информацию о нас, о том, что Коксу известно о багрово-зеленых делишках города. Нет смысла бахвалиться тем, как ты был вычислен — на это ушла уйма человеко-часов! Точнее пасюко-часов. Мне казалось, у нас есть достаточно. Кокс выслушал меня с таким лицом, будто его карманная крыса вдруг затараторила теорию пределов. Он глянул в записи, взвесил факты, придирчиво изучил мои выводы.

— Неплохо, Дело, жаренный твой хвост, неплохо! Собакоголовые считают подвигом доказать червивость, пользуясь головой, глазами и руками, а не нюхом. Срать! Срать я хотел на безмозглых волков! Встреть его. Ты знаешь поговорку: «Только дело всегда право — только пуля никогда не соврет». Поэтому-то она и дура. Дай ему шанс — он его заслужил, пусть по справедливости, своим делом докажет, на чьей он стороне. Выстоять и умереть или сдаться и быть осужденным и казненным по справедливости.

Мне показалось, голос Кокса тогда дрогнул. Я даже допустил весьма бредовую в иных обстоятельствах мысль, что это из-за распоряжения о неминуемой смерти Сидда, а они были почти что друзья…

— Ты всё понял, пасюк!? — всё снова на своих местах. — Всё правильно сделаешь — станешь Охотником.

Человек Племени, затем Охотник, потом когда-нибудь Воин, а там всего пара «лычек», и я на одной ступени с Коксом. Если доживу. Знающих один на сто, а Старейшин, таких, как Кокс, — один на тысячи.

III

Но всё это не имеет значения, потому что цепкие пальцы заменили зонт в руке твари на ствол китайской пневматической М-16, а массивное тело рвануло вперед и сбило её тело-футляр с ног. Сжимая в одной руке М-16, в другой — детонатор и с диким криком ненависти в глотке, он вылетел из-за угла тира прямо под светлы очи пятерки тяжеловооруженных ребят с синими нашивками на бронекостюмах,. Реакция у бойцов полицейского департамента отменная, как всегда: под аккомпанемент рева автоматических стволов, угрожающего порвать мои барабанные перепонки, измочаленное тело Сидда катится по асфальту, и гонит его свинцовый ураган. Будто ветер — мятую салфетку.

Спускаюсь по шахте канализационного колодца, бегу по тоннелю, вылезаю за пределами оцепленного парка, с удовольствием берусь за любимое дело — мирно бреду…

— Молток, Джефф! — оказывается, Кокс уже какое-то время идет рядом, я с трудом успокаиваю и без его неожиданных появлений взбесившееся сердце.

Прочь от деловой части города.

— Улица Эдисона в районе Изобразительных Искусств, дом 21, подвал. Выслать из штата. Я вниз, ты вверх. На рассвете у костра, — бросает нигер минут через 10 нашей совместной прогулки.

Сворачиваем в переулок, нагретый кучкой «братьев», трущихся под брезентовым тентом вокруг чадящего костерка. Шуршащим от сырости хрипом бумбокс с мятыми решетками колонок трескочет неугомонно. Поочередно беря (они называют это «покупать») слово и выходя в круг, укутанные, кто во что горазд, живущие так близко к самому дну, но чуть выше своих прадедов-рабов, они играют в эту своеобразную игру, жонглируя заранее придуманными фразами, импровизируя и сочиняя на ходу, сочетая и притирая друг к другу случайно оказавшиеся рядом слова. Это, по словам Кокса, и есть настоящая магия, на что я (придумывающей тексты заранее почти целиком) всегда улыбаюсь, но в его случае — это…

— Молоток! А проблемы для тебя, просто гвозди! — Обернувшись уже на подходе к кругу повторяет наставник, — Только надо было меня предупредить, что сразу два таких жирных засандалишь по самую шляпку, понимаешь меня, пасюк!?

Голова дергается в конвульсии кивка, и я мельком вижу свои руки — маниакально, не имея никакой возможности остановиться, я жмакаю, кручу, перетираю меж пальцев смятый клок газеты, вроде бы оттирая грязь канализационных переходов. В мозгу куролесят два настойчивых глюка: один говорит, что ладони изгвазданы в шоколадно-ореховом креме, другой утверждает, что это кровь Сидда. Кокс входит в круг, и голос его подобен очереди сухо щелкающих на изломе веток. Мне становится тошно от этого звука… Слов не запомнить, даже разобрать почти невозможно, но кажется, звучит что-то похожее на это:

«Вдыхаю гарь промышленных районов, где всё, как встарь — и лица и законы, где мы с тобой играем в прятки, в загаженных подъездах падая на дно. И хочется бежать отсюда — от этого спасает лишь одно: что мы с тобой одной крови, мы с тобой одного цвета, у нас на двоих одна сигарета, мы самые сраные осколки лета!!!

Теряю память потерянных друзей, что не оставят домов и сыновей, глядя в фарфоровые лица людей с четким ощущением тюрьмы в голове — они сгорают в доменных печах, хотя всего лишь летят на свет! И мы с ними одной крови, мы с ними одного цвета, мы самые сраные осколки лета, даже если нас не было и нету!

Никто из нас не выбирал день, когда нам всем родиться, никто не пел в полёте песнь свободной в небе счастья птицы. Каждый ощущает на себе эти взлеты и паденья, у каждого свой смысл жить, свое предназначенье — не сдаться, не сломаться, не пропасть, не сбиться, не сорваться, жить, как будто бы в последний раз встает над нами солнце, средь каменных лесов, домов, оков бороться за каждое мгновенье призрачного счастья до неба достучаться, ведь мы с ним одной крови, мы с ним одного цвета, мы самые сраные осколки лета, даже если нас не было и нету!!!»

Глава 3

Дело

I

Место: улицы, город Гринвуд

что в штате Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножия

хребта Бигхорн, на реке Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: вечерние сумерки, последние часы лета. Начало 21 века. Сейчас.

Звук: навязчивый гул мыслей, грустный тихий плач дождя.

Таксист хмур и нелюбопытен. Дворники — маятники гипнотизера, клонит в сон.

Кокс дает задания… я имею в виду не «левые» заданьица, которые я получаю от щуплого негритоса с нелепым именем Адреано, а нормальные, «наши», задания…. Так вот, их Кокс дает каждый раз, когда я его вижу. А просто так он не попадается на глаза. Никогда.

Даже если у меня интересующая его информация, и я его отловил-таки, чтобы ее сообщить, всё равно будет работа. Наверное, сама Мать посылает ему задания для новичка, когда он встречает меня. Я имею в виду Мать Крысу. Хотя, если у этого чудовищного города есть свой Дух и этот дух — Мать, а не Отец (в смысле мальчик, а не девочка), то, может, это Мать Города? Проверять я не буду.

Еще в тот день, когда мы только приволоклись в эту «обитель зла» (так я назвал Гринвуд при первом на него взгляде, а Кокс меня поправил — «Обитель работы!»), так вот еще тогда ответил он мне на предложение Перейти (провести минутный ритуал, позволяющий любому из наших как бы раздвоиться на Духа и Человека и духовной половинкой зацепиться за то, что некоторые люди называют Миром Духов, и выбраться туда целиком):

— Вот что, лысый: если ты вдруг надумаешь Переходить в самом Гринвуде или ближе семи миль от официальной границы города, то подумай сперва хорошенько. Подумай и определись, что тебе по зубам: решить текущую ситуацию без Перехода… или стать моим заказом номер один. Ты меня понял, пасюк?! А еще лучше — подумай уже сейчас, заранее. Если я, пока хранят меня великие Духи, узнаю, что ты был по ту сторону — хоть на минуту, хоть на секунду туда заглянул — ты не жилец. Пасюк, ты меня понял!?

Клянусь: и за все деньги мира я не стану этого проверять. Кто знает Дело, тот поймёт, ЧТО для меня такая клятва.

Грустная ухмылка похожа на оскал трупа. Я вижу свое отражение в стеклянных дверях клуба «Мастиф», двери скользят в стороны, открывая мягко освещенный холл.

— Добрый вечер, мистер Груббер. Вы сегодня на сцене?

Охранник — как всегда вежливо-угрожающий — принимает мокрый плащ и старую шляпу.

— Да, после выступления я хотел бы заглянуть в гримёрку — забрать свои вещи.

— Разумеется. Следуйте за мной. Ключ передаст Вам менеджер. Или отправит вам в лазарет.

Мы уже покинули гостеприимный холл и топаем по коридорам под пристальными глазкАми камер охраны, направляясь в Гардероб. Можно говорить прямо, но я так люблю эту игру!

— Это вряд ли. Сегодня комедия, а не драма с поножовщиной. Сюда?

— Да, извольте. Что ж, так или иначе, желаю успехов. — Дверь в одну из раздевалок распахнута. — Выход через 7 минут — в 15:00.

Разминку придется сократить. Ладно. Главное — на сцене не спешить. Надо играть не меньше трех актов.

Кокс всегда дает задания по одной примерно схеме. Раз — задача известна за шесть-двенадцать часов до самого дела. Два — он ставит задачу, и следующая встреча — лишь по её исполнении, а способ решения остается на мое усмотрение. Три — он ни слова не говорит о своих делах, не берет меня на них, и уж тем более — не помогает мне с моими.

— … подвал, выслать из штата. Я вниз, ты вверх. На рассвете у костра…

Он не ждет меня с отчетом на рассвете у костра на пустыре. Нет, черт возьми! Он ждет меня, чтобы оттуда — вместе или по одному — рвануть на общее дело! Это, драть наждачкой мой лысый череп, должно быть что-то очень, очень… скверное. Так тебя через так, гребаный Черный!!! Идём вместе… я через крышу… ты по трубам… контрольная встреча…

Злость согревает тело лучше разминки. Губы дрожат, я унимаю оскал. Короткие синие тайские шорты занимают почетное место на бедрах. Кожаная бандана надежно хранит татуированный орлами и крестами лысый череп от рассечений. Прямо из-за кулис попадаю в клетку — на сцену. Наверное наследственное — ненавижу углы и клетки! Но придется потерпеть — не хочу сюрпризов от больной психики на завтрашней работе! Три раунда по 3 минуты. Не меньше.

Держать, держать гнев на цепи.

Не размозжить лицевые кости коротким тычком локтя на 10-ой секунде.

Не превратить его гениталии в кровавую губку после первого, ознакомительного раунда.

Даже обойдя с фланга, не врезать в запале по затылку.

Не раздробить челюсть.

Не сломать ребра, чтобы острые осколки проткнули легкие.

Крутиться.

Подставляться!

Ловить картонные кулаки боками, плечами, скулами!

Дать пробить в печень! Слáбо! Еще! Еще!!!

Ну же, врежь под дых!

В зубы!

Давай, давай! В нос!!!

Я же раскрылся — с ноги в «солнышко»!

О да!

Да, парень, да — молодец! Публика наверняка в экстазе!

Но мне не до них…

В экстазе — Я. Я впускаю гнев в кровь — боль усиливается стократ, но уже не сковывает мышцы. Короткий удар основанием раскрытой ладони в сопатку — парень широко шагает назад, машет культяпками, но всё равно заливает нас обоих парными фонтанами багрянца, и затем — падает на пол. Не встает. Урод. Улыбаюсь я месивом алого рта. Кровь бежит из этого неудачного тела через просевшую внутрь переносицу — полноводной рекой на серый пол. Его лицо безвозвратно бледнеет.

Нет, черт подери, он не похож на Сида!

Выхожу из клетки. Менеджер с лаской отца-педофила хлопает по опухшему из-за разбитого сустава плечу, сладенько улыбается, отдает ключ от сейфа с выигрышем. Через каждые три боя выигрыш можно забирать — мера предосторожности учредителей.

До дела еще время есть. Больше, чем необходимо телу для выздоровления. Куда меньше, чем нужно мозгу (упоенному, ублаженному, заласканному болью сверх всякой меры), чтобы захотеть еще. Ему не надо будет ради очередной дозы лезть под ножи и пули, оступаться на краю крыши и рваться в огонь. На неделю хватит. Это, судя по всему, и без того чересчур рисковое дело, чтобы добавлять в него вероятность «клина» моих расшатанных шестеренок. Это, судя по всему, достаточно рисковое дело, чтобы, выползя с ринга, зайти в гримёрку, отпереть сейфы — свой и уже мертвого парня, выгрести три пухлые пачки денег — из его, цапнуть два жестких, бурых, в коросте мотка — из моего. Рулоны ткани — прибежище духа Крови.

Когда я выполнил блестяще свое первое серьезное задание, Красная Пустынница — аризонский аспект Матери Крыс — даровала мне их лично. Вот это было дело! Пять байкеров-упырей и их хозяин — «…зверский, мать, кусучий кровосос!», как сказал тогда Кокс. Во всех смыслах слова «зверский». И он, и я — голые руки и такие же бесстыдно голые клыки. Я сказал «нет» соблазну походить с ним по кругу, поломать взгляд взглядом, поразевать пасти друг на друга, выясняя, у кого глотка луженей, а мясорезка распахивается шире. Аккуратно и медленно. Чтоб комар носа не подточил. Ювелирно откушенную, ссохшуюся голову кровососа я принес на ритуал своего посвящения в Племя. Пустынница покровительствует мне с тех самых пор. По приезду в Гринвуд я припрятал бинты там, где они вероятнее всего могут мне пригодиться — как раз для подобного случая. Наверное, для этого самого случая.

Деньги наверняка тоже пригодятся. Я буду заниматься отправкой чего-то, что мы найдем в подвале, из штата, это ясно. А если оплошаем и останемся живы, убраться подальше или снять надежный схрон может оказаться весьма накладно.

Заматываю грудную клетку и живот в хрустящий, едва не ломающийся корсет, но не бужу спящего в нем духа. Кровь — это жизнь. О да, я усвоил это чётко. Когда понадобится, он проснется по моей просьбе и отдаст себя — мне. Накидываю рубашку и плащ, тело заливается, болью, и потом, и кровью и воем, как Флорида — солнцем. Карманы брюк набиты, нож, ботинки, шляпа.

Снова под дождь… Ранний вечер, но серые небесные валуны надежно хранят Гринвуд от взгляда Солнца, и оно, пренебрегая ничего не значащим муравейником, клонится за горы. И на наше счастье! Увидь оно, что начинается здесь с приходом сумерек, сошло бы с Небес, и День Великой Битвы случился бы чуть раньше запланированного.

Будка — автомат — карточка из бумажника. Звоню Тогги-Боббу — торговцу краденными тачками и запчастями, на имя задолжавшего мне по-крупному таксиста Арти договариваюсь о машине. Звоню Арти — кое-что ему припоминаю, отодвигаю от уха трубку, дабы не слышать следующую за этим тираду. Говорю, куда и когда пригнать машину. Затем — звоню в мотель «Сермонд-Сью» на границе штата. Люсú, как всегда, любезна и согласна аб-со-лют-но на всё. По крайней мере, она вполне согласно и любезно меня выслушивает и кладет трубку без возражений. По желтым страницам нахожу приемлемую транспортную компанию — не дозваниваюсь. Там же встречаю объявление дальнобоя-частника со своей тачкой из крохотного городка почти посередине между границей и Гринвудом, созваниваюсь с ним — Роджер Младший соглашается везти что угодно куда угодно — за наличные. С полной предоплатой! Он переправит контейнер через обе Дакоты, Миннесоту и Висконсин к Великим Озерам, в «благословенный» город Чикаго, где у нас с Коксом, кажется, еще живы друзья. Хотя, хрен знает, куда может понадобиться отправить груз из штата… Вроде больше некуда.

За полтора часа «переговоров» Солнце скрылось за пиками гор Большого Рога, Бигхорн, дождь сменился холодом, стекла телефонной будки густо запотели, уютно скрывая меня от уличной тьмы. Опухшие суставы выбитых пальцев ноют, плечо потяжелело, ноги и спина не хотят более держать тело вертикально. Пора отправляться в нору. Сон будет коротким. Но перед тем как спрятать немеющие ладони в кожу перчаток и нырнуть, задержав дыхание, в ледяной мазут ночи, я вывожу шутливую рожицу на молочной испарине… Рожица получается крайне грустной. Влага, собравшаяся в углу одного из двумерных глаз, не удержавшись, скользит крупной слезой через весь рисунок и «виснет» на подбородке в нерешительности и страхе перед грядущим.

— А тебе, Coque Negro, Черный Кокс, страх грядущего, кажется, неведом, не так ли? И правильно. Мне тоже. Не из того мы теста, наставник! — Высокая фигура, прихрамывая, почти вывалилась из будки, насвистывая разбитым ртом, безбожно перевирая неясный шустрый мотивчик, и, пока звук ее шагов не затих в переулке, в ночной тишине можно было еще расслышать хриплое мурлыкание: «Я верю в пацифизм… Добро должно победить… Но как мне жить? Как мне сейчас быть? Так надоело ждать, так надоел страх! спасаться не чем, это значит — возьми кирпич и дай им сдачи! возьми кирпич и дай им сдачи! возьми кирпич и дай им сдачи, бери кирпич и дай им…»

II

Место: город Гринвуд и его ближайшие окраины,

штат Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реки Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: без пяти минут осень, преддверие времени смерти и потерь. Начало 21 века. Сейчас

Звук: шум усталости в ушах, стук предвкушающего сердца в горле.

До норы полтора часа. Очень хочется спать. Полтора часа пешком из центра города — к набережной, через промсклады, в сторону скал — там, у порога реки, есть множество пещер и расселин, там тихо, там спокойно, там легко…

И будка, и широкая улица остались за спиной. Загаженные, покрытые бурым граффити ржавчины стены из рассыпающегося от сырости кирпича плывут навстречу и мимо. Бомжи, сторчавшиеся нарики и все остальные «деклассифицированные элементы» Гринвуда существуют только в том случае, если умеют прятаться и буквально выживать. Они на глаз и слух знают, чьим кошельком, одеждой и жизнью можно поживиться, а от кого — надо забиться как можно глубже и притихнуть. Моя прогулка проходит в относительном одиночестве.

Слышу копов. Фокус с «серой мышкой» не пройдет — карманы полны денег. Подоспевшее вовремя такси дает возможность обогнуть легавых и отдохнуть гудящим ногам. Обогнуть, отдохнуть, припугнуть, перегнуть, долбануть и заснуть… Трясу головой, прогоняя налипший на извилины сон.

В десять я уже за городом. И даже немного над ним. От вида, открывающегося с этого места на Гринвуд, захватывает дух и, в то же время, тошнит. Будто мокрая черная туша развалилась там внизу, испещренная мириадами светящихся блох, источающая вонь мокрой псины. Сбросив еще одно наваждение, я сбрасываю и одежду. Здесь, в этой сети слишком узких для человека трещин-морщин на теле скалы, во множестве пещер припрятаны одежда и ножи, еда и запаянные в целлофан «батончики» баксов; здесь же можно провести ночь. Плащ с деньгами плотно скручиваю и заворачиваю в мешок черного плотного полиэтилена. Сую в щель. И лезу следом.

Затащив наконец-то «пакет» достаточно глубоко, скрипя зубами и стараясь не порвать, имея в виду, что с ним еще завтра выбираться наружу, я наконец-то вырубаюсь.

Меня будит восход. Яркий, ослепительный, пробивающийся сквозь ветви редких деревьев, сквозь стены домов, крыши автомобилей… Но ЭТО не восход Отца на небосвод! Этот восход — на земле!!! Трясущийся человечек во мне просит прощения у Солнца за неуместную вчерашнюю шутку, а зверя пробирает могильный холод — если сейчас восход, то я проспал, не успел, провалил дело! Сердце стягивает стальными, кромсающими силками ужас… Я снова просыпаюсь.

Это был сон. Сон, принесший боль, беспокойство, страх и, кажется, еще бОльшую усталость. Пробуждение превращает всё это в злость, умножая на семь, направляя против смрадно храпящего города.

Одетый под хип-хоп оболтуса, в трубах, балахоне и с рюкзачком, вчера избитый, а сегодня уже здоровый, добираюсь до промзоны, сажусь в полусгнивший джип Tayota годов 80-х выпуска. На нем, наверное, приехал ночной сторож или уборщик какого-то склада. Джип «мчит» меня по темному, пока ночному Гринвуду на своих предельных сорока милях в час.

Через восемнадцать минут такой езды я сворачиваю на проселок у забегаловки-заправки «Удод», ползу по колдобинам еще минут десять. Моросит дождь. Моторчик дворников, немногим мощнее двигателя машины, едва справляется. Кокс греется у горящей покрышки, с ним — пара бомжей. Здесь, в районе старой городской свалки, до сих пор промышляют собирательством множество обнищавших стариков, бродяг, уродов и просто бедноты. За те пятнадцать лет, что ее не используют по причине переполненности, заваленный доверху карьер успели окружить уродливые, чахлые, но многочисленные деревца. Они скрывают происходящее здесь от глаз проезжающих по шоссе человечков.

Подобие рассвета застает нас набивающими животы консервами, разогретыми в огне… Не знаю, говорят так или нет. Короче, 5:30 утра, мы жрём, цвет неба и освещение не меняются — дождь-долбунец и бесконечные облака. Лишь часы напоминают о том, что день грядёт.

Мы выпиваем дешевого виски. Пять глотков я, Кокс — еще пять, оставшуюся половину бутылки получают бродяги, после чего сразу скрываются с глаз. В огонь льется чья-то кровь — не из донорского пакета, из пластиковой бутылочки из-под содовой. Туда же летят щепотки волос, осколки костей, восковые фигурки людей, животных и духов. Статуэтка Матери из необожженной глины ныряет в пламя последней.

Одежда уже снята, даже бинты вновь скручены в бурые валики. Серебряный «уголок» порхает в стремительных пальцах проводящего ритуал, мимолетно и сладко обжигает мои предплечья, плечи, спину, грудь. Нос чувствует приближение огромного, жестокого, неистового и легкого, словно пустынная пыль, зверя. Хребет вытягивается в звенящую струну, чувствуя, что Она уже здесь. Всё тело мелко трясет, мышцы то хаотично сокращаются, то деревенеют и виснут плетьми, во всем царит ритм сумасшествия.

Горячее дыхание обжигает затылок словами: «Ты — Охотник. Иди, сын мой, исполняй волю Земли и Неба так, как тебе дóлжно, как велит Завет». Конвульсии скрючивают тело, бьют о землю, будто мой дух рождается заново, а человек — это то, что рожает его в муках. Пустынница катает меня, дергающегося, по земле, будто повитуха, завершая таинство. Завершая ритуал. И вдруг ничего этого нет.

«До восхода полчаса. Входим в 6:28. Ровно!» — слова Кокса растворяются в полутьме вместе с источником. Хватает сил, чтобы встать, но не чтобы открыть глаза. Наверное, ребенок, родившись, чувствует себя так же. Мир проживается тысячекратно острее, хочется кричать, биться, безмолвно, но оглушительно громко требуя ответа «За что??? За что опять?!». Это Дух бунтует, переродившись и став сильнее, в пока что по-прежнему слабом теле. И тело не понимает, почему ему снова не дали умереть, почему его продолжают куда-то тащить, на что-то толкать, не пускают в забытье небытия… «…и кем бы ни был ты на свете, отрадней всё-таки не быть». Бальмонт, старина, в чем-то ты был прав. Как там это у тебя было?

Я шепчу:

— Когда засну без сожаленья Лишенным грез последним сном, Пусть осенит меня забвенье Усталым бережным крылом.

И телу становится легче держаться на ногах.

— Не надо ни друзей печальных, Ни жадных недругов моих, Ни женских воплей погребальных, Всегда немного показных

Сил хватает, чтобы подхватить ворох мокрой одежды.

— Не надо вздохов над могилой: Хочу спокойно я почить, Чтоб ни мгновенья жизни милой Тревогой злой не омрачить!

Плетусь к луже в метр глубиной и пять в радиусе, с желтой, но более-менее чистой водой.

— Пусть озарит любви сиянье Последний час земного дня, Чтоб легким было расставанье И для нее и для меня».

Захожу в лужу по пояс, смываю грязь и облепившую каждый сантиметр тела красную пыль, сдираю ее ногтями.

— Пускай светлы, моя Психея, твои прекрасные черты, чтоб улыбнулась грусть, немея перед святыней красоты.

В голове немного проясняется — то ли от дикого холода, то ли человеческая тушка прислушивается к чему-то знакомому. Как доберусь в срок до места?

— Но нет! Весна страшится тленья, а слезы женщин мучат нас, Лишая в жизни разуменья И мужества в предсмертный час.

Выхожу из воды, но в воздухе ее не меньше. Лужа остается за спиной — вода в ней кроваво-красного цвета.

— Пусть в одиночестве надменном, без сожалений и обид, Я встречу смерть, когда мгновенно Она мне кровь оледенит!

От таких обещаний скорого бессрочного отпуска сведенные болью и холодом мышцы млеют и снова начинают подчиняться. Я одеваюсь.

— Увы, закон земной свершая, В безвестный мрак уйду и я, в ничто, где был ничем, не зная Ни слез, ни счастья бытия…

Ему явно нравится такой план. Ноги шустро несут меня к джипу. Движок еле-еле преодолевает сопротивление десятков килограммов налипшей грязи.

— И пусть нельзя мгновенья эти ни зачеркнуть, ни позабыть — но, кем бы ни был ты на свете, отрадней все-таки не быть!

Колымага подползает к краю карьера, срывается вниз, чавкая и булькая, тонет — уже без водителя — в месиве отходов и грязи. Плюю ей в след. Я снова в форме. Я сильнее и старше. И я жестко опаздываю, крутить меня в блендере на молочный коктейль!

Через пять минут я на шоссе. О чудо, ночной автобус «Биллингс — Гринвуд» отходит от заправки. Подбегаю, впрыгиваю перед самым закрытием двери, плачу за проезд, смотрю в пол. После восьмиминутной стремительной поездки спрыгиваю на повороте сравнительно недалеко от мажорного Fine Arts District. Тааак… Ага — машина такси. Водитель спит, стучу в окно, бодро улыбаюсь из-под капюшона, стараюсь быть убедительным.

— Отец, до автовокзала срочно подкинь — вот-вот автобус придет, девчонку встретить надо. Промокнет, дура — зонта не взяла! Да еще весь мозг съест — опять я во всем виноват буду…

«Отец» — пожилой азиат (то ли пакистанец, то ли араб — их хрен разберешь), поморгав и поняв моё горе, кивает на пассажирскую дверь, снимая блокировку, я запрыгиваю внутрь. Он наклоняется к рации сообщить о маршруте, я бью его по затылку, выволакиваю из салона и кладу под козырек подъезда через дорогу…

Улица Эдисона… Какое, интересно, отношение ученый имеет к искусствам? Дом 21… Массивный особняк в три этажа плюс подвал, окружен обширным садом и решеткой ограды. Рюкзачок я трамбую в бардачок, движок не глушу и под дождь выхожу… Вот опять.

Камеры. Не здесь, не здесь, не здесь… А здесь — можно. Между прутьями забора, по огромному вязу, не добегая до вершины — на высоту четвёртого этажа — прыжок на крышу. Замираю.

Сейчас где-то за облаками пересекает горизонт огненная колесница Гелиоса. Несомый огненными крыльями, медленно движется он по небосводу. Сперва становится видно навершие его пылающего копья, затем древко и ослепительный лик, увенчанный ослепительной короной. Затем покатые плечи, рука, сжимающая грозный меч. Еще взмах — и еще две руки Великого Божества — держащие лук и наложенную на тетиву стрелу — становятся видны тому, кто может видеть. И вот уже лишь стопы Отца Всего Живого остаются скрыты… Нет, я всего этого не вижу. Но некоторые сказки живы долго-долго после того, как они были рассказаны.

Тихо. Очень тихо… Пора!

III

Место: дом 21 по улице Эдисона, квартал Изобразительных Искусств город Гринвуд, штат Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон — притоке реки Тонг, США.

Время: восход.

Звук: каплями жизни струятся секунды, стремясь разбиться о камень рока.

Прыгаю в вытяжку, легко избегнув встречи с лопастями вентилятора. Скольжу, кажется, до второго этажа. Задними лапами выталкиваю внутрь пластиковую решетку, придерживаю хвостом. Я в ванной. Решетка встает на место. Тихо. Никого.

По первой встреченной лестнице — вверх. Вихрем обношусь по всем комнатам и закоулкам третьего этажа. Тихо и темно. Темно и тихо. Ни-ко-го.

Возвращаюсь на второй этаж — и вот удача! Хорошо защищенная комната, заделанная под кладовку. Коридор–ванная–вентиляция — паутина шахт и труб кажется прямым светлым проспектом с разметкой. Приятно оказаться правым, посчитав что-то за удачу раньше времени. Аккуратно выглядываю из-под потолка — это комната охраны. Камеры, пульт, управление гаражными воротами и жалюзи на окнах. За всем следят два парня в синих рубашках. Как же от них воняет скверной! В каждом сидит тварь.

А вот и Кокс! В полный рост, шмыгает на одном из экранов мимо охранника, и тот рушится на пол — голова отдельно от тела.

Один из моих парней дергается к пульту, но мой нож уже на всю длину вошел ему промеж лопаток. Второй тоже не заставляет себя ждать — только неограниченная гибкость боевой формы-гибрида спасает меня от пули 40-го калибра… Но первый до сих пор жив!!!

И жмет на чертову кнопку! Сумасшедшим ураганом обрушиваюсь на обоих. Три удара в грудь целому и еще один — в лицо подранку. Реву от злости. Тела падают в брызгах крови, но тревога уже включена.

Коридоры, двери, лестница — всё сплошная серо-коричневая вьюга, выносящая меня в холл первого этажа; походя срезаю одного синерубашечника и получаю три пули от другого. Одна бьется прямо в лоб и отскакивает сплющенным комочком горячего металла. Две другие пробивают шкуру, но ни до чего серьезного не достают. Забираю у недострелка «Глок», разряжаю магазин в него самого и в бегущих на подмогу дружков. В упор. До последнего патрона. Крики, ор, пышная ковровая дорожка становится краснее, чем была. Пятки слегка вязнут в ворсе. Втягиваю воздух — люди. Не из лучших, но всё-таки люди. Никого не добив, пересекаю холл, за пару секунд заращиваю дырки новым мясом, затем взываю к Духу Крови в бинтах, отдаю ему часть силы своего духа и выпускаю из долгого заточения. Согласно заключенному с создателем бинтов-подарка договору, он наполняет мое тело еще большей, просто невероятной жизненной силой. На случай каких-нибудь бóльших, просто невероятных неприятностей.

Кстати, вот и они. Неприятности.

Дверь в подвал то ли выбита, то ли взорвана. За ней — что-то страшное: Кокс во всей красе угольного гибрида и беспощадного боя. Неясно, с чем мы имеем дело — здесь добрых полтора десятка разномастных уродов, подобных людям, если не смотреть на когти длинною в фут, лоснящиеся от яда слизистые шкуры, оскаленные пасти, украшенные осьминожьими щупальцами. Кокс только влетел в их кучу, как и мне, ему ясно, что надо прорваться мимо, взять что-то там из подвала и тихо свалить, ведь бой на чужой территории, в меньшинстве, в открытую — не наша стезя. Но кто ж знал, что их будет столько!

— Вперед, пасюк! Вниз! — скрежещет наставник.

И я выполняю. Меняюсь, скольжу вдоль пола — ноги, щупальца, куски шевелящейся плоти, отсеченные черным ножом, мелькают вокруг адским хороводом. Я прорываюсь вглубь зала, и тут мой рассудок мутится.

Цепи. Столы. Крюки. Стенды. Всё украшают гниющие и свежие полуразделанные, полусъеденные телá. Или части тел. Местами лишь кости. Целые гирлянды из плоти от стены до стены. Одна из тварей, не дотянувшаяся через собратьев до Кокса, пускается за мной, прыгает сзади. Едва успеваю уйти под стол, меняюсь. Но с другой стороны меня встречает пятерня когтей-серпов, вспарывая живот и скрежеща по ребрам. Хрен вам! Духи Земли меня хранят! Нож уже торчит у урода промеж глаз. Наученный горьким опытом, делаю еще два удара, и не зря — лишь после третьего одержимый валится с ног. За его спиной — цепь с потолка, с неё, весь в собственной крови, но пока живой, свисает ободранным кролем седой и щуплый старик.

Инстинкты бросают меня на стену. Прыжок, оттолкнуться, сальто — я за спиной одного из самых милых обитателей. Почти человек. Почти. Абсолютно голая, с длиннющими, когда-то белыми, а теперь бурыми от крови волосами женщина, но вместо живота — разинутая пасть с сотней-другой трехдюймовых зубов. Мясорубка.

Прах земной! Я засмотрелся! Десяток жгутов из живой колючей проволоки или цепей бензопил рвется из этого чрева ко мне! Ха! Бросаюсь навстречу! Падаю навзничь, скольжу по сопливо-кровавому полу ей под ноги.

— Привет!

Удар в колено, в бок, в шею… Зашкурúть мой лысый череп! От первого удара — что за хрень?! — мой десантник ломается пополам, едва поцарапав кожу уродины! Второй удар тычется тупым рыльцем, не делая ей вреда… Что ж, пускаю в ход зубы и отхватываю красотке шикарную стройную ножку до бедра. Вот так! Мозг едва не вскипает от её воя!

Блондинка падает, я прыгаю от нее на один из столов. Подхватываю скальпель, больше похожий на топор, приправив гневом и Духом, запускаю в другой конец зала, снося голову одному из наседающих на Кокса.

— Он не жилец!!!! — надрывается во мне зверь. — Девять к одному! Он УЖЕ сильно ранен! Он окружен! Бери Заказ и вали! Вали отсюда! Бегом!!!

— Он брат, он друг, он наставник! Он мне дороже, чем весь этот прОклятый мир! — обрывает его дух.

Во мне уже не кипит прежняя злость. Эта река гнева спокойна и неумолима.

Девка-мясорубка ползет ко мне. По столам, по столам, вот я уже рву цепь, на которой подвешен Заказ. Правой — ловлю падающее тело в оковах, левой — подхватываю очередное орудие вивисекции. Сейчас противников у Кокса станет семь. Зубастые языки оплетают и размалывают левую руку в фарш! Плотно опутав костяк, они сдергивают меня со стола, тянут к хозяйке, к хозяюшке… Чуть не роняю деда, нас протаскивают метров пять, пока я не успеваю изогнуться и — ХРАЩ!!! — лохмотья перекушенных зазубренных жгутов уносятся к уродине ни с чем, разбрызгивая сопли и слизь.

Была ни была, а Кокса я не брошу! Выставив вперед оскаленную пасть, стараясь держать чуть сбоку тщедушного старичка с зажмуренными глазами и в бреду шевелящимися губами, я подскакиваю к бойне шестерых против одного. Меня тут же принимают в расчет, две когтистые пятерни с мясом выдирают из моей груди клоки серой шерсти. Два оглушительных визга: мой «Удмри!» и Коксов «Уходи!» — вдруг становятся неотличимы от тишины.

Я слышал предсмертный вой боли и бессильный рев злости. Я слышал цикад и шелест трав в ночном лесу. Я слышал взрывы разворачиваемой кумулятивными снарядами бронетехники. Но я никогда не слышал такого звука! И не смог бы его описать. Мгновение — глаза старика распахнулись, а губы замерли и слегка приоткрылись. Не он издавал звук — звук шел со всех сторон, от всего и вся. Воздух — звучал. Шестеро одержимых вспыхнули, наверное, как в центре взрыва термической авиабомбы. С треском в ало-белом пламени истлели шкуры и мышцы, в синих всполохах стали янтарным углем когти, клыки и кости. Но жáра я не почувствовал. И не коснулось пламя лужи крови в дюйм глубиной на полу. Они горели изнутри каждой клетки, будто каждая молекула оказалась чревом миниатюрного ядерного реактора, атомы рассыпались в волны, в ничто, в пустоту, в свет и звук. Нас в подвале трое. И тихо. Тихо и темно.

— Вон отсюда! — скрежещет Кокс, кажется, даже не замешкавшийся от сцены Хиросимы в отдельно взятых точках пространства.

Я рвусь с клиентом под мышкой наружу и, лишь обогнав наставника, понимаю — тот еле держится на ногах. Чуть медлю, выйдя в холл, чтоб обернуться и глянуть, не нужно ли ему помочь, и снова — всего за миг до «поздно» — рев-визг:

— Влево!

Качусь вдоль стены еще до того, как слово закончено, и полсотни пуль взрывают стену, обои, книжные полки, картины, канделябры и прочую муйню за моей спиной.

Пока стрелковая команда прячется по углам и перезаряжает, мы вышибаем с налета ближайшую дверь (кажется, в обеденный зал), юркаем в нее. Есть возможность рассмотреть спину наставника, в очередной раз спасшего мою шкуру. Знаю одно: окажись я даже в бинтах на его месте — был бы уже мертв. Изорван сам его Дух. Поэтому тело не может зажить быстро, как мое после пуль охраны. Подобно моей распущенной на лоскуты руке и распоротому (пусть неглубоко — лишь до мышц) пузу, Кокс измочален весь. Выбегаем из зала в огромную кухню. Он тормозит на пару секунд у двери и, заслышав топот стрелков, отвечает на него стуком двух осколочных гранат по лакированному паркетному полу. Уши закладывает — даже криков раненых не слышно.

Дед после своей пиротехники вперемежку с североканадским горловым пением выпал в осадок и в себя пока не приходит. С шипением перекладываю его на плечо пережеванной лапы, и мы двигаем на выход.

IV

Интермедия — Coque Negro

Место: мозг?.. память?.. кровь Дела. В общем, где-то в Северной Америке.

Время: от 30 лет назад до сегодняшнего дня и всегда.

Звук: сердца стук. Один.

Коксов возраст неопределим. Ему за пятьдесят — всё, что было известно. Лет в шестнадцать он прошел Жгущую Чуму, став одним из Народа. В Денвере, среди «друзей» в крысиной общине, ходили слухи и байки о невероятно упрямом и не соблюдающем Заветы и ушлом крысюке. Его не найти, за ним не проследить. Его Задание умрет, ни о чем не узнав. Но, если он хоть каплю заинтересован лично — читай, уязвлен, раздражен, недоволен, неспокоен… О, тут уже не до соблюдения Заветов, и не до скрытности, и не до хитростей! Даже самое легкое недовольство в любой момент могло стать последней каплей, ломающей «плотину Гувера» его самообладания. И тогда он в необузданном, незамутненном гневе… Хотя иногда даже без гнева, размеренно и спокойно, но неостановимо и неизбежно уничтожал всё на пути к цели.