Бесплатный фрагмент - Форсайт компетенций 2030 и «Атлас новых профессий»

Том 5. Серия 02. Russian Future: что будет?

История создания «Атласа новых профессий»

Дорогие друзья, данный том посвящен «Атласу новых профессий» — уникальной российской разработке.

«Атлас новых профессий» — во-первых, инструмент профориентации, который поможет открыть новые горизонты перед школьниками, родителями и людьми, работающими по уже устаревающим специальностям; во-вторых, инструмент развития мышления о будущем. Ведь чтобы стать хорошим профессионалом через несколько лет, нужно как можно четче представить, чем ты хочешь заниматься в будущем, и начать меняться уже сегодня.

Мы часто сталкиваемся с достаточно буквальным прочтением «Атласа новых профессий», когда перечисленные в нем специальности и профессии воспринимаются как официальный перечень профессий будущего. Это порождает серьезное отторжение содержания, поскольку оно имеет мало отношения к современному процессу образования. Этот подход ошибочен: Атлас — это книга, созданная для «снятия шор» с глаз сегодняшнего школьника или абитуриента; книга, показывающая, что за пределами привычного мира «простых профессий» (например, юристы, экономисты, менеджеры, маркетологи и подобные им) существует огромный мир профессий, часто более привлекательных для сегодняшнего ребенка. Потому «Атлас новых профессий» на самом деле говорит с нами о сегодняшнем дне, о том, что нужно делать и какое направление следует выбрать, чтобы построить свой путь, ведущий в многообещающее будущее.

Когда мы создавали Атлас, перед нами стояло несколько задач:

• расширить границы представления о мире будущего;

• показать перспективы развития образования с новой стороны;

• осветить основные потребности профессий завтрашнего дня, которые необходимо учитывать при построении школьной программы и методических подходов в образовании.

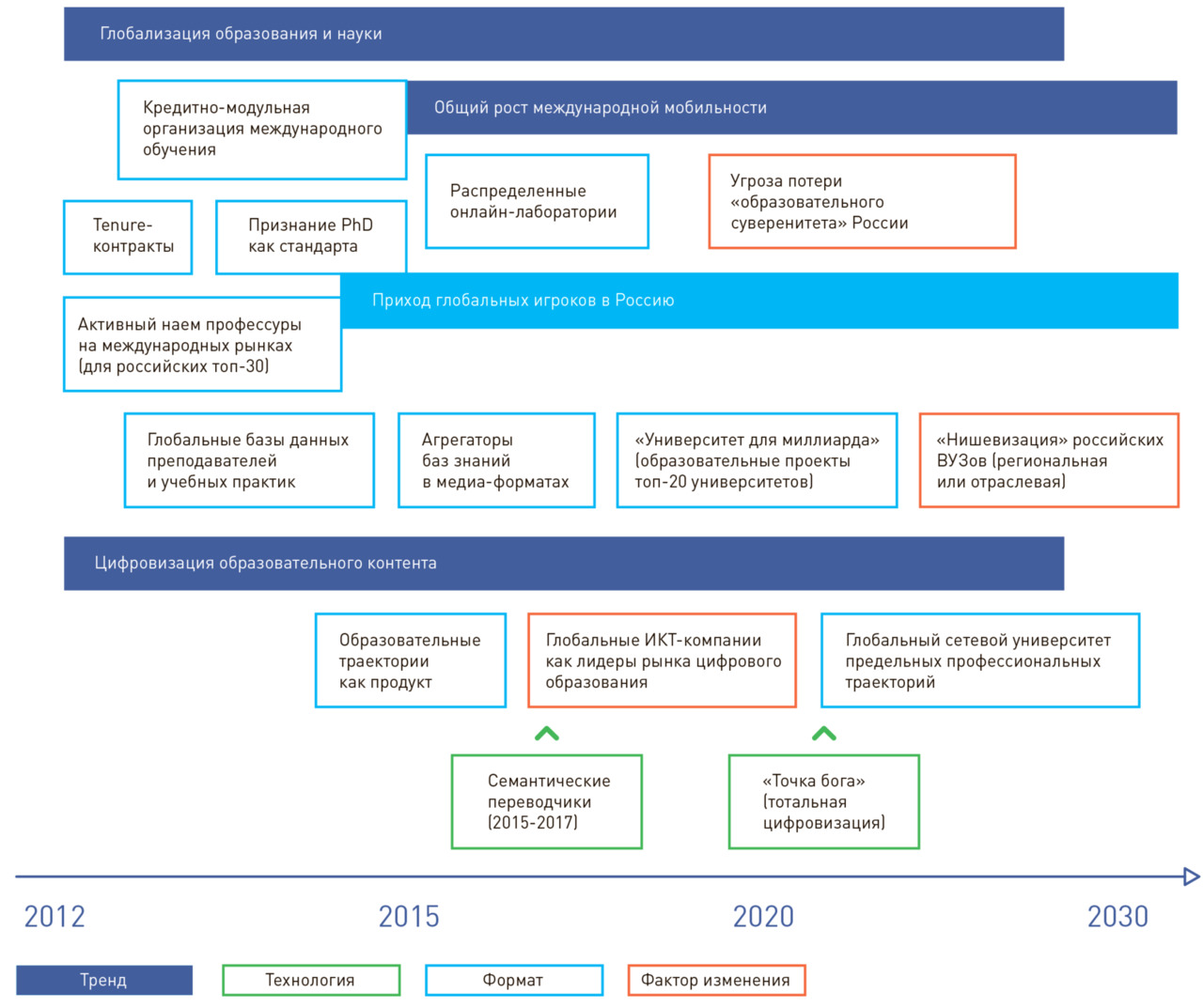

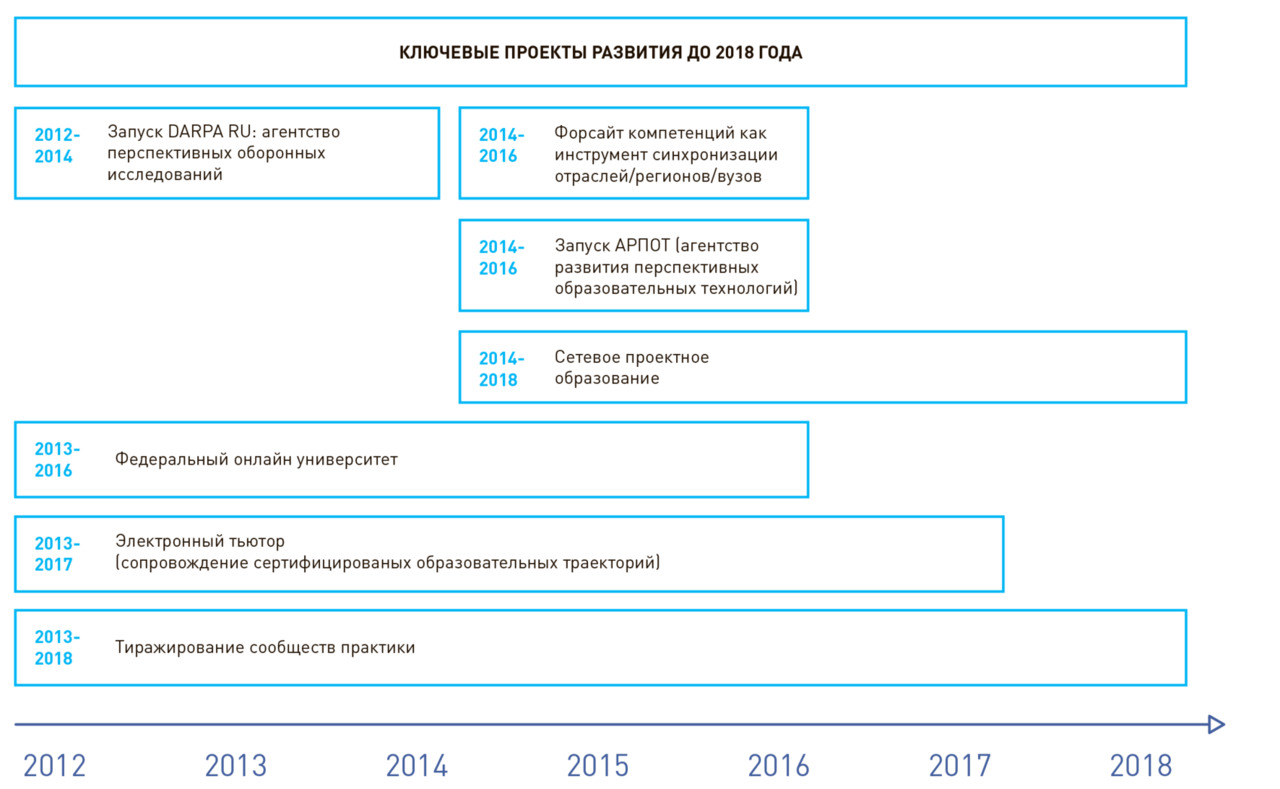

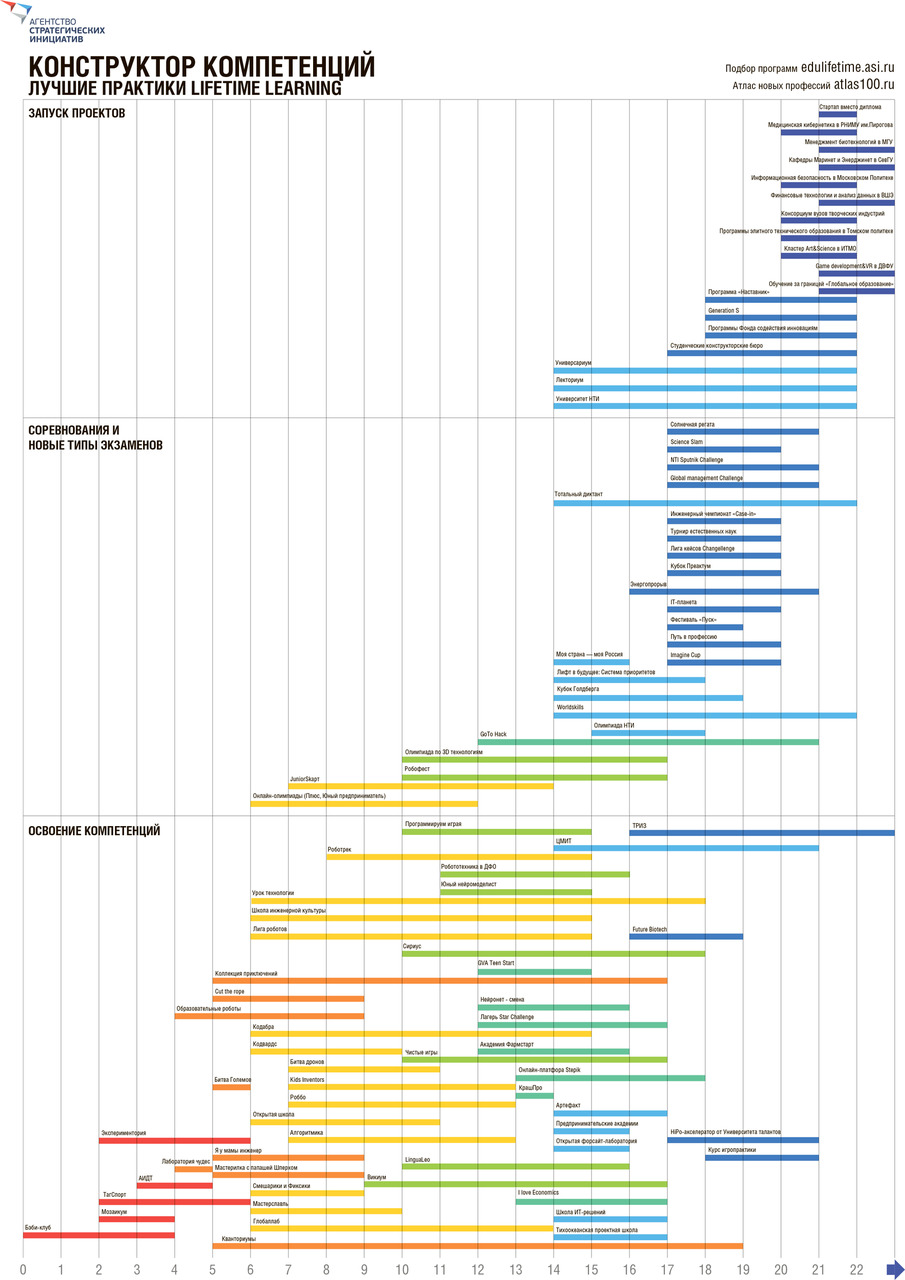

История «Атласа новых профессий» началась в 2010 году, когда педагоги-инноваторы и специалисты в сфере российского образования собрались на форуме EduCamp. Участники форума хотели разобраться, что будет происходить с российским образованием в следующие 15–20 лет. Для того чтобы заглянуть в будущее и договориться о совместных действиях, позволяющих добиться желаемых результатов, была применена методика Rapid Foresight. По итогам форума родился проект «Форсайт образования — 2030». Одним из направлений Форсайта образования стала подготовка кадров для экономики будущего, и в 2012 году это направление было выделено в отдельный проект АСИ и Московской школы управления «Сколково» — «Форсайт компетенций — 2030». В течение двух лет проводилась проработка требований к будущим специалистам новой экономики, и по материалам этого масштабного исследования и был создан «Атлас новых профессий».

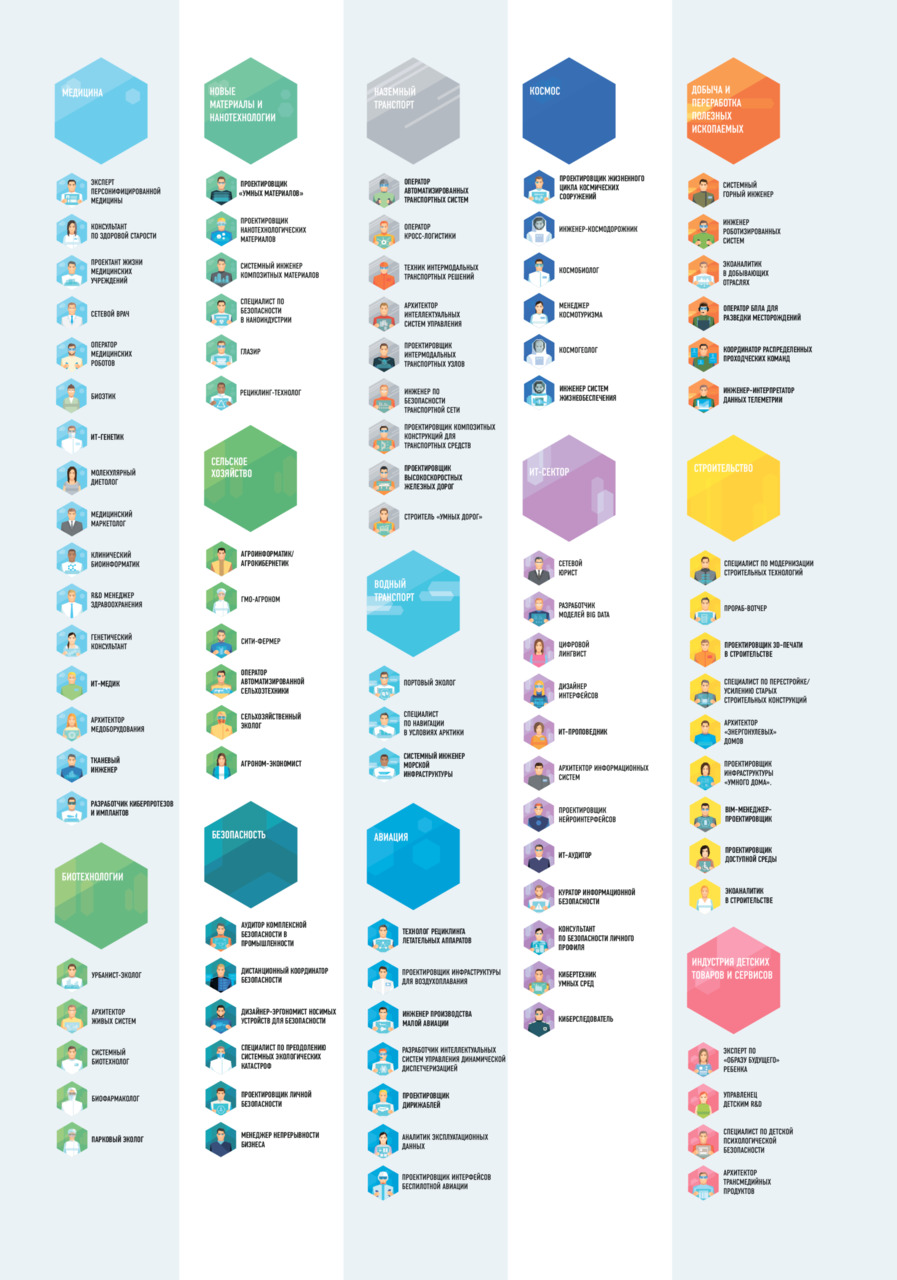

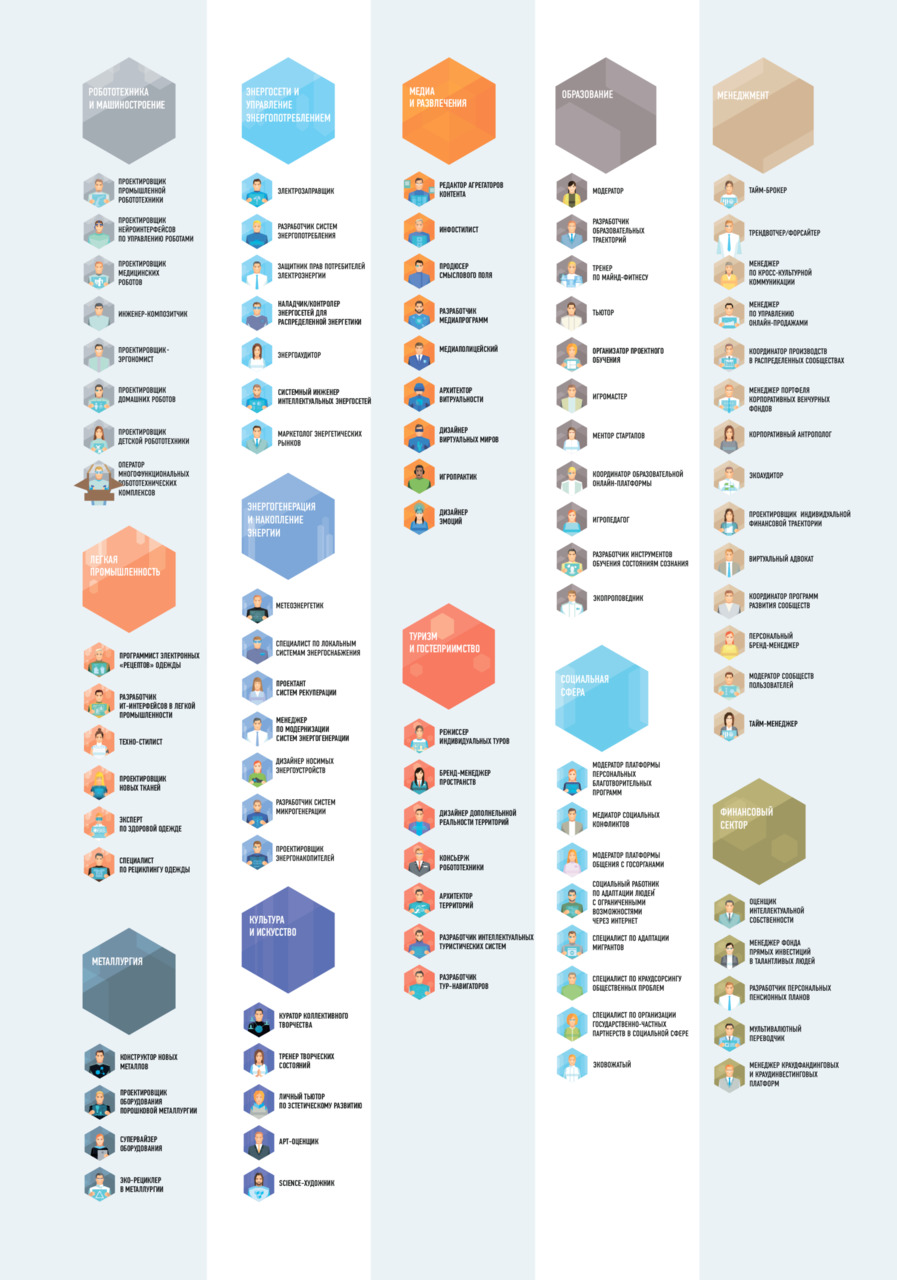

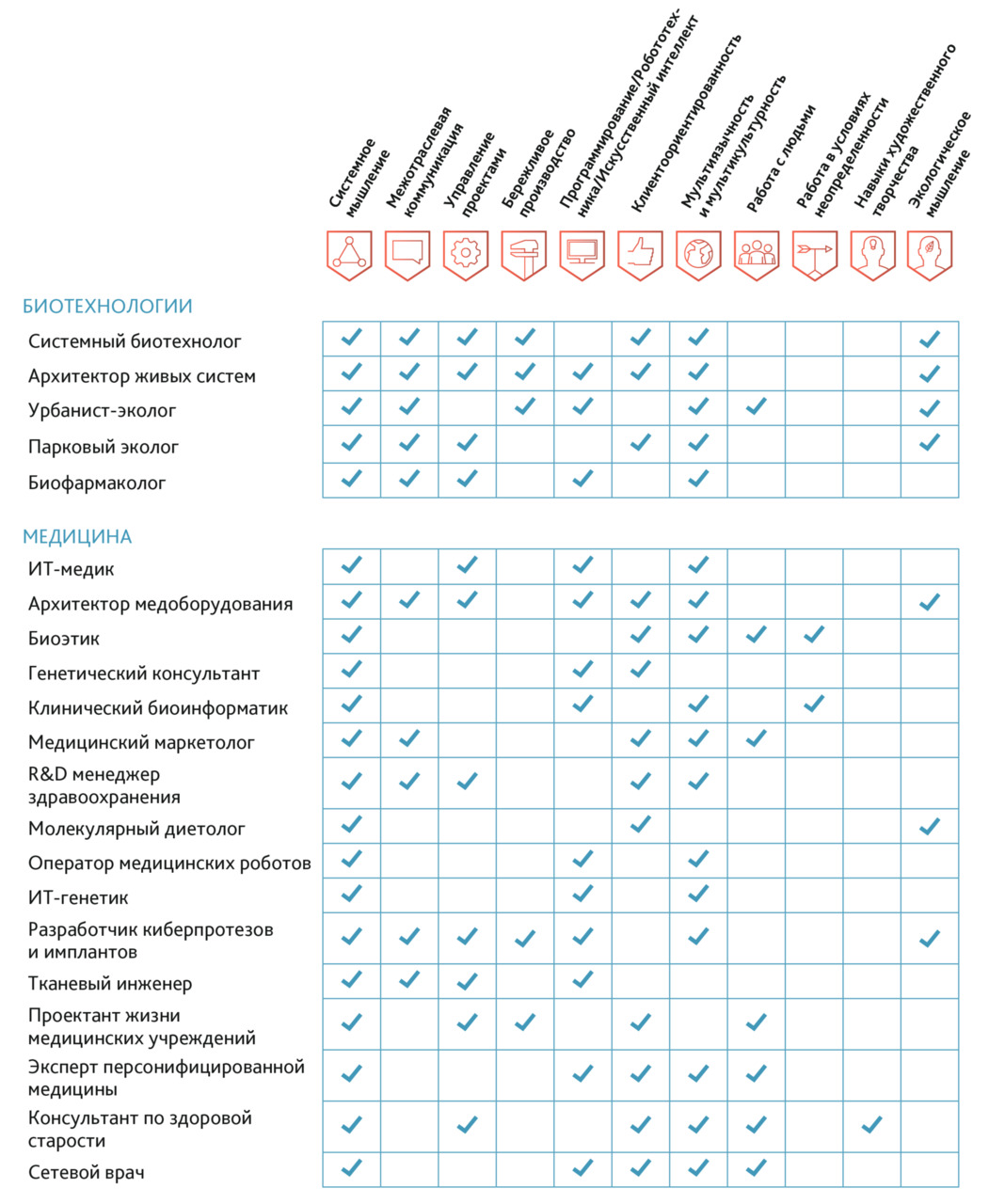

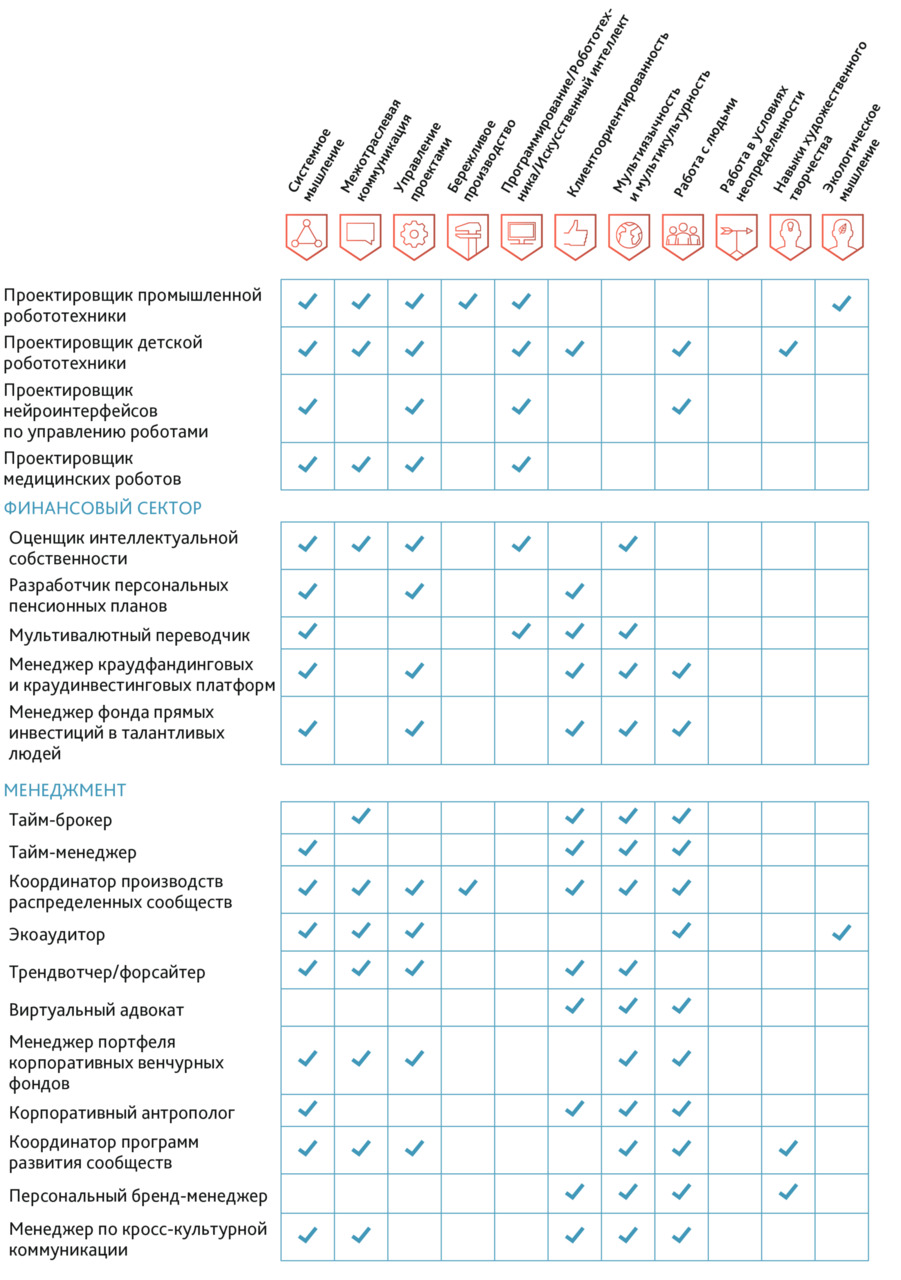

Сегодня Атлас описывает новые профессии в 25 высокотехнологичных и перспективных отраслях (по оценкам экспертов эти отрасли составляют около 80% российской экономики), а общее число участников проекта «Форсайт компетенций — 2030» превысило 4000 человек. Подходы, использованные при реализации проекта, получили международное одобрение и применялись в совместных проектах с Международной организацией труда.

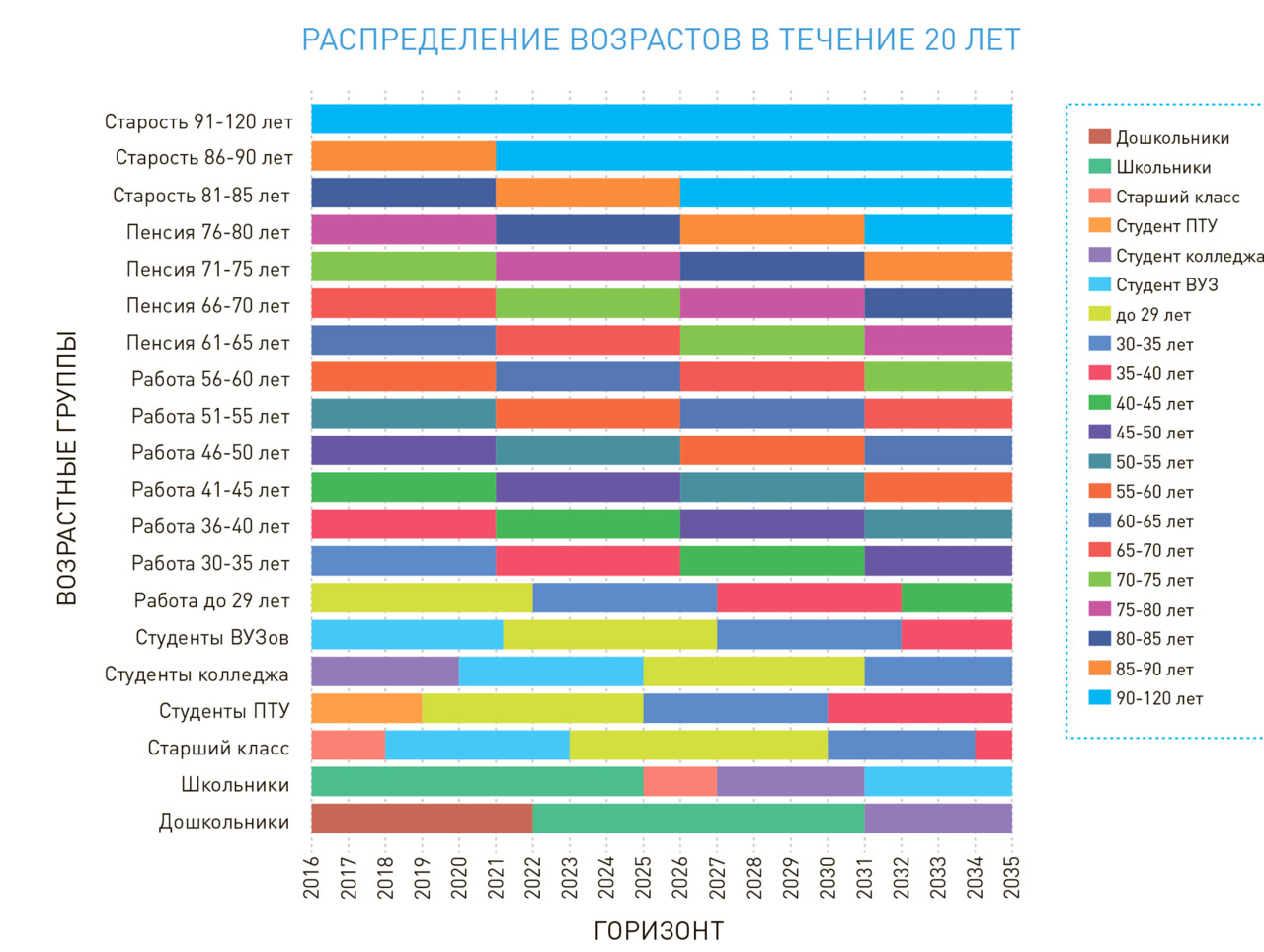

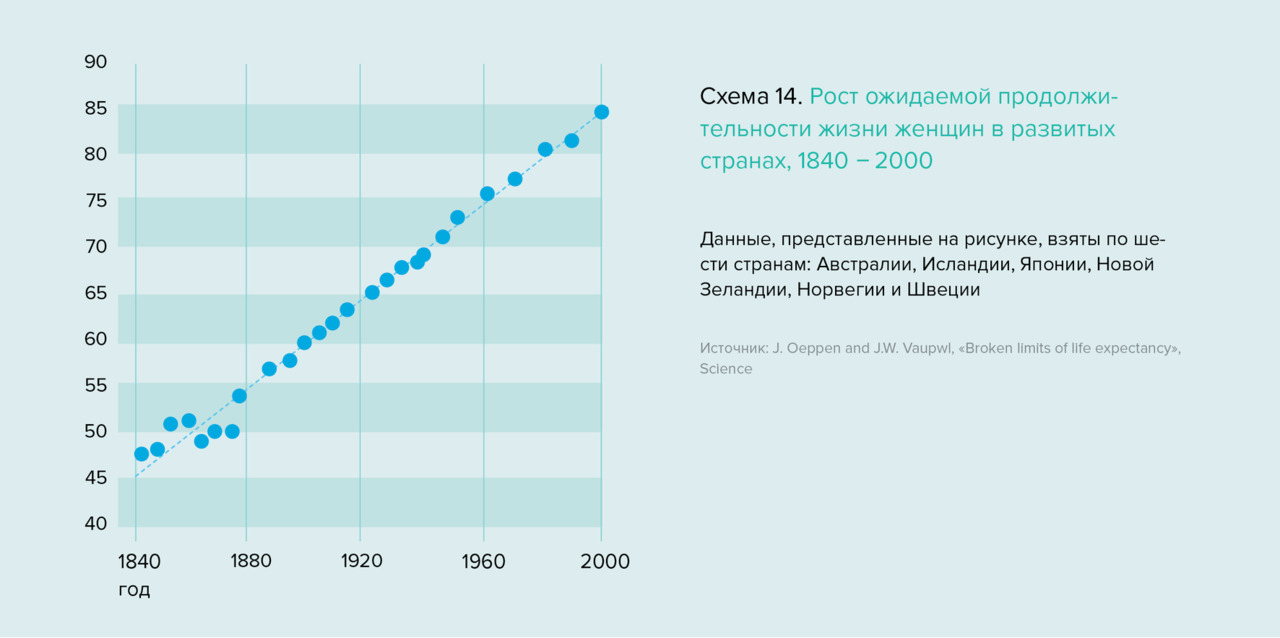

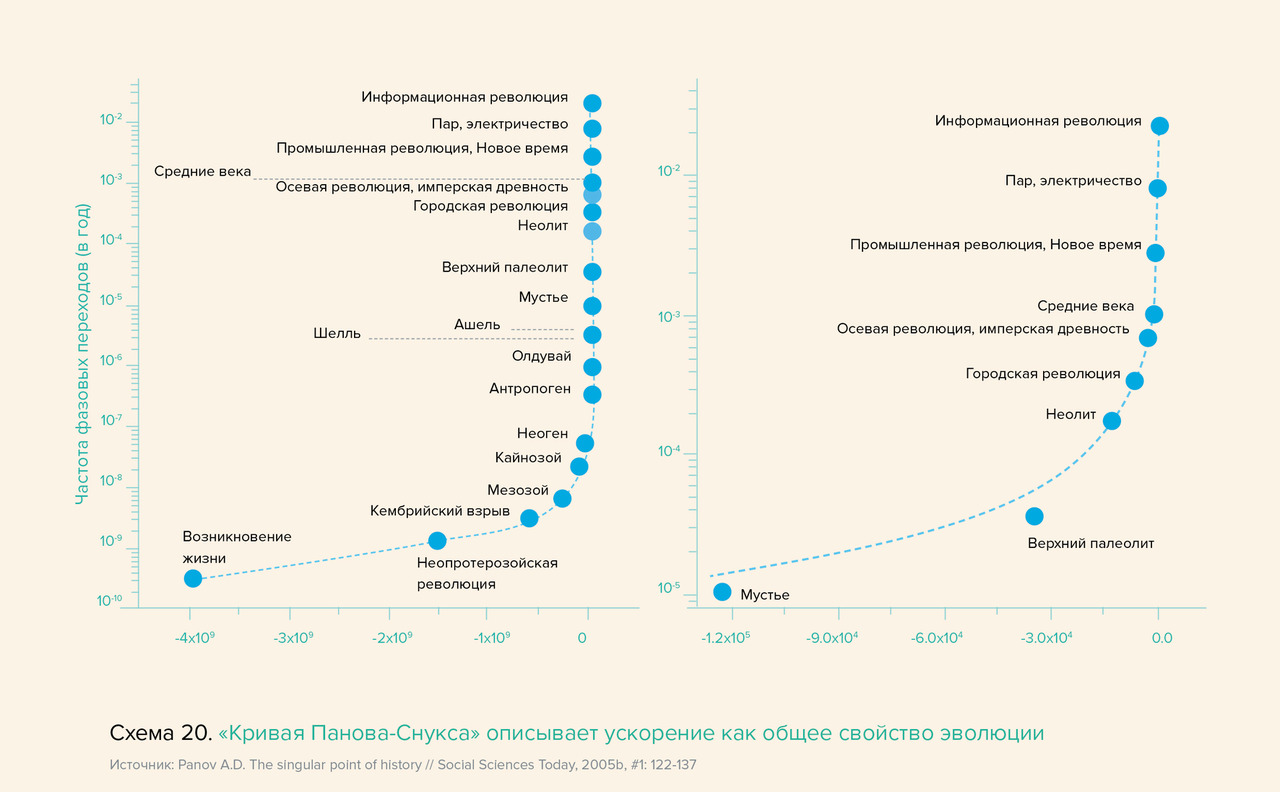

Почему же мы считаем критически важным говорить и думать о будущем? Дело в том, что долгое время привычный образовательный цикл в школе составлял 10–11 лет, а еще четыре-шесть лет уходили на специальное или высшее образование, то есть профессиональная цель находилась на расстоянии примерно 15 лет. Полвека назад реалии социального и экономического развития в стране позволяли относительно неплохо прогнозировать потребность в кадрах на такой срок: существовал длинный технологический цикл, а госпланирование позволяло транслировать заказ на необходимые кадры в горизонте 15 и более лет, поэтому система образования достаточно эффективно справлялась с этой функцией.

Сейчас мир драматически изменился, скорость перемен и уровень неопределенности выросли настолько, что очень немногие компании способны сказать, какие специалисты им понадобятся хотя бы через 10 лет, не говоря уже о более далеких горизонтах.

Современный школьник войдет в экономику лет через пять-семь. Мир существенно изменится за это время. Рассчитывая стать менеджером, юристом, экономистом, пиарщиком, школьник ориентируется на успех в сегодняшних реалиях, но в будущем понадобятся совершенно другие специалисты. Иллюстрацией этого становится заметное разочарование многих молодых людей, которые отправились получать высшее образование, опираясь на текущую статистику востребованности профессий, а через пять-шесть лет осознали, что решение было принято неверно. Мы хотим помочь школьникам сделать более осознанный выбор, который приходит через понимание своих возможностей и целей.

«Атлас новых профессий». Основатели

Интервью

Интервьюер ДАРЬЯ ВОЛЯНСКАЯ

ДАРЬЯ: Павел, можно сказать, вы занимаетесь тем, что предсказываете, какие профессии исчезнут в ближайшее время, или, как вы говорите, выйдут на пенсию. Скажите, так кого уже совсем скоро ожидает заслуженный отдых?

ПАВЕЛ: Уже к 2020 году на пенсию будут выходить такие профессии, как билетер, оператор call-центра, вахтер, турагент и многие другие.

Д.: Как же мы без вахтеров? Что-то появится на месте этих профессий?

П.: В ближайшие годы в России появится более 100 новых профессий. Значит, для них это ключ к успеху. Мы в рамках нашего исследования как раз эти профессии изучали, и сегодня мы вам о них расскажем.

Д.: Павел, объясните на конкретном примере, как одни профессии сменяют другие?

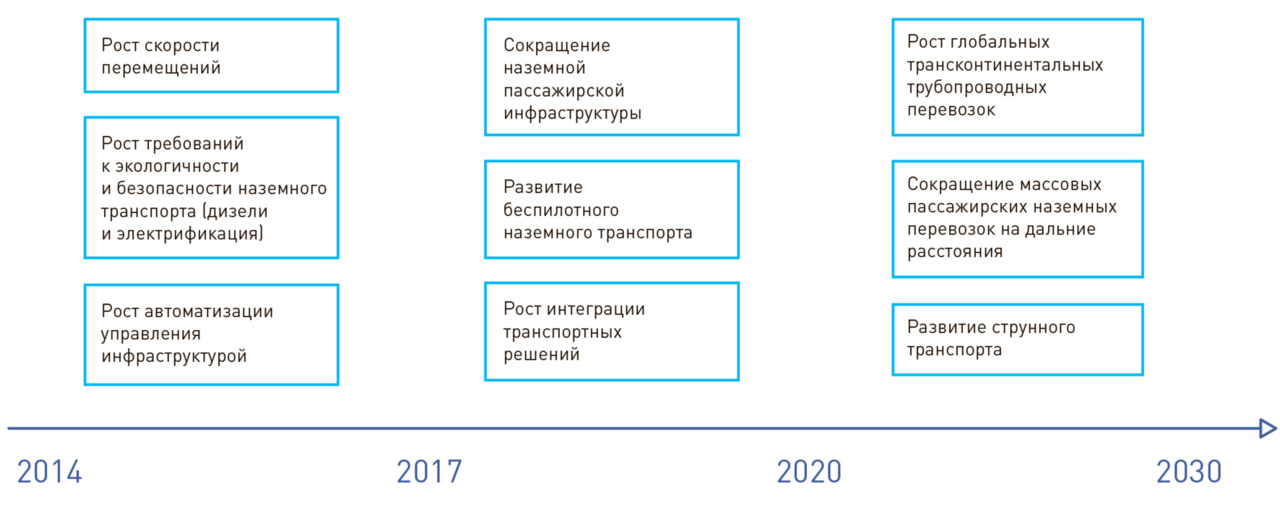

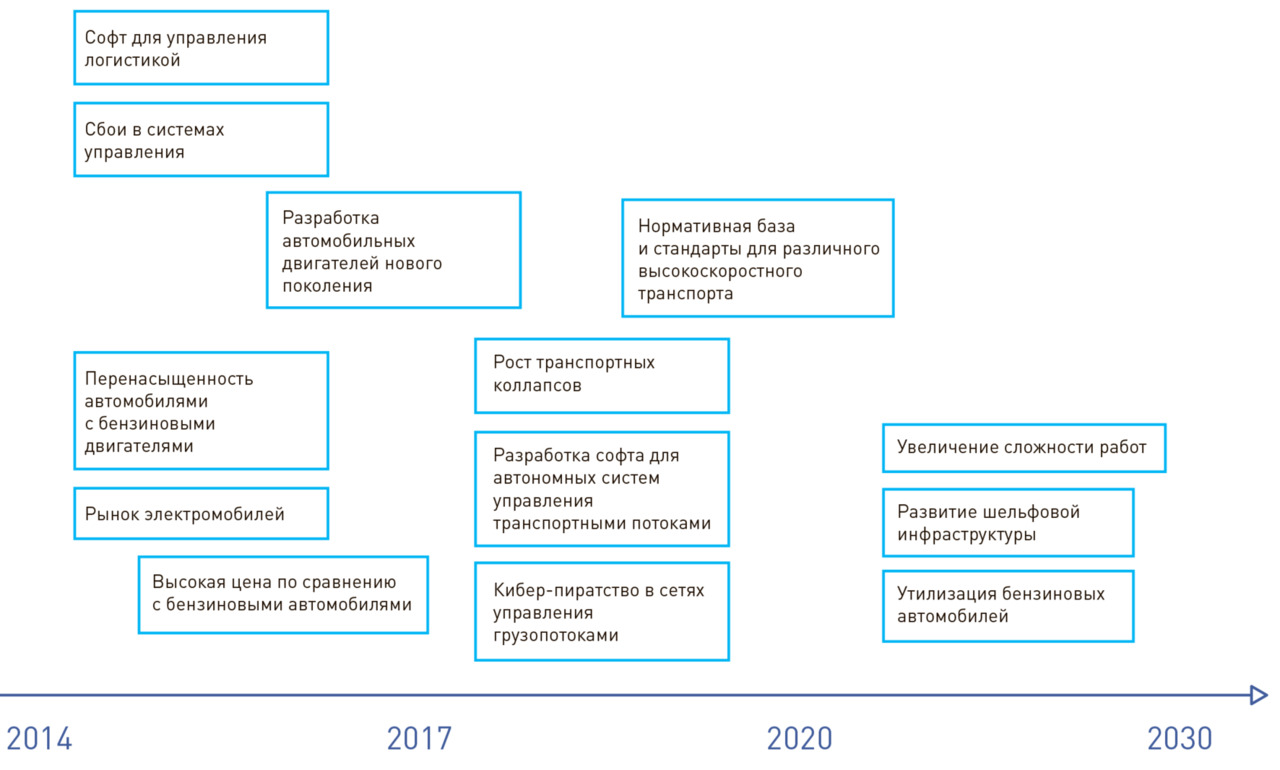

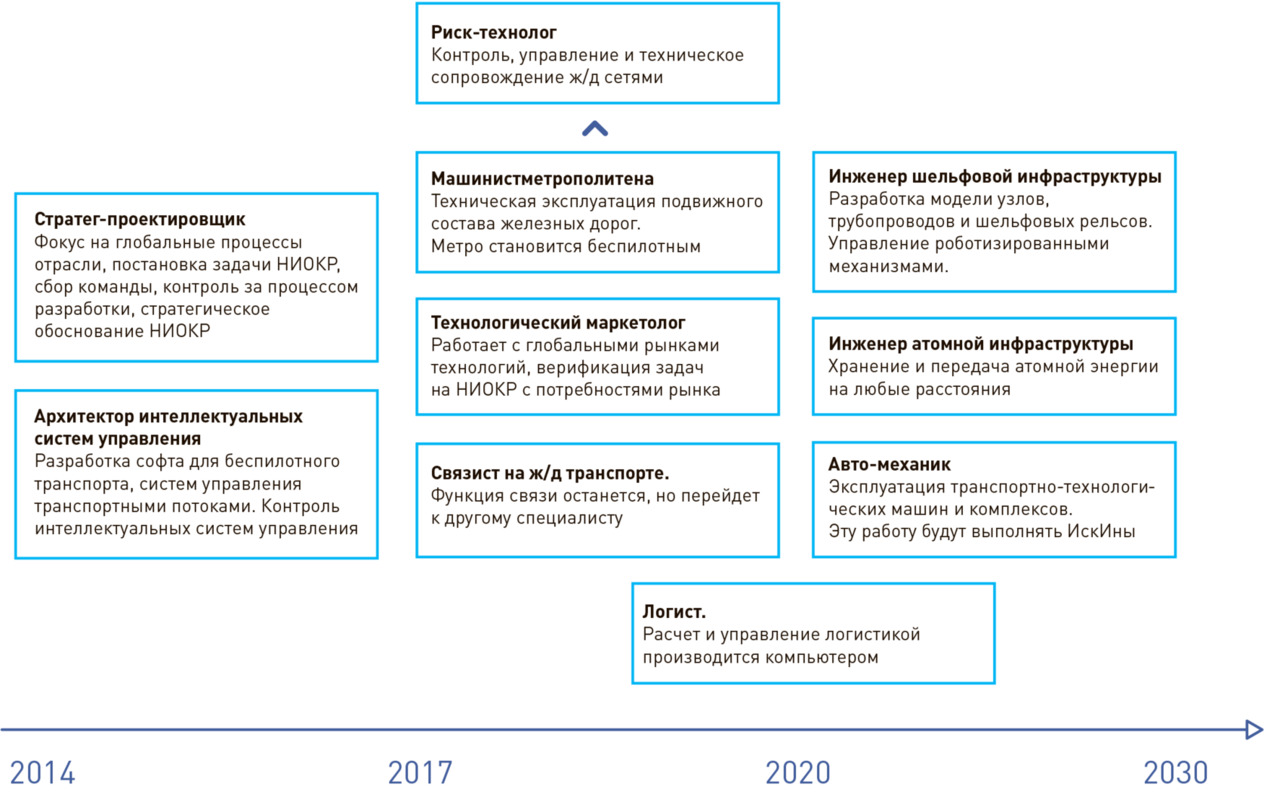

П.: Пример из транспортной отрасли: с одной стороны, из прошлого можно вспомнить, как появились автомобили и как они стремительно вытеснили профессию кучера и все сопровождающие профессии. По современной транспортной отрасли примерно то же самое происходит с профессией машиниста. Уже в ближайшие годы появятся и будут активно использоваться различного рода беспилотные решения, которые позволяют транспортным средствам перемещаться без участия человека, то есть диспетчеры этого самого беспилотного движения — это будет востребованная профессия будущего.

Д.: А подобные изменения происходят во всех отраслях?

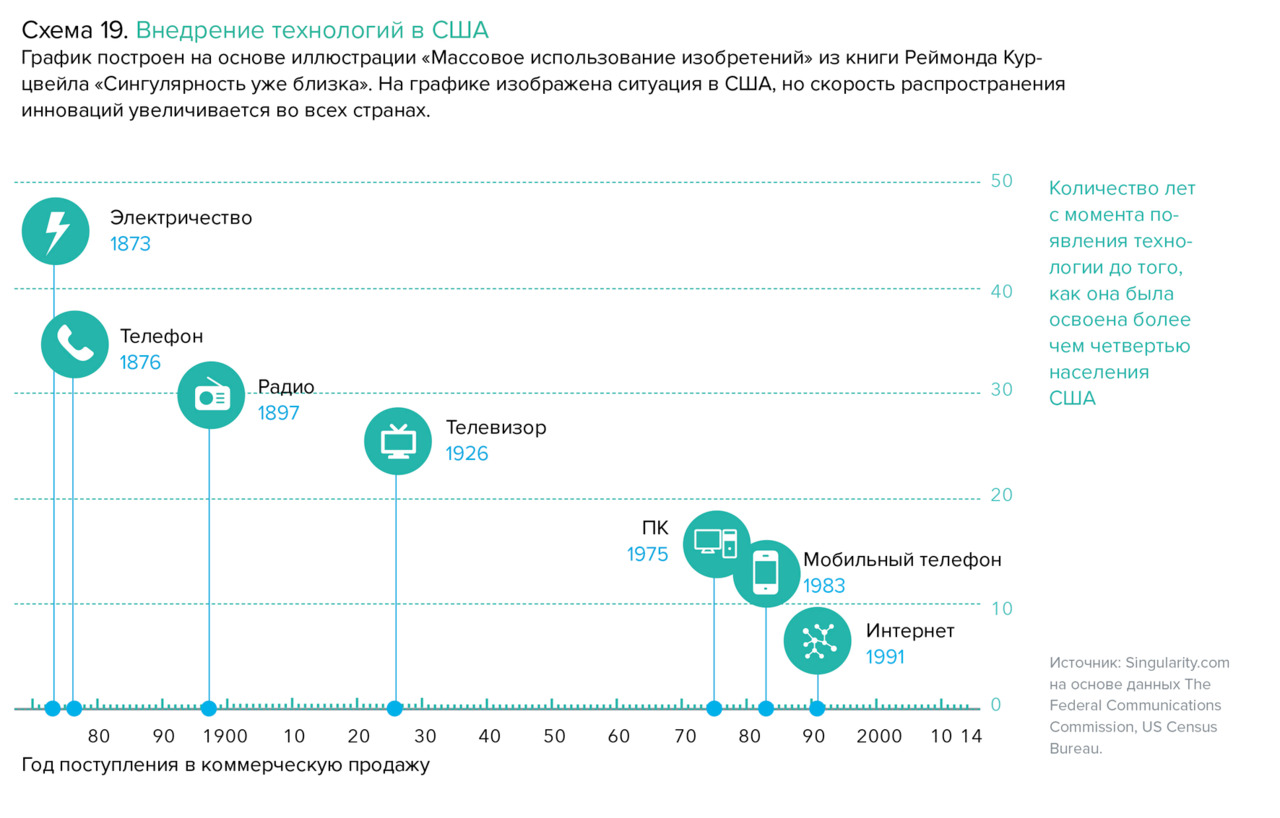

П.: В той или иной степени практически везде. Где-то мы видим, что эти изменения идут очень быстро, например, в информационных технологиях, годдва — и уже нужно учить новые языки, знакомиться с новыми операционными системами и так далее.

В других, как в электроэнергетике и транспорте, до недавнего времени циклы смены технологий были достаточно медленными, но сейчас и в них тоже идет ускорение.

Д.: А сколько в принципе отраслей вы посмотрели, изучили, чтобы составить Атлас новых профессий?

П.: Сейчас мы изучили 20 отраслей. В нашем списке 140 профессий. Этот список пока не полный. Еще пока мы не рассмотрели несколько очень важных отраслей, и в ближайшее время планируем подготовку второй редакции, где эти новые отрасли будут достроены.

Д.: Атлас полезен сразу нескольким заинтересованным сторонам. Благодаря ему представители различных отраслей узнают, какие профессии у них могут исчезнуть, а какие — появиться в ближайшее время. Вузы понимают, каким специальностям уделить особое внимание, но главная задача Атласа — чтобы молодые люди знали, с какой профессией связать свое будущее.

Д.: Павел, в своем Атласе вы предсказываете, какие профессии появятся, а какие исчезнут в ближайшее время. В том числе вы утверждаете, что во многих отраслях человека заменит машина. А давайте проверим, насколько точны ваши предсказания. Мы находимся на первом этаже вашего офиса прямо перед лифтом. Кстати, лифтер, если верить Атласу, — тоже вымирающая профессия. Но вашим заданием будет угадать, кто сегодня победит в противостоянии человек — машина, то есть кто быстрее поднимется на четвертый этаж: профессиональный спортсмен по лестнице или вот этот самый лифт, на котором мы с вами и поедем. Какие у вас варианты?

П.: Я думаю, что профессиональный спортсмен.

Д.: Павел, ну что, давайте проверим ваш прогноз?

П.: Давайте. Поехали.

Д.: А откуда вы берете данные, какие профессии появятся, какие исчезнут в ближайшее время? Другими словами, как вы составляете Атлас?

П.: Мы опрашиваем в первую очередь технических специалистов отрасли, инженеров — какие новые технологии, новые типы деятельности они видят в будущем. Допустим, если появляется робототехника, которая активно будет использоваться в той или иной сфере, мы не просто говорим, что эта робототехника появится. Вопрос — когда.

Д.: А я правильно понимаю, что есть некая закономерность, в каких именно профессиях человека в первую очередь заменит автоматика?

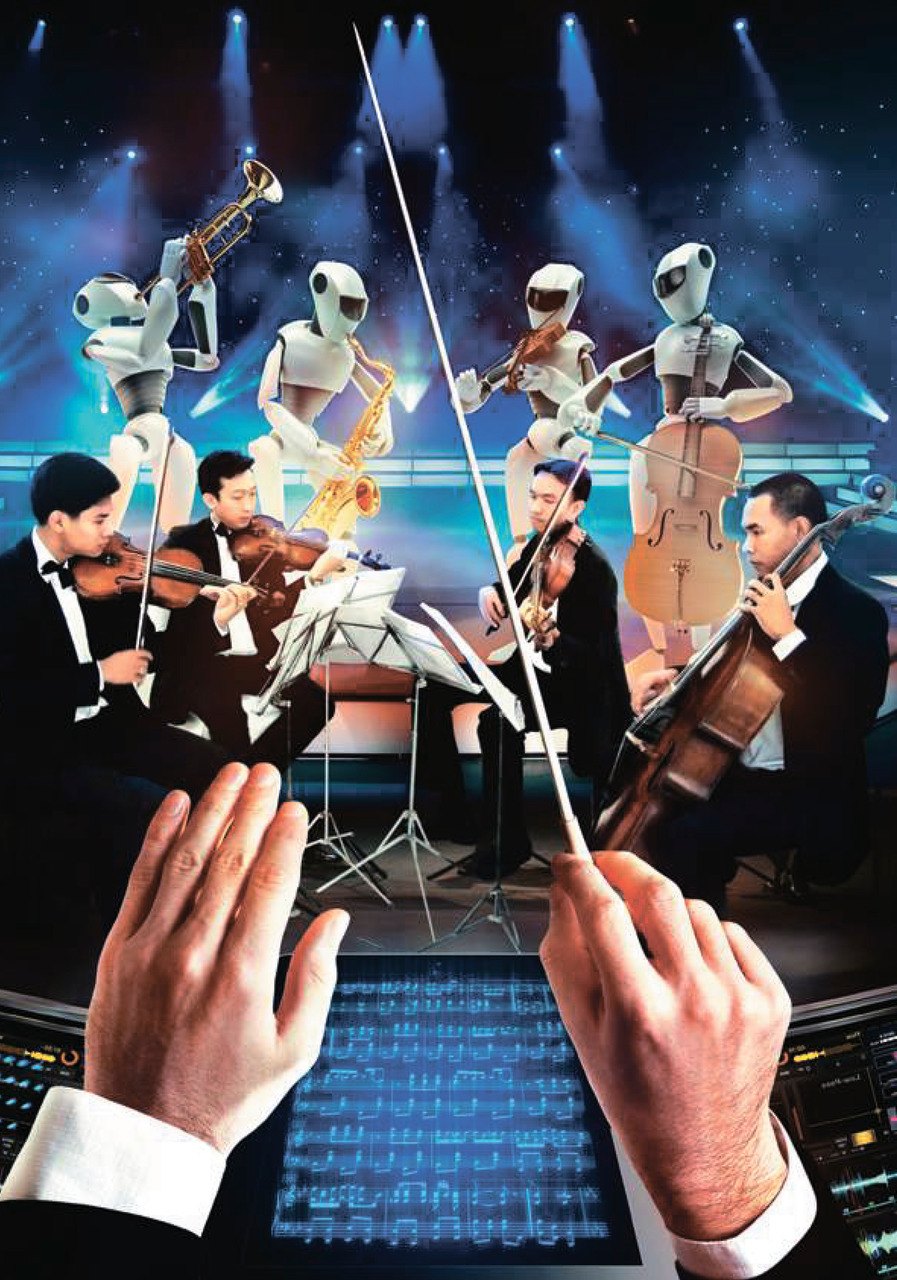

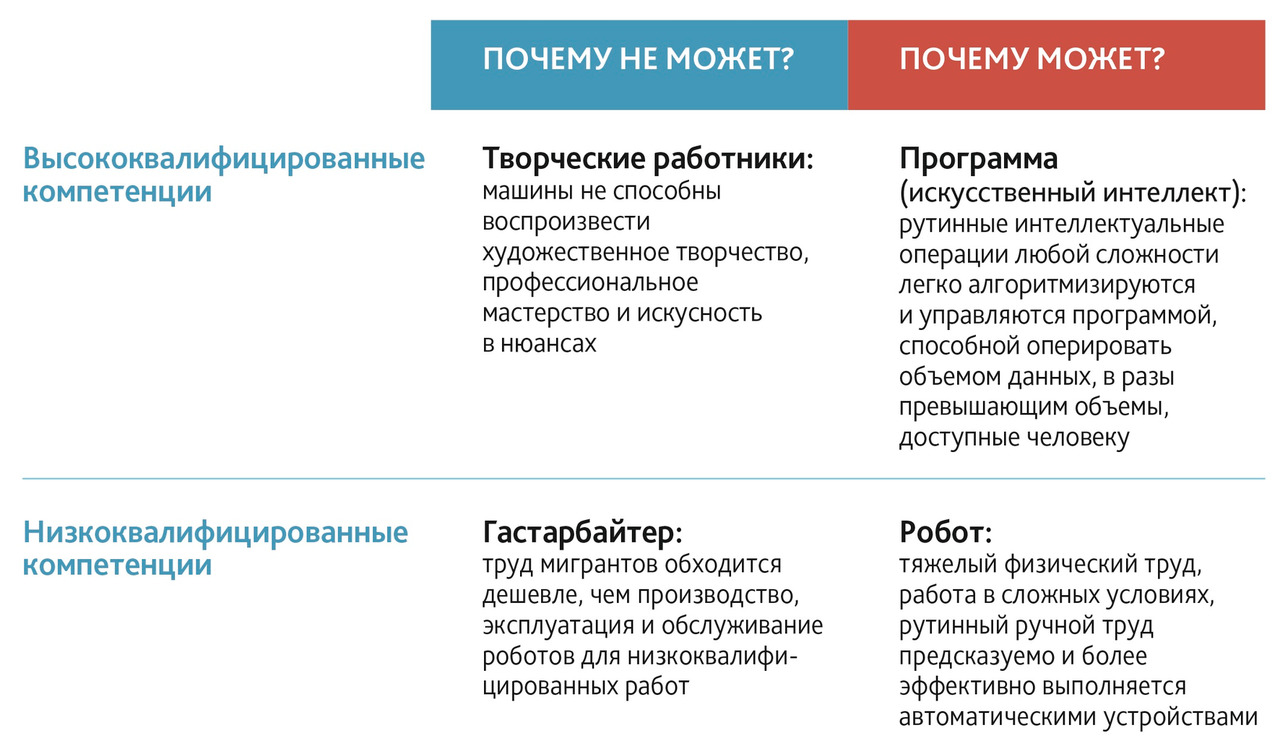

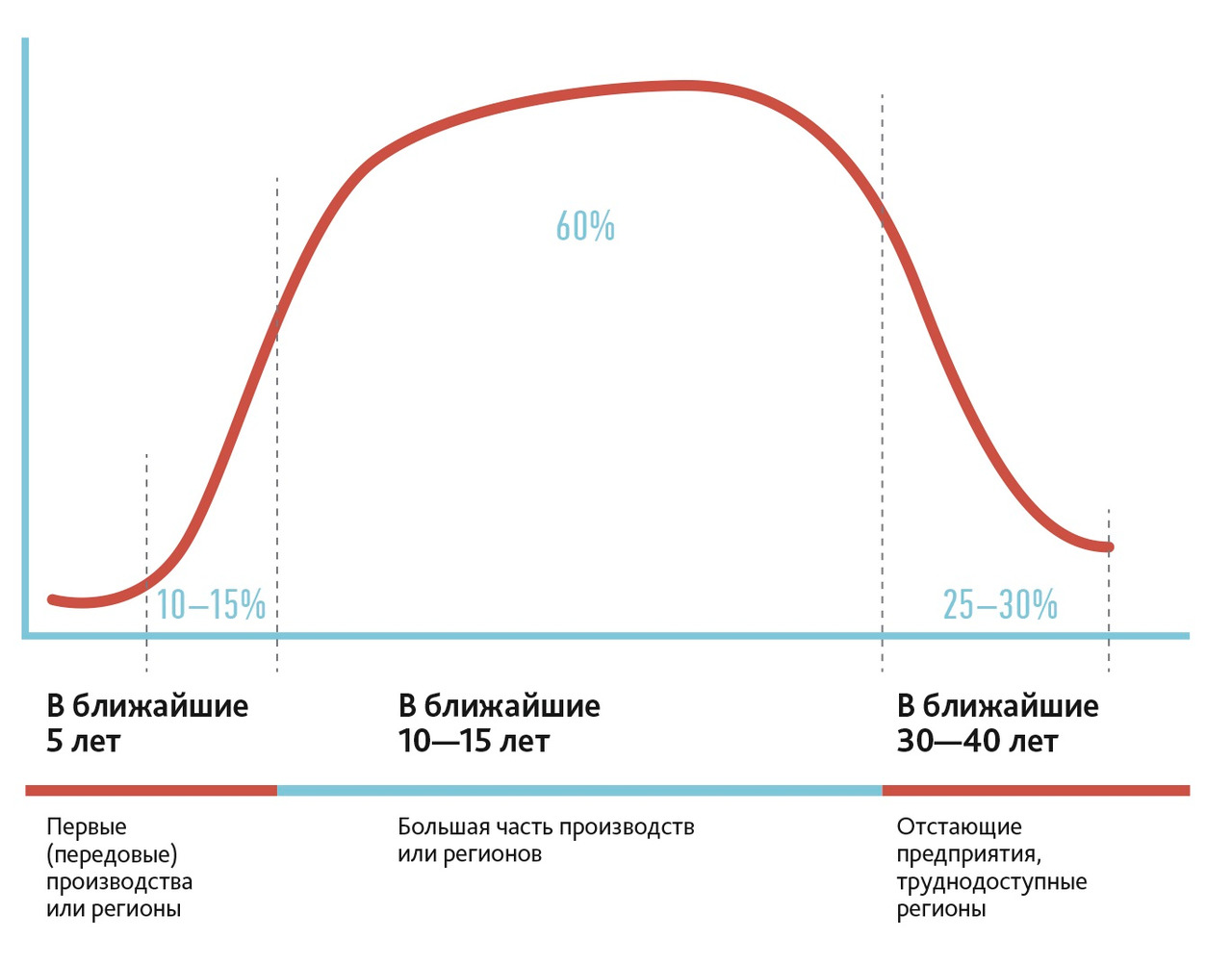

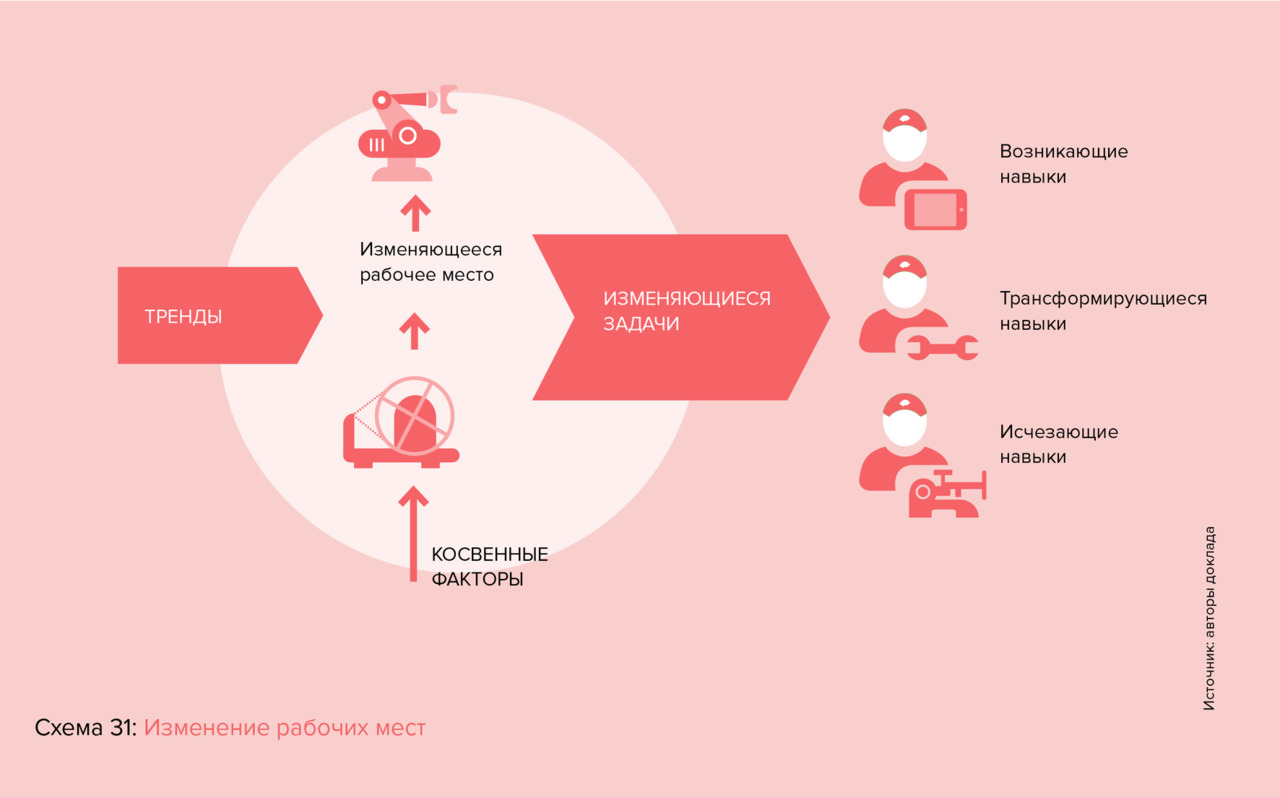

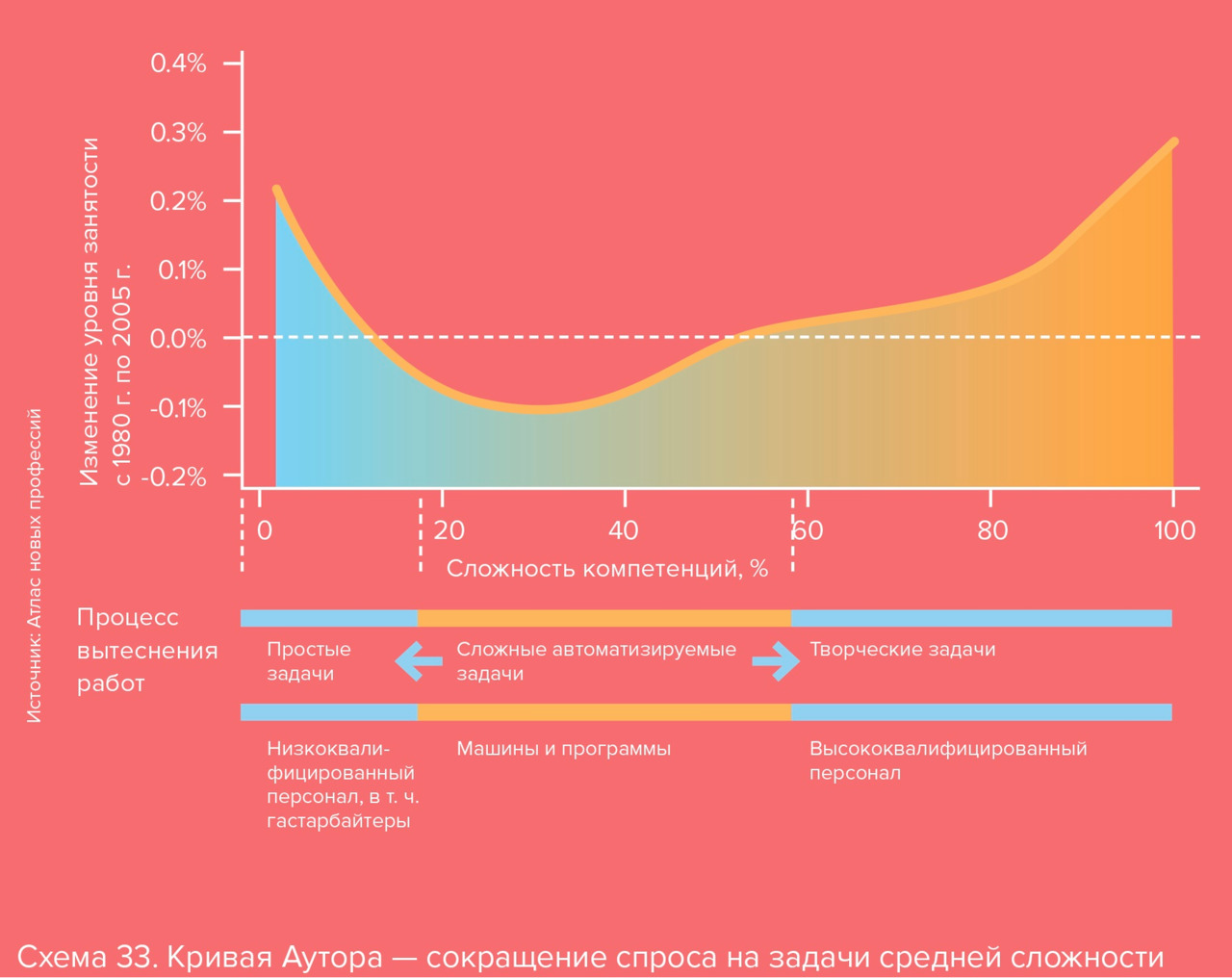

П.: Закономерность действительно есть, я даже могу своего рода схему нарисовать. Есть специалисты, ну, скажем так, очень дешевые, их сейчас пока невыгодно заменять. Есть специалисты высококлассные, которые обладают сложными знаниями, сложными навыками. Как правило, это люди творческие, и вот это машина никогда не сможет сделать или в очень отдаленном будущем только сможет делать. Есть средняя зона — люди, которые уже имеют сложный навык, но этот навык, тем не менее, рутинный. Секретарь, оператор call-центра. Первый, кто оказывается под угрозой автоматизации, — это вот эти люди.

Д.: Мне всегда казалось, что журналистика — творческая профессия, то есть как раз относится к третьему уровню по вашей шкале, но в Атласе она почему-то значится вымирающей.

П.: Журналисты журналистам рознь. Есть задача написания новостей, особенно если речь идет о новостях финансовых рынков или спортивных новостях. Как ни странно, уже сейчас программы эту задачу делают более эффективно, и крупнейшие новостные агентства стали использовать журналистов-роботов. А вот авторская журналистика — вот это перспективная область, и скорее всего журналистика станет все больше авторской, все больше журналистикой от первого лица.

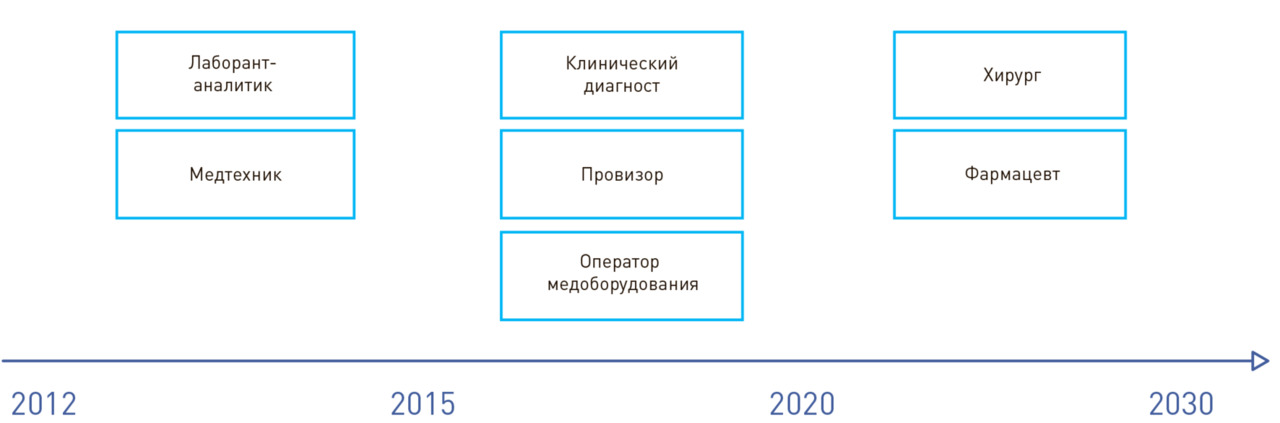

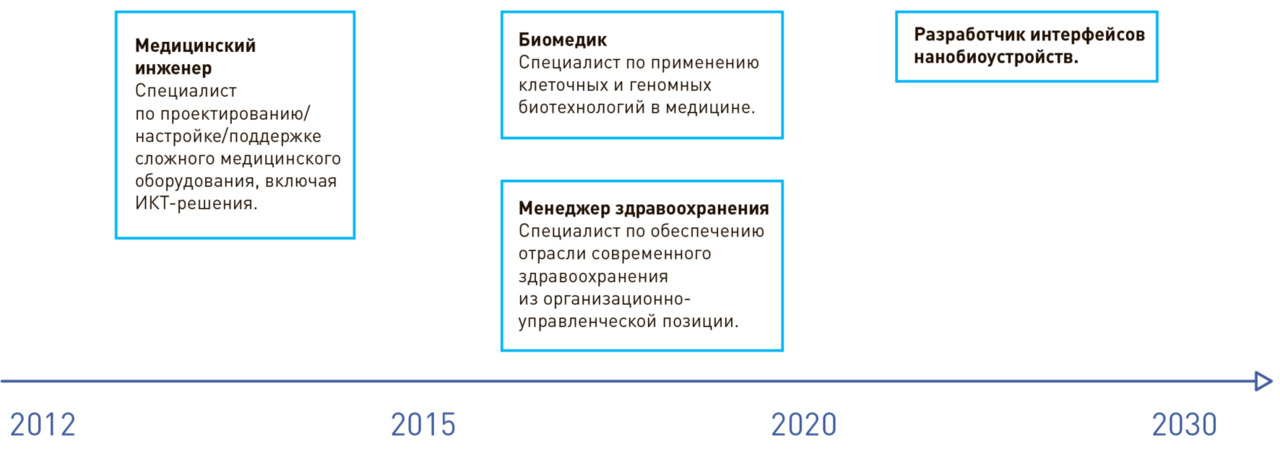

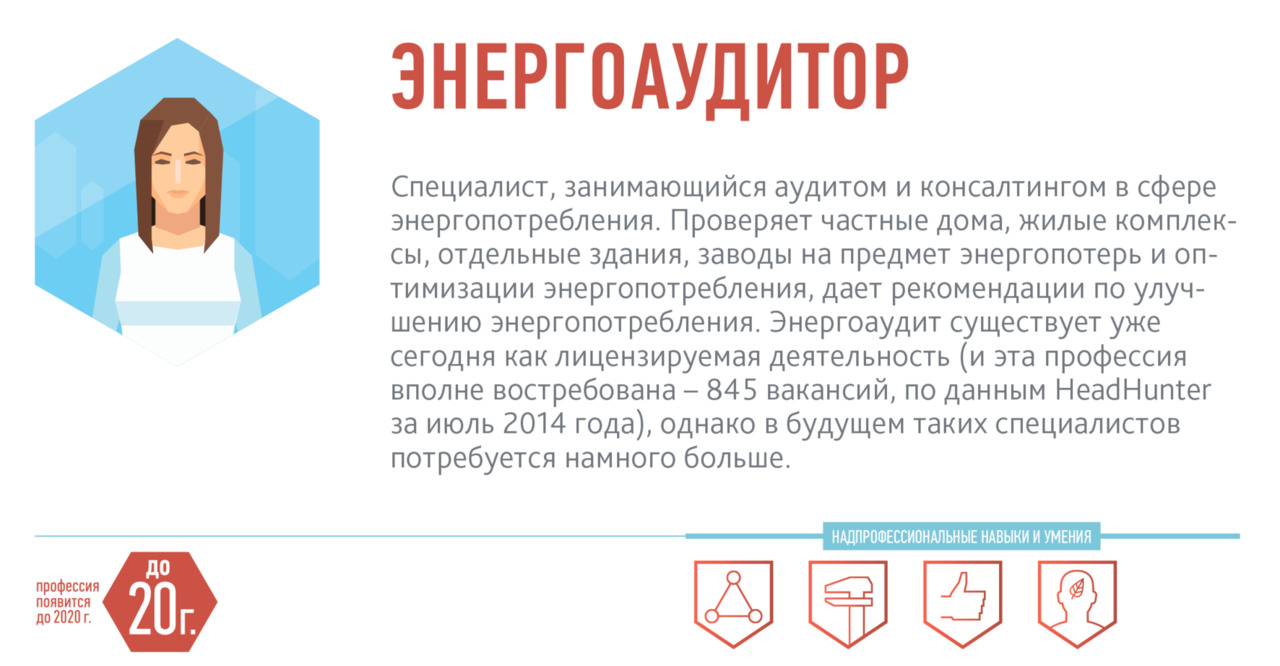

В рамках Атласа у нас используется разделение на два горизонта. Многие на это внимания не обращают. На самом деле это достаточно важный фактор, что есть профессии, которые уже востребованы и только выходят на рынок. Есть более дальний горизонт, то, что мы условно можем назвать научной фантастикой, ну, например, активное использование искусственного интеллекта в энергетике. Думая о выборе профессии, люди, с одной стороны, должны ориентироваться на то, что уже реально существует как спрос на рынке. С другой стороны, важно смотреть на то, куда развивается ситуация, то есть думать про то, какие профессии там — за горизонтом условно 20-го года.

Д.: Как думаете — нас уже обгоняют?

П.: Думаю, что пока обгоняют. Я думаю, что не без шансов.

Д.: Четвертый этаж, быстро мы. Я так понимаю, ваша цель — не только показать, какие профессии появятся в ближайшем будущем, так?

П.: Наша цель в каком-то смысле более глобальна, мы хотим, чтобы те люди, которые будут читать этот Атлас, задумались о том, а что же будет там в будущем происходить. С одной стороны, и работодатели, и университеты могут способствовать тому, чтобы наша экономика стала более современной, и в этом смысле мы им говорим, что, ребята, задумайтесь, насколько ваши нынешние специалисты конкурентны, а с другой стороны — мы хотим, чтобы те абитуриенты, которые сейчас выбирают карьерную траекторию, подходили к этому более осознанно.

Д.: В том числе и для этого вы создаете свой сайт, который, как вы говорите, станет своеобразным навигатором образования?

П.: Ну да, в течение года начнет появляться инструментарий, который позволит людям самостоятельно собирать эти траектории своего развития.

Д.: Где сейчас можно почитать сам Атлас новых профессий?

П.: Он есть в интернете, и в ограниченном количестве Агентство стратегических инициатив его печатает и распространяет. Мы понимаем, что запрос общества гораздо больше, и поэтому мы тоже рассчитываем, что, может быть, мы сможем напечатать большее количество копий этого Атласа, и в этом смысле он станет продуктом широкого пользования.

Д.: Атлас дает не просто знания, какие профессии будут актуальны через несколько лет, в нем есть и конкретные рекомендации, в какие вузы можно идти, чтобы получить базовое образование в требуемой отрасли, и какие основные работодатели уже есть на российском рынке в данной сфере. Таким образом, можно сказать, получаются пошаговые инструкции по созданию будущей карьеры.

Д.: Кто создавал «Атлас новых профессий», сколько человек в вашей команде?

П.: Ядро нашей команды достаточно небольшое — примерно 3–4 человека, но мы считаем своего рода соавторами этого проекта всех тех участников наших дискуссий, с которыми мы проводили обсуждения. Их было порядка 2500 специалистов из 20 отраслей.

Этот продукт — результат именно множества участников наших форсайт-сессий.

Д.: Во сколько обошлось создание Атласа?

П. У нас вообще не было бюджета, то есть это была наша инициатива, и мы постарались из своих собственных ресурсов, из тех возможностей, которые у нас были, постепенно собрать этот продукт.

Д.: А какая ваша конечная цель?

П.: Страна сейчас находится на своеобразной развилке. Понятно, что есть негативные сценарии развития страны, есть позитивные, где она станет конкурентной, сильной экономически, сильной культурно. Ясно, что сырьевая экономика постепенно будет отходить на задний план, поэтому наша задача — повлиять, насколько мы можем, на появление современной и конкурентной экономической среды и тех специалистов, которые могут ее организовать.

Д.: Итак, двери медленно открываются. Ого, ну поздравляю, вы угадали: наш спортсмен действительно добрался до финиша первым, и, можно сказать, в этом противостоянии человек победил машину. В ваших предсказаниях по поводу профессий, может быть, тогда рано отдавать пальму первенства технике?

П.: Мы считаем, что техника будет замещать тех, кто обладает навыками низкого или среднего уровня, а профессионалы как раз могут быть лучше, чем машина.

Д.: Павел, раскройте карты, точнее говоря, свой Атлас, какие профессии ждут нас в ближайшем будущем?

П.: Нас ждут довольно разнообразные профессии, и среди них и эковожатый, и менеджер-космодорожник, и разработчик детской робототехники, и проектировщик нейроинтерфейсов. Конечно, мы не можем учесть все профессии, их может быть гораздо больше. Главная задача для нас, чтобы люди начали больше задумываться о том, как меняется мир и в какое будущее они идут, и, несомненно, те, кто прочитают Атлас, смогут более осознанно выбирать свой карьерный путь.

Форсайт компетенций 2030

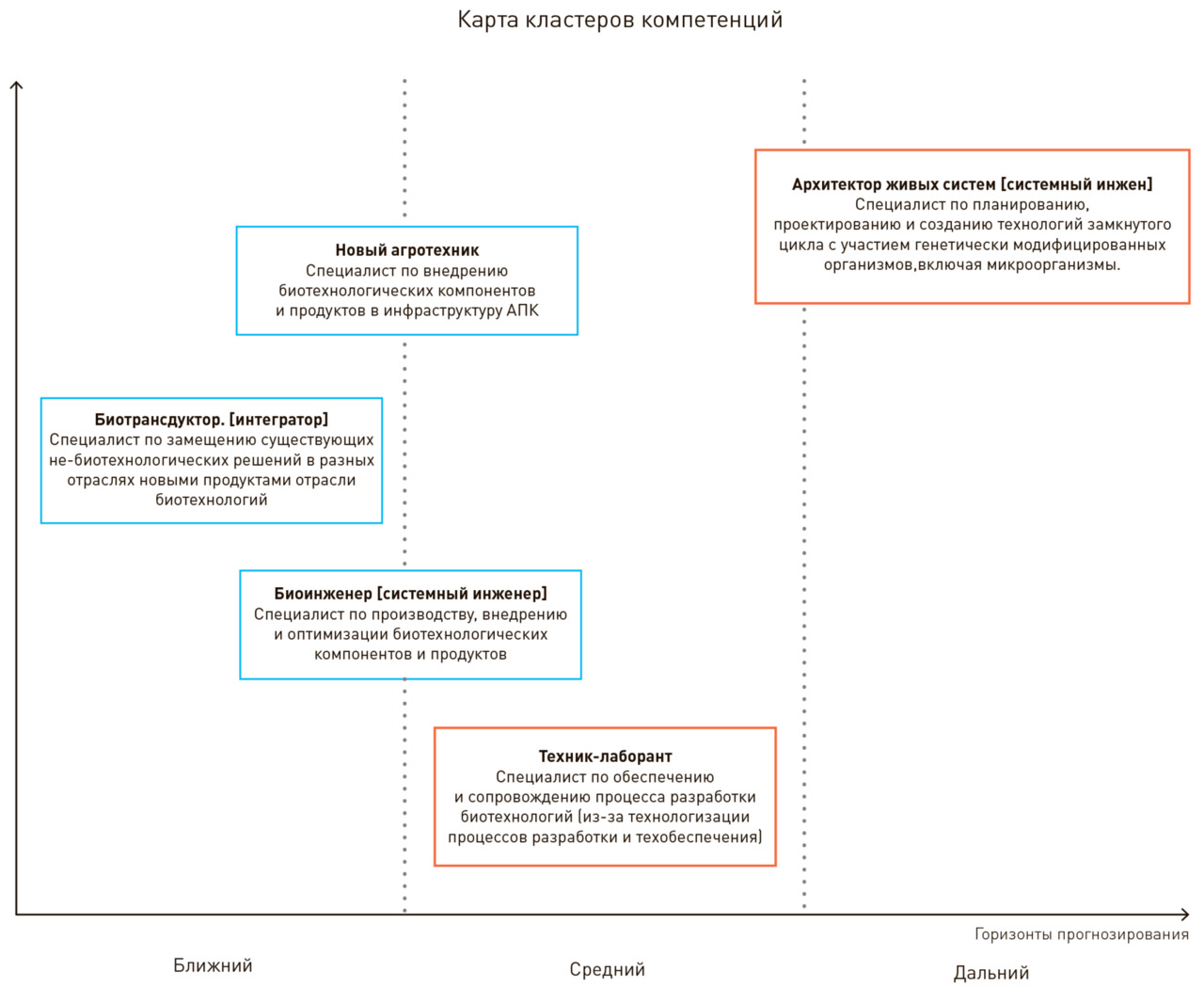

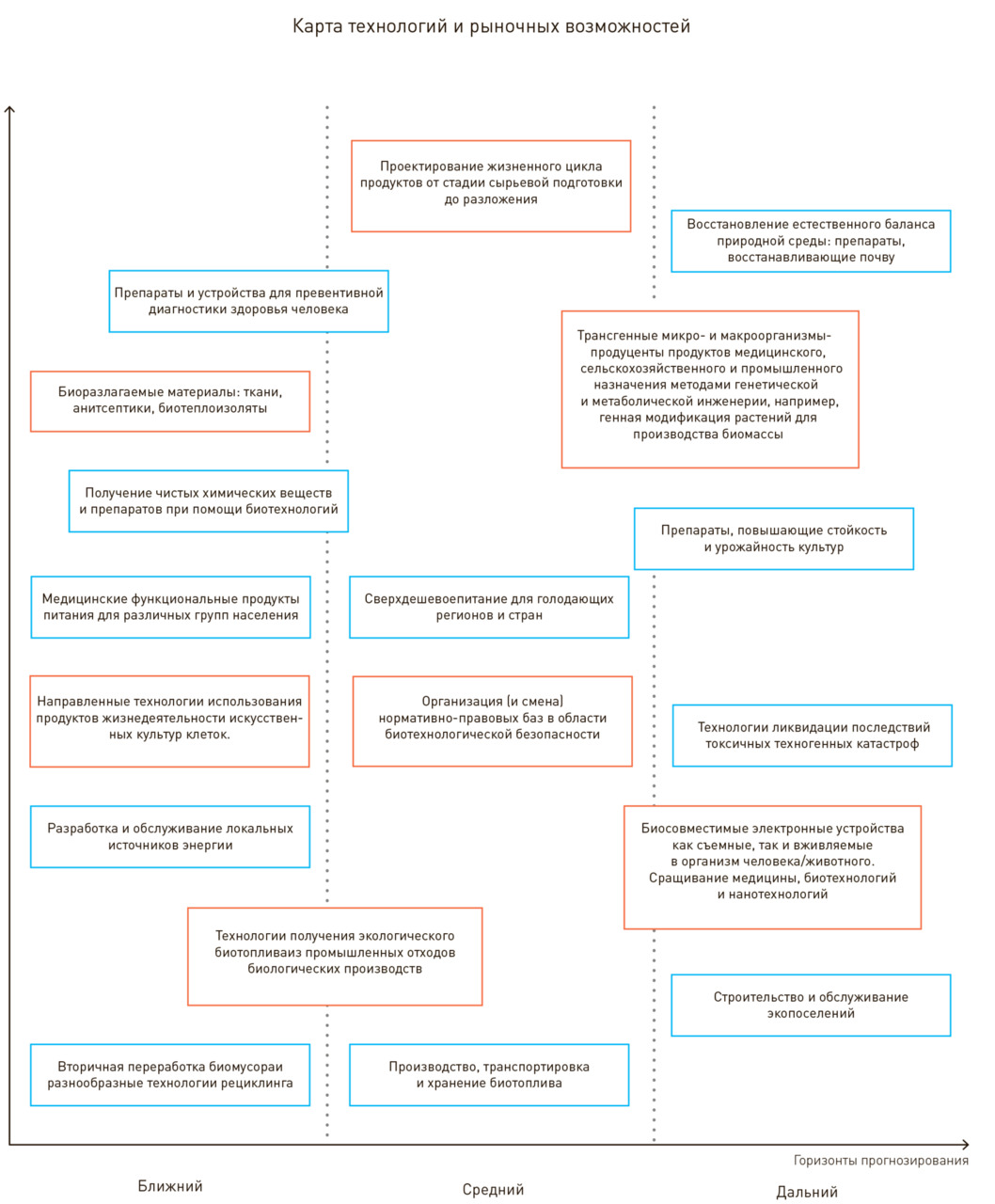

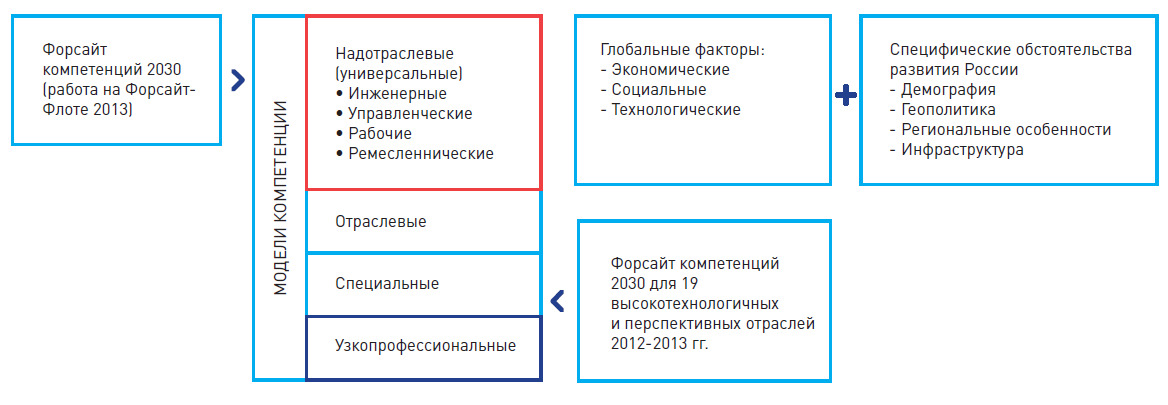

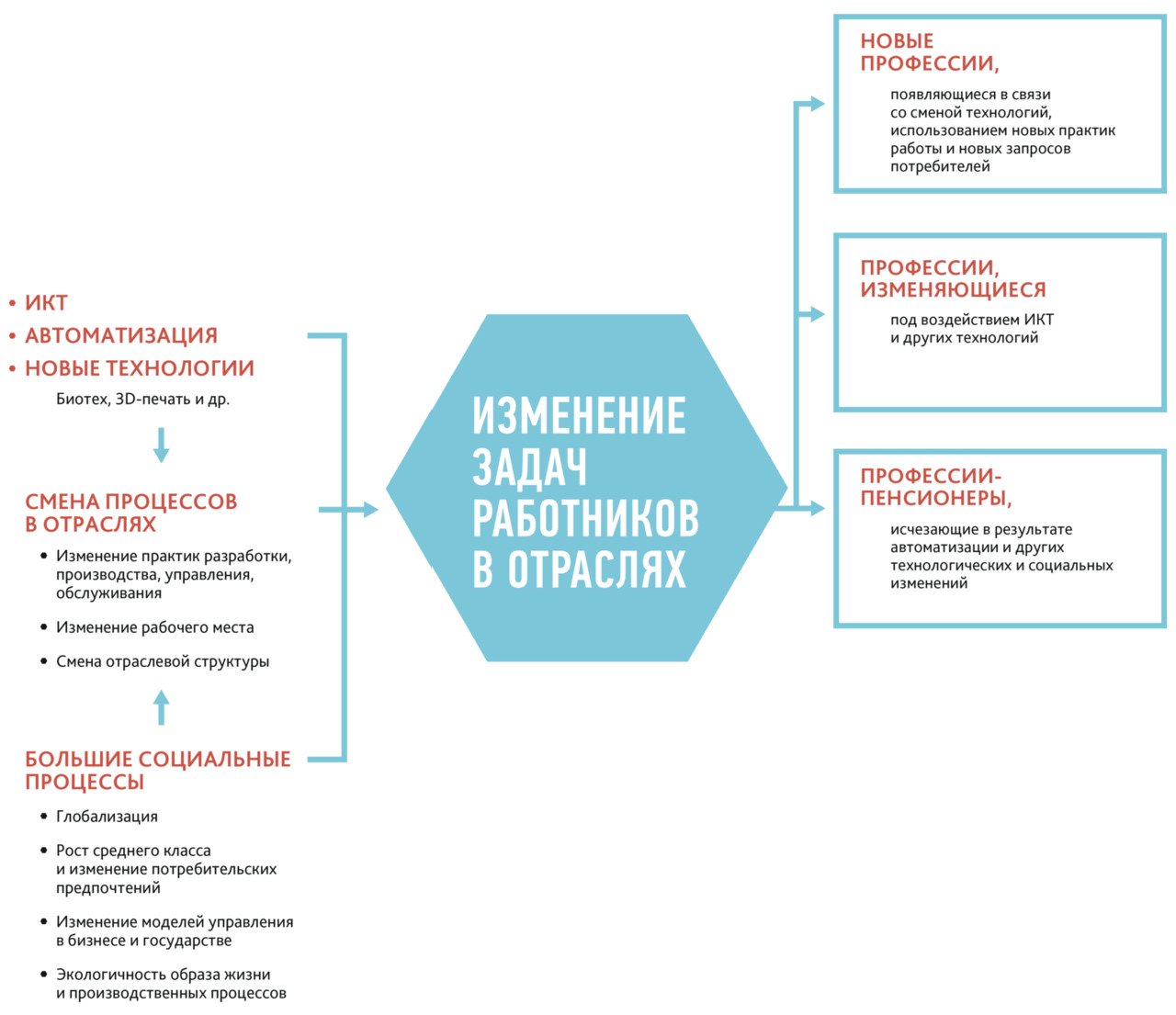

Форсайт компетенций — совместный проект Московской школы управления «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики.

Эксперты обсуждали технологические изменения, социальные и экономические процессы, влияющие на структуру рабочих задач, и строили отраслевые «карты будущего», при помощи которых выявляли спрос на новые компетенции и выстраивали образ новых профессий. Результаты исследования были собраны в «Атлас новых профессий».

http://http://edu2035.org/

Сборки отраслевых групп

Строительство

СЕССИЯ

28 октября 2014 года

Москва

Первый модератор — АЛЕКСЕЙ ЯЦЫНА,

сборщики — МИХАИЛ БУРЕНКОВ, НИКИТА ВАСИЛЬЕВ

I. Границы и рамки обсуждения

Границы обсуждения были заданы участниками сессии и представленным ими экспертным полем.

В рамки обсуждения вошли:

• Экологическое направление (новые материалы и технологии строительства)

• Энергоэффективность и энергосбережение

• Экономичное строительство

• Представления о здании будущего (в первую очередь жилое здание)

• Инженерная защита и геологические последствия строительства

• Социальное влияние отрасли

• Градостроительство как развитие города и области

• Роль ЖКХ на этапах проектирования

• Жизненные циклы объектов недвижимости

• Технологии автоматизированного проектирования, мониторинга строительства и эксплуатации

• Кадровая и образовательная ситуация в отрасли

• Экономические аспекты строительства

• Форматы управления процессами проектирования и строительства

За рамками обсуждения остались вопросы:

• Архитектура и дизайн

• Промышленная архитектура и строительство

• Производство строительных материалов как современных, перспективных, так и традиционных (например: на форсайте Ассоциации деревянного домостроения лобби производителей цемента и ЖЮИ рассматривалось как значимый фактор сдерживания развития новых технологий строительства в РФ)

• Технологии инженерии зданий и сооружений

Будущее во всех смыслах рассматривалось группой как green-lean-development. Открытым осталсяспор между трендами индивидуального проектирования и модульного строительства из заводских элементов. Упоминалась проблема передачи управления жизненным циклом здания и мониторинга влияния на окружающую среду в процессе жизненного цикла.

II. Анализ трендов в сфере строительства

1. Увеличение семей, живущих в загородных коттеджах (2014). Все больше людей переезжают из мегаполисов в ближайшие к мегаполису территории и живут там в жилых коттеджах. Группа посчитала это быстрорастущим и устойчивым трендом. Люди будут продолжать работать в городах, но жить и отдыхать будут в коттеджах.

2. Рост запроса услуг в зависимости от индивидуальности (2014). Строительство становится индивидуальным. Все больше людей отказываются от строительства типовых домов. Разрабатываются индивидуальные проекты домов с конкретными пожеланиями клиента. Важно! Здесь акцент строительных работ переносится на саму строительную площадку. В противовес тренду 7.

Технологии:

1) Каркасно-модульный конструктор для ИЖС (2017)

— технология, основным унифицированным элементом которой является модульная строительная панель, выполняющая одновременно функции несущей, ограждающей и теплосберегающей конструкции.

2) ПО с максимальным вариативным выбором материалов и форм (2019) — ПО для потребителя, которое позволяет «собрать» проект. Технология, которая позволит упростить процесс взаимосвязи клиента с заказчиком в отношении подбора материалов и форм для будущего проекта.

3) Облачная платформа (2019) — некий портал или какая-то платформа в интернете для прямой связи (например, для расчета) с поставщиками.

4) Аутсорсинг удаленного строительного процесса (2019) — технология, которая позволяет вести технический надзор, организацию работ и проектное взаимодействие удаленно, не требуя присутствия на строительном объекте.

Форматы:

1) Потребительский кооператив (2017) — формат, который подразумевает под собой прямое или косвенное участие потребителя в постройке и создании объекта. То есть совместная работа потребителя и застройщика.

2) Фриланс (2017) — формат, который подразумевает под собой возможность заказа, проектировки, расчета будущего строительного объекта.

3) Самостоятельное строительство (2017) — некий дом-конструктор, который спокойно может собираться самим потребителем. По примеру магазина IKEA, в котором пропагандируется история со сборкой потребителем товаров на дому, так как она очень проста и удобна.

4) Сделай сам (2017) — разнообразное ПО (от проектирования до строительства), которое позволяет потребителю самому создавать свои проекты.

3. Соучастие потребителя в проектировании и строительстве (2014). По мнению группы, в данный момент происходит рост вовлеченности потребителя в проектирование будущего проекта. Все больше потребитель выступает в разных ролях на этапе формирования предложения, проектирования объекта и непосредственно постройки объекта.

4. Экологизация (2014). Группа отметила, что на данном этапе в мире происходит активная экологизация. А именно: внедрение комплекса мер, направленных на заботу об окружающей среде. Группа посчитала, что это общемировой тренд, который на данном этапе растет все сильнее. Экология становится модной.

Подтренды:

1) Рост появлений энергогенерирующих зданий (2014). Все чаще в мире встречаются постройки, которые генерируют энергию. Примером являются здания, на крышах которых установлены солнечные батареи. Группа отметила, что это остро растущий тренд и он будет расти вверх вплоть до 2030 года.

2) Рост минимизации ресурсов (2014). Группа посчитала, что с каждым годом в создании строительных объектов происходит снижение потребности в большом количестве ресурсов. В том числе за счет новых технологий и композитных материалов.

3) Рост экологичности (2014). Экспертами было отмечено, что экологичность становится популярной. Все больше людей стараются максимально приблизить свою жизнь к потреблению экологичных продуктов. В том числе еда, одежда, жилье.

4) Рост экологического строительства (2014). Экологическое строительство — это тот вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. Целью является снижение потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. Группа посчитала это очень важным и быстроразвивающимся трендом.

Технологии:

1) Интернет-проектирование (2016) — проектирование объекта на сайте производителя «домокомплекта» с калькулятором себестоимости и возможностью заказа с доставкой.

2) Производство домов-коробок (2016) — технология, которая позволяет быстро доставить и собрать дом, пригодный для жилья, с простой, но качественной комплектацией, а также с гибкой конструкцией и возможностью достройки.

3) Экоупаковка (2020) — уже сейчас активно используются экологичные пакеты, которые разлагаются в сотни раз быстрее, чем полиэтиленовые. Группа говорила о том, что в начале дальнего горизонта строительство больших строительных объектов будет также практически безотходным.

5. Рост числа природных и техногенных катастроф (2014). Группа посчитала, что в мире с каждым годом увеличивается количество случаев природных и техногенных катастроф.

Форматы:

1) Обязательное страхование жилья (2017) — это формат, который позволит в случае природной или техногенной катастрофы не оставить хозяина дома без средств к существованию. Также группой отмечалось, что этот формат стоит ввести на законодательном уровне.

2) Создание городов и зданий, полностью нейтральных к окружающей среде (2020) — увеличение катастроф приведет к тому, что начнут появляться такие строительные объекты, которые не будут реагировать на изменения окружающей среды.

6. Увеличение экологического давления со стороны строительства на окружающую среду (2014). Группа посчитала, что уже сейчас негативное давление со стороны строительства на окружающую среду достигло высокого уровня. Однако, по мнению экспертов, данный тренд будет продолжать расти, а давление на экологию будет увеличиваться.

7. Все больше элементов конструкций и систем изготавливается предварительно заводским способом (2014). Группа посчитала, что на данный момент виден рост производства элементов для строительных конструкций предварительно на заводе, а не на самом объекте строительства. При этом сам процесс стройки происходит максимально быстро.

Технологии:

Объемно-модульное строительство под ключ с отделкой (2019) — технология, которая позволит собирать дома на заводах полностью, после чего нужно будет лишь транспортировать объект и установить.

8. Рост мобильного жилья (2014). Все больше люди используют те виды жилья, которые могут легко и быстро быть транспортированы в разные места. Примером является дом на колесах, который при необходимости можно перевозить в другие места.

Технологии:

Летающий дом (2023) — аэромобильная энергоавтономная платформа, способная продолжительное время как стоять на земле, так и находиться на воде и в воздухе.

9. Рост появления городов под крышей (2014). Группа посчитала, что такие постройки, как большие торговые центры, в которых можно не только приобретать товары, но и получать огромный выбор других услуг, ведут к тому, что вскоре будут строиться целые города под крышей, у жителей которых потребность в выходе «на улицу» резко сократится (пример: Москва-сити — не выходя из-под крыши единого комплекса, можно жить, работать, развлекаться, заниматься ЗОЖ, покупать товары).

10. Рост подземного строительства (2014). В мире наблюдается рост строительства подземных объектов. Расширяются сети линий метрополитенов, строятся подземные парковки и торговые центры. Группа посчитала, что данный тренд может привести к полному погружению городов под землю.

Технологии:

1) Роботизированные горнопроходческие комплексы (2017) — технология, которая позволит полностью роботизировать комплекс работ по проведению подземных горных выработок для геологической разведки, добычи полезных ископаемых, строительства подземных сооружений.

2) Автоматизированная технология онлайн-мониторинга (2017) — система мониторинга через геодезические датчики строительства и эксплуатации с обратной связью.

Форматы:

1) Строительные компании по роботизированной «горнопроходке» (2017) — после внедрения технологии роботизации в комплексе работ по проведению подземного строительства будут появляться компании, которые будут заниматься данным видом деятельности.

2) Узкоспециализированные инженерные компании по мониторингу (2017) — после внедрения технологии онлайн-мониторинга появятся компании, которые будут заниматься этой деятельностью.

11. Увеличение использования переработанных материалов (2014). Группа считает, что уже сейчас происходит высокий рост использования переработанных материалов для создания элементов строительных конструкций.

Технологии:

Модификация старых материалов (2020) — нанотехнологии для придания традиционным материалам заданных свойств и улучшения качеств.

12. Рост железобетонного монолитного строительства (2014). В современном строительстве возведение зданий и сооружений из монолитных железобетонных конструкций составляет более 60% по объему. Из монолитного бетона возводят большинство зданий, подземные сооружения, опоры мостов, гидротехнические сооружения, резервуары, трубы, подпорные стенки и многое другое. Группа считает, что этот процент будет расти. (Этот тренд тоже противостоит тренду 7.)

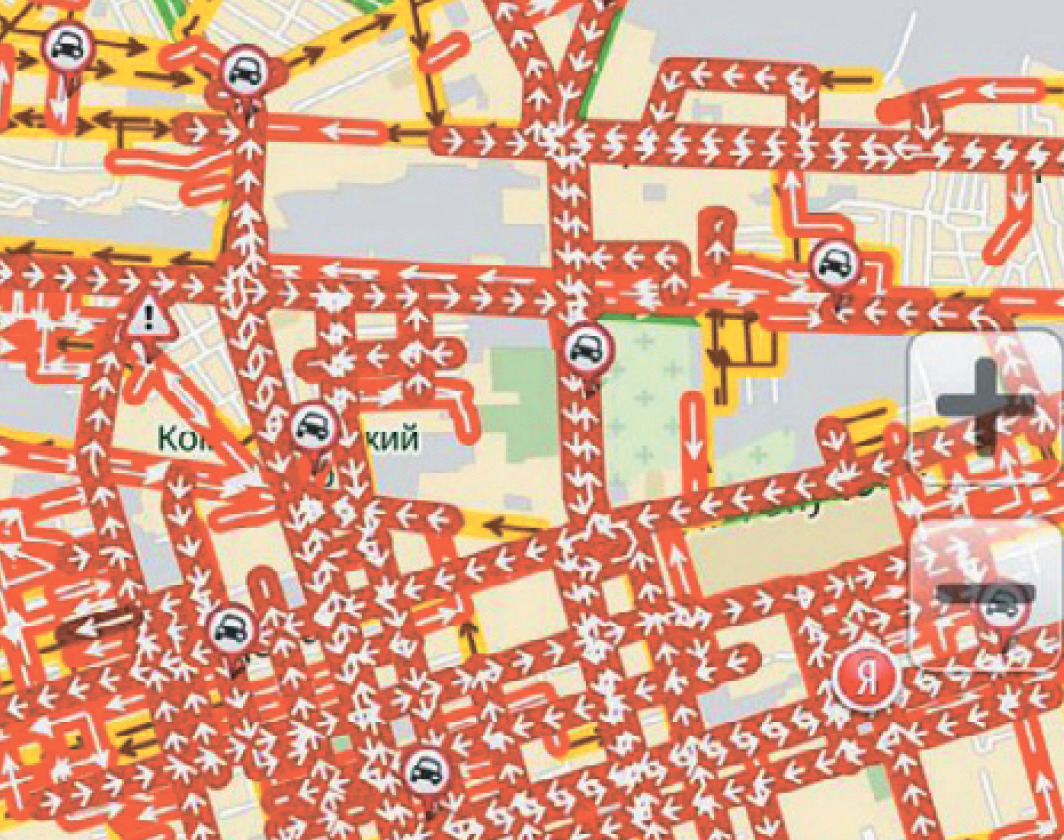

13. Рост появления умных городов (2014). Умный город — это единая система управления городским хозяйством, основанная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации производственных процессов. Внедрение «умных технологий» дает возможность улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения количества вредных выбросов в окружающую среду, в том числе за счет использования нетрадиционных источников энергии, введения экотранспорта и т. п. Такие технологии могут обеспечить город качественной питьевой водой благодаря инновационным системам очистки, сделать жизнь горожан более безопасной. Они позволяют создавать эффективную систему транспорта: уменьшить загруженность дорог за счет интеллектуального регулирования трафика, создания дорожных информационных служб. Группа посчитала, что сейчас происходит рост появления и внедрения данных технологий, и с каждым годом этот тренд будет расти.

Технологии:

BIM-моделирование (2016) — это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.

Форматы:

1) Интегратор умных систем зданий (2019) — это профессия электрика, но с более широким набором компетенций, которые будут позволять проводить ремонтные работы в «умном» доме.

2) BIM-менеджмент (2016) — как только технология BIM-моделирования станет максимально распространенной, нужно будет сопровождение BIM-проектов строительства и проектирования.

14. Дом-трансформер (2014). Это модульная, легко перестраиваемая или меняющая функцию конструкция. Группа считает, что в ближайшем будущем будет происходить рост появления таких домов-конструкторов. (Тренд, сонаправленный трендам 1, 2.)

Технологии:

1) Яндекс-маркет для строительства (2017) — сервис, который позволит легко и быстро выбирать, покупать и доставлять стройматериалы.

2) Комплексный 3D-принтер (2019) — технология 3D-принтинга, которая позволит печатать абсолютно все элементы строительного объекта.

3) Переработка грунта в материалы для 3D-принтера (2019) — технология, которая позволит брать ненужный на стройке грунт и переводить его в расходный материал для работы 3D-принтера.

4) Биопереработка отходов в материалы (2023) — технология, которая позволит исключить появление отходов. Например, переработка стоков и ТБО в различные материалы и энергетику.

15. Рост использования «Лего» (2014). Дом, построенный из Лего-блоков — готовых каменных элементов стены. (Тренд, сонаправленный трендам 1, 2.)

16. Повышение конкурса в вузы на строительные специальности (2014). Группа посчитала, что на строительные специальности в вузах выделяется все больше мест и все больше абитуриентов выбирают строительные специальности.

17. Бакалавры, специалисты в строительстве (2014). Снижение квалификации уровня подготовки по сравнению с подготовкой инженера.

18. Рост предпочтения низкоквалифицированного персонала (2014). Группа посчитала, что в стране проявляется дефицит низкоквалифицированных кадров, а спрос на них растет.

19. Рост требований к безопасности при строительстве и эксплуатации (2014). Эксперты отметили, что с каждым годом требования к безопасности при строительстве и эксплуатации зданий растут, что довольно сильно мешает процессу работы.

III. Образ будущего

Опираясь на тренды, группа экспертов сформировала следующий образ будущего.

Акцент строительства на человеке. Эксперты отмечают высокую значимость запроса человека. Потребитель все сильнее влияет на создание и производство строительных продуктов. Строительство становится индивидуальным и практически полностью зависит от предпочтений клиента.

Создание качественной и комфортной среды жизнедеятельности. Эксперты посчитали, что в будущем среда обитания человека будет максимально комфортной и удобной. В первую очередь, за счет создания качественной и комфортной инфраструктуры;

Интеллектуальное проектирование и управление ЖЦ. В будущем человек сможет полностью управлять жизненным циклом строительных объектов;

Строймашина — строит, человек — творит. В будущем человек будет заниматься исключительно проектированием. Остальные задачи будут выполнять роботизированные машины. Они будут выполнять практически всю работу непосредственно во время строительства объекта, начиная от создания фундамента и заканчивая прокладыванием внутренних коммуникаций (электричество и т. д.). Человек же будет заниматься лишь созданием проекта — компьютерной модели, по которой будет производиться работа роботизируемых машин;

Строительство — предельно локализуемый и индивидуализированный процесс. Каждая постройка индивидуальна. Больше не будет типовых зданий и объектов. Каждый объект — это отдельный проект со своей личной индивидуальной композицией;

Строительство — заводское изготовление элементов конструкции с предельной степенью готовности. Все больше строительных элементов будут собираться на заводах. На стройках будет происходить лишь сбор этих элементов для создания полного здания;

2D — модуль в коробке. Части строительной конструкции будут легко собираться в готовое здание. Принцип кубиков «Лего», когда непосредственно само здание собирается из элементов, произведенных на заводе;

3D — готовый модуль для жилья. Собранный полностью дом, который нужно только установить. На заводе собирается полный проект — дом со всеми элементами и коммуникациями, после чего его нужно будет лишь перенести в нужное место и установить;

Облачность и доступность информации. Информация по строительной отрасли будет максимально полной, и доступ к ней будет неограничен. В связи с тем, что на сегодняшний день тренд интернетизации растет все выше, группа посчитала, что в ближайшем будущем информация по отрасли строительства будет максимально полной и будет находиться в свободном доступе;

Автоматика расчетов, мониторинга, контроля, управления жизнеобеспечением. Все это будет делаться с помощью роботов и новых технологий. Все эти функции, в связи с трендом роботизации и появлением в отрасли строительства все большего количества роботизированных машин, по мнению группы, будут возлагаться на роботов;

Сельские поселения вокруг мини-заводов стройматериалов. Вокруг мини-заводов, которые будут заниматься производством стройматериалов, будут организовываться поселения. Поскольку для максимально эффективной эксплуатации этих мини-заводов потребуется большое количество человеческого ресурса, группа считает, что вокруг этих мини-заводов будут образовываться поселения сотрудников этих заводов;

Строительство автономных городов целиком. Строительство города «под ключ», то есть со всеми зданиями, коммуникациями и остальными удобствами жизни человека. Группа считает, что проекты по постройке сразу целых городов ждет отрасль строительства в недалеком будущем;

Энергогенерирующее строительство. Постройка зданий, которые будут генерировать электроэнергию. Примером можно назвать здания с крышей, состоящей из солнечных батарей, которые будут переводить солнечный свет в электроэнергию, которую, в свою очередь, можно направить или на эксплуатацию самого здания, тем самым сделав его автономным, или на какие-то другие объекты;

Архитектура как наука о жилье, вводить с детского сада. Увеличить компетентность населения в обустройстве жилья и территории. Группа считает, что в данный момент большая часть населения не знает базовых принципов строительства, что негативно отражается как на отрасли строительства, так и на обществе в целом. Также эксперты отметили, что в скором будущем в обществе произойдет переход, а точнее, возврат к ситуации, когда каждый будет специалистом в строительстве и будет готов построить своими силами свой собственный дом;

Навыки строительства переносятся на школьное обучение. Уже в школе ученики знакомятся с такой отраслью, как строительство, и получают базовые знания об этой отрасли в целом, а также по работе в ней (сегодня человек имеет базовые знания/навыки мелкого ремонта, завтра — базовые знания проектирования дома/квартиры).

Принцип строительства объектов полностью нейтральных по воздействию на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. По мнению экспертов, в ближайшем будущем нас ждет строительства таких объектов, которые будут нейтрально воздействовать на окружающую среду, не загрязняя ее и не нанося ей никакого вреда. Здесь возможно, что дома будут строиться прямо из переработанного грунта, который выбран из земли при строительстве этого же дома.

IV. Новые профессии

1. Инженер-фрилансер (до 2020 года, потребность высокая) — персонифицированный подрядчик.

2. 3D-оператор + оператор спецоборудования (до 2020, потребность высокая) — оператор на специальной технике, которая в будущем будет активно внедряться в строительную отрасль, в том числе 3D-принтеры. В связи с тем, что уже сейчас растет тренд роботизации, а также появляются всевозможные новые технологии и оборудование, очевидно, что потребуются те специалисты, которые смогут работать с такой техникой.

3. BIM-менеджер-проектировщик (до 2020, потребность высокая) — специалист, работающий над полным жизненным циклом объекта.

4. Новый электрик умных систем (до 2020, потребность высокая) — специалист, который занимается ремонтом таких систем, как «Умный дом». На данный момент рядовые рабочие профессии в отрасли строительства не требуют таких компетенций, как ремонт и пересборка систем «Умный дом». В связи с трендом повышения количества таких домов появится потребность в их ремонте и диагностике.

5. Психосоциомедиатор (до 2020, потребность средняя) — суть работы в содействии жителям одной местности (дома, территории) в достижении согласия (учет интересов каждого) по поводу организации комфортного жилого пространства вокруг себя.

6. Интегратор систем (до 2020, потребность высокая) — комплексный специалист по оптимизации инженерных систем до достижения максимальной эффективности.

7. Инженер-девелопер (до 2020, потребность средняя) — инженер-строитель, совмещающий в себе современные функции строительных компаний, такие как подбор площадки, проект, выбор материалов, строительство, сдача объекта. Все эти функции выполняются одним человеком.

8. Преподаватель 2.0 (до 2020, потребность средняя) — преподаватель, который показывает перспективу меняющихся технологий. Опираясь на тренды появления новых технологий в отрасли строительства, новые подходы к проектировке и постройке зданий, группа посчитала, что потребуются новые преподаватели, которые могли бы отвечать на запросы обучения будущих кадров строительной отрасли новым технологиям.

9. Специалист по математическому моделированию (до 2020, потребность средняя) — специалист, занимающийся разработкой математических моделей для получения информации о будущем объекте.

10. Специалист по проектированию новых материалов, композитов (после 2020, потребность средняя) — специалист, который занимается проектированием и производством свойств новых материалов. В будущем композитные материалы достигнут пика своего использования в строительной, и не только, области. Поэтому потребуются специалисты, которые смогут заниматься развитием этого направления.

11. Соцдизайнер строительных объектов (до 2020, потребность высокая) — проектирует социальное пространство вокруг объекта недвижимости.

12. Экоаналитик-консультант (до 2020, потребность средняя) — консультант. Все крупнейшие компании имеют позицию человека, отвечающего за экологию. В связи с быстрым ростом развития и внимания к экологии в будущем появится такой специалист, который будет анализировать строительный объект с точки зрения экологии, чтобы тот отвечал заданным параметрам.

13. Рециклер (после 2020, потребность средняя) — специалист по работе с отходами. Поскольку строительство в будущем будет производить все больше отходов во время работы, группа посчитала, что потребуется некий технолог, знающий, куда продать отходы и что вообще с ними делать.

14. Специалист по предельной локализации жизнедеятельности человека (после 2020, потребность низкая) — тот специалист, который работает со специфическими заказами потребителя, с заказами объектов, которые находятся в далеких местах от цивилизации (дача на Эвересте). И, в первую очередь, занимается тем, что локализует все условия цивилизации в любой точке.

15. Инженер систем мониторинга в строительстве (до 2020, потребность средняя) — специалист, который занимается установкой датчиков, отслеживающих влияние строительства на внешнюю среду.

16. Экосертификатор (до 2020, потребность низкая) — специалист, который занимается проверкой строительных объектов, зданий на степень экологичности. В связи с тем, что уже сейчас тренд внимания к экологии растет и будет расти дальше, группа посчитала, что данный специалист обязательно появится.

17. Специалист ИТ-систем (после 2020, потребность высокая) — в связи с тем, что на сегодняшнем этапе данных компетенций у нынешних работников строительной отрасли не хватает, группа посчитала, что в будущем появится специалист, который будет работать в ИТ-системах в отрасли строительства.

V. Профессии-пенсионеры

Влияние трендов, разворачивающихся на них форматов и технологий неизбежно приведет не только к бурному развитию отраслей до 2030 года, но и к закату многих существующих сегодня профессий. Группа составила список таких профессий и привела аргументы для каждой из них.

1. Архитектор — станет призванием, а не профессией. Данная профессия умирает, как и дизайнер интерьера, конструктор или проектировщик строений, в связи с тем, что большая часть заменяется ИТ-системами. Однако данная профессия возрождается в ча-

сти генерального архитектора как проектировщика объектов и их жизненных циклов.

2. Прораб — все те функции, которые осуществляет данная профессия, а именно: руководство строительством на своем участке, обеспечение выполнения заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки, организация производства, соблюдение технологии производства, ведение учета выполненных работ, оформление технической документации, контроль выполнения работ, — перейдут на крупные ИТ-системы.

3. Ручные рабочие профессии (каменщики, бетонщики) — в связи с растущим трендом роботизации, а также новых подходов к строительству (например, 3D-принтинг) такие ручные профессии, как, например, бетонщики или каменщики, в ближайшем будущем будут уже не нужны и заменены автоматикой.

4. Сметчик — весь расчет предстоящих доходов и расходов будет выполняться автоматизированным софтом.

5. Снабженец — на стройплощадке работает один человек, моделирование снимает необходимость срочного подвоза новых материалов — количество материалов и сроки доставки известны автоматически.

Туризм и гостеприимство

Разработка и добыча полезных ископаемых

Модератор — АЛЕКСЕЙ ЯЦЫНА

Сборка — ИНЕССА ЧИЛИКИНА

11 ноября 2014 года

I. Анализ сущностей и образ будущего (2014–2040 ГГ.)

Работа проводилась по уже имеющейся карте будущего отрасли, составленной экспертами в 2012–2013 годах (форсайт-сессия для ОАО «Лукойл», форсайт-сессия альтернативной энергетики, форсайт-сессия «Атлас новых профессий» — добывающая индустрия)

Поэтому в части карты будущего ставилась задача верификации имеющихся на карте сущностей с целью формирования более полного видения образа будущего добывающей отрасли. Участникам группы было предложено сохранить имеющиеся сущности, изменить формулировки, убрать/добавить новые сущности, сдвинуть наступление событий (форматов/технологий или реализацию трендов) во времени.

В части работы с компетенциями и профессиями будущего задача ставилась как типовая — определить на основе образа будущего, а как, собственно, будет отрасль осуществлять деятельность, какие специалисты будут востребованы, какими компетенциями они будут обладать.

Участники группы представляли: нефтедобычу, добычу угля, добычу рудных (бокситов) и нерудных материалов (нефелинов). В группе не были представлены добыча газа, железной руды, сырья для строительной индустрии.

Группа трендов №1

1. Снижение себестоимости альтернативных источников энергии

2. Рост спроса и предложения на альтернативную энергетику

Тренды верифицированы без внесения изменений.

Технологии

Ближний горизонт (2014–2025)

• Биотопливо

Технологию уверенно верифицировали, но не заинтересовались ее обсуждением.

• Сбор выделяемого метана в трубопровод

Добавлена новая технология.

Газ больше не будет выбрасываться в атмосферу. Технология используется уже сейчас и будет активно развиваться. Будут появляться подобные ей технологии, обеспечивающие в том числе и внутрипроизводственные нужды, улучшающие экологию, и в целом увеличивающие рентабельность и имиджевую привлекательность отрасли. На кадровую политику сильно не повлияет, но добавляет ряд новых требований к компетенциям уже работающих специалистов.

• Сжижение метана и использование его как топлива

Добавлена новая технология.

Использование преимущественно для внутренних нужд на производстве, например, для заправки самосвалов. Влияет на рентабельность производства и требования к компетенциям имеющихся специалистов.

• Ветрогенерация и солнечные батареи

Технологию сочли еще более перспективной и реалистичной для отрасли, нежели в 2012 году.

Эти технологии станут доступными, дешевыми, массовыми; они будут находить все большее применение в процессах добычи переработки сырья при условии их удобства, надежности, мобильности и экономичности. Особенно актуальными эти технологии и им подобные группа сочла для использования в климатически сложных местах разработки, где используется вахтовый или безлюдный метод работы, вдали от населенных пунктов. Например, для освещения конструкций, трасс.

Средний горизонт (2025–2040)

• Водородный двигатель

Группа не стала обсуждать эту тему. Дальний горизонт (2040 — …)

• Термоядерная энергия

Группа сочла эту технологию маловероятной для обозримого будущего отрасли и отодвинула время вероятного появления с 2030 года на 2040-е и далее.

Форматы и нормативные акты

Ближний горизонт

• Государственные субсидии производства альтернативной энергии — верифицированный нормативный акт.

• Общественное движение в поддержку альтернативной энергии — верифицированный формат.

Средний горизонт

• Субсидирование в виде налогового вычета

Добавлен новый нормативный акт.

Поддержка осуществляется уже сейчас на международном уровне (Киотский протокол), но пока в России это отдельные практики. Необходима поддержка на законодательном уровне, которую группа видит реалистичной для России только в среднем горизонте.

Группа трендов №2

1. Рост сложности условий добычи

Глубже; неосвоенные территории; россыпи.

2. Рост затрат на добычу полезных ископаемых

Тренды верифицированы без изменений и дополнений.

Технологии

Ближний горизонт.

• Новые технологии разведки

Например, на глубине, в океане.

• 4D и 5D-разведка, моделирование месторождений

Одна из наиболее востребованных и перспективных технологий.

• Сланцевые нефть и газ

Группа предпочла не заострять внимание на этой технологии и не дала никаких комментариев.

• Горизонтальное и сложное бурение

Средний горизонт.

• Доработка технологий добычи на отработанных местах добычи

Добавлена новая технология.

• Роботы-проходчики, в том числе микророботы для тонких пластов

• Глубоководная океаническая добыча

Дополнение: актуально не только для добычи нефти и газа, но и, например, сейчас как перспектива промышленной добычи ЖМК (железо-марганцевых концентратов) и КМК (кобальт-марганцевых концентратов). Опытная добыча уже была произведена в Балтийском море, но это пока еще дороже других видов добычи, более простых технологически и доступных.

• Новые технологии логистики для отдаленных мест добычи ископаемых

Добавлена новая технология.

Например, это могут быть струнные технологии, по аналогии с канатной дорогой, их выгодно использовать вместо строительства дорог; также это конвейеры, воздушные подушки, квадрокоптеры, дирижабли и т. п.

• Использование бактерий

Угрозы

• Закрытие доступа к технологиям

Добавлена новая угроза.

Появляется из-за санкций в силу монополизации отрасли со стороны государства, тем самым формируются нерыночные условия и усложняется решение ряда задач, сдерживается развитие отрасли.

• Экологические катастрофы, более крупные и сложные по ликвидации последствий

Уже сейчас возникают и, принимая массовый характер, требуют безотлагательных решений не только со стороны отрасли, но и на уровне государственной политики. При условии принятия ответственности за их решение, лежащей исключительно на отраслевой компании, решение таких проблем делает добычу нерентабельной и убыточной. Отрасль в целом наносит большой ущерб природе. Это проблема осознаваемая, но пока трудно решаемая.

Форматы

• Малые инновационные компании

Были, есть и будут там, где есть рентабельность. Не всегда они нужны большим компаниям, не всегда большие компании нужны им. Но в ряде случаев именно за счет их существования и их деятельности можно решать сложные отраслевые задачи. Особенно там, где нужны собственные (российские) аутсорс-компании, обладающие достаточно высоким уровнем технологических разработок (особенно это касается монополизированных и регулируемых государством сфер деятельности). Актуальность такого формата может достичь своего пика на ближне-среднем горизонте (2025–2030 гг.).

Группа трендов №3

1. Развитие энергосбережения, снижение энергопотребления на единицу полной работы

2. Рост затрат энергии на производство в целом (в абсолютных значениях) — новый тренд.

3. Ужесточение экотребований и требований безопасности добычи

Технологии

Ближний горизонт.

• Различные био-, механические, химические (и их комбинации) технологии очистки, фильтрации и т. п. на производстве

Добавлена новая технология.

• Вовлечение продуктов переработки в дальнейшее использование в экономический товарооборот или рекультивации

Добавлена новая технология. Средний горизонт.

• Дешевые технологии хранения электричества

• Энергогенерирующие (активные) объекты (дома)

• Город замкнутого цикла жизнеобеспечения

Форматы и нормативные акты

Ближний горизонт.

• Изменение ставок экологических платежей, их ужесточение и рост — верифицированный нормативный акт.

• Дифференцированная налоговая система для энергопотребителей — верифицированный формат.

Средний горизонт.

• Дистанционная работа персонала — дополненный формат.

В том числе сокращение количества командированных специалистов, вплоть до полностью удаленной работы по аналогии с проведением удаленных хирургических операций, с использованием технологий видеоприсутствия.

В этой теме в группе активно обсуждался вопрос утилизации серы, остающейся в огромных количествах после первичной обработки почти любого добываемого сырья (нефти, газа, цветных металлов). К сожалению, эта тема не попала ни на карту как угрозы, ни как технологии.

Группа трендов №4

1. Рост энергопотребления частного сектора

2. Снижение материалоемкости изделий

Тренд был уточнен. Имеются в виду первичные продукты, а не готовые изделия (из него выделен тренд 4).

3. Рост глубины переработки первичного сырья

5-й, 6-й, 7-й технологические пределы, сложные материалы, сплавы, порошки, гели, пасты

4. Рост технологической сложности конструкций

Новый тренд. Изделия в целом, а не отдельные детали (добавлен в комплиментарность к тренду 2)

5. Рост потребления нефти в ее абсолютном значении

Был переделан предыдущий тренд «сокращение потребности нефти, сокращение потребления нефти при росте в абсолютном объеме потребления в развивающемся мире».

Формат

Ближний горизонт.

Газовая ОПЕК — перенос формата со среднего горизонта в ближний: он уже есть (участники говорили о Газовой ОПЕК не как о юридически оформленной организации, а как о сети договоренностей по разделу регионов добычи и сбыта)

Бывает большой вброс продукта извне, не контролируемый, например, со стороны Сирии. ОПЕК это регулировала. Газа всегда было много, и его больше, чем нефти.

Сложно добывать не фонтанирующие источники (только в Африке они могут остаться), но рано или поздно придется решать проблему переработки нечистого газа, с большим количеством примесей, сложного в добыче.

Группа трендов №5

1. Рост сложности рынков и инструментов торгов ли сырьем

Биржи, спотовые контракты, прямые договора, предфинансирование (здесь говорили о том, что контракты долгосрочные, а цена опирается на спотовый рынок, это ведет к росту сложностей взаимоотношений поставщиков и потребителей)

Технологии

Ближний горизонт.

• Развитие технологии СПГ

• Добыча газов из гидратов

Формат

Ближний горизонт.

• Либерализация рынка газа

Группа трендов №6

1. Рост дефицита квалифицированных кадров

Тренд верифицирован и детально рассмотрен в дискуссии. В описании тренда прослеживается формат, который не был сформулирован отдельно и выложен на карту:

«В этой отрасли сложно что-то новое придумать с точки зрения новых профессий. Все остается, но будет переосмыслено, добавится новое содержание. Требования у работодателей, конечно, уже изменились: специалисту сейчас необходимо уметь выполнять задачи по 3D-моделированию рудного тела. Он функционирует уже как инженер-программист, возрастает значимость его практической деятельности, и все так же будет очень важен опыт практической работы на производстве. Низкая подготовка выпускников школ по физике/химии и подобным основным для отрасли дисциплинам оказывается большой проблемой (абитуриенты умеют только заполнять бланки, а не выполнять расчеты по формулам, их нет в голове). Менять формы обучения важно. Бизнесу не нужно много людей. На каждое добывающее предприятие (шахта, рудник, НГДУ) нужно 3–4 человека с высшим образованием в год. Но сегодняшнее начальное и среднее проф. образование — это беда.

Есть именно стажировка, а не повышение квалификации. Форматы в образовании надо менять, так как молодежь плохо воспринимает неинтересные формы обучения, на них уже необратимо повлиял информационный разврат, они мыслят иначе, привыкли не держать ничего в памяти и искать информацию по мере актуальности задачи. Из-за этого часто оказываются беспомощными в ситуации информационной изоляции. На производстве это означает срыв задачи».

Угроза

Ближний горизонт.

• После армии человек уходит из отрасли

Потому что сослуживцы его отговаривают возвращаться на опасное и тяжелое производство, предлагая более безопасный и простой способ достижения жизненного благополучия. Армия также смещает приоритеты, и человек разочаровывается в своем выборе жизненного пути. Добывающая отрасль накладывает очень сильный отпечаток на образ жизни человека, там остаются только те, кто в отрасли находит для себя большое смысловое содержание. Но для этого человеку нужно несколько лет проработать в «большой семье», повзрослеть, созреть до осознанного выбора; молодежь еще не устойчива в своем выборе, и армия, как правило, смещает ориентиры. Предприятие оказывается в ситуации утечки кадрового резерва и сталкивается с дефицитом рабочих специальностей.

Формат

Ближний горизонт.

• Новые форматы подготовки кадров

В ходе работы с картой группа практически «пропустила» этот формат мимо своего внимания. Вместе с тем, важное обсуждение по сути подготовки кадров состоялось в кофе-паузах и в конце обсуждения (в виде трансляции передовых практик).

Технология

Средний горизонт.

• Безлюдные технологии добычи

Группа трендов №7

1. Рост потребности в мобильности персонала

Новый тренд. Уже сейчас становится все меньше специалистов, желающих переезжать вслед за производством.

Формат

Ближний горизонт.

• Государственная пропаганда рабочих профессий

Трансляция через СМИ «правильных» ценностей на уровне информационной политики государства;

увеличение привлекательности рабочих профессий.

Нормативный акт

Ближний горизонт.

• Изменение ЕКТС и списков профессий в пенсионном фонде

Чтобы исключить препятствия в начислении льгот сотрудникам новых профессий, не указанных в сегодняшнем, морально устаревшем списке.

II. Образ будущего

Базируясь на анализе трендов и относящихся к ним сущностей (технологий, угроз, нормативных актов и форматов), которые, по мнению рабочей группы, будут сильнее всего влиять на сферу добывающей отрасли в будущем и ее кадровый состав, был сформулирован следующий образ будущего:

На ближайшие 50 лет на территории РФ достаточно уже известных и разрабатываемых источников добычи первичного сырья. Однако уже сейчас начинают разрабатываться сложные месторождения, требующие применения новых технологий добычи, форматов работы (вахтовым методом или вовсе удаленной командной работы с применением безлюдных технологий). Возрастает роль логистики и замкнутости цикла производства, роль технологий, обеспечивающих глубину переработки добываемого сырья, технологий рекуперации. Возрастет внимание отрасли к вопросам экологии.

Для отрасли, по мнению группы, до 2025 года в фокусе внимания будет экстенсивный путь развития (по критерию полноты извлечения добытого сырья).

После 2025 года ситуация может измениться, и упор будет сделан на полноту извлечения, отработку «хвостов», переработку отвалов.

В отрасли особую значимость имеют и в обозримом будущем будут иметь крупные предприятия, т. к. новые месторождения экономически отбиваются только большими объемами добычи, кроме того требуется высокотехнологическое оборудование, наличие значительного финансового ресурса для старта разработки.

При этом для отрасли характерен высокий коэффициент освоения новых технологий — под каждое месторождение адаптируется или разрабатывается новая технология. (По текущим месторождениям — собственные силы. По новым месторождениям — часто привлечение зарубежных технологий и специалистов.)

Важный показатель для отрасли: как только цена на добываемое сырье падает — падает темп производства. Поэтому возрастает роль мобильности технологических установок, которые можно передислоцировать оперативно или изменять объемы добычи или изменять объем и вид извлекаемого компонента.

Увеличится мощность и функциональность оборудования: вместо 15 человек и 3 экскаваторов будет работать пять человек и один большой экскаватор. Отношение руководителей и специалистов к рабочим увеличится: ИТР станет больше, рабочих меньше.

Фокус труда рабочего сместится от ручного физического труда, от простых операций к сложному труду, полифункциональности. Оператор как профессия останется, появится универсальный оператор техники (умеет управлять различными машинами, полностью обеспечивающими производственный цикл). В ряде случаев будет развиваться производство на удаленных местах, где не будут развивать инфраструктуру, — это пустынные места, малопригодные для жизни. Там работают вахтовики, и там мало людей. Это автономное производство.

Аутсорсинг в отрасли малоразвит: в ближайшем будущем сервисников будет все так же проще взять в штат, приближать к себе. Удаленная работа не интересна отчасти и потому, что это не будет рентабельно. Однако на среднем горизонте отечественные малые инновационные компании станут востребованными в крупных компаниях, особенно на первичной стадии работы. На данный момент до порога гарантийного срока эксплуатации оборудования аутсорсинговые компании сначала выгодны, а затем нет. Но в каждом конкретном случае это будут определять экономисты (экономист, считающий рентабельность любого изменения, остается одной их самых востребованных профессий).

Комплексное переоборудование, до тех пор пока оно не станет экономически не выгодно, осуществляться не будет. В этом свете на ближнем и даже на среднем горизонте квалифицированные ремонтники все так же будут актуальнее, чем новое оборудование и технологии. Есть четкое деление в отрасли на ремонтников и сервисников — это две разные специальности. Рабочие специальности так или иначе присоединятся к сервисным. А ремонтники развиваются обособленно и до тех пор, пока это экономически обосновано. Все оборудование тоже будет свое, собственные технологические разработки (внутренние КБ, внутреннее машиностроение). Часто важные комплектующие больше никто в стране не делает или делают очень дорого. Чтобы переоборудовать один завод, придется закрыть десять. Это невыгодно.

Добывающая отрасль — это «горняцкое братство», сохранится традиция друг друга выручать и все решать своими силами. Останется стабильной высокая социальная ответственность отрасли. Однако никакие социальные поощрения и единство не исправляют ситуацию, в которой человек объективно оказывается в невыгодных для своей жизни условиях; поэтому часть производства будет вынуждена внедрять безлюдные технологии и/или использовать формат удаленной командной работы. Это одна из самых явных предпосылок появления новых профессий в отрасли. Однако группа отметила, что, тем не менее, и эти специалисты не будут абсолютно «внешними» по отношению к отрасли и будут состоять из людей, имеющих сильный отраслевой бэкграунд. Для человека, приходящего в отрасль, останется принципиально важной профессиональная безопасность и гарантии быстрой переквалификации без ущерба для себя как специалиста.

Многие специальности по ряду выделенных причин оставались и остаются неизменными в течение десятилетий, а одним из важных направлений деятельности сейчас и в ближайшем будущем является не внедрение нового оборудования и технологий, а ремонт имеющегося, с параллельным повышением требований к безопасности производства.

Несмотря на то, что все изменения в отрасли протекают медленно и незначительно, группа отметила, что требования к привлекаемым специалистам уже сейчас претерпевают ощутимые изменения. В стандартной добыче — в силу требований к повышению рентабельности производства, требований к экологии, безопасности. В новых направлениях разработки (труднодоступные залежи, сложные климатические и логистические условия), на технологически сложных производствах — в силу необходимости освоения новых знаний и навыков, или заменяющих, или существенно вытесняющих предыдущие. Простейшие рабочие специальности уже массово заменяются малой механизацией, и в дальнейшем многие процессы будут выполняться с использованием роботов и, возможно (на стандартизируемых видах работ), под управлением искусственного интеллекта.

Подготовка специалистов для сервиса — важный фокус внимания на ближайшее будущее.

Рабочие специальности или исчезнут и перейдут к машинам, или приобретут дополнительные навыки и знания. Уже сейчас оказывается не нужен чисто токарь, чисто сварщик, но нужен специалист, способный осуществлять локальный консалтинг и проводить диагностику используемого оборудования. Это специалисты-универсалы-практики, как на космических заводах. Это комплексные специалисты, которые вбирают в себя несколько специальностей одновременно. Специалист нового формата должен уметь работать и молотком, и сваркой, и станками с ЧПУ, и с диагностическим оборудованием, уметь работать и руками, и головой. Это и средний персонал, и мехатроники. Все они будут способны устранять проблему и грамотно, и быстро, зная точно, кому переадресовывать задачу, выходящую за рамки их специальности. Нужен человек, разбирающийся в процессе в целом, способный нести ответственность за быстрое и полноценное устранение поломки (но не аварии, и это не ремонтные работы). Критически важным и неизменным, по мнению группы, останется узкоотраслевой опыт практической деятельности.

Межотраслевое взаимодействие специалистов как источник возникновения новых специальностей группа исключила как маловероятное явление для своей отрасли. Новые специальности будут, но их будет очень мало, в основном это переосмысленные и дополненные прежние. Повысится когнитивная сложность задач для управленцев высшего звена (ЛПР) и для операционных руководителей, которые останутся востребованными вне зависимости от появления новых технологий. Они будут необходимы там, где требуется комплексное и полное решение нетиповых производственных задач, где особую роль играет наличие коммуникативных навыков и наличие интуитивного знания, которое, опять же, обеспечивается опытом практической работы в отрасли.

Кого готовит вуз будущего:

ИТР: это и не рабочий, и не ЛПР. Уровень начальника цеха до начальника участка, не далее.

Знания (включая все общие, но они очень специфичны для каждой конкретной сферы отрасли):

• физических, химических и т. п. процессов, с которыми работает специалист (все так же должен будет знать формулы из геометрии, физики, химии, алгебры, матанализа, и т. п. — элементарные, но знать должны на зубок со школы), — все это должно быть вбито в голову как фундамент;

• техники, на которой работает;

• основ экономики, ТК, управления (персоналом);

• английский язык;

• знания в области минимизации потерь (лин-технологии);

• управленческие знания;

• базовые знания по бережливому производству и организации процесса;

• ПК-специализированные программы, IT, программирование;

• правила безопасности производства (в широком и узком контексте);

• основы горного производства (с учетом специфики той рабочей среды, в которой специалист будет работать: техника, погодные условия и т. п.).

Навыки:

• коммуникативные навыки, в т. ч. умение показать на пальцах подчиненному, что нужно.

• навык самопрезентации, правильного и уверенного позиционирования в отношениях с подчиненными;

• чтения чертежей и работы с техдокументацией

(от кальки до 3D — 4D моделей);

• работы с разнородной информацией;

• работы в команде (уметь ладить и сотрудничать с другими);

• работы на эксплуатируемом оборудовании (чтобы понимать то, как должен работать подчиненный, в т. ч. должен иметь допуск к работе на них);

• наставничества, передачи знания и формирования новых навыков (уметь научить другого);

• соблюдения регламентов и работы по стандарту;

• самообучения и открытости к восприятию нового;

• бережливого производства — требует нового типа/образа мышления.

Основные задачи:

1. Освоение средств малой механизации (внедрение на производстве и обучение персонала).

2. Обеспечение безопасности (достаточно одной аварии на отдельном участке, чтобы все предприятие оказалось на грани закрытия). Как правило, ключевой причиной аварии является халатность или человеческий фактор.

3. Программирование роботов, заменяющих людей, аналитика и описание процессов.

4. Построение прогностических моделей, в т. ч. ситуаций, возникающих вследствие воздействия человека. 4D-моделирование (динамическую модель спроектировать, запустить и проанализировать результат). Прогностика остается задачей для человека, изучающего поведение среды. Отрасль, трудно поддающаяся прогнозу, особое значение уделяется интуитивному знанию и опыту человека.

5. Формировать виртуальные команды.

6. Координировать работу виртуальных команд + управление дистанционными (виртуальными) командами: задачу разбить на малые куски и затем грамотно собрать. Операторы машин находятся вне карьера или шахты. Как хирургическая операция, которую проводили хирурги, находящиеся в разных местах, и никого в операционной из людей не было. В Арктику не нужно будет везти инженера.

7. Работа в телеметрии как формат удаленной работы. Нужны будут люди, умеющие работать в этой телеметрии. Бурение — куча датчиков и камеры, фиксирующие весь процесс.

8. Колонизация команд, например в Арктике. Все те люди, которых раньше везли с собой (медсестра, повар) — могут реализовать свои функции и работать удаленно (любая операция через манипуляторы, обед через 3D-принтер: печать еды).

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО:

1. Оператор беспилотных летательных аппаратов (осмотрщики на местах разработки, трубопроводы, линии доставки сырья к традиционным транспортным узлам).

2. Координатор виртуальных проходческих команд — его задача обеспечить слаженное взаимодействие людей, часть из которых находится непосредственно на объекте, а часть подключается по видео из разных мест для проведения совещаний по текущим вопросам, консультаций по сложным случаям, разбору аварий, происшествий, отклонений от стандарта работ и т. д.

3. Оператор средств малой механизации.

4. Квалифицированный оператор ПО (и оператор, и пусконаладчик).

5. Инженер-интерпретатор данных телеметрии.

6. Старший горный инженер, маркшейдер — технологи высокого уровня.

7. Мехатроник: техническое обслуживание и ремонт.

8. Электронщики — очень нужны, и их сейчас очень не хватает, в силу важности их узкой специализации.

ПРОФЕССИИ-ПЕНСИОНЕРЫ

1. Электрик, диагност, сварщик, обходчик — рабочих профессий в чистом виде становится меньше, они не исчезнут, но появятся те же обходчики с доп. компетенциями и функциями, например обходчики-ремонтники.

2. Выборщик породы (ручная отсортировка лишних пород от угля).

3. Снегоуборщик (выгребает снег из вагонов, в которых возят уголь до порта).

4. И прочие низкоквалифицированные профессии по списку ИКТС, которые со временем дешевле будет заменить машинами/средствами механизации или вообще исключить операцию усовершенствованными технологиями/оборудованием.

ДОКЛАД

Докладчики:

АНАТОЛИЙ ФОМИН,

ИНГА САГАНДИНОВА

Горная добыча производится нами двумя способами: надземным и подземным.

В любой добыче прежде всего важна безопасность. Ее обеспечивают крупные предприятия, высокотехнологичные, с уменьшением численности рабочих и с увеличением доли инженерно-технического состава. Добыча ведется и на удаленных территориях, один из способов — это вахтовый метод освоения.

Одна из серьезных задач — высококвалифицированное инженерно-техническое обслуживание имеющейся техники. Важный фактор — уровень оплаты труда таких специалистов, который на данный момент ниже других аналогичных специальностей, и имеющийся в связи с этим дефицит таких людей на производстве.

Задачи:

1) освоение малой механизации,

2) безопасность труда,

3) настройка и программирование роботов для особо опасных или труднодоступных участков работ,

4) создание удаленных рабочих команд и организация удаленного консалтинга (оперативное получение консультации в режиме онлайн и от российских специалистов, и от мирового отраслевого сообщества),

5) минимизация ручного труда.

Знания:

1. Знание правил и норм работы по безопасности.

2. Все физические и химические процессы из естественнонаучных дисциплин, которые пригодятся для выполнения обязанностей.

3. Знание техники, с которой работают.

4. Основы горного производства и добычи ископаемых.

5. Основы экономики и трудового права в управлении персоналом.

6. Начала анализа различных информационных ресурсов.

7. Английский язык.

8. Lean — бережливое производство.

9. IT — в связи с большим количеством использования средств автоматизации и визуализации.

Навыки:

1. Высокая обучаемость.

2. Коммуникативные навыки.

3. Навыки работы с технической документацией.

4. Навыки работы в команде.

5. Навыки работы на той технике, которая используется в работе подчиненными.

6. Навыки наставничества.

7. Соблюдение отраслевых регламентов и стандартов по выполнению отдельных работ в связи с их повышенной опасностью и сложностью.

8. Навыки ТРИЗ для решения серьезных технических и технологических задач в условиях повышенной эмоциональной и физической нагрузки, для снижения стрессогенных факторов (давление под землей, обрушения и т. п.).

Новые специальности

Наше мнение осталось единогласным относительно того, что в наших специальностях скорее всего поменяется только содержимое, а название должностей сохранится примерно то же самое. Поменяется функционал, и, скорее всего, поменяется что-то связанное с обеспечением работы беспилотников, потому что очень часто требуется использование такого рода техники. Например, координатор виртуальных проходческих команд (там, где нужно координировать работу техники или людей, не присутствуя там физически, и наладка работы с ПО).

Умирающие профессии — это в основном низкоквалифицированные работы, это то, что в результате автоматизации уйдет из обращения.

Общие отраслевые требования

Нам нужны не абы кто, а только те, кому эта отрасль нравится, кто хочет в ней работать и развиваться. Должна производиться определенная селекция. Несмотря на то, что отрасль расположена в основном в сложившихся горнодобывающих регионах, все равно желающих работать в отрасли с каждым годом становится все меньше и меньше. Поэтому мы хотим начинать селекцию еще в школе, но возложить эту нагрузку и ответственность на государство, чтобы они нам помогли вычленить подходящих людей из общего потока. И дальше мы начинали целенаправленную работу именно с ними. В горняцких поселках среди выпускников школ мало желающих идти в отрасль, поэтому нам приходится привозить людей из других мест. Повышение квалификации идет затем на протяжении всей жизни. И только после достижения 28 лет, после 10 лет работы, человек сможет сделать вывод, готов он остаться с нами или нет. До этого времени серьезная задача — удержать этих людей на производстве. Из горных вузов для них отбираются преподаватели, способные зажечь и увлечь детей, под детей идет подбор преподавателей. Группы маленькие, т. к. собираются под узкоспециализированные участки задач. Экология: не всегда занимаемся рекультивацией. Очень большая социальная программа. Есть схемы восстановления природы на месте завершения выработки.

Биотехнологии

Медиа и развлечения

16 сентября 2014

Первый модератор — АЛЕКСЕЙ ЯЦЫНА,

сборщик — ИВАН СТОЛЯРОВ,

логер — ЯРОСЛАВ ВОЛКОВ

1. Образ будущего (2030 г.) сферы медиа и развлечений

Участники сессии построили работу над образом будущего сфер медиа и развлечений на базе того, как люди в будущем будут взаимодействовать с информацией.

1.1. Производство и трансляция информации в 2030 году

В целом, потребление информации будет происходить через каналы двух типов:

Private channel — «идеальный» личный канал информации пользователя, собранный на основе соцсетей, подписок, рекомендаций друзей. На основе личного опыта, истории действий и реакций. Редактором канала является сам пользователь и в какой-то мере контролируемые им роботы — агрегаторы (надо понимать, что работа подобных роботов не всегда прозрачна, например, выдача ленты новостей в Facebook образца 2014 года по принципу наибольшей релевантности вызывает у пользователей множество вопросов, связанных с прозрачностью работы сервиса) информации.

Wide channel — миллионный/миллиардный мегаканал распространения информации, когда огромные массы потребляют один и тот же поток, отказываясь от личного влияния на то, что они получают. Как правило, это не глобальный планетарный поток информации, а национальный, отредактированный (вплоть до цензуры) национальными медиаагентствами (пример с трансляцией Олимпиады — разные страны видели разную картинку, подачу и комментарии — вплоть до изменения исходных смыслов). В мире показывается одно шоу на всю планету с локальными комментариями или живым переводом в реальном времени. Одни актёры на всю планету, одна съемочная площадка, одна идея и реализация, множество вариантов подачи одной и той же информации через национальные медиа, миллиарды аплодисментов разом. Пользователь является лишь потребителем, редакторские функции несут третьи лица.

Остальные варианты работы медиа — это промежуточные версии между первым и вторым типом (и/ или их комбинации). Разумеется, будет существовать возможность переключения между каналами и отдельный класс тех, кто это активно делает «свитчеров» — тех, кто переключается между личными и масс-каналами.

В мире 2030 года появятся глобальные игроки на базе развлекательных идей, форматов (для примера — Cirque Du Soleil присвоил себе цирковое шоу как направление, не устраняя и не поглощая цирк и цирковое искусство как таковое, а используя как питательную базу, делая надстройку над ним).

Произойдёт массовое внедрение новых технологий воздействия на органы восприятия человека (обоняние, тактильные ощущения, вкус, чувство силы притяжения) — новые каналы доставки, трансляции информации позволят индустриям медиа и развлечений выйти на ещё более близкий и реальный контакт с потребителем. Революцию произведёт появление нейроинтерфейсов — интерфейсов человек-компьютер, человек-человек для прямого обмена информацией.

Аттрактивность как обязательная черта мира 2030 — «все есть аттракцион», все в сфере медиа и развлечений обладает развлекательным функционалом.

Появятся медиароботы — поисковики, сортировщики и преобразователи информации для дальнейшего предложения индивидуальных информационных пакетов потребителям.

1.2. Восприятие, фиксация, отражение информации людьми в 2030 году

Все больше будет усугубляться инфантилизация социальных навыков человека в состоянии офлайн (в реальной жизни вне Сети), вместе с ростом онлайн-активности.

Как ответ на это широкое распространение ждёт игры живого действия, результатом которых является появление у игроков новых навыков и компетенций.

Игра станет неотъемлемой частью жизни. Произойдёт постепенное становление игры как одного из основных источников совместных впечатлений для всех слоёв и возрастных групп населения. Приведёт к дальнейшем геймификации все большего количества отраслей и жизни человека в принципе.

Важный момент — игры без содержательного компонента (например, обучающего) утратят актуальность.

В будущем получит широкое распространение вторичная экономика в виртуальных мирах (есть примеры многомиллионных сделок в виртуальной реальности, где предметом сделки является объект из этого виртуального мира, при этом платежи выполняются в валюте реального мира), оказывающая влияние на экономику реального мира вследствие того, что множество людей фактически перейдут на работу и станут жить в виртуальных мирах (активная социальная жизнь, без учёта обеспечения физиологических потребностей организма).

Каждый человек сможет стать полноценным медиахабом. Такой человек получает информацию, неким образом обрабатывает (лайкает, комментирует, сокращает, соединяет с другой информацией, переупаковывает, трансформирует и так далее) и транслирует своим «подписчикам», для которых он является информационным каналом.

Появление реальной возможности передачи информации всему миру и каждому человеку в нем благодаря появлению средств автоматического распознавания речи и её перевода в реальном времени.

Появление технологий фильтрации и селекции информации по заданным смысловым параметрам как следствие развития технологий семантического анализа данных.

Появление новых механизмов обратной связи и рефлексии в медиасреде (одним из зачатков этих механизмов эксперты считают селфи).

2. Тренды

Описание трендов, разворачивающихся до 2030 года в сфере медиа и развлечений.

Формат описания:

Номер карточки, название, описание, вероятность, %, горизонт (Б — ближний, до 2017-го, С — средний, 2017–2021 годы, Д — дальний, до 2030-го года)

2.1. Рост требований к качеству наполнения информационных каналов

Рост требований к качеству формы и содержания контента в инфо-, медиа-, развлекательных каналах как следствие растущей конкуренции в медиасфере.

Конкурентоспособность и привлекательность контента определяется совокупностью качества содержащейся в нём информации и формой подачи (качество видео, звука, операторской, продюсерской работы), наличием перевода материала на языки потребителя, наличием интерактивных возможностей (возможность выразить отношение к материалу, обсудить с другими потребителями, распространить информацию далее по своей сети социальных контактов).

2.2. Рост объема некачественного (мусорного) контента

Рост доступности (появление дешевых/бесплатных и простых в управлении) средств создания и распространения информации по всему миру ведёт к лавинообразному росту объёма информации, генерируемой непрофессионалами, что, в свою очередь, ведет к общему росту объемов информационного шума и снижению среднего качества медиасреды.

2.3. Рост доступности технологий создания и распространения медиаконтента.

Вовлечение в культурный процесс людей, ранее непричастных к нему (включение в процесс создания, преобразования и распространения информации широких слоев населения — людей, которые ранее были только потребителями, а теперь стали «равноправными» по возможностям участниками процесса и реальными конкурентами культурной элите).

2.4. Рост доли населения, вовлечённого в медиаактивность