Посвящается нашей юности, безалаберной и веселой, нашей молодости, энергичной и влюбленной, и тому времени, неповторимому и прекрасному…

* * *

Всего и было, что взглянуть в лицо,

Взглянуть открыто, прямо, без утайки,

Чтоб искорок серебряные стайки

В глазах создали полное кольцо…

Всего и было, что увидеть глубь

В зрачках друг друга, чтоб не ошибиться,

Чтоб удержаться, чтобы не разбиться,

Успеть вдохнуть, коль перехватит грудь…

Всего и надо, что понять тоску,

Забытость, одиночество вселенной

И холод от забытости, наверно…

И трепет от готовности к броску!

Чтоб разглядеть за несколько минут

В глазах любовь и слов невыносимость,

Не внешний блеск и внешнюю красивость,

А чувства, что внутри в душе живут…

А уж потом слова, поступков грусть,

И радость встреч, и тягость расставаний,

Желаний явь, и мифы расстояний,

Полет при встрече и ошибок груз.

И серых будней пыль, и суета,

И разговоры, и обид оковы,

И холод слез, тоска, забытость снова,

И келья одиночества со льда!

Про любовь

(Набор предисловий с отступлениями и пояснениями)

1. Все объясняющее предисловие

Это первое предисловие, все объясняющее. Пытающееся объяснить, что это за книга, для чего она и почему. Или по крайней мере объяснить хоть что-то…

Желания всё, чем мы жили доверить бумаге, изначально не было, и только после появления на ТВ сериала «Восьмидесятые» захотелось записать. В сериале были отмечены очень интересные задумки и тут же все стоящие замыслы были с треском провалены. Авторы сериала пытались изобразить одним полотном нашу молодость, нашу любовь, то как мы входили в эту жизнь, становились взрослыми. Причем все изобразить на узнаваемом фоне восьмидесятых со всеми теми процессами, которые протекали вокруг.

Но получилось не похоже. Как говорил Константин Сергеевич: «Не верю!» Если вначале на экране было много общего с настоящими восьмидесятыми и даже семидесятыми, то с каждой серией сходство пропадало. И мне захотелось нарисовать то, чем и как мы жили, какими мы были так, как я это вижу.

Вот тогда я представил себе «Мистерию XX века» Глазунова. С одной стороны это картина, на которой изображены подробности закончившегося двадцатого столетия, с другой — это набор сумбурных зарисовок о том, что происходило, что случалось в том столетии. Можно рассматривать полотно как эдакую, пусть и несколько упрощенную, иллюстрированную энциклопедию событий в заданный промежуток времени. Но все же, и это главное, это художественная картина, это цельное законченное произведение с единством замысла и претворения.

Человеческая жизнь меньше, короче, чем столетие. Границы уже, события мельче, но их, этих событий, больше, для каждого индивидуума в частности они важнее. Не хочу равнять результаты, просто пытаюсь провести некоторую аналогию.

В двадцатом столетии было две мировые войны с миллионами жертв, а локальных войн вообще неимоверное количество. В моей жизни войн вроде бы не было, но в меня стреляли один раз одиночным выстрелом в армии на посту при охране дров, когда-то в семидесятые, и несколько очередей выпустили автоматчики, сидевшие в гостинице «МИР». Это в девяносто третьем. И кажется все. Это напрямую в меня, насколько я знаю и помню. Косвенно в меня стреляли всегда, когда гибли мои друзья. Это когда погиб в Карелии от бандитской пули Лешка Фатьянов, когда упал от подлого ножа Серега Костин, когда расстреляли Женечку Боярского и других в том же девяносто третьем у того же Белого Дома.

Вот обо всем этом, ну, и еще о многом ином, я собирался, вернее собираюсь выпустить книгу. Выпустить одну-две редакции книги.

Надеюсь, что далекие от совершенства строки вынудят кого-то внести коррективы, исправления и ремарки, а затем, возможно, и дополнить содержание опусов. И, даст Господь, пройдет три, пять, пусть даже десять лет, но в книге появятся самые различные заметки иных авторов рисующие нашу жизнь, жизнь нашей молодежи в семидесятые годы прошлого столетия, повествующие о молодости, о нашей с вами молодости, дорогие друзья.

2. Предисловие — монолог, позаимствованный из разговора

В 1975 году в августе начали заселять только что построенное общежитие на проспекте Вернадского. Это сейчас ему дали название Дом студента на Вернадского. А тогда общежитие и было общежитие, у нас ему сразу же присвоили название «Крест», которое мгновенно переросло в «Кресты». Характерная форма здания сама просилась на язык. К первому сентября вышел номер многотиражки «МГУ», которая не могла не отметить появление новой общаги. Начиналась статья диалогом двух студентов:

— Какое красивое здание!

— Да, уж! Стекло! Бетон! Металл!

Этот вымышленный диалог навсегда отложился в памяти, потому что будущим жителям этого вычурного дома следовало с первого взгляда ужасаться предстоящим перипетиям в здании в условиях будущей московской зимы. И сегодня сразу же вспоминаются разговоры, что проект разработан для юга Франции, что климат на юге Франции несколько отличается от климата в Москве, что…

Короче, как всегда, хотели как лучше, а получили, как на юге Франции.

— Не хотел, как и ты, никаких обсуждений, но что-то ты зацепила во мне своими выпадами. И не возражай, и очень хорошо. Имеешь полное право. Только у меня эта жизнь такая и есть, такая была и именно такой я ее вижу. Может быть это только для меня она поворачивается этой своей не самой лучшей стороной.

Я не знаю. Но смотри сама. Много я, конечно, в своей жизни накуролесил, много наделал ошибок, набедокурил очень много. Но не все ведь зависело только от меня. Что-то и сама жизнь со мной курочила, чем-то, очевидно, я расплачивался за старое или новое, а что-то может быть и авансом с меня брали.

Известно, что за все в жизни нужно платить, но ведь нигде не сказано, что платишь всегда за уже совершенное, по факту. Наверное, иногда берут и какую-то предоплату, платят авансом. А если потом недосовершил? Не успел на полную напроказничать, натворить? Обратно ведь никогда ничего никому не возвращают! А где искать того бухгалтера, который подсчитывает твой расчет?

Вот, вкратце, как было у меня.

В школе мы были заняты учебой и никаких выдающихся романов у нас не было. Это я говорю про наш класс. Не было свиданий, поцелуев и трагедий. Лишь только на Выпускном вечере, когда встречали солнечный рассвет мы начали целоваться

Девочка, с которой я встречал восход после выпускного, с которой первый раз по настоящему целовался, ушла из жизни лет двадцать назад. А с кого получить теперь все то, что мы недоцеловали, недогуляли, ведь наверняка у нас за все это благополучно было высчитано, изъято в предыдущих классах.

Мои школьные друзья, друзья детства и юности растерялись на жизненных просторах. Хотя, если вдуматься, то более объективно было бы считать, что это я оторвался от своего класса слишком сильно, уехал очень далеко и заблудился, не смог найти обратной дороги.

Не смог найти почти никого даже в дебрях Интернета. Нашел только одного хорошего товарища, но он ушел из жизни лет пять-шесть назад почти сразу же после того, как мы обменялись письмами.

Две девушки, с которыми я встречался перед армией и которые клятвенно обещали не ждать солдата, нет, а просто писать письма, не написали ни одного письма.

Перед армией у меня был некоторый незначительный сексуальный опыт и некоторые личные отношения с особами противоположного пола, но в армии я вообще не получил ни одного письма ни от кого. Только из дома от родителей.

Девушка, которая мне очень нравилась перед армией, выскочила замуж еще до того, как я прослужил полгода и получил сержантские лычки.

Та женщина, которую любил больше жизни, которую люблю до сих пор, оставила меня, бросила. Не корю, не выговариваю, простая констатация. И ведь не скажешь, что не за что! Но пусть будет трижды за что, ведь вон той маленькой серенькой частичке, что трепещется где-то рядом с сердцем ни капли не легче. Как я тогда все пережил?

Очень странный вопрос. Точно так же, как живу теперь. Что-то затерлось временем, считается, что время вылечило, что-то забыто памятью, а что-то притерпелось и вошло в привычку. Так со всем этим дальше и живем.

Можно про это говорить, можно про это написать, но ты ведь опять скажешь эгоист и сам виноват.

Первая любовь, до армейская, чистая и нежная, погибла под электричкой в тридцать с небольшим.

Женился не по любви, но и не с бухты-барахты, мол потому, как время подошло. Нет! Начитался Льва Николаевича «Воскресение», «Мое Евангилие», «Как читать Евангелие и в чем его сущность?» и еще какие-то его труды. Очень сильно подействовал на меня Толстой и задался я мыслью своей жизнью что-то полезное для других сделать. И тут встретил я свою будущую жену. Не буду много распространяться, но я с ней был знаком ранее, жил на квартире у ее бабушки. Она тогда была молоденькой девушкой, красневшей от грубого слова, даже не всегда матерного. Но теперь прошло лет пять и увы! она превратилась в довольно разбитную женщину, если и не легкого поведения, то идущую к этому. Вот тогда-то я на ней и женился.

Шли семидесятые годы. Это был, наверное, как говорят нынешние демократы, разгар застоя. Только мы в те годы ничего не знали об этом и для нас бежали золотые годы нашей юности.

Приближалась Московская олимпиада. Прилавки магазинов пустели, столицу пытались вычистить от неблагонадежных элементов, а в народе ходили самые невероятные слухи. И жизнь тряслась и менялась и было непонятно, что лучше: то что наступало или то что оставалось сзади.

Как удар колокола: ушел Высоцкий. И тихо, незаметно, словно шепотом: не стало Юрия Трифонова…

Появился Гамаюн Владимира Николаевича Орлова и другой Орлов с альтистом Даниловым открыл новую в нашей литературе страницу мистического реализма…

Вот такие были наши семидесятые — восьмидесятые годы.

И семейная жизнь, долги, извечная проблема где взять денег, а потом еще и учеба. Шесть лет подряд. Идешь, работаешь, как и положено восемь часов, затем на три часа от работы отрываешься и идешь на гранитные прииски, грызть гранит науки. А вслед за этим возвращаешься к своему «проводнику в люди», к родной заводской проходной и бежишь еще на три часа на рабочее место дорабатывать недостающие часы. Четырнадцать, а с дорогой пятнадцать часов в сутки, хорошо хоть не каждый день, но шесть лет, даже шесть с половиной…

И ничего, оттарабанил и эти шесть лет и получил красную книжку, то бишь красный диплом и сумел трижды отбиться от аспирантуры. И ведь объясняю: «Не моё!», — а мне говорят: «Справишься!».

Ну требуется заводскому начальству, чтобы шла на заводе, наряду с производством, и научная работа, чтобы взращивали здесь на чахлых грядках свою ученую поросль, чтобы вскармливали своих молодых ученых. Лишь когда сказанул я, что и в их работах я, в принципе, не вижу никаких научных достижений и предложил дальше не углублять тему, тогда все вопросы сами собой иссякли и потянулись серые будни.

Похоронил жену я лет двадцать с небольшим назад. Пусть без любви, какие изображают в разноцветных книжках, продающихся на железнодорожных вокзалах, с африканскими страстями и безумными поступками, но сколько-то лет мы с ней прожили. И жила она, как нормальная женщина, и другим запомнилась как хорошая мать и достойная жена.

Но ведь ушла же.

Значит и семейной жизни мне достался не полный комплект? Так где же компенсация, где тот пакет молока, который выдается за вредность нашей жизни?

И было у меня еще две жены, с которыми жили мы гражданским браком, как сейчас любят говорить. Но ни с одной жизнь не сложилась

И топтался я по жизни и ничего не натоптал. И про что еще писать?

Про работу? Так вот такая она и была. Утром вкалываешь с «непроспатыми» глазами. К вечеру готов на митинге выступить, призвать и повести!

В обед стакан, вечером еще два. Одно слово: «Стройка!» Одно слово: «Завод!» Рожденный строить, не пить не может! А мы все были строителями новой жизни, светлой и красивой!

Был у нас в бригаде слесарь, звали его «Вася — не рви цветы». Дали такое прозвище за поговорку, которую повторял он через фразу, как некое заклинание.

Однажды прихожу я на работу раньше всех. Это еще молодой я был и работал на стройке самой настоящей. И как-то случайно получилось. Незапланированная неожиданность. Переоделся и стою в бытовке возле окошка и наблюдаю нашу строительную действительность. А в противоположном углу бытовки этот самый Вася наводит на себя марафет и антураж дабы в совсем уже близком будущем влиться в стройные ряды строителей и свершателей. И вдруг слышу я, как между всех этих подготовительных шумов раздается весьма и самое характерное бульканье.

Мой взгляд делает непроизвольный круг по бытовке и останавливается на коллеге, который с тщательным вниманием и осторожностью, чтобы не испортить вкус и послевкусие напитка, готовит широко известный коктейль для утренней предрабочей встряски «Александр III». По классическому рецепту следовало малый флакон тройного одеколона тщательно смешать с флаконом одеколона «Саша», после чего добавить в напиток 25 капель сырой воды. Причем воду следует брать обязательно сырую комнатной температуры, а то вкус напитка будет безвозвратно потерян.

«Вася — не рви цветы» заметил, что его деятельность выплыла наружу:

— Что, с тобой поделиться?

— Да нет, Вася. Мне ни к чему.

— А я не могу! Меня ноги на объект не ведут без этой профилактики!

Вот такие дела.

Вот такая наша жизнь.

Именно такая она и была.

Перепробовал я работы всякие. И легкие, и тяжелые, и для рук, и для головы. Пока работаешь для удовольствия — удовольствие за работу и получаешь, и хотя в материальном плане не густо, но выходишь работать в любое время и домой ее берешь, и ночь за полночь от нее не уходишь.

Но как начинаешь получать за работу деньги — всё, шалишь браток. Лишь от и до! Да и эта норма очень скоро в тягость становится.

Про семейную жизнь?

А что в ней хорошего? Вот сейчас читают эту книгу пусть не несколько сотен, но уж несколько десятков человек, несколько десятков дам, женщин уже проживших на этом свете не один десяток лет

А вы представьте, что беседуем вдвоем один-на-один, «тет на тет», как говорила одна моя хорошо знакомая «штукатурщица».

— Ты прожила счастливо?

Да, тебя (без обид только) уже лет десять, если не больше, никто не целовал по настоящему. Не имею ввиду поцелуй внучонка.

И не говори, что тебе уже этого не надо.

Надо! Надо всем, в любом возрасте, а женщине особенно!

И любовь нужна, если только потом не с подоконника двенадцатого этажа…

Это жизнь

Просто у меня она такая, так вот сложилась или это я ее такой вижу.

У каждого иная. Но это только кажется.

У многих очень похожая. И специально я повторяю слова из молитвы Ангелу-хранителю:

«Не дай возможности (не попусти) злому и коварному демону завладеть мной (подчинить себе) через угнетение, порабощение моего смертного тела (через мои страсти телесные).»

Вот такие дела. И не обижайтесь, пожалуйста…

3. Любовь и кое-что остальное

Какие предисловия могут быть, если говоришь о любви? Или она есть, или ее нет. Или ее нет, но зачем-то хотят сделать вид, что все-таки она есть.

Если когда-то земля была плоской и лежала на четырех слонах, то филфак в наше время твердо стоял на своих четырех опорах: ромгерме с его прожигающим, жалящим намертво и насквозь иностранным языком, русской филологии (чудище двуглавом с головой язык, и головой литература, и известны случаи, причем совсем не малочисленные, когда обескровленные студенты оставляли свой диплом в пасти первого чудища или в беспощадных когтях второго), классике с ее обманчивым сладкозвучием и ложной приторностью. Четвертым слоном, четвертой опорой была любовь. Да и как без любви мог бы обойтись организм, а филфак и был самостоятельным организмом внутри университета, существом, телом, состоящем на восемьдесят с лишним процентов из женщин. А какие женщины, где и когда обходились без любви?!

Влюблялись, сходились, расходились постоянно. И главное при этом было не потерять голову. Как, помнится, произошло это с одной девушкой из Прибалтики по имени, кажется, Ирма. Симпатичнейшая девчонка, стройная, фигуристая, глаза, как две вишенки, быстрая, умная. Копна каштановых волос, словно костер. Какая у нее была любовь к одному темнокожему студенту из Африки, какие жгучие чувства пылали в этой северной девушке к южному отпрыску некой царственной фамилии с негритянского континента! И ведь могла заживо сгореть наша бедная красавица в огненном океане всепоглощающего пожара трагедии, который вспыхнул однажды благодаря ее венценосному избраннику.

Однажды, при очередной встрече этот солнцеподобный монарх или сын монарха с филфаковским дипломом и багажом знаний, собранных на просторах нашей столицы, ей заявляет, что срок его пребывания в этой холодной стране подошел к концу и на следующей неделе он убывает навсегда под ласковое африканское солнце. Ирма ему там не нужна, потому что дома его давно дожидаются две сотни крепкозадых и горячих принцесс шоколадных оттенков кожи, после чего этот африканский принц скрылся в своей комнате, не желая далее вести беседу.

Для Ирмы это было подобно минометному или какому-то гаубичному обстрелу, при котором каждый третий снаряд попадает прямо в разрывающееся сердце, а остальные просто тупо взрываются у тебя в голове.

Что делать, куда бежать, как спасать свои растоптанные чувства, девчонка не имела ни малейшего понятия. И вот тогда Ирма и потеряла голову. А может она потеряла голову несколько раньше, еще когда начала встречаться с венценосным негативом. Точно это не известно. Известно, что она жила в высотном здании университета, в одной из четырех башен, на которых часы висят. И не долго думая, она распахнула окно и раненой птицей метнулась к белеющим на голубом небосклоне облакам.

Конечно же, все знают контур Московского госунивера. Гордый шпиль, а по четырем углам от него ажурные башни с часами. Вся наша история закончилась бы очень плачевно, если бы не одно но. Проживала Ирма в башне, почти на самом верху, но под их окнами метрах в двух находился цоколь, на котором при желании можно было бы даже танцы устраивать. Вот и упала она прямиком на этот цоколь.

Кто открыл двери на цокольную крышу, кто вывел Ирму оттуда, кто вызвал врачей из Кащенко, я не знаю. Знаю, что девушку пронаблюдали в больнице, убедились, что рецидивов с открытым окном не будет и выписали.

Через трое суток Ирма со смехом рассказывала знакомым о своем невероятном приключении, называла себя при этом «падалицей» (от слова «падать») и задорно встряхивала шевелюрой, как бы показывая, что голова ее на месте и прекрасно работает.

Вот я и говорю, что главное — это не терять голову.

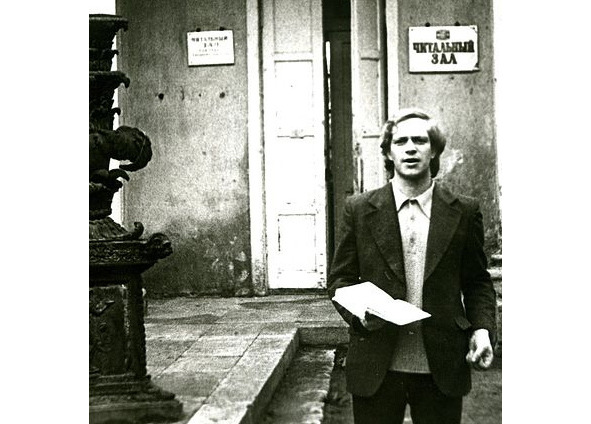

Мне было двадцать два года, ей девятнадцать. По моим сегодняшним меркам мы были самые настоящие дети. Только, я тогда уже оставил два года в знойных гобийских степях, был разок обстрелян неизвестно кем и неизвестно по какой причине и считалось, что с успехом справляюсь с обязанностями младшего командира. Она тоже, не поступив с первого раза на филфак, целый год работала в школьном коллективе, набираясь опыта и готовясь к новой попытке.

Чуть не сказал готовясь к нашей встрече. И такая встреча произошла и голову я, конечно же, потерял. Сразу же и бесповоротно!

Я считал себя самостоятельным мужчиной, мужиком, имеющим опыт жизни вне родительского дома. К тому времени я уже несколько раз переспал с женщинами, чаще всего именно по их инициативе, умел пожарить блины, сварить картошку и приготовить борщ или суп и знал, как пахнет водка и чем она отличается от вина.

И с этого момента, с момента нашей встречи и по нынешний день я живу без головы.

определиться не могу,

ты для меня маяк ли, путы,

тяжелый путь во время смуты

иль подчиненье батогу?

что красота — лишь шоры глаз,

закрывшие все горизонты,

и, как улыбка у Джоконды,

скрывает вид земли от нас?

чем забираешь волю ты,

парализуя ежечасно

и делая на все согласным

с высот единой правоты?

как не сломившись разобрать,

в чем притяжение хмельное?

вдруг это просто паранойя,

желанье жить, не умирать?

стремление служить тебе

неужто — это искушенье,

рассудка здравого лишенье

и жертва рабская судьбе?

в безумьи вникнуть не дано,

что ты? молитва о спасенье?

или распутный день весенний

на преискуснейшем панно?

кому молиться, чтоб понять,

кем ты ниспослана на Землю?

и для чего тебя приемлю

обожествлять иль изгонять?

Двери

На прилавке магазина стояли консервы «Язык в собственном соку». Это как? В слюнях, что ли?!

Люди, которые думают «пить надо больше» и те, которые думают «пить надо меньше», сходятся в одном — пить надо…

Если мужчина говорит, что он не создан для брака, значит, он бракованный. Не тяните, обменяйте его в течение двух недель!

Я подошел к входной двери. Дверь была заперта изнутри. На двери тремя ржавыми кнопками крепился листок бумаги размером с половину тетрадного листа. Лист оповещал всех интересующихся, что некая Таня ушла что-то там получать и сейчас придет.

Три уголка с тремя кнопками плотно прилегали к поверхности двери, а четвертый уголок с последней надеждой и некоторой отчаянностью метался в порывах ветра, желая любыми способами оторваться, покинуть сие не очень гостеприимное место.

Я подумал, потрогал дверь, ручки не было. Постучал. Звук передавался очень плохо. Если даже за дверью кто-то и был, что само по себе было под большим сомнением, то все-равно он мог ничего не услышать. Я постучал ногой. Не сильно, но несколько сильней, чем пальцем. Получилось значительно громче. Но тишина за дверью царила прежняя.

— Сейчас она придет, уже минут сорок, как ушла, — это была дородная тетка в синей новой фуфайке поверх больничного белого халата.

Меня смутило местоимение «она».

— Мне приемное отделение нужно, — мрачно, глядя в землю пояснил я. По моему внутреннему глубокому убеждению должно было быть всем понятно, что раз приемное отделение или приемный покой, назовите, как вам больше нравится, то обязательно за дверью должны быть мужчины.

— Сейчас все будет. Кому что надо, тому то и будет, — уверенно сказала дородная тетка.

Я прошелся перед дверью.

Погода была не пойми какая. То ли весенняя, то ли зимняя. Дул мокрый холодный пронизывающий ветер. В воздухе висела холодная водяная пыль. От этого все вокруг было мокрым. Гулять по такой погоде было очень неприятно, но сидеть на лавочке, вдыхая всю эту весенне-зимнюю взвесь, было неприятно вдвойне.

Я сделал еще два кружка по маленькому асфальтовому пятачку перед дверью, раздумывая, не повторить ли снова мой эксперимент со стуком. В конце концов ведь не один же человек должен находиться внутри целого здания.

— Ну вот и дождались, вот и идет пропащая, — женщина на лавочке оживилась, поерзав, оторвала с натугой неплохо пристроившуюся на деревянных планках свою базисную часть и приняла вертикальное положение.

Я оглянулся по сторонам. Никого нигде не было. И только присмотревшись, понял, что ожидал прихода неведомой Татьяны совсем с другой стороны. По заросшей кустарником дорожке из соседнего корпуса быстрым шагом шла женщина в такой же те, как у моей новой знакомой фуфайке, только черного цвета. В руках у нее позвякивало оцинкованное ведро.

Она поздоровалась сразу со всеми, достала из кармана достаточно внушительную связку ключей и, практически не глядя, одним движением широко открыла дверь, приглашая всех заходить.

— Таня, мне б пошептаться с тобой? — просительно полусказала, полуспросила женщина в синей фуфайке, заходя в помещение. Таня молча кивнула и посмотрела на меня.

— Новенький?

— Да, мне б в приемное отделение…

Только сейчас я понял, что меня все время настораживало, что здесь было не так, не как везде, где я бывал до этого. На всех дверях не было ручек. Ни на одних дверях не было замочных скважин. Ни одни из дверей не имели ничего даже напоминающего запоры.

Таня достала из кармана фуфайки, куда успела уже убрать, связку ключей и открыла соседнюю дверь:

— Гриша, иди, новенький прибыл.

Во всех дверях там, где обычно находятся замки, были треугольные или четырехугольные отверстия и лишь на некоторых наоборот торчали четырехугольные стержни.

— Пойдем, — из-за соседней двери, шаркая, вышел Гриша. Он приоткрыл дверь пошире, пропуская меня вперед. Я прошел вперед, за спиной громко хлопнула отпущенная дверь.

Я оглянулся. Дверь автоматически закрылась на внутренний запор отделив меня от всей остальной части города и страны. А впоследствии оказалось, что это захлопнулся ход в мое прошлое, в ту часть жизни, где я был беззаботен, молод и счастлив.

Это был конец моего филфака…

Как все начиналось?

Как все начиналось? А очень просто. Все начиналось с рабфака, с подготовительного отделения. Кто-то в Верхах, причем даже не в университетских Верхах, а в правительственных, а может быть даже и на уровне Политбюро, вдруг заметил, что нет у нас истинной связи между рабочим и служащим сиречь интеллигентом. И что отрывается интеллигенция от тела народного и появляется с ее стороны некий душок мелкобуржуазности. А посему решили умные люди из Верхов нужно сомкнуть ряды и подпитать массы работников культуры и науки свежей струей из рабоче-крестьянской среды.

Вот именно мы и стали этой самой струей и начали подпитывать, и пропитывать, и оздоровлять, и нести новые тенденции. А говоря серьезно, действительно, попасть в ряды студентов Университетов на гуманитарные факультеты ребенку из рабочей среды стало очень трудно, почти невозможно, и не только в Москве. А поступить куда-то в Иняз или в театральное практически невозможно. Поэтому и были организованы рабочие факультеты, как в двадцатые-тридцатые годы, куда принимали больше не по шкале знаний, а по шкале характеристик.

В течение года преподаватели из МГУ должны были заполнить пробелы в знаниях у будущих студентов из молодых рабочих и крестьян, а последние в ответ, придя на факультет уже студентами, поднять на должный уровень дисциплину и стать своеобразным идеологическим цементом, закрепившим бы состояние идеологии у наших гуманитариев.

В том году, в 1972 году, рабфак поселили в Доме Аспиранта и Стажера. Так называлось одно из общежитий Универа. МГУ был достаточно богатой организацией и нужды в жилой площади не знал. И в разные годы рабфаковцев селили в разных общежитиях.

Я прибыл в столицу с опозданием. Ехать мне пришлось почти с самой границы с Китаем в Монголии. Так как из-за моего желания поступить на подготовительное отделение филфака МГУ солдат из нашей воинской части раньше увольнять никто не стал, то и получилась некоторая задержка с моим прибытием. Но моя мама успела проявить бдительность и оповестить вступительную комиссию о том, что я несколько задержусь к началу занятий.

Поэтому мое опоздание никого в приемной комиссии не удивила и сразу же по моему прибытию собрали компетентную комиссию. Комиссия экзаменовала меня в одном и том же составе по трем предметам. Но дабы соблюсти все нормы закона собеседования проводили в трех разных аудиториях.

Поскольку старший в комиссии А. Качалкин куда-то очень спешил, то он заранее сказал мне, что лично он меня уже принимает, но нужно соблюсти букву закона.

Букву мы соблюдали в аудитории человек на сорок. Три преподавателя и я. Они быстренько оповестили меня о правилах поведения на факультете, о порядке проведения занятий и о противопожарной безопасности на нашем этаже и вообще во всех помещениях Университета. Затем, чтобы не отрываться от тематики собеседования, они узнали у меня время и место проведения октябрьской революции в 1917 году, а чтобы добавить в опрос современности поинтересовались о прохождении последнего к тому времени, кажется, XXIV съезда КПСС.

Так как я, будучи во время съезда в рядах СА, в обязательном порядке по 8 часов в день вместе со всей батареей сидел у телевизора и, выпучив глаза, чтобы не заснуть, таращился в экран черно-белого «Рекорда», то подробности этого мероприятия я знал лучше моих экзаменаторов. С большим трудом им удалось прервать мой ответ, но я вдогонку сообщил им состав Северо-Атлантического блока, перечислил страны Варшавского лагеря и, когда хотел переходить к внутреннему устройству Советского Союза и перечислять все союзные республики, мне заявили, что на этом собеседование по истории закончено.

Собеседование по русскому языку проходило в соседней аудитории. Мы дружно перешли туда, Качалкин со всеми вежливо раскланялся и убежал. Русским языком занимался Леонид Аркадьевич. Очень милый и чрезвычайно интеллигентный человек. Русская литература целиком принадлежала Александру Андреевичу Смирнову, третьему преподавателю, человеку глубоких знаний, очень мягкому и доброжелательному. Я еще не знал тогда, что в народе его перекрестили и присвоили новую фамилию. И теперь его уже на долгие годы студенты разных курсов, а порой и преподаватели знали, как Александра Андреевича Чацкого.

Неожиданно Смирнов-Чацкий вспомнил о том, что и т.д., и т.п., и прочая, и прочая, и еще десяток причин. В общем ему немедленно требуется быть, а для этого отсюда убыть и так далее.

Чтобы соблюсти букву, они с Леонидом Аркадьевичем очень быстро, по компактной, только что ими самими разработанной программе выяснили, что с русской литературой я хотя бы поверхностно знаком. Определили, что навскидку я определю, кто написал «Евгений Онегин», что «Муму» принадлежит перу Тургенева и что Гоголь относится к российской словесности, а Гегель отнюдь.

После чего Чацкий откланялся, а мы перешли в третью аудиторию. Но третья аудитория оказалась закрытой на ключ, а у кого пресловутый ключ мог находиться было неизвестно, поэтому Леонид Аркадьевич отправился на лестничную площадку, а я поплелся следом за ним.

На площадке мой преподаватель закурил, а я остался стоять в стороне, поскольку сигарет у меня не было. Поскучав несколько минут в полной бездеятельности, я все-таки набрался наглости и попросил сигарету у своего шефа. Он небрежно достал из дипломата пачку «Philip Morris» и со словами: «Новость!» протянул мне.

Я вытащил одну сигаретину из пачки и, ожидая услышать какую-то новость, начал окуривать окружающее пространство. Но никаких новостей не последовало. Не последовало вообще никакой информации.

Я, собственно, и не горел желанием узнавать что-то новое. Для одного дня, думалось мне, уже вполне достаточно. И уже заканчивая курение, я обнаружил, что сигарета, которую я самолично достал из преподавательской пачки «Philip Morris», называется просто и понятно: НОВОСТЬ.

Кто-то потом говорил, что сигареты «Новость» табачной фабрики «Дукат» очень любил Леонид Ильич Брежнев. Но правда это или утка, рожденная в московских подворотнях, не знаю.

Леонид Аркадьевич оставил меня в коридоре подпирать плечом крашенные стены филфака, а сам отправился на кафедру выяснять подробности собеседования со мной.

Эта неопределенность с собеседованием продолжалась минут сорок. Шеф краснел, бледнел, куда-то звонил, курил, но виду не подавал. Все время он сохранял вид несколько равнодушный и полностью бесстрастный. Может быть это было его обычное состояние, может он просто старался казаться полностью бесстрастным в любой ситуации не знаю. Но как ни старались вывести его из себя на занятиях, а такие попытки были и были неоднократно, этого ни разу не удалось. Ни одного раза, кроме…

Случилась история в двадцатых числах апреля месяца. В это время все организации проводят субботники, воскресники, красные дни, синие дни, зеленые дни, только, кажется, день птиц в это время никто проводить не додумался.

Короче, в это дни все убирают свои территории после зимнего периода. И, естественно, норовят, по старой доброй коммунистической традиции убрать местность, никому ничего не заплатив за работу. Раньше прямо нажимали на идеологию, называли мероприятие Коммунистическим субботником, рассказывали истории из эпохи революционного романтизма, нажимая на душещипательный рассказ о Ленине и бревне на Красной площади.

Сейчас проще. Сейчас используют прямое администрирование. Кто не выйдет, тот будет уволен. Или кто не выйдет, у того вычтут недельный оклад из заработной платы. Как-то так делается. Вот и в тот день. Мы добросовестно явились на Всесоюзный Ленинский.

Отметились у отмечающего и стали чуть в сторонке, ожидая, когда же нас осчастливят каким-то сногсшибательным заданием. Огромного желания у нас переворочать горы мусора не было, хотя натуральные горы мусора, который сгребли со всего двора трактором, имелись. И ко всему шло так, что именно нам и грозили достаться эти горы.

Ах, да! Мы — это я и еще один рабфаковец Сашка Гончарук из Подмосковья. Но жил он у тетки в Москве. То есть практически болтался, как мандариновая корка в речной проруби. И для тех, кто жил в Москве, он был как инородное тело, и для нас, жителей общаги, тоже был чужак. Но все-таки из одной группы, тоже после армии…

Мы бочком, бочком стали опускаться в подвал. Там тоже работали люди, но уже не наши. А затеряться в такой толпе, которая бывает на субботниках, потом говорить, что работал, но с кем-то чужим, — это проще жареных огурцов. И все бы ничего.

Так бы и прокатило, да заметил нас еще один одногруппник. Леня Огинский–Босяков. Может это у него действительно такая аристократическая фамилия, как он хвалился, но мне кажется, что довольно странные аристократы получаются. Да и большим показателем личных свойств и качеств в то время для нас было где человек служил в армии, кем служил, что научился делать и прочее.

А этот орел жил на Академической площади, служил на этой же площади, только с противоположной стороны и служил в духовом оркестре при пожарной части.

Вот заметил нас этот Леня Огинский-Босяков, понял, что мы замышляем, и словно эпоксидкой его к нам приклеили. Мы направо и он направо, мы налево и он налево, мы по лесенке в подвал, и он за нами в подвал. Вроде бы группы своей держится, зараза.

А тут Леонид Аркадьевич наш незабвенный прилетает. Фу-ты, ну-ты, все здесь гнуто, я так спешил, я так опоздал, но ничего, сейчас мы с вами. А оно нам нужно?

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.