Бесплатный фрагмент - Дождь и солнце

Странники поневоле. Книга 4

ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ

С иллюстрациями автора

От составителя

В нашей серии Странники поневоле выходит четвертая книга воспоминаний членов одной большой семьи. Это очень живой рассказ Ольги Толстой, дочери Е.Ф.Родзянко (книга 2) и родной сестры М.М.Муравьевой (книга 3). Этот текст сильно отличается от предыдущих трех. По сути «Дождь и солнце» не просто воспоминания о жизни, а очень живой, яркий и с большим юмором написанный рассказ, посвященный небольшому, но эпическому отрезку времени (конец второй мировой войны) — попыткам семьи не оказаться под оккупацией «освободительной» советской армии. Талантливая во всем, тетя Ольга еще сама и проиллюстрировала свой рассказ.

Читатель уже знаком с Ольгой по воспоминаниям ее сестры, моей мамы, Марии Муравьевой. Моя тетя Ольга девочкой уехала из России с родителями, тремя сестрами Анной, Машей, Ценкой и братом Владимиром. Трое остальных детей бабушки Родзянко родились уже во время бегства. Как и старшие сестры, Ольга училась в переехавшем из России в Сербию Институте благородных девиц, подробно описанном в книге 2. О дальнейшей ее жизни мама ничего не пишет и мы снова встречаемся с ней уже после описанной эпопеи, когда семья Толстых оказывается у нас во Франции.

Для понимания тонкостей рассказа вот вкратце, как сложилась жизнь Ольги по окончании Института. Она отправилась в Париж к своему дяде Николаю Родзянко, стала жить у него и учиться в художественной школе. В Париже она познакомилась со своим первым мужем, Александром Гнучевым, и с ним уехала в Конго, где муж работал. Там и родился их сын Миша. Когда Мише было три года они оба заболели нехорошей малярией. Испугавшись за маленького Мишу, она с ним вернулась в Сербию к своим родителям. Их брак с Сашей распался. Получив развод, она продолжала жить с родителями и сыном в Сербии.

Тем временем будущий папа маленькой Танечки, Володя Толстой, внук Льва Николаевича Толстого, по профессии архитектор, который жил во Франции и безуспешно там искал работу, поехал в Сербию, где Архиепископ сербской православной церкви Николай Велемирович нанял его для реставрации монастырей, разрушенных войной… Тут он и встретил Ольгу у наших бабушки и дедушки Родзянко. Свадьба их была в церкви пригорода Белграда Земуне в ноябре 1941 года. Танечка родилась в октябре 1942 года, в самый разгар войны. К октябрю 1943 года «освободительная» Советская армия собиралась войти в Белград.

Вот как дочь Ольги, Татьяна Владимировна Пенкрат, та самая Танечка из рассказа, которая сейчас живет в США, описывает этот период: «Дедушка и папа не отходили от приемника, пытаясь понять, как скоро Красная армия оккупирует Белград. Они понимали, что им надо уехать до прихода большевиков, чтобы не подвергаться репатриации, аресту или ссылке в Сибирь… Шли горячие споры и взволнованные разговоры. Тетя Ценка (Елизавета, младшая сестра т. Ольги и мамы. См. книги 2 и 3. Е.М.) со своим сынишкой Мишей, мужем Вовой Ветер и свекровью отказывались уезжать и не верили, что с ними может что-нибудь случиться. Тетя Анна колебалась, потому что дядя Сережа был в плену и она боялась, что когда он выйдет, он не найдет ее и их двух детей. Но время поджимало. Армии приближались. Решили ехать поездом и переехать на ту сторону границы с Австрией, чтобы постепенно оказаться в американской зоне. Хотя страшно было ехать на поезде, так как по железным дорогам бомбили. В конце концов решили рискнуть. Дедушка каждый день собирал всю семью на молитву. Я до сих пор вижу, как наша семья поет «Под Твою милость прибегаем Богородице Дева». Начались сборы, укладывали вещи в чемоданы и коробки, вязали тюки… Бабушка не забыла уложить бессменный ночной горшок и набрала целую коробку книг русских классиков для дальнейшего обучения в очередной школе десятилетнего Миши и тети Анниного Володи. Нам удалось втиснуться в поезд, следовавший в Австрию, среди паникующей и орущей толпы людей, спешащих уехать до прихода Советской армии.

В поезде произошел смешной случай. Бабушка решила опустошить переполненный ночной горшок через окно вагона. Она не заметила, что мужчина из следующего купе как раз открыл окно и высунул голову. Ему не повезло: он получил прямо по физиономии порцию ароматного содержания горшка… Его крики не повторить в приличном обществе.

На этом поезде мы вероятно и доехали до Уттендорфа. Целью дедушки и родителей было бежать в американскую зону. Но в то же время они не хотели долго оставаться в поезде, опасаясь бомбежек по путям. Помню, как они говорили, что бомбят все, и те и другие. Ехать на поезде было рисковано. Скорее всего Уттендорф была ближайшая австрийская станция. Я знаю, что мы проезжали Нови Сад и Загреб, то есть это был прямой путь из Югославии в Австрию».

Из дальнейшего рассказа видно, что дедушки и бабушки Родзянко с тетей Алинкой, а также тети Анны с детьми в Уттендорфе не было. Видимо, они проследовали дальше к родственникам или знакомым, так как позднее приехали к Толстым из Вены. Подробности ни мне, ни Тане неизвестны и, как оказалось, спросить уже некого.

Как и в предыдущих воспоминаниях клана Мейендорфов-Родзянко, читатель увидит и оценит, что семья и в этих тяжелейших условиях сохраняет бодрость духа, юмор и надежду на то, что Господь их не оставит.

Елизавета Муравьева

Куда ехать и как?

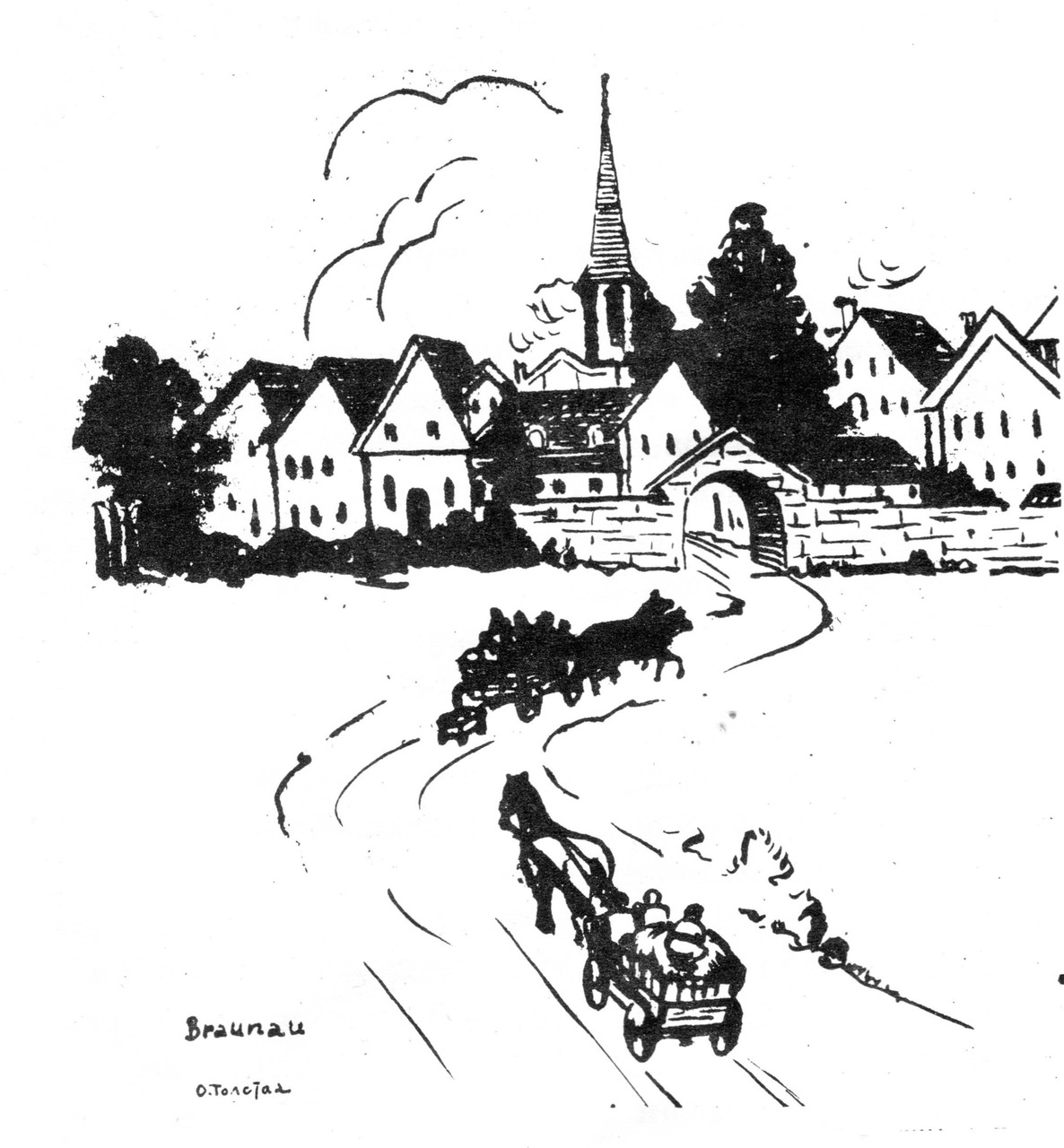

Ход военных событий забросил нас в Австрию, и в апреле 1945 года я с мужем и двумя детьми — Мишей десяти лет и Таней двух с половиной — оказались в местечке Уттендорф, в четырнадцати километрах от старого городка Браунау, расположенного на границе Баварии.

Война близилась к концу. Германия, зажатая кольцом союзных войск, горела, взрывалась и трещала по всем швам. Наша убогая сирена ежедневно завывала «алармы» (тревоги), жители прятались по домам, и я с замиранием сердца слушала хозяйское радио, сообщавшее о направлении неприятельских эскадрилий. Мы никуда не прятались и из дома не уходили, наше село было слишком захолустное, бомбардировка вряд ли ему угрожала, но снижающиеся истребители не раз обстреливали из пулемета стоявшие на станции поезда и грузовики, идущие по дорогам. Страшно было всегда за мужа, который должен был каждый день отправляться на работу в Браунау, и только молитва и надежда, что Бог сохранит его, успокаивали меня. Постоянное нервное напряжение стало чем-то привычным. Теперь в мирной обстановке, вспоминая все, через что мы прошли, кажется странным, что мы так спокойно решались на самое невероятное, и я благодарю Бога, что сохранил нас всех.

В начале апреля к нам приехала из Вены моя старшая сестра Анна с двумя детьми. Ее муж еще в сентябре 1944 года пропал без вести. Сыну ее, Володе, было тогда десять лет, а девочке Александре, или как ее прозвали в семье, Лине — семь лет. От почти непрерывных сидений в душных бункерах (Вена бомбардировалась беспощадно) у Лины сделалось воспаление желез и угрожал туберкулез. Анна решилась на риск и, бросив все, нелегально, в самый разгар бомбежек, несмотря на обстрелы поездов, по разоренным путям кинулась к нам. Всюду есть добрые люди, и ей с двумя детьми, с больной девочкой, в дороге помогли. Она благополучно добралась до нас.

Сначала мы все семеро ютились в нашей комнате, но вскоре, благодаря сочувствующему нам доктору, удалось найти ей комнату у крестьян. Тишина нашего захолустья и чистый воздух мало по малу поставили девочку на ноги. Анна же долго не могла прийти в себя от пережитых волнений. Сирена, на которую мы мало обращали внимания, бросала ее в нервную дрожь, ей все хотелось бежать, прятаться, уводить детей, но вскоре и она успокоилась.

События же на фронтах развертывались с головокружительной быстротой. К Вене подступали советские войска, и вскоре можно было ожидать падения города. Мой отец, мать и младшая сестра Алинка находились там. Судьба их нас очень волновала. Мы были бессильны что-либо сделать, чтобы их вытащить, оставалось надеяться, что они сами, как и Анна, доберутся до Уттендорфа. И вот, как-то вечером, мы уже ложились спать, когда под окном раздался голос матери: «Ольга! Володя!» Усталые, голодные, но счастливые, что добрались, они рассказывали нам о своих приключениях в дороге. Бог помог, всюду встречали добрых людей. Алинка, благодаря своей физической силе и энергии, спасла вещи — все дотащили. В Вене бомба попала в их дом, из пожара спасли почти все, последние дни ютились у друзей, были в отчаянии — без пропуска уехать нельзя, бомбардировки стали ужасающие, фронт почти подошел к городу, с минуты на минуту ждали уличных боев, мечтали попасть к нам, и вот наконец удача: за несколько пакетов папирос удается устроить пропуск, и вот они здесь! Хозяйка уступила нам еще одну комнату, и родители с Алинкой поместились рядом с нами. Жизнь как-то наладилась. Было одно волнение раздобыть достаточно еды, чтобы не голодать. Ходили по фермам, меняли вещи, по очереди стояли в очереди за неизвестно из чего сделанной колбасой белого цвета, которую давали по кусочку на человека. Мы ее прозвали «запиндю, или колбаса из бабочек», и были в восторге, когда удавалось обмануть мясника и, переменив шляпу, получить второй раз.

Весна была в полном разгаре, зеленели деревья, на опушках леса появились первые цветы, на лугах мы собирали молодые листики одуванчика для салата и варили зеленый суп из молодой крапивы. Нервы отца успокоились. Сидя на скамеечке, он грелся на солнце, наслаждался тишиной и, казалось, забыл, что кругом ад и ужас, из которого он так недавно вырвался. Мне было весело, что все опять с нами. Я была рада, что снова встретилась с младшей сестричкой, с которой всегда была особенно дружна. Мы над всем смеялись, все трудности жизни обращали в шутки. Помню, как-то мы полоскали белье в ручье, как вдруг со страшным треском и ревом из-за горы вылетели три истребителя, которые обыкновенно обстреливали из пулемета все, что попадалось.

«Алинка, текай!» — не своим голосом закричала я, и мы обе, не выпуская из рук мокрые простыни, кинулись под навес, но почему-то впопыхах побежали не к двери, а со страшными усилиями начали карабкаться на загородку и, уже сидя на ней верхом, сообразили весь комизм происходящего и долго не могли прийти в себя от хохота.

Фронт между тем приближался. Вечером все собрались у радио и, закрыв наглухо все двери и окна, под страхом расстрела, слушали передачи из Лондона, Парижа, из Швейцарии. Я раскладывала на столе карту и, впившись в нее глазами, старалась отгадать, кто раньше? Кто скорее дойдет до нас? Вена сдалась, бои идут под Санкт-Пёльтеном. А на западе американцами занят Нюрнберг. Если отмерить карандашом, то мы в центре, ну, а дальше? Эй вы, американцы! — говорили мы с Алинкой, тыкая карандашом в Нюрнбегр, — торопитесь! Володя и папа сидели, буквально прилипнув ушами с двух сторон к радио. Моментами они многозначительно смотрели друг на друга и, как китайские болванчики, одновременно кивали головами. «Что, что сказали?» — кидались мы к ним. Отец делал страшную гримасу и сердито отмахивался: «Шшт! Молчите!» — и еще крепче прилипал к радио.

Продовольствие, молодая крапива и теплое солнышко отошли на второй план. Становилось все яснее и определеннее: надо ехать, надо двигаться на запад. «Двадцать пять лет тому назад, — говорил отец, — мы от них бежали, они и сейчас все те же, не хочу к ним попадать, надо решаться на все». Володино твердое убеждение было, что надо хотя бы переехать в Баварию. «По всему видно, — говорил он, — что Бавария окажется оккупированной американцами. Где пройдет демаркационная линия советской оккупации, определить сейчас трудно. Но во всяком случае река Инн явится уже естественной границей, это почти наверно. Нам до границы недалеко, 14 километров. Если не удастся сейчас устроить пропуск и ехать поездом, то пойдем в последнюю минуту пешком, как-нибудь переправимся через Инн. На этот случай мы купили ручную тележку, чтобы везти в ней детей и самые необходимые вещи».

Как-то вечером, вернувшись со службы, Володя отозвал меня в сторону. Лицо у него было серьезное и даже взволнованное. «Что случилось?» — «Вот что: сегодня хозяин объявил, что на мое место поставят другого, а меня с группой советских пленных пошлют рыть окопы». Я застыла. Физически почувствовала, как сердце оборвалось и спустилось куда-то вниз. Это значило конец. Вихрь мыслей: начальство — не теперешний хозяин, в душе антинаци, а СС, военная дисциплина, за бегство — расстрел; его отошлют неизвестно куда, пропадет как Сережа, муж Анны, я его никогда не увижу, одна с детьми, советская оккупация. Бог знает какие ужасы пришли мне моментально в голову. «Ну, и что же… что ты будешь делать?» — «Я с ним завтра поговорю, все объясню. Он такой, что с ним можно, поймет. А потом надо смываться, и поскорее, пока СС до меня не добрались». Всю ночь я плохо спала. Снились жуткие лица СС, которые отбирали у меня Володю, голодные и оборванные Миша с Танечкой, мы одни и кругом солдаты со свирепыми лицами. Несколько раз я просыпалась с чувством: скорей, скорей, собирать вещи, бежать, перейти в Баварию, оказаться за рекой Инн.

Весь следующий день прошел в приготовлениях к отъезду. Я разобрала вещи на необходимые, самые нужные и менее нужные. Из своей непромокаемой куртки сшила рюкзак для себя, из коричневой юбки — рюкзак для Володи и маленький настоящий был отдан Мише. Каждому положила смену белья, одежду, кружку, прибор, полотенце и простыню. Рюкзаки, на случай, если придется идти пешком. Остальные вещи разложены по чемоданам. Номер один — самые нужные, номер два — менее нужные и два чемодана — все остальные. Таким образом было заранее известно, какие чемоданы бросать первыми, если нельзя с собой все брать, и какие в самом крайнем случае. В рюкзаках же было все необходимое и даже дорожная аптечка.

За этот день Володя развил необыкновенную энергию и, как это бывает, если повезет с утра, то везет весь день. Так было и тогда, — ему все удалось. Хозяин внимательно его выслушал и сказал: «Вот что: я дам вам отпуск по болезни на четырнадцать дней, а там многое переменится. Желаю вам удачи». Окрыленный успехом, Володя бросился хлопотать дальше. Нужен был пропуск. Достать его было почти невозможно. Железные дороги были в то время сильно разрушены, волна беженцев хлынула из Вены, поезда были переполнены, люди ехали на подножках, на крышах вагонов, толпы шли пешком с ручными тележками, с рюкзаками, толкали перед собой детские коляски. Наш план был переехать границу Баварии и, заехав к моему троюродному брату Гоге Олсуфьеву, который жил в тридцати километрах от границы, выждать события, после чего конечное стремление Володи было попасть во Францию, где у него были мать, братья и сестра, и где он сам вырос, учился и жил до 1939 года. С помощью папирос удалось ему раздобыть и пропуск. Вернулся он домой веселый и все приободрились. «Ну, теперь чтобы завтра все было готово, вечером отвезем вещи на станцию и послезавтра в шесть часов вечера тронемся».

Боже мой, что это был за день! Все надо было сообразить и удержать в голове: что куда уложить, кого как одеть, приготовить провизию, запаковать, наклеить этикетки и не забыть еще что-то приготовить на обед детям, у которых уже выработался за это время необыкновенно нудный и волнующий припев: «Я голо-о-одный!!» Накануне я выменяла у одного русского пленного работника на ферме Володин смокинг на кусок соленой баранины. Он его очень таинственно принес завернутый в тряпку. Я думаю, что баранина была краденая, но она была мне очень нужна, и я в подробности не вдавалась.

К шести часам вечера приехал хозяин Анны с телегой везти вещи на вокзал. Дети радовались и веселились больше всех, помогали грузить и умолили, чтобы их взяли тоже. Алинка и Володя с детьми отправились, и в комнатах наступила тишина. Я прилегла на кровать и закурила припасенный еще с утра окурок из окурка. Но тут вдруг случилось нечто, совершенно изменившее наши планы и имевшее влияние на нашу дальнейшую судьбу. На улице послышались торопливые, бегущие шаги, грохот на лестнице и звонкий, взволнованный голос Володьки прокричал: «Владимир Петрович приехал!!»

На лошадях

Владимир Петрович Поповский был бессарабским помещиком. С ним у нас была старая дружба, он временами гостил у моих родителей, когда они жили в Земуне, и потом постоянно с ними переписывался. Это был человек невысокого роста, сухой, с острыми чертами лица, с большими навыкате карими глазами, лет ему было около пятидесяти, а может быть и больше. В жизни у него были какие-то драмы, о которых он никогда не говорил, но которые, очевидно, оставили в нем след, так как он был необыкновенно нервным; в минуты волнения, прохаживаясь по комнате, говорил вслух какие-то отрывочные фразы, был упрям и раздражителен, но очень ласков с детьми. Был он человек очень верующий и по существу добрый и услужливый. Любил доставить удовольствие, подарить, помочь. Часто помогал совсем чужим и неприятным ему людям, ругал их, грубил, посылал к черту, но все же помогал.

Когда советские войска подходили к его имению, он запряг четверку прекрасных лошадей в две тележки, привязанные одна к другой, нагрузил их мукой, салом, овсом, табаком, одним словом всем, что тогда было валютой и двинулся прочь, куда глаза глядят. Немцев он ненавидел люто, но несмотря на это, ехать было некуда, он появился в Вене у моих родителей. Когда его спрашивали, зачем он приехал в Германию, если так ненавидит немцев, он мрачно отвечал: «Нервы не выдержали».

Лошадей его устроили работать на ферме под Веной, а сам он жил у наших. Когда они уехали к нам, Владимир Петрович сам еще не решил, что будет делать; собирался выезжать, чтобы пробираться в Швейцарию, колебался, и наконец, после тысячи приключений и странствованию по Австрии со своими лошадьми, из которых осталось только три, появился накануне нашего отъезда в Уттендорфе.

Потом он говорил Володе, с которым у него были очень хорошие, дружеские отношения: «В такое страшное время, когда жизнь на волоске, хотелось быть со своими людьми».

На крик Володьки распахнулась дверь родительской комнаты, и послышался радостный голос отца: «Да ну? Где же он?». А за окном на улице раздался стук колес, затем: «Тпррр! да стой же черт! Э-э, Васька!», нетерпеливое ржанье, скрип и шум. Я бросилась к окну. Владимир Петрович в длинном до полу рыжем армяке, который он торжественно называл буркой, в барашковой черной шапке, разнуздывал лошадей. Первая большая телега была наполнена аккуратно утасованными мешками всех размеров, а задняя небольшая, охотничья таратайка, нагружена сеном.

Отец, держа мундштук с догоревшей папиросой в руке, вышел из двери и, улыбаясь, подошел к Владимиру Петровичу. Они обнялись. «Владимир Петрович! — закричала я в окно: — Вот здорово!» Он снял шапку и, улыбаясь, помахал мне рукой. На улице уже стояла толпа полукругом и с недоумением смотрела на телеги, на лошадей и на странного человека в рыжем балахоне.

Володька рассказывал, что на станцию не поехал, а пошел помогать Анне и по дороге встретил Владимира Петровича. Вскоре вернулись Володя и Алинка со станции с радостно недоуменными лицами. Алинка поймала меня в коридоре: «Ты хотела бы ехать не поездом, а на лошадях?» Она сияла. «Да, очень». Я откровенно очень боялась этого путешествия в поезде: бомбардировки, переполненные поезда, беженцы. Мы всех детей по дороге растеряли бы, не говоря уже о вещах. Мне сразу представился весь романтизм путешествия на лошадях. Сейчас весна, погода, даст Бог, будет хорошая, ночевать будем где-нибудь на фермах, если будут бомбить, в города не будем заезжать, гораздо лучше, спокойнее, хоть правда, дольше… Да куда торопиться, мы все равно не знаем, куда едем и что будет. Что-нибудь да будет, успокаивала я себя. Вечером, после ужина собрался семейный совет. Владимир Петрович широко угощал табаком, что было редким удовольствием. Все сидели вокруг круглого стола в комнате родителей и оживленно обсуждали.

«Когда вы ехали из Вены, — говорил Володя, обращаясь к родителям, — творилось Бог знает что на железных дорогах, а что сейчас!… в этом я убедился, когда на днях хозяин послал меня в Зальцбург. Вся станция, которая наполовину разбита, наполнена беженцами со всех сторон. Все это сидит прямо на платформе, на тюках, мешках, тут же, прикрытые пальто, спят маленькие дети, лица унылые, усталые, с выражением тупой безысходности. Это люди, не имеющие ни крова, ни даже цели. Их, как листья ветер, несет куда-то общая волна, и они не знают куда. И не только станция, кафе, рестораны, вестибюли (холлы) отелей, полны такими людьми. Власти пытаются навести какой-то порядок, выдают пропуска, куда-то кого-то посылают, но и там чувствуется растерянность. Я пришел в ужас от этой картины, вам уж этого не рассказывал, чтобы не пугать, но сам очень боялся исхода нашего путешествия. Ведь, редко какой поезд проскакивает без обстрела истребителей, пути во многих местах разрушены, так что приходится иногда по десять километров идти пешком. Вы представляете себе папа с его больными ногами, больную Лину и Танечку? А вещи?» Все молчали. «У меня от сердца отлегло, когда я узнал, что Владимир Петрович с лошадьми приехал».

«Да, — сказал отец, — я все это прекрасно понимал, и считаю, что Бог послал нам выход в лице Владимира Петровича».

Поповский молчал, понуря голову. «Все это так, господа, — сказал он, продолжая смотреть на свой кисет, который он крутил в руках, — но как же сделать? Ведь вас много, и вещи». Он усмехнулся и вдруг, резко отодвинув стул, встал. «Мои телеги еле держатся, два колеса совсем разъехались, мы и километра не отъедем!»

Анна, молчавшая до сих пор, неожиданно, подняв брови и сморщив лоб, взволнованно заговорила: «И потом, как хотите, но я с больной Линой не поеду на лошадях. Ведь сейчас только апрель. Может быть снег, холод, телеги открытые, не дай Бог простудится, на лошадях придется тащиться медленно… Это значит погубить ребенка!»

Тут все заговорили сразу. Разобрать было трудно, кто что говорил, но слышалось: «Да вы с ума сошли… Нападают, обстрелы, хочешь пешком идти… семь человек взрослых и четверо детей, да вещи… можно завтра к кузнецу, подкрепить.., Я не поеду, мне ребенок дороже. Ну, поезжай одна поездом, посмотрим, кто раньше!» — «Замолчите, бабье! — вдруг громовым голосом воскликнул отец и стукнул ладонью по столу. — Решать будем Владимир Петрович, Володя и я». Все на секунду притихли и разговор повелся мужскими голосами; мы же, вытянув шеи, наклоняясь друг к другу, свистящим шепотом продолжали спорить и доказывать друг другу за и против. «Анна дура, — шептала Алинка, — не понимает, что и сравнить нельзя». «Мы Лину, если будет дождь, спрячем в чемодан», — шутила веселая и всегда бодрая мать. Я, перегнувшись через спинку стула, старалась доказать Анне, что риска меньше на лошадях. «Да ты глаза не таращи, я и так понимаю», — раздражалась Анна.

Между тем наши мужчины все обсудили и выяснили. Было решено с утра идти к кузнецу и узнать, можно ли все привести в порядок. После обеда Володя должен был на велосипеде съездить в Браунау и достать новый пропуск для телег, чтобы переехать мост на баварскую сторону. «Нам собственно, — сказал Володя, — и ехать-то не очень далеко. До границы четырнадцать километров, а там до Перах. Это не Бог весть что, за два дня управимся».

Вещи вернули с вокзала. Кузнец за некоторое количество табака обещал к вечеру привести телеги и лошадей в порядок. Володя уехал на велосипеде в Браунау, и его возвращения ждали с большим волнением. Он приехал, как выжатый лимон. «Там Бог знает, что творится. Город наполнен СС-овцами, все какие-то мрачные личности. Вид такой, что готовятся к защите. Мост охраняется и, как мне сказали, через шесть дней будет закрыт. Нам надо торопиться, завтра же ехать. Мне удалось получить пропуск. Опять повезло. Я попал на очень милого полицейского, который, оказывается, читал «Войну и мир», очень поразился, что я Толстой и внук. Долго ахал, говорил: «Wie komisch»! (Смех один. Нем.) и сказал, что завтра он на посту у моста и всячески нам поможет проехать. «Ну, уж теперь не подведите, — посмотрел вдруг на меня и Алину Володя, — чтобы все было готово, завтра в шесть часов встаем грузить и не позже восьми часов надо выехать». — «Да что ты кипятишься, у нас еще вчера все было готово — к поезду».

Часов в семь вечера, выглядывая в окно, я вдруг увидела проезжавшую тележку, запряженную парой низкорослых лошадок. Таких повозок с беженцами проезжало очень много, но эта привлекла мое внимание. Правил седой усатый старик в русской папахе, рядом с ним сидела совсем молоденькая женщина с грудным ребенком на руках. Около подводы шел молодой человек в офицерской немецкой форме. Проехав немного наш дом, тележка остановилась. Молодой офицер что-то сказал сидящей женщине и скрылся из вида. Она продолжала сидеть с рассеянным, усталым лицом.

«Вот так и я скоро с Танечкой…» — подумала я, и захотелось узнать, кто они, куда едут, может быть надо помочь. Я вышла на улицу и подошла к телеге. На мой русский говор женщина устало улыбнулась, она была почти девочка. «Пойдем к нам, — сказала я, — мы живем напротив, вам наверно надо ребенка покормить, переодеть». Она с радостью согласилась.

Оказалось, что она жена офицера, он тоже русский, офицер РОА, бывший офицер Красной армии (РОА-Русская освободительная армия, или Власовцы, русские воинские части, служившие в рядах вермахта, мечтая с их помощью освободить СССР от большевиков). Они едут из Линца, так как туда подходят советские войска. Муж привез ее с ребенком сюда, сам должен вернуться. Мы занялись ребенком, который вскоре заснул, а затем и муж ее, направленный возницей, постучался к нам. Узнав, что мы завтра уезжаем, он попросил разрешения устроить жену переночевать у нас, с тем, чтобы остаться в нашей комнате, после нашего отъезда. Хозяйка не имела ничего против. Мы их накормили, чем могли.

Офицер этот немцев ненавидел, как и Поповский, и в лицо говорил им, что войну они проиграли из-за своей глупой политики в России. «Генерал Власов, — говорил он, — воспользовался Германией, как плацдармом для своей деятельности. Он прекрасно видит и знает, что Германия пропала, но у него есть другие зацепки (он намекал на союзников) и мы все верим, что ему удастся его великое дело. Вот вы видите меня, я бывший офицер Красной армии, я говорю вам, что пока Сталин со своей кликой правит Россией, Россия в плену. Я знаю, что творится там. Мы должны освободить Россию, и нам это удастся».

Владимир Петрович, мрачно сидевший сбоку стола, сапожным ножом резал на дощечке табак. «Власов, — сказал он, не поднимая носа от табака, — Власов это мертворожденный ребенок». Офицер взглянул на него с таким видом, как будто хотел сказать: «Да ты только в резке своего табака и смыслишь»… и промолчал.

«Эх, подумала я, как сложно разобрать, кто прав, где правильный путь! Вот этот человек, — и я смотрела на белокурого офицера с энергичным и добрым лицом, ласково склонившегося над своим спящим сыном, — он, очевидно порядочный, горячий, любящий свою родину и что же? Ах, эти немцы, сколько они скомпрометировали, испачкали, сбили с толку, сколько чистого и светлого загрязнили, сколько жизней, стремлений, идеалов погибло и погибнет, только оттого, что поверили им».

На следующее утро мы встали чуть светало. К семи часам все были на соседней ферме, где стояли лошади. Поповский и Володя грузили. Большой телегой, запряженной в пару будет править Владимир Петрович. На нее должны были уместиться родители, Алинка и Анна с детьми. Охотничья таратайка предоставлялась нам. Старшие дети бегали по двору, совались под ноги, их все гнали, шикали на них, уговаривали быть разумными. Танечка в длинных зеленых штанах и в завязанном под подбородком платочке, весело бегала за ними и лепетала на своем детском языке: «На нисадке поедем? Куда?» — «Мы к Микуке едем, Танечка». Микука была ее возраста дочка Гоги, к которому мы должны были попасть не позже, как через два дня.

Погрузка шла медленно. Два раза пришлось все вынимать и складывать заново. Сначала оказалось, что какой-то полуразвалившийся чемодан не мог вынести тяжести остальных. Потом лопнула веревка, наконец никак не могли пристроить мешок с шерстью (валюта В.П.), на который он не позволял становиться ногами, так как на привалах собирался на нем спать. С нашей таратайкой тоже не обошлось просто. Пришлось поставить сзади и с боков доски, привязанные веревкой, чтобы поднять ее борта и увеличить вместимость. Туда уложили вещи, сверху навалили сена. Володя обладает особым талантом все укладывать и прилаживать, но делает это медленно, обстоятельно.

На первой телеге, нагруженной уже вещами и седоками, раздражались. «Ну, скоро вы там? — слышались нетерпеливые возгласы. От скуки ожидания Лина и Володька уже успели поссориться и обвиняли друг друга в том, что каждый толкается; а Володя все ходил вокруг таратайки, подтягивал, подпихивал и, когда все уже казалось прекрасно, вдруг решительно снимал некоторые вещи и начинал снова.

Но вот ура! он взял в руки хлыст, Миша взобрался на сено, мы сели впереди на шерсть Поповского, Танечка у меня на коленях, Володя взял вожжи в левую руку, широко перекрестился и сказал: «Ну, с Богом». Отец, вопросительно смотревший на нас, повернул голову, что-то сказал Владимиру Петровичу. «Но»! — крикнул тот, дернув вожжами. Телега заскрипела на повороте так угрожающе, что я ожидала полной катастрофы. Уложенные горой вещи и сидящие сверху в самых живописных позах мама, Анна, Алинка и дети покачнулись общей массой в одну, в другую сторону, лошади напряглись и выехали на дорогу. Наш конь «Гришка» повел ушами, постромки натянулись, и мы вслед за ними мелкой рысцой покатили по гладкому шоссе.

При выезде из села на дорогу, выбежал один из пленных французов, приятель Володи:

«Вот мы, как цыгане!» — крикнула я.

«О, мадам, самые богатые люди были бы счастливы иметь то, что у вас есть!» Он замахал беретом. Село осталось позади.

Была прекрасная погода, тепло и ясно. Справа от шоссе расстилались поля и луга, слева — гора, покрытая лесом. Ели и пихты высоко поднимались в небо. Воздух был чист и прозрачен. Лошадь бежала ровно, без труда, казалось, тащила за собой нагруженную тележку.

«Ну, вот, — сказал Володя, и в голосе его я услышала и беспокойство и решимость, и какой-то отчаянный фатализм, — это первый раз в жизни, что я кидаюсь в такую авантюру! — и еще с детьми» — добавил он тихо.

У меня же на душе было спокойно. Он со мной, он всегда знает, что нужно, всего добивается, только бы судьба нас не разлучила, — этого одного я боялась. Еще перед отъездом я сделала детям ладанки с молитвой, в которых написала их имена и год рождения. Мало ли чего можно было ожидать. Нас убьют, нас могут в последнюю минуту арестовать немцы, детей отобрать, посадить в лагерь. Я цепенела от ужаса, когда представляла себе, что Танечка одна, маленькая, окажется у чужих, и никто даже не будет знать, как ее зовут, и кто она. Фамилия известная и родственников много. Если мы погибнем, всегда найдется кто-нибудь, кто ее возьмет.

К полудню мы въехали в совсем маленькое село, где решили позавтракать. В единственном «гастхофе» (гостинице) мы получили по карточкам суп и какую-то вареную бурду. Лошадям дали отдохнуть, покормили их и тронулись дальше.

Не проехали и километра, как послышался заунывный, беспрерывный плач сирены, как будто поднятая им внутри волна разливалась по всему телу. «Аларм» (тревога), — сказали мы в один голос.

Передняя телега не остановилась и мы продолжали ехать за ними. Колеса стучали, но ухо, привыкшое различать, уловило зловещий звук. «Останови, Володя, послушаем, кажется летят». Володя придержал лошадь. Мы подняли головы и стали осматривать небо. «Вот они! — сказал он вдруг, указывая кнутом, — масса!»

Они летели так высоко, что глаза с трудом могли заметить их в голубом небе. «Да-да, я теперь тоже вижу. Боже, какая их масса!» Самолеты становились все виднее и виднее. «Спускаются». Строго, спокойно летели эскадрильи одна за другой. Их было множество, может быть тысяча аппаратов, может быть больше. «Вот еще и еще». С другой стороны появлялись все новые и новые эскадрильи. А среди спокойных громад, летящих может быть на высоте 7—8,000 метров в небе, оставляя позади себя белые хвосты дугами, поднимаясь и опускаясь, как ласточки резали воздух мелкие истребители.

Равномерно, зловеще, беспощадно гудело все небо, и от этого гула внизу, казалось, дрожала земля. «Ты знаешь, — сказала я, — это все-таки замечательно красиво». Эта картина захватывает дух своим величием. И все это несло смерть, ужас, страдания. Почти над нашими головами эскадрильи сделали поворот налево и стали исчезать. «На запад, — сказал Володя, — должно быть на Мюнхен». Мы продолжали путь дальше.

Вскоре показался вдали Браунау, шпиц старого собора и крыши домов. По узкой, извилистой улице мы въехали на главную площадь и направились к мосту. Нас поразило странное зрелище. Вся площадь была уставлена повозками и кибитками; стояли целые колонны.

Мы остановились. С передней подводы наши махали руками и что-то кричали. Володя передал мне вожжи и с кнутом в руках пошел вперед. «Они говорят, — сказал он, вернувшись, — чтобы мы проезжали вперед, так как я знаю полицейского, а они поедут за нами». — «Ночевать мы, наверно, будем уже в Баварии», — изрек вдруг Мишка с высоты своего сена. «Молчи, сглазишь», — и мне вдруг стало как-то неспокойно. Ох, переехать бы на ту сторону. Перед самым мостом к нам с двух сторон с грозными лицами бросились полицейские. «Ну, Володя, где твой… — говорила я с беспокойством, — дай мне вожжи, пойди, поговори с ними». — «Хальт! (Стой!) — кричали полицейские. Володя слез и вступил в разговор с маленьким человеком в сером пиджаке, тот смотрел бумаги Володи и кивал головой. Володя вернулся и, вскочив на передок, тронул лошадь. «Он сказал, что вообще не пускают, но что мы можем ехать, это мой полицейский».

Мы уже въезжали на мост, когда сбоку подошел полицейский в форме и протянул руку: «Хальт!» — крикнул он. Но Володя объяснил ему, указывая на своего человека в сером костюме. Полицейский вопросительно посмотрел на него, и тот издали утвердительно покивал головой. Полицейский в форме отступил, говоря: «Вы можете ехать». Я уже мысленно крестилась. Мы въехали на узкий мост и медленно двинулись. «Посмотри, вот мины». Действительно, вдоль моста сбоку лежали металлические цилиндры. «Это мины?» — я с опаской покосилась на цилиндры. «Это что же, они готовятся взрывать мост?» — «Очевидно». Но Володя не успел договорить, навстречу нам, по мосту с выпученными глазами, бежали два немца: один был высокий, худой, другой маленький, с очень красным лицом. Оба были в штатском. Они, перебивая друг друга, набросились на нас: «Куда вы едете? ведь вам было сказано, что нельзя. Что за безобразие, поворачивайте сейчас же». — «Нельзя! — кричал высокий и даже уцепился за узду лошади, — что это за безобразие, сказано нельзя, поворачивайте». — «Да тут повернуть невозможно, — сказал Володя. — вы видите, что мост узкий». Продолжая ворчать и не выпуская уздечку из рук, высокий повел нас на ту сторону, там завернул лошадь и направил нас обратно в Браунау. Задняя телега проделала то же под руководством маленького с красным лицом. Когда мы съехали с моста, он немного успокоился и спросил, куда мы едем. Володя объяснил. «Здесь переправиться нельзя, так как дороги заняты войсками, поезжайте дальше до села Ах, там переправа свободна, переправитесь в Бургхаузен». — «Но мы до вечера не успеем!» — «Это недалеко, шесть километров, вы прекрасно доедете». Уломать его было невозможно. Володя подошел опять к своему приятелю в сером пиджаке. «Что это за люди, что так распоряжаются, ведь вы главный полицейский пропустили. В чем дело?» У того было смущенное лицо. «Это СС в штатском», — сказал он тихо и беспомощно развел руками. «Бешеные собаки», — процедил Володя сквозь зубы, и мы, отъехав от моста, остановились в общей куче повозок.

Уныло опустив шеи, стояли лошади, с унылыми лицами ходили вокруг люди, а середина площади кишела, как муравейник: проезжали, останавливались и объезжали друг друга военные автомобили, грузовики с сидящими на них какими-то женщинами, мотоциклетки трещали, какой-то офицер кричал что-то, громко ругаясь, и показывал рукой в боковую улицу: люди в военных формах торопливо, с озабоченными лицами пробирались среди гудевших автомобилей. Все это шумело, суетилось, и первое впечатление было, что никто не знает точно, что ему надо, и куда он торопится.

Мы сошли с подвод. Танечка, уставшая сидеть, забегала с такой быстротой, что я еле-еле успевала ловить ее чуть не из под ног лошадей. У отца, как обыкновенно в моменты сильных волнений, глаза стали совсем треугольными. «Володя, — кричал он сердито издали, — в чем же дело? Что же это такое?» Я видела, как Володя подняв плечи, развел руками, и они о чем-то заговорили. Мне было жутко подумать, что может быть мы опоздали, что граница Австрии закрыта, война кончится и мы окажемся под советской оккупацией. Мне казалось, что это конец всему: нашему счастью, любви и нашей семье. Но дети и забота о них отвлекли меня. Они просили есть, Танечка хотела пить. Из дорожного мешка я достала пирожки, спеченные еще в Уттендорфе. Спасибо Наташке, работнице на ферме, вывезенной немцами из России, это она под юбкой принесла мне мешочек муки, узнав о нашем отъезде. Мама подошла ко мне и сказала, что все решили пойти выпить кофе, пока покормят лошадей. Зал кафе тоже был переполнен. Военные преобладали. Все лица были нахмурены, торопливо что-то закусывали, говорили в полголоса. Поповский был мрачен и невозмутим. Одна мама не унывала и старалась всех подбодрить. «Все делается, господа, к лучшему, в Ах спокойно переедем, это нам даже не крюк. Я только что спрашивала вот у того толстого немца, и он мне сказал, что Ах до Перах, где Гога, ближе, чем Браунау. Не все ли равно, с какой стороны ехать?» Но меня Гога и его село интересовали мало. Подо мной горела земля. Переехать, переехать границу Баварии и мы спасены.

Горячий кофе, имевший общего с кофе только одно название и цвет, все же нас подбодрил. Поедем скорей, Бог с ним, с этим суетливым городом, наполненным военными, СС и полицией. И мне стало спокойно, только когда мы, проехав под старыми городскими воротами, покинули площадь и с длинной узкой улицы свернули направо. Город кончился. Отдельные домики попадались все реже, пошли огороды, поля. Дорога спускалась вниз, мы переехали через мостик и вскоре въехали в лес.

Вдруг стало совсем спокойно. Лошади бежали бодро. Мы проехали несколько километров, не встретив ни души. Величественный, стройный, тихий-тихий хвойный лес, местами кустарники, начинающие зеленеть. Солнце то освещало желтыми пятнами дорогу, то пряталось за набегавшие тучи. Теперь мы Инн оставили в стороне, граница идет здесь по притоке Инн Залцах. «Вот она» — Володя указал направо. Там лес спускался к долине и моментами сквозь зелень кустов, блестела белыми пятнами вода. «Вот там за рекой уже Бавария? — удивилась я. — «Как близко и речка узкая. И вдруг попадется по дороге маленький мост, никого на нем нет, и мы переправимся». Володя засмеялся. «Чего ты волнуешься? Должны нас пропустить. Ведь было сказано в Браунау, что здесь свободно можно проехать». Нам стало весело. «Останови, давай закурим». Передняя подвода тоже остановилась, и все как горох посыпались с нее. Остался сидеть только отец, и нам видна была его широкая, немного сутулая спина, над ней круглая серая шляпа. Дети прыгали с ноги на ногу, Алинка и Анна что-то перемещали на телеге и спорили. «У меня ноги затекли, я не могу все время так сидеть, тут угол того чемодана врезается в бок», — громко говорила Анна; дети пищали, что голодные. Мама начала доставать сандвичи и им распределять. «Э-э господа, да так мы никогда не доедем, — возмутился Владимир Петрович, — разве это возможно так ехать? То останови, этому не удобно, то дети голодные. Смотрите, который час!» Он до того разворчался, что, передав вожжи Алинке, пришел на нашу подводу, улегся на сено рядом с Мишей и укрылся с головой буркой. А Володя веселел все больше, затянул одну песню, потом другую, я стала подтягивать. Танечка сначала смеялась, потом, прислонившись к моему плечу, закрыла глаза и заснула. Я накрыла ее одеялом и, переменив затекшую руку, устроилась поудобнее. Время подходило к вечеру и стало прохладно. Мы выехали из леса. На крутом берегу с той стороны реки (хотя казалось совсем близко) показались громадные стены старой крепости замка. «Бургхаузен, — сказал Володя». Поповский закопошился на сене и высунул голову из под бурки. «Ну-с? — сказал он полувопросительно, — а у меня заныли ноги от волнения. — Это с той стороны, а с этой сейчас въедем в Ах. Пропустят ли нас?» Под ложечкой сосало и было невыносимо сидеть без движения. Солнце скрылось, и с запада медленно надвигалась черная туча, все больше и больше закрывая небо. В двадцати шагах передняя подвода, мерно покачиваясь, подвигалась вперед. Мать сидела боком, свесив ноги. Отчего-то мне очень хорошо запомнилась ее фигура в черном пальто с черным барашковым воротником и в меховой шапочке. Она спокойно смотрела на Бургхаузен.

Аховое положение

Я вперилась глазами вперед, стараясь предугадать, что нас ожидает. Справа виднелись два небольших домика, и дорога круто поворачивала направо. «Ой, Володя, часовой». Сердце екнуло, захотелось закрыть глаза, заснуть и, как бывает во сне, благополучно очутиться на той стороне, в обветованной, прекрасной стране Баварии. Я смутно помню, что часовой сделал шаг вперед и протянул руку. Передняя подвода остановилась. Маленькая ручная тележка, привязанная сзади с сеном, прокатилась еще и остановилась как-то боком. Наш конь стал, почти упершись мордой в Алинкины ноги. Володя соскочил, Владимир Петрович сполз с сена, и оба они пошли вперед. Часовой подошел совсем близко. Это был мальчик лет шестнадцати с розовым безусым лицом, худенький, небольшой; ружье оттягивало ему плечо. Но вид был строгий и решительный. «Ферботен (запрещено) — сказал он. Ему показали пропуск, объяснили все, что было сказано в Браунау. Он качал головой. «Я ничего этого не знаю, мне приказано никого не пропускать. Приказ есть приказ». — «Ну вот», подумала я и почувствовала, вдруг, страшную усталость. Наши не сдавались и продолжали убеждать солдатика; вдруг, он улыбнулся совсем по-детски, даже смущено: «Я совсем маленький солдат, — сказал он, — я не имею права вас пропустить. Я обязан исполнить приказ, не рассуждая. Пойдите вниз, вот туда, это минут десять ходьбы, к посту. Там все узнаете и, может быть, вас пропустят». Отец и Володя решили пойти, и я с тоской смотрела на удаляющиеся фигуры: отца громадную, чуть чуть сгорбленную на худых, плоских ногах, в темно сером пальто, и Володину много ниже в светлой непромокаемой куртке, бодрую и решительную. Они завернули и скрылись. Часовой вернулся на свое место. Танечка проснулась и потребовала сойти вниз. Я спустила ее и, потягивая затекшие ноги, тоже сошла на дорогу. Владимир Петрович разнуздал лошадей и давал им сено. Черная туча покрыла почти все небо, стало темно и как-то ужасно тихо. Вдруг, потянуло холодом, зашуршало по земле, и сильный порыв ветра, как будто вырвавшись на свободу, рванул из-за реки. Деревья со стоном наклонились; ветки в трепете, как руки, беспомощно искали, за что бы ухватиться, клок сена, не стянутый веревкой, сорвался и покатился по дороге. Дети в страхе кинулись к подводам. Танечка громко закричала; я посадила ее на подводу и закрыла с головой армяком. А буря все расходилась, ветер так гудел, что не слышно было, что мне кричала Алинка. Платок на моей голове надулся как парус и безжалостно рвался прочь. Первые крупные капли упали на дорогу и вслед за ними тотчас застучало по асфальту как горохом. Пошел град. Ветер не унимался, а напротив, злобно рвал все, что было некрепко привязано… Лошади в испуге двинулись было, но грозный окрик Поповского остановил их. Солдатик спрятался под навес дома; мама, Анна и старшие дети побежали туда же. Я, закрывшись одеялом, боялась отойти от Тани. Град перешел в дождь, по одеялу текли ручьи. Я схватила Таню в охапку вместе с армяком и бросилась под навес. Там мы были защищены от дождя и кое-как от ветра. «Вот вам и Ах, — сказал Владимир Петрович, присоединившийся к нам. — Что значит попали в аховое положение». И как ни было мрачно и ужасно, мы все расхохотались.

Отец с Володей по очень крутой дороге спустились к мосту. Там они опять наткнулись на заставу из двух часовых. Это были два старика лет под шестьдесят из только что мобилизованных в так называемый «Фольксштурм» — народную оборону. Еще в Уттендорфе на наших глазах прошел этот призыв. Туда обязаны были являться мужчины до шестидесяти пяти лет и мальчики начиная с пятнадцати. Мы видели раз, как прошли по улице под звуки местных трубачей, жидко, но бравурно игравших военный марш, эти новые солдаты, на которых возлагалась обязанность спасать уже почти совсем развалившуюся ГроссДойчланд. Мальчики шли впереди, среди них было несколько на вид не старше моего десятилетнего Мишки. Старики, как старые полковые лошади, подбодренные знакомыми звуками военной музыки, старались казаться молодцами. Среди них были и седые усачи, сильно сгорбленные, с высоко поднятыми подбородками, и, с выступавшим вперед животом, толстяки с красными от пива лицами. Вид был жалкий и комичный. Когда приходилось отдельно встречать одного из этих призывных, то они, не смея ругать открыто, намеками выражали свое неудовольствие. «К чему все это, когда скоро конец, — и с опаской оглядывая, тихо бормотали, — это безумие, сумасшествие». Однако, в силу своего немецкого характера, к службе относились добросовестно.

Часовые на мосту на вопрос Володи отвечали, что пешеходы могут пройти свободно, но подводы пропускать запрещено. «Пройдите на ту сторону моста, там караул в этом доме на правой стороне, там вы сможете поговорить с лейтенантом». Пройдя через мост, папа с Володей вошли в открытую дверь и по коридору прошли вглубь. Налево был виден дортуар, заставленный двухэтажными кроватями, на которых располагались спать солдаты. Один из них вышел и спросил Володю, что им нужно. «Нам нужно видеть господина лейтенанта». — «Вот пройдите сюда в канцелярию». Там за столом сидел, углубившись в бумаги, ефрейтор. Он оказался любезным и словоохотливым и принялся усердно по телефону разыскивать лейтенанта, но его нигде не было. «Подождите, он сейчас придет», — и солдат указал им на стулья. Наши прождали больше получаса, но лейтенант все не появлялся. Тогда они решили вернуться на австрийскую сторону и попытаться добиться начальства с той стороны. Буря была уже в полном разгаре. Пока они снова разговаривали с часовыми, к караулке подъехал человек в кожаной куртке и тирольской шапке с кисточкой. Он оставил мотоциклет и подошел к ним. «Я секретарь городского управления, — сказал он. Это был молодой человек, с открытым, симпатичным лицом. «В чем дело?» Володя с волнением объяснил. «Я понимаю, — сказал секретарь, — действительно повозки не пропускают, но это касается всех, кроме русских эмигрантов, я сам слышал, что вышло распоряжение пропускать русских в Баварию, так что вы можете ехать». — «Постойте, — сказал он и взялся за телефон. Связавшись с полковником, комендантом места, он долго говорил, объясняя ему все. Тот, со своей стороны подтвердил, что ехать можно. «Теперь надо снестись с караулом на Баварской стороне и получить пропуск от них». Но тут дело не вышло. Ефрейтор не стал брать ответственность на себя, а лейтенант пропал, как в воду канул. Он, очевидно остался в городе. «Что же нам делать? — обратился Володя к милому секретарю, — у нас там наверху открытые подводы, женщины и маленькие дети, мы не можем всю ночь стоять под дождем». Человек в кожаной куртке моментально нашел выход. Вырвав лист из записной книжки, карандашом написал записку и передал ее Володе, объяснил, где находится гастхоф, в который мы должны отправиться. «По этой записке вы получите ночлег для вас и для лошадей, а завтра рано утром приходите опять на мост и я уверен, что вас пропустят».

За всеми этими переговорами прошло более часа. Мы в это время как птицы, прижавшись друг к другу, стояли под навесом. Несколько раз из двери выглядывало неприветливое лицо хозяйки, но на нашу просьбу впустить погреться, она мрачно и коротко отвечала, что нет места. Танечка плакала и выбивалась из под армяка, просилась домой. Я начинала впадать в полное уныние. Вот она авантюра началась. Ну что же, «будь что будет», только бы дети не простудились. Вдруг послышался голос отца. Он звал Владимира Петровича. Вслед за этим подошел Володя и, взяв у меня Таню, пошел к телеге. «Ну, что, пропустили?» — «Мы сейчас будем ночевать в гастхофе, а завтра будет видно». И он вкратце объяснил все. «Пока ты садись, я пойду вперед, а ты поезжай за ними». Миша взял Таню на колени, я взяла вожжи и кнут. Было так темно, что я с трудом различала контур первой подводы. Дождь лил, по лицу моему текли ручейки и холодные струйки затекали за ворот, вожжи были мокрые, руки коченели. Мы проехали до поворота, не направо вниз, а налево, по проселочной дороге.

«Гришка» с трудом волок за собой тележку, увязая в грязи. Я стала терять из вида переднюю подводу и скоро ничего не могла различить в темноте. Лошадь шла сама по следу передних. Слышны были только отрывочные голоса. «Да куда же тут ехать? Дороги не видно!» — «Володя говорил направо». — «Да куда же он сам девался?». Конь мой стал, очевидно и передняя телега стояла. Я застыла физически и морально. Кругом темнота, сырость, дороги нет.

И вдруг из темноты вынырнуло светлое пятно и, так неожиданно для этой обстановки, бодрый Володин голос крикнул: «Что же вы стали? Сюда!» — Мне стало спокойно и радостно. Слава Богу, что он есть, сейчас нас выведет и все устроит. Он ловко вскочил на передок нашей тележки, взял вожжи из моих рук и еще раз крикнув: «Я сейчас вас объеду, а вы поезжайте за мной», цокнул, хлестнул «Гришку», и мы выехали на дорогу.

Через несколько минут показались из темноты каменные строения, мы въехали через большие ворота во двор. Кто-то с фонарем в руках стоял посреди двора. Затем фонарь в темноте закачался, и мы поехали за ним. Это была хозяйка. Остальная компания появилась тотчас вслед за нами. Мокрые, усталые, мы грустной толпой вошли в хозяйскую кухню, и все зажмурились от света.

Хозяйка была приветливая, добрая женщина с большими черными глазами. Какие-то двое мужчин с длинными трубками в руках пили в углу за столиком пиво. Громадная плита занимала почти всю середину кухни. Хозяйка поставила греться большую кастрюлю молока и положила на стол половину каравая хлеба. «Поешьте, — сказала она, — а спать устраивайтесь как можете вот здесь, — она указала на скамейки и пол, — кроватей у меня нет». Закусив и с удовольствием выпив горячего молока, мы стали приготовляться на ночлег. Скамейки были до безобразия узки. На них положили детей, подстелив одеяла. Взрослые, выбрав себе места, устраивались просто на полу. Притащили тюки, мешки, рюкзаки. Кое-кто сразу улегся, другие шагали через спящих, стараясь устроиться поудобнее. Владимир Петрович возился дольше всех. Он священнодействовал. Мы все уже лежали, когда он, кряхтя, укладывался на свое высокое ложе, составленное из знаменитого мешка с шерстью, мешка с овсом и дорожной сумки.

Спали, не раздеваясь. Среди ночи Танечка упала со скамейки и подняла крик. Наутро с непривычки болели бока, но все же я хорошо отдохнула. Погода была хорошая, веселый солнечный свет придал бодрости.

Володя отправился опять на мост, Алина с Поповским пошли обходить соседние фермы в поисках съестного, я же по пятам ходила за маленькой Таней, которая бегала по двору, забиралась в сарай с сеном, где стояли наши подводы и все норовила проскочить в конюшню. Старшие дети, то с веселыми криками, то ссорясь и визжа, играли на дворе. В это время в ворота въехал грузовик и остановился посреди двора. Со всех сторон с него полезли всевозможного вида люди. Мужчины, женщины, дети, подростки, какой-то старик, зацепившись за подножку, беспомощно прыгал на одной ноге, и молоденькая женщина, положив на кипу сена грудного ребенка, со смехом говорила что-то, помогая ему отцепиться.

Вся эта толпа, громкая, шумная, переговариваясь на непонятном мне языке, рассыпалась по двору и по сеновалу. Кухня, где мама варила для нас суп, наполнилась незнакомым говором, детским плачем и суетой. Еще и еще въезжали грузовики и выгружали все таких же людей. Люди, забравшись на сеновал, группами, устраивали себе участки для ночлега, стаскивали туда вещи, расстилали одеяла. Женщин было больше, и очень много с детьми. Выяснилось, что это беженцы — венгры, вывезенные немцами из-за наступления советских войск. Некоторые говорили по-немецки, но плохо. Когда я вошла в кухню, чтобы сварить кашу для Тани, я застала там мою сестру Анну, которая жестами и кое-какими немецкими и французскими словами, пыталась разговориться с молоденькой женщиной. Она была из Будапешта. Город горел, бои шли под самым городом, она в панике, с маленьким ребенком (муж ее был мобилизован) и одним ручным мешком бросилась из города. Друзья провезли ее часть дороги на автомобиле. Потом немцы собрали их всех в лагерь и вот уже месяц, что их так возят с места на место. «Мы спим то в лагерях, в бараках, потом нас везут дальше два-три дня, проводим дни в таких гастхофах, как этот, спим просто на сене. Ребенок мой заболел, — рассказывала женщина, — я по-немецки говорю плохо и не знаю, куда нас везут и что с нами будет». Она выросла в богатой семье, это было заметно по всему и теперь в этих условиях оказалась с пустыми руками. Она была беспомощна и ужасно жалка. Анна сварила для ее ребенка кашу и как могла помогала и опекала ее. Наше положение было лучше. Мы пока были самостоятельны и по своей инициативе могли ехать в ту или другую сторону. Конечно, очень повезло нам, что в общей растерянности и в момент развала было уже не до нас, и таким образом нам удалось так свободно проехать по дорогам Германии. Самым страшным были такие пункты как мосты. Очень легко мог не желавший нас пропускать какой-нибудь желчный лейтенант вдруг сказать: «А вы, собственно, отчего так свободно катаетесь по дорогам?» и, отобрав от нас лошадей, отправить в какой-нибудь лагерь. Но, слава Богу, этого не произошло. В те времена господствовал «случай». И по счастливой случайности на нашем пути встречались люди, полные человечности и доброй воли.

Среди этих венгров была девочка тринадцати лет, мать потерялась по дороге, а отец в пути умер, и вот она одна в этой шумной, чужой ей толпе соотечественников. Мальчик, чуть постарше моего Миши, со слезами на глазах просил хозяйку (он говорил по-немецки) взять его работником на ферму. Хотя он ни когда на ферме не работал (с виду это был ребенок интеллигентных родителей, судя по одежде и аккуратным рукам), — но он очень сильный, и мальчик показывал свои мускулы. Он был голоден. То, что им выдавали, было минимально. Остальные почти все имели что-нибудь с собой, или у них были деньги. Он же потерял родителей, и у него не было ничего, кроме одежды. Сердце сжималось, глядя на них, слушая и наблюдая. Я с нежностью смотрела на своих детей и непрестанно молилась, чтобы их не постигла та же участь.

К часу вернулся Володя. Он был расстроен и взволнован. С пропуском ничего не вышло. «Чёрт их разберет, — говорил он, — я ничего не понимаю, что у них творится, да и они сами должно быть ничего не понимают. Я без конца провозился, телефонируя все в разные концы, милый секретарь очень принял к сердцу наше положение и всячески старался помочь. На австрийской стороне нас пропускают, а на баварской лейтенант уперся, как осел. Когда ему сказали, что полковник с той стороны нас пропускает, то он ответил, что даже если сам фельдмаршал ему прикажет, то все равно он не пропустит. С этой стороны нам советуют ехать до Зальцбурга, там другая область и, может быть, другие порядки. Кроме того, в Залцбурге сосредоточились все власти и может быть удастся выхлопотать проезд». — «Сколько же километров до Зальцбурга?» — угрюмо спросил Владимир Петрович, совсем не рассчитывающий везти нас так далеко на своих лошадях. — «Пятьдесят шесть, но дорога, говорят хорошая, только под конец будут небольшие подъемы и спуски». Секретарь обещал привезти нам к вечеру пропуск до Зальцбурга, который он смастерит сам, и еще маленькая удача: он обещал дать мешок овса для лошадей, только так, чтобы никто не знал. «Я пойду после завтрака с маленькой тележкой к нему на дом». — «Вот это здорово, — Владимир Петрович хлопнул Володю по плечу, — молодец! С мешком овса я, пожалуй, в Зальцбург поеду».

Мы приняли нашу судьбу спокойно. Делать было нечего. Путь к Зальцбургу отдалял нас от наступающего фронта, а там, что Бог даст.

В три часа Володя отправился за овсом. Двенадцатый номер Маритгассе был маленький чистенький домик с высокой крышей. Над входными дверями были прибиты оленьи рога. Аккуратный садик с расчищенными дорожками, и такой же маленький огородик за домом говорили о тихой буржуазной жизни. Навстречу Володе вышла молодая женщина в пестрой тирольке, с кружевным передником и белыми накрахмаленными рукавами. Домик, сад и эта светленькая женщина, казалось, сошли со страниц детской сказки. «В таком доме, должно быть, жила Красная Шапочка, — рассказывал мне Володя. «Глядя на все это, казалось странным, что кругом война, развал и полный хаос, так здесь все было на своем месте, светло и ясно».

Женщина любезно пригласила Володю войти. Чисто вымытый пол, блестящая медная посуда на полке, плита, на которой, казалось, никто никогда не готовил. Между окном и дверью — скамья, и перед ней квадратный стол. Женщина усадила Володю и стала угощать его «мостом» — напитком из яблок, вроде кваса или сидра. Сочувствовала нашему положению, ахала, когда узнала, что с нами четверо детей. Вскоре пришел секретарь и, еще раз попросив, чтобы никто-никто не узнал об этом, повел Володю в сарай за домом, где уже стоял приготовленный мешок с овсом. От денег наотрез отказался и сказал, что не успел сделать пропуск к вечеру, но непременно привезет его завтра утром.

Ночевали на этот раз не в хозяйской кухне, а вместе с венграми на полу ресторанного зала. Поповский и Володя пошли спать на сеновал. Было очень холодно, но они зарылись в сено и прекрасно выспались. На следующее утро пропуск до Зальцбурга был получен, и мы уже собирались выезжать, как вдруг опять полил сильный дождь. Хозяйка, у которой, очевидно, голова шла кругом от количества венгров, стала нелюбезной, отказалась дать лошадям сено и мы с трудом упросили ее остаться еще на одну ночь.

Уже смеркалось, когда я вышла покурить на двор. Присев на тачку, достала портсигар и стала скручивать папиросу из подаренного Владимиром Петровичем табака. Ко мне подошел один из венгров, старик в очень хорошо сшитом, но сильно поношенном пальто. «Что, и вы курите? — спросил он по- немецки, и так ласково смотрел на табак, что я протянула ему табакерку. «Ах, спасибо!» — Он быстро и радостно схватился за нее; я предложила ему половину табака. «Нет, нет, спасибо, не надо, — улыбался старик, но охотно взял, и, ободренный, рассказал мне свою историю.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.