Электронная книга - Бесплатно

Valiant Friend. The Life of Lucretia Mott, by Margaret Hope Bacon.

Переведено при поддержке благотворительного фонда The Joseph Rowntree Charitable Trust.

На обложке портрет Лукреции Мотт 1841 г. Художник Джозеф Кайл.

В память о Луизе Пейдж

О книге

«Достойный Друг» — биография Лукреции Мотт, известной участницы реформаторского движения в Америке XIX века, написанная автором многочисленных книг, статей и рассказов об истории квакерства — Маргарет Хоуп Бейкон. Повествование выходит далеко за рамки одной конкретной жизни и представляет широкий срез американской действительности конца XVIII — XIX веков. На страницах книги мы встречаем имена и события, связанные с возникновением и развитием движения аболиционистов и борцов за права женщин. И если русскоязычному читателю более-менее знакома история борьбы против рабства, то борьба за равноправие мужчин и женщин освещена гораздо слабее, а тем более роль квакеров в этих движениях.

Произведение Маргарет Хоуп Бейкон восполняет этот пробел. Несомненным достоинством книги является внимание к милым, иногда забавным черточкам характеров, к деталям. Быт, семья, любовь и дружба не теряют своего значения на фоне событий, сыгравших значительную роль в развитии современной цивилизации.

Наталия Наказнюк, переводчик

ГЛАВА 1. «Истинность и справедливость нашего Дела»

На протяжении всего лета 1853 года толпы посетителей первой международной выставки заполонили Нью-Йорк. Хрустальный Дворец — строение из стекла и стали, созданный по образцу лондонского оригинала, занимал целый квартал между 41-й и 42-й улицами к востоку от Шестой авеню, в Брайант-парке. Внутри располагались промышленные выставки со всего мира, включая такие курьезные экспонаты, как новая ножная швейная машинка. Рядом с Дворцом возвышалась цилиндрическая стеклянная башня, служившая обсерваторией, куда посетителей возносил к небу лифт, приводимый в действие паром. С башни можно было увидеть весь огромный город, простирающийся к северу до 50-й улицы, а к югу — до Касл-Гарден в Бэттери. Приезжие выстраивались в терпеливые очереди, чтобы попасть в это неземное блаженство. Коренные жители Нью-Йорка, уже отсмотрев шоу, устав от многолюдных улиц и от того, что невозможно было найти спокойное местечко, чтобы поесть, начали тосковать — поскорее бы эта выставка закончилась…

И вот, на первой неделе сентября, как раз когда на город обрушилась сильная жара и запасы терпения истощились, город подвергся свежему нашествию визитеров, беспокойства от которых оказалось больше, чем от остальных. Группа за группой в город для проведения своих съездов прибывали радикальные реформаторы. Так, к примеру, проходили два конкурирующих собрания сторонников трезвенности, но на одно из них делегаты-женщины допускались, а на другое — нет. Был запланирован съезд аболиционистов, который наверняка мог послужить источником неприятностей в городе под управлением Таммани Холла и демократов, выступающих за сохранение рабства. И в довершение всего, намечалась встреча радикалов, посвященная правам женщин. «Грандиозное сборище Блумерсов», — как саркастически заявил Джеймс Гордон Беннет в «Нью-Йорк Геральд». Были и другие подобные статьи: «Речи Блумерсов мужского и женского рода», «Эмансипированные женщины воспряли духом», и т. п.

Вечером 6 сентября банда от Таммани Холла разогнала заседание по правам женщин, которое проводилось в бродвейском Доме молитвенных собраний недалеко от Ворт-стрит. Утром следующего дня женщины, по двое, по трое, начали собираться. Кое-кто облачился в новомодный наряд с блумерсами, представлявший собой своего рода тунику поверх турецких шаровар, но большинство предпочли спокойные закрытые платья с широкими юбками, согласно моде того времени. У многих на лице было написано беспокойство. По пути к Бродвею они заметили группки хулиганов Таммани Холла. Их легко было узнать по белым панамам, тяжелым золотым цепям, панталонам в обтяжку и начищенным сапогам. В большинстве своем они состояли членами спортивного клуба под управлением капитана Исайи Райндерса, бывшего речного бродяги, а ныне, за услуги, оказанные Таммани Холлу, назначенного на должность весовщика Нью-Йоркской таможни. Не нападут ли бандиты Райндерса сегодня снова? Женщины тревожно озирались в сумеречном пространстве огромного Дома молитвенных собраний. Ровно в 10 часов утра невысокая женщина в квакерском сером одеянии вышла на подиум и объявила второй день работы Нью-Йоркского съезда по правам женщин открытым. Ее голос звучал мелодично и уверенно, осанка была прямой, а спокойное лицо было похоже на камею. Она была не просто президентом съезда, все ее уважали, как мудрую старейшину, политического лидера вновь образованного движения за права женщин. Когда Лукреция Мотт начала говорить, по залу пронесся тихий вздох, исполненный облегчения и удовлетворения.

«Беспорядки и суматоха, сопровождавшие завершение нашего вчерашнего заседания, хотя и заслуживают величайшего сожаления, поскольку демонстрируют неразумное и ничем не обоснованное стремление некоторых лиц не слышать голос истины или же, точнее, заглушить этот голос вульгарными воплями, тем не менее если взглянуть на произошедшее с правильной точки зрения, то окажется, что некоторые аспекты произошедшего заслуживают похвалы», — так начала она свою речь. За всю свою жизнь она не попадала в ситуации, подобные той, что случилась вчера, и тем не менее она заметила, что ни одна из женщин не закричала и не выказала признаков испуга, заметила она. А их отвага — разве не превратилась она в довод в пользу тех самых требований, поборниками которых они выступали? «Я полагаю, что спокойствие, которое женщины сохраняли во время вчерашних волнений, являло собой воистину прекрасное зрелище, а их самообладание, я считаю, заслуживает восхищения… Предположим, здесь собралась бы группа женщин, привыкших полагаться на кого-то другого. Несомненно, они тут же разразились бы криками, призывая своих „защитников“. Но мы, безусловно, можем поздравить себя с тем, что продемонстрировали уверенность в собственных силах, берущую начало в осознании истинности и справедливости нашего Дела».

Многие из присутствовавших считали прекрасным зрелищем самообладание самой Лукреции Мотт, поскольку, если бы нападавшей на них шайке поручили избрать одну-единственную мишень для своей ярости, они конечно сосредоточились бы на маленькой фигурке в сером. Лукрецию Мотт называли «Богиней чернокожих» за ее роль первопроходца в аболиционистском движении. Зачастую на нее нападали за веротерпимость, за еретические взгляды, поскольку она была противницей субботничества, а иногда даже называли социалисткой. Она являлась самым настоящим символом реформаторов, «сующих нос не в свои дела», «неистовых, мужеподобных женщин», против которых «Геральд» метал громы и молнии, и кому банда Райндерса собиралась заткнуть рот. Она не хотела председательствовать на этом съезде. Среди собравшихся были женщины помоложе, им следовало бы быть на ее месте. Но доводы участниц были ей прекрасно знакомы. Ни у кого не было умения владеть собой и авторитета, достаточных для поддержания порядка и для того, чтобы повести за собой перепуганных женщин через такие серьезные испытания. Более того, она ощущала непреодолимую внутреннюю тягу к тому, чтобы исполнить свой очевидный долг. Она прошла весь утомительный путь, «идя в Свете», веруя в то, что послушание придаст ей силы вынести любое испытание.

Лукреция Мотт представила ораторов: Чарльз Берлей, журналист и аболиционист, прославившийся своими длинными рыжими кудрями и эпатажными речами; темноволосая Эрнестина Роуз, урожденная польская еврейка, знаменитая своими взглядами агностика, реформатор и феминистка; круглолицая Люси Стоун и Сьюзен Энтони с резкими чертами лица, работающие вместе с Лукрецией в движении за права женщин; тонкий, лысеющий, кроткий с виду Уильям Ллойд Гаррисон, издатель «Либерейтора» — его чучело болталось на виселицах повсюду на Юге. Время шло, постепенно зал заполняли буяны и скандалисты, их свист и насмешки прерывали речи ораторов. Лукреция поддерживала порядок, сохраняя внешнее самообладание, хотя внутри у нее все сжималось и кипело.

Ее нисколько не удивляло то, что ораторов то и дело прерывали выкриками. Накануне она предупредила сестер-делегаток, что теперь, когда стало очевидным — женщины требуют безусловного полного равенства, им нечего ожидать, кроме роста враждебности. Сопротивление любой значительной перемене ожидаемо, поскольку такая перемена сотрясает самые основы существующих привилегий, напомнила она.

У нее ушло двадцать лет горького опыта на то, чтобы усвоить этот урок. И хотя добрые жители Нью-Йорка осуждали бесчинства банды Райндерса, они мало что делали для того, чтобы пресечь насилие. Конечно же, шайку Райндерса необходимо осудить, но чего же еще следовало ожидать, спрашивали друг друга благовоспитанные нью-йоркцы. Если бы радикалы добились своего, Нью-Йорк мог потерять гораздо больше, нежели только спокойствие. Город зависел от Юга в торговле, а ирландских рабочих-иммигрантов, служивших движителем бурно процветающей индустрии алкоголя, научили опасаться конкуренции со стороны освобожденных чернокожих.

Аболиционистам мало было угрожать экономическим основам общества, они открыто объявили о своей оппозиции церкви и государству, поддерживавшим рабство. И сейчас, со своими разговорами о правах женщин, они нападали на последнюю цитадель мужчины — на незыблемость и нерушимость его дома.

Нью-Йорк в целом выражал отношение всего урбанистического Севера. Большая часть тех, кто придерживался умеренных взглядов, вздохнули с облегчением, когда Компромисс 1850 года, разработанный Кэлхуном и Уэбстером, навсегда уладил мучительную проблему рабства на новых территориях и спас Соединенные Штаты от катастрофы гражданской войны. Но теперь радикальные аболиционисты со дня на день угрожали нарушить деликатное равновесие своими требованиями расторжения договора, и отказом выполнять его. И нападение Райндерса было попросту выражением того гнева, который пылал в сердцах многих добропорядочных граждан.

К вечеру галереи были заполнены до отказа. Уже утомленная Лукреция представила Соджорнер Трут, высокую чернокожую женщину, бывшую рабыню, которая зажгла аудиторию прошлогоднего съезда по правам женщин в Эйкроне, Огайо, своей речью, начинавшейся следующими словами: «Вот тот мужчина говорит, что женщинам надо помогать садиться в карету и переносить их через канавы, а еще им нужно везде уступать лучшие места. Мне никто и никогда не помогал садиться в карету и перебираться через грязные лужи, да и места никто мне не уступал. Но разве я не женщина?» На все возрастающий беспорядок в нью-йоркском зале она отреагировала, просто зеркально отобразив чувства аудитории: «Да уж, знаю я, что вам не по нраву видеть цветную женщину, которая стоит перед вами и чего-то вам тут рассказывает, да еще и про права женщин, вас это конечно раздражает и освистать меня хочется. Нас всех низвергли так низко, что никто и подумать не мог, что мы поднимемся снова, но слишком долго мы были внизу, и мы восстанем снова, и вот мы здесь».

Но ни красноречие Соджорнер, ни внушающее уважение присутствие Лукреции уже не могли обуздать настроение толпы, усиленной вновь прибывшим подкреплением из местных баров. «Заткнись!», «Лучше хряпни стаканчик!», «Вали домой!», — издевательски кричали они ораторам.

Кое-кто из женщин запаниковал — одна схватила Лукрецию за руку, когда та, призывая к порядку, начала стучать председательским молоточком. Может, ей следовало вызвать полицию? Но это пошло бы вразрез с ее принципом непротивления. Тогда, может быть, передать слово Эрнестине Роуз, официальному представителю съезда, без малейших колебаний готовой прибегнуть к применению силы? Лукреция быстро согласилась на компромисс и уступила место председателя. Эрнестина собралась объявить заседание оконченным, но стук молоточка потонул в общем шуме. В зале вспыхнули беспорядки.

Хулиганы набросились на мужчин — Гаррисона, Берлея и чернокожего священника Генри Хайланда Гарнета. Женщин грубо отталкивали и отшвыривали в сторону. Снаружи целая группа хулиганов поджидала появления выступавших с явным намерением побить их. Даже те женщины, чьей храбростью Лукреция восхищалась утром, побаивались выйти из здания. Увидев их замешательство, Лукреция попросила своего сопровождающего вывести нескольких женщин в безопасное место.

— Но кто же позаботится о Вас? — спросил он.

— Мне поможет вот этот мужчина, — сказала Лукреция, беря под руку ближайшего дебошира.

Кое-кто утверждает, что это был сам капитан Райндерс. Он обычно держался в стороне от таких столкновений, но на сей раз явился, поскольку нескольким парням из его группы грозил арест, и он хотел лично разобраться в этом деле. Друзей Лукреции охватила тревога. Приятели Райндерса наблюдали за происходящим, выжидая, как он себя поведет. Сам он явно был захвачен врасплох, но после короткой паузы и взгляда на точеное миниатюрное лицо вежливость взяла верх. С очень серьезным лицом он провел маленькую женщину через зал, превращенный в поле битвы его же собственными усилиями. Было слишком шумно, и они не могли обменяться ни словом, пока не вышли наружу. Тогда Лукреция торопливо поблагодарила его и присоединилась к своим друзьям.

Это могло бы послужить окончанием удивительной встречи, если бы Лукреция не увидела его на следующий день в нью-йоркском ресторане. Извинившись перед друзьями, она подошла и села за его стол. При дневном свете он не мог не видеть, что вчерашняя красавица оказалась хорошо сохранившейся шестидесятилетней женщиной. Они поговорили несколько минут, она вновь поблагодарила его за любезность и распрощалась.

Как только Мотт отошла, Райндерс поинтересовался, как ее зовут. Ему сказали, что это и есть Лукреция Мотт.

«Лукреция Мотт? — удивился он. — Эта добрейшая бабушка — скандально известная Лукреция Мотт? Что ж, она показалась мне доброй и разумной женщиной».

Здравомыслящая бабушка, радикальный реформатор, кроткая сторонница непротивления, воинствующая поборница прав женщин, Лукреция Мотт была ведущей фигурой Америки девятнадцатого века. Ее долгая жизнь, охватывавшая практически целое столетие, одновременно и отражала, и сама влияла на развитие американской мысли по мере того, как страна продвигалась от нации мелких торговцев и фермеров к вступлению в Индустриальную эпоху. Ее неистовое отождествление себя с обездоленными, а вместе с тем типичный талант янки найти практическое решение сложных проблем, сделали Лукрецию созидающей силой в области социальных реформ. Многие из ее идей опережали свое время по меньшей мере на целое столетие.

Викторианцы превратили Лукрецию Мотт в живую легенду, особо выделяя ее кротость и спокойствие и уводя в тень ее напористость и решительность. Последовавшие позднее биографы придерживались того же образа. Безусловно, она была добросердечной и любящей женщиной и прекрасно умела держать себя в руках. Однако ей были свойственны и многие человеческие слабости. Она была вспыльчивой, острой на язык, часто упрямой. Самолюбивая и даже тщеславная больше обычного, она наслаждалась высоким мнением других о себе. Временами она принимала себя слишком всерьез, но своеобразное чувство юмора спасало ее от напыщенности. Она любила жизнь здоровой любовью, которая иногда казалась чересчур приземленной ее более изысканным дочерям.

В те дни, когда женщинам не полагалось выказывать свое раздражение, Лукреция годами изо всех сил старалась его скрывать, и в результате страдала от расстройства пищеварения. В зрелом возрасте, однако, она научилась преобразовывать свое негодование в гнев праведный и использовать эту энергию в своих крестовых походах. Спасти желудок было уже поздно, но, по мере того, как она научалась признавать и выражать свое негодование, Лукреция становилась более открытой для любви и духовных порывов. Освобождаясь от внутренних ограничений, она тем самым обретала новые источники энергии, дававшие силы должным образом отвечать на всё возраставшие запросы, поступающие со всех сторон. Шли годы, проходили десятилетия, но она по-прежнему была готова к новому росту, и, наконец, состарившись, стала человеком, полностью раскрывшим свои возможности.

ГЛАВА 2. Родом с Нантакета

Лукреция Мотт частенько заявляла, что она родом с острова Нантакет, и это не было простой констатацией факта, это было утверждением ее самобытности. История, география и обычаи родного острова сформировали ее личность и подарили ей то самоощущение, которое она пронесла через всю жизнь. Хотя ей и пришлось уехать с острова в возрасте одиннадцати лет, в сердце своем она оставалась тамошней жительницей. Лукреция постоянно приезжала на остров, привозила с собой детей, потом внуков и правнуков — пока ей не исполнилось восемьдесят три года. И до последнего вздоха она любила цитировать высказывания нантакетцев и упоминать их обычаи.

Нантакет, расположенный в тридцати милях от побережья Кейп-Кода, представляет собой серповидную песчаную косу длиной в одиннадцать миль, окруженную предательскими мелями. Деревья были срублены на дрова давным-давно, и большая часть острова лишена растительности, за исключением болот, заросших вереском, раскидистым кустарником морской сливы и дикой клюквы. Когда туман рассеивается, резкий ослепительный свет, оставляющий четко очерченные тени, заливает остров. Кажется, что домики, крытые дранкой, прижимаются к земле, и стены их отсвечивают серебром от постоянного воздействия ветра и соли. Летом розы оплетают дома и заборы, а болота становятся похожими на лоскутные одеяла, собранные из зеленых и лавандово-лиловых лоскутков. Зимой на острове царят черные, серые и белые оттенки, некоторым такой пейзаж кажется пустынным и безотрадным, но тем, кто научился любить его, он кажется прекрасным. И неизменен шум прибоя и крики чаек.

Основанный в 1659 году десятью «владельцами», Нантакет рос и развивался довольно медленно до начала расцвета китобойного промысла. С 1700 по 1850 год остров был центром китобойной промышленности Соединенных Штатов, мужчины острова Нантакет уходили в море и добирались до Китая в поисках китового жира и ворвани. А их женщины в это время работали на фермах и в лавках и руководили жизнью острова. Результатом такого положения дел стало появление стойких и отважных мужчин и женщин, полагающихся на собственные силы, славящихся острым умом, расчетливостью в торговле и яростной независимостью.

Лукреция Мотт была истинной дочерью своего острова, потомком сразу двух семейств первых поселенцев, Тристрама Коффина и Питера Фольгера. Поскольку Бенджамин Франклин был внуком Питера Фольгера, он и Лукреция были дальними родственниками. Оба были борцами и новаторами, но, поскольку Лукреция была женщиной, перспективы, открывавшиеся перед ней, были весьма ограничены, и ее талантам пришлось искать иных применений. Если бы она росла в любом другом месте, а не на Нантакете, она могла бы так и остаться незамеченной. Но жизнь на острове, наделявшая женщин большой долей ответственности, плюс религия, доминантной чертой которой является вера в равенство мужчин и женщин, создали атмосферу, в которой женщина могла обрести свою стезю. Великой Женщиной называли Мэри Старбак, предка Лукреции по боковой линии, за ее роль в управлении островом в ранние годы существования колонии. Мария Митчелл, кузина, была первой женщиной-астрономом в стране.

Отцом Лукреции был Томас Коффин-младший, морской капитан, проводивший большую часть времени в море, охотясь за кашалотами. Ее мать, Анна Фольгер Коффин, была женщиной дружелюбной, сильной, с хорошим чувством юмора. Она держала лавку и тем самым обеспечивала себя и детей, пока муж был в море. Они поженились в январе 1790 года и обосновались в небольшом домике на Фэир-стрит, проходившей по-над величественной гаванью. Здесь 13 октября 1790 года родилась их первая дочь Сара, а 3 января 1793 года — вторая дочь, Лукреция.

Девочки родились в захватывающее время. В 1788 году была ратифицирована Конституция Соединенных Штатов, содержавшая в себе компромисс по рабству. В 1789 году разразилась Французская революция, принесшая с собой взрыв новых представлений о равенстве всех людей. Достопочтенный Бенджамин Франклин в 1790 году возглавил в Конгрессе США масштабное движение против работорговли. Мэри Уолстонкрафт, англичанка, жившая во Франции, в 1792 году опубликовала новый труд, озаглавленный «Борьба за равноправие женщин». Эпоха Просвещения подходила к концу. Начиналась эпоха романтизма.

Сам Нантакет только-только начал оживать после долгого периода суровых лишений во время Войны за независимость. Благодаря своему квакерству Нантакет занимал позицию нейтралитета, вследствие чего его корабли захватывали и британцы, и американские патриоты. В итоге от флота в 150 судов осталось только 12. Поставки с «материка», в которых отчаянно нуждались жители острова, были отрезаны, и большие банды лоялистов, спасавшиеся бегством, высаживались на остров и грабили то немногое, что было у островитян.

Кое у кого еще оставались небольшие лодки, и моряки ухитрялись по ночам доставлять на остров самое необходимое, иначе островитянам пришлось бы голодать и дрожать от холода.

В конце войны нантакетцам пришлось приступить к медленному и тяжкому труду по восстановлению китобойной промышленности.

Когда Лукреция была еще совсем ребенком, морские вояжи ее отца были успешными. В 1797 году, когда ей было уже почти пять лет, он купил землю на углу улиц Фэир и Скул, пониже его первого маленького домика, и там построил большой, красивый жилой дом, который стоит и сейчас. Дом был по-настоящему солидный и основательный, с каминами, обрамленными в каждой комнате сосновыми панелями, широкой лестницей с изогнутыми перилами и огромной кухней, в которой могла собираться вся семья. На Скул-стрит выходило узкое помещение, где располагалась лавка, которой Анна Коффин управляла, пока Томас был в море. Возвращаясь домой из школы, Лукреция всегда знала по открытым ставням в лавке, дома ли мать. И там ее всегда ждали теплый прием, чашка чаю, а возможно и ломоть маисового хлеба.

В этом большом доме на Фэир-стрит проходило детство Лукреции. Там она выметала золу из камина, мыла посуду, качала колыбель, ведь в семье Коффинов на острове Нантакет родились еще четыре ее сестры и брат. Всех своих дочерей Анна учила шить и вязать, а особенное внимание уделялось умению готовить нантакетские блюда, рецепты которых передавались из поколения в поколение — к примеру, треску с луком по-фольгеровски, особый рецепт приготовления телятины или свинины с мясным соусом, пудинг с ежевикой. И хотя Лукреция всегда оставалась маленькой и хрупкой, она отличалась здоровым аппетитом. На всю жизнь у нее осталась особая любовь к еде, приготовленной по-нантакетски.

Сразу у подножия холма раскинулась просторная гавань и большой Прямой Причал, где вставали на якорь самые большие суда. Команды, являвшие собой весьма пестрый состав моряков — были там и янки, и индейцы, и чернокожие с Кабо-Верде, и португальцы — грузили тюки и кипы. Тут же громоздились ящики с чаем и шелком из далекого Китая. Близ причала другие матросы готовили котлы для вытапливания китового жира, из него производили ворвань. Там же располагались и мастерские, обслуживающие китобойный промысел — такелажная, где вили канаты; бондарные, где делали бочарную клепку; кузница, где ковали гарпуны и свайки. Пока корабль готовился к отплытию, моряки, громко переругиваясь, сновали из одной мастерской в другую. У причальной стенки, ожидая погрузки, хрюкали свиньи и кудахтали куры, Наконец, отдавались швартовы, часть парусов убиралась, и судно готовилось медленно и осторожно прокрасться через узкий выход из бухты.

На окраине города, вдоль тенистых мощеных улиц построили свои особняки из беленого кирпича с обязательным изящным веерообразным окном над дверью самые богатые морские купцы. Некоторые богатые нантакетцы не были квакерами, а принадлежали к так называемым мирянам. Если задержаться около их домов, можно было увидеть женщину в ярких одеждах или даже мужчину в парике. Во время одной из таких прогулок в центре города Лукреция Коффин стала свидетелем сцены, оставшейся в ее памяти на долгие годы. Толпа собралась на городской площади, чтобы посмотреть, как женщину наказывают кнутом у позорного столба. Маленькая девочка не знала, в чем состоит ее преступление, но в душе вспыхнуло негодование, и она запомнила увиденное. Семьдесят пять лет спустя Лукреция привела своих внуков и правнуков к месту, где стоял позорный столб, и дрожащим голосом поведала детям, как она была тогда разгневана.

За городом раскинулись фермерские земли, там паслись овцы и коровы, а под летним солнцем вызревал урожай. Фольгеры, дедушка и бабушка Лукреции, были фермерами, и ей нравилось навещать их, смотреть, как стригут овец, или ехать вместе с дедом на тряской, пропахшей ароматным сеном телеге. Каждую весну отмечали праздник телятины. Свежее мясо считалось на острове роскошью, и день, когда забивали теленка, становился традиционным праздничным днем, днем сбора всей семьи. Согласно нантакетскому обычаю, в первый день праздника телятины приглашались все родственники мужа, а на второй день — родственники жены. Но поскольку все на острове так или иначе приходились друг другу родственниками, на семейных встречах собиралось огромное количество людей, отчего дети пребывали в крайнем возбуждении.

Однако бабушка Лукреции была строга, и когда девочка приезжала к Фольгерам, ее загружали домашней работой. Иной раз, когда бабушке случалось делать замечание, озорной характер девочки брал верх, и она дерзила в ответ. Как-то раз в самом конце тамошнего пребывания бабушка сказала, что хотела разрешить Лукреции поехать с дедушкой в поле на возу с сеном. Но, поскольку Лукреция плохо себя вела, поездка отменяется. «Ну и зачем, — думала Лукреция, — надо было вообще мне об этом говорить?» Потом она вспоминала: «Я забыла о том, что натворила, а вот ее бессердечие отпечаталось в памяти навсегда».

Старшую дочь Коффинов, Сару, окружает ореол таинственности. Вероятно, она была инвалидом. Пока она была ребенком, ей никогда ничего не поручали делать, и она никогда не ходила в школу. В возрасте тридцати четырех лет она упала в доме своей матери и вскоре после этого умерла. Кроме того, о ней нет никаких упоминаний в семейной переписке. Спустя много лет после ее смерти, племянница мимоходом упомянула, что та «была не в себе». Но точная природа ее инвалидности так и остается тайной, покрытой мраком времени.

Из-за проблем с Сарой Лукреция фактически стала старшей дочерью. Она была главной помощницей Анны Коффин, служила у нее на посылках и присматривала за младшими детьми. Когда отец на долгое время уходил в море, она оказывалась у матери основной компаньонкой, и даже вела домашнее хозяйство под бдительным присмотром тетушек, когда мать отправлялась «на материк» за товаром для своей лавки. Благодаря такой близости, у Лукреции возникла глубокая любовь к матери и стремление отождествлять себя с нею, сохранившиеся на всю жизнь. До пятидесяти одного года Лукреция жила вместе с матерью или неподалеку от нее, обращаясь к ней за советом и поддержкой. После кончины Анны Фольгер Коффин Лукреция хранила память о ней, опираясь на материнскую систему ценностей и по-прежнему считая ее своей внутренней судьей. «Так говорила моя мама» и «Так делала моя мама» — эти выражения оставались частью жизни Лукреции до самой старости. И хотя она вышла далеко за пределы круга деятельности старшей женщины, теплота их отношений оставалась источником ее силы.

Ее отношения с отцом менее прозрачны. Поскольку, когда Лукреция была еще ребенком, он часто и подолгу отсутствовал, то и образ его казался расплывчатым — конечно, любимым и уважаемым, но он никогда не был по-настоящему близок с дочерью. Когда его рискованные спекуляции, морские походы и коммерческие предприятия не приносили успеха, а наоборот, создавали трудности для Анны, Лукреция всегда была на стороне матери. Но именно от Томаса Коффина она унаследовала колоссальную физическую энергию и склонность к риску, ставшие неотъемлемыми чертами ее развивающегося характера.

Ее положение старшего ребенка способствовало укреплению уверенности в себе и обостренного чувства собственного «я». Ее сестра Элиза, родившаяся в декабре 1794 года, стала подругой Лукреции на протяжении всей жизни, всегда играя роль добродушной и послушной младшей сестры. В 1797 году у Коффинов умерла новорожденная дочь, а в 1798 году родился их единственный сын Томас Мейхью. Позже появились на свет еще три сестры: Мэри в 1800 году, Лидия в 1804 (умерла в младенчестве) и в 1806 году — Марта. По отношению к брату и всем сестрам Лукреция Коффин демонстрировала собственническое, слегка властное отношение. Она никогда не стеснялась указывать им, как себя вести. И в детские годы она была остра на язык, вспыльчива и остро ощущала несправедливость. Но в то же время отличалась особой теплотой, веселостью и живостью, что привлекало к ней других детей.

С четырех лет она проводила в школе каждый божий день по пять часов. Несмотря на вечную нехватку времени, Анна Коффин все-таки ухитрилась научить ее буквам и цифрам дома, а в школе Лукрецию учили читать, писать красивым разборчивым почерком, считать и заучивать наизусть. Школу, в которую она ходила, построили нантакетские квакеры в 1797 году, и расположена она была поблизости от дома собраний. Мальчики там корпели над уроками под руководством учителя, а девочки — учительницы, пока не наступала их очередь отвечать.

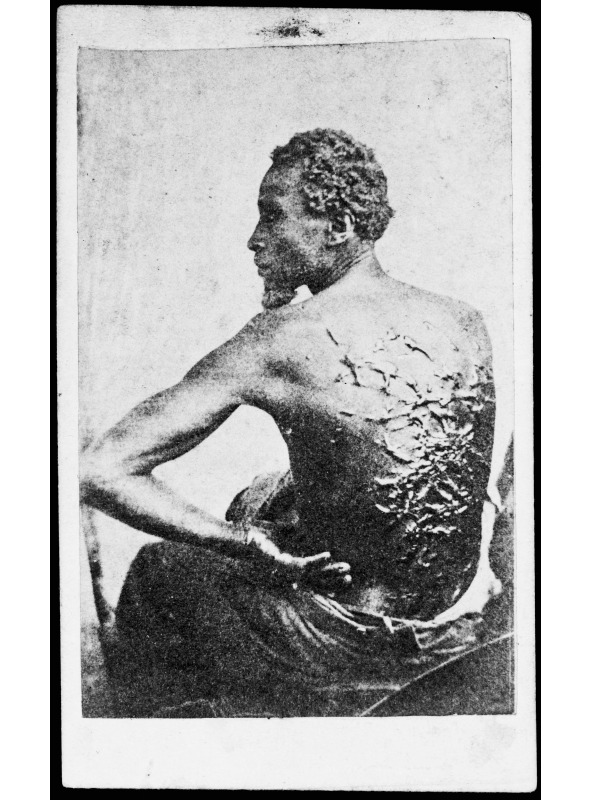

В книге под названием «Умственное совершенствование», написанной английским Другом Присциллой Вейкфилд, Лукреция прочитала о работорговле. В книге очень живописно описывалось пленение чернокожих на побережье Гвинеи, разлука семей и заточение рабов в трюмы кораблей. Лукреция пришла в ужас, прочитав о том, как на полпути от Африки до Карибских островов многие рабы погибали от недостатка воздуха, воды, нормальной еды и отсутствия физической активности. Их калечили жестокие капитаны кораблей, а некоторые намеренно морили себя голодом до смерти или прыгали за борт. Потрясенная, она перечитывала эти отрывки снова и снова. Ей было невмоготу даже представить, как младенцев вырывали из рук матерей. Такое дурное обращение одних людей с другими было несправедливым. Кто-то должен был положить этому конец. Она выучила наизусть длинный отрывок и много раз декламировала его, и слезы наворачивались на глаза, когда она доходила до последней строчки «Ваши деяния заставляют род людской содрогнуться».

На Нантакете рабов не было. Рабство никогда не было частью экономики острова. Нантакетские квакеры официально выступили против рабства еще в 1716 году. Однако в Массачусетсе рабов держали до 1780 года, и морские капитаны Ньюпорта и Нью-Бедфорда играли значительную роль в «торговом треугольнике»: ром из Новой Англии в Африку, рабы из Африки на Карибы, патока с Карибов в Новую Англию. К ужасу своему Лукреция узнала, что некоторые из этих капитанов были квакерами. Там, где можно было заработать, даже квакерская совесть могла самым странным образом промолчать.

Во время дебатов по Конституции США многие верили, что рабство отомрет естественным образом. Но изобретение хлопкоочистительных машин и распространение хлопкоперерабатывающей промышленности на Севере послужили к укреплению позиций этой «специальной структуры». Покупка Луизианы в 1803 году, добавившая к Соединенным Штатам обширную территорию, полностью готовую для аграрной экспансии Юга, и далее гарантировала необходимость постоянной поставки рабов. В результате, в Южных штатах особую важность приобрело содержание рабов. Все эти события происходили, пока Лукреция была еще совсем маленькой, но кое-что она об этом слышала из разговоров взрослых. Жители Нантакета были слишком озабочены собственным выживанием и не особо внимательно следили за развитием событий «на большой земле».

В классе рабство тоже не обсуждалось. От детей требовалось всего лишь прочитать отрывок и выучить его, независимо от темы. Занятия в школе были долгими и скучными, но были и короткие переменки, когда дети все вместе могли играть на школьном дворе. Остроумие Лукреции и способность к передразниванию привлекали к ней других ребят, но кое-кто из соучеников побаивался ее острого язычка и вспыльчивости. Они называли ее «злючка» и жаловались, что она дразнится. Лукреция старалась укоротить свой злой язычок, но была слишком бойкой и смышленой, а посему у нее не хватало терпения смириться с тем, что она считала медлительностью или тупостью, так что время от времени с губ ее слетал резкий ответ. На квакерских собраниях она изо всех сил старалась бороться с этим недостатком.

Лукрецию Коффин, как и прочих квакерских детей, учили, что Господь говорит с мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками напрямую, через Внутренний Свет, озаряющий их сознание. И если постоянно помнить о Свете внутри, тогда можно узнать, каковы твои истинные обязанности. Ну и, конечно же, все дело было в послушании. Все беды в мире, все несчастья, включая рабство, можно было свести не к порочности человечества, а к неповиновению ясно выраженному долгу.

Чтобы подчеркнуть сугубую важность Внутреннего Света, квакерский дом собраний был полностью лишен украшений. И вся церемония квакерского богослужения состояла в том, что люди сидели молча, ожидая, пока кто-то из членов собрания не ощутит призыва Святого Духа к высказыванию. Тогда этот человек вставал и выступал с сообщением, говоря иногда в особой певучей манере, часто цитируя Библию. Некоторые мужчины и женщины выступали так часто, что их начали считать проповедниками. Они обретали особый статус и сидели на передней скамье или на галерее. Некоторые из проповедей были чрезвычайно скучны, но время от времени кто-то говорил так, как будто его или ее слова действительно исходили от Духа, выходящего за пределы человеческих ограничений. Каждый Пятый день (так квакеры называли четверг) вся школа выстраивалась в колонну и шествовала к близлежащему дому собраний Друзей на молитву середины недели.

По Первым дням Лукреция ходила на собрания вместе с матерью, братом и сестрами. Дом собраний заполнялся. Женщины, похожие на стайку розовощеких синичек в своих черных шляпках, белых шалях и серых платьях, занимали места с одной стороны. С ними были и девочки. Мужчины в широкополых шляпах и темной одежде, вместе со старшими мальчиками сидели с другой стороны. Молчание по Первым дням было глубже, внушало больший трепет. Лукреция искренне молилась о том, чтобы стать хорошей и укротить свой вспыльчивый нрав.

По Первым дням все старейшины собрания красовались на первой скамье во всем своем величии. Этим мужчинам и женщинам доверяли присмотр за членами собрания. Если молодая женщина вела себя несообразно, если мужчина пил слишком много рома и поколачивал жену или не платил долги, если на квакерской свадьбе танцевали и слишком много пили, тогда провинившимися занимались старейшины. Согрешившему члену собрания делали выговор и, если он не раскаивался в содеянном, исключали. Власть старейшин была абсолютной, а их назойливое любопытство частенько оказывалось весьма мелочным. Молодые квакеры учились бояться старейшин и скрывать свои чувства, будь то радость или гнев. В ранний период своего существования квакерство было религией, несущей радость, и собрания были демократичными. Но за последующие годы власть старейшин возросла. Иногда их решения казались совершенно произвольными и несправедливыми. Лукреция видела, что в мире много несправедливости. Но как мог маленький и слабый человечек с ними бороться?

Как-то раз женщина-проповедник говорила на собрании об изгнании Иосифа из Египта и о том, как ему удалось вынести все гонения благодаря тому, что силы ему давал могущественный Бог Иакова. И вдруг Лукреция ощутила, что это послание предназначено исключительно для нее. Если она будет следовать долгу, то и сила придет. Ранним квакерам, насколько ей было известно, приходилось сносить преследования не только в Англии, но и в Новом Свете. Одну женщину, Мэри Дайер, повесили на общинном лугу Бостона. Вот этих достойнейших ранних квакеров, а не их консервативных потомков, и следовало брать за образец. С этого дня Лукреция станет настоящим квакером. А в качестве внешнего символа своей убежденности она будет теперь одеваться по-другому. В основном, ее одежда и так была достаточной простой, но у нее была новая пара туфель с ярко-голубыми бантиками, которые ей изрядно нравились. Как только она пришла домой с собрания, она взяла ножницы и отрезала мирское украшение.

Спустя несколько лет в Нантакет из Род-Айленда приехала с визитом по религиозным делам проповедница Элизабет Когишел. Она была замужней женщиной тридцати трех лет с таким даром проповеди, что ее собственное собрание отправило Элизабет проповедовать для других собраний. Таких мужчин и женщин называли общественными Друзьями. Если общественный Друг был женщиной, тогда члены ее семьи брали на себя заботу о домашнем хозяйстве и детях с тем, чтобы она могла следовать своему водительству. Четырьмя годами ранее Элизабет Когишел предприняла длительную поездку в Англию. Лукреция смотрела на нее с благоговейным трепетом. Стать общественным Другом, путешествовать, говорить, и чтобы тебя все слушали — о чем еще могла мечтать квакерская девочка?

В Нантакетском собрании Элизабет Когишел не только проповедовала. Она посетила каждый дом и пообщалась с каждой семьей. Когда она пришла к Коффинам, Томас снова был в море. Анна собрала все свое небольшое семейство и приняла гостью в парадной гостиной — самой большой комнате в доме. Простыми словами Элизабет говорила с детьми о том, как важно слушаться Внутреннего Наставника и молиться о даровании нужных сил. Лукреция приняла наставления близко к сердцу, понимая, что ей понадобится много усилий, чтобы научиться контролировать свой непокорный нрав. Казалось, что ее кроткой маленькой сестренке Элизе легко быть хорошей, и даже ее братец, крепыш Томас, не был таким озорником, как она. Несмотря на все ее старания, мама по-прежнему называла ее Болтушкой и укоряла в том, что она «всегда готова ответить ударом на удар». Значит, ей нужно еще усерднее молиться и просить о силе.

К тому времени в семье появилась еще одна маленькая сестричка, требовавшая заботы — Мэри родилась в марте 1800 года. За несколько месяцев до ее рождения Томас Коффин вложил все сбережения в покупку собственного корабля «Испытание» с тем, чтобы ходить на нем в Китай. Расходы на переоборудование корабля истощили все ресурсы Коффинов. Когда Томас ушел в плавание, он оставил Анне доверенность на ведение дел, но кроме дома на Фэир-стрит у него мало что оставалось. Не теряя времени, она снова открыла лавку и приготовилась долгое время обходиться без мужа.

Многим детям жизнь без отца может показаться одинокой, но только не детям Нантакета — они к этому привыкли. Отцы-моряки появлялись и исчезали, и жизнь семьи продолжалась благодаря матерям. А поддержку в своем одиночестве женщины искали друг у друга. По всему острову обитательницы его постоянно обменивались визитами. Когда мужчины бывали дома, они приноравливались к сложившемуся порядку вещей и тоже отправлялись на семейные чаепития и ужины. Все это казалось нантакетским детям совершенно естественным образом жизни. Годы спустя, когда Лукреция уже жила на «материке», она обнаружила, что у мужчин и женщин разные круги общения. Это открытие повергло ее в состояние шока, она отнеслась к нему в высшей степени неодобрительно. «Странным показалось бы уроженцу Нантакета, если бы муж вдруг не захотел пойти в гости с женой», — заметила она.

Но когда отец уходил в плавание, в доме постоянно жил скрытый страх, что он может никогда не вернуться. Китобойный промысел был делом опасным. Случалось, что линь гарпуна обвивался вокруг ноги моряка и уносил его на дно морское. Бывало, что раненый кит мог разнести в щепки целый баркас одним взмахом своего мощного хвоста. А иногда мог пропасть и весь корабль. Зачастую известий от моряков не было месяцами, и когда корабль появлялся на входе в гавань, матери и дети забирались на крыши домов, чтобы первыми увидеть судно. Был ли это тот самый корабль, которого они так ждали? Но обычно они могли узнать, жив ли или мертв какой-то конкретный моряк, только тогда, когда судно уже стояло на якоре у Длинного Причала.

В 1802 году, когда кораблю Томаса уже давным-давно следовало бы вернуться, пришли ужасные новости. Дядя Юрайя Хасси, муж тети Фиби Фольгер Хасси, утонул вместе с кораблем. Сестры Фольгер собрались вместе, чтобы утешить убитую горем семью. Лукреция даже попыталась подбодрить маленькую кузину Мэри Хасси, с которой никогда не ладила. Но на поминальной службе в квакерском доме собраний трудно было сосредоточиться на мыслях о дяде Юрайе, не думая о том, что это может случиться и с тобой.

Прошел еще год. Лукреции исполнилось десять лет, и она целиком и полностью занималась сестренкой. Анны часто не бывало дома, она отправлялась за припасами для своей лавки. Лукреция с помощью бабушки и тетушек присматривала за младшими детьми. Окружающие искренне восхищались ее ранней зрелостью, и она купалась в этом одобрении. Но день шел за днем, неделя за неделей, и росло предчувствие того, что известий от Томаса Коффина они никогда больше не получат.

Но как-то раз на борту парусника, регулярно ходившего из Вудз Хоул в Нантакетскую гавань, прибыл загорелый человек. Он взобрался вверх по холму и уже стоял перед дверью дома на Фэир-стрит, а Анна Коффин о нем еще и слыхом не слыхивала. Это был Томас. Он потерял свой корабль, вынужден был расстаться со своим экипажем, но сам был жив и здоров. Ликование, царившее в то утро в их просторной кухне, дети Коффинов запомнили навсегда.

После первых крепких объятий и слез он рассказал о своих приключениях. Когда корабль Томаса крейсировал в поисках китов вдоль побережья Южной Америки, его захватило испанское военное судно, обвинив в нарушении границ нейтральных вод. Невзирая на протесты Томаса, их отбуксировали в порт Вальпараисо в Чили, а корабль конфисковали. Через несколько дней стало ясно, что получить его назад не удастся, разве что через длительное судебное дело. С большой неохотой Томас Коффин распустил команду, дабы они, если получится, могли устроиться на другие корабли, а сам решил остаться и побороться за себя. Его приняла гостеприимная испанская семья, научив испанскому языку так быстро и хорошо, что он смог выступить своим собственным адвокатом. По некоторым пунктам он добился победы. Но казалось, что дело будет тянуться целую вечность. Наконец, Томас решил сдаться и тронулся в путь, самостоятельно перейдя через Анды. Для мужчины на пороге пятидесятилетия это было серьезным испытанием. Добравшись до Бразилии, в одном портовом городе он нашел корабль, готовый взять его на борт и доставить в Соединенные Штаты. Снова и снова он пытался отправить весточку домой, но ни одна из них не дошла до Нантакета. Наконец, он вернулся домой.

Его стойкость перед лицом испытаний вдохновила всех детей Коффинов. Они гордились своим отважным отцом и никогда не уставали слушать рассказы о приключениях в Южной Америке. Он научил их говорить «доброе утро» и «добрый вечер» по-испански и внушил им уважение к католической религии, поскольку католическая семья была добра и щедра к нему. Для детей, изолированных на своем маленьком острове, это соприкосновение с внешним миром расширило кругозор.

Но, хотя приключения его были чудесны, Томас Коффин решил покончить с мореплаванием — он останется дома и будет зарабатывать на жизнь торговлей. Как раз перед захватом корабля в Вальпараисо он отослал груз шкур морских котиков в Китай. Деньги от этой сделки ему удалось вложить в партнерство с Джесси Самнером, успешным бостонским купцом. Однако не прошло и года, как стало ясно, что для семьи это означало переезд в Бостон. Сестра Анны, вдовствующая Фиби Хасси, купила их дом на Фэир-стрит, и в июле 1804 года Коффины тронулись в путь. У Анны на руках была новорожденная дочь Лидия.

Для Лукреции, в ее одиннадцать с половиной лет, переезд стал болезненным разрывом с привычной жизнью. Она любила каждый дюйм родного острова — его еду, обычаи, островитян, дома, потрепанные штормами, и открывающиеся бесконечные пустынные виды. Она любила море и корабли, и соленый запах. Она любила резкий, высвечивающий мельчайшие детали свет, так похожий на Свет внутренний, который она непрестанно искала. И если ей случалось рассердиться или почувствовать себя несчастной, обширные вересковые пустоши и шепот ветра всегда утешали ее. Она так глубоко вросла в эту землю, что за всю долгую жизнь это ощущение не покидало ее. Нантакет стал для нее своего рода потерянным раем. Она возвращалась на остров снова и снова, но никогда уже он не казался ей таким изумительным, каким сохранился в памяти. А многие поколения детей, внуков и правнуков она так и продолжала растить на своих рассказах о том, какое это особенное, теплое и сердечное счастье жить «по-нантакетски».

ГЛАВА 3. Школьные годы

Жизненный опыт Лукреции не подготовил ее к шумному городу Бостону. Когда Коффины приехали туда в 1804 году, население Бостона составляло почти тридцать тысяч человек, что сильно отличало его от маленького городка на Нантакете. Гигантские парусные суда, покидавшие бостонские причалы, бороздили моря всех океанов. В порту было много крупных конторских зданий, в одном из которых располагалась контора отца Лукреции и его партнера. Позади порта раскинулся лабиринт мощеных улочек старого Бостона, то карабкавшихся вверх, то спускавшихся с трех холмов. И высоко в небо вонзался шпиль Старой северной церкви.

Из окна спальни дома Коффинов на Грин-стрит Лукреция могла видеть обе реки — и Чарльз, и Мистик — а дальше невысокие холмы, простиравшиеся до самого Чарльзтауна. Позже семья переехала в дом на Раунд Лейн, — он был больше и дороже. Бостон процветал, и новые районы росли как на дрожжах. Вместе с городом преуспевал и Томас Коффин, но в душе его не гасло противоречие между новоявленным богатством и его собственными идеалами квакерской простоты. Переехав в Бостон, Томас и Анна отдали детей в частную школу, а потом перевели в обычную, чтобы избежать «классового зазнайства». Лукреция всегда находила это решение удачным и вспоминала, что «там она обрела чувство симпатии к беднякам, испытывающим страдания и борющимся с трудностями».

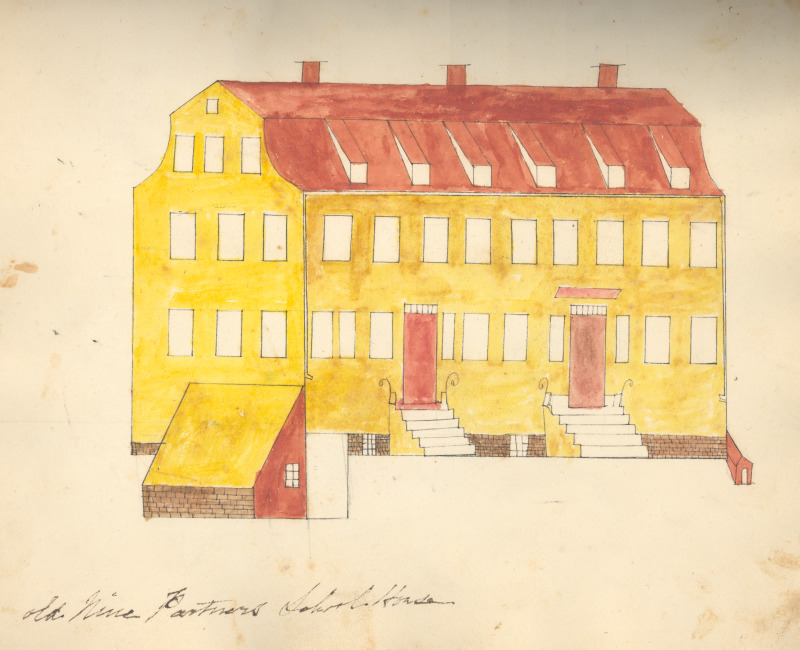

Вскоре, однако, дети Коффинов переросли среднюю школу. Томас Коффин желал дать своим детям — и дочерям, и сыну — возможность получить высшее образование. Ни он, ни Анна не пошли дальше средней школы, но наступили новые времена. Для квакерских детей такое образование должно было проходить под религиозной опекой, в школе, где можно обеспечить защиту от оскверняющих контактов с «мирянами». Выбор сводился к двум квакерским школам-пансионам. Для Лукреции и Элизы Коффины выбрали «Найн партнерс», основанную в 1796 году в округе Датчесс штата Нью-Йорк. Томаса на следующий год родители отправили в Весттаун, школу подобного же образца, открытую в 1799 году в округе Честер, Пенсильвания. Чтобы подготовить дочерей к школе, Анне Коффин вручили список одежды, которая им понадобится: «одна или две простые шляпки, одна накидка — не шелковая, два платья, шерстяные или бумажные, соответственно сезону, простого фасона; три или четыре длинных фартука из ткани в клеточку, одни ножницы и набор заколок». Ее предупредили, что нарядную одежду, буде таковая послана, отошлют обратно.

Расставание было тяжелым, ведь Лукреция и Элиза впервые покидали родной дом. Более того, оставалось вообще неясным, свидятся ли они когда-нибудь с матерью, сестрами и братом. Путешествие было далеким и стоило недешево, да и школа не одобряла поездки домой. Предполагалось, что ученики вливаются в школьную семью и остаются там до конца обучения. Отъезд в школу чем-то напоминал отплытие в море. К счастью, в девочек вселял отвагу пример их отца.

Расположенная в холмистой местности округа Датчесс, школа «Найн партнерс» представляла собой большое здание девяноста девяти футов длиной, похожее на сарай. В одном конце этого здания жили и учились девочки, в другом — мальчики. Изучали они одинаковые предметы, но классные комнаты у них были отдельные, и играли они на разных площадках, разделенных высоким забором. На последнем этаже в конце коридора были большие дортуары, где ряд за рядом дети спали в жестких маленьких койках.

Занятия в «Найн партнерс» шли круглый год. Новые учащиеся просто вливались в процесс, будто запрыгивали на кружащуюся карусель. Так поступили и Лукреция с Элизой. Юные ученики учились читать, писать, считать, изучали английскую грамматику и географию, а также заучивали наизусть много стихов.

По меньшей мере два раза в неделю все ученики посещали квакерское собрание. Время от времени в школу приезжал гость — прочитать вечернюю лекцию на какую-нибудь важную тему. Иных развлечений, кроме этих, в школе не существовало — ни музыки, ни танцев, ни любительского театра, даже не было предусмотрено чтение художественной литературы. Помимо всего прочего, юные мальчики и девочки были строжайшим образом разделены.

Несмотря на разделение по полу, квакерские учебные заведения самыми первыми попытались ввести совместное обучение. В Весттауне мальчики изучали латынь, а девочки — рукоделие, но в целом главенствовала идея равных возможностей для получения образования. В итоге, девочки из квакерских семей одними из первых получили высшее образование, каким бы оно ни было. Результатом такого подхода стало их лидерство в таких профессиях, как медицина, а также участие в борьбе за равные права.

Лукреция Коффин преуспевала в спартанской обстановке «Найн партнерс». Царившая там строгая атмосфера была ей привычна, а возможность встреч с молодыми квакерами, приехавшими туда с верховьев и низовьев Восточного побережья, расширяла ее кругозор. Она по-прежнему вращалась исключительно в узком квакерском кругу, но этот мир был шире квакерства Нантакета. В учебе она получила возможность сравнить себя со своими ровесницами, и, к своему удовольствию, обнаружила, что частенько именно она оказывалась самой способной и знающей. Одна за другой раскрывались сильные стороны ее мышления — цепкая память, глубокий и блестящий ум, способность рассуждать логически. Ей не хватало полета воображения, но она обладала даром сопереживания. Она легко могла поставить себя на место другого и ощутить его боль или радость. Из-за квакерского воспитания Лукреция всю свою жизнь была довольно ограничена в предубежденности к художественной литературе и драматургии, но зато любила нравоучительную поэзию и очень многое знала наизусть. В школе она выучила «Задачу» Уильяма Купера, откуда черпала вдохновение всю свою жизнь.

Одноклассники восхищались ее острым умом, за исключением немногочисленных горемык, служивших ей мишенью. Она великолепно передразнивала рассудительных квакерских старейшин. Делая вид, что собрание послало ее призвать к порядку согрешившего против правил собрата, она начинала в квакерской манере вещать нараспев: «Друзья, мы навестили Табиту Филд и… мы поработали с ней… и мы полагаем, что нам удалось несколько смягчить ее».

Самой большой проблемой Лукреции в школе было наличие правил и предписаний, регламентировавших всю жизнь учеников. Для разговорчивой Лукреции труднее всего было подчиниться правилу молчания. Часто она попадала в неприятные ситуации, и ее наказывали за разговоры в классе. Она знала, что ей надлежит укоротить свой длинный язык, и старалась быть послушной. Однако некоторые другие правила казались ей мелочными и необоснованными, и в таких ситуациях она, не колеблясь, вступала с учителями в спор, что навлекало на нее еще большие неприятности.

Как-то раз по школе разнесся слух, что какого-то мальчика из самых младших сурово наказали за незначительное прегрешение. Лукреции нравился этот мальчик, и она считала, что наказание несправедливо. Девочкам строго-настрого запрещалось ходить на мужскую половину школы, но им хорошо были известны потайные проходы и черные лестницы. Лукреции каким-то образом удалось убедить робкую и перепуганную Элизу отправиться вместе с ней в опасное путешествие. Они отыскали чулан, где был заперт мальчуган, оставленный без ужина, просунули под дверь куски хлеба с маслом и ухитрились вернуться на женскую половину незамеченными.

Чувства переходного возраста, воспылавшие в Лукреции, еще сильнее усилили в ней как внимание к обездоленным, так и гнев против несправедливости, глубоко укоренившийся в ее душе со времен нантакетского детства. Во время этого восприимчивого периода она впервые прочитала «Эссе о рабстве» британского аболициониста Томаса Кларксона. Несмотря на сдержанность языка, Кларксон не жалел красок, описывая ужасы «Миддл Пэссидж»: сексуальное насилие над женщинами, пытки непокорных рабов, истории, когда человеческий груз попросту выбрасывали за борт, чтобы получить страховку. Лукреция была в ярости.

Запомнившаяся ей книга Вейкфилд выглядела достаточно бесцветной по сравнению с рассказом Кларксона. Вот где было зло, вопиющее к небесам об исправлении.

Лукреция Коффин была не одинока в своем растущем гневе против рабства. Многие молодые мужчины и женщины, как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, откликнулись на призыв Кларксона, и повсюду стали возникать аболиционистские общества. В качестве возможного решения выдвигалась идея сбора денег для постепенного выкупа одного раба за другим. Для начала необходимо было прекратить ввоз рабов. Закон об уничтожении африканской работорговли был представлен Конгрессу Соединенных Штатов, и многие аболиционисты лоббировали его продвижение.

А тем временем в «Найн партнерс» нередко появлялся приметный посетитель — высокий, сухопарый мужчина с крючковатым носом и пронзительным взглядом. Он электризовал спокойствие квакерского собрания своими пылкими обличениями грехов рабства, пролитой крови, человеческой деградации и растления. Это был Элиас Хикс, один из основателей школы и член Школьного комитета. Простой фермер-квакер старой школы, верящий в непосредственную связь Господа и сознания, Хикс ощутил водительство, требовавшее от него разбудить его возлюбленное Общество Друзей, дабы осознали они свой настоящий долг относительно рабства. Квакеры были первыми, кто начал протестовать против института рабства. Они сами постепенно избавлялись от владения рабами, и в 80-х годах XVIII века сыграли заметную роль в лоббировании закона против продолжения рабства в Северных штатах. В описываемый период времени, однако, кое-кто уже отошел от борьбы, довольствуясь тем, что у них у самих руки стали чисты. Хикс был преисполнен решимости вернуть таких людей на тропу ясно очерченного долга. В «Найн партнерс» его встречали благодарные слушатели. В других местах он уже начал приобретать репутацию экстремиста. Пылкое сердце Лукреции откликалось на гнев Хикса.

Джеймс Мотт-старший, директор школы, сам был убежденным аболиционистом и на собраниях часто выступал против рабства. Его высказывания поразили Лукрецию. Но еще более глубокое впечатление произвел отказ Мотта пользоваться плодами рабского труда. Он предпочитал носить одежду не из хлопка, а из льняных тканей, сахар в кофе клал не тростниковый, а кленовый. И даже не писал на бумаге, в состав которой входил хлопок. По мере того, как она ближе узнавала Мотта, она научилась восхищаться и другими его качествами. Торговец и фабрикант, ушедший на покой, он служил школе безвозмездно, поскольку «материальные затруднения» не давали возможности выплачивать зарплату директору. Он был глубоко религиозным человеком, общественным Другом, который однажды проповедовал на Нантакете. Невзирая на сумбур правил и установлений, регламентирующих жизнь в школе, он следовал передовым представлениям о том, что наказывать надо умеренно, а мотивировать студентов к учебе следует, полагаясь на примеры и на высокий уровень ожидания. В своей книге «Заметки об образовании», опубликованной в 1797 году, он высказывался против телесных наказаний и в поддержку равного образования для женщин. Лукреция прочитала книгу и по обоим пунктам горячо согласилась с ним.

Школьной подругой Лукреции была Сара Мотт, внучка директора. Как только Лукреция поступила в школу, девочки подружились. Когда в школе неожиданно предоставили ученикам несколько дней каникул, Сара пригласила Лукрецию к себе домой в Мамаронек, на северном берегу пролива Лонг-Айленд, где недавно обосновался клан Моттов. Можно предположить, что увидев парящих чаек и почувствовав запах соли, Лукреция поняла — она у себя дома. Ей сразу же понравилась семья Моттов — Адам и Анна, родители Сары, Мэри, Абигайл, Ричард и Джеймс — ее сестры и братья.

Джеймс Мотт-младший был высоким, светловолосым, серьезным и немногословным молодым человеком. Она мельком видела его в коридорах школы, поскольку он был учителем у мальчиков, но здесь у нее впервые появилась возможность узнать его ближе. Ему было восемнадцать лет, а ей всего тринадцать, что казалось огромной разницей в возрасте, но ей нравилось, как он выглядит, с каким достоинством держит себя. Он напоминал ей деда и ее собственного отца, Томаса Коффина. Во время краткого визита она редко видела Джеймса — они с Сарой помогали Анне Мотт на сельской кухне, а Джеймс в это время делил свое время между полями отца и фабрикой дяди Ричарда Мотта. Но ей чрезвычайно нравилось то, что она замечала.

Вернувшись в школу, Лукреция с удвоенным усердием засела за книги. К 1808 году ей было всего пятнадцать лет, но она окончила все курсы, предложенные школой. В то время не было четко определенного момента окончания школы, просто бывший ученик спрыгивал с учебной карусели и отправлялся домой. Однако, в случае с Лукрецией, учителя ни за что не хотели с ней расставаться. На женской половине такие ученицы встречались редко. Они решили предложить ей должность помощницы Деборы Роджерс, старшего преподавателя девочек. Ей полагался полный пансион, но без заработной платы. Дебора была добросердечной, энергичной и практичной женщиной, несколько похожей на Анну Коффин. Лукреция восхищалась ею. Кроме того, Дебора была еще и великолепным преподавателем грамматики — предмета, в котором Лукреция всегда отличалась. Лукреция решила принять предложение, но вначале она хотела навестить родной дом. За те два года, что прошли с момента отъезда Лукреции, умерла малютка Лидия, но предстояло встреча с новой маленькой сестричкой Мартой.

По возвращении из Бостона, Лукреция обнаружила изменения в преподавательском коллективе. Джеймс Мотт-старший покинул школу, его сменила супружеская пара, проживавшая непосредственно в школе и исполнявшая обязанности директора. Набор составил пятьдесят восемь учеников — больше, чем когда-либо, поэтому на работу взяли еще несколько дополнительных помощников учителей. Наверное, она каким-то образом заглянула в школьные бухгалтерские книги, потому что узнала кое-что, что ее возмутило. Молодому Джеймсу Мотту, тому самому высокому, светловолосому парню платили сто фунтов в год, тогда как Дебора, гораздо старше и опытнее его, получала всего лишь сорок фунтов в год. Их должности и обязанности были практически одинаковы, и девочки платили за обучение ровно столько же, сколько и мальчики. Существовало единственное объяснение: Деборе платили меньше только из-за того, что она женщина.

И они еще говорят о несправедливости! Лукреция привыкла к тому, что женщин считают равными мужчинам. Так было принято не только на острове Нантакет, но и в Обществе Друзей. Если в их статусе и существовали едва различимые отличия — а они были — до сих пор она их не замечала. Не осознавала Лукреция и того, что в обществе в целом у женщины практически не было законных прав или статуса. Женщина жила под крылом отца до тех пор, пока не переходила под опеку мужа. Она не распоряжалась своей собственностью и фактически не имела права голоса при принятии решений, влияющих на ее жизнь. Женщину всегда эксплуатировали как работницу, поскольку ее положение не позволяло торговаться. Для Америки девятнадцатого века такое положение дел было вполне естественным. До этого момента Лукреция не осознавала существования неравенства на гендерной основе. Теперь же этот факт стал для нее моральной пощечиной. Лукрецию не беспокоило, что ей не платили совсем. В конце концов, она была всего лишь новичком-подмастерьем. Но когда-нибудь и она станет полноценным преподавателем, как Дебора, и когда настанет этот день, она потребует равной оплаты за одинаковую работу. «Несправедливость такого разграничения была настолько очевидной, что я рано пришла к выводу требовать для себя все, что даровал мне беспристрастный Создатель», — так писала Лукреция об этом эпизоде.

Она не винила молодого Джеймса Мотта в том, что тот получал денег больше, нежели Дебора Роджерс. Ведь он был всего лишь невинным получателем выгоды от несправедливой системы. И теперь, когда Лукреция стала не ученицей, а учителем, она частенько оказывалась в его обществе. Джеймс был молчалив, зато она тараторила за двоих, и, похоже, ему нравилось почти все, что она говорила.

Юная Лукреция Коффин наверняка была очаровательна. Ее карие глаза были глубоко посажены под тонкими изящно изогнутыми бровями. Кожа у нее была белой, щеки румяными, губы розовыми. Хотя она была маленькой и стройной, фигура у нее была округлой, а талия тонкой. Кому-то могло показаться, что в минуты задумчивости ее миниатюрные черты лица приобретали суровое выражение, но она часто смеялась и болтала, освещенная внутренним огнем. Даже когда она бывала спокойна, в уголках рта таилась веселая улыбка.

Прошел год. Лукреции предложили работу ассистента Деборы на полную ставку, пообещали освободить Элизу от платы за обучение, а также сохранить полный пансион, если Лукреция останется. Несколько учителей, среди них и Джеймс, решили изучать французский язык на стороне. Если Лукреция решит остаться, она сможет заниматься вместе с ними. Согласие было получено быстро. Горстка учителей, устроившись на жестких колючих креслах, набитых конским волосом в душной парадной гостиной школы, каждый вечер пробиралась через хитросплетения французской грамматики и прозы. Уроки французского длились всего шесть недель, но возможно именно тогда Лукреция Коффин и Джеймс Мотт влюбились друг в друга.

Во многом они были прямыми противоположностями. Он — высокий блондин, она — маленькая брюнетка. Он серьезен и немногословен, она — разговорчива и жизнерадостна. Временами он был грустен, она — всегда преисполнена надежды. Его, случалось, считали холодным, ее же обычно воспринимали как человека добросердечного и дружелюбного. Он бывал осмотрителен, она — импульсивна и доверчива. Казалось, что им обоим такие различия доставляют наслаждение. Она находила его молчание успокаивающим, а его силу — скалой, на которую можно опереться. Джеймс восхищался способностью Лукреции облекать словами те мысли, которые сам он выразить не мог, ее живость согревала его и помогала обрести бодрость и жизнелюбие. Джеймс тоже был вторым ребенком в семье, и на его плечах лежало много обязательств — его болезненная старшая сестра умерла в младенчестве.

Джеймс так же, как и Лукреция, остро ощущал несправедливость — по тем же самым мотивам, что и она. Однако, оставаясь наедине с самим собой, он был склонен к смирению — дескать, с этим ничего не поделаешь. Действовать их обоих заставляли энтузиазм и чувство долга Лукреции.

Пока углублялся и принимал свою особенную форму их роман, события за пределами маленького школьного мирка стремительно развивались. В Европе выступила в поход армия Наполеона, последовавшее за этим эмбарго Соединенных Штатов на внешнюю торговлю оказало угнетающий эффект на экономику. После целого ряда событий резко ухудшились отношения с Великобританией, что привело к войне 1812 года. По-прежнему оставались проблемы с индейцами.

В эти смутные времена неуемный Томас Коффин решился в очередной раз попытать счастья в рискованной спекуляции. Он вложил весь свой капитал в фабрику по машинному гвоздильному производству, что было новым продуктом Промышленной революции. Фабрика, которую он приобрел, находилась во Френч Крике, вблизи Филадельфии, и в 1809 году он перевез туда всю семью. Вначале предприятие было весьма успешным и приносило до 100 000 долларов в год. Томас записал Мэри и Элизу в Весттаун, туда же, где учился Томас-младший, и предложил Лукреции вернуться домой, поскольку ей уже не нужно было зарабатывать на жизнь преподаванием.

Лукреция приехала, но у нее было предложение к отцу — не возьмет ли он в партнеры молодого Джеймса Мотта? Пара еще не объявляла о своих намерениях перед квакерским собранием, но они уже пришли к соглашению и даже получили благословение от обеих пар родителей. В сложившейся ситуации Томас был только рад дать молодому человеку шанс. Спустя несколько месяцев Лукреция переехала в Филадельфию, и Джеймс поселился у Коффинов. Можно было начинать планировать свадьбу. Планы на будущее казались прекрасными.

ГЛАВА 4. Замужество и первые трудности

Поспешая в предсвадебной суете из магазина в магазин вместе с матерью, Лукреция познакомилась с Филадельфией. Город был совершенно не похож на Бостон с его аккуратной сеткой широких улиц, перемежающихся парками, и бесконечными рядами домов из красного кирпича. Да и больше Филадельфия была раза в два. На городском рынке фермеры продавали птицу и сезонные овощи, по главным улицам торговцы устрицами катили свои тележки, а на углах улиц лавочники предлагали порции любимого филадельфийцами супа: «А вот супчик с перцем, с пылу с жару!» В остальном город казался безмятежным и упорядоченным. Он все еще оставался тем самым «зеленым городом на природе», о котором мечтал его основатель Уильям Пенн.

В Бостоне встреча с квакером была редкостью, здесь же они во множестве сновали по улицам, а в деловой части города находилось пять квакерских собраний, что было вполне достаточно. Филадельфийские квакеры были совершенно не похожи на нантакетских квакеров, среди которых выросла Лукреция. Многие из них разбогатели на банковском деле и на бизнесе. И хотя они сохраняли верность квакерскому принципу скромности в одежде, все же носили «пусть и простое, но самое лучшее». Они были более замкнуты, нежели их провинциальные кузены, и проникнуть в узкий круг урожденных филадельфийских квакеров было сложно. К счастью, в городе уже жили родственники Коффинов, образовавшие свой собственный круг нантакетцев-переселенцев, который и оставался в центре их жизни на долгие годы.

В месячном собрании Южного района, которое собиралось на углу улиц Второй и Пайн, Джеймс и Лукреция объявили о своем намерении вступить в брак. Было это в феврале, а одобрение собрания они получили в марте, после того, как комитет подождал, чтобы они удостоверились в отсутствии предыдущих обязательств. Свадьба была назначена на 10 апреля 1811 года. Гости извещены, Лукреция в последний раз примерила светло-серое свадебное платье, и был приготовлен свиток пергамента, на котором обязаны расписаться все гости на свадьбе.

Само бракосочетание прошло как часть обычного молитвенного собрания. Джеймс и Лукреция сидели на передней скамье на специальных местах для жениха с невестой, расположенных как раз посередине между женской и мужской половинами. Перед ними открывалось пространство простого соснового дома собраний, в котором, как в тумане, плавали неразличимые лица. Церемония началась с молчания, показавшегося невыносимо длинным, хотя продолжалось оно не более пяти минут. Потом Джеймс и Лукреция поднялись со своих мест, повернулись друг к другу и повторили квакерский свадебный обет, который выучили наизусть: «Я, Джеймс Мотт, беру тебя, Лукреция Коффин, в супруги и обещаю с Божьей помощью любить тебя и хранить верность до тех пор, пока смерть не разлучит нас». И затем «Я, Лукреция Коффин, беру тебя, Джеймс Мотт, в супруги и обещаю с Божьей помощью любить тебя и хранить верность до тех пор, пока смерть не разлучит нас». После того, как они вернулись на свои места, едва осмеливаясь взглянуть друг на друга, один из наблюдателей предложил им подписать брачное свидетельство, а затем громко зачитал его вслух для всех собравшихся. Вслед за этим последовал более длительный период молитвы, и в молчании прозвучали голоса нескольких выступающих. Все закончилось, когда двое старейшин на передней скамье пожали друг другу руки.

О медовом месяце в те времена и слыхом не слыхивали. Лукреция и Джеймс провели брачную ночь в доме Коффинов, приукрашенном для новобрачных. А на следующее утро Джеймс, как обычно, отправился со своим тестем на работу — заниматься гвоздильным производством. В те времена было принято, и, что особенно важно — принято на Нантакете, чтобы первые месяцы семейной жизни новобрачные проводили под крышей родителей невесты. Возможно, считалось, что именно в это время пары притираются друг к другу в сексуальном плане. Лукреция никогда не говорила о сексе напрямую — в XIX веке женщины так не делали — но она признавала и довольно ясно высказывалась по поводу всех остальных физиологических функций. За долгие годы семейной жизни Лукреция всегда делила с Джеймсом двуспальную кровать и оплакивала каждую ночь, когда болезнь или поездки вынуждали ее проводить ночь отдельно от возлюбленного супруга.

Все, кто были знакомы с Моттами, утверждали, что это был счастливый брак. Во многом они дополняли друг друга. И хотя супруги занимались одними и теми же делами, между ними не существовало соперничества. Лукреция была первопроходцем, духовно одаренным лидером. Джеймс писал письма и петиции, председательствовал на собраниях. Сам по себе он был значимой личностью. Если бы Джеймс не был женат на Лукреции, он мог стать более знаменитым. Сам факт, что он оказался способен признать ее превосходство во времена, когда общество неблагосклонно взирало на подобные отношения, и раненое самолюбие редкого мужчины смогло бы выдержать такое в течение длительного времени, доказывает величие их духа и глубину любви. В своей частной жизни во всем, что действительно имело значение, они были равными партнерами. И если враги иногда называли его «мистер Лукреция Мотт», то ни он, ни она не обращали на это внимания.

Чтобы внести свой вклад в Америку девятнадцатого века, Лукреция Мотт использовала скрытые запасы сил: здоровое ощущение собственной личности, нормальные отношения с сильной матерью, творческие и крепнущие взаимоотношения в браке, растущую духовную чуткость. Но даже при этом вся ее энергия без остатка, вся ее стойкость уходили на борьбу с самыми разнообразными предрассудками в самых неблагоприятных условиях. Именно этому она и посвятила свою жизнь. Если бы она получала меньшую поддержку, если бы ее отношения с Джеймсом были изматывающими, она, скорее всего, никогда бы не нашла творческого выхода своей напористости, энергии и своему гневу.

В августе 1811 года молодая чета переехала в собственный аккуратный новый дом на Юнион-стрит, 48. Лукреция с энтузиазмом расстилала ковры и развешивала занавеси. В этом доме они с Джеймсом начнут свою собственную семейную жизнь. Сейчас она — замужняя дама восемнадцати лет — получила, наконец, возможность подавать на стол те самые черничные пудинги и обеды из трески, которые так добросовестно училась готовить в Нантакете.

Над их молодым счастьем, однако, нависла черная туча. Деловая активность вступила в пору серьезной депрессии, и гвоздильное производство близилось к краху. К октябрю дохода от него стало недостаточно для жизни на два дома. Поскольку новый дом на Юнион-стрит был более вместительным, все шесть членов семьи Коффинов переехали к новобрачным. Джеймсу и Лукреции не суждено было жить отдельно еще двенадцать лет.

К Рождеству Лукреция почувствовала, что беременна, и 3 августа 1812 года у нее родился первый ребенок, дочь Анна. Рожала Лукреция дома с помощью матери и повитухи. Конечно, были схватки, «страдания, известные только женщинам», но было и восхитительное счастье держать на руках «толстенькую крошку-лапушку» и почувствовать, как в самый первый раз ее губки неуверенно нащупали грудь. После родов Лукреция чувствовала себя великолепно. В те времена было принято, чтобы женщина оставалась в постели от четырех до шести недель после родов, но не такова была Лукреция. Меньше чем через неделю после рождения Анны она уже каталась в карете, и «за такой опрометчивый поступок была причислена к индейцам», как сама вспоминала позже. Она также шокировала приличную Филадельфию тем, что отказалась нанять няню, хотя хорошую девушку можно было найти за доллар в неделю. Няней на Нантакете и в помине не было, да и лишние расходы Моттам были не по карману.

На канадской границе шла война 1812 года, однако дела обстояли совсем неважно. Джеймса все это чрезвычайно беспокоило. Когда Лукреция обнаружила, что снова беременна, он решил перевезти семью обратно в Мамаронек, штат Нью-Йорк, в семейное гнездо Моттов, и найти себе работу на хлопкопрядильной фабрике дяди Ричарда Мотта, где работал во время коротких каникул в «Найн партнерс».

Именно здесь, в доме свекрови, 23 июля 1814 года у Лукреции родился первый сын. Его назвали в честь деда Томас Коффин Мотт, вся семья ликовала. Позже Лукреции пришлось настаивать на том, чтобы такие же фанфары гремели и в честь рождения девочек, но тогда, в двадцать один год, она не могла не ощущать изрядную гордость.

События, происходившие за пределами домашних стен, по-прежнему не предвещали ничего хорошего. Шла эскалация войны с Великобританией. Армия Соединенных Штатов была блокирована в Форт Эри, и британские войска выступили на Вашингтон и Балтимор. В Мармонеке новости вызывали смятение и скорбь. Семья Моттов не просто разделяла традиционное квакерское свидетельство против войны, они вдобавок были пацифистами. Дедушка Мотт одним из первых написал книгу, осуждающую войну. Новости о захвате и сожжении новой столицы в Вашингтоне, заполонившие страницы газет, усугубили уныние.

Британская блокада заставила свернуть хлопковый бизнес. Дяде Ричарду пришлось сказать молодому Джеймсу, что он более не может пользоваться его услугами. К счастью, Джеймс узнал о работе, которую он может получить на оптовом складе сельскохозяйственных машин в Филадельфии. В октябре маленькая семья сложила вещи и переехала еще раз.

Жизнь квакерской Филадельфии мирно текла независимо от того, была война или нет. Любимая младшая сестра Лукреции Элиза уже в течение некоторого времени встречалась с Бенджамином Ярналлом, сыном представителя одной из самых уважаемых квакерских семей Филадельфии. Они уже объявили о своих намерениях на собрании и должны были пожениться в ноябре. Так что Лукреция вернулась домой как раз вовремя, чтобы помочь шить, подрубать, печь и присутствовать на свадьбе.

Анне нужна была поддержка Лукреции. Как раз тогда, когда ее третью дочь готовы были принять в свой круг самые заметные представители филадельфийского квакерства, семье Коффинов грозил позор. Гвоздильный бизнес рухнул, и его продали, чтобы расплатиться с кредиторами. Вдобавок, Томас Коффин одолжил деньги другу, а тот прекратил платежи. Коффины задолжали около девяти тысяч долларов. Деловые партнеры Томаса подвергали сомнению его отчетность, и об этом говорил весь город.

Сердце Лукреции разрывалось. Она не могла не сочувствовать бедному отцу, который страдал и отчаянно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Но с другой стороны, далеко не в первый раз он не прислушался к здравому совету ее матери. Анна умоляла мужа не давать денег взаймы. Было несправедливо заставлять женщин печалиться от последствий решений, при принятии которых у них не было права голоса. «Вечно женщин учат полагаться на мужчин и доверять им в делах денежных, при этом рискуют женщины гораздо более, чем следовало бы, поскольку не имеют права на самостоятельные решения», — к такому выводу пришла Лукреция.

Но худшее было впереди. Из-за всех треволнений организм Томаса Коффина перестал сопротивляться болезням. В начале 1815 года он заболел тифом, оказавшись единственным членом семьи, подхватившим заразу, и через несколько быстро промелькнувших дней умер. Все свое детство Лукреция восхищалась героическим отцом. Но в то же время он всегда уезжал и оставлял ее любимую маму в стесненных обстоятельствах. И теперь он снова поступил точно так же — причем окончательно. К горю о потере отца примешивалась тревога: как теперь будет жить Анна Коффин, бедная вдова сорока пяти лет с четырьмя детьми, которых еще нужно было вырастить? Что станет с долгами? Но Анна проявила настоящий нантакетский характер, которым так восхищалась Лукреция. Она решила открыть лавку — такую же, как на Нантакете, и объявила, что принимает на себя все долги мужа, которые выплатит, но постепенно. Джеймс Мотт, чтобы восстановить доброе имя тестя, подписал вексель на три тысячи долларов. Когда Анна овдовела, она первым делом порвала этот вексель.

Сам Джеймс снова оказался без работы. В отчаянии он тоже решил открыть лавку. Но, похоже, что у Анны Коффин был талант к торговле, а Джеймс был совершенно его лишен. Ее лавка вскоре превратилась в процветающее заведение, тогда как у него, всего через два дома по той же улице, дела шли неважно. Лукреция видела, что от переутомления и тревоги он действительно заболевал. Когда ему предложили работу в банке в Нью-Йорке, она настаивала на том, чтобы он согласился, хотя это и означало еще один переезд, от которого пострадают все их вещи.

Тем временем в мыслях у нее зрело решение. Почему бы и ей не помочь? Анна в два с половиной года была очень смышленым ребенком и уже начинала понемножку писать буквы. Томми в девять месяцев произнес свои первые слова. Лукреция любила сидеть с детьми, но приходилось признать, что жизнь домохозяйки была несколько ограниченной. Часто Джеймс возвращался домой уставший, поздно вечером, как раз тогда, когда она была готова пообщаться с ним. Почему бы ей не поступить, как ее мать, и не пойти работать, чтобы увеличить семейный доход? Да и работа для нее имелась. Ребекку Банкер, племянницу ее матери, женщину средних лет, наняли, чтобы она открыла школу при квакерском собрании на Пайн-стрит. Ей нужна было помощница. Если бы Лукреция присоединилась к ней, они могли бы даже преподавать своим ученикам основы французского.

На своей работе в Нью-Йорке Джеймс входил в колею и строил планы, как Лукреция присоединится к нему. Но с какой стати жена всегда должна следовать за мужем? Лукреция поговорила с купцом из Филадельфии, желавшим предложить Джеймсу такую же заработную плату, которую тот получал в Нью-Йорке. Потом она написала мужу, изложив все причины, по которым, как она считала, ему следовало согласиться на работу в Филадельфии. «Я приму любое твое решение, — тактично писала она. — Но на твоем месте я бы не возражала, если бы обо мне сказали, что я склонна к переменам».

Джеймс радостно последовал совету жены и вернулся в Филадельфию. Скоро Лукреция стала преподавать в новой школе. Они с Ребеккой начали с четырех учеников, но вскоре их было уже десять, и каждый платил по десять долларов за учебную четверть.