Бесплатный фрагмент - Долор. История принца-инвалида

Дина Мюлок

ДОЛОР — повесть о принце-инвалиде

и его дорожном плаще

С иллюстрациями Хоуп Данлоп

Дина-Мария Мьюлок (Mulock, по мужу Lillie-Craik, 1826—1887) — английская писательница, автор романов, талантливо рисующих характеры и нравы современного ей общества; отличительная их черта — большая простота и отсутствие погони за сенсационным. Наиболее популярны её повести: «Olive», «John Halifax», «Christian’s mistake», «A life for a Life». Она писала также рассказы для детей и проповеди.

ГЛАВА I

Он и впрямь был самым красивым маленьким принцем, который когда-либо рождался на свет Божий. Люди все как один так говорили; и это была чистая правда. Когда он сразу же после рождения посмотрел на свечу, в его глазах появилось серьезное выражение, совершенно поразительное для новорожденного. Его нос был орлиным; цвет его лица был здоровым; он сам весь из себя был круглым, толстощёким младенцем, с прямыми ровными конечностями — великолепным малышом.

Его отец и мать, король и королева страны…, как называлась страна, которой они правили, сказать мудрено, поскольку располагалась она на самом отшибе просвещённого мира, в такой глухомани, что назовём-ка мы её Глухомандией. Так вот, и король, и королева и все их подданные были горды и счастливы, так как уж лет десять вся страна просто жаждала обрести наследника. Единственным, кто не был совершенно счастлив этому событию, был брат короля, герцог Сибур, который непременно стал бы королем, если бы этот ребенок не родился, но зато его величество был очень добр к нему и даже подарил ему в утешение герцогство размером с целую страну.

Крещение принца должно было стать грандиозным событием; для него были избраны двадцать четыре крёстных отца и столько же крёстных матерей, каждая из которых должна была дать ему своё имя и пообещать сделать для него всё возможное. Когда же он достигнет совершеннолетия, то он сам должен был выбрать себе имя — в честь крёстного отца или крёстной матери — которые ему больше всех нравились.

Все этому радовались, и богатые устраивали обеды и пиршества для бедных.

Единственным тихим местом во дворце была комната, которую, хотя принцу было уже шесть недель от роду, его мать, королева, с самого момента его рождения так и не покинула. Никто бы не подумал, что она больна, потому что она сама никому и ничего не сказала об этом, а лежала, бледная и безмятежная, никому не доставляя хлопот.

Наконец настал день крещения, и он был так же прекрасен, как и сам малютка-принц. Все во дворце были наряжены в праздничные одежды, которые им выдали по приказу королевы.

К шести часам утра весь королевский дом разоделся во всё самое лучшее; а затем и сам маленький принц был наряжен в свое великолепное платье для крещения; которое ему совсем не нравилось, и оттого он пинался и кричал, как самый обычный ребенок. Когда он успокоился, его отнесли к кровати, где лежала королева.

Она поцеловала и благословила его, а затем с нежной улыбкой отвернулась от него, сказав, что «надеется, что он будет очень хорош, что это будут очень хорошие крестины, и все гости будут весело проводить время», а затем мирно упокоилась в своей кровати. Она казалась совершенно бесчувственной к такому событию — наша бедная Королева; звали её Долорес.

А во дворце всё происходило так, как будто она там присутствовала. Все, и даже сам король, уже попривыкли к её постоянному отсутствию, потому что она не отличалась крепким здоровьем и годами не участвовала в различных придворных развлечениях. Благородная компания прибыла на крестины из многих стран; крёстные отца и матери были выбраны с великой осторожностью, как люди, которые будут наиболее полезны его королевскому высочеству, если он когда-либо захочет иметь друзей.

Они шли по двое, с коронами на головах — герцоги и герцогини, принцы и принцессы; все они целовали ребенка и произносили имена, даваемые ему каждым. Затем двадцать четыре имени были выкрикнуты одно за другим и каждое из них записали, чтобы сохранить их в государственных архивах.

Все остались довольны, кроме маленького принца, который слабо стонал под своей крестильной мантией, которая едва не задушила его.

Хотя очень немногие знали об этом, но при самом входе в часовню принц попал в аварию. Юная высокопоставленная фрейлина, в обязанности которой входило нести его в часовню и обратно, была так занята, укладывая фижмы одной рукой, что споткнулась и позволила младенцу упасть. Она тут же подобрала его — авария была настолько незначительной, что вряд ли стоило говорить о ней. Ребенок побледнел, но не заплакал. Никто и не знал, что с ним что-то не так. Даже если бы он стонал, серебряные трубы были достаточно громкими, чтобы заглушить его голос. Было бы жаль допустить, чтобы что-нибудь обеспокоило людей в такой день.

Итак, после минутной паузы процессия двинулась дальше. Это было великолепное шествие! Герольды в ливреях синего и серебряного цвета; фрейлины в нарядах малинового и золотого цветов; и группа маленьких девочек в ослепительно-белых платьях, несущих корзины с цветами, которые они рассыпали перед няней и ребенком, — и наконец двадцать четыре крестных отца и крестные матери, настолько гордые, насколько это возможно, и такие великолепные, что невозможно было смотреть на них, ибо они совершенно затмили своего маленького крестника — просто груду кружев и муслина с детским личиком внутри — если бы не балдахин из белого атласа и страусовых перьев, который держали над ним везде, куда бы его ни носили.

Таким образом, когда солнце светило на них через окрашенные окна, все стояли; король и его свита с одной стороны, принц и его слуги — с другой, зрелище столь прекрасное, какого никогда не видели в этой стране.

— Это всё, прямо как в сказке, — прошептала старшая девочка следующей за ней, вытряхивая последнюю розу из своей корзины, — и я думаю, что единственное, что сейчас нужно принцу, — это фея-крёстная.

— Какому принцу? Этому? — сказал сзади пронзительный, но мягкий и не неприятный голос; и среди группы детей был замечен кто-то — не ребенок — но всё же ростом не больше ребенка: кто-то, кого раньше никто не видел и кто, конечно, не был приглашён, потому что на ней не было одежды для крещения.

Это была маленькая старушка, одетая во всё серое: серое платье, серый плащ с капюшоном из чрезвычайно тонкой ткани и оттенка, который, казалось, постоянно менялся, как серый вечерний небосвод. Её волосы были седыми, и глаза тоже; и даже на лице её лежала какая-то мягкая серая тень. Но в ней не было ничего неприятно старого, и её улыбка была такой же нежной и детской, как у самого принца, и она промелькнула на его бледном личике, как только старушка подошла достаточно близко, чтобы коснуться его.

— Береги себя. Не дай ребёнку снова упасть.

Юная нянечка вздрогнула, сердито покраснев.

— Кто говорил со мной? Как кто чего узнал? Я имею в виду, какое кому до этого дело? — Затем, испугавшись, но говоря всё более и более резким тоном, чем имеют обыкновение говорить молодые дамы, она затараторила: — Эй, мамаша, будьте так любезны, говорить не «ребёнок», а «принц». И вообще, держитесь от него подальше, его королевское высочество собирается почивать.

— Тем не менее, я должна поцеловать его. Я — его крестная мать.

— Ты! — воскликнула элегантная нянечка.

— Ты!! — повторили все господа и дамы, стоявшие в ожидании.

— Ты!!! — вторили пажи и герольды — и затрубили в серебряные трубы, чтобы прекратить дальнейшие разговоры.

Процессия принца собралась для возвращения — король и его поезд уже двинулись к дворцу, — но на самой верхней ступеньке мраморной лестницы прямо перед всеми стояла маленькая старушка в сером платье.

Она с помощью своей палки приподнялась на цыпочках и трижды поцеловала маленького принца.

— Это невыносимо, — воскликнула молодая нянечка, быстро вытирая поцелуи кружевным носовым платком. — Такое оскорбление для его королевского высочества. Уберись с дороги, старуха, или я всё расскажу королю.

— Жаль только, король ничего обо мне не знает, — равнодушно ответила старуха, как будто думала, что потеря больше расстроит его величество, чем её саму. — Мой друг во дворце — жена короля.

— Жены королей называются королевами, — сказала кормилица с презрительным видом.

— Вы правы, — ответила старуха. — Тем не менее я хорошо знаю её величество и люблю её саму и её ребенка. И поскольку вы уронили его на мраморную лестницу (это она сказала таинственным шёпотом, от которого молодая дамочка задрожала, несмотря на весь свой гнев), — я решила взять его себе. Я его крестная мать, готовая помочь ему, когда он захочет этого.

— Так помогите же ему! — загомонили все няньки, разрываясь от смеха, на который старуха не обратила ни малейшего внимания. Ее мягкие серые глаза были прикованы к принцу, который, казалось, отвечал на этот взгляд, снова и снова улыбаясь беспричинно, бесцельно, как улыбаются младенцы.

— Его Величество должен услышать об этом, — сказал один из пажей, будущий придворный.

— Его величество через минуту или две услышит достаточно новостей, — с грустью сказала старуха. И снова потянувшись к маленькому принцу, она торжественно поцеловала его в лоб. — Вас назовут новым именем, о котором никто никогда не думал. Будь же принцем Долором, в память о своей матери Долорес.

— В память о…! — Все были поражены зловещей фразой, а также ужаснейшим нарушением этикета, допущенным старухой. В Глухомандии ни король, ни королева не должны были иметь никакого христианского имени. Они утрачивали его в день коронации, и о нём больше не упоминалось, пока оно не бывало выгравировано на их гробах, когда они умирали.

— Бабуля, вы — крайне невоспитанны, — в ужасе воскликнула старшая фрейлина. — Откуда вы могли знать этот факт, просто выходит за рамки моего понимания. Но даже если вы этого не знали, то как вы осмелились намекнуть, что ее милостивое величество зовут Долорес?

— Она имела имя Dolores, — сказала старая женщина с печальной торжественностью.

Первый кавалер, прозванный ожидающими Золотой палкой, поднял её, чтобы ударить старуху, а все остальные протянули руки, чтобы схватить ее; но… серая мантия растаяла между их пальцами, как воздух; и прежде, чем кто-либо успел что-то сделать, раздался тяжёлый, приглушённый, пугающий звук.

Это начал звонить большой дворцовый колокол — колокол, который слышали только после смерти некоторых основных членов королевской семьи и который звонил ровно столько раз, сколько лет было усопшему. Все придворные слушали, онемев от ужаса. Кто-то стал подсчитывать: «Один… — Два… — Три… — Четыре…» — до девяти и двадцати — ровно до возраста королевы.

Этот колокол действительно звонил по королеве. Ее величество умерла! В самый разгар празднества она ускользнула и от своего нового счастья, и от своих старых страданий, и многих, и малых. Отправив своих сиделок посмотреть на празднество, — по крайней мере, они потом сказали, в своё оправдание, что она их сама выпроводила, и это было очень похоже на неё. — она повернулась лицом к окну, откуда можно было просто видеть вершины далеких гор — Кудыкиных гор, как их называли, — где она родилась. Так пристально глядя на горы, она тихо скончалась.

Когда маленького принца внесли в комнату его матери, её уже там не было, чтобы поцеловать его. И хотя он этого не знал, для него никогда больше не будет материнского поцелуя.

Что же до его феи-крёстной — маленькой старушонки в сером, которая так себя называла, — то она то ли растаяла в воздухе, как ее платье, когда придворные касались его, то ли вылетела из окна часовни, то ли проскользнула через дверной проем среди растерянной толпы, никто не знал — и никто никогда о ней не думал.

Только няня, обыкновенная, невзрачная женщина, выйдя посреди ночи из детской принца в поисках лекарства, чтобы успокоить его непрерывные стоны, увидела, стоя в дверном проеме, нечто такое, что она сочла бы простой тенью, если бы не увидела, что из нее сияют два глаза, серые, мягкие и вкрадчивые. Она указала на неё рукой и громко закричала. Когда она смолкла, старухи-призрака уже не было.

ГЛАВА II

Все были очень добры к бедному маленькому принцу. Я думаю, что все люди обычно бывают добры к детям, оставшимся без матери, будь то князья или крестьяне. У него была великолепная детская и постоянная свита, и к бедному сиротке все относились с величайшим уважением и почтительностью. Никому не разрешалось сюсюкать с ним на глупом детском языке, или трепать его по щекам, или, прежде всего, целовать его, хотя, возможно, некоторые делали это тайком, потому что он был таким милым ребенком, что от этого было трудно удержаться.

Нельзя сказать, что принц скучал по матери; дети его возраста не могут понять этой утраты; но почему-то после ее смерти казалось, что с ним всё пошло не так. Из красивого младенца он стал болезненным и бледным, казалось, почти перестал расти, особенно в ногах, которые некогда были такими толстыми и сильными. Но после дня его крещения они усохли и съёжились; он больше не махал ими ни в азарте, ни в игре, и когда ему исполнился год, его няня попыталась заставить его встать на них, но он только упал.

Это происходило столько раз, что об этом наконец заговорили. Принц, будущий король — и не в силах стоять на ногах! Какое ужасное горе! Какая беда для всей страны!

Скорее, эта беда была прежде всего для него самого, бедный мальчик! Но, похоже, никто об этом не подумал. И когда через некоторое время его здоровье восстановилось, и к его милому личику вернулось прежнее светлое выражение, а его тело стало больше и сильнее, хотя ноги всё ещё оставались прежними, люди продолжали говорить о нем шёпотом, и серьезно покачивали головами. Все знали, хотя никто этого не говорил, что что-то, невозможно догадаться что, было не так с бедным маленьким принцем.

Конечно, никто не намекал на это королю, его отцу: не годится рассказывать великим людям что-либо неприятное. Кроме того, его величество очень мало обращал внимания на своего сына или на другие придворные дела, помимо необходимых обязанностей его королевства. Люди говорили, что он совсем не будет скучать по королеве, поскольку она так долго болела, что… но он заскучал. После её смерти он уже не был прежним. Он обосновался в её пустующих комнатах, единственных комнатах во дворце, откуда можно было увидеть Кудыкины горы, и часто видели, как он смотрел на них, как будто думал, что она улетела туда и что его тоска поможет вернуть её. И по любопытному совпадению, которое никто так и не осмелился выяснить, он пожелал, чтобы принца не называли каким-либо из двадцати четырех великих имен, данных ему приглашёнными крестными отцами и матерями, а так и оставался с именем Долора.

Раз в неделю, согласно установленному государственному обычаю, принца, одетого в самое лучшее платье, на полчаса приводили к королю, его отцу, но его величество обычно был слишком занят и слишком меланхоличен, чтобы уделять много внимания ребенку.

Только однажды, когда он и герцог Сибур, который был чрезвычайно внимателен к своему королевскому брату, сидели вместе, а принц Долор играл в углу комнаты, подтягиваясь руками, а не шагая ногами, а иногда и слабо пытаясь переползать с одного стула на другой, отца как будто поразило, что с его сыном не всё в порядке.

— Сколько лет его королевскому высочеству? — спросил он внезапно нянечку.

— Два года, три месяца и пять дней, ваше величество.

— Мне это не нравится, — вздохнул король. — Он должен быть гораздо крупнее, чем сейчас, не так ли, брат? Вы, у вас ведь так много детей, должны это знать. С ним что-то не так?

— О нет, — сказал герцог Сибур, обменявшись многозначительными взглядами с нянечкой, которая ничего не поняла, но стояла испуганная и дрожащая со слезами на глазах. — Ничего такого, что могло бы беспокоить ваше величество. Несомненно, его королевское высочество со временем перерастёт это.

— Перерастёт — что?

— Небольшая слабость — кхм! — в позвоночнике; что-то, возможно, унаследованное от его дорогой незабвенной матери.

— Ах, она всегда была деликатной особой, но она была самой милой женщиной на свете. Иди сюда, мой маленький сын.

И когда принц повернул к отцу своё маленькое, милое, серьёзное личико — так похожее на лицо его матери, — его величество король улыбнулся и протянул руки. Но когда мальчик приблизился к нему, не бегом, как ребёнок, а неловко извиваясь по полу, королевское лицо затуманилось.

— Мне следовало сказать об этом. Это ужасно — ужасно! И для принца тоже! Немедленно пошлите за всеми докторами в моём королевстве.

Доктора пришли, и каждый высказал свое мнение и назначил собственный способ лечения. Единственное, в чём все они согласились, это то, что было хорошо известно и раньше: принц, должно быть, получил травму в младенчестве — возможно, он упал, в результате чего повредил позвоночник и нижние конечности. Никто ничего такого не помнит?

Нет никто и ничего. Все нянечки с возмущением отрицали, что такой казус произошёл, да и как такое могло произойти? — пока верная сельская медсестра не припомнила, что действительно что-то такое произошло в день крещения. За это, к несчастью, доброе воспоминание, все остальные отругали ее так строго, что она на веки-вечные потеряла покой. А вскоре бедную женщину выписали на пенсию и отправили аж за Кудыкины Горы, откуда она приехала, с приказом оставаться там до конца своих дней.

Но обо всём этом король ничего не знал, потому что, действительно, после первого потрясения, когда он узнал, что его сын не может ходить и, похоже, никогда не сможет, он почти уже не вмешивался в его дела. Всё это было слишком болезненно, а его величество никогда не любил болезненных вещей. Иногда он расспрашивал о принце Долоре, и ему говорили, что его королевское высочество ведет себя так хорошо, как и следовало ожидать, что действительно имело место. После того, как наследный принц потревожил бедного ребенка и обдумывал одно лекарство за другим, он, не желая обидеть ни одного из врачей, предлагал оставить ребёнка наедине с природой; и природа, самый безопасный из всех врачей, пришла тому на помощь и сделала всё, что могла. Он, правда, так и не мог научился ходить; и его нижние конечности были просто бесполезными дополнениями к его телу; но само тело было крепким и здоровым. И его лицо было таким же, как всегда — просто вылитое лицо его матери, одно из самых милых в мире!

Даже король, каким бы он ни хотел казаться безразличным, иногда смотрел на маленького человечка с грустной нежностью, замечая, как ловко он научился ползать и раскачиваться на руках, так что в своей собственной неловкой манере передвижения он был столь же активен, как и большинство других детей его возраста.

— Бедный маленький человечек! Он старается изо всех сил, и он вовсе не несчастен, и наполовину не так несчастен, как я, брат, — заявил он, обращаясь к наследному принцу, который как никогда ранее постоянно сопровождал больного монарха. — Если что-нибудь случится со мной, я назначаю тебя регентом. В случае моей смерти ты позаботишься о моём бедном маленьком мальчике?

— Конечно, конечно; но не позволяйте нам даже представить себе такое несчастье! Уверяю ваше величество — все вас уверяют, — что это ни в коей мере не вероятно.

Однако он знал, и все знали, что это вполне вероятно, и вскоре после этого разговора несчастье действительно произошло. Король умер так же внезапно и тихо, как и королева — действительно, в самой ее комнате и в её же постели; а принц Долор остался без отца и матери — печальная участь, которая может случиться даже с принцем.

Однако теперь он стал чем-то большим, чем принц-сирота. Он стал королём. В Глухомандии, как и в других сопредельных странах, люди однажды были поражены горем, но на следующий день ожили. «Король мертв — да здравствует король!» — гласил крик, разносившийся по городам и весям, и незадолго до того, как его покойное величество было положено рядом с королевой в их великолепном мавзолее, со всех концов королевского дворца стекались толпы, жаждущие увидеть нового монарха.

И они действительно увидели его — принц-регент позаботился о том, чтобы все увидели, как он сидит на полу в зале заседаний и сосёт большой палец!

И когда один из будущих кавалеров поднял его и отнёс — представьте себе, кавалера, несущего короля! — к царственному трону и возложил на его голову корону, тот немедля стряхнул ее, поскольку носить её ему было так тяжело и неудобно. Соскользнув к подножию трона, он начал играть с золотыми львами, которые поддерживали его, гладить их лапы и зажимать крошечными пальчиками им глаза и смеяться — смеяться так, как будто он наконец нашел себе любимое развлечение.

— Для тебя есть прекрасный король! — сказал первый фельдфебель, друг принца-регента (бывшего наследного принца, который в глубочайшем трауре молча стоял у трона своего молодого племянника). — Какой прекрасный король! Который никогда не выбросит своих подданных, никогда не начнёт обременять нас процессиями, которого до последнего дня жизни придётся носить с собой, как младенца. Хотя и жаль, конечно!

— Чрезвычайно неудачно, — повторил второй лорд. — Для нации всегда плохо, когда ее король — ребенок; но такой ребенок — навеки калека, если не хуже.

— Будем надеяться, что хуже не станет, — сказал первый лорд совершенно убитым тоном, глядя на регента, который стоял прямо и делал вид, что ничего не слышит. — Я слышал, что такие дети с очень большими головами, большими широкими лбами и пристальными глазами… Ну, хорошо, давайте надеяться на лучшее и быть готовыми к худшему. А пока…

— Клянусь, — сказал герцог Сибур, подходя и целуя рукоять своего меча. — Я клянусь выполнять свои обязанности регента, полностью заботиться о его королевском высочестве — я имею в виду, о его величестве, — исправился он, отвесив низкий поклон маленькому ребенку, который снова невинно рассмеялся. — И я сделаю всё возможное, чтобы управлять страной. Тем не менее, если у страны появятся хоть малейшие возражения…

Но герцог был к тому же ещё и генералиссимусом и имел в своем распоряжении всю армию, так что в случае чего он мог начать и гражданскую войну в кратчайшие сроки; и у его подданных, конечно, не появилось ни малейших возражений.

Итак, король и королева снова спали вместе, хоть и в высшем мире, и принц Долор номинально правил страной, а фактически всем управлял его дядя; и все говорили, какое это счастье для бедного маленького принца, что у него есть такой умный дядя, который всецело о нём заботится. Всё шло своим чередом; действительно, после того, как регент привел свою жену и семерых её сыновей и поселил их во дворце, всё пошло гораздо лучше, чем обычно. Потому что они устроили такие великолепные развлечения и сделали столицу такой пышной, что оживилась торговля, и, как говорили, страна стала более процветающей, чем в течение всего прошлого столетия.

Когда бы и где бы ни появлялся регент и его сыновья, их встречали криками: «Да здравствует наследный принц!» «Да здравствует королевская семья!» И, по правде говоря, они были очень хорошими детьми, все семеро, и устроили грандиозное зрелище, когда вместе выезжали на семи прекрасных лошадях, одна выше другой, до самого младшего, на его крошечном черном пони, ростом не больше чем крупная собака.

Что же касается другого ребенка, его королевского высочества принца Долора, — то как-то случилось так, что люди вскоре перестали называть его «его величеством», поскольку это казалось таким нелепым эпитетом для бедолаги, беспомощного калека, с одной только головой и туловищем, но без ног, чтобы именовать его столь громким титулом. И кроме того, его очень редко кто видел.

Иногда люди, осмелившиеся заглянуть за высокую стену дворцового сада, замечали там, как его несли в руках лакеи, или втиснутого в кресло, или оставленного играть на траве, часто никого не было рядом, чтобы позаботиться о нём, симпатичном маленьком мальчике, с ярким умным лицом и большими меланхоличными глазами — нет, не совсем меланхоличными, потому что они принадлежали его матери, а она отнюдь не была натурой грустной, хотя задумчивой и мечтательной. Он порой сбивал людей с толку своими детскими глазами; они были настолько невинными и в то же время такими проницательными. Если бы кто-то поступил неправильно, например солгал, он обернулся бы к нему с таким серьезным молчаливым удивлением — ребёнок никогда не говорил много, — что каждый непослушный или вороватый человек во дворце побаивался принца Долора.

А тот ничего не мог с собой поделать, и, возможно, он даже не знал этого, будучи ребёнком не лучше многих других детей, но в нём было что-то такое, что заставляло плохих людей сожалеть, ворчливых — стыдиться самих себя, а люди злобные смягчались и добрели. Я полагаю, что они бывали так тронуты, увидев бедного маленького человечка, который совершенно не знал, что с ним случилось или что лежало перед ним, живущим своей младенческой жизнью такой же счастливой, как долгий день. Таким образом, был ли он сам хорош или нет, вид его и его страданий делал других хорошими и, прежде всего, заставлял всех любить его. Настолько, что его дядя-регент почувствовал себя в его присутствии немного неуютно.

Право же, мне нечего сказать против дядюшек в целом. Обычно они отличные люди и очень удобны для маленьких мальчиков и девочек.

Даже «жестокого дядю» из «Младенцев в лесу» я считаю совершенно исключительным персонажем. И этот «жестокий дядя», о котором я говорю, тоже был, надеюсь, исключением.

Герцог Сибур вовсе не хотел быть жестоким. Если бы кто-нибудь так его назвал, он бы чрезвычайно возмутился; он сказал бы, что всё, что он сделал, было сделано исключительно на благо страны. Однако он был из тех людей, который привыкли в первую очередь думать о себе, считая, что всё, что он хочет, обязательно будет правильным, и, следовательно, он должен это получить. Итак, он попытался получить это, и получил это тоже, как очень часто поступают такие люди, как он. Другой вопрос, нравится ли им, когда так себя с ними ведут другие?

Поэтому однажды он отправился в зал совета, решив произнести речь и проинформировать министров и страну в целом о том, что молодой король плохо себя чувствует и что было бы целесообразно отправить его на время куда-нибудь за Кудыкины Горы. Действительно ли он решил позаботиться о здоровье родственника, или ему всё это пришло в голову позже, и на самом деле он решил, что есть более лёгкий способ достичь исполнения своего великого желания, заполучить корону Глухомандии, — этот большой вопрос, и я его решить не могу.

Но вскоре после того, как герцог получил категорическое Постановление Совета немедленно отослать короля на лечение, всё это было организовано в полном порядке, с почётным караулом, состоявшим из двух полков солдат, — и народ без особого удивления узнал, что бедняга принц — теперь его никто никогда не называл королём — отправился в гораздо более долгое путешествие, чем за Кудыкины Горы.

А потом все узнали, что он в дороге заболел и умер через несколько часов; по крайней мере, так заявили лечащий врач и медсестра, которых послали ухаживать за ним. Они привезли его гроб в отличном состоянии и похоронили в мавзолее вместе с его родителями.

Итак, с той поры принца Долора больше в стране не видели. Страна погрузилась в глубокий траур по нему, а затем и вовсе забыла о нем, и его дядя правил вместо него. Этот выдающийся человек принял свою корону с большим приличием и до последнего носил ее с большим достоинством. Но понравилось ему это или нет, — доказательств у нас опять-таки нет.

ГЛАВА III

А нам как быть с маленьким увечным принцем, про которого все так легко забыли?

Не все. Было несколько добрых душ, матерей семейств, которые слышали его печальную историю, и несколько слуг во дворце, которые были знакомы с малюткой-инвалидом — они много раз вздыхали и говорили: «Бедный принц Долор!» Или, глядя на прекрасные Кудыкины горы, которые были видны со всей территории Глухомандии, хотя мало кто их когда-либо посещал, «Ну, возможно, его королевскому высочеству даже лучше там, где он сейчас, чем здесь».

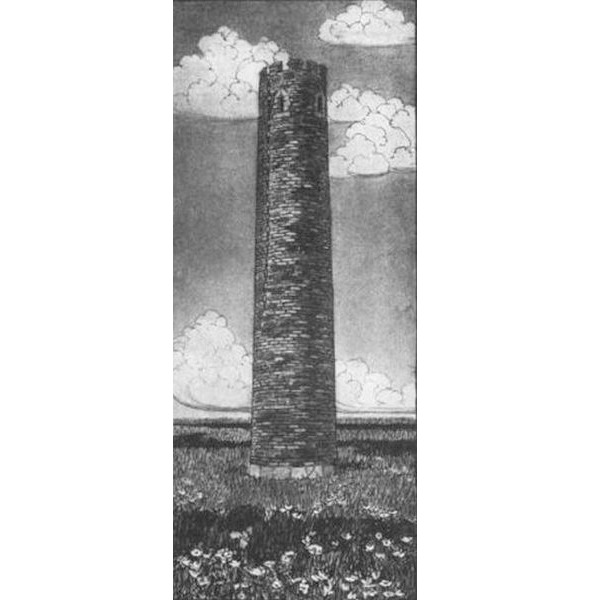

Они не знали — и действительно, почти никто не знал, — что за горами, между ними и морем, лежал участок земли, бесплодный, ровный, голый, если не считать короткой низкорослой травы, да кое-где пробивался клочок крошечных цветов. На этой унылой равнине не было ни куста, ни дерева, ни места упокоения птиц или зверей. Летом солнечный свет падал на него час за часом ослепляющим светом; зимой ветры и дожди беспрепятственно обрушивались на него, и снег падал ровно, бесшумно, покрывая его от одного края до другого в одну большую белую простыню, которая лежала дни и недели без единого следа.

равнины».

Неприятное место для жизни — и, по-видимому, там никто не жил. Единственным признаком того, что человеческие существа когда-то бывали рядом с этим местом, была одна большая круглая башня, которая возвышалась в центре равнины и могла быть видна отовсюду — если бы нашёлся кто-нибудь, пожелавший увидеть то, чего никогда не было. Она росла прямо из земли, как будто выросла сама по себе, как гриб. Но это было совсем не грибное создание; напротив, башня была построена очень прочно. По форме она напоминала ирландские круглые башни, которые так долго вызывали у людей недоумение. Не было никакой возможности узнать, когда, кем и для какой цели они были созданы; казалось бы, совершенно бесполезные, как и эта башня. Она была круглой, из очень прочной кирпичной кладки, без дверей и окон, до тех пор, пока ближе к верху не становилось видно щелей в стене, через которые можно было пролезть внутрь или выглянуть наружу. Её высота была почти сто футов, и у неё был зубчатый парапет, резко выделявшийся на фоне неба.

Поскольку равнина была совершенно безлюдной — почти как пустыня, только без песка, и вела в никуда, кроме ещё более пустынного морского побережья, — никто никогда не переходил её. Какой бы тайной ни была окружена башня, она, небо и равнина держали свою тайну при себе.

Это действительно была великая тайна — государственная тайна, о которой никогда бы не подумал никто, кроме столь умного человека, как нынешний король Глухомандии. Я не могу сказать, как он это осуществил, так никаких фактов или улик не обнаружив. Спустя долгое время люди говорили, что это было проделано с помощью банды осужденных преступников, которых заставляли там работать и казнили сразу после того, как они это сделали, так что никто ничего не знал или, по крайней мере, не подозревал о реальных фактах.

А что же было на самом деле? Да ведь эта башня, которая казалась простой массой каменной кладки, совершенно заброшенной и необитаемой, вовсе не была таковой. В пределах двадцати футов от вершины какой-то гениальный архитектор спроектировал идеальные апартаменты, разделённые на четыре комнаты — как вы можете легко нарисовать крест внутри круга. Сделав световые люки и несколько прорезей в стенах для окон, и подняв остроконечную крышу, которая была скрыта парапетом, мы получили жилище полностью; восемьдесят футов от земли и недоступное, как гнездо грача на вершине дерева.

Очаровательное место для жизни! Если ты однажды поднялся туда и больше никогда не хотел спускаться.

Внутри — хотя никто не мог заглянуть внутрь, кроме птиц, и вряд ли даже птица пролетала мимо этой одинокой башни — внутри она была обставлена со всем возможным комфортом и элегантностью, какие только можно вообразить; с множеством книг и игрушек, и всем, что может пожелать сердце ребёнка. Единственным его обитателем, кроме нянечки, был, конечно, бедный одинокий ребёнок.

Однажды зимней ночью, когда вся равнина была белым бела от лунного света, её пересекал большой высокий черный конь, на котором ехал мужчина, такой же большой и такой же черный, который нёс перед собой на седле женщину и ребенка. Женщина — у нее был грустный, сумрачный вид, и это неудивительно, потому что она была преступницей, приговоренной к смертной казни, но её приговор был заменён на почти столь же суровое наказание. Ей предстояло жить в одинокой башне с ребенком, и ей было позволено жить там до тех пор, пока жив был этот ребенок — но не дольше. Это было придумано для того, чтобы она могла проявить максимальную осторожность при уходе за ним; ибо те, кто поместил его туда, одинаково боялись как его смерти, так и его жизни. И всё же он был всего лишь кротким мальчиком, со сладкой, сонной улыбкой — он очень устал за время долгого путешествия — и своими цепкими ручонками крепко сжимал шею мужчины-всадника. Он был довольно сильно напуган, и избегал смотреть на чёрное лицо всадника. И ещё он был совершенно беспомощен, со своими тощими маленькими сморщенными ножками, которые совершено не могли ни стоять, ни бегать — потому что этим маленьким несчастным мальчиком был принц Долор.

Да, так уж случилось, что он вовсе не был мертв — или похоронен. Его грандиозные похороны были всего лишь притворством: вместо него поместили восковую фигуру, а самого принца-калеку увезли под надзором этих двоих, осужденной женщины и черного мужчины. Последний был глухонемым, поэтому ничего не мог ни сказать, ни повторить.

Когда они достигли подножия башни, было достаточно света, чтобы увидеть огромную цепь, свисающую с парапета, но свисающую только до половины пути. Глухонемой достал из сумки своего рода лестницу, сложенную из частей, как паззл, соединил ее вместе и поднял, чтобы она встретилась с цепью. Затем он взобрался на вершину башни и скинул с нее что-то вроде стула, на котором женщина и ребенок уселись и были приподняты так, чтобы никогда больше не спуститься, покуда они были живы. Оставив их на этаже, человек спустился по лестнице, снова разобрал ее, сложил в свой рюкзак, сел на лошадь и исчез на равнине.

Каждый месяц они наблюдали за ним, который издали казался пятнышком. Он привязывал свою лошадь к подножию башни и, как прежде, взбирался на неё с провизией и многим другим. Он всегда прежде всего осматривал принца, чтобы убедиться, что ребенок жив и здоров, а затем уезжал до следующего месяца.

Пока длился первый период его детства, принц Долор был достаточно счастлив. У него были все роскошные вещи, которые могли понадобиться даже принцу, и единственное, чего он хотел — любовь, чувство, так никогда и не познанное им. Его няня была очень добра к нему, хотя вообще-то она не была злой женщиной. Но либо она не была такой злой, как говорили люди, либо она исправилась, постоянно находясь взаперти с маленьким невинным калекой, и от неё зависели все утешения и радости в его жизни.

Это не была несчастная жизнь. Некому было дразнить его или плохо обращаться с ним, и он никогда не болел. Он играл, перебираясь из комнаты в комнату — а в его распоряжении было целых четыре комнаты — гостиная, кухня, спальня няни и его собственная; и он научился ползать по ним, как муха, и прыгать, как лягушка, и бегать по на четвереньках почти так же быстро, как щенок. Фактически он был очень похож на щенка или котёнка, такой же легкомысленный и весёлый — почти никогда не сердился, хотя иногда был немного утомителен. По мере того, как он становился старше, ему иногда нравилось какое-то время помолчать, а затем он садился у прорезей окон, которые, однако, были намного больше, чем выглядели, если смотреть с нижней части башни, — и смотрел на небо над головой и на землю внизу, и на море (справа) с надвигающимися штормами, приходом и уходом солнечного света, и с бегущими по безлюдной равнине (слева) тенями облаков.

Постепенно он начал усваивать уроки — не потому, что его няне приказали учить его, но она делала это отчасти для собственного развлечения. Она не была глупой женщиной, и принц Долор отнюдь не был глупым мальчиком; так что они очень хорошо ладили, и его постоянные мольбы: «Что я могу сделать? Что вы можете найти мне сделать?» — бывали остановлены; хотя бы час или два в день.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.