Бесплатный фрагмент - Чесма православная

Очерки прошлого и настоящего православных храмов Чесменского района Челябинской области

Краеведение — не местечковая дисциплина

По справедливому определению академика Д. С. Лихачева, «любовь к родному краю, знание его истории — основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». И прививается эта любовь, и познается эта история, главным образом, не через учебники истории, призванные дать человеку общие представления об исторических процессах, имевших место на большой территории в определенный период развития человеческой цивилизации, а через краеведческие изыскания, всей своей сутью «привязанные» к конкретному месту. Месту, ставшему малой родиной для многих поколений. Поэтому совсем неслучайно краеведение называют родиноведением.

Любой объект или явление, ставшие предметом изучения краеведов, становятся одухотворенными и во многом определяют мировосприятие людей, живущих в отдаленном поселке или мегаполисе. Человек, знающий историю отдельного дома или улицы, предприятия или географического объекта, уже не может воспринимать ЭТО отрешенно. ЭТО становится частью его духовной жизни. Наряду с этим краеведение является важнейшей составляющей исторической науки в целом. Из отдельных краеведческих работ, как из лоскутков, складывается замысловатая мозаика, которая в конечном итоге ложится в основу глубоких и всеобъемлющих исторических учений. Порою, краеведческие работы способны изменить устоявшиеся исторические знания, а иногда и кардинально изменить их.

Поэтому-то к краеведению следует относиться не как к местечковой дисциплине, которой занимаются любители-одиночки, а как к системообразующему направлению в историческом воспитании населения всей страны/

Отрадно, что в Чесменском районе за последние годы сложилась устойчивая краеведческая традиция, у истоков которой стоял Андрей Никитич Беликов. Именно его труды заложили основу знаний жителей Чесменского района об истории родных мест. И не менее радостно, что его последователи продолжают искать и находить новые, ранее не ведомые, свидетельства исторического прошлого населенных пунктов, некогда существовавших и существующих поныне на территории района.

Новая работа А. В. Шалагина заслуживает особого внимания. Долгие годы религиозная составляющая в отечественном краеведении практически не освещалась. Если тема религии советскими краеведами и затрагивалась, то, как правило, их оценки сводились к банальной реакционности и деспотизму церкви. Этому было несколько причин, в том числе и чисто идеологических. К моменту возрождения в России традиционного краеведения, лишенного всяких идеологических предрассудков, многое из документальных свидетельств истории религиозного прошлого страны было утрачено. Не осталось и живых свидетелей этого прошлого. Поэтому любые краеведческие находки, связанные с религией вообще и религиозностью наших предков, сегодня воспринимаются как открытия.

Предлагаемая на суд читателей книга изобилует богатым фактическим материалом. В связи с чем она, безусловно, будет интересна широкой читательской аудитории. Автору удалось не просто детально рассказать об истории того или иного православного храма, но и осветить их историю через призму общей проблематики Оренбургской епархии и процессов, происходивших в ней.

На мой взгляд, автор вполне обоснованно отошел от каких-либо оценок религиозной жизни населения казачьих поселений. Эти оценки читатели вправе делать сами. Замечу лишь, что взаимоотношения между казаками и лицами духовного звания в Оренбургском казачьем войске были непростыми. Особо следует отметить богатейший иллюстративный материал, представленный в книге. Собирался он целенаправленно и методично. Многое из представленного стало результатом большой поисковой работы, проведенной в поселках района. Эти иллюстрации по праву можно считать исторической фиксацией предметов религиозной культуры, бережно сохраняемой населением. Своей книгой автор вводит в обращение большой массив архивных документов, обнаруженных в архивах Челябинска и Оренбурга. Наряду с этим в работе использовано значительное количество иных источников, что делает исследование многосторонним и максимально информативным.

Предлагаемая книга может быть с успехом использована при изучении краеведения в образовательных учреждениях района, став учебным пособием для студентов и школьников. Уверен, подобные книги пробуждают в читателях чувство патриотизма, учат знанию о родных местах и приучают интересоваться историей, искусством, литературой, что способствует росту культурного уровня населения.

В. Г. Семенов

кандидат исторических наук,

г. Оренбург

ВВЕДЕНИЕ

«Церковь — это явление Христа, это явление Святого Духа, это явление вечной жизни. Церковь — это место, где Бог и человек соединены воедино; это место, где Бог может встретить чужого до сих пор ему человека. Это само чудо этой встречи»

Митрополит Антоний Сурожский

Православие, являясь государственной религией Российского государства, на протяжение веков во многом определяло духовно-нравственные ориентиры для большей части населения страны. Оно служило мерилом поведения людей и было основой их мировосприятия. В конечном итоге православие являлось одним из столпов государства, обеспечивающих его стабильность и территориальной целостности.

История православия в наших краях неразрывно связана с историей Российской империи, расширявшей свои владения в XIX веке за счет колонизации новых территорий. Создаваемым на новых землях приходам предстояло «сцементировать» разноплеменных переселенцев, которым суждено было жить бок о бок и стать единым казачьим войском.

В годы всеобщего атеизма об истории православия обычно не вспоминали. За 70 лет многое из документальных свидетельств той, в общем-то, недалекой, эпохи было утрачено. Но самое главное — почти полностью была утрачена Вера.

С середины 1980-ых годов в стране предпринимались попытки объективно оценить многовековую историю православия вообще, и историю отдельных приходов в частности. Прошлому православных церквей на территории современного Чесменского района были посвящены краеведческие работы А. Н. Беликова и В. А. Журавлева. Создавались они, главным образом, на основе воспоминаний старожилов, проживавших в те годы в поселках района.

В 2008г. была опубликована книга В. И. Завершинского «Очерки истории Тарутино», в которой впервые на основе архивных документов подробно описана история Михаило-Архангельской церкви в селе Тарутино.

Первая попытка объединить разрозненные сведения о православных храмах, некогда располагавшихся на территории современного Чесменского района, была предпринята при издании районной энциклопедии. В ней содержались статьи, посвященные церквям поселков Березинский, Натальинский, Порт-Артурский, Тарутинский, Углицикий, и Чесменский, созданные на основе доступных на тот момент архивных документов.

В 2013 году увидела свет книга «История православия Чесменского района». Это издание готовилось в целях ознакомления жителей Чесменского района с непростой и во многом трагичной историей православных храмов и их служителей. Рассказ о них предварял краткий очерк об истории Оренбургской епархии, в состав которой входили церкви Чесменского района. По моему мнению, для полного понимания повседневной жизни отдельных приходов читателям необходимо знать тенденции в развитии епархии. Поэтому в книге были рассмотрены общие вопросы комплектования штатов церковно- священнослужителей, порядок формирования церковных доходов, а также проблемы раскола, существовавшие в епархии. Отдельный раздел издания был посвящен возрождению православия на чесменской земле, современным традициям и памятным православным местам района.

Изучение большого массива архивных документов позволило установить немало ранее неизвестных страниц из истории наших православных храмов и отдельных населенных пунктов современного Чесменского района.

Существенной проблемой при сборе материалов для издания было почти полное отсутствие в архивах документов, затрагивающих период с 1917 по 1930-ые годы. Во многом это связано с тем, что непосредственно церковные документы того периода не передавались на хранение в государственные архивы, а аккумулировались в Челябинской епархии. которая в последующие годы в силу различных обстоятельств многократно преобразовывалась и ее архивы в настоящее время во многом утрачены. Поэтому кадровый состав церковно- священнослужителей церквей в период 1917—1930 гг. является значительным «белым пятном» в истории православия в наших краях.

Книга «История православия Чесменского района» получила высокую оценку историков, краеведов и читателей. На нее, как на источник информации, ссылаются многие исследователи. Но за минувшие годы накопилось немало дополнительной информации по истории православия на территории современного Чесменского района. Это послужило стимулом для написания новой монографии, которая по сути является дополненным и доработанным изданием первой книги. Для библиографического разделения двух изданий название второй книги несколько изменено.

Большинству читателей термины и понятия, употребляемые в цитируемых документах, будут непонятны. Для преодоления этого издание снабжено словарем терминов и списком сокращений. В приложении издания представлены копии некоторых архивных документов.

Автор выражает глубокую признательность за помощь в сборе информации для данного издания Т. А. Быковой (с. Чесма Челябинской обл.), В. А. Головину (г. Рыбница Преднестровской Молдавской республики), В. И. Завершинскому (г. Москва), В. А. Ильиной (г. Оренбург), А. А. Кайгородову (с. Чесма Челябинской обл.), А. М. Кузнецову (г. Санкт-Петербург), М. С. Очинниковой (с. Чесма Челябинской обл.), И. А. Сальниковой (г. Оренбург), О. Н. Сгибневой (г. Оренбург), В. Г. Семенову (г. Оренбург), Т. В. Сычевой (пос. Углицкий Челябинской обл.), Е. В. Устинову (с. Чесма Челябинской обл.), О. А. Щитковой (г. Сатка Челябинской обл.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

1 МВ — первая мировая война

ВМН — высшая мера наказания

ВО — военный отдел

ГАОО — государственный архив Оренбургской области

ж.п. — женского пола

м.п. — мужского пола

ОГАЧО — объединенный государственный архив Челябинской области

ОЕВ — Оренбургские епархиальные ведомости

ОКВ — Оренбургское казачье войско

ОкРИК — окружной райисполком

ОЦОВ — Оренбургский церковно-общественный вестник

пос. — поселок

РГИА — российский государственный исторический архив

РИК — районный исполнительный комитет

РКП — российская коммунистическая партия

РПЦ — русская православная церковь

РЯВ — русско-японская война

с. — село

ст. — станица

ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ

Оренбургская епархия, созданная в 1799г. как отражение административно-территориальных преобразований на Урале, включала в себя всю Оренбургскую губернию, а с 1817г. и Уральскую область. Губернским и епархиальным центром в то время служил город Уфа. Поэтому епископ официально именовался Оренбургским и Уфимским [1].

Площадь епархии достигала 330000 квадратных саженей, в длину и ширину она была растянута на 1000 — 1500 верст [2].

21 марта 1859г. был высочайше утвержден указ о создании двух самостоятельных епархий — Уфимской и Оренбургской. В состав вновь созданной Оренбургской епархии отошли 142 церкви, в т.ч. 11 приходов, включая Чесменский, с калмыцким населением [3]. Число православного населения епархии на тот момент составляло около 300000 человек.

Граница между двумя самостоятельными епархиями оказалась размытой: часть крестьян, проживавших на территории ОКВ, оказалась «отрезанной» от Уфимской епархии, к которой они были приписаны. В то же время около 9000 казаков ОКВ оказались за пределами Оренбургской епархии. К этому следует добавить, что расстояние от Оренбурга до приходов, например, Челябинского уезда, вошедшего в состав Оренбургской епархии, было значительно больше, чем от Уфы. В связи с этим предпринимались попытки предать Оренбургской епархии статус викарианства при Уфимской епархии. Вопросу дальнейшей судьбы самостоятельной Оренбургской епархии было посвящено специальное заседание Святейшего Синода. Решающую роль в сохранении самостоятельности Оренбургской епархии сыграл один из ведущих иерархов РПЦ митрополит Московский Филарет, сказавший:

«Созданное вчера ныне разрушать небезвредно и более или менее стыдно. Итак, Оренбургскую кафедру лучше сохранить, как она есть. Превратить ее в викарианство почти то же, что разрушить. Несогласия также могут быть между епархиальным архипастырем и викарием, как и между двумя епархиальными архиереями, если не будут рассудительны и миролюбивы. Не надобно ломать кафедры, потому, что сидящие на них не хотят преломить своей воли добрым рассуждением» [4].

В 1865г. после разделения Оренбургской губернии на две отдельные губернии границы епархии окончательно определились. В ее состав входили вся территория Оренбургской губернии, включая территорию ОКВ, а также Уральская и Тургайская области. Епархиальный архиерей стал именоваться епископом Оренбургским и Уральским.

Оренбургская епархия на тот момент была одной из самых больших в стране: ее площадь составляла 866549,1 кв. версты, что в разы превышало размер епархий центральных губерний России [5].

В то же время епархия имела очень низкую плотность населения. Кроме этого епархия отличалась высоким удельным весом нехристианского населения. В 1897г., например, на территории епархии 22,8% населения исповедовали ислам. Другим фактором, отличавшим Оренбургскую епархию от прочих, являлся высокий уровень старообрядчества [6].

В 1908г. территория Уральского казачьего войска перешла из Оренбургской епархии в Самарскую епархию. С этого момента епископ стал именоваться Оренбургским и Тургайским.

Наряду с изменениями внешних границ епархии в ней довольно часто происходило «перекраивание» границ благочиннических округов, что было связано с ростом числа приходов и необходимостью равномерного распределения прихожан по благочиниям.

В 1881г. Оренбургская епархия делилась на 6 городских, 32 сельских и 1 монастырское благочиний. Церкви поселков Березинского, Тарутинского и Чесменского относились к XIX сельскому округу, в который помимо названных церквей входили также церкви поселков Клястицкий, Ключевский, Каракульский и Бородиновский [7].

В 1889г. в епархии было 6 городских и 28 сельских округов. Церкви поселков Чесменский и Тарутинский стали относиться к Троицкому городскому округу, а Христорождественская церковь пос. Березинский — к XIV сельскому округу с центром в пос. Бородиновский [8].

В 1909г. XIII общеепархиальным съездом был определен новый перечень благочиний. Церковь в пос. Тарутинский, отнесенная ко второму разряду, по-прежнему была включена к Градо-Троицкий округ, а второразрядные Никольская церковь пос. Чесменский и Христорождественская церковь пос. Березинский были отнесены к Великопетровскому благочинию. В него также вошла и трехразрядная церковь в пос. Углицкий [9].

В 1912г. церкви поселков Чесменский, Березинский и Углицкий продолжали относиться к Великопетровскому благочинию. В том же году Градо-Троицкий округ был разделен на два благочиния — собственно городской и Ключевский, в состав которого вошла Михаило-Архангельская церковь пос. Тарутинский [10].

В начале 1917г. епархия делилась на 63 округа, в т.ч. в Троицком уезде их было 6, Верхнеуральском — 5, Челябинском — 11.

3 мая 1917г. Челябинский викариатский съезд постановил открыть самостоятельную епископальную кафедру в г. Челябинске, образовав особую епархию в составе Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов. В этот же период было создано и Кустанайское викариантство.

Последовавшая за этим гражданская война ускорила процесс дробления Оренбургской епархии. 29 августа 1918г. епархиальное Собрание приняло решение о полном выделении Челябинского и Кустанайского викарианств в самостоятельные епархии не только в административном, но и в хозяйственном отношении.

К Кустанайской епархии должны были отойти 100, а к Челябинско-Троицкой — 250 приходов. В Оренбургско-Верхнеуральской епархии, включая г. Орск и Актюбинский уезд, планировалось оставить 350 приходов [11].

До 1937 г. епархия продолжала носить свое прежнее наименование — Оренбургская и Тургайская. С 1937 по 1945гг. епархия была упразднена. В 1945г. она была вновь восстановлена, но уже под своим нынешним названием — Оренбургская и Бузулукская.

Церковное строительство в Новолинейном районе

5 марта 1835 г. императором Николаем I был утвержден представленный военным губернатором Оренбургской губернии В. А. Перовским план строительства новой оборонительной линии. Она должна была пройти к северо-востоку от Орской крепости до редута Березовского на реке Уй. Территория между старой и новой линиями стала официально именоваться Новолинейным районом [12].

В период 1835—1845 гг. на новой оборонительной линии и в Новолинейном районе было построено 5 укреплений, 10 прилинейных станиц и 32 «номерных» отряда, получивших в последующем названия в честь побед русского оружия в войнах XVIII — XIX вв. [13].

В 1835 г. для удовлетворения религиозных потребностей первопоселенцев на новую линию был направлен священник Виноградов, который первоначально проживал в укреплении Михайловском, а с 1842г. — в Наследницком. Ему было предписано посещать вновь строящиеся поселения и совершать требоисправления.

В 1844 г. за счет войсковых сумм были открыты 3 штата священно- церковнослужителей, которые располагались в укреплениях Наследницком, Николаевском и Великопетровском [14].

Богослужения и требоисправления совершались в походных церквях, которые не пользовались популярностью среди православных поселенцев. Такие церкви дислоцировались в укреплении Великопетровском и в станицах Кваркенская, Кулевчинская, Мариинская и Константиновская [15].

Поселенцы отрядов Тарутинского, Чесменского и Березинского тяготели к храмам, возведенным еще на старой линии. Для тарутинцев таковыми являлся Свято-Троицкий собор города Троицка, а для жителей поселков Березинский и Чесменский — Михаило-Архангельская церковь в крепости Степной. Однако, относительная территориальная близость к храмам на старой линии и появляющиеся православные церкви в округе (в Николаевском укреплении церковь была построена в 1847 г., в Михайловском — в 1855 г., в Бородиновском отряде — в 1857 г.) не смогли снять всю остроту проблемы.

И походные, и первые постоянные церкви на новой линии целиком обустраивались и содержались за счет войсковых капиталов. В последующем церкви в границах Новолинейного района строились, как правило, за счет средств поселенцев. На все просьбы жителей новых поселений о выделении безвозвратных ссуд на эти цели войсковое начальство отвечало:

«…предложить всем станичным жителям, не имеющим церквей, чтобы они прежде ходатайства о дозволении им построить церковь приготовляли денежные средства к сооружению оной. По мнению Войскового Правления, самый удобный способ в составлении денежных сумм на это Богоугодное дело есть общественный посев хлеба в течение нескольких лет и продажа урожая. Эти деньги следует размещать в одно из кредитных установлений для приращения процентами». [16].

В 1858г. в Оренбургской губернии, составной частью которой был Новолинейный район, было 247 православных церквей и 704 мечети. На одну церковь приходилось 2262 православной души обоего пола, а на 1 мечеть — 578 «магометан» [17]. Это побуждало власти к строительству в губернии новых православных храмов.

Основным препятствием к строительству церквей в большинстве поселков Новолинейного района было отсутствие источников финансирования. Такое положение заставляло войсковое начальство искать дополнительные источники пополнения общественных сумм для строительства храмов. Одним из таких источников служила т.н. общественная запашка, предусматривающая посев хлеба для общественных нужд. Это позволило существенно увеличить общественные капиталы казачьих станиц. Их суммарный объем возрос с 2006 рублей в 1841г. до 180624 рублей — в 1865-м [18]. Именно в этот период началось массовое строительство церквей в Новолинейном районе.

На первоначальном этапе накопления средств для строительства постоянных церквей богослужения могли проводиться в приспособленных помещениях и старых церковных сооружениях, перевезенных на новые места из других районов губернии. Именно так начинались первые богослужения в пос. Чесменский. По сведениям В. И. Завершинского, часовня, возведенная в поселке, была перевезена из другого населенного пункта [19].

Перед началом строительства церкви казаки станиц и поселков были обязаны получить разрешение не только епархиального, но и войскового начальства тоже [20]. Кроме этого Войсковое хозяйственное правление согласовывало расчеты с подрядчиками за выполненные строительно-монтажные работы [21].

Большинство церквей в Новолинейном районе строились по проекту известного архитектора К. А. Тона в т.н. русско-византийском стиле. В зависимости от размеров церкви, используемых при ее строительстве материалов, стоимость строительно-монтажных работ деревянной постройки достигала 1500 рублей серебром. К этому добавлялись расходы на приобретение колоколов и икон, роспись стен церкви и закупку церковной утвари [22].

Застройка новых поселений должна была вестись согласно высочайше утвержденным в 1822г. «Правил о порядке построения в казачьих войсках станиц, отрядов и хуторов». В центре поселка выделялась площадь («плац»), вокруг которой строились административные здания станичных или поселковых правлений, школ, постоялых дворов и пр. С выходом на «плац» возводились и церкви с расположенными поблизости домами церковно- священнослужителей. Возведение в непосредственной близости от церкви питейных заведений или общественных бань запрещалось. Контроль за соблюдением правил застройки осуществлял войсковой архитектор, должность которого была учреждена в 1855г. [23]. В поселках Тарутинский, Чесменский, Березинский и Углицкий принципы типовой застройки были соблюдены, и их визуальные проявления сохраняются до настоящего времени.

К 1880г. в Оренбургской епархии было построено более 150 новых церквей, в т.ч. в Новолинейном районе около 60 [24].

КАДРЫ СВЯЩЕННО- ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Одной из самых острых проблем Оренбургской епархии на протяжении всей ее истории являлась нехватка квалифицированных кадров. Причинами этого служили значительное увеличение православных приходов за относительно короткий промежуток времени, долгое отсутствие в епархии собственной Духовной семинарии, крайне низкий уровень доходов священно- церковнослужителей в большинстве приходов.

При создании в 1859г. самостоятельной Оренбургской епархии общее число церквей в ней составляло лишь 142 [25]. К концу ХХ в. в епархии насчитывалось 546 церквей и 204 часовни и молитвенных дома [26]. Такой значительный прирост числа храмов требовал постоянного пополнения кадров священно- церковнослужителей.

В 1881г. обеспеченность Оренбургской епархии отдельными категориями священно- церковнослужителей значительно отличалось от таковой в среднем по стране. Так, священников было лишь 54,1% от общероссийского показателя; дьяконов — 75,8%, псаломщиков — 41,7% [27].

Определением Святейшего Синода №308 от 19—28 февраля 1885г. были утверждены единые для всей РПЦ штатные нормативы. В приходах с численностью мужского населения не менее 700 человек в причт включались одна должность священника и одна должность псаломщика (дьячка). В тех приходах, где число населения мужского пола превышало 700 человек, дополнительно вводилась должность дьякона [28].

Содержание причтов, как правило, возлагалось на прихожан. Поэтому введение новых должностей ложилось дополнительным бременем на общество. Из-за этого выше упомянутые нормативы соблюдались только в богатых приходах, где могли содержаться сразу несколько приходских штатов. За всю историю православных храмов Чесменского района четко были определены только два случая, когда в церквях одновременно служили штатные дьяконы и псаломщики. Это произошло в 1863—1867 гг. в церквях поселков Чесменский и Березинский. Во всех остальных случаях дьяконы служили на псаломнических должностях.

До 1869г. в состав церковного причта входила также должность просфорни. Занимаемое эту должность лицо пользовалось всеми правами причетников и получало жалование из капиталов причта. Позже эта должность была исключена из штата священно- церковнослужителей, организация просфоропечения было отнесена к обязанностям священника, жалование присфорням стало выплачиваться из церковных сумм. Просфорнями назначались, как правило, вдовы или девицы духовного звания. Но в ОКВ нередкими были случаи, когда просфорнями становились казачьи вдовы. Таковыми, например, были просфорни Никольской церкви в пос. Чесменский Варвара Ефимовна Горбунова и Евдокия Никитична Брябрина, в Христорождественской церкви пос. Березинский — Мария Алексеевна Жукова, а в церкви пос. Углицкий — Марфа Дмитриевна Кузнецова.

Из-за отсутствия собственной семинарии в Оренбургскую епархию на должности священников нередко приглашались выпускники Духовных семинарий из других епархий. В частности, выпускником Владимирской семинарии был священник церкви пос. Березинский Платон Федорович Соколинский; Орловскую семинарию окончил первый священник Петропавловской церкви в пос. Углицкий Семен Иосифович Семенов; выпускниками Уфимской семинарии были священники Николай Семенович Тимашев, Александр Егорович Боголюбов, Иосиф Львович Левицкий, Иван Филиппович Юстов и Михаил Иванович Пономарев; Ярославскую семинарию окончил священник Никольской церкви в пос. Чесменский Николай Андреевич Завьялов, а Симбирскую — священник Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский Филипп Петрович Юстов.

По традиции РПЦ священно- церковнослужение было семейным делом. История знает немало примеров, когда в храмах служили представители разных поколений одной семьи. Но нередкими были случаи, когда по различным обстоятельствам в духовенство поступали представители других сословий. Священниками и псаломщиками становились учителя, военные, чиновники… Так, священниками Никольской церкви в пос. Чесменский служили Федор Алексеевич Некрасов — в прошлом боевой офицер и судебный стряпчий, Александр Александрович Матушкин — сын войскового старшины ОКВ, студент Казанского университета, Андрей Кузьмич Тихонов — учитель казачьих школ. В Петропавловской церкви пос. Углицкого служил бывший школьный учитель Григорий Афанасьевич Киселев, а в Христорождественской церкви пос. Березинский — в прошлом учитель народного училища Георгий Антонович Антонов.

Оренбургская Духовная семинария была открыта лишь в 1884г. Это частично сняло остроту кадровой проблемы, но не решило ее: лишь 25 — 44% выпускников семинарии становились священниками [29].

В 1899 — 1910гг. в Оренбургской епархии число вакансий, или, как их называли в то время, праздных мест, священников составляло от 45 до 227, дьяконов — от 2 до 50, псаломщиков — от 38 до 272 [30].

Например, в 1904г. числились вакансии священника и псаломщика в Петропавловской церкви пос. Углицкий; в январе-марте 1905г. пустовало священническое место в церкви пос. Березинский; в 1911г. почти полгода не было псаломщика в церкви пос. Углицкий; в 1916—1917гг. так же имелись «праздные места» псаломщиков в церквях пос. Тарутинский и пос. Чесменский.

Кадровая проблема особо обострилась в годы гражданской войны. Часть священников погибла от рук противоборствующих сторон, немало священников и псаломщиков перешло на сторону «белых» и покинуло свои приходы. Так, в 1919г. вместе с отступающими частями атамана А. И. Дутова приход пос. Чесменский покинул священник А. К. Тихонов.

РАСКОЛ И ИНОВЕРИЕ

Раскол составлял одну из основных проблем Оренбургской епархии. Это явление, по свидетельству Н. М. Чернавского, было весьма болезненным, достигая по численности 115 000 человек. Причины раскола были многогранны, но главной из них служило малое число православных церквей в епархии в 1840-1870-ых гг. Н. М. Чернавский писал:

«… понятное дело, что жители в таких селениях подолгу оставались без удовлетворения важнейших христианских треб, от чего младенцы умирали без крещения, возрастные — без покаяния, а все вообще лишены были спасительного назидания христианского богослужения и проповеди церковной. В то же время, этим обстоятельством искусно начали пользоваться непризванные учителя — вожди раскола, которые неудовлетворенному религиозному чувству преподносили свое измышленное учение и богослужение, с большим успехом уловляя в свои сети православных чад Церкви» [31].

Среди раскольников, которых в официальных епархиальных документах нередко именовали сектантами, были сторонники различных течений старообрядчества: «раскол часовенного толка», «раскол нетовского толка», «безпоповская секта», «старо-поморцы» и пр., а также последователи различных христианских сект — баптисты, «австрийское согласие», мормоны, штундо-баптисты и др.

Особо следует сказать о деятельности запрещенной в России секты скопцов, последователи которой возводили операцию оскопления в степень богоугодного дела. Деятельность секты охватывала многие губернии Центральной России и Сибири. Регулярно скопцы объявлялись и в Оренбургской губернии. Так, весной 1874 г. эмиссары секты прибыли в Челябинск, где «прооперировали» 12 человек. Потом был Златоуст, там оскоплению подверглись 20 православных. В Уфе через руки «операторов» прошло 30 человек. Схваченные властями эмиссары секты, «умерщвлявших плоть для спасения души», были осуждены и сосланы на вечное поселение в Сибирь.

Наиболее остро проблема раскольничества стояла в среде крестьянства. На территории, занимаемой ОКВ, это явление, хотя и имело место, но было не столь распространенным. Так, например, в приходе Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский в 1878г. из 1473 человек прихожан раскольниками считались 43 человека. Все они принадлежали к так называемым раскольникам поморской секты и проживали в приписанном к Тарутинской церкви пос. Берлинский [32].

Наряду с исполнением своих прямых обязанностей на священников возлагалось привидение к присяге должностных лиц станичных и поселковых правлений, а также учителей казачьих школ. При этом священники были обязаны следить за тем, чтобы на эти должности не назначались сторонники старообрядчества. В случае выявления таких фактов «…раскольников перед присягой необходимо через церковный суд приводить к очищению и принимать присягу в православной вере» [33].

Раскольниками в Оренбургской епархии признавались и сторонники других религий.

По официальной статистике, на 100 душ православных и единоверцев в уездах Оренбургской губернии приходилось душ других исповеданий: в Оренбургском — 40,7; в Верхнеуральском — 67,6; в Орском — 292,9; Троицком — 21,7; Челябинском — 23,1. Средний показатель по губернии составлял 32,1 [34].

Епархиальное начальство одним из направлений повседневной работы приходских священников определило «присоединение к православию» раскольников и иноверцев. В свое очередь настоятели храмов ежемесячно информировали Консисторию о результатах своей миссионерской работы. Так, в отчете за март 1911г. отмечено:

«… священником станицы Березинской Константином Юдиным присоединены к православию башкир деревни Байрамгуловой Орского уезда Мурзабай Мухаметов Дусалин, 21г. (28 марта 1911 года) и дочь башкира деревни Бильаловой Орского уезда, Бадрея Махьянова Насырова, 13 лет (29 марта 1911 года)…» [35].

Особую тревогу у епархиального начальства вызывали тенденции перехода ранее крещеных в православии жителей губернии в религии своих предков. Главным образом, наблюдался переход крещеных нагайбаков в ислам и крещеных калмыков в ламаизм.

Большинство приходов, рассматриваемых в настоящей работе, создавались в поселках, заселенных в момент своего создания в т.ч. и крещеными калмыками упраздненного Ставропольского калмыцкого войска. В Березинскую станицу было переселено 95 калмыков, в Чесменскую — 46, в Тарутинскую — 38 [36]. Положение переселенных калмыков, вынужденных жить разрозненно в среде русских казаков, было крайне сложным. Они вырождались. Н. М. Чернавский по этому поводу писал:

«… принужденные жить разбросанно по русским селениям, несчастные калмыки не могли сблизиться с русскими крестьянами, чуждались уже потому, что их грубый фетишизм, крайняя нечистоплотность, едение погани и пр. возбуждали в казаках невольное чувство отвращения. Было, однако, очевидно, что возбужденное в калмыках религиозного христианского чувства и привитие к ним христианских взглядов и обычаев, искоренив в них языческие чувства и привычки, могли бы составить как бы переходной мост к взаимопониманию и положить начало к их возрождению» [37].

Во второй половине XIX в. священники церквей, располагавшихся на территории ОКВ, опираясь на административную поддержку поселковых и станичных правлений, сдерживали стремление калмыков к возвращению в ламаизм. Однако большинство исследователей отмечают, что православие калмыков было мнимым: большинство из них тайно совершало ламаистские обряды и ритуалы.

Ситуация существенно изменилась после революции 1905 года. Высочайше дарованная свобода вероисповедания привела к усилению раскола и центробежным тенденциям в православии. Это заставляло руководство Оренбургской епархии искать новые формы миссионерской работы. В 1905 — 1917гг. широкое распространение получили внебогослужебные беседы, религиозно-нравственные чтения, диспуты со старообрядцами и т. д.

Для миссионерской работы среди калмыков в 1914г. на должность окружного миссионера был приглашен опытный священник Иоанн Харитонов, в обязанности которого входил надзор за православными калмыками, проживавшими в 23 поселках ОКВ, в т. ч. Чесменском, Березинском и Тарутинском. Согласно отчету миссионера, в 1915г. в пос. Березинский было 17 калмыцких дворов, количество калмыцкого населения — 79 чел., все православного вероисповедания, колеблющихся и отошедших от православия не было. В поселке Тарутинский — 10 калмыцких дворов, население — 47 чел., все отошли от православия в ламаизм. В поселке Чесменский — 1 калмыцкий двор, население — 3 чел., все православные. Массовый отход калмыков пос. Тарутинский от православия миссионер объяснял экспедицией профессора А. М. Позднеева, организованной в 1911г. «… для проверки ходатайства калмыков о переходе в ламаизм». Маршрут этой экспедиции пролегал в т.ч. и через пос. Тарутинский [38].

К этому добавлю, в 1915г. по инициативе руководителей калмыцких общин для изучения тибетской грамоты и ламаистской религии в Тибет был направлен казак Тарутинского поселка Василий Шархалев. Планировалось, что после возвращения из Тибета он станет первым буддийским священником на территории ОКВ [39].

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРИХОДОВ, ЖАЛОВАНИЕ ПРИЧТОВ

Содержание и текущее финансирование приходских церквей целиком лежало на церковно-приходских попечительствах. Согласно высочайше утвержденному 02 августа 1864г. «Положению о приходских попечительствах при православных церквах» приходские попечительства были обязаны заботиться:

«1. о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви и об изыскании средств для производства нужных направлений в церковных строениях и для возведения новых взамен пришедших в упадок;

2. о том, чтобы приходское духовенство пользовалось всеми представленными ему средствами содержания, а в случае недостатка сих средств об изыскании способов для увеличения оных;

3. об обустройстве домов для церковного причта;

4. об изыскании средств для учреждения в приходе школы, больницы, богадельни, приюта и др. благотворительных заведений, устройство и заведение коих лежит также на обязанности попечительства;

5. вообще об оказании бедным людям прихода в необходимых случаях возможных пособий, также о погребении неимущих умерших и о содержании в порядке кладбищ» [40].

В редких случаях часть затрат по содержанию церквей и причтов осуществлялась за счет ОКВ. Например, за счет войсковых сумм выплачивалось жалование причту Никольской церкви в пос. Чесменский [41]. Наряду с этим войсковое начальство относило обязанности по ремонту и содержанию общественных домов и квартир, занимаемых причтами, охрану церквей, заготовку топлива для церквей и причтов к обязательным повинностям казаков [42].

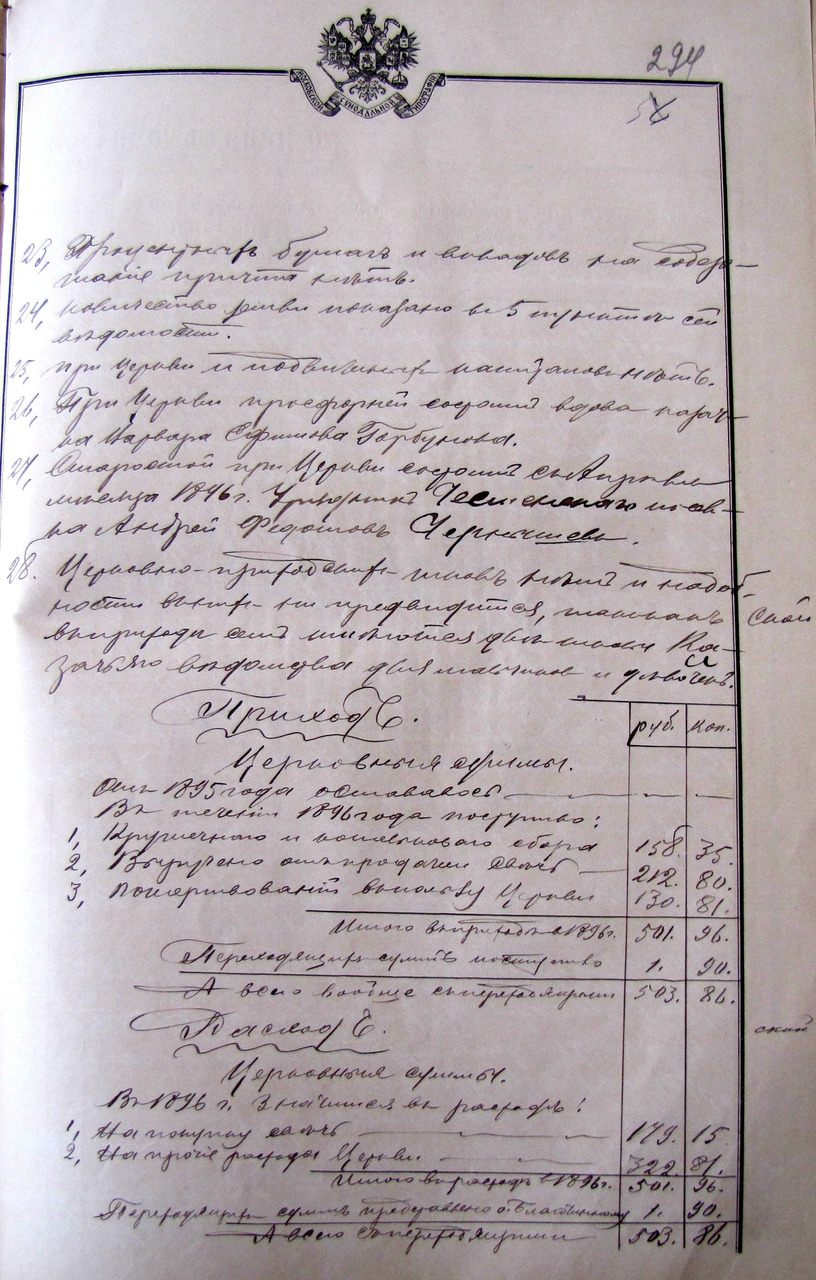

Определением Святейшего Синода №9 от 24 декабря 1876г. были четко разграничены источники, составляющие доходы церкви и капиталы причта [43].

К доходам церквей относились кружечные и кошельковые сборы; доходы от продажи церковных свеч и восковых огарков; доходы от сдачи в наем движимого и недвижимого имущества, принадлежащего церкви; целевые пожертвования на нужды церкви, в т.ч. на строительство и ремонт церковных зданий; мелочные и случайные поступления, в т.ч. от продажи пришедшего в ветхость церковного имущества, старых окладов икон, облачений и пр.

Капиталы причта составляли жалование, размер и форма которого определялся, как правило, решением сходов прихожан; проценты с постоянного капитала причтов, направляемые в пользу всего причта или содержание сверхштатного члена причта; пожертвования, которые по воле жертвователя предназначались для постройки или покупки домов для причта.

Доходы церквей и капиталы причта подлежали обязательному отражению в приходно-расходных книгах и клировых ведомостях церквей. Церковные средства хранились в специальных ящиках, ключи от которых находились у церковных старост.

Для понимания реальных доходов церквей и причтов важно учитывать уровень розничных цен в Оренбургской губернии того времени. В 1879г. фунт ржаного хлеба стоил 1,2 копейки, фунт говядины 1 сорта — 6 копеек, а дом в Оренбурге с землей и надворными постройками — 130—150 рублей [44].

Одной из основных статей доходов приходских церквей была т.н. свечная операция. Суть ее сводилась к тому, что закупаемые церквями у поставщиков свечи перепродавались прихожанам. Продавались и свечные огарки, которые использовались жителями поселков в бытовых целях. До начала 1890-ых гг. церкви имели возможность закупать свечи у различных поставщиков. Однако в 1891г. была высочайше утверждена инструкция, согласно которой:

«… все церковные старосты должны непременно покупать свечи, ладан и деревянное масло только в епархиальных свечных заводах и их складах и туда же сдавать огарки… Виновные в нарушениях будут подвержены ответственности и увольнению от должности» [45].

В Оренбургской епархии было 3 свечных завода, располагавшихся в Оренбурге, Челябинске и Уральске. Церкви поселков Березинский, Тарутинский, Чесменский, Углицкий, а позднее и Порт-Артурский, были обязаны закупать свечи на Челябинском свечном заводе. Ежегодно эти церкви закупали более 4 пудов свечей каждая [46].

Доходы от продажи свечей и свечных огарков прихожанам в 1870-ых гг. в приходах Чесменского, Тарутинского, Углицкого и Березинского поселков не превышали 100 рублей в год. А с утверждением выше названной инструкции ежегодные «свечные» доходы церквей возросли до 250 — 300 рублей [47].

Другой статьей доходов церквей служили кружечные и тарелочные сборы, размер которых во многом зависел от благосостояния прихожан и их отношения к причту. В этом отношении показательными являются доходы Петропавловской церкви пос. Углицкий: в 1888г. кружечные и тарелочные сборы составили 209,93 рубля, а в 1916г. — 1725 рублей [48].

В доходы церквей включались и различного рода пожертвования, размер которых, как правило, был небольшим. Но случались и крупные пожертвования в пользу церкви. Так, в 1916г. 500 рублей на нужды Петропавловской церкви в пос. Углицкий пожертвовали казак Углицкого поселка Степан Костенко, церковный староста Иван Евченко (в) и Углицкое общество потребителей [49]. В том же 1916г. в доход Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский поступило «на вечное поминовение… Троицкого мещанина Димитрия Урневского» 500 рублей [50].

Основными статьями расходов приходских церквей являлись закуп свечей, покупка муки, ладана, вина и деревянного масла. Наряду с этим все церкви епархии были обязаны ежегодно перечислять денежные средства на нужды духовных училищ, располагавшихся в Оренбурге, Челябинске и Уральске. Например, в 1885г. на содержание Челябинского духовного училища Христорождественская церковь в пос. Березинский, Михаило-Архангельская церковь в пос. Тарутинский и Никольская церковь в пос. Чесменский перечислили по 50 рублей каждая [51].

Кроме этого за счет церковных доходов оплачивалась подписка на различные рода религиозные издания для церковных библиотек, работы по ремонту церквей, а также выплачивалось жалование просфорням, размер которого в каждом приходе был различным. Например, в Христорождественской церкви пос. Березинский:

«Печением просфор занимается казачья дочь девица Баева Евдокия Александрова, получает за труды 10 руб. в год из церковных сумм и более ничем не пользуется, ни сбором по приходу, ни квартирой от общества, а печение просфор производит, и помещение, и содержание из пищи пользуется от священника…» [52].

Жалование причтам, как правило, выплачивалось по приговорам собраний жителей поселков. Именно собрания определяли форму и размер жалования священников и церковнослужителей. В пос. Березинский на начальном этапе функционирования Христорождественской церкви на содержание причта выделялось 500 пудов ржи ежегодно [53].

В пос. Тарутинский причту жалование выплачивалось наличными деньгами 200 рублей и хлебным сбором около 60 пудов в год [54]. Независимо от формы и размеров жалования во всех приходах оно выплачивалось несвоевременно и в неполном объеме. Исключение составлял Чесменский приход, где жалование причту выплачивалось регулярно за счет войсковых сумм.

Епархиальное начальство, учитывая особенности отдельных приходов и складывающиеся на местах взаимоотношения между причтами и прихожанами, выступало с ходатайствами о назначении жалования причтам за счет епархиальных средств. Именно из-за проблем с выплатой прихожанами жалования причту Петропавловской церкви Углицкого поселка специальным Указом Святейшего Правительствующего Синода №6 от 09 июля 1899г. было разрешено выплачивать жалование причту из епархиальных сумм в размере 392 рубля в год [55].

Наряду с обязательным жалованием причт мог получать и дополнительную оплату за счет добровольных пожертвований, направляемых по желанию жертвователей на нужды причта. Так, например, причт Никольской церкви пос. Чесменского в 1901г. помимо жалования в 180 рублей получил «добровольных приношений для причта деньгами 300 руб. и хлебом 40 пудов» [56].

Другим источником доходов причтов должны были стать земельные наделы, выделяемые станицами во временное пользование. По положению от 17.12.1875г., священно- церковнослужители должны были пользоваться паями, определенными 131 и 132 ст. XII т. 2ч. Устава о благоустройстве казачьих селений: по 4 казачьих пая — протоиреи, по 2 пая — священники, по 1,5 пая — дьяконы и по 1 паю — дьячки и псаломщики [57]. Однако на практике земельные паи выделялись крайне неохотно. Поэтому доходы причтов от земли были непостоянными и малозначительными — не более 25—30 рублей в год.

Материальное положение причтов значительно ухудшалось в неурожайные годы. В такие периоды финансовую поддержку причтам Оренбургской епархии оказывали другие епархии РПЦ, денежные средства поступали и от Святейшего Синода. Так, в 1912г. на помощь наиболее нуждающимся священно- церковнослужителям, пострадавшим от неурожая 1911 года, Святейшим Синодом было выделено 6000 рублей. За счет этих средств материальная помощь была оказана священнику Чесменского прихода Константину Покровскому — 30 руб., псаломщику Чесменского прихода Василию Воронцовскому — 10 руб., псаломщику Углицкого прихода Аполлинарию Смирницкому — 20 руб., псаломщику Березинского прихода Сергею Щербакову — 15 руб. [58].

К слову замечу, голодные годы в Оренбургской губернии случались довольно часто. Одним из самых сложных оказался период 1891—1892гг. Тогда в Оренбургской епархии голодало более 53000 человек. Помощь голодающим оказывали государственные органы, власти ОКВ, благотворительные организации. Епархиальный комитет помощи голодающим был создан и при Оренбургской Консистории. Собранные им средства направлялись в приходы для поддержки голодающих прихожан. В январе 1892г. в Чесменский приход было направлено 170 руб., в Березинский — 100 руб. В марте того же года епархиальный комитет дополнительно направил в Чесменский приход 300 рублей. 150 рублей было направлены приходу Петропавловской церкви пос. Углицкий [59].

Серьезным испытанием для приходов епархии были и пожары, уничтожавшие деревянные церкви. Случались они часто. Средств на возведение новых храмов в короткий срок в приходах зачастую не хватало. Чтобы собрать необходимые капиталы, войсковое начальство поощряло командирование казаков в «экспедиции» по городам и поселкам епархии для сбора средств. Именно так собирались средства на строительство новой церкви в пос. Полтавский Великопетровской станицы, где Казанско-Богородицкая церковь сгорела в 1891г. Подобные «экспедиции», как правило, были малоэффективными — средств собиралось мало, и восстановление сгоревших храмов длилось годами. В том же Полтавском поселке новая церковь была открыта лишь в 1903 г. Более успешным был опыт казаков Березинской станицы, где в феврале 1880 г. пожаром была уничтожена Христорождественская церковь. Прихожанам и благотворителям удалось собрать средства довольно быстро — новая церковь в поселке Березинский была освящена уже в сентябре 1881г.

Для большинства причтов Оренбургской епархии остро стоял вопрос с обеспечением жильем. Действующим законодательством постройка домов для священнослужителей возлагалась на прихожан. При этом дом должен был строиться «… чтобы священник имел 3 покоя с особой кухнею; дьякон — 2 покоя с особой кухнею; дьячку, пономарю и просфорне — обыкновенные и простые избы с разделением на 2 половины, или об одном покое» [60]. Однако, зачастую, причтам приходилось жить в неустроенных общественных квартирах; дома, приобретаемые обществом для причтов, были непригодны для проживания. Поэтому довольно часто священно- церковнослужителям приходилось тратить часть своего жалования на бытовое обустройство. Наряду с этим священники нередко за свой счет оплачивали питание просворням и заштатным причетникам.

К этому следует добавить, в Оренбургской епархии существовала система материальных наказаний причтов. Главным образом это касалось нарушений, связанных с ведением метрических книг и порядком регистрации браков и рождений. Журнальным постановлением Оренбургской Духовной Консистории от 11.07.1888г. предписывалось:

«… за невыходящую из ряда, но повторяющуюся неисправность штрафовать впредь причты 10-ю рублями в пользу попечительства; священники же, неоднократно замеченные в неисправности, если таковые будут иметь характер явного нерадения… будут отрешены от места и низводимы в причетники» [61].

В 1896 штрафу в размере 10 рублей был подвергнут священник Углицкого поселка Николай Голованичев. В 1898г. «за преждевременную выдачу метрик» был оштрафован священник Березинского прихода Петр Коробцов [62].

Нередкими в повседневной жизни причтов были целевые сборы денежных средств, организуемые Консисторией по разного рода обстоятельствам. К их числу относились помощь приходам РПЦ, пострадавшим от засухи или пожара, возведение православных храмов на Балканах, строительство Кафедрального собора в Оренбурге и мн. другое. Деньги собирались с прихожан, но и сами священно- церковнослужители были обязаны вносить пожертвования. И размер этих пожертвований был существенным. В 1897г. на отделку нового Кафедрального Собора в Оренбурге причтом Михаило-Архангельской церкви в пос. Тарутинский было перечислено 72 рубля, причтом Чесменской Никольской церкви — 68 рублей, церковнослужители Христорождественской церкви в пос. Березинский перечислили 56 рублей [63].

Члены причтов наряду с прихожанами делали пожертвования на нужды российской армии и флота во время РЯВ и 1 МВ. Так, в опубликованных Сведениях о пожертвованиях, поступивших в Консисторию на нужды действующей армии на Дальнем Востоке и на усиление военного флота за июль 1904 г. указаны причты Березинского и Углицкого поселков, перечислившие 111 рублей 54 копейки [64].

С началом 1 МВ, официально называемой второй Отечественной войной, решением XV общеепархиального съезда Духовенства Оренбургской епархии все церкви должны были отчислять на нужды российской армии 2% от валового дохода церквей. Все священно- церковнослужители епархии отчисляли на эти цели 2% от своего жалования. Кроме этого 5—6 декабря 1914г. Святейшим Правительствующим Синодом был объявлен Всероссийский церковный сбор пожертвований. За два дня приходами Оренбургской епархии было собрано более 100000 рублей [65].

Наряду с частыми сборами денежных средств для многих семейств священно- церковнослужителей одной из основных статей расхода были затраты на обучение детей. Как правило, сыновья священников и псаломщиков обучались в духовных училищах епархии и в Оренбургской духовной семинарии. Само обучение в этих учебных заведениях было бесплатным, но содержание учащихся стоило довольно дорого. Так, полный пансион (проживание, питание и одежда) в Оренбургской духовной семинарии обходился родителям в 150 рублей в год, а полупансион (проживание и питание) — 120 рублей [66].

Размер формально назначенного жалования большинства причтов Оренбургской епархии был сопоставим с жалованием мелких чиновников, служащих почты, учителей младших классов, получавших около 20 рублей в месяц. Однако реальные доходы священно- церковнослужителей были значительно меньше, что приводило к обнищанию их семейств. Это вынуждало епархиальное начальство ходатайствовать о назначении жалования беднейшим причтам за счет епархиальных сумм. В январе 1915г. был опубликован список беднейших приходов епархии, причтам которых жалование «от общества» заменялось на жалование, выплачиваемое за счет средств епархии. В их числе оказался и приход Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский. Новое жалование причта составляло 400 рублей в год [67].

С 1 января 1917г. начался постепенный перевод причтов на выплату жалования из казны. Размер жалования для причтов приходов пос. Березинский и Чесменский был определен в размере 392 руб. в год [68].

После революции и гражданской войны причты получали свое жалование исключительно за счет средств прихожан.

ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ

Церковные старосты играли особую роль в повседневной жизни станиц и поселков. Наряду с атаманами и почетными судьями они принимали участие в урегулировании конфликтов, связанных с взаимоотношениями причтов и прихожан, выступали посредниками между священно- церковнослужителями и поселковыми правлениями в решении приходских вопросов и бытовых проблем причетников. Церковные старосты контролировали движение приходских капиталов, нередко возглавляли строительные комитеты, обеспечивали закуп свечей и ладана на епархиальных свечных заводах, вели переговоры с подрядчиками о сроках выполнения ремонтно-строительных работ, а также о размерах оплаты их труда. Следует особо отметить, что вся работа церковных старост велась на безвозмездной основе.

Поэтому епархиальные власти с особым вниманием относились к подбору старост. Распоряжения о их назначении и отстранении от должности утверждались епископом наравне с распоряжениями о перемещениях священно- церковнослужителей.

Подчеркивая особую роль церковных старост, Консистория указывала:

«… епархиальным начальством предписывается о.о. благочинным епархии разъяснять причтам и прихожанам подведомственным им округов, что должность церковного старосты есть должность почетная, проходимая безвозмездно, исключительно из усердия к храму Божию, и поэтому на нее избираются люди, известные христианским благочестием и преданностью Св. православной Церкви. Такие люди почитают за честь служить храму Божию, и с любовью, как чистую жертву Богу, приносят Церкви православной, своей матери, труды свои и досуги совершенно бескорыстно, не только не получая за это платы, но напротив всячески помогая ея благолепию и благоустроению от своих щедрот по мере сил и возможности…».

Церковные старосты избирались собранием прихожан на 3 года. Кандидатура старосты, согласованная с атаманом поселка, подлежала обязательному утверждению Консисторией.

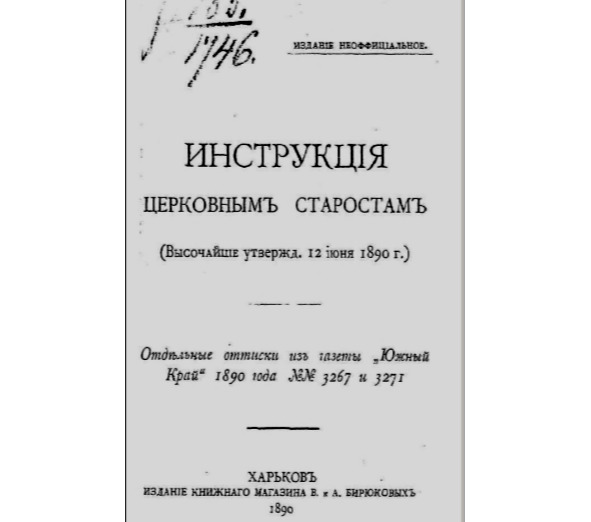

В своей деятельности церковные старосты руководствовались высочайше утвержденной 12 июня 1890 «Инструкцией церковным старостам», согласно которой несли судебную ответственность за растрату церковного имущества.

На должность церковных старост не могли быть назначены «сидельцы казенных винных лавок». В то же время владельцы таких заведений могли стать церковными старостами. Вступающие в должность церковные старосты принимали присягу в присутствии благочинного.

В поселках ОКВ на должность церковных старост, как правило, избирались находящиеся на выслуге представители казачьего сословия. Но были и исключения. Так, церковными старостами Никольской церкви пос. Чесменского избирался купец Дмитрий Иванович Харитонов, а Петропавловской церкви Углицкого поселка — купец (по др. источникам — мещанин) Иван Иванович Протопопов.

Личные и деловые качества церковных старост способствовали их повторному переизбранию на занимаемую должность. И такое происходило, зачастую, неоднократно. Церковные старосты Никольской церкви в пос. Чесменский казак Василий Дмитриевич Некрасов и Христорождественской церкви в пос. Березинский урядник Иван Елисеевич Соколов избирались на четыре трехлетия. По три срока подряд церковными старостами служили в Петропавловской церкви пос. Углицкий урядник Иван Иосифович Евченко (в), а в Михаило-Архангельской церкви пос. Тарутинский — казак Михаил Васильевич Исаев.

Основными формами поощрения труда церковных старост служили Архипастырские благословения и епархиальные грамоты «за полезно-усердные труды по благоукрашению и устройству Церквей Божьих». В исключительных случаях церковные старосты удостаивались благословения Святейшего Синода. Такого благословения с вручением соответствующих грамот были удостоены в 1877г. церковный староста Христорождественской церкви в пос. Березинский Николай Пономарев и в 1899г. — церковный староста Петропавловской церкви в пос. Углицкий Артемий Баев (ОЕВ. №24, 1899г.). Еще реже церковные старосты награждались государственными наградами.

Институт церковных старост был сохранен после революции и гражданской войны.

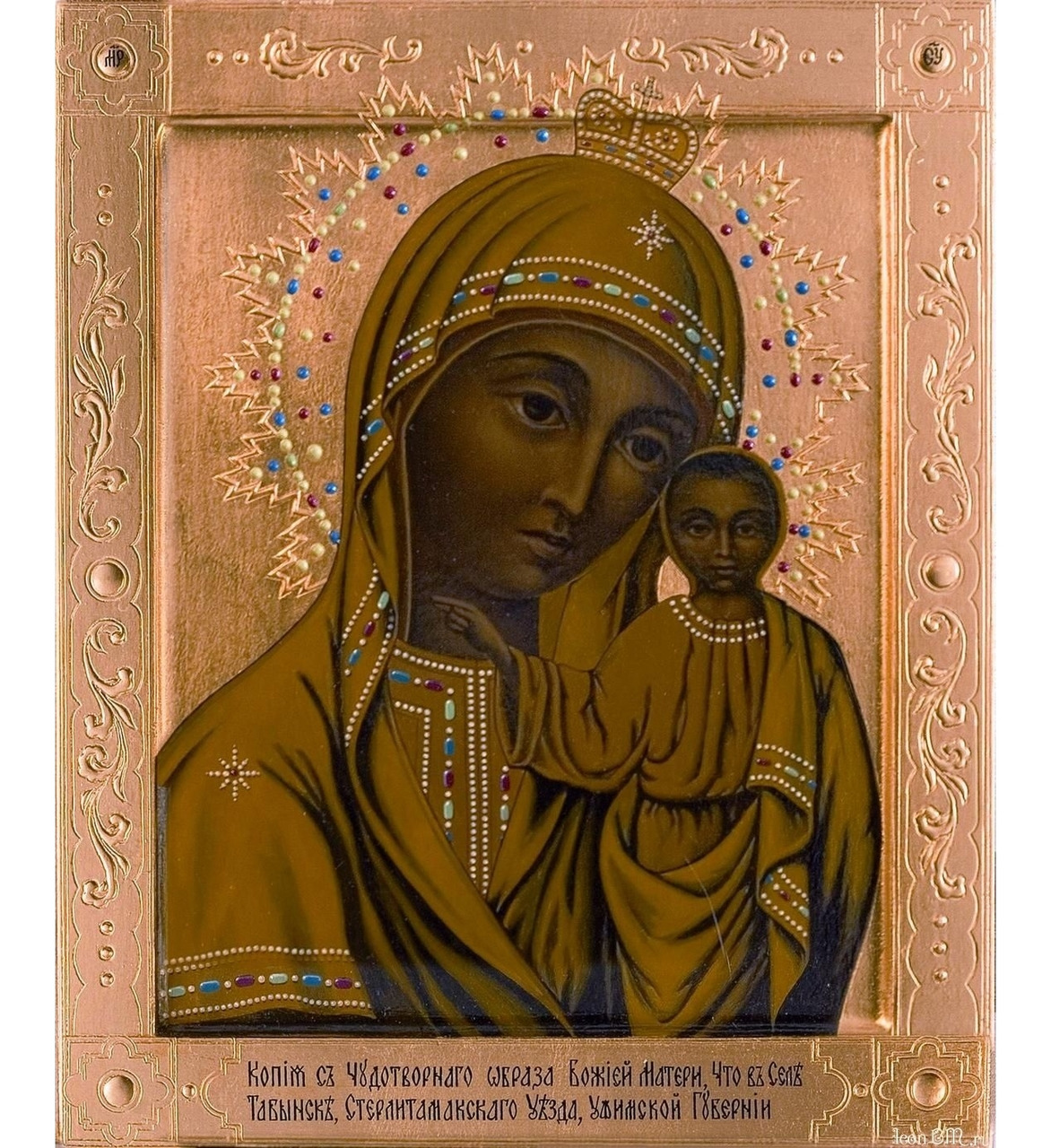

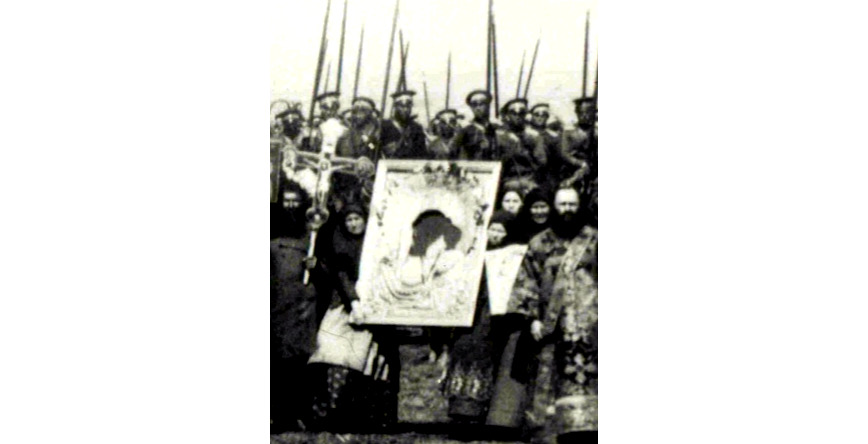

ТАБЫНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Главной святыней Оренбургской епархии и Оренбургского казачьего войска по праву считалась чудотворная Табынская икона Божьей Матери. История этой иконы на протяжении веков была овеяна легендами и преданиями, с ней связывали свои надежды на чудесные избавления от бедствий многие поколения жителей Оренбургской губернии.

По мнению историков православия, первое явление чудотворной иконы произошло в конце XVI в. Как гласит легенда, в 9 пятницу после Пасхи иеродьякон Амвросий обнаружил икону около двух родников в окрестностях села Табынского. Второе явление чудотворной иконы произошло в 1765г. в том же самом месте, где она появилась впервые:

«…Три пастуха башкира пасли скотину у соленых ключей и увидели на камне икону Божией Матери. Они бросились рубить ее топором, говоря: „Вот русский Бог“ и раскололи икону на две части. За такое святотатство пастухи ослепли. Стали плакать и молиться: „Не уйдем, пока нас русский Бог не исцелит“ Самый молодой башкир из них 14—15 лет особо сильно молился и прозрел. Он подвел своих товарищей к соленому источнику. И они, каясь в содеянном, умывали глаза соленой водой и милостью Богородицы прозрели. С этих пор вода в источнике стала святой. Тем временем жители Богоявленского завода стали волноваться о скотине и побежали к соленым ключам и обрели чудотворную икону, о которой было известно по старинному преданию. Перенесли икону в свою церковь, но утром икону не обнаружили. Она чудесным образом оказалась в Табынском храме. Известно, что молодой башкир принял святое крещение и, проводя особую подвижническую жизнь, умер в возрасте 130 лет во время крестного хода в г. Челябинске…» [73].

С 1856г. была установлена традиция ежегодно 7 сентября приносить Табынскую икону Божьей Матери в Оренбург. Позже святыню стали «носить» по всей епархии. Маршрут ее движения по приходам ежегодно утверждался епископом. Он выстраивался таким образом, чтобы 7 сентября, накануне празднования Рождества Пресвятой Богородицы, она обязательно вносилась в Оренбург. В храмах столицы губернии она находилась до 22 октября. После чего икона вновь отправлялась в село Табынское [74].

Например, 11 июня 1900г. икона торжественно была вынесена из с. Табынского, 29 сентября ее встречал г. Верхнеуральск, 6 августа святыне поклонялись в пос. Чесменский, а 7 сентября икона со всеми почестями была внесена в г. Оренбург [75].

Куда бы не приносилась икона, везде торжественно звонили колокола местных храмов, жители поселков выходили навстречу святыне далеко за околицу. С молитвами и песнопениями икона вносилась казаками в поселок. Она обязательно обносилась вокруг населенного пункта, а затем ее устанавливали в местном храме. Обязательным элементом церемонии встречи и проводов иконы было «слово», с которым настоятель храма обращался к прихожанам. Примером такого «слова» могла бы стать проповедь священника Иоанна Разсыпинского, произнесенная 07.09.1890г. в Оренбурге:

«… В 1848 году разразилась над Оренбургом страшное и небывалое здесь несчастье: появилась ужасная болезнь — холера. Все были в унынии, каждый трепетал за свою жизнь, ожидая со дня на день явной смерти, так как местные врачи не в силах были помочь беде. Не одна тысяча жизней в городе пала тогда жертвою этого бича человечества. Болезнь эта не прекращалась и в последующие за сим годы. И также не обходилось без жертв. Горожане в то тяжкое время, не видя ниоткуда помощи от столь пагубной болезни, прибегли наконец к помощи свыше чрез царицу небесную — Матерь Божию и, с этой целью, дали все обет — приносить сюда из Табынска, в определенное время года, чудотворную Ея икону. И вот по сему-то обету в 1856 году в первый раз посетила наш город сея икона Богоматери. И что же? Надежда на всесильную помощь оправдалась и возвеселила сердца граждан: с принесением сюда Св. иконы, как гласит предание, страшная болезнь прекратилась и в позднейшие за тем годы не проявлялась уже здесь в таких ужасных размерах. В память чрезвычайного сего события и установлен крестный ход, который и совершается здесь каждогодно в праздник Рождества Пресвятой Богородицы…» [76].

Ежегодно в ОЕВ публиковались новости из приходов епархии, где, якобы, имели место случаи чудесных исцелений больных, соприкоснувшихся с Табынской иконой Божьей Матери. Насколько достоверными являются эти сведения, в настоящее время определить невозможно.

Сохранилось описание чудотворной иконы, сделанное атаманом ОКВ А. И. Дутовым:

«Темное, в средневековой манере — плоскостно написанное лицо Матери. Но есть нечто, что переворачивает душу, заставляет содрогнуться от горя, застывшего во взгляде. Всего две детали: набухшие от слез круги под глазами (рука не поднимается написать „мешки“) и складочка на круглом детском подбородке. Сын, к виску которого Она прильнула, больше похож не на младенца, а на старца. Его лицо излучает мудрость и печаль. Будто они оба — Мать и Сын знают, что с ними случится и что доведется пережить. Одежды не прописаны, их составляют складки белой парчи. Икона усыпана уральскими самоцветами… Рассказывают, что из-под венца раньше выглядывала голубка (по преданию, она первой появилась на источнике, предупреждая людей о явлении иконы). Вся икона заключена в узорчатую резную деревянную раму. И еще одна удивительная деталь. Если внимательно присмотреться, то замечаешь, как от левого виска Богородицы к правой скуле тянутся как слезинки шесть капелек. Что это? Трещинки в дереве, дефекты изображения, ведь иконе много лет» [77].

В наши края икона приносилась, как правило, в конце июля — начале августа. Чаще всего она бывала в пос. Чесменский, что связано, вероятно, с особенностями дорожной сети того времени.

Пребывания Табынской иконы Божьей Матери в поселках Березинский, Тарутинский, Углицкий и Чесменский:

1874г.

05—06.08. пос. Чесменский;

1876г.

12—13.08. пос. Тарутинский;

1878г.

09—10.08. пос. Чесменский;

1879г.

10—11.08. пос. Чесменский;

1880г.

04—05.08. пос. Чесменский;

1881г.

04—05.08. пос. Чесменский, 05—06.08. пос. Березинский;

1882г.

08—09.08. пос. Чесменский;

1883г.

03—04.08. пос. Тарутинский;

1884г.

01—02.08. пос. Тарутинский, 02—03.08. пос. Чесменский, 03—04.08. пос. Березинский;

1885г.

08—09.08. пос. Чесменский;

1887г.

04—05.08. пос. Чесменский;

1888г.

31.07. пос. Тарутинский;

1889г.

08—09.08. пос. Чесменский;

1891г.

17—18.07. пос. Березинский, 18—19.07. пос. Углицкий, 19—20.07. пос. Чесменский, 07.08. пос. Тарутинский;

1892г.

05—06.08. пос. Чесменский;

1893г.

05.08. пос. Тарутинский;

1900г.

06—07.08. пос. Чесменский;

1907г.

10—11.08. пос. Чесменский;

1908г.

10—11.08. пос. Чесменский, 11—12.08. пос. Березинский;

1910г.

19—20.07. пос. Углицкий, 02—03.08. пос. Тарутинский;

1911г.

04—05.08. пос. Углицкий, 05—06.08. пос. Березинский;

1912г.

28—29.07. пос. Чесменский;

1913г.

03—04.08. пос. Чесменский, 04—05.08. пос. Углицкий, 05—06.08. пос. Березинский.

В 1919 г. отступающие части атамана А. И. Дутова унесли Табынскую икону Божьей Матери в Китай, где она хранилась в православном храме г. Харбина до 1948 г. Дальнейшая судьба чудотворной иконы неизвестна. Существуют версии, согласно которым в настоящее время икона хранится в США, Австралии, Ватикане [78].

Впервые в новейшей истории Чесменского района чудотворный список Табынской иконы Божьей Матери был доставлен в наши края 17.08.2010 г. В тот день икона побывала в Тарутино и Чесме. К ней смогли приложиться более 1000 человек [79]. Традиция «приношения» православной святыни в населенные пункты, некогда входившие в состав Оренбургской губернии, сохраняется и сегодня.

НИКОЛЬСКАЯ (НИКОЛАЕВСКАЯ) ЦЕРКОВЬ В ПОСЕЛКЕ ЧЕСМЕНСКИЙ

История появления православного храма в пос. Чесменский берет свое начало с 10 января 1851 года. Именно в этот день Войсковое хозяйственное правление ОКВ направило в столицу прошение о назначении в станицы Полоцкая и Чесменская священников с дьячками. В ответе на это прошение говорилось:

«… 5 сентября Высочайше повелено определить в Оренбургское казачье войско, на новую Оренбургскую линию. в станицы Полоцкую и Чесменскую, по одному священнику и по одному причетнику в каждую, с производством им жалования на основании Высочайшего повеления 14 марта 1844 года, первым двум по 140 рублей, а последним по 40 рублей серебром в год из войсковых сумм войска, доколе не предоставляется возможности обратить это содержание на счет приходов…» [80].

Для проведения богослужений станичным правлением был выделен «…учебный сарай с земляным полом, куплены евангелие, дароносица, псалтырь, кадило и кропильница, а из Троицкого собора взяты взаимообразно очень ветхие феноль и епитрахиль…» [81].

В 1852г. «… с дозволения Начальства, на собственные средства прихожан, была построена часовня, а в 1856 году, с разрешения Епархиального и Войскового Начальства, часовня сея обращена во временную церковь» [82]. Временный храм был освящен во имя Николая Чудотворца.

На тот момент к приходу церкви в пос. Чесменский было приписано 2215 человек, в т.ч. 1144 мужского и 1071 женского пола. Приход составляли жители поселков Чесменского (118 дворов, население — 631 чел.), Березинского (92 двора, 620 чел.), Тарутинского (63 двора, 472 чел.), Лейпцигского (15 дворов, 99 чел.) и Бородиновского (43 двора, 386 чел.) [83].

Примечательно, что упоминание о православной церкви в Чесменской станице впервые появляется в статистических отчетах лишь в 1858 году [84]. Причт Никольской церкви с 1852г. состоял из одного священника и одного дьячка, а с 1863г. была введена еще и должность дьякона.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.