Бесплатный фрагмент - Бездна

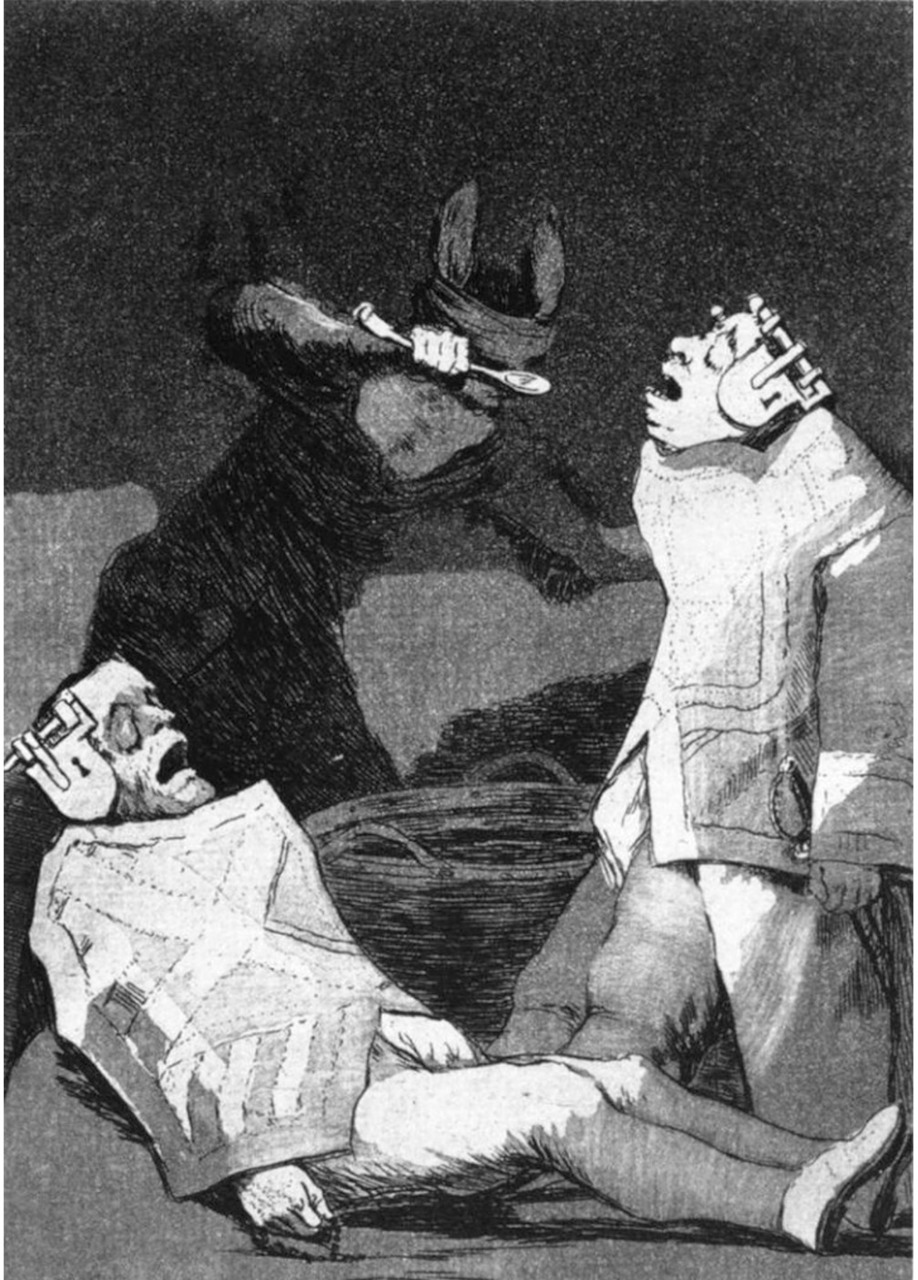

Сурки. Из серии «Капричос». 1797–1798.

«Тот, кто ничего не слышит и ничего не знает, и ничего не делает, принадлежит к огромному семейству сурков, кото- рые никогда и ни на что не годились».

Франсиско Гойя

Идя к истине, поклонись правде.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящую книгу включён ряд статей, которые по ряду причин не были опубликованы. А те, что были, — лишь благодаря мужеству Яны Жемойтелите в бытность её главным редактором журнала «Север». Навсегда останусь благодарным Яне — принципиальному и весьма одарённому прозаику — за профессионализм и уважение к авторскому тексту.

Помимо политического анализа социальных проблем и общественных отношений, внутренних связей Страны и государства, я рассматриваю причины падения русской языковой культуры и культуры как таковой. Пойдёт речь и о закрепившейся в России тяге ко всему «модному» и стремлению «бежать впереди лошади», что при падении общей культуры в короткой исторической перспективе может принять особенно неприглядные формы.

В это же «авторское русло» вливаются и повести. Ещё и потому, что в той или иной мере они носят автобиографический характер. К примеру, в рассказах «День Победы» и «Бездна» я порой буквально повествую о жизни моих близких, наиболее печальные страницы которой сплетены с бытием Страны. В то же время всё частное и личное я отодвигаю в сторону, когда касаюсь вопросов и обстоятельств, связанных с историческими бедами России.

Хочется надеяться, что книга пробудит интерес у читателя к рассматриваемой тематике.

Для того чтобы авторская мысль и отношение к предмету анализа были более ясными, я, как и в предыдущих своих книгах, прибегаю к акцентирующей мысль «смысловой графике».

Вот, пожалуй, и всё. Об остальном скажет текст.

Виктор Сиротин

14 августа 2019 г.

ЯЗЫК КАК ЦИВИЗИЗАЦИЯ ДУШИ

Пошлость — одинакова в грязноватой и «демократичной» пивной и в интеллектуальном салоне.

Георгий Свиридов

I

Полагаю, нет надобности специально и подробно излагать хорошо известное. Убеждать в том, что цивилизация и культура не равнозначны и не равноценны. Поэтому остановимся на этом лишь кратко. Если упростить разницу и выявить смысл, сжав его до условной схемы, то цивилизация характеризуется возникновением социальной сферы и ростом материально-технических и гуманитарных достижений, скреплённых правилами и законами. То есть цивилизация представляет собой внешний план бытия или форму человеческого содружества.

Культуру определяет человеческая деятельность, выраженная, прежде всего, в познании и творчестве. Стало быть, тяготеющая к раскрытию возможностей общества и личности через расширение диапазона внутренних свойств человека, она характеризуется ясностью этических и эстетически выверенных категорий. Иначе говоря, цивилизация тяготеет к внешним формам, а культура — к внутренним.

Между тем обе они, нуждаясь друг в друге, связаны между собой незримыми нитями.

Культура вне цивилизационных структур не способна полноценно реализовать себя, в то время как цивилизация без серьёзных культурных взаимосвязей обречена на стагнацию. Умалённая в по следних цивилизация разрушается, ибо общество делается неполно ценным, а человек — безличным.

Но и культура вне «вещей» цивилизации являет собой подчас унизительное и жалкое зрелище.

Обо всём этом можно было бы не говорить, если б не имеющаяся путаница в соотношениях заявленных нами ценностных категорий.

Запад, в вещно-ценностной ипостаси достигнув высокого уровня материального бытия, во внутренних сущностях скатывается к нищете, понятно, что не в библейском смысле этого слова. Достигнув высокого технического прогресса, западная цивилизация за тот же период понесла тяжёлый урон в своём духовном развитии. Причём в многоликой массе своей не осознавая этого. Пожалуй, не лучше обстоят дела и в России. Ибо замороченная «вещными» ценностями Запада, она в погоне за ними некогда соскользнула со своего исторического пути, в результате чего оказалась на обочине той цивилизации, за которой тщетно гналась на протяжении столетий.

Дабы не заблудиться в дебрях «вещей» и весьма не просто складывающейся духовности (которая к тому же бывает ещё и «чёрной»), ограничусь здесь — да простят меня прокураторы цивилизации! — тем, что определяет основу национальной и мировой культуры.

Поскольку, по моему глубокому убеждению, путь к мировой культуре прокладывается через «тернии» национальной, поставлю вопрос именно в этой плоскости.

Как обстоят дела в России в сфере национальной культуры?

За недостаточностью места и неохватностью темы ограничусь здесь свидетельствами тех, кто ярко обозначил себя и глубоко врос в русскую культуру, а потому имеет моральное право на своё авторитетное суждение.

Выдающийся композитор Г. В. Свиридов в последние годы жизни писал в своём дневнике: «В наше время Россия духовно опускается ещё на один порог преисподней»*. [1]

Там же с надеждой и требованием: «Если русской культуре суждено существовать, она должна возвратиться к истоку нравственности и добра». И опять: «Я печально смотрю на будущее, — имея в виду „нерусский взгляд на русское“, — борьба с национальной культурой ведётся жестокая…».

И в самом деле, недавних истуканов тоталитаризма сменили более расторопные и куда более лживые идолы либерального толка, в результате чего в народе подорваны основы, крепящие дух, мораль и нравственность. Стираются традиции, нивелируется своеобразие русской и других национальных культур. Отсюда далёкий от настоящей литературы жаргон жаждущих славы и почестей картонных борцов, «эстрадных поэтов» и громкоголосых песнопевцев «из тех чинов, что дрались из-за блинов». Да и откуда другим-то быть? «Меж слепых и кривой в чести», а «в уборе и пень хорош» будет.

Посредством «пней», Швондеров от литературы и лающих по их указке Шариковых русский язык превратился, по словам Свиридова, в «московско-арбатский» жаргон, умело увиливающий от достоинств литературной речи. Но, видя «новых Бурлюков», к которым так и льнут ряженные по-новому комики, хохмачи и «эстрадные пни», композитор настаивал на преемственности во зле: «Ошибочно… думать, что Бурлюки исчезли из нашей жизни. Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности».

Последнее замечание многого стоит!

Хилые литераторы, существуя в затхлых от духовного разложения тусовках, могли плодить лишь сорную литературу и, конечно же, обречены на забвение, «ибо нет Гения Беспочвенного». Это утверждает мировое творчество и блистательные произведения самого композитора. Но не мог он, выронивший своё мужественное перо, если не «один, как прежде», то в малом числе, успешно бороться с хорошо налаженной кампанией, направленной против России и превращённой в индустрию по обессмысливанию народа.

«Интернационально-ассмилянтскому ХАМУ с его „лагерным ивритом“ можно и нужно противопоставить национальное единство русского народа», — чётко определил положение дел в Стране писатель и политический мыслитель Александр Кротов. Говоря о тотальном развращении настоящего и подрастающего поколения, он настаивал: «Нельзя отдавать ХАМУ на воспитание собственных детей». [2]

Правильно.

Не нужно отдавать, как и самим идти к ним в пасынки… Однако последние сто лет не прекращающееся засорение русской культуры «Бурлюками» и хамами (без кавычек) происходит потому, что и устно-телевизионное скоморошье творчество, и печать находятся в руках тех же «нянек» и самозваных «представителей культуры народа», которые воспринимают его бытие «не как нацию, не как народ, — пишет Свиридов, — а как литературу, как искусство, как историю, как государство — опосредованно, книжно».

Следует со всей серьёзностью отнестись к мысли великого композитора: «Лозунг «Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности» совсем не устарел, как хотят обмануть нас адепты этого лозунга. Он жив, этот лозунг, он руководство к действию и призыв к нему! Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его извратить, оболгать, как это делает, например, литератор Ш <кловский>. [3]

Эти люди ведут себя в России как в завоёванной стране, распоряжаясь нашим национальным достоянием как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности»! «Для меня совершенно неважно, — пишет Свиридов, — кто он сам по национальной принадлежности: русский, еврей, папуас или неандерталец. Он враг русской культуры, достояния всех народов мира, он враг всех народов»! С ним полностью солидарен А. А. Кротов: «Помимо русской мысли, гениальной русской литературы, великой русской культуры, русской доблести и славы, русской Державы и русских границ, существует и развращающая русская мысль, и лживая русскоязычная культура, не имеющие корней в русском Отечестве, но, тем не менее, претендующие на лидерство и власть, на приоритет во всех сферах жизни ещё со времён интернациональной революции в России» (Выделено мной. — В. С.).

И впрямь, в русскоязычной окололитературе — по форме весьма претенциозной, а по сути беспочвенной — пустот и заковыристых «мыслей» тем больше, чем чаще авторы «мыслят» о русских классиках.

Так, в послеоктябрьские времена на «корабле Шкловского» одним из принципиальных его последователей был «корабельный юнга» и чистильщик сапог большевистских «штурманов» литератор Б. М. Эйхенбаум. Как филолог, он вряд ли заслуживает специального внимания, но как явление, безусловно, стоит того. Остановимся на нём подробнее.

Далёкий от понимания принципов художественного творчества, «палубный интернационалист» по призванию и «текстовик» по предпочтению претендовал на знатока тех авторов, в творчестве которых особенно плохо разбирался. Поэтому более всего досталось от него — чудны дела «текстовиков»! — Михаилу Лермонтову.

Казалось бы, уж на что велик поэт! Ан нет! Если мы вчитаемся в «текстоведение от Эйхенбаума», то убедимся, что наш герой, пожалуй, повеличавее будет…

Судите сами: грандиозный по замыслу и художественной форме, поразительный по философской глубине и красочности лермонтовский «Демон», по Эйхенбауму, — лишь «типичная литературная олеография („калька“ с чужих произведений. — В. С.)». Кого бы вы думали? Ныне забытых поэтов — И. И. Козлова, А. Т. Подолинского и других, ряд которых, очевидно, сжалившись над Лермонтовым, начётчик наш дополнил великими именами Пушкина и Байрона.

В «Смерти поэта» Эйхенбаум не находит ничего, кроме эмоций: «Стихотворение… действует общей силой эмоциональной выразительности, а не смысловыми «образами». Образы и речения сами по себе не представляют собой ничего особенно оригинального или нового»… То есть каждый раз выдавай ему эксклюзив, который (так хочет Эйхенбаум) опровергал бы каждое предыдущее — «отжившее», «старое»… классическое… Поправ «Смерть…», критик, в собственных глазах вырастая до небес, тем более не щадит «Мцыри». Мощная по духу, величию идеи и накалу творчества, свежести и силы образов поэма «не является новым жанром и не открывает нового пути», макнув перо в сапожную ваксу, пишет критик. Потому «Мцыри» в покрытых бельмами очах Эйхенбаума есть не столь уж и примечательное «завершение тех опытов эмоционально-монологической поэмы, которые начаты были Лермонтовым ещё в юности»… Мало того, «Лермонтов не создаёт нового материала, а пользуется готовым» (?!), усложняя его «обычными лирическими формами и сентенциями (пуэнтирован)», гневается критик на поэта, как раз обогатившего литературу новыми формами и техникой стихосложения…

Впрочем, книгочей по пристрастию и литературовед по призванию иногда в своих опусах нисходит до похвалы великому поэту. Так, полистав один из шедевров мировой прозы — «Тамань», Эйхенбаум роняет на её счёт скупую «похвалу»: «Лермонтов показал себя здесь мастером малой формы — недаром в кругу своих товарищей он славился как рассказчик анекдотов»… Закусив удила, и тут календарный юбиляр и оценщик «анекдотов» лихо несётся по кочкам своей ограниченности. Ни разу не споткнувшись на них, «крупнейший советский литературовед» [4] не унимается, пришпоривая себя вороньими перьями, выдаёт новое откровение: «Никто, кажется, из русских поэтов не пародировался так охотно, как Лермонтов, — и это совершен- но понятно» (?!).

Что тут скажешь… Всякий литературоведческий анализ бессмыслен, если он не освящён совестью!

Храбро «расправившись» с Лермонтовым и попутно вменив в вину анекдотичность стиля ещё и Чехову, «текстовик» наш не унимается. Прибегнув к до смешного частому и до неприличия пространному цитированию классиков, он хитро предоставляет им самим выяснять между собой отношения.

Почти всегда не к месту и никогда к смыслу, он Львом Толстым и Сенковским проходится по бедному Пушкину с тем, чтобы самого Толстого забить цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля. Распустив павлиньи перья из цитат, от которых у читателя рябит в глазах, Эйхенбаум, почистив пёрышки, в Лескова выстреливает мыслями А. Скабичевского и М. Меньшикова. Силком втягивая писателей в свои интрижки, бойкий литератор даже и не пытается выглядеть прилично.

Что делать?! Не в состоянии постигнуть глубину текстов, не умея оценить и не особенно ощущая силу и богатство Слова, критику только и остаётся, что цитатами других заполнять пустоты своего мышления. Но художественное Слово существует независимо от умственных возможностей исследователя. Потому фрагменты эти, вопреки обрезаниям и препарированиям, продолжая содержать в себе яркие мысли и образы, подобно жерновам, без труда перетирают посреднические комментарии критика — жиденькие и никчёмные.

Относительно отсутствия в творчестве поэта «новых путей» и использования им «готовых материалов» скажем, что Эйхенбаум далёк был от творчества как такового, а то бы ведал, что процесс созидания неразрывно связан со всем предшествующим опытом — мировым, если художник гений, или региональным, если не является им. Поэтому тем, кто хочет выделиться, ничего не остаётся, кроме как «скакать» зигзагами, совершенствоваться в зауми или блудить со «смыслами», что, не имея никакого отношения к Лермонтову, целиком и полностью относится к Эйхенбауму.

И всё же, закрыв глаза на явное злоупотребление чужими текстами, Эйхенбаума можно было бы назвать сносным текстологом, если б он знал, для чего прибегает к этим самым текстам… Но, упиваясь собой, Эйхенбаум только себя и видит, а потому всякий раз скатывается в своих опусах к некому суррогату, который можно назвать литературоведением для себя. Это когда, начиная с писателя, продолжаешь о себе — драгоценном, текстологически эрудированном и в этом смысле даже более ценном, нежели исследуемый автор… Таким образом, того, может, и не желая, Эйхенбаум стал у истоков «течения», которое, будем честны, надолго пережило его самого.

Имитируя анализ творчества Достоевского и Толстого, этим же незадолго до Эйхенбаума и Ко. грешил другой «писатель о русской литературе» — Лев Шестов, которого Толстой, разглядев в нём бытовое лакейство, с иронией назвал «парикмахером». Таковые оценки, заметим, ничуть не смущали шествующих в Россию «парикмахеров», ряды которых полнили портные, фармацевты и прочие.

Выходцы из малороссийских и бывших польских местечек, как только освоили разговорный русский язык и научились писать «на ём», отложили в сторону «химию», ножницы и портняжное шило и, выплюнув изо рта гвоздики, взялись толковать русскую культуру, загружая не особенно понятный им русский язык заглавными сокращениями, жаргоном и прочими «терминами». Таким образом, «партизаны от литературы», освоив новое ремесло, ловко «маскировались всегда либо под русских „классиков“, либо под русских правдолюбцев, чтобы, получив у русских простаков „признание и авторитет“ (навязанные нередко из-за рубежа), держать самих русских в слепоте и неволе, укрепляя инородчество повсюду и паразитируя на русском народном теле „ввиду уже своего особого положения“», — писал в «Русской смуте» А. Кротов.

Казалось бы, зачем? К чему поганить язык великого народа, и без того неоднократно оболганного в пристрастных «исследованиях»?

Затем, видимо, что несёт он в себе тот образ, который источает свет души человеческой; хоть и надломленный, но исходящий из уникального состояния духа и честного сердца. Именно состояние души относит русский народ к числу тех, кто ещё в состоянии вдохнуть жизнь в изнемогающее от гари и пыли урбанизированное человечество. Переделывая на свой лад русских классиков, именно эту духовную свечу норовят погасить поколения «парикмахеров» и эстрадных хохмачей. Не ослабев в желании не мытьём, так катаньем избавиться от не своих духовных ценностей, хохмачи и циники объединёнными усилиями умело переливают в своих сочинениях из пустого в порожнее, простое представляют сложным, а сложное совершенно непонятным. Таким образом, сорные «филологии» вырождались в кладбищенские растения, и духом и цветом дурманящие сознание людей.

Но только ли в «науке о литературе» дела обстоят столь плачевно? Увы, не только. Мёртвой хваткой впились в культуру России невзлюбившие её ерофеев войновичи, познерствующие медиамагнаты и эстрадные «фольклористы на час». Последних повсеместно сменяют всё новые и новые персонажи «истории и культуры», в число которых вошли производители серийных монументов.

К примеру, на протяжении многих лет, пользуясь невежеством «городских голов», в Златоглавой победно шествуют монстры «вечного Зураба», который, словно издеваясь над обществом, «творит» в наименее знакомой для себя ипостаси.

Казалось, не выдерживая масштаба и не соизмеряясь с пространством, гигантские колоды должны пасть под давлением общественности. Ан, нет! И с благословения «голов», «отцов русской демократии» и министров попранной культуры, церетелизация Страны продолжается, бездарности резвятся на отведённых им площадях, а подлинные таланты гниют в подвалах. И не мудрено: веяниям нового времени соответствуют его кумиры. Вдохновляемая лукавыми диссидентами и сутулыми интеллектуалами именно эта публика охотно рядится в реквизиты романтических страдальцев, «героев» и «гениев».

Нечто подобное происходит и в поэзии. Выделив из «толпы» поэтов Иосифа Бродского, увидим, что с его амбициями может спорить лишь его неприязнь к России — и к той, «которую мы потеряли» и «которая его посадила», и к неповинной в том исторической России.

Выдающийся поэт Юрий Кузнецов очень точно охарактеризовал утерявшего внутренние стимулы русскоязычного «второго Пушкина»: «Поэзия Бродского — имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление».

Но почему? В чём проблема?

В том, что перевести его стихотворения на русский язык, как и на любой другой, очень даже сложно, ибо не перекликается такого рода поэзия ни с душой народа, ни с его культурой, ни с содержанием. Книжная душа Бродского способна «переводить» лишь умозрения, да и то сухим языком «технической» поэзии. Не имея тяги к народному, и по-настоящему не предрасположенный к классическому наследию, не понимая своеобразия национальной культуры, кроме как известной, наверное, только ему, Бродский не мог ценить и традиции. При духовной всеядности (т. е. бездуховном приятии всякой формы «слова») автор, или, как в данном случае, «человек Вселенной», может существовать лишь в лысом поле псевдокультуры, выраженной здесь в «голом (опять же — техническом) тексте» стихотворений.

Отчего же так?

На это даёт ответ сам Бродский, в Нобелевской речи не преминувший заявить о своём, разрушающем цельность всякого языка, «творческом кредо». В соответствии с ним — «кредо Бродского», — «не язык — инструмент поэта, а, напротив, поэт есть инструмент языка». Иначе говоря — не архитектор строит здание, а камни строят архитектора! Очевидно, нобелевский лауреат полагал, что «камни» музы важнее замысла, в его поэзии часто скачущего по поверхности темы или вовсе отсутствующего.

Итак, проблема обозначена.

Что на этот счёт говорят учёные-языковеды?

«Язык является одновременно материалом, орудием и произведением литературного творчества. Из этого следует, что он, во всяком случае, представляет собой нечто большее, чем простой „слой“ в литературном произведении», [5] — утверждает австрийский учёный Макс Верли, специально оговаривая, что языкознание и литературоведение взаимозависимы, но не идентичны.

В. Шкловский — здесь стоит отдать ему, отрёкшемуся от «опоязовщины», должное! — прямо писал о смешении «инструментов языка»: «Многие литературоведческие школы, сближающие себя с языкознанием, считают искусство явлением языка, понимая язык как систему, заменяющую самое действительность». И далее — с явным неудовольствием: «Мы часто спорим о словах, подставляя слова вместо предметов и пряча в словесных обобщениях те противоречия действительности, которые должны были бы определять существенные качества предмета».

А вот рассуждения Шкловского не только по теме, но и по существу языкового творчества:

«Если литература — явление языка, то, значит, мы познаем не мир, а словесные отношения и сама история человечества — смена разных отношений к словам.

Если же мы познаем через литературу действительность, если она — средство для познания ее сущности, то, конечно, познание это тоже совершается через сочетание слов, но слова — способ изобразить событие, показать поведение людей».

Хорошее и очень точное определение!

Далее Шкловский пишет о том, что его почитатель Бродский просто обязан был знать: «Не язык владеет человеком — человек владеет языком, привлекает разные стороны его: иначе разговаривает на улице, иначе — дома, иначе поёт и иначе мечтает». [6]

Итак, с этим вопросом вроде бы ясно. Но возникает следующий.

Только ли живая, а значит — совестливая и созидательная — мысль отсутствует у Бродского?

Г. Свиридов даёт весьма точное определение характеру его поэзии.

По неприязни к Отечеству и духовной затхлости относя Бродского к «скорпионам» предшествующей революционно-реформаторской поэзии, композитор живыми и точными штрихами передаёт суть будущего лауреата: «У Бродского нет совсем свежести. Всё залапанное, затроганное чужими руками, комиссионный магазин. „Качественные“, но ношеные вещи, ношеное бельё, украшения с запахом чужой плоти, чужого тела, чужого пота. Нечистота во всём. Что-то нечистое, уже бывшее в употреблении — всегда! Нет никакой свежести в языке, и это даже не язык, а всегда жаргон — местечковый, околонаучный, подмосковно-дачный».

И в самом деле: полные прямых или косвенных компиляций изначально старческие стихи, отдающие болями в пояснице и мигренью в голове автора, говорят ещё и о каком-то общем несварении организма.

Поскольку многие из них не обладают внутренней целостностью за отсутствием серьёзных или выстраданных идей (искусственно придуманные или раздутые до размеров «земного шара» в расчёт не берутся), зачастую их можно завершить любой строчкой из середины, с которой можно и начинать их читать.

О «залапанности» поэзии Бродского Свиридов говорит в связи с общим упадком религиозного сознания, к чему «инструмент языка» непосредственно приложил своё перо. Это позволяет считать стихотворчество «нового Иакова» «идеологическим элементом в борьбе против христианской культуры, которая подлежит уничтожению». А то, что в тексте Свиридова это жёсткое замечание делается в связи с усиленно пропагандируемой антимузыкой, нисколько не снижает уместности определения применительно к претенциозной и бодливой, но пластически незадачливой поэзии Бродского. Ведь какие формы ни изобретай, как ни разбрасывай слова по «пьяным» строчкам, но поэзия, отвечая поющей или страдающей душе, в недрах своих является всё же музыкой в Слове.

И тем не менее у поэта есть вполне добротные вещи, существующие как бы вне связи с личностью автора. Это — «Элегия» (1968), «Осенний крик ястреба» (1975), «Пятая годовщина» (1977), «Песчаные холмы, поросшие сосной…» (1978), «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980). Пожалуй, ещё «Аллея со статуями из затвердевшей грязи…», «Только пепел знает, что значит сгореть дотла» (1985), «Рождественская звезда» (1987). Можно найти у Бродского и прекрасные афоризмы: «Обычно тот, кто плюёт на Бога/Плюёт сначала на человека». В справедливости этого убеждают воспоминания Л. Штёрн.

Любопытно, что в юные годы Бродский, имея некоторый опыт стихосложения, более зрело смотрел на вещи. Так, своим «Неотправленным письмом» (1962–1963 гг.) как бы участвуя в развернувшихся тогда дискуссиях о реформе правописания в русском языке, он писал: «… наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется…». И завершает письмо совершенно справедливым замечанием: «Язык — это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни». Но вскоре последовавший арест, суд и годовая ссылка на работы в Архангельскую область, видимо, усугубили разложение характера стихотворца. Хотя именно суд (словно в угоду возопившим на весь мир «голосам», «друзьям» и проч.) нежными женскими руками судьи Е. Савельевой «сделал биографию» Бродскому, сплетя поэту нобелевский венок. Судья же невольно и водрузила его на благородно полысевшую голову лауреата. Если б не «образцово-показательный» суд над «тунеядцем», то бедный Иосиф, со временем пробившись-таки в «толстые журналы», вряд ли выделялся бы среди талантливых поэтов России. Впрочем, если принять во внимание memoir — воспоминания старинной поклонницы поэта Л. Штёрн, куда как убедительно характеризующие Бродского того периода, — то в благородное негодование «глупым и нелепым судебным процессом» придётся внести серьёзные коррективы. Тем более, помня вышеприведённый афоризм поэта.

Привожу memoir Штёрн без купюр:

«Я позвонила Иосифу: приходи завтра на смотрины. Прихорошись, побрейся и прояви геологический энтузиазм. Бродский явился обросший трёхдневной щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках, — сообщает Штёрн.

Итак, Иосиф плюхнулся, не дожидаясь приглашения, в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой «Прима». «Ваша приятельница утверждает, что вы любите геологию, рвётесь в поле и будете незаменимым работником», — любезно сказал Иван Егорыч.

«Могу себе представить…» — пробормотал Бродский и залился румянцем (в юности он был мучительно застенчив)», — лучится вос- хищением Штёрн.

«В этом году у нас три экспедиции: Кольский, Зауралье и Магадан. Куда бы вы хотели?» «Абсолютно без разницы», — хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок. «Вот как! А что вам больше нравится — картирование или поиски и разведка полезных ископа…”. «Один чёрт, — перебил Бродский, — лишь бы вон отсюда!»

«Может, гамма-каротаж?» — не сдавался начальник. «Хоть — гамма, хоть — дельта, — не имеет значения», — парировал Бродский. Богун поджал губы.

«И всё-таки, какая область геологической деятельности вас интересует?»

«Геологической?» — переспросил Иосиф и хохотнул.

Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся (тем, кто забыл, напомню, что поэт был более чем застенчив. — В. С.) и заёрзал в кресле (и, как видим, очень даже совестлив. — В. С.).

«Позвольте спросить, — ледяным тоном произнёс Иван Егорыч. — А что-нибудь вас вообще интересует?» «Разумеется, — оживился Иосиф. — Ещё как! Больше всего меня интересует проблема духа… как бы объяснить вам попроще (какое, однако, сострадание к безнадёжной простоте не известного миру И. Богуна со стороны неведомого ещё человечеству гения! — В. С.) … Точнее, сейчас меня занимает метафизическая сущность поэзии…»»

После столь невыразимо глубокой мысли тогда ещё не святого Иосифа Богун вежливо, но решительно попросил свидетельницу бессмертного разговора (со стороны Бродского, разумеется) проводить её великого современника к лифту.

Смывшись от геологии и при этом обхамив (причём, даже не заметив этого!) незнакомого и много старшего, чем он, человека, Бродский так ни разу не испытал чудесной возможности увидеть свою страну. Невероятным просторам он предпочёл «проблемы духа», «метафизическая сущность» которого простиралась от дивана до книжной полки и обратно. Что касается поэтических исканий, то и здесь он не возблагодарил свою судьбу. Впоследствии сбившись (прошу прощения за каламбур) с большой дороги в мировоззренческую колею, Бродский уверенно выбирается на проторенные другими поэтические тропы, на которых тернии встречались ему всё реже, а бурьяна становилось всё больше. Об этом, в частности, говорят откровенно наводящие на ответы вопросы Бродского знаменитому польскому поэту Чеславу Милошу и, в ещё большей степени, многочисленные интервью, которые давал он сам.

И в своих переводах Иосиф не особенно внимателен. Кто-то заметил: «Если вы прочтёте стихотворение „Сатрапия“ в переводе Бродского, то увидите, что он вносит в текст лексику Ленинграда, своего поколения, арго». Ну, да бог с ними, с переводами. Вживаться в чужой мир дорого стоит. Обратимся к жанру путевых заметок, тоже, впрочем, влетающих в копеечку.

II

С изумлением прослеживая в «Путешествии в Стамбул» (1985) размышления Бродского о восточном (греческом) христианстве и католичестве и читая его рассказ о поездке в Бразилию («Посвящается позвоночнику», 1978), не знаешь, чему в них удивляться больше всего: невежеству или цинизму. Однако, скоро разобравшись, приходишь к выводу, что любви к себе отдано там наибольшее предпочтение.

Через все писания красной нитью проходит откровенно потребительский взгляд на мир, разбавленный «вечными» сентенциями о «человеческом стаде, бродящем под сводами Аль-Софии»… Всё это сменяется скукотой не знающего куда себя деть туриста. Отсюда подробное описание «негнущейся» спинки сиденья самолёта и злое брюзжание на местную пыль после посадки. Во всём сквозит больная душа классически гнилого «русского интеллигента», а потому всё, на что ни обращает своё раздражённое внимание Бродский, говорит, конечно же, о нём самом. Это же «всё» Бродского попутно свидетельствует о его психически неуравновешенной натуре.

Оттого не удивляешься, что, рассматривая в музее исламские реликвии «и прочие священные тексты» и не умея прочесть их, поэт (а лучше всё же сказать Бродский) разом и без всякой нужды умудряется оскорбить и арабский, и русский языки. Как бы отплёвываясь от всего увиденного, он небрежно роняет: «… невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня русского, думал я». Через страницу — в своих мыслях о Византии — он ещё более конкретен. Обыгрывая турецкие слова «бардак» (стакан) и «дурак» (остановка), Бродский совсем не по-великому острит: «Достаточно, что и христианство, и бардак с дураком пришли к нам из этого места», то есть… из «византийской Турции». Но учитывая, что не был Бродский историком (ну не был, и всё тут! Хоть и слышал, что турки завоевали Византию потом, через пять веков после принятия Русью православия), не будем очень строги и обратимся к его туристским эмоциям, которые впечатляют не меньше.

«Но мечети Стамбула! — никак не уймётся в своей желчности жертва клевет, наговоров, милицейских, судебных и прочих социальных притеснений. — Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от неё оторваться застывшие каменные жабы!»…

Негодуя едва ли не на всё, но в Греции решив всё же хоть что- то похвалить и выбрав для этого храм Посейдона, Бродский делает это совершенно замечательным образом: «Он в десять раз меньше Парфенона (?!..). Во сколько раз (!) он прекрасней (?!), сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства (?!..). Крыши у него нет» (…).

Вот так… Одной только фразой, как будто взятой из тетрадки полкового писаря или сочинения второгодника, Бродский умудряется принизить поразительный по красоте Парфенон, посеять сомнения в эстетическом ощущении («отсчёте») красоты и «добить» храм обывательским замечанием об отсутствии «крыши». То есть надо ещё подумать, что прекрасней: «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля или «Свиные туши» Хаима Сутина. Что уж тут сетовать на неведение Бродского относительно «крыши», которая на самом деле есть антаблемент с настилом и пере- крытием под кровлей из черепичных или мраморных пластин. А ведь оголённые человеческим произволом колонны храма свидетельствуют не только об утере «крыши», но о великих трагедиях древности, беспощадно распинавших и культуру, и жизни человеческие. Эти изувеченные, но грандиозные останки ушедшей цивилизации напоминают нынешнему человеку о том, что не он только, но и всё сущее преходяще…

Расстроенный от потери «крыши», Бродский в том же «Путешествии…» походя называет идиотом выдающегося архитектора Корбюзье, а прожив в Рио-де-Жанейро всего неделю, утверждает, что это тот «город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нём всю жизнь».

Отчего же? Да люди там никуда не годные — «не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая», «лощёные такие шоколадные твари…» — пишет он о соплеменниках Хорхе Борхеса, Хулио Кортасара, Леопольдо Лугонеса и Адольфо Касареса.

Но вот, отвратив свой взор от «шоколадных тварей», одна из которых, к слову, спёрла у него кошелёк (надо же — дрянь такая!), он и в белых своих коллегах на конгрессе ПЕН-Клуба в Рио не находит ничего путного: «Занятно было наблюдать всю эту шваль…» — отхаркивается от них «духовно-проблемный» Иосиф и попутно «выдающийся поэт современности». Как тут не вспомнить сентенцию Цицерона: «Чтобы быть Цезарем, надо иметь душу Цезаря».

Но отвлечёмся от никак не впечатляющих путевых заметок и обратимся к мыслям Бродского о европейской цивилизации. Судя по контексту записей, не понимая, о чём он, собственно, думает, Бродский пишет: «Может быть, даже, говорил я себе, вся европейская культура, с её соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу»… [7]

И здесь реплики Бродского вызывают ощущение духовной неопрятности, «залапанности» и немытости, являя тот род интеллектуального сора, из которого если и растут цветы, то кладбищенские или попросту дурно пахнущие («Представление», 1987). Когда читаешь всё это, не покидает ощущение пребывания в непроветренной петербургской коммуналке, донельзя загаженном общественном подъезде с вечно заплеванным полом, раздавленными некогда окурками и тараканами, которым в отличие от поэта бежать некуда… Всё это говорит о разложения чего-то важного.

Впрочем, туристская ипохондрия Бродского, ровно запыленная на страницах юбилейного сборника литературоведческой заумью, скоро становится вполне объяснимой. Поскольку в одном месте, видимо проговорившись, автор называет себя «затравленным психопатом». [8]

Как бы там ни было, прозаический опус «Путешествий…» Бродского, став ляпсусом, никогда более не имел продолжения, как, собственно, и сами путешествия (опять ведь спереть могут что-нибудь… гады!). Путешествуя уже без записей, Бродский на ощупь, но уверен- но пробирался к своей славе.

Окружённый толпой политизированных поклонников, только что не бросающих пальмовые ветви к его стопам, Иосиф на ослах от литературы (да простят меня те, кто просто запутался в тенетах его поэтической зауми и цинизма в прозе) добрался-таки до поэтического Олимпа. Там — в окружении проходимцев от «большой» политики — его ждала Нобелевская премия. То был не первый и не последний «политический нобель». [9] Уже потому, что в число лауреатов не попали ни А. Куприн, ни Л. Леонов, ни М. Горький (ну, с ним-то понятно), ни А. Ахматова, ни В. Астафьев. И не только им — Льву Толстому, Чехову, Ибсену, Верхарну и Малларме «комитет» не удосужился присудить Нобелевскую премию. А вот Уинстону Черчиллю присудил… Причем, по литературе (хорошо хоть не за укрепление мира… [10]). Потому, наверное, что писал лучше всех…

Словом, феномен Бродского интересен, прежде всего, как явление, а не факт поэтического пространства. Именно последнее выявляет подмену истинных ценностей мнимыми, в которых роль древней цифири принимают на себя «части речи» наряду с высосанными из пальца «амбивалентными образами» и прочим. Всё это в основных «частях» своих выморочено, за исключением тех «живых мест», где проявляется циничное отношение к духовным святыням и самой жизни («Набросок», 1972).

Ввиду духовной и физической запущенности, муза Бродского становится похожей на до времени располневшую даму, опрометчиво выставляющую свои сомнительные достоинства. Этакую гейневскую «богиню Гаммодию», убранную в плохо стиранное бельё из плохонького комиссионного.

Итак, если поэтическое дарование Бродского очевидно, а умосплетения прозаика не выдерживают критики, то аура гения, упорно навязываемая массовому читателю, вызывает изумление… [11] Поэтому видеть в Бродском некоего знаменосца русской литературы и тем более языка — весьма сомнительно.

Но лиха беда начало. Благо, что не одним Бродским жила литература, поросшая густым бурьяном схожих сочинений. Ибо перекосились опоры русской жизни, и «поехала крыша» у целого ряда российских литераторов…

«Эпоха Бродского» вытряхнула из реквизитов диссидентства духовно обрезанных ерофеевых и войновичей. Унавозив своими писаниями отечественную литературу, они предопределили гнилую поросль из великоматерных сорокиных. А чего ещё можно было ожидать? С воцарением в России «новой культуры» лишённое самосознания общество неизбежно покрывает короста из самозванцев от литературы. Увенчанная премиями именно такого рода «литература» выстилает дорожку в ад стереотипов.

Беда, однако, в том, что суррогатная культура, метастазами разойдясь по телу страны и наполнив миазмами читательский мир, сумела занять прочные позиции в жизни остальной России. На фоне этого словесно-порнографического «творчества» (между тем широко представленного и в соответствии с планами «рынка» «недурно расходящегося») «канонический Иосиф» смотрится почти целомудренно.

Если бы только это…

Массовое оглупление дешёвым чтивом достигло такой степени, что наиболее чтимыми в России оказываются «полёты» Гарри Поттера, сладковатые, с горчинкой, истории баснописца Пауло Коэльо и околокремлевские сплетни неудавшихся сатрапов и их прихвостней. И всё это происходит в лоне великой отечественной литературы, которая самой сущностью своей призвана оберегать человека от духовной неопрятности, тотального невежества, пошлости и безвкусицы. Ведь именно русская литература в лице своих гениев в наибольшей мере свидетельствует о душе и необходимости совести в человеке. Но и это не всё…

Иные «случаи» в литературном мире, выходя далеко за пределы и совести и морали, напрямую грозят привести нравственные мерила людей к полному нулю, прямо свидетельствуя о том, чего стоит нынешнее российское общество. Помимо самозванных «академиков» к ним относятся самозванные же «исследователи».

Некто Плутцер (очевидно, от слова — «плут») или Плуцхер (уж и не знаю, как объяснить, но догадаться можно) издает Энциклопедию русского мата в 12 томах (!), в которой одному только известному слову из трёх букв он уделяет весь первый том. Здесь под видом изучения автор смакует падаль своего внутреннего разложения, заполняя миазмами «черные дыры» общества, и без того во многом опущенного до плинтуса…

Ясно, что «труд» сей является не просто похабщиной, но пробным шаром духовных дегенератов, мечтающих бытие страны превратить в некую «хреновину» или гноящуюся «дыру». Очевидно, такую цель преследуют «писатели и философы». По сей день ненавидя чуждый им язык, они упорно отыскивают в нём то, что близко им самим. В этих целях и пытаются они своими духовными миазмами вымазать истинно великое и могучее Слово, язык которого им до сих пор непонятен (от Троцкого — до Плуцкера), а потому вызывает панический страх!

И всё же главное зло от деятельности нынешних «интеллектуалов», «энциклопедистов» и «просветителей», которых в теперешней России развелось немерено, видится мне не в глупости и даже не в наглости их. Куда большее беспокойство вызывает в этом подлом деле число помощников, кои нашлись сначала в лице коллектива издательства, а потом и в лице убогих миром покупателей этой продукции. Ибо, по словам автора, первый том тиражом 10 000 экземпляров «разошёлся довольно скоро». То есть сочинитель без труда нашёл (и, очевидно, найдёт и в дальнейшем) многие тысячи поклонников и единомышленников, которые так же, как и он, «тащатся» от подобных «народных изречений».

Казалось бы, достаточно устыдить сочинителя, издателей и какое-то число читательской публики, если бы в этом «деле», как в зеркале, не отразились пороки всего российского общества. К ним следует отнести реакцию на подобные вещи. В этом «зеркале» угадываются уродливые отражения тех, кто издавна ненавидит русскую культуру, кто употребляет эти слова и делится с другими этой гадостью. Именно они настойчиво и не со вчерашнего дня распространяют подобные гадости.

Во всём этом повинно не только отребье и малодушные низы общества, но и «чистенькая» его часть, бездеятельно отвращающая благородный лик свой от подобных мерзостей. «Кто из нас не возмутится, когда бесчестят женщину, отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целомудренный. Есть преступления против языка, которые никому не прощаются», — писал Дмитрий Мережковский во времена, когда общество способно было ещё возмущаться бесчинством и когда подобного рода гнев не назывался ещё фашизмом…

Есть ещё и другое…

Если с Плуцхером (или как там его…) всё более-менее ясно — тот исходит восторгом от… «широты» русского языка, то М. Эпштейн — другой «русский писатель» и тоже «филолог, философ, культуролог, эссеист» и прочее, наоборот, сетует на бедность русского языка (поэтому настойчиво предлагает внедрять в него английские слова).

«Можно ли сравнивать: 750 тысяч слов — и 150 тысяч (а если без лексикографических приписок, то всего лишь 40–50)!», «имея страдание» о языке, сопоставляет Эпштейн английский язык и русский. [12] Кстати, это «тот самый» автор, который, будучи в Балтиморе (США), умудрялся влиять на «целый „Континент“» (журнал такой), где он когда-то впервые изложил идею (и не оставляет её до сих пор) интернетовской шифровки произведений великих людей. К примеру, Ф. М. Достоевского он честно и откровенно предлагает… не читать (и в самом деле, зачем?!), «сжав его» в коротенький абзац…

Ясно, что «описания сути произведений» Достоевского и исследования о нём (как и обо всех остальных гениях) будут принадлежать авторам подобных идей, в числе «шифровальщиков» которых себя, Эпштейн, очевидно, по скромности своей не упоминает. Ну, не то чтобы он совсем уж устраняет себя от этого, а, как бы это сказать, передоверяет, что ли (я, ей-богу, сам напуган строгостью языковых смыслообразований, поэтому боюсь ошибиться в словоиспользовании), подталкивая к этому других. Кого? Как… кого? Некого, что ли?

Тот же Иосиф Бродский некогда нашёл у Достоевского «всеядную прожорливость языка, которому в один прекрасный день (любил всё же Бродский природу! — В. С.) становится мало Бога (правильнее, конечно, писать — Б-га, ну, да ладно), человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя» (язык на себя набрасывается! — В. С. См. «Звезда», 2005, №10. page number 220).

А вот ещё: в далёкие уже времена социал-демократ Б. Г. Столпнер шептал на ушко Вас. Розанову: «Достоевский весь вертляв и фальшив. …И у него всегда так. Лицо являет величайшее смирение, убогость, нищенство, и из-под него лезет на вас сатанинская гордость (а что, Толстой разве лучше? А Пушкин? А Лермонтов? А Тургенев? А этот, как его… Лесков? А Есенин? Всех бы их!.. — В. С.)». Свои сентенции Столпнер закончил изречением, которое могло быть (начитанный Эпштейн как-то упустил его…) и эпиграфом, и путеводной звездой (пишу без намёков, ей богу!) всей деятельности «шифровальщиков» — мастеров букв, слов и чисел. Вот оно: «Россия должна выбраться из этого бреда, из этого дурмана, из этой фальши, лукавства и всяческой духовной тьмы…» («Мимолётное», 1915). Как мы знаем, так оно и получилось. Через два года в Россию устремились спасители её — и на кораблях, и в запломбированных вагонах, и на верблюдах, и на всех остальных, возможных и невозможных, видах транспорта. Продолжают помогать России и сейчас — и «оттудова», и «отсюдова», и «откудова» угодно. Благо, современные технологии позволяют это делать, не отходя от компьютера и, прошу прощения за неловкий каламбур, не отходя от кассы. Но не будем отвлекаться от «творческой филологии» Эпштейна. Скажу только, что «абзац» о Достоевском, собственно, готов… почти. Специально для удобства использования я выделил всё, наиболее ценное для него — абзаца. Ну, может, Эпштейн найдёт нужным к нему добавить чего, а так — готов.

Так вот — и вполне серьёзно! — рассматривается (по первоисточнику назовём её «континентная») блокада человеческого гения, загоняемого «Эпштейнами и Ко» в прокрустово ложе собственных — на- зовём их субъективными — умозрений.

А что ещё думать, если в соответствии с задумкой «авторов проекта» за короткое время можно будет прочесть «всего» Достоевского, Толстого, Гомера, Цезаря, Лермонтова, Пушкина, Бальзака, Диккенса и ещё десяток-другой гениев. Ну, хорошо, один вечер будешь читать «их», ну два, ну три, а дальше что?

Как это — «что»? Разве прецедент-открытие не стоит того, чтобы воспеть Эпштейна, столь хитроумно избавляющего нас от невежества?! Тем более, что сэкономленное время можно использовать на что-нибудь путное, более приятное и естественное, например, выпить пива или съесть что-нибудь. Да мало ли на что! И тогда воцарится над мировыми знаниями лик Его (Эпштейна) и сонм порхающих круг Него «ангелов» единокорытников, [13] выморочных борцов с гениями, апологетов тупости и провозглашателей «знаний» для телесмотрителей и поедателей за компьютерными играми попкорна, чипсов, гамбургеров и прочего.

Размышляя обо всём этом и даже где-то завидуя столь грандиозным планам Эпштейна, почему-то опять пришёл мне, грешному, на память другой «спецьялист» по тюремно-лагерному ивриту — Плуцхер. Почему пришёл? Сам не знаю. Потому, наверное, что два «антагониста» (один из которых одного только мата насчитал больше, чем другой слов в русском языке) всё же нашли бы общий язык через понятные им слова.

И точно — на ловца и зверь бежит!

Занимаясь наукой посредством не живого общения, а как сейчас стало принято — «по компьютеру» и разрешившись при этом «творческой филологией» (а всё же интересно, — что это за зверь такой?), Эпштейн «сдаёт» себя с головой. Найдя рубрику «Русский мат» (которую тоже, наверное, основали «филологи» типа Плуцхера), исследователь наш оскаливается злорадной репликой: видимо, русский мат является «главным источником новейших словообразований» («Знамя». 2006, №1, page number 195).

Очевидно, здесь проявляется духовная связь эпштейнов-словоизучателей, плуцхеров-словораспространителей и прочих «писателей». Удивительно, однако, не это, а то, что они, через задний ход (не подумайте ничего плохого!) пробравшись в русский язык, пролазят и в «игольное ушко» науки… Уж не потому ли, что научились прикидываться верблюдами?

Поневоле приходят на память слова А. Куприна из письма Ф. Батюшкову, как будто отвечающие и на поставленные и на незаданные вопросы: «…Ведь никто, как они (предтечи нынешних „спецьялистов“ по русскому языку. — В. С.), успели внести и вносят в прелестный (гламурный, сказали бы эпштейнианцы) русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-сокращённых нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочность, истеричность и пристрастность в критику и рецензию».

Далее Куприн чуть ли не с мольбой обращается к знаковым «филологам»: «… Идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты — куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который вы <…> и вывихнули».

Да, впечатляющая характеристика дана «писателям и филологам», как и тому, чем они на самом деле занимаются! Однако не тронули молитвы Куприна циничных похабщиков русского языка. Не тронут и мои… А потому вернёмся к «культурологии».

Как же пришёл к своему «числовому» выводу выдумщик и печальник о языке русском г-н Эп-н (здесь и далее, дабы не прослыть — упаси Б-г! — юдофобом, буду упоминать его фамилию в сокращении)? А вот как: г-н Эп-н исходит из количества («прироста») новых слов. Нелепость этого всякому здравомыслящему человеку очевидна, но мыслит г-н Эп-н по принципу «пипл всё схавает». Однако не будем нервничать, а рассмотрим всё по порядку.

Если бы «прирост» слов за многие столетия был главным достоинством языка (любого), то стараниями «собирателей слов» каждый следующий век плохо понимал бы предыдущий, а лет этак через триста народное тело и вовсе перестало бы понимать само себя. Тогда в мировой культуре произошла бы полная неразбериха, которая напрочь перечеркнула бы все предыдущие достижения человеческого гения! Ибо не было бы никакой возможности переводить на новый язык все эти (назовём их «эпштейновскими») изменения. Не было бы и смысла. Почему? Да потому, что язык всё время исчезал бы, «появляясь» по-новому в совершенно ином качестве.

Но Бог милостив! Потому на одного г-на Эп-на приходятся достаточно честных, порядочных и умных людей. Культурный Апокалипсис не приходит ещё и потому, что язык по своей природе консервативен. Настолько, насколько консервативное (т. е. несовращённое) сознание народа тяготеет к своей сущности. Сама же она является следствием многовекового формирования своеобразия мировосприятия, которое заявляет о себе (или не заявляет) в мировой культуре. Увы, для г-на Э-на язык народа сродни галантерейным новшествам, которые должны сменяться в соответствии с требованиями сезона или по капризу модниц.

Но это ладно. Как можно не сказать о том, что г-н Эп-н попросту передёргивает суть факта. Так, утверждая, что в английском языке 750 тыс. слов, он обходит главное: сколькими словами живёт англоязычное сознание (в устной ипостаси на три четверти германского происхождения). То есть не задаётся вопросом: сколько слов работает как в реальности, так и в облюбованной г-ном Эп-ном семантике, филологии и т. д. Что с того, если в копилке 75 монет, а вытрясти из неё можно 2 или 3? Не является секретом ведь, что словарь самых выдающихся писателей редко превышает семнадцать-двадцать тысяч слов. И даже в совокупности всех «разниц» (т. е. сложив арифметическую разницу самых великих англоязычных писателей за последние три столетия) число «рабочих» слов вряд ли превысит 40–50 тысяч. К примеру, словарь Шекспира (кстати, внёсшего в родной язык около 1700 новых слов) специалисты признают одним из самых богатых в англоязычной литературе, но он насчитывает «всего лишь» около 24 тысяч слов (столько же у А. Пушкина). Если же самому г-ну Эп-ну предложить перечислить все известные ему слова, то, лихо начав, он наверняка начнёт спотыкаться на первой же сотне…

Да, чуть не забыл: откуда г-н Эп-н взял цифру 750 000?..

Самый авторитетный в США Webster’s Dictionary, выпущенный в 1983-м г., насчитывает 315 000 главных слов (в 2001-м г. он переиздаётся с тем же количеством слов). В 1989 г. Webster’s New Internetial Dictionary of the English Language, second еdition, unabridged (то есть другой Вебстер) насчитал 550 000 главных слов. В 1993 г. Random House Dictionary, second edition «укорачивает язык» до 450 000 слов. Последний Webster’s Third New Internetial Dictionary (2005) подтверждает наличие 450 000 главных слов (для справки — в одном из первых словарей в 1864 году было 114 000 слов, в 1890 — 175 000, а в 1909 г. Webster’s Dictionary включал 400 000 слов). Но это всё ветреные американцы, к тому же язык этот «не ихний». Как же обстоят дела в Англии? Там тоже регулярно считают слова. The Oxford English Dictionary выпускает в 1989 г. 20 томов, в котором было 290 500 слов. Но, очевидно, заглянув в «штатовские» словари и придя в ужас от разницы, учёные по новой считают слова и в 2005 г. выпускают Oxford English Dictionary в 20-ти томах, в которых уже 301 100 слов. Но досчитать до 750 тыс. им совесть не позволила.

Так, где же г-н Эп-н выкопал свою «магическую цифру»? По каким «буквам» разгадал и по каким «числам» вычислил её?

Что касается русского языка, то Владимир Даль ещё в позапрошлом веке выпустил Словарь, в котором насчитывается более 200 000 слов. При этом Даль не включил в свой труд уменьшительные и увеличительные формы в качестве самостоятельных лексических единиц, иначе в нём оказалось бы более 600 000 слов. [14] Количество слов, безусловно, говорит о богатстве языка, но до известных пределов. Каких? Их опять же определяет рабочее состояние языка, включающее все известные человеку сферы деятельности (при этом обязательно оговаривая разницу «прибавочных» технических и прочих специфических слов, не принадлежащих, собственно, к «языку», но в иных случаях могущих участвовать в нём). Исходя из этого приходишь к совершенно противоположному, чем у г-на Эп-на, выводу: современный английский язык, разрастаясь, структурно иссыхает именно ввиду обильного привнесения в словарь множества узкофункциональных, технических и про- чих лишённых образа, а то и вовсе бессмысленных слов и словообразований, совершенно не нужных в языковой и какой бы то ни было культуре! И если разбухание — по Эп-ну, «богатство», — английского будет продолжаться, то он (язык — не Эп-н) разделит участь латинского или, что не многим лучше, превратится в сленг или диалект внутри него. То есть будет язык «для жизни» и «для словаря» (для «филологов», эп-нов и пр.). Ибо о богатстве языка свидетельствует не количество слов, а степень их задействованности в бытии. Это касается не только языка, но и творчества вообще, на которое, судя по названию статьи, почему-то претендует г-н Эп-н.

Рискуя вызвать ропот «ортодоксальных филологов» и языкоедов, скажу всё же: Рембрандт, Веласкес и Хальс создавали свои шедевры, пользуясь лишь шестью (6-ю) цветами! Умело создавая нужные, мастерски пользуясь дополнительными и взаимодополнительными цветами (чуть не сказал — словами), живописцы пользовались великолепным по своему богатству и разнообразию «числом» цвета и оттенков, колористическая тонкость и глубина которых свидетельствует о широкой палитре. Дабы унять гордость нашего (всё же уточню — балтиморского) великого философа, скажу ещё, что «эпштейнизм» опередил самого Эп-на! Причём в современной (или, да простится мне моё языковое невежество, модерновой) живописи, ибо разноцветье тюбиков, нынче исчисляясь уже сотнями, всё растёт и растёт, а толку с этого — чуть… И ещё: можно ли не замечать псевдонаучность и косноязычие, слабоумие в анализе и на редкость безобразное ощущение русского языка самим г-ном Эп-ном, что весьма странно для философа, филолога, культуролога и ещё чёрт знает кого! Ибо звания, должности и научные степени не имеют значения, если подтверждены лишь кафедрой (-ами), а не реальными знаниями.

Чего стоит один только, простите, перл: «Но если всю почву русского языка залить (?!) под этот железобетон (?!) (неологизмов. — В. С.), на ней (?!..) ничего уже не останется».

Ну, в самом деле: как можно сыпучую почву… залить под железобетон? Может, проще железобетон, отбив от арматуры, [15] размолотив, добавив цемент и разбавив водой, «залить» на почву? Но если даже «залить» то, что не заливается, под то, что как будто обладает «литейными» свойствами, то что же будет представлять из себя и как увидеть то, что «залито»? Ибо (здесь осмелюсь прибегнуть к слогу «великих философов») покрытое тем, что не заливается, оно будет невидимо ни для тех, кто, подобно г-ну Эп-ну, «заливает», ни тем более — для тех, кто знает, что неспособное заливаться никак не может быть залито под то, что хоть и может как-то заливаться, но что делать не целесообразно ввиду абсурдности заливания тем, что в принципе заливаться не может… Впрочем, это нам тяжело. Г-н Эп-н может «заливать» всё, что угодно и под чего угодно. В данном случае «под», «на» или, скорее всего, мимо русского языка…

И опять приходят на память слова А. Кротова: «Казалось бы, прост путь в русский язык, но исхода из него инородцам, презирающим русский народ, не было и не будет» (с. 194).

Как же пришёл г-н Эп-н к жизни такой — энд why?

Ясное дело, не без поддержки выдающихся, ушедших в мир иной или живущих ещё гениальных философов, поэтов, культурологов, которых в «евонном» штате, наверное, пруд пруди. Впрочем, в данном случае он приводит образец мысли другого философа и, конечно же, русского писателя. «Лев Шестов напрямую связывал идеологическую „диктатуру слова“ при большевизме с пережитками магии», — пишет г-н Эп-н, по всей вероятности, опять (теперь уже с Шестовым) ревнуя «магию» к «числам». Что же говорит сам Шестов, в котором, к слову, новая власть души не чаяла?

«Для них (т. е. возлюбивших его большевиков) реальные условия человеческой жизни не существуют, — писал Шестов о своих протеже „оттудова“ уже. — Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу». Но г-ну Эп-ну Иегуды Лейб Шестова мало, и он опять берёт на подмогу Иосифа Бродского, в послесловии к «Котловану» рассуждавшего об Андрее Платонове (к слову, проект настоящего — «политического» — котлована принадлежит не Платонову <г-н Эп-н знает кому…>, писатель лишь придал ему художественную форму). Здесь ясно видно, что по крутизне своих умозрений Бродский явно превосходит Шестова (будем честны — Шварцмана). Судите сами: у Платонова возникает… «возникновение понятий, лишённых какого бы то ни было реального содержания <…> …Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшим от него в грамматическую зависимость», — вставляет Бродский в уста Платонова собственные домыслы. «Мне думается, что поэтому Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому языку, на который он переведён быть не может (так и написано: благо тому языку!)», — делится своими думами Бродский, одним махом уничижая и русский язык, и великого писателя, рядом с которым его самого и различить-то трудно. Так, «нобелевский бушмен» цитируется просто бушменом, отчего оба они становятся ещё меньше ростом!

Словом, и в отношении Андрея Платонова «полный абзац»… Впрочем, прокомментирую его.

В нём — в «абзаце» — теперь уже Бродский использовал давненько наработанный им приём: когда можно было утаить или незаметно изменить смысл цитируемого, он это делал, не моргнув глазом. А когда это не представлялось возможным, то говорил от своего имени, как в данном случае. И тогда, хучь глаза закрывай, хучь нос вороти от сказанного… — тоже, как в данном случае. Не иначе как оба писателя (Эп-н и Бродский), переутомившись за «вычислениями», спутали русский язык с чем-то ещё…

Если жизнь где-то и «выстраивается» по числам и по магии, это не значит, что она так же строится и в грамматике. Хотя чем чёрт не шутит. К примеру, А. Е. Кручёных выворачивал её наизнанку: «Бор а циципи. Рпе сека, зоркотимся!».

Но то было давно. Г-н Эп-н с наслаждением приводит «магические слова» из «Геологов» теперешнего «классика» Вл. Сорокина: «Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление. — Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок».

Чем не магия, а? Здорово, да? И ведь по-русски написано, не по-аглицки! Буквы-то русские… Или вот, из того же Сорокина (рассказ «Заседание завкома») г-н Эп-н любовно приводит следующий отрывок: «Нашпиго! Набиво! — заревел милиционер. — Напихо червие! Напихо червие! — закричала Симакова… — Напихо червие, — по- вторял Старухин — Напихо…».

Так и хочется подумать вслед за г-ном Эп-ном: Э-эх, дикари!

Здесь отвлечёмся от языка, «напихо-филологов», «классиков» и «дикарей», и обратим своё внимание на российский социум. Тем более, что это позволит нам разглядеть дверцу, через которую некогда вломились в отечественное бытие хамство, цинизм и издевательства над прекрасным и благородным русским языком.

С «нулевых» годов в России упразднялись старые и активно создавались новые более эффективные и не обязательно медийные «средства общения» с народом. Возьмём хотя бы ОМОН, СОБР или национальную гвардию России, призванные решать «вопросы» путём инициативного или лучше сказать «плотного» контакта с людьми. Ясно, что для этого им нет нужды расширять свой словарный запас — и того что есть хватает… Нацеленные на самый близкий контакт службы эти — помимо дубинок, наручников и, естественно, мата, оснащены всем, что помогает внятно воздействовать на «всяких оболтусов».

Шли годы… На излёте второго десятилетия «бурь порыв мятежный», сказал бы поэт, продолжал с корнем вырывать всякие живые ростки, включая плодоносящие древа в образовании и культуре Страны. Но «дубы» оказались не тронутыми. Они остались! Причём, на самом верху… «Сверху» и был спущен народу общественный «Институт Счастья» и «Министерство Правды».

«Всё это ужасно! Но при чём здесь язык?..» — в нетерпении спросите вы.

А при том, что один из главных «министров» и глашатаев дозволенных истин журналист Дмитрий Киселёв на своей «Культурной странице» вдруг неожиданно для всех и даже для смотрящих (без намёков — я имею в виду TV) разразился лирическими сентенциями относительно… «русского мата».

Но об этом чуть позже. Сейчас — о «дубах».

Наделённые неуёмной энергией и поэтикой (мы знаем чего и даже в каких словах…) они не замедлили взяться за реформу образования и, не моргнув глазом, «выстругали» из себя три буквы… И мы знаем какие именно — это ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) для школьников. Экзамен отгадай-ка вымел почти из русской школы остатки «советского прошлого», то бишь прославленного на весь мир образования. В обмен на это научившиеся с грехом пополам читать и писать школьники, да и всяк заглядывающий в голубой «ящик», могут услышать пение сирен, восхваляющие патологии нынешнего убогого и донельзя опущенного бытия России.

А вот теперь вернёмся к Киселёву. Что же так возбудило в мате неугомонного бойца видимого фронта?

А то, что мат, воздымает очи к небу Киселёв, — «волшебен»; «в нём есть колоссальная энергия, загадка и своего рода поэтика»; «он культурная роскошь, достойная сбережения, как неприкосновенный запас»! «Мат — неотъемлемая часть русского языка»; «не хотелось бы, чтобы мат исчез из русского языка», — кадит своему идолищу Киселёв. Что там русский язык! «Русский мат обогащает и другие языки», — радуется Киселёв за «других». И тут же печалится за них, ибо в «других языках» с матом совсем плохо: «в них нет той тайной, резервной энергии, которую всё ещё хранит русский мат».

Ну и как тут не сказать, что радетель о «языке русском» делится со зрителем своими откровениями о мате по государственному каналу, который злые языки давно и не без оснований окрестили, да простят меня ревнители изящного слога, — «федеральным аналом».

III

Вернёмся всё же к «филологии Эп-на». Внимательно вчитываясь в неё, приходишь в изумление от его утверждения, что словоизменение и словообразование — совершенно разные вещи?! Это означает, что с изменением слова г-н Эп-н не чувствует изменение образа его, как и образа вообще.

Приводя удобные для себя примеры: «сапожок» и «сапожище», «сирота» и «сиротинушка», а не, скажем, «дочь» и «доченька» (чётко разделяющие наличие дочери и отношение к ней), Эп-н считает эти пары одним словом. Впрочем, и в своём примере «писатель» не видит разницы между смыслом и образом, между фактом отсутствия одного или обоих родителей и отношением к сироте — чаще всего мягком, лирическом, жалостном и т. д. Не буду продолжать, ибо нашему учёному и эти слова могут показаться идентичными, а потому к словарю русского языка не имеющими отношения.

Очевидно, внутренне абсолютно чужой русскому языку г-н Эп-н вполне естественно не понимает того, что язык, облечённый народным телом, сопротивляется чуждым ему привнесениям. Как бы ни хотели того апологеты трупных языков, русский язык, как и любой другой, не ограничивается одним только «запасом слов». Не понимая этого, не ощущает г-н Эп-н и изменения образов слова. Впрочем, усилия «языковеда» не пропадают даром, ибо сплошь и рядом натыкаешься на чуждые языку (но не г-ну Эп-ну) словоизменения и словообразования. Поэтому, подменив действительное эфемерным и лихо отбросив «приписки», филолог наш в лучших традициях «парикмахеров» от литературы обскубал русский язык до 40 тысяч слов. А почему нет?! Было бы желание. Вот и я мог бы после устного счёта г-ном Эп-ном свести его «запас» к нескольким сотням слов. Но делать этого не буду, хотя бы потому, что в его статье с заумным и до смешного претенциозным названием, их (разных слов), наверное, больше. Другое дело — нужно ли было писать все эти «слова»?.. Знакомясь с опусами г-на Эп-на, видишь полное непонимание им того, что разрастающийся словарь и пухнущий не по дням, а по часам язык есть свидетельство его деструктивного разжижения, размывания и ослабления. И если всего этого не происходит с русским языком, то это свидетельствует о силе и языкородной защите его!

Не понимает этого г-н Эп-н или, наоборот… — понимает? Впрочем, какая разница, если у него есть возможность размахивать «Знаменем» со «Звездой»…

В свете всего рассмотренного становится очевидным, что г-н Эп-н не только не знает, не чувствует и не любит русский язык, он его ненавидит! И, ненавидя, вредит всеми доступными ему способами. Целенаправленно наносимый им вред русской культуре не вызывает сомнений, поэтому в оценке его псевдонаучных опусов не должно быть ни двойственности, ни толерантности, ни либерально-космополитической «амбивалентности». Причём духовная мелкость и личная интеллектуальная ущербность Эпштейна не играют здесь большой роли, поскольку его опусы рассчитаны на малосведущую и духовно неприхотливую публику. Другое дело — направленность деятельности. В длинном ряду старых и новых «схарий» Эпштейн, по сути своей, по призванию, предназначению и по делам своим, является банальным продолжателем «учения» псевдомудрствующих. Поэтому к нему целиком применимы слова Г. Свиридова, ставившего во главу угла не национальную принадлежность «неопапуасов» и «неадертальцев», а преследуемые ими цели: они враги русской культуры и культурного достояния всех народов.

Кстати, о словообразованиях. Когда я писал — «г-на Эп-на» или «г-ну Эп-ну», то (уточняю на всякий случай) имел в виду «господина» и «господину», а не всякого рода непотребства, которые могут-таки прийти в голову по ознакомлению с опусами г-на Эп-на. Наверное, в связи с ними и пришло мне на память имя Плуцкера — тоже г-на, и не меньшего!

Впрочем, всем этим опусам не приходится удивляться так же, как и сочинителям их. Уходящая в историю наглость (да простит мне г-н Эп-н это, быть может, не самое удачное словосочетание) чуждых русскому языку писателей вполне узнаваема. В доказательство этого приведу небезызвестный факт, характер которого, при всех «словообразованиях» свидетельствуя о позорной беспомощности «нашего» правительства, узнаётся довольно легко.

Судите сами.

После подавления Временным правительством восстания большевиков в июле 1917 года их главарям было предъявлено обвинение в измене, грозившее в военное время смертной казнью. Невзирая на это, Лейба Бронштейн по кличке Троцкий «в Совдепе стучал по трибуне и кричал: «Вы обвиняете большевиков в измене и в восстании?.. Сажаете их в тюрьмы?.. Так ведь я же был с ними, я же здесь!.. Почему вы меня не арестуете?”… — Члены Совета депутатов молчали (они были противниками восстания, большевики тогда были в меньшинстве)», — пишет журналист и писатель А. И. Дикий. [16] Вместо того чтобы судить Троцкого, как преступника, Совдеп, очевидно, опешив от «исторической наглости», замял инцидент. Джинн был выпущен из бутылки… Возникают «окаянные» вопросы: Где ещё? В какой истории можно найти прецедент, когда — от имени народа и в качестве русского правительства в самый ответственный момент для государства четырьмя «плуцкерами» (карликом- уродцем Троцким, Иоффе, Караханом и Каменевым-Розенфельдом) заключён был позорный для страны мир с врагом? Доказано ведь, что если б не разлагающая армию деятельность тысяч «просветителей», то враг был бы побеждён в том же 1917 году!

«В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделали всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким», — писал И. Бунин в «Окаянных днях» о подписавших в Брест-Литовске «похабный мир».

Увы, «жирондисты» не были свергнуты. Обезволенный народ не способен был защитить своё Отечество, да и не понимал уже, где оно… Когда же Сталин взялся вытащить Страну из тяжелейшего кризиса и в этих целях стал проводить «чистку в рядах партии» (что, напомню, было перевыполнено холуями системы с невероятной жестокостью), то потомки «пламенных революционеров» до сих пор ему этого не могут простить! В условиях тотальной блокады России лидер постленинской эпохи сумел создать мощное государство, но и это всё никак не зачтётся ему. Вписан был Сталин в историю (причем «окончательно, бесповоротно и навсегда»), как чудовище, превзошедшее даже «психопата и идиота» Гитлера (хорош, однако, «идиот», сумевший за несколько месяцев захватить чуть ли не всю Европу и поставить с ног на голову полмира!)

Но мы несколько отвлеклись от «литературы».

Я далёк от мысли сравнивать местечковых «энциклопедистов», которые, конечно же, являются «русскими писателями, философами» и прочая, с негодяем мирового масштаба Троцким, но хочу лишь отметить, что в некоторых случаях история повторяется. Вместе с этим хочу указать и на неминуемую историческую наказуемость всякой анемичной власти, которая в России в лице нынешних временщиков подобна узкоголовому страусу.

Как только возникает ситуация, требующая энергичной защиты культуры, так номинальные правители России, более всего боясь принять меры по отстаиванию интересов русского народа, зарывают головы в «песок» должностного уюта. Когда же проблемы буквально тычут в глаза «окопным правителям», то они зарываются глубже или натягивают на глаза свой должностной «колпак», дабы ничего не видеть.

Увы, вместо резкого (вплоть до уголовной ответственности!) осуждения «энциклопедистов» — русофобов и похабщиков русской культуры, власти предоставляют им телеканалы и СМИ. Поощряя наглость, прямо потворствуют гибельным для страны процессам. Единственное, что заботит нуворишей, ставших политиками, это:

«Как, если негодяи получат по заслугам, воспримет Россию демократический мир?..»

Если анемичная номенклатура, глядя «наверх», трусливо лепечет: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?..» — то чиновная челядь охает: «Ах! Как бы чего не вышло!» Между тем Запад, как дикий, так и не очень, с издевкой посмеивается (и вполне заслуженно!) над аморфной российской властью — жалкой в личной слабости, политическом малодушии и социальной беспомощности.

Чего удивляться мату, если в отечественной прессе «смело» публиковались ещё недавно низкопробные вирши, которые заканчиваются злобными и безумными словами: «Благодарю тебя, Дантес! Благодарю, Мартынов!» («Московские вести». 2001, №3, с. 246).

Разве это не плевок в культуру России и в самую душу народа?! Но и здесь же добавлю: подобные плевки духовных дегенератов следует считать заслуженными, если на это не следует никакой реакции! Ибо тот, кто вытирается, достоин не только плевков… Деяния ничтожных стихоплетов, того же рода «просветителей», «геростратов» и прочих необходимо расценивать как преступления против Общества, Закона и Государства. То есть они должны быть преданы суду. Только такая реакция может смыть грязь, брошенную в лицо народу. Долг всякой уважающей себя власти состоит в законном (подчеркиваю это!) наказании негодяев, к числу которых следует причислить не только авторов, но и издателей. Ведь совокупно вся эта публика на глазах у всех планомерно и продуманно оскорбляет Россию и её культуру, при этом по-шакальи вгрызаясь в и без того иссушенные корни нравственных устоев народа!

Кто же виноват? Опять инородцы и опять евреи?

Полагаю, дело не только в этом. Больше того, не «они», а именно мы (без кавычек) виноваты во многом из того, что происходит. Обвинять в бедах России одну лишь заезжую братию не только глупо, но и при боязни глядеть правде в лицо непродуктивно и исторически опасно. Ибо, прикрываясь «чужаками», мы опять не видим собственных болезней. «Советская империя, рухнувшая в конце ХХ века, не погребла под собою, а, напротив, вытолкнула на поверхность „всё гадкое и безобразное“, копившееся у неё внутри, в то время как в коридорах власти „произошли тектонические сдвиги“», — с горькой иронией пишет А. Кротов. В отношении «чужих» нелишне знать, что, наделённые пристрастием к «материи» и за счёт внутреннего обладая внешним мышлением, мифические «граждане мира» с отнюдь не мифическими целями ловчее других подбираются к издавна облюбованному ими золотому тельцу. И потом, почему другие державы, тоже находящиеся под игом «тельца», отнюдь не дышат на ладан (о духовном умерщвлении — разговор особый)? Следовательно, надо говорить о формах вмешательства в структуру и жизнь чуждого им и по духу, и по сознанию государства. «Пусть наш народ идёт своим путем, — размышляя о России, писал Свиридов. — Русские не претендуют на руководящие роли в правительстве государства Израиль».

Однако не получается это. Никак. В том числе и по нашей вине. Иные русские «…с особой инородческой изощрённостью, добившись чинов и положения, вытаптывали вокруг себя талантливое и национальное, воспитывая молчалинское холуйство, присущее не таланту, а серости, безликости и бездарности, каковая их же по- том беспощадно и губила криминальной смердяковщиной, мстя, в свой черёд, за перенесённые унижения и издевательства», — с горечью отмечает А. Кротов извечную нашу взаимную рознь. Поэтому, заостряет свою мысль писатель, «хватит винить во всех бедах одних только инородцев, пора оглянуться и на самих себя, погрязших в обличительстве, способствуя тем самым дальнейшему разрушению Державы и превращая русскую соборность в миражи и утопию без конкретной созидательной работы».

У меня нет желания развивать донельзя изжёванную «тему инородчества», но в отношении сути проблемы придётся сказать: Березовские, Ходорковские, Гусинские и прочие существуют не только в России, но рулить развалом Страны и красть её ресурсы лучше всех удаётся им здесь потому, что они смогли купить с потрохами многие тысячи ленивых на доброе дело изолгавшихся друг перед другом и просто бестолковых в деле «нижестоящих» русских. «Ведь Абрамовичи… вашими же руками всё делают — воюют, копают золото, дороги строят, чтобы его вывозить. Плодят новых рабов», — устами своего героя говорит писатель П. Проскурин. Но всё это происходит потому, что «русская жизнь потеряла путь, направление своего движения» (Свиридов). И разве само наличие — как и количество «олигархов в законе» — не говорит о том: чего все мы стоим?! Когда же мы научимся наконец видеть окружающую нас подлость и различать нашу причастность к ней?!

Давно прошло время щекочущих нервы удобных формулировок и слов, успокаивающих нечистую совесть. Настала пора чётких и ясных определений, без недомолвок и смущений в раскрытии поистине страшного диагноза. Гигант, поражённый тяжелой болезнью, должен знать её, а не, внимая временщикам, тайным советникам и явным лицемерам, слышать спасительные для них басни и неумолкающие оптимистические прогнозы. То же касается и главного действующего лица истории — народа.

Долгое время лишённый духовных пастырей, народ наш «без веры, без идеи бредёт по свету», с ним «можно делать всё, что угодно, ибо он утратил высший смысл существования…», — пишет Свиридов.

Вернёмся к языку.

Разве на пустом месте, по словам композитора, «тюремный жаргон стал языком России»? Нет, конечно, не на пустом, а на имевшемся или специально для этого подготовленном. В результате, пишет Свиридов, русский народ «почти утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию и сохранившую лишь жалкие остатки своего былого богатейшего языка для уразумения приказаний, отдаваемых ему его владыками, и матерную брань, которой он выражает отношение ко всему на свете: к своей жизни, своим близким, своим хозяевам, своей судьбе».

Но не только жаргон царит в русском языке, и не только в устном. Повсеместно, как тараканы, плодятся письменные извращения великорусского языка, заявляя о себе в «фэнтези» — от английского fantasy (так в России в Домах книги называется отдел фантастики), «гламурах» (от английского glamourous — обаятельный, очаровательный), нелепых транскрипциях и буквальных заимствований (нонфикшэн — non-fiction — не художественный) из английского в русский язык, превращая его в псевдорусский. В Златоглавой снуют сотни маршрутных такси, надписанные нелепым «Автолайн» (тогда уж надо писать ауто, от слова auto, или, не без иронии, — авто-line, поскольку в русском языке никакого «лая», кроме собачьего, не существует). Примеров всем этим языковым извращениям не счесть. Спортивные комментаторы, которых молва кличет «прапорщиками эфира», загаживают русский язык до безобразия!

Так, вместо слова «перспективный» (о спортсмене) или мягкого, приятного на звук — «угловой», «прапоры» употребляют ломающие русский язык «английские звуки» — «проспект» и «корнер» (от англ. — prospect и corner)! Но если в эфире и «письменности» разносчиками языковых инфекций является «спортивная братва» и журналистская братия, в первом случае свидетельствуя о малой образованности, а в последнем — подтверждая «древность» своей профессии, то в устной речи языковую заразу типа «фьючерсов» разносят мещане, имя которым — легион! Хотя потеря памяти в русском обществе, обвалом заявившая о себе среди как известных, так и неизвестных нам «учёных-лингвистов», имеет давнюю историю. Взять хотя бы прилепившийся к бумаге кроссворд (от англ. сrossword), вытеснивший красивое и благозвучное слово крестословица.

Выпоротая мировой и русской классикой, живущая ото дня ко дню и плюющая на всё, что нельзя съесть и чем попользоваться эта армия превращает в пустыри духовное наследие России. И то, что «народу» помогают в этом (и немало!) «другие», ни в коей мере не оправдывает добровольного самооглупления, но заявляет о коллективном беспамятстве по-холопски. Уже сейчас приехавшему, скажем, из Вологды, очень трудно ориентироваться в Златоглавой без русско-английского словаря. Сделаем вывод: замена русских слов иностранным эквивалентом свидетельствует о психологическом предательстве тех, кто это делает. Настанет день и час, и они могут стать реальными предателями!

Остановимся на «прилипании» чуть подробнее.

В незапамятные времена формирование народов сопровождалось длительным периодом совершенствования средств письменного, бытового и обиходного общения. В этом процессе обмен и заимствование слов были и неизбежны, и необходимы. Когда же становление языков прошло стадию необходимости, тогда интенсивность языкового обмена значительно уменьшилась. Единичный «обмен словами» между различными языковыми группами как средство оптимизации общения продолжается и сейчас. Международные культурные и политические диалоги, как и деловые связи, поневоле приводят к отбору приоритетных, обоюдопонятных и приемлемых в контактах слов. Это же касается литературы и обиходного общения. Но следует признать по меньшей мере странным, когда коренные, ясные по слогу, смыслу, многозначные по содержанию и ёмкие по об- разу русские слова-понятия сменяются громоздким, режущим ухо и колющим читательский глаз жаргоном (как то — хоспис, от английского — hospice, в русском языке имеющего свой, куда более богатый по ассоциативному ряду аналог — приют, богадельня). Разве здесь не налицо подмена одной системы понятий — другой?! Не проще ли тогда взять русско-английский-французский-немецкий-испанский… словарь и в зависимости от степени малодушия буквально вносить в русский язык тысячи иноземных слов?.. Если уж сдаваться, так сразу, а не втихомолку и по-холуйски!