Бесплатный фрагмент - Беги как чёрт

Пролог

Согласно официальной истории, Арстад — второй по возрасту город в Сантории и лишь на три десятка лет уступает столице. Собственно, история четырех старейших городов страны — Санторина, Арстада, Каста и Лоранны, — имеет много общего и уходит корнями в одну и ту же эпоху, когда четверо крупных феодалов, в начале девятого века были пожалованы известным лицом графскими титулами. Однако, Карл I, граф Арстада, и его ближайшие приемники, либо не были одаренными градостроителями, либо развитие собственных владений не входило в число их основных приоритетов, так как до середины десятого столетия город не представлял из себя существенного центра ремесла и торговли. Да и городом назвать его было трудно; скорее, это было всего лишь крупное феодальное поместье. Как город же, с укрепленными крепостными стенами, с несколькими тысячами населения, с развивающимися мануфактурами и торговлей, и, конечно же, с церковью под крылом (правильнее сказать — под крылом церкви), Арстад начинает упоминаться в истории средневековья во времена графа Карла VI.

И хоть события, описанные в данной книге, не имеют отношения к истории, все же будет уместно сказать еще несколько слов о процессе становления Арстада. В общих чертах, графство тихо и мирно развивалось вплоть до 1378-го года, когда особой инвеститурой оно было возвышено в ранг герцогства, опять же, вслед за своим старшим братом — герцогством Санторин. Наверное, самым серьезным препятствием в конкуренции с Санторином, для Арстада была некая пассивность и отчужденность его правителей, среди которых, образно говоря, лишь каждый пятый или шестой, отличался дальновидностью и организационными способностями. Генрих I, начавший отсчет герцогов Арстада, вообще был одним из наиболее странных представителей своей династии. Можно предположить, что он просто-напросто был опьянен своим успехом носить данный титул, и казалось, стремился разделить свою радость со всей Европой, но только не с родными землями, в которых за время своего почти сорокалетнего правления провел максимум лет пять. Кстати говоря, учитывая личностные странности его светлости, для многих остается необъяснимым за какие заслуги, собственно, он стал герцогом. Мечты и стремления Генриха I были столь же далеки и возвышены, сколь и не двигающимися с места были реализации этих стремлений. Разъезжая с бесконечными зарубежными визитами, в Арстад герцог возвращался окрыленный планами использовать опыт более развитых государств на благо своей родины. Но стоило лишь ему вернуться со своими прогрессивными и инновационными сведениями касательно строительства, вооружения или экономического развития, стоило нанять на работу ведущих зарубежных архитекторов, оружейников и финансистов, как до него долетали слухи о том, что в некотором королевстве, герцогстве или графстве было начато строительство нового дворцового комплекса, введена новая система взаиморасчетов или выведена новая порода лошадей для кавалерии. Тут герцог впадал в крайнюю степень апатичной меланхолии. Проклиная судьбу за то, что она постоянно оставляет его на шаг позади, Генрих замораживал все свои начинания, срывался с места и мчал в обозначенные земли, чтобы лично засвидетельствовать очередную прогрессивность и инновационность проводимых там реформ. А убедившись в них, с известной целью возвращался домой. Нетрудно догадаться, что этот замкнутый круг, рожденный неумением герцога отделять семена от плевел продолжался до самой его смерти. Нельзя сказать точно, к чему стремились наследники первого герцога, но по всей видимости, одной из главных их задач было не прослыть среди знати, да и среди простого народа, таким же сумасбродом, как их предок. А потому, они старались придерживаться чисто аристократической практичности, не позволявшей впадать в крайности, и поставили себе задачей номер один не стремление вперед, а сохранение стабильности.

Так, вплоть до начала шестнадцатого века, Арстад продолжал быть заурядной столицей заурядного герцогства, насколько герцогство может быть заурядным. Расцвет же его — торгово-промышленный, и как следствие политический, — начался с 1517-го года, когда титул перешел к двадцатилетнему Филиппу. Тридцатипятилетнее правление Филиппа I и сорокадвухлетнее правление его сына Генриха III, принято считать золотым веком герцогства Арстад. Про этих двух господ еще будет сказано несколько слов, но все же для настоящего рассказа, куда большую ценность представляет Арстад современный.

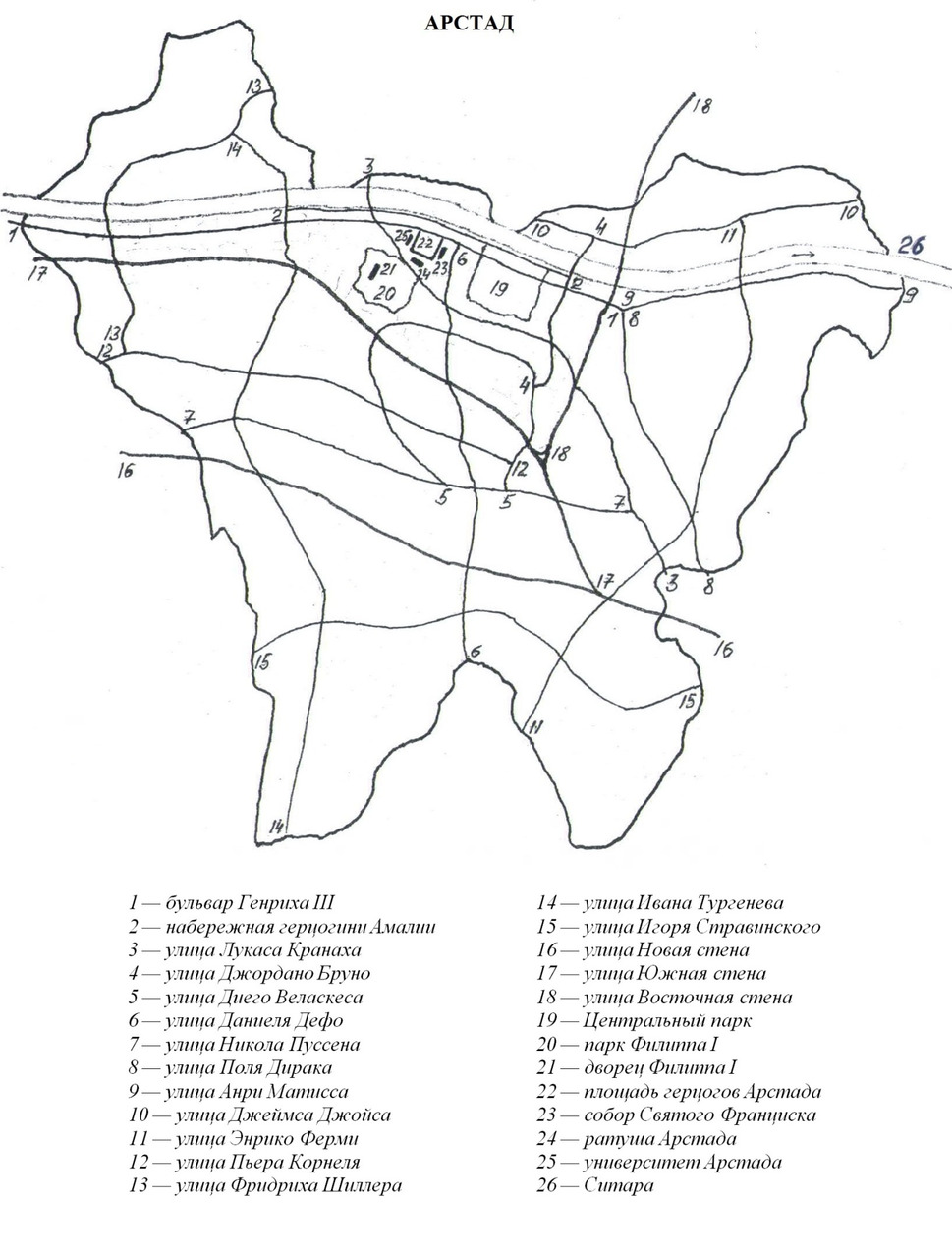

А современный Арстад — это четвертый по величине город в Сантории, с населением чуть больше двухсот тысяч человек. Расположен он в пятнадцати километрах от западной границы, на южном берегу Ситары и в ущелье гор, в частности между двумя самыми высокими вершинами местности — Большой и Малой Волчицами. В настоящее время Арстад — это, в первую очередь, главный туристический центр страны, как Санторин — финансовый, Каст — культурный, а Мэйвертон — научный. По всему городу, но главным образом в южной его части, разбросано огромное количество отелей, санаториев, профилакториев, туристских и спортивных баз, наряду с кинотеатрами, кафетериями, барами, ресторанами и прочими развлекательными заведениями. Исторический же район — Старый город, — представляет собой территорию, максимально приближенную к той, какую занимал Арстад в шестнадцатом — восемнадцатом столетиях. Как и должно было быть, застраивался город вдоль берега Ситары и дальше к югу, все более сужаясь к западу в прибрежную полосу, и максимально расширяясь на востоке, где находился под защитой восточной крепостной стены. К концу девятнадцатого века городские стены были полностью снесены, но для сохранения границ исторического центра, а также для удобства административного деления, правительство города решило проложить в Арстаде три основных улицы — своего рода внутренние границы. И не прибегая к особой оригинальности назвали их Южная стена, Восточная стена и Новая стена (новая, потому что на самом деле никакой стены на этом месте ранее не существовало). Еще одной особенностью Арстада можно назвать практическое отсутствие прямых улиц, а самой оригинальной в этом плане считается улица Диего Веласкеса, которая почти замыкает саму себя по неправильной окружности.

Ну, а Старый город — это сердце Арстада и истинный памятник архитектуры. Это сеть коротких переулков и мостовых, среди которых подсознательно хочется заблудиться. Это множество невысоких и прекрасно отреставрированных зданий и домов, окрашенных в яркие цвета, с заостренными оранжевыми крышами и шпилями. Это красивейшая набережная, носящая имя герцогини Амалии, возлюбленной супруги Генриха III, это несколько арочных и сводчатых мостов через реку, это площадь герцогов Арстада, с красивейшим фонтанным комплексом в центре, и лежащая прямо напротив Большой Волчицы. Это университет Арстада, основанный в середине девятнадцатого века, у главного входа в который студентов, преподавателей и гостей встречает трехметровая бронзовая статуя богини Афины. Это здание городской ратуши, некогда служившее резиденцией арстадским епископам — настоящий дворец, украшенный скульптурами ангелов, с полукруглым фронтоном и главными часами города на нем. Разумеется, это собор Святого Франциска. Заложенный в конце шестнадцатого века, и с тех пор претерпевший множество реставраций, в нынешнем виде он являет собой внушительное сооружение из двух шестидесятиметровых башен и основного здания чуть меньшей высоты, мраморный фасад которого украшают изваяния всех двенадцати апостолов во главе с Иисусом Христом.

Восточнее площади красуется дворцово-парковый ансамбль, сооруженный по приказу вышеупомянутого Филиппа I. Строительство нового дворца Филипп начал спустя год после того, как принял бразды правления герцогством в свои руки. Как уже упоминалось, именно с Филиппа начался расцвет Арстада, закрепленный его наследниками. Филипп практически не покидал пределов своих владений, и вместо того, чтобы витать в облаках, как его далекий предок, отдавал предпочтение практическим действиям. При нем в Арстаде и его окрестностях было основано несколько деревообрабатывающих фабрик, налажены пути сообщения и внутри герцогства и за его пределы — в первую очередь, это касалось реки, по которой было необходимо организовать масштабный грузопоток древесины. Основной же страстью Филиппа было строительство, и венцом его стараний вполне резонно стал дворец в стиле строгого ренессанса, из белого песчаника, который с годами становится прочнее, и что самое удивительное — белее. Позднее, дворец Филиппа I, как и парк вокруг него, перешел в государственную собственность и стал музеем истории искусств.

Но даже не это строение приходится главной достопримечательностью города. Самым знаменитым объектом Арстада, да и всей Сантории, по праву считается замок, строительство которого в 1562-ом году начал сын Филиппа I — Генрих III. Приняв титул в восемнадцатилетнем возрасте, Генрих III успешно продолжал политику отца, и возможно, добился бы в своем правлении еще более выдающихся результатов, если бы через три года не вздумал жениться на дочери одного очень влиятельного лица в европейской политике тех времен. Брак, заключенный по чисто дипломатическим соображениям, в скором времени перерос в самую искреннюю страсть, во всяком случае, что касается герцога Арстада. Возможно, герцогиня Амалия тоже не была лишена теплых чувств по отношению к супругу, но понять, что скрывается за постоянной меланхолией этой девушки, скорее всего, не мог даже Генрих. Наделенный властью и богатством, и в то же время постоянно занятый ввиду своих обязанностей, герцог старался расположить к себе супругу с помощью бесконечных подарков. Когда же драгоценности и наряды перестали производить нужный эффект, в ход пошли роскошные сады и набережные, где возлюбленная могла коротать свои преисполненные грустью дни. Либо сам герцог не понимал, что нужно его жене, либо страсть к честолюбию в Амалии была уже основательно растравлена, но как бы там ни было, на седьмой год брака, очередь дошла до самого главного подарка — замка в честь герцогини. Замок этот чем-то напоминает знаменитый Шамбор на Луаре, у которого, вероятно, архитекторами Генриха III были заимствованы многие ходы и решения. В то же время, замок Арстад непогрешимо симметричен и — если можно так сказать, — архитектурно более строен своего французского товарища, за счет акцента на вертикали в ущерб горизонтали. Семиэтажный донжон, две башни по его углам, два крыла, огромные окна, изящные балюстрады, арабесковые орнаменты и скульптуры героев из древних мифов и легенд — все это, в отличие от романтического Шамбора, делает замок Арстад куда более консервативным и даже зловещим.

Замок стоит в четырех километрах к западу от города, на южном берегу Ситары и соединен с Арстадом сплошной мостовой, которая в черте Старого города именуется бульваром Генриха III. Строительство замка заняло тридцать лет; разумеется, за столь продолжительное время страсть Генриха III к супруге ослабла под натиском возраста, и известно, что даже по завершении строительства, семья его светлости редко задерживалась в замке дольше, чем на месяц, предпочитая уже привычный дворец Филиппа. А через пять лет после того, как строительство было окончено, Генрих III скоропостижно скончался; через два года за ним последовала и его возлюбленная супруга. Триста шестьдесят пять комнат и торжественных залов — чтобы герцогини Амалии не наскучило здесь в течение года, — так никогда и не были оценены по достоинству этой женщиной. В дальнейшем, замок, на который, возможно, было потрачено денег больше, чем на все остальные объекты в Арстаде, так и продолжал быть кратковременной резиденцией герцогской четы, которая хоть и поддерживала его в должном состоянии, но главным дворцом страны так и не сделала. Изначально замок носил имя герцогини Амалии, но в середине двадцатого века, когда он так же, как и дворец Филиппа I стал собственностью государства, было решено закрепить за ним название «замок герцогов Арстада», или просто замок Арстад. Ныне же в нем нашел приют музей истории страны.

Великий замок, воплощение красоты и могущества, построенный ради утехи, никем никогда искренне не любимый. Камни твоих стен надежно сохранят все тайны, свидетелем которых ты стал, и пронесут их с собой в страну вечного забвения. Тайны прошлого, тайны грядущего. Тайны настоящего. Замок Арстад, способны ли твои призраки проникнуть в самые потайные уголки человеческой души, впитать в себя весь калейдоскоп ужасов, творящихся в ней, и навеки унести свои свидетельства в твои стены? Навеки похоронить горячие откровения стертого сознания, откровения, которым более не суждено быть услышанными. Сколько правды хранится в твоих стенах? Сколько гнева и ненависти было засвидетельствованы тобой?

Да, ты сохранишь тайну истинных терзаний души, которую приметили твои невидимые обитатели одной июньской ночью две тысячи шестнадцатого года. Когда небеса, спокойные воды реки, склоны гор и деревья мрачного леса оказались не единственными свидетелями маленького спектакля, как думал актер, который этот спектакль разыгрывал. Он не подозревал, что за каждым его шагом и даже за каждой его мыслью, не пропуская ни единого движения возбужденной души, внимательно наблюдает стая твоих призраков. Что же? Что творилось в том надломленном сознании, когда твои огни отражались в тех горящих глазах? Когда некий молодой человек, спотыкаясь чуть не на каждом шагу, быстрой, но неуверенной походкой шагал по бульвару Генриха III, оставляя за своей спиной город. Когда он постоянно озирался по сторонам и оглядывался через плечо, и если бы на пути его вдруг возник встречный прохожий, или если бы кто-то действительно шел позади, нет сомнений, что его нервное поведение привлекло бы к себе внимание. А уж если бы кто-то приблизился к нему настолько, чтобы посмотреть в лицо, и увидел эту гремучую смесь из тревоги, страха и отчаяния, то внимание это переросло бы, как минимум, в очень нехорошие подозрения.

Очевидно, что молодой человек убегал. При этом находился в таком возбужденном состоянии, что даже не отдавал себе отчет в столь неосторожном пути к бегству. То, что ему до сих пор никто не повстречался было чистым везением, ведь бульвар Генриха III даже за чертой города — это один из излюбленных горожанами маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. В конце концов, эта догадка постигла и беглеца. Он вдруг резко остановился, в очередной раз нервно огляделся, и тут впервые в его затравленном взгляде мелькнуло что-то похожее на рассудок. Несколько секунд он всматривался в огни замка, дернулся всем телом в каком-то змеином движении, свернул с бульвара и спустя полминуты был уже под укрытием лесных деревьев.

Пройдя шагов сто вглубь леса, продолжая инстинктивно озираться, молодой человек, в конце концов, врезался в ствол ели и замер, словно наткнулся на непреодолимую преграду. Несколько секунд он с истинным непониманием взирал на этот ствол, и, по всей видимости, совершенно не соображал, что ему делать дальше. Пот затекал в глаза, и в итоге он крепко зажмурился и уперся лбом в дерево. Он стоял в этой позе минут пять, пока дыхание его не выровнялось. Тут он провел языком по иссохшим губам, и что-то неслышно прошептал. Сначала один раз, спустя минуту другой, и вскоре шепот его перешел в судорожный и понятный только для него самого монолог. Первым, что молодой человек произнес вслух, был протяжный стон, испустив который, он резко развернулся и с силой ударил затылком о ствол. Медленно сполз на землю, растянулся на животе во весь рост и спрятал лицо в ладонях. Возможно, он провалился в сон, а может и вовсе потерял сознание, но в течение целого получаса он совершенно не двигался. Наконец, медленно перевернулся на спину и взглянул в ночное небо. Выражение холодной пустоты в его взгляде сменило собой отчаяние. Он начинал понимать.

— Что дальше? — прошептал молодой человек.

Он достал из кармана джинсов зажигалку и пачку, в которой оставалось две сигареты. Закурил и треск тлеющего табака был единственным звуком, нарушавшим зловещую тишину ночного леса. Лишь когда он сделал последнюю глубокую затяжку, выпустил облако дыма и тщательно потушил сигарету, глаза его прищурились и обнаружили трезвую мысль.

— Беги! — проговорил парень. — Беги как черт!

Он вскочил на ноги и побежал.

Часть первая

Глава I

07.06.2016 (вторник, ближе к вечеру)

В небольшом саду на заднем дворе одного из коттеджей сидела молодая девушка. Она покачивалась в кресле-качалке и рассеянным взглядом скользила по страницам детской энциклопедии с иллюстрациями животных, машинальными движениями перелистывая страницу за страницей. Периодически она отвлекалась от этих манипуляций и обращала внимание на ребенка, копошившегося рядом. Это был темноволосый мальчик лет шести, с тонкими руками и с непропорционально большой головой. Сидя на траве, он неуверенными и заторможенными движениями раскладывал пластиковые карточки с изображениями чисел от одного до десяти и соответствующим количеством яблок под ними. То, что он их раскладывал, могло показаться только на первый взгляд; на самом же деле, очень скоро становилось ясно, что ребенок совершенно не понимает взаимосвязи между предметами, которые, тем не менее, привлекали его внимание. Подтверждением тому служил и блуждавший, совершенно не выражавший сосредоточенности и процесса мышления взгляд светло-карих глаз, и приоткрытый рот, из уголка которого стекала тонкая струйка слюны. Взяв карточку неуклюжим, угловатым движением, мальчик лишь несколько секунд задерживал на ней взгляд, после чего та просто выпадала из его руки, а на ее место бралась другая. Иногда, правда, карточка не выпадала, а медленным движением откладывалась в сторону, что говорило лишь о том, что ребенок не успел забыть о данном предмете, но вовсе не о систематизации его действий. После очередного вышеупомянутого движения, случилось так, что рядом оказались две карточки, на которых были изображены цифры «1» и «2». В это же время находившаяся вблизи девушка обратила внимание на образовавшуюся последовательность. С живейшим вниманием на лице, около минуты она пристально следила за движениями ребенка, но тот, похоже, потерял интерес к ряду чисел и отказывался замечать тройку, хоть та лежала на самом видном месте.

— Томми, три, — сказала она, глядя на мальчика и показывая ему три пальца правой руки. — Видишь? Три. Нужно найти три яблока.

Мальчик поднял на нее свой напрочь лишенный смысла взгляд, и замер, по-видимому, совершенно не понимая, чего от него требуют.

— Три яблока, — повторила девушка, и еще раз продемонстрировала три пальца. — Три яблока.

Томми же, скорее всего, решил, что его внимание пытаются привлечь именно к руке и, переведя взгляд с лица девушки на ее пальцы, полминуты смотрел на них с истинным непониманием.

— Бэ, — протянул он с глупой улыбкой.

— Ни бэ, а три яблока, — настаивала девушка. Отложив книгу, она подошла к мальчику, присела рядом и указала ему на карточки, которые случайным образом оказались рядом. — Один, — внятно и спокойно проговорила она, демонстрируя ребенку указательный палец и указывая им на единицу. — Два, — показала она уже два пальца, и рука остановилась на карточке с двойкой. — Три, — закончила девушка и внимательно посмотрела в глупое лицо своего подопечного.

Ребенок промычал что-то нечленораздельное, но, тем не менее, потянулся к оставшимся карточкам.

— Нет, — отрицательно качая головой, сказала девушка, когда мальчик коснулся карточки с шестью яблоками. Она медленно перевела взгляд на нужную им тройку, в надежде, что Томми проследит за ней. Тот, однако, не обратил на это внимания, и решил попытать счастья с восьмеркой. — Нет, — вновь покачала головой девушка и аккуратным движением направила его руку в нужную сторону.

Но Томми всем своим видом давал понять, что даже если и видит эту злополучную тройку, то совершенно не связывает с ней свое настоящее. Только когда девушка постучала пальцем по поверхности нужной карточки, он взял ее в руку.

— Отлично, дорогой. А теперь положи ее вон туда, видишь, рядом с двойкой.

Томми, понемногу вникавший в игру, но по-прежнему не понимавший правил, посмотрел туда, где его репетитор видела в будущем числовую последовательность, и неловким движением воткнул карточку перед двумя другими.

— Нет-нет, милый, не сюда. Слышишь, после. После них, а не перед ними, — голос девушки не обнаруживал ни следа раздражения. — Вот сюда, — она указала на нужное место.

В ответ ребенок последовал ее примеру и положил руку на то место, где она хотела видеть тройку. В течение двух минут с помощью жестов и максимально упрощенных фраз девушка старалась заставить мальчика переложить карточку на нужное место, но, не добившись успеха, была вынуждена сделать это сама.

— Вот так, видишь. Один, два, три, а теперь нужно найти четыре.

Томми следил за ней с улыбкой, и справедливости ради, стоит сказать, что она вовсе не украшала его лицо; затем совершенно безучастно огляделся и произнес:

— Бэ.

Девушка внимательно посмотрела в лицо ребенка и утвердительно покачала головой.

— Да. Бэ, — сказала она после короткого молчания и тяжело вздохнула. — Ты совершенно прав, малыш, — она потрепала мальчика по волосам, чем вызвала у него нечто похожее на смех. — Ты даже не подозреваешь, какую неопровержимую истину ты глаголешь.

Тут ребенок, ободренный ласковым жестом, вернулся к своим бесполезным операциям с карточками, а девушка сосредоточенно посмотрела куда-то вдаль. «Вся твоя будущая жизнь, — думала она, — будет определяться этой истиной, заложенной в твоем мычании. Неполноценный. Несчастный умственно отсталый отбросок общества. Ты отбросок, Томми, — тут она с сожалением, близким к презрению, коротко взглянула на ребенка. — По-настоящему ты никому не нужен. Любила тебя та, что произвела на свет? Кто она? Что она думала, когда ты толкался в ее утробе, когда просился в этот мир? Нет, Томми, не любила. Тебя никто никогда не любил, и никогда тебя никто не полюбит. Тебя не за что любить. Ты неполноценный. Хорошо одно: ты никогда не почувствуешь в своей душе того ужаса, который несет в себе слово „неполноценный“. Черт возьми, Томми, ты не осознаешь своих мук. Это поразительно! Ты чистейший образец истинного страдания, и ты никогда не сможешь постигнуть этого. Ты никогда не сможешь выгадать пользу от своих страданий, как умеют делать люди, наделенные интеллектом. Или ты думаешь, что я сейчас лукавлю?»

— Нет, Томми, я говорю правду, — шепотом заговорила девушка, не глядя на ребенка. — Порой страдания — это золотая жила, неиссякаемый источник жизненных сил. Но не в твоем случае. Ты страдаешь ради смерти. Смерть — это единственная награда, которую ты сможешь заслужить в этой жизни. Сладости, неискренние поцелуи и смерть. Прости, малыш. Но ты страдаешь только ради смерти. Знаешь, какой-нибудь философ-самозванец мог бы возразить, что ты чист и светел как ангел. Что вовсе ты не страдаешь, лишенный трезвости восприятия; что ты отделен надежной стеной от ударов и превратностей судьбы. И что твоя жизнь не что иное, как воплощение покоя, к которому тщетно стремится нормальный человек. Хотела бы я хоть во сне протащить этого философа через земной ад, в котором не будет ничего. И самое главное, чтобы в нем самом не было ничего! Ничего, что могло бы пробудить в людях, хоть что-то, кроме жалости. Мерзкой, грязной, презренной жалости. Знаешь, Томми, что люди очень часто ошибаются в любви? Да, серьезно! Очень часто человек начинает путать любовь с жалостью. Лично у меня это вызывает разумный порыв к подростковому протесту; прекрасный и чистый подростковый протест, который ты также никогда не познаешь. Томми, — тут девушка повысила голос и посмотрела на ребенка; тот, в свою очередь, тоже обратил внимание на девушку. — Я не могу любить тебя, Томми. И не хочу жалеть. Я бы хотела начать хотя бы презирать тебя, понимаешь?! Ведь среди здоровых людей нередко презирают странноватых аскетов, которые по своим собственным причинам отстраняются от радостей и удовольствий жизни. Иногда их принято называть чудаками, и как бы оставлять наедине с их мировоззрением. Но боюсь, что это лишь маска приличия, а на самом деле они презираемы. Так вот, не благороднее ли с моей стороны будет презирать и тебя? Я понимаю, что ты не отказываешься от жизни, а просто неспособен ее принять, но ведь мы можем просто создать иллюзию твоей полноценности, а? Ты даже не представляешь, сколько людей принимают иллюзии за истину жизни, за счастье. Ты даже не представляешь, какие это порой иллюзии! Почему бы нам не попытать счастья? Ты станешь нормальным, а я избавлюсь от жалости к тебе в презрении. Что скажешь?

— Бэ, — протянул невольный слушатель, глядя на свою исповедницу, и выражение его лица напоминало нечто отдаленно похожее на заинтересованность.

Девушка замерла, глядя на мальчика широко открытыми глазами, словно она действительно надеялась на нечто более вразумительное. Несколько секунд она смотрела на ребенка в упор, после чего, в знак разочарования, резким движением опустила голову.

— Отлично. На самом деле, лучше и быть не может, — с этими словами она вновь потрепала его волосы и вернулась в кресло. — На самом деле, Томми, ты ведь мой единственный настоящий слушатель, представляешь? Кому еще могла бы я излить всю свою душу? Так что прощай меня, малыш, если тебе достается во время этих покаяний, договорились? Нервы у меня расстроены, Томми, вот и несу всякую чушь. Воздух сотрясаю. Пытаюсь отвлечься от голоса своего рассудка, который все стыдит и стыдит меня. Ты знаешь за что, дружок, я ведь тебе рассказывала. Стыдит и стыдит. Заставляет одуматься, все отменить и повернуть в другую сторону. А я и слушать не хочу. Подскажи мне, Томми, вот что: глупый ли я человек, если понимаю, что я глупый человек? А, Томми? Глупый ли я человек… твою мать, Томми! Да сколько же можно ее жевать?!

Обратив внимание на ребенка, девушка увидела, что тот жует пучок травы. Вскочив с кресла, она бросилась освобождать рот и руки бедолаги от его закуски. Движения ее были при этом максимально аккуратными, а речи, их сопровождавшие, мягкими и беззлобными; очевидно, что девушка имела веские причины не допустить плача или, тем более, истерики.

— Малыш, ну неужели она такая вкусная? А? Ну сколько можно? Неужели ты не чувствуешь горечь? Это плохо, Томми, плохо.

— Похо, — повторил Томми одно из немногих слов, которые умел произносить, хоть о смысле его имел, видимо, весьма смутные представления, потому что зеленый рот был искажен гримасой удовольствия.

— Вот именно, плохо!

Девушка подошла к складному столику, на котором стоял графин с водой и стакан. Наполнив стакан, она сделала глоток, прополоскала рот и выплюнула воду, после чего поднесла стакан к губам Томми. Тот, на удивление безропотно и точно повторил данную процедуру, и по указанию своего надсмотрщика проделал ее еще дважды.

— Малыш, нельзя это есть. Трава — это плохо, очень плохо, — с этими словами она вырвала пучок зелени, брезгливо бросила на землю и растоптала, что должно было послужить примером обращения с травой для ребенка.

Тот, однако, не пришел в восторг от увиденного вандализма, и лицо его приняло выражение замешательства.

— Видимо, ты другого мнения, да? Вкусная трава? — и девушка отвернулась, чтобы вернуть на место стакан.

— Кусна, — произнес ребенок вслед своей няне.

Та резко обернулась.

— Что ты сказал? — спросила она, видимо, не поверив своим ушам.

— Кусна, — повторил Томми.

Искренняя улыбка осветила лицо девушки, и она бросилась обнимать ребенка.

— Пусть будет вкусная, пусть! А ну, скажи это еще раз, — она заглянула в его мутные глаза.

— Кусна, — последовало в ответ.

И когда девушка принялась осыпать его поцелуями, впервые на лице ребенка-инвалида проявилось выражение, не имевшее ничего общего с теми гримасами, которые оно попеременно выражало прежде. Впервые в этот день он улыбался так, как и должен улыбаться ребенок. И чувствуя нечто, отдаленно напоминающее восторг, Томми вымолвил с придыханием:

— Тава.

Это был настоящий триумф. Девушка замерла и прошептала:

— Давай Томми, добей меня.

— Тава, — послушался ребенок.

Молодая няня отстранилась от мальчика и с восторгом посмотрела в его оживленное лицо.

— Так может ты притворяешься, а, чувак? Может ты гений, который ловко разыгрывает комедию? — Она засмеялась и встряхнула ребенка. — Вкусная трава! Давай, Томми! Вкусная трава!

— Кусна тава, — повторил Томми.

— Покажи! Покажи мне эту траву, малыш! Где трава? — возбужденно говорила девушка.

Это, по всей видимости, было уже запредельным для больного ребенка, и он только продолжал с довольным видом повторять два новых слова. Тогда девушка вырвала пучок травы и, размахивая ею перед лицом Томми, восклицала, задыхаясь от восторга:

— Вот она, дорогой! Трава! Вот она — вкусная трава! Вкусная, черт возьми, трава!

— Кусна тава.

— Ха-ха! Золотой ты мой!

Она схватила Томми на руки и, подняв над своей головой, закружила в воздухе, чем вызвала у того не самый приятный на слух, но зато искренний и счастливый смех.

— Ты моя умница! Ты мой молодец! — повторяла она, разделяя с мальчиком его маленький успех. Успех, которому, к счастью, не знают цены девяносто восемь процентов населения нашей планеты; успех, которому не позавидуешь; успех, о котором думаешь с ужасом. Но девушка, которая еще пять минут назад уверяла себя в желании презирать этого маленького несчастного человека, в настоящее время была за него искренне рада. И если в будущем ей придется вспомнить эту сцену, верхом лицемерия с ее стороны будет утверждение, что даже тогда она продолжала жалеть этого ребенка. Нет, сама того не сознавая, она им гордилась. Сама того не сознавая, она приближала его к полноценной жизни, не прибегая к столь пошлому приему, родившемуся в искушенном мозгу, как презрение. Она дарила ему полноценную жизнь своим сердцем, раскрытым для этого малыша. Сердцем, о котором, вполне вероятно, она очень мало знала.

Сад, в котором происходила эта сцена, и, соответственно, двухэтажный коттедж из белоснежного камня принадлежали семье Эспер. Клод Эспер и его супруга Моника, которым на момент описываемых событий было пятьдесят четыре и пятьдесят два года соответственно, владели тремя небольшими отелями в южной части Арстада, и их смело можно было назвать людьми обеспеченными. В городе у них была хорошая репутация, они отличались активной гражданской позицией и не забывали о благотворительности, в первую очередь касавшейся сирот, больных детей и церкви, ибо Эсперы были преданными католиками. Разумеется, одним из самых ответственных предприятий в этом плане являлось оформленное три года назад опекунство Томаса Крампа — ребенка с тяжелой умственной отсталостью. Возможно, на принятие этого решения, кроме чувств сострадания и человеколюбия, повлияло и чувство родительского одиночества, ведь любимый и единственный сын Эдвард покинул отчий дом и отправился получать образование в университете экономики и политических наук Мэйвертона. С тех пор юноша, увлеченный учебой и устройством личной жизни, очень редко жаловал родителей своими визитами, ссылаясь на постоянную занятость и недостаток свободного времени. Клод и Моника огорчались по этому поводу, но лучшим оправданием для Эдварда служила его великолепная успеваемость и статус одного из самых многообещающих студентов университета.

О мотивах же побудивших супругов взять опеку над инвалидом, вместо того, чтобы попытаться завести второго родного ребенка или усыновить здорового, вряд ли можно говорить объективно, потому и делать этого не стоит. Как бы там ни было уже на протяжении трех лет, каждые выходные Томас покидал стены интерната для умственно отсталых детей и проводил их с Клодом и Моникой, а каждое лето, в том числе и нынешнее, жил в их доме на постоянной основе под присмотром няни. В этот раз на данную кандидатуру Эсперы утвердили двадцатичетырехлетнюю Джессику Фэйт, во многом благодаря тому, что у девушки было хоть и неоконченное, но все же образование детского психиатра. Джессика ухаживала за Томми всего три недели, но даже за это короткое время Клод и Моника поняли, что не ошиблись в выборе. Ребенок заметно привязался к девушке, а та в свою очередь не просто исполняла обязанности сиделки, а старалась быть для мальчика, прежде всего, педагогом. Каково же было восхищение супругов и Томасом, и, конечно же, Джессикой, когда вернувшись вечером домой, они узнали, что словарный запас ребенка теперь составляет двенадцать слов вместо десяти.

Внешность Моники создавала приятное впечатление. Невысокая и хрупкого сложения, со светлоокрашенными волосами длиной до плеч, тонкими губами и голубыми глазами, она как будто старалась выразить на своем лице чистый образец невинной наивности. Услышав от Томми выражение «кусна тава», она теперь суетилась вокруг него с неприкрыто переигранным восхищением, снова и снова упрашивала его повторить новые слова, что тот и делал скорее чисто машинально, чем по просьбе. Джессика уже давно заметила в этой женщине склонность к маленьким восторженным спектаклям, даже в ситуациях, где это казалось неуместным, и сейчас тактично попросила Монику быть более сдержанной, чтобы не перевозбудить мальчика.

— Да, конечно, конечно! — спохватилась та, но эмоциональный потенциал в ней был очень высок и требовал реализации. Потому, сделав круг по гостиной, который должен был выразить ее крайнее потрясение, она бросилась обнимать Джессику. — Это невероятно, моя милая! Это просто потрясающе! Тебя нам сам Бог послал, да благословит он твою душу! Два слова за один день, а ты с ним всего три недели! Господи, дай я поцелую твою ручку.

— Ну что вы, Моника, не стоит этого делать, — и девушка аккуратно отстранилась.

— Клод, ну разве она не чудо? — обратилась женщина к мужу.

Клод Эспер выглядел немного растерянным, и казалось, не понимал, как ему правильно реагировать на все происходящее. Неуверенная улыбка сменялась на его лице кратковременной задумчивостью, и чувствуя потребность в каких-либо действиях, он подошел к мини-бару и налил себе немного виски. Красивый мужчина чуть выше среднего роста, с европейским разрезом глаз, высоким лбом, который пересекали две глубокие морщины, и орлиным носом, Клод Эспер мог бы гордиться своей внешностью, если бы потускневший взгляд зеленых глаз не так настойчиво привлекал к себе внимание. Отчужденность и старческий фатализм этого взгляда в значительной степени снижал эффект от видимой силы и здоровья. Вскоре после того, как Джессика стала «своей» в его доме, то заметила одну забавную черту характера Клода: в обществе посторонних людей, в первую очередь равных себе по положению, Клод светился уверенностью, но наедине со своей женой чаще всего имел вид растерянный и даже испуганный от причастности к происходящему. А когда Моника и вовсе пыталась вовлечь его в свои эмоциональные представления, то Клод обычно начинал глупо улыбаться и старался занять себя чем-то посторонним, что он делал и сейчас.

— Да, это очень впечатляюще, — ответил он жене и кашлянул. — Весьма впечатляюще.

— Клод, не спеши пить спиртное, — сказала Моника, выпуская Джессику из объятий, и в голосе ее прозвучала нота укора. — Отвезешь Джессику домой.

— Да-да, конечно, — пролепетал мужчина и, повиновавшись, отставил бокал.

— Нет-нет, — поспешила возразить Джессика. — Не стоит беспокоиться, мне еще нужно зайти в одно место, а это не по дороге домой.

Девушке показалось, что ее слова пробудили во взгляде Моники отблеск неудовольствия, словно ее возражение бросило тень на авторитет жены в глазах мужа, и позволило ему уйти от ответственности. Тем не менее, она поспешила мило улыбнуться и, погладив Джессику по плечу, ласково сказала:

— Ну, как знаешь, милая.

Тут она снова обернулась к Томми, который сидел за своим детским столиком в ожидании ужина, и с умилительными восклицаниями принялась трепать его за щеки, на что ребенок отвечал полным равнодушием.

— Собственно, я хотела обратиться к вам с просьбой, — выдержав небольшую паузу, обратилась к ней Джессика.

— Да, я внимательно слушаю, — ответила Моника. Хоть в данный момент она и находилась спиной к Джессике, но нисколько не сомневалась, что обращаются именно к ней, а не к ее мужу.

— Я хотела попросить у вас два дополнительных выходных — в четверг и пятницу.

Моника резко повернулась и посмотрела с легкой тревогой.

— А что случилось?

— Я хочу съездить в Мэйвертон, навестить родителей. Я не видела их два месяца.

Этот ответ произвел на женщину должное впечатление. Она улыбнулась с искренней нежностью, но в то же время не смогла скрыть разочарования. Оставив ребенка, она вновь подошла к Джессике, взяла ее за руки и заговорила с мольбой:

— Прошу тебя, давай на следующей неделе. У нас сейчас так много работы, но даже не это самое главное.

— Моника…

— Самое главное, — тут же перебила женщина и продолжила, — что в пятницу утром, на выходные, приезжает Эдвард, и я так хочу, чтобы вы с ним познакомились.

Джессике показалось, что эти слова для Моники имеют совершенно особенное значение. Словно после них она должна была почувствовать себя осчастливленной, перечеркнуть все собственные планы и с трепетом ожидать встречи с этим молодым человеком. Это было вдвойне удивительней, учитывая, что незадолго до этих событий, Моника задала девушке вопрос о наличии у той парня и получила утвердительный ответ. Не сдержав снисходительной улыбки, она ответила:

— Моника, в пятницу моему отцу исполняется пятьдесят лет. Как я могу не присутствовать?

Та некоторое время внимательно рассматривала лицо Джессики, и видимо, признав справедливость ее суждений, произнесла:

— Конечно, дитя мое. Да благословит тебя Господь. И передай своим родителям наш низкий поклон за то, что они воспитали такую чудесную дочь. Нашему Эдварду стоило бы взять с тебя пример; он может приехать раз в четыре месяца, и то стремится ретироваться, как можно скорее. Разве не так, Клод?

— Ты совершенно права, дорогая, — ответил мужчина, резко вскинув взгляд в ее сторону. Все это время он прохаживался у бара, пытаясь понять, действует ли еще запрет на спиртное, или же освобожденный от обязанностей личного шофера Джессики, он может себе это позволить.

— Ты, наверное, хочешь, чтобы я оплатила тебе этот месяц чуть раньше условленного времени? — спросила Моника, удовлетворенная ответом мужа.

— Вообще-то да, — улыбнулась Джессика. — Завтра. Завтра среда, и если это возможно…

— Разумеется, возможно, — с материнской нежностью ответила Моника, и все-таки поцеловала руку Джессики.

Подобные выпады не вызывали у девушки ни смущения, ни краски на лице; скорее внутреннюю усмешку, которую во внешнем проявлении она старалась преобразовать в нежную улыбку, по примеру самой госпожи Эспер.

Когда же Джессика уже уходила, то Моника, уже на крыльце, вдруг попросила ее задержаться. Вернувшись в дом, в течение минуты она что-то полушепотом говорила мужу. Джессика, хоть и не видела сейчас мужчину, представляла, как он пожимает плечами на вопросы жены, и одобрительно кивает на ее утверждения. Из ее монолога Джессика уловила последние слова, которые Моника говорила уже на пути к входной двери, забыв понизить тон:

— Она это заслужила. Бедняжка и так постоянно ходит в одной и той же одежде. Что там за парень у нее такой?

Услышав такую оценку, Джессика поморщилась. Она оглядела свои кроссовки, джинсы и футболку и усмехнулась, вынужденная признать справедливость слов Моники.

— Вот, возьми, дорогая, — и женщина протянула ей две купюры по сто франков. — Это не аванс, а премия — будем считать так. А зарплату ты получишь завтра в полном объеме. Бери, не стесняйся.

Джессика была искренне поражена таким широким жестом.

— Моника, это очень много для премии, — растерянно проговорила она, не решаясь взять деньги.

— Ты их заслужила. Он за год в интернате выучил пять слов, а за три недели с тобой — два. На самом деле, я волнуюсь, как Томми переживет столь длительную разлуку с тобой. Он очень к тебе привязался. Бери же! — наигранно возмущенно прикрикнула Моника.

— Спасибо огромное. На самом деле, это очень кстати, — Джессика убрала деньги в карман и впервые сама обняла эту женщину.

— И хватит уже таскать на голове эту бейсболку, — Моника сняла с Джессики головной убор и обнажила ее высокий лоб и собранные в хвост каштановые волосы. — Ты в зеркало смотришь на себя? Ты же красавица! Негоже прятать такую красоту. Да за один взгляд таких изумрудных глаз мужчины раньше на дуэлях дрались!

— Не преувеличивайте, — засмеялась Джессика и добавила: — симпатичная разве что.

— Дай я тебя поцелую.

Моника поцеловала девушку в лоб, благословила, нахлобучила ей на голову злополучную бейсболку, и отпустила с благими напутствиями.

Джессика держала путь вверх по бульвару Генриха III. Она не соврала Монике о том, что ей необходимо сделать значительный крюк на пути к дому, а жила Джессика на улице Фридриха Шиллера, что на северном берегу. Сосредоточенная на своих мыслях и практически не обращая внимания на все вокруг, около получаса она шла умеренным шагом по оживленной улице. Не дойдя сто метров до перекрестка с улицей Лукаса Кранаха, она остановилась у одной из витрин, и довольно улыбнулась.

«Слава богу, — подумала она, — ты еще здесь. Потерпи, пожалуйста, еще совсем немного. Послезавтра утром ты будешь моим. Только не убеги, прошу тебя. Ты уже стало частью этого безумия, так что не вздумай отвертеться. Смотри мне».

Витрина эта была частью салона вечерних платьев, и горящими глазами Джессика смотрела на одну из представленных моделей, красовавшуюся на манекене. Это было светло-зеленое платье длиной в пол, с закрытыми плечами, треугольным неглубоким декольте и открытой спиной; обтягивающее в талии и бедрах и разрезом чуть выше колена под правую ногу. Шестьсот девяносто девять франков — такова была его цена.

«Охренеть, семьсот франков! Семьсот франков за платье на один вечер! Я сумасшедшая! Нет, глупая, — оборвала она саму себя и усмехнулась. — А тридцать тысяч? Что я делаю? Господи, что я делаю? Как все это могло родиться в моей голове? Как это может уже четыре года управлять мной? Как?! И как мне позволяет совесть гордиться этим? Ведь я горжусь! Я не жалею сейчас, и я не пожалею потом. Глупость или все-таки безумство? Черт возьми, неужели меня не выключит в последний момент? Неужели я сделаю это? — она вновь взглянула на витрину, покачала головой и пошла в обратную сторону. — Сделаю. В пятницу вечером я положу всему этому конец».

Было почти восемь часов вечера, и Джессика поспешила забежать в банк, который должен был вот-вот закрыться. Выйдя спустя несколько минут, она достала телефон.

— Привет мам, — говорила она на ходу, — как вы там?

— У меня все в порядке, можешь не волноваться, даже лучше чем в порядке, если быть откровенной.

— Да, очень хорошие люди, мне повезло.

— Тяжело, конечно, но я ведь когда-то мечтала помогать таким детям.

— Ничего.

— Нормально ем.

— И витамины пью.

— Не знаю, мамочка, может через пару недель, может через месяц, посмотрим.

— Я тебе на счет положила двести франков.

— Прекрати, не спорь, я знаю, что вам они нужны.

— Ну, где-нибудь пригодятся.

— Мам, пожалуйста, ты бы порадовалась за меня, что я могу помочь вам.

— Я же от души.

— Мне на все хватает, я ни в чем не нуждаюсь.

— Значит просто целее будут, и если мне они понадобятся, то я тебе скажу.

— Ладно, мамочка, не могу долго разговаривать, батарея сейчас разрядится, папу поцелуй от меня.

— Ага, и ты береги себя, пока дорогая.

— Целую.

«Знала бы ты, что я скоро сделаю, мамочка. Прости меня, пожалуйста. Прости».

После этого Джессика позвонила в салон красоты и забронировала себе время на сеанс в пятницу. Она соврала Монике о поездке к родителям, как соврала и про юбилей отца. Несколько свободных дней были нужны ей, чтобы воплотить в жизнь одну свою мечту, на подготовку к реализации которой она потратила последние четыре года. Джессика намеревалась в один день потратить тридцать тысяч франков — огромные деньги. Намеревалась потратить весьма оригинальным способом.

Глава II

09.06.2016 (четверг, в течение дня)

Винс проснулся в одежде на неприготовленной постели. Узнал знакомый интерьер своей съемной квартиры и с облегчением вздохнул. Но уже через мгновение встрепенулся и принялся обшаривать карманы джинсов. Быстро сообразив, что они совершенно пусты, он взглянул на пол, и, к своей радости, увидел телефон и связку ключей. Радость эта была бы значительно сильней, если бы каким-то чудом нашлись и деньги, но сто франков, бывшие вчера при нем, остались в пабе. Лежа на спине и закрыв лицо руками, он в сердцах проклинал свою дурную пьяную голову. Для него это была довольно привычная утренняя экзекуция, к которой он все никак не мог привыкнуть. А эти черные провалы в памяти! Сколько раз он твердил себе, что все закончится на пятом бокале пива, но вновь и вновь, за пятым шел шестой, потом водка или текила, а потом сплошная тьма без малейших проблесков.

Он горько усмехнулся и заглянул в список последних контактов в телефоне. Отсутствие вызовов и сообщений в период беспамятства значительно приободрило и позволило найти в себе силы, чтобы принять вертикальное положение.

«Твою мать, сто франков спустил. Ну и как теперь еще две недели протянуть?» — думал он и жадно глотал холодную воду прямо из-под крана. Затем он с отвращением посмотрел на себя в зеркало и покачал головой. Каждый раз, видя эти воспаленные похмельные глаза, он испытывал натуральное отвращение.

— Кто ты? — спросил он и прищурился. — Кто ты?

Не удостоив себя ответом, он плюнул в отражение и вернулся в спальню. Взял телефон и сделал звонок.

— Привет.

— Я не выйду сегодня, сможешь подменить?

— Я напился, как скотина.

— Нет, вчера, но меня еще держит.

— Не знаю, я ничего не помню, как обычно.

— Спасибо, можешь рассчитывать на меня.

— Кто бы говорил.

— У меня вообще-то повод был, мне двадцать семь стукнуло.

— Я думал, что ты знал.

— Спасибо, ничего страшного.

— Ладно, может, отосплюсь и зайду.

— Нет-нет, сегодня нет. Да и денег особо нет, чтобы продолжать.

— Нет, хорошего понемногу.

— Ладно, давай, счастливо.

Прекрасно понимая, что стоит выпить одну банку пива, и сегодняшний день безнадежно потерян, Винс одновременно знал, что так оно и будет. И единственное, о чем он молил, принимая душ — это не сорваться вечером с цепи, не натворить глупостей и просто все помнить.

— Черт возьми, просто помнить! — воскликнул он.

То же самое он говорил себе и вчера, в свой двадцать седьмой день рождения — день, который с каждым годом вызывал в его сознании чувство все усиливавшегося отторжения. Нет, во вчерашней пьянке не было ничего похожего на праздник. Звонки от родителей и двух старых товарищей стали единственными вчерашними поздравлениями, и он был этому рад. Так же как был рад главному подарку — ощущению, что до него никому нет дела; ощущению, которое временами доводило его до отчаяния. Ноющая и сверлящая мозг мысль о том, что если не выпить и перетерпеть, то все будет нормально, пугала его еще сильнее, чем мысли о том, что все может кончиться вовсе ненормально. Стоя под теплыми струями воды, он в очередной раз сравнил свои пьянки со структурой романа. День первый — экспозиция: несколько бокалов пива и обманчивая иллюзия, что так теперь будет всегда. День второй — завязка: «всегда» окончено, провалы в памяти, растрачивание денег, омерзение на утро и бескомпромиссное продолжение, чтобы это омерзение заглушить. День третий — кульминация: пробуждение в подъезде, на улице, бывало и в полицейском участке с разбитым лицом, бывало и в больнице под капельницей; если пронесло, то просто дома в мокрых штанах или в луже рвоты, с устойчивым желанием ничего не понимать, ничего не видеть и не слышать. День четвертый — развязка: если не выпить, то мысли о вчерашнем дне могут просто свести с ума; физически едва живой, сердце заходится, все тело колотит. День пятый — эпилог: тьма медленно отступает под натиском проснувшегося здравомыслия, терпеливые муки днем и несколько банок пива перед сном.

— Все будет нормально, — сказал он себе, вылезая из душа, и заметил, что вера в это утверждение отлично уживается рядом с едкими сомнениями. Ведь сегодня был как раз третий день.

Через полчаса Винс Ваин — худощавый парень выше среднего роста, внешность которого можно было бы смело назвать приятной, — вышел из подъезда дома под номером тридцать пять на улице Пьера Корнеля и направился к ближайшему супермаркету. Пока он шел, разум его продолжал пребывать в плену мыслей о вчерашнем вечере, и яростно бился в наглухо закрытую дверь памяти. Он помнил, как пришел уже поддатым в паб «Хмельной лис» — не особо оживленный в вечер среды, — и выпил шесть бокалов пива, перекидываясь фразами с тамошним барменом Джимом. Помнил, как выпил первую рюмку водки, что не сулило ничего хорошего. Помнил, как примерно в десять вечера явилась компания развеселых завсегдатаев. Вслед за ними пришла Лиза. Уже смутно помнил, как после третьей водки он начал терроризировать ее своими театральными комплиментами, объятиями и клятвами отдать жизнь за один ее поцелуй. Так уж повелось, что некогда, перейдя грань один раз, теперь Винс бессовестно позволял себе вызывающее и вольготное поведение по отношению к этой девушке, хоть и понимал, что не имеет на это права. Разыгрывая роль, ему ничего не стоило встать перед ней на колени, поцеловать в шею, раскидываться громкими словами о вечной любви, в то же время прекрасно отдавая себе отчет в том, что его могут или не понять, или понять не правильно. И сейчас — хоть того и не помнил, но был в этом уверен, — он с ужасом представил, как он — совершенно неадекватное и отвратительное животное, — лез к ней со своими объятиями, а бедняжка просто не могла найти в себе смелости, чтобы дать ему пощечину и послать подальше. Хотя Винс знал, что даже это не спасло бы ее. Ему было страшно представить, какое же отвращение к нему испытывает эта девушка и каким презрением дышит. Как и все люди, презирающие самих себя, Винс крайне тяжело переживал презрение других, хоть и не признавался себе в этом.

Уже через полчаса, когда Винс сидел на лавке в сквере, наслаждался прекрасным солнечным утром и допивал первую банку пива из четырех купленных, мысли его постепенно начинали склоняться в более позитивное русло. После второй банки, то, что еще час назад вгоняло его в тоску, сейчас вызывало на его лице усмешку: и Лиза, и ее отвращение, и потерянные деньги, и то, о чем Винс даже не знал и не помнил. Вскоре он заключил, что выйти из затруднительного финансового положения задача вполне выполнимая. Из двухсот оставшихся франков, сто из которых уже пошли в расход, в его распоряжении были только шестьдесят, так как сто сорок являлись неприкосновенными и имели четкое предназначение. Прожить впроголодь на шестьдесят франков дней десять, в принципе, можно, но Винс прекрасно знал, что уже к завтрашнему утру у него в кармане будет не больше пятнадцати. А значит, вновь придется занимать у Стефана, и выслушивать все эти осточертевшие лекции о своей непутевости и безответственности.

Стефан был шефом Винса, и по доброте душевной никогда не отказывал тому в деньгах, чем провоцировал у парня устойчивое убеждение в наличии запасного варианта. Таким образом, стоило Винсу рассчитаться с долгом, как уже через три дня он приходил с аналогичной просьбой, чем вызывал у своего начальника стремление направить молодого человека на путь истины и вдолбить в его голову всю неправильность его бытия. Этот сорокалетний мужчина без труда, и ни разу не повторившись, мог провести двухчасовой семинар на тему загубленной жизни и методов, с помощью которых эту жизнь можно возродить. Но Винс, стоя перед ним с кротким и раскаивающимся видом, ждал лишь, когда тот достанет из кармана бумажник и выдаст ему денег. Винс и Стефан были единственными постоянными работниками в маленьком отеле на юге города. Устроившись туда в январе заместителем управляющего, коим был Стефан, Винс считал эту не самую высокооплачиваемую работу с зарплатой в полторы тысячи франков, чуть не работой своей мечты. Делать там практически ничего не приходилось, только следить за работой обслуживающего персонала. По неизвестным и не интересующим Винса причинам, владелец отеля закрыл его перед самым летним сезоном, хоть и не торопился с продажей. Весь персонал был расформирован, но Стефану и Винсу предложили остаться кем-то вроде сторожей, и поддерживать порядок, если, конечно, их устроит новая зарплата, урезанная на двадцать процентов. Стефан первое время негодовал и пытался найти другую работу, но Винс сразу же воспринял новые условия, как истинный подарок судьбы. Теперь можно было вообще ничего не делать, и при этом получать за это какие-никакие деньги. На выходных в отель приходили нанятые горничные, чтобы навести чистоту, так что даже от этой обязанности он был освобожден. Стефан и Винс формально должны были оба присутствовать в отеле днем, и один из них должен был оставаться на ночь, но на самом деле, чаще всего и днем и ночью работал только один человек, поскольку сам владелец редко удостаивал их своим вниманием.

Итак, приняв решение выслушать в скором времени пламенную речь Стефана в обмен на небольшой кредит, Винс в более-менее нормальном расположении духа поплелся домой. Яркое солнце на безоблачном небе, свежий воздух и ароматы цветущей зелени, утреннее будничное оживление на улицах, алкогольный завтрак и смежные с ним планы на грядущий день — все это в некоторой степени приподняло его настроение. С приятной тяжестью в голове и романтичным настроем в душе, он уже начинал склоняться к своему оправданию. Винс, на самом деле, еще не был алкоголиком, хоть и считал себя таковым, но он неминуемо стремился к этой ужасной болезни. А все дело в том, что он был не в силах противостоять стремлению хоть к жалкой пародии на разудалый праздник жизни; стремлению, которое так ярко проявляется в отдельных натурах и полностью управляет их действиями. Он совершенно не умел копить деньги, питался кое-как, мог довольствоваться в жизни самым малым, но, что касается разгула, тут он просто не находил в себе сил устоять. Винс понимал всю убогость своих пьянок, понимал, что со стороны выглядит смешно, понимал, что его одиночество во многом обязано его ветреному образу жизни, понимал, что ему не стоит пить вообще, если он не умеет себя контролировать. Но он был твердо уверен, что на него пал некий жребий судьбы, который просто не позволит ему жить по-другому. Ему не были чужды страсти и чувства, и как все люди иногда он думал о семье, о стабильности и благополучии. Но как бы ни были эти мечты приятны и пламенны, он понимал, что никогда не сможет так жить. Почему? Он не мог дать ответа. Словно это было вбито в него с рождения и не требовало доказательств. И дело было не в слабости и нерешительности; в иных ситуациях Винс умел проявлять характер и силу воли. Дело было в сверхъестественной природе его убеждения, что нормальная жизнь никогда ему не светит.

Как и у большинства людей, склонных к воображаемой жизни, мечты Винса в его фантазиях напоминали битвы с ветряными мельницами. И он даже допустить не мог, что мечты его в реальной жизни — вполне досягаемая высота. Досягаемые высоты были ему безразличны, они были слишком приземлены для его порывов. Но убедить себя в том, что борьба бесполезна, и, тем не менее, продолжать эту борьбу — вот где была его отрада. И даже сейчас на ближайшее будущее у Винса были четкие планы, которые он старательно обрекал на провал. И в то же время, вполне резонно предположить, что, несмотря на весь свой надуманный фатализм, где-то в глубине души он допускал наличие лазейки, ведь вряд ли человек в здравом уме будет тратить время на попытки выучиться хождению по воде.

Промаявшись полдня и продолжая неспешно выпивать, Винс дождался четырех часов, сунул в карман пятьдесят франков и отправился в паб «Хмельной лис» на Южной стене. Возвращаться на следующий день на место боевой славы всегда было одинаково противно. Прокручивая в голове возможные варианты вчерашних событий, допуская даже самые аморальные из этих вариантов, приходилось переступить порог и с глупой улыбкой задать привычный вопрос: «Что вчера было?» И хоть всякий раз, ожидая чего-то вроде «пошел отсюда к черту», он замечал, что всем, по сути, все равно, легче от этого особо не становилось.

Примерно так все произошло и теперь. Войдя в пустой зал паба, Винс посмотрел на бармена Джима и официантку Эрин и несмело поздоровался. Те не проявили ни малейшего признака неудовольствия своим гостем, и Винсу сразу стало полегче. Он попросил налить ему бокал пива и спросил:

— Что вчера было?

Джим пожал плечами.

— Да ничего особенного. Нет, ну ты напился в хлам, но вроде все нормально. Угощал людей шампанским.

Винс поморщился, поняв, куда делись его деньги, но не стал заострять внимания на деталях этого обстоятельства.

— И что, даже не опозорился никак?

— Только перед Лизой, как обычно, — улыбнулась Эрин.

— А что Лиза? — Винс напрягся.

— Говорю же, как обычно. Целоваться лез к ней. Даже между ног.

Джим засмеялся, а Винс почувствовал что-то похожее не нездоровое удовольствие. Новость об этой отвратительной выходке — а он прекрасно понимал, что она была отвратительной, — наряду со смущением и стыдом принесла ядовитое утешение. Наиграно причитая, про себя Винс думал, что удостоил Лизу весьма оригинальным комплиментом.

— А как я ушел? — закончил свой допрос Винс, мысленным взором замечая, как мир, еще такой серый этим утром, окончательно приобретает все цвета радуги. — Ты такси мне вызвал?

— Нет, ты просто встал и ушел. Не помнишь ничего?

— Совершенно ничего.

— Автопилот значит.

— Он, родной. Но Лиза… черт.

Винс сделал подряд несколько глотков пива.

— Может, зайдет сегодня, — сказала Эрин, и улыбка, не сходившая с ее лица, заставляла Винса думать, что если бы ее попытался поцеловать между ног совершенно неуправляемый придурок, то она была бы на седьмом небе от счастья.

— Откуда ты знаешь? — спросил он как бы с опаской, а внутренне ожидая этой встречи. Ожидая мазохистского удовольствия, когда в ответ на ее презрение он вновь примет свою развязную манеру.

— Денег вчера на карте не хватило. Сказала, что сегодня расплатится.

— Меня не могла попросить? — усмехнулся Винс. — Уж если на шампанское для всех хватило, то и ей бы нашлось.

Винс вовсе не был плохим человеком, но в людях разбираться не умел. Точнее, не умел дать правильную оценку отношению к нему других людей. Совершенно напрасно думал Винс, что Лиза его презирает, и неизвестно чем в своем поведении девушка могла заронить в него эту уверенность. Винс был эгоистичной особой, и чужие чувства воспринимал исходя из собственных соображений, не утруждая себя размышлениями о природе души другого человека. Это он презирал себя глазами Лизы; он сам не мог принять свое лицемерное и хамское отношение к ней. Он сам прекрасно понимал, что ведет себя мерзко и низко, и не мог примириться с этим в глубине души. Ему было стыдно и перед ней, и перед самим собой, но никто не должен был об этом догадаться. Каково же могло быть его удивление, если бы он узнал, что Лиза не то, что не испытывает к нему презрения, а даже наоборот, испытывает к нему некоторую слабость. Возможно, Винс не знал, что в женщине очень часто первое впечатление, которое производит на нее мужчина, устойчиво отражает все последующие. И не испытывая к Лизе ничего, напоминающего влюбленность, он редко вспоминал, как проводил ее домой после их знакомства — по странному совпадению абсолютно трезвый в отличие от нее, — как воспользовался ее приглашением зайти, но лишь для того, чтобы уложить ее в постель, укрыть одеялом и удалиться. Возможно, Лиза и расценила бы это поведение как свою непривлекательность в его глазах, если бы на следующий день, исключительно от скуки, Винс не пригласил ее прогуляться, при этом продолжая вести себя скромно, и даже застенчиво. Возможно, и не воспринимала бы его всерьез (а она была одной из очень немногих личностей, которые воспринимали Винса всерьез), если бы вскоре он, опять же, исключительно от скуки, не начал осыпать ее комплиментами, при каждом удобном случае целовать ее руки, и иронизировать по поводу их будущей совместной жизни. Винс даже не догадывался, что эта девушка — вовсе не глупая — неправильно трактует его поведение, и считает, что под покровом шутки он выказывает ей свои истинные чувства.

К тому времени, когда Лиза вошла в паб, Винс пил свой третий бокал пива. Высокая девушка лет двадцати трех, которую нельзя было отнести к разряду красавиц, она, в то же время, обладала некой магической женственностью, которая своим обаянием может составить жесткую конкуренцию самой изысканной красоте. Немного подозрительный взгляд, тонкая линия рта, густые светлые волосы, пухлые щеки — все это добавляло в ее внешность особую миловидность, которая лишь усиливает женскую сексуальность, и вовсе не ассоциируется с невинностью.

— Любовь моя! — воскликнул Винс, пытаясь обнять девушку за плечи.

Лиза отстранилась, едва взглянув на него со снисходительной улыбкой.

— Привет, ребята, — обратилась она к работникам заведения. — У вас опять театр одного актера?

— Мы уже привыкли, — ответила ей Эрин. — Кофе?

— Нет, спасибо, мне не стоит задерживаться.

Винс воспринял реплики Лизы как выпад в свою сторону.

— Что значит театр одного актера? — сказал он вслух с деланным недовольством. — Почему я не слышу оваций? Почему не вижу цветов?

— Значит, ты неважный актер, Винс, — не глядя в его сторону, ответила Лиза. — Одно и то же гнешь, а это быстро надоедает.

— Неприятно, когда чувства путают с лицедейством, — он коснулся руки девушки.

Лиза поморщилась, но руку не убрала.

— Вчера ты говорил совсем другое.

— Что же?

— Когда поил шампанским весь паб, то уверял меня, что нет ничего приятнее, чем обманывать людей в своих чувствах.

Винс усмехнулся и коротко посмотрел на Лизу. Нет, он совсем не хотел вводить ее в заблуждение относительно его чувств. Но почему же тогда он это делал?

— Извини.

Девушка скептически улыбнулась.

— Да мне-то что?

Она расплатилась и собралась уходить.

— Постой, — Винс схватил ее за руку, и прямо посмотрел ей в глаза. — Мне, правда, очень стыдно перед тобой. И не только из-за вчерашней выходки, а вообще… не знаю… мне жаль, что я такой идиот.

— Что толку? Осталась бы я здесь, и в скором времени ты был бы уже совершенно невменяемый, и вел бы себя опять…

— Как тварь, — закончил парень, признавая истину ее слов.

— Что ты с собой делаешь, Винс?

— Убиваю, наверное, — ответил тот с ироничной усмешкой.

— Ай, брось! — поморщилась Лиза и освободила свою руку. — Хотел бы убить, уже убил бы. Пока, — она хлопнула его по плечу и направилась к выходу, но через пару шагов обернулась и добавила: — Уродуешь. Ты себя уродуешь, Винс.

«Иди-ка ты на хрен со всей своей мудростью» — подумал Винс, провожая ее взглядом.

— Джим, дорогой, я хочу пива, и я хочу водки, — произнес он, поворачиваясь к бармену.

К восьми часам вечера, Винс уже заметно хуже держался на ногах, а душа его уже начинала требовать «великих чувств». Душа просила бесполезной борьбы. Еще через два часа сознание Винса стремилось в столь ненавистную и неизменно манящую тьму. Он полностью погрузился в свои раздумья, его тянуло на авантюры, от которых он зарекался в трезвом состоянии, и на которые сейчас его подталкивало обманчивое чувство пьяного могущества.

«Нет, это будет величайшей глупостью» — думал он, не без труда связывая мысли.

«Плевать, что глупостью, зато настоящей глупостью!»

«Нет, еще не время бросаться козырями, тем более, она никогда не видела меня в таком состоянии. И я действительно не хочу, чтобы она видела меня таким!»

«Она и не увидит, дурак ты пьяный! С чего ты взял, что она приедет? Дело не в этом! Дело в том, чтобы показать насколько ты тупой и неадекватный, и насколько тебе на это наплевать».

«Рано, очень рано. Я подведу сам себя. Она может испугаться, подумает, что я разыгрываю спектакль».

«Хватит чушь нести! Это и есть спектакль!»

«Нет. Я действительно очень много дал бы, чтобы она волновалась обо мне».

«А что ты можешь дать? Что ты можешь ей дать, а? Да и ей тоже нечего тебе предложить. Какого черта тогда тянуть? Что ты теряешь?»

«Преимущество. Одним пьяным поступком я могу все испортить».

«Так испорти и дело с концом. Сделай это. Позвони. Все это такая дрянь, что и тянуть ее не следует. Давай, прямо в грязь лицом, как ты любишь!»

«Думаешь?»

«Уверен».

Винс вышел на улицу и закурил. Затем достал телефон, минуту нерешительно смотрел на дисплей, после чего нажал на вызов.

— Привет, Рене… я, — Винс замялся, не находя слов, после чего усмехнулся и попробовал продолжить: — Я… черт, не знаю…

— Да, случилось, — он чуть не упал, поскользнувшись на ступеньках крыльца. — Случилось, Рене… я хочу тебя увидеть, — он вложил в эти слова всю свою пьяную страсть.

— Нет, я не могу приехать… у меня кончились деньги… — соврал Винс.

— В «Хмельном лисе» на Южной стене.

— Да, я пьяный, но это не так важно.

— Пусть тебе понятно, хотя вряд ли тебе действительно понятно…

— Дома мне точно будет не лучше… сегодня я склонен творить глупости…

— Я же сказал, что хочу увидеть тебя. Это вообще единственное, чего я сейчас хочу. Только ты и можешь меня спасти, Рене.

— Просто приезжай ко мне.

— Нет, я не смеюсь… даже, не знаю, был ли я когда-либо еще так серьезен…

— Завтра? — он крепко стиснул зубы и растоптал окурок ногой.

— Прости меня, Рене. Прости, что я такой дурак. И что побеспокоил. Спокойной ночи.

Телефон полетел в стену здания на противоположной стороне улицы, а сам Винс опустился на бордюр тротуара, закрыл лицо руками и расхохотался.

«Великолепно! Потрясающе! Смейся, Рене, смейся же!»

«Нет, она не смеется, тупой ты идиот! Поверь, она уже забыла о тебе! Вот так действительно лучше! Если бы она сейчас смеялась — это был бы роскошный подарок для тебя. Роскошный, тупица! Но она уже не помнит, Винс! Прошло полминуты, а она уже не помнит!»

Тяжело поднявшись, Винс вернулся в паб.

— Еще водки и еще пива, — крикнул он с порога.

— Винс, дружище, боюсь, что тебе уже хватит, — Джим покачал головой.

— Джим, пожалуйста, без лишних разговоров. Я в норме.

Джим с явным недовольством выполнил заказ.

И наступила тьма.

Глава III

09.06.2016 (четверг, вечер)

Эдвард Эспер сидел на заднем сидении машины такси. Почти с враждебностью поглядывал он на герцогскую площадь, на здания ратуши и университета. Когда же площадь осталась позади, и из собора Святого Франциска раздался первый из восьми ударов колокола, он и вовсе скривился в гримасе отвращения. Вскоре автомобиль миновал Старый город и въехал в ту часть бульвара Генриха III, что была застроена коттеджами. Тут Эдвард глубоко вдохнул, закрыл глаза и затаил дыхание секунд на десять. Процедуру эту он повторил три раза, и призвана она была, чтобы заменить выражение нетерпимости на его лице жизнерадостной улыбкой.

Невысокий и атлетичный, Эдвард обладал тем типом внешности, при котором на лице всегда сквозит легкий оттенок какой-то светской надменности, приобретаемой еще в процессе воспитания. Надменность эта — которую не стоит путать с презрением или чванливостью, и которая всегда была и будет в моде, — сквозила и в его голубых глазах с низко опущенными наружными уголками, и в блуждающей на тонких губах усмешке. Чистая и свежая кожа лица, блестящие светло-русые волосы, уложенные в классическом стиле на левую сторону, четко очерченная линия бровей — все это выдавало в нем человека, заинтересованного в респектабельности, но совсем не воспринималось как излишний нарциссизм.

— Какой номер? — спросил водитель.

— Пятьдесят три, — ответил Эдвард, уже заметив родной дом.

Господи, как же он не хотел переступать его порог.

Но делать было уже нечего. Эдвард расплатился с таксистом, забрал сумку и двинулся к крыльцу. Только он ступил на первую из трех ступенек, как входная дверь открылась, и навстречу сыну вышла сияющая улыбкой Моника Эспер.

— Эдвард, дорогой мой, — приветствовала она молодого человека и раскинула руки для объятий.

— Здравствуй, мама, — стараясь выглядеть как можно счастливее, Эдвард обнял мать и поцеловал в обе щеки.

— Эта та рубашка, которую я отослала тебе месяц назад? — Моника погладила сына по плечам и поправила воротник рубашки из темно-синего шелка.

— Да, мама, та самая. Она мне очень нравится.

— Милый, как же мы соскучились, — вдохновенно произнесла мать, с нежностью заглядывая в глаза сына.

— Я тоже скучал, — ответил Эдвард и вновь обнял Монику, продолжая судорожно клеить улыбку на лицо. — Как там папа? Как он себя чувствует?

— Нормально, дорогой, у нас все нормально. Ну ладно, хватит объятий, пока я не заплакала, и хватит стоять на пороге. Ты, наверное, голоден? — Моника освободилась из объятий сына и повела его в гостиную, куда в то же время спустился Клод Эспер.

Приветствие с отцом было менее официальным — Клод в отличие от Моники не постеснялся пролить слезу, обнимая отпрыска.

— Ну ты чего это придумал? — впервые Эдвард улыбнулся искренне и с нежной фамильярностью хлопнул отца по щеке. — Старик, ты совсем расклеился.

— Это я так, все в порядке… — отвечал Клод и закашлялся, чтобы скрыть свою сентиментальность. — Давно не виделись ведь…

«Ну да, в порядке» — подумал Эдвард, пристально глядя в лицо отца.

Пока старший и младший Эсперы обменивались любезностями и вели шаткий диалог из тех, которые сопровождают подобные встречи, Моника суетилась с приготовлениями к ужину вокруг накрытого в гостиной стола. Было видно, что мать счастлива — это читалось и в ее лице, и в порывистых движениях, некоторые из которых были совершенно ненужными. Однако же каждый раз, когда ее взгляд останавливался на Эдварде, на какую-то долю секунды она замирала и словно вся погружалась в наблюдение, будто пыталась проникнуть в самую его душу.

— Эдди, почему ты не предупредил нас заранее, что приедешь сегодня? Мы ведь ждали тебя завтра.

— Мам, честное слово, я только сегодня узнал, что завтра полностью свободный день. Я ведь говорил тебе по телефону, что в понедельник у меня начинается практика. Три месяца в консульстве Германии — это ведь не шутки. А после нее итоговая на бакалавра. Ты и сама прекрасно понимаешь, что следующие три месяца во многом определят мою дальнейшую судьбу, так что один лишний выходной мне очень кстати, — объяснил Эдвард, попеременно переводя взгляд с матери на отца.

— Дорогой мой, — восхищенно проговорила Моника, — дай я еще раз прижму тебя к себе.

— Э, нет-нет, — Эдвард засмеялся и вскинул руки в предостерегающем жесте. Но увидев, что это не останавливает расчувствовавшуюся мать, схватил свою сумку и отступил к лестнице. — Достаточно, а то и я заплачу.

Моника, ничуть не оскорбленная, а скорее даже польщенная этим театральным бегством, вместо сына прильнула к мужу, и вдохновенно проговорила:

— Наша гордость.

Если бы посторонний человек — хотя бы та же Джессика Фэйт — наблюдал сейчас эту сцену, у него вряд ли возникли бы сомнения в том, что в семье Эсперов царят любовь, гармония и взаимопонимание, и совершенно неважно, кто при этом исполняет роль первой скрипки. Однако же, как часто и бывает, самые важные и самые сокровенные тайны каждой семьи надежно скрыты от чужих глаз, спрятаны в самые глубокие тайники душ, а некоторые из этих тайн и вовсе находятся в плену одного единственного человека. Были такие секреты и у Эдварда, и в данный момент ему стоило немалых усилий скрыть перед родителями то потрясение, которое вызвала в нем последняя фраза Моники; стоило немалых усилий запечатать на своем лице улыбку, которая еще секунду назад была настоящей; стоило немалых усилий не ответить родителям то, что он произнес про себя: «Ваш позор».

— По-другому и быть не могло, — тем временем ответил жене Клод.

Внутри Эдварда все затрепетало от бешенства.

— Я в душ, скоро спущусь, — коротко бросил он и помчался в свою комнату.

— Не шуми наверху, — услышал он вслед голос матери. — Я специально уложила Томми спать пораньше.

Эдвард еще в гостиной заметил, что стол сервируют только на три персоны, чему он был весьма рад. Оказавшись один в своей спальне, он швырнул в угол сумку, не имея намерений разобрать ее, и бросился на кровать лицом вниз. Перед его мысленным взором мелькали различные несвязанные образы и события из недавнего прошлого, и чаще других самое страшное и гнетущее из них: лицо красивой девушки. Его девушки. Окровавленное лицо.

Эдвард принялся наносить быстрые удары обеими руками по своей подушке. Тут же вспомнил, что может разбудить умственно отсталого ребенка, чего он совсем не желал, рухнул на спину и закрыл лицо руками. Как же хотелось очнуться от кошмара или же наоборот забыться любым способом. Эдвард даже не отвергал возможности, что после ужина пойдет и напьется, хоть старался не прибегать к такому методу для бегства от проблем, считая себя выше этой порочной слабости. Но сейчас! Сейчас он был готов забыть о своих принципах, только бы воспоминания о событиях позавчерашнего вечера перестали подобно кислоте разъедать его сознание.

Спустя пять минут он кое-как заставил себя немного успокоиться, взял уже приготовленные матерью полотенце и чистую одежду и отправился в ванную. Теплый душ смог ослабить внутреннее напряжение, и к ужину Эдвард спустился с той же рисованной улыбкой.

— Эдди, — говорила Моника, когда сын сел за стол. — Я ведь правильно понимаю, что ты не будешь вино? — она взглянула на сына широко открытыми глазами. — Я почувствовала от тебя запах спиртного, и решила, что ты воздержишься, не так ли?

Эдвард почувствовал закипающее отвращение. Ни гнев, ни злость, а самое настоящее неприкрашенное отвращение.

«Началось. Как же я ненавижу этот взгляд: два немигающих круглых диска, с кроткой наивностью на лицевой стороне, и безапелляционной претензией на обратной. Господи, дай мне сил пережить этот ужин, умоляю тебя. Дай мне сил не взорваться».

— Да, мама, спасибо. Я выпил в поезде немного пива, чтобы скоротать время. Думаю, мне и в самом деле не стоит больше пить.

Моника улыбнулась преувеличенно умиленно, вполне удовлетворенная таким ответом.

— Твоему отцу не помешало бы хоть немного твоего благоразумия, — с укоризной заговорила она, раскладывая в тарелки спагетти. — Боюсь, что алкоголь сыграл с ним злую шутку, и из безобидного способа расслабиться превратился в злостную привычку.

Клод Эспер, сидевший во главе стола, машинально кашлянул.

— Дорогая, думаю, ты преувеличиваешь, — только и выдавил он.

Моника и Эдвард одновременно усмехнулись, только усмешки эти были вызваны совершенно разными соображениями.

— Как же, преувеличиваю. Эдди, сейчас-то он, конечно, начнет себя немного сдерживать в твоем присутствии, — с тарелки Эдварда она начала второй круг вокруг стола, украшая спагетти куриным соусом, — но поверь, в буквальном смысле, не бывает дня, чтобы твой отец лег в постель в трезвом уме.

— Мама, уверен, ты действительно немного преувеличиваешь, — осмелился возразить Эдвард самым беззаботным тоном.

Моника буквально на одну секунду застыла за спиной мужа с подносом в руках, и метнула в сына взгляд красноречивее любых слов. Эдвард, заметивший этот выстрел глазами, моментально изменился в лице, и добавил:

— Папа, но тебе, в свою очередь, стоит быть осторожнее со спиртным.

«Вот это да! Всего один взгляд, и я вновь чувствую себя овцой. Три минуты, две фразы, один взгляд! Я сижу и смотрю в свою тарелку, на эти чертовы спагетти с этим чертовым соусом — ведь я их так люблю, не правда ли, мама?! — а отец сидит пристыженный за то, что не в силах терпеть тебя на трезвую голову. И никто из нас не смеет даже оправдываться».

— А почему ты приехал на поезде, Эдди? — спросила Моника и тоже села за стол.

— Мне так удобнее, — ответил Эдвард.

— Я надеюсь, с машиной все в порядке?

Фраза эта была сказана ею как что-то несущественное, но Эдвард прекрасно уловил насмешку, прозвучавшую в этом вопросе.

— Разумеется, все в порядке.

— Ну ладно, — снисходительно ответила Моника, и как бы безучастно бросила мужу:

— Клод, вина, пожалуйста.

Клод по привычке прокашлялся и потянулся за бутылкой красного вина. Эдвард краем глаза наблюдал, как отец налил вина матери, а затем медленно наполнил свой бокал наполовину и взглянул на супругу как загнанный зверь. Заметив ее мимолетный и наигранно равнодушный взгляд в свою сторону, Клод пожевал губами и отрывистыми, неуверенными движениями посмел налить себе еще три капли. Во время этой сцены Эдвард несколько раз ловил себя на мысли, что руки его инстинктивно порываются схватиться за голову, а потому взял вилку, и хотел было приняться за еду. Если бы он вовремя заметил ужас в глазах отца, когда тот поставил бутылку и увидел движение своего сына, то, конечно же, вовремя бы осекся. Но Эдвард обратил внимание на Клода, когда тот уже простирал к нему свои руки в предостерегающем жесте, все с тем же немым ужасом на лице, не в силах вымолвить ни слова. Мороз пробежал по коже Эдварда, вилка выпала из его руки, звякнула об стол и полетела на пол, а он инстинктивно взглянул на мать. Моника прожигала его взглядом не просто укоризненным, а как показалось Эдварду, по-настоящему презрительным, в самом обыденном понимании.

Спустя пять секунд, которые Эдварду показались пятью часами, Моника резко встала из-за стола, подняла вилку и вышла из гостиной.

— Осторожнее, Эдди, — прошептал Клод. — Это ее очень сильно оскорбляет.

Эдвард лишь горько усмехнулся в ответ. И когда спустя минуту, его мать вернулась к столу и протянула ему новый прибор, он с таким же обреченным видом, какой только что был у его отца, произнес:

— Прости, мама.

Моника села на прежнее место и попыталась улыбнуться.

— Я правильно понимаю… — она сделала выразительную паузу и продолжила: — что так ты приступаешь к еде всякий раз?

— Нет, мама, — попытался оправдаться Эдвард, чувствуя непреодолимое желание расхохотаться. — Нет, что ты? Я просто растерялся от перемены обстановки, от радости встречи, от… — он запнулся.

— От чего? — Моника прищурилась.

«От отвращения».

— От чувства голода.

Мать еще несколько секунд пристально на него смотрела, потом покачала головой и прошептала:

— Я искренне надеюсь, что ты говоришь правду.

Затем она закрыла глаза, поднесла ладони к губам, и ее примеру последовал Клод. Эдвард не стал делать того же, предпочтя переводить разочарованный взгляд с матери на отца и радуясь, что размеры стола не позволяют взяться за руки. Однако же, как бы ни хотел, он не мог освободить себя от обязанности вторить родителям, когда те начали молиться. Вторить через страх, через отвращение к разыгрываемой комедии, через ненависть к самому себе. Он знал, что молитва не пройдет для него бесследно, что подсознание сыграет свою шутку и в самом реалистичном свете напомнит ему те же недавние события; напомнит так, словно это происходит в реальном времени.

— Благослови, Господи Боже, нас и эти дары (лицо), которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди (кулак) имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего (кровь). Аминь.