Бесплатный фрагмент - Бабка. Солнышко. Судьба

Господь будто проверяет русскую женщину на прочность, посылая ей испытания судьбой. Но пройдя через все тяготы и лишения в жизни, она, словно яркое солнышко, дарит тепло, свет, безграничную любовь своим родным и близким.

Моя деревня

Сколько же написано песен, стихов, рассказов о русской деревне и о русских женщинах; снято сотни художественных и документальных фильмов о деревенской глубинке, её обычаях и традициях. Правдивые, яркие сюжеты деревенской жизни заставляют нас бросать свои домашние дела и льнуть к экранам телевизоров, или брать в руки старые книги, чтобы окунуться в судьбы русских сёл и деревень. Тема жизни в русской деревне вновь и вновь тревожит струны нашей души; нас тянет туда, где жили наши предки, мы стремимся понять их особое мышление, быт, традиции и образ жизни.

В моих воспоминаниях деревня простая, солнечная; она со своим говором и загорелой кожей людей от палящего солнца, с небылицами, с деревенскими рассказами и сплетнями. Это деревня Чернобровкина Свердловской области, которая протянулась узкими улочками на несколько километров с юга на север в уральской глубинке. Деревеньку окружает с одной стороны сосновый лес, богатый ягодами и грибами. С другой стороны раскинулись поля, луга и болота. В деревне каждый знает друг друга и все приветливо здороваются при встрече. По улицам ездят трактора, ходят лошади с телегами, кто-то из местных скачет верхом. Цоканье подков заставляет тебя выглядывать из маленького деревенского окошечка и взглядом провожать всадника. Моя деревня — это коровушка, телята, поросята, куры, на которых бесконечно ворчали мои любимые бабушка и дедушка. А по утрам и вечерам, получая от своих питомцев молоко и яйца, называли их «матушка ты моя родная». Моя деревня — это запах сена и зерна из холодного амбара. Запах молока, навоза и двадцать пять соток огорода: картошка и грядки с овощами; это колодец со студёной водицей, стоявший возле деревенской баньки, малина под окном, манившая в сад волшебным запахом. Моя деревня — это дом-пятистенок с резными ставнями, строчёными занавесками, которые еще называли задергушками, и комнатными цветами в горшочках на подоконниках.

Часто в уральской глубинке дом называли избой. С уличной стороны на окнах деревенской избы были узорчатые наличники и ставни. Они приветливо улыбались цветными резными кружевами всем прохожим. Территории возле домов, заулки и проулки были всегда чистыми и окошенными. Народ был трудолюбив и дружелюбен. Все жители старались выручать друг друга и поддерживать в случае надобности. Помню, как люди бросались на помощь во время пожаров. Бежали со всех улиц, держа в руках ведра, лопаты и кирки, и дети, и взрослые. От самой речки люди выстраивались вереницей, наполняли ведра водой и по цепочке из рук в руки передавали их к горящему дому. Пожар в деревне всегда считался общей бедой.

Но больше всего моя деревня связана в моих воспоминаниях с прабабушкой Натальей, с её образом маленькой, хрупкой русской женщины, на долю которой выпадали огромные страдания с самого раннего детства; с её заботой, вниманием, тревогой за нас, с той безмерной любовью старой женщины, которую можно было понять только по её быстрым чёрным глазам и всё тем же словам: «Ма́тушка ты моя родна́я» В детстве ей мало досталось любви родителей, поэтому и она не могла ярко выразить свои чувства. «Ма́тушка ты моя родна́я» — этой фразой было сказано всё, в ней скрывались любовь, трепет и безграничная забота.

Дом

Раннее утро. Солнце падает тонким лучиком в деревенскую избу через кружевную занавеску. Слышен убаюкивающий треск огня в русской печи. Это уникальное сооружение — русская печь. Она находилась с правой стороны избы и состояла из очага, лежанки, топки, куда складывались дрова, шестка и заслонки. Возле печки стояли ухват и деревянная лопатка, с помощью которой вынимали готовый круглый хлеб из самого сердца печи. Ухватом в печь ставили большие и малые чугунки с кашей, картошкой или похлёбкой. Очаг топился с другой стороны. Печь соединялась с маленькой кухонькой, в которую заходить можно было только по одному (как правило, второй зашедший уже мешал первому). Выходить из кухни тоже нужно было по одному и по очереди: сначала выходил тот, кто зашёл вторым, и, пропустив первого, второй заходил обратно. Это доставляло определённое неудобство. Но если в эту совсем крошечную кухню заходила хозяйка, её старались не беспокоить, чтобы она могла как можно быстрее приготовить обед для всей семьи.

В избе была ещё одна комната, её называли горницей. В ней в углу стояла высокая и узкая печь. Печь называли голла́ндкой. Она имела округлую форму и упиралась в деревянный потолок. Голландская печь была обита тонким железным листом и выкрашена серебряной краской. Летом её не топили, а если затапливали, то только чтобы подсушить избу во время проливных дождей. Русскую же печь топили практически ежедневно, пока бабка была жива: она и спала на печке, так как её старые косточки всё время мерзли.

Дом был бреве́нчатым. В центральной комнате брёвна были стёсаны и выкрашены простой масляной краской. Цвет стен менялся примерно один раз в пять лет. Они были тёмно-синими или голубыми, иногда светло-зелёными. В большой комнате стоял обеденный стол, маленький сервант. Бабкина кровать находилась возле лежа́нки русской печи. У входных дверей стояли стиральная машина и собранный диван для гостей. На стиральной машине лежала небольшая вязаная накидка. Под потолком, ближе к входным дверям, были полати, простое, но в то же время уникальное сооружение в русских избах. По сути, это лежанка, или кровать, под самым потолком. Там в старину зимой спали босоногие ребятишки. Чтобы всем хватало места на полатях и никто не упал на пол с такой высоты, ребятишек укладывали поперёк полатей так, что их босые ноги свисали над головами взрослых. Полати были задёрнуты тонкой цветастой занавеской. Такая же занавеска закрывала лежанку русской печи. Точно такие же шторы закрывали дверь в го́рницу. Горница была заштукатурена и побелена. В ней стояла большая металлическая кровать с никелированными головками, шифоньер с выдвижным ящиком снизу и трюмо с зеркалом. Возле окна на деревянном подцветочнике рос раскидистый цветок. На полу лежали самотканые яркие половики́, а на стене возле голландки висела деревянная вешалка для верхней одежды. В доме было просто, свежо, чисто и уютно. В большой комнате с центральной стены смотрели портреты молодой бабы Тали и нашего прадеда Василия Спиридоновича. На фото они были совсем молоденькими. Чуть ниже, ближе к телевизору висел портрет Сергея Есенина.

При входе в сени нас встречали высокие деревянные ступеньки. В сенях умещались холодильник и старый деревянный комод, где лежали крышки от разных банок и совсем старые предметы быта, которые достались ещё от сватов бабки, в основном кухонные принадлежности.

Дом был на пять резных окон, которые выходили на улицу, два окна — со стороны ограды и одно — в садок. Летом окна были одинарные, а зимой вставлялись вторые рамы для поддержания тепла. Затем они утеплялись ватой и оконной лентой, которую наклеивали хозяйственным мылом, смоченным в воде.

На крыше находился небольшой чердак. С улицы он был в виде теремка с окном, напоминал второй этаж — это и отличало дом от других деревенских построек. В плохую погоду на маленьком чердаке часто играли внуки Натальи со своими друзьями. Там же хранились старые вещи, например, зы́бка для новорождённых, которая подвешивалась за крючок к потолку, благодаря чему она всё время качалась. На чердаке можно было найти угольный самовар и угольный утюг, старое зеркало, резной газетный столик и старые книги; это было самое интересное и загадочное место в доме. Ребятишки, играя, проводили там бо́льшую часть времени. А попадали на этот чердак только по деревянной крепкой лестнице из чула́на. В нём не было окон, и поэтому даже в летнюю жару он оставался прохладным. В чулане стояла старая кровать с мягкой пуховой периной, деревянный ларь с мукой и старинный сервант, который называли го́ркой. Там было хорошо спать жаркими летними ночами, но для этого приходилось занимать очередь.

Дом-пятистенок был постройки конца XIX века, поэтому он всё время нуждался в ремонте. Крыша дома была покрыта кровельным железом, его часто меняли, из-за ржавчины. Чтобы оно не ржавело от дождей и снега, периодически кровельное железо красили краской по металлу коричневого цвета. Мужчины с кисточками целый день находились на крыше, осторожно передвигаясь по ней на согнутых ногах. Так же периодически красились резные наличники в бело-голубой цвет, реже красили краской большие ворота. Самой загадочной работой по ремонту дома была замена бревна в одной из стен дома с южной стороны. Эта сторона дома часто промерзала холодными уральскими зимами, и иней настывал насквозь вовнутрь самого дома. От этого в доме становилось холодно и неуютно. Много уходило дров в печь, чтобы обогреть деревянное жилище. При замене целого бревна в доме никто не выходил на улицу. Мне тогда казалось, что дом должен развалиться, если вытащить из деревянного сруба одно цельное бревно. Но мужчины это умели делать искусно, и порой те, кто находился внутри дома, не испытывали дискомфорта и не замечали какого-либо движения стен. С улицы было заметно светлое новое бревно, которое положено взамен старому прогнившему. Никто не вызывал никакие ремонтные бригады. Крепкие руки деревенских мужчин справлялись с тяжёлой работой в доме.

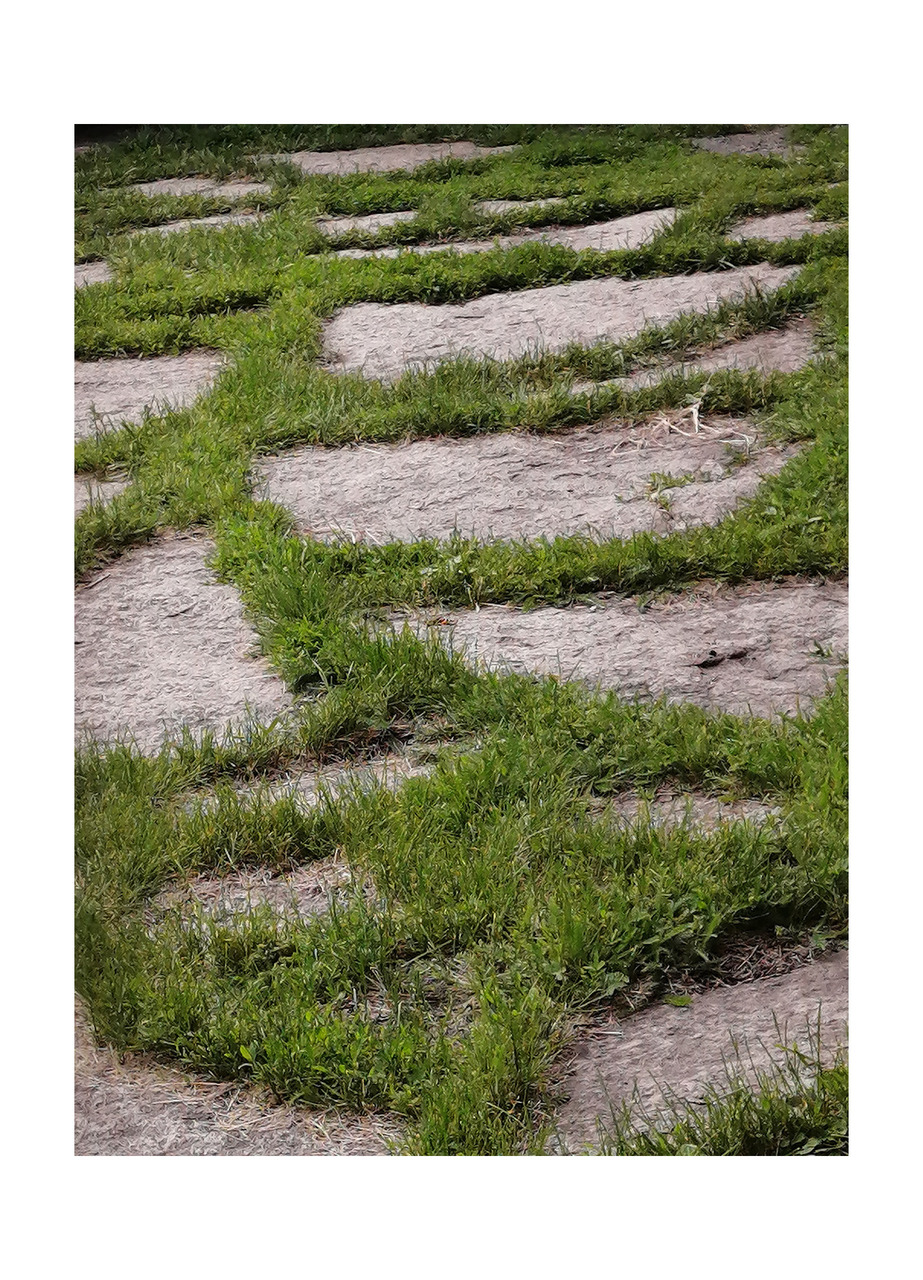

Дом ограждали высокие и крепкие ворота. Они тянулись слева направо, соединяя дом с амбаром. Амба́р был разделён на две равные части. В нём всегда было свежо и прохладно, даже в летнюю жаркую погоду. В одной половине находились инструменты, большой ларь с зерном для кур. В другой — погреб, который в простонародье называли я́мкой. Она была глубокая, выложенная гранитным камнем. Таким же гранитом был вымощен двор, поэтому и в дождливую погоду во дворе было чисто. Только зелёная мелкая трава росла между этих камней, обозначая их неровный контур.

Такой камень добывался в соседнем селе Большие Брусяны (современное название — Большебрусянское) ещё ручным способом. Теперь это месторождение природного гранита называется «Брусянский плитняк». Добыча гранита ведётся открытым способом на глубине тридцати метров, плитняк добывается как побочный продукт, основная порода — гранит.

Под крышей амбара находился сеновал. Иногда там проводила жаркие летние ночи молодёжь. В ограде рядом с сеновалом был построен летний загон для скота. Зимой домашние животные жили в тёплой бревенчатой конюшне. Она была разделена на места для коровы, телят и поросят. Там же зимой на жёрдочке грелись разноцветные курицы с красавцем петухом. Петухи иногда попадались клева́чие. В этом случае всегда спасала мгновенная реакция и быстрота ног.

Бабка

Утро. Пели петухи, куда́хтали куры, издалека доносилось мычание коров и хрю́канье поросёнка. Было слышно, как в соседней центральной комнате с рук бабки упали дрова к топке — начался хлопотливый день для моей старенькой подружки. Через несколько минут задышала огнём русская печь. Этот треск горящих дров и шум дымоходов до сих пор вызывают у меня тёплые чувства. Через несколько минут застучали кастрюли и сковородки. Что-то падало, рассыпалось. Все неудачи на кухне сопровождались звонкими, пронзительными «у-ух», «ой-ой-ой» и деревенским матом. После громкого «ух» следовала фраза, которая всегда меня интересовала больше всего: «Да полетай всё в Полета́ево!» Я всегда спрашивала себя, где это Полета́ево и что это вообще такое? (Намного позднее, изучая историю родного края, я узнала, что так называлась приблизительно до середины 30-х годов двадцатого столетия огромная территория, или пустырь, от деревни Чернобровка до центральной улицы села Большие Брусяны — улицы Ленина и улицы 1 Мая. До 1930-х годов на этой территории домов и других построек не было. Расстояние от деревни Чернобровка до Больших Брусян было более трёх километров. Предположительно, бабка отправляла свои бытовые неудачи именно в это Полетаево.) Все её ругательства вызывали у нас, у ребятишек, смех.

Бабка — это слово для меня всегда было наполнено огромным уважением и любовью.

Её образ я помню отчётливо. Она ассоциируется с русской печкой и ароматом домашнего хлеба. Воспоминания о ней у меня остались очень тёплые и светлые. Внуки нежно звали её бабкой, правнуки — бабой Та́лей. Роднее, милее и надёжнее этой маленькой кругленькой женщины, от которой всё время пахло домашними пирогами и шаньгами, для нас не было. Она всегда была в работе, в движении. Ей доставляло огромное удовольствие проявлять заботу о ком-то. Мне было двенадцать лет, кода её не стало, но у меня сохранились яркие воспоминания о ней, и даже спустя многие годы я ощущаю духовную связь поколений через неё. Жалею лишь об одном: как же мало я её спрашивала о той далёкой, прожитой ею жизни.

Ещё одна её любимая фраза была: «Да полетай всё в пим дырявый!» Это было для меня более или менее понятно, но также вызывало истерический смех от её прижимистой и яркой интонации. Так же мне было понятно высказывание: «Да, пропади все пропадом!» В моем детском понимании это означало, что уже хуже не куда! Бабка произносила ругательные слова с какой-то невероятной энергией, артистизмом и с таким напором, что нам, её внукам и правнукам, непременно хотелось, чтобы на кухне упало что-нибудь ещё.

Деревенский мат нашей бабки был совершенно не тот, что сейчас, нет — это было какое-то слово, которое придавало яркий окрас её эмоциям. Это слово всегда было к месту, к какой-то ситуации или присказке, чтобы подчеркнуть трагичность или комичность произошедшего случая.

Бабка вечно ворчала, что ку́хонька маленькая и всё-то не там стоит, где бы надо; ей было неудобно передвигаться по ней, ведь фартук её цеплялся за ду́жки вёдер и кухонную у́тварь. Она заматывала фартук за поясок, но тогда её длинная юбка на резинке цеплялась в этой мизерной кухоньке за всё, что стояло на полу. А если закрутить юбку под резинку, было видно, где держатся на ноге хлопчатобумажные чулки. Когда бабка пекла пироги или шаньги в русской печи, она хаотично наматывала на голову старый платок или тряпку так, чтобы полностью закрыть лоб. От палящего огня и жара из русской печи она обжигала себе все лицо. Но лбу доставалось жару больше всего. Всё это напряжение рассеивалось, когда готовые пироги бабка заносила в комнату и с совершенно довольным лицом, не обращая внимания на свой растрёпанный вид, ставила их на стол. На столе уже стояла глиняная крынка с парным молоком. Стол был готов для приёма вкусной деревенской еды.

По темпераменту бабка была ближе к холерику. Особенно это было заметно, когда она сильно нервничала. Иногда только по её взгляду было понятно, что надвигается гроза. Когда она ругалась или ворчала на кого-нибудь, её глаза метали молнии от одного человека к другому. Ворчания длились по несколько минут и утихали с улыбкой на лице. Все её недовольства всегда сопровождались матерными ругательствами, от которых внуки и правнуки покатывались со смеху. Мы часто прислушивались к её ворчаниям, чтобы вновь посмеяться над тем, как она ругается.

При всей её ворчливости дома с людьми она всегда была приветлива и улыбчива. Прежде чем сказать своё фирменное «нда́сте» (что означало «здравствуйте»), она улыбалась, иногда и смеялась, видя своего земляка; могла остановиться и подолгу разговаривать с какой-нибудь женщиной. Тогда внуки начинали теребить её за плю́шевку (плюшевкой называлось полупальто из стриженного меха кролика), или юбку, или за шершавую руку, настаивая на том, чтобы она быстрее заканчивала разговор. Однако с мужчинами, как правило, бабка поговорить не останавливалась: может, она их боялась, или стеснялась. Да, наверное, боялась мужчин, хотя дважды была замужем. Если бабка шла по улице и вдалеке видела, как по этой же стороне дороги идёт мужик или как несколько мужиков стоят и разговаривают друг с другом, она обязательно переходила на другую сторону улицы и уже оттуда, издалека, здоровалась с ними кивком головы.

Говорят, что руки человека могут многое о нем рассказать. Бабкины руки могли рассказать о том, что она всю жизнь работала, была простой деревенской женщиной, на долю которой выпали тяжёлые жизненные испытания. Все помнят её руки: аккуратные, но очень крепкие и жилистые, тёмно-коричневого цвета от палящего солнца и естественной смуглости. Кожа на её руках была очень тонкой, можно было увидеть все мелкие косточки и тонкие сосуды: вены располагались очень близко к её старой коже. В глубокой старости руки перестали её слушаться. Она вязала цветные круглые коврики, носки. Раньше она ткала сама и длинные половики, которыми застилали в деревенских домах некрашеные деревянные полы. Спицы, которыми она вязала, всё время втыкались ей между кривых пальцев. Она морщилась от боли, но тщательно вывязывала одну петлю за другой. Перед тем как вязать носки, бабка пряла пряжу на старинной деревянной прялке. Прялка состояла из двух перпендикулярных досок. На одну из них она садилась, на другую была привязана пушистая овчинная шерсть — и из неё с помощью тонкого веретена вытягивалась нить. Нить не всегда была ровной, всё по той же причине, что пальцы рук не всегда слушались бабку. На обороте верхней части прялки, которая была похожа на лопатку, был нанесён рисунок уральской росписи. Прялки передавались женщинам по наследству: от старших сестёр младшим или от матерей. Веретено и прялка бабушки Тали до сих пор хранятся в нашем доме. Бабкины руки от постоянной работы были шершавые, с мелкими трещинками и глубокими морщинами. Мы чувствовали их, когда хватали её за руку при переходе улицы или при виде собаки.

Она всех своих родных и близких так крепко любила, хотя иногда и ругала, и «щи́кала глаза», если кто-то не слушался или плохо себя вёл. Но если кто-нибудь обижал её детей, сына, сноху или — не дай бог — внуков, она, как пантера, кидалась «щикать глаза» любому без страха и стеснения. Только она могла ругать своих детей — другим никогда не позволяла. Думаю, она достойно носила звание «Мать» и, конечно, звание «Бабка». Однако в деревне все её уважительно звали Наталья Андреевна, всегда с ней здоровались и останавливались обсудить деревенские новости. Чаще всего старые деревенские жители использовали слово «посудить», то есть поговорить.

Несколько раз стукнула заслонка русской печи. Ароматный запах картофельных ша́нег поплыл по всей избе́.

Солнышко свети́т

Недолго мы с восторгом смеялись над ней, закрываясь одеялом с головой. Как только солнышко полностью селилось в деревенскую избу, бабка начинала ворчать на нас, на своих спящих внуков и правнуков:

— Девки! Девки! Солнышко-то уже в задницу свети́т, а вы всё спите́! Беда ведь с имя́… Курдюки́ свесили и спят. Вставайте! Петухи-то уже все песни пропели, вы всё спите́! Ой, беда, девки! Как жо это вам спи́тся, а?

Бабке казалось, что самое интересное происходит поутру, и что мы проспим всё самое замечательное в этой жизни. Она и не подозревала о том, что мы уже давным-давно не спим, а наблюдаем за её работой. Прислушиваемся к словечкам, которые она произносит в полный голос, и к топанью её пяток; что, предвкушая завтрак с шаньгами и молоком, мы только и ждём, когда начнёт «солнышко светить в задницу».

Её действия всегда сопровождались частым и очень громким стуком пяток. Пятки у неё были худые и острые от старости. Многие по дому ходили без тапок: в избе всегда было чисто, но ни у кого так не стучали пятки, как у неё. Ходила она по избе в одних чулках, редко надевала шерстяные носки, которые сама же и вязала. Вязала носки и штопала вещи она почти до самой смерти, очки надевала только в вечернее время. Очки были с коричневой оправой и сильными линзами. К обеим дужкам очков была привязана простая белая резинка, с помощью которой они держались на глазах и не сваливались с ушей. Иногда все-таки очки плавно спускались на самый край носа, тогда бабка одну сторону резинки цепляла себе за одно ухо, выпячивая его из-под платка, как обычно что-то ворчала себе под нос и продолжала штопать вещи непослушными старыми руками. В такие моменты часто возникал домашний «скандал» свекрови, то есть бабки, со своей снохой. Чем-то недовольная свекровь из-под очков стреляла чёрными глазами в сторону кухни, где готовила обед её сноха, женщина, с которой они вместе прожили уже тридцать лет и всё это время делили одного мужчину, которого каждая любила по-своему: одна как мать, другая — как жена.

Работа по дому и забота о детях и внуках приносили бабке радость. Она могла ворчать, ругаться, смеяться, но всё время работать. Никто и никогда не видел её уставшей или понурой. По её мнению, скучать могут только ленивые люди, а работягам скучать некогда. Бабка с раннего утра кормила кур, давала им зерно, громко, протяжно приговаривая:

— Цыыыпа, цыпа, цыпа!

Потом вместе с внуками или правнуками по деревянной лестнице она заползала на сеновал и там, в куриных гнёздах находила свежие яйца. Нам доставляло огромное удовольствие ползать с бабкой под крышу сеновала, где куры вили себе гнезда. Как появляются куриные яйца, а из них цыплятки, впервые нам разъяснила наша бабка. Она приносила свежие и тёплые яйца в дом в подоле своей юбки и клала их на обеденный стол: Вася — сын — и внуки любили пить свежие сырые куриные яйца по утрам. Иногда бабка готовила омлет для внуков и правнуков на маленькой алюминиевой сковородочке. Бабка стряпала кралечки на сметане, шаньги, и блины, и домашний хлеб. Все продукты были из собственного хозяйства. Мы, будучи детьми, иногда просыпались от аромата свежего парного молока и домашней стряпни — так пах родной дом. А если встанем пораньше и успеем с бабкой на дойку, то можно было только что надоенное свежее тёплое процеженное молоко получить в небольшую кружечку.

Одевалась бабка в тёмные вещи, немаркие, как она говорила. На ней всегда была тёмная юбка до щиколоток и такой же серый фартук. Фартук она носила всегда и везде и снимала только, когда ложилась спать. Чуть светлее были женская рубашка, хлопчатобумажные, коричневого цвета чулки на резинках и калоши. Резинки часто ослабевали, и тогда чулки скатывались до самой стопы — так и ходила она, не обращая на это никакого внимания: она была увлечена домашней работой настолько, что ей было всё равно, как она выглядит и что на ней надето. Иногда бабка надевала платья, в основном, когда её навещали внуки или гости. Для таких случаев у неё были припасены: специально новый белый платок в мелкий чёрный горошек, который она туго завязывала на голове, и новый фартук. Если гости приходили до того, как она успеет подготовиться, бабка уходила в баню, переодевалась там и заходила в дом уже красавицей, в платье тёмного цвета с белыми цветами на ткани и в новых коричневых чулках. Она приветливо улыбалась всем и быстро проходила в свой небольшой уголок, на старую металлическую кровать возле русской печи. Бабка мёрзла, поэтому часто лежала или спала на печи за цветной занавеской. Иногда она выглядывала оттуда из любопытства, чтобы посмотреть, что происходит там, «на другой земле», без неё.

Лицо человека — а особенно пожилой женщины — помогает распознать характер: понять, чем живёт этот человек, и рассказать о его жизненных принципах. Лицо бабки было очень родным и поистине красивым. Оно было круглой формы, как само солнышко, с небольшим аккуратным ровным носом. Часто ладонью она поднимала нос кверху: то ли чесался, то ли это движение она делала от стеснения (стеснение и скромность ей были присущи). У неё был узкий разрез глаз, такие глаза в деревне называли раскосыми; от природы бабка была смуглой и по внешности немного походила на башкирочку или татарочку. Часто от бабки мы слышали: «Баско́й-то шипко не была, а молоденькими-то все были». Так она говорила о себе, не считая себя красавицей. По воспоминаниям бабки, в её родне по матери и отцу все были русскими людьми, у всех были русские имена и фамилии. Эта смуглая кожа генетически передалась потом и её сыну Василию, которого татары и башкиры принимали за своего, из-за чего начинали разговаривать с ним на своём языке.

Был один интересный случай, который произошёл с Василием. Мария, жена Василия, та самая сноха нашей бабки, часто мужу говорила о том, что он из-за своей смуглой кожи, чёрных волос и чёрных раскосых глаз очень похож на татарина, цыгана, башкира или чуваша. Василий обижался на жену и после даже мог подолгу с ней не разговаривать. Но однажды Василий с Марией закололи быка и поехали продавать мясо в город на колхозный рынок. На рынке народу было много: был выходной день. Народ подходил к прилавку с мясом, покупатели спрашивали цену, рассматривали мясо, выбирали понравившийся кусок. И вдруг к их прилавку подошла темноволосая женщина в цветных одеждах, в каких обычно ходили цыгане, и начала с Василием разговаривать на своём языке. Она что-то настойчиво пыталась узнать, но Василий ничего не понимал. Он пытался объяснить жестами и словами, что не понимает её, но женщина упорно повторяла неизвестную фразу. Наконец, осознав, что Василий её не понимает, она махнула рукой и бросила:

— А, русский! — развернулась и ушла.

Мария хохотала безудержно, и Василий хохотал с ней вместе. После этого случая Вася стал спокойно относиться к тому, что его часто принимают за нерусского. Смуглый цвет кожи переняла старшая внучка бабки Наталья, моя мама, а потом и старший правнук Владимир, мой родной брат. Это всё не случайно, так как известно, что на Среднем Урале ещё в XIII веке вдоль уральских рек и их притоков селились башкирские семьи. Может, и были в роду башкиры, да только сейчас этого уже и не узнаешь.

Домашний цирюльник

Я помню седые волосы бабки. Мы их видели редко: она всегда завязывала платок так, чтобы был закрыт морщинистый лоб. Концы её тёмно-коричневого платка иногда свисали к груди, а иногда были воткнуты в платок возле щёк. Туго завязанный платок выдавливал верхнюю часть щёк таким образом, что лицо сужалось к подбородку, из-за этого бросалось в глаза, отсутствие зубов, и только один боковой резец напоминал о прежнем присутствии у неё полного жевательного набора. Но это её не портило, просто казалось забавным для нас, когда неожиданно этот зуб показывался при улыбке.

Бывало, бабка просила расчесать её спутанные тонкие седые волосы, которые скатывались на голове от постоянного ношения платка. Порой, расчесать их было невозможно, и тогда эти скатанные волосы просто выстригались ножницами. Когда эту работу бабка доверяла мне, я делала её очень аккуратно, бережно, не торопясь: боялась, что могу случайно дёрнуть рукой и причинить бабке боль; я заплетала ей косички, они были тонкие-тонкие и очень мягкие. Бабка позволяла нам делать с её волосами всё, что нам могло быть интересно. Самым приятным для неё было, когда мы расчёсывали ей тонкие волосики, а она в это время, засыпая, клевала носом.

Бабка часто повторяла:

— Тонкие волоски́ у меня сейчас, да и в детстве были такие же! Бог не́ дал мне кос больших да длинных. Девки в деревне, вон с какими ходили, а у меня вот нет… Такие же волоски́ и Васеньке, моему сыночку, достались, — смеясь, говорила она.

После этой процедуры, как правило, бабка вновь туго завязывала платок на голове и ложилась спать. Её сон длился не более пятнадцати минут, а проснувшись, она соскакивала с кровати и произносила испуганно одну и ту же фразу.

— Ой, девки, сколь время? Я уж долго сплю, наверное, корову проспала?

Мы каждый раз по-доброму смеялись над ней.

После пятнадцати минут сна она просыпалась такой бодрой и сильной, как будто спала часа два. Но ей хватало этого времени, чтобы отдохнуть, набраться новых сил и вновь начать любимую работу по дому.

Глаза у бабки были чёрные, живые и очень быстро двигались: казалось, что от её взгляда никто не мог укрыться, она всё видела, всё замечала. К старости глаза её выцвели и стали, скорее, тёмно-серыми, но их выражение и острота во взгляде сохранились до самых последних дней её жизни. А вот брови у неё были густые и чёрные. Они придавали ей особое очарование. Как и многое другое, такие же брови достались её сыночку. Деревня так и называлась Чернобровка (современное название Чернобровкина). Очень подходило это название к чёрным бровям матери и сына. Сын полностью на неё походил. Василий периодически подстригал свои красивые чёрные густые брови. Это же делала и его мать. Это был особенный процесс — стрижка бровей. Сначала Василий стриг брови себе, затем своей маме. До самой смерти брови у них у обоих сохранили чёрный цвет, они так и не стали седыми, хотя тонкие волосы на голове постепенно побелели от старости. Ещё мы обстригали бабке очень редкие, но толстые волосы на подбородке. Они периодически доставляли ей неудобство. Делали мы это осторожно, уважительно и бережно, любя.

Её рост составлял всего один метр сорок восемь сантиметров. Наверное, когда она была молодой, то была немного выше. Однако, когда её стали называть «бабкой», она уже была маленькой, шустрой, энергичной, ворчливой и немного сутулой. Вообще, её рост, с её слов, остановился в возрасте десяти лет, когда она стала девушкой. Произошло это, по её мнению, очень рано из-за тяжёлой работы, которую она выполняла с раннего детства: поднимала в возрасте восьми лет огромные тазы и чугунки с тестом, носила с речки на коромысле вёдра с водой, стирала бельё в двенадцати водах. Что же это такое — двенадцать вод? В прежние времена воду набирали в ка́дки и другие ёмкости. Полоскали в них бельё. Затем воду сливали. И так повторялось несколько раз, например, двенадцать, чтобы бельё было хорошо прополоскано. Это и значит «стирать в двенадцати вода́х». В юном возрасте носила она бельё полоскать на реку или же приносила воду с реки в вёдрах. Воду из вёдер выливали в двадцатилитровую бочку, которая стояла на металлической подставке из трёх ног (это сооружение называли просто — трино́г). Ещё маленькой девочкой она ухаживала за домашним скотом: поила и кормила его; выполняла всю тяжёлую работу по дому и в огороде. Всё это было связано с тем, что она и её братья и сестры в раннем детстве остались круглыми сиротами.

Родина

Бабка называла себя си́ротой.

Она родилась в деревне Гилёво (современное название Гилёва). Места там очень красивые. Побывала я на родине бабки уже взрослой. Это настоящая уральская глубинка, окружённая лесными массивами. В самой деревне раньше было всего две улицы, которые традиционно протягивались вдоль узенькой речушки, по обеим сторонам которой росли мелкие кустарники и деревья. Вот и всё поселение — две длинные улицы, которые тянулись вдоль левого и правого берега речки Бруся́нка.

Деревенские грунтовые дороги были узкими. Чтобы проехать двум запряжённым лошадям, кому-то нужно было уступить проезд, чтобы не столкнуться. Дорога в лес тоже была грунтовая, по ней бежали ручейки, создавая небольшие овраги из золотистой глины и мелкого жёлтого блестящего на солнышке песка.

На одном необычном месте, к которому ведёт лесная тропинка, прямо в воде лежали массивные камни. Из них местные жители выстроили переправу на другой берег, чтобы не обходить полностью всю реку, если нужно добраться до другого берега. Вдоль речки с северной стороны возвышались холмы, и была хорошо видна линия горизонта. Река была такой чистой, что отражала небесную синеву и плывущие облака. Яркое солнце проглядывало сквозь высокие сосны и нежно-жёлтыми лучиками оседало на другом берегу. Парни и девушки встречали рассветы возле реки, между камышовыми зарослями и береговыми кустарниками. Они любовались друг другом и успевали любоваться закатами и рассветами. Рассветы были такими красивыми, что деревенская ребятня убегала из дома, чтобы посмотреть на эти уникальные по своей красоте картины природы. Ребятишек всегда сопровождали местные дворовые собаки и лошади — их верные друзья.

Река кормила жителей рыбой, а лес — грибами и ягодами. Народ собирал в лесу лечебные травы, коренья и листву, кору деревьев, чаговые грибы для лечения. Речка была небольшая, но именно здесь, у речной воды, проходило всё детство крестьянских детей: благодаря гористой местности там было невероятно интересно играть в догонялки, целыми днями купаться, прыгать в воде, кувыркаться, брызгать друг друга, нырять до того времени, пока не приходили на речку коровы. Там, где не было лесного массива, берега зарастали камышом. Стадо деревенских коров и овец в жаркие дни лета заходило в речку на водопой, и там все смешивались в одну кучу: лошади, коровы, местные псы и люди. Зрелище было неописуемое. Кто-то из мальчишек хватался за хвосты коров, кто-то начинал поливать животных водой, спасая их от июльского зноя; некоторые из ребят выглядывали свою корову, которую, на удивление, узнавали издалека.

Больших домов в деревне никогда не было. Дороги проходили близко к домам, поэтому в окнах легко можно было разглядеть людей, столы и занавески. Люди из окон часто выглядывали, отодвинув занавеску, чтоб поздороваться с путником, угостить холодненьким кваском из погреба: как и полагается в деревне, все друг друга знали. О том, что на деревне все друг друга знают, можно рассказывать очень долго. Из-за этого и добро, и горе в деревне одновременно. Добро от того, что как родным все друг другу помогали и поддерживали. А вот горе было в деревне от пустых сплетен и злых языков: все были на виду друг у друга, захочешь да не спрячешься.

До сих пор в деревне Гилёва и селе Черноу́сово сохранились купеческие дома из небольших красных кирпичей с ажурными орнаментами возле окон постройки конца XIX — начала XX века. Сегодня эти дома сохранены, но перестроены или перекрашены в белый цвет. В настоящее время деревня Гилёва практически превратилась в дачный посёлок. Городские жители давно облюбовали эти экологически чистые и живописные места. Приезжая в такие края сегодня, я чувствую уважение и любовь к малой родине своей прабабки, возникает ощущение причастности.

Детство

Родилась наша бабка 8 сентября 1898 года в семье Андрея и Фёклы Гилёвых в деревне Гилёво Белоярского района Свердловской области (принято считать, что раньше фамилии по названию села давали или коренным жителям, или тем, кто первый переселился на новое место). За долгие годы проживания родственников моей прабабки на уральской земле они не покидали родных мест, никогда не бывали дальше Екатеринбурга. Они и сейчас продолжают жить в деревне Гилёва, селе Черноусово, деревне Чернобровкина, деревне Колюткино, селе Большебрусянское и в городе Екатеринбурге.

Да, она родилась в конце XIX века в большой простой крестьянской семье. Бабка стала пятым ребёнком по счёту. У Гилёвых имелась старенькая пятнистая коровка, которая была кормилицей для всей семьи.

Бабка часто вспоминала о своём счастливом детстве. Да, о счастливом! Она так считала и никогда ни на что не жаловалась. Рассказывала о своём детстве как о самом счастливом времени своей жизни, хотя сиротское детство само по себе уже тяжёлое испытание. Из одежды толком ничего не было, многое донашивали за своими братьями и сёстрами, однако шить женщины умели в каждом доме. Люди в этой небольшой деревне всегда были очень трудолюбивые, доброжелательные и гостеприимные.

Бабку и всю её семью считали коренными жителями Среднего Урала. Чаще их называли уральскими (яицкими) казаками, по названию реки Яик (хотя уральские казаки селились южнее, ближе к Челябинской области). Затем эта река стала называться Урал. На то, что бабка относилась к уральским казакам, указывали её украшения, доставшиеся ей от матери, которые лежали в небольшой тёмной шкатулочке. Хранились эти украшения бережно. Они были округлой формы, сделаны из совсем тонкого золота. В шкатулке лежали серёжки в виде колец, суженные по краям, где крепились сами застёжки, которые носили волжские, донские, уральские казачки. Внучки, а потом и правнучки бабки часто примеряли эти старинные украшения, тайком открывая шкаф, где хранились таинственные серьги. Серьги эти были уже деформированы: немного треснули по краям. Бабка говорила, что это серьги мамаши, то есть её мамы, Фёклы Гилёвой. На одной из двух серёжек со временем появились небольшие пятнышки от старости. Мы все знали, что серёжки очень дороги бабке. Семейная реликвия хранилась в небольшой шкатулке в шкафу под большим зеркалом. Прикрепив эти серёжки на свои детские, непроколотые уши, правнуки кривлялись у зеркала, играли, но потом всё убирали на место. Иногда я пыталась надеть эти серёжки в уже старые морщинистые небольшие уши бабки. Но это было тщетно: проколы заросли, видны были только места, где когда-то она, ещё девочкой, проколола уши со старшей сестрой Евдокией. Проколы в ушах были на разном уровне и совсем не по центру мочек: протыкали девчонки уши себе сами, без взрослых. Существует ещё одно предположение, почему бабка была одной из уральских казачек. На фотографии, где она стоит во весь рост со своим мужем Василием Спиридоновичем и их сыном, виден платок, которым были убраны назад её волосы, — так носили кубанские и волжские казачки.

Для конца XIX века имя Наталья было очень современным по сравнению с Фёклой, Евдокией, Марией, Анной, Ефросиньей и другими. Наталья — имя нежное, мягкое в произношении, и самое главное — так редко называли девочек в деревне.

Старший брат Егор был взрослее Натальи на пятнадцать лет. Он был крепким молодым человеком, небольшого роста, с такой же смуглой кожей, как у Натальи. У Егора были чёрные глаза и густые брови. Чёрные волосы и смуглость детям передались от отца, практически все были похожи на него. Как велось в старину, жена и дети — все слушали отца и никогда не спорили с ним. Старшие братья в деревенских семьях приравнивались к отцу. Они могли самостоятельно принимать решения и защищать членов семьи, работали как взрослые мужчины.

За Егором следом родилась сестра Мария, на двенадцать лет старше Натальи. Затем родилась сестра Евдокия, в семье её звали Авдо́тья. Авдотья была самой близкой подругой Натальи, несмотря на разницу в возрасте. Евдокия была внешне совсем не похожа на Наталью. У неё был светлый волос, вытянутая форма лица, и ростом она была намного выше Натальи. Телосложение у Евдокии было худощавое. Наталья и Евдокия после замужества стали носить одну фамилию. Авдотья вышла замуж за однофамильца мужа Натальи, и они обе стали Мыльниковыми. Хотя в деревнях однофамильцы считаются все родственниками. Жить сёстры Авдотья и Наталья будут в одной и той же деревне, на одной улице, будут дружить и ходить друг к другу в гости до конца жизни. Авдотья родит шестнадцать детей. Как говорила наша бабка: «Пятнадцать брюх у Авдотьи было и шешнадцать робёнков». «Шешнадцать» потому, что один раз она родила двойню. До взрослого возраста дожили только шестеро, остальные умерли в младенчестве. Сыновья Авдотьи и Натальи уйдут на фронт. В 1941-м уйдёт на фронт сын Евдокии Александр, 1909 года рождения. Он погибнет под Ржевом. Сын Натальи Василий, 1924 года рождения, уйдёт на фронт в 1942-м и встретит победу в Австрии. Но это будет потом….

Николай

После Евдокии мать родила мальчика, которого назвали Николаем. Судьба этого ребёнка была несчастной. Он прожил всего восемнадцать лет и умер в юношестве от неизвестной тогда болезни. В то время никто не мог объяснить причину смерти: ни доктор, ни бабки-знахарки. Многие заболевания вообще не лечились в начале XX века.

Несчастья этого мальчика начались ещё в младенчестве. С маленькими детьми раньше нянчились старшие братья и сестры. Однажды Мария водилась с маленьким Николаем, пока родители были на работе. Молодая хрупкая девушка, держа на руках маленького братика, ходила из угла в угол деревенской избы и напевала мелодичные колыбельные. Мария гули́ла с малышом и весело разговаривала с ним. Он радостно улыбался ей в ответ. В один момент Мария решила переложить головку младенца на другую руку и не удержала малыша. Трёхмесячный Николаша выпал из рук юной сестры и упал на неокрепшую спинку. Потом сильно плакал и закатывался в истерике. Мария как могла успокаивала мальчонку и вскоре все-таки укачала его. От испуга она никому не сказала об этом случае: ужасно боялась родителей, думала, что накажут её. Она винила во всём себя, долго плакала, целовала спящего мальчика и просила у него прощения. Она думала только о том, чтобы Николаша проснулся, только бы он не умер, как же она с этим грузом будет жить? Эта мысль как будто стучала в её голове. Ближе к вечеру малыш проснулся, вёл себя беспокойно, но истерик больше не было. Мария вела себя так, будто ничего не произошло.

Эта трагедия дала о себе знать, когда у мальчишки начал расти горбик на спине. Горбик стал появляться где-то с семи месяцев. Когда родители стали это замечать, конечно, правда всплыла наружу. Мария призналась в том, что четыре месяца назад она уронила братика на спинку — всё тайное рано или поздно становится явным. Так получилось и в этот раз. Но время было упущено. Помочь маленькому Николаю было уже невозможно. Так он и рос, мало прибавляя в росте, только увеличивался горб на детской спине. Он так и остался небольшого роста с крупным горбом до самой смерти.

Часто бабка рассказывала об этом случае со слезами. Она сожалела о том, что Мария не сказала сразу родителям о случившемся, ведь можно было бы братика унести к деревенским бабкам, которые умели править и лечить косточки и детям, и взрослым. Нужно было дитя запелёнывать как-то по-особенному, чтоб не рос горб. Но это были уже просто сожаления. Николай умер в возрасте восемнадцати лет. Бабка часто плакала, вспоминая его.

— Бо́льшенький уже был; жалко; глазки чёрненькие были, как у меня.

Пятым ребёнком в большой семье Гилёвых появилась на свет наша бабка, Наталья Андреевна. Сама она себя величала Наталья Андри́евна. За ней через полтора года появился на свет её младший брат Василий Андреевич. Из всех братьев с ним она общалась больше всего. Вместе они бегали по улицам и помогали по дому; росли вместе, управляли домашним скотом, купались в небольшой деревенской речушке. Когда Наталье исполнилось семь лет, её мама снова родила девочку. Фёкла была уже на четвёртом десятке, но выглядела ещё крепкой, здоровой и очень красивой женщиной.

Фёкла

Это был уже седьмой ребёнок в семье. Семья считалась небольшой в сравнении со многими другими семьями села, в которых было по десять, двенадцать и пятнадцать детей. Число семь в старину называли счастливым, божественным числом, и вся родня пророчила седьмому ребёночку светлую, радостную и счастливую жизнь. Но этому не суждено было случиться. Фёкла вскоре умерла — через неделю поле родов. Новость была на всю округу. На колокольне сельского храма звучали тяжёлые колокола, оповещая о трагедии. Деревенские жители, как и заведено в деревне, судачили, сплетничали, махали руками и качали головой. Женщины плакали. Все разговоры сводились к тому, что Фёкла Гилёва скончалась после родов от «уро́ков». Это значило, что её кто-то изуро́чил, или сглазил, или навёл порчу. Да и сегодня есть люди, которые могут сглазить от злости и зависти. Про таких людей в деревнях говорили, что у них дурной глаз, злой язык и худо́е сердце. Худое — значит плохое, дырявое, старое.

Бабка рассказывала, что её мамаша родила сестрёнку прямо дома, как и всех своих детей. Как правило, на время родов всех детей и мужиков выгоняли из дома. Приглашали деревенскую женщину, которая принимала роды прямо на дому. В деревнях их называли повитухами. Роженицы в домашних условиях терпели боли от схваток до того времени, пока схватки не переходили в потуги и роды. Процесс был порой длительный. Женщины рожали сутками, мучаясь от продолжительных болей. Бывало, теряли сознание от усталости и растраты сил. Иногда рожали быстро. Это могло произойти прямо в поле, где они работали, или под лесным кустом, когда бабы собирали грибы и ягоды. Так было и в этот раз. Женщина на сносях работала все девять месяцев, не отдыхая. Да и не было тогда больничных по причине родов, да и декретных отпусков тоже не было. Фёкла рожала уже в седьмой раз и очень хорошо знала свой организм, знала, что каждый последующий ребёнок рождается легче предыдущего. Все беременности она переносила легко и на протяжении всего срока работала по дому и в огороде.

Фёкла перед родами каждый день по вечерам ткала половики на домашнем станке. Деревянные ткацкие станки стояли тогда в каждой деревенской избе. Она начала ткать новые половики ещё задолго до беременности.

Деревенские половики — это отдельная история. Ткать их — творческая и очень интересная работа. Женщины ткали их себе в дом для красоты, уюта и тепла. Да, тепла. Полы были в избах холодные, и половики клали в несколько рядов и слоёв, чтоб было теплее. Тем более они нужны, когда есть маленькие дети, которые всё время ползают по полу. Кроме этого, половики считались ещё и сельскими оберегами, которые хранят семейное счастье, здоровье и жизнь членов семьи. Определённый рисунок не подбирался, он создавался самостоятельно за счёт подбора разноцветных лоскутков из уже отслуживших вещей. Самотканые половики стелили возле порога, чтобы было понятно, что именно тут начинается дом и нужно вести себя с ним и с его обитателями уважительно. И ещё один интересный факт: когда половики стелили от центральной стены к дверям, это означало, что жизненный путь людей, живущих в этом доме, всегда открыт и идёт прямо и гладко. К этому и стремилась мать нашей бабули, соблюдая все приметы и обычаи, которые велись в их семье из поколения в поколение. При нелёгкой жизни в многодетных семьях женщины даже во время войн сохраняли в деревенских избах чистоту, порядок, поддерживали уют.

Предчувствуя скорые роды, Фёкла ранним утром поднялась с постели, сделала все домашние дела. Андрея уже дома не было, он рано уходил на подработки к местному помещику, где работали многие деревенские мужики. Фёкла истопила печь, приготовила еды мужу и ребятишкам, испекла хлеб. К полудню Фёкла попросила Марию, старшую дочь, сходить за Анной. Анна была деревенской повитухой, которая принимала роды у деревенских баб. Ещё её мать принимала роды по всей округе, а потом и передала эти умения своей дочери. Так и обучались простые жители сёл и уральских деревень ремеслу и разным умениям — в своих же семьях, сохраняя семейные ценности и передавая их из поколения в поколение.

Рожала Фёкла всегда легко. Схватки начались ближе к полудню. Фёклу положили на чистую постель в горнице. На роженицу надели чистую рубашку. Фёкла рожала несколько часов. Криков не было слышно, разве что стоны периодически доносились до ребятишек, ожидающих во дворе появления на свет нового человека. Раньше нельзя было знать наверняка, кто родится: мальчик, девочка; здоровым ли будет малыш. Но всё закончилось благополучно. Родилась у родителей четвёртая дочь-помощница: мать была довольна. Анна суетилась, но делала всё правильно и аккуратно. Она приняла девочку в свои руки, искупала её в тёплой воде и завернула в чистую пелёнку. Анна посоветовала Фёкле после родов полежать недельку.

— Феклу́ша, надо поберечься мане́нько: матка тонкая, нужно, чтоб сократилась.

Анна ещё посидела немного с роженицей, поговорила с ней и вскоре ушла. Андрея дома не было. Анна попросила Марию нарвать в огороде крапиву и напарить для матери: крапива помогала сократить матку после родов. Мария все сделала, как наказывали. К вечеру маленьким ребятишкам разрешили на небольшом расстоянии подойти к новорождённой девочке. Они друг за другом медленно подходили на цыпочках и рассматривали малышку. Все дети радостно улыбались, и улыбка ещё долго не сходила с их детских лиц. Малышка лежала в деревянной колыбельке, она была подвешена к потолку с помощью широкой резинки, накинутой на большой крюк. Бельё и одеяло у девочки было не новое, но всё чистое, накрахмаленное. Пелёночки были в мелкий серенький цветочек. Новорождённая походила на ангелочка. Фёкла попросила Марию поднести малышку к ней, чтобы попробовать покормить грудью. Мария взяла на руки сестрёнку и положила к маме на кровать. Девочка грудь взяла сразу, и все улыбнулись.

В конце дня Андрей вернулся домой. Увидев младенца в зыбке, он подошёл к жене и благодарно поцеловал её, а после стал всматриваться в свою младшенькую дочь, слегка качая зыбку. Девочка тихо спала.

— Как же назовём её, жёнушка?

— Да, вроде, Ксения подходит ей имя, — прошептала Фёкла.

— Ну, чего ж — Ксения так Ксения, пусть будет так. Ксения Андреевна! Хорошо, величаво.

Мамаша лежала несколько дней и вскоре встала с постели. Ребятишки маленькие бегали да все кушать просили. Хоть старшие дочери и делали всё по дому, но матери уже хотелось заняться домашними делами. И Фёкла поднялась, как только почувствовала себя хорошо. Она начала делать лёгкую работу: варила, кормила ребятишек. Ничего не предвещало худого. Жизнь шла своим обычным чередом. Только Анна просила передать Фёкле через знакомых, чтобы та лежала да не ходила долго по дому, что, мол, беречься ей надо. Но роженица ещё до родов начала ткать домашние половики на станке, который стоял в избе. Фёкла решила продолжить эту работу и после родов. И пока Ксения спала, она сидела и ткала половики.

Однажды в дом к Гилёвым зашла соседка и восхитилась роженицей:

— Фёкла! Как же ты быстро встала, села и сидишь работу делаешь! Ничего себе! Ну и ну! Красавица, вот баба, вот молодец!

Шли шестые сутки после родов.

Фёкла немного поговорила с соседкой, та рассказала деревенские новости, а после ушла. К вечеру у Фёклы открылось маточное кровотечение. К ночи женщина слегла. Кровь не останавливалась. Дети бегали возле мамы, та слабела. Она нежно прикасалась рукой к каждому своему ребёнку. Дети не понимали, что с ней происходит. Только старший сын Егор и старшие дочери Мария и Евдокия плакали, не показывая слёзы малышам. Андрей привёл Анну и местного лекаря в дом. В домашних условиях в деревне остановить маточное кровотечение было невозможно. Клали холод на живот, принесли из погреба все холодные вещи и предметы, давали пить холодную воду, различные отвары, но ничего не помогало. Ксения плакала, мать попросила положить её к груди, чтобы та покушала. Фёкла понимала, что её часы сочтены, и хотела накормить девочку вдоволь. Но та как будто чувствовала слабость матери и, плача пу́ще прежнего, отказывалась от груди. Дочки побежали в храм в селе Черноусово и долго-долго молились за мамашу. Но всё было бесполезно — Фёкла уже стала терять сознание. Андрей целовал жене руки и успокаивал её. Она попросила у мужа икону, чтобы помолиться. На третьи сутки Фёкла умерла. Деревенский лекарь объяснил, что сказались многочисленные роды, матка ослабла, Анна предупреждала, что нужно было отдыхать и беречься. Но что уж сейчас говорить…

Хому́т

Женщина умерла, оставив мужа с семью ребятишками. Андрей долго убивался над телом жены, плакал, винил себя, что он не уберёг жену. Старшие дети были уже довольно самостоятельные, а малые требовали большого внимания. Новорождённая девочка, сестра бабки, прожила всего два месяца после смерти матери: не могла она выжить без материнского молока. Конечно, все старались её выходить, кормили молочком коровьим, поили кипячёной водичкой, но ничего не получилось. Она плохо спала по ночам, всё плакала. Вскоре девочка заболела. Поднялся жар, она стала отказываться сначала от молока, потом и от воды.

Андрей Гилёв, похоронив жену и дочку, стал жить один. Тяжело было мужику одному с детьми. Андрей всё умел делать по дому, да и дочки помогали, но нужна была женская рука и хозяйка в доме. Два года он ходил вдовцом, девчонки помогали, как могли. Наталье было девять, Василию семь, когда Андрей присмотрел одну женщину с двумя детьми. Женщина была вдовой, а Андрей — вдовцом. Оба потеряли супругов. Андрей долго думал, а потом отправил к ней сватов. Она была моложе его на несколько лет. Её звали Валентина, и она согласилась пойти замуж за Андрея Гилёва и вместе воспитывать восьмерых детей. Бабка вспоминала:

— Женщина пошла на шестерых детей, согласилась с отцом жить да нас поднимать. Конечно, мачеха не мать, но все же — женщина в доме!

Вновь запахло в доме вкусной едой, уютом и чистотой. Всё было уже слажено. Андрей и Валентина обо всём договорились. Решили жить у Андрея в доме. Женщина ещё до свадьбы перешла жить в дом Гилёвых. Дети стали понемногу к ней привыкать. Она хорошо относилась к детям Андрея. Да и он ожил словно, а то ходил серый и всё время молчал. В его жизни, наконец, появился маленький лучик тепла, света и внимания.

Был назначен день свадьбы. Шла весна 1908 года. Венчание проходило в храме Вознесения Господня. Он находился в селе Большие Брусяны. Жених и невеста, гости, местные ребятишки приехали на лошадях: кто верхом, кто на телегах. Были все: дети с обеих сторон, родители, родственники, да и просто ротозеи и любопытные. Все радовались, улыбались. У многих людей радость была за маленьких ребятишек, что они теперь будут жить, и расти с мамашей и папашей; Гилёвы и Зотовы будут жить все вместе и им обязательно будет легче и веселее.

Таинство венчания прошло радостно, по всем церковным законам: празднично, с благословением настоятеля храма и родителей пары. У Андрея и Валентины были живы матери, они и благословляли своих детей православной иконой перед венчанием. Обряд был закончен, и молодожёны стали выходить из центральных ворот храма. Гости и все присутствующие стали сыпать на жениха и невесту цветы, рис, конфеты в знак благополучия и зажиточности. Кто плакал от радости, кто ликовал и читал праздничные венчальные молитвы. Но Андрей вдруг почувствовал себя плохо. Сначала улыбка исчезла с его лица, затем лицо стало мучительно меняться от боли. Валентина заметила это, но продолжала улыбаться людям. Андрей выпустил руку невесты и резко схватился за живот. Его подхватили под руки мужики, подвели его к телеге с лошадью. Он только произнёс: «Больно!» Его усадили на телегу, жена села рядом. Сначала он лёг, но боль не давала ему находиться на спине. Он снова сел, согнулся и держался за живот. Лошади быстро мчали в родную деревню. Остановившись возле дома Гилёвых, помогли завести его в избу. Андрея уложили на кровать, где когда-то умирала его жена. Ему становилось всё хуже. Он белел на глазах, малыши плакали. Валентина металась от печи в го́рницу. Она давала ему пить, принесла мокрую тряпку и положила на лоб. Андрей не мог произнести ни слова, только стонал и держался за живот. Вскоре он встал, решил подойти к детям, но упал на колени, затем на левый бок и вскоре скончался. Причина смерти была неизвестна. Многие говорили, что это заворот кишок или какая-нибудь неизвестная болезнь. Смерть посчитали скоропостижной. Впоследствии многие говорили, что надо было его сразу в больницу везти в Большие Брусяны, где и проходил обряд венчания. Но почему-то никто не был готов к тому, что он погибнет. Думали, что пройдёт и все продолжат свадьбу. Никто не ожидал такого завершения жизни молодого мужчины, которому не было и сорока лет.

Так трагично закончилось венчание двух одиноких людей, которые решили помочь друг другу в трудной ситуации, а самое главное — воспитать вместе своих детей, которые пережили смерть любимых людей. Бабка нам рассказывала:

— В старину про это говорили: «Хому́т накинули на мужика». Это означало, что зависть человеческая виновата, сгла́зили его или кто поколдовал из местных. В деревнях водились колдуны — и мужчины, и женщины. Есть такие люди, которые не могли смотреть на счастье и радость других. А может, как говорят медики, заворот кишок, что тоже вероятно. Был человек, и нет человека в одночасье.

Так началась сиротская жизнь нашей бабки, её сестрёнок и братишек.

Си́роты

Дети остались круглыми сиротами. Валентина Зотова, которая на собственной свадьбе стала вдовой во второй раз, не осталась в семье Гилёвых, ушла обратно в свой дом. Не решилась она воспитывать так много детей одна. Она вскоре вышла замуж и уехала в другое село, там устроила свою личную жизнь. Да и как её осуждать? Молодая она замуж выходила, тяжело без мужа-то ей было и с двумя своими, а тут ещё шестеро чужих детей. По сути, и она была чужая детям Андрея Гилёва, хотя они стали к ней уже привыкать. Что тут уже поделаешь, оставалось только смириться.

Дети Андрея Гилёва стали жить с бабушкой, с его матерью. Бабке Наталье в ту пору было уже десять лет. Все её сестры и братья ходили в деревенскую школу при храме в селе Черноусово. Они все окончили начальную школу. Пришло время учиться и Наталье. Она пошла в первый класс. Училась хорошо, особенно получалось у неё писать палочки, а потом и первые буквы. Но однажды бабушка Наталье сказала, что она в школу ходить больше не будет. Наталья сначала удивилась, а потом долго плакала, обижаясь на бабушку.

— Почему же мне нельзя, когда все ходят и учатся? — в слезах спрашивала Наталья.

Бабушка объясняла это тем, что она уже старенькая и не справляется с домашним хозяйством. А ведь всех своих внуков ей нужно накормить, напоить, обстирать и по дому работы много. Наталья, конечно же, послушала бабушку, которая ей заменила и мать, и отца. Она её очень любила и многому научилась у неё. К десяти годам Наталья уже всё умела делать по дому.

Наша бабка не закончила даже первый класс и уже больше никогда не училась в школе. Так и осталась она неграмотной на всю свою жизнь. В документах, где нужна была её подпись, она ставила крестик. Получая пенсию, которую ей назначили уже в конце жизни, за неё расписывался сын. Пенсия составляла всего тридцать пять рулей. С первой своей пенсии бабка купила платье старшей правнучке. До начисления пенсии она была на полном иждивении своего единственного сына Василия.

Так и стала она с раннего детства выполнять домашнюю работу по дому и помогать своей бабушке. Даже когда сёстры и братья завели свои семьи, Наталья водилась со всеми племянниками. За это она могла жить у родных, получала еду, любовь и уважение своей семьи. Так было до самого её замужества.

Вскоре умерла и бабушка. Наталью и её младшего брата Василия взял к себе старший брат Егор, который уже был женат к тому времени. Егор жил в Гилёво. Наталья всё делала по дому: варила, стряпала, стирала, убирала и водилась с его детьми. Племянники подрастали. Взрослела и Наталья, ей стали нужны деньги на одежду и еду. Пора было немного подумать и о себе.

Фабрика

Егор отправил свою младшую сестрёнку работать на Черноусовскую льнопрядильную шпагатную фабрику. Там производили упаковочные мешки, нитки и шпагат. Фабрика была построена в 1897 году. Это было крупное предприятие на Урале, на котором трудилось в разные годы от 400 до 700 рабочих. Это были и взрослые, и подростки. Фабрика находилась за два километра от деревни Гилёва, руководил ею местный фабрикант Василий Саввич Жиряков.

Василий Саввич был фабрикантом во втором поколении и купцом первой гильдии. У него, кроме льнопрядильной фабрики в Черноусово, имелась водяная мельница и мешочная фабрика в селе Колюткино.

Жиряковым принадлежало на Урале несколько фабрик по производству матерчатых мешков и шпагата. О фабрикантах известно много противоречивой информации: одни рассказывали об их внимательном отношении и доброте к простым людям и к рабочим на шпагатной фабрике, другие же, напротив, о злодеяниях зажиточной семьи. Ходят рассказы и об эксплуатации детского труда. От бабки мы, её внуки и правнуки, о фабриканте Жирякове слышали всегда только добрые и тёплые слова. Она вообще никогда плохого о том периоде своей жизни, не рассказывала. Она просто любила работать, честно выполняла свои обязанности и никому не перечила. Поэтому и не понимала, зачем совершили революцию и разрушили всё, что было построено и налажено для работы. Она негативно относилась ко всему, что разрушалось и приходило в упадок. Работать и созидать — вот таков был принцип её непростой жизни.

Бабка работала на фабрике в юношестве и в молодые годы: вязала шпагат, шила мешки, которые затем отправлялись в Екатеринбург на заводы и другие предприятия в качестве упаковочной продукции. Работать на фабрике ей нравилось. До этого ей очень не хватало общения со сверстниками. На фабрике она общалась с девчонками, дружила с ними. Сама она была скромной девочкой, первой подходить знакомиться стеснялась, но, если другие девочки хотели с ней познакомиться, была очень рада. Парней и взрослых мужиков боялась и старалась обходить стороной. Со слов нашей бабки, жалование платили хорошее. Никогда её не ругали за плохую работу. Она старалась делать всё правильно, была послушной и исполнительной. Рассказывала, что Жиряков рабочих не обижал. Если кто-то заболел, отпускал с работы, да и вообще относился к людям с пониманием. Хотя в архивных документах есть описание того, что сам Жиряков и его зять сильно издевались над рабочими, заставляли работать по пятнадцать часов в сутки. Но никогда и никто из нашей семьи не слышал от бабки обид, жалоб об изнурительном труде на фабрике Жирякова; она никогда не рассказывала о каких-либо издевательствах с его стороны или его управляющих. Она всем была довольна и с огромной радостью вспоминала свои трудовые будни в дореволюционный период.

Часто, смеясь, бабка рассказывала о том, что работницы фабрики всегда над ней шутили из-за её тонких волос. В косички она вплетала тонкие атласные ленточки. Волосы тонкие, а ленточки гладкие — расплетались косоньки всё время, а её цветные ленточки валялись на полу по всем цехам фабрики, куда она приходила по работе. Нельзя было с распущенными волосами ходить по фабрике, ведь кругом стояли станки. Если бы волосы попали в станок, можно было получить травму или вообще погибнуть. Поэтому, пока она работала, не обращая внимания на ленточки, девчонки, её подружки, только и кричали Наталье вслед:

— Эй, Наталья! Опять ленточку потеряла!

Бабка говорит:

— Заплету, вроде, туго-натуго — всё одно: пройдёт час, чуть больше, опять девки кричат мне. Да ленточки, подобрав с пола, несут мне и смеются, заливаются.

Сватовство

Так и жили Наталья и её младший брат Василий у своего старшего брата Егора. Тяжело было Егору и его жене столько народу кормить: своих уже было четверо детей. Ему всё чаще приходила мысль, что Наталью замуж пора отдавать. Жениха у неё не было, да и было-то ей всего пятнадцать лет, ещё и парней боялась. Но Егор всё-таки решил её связать семейными узами.

— Будет она работать и с мужем жить. Всё же на один рот будет меньше, ведь уже и свои дети подрастают, — говорил Егор.

Однажды Егор проговорился за большим семейным столом:

— Взамуж нужно тебя, Наталья, выдать, чтоб муж кормил! Пятнадцать годов тебе уж будет!

Ну, раз брат говорит, надо слушать. Наталья не понимала ничего, но не перечила. Что такое замужество, ей было невдомёк.

Сваты пришли в дом старшего брата неожиданно для Натальи. Она сидела на белоснежно выбеленном очаге, свесив ноги с него вниз, с совершенно пустыми глазами, с детской улыбкой на лице, быстро и игриво побалтывая своими маленькими ножошками. Пятки её стучали глухо о стенки печи, и этот глухой стук повис фоном в русской избе. На «невесте» была надета длинная серая юбка, простая кофточка темно-синего цвета, рубашка была самотканая льняная. Пятнадцатилетняя девчонка не понимала, что происходило в доме, она улыбалась и крутила двумя косичками из стороны в сторону. Наталья совершенно не была похожа на девушку на выданье, скорее на несмышлёную маленькую девочку с чёрными, как пуговки, глазами. Её взгляд ничего не выражал, кроме детского негодования. Это сватовство для неё, скорее, было похоже на обычный приход людей в гости. Люди были незнакомые, и Наталья смотрела на них не без любопытства, внимательно разглядывая и поворачивая голову то в одну, то в другую сторону.

Сваты появились сначала в небольшой ограде, затем зашли в дом с добром и радостью. Зашли родители жениха с улыбкой, с присказками по обычаям деревенского сватовства:

— Добрый день, хозяева! У вас товар, у нас купец!

«Товар», расположившийся на очаге русской печки, был похож на совершенно недозревший овощ или фрукт, который словно дозревал на теплом месте. Но все же, Егор осмелился показать товар лицом. При этом он нервно покашливал, глядя на свою младшенькую сестричку. Парень, который метил в женихи Натальи, был светловолосый, как мать, совсем небольшого роста, крепкий, коренастый. Отец его был темноволосым и намного выше сына.

В избе, враз стало шумно и весело. Дети Егора, с которыми Наталья водилась с их раннего детства, изредка выглядывали из дверей горницы, поглядывали то на купца, то на товар, смеялись и убегали из дома на деревенскую улицу, чтобы рассказать всем новость о сватовстве. Жена Егора вставала с лавки и закрывала двери горницы, ворча на детей.

Все сели за накрытый большой стол. На столе стояли самые лучшие закуски: солёные грибы, мочёные ягоды, картошка, домашний хлеб, квас, лук и солёные огурцы из бочки. Это считался богатый, хорошо накрытый стол. Наталья, глядя на всё это добро с тёплой печи, думала только об одном: «Скорей бы эти гости ушли, да я бы поела досыта». Ей было неинтересно, о чём там говорят её брат и эти люди. Ей очень хотелось солёненьких грибочков с картошечкой, и от этого перехватывало дух. Она продолжала болтать ногами, стучать пятками о печку и вертеть головой с тонкими косичками. Не доходило до её глупой головушки, что её сватать пришли. Да и за стол её не посадили.

Егор всё разговаривал со сватами, обговаривал вопросы женитьбы да на сестру поглядывал. Сваты на Наталью не смотрели, их больше интересовала еда. Парень на неё глянул один лишь раз и, видимо, всё понял с первого раза. Егор нет-нет да и снова на Наталью посмотрит. Смотрел он, смотрел на эту девчонку несмышлёную, да и отказал сватам. Они наелись и отправились ни с чем.

Всё это повторялось несколько раз. Договорятся сваты с Егором. Придут они, покушают да и уйдут, ни о чем не договорившись. Егору вроде и рот лишний кормить, а в то же время жалко её было — какая же она ещё жена?

— Девчонка совсем несмышлёная; ножками побалтывает, улыбается невпопад да косички крутит, — говорил Егор. Сваты уж в деревне и ходить к ним перестали: не верили брату, думали, издевается над ними. Да и жена Егора ворчать стала:

— Сваты придут, всё съедят, а Наталью не забирают. До какой поры народ кормить будем?

— Лучше уж Наталью подкормить надобно, чтоб на бабу стала походить, может, быстрее отдадим замуж, — рассуждал Егор, по-отцовски улыбаясь.

Так Наталья и продолжала жить у старшего брата. Работала, как и прежде, на фабрике, была очень трудолюбивая и никакой работы не боялась. За всю свою жизнь никому никогда не сказала слова «нет». Если кто-то её просил что-то сделать или чем-то помочь, следовали привычные всем слова: «Сейчас, мила дочь, сделаю, круто сбегаю», «Сейчас, милый сын, сделаю!», «Ладно, девки!» Услышав эти слова, все понимали, что она обязательно выручит и обязательно сделает то, о чём её попросили; никогда не подведёт, никогда не забудет о наших просьбах. Бывало, потеряют вещь какую-нибудь в доме, бабка обязательно найдёт. В её скромном словарном запасе полностью отсутствовали такие выражения, как: «Не смогу», «Не хочу», «Нет настроения», «Я это делать не буду». Мы просили её заштопать брюки, связать носки, настряпать шаньги или кралечки на сметане, сходить с нами в магазин, принести, подать, отправиться в лес или на рыбалку, — она всегда была рядом. Только очень редко по вечерам мы слышали: «Ой, пристала я девки! Наробилась я!» — она говорила это с улыбкой и с глубоким чувством удовлетворения ложилась спать. В работе и помощи близким было её счастье, радость и жизненное предназначение.

Выбор

Наступил 1915 год. Шла Первая мировая война. Наталье исполнилось восемнадцать лет. Егор окончательно принял решение выдать Наталью замуж. На этот раз сваты были из села Колюткино. Сватовство прошло по всем правилам. Село Колюткино находилось недалеко от родной деревни Натальи, километрах в пяти. Храмы имелись в обоих сёлах, для Натальи это было очень важно, ведь она была верующая; всё молиться ходила за сестёр и братьев своих, за покой душ родителей. Храмы были старинные, намо́ленные, светлые, чистые, в них пахло воском, ладаном и просвирами. Бабка часто рассказывала, что она дрожала, как тростиночка, и волновалась, когда в храмах начинали петь батюшки.

— Ой, девки, как батюшко-то запоёт, всю душу переворачивало, — говорила бабка с трепетом и уважением.

Женихом Натальи был Степан Волков. Он и стал её первым мужем. Ни о каких чувствах в их отношениях и речи идти не могло, до свадьбы она его видела только один раз, на сватовстве. Выбирали жениха и невесту родители, мнение жениха и невесты не учитывалось, и ослушаться родителей было нельзя, при этом разводов в таких браках не было. Отношения в семье выстраивались пусть не на любви, но на уважении друг к другу и на ведении общего хозяйства. Родители же и договаривались о свадьбе детей. За мать и отца у Натальи был её старший брат Егор и его жена.

Когда бабкины внуки в семидесятые годы ХХ столетия стали разводиться, прожив друг с другом несколько лет, она это восприняла очень болезненно: сердилась на них, плакала, жалея их и своих правнуков, ворчала и говорила наставления внукам:

— Да разве можно так? Ведь сами себе выбирали жён да мужей, а не так, как мы до революции, когда только отца да мать слушали. Ну ладно бы, как я, вза́муж выходили за незна́мо кого, без любви да в чужу́ деревню, так ведь по любви выходили. Родителям говорили, что любите, да́жо жить без них не можете! Я сиротой росла, сколь слез пролила, а вы при живом отце детей си́ротами делаете! Тьфу ты! Нельзя так, не по-бо́жески…

Без любви

Любви между Натальей и Степаном, конечно, не было. В большинстве случаев жених с невестой узнавали друг друга только на свадьбе; бабке ещё повезло — она Степана видела второй раз. Свадьбу Натальи и Степана назначили на апрель 1915 года. Провели обряд венчания в храме села Колюткино. В это село Наталья и переехала жить с мужем после свадьбы. Они поселились у родителей Степана. Наталья сразу начала работать по хозяйству. Работу по дому она знала с раннего детства и ничего не боялась. По утрам стала топить печь да обеды варить. Свекровь была суровая женщина, считала себя полноправной хозяйкой в доме. Наталья и Степан работали батраками у одного богатого помещика в Колюткино. Дни, казалось ей, шли очень долго. А ночи, с нелюбимыми, того дольше. Называть по имени своего мужа Наталья не могла, не умела, только «эй» да «эй» и могла сказать. Наготовит обед или ужин, а как позвать мужа за стол — не знает, не может его назвать никак, как будто что-то ей во рту мешает. Выйдет на крыльцо и кричит:

— Эй!.. Эй, иди сюда, пошли за стол!

Он будто бы не слышит, а она опять:

— Эй, иди ужинать!

Степан, не торопясь, подойдёт к ней, а она от него пятится с испуганными глазами, боится; спрашивает её строго:

— Так кто я? Что это за «эй»? Назовёшь по имени, пойду, а так нет! — Наталья пуще трясётся.

— Ну… Степан, — с огромной тяжестью в голосе тихо произнесла в ответ молодая жена. А тут как тут и свекровь вышла и как иголкой по живому:

— Что ж за жена такая, что по имени тебя, сынок, назвать не хочет?!

Степан терпеливо отвечал матери:

— Привыкнет.

Вот так и жили они: ни разговоров, ни смеха, ни шуток, ни улыбок. Каждый выполнял супружеский долг и обязанности по дому. Ложилась она в постель со Степаном поздно вечером, ближе к ночи, ссылаясь на тяжёлую работу по дому. Ляжет тихонечко, чтоб не разбудить: боялась она его ласк. Руки его ей казались грубыми, сильными. Движения его тела тяжёлыми и неуважительными. Привыкала она к семейной жизни очень долго. Поздними вечерами Наталья старалась быстрее заснуть, но молодой муж брал своё по утрам. Ни слов любви, ни нежности и ласки тоже не было. На слова свекрови Наталья старалась молчать. Порой они обжигали невестку. Мать Степана не могла пройти мимо, чтобы не уколоть сноху словом. Ей не нравилось, что Наталья неласковая, неприветливая, несмелая, неразговорчивая, маленькая ростом да с маленькими ручками. Устраивало только одно — что молодая сноха умела делать любую работу по дому. Наталья была терпеливой. Жизнь без родителей научила её смирению и послушанию.

Вскоре Наталья поняла, что ждёт ребёнка. Беременность проходила спокойно. Она чувствовала себя хорошо, но Степан и свекровь не убавляли с неё работу по дому — никто не считался с её положением. Наталья рожать сильно боялась. Перед глазами всегда был образ её мамы и та трагедия, которая с ней произошла. Не хотела она такой участи для своего дитя. Только крепкий от усталости сон помогал ей забыть об этом. Старые бабки в деревне ей пророчили рождение дочери. Со слов бабки это узнать было просто — по форме живота: если живот острый, как прыщ на ровном месте, то парень, а если живот круглый, да ещё и бока все круглые, значит, девка. И ведь угадывали эти старые женщины правильно.

Часто мы задавали бабке вопрос:

— Бабушка! Скажи, а ты любила Степана?

— Да кака́ там любовь? — отвечала бабка, смеясь и размахивая руками. — Отдали, да и всё тут. Сошлись и жили. Пока привыкнешь к мужику, к его рукам, пока разглядываешь, какие у него глаза да уши, тут и детки уже пошли. Работа в доме и в поле. И некогда нам было дурью маяться. А сейчас же щё? До свадьбы налю́бятся, женятся, а потом давай расходиться да сходиться на глазах у всей деревни! Тьфу ты, срамота́!

Мы, внуки и правнуки, знали о том, что у бабки были другие чувства к нашему деду Василию Спиридоновичу Мыльникову, но всё равно спрашивали бабку:

— Бабушка! А деда Василия ты любила?

Она улыбалась в ответ и ласково произносила:

— Любила, девки, любила! А иногда боялась — взгляд уж больно строгий у него был. По одному только взгляду было понятно, что я что-то не то сделала. Вот так вот, девки!

Зиночка

У Степана и Натальи весной 1916 года родилась дочь. Назвали её Зинаида Степановна Волкова. Но это счастье вскоре вновь омрачилось для Натальи тяжёлым испытанием.

В 1917 году началась революция. Наталья не могла понять её великой цели, она всегда говорила, что жила хорошо и ничего менять не хотела; она была всем довольна, ведь у неё были семья, ребёнок.

— Только работать надо, и тогда всё будет. Господь не сбросит мне буханку хлеба с неба, но обязательно даст возможность работать, — так она размышляла своим необразованным умом. Но ведь была права.

Революционное движение, в конце концов, пришло и на Урал. Перемены были постепенными. Власть менялась, из редких газет узнавали, что царь отрёкся от престола. Из этих же газет Наталья узнала, что отобрали фабрику в Черноусово у фабрикантов Жиряковых и начались гонения на церковь. Все изменилось в 1918 году, когда началась Гражданская война. Тяготы именно этой войны жители деревень ощутили на себе.

В селе Колюткино были все три стороны этой братоубийственной войны, а именно: красные, белые, зелёные. Красные стояли в селе. Вскоре пришли туда и белые. Отдельные части Белой армии А. В. Колчака стояли в Колюткино. На берегу реки Брусянки проходили бои между красными и белыми. Бои также были на окраинах ближайших сел и деревень. В деревне Колюткино и возле станции «47 километр» в селе Большебрусянское до сих пор мирно покоятся останки солдат Красной армии. Есть захоронения и в других сёлах района, а именно в районном центре Белоярского района в посёлке Белоярский.

Наталья и её дочь в Гражданской войне не пострадали. Но она стала свидетельницей расправы над красными. Эти события происходили недалеко от дома её мужа Степана Волкова.

Понимая, что их дни сочтены, белые начали зверствовать под конец войны. Степан был призван на фронт. Это произошло в первый период всеобщей мобилизации в 1918 году. Он воевал на стороне новой власти, которые в итоге войны и сохранили своё преимущество. Но Степан погиб. Он был убит белогвардейцами на фронте зимой 1920 года. Наталья плакала и причитала по нелюбимому мужу, но недолго: нужно было растить их совместную дочь. Замужней Наталья была всего пять лет. «Как же это: отец остался вдовцом, а теперь и я», — думала Наталья. Она осталась одна с дочкой на руках. Свекровь её не принимала без сына, кричала на неё, всё обвиняла, что она ей внучку родила, а не внука. Но жить Наталья с дочкой продолжали со свекровью.

Дочка Натальи и Степана была интересной и очень необычной девочкой. Иногда она пугала мать своими рассказами и фантазиями; рассказывала то сказки, то небылицы. Сначала Наталья думала, что дочка просто маленькая выдумщица, но однажды она поняла, что Зиночка рассказывает о реальных событиях, которые потом сбываются, — она предсказывала события будущего. Всё, что видела, рассказывала своей маме, а иногда и чужим людям, если кто-нибудь к ним приходил в гости.

Зиночка, как и многие детишки того далёкого времени, долго сосала грудь. Она всё время прикладывалась к груди, даже когда уже ходила пешком и когда у неё выросли зубки. Однажды Зина нечаянно укусила маму за грудь. У бабки на всю жизнь остался небольшой синячок на груди возле соска. Он был красновато-синего цвета. Первый раз в жизни этот синяк на бабкиной груди я увидела, когда мы с ней вместе пошли мыться в деревенскую баню. Я сразу же спросила её об этом. Ответ меня поразил:

— Это Зина, доченька моя старшая, память мне оставила о себе. Каждое утро оболока́юсь (одеваюсь) и вспоминаю её. Я всё думала, сойдёт синяк этот: синяки-то же проходят, и следов не увидишь — да и сколько их было-то за всю жизнь, а этот вот так и остался, чтобы Зиночку поминать.

Зина, по-видимому, обладала даром предвидения. Бабка об этом часто рассказывала, но не все понимали и верили в это. Однажды она подробно поведала об этом:

— Зиночка часто ложилась со мной на тёплую печку и начинала свои рассказы. Она говорила о страшных вещах, но очень спокойно. Она поведала мне о том, что мужа моего Степана, отца её, убьют и что потом и она сама заболеет и умрёт. «Ты, мама, плакать будешь, — говорила она, — а потом у тебя будет ещё один муж и у вас будет двое маленьких детей, девочка и мальчик. Мужа твоего тоже убьют на войне, как и папку моего. Ты плакать будешь, много плакать будешь! Дочь маленькая тоже умрёт от болезни. А вот сын твой будет жить долго и с войны вернётся. И ты, мама, будешь жить долго». Всё так и случилось, — говорила бабка и тихо плакала, вспоминая свою нелёгкую жизнь.

Раньше в предсказания мало кто верил, да и Наталья никому не рассказывала про дар Зиночки, не верила сначала. Поверила тогда, когда Зина сильно заболела. Долго доктор её лечил, но так ничего и не получилось. Зина умерла. Вот тогда Наталья и поняла, что правду дочка её говорила. Верить в это не хотела, но в жизни всё пошло именно так, как Зина предсказала.

Бабка и сама владела некоторыми умениями, например, заговаривала ранки и нарывы. Возьмёт булавку из шкатулки и острой стороной начнёт водить возле гнойника да молитву читать. Наутро и вправду — прыща, как и не было. Спасала всех родных от уро́ков.

— Ой, мила дочь, да тебя кто-то изуро́чил, да́веча по воду ходили, народу много было.

Возьмёт стакан коло́дезной воды и давай в нём ложки чайные мыть. Булькает ими, стучит. Затем прочитает молитву, перекрестит стакан с водой, а потом возьмёт в рот воды да как брызнет на изуро́ченного ребёнка. Смотришь, и правда легче становится, температура спадает, и плакать малыш перестаёт.

Счастливчик

— Баба, а тебе не больно? — спросила я её после интересного рассказа, внимательно разглядывая синяк на её груди.

— Сейчас нет, а когда окуси́ла Зина меня, больно было, — улыбаясь, отвечала бабка.

Я внимательно разглядывала её уже обвислое тело и вдруг увидела внизу её живота шрам. Она, заметив детский любопытный взгляд, сама начала рассказывать.