- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - 8 | Севера́

И приравненные к ним

Предисловие

Севера́ — это особое состояние души и окружающей её среды: здесь тоскливо, зябко, одиноко, тревожно, тоскливо, уныло, топко. Многие чувствуют себя, попав на Севера́, обиженными и униженными. Здесь тощая тропосфера и убогая природа, борющаяся сама с собой и человеческими вторжениями.

Я — не северянин, но часто бывал здесь и на территориях, приравненных к ним. К сожалению, все мои полевые дневники давным-давно пропали — только теперь я понимаю, какой это клад мыслей и ощущений. Пропали не только дневники, но и другие записи. Опубликовано было всего несколько статей. Многое, что здесь собрано, нигде или почти нигде не печаталось. Это — очень разношёрстные тексты, я расположил их не по мере написания, а в биографическом порядке: многое пришлось писать по памяти, избирательной и фрагментарной. Самыми скоропортящимися оказались исследования: по Западной Сибири, Горному Алтаю, долине реки Вуоксы, Якутии — это обидно: сколько сил и времени мы потратили на них!

Не знаю, кто это будет читать, но в наше информационно насыщенное время ценность написанного прямо противоположна массовости прочитавших, поэтому очень надеюсь на весьма узкую аудиторию. Собрал и дописал я все эти тексты всего за два дня, наверно, и чтение не займёт больше времени.

Гейзерная мама

Наука приучила нас к тому, что все идет от простого к сложному, от примитивного к развитому, от несовершенного к совершенному: от амебы к человеку, от лопаты к компьютеру, от зверства к гуманизму. Мы так привыкли к этому, что не замечаем всей нелепицы и невозможности, с точки зрения разума, такого порядка вещей. Если верить ученым, то, например, самое примитивное, убогое и несовершенное в этом мире — Бог. А нам, даже заядлым атеистам, в это никак не верится. И все вокруг нас кричит нам и доказывает — наука неправа! Вот, например, гейзеры.

В далеком 1939-ом году Татьяна Ивановна Устинова, молодой харьковский геолог, была направлена с мужем на работу в Камчатский заповедник. Оба получили самостоятельное назначение, что было удобно и им самим и государству, а, согласитесь, такое случается нечасто.

Сила идеологических заморочек того времени была такова, что все друзья и знакомые пугали молодых естествоиспытателей не близостью и суровостью здешних островов архипелага ГУЛАГ, а соседством с Японией и японцами, коварными и хитрыми, почти инопланетными тварями, «с раскосыми и жадными глазами». Правда, «раскосые и жадные» — это наши глаза, если верить поэту, но смотреть в зеркало — буржуазный предрассудок, да и некогда: надо строить светлое будущее всего человечества, мировая революция, можно сказать, на носу, и все прогрессивное человечество с надеждой смотрит на нас и с нетерпением ждет — когда же до них дойдет отец всех народов и пересажает эти народы?

В составе Камчатского заповедника собрались тогда мощные научные силы: директор заповедника, он же — муж Татьяны (предыдущий директор, увидев долгожданную смену, тут же слинял навеки в Москву), и два научных сотрудника: сама Татьяна и еще один, не задержавшийся ни в истории, ни в памяти людей.

Камчатка — и теперь и особенно тогда — рай для геологов и биологов, вообще, для натуралистов любой специальности. Практически это — уникальный природный комплекс с эндемичной растительностью и животным миром, в очень своеобразных геолого-тектонических декорациях и на таком отшибе от всего привычного, учебного и стандартного, что дух захватывает.

Прошло всего полтора года полевых исследований, маршрутов и работ и Татьяне удается сделать в ходе и в результате съемки заповедника совершенно фантастическое открытие мирового значения. Пробираясь редкими и малозаметными тропками здешних охотников с местным проводником Анисифором Павловичем Крупениным, она открыла теперь знаменитую на весь мир Долину Гейзеров, одно из самых причудливых, прекрасных и удивительных природных чудес света. Василий Песков, например, убежден, что Долина Гейзеров — самое красивое место на Земле.

Тогда Татьяна успела открыть и описать почти все гейзеры — теперь их насчитывается около 60-ти. Она не только поименовала их (многие ее названия сохранились до сих пор), но также описала режим и характер каждого. Какое блестящее начало, какой возвышенный старт профессиональной карьеры! Так еще никто в мире до нее не стартовал!

Что такое гейзер? — это природный термальный фонтан воды и пара, работающий циклически, более или менее регулярно. Гейзеры приурочены к зонам интенсивной тектоники: в Исландии они служат источниками тепла и энергии, благодаря чему эта самая северная страна Европы является крупнейшим европейским экспортером бананов. Знамениты также гейзеры Новой Зеландии и в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге. Кроме того, известны, но не знамениты гейзеры в Мексике (Буфадора) и в Калифорнии, в Калистоге. Образуются гейзеры, точнее, образуется периодичность их работы, за счет естественного охлаждения извергаемой водно-паровой струи поверхностными водами, проникающими в жерло гейзера в ходе извержения. Гейзеры необычайно экзотичны и представляют не только научный, но и туристический интерес.

По случаю такого события в Москву была направлена телеграмма с представлением Татьяны Устиновой к награде. Вскоре пришел ответ: «срочно уволить». Нет, слава Богу, не за это открытие, а потому что началась война и стране не до гейзеров и заповедников.

Понять логику социализма и коммунизма невозможно: кричать на всех перекрестках о скорой и неминуемой победе над Гитлером, эвакуировать правительство и главную святыню строя, труп вождя, на Волгу, положить на плаху истории в первые же недели войны сразу несколько миллионов солдатских жизней и судеб и — экономить на жалкой, почти символической зарплате двух научных сотрудников. Чертоган какой-то! Судорожность мышления — пожалуй, это — самая точная диагностика коммунистического образа мысли, от Ленина до Путина. Понять их невозможно ни умом, ни задом. Они и сами никогда не ведали, что творят и целей своих ни формулировать, ни удерживать не в состоянии. Но, может, потому это учение и бессмертно и неистребимо?

Татьяну сократили.

У нее родилась дочка, а потом она устроилась на метеостанцию простым наблюдателем. Она оказалась предельно честным метеорологом — по показаниям ее метеоточки сверяли работу других синоптиков, особенно ценя ее наблюдения облачности, ведь тут возможен не только произвол, но и халатность и просто невежество.

Они провели на Камчатке почти десять лет и вернулись на Большую Землю только в 1948-ом. Сначала осели в Москве, потом переехали в Крым, потом перебрались в Кишинев.

Татьяна — не просто талантливый и удачливый геолог. Она — пламенный геолог, способный увлечь и убедить в пользе и первостепенной необходимости своей профессии кого угодно. Она и дочь свою младшую, Алю, так увлекла, что та поступила на Геологический факультет МГУ.

В 1987 году умирает муж, и на следующий год Татьяна Ивановна отправляется к своей старшей дочери, живущей в Ванкувере, в Канаде.

В 1999 году она по приглашению Камчатского заповедника летит на Камчатку на собственное 85-летие. Ей, «гейзерной маме», оказывают почтительный и заслуженный прием. Помимо всего прочего, ей демонстрируют перевал, названный ее именем.

Теперь она живет в Америке, у своей старшей дочери. Ей уже 91 год, но она не теряет ясности ума и суждений, хотя по горам, конечно, уже не летает, как когда-то в молодости.

— А что, Татьяна Ивановна, — мы сидим за столом, наслаждаясь закатом над заливом Сан-Франциско, в доме ее младшей дочери, — как там без Вас гейзеры на Камчатке?

— Постарели некоторые. Уже и период молчания увеличился и регулярность нарушается. Они ведь не вечны и когда-нибудь умрут…

Вот и я говорю: мир движется от совершенного к несовершенному.

Декабрь 2004

Хибины

Надо же, 60 лет уже прошло, а помнится — как сегодня.

Окончен первый курс. Сразу после сессии — в Крым на геодезическую практику, на весь июнь. Потом — недельная геологическая практика по Подмосковью, потом — пять недель в Хибинах.

Там мы впервые познакомились с Севера́ми.

База Географического факультета МГУ расположена в ущелье в нескольких километрах к востоку от Кировского, засыпанного белой апатитовой пылью. Белые ночи были уже на исходе. В казармах на 30 человек — двухярусные кровати. Наверху ночи напролёт мы режемся в кинга, естественно, не на деньги, а в долг, и беспощадно смолим: кто махру, кто — Урицкий «Беломор».

Сначала идут экскурсии: на АНОФ-1 и АНОФ-2 (апатито-нефелиновые обогатительные фабрики), в минералогический музей имени Ферсмана, в апатитовую шахту. Здесь мы, кстати, узнали пикантную историю, завершившуюся совсем недавно: начальство никак не могло взять в толк, почему шахтёры поднимаются из шахты еле мозжаху, в дупель пьяные. Никакой контроль и никакие шмоны не помогали. Совершенно случайно выяснилось, что пожарники, обязанные ежедневно меня огнетушители, заправляли их самой дешёвой вермутью и продавали её там втридорога, по цене «муската белого Красного Камня».

Одна из экскурсий чуть не закончилась для меня печально: мы стояли на небольшой площадке и слушали что-то не очень интересное, площадка обрывается вертикально вниз метров на 30, где самосвалы тянут по нефелиновому щебню руду. Я заглянул туда, и порывом ветра меня просто сдуло. Я успел развернуться в воздухе и ухватиться за скалистый край. Вспомнив всё своё гимнастическое прошлое и напрягшись изо всех сил, я всё-таки подтянулся и выкарабкался. Это длилось минуту или чуть больше. Стою, руки-ноги дрожат, брюки и телогрейка — в клочья и дребезги, рожа и руки — в крови. Группа развернулась ко мне лицом. Все в полном недоумении, а у меня губы дрожат, и я ничего объяснить не могу. Так никто ничего и не понял.

Питались мы более, чем скудно: прод. комиссия, сплошь «капиталисты» (кафедра экономической географии капиталистических стран) беспощадно экономила, а сэкономленное бурно и шумно пропивала по ночам. Когда эта самодеятельность выяснилась, комиссию разогнали. Я вызвался старшим дневальным и в рамках строго отведённой сметы (1 рубль 15 копеек вместо 70 копеек при капиталистах) наша небольшая бригада накормила народ на славу: утром — оладышки со сметаной, в обед — борщ, котлеты с картошкой и кисель, на ужин — блинчики с мясом, всё — с добавками и невозбранно много. Правда, в одно ведро с киселем я нечаянно заправил вместо сахара солью. Никто этого есть не стал, а я и солёный кисель — с удовольствием. Чтобы приготовить такое, понадобилось купить в ближайшей деревне яиц. Так я впервые услышал женский и детский мат, практически непрерывный.

Мы все увлеклись минералогией. Хибины — это 75 химических элементов и россыпи настоящих минералов: лопарская кровь, ядовито-жёлтый ловчорит (урановая руда — заброшенный урановый рудник совсем рядом с базой), эвдиалит, хибинит, эгирин, астрофиллит (зачем я всё это помню, ведь я — эконом-географ СССР?). Тут не обошлось без злых шуток. Геоморфолог из Севастополя Павлов собрал самую шикарную коллекцию самых редких камней, но уже в поезде, по дороге в Москву, обнаружил, что ему наложили в чемодан самых обыкновенных булыжников, а саму коллекцию распатронили. Нравы у нас, молодого дурачья, были дикие.

Экскурсии сменились маршрутами: по 30—50 километров раунд трип. Самый тяжелый и опасный — на Кукисвумччор, самый дальний — в ущелье Рамзая, узкую теснину, забитую снегом, с нависшими над проходом глыбами, держащимися на честном слове и готовыми сорваться даже от простого крика. В маршрут полагалась буханка чёрного на четверых, банка тушёнки на двоих и банка сгущёнки на двоих. Так мы освоили лакомство: сгущёнка со снегом — никакого мороженого не надо.

Были маршруты в арктический заповедник, где прижилось даже нечто тропическое, и особенно запомнились три молибденовых цирка, с «ведьмиными зубами» на отвесной верхотуре, и озерами в чаше перед этими стенами. Там есть любопытный оптический эффект: кажется, что озеро совсем близко, можно камень до него добросить. Бросаешь — а камень падает буквально рядом с тобой: до озера, оказывается, полтора километра.

Маршруты были тяжёлым испытанием, особенно ходьба по осыпям, разного рода наблюдения и записи в полевом дневнике в условиях комариного террора.

Завершалась практика трёхдневной стоянкой на озере Малый Вудъявр, в палатках, на болоте. Лежишь, смолишь свою огромную самокрутку с махрой, а голова в воде и ноги в воде, сухая только спина. Все спали в телогрейках и сапогах, я же решился спать голым — и не прогадал, согревая сам себя.

В одну из ночей я был ночным костровым. Говорят, именно здесь была сочинена песня:

Дым костра создает уют,

Искры сыплют и гаснут сами,

Пять ребят о любви поют,

Чуть охрипшими голосами.

Пять сердец бьются как одно,

Вспоминая подруг далеких,

Тех, что ждут их уже давно,

Самых близких и яснооких.

Если б слышали те, о ком,

Эта песня сейчас звучала,

Прибежали б сюда тайком,

Чтоб услышать ее с начала.

Чтоб почувствовать до конца,

В этом диком таёжном крае,

Как умеют любить сердца,

Огрубевшие от скитаний.

Дым костра создает уют

Искры сыплют и гаснут сами,

Пять ребят о любви поют,

Чуть охрипшими голосами.

Мы поём её у затихающего костра, идёт очень холодный дождь, а сквозь проступающий серый рассвет видно, как вершины гор медленно покрываются снегом.

В Москву мы вернулись влюблёнными в Севера́.

Февраль 2022

Кузькина мать

Вот ты говоришь: «самую мощную в мире бомбу „Кузькину мать“ при Хрущеве в Арзамасе сварганили, а рванули на Новой Земле». Что верно, то верно, на Новой. Только там же ее и сварганили. И не физики-ядерщики, а мы втроем — радист Серега, Володька-художник и я. Я ведь, когда после университета в армию загремел, по специальности синоптиком работал на Новой Земле.

Нам там хорошо было. Никакой строевой. Серега Би-Би-Си ловил — кто их там задержит, эти вражьи голоса? Володька сначала всякие плакаты рисовал, гвардейцев пятилетки. А когда Ленина маслом по холсту выдал, то совсем захорошел — портреты стал рисовать. И Cамого, и замполита, и других офицеров, а потом их жен, детей. Словом, фронт работ себе создал до конца службы. А у меня и вовсе никаких забот — Новая Земля она и есть Новая Земля. Всего два сезона: или снег идет или он лежит.

Все хорошо. Особенно с харчами. Страна колбасу вареную вместо мяса ест, а у нас — сырокопченая, как в Кремле, севрюга в томате чуть не каждый день, тушенка, за которой 250 миллионов человек перед каждым летом гоняются. Одно плохо. Борт из Амдермы приходит только летом и выпивки, сколько б ни завезли, хватает только на половину межнавигационного срока.

Ну, мы и придумали. Сидим как-то в радиорубке, пульку расписываем, слушаем, что новенького про нас клевещут. Володька и говорит:

— Я заведующего пищеблоком за молочную канистру нарисовал.

— Цветы ставить в нее будешь?

— Меня моя бабка в деревне учила: на кило сахара три литра воды и тридцать грамм дрожжей — через две недели три литра браги по 20 градусов крепости каждый.

— И все?

— Ну, можно еще закусывать.

— А где?

— Ты под сценой в Доме офицеров был?

Жили мы втроем в этом самом доме офицеров, над зрительным залом и, конечно, знали его, как свой карман, даже лучше, потому что в кармане — ну, совсем нечего знать. Под сценой в пыльном промежуточном пространстве валялись сломанные стулья, какой-то реквизит, хлам декораций и прочая пыль несбывшейся гарнизонной жизни.

После тщательной технологической разработки каждый выставил свой пай: Володька — канистру, я — шаропилот (это такой здоровенный гондон, который может раздуваться до 200 метров, чтобы при вертикальном взлете снимать метеопоказания со всего восьми-девятикилометрового слоя нижней атмосферы, по- нашему, по-синоптически, — тропосферы) для собирания в себя сивушных паров, Серега купил виноградный сок, дрожжи и сахар. Идея виноградного сока нам троим очень понравилась, потому что по молодости и глупости мы очень берегли свое здоровье.

Положили, что процесс будет идти две недели. И каждый день проверяли его ход. Шаропилот раздувался, постепенно заполняя собой все подсценное пространство и это вселяло в нас уверенность в завтрашнем дне и вообще светлом будущем до прихода борта из Амдермы.

А тут — отчетно-выборное партсобрание. А в армии кто не в партии? — Только комсомольцы.

У нас брага, считай, готова, а у них на этот день — партсобрание отчетно-выборное. Вот непруха!

Ладно, в ту ночь мы заигрались и спать легли поздно, часа в два, наверно. Только заснули, как рванет! В Норвегии, наверно, все окна повылетали от этого грохота. И северное сияние пошло сполохами цветов побежалости.

Первая мысль — война. И не только у нас эта мысль. Весь гарнизон через две минуты в Доме офицеров собрался. А там амбре стоит! Ну, ты понимаешь… Гвозди мы не учли, а они, заразы, вбиты были по-советски: сверху нормально, а снизу не загнуты, торчат. Ну, мой шаропилот на один из них и напоролся, как на вражескую мину. В канистре, из-за взрыва и взрывного вакуума — ни капли.

Замполит в истерику:

— в канун отчетно-выборного! Это — политическая провокация! Под трибунал пойдете!

А Володька как раз портрет его жены никак не кончал. Ну, думаем, — штрафбат, дослуживать будем на великих стройках коммунизма.

Тут Сам, молчал-молчал, а потом:

— Уткнись. Не видишь — у пацанов и так горе.

Ничего нам не было. Показали мы миру и гарнизону «кузькину мать» и больше не экспериментировали. А ты говоришь — «Арзамас-16». Наша это работа.

Начало 90-х

«Хороши вечера на Оби»

Это было летом 67-го года. Двигаясь по маршруту Западно-Сибирской комплексной экспедиции Института географии АН СССР, я немного застрял в ожидании парохода на Александровское-Нижневартовск в Колпашеве, столице Нарымского края, куда в своё время ссылали пламенных революционеров: Н. Н. Баранского, Г. М. Кржижановского, супругов Лепешинских и других, ставших потом старыми большевиками, членами организации политкаторжан, по большей части кончивших при Сталине жизнь в звании врагов народа. Здесь, на севере Томской области, они жили достаточно комфортабельно и интеллигентно, хотя и подолгу — некоторые находились в ссылке по четыре года.

Где-то совсем неподалеку от места, изображённого на фото, я сидел на брёвнах, наблюдая совершенно пустую реку. Конечно, тогда никаких таких скамеечек и выспренних знаков здесь не было: недалеко от моих брёвен располагался кооп-магазин, где мне делать было нечего: всё продавалось только местным жителям по кооп-карточкам. А внизу был причал-дебаркадер для швартовки пассажирских судов Обского речного пароходства.

На тех же брёвнах, шагах в десяти от меня располагалась странная группа из трёх человек: два парня несколько моложе меня, и девушка, довольно симпатичная. У них был один тощий рюкзак на троих, а одеты они были легкомысленно даже для колпашевского августа: обыкновенные ковбойки, какие-то ковбойские платочки на шее, драные и тёртые брючата, лишь отдалённо смахивающие на джинсы. Девушка пела, а один из парней подбренчивал ей на гитаре. Она пела популярный шлягер, но не в дурашливой манере Ирины Бржевской, а зло и даже трагически:

Хороши вечера на Оби!

Ты, мой миленький, мне подсоби:

Я люблю танцевать да плясать —

Научись на гармошке играть!

По-над Обью плывут огоньки,

По-над Обью летают гудки…

Я люблю над рекой запевать —

Научись на гармошке играть!

Не пойду на гулянку к пруду,

За тобою на речку пойду.

Буду петь да тебя целовать —

Научись на гармошке играть!

Хороши вечера на Оби!

Ты, мой миленький, мне подсоби:

Я люблю танцевать да плясать —

Научись на гармошке играть!

Мы разговорились.

Они оказались москвичами.

— как вас сюда, в такую даль, занесло?

— занесли.

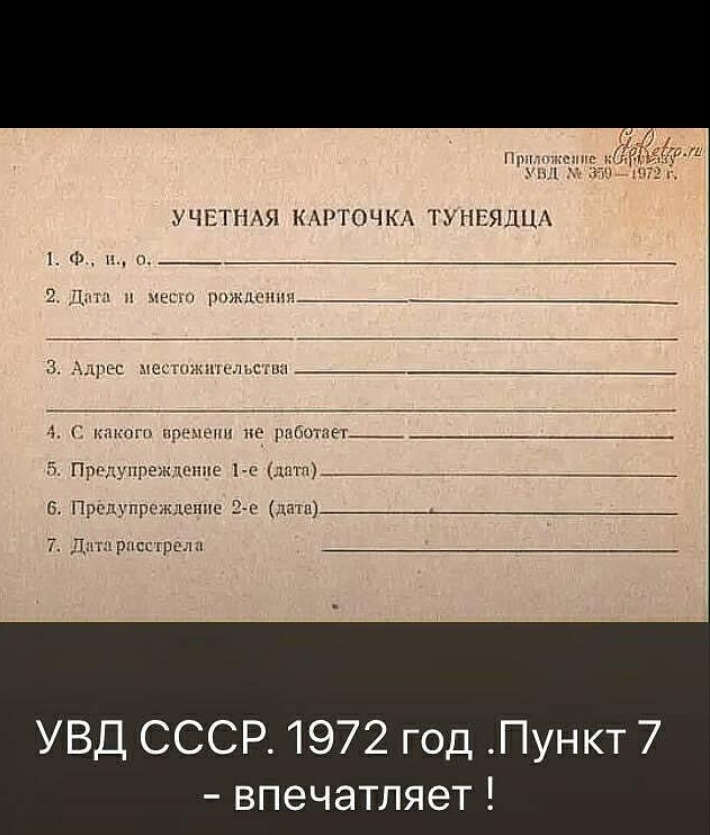

Так я познакомился с несчастными московскими тунеядцами, высланными за 101-ый километр, сначала четверо суток поездом, не в купейном или плацкартном вагоне, а тюремном, под конвоем. Потом в Томске, отсидев в местном КПЗ более недели, отправлены сюда в трюме того же парохода, которым прибыл сюда и я: без паспортов (отняли ещё в Москве), без денег, без вещей… без каких-либо шансов выжить даже до зимы. Естественно, на работу их никто не принимает, хотя нужда в рабочих руках здесь всегда сильная, а они к тому же имеют среднее образование — высшее по сравнению с местной молодёжью.

У меня была для них буханка черного, банка «завтрака туриста» (пародия на дефицитную тушёнку), а ещё мы распили бутылку какой-то вермути томского разлива.

Ночевал я на дебаркадере, без них. Утром — привычная очередь в кассу. В этой очереди и узнал, что вечером местные мужики подрались с московскими тунеядцами, того, с гитарой, зверски и тупо убили, а его труп сбросили в Обь под брёвна.

Ещё раз я встретил в тот сезон тунеядцев в Салехарде. Август уже кончался и с востока, от Гыды наползала фиолетово-чёрная туча, полная снега и мороза. Стайка тунеядцев, одетая как и те, в Колпашеве, в драные ковбойки и брючата, кто в кедах, кто в сандалиях, кто в туфлях, с ужасом и тоской смотрела на эту тучу и на предстоящую им дорогу из искривлённых рельсов и горбатящихся шпал: кто-то им сказал, что на мёртвой дороге Салехард-Игарка сохранились бараки для зэков, где они могут попытаться выжить.

Этим я уже ничем не мог помочь: сезон кончался — ни денег, ни харчей, ни даже излишков одежды.

Они оставались здесь навсегда. А я возвращался в беззаботную Москву и её последнюю оттепель: через год советские танки ворвутся в Прагу.

Декабрь 2020

Соловки

Ласковое послеполуденное бабьелетнее солнышко, теплынь и благодать, мы только что вернулись из разных мест: я — из Закарпатья, из Свалявы, рядом с которой проходила восхитительная и романтичная летняя школа «Математика в географии», а по железной дороге всё шли и шли эшелоны с танками в Чехословакию. Идёт 1968 год. Мы сидим в кафе «Ивушка» на Калининском проспекте, попиваем коньячок с кофейком и шампанское. Это — мой день рождения, 24 года, можно сказать, жизнь уже прожита, а ничего не сделано.

— а давай рванём на Соловки, — предлагает неожиданно Александр Николаевич

— давай, сейчас допьём, по домам, чтобы предупредить и захватить телогрейки и вечером встречаемся на Ярославском

— почему на Ярославском? Мне кажется, лучше с Ленинградского

— не, через Архангельск надёжнее.

С географом лучше не спорить, и уже после 10 вечера мы на Ярославском вокзале. Идет мокрый холодный дождь, мы пьём какую-то бормотуху в чьём-о подъезде, пишем на вокзале корявые и нежные письма любимым с недавних пор девушкам, я — в Иркутск и Львов, Александр Николаевич, кажется, самому себе.

Поезд на Архангельск отчаливает около полуночи. Мы суем проводнику последнего (ближайшего к нам) вагона трояк до Ярославля и заваливаемся в полупустой общий вагон: сезон отпусков уже закончился.

Конечно, Ярославль мы проспали, как, впрочем, и наш проводник, трансформировавший трояк в пузырь по 2.87 + плавленый сырок «Новый» по 12 копеек + коробок спичек. Мы открыли заднюю дверь вагона, что-то пели, что-то пили, провожая убегающие из-под нас рельсы и шпалы.

В Архангельске, уже в ночи, попытались устроиться в гостиницу:

— командировочные!

— мы просто так приехали

Она нажала, по-видимому, на какую-то секретно-аварийную кнопку, возник мент и сгрёб нас к себе в околоток. Поверить, что кто-то может приехать в Архангельск с туристическими целями, тогда никто не мог, в том числе и мент. Убедившись по вертушке, что мы не беглые и не шпионы, он выгнал нас из своего обезьянника. Остатки ночи мы провели на морвокзале, на жёстких, как советский строй, скамьях, утром взяли трюмные билеты на «Мудьюг», отплывающий вечером на Соловки, до ближайшей пристани, естественно, и отправились осматривать город.

В шашлычной «Кавказ» нам подали «шашлык по-кавказски: три маленьких кусочка вареной говядины на рисовой каше. В ближайшем магазине мы заправились местной настойкой (3 бутылки) и ливерной колбасой последней цены — нам же надо как-то плыть.

На набережной в самом центре города — никого, метёт пурга с колючим снегом, засыпая унылый галечный пляж, по Северной Двине дуром пёрла к морю, на север, снежно-ледяная шуга, мы разделись, совсем, догола… никогда не думал, что умею скакать по воде плоским галечным камнем, но выглядело это именно так — обжигающая холодрыга! Назад мы вернулись тем же манером, практически над водой, лишь изредка её касаясь. От одежды нас отнесло порядочно и ходить нагишом по холодной гальке — ещё то удовольствие. Стуча зубами, мы залезли под лодку, выпили там этой поганой зубровки, закусили ливерной и, одевшись и согревшись, как порядочные, выбрались на тротуар.

Познакомились у недостроенной стелы с её автором, посоветовали ему чуть развернуть сооружение, чтобы придать ей асимметричной динамики, у телебашни уговорили рабочих мужиков поднять нас на их люльке на самый верх, чтобы обозреть панораму города с какой-то научной целью.

Вечером мы по трапу сошли на «Мудьюг».

Трюмная компания оказалась шумной и веселой: матерные частушки, топтания парами (танцы), на длинном общем столе — дивная треска горячего копчения, необычайно свежая и вкусная, выпивка, разумеется. В романтическом азарте я сочинял стихи, от которых помню только рефрен:

мы — ветер, мы — сильный ветер!

К утру народу сильно поубавилось и поутихло и вообще мы оказались в море: очень синие небеса, очень синяя вода и золотые берёзовые берега, красота необыкновенная. Я, конечно, понимаю, что берёза здесь — явление вторичное, что когда-то это всё было темно-хвойно, но ведь красиво же — до восторга!

Каютным классом на Соловки плыл какой-то интеллигентный грузин и две московские барышни, ещё более интеллигентные, лет по сорок каждая, не меньше. Мы и составили небольшую тургруппу. В монастыре нас экскурсионно обслужили, очень вежливо, внятно и со множеством подробностей, не забыв и современную историю: СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения) для батюшек и монахов, школу юнг, крутивших из ценнейших церковных книг (а что ещё могли взять с собой в этот смертный путь попы и монахи?) козьи ножки и растапливая этими же книгами и иконами буржуйки, дача адмирала Голикова, тогдашнего министра военно-морского флота.

Более всего мне запомнился обед в монастырской трапезной: столпы ликующего света из огромных оконных проёмов, горячая, с пылу-с жару гречневая каша и огромный солёный огурец: не едал в своей жизни ничего более вкусного и божественно-возвышенного.

Однако как-то надо было отсюда убираться: «Мудьюг» уже давно ушёл, толпа жаждущих на материк, человек 20, безнадёжно всматривалась в небо, ожидая вертолётный борт, ветер и шторм на море крепчали. Неожиданно возник пограничный катер, все, и мы в том числе, конечно, ломанулись на него. Никто ничего за проезд не платил, но палубный матрос настойчиво хотел срубить с нас, как не местных, по полтинничку — не удалось.

Мы пришли в Кемь: река забита сплавным лесом, тысячи кубометров. Скоро всё это вмёрзнет в лёд и по весне будет вынесено в море.

Вдоль берега — тощий ряд некрасивых домов, сразу за ними — ещё более некрасивые серые каменные глыбы.

На ужин перед нами был выбор: сто граммов копчёного сыра за 14 копеек либо 200 граммов солёной кильки по 70 копеек за кило. Я настоял на рыбе. Вечером подвалил поезд Мурманск-Ленинград, битком набитый матросиками. Проводница за трояк пустила нас на третьи полки и под матросский ржач и мат мы уснули до самого Финляндского вокзала. Слегка крутанулись по Питеру, на Московском вокзале за последний трояк устроились до Москвы, утром у каждого из нас было по пятачку на метро. Стояло хмурое 25 сентября, день рождения Александра Николаевича.

Февраль 2022

Дорога… куда?

журнал «Смена», 1988, №10

О выборах штаба ЦК комсомола на БАМе, прошедших осенью прошлого года, «Смена» уже писала. Кульминацией тех событий на БАМе стало обсуждение «Долговременной государственной программы комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года», разработанной Госпланом СССР в 1987 году. В нее, по признанию одного из авторов, с помощью ножниц и клея была вмонтирована старая, не принятая ранее правительственными и партийными органами программа развития зоны БАМа. Новый документ был подвергнут достаточно ожесточенной критике — как экспертами и научными консультантами, так и представителями трудовых коллективов и населения зоны БАМа. Отмечу лишь основные слабости «Программы».

Вся ее социально-культурная часть низведена до перечисления (по министерствам, административно-территориальным участкам и пятилеткам) объемов строительства жилья, детских, школьных и лечебных учреждений. Ни одного клуба, музея, дворца спорта, парка, кинотеатра, культурного центра, библиотеки, стадиона, бассейна, санатория, курорта, института, техникума, ресторана, гостиницы, кемпинга и тому подобного «Программой» не предусматривается, хотя производственные объекты расписаны с удручающей скрупулезностью, вплоть до селекционной станции с двадцатью сотрудниками.

Строительная программа ориентирована исключительно на железобетонное домостроение — самое неподходящее для местных условий, — к тому же с использованием явно устаревших либо не соответствующих здешним условиям серий домов.

«Программа» не дает никаких представлений о том, что видится здесь в идеале, будут ли к 2000 году реализованы те или иные идеи или модели, теоретические построения, либо 2000 год — всего лишь некоторый временной рубеж в этой реализации, либо вообще никаких теорий, идей и целей просто нет…

Весьма спорна и сомнительна ориентация на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Сама по себе перспектива создания животноводческих комплексов в зоне БАМа вызывает серьезные опасения: по своему воздействию на окружающую среду один свинооткормочный комплекс может быть приравнен к городу с населением в 100 тысяч жителей. (Самый большой город на БАМе — Нерюнгри — насчитывает, включая поселки, всего 81 тысячу.) При этом себестоимость килограмма мяса даже на юге Амурской области достигает 18 рублей. При отсутствии какой-либо местной кормовой базы, квалифицированных кадров и материально-технической основы какова будет себестоимость мяса в Тынде?

Так как «Программой» не предусматривается создание каких бы то ни было техникумов, институтов, ПТУ, то она, естественно, воспринимается как документ, рассчитанный на одно поколение жителей: дети нынешнего поколения должны будут уезжать отсюда, чтобы получить образование, специальность и работу. Да это уже и происходит. Демографическая ситуация на БАМе (высокая рождаемость, многодетность) в «Программе» не рассматривается, и все расчеты строятся на среднесоюзных показателях. Между прочим (хотя это совсем не между прочим, а, пожалуй, самое важное), социально-культурная неустроенность — одна из причин высокой, катастрофически высокой детской смертности на БАМе. Местные кладбища «заселены» вовсе не стариками, которых здесь еще очень мало, а детьми и пьяницами.

И все это лишь отдельные штрихи, даже не абрис критики «Программы». К чести Госплана, следует признать, что данный документ имеет открытый характер и в принципе предназначен для широкого обсуждения в трудовых коллективах. Жаль только, что такую принципиальную возможность (крайне редкую в практике Госплана) сами же работники этого ведомства пытались свести к привычному келейному рассмотрению среди «своих».

Лейтмотивом многих выступлений при обсуждении «Программы» звучал призыв к переходу от строительства в зоне БАМа к освоению этой зоны. Никто, правда, так и не мог дать удовлетворительного толкования, что же такое «освоение», хотя версий и гипотез было высказано достаточно. Многие вопросы поставлены, но остались без ответа. Многие проблемы вскрыты и подняты, но не решены. В их напряженном и мучительном ряду — экологические проблемы, необычайно ярко, зримо, рельефно сопряженные с проблемами демократизации, духовности бытия, культуры и истории. Проблемы национальные, политические, нравственные…

В ряду важнейших стоит выделить конгломерат проблем научного освоения. Прошло уже четыре всесоюзных конференции и состоялось двадцать пять научных советов по БАМу. Изучая эти материалы, видишь полное отсутствие преемственности. Гигиенисты и медико-географы присутствовали только на одной конференции. Были выданы авансы и заказы на последующие исследования. Но широкая научная общественность уже никогда не узнает хода этих работ: тематические жанры сменялись, и к ним не возвращались. Даже удивительно, как некоторым ученым удалось проводить свои исследования на БАМе в течение 15 лет. Впрочем, один способ известен: для этого следует менять место работы и уходить туда, где еще сохраняются, а еще лучше — разворачиваются исследования по БАМу.

При этом сказать, что зона БАМа всесторонне изучена, также нельзя, так как никто не определял, сколько и каких должно быть этих сторон. Ну, например, археологических, этнографических исследований явно недостаточно. Синологи, политологи вообще не выходили на этот плацдарм. И, как выясняется, зря.

Имела место и определенная прерывистость в исследованиях, судорожные возвраты к уже проведенным исследованиям, их подновление и очередное забвение. Таковы, например, исследования в области смежных видов транспорта — морского, автомобильного, речного, авиационного. Итог этих разработок таков, что зона БАМа в настоящее время и в обозримой перспективе лишена необходимой сети автодорог. Железнодорожная магистраль вынуждена выполнять несвойственные ей функции местного развоза и сообщения.

Исследования чаще всего проводились уже после принятия решения и были, следовательно, не исследованиями, а наукообразными оправданиями и хоть какими-нибудь объяснениями того, что уже сделано либо решено.

Масштаб научных исследований также не соответствует требованиям практики. Так произошло с Северо-Муйским туннелем. Туннелестроителям был выдан аванс в виде скального монолита. В ходе же работ выяснилось (с жертвами, катастрофами и авариями), что трасса проложена по тектоническим разломам, с удивительной и роковой точностью попадания в самые тяжелые и невероятные условия.

Ни одно решение не явилось результатом конкурса научных идей и концепций. Каждый раз это было единственное решение (варианты, предлагаемые в рамках одной разработки, — всего лишь варианты, а вовсе не принципиальные — по методу и концепции — альтернативы). Боязнь конкуренции, отгораживание своей тематики от внешнего мира и воздействия, сооружение глухих мембран и научных куреней и всегда-то небезопасны, а при исследовании единого объекта, каким является зона БАМа, чреваты.

Здесь самое время сказать о соотношении академической, фундаментальной науки, региональных и отраслевых исследований. Во-первых, из-за ведомственно-местнических перегородок фундаментальная наука реально не взяла на себя роль координатора, ограничившись проведением конференций и принятием резолюций. Во-вторых, отраслевые и региональные исследования оказались в разных «весовых категориях». Сверхмощные отраслевые институты и стоящие за ними всесоюзные министерства и ведомства откровенно правили бал, а региональные золушки стояли у окон дворца и выполняли работы мелкие, черные и незаметные.

На БАМе проявилась и еще одна негативная черта всей науки в восточной части страны. Речь идет о ее персонифицированном характере. Спрашиваем в одном хабаровском институте: «А почему у вас закрылась тематика по БАМу?» — «Руководитель работ переехал в Ростов». В Иркутске: «Уехал в Свердловск», «Уехал в Москву». А вот еще один вариант ответа: «Наше новое руководство больше интересуется КАТЭКом. У нового директора докторская по КАТЭКу». И так далее. Уехал научный лидер — и нет важнейших для региона, отрасли, страны исследований!

И все-таки, как ни тяжела ситуация с научным освоением зоны БАМа, а планка, преодоленная наукой, просто недостижима для проектирования. Разрыв между наукой и проектированием непозволительно, преступно огромный. На полках пылятся исследования, а проектировщики принимают слепые решения методом» «там посмотрим»…

Природа играет со строителями и освоенцами злую шутку, напоминающую кошки-мышки. Последние годы (шесть из семи) были засушливыми и маловодными. Достаточно сильного, даже не катастрофического, увлажнения — и построенное на высокотемпературной мерзлоте — хлюп! — исчезнет бесследно в коварных хлябях. Ученые-мерзлотоведы рекомендуют, предупреждают, предостерегают, однако их прогнозы остаются втуне, как невыгодные и не соответствующие сиюминутным интересам. При обсуждении слабой связи науки с практикой, очевидно, следует не только обвинять науку в непрактичности, но и выявлять причины, по которым практика упорно не желает учитывать научных предсказаний и предупреждений: слишком она ориентирована на узкий круг сегодняшних бед и забот, а ответственность реальна лишь на ковре у начальника и обрывается за проходной ведомства, района, области. Собственно за жизнь на БАМе во всей ее полноте и сложности не отвечает никто — ни в одиночку, ни коллегиально.

Такова на сегодняшний день научная обеспеченность «Программы», отдельных знаний вроде много, а концепции нет. И никто не представляет себе, какой должна быть в идеале зона БАМа.

Раздел «Программы», посвященный охране природы, занимает менее страницы и настолько формален, что не может рассматриваться как объект для критики:

— «в бассейне озера Байкал — предусмотрено осуществление мер по полному прекращению сброса в озеро неочищенных сточных вод, сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, резкому улучшению санитарного состояния населенных мест, соблюдению природоохранных требований во всех видах хозяйственной деятельности, созданию заповедных территорий и национальных парков»;

— «в зоне лесов — предусматриваются интенсивное лесовосстановление, рациональное использование всех природных и биологических ресурсов лесов Дальнего Востока, уменьшение заготовок кедровой древесины, строгое соблюдение правил рубок лесов и лесопользования, повышение эффективное охотничьего хозяйства».

У нас стало тривиальным словосочетание — «рациональное природопользование» либо «рациональное использование естественных ресурсов». И уже мало кто задумывается над тем, может ли такое быть вообще? На извлечение и переработку тех или иных видов сырья, топлива, природных материалов отвлекаются огромные массы средств — материальных, финансовых, трудовых, технических. Львиная доля науки отдана этой проблематике. Опыт БАМа с наглядностью и очевидностью возвращает нас к изначальному вопросу о проблематичности и принципиальной возможности (правильнее — невозможности) рационального освоения и использования естественных ресурсов. Вот только два примера.

Себестоимость коксующегося угля, добываемого в Нерюнгри, составляет 35 рублей за тонну. Продаем его в Японию по 32 — 33 рубля. А ведь уголь еще надо довезти до порта Восточный! Кстати, и добыча-то производится преимущественно с помощью японской и канадской техники. Странная валютно-технологическая система получается: с помощью чужой техники и ради чужих нам интересов отдаем собственный естественный ресурс с убытком для себя. К этому следует также добавить, что половину добываемого угля (энергетические угли) мы вовсе не вывозим из Нерюнгри, а складируем поблизости. То же происходит со вскрышными породами. Бесконечные отвалы слабо спекающихся энергетических углей и вскрыши (по нашим оценкам, их запасы к концу века составят кучи астрономических размеров в полмиллиарда тонн), богатые тяжелыми металлами и, возможно, уже сейчас более ценные и необходимые для нас, но не составляющие интереса для Министерства угольной промышленности, «хозяина» местных недр, пока ложатся лишь тяжким грузом на себестоимость экспортируемого коксующегося угля.

В зоне БАМа под видом заготовки древесины идет интенсивное уничтожение леса, хотя уже сейчас очевидно, что лес на корню гораздо более дорогой ресурс, чем дрова, пиломатериалы, технологическая щепа, бумага, целлюлоза. спички, мебель и все прочее, что мы производим или только намереваемся производить из климаторегулятора, охранителя почвы, воды, грибных, ягодных и охотничьих угодий, плантаций целебных дикоросов и естественного бальнеологического курорта, любимой всеми среды отдыха и уединения, среды обитания многих видов зверей, птиц и других организмов, источника душевного покоя и творческого подъема, красы и гордости нашей страны и нашей природы.

С горечью, болью и обидой узнали участники организационно-деятельных игр в Тынде, что даже совсем незначительные лесовосстановительные и ре-культивационные работы носят сугубо бумажный, ритуальный, фиктивный характер. Отчеты лесников содержат лишь сведения о размерах лесопосадок в гектарах, а реально на тех гектарах не растет ничего: тайга невосстановима, особенно ставшие редкими, почти реликтовыми породы — кедр, пихта. И у лесников есть вал по вырубкам, гораздо более напряженный, чем по лесопосадкам.

Едешь по БАМу — как сквозь строй свидетелей обвинения, как в жутких кошмарах кладбища. Тонюсенькая линия железной дороги — и огромные, уходящие за горизонт ареалы обезображенной земли, обгорелый и выжженный лес, черные скелеты деревьев. Тайга невосстановима. Ни естественно, ни искусственно. Природа обладает скверным характером: она не любит повторяться. При всем этом конкретного виновника и преступника искать бесполезно. Он этот преступник — анонимен и массовиден. Он — это мы, наше общество, допускающее, разрешающее и даже поощряющее подобное. И нечего оглядываться по сторонам в поисках виновного…

Что же по этому поводу говорит «Программа»? Получат дальнейшее расширение пять леспромхозов в Хабаровском крае и один в Амурской области будет создано дополнительно 13 новых да еще сеть мощных исправительных учреждений по лесоповалу под эгидой МВД СССР. И сколько угодно могут кричать ученые и писатели об охране Лесов. Бездействуют право и закон. И будут бездействовать, если верить «Программе», до конца этого века и далее.

Ну, о какой рачительности может идти речь, если реальным стимулом разворачивания тех или иных производств на БАМе является… наличие БАМа и отсутствие грузов на нем. Ведь так прямо и заявляют представители многих министерств и ведомств: размещение заводов, рудников и шахт на БАМе экономически невыгодно и не вызывается дефицитом тех или иных естественных ресурсов в стране, — но ведь надо же оправдать расходы на строительство БАМа! А, собственно, почему необходимо нести явные расходы в одной отрасли ради неочевидных доходов или даже просто ошибок другой?

Территориально — производственные комплексы вроде бы предназначены именно для комплексного использования естественных ресурсов. Однако это не более чем теоретическая посылка. Что связывает разобщенные сотнями километров бездорожья (сегодняшнего и завтрашнего) нерюнгринские угли, томмотские слюды, алданское золото и селигджарские апатиты?

Помимо транспорта, здесь отсутствует энергетическая общность, инженерно-коммуникационная, трудовая, экологическая, социальная, всякая любая другая, кроме административно-научной (или научно-административной?). А ведь все это и есть Южно-Якутский ТПК. Даже трест «Якутскуголь» в Нерюнгри, объединяющий местную угледобычу и угледобычу в других, весьма удаленных местах, вплоть до тающей в дымке недоступности Зырянке на Колыме, — нелепая, но реальная административно-отраслевая структура Минуглепрома. Южно-Якутский ТПК, как, впрочем, и все подобные ТПК в зоне БАМа, — неубедительная и очень грустная фантазия.

Между прочим, даже в условиях территориальной разобщенности на диких и поруганных просторах зоны БАМа министерства и ведомства умудряются сталкиваться и входить в бесконечные конфликты, мешать друг другу. Не существует, например, механизмов, которые позволили бы Минуглепрому отдать в эксплуатацию Минцветмету свою неприкосновенную собственность — отвалы вскрышных работ. Но зато Минцветмет успешно перехватывает у Минуглепрома импортную карьерную технику, а вместе с тем и людей, кадры.

Критическое отношение к «Программе» складывается не только относительно того, что в ней говорится, но и о чем умалчивается.

Огромные, жизненно важные и вопиющие проблемы региона не включены в «Программу». Например, ничего не говорится о железнодорожных войсках на БАМе. Условия, в которых они живут и действуют, трудноописуемы. Как ни утепляй палатку, а брезент в пятидесятиградусные морозы остается брезентом. Зимой солдаты беззащитны перед морозом, летом — перед гнусом, и весь срок службы — перед собственными нравами и обычаями, более чем грубыми и нелепыми. Не следует забывать, что железнодорожные войска имеют не самое лучшее пополнение. Отсюда — крайне низкое качество строительства, отсюда — доходящая до бессмысленности жестокость отношения к природе: не до природы, выжить бы самому.

И при всем при этом железнодорожные войска, составляя не только авангард строительства, но и пронизывая собой всю толщу строительных работ, включая пусковые, самые ответственные и парадные, по существу, выступают в роли хозяев трассы, даже когда тот или иной участок уже сдан МПС, как, например, в Зейске, официально уже сданном в эксплуатацию, но все еще находящемся в состоянии доводки, доделки и строительства.

Поездка по БАМу позволила понять, зачем устанавливаются сверхжесткие, невыполнимые сроки строительства тех или иных объектов. Вокзал в Зейске начали строить в апреле 1987 года, а его сдача была назначена на 24 сентября того же года. 23 сентября вечером солдаты подметали перрон перед недостроенным первым этажом здания вокзала, абсолютно ненужного ни 24, ни 25 сентября, ни в какой другой день того года, так как никакого города Зей-ска еще не существует. Более того, совершенно неясно, нужен ли такой город и можно ли его построить именно в этом месте, на уникальной высокотемпературной мерзлоте. Так зачем нужны сумасшедшие темпы строительства? Ответ может быть только один: чтобы этой спешкой и гонкой оправдать нижайший уровень качества строительства, оправдать нанесенный природе бессмысленный ущерб, скрыть от себя самих и окружающих горькую правду — мы просто не умеем нормально строить. Ну, и помимо этого, на гонку и спешку списываются сверхнормативные расходы материалов, превышения сметной стоимости строительства, другие нарушения, искажения и просто преступления…

От железнодорожной станции Зейск надо спуститься вниз, к Зейскому водохранилищу, чтобы сесть на «Комету», курсирующую между райцентром Зея и селом Бомнак, затерянным километрах в сорока от железной дороги.

Бомнак растянулся черными избами вдоль несуществующей более Зеи. Русские избы велики и окружены огородами, эвенкийские избенки стоят в необработанных палисадах. Не огородники эвенки… На другом конце Бомнака, за знаком «Проезд запрещен», в светлом, продуваемом солнечным ветром березнячке — чудом сохранившаяся могила Улукиткана, верного друга и проводника писателя и геодезиста Георгия Федосеева (она попала под затопление, да в последний момент могилу перенесли повыше). «Мать дает жизнь, годы дают мудрость» — начертаны на могильном камне слова мудрого Бельчонка-Улукиткана.

Эвенкия как территория, по которой кочуют или некогда кочевали эвенки, распростерлась от Енисея до Тихого океана, от Заполярья до Китая. Эвенки волею исторических судеб интродуцированы и рассеяны среди других кочевых и оседлых народов тайги, тундры, гор и равнин. Это сформировало их особую этологию — мирный характер, уживчивость, доброжелательность, доверчивость («С нанайцами вы дружно живете?» — «А что нам с ними делить: нанаец не ест мяса, эвенк не ест кету»). Самое же замечательное — народное эвенкийское природопользование.

Мы уже осознали народную медицину как необходимое дополнение к медицине научной. Не менее богат и опыт народного природопользования. Жизнь эвенков — охотников, оленеводов проходит в общении с природой. Этот диалог с тайгой, длящийся не одно столетие, гораздо богаче, рациональней, мудрей, чем вся наша научная экология, построенная на системе табу или штрафов.

Во многом опыт эвенкийского природопользования уже утерян. Этнос явно находится в состоянии деструкции: воровство, обман, недоверие и пьянство проникли в эвенкийский мир; охотничьи и другие таежные угодья нарушены, стада оленей разрежены, да и пастбища все более удаляются от жилья (эвенки совхоза «Заря», что под Тындой, вынуждены пасти свои оскудевшие оленьи стада — всего семь с небольшим сотен голов — аж в Якутии).

Принято считать, что новое хозяйственное освоение сопровождается вспышками и распространением местных заболеваний. В зоне БАМа не без этого. Однако есть и противоположные примеры: цивилизация принесла эвенкам ОРЗ — болезнь для нас привычную и неопасную, но крайне тяжелую для местного населения. Кстати, раз уж заговорил о болезнях. Весьма распространены здесь недуги, связанные с нарушением экологического режима, задымленностью воздуха от бесчисленных мелких и технически несовершенных котельных. Чем холоднее, тем больше топят, тем мощнее и гуще смог, порождающий бронхиальную астму и псевдотуберкулез, отличающийся от обычного туберкулеза главным образом тем, что поддается лечению гораздо хуже. По прогнозам иркутских медико-географов, если Чара достигнет численности в 40 — 50 тысяч человек (а это вполне реально), то при сохранении современной системы отопления город задушит сам себя.

Необходимо, пока еще не все потеряно, организовать эколого-этнографическую экспедицию по сбору и описанию эвенкийского национального природопользования, а равно и других малых народов, проживающих в зоне БАМа. Открыть (хорошо бы в Бомнаке или Усть-Нюкже) эвенкийский национальный университет, где эвенки могли бы передать свои знания и опыт вновь прибывшим и прибывающим контингентам освоенцев. Такие же национальные университеты должны иметь и другие народы. Это позволит, помимо указанной цели, сохранять и поддерживать национальное самосознание и национальную культуру. Наконец, установить резервные территории, недоступные для промышленного освоения и находящиеся полностью в ведении и распоряжении коренного населения.

Бездуховность «Программы», ее сухое убожество и безразличие к человеку порождают в людях, впервые столкнувшихся с ней, горькое недоумение. Неужели это про нас? Неужели это о нашей земле? Все обезличено, унифицировано, сосчитано…

Много на БАМе мест, привораживающих своей необычностью, потаенной либо явной красотой. Это и долина Чары с настоящей пустыней, и аэродинамические эффекты в Ханях, и глубоководные озера (мини-Байкалы) в Северном Прибайкалье, и кичерская Швейцария… Но теперь нередко сталкиваешься здесь с несовместимостью природы и человеческой деятельности.

Мы сидим на поваленном кедре прямо посредине шумного Ангаракана. Выше по течению — островок из белейшей гальки, а на нем, как букет в вазе, разноцветные березки, елки, лиственницы, какие-то красные кусты. На заднем плане — серо-желтое разномастье гольцов, еще дальше — снежные пики. Вода, чистая и прозрачная, приветливо журчит по светлым камням. Но пить ее нельзя. Неприятная на вкус, она напичкана ядовитой селитрой после взрывов в Северо-Муйском туннеле. Невелик вроде бы «вклад» человека: с горных вершин, с высоты птичьего полета и председательского кресла почти и незаметен, а спустишься к земле, к воде, соизмеришь с собственным ничтожным масштабом — и превращается природа из среды обитания в арену борьбы за существование…

…На древнем Якутском тракте, на перевале, где некогда мерно проходили караваны неутомимых и неприхотливых верблюдов, открывается полмира. Глубоко-глубоко внизу петляет речушка. Ближние сопки в ярко-рыжих сентябрьских лиственницах, дальше — сопки уже черно-рыжие, разбегающиеся к горизонту, обрамленному снежно-синими гольцами. Видимость окрест — километров сто ядреного воздуха. «Если бы директором был я», то предложил бы провести здесь зимнюю Олимпиаду, понастроил бы отелей, горнолыжных трасс, катков, дворцов увеселений и тому подобного. Развивал бы сибирский туризм, включающий альпинизм и скалолазание, охоту, рыбалку, уединение, русские и финские бани, лыжный и санный спорт, спелеологию, бальнеологию, сбор дикоросов. В Сибирский тур можно включить Байкал, Чару, Якутский перевал, Бомнак, Усть-Нюкжу (этнографический экскурс) и ряд других, не менее привлекательных и уникальных мест. Между прочим, у туризма и рекреации гораздо больше шансов оживить движение на БАМе, чем, например, у добывающих отраслей, насильно насаждаемых здесь.

Как ныне организовано пассажирское движение на БАМе? Поезда крадутся ночами, так как днем продолжаются бесконечные работы по укреплению и поддержанию полотна, даже на участках, давно сданных Министерством транспортного строительства. Составы по большей части сформированы из отслуживших на других дорогах вагонов. Количество вагонов определяется в лучших традициях МПС — так, чтобы посадочные места всегда были в дефиците, и если есть потребность в пяти вагонах, то в составе их непременно будет четыре. Так создается напряженность с билетами даже при минимальном пассажиропотоке, возникают любезные железнодорожному начальству всех рангов вплоть до проводников вагонов бронь и блат на билеты. Когда же в числе пассажиров неожиданно (в этой неожиданности — основной эффект и смак) оказываются вахтовые бригады, простые смертные остаются на перронах по двое суток. К слову сказать, пассажир на БАМе исключительно деловой. Люди ездят в командировки, по работе, «вахтуют», мотаются со своими инструментами и запчастями железнодорожные ремонтники, ездят военные строители и офицеры внутренних войск. Почти все поездки — на короткие расстояния. Поездов и пассажиров дальнего следования очень мало — сильна конкуренция авиации.

А ведь могли бы ходить тут и экскурсионно-туристические поезда, и поезда здоровья для жителей БАМа. Все они могли бы иметь в своем составе вагоны-салоны, вагоны-игротеки, вагоны-дискотеки, вагоны-видеотеки, сауны, клубы, семейные, молодежные и детские вагоны. И если кому-то это покажется фантазиями и утопиями, то советую изучить состав поездов «Россия» Москва — Владивосток в первые годы существования Транссиба — там комфорта и развлечений было куда больше, чем только что перечислено. Поездка через всю страну была не нудной скукотищей, а увлекательнейшим путешествием.

Если производственная сфера не в состоянии оправдать строительство и существование магистрали — даже когда она будет построена, то часть этих оправданий может взять на себя. социально-культурная и рекреационно-туристская сферы.

А пока… пока на пустынном, продуваемом Якутском перевале горизонт чист — ни грузов, ни пассажиров, ни верблюдов…

P. S. На бамовских играх представитель Госплана СССР Юрий Павлович Терентьев, вынужденный по тем или иным пунктам признать справедливость критики, обещал, что все будет исправлено в следующем документе — целевой комплексной программе развития ТПК и промрайонов зоны БАМа. Создание этой программы начато. Определяет ее, правда, уже не Госплан СССР, а Госплан РСФСР. Так сказать, ранг пониже.

Что еще нового? Вопросы социально-культурного строительства министерства и ведомства теперь должны согласовывать с Советом штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе (уже достижение). Все остальное по-старому. Централизация, ведомственная соподчиненность, предрешенность всех вопросов… Нет! Не все!

Отныне судьба зоны БАМа и ее жителей решается не только в тиши министерств и ведомств. У региона появились свои лидеры, появилась реальная сила и не менее реальные права. Это и Совет ЦК ВЛКСМ по БАМу, и советы трудовых коллективов, вооруженные Законом о государственном предприятии, и многие вожаки территориальных комсомольских органов. Однако исход борьбы мнений вокруг программы освоения региона пока неясен.

В окрестностях ада

Йеллоустонский национальный парк

Йеллоустон («Желтый Камень») — одно из немногих (сюда еще относятся Камчатка, Исландия и Новая Зеландия) мест на Земле, где магма столь близко (всего на 3—5 километров) подходит к дневной поверхности. Это обстоятельство имеет ряд последствий, а именно:

множество гейзеров, работающих непрерывно (как правило, это — небольшие гейзеры), регулярно (например, самый знаменитый здесь Старый Служака (Old Fathful), бьющий каждые пятьдесят минут струей раскаленной воды на 10—12 метров) или спонтанно (самый большой в мире гейзер Пароход (Steamboat) выбрасывает струю воды и пара на высоту более 50 метров в диапазоне 4 дней-50 лет (строго говоря, нерегулярные термальные источники к гейзерам относятся весьма условно);

множество грязевых вулканов, горячих перенасыщенных солями источников, самый знаменитый и великолепный из которых — каскад Мамонтовых горячих ключей;

высокую сейсмику и активную тектонику, порождающие настоящий геологический хаос — вычурные горы, каньоны, водопады, вздыбленные и смятые в складки пласты пород; этот хаос обнаруживается и в течении рек — Йеллоустон течет строго на север, а соседняя, всего в 30 милях западнее, Мэдиссон — на юг;

необычайное разнообразие жизненных форм — леса и горы изобилуют медведями гризли, оленями, лосями, бизонами, мелкими и крупными грызунами и хищниками, в небе — великое множество птиц — от пичуг до огромных орлов, реки полны форели; живое жмется к земному теплу, несмотря на очевидные и постоянные риски существования:

неустойчивость погоды и частые грозы: испарения, насыщенные солями и минеральными частицами, постоянно возносятся в атмосферу, где почти непрерывно идет образование кучевых облаков; здесь нередки грозовые ливни и, как следствие этого явления, лесные пожары — в некоторые годы число естественных возгораний леса доходит почти до 300 случаев за лето: самый большой пожар случился здесь в 1988 году.

Этот знаменитый пожар начался в июне и продолжался до конца сентября. Всего за этот период возникло 249 очагов, уничтоживших почти 800 тысяч акров (36% лесного массива). В результате погибло множество птиц, 269 крупных оленей, 9 бизонов, 6 гризли, 4 марала и 2 лося, был нанесен материальный ущерб на 120 миллионов долларов.

Мы едем гарями — меж сухих стволов и обгоревших останков, в мертвом частоколе уже заметна молодая поросль елочек. Восстановление леса идет трудно, но оно идет. В отличие от своих ошарашенных спутников, я сохраняю некоторое спокойствие — мне памятны леса вдоль БАМа, где рукотворные гари тянутся на десятки и сотни километров, где выгорала уже не тайга, а вторичные березняки. Дело рук человеческих порой страшней любой стихии.

Среди нескольких гейзерных полей самое сильное впечатление производит бассейн Норриса — настоящее Кащеево царство. Вот ощущения буквально по горячим следам:

«Из земли то тут то там вырываются зловещие, ядовитые, зловонные пары, оголенная почва сочится опасностями, раскаленной трясиной, мутные озерца имеют синюшно-зеленый цвет, над унылой долиной курятся печальные призраки и привидения потустороннего мира, страшное жутколесье, все коряги да безжизненные стволы, опаленные молниями и спонтанными выхлопами гейзеров. Из воды бьют два ключа — холодный и горячий, чистый и мутный, они текут ручьями в полуметре друг от друга, и какой из них — живой воды, а какой — мертвой? Из глубокой норы „Глотка Дьявола“ вырывается гремучий пар и слышно тяжкое подземное дыхание — не его ли случайно услышал Данте, описывая последний круг Ада, где застыл и погряз в подземном озере великий Сатана? Ведьмины цветочки и грибочки лепятся там и сям. Я сорвал несколько моховиков, в изобилии рассыпанных меж молоденьких елочек — ни одной червоточины. Тут такая химия, какой нет ни на одном Дорогомиловском химкомбинате. Ведьмины следы, следы леших куролесов и шелапутов-чертей, вертящихся вокруг варящегося зелья, а где-то чудятся и слышатся жалобные стоны Василис Прекрасных и Премудрых, дев чистых и невинно томящихся в этом смердящем преддверии ада.»

С точки зрения христианина эти места — несомненное преддверие преисподней, вход в Тартар, зловещее царство теней. Здесь поневоле содрогаешься от свершенных тобой в жизни грехов и прегрешений.

А как воспринимали все это язычники, индейцы, давно оттесненные отсюда? Каковы были их взгляды? Ведь потому они и были язычниками, что знали только этот видимый им мир и по нему моделировали онтологию Космоса.

Мы сидим в широком кругу перед раскуривающимся Old Fathful, и я пытаюсь восстановить ход местной языческой мифологии:

«Люди живут в трех мирах. Верхний мир — это небо, с него люди получают свет и дождь, огонь и справедливость. В среднем мире мы живем с деревьями, зверями и птицами. Здесь мы охотимся, любим, страдаем и радуемся, здесь текут реки и стоят озера, этот мир видим нами и ощутим на слух, на цвет, на запах и на ощупь. Третий мир — под нами. Он учит нас и дает нам покой, когда мы умираем.

Посмотри на эти дымы из-под земли, из третьего мира — там обитатели подземного мира готовят свою пищу и мы можем по запахам их костров понять, что они собираются есть, как верхние существа видят дымы наших костров и обоняют запах нашей еды.

Миры проникают друг в друга, пронизываются дымами, водой и мыслью.

Наш мир — самый плоский. Он один и он есть то, что мы видим и слышим, а если бы он был не один, то каждый бы видел в нем разное. Но наш мир — один и един, в нем ничего нельзя изменить, и если глупые и отчаянные смельчаки отваживаются на это, наш мир потрясается, с гор сыплются огромные камни, земля становится дыбом, ручьи и реки взлетают вверх, а в скалах появляются огромные трещины.

В нашем мире мы все — одна семья: птицы — родственники скал и делают на них себе гнезда, медведь живет одной семьей с пчелами и рыбами, люди и бизоны живут вместе и наш род идет от бизонов, учащих нас, какие травы можно есть, а какие — нет, дающих нам шкуры и шерсть для тепла, иначе бы мы замерзли холодными зимами.

Но Верхний и Нижний миры уходят высоко вверх и глубоко вниз. Сто небес составляют Верхний мир и сто подземелий составляют Нижний мир. И тут и там живут Боги и духи. Они управляют — каждый своим небом и своим подземельем. Они, как и люди, рождаются и умирают — просто их жизнь гораздо дольше нашей, чем глубже или выше, тем дольше жизнь богов и духов. Как и мы, они женятся и заводят детей. Но мы выбираем себе жен только в нашем мире и потому наши дети знают только наш, Средний мир. А Верхние люди могут брать себе в жены женщин Нижнего мира и наоборот, Боги тридцатого неба могут жениться на богинях двадцать второго Нижнего мира. И потому нам не понять, почему небесная вода вдруг бьет из-под земли, а подземный огонь обрушивается с неба — это свадьбы богов из разных миров.

В нашем мире есть мудрецы и герои — они могут сами или своим духом проникнуть в иные миры. И тогда они живут гораздо дольше нас. Когда они возвращаются в наш Средний мир, герои становятся вождями, а мудрецы — жрецами и врачевателями.

Вот у Нижних людей закипел котел, что стоит на огне у Большого Вигвама Первого Нижнего мира, и сейчас мы узнаем, что будут есть подземные люди в этот час.»

Подъехать к парку можно со всех четырех сторон света. Северный путь идет живописными ущельями рек Йеллоустоун или Гарднер. После долгих петляний дорога выскакивает на захватывающий дух простор. Плато Йеллоустоуна распахивается, как Потерянный Мир, ни на что не похожий и контрастный окружающим ландшафтам. Восточный вход начинается с местного Гранд Каньона и огромного, великолепного водопада. Отсюда до знаменитого монумента Четырех Президентов в Северной Дакоте менее часа езды. Западный вход идет из поселка Вест Йеллоустоун. Южный путь пролегает через Тетонский национальный парк, основной достопримечательностью которого является изумительной красоты и стройности заснеженный горный хребет. Главная вершина хребта, остроконечный трехглавый пик Большой Тетон (13770 футов над уровнем моря) — один из символов Америки. Более часа дорога идет вдоль хребта, и вы наслаждаетесь изысканными формами тектонического рубца на теле Земли. Почему в нас так непритворно восхищение этими ранами? Почему мы признаем их безусловную красоту?

Скорописью — о Шайенне, столице Вайоминга, «штата равенства» (здесь женщины были уравнены в правах с мужчинами в 1869 году, за 21 год до вступления в США в качестве штата). Шайенн (50 тыс. жителей) — крупнейший город штата (всего здесь живет 455 тысяч человек, это — самый малолюдный штат, уступающий даже Аляске), что звучит несколько напыщенно для такого малютки. Шайенн — живая и лелеемая легенда ковбойской истории. Сюда, к предгориям Скалистых гор, стекались ручейки скота, здесь скотину клеймили и гнали огромным общим гуртом на скотобойни Чикаго — дальше, к побережью, гнать уже было невозможно: кончался сезон подножного корма. Расчеты со скотовладельцами производились по тавру и клеймам, что, конечно, было совершенно лишь в замысле, но не при исполнении. Отсюда печальная слава чикагских бандитов, промышлявших изначально на мясном бизнесе. Отсюда и знаменитая и до сих пор крупнейшая в мире Чикагская биржа, специализирующаяся на фьючерсах и опционах, мясе и зерне. Маленький Шайенн и гигантский Чикаго — два конца мясного бизнеса, начало и конец одной из первых американских технологий, два фокуса американского ковбойского фольклора, культуры и мифологии, включая ковбойскую кухню: барбекью из законсервированного в медовом соусе мяса, сыровяленое мясо, которое можно только жевать, жареные на огне бычьи ребра.

Монтерей, 1997

Монтана: настоящее американское захолустье

Монтану часто называют «настоящей Америкой» «штатом-сокровищем», и это справедливо. Скалистые горы, занимающие чуть не всю западную половину штата, чрезвычайно живописны. Монтана привлекает огромное количество автомобилистов, но мало, кто здесь задерживается. Дело в том, что Монтана — единственный штат, в котором нет ограничений скорости на дорогах в дневное время. И мы, как и многие, поддавшись искушению, промчались по Монтане со средней скоростью 80 миль в час, порой разгоняя машину до 105—110 миль (что там происходило на самом деле, зашкаливший спидометр не показывал). Краткая ремарка из дневника:

«Перед нами разворачивается учебник по геологии и геоморфологии, и я не знаю форм гор, не представленных здесь. По задавленным животным можно изучать местную зоологию, по ветровому стеклу, фарам и радиатору — ту часть насекомоведения (энтомологии, кажется), что отвечает за летающих, а вот насчет всего остального… ну, пожалуй, можно еще изучать шизофренические формы пустоты.»

Современный туризм держится на трех китах: уникумы, аналоги и гомологи.

Уникумы, собственно, составляют цель путешествия и туризма, то, ради чего мы отправляемся в путь, и что потом будет составлять гордость нашей жизни («Байкал? Это такое глубокое озеро в Сибири? — Ну, как же, бывал!», «Ниагара? Это которая ни там ни сям, между США и Канадой? — Конечно, видел!»).

Аналоги делают наше путешествие безопасным, а все новые места — узнаваемыми: эти горы напоминают Алтай, вон та деревня — совсем как в Германии, а эта кукуруза, надо же, очень похожа на кукурузу у моей бабушки на Украине. Туристское дежавю («где-то я уже видел подобное и похожее!») делает наш путь спокойным и, уверен, даже путешествуя по Марсу, мы невольно будем цепляться за детали марсианского ландшафта, аналогичные и подобные земным.

Гомологи делают мир монотонно комфортабельным. Естественные гомологи (воробьи, голуби, мятлик полевой — poa protensis, и прочие космополиты) говорят нам «всюду жизнь». Искусственные гомологи (инфраструктуры и инфраструктурные сети) делают наш путь простым. «Макдональдс» и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Африке — «Макдональдс», и вы можете быть уверенными, что биг-мак везде будет биг-маком, даже, если вам придется есть его палочками в Китае или чайнатауне, как щи по-уральски по всему Советскому Союзу были щами по-уральски.

В нашем путешествии мы пользовались таким уникальным гомологом, как мотель «6». Эта идея возникла лет пятьдесят тому назад, номер в мотеле стоил тогда 6 долларов, включая парковку машины — отсюда и название. Сейчас цены колеблются от 30 до 60 долларов за ночь. Этих мотелей в Америке — более двух тысяч. Все они — одной и той же архитектуры, все — и это крайне важно! — расположены рядом с хайвэями, на удобных с них съездов, все снабжены огромным рекламным щитом, видным издалека, даже ночью (благодаря подсветке). Все номера оборудованы совершенно одинаково, и даже занавески на окне и пара кусков мыла в душе — одинаковые, и утренний кофе — везде с семи утра и везде — отвратительно ведерного качества. Везде — маленький бассейн, чтоб освежиться после дороги или куда-то деть детей, истомившихся от сидения в замкнутом пространстве машины. Надо долго приглядываться и присматриваться, чтобы найти малозаметные различия, но времени на это нет — к одиннадцати утра вы обязаны покинуть мотель, потому что с трех часов пополудни он начинает заполняться новыми ночными жильцами.

Нигде в Америке так не ощущается очумелость захолустья, как в Монтане. То есть, пока катишь по пустым просторам, пока есть только дорога и на ней машины — все как у людей. Но вот настает время обеда, и мы сворачиваем в Бутте. Первое, обо что спотыкается взгляд — Всемирный музей шахтеров. Мы долго петляем по пыльным улицам городка, почти полностью выстроенного из красного кирпича. Самое большое здание — тяжеловесный отель, несуразный и несоразмерный городку. На редчайших автозаправочных станциях монотонно одинаковые цены, ни цента вверх или вниз. Скорей всего это не так, но все машины кажутся безнадежно разбитыми и намотавшими на спидометры по 200 тысяч миль каждая, такие уже не продают, а свозят на братское автокладбище, но только не здесь, здесь ездят на этих драндулетах до упаду, собственного или мотора.

На заправочной станции спрашиваем у кассирши:

— Где тут можно поесть чего-нибудь из местной кухни?

По-видимому, такой вопрос задается впервые в этом кайнозое. Женщина долго и немощно пытается понять, собственно, о чем это мы?

— в миле от меня Макдональдс, вам его?

— О’кей, где здесь можно вкусно поесть?

Одно такое место в городе нашлось, и название аппетитное, вроде бы — «4Б» («четыре быка»?, «четыре барана»?, «четыре буханки»?, «четыре бублика»?, а, может, «четыре блюда — и на большее не надейся!»? ). Консервированный супчик, меню — как в старые добрые времена — именно четыре блюда, из которых три помечены галочкой «нет». На компот выпиваем пива (из собственных запасов).

Мы уезжаем из Бутте, существующего неизвестно зачем, живущего неизвестно чем и неизвестно когда готового освободить от себя эту землю.

Вся Монтана — рудники полиметаллов, по большей части, исчерпанные и брошенные.

Тот же незабвенный аромат захолустья — в Вест Йеллоустоне (сам парк почти полностью укладывается в пределы штата Вайоминг, но этот поселок при нем — все-таки в Монтане).

Точно такие же поселки с двумя-тремя улицами я встречал на БАМе и вдоль железных дорог Ивдель-Обь, Тюмень-Сургут и в других индустриально-медвежьих углах, где жизнь существует лишь как приложение к промышленности и легкое развлечение от производства. И такая же обломанная тайга окрест, готовая вот-вот рухнуть в тундру. Если сильно-сильно не спешить, все это можно обглазеть и посетить за час двадцать минут, ну, от силы за полтора часа. Конечно, этот поселочек чуть повеселее наших, но только первые два дня, а потом… потом надо либо уезжать либо искать табуретку и намыливать веревку.

Монтерей, 1997

Империя Билла Гейтса

Сиэттл — последний город на карте США. Настолько последний, что ежегодный справочник «Многоэтажная Америка», издаваемый старейшей и крупнейшей русской газетой Америки, упорно называет его Портландом и столь же упорно не замечает в нем присутствия империи самого богатого человека планеты Билла Гейтса, капитал которого исчисляется в 51 миллиард долларов — речь идет о фирме «Майкрософт».

«Майкрософт» устроен точно так же, как компьютер.

Основной кампус занимает площадь приличного американского университета. Каждое здание — программная директория. Вот здание, где разрабатывается Windows, и оно так и называется, вот точно такое же здание — Microsoft Office, это — здание-директория NT и так далее. Есть периферия, вынесенная за пределы кампуса, есть система паролей, есть свой кейбоард (ясное дело — директорат во главе с Биллом Гейтсом) и дисплей в виде соответствующих служб, есть My Documents — музей, даже своя мусорная корзина есть, она называется — фирменный магазин, где за полцены торгуют последними мышами, программами, майками и зонтиками.

Весь этот мир подозрительно напоминает дурной сон Веры Павловны и научно-фантастические книжки пятидесятых годов о светлом коммунистическом будущем всего человечества: довольные и веселые молодые люди всех стран и народов ходят в чистых рубашках по немнущейся траве, развлекаются, занимаются спортом, вместе обедают в просторных дворцах-столовых, кругом журчат ручьи и фонтаны, утки лебедями плавают по тихим озерам, производственные цеха утопают в цветах, все предельно умны и вежливы, у каждого свой дом, полный беззаботности и безмятежности, всеми любимый Иосиф Виссарионович Гейтс только и думает о благе и счастье всего майкрософтства, ничуть не покушаясь на компьютерную демократию, самую демократическую демократию прогрессивного человечества.

Нет, это — действительно здорово и воплощенная мечта коммунистов. Здесь разум не кипит и не возмущается. Скорее недоумевает — и чего это Америка так против коммунизма, а сама же его построила?

И еще одно недоумение и подозрение при виде этих счастливых и беспечных тружеников невидимого фронта информационного пространства. Мы вольны сомневаться в любой истине и ценности, вплоть до Бога, но несомненна для нас идея Разума. Мы буквально рабы разума. «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку… Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадает в зависимость от наркотиков или алкоголя» (Иосиф Бродский «Нобелевская лекция»). И точно так же компьютеры и безжизненные, неживые языки программирования порождают новые компьютеры и языки общения разума — с помощью беспечных и восторженных людей. Разум делает их богатыми и даже сверхбогатыми — лишь бы они работали на него. Разум паразитирует на людях, как на биологическом материале, и делает все возможное, чтобы мы не замечали его владения нами и не беспокоились по поводу того, что являемся homo sapiens, то есть принадлежим разуму (а не он нам).

Согласно местной мифологии, первых разработчиков в случае успеха или завершения работ (собственно, здесь это одно и то же) купали в тихом тенистом пруду — теперь для этих целей потребовался бы океанский залив. Территория «Майкрософта» растет и отвоевывается, несмотря на бурный рост цен, империя проникла во все страны и взламывает национальные границы быстрей любой группы захвата. В местном музее экспонируются микропроцессор Альтаир Бейсик, первые модели компьютеров, допотопные «мыши», огромные кассеты — все это выглядит примитивно и наивно, как Средневековье, а ведь начиналось все всего лишь в 1975 году — никакому Александру Македонскому еще не удавались столь стремительные темпы создания могущественной империи.

При годовом объеме продаж в несколько десятков миллиардов долларов, в штате «Майкрософта» числится всего лишь около 13 тысяч высококлассных специалистов (это значит, что каждый обеспечивает фирме по несколько миллионов долларов в год, среди сотрудников — несколько сотен миллионеров): американцы, европейцы, индусы, японцы, китайцы. Русских здесь около ста человек. По сути, коллектив этой фирмы — модель современного интеллектуального человечества, и здесь особенно заметно интеллектуальное наступление Азии.

Высокий уровень доходов и множество иных фирменных благ и привилегий, делают жизнь персонала вполне беспечной: сотрудники фирмы «вынуждены» селиться компактно невдалеке от кампуса — по преимуществу они живут в собственных весьма дорогих домах, имеют возможность пользоваться достаточно дорогими машинами и оплачивать дорогостоящее воспитание и образование своим детям. Все эти «неудобства» воспринимаются здесь естественно и без социальных потрясений — «Майкрософт» действительно обеспечивает своих людей «по потребностям», постоянно при этом растущим.

Когда мы были здесь, в Сан-Франциско проходила презентация английской версии Windows-98, и в это же время на московских электронных толкучках бойко торговали пиратской русской версией этой программы. Для «Майкрософта» российского рынка как бы не существует, в России реализуются две-три десятых процента всей продукции фирмы, поэтому, кроме обиды за имя фирмы, здесь ничего не переживают. Но пиратство — основная причина того, что российские программисты, наиболее талантливые и предприимчивые, уезжают из своей страны, куда глаза глядят, а чаще — к Биллу Гейтсу или в Силиконовую долину. Тот факт, что в России процветает интеллектуальное пиратство, что оно практически безнаказанно, говорит о том, что российским властям плевать, а скорее всего даже выгодно быть в глубоком тылу научно-технического прогресса. Их гораздо больше интересует сбор налогов и пополнение казны, чем почти обвальная утечка мозгов и талантов.

Империя Билла Гейтса расположена в комфортабельном пригороде Сиэттла, живописного города-порта, окруженного белоснежными горами. Причалы морского порта разбросаны по разным углам залива. Каждые десять минут от пассажирского причала отходит автомобильный паром в Викторию — ближайший канадский город, от которого совсем рукой подать до Ванкувера. Сиэттл в настоящее время — одна из самых динамичных точек экономического роста США.

Город и окрестные горы (если повезет с погодой, нам не очень повезло) хорошо просматривается со смотровой площадки оригинальной по своей конструкции телебашни. Если этого покажется вам мало, можно сесть в вагончик монорельсовой дороги и совершить короткую экскурсию в рощу небоскребов, составляющих даунтаун города.

Сам штат Вашингтон («вечнозеленый штат») достаточно компактен — между Сиэттлом на западе и Споканом на востоке всего триста миль. Где-то на полдороге между этими городами на живописном водопаде р. Тейлор построена первая в США гидроэлектростанция. Трудно сказать, что приносит сегодня больше прибыли — производимая здесь электроэнергия или производимый ею восторг туристов. Во всяком случае, оба бизнеса заметно процветают.

В Вашингтоне хорошо изучать поясность: всего за несколько часов вы пересечете: лесостепь в окрестностях Спокана, хвойное среднегорье, полупустыни и сухие степи центральной части штата, горно-таежные прибрежные массивы. У каждого — свой географический вкус. Для меня привлекательна темнохвойная тайга и остроконечные белоголовые пики. Здесь так хорошо дышится свободой.

Монтерей, 1997

За счастьем

путешествие к горе Шаста

По октябрьским пятницам закат на шоссе особенно малинов, и в этом невероятном для обычных будней мареве плывут и остывают от деловой суеты отлетевшей недели фиолетовые островерхие контуры калифорнийского горизонта.

Мы гулко несемся по Пятому хайвэю под бирюзовыми небесами наступившего наконец уикэнда. А пожар заката требует осенних костров и печеной картошки.