Бесплатный фрагмент - 125 RUS

Я, как волна, что

Ветер несет на скалы,

Даже краткие

Воспоминания о

Ней разбиваются в пыль.

Минамото-но Сигэюки, I в. н. э.

Пролог

Отец выгнал меня из дома в первых числах июня, на заре лета.

Есть ли преимущество у человека, чей голос, четкий и поставленный, может временами при необходимости уподобляться раскатам грома, перед человеком от природы немым (но не глухим)? Конечно же, есть, и преимущество это очень весомо. К такому выводу я то и дело приходил в течение своей не очень длинной и не весьма богатой на происшествия жизни, и случай, положивший начало описываемым в этой книге событиям — лишнее тому подтверждение.

Возвратившись с прогулки (в теплое время года мне нравилось совершать вместе с Мариной ежевечерний моцион в сквере), я застал батюшку своего в легком подпитии и тяжелой разговорчивости. Неудивительно, что подобное сочетание зачастую выливалось в ожесточенную полемику, ругань и обострение давно затертых и затоптанных временем конфликтов. В нашем случае спор обычно достаточно быстро выдыхался, так как отец, направляя всю энергию свою в вербальный аппарат, брызгал слюной, острил, язвил и придумывал новые виртуозные обличения, а я же в свою очередь в зависимости от ситуации качал либо кивал головой и бурно жестикулировал. Не получив от меня ответной агрессии, которая стала бы лишь зеркалом его агрессии, но озвученная мною, батюшка дергал плечами, сплевывал: «Тьфу на тебя» — и уходил на кухню, где полночи пил вино и читал мудреные толстые книги. Поутру я нередко находил его спящим на форзацах Дэвида Чандлера или Горация Вернета с пустой бутылкой шардоне рядом.

В такие дни я брал ключи от его машины и ехал с Мариной на карьер или куда-нибудь еще выше, на озера. Там мы разводили костры и прыгали через них, по-дикарски размахивая руками, ощущая что-то сродни языческому экстазу. Я привозил с собой отксерокопированные листы с отрывками любимых поэтических произведений, чтобы Марина их чеканно декламировала. Она тысячу раз читала мне «Евгения Онегина» и «Чайльд Гарольда». Образ романтического героя, разочарованного и одинокого, покидающего родные края и отправляющегося вдаль навстречу новым неизведанным горизонтам, куда-нибудь на восток, в экзотические страны, всегда был мне очень близок, а Марина называла это незавершившейся фазой юношеского максимализма.

По большому счету, я был с ней согласен, потому что возраст и ход жизни медленно, но верно стачивали весь шипованный нигилизм отважных юных протестующих, обкатывали острые углы их характеров, не оставляя не то что возможности, но даже желания гнуть свою и доселе гнутую-кривую линию. Тем не менее я всегда искренне восторгался людьми, в которых жила идея, равно как и музыкой, и другими видами искусства — честными, имеющими свой вектор и свою цель. Меня прямо-таки завораживали французские студенты в 1968 году или те, кто приковывал себя цепями к Пентагону в знак протеста против войны во Вьетнаме (вы только вслушайтесь: «Протеста против…» — да эти два слова сами за себя уже все говорят). К сожалению, о большинстве таких примеров я узнавал лишь из печатных изданий, хроник или же по телевидению, самому воочию наблюдать подобное не приходилось. Однако сам в глубине души всегда надеялся когда-нибудь если и не стоять на баррикадах, то хотя бы поднять воротник, грозно сдвинув брови, развернуться и, прихрамывая как сами знаете кто, уйти откуда-то куда-то навсегда.

Шанс совершить сие действие и выпал мне тем злополучным вечером, когда в разгаре очередной жаркой ссоры отец, смотря на меня испепеляющим взглядом, вдруг изрек: «Завтра чтобы духу твоего здесь не было! Аякс, в ночь я тебя, конечно же, не выгоню, но завтра иди куда хочешь». Окинув взглядом комнату, население и уют которой составляли стеллаж с дисками, кактусы в горшках и ненавидящий меня папаша, я получил на свою голову озарение, достойное бульварных романов: больше тут делать нечего. По крайней мере мне. Как пелось в рекламе времен моего детства: «Такая маза в жизни бывает только раз».

Я сложил в бумажник стопку кредиток разного баланса на счету и пачку купюр, откладываемых на личное авто и наше с Мариной совместное жилье в перспективе, после чего приступил к собиранию чемодана. Батюшка, глядя на это, презрительно хмыкнул, включил музыкальный проигрыватель и с выражением крайнего пренебрежения удалился на кухню. Провозившись добрые полчаса со сломанной молнией у чемодана, я получил на свою голову и второе озарение, достойное на этот раз не дешевой беллетристики, а комедийного фильма. Половина моей одежды (лучшая половина, заметим) во время нашей с отцом перепалки крутилась и вертелась в барабане стиральной машины, и сейчас была в не совсем пригодном к складыванию сухом состоянии. Вот тогда я уже начал злиться.

Покидав мокрые вещи вперемешку с нормальными, не забыв про заветные пластинки, страницы из книг, переписанные от руки на долгую память, три блокнота (один — в нагрудный карман, вместе с авторучкой), средства личной гигиены и две пары очков (солнцезащитные и с диоптриями), я яростно застегнул вредную молнию, резким движением поднял воротник плаща, окинул хладнокровным взглядом постылые покои и направился вон из этого дома.

На улице едва успел выкурить сигарету, как меня тут же подобрало такси, что могло только обрадовать, ибо я и не надеялся на такую быструю реакцию в глубокое ночное время. Уже собрался было написать в блокноте адрес Марины, как что-то (в дальнейшем я называл это Провидением) остановило мою сухощавую руку. Кумир подростков, предлагающий выиграть приз, продолжал заливать с голубых экранов где-то на задворках моего сознания: «Такая маза в жизни бывает только раз». Я вспомнил, как еще будучи школьником, много читал о Второй мировой, и мой ныне покойный дедушка прислал мне карту места, где он прожил всю жизнь: там шла война с Японией, там состоялось Хасанское сражение… На обороте карты был нарисован земной шар, испещренный сеточкой меридианов и параллелей, а вокруг него летел картиночный авиалайнер. Под нехитрым рисунком чернела надпись: «Приглашаем посетить наш край!». На этом месте ход моих мыслей остановился, как начало белой пленки на аудиокассете — верный сигнал того, что скоро магнитофон сам остановит музыку, эта сторона записи кончилась. Эта сторона кончилась.

Я выронил ручку, нетерпеливо пошарил ладонью по резиновому автомобильному коврику и, найдя свой писчий прибор вновь, смог написать только одно слово — «Аэропорт», после чего развернул блокнот таксисту (тот уже начал нетерпеливо насвистывать). Он назвал сумму, я кивнул, и мы тронулись с места.

Второе, что меня неприятно удивило за вечер после выверта отца — стоимость билетов на самолет. Она была настолько высокой, что мне показалось разумным сэкономить, купив билет в один конец. Да, меня часто посещают не вполне адекватные мысли, но мне, к счастью, еще ни разу не пришлось о них жалеть, и вышеупомянутый поступок — не исключение. Ожидая посадки, пытался дозвониться Марине, чтобы потом, услышав гудки, написать ей сообщение. Однако телефон ее был выключен, что вполне объяснимо для человека, которому вставать на работу в шесть утра. Несчастный же свой чемодан я сдал в багаж и теперь прикидывал, каким слоем плесени покроется спрятанная в его недрах невысохшая одежда за многие часы в воздухе.

Когда объявили рейс, я, подходя к турникету, вдруг оглянулся назад и подумал об очень характерных для такой ситуации вещах: не слишком ли опрометчиво я поступаю? Что ждет меня в совершенно неведомом краю? Что я приобрету там и что потеряю здесь?

Но здесь мне терять было нечего, все прежнее существование, будь оно хоть на грамм ценно, не утекло бы, словно песок, в гигантское необъятное никуда, не оставив после себя ни одного значимого воспоминания. Девятнадцатилетний Гарольд, ступая на палубу корабля, не терзался сомнениями, не анализировал и не предавался бесконечному самокопанию. Он всегда был моим любимым героем, и я никогда не упускал возможности лишний раз уподобиться ему.

Ну а сегодня вообще можно было устраивать трибьют-концерт с моим участием, настолько удачно я вписывался во все байронические трафареты:

Меж тем тоски язвительная сила

Звала покинуть край, где вырос он, —

Чужих небес приветствовать светила;

Он звал печаль, весельем пресыщен,

Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.

Я горделиво расправил плечи и зашагал вперед, нарочно хромая на одну ногу. Великое множество людей в критические моменты призывают на помощь свое альтер эго: некую уверенную, сильную личность, которая, как им кажется, способна справиться с неожиданно возникшими проблемами. Итак, я ступил на борт могучего воздушного корабля! Соседнее кресло заняла девушка, чье поведение еще до взлета обещало мне совершенно спокойный рейс. Она закапала аптекарские капли в свои усталые волноморские глаза, надела наушники и с головой закуталась в плед. Я же в тот момент напоследок запоздало объяснялся по телефону Марине: «Улетаю во Владивосток. Будет возможность — напишу подробности». Спустя несколько мгновений женский голос с каким-то металлическим призвуком по громкой связи попросил всех пассажиров выключить электро- и радиоприборы. А еще через десять минут все действительно закончилось.

Глава 1

«А» — Аэропорт

«Владивосток» — международный аэропорт, расположен на удалении 44 км от города Владивостока, с которым связан автомобильным и пассажирским железнодорожным сообщением до станции «Аэропорт» в 6 км от аэропорта. Обеспечивается ряд прямых международных рейсов — на Сеул, Пекин, Далянь, Харбин, Осаку, Ниигату, Тояму, а также несколько сезонных международных чартерных рейсов, главным образом в Китай, Японию, Корею и Вьетнам. Внутри страны осуществляет ежедневные рейсы на Москву, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, имеются рейсы на Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. В аэропорту имеются два пассажирских и один грузовой терминалы. Имеется также два аэродрома: «Кневичи» (для самолетов местных и дальних авиалиний) и «Озерные ключи» (для самолетов местных авиалиний).

(источник: ru.wikipedia.org)

Я прибыл в Приморский край в четыре часа после полудня, самолет мой приземлился в аэропорту «Кневичи», что, как ни странно, обозначает воздушные ворота главного города края (хотя на самом здании терминала огромные буквы гласят: «Аэропорт Владивосток»). Неподалеку отсюда, на расстоянии пяти километров, находится городок под названием Артем. Раньше в нем жили шахтеры, и своим появлением населенный пункт обязан добыче угля, даже на гербе изображены три тележки с углем, освещаемые сверху жизнерадостным солнышком. По мере развития двух основных градообразующих предприятий основное население Артема стали составлять авиаторы и энергетики.

Пока летел, читал книгу, подаренную Генрихом, моим дедушкой, отцу — «Гражданская авиация Приморья. Из века в век». В ней были перечислены интересные названия пунктов назначения, или, если выразиться благозвучнее, «авиазвенья»: Сидатун, Лаулю, Терней… Большинство из них — китайские названия. В политически сложные годы они получили более прозаичные русские имена, например, село Мельничное. Однако Терней, как память о французском следе в истории Приморского края, сохранил свое красивое и гордое имя.

«Пассажирские рейсы по линии Москва–Владивосток с 1948 года выполняются на самолете Ил-12». Моего куцего воображения не хватает, чтобы представить, каково это — на таком крохотном для нас, людей современности, лайнере преодолевать столь значительные расстояния. Но и оборотная сторона зеркала присутствует — им, людям послевоенной эпохи, невозможно было преодолевать столь значительные расстояния на таком огромном самолете, как тот, что только что доставил меня в Приморье.

Искрутив шею в попытках разглядеть сквозь слепоту иллюминатора особенности местного ландшафта, я увидел сизую горную цепь, простирающуюся вдоль горизонта настолько, насколько хватало взгляда после того, как я покинул воздушное судно и вышел на белый свет. «Наверное, это и есть Сихотэ-Алинь», — преисполнился я детским розовощеким энтузиазмом и продолжил всматриваться в гряду сопок, напоминавших о Волшебной Стране Гудвина и Изумрудном Городе. Да, сопки — это нечто среднее между острыми горами и покатыми холмами. Само же определение «сопки» является чем-то вроде пароля для дальневосточной диаспоры на Западе.

Получив багаж, я оказался на площади аэровокзала и решил поинтересоваться у окружающих, как бы мне попасть в этот самый Артем, что неподалеку. На парковке множество скучающих таксистов моментально выразило свое желание доставить меня хоть на край света за соответствующую плату, однако их волна тут же отхлынула от моих жестов, означавших: «Артем, что близко и для вас невыгодно». Однако все же нашелся человек, понявший мои манипуляции с картой и собственными пальцами. Сначала он посоветовал дождаться автобуса номер семь (Семерка, ну, или «топорик»), однако у меня вовсе не было желания изучать местный колорит в общественном транспорте, потому я сел в такси и наскоро нацарапал в блокноте: «Хотелось бы осмотреть Артем и послушать ваш рассказ о нем». Таксист, немного подрастерявшись, кивнул.

Буквально через пять минут, после недолгой поездки по шоссе, вдоль которого тянулись усталые поля в бескровных объятиях все тех же сопок, мы оказались в городке.

Артем был задуман как город на равнинной территории, что обеспечивало пригодные условия для строительства аэропорта, в частности взлетно-посадочной полосы. До моря отсюда было километров двадцать — по здешним меркам далеко, учитывая, что в том же Владивостоке море окружает город практически со всех сторон.

Мой новоиспеченный гид не интересовался, впервые ли я здесь: похоже, ответ был очевиден. С водительского кресла мужчина показал мне две главных достопримечательности городка: установленный на постаменте символ труда шахтеров — шахтовый проходческий комбайн, памятник подвигу летчиков — самолет Як-38 на вечной стоянке в Парке Авиаторов. Подавляющее большинство жилых массивов составляли пятиэтажки — под землей недалеко от города находились шахты, поэтому пять этажей были максимально допустимым стандартом для дома.

В городке был и автовокзал, за которым сразу начинались ряды припыленно-зеленых частных домов, постепенно переходящих в небольшие деревеньки с милыми названиями типа «Кролевцы» и уже упомянутые «Кневичи». На небе ни облачка, грелка-солнце набирала обороты. Таксист, высадив меня у автовокзала, подытожил цель моего путешествия словами: «Жажда новых впечатлений, смена обстановки».

Желал ли я новых впечатлений? Конечно, если бы они хоть на миг заглушили и застелили собой ту бессобытийную и убогую пустоту, от которой я бежал на другой конец света. О Приморье, будь моей живой водой, стань тем целебным снадобьем, что излечивает любые недуги.

Помнится мне, была итальянская сказка под названием «Рубашка счастливого человека». Фабула: сын короля с головой погружается в черную меланхолию, и спасти его может только такая рубашка. Финал открытый: найдя, наконец, в глухом лесу абсолютно счастливого человека, король и его слуги, желавшие во что бы то ни стало спасти принца, жестоко разочаровываются — на счастливце нет рубашки. Но давайте представим, что король получил искомое и принц выздоровел. Что это означает? Достойного преемника трона, процветающее государство. Принц озаботится делами своей страны, а чтобы как-то снять напряжение, будет развлекаться, как и полагается монаршим особам: балы, охота, прогулки верхом. Никаких болезненных размышлений в одиночестве, все вокруг довольны. Вопрос — а нужно ли это? Будь он более честолюбив, то делал бы вид, что мирские дела заботят его так же, как и августейших его прародителей. Будь он смелее, построил бы себе хижину в лесу и вел отшельничью жизнь. Принц же вполне комфортно чувствовал себя в дворцовых апартаментах, скорбно уставившись в распахнутое окно и никого к себе не подпуская. Иных желаний у него, как это видится из сказки, не было. Буддийский постулат о том, что любое желание вызывает страдание и что, избавившись от желаний, мы прямо пропорционально избавимся и от страданий, всегда казался мне спорным. Что делать, если желаний нет, а страдания тем не менее присутствуют (см. историю бедолаги-принца)?

У меня нет жажды приключений, впечатлений. Я просто не выдерживаю однообразного продолжения. Слишком спешно, как могло показаться, оставив прежнее рутинное бытие свое, я более всего надеялся (и не перестаю надеяться) исправиться сам. Потому что за последние десять лет не могу припомнить ни одного дня, когда все было бы по-настоящему хорошо. Безоблачно. Кто там рыдал, глядя на облака? Кажется, это было у Вирджинии Вулф — отличный эпизод, очень близкий.

Если бы словосочетание «выворачивает наизнанку» можно было применять не только для обозначения тошноты, я сказал бы так об облаках. Меня же всего корежит и передергивает при виде снующих туда-сюда людей, их мелочных забот и этого вечного доброго неба, исполинским куполом укрывающего нас от злой черноты, от космических бездн. Нет, не нужна мне ни живая приморская вода, ни счастливая рубашка, если после этого я перестану думать о благородном небе, пойду путем накопления мещанского Zufriedenheit. Написал по-немецки, потому что прилагательное «мещанский» у меня всегда ищет своего брата-близнеца — прилагательное «бюргерский». Так, за «Миссис Даллоуэй» Вулф сразу припомнился и «Степной волк». Привет, Гессе.

Вот-вот должен подойти автобус, который доставит меня в столицу Приморского края, где удастся прилечь на удобную гостиничную кровать, а также наконец-то выяснить, какой степени окисления и гниения подверглось содержимое моего чемодана, после чего планирую тут же выяснить адрес ближайшей химчистки.

Глава 2

«Б» — Багульник

Рододендрон остроконечный (Rh. mucronulatum) [в народе просто «Багульник» — прим. мое — Аякс] считается наиболее декоративным и является самым мощным видом в данной группе. В природе старые экземпляры достигают 3–5 метров (с толщиной ветвей до 10 см), а в культуре он вырастает до 2,5 метров. У него сиреневые цветки и сравнительно крупные листья (длиной 5–7 см, шириной 3–4 см), которые в основном опадают на зиму — на растении остаются лишь редкие листочки, обрамляющие бутоны на вершинах однолетних побегов. Этот вид наиболее требователен к почвенной влаге в период роста и очень зимостоек (хорошо растет даже на юге Приморья, где обычны холодные, бесснежные и сухие зимы).

Рододендрон даурский (Rh. dahuricum) — чрезвычайно зимостойкий и обильноцветущий, полувечнозеленый листопадный кустарник (часть листьев перезимовывает). Его размеры во взрослом состоянии тоже внушительны: 2–2,5 м в высоту и около 3 м в диаметре. Это сравнительно засухоустойчивый и светолюбивый вид; при недостатке освещения рододендрон даурский цветет менее пышно. Его сильноветвистую крону украшают крупные воронковидные цветки сиренево-розово-фиолетовых оттенков.

Рододендроны приносят людям радость и призывают их к добру, ибо растения эти — Божественны. Давным-давно, когда Бог уходил из прегрешившего Эдема на Небо, сначала Он хотел забрать у людей всю красоту Земли. Но Его Любовь к людям и Надежда перебороли справедливый гнев: Бог оставил людям божественные растения — рододендроны. Но растут они не повсюду, а лишь в труднодоступных местах — высоких горах и ущельях, на приморских утесах и осыпях, у ледников и водопадов.

(источник: Репницкий Н. Я.,

статья «Рододендроны Приморья»)

Еду в автобусе, который должен привезти меня во Владивосток, но на котором также по неизвестной причине висит табличка с надписью «Вторая речка». Все здесь носит двойные названия, что аэропорты, что пункты назначения. Судя по карте, дорога идет вдоль Японского моря, но я не могу увидеть его, и из окон видны только извечные сопки. То и дело на сопках проблескивают яркие фиолетовые пятнышки. Это багульник. Так здесь неправильно называют особые разновидности рододендрона.

За два сиденья впереди от меня румяная старушка везет в корзине несколько веточек, усыпанных темно-лиловыми цветочками. На склонах растет это растение, и, я слышал, его часто встретишь на кладбищах (оттого ли, что кладбища тут тоже на склонах, да и все вообще расположено на склонах?). Пурпурная лента змеей извивается вниз по склону, вниз, туда, где темно, где вечер уже собрался наступать и где туман клубится своей бутафорской мистикой. Проехали указатель на Сад-Город — город садов багульника?

Прислоняясь виском к стеклу, кажется, будто чужие далекие воспоминания можно услышать через предметы: гул электрички, колонку с водой на Седанке (запомни: еще одно китайское название), ржавые лодки и слишком рано опавшие кленовые листья… Никогда их не видел, но вполне возможно, кто-то до меня прислонялся к этому автобусному окну недавно?

Воздух с каждой пройденной минутой становится свежее по-ночному, а с каждым проеханным километром — свежее по-морскому. Терпеть не могу сумерки, всегда ухудшается зрение, становится неудобно писать. Но каждому — свое. Пусть для меня вечернее солнце тяжелее свинца, а на нежные цветы багульника оно ложится золотой пыльцой, теплым «Спокойной ночи, я буду снова греть вас завтра». И они царственно засыпают, не смотря вниз, туда, где страшно и темно и где туман окутывает корни и подножья.

Хочется, как же отчаянно хочется написать что-то стоящее, а вместо этого я, закинув одну одеревеневшую ногу на другую, вертя пальцами ручку, сосредоточенно склонился над пустым своим многобуквием…

Деталь: чем ближе к Владивостоку, тем гористее ландшафт и ярче краски леса. На автобусных остановках стены украшены мозаиками с изображениями морской фауны: коньки, осьминоги. Две полосы дороги из Артема уже давно превратились в четыре, а затем, по мере приближения к большому городу, в шесть, разрослись широкой магистралью, запруженной белыми и серебристыми автомобилями.

Вот, кажется, я приехал в большой город. В середине проезжей части установлен помпезный герб, и нарисованный на нем тигр приветствует гостей. Конечно, не «приветствует», а рычит куда-то в сторону. Но гербовой царь тайги так царственно смотрит сверху вниз, что я представляю тигра одновременно радушным хозяином, встречающим недавно прибывших, и грозным защитником, обещающим хищную расправу над теми, кто едет во Владивосток с дурными намерениями…

Появляются две каменные стены прямо возле дороги высотой с дом, не меньше. Первая стена посвящена лесу, а точнее тайге. На ней вырезаны желуди, кишмиш, тигр (куда же без него) и женьшень. Следующая стена длиннее предыдущей, начинается и заканчивается она якорями, а в центре ее красуются медузы, морские звезды, русалка и Нептун (или Посейдон — для тех, кто, как и я, предпочитает Грецию).

Вторая речка — всего лишь очередной автовокзал, как мне любезно растолковывают. Чтобы добраться до центра, придется садиться теперь уже на городской автобус. Лучше бы заплатил больше артемовскому таксисту, тот довез бы меня, да еще бы и рассказал всякие разности. Но, как говорится, скупой платит дважды. И добирается от аэропорта до отеля трижды. В три этапа (надеюсь, что только в три!).

Вторая речка — знаковое место. Здесь в 1938 году умер от истощения Осип Мандельштам. Вот что я распечатал с сайта, посвященного Мандельштаму, еще дома: «В конце 1929 г. в Приморье организованы отделения Дальневосточного лагеря (Дальлага, позже — Владлага) и транзитный лагерь „Вторая Речка“ (Владивосток), откуда узники на пароходах доставлялись на Колыму в Северо-Восточный лагерь. Заключенные Дальлага и Владлага работали во Владивостоке на строительных и погрузочных работах, в Никольске-Уссурийском и Спасске-Дальнем, добывали золото на острове Аскольд, уголь в Сучане и Артеме, заготавливали лес в тайге и рыбу вдоль всего побережья Приморья. К 1937 г. численность заключенных здесь достигла 70 тыс. чел».

Я также не поленюсь переписать еще более неприятный и таинственный отрывок: «В районе остановки Автовокзал (на Второй Речке) в 30-е годы располагался лагерь — пересыльный пункт для заключенных. А располагался этот лагерь практически на болоте. И до сих пор упорно ходят рассказы о том, что при строительстве здания Автовокзала постоянно натыкались на массовые захоронения трупов. Удивительно, но на этом ровном месте практически никто не строит жилых зданий! Но зато там сделали автостоянку, базар и построили универсам. А неподалеку — Дом Молодежи (который, говорят, не так давно горел)». В здешнем лагере и погибал от голода великий поэт Серебряного века. Другой версией причины его смерти считается эпидемия тифа, бушевавшая в лагере.

Цветы багульника, как я слышал, часто оставляют на кладбищах вместе с гвоздиками. Никто не знает, где могила Мандельштама или других заключенных. Во множественном, в бесконечно множественном числе.

Что ж, буду дальше стараться попасть в центр Владивостока. Гулять где вздумается. Мы с Мариной много рассуждали о грандиозной пользе одиночества для человека творческого и тонко чувствующего. В конце концов, у меня с собой было много денег и самый важный набор необходимостей:

О, вещая моя печаль,

О, тихая моя свобода

И неживого небосвода

Всегда смеющийся хрусталь!

Глава 3

«В» — Владивосток

Владивосток (осн. 1860) — город и порт на Дальнем Востоке России, административный центр Приморского края, конечный пункт Транссибирской магистрали. Расположен на побережье Японского моря на полуострове Муравьева-Амурского.

(источник: телефонный справочник)

…Соль на моих щеках, ветер в растрепанной черноте моих волос, ультрамариновая болезнь разъедает глаза до самого дна, до сердцевины глазного яблока, а я наслаждаюсь каждым вздохом, каждым медленным перемещением взгляда, каждым шагом наверх и вниз, по бесчисленным лестницам, подъемам и спускам этого города. Панорамный обзор бухты Золотой Рог со стороны сопки Орлиное Гнездо — никогда в жизни не доводилось видеть подобной красоты. С огромной высоты ты созерцаешь величественные мосты, море, окруженное городом, или же, наоборот, город, который окружает море.

Еще немного, и можно расправлять крылья (или жабры — от тропической влажности у них есть все шансы вычертиться на шее), отрываться от гористой, угловатой земли, от крутых асфальтовых виражей, извилистых улиц и лететь вперед, наверх, прочь, на все четыре, потому что только здесь во все направления простирается океан. Не теплая курортная бирюза, припорошенная белым песочком, а настоящий океан, дикий и необузданный, густой, йодистый и кальциевый, выплевывающий завитушки водорослей, которые прибрежный ветер собирает в клубки наподобие перекати-поля.

Военные корабли, гордые, вечно настороже, чей угрюмый лик обращен к далеким берегам, могущим в иной момент стать вражескими, оберегают наши земли на Востоке. На Востоке и солнце встает — поднимается из океанских пучин раскаленной пятирублевой монетой, золотым медальоном, огненным шаром. Владей Востоком! Пушечный выстрел строго по расписанию каждый полдень; суда, военные и торговые, большие и не очень, самые разные суда, стоящие на рейде; с 1953 по 1991 год Владивосток был закрытым городом, жить в нем и посещать его разрешалось только гражданам СССР.

По-китайски Владивосток называется с незапамятных времен «Хайшеньвэй», что переводится как «город у мыса Трепанга» или «залив Трепанга», ибо издревле бытует легенда о приносящем счастье голубом трепанге, обитающем в этих водах (в просторечье трепанга иногда также именуют «морским огурцом»). У японцев же лиризма оказалось меньше — в период Мэйдзи (1868–1912 гг.) они окрестили уже существовавший тогда Владивосток «Урадзио», то есть «соляная бухта».

Я остановился в гостинице неподалеку от Спортивной набережной, в комнате с видом на Амурский залив. Девяносто процентов постояльцев составляют китайцы, японцы и корейцы. Отдельное удобство — почти на каждом этаже есть угол с микроволновой печью и большим термосом: в целях экономии можно иногда и не трапезничать в ресторане. Когда спустился туда заварить стакан сублимированной лапши, какой-то японец сказал мне: «Коннитива!», на что я церемонно и учтиво кивнул. Языковой барьер, который в моем случае становится барьером в буквальном смысле, ибо рот мой за всю жизнь не произнес ни звука, не позволил завести знакомства с азиатами. Вместо этого я, однако, завел приятельство с местным барменом по имени Сергей. Он примерно моего возраста, работает посменно на первом этаже, там, где на барной стойке красуется фарфоровый белый кот, зажмурившийся и сжимающий лапкой муляж бутылки Asahi — Серега называет его «пивным котиком». Мое общение с барменом началось, как и следовало ожидать, с листа бумаги, на котором я написал название желаемого напитка, и плавно перетекло в его рассказ о последних новостях в городе у мыса Трепанга, а также в бесконечные монологи об автомобилях.

Практически у всех здесь японские машины с правым рулем, большинство из них — белого цвета. Это сочетание сверкающих белых автомобилей, морской и небесной синевы вкупе с крепко сбитыми белоснежными облаками кажется весьма гармоничным. Так, гуляя по Океанскому проспекту внезапно осознаешь, что автомобильная пробка на дороге движется лишь в двух направлениях: в море или в небо. Что ж, оба направления мне одинаково симпатичны, а значит, это мой город. И я не должен терять время, а как можно скорее обзавестись собственным транспортом (давешняя мечта наконец-то приобретает реальные очертания).

Из неприятного: приключения моих эдаких-разэдаких стираных предметов гардероба не закончились. Они продолжаются, но, увы, уже без моего участия. Потому что в аэропорту умудрился взять чужой чемодан, являющийся абсолютной копией моего. Едва начав расстегивать такую непривычно податливую молнию, уже почувствовал неладное, а, обнаружив внутри женскую обувь, узлы да мотки кожано-джинсовых вещей микроскопического размера, понял, что багаж в этом путешествии — мое проклятие. Тем не менее я пишу дневник, а бумага все стерпит, скажу, что не собираюсь ничего предпринимать, так как позвонить в аэропорт и поделиться своими неприятностями человек немой физически не может, а вновь ехать в Артем и в аэропорт у меня нет желания.

Но в чемодане-близнеце обнаружилось и нечто совсем интригующее, а именно — диктофон с чужими записями. Насколько могу судить, это разговоры пациентки (приятный голос, интересная дикция, но иногда будто жует слова) с врачом-психотерапевтом. Из ответов девушки, которые напоминают просто поток сознания, можно сделать вывод, что врач использует гипноз в качестве одного из методов лечения. Я пишу личный дневник, а бумага все стерпит, поэтому такой наглец, как ваш покорный слуга, собирается с нескрываемым любопытством прослушать все сеансы и переписать их в свой всемилостивый терпеливый блокнот: ведь некоторые записи из тех, что я уже успел прослушать, представляют собой большую ценность для моих скромных путевых очерков. Пожалуй, это стоит проиллюстрировать примером:

— Что значит Владивосток для вас? Почему вы говорите о нем как о единственной родной стихии?

— Нет ничего, никогда ничего и не было, never no. О черт, это выносит мне мозг! Никуда не годится. Боже, почему же слова получаются такими плоскими? В них нет жизни, в них нет ни миллилитра воды, а везде, где есть вода, там и жизнь. Когда Мира в шутку спросила, какой сон был у меня самым эротическим, я ответила, тот сон — позднеподростковый, послеполуденный, в котором мы с одним моим другом топили друг друга в озере, по берегам которого росли кувшинкоподобные томные цветы, а один из нас то и дело оказывался под водой.

Черт возьми, а еще был случай, когда вечерело, родители уходили в гости, я ревела безостановочно, когда во Владивостоке наступал вечер. А еще был случай в школе, сидела за одной партой с парнем, который, да. Сидела с ним и рисовала в тетради картинки: саму себя без лица, за спиной — несокрушимая армия рыб, а к моим ботинкам пристали водоросли.

А еще был случай, мой брат… О черт, и это выносит мне мозг, — боги, дайте мне силы написать об этом повесть! — мой брат в бледно-желтой кремовой рубашке, с волосами меня и моего отца — прямыми, темными, уложенными набок — он встретился мне во сне на площади родного городка, городка шахт и аэродрома. Брат вскинул руку и сказал: «Вот это встреча!» О да, мой брат живет под морем, он всегда жил где-то под горьким морем, в Подморье.

Мы с Мирой ездили по Подморью, и ее мобильный телефон выскользнул из мятого кармана да и упал под море рыбам на потеху. Я никогда не боялась утонуть. В драпировках выбирала синее, голубое, изумрудное, зеленое — все для ублажения повелителей глубин, стражей терпких морей… Еще по течению памяти: мать с отцом стояли на пирсе возле огромных музейных якорей, чугунных и соленых. Мира рядом со мной, я козырнула при ней, вытащила огромную ракушку, приложила к уху. Мира смотрела своими раскосыми глазками (глаза полны воды, глаза полны жизни): «Что ты слышишь там, внутри ракушки?» Я слышу музыку утонувшего пианино, его клавиши пьяные, они деревянные и разбухли, от воды все пьянеет… Вы видели, как идет корабль? Он качается, все корабли навечно пьяны, все пьяные корабли ходят, шатаясь — им это надо для вальяжности, им ведь предстоит долгий путь до земли. Тогда как в озере, например, опьянение не то, ибо они глубокие и темные, будто могилы, сверху поросли водяными лилиями, по вечерам на них льется лазурь, небесное «прощай».

Мы никогда не захлебнемся, разве только от рыданий. Мой мертворожденный брат лежит на дне морском, весь в жемчуге и перламутре, а меня выкинуло на берег огромной волной, которая зовется существование. Это цунами зовется жизнь, и я лежу на песке, слепая от света, а к ботинкам моим действительно пристали водоросли. И я задыхаюсь, и шепчу: «Water, water, water». Или как еще помню немного по-немецки: «Wasser bitte gib mich Wasser».

Но жизнь оставляет меня умирать тут, в мире под солнцем и луной. Однажды рыбаки упакуют меня в свои обветренные сети, чтобы я не пугала их детей. Они отвезут меня к сердцу воды, и я упаду лицом вниз.

Дыхание перехватывало, пока я это переписывал. Ряд образов неуклонно тянул к чему-то знакомому, такому очень известному… И я его вспомнил! Привет, Артюр Рембо:

И стал купаться я в светящемся настое,

В поэзии волны, — я жрал, упрям и груб,

Зеленую лазурь, где, как бревно сплавное,

Задумчиво плывет скитающийся труп.

Откуда же столько упадничества? Я только что говорил о сверкающих автомобилях и чуть не забыл сказать об алебастрово-белоснежных чайках на открытых площадях — так откуда же взялись утопленники с морской капустой на подошвах? Почему Владивосток для девушки из диктофонных записей кажется таким мрачным, а я воспринимаю этот город предельно жизнеутверждающим? Мне не удается соединить две перспективы в одну, круг замыкается на каких-то невнятных антропологических мыслишках, что, дескать, все мы вышли из воды, и Рембо, как привязчивая песенка по радио, продолжает напевать в моем сознании:

Цветущая волна была мне колыбелью…

Надо сменить тему, и лучше бы мне пока отвлечься да написать про геральдику. Уже упоминал ревущего тигра на гербе. Так вот, 16 марта 1883 года Александр III утвердил герб Владивостока, на котором было изображено следующее: «В зеленом щите золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и языком, в вольной части влево — герб Приморской области. Щит украшен золотою башенною короною о трех зубцах, за щитом два золотых якоря, накрест положенных и соединенных Александровскою лентою». С течением времени герб претерпевал изменения, вполне характерные для сменяющихся эпох. Так, во времена советской власти к двум адмиралтейским якорям, амурскому тигру и башенной короне добавился серп и молот, и вся композиция перевилась гвардейской лентой. А в начале XXI века страсть к минимализму одержала верх, и царь тайги остался в одиночестве, без якорей, башен и всего остального.

Листаю купленный атлас автомобильных дорог и карту Приморского края, нахожу очередную забавную деталь: бухты названы в честь древнегреческих героев (вообще-то они оказались названы в честь первых пришвартованных здесь кораблей, которые, в свою очередь, были именованы как персонажи поэм Гомера). Уже насчитал троих: Улисс, Патрокл, Диомид. И на Русском острове есть бухта Аякс, моя тезка. Бывают ли более удачные совпадения?

Телефон мой постоянно включен, но за все время пребывания во Владивостоке никто мне не написал. Марина, конечно же, обиделась, а отцу, видать, безразлично, как я живу и где. А я живу замечательно. В этих краях нельзя оставлять хлеб на столе — за день он может отсыреть, но зато можно дышать морем, смотреть на море и гордиться маленькой частью моря, которая носит твое имя.

Тишину гостиничного номера нарушает звон колокольчика, оповещающий о прибытии лифта на этаж. Китайцы голосят на своем наречии. У соседей включен телевизор: каналы, разумеется, азиатские. Я читал, что вплоть до 30-х годов XX столетия во Владивостоке были достаточно крупные японские, корейские и китайские общины. К 1939 году все они прекратили свое существование… Но несмотря на вывески с иероглифами, китайские барахолки и архитектурные экзерсисы типа пагод, я бы не смог назвать город азиатским. Кто-то заметил, что Владивосток — нечто среднее между Санкт-Петербургом, Одессой, Сан-Франциско и Стамбулом, плюс исключительный местный колорит.

Я же включаю диктофон и готовлюсь к новому путешествию на тихоокеанское побережье, заранее сменив стержень в шариковой ручке и открыв чистую страницу в блокноте.

— Почему вы хотите убить Миру?

Глава 4

«Г» — Географические названия

Я могу зваться Александр, могу — Алексей, а то и вовсе Аким… Потому что, понятное дело, я не грек. К счастью или к сожалению, но не грек. Я не отдавал обратно в паспортный стол бумажонки с обыденным своим именем, а лишь слегка подкорректировал его, немного видоизменил. Известны двое героев, участвовавших в осаде Трои — Малый Аякс Оилид и Великий Аякс Теламоноид. На Русском острове есть две бухты, а не одна, как я думал раньше: Большой и Малый Аякс.

В «Илиаде» Гомера оба Аякса зачастую сражаются вместе, с той лишь разницей, что Малый уступает по силе Великому. И один, и другой обороняют корабли, борются за тело Патрокла. Аякс Малый примечателен, помимо прочего, всяческими злодеяниями и проступками, такими как, например, насилие над Кассандрой, нарушение клятвы, богохульства. По воле великих олимпийцев Афины и Посейдона Аякс гибнет в морской пучине. Неподалеку от Каферейских скал грозная Афина кидает молнию в Аяксов корабль, однако герой спасается, схватившись за Гирейскую скалу. Тут уже Посейдон добивает его, расколов скалу трезубцем. В «Одиссее» же роль Афины не столь значительна: Посейдон и топит корабли, и кидает Аякса в море, разбив скалу.

…Смерти б он так и избег, хоть и

был ненавистен Афине,

Если б в большом ослепленьи

хвастливого слова не бросил,

Что, и богам вопреки, он спасся

из гибельной бездны.

Дерзкую эту его похвальбу

Посейдаон услышал.

Вспыхнувши гневом, трезубец в

могучие руки схватил он

И по Гирейской ударил скале, и

скала раскололась.

Часть на месте осталась, обломок

же в море свалился,

Тот, находясь на котором, Аякс

погрешил так жестоко.

На какой-то праздник Марина подарила мне серебряную вилочку, на крохотной рукоятке которой ажурными буквами было выгравировано: «Сберегу Аякса от трезубца Посейдона». Видать, когда буду на Русском острове и окажусь-таки на тезоименной своей бухте, то должен буду воткнуть вилку в глаз Посейдону до того, как он воткнет трезубец в мой паром. Хотя я-то вроде не злил морских божеств, более того, сменил место жительства и сейчас обитаю практически в их владениях, где за окном моим по-прежнему нет ничего, кроме моря, а всякие автомобильные дороги и многоэтажки расположены неудобно на уровне бокового зрения и не привлекают внимания.

Мой треклятый отец в незапамятные времена, разбираясь в скарбе покойного дедушки, нашел занимательную книжку — «Словарь китайских топонимов на территории Советского Дальнего востока» 1975 года издания, составленный Ф. В. Соловьевым. Во введении говорится о том, что географические названия являются больной темой на Дальнем Востоке, так как дают пищу бесконечным спорам о том, кому принадлежат эти земли — России или Китаю.

Треклятый отец мой хранил словарь как истинную реликвию, не давая мне даже отсканировать страницы. Приехав во Владивосток, я в один день решил давнюю проблему: бармен Серега перекинул мне всю книгу по электронной почте, и спустя пару часов я покинул копировальный центр на Алеутской улице, держа в папке горячие свежеотпечатанные сто с лишним листов.

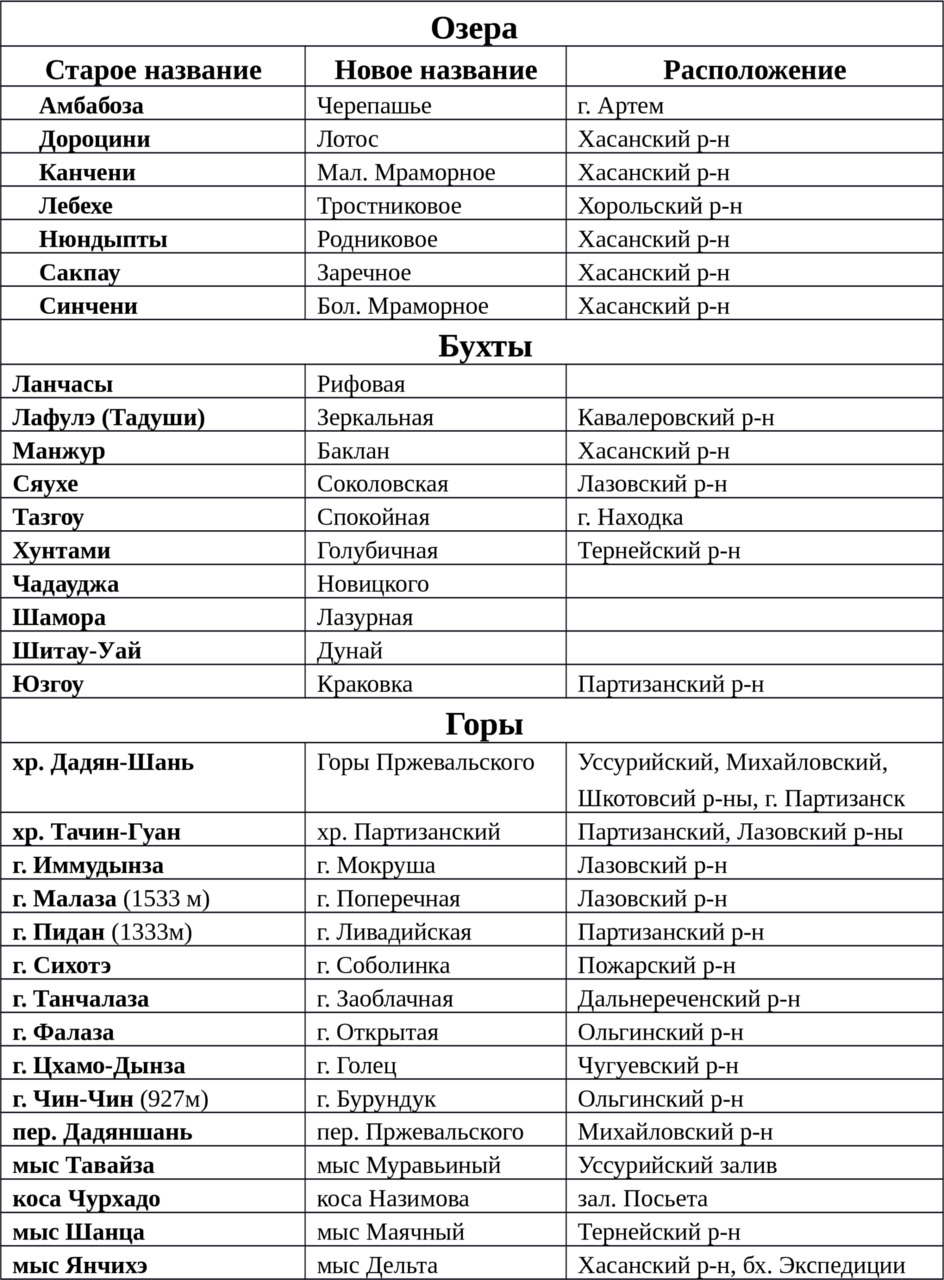

Теперь я вернусь к предпоследнему от этого места абзацу и приведу пример. Подруга бармена предложила нам на выходных поехать «на Черепашек». Куда? «На Амбавозы», — уточнил Сергей. Раскрывая драгоценный словарь, я нашел следующее пояснение:

Амбабоза (Черепашье) — озеро на северо-западном побережье Уссурийского залива в Приморском крае. Название китайского происхождения, образовано компонентами: ванн — князь; ба — восемь; по — озеро; цзы — суффикс. Ванбапозцы означает Черепашье озеро. Гидроним впервые появился на карте в 1879 г. и писался Увамбабоза. К концу XIX в. первая часть названия (Вамба) была переосмыслена в Амба, что на тунгусо-маньчжурском означает Тигр. Амбапозцы означает Тигровое озеро.

Так все-таки черепашки? Или тигры? Как бы то ни было, неудобное для русскоязычных граждан название «Ванбапоцзы» постепенно трансформировалось в то, что произнес мой знакомец: «Амбавозы». Хотя словарь дает весьма странное толкование — чего это восемь князей или князь восьми стали черепахами?

Но и на этом загадки не заканчиваются. Подслушан разговор двух горничных в отеле: «На Шаморе холодно купаться». — «А вы бы лучше поехали на БОМБОВОЗЫ!» Образованное из двух хорошо знакомых русскому уху корней, название Бомбовозы и произносится легче Амбавоз, и звучит куда внушительнее, чем какие-то там Черепашки. Однако для молодежи, в частности для представительниц прекрасного пола, помимо Черепашек, имеется и еще один вариант произношения — «Бомбики».

На Амбавозах достаточно высокие волны, словно после сильного шторма, но вода теплая. Совсем рядом с бухтой рядами стоят дачные домики, здесь находится и дача Сереги. Пока он и его подруга устраивали во дворе подобие костра для шашлыков, я вышел осмотреться. Дорога шла в гору, на вершине ее заканчивались дома и черной стеной деревьев начинался лес. Я пошел наверх, подальше от участков и поближе к лесу, разглядывая сливовые деревья и пиная камешки под ногами.

Мерзким пятном посреди дач и садов высился огромный сгоревший дом, мимо которого было жутко проходить. Он стоял на высоких металлических сваях так, что можно было забраться под самое дно строения. Что я и сделал. Ползая на коленях по зарослям полыни меж полусгнивших свай, лишь изранил ладони осколками битых стекол. То и дело я натыкался на самые что ни на есть странные предметы: сломанная расческа с клоком чьей-то шевелюры, ржавая губная гармошка, крученые ленты засвеченной фотопленки. Помимо полыни, под домом также росло несметное множество поганок. Апогей готического ужаса, замок Отранто в миниатюре. Выбравшись оттуда, я обошел сгоревший дом, и разыгравшееся воображение рисовало то, что могло скрываться за мутными окнами и искусно резными ставнями трехэтажной махины.

Солнце шло на закат, кукушкина песня погружала в уныние, таяла четкость зрения в вечерних сумерках. Я вернулся на тропинку, ведущую на вершину сопки, и, поднявшись по ней, устроился на опушке леса, скрестил ноги по-турецки да вытащил из нагрудного кармана диктофон. Ответ на вопрос «Почему вы хотите убить Миру?» я приберег на долгожданный десерт, специально подыскивая подходящий антураж. Мне хотелось чего-то захватывающего, чтобы кровь стыла в жилах, чтобы кукушки пели, а сгоревшее поместье с привидениями пугало своими обломками старых расчесок. Итак, поехали…

Иногда она может зваться Мирабель, может — Мирослава, а то и вовсе Мирра, с двумя раскатистыми «р». Но мне проще называть ее в четыре буквы, которые были пришпилены когда-то до нашей эры, до рождества Христова, на родительском автомобиле. Он назывался Mira Daihatsu, был синего цвета, о трех дверях и крайне маленьких размеров. Эта машина разбилась в аварии. Мира же, будучи крайне маленького роста, короткими ручонками своими давала мне подзатыльники, когда я училась водить. Хлопала меня по плечу, подзадоривала: «Рули, мой юный пианист». Или: «Веди машину, юный пианист».

Она убила всех, кто посмел меня обидеть. Да-да, вот так взяла, приехала и прямо в упор. Но об этом я вам не расскажу. Миру, естественно, бесит, что я не ем, но у меня всегда заготовлен ответ: «Как можно думать о еде, помня про блокаду Ленинграда?» Вот на это даже Мира не может мне возразить.

Она до сих пор не признается, чем промышляет на самом деле, и считает, что мне рано видеть трупы и кровь. Но я все равно это вижу. Когда кладу ее контактные линзы в специальные контейнеры, я вижу сквозь прозрачность раствора отраженные лица тех, кого Мира того. Когда отстирываю ее цветочное платье от брызг чужой крови… Я все знаю. Я знаю, что она красит волосы в рыжий цвет для того, чтобы кровь убитых ею была не так заметна до тех пор, пока Мира не доберется до ванной комнаты, не обретет покой в холодной тишине кафеля.

Однажды Мира подарила мне губную гармошку Hohner в пору моего увлечения блюзом. Подарок этот она купила в Париже, еще с Жан-Батистом. Мира так рассердилась, что даже залепила мне пощечину, когда я уронила гармошку в бочку с водой на нашей даче, это было на Амба…

Я остановил запись. Встал и зашагал подальше от лесной опушки, стараясь идти как можно быстрее. Вниз, по пригорку, вприпрыжку.

Глава 5

«Д» — Де-Фриз

Английский граф, предприниматель, выходец с острова Гельголанд, Джеймс Корнелиус Де-Фриз (по другой версии его зовут Джон, а не Джеймс), прибыл в 1865 году во Владивосток с намерением открыть торговлю и завести хозяйство, поселившись в гавани. Местом жительства себе Джеймс Корнелиус выбрал полуостров, вдающийся в Амурский залив. Так полуостров и получил свое имя — Де-Фриз (в народе произносящееся скорее как «дифрис»).

Много легенд ходит об этом месте, считающемся аномальной зоной. Существуют две легенды о трагической гибели молодой дочери графа. Первая гласит о том, что она утопилась из-за неразделенной любви, и безутешный отец посадил в своих владениях «Аллею любви», чтобы почтить память покойной дочери. Вторая легенда повествует о тяжелых условиях для преодоления небольших расстояний. В те времена приходилось пересекать море на лодке, чтобы добраться от Де-Фриза до Садгорода. Однажды лодка перевернулась, и все ее пассажиры, в числе которых была дочь графа, утонули. В наши дни на полуострове в районе кладбища находится Мыс Утонувших, что может указывать на то, что легенда под номером два вполне может оказаться реальной историей.

(источников было много, скомпоновал их сам)

Умеет ли кто сохранять твердость духа и ясность разума, когда все происходящее вокруг неожиданно сплетается в паутину мистических совпадений и закономерностей? Чем руководствоваться, анализируя подобную ситуацию — рациональным началом или же интуицией?

Я попытаюсь рассказать по порядку то, что случилось со мной за недолгое время пребывания в Приморье. Иногда буду сбиваться, пускаться в крайности или во все тяжкие, отступать от сути дела и сыпать ненужными деталями.

Итак, я, Аякс, живу в центральной гостинице, из окна которой день за днем вижу бескрайний Амурский Залив. Я обрел душевное равновесие, или, по крайней мере, надеюсь его обрести, ведь мудрые психологи, да и молва людская, то и дело повторяют, что лишь окружив себя оттенками синего цвета, станешь спокойным. В моем номере наличествуют: двуспальная кровать, телевизор с множеством кабельных азиатских каналов, стол, за которым я пишу это и не только это, холодильник и пепельница. Разумеется, еще есть ванная и туалет в одной комнате. В платяном шкафу на верхней полке свернуто толстое теплое одеяло, так что я вполне могу перезимовать в этом же самом городе. Если останутся деньги, конечно же. Если не останется — сниму квартиру на Маяке, моем любимом районе Владивостока.

Маяк, или Эгершельд: именно там заканчиваются автобусные маршруты, куча стальными нитями впившихся в землю рельсов держит на себе пустые составы, которым больше некуда ехать, разве только в волны морские всей тяжестью вагонов на дно… На Маяке заканчивается Владивосток, Россия, весь материк и дальше отступать уже некуда.

В самом начале данной эпопеи в аэропорту я перепутал свой чемодан с чужим, довез его до отеля и только потом открыл. Счел слишком обременительным возвращаться и отдавать чемодан владельцу (точнее, владелице). А потом еще, мерзавец эдакий, покопался в содержимом чужого багажа. Я нашел диктофон, на котором записаны сеансы пациентки (очевидно, нынешней хозяйки моего чемодана) у психолога. Она говорит то сбивчиво, то протянуто, иногда это интересно слушать. Например, мне очень нравится такой отрывок:

Владивосток раскинул свои щупальца во все стороны, кроме северной. Там, сверху, его тигровой лапой давит тайга, на севере владения морского чудовища заканчиваются. Владивосток сторонится кедров и диких зверей. Город вычерчивается фотографиями Светланской улицы, автомобильных пробок, транспортных развязок и иногда — своим милитаризмом: бравыми морячками, зеленой подводной лодкой, фортами… Я хочу его мысленно покинуть, хотя бы ненадолго, но он не дает. Доезжаю до Маяка, до самого края, как вдруг южная щупальца Владивостока хватает меня и тащит обратно. Гигантский Осьминог с глазами-прожекторами, сверкающий в темноте не фосфором, но электрическим освещением домов и уличных фонарей, он не дает судить объективно.

Только тот, кто однажды потерял свой Владивосток, столкнется с морским чудовищем. Я покинула город у мыса трепанга, и голубой трепанг забрал мою удачу. Вот и на ладони даже не видно линии везения. Мои руки гладкие и скользкие, всегда холодные, а на подушечках пальцев кожа помята так, будто сутками не вылезаю из воды. Я стараюсь есть очень мало, и родители таскают меня по больницам, кормят через капельницы — о черт, это выносит мне мозг, да.

Дагон, Кракен, кто угодно — морское чудовище не желает, чтобы я рассказывала о нем остальным. Владивосток напускает густой туман, когда я хочу сфотографировать высокие сопки. Он плещется водой в подземных переходах. Один раз он даже утопил мое пианино, и пусть мне кто докажет, что это лишь совпадение. Да-да, кому ни скажу, все разве что вспоминают тот фильм с Холи Хантер, где пианино утонуло… А героиня сама по себе немая, у нее на шее висит блокнот с карандашом… Помните это кино?

Может быть, я нахожу связь там, где ее не может быть в принципе. Я и сам стараюсь придерживаться такой версии. Со стороны другой, многое меня раздражает. Например, при любом упоминании о пианино, вспоминаю своего отца, будь он трижды проклят. А она знай себе ноет и ноет про это пианино чуть ли не в каждой записи. И еще все время повторяет, что необходимо убить Миру.

Мира, насколько я понял — то ли старшая сестра, то ли гувернантка, таинственное некто, которое всех крушит и убивает. Причем Миру надо приструнить не с целью положить конец кровавой резне, а для того, чтобы — внимание! — духовно освободиться.

У каждого свои тараканы в голове, а у некоторых они по размерам не уступают мадагаскарским, наверное, это как раз случай моей Ани (имя узнал из диктофонных записей тоже). Но вот что интересно — у нее ведь моя сумка с моими дневниками и тетрадями. Читает ли она их? Вникает ли в то, что там излагается с таким же вниманием, как я слушаю ее надиктовки и перевожу их в полотна рукописей? Чего только в жизни не случается: два незнакомых человека сначала порылись в, пардон, белье друг друга, а потом препарируют («выносят»! ) мозги друг друга, по-прежнему не встретившись и не имея даже визуального представления о своем оппоненте.

У меня дурное предчувствие. И оно сбудется в ближайшее время. Потому что иначе никому не будет любопытно. Потому что если уж тебя угораздило вляпаться в историю с претензией на овечьи бестселлеры Харуки Мураками, то будь добр, ляпайся дальше, подогревай интерес аудитории, не будь скептиком — ведь это скучно. Лучше торжественно подытожь в конце, что эта диктофонная Аня — твоя единственная и последняя любовь и ты пустишься на ее поиски, пережив гряду невероятных приключений. Публика прослезится от умиления. Аплодисменты стоя. Букер, награды, Нобелевская премия, перевод на шестнадцать языков, экранизация. В конце концов, мы все должны соответствовать сюжету.

Я обязан молвить пламенные речи, жечь глаголом сердца людей. Но — увы, не в состоянии. Иногда задаюсь вопросом, на кой черт у меня во рту есть язык. Вкусовые рецепторы? Природа-Творец посчитала, что различать вкус пищи важнее, чем взять телефонную трубку и сказать: «Алло». Важнее, чем позвать на помощь. Крикнуть: «Пожар!» Спеть песню.

Какое убожество.

Аня сообщает о том, как ей однажды подарили некую вещь, впоследствии потерянную. Причем она дает очень точные координаты места пропажи подарка. Пару дней назад я, волею рока оказавшись в тех краях, на даче у новых знакомых, совершенно случайно обнаруживаю эту утерянную штуку буквально в 30 метрах от указанной в записи локации. Это губная гармошка. Покрытая ржавчиной, она лежит на столе в моем гостиничном номере, где я пишу все это. Аня говорит, что случайно уронила подарок в бочку с водой и больше никогда ее не видела.

Я подобрал губную гармошку и со всей силы выдохнул внутрь. И появился звук. Мой рот за всю жизнь не произнес ни единого слова, но я могу прибегнуть к другим средствам, чтобы выразиться.

В моих недавних сновидениях Марина — маяк далеко оставленной земли — приходит ко мне и рассказывает о том, что залив на первый взгляд мелкий, а на самом деле там ох как глубоко. О том, как холодна вода там, внизу. То вовсе и не Марина, а утонувшая дочка графа Де-Фриза. «Марина» переводится как «морская» — какие же примитивные параллели меня окружают и преследуют. Но параллели эти надо развивать, устанавливать напротив друг друга два зеркала и томиться неизвестностью: что же можно будет увидеть в зеркальном коридоре? Например, лицо Марины, которое я тысячу раз держал в своих ладонях, тысячу раз целовал — во сне оно, белое и распухшее от долгого пребывания в воде, было изъедено рыбами. Морские чудовища не вернут обратно Корнелиусу Де-Фризу дочку: там было не так мелко, как все привыкли считать.

Я был так же неповоротлив и обглодан прожорливыми рыбами, когда вспоминал о ней. Наверное, многое хотелось бы сделать и многое сделалось бы, имей я хоть капельку веры в благоприятный исход. Но есть слова, которые не хочется употреблять из-за их вычурности: «любовь», например. Любовь, превозносимая поэтами, раскладываемая на компоненты нежности и уважения, любовь кровососущая — я не верил в нее и не смог бы поверить даже ради драгоценного восхищенного взгляда Марины. Мне никогда не удавалось сделать что-то хорошее для нее, не получалось написать курчавыми завитушками, красными чернилами: «Марина, я тебя люблю».

И по сию пору я бессилен, и ветер, дующий с моря, уносит мои к ней письма со стола на пол. И я обречен страдать, мучиться, курить среди ночи, выпуская дым в окно с видом на Амурский залив — но, к счастью, на этот раз в одиночестве. Никого я тревожить не стану, покой не нарушу.

Глава 6

«Е» — Емар

…Вспоминали счастливые времена студенчества, когда гурьбой ходили в туристические походы по Краю, пели под гитару у костра, кормили комаров и жарились дикарями на песочке бухты Емар, которую называли Юмора, в отличие от Шаморы или бухты Фельдгаузена…

(Каринберг В. К. «Город на полуострове

Муравьева-Амурского»)

…Теперь Кристина жила ожиданием Валеркиных каникул. О лете буквально грезила. Так и мечтала, как они вдвоем поедут отдыхать куда-нибудь на Шамору, или в бухту «Три поросенка», или на Емар, в простонародье Юмора — шикарные пляжи в бухтах Шамора и Юмора, наследие японского пребывания в Приморье…

(Туренко Т. В. «Когда меня ты позовешь»)

Сегодня ночью убили Миру.

Или не Миру. Согласитесь, когда кого-то убивают за стенкой вашего гостиничного номера, вы волей-неволей вспоминаете события последних криминальных хроник по телевидению или недавно прочитанный детектив. А я за последние дни столько наслушался о том, что, равно как Карфаген должен быть разрушен, Мира должна быть убита, что меня даже не особо впечатлили снующие туда-сюда по коридорам врачи, люди в форме и перепуганные китайцы, высунувшие головы из своих номеров, привлеченные шумом.

Говоря откровенно, я даже ждал чего-то подобного. Проснулся среди ночи, разнервничался и курил в форточку, как и обещал в своей последней эпистоле Марине. Все окна были настежь открыты, вытаращены слезливыми стеклами на Амурский залив, откуда веяло холодом и потусторонним злом. Чернильное море являло себя инфернальным, многообещающим. Я курил и ждал какого-то маленького землетрясения, нечто такое, что нарушит тишину.

Время остановилось. На моих часах нет секундной стрелки, поэтому не мог в этом убедиться воочию, но отсчитывал секунды. В конце концов я услышал этот чертов хлопок. Он и нарушил тишину.

Я смог выдохнуть, силы зла отступили, море закишело волнами, моргнул дисплей мобильного телефона. Через стену от меня убили Миру. Или еще кого-то. Не требуйте от меня описания оглушительной перестрелки — сначала вообще показалось, будто в соседнем номере упала на пол тяжелая книга. «Стены из картона», — такой была моя первая мысль, не ведающая о грядущем сумбуре. Я затушил четвертый подряд окурок и лег спать.

По всем канонам жанра с утра меня разбудил оглушительный крик горничной. Спустя полчаса по коридору затопало несколько десятков ног. Представители закона заглянули и ко мне, дабы выспросить, не довелось ли ночью заметить что-то подозрительное. О да, товарищ старший лейтенант, как насчет застывшего на несколько минут океана?! Это я и попытался донести собеседнику, выписывая в воздухе шикарные кренделя пальцами и беззвучно раскрывая рот, словно рыба, хватающая пузырьки воздуха. «А, он глухонемой», — махнул на меня рукой человек в погонах. Глухонемой в моем случае приносило гораздо больше выгоды, чем просто немой. Можно сколько угодно косить под дурачка, и в данной ситуации это должно было сработать. Я приклеился к дверному глазку на добрые полчаса.

Китайцы испуганно галдели. Прокуратура и полиция обшаривали злосчастный 912 номер на предмет улик и иных интересностей. Наконец, врачи повезли прочь с постоялого двора носилки, на которых лежал хладный труп, еще вчера бывший моим соседом или соседкой. Нацепив на лицо выражение не то безумства, не то юродивости, достойное Юшки (привет, Платонов!), я выглянул в коридор.

За долю секунды мне предстали сразу два доказательства своей притянутой за уши теории. Во-первых, из-под целлофановой пленки, в которую медики завернули тело, свесилась вниз и беспомощно раскачивалась в воздухе по ходу движения носилок женская рука. Значит, то была именно соседка. Во-вторых, пленка прикрыла лишь лицо убитой, но не всю голову. Почему так вышло, я не ведаю, но скажу лишь о том, что увидел прядь спутавшихся и свалявшихся рыжих волос. Ставлю собственную жизнь на то, что это была Мира! Больше там быть некому. А мне благоразумнее всего было вернуться в свой номер и выжидать благополучного момента.

Опустившись на ковер, я взял в руки губную гармошку, которую Мира подарила Ане тысячу лет назад. Вернувшись в город, сумел почти сразу очистить инструмент от ржавчины и обнаружить выгравированную на нем надпись: «Protège Anne du silence des bois». Я прикрепил гармошку рядом с давним подарком Марины мне, вторящим почти синхронно: «Сберегу Аякса от трезубца Посейдона».

Я тоже, безусловно, являюсь частью всей паутины сюжетных линий. Хотя бы на этом основании и могу заявлять, что убитую звали Мира и что это Мира из наших рассказов. Да-да, наших, потому что я уже переписал большую их часть с диктофона в тетрадь. И это значит, что моя Мира была убита прошлой ночью; я это предчувствовал, встал с кровати и выкурил несколько сигарет. Даже само море затаило дыхание, заинтригованное тем, прикончат ли нашу Миру или нет. Я влез в чужую историю, расхлебываю чужую кашу и пытаюсь при этом казаться всезнайкой. Но ведь каким-то образом, по неведомым мистическим законам, диктофон оказался именно у меня. Что же следующим мне достанется?

Библия. Книга книг.

…Я — юродивый Юшка, с расстегнутым да перекрученным воротником, хлопающий глазами и брызжущий слюной с блаженно улыбающихся уголков рта, безобидный глухонемой придурок, вышел в коридор еще раз, спустя несколько часов, прихватив резиновые перчатки.

«Помещение опечатано». Но внутри никого нет. И на этаже никого нет. Ни один новоприбывший не тащит свои пожитки на колесиках, ни один постоялец не идет заваривать лапшу в стакане. Пусть же прибой за окном вновь утихнет и даст мне проскочить незаметным. А выскочу заметным — так это же немой инвалид всего-навсего перепутал циферки и ошибся дверью, видите? Разве можно ругать за подобный проступок человека ущербного и обиженного самой природой, а тем более арестовывать его?

В номере 912 не осталось ничего. Напрасно выискивал я рыжие волоски на подушке. Напрасно двигал мебель, опасаясь порвать перчатки и наследить для гипотетической дактилоскопии. Я не нашел ничего, за что можно было бы зацепиться, из чего можно было бы развить еще более гротескные теории сопричастности всего и вся. Напоследок лишь вспомнил о теплом зимнем одеяле, которое хранилось на верхней полке шифоньера в каждом номере отеля, и только там меня наконец ожидала удача. Из недр шкафа я выудил на свет божий тяжелую Библию в строгой черной обложке. Пожалуй, для правоохранительных органов Священное Писание не представляло никакого интереса. В отличие от меня, мигом уловившего важность печатного текста и еще больше испугавшегося.

Что же скрывалось под иссиня-черным кожаным переплетом с золотым крестом посередине? Нет, никаких писем и дневников (пусть это все же остается исключительно моей прерогативой). Так что же я обнаружил, открыв великую книгу? Только буквы и строки. Такие, например: «Au commencement, Dieu cré le ciel et la terre». Именно так, небо и землю. Затем Бог дозрел до того, чтобы сотворить благословенный город Владивосток на берегу Японского моря. И сколько женщин обитало в этом городе жарким июньским месяцем этого года? Примерно половина населения. Которые из этих женщин носят длинные рыжие волосы? Две трети вычеркиваем сразу. Наконец, которые из этих женщин владеют французским языком? Так, чтобы и Библию почитать и губные гармошки порасписывать? И пусть теперь кто попробует доказать мне, что убитую звали не Мира!..

Мои размышления прервали чьи-то незваные шаги, подходящие к двери номера 912. Сердце бешено заколотилось. Разумеется, я мигом залез под кровать и оттуда прикидывал, что поведаю сурдопереводчику в ближайшем отделении полиции. Тень неизвестного остановилась на пороге и не заходила внутрь, словно ожидала чего-то. Все смахивало на низкобюджетный фильм ужасов, я уже вообразил, как Тень или Некто проходит сквозь дверь и зловеще склоняется ко мне. Да уж, если Миру убили сегодня ночью в этой самой кровати, чего хорошего вообще ожидать от такого места? Какой черт дернул меня сюда пойти? Любопытство? Поиски истины? Это вообще смешно звучит. Я летел на самолете 10 тысяч километров, прибыл в край невиданных красот, по соседству от меня убили женщину, я тайком залез в ее опечатанную комнату и теперь кто-то жуткий пришел по мою душу — такая уж фантасмагоричная истина.

Тень исчезла. Я высунул голову из-под кровати, шестым чувством опасаясь, что сверхлегкий бесшумный невидимка, тихонько забравшийся на постель за этот краткий временной промежуток, вот-вот схватит меня за волосы и заорет в ухо: «Ага! Попался!» Но ни в комнате, ни за дверью больше никого не было. Тень ушла. Я вслушивался в ее уходящий шаг, желая успокоиться. Цок-цок, действительно уходит. Ага, каблуки! Получается, еще одна таинственная незнакомка. Знакомка. Мой бог, какой же я идиот. Кто сюда мог прийти, кроме нее?!? Какой же я настоящий юродивый болван, почему невозможно было догадаться раньше?

Каблуки достучали до холла, звякнул колокольчик, прибыл лифт. Сначала я хотел выскочить вслед за ней, догнать, порисовать слова пальцами в воздухе и отдать ее диктофон и остальные вещи. Потом представил, как нелепо это будет выглядеть, и решил оставить все как есть. Я встал, отряхнулся, пытался дышать ровно, стоя в проклятом месте и прижимая к груди французскую Библию похолодевшими руками.

Она оставила подарок. Пока я боялся и трясся под кроватью, она просунула под дверь фотографию. Старую-престарую, черно-белую с винтажной желтизной, с потрепанными углами, выцветшую от времени. На фотографии группа молодых людей расположилась возле скалы на морском берегу. Двое юношей ставят палатку, три девушки улыбаются в объектив. Парни одеты по-походному: свитера, спортивные брюки, кеды. На одной девушке, что выглядит старше остальных, летнее платье в цветок, на другой — вязаная кофта и джинсы, на третьей длинный плащ. Та, что в вязаной кофте, обнимает еще одного молодого человека, который держит в руке гитару, завернутую не в чехол, а в полиэтиленовый пакет. В общем, самый что ни на есть обычный кадр из юношеского похода. Я перевернул фото, на обратной стороне мягкогрифельным карандашом было подписано: «L’Emar — L’Humour — La Humora».

Рядом с фотографией под дверью лежал также небольшой сверток, состоящий из нескольких листов. Развернув сверток, я обомлел: японские иероглифы. Только этого не хватало для полного счастья. Я учил японский самостоятельно и мог переводить несложные тексты. Но здесь у меня не было с собой ни словаря — ничего… Великолепно, черт возьми! Для разгадки этого гротескного триллера им был нужен не кто иной, как немой полиглот. Час от часу не легче. Я покинул номер Миры, бережно сложив один трофей в другой: фото подростков и сверток с «японской грамотой» спрятал между страниц Библии. Вернувшись к своему номеру, достал было ключ, как внезапно меня вновь охватил дикий страх: что, а главное — кто уже мог побывать и в моих покоях? Какие-то странные штуки тут творились, и я не хотел возвращаться к себе, только не сейчас.

Вместо этого я спустился в подсвеченный вялым неоном бар, где Серега налил мне виски. По мере телесного опьянения разум все более и более трезвел, страх постепенно уступал место настороженности. Кто-то играет в странные игры. Потому что уже один человек мертв. Значит, игра недобрая. Немного помедлив, я показал фотографию Сергею. Он повертел ее в руках, чуток порассматривал, после чего вернул обратно.

— Да это же Юмора, — сказал бармен, протягивая мне старое измятое фото. — Это Юмора.

* * *

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.