От редактора-составителя

Добро пожаловать в мир 14 лекций о будущем. Это мир субъективный, честный, местами неожиданный и очень личный. Он по кусочкам соткан из мыслей и действий людей, чье мнение нам было очень важно и интересно. Они все — ведущие эксперты в своем, таком разном, деле, но тут важно другое. Ни по формату, ни по содержанию нам не хотелось повторять дискуссии о российской технологической или любой другой повестке, оторванные от собственно personal stories. Мы сделали ставку на коллективный разум, умение слушать другого, способность к рефлексии и глубокое понимание нашими спикерами происходящих процессов в образовании, промышленности, государственном управлении, сфере коммуникаций и технологического предпринимательства через призму собственного опыта.

Поэтому я советую вам начать читать этот том именно с 13-й, коллективной, лекции, чтобы потом, вернувшись к личным историям (а они очень личные, хотя и отражают контуры будущего той или иной сферы деятельности), понять основания заявленных позиций.

А перед тем как прочитать 14-ю лекцию, задумайтесь о своей истории. Чтобы вы рассказали про свой 1999 год, а еще важнее про свой 2017-й из 2035-го. Какова была, в далеком 2017-м, ваша позиция, ваша ставка, ключевые принципы и онтология? С какой командой вы в это путешествие на машине времени отправились, что имели в арсенале?

Нам важны ваши основания так же, как и нашего коллективного спикера. Потому что то, каким в реальности окажется 2035 год, зависит от нас с вами всех вместе.

Форсайт образования 2030

ЛЕКЦИЯ 01 27/12/2013

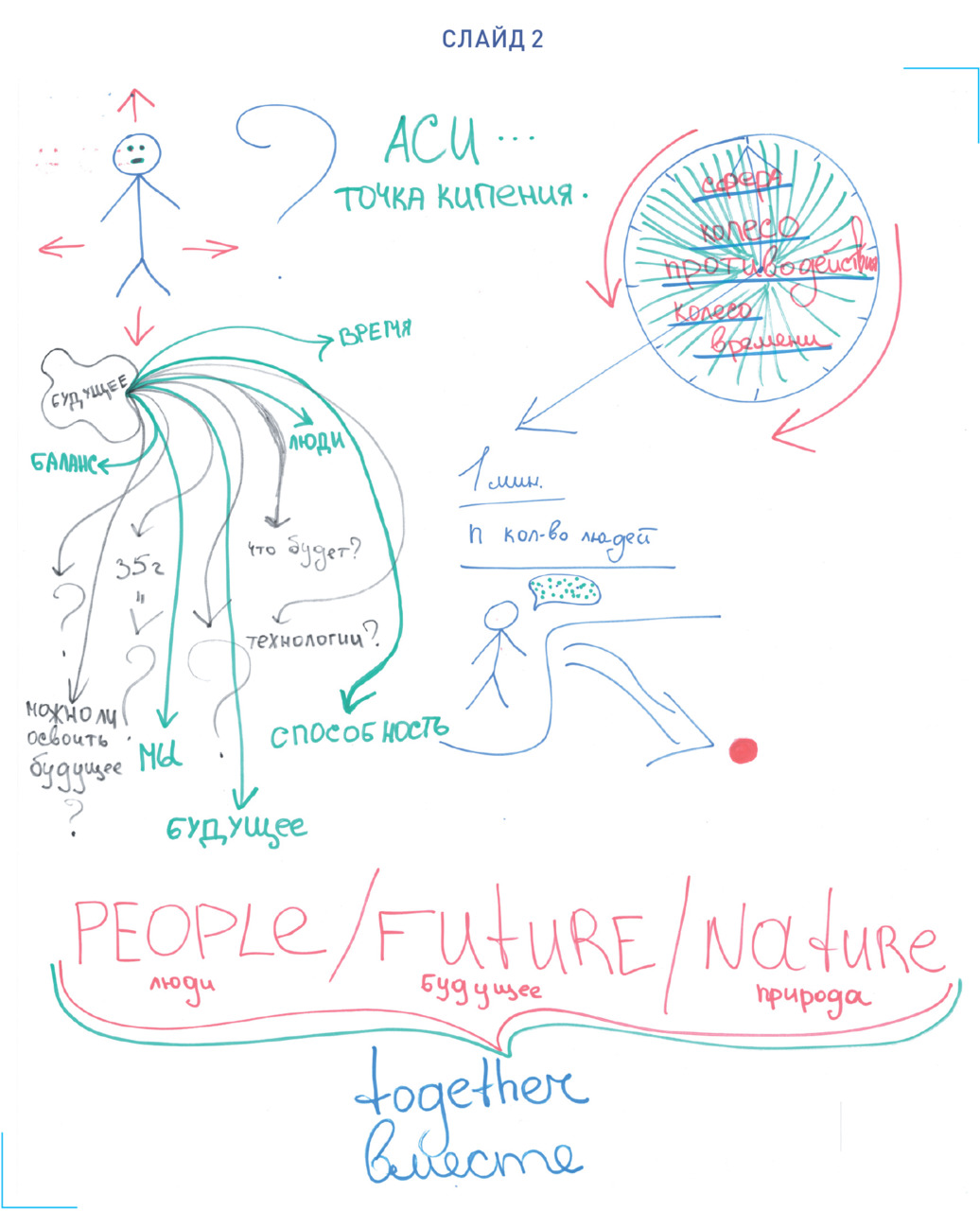

В России полноценных форсайтов практически нет. Форсайт — это процесс выработки позиции по отношению к будущему. Процесс, в котором ключевые стейкхолдеры, те, которые способны на будущее влиять, договариваются по его поводу. И этот процесс включает в себя этапы создания образа будущего, создания дорожной карты, решения, как к этому образу можно перейти, и, собственно говоря, политические или экономические договоренности стейкхолдеров по поводу того, как это можно организовывать. Все является частью форсайта, поэтому любая активность, которая называется форсайтом, но которая не содержит в себе этих ключевых элементов, форсайтом, в правильном, хорошем, мировом значении этого слова, не является.

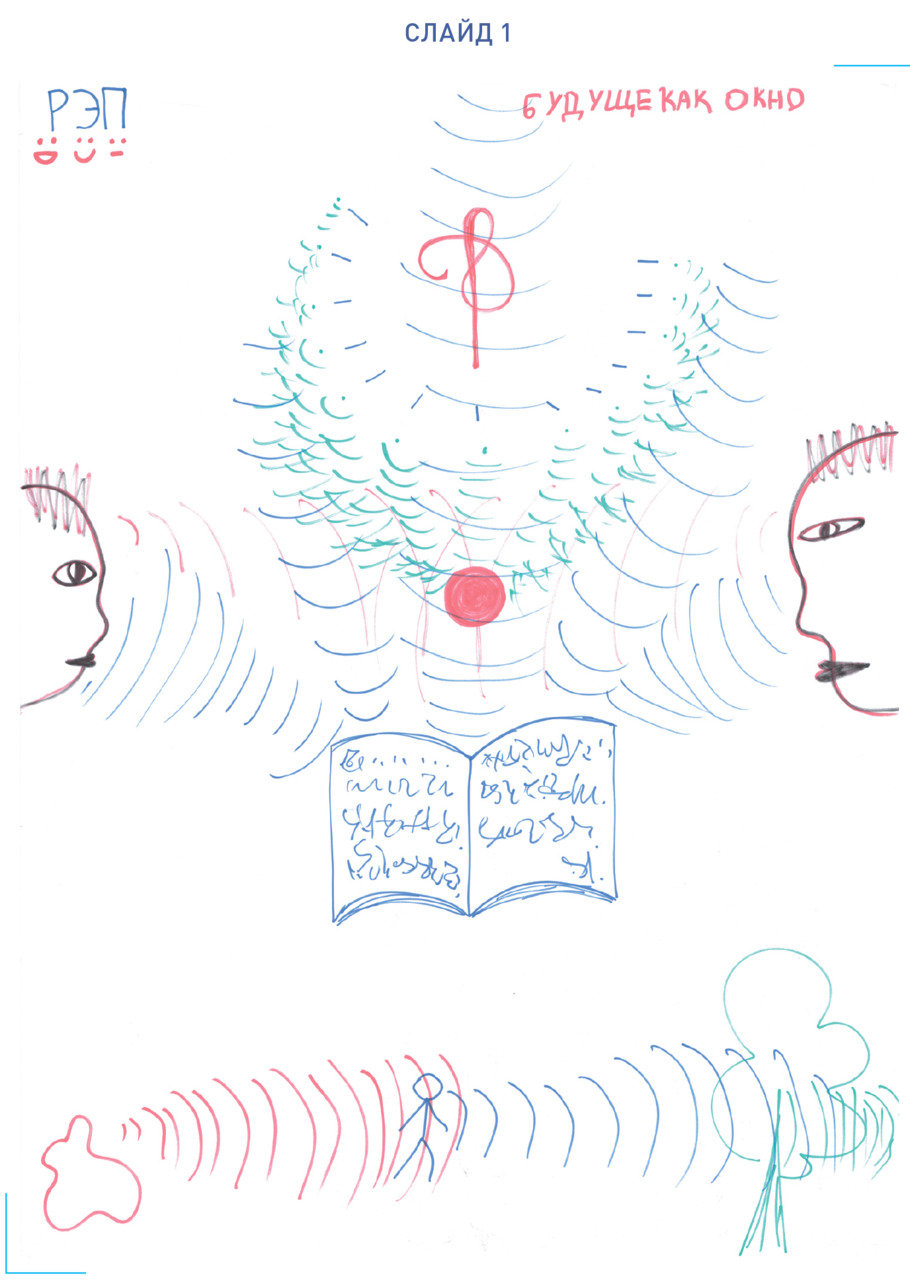

В этом смысле метод Rapid Foresight, который мы в России развиваем, сам по себе полноценным форсайтом не является. Он является разовой сессией, в ходе которой стейкхолдеры создают общий образ будущего. Иногда внутри происходит договоренность, иногда — не происходит.

Форсайт может быть в этом смысле трех разных типов. Первый — учебно-образовательный, когда ваша задача, если вы его ведете, — просто погрузить людей в будущее, заставить прожить там. В принципе неважно, что потом произойдет, важно, как вы измените человека, чтобы он в это будущее пошел. Научился мыслить не из прошлого или настоящего, а из будущего.

Второй — форсайт как процесс определения позиций стейкхолдеров. И третий — форсайт, в котором вы делаете прогнозы по поводу того, как выглядит будущее, которого вы собираетесь достичь. Это три разных типа форсайта.

Форсайтов как процессов в России практически нет. Форсайт как процесс предшествует, дополняет и развивает любую стратегию. Стратегия должна проистекать из форсайта, является его неким результатом.

То, о чем мы с вами будем сегодня говорить, — это как раз уникальный случай и, наверное, единственный хоть сколько-нибудь претендующий на полноту форсайтный процесс, который идет в России. Почему? У него есть отличительные признаки. Первое — он начался в 2010 году, и он не заканчивается. То есть это деятельность, которую мы регулярно ведем. У этой деятельности есть преемственность, постоянное уточнение позиций стейкхолдеров, включение новых игроков. В рамках этой деятельности принимаются решения нескольких типов. Первый тип — это решение, когда внутри форсайта создаются новые бизнесы или происходят инвестиции в существующие проекты стандартного типа. Это означает, что люди, которые участвуют в процессе, инвестируют в достижение тех целей, которые они поставили, деньгами. Это какие-либо акторы или стейкхолдеры государственные, которые в рамках форсайт-процесса принимают соответствующие решения. Тогда это подлинная штука. Если это не происходит, тогда это определенный вид либо какой-то маленькой активности, либо симулякр.

То, о чем мы сегодня с вами будем говорить, родилось как сугубо российский форсайт, в котором принимали участие в основном российские участники, хотя некоторые его выводы тестировали сразу на ведущих мировых лидерах в области образования, таких как Эстер Дайсон, лидер компании Cisco. Здесь я в зале вижу некоторых участников форсайта 2010 года. Мы пошли дальше, и в течение 2012 года у нас появилась некая заявка на большее. Мы начали задавать себе честные вопросы, это очень важно. Имеет ли смысл любой процесс, который локализован внутри только одного государства? Может ли быть полноценным форсайт какой-либо отрасли, если он рассматривает только национальную рамку? Если вы себе этот вопрос честно задаете, то ответ всегда будет «нет». Вы обязаны всегда иметь глобальную рамку и относиться к ней.

Поэтому мы решили, что сделаем глобальный доклад о будущем образования. Такую амбицию на себя возьмем и скажем, что мы как минимум не хуже остальных ведущих групп, которые работают в мире с будущим, и мы понимаем, что будет с будущим мировой системы образования. И то, о чем мы сегодня будем с вами говорить — это как раз некоторый продукт этой амбиции, которую мы сегодня начинаем не просто тестировать, а начинаем верифицировать с ведущими мировыми стейкхолдерами в области образования. У нас прошли первые сессии, а основной соавтор нашего доклада, Павел Лукша, буквально вчера улетел в США готовить первую глобальную сессию. И мы в течение следующего, 2014 года три глобальные сессии проведем. Под них уже подписался ряд ведущих, собственно говоря, «топ 5», мировых университетов, крупных корпораций. Кроме того, из «топ 5 мировых» мы соберем пул из ведущих мировых стартапов в области образования. Тех, у которых а) уже есть достаточно большая капитализация;

б) тех, у кого есть большие планы по «захвату» образовательного рынка. Это некоторый наш вызов на следующий год. Сохранится российская активность, мы будем максима льно привлекать российские университеты к этой работе, но основной вызов для нас — это «взятие» той самой мировой рамки. Для этого готовится и готов уже целый ряд продуктов.

У нас выйдет на английском языке доклад о будущем глобальной системы образования. Представленная схема (рис. 1) уже подготовлена на английском языке, в приложении Арр Store, также подготовлен специальный сайт, и мы планируем провести сессию. Это, нам кажется, дает достаточные основания для того, чтобы о будущем этого образования говорить с достаточной степенью уверенности.

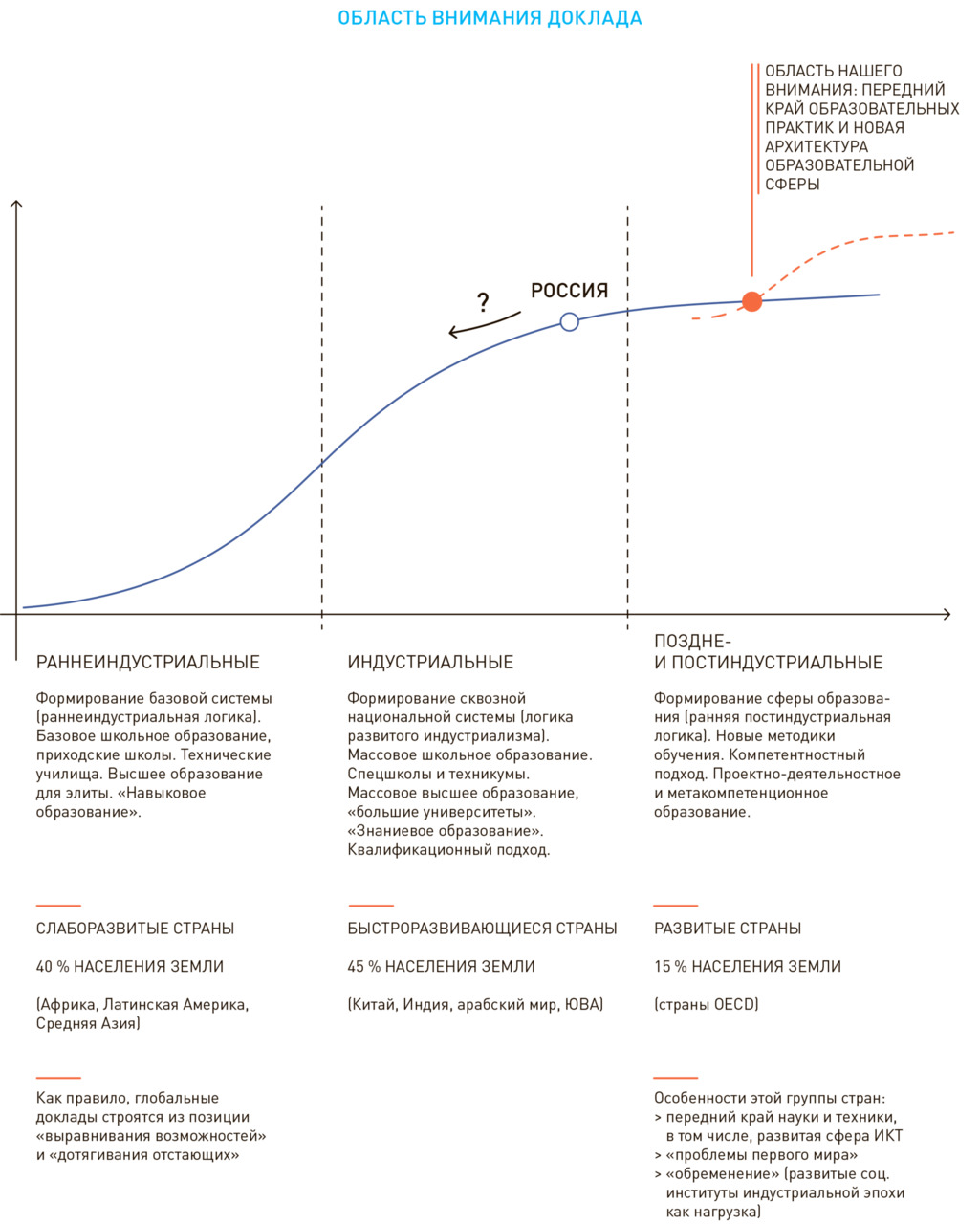

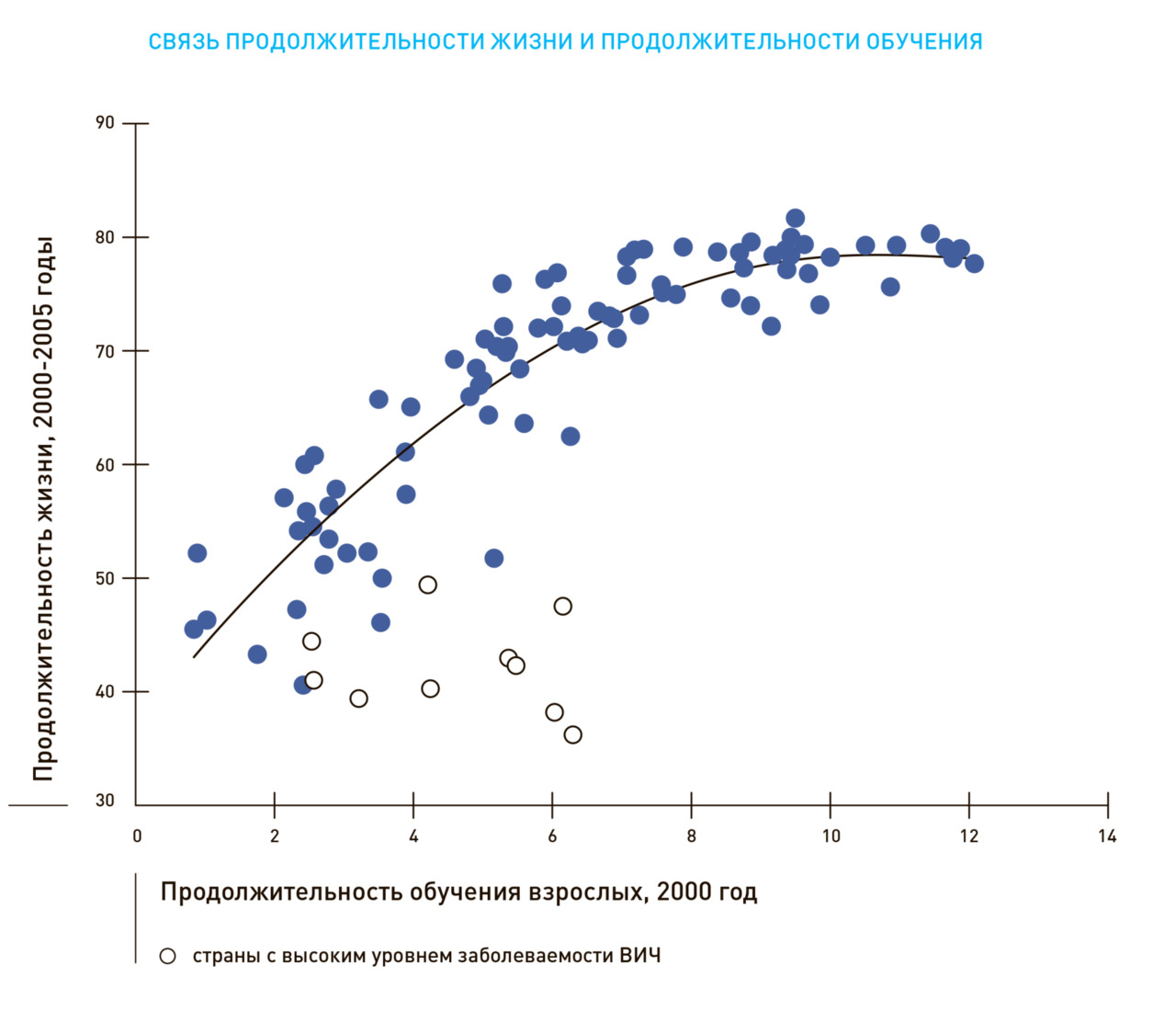

Теперь, собственно говоря, о том, что с этим образованием будет происходить. Я попробую работать отсюда, глядя, в первую очередь, на эволюцию системы образования. Мы видим, что в мире есть три одновременно существующих разных типа образовательных систем, и они тотально разные. Первый уровень — это раннеиндустриальное образование: базовое школьное образование, приходские школы, технические училища, навыки, высшее образование, в основном, для элиты. Сегодня это примерно 40% населения Земли — Африка, Латинская Америка, Средняя Азия. Есть, собственно, индустриальная система образования, которую мы с вами прошли за то время, когда часть из нас жила в эпоху Советского Союза. Значительная часть мира, больше 45%, живет до сих пор в этой логике индустриальной системы образования. Это массовое школьное образование; спецшколы для талантливых; массовое высшее образование; большие университеты; ориентация на знания и на квалификацию как способ подтверждения этих знаний. Сегодня в этой модели живут Китай, Индия, арабский мир, Юго-Восточная Азия. Советский Союз этот этап прошел где-то к 70-м годам прошлого века, то есть достаточно давно. И есть страны ОЭСР, позднеиндустриальные, постиндустриальные. Это то, что мы называем ранней постиндустриальной логикой — новые методики обучения, массовое использование онлайн-обучения, компетенции, а не квалификации, проектная деятельность, переход даже в метакомпетенцию, то есть способность готовить управленцев самого высокого уровня.

Вот этот разрыв между индустриальным и постиндустриальным находится в первую очередь на уровне мышления. Барьер мышления настолько яркий и выраженный, что его практически невозможно преодолеть. Приведу самый яркий пример такого мышления. На одном из форумов в Томске в прошлом году выступал в сессии про инженерное образование ректор одного очень хорошего большого инженерного вуза Китая. Я вел эту сессию как модератор, и его не было в списках. Ко мне подошли организаторы и сказали: «А можно его включить?». Я им сказал, что в принципе нельзя, у нас план сформирован. Они ну очень просили, коллеги из Китая, ну очень надо. Хорошо, но давайте договоримся, что у него будет 10 минут, он сможет за 10 минут выступить? Подходит ко мне этот уважаемый китайский коллега вместе со своей переводчицей, я ему объясняю задачу, он говорит: «Да, да, смогу». Я ему говорю: «Вы понимаете, что если вы не сможете, то мне придется вас перебить?». Китаец побледнел и сказал: «Нет, я успею». Я сказал: «Хорошо, но вот у вас есть презентация, в Вашей презентации 70 слайдов. 70 слайдов за 10 минут рассказать невозможно. Вы понимаете?». Он сказал: «Да, я понимаю». Я говорю: «Давайте, я Вас подведу, мы вырежем у Вас вот в середине кусок из 10 слайдов или из 15 самых интересных, и Вы их расскажете. Тогда Вы уложитесь в 10 минут». Коллега сказал: «Нет, это невозможно», — и еще больше побелел. Переводчица побелела вообще, и я понял, что если он не сможет рассказать все слайды, то ему лучше в Китай не возвращаться. И дальше было прекрасное зрелище, когда у него все это было написано на бумаге, и он ничего со слов не говорил. Каждый слайд у него был описан, он его быстро-быстро проговаривал по-китайски. У переводчицы тоже был перевод, который она точно так же, в таком же темпе, говорила уже по-русски. Сократить они его не могли, они были обязаны это пройти с дикой скоростью, примерно к пятой минуте никто в зале не понимал ни китайца, ни даже переводчицу. Он проходил эту презентацию. И когда оставалось две минуты, я показал: «Коллега, у вас две минуты». В этот момент китаец взвинтил темп еще больше, хотя казалось, что это невозможно, а переводчица, было такое впечатление, что она сейчас выиграет Олимпийские игры. В этот момент я понял, как Китай выиграл последние Олимпийские игры, на каком подвиге. Как она это делала, как у нее работала гортань — это была физика, понимаете, в которой они это делали, с тем, чтобы максимальное количество букв, слов, иероглифов произнести за отведенное время. В этот момент один из коллег наших в зале мне присылает смс-ку: «Мы, говорит, тут спорим сейчас, что раньше закончится, слайды, китайский язык или русский язык». И они не уложились. И это была такая катастрофа, они ушли с потерянными лицами, с потерянной позицией. Вот почему, несмотря на все успехи Китая, они находятся в индустриальной логике, а страны, которые придумали Power Point, которым они пользовались, находятся уже в постиндустриальной логике. Вот этот разрыв, он именно вот здесь, именно в мышлении, в неспособности его преодолеть. И наш доклад, то, что мы будем с вами обсуждать, он не про вообще мировую систему образования, а про вот эту красную точку, «Точку кипения». Про проблемы первого мира мы будем говорить, не про остальное. Россия сегодня там, где точка синяя, и базовый тренд, который мы сегодня наблюдаем, это тренд возвращения в индустриальную систему образования. То есть мы, с одной стороны, создаем школы, а с другой — создаем массовые федеральные университеты. Массовые университеты на 50 тысяч человек — это признак вот этого этапа. Например, создать новые вещи, которые в агентстве пытаемся продвигать (примерно как история прошлого года с федеральным онлайновым университетом) — а именно логику, которая относится к тому, что находится в «Точке кипения» и за ней.

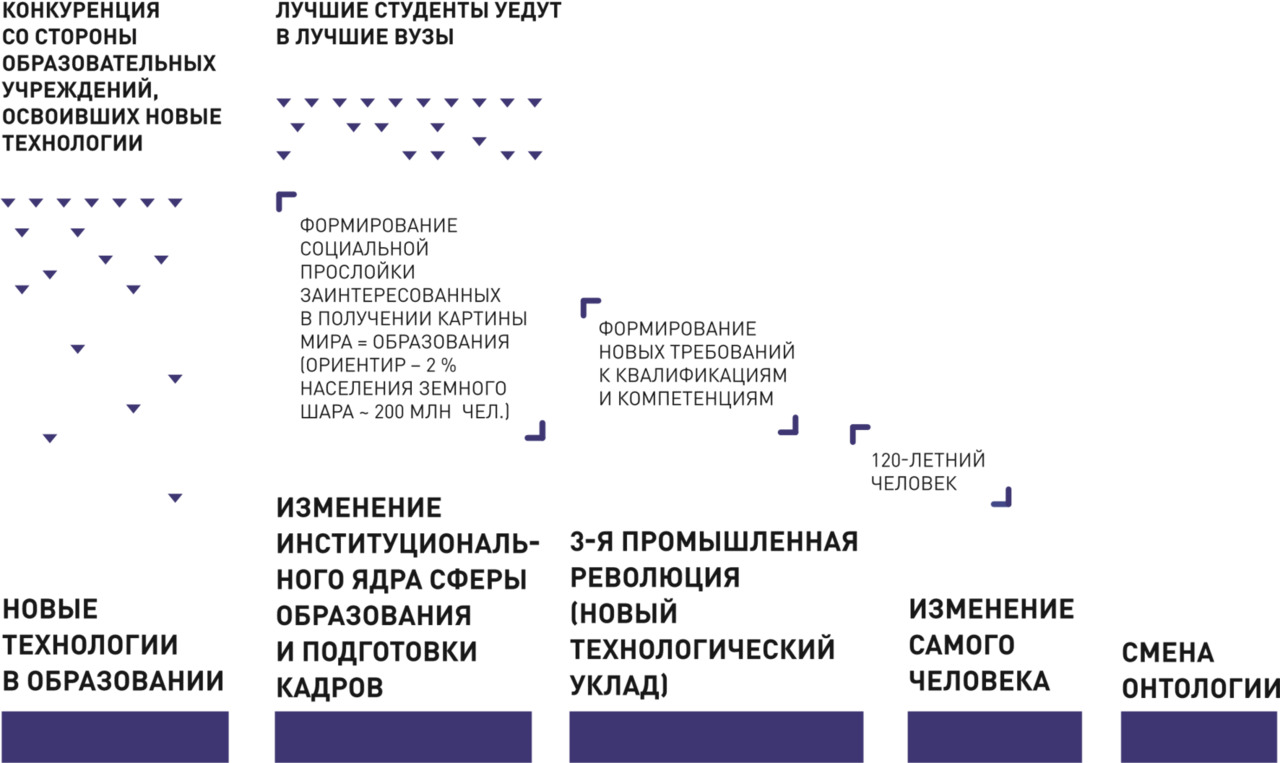

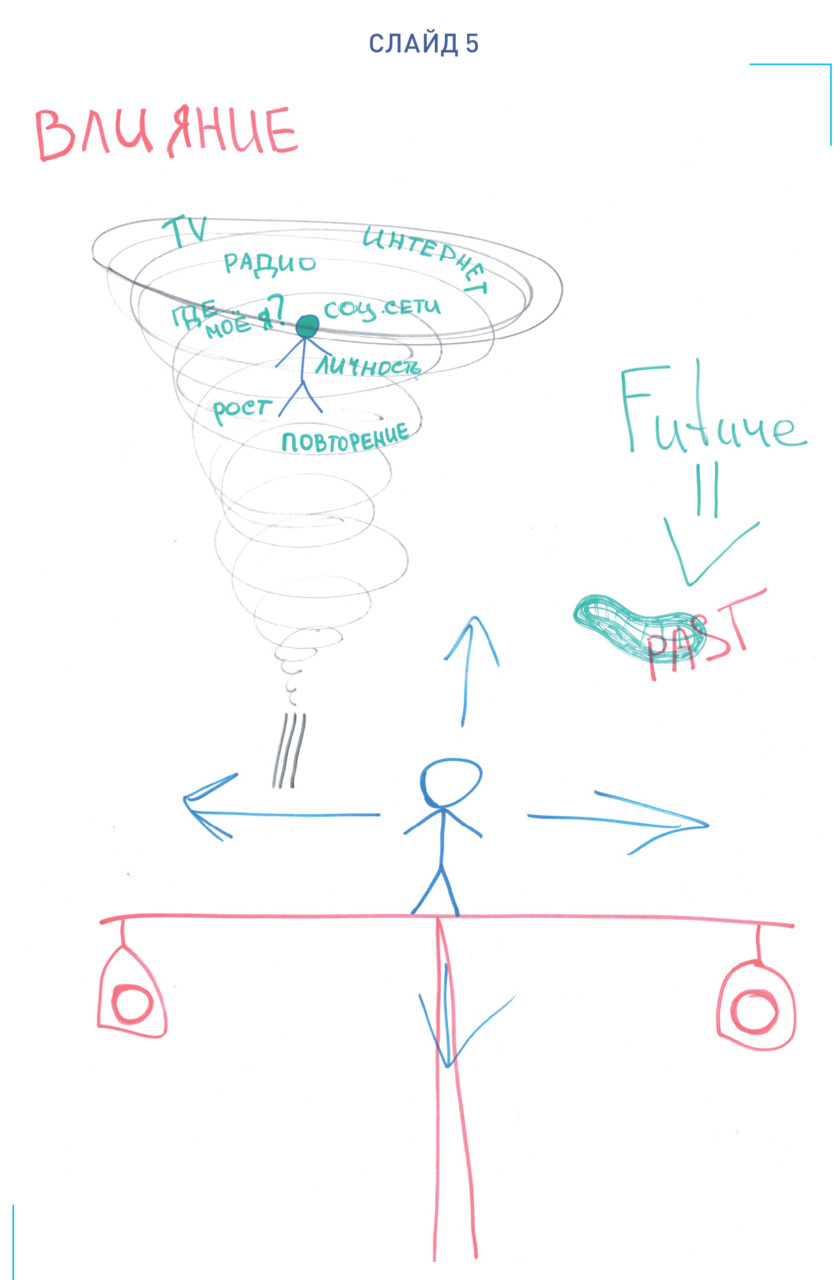

Образование изменится драматически. Почему? Есть минимум пять вызовов, которые мы группируем, которые мы выделяем, которые требуют этой новой модели. Первое — интернет и цифровые технологии. Это смена модели создания, сохранения, транзакции знаний. Это смена процесса оценки фиксации достижений. Это смена процесса управления собственной траекторией. Смена самого процесса управления учебной деятельностью. Мы понимаем, куда эволюционирует общество, куда эволюционирует интернет и куда эволюционирует образование. Мы это понимаем достаточно четко для того, чтобы делать прогнозы, которые сбываются. То есть некоторая точка в будущем, она понятна — понятно, как мы к ней придем, понятно, в чем она заключается, и мы можем, обратно отталкиваясь от нее, планировать свое развитие в будущем. Интернет — это всего лишь один из таких вызовов, но он, безусловно, ключевой, он меняет все. Если вы говорите про университетскую модель — он меняет процесс приема, процесс обучения, процесс выдачи дипломов, уничтожает сами дипломы и многое другое.

Второй вызов — это технологические стартапы в образовании. Ближайшие 20 лет — их время. Попытки построить новую инфраструктуру, которая заменяет все прежние институты. Примерно 2,5 года назад, придя в агентство, первое, что я предложил сделать, — это создать специализированный фонд, который мог бы инвестировать в образовательные стартапы. Мы проговорили, стало понятно, что сходу это не делается. Мы частично решили эту задачу — появился фонд, который инвестирует в интернет-стартапы, в том числе образовательные. Примерно 1,5 года назад я подошел к руководителю одного из российских институтов развития и сказал ему: «Давайте попробуем создать фонд, который будет инвестировать именно в образование». Руководитель сказал мне: «Это слишком рано. В ближайшие несколько лет это не произойдет, это не нужно». Примерно через три дня после нашего разговора в России появился первый частный венчурный фонд, который инвестирует в рынок труда и рынок образования. Дальше эти фонды стали вырастать, как грибы. Сегодня стало понятно, что на венчурном рынке это один из основных претендентов на звание большой истории вообще в мире, а общий рынок капитализации стартапов уже превысил триллион долларов.

Третий вызов, который влияет принципиально, — это гиперконкуренция и быстрое развитие отраслей.

То, что мы переживаем в экономике, описывается достаточно просто — старые отрасли умирают, новые появляются. Новые отрасли, как правило, минимум в 10 раз эффективнее старых. Например, вы купили нашу любимую Tesla Motors, модель S. Полгода назад она стоила 70 тысяч долларов США, и чтобы ее привезти в Москву, надо было заплатить 200 тысяч. Сейчас правительство отменило пошлины на ввоз любых электромобилей, соответственно, цена ввоза Tesla упала до приемлемого в России уровня. И если у вас есть гараж или закрытая стоянка, то вы можете дотянуть туда розетку. И заправка Tesla до классического пробега в 500 километров будет вам стоить меньше 50 рублей. То есть в цикле владения стоимость самого владения падает примерно в 40 раз. Это не будущее, это реальность. Примерно три года назад мы проводили стратегическую сессию для компании МРСК. Прекрасно помню момент, когда я им сказал: «Ваш конкурент в будущем — это заправочные станции. И ваш бизнес — это строить заправки». Коллеги из МРСК посмотрели на меня как на сумасшедшего. Через полгода компания МРСК построила первую в России тестовую сеть заправки электромобилей в Москве. Изменения на самом деле происходят. Вторую она построила в Лобне, обе, насколько я понимаю, не очень работают, но это уже издержки и специфика российского рынка инноваций. Важно, что все эти новые отрасли, если у вас в 10 раз больше эффективность, требуют такой же эффективности от подготовки кадров.

Они не могут прийти в традиционные университеты и получить то, что им нужно. Есть гигантский заказ на пересборку всей образовательной модели. Традиционное образование этот заказ удовлетворить не может, новое образование пока тоже не может. Такой вот кризис.

Четвертый вызов — образование как актив. Есть такое практически ругательное выражение в России — «образование как услуга», и все на него кидаются. С ним можно спорить, его можно не принимать. С точки зрения мира я про Россию не говорю — это абсолютно понятная вещь, образование становится предметом для инвестиций. Появляются формы, когда вы можете инвестировать в образование так же, как, например, в металлургию. И появляются финансовые инструменты, которые позволяют это делать.

И, наконец, пятый вызов — это вызов потребительского общества. То есть развиваются два разных, практически противонаправленных, тренда. С одной стороны, потребительское общество требует простоты, изящества и «недумания». Вы хотите, чтобы следующий смартфон был куплен вашими потребителями? У смартфона сначала было 50 кнопок, потом было пять, потом три, сейчас одна, и то, скорее всего, исчезнет (либо через один цикл, либо на следующем). То есть вам вообще не надо думать, чтобы пользоваться этой услугой. Еще один пример: картографический сервис. Делают ровно то же самое — чтобы попасть из точки А в точку Б, думать не надо. У меня был прекрасный случай летом этого года, когда мне пришлось сначала приехать из Прибалтики в Калининград, потом из Калининграда улететь в Москву, этим же днем вернуться в Калининград, а дальше мне нужно было приехать в некоторое место в Литве, которое называется Друскининкай. Я очень устал от перелетов. Вышел в аэропорту — шел дождь, ночь, темно. Я взял смартфон, открыл Google Maps, набрал в нем «Друскининкай», и поехал. Через какое-то время я подъехал к границе, прошел российскую часть границы, подошел к пограничнице, которая была както подозрительно одета — в зеленое, в какой-то кепке, и там были какие-то буквы незнакомые вокруг. Она на меня посмотрела, в мои документы, спросила: «Дмитрий, а куда вы именно в Польшу едете?». Я ехал в Литву. Я честно сказал, что не понимаю, где я нахожусь: «В Друскининкай». «Куда именно в Польшу вы едете?». «В Друскининкай». Меня пропустили, я с приключениями поехал дальше через Беловежскую пущу, с трудом проехал и приехал. Но важно, что я приехал в страну, в которой никогда до этого времени не был и куда никогда не собирался ехать. То есть сервисы дошли до такого уровня, что мне не надо было даже понимать, в какую страну я еду — есть точка А, есть точка Б, все, больше ничего вам не надо знать. И общая тенденция, конечно, ведет к общему оглуплению достаточно большой массы людей, потому что думать не надо, надо выполнять функцию, и все.

Это создает риск на следующем этапе, потому что если думать не надо, то лучше робота взять, а не человека. Это то, что сегодня происходит, и об этом мы поговорим дальше. Одновременно, конечно, появляется все большее количество людей, которые, наоборот, способны свой путь планировать. И вот для них нужны компьютеры, им нужны онлайновые сервисы. Но, коллеги, это принципиально две разные аудитории.

Первая аудитория — аудитория одной кнопки, никогда не будет пользоваться сервисами, где надо что-то выбирать. Упаси господи! Им сказали, посадили, а еще лучше, заставили. Принуждение становится очень важным мотиватором. Когда мы говорим об образовании, мы, как группа людей, которые этот форсайт делает, — мы рассматриваем образование как социально оформленный процесс поддержки развития на цикле человеческой жизни. И это наша работа, это наше волевое решение. Мы работаем с образованием именно так. И если вы на эту работу смотрите, то оказывается, что формальное образование, о котором мы обычно говорим, университет — это относительно небольшой квадратик здесь, на рисунке. И сегодня государство, и общество как его основная масса, воспринимает образование вот так. Все остальное — оно оттуда.

На каждом из этих этапов образование разное.

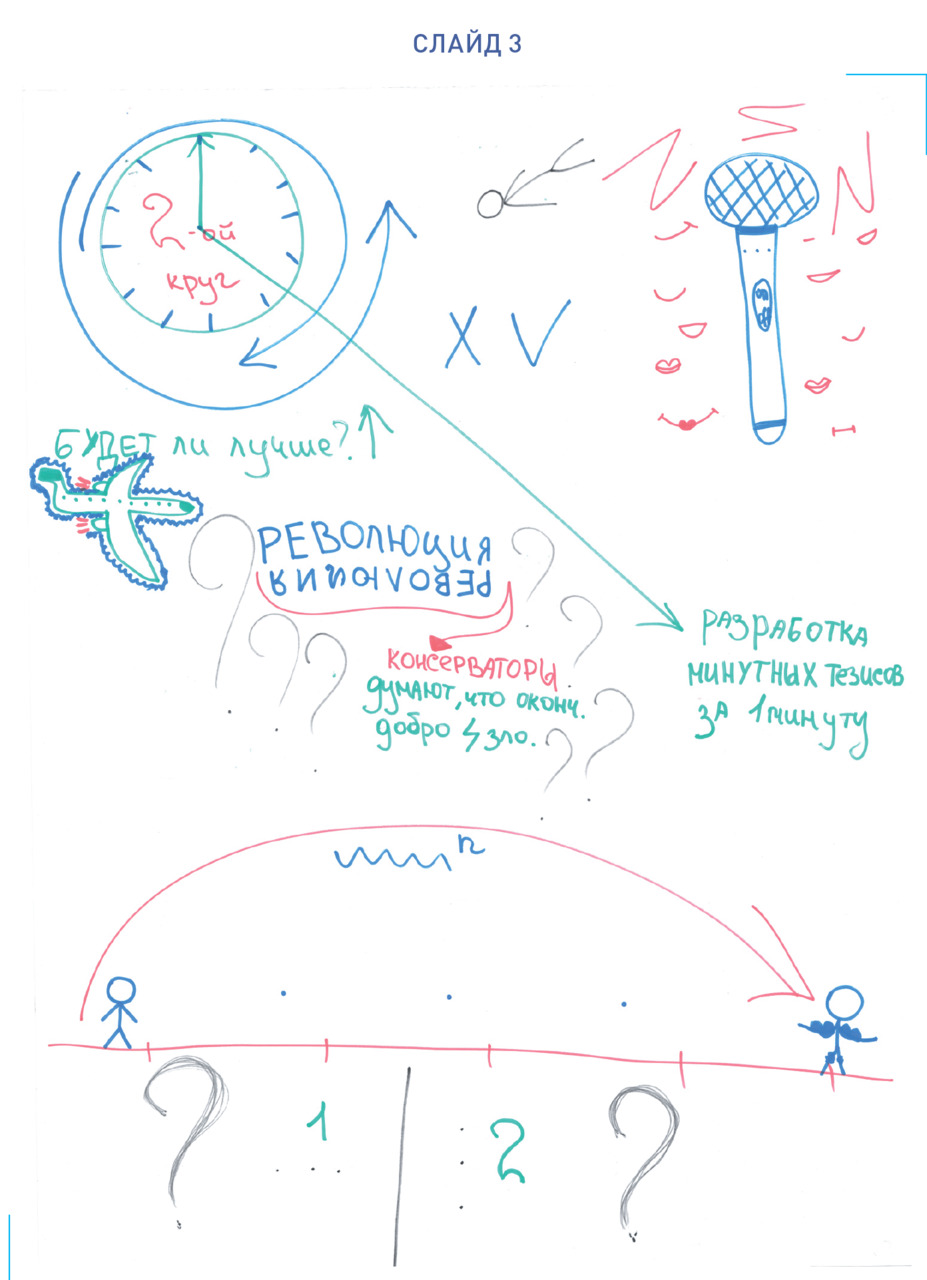

Следующее: мы говорим, что образование для нас — это образование, которое работает на полном жизненном цикле. Здесь я хотел бы ввести очень важное понятие для всей работы, которую мы ведем. Если вы читаете наши тексты, смотрите наши решения, то внутри у нас есть понятие трех циклов. Каждый последующий включает в себя предыдущий. И если вы анализируете будущее, нельзя анализировать будущее просто так. Вы обязаны смотреть на него через какую-то картину мира. Самый простой способ анализа — это брать три этих круга, три этих цикла. Первый цикл самый короткий — это дневной цикл, 24 часа. То есть когда вы, например, смотрите на какую-то инновацию, или новацию, изменение, она становится системной тогда, когда она проявляется в вашем маленьком жизненном цикле, то есть в течение дня. Например, вы новые лекции слушаете каждый день, вы знаете, что у вас есть время после чистки зубов, вы открываете смартфон (планшет, компьютер) или даете голосовой приказ. Вы выполняете какие-то упражнения, что-то еще. Это означает, что оно в вас внедрилось, оно глубоко внутри в вас, оно никуда не денется.

Второй цикл — это годичный цикл. Это когда вы точно знаете, что в течение года вы пройдете соответствующее повышение квалификации. Пойдете куда-то на курсы или как минимум говорите: «Я посмотрю 10 роликов с „Тэда“ в течение года». Это уже компромисс — не каждый день, но хотя бы какая-то цель.

А третий цикл — это, собственно говоря, цикл вашей жизни. Вы говорите: «Я буду слушать лекции с 18 до 22 лет. А потом зачем? Я уже умный, мне уже учиться не надо». Как правило, инновации в образовании появляются сначала в большом круге, потом в среднем, а потом только в малом. Когда они дошли до малого, это значит, что они есть. И надо понимать, что заказчики тоже совершенно разные. Одно дело, образование, которого требует сам человек. Второе — семья. Третье — сообщество. Четвертое — государство. Пятое — бизнес. Интересы этих заказчиков разные. Образования самого в себе не бывает.

Следующий большой блок — это спорный тезис, на нем обычно начинают возмущаться ректоры, если мы с ними по этому поводу разговариваем. Тезис наш примерно следующий: «Образование не является источником изменения в образовании». Уже несколько десятков лет. То есть изменения в образовании, если вы посмотрите, что поменялось, они не рождаются изнутри системы. Они рождаются как запросы других частей общества, других отраслей, к системе образования. И новые образовательные модели появляются не внутри модели образования. То есть сами университеты готовы существовать как замкнутые экосистемы сколь угодно долго — еще 10 тысяч лет. Если у них не будет необходимости меняться, они меняться не будут.

Школа — то же самое — изменения, как правило, там происходят на уровне флуктуации. Что такое «флуктуация»? Например, есть талантливый педагог, и он говорит: «Я буду работать с детьми по-другому», — и работает, в рамках своей логики. Но у него нет возможности взять и распространить это на весь мир. Он работает с ними в той зоне коммуникации, которая ему доступна, — в зоне одного класса. А изменения, если посмотреть на то, откуда они приходят, они приходят, с нашей точки зрения, из трех отраслей. При этом основное изменение приходит из одной отрасли, то есть новые технологии в IT. Все, что вы видите в образовании за последние годы, оно рождается там. Мультимедийные учебники, компетентностный подход, новые образовательные формы, новые виды университетов. Если вы посмотрите, классический пример — самый современный сегодня университет, Singularity University, создан не вузами, а двумя компаниями — NASA и Google (одна сугубо айтишная, вторая по факту айтишная). И так во всем. Серьезных изменений, которые бы сама система внутри себя родила, практически не происходит. Иногда эти изменения происходят не напрямую через IT, а через другие формы. Например, через развитие сферы финансов и страхования. Новые финансовые модели, например, дают возможность появиться таким формам, как лайфолуклеринг. Оно же само по себе не устойчиво, оно должно иметь некоторые инструменты, которые позволяют ему существовать. Они сначала складываются в этих сферах, а потом транслируются через трансформацию традиционных институтов в образование.

И третий источник — это развитие сферы фитнеса и медицины. Это то, что до сих пор было малозаметно, но, с нашей точки зрения, в ближайшие 20 лет это один из основных источников. В первую очередь — те возможности в сфере фитнеса и медицины, которые обеспечивают трекинг. То, что позволяет мониторить ваши достижения, то, что позволяет давать вам обратную связь, то, что позволяет вам работать со сферой мотивации и самомотивации. Тоже об этом поговорим. Ключевые технологии — когнитивный фитнес. Сегодня огромный, большой рынок развивается дикими темпами и с каждым разом учится решать все более сложные задачи. Лидер — компания Lomoste.com. А дальше — тотальность интернета, массовые виртуальные миры. Сегодня надо понимать, что для России виртуальные миры — экзотика до сих пор, и мы их не видим примерно так же, как пять лет назад мы не видели интернета: как государство, как лица, принимающие решения, как университеты. Вспомним один из форумов. У нас тоже была дискуссия с коллегами из Министерства образования, с ректорами, с аналитиками. Я в дискуссии задал вопрос: «Скажите, а какой, по вашему мнению, самый массовый образовательный процесс в России?». Коллеги-ректоры в основном отвечали: «Все знают, школа». На самом деле, если посмотреть по количеству участников, то самый массовый образовательный процесс в России — это обучение внуками и внучками своих дедушек и бабушек с использованием информационных технологий. То есть то, как они учат их пользоваться «ВКонтакте», «Одноклассниками», «Скайпом» и всем остальным. То есть это базовые коммуникативные навыки, без которых невозможно социальное взаимодействие в современном мире, через которые происходит огромное количество социальных феноменов нового поколения, которые в принципе были невозможны раньше. Через которые происходит, например, пересборка модели семьи и возвращение к определенным феноменам, которых не существовало в индустриальную эпоху, но которые существовали в доиндустриальную эпоху. То есть через IT, например, можно создать понятие большой семьи или рода. Это то, что влияет на социальное благополучие сильнейшим образом. Например, если раньше молодая семья в конфликте с родителями могла уехать от родителей — поднапрячься, занять денег, снять квартиру и жить спокойно. У некоторых моих знакомых, у них проблемы, например. Потому что, как только они обучили тещу работать со скайпом и у них появился айпад, то теща требует, чтобы айпад стоял на кухне, и она с ними общается каждый вечер по несколько часов. У моих знакомых две проблемы. Первая — это уложить маленького ребенка, а вторая — объяснить маме, что пора выключить айпад. Она с ними. Ведь ужас-то в том, что она-то не одна, есть еще вторая мама, которая тоже хочет пообщаться. И она требует купить второй айпад. Мы понимаем, что через какое-то время на нашей кухне появится иконостас из айпадов, и в них будут висеть родственники, которые удаленно, но частью этой семьи являются. Из самых добрых побуждений.

Следующая история — тотальность интернета, массовые виртуальные миры, цифровая копия мира, масса интернет-вещей. В эту коммуникацию, помимо тещи, начинают включаться вещи. Еще бóльшая проблема, потому что вещь может быть не меньшей проблемой, чем теща. Классический пример, он есть у всех футурологов, они его используют. У вас есть кроссовки, которые измеряют, сколько вы пробежали, у вас есть браслет, на который можно положить определенную сумму денег, который общается с вашими кроссовками, у вас есть холодильник, который умеет заказывать товары через интернет по штрих-кодам. И банальная ситуация, когда вы проснулись ночью, вам хочется есть, вы подходите к холодильнику, а он не открывается. И вы говорите: «Что ж ты, сволочь, делаешь!». А он говорит: «Понимаешь, кроссовки сказали, что положенную норму ты сегодня не пробежал. Давай все-таки сначала 2000 шагов, а потом уже я откроюсь. А так, пожалуйста, вот маленький тебе лючок открывается — вода, кашка, морковка. А высококалорийные продукты — сначала нужно выполнить норму». Представляете, еще теща в эту коммуникацию встрянет, в кроссовки с холодильником. Но некоторые пойдут на это, понимаете.

Точно так же, как история про новую честность здесь появляется. Например, появилось большое количество людей, которые научились обманывать полиграф. Стало понятно, что новое поколение обмануть практически невозможно, потому что если у вас идет сканирование коры головного мозга, то оно точно показывает, какой частью мозга вы лжете в этот момент. Происходит возбуждение этих частей мозга до того, как вы соврете. Вы еще не сказали, до речевой активности, а зона, ответственная за вранье, уже возбудилась. И этот механизм, он в определенном смысле безусловный, там даже обратная связь-то не возникает. Понятно, что с распространением мира интерфейса стало появляться огромное количество вариантов, когда вы можете это использовать. В банальном варианте, у японцев, которые продают эти ушки, которые вы на голову надеваете, и если вам собеседник нравится, они начинают вибрировать. Вы можете также сделать что-то типа татуировки, которая будет точно показывать, когда вы врете. Когда мы это обсуждали еще три года назад (даже больше), первое возражение было, что никто никогда себе такую татуировку не поставит. И мы сначала сказали, что да, наверное, никто не поставит. А потом взяли и протестировали эту модель, а возможна ли ситуация, когда поставят. И нашли сотни, тысячи ситуаций, когда это будет происходить. Банальные ситуации, когда жених и невеста обмениваются кольцами, а кольца могут выполнять функцию такой татуировки, когда тяжело, ты же на эмоциях, отказать. И до, собственно говоря, работы в силовых структурах, где нужна верификация того, что вы делаете. Это такой триггер, то, что может коренным образом весь фундамент образования поменять. То есть, представляете, вы приходите сдавать экзамен, если он останется к тому времени, преподаватель смотрит и говорит: «Не выучили занятие — свободны» — вы еще даже отвечать не начали, но он уже знает. И огромный, большой блок — это автоматизация рутинных интеллектуальных операций. То есть все, что может быть передано роботу, будет передано роботу. Вот этот тезис нужно запомнить, он уже не про далекое будущее, он про настоящее. Если, например, вам необходимо получить диагноз, и у вас есть вариант, что вы идете к обычному врачу, который занимается подозрениями, который ставит диагнозы в области рака, например, или к роботу. Вот сегодня у вас есть возможность пойти либо к роботу, либо к человеку. Поднимите руки, кто пойдет к человеку? Примерно половина. А кто к роботу? Чуть больше. А теперь смотрите — робот Уотсон медицинской компании IBM в США сегодня ставит диагнозы в этой области, а средний процент ошибки диагноза, который делает квалифицированный американский диагност (высочайшей квалификации), составляет около 50%. Примерно в половине случаев диагноз неверный. Это высокий процент. Уотсон ставит диагноз примерно с вероятностью 90%. Почему? Потому что ему одновременно доступно несколько миллионов диагнозов, которые сделаны людьми в разных ситуациях, он знает, к чему эти диагнозы приводят, он может проанализировать не 20 признаков, а 20 000 признаков в отличие от человека. Поднимите руки, кто по-прежнему пойдет к человеку. Спасибо, я переубедил примерно четверть, половину, кто до этого не собирался идти к роботу. По-моему, достаточно 10 человек, которые будут программировать этого робота. То есть 10 000 человек выходят на рынок труда, они квалифицированные, но их квалификация более не нужна. У нас целый ряд профессий, которые подпадают под ненужность.

Критики этого подхода говорят, что есть психологические факторы, и человек всегда будет больше доверять человеку, чем роботу, который везет его в машине по улицам города. Ничего подобного. Две-три аварии и две-три пиар-компании, которые покажут, что у робота есть одно принципиальное отличие от человека. Есть много практик, которые были раньше, но есть одно принципиальное, которого раньше не было — роботу не нужно смотреть в Facebook и отвечать на смс-ки во время движения. И когда я задал сам себе вопрос, если у меня есть роботизированный автомобиль и автомобиль, который я веду сам, я честно себе дал ответ. Я бы поехал в робоавтомобиле, потому что я сам за рулем постоянно пишу посты в Facebook и отвечаю на смс-ки. И это постоянно приводит к проблемам в дорожном движении, которые я сам стараюсь избегать, но я понимаю, что реакция существенно запаздывает, и это правда. А требование быть connected в современном мире, оно никуда не девается. И так можно пройтись по большому количеству отраслей. У нас практически выпущен Атлас новых профессий. Мы видим, что огромное количество сугубо традиционных отраслей за счет автоматизации операций вымирает. Большие экономические, политические, социальные предпосылки. Первое — это попытка создать новый технологический уклад. Мы видим, что сегодня снова, и это происходит впервые за последние лет 30, в мире появился технологический лидер, и им снова стали США. Если 10 лет назад (15, 20 лет назад) можно было говорить, что есть центры силы, центры, которые претендуют на переход в новый технологический уклад. Говорили, что есть Япония, есть Европа, есть Азиатские тигры, есть США, некоторые еще ради смеха произносили Китай и Россию. То сегодня, кажется, технологический барьер преодолевает только одна страна, и она является абсолютным лидером. Это тема другой лекции, каким образом это случилось, но вот этот барьер увеличения эффективности в 10 и более раз преодолели сегодня только США. Это больно признавать, но я считаю, что принципиально необходимо это признать. Пока мы этого не признаем, мы считаем ситуацию иллюзией. Об этом лучше всего говорить на примере космоса. Опять же с коллегами генералами мы несколько раз спорили (я выиграл все эти споры). Посмотрите на все стратегии космические, которые в России были написаны, в том числе на те, которые были написаны великими людьми (безусловно великими людьми, которые создали советскую космическую промышленность), которых можно уважать и преклоняться перед ними, — они все ошибались. Потому что быть великими — это не значит быть правыми. У них у всех частная космонавтика во всей этой модели из тысячи страниц текста занимала одну страницу в лучшем случае. Они говорили: «Ну, там, наверное, будет постепенно, вплоть до 21-го века, возрастать роль частной космонавтики». Тем временем — США. Как только произошла эффективность в 10 и более раз, где она произошла? Она произошла за счет инвестиционного пузыря, который был надут в США в области IT на рубеже 2000 года. Там возникло огромное количество свободных денег, которые были проинвестированы в новые отрасли. В какие? В биотех, в альтернативную энергетику и в космос. И люди, которые научились делать сложные большие IT-системы, они с этим же подходом пошли к старой традиционной области. И научились делать космические аппараты в 10 раз или в 100 раз дешевле, чем делаем мы. И дальше они пошли уже последовательно, с опережением графика…

Наши как думали: «Ну, мы там до 30-го года будем собирать Ангару, строить космодром Восточный, когда-нибудь в 40-х годах мы с ними поконкурируем, а пока…». США были вынуждены пользоваться нашими кораблями, чтобы доставлять астронавтов на МКС, и мы-то в шоколаде, мы же монополисты. Но это оказалась самая короткая монополия в истории космических исследований. Потому что немедленно появились первые частные космические аппараты, которые что начали делать, — доставлять этих самых астронавтов куда надо за цену, в разы меньше нашей.

Да, сейчас продлили контракт до 2017 года, потому что к 2017 году они их построят достаточно для того, чтобы таскать космонавтов и грузы туда постоянно. А дальше известно, что будет происходить. Есть такой конкурс XPrize, где они конкурируют. Сначала они конкурировали (несколько частных компаний) за вывод на околоземную орбиту, потом за доставку космонавтов, потом за космические отели и космическую станцию орбитальную, потом за полет к Луне. И каждый раз это делается в разы дешевле. Следующую вещь вы увидите — это будет тогда, когда Грассхоппер, «Кузнечик», полетит, уже дойдет до массы габаритов, которые сегодня будут конкурентны на рынке. А значит, в этот момент закончится рынок тяжелых космических аппаратов по доставке на околоземную орбиту. Потому что Грассхоппер умеет это делать, судя по всему, тоже в разы дешевле (или как минимум в два раза) — этого более чем достаточно, чтобы взять весь рынок. У нас останется только область обороноспособности. Это то, что новый технологический уклад создает.

Следующее — смена модели организации бизнеса и управления в отраслях. Как построить сегодня качественную образовательную организацию? Как, кстати, если вы хотите построить качественный завод или еще что-нибудь? Есть несколько понятных моделей управления этими структурами. Где они существуют? Правильно, в IT. Где в IT? У лидеров рынка. Смотрите сегодня, как это делают лидеры рынка в сфере IT. Вы точно знаете, что через пять лет так будут работать консалтинговые компании, через 10 лет — будут работать все крупные управленческие компании, и через 20 лет это дойдет до университетов. В странах индустриального образа жизни. Поэтому, если вы сегодня хотите построить качественную корпоративную культуру, вы берете презентацию компании Netfl ix и используете ее. Если вы хотите построить модель корпоративной лояльности, берете модель лояльности Twitter и используете ее. Если хотите построить процесс организации помещений, берете модель Facebook и используете ее. Они — лидеры в этих отраслях. Когда мы проектировали здесь «Точку кипения», исходя из имеющихся ресурсов, мы смотрели на эти модели и на модели организаций взаимодействия. Просто забываете все это, перечеркиваете, рисуете заново, ориентируясь на лидеров. У вас эффективность, я вас уверяю, возрастает в разы.

Смена структуры занятости и образа жизни — понятно. Новая финансовая архитектура — понятно. Реализация ценностей на основе новых технологий — принципиально важная штука, и большой рынок, которого сейчас нет, но который появится после 2016 года. А как вы вообще ценности можете учитывать во всей этой огромной модели будущего образования? Как вы с ними работаете, какие ценности, как они учитываются, как вы их переводите в деньги или наоборот, и можно ли это, где, как? Открытый вопрос, огромное количество моделей по этому поводу и бизнес возможностей.

Наконец, смена модели детства. Тоже понятно. Мы понимаем, что дети, которые вырастают сейчас, совсем не похожи на нас. Они будут умнее, быстрее, они будут по-другому видеть мир. Очень важно, что их определенная зрелость наступает уже к 12 годам. Скорее всего, этот цикл уменьшится до 10 лет. У них появляются модели миров, к которым нет допуска взрослым, и соответствующие модели отношений внутри этих миров. А это то, что мы сегодня даже не очень хорошо можем себе представить. Но важно, что эта модель детства полностью опирается на верхний тренд, на новый технологический уклад. Она является его наследником, с одной стороны, с другой стороны — носителем. То есть дети становятся евангелистами этого нового мира. Причем это происходит очень смешным образом. Консервативные родители, которые в жизни демонстрируют максимальную консервативную позицию в социальных, политических, экономических вопросах, в любых других вопросах, по отношению к детям эту консервативную позицию транслируют с большим трудом, вообще не способны ее удержать. Да, конечно, вы можете до определенного времени не давать ребенку айпад, но я вас уверяю, что к 10 годам (или раньше значительно) это приведет к дикому раздраю, скандалу в семье, и вы станете главным врагом для своего ребенка. Но родители, которые категорически не приемлют все новое, но хотят, чтобы их дети были успешными в этом новом мире, покупают ребенку роботов. Саморазвитие. Все равно мы вынуждены пускать их в эти самые виртуальные миры, где они общаются с другими детьми, потому что удержать от этого невозможно. У них есть вход в эту реальность, он будет неизбежен. Вы можете запереть их в ванной. В любом случае они придут в школу, и в рамках социума, который возникает в школе, внутри класса, получат все это. Но получат на волне этического отрицания тех моделей, которые им предлагают родители.

Дальше — большая история о том, что происходит сегодня. Назовем это «время мук». Те самые МООС (massive open online courses), о которых сегодня все кричат как о главной угрозе образования. Мы согласны, мы начали кричать одними из первых. Вот что меня больше всего забавляет в этой истории. Мы знаем примеры все этих «муков», Coursera, Udacity, EduMe, edX и некоторых других. Наши коллеги, которые занимаются, казалось бы, аналогичными вещами, демонстрируют во взаимодействии с МООС классические признаки «карго-культа». Они видят внешние признаки и не понимают, что находятся внутри. Меня потрясла реакция очень уважаемого человека, который делал один российский онлайн-образовательный ресурс, Интуит. Многие его знают, это один из лидеров рынка, большое количество бесплатного образовательного контента. «Ну, посмотрел я вашу Курсеру, у меня все то же самое». То есть вы заходите и видите там какие-то видеоролики и какие-то тестовые вопросы, и все. «Да мы это делали еще в 98-м году», — мне говорят. Я задаю вопрос: «Скажите, а в 98-м году вы это откуда импортировали? Случайно не из США и Великобритании?». — «Да, из США и Великобритании». — «А как вы думаете, почему США и Великобритания считают, что это новая эпоха, а вы так не считаете?». Здесь происходит ступор, потому что ответа на этот вопрос нет. Потому что люди — в этом карго-культе, и никто не составил себе труда в этом МООС хорошенько поучиться.

Опять же принципиально важно: процессы, о которых сейчас я говорю, это не значит, что они сегодня же произошли. Это значит, что они сегодня происходят, это значит, что так будут выстраиваться новые образовательные модели в течение ближайших нескольких десятков лет. Те модели, которых не было раньше. Модель №1 — один учитель может персонально учить один миллион человек. Настаиваю, персонально учить. Обычно говорят: «Невозможно. Как один человек может персонально подходить к обучению одного миллиона человек других?». Действительно, если мозги ограничены, то невозможно. А если вы понимаете, что такое новый технологический уклад, то оказывается, что возможно. Некая такая вот, как говорил русский философ, органопроекция — достройка своих органов взаимодействия с окружающей действительностью, позволяет такому преподавателю становиться «Шивой тысячеруким». За счет каких инструментов? Несколько простых решений, которые показывают, что сегодня хороший МООС по инженерной сложности сравним с атомной станцией или МКС. По времени и по количеству человеко-лет, которые потрачены на создание кода, который там внутри зашит. В чем этот код, и почему становится возможной эта миллионорукость? Пункт №1 заключается в следующем. Понятно, что там есть видео, его человек посмотрел, порешал какие-то задачки, а дальше он всего лишь выполняет тесты. В классическом варианте в подавляющем большинстве тестов, которые мы видим, что вы получаете — «ответ не верен» — и подсвечивается красным. Правильно? Или вы сдали на 78 из 100 баллов, до свидания. Никакой персонализации не происходит. Для того чтобы получить персонализацию, вам что нужно — вам нужен репетитор, который сядет с вами рядом и объяснит, где вы ошиблись. Это в обычной экономике, в индустриальной, доиндустриальной. А что происходит в модели МООС? Всего лишь простейшее мыслительное упражнение. Правильный ответ, как правило, один, или их совсем не много. Прелесть ситуации заключается в том, что неправильных ответов тоже всегда бывает ограниченное количество. То есть ошибки, которые делает человек, они типичны. И вот здесь, почему я говорю про миллион человек, здесь ключевая штука, которую надо понимать всем, кто пойдет в эту гонку и начнет делать свои МООС. На 10 человеках у вас модель персонализации ошибок не получится, а на миллионе получится. То есть вам необходимо иметь (никто не знает сколько) как минимум тысячи, много тысяч учеников для того, чтобы иметь персонализацию, противоречие. На 100 человеках не получится, а на 10 тысячах получится. Почему? Потому что 10 тысяч неправильных ответов вы сможете типизировать. Если вы эту типизацию с помощью IT произведете, классификацию тех ошибок, то выясняется, что они тоже укладываются в некоторую глиссаду. То есть 80% ответов неправильных будут одинаковыми. И, один раз задав этот вопрос, вы можете проанализировать неправильные ответы, и для подавляющего большинства неправильных ответов вы можете дать типовой персональный анализ. Он персональный, потому что он дает вам анализ вашей персональной ошибки, которую может дать только тьютор. Но он типовой, потому что таких, как вы, еще 88 тысяч. А как насчет стоимости этого анализа? Первый раз, когда вы нанимаете человека, вы нанимаете самого классного специалиста в мире по этой теме. И он анализирует 20 самых типичных ошибок. Это может быть дорого, но зато, когда вы анализ этих 20 типичных ошибок отдаете двум миллионам людей, то стоимость этого вашего тьютора стремится к нулю. И вот это МООС делать может. А обычные системы образовательные делать этого, в принципе, не могут. Но для того чтобы это сделать, у вас должна быть сложная система анализа этих ошибок. И поэтому, если вы просто возьмете программиста с рынка и без образования, он вам это никогда не сделает. И поэтому в России это пока невозможно. Вы должны взять человека, который умеет анализировать массовые ошибки. А где у нас происходит анализ массовых ошибок? В сложных инженерных системах. То есть вы берете человека, который, например, проектировал SIP. И он вам эту систему анализа сделать может, а просто человек с рынка не может. А так как таких людей тоже очень мало, а вам нужны самые лучшие — они тоже концентрируются вдали и в начале 2000-х годов заработали много денег.

Следующая вещь, которую МООС позволяет сделать. Вам дали эту персональную ошибку, но у вас ведь могут быть эссе, а вам нужно дать персональный анализ и на них. Каким образом это происходит? Тоже простой метод, который нельзя сделать на небольшом масштабе людей. Вам предлагается возможность оценить работу другого студента, и другой студент получает оценку, которую вы ему поставили. Он может сказать: «Да какой-то идиот меня оценивал» — и дать оценку на вашу оценку. Такая вот, почти по Лефевру, у нас появляется некая рефлексивная петля. И дальше у вас опять же есть инженерные системы, которые различают миллион человек. Вы сравниваете миллион оценок и тех, кто получил максимальные ответные оценки. То есть тех, кто написал хороший отзыв, отзыв, который первоначальный студент принял и оценил, вы выводите во второй круг и повторяете это упражнение с ними. Следующее задание в течение курса, второе задание вы отдаете на анализ тому, кто уже получил наибольшие оценки в первом круге, и делаете то же самое. И дальше, настраивая систему — 5, 7, 8 повторений, такое сито, — вы получаете нужное вам количество людей, которые готовы быть тьюторами на вашем курсе.

Интересно здесь, что первый раз, когда вы это делаете, вы получите плохие оценки и большое количество раздражения со стороны участников — это нужно понимать. А второй уже будет гораздо более качественным, потому что у вас есть качественные тьюторы. Вы один, у вас миллион студентов, но вы подобрали себе 20 тьюторов лучших, которые: а) не хуже вас понимают предмет, б) умеют объяснять его другим. У каждого из этих тьюторов есть 20 своих, чуть ниже уровнем, с которыми он может взаимодействовать. У вас появляется немедленная автоматическая пирамида управления. Она складывается, естественно, инженерным способом — еще одно противоречие. Инженерный способ, но естественный, эволюционный, если хотите. Это вторая вещь, которая там возникает.

И третья вещь — самая главная. Это вещь, которая убивает или ослабляет вообще подход к компетенции. То есть модель, при которой оцениваются компетенции их детальности. Это та модель, которую наша страна безуспешно попыталась применить 10 лет назад и погрузить в нее всю вузовскую систему. Вузовская система систему компетенции отторгла. Сказала: «Мы, конечно, отлично простимулируем эту деятельность, но использовать не будем, потому что не подходит она под наше классно-урочное мышление». Даже компетенции в этот момент устаревают или как минимум существенно ослабевают. Почему? Потому что компетенция, это когда вы приходите в какую-то точку, где вы демонстрируете какой-то результат. Это остается важным, безусловно, но появляется вещь, которая более важна — это то, как вы к этому результату шли. Раньше для вас государство было вынуждено держать большое количество преподавателей, которых вы слушали на лекциях, которые работали с вами на семинарах и которые вам через полгода ставили какую-то отметку в зачетке. Сейчас в МООС что происходит? Например, у вас есть модель компетенции, как у преподавателя. Вы говорите: «Мне интересны те, кто вовремя, все 10 раз, сдал зачет. Мне интересны те, кто получил самые высокие оценки как тьютор. Мне интересны те, кто держал таймер. Мне интересны те, кто продемонстрировал лидерство во время форумных обсуждений». И вы по каждому студенту можете получить трек не того, какие результаты он получил, а его когнитивного стиля. То, как он вообще учится, как он решает проблемы, как он взаимодействует с обществом. Для потенциального работодателя, конечно, гораздо интересней даже не результаты, а вообще способность учиться, способность к лидерству, то есть метапредметные навыки. Вот эти три вещи, которые не может сделать традиционная система образования. И никогда не сможет. Потому что издержки слишком высоки — слишком дорого или нет людей в каждом кусочке этой цепи. Очень дорого, очень неудобно, очень плохо работает. Цепочка будет постепенно механизироваться и роботизироваться. И будет это первое появление межнациональных моделей МОСС-образования, закрепление ситуации образовательного империализма, когда есть одна, две, три стороны, которые забирают с мира лучших. Это также приведет к реакции некоторых государств в форме образовательного суверенитета. То есть в какой-то момент страны, которые грабят больше всего, скажут: «Мы имеем права на наших граждан. Забирайте, но сначала отдайте 100 тысяч». Дальше там тупик и знак вопроса. Почему? Потому что сегодня, чтобы такого человека оценить, не нужно ждать, когда он в университет поступит. Потому что сегодня у нас уже есть кейсы, когда за счет демонстрации когнитивного стиля и решения задач в той же Coursera, какой-нибудь Facebook выкупает 12-летнего талантливого мальчика откуда-нибудь из Монголии. Он еще даже школу не закончил, но он демонстрирует в своей деятельности паттерные признаки обучения и результаты, которые им кажутся важными.

А дальше оказывается, что существует гипотеза. В том числе в России есть известный стартап, который пошел даже дальше и сказал: «Но ведь этот же трэкшн можно делать и по тому, как он ведет себя в Facebook, например, или ВКонтакте». Если он читает книжки по физике, если у него там регулярно появляется: «Папа купил мне телескоп, а я, оказывается, открыл новую галактику», — с доказательными результатами этого тестирования и всех остальных, то такого человека можно еще раньше достать? Происходит индивидуализация. Принципиально, что запрос на индивидуализацию идет от бизнеса. Бизнес сначала хочет видеть достижения и умения — электронный диплом в портфолио, личный паспорт компетенции, конституционные дипломы. Это то, что сегодня хотят работодатели. Бизнес как инвестор хочет так называемого «узаконенного рабства». Это было в Новосибирске, в 2011 году, на форсайте Академгородка. В шутку мы сказали, что единственный выход для Академгородка — это узаконить рабство. Коллеги-академики не очень поняли, о чем мы говорим. А мы говорили, что, мол, вы воспитали талантливого физика, взяли и отдали его бесплатно. А представьте себе, что у вас действует та же модель, которая действует в футболе или хоккее. Воспитали талантливого — пожалуйста, есть цикл продаж, конкуренция. Выставляете его на торги, за него будут конкурировать. Один заплатит 20 миллионов долларов, другие 50 миллионов долларов. Возможны ли такие цены? Да, возможны. Например, однажды я познакомился в Кембридже с уже пожилым советским физиком, который работает в компании, производящей большую часть жидкокристаллических дисплеев для мобильных телефонов и смартфонов. Вы знаете, что там сборку делает тайваньская компания Foxconn. Это тоже тайваньская компания, но которая занимается не внутренностями, а дисплеями. И у этого физика смешная позиция — он там Chief science offi cer. То есть он обычно там не работает, он путешествует по миру, отдыхает, все остальное. Но когда компания упирается в переход на следующее поколение, то местные решить ее не могут (ни китайцы, ни корейцы, ни американцы). Тогда они вызывают нашего советского физика, он им объясняет и уезжает. И дальше, до следующего приезда, он ведет жизнь вот этого Chief science offi cer. Я думаю, что если его продавать, то на 50 миллионов он вполне бы потянул. Потому что компании он каждый год приносит гораздо больше. И сегодня в мире появились первые стартапы, которые с удовольствием начали использовать эту модель, — когда у квалифицированного инвестора, человека, у которого есть минимум два миллиона долларов на счету, есть возможность протестировать через стартап человека по простой модели. Вы талантливый молодой специалист, вы хотите поступить в World School of Business. Вас готовы взять, но вам для оплаты обучения нужно 100 тысяч долларов. У вас их нет. И вам по каким-то причинам не дают кредит. Вы выставляете себя на эту биржу и говорите: «Вот я такой талантливый, вот мои результаты с IT, вот мой IELTS, вот мои достижения в олимпиадах». Мы вложите 100 тысяч долларов — в ответ я через три года в течение 10 лет буду отдавать инвестору 20% своего годового дохода. У инвестора есть модель, что средний выпускник World School of Business в течение года зарабатывает 200 тысяч долларов. Он считает — 200 тысяч, 20% в течение 10 лет — 40 тысяч долларов в год при начальных инвестициях в 100 тысяч. Рентабельность — не слабая. И он инвестирует в этого человека. Они заключают договор, он идет учиться в World School of Business, а инвестор, проинвестировав несколько таких людей, получает пакет инвестиций в будущих сотрудников. И возникает такой очень интересный момент — оказывается, что инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но и из акций людей. И, например, для инвестиционных фондов это может быть вполне интересно, потому что никто не знает, что будет с валютой и с этими акциями через 20 лет, но люди-то будут, и самые талантливые точно будут хорошо зарабатывать. И поэтому один из наших прогнозов — это появление первых, как мы их называем, «людарде», то есть богатых людей, у которых есть капитал, сформированный в пакетах владения людьми. И это реальность, это работает.

Следующий большой блок — это запрос и управляемость, то есть содержание и образование. Тоже все понятно. Библиотеки контента, траектория под заказ, менторские сети, виртуальные учителя. Об этом много написано всякой литературы, включая фантастику, поэтому даже рассказывать не буду, вы сами знаете. И некий спрос на аутентичность. Индивидуализированный лайф-нуклеринг как часть жизненного пути, когда вы не просто учитесь, а обучение подстраивается под семейные кризисы, депрессию или еще что-нибудь. Специализированное образование под определенный тип заболевания.

Большой блок — это кооперативность. Тоже понятно. Заказ на команды. Команды — это то, чего сегодня больше всего не хватает. Производство команд из сетей, биржи возможностей, семья как большой новый заказчик, новые университеты как холдинги студентов, когда студенты возвращаются к средневековой модели университета и оказываются способны предъявить запрос на тип и организацию учебного процесса. Если вы помните модель, когда университеты зарождались, декан был выборной позицией со стороны студентов, он организовывал образовательные курсы. И студенты платили преподавателю. Если им не нравился преподаватель, они снимались с места и мигрировали в другой город, другой университет. К некоторым аллюзиям к этой модели мы приходим и сегодня.

Тотальность игры. Здесь у нас внутри группы есть споры, но большинство считает сегодня, что игровая логика, в том числе через фитнес, внедряется в нашу жизнь практически всюду. Почему? Потому что игровая логика позволяет преодолевать лень, когда вы делаете ставки. Например, есть прекрасная бизнес-модель, где обучение проводится в хорошей онлайновой программе, оно бесплатно, но вам необходимо оставить залог в тысячу долларов за курс. Если вы курс успешно заканчиваете, вам тысяча долларов возвращается. На чем зарабатывают создатели этой модели — на понятной логике того, что человек ленив. И большинство людей, даже заплатив тысячу долларов, эти курсы не закончат. Это не гипотеза, это правда, потому что на этом построен бизнес в другой параллельной реальности — это бизнес фитнес-клубов. Фитнес-клубы знают, что из купивших 10 тысяч карточек на посещение, ходить регулярно будет тысяча человек, еще 3 тысячи будут ходить не регулярно, а остальным будет жаль денег, которые они заплатили за годовую карточку, но все равно больше 3–5 раз они не сходят. К сожалению, мир таков. Хочу только одно здесь сказать. Что новая модель науки отрицает практически все основные черты той науки, которая сложилась в Советском Союзе, это культивируется в РАН. Более того, она отрицает и те стандарты, которые сегодня приняты, на которые мы ориентируемся как на будущее. Очевидно, что индекс цитирования как основной инструмент оценки научной деятельности безнадежно устарел и в ближайшие несколько лет будет изменен. Его последовательно научились «хакать» на национальном уровне. Сначала научились «хакать» китайцы. За китайцами начали «хакать» и остальные страны. Например, есть прекрасная история, которая разворачивалась на наших глазах в этом году, у меня в Facebook, об Уральском федеральном университете. В УрФУ есть лидер по цитируемости, который пишет прекрасные статьи. Что-то там про математический алгоритм управления роботами. Прекрасный человек, у него соавтор есть. Они выиграли президентские стипендии, все конкурсы национальные выиграли и все остальное. Все бы хорошо, но до того момента, как только вы открываете эти статьи. Я ничего не понимаю в математических алгоритмах, но когда у вас монографии напечатаны в известном немецком издательстве, которое специализируется на том, что печатает две копии монографии — одну оставляет у себя, а вторую отсылает вам. Это позволяет вам говорить, что у вас иностранная публикация в издательстве «Ламбертсон» и вы иностранный публикант. А все статьи — они в издании, в котором авторы являются членами редколлегии, или содержат самоцитирование. Берется, например, некий труд на 10 страниц, разбивается на пять публикаций по две страницы. Все эти пять публикаций — в одном номере журнала, и все ссылаются друг на друга.

Раз — и вы лидер по индексу Хирша в Российской Федерации, лауреат всех возможных премий. Там такой скандал был! Пришли ко мне проректоры УрФУ, сказали, что я уничтожаю российскую науку. Натравили на меня какого-то типа, который начал копаться в моей биографии, искать в ней компромат. Он нашел, что я, оказывается, провожу форсайты. Разгромил все наши форсайты, сказал, что все это полная ерунда, что я ничего не понимаю в математике. Коллеги, не надо ничего понимать в математике — открываете, и все видно. Но вот эта модель, значит, и на глобальном уровне принципиально устарела, в том числе и в промышленности, и в работе научных лабораторий.

Про нейронет даже говорить ничего не буду, там более компетентные специалисты в этом вопросе, чем я. Мы об этом, наверное, сделаем в рамках цикла одну из лекций. Единственное, что вы должны знать, — это слово, которое всем придется выучить, и явление, которое сначала дополняет, потом замещает интернет в значительной степени. Просто запомнить, что это такое будущее, в котором нам всем придется жить, даже если мы этого не захотим.

Итак, что происходит с новым образованием? В ближайшие годы — траектории и МООС. Появление паспортов компетенции, модели инвестиции в таланты. Все. Пока даже на мировом уровне ничего более. Пока эта инфраструктура только начинает разворачиваться. 7–10 лет. Университет для миллиарда — это уже разборки с участием мировой политики. Появление глобальных организаций, которые отвечают за разборку между государствами по поводу образования. То есть смотрите на модель Люка То и на Ай Кэн. Две структуры, из которых будут рождаться новые модели для глобальной образовательной политики. Появление полноценных возможностей для внесистемного образования. Это означает, что дети, которые будут жить в начале 2020-х годов, в принципе, смогут прожить жизнь, ни разу не зайдя в школу и в университет. Это не значит, что все туда не будут ходить, но те, кто не захочет, уже могут не пойти. Игровые среды дополнят реальность, которая выплеснется в города, на улицы, в университеты, на заводы. В этом смысле школа будет сращиваться с городом, с его понятием, университет — с производством. Функции сливаются. И происходит объективация процессов учения через устройство биологической обратной связи. когда вы сразу будете понимать, что у вас получилось, что не получилось. 15–20 лет — игра и командная работа как доминирующая форма образования. Искусственный интеллект — как наставник. Живые модели знания, обучение в нейрогруппах. Будем считать, что это область фантастики, этого никогда не случится, я вам этого не рассказывал.

Далее. Смерть форматов. Первое — учитель-репродуктор, с нашей точки зрения, умирает очевидно и быстро. Почему? Потому что это прямые издержки для экономической эффективности. Если есть даже в России региональный вуз, и ему Министерство образования сказало, что у вас зарплата учителей должна составлять не меньше средней по региону, то вуз может в большинстве случаев сделать это одним путем — сократив некоторое количество преподавателей. Понятны всем издержки, как это происходит в России — криво, косо, в обратную сторону, но логика, которая здесь закладывается сама по себе, она простая. Я знаю вузы, которые успешно заменили большое количество преподавателей слабых дисциплин — в основном тех, которые есть на первых курсах — история, философия, экономическая теория. Заменили обучением в виртуальной среде, где в 10, 20, 30 раз дешевле. Результаты потом проверили, сделали контроль остаточных знаний, и оказалось, что контроль остаточных знаний в модели виртуальных сред гораздо выше, и результаты гораздо выше, чем когда слушали лекции. Первую эту модель, насколько я понимаю, сделал 10 лет назад Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, за счет чего сразу получил на 40% экономию по фонду оплаты труда. Инвестировал эти деньги в хороших, качественных преподавателей и получил резкий подъем качества образовательного процесса.

Что еще будет исчезать? К 2025 году — диплом об окончании вуза, я думаю, что, может быть, и раньше, система научных журналов в нынешнем виде, управлен ие интеллектуальной собственностью, понятие авторского учебника.

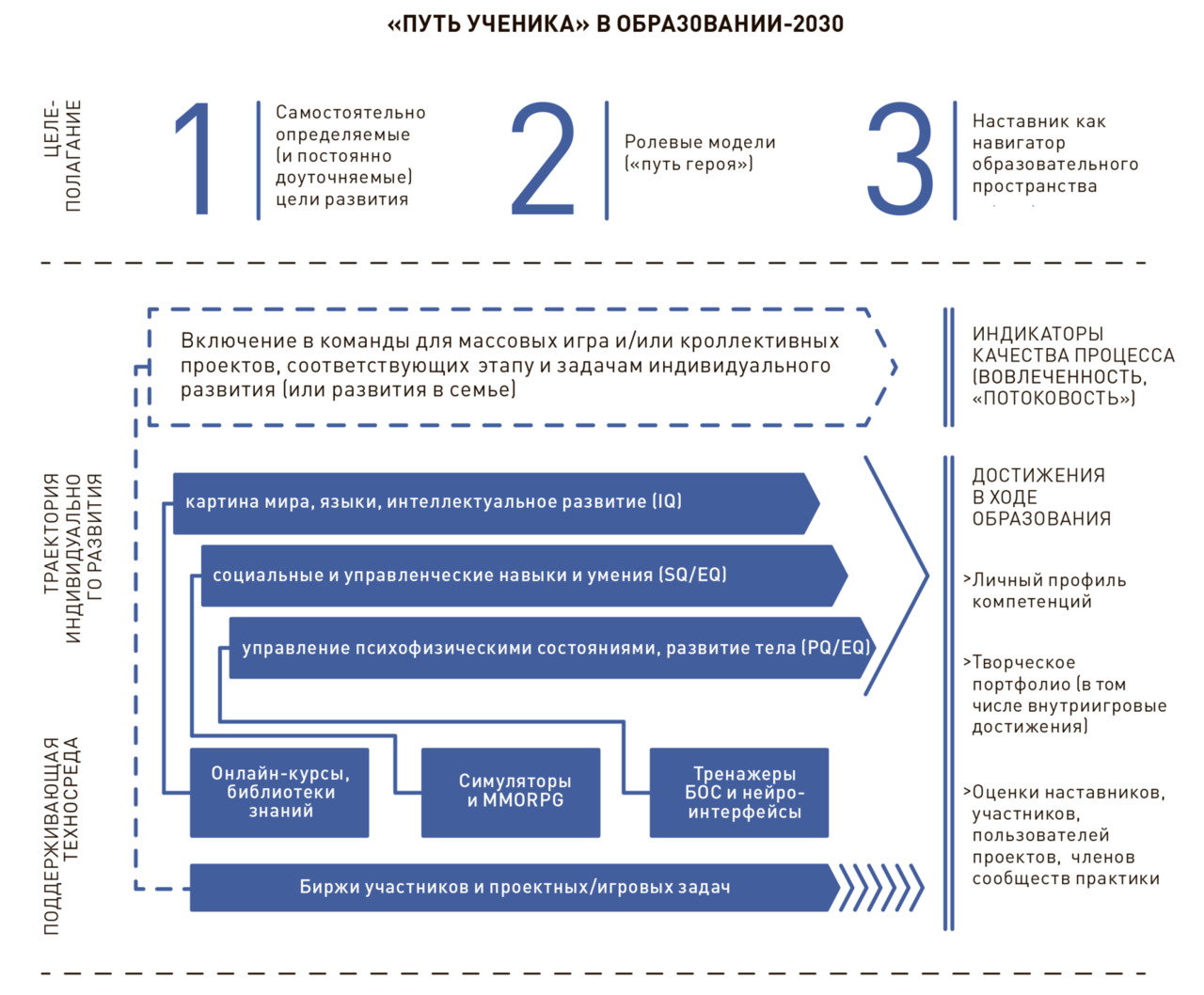

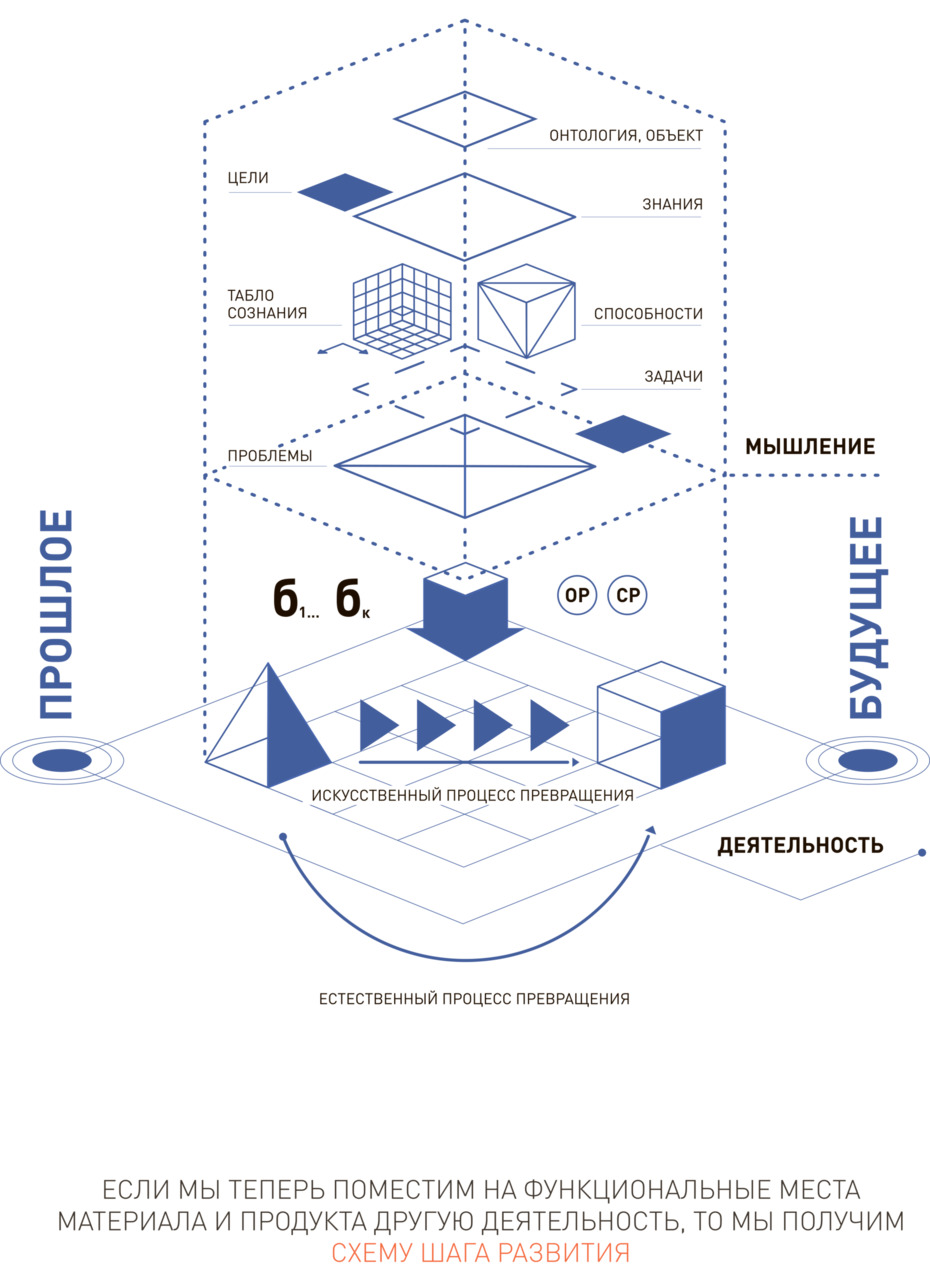

Теперь самый главный слайд нашей лекции — о том, как выглядит образование через 15 лет. Если вы сегодня делаете стартапы или проектируете образовательные системы, вы должны исходить уже из этой матрицы.

Первый уровень — целеполагание. Мы разделяем три разные категории, а может быть, даже четыре, учеников, для которых должны быть разные модели, которые нельзя, вредно смешивать. Первые — это те, кто способен самостоятельно доуточнять целеразвитие. Это те, кому особенно преподаватели не нужны. Достаточно тьюторов и какой-то помощи в каких-то конкретных местах и моделях. Второй тип — это те, кому нужны ролевые модели. То, что мы называем «путь героя». Я хочу быть похожим на такого-то, мне не хватает таких-то компетенций, я их набираю. И третий тип — помните, в самом начале мы говорили про «облупление», возвращаясь к 1968 году, к одномерному человеку. Там как раз появляются наставники образовательного пространства, те, кто говорит: «Копаешь от забора и до рассвета». Почему? Потому что так надо. Пошли копать. Для них нужны разные модели.

Из чего складывается траектория индивидуального развития? Три траектории, подобно ДНК, друг с другом переплетаются. Первая — это формирование картины мира. Это классическое знание в образовании — как вообще устроен мир, какие есть иерархии, какие есть классификации, из чего состоит химия, физика, математика и все остальное. Знание языков и в целом интеллектуальное развитие IQ. Базовый уровень — для того, чтобы его поддерживать на уровне техносреды, достаточно библиотек знаний, онлайновых курсов. В принципе это то, что можно делать на существующем фундаменте. Вторая — это социальные и управленческие навыки и умения. То, что называется мягкими компетенциями — все понятно. Третья — то, что сегодня практически отсутствует в образовании или существует в совершенно извращенном толковании и называется «физкультура». Это управление психофизическими состояниями и развитие тела. Например, вы должны уметь управлять темпом вашего обучения. Точно так же, как спортсмен подводит себя к пику формы, вы должны подводить себя к пику когнитивной формы, например, перед условным выпуском или условным экзаменом, или защитой проекта. Управление темпом, управление циклами — в какие моменты дня, где, когда, подстраиваясь под вас — вы это делаете. Как вы это делаете телесно, как вы с этим взаимодействуете. Вот здесь у нас огромные потенциальные инвесторы — это, собственно говоря, практики, которые приходят к нам из йоги, из других дисциплин, которые позволяют этими процессами управлять. Но они поддерживаются биологической обратной связью. У вас нет денег на индивидуального тренера в йоге, а вместо этого у вас есть тренер виртуальный, который утренние упражнения с вами будет делать. Это не реальность 2030 года, это реальность 2011 года.

Для социальных и управленческих навыков нужны симуляторы и многопользовательские онлайновые игры. Опять же, это реальность не 2030 года, а уже 2010-го. Сегодня есть несколько стран, которые сделали на многопользовательские онлайновые игры ключевую ставку в образовании. Если вы посмотрите на модель Южной Кореи, то это основа ее образовательной стратегии на национальном уровне. Образование в основном происходит в подобного рода средах. И для психофизических состояний, как я уже сказал — нейроинтерфейсы и тренажеры биологической обратной связи.

Теперь — как вы все это дело измеряете. Никому не нужны оценки, упаси боже вас вспомнить про «общественно государственную аккредитацию» или «профессиональную сертификацию», или зачетки, или стобалльную какую-нибудь систему. Ключевые индикаторы — это вовлеченность и потоковость. Сегодня лидерами в этом процессе являются британские университеты. Если вы посмотрите на требования, которые предъявляют британские регулирующие органы к британским же университетам, — там измеряется вовлеченность. То, как студенты вовлечены, то, как профессура вовлечена в стремление к достижению общих результатов, и то, как управленческий состав вовлечен в достижение общих целей. И что делают правильные глобальные стартапы в этой области? Они проектируют информационные системы, которые умеют измерять вовлеченность.

Поэтому первый из известных мне стартапов был полгода назад как проинвестирован.

И, собственно, достижения в ходе образования, которые складываются из трех типов. Первый — личный профиль компетенции. Второй — творческое портфолио, в том числе внутриигровые достижения, то есть насколько вы себя проявляли в различных играх и как это можно засчитать в другие типы оценок наставников, участников, пользователей проектов, членов сообществ практики. В модели, в которой все друг друга быстро и постоянно оценивают. Фактически еще раз смотрите классы оценок, которые вокруг вас формируются. Первый класс — проектные достижения. Вот вы это сделали. Это ваш, говоря языком средних веков, шедевр. То, что является вашим допуском в профессию. Третий тип — это ваш когнитивный стиль. То, как вы к этому достижению шли. Четвертый — это то, как вас оценивают другие в среде. Условно говоря, как в HR есть оценка — 360 градусов, только разверните ее во все стороны, сделайте ее не плоской, а объемной. То есть ситуация, где все оценивают всех. И вот здесь возникает очень интересный, огромный, большой рынок, который еще не сложился, но все равно будет предопределяющим многие вещи в образовании, где появятся новые, очевидно, глобальные стандарты.

И почему, например, сегодня невозможен полноценный переход на модель компетенции? Почему нельзя отказаться от диплома и перейти на модель компетенции? Потому что диплом — простая система. Что есть в дипломе? Название областей. Я — историк, я — инженер-технолог. Их мало. И цифры от 1 до S. И набор дисциплин, которые ты проходил, — их несколько десятков. Теперь представьте — если вы говорите, что нужно перейти на модель компетенции, то вам необходимо иметь стандарты компетенции (как минимум отраслевые или региональные) — их сегодня нет. И они не появятся в ближайшее время. Почему? Потому что существует модель зрелости жизненного цикла.

Почему в ближайшее время модели компетенции не появятся? Невыгодно, не понятно кто несет издержки за переход с одной модели компетенции на другую. Поэтому сначала этот рынок будет усложняться, усложняться, усложняться, конкуренция увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Потом все это вскипит, и регуляторы задавят. Когда регуляторы задавят, все это придет к неким блокам стандартов. Но до этого, на мой взгляд, — минимум еще лет 15. И вот здесь возникают биржи участников проектных игровых задач. То есть выясняется, что ценностью являются задачи, которые легко оценить и в которые верят работодатели. Собственно говоря, это тоже не новость. Это произошло впервые примерно около 107 лет назад, когда в Гарварде появились кейсы. Как вы знаете, гарвардский кейс является как раз формой проектной задачи и имеет очень высокую стоимость. И люди со всего мира гарвардские кейсы покупают, а работодатели с удовольствием берут людей, которые способны гарвардские кейсы решать. А через 100 лет, за счет развития IT, мы сейчас, кажется, подходим к ситуации, когда возможен взрыв этого рынка и появление большого класса задач, подобных гарвардским. Мы знаем, что появились крупные операторы. Если вы хотите получить стандарт на РМР (Project Management Profy), вы берете PM-book. В PM-book есть стандартные пакеты задач, они тоже обладают некоторой стоимостью. Вы их решаете, сдаете экзамен и получаете свой сертификат РМР. И дальше вы обязаны, я не помню, каждый год или через несколько лет, его поддерживать. Три года. То есть каждые три года вы должны еще внести деньги, подтвердить свою квалификацию. Это тоже оффлайновая модель. В онлайне будет происходить быстрее. Стоимость появляется у оценок, и стоимость появляется в огромном количестве у задач. Сейчас поймем, почему.

Что такое протезирование индустриального образования? Когда что-то не работает, вы протез вставляете. В рейтинги попасть никак не можете, тогда говорите: «Давайте мы начнем у себя внутри университета курсы Coursera признавать внутри диплома». От этого сама суть у вас по-прежнему не меняется. Несчастные студенты ходят, вынуждены посещаемость показывать. Будете ходить в аудитории, но параллельно с этим можете Coursera заимствовать. Эффективно ли это? Нет. Особенно когда вы пытаетесь образовательный стартап запихать в большую индустриальную модель образования университета. Это как сидит человек, ему надо стометровку бежать, а у него нога не двигается. А вы спортивный врач, вы к нему подбегаете, у вас шприц, в шприце — допинг. Вы ему «бац!» допинг в ногу, а нога деревянная. То, как сегодня затаскиваются образовательные стартапы в индустриальную модель образования, мне напоминает инъекцию допинга в протез. Ну, конечно, процесс захватывающий, но, по-моему, абсолютно неэффективный.

Теперь смотрите, что произойдет. Так как рынок образования стандартный, такой же, как рынки новых отраслей, мы считаем, что для него будет характерна модель «двойного горба», которая характерна для всех остальных инновационных циклов. Пока исключений не было, мы думаем, что с образованием произойдет то же самое. Это означает, что до 2017 года основные продукты, которые делают на рынке, — это протезы и костыли для индустриальной системы. На основе современного IT — локальный финансовый пузырь. Вы знаете, что деньги в образовании гигантские. Долги американских студентов сегодня превышают один триллион долларов в области образования, и по размерам финансовый пузырь на рынке американского образования уступает только пузырю ипотечного рынка и жилищного строительства. То есть это гигантские деньги, которые, судя по всему, никогда (эти кредиты и займы) не будут отданы. В 2017, 2019 году (в зависимости от разных сценариев) произойдет схлопывание рынка типовых замещающих решений — примерно 80% стартапов и новых раскрученных моделей умрет либо предельно сузится.

Лидеры начнут в момент кризиса инвестировать. Так происходит всегда — те, кто инвестирует на дне, забирают потом весь рынок. В этот момент возникнут новые стандарты. И дальше это будет на уровне уже базовых инфраструктур. Примерно наше желание такое. Но принципиально важно, что индустриальная система в это время никуда не девается, и упаси господи сказать, что школа или вуз куда-то исчезнет. Эти десятилетия никуда не исчезают. Индустриальная система как обеспечение базового уровня нужна еще как минимум 15–20 лет. Пока не будет сформирована эффективная замена. На графике это достаточно хорошо видно. То есть снижение стоимости в новом образовании и увеличение времени. В какой момент оно умеет замещать традиционные решения? Пока не умеет. Уже пытается, но пока не умеет. И самое главное — возврата инвестиций в индустриальную систему не будет. Индустриальные системы национальных государств будут терять качества, таланты будут уезжать к лидерам, государства будут вынуждены поддерживать образование, как социальную систему, а не как образовательную систему. Но как только у них будет возможность от них отказываться, от этих систем, они будут от них отказываться.

Что делать регуляторам сегодня? В индустриальном образовании упадет уровень качества. Инвестировать в лидеров, пытаться строить решения для лишних людей — тех, кого будут вымывать с рынка автоматизации рутинных операций. Например, в России несколько миллионов бухгалтеров, 99% из этих бухгалтеров можно будет болезненно уволить за счет внедрения массовых IТ-решений, все это знают. Бухгалтеров держат по ряду других причин, в том числе исходя из социальной нагрузки. Фактически ведение бухгалтерии является дополнительным налогом на развитие бизнеса в Российской Федерации, при этом довольно серьезным, сравнимым с рядом выплат социального характера. Это делает нашу экономику неэффективной. Как только государство найдет способ относительно безболезненно убрать этот налог, этот налог будет убран. Относительно безболезненно — это значит, чтобы люди не пострадали, а могли переучиться на какие-то другие нужные стране профессии. В новом образовании важно не вмешиваться. И не надо браться государству координировать этот процесс. Государство делает это плохо, коряво и все испортит. Поддерживать образовательные стартапы. Давать плечо, но не инвестировать самим — очень важно. Поддерживать экспорт образования у лидеров этого рынка. То есть сегодня, например, для Австралии рынок образования является третьим по размеру рынком после добывающей промышленности и сельского хозяйства. Собственно вкладывать, инвестировать в рискованные технологии. Смелее это делать.

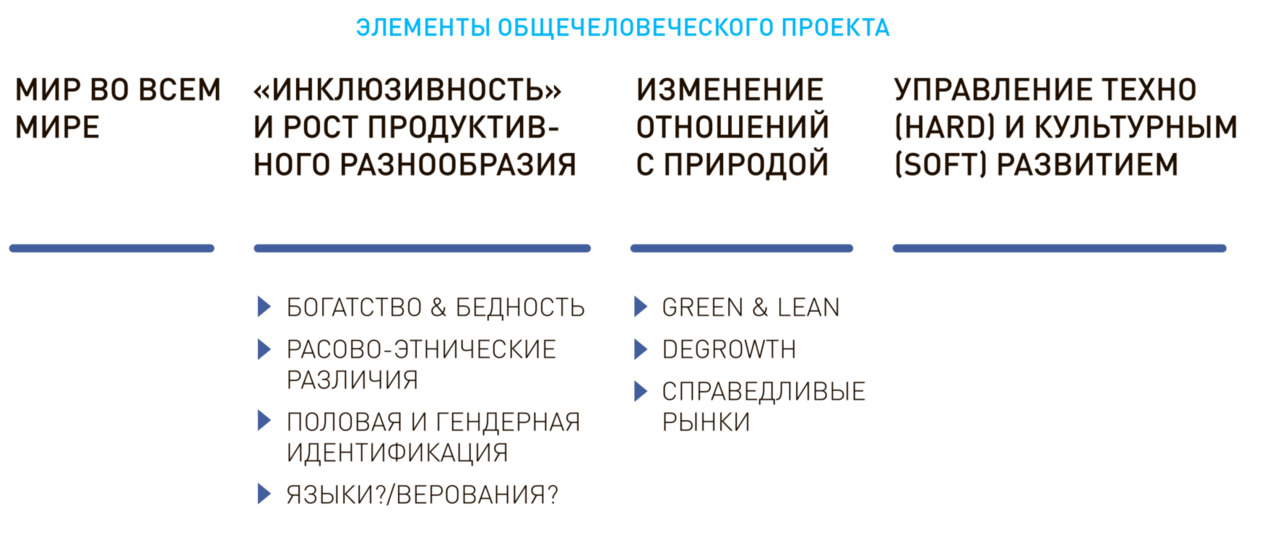

Понятно, что вокруг всего этого будет большая разборка. Есть игроки «за» — IT-сфера, крупный бизнес, прогрессивные университеты, страны-лидеры, сознательные родители. Есть игроки «против» — они будут играть против этого сценария. Есть те, кто не определился, самые лишние люди — работодатели. Вот примерно сегмент того, что мы видим, будет происходить в системе образования не внутри, а то, что на нее будет влиять снаружи. Мы сейчас не говорим про новую педагогику, хотя она здесь автоматически возникает, исходя из этих принципов. Но вот сферы влияния оказываются примерно такими. Есть основные типы трендов, технологии форматов, угроз, которые будут происходить. Они сгруппированы по нескольким уровням. Внутри каждой карточки есть кейс, то есть описание этого формата, этой технологии.

В ближайшее время мы доделаем с нашими технологическими партнерами (к сожалению, в России это очень долго и сложно) айпад-версию для управления всей этой системой, которая будет позволять вам делать следующее — вы сможете собрать собственную презентацию из тех трендов, технологий или форматов, которые вам нужны. Их здесь около 200 всего, этих карт. Если, например, вы являетесь специалистом по игровым технологиям в образовании, вы выбираете те карточки, которые вам нужны, буквально одним кликом и собираете из них свою историю, которую хотите рассказать, и система вам их сохраняет в формате pdf. Соответственно, вы можете из нее просто строить себе лекцию. Прошли, собрали себе 22 истории, сформировали презентацию, отослали себе на почту этот файл pdf, и все заработало. Система сложная. Это тоже некоторый уровень инженерного решения, требующий некоторого изучения. И мы рассчитываем на вас, как на определенных евангелистов, активистов этой системы образования. Что вы протестируете эту систему, дадите нам обратную связь, показывающую, как она работает, попробуете ее использовать в вашей деятельности. Мы ее соберем, эту обратную связь, доработаем систему. Совсем такой, на одномерного потребителя, она не будет рассчитана никогда — это сложная, серьезная инженерная система, которая требует управления этой сложностью, от этого никуда не деться. Но мы надеемся, что для тех людей, которые управляют образованием и готовы управлять им в новом смысле, который мы предлагаем, она станет понятным и действенным управленческим механизмом. И мы сможем к этой теме постоянно возвращаться и пересобирать таким образом тот форсайт, о котором я вам сказал в самом начале. Форсайт — это не проект и не сессия, это процесс. И мы надеемся, что сегодня вы с нами станете не зрителями лекции, а участник ами этого форсайта. И все следующие этапы мы будем делать уже вместе с вами. Большое спасибо.

Прогноз развития производственных технологий на период до 2030 года

ЛЕКЦИЯ 02 26/01/2014

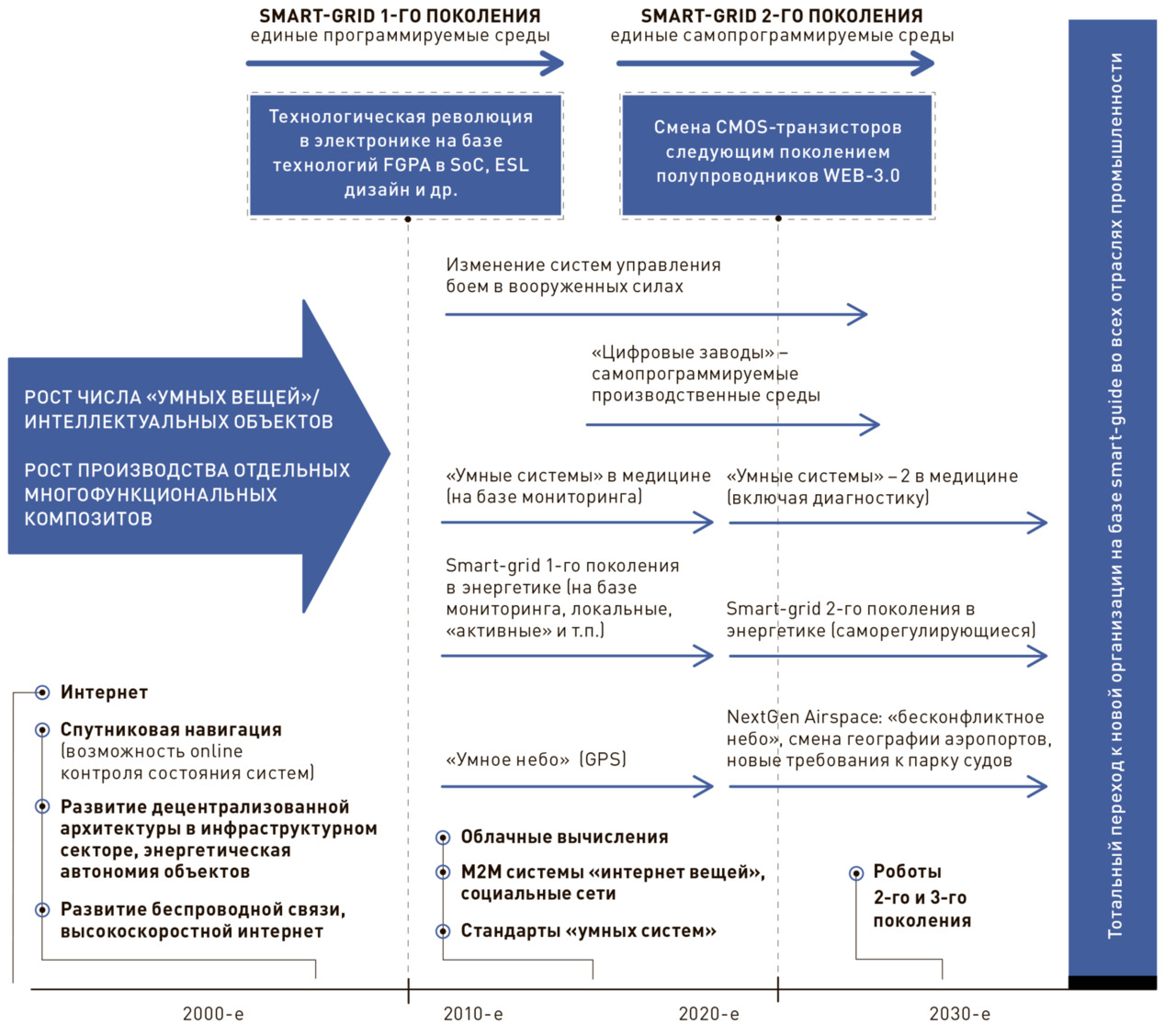

Последние 13 лет «Центр стратегических разработок» занимается проблемами инновационного развития и технологического прогнозирования. То, что я сегодня буду рассказывать, укладывается в те работы, которые мы выполняли с Министерством промышленности и торговли. Мы провели большой цикл обсуждений с инженерным сообществом страны, опираясь на определенный класс проектировщиков, инженеров и управленцев, связанных с отдельными видами производства. В большей степени мы основывались на том, что называется «дискретное производство» — массовое производство продукции промышленным способом — использующее большой объем промышленных разработок и инженерного труда.

То, о чем я сегодня буду рассказывать, немцы называют «индустриальная социология». Социология, описывающая то, как индустриальные процессы разворачиваются и как они включены в социальную структуру.