Бесплатный фрагмент - Золото лепреконов

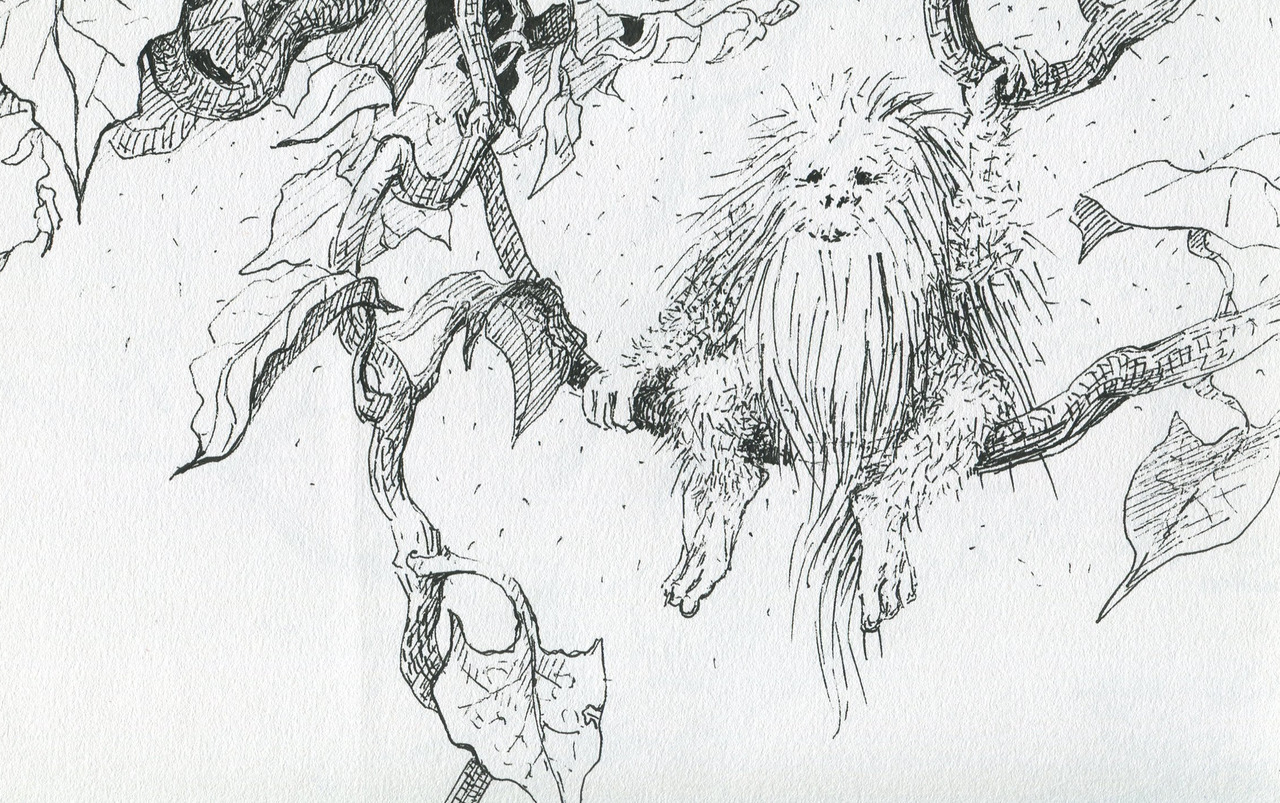

Лесной гном Абрбнуль

Лесные гномы вылупливаются из яиц. Весной в дуплах старых осин появляется кладка — крупные пепельно-серые яйца, зарытые в труху. Кто или Что их откладывает — не ясно, однако бытует мнение, что эти яйца несет само дерево. О лесных гномах вообще известно мало: они немногочисленны и водятся в самых глухих чащобах труднопроходимых эльфийских лесов. Лесные гномы живут один цикл. Они рождаются ранней весной и веселятся все лето напролет. А когда приходит время холодов, маленькие волосатые создания собираются вместе, свиваются в клубки, зарываются в дерн и засыпают. Говорят, на том месте, где заснул клубок лесных гномов, вырастает новое дерево.

Лесные гномы непоседливы и шаловливы. Их жизнь до отказа заполнена играми, плясками и проделками. Они не спят и почти совсем не отдыхают: бегают, прыгают, веселятся и развлекаются в свое удовольствие дни и ночи напролет. Гномы — добрые и мирные существа, их шутки не приносят никому зла. Все их любят и всячески балуют: белки кормят орехами, хомяки — семенами, а вороны… даже скряги-вороны приносят лесным гномам свои блестяшки. Можно сказать, что лесные гномы — это и есть сама душа леса. Даже лешие — неповоротливые и грозные хозяева трясин — рассказывают гномам страшные, но интересные сказки.

Жизнь лесного гнома привольна, но коротка. Гномы рождаются уже с бородой, одежда им не нужна. За лето они успевают обрасти густой шерстью и отпустить такую длинную бороду, что она волочится по земле и то и дело путается в ветвях и кустарнике. Казалось бы, длинная шерсть нужна для того, чтобы пережить долгую зиму, даже самую холодную, но гномы не зимуют. Они не делают запасов, не строят домов. Их первым и единственным убежищем служит дупло, которое они покидают после рождения и куда больше не возвращаются никогда.

С наступлением первых осенних заморозков лесные гномы чуют Зов. Зов зовет их собраться компанией и оттузить друг друга хорошенько — повеселиться особенно крепко, ухватить приятеля за ухо или за нос, оттаскать за бороду, попинать всласть… Зов этот настолько силен, что лесные гномы подчиняются ему безоговорочно. В конце осени шалуны собираются в кучки по всему лесу. Они дерутся, борются, ворочаются, катаются по земле, кувыркаются, веселятся, забывая о холодах и дождливом ветре. В каждую кучку собирается по семь гномов. Семерка гномов свивается в плотный шар, шар этот крутится, брыкается без остановки до тех пор, пока гномы окончательно не запутаются, не переплетутся своими бородами и отросшей, длиннющей шерстью. В конце концов, все семь плотно упаковываются в клубок и уже не могут распутаться, даже если захотят. Но они и не хотят. Им уютно и тепло. Остывающая природа оказывается где-то снаружи, а гномы — внутри своего мирка. Укрываясь от холодного ветра и первого снега, клубок зарывается в дерн и сладко засыпает… навсегда.

Все лесные гномы выпадают из дупла лицом вниз, но Абрбнуль, падая, приземлился на спину и уставился прямо в небо. Абрбнуль на языке леса так и переводится: «лицом вверх».

Он лежал на оттаявших, пригретых солнцем пахучих прошлогодних листьях и смотрел, как по небу проплывает Отец-рыба, а за ним луна, вылетев из Большой Головы, сменяет ночью день. Было красиво и тихо. Кое-где уже показались самые крупные и жирные светляки звезд. Абрбнуль зевнул, перевернулся на живот и зарылся в прелую листву, решив доспать.

Немного погодя потеплело. Холодные струйки живых ручьев разбудили Абрбнуля и всех остальных гномов. По всему лесу закипала жизнь. Птицы вили гнезда. Из своих коконов выползали бабочки и шуликуны. Ручейки наполнялись талой водой, стекались в ручьи побольше, те, в свою очередь, в ручьи еще побольше, которые впадали в реки, реки разливались, питая окрестные луга, текли в океан, где пираты, разминая затекшие за зиму кости, ползли по реям, поднимали флаги, расправляли паруса навстречу весеннему ветру, грабежам и золоту.

Весна нагрела поляны и трущобы эльфийского леса. Тут и там слышалось кряхтение, зевание, бормотание и возня. Абрбнуль разгреб листву и огляделся. Неподалеку скрипела старая осина, виднелось дупло, из которого он недавно выпал. Глядя на дупло, Абрбнуль задумался.

Надо сказать, что все это было несколько странновато. Странным было то, что он смотрел вверх. Лесные гномы очень редко смотрят вверх: их мир — это мир трав, листвы и дерна, корней и нор. Второй странностью было то, что Абрбнуль думал. И, заметьте, не мечтал, как это делают многие его собратья, но думал всерьез. «Какой-то я не такой… почему?» — спросил сам у себя Абрбнуль и, не найдя ответа, хрюкнул. Мысль ушла, гном захихикал и, резко подпрыгнув, схватил за хвост огромную стрекозу, собиравшуюся сесть ему на голову. Стрекоза от испуга рванула вверх, увлекая гнома за собой. Ноги Абрбнуля оторвались от земли, и он увидел, как прошлогодняя листва стремительно отдаляется, уходит вниз, а родное дупло становится все ближе и ближе. В этот момент стрекоза обессилено вильнула в сторону, и гном, оторвавшись от нее, влетел в дупло.

Такого не случалось еще ни с одним лесным гномом — Абрбнуль оказался там, откуда выпал, мало того, там, откуда он вылупился! В дупле было сыровато, но тепло. На мягкой постилке из трухлявой коры валялась сломанная скорлупа, и гному показалось, что дупло приветствует его. Всё внутри казалось надежным, уютным и теплым в тусклом вечернем свете. Отсюда не хотелось уходить. Гном долго сидел рядом с собственной скорлупой и вот, когда солнце последним золото-коричневым лучом блеснуло у входа, Абрбнулю на ум пришло одно простое, но такое приятное и, почему-то, очень важное слово — ДОМ.

Дом — это было что-то новое. Ни один лесной гном такого слова не знал. Зачем дом тому, кто живет все лето лишь для игры и прорастает в виде дерева на следующий год? Дом нужен мельнику и леприкону, киллмулису и клуракану, простому домовому, в конце концов, дом необходим. Горные гномы живут в пещерах, холмовые тролли — в недрах холмов. Лесовики выдалбливают старые деревья изнутри, а болотники вьют гнезда на болотах. «У всех у них дом есть, — думал Абрбнуль, — а где же дом у лесных гномов?» Он думал об этом, пока не настала ночь. Абрбнуль уснул в теплой трухе рядом с родной скорлупой, так и не найдя ответа на свой вопрос.

Утром он проснулся с твердой уверенностью в том, что ему нужен собственный дом. Ловко выпрыгнув из дупла, гном отправился на поиски подходящего для дома места. По дороге Абрбнуль встретил Абрпчихендрилла. Абрпчихендрилл любил чихать. Вот и сейчас, увидев Абрбнуля, он задорно чихнул, и оба гнома расхохотались.

— Куда идешь? — ради приличия спросил Абрпчихендрилл. Он ведь понимал, что идти Абрбнуль может куда угодно, что для гнома открыт весь лес и вся куча развлечений, которые поджидают его в этом лесу. Гном Абрпчихендрилл был уверен, что гном Абрбнуль может идти только в одну сторону — в сторону веселых игр. И тем сильнее было его удивление, когда Абрбнуль сказал следующее:

— Я иду строить дом.

— Ты чего? А! Это такая новая игра… я тоже хочу. Я хочу строить дом! — Абрпчихендрилл запрыгал от восторга. — Я пойду с тобой строить дом!

— Не… ты иди строить дом куда-нибудь в другое место, куда-нибудь туда… — Абрбнуль махнул рукой туда, откуда он только что пришел.

— Ха! Я ведь туда и шел! — обрадовался Абрпчихендрилл и чихнул.

— Ну, вот туда и иди, — сказал Абрбнуль и хлопнул приятеля по плечу.

Абрпчихендрилл пихнулся в ответ, чихнул особенно сильно и потопал своей дорогой. А Абрбнуль пошел своей. Весь день и следующую ночь он искал место, но ему все казалось «не совсем подходящим». Наконец — уже под утро — нашлась прошлогодняя лисья нора, теперь заброшенная, но все еще удобная и, судя по всему, пока никем не занятая. Нора имела два выхода. Один выход гном заделал куском коры, но так, что его легко можно было, если понадобится, открыть изнутри. Снаружи никто бы и не догадался, что здесь есть вход.

Строить было легко. Абрбнуль натаскал ветвей и застелил ими полы, с луга он принес душистого сена и сплел из него циновки. Занимаясь делом, гном разговорился сам с собой, обсуждая все происходящее, задавая себе разные вопросы и отвечая на них. Этот внутренний голос, в каком-то смысле, был не сам Абрбнуль, а та его половина, которая хотела построить хороший дом. Другая часть хотела к друзьям-гномам — попрыгать через колючие кусты и подразнить леших, но первая говорила, что обустраивать нору интереснее.

В конце концов, гном расширил нору, в нескольких местах подперев потолок толстыми ветками. Получилось несколько комнат и кладовая. На входе он соорудил крепкую дверь, для которой ловко приспособил навесные петли из скрученных древесных корешков. В кладовой — при помощи веток — устроил множество удобных полочек и полок, а для клюквы прорыл к поверхности еще одно ответвление так, чтобы с холодами она не портилась, но и не замерзала.

Лето шло, Абрбнуль исследовал окрестности. Неподалеку тек ручей, в котором водилась форель. Чуть дальше рос дикий малинник и гнездился баньши. С другой стороны малинника находился чудесный луг, на котором эльфы устраивали свои пляски. Абрбнуль частенько заглядывал к ним в гости и плясал до упаду ночи напролет вместе с другими лесными гномами.

Однажды, ближе к осени, ему повстречался Абрпчихендрилл.

— Ну как, построил свой дом? — спросил Абрпчихендрилл и оглушительно чихнул.

— Да, построил, — просто сказал Абрбнуль.

— А зачем?

— Сам не знаю, — пожал плечами Абрбнуль.

— Ну, пока! — хихикнул Абрпчихендрилл, чихнул и задорно толкнул Абрбнуля в бок.

Абрбнуль засмеялся и пихнул в ответ. И гномы затеяли веселую потасовку…

Прошло лето, наступила золотая осень, пора припасов и заготовок на зиму. Абрбнулю нравилось обустраивать свой дом. Он насобирал целую кучу орехов и ягод и уложил их слоями в специальные корзинки, которые собственноручно сплел из тонких ивовых прутьев. Хозяйственный гном насушил грибов и красиво подвесил их на плетеных веревочках почти к самому потолку. Он также договорился с дикими пчелами о том, что подыщет им новый удобный улей. Пообещав двум лешим немного меду, Абрбнуль заставил их выгрызть изнутри огромный древесный ствол. Пчелы вселились в новый дом, а лешие ушли довольные, сладко постанывая, слюняво жуя сладкие соты вместе с воском. Все были довольны. Но больше всех радовался предприимчивый гном — ведь он, ничего не делая, получил свою долю душистого дикого меда. Меда было столько, что должно было хватить на всю зиму.

Зима… Абрбнуль часто думал о зиме. Белки рассказали ему, что зимой неплохо, даже интересно, если, конечно, у тебя хватает запасов. Запасов у него хватало. Но иногда Абрбнуль чувствовал, как его звали другие гномы. Он искал их, находил, играл в разные игры, но этот Зов… это было что-то большее. Это было похоже на беспокойство, на тоску, на что-то, чему нет названия, может быть, на какую-то особую игру — веселую и грустную одновременно. С каждым днем Зов становился все сильнее. Но и внутренний голос Абрбнуля тоже окреп. Гном любил свой дом. И, чем лучше он его обустраивал, тем логичнее и понятнее становился его внутренний голос, и голос этот твердил о том, что нельзя поддаваться Зову, что, если он поддастся, то дом ему уже не понадобится.

Шли дни, становилось холоднее, зачастили дожди, и Абрбнуль засел в доме. Оказалось, что нора состоит из глины. Немного поэкспериментировав, Абрбнуль сделал печку-камин. Он обжег несколько глиняных посудин и кипятил в них воду, заваривая душистый травяной отвар. Он даже научился делать суп: ловил форель в ручье и варил ее с корешками и травами. К тому времени борода отросла настолько, что мешала ходьбе. Абрбнуль привык обвязывать ее вокруг пояса и даже приспособился вешать на нее корзину. Подвязывая бороду, он обнаружил, что частично прижимает ею изрядно отросшую шерсть. Шерсть отросла так, что путалась, цепляясь за кусты, и мешала ходить. Однако благодаря шерсти было тепло, несмотря на дожди и холод.

Время шло. В осенний лес пришли ветра, принеся с собой особо холодный, моросящий дождь, проникающий даже сквозь шерсть. Вместе с холодами Зов становился все сильнее. Иногда даже внутренний голос не мог его одолеть. В такое время Абрбнуль выбирался из норы и бродил по окрестностям. Однажды, в особенно промозглый осенний день, он опять встретил Абрпчихендрилла. Тот чихал, и на этот раз казалось, что не столько для забавы, сколько от простуды.

— Вот ты где. А я тебя икал… то есть, искал! — обрадовался Абрпчихендрилл. — Я звал тебя, звал, а ты не приходил. Где ты был?

— В доме.

— Я так хотел потягать тебя за эти вот смешные уши! — закричал Абрпчихендрилл, чихнул и ухватился за ухо Абрбнуля. Друзья весело покатились по поблекшей траве, и пихались и тузили друг друга, пока не выдохлись. Стало тепло. И дождь, и ветер им уже были нипочем. Оказалось, что борода Абрбнуля разметалась и сплелась с бородой друга, да и шерсть изрядно запуталась. Это было неудобно и удобно одновременно. И тут Абрбнуль с особой, пронзительной остротой почувствовал безвозвратность момента, мгновенность промелькнувших летних дней, всей его короткой гномьей жизни. И вместе с этим ощутил неотвратимое дыхание близкой зимы…

— Пойдем ко мне в дом! — воскликнул Абрбнуль.

— Не могу, меня зовут! — чихнул Абрпчихендрилл и как-то сразу, очень легко распутался.

— Что ж, я пошел, — грустно всхлипнул Абрбнуль.

— Ты это… ты приходи! — со слезами на глазах кивнул Абрпчихендрилл и убежал в лес.

— Я приду! — закричал ему вслед лесной гном, у которого был свой дом.

И вот наступили первые настоящие холода. По утрам роса на травах превращалась в иней. В норе у лесного гнома было тепло. Уютно горел камин, и небольшие полешки трещали задорно и весело. Но Абрбнулю было нелегко, он боролся сам с собой. Все чаще ему хотелось выбежать из дому и бежать куда-то сломя голову. В такие мгновения гном подскакивал со своего удобного плетеного кресла… но внутренний голос всегда твердил одно и то же: «Абрбнуль, там холодно и сыро, а здесь тепло. Ты ведь не покинешь этот уютный, удобный и такой родной дом…» и лесной гном оставался. Ему не хватало дружеских потасовок со своими собратьями, но это было не главное. Главное состояло в том, что его не отпускал Зов. Внутри Абрбнуля поселилось щемящее чувство потери, как будто он потерял что-то важное, но не мог вспомнить, что.

Бывало, гном выбирался из норы и бродил по округе, наблюдая за изменениями погоды и природы. Листва с деревьев уже опала и лежала бурым ковром. Под ней скрылись травы. Эльфы давно попрятались в свои гнезда, а ежики зарылись под кустами и уснули на зиму. Одни только белки скакали по мокрым голым веткам в поисках последних орехов и семян.

Как-то раз Абрбнуль вышел на поиски сладких корешков. Он бродил по лесу бесцельно, тут и там вороша крепким посохом прелую листву, и сам не заметил, как оказался неподалеку от своего родного дупла. Он стоял и смотрел на скрипящую осину, на дупло, и недоумевал, как простая дыра в дереве могла казаться такой уютной.

День клонился к закату, и Большая Голова уже выплюнул в прохладный осенний воздух оранжевую луну. Солнце тем временем скрылось за грядой массивных, тяжёлых серых туч. Было еще светло, но зябко, и гном захотел побыстрее вернуться к норе. Он уже двинулся в обратный путь, как вдруг услышал ясно различимый в осенней тишине писк, и визг, и возню, и чье-то кряхтение, и бормотание… Это были лесные гномы. Одурев от накатившего восторга, Абрбнуль стрелой полетел на Зов. В этот момент он забыл обо всем. Ему хотелось забыть обо всем. Голос рассудка покинул его, он не думал о доме, о припасах на зиму и об уютном кресле у огня, он был захвачен властной стихией других чувств. Ему хотелось с гиканьем прыгнуть в кучу копошащихся волосатых гномов, надавать им тумаков, оттаскать за уши хорошенько, пнуть чихающего Абрпчихендрилла…

Не помня себя, Абрбнуль вылетел на небольшую проплешину и прыгнул в кучку ворочающейся шерсти но, ударившись о чью-то спину, отпрыгнул в сторону. Клубок был уже сформирован, и гномы его не пустили. Абрбнуль взвизгнул и ухватился за шерсть какого-то гнома, дернув изо всех сил. Гном истошно запищал от боли. Прямо у Абрбнуля на глазах клубок быстро, за несколько мгновений, зарылся в дерн, навсегда исчезнув под слоем опавшей листвы.

Абрбнуль стоял опустошенный и смотрел на то место, где только что сопели его сородичи. И Зов отпустил его. Ему было холодно и пусто, грустно и спокойно, так, словно он выздоровел, хотя и потерял при этом всех своих родственников. В некотором смысле, так оно и было. Абрбнуль всхлипнул, грустно улыбнулся, вздохнул глубоко, жалобно и облегченно. Пошел снег. Он сыпал и сыпал обильными белыми лопухами, и вскоре поляна совсем побелела. Все вокруг преобразилось. На белой земле стояли белые деревья, белыми ветвями закрывая белое небо. И только одна черная сухая ветка торчала рядом с тем местом, где недавно возился комок гномов.

Это было так красиво, что Абрбнуль заплакал от восторга. Забыв про холод и одиночество, он все стоял и стоял там, на поляне, и смотрел на падающий снег, пока что-то не заболело у него внутри. То ли он промерз до костей, то ли это было что-то иное, но лесной гном обнаружил у себя внутри место, где поселилась боль. Точнее, не боль, а ноющее, саднящее ощущение, от которого хотелось избавиться. Гном понял, что испытывает его уже достаточно давно, просто до этого времени ощущение пряталось где-то в глубине. Он потянулся и почесал сзади, пониже спины. Там что-то торчало из-под шерсти. Он нащупал, ухватился и потянул… Это был хвост.

Под дубом

По природе своей, Снорри Хрупский был жадноватым и трусливым рыцарем. Как и все остальные рыцари. Но Жадность всегда побеждала Трусость — она была сильнее. Поэтому, в большинстве случаев, окружающим казалось, что он храбрый. Надо сказать, что многие считали это качество его натуры наиболее выдающимся или, лучше сказать, единственным положительным качеством. Все остальные качества приличными словами не описывались. Что тут сказать… рыцарь, как рыцарь. Не хуже других, а в чем-то может даже и лучше. В храбрости например…

Так уж все устроено, что жизнь у рыцарского сословия заботами не обременена. Нужно только есть почаще, девушкам улыбаться, а на турниры выезжать не сильно пьяным. И только этот поганый «рыцарский кодекс», который придумали не то церковники, не то церемониймейстеры, омрачал существование всем без исключения рыцарям вот уже не одну сотню циклов со времен Превила Мудрого. Так уж повелось, что рыцарь обязательно должен иметь даму сердца, причем только одну. Должен слагать для нее стихи, добиваться, но при этом не иметь возможности добиться. Ты ее и цветочками всякими ублажай, и во славу ее врагов побеждай, и все такое… а она тебе что? А она тебе в ответ из окна кривляется, рожи строит противные… фу! Пакость! Ни одна… ни одна приличная девушка со всего Граданадара рыцарю не нахамит, рыцаря не обидит. Почему? Потому, что все знают, что у него есть дама сердца, которая уже отомстила этому рыцарю за всех остальных девушек. Даже за тех, с которыми рыцарь не то, что в своей жизни еще не познакомился, но даже и не встретится-то никогда! Вот такая вот она рыцарская доля. Хочешь или не хочешь, а дама сердца тебе по уставу полагается. И плюс здесь только в том, что умные рыцари выбирают свою даму сердца самостоятельно. Не ту, которая понравится, а ту, с которой видеться удастся как можно реже. Снорри Хрупский считал себя хитрее других. Когда-то давно, он выбрал мишенью одну монахиню-недотрогу, надеясь, что уж ее-то ему не добиться никогда! С тех пор все шло почти прекрасно! Почти… И он наивно полагал, что можно будет спокойно спускать отобранное и «изъятое» в многочисленных стычках на кабаки и распутных девок всю оставшуюся жизнь до глубокой старости, если повезет до нее дожить. А там-то уж, в этой глубокой старости, займемся монахиней… А, что! Даже интересно будет, наверное…

Но Снорри не хотел заглядывать так далеко. Жил он одним днем и каждый день был прекрасен по-своему, хоть и заканчивался обычно одинаково — в таверне за игорным столом или под столом. И ничего такого непристойного в этом не было. Все пристойно. Все рыцари так делают — напиваются и ночуют прямо там, где напились. Постелью им служат их же собственные латы, которые не снимаются никогда. Ни, когда рыцарь моется, ни когда по нужде идет… И на девок славный рыцарь залазит в латах. Девкам это не нравится, но… все ж таки, рыцарь! Спать в латах — это как-бы подвижничество, вроде как по «кодексу»… но, на самом деле, лень просто.

Так вот, однажды на пригреве ранней осени, когда дыхание Жарких ветров уже схлынуло, а Морозные великаны еще не проснулись, когда вся природа трепещет в ожидании прохлады и отдает свои самые сокровенные, самые бархатные деньки, ехал как-то Снорри Хрупский домой, из далеких земель, где провел весь последний цикл, выслеживая зло, проводя время в молитвах о даме сердца, прославляя ее доброе имя на дуэлях. Другими словами, ехал Снорри в разгар бабьего лета, измученный пьянками и развратом. И решил Снорри, граф Хрупский, отдохнуть в своем в родовом гнезде, рядом с прекрасной Хрупой, от которой храбрый рыцарь и получил свое второе прозвище. А как не заехать к даме сердца, если дама эта навеки упрятана в монастырь святой Бригантины прямо у порога родного дома? Ну… не заехать, так не заехать…

Как известно, дамы сердца на дороге не валяются. Но встречаются. А иногда даже и поджидают специально. Непонятно, как у нее это получалось, но дама Снорри всегда знала, что ее рыцарь должен появиться и всегда ждала его где-то по дороге к родному углу. Вот и на этот раз, не успел Снорри въехать на территорию графства — только-только в родной лес заехал, любимый с детства, где охотился с двенадцати лет… а Кристина де Портвейн тут как тут! Вот и куда только егеря смотрят? Почему пускают, кого попало, на заповедные угодья графской семьи?!

Они раскланялись картинно и чопорно, как это и должно быть между рыцарем и его дамой до замужества, то есть долго, витиевато и без физического контакта. Кристина всем своим видом давала понять, что вообще не заинтересована в Снорри Хрупском, что он ей утомителен, стеснителен и немного даже противен — в общем, все по этикету. «Вероятно, готовит очередную порцию оскорблений и ненависти…» — Снорри расшаркивался так широко, как только позволяли кольчуга и латы. Он делал страстные реверансы, игриво махал шлемом где-то в районе гульфика и совершал галантные подскоки, суча ножкой по всем правилам этикета, но при этом думал: «Если ты, зараза, такая вся недотрога, то нафига ты щас вообще тут выкобениваешься и строишь такую скрипучую физиономию?» Он тянул губы в стороны для создания улыбки, но это было так неискренне и фальшиво, что даже сами губы не желали этого делать и упорно вытягивались в тонкую линию, от которой казалось, что рыцарю то ли больно, то ли тошнотно. Действительно, было непонятно, зачем Кристина это делает — зачем она всякий раз поджидает его, зачем издевается и… как узнает, что он приедет?

Снорри судорожно икнул и кривая улыбка окончательно сползла, уступив место выражению какому-то уж совсем неопределенному. Маркиза де Портвейн не смогла проигнорировать подобное к себе отношение. Не то чтобы не хотела… но это было уже слишком.

— Скажите, мой рыцарь…

— Все, что угодно, сударыня! О, цветок моих сладчайших грез!

— Скажите, сэр Хрупский, вы меня боитесь или я вам противна? — Кристина изменилась в лице, и стало видно ее реальное отношение к происходящему — она была искренне заинтересована в ответе!

— Мы с вами, мой рыцарь, за два последних цикла, так толком-то и не поговорили по-настоящему. Вы все шастаете по вашим «походам», а я все жду вас у окна, вышивая крестиком… Может, отбросим куртуазные изыски и поговорим по-человечески?!

— Может… а зачем? — от неожиданности ляпнул сэр Хрупский.

Он тут же захотел исправить невольное хамство, но Кристина де Портвейн сказала:

— Я устала от этого кошмара. Вы мне не нравитесь. Мало того, скажу вам откровенно, вы придурок!

— Э-э… вы тоже не в моем вкусе, если честно, — Снорри выпучил глаза от удивления и обиды. — У вас, что-то произошло, о свет моих…

— Я беременна! — вскричала маркиза и, со слезами, кинулась на грудь своему рыцарю, немного ударившись головой о стальной панцирь кирасы. Рыцарь обнял свою даму металлическими предплечьями, больно придавив ей ухо и даже не заметил этого.

— Вот те раз…

— Да, в этот раз… уже поздно что-то делать, — всхлипнула Кристина, пытаясь высвободить ухо.

«В этот раз? Что она имеет ввиду…» Ситуация была та еще! Для Снорри все это было как-то слишком: ненавистная леди висит на плече, причем, беременная не от него… не ругает, не оскорбляет… плачет! Как, скажите, в такой ситуации должно вести себя простому рыцарю? Может быть, стоит ее побить, может, придется даже на ней жениться… Фу-фу-фу! Снорри стоял, придавив ухо несчастной барышни и не знал, что делать. И тогда он понял, что хочет выпить… и, желательно, перекусить.

— Я думаю, нам надо выпить, — несмело предложил рыцарь своей «даме сердца» и она согласилась…

Они устроились неподалеку в лесу, под раскидистым дубом, закрывающим своим пологом от посторонних глаз. Здесь, под этим дубом, Снорри провел прекрасные деньки беззаботного детства, свежуя лося, косулю или какого-нибудь кролика. Место было удобное — сюда никто не ходил, так как все знали, что этот дуб принадлежит лично Снорри Хрупскому. И Снорри, по приезде в родные угодья на отдых и «лечение», частенько скрывался тут от всех на свете, размышляя о вечном, а, если сказать попроще — уходя в глухой запой. Последний раз он был здесь пару циклов назад. Все казалось диким, но очаг из камней еще держался, был удобный вертел для жарки дичи, сковородка и кое-какая незатейливая утварь. Земля вокруг была перерыта кабанами и забросана толстым слоем разноцветной опавшей листвы. На удобной подстилке из листьев разложили провизию, разожгли веселый костерок. Рыцарь достал бурдюк с вином, но Кристина покачала головой.

— А! Я ж забыл, что тебе нельзя! — неловко воскликнул Снорри.

— Не в этом дело… не в этом дело… не в это дело… — медленно бормотала маркиза, доставая из собственной сумки две запыленные бутыли темного стекла, ловко сбивая сургуч и разливая по кубкам.

Они выпили, закусили нежной ветчиной и сыром. Потом выпили еще, и еще… Кристина достала копченых рябчиков, колбасу, зелень и немного паштета. Потом они выпили еще и в ход пошли фаршированные трюфелями перепелиные яйца, заливное из форели, запеченные в маринаде овощи, какие-то сладкие орешки и Бо знает, что еще. Снорри хлебал старинное вино, жевал деликатесы, и ему все больше казалось, что женщина напротив — это не его дама сердца.

— Это вкусно! — икнул Снорри, двигая кирасой, в тщетной попытке сделать ее немного просторнее.

— Сама готовила.

— ?

— Ну… я хоть и знатная дама, но в монастыре скука смертная, вот и развлекаюсь как могу… люблю готовить.

— Слушай, а ты часом не ведьма? — не выдержал рыцарь.

— А тебе-то что!? — резко отреагировала девушка.

— Да я не в том смысле… может ты… не Кристина де Портвейн, а просто прикидываешься?

— А кормлю я тебя для того, чтобы ты растолстел, чтобы я смогла потом приготовить «рыцаря в собственном соку» и схарчить его где-нибудь тут поблизости? Ну, да! У меня же в лесу избушка есть. А сама я колдунья носатая и на губе у меня бородавка, но я ее скрываю. И ерунда, что вся эта жратва вкуснее, чем пропитый вонючий мужлан в железе…

— И чо теперь будем делать? — нервно хихикнул Снорри, инстинктивно потянувшись за мечом.

— Ну придурок — он придурок и есть, — всхлипнула маркиза.

— Ты это… не плачь, я же не со зла, — попытался оправдаться рыцарь.

— Сэр Снорри, вы меня совсем не знаете! — заревела барышня.

Граф Хрупский утешал даму как мог. Из ее всхлипываний он понял главное: монастырь святой Бригантины — это совсем не то, что он о нем думал…

— Так от кого у Вас этот подарок в животе, — поинтересовался Снорри с наигранной веселостью.

— А вам-то, что… — напряглась Кристина.

— Ну… э-э-э… честно говоря, мне все равно. Но, все же, это как-то невежливо было бы не поинтересоваться, — проскрипел рыцарь, понимая, что неловкий разговор становится еще более неловким. Все неловчее и неловчее.

— Я намекала… Хотя, похоже, что зря намекала. В общем, от менестреля.

— От Вивека! Прости господи!

— Что ты! От этого старого пердуна… я уж лучше с тобой во грех войду, что, собственно, ужасно уже само по себе, чем с этим… рукоблудом бородатым.

— Чего-то не понял я, кого это ты щас рукоблудом обозвала! — не разобрался Снорри.

— Да не тебя, дуралей, а Вивека. Он же старый. Ему ни одна кухарка ничего слаще халвы не предлагает. Ха! Уморил! Вивек… — Кристина на секунду заулыбалась, а потом снова заревела. — От Тимоши ребенок. От этого красавы и пустотрепа из Белогорьяаааа…

— Понятно, — философски заметил рыцарь.

— Я хочу, что бы ты прирезал свинью, эту гадину на дуэли! Рыцарь ты мне или кто?! — Кристина резко перестала плакать и злобно уставилась на Снорри.

— Не… не могу. Во-первых, Тимошины опусы знает весь Граданадар и, если я его убью, то… прославлюсь конечно… но и сам проживу недолго. Во-вторых, без его похабных песенок не обходится ни одна хорошая попойка, и я сам с нетерпением жду еще чего-нибудь. Если я его угрохаю, то кто продолжению писать будет? В-третьих, он герцог…

— Все понятно! И первых двух достаточно! — оборвала де Портвейн. — Хотела бы я сказать, что он меня обесчестил, но это не так. Я сама… Как услыхала ту песенку… про монахиню и ослика…

— Ха! Про осла и монахиню я тоже помню! Здорово написано!

Они сидели под деревом напившись и обнявшись, и пели похабные песни, придуманные Тимошей — герцогом Белогорья, менестрелем и ловеласом, каких еще не видел свет…

Утро выдалось сырым и холодным. Благородный рыцарь открыл один глаз и тут же его закрыл. Первый вопрос, который он попытался себе задать: «Где я?». Второй вопрос был посложнее: «Кто я?». Оба вопроса какое-то время висели в районе затылка, где стучало по барабанам стадо одичавших эльфов. Эльфы ответов не давали, но били по барабанам сурово и жестко. С одной стороны туловища ощущалось непривычно беззащитно и зябко, а с другой — непривычно тепло и приятно. Безымянный рыцарь открыл глаза и огляделся. Он лежал, зарытый в листве, под старым дубом и к нему прижималась дама сердца Кристина де Портвейн. Абсолютно голая. Именно с этой стороны туловища и было приятно. «Интересно… похоже, что я до сих пор не понимал, как это приятно — прижимать даму не к латам, а к себе…», — подумал граф де Хрупский, вспоминая свое имя и осознавая, что тоже раздет, а латы валяются тут и там частями.

Воспоминания пришли толчками. Порциями врываясь в сознание, вместе с грязной эльфийской барабанной дробью, они несли чувство стыда и ужаса — Снорри понял, что его дама сердца вчера перестала быть дамой… по крайней мере сердца — что она, к тому же, беременна, причем даже не от него и, что… очень хочется пить… а лучше выпить.

— Ээээ… хр..ххх фшсихсфффшш… — просипел рыцарь куда-то в сторону.

— Ох… — откликнулось теплое и мягкое с правой стороны тела. Оно зашевелилось, разгребло листья, уползло, приползло обратно, и Снорри почувствовал на губах живительную влагу, слегка отдающую винным духом.

Напиток был рыцарю не знаком. Рыцарь судорожно сглотнул и потянулся за добавкой, но фляга отдалилась от губ. Видимо Кристине тоже срочно требовалось выпить.

— Осторожно, милый, эта штука пьется по одному-два глотка, не больше. Больше может тебя убить, — хихикнула маркиза.

— Кристи… дай тогда воды что-ль, — проскрипел граф, даже не заметив, что назвал свою даму сердца непозволительно уменьшенным прозвищем.

— Да ты сам возьми! — засмеялась девушка.

Снорри Хрупский подумал, что оказывается Кристина де Портвейн не только развратная монахиня, но еще и стерва, раз так насмехается над бедным измученным рыцарем, и тут волна холодного огня прожгла от макушки до пят. Это было не похоже ни на что. Такого он не испытывал еще никогда. Напоминало прыжок со скалы в ледяное горное озеро — страшно и обжигает, но, в конце концов, бодрит. Эта волна произвела настоящее чудо. Боль исчезла, тошнота и головокружение прошли, эльфы сбежали, а холмовые тролли забарабанили что-то приятное, навроде походного марша, улучшилось настроение. Снорри приподнялся для проверки состояния и понял, что здоров. Он схватил предложенный заботливой рукой бурдюк с водой и одним залпом осушил половину. Вздохнул. Прислушался к себе и понял, что Кристинино средство вернуло его из драконьего царства в мир живых.

— Так мы вчера… — осторожно начал рыцарь.

— Расслабься… все было, — кивнула Кристина.

— Вообще-то, после слова «расслабься» обычно добавляют фразу противоположную! Как я теперь могу расслабиться? Ладно… если я не помню, значит ничего не было!

— Но тебе ведь понравилось! Вчера ты кричал, что это так восхитительно, что такого ты не испытывал еще никогда и так далее…

— А сегодня я трезв и…

— Значит надо все повторить… прямо сейчас! — воскликнула Кристина де Портвейн, запрыгивая на рыцаря верхом. Тот посопротивлялся немного, но как-то нехотя. Очевидно, часть воспоминаний о вчерашнем разгуле все-таки сохранилась. И эти воспоминания были приятными. Вскоре он убедился в том, насколько они были приятны…

В пылу любовных утех, забыли про завтрак и очнулись лишь к обеду. На обед из Кристининой сумки достали остатки провизии. Здесь были какие-то блинчики с икрой, с грибами и с земляничным вареньем. Были пирожки с заячьим паштетом, холодная оленина в чесноке и тонкие, ажурные ванильные булочки. Допили вино и принялись за рыцарский бурдюк. Вино рыцаря оказалось несравнимо хуже, но они выпили и его до капли. В рыцарском шлеме заварили чай. Конечно, под дубом у Снорри сохранился легкий металлический чайничек, но Кристине захотелось чаю из топфхельма… Чай вылили и заварили новый, но уже в чайничке. Они сидели, пили терпкий напиток и говорили, говорили, говорили обо всем. И только, когда начало темнеть, Снорри понял, что сидит под дубом уже второй день. В эту ночь они спали, как положено — под рыцарской накидкой, рядом с костром, зарывшись в листья, поужинав оставшейся провизией и допив все, что можно было допить. Засыпая, граф Хрупский словил себя на том, что никуда не хочет уходить из-под этого дерева…

Веселый утренний солнечный зайчик взобрался рыцарю в вихор, пригрел лоб и перебрался на глаз. Разбуженный таким образом, Снорри Хрупский открыл глаз, прищурился, вздохнул, но не пошевелился — на его плече, с легкой улыбкой, храпела леди де Портвейн. Она храпела так трогательно, что хотелось ее потрогать. Что, собственно, он и сделал. Кристина выругалась не просыпаясь, но с плеча не слезла. Рыцарь зажал ей нос и с умилением смотрел, как девушка пытается вдохнуть. В конце концов, леди судорожно всхлипнула и задышала ртом, а в следующий момент открыла глаза. Красотка не возмутилась, хотя граф так и не успел отпустить ее нос, но лишь улыбнулась, хлопнув длинными ресницами и зевнула, а Снорри подумал, что на ее месте любая другая дама уже послала бы его туда, куда ходят в одиночестве. «Похоже, что я ей нравлюсь… а еще, похоже, что она мне тоже нравится…» — подумал граф Хрупский и слегка растерялся.

— Мне кажется, что ты мне нравишься, — сказала Кристина слегка срывающимся голосом.

— А ты мне, — неловко промямлил рыцарь.

— Ты мне ничего не должен, я освобождаю тебя от клятвы верности, — нахмурилась дама сердца. — Хотя… при таких обстоятельствах это и так понятно само собой.

— Нет никаких обстоятельств, — не согласился Снорри.

— За исключением вчерашнего дня и моей беременности, — хмыкнула де Портвейн и вылезла из-под накидки.

Она поднялась во весь рост, и Снорри отметил необычайную стройность фигуры, раздула угли, прицепила чайник на огнь, а Снорри любовался грациозной красотой и удивлялся, что до сих пор не замечал, насколько прекрасна его дама сердца. Просто он смотрел на нее с другой точки зрения — не как на женщину, а скорее как на досадную помеху. А вот теперь маркиза каждым движением, каждым взглядом вырезала руны любви на сердце, и Снорри понял, что влюбился. Это было неприятным открытием. Граф Хрупский не умел и не любил влюбляться. Это всегда плохо заканчивалось. Вот и сейчас он испугался не на шутку. Чувства были сильные и неконтролируемые.

— Ну, не надо так переживать, — сказала Кристина, читая по его лицу, как по нотному листу.

— Тебе легко говорить! — невпопад съязвил рыцарь.

— В конце концов, я ведь не ведьма, я тебя не съем, — улыбнулась девушка, протягивая ему кружку с чаем.

— Уж лучше бы ты меня съела! — воскликнул Снорри.

— Дааа… ситуация еще та… — вздохнула Кристина. — Ты, мой рыцарь, для меня сейчас, как гадюка для ежика — лакомство, да и только. Ты просто идеальный выход из ситуации. Посуди сам: я говорю всем, что беременна от тебя. Ни один волшебник не сможет доказать обратного, так как у нас с тобой было… ну сам понимаешь, что. Я твоя дама сердца, так что все в порядке и никаких пересудов. Мы женимся, и ты улепетываешь куда тебе вздумается, а я переезжаю жить в свое родовое гнездо, где получаю законный приз в виде наследства дяди, из-за которого, собственно, меня и заперли в этой обители разврата и благочестия.

— Так ты здесь из-за наследства? — удивился Снорри.

— Дядя умер. В завещании было сказано, что я получу все лишь тогда, когда выйду замуж, оставшись при этом чем-то типа невинной девы. Мой дядя был еще тем гадом! Разве можно так поступать с родной племянницей? Леприкона ему в…

— А то ж! — хихикнул рыцарь.

— Ты понимаешь, как все хорошо для меня складывается?

— Для тебя — да. А мне, что с того?

Вместо ответа, Кристина одарила графа таким поцелуем, после которого рыцарь был готов на все.

— Не переживай, — продолжила девушка. — После женитьбы, ты сможешь идти на все четыре стороны. Я не стану как-то угнетать твою свободу. Честно говоря, у меня найдется, чем заняться в ближайшие пару циклов, — Кристина улыбнулась, похлопав себя по животу.

«А ведь она права. Маркизат Портвейн — это залежи коллекционных вин, которым нет цены…» — восторженно подумал Снорри и тоже похлопал ее по животу. «Я помогу девушке, получу какого-никакого, но наследника, а, вместе с ним и права на дополнительный капитал, бассейн с вином достойным королей… и… смогу делать все, что захочу, не будучи скованным кодексом!»

— А ведь как ты ловко все провернула! — воскликнул Снорри.

— Да ничего я не планировала, — расстроилась Кристина де Портвейн.

— Ну да!

— Надо сказать, что я все время относилась к тебе, как к досадной помехе. Хотя, признаю… что донимать тебя своими внезапными появлениями и изводить насмешками было весьма забавно.

— Я б на твоем месте тоже не отказал себе в подобном развлечении, — кивнул рыцарь.

Он подумал, что девушка мыслит в том же ключе, что и он сам. Они были похожи по характеру, шутили одинаково и понимали друг друга с полуслова. Кристина нравилась ему все больше и больше. «А, почему бы и нет?» — подумал рыцарь и, на этот раз, ответил себе не привычной фразой: «ну, нет, так нет», а фразой совсем другой:

— А, почему бы и… да!

— Что именно? — не поняла маркиза.

— Я согласен, — пожал плечами рыцарь и глубоко выдохнул. — Только, мне кажется, что я не хочу от тебя уходить. Да и… вполне возможно, что ребенок от герцога Белогорья может оказаться знаменитее какого-то графа де Хрупского. Тимоша-то щас при дворе короля вертится, все барды Граданадара поют его песни. Вполне возможно, что он станет королем… а если и не станет королем, то уж точно прославится на сотни циклов и будет знаменитей Превила Мудрого… останется в истории. Да и золота у него больше, чем у нас с тобой вместе взятых. У меня, кстати, его мало совсем. Ну… золота этого…

— Давай сразу договоримся — я не хочу больше слышать ни слова об этой гадине, — зарычала маркиза де Портвейн. — Я сейчас не в настроении думать… и… вообще… есть охота!

— А еды-то у нас и нету, — скривился граф, доставая кисет с табаком.

Он набил трубку, выдохнул кольцо дыма и проткнул его струйкой. Табак успокаивал.

Жизнь как-то навалила комом и сразу. Надо бы все обдумать… да только когда? Кристина ждала ответа, и он должен был принять решение. Было похоже, что если он не согласиться, то девушка, в отчаянии, может совершить что-нибудь нехорошее. Но так ли уж нужны ему все эти хлопоты? Если она сейчас пойдет и прыгнет в омут, то все его проблемы решаться сами собой…

— Послушай, я сейчас в очень странной ситуации. И это ты меня туда загнал, — вздохнула маркиза. — Под этим дубом произошло нечто странное. Похоже, что я полюбила тебя. Тебя! Вонючего рыцаря, не вылезающего из своего крабового панциря даже для того, чтобы сходить по нужде…

— Послушай, я же не в кирасе! — перебил Снорри, — И… я согласен!

— Нет уж, ты дослушай до конца! — не сдавалась Кристина де Портвейн. — Я полюбила тебя, гада. В один день! Под этим дурацким дубом…

— Вовсе он не дурацкий…

— Не перебивай! Под этой деревяшкой… я поняла, что ты совершенно такой же, как и я. Мы одинаковые, тысяча крылатых гоблинов! И мне хорошо с тобой… просто быть рядом, мне с тобой легко. И я не хочу связывать тебя своими проблемами. Вали, куда шел, отседова!

Кристина больно ткнула Снорри в район сердца, отпрянула от него и занялась поисками своей одежды. Снорри не понимал, что происходит. Только что она была уверена в том, что он должен на ней жениться, а теперь сама отвергает его. Кристина оделась, схватила пустую сумку, собираясь уйти. Снорри смотрел на нее и понимал, что еще немного, и он потеряет девушку. Навсегда. Она просто уйдет, а вместе с ней уйдут элитные виноградники и погреба… а главное — тот чудесный, бодрящий напиток, который приводит в чувство с одного глотка!

— Стой! Не уходи! Ты мне нужна!!! — нисколько не кривя душой, в отчаянии прокричал Снорри и кинулся вдогонку.

Он поймал девушку, успевшую уже изрядно отдалиться от их прекрасного убежища, и заключил в объятия. Он обнимал ее, а она плакала то ли слезами горя, то ли слезами облегчения.

— Я верю тебе, честно говоря, только по двум причинам: ни одни рыцарь не может устоять перед погребами местечка Портвейн… а еще… ты побежал за мной абсолютно голый, — сказала маркиза, заваливаясь в высокую, некошеную траву, полную запахов дикого леса…

День выдался прекрасным даже по меркам этого времени года. На небе не было ни облачка. Бесконечная синь тянула взгляд. Легкий ветерок приносил с собой тонкие паутинки, и Кристина смотрела, как некоторые из них сгорают в пламени костра. «Вот и я, как та паутинка — сгорю когда-нибудь… где-нибудь».

— Я хочу есть, — сказала маркиза де Портвейн, выдавливая последние капли влаги из винной фляги.

— И пить, — поддержал Снорри.

Они понимающе переглянулись. Настроение было так себе. Оба понимали, что есть хочется, а нечего. Но вылезать из-под, уже ставшего таким родным, дуба не хотелось. Молчание затянулось.

— Надо добыть еды! — не выдержал граф.

— Да, конечно! — резво откликнулась маркиза. — Может быть, ты пойдешь и шлепнешь нам зайчика какого…

Голос ее затих сам собой, так как оба понимали, что запивать этого зайчика все равно нечем, а «надоить» вина где-нибудь поблизости не получится. Таким образом, романтические посиделки на природе как бы заканчиваются.

— Может быть перейдем в… э-э-э… куда-нибудь? В таверну, к примеру, или в замок мой поедем? Лошадь пол седмицы на лесной траве харчует! Овса бы ей. И пива. То есть, пива мне, а овса ей… вот…

Снорри и сам не верил в то, что говорил. Было что-то неестественное в том, чтобы вот так вот просто взять и уйти с поляны, покинуть это гостеприимное дерево.

— В монастыре еще вино есть и еда… и овес, — зашла со своей стороны маркиза.

— Ну, нет! В этот притон, в это гнездо разврата я ни ногой! — возмутился Снорри.

— Интересно, с каких это пор славный рыцарь разврата забоялся! — подняла брови леди де Портвейн. — Что уж такого есть на свете порочного, чего ты не пробовал и чего боишься? Просто интересно…

— Я… я все пробовал. И… я всего боюсь. Я вообще, знаешь ли… боюсь. Но больше всего страшусь развратных монахинь! Они это… как-то… пугают, — хмыкнул рыцарь.

— Так ведь я и есть «развратная монахиня»! Ты меня тоже боишься? — улыбнулась девушка.

— Ну, скажешь тоже! Ты ж моя «дама»! — захохотал граф Хрупский, забыв добавить «сердца».

Атмосфера разрядилась. Они смотрели друг на друга и не могли оторвать взгляда. Снорри погружался в глаза подруги, как в эльфийские омуты, тонул в них. И, на самом дне этих омутов, он понял, что задыхается от любви.

— Я люблю тебя, — сказал он выныривая.

— А я тебя, — просто ответила маркиза.

— Не помешало бы сейчас твое вино, — кивнул Снорри, не отрывая взгляда от любимой.

— Я сейчас пойду и схожу в монастырь. Это не займет много времени, — согласилась Кристина, глядя ему в глаза прямо и не мигая.

И один подумал: «Вернется ли она?», а другая подумала: «Дождется?», но никто ничего не сказал. Кристина собрала сумку и ушла, а рыцарь остался под дубом, погруженный в свои мысли.

Он лежал в прелой листве и смотрел на небо, пытаясь в бездонной синеве отыскать правильное решение. Слишком много всего за такой короткий срок. Слишком сложный, слишком пугающий выбор предстояло сделать. Готов ли он к переменам? Может быть, нужно просто уйти… она поймет, не осудит. А, если осудит — ему то, что? Он будет уже далеко и не вернется еще долго-долго. Она прекрасна и, похоже, идеально подходит ему по характеру. Готовить умеет… что немаловажно, если они вдруг решат пойти в поход какой-нибудь, а слуг с собой не возьмут… Шутки понимает, как никто другой… Виноградники в наследство… Свадебный бал можно закатить…

Чем больше Снорри размышлял, тем сильнее ему хотелось убежать, оставить все как прежде. Почему? Наверное, просто потому, что он боялся перемен, потому, что от природы был труслив, как и все рыцари — все, что менялось в его жизни, всегда менялось куда-то не туда, куда он ожидал. И пугало именно это. Снорри сел, тревожно затих и прислушался. «Не слышно. Но еще рано, она еще даже в ту сторону не дошла. Пока припасов нагребет, пока платье поменяет… А если она решила все бегом сделать? Так уже тогда добежала… А, если обратно на лошади прискачет? С нее станется! Тогда она вполне может быть и на обратном пути, а я все еще ничего не решил! А вдруг она вообще решит не приходить? Что мне тогда делать? Ждать тут, идти за ней или вернуться в Берг? Пожалуй, тогда уж лучше в Берг…».

В кустах что-то зашуршало. Граф Хрупский вскочил как ошпаренный и рванул, куда глаза глядят, не отдавая отчета в том, что делает. Пробежав несколько шагов, очнулся, приступ паники отпустил, стало стыдно. «Возвращаться или бежать дальше?» Вернулся. Никого не было. «Возможно, суслик какой пробежал!» — бодренько выдал Снорри сам себе и судорожно икнул…

Он бегал туда-сюда еще несколько раз, пока солнце не устремилось к Большим горам. Стало понятно, что Кристина де Портвейн изрядно подзапаздывает. Снорри представил, как она тоже бегает туда-сюда где-то по дороге к дубу, неспособная сделать выбор. Засмеялся и понял, что в ее ситуации особо не побегаешь. «В конце концов — она же беременна! И на лошади не поскачешь. Зачем ей бегать — ситуация для нее выгодная со всех сторон! Единственное, чем придется делиться, это вином. А в остальном: она получает графский титул, узаконивает герцогского младенца, причем узаконивает и свое положение дамы сердца… да ей даже любить меня не надо… и без этого все хорошо складывается! Ей все это очень и очень нужно, а мне — не очень…»

Все больше хотелось пить, есть и даже немного спать. Снорри подстрелил шуршавшего в кустах броненосца, освежевал и зажарил его. Он все думал и думал, напрягаясь все сильнее и сильнее. Жесткий броненосец и отсутствие вина в организме, заставляли чувствовать себя маленьким и несчастным. Граф сидел под дубом один, а сумерки наползали со всех сторон, выдавливая последние остатки надежды на благоприятный исход. Дерево уже не казалось любовным гнездышком, но простым элементом дикой и, в общем-то, не очень дружественной к человеку природы. Костер весело потрескивал, создавая глубокие и тягучие тени, сужая пространство, ограничивая обзор. На небе зажужжали звезды, в траве мрачно закряхтели кузнечики. Ветер принес осеннюю прохладу, пришлось завернуться в плед. Теперь Снорри хотел бы оказаться где-нибудь не здесь, он и рад был бы уйти куда-нибудь. Но разве можно бродить в темноте?

«Не придёт! Похоже, что дама сердца меня надула!» — печально подумал рыцарь. — «Порезвилась и бросила! Может, она вообще не беременная? Может она придумала эту изощренную шутку лишь для того, чтоб вот так витиевато поиздеваться? Дамы сердца способны на небывалые гадости, до которых мужской ум просто не додумается! Они всегда обыгрывают нас — простых рыцарей. Похоже на то…»

Ситуация все больше казалась идиотской — глупый, глупый дурачок сидит под деревом один, голодный и без вина… Ждет… Ждет, сам не зная чего. Бессилие и злоба нахлынули гигантской волной. Граф Хрупский схватил меч и принялся ожесточенно рубить ни в чем не повинное дерево. В конце концов, неприспособленное для колки дров орудие убийства застряло в дубе так глубоко, что Снорри не смог его оттуда вытащить. Рыцарь без сил упал в листья, и сон подхватил его, окутав покрывалом забвения…

Утро выдалось мягким и солнечным. Снорри проснулся от запахов превосходной еды. Что-то скворчало на старой мифриловой сковороде. «Яичница с ветчиной», — безошибочно определил рыцарь и чуть не захлебнулся слюнями, вперемешку с чувствами — у костра сидела его дама сердца, увлеченно помешивая что-то в топфхельме.

— Что там у тебя в топфхельме? — спросил Снорри.

— Там скоро будет жульен с грибами и сыром, — ласково сказала Кристина.

— А будет ли это хорошо? — искренне засомневался рыцарь, вспоминая про эксперименты с чаем.

— Я его почистила, — загадочно улыбнулась девушка. — Хочу чего-нибудь из рыцарского шлема съесть! Вот и пришлось чистить.

— Ты вчера не пришла, я уж думал…

— Не могла! — перебила Кристина де Портвейн. — Честно говоря, вчера я решила, что ты уйдешь, и я… раздумывала — а стоит ли мне идти на эту поляну, если там все равно нет тебя? Я бродила по лесу туда-сюда, до самых сумерек… сомневалась. А потом оказалось, что уже темно и я не знаю, куда ехать. Повернула обратно и провела ночь в монастыре. И, надо сказать, это была еще та ночка! Монахини рвали и метали. Не хотели никуда отпускать. А я подумала: «Что ж, если он уехал, то узнать об этом утром будет не так волнительно, как ночью», и уснула. Утром дождалась, когда проснется сторож, сперла лошадь. И вот я здесь. Ты спал, а я захотела чего-нибудь из топфхельма.

— Нам надо уже ехать, готовиться к свадьбе, — улыбнулся граф, обнимая будущую графиню за талию…

Они покинули гостеприимный, но слегка пострадавший, дуб после обеда. Оба были в изрядном подпитии, но лошади шли бодро, небо было безоблачным, а настроение праздничным.

— Одного во всем этом я не могу понять, — задумчиво пробормотал Снорри. — Как ты всегда умудрялась появляться там, где не надо… э-э-э… то есть, я хотел сказать — там, где надо… как ты могла знать о моем приезде? Ведь ты каждый раз угадывала не только день, но и время моего появления на дороге, возле монастыря!

— Все просто, — пожала плечами Кристина де Портвейн, — когда-то давно, я прицепила жучка к твоему топфхельму.

— Кого?! — опешил рыцарь.

— Жучка. Магического жучка. Это такой жук… даже, скорее, паук… который все видит и передает хозяйке. Я могла наблюдать за тобой все это время и видела, как ты дерешься на дуэлях, как… в общем, все видела.

— Ах, ты ж…

— Но, ты не беспокойся, я его сняла, когда чай заваривала! — засмеялась Кристина. — Думаю, мне он больше не понадобится.

«Вот и славно!» — сам себе ухмыльнулся Снорри де Хрупский де Портвейн.

Говорящие грибы

— Эта история произошла во времена, когда великий Борн ходил еще в учениках…

— А откуда вы знаете, если это было так давно? Говорите так, как если бы сами там были! — перебил сказочника какой-то паренек.

— Он же всегда так начинает, чтоб интересней, — кивнул кто-то из слушателей.

— Что-то я тебя тут не видал раньше, малыш? — спросил Затриндель, кивнув трактирщику, чтобы тот принес ему еще одну кружечку эля.

— Я проездом, — вздохнул смышленый малец. — Папа у меня все время ездит, то туда, то сюда, а мне не то, что подружиться, поговорить бывает не с кем… моего возраста.

— Во как… поговорить, значит!? — удивился сказочник. — Ну, послушай тогда историю, в которой один великий волшебник так наговорился, что… в общем, до сих пор ни с кем не разговаривает… наверное.

Задумавшись, менестрель провалился взглядом сквозь стену и неспешным помертвевшим голосом повёл рассказ.

Светало. Еще немного — и говорящие грибы распустят свои мохнатые шляпки, а вместе с ними распустятся и их болтливые языки. На верхушки старых осин и — выше — по губчатым тучам карабкался рыжий восход, похожий на скользкую лягушку. Нерешительное солнце сдувало холод с озябших трав, обещая теплый, но пасмурный день. Теплый и сырой… хм… грибной такой денек.

Старый волшебник стоял на краю поляны и смотрел на одну уже почти раскрывшуюся грибную шляпку, точнее, на чистейшую каплю росы в ней. Во взгляде великого мага ещё гнездилась толика неуверенности, но уже почти раздавленная тяжёленным бревном упрямства. Казалось, волшебник задался целью остановить мгновение. Это, кстати, ему было вполне по силам. Но не сейчас, не в этот раз…

С давних времен грибная поляна звалась Глухим озером. Когда-то здесь было озеро. Со временем оно стало сохнуть, превратилось в болото, затем — в сырую поляну, поросшую кочками говорящих грибов. А название, как часто случается, осталось прежним. Говорящие грибы любили эти кочки и жили только здесь. Нигде больше во всем Плоском Мире говорящих грибов, слава богу, не было. Почему «слава богу»? — ведь грибы были съедобными. Ну, во-первых, съедобными они были только днем. А во-вторых, потому, что грибы забалтывали грибников до того, как те успевали сорвать хотя бы один из них. Любой, кто попадал на поляну в дневное время, оказывался под властью грибной магии и уже никогда оттуда не возвращался. Бедняга засыпал мертвым сном, а грибы селили в нём свои споры, питались его телом и прорастали сквозь — новой болтливой порослью. В ночное время грибы являлись совершенно обычными, весьма ядовитыми представителями грибного семейства, но дневной вариант был вкусен необычайно… наверное… я не знаю.

Днем грибы были съедобны, но болтливы. Они знали бесконечное число историй, одна интереснее другой. Человек ты, гоблин или даже эльф — никто не мог сопротивляться этой силе. Не могли совладать с грибами и маги. Конечно, любой средненький волшебник в мгновение ока был способен испепелить поляну… издалека. А вблизи бедняга просто не успел бы — его ум мгновенно и навсегда окутывала грибная болтовня. Некоторые маги считали, что человек, превратившийся в гриб, сохраняет частицу себя и память, однако до сих пор это утверждение еще никому не удалось подтвердить. Фастарнандилус желал это проверить. Он решил: или заболтать говорящие грибы до посинения, или, при самом неблагоприятном раскладе, самому стать разумным грибом.

Пока Фастарнандилус задумчиво смотрел на раскрывающуюся шляпку, из леса подошел его лучший ученик — великий волшебник Борн. Тогда он еще не был великим, но магом уже был, причем неплохим. Уже тогда Борн во многом превосходил даже своего учителя, Григориуса Фастарнандилуса — величайшего из величайших магов Плоского Мира.

— Ну? Что будешь делать без меня? — спросил учитель, думая о своем.

— Пойду, нажрусь в «Три осла», — Борн угрюмо уставился на ту же каплю росы, заметив при этом, что гриб уже приоткрыл один глаз.

Казалось, в этой капле заключена сейчас суть всего мира, однако никакой сути там не было. Просто друзья испытывали неловкость перед расставанием, делая вид, что ничего интереснее капли в мире нет. Затхлый дух Глухого озера действовал удручающе, разговор не клеился.

Молва об озере ходила всякая. Местные жители сюда не совались. Грибам это и нравилось, и не нравилось. С одной стороны, никто не пытался их есть, а с другой — и поболтать-то было не с кем. На этот раз все шло к тому, что говорящим грибам представится шанс поразвлечься на славу, ведь один из величайших магов решил сразиться с ними в красноречии.

— Мне просто необходимо попробовать! — попытался оправдаться старый волшебник, облизываясь. Борн посмотрел ему в глаза и увидел там безумство решимости или, уж скорее, решимость безумца. «Упрямый старый осёл!» — он досадливо отвернулся.

Не дождавшись ответа, Фастарнандилус махнул рукой, неверно истолковав молчание своего ученика.

— Ерунда, я ведь не сумасшедший… не самоубийца, я пятьдесят циклов изучал болтливую магию и все рассчитал. Ты ничего не понимаешь, это… это как…

— Ну да! — оборвал его Борн. — Ни один безумец не признал еще себя безумцем.

— Глянь! Они просыпаются! До чего ж красотулечки! — во взгляде старого и, по всеобщему признанию, мудрого мага вспыхнул детский восторг, граничащий с экстазом.

— Я им щас задам перца! — довольно проскрипел волшебник, потирая руки.

Надо признать, что грибы действительно были красивы. Так и хотелось насобирать лукошко этих аппетитных «деликатесов», хотя ни один простой смертный на это способен не был. Самого стойкого хватило бы лишь на то, чтоб сделать по поляне пару шагов. Возможно, глухой и смог бы сделать шага три, но, дело в том, что грибы умели забалтывать и глухих. Как им это удавалось? Вряд ли кто-нибудь сможет разузнать, ведь спрашивать-то придется у самих грибов!

Борн сделал последнюю попытку отговорить мага:

— В «Трех ослах» дают тушеного осла… в яблоках… а можно еще пойти, скажем, в «Херес и Хариус», там всегда хороший херес, и хариус тоже… всегда.

— Хо, хо, мне найдется здесь чего поесть, давай иди отсюда, не мешай мне. Приходи лучше ночью, когда они будут уже спать, уставшие от моих рассказов.

— Я все-таки, пожалуй, останусь ненадолго, хочу посмотреть, как ты их убалтываешь. А если что, то пальну огненным шаром по краю, может, они присмиреют, и я тебя вытащу. Я, кстати, неплохо изучил левитацию…

— Иди уже! Это будут достойные соперники. Или они или я! Приходи завтра со сковородкой, сделаем яичницу с грибами! Ха-ха!

Старый маг расстелил плащ и удобно улегся на него. Подложив под голову сумку и опершись на локоть, он вперил взгляд в почти проснувшийся гриб. Борн поспешил ретироваться, заметив, что грибы уже зевают и промаргиваются.

— Не подсматривай, это неприлично! — закричал учитель ему вслед.

Но всё же Борн собирался подсматривать. Еще до разговора с учителем он заприметил на краю поляны кривую березку и теперь прятался за ней в надежде, что сможет оказать хоть какую-нибудь помощь в случае неблагоприятного исхода. Борн просто не мог вот так уйти, ничего не сделав, не попытавшись помочь. Он любил старого волшебника, своего друга, можно сказать, отца и собирался бороться за него до конца. Даже если самому придется сгинуть на этой проклятой Бо поляне.

Первым отошел ото сна длинный серый гриб, у которого на шляпке была роса. Гриб потянулся, зевнул, открыл второй глаз и дернулся от неожиданности, увидев глядящего на него Фастарнандилуса.

Волшебник начал первый и нестандартно:

— Чего дергаешься, думаешь, я тебя съесть пришел?

Видно, гриб еще не совсем проснулся, так как ответил без выкрутасов:

— Да..а..аа.

— Не боись, я не такой. Поговорить хочу.

Рядом проморгались еще несколько грибов. Здесь надо сказать, что был один секрет, о котором никто не знал. Дело в том, что грибы можно одолеть в диспуте лишь в то недолгое время, когда они только просыпаются и еще зевают. Как и любое другое живое существо, говорящие грибы просыпаются не сразу. В эти несколько мгновений они удивительно беспомощны. С одной стороны — они уже в сознании и их можно есть, с другой — еще не настолько в сознании, чтоб набрать силу красноречия. Фастарнандилус об этом знал. В конце концов, при должной подготовке и силе какой-нибудь ловкий и внимательный волшебник вполне мог рассчитывать по-быстрому набрать грибов и успеть сделать ноги. Но великий волшебник хотел не этого. Он не ел грибы, ему не нужна была их сила, гордец жаждал выиграть словесный диспут, противопоставить свою волю воле грибной. В конечном счёте, это был вызов самому себе и своей магической силе.

— Честно! Я хочу того же, чего хотите и вы. Хочу дискуссии, вкусненькие мои, хочу дискуссии!

Казалось, это заявление окончательно вышибло грибницу из равновесия. Ненадолго. Ближайший гриб раскрыл рот для ответа, но волшебник с улыбкой, ловким движением всунул туда травинку, которую лениво жевал до этого.

— Ну, что притихли? Я начну первый. Какой цвет у синего цвета? Не знаете? А как прокатиться верхом на ветре… хотя это просто… Вот ты, длинный, скажи-ка мне, как тебя зовут? Не знаешь. А почему? А потому, что грибам имена не дают. Я считаю, что это вопиющая несправедливость и собираюсь прямо сейчас наградить вас всех именами. Тебя будут звать Длинный! — волшебник вынул у Длинного изо рта травинку, и дал ему щелбана. Гриб задергался…

Наблюдая за ходом диспута, Борн понимал, что инициатива пока что за Фастарнандилусом. Хитрый волшебник уже продержался больше, чем смог бы кто-либо другой во всем мире. Недаром Фастарнандилус был величайшим магом своего времени. Но… все только начиналось. Борн наблюдал и удивлялся. Отсюда, из-за кривой березы, было все видно, но ничего не было слышно, и Борн даже немного жалел об этом. На месте учителя, он, по всей видимости, уже давно успел бы насобирать полное лукошко и сбежать.

Фастарнандилус спокойно лежал среди грибов, неспешно болтая о чем-то своем. Ученик был потрясен и уже начинал верить в божественную природу своего наставника. Как оказалось, несколько рановато. Спор на поляне разгорался. Просыпалось все больше грибов, и общее давление на волшебника усилилось. В какой-то момент расходящийся гомон докатился и до березы, за которой сидел Борн. Он почувствовал, что ему неудержимо захотелось спать… впитывать влагу прямо из земли… Чертыхнувшись, маг зажал уши и отполз подальше.

По губам учителя Борн мог читать обрывки фраз и понял, что волшебник просто сквернословит. Ругается грязно и безостановочно, получше любого портового грузчика. Никогда, никогда за все время ученичества он не слышал от Фастарнандилуса ничего подобного и понял, что дело плохо. Маг пока еще держался, но, возможно, это были последние мгновения. Борн начал готовить огненный шар.

Неожиданно гул голосов с поляны превратился в вой, придавив Борна к земле, а затем все стихло. Некоторое время он лежал, неспособный к какой-либо деятельности. Давление исчезло. Оглушенный тишиной, парень поднялся и подошел ближе к поляне. На том месте, где был Фастарнандилус, стоял, глупо моргая, огромный гриб, а вся остальная поляна крепко спала. Глаза Борна встретились с единственным глазом гриба, и гриб громко сказал:

— Дружище, не пугайся. Это я, Фастарнандилус. Я их уболтал! Они все уснули днем! — Гриб захохотал, но поперхнулся. — Борн, я немного не в себе, прости. Еще бы! Как может быть в себе тот, кто превратился в гриб? В крайнем случае, он может быть в грибе… ха-ха… кхе-кхе… — гриб-волшебник попытался еще раз засмеяться, но так и не смог этого сделать.

— Извините, учитель, но мне кажется, вы пытаетесь меня заболтать, — опасливо констатировал Борн.

— Беги, парень, я еще могу себя сдерживать… у меня еще осталась совесть… — и Фастарнандилус заплакал. В голосе бывшего мага застыло столько печали, а в глазах столько слез, что хватило бы, наверное, на то, чтобы заново сделать из поляны озеро.

— Я… я вернусь! — прокричал Борн, улепетывая со всех ног.

Солнце взошло над лесом, и один из лучей отразился от слезы на щеке у говорящего гриба. Единственный раз грибы уснули днем…

Сказочник замолчал. Было ясно, что рассказ закончен. В таверне наступила тишина.

— Скажите, а великий волшебник Борн спас потом своего учителя? — задал вопрос смышленый мальчуган.

— Конечно! Иначе он не был бы великим, — хмыкнул Затриндель.

— А как он это сделал? — не отставал настырный парень.

— А это уже другая история. Я расскажу ее вам в другой раз… возможно…

О том, как рыбы перестали летать

— О чем вы нам расскажете, почтенный мастер Затриндель? — пискнул мальчонка, ковыряя пальцем в носу.

— Все зависит от того, чем вы, молодые люди, готовы пожертвовать ради хорошей истории, — хитро ухмыльнулся сказочник.

Сидя в таверне и глядя на мальчишек, старик пытался вспомнить свою молодость, но у него не получалось. Слишком уж давно это было. Много всего повидал менестрель. Более пятидесяти циклов он путешествовал по просторам Плоского Мира, рассказывая истории и слагая песни. А что было до этого? Об этом не помнил даже он сам. Сменялись династии, воевали маги. Гоблины и Серая Дичь спускались с гор. Теперь остались лишь истории… легенды. Вот он сидит в таверне «Свинячий бивень», и сказания минувших эпох слушают дети, которым родители дали пару медяков для старого барда. Так и должно быть. Всему свой черед.

— А истолия бутит халосая? — подался вперед самый маленький, подозрительно нахмурившись.

— Когда это ты слышал от меня плохую историю, малявка!? — удивился Затриндель.

— Не обижайтесь, мастер, он же еще маленький. У меня для вас есть немного табаку, — улыбнулся мальчик лет десяти.

— Неплохо, паренек. Однако знай, что после кружечки доброго эля слова и мысли текут легче лёгкого, — намекнул бард.

— Я знаю, — пробурчал мальчик, — расскажите что-нибудь про войну.

— Ну, уж нет, давайте про любовь, — топнула ногой хорошенькая девочка и выложила на стол три леденца.

— А я хасюпрасвинак и лебедев! — запищал малыш.

— Тихо, друзья мои, тихо! — замахал руками Затриндель. — Вы же знаете, что хорошая история, это когда не только есть чего пожевать… но еще и… запить!

— У меня только жареная курица, — спокойно сказал молодой человек за соседним столиком, — и я охотно разделю ее с вами, уважаемый. Расскажите что-нибудь романтическое.

— Что ж, — притворно вздохнул Затриндель, — раз уж в этой таверне стариков не поят хотя бы элем… давай, тащи сюда свою курицу. Есть у меня одна совсем старая, очень странная история. За курицу и немного вина я расскажу ее вам. Поверьте, она стоит и трех кувшинов, но я согласен… на один!

— Хозяин, подайте нам кувшин вина! — улыбаясь, выкрикнул молодой человек в сторону кухни.

— Сэр, вы не пожалеете, история — пальчики оближешь!

— После курицы! — хихикнула девочка.

— А история эта о том, — откашлялся сказочник, — как рыбы стали плавать в озерах и реках.

Служанка принесла вино, и молодой человек пододвинул свою курицу сказочнику. Довольный таким поворотом дела, Затриндель налил себе вина, откусил от куриной ножки и спокойно продолжил:

Давным-давно, когда еще никого из вас на свете не было, рыбы жили не в воде, а в небе.

— Фигня! — воскликнул, не удержавшись, десятилетний малец. — Как же они летали? У рыб нет крыльев, я знаю!

— Перебивать рассказчика нехорошо, даже если ты считаешь, что умнее всех вокруг. Продолжайте, пожалуйста, почтенный мастер, мы все вас внимательно слушаем, — вступился господин, пожертвовавший свою курицу.

— Давным-давно, когда вас еще на свете не было, — укоризненно сдвинул брови менестрель, — рыбы летали в воздухе, как птицы. Наверное, некоторые умники знают, что у рыб есть пузырь с воздухом. Зачем он им? Кто может сказать? Никто? Вот и не перебивайте, если не знаете! — победно выпрямился старик и откусил от курицы, запив вином.

Так вот… пузырь этот нужен был рыбам, чтобы висеть в воздухе и не падать. А для тех, кого интересуют детали, — уточнил Затриндель, глянув на недоверчивого мальчугана, — для тех поясню, что в пузыре этом у рыб жили маленькие такие козявки… совсем маленькие козявки, даже не знаю, как они называются. Эти козявочки пускали какой-то дым и заполняли им пузырь. А дым, как известно, всегда поднимается вверх. Вот рыбы засчет дыма и висели в воздухе.

— Какая интересная идея! — воскликнул молодой человек. — Я, знаете ли, ученый, и ваша идея в высшей степени интересна!

— Это не идея, а история, — возмутился сказочник, — если все меня будут перебивать, то мы никогда не доберемся до финала!

— Не обижайтесь, маэстро, уже за то, что вы мне сейчас рассказали, я готов вам поставить еще один кувшин.

— А вот это дело! При таком раскладе можете задавать вопросы в любое время, мил человек, — обрадовался бард и продолжил.

— В то время жил и здравствовал один волшебник, имя которому Борн.

После этих слов в комнате стало тише. Даже малыши знали имя самого уважаемого волшебника прошлых эпох. О нем ходили невероятные и противоречивые легенды. Кто-то говорил, что Борн был спасителем, что он в одиночку противостоял Злу, а кто-то считал, что он это Зло в мир и запустил. Некоторые говорили, что Борн был «отцом» всех магов, что он был тем, кто оседлал радугу…

— Борн слыл магом изряяядной силы… — протянул сказочник загадочно и ухмыльнулся. — Уже тогда, на заре мира, он был стариком. А, может, он всегда им был… может быть, у него вообще не было детства…

— Но, как же без детства, — возмутилась девочка. — Без детства нельзя! Кто же тогда были его мама и папа?

— Говорят, что Борн родился от драконов на той стороне, — кивнул молодой ученый, отпивая из своей кружки. — А еще говорят, что он бессмертный и до сих пор скитается по дикому лесу.

— Нет, все это враки! — встряхнулся сказочник. — Борн был человеком. Может, не самым лучшим, слишком ворчливым и гордым, но человеком. Не троллем и не гоблином, уж это точно. Таким же человеком, как вы или я! Он учился у величайшего мага всех времен. А потом превзошел и своего учителя. Хотя… насчет скитаний… все может быть. Но вернемся к нашим рыбам.

Рыбы тихо летали по небу, иногда опускаясь к самой земле, а иногда поднимаясь высоко в небо, где их ловили орлы и другие хищные птицы. Они питались комарами, мошкарой, стрекозами и всякими жуками, которых полно в воздухе. У земли комаров больше, вот рыбы, в основном, и охотились на них возле болот и водоемов.

Самым главным и самым мудрым был Отец-рыба. Да вы его видели. Иногда он пролетает на границе леса, рядом с деревнями.

— Я видел его! — закричал один мальчик. — Он такой большой! Но он не похож на других рыб.

— Отец-рыба — это прародитель всех рыб, — продолжил старец, прихлебывая вино. — Он полосатый и летит туда, куда дует ветер. Если проследить полет, вовремя залезть на дерево и погладить его по животу — если вам повезет это сделать — в доме никогда не переведется свежая рыба, а со временем в вашей семье родится много детей. Мальчиков и девочек. Но давайте же не будем отвлекаться и наконец узнаем, что приключилось с рыбами!

Надо сказать, что летать рыбам нравилось. Корма в небе было вдоволь, а хищников меньше, чем на земле. Рыбы чувствовали себя вполне спокойно. Охотники охотились на них при помощи луков, но рыбы тогда были умнее и близко к селениям не подлетали. Все было бы ничего, если бы не эти козявки у них в пузырях.

Рыбы — создания добродушные, молчаливые и покладистые, но вот их козявки уж больно сварливые, задиристые и даже злобные. И только по причине своих малых размеров да еще невозможности жить нигде, кроме пузырей, эти козявки не доставляли никому проблем, кроме самих рыб. А если бы их выпустить жить отдельно… с таким характером они точно стали бы гоблинами!

Тем не менее, кое какие казусы, время от времени, случались. Дело в том, что рыбы по своей природе молчаливы. Вы все это знаете. Обычно рыбы не разговаривают. Но вот козявки у них в пузырях очень любили поговорить. И не просто поговорить — они ругались! Ничего, кроме ругани, от них не было слышно. И настолько они поднаторели в этом деле, что могли взбесить любого. Одним словом, ругались козявки мастерски, а вместе с ними вынуждены были ругаться и рыбы. Было что-то такое, что вынуждало добрых и простодушных рыб идти на поводу у своих козявок и замысловато обругивать всех, кто попадался у них на пути. Представьте себе стаю летучих рыб, поджидающую одинокого путника на дороге, в засаде, где-нибудь за кустами. Вот идет он один, никого не трогает и… в следующий момент его окружает стая летающих и ругающихся нахалок! Никому бы не пожелал подобного!

В общем, рыбы, а точнее — их козявки, так поднаторели в искусстве ругани, что стали просто мастерами этого дела. Просто спасу от них не стало. Путешественники и обозы нанимали лучников для того, что бы отгонять распоясавшихся рыб. Надо сказать, что единственный, кто не ругался, был Отец-рыба. Он старался утихомирить свою братию, но… куда там! Рыбы и сами бы рады вести себя тихо, да только козявки им этого не позволяли.

И вот однажды, выйдя из медитации, которая длилась пятьдесят циклов, Борн наткнулся на рыб. Выглядел он в тот момент весьма безобидно: широкополая шляпа, плащ и посох. Никакого оружия. Гулял себе волшебник, прогуливался, где-то в лесах, вдалеке от крестьянских поселений и охотников. Идеальная мишень для рыбных шуток. На такое дело слетелось сразу три косяка. Следуя своей обычной тактике, рыбы затаились в кустах и, когда Борн проходили мимо, вылетели всем скопом.

Поначалу это волшебника даже позабавило. Борн вдоволь нахохотался, глядя, как рыбы махают в воздухе плавниками, ругаясь на чем свет стоит. Однако его веселье рыб просто взбесило. Козявки внутри пузырей разошлись не на шутку. Они выделяли так много газа, что рыбы с трудом удерживались от того, чтобы не взлететь к облакам. Изощряясь и кривляясь, рыбы понемногу-таки втянули мага в диалог… если можно так назвать серию взаимных пикировок, в результате которых Борн завелся не на шутку. Рыбам удалось вывести его из себя. Самого Борна!

Доведенный до бешенства маг заметил, что утратил все, чего добивался в эти долгие пятьдесят циклов. Его сосредоточенность, сила духа, приобретенная благодаря упорной концентрации, магические формулы — все пропало, растворилось без следа. И это по вине каких-то рыб! Даже не животных! Стая безмозглых пучеглазых хвостоголовок вытянула из величайшего мага всю волшебную силу, лишив его душевного равновесия. Это был хороший урок. Борн принял решение уйти в медитацию еще на пятьдесят циклов и хорошенько обдумать все случившееся. Он сел прямо там, на дороге, окружив себя магической стеной. Но, прежде чем отключиться, нужно было принять решение, как поступить с рыбами. Движением руки маг сгустил воздух и прекратил поток ругательств. Рыбы, беспомощно двигая плавниками, застыли на месте, ничего не понимая.

Вопреки всему, что про него говорят, Борн не был злым. Он понимал, что по дорогам бродят не только маги и что не все способны так легко выдержать рыбьи домогательства. Рыбы стали проблемой для всего Плоского Мира. И вот великий волшебник решил уничтожить всех рыб на свете. Ему показалось, что мир без ругающихся рыб будет лучше, чем с ними.

Но к месту надвигающейся трагедии вовремя подоспел Отец-рыба. Он взмолился перед волшебником и объяснил ему, что во всем виноваты не рыбы, а их козявки, что нельзя уничтожать тех, кто сам страдает больше всех остальных. Борн согласился. Он заколдовал только козявок внутри всех рыб. Он наложил на них заклятие, в результате которого козявки не смогли больше ругаться. Не то чтобы теперь они вовсе не могли говорить — они просто не могли раздражаться, гневаться и ругаться.

Самое интересное, что с тех пор рыбы замолчали навсегда. Рыбы могли говорить, но не хотели, они и сейчас могут это делать. Им просто нечего сказать. А козявки… козявки, кроме ругательств, других слов не знали, а учиться не захотели… С тех пор, от безделья и скуки, они как-то скисли, перемерли внутри рыб и перестали давать газ. Вот так рыбы, перестав ругаться, утратили и возможность летать. Их пузырь заполнился воздухом и больше не помогал в летном деле.

Но не надо грустить! Рыбы поселились в водоемах. Воздушный пузырь пригодился для того, чтобы не тонуть. И если вы присмотритесь, то поймете, что рыбы в совершенстве овладели искусством плавания и ныряния. И, как мне кажется, они неплохо приспособились к жизни в воде…

Мастер Затриндель надолго приложился к своей кружке.

— Ваша история, безусловно, стоит двух кувшинов! — воскликнул молодой ученый.

— Моя история… — грустно улыбнулся мастер-сказочник. — Моя история, молодой человек, бесценна.

— Но что же стало с мастером Борном? — спросил десятилетний паренек.

— Борн удалился к себе в башню, где медитировал еще пятьдесят циклов. А когда вышел из нее… когда он вышел из башни, то понял одну простую и очень важную вещь! Он понял, что в магии самое главное не сила и даже не мастерство — самое главное в искусстве магии — остаться, все-таки, человеком!

— Вы так уверенно говорите о магии, как будто и сами причастны к ней. Создается впечатление, что вы знали этого Борна, — прищурился молодой ученый, приложившись к кубку.

— На то я и мастер-сказочник! –уклончиво ответил Затриндель. — В любом случае, история-то хорошая!

— А как же Отец-рыба? — спросила девочка. — Почему он летает до сих пор, когда все остальные рыбы плавают?

— Не знаю, — просто ответил бард.

Большая Голова

На улице за голенища сапог забивалась холодная слякоть, было хмуро и сыро, но в таверне «Свинячий бивень» уютно горел камин, пахло специями и готовкой. Обеденный зал набился битком: пьяницы-завсегдатаи, усталые крестьяне, пришедшие пропустить кружку-другую, ремесленники, приехавшие на осеннюю ярмарку с товаром, и просто путники, нашедшие здесь приют и тепло. Прислуга деловито сновала туда-сюда, разнося пиво, жареную колбасу и кашу, и повар валился с ног от усталости. Он почти не спал уже второй день — в такое время нужно ловить монету и не зевать. В конце концов, отоспаться можно будет в солнечные деньки, когда большинство сегодняшних посетителей вернётся к своим обычным делам. А сегодня таверна гудела оживлёнными голосами, и звон монет ободряюще действовал на взвинченные бессонницей и работой нервы повара. В уголке, на своем любимом месте, сидел, попивая винцо, мастер Затриндель в окружении детишек и слушателей постарше. Сегодня в слушателях недостатка не было. Перед Затринделем стояла огромная тарелка с мясным рагу и три кувшина.

— Итак, уважаемые слушатели, маленькие и не очень, что бы вы хотели услышать на этот раз: легенду, сказку, правдивую историю о битвах прошлого или, может быть, спеть вам что-нибудь?

— Ох, насчет песен вы погорячились, мастер сказочник. В вашем-то возрасте уже, наверное, сложновато… с подобающим пению напряжением, — хихикнул толстый мельник.

— Почтенный сквайр, — усмехнулся менестрель, — я знаю, что вы пишете неплохие стихи и, вполне возможно, что кое-что можно было бы положить на музыку. Думаю, я в состоянии это сделать, как вы считаете?

— О… уважаемый бард, я… я ни в коем разе не хотел вас обидеть, -засуетился мельник.

— Ничего страшного, дорогой Робин, ведь я помню вас еще мальчишкой, слушавшим мои сказки. Вы, наверное, правы, я стар, и голос мой уже не тот. Но если не песню, то что вы хотите услышать?

— Я бы послушал какую-нибудь легенду, — улыбнулся мельник, допивая свою кружку и кивнув девушке, чтобы принесла еще два кувшина.