- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Золото Колчака: мифы и реальность

Ю.А.ИВАНОВ

Золото Колчака: мифы и реальность

В ПОИСКАХ ЗОЛОТА КОЛЧАКА

Станица Ленинградская, Краснодарский край. В 2026 году внимание всего сообщества кладоискателей и историков будет приковано к амбициозному проекту, посвященной исследованию и, возможно, обнаружению легендарных запасов золота Колчака.

Золото Колчака: миф или реальность?

Легенда о золотом запасе адмирала Александра Колчака, который якобы был утрачен в годы Гражданской войны, будоражит умы исследователей и искателей приключений уже более ста лет. По разным версиям, речь идет о колоссальных объемах золота, вывезенного из России и потерянного при невыясненных обстоятельствах. Местонахождение этих сокровищ остается одной из величайших загадок российской истории.

Существует множество теорий о том, где именно могло быть спрятано или утрачено золото. От берегов Байкала до глубин сибирских рек, от тайных хранилищ до затонувших эшелонов — каждая версия подпитывает интерес к этой теме.

Экспедиция, запланированная на 2026 год, обещает быть масштабной и многогранной.

Глубокое историческое исследование: Анализ архивных документов, мемуаров, карт и других исторических источников для выявления наиболее перспективных мест.

Экспертная оценка: Привлечение к работе историков, археологов, геологов и других специалистов для комплексного анализа полученных данных.

Полевые работы: Организация экспедиций в предполагаемые места хранения или утраты золота, включая труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока.

Налаживание контактов с местными жителями, краеведами и другими организациями, которые могут обладать ценной информацией.

Главной целью экспедиции является не столько обретение материальных богатств, сколько восстановление исторической справедливости и прояснение тайн прошлого. «Мы хотим понять, что произошло с золотом, как оно было утрачено, и, если это возможно, вернуть его в поле зрения общественности, чтобы оно стало частью нашей национальной истории, а не просто легендой».

Общественный резонанс и поддержка

Новость о предстоящей экспедиции уже вызвала значительный интерес. Многие энтузиасты и историки выражают готовность поддержать проект, как морально, так и материально, открыты к сотрудничеству и призываем всех, кто неравнодушен к истории России и готов внести свой вклад в поиски, присоединиться к их миссии.

Экспедиция 2026 года обещает стать одним из самых захватывающих событий в мире кладоискательства и исторических исследований. Успех будет зависеть от множества факторов поиски золота Колчака выйдут на новый, более серьезный и организованный уровень. История может преподнести нам еще один удивительный сюант, и, возможно, именно в 2026 году мы узнаем правду о судьбе легендарного золотого запаса.

Золото Колчака: мифы и реальность

Часть I

Исторический контекст

История России начала XX века — это период бурных перемен, революций и гражданской войны. На фоне этих драматических событий возникла одна из самых загадочных и обсуждаемых тем — «золото Колчака». Легенды о несметных богатствах, якобы вывезенных адмиралом Колчаком и его правительством, будоражат умы до сих пор, порождая множество мифов и спекуляций. Чтобы разобраться в этой истории, необходимо погрузиться в сложный исторический контекст, который стал колыбелью для этих легенд.

Россия на пороге катастрофы: Первая мировая война и Февральская революция

К началу XX века Российская империя, несмотря на свои огромные территории и ресурсы, находилась в состоянии глубокого внутреннего кризиса. Социальное неравенство, нерешенные земельные вопросы, слабость самодержавной власти и растущее недовольство различных слоев населения создавали благодатную почву для революционных настроений. Вступление России в Первую мировую войну в 1914 году стало катализатором, который ускорил эти процессы. Тяжелые военные поражения, огромные человеческие потери и экономические трудности подорвали авторитет царского режима и привели к массовому разочарованию в народе.

В феврале 1917 года стихийные выступления в Петрограде переросли в Февральскую революцию. Император Николай II был вынужден отречься от престола, и к власти пришло Временное правительство. Этот период ознаменовался попытками построить демократическое государство, но он был омрачен продолжающейся войной, экономическим хаосом и ростом радикальных настроений.

Октябрьская революция и начало Гражданской войны

Неспособность Временного правительства решить насущные проблемы народа, прежде всего вопрос о мире и земле, привела к Октябрьской революции 1917 года. Большевики во главе с Владимиром Лениным захватили власть, провозгласив установление советской власти. Это событие стало поворотным моментом в истории России и положило начало кровопролитной Гражданской войне.

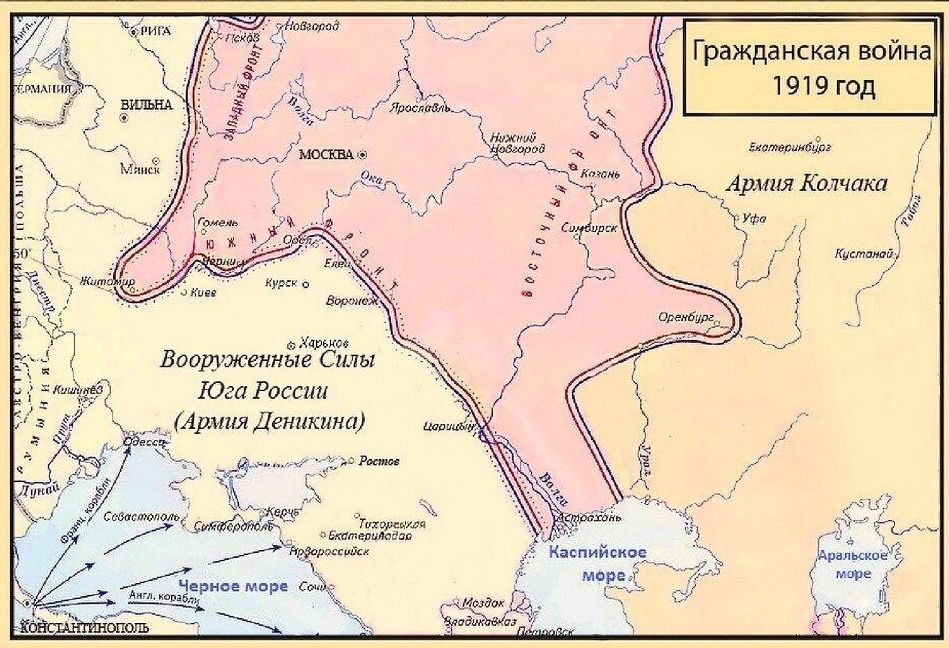

Гражданская война (1917—1922 гг.) стала одним из самых трагических периодов в российской истории. Страна разделилась на два противоборствующих лагеря: «красных» (большевиков и их сторонников) и «белых» (разнородные антибольшевистские силы, включавшие монархистов, либералов, социалистов и представителей различных национальных движений). К «белому» движению примкнули и бывшие офицеры царской армии, многие из которых были убежденными противниками большевистской идеологии.

Появление адмирала Колчака и его роль в Гражданской войне

Одним из ключевых лидеров «белого» движения на востоке России стал вице-адмирал Александр Васильевич Колчак. После Октябрьской революции он, как и многие другие офицеры, оказался в сложной ситуации. В 1918 году, после ряда событий, связанных с интервенцией иностранных держав и формированием антибольшевистских правительств в Сибири, Колчак принял на себя роль Верховного правителя России. Его правительство, базировавшееся в Омске, стремилось объединить разрозненные силы «белых» и восстановить единое российское государство.

Колчак, будучи опытным военным и человеком с сильной волей, пользовался авторитетом среди части офицерства и интеллигенции. Его целью было не только свержение большевиков, но и восстановление законности и порядка, а также проведение будущих демократических преобразований. Однако его правление было недолгим и омраченным военными неудачами, внутренними противоречиями в «белом» движении и сложной международной обстановкой.

Источники богатства: Государственная казна и золотой запас

Именно в этот период, на фоне хаоса и борьбы за власть, и возникла легенда о «золоте Колчака». Важно понимать, откуда могли взяться столь значительные богатства, которые, по слухам, были связаны с адмиралом.

Основным источником предполагаемого «золота Колчака» является государственная казна Российской империи, которая включала в себя золотой запас страны. К началу Первой мировой войны Россия обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. Это золото хранилось в различных банках, в том числе и в Государственном банке.

С началом революционных событий и последующей Гражданской войны, контроль над этими активами стал предметом ожесточенной борьбы. Большевики, захватив власть, стремились взять под контроль все государственные ресурсы. В то же время, «белые» правительства, включая правительство Колчака, также претендовали на эти богатства, видя в них средство для финансирования своей борьбы против большевиков и восстановления государства.

Перемещение золота: хаос и неопределенность

В условиях стремительно меняющейся политической ситуации и боевых действий, перемещение государственных ценностей стало сложным и зачастую хаотичным процессом.

В условиях стремительно меняющейся политической ситуации и боевых действий, перемещение государственных ценностей стало сложным и зачастую хаотичным процессом. Эвакуация золотого запаса из Петрограда в Казань в 1915 году, а затем его дальнейшее перемещение в Уфу и, наконец, в Омск, где находилась ставка Колчака, стало одним из ключевых этапов в истории этого золота.

Роль иностранных интервентов и союзников

Нельзя забывать и о роли иностранных держав, которые в период Гражданской войны оказывали поддержку как «белому», так и «красному» движениям. В частности, страны Антанты (Великобритания, Франция, США, Япония) имели свои интересы в России и стремились предотвратить распространение большевистской идеологии. Они оказывали военную и финансовую помощь «белым», что также могло косвенно повлиять на судьбу государственных богатств. Существуют версии, что часть золота могла быть передана союзникам в качестве залога или для финансирования их участия в интервенции.

Формирование мифа: слухи, пропаганда и реальность

Именно в этом бурном и неопределенном контексте начали зарождаться легенды о «золоте Колчака». Слухи о несметных богатствах, якобы вывезенных адмиралом, распространялись как среди сторонников, так и среди противников «белого» движения. Для большевиков это было удобным инструментом пропаганды, позволяющим демонизировать Колчака и его правительство, представляя их как грабителей и предателей. Для сторонников «белых» же, эти слухи могли служить источником надежды на восстановление страны и возрождение ее былого величия.

Реальность же, как это часто бывает, оказалась гораздо сложнее и менее однозначной. Золотой запас Российской империи действительно находился под контролем правительства Колчака в Омске. Однако, его дальнейшая судьба, объемы и точное количество вывезенного золота, а также то, кому оно в итоге досталось, стали предметом многочисленных споров и спекуляций, которые продолжаются до сих пор.

Таким образом, понимание исторического контекста — Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, а также кровопролитной Гражданской войны — является необходимым условием для того, чтобы начать разбираться в сложной и многогранной истории «золота Колчака», отделяя зерна истины от плевел мифов и пропаганды.

Часть II

Судьба золотого запаса: факты и версии

Теперь, когда мы погрузились в исторический контекст, давайте перейдем к самому сердцу загадки — судьбе золотого запаса Российской империи, который оказался под контролем правительства адмирала Колчака. Именно здесь начинаются самые жаркие споры и рождаются основные мифы.

Золото в Омске: контроль и управление

К моменту установления Верховной власти адмирала Колчака в Омске, значительная часть золотого запаса Российской империи уже была эвакуирована из европейской части России и находилась на территории Сибири. По разным оценкам, в распоряжении правительства Колчака оказалось около 650 миллионов рублей золотом, а также ценные бумаги, драгоценности и другие ценности. Это было колоссальное богатство, которое могло бы стать мощным инструментом для ведения войны и восстановления страны.

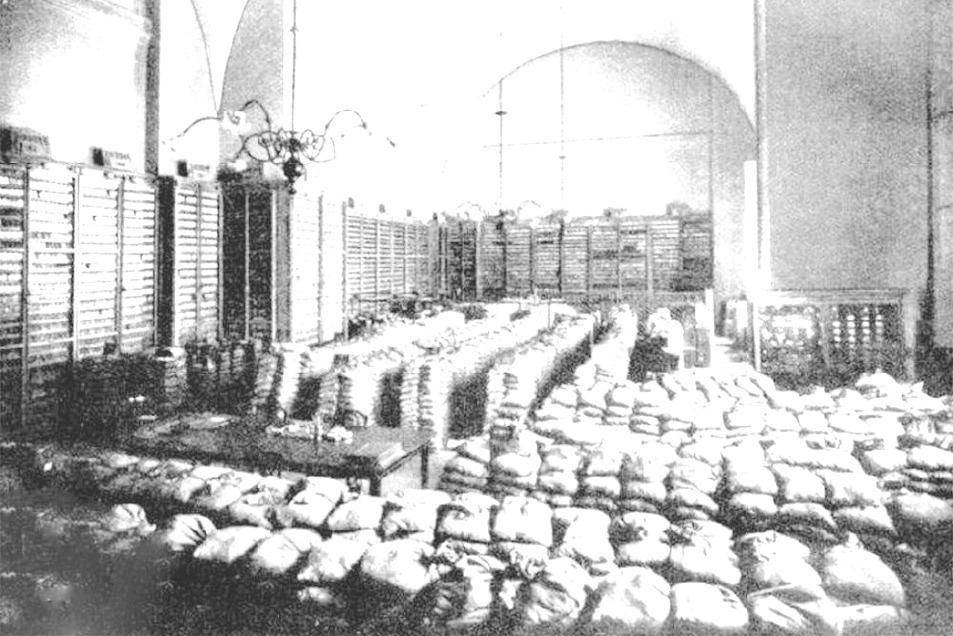

Золото хранилось в специально оборудованных вагонах, которые находились под охраной. Управление этим золотом было возложено на Министерство финансов правительства Колчака. Однако, в условиях постоянной угрозы наступления Красной Армии и нестабильности, эффективное управление таким огромным активом было крайне затруднительным.

Эвакуация и потери: путь на восток

По мере того, как Красная Армия приближалась к Омску, правительство Колчака было вынуждено начать эвакуацию. Золотой запас, вместе с другими ценными, был погружен на эшелоны и отправлен дальше на восток, в сторону Иркутска. Этот процесс был сопряжен с огромными трудностями: нехватка транспорта, хаос, паника и постоянная угроза нападения.

Версии исчезновения: от Красной Армии до японской интервенции

Именно на этом этапе эвакуации и начинаются основные версии исчезновения золота.

Версия 1: Захвачено Красной Армией.

Наиболее распространенная версия, активно поддерживаемая советской историографией. Согласно ей, большая часть золота была захвачена частями Красной Армии в ходе наступления и последующего отступления белых. В качестве доказательств приводятся свидетельства очевидцев и документы, указывающие на то, что красные действительно захватили часть ценностей. Однако объемы и полная сумма золота, якобы попавшая в руки большевиков, остаются предметом споров.

Версия 2: Потеряно при отступлении и разграблено.

Другая версия предполагает, что золото было потеряно в результате хаоса, паники и развала дисциплины в отступающих войсках. Часть вагонов могла быть брошена, а содержимое разграблено как местным населением, так и дезертирами. В условиях гражданской войны, когда закон и порядок были нарушены, такое развитие событий вполне вероятно.

Версия 3: Передано иностранным интервентам.

Существуют предположения, что часть золота могла быть передана иностранным державам, в первую очередь Японии, которая имела свои войска на Дальнем Востоке и претендовала на значительное влияние в регионе. В качестве залога или платы за поддержку, часть золотого запаса могла оказаться в руках японцев. Эта версия подкрепляется фактами сотрудничества некоторых белых формирований с японскими войсками.

Версия 4: Скрыто и спрятано

Некоторые исследователи полагают, что часть золота могла быть намеренно спрятана или вывезена небольшими группами сторонников Колчака с целью сохранения для будущей борьбы или личного обогащения. Эти тайники, если они существовали, до сих пор не найдены.

Версия 5: Использовано для финансирования белого движения.

Нельзя исключать, что значительная часть золота была потрачена на закупку вооружения, продовольствия, содержание армии и другие нужды белого движения. В условиях войны, когда каждый рубль был на счету, такое масштабное использование государственных средств вполне закономерно.

Судьба самого Колчака и его приближенных

Сам адмирал Колчак был арестован в Иркутске в январе 1920 года и вскоре расстрелян. Его приближенные, включая членов правительства, также были либо репрессированы, либо эмигрировали. Вместе с ними исчезли и многие свидетельства, которые могли бы пролить свет на истинную судьбу золотого запаса.

Итоги и неопределенность

К концу Гражданской войны большая часть золотого запаса Российской империи, находившаяся под контролем правительства Колчака, бесследно исчезла. Точные цифры и обстоятельства этого исчезновения до сих пор остаются предметом дискуссий и исследований. Красная Армия, безусловно, захватила часть ценностей, но не всю сумму. Значительная часть, вероятно, была потеряна в результате хаоса, разграблена или использована для нужд белого движения. Версии о передаче иностранцам или намеренном сокрытии также имеют под собой основания.

Таким образом, «золото Колчака» стало не просто историческим фактом, а символом трагической эпохи, наполненной потерями, неопределенностью и борьбой за власть. Легенды о несметных богатствах, которые могли бы изменить ход истории, продолжают будоражить умы, напоминая о том, как хрупки государственные богатства в условиях гражданских потрясений.

Часть III

Мифы и легенды: как рождалось «золото Колчака»

История «золота Колчака» неразрывно связана с рождением и развитием мифов. В условиях гражданской войны, когда информация была скудной, а пропаганда играла огромную роль, слухи о несметных богатствах адмирала быстро обрели самостоятельную жизнь. Большевики активно использовали образ Колчака как грабителя, присвоившего народное достояние, что способствовало формированию негативного образа «белого» движения. В то же время, для сторонников Колчака, легенда о золоте могла служить символом утраченной мощи и надеждой на возрождение.

Пропагандистский инструмент и народное воображение

Для большевистской пропаганды «золото Колчака» стало удобным инструментом для дискредитации противника. В газетах, листовках и агитационных материалах образ адмирала представал как символ коррупции и предательства. Рассказы о том, как Колчак и его приближенные якобы вывозили золото за границу, чтобы финансировать контрреволюцию, или как оно было растрачено на личные нужды, активно распространялись, формируя в сознании народа образ врага.

С другой стороны, в народном сознании, особенно среди тех, кто поддерживал «белое» движение, «золото Колчака» могло ассоциироваться с утраченной государственностью и надеждой на восстановление. Легенды о спрятанных сокровищах, которые когда-нибудь будут найдены и послужат благу России, также имели место. Эти мифы, подпитываемые неопределенностью и трагическими событиями, создавали ореол таинственности вокруг фигуры адмирала и его правления.

Отсутствие точных данных и пища для спекуляций

Важно понимать, что отсутствие точных и полных данных о количестве золота, его перемещении и конечной судьбе, стало благодатной почвой для возникновения и развития мифов. В условиях хаоса и разрухи, ведение точного учета было практически невозможно. Это позволило различным версиям и домыслам быстро распространяться, не встречая серьезных опровержений.

Современное восприятие: история, миф и культура

Золото Колчака» остается одной из самых обсуждаемых тем, связанных с Гражданской войной в России. Оно стало частью исторического нарратива, но также прочно вошло в массовую культуру, породив множество книг, фильмов и даже поисковых экспедиций. Мифы о несметных богатствах, которые могли бы изменить ход истории, продолжают будоражить умы, напоминая о том, как легко реальность может быть искажена в угоду пропаганде, народным чаяниям или просто из-за отсутствия полной информации.

Заключение

История «золота Колчака» — это яркий пример того, как исторические события, переплетаясь с пропагандой, народным воображением и недостатком информации, могут порождать устойчивые мифы. Реальность, скорее всего, гораздо прозаичнее и трагичнее: золотой запас Российской империи был объектом ожесточенной борьбы, подвергся значительным потерям и, вероятно, был частично использован для нужд белого движения, частично захвачен красными, а частично потерян в хаосе гражданской войны. Однако именно мифы и легенды, связанные с этим золотом, продолжают жить, напоминая о драматической и загадочной эпохе начала XX века в России.

Глава 1

Гражданская война в Сибири: хаос и надежды.

Гражданская война в России — это не просто кровопролитный конфликт, но и эпоха, породившая множество легенд и мифов. Одним из самых стойких и загадочных является миф о «золоте Колчака» — огромных запасах золота, якобы вывезенных адмиралом Александром Колчаком из России и бесследно исчезнувших. Эта история, окутанная тайной и спекуляциями, стала неотъемлемой частью сибирского фольклора и до сих пор будоражит умы исследователей и кладоискателей.

Сибирь на перепутье: от хаоса к попыткам порядка.

К началу 1918 года Сибирь, как и вся Россия, оказалась в эпицентре хаоса. Падение царского режима, приход к власти большевиков, а затем и стремительное наступление интервентов и антибольшевистских сил создали атмосферу полной неопределенности. В этих условиях Сибирь стала ареной ожесточенной борьбы за власть, где сталкивались интересы самых разных сил: от белогвардейских армий до крестьянских повстанцев и даже анархистских отрядов.

В этом бурлящем котле событий возникло и движение, которое впоследствии возглавил адмирал Колчак. После свержения большевиков в Омске в ноябре 1918 года, Колчак был провозглашен Верховным правителем России. Его приход к власти был встречен многими как луч надежды на восстановление порядка, возрождение государственности и победу над большевизмом. В его руках оказалась значительная часть территории, контролируемой антибольшевистскими силами, и, что немаловажно, доступ к значительным природным ресурсам Сибири.

Золото как символ власти и надежды.

Именно в этот период и начинает формироваться легенда о «золоте Колчака». Важно понимать, что в условиях тотальной войны и разрухи, золото играло особую роль. Оно было не просто ценным металлом, но и символом стабильности, средством для финансирования армии, закупки вооружения и продовольствия, а также инструментом для поддержания международного авторитета.

В руках Колчака оказались не только золотые запасы Российской империи, которые были эвакуированы из Петрограда в Казань, но и значительные объемы золота, добываемого в Сибири. Эти запасы, по разным оценкам, могли составлять сотни тонн. Они стали для Колчака и его правительства жизненно важным ресурсом, который должен был обеспечить победу в войне и восстановление страны.

Первые зерна мифа: слухи и пропаганда.

Однако как это часто бывает в периоды кризисов, реальность быстро начала обрастать слухами и домыслами. Уже тогда, в разгар войны, начали циркулировать истории о том, что золото не просто используется для нужд армии, но и вывозится за границу, прячется в тайниках, или же становится добычей коррумпированных чиновников.

С одной стороны, большевистская пропаганда активно использовала образ «золотого мешка Колчака» для дискредитации его режима, изображая его как грабителя и предателя, который распродает национальные богатства. С другой стороны, среди самих сторонников Колчака, а также среди населения, распространялись слухи о том, что золото будет использовано для восстановления России, для помощи пострадавшим, для возрождения экономики.

Хаос как благодатная почва для мифов.

Гражданская война в Сибири была отмечена крайним хаосом. Отсутствие четкой централизованной власти, постоянные перемещения фронтов, разрушение инфраструктуры, голод и болезни — все это создавало атмосферу неопределенности и недоверия. В таких условиях любая информация, особенно касающаяся столь ценного ресурса, как золото, могла легко трансформироваться в миф.

Люди, потерявшие все, искали объяснения происходящему, и истории о спрятанном золоте давали надежду на то, что где-то существуют неисчерпаемые богатства, которые могут изменить их судьбу. Слухи о тайниках, о золотых эшелонах, о спрятанных сокровищах передавались из уст в уста, обрастая все новыми подробностями и фантастическими деталями.

Надежды на возрождение и тень сомнения.

Для многих сибиряков, уставших от войны и разрухи, Колчак и его правительство представляли собой последнюю надежду на восстановление законности и порядка. Они верили, что золото, находящееся в их руках, будет использовано для возрождения страны, для строительства новой, сильной России. Однако, наряду с этими надеждами, существовала и тень сомнения. Неэффективность управления, коррупция, военные неудачи — все это подпитывало подозрения, что золото может быть растрачено или украдено.

Первые шаги к разгадке: реальные запасы и их судьба.

Чтобы отделить миф от реальности, необходимо обратиться к историческим фактам. Действительно, в распоряжении правительства Колчака оказались значительные золотые запасы. Основная часть этого золота — это золотой запас Российской империи, который был эвакуирован из Петрограда в Казань в 1915 году. После захвата Казани чехословацкими легионерами в августе 1918 года, это золото перешло под контроль антибольшевистских сил и было перевезено в Омск. По разным оценкам, это было около 500 тонн золота в слитках и монетах, а также другие ценности.

Кроме того, в Сибири велась активная добыча золота, и часть этих средств также поступала в казну правительства Колчака. Таким образом, реальные запасы золота были весьма существенными, и они действительно играли ключевую роль в попытках Колчака финансировать свою армию и поддерживать государственное управление.

Проблемы с учетом и контролем

Однако в условиях хаоса и постоянных перемещений, точный учет и контроль над этими огромными запасами были крайне затруднены. Отсутствие надежной банковской системы, постоянная угроза захвата, а также коррупция среди чиновников и военных создавали благодатную почву для хищений и злоупотреблений.

Сам Колчак, будучи военным человеком, не всегда обладал достаточными навыками для эффективного управления столь сложным финансовым механизмом. Его правительство было нестабильным, с частой сменой министров и чиновников, что также не способствовало порядку.

Эвакуация и потери: начало конца легенды.

По мере отступления армии Колчака на восток, судьба золота становилась все более неопределенной. Часть золота была вывезена в вагонах, часть — передана на хранение союзникам (в основном, японцам и американцам), а часть, по всей видимости, была потеряна в результате боевых действий, хаоса эвакуации или же просто украдена.

Существует множество свидетельств о том, как золотые эшелоны сопровождались вооруженной охраной, но и они не были застрахованы от нападений и грабежей. По мере приближения Красной Армии, правительство Колчака предпринимало попытки сохранить золото, но эти усилия были обречены на провал в условиях полного развала.

Первые версии исчезновения: от предательства до тайников.

Уже в период отступления и после падения Омска начали появляться первые версии «исчезновения» золота. Большевики утверждали, что Колчак распродал национальные богатства за границу, чтобы финансировать свою борьбу. Белогвардейцы, в свою очередь, обвиняли в потере золота предателей, коррумпированных чиновников и даже союзников, которые якобы присвоили часть ценностей.

Появились и более романтические версии о спрятанных тайниках, о золотых кладах, оставленных в сибирской тайге или на дне озер. Эти истории, подпитываемые народной фантазией и желанием найти хоть какую-то компенсацию за пережитые страдания, стали основой для будущих легенд.

Заключение первой главы: зерна мифа посеяны.

Таким образом, к концу Гражданской войны в Сибири, реальные запасы золота, находившиеся в руках правительства Колчака, действительно были значительными. Однако хаос войны, неэфтивное управление, коррупция и, наконец, стремительное отступление привели к значительным потерям и неопределенности в судьбе этих ценностей. Именно эти факторы, в сочетании с пропагандой и народной фантазией, посеяли первые зерна мифа о «золоте Колчака», который будет жить и развиваться на протяжении десятилетий, обрастая новыми подробностями и превращаясь в одну из самых загадочных легенд российской истории.

Глава 2

Золотой эшелон: реальность и вымысел.

История «золотого эшелона Колчака» — это, пожалуй, самая яркая и драматичная иллюстрация к мифу о золоте адмирала. Именно этот образ — бесконечные вагоны, набитые золотом, мчащиеся по бескрайним просторам Сибири, преследуемые врагами и охраняемые верными солдатами — стал квинтэссенцией легенды. Но насколько эта картина соответствует действительности?

Омск — последний оплот и начало эвакуации.

После падения Омска в ноябре 1919 года, правительство Колчака оказалось в критическом положении. Отступление стало неизбежным, и вместе с ним встал вопрос о судьбе золотого запаса. По разным оценкам, в Омске находилось около 400 тонн золота, включая слитки, монеты и другие ценности. Это было не просто богатство, а последний козырь в борьбе за выживание.

Было принято решение об эвакуации золота на восток, в сторону Сибирской железной дороги. Для этой цели были сформированы специальные эшелоны, которые должны были перевезти драгоценный груз в безопасное место. Эти эшелоны, охраняемые вооруженными отрядами, стали символом отчаянной попытки сохранить остатки былого величия и ресурсы для продолжения борьбы.

Состав «золотого эшелона»: не только золото.

Важно понимать, что «золотой эшелон» — это не просто один поезд, а целый комплекс вагонов, перевозивших не только золото, но и другие ценности, а также важные документы и даже членов правительства. В составе эшелонов находились:

Золотые слитки и монеты: Основная часть драгоценного груза.

Платина и другие драгоценные металлы: Также составляли значительную часть запасов.

Ценные бумаги: Акции, облигации, государственные долги.

Произведения искусства: По некоторым данным, в эшелонах могли находиться ценные картины и другие артефакты.

Архивы и документы: Важные государственные бумаги, которые должны были быть сохранены.

Личные вещи членов правительства и их семей: В условиях эвакуации, это было неизбежно.

Таким образом, «золотой эшелон» представлял собой мобильную сокровищницу, призванную сохранить остатки российской государственности и ее богатства.

Путь на восток: опасности и потери.

Путь эшелонов на восток был полон опасностей. Сибирская железная дорога, хоть и была относительно цела, находилась под постоянной угрозой нападений со стороны партизан, красных отрядов и даже бандитских формирований. Холод, голод, болезни и постоянное напряжение — все это сопровождало путешествие.

По мере продвижения на восток, ситуация становилась все более хаотичной. В разных городах и станциях, где останавливались эшелоны, возникали проблемы с охраной, снабжением и даже с попытками захвата золота. Союзники, которые должны были оказывать помощь, зачастую проявляли двойственные намерения, и часть золота могла быть передана им на хранение или даже конфискована.

Версии исчезновения: от предательства до тайников.

Судьба золота, находившегося в эшелонах, до сих пор остается предметом споров и домыслов. Существует несколько основных версий его исчезновения:

Передача союзникам: Часть золота была передана на хранение американским и японским войскам, которые находились в Сибири. Однако, точный объем переданного золота, и его дальнейшая судьба остаются неясными. Есть предположения, что часть этого золота так и не была возвращена России.

Хищения и грабежи: В условиях хаоса и отсутствия жесткого контроля, золото становилось легкой добычей для различных групп. Отряды партизан, бандиты, а также коррумпированные чиновники и военные могли присвоить себе часть ценностей.

Потеря при отступлении: В ходе стремительного отступления, некоторые вагоны могли быть брошены, потеряны в результате боевых действий или просто разграблены.

Спрятанные тайники: Наиболее романтическая и популярная версия. Поговаривают, что часть золота была спрятана в тайниках в сибирской тайге, на дне озер или в заброшенных шахтах. Эти истории подпитывают легенду о несметных сокровищах, которые до сих пор ждут своих кладоискателей.

Переплавка и использование: Не исключено, что часть золота была переплавлена и использована для нужд армии или для закупки продовольствия и вооружения в условиях крайней нужды.

Свидетельства очевидцев и исторические документы.

Изучение свидетельств очевидцев и исторических документов позволяет пролить свет на некоторые аспекты судьбы «золотого эшелона». В мемуарах участников событий, письмах и дневниках встречаются упоминания о том, как золото перевозилось, как оно охранялось, и как возникали проблемы с его сохранностью.

Однако из-за хаоса войны и отсутствия единой системы учета, точные цифры и детали часто противоречивы. Многие документы были утеряны или уничтожены, что затрудняет реконструкцию полной картины.

Золото как инструмент пропаганды.

«Золотой эшелон» стал мощным инструментом пропаганды как для большевиков, так и для белогвардейцев. Большевики использовали его образ для обвинения Колчака в распродаже национальных богатств и в предательстве интересов России. Белогвардейцы, в свою очередь, пытались представить его как символ борьбы за возрождение страны, а его исчезновение — как результат предательства или происков врагов.

Миф о «золотом эшелоне»

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.