Бесплатный фрагмент - Знаем ли мы, как на самом деле устроен мир?

Введение

Сегодня все чаще можно услышать, что по отношению к знанию ближайшего будущего трудно что-либо сказать, что даже настоящее в плане строения — неопределенное и сложное. Постепенно завоевывает точка зрения, что, возможно, и не надо знать, как устроен мир. Например, известный историк античной философии Пьер Адо пишет: «Эйнштейн приходил в восторг от законов природы, предполагающих трансцендентальный разум, и от порядка мира, соответствующего порядку мысли. Можно было бы сказать по этому поводу: непонятно то, что мир был бы понятен… вопрос провидения и порядок мира имеют мало значения. Эпикур в это не верил, и, кстати, необходимость стоиков в конце концов не очень сильно удалена от некоторых современных концепций».

Действительно, приходится признать, что в настоящее время мы как-то живем, не зная не только, что такое порядок мира, но и что собой представляет прошлое, настоящее и будущее. Кажется, если мы охарактеризуем прошлое и будущее, то будем знать, что делать в настоящем, как правильно жить. Однако решение этой задачи наталкивается на множественность и неопределенность прошлого и будущего, поскольку их версиям и интерпретациям несть числа, а выяснить, какие же из них истинные, невозможно. С легкой руки Фукуямы пишут о конце истории, впору говорить и о «конце будущего». Но это всего лишь метафора, а вот что здесь можно помыслить рационально?

Я сам не раз писал о сложности и неопределенности современности и будущего, но тут как-то поймал себя на мысли, что мне вполне понятно, как устроен мир (ясен «порядок мира»). Подумал, может быть, дело в возрасте, вспомнил, что писал в своей последней книге Карл Юнг: «Тогда же, между 1918 и 1920 годами я начал понимать, что цель психического развития — самодостаточность. Не существует линейной эволюции, есть некая замкнутая самость. Однозначное развитие возможно лишь вначале, затем со всей очевидностью проступает центр». Не является ли мое ясное понимание того, как устроен мир — всего лишь проступившим возрастным «центром»?

Вероятно, нет, ответил я себе, ясность наступила у меня в результате проведенных многолетних исследований (истории, культуры, происхождения человека, науки и техники, философии, учений о космосе и ряда других областей знания). Причем каждое такое исследование начиналось с «проблематизации» (постановки проблем), т.е. с того, что мне было непонятным. В этом плане общая установка на проблематизацию позволяет предположить, что исходно, в соответствие с природой моей личности, все в этом мире для меня должно выглядеть непонятным. Однако после проведенных исследований мир удавалось «расколдовать», он становился понятным. Означает ли это, что я узнал, как он устроен на самом деле? Вряд ли, ведь мое знание мира отличается по ряду существенных моментов от знания многих других исследователей и философов. Кроме того, вероятно, прав Кант, утверждая, что мы не знаем, что собой на самом деле представляют «вещи в себе», кроме того, что их можно помыслить и начать изучать. Как на самом деле устроен мир — типичная «вещь в себе».

Тем не менее, факт, что в настоящее время строение мира для меня стало прозрачным и понятным. Кстати, в современную понятность входит и критерий неопределенности. Например, я не знаю, как на самом деле устроена Вселенная, но анализируя космологические учения, понял, что в настоящее время неопределенность в плане понимания ее строения и развития закономерна. Действительно, по отношении к Вселенной мы можем пробавляться только физико-математическими теориями, которые не в состоянии эмпирически проверить (т.е. доказать, что нам удалось построить модель Вселенной).

Хотелось бы понять, как получилось, что мне в основном все стало понятным, а также насколько мое знание может претендовать на истинное, т.е. считаться «модельным». Вроде бы на поставленный вопрос я могу получить ответ. Дело в том, что одно из направлений моих исследований — анализ творчества философов, ученых и художников (писателей). Проведя эти исследования, я понял, что творчество во многом обусловлено особенностями личности соответствующих мастеров, проблемами, которые они разрешали, сложившимися убеждениями и ценностями, присущими им способами мышления и деятельности (одни достались от учителей, другие выработаны самостоятельно), наконец, общением (реакцией и откликами на критику, обсуждением написанных произведений, вообще отношением читателей и пользователей).

Конечно, нужен еще талант, на что первым указал Платон, говоря об озарении (должен «просиять разум»), завершающем философское познание. «Для каждого из существующих предметов, — пишет Платон в седьмом письме, — есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень — это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе — определение, третье — изображение, четвертое — знание… Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах… Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки — имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека». Некоторых озарение посещает, и тогда мы считаем их талантливыми или даже гениями, других нет, несмотря на огромный затраченный труд.

Cтоит согласиться, что полученное в философии или науке знание, первоначально (иногда и дальше) значимо только для личности творца. Состоится ли оно как новое знание для других (понравится ли новое произведение зрителям в сфере искусства) еще большой вопрос. И только пройдя конкуренцию на понимание и эффективность, такое приватное знание и произведение получают шанс стать новыми и принятыми в лоно социального органона. В этом плане ясность в понимании мира для автора еще не означает, что он открыл для других, как устроен этот мир. Положение усугубляет одна особенность современной коммуникации в философии, науке и искусстве, она множественная и плюралистическая. Разные аудитории, разные критерии и концепции истины и прекрасного, возможность придерживаться своих убеждений, несмотря на их критику и отрицание другими.

Таким образом, ясность и понятность мира, которых я достиг в результате многолетних исследований, не означает таковых для моих читателей. Для них мои исследования станут настоящими знаниями о мире только в том случае, если эти знания будут признаны истинными и эффективными. А с этим в настоящее время очень непросто. Вот, скажем, те же космологические теории Вселенной. Кажется, они получены на основе строгих астрофизических наблюдений за звездами, галактиками, космическим пространством. Однако совершенно нет уверенности, что эти теории правильно описывают космическую реальность.

Философ Вадим Казютинский, посвятивший изучению космологических учений много лет жизни, показывает, что натурально как объект природы Вселенная нам не явлена («никакими эмпирическими средствами этот объект не выделен, в теории он задается экстраполяцией»), поэтому ни о каком решающем физическом эксперименте здесь нельзя говорить.

В этих теория вводится «антропный принцип», сближающий Вселенную с объектами гуманитарной науки («то, что мы ожидаем наблюдать должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей»). Считается, что Вселенная — физический объект, о чем ясно пишет Казютинский. «Согласно определению А.Л.Зельманова, — пишет Вадим Казютинский, — космология — это „физическое учение о Вселенной как целом, включающее в себя теорию всего охваченного астрономическими наблюдениями мира, как части Вселенной“».

Также считает и сам Казютинский, который говорит, что «при всем своеобразии объекта космологии он все же представляет собой физический объект». А что на самом деле? Больше аргументов, что это гуманитарное явление, относящееся как писали в начале XX столетия, к наукам о духе. Сближает космологические знания с гуманитарными и наличие разных космологических теорий, по-разному объясняющих одни и те же космические явления и наблюдения (что для гуманитарной науки вещь самая обычная). Кроме того, современные космологические эволюционные теории не имеет удовлетворительного числа подтвержденных на их основе предсказаний. Во многих случаях мы не знаем и строения космических явлений.

«Что происходит в ядрах галактик, — пишет Казютинский, — мы, по существу не знаем до сих пор… не увенчались пока успехом многочисленные и весьма изощренные попытки разрешить «парадокс массы». В соответствии с современными представлениями скопления галактик должны быть стационарными. Но для этого необходимо допустить, что 95—98% массы вещества Вселенной находятся в невидимом состоянии («скрытая масса»). Все попытки понять физическую природу скрытых масс пока «повисают в воздухе».

«Особенно нетерпима, — показывает Казютинский, — „проблема сингулярности“, в соответствие с которой, двигаясь назад к началу разбегания галактик, мы приходит в нулевую точку, где многие физические параметры (масса вещества, радиусы частиц и прочее) приобретают бесконечные или нулевые значения, теряя тем самым физический смысл».

Истолкование красного смещения как разбегания галактик — являющегося один из главных аргументов современной космологии, тоже не является единственным. А. Белопольский, например, объяснял его «старением фотонов», многие противники фридмановской теории именно красное смещение, хорошо объясняемое этой теории, рассматривали как раз как свидетельство ее ложности. Смущало исследователей и разные измерения красного смещения (постоянная Хаббла у разных авторов различается в десять раз) и открытие в космосе явлений, необъяснимых в этой теории (например, относительно недавно была обнаружена гамма-вспышка по своей мощности соизмеримая с мощностью Большого взрыва).

Подводя итог, Казютинский пишет, что «предложенная интерпретация Вселенной как целого находится в согласии с идеей множественности онтологических миров… Оправдалась основная идея автора — понятие Вселенной как целого действительно релятивно, а не относится к какому-то раз навсегда заданному физическую абсолюту». Напрашивается естественный вопрос: так Вселенная — это физический объект или «множество онтологических миров», и как все это надо понимать?

Таким образом, опираясь на космологические теории, нельзя понять, как устроена Вселенная, а принятая сегодня теория расширяющейся Вселенной — просто наиболее понятный и вмененный среднему читателю средствами массовой информации образ. Что в таком случае говорить о моих исследованиях, им противостоят, даже если это не декларируется, большое число философских учений о мире и человеке, объясняющих все иначе.

Но повторяю, в результате проведенных исследований, я понял, как в принципе устроен мир и человек. Более того, я уверен, полученное знание не просто «личностное» (т.е. в соответствие с концепцией Майкла Полани неявное, неартикулируемое в языке, воплощенное в телесных навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве), а знание объективное, общезначимое, в значительной степени модельное. Модельное в том смысле, что, опираясь на него, я могу действовать практически, причем результат такой деятельности будет совпадать с тем, что я замыслил и ожидаю. По сути, именно это обсуждает в «Метафизике» Аристотель, утверждая, что для эффективного лечения необходимо правильно помыслить природу болезни. Когда, например, исследуя технику или науку, приписываю им определенные характеристики и особенности, я рассчитываю, что на основе полученных знаний можно действовать практически и эффективно (рассчитывать, не обязательно математически, и предсказывать). Например, показав, что второй старт науки и техники был связан с включением их в качестве средств в проект Ф. Бэкона «овладения природой», я смог обсуждать, современный кризис этих практик и предложить сценарий их обновления.

Но как убедить других, что полученное мною знание о мире объективное, общезначимое, модельное? У них свои исследования, свои критерии истинности и эффективности знания, своя поддержка в виде сообщества последователей, опубликованных статей и книг. На мой взгляд, выход один — отрефлексировать собственные исследования (т.е. осуществить «исследование исследований») и рассказать о них другим, тем, кто иначе рассматривает мир. А дальше начнется сравнение и обсуждение, в результате которых или будет принята картина мира автора, или — только что-то из нее, пусть даже немногое и с поправками (переосмыслением), или наоборот — эта картина будет раскритикована и отвергнута. Во всех случаях польза от этого будет.

Читатель может задать вопрос о том, каким образом автор понимает, что такое мир, ведь чтобы судить, стал ли он для него понятным, нужно понимать, что под миром подразумевается. Вернемся к высказыванию Адо об Эйнштейне. Очевидно, великий физик понимал мир как природу, подчиняющуюся законам естествознания. Поэтому для него в рамках точных наук все в мире должно быть понятным. И неважно, что он исследовал в основном Вселенную, думая, что все остальное, например социум, должен подчинялся тем же законам. «Научные исследования, — писал Эйнштейн, — могут уменьшить суеверие, поощряя людей думать и смотреть на вещи с точки зрения причины и следствия. Несомненно, это убеждение о рациональности и упорядоченности мира, которое сродни религиозному чувству, лежит в основе всех научных работ более высокого порядка». Это одно мировоззрение и позиция: мир един и подчиняется законам естествознания.

Но тот же Эйнштейн сомневался в возможности познания Вселенной. «Человеческий разум, независимо от того, как хорошо он обучен, не может понять Вселенную. Мы подобны маленькому ребёнку, зашедшему в огромную библиотеку, стены которой забиты книгами на разных языках до потолка. Ребёнок понимает, что кто-то должен был написать эти книги. Но он не знает, кто и как их написал. Он не понимает языков, на которых написаны книги. Ребёнок замечает определённый порядок этих книг, порядок, который он не понимает, но смутно представляет… Мы видим, что Вселенная устроена удивительно, подчиняется определённым законам, но мы понимаем эти законы лишь смутно. Наш ограниченный разум не способен постичь загадочную силу, которая качает созвездия». Это вторая позиция и мировоззрение.

Есть и третья, а именно, хотя, возможно, мир един, мы его можем познать только как множество относительно самостоятельных целостностей (реальностей). При этом каждая такая целостность, которой отвечает сложное познаваемое явление (Вселенная, человек, социум, наука, техника и др.), обусловлена нашими познавательными стратегиями (методологиями). В этом отношении эти целостности представляют собой объяснительные конструкции (концепции, знания), а не сами явления. Я сторонник этой третьей точки зрения, хотя начинал с первой. Мой учитель, Г. П. Щедровицкий в начале 60-х годов поставил передо мною задачу проанализировать происхождение античной геометрии («Начал» Евклида), идя от древнего производства (земледелия) как старта. При этом предполагалось, что будут выявлены этапы развития первой строгой науки (математики), которые должны быть обусловлены семиотическими и деятельностными закономерностями.

Следуя этим идеям, я смог проанализировать предпосылки античной геометрии. Но не смог понять становление самих «Начал» Евклида, пока не поменял методологию. Я понял, что семиотический и деятельностный подходы недостаточны, что надо предположить также смену целостности (не числовые и графические модели, позволяющие восстанавливать границы полей и рассчитывать преобразование площадей, а доказательства, опирающиеся на преобразование геометрических фигур и правила логики). Изменив методологию исследования, охарактеризовав новые процессы и объекты, я смог решить поставленную задачу. В дальнейших исследованиях я следовал новой методологии, предполагавшей в ситуациях, подобных указанной, смену целостностей и изменение стратегии и методологии исследования.

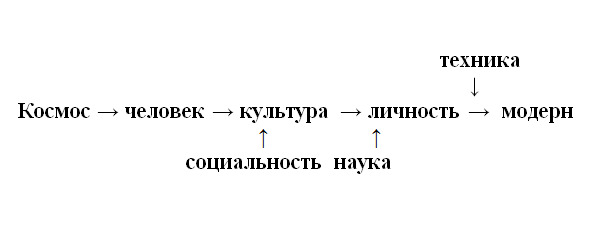

Автономность целостностей (исследуемых феноменов) не означает отсутствия связей между ними. Это могут быть предпосылки новых целостностей или их составляющие. Учитывая эти связи, можно выстроить следующий ряд целостностей, которые мы будем дальше рассматривать.

На самом деле я выделил и проанализировал значительно больше целостностей, чем обозначено на этой схеме (например, эзотерику, проектирование, образование и др.), но для демонстрации того, как я добивался понимания мира, этого будет вполне достаточно. Дальше план такой. В первой главе я изложу реконструкции четырех известных мыслителей (Платона, Канта, Эмануэля Сведенборга, Хайдеггера), чтобы показать, каким образом они вышли на понимание мира, а также как я их сам изучал. В следующих главах будет представлена реконструкция моих собственных исследований.

Глава первая. Примеры реконструкций, объясняющих мир и его строение

1. Платон

Оттолкнутся в реконструкции Платона, можно от его диалога «Пир». Говоря о реконструкции, я в данном случае реализую подход, разработанный и опробованный в других своих работах. Он предполагает, во-первых, «проблематизацию» изучаемого произведения, т.е. постановку и обсуждение проблем, встающих сегодня при чтении и осмыслении изучаемого философского произведения. Понятно, что эти проблемы должны быть связаны с задачами, которые хочет решить исследователь. Во-вторых, реконструкция включает в себя анализ времени и его вызовов, в контексте которых создавалось это произведение, на решение которых оно было направлено. В-третьих, предполагает обсуждение личности автора произведения (в данном случае Платона); но не вообще, а в плане того, какие характеристики данной личности проливают свет на интересующие нас сегодня проблемы. В-четвертых, необходим анализ основных ответов автора (Платона), на стоявшие перед ним вызовы времени, или, если сказать по-другому, реконструкция (в более узком смысле) основных способов его мышления. При этом эти способы лучше понимать не как уже сложившиеся, а скорее, как становящиеся, складывающиеся в творчестве автора произведения. Как правило, новое появляется именно в данных способах мышления.

До тех пор, пока мы не прочли комментарий А. Ф. Лосева к «Пиру», можно было думать, что речь в этом диалоге идет просто о любви. Но после прочтения встает проблема: как быть с разными значениями любви, какое предпочесть, или все сразу, но каким образом тогда понимать текст? Следующая проблема связана с уяснением того, чему, собственного говоря, посвящен «Пир». Кажется, что речь идет именно о любви, ведь все герои диалога рассказывают и рассуждают о любви. Кроме того, в истории философии это произведение многими исследователями так и воспринималось: именно диалог о любви. Если же иметь в виду современную науку, то «Пир» часто характеризуют, как самую первую попытку построить теорию любви (науку о любви). Но в комментариях к «Пиру» Лосев пишет совсем другое: «Что касается „Пира“, то Платон использует здесь по крайней мере одну очень важную возможность, а именно толкует идею вещи как предел ее становления… Вот это толкование идеи вещи как ее бесконечного предела и составляет философско-логическое содержание „Пира“… будучи поэтом и мифологом, будучи ритором и драматургом, Платон облек это вечное стремление вещи к пределу в то, что из всех бытовых областей больше всего отличается бесконечным стремлением, и стремлением максимально напряженным, а именно отнес его к области любовных отношений: любовь ведь тоже есть вечное стремление и тоже всегда имеет определенную цель, хотя и достигает ее весьма редко и ненадолго».

Получается, что любовь только материал для обсуждения совершенно другой темы — понятия предела. Правда, зачем тогда так много разговоров не на тему? И как быть с тем, что в истории философии «Пир» многими философами воспринимался именно как одно из первых решений проблемы любви? Кроме того, говоря о пределе, Лосев отождествляет современное математическое понимание предела с понятием предела, которым пользуется Платон. Но анализ показывает (смотри, например, исследования П.П.Гайденко), что Платон употребляет понятие предела и беспредельного, причем именно в такой связке, совершенно в другом смысле, чем об этом говорят в современной математике.

Однако Пьер Адо считает, что «Пир» — это разговор и не о любви и не о пределе, а о том, что такое философ. «Как и в „Апологии“, — пишет Адо, — теоретическая часть сведена здесь к минимуму: лишь на некоторых страницах, впрочем, чрезвычайно важных, речь идет о созерцании Прекрасного; в основном же диалог посвящен описанию образа жизни Сократа, который предстает как образец философа. Определение философа, сформулированное в ходе диалога, приобретает при этом наглядный смысл… По ходу диалога, и особенно в речах Диотимы и Алкивиада, в облике Эрота и Сократа появляются все новые и новые общие черты. И если под конец они и вовсе сближаются, то причина этого проста: и Эрот, и Сократ воплощают в себе, первый — в мифологической форме, второй — исторически, образ философа. Таков глубинный смысл диалога».

И действительно в «Пире» много подсказок, направляющих читателя к такому истолкованию. Это и прямо образ Эрота как философа («Ведь мудрость, — говорит Диотима, — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости»), и приписывание любви таких характеристик, как рассудительность, благо, бессмертие, мудрость, и принижение обычного понимания любви, как страсти, влечения к женщинам, а также любви чувственной, наконец, возвышение образа Сократа (а кто, если не последний, олицетворял для Платона идею философа?).

Итак, мы обнаружили, по меньшей мере, три разных «глубинных смысла» платоновского «Пира» (а на самом деле их выявлено значительно больше). Кто же прав? А если в определенной мере все, то каким образом нам выйти к правильному пониманию «Пира»?

Перейдем к следующей проблеме: странному пониманию Платоном любви. Судя по литературе, в Древней Греции различались три разные формы (вида) любви: любовь между супругами («филиа»), любовь чувственная («эрос», ее по Платону символизирует Афродита вульгарная, земная) и любовь возвышенная (позднее христианская «Агапе»). Только любовь-филиа осуществлялась в рамках брака между мужем и женой. Чувственная любовь — это обычно любовь на стороне, к чужой жене, к наложнице, к проститутке (известна относящаяся к более поздней римской эпохе реплика наследника императора Андриана (II век) Элия Вера, адресованная законной жене: «Ясно, что я удовлетворяю свои страсти с другими: ведь понятие „жена“ обозначает почет, а не удовольствие»).

Изобретение Платона — любовь возвышенная, символизируемая Афродитой небесной, причем эта любовь противопоставляется любви обычной, которую Платон третирует и оценивает негативно. Те, кто по словам Платона следовали возвышенной любви, вдохновлялись не чувствами, а идеями красоты, блага, бессмертия. Кроме того, это чаще всего не любовь мужчины к женщине, а мужчины к мужчине, точнее, к прекрасному юноше. Наконец, Платон склоняется к мысли, что возвышенная любовь не требует брака и семьи, что брак ей, так сказать, противопоказан.

Завершить проблематизацию я хочу вопросом: каким способом участники диалога получают знания о любви. Они, конечно, рассуждают о любви. Но рассуждения только подготовка к получению новых знаний, последние получаются каким-то другим путем. А именно, сначала герои «Пира» рассказывают какие-то сказочки-мифы, например, об андрогинах.

«Прежде, — говорит Аристофан, — люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогины… Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов… И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними… Наконец, Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:…Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас… Итак, каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины (андрогина женского пола. — В.P.), к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и юношей, ибо они от природы самые мужественные».

А вот еще один нарратив о любви как «вынашивание духовных плодов», выглядящий как свежеиспеченный миф. «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно — ведь есть и такие, которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, — беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и прочие добродетели… Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, то именно он».

Потом, явно с опорой на эти странные построения, герои «Пира» дают определения любви, т.е. выводы из этих сказок делаются вполне серьезные. Например, закончив историю об андрогинах, Аристофан, как будто он что-то доказал, говорит: «Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь из-за нашей несправедливости, мы поселены богом порознь… помирившись и подружившись с этим богом (Эротом. — В.Р.), мы встретим и найдем тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается». Но разве сказка, очень похожая на миф, может выступать источником истинных знаний?

Интересно, что сам Платон старается ответить на поставленный нами вопрос (конечно, не буквально на наш вопрос, а, вероятно, он отвечал на похожие вопросы своих оппонентов). По сути, ответов два, но они связаны между собой. Во-первых, говорит Платон, сущность любви философ припоминает из своей прошлой жизни, когда его бессмертная душа созерцала идею любви на небе, отсюда своего рода озарение (вселившись в очередном рождении в любителя красоты и мудрости или ценителя любви, такая душа склонна припоминать прошлое). Во-вторых, припоминание любви предполагает построение рассуждения, в котором человек: именует любовь, изображает ее (вероятно, история об андрогине — это и есть такое изображение; но в общем случае Платон имеет в виду и геометрические построения), дает любви определения; и на основе всего этого он получает истинное знание. Вот оба объяснения, причем первое выводит нас на понимание Платоном мира.

«Души, называемые бессмертными, — читаем мы в „Федре“, диалоге, идущем прямо вслед за „Пиром“, — останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба… созерцают знание — не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание… Душа, видевшая больше всего, попадает в плод (эмбрион? — В.Р.) будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви».

В том же диалоге Платон пишет о двух видах способностей. «Первый — это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что это такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому-то наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе».

Стало ли нам ясно, каким образом Платон получает новые знания о любви? Практически нет, поскольку созерцать вслед за Платоном идею любви современный человек вряд ли может. Второй ответ кое-что проясняет, например, как Платон мыслит, но не указывает источник самих новых знаний. Как Платон выходит на конкретные характеристики новой любви?

Платоновский вариант пифагорейского мировоззрения

Чтобы понять, на какие вызовы времени в «Пире» отвечал Платон, стоит охарактеризовать, с одной стороны, его влечения и склонности, с другой — самые главные влияния, которые на него оказали другие мыслители. Известно, что Платон был одним из учеников Сократа, судьба которого так поразила Платона, что он изменил весь свой образ жизни. Но Платон, судя по свидетельствам и изысканиям историков философии, впитал в себя и переосмыслил основные достижения сложившейся к его времени античной мысли: представления софистов, Гераклита, Парменида, пифагорейцев, мегарской школы, даже Демокрита. Перефразируя Лосева, Платон мог бы сказать о себе: «Мои воззрения? Платоновские! У меня свое. Я всех люблю, от всех беру и всех критикую».

Лосев в «Комментариях к диалогам Платона» пишет следующее: «Таким образом, к моменту встречи с Сократом в 407 г. до н. э. Платон, весьма талантливый молодой человек, жадно впитал в себя все последние достижения тогдашней цивилизации. Он — премированный гимнаст, борец и наездник. Он — музыкант и живописец. Он — поэт, т.е. эпик, лирик и драматург. Он общается с модными тогда философами-софистами, старательно изучает Гераклита, Парменида, пифагорейцев, Демокрита и многому у них учится… Надо полагать, что общественно-политические симпатии и антипатии Платона по-настоящему проявились только после встречи с Сократом. Вероятно, встретив Сократа, Платон пережил глубочайшую духовную революцию. С тех пор уже не слышно ни о его занятиях спортом, ни о художественных опытах, ни о связях с софистами. Ни о каком профессионализме в указанных областях теперь не могло быть и речи. Сократ в этой юной и талантливой душе все перевернул вверх дном. Для Платона началась новая эра: Сократ оказался для него незаходящим солнцем. Без изображения Сократа не обходилось теперь ни одно произведение Платона. Впоследствии возникла даже легенда, будто Сократ накануне встречи с Платоном видел во сне у себя на груди лебедя, который потом высоко взлетел с звонким пением, и будто на другой день после встречи с Платоном Сократ воскликнул: „Вот мой лебедь!“».

Однако для решения поставленных проблем я бы остановился на трех основных моментах. Первый: не просто симпатия к пифагорейцам, а принятие Платоном пифагорейского мировоззрения. Второй: влияние идей Парменида, который полемизирует с софистами и предлагает программу преодоления монблана противоречий, вполне сознательно нагроможденных софистами. Третий: действительно, реализация подхода Сократа, развитие его представлений и способов мышления. Остановимся на этих моментах подробнее, начав с первого.

Платон застает уже развитое пифагорейское учение, но оно складывалось значительно раньше — в период, когда, начиная с конца II тысячелетия до н. э., человек начинает сомневаться в поддержке богов.

Ты ведь стоишь на земле, замыслы бога далече…

Научишь ли бога ходить за тобой, как собаку?…

То он хочет от тебя обрядов, то «Не спрашивай бога!»,

То чего-то иного.

По-новому была осмысленна и безрадостная перспектива загробной жизни. Оказаться же на том свете одному и на вечные времена, без всякой поддержки со стороны богов — что может быть страшнее? Одно из следствий подобного развития событий — пессимистическое умонастроение, характерное для ранней античности. В стихотворении (VII — VI вв. до н. э.) к своему другу Меланиппу великий лирик Лесбоса Алкей пишет (перевод Вячеслава Иванова):

Что, Меланипп, обещает нам тризна плачевная?

Вправду ли мнишь, переплыв Ахеронта великий вир,

Некогда в теле воскреснуть и солнца небесного

Чистый приветствовать свет? Высоко ты заносишься!..

Не надейся же,

К мертвым сошед, преисподней покинуть обители.

Но кого здесь имеет в виду герой, отвергая надежду на воскрешение из мертвых? Вероятно, пифагорейцев, учивших, что есть три типа существ: смертные люди, бессмертные боги и существа, подобные Пифагору. Пифагорейцы и позднее Платон считали, что человек подобно герою, ведя особый образ жизни, близкий к героическому, может «блаженно закончить свою жизнь», т.е. преодолеть саму смерть, стать бессмертным. И именно в этом цель жизни мудрых (философов). На пути к бессмертию необходимо было, однако, совершить своеобразные подвиги: не только вести аскетический образ жизни, но и познавать мир на основе чисел и чертежей.

Был еще один важный момент, а именно вера пифагорейцев в своеобразную рациональную магию, позволяющую человеку, вставшему на эзотерический путь, кардинально изменить свою судьбу. Вспомним античный миф об Орфее и Эвридике. На первый взгляд, он полностью лежит в русле религиозно-мифологических представлений, ведь Эвридике так и не удалось вернуться на землю из темного царства Аида и тем самым исключением подтвердить закон, по которому смертному не суждено воскреснуть для новой жизни. Однако, основное содержание мифа не в этой очевидности для античного человека, а в другом. Во-первых, оказывается, что сила искусства Орфея столь велика, что даже в состоянии изменить законы бытия, которые в данном случае представляет бог Аид. Во-вторых, и поступок Орфея, решившего уговорить бога нарушить законы загробного мира, и поступок самого Аида, согласившегося это сделать, не укладываются в религиозно-мифологическую картину действительности, как она понималась в культуре древних царств. Так может поступать только личность, причем эзотерическая, уверенная, что она может общаться с богами и даже заставить их плясать под собственную дудку.

Важной личной проблемой для Платона является определение способа жизни, который позволяет встречать смерть спокойно, без страха. «Такой человек, — писал Платон о себе в третьем лице в „Послезаконии“, — даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном одре не будет, как теперь иметь множества ощущений, но достигнет единого удела, из множественности станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе блажен». Ну и конечно, Платон хочет склонить своих слушателей, чтобы они приняли его концепцию души: будучи от природы принадлежащей миру богов, она, попав в темницу тела, забыла о своем божественном происхождении.

По сути, само понимание загробного бытия у Платона работает на его концепцию личности, не забудем, что главное, что должна сделать душа в царстве Аида, — осуществить правильный выбор своей судьбы. Но правильный выбор по Платону — это не одномоментный акт, а размышление, обдумывание своей прошедшей жизни, в конечном счете, как показывает анализ «Федона», «Пира», «Государства» и ряда других диалогов, правильный выбор предполагает сложную психотехническую работу («вынашивание духовных плодов», освобождение от уз тела и неразумных желаний, жизнь истиной, идеями и прочее).

Путь спасения — это путь правильного размышления

Однако каким образом человек может припомнить божественный мир и идеи? Пифагорейцы на этот вопрос отвечали так: познавая подлинный, т.е. созданный богами, мир с помощью чисел и чертежей. Платон принимает эту стратегию, соединяя ее реализацию с решением еще одной важной проблемой того времени — поиском способов непротиворечивого получения знаний в рассуждениях и познания сложный явлений.

Вспомним примененный Платоном метод познания любви, включающий отнесение разных представлений о любви к одной идее любви. Гайденко связывает этот метод с разработанным Платоном диалектическим методом, позволявшим строить то, что мы в современном научном языке называем «системой научных понятий». Однако Платон в своих исследованиях, естественно, говорит не о системе понятий (понятие системы возникло только в Новое время), а о «едином и многом». Чтобы понять, что Платон имеет в виду, необходимо пояснить его взгляды.

Платон, как известно, исходит из убеждения в существовании подлинного мира идей и другого, по сути неподлинного, мира вещей. Отношения между этими мирами непростое: хотя свойства идей и вещей противоположны (первые непротиворечивы, упорядочены, сакральны, вторые изменчивы и профанны), тем не менее, существование вещей оправдывается идеями, выступающими для вещей, как бы мы сегодня сказали, в виде идеалов или проектов.

Вышел Платон на такую «картину мира», разрешая ситуацию противостояния двух лагерей, сложившихся в греческой культуре — софистов и элеатов. И те и другие, рассуждая, пришли к совершенно разным выводам. Софисты были уверены, что познание и знание субъективны, что ничего определенно утверждать невозможно и относительно любой вещи можно получить любое знание, например, что движение существует и не существует, что мир возник и существовал вечно и т. п. Возражая против такого понимания, элеаты утверждали, что людям только кажется, что в мире что-то меняется, на самом же деле, говорили они, ничто не изменяется, а существует лишь тождественное самому себе целое. В поэме «О природе» Парменид пишет:

Люди о двух головах. Беспомощно ум их блуждает.

Бродят они наугад, глухие и вместе слепые…

Без сущего мысль не найти — она изрекается в сущем,

Иного не будет и нет: ему же положено роком —

Быть неподвижным и целым. Все прочее — только названья:

Смертные их сочинили, истиной их почитая….

«Платон, — пишет П. Гайденко, — полностью согласен с элеатами в том, что без наличия чего-то самотождественного (иначе говоря, без принципа тождества) невозможно никакое познание». И далее она цитирует Платона: «Не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он (человек. — П.Г.) не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения». То есть можно предположить, что одно из значений платоновских идей в том, что этим словом обозначены содержания, которые в рассуждениях сохраняют свою структуру. Для этого, говорит Платон в «Федре», и нужны определения, позволяющие следить за тем, чтобы рассуждающий имел в виду одно и то же, а не разное.

Аристотель в «Метафизике» пишет по поводу происхождения идей следующее: «Платон, усвоивши взгляд Сократа, по указанной причине признал, что такие определения имеют своим предметом нечто другое, а не чувственные вещи; ибо нельзя дать общего определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку эти вещи изменяются (однако для софистов именно изменение — исходный факт и реальность, а тождественность какого-то предмета и содержания является нонсенсом. — В.Р.). Идя указанным путем, он подобные реальности назвал идеями, а что касается чувственных вещей, то об них речь всегда идет отдельно от идей и в соответствии с ними; ибо все множество вещей существуют в силу приобщения к идеям… Но только Сократ общим сторонам вещи не приписывал обособленного существования и определениям — также; между тем сторонники теории идей эти стороны обособили и подобного рода реальности назвали идеями».

Действительно, уже Сократ показал, что ошибки в рассуждениях возникают потому, что рассуждающий по ходу мысли меняет или исходное представление или же переходит от одного предмета мысли к другому, нарушая, так сказать, предметные связи. Вот пример элементарного софистического рассуждения: «у человека есть козел, у которого есть рога, следовательно, у человека есть рога». Здесь в первой посылке связка «есть» — это одно отношение (имущественной принадлежности, то есть козел принадлежит человеку), а во второй — другое отношение (рога козла — это не его имущество, а часть его тела). Чтобы при подобных подменах и отождествлениях не возникали парадоксы, Сократ стал требовать, во-первых, определения исходных представлений (в данном случае нужно определить, что такое человек, козел и рога), во-вторых, сохранения (неизменности) в рассуждении заданных в определении характеристик предмета.

Если сравнить предмет, заданный в определении, с эмпирическим предметом (например, козу как собственность и козу как таковую), то легко заметить, что первый предмет — это идеальное построение. У эмпирической козы почти бесконечное число свойств (коза — это животное, существо с четырьмя ногами, дающее молоко, приплод, шерсть и т. д. и т. п.), а у козы как собственности свойств несколько. Кроме того, в природе, вообще-то говоря, такой козы не существует, хотя она начинает существовать в рассуждении и мысли человека. Иначе говоря, создавая определение, человек именно приписывает козе определенные контролируемые в рассуждении свойства, то есть конструирует «идеальный объект» (это понятие в Новое время было введено в философии науки).

Трудно переоценить заслугу Пифагора, Сократа и Платона, запустивших указанный процесс идеализации. Эти философы предложили подчинить рассуждения и познание правилам, которые бы сделали невозможными противоречия и другие затруднения в мысли (рассуждения по кругу, перенос знаний из одних областей в другие и др.), а также позволили бы с помощью рассуждений получать знания о различных явлениях (родах бытия). Необходимое условие этих революционных предложений — построение идеальных объектов и замена ими эмпирических явлений. Параллельно решались еще две задачи: правила мышления должны были способствовать получению в рассуждениях и познании только таких знаний, которые можно было бы согласовать с обычными знаниями (то есть вводился критерий опосредованной социальной проверки), кроме того, правила должны были быть понятными и приемлемыми для остальных членов античного общества.

Итак, Платон был пифагорейцем и одновременно принимал взгляды Парменида. Для него обычный мир вещей выглядел предельно противоречивым. Платон стал искать сущее, на которое можно было опереть правильную мысль. Он берет у Парменида идею о самотождественности сущего, но не согласен с тем, что сущее одно, ведь знания получаются о разных вещах и разных их сторонах. Следуя подсказке Сократа, требовавшего для преодоления противоречий строить определения, Платон приходит к мысли, что предметы, заданные определениями — это как раз то, что ему нужно. С одной стороны, они самотождественны (если рассуждающий в своей мысли строго придерживается определений), с другой — для разных задач можно давать разные определения одного и того же или разных вещей. Именно такие предметы, заданные определениями, Платон и называет идеями (но это только один из смыслов этого фундаментального понятия).

Мир, заданный определениями, выглядел антиподом обычному миру: был упорядочен, непротиворечив, самотождественен. Судя по результату, в конце концов, Платон сообразил (решил), что мир идей и есть подлинный мир. И Платона можно понять: он был уверен, что боги не могли создать противоречивый и меняющийся мир. Теперь Платону нужно было ответить на еще два вопроса: что такое обычный мир и как понимать спасение?

Как Платон осознает свою миссию? Он должен улучшить мир, в том числе найти способ получения непротиворечивых знаний. Если мир идей непротиворечив и благ (упорядочен и сакрален), а обычный мир противоречив и не благ (в нем царят несправедливость и непорядок, что Платон неоднократно подчеркивает), то задача состоит в переделке обычного мира по образу и подобию мира идей. Именно так эту задачу Платон и формулирует позднее в «Государстве». В этом смысле, говоря, что вещи существуют по приобщению к идеям, Платон думает, что обычный мир и вещи можно перестроить, внеся в них порядок и благо.

Для осмысления в новом ключе спасения Платону потребовалось больше сил. Выше мы уже кратко упоминали платоновскую концепцию припоминания. Стоит отметить, что, создавая ее, Платон скрещивает по меньшей мере три разных линии. Первая: идущая от орфиков картина переселения душ, только теперь начальный и конечный пункты движения душ в цикле воплощения размещаются: первый — на небе в мире идей, а второй — на земле в мире вещей. Вторая линия: двойная трактовка души: с одной сторона, душа ведет себя вполне традиционно, совершая естественный путь в цикле переселения, переходя из одного тела в другое, но, с другой — она действует как полноценная личность, осуществляя выбор, размышляя, рефлексируя свою прошедшую жизнь. Третья линия: представление о том, что нужное движение души, обеспечивающее припоминание мира идей, совершается за счет деятельности человека и правильной жизни, под которой понимается жизнь философа, при этом центральное звено в деятельности философа, по Платону, — это правильное, непротиворечивое размышление.

В свою очередь, реконструкция показывает, что, говоря о размышлении, Платон имеет в виду, как рассуждение, так и познание. Хотя, с современной точки зрения, это два разных вида деятельности, судя по всему, Платон их не различает, подобно тому, как и сегодня многие логики склеивают эти явления. Платону казалось, что познание (размышление) и рассуждения — это примерно одно и то же. Только у Аристотеля они начинают расходиться, но только начинают. По-настоящему эти виды деятельности обособились в новом времени, где рассуждения изучает формальная логика, а познание — философия (сегодня эпистемология). Но для нашей реконструкции стоит различить рассуждения и познание уже на уровне работ Платона и его предшественников.

Установка на познание складывается потому, что античная личность хочет понять, что существует на самом деле (что есть «сущее», «бытное» вещей, как говорил Парменид), ведь сущее она рассматривает как условие своего спасения. Последнее понимание просматривается в следующих рассуждениях Платона: «Когда душа ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно, и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем размышлением». Однако что Платон понимает под размышлением? Не только правильный способ получения знания о подлинной реальности, но и непротиворечивые рассуждения, причем он не обсуждает их различие (может быть, Платон и чувствовал это различие, но понятийно артикулировать его еще не мог).

Иначе говоря, задачу спасения (понимаемую не религиозно, а в плане «мирского эзотеризма») главные участники нового дискурса (Сократ, Парменид, Платон, Аристотель) связали с познанием, понимаемым, однако, как получение знаний о сущем путем рассуждений. Чем же отличается познание от рассуждения? И там и там результат — получение нового знания. Но в рассуждении оно получается на основе других знаний за счет их преобразования.

Познание, конечно, тоже строится на основе каких-то знаний, но не это главное. Для познания более важно не преобразование знаний или конструирование, а определение того, какие знания брать или получать в рассуждении, чтобы они адекватно описывали (представляли) изучаемое явление (например, ту же любовь). Здесь сразу задается оппозиция «знание — изучаемое явление» и важно понять метод (по-гречески, «путь»), позволяющий получить правильные знания. Поскольку элеаты правильность знания связали с непротиворечивостью, им казалось, что познание и рассуждение это одно и то же. Возможно отчасти Платон все же должен был чувствовать указанное различие, ведь идеям помимо непротиворечивости он приписывал и другие характеристики (порядок, схватывание «бытности» и сущности явления, оппозицию вещам). «Пир» Платона, можно сказать, был одним из первых удачных примеров познания сложного явления.

В заключение этого сюжета стоит вернуться к характеристике платоновских идей. Выше у нас получилось, что идеи у Платона — это своеобразная логическая норма правильного рассуждения, поскольку они тесно связаны с определениями. Но идеи в диалогах Платона чаще характеризуются как сущее, другими словами, подлинный мир, по Платону, состоит из идей. Будем эту вторую характеристику идей называть онтологической. Можно указать и третью характеристику, назовем ее условно телеологической или навигационной: идеи — это путь к спасению: уясняя идеи, философ припоминает мир, который душа созерцала до рождения, и тем самым обретает бессмертие. Наконец, еще один смысл: для Платона идеи — это само актуальное бытие, правильная жизнь. В результате четыре основные характеристики: логическая (идеи самотождественны, упорядочены, непротиворечивы), онтологическая (это «кирпичики бытия»), навигационная (идеи указывают путь к спасению) и витальная (идеи не просто схема, характеристики бытия, а оно само).

Любовь как родовое начало и любовь для личности

Любовь, как мы ее понимаем архетипически, становится именно в Древней Греции. Рим здесь лишь продолжает греческую традицию. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что в Древней Элладе расцвели три разных «цветка» — любовь в семье и браке, любовь-страсть и платоническая любовь.

Любовь в браке основывалась на вере в богов любви. Читая греческую любовную лирику, а также мифы, все время наталкиваешься на одну и ту же картину: чтобы возникла любовь, нужно внешнее действие — или богини любви Афродиты или ее сына, бога любви Эрота. Этот момент подчеркивается самим способом возникновения любви — Эрот должен поразить человека стрелой из своего лука. Любовь — это не действие и усилие самого человека, а то, что ему посылается, то, что захватывает его как огонь охапку сухих дров.

Любовь-страсть — это античный эквивалент внебрачных половых отношений предыдущей архаической культуры, но здесь сценарий любви-охоты превращается в сценарий любви-состязания. Любовь-страсть выделяется в самостоятельный вид, поскольку она не укладывалась в ролевую структуру отношений в семье и браке, по сути, разрушала брак. Исследования показывают, что в Греции и Риме процветали адюльтер, институт гетер, проституция. Чужая жена, гетера, проститутка или просто свободные от брака члены общества (например, юноши, вдовы) смело могли вступать в любовно-страстные отношения. Судя по всему, и в Греции, и в Риме любовь в браке в сексуальном отношении воспринималась как обыденная, интимные отношения — скорее как гигиенические, чем страстные, приносящие наслаждение и человеческое удовлетворение. Характерны слова императора Андриана (II век), адресованные своей жене: «Ясно, что я удовлетворяю свои страсти с другими: ведь понятие „жена“ обозначает почет, а не удовольствие». Правда, за удовольствия и наслаждения нужно было платить: или жертвой в храме (например, в Риме была богиня Наслаждения и ее храм), или опасностью, постоянно подстерегавшей возлюбленных.

Теперь, что вело к платонической любви, точнее на какой вызов времени помимо двух рассмотренных выше (как жить, чтобы достигнуть спасения, а также каким образом получить непротиворечивые знания?) отвечал Платон, создавая «Пир»? Дело в том, что становящаяся античная личность типа Сократа или Платона не могла любить по родовому сценарию. Античный человек, хотя и верит в богов, часто вынужден действовать сам, принимать самостоятельные решения в необычных ситуациях, должен соображать, чтобы не проторговаться, чтобы получить больше, а отдать меньше. Успешно делать все это, не осознавая в определенной мере себя, свои действия, не фиксируя отрицательный и положительный опыт, просто невозможно.

Мишель Фуко обращает внимание еще на одно обстоятельство, уже прямо выводящее нас к новому типу греческой индивидуальности. Он показывает, что условием политической деятельности, процветавшей в Древней Греции, как и отчасти самого познания (философии), было формирование новой индивидуальности античного человека, что отразилось в концепции epimeleia/cura sui («заботы о себе»). Забота о себе, по мнению Фуко, включает в себя, в частности, и заботу о своей душе и заботу о теле, причем связь между заботой о себе и любовными взаимоотношениями Фуко называет эротикой. Наконец, Фуко делает два очень важных для нашей темы вывода, а именно: платоновская традиция характеризуется тем, что «забота о себе» в греческой культуре и дальше «обретает свою форму и свое завершение в самопознании» и это самопознание ведет к признанию «божественного начала» в человеке. «Познать самого себя, познать божественное начало, узнать его в себе, — пишет Фуко, — это, я полагаю, является основополагающим в платоновской и неоплатоновской форме „заботы о себе“».

Взглянем с точки зрения этих представлений на родовую любовь, одинаково — любовь-страсть или любовь в браке. Родовая любовь является внешней, привходящей в том смысле, что не человек приходит к любви, а любовь к нему, она его охватывает, проникает в него, зажигает. В этом смысле человек не субъект любви, а ее объект. Идеал же Платона — забота человека о себе, сознательная работа, нацеленная на свое изменение, преобразование, преображение. То есть полная противоположность родовой любви. Далее, например, любовь-страсть — это именно страсть, состояние, противоположное разуму, познанию, самопознанию (недаром Афина Паллада вышла прямо из головы Зевса и неподвластна Афродите и Эроту), в этом состоянии человек все забывает — и себя и богов. Опять же она — полная противоположность идеям Платона о том, что забота о себе, включая, естественно, любовные отношения, обретает свою форму и завершение в самопознании, что самопознание так же, как и любовь, должно привести к открытию, обнаружению в человеке божественного начала. А раз так, любовь-страсть — это не путь к Благу, не забота о себе. Приходится, к сожалению, если следовать концепции заботы о себе, расстаться и с любовью к женщине. Почему? Да ведь именно с этой любовью для античного человека ассоциируется, с одной стороны, страсть (адюльтер, любовь к гетере или проститутке), с другой — обыденность, деторождение, семейные проблемы и претензии (любовь к супруге).

Короче говоря, становящаяся античная личность, действующая разумно, пытающаяся сознательно строить свою жизнь, не могла следовать обычному родовому сценарию любви. Но и не любить она тоже не могла.

Построение схем — ключ к реконструкции «Пира»

Итак, о чем же «Пир»? О новой любви, спасении или правильном размышлении (мышлении)? Приведенные выше взгляды комментаторов «Пира» исходили из предположения, что можно выявить один единственный смысл данного произведения. Вспомним, например, как писал Адо: «Таков глубинный смысл диалога». Однако известно, что любой текст допускает несколько интерпретаций и прочтений, в зависимости от интереса, который преследует исследователь, а также его средств. Так мы уже обнаружили, по меньшей мере, пять глубинных смыслов «Пира»: этот диалог о новой любви, о пределе, о жизни философа, о спасении, о способе правильного, непротиворечивого размышления. Можно ли сказать, что из этих пяти смыслов какой-то один является основным, остальные производные или второстепенные? Вряд ли. Действительно, существуют аргументы в пользу каждого из указанных здесь смыслов. Больше всего в «Пире» речь идет о любви, и мы поняли, что такая проблема должна была волновать Платона, поскольку он был личностью, точнее шел по этому пути. И о пределе могла идти речь, ведь на самом деле жизнь философа и любовь, как их понимает и конституирует в «Пире» Платон, представляла собой стремление к благу и бессмертию, которые можно истолковать как символическое понимание «предела правильной жизни». Можно согласиться и с тем, что в «Пире» есть много указаний и подсказок, чтобы склонить слушателя (читателя) к пониманию диалога не только как рассказа о возвышенной, духовной любви, но и как картины и наставления, касающегося правильной жизни, жизни философа и спасения (последние три экзистенциальные содержания, как сегодня пишут в рекламе, все в одном флаконе). Относительно же важности темы правильного размышления (речи) о любви Платон сам говорит в «Федре».

Вывод один: реконструкция «Пира» должна быть ориентирована на осмысление всех пяти указанных смыслов. Теперь вопрос, каким образом Платон отвечал на вызовы своего времени? Если бы об этом спросили самого Платона, то он, как уже отмечалось, вероятно, утверждал бы, что эти характеристики он получил, припоминая идею любви, которую затем оформлял в речи и с помощью определений. Я также упомянул, что в данном случае по понятным причинам мы последовать за Платоном не можем. Припомнить, какую любовь наша душа созерцала в предыдущем рождении на небе, можно лишь в том случае, если бы мы полностью разделяли учение Платона, да к тому же обладали необходимыми для подобного припоминания мистическими способностями и талантом.

Однако ситуация не безнадежная, мы уже говорили, что определения у Платона опираются на нарративы, например, рассказываются истории об андрогинах и вынашивании духовных плодов. Сравнивая определения любви с этими нарративами, можно заметить, что именно последние выступают основанием для основных характеристик определений. Платон называет построенные им нарративы «схемами» (изображениями), говоря в «Тимее», что это своеобразные копии (модели) идей. Таким образом, можно предположить, что необходимым условием построения определений у Платона выступают схемы, именно с их помощью он и создает определения. Следующий вопрос, что такое схемы и как они создаются? А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» пишет следующее.

«Первой такой структурной разновидностью можно считать платоновскую schéma, которая является по преимуществу количественно-смысловой конструкцией. Имеются в виду отдельные части, которые комбинируются в нечто целое и, в зависимости от количественной характеристики этой комбинации, порождают из себя то или иное новое качество. Яснее всего и проще всего такая количественно-смысловая конструкция наблюдается на геометрических фигурах… В устах Платона термин «схема» получает универсальное значение, потому что он применяется не только к мусическому искусству (Legg. III 700b) или к мифам (Tim. 22с), но даже и к законам (Legg. IV 718b) и к политическому устройству (R.P. VI 501а, Legg. V 737d). Встречается также выражение «силенообразная схема» в отношении наружности Сократа (Conv. 216d).

Схема («правдоподобный миф»), утверждает Платон в «Тимее», — это не идея (не объект, сказали бы мы), а то, что сходно с идеей. Другими словами, схема по Платону подводит нас к идее, в ней идея задается, но как бы не до конца. Чтобы идея стала идеей, сказал бы Платон, нужно еще совершить прыжок: от «правдоподобных рассуждений» нужно перейти к собственно мышлению и познанию. Конкретно, для Платона показателем познания выступает определение. Если определение найдено, то идея задана, и можно быть уверенным, что наша мысль и рассуждения непротиворечивы.

В своих работах я показываю, что схемы нужно отличать от знаков. Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова — «обозначение» и «значение», например, некоторое число как знак обозначает то-то (скажем, совокупность предметов), замещает такой-то предмет (эту совокупность) в плане количества. «Приступая теперь к исследованию о знаках, — пишет один из первых семиотиков св. Августин, — я говорю наоборот: пусть никто в них не обращает внимание на то, что есть, а только на то, что они суть знаки, т.е. что они означают. Ибо знак есть вещь, которая воздействует на чувства, помимо вида (species), заставляя приходить на ум нечто иное… И у нас только одна причина для обозначения, т.е. для придания знака — вынуть и перенести в душу другого то, что производит в душе то, что создает знак».

У схемы другие ключевые слова — «описание», «средство» (средство организации деятельности и понимания), «образ предмета». Например, мы говорим, что схема метро описывает пересадки и маршруты движения, помогает понять, как человеку эффективно действовать в метрополитене; именно схема метрополитена задает для нас образ метро как целого.

Схема представляет собой двухслойное предметное образование, где один слой (например, графический образ метро) замещает другой (метрополитен как структура движения пассажиров — входы и выходы, линии движения, пересадки). Схемы выполняют несколько функций: помогают понять происходящее, организуют и переорганизуют деятельность человека, собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности, создают условия для новой деятельности.

Появляются (изобретаются) схемы в ситуациях, где стоят проблемы; именно с помощью схем эти проблемы удается разрешить, при этом складывается новый объект (реальность). Необходимым условием формирования схем является означение, то есть замещение в языке одних представлений другими. В этом смысле схема вроде бы является одним из видов знаков, однако, главное в схемах — это не возможность действовать вместо обозначаемого объекта, а разрешать проблемы, задавать новое видение и организовывать деятельность. Если мы делаем акцент на новом видении, то знаковая функция схемы выступает только как условие схематизации. Тогда схемы не могут быть поставлены в один ряд со знаками. В этом случае схемы — самостоятельная реальность, скорее эпистемологическое образование, о чем пишет Кант. Если же акцент делается на значении, то схема — это действительно сложный знак со всеми вытекающими из этого последствиями.

От схем нужно отличать квазисхемы. «На языке тупи, — пишет классик культурологии Э. Тейлор, — солнечное затмение выражается словами: „ягуар съел солнце“. Полный смысл этой фразы до сих пор обнаруживается некоторыми племенами тем, что они стреляют горящими стрелами, чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи. На северном материке некоторые дикари верили также в огромную пожирающую солнце собаку, а другие пускали стрелы в небо для защиты своих светил от воображаемых врагов, нападавших на них. Но рядом с этими преобладающими понятиями существуют еще и другие. Караибы, например, представляли себе затмившуюся луну голодной, больной или умирающей… Гуроны считали луну больной и совершали свое обычное шаривари со стрельбой и воем собак для ее исцеления».

Поскольку человек еще не осознает природу схем и не строит их сознательно, лучше подобные семиотические образования назвать именно «квазисхемами». Квазисхемы в архаической культуре (и в значительной степени и в последующих) задают сразу три грани явления: языковое выражение (нужно было изобрести сам нарратив, например, «ягуар съел солнце» или «луна умирает»), понимание того, что происходит (диск солнца уменьшается, потому что его съедает ягуар), наконец, уяснение того, что надо делать (отгонять ягуара; а там и глядишь, скоро затмение прекращается — ягуар отпускает солнце; то есть архаический человек убеждался в эффективности своего понимания). Этот синкретизм трех основных образований — языка, коммуникации и деятельности, очевидно, выступает условием разрешения проблем, с которой периодически сталкивались архаические племена (например, когда начиналось затмение, они испытывали страх и ужас и не знали, что делать).

Первые схемы появляются только в античной культуре. В «Пире» Платон вполне сознательно строит схемы и на их основе дает различные определения любви. Чего не скажешь об остальных философах. Во времена Платона мифы еще воспринимались многими как знание о реальности, т.е., с нашей точки зрения, как квазисхемы. Но некоторые философы уже начали пересматривать эту традицию, считая мифы всего лишь правдоподобными построениями человека. Говоря в «Тимее» о том, что знания, полученные на схемах, это «правдоподобные мифы», Платон демонстрирует свою приверженность ко второму, пока еще немногочисленному сообществу.

Особенности реальности, которую Платон создает на основе схем

На первый взгляд, может показаться, что каждая схема в «Пире» создается для решения одной задачи, а именно, дает ответ на вполне определенный вызов времени. Так схема двух Афродит (простонародной, вульгарной и возвышенной, небесной) призвана была блокировать традиционные, родовые представления о любви как действия богов и страсти. Вероятно, Платон понимал, что новые представления, адресованные другим, не могут быть поняты и усвоены, если не будут выведены из игры (блокированы) существующие взгляды.

Назначение схемы андрогина — переключить любовь с родового понимания на новое, ориентированное на личность, которая должна сама выбирать возлюбленного (возлюбленную) и стремиться к целостности, т.е., с одной стороны, стремиться к предельной реализации своих принципов, с другой — к божественной жизни (точнее, к той жизни, когда душа созерцала на небе богов и идеи).

Другую задачу решает схема вынашивания духовных плодов. Именно на ее основе Платон конституирует реальность спасения: цель спасения — приведение души к припоминанию божественного мира идей, способ спасения — с одной стороны, третирование обычной жизни и любви-страсти, с другой — стремление к прекрасному, благу и бессмертию.

Наконец, схема Эрота как порядка и блага, организовавших космос, должна объяснить силу и эффективность мудрости, которой обладают философы и не только они — врачи, жрецы, музыканты и т.д..

Но только на первый взгляд, схемы монофункциональны. При более внимательном чтении мы замечаем, что каждая схема отвечает не на один вызов времени, а на два-три. Действительно, как, например, Платон трактует любовь. Любовь — это не только поиск своей половины и стремление к целостности, но и дружба между возлюбленным и любящим, причем такая, где любящий ведет (воспитывает) возлюбленного и, отчасти, самого себя; это и разумное начало (стремление к мудрости, рассудительности, долгу, справедливости); это и преодоление страстных, обыденных влечений («нескромности»), столь характерное для философской жизни.

Обратим внимание, при таком истолковании любовь понимается не только как реальность, позволяющая любить личности (выбирать возлюбленного отвечающего личностным принципам и устремлениям), но и как реальность, обеспечивающая спасение за счет философской жизни и размышлений. Подобные интегрирующие размышления Платон называет диалектикой. «Я, Федр, — говорит Сократ, — и сам поклонник такого различения и обобщения — это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь — „следом за ним по пятам, как за богом“. Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками».

Подчеркивая в «Пармениде» связь единого и многого, говоря в седьмом письме о «взаимной проверке — имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов», Платон обращает наше внимание на ту особенность своей работы, которую в наше время можно понять, обращаясь к системному подходу. Но сам Платон здесь говорит о диалектике, имея в виду то, что он строит схемы, разрешая не одну, а все свои основные проблемы («возводя к единой идее то, что повсюду разрозненно»), добиваясь, как он пишет, непротиворечивости знания, а фактически приписывая содержанию реальности, заданной в отдельных схемах такие характеристики, которые, во-первых, могут быть согласованы между собой, и, во-вторых, задают единую непротиворечивую реальность.

Если принять предложенную здесь реконструкцию, то получается, что представление о мире, на которое выходит Платон, довольно сложное. Это и деление на две реальности — «подлинный мир» (неба, идей, богов, блага) и «неподлинный» (земной). И концепция «спасения» путем «припоминания» философом подлинного мира. И реальность «платонической любви». Наконец, «диалектика» как способ спасения и правильного рассуждения-познания.

Вместо заключения — несколько слов, касающихся нашего замысла: рассказать и продемонстрировать, каким образом мы понимаем ясность (порядок) мира. Данная реконструкция позволяет высказать предположение (убеждение), что понимание мира, на которое выходит философ и, вероятно, любой мыслящий человек, складывается в результате реализации его личности, перипетий жизненного пути (с кем он встретился, кто на него повлиял, в какие передряги попадал; например, известно, что Платон пытался повлиять на диктаторов и чуть не попал в рабство), какие проблемы решал и каким образом, в чем особенности его творчества. Глядя на Платона догадываешься, что и собственное понимание мира, обусловлено сходными факторами.

Можно ли предложенную реконструкцию считать объективной, представляющей модельное знание (т.е. гуманитарной моделью жизни Платона, моделью не всеобщей, а контекстуальной, обусловленной методологией авторского исследования). Эта методология первоначально сформировалась под влиянием образцов мышления, которые я получил от своего учителя, философа Г. П. Щедровицкого, и в дальнейшем, после выхода из Московского методологического кружка (аббревиатура ММК), развивалась мною самостоятельно. Убеждение в правильности реконструкции личности и творчества Платона окрепло для меня также в результате исследований формирования античной культуры, философии, науки и техники, где результаты данной реконструкции помогали формулировать правильные гипотезы. Главные способы моей работы в рамках указанной методологии следующие: «генезис» (культурно-историческая реконструкция), «семиотический анализ» (прежде всего схем), «соотносительный» и «диспозитивный» анализы (см. книгу «Природа и генезис техники»).

2. Кант

Если для Платона сущность мира во многом задает правильно понимаемая любовь, то для Канта — Разум. Что мне непонятно в «Критике чистого разума»? Прежде всего, что Кант понимает, говоря о разуме? Далее, преодолевая подходы Лейбница и Локка, он пишет о двух источниках познания — чувственном восприятии и априорных представлениях. «Всякий опыт, читаем мы, — в «Критике чистого разума», — содержит в себе кроме чувственного созерцания, посредством которого нечто дается, еще и понятие о предмете, который дан в созерцании или является в нем; поэтому в основе всякого опытного знания лежат понятия о предметах вообще как априорные условия… <…>

Одним словом, Лейбниц интеллектуализировал явления, подобно тому, как Локк согласно своей системе ноогонии (если так можно выразиться) сенсифицировал все рассудочные понятия, считая их лишь эмпирическими или отвлеченными рефлективными понятиями. Вместо того чтобы видеть в рассудке и чувственности два совершенно разных источника представлений, которые, однако, только в сочетании друг с другом могут давать объективно значимые суждения о вещах, каждый из этих великих философов ратовал лишь за один из источников познания, относящийся, по их мнению, непосредственно к вещам в себе, а другой источник считал или запутывающим, или приводящим в порядок представления первого».

Если это два совершенно разных источника представлений, то, спрашивается, каким образом они могут сочетаться и давать истинное знание? Кроме того, это открытие самого Канта или оно им было заимствовано от других мыслителей?

Следующее недоумение относится к своего рода диалектической трактовке Кантом «вещи в себе», рассудка и разума: их смыслы неоднозначны, задаются определениями, которые содержательно выглядят как несовпадающие или даже противоположные. Вещь в себе — источник знания, и в то же время мы о ней ничего не можем сказать (она не «является» и следовательно, вроде бы «непознаваема»). Рассудок и разум выглядят как способности индивида, отображаются на науку и философию, задаются, в том числе, через нормы мышления (правила, категории, идеи), понимаются также и как составляющие самого разума (разум направляет рассудок).

«Мы можем, — пишет Кант, — познавать предмет не как вещь в себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, то есть как явление». При этом, поясняет: «у нас всегда остается возможность если и не познавать, то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи в себе. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является».

«Если рассудок есть способность создавать единство явлений посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам… подобно тому как мы назвали чистые рассудочные понятия категориями, мы обозначим новым термином также и понятия разума, а именно назовем их трансцендентальными идеями…».

Разум «никогда не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, чтобы с помощью понятий а priori придать многообразным его знаниям единство, которое можно назвать единством разума и которое совершенно иного рода, чем то единство, которое может быть осуществлено рассудком… применение разума только регулятивное, и цель его — вносить насколько возможно единство в частные знания…».

Еще один вопрос касается типа рациональности, которого Кант придерживается. С одной стороны, он вроде бы мыслит рационально (научно), но с другой — прибегает к сакральным представлениям, например, правда, осторожно (употребляя выражение «как если бы», «прообраз»), отождествляет разум с Творцом. «Как если бы совокупность всех явлений (сам чувственно воспринимаемый мир) имела вне своего объема одно высшее и вседовлеющее основание, а именно как бы самостоятельный, первоначальный и творческий разум, в отношении к которому мы направляем все эмпирическое применение нашего разума в его наибольшей широте так, как если бы сами предметы возникли из этого прообраза всякого разума»).

Наконец, хотелось бы понять общий замысел построения «Критики чистого разума». Почему именно критика и метафизика, а не новая концепция философии, в каком смысле разум чистый? Начнем именно с последней проблемы — с уяснения общего замысла.

Кант довольно ясно обрисовал замысел построения своего произведения. «Я полагал бы, — пишет он, — что пример математики и естествознания, которые благодаря быстро совершившейся в них революции стали тем, что они есть в настоящее время, достаточно замечателен, чтобы поразмыслить над сущностью той перемены в способе мышления, которая оказалась для них столь благоприятной, и чтобы по крайней мере попытаться подражать им… не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, — а это лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны… Что же касается предметов, которые мыслятся только разумом, и притом необходимо, но которые (по крайней мере, так, как их мыслит разум) вовсе не могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий того, что мы считаем измененным методом мышления, а именно что мы а priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими».

Итак, нужно последовать «примеру математики и естествознания», но что, спрашивается, Кант в этих примерах увидел? Ну, во-первых, смог выйти на гипотезу о приоритете априорных форм (понятий) над чувственными (над простым опытом и наблюдениями). «Но свет, — пишет Кант, — открылся тому, кто первый доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам а priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим сообразно его понятию» [6, с. 84—85].

Действительно, например, анализ работы Галилея «Беседы», которую Кант знал и продумывал, показывает, что Галилей, исследуя свободное падение тел, сформулировал ряд положений, полученных не из наблюдений и точных измерений, а исходя из других соображений. Гипотезу о том, что траектория летящего снаряда представляет собой параболу, Галилей просто предположил (из опыта такое знание в то время получить было невозможно). Утверждение, что скорость падающего тела растет равномерно, следовало не из наблюдений (да и как такое можно увидеть), а в силу того, что для изображения свободного падения тел Галилей заимствует от средневекового логика Николая Орема модель прямоугольного треугольника (в этой модели отрезки внутри прямоугольного треугольника, параллельные его высоте, изображали скорости движения, а основание треугольника — время движения или же пройденный путь; поскольку треугольник прямоугольный, приходилось предположить, что скорость падающего тела растет равномерно). Положение о том, что для равномерного движения не нужна сила, что она тратится только на изменение скорости (увеличение или уменьшение ее) следовало из того же оремовского треугольника. Действительно, вес падающего тела не менялся, а скорость падения росла, в результате приходилось отвергнуть утверждение Аристотеля, что без контакта и силы движение невозможно, и считать, что в данном случае сила расходуется только на увеличение скорости, а также, что если бы движение было равномерное, оно бы продолжалось бесконечно без всякой силы (как стали потом говорить «по инерции»). Из оремовского треугольника следовало положение и о том, что все тела должны падать с одинаковой скоростью, поскольку в данной модели были всего два параметра — время и скорость, а параметр веса отсутствовал. Хотя положение, что «… причина различной скорости падения тел различного веса не заключается в самом их весе, а обусловливается внешними причинами — главным образом сопротивлением среды», Галилей получил, обобщая опытные наблюдения, гипотеза — «если бы устранить сопротивление среды, то все тела падали бы с одинаковой скоростью» — представляла собой чистое предположение (cм. подробнее).

Как мы видим, Галилей убедил Канта в том, что знания о вещах (природе) получаются не из наблюдений, точнее наблюдения имеют место, но не они главное в процессе познания. Знания получаются на основе математических соображений и логических аргументов (предположений); и то и другое Кант отнес к априорным представлениям.

Из работы Галилея можно было вынести еще одно представление, а именно, что начинается познание с чувственного ее восприятия, которое еще не открывает сущность изучаемого явления, однако, заканчивается познание получением истинного знания, показывающего, что исходное понимание явления, и полученное в результате познания, не совпадают. На это указывала логика исследования Галилея и эксперимент. Только эксперимент (особенно Торричелли, ученика Галилея) позволил окончательно утвердиться в положении, что все тела независимо от веса падают с одинаковой скоростью. Если начальные наблюдения скорее подтверждали закон, установленный Аристотелем (что скорость падающего тела пропорционально его весу), то галилеевский эксперимент показывал другое. Осмысляя различие знаний о познаваемых вещах вначале, где скорее имело место наблюдение, и в конце исследования, когда в рамках эксперимента обычная природа приводилась в соответствие с ее математическим описанием, Кант, вероятно, и выходит на различение просто вещей (явлений), и «вещей в себе».